Inci sione d1 ~1arc'Antomo Dal Re. 1745 c. Milano, C,l'ica Raccolta delle Stampe A. Beriarelli.

Inci sione d1 ~1arc'Antomo Dal Re. 1745 c. Milano, C,l'ica Raccolta delle Stampe A. Beriarelli.

Inci sione d1 ~1arc'Antomo Dal Re. 1745 c. Milano, C,l'ica Raccolta delle Stampe A. Beriarelli.

Inci sione d1 ~1arc'Antomo Dal Re. 1745 c. Milano, C,l'ica Raccolta delle Stampe A. Beriarelli.

Sedt' dèl Comando dt.•I .3' Corpn d Arrnata

di Giulia Boloww

lntrodu,i1rn..: d i (i i µ l iu la S(\ldi Rl1ndini11 i

Riprese f<Hograjìche di G i anc~ r l o Cos ta

l<eali~za~ione grafica A l b e r 10 Bosani

19iC 'e b\' 81BLIOT I TA TR l \' 1_1 1.7.IA NA dd C0\.1l ! NL DI \1 11. ,.\V)

«A lta urb s cl spaciosa manet in Italia f ir mile r ed ificata opere mirifico. q u e ab anliquitus vocat ur Mcdiolanum c ivita s. H e c est urbium r e~ ina nrnkr adque patriae. que precipuo vocat ur nomine metropo li s. q u am conlaudant uni, ·ersi n ac ionc s sentii » . Così s'in izia i l Vers11m de /V/ediola110 cii·ita1e, un poemetto in cui un uom o. ,i ss uto attorno alla met~1 de l se colo V II I. descri, ·e con amore e or!1,o!! li o la c iu ~, ne ll a qua le con molta probabilitù. ~iv~, ·.._1. Attraverso le s ue parol e prende forma l' immag i ne d i un centro ricc o di -,plendicle chiese e di palazzi. con strade las t ricale e ac quedotti. protetto da niura alte e so lide gu;1rdalè da num erose tor ri . I .'e poca in c ui l'anonimo poeta scr ive è yuella de l regno del longobardo Liutprando. «pi us rex t't almificus » . quando la dioces i ambros iana era retta dalrarci\'escovo Teodoro . « na lu s de rc!! a li ge rmin e»: un p e ri odo nel quale la fusi<;ne tra i due popoli che abita , ano le te rr t: pad a n e - i L ongobardi appunto e i latin i - s t a , a dando frutti m olto posi ti\'i. cl. li punto di , ·ist a po liti co. com e da q u ello cultural e e religio so. Di questo sta to d i cose beneficia Mi lano anche per ciò che concerne !e strutture urhan e, che b e n riflet t ono n ella loro mag.nifici e nza l' amb iente i n cui sono inse rit e. Int orno alla fine del ,ecolo X. ment r e si ,1ffcr ma i l

gO\erno civ il e deg li arc i vescO\ i . un altro anon i rno sc ri ttore compone un·opern. poi intitolala da l Muratori. che ne curù la prima ediz ione. Opuscu/11111 de siru cfrita1is Medio/ani. In essa. intrecciata alle v icen de L'Ccl esiast iche che ne cos t itu iscono lo sfondo necessario e il filo condutlore. appare una descrizi()ne della c irt :'1 e dei suoi edific i . della re g ione in c u i è collocata. del c lim a. de l k co l ture e del le atri, it ù artigiana li che. pur tenendo conto di qua lche esagerazio n e atlrihuihile all'anwre per la patria c ittadina che la i nforma. ser ve tutta, ia a darL' l'idea di un centro di not evole ric c h ezza. piace, ole per gli edifici che lo adornano e p ieno d i , i t;1 . La crescita urb a nistica della c itr ù risu lt a dunque fin dall'.A lro M edioc , o le ga la alle s t rutture polit iche (ma si pot rebbe r isalire a n che più addietro e ricordare l'ampl iamento e l'abbellimento d i ;\lilano al tempo dell'imp eratore Mas si miano) e ne è spc-.:-.t) la lllanife staz ione più diretta e pi ù f:tcilmentc rile, ·abile dalla clocun1entazione. L'irnpia11tc1 topografico di Mi lano si caratter in:1 infarti ne i seco li d e l Medioevo. qu a n<fo la c resci l a d ei borgh i cx r ramurali (ora pa rt e inle~rantc d e l ce n tro s t orico) se g no di au m e nto denwg.rnf ic() L' d i fecond, 1 eco n omia. uhb li ira a ll a c1>slruzion e di ;impic lllura difcnsi, e di fo rlll a ~-ircolare e fornisce all'ahita t1i il sui> c:1rartcrisrico impianto

radiocentrico. La cintura comunale (sec. Xli). il cui fossato ricoperto è oggi la «cerchia dei navigli >> e che il cronista Acerbo Morena dice costruita con grossi blocchi di pietra e dotata di cento torri. rappresenta al tempo stesso il momento culminante del lungo processo storico di cui si sono visti più sopra gli inizi e l'avvio di un'epoca nuova. La società milanese è in fermento (e con essa tutta la Padani a). mentre si affacciano alla ribalta della vita politica e cittadina gruppi sociali che le condizioni generali dell'ambiente hanno fino a quel momento tenuto nell'ombra. Gli scontri tra le «parti » o «fazioni», che hanno come mira il potere di governo, si traducono anche in una maggiore articolazione appunto della vita politica. la quale si riflette a sua volta nella ristrutturazione del centro urbano, ritmandone con fedeltà i tempi e i caratteri. Sebbene realizzata solo in modo molto parziale ri spetto al piano regolatore predisposto nel 1228si ebbe infatti la costruzione di palazzi pubblici, ma non la sistemazione viaria interna che avrebbe faci lit ato lo scorrimento dei traffici, mentre l'edilizia privata dava luogo al fenomeno delle case-torritale ristrutturazione serve a dare a Milano un'impronta che rimarrà fissa nei secoli. La celebre descrizione di Bonvesin da la Riva. di qualche decennio posteriore, è molto significativa, sia per le notizie che fornisce sia perché si allinea a ll a migliore tradizione dello spirito cittadino tipico dell'area padana. Non diversamente dal Comune. il dominio visconteo prima e quello sforzesco poi contribuiscono ciascuno per la propria parte a modificare il volto della città. in rapporto tanto alle esigenze politiche, sociali ed econom ich e, quanto alle nuove strutture di governo cd alla mutata concezione del potere, che si avvia a forme assolutistiche. Basti ricordare la costruzione dei castelli di Pavia e di Porta Giovia. del Duomo. della Certosa. ad esaltazione di una grande dinastia,

quella dei Visconti. e di una Chiesa potente. quella Ambrosiana. e le molte opere pubbliche. soprattutto idrauliche e difensive. del centro urhano e del territorio.

Il castello di Porta Giovia semhra scandire nelle continue modifiche delle sue strutture il mutare dei tempi. elci governi. delle mentalità passando da salda rocca difensiva a reggia sfarzosa. cui pon mano anche Leonardo. per ritornare infine alle sue precipue funzioni di cittadella militare. una volta finita la signoria sforzesca.

Ne l Quattrocento. in omaggio ad una società che trova nei traffici la sua ricchezza e ritempra nei sereni conversari di poeti e letterati le energie disperse lungo tutti gli itinerari commerciali europei. fioriscono case private di sobria eleganza. decorate con il rosso cotto « lombardo » . delle quali qualche traccia rimane ancora nell'abitazione dei Borromeo. risorta dalle rovine dell'ultima guerra. nelle case Silvestri, in quelle di via Cappuccio 3. in quelle dei Rabia, dei Pozzobonelli o nella torre dei Crivelli (poi Gorani). per non parlare delle chiese e dei monasteri di nuova fondazione o ristrutturati in quel secolo. '

La vita politica e culturale milanese di questo periodo. e quindi anche l'aspetto esteriore della città. sono testimonianza di una mentalità che accomuna impegno civile ed attivitù imprenditoriale: il governo cittadino è ancora appannaggio degli uomini più rappresentativ i ed impegnati. che. a fianco del duca, ne indirizzano le sce lt e politiche. Si è già però sulla via di un profondo mutamento: in maniera quasi insensibile. ma con progressione costante. lo spirito cortigiano si è insinuato nella società milanese e alla corte. con i suoi numerosi offici e i suoi cospicui privilegi. fanno riferimento coloro che non sono riusciti ad emergere in a ltro modo nel « ceto cli governo » . o comunque coloro che vedono nella formazione di una « hurocrazia » un

sicuro punto di riferimento per successive conquiste sociali.

Il duca. la sua famiglia. il gruppo dei fedeli che lo circonda si distaccano dai «sudditi » e la lontananza è espressa anche dalla collocazione e dalle forme che assume il castello del signore. Quando. nel 1482. Leonardo giunge a Milano. la corte in cui domina Ludovico il Moro appare l'ambiente ideale per accogliere colui che afferma «in tempo di pace credo satisfare benissimo a paragone di omni altro in architettura. in composizione di edifizi pubblici e privati» ed è fertile di nuove idee. In città c'è spazio per lui e per il Bramante. e i due artisti mostrano nei progetti. e nei lavori eseguiti. la necessità di trovare soluzioni urbanistiche che fossero al passo con i tempi.

È infatti l'affollata Milano che colpisce la fantasia di L eonardo. il quale ne progetta addirittura lo sventramento e la ricostruzione in forme che rendano il centro urbano più funzionale. proteggano la vita privata del singolo. migliorino le condizioni igieniche e sanitarie. agevolino i traffici. ma rispettino le partizioni sociali. Tutto ciò rimane. com'è noto. allo stato di progetto: tuttavia è una s istemazione che appare legata alle necessità che si presentavano a quel tempo con drammatica esigenza. e ben glorifica il governo del Moro. Caduti gli Sforza. abbandonato ogni desiderio di rinnovamento edilizio. bisogna giungere all'avvento degli spagnoli per vedere Milano vestirsi in modo eia assecondare le esigenze di governo dei nuovi signori. Un'ampia cerchia di mura di nuova costruzione e un solido sistema difensivo. di cui il castello di P orta Giovia diviene il fulcro. sono i primi e precisi momenti dell'impegno urbanistico. che non trova però sbocco per quanto concerne le opere pubbliche di carattere civi le. se non in una modesta ristrutturazione motivata dalla necessità di presentare al nuovo principe un centro urbano più

ordinato e organico di quanto non fosse in realtà. Tra i non numerosi palazzi privati di questo primo periodo spagnolo ricordo quello del mercante e banchiere genovese Tommaso Marino (quello stesso in cui ha sede il Comune di Milano). il cui fasto ben si acldice all'uomo <<nuovo » che lo commissiona e al gusto dell'epoca.

Ad un governo che mostra scarso interesse nei confronti dell'urbanistica cittadina supplisce in parte la Chiesa Ambrosiana - che ciel resto ha costituito sempre un tutto unico con la città - eia quando Carlo Borromeo ne diviene arcivescovo. La cosiddetta Controriforma accentra <;u di sé gran parte dell'attenzione delle genti e trova nclÌe arti figurative il modo più significativo per colpire la fantasia dei fedeli ed esaltare la grandezza e la forza del cattolicesimo. Ma si tratta di un impegno architettonico quasi ciel tutto religioso. che costella la diocesi di chiese e di edifici che si collegano al culto ed alle pratiche assistenziali e educative. L'altra componente del volto urbano - l'edilizia privata - si accentra dalla fine almeno del secolo XVI attorno ai nomi di qualche grande famiglia o di qualche nuovo ricco. i cui palazzi spiccano nelle strette contrade su cui si affacciano: palazzo Erba-Odescalchi. la casa di Leone Leoni. quella degli Orsini. il palazzo di Prospero Visconti. ecc. Ed anche negli anni seguenti è ancora la Chiesa. nella persona dell'arcivescovo Federig:o Borromeo. che contribuisce ad arricchire l'architettura milanese con edifici monumentali come il Seminario. la Canonica. il Collegio Elvetico. lo stesso palazzo arcivescovile. l'orfanotrofio di S. Sofia. la Biblioteca Ambrosiana. La rete viaria urbana è rimasta però quella cli un tempo ed è inadeguata alle esigenze della circo lazione interna: non vengono promosse opere pubbliche di interesse generale: malgrado ciò. grazie alle chiese e ai palazzi privati. l'aspetto esteriore di Milano è sempre quello di una città bellissima e

ricca. È pur vero peraltro che il ritorno alla campagna e alla rendita fondiaria, unito allo scarso interesse per una vita politica priva di so ddisfazioni, ha provocato da tempo anche il fenomeno dell'allontanamento dalla città di parecchie delle maggiori famiglie della nobiltà ed un conseguente arricchimento architettonico del contado. La stessa famiglia Cusani, che qui si celebra. vantava tra i suoi possessi la bella dimora di Desio, poi demolita per fare posto all'edificio costruito dal Palagi per gli Antona Traversi. Malgrado ciò, quest ' epoca e questa società sanno dar vita a fulgidi esempi di architettura civile, come quelli del palazzo milanes e degli s tessi Cusani, o dei palazzi Sormani, Arese. Annoni, Durini, Belgioioso di via S. Eufemia, per non citare che alcuni tra i più noti, i cui tranquilli giardini interni mantengono chi li abita lontano dalla promiscuità delle se mpre insufficienti strade cittadine.

Il richiamo del centro urbano torna a farsi sentire, con lenta gradualità, dalla fin e del sec. XVII e più vivacemente con l'avvento del dominio austriaco e trova la s ua massima espressione con Maria Teresa. Ciò avviene soprattutto quando nella seconda metà

del sec. XVIII si iniziano le grandi riforme e si ha la crescita di una nuova nobiltà e di un ceto di alti funzionari che si affiancano al vecchio patriziato. È il momento dell ' avvento in arte del neoclassico, che ben serve ad esprimere nelle sue forme pulite e lineari il senso dell'ordine interno e del fermo reggimento del nuovo dominio.

Il milanese che aggirandosi nel perimetro delle mura comunali percorre le vie che videro la crescita della potente città-stato e che ricordano ancora qua e là nel nome la Milano romana, o gli artigiani medioevali o gli offici del commercio e del governo, ha modo dunque di seguire l'ev olversi dell ' impianto e dell ' edilizia urbani al passo con le vicende storiche e le forme politiche e d economiche. Il ricordo delle famiglie che con l'operosità, l'intelligenza, l'impegno civile hanno contribuito dai tempi più lontani a creare l' immagine - o il mito - di Milano è consegnato nel modo più immediato alla memoria del visitatore proprio dai palazzi che ne recano i nomi e con la cui erezione si intendeva celebrare sì le fortune familiari, ma soprattutto esaltare la for za della città quale punto ognora valido di riferimento e di attrazione.

La co n trada di Brera s i trova va a l confine di porta C'oma,ina - una tra le se i maggiori porte della c ittà - da c u i ~i dipartiva l' arteria romana. c he s i dirigeva verso ('omo e la Germl-lni,1 . Oggi ~egue l" amico percor~o e. ri cca di palazzi vetus ti e ant iche memorie, conserva . a parte qualche moderno ed ificio, l' aspetto di un tempo Al n 17 della pianta i l palazzo C'u~ani. Milano, Arc/1il·io di Siato, Mappe di Carlo VI

Al di là del ponte di S. Marco e della pu s terla di Algisio o del Guercio - press·a poco dove oggi via Brera si incrocia con via Pontaccio - si estendeva nei tempi antichi un borgo costituito da ortaglie. vigne e giardini: sulla curva del Naviglio interno che lo delimitava le lavandaie lavavano i panni e li sciorinavano al sole in lunghe file tra alberi di gelso. TI « borgo» era detto di Brera dalla voce longobarda « braida». che a Milano aveva il significato di «piazzetta erbosa». Già nel secolo XII si parlava in atti notarili della «bra ida Guercii o Algisii». nomi di persona coi quali fu poi denominata la pusterla: secondo alcuni esso era il nome di un certo Algisio Guercio. secondo altri - come il Puricelli - ricordava l'arcivescovo Algisio da Pirovano ( 1176-1185), ocome il Colombo - era il casato di un duca della Neustria. di cui si avevano notizie intorno all'anno 846. La pusterla <li Brera ricostruita, secondo l'esempio delle altre porte e pusterle nel 1232, rimase poi chiusa per anni e venne riaperta e restaurata soltanto al tempo di Ludovico il Moro sotto la direzione di Pietro Foppa. Ribattezzata pusterla Beatrice in onore della moglie del Moro. essa si presentava nella nuova veste come un massiccio torrione ad un unico fornice. che sbarrava l'ingresso in città. priva di particolarità artistiche degne di essere ricordate: venne poi distrutta tra il

11 palazzo Simonetta e la c h iesa di S. Euseb io. in contrada Ji Urera. ora scomparsi in seg uito alle incu rs ion i aeree del 1943. Milano, Cfrica Raccolw delle Stampe A. Bertarel/i

1860 e 1865, quan d!o il quartiere fu ricostruito. Tommaso Grossi la citò nel suo Marco Visconti, durante l'asse dio posto eia Ludovico il Bavaro nel 1329, e immaginò che nei pressi sorgesse la casa del conte del Balzo. uno dei protagonisti del romanzo. forse s ull 'area dove poi fu costruito il pala zzo Simonetta. Il borgo cli Brera dal lato est delimit ava . col naviglio di S. Marco , la circoscrizione territoriale cli porta Comasina e ad ovest confinava con via Monte di Pietà. contrada che si trovav a già in porta N uova. Nelle guide di Milano fino al secolo XVI IL la pusterla di Brera e la zona limitrofa vennero incluse nell'area de[la giurisdizione di porta Nuova. La via Brera oggi segue l'antico percorso e conserva, a parte qualche moderno edificio. l'aspetto di un tempo , ricca di palazzi vetusti e di antiche memorie. Percorriamola iniziando da via Monte di Pietà, al cui angolo sorgeva la dimora della famiglia milanese de g li Arcimboldi. di s truttur a se ttecentesca. ora radicalmente ristrutturata. Casa Arcimboldi fu la prima sede del salotto ottocentesco di Clara Maffei e ospitò s pesso Alessandro Volta nei suoi soggiorni milanesi. All'attuale n. 5. d ' angolo con via del Carmine, si innalza un edificio de i primi dell ' Ottocento. con un balcone a parapetto di ferro che corre lungo tutto il piano attico; al n 9 una fronte settecentesca a t r e piani con portale arcuato racchiude un cortile rettangolare con un tratto di portico ad archi. La casa del n. 6 un tempo n. 1571. ospitò. fino alla morte nel 1794 , Cesare Beccaria; in essa egli scrisse qua s i tutte le s ue opere. e anche « Dei de litti e de ll e pene » . Agli inizi dell'Ottocento la costruzione fu radicalmente rifatta dall'arch i tetto Gaetano Faroni, assumendo un aspetto neoclass ico; sulla facciata furono posti sci medaglioni di ce lebri personaggi. fra i quali lo stesso Beccaria. Al n. 16. quasi di fronte al pala zzo Cusani. la casa Trotti. ora rimaneggiata, il cui vestibolo aperto su un amp io giardino era s tato progettato da F rancesco Croce.

Al n. 10. in granito rosso e «cornetto ne )) la casa Bellotti. modello di arte neoclassica applicata in modo pratico e senza pretese di lusso ad una dimora borghese. Edificata a tre piani negli anni 1819-21 dall'architetto Gioachino Crivelli per Felice Bellotti. letterato e poeta accademico amico del Monti e del Foscolo e traduttore di classici greci. fu la prima costruzione milanese ad avere le griglie scorrevo li nello spessore del muro. Ai nn. 12 e 14 il palazzo Citterio - diviso in due parti soltanto in epoca recente - una « casa da nobile )) settecentesca nei modi del ba·rocchetto. che dava tono alla contrada anche per la fama dei suoi proprietari. dato che. agli inizi dell'Ottocento. pare fosse della Langravia Fi.irstenberg. li cortile. a portici su due lati. si apriva su un giard ino . conservato ancora oggi. vasto e folto di piante antiche. Fra il palazzo Cusani, cli cui parleremo in altro capitolo, e la casa cli Pi o IV sorgeva anticamente in via Brera la chiesa di S. Eusebio, nella quale la famiglia Cusani aveva una tribuna. comunicante con la propria dimora. Ricostruita da Federico Borromeo sulla pianta di un edificio sacro più antico ri salente, seco ndo alcuni, a re Desiderio. essa conteneva alcu ne cappelle gentilizie degli Archinti e di patronato dei Sarazzoni. Non più officiata in segu ito alle soppressioni giuseppine, distrutta nei bombardamenti del 1943. s ulla sua area venne cretto un palazzetto. allineato col palazzo dei Cusani. adorno in modo leggero alla maniera del barocco teresiano. Seguivano, di fronte a ll'Accademia. il non ultimato palazzo di Pio [V e il palazzo Simonetta, due edifici oggi scompars i vittime delle incursioni aeree e sostituiti, col sacrificio del gia rdino retro stante, da costruzioni modern e, che racchiudono un'are a aperta suirabside della chiesa di S. Carpoforo. Il primo sorse. riducendo a sette metri la larghezza della contrada. per desiderio di Giovanni Angelo de Medici - assunto al trono

La facciata del la c h ic~a di S. Maria in Brera, esegui ta nel 134 7. crn.tituiva con la sua facciata a li,toni di marmo bianco e nero. lo sfondo della attuale piauetta di Rrera: tale fronte nd 1809 fu demolita e intorno alla piazzetta ,i continuò il disegno richiniano del pa lu10 di Brera. mentre l' interno de ll a c h iesa fu co n glo h ato nell'ed ific io. Mila110. Ci1·ica Raccolta delle Swmpe A. Berwrelli.'

pontificio col nome di Pi o I V - su disegno del suo a rchit e tto preferito. Vincenzo Seregni. che. pur c hi amato a R oma per lavorare alla fabbrica di S . Pi etro. «civ ibus sen ire maluit ». I l 22 gennaio 1565 il Seregni e l'in geg nere Bern ard ino Lonato diedero inizio alla costruzio n e. appaltando il materiale nece ssa rio. ma il 6 dicembre Pi o I V improvv is a m e nte m o riva e la fabbri ca rim ase incompiuta. Essa fu tuttavia opera di linee sq ui site nei puntuali part ico lari propri di un arc h it etto che e ra a nc he sc ultore ispirata a i modi dell'Ale ss i All a fine del Settecento il palazzo \'enne incorporato alla att igua dimora dei S imon etta. divenendo di propri e tà dei Castelbarco. pe r poi passare n e l 1865. trasformato in edific io di aspe tto comu n e. ai Gonzales. Sorte somigliante ebbe il palano dei Simonetta. di sce nd en ti da Cieco, il famoso seg retario e cancelliere ducale di Francesco e Galeazzo Maria Sforza. L a faccia t a si presentava in un d eco roso barocco con p o rta le a linee spezza t e e finestre con cornici a s tu cco. Nell"Ottocento i due edifici riuniti os pit a rono un ra m o dei Castelbarco. che vi conservarono prezio se racc o lte d 'a rt e : e v i abitò anc h e la giova n e Cristina Tri vulzio futura principessa Be lg ioio o. con il patrigno Alessandro Visconti d'Aragona. La casa e ra fre quent a ta dal mu s icis ta Vincenzo B e llini . che fece. proprio nelle sa le di questo palaz70, le s u e prim e comparse in società.

Ma il vero protagonista d e ll a contrada di Brera è se n za dubbio il palazzo dell'Accad e mia, con la chiesa di S . Maria. palazzo cui sono legate le cro nac he dell'Ordine de g li Umiliati.

Secondo la t radiz ione nella Brera del Gu e r c io, dove nel I 159 sarebbe morto i l beato Gi ova nni da Meda . fondatore del Terzo Ordine, e ra so rt a la casa di Brera . la casa-madre degli U mili a ti. che, inclusa n e l gi r o d e ll e mura comunali già ne l 1171. nel secolo XIII eb be titolo di prepositura. L 'ord in e degli

Umiliati. nato. in base agli studi più recenti. intorno al secolo Xl da un moto sim il e a quello dei Valdesi. riuniva persone le gate da comuni idee e dalla foggia degli abiti grigi; a causa di questi ultimi vennero chiamati anche Berrettini della Peniten za. Essi pur dedicandosi a penitenze, digiuni e preghiere formarono una comunità di uomini e donne che vivevano del loro lavoro, organizzati in una vita semimonastica e divisi in tre ordini - chierici, laici. coniugati - occupandosi in modo particolare dell'arte e delrindustria della lana. La comunità che nel corso dei secoli crebbe in agiatezza e decadde nella disciplina dell'umiltà e della espiazione, fu abolita da S. Carlo con bolla di papa Pio V il 7 febbraio 1571. Secondo lo storiografo Giulini. la attigua chiesa di S. Maria di Brera fu costruita nel 1229. mentre la facciata, listata di marmi bianchi e neri con portale prez ioso eseguito da Giovanni di Balduccio da Pisa. fu eseguita nel 1347. L'interno della chiesa. rimaneggiato nel 1570 e alla fine del XVTIT secolo. era ricco di opere d'arte.

I n seguito alla soppressione dell'Ordine degli Umiliati il convento venne ceduto alla Compagnia di Gesù, per istituirvi un collegio di educazione da loro diretto. Divenne così necessario progettare una costru z ione aderente alle nuove necessità , e nel 1591 si diede inizio ai lunghi lavori, secondo il progetto di Mart i no Bassi. Esso fu poi ampiamente elaborato da Francesco Maria Richini nel 1651, così da dare un aspetto monumentale al pala zzo e all'imponente cortile a due ordini di logge con archi su colonne binate. Vi lavorarono in~s'eguito anche il figlio del Richini, Gian Domenico , il Quadrio e il Ros so ne. ma, malgrado l'impegno di tutti. ancora nel 1686 le opere non erano ultimate, né fu dato ai gesuiti di vederle compiute quando dovettero lasciare l'ed ificio nel 1772 per la soppressione della Compagnia di Gesù. Nel palazzo di Brera rimasero però la maggior parte delle istituzioni già insediatevi, la

li pa la zzo di Brera: il monumentale conile a due piani. im ponente nel gioco di ch iarosc ur i dei gra ndi archi sorrett i da colonne b in ate. rappresenta l'esempio perfetto de l cortile lombardo. Milano , Ci.,ica Raccolra delle Swmpe A. Bertarelli.

li pa la zzo di Brera: il monumentale conile a due piani. im ponente nel gioco di ch iarosc ur i dei gra ndi archi sorrett i da colonne b in ate. rappresenta l'esempio perfetto de l cortile lombardo. Milano , Ci.,ica Raccolra delle Swmpe A. Bertarelli.

Biblioteca. l'Osservatorio Astronomico e le «Scuole di Brera » . nelle quali conversero le Cannobiane e le Palatine. e dal 1776 l'Accademia di Belle Arti e la Società Patriottica. Con le scuole Palatine traslocò nella nuova sede. come docente di esse, anche Giuseppe Parini che. oltre ad insegnarvi. dimorò in quc1ttro stanze site verso l'Orto Botanico. fino alla morte. avvenuta il 15 agosto 1799. Tra il 1776 e il 1784 il palazzo ebbe finalmente compimento. con l'ingresso principale verso via Brcra e il grande portale disegnato dal Piermarini. l'architetto che nella nuova Accademia teneva cattedra di architettura. Nel 1809 si procedette alla demolizione della fronte della chiesa di S. Maria di Brera. per continuare attorno alla piaz1ctta il disegno del Ri chini. mentre il suo interno venne conglobato ncll"edificio.

[I palazzo di Brera. come è noto. si presenta con una fronte di ampio s"iluppo orizzontale. a soli due piani. ma di gra nd e a lt ezza. in nudo mattone con finestre contornate da cimase di pesante aggetto. mentre il portale appare. nel confronto. freddo e sco la stico. Il cortile a due piani. con arcate del Richini. rappresenta l' esempio perfetto del cortile lombardo; nel centro vi domina il Napoleone di Antonio Canova. fuso in bronzo ai primi dell'Ottocento dal Righetti.

L'attuale via Brera si trovava proprio al confine di porta Cumana (poi Comasina). una tra le sci porte maggiori della cerchia ant ic a. da cui s i dipartiva l'arteria romana che si dirigeva verso Como c. at tra verso le Alpi. conducèva in Germania e da cui passava il traffico per l'alta Lombardia. Sul ponte della via Comasina della ci nt a romana detto « Pon te Vetero» si teneva il mercato della paglia e del fieno e in seguito quello di «verdure. pesci e alt ri

commestibili». mercato di cui si consena memoria nel toponimo di via Mercato. Lo stradone, chiamato borgo di porta Comasina - ora corso Garibaldi - in epoca medioe\'ale aveva quel carattere popolare che conserva tuttora. abitato da molti forestieri. per lo più brianzoli. che venivano a Milano per lavori stagio na li . Esso si trovava all"incrocio con la via P ontaccio. dal ponte che sca,alca,a il fo~sato presso la porta Comasina della cinta cli mura medioevale. Dal Ponte Vetero ai bastioni sorgernno tre chiese importanti: S. Maria del Carmine col suo chiostro a colonne di seriao e i giardini retro~tanti. alla quale si giungeva dalla contrada di Brera attraverso una stretta via sul fianco sinistro di palano Cusani. Di impostazione gotica lombarda att ribuit a a Pietro Solari. con successivi rifacimenti. essa presenta ora una facciata di imitazione. opera del Maciachini (1880): S. Simpl iciano: S. Maria I ncoronata e la antichissima (a. 713) e modesta chiesetta di S. Carpoforo. ora sconsacrata. di cui si vede l'abside in un giardino sul quale guardano due edifici moderni di via Brera. la Dalmine e la Bembcrg. Nel medioevo vi erano nella zona tre ospedali, di S. Simpliciano. di S. Giovanni e di S. Benedetto. Al Pont e Vetero si incontravano la contrada dell"Orso. che aveva preso il nome da «illi de urso » . una famiglia che vi abitava: la cor~ia di S. Marcellino (prosecuzione della via Brol etto, a partire da S. Tommaso). che prendeva il nome dalla parrocchiale omonima demolita nel seco lo XV III e via dei Cusani dal nome delrantica famig li a che. come vedremo. anticamente abitava appunto vicino al Caste ll o tra Ponte Vetero e foro B onaparte. aveva sepolture in S. Maria del Carmine ed era sotto la giurisdiLionc della parrocchia di S. Prot aso in campo. dopo la distruzione di S. Mar ce llino.

Lo s t emma g.entili7io dei Cusani: uno sc ud o di ci nqu e punti d·oro equipollent i a quattro di ve rde. sormon tato da un cimie ro co n un g u erriao tenent e co n la destra una spada (;,imbo lo delrorigine g uerr i era) e con la ~ini s tra una b i lancia (emblema della giust i 1.i ,1 e dcll"cquità ). li motto: «S ic agc ne tim e~~». Dallo Stemmario del Si toni di Sco1.ia. 170:'-. Milano, Arch ivio di Swto

Fu una delle più cospicue casate del patriziato milanese, imparentata con le più note famiglie lombarde. r suoi membri si fregiano dei seguenti titoli : patrizio milanese , marchese di Chignolo. s ignore di Sesto Ca lende e Campo Rin a ld o. consignore di Somma, Crenna e Agnadello . [I loro nome ricorre spesso nei secoli tra gli esponenti delle primarie car iche cittadine. amministrative. militari , g iudizia ri e, ecclesiastiche.

Alla Chiesa i Cusa ni diedero due beati , Francesco ( t 1468). aba te dei Gerolamini e P ao lo (t 1502), priore del monastero delle Grazi e : e due cardina li , Agostino I (1512-1598) c h e, a mico di S. Carlo. partecipò attiva m e nt e al Concilio di Trento, e Agostino Il ( 1655-1730), vescovo di Pavia e abi le ambasciatore, il personaggio più illu stre. La famiglia Cusani, molti dei cui m e mbri militarono nell'Ordine di Malt a, raccolse in un ramo le eredità e i cognomi d e i Bott a. degli Adorno e dei Visconti e si estinse nel 1936 , lega~ndo il castello di Chignolo P o appunto a ll ' Ordin e di Malta: n e ll'altro ramo le eredità e il cognome dei Confalonieri, ed è ancor oggi vivo. L 'a rchivio di famiglia, depositalo nell'A;.~hivio storico civico di Milano , andò distrutto per cause belliche. Lo stemma gentil izio dei Cusan i ara ldic amente s i presenta con lo sc udo di cinq u e punti d'oro equ ipollenti a quattro di verde .

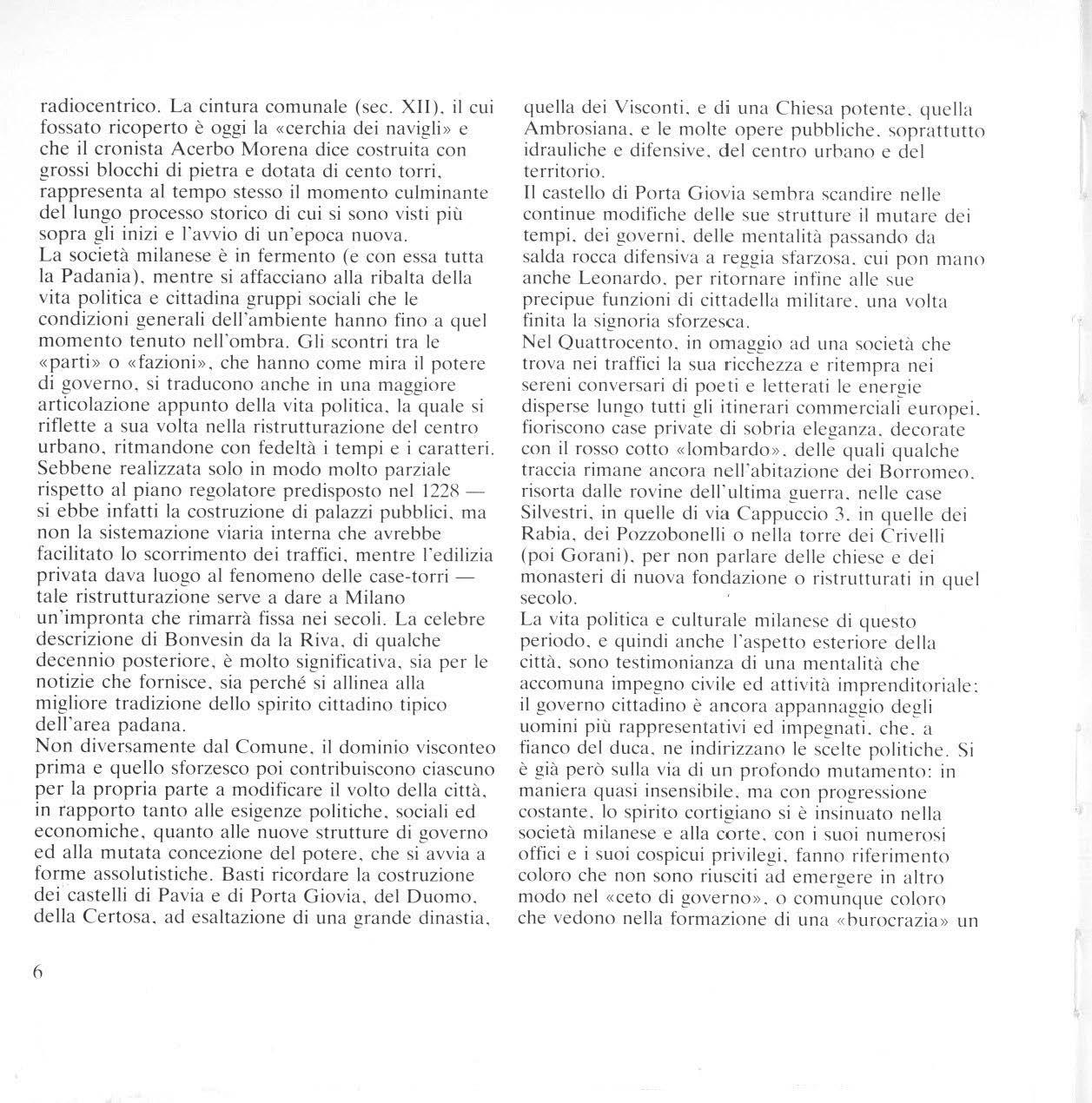

Il molto dei Cu,ani «Sic age ne 1imea~ • compare in un particolare dell'affresco scoperto nel 1953 (t1ui in una foto prima del distacco e del rc~iauro) e ora collocato nel ~tlone d'on ore del palavo Cusani . Anche la ~pada e la bilancia nelle ma111 dei pullini sono rifcn111..:m1 allo stemma del ca,,110. con tip ico allegorismo barocco. Milano. Archfrio della Soprùuendl'!l:a ai heni ambienwh e arcJ1ùe11omn della / .o mbardw

sormontato dal cimiero con un guerriero vc<;tilo di bianco e cinto di rosso l'elmo piumato di tre penne - di rosso, d'azzurro e d'argento -. tenente con la destra una spada - simbolo dell'origine guerriera - e con la sinistra una bilancia - emblema della giustizia e dell'equità. La loro divisa: Sic age ne timea'- . Molto ,;i è scritto sulla origine della famiglia. Alcuni la ritennero originaria della Calabria. altri proveniente dal castello di Cu!-.a in Germania. e altri ancora. come Goffredo da Bussono, la reputarono oriunda cli Capua. « Cusani ex Capua cum Romanis ut iudices ad gubernium lnsubriae missi a Publio. praefccto Ioviniani impcratoris anno 363 » . Secondo Volaterano «Cusana gens campana censenda est a Cusano fluvio, qui Vulturnum influir. hacc gen'> s uperb a bonitate agrorum. salubritatc acri-, ac pulchritudine regionis. Quare gentcm Cw,anam quoque cum Romanis huc confluxi,..,e. magnitudo animi, quae ad huc in eis conspicitur. fidem facit». Ma forse. più se mplicemente. essi deri"arono il loro nome e la loro origine dall'antico borgo di C'usano. presso Milano. Certamente dal ramo principale di Milano s i d ipartirono varie diramazioni. verso Cre m a. T orino. Vercelli. P arma: ma anche vcr"o il F riuli. nella Marca Tre, igiana. nel piacentino. in Campania e in Abruzzo. tanto che vi sono ancora oggi in varie regioni terre e ca<;telli co n questo nome. che dimostrano l'importanza e la diffusione de ll a stirpe. Secondo la tradizione degli antichi cronisti. la famiglia Cusa ni ebbe come capostipite un ce rt o Bc ll onus, possi d ente. c i tato in un atto dell'a r civescovo di Milano del 1098 . !-.eguito dal figlio Gotefrccl us ( J 116) e quind i da R inard u -. ( 1150). da Giovanni ( 1248 c.). gran maestro dell'Ordine di Malta. da Baldicionus (127:1 c.). capitano milanese combattente nella guerra tra reggiani e parmigiani. Guido ( 1281 c.) . di parte guelfa. è citato dag li storiografi sforzeschi Calco e Cario. perché. oltre a far parte del gruppo di nohili

eletti per riformare gli statuti della città di Milano. fu implicato nella congiura. poi sventata, ordita per ricondurre al potere i Torriani. che avevano ceduto ai più forti Visconti. I figli di Guido furono Algisio. giudice e console di Vercelli ( 1336). poi dei Xll di Provvisione di Milano e Oldofredo - a differenza del padre di fervente parte viscontea - gentiluomo cli Galeazzo e di Azzone Visconti: di quest'ultimo fu. tra l'altro. ambasciatore presso i papi per ottenere !'assoluzione alla scomunica che aveva colpito il signore e i sudditi per aver sostenuto il partito imperiale. Ancora nel XIV secolo ricordiamo Ubertus. Rizarclus, Gulielmus, che furono tra i consiglieri e decurioni della città. Antonius e Cristophorus ( 1385). membri ciel Collegio dei giureconsulti , eletto il secondo nel 1406 e 1409 tra gli incaricati di vigilare la fahbrica del Duomo. Soltanto con il fi!!lio di Cristoforo. Antonio. si entra però nel campo della documentazione storica. Nato nel 1384, Antonio fu membro insigne del Collegio dei fisici e medico personale di Filippo Maria Visconti. quindi protofisico di tutto il ducato e rettore dell'Università di Pavia. Giacomo, uno dei figli di Antonio. nato nel 1418. ebbe un posto importante nelle vicende cittadine: giureconsulto. fu consigliere cli Filippo Maria Visconti e, durante la Repubblica Ambrosiana, oltre che amhasciatore. venne eletto tra i Capitani e difensori della lihertà: altre cariche. fra cui quella di memhro del Consiglio segreto. ebbe con Francesco Sforza e Galeazzo Maria. Mori nel 1483.

È accertato che sino alla fine del Quattrocento i Cusani si andarono sempre più frantumando in diramazioni secondarie senza riuscire a raggrupparsi in una unità salda e potente: ma a quest'epoca intervenne un fortunato evento. l'eredità del feudo e del castello di Chignolo Po. che fece dei Cusani una famiglia unita e soÌida dal punto di vista patrimoniale.

La terra di Chignolo. che era stata costretta a subire per molto temp..o gli umori delle lotte politiche fra i duchi di Milano e i signori delle terre vicine, vantava una antica tràdizione. legata. g ià dai primi anni del secolo X I (1009) ad una nota famiglia milanese, i Pusterla. che l'ebbero in feudo fino all'epoca viscontea. Verso il 1385 Chignolo entrò a far parte dei domini di Gian Galeazzo Visconti, poi ritornò brevemente ai Pustcrla. finché Filippo Maria Visconti lo concedette definitivamente in feudo ai Federici. in cambio di segnalati se rvigi. L'investitura fu confermata a nche dagli Sforza e n'él 1-PR Ludovico il Moro accordò a Giovanni Stefano Federici il permesso di dividere il feudo tra le due figlie femminè Beatrice e Bianca Maria. Morta quest'ultima. B eat rice. vedova del patriLio milanese Luigi Arcimboldi e moglie in seconde nozze ( 1490) di Gerolamo Cusani. g iureconsulto e consigliere ducale e segre to , ottenne dopo alcune resistenze degli credi, anche l'altra metà del feudo. Chignolo Po passò così alla fine del XV secolo ai Cusani. per mez zo di Beatrice Federici. Rip et ute conferme ducali durante il secolo XVI ne sancirono il possesso, finché Agostino Cusani (1592-1640). con decreto del 1621. ricevette il titolo di marchese di Ch ignolo con riserva per gli c redi . al ~olo primogenito. A Chignolo e al suo castello per quattro secoli e mezzo. fino a lla loro estinzione. i C u sani dedicarono co sì ogni cura. vi eressero ch iese. conventi e istituti di beneficicnza. ne curarono la terra e il castello. tanto che furono sempre ben accetti dalla popolazione. La trasformazione dell'antico forti lizio in un confortevole maniero fu o p era del car din ale Agostino Cusan i (1655-1730). , escovo di P avia. uno dei più insigni c~ponenti della casata. Molti furono i Cusani. nei vari ra mi in cui s i sudd ivise la famiglia. che occuparono nello svolgersi dei secoli, come abbiamo d e tto. ca rich e di notevole riliev o nel governo e nell'amministrazione della

città. nella milizia eccles iastica e nei collegi professionali. Sarebbe qui troppo lungo e non pertinente tracciarne un quadro completo: limiteremo così la segnalazione a coloro che fecero parte del ramo prìncìpale della famiglia e che .,i occuparono in modo particolare d el palazzo Cusani dì vìa Bre ra. Lelio. figlìo di Otta, iano e di Lucre?ia Lampugnano (morto ante 1606). ebbe una vita avventurosa. Condannato al bando nel 1595 per o micidio. egli ebbe i suoi beni seques trati dal senato. ìnsieme a quelli del fratello Gerolamo ,uo complice: fu inoltre diseredato dal padre per a, er attentato ai paterni granai alla testa dei propri bravi. Glì fu anche. come , •edremo. confi,cata la casa in parrocchia S. Marcellino. Malgrado i tras,corsi. net 1598 fece parte del corteo di ,enti nobilì Ca\'alieri che ricevettero Margherita d'Austria. spo,;a di Fìlippo III di Spagna. al .,uo ing.res.,o in Milano. Lelio nel 1579 sposò Giustina di Carlo Barbiano di Belgioioso e di I ppolita. figlia unica di G.B. Viscontì. Gìustina rice,ctte dall'eredità della madre alcuni importanti possedimenti nel territorio e.li Belgioioso e la terLa parte dì metà della Signoria di Somma Lombarda: nel 1606. come vedremo. dal padre essa ereditò anche il posses~o del fondo situato in contrada di Brcra. proprictù sulla quale in seg uit o sorse il palazzo Cusani attuale. Giustina mori nel 16 17. la~ciando al primogenito Agostino il patrimonio di famig lia.

Agostìno (1592-1(1-4<)). prìmo appunto deì cinque figli di Lelio e di Giustina. cop rì importanti cariche cìttadine e. tra l'altro. fu uno elci L X decurioni nell'anno 1633: creato marche.,e di Chignolo nel 1621. eg li pose tutte le sue cure a far rifiorire il nome della casa t a - prostrata dal disordine e dalle cause nell'interno della famig lia e con il fiscoacquistando a preni irrisori , aste tenute in Chignolo e in altri luoghi e imprimendole que l tono fastoso e signorile che i suoi s u ccessori ,eppcro colti, are e

mantenere per molto tempo. Agostino ampliò le proprietà della famiglia anche nella contrada di Brera presso la chiesa di S. Eusebio. chiesa nella quale i Cusani da questo momento e per molti anni ebbero una tribuna che comunicava con la propria dimora . Eg li sposò Giovanna Visconti che. figlia unica, portò una ricca dote e il diritto al cognome Visconti con tutti i privilegi di Somma e di Agnadello e dei patronati di Motta Visconti e Somma.

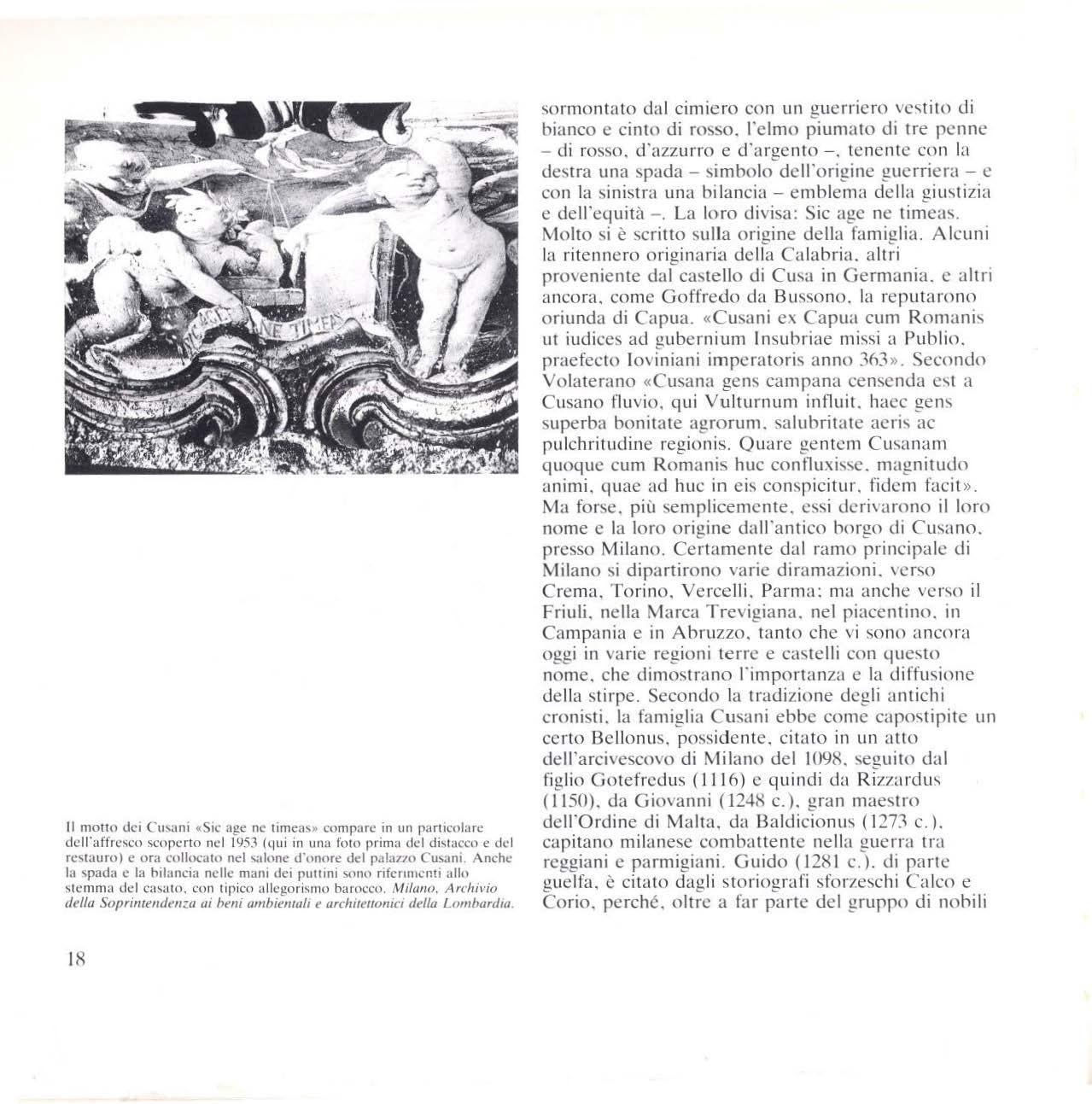

Alla morte di Agostino la primogenitura passò, per volere della vedova, a Ottavio (1633-1678). che ebbe importanti incarichi nell 'esercito di Filippo lV di Spagna e nel governo di Milano. Tra i dieci figli di Ottavio fu Ferdinando (1652-1709) ad avere la primogenitura. Egli abitò nel palazzo in contrada di Brera in parrocchia S. Eusebio, e coprì la carica di questore del magistrato ordinario: morto senza eredi maschi. istituì una primogenitura a favore del ramo del fratello Luigi (1658-1713). Quest'ultimo, quando Ferdinando perdette la spera nza di avere figli maschi. chiese ed ottenne di esse re sciolto dai voti dell'ordine Gerosolomitano. Uscito così dalla religione di Malta. egli contrasse matrimonio nel 1703 con Isabella del conte Giuseppe Besozzi e divenne capostipite dei due rami della famiglia Cusani, i Cusani Visconti Botta Adorno e i Cusani Confalonieri. Nel 1709, alla morte del fratello primogenito Ferdinando, Luigi ebbe una lunga lite con l'altro fratello. gene rale Giacomo (1660-1730). per l ' eredità dello z io Gerolamo. nella quale era compreso il palazzo di via Brera, lite che durò, senza essere composta. fino alla morte di entrambi. Gli eredi. i figli Gerolamo e Carlo. furono dal padre affidati in tutela al proprio fratello cardinale Agostino (1655-1730). che. come abbiamo detto. si preoccupò, tra l'altro, di restaurare il castello di Chignolo e di sistemare il palazzo in contrada di Bre ra. Gerolamo (1705-1770). educato con molta

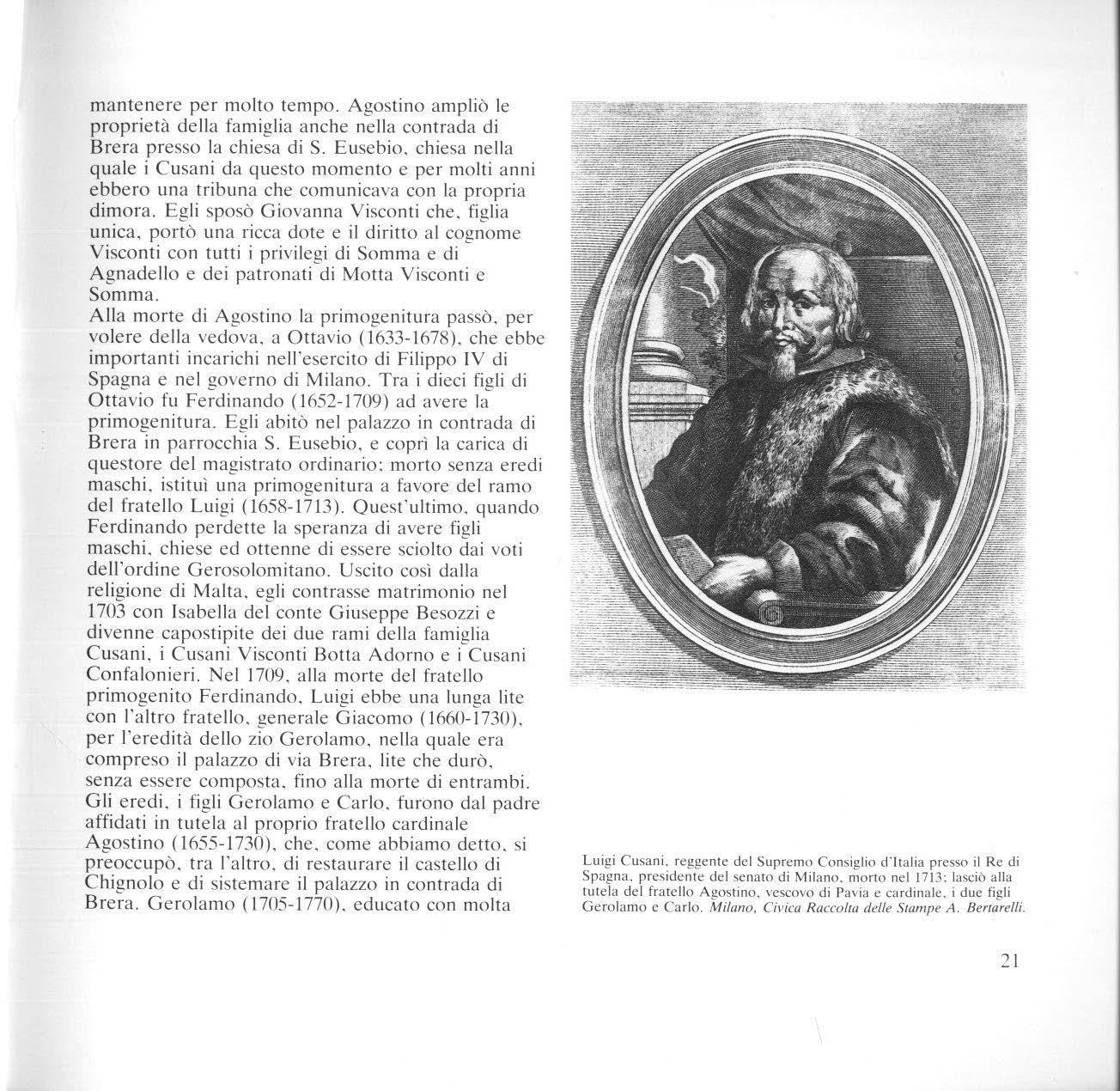

/\gos1ino Cu~ani. c realo cardinale il I X magglll 1712. affidò al Ruggcri la co~1ru1ione della focc1ata del pala110 e ne arricchì tra l"ah ro gli i nt ern i con gli aff resch i del Rnrroni /11,/an o, Cil·ica R11ccolw delle Stampe A. Berwre/li.

diligenza dallo z io card inale. ricopri anch'egli caric h e importanti nella città e fu memhro di alcune ambascerie.

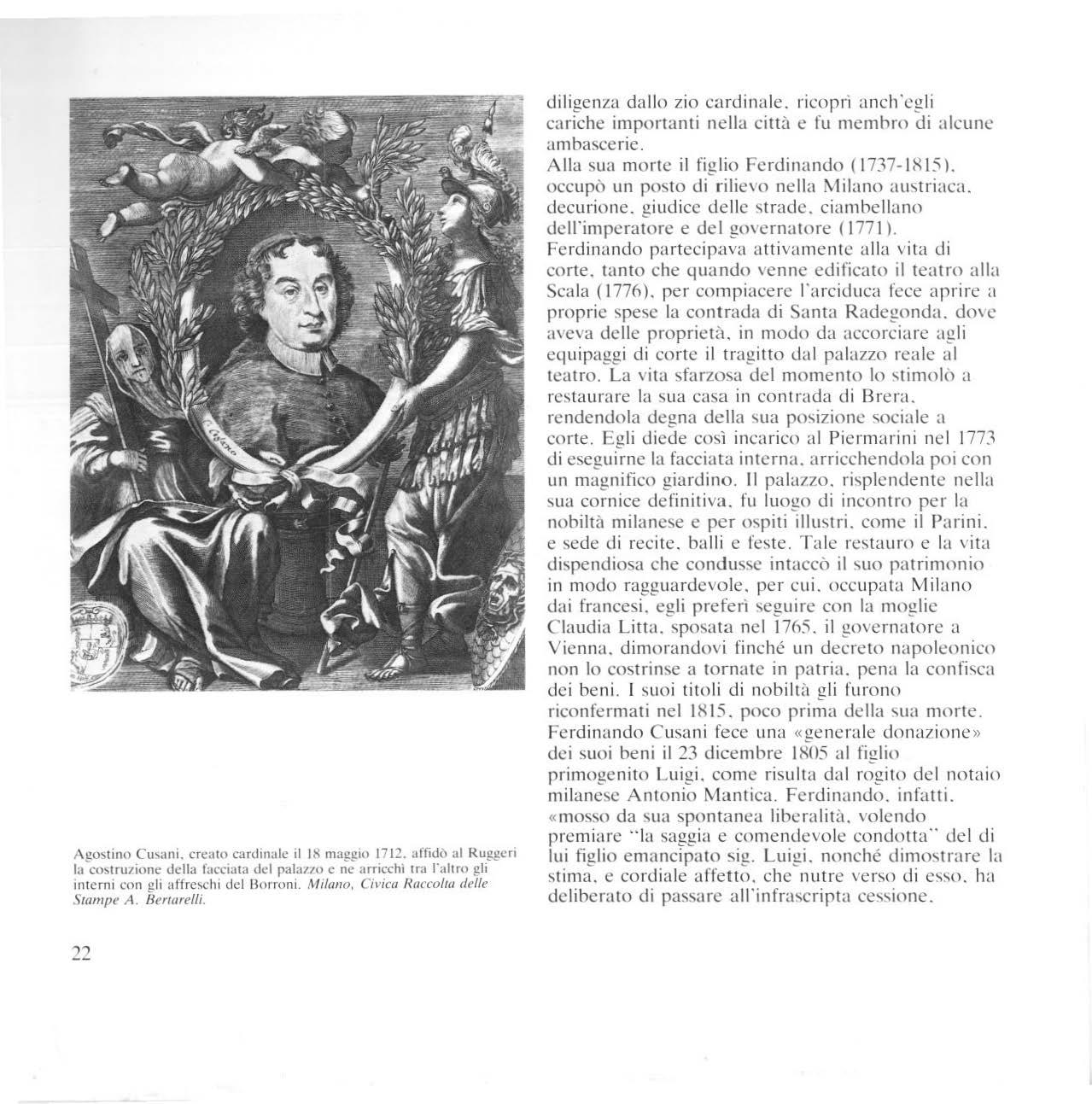

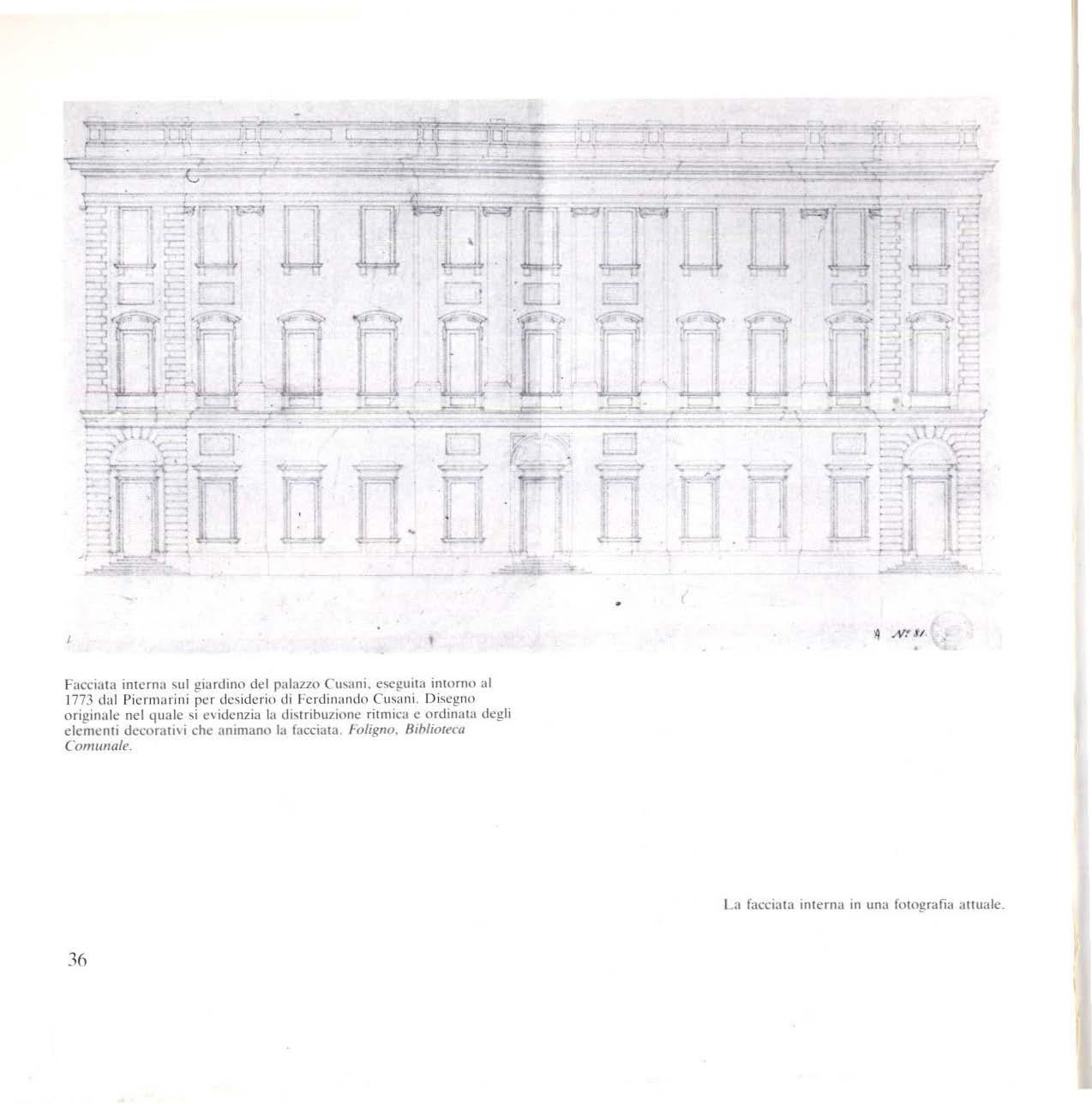

Alla sua morte il figlio Ferdinando ( 1737- 181.5). occupò un posto di ril ievo nella Milano austriaca. decurione. giud ic e delle strade. ciambellano dell'imperatore e del governatore ( 177 1 ). Ferdinando partecipava attivamente a ll a vita di corte. t a nto c he quando \enne e dificato il teatro alla Scala (1776). per co mpi acere l'arciduca fece aprire a proprie spese la contrada di Santa Radegonda. do\e aveva delle propri e tà. in modo da accorciare agli equipaggi di corte il tra g itto dal palazzo reale al teatro. La vita sfarzosa del m o mento lo ,timolò a restaurare la s ua casa in contrada di Brera. rendendola degna della <,ua posizione sociale a corte. Egli diede così incarico al Pi ermar ini nel 1773 di eseguirne la facciata intern a. arricchendola poi con un magnifico giardino. li palano. risplendente nella sua cornice definitiva. fu lu ogo di incontro per la nobilt à milane se e per ospiti illustri. come il P ar ini . e sede di recite. balli e feste. Tale restauro e la vita dispendiosa che condusse inta ccò il <,uo p a trimonio in mod o ragguardevole. per cui. occupata Milano dai francesi. eg li preferì seguire con la moglie Claudia Litt a. sposata nel 1765. il governatore a Vienna. dimorandovi finché un decreto napoleonico non lo c ostrinse a tornate in patria. pena la confisca dei beni. I suoi titoli di nobiltil gli furono riconfermati nel 18 15. p oco prima della sua morte . Ferdinando Cusani fece una «g enerale donazione » dei suoi beni il 23 dicembre 1805 al figlio primogenito Lui gi. come risulta dal rogito del notaio milane~ e Antonio Mantica. F e rdinando. infatti. « mosso da sua spontanea liberalità. volendo premiare "la sagg ia e comcndevole condotta" dc I di lui figli o emancipato sig. Lui gi. nonché dimostrare la stima. e cordiale affetto. che nutre verso di esso. ha deliberato di passa re atrinfrascripta cessione.

rinuncia, ed irrevocabile donazione fra vivi a favore del medesimo » ... « nominativamente di ogni sua sostanza e ragione di qua lu nque natura e per qualsivoglia titolo ad esso lui spettante, e pervenuto ed ovunque situata, compresa la mobiliaria, ed ogni altra indistintamente, e senza eccezione, e compreso qualunque aumento di sostanza in futuro verificabile a favore dello stesso sig. donante », oltre a tutti i crediti in sospeso.

Il primo gen ito dei cinque figli di Ferdinando, Luigi (1769-1836), cavaliere gerosolomitano e ciambellano imperiale, roso dalla passione del gioco alimentata dai giochi d'azzardo che s i tenevano nei ridotti del teatro alla Scala a Milano, continuò la sua vita dissipata anche a Roma, dove soggiornò a lungo dopo il suo matrimonio con Annamaria del marchese Gerolamo Lepri. Forse costretto dallo -sperpero delle sue sostanze, ma anche spinto dalla nuova situazione economica che si era creata con l'av vento della dominazione francese, Lui gi Cusani vendette la parte più prestigiosa del suo patrimonio , il palazzo di via Brera avuto in dono dal padre al demanio del R eg no d'Italia, la v ill a e il fondo di Desio all'avvocato Traversi e la tenuta di Zagonara nel territorio di B elgioioso. Il figlio di Luigi,~ Francesco (1798-1859), nato a Roma, alla morte del padre si stabilì a Milano, dove acquistò una bella casa presso S. Romano . A lui si deve la costruzione di una importante filanda di seta n e l territorio di Chignolo, filanda che portò notevoli vantaggi economici alla zona.

Egli sposò Clementina, del marchese Luigi Botta Adorno e di Teresa Beccaria, che, erede della casata, ne portò ai Cusani i cognomi paterni e le sostanze.

Da Carlo (1705-1784), fratello di Gerolamo e sposo di Barbara Maschera, dissoluto e scialacquatore, nacquero quattro figli, dei quali sopravvisse soltanto Cesare ( t 1818). Quest'ultimo, avviatosi alla carriera

Il marche se Fe rdinand o C u sa ni risulta aver ve rsato in var ie riprese al Pi e rmarini. a partire dal 1773 alc un e retribuzioni - accuratame nte annotate dalr a rti s ta - allribuibili ai progeu i della faccia ta in te rna del cortile principa le di palazzo Cusani. nonché della villa di D es io ora sco mparsa. Foligno. Bibfioreca Comunale.

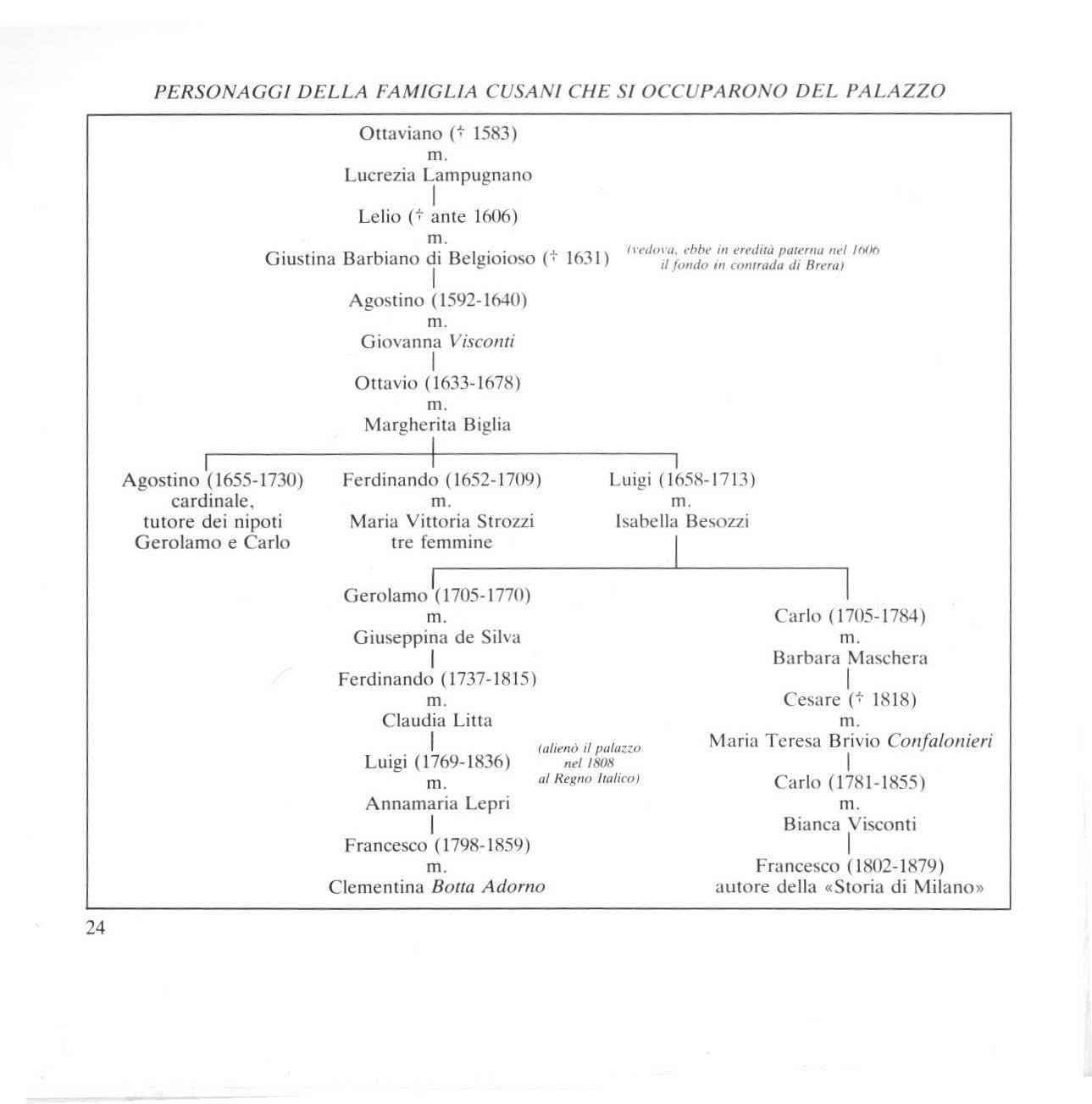

Ottaviano (t 1583)

m.

Lucrezia Lampugnano I

L elio (t ante 1606)

m.

Giustina Barbiano di Belgioioso (f 163 l) I

Agostino ( 1592-1640)

m.

Giovanna Visconti I

Ottavio (1633 - 1678)

m.

Margherita Biglia

Agos t ino ( 1655-1730)

cardina le, tu tore de i nipoti

Gerolamo e Carlo

Ferdinando ( 1652- 1709)

m .

M aria Vittoria Strozzi

tre femmine I

Gerolamo ( 1705-1770)

m.

Giuseppina de Silva I

Ferdinando (1737-18 15)

m.

Claudia L itta I

Luigi (1769-1836)

m .

Annama r ia L epri I

Francesco (1798-1859)

m.

Luigi (1658-1713)

m.

Isabella Be sozzi I

Carlo (1705-1784)

m.

Barbara Maschera I

Cesare ("!- 1818)

m.

Maria Teresa B rivio Confalonieri al Regno Italico) I

(alienò il pala::o nel 1808

Carlo (1781- 1855)

m.

Bianca Visconti I

Francesco ( 1802-1879)

Clementina Botta Adorno

autore della « Storia di Milano »

degli impieghi statali, sposò Maria Teresa. del marchese Pietro M. Brivio e di Marianna Confalonieri. Mortagli la moglie in giovane età di parto, Cesare, per una serie di fortunate circostanze, ereditò un ricco patrimonio sia da parte del padre che della madre della moglie,patrimonio che ben presto dilapidò - e il cognome Confalonieri da aggiungere al proprio. Nel 1802 durante la Repubblica italiana ottenne per due ann i il posto di viceprefetto di Lodi. Tra i figli di Car lo, figlio di Cesare, nacque Francesco ( 1802-1879), autore della «Storia di Milano » in sette volumi, nella quale egli delineò con acutezza, tra l'altro, le vicende della società lombarda durante le dominazioni spagnola e austriaca. Fr ancesco morì nella casa paterna di Carate Brianza. Non è fac ile stabilire le dimore dei Cusani nel corso dei secol i , specialmente per i tempi più remoti, anche se possiamo constatare, in base alla documentazione fornitaci dal Calvi, che già nel secolo X I V molti di essi vissero in porta Comasina parrocchia S. Marcellino, probabilmente nello stesso edificio. Essi furono Guidetto di Ube rt o (1346) e An tonio di Guidetto (1385); Lanfrancolo di Zanno, Rizzard o di Zanino (1388 c.) e Ambrogio di Zanino (1395 - 1434); Giorgio di Cristoforo (1415) e B a ld assare di Cristoforo. medico (1404-1423), Giorgio di Cristoforo (1430): Gianeberto di Antonio (1427) e Nicolò di Giancberto ( 1474) ; Protaso (1447) e Giacomino di Pr otaso (1474), Baldassare , Agostino e Cristoforo di Pro taso ( 1470): Elisabetta ( 1571).

Gio. Pi etro di Giacomo, morto nel 1525, ve nn e in possesso della casa della madre Enrica Casati, situata anc h 'essa in porta Comasi na parrocchia

S. Ma rcellino, dove visse anche Gerolamo (t 1527)

È questa la dimora che, secondo i cronisti, diede il nome alla via dei Cusani. Così è probabile vi risiedesse nel 1618 Ottavia. figlia di Ottaviano e di Lucrezia L ampug n ano, che viveva nella casa grande abitata da s uo padre. Risulta poi che, intorno al 1595, L elio cli Ottaviano. che aveva abitato in via Rugabella in porta Tosa, nelle vicinanze della chiesa cli S. Vittore e . in segu it o, nella parrocchia S. Eusebio in porta Nuova, possedesse col fratello una casa da nobile in parrocchia S. Marcellino presso il Castello - probabilmente la stessa di Gio. Pietroche fu confiscata e dopo essere stata st imata in lire imperiali 60,371 e so ldi 10. venne venduta a Cesare Brivio del fu Sforza, a lire imperiali 66,500.

Nel 1385 il giureconsu lto Cristoforo, del ramo di Vercel li. ebbe in eredità e come dote della moglie una casa da nobile in parrocchia S. Protaso ad monacos , oltre a beni in Sesto San Giovanni. dove pare vi fosse la tomba di famig lia.

Nel 1383 Maffiolo cli Guidetto abitava in porta Comasina parrocchia di S. Prot aso in campo; e così pure Giovannino di Francescolo ( 1405) e Giovannino di Giovannino (t 1484). Con Agostino (1592-1640). c h e ereditò dalla m adre il fondo in con t rada di Brera, i Cusani ciel ramo principale vennero ad ab it a r e in porta Comasina parrocchia

S. Eusebio. Ferdina nd o di Ottavio ( 1652); L uigi ( 1658), che convisse con lo z io Gerolamo; Agostino di Ottavio ( 1655); Ferdinando di Gerolamo (1737-18 15); Lui gi di Ferdinando, che dopo aver vend uto il palazzo. visse in parrocchia S. Marco e quindi in parrocchia S. Ambrogio.

Abbiamo n otizia di a ltri Cusa ni , che dal secolo XV al XV III ab it arono in varie al tr e contrade della città , ma non è qui la sede per enumerar li.

Le vicende della proprietà

In via Brera, agli odierni numeri civici 13-15 (anticamente n. 1577) si trova il palazzo Cusani, sede del 3° Corpo d'Armata. La successione degli avvenimenti, che portarono a costituire la proprietà Cusani in contrada di Brera, si può seguire attraverso alcuni documenti conservati nell'Archivio di Stato di Milano. Intorno alla metà del XVI secolo, infatti, e precisamente il 18 novembre 1541, il rettore della chiesa di S. Eusebio in contrada di Brera stipulò con un certo Giampietro de Porrinis de Arona un 'investitura livellaria su un fondo situato in porta Nuova, presso la parrocchia di S. Eusebio per 50 lire imperiali. Dopo aver eseguito parecchie migliorie a tale fondo Giampietro de Porrinis mori, lasciandone in eredità l'utile dominio e le migliorie a Tomaso de Magnis, abitante in porta Orientale parrocchia S. Vito in Pasquirolo. Tomaso vendette a sua volta l' utile dominio. la naturale possessione e le migliorie del fondo - confinante con la strada, con il conte Pietro F. Barbiano di Belgioioso e la chiesa di S. Eusebio - a Giampietro de Lupis, abitante in porta Orientale parrocchia S. Babila per lire imperiali 320. Questi si impegnò inoltre al pagamento del fitto livellario del fondo in questione in ragione di 50 lire imperiali annue, da versare alla chiesa di S. Eusebio. Tutto ciò fu concordato alla

presenza e col consenso del conte Pietro

F. Barbiano di Belgioioso del fu Carlo, abitante in porta Nuova parro~chia S. Eusebio.

In seguito, con atto del 1° aprile 1557, il suddetto rettore della chiesa di S. Eusebio dichiarò di aver ricevuto dalla contessa Paola Taurella del fu Francesco, vedova del conte Pietro Francesco di Belgioioso - abitante in porta Nuova parrocchia S. Eusebio - e usufruttuaria testamentaria di tutti i beni lasciati dal marito , lire imperiali 62 e soldi 7, come completa soluzione del fitto livellario dei beni del suddetto Giampietro de Lupis, che ne era stato a suo tempo investito a nome del conte Pietro: uguale atto di fitto livellario risulta il 5 febbraio 1562. Il 14 giugno 1567 fu il conte Carlo Barbiano di Belgioioso del fu Pietro Francesco a pagare 200 lire imperiali per quattro anni di fitto livellario sul fondo. Il 18 settembre 1606, poi, il rettore della chiesa di S. Eusebio Michele Angelo Crescentino ricevette da Giustina Barbiano di Belgioioso del fu Carlo, vedova di Lelio Cusani, 50 lire imperiali, per completa soluzione del fitto livellario del medesimo fondo. Fu in questo momento, per mezzo dell'eredità personale della vedova di Lelio, che la famiglia Cusani venne in possesso della prima parte delle proprietà in contrada di Brera. Esse subirono poi nel tempo vari ampliamenti, a cominciare dal 10

giugno 1616 allorquando Agostino Cusani fu Lelio. feudatario di Chignolo, fu investito dal rettore della chiesa cli S. Eusebio Michele Angelo Cre scentino. « nomine locationis et ficti s implicis ad beneficìandum » di un fondo della chiesa. posto tra rabita.lionc del rettore e i possedimenti del suddetto Agostino - confinante con l'abitazione e con il « \ iridarium » di Agostino Cusani. con la casa del rettore e con la contrada di Brera - per tre anni rinnovabili. alla cifra di 42 ducati alranno. li 4 ottobre 1619 e l'I I settembre 1621 Agostino pagò ogni volta 100 lire imperiali per il fitto di due anni . Un successivo ampliamento delle proprietà risulta avvenisse. poi. il 4 settembre 1662. quand o il r e ttore della chiesa di S. Eusebio Gabriele Millione diede in fitto '>Cmplice alla marche s a Gi o vanna Vi s conti. vedova di Agostino Cusani. una casa vicino al palazzo dei Cusani per lire 180 annue. Altri documenti degli anni successivi. fino alla fine del XV HI secolo circa. attestano il pagamento di lhelli da parte dei Cusani alla parrocchia di S. Eusebio per case attigue alla « fabrica nuova di dello pallaz10 » Secondo la tradizione fu Agostino Cusani ( 1592-1640), che nei primi decenni del Seicento fece modificare le già esistenti costruzioni. trasformandole in un edificio più consono al nuo, o tenore di vita della casata. rifiorita a nuovi fasti per suo merito. Di tali mutamenti ignoriamo. però. i progelli e le planimetrie. Una veste più imponente al palazzo fu progettata poi dal cardinale Agostino (1655-1730). che, tutore dei nipoti. figli del defunto fratello Luigi. volle imprime re maggiore sontuosità alla dimora con la cos tru7ione di una facciata artistica. facciata che ancor oggi poss iamo ammirare. li cardinale Agostino no n aveva fatto che seguire le tendenze di quella società nobiliare milanese. che. s ul finire del Seicento e all'inizio del Settecento. nel declinare del dominio spagno lo, si trovava in una s ingolare pos izione di pri, ilegio. ma anch e di

isolamento. Per questa ragione tale società s i era costruita regole di vita particolari, adeguate alla concezione del proprio potere, nell'intento di trovare una legittimazione dell ' autorità esercitata. cercando di circondarla di quell'aura di sacralità della quale erano investiti imperatori e sovrani. Quando poi nel 1673, durante il governo del duca di Ossuna, il contrasto tra il duca e la nobiltà toccò la dignità di quest ' ultima, essa non fu più disposta a tollerare la prepotenza del funzionario spagnolo; facendosi più acuto il dissidio, la lotta si manifestò in piccoli incidenti di cerimoniale che rivelarono il reciproco rancore, ma anche il forte sentimento di dignità delle famiglie patrizie milanesi. La galleria dei ritratti di famiglia appesi alle pareti dei saloni dei nobili palazzi non avevano soltanto , quindi, una funzione decorativa, ma volevano dimostrare la autorità della stirpe, basata sulle cariche ricoperte dai suoi membri, sulle parentele e affinità con altre casate illustri nel corso dei secoli. Alle stesse funzioni ri s pondeva il palazzo. dimora cittadina della famiglia, i cui membri avevano abbandonato le ville di campagna per vivere nella metropoli. Non è, infatti , soltanto per fasto che a Milano alla fine del Seicento sorsero alcuni tra i palazzi più imponenti, ma fu piuttosto celebrazione architettonica della gloria di ogni casata, che durò poi per molte successive generazioni. E tra essi ricordiamo il palazzo Annoni in corso di Porta Romana, il palazzo Arese in porta Yercellina e il palazzo Durini in porta Orientale, opera di Francesco Maria Richini; il palazzo Archinto in via Olmetto, il palazzo Spinola, oggi sede della Società del Giardino in via S. Paolo, il palazzo dei marchesi Cusani in via Brera e altri ancora. Essi si presentavano fastosi e solenni nello stesso tempo, in annonia col mutato tenore di vita dei loro abitanti, i quali, per i propri agi, come quelli delle ampie carrozze a cavalli venute testè di moda ,

acconsentirono pers ino a modificar e la planim e tria degli edifici. Essi fecero così s pesso aprir e cortili di se rvizi o a dibiti a rime sse e sc uderi e accanto al cortile principale ornato di portici , mentre i portoni ass un sero forme a rcu a te e profonde per agevolare le manovre dei veicoli. Qualch e volta per facilitarne l' e ntrata si sta bilì ad dirittura di arretra r e la fronte del pal azzo, ot ten e ndo , o ltre ad un a ma gg iore comodità, un più piace vo le e ffe tt o a rchit e ttoni co. I frequenti d ecessi, poi, provocati dalle p es tilen ze che a quel tempo colpirono ripetutamente in mod o vio lent o la città. co n sen tir o no a m o lti l'acquisto di propri e tà confinanti, offrendo la poss ibilit à di co mpl etare il propri o com pl esso edil izio con un vasto gia rdin o. Esso da va ampio r espi ro alle cos tru z ioni e nello stesso tempo faceva assumere un as petto co r eografico invitante alla par t e posteriore e intern a delle dim o r e patri z ie.

TI palazzo Cusa ni fu ancora una volta migliorato nella seconda met à del Settecento, da F e rdinando C u sa ni (1737-1815), che c ur ò l' arti stica sistemazione d e lla facc iat a posteriore e ide ò un gia rdin o tra i più famosi.

In seg uito alle vendite dei b eni ecclesiastici che avver'incro a Milan o durante la dominazi one francese, Ferdinando il 5 se tt em bre 1805 acqui stò all'asta dalla direzione dipartimentale d e l demanio per l'O lona - co m e s i legge negli atti d e l notaio Giamb a ttista Riva - «i l diritto dominio. c ivile possesso e d an nu o cano n e di L. 204.6.8 a carico d e llo s t ess o Cusani so pra la maggior part e della casa ex parrocchiale di S. Eu se bio di provenienza della parrocchiale s udd etta per il prezzo di L. 10.139.4. 3», e inoltr e con u g ual e atto «i l dir e tto d o mini o, civile possesso ed ann uo ca n o n e di L. 50 sopra parte d e l di lui pal azzo a ttiguo alla casa della p a rroc chia s udd e tt a per il prezzo di L. 2038.12.4». di Cesa re Castelbarco. Lo s te sso F erdi n a ndo , poi, con atti rog a ti dal notai o Antonio M a nti ca rinunciò

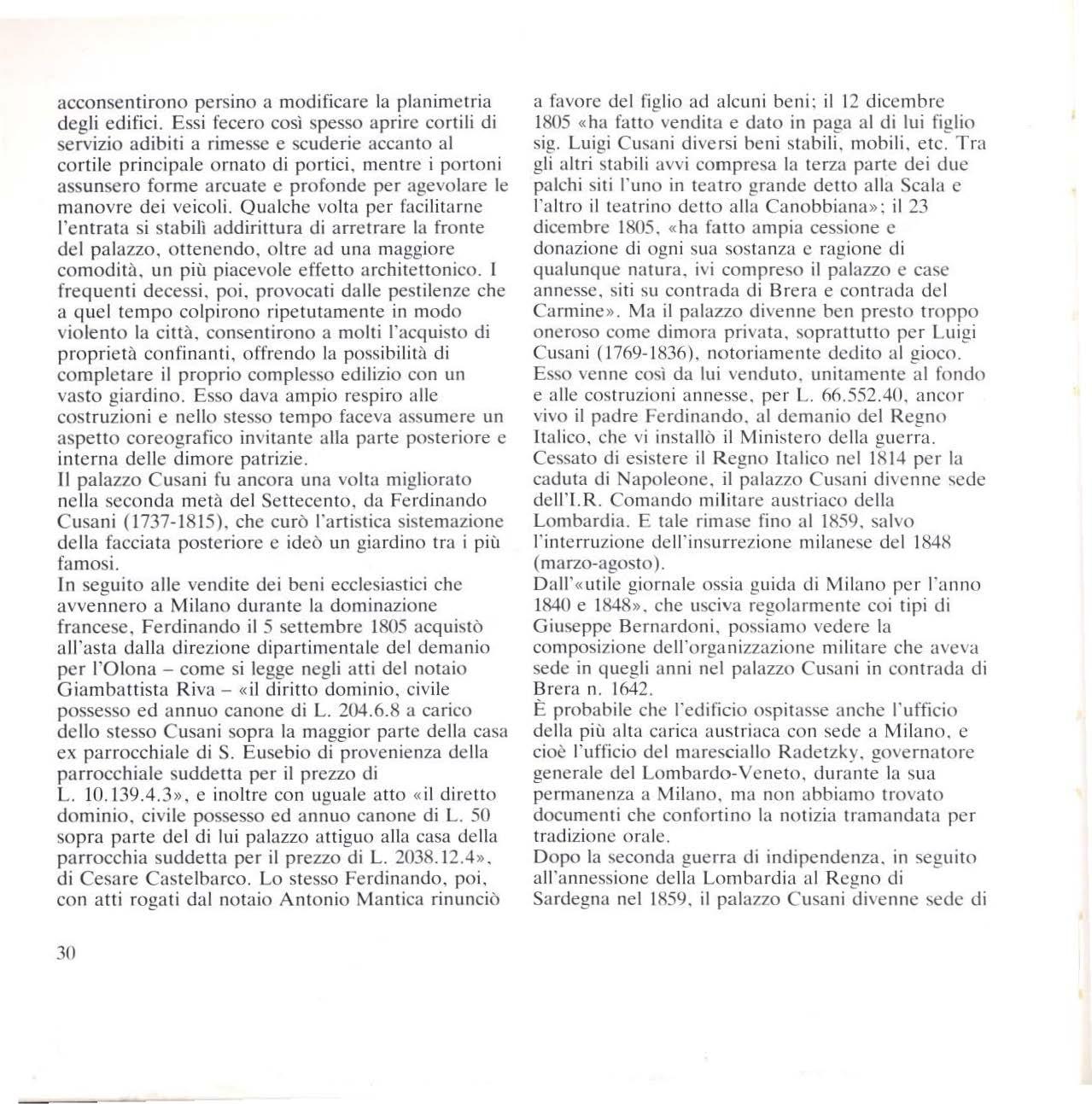

a favore del figlio ad alcuni beni; il 12 dic emb r e 1805 «ha fatto vendi t a e da to in paga a l di lui figlio sig. Lui gi Cusani diversi heni s t a bili , mobili, etc. T ra gli a ltri stab ili avvi co mpr esa la terza p ar t e dei due p alc hi siti l'uno in teatro grande detto a ll a Sca la e l' a ltro il teatrino d etto alla Canobbiana»: il 23 dicembre 1805. «ha fatto ampia cessione e donazione di og ni sua sosta n za e ra g io ne di qualunque natura. ivi compreso il palazzo e case annesse, si ti su co nt rada di Brera e co ntrad a del Carmine». Ma il p a lazzo divenne ben presto troppo oneroso come dimora privata, soprattutto per Luigi Cusani ( 1769- 1836 ). notoriamente dedito al gioco. Esso venne così da lui venduto. unitamente al fondo e a lle costruzioni annesse. per L. 66.552.40. a n cor vivo il padre Ferdinando. al demanio del R egno It a li co, che vi installò il Mini s t ero della gu e rra . Cessato di esistere il R egno Italico nel 1814 per la caduta di Napoleone, il palazzo Cusan i divenne sede d e ll'l.R. Comando militare austriaco della L ombardia. E ta le rimase fino al 1859. salvo l'interruzione dell'insurrezione milanese del 1848 (marzo-agosto).

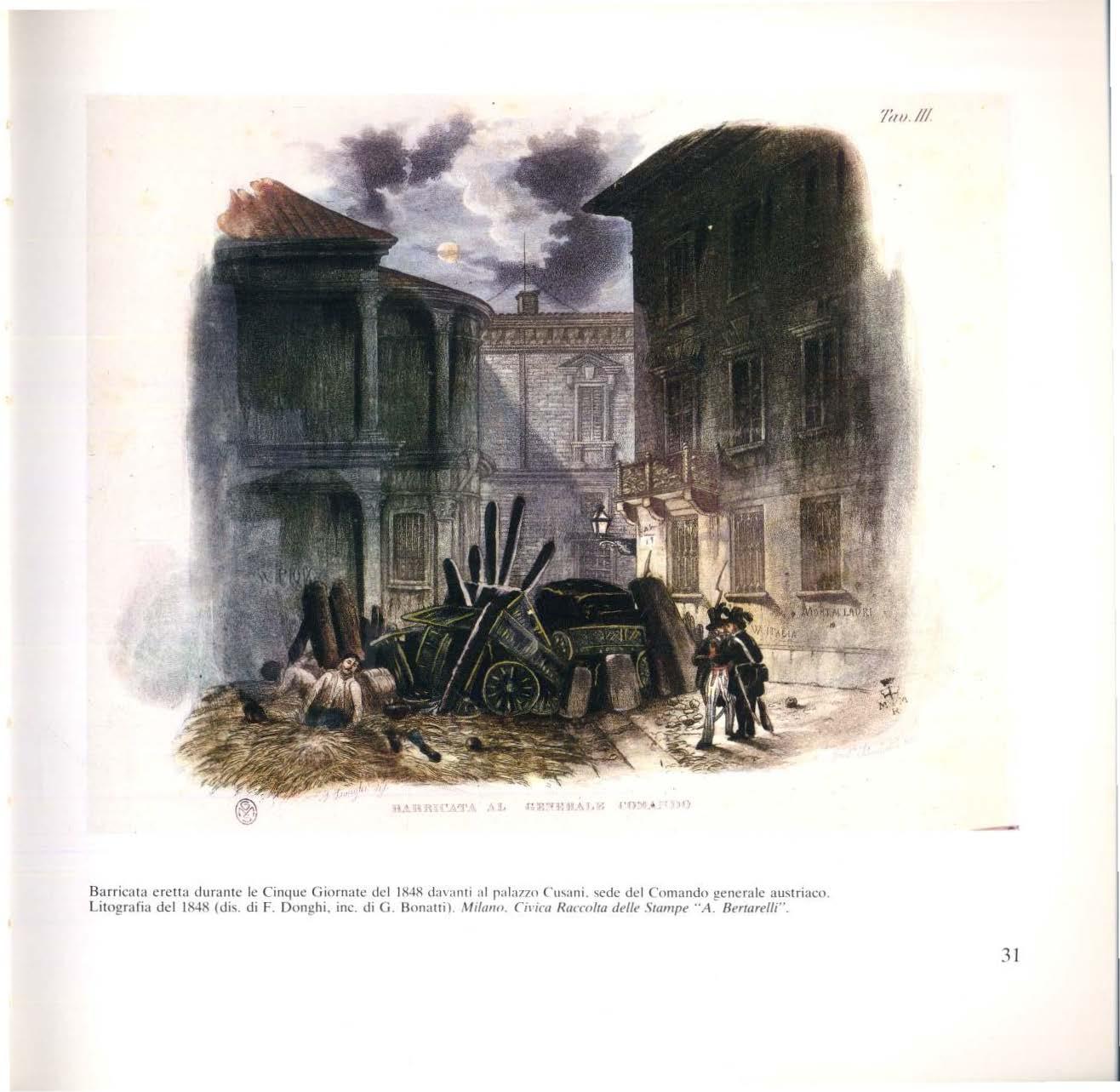

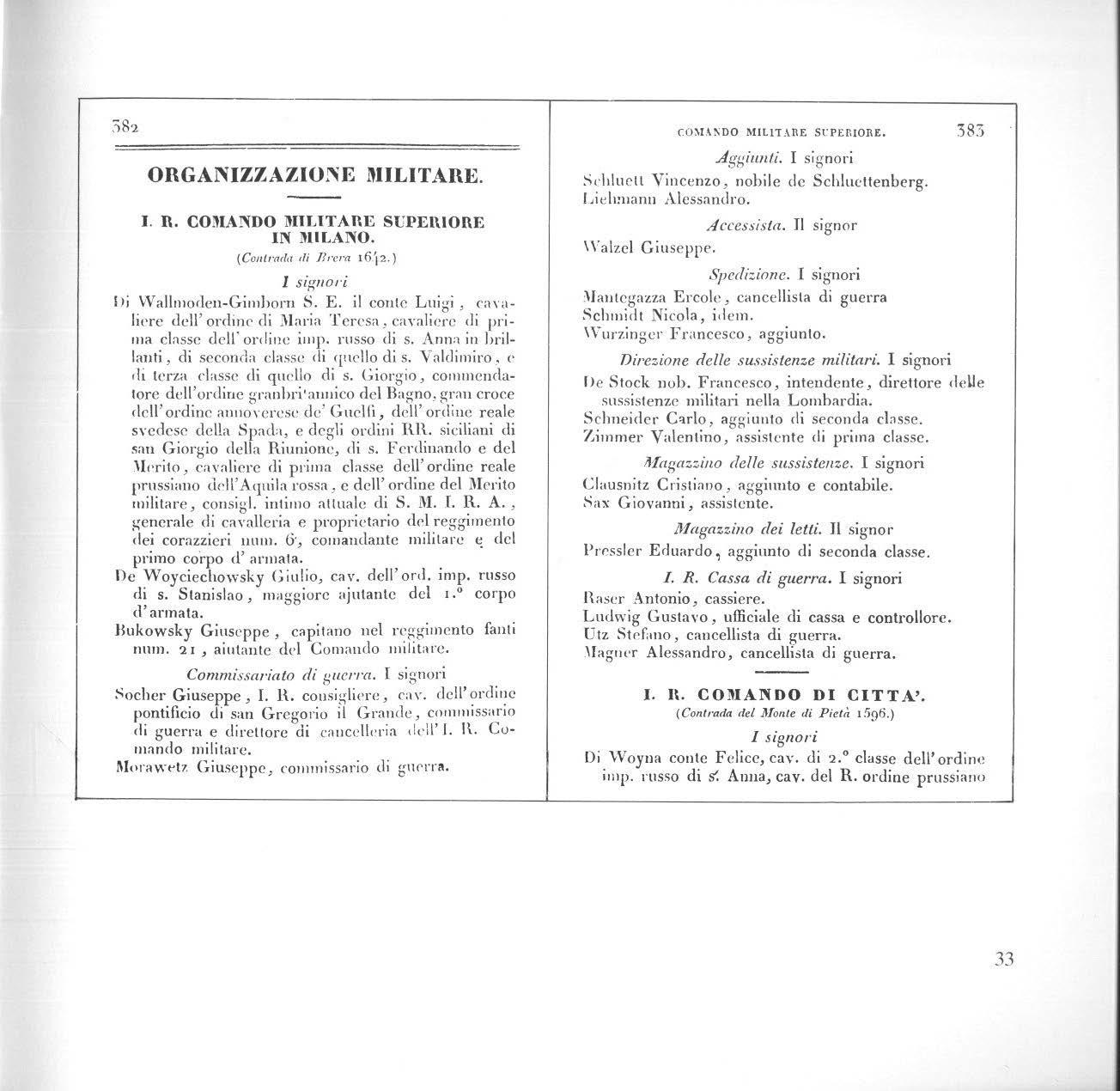

D all'« util e giornale ossia g uid a di Milan o per l'anno 1840 e 1848». che u sciva regola rm e nt e coi tipi di Giuseppe Bernardon i, possiamo vedere la composizione delrorga ni zzaz ione militare c h e aveva sede in quegli anni nel palazzo Cusani in contrada di Bre r a n . 1642.

È probabile che l'edificio ospitasse anche l'ufficio d e ll a più alta ca rica a ustri aca con se d e a Milan o. e cioè l'uffici o del m aresciallo R adetzky. governatore generale del L o mbardo -Ve net o. durante la sua permanenza a Mil ano, ma non abb iamo trovato documenti che confortin o la notizia tramandata per tradi z ion e orale.

D opo la seconda guerra di indipe nd enza. in seguito all'annessione della Lomb a rdia a l R eg no di Sardegna nel 1859, il palazzo Cusani divenne sede di

Barr icata eretta uurantc le Cinque Giornate de l 18-18 da,·anll :il palano Cu,;mi. ~cdc thd Comando generale austriaco Litografia del 1848 (di~. di F Donghi inc. di G Ronatti ). \f,/11110 IÌl'Ìca Raccolta delle Stampe A. Rerrarel/i".

I R. CO:llANDO JUILITAI\E SUJlEIUORE IN JHLA~O.

(Ccntmrln di Bre,.,. 161"-)

S. E. il si". conte Luigi di "\Y:dlmoden-Gimhorn. cavaliere ddl' ordme cli Maria Tcrrsa, Ca\'alicn' di pri111:i classe dcli' ordine imp. r11sso di s. , \1111a in hrillanti, di s1•conchi dassc cli quello di s. Valdimiro, 1: ti, terza classe di quello di s. Giorgio, com111rndalorc dell'ordine gran hrit:innico drl 11agiw. grau rrol·1· drll ' orcline :mnovcrcsc de' Gucltì, ddl ' ordine reali• :;redcse della Spada, e clcgli ordini RR. sicili:rn i di sn u Giorgio dclJa Riunione, di s . .Fcrrlinamlo e rl1• I i\ Jerito, ca\'aliere di prima cl:issc tlcU' online reale prussiano dcli' Aqnila rossa, e dcli' online elci :\I e ri tu 111ilitarc, consigl. inlirno allnalc di S. 1\1. J. H. A. , g<'ncra le di cavalleria e propri('lario del l'<'%rime1110 dei corazzieri num. 6, comandante il primo corpo d' nrmata.

Il sig. Cnrlo H: emcsch , maggiore, ajutante.

Il sig. baron e Leopoldo di Gcra111b , cav. drll' ordini' di l\Iaria T ercsn, cav. degli ordini di s. Valdimiro

1• d i s. Anna di Russia di seconda classe, gran croce del H. ordine siciliauo cli s. Giorgio e del Il. ordiue sa rdo dc' ss. l\ h urizio e Lazz:ir o, c:w. Jd ll. ordine haYaro di i\Ja ssi milia.11 0 Giuseppe, proprietario de l 1 "ggin:en t o cl' Ussari num. 4, generale coma ndant e il :,1•comlo corpo d'annata.

li ~ig-. Ignazio F ederico Fri sc h, cav. dell'ordine sa rdo dc')~. )laur izio e Lau aro, dcli' ordine ucerlaudesc

'.l9' ORGA~IZU.ZIO~E

de l m erito mil i111rc, dell'ordine siciliano rii s. C. iorg10 ,. ctdl' ordine costantini:mo di s. Giorgio di Parma, 1enc nte- colonnello, ajutante.

C<lmmissnriato di guerra. I signori

Giulio l\1 cnzinger di Preussenthal, commiss. d i gucm,. Gi11 sepp1· Schmicdl , idem.

.Aggiunti. I signori

eiuSl'PP" J\T orawctz.

Giovanni Homisch c k.

Spetfi:.ione. I signori

G io. Hi1bel, c:mcellista di guerra.

E r co lt' Ma ntegazza , idem.

Giovanni Ehmer, aggmnto alla cancell. di guerra.

Dire:.ione delle sussisum:.e militari. I signori

Gio. Kos r , cav. de ll o spcron d'oro , intendente, di· n:ttorl' de ll e sussis tenze militari nella Lomb ardia.

Tgnazio Wrn{ier, aggim1to.

~~bc1stiano Ri e~1>lhofe r, assistente.

G10. Strasser, 1drm.

Odoard o Wohlfahrt, id e m.

Maga:.:.ino delle sussisten:.e. I signori

V cuces lao Klenn , aggi1111to e con tal>il c.

Odoardo Pressl ern, nssistcntr.

Magn-:,:ino dei letti.

li s,g. Ciu sq>pl' )lakO\\ itz, :,g3iun!o <' rontahilc.

/. R. Cassa di g11('Jra I signori

Antonio R aser, cassi1• r e.

T1)111a~u 1'av. rntil, ufficiale di cassa tl controllor1°. J g11azio Pr,,ybisd1, uflici:d,· di c·a,-sa.

L'organina.cionc del Comando militare. che aveva ~edc nel p;ila11<> Cu~a ni . per j!li anni 1840 e 1848. Dall'utile giornale o,,ia guida di 'vlilano. coi tipi di Giu,cppe Rernarcloni Mi/11110. Arcl,i,·io Storico Cil'/co.

I. R. CO '.UANDO lUILlTARE SUPEl\lORE IN ;lllLANO.

(Co11lrtrda di /!,·cm 16'12. )

J Sil{IIOl"l

IJi Wallmorlcn-Gi111horn 8. E. il coutc Luigi, rnvaliere dcli' ordinr rli )larin Teresa , cavaliere di prima clnssc <lrll' ordine i111p. russo cli s. Anna in hrillauti, di seconda classe di qttcllo di s. Valclimiro, <· di tena dassc di q111'1lo di s. (.~iorgio, commendatore dell'ordine granhri•mmico del Ba gno, gr.111 croce d cli' ordine anno\crcse <le' Guelfi, dell'ordine reale s , ·cdcsc della Spnch, e degli 01·cli11i RR. sicilinni di ~nu Giorgio dclln Riunione, «li s. Frnlinnmlo e del ,frrit o, cavnlicrc di pri111n classe dcU' ordine reale prussiano d('II' A(p1ila rossa, e dcli' ordine del Merito militare consiul intimo ntluale di S. 1\1. L R. A. , V • generale di c;1va ll cria e propriC'lario d<'_I _regg11nento dei corazzieri mun. G-, com andante m1!1tarc del primo co'i·po d' ,mnata. .

Dc Woyciechowsky Giulio, cav. del!' onl. 1rnp. russo d\ s. Stanislao, maggiore a j11tantc del 1. 0 corpo d armata.

Hukowsky Gius eppe, ciipitano nel re~gimento fanti 1111111. 21, aiutante dd Comando 1111l1tarc .

Commissariato di guerra. I signori

!'-ochcr Giuseppe , I. H. co,;sigli(' re, cav. dcli' 9rdi1~c pontificio d i san Gregorio il Grnnde, com1111ssar10 cli guerra e dircllorc d i cnnccll<'r ia .l<'ll' J. H. Comando m il itare.

l\fo rawt' l 7. Gius e ppe, co11Hnissario di gn('rr l\ .

C:O~IA!\00 MILITARE StPEl\10!\E.

A ggùmti. I s ignor i Srhluell Vincenzo, nobile dc Schlu<:ttenberg. I ,id1:11an11 Alessandro.

Accessista. Il signor

\Valzcl Giuseppe.

Spedizione. I signori

:\J alltcgazza Ercole, c.inccl li s ta di guerra Sch111idt Nico la, id em. \ Vurzingcr Fr.incesco, aggiunto.

Direzione delle sussistenze militari. I signori

n e Stock nob. Francesco, intendente, direttore delle sussistenze militari nella Lombardia.

S c hneicler C:irlo, a ggiunto cli seconda cbssc. Zimmer Valentino, assistente di prima classe. il1aga:.:.ino delle sussistenze. I signori

Clausnitz Cristi,rno , agginnto e contabile. Sax Giovanni, assislcntc.

Magazzino dei letti. Il signor

Prrs slcr Eduardo, agginnto di seconda classe.

I. R. Cassa di guerra. I signori

lhser Antonio , cassiere.

Ludwig Gustavo, ufficial e d i cassa e controllore. Otz Strf:1110, cancellista di guerra. '1agn(•r Ale ss.-indro, cancelli-sta di guerra.

I . IL COMANDO DI CITTA'.

(Con trada del M onte ùi Pietà 1596 -)

I signori

Di \Voyna conte F elice, cav di 2. 0 classe dell'ord ine i111p. rus so di Anna, cav. del R. ordine prussiano

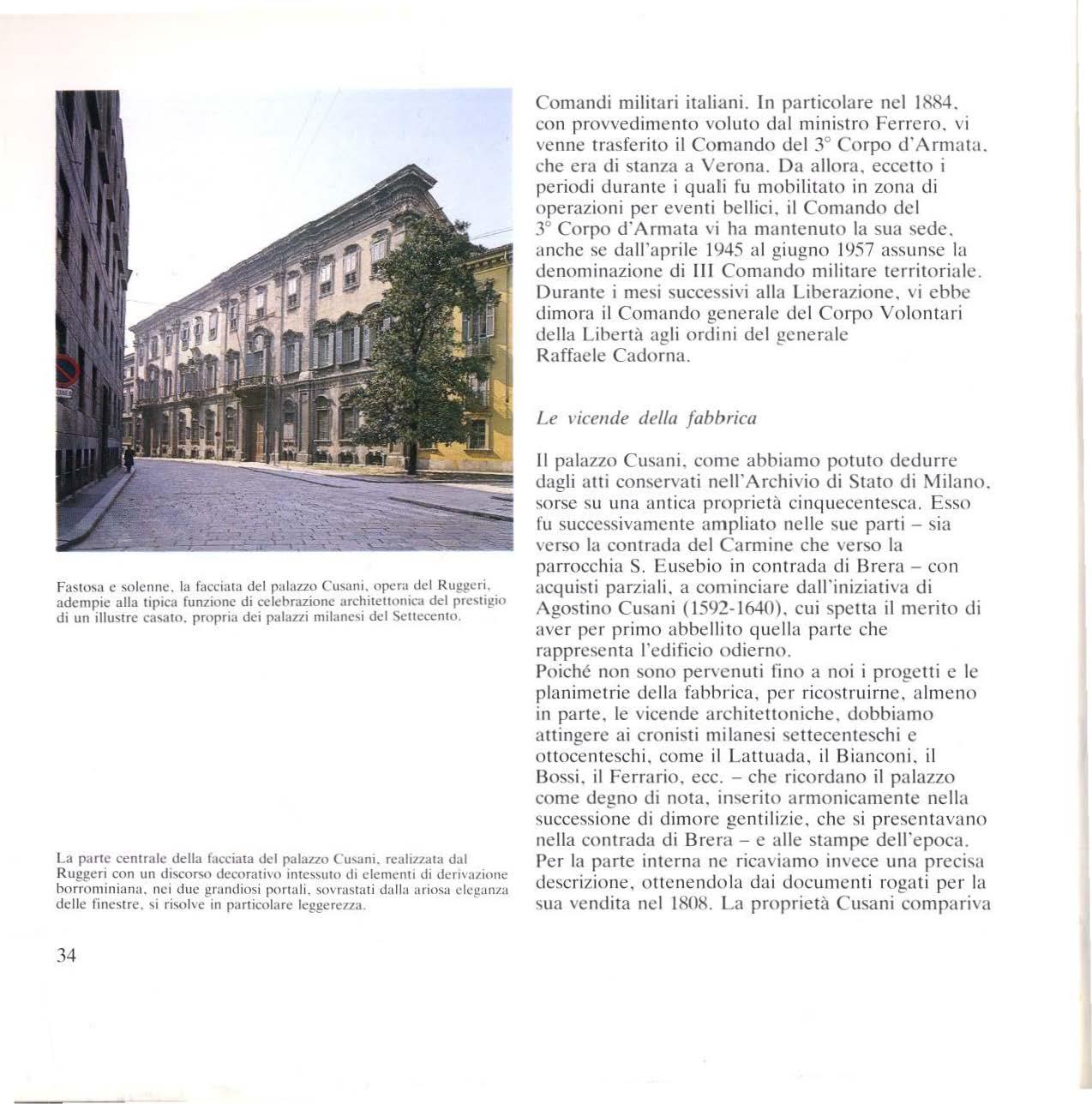

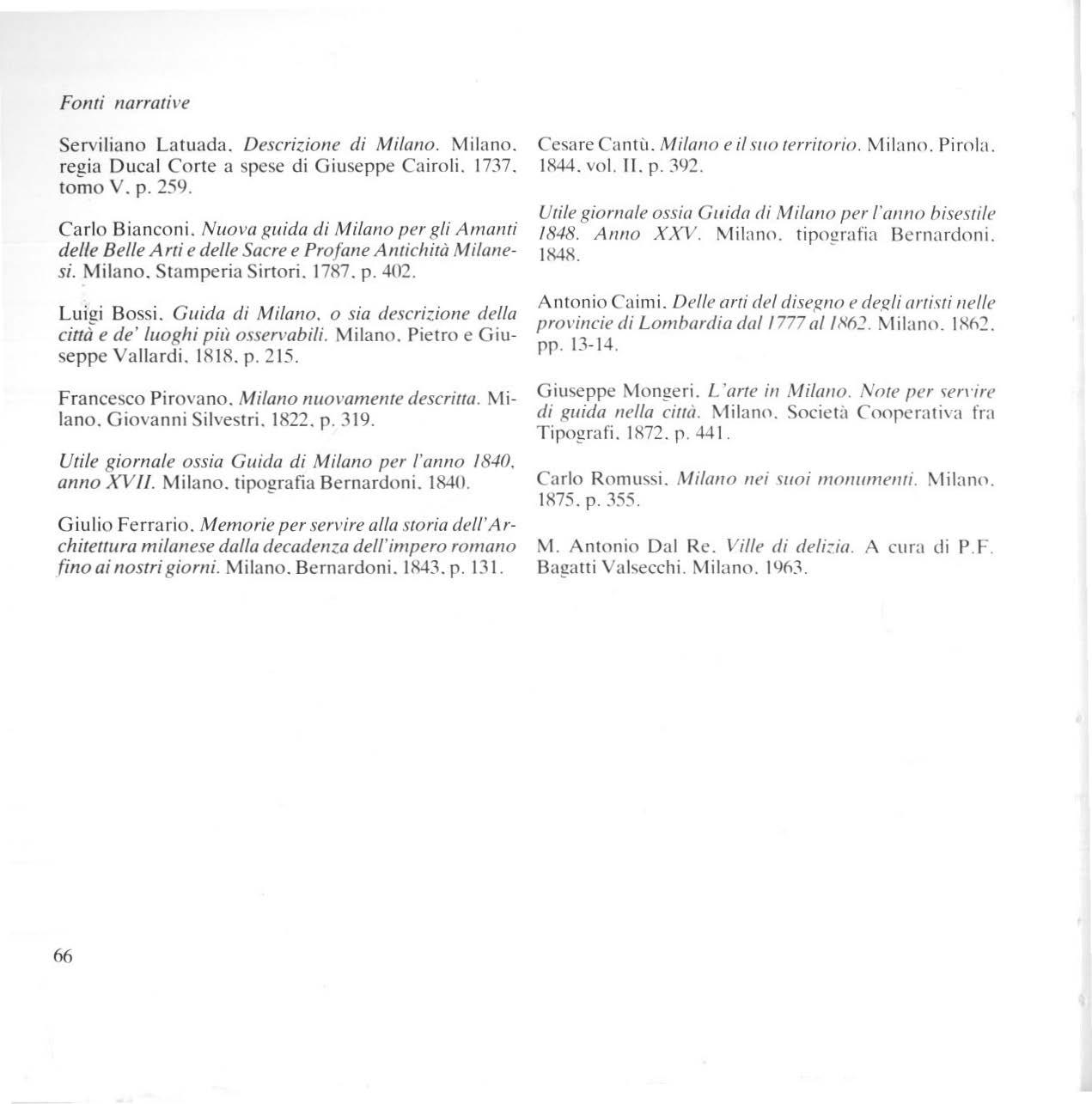

Fa~tosa e solenne. la facciaca del palazzo C u~ani. opera del Ru ggcri. adempie alla tipica runzionc di celebrazione archi1e11onica del pre,1igio di un illustre ca~ato. propria dei palazzi milanesi del Set1ecento.

Comandi militari italiani. In particolare nel 188-k con provvedimento voluto dal ministro Ferrero. vi venne trasferito il Comando del 3° Corpo d'Armata. che era di stanLa a Verona. D a allora. eccetto i periodi durante i quatii fu mobilitato in zona di operazioni per even ti bellici, il Comando del 3° Corpo d'Armata vi ha mantenuto la sua sede. a nch e se dall'aprile 1945 al giug no 1957 assunse la denominazione di III Comando militare territoriale . Durante i mesi successivi alla Liberazione. vi ebbe dimora il Comando generale del Corpo Volontari della Libertà agli ordini del ge neral e Raffaele Cadorna.

Il palano Cusani. come abbiamo potuto dedurre dagli atti conservati nell'Archivio di Stato di Milano. sorse su una antica proprietà cinquecentesca. Esso fu successivamente ampliato nelle sue parti - sia ve rso la contrada del Carmine che verso la parrocchia S. Eusebio in contrada di Brera - con acquisti parziali, a cominciare dall'iniziativa di Agostino Cusani (1592-1640). cui spetta il merito di ave r per prim o abbe llito quella parte che rappresenta l'edificio odierno. Poiché non sono pervenuti fino a noi i progetti e le planimetrie della fabbrica, per ricostruirne, almeno in parte, le vicende archi t ettoniche, dobbiamo attingere ai cronisti milanesi se ttecenteschi e ottocen teschi , come il Lattuada, il Bianconi. il Bossi. il Ferrari o. ecc. - che ricordano il palazzo come degno di nota, inserito armonicamente nella success ione di dimore gentilizie, che si pr ese ntav ano nella contrada di Brera - e alle stampe dell'epoca.

La parte centrale della facciata del palaao Cu,ani. reali.na1a dal Ruggeri con un di~corso decoratho intessuto di clementi di demaLione borrominiana. nei due grandiosi portal i sovra,tati dalla ariosa clc)!anLa delle finestre. ~i risolve in particolare leggerena.

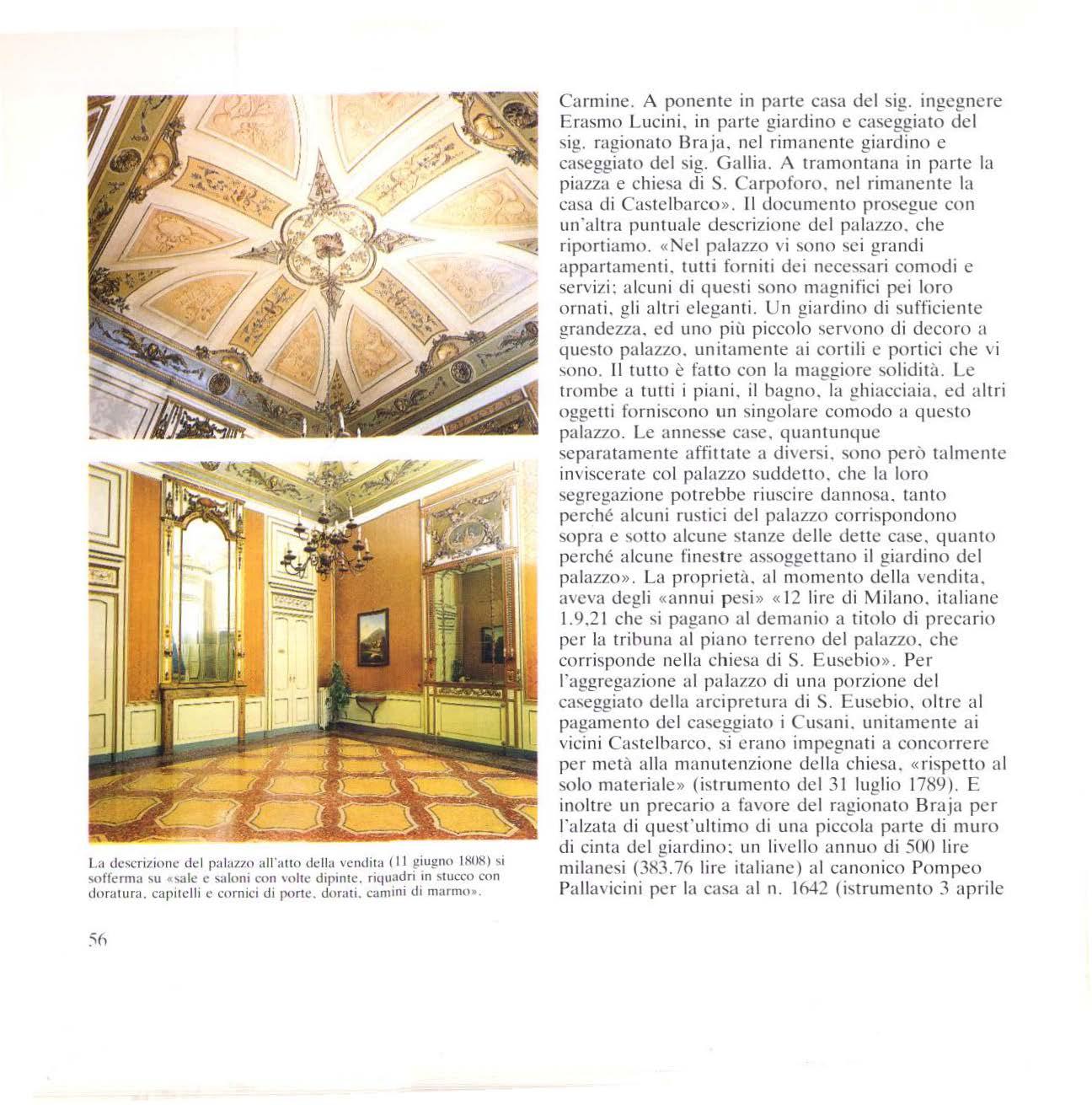

Per la parte interna ne ricaviamo invece una preci . a descrizione, ottenendola dai documenti ro gat i per la c;ua vendita nel 1808. La proprietà Cusani compariva

Facc ia ta in t erna ,ul g iardino del p,1lazzo Cu,ani. eseguiia i nt o rn o al 1773 da l Pi c rm a rini p er d es id e rio d , r c rd i na nd n Cu , a n i Di seg no or igina le nel quale si evide nz ia la di~t ribuzionc ri tm ica e ordinaw degl i clementi decorati, i che animano la facciata folig,w. 81t,/io1ern Co1111111ale.

La facciata interna in una fotog.rafitt attuale.

Un'altra angolatura della facciata del Piermarini Ripanita da lesene ioniche comprendenti il primo e secondo piano. affiancata dalle leggere ali a bugne. appa re armoniosamente lineare.

nel cosiddetto catasto di Carlo VI (sec. XVIII) col numero civico 17, situata nella parrocchia

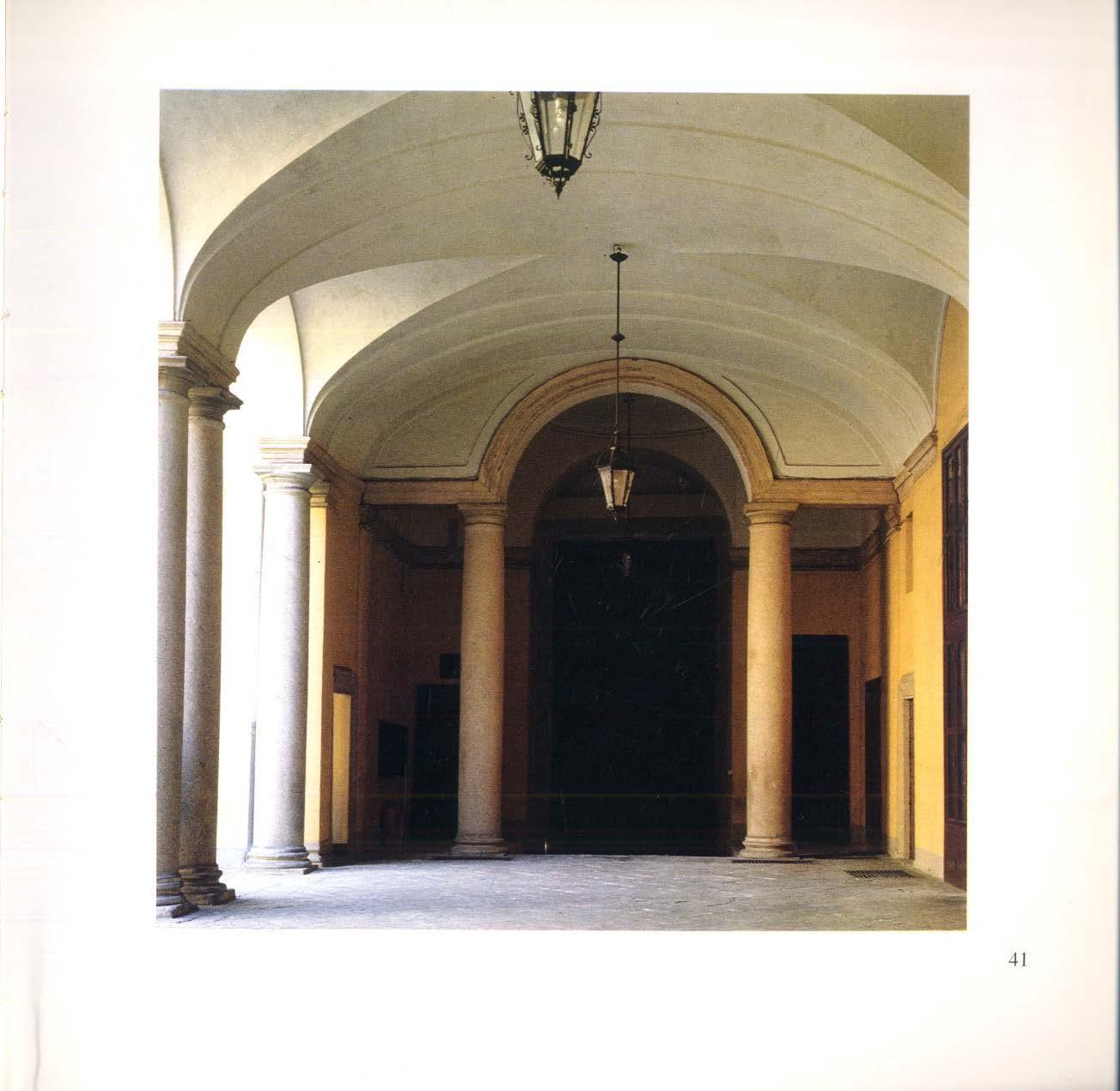

S. Carpoforo. contrada di Brera in porta Comasina, giurisdizione dì porta Nuova. In mappe catastali del 1850 si presentava ne Elo stesso modo , ma con il n. 786. Nelle stampe coeve il palazzo apparve, costruito e terminato nella sua parte esterna. sia nel volume del Lattuada del 1738 , che nella incisione di Marc'Antonio Dal Re del 1745 circa, anche se in ambedue era presentato con un'angolatura diversa e poco realistica rispetto all'originale. Il fabbricato si svolge attorno ad un cortile rettangolare a cui si accede da due grandi portali, identici e simmetricamente disposti. seguiti da androni di accesso ai due portoni che delimitano due lati opposti del cortile.

La facciata esterna, come è noto , fu concordemente attribuita all'architetto Giovanni Ruggeri e considerata, oltre che il suo capolavoro, anche come prototipo dell'architettura lombarda del primo Settecento. Fu eseguita tra il 1712 e il 1719, in un momento difficile per la vita milanese. Morto. infatti, Carlo II di Spagna e successogli Filippo V. Milano , in seguito alle ben conosciute vicende, cessò di far parte dei domini spagnoli e venne definitivamente assegnata alla casa d'Austria (pace di Utrecht , 1713). Proprio in questi anni burrascosi pare si affermasse la forte personalità del Ruggeri. singolare architetto, di cui per altro poco si conosce. Esistono ancora oggi incertezze notevoli sulla sua origine, sulla sua permanenza a Milano e persino sul suo nome , poiché spesso venne confuso col pittore bolognese Antonio Maria, a lui coevo. Le fonti e la letteratura sul Ruggeri, scarse come del resto lo sono per l'a rchitettura lombarda del primo Settecento in genere, si fondano soprattutto sugli scrittori del tempo. Diligente divulgatore delle sue opere, durante la sua vita e anche dopo la sua morte, fu il citato Marc ' Antonio Dal Re, che nelle

sue « Ville di delizia» illustrò in modo ampio alcune opere del Ruggeri , accompagnandole con notizie e descrizioni, tutte elogiative. Pure encomiastiche le notizie del Lattuada che lo descriveva come «valente architetto» e lo diceva di nasci ta milanese. Gli altri scrittori del suo tempo, che non ebbero grande stima della sua arte, lo reputarono invece di origine romana, affermazione confermata dal fatto che nelle matricole del Collegio degli architetti di Milano , dove erano ammessi soltanto i nativi dell 'an tico ducato, il suo nome non comparve mai. D'altra parte , anche se nella sua arte appare evidente la sua formazione romana, è nece ssario però so ttolin eare che vi si not ano anche composizioni planimetriche e cenni stilistici tipicamente lombardi; per non parlare dell'uso costante di materiale locale, come l'arenaria e il ceppo, che confermano la appartenenza del Ruggeri alla scuola del ticinese Carlo Fontana, allievo e collaboratore del Bernini. L'attività del Ruggeri , che si svolse in val Padana (salvo l'eccezione di Empoli). dovrebbe occupare il periodo che va dalla fine del Seicento (vi è la certezza della sua presenza a Milano nel 1693) al 1743 o 1745, date presunte della sua morte. Tra il 1700 e il 1715 la prima attività del Ruggeri si volse a ricercate aggiunte tardo barocche in chiese già esistenti. a Milano in S. Maria alla Porta. in S. Nazaro, in S. Maria Maddalena (poi demolita nel 1799); a Parma in S . Maria della Steccata (1723-24): a Treviglio in S. Martino e a Bergamo in S. Antonio abate. Ma un apporto di peso notevole il Ruggeri impresse all'architettura civile milanese. sviluppando in modo nuovo i temi barocchi e arricchendoli di soluzioni personali e regionali, a cominciare dal suo riconosciuto e originale capolavoro della facciata del palazzo Cusani, ricco però anche di riferimenti forma li ispirati al Borromini. E per continuare nella campagna lombarda, in «v ille di delizia» a Ornate

Disegno o r iginale del raccordo tra gli androni d i 11ccesso di v i a Arern e le ali po rticate del corti l e. escgu i w ' dal Picrmar i ni con un ~in go i are i nnes t o della vo l ta a c roc iera su un arco ribas,a t o. entro il quale si apre l'arco a tutto sesto. Foligno. Biblioteca Comunale

Nella ~ol u zio n e del raccordt> tra i due portali di in g re~so d i v ia Brera e le cn r ri~po n den t i ali di portico si avverte l'att i tud i ne de l Pi erma ri n i ad affrontare l e q u e,t i n n i forma l i in fu 112ione dei problem i pn11 ici

per i Trivulzio, a Castellazzo per glj Arconati, a Orio per i Somaglia, ecc .. influenzando, pur nella sua difficile posizione di forestiero, i suoi contemporanei , dal Croce al Bolli, al Veneroni (cui si deve il palazzo Mezzabarba di Pavia, oggi sede del municipio, ricalcato sullo schema del palazzo Cusani), al Muttone , al Raffagno, con i quali in un primo tempo dovette certamente unirsi per poter lavorare , non facendo parte del Collegio degli architetti.

Il palazzo Cusani si avvicina ad una tipologia strutturale che si ritrova in alcuni altri palazzi milanesi dell'epoca, i quali si presentano con l'accostamento di due complessi semplici a quattro corpi, soluzione nata dall'insorta esigenza di una corte di servizio. I lavori di ampliamento dell'edificio furono dunque affidati tra il 1712 e il 1719, in data imprecisata, dal cardinale Agostino Cusani all'architetto Giovanni Ruggeri. Quest'ultimo operò sulla facciata esterna, presentandola , come abbiamo detto, con la grande novità del trattamento degli spazi unita ad un discorso decorativo che si collegava al repertorio di elementi romani e borrominiani, i quali, anche se non strutturalmente essenziali, erano forniti di una vivace fantasia. L'ispirazione gli era nata da una ragione contingente, dall'impossibilità cioè di soluzioni prospettiche a causa della localizzazione del palazzo in una stretta strada, ispirazione che gli fece adottare l'invenzione spaziale che lo caratterizzò. La facciata si presenta in un efficace chiaroscuro di gusto ancora settecentesco e si erge su una vasta fronte, nella quale lo slancio verticale prevale sull'orizzontale. Nel sorgere da uno zoccolo di ceppo rustico, che simula cumuli di rocce - tipico elemento decorativo che qui assume la parte importante di assetto su cui si eleva l'edificio - si presenta su tre piani, distinti da alte paraste anch'esse di ceppo, terminanti con capitelli corinzi a

grandi foglie, che sostengono la alta fascia terminale e il frastagliato cornicione. Le paraste che ne determinano lo slancio, appiattite per mettere in valore contorni e cimase, dividono la facciata in modo asimmetrico. cosicché il balcone d"onore non si presenta centrato, ma spostato leggermente verso sinistra. L'ala laterale destra , infatti, è più lunga di tre finestre, che non compaiono sul lato sinistro. L'irregolarità fu forse richiesta dalla prospettiva di scorcio obbligata dalla angustia della contrada . Lo schema della facciata ripartita dalle lesene e le finestre in pietra del piano terreno - delimitate da cornici con festoni a timpani curvi e triangoli alternati racchiudenti oculi ellittici - presentano un chiaro ricordo berniniano. o meglio. un'influenza proveniente dal vicino palazzo di Pio IV.

La fronte. con singolare disposizione. mostra due grandiosi portali identici - che si staccano decisamente da quelli di tradizione milanese , dissolvendosi in una piacevole leggerezza decorativa. grazie all'unione del ferro battuto con la pietraaffiancati da doppie lesene reggenti le mensole dei balconi, sovrastanti a coda di rondine, che ne continuano la eccezionale levità dello stile. Sopra i portali si aprono grandi porte-finestre a motivi mistilinei, mentr e un grande sistema sormonta il balcone centrale. I due coronamenti e lo stemma dimostrano una grande abilità decorativa. Le rimanenti aperture del primo piano si presentano più regolari, con cornici rettangolari di forte aggetto , mentre al piano superiore finestre a balcone hanno contorni di linea originale e parapetti rasomuro.

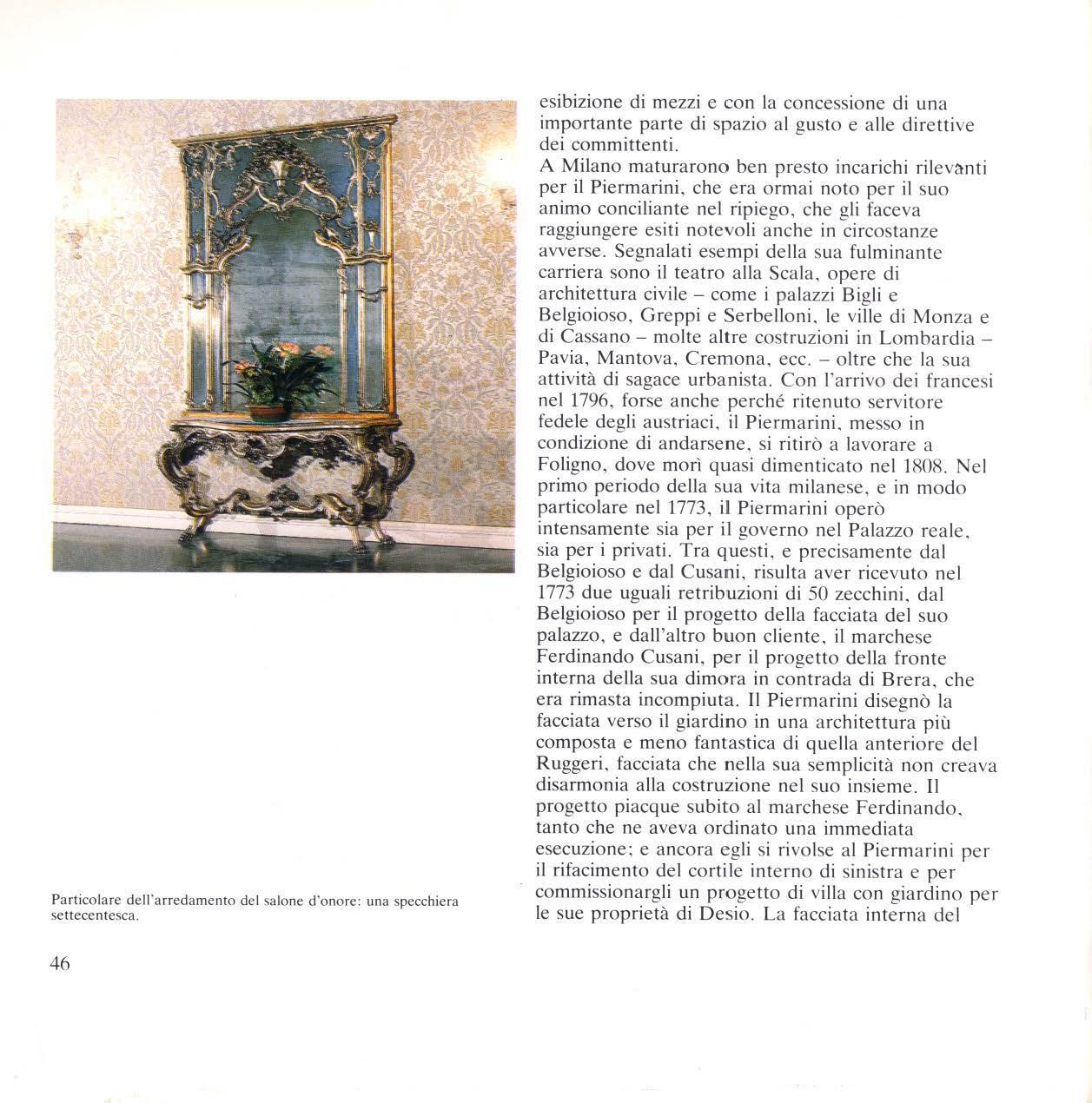

Attraverso l'androne del portale di destra si accede al cortile, che si presenta con due lati di portico su colonne binate toscane di granito. finestre a contorni di pietra a intaglio, cimase con timpani spezzati - curvilinei e triangolari - retti da mascheroni: molto ricco il cornicione. che mostra

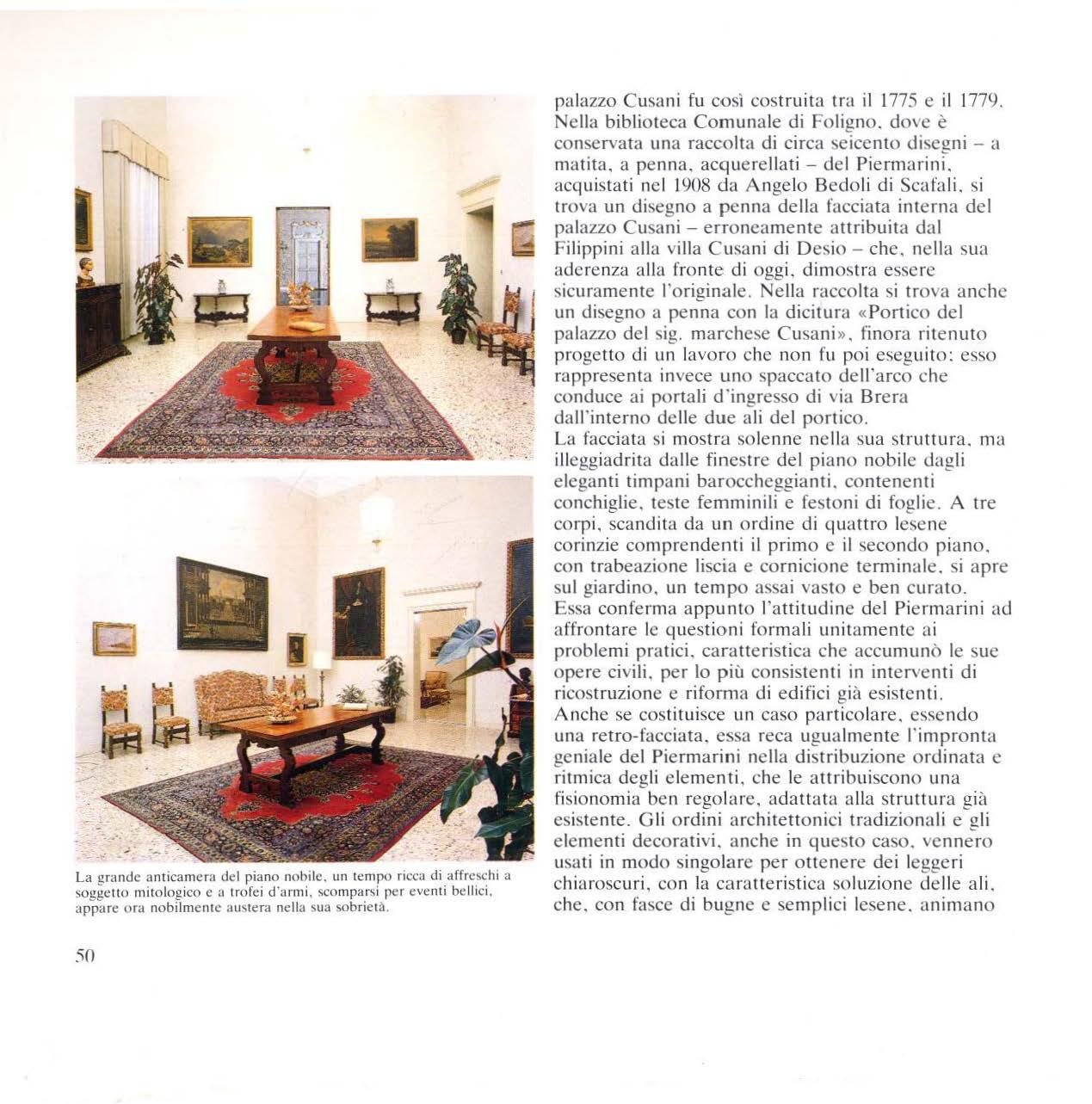

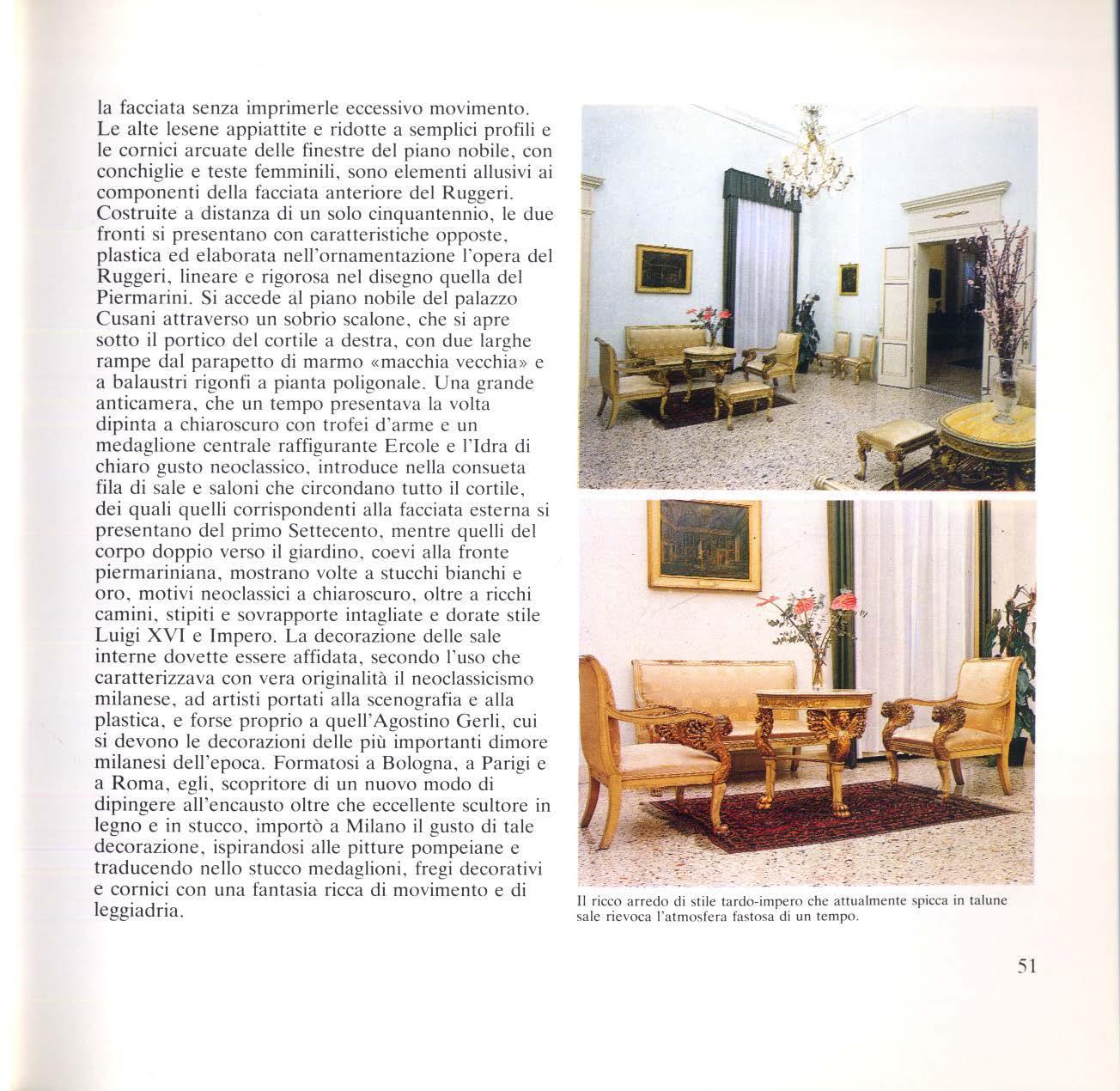

Scalone con balaustra di pregevole marmo «macchia vecchia». per mezzo del quale si accede al piano nobile . Sulla parete d i fondo la Madonna di S. Giorgio del Correggio. copia di Frnncesco Rondani ( 1497-1557). al lievo del Correggio.

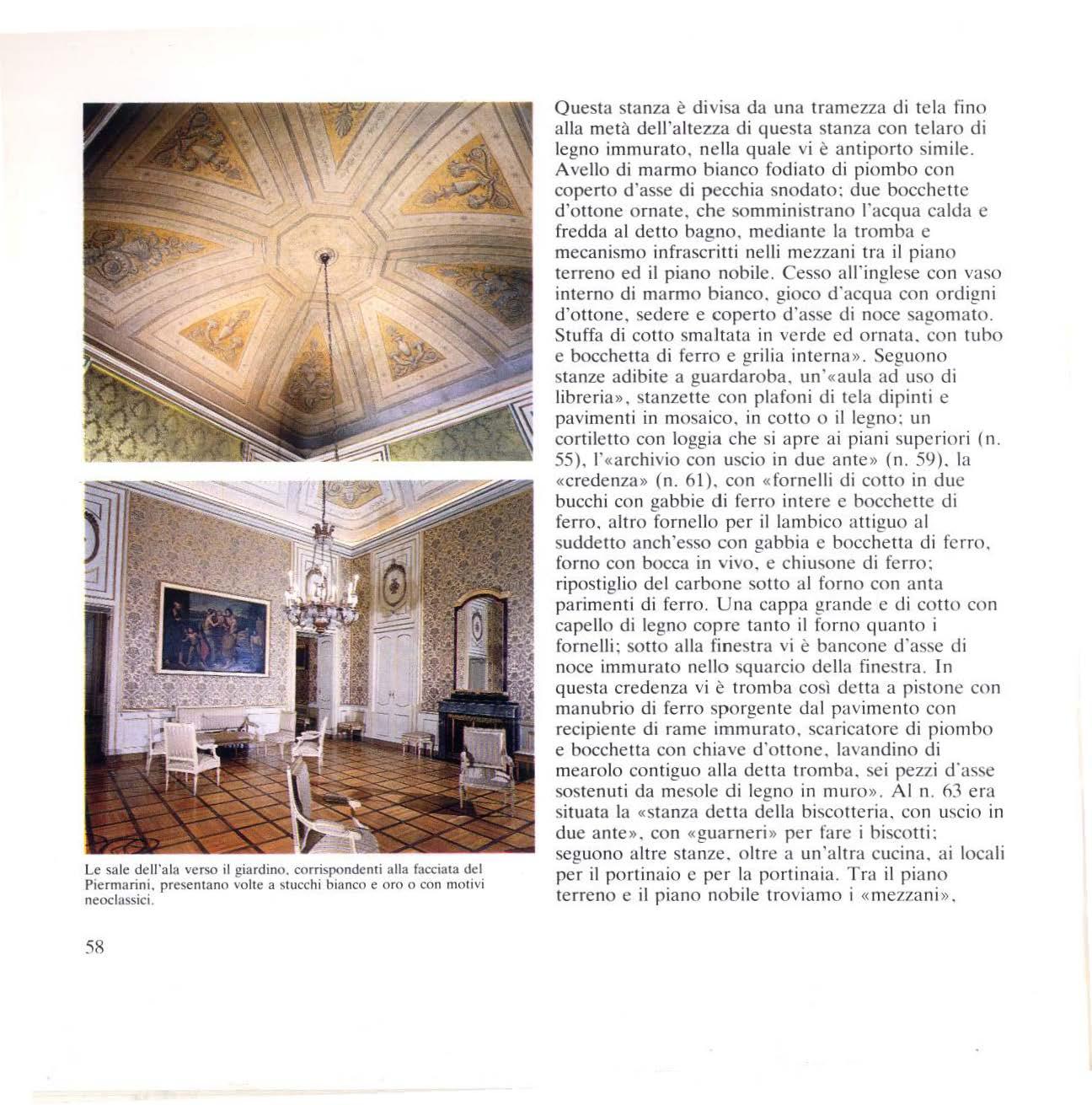

Affresco attribuito al Borroni. scopert~ ne l 1954. co ll ocato a lla ,ommità della prima rampa de ll o sca lone.

salde mensole e sottomensole di pietra scolpita. alternate da riquadri illustranti trofei militari. Sopra al portico poggia un piano attico arretrato coronato da un cornicione a medae:lioni. Lo stile del cortile. che si ricollega ad un ben definito gusto richiniano. dimostra chiaramente che esso dovette essere costruito circa un secolo prima della facciata esterna. La fronte del palazzo Cusani che volge sul giardino, di epoca posteriore, è opera di Giuseppe Pie1111arini (1734-1808). il quale eseguì alcuni lavori di ampliamento e di trasformazione attorno a ll 'edific io barocco. ed è dovuta all'iniziativa e alla cura de l marchese Ferdinando. Già all'inizio della dominazione austriaca, infatti. durante gli anni inquieti della guerra di successione, ne l crescente benessere materiale e morale. i cittadini milanesi si dedicarono con maggior cura alle loro case di abitazione, anche a quelle della media e piccola borghesia. segno di rinnovata dignità delle classi medie. e di un generale miglioramento del senso es tetico. che si può notare anche dall'aspetto più accogliente delle strade. L 'incremento della architettura civile richiamò così a Milano nomi illustri d i artisti, e tra gli altri il napoletano Vanvitelli, accompagnato dall'allievo prediletto Piermarini. Questi, ancora alle sue prime esperienze. perfezionò il suo stile dandogli l'impronta della propria personalità, durante i soggiorni milanesi. a iniziare dal 1769. Giunto a ll' architettura dalla matematica. egli aveva s tudiato a R o m a e in seguito aveva dato la s u a ancora oscura collaborazione al Vanvitelli per la costruzione della reggia di Caserta. li segreto dei suo.i successi. che si protrassero per oltre un trentennio. si può ritrovare più che in un desiderio innovatore in contrasto con le correnti dominanti, in una attività so ll ecita a risolvere i problemi co n spirito di adattamento. Egli raggiungeva in questo m odo un risultato ecce l lente. se pur di tipica arte di transizione , con scarsa