16 minute read

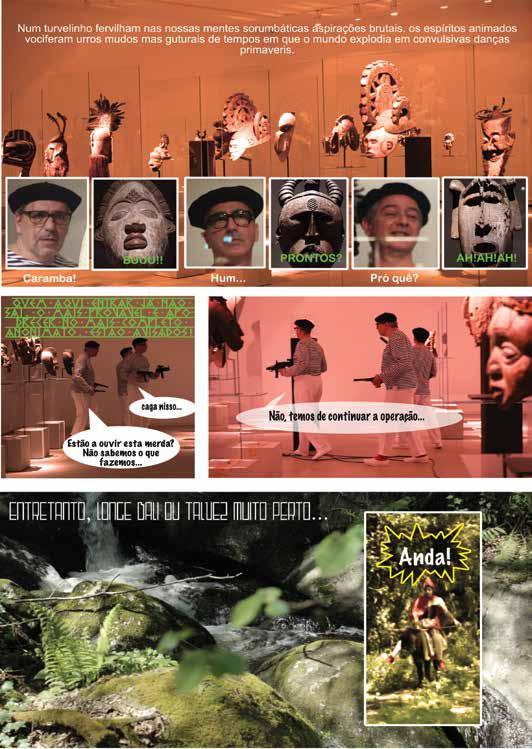

Fotonovela ARTHOMEM

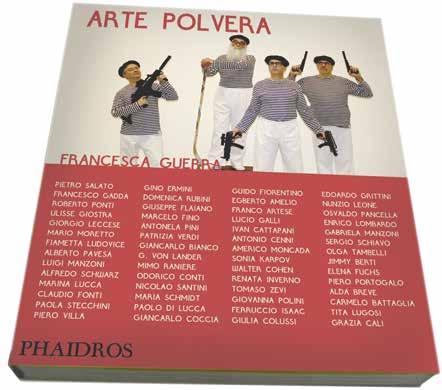

Advertisement

Capa do CD DIE SPHARE DER ABWESENHEIT, Giuseppe von Linder, 2010

DER WAHRE ALENTEjO-OCHSE, Miija Haki, performance, Dusseldorf, 2014

REICHER KüNSTLER / ARmER KüNSTLER, Orgasmo Carlos, 2012, performance, Roterdão.

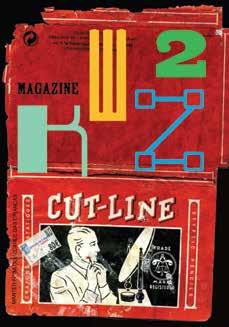

A EXPLICAÇãO DO KWØ (KWZ; KWZero)

Pedro Proença

A ideia de que a proximidade e o empenhamento implicam uma certa non chalace (ou uma distância auto-paródica) está no coração da condição post-homeostética, que é anterior à homeostética e deriva de uma cultura em que a revolução era acompanhada de cartoons e banda-desenhada. O art world ficcionalizou-se e tornou-se inseparável do seu segundo e terceiro grau. O que interessa são as relações ficcionais com a presença (ou ausência) de certos artefactos. Aqui se cumpre uma ideia nietzscheana que vai mais longe que a hiperrealização, em que os simulacros ainda tinham um papel a cumprir. Os simulacros são fábulas. Fábulas de fábulas sobre fábulas variando-se. Mas ao constatarmos o carácter fabuloso que se substitui à verdade, ao ideal, à história, e até às implicações catastrofistas, verificamos que a fábula exige alguns requisitos, que é o haver sequências narrativas e personagens. Narremos e personifiquemos. As teorias podem ser personagens. Exigem protagonismo. Sabemos desde há muito que ideias são daimons. Quando se escreve art as idea as idea também se pode apresentar a sua variante xamânica, art as daimon as daimon. O lado do daimon que aparece em Heraclito, Parménides e Empédocles a arte reencontra a teoria na apetência pelo fragmento, pelo título. Esse deve seduzir o espectador, deve vará-lo como um oráculo, atingindo-lhe o coração do mal-estar, onde ele é mais frágil, onde está disposto a rir, a chorar, a extasiar-se. A origem da exposição é uma homenagem ao KWY. Começou por ser KWZ. Avançou um passo até KWØ, um tributo à Alternativa Zero, ao Ernesto de Sousa (ideias sobretudo do Manuel Vieira). As implicações desta passagem são as de uma arte que seria focada no material, na matéria, na esteira dos tachistes, dos matéricos e dos corporais, e que passou para a noção neo-platónica de imaterial, do famoso grau zero (zerologia?) com que os estruturalistas se contentavam. A desmaterialização da arte que originou a arte conceptual é essa mesma passagem de uma arte em que o não-verbal, o aleatório, o corpo, o telúrico, o silêncio, o poético, dá lugar ao conceito, à estrutura, ao processo, à consciência, ao grisalho. Mas Ernesto de Sousa foi confusamente conceptual, e sempre esteve no campo lírico da gente do Fluxus. O mesmo Roland Barthes do Grau Zero e do estruturalismo rapidamente deslizou para o ethos algo burguês (com o seu lea e desconforto) do Discurso Amoroso. E é discurso amoroso que se trata quando pensamos no zero — o zero é a sua pluralidade, o zero é z-eros. Na lógica identitária de Ernesto de Sousa, em que o meu corpo é o teu corpo e o teu corpo é o meu corpo, muitas coisas se podem deduzir. Por exemplo, se só dissesse o meu corpo é o teu corpo, tratar-se-ia, como bem viu Ernesto de um acto performativo-sacrificial de Dádiva (ou, como diz, de Dar Vida). A sua inversão é uma espécie de canibalismo, ou a lógica da predação em que o predador se torna a presa (e René Thom fala disso nas extrapolações à teoria das catástrofes). A versão, sendo comutativa, faz com que a dádiva coincida com a predação. Por outro lado, a generalização desta operação permite que os nossos corpos sejam todos os corpos. Neste caso dá-se uma eucaristia generalizada em que o corpo do deus (da graça) é o corpo em Festa. É claro que há uma alusão implícita ao tat tvam asi dos hindus, ao tu és isso, lógica identitária, que faz coincidir a sensação reflexiva de um pronome com o Outro (o Absoluto?). Aqui em Ernesto essa coincidência é explícita. A coincidência do «meu» corpo narcísico, o corpo que me é e de que sou o «proprietário» através da apropriação pronominal (como em Stirner), é o corpo do Outro, o corpo identificando-se com todos os corpos, fremente, erótico, participativo, em transgressão, outrando-se. Narcisismo coincidindo com Dionisismo. Trabalho sobre si coincidindo com a Comunhão, a Participação.

KWZEROERNESTO-DE-SE -OUSA Z-ER(OS)NESTO

Pedro Proença

O que em Ernesto é dito expressamente (quantas vezes?) é que os textos, a teoria, são performances, e que toda a arte é body art — toda a enunciação conceptual é a de um corpo (se possível em festa). No meu ponto de vista a importância somática do pensamento entrou na década de 80 em confronto com as intuições desmaterializantes de Lyotard e de Braudillard quanto aos desígnios do mundo e da tecnologia, o que me deixou varado.

Ora o carácter meramente combinatório da tecnologia é capaz, por pura combinatória, de produzir imagens, textos, pensamento, processos, vivências. É em John Cage, no uso serial-aleatório do I Ching, e em Soll Lewitt, ao insistir na serialidade como experiência «mística» que a imaterialidade se expande em experiências — o acaso que delas se solta está sempre articulado a regras de tipo oulipiano. Da democratização informática até ao uso generalizado desta nas nossas vidas, a arte recorre ao ready-made cada vez mais popisado, de Duchamp revisto por Warhol. A relação não-elitista dos homens com os computadores inicia-se na década de 80. Antes já havia a calculadora eletrónica. A sensação de desmaterialização expande-se praticamente sem resistência. Se as ferramentas são extensões dos nossos corpos, os nossos corpos são de alguma maneira extensões de ferramentas. Ernesto de Sousa, homem vindo do cinema, sempre valorizou a dimensão tecnológica, e em 83 escreveu (glosando Mauss) que a máquina mesmo informática é um prolongamento do corpo. A nossa consciência é feita com o audiovisual, o nosso corpo tornou-se, já depois da morte do Ernesto, um info-corpo (também o nosso corpo é, inversamente, um prolongamento das máquinas informáticas e outras). E esse corpo é viral, interactivo, através da internet, onde hoje ocorrem todo o tipo de trocas. A actual diferença relativamente à Sociedade de Espectáculo, na forma em que esta se apresentou até à década de 90, é que esta se tornou interactiva, e que os nossos corpos se diluem (e resistem) nessa interacção espectacular. Através da internet o meu corpo que é o teu corpo tornou-se num enorme corpo info-comum, ao mesmo tempo colossal e insignificante, com a sensação de real alienação, mas também com a capacidade de produzir micro-acontecimentos que se podem tornar virais em pequena ou grande escala. O termo viral é sintomático, pois designa a doença errante, assim como o que nos desenvolve imunidades e competências.

A revolução tecno-erótica e a info-escravidão co-existem e é difícil separá-las. As formas de servidão não se diluíram com a tecnologia. Os neo-fascismos surgem não apenas de uma incontida violência e do medo do outro, mas também da des-somatização, do mal-estar tecnológico, da saturação de informação e da poluição ondulatória, etc.

Fala-se ainda em mudar hábitos, mas temos mudado radicalmente de hábitos nas últimas três décadas. Assistimos, à escala global, à passagem de hábitos muito rudes e localizados, a outros que implicam descorporalização, virtualização e acesso a uma quase infinita informação, assim como a novas ferramentas que nos podem re-corporizar e melhorar. Pode-se falar de glocalizar-mundializar — e nesse contexto a globalização hiper-capitalista leva a palma, possibilitando que os híbridos glocais se espalhem virais. A nossa sensação de desorientação deriva da velocidade de adaptação à necessidade de ser profundo, sensual e humano à medida que os corpos e as consciências não têm tempo ou capacidade para pensar no seio da conectividade por ora digital.

A saga dos três quase velhos artistas do KWØ é uma saga juvenil que se vai atrapalhando com os percalços da idade. Há um outro artista que não está presente, Fernando Brito, que projecta a sua sombra feita de obra, vida e muita conversa.

Na meia dúzia de anos que precedem esta exposição fizemos a exposição e o filme Pandemos, a performance Zuturismo no teatro S. Luís e o ciclo de exposições-filmes Arthomem. Há aqui uma componente performativa que se tem vido a tornar ainda mais evidente, ou institucional. O lado teatral, de personagem tem já uma longa história. O texto de Manuel Vieira sobre as suas performances é um texto em que a autobiografia, a ficção desbragada e a meta-teoria se confundem para nos deixar desorientados, a saber coisas importantes. Só o poderia escrever deste modo desconcertante.

Qualquer um destes artistas nos deixa desorientados, mas após quase 40 anos de cumplicidade continua a ser difícil perceber que este lado não é simplesmente maroto e des-construtivo — é também a estratégia de alcançar um inter-lirísmo intrínseco, acompanhado da doçura e da alegria. Não é um trabalho de grupo uniforme (um colectivo), não é um duo tipo Gilbert & George, não é uma formação conjuntural que surgiu apenas como fenómeno geracional e afinitário de promoção e expansão.

Podíamos ver-nos como cada um para seu lado fazendo o seu percurso, percurso que se cruza muitas vezes, para além da antiga amizade. Há uma vontade de continuar a partilhar, manter vários registos e distribuir competências.

Por outro lado surgem os alter-egos, partilhados, individuais, alguns desde há muito (1985) — Luís Mendonça, Augusto Barata, os Fréres Hitler, Orgasmo Carlos, Sandralexandra-Sóniantónia, o Candidato Vieira.

Pedro Portugal pratica, como um actor, uma variedade de looks. Outrora fez os seus assistentes passarem por ele. As suas fotografias têm sempre uma componente performativa. Há um lado de direcção de actores muito pragmático que é ele mesmo performance. Com os anos tornou-se um homem-cinema defensor da alta-definição e da imagem completamente focada — o hiper-realismo cinético. A sua estética fria-clínica contrasta com a estética dramática-a-ferver de Vieira que tem o sentido da cena e do cenário, do arcaico e do pitoresco, do espectacular e do embriagante.

Vieira, por seu lado é um mestre zen-dionisíaco na técnica górgiana de responder a perguntas sérias com o irrisório e de desconstruir seriamente o cómico não só dos outros, mas também o seu. Os seus alter-egos multiplicam-se para lá dos grupos de música. Também as minhas personagens se têm vindo a multiplicar como se fosse uma inevitabilidade processual, uma forma de autenticidade secreta.

A vida é uma alquimia e as nossas personagens sendo-nos ajudam-nos a aprofundar e a mudar de vida, a ser mais íntimos e profundos, a dizermos o que nunca pensaríamos dizer, ou o que queríamos mais intimamente dizer. Por vezes não nos reconhecemos nelas, e segui-las é um pouco como seguir até ao fim uma possibilidade combinatória.

Como em Sol Lewitt, entregar-se à lógica da personagem, às suas tautologias-afectos fundadores, é o místico wittgensteiniano, a incursão no que ainda não se sabe dizer (quase uma teologia negativa). Seja em termos individuais, seja em heterónimos colectivos. Da ideia do artista enquanto personagens-heterónimos o trabalho desta exposição levou à outra ideia mais radical da pluralidade de art worlds, e quem diz de arte diz de outros domínios de criação artística.

Toda a história da arte, assim como a actualidade desta, pode ser ficcionalizada e ter uma espécie de mundo paralelo, um segundo (e um terceiro, etc.) mundo de arte, com uma genealogia ficcionalizada. KWZ começou por ser a ideia de que existiu outro grupo de finais dos anos 50, parecido com o KWY, dotado de críticos, polé-

micas, narrativas, etc. Fiz 24 capas da revista, uma vasta produção de livros de Jorge Judas e de Bernardete Bettencourt, muitos dos quais disponíveis no ISSUU, assim como entrevistas, biografias (uma publicada na última página do Courrier Internacional), textos teóricos e algumas obras de arte.

João Goes, Fernando Ramos e Amâncio Pereira que aí aparecem nomeados não têm por enquanto obra.

A prática tornou-se extensível como pseudo-movimento, o fakism. Estas ideias, porém, já estavam implícitas na série de notas e novelas ligadas ao ciclo Budonga, iniciado em 1985, desenvolvidas por estes artistas e Fernando Brito, que irá publicar em breve a novela marmóreo Odeon. O fakism já então era teorizado — a «fraude de fraude», a «teoria das fraudes elementares», etc. Assim como obras aludindo a isso.

A exposição Ases da Paleta, em que não estive presente, e que contou com a participação de Portugal, Brito e Vieira (mais João Paulo Feliciano) em 1988, foi uma exposição de heteronomismo avacalhador neo-conceptual, percursor do que hoje é muita arte. Nas obras de Vieira e Portugal há o falso pathos de quem chora — os artistas que choram, ou o menino com lágrima ao canto do olho, com um «Porra» — o crítico dirá que por baixo disso há um trabalho de luto, plenamente barroco. Não se chora pela arte, mas algo relacionado com a «arte morreu», e os artistas reagem ou com o seu corpo, ou com ironia quanto ao sentimentalismo. Na obra de Vieira não é o menino kitsch que é plenamente parodiado, mas o próprio PORRA em letring, como na altura se dizia, de computador (à maneira de Leonel Moura ou Barbara Kruger) — invasão do digital, do up-to-date, frio, sobre o «humano». Podia-se continuar a pintar, é certo, como persistindo num equívoco. Um equívoco belíssimo, diga-se de passagem.

Interessa salientar que o fakism não se limita a duplicar a produção artística, mas também as instituições, os pequenos detalhes, museus, logotipos, galerias, correspondências, press-releases, curadores, livros, revistas, etc. O paradoxo de um mundo paralelo que procura responder ao Art World 1 é que este o devora sem que se dê conta, mesmo que o Art World 1 venha implicitamente já devorado no Art World 2, 3 ou 4. é o paradoxo do mapa — qualquer mapa do mundo é suposto mapear-se e situar-se. Mas o outro paradoxo, que é o da internet, é o de saber onde estão as coisas — em vários écrans? São armazenáveis, é certo, nos dispositivos, nas clouds, etc? A desmaterialização atinge o seu apogeu em obras que, como na arquitectura, são criadas digitalmente, projectadas, como imagens reais que as antecipam. Trata-se de produzir documentação do inexistente, isto é, de falsificar. O processo de demiurgia platónica baseia-se na prática da arquitectura — a ideia, o conceito, a maquete, antecede o projecto que antecede o edifício, vulgar simulacro. Quando uma falsa imagem fotográfica é impressa (o que é vulgar) torna-se concreta. Quando essa imagem passa a objecto num espaço semelhante, criando uma instalação, a ficção barata de produzir imagens torna-se uma ficção cara que rouba espaço. O que é interessante é fazer passar constantemente imagens destas por verdadeiras — convencer o espectador, seduzi-lo. Estamos no domínio da suspensão da descrença que já era o da arte (ilusionista) e da literatura (do conto, do mito, do romanesco). Voltamos à apaté da pintura helenística e à ekphrasis que a rodeia e a desenvolve. Recordemo-nos que Eurípedes era pintor, e que é em Eurípedes que a psicologização da tragédia a mata — eis a tragédia da tragédia. Sócrates, que começou por ser escultor, irá para a rua, tentar devolver a presença própria da escultura contra a ilusão da pintura, mas Platão acabará por traí-lo, com os seus paradoxos.

O Diálogo filosófico é ao mesmo tempo um pastiche da tragédia e um esforço de «realismo».

Mais tarde um outro ex-escultor, Luciano de Samósata, tentará devolver a resistência do real à apropriação conceptual da filosofia através de múltiplos processos paródicos, seja pelo romance, seja pela narrativa. As roldanas dialógicas entre Eurípedes e Luciano operam quer o mascaramento quer o desmascaramento. Aqui surge também Filóstrato, como agora, por exemplo, Vila-Matas. Escreve um romance-biografia sobre Apolónio de Tyana. Escreve as Vidas dos Sofistas, e também uma descrição de pinturas.

Há nestas obras um combate da retórica contra a filosofia, da arte de iludir contra as ilusões da arte de desiludir que é a filosofia. Do ponto de vista da sofística é a ilusão que cria a realidade, e devemos encarar a linguagem com desconfiança porque é dotada de uma plasticidade muito maleável. Daí que para a sofística a filosofia seja a mais fakista das actividades. Em termos de pura lógica o sofista, ou o retórico, sabem no seu íntimo que são honestos consigo, ao persuadirem com todas as ilusões e recursos. Pelo contrário, o filósofo usa esses recursos com ingenuidade e é vítima das ilusões da linguagem, produzindo desilusões, aproximações, etc.

Aproveitando a deixa de Vila-Matas leio-lhe em nota de rodapé: Ao ver que entre nós começa a ser moda o engano, a fraude artística — uma tardia homenagem hispanica ao Fake de Orson Welles, por exemplo —, a poética já trilhada do heterónimo, o remake que atraiçoa o espírito do imitado, o cibernético como ilusória creditação da modernidade, todos os tópicos de uma pós-modernidade que nos chega tão tarde (castiços comentadores vernáculos registando agora a existência de «autoficção» quando desta já passou o seu melhor tempo há mais de duas décadas), acabamos por decidir que o melhor será permanecer no autêntico que tem todo um caminho próprio.

Teria ficado derreado se o não subscrevesse, embora esta objecção paire sobre o que antes disse. Não nos movemos sequer por um desejo de moda ou desligados da autenticidade, da personagem tagarela que deambula filosofal com um coro trágico entre as pernas. A heteronomia é sempre um dissimulacro em forma de crescimento. Crescer ficcionalmente para dentro, como o fazem os leitores identificando-se com autores de livros ou com personagens. Diremos, em nossa defesa, que a pluralidade do sujeito é de alguma maneira um dado, uma aptidão natural, e que a propensão para nos irmos shakespearizando é bom caminho, perdoem-me a comparação. Acrescento em termos de manifesto: é urgente shakespearizar-nos sem nos limitarmos ao modelo. Há que multiplicar em cada um as possibilidades de o humano se re-inventar e diversificar mais a sua «humanidade», a polilógica, os estilos, para lá da literatura.

Manuel Vieira queixava-se de que a arte se está a tornar literatura, ou antes, um conjunto de objectos bizarros que se socorrem de explicações ardilosas, na maioria das vezes pretensiosas e em boa parte acéfalas.

Muitos deles fazem supor que a revolução ou a salvação do planeta depende de textos onde impera a retórica burocrática. Temos uma versão mais modesta sobre a eficácia da criação artística. Muitas destas obras são, como sempre foi a dita cuja arte, uma forma de entertainement das elites culturais e económicas, e boa parte delas, de facto pensar, rir, chorar, e aceder a experiências interessantes.

Outras são profundamente chatas. O que é claro é que, na dupla intervenção de uma literatura em conjunto com imagens e objetos, seja possível fazer uma literatura-arte superior de «vanguarda», mesmo que seja uma vanguarda academizada, mainstream e sustentada pelos poderes públicos.

Não vale a pena lamentar o que quer que seja. Basta ler o Satyricon para ter uma ideia de déja vu. Também ficamos com a ideia de que os grandes romances, do Satyricon, ao Quixote, ao Tristram Shandy, ao Ulisses, etc., nasceram canalizando a aparente paródia para o mais humano.