24 minute read

Die Mode der Nation

Ist die Mode auf der politisch en Ag enda? Wäh rend sie in Deutsch land – g anz oh ne stark org anisierte Lobb y – noch im Nirwana der politisch en Wah rneh mung dämmert, h aben andere Länder erkannt: Mode sch aff t Arbeitsplätze, das saisonale Spektakel rund um die neuesten Kreationen bring t Umweg rentabilität. Und Modekonsum bef euert die Konj unktur. Der italienisch e Staat investiert aktuell 260 Millionen Euro direkte und indirekte Förderung in die Modeindustrie. Pro Jah r! Im europäisch en und g lobalen Wettbewerb g arantiert derartig e staatlich e Rüc kendec kung noch keinen Erf olg , aber zumindest eine bessere Startposition. style in prog ress über politisch e Bekenntnisse zur Mode von Paris bis Sch angh ai.

Deutsch e Mode: ein Zuordnung sproblem

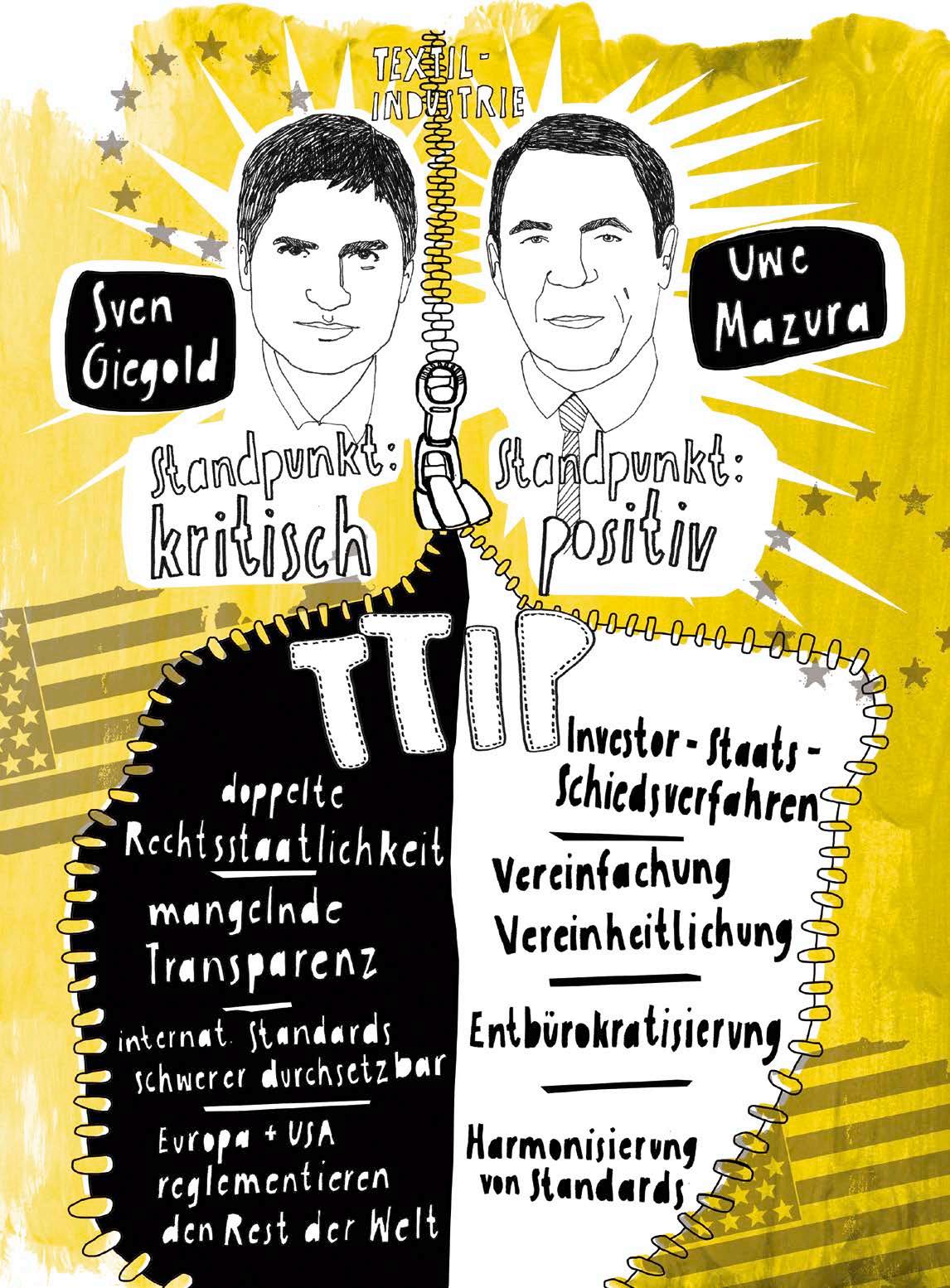

Wo steht die Mode in Deutschland? Wo ist sie in der Politik zu verorten? Das klingt nach einer einfachen Frage, aber die Antwort ist, genau wie die föderalistische Struktur der deutschen Wirtschaft und Politik, weit verzweigt. Das mag zunächst daran liegen, dass die Mode nur spärlich im öffentlichen Bewusstsein verankert ist. Alfons Kaiser, Stilredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, bezeichnete Deutschland einmal als eine „verspätete Modenation“ mit untrüglichem Hang zum Pragmatismus, zu der etwas so emotionales wie die Mode eben nicht passt, und die deshalb erst noch aus ihrem Schlummerschlaf erwachen muss. Und weil die deutsche Politik noch ein bisschen langsamer ist als die Öffentlichkeit, ist das Thema Mode nur schwer auf dem politischen Radar zu verorten. Obwohl die Mode- und Textilindustrie laut statistischem Bundesamt mit 712.000 Beschäftigten fast 19 Milliarden Euro umsetzt und der Konsumentenmarkt Bekleidung und Schuhe einen Wert von 68 Milliarden Euro hat. Die Modeund Textilindustrie ist damit in Deutschland ein wichtiger Wirtschaftszweig, der bisher nicht angemessen wahrgenommen und gefördert worden ist. Probleme dabei sind die Unübersichtlichkeit der Industrie sowie der Föderalismus. Modeund Textilindustrie beinhalten so unterschiedliche Bereiche wie Haute Couture, technische Textilien oder Heimtextilien, so unterschiedliche Aspekte wie Produktion, Handel und Konsumgütermarkt und die Kompetenz- und Produktionsstätten sind über das ganze Land verteilt. Modedesign ist außerdem auch ein Bereich der Kreativwirtschaft, Textil nicht. Zum anderen mangelt es an einer effizienten, gebündelten Lobby. Der Gesamtverband Textil und Mode etwa zählt allein 24 Bereichsund Regionalverbände und setzt sich vor allem für die (technische) Textilindustrie ein, weniger für die Mode. Zwar wurde im Januar 2015 die Gründung des German Fashion Council (GFC), ein Interessenverband für die Mode, unter der Schirmherrschaft der Vogue-Chefredakteurin Christiane Arp angekündigt,

noch befindet er sich aber in der Konzeptualisierungsphase.

Bewusstsein für die Mode „Es muss überhaupt erst einmal ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass Forderungen an die Politik gestellt werden können und gestellt werden müssen. Es gilt klar zu definieren, was auf welchen Ebenen gebraucht wird, denn die mangelnde Förderung von staatlicher Seite ist weniger böser Wille, sondern vielmehr ein Zuordnungsproblem. Die Modeindustrie wird bisher nicht als eigener Industriezweig wahrgenommen, die Politik weiß nicht, wo sie zuzuordnen ist, und dementsprechend schwer gestaltet sich eine staatliche Förderung“, sagt PremiumChefin und Gründungsmitglied des GFC Anita Tillmann. Als sie 2003 in Berlin die Modemesse Premium gründete, gab es bis auf den Existenzgründungszuschuss, den jeder Gründer erhält, keine gezielte Förderung. Allerdings stehen die Zeichen auf Umbruch; innerhalb der letzten zehn Jahre ist vor allem in Berlin ein Bewusstsein für Mode als potenzieller Wirtschaftsfaktor entstanden. Seit 2007 fördert die Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung Mode als Teilbereich des „Projekt Zukunft“ mit etwa einer Million Euro pro Jahr. Darunter fallen Kommunikationsmaßnahmen für die Fashion Week, Experten

diskussionen, der Preis Start Your Fashion Business, Coachings für Modeunternehmer, Co-Finanzierungen von Messen und Modeschauen und Programme des Landes über die Investitionsbank Berlin (IBB) für modebezogene Unternehmen. Im April 2015 wurde zudem erstmals der Wettbewerb Wearable IT/Fashion Technology mit einem Preisgeld von 30.000 Euro ausgeschrieben, um den Zukunftsmarkt technischer Mode gezielt zu fördern. „Mode, und insbesondere die Fashion Week, haben sich in den letzten Jahren in Berlin zu einem relevanten Wirtschaftsfaktor entwickelt, die eine umfangreiche Wertschöpfung generiert, von der auch Felder wie Tourismus oder Handel profitieren“, sagt Claus Pretzell, Volkswirt bei der Investitionsbank Berlin, der die Studie „Berlin Aktuell – Mode als wichtiger Wirtschaftsfaktor“ (2011) mitverantwortet hat. Demnach ist nicht nur die Aufwertung des Mode- und Messestandorts Berlin für das Wachstum der Kreativbranche verantwortlich, sondern auch die Kompetenzstrategie und die Investitionen des Landes Berlin. Stellt man allerdings die Bemühungen des Landes den Kennzahlen der Modewirtschaft gegenüber, scheint die staatliche Aufwendung wenig angemessen: Allein die Fashion Week generiert eine Wertschöpfung von 33 Millionen Euro pro Saison, die laut IBB fast 17 Millionen Euro in die öffentlichen Kassen spült, mit über 3.700 Modeunternehmen, 11.500 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, 15.300 dauerhaften freien Mitarbeitern und zehn Modeschulen setzt die gesamte Branche und ihre Wertschöpfungskette 1,6 Milliarden Euro im Jahr um. Nach Beschäftigungs- und Unternehmenszahlen ist Berlin damit die größte Modestadt in Deutschland, nach Wirtschaftsvolumen nach München (mit einer Wertschöpfung von 2,3 Milliarden Euro) die zweitgrößte. Dagegen erscheint eine Million Euro Reinvestition seitens der öffentlichen Hand fast schon wie eine Lappalie. Für die Jungdesigner waren die Programme aber zumindest ein Anfang: „Der Preis Start Your Fashion Business war eine finanzielle Unterstützung, wenn auch nur saisonal. Geholfen hat allerdings auch, dass wir uns dafür überhaupt Gedanken um einen Businessplan machen mussten, und die Coachings, die Runway-Slots und der Berlin Showroom“, sagt Tutia Schaad von Perret Schaad, die 2010 zu den Preisträgern der ersten Runde gehörten und mittlerweile als eines der aussichtsreichsten deutschen Modelabels gelten. Und der Staat lernt weiter: „Die Modeförderung des Landes Berlin wird stetig um neue Instrumente ergänzt, unter anderem mit Vorhaben zur Akquise von Industriekooperationen sowie ein Sales- und Distributions-Coaching durch international tätige Experten. Bei der Vergabe der Präsentationsslots, bei dem Modewettbewerb wie auch der Teilnahme am Berlin Showroom entscheiden Expertenjurys über die Auswahl der Modelabels. Wir begleiten ausgewählte

Modelabels länger, bevor sie sich gänzlich aus eigener Kraft weiterentwickeln. Weder Dauerförderungen noch eine allzu breite Basisförderung wären sinnvoll“, sagt Tanja Mühlhans von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung und Verantwortliche für den Bereich Kreativwirtschaft. Trotzdem sieht Marcus Kurz, Leiter der Kreativagentur No

Italiens Modeindustrie, der Textil- und Bekleidungssektor, soll 2015 um fünf Prozent wachsen. Damit wird der Modesektor wesentlich stärker als das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zunehmen, das laut Regierungsprognose um 0,6 Prozent wachsen wird. Bereits im Vorjahr hat der Modesektor mit plus 3,3 Prozent Wachstum auf 53 Milliarden Euro besser als das noch rückläufige BIP abgeschnitten. Kurzum, Italiens Textil- und Bekleidungsindustrie wird heuer erstmals wieder das Niveau der Vorkrisenzeit vor 2008 erreichen. Einziger Schatten ist der Bereich für Jugend- und Kinderbekleidung, deren Branchenaußenhandel sowohl im Vorjahr wie auch in den ersten drei Monaten dieses Jahres negativ abgeschlossen hat. Grund dafür ist, dass diese Branche besonders stark von den seit Monaten rückläufigen Exporten nach Russland abhängig war. Wachstumsmotor für Italiens Modebranche bleiben weiterhin die Exporte, die rund knapp über die Hälfte des Umsatzes ausmachen. Eine Trendwende findet derzeit auch auf dem seit fünf Jahren rückläufigen Inlandsmarkt statt. Hier werden auch Impulse von den 20 Millionen prognostizierten Besuchern der Mailänder Weltausstellung Expo (1. Mai bis 3. Oktober 2015) erwartet. „Die Modeindustrie avanciert neuerdings wieder zum Flagship der italienischen Konsumgüterbranche“, meinte der neu ernannte Präsident der Camera della wadays und Mitbegründer des GFC Handlungsbedarf. „Momentan gibt es nur Unterstützung im Bereich der Nachwuchsförderung. Eine wahrnehmbare, ganzheitliche Förderung sehe ich nicht. Dabei ist Mode ein wichtiger Markt, der weiterentwickelt werden muss, aber das Bewusstsein in Deutschland und sukzessiv in Berlin, was Mode ist, ist nicht da. Wir brauchen von Moda, Carlo Capasa. Er verwies auch auf die wachsende Kooperation mit den Institutionen. Heuer wird die Regierung 40 Millionen Euro in die Internationalisierung des Messesystems investieren. U. a. wird die Stoffmesse Milano Unica mit 6,5 Millionen Euro gefördert. Erstmals wird Milano Unica auch eine Messe in New York organisieren. Das staatliche Außenhandelsinstitut ICE wird auch der internationalen Schuhmesse Micam Shoevent mit 2,4 Millionen Euro unter die Arme greifen. der Öffentlichkeit und von der Politik ein Bekenntnis zur Mode, um sie mittel- und langfristig als effiziente Industrie zu etablieren. Wir müssen zielstrebiger auf eine Vision zuarbeiten.“ Dass der Modestandort Berlin allerdings erst über ein Jahrzehnt alt ist und noch im Prozess sich zu etablieren ist, und dass auch die Politik manchmal langsamer ist, ist hinlänglich bekannt. Es Seit der ehemalige Bürgermeister von Florenz Matteo Renzi zum Regierungschef avancierte, atmet die Modebranche wieder auf. Renzi hat bereits als Bürgermeister von Florenz die Bedeutung des Modesektors und die Notwendigkeit erkannt, die Branchenmessen zu unterstützen, um deren Internationalisierung zu fördern. Wie direkt ist ihr Draht in die Politik? Ist es wichtig, dass Institutionen wie Pitti Immagine den Dialog mit Politikern führen? Wie gesagt, der Draht zur Politik ist seit dem Amtsantritt Renzis (März 2014) heißer geworden. Der Dialog zu den Politikern ist für uns von primärer Bedeutung. Tut Italiens Politik Ihrer Fortbestand Italiens als Pro duktionsnation zu sichern? Der Fortbestand Italiens als Produktionsland wird durch die Vielzahl von hochspezialisierten kleinen und mittelständischen Unternehmen garantiert. Bestes Signal für den hohen Stellenwert Italiens als Produktionsland ist bleibt zu hoffen, dass Vorhaben wie das Projekt Zukunft gestärkt werden und das German Fashion Council einen ersten Schritt in Richtung politischer Einbindung macht. „Aber Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht“, sagt Anita Tillmann. Manche Dinge brauchen einfach

Italienisch e GroSSz üg ig keit

IM INTERVIE W Raff aelo Napoleone ist als Generaldirektor von Pitti Immagine einer der wichtigsten Strippenzieher der italienischen Messelandschaft.

Der italienische Staat fördert und fordert seine Messen schon seit jeher – gerade im vergangenen Jahr hat Vizeminister Carlo Calenda wieder 40 Millionen Euro Förderung für die Modemessen zugesagt. Stimmt der Eindruck, dass die Mode der italienischen Regierung sehr am Herzen liegt? Meinung nach genug, um den Zeit. das wachsende Phänomen des Reshoring, der Rückverlagerung der Produktion nach Italien. Die Regierung hat bereits durch Steuererleichterungen, wie etwa der weitgehenden Abschaffung der Unternehmenssteuer Irap und des neuen Arbeitsmarktgesetztes Jobs Act den Unternehmen unter die Arme gegriffen. Mit welchen Maßnahmen kann man italienische Mode stärken, schützen und weiter ausbauen? Zweifellos können noch weitere Steuererleichterungen den Unternehmen helfen. Auch Unterstützungen für das Marketing, für die Internationalisierung, wie sie etwa das ICE derzeit betreibt, sind nützlich. Das Industrieministerium hat kürzlich der Beratungsfirma Boston Consulting Group einen Auftrag erteilt, eine Vergleichsstudie über den weltweiten Modesektor zu erstellen. Die Kenntnis des Mitbewerbs ist für die Expansion unserer Unternehmen wichtig. Auch unterstützt das ICE eine einmalige Initiative zum Vatertag am 21. Juni in den USA. Die Kaufhaus-

gruppe Saks, deren Flagship-Store in New York und andere 39 Filialen haben renommierten italienischen Modemarken in den Schaufenstern und im Shop einen eigenen Platz eingeräumt. Der Vatertag ist bekanntlich der Start für das Sommer-Shopping. Eine ähnliche Initiative wurde bereits erfolgreich mit Isetan in Japan durchgeführt. Die italienische Mode steht vor einem massiven Struktur wandel, immer mehr Betriebe schließen oder wandern ins Ausland ab. Was können Politik und öffentliche Hand dagegen unternehmen? Die italienische Modeindustrie ist äußert vital. Derzeit ist ein konträrer Trend zur ehemaligen Produktionsauslagerung zu erkennen. Immer mehr Modeunternehmen, insbesondere die im oberen und obersten Segment angesiedelten Branchenfirmen, ziehen ihre Produktion vom Ausland ab und kehren nach Italien zurück. Prada ist das beste Beispiel dafür. Grund für den Trend ist die hohe Spezialisierung der Facharbeiter in Italien, welche der Qualität zugutekommt. Die Nachfrage nach garantierter Qualitätsware nimmt auch im Mode- und Accessoiresektor zu. Des Weiteren sind inzwischen die Produktionskosten im Ausland, etwa in China, gestiegen. Italien bleibt eindeutiger Leader im Luxussegment, in der verarbeitenden Modeindustrie, im Textil- und Accessoiresektor. Wie wichtig ist es, Unternehmen oder Messen direkt zu fördern? Gibt es diese direk ten Förderungen in Italien und sind diese Ihrer Meinung nach ausreichend? Die Regierung hat für das laufende Jahr 260 Millionen Euro für die Produktion in Italien zur Verfügung gestellt, wobei den Messen Priorität eingeräumt wird. Es handelt sich um den höchste Betrag seit je. Offensichtlich ein großer Fortschritt gegenüber der Vergangenheit. Messen sind ein wichtiges Marketinginstrument für die Mode. Die Florentiner Messe Pitti Immagine hat im letzten Jahr zwei Millionen Euro und heuer 2,3 Millionen Euro Fördermaßnahmen vom Staat erhalten. Gemeinsame nationale Anstrengung oder die Summe vieler Einzelinitiativen? Wie ist die Stimmung bzw. die Verständigung der verschie denen Träger untereinander? Verständigen Sie sich zum Beispiel mit anderen Messe veranstaltern, stimmen Sie Ihre Initiativen ab? Die Realität ist, dass Italiens Modemessensektor fragmentiert ist. Florenz ist für die Herren- und Kindermode zuständig, Mailand für Damenmode und Rom soll künftig nicht so sehr Standort für die Haute Couture blieben, sondern den jungen Designern als Modemessestadt offenstehen. Wir sind dabei, ein integriertes Modesystem aufzubauen. Erstmals soll im Juni ein Modezug

Denkt man an Mode, denkt man an Paris. Paris, fast ein Synonym für Eleganz und Stil. Besonders im Luxussegment ist Frankreich die Nummer eins. Chanel, Hermès, Louis Vuitton, Dior, Saint Laurent – von 270 der weltweit bekanntesten Prestigebrands kommen 130 aus Frankreich. Bis auf die Haute Couture wird heute zwar kaum noch in Frankreich produziert, sondern vor allem entworfen, vermarktet und vertrieben. Damit erwirtschaften 130.000 Beschäftigte etwa 34 Milliarden Euro jährlich. Mode ist damit einer der wichtigsten Wirtschaftszweige Frankreichs und der gesamte Luxusbereich, der auch Food, Gastronomie, Parfümerie oder Schmuck umfasst, sein größter Motor. Dessen Umsätze verzehnfachten sich in 30 Jahren auf heute 40 Milliarden Euro. So viel Wirtschaftspower ist in Frankreich gut organisiert: Der älteste Verband, die Fédération de la couture et du prêt-à-porter des couturiers et des créateurs de mode, kurz Mode à Paris, wurde bereits 1868 gegründet und zählt heute über 100 Mitglieder. Der Arbeitgeberverband der französischen Modeinduszwischen Florenz und Mailand eingerichtet werden, um die Modeexperten und Einkäufer vom Pitti Uomo nach Mailand, zu den Herrenmodeschauen zu befördern. Wie sehen Sie die Zukunft der italienischen Mode? Ich bin optimistisch und sehe günstige Wachstumschancen. Der internationale Wettbewerb ist gesund. Italien hat in bestimmten Segmenten eine Spitzenposition inne und kann diese noch ausbauen. Zweifellos kommt uns derzeit auch das makroökonomische Umfeld zugute: etwa der gegenüber dem US-Dollar gesunkene Euro-Kurs. Die Modeexporte haben im ersten Quartal zugelegt. Oder aber die Geldpolitik der EZB, die es den mittleren und kleineren Unternehmen erleichtert, Kredite aufzunehmen. Auch die Reformpolitik der Regierung ist

Frankreich : Die Nummer eins bleiben

positiv zu werten. trie organisiert nicht nur die Modenschauen, sondern setzt auch industrielle Qualitätsstandards und bestimmt, wer oder was sich Haute Couture nennen darf oder nicht. Seit 1927 betreibt der Verband auch eine Pariser Modeschule, die jährlich 40 Designerdiplome vergibt. 2011 wurde im Nationalrat der Industrie ein Fachausschuss Mode und Luxus gegründet, der direkt im Wirtschaftsministerium angesiedelt ist. Auf den Informationsseiten der Industrie- und Handelskammer werden rund 25 verschiedene staatliche Hilfsfonds aufgelistet, mit denen Designer und Modemacher finanziell unterstützt werden können. Seit 2012 gibt es sogar eine Banque de la Mode, die junge Modeunternehmen mit günstigen Krediten unterstützt. Die Bürgermeisterin von Paris Anne Hidalgo hat jüngst den örtlichen Modeschulen Investitionen in Höhe von 57 Millionen Euro zugesichert. Daneben gibt es auch das Comité Colbert, eine Herstellervereinigung aus heute 78 Maisons, Häuser, wie sich traditionsreiche Firmen in Frankreich nennen. Das Comité Colbert repräsentiert und fördert seit 1954 bereits den gesamten

französischen Luxusbereich im Inland und in 180 Ländern.

IM INTERVIE W Elisabeth Ponsolle des Portes, seit zwölf Jahren Generaldelegierte des Comité Colbert.

Madame Ponsolle des Portes, ist das große Wirtschafts wunder Luxus, welches Frankreich seit nun mehr fast drei Jahrzehnten erlebt, das Resultat privater Anstren gungen oder gezielter staatlicher Förderung? Ganz klar: Das Resultat einer guten Organisation der Unternehmer. Sie haben angesichts der Veränderungen in der Weltwirtschaft strategisch richtig reagiert: Seit mehr als 30 Jahren wandern die Arbeitsplätze in den arbeitsintensiven Bereichen immer mehr ins lohnkostengünstigere Ausland ab. Im großen Massenmarkt, der über Preise bestimmt wird, waren in Frankreich produzierte Waren nicht mehr wettbewerbsfähig. Daher setzten die mittelständischen Unternehmer 15 Millionen US-Dollar. Diesen Betrag steckt der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio ins örtliche Modegeschäft. Auf den ersten Blick wirkt das äußerst ungewöhnlich: Eigentlich soll sich nach amerikanischem Denken der Staat möglichst wenig einmischen. Schließlich sind die Vereinigten Staaten einmal aus dem Wunsch heraus entstanden, sich vom Druck der Obrigkeiten zu unseres Verbandes folgerichtig auf das, was unseren Unterschied ausmacht: Qualität, Know-how und Tradition. Die Fokussierung auf eine Produktion Haut de gamme. Nur so ließ sich made in France halten. Das war der erste Schlüssel zum Erfolg. Da haben die Luxusunternehmer in Frankreich die gleiche, gute Entscheidung getroffen wie die deutsche Autoindustrie: Klasse statt Masse. Der zweite ist, dass sie es immer wieder schaffen, mit französischer Tradition, Innovation und Kreativität neue und alte Kunden zu begeistern. Und der dritte: Die Exportchancen in den neuen Märkten wie Japan, Russland, der arabischen Welt oder China früh erkannt zu haben. Das Comité Colbert ist heute in 180 Ländern präsent. 1954, als es gegründet wurde, waren es nur 70. Tut die Politik in Frankreich genug, um das Ansehen des Landes als Modenation zu unterstützen? Wir vom Comité Colbert fühlen uns gut unterstützt, vor allem durch das diplomatische Netz im Ausland. Auch wenn unser Verband keine direkten, öffentlichen Finanzierungshilfen bekommt, können wir auf die moralische Unterstützung der Politik bauen. Bei unseren Auslandsaktivitäten begleitet uns in den meisten Fällen ein Staatssekretär im Außenhandel und Tourismus. Auch bei unserem Außenminister Laurent Fabius laufen wir offene befreien. Das muss im Hinterkopf behalten, wer verstehen will, wie das Zusammenspiel von Wirtschaft und Politik in diesem Land heute funktioniert. Die Grundregel lautet: Jeder Mensch weiß selbst am besten, was gut für ihn ist, und soll in weiten Teilen selbst entscheiden können, muss dafür aber auch bereit sein, sich selbst zu kümmern. Auf die Wirtschaft bezogen bedeutet das: Die USA Türen ein. Seit er im Amt ist, hat er seinen Amtssitz, das Quai d’Orsay, für viele kulturelle Aktivitäten und französisches Savoir faire geöffnet. So wurde jüngst dort die Möbelausstellung AD Collections mit französischen Designern gezeigt. Im März organisierte das Außenministerium in Versailles den Gastronomie-Event Goût de France für ausländische Botschafter in Paris. Zur selben Zeit wie in Versailles luden 160 französische Botschaften weltweit ebenso zu Tisch und 1.500 Restaurants in 160 Ländern. Französische Mode, Design und Gastronomie ist als Staatsangelegenheit anerkannt worden. Besonders Fabius hat begriffen, wie sehr diese Bereiche auch dem Renommee unseres Landes dienen. Das ist für uns Deutsche tatsächlich erstaunlich. Kaum vorstellbar, dass Frank-Wal ter Steinmeier beispielsweise eine Hugo-Boss-Ausstellung im deutschen Außenministe rium oder ein Dinner unserer deutschen Starköche organi siert. Wie war der Rückhalt in der Politik, als das Comité Colbert 1954 anfing? Damals war vor allem der Wiederaufbau der französischen Industrie nach dem Zweiten Weltkrieg Thema – und der Politik war klar, dass dieser um unsere Kernkompetenzen herum geschehen musste. Die Mode genoss im französischen Selbstverständnis schon immer einen setzen darauf, dass ein Markt sich selbst reguliert. In der Praxis machen Lobbyisten lautstark klar, was ihr jeweiliger Markt von der Politik erwartet. Dabei setzen sich nicht unbedingt diejenigen durch, die gerechterweise Zuwendung bekommen sollten, sondern die mit der größten Macht und der geschicktesten Strategie. Im Einzelhandel schlägt sich das oft in Steuergeschenken nieder. hohen Stellenwert. Allerdings glaubten die Politiker damals auch schon, mit der moralischen Anerkennung sei es getan, wir würden uns schon alleine durchwurschteln. Das haben wir ja auch. Ich glaube nicht, dass der Politik von Anfang an klar war, welchen Wert die Luxusindustrie einmal für die französische Wirtschaft und das Image des Landes haben würde, und wie viele Arbeitsplätze heute an ihr hängen: 165.000 Angestellte arbeiten heute in der Luxusbranche, davon 47.000 direkt. Während sich die Arbeitsplätze in der Konsumgüterindustrie allgemein seit 1984 halbierten, verdoppelten sie sich in unserem Bereich.

Damit das so bleibt – welche Forderungen haben Sie kon kret an die Politik?

Im Grunde dieselben, die alle anderen Industrien in Frankreich auch haben: Die 35-Stunden-Woche ist aus unserer Sicht eine politische Fehlentscheidung und nicht zu halten. Des Weiteren die hohen Sozialkosten, die auf den Gehältern lasten. Wohlgemerkt, wir beurteilen nicht die Einkommen als zu hoch, sondern die Lohnnebenkosten, die die Arbeitgeber zu tragen haben. Gerade für unsere mittelständischen Unternehmer ist das eine Last, die Innovation und Investition und damit auch

Markt, Mach t und Politik in New York

Kreativität hemmt. In den USA können Landespolitik und Stadtverwaltung an den Steuern drehen und sie für ausgewählte Produkte beispielsweise für eine festgelegte Zeit senken oder gar ganz streichen. Da hat gut lachen, wer mit einer starken Lobby daherkommt: Zigaretten kosten etwa im Tabakfarmstaat Virginia 5,55 US-Dollar. Im ohnehin von Rauchverboten überzogenen New York City kostet eine Schachtel rund 14 US-Dollar. Weniger ideologiebehaftet und mehr mit Arbeitsplatzargumenten versehen profitiert von diesem Prinzip auch der Modehandel. Beim Einkauf in New York City zahlt man derzeit gar keine Mehrwertsteuer, sofern

man ein Kleid oder ein anderes Modeteil unter 110 Dollar zur Kasse schleppt. Das kurbelt das Geschäft an und bringt logistische Fragen mit sich. Denn in den USA ist für die Berechnung der Umsatzsteuer der Wohnsitz des Empfängers ausschlaggebend; New Yorker Ladenbesitzer, die Kleider an ihre Kunden verschicken, weil sie zum Beispiel auch einen Onlineshop haben, müssen entsprechend unterschiedliche Steuersätze berechnen. Darauf haben sich die Hersteller von Buchhaltungssoftware schnell eingestellt. Die amerikanische Prämisse, dass der Markt am besten für sich selbst sorgt, funktioniert an diesem Punkt ganz prima.

Mode als Imagepflege für die Politik Ein Paradebeispiel für das Verhältnis von Mode und Politik in New York ist der Garment District. Früher einmal wurde mitten in Manhattan ein Großteil der Kleidung hergestellt. Dann kam die Auslagerung von Textilproduktion in Entwicklungsländer. Bereits in den 1980er-Jahren sollten Lokalgesetze das verbliebene Gewerbe am Ort halten – Vermieter müssen etwa die Hälfte der Fläche für Firmen aus der Modeindustrie reservieren. Dagegen machen Immobilieninvestoren und andere Geschäftsleute zunehmend Druck. Bei der Garment District Alliance, die unter anderem einen Infokiosk betreibt, an dem sich Modeprofis schnell informieren können, bei welchen Firmen sie Stoffe, Zuschnitt, Applikationen, Spezialfärbung oder Plissierung bestellen können, sitzen auch Immobilienfirmenvertreter im Vorstand. Ein Interview lehnte die Leiterin der Organisation ab. Trotz der bestehenden Gesetze sind in den vergangenen zehn Jahren 30 Hotels im Garment District hochgeschossen, rund zehn weitere sind derzeit in Planung. Schließlich, so die Argumentation, liegt das Modeviertel herrlich zentral und die gesetzlichen Begrenzungen hätten nicht zu neuen Arbeitsplätzen geführt. 1950 arbeiteten noch 13,5 Prozent der New Yorker im Modegeschäft, 2012 sind es noch knapp über ein Prozent. Doch die New Yorker Politiker knicken – noch – nicht ein. Dabei scheint ein Punkt eine Rolle zu spielen, der auch andernorts Politikerohren öffnet: Image. Mode macht sich einfach gut. Für sie einzutreten, kommt viel besser als etwa ein Engagement für die Ölindustrie an. Auch die Fotogelegenheiten fallen glamouröser aus. Hinzu kommt, dass das Etikett „Lokal produzierte Mode“ ein bisschen Weltretterruf verspricht. Damit argumentiert auch eine Gruppe, die auf den Schutz des Garment District drängt. Gerade nach den Bränden in Textilfabriken in Bangladesch sei ein Trend hin zu Mode made in USA erkennbar, so Samantha Cortes, Mitgründerin von Save The Garment Center. Sie will deshalb aber nicht den Garment District in ein Zentrum der Massenproduktion zurückverwandeln, sondern ihre Strategie zielt auf die Anerkennung der Nische. „Die Produktion in den USA hängt nicht einzig und allein vom New York City Garment Center ab“, sagt sie. „Aber die Prototypen und die High-End-Fertigung haben ihren Sitz in New York und das wird nun einmal als das Rückgrat der Branche betrachtet.“ In diesem Licht betrachtet, erstaunt es nicht, dass der New Yorker Bürgermeister das Budget der Stadt, das für die Modebranche reserviert ist, im Februar 2015 verdreifacht – auf 15 Millionen US-Dollar. Zusammen mit dem Council of Fashion Designers of America (CFDA) legt New York mehrere Programme auf. Unter anderem bekommen 35 junge Designer günstige Ateliers, Hilfe in wirtschaftlichen Fragen und die Chance, ihre Kollektionen bei der New York Fashion Week zu zeigen. Ein dicker Dollarstapel geht parallel dazu in die Ausbildung von Arbeitskräften in der Modeproduktion. Dabei setzt New York auf die Erkenntnis, dass manche Branchen von Nähe profitieren – siehe Hollywood oder Silicon Valley. New York hat mit der Wall Street bereits ein solches Cluster in der Finanzwelt und unter dem Label „Made in NY“ fördert die Stadt bisher unter anderem das Filmgeschäft und Technologie-Start-ups. Und nun eben auch Mode. „Die New York Fashion Week bringt der Wirtschaft von New York 900 Millionen US-Dollar ein“, konstatiert CFDA-Chef Steven Kolb. Auch das öffnet Türen in der Politik: Mode kann ein Magnet für Geld von außerhalb sein. 75 Modemessen gibt es in New York, mehr als 5.000 Showrooms und mit hervorragenden Arbeitsmöglichkeiten für Designer, die direkt vor der Modewoche noch aufwändigere Stickereien oder laserbedruckten Stoff brauchen, gibt die Stadt der Branche einen Vorteil im globalen Wettbewerb. Und schon schaut das Um- und Ausland auf New York. Das funktioniert so gut, dass die Politik sich bereits gegen Nachahmer zur Wehr setzt. Mit dem Siegel „Made in Brooklyn“ trägt die Verwaltung einer Bewegung Rechnung, die zwar ganz ohne politische Förderung entstand, aber nun von den Früchten ihres Eigenengagements profitiert: die DIY-Szene von Brooklyn. Nicht nur, aber eben auch Modemacher haben dort seit Jahren darauf gesetzt, vieles in Handarbeit zu machen, vor allem aber am Ort zu produzieren, und damit einen weltweiten Trend ausgelöst. Jetzt dürfen sich diejenigen, die tatsächlich in Brooklyn ihre Gurken einlegen oder ihre Hosen nähen, der ganzen Welt unter einem verlässlichen Siegel präsentieren. Unklar ist nur, wer mehr davon hat – die Firmen oder die Tourismusbehörde.

New Yorker Mode in Zahlen + Schätzungsweise 900 Modefirmen + 180.000 Beschäftigte + Ca. zwei Milliarden US-Dollar Steuereinnahmen + Keine Umsatzsteuer auf Kleidung und Schuhe für Teile bis 110 US-Dollar + Mehr als 18 Milliarden US-Dollar Umsatz im Modeeinzelhandel + Ca. acht Milliarden US-Dollar Umsatz in der Modeproduktion + 75 Modemessen + Mehr als 5.000 Showrooms

Vielversprech ende Förderung in Sch angh ai

Die Bedingungen für einen Markteintritt deutscher Modemarken in China sind aufgrund des schwachen Euro und des hohen Stellenwerts deutscher Produkte in der Volksrepublik gerade besonders günstig. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie fördert deshalb den Messeauftritt deutscher Firmen auf der Chic in Schanghai.

Nicht nur dank Audi, BMW, Mercedes und VW steht Made in Germany in China ganz hoch im Kurs. Auch Motorsägen von Stihl oder Koffer von Rimowa haben einiges zum guten Image deutscher Produkte im Reich der Mitte beigetragen. Mode aus Deutschland braucht sich in China dank Pionieren wie Adidas, Boss, Escada und neuerdings auch Marc O’Polo nicht zu verstecken. Um den Export deutscher Unternehmen anzukurbeln, organisiert der Verband German Fashion im Rahmen und mit finanzieller Unterstützung des Auslandsmesseprogram des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie bereits zum vierten Mal in Folge einen Gemeinschaftsstand auf der größten Modemesse Chinas – der Chic in Schanghai. Hier stellen im deutschen Pavillon, der von der Messe Düsseldorf organisiert wird, Marken aus, die ihre Geschäftsbeziehungen mit chinesischen Händlern weiter ausbauen oder erst einmal vorfühlen wollen, wie und ob sich ein Markteintritt realisieren lässt. Die Bandbreite der Aussteller ist weit gefächert und reicht von einer der stärksten deutschen Modemarken Gerry Weber über Designer wie Annette Görtz bis hin zu Accessoire- und Taschenspezialisten wie Roeckl, Abro oder Picard. Thomas Rasch, Geschäftsführer German Fashion erklärt: „Generell betrachte ich den chinesischen Absatzmarkt als einen der wichtigsten der Welt. Deutsche Mode kann hier neue Marktchancen wahrnehmen. Allerdings ist China ein Markt, den es zu bearbeiten gilt. Die Chic bietet eine gute Plattform, um sich als Marke darzustellen, Kontakte herzustellen oder zu festigen, und ist ein Marke

tingtool, um in den Markt zu gelangen. Wenngleich auch der Sektor der Multibrand-Stores in China wächst, so gibt es hier nicht das ausgeprägte Verhalten von Kategorieeinkäufern wie in Europa. Jede Modemarke hat eine Geschichte, die sollte in China erzählt werden. Die Präsentation sollte die Besonderheit der Marke herausstellen und auch die Flächentauglichkeit. Der Gemeinschaftspavillon Made in Germany ist ein Zugpferd für die Besucher und hat Signalwirkung. Er steht für einen hohen Qualitätsanspruch und unterstreicht das positive Image der deutschen Modeindustrie. Wir haben bei der Frühjahrsmesse die Besucherzahl verdoppeln und eine sehr gute Qualität an Besuchern feststellen können. Chinesen sind sehr modeaffin und so verwundert es nicht, dass selbst Nischenmode bis hin zu Dirndlherstellern hier auf Interesse stoßen. Allerdings gebe ich auch zu bedenken, dass

China kein einfacher Markt ist, sondern strategische Bearbeitung durch Repräsentanten vor Ort erfordert.“ Das Feedback der Aussteller im deutschen Pavillon ist durchweg positiv. Georg Picard von der Picard Lederwaren GmbH & Co. KG ist da mit seiner Meinung nicht alleine: „Die Chic ist die wichtigste Messeplattform im Bereich Mode für den chinesischen Markt. Viele wichtige Mall-Manager, Vertriebsprofis und Einkäufer informieren sich dort über relevante westliche Marken mit hohem Potenzial für den chinesischen Markt. Made in Germany steht in China für beste Marken- und Produkteigenschaften. Somit bietet uns die Initiative des Verbandes German Fashion und des zuständigen Ministeriums mit dem deutschen Gemeinschaftsstand eine unkomplizierte Plattform, wo wir unsere Marke attraktiv vorstellen konnten. Viele organisatorische Dinge, die Zeit fressen, werden uns über das Management der Messe Düsseldorf abgenommen. Zudem erachten wir deren Beratung zum chinesischen Markt als sehr wertvoll. Lohnt sich die Teilnahme an der Messe? Ein einmaliger Auftritt sicher nicht, bei Wiederholung besteht die Chance, entdeckt zu werden und gute Partner zu finden, was uns nach der zweiten Teilnahme geglückt ist. Das Ergebnis: Für uns haben sich die drei Teilnahmen unter dem Strich gelohnt.“ Zwar hat sich das Wirtschaftswachstum in China verlangsamt, liegt aber mit sieben Prozent immer noch deutlich höher als in Europa oder den USA. Besonders gute Entwicklungschancen bestehen dank der schnellwachsenden städtischen Mittelschicht im mittleren Preissegment. Hier sind bezahlbare internationale Markenprodukte gefragt. Besonders beeindruckt sind Chinesen von Familien- oder Inhabergeführten Marken, die mit handwerklicher Tradition, Geschichte und hohen Verarbeitungsstandards zu begeistern wissen und ihre Produkte in Europa oder am besten sogar in Deutschland herstellen lassen.