Zeitung Neudeker Heimatbrief

Sudetendeutscher

2023

Heimat in Bildern: Der Sudetendeutsche Kalender 2023 spiegelt in 25 großartigen Fotos die Schönheit Böhmens, Mährens und Sudetenschlesiens wider.

Der einzigartige Kalender erscheint in etwa einem Monat. Abonnenten der Sudetendeutschen Zeitung, Amtsträger oder Spender der Sudetendeutschen Landsmannschaft erhalten den Kalender Ende November per Post zugeschickt.

Weitere Exemplare können ab sofort bei der Sudetendeutschen Landesmannschaft Bundesverband bestellt werden, und zwar per eMail an info@ sudeten.de oder telefonisch unter der Nummer (0 89)48 00 03 70.

Der Kalender-Sendung wird dann ein Spendenüberweisungsträger zur freundlichen Beachtung beigelegt.

Auch in diesem Jahr haben wieder zahlreiche Landsleute mit ihren wunderschönen und eindrucksvollen Bildern zum Gelingen des Kalenders beigetragen.

Die Fotografen des Sudetendeutschen Kalenders 2023 sind: Ralph Toman, Tomáš Brdička, Marianne Kaehler, Felix Meyer, Miroslav Václavek, David Stašek, Sven Müller, Gabriele Müller, Leonhard Niederwimmer, Manfred Gischler, Gottfried Herbig, Karl Lukas, Martin Minarik, Ulrich Möckel, Sebastian Weise, Klaus Svojanovsky und Johannes Schimpfhauser.

Das Duell der Agenten wider Willen –Schlammschlacht ums Präsidentenamt

❯ Oberbürgermeisterin Erstmals regiert eine Frau Budweis

Mit 23 von 43 Stimmen ist Dagmar Škodová Parmová von der ODS am Montag zur ersten Oberbürgermeisterin in der Geschichte von Budweis gewählt worden. Parmová führt eine Koalition aus ODS, Piraten und zwei lokalen Wählerinitiativen an und löst Jiří Svoboda (Ano) ab, der acht Jahre lang an der Spitze der Stadt gestanden hat.

Nach ihrer Wahl sagte Parmová: „Es ist eine große Freude, aber auch eine große Verantwortung. Wir werden es nicht leicht haben, wir werden mit der hohen Inflation und der Energiekrise zu kämpfen haben. Ich hoffe, daß wir die Stadt gemeinsam durch diese Zeit führen und eine Metropole des 21. Jahrhunderts aufbauen werden.“

Seit 2019 ist die Mutter von drei Kindern Dekanin der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität in Budweis.

Nach ihrer Matura in Österreich hatte sie in Budweis Betriebswirtschaft studiert und anschließend an der Universität in Linz promoviert. Parmová: ist Mitglied mehrerer wissenschaftlicher Gremien an verschiedenen Universitäten. Im Jahr 2012 erhielt sie eine außerordentliche Professur für Wirtschaft und Management.

Der eine, Andrej Babiš, wurde als inoffizieller Mitarbeiter vom tschechischen Geheimdienst StB geführt, der andere, Petr Pavel, nahm an einem Lehrgang des Militärgeheimdienstes teil. Im Vorfeld des Präsidentschaftswahlkampfs sagen beiden, sie seien keine Agenten der kommunistischen Regierung gewesen, während ihre politischen Unterstützer genau das vom jeweiligen Gegner behaupten. Das Duell der Agenten wider Willen wird zur Schlammschlacht um die Nachfolge von Staatsoberhaupt Miloš Zeman.

Bis zum Redaktionsschluß dieser Ausgabe war es noch offen, ob Babiš überhaupt bei der Präsidentschaftswahl antreten wird. Der ehemalige Premierminister hatte noch vor Monaten die Umfragen mit großem Vorsprung angeführt, aber da er seit Herbst wegen des Vorwurfs des Subventionsbetrugs vor Gericht steht, geht es für den Multi-Milliardär rapide bergab. Mittlerweile ist General Petr Pavel der haushohe Favorit.

❯

Babiš läßt dennoch nichts unversucht, seinen möglichen Kontrahenten ins schlechte Licht zu stellen. So teilte der ehemalige Regierungschef einen Beitrag, der sich mit Pavels Vergangenheit beschäftigt. In dem Beitrag wird ein ehemaliger Lehrgangskamerad zitiert, der aussagt, Petr Pavel sei mit ihm „an der Eliteschule für Geheimdienstler“ gewesen. Dort hätte man sie „zu Agenten in einem diplomatischen Umfeld ausgebildet, d. h. im Volksmund zu Spionen, die in demokratischen Ländern unter dem Deckmantel der Diplomatie

operieren“. Pavel selbst behauptet dagegen, er sei Fallschirmjägeraufklärer gewesen. Er habe zwar an einem Lehrgang teilgenommen, doch dort habe er vor allem Französisch gelernt. Der Kurs habe 1988 stattgefunden, also ein Jahr vor der Samtenen Revolution.

In den Sozialen Medien konterten Pavels Unterstützer mit der Karteikarte, die Babiš als StB-Agenten ausweist. Der ExRegierungschef hat dagegen immer wieder bestritten, sich gegenüber dem StB verpflichtet zu haben. „Es ist alles eine Lüge“,

konterte Babiš und erklärte: „Es gibt keinen einzigen Beweis dafür, daß ich die Zusammenarbeit unterzeichnet habe – und das kann es auch gar nicht geben. Es gibt keine Beweise dafür, daß ich jemanden verraten habe – und das kann auch nicht sein. Deshalb habe ich logischerweise alle Prozesse gewonnen, deshalb haben alle Gerichte logischerweise festgestellt, daß der StB mich ohne mein Wissen registriert hat.“

Belegt ist, daß die Karriere von Petr Pavel bereits unter der kommunistischen Diktatur begann. Pavel war sogar selbst Mitglied der Kommunistischen Partei, was er heute als „Fehler“ bezeichnet. Er habe aber nie, so sagt Pavel, mit dem StB oder der ihm unterstellten militärischen Spionageabwehr zusammengearbeitet.

Fakt ist, daß Pavel später mehrere Nato- und UN-Verwendungen hatte und am 25. Juni 2015 zum 31. Vorsitzenden des Nato-Militärausschusses befördert wurde – als erster General eines ehemaligen Warschauer-PaktStaates. Diese beispiellose Karriere wäre bereits im Ansatz ge-

scheitert, wenn bei den obligatorisch vorgeschriebenen und intensiven Sicherheitsüberprüfungen, bei der auch Zeitzeugen und Weggefährten befragt werden, Zweifel an Pavels Haltung oder Vergangenheit bestanden hätten.

Das zur Regierungskoalition gehörende Wahlbündnis Spolu aus ODS, KDU-ČSL und Top 09 hat mittlerweile entschieden, bei der Präsidentschaftswahl ein Trio zu unterstützen, und zwar Senator Pavel Fischer, Danuša Nerudová und Petr Pavel.

In der aktuellen Wahlumfrage liegt General Pavel mit 24 Prozent vor Babiš, der auf 23,5 Prozent der Stimmen käme. Die Wirtschaftswissenschaftlerin Nerudová erreicht mit 10 Prozent Platz drei, gefolgt von Pavel Fischer mit 8 Prozent. Allerdings: 44 Prozent der Wähler gaben an, noch keinen Favoriten zu haben.

Der erste Wahlgang findet am 13. und 14. Januar 2023 statt, eine eventuelle notwendige Stichwahl am 27. und 28. Januar.

Torsten Fricke

Torsten Fricke

SL-Landesgruppe Bayern Zwei Amtsenthebungen nach Spaltungsversuch

„Das Bestreben mit dem neu gegründeten Verein die Volksgruppe zu spalten, ist offensichtlich“, hat SL-Landesobmann Bayern, Steffen Hörtler, festgestellt, nachdem zwei Amtsträger einen eigenen Sudetendeutschen Landesverband Bayern gegründet hatten. Die klare Konsequenz: Die Betroffenen wurden ihrer Ämter enthoben.

Die Vorgeschichte: Bereits im März 2021 hatten die beiden Amtsträger der SL-Landes-

gruppe Bayern und weitere Personen einen Verein namens „Sudetendeutscher Landesverband Bayern e.V.“ gegründet. Die Satzung wurde in weiten Teilen dekkungsgleich von den Satzungen der Sudetendeutschen Landsmannschaft Bundesverband e.V., als auch von der Landesgruppe Bayern e.V. übernommen.

Als im September 2022 die Sache publik wurde, reagierte die Sudetendeutsche Landsmannschaft, die seit ihrer Gründung vor über 70 Jahren die Sudetendeutsche Volksgruppe reprä-

sentiert, umgehend und konsequent.

Der Bundesvorstand der Sudetendeutschen Landsmannschaft stellte in einer Sondersitzung am 6. Oktober 2022 einstimmig fest, daß die Mitgliedschaft und Amtsträgerschaft in beiden Organisationen unvereinbar ist.

Der Landesvorstand Bayern der Sudetendeutschen Landsmannschaft beschloß daraufhin in seiner Sitzung am 19. Oktober, die beiden betreffenden Personen ihrer SL-Ämter in den Bezirksgruppen Oberbayern und

Schwaben mit sofortiger Wirkung zu entheben.

Die Arbeit der Bezirksgruppe Oberbayern wird ab sofort von den Stellvertretenden Bezirksobleuten Dr. Marc Stegherr und Bernhard Lerner weitergeführt. Und für die Bezirksgruppe Schwaben übernehmen die Stellvertreter Kurt Aue und Dr. Thomas Jahn Verantwortung.

Nach der klaren Entscheidung blickt die SL-Landesgruppe Bayern jetzt wieder nach vorne.

Landesobmann Steffen Hörtler: „Wir stellen uns den Heraus-

forderungen. Die Landesgruppe Bayern befindet sich derzeit in einem Reformprozeß, um unsere Arbeit zum Wohl der Volksgruppe auch in Zukunft erfolgreich leisten zu können. Diese Zukunftsaufgaben wollen wir gemeinsam mit unseren Landsleuten bewältigen. Der Landesvorstand ist sich seiner großen Verantwortung dafür bewußt.“

Der Landesvorstand hat deshalb alle Orts- und Kreisvorsitzenden der Bezirke Oberbayern und Schwaben zu einem Meinungsaustausch eingeladen.

AUS UNSEREM PRAGER BÜRO

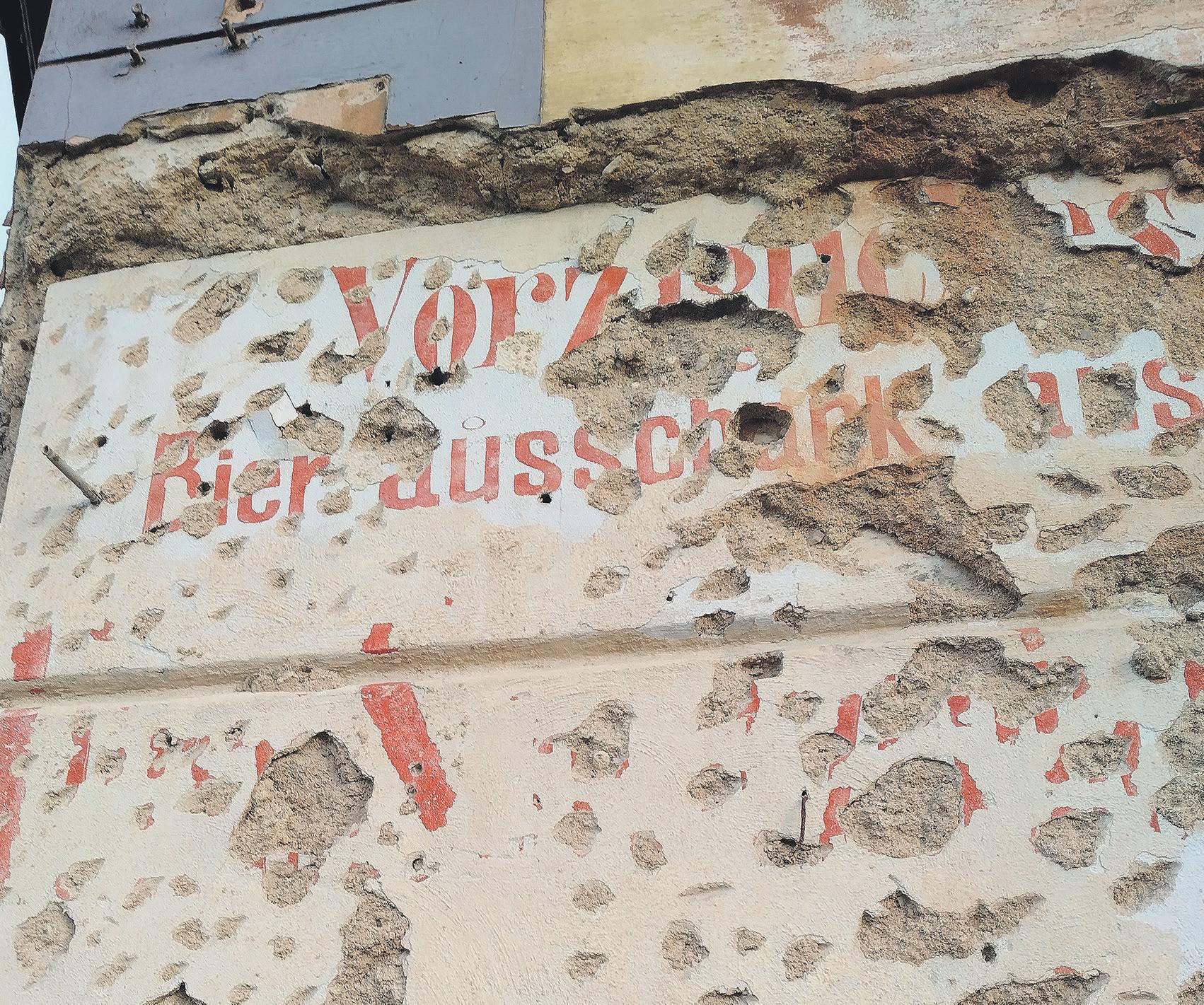

Die Vergangenheit läßt sich manchmal verstecken oder, wie man sagt, „unter den Teppich kehren“. Oft taucht sie jedoch wieder auf, wie jetzt bei den Renovierungsarbeiten im Prager Stadtviertel Holeschowitz, wo vor dem Zweiten Weltkrieg bis zur nachfolgenden Vertreibung sehr viele Deutsche gelebt hatten.

Es stimmt zwar, daß es in der Hauptstadt üblich war, nach tschechischen Inschriften auch deutsche hinzuzufügen, aber bereits nach der Entstehung der Ersten tschechoslowakischen Republik ließ diese Regelung nach. So verschwand das deutsche

Element langsam aus den Prager Straßen und war nur ab und zu noch sichtbar.

Bei der Renovierung eines Hauses an der Ecke Bubner Straße (Bubenská) und Messestraße (Veletržní) in Prag, entdeckte SL-Büroleiter Peter Barton die Reste einer deutschen Gasthausreklame mit den Worten „Vorzüglich“ und „Bierausschank“.

Das Gasthaus gibt es seit langem nicht mehr, und bald werden vielleicht auch diese Worte von der Fassade des Hauses verschwinden. Deshalb hat unser Fotograf diese Spuren der Vergangenheit mit seiner Kamera eingefangen und sie so für unsere Leser bewahrt.

In ihrem Amt als neue Generalkonsulin der Tschechischen Republik in München hat Ivana Červenková erstmals zum Empfang anläßlich des Tschechischen Staatsfeiertages eingeladen. Die Bayerische Staatsregierung wurde hochrangig vonMelanie Huml, Staatsministerin für Europaangelegenheiten und Internationales, vertreten. Und aus Prag reiste der tschechische Vize-Außenminister Martin Smolek an die Isar.

Gastgeberin Červenková hob bei dem festlichen Zusammentreffen in der Hanns-Seidel-Stiftung das hervorragende Niveau der tschechisch-bayerischen Beziehungen hervor und dankte allen Institutionen, die sich im Bereich der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit engagieren.

Anschließend stellte Vizeaußenminister Smolek die Prioritäten der Tschechischen EU-Ratspräsidentschaft vor. Zuvor hatten sich Smolek und Huml zu einem bilateralen Gespräch getroffen. Hauptthemen waren dabei die Migration und die Unterstützung der Ukraine.

In ihrer Rede hob Staatsministerin Huml die gute Nachbarschaft hervor. „Wir in Bayern sind sehr stolz auf unsere lang-

jährigen und guten Beziehungen mit Tschechien. Tschechien und Bayern sind in den letzten Jahrzehnten eng zusammengewachsen. Wir sehen einen gemeinsamen Wirtschafts- und Kulturraum im Herzen Europas.“

Dabei verwies die Ministerin auf den Vorschlag, den der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder bei seinem Besuch in Prag dem tschechischen Premierminister Petr Fiala unterbreitetet hatte. Demnach solle eine Bayerisch-Tschechische Nachbarschaftsstrategie die Basis für eine engere Zusammenarbeit in den Bereichen Verkehr und Dateninfrastruktur, Wirtschaft, Umweltund Naturschutz, Grenzraum, Sprache und Jugend bilden.

Melanie Huml: „Erst vor drei Wochen war ich selbst in Prag zu Gast, um den Tag der Deutschen Einheit und die bayerischtschechische Freundschaft zu feiern. Mit dem tschechischen Außenminister Jan Lipavsky habe ich mich dabei über Ideen für die Zusammenarbeit der Zukunft zwischen unseren Ländern, insbesondere im gemeinsamen Grenzgebiet, ausgetauscht. Ich freue mich sehr, daß Bayern und Tschechien die Wissenschaftskooperationen weiter vertiefen – beispielsweise in den wichtigen Bereichen Supercompu-

ting, Nanotechnologie und 5GAusbau – und die Zusammenarbeit im Gesundheitswesen und in der Inneren Sicherheit ausbauen. Auch auf Kabinettsebene gab es in diesem Jahr einen regen Austausch zwischen bayerischen Kabinettsmitgliedern und ihren Amtskollegen.“

Tschechien, so Ministerin Huml weiter, sei ein starker Partner in der Europäischen Union. Unter der tschechischen Ratspräsidentschaft habe es sehr schnell Maßnahmen zu Gaseinsparung und Strompreisen gegeben. Au-

ßerdem habe sich die Tschechische Regierung auf die Agenda geschrieben, die Resilienz demokratischer Institutionen zu stärken, also für Demokratie, Rechtstaatlichkeit und Medienfreiheit einzutreten.

Huml: „Desinformationen, Haßrede und gezielte Einflußnahme Dritter auf unser demokratisches System müssen wir gemeinsam unterbinden. Die Menschen in Europa, Bayern und Tschechien gehen den Weg für ein starkes Europa gemeinsam.“ Torsten Fricke

Das Festabzeichen für Regensburg

Unter dem Motto „Schicksalsgemeinschaft Europa“ steht der 73. Sudetendeutsche Tag, der von Freitag, 26. Mai bis Pfingstsonntag, 28. Mai 2023 in Regensburg stattfindet. Das aktuelle Festabzeichen wurde jetzt veröffentlicht.

Erster Höhepunkt des 73. Sudetendeutschen Tages wird wieder die festliche Verleihung der Kulturpreise am Freitagabend sein. Ebenfalls feste Programmpunkte des großen Tref-

fens der Landsleute sind die Verleihung des Europäischen Karls-Preises der Sudetendeutschen sowie der Volkstumsabend am Pfingstsamstag und die Festreden des Sprechers der Sudetendeutschen Volksgruppe und des Bayerischen Ministerpräsidenten, Schirmherr der Sudetendeutschen, bei der Hauptkundgebung am Pfingstsonntag sowie der Volkstumsabend und das böhmische Dorffest.

Unter dem Motto „Ja zur Heimat im Herzen Europas“ war Re-

gensburg bereits 2019 Gastgeberstadt des Sudetendeutschen Tags. Der erste Sudetendeutsche Tag hat 1950 in Kempten stattgefunden. 1959 fand dann erstmals ein Sudetendeutscher Tag in der österreichischen Hauptstadt Wien statt. Am häufigsten Gastgeberstadt war Nürnberg, wo bislang 24 Sudetendeutsche Tage ausgetragen wurden. München, der Sitz der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Bundesverband, war bislang 14 Mal Veranstaltungsort.

PRAGER SPITZEN

PRAGER SPITZEN

Neuer Nachtzug von Prag nach Zürich Mit dem Fahrplanwechsel bringen die Tschechischen Bahnen (České dráhy, ČD) den neuen EuroCity „Canopus“ auf die Schiene. Der Nachtzug fährt von Prag über Dresden, Leipzig, Frankfurt, Karlsruhe, Freiburg und Basel nach Zürich beziehungsweise in die andere Richtung. „Das Interesse an der Fahrt mit Nachtzügen erlebt innerhalb Europas eine gewisse Renaissance“, begründet ČD-Vorstandsmitglied Jiří Ješeta und verweist auf die bereits bestehende Nachtlinie von Prag über Linz und Innsbruck nach Zürich, die regelmäßig ausgebucht ist. Für die neue Strekke über Deutschland setzen die Tschechischen Bahnen ihre modernsten Schlafwagen ein, die Liegewagen stellt hingegen die schweizerische SBB.

Hertschawa muß erneut wählen

Die Kommunalwahlen von Ende September müssen in der ostmährischen Gemeinde Hertschawa wiederholt werden, hat das Kreisgericht in Ostrau am Dienstag entschieden. Dem Urteil nach wurde das Wahlergebnis durch die gezielte Ansiedlung neuer Einwohner in der 243-Seelen-Gemeinde beeinflußt. Kurz vor dem Urnengang meldeten mehrere Personen ihren dauerhaften Wohnsitz in zwei Immobilien an, die dem Bürgermeister Marek Sikora (Pro Hertschawa) gehören. Eine davon gilt als unbewohnbar. Zuvor hatte ein Gericht bereits für die Erzgebirgsgemeinde Moldau eine Wahlwiederholung angeordnet. In dem 272-Einwohner-Ort hatte zunächst die rechtsradikale SPD gewonnen. Unter den Wahlberechtigten waren aber 46 Bürger, die zuvor aus dem Wählerverzeichnis gestrichen worden waren, da sie nicht in der Gemeinde leben.

Corona-Lage hat sich weiter entspannt

Harte Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie, wie zuletzt vor einem Jahr, wird es nach den Worten von Gesundheitsminister Vlastimil Válek (Top 09) in diesem Winter nicht mehr geben. Die Lage habe sich entspannt, da neue Impfstoffe sowie Medikamente zur Verfügung stünden und die aktuellen Virusvarian-

ten sich anders auf die Gesundheit auswirkten, so der Minister. Die Ausrufung des Notstandes oder flächendeckende Schutzmaßnahmen seien daher nicht geplant, sagte Válek am Dienstag vor Journalisten. Das tschechische Pandemiegesetz läuft im Dezember aus. Zur Epidemiebekämpfung sollen künftig das Staatliche Gesundheitsinstitut (SZÚ) sowie die Kreisgesundheitsämter über lokale Maßnahmen entscheiden. Bis Jahresende wolle er eine Gesetzesnovelle vorlegen, die solche Anordnungen von der Notwendigkeit eines Pandemiegesetzes befreie, kündigte Válek an.

Klage gegen Tagebau-Abkommen

G

reenpeace Tschechien hat gemeinsam mit dem Bund Sachsen und dem tschechischen Verein Sousedský spolek Uhelná bei der Europäischen Kommission eine Beschwerde zum tschechisch-polnischen Abkommen über den Tagebau Turów eingereicht. Der Vertrag, der den Weiterbetrieb der polnischen Kohlegrube sowie den Schadensersatz für Tschechien regelt, halte keine Lösung für die negativen Folgen bereit, hieß es am Dienstag in einer Presseerklärung. Nach Ansicht der Beschwerdeführer würden aber weiterhin Umweltschäden entstehen, wegen des Abkommens sei allerdings keine Klage beim EU-Gerichtshof möglich. Wie in der Sudetendeutschen Zeitung mehrfach berichtet, soll der polnische Tagebau Turów noch bis 2044 in Betrieb bleiben. Anliegergemeinden auf der tschechischen Seite beklagen Grundwasserschwund, Lärm und Staubbelastung. Den bilateralen Vertrag hatten die Premierminister Tschechiens und Polens am 3. Februar dieses Jahres unterschrieben. Polen zahlte daraufhin 45 Millionen Euro Schadensersatz, und Tschechien zog seine Klage beim EU-Gerichtshof zurück.

Renovierung abgeschlossen

In Hostau ist seit Sonntag nach einer Sanierung die St. JudasThaddäus-Kapelle wieder geöffnet. Vor sieben Jahren, als mit der Instandsetzung begonnen wurde, sah der Sakralbau wie eine Ruine aus. Die Gesamtkosten für die Sanierung der Kapelle betrugen elf Millionen Kronen (440 000 Euro).

Sudetendeutsche Zeitung

ISSN 0491-4546

Erscheint wöchentlich freitags Redaktionsschluß Veranstaltungstermine: Freitag 18.00 Uhr. Redaktionsschluß Montag 18.00 Uhr. Chefredaktion und verantwortlich für den Inhalt: Torsten Fricke, Nadira Hurnaus. Kulturredaktion: Susanne Habel. Korrespondent in Prag: Dr. Jaroslav Šonka; Korrespondentin in TeplitzSchönau: Jutta Benešová; Korrespondenten im Isergebirge: Stanislav Beran, Petra Laurin; Korrespondent in Berlin: Ulrich Miksch. Ständige Mitarbeit: Peter Barton, Markus Bauer, Josef Grimm, Professor Dr. Rudolf Grulich, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Kathrin Hoffmann, Peter Pawlik, Karl Reitmeier, Hildegard Schuster, Lexa Wessel. Verlagsassistentin: Birte Rudzki. Anschrift für alle: Hochstraße 8, 81669 München. Redaktion: eMail zeitung@sudeten.de; Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de.

Jahres-Abonnement 2022 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich) 62,50 EUR, Neudeker Heimatbrief (12 Ausgaben jährlich) 31,25 EUR. Je Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München – IBAN: DE13 7001 0080 0005 7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag.

© 2021 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de

Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München.

Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.

Sudetendeutsche Akzente in Wien

Bei einer viertägigen politischen Rundreise durch Mitteleuropa, die Volksgruppensprecher Bernd Posselt nach Wien, in die Slowakei, nach Ungarn und nach Kroatien führte, gelang es ihm, auch wichtige deutschtschechische und sudetendeutsche Akzente zu setzen. In Wien traf Posselt, der von seiner politischen Assistentin, Stephanie Waldburg, und dem Bundesgeschäftsführer der PaneuropaUnion Deutschland, Johannes Kijas, begleitet wurde, mit dem neuen tschechischen Botschafter in Österreich, Jiří Šitler, zusammen, den er seit Jahrzehnten kennt. Šitler hatte entscheidenden Anteil am Aufbau des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds Ende der 1990er Jahre sowie an der Gründung des Gesprächsforums, dem der jetzige Volksgruppensprecher von Anfang an angehört.

Im Tschechischen Zentrum, das in der Wiener Herrengasse zwischen dem Palais Harrach und dem Palais Kinsky gelegen ist – benannt nach zwei der bedeutendsten Familien der böhmischen Geschichte –, führte Posselt Gespräche mit dessen Leiter, Mojmír Jeřábek, der sich schon beim Sturz des Kommunismus in der Brünner Freiheitsbewegung engagierte, dort zum engsten Umfeld des jetzigen tschechischen Premierministers Petr Fiala gehörte und als internationaler Beauftragter der Stadt Brünn einen wichtigen Anteil an der Entstehung des Brünner Versöhnungsmarsches hatte.

Im Dezember wird Jeřábek nach fünf Jahren in Wien nach Brünn zurückkehren, wo sich seine Frau, die den Vorsitz des Begegnungszentrums in der alten mährischen Landeshauptstadt innehat, um literarische Nachlässe, wie den des Dichters und Diplomaten Jiří Gruša, kümmert.

Posselt besichtigte bei seinem Besuch im Tschechischen Zentrum in Wien die dort jetzt eröffnete Patočka-Ausstellung.

Der tschechische Philosoph Jan Patočka gab in der Zwischenkriegszeit eine der bedeutendsten philosophischen Zeitschriften in deutscher Sprache heraus und war in Freiburg als Kollege von Edith Stein Assistent am Lehrstuhl des aus dem mährischen Proßnitz stammenden Begründers der Phänomenologie, Edmund Husserl.

Die Schlesierin Edith Stein wurde als Nonne mit jüdischen Wurzeln von den Nationalsozialisten in Auschwitz ermordet und von Papst Johannes Paul II. heiliggesprochen. Sie ist eine der drei Patroninnen Europas.

Der im nordböhmischen Turnau geborene Jan Patočka fiel den Kommunisten zum Opfer, als er 1977 die tschechoslowakische Charta-Bewegung gründete und von der Geheimpolizei bei einem Verhör förmlich zu Brei geschlagen wurde. Er war der Lehrer des jungen Václav Havel und hat diesen geistig wie kein zweiter geprägt.

Posselts Besuch sollte die überragende Persönlichkeit Patočkas, eines Vorkämpfers der deutsch-tschechischen Verstän-

❯ Prof. Dr. Peter Michael Huber hält Festrede

Festakt

70 Jahre Heiligenhof

Diese Festrede dürfte für große Aufmerksamkeit sorgen: Unter dem Titel „Die Europäische Union ist für die Menschen da“ wird Prof. Dr. Peter Michael Huber, dessen Amtszeit als Richter am Bundesverfassungsgericht dieser Tage zu Ende geht, am 18. November auf dem Heiligenhof sprechen. Anlaß ist das 70jährige Jubiläum der sudetendeutschen Bildungs- und Begegnungsstätte sowie das zwanzigjährige Bestehen der Akademie Mitteleuropa e.V.

Professor Huber ist einer der renommiertesten und versiertesten Staatsrechtler in Deutschland und ein Verfechter der direkten Demokratie. Seit 2010 ist der gebürtige Münchner Richter am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe sowie seit 2002 Professor am hochgeschätzten Juristischen Lehrstuhl der Ludwig-Maximilians-Universität. Von November 2009 bis zu seinem Wechsel nach Karlsruhe war der 63jährige Innenminister in Thüringen. Außerdem ist er Vorsitzender des Kuratoriums der Akademie Mitteleuropa, was die Verbindung zum Heiligenhof erklärt, Mitglied von CDU und CSU sowie Reserveoffizier bei den Gebirgsjägern.

In einem aktuellen Portrait würdigte die Frankfurter Allgemeine Zeitung Prof. Huber als „Wächter der Demokratie“ und schrieb: „Die Erosionstendenzen sieht er nicht nur in demo-

kratischer Hinsicht, sondern auch im Föderalismus und mit Blick auf den Rechtsstaat. Wer ihm ein antiquiertes Verständnis von Verfassungsprinzipien vorwirft, muß mit einer scharfzüngigen Antwort rechnen. Wenn etwa die Regierung alles äußern dürfe, wie manche meinen, ist aus Hubers Sicht der Weg zu Putin nicht mehr weit.“

Der Titel des Festvortrags, den Huber auf dem Heiligenhof in Bad Kissingen hält, läßt vermuten, daß er ein Resümee seiner zu diesem Zeitpunkt zu Ende gegangenen Tätigkeit als Bundesverfassungsrichter ziehen wird.

Der Zweite Senat, dem Huber angehörte, ist im Wesentlichen zuständig für Organstreitverfahren, für Bund-Länder-Streitigkeiten, für Parteiverbotsverfahren und für Wahlbeschwerden. Damit mußte Huber auch in vielen wichtigen Europa-Fragen mitentscheiden. So war Huber Berichterstatter im Verfahren zur verfassungsrechtlichen Überprüfung des Euro-Rettungsfonds ESM und beim Public Sector Purchase Programme.

Auch privat ist Huber der Juristerei verbunden. Seine Frau ist Richterin am Bundespatentgericht in München. Das Paar hat zwei Töchter.

digung wie auch der Freiheitsbewegung gegen den totalitären Kommunismus, würdigen.

Anschließend stand eine Besichtigung des Wiener Böhmerwald-Museums auf dem Programm, das mit einer Sonderausstellung sein 70jähriges Bestehen feiert. Es befindet sich in der Ungargasse 3, direkt neben dem Haus, in dem Ludwig van Beethoven die 9. Symphonie und damit die heutige Europahymne komponiert hatte.

Die in mehreren Generationen liebevoll aufgebaute Sammlung wird heute vom Leiter dieses faszinierenden Museums, Gernot Peter, sowie vom Vorsitzenden des dortigen Böhmerwaldbundes, Franz Kreuss, betreut. Die beiden empfingen Posselt und seine Delegation herzlich und berichteten über die Fortschritte in der Zusammenarbeit zwischen den heimatvertriebenen Böhmerwäldlern und der tschechischen Seite. Dazu gehört die neue Schulpartnerschaft zwischen dem Ingolstädter Katharinengymnasium, das das Mitglied der Sudetendeutschen Bundesversammlung, Stadtrat Matthias Schickel, leitet, und der entsprechenden Einrichtung im südböhmischen Prachatitz.

Gernot Peter erläuterte den Gästen, daß sein einzigartiges Museum auf eine Privatinitiative zurückgeht und bis heute aus eigenen Mitteln der Böhmerwäldler erhalten wird. Es solle bewußt immer nur schrittweise ergänzt und nicht grundlegend erneuert werden, da es so etwas wie das „Museum eines Museums“

sei. Mit der Zeit haben sich dort auch Exponate aus anderen Heimatlandschaften eingefunden. Besonders sehenswert sind Gegenstände und Schriftstücke aus dem Besitz des früheren Wiener Kardinals Theodor Innitzer, der aus Neugeschrei im böhmischen Erzgebirge stammte; sie wurden

vor nicht allzu langer Zeit von seiner Verwandtschaft zur Verfügung gestellt.

Weitere Höhepunkte der Reise waren Begegnungen mit der Abgeordneten im Slowakischen Parlament sowie in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, Anna Záborská, aus

dem von Karpatendeutschen geprägten Hauerland, mit Anna Grünwald aus der so genannten Schwäbischen Türkei, dem südungarischen Fünfkirchen sowie mit Delegationen aus fast allen Balkanländern und dem kroatischen Außenminister Gordan Grlić Radman.

Erwachsene

Sonderausstellung „Allerley kunststück. Reliefintarsien aus Eger“ mit dem Künstler Clemens Söllner

Im Workshop nähern wir uns unter fachlicher

einen Einblick

die vielfältigen

Handwerks durch das Ausprobieren

Holzeinlegearbeit

folgende

vermitteln.

Drei Seminare, ein Themenkreis: Krieg, Flucht und Vertreibung

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine überschattet auch die politische Bildungsarbeit und rückt die Folgen von Flucht und Vertreibung wieder in den Fokus. Auf dem Heiligenhof beschäftigen sich gleich drei Seminare mit dem Themenkreis.

Von Sonntag, 30. Oktober bis Freitag, 4. November lädt die Akademie Mitteleuropa Studierende aus Deutschland und Ostmitteleuropa zu einer „Mitteleuropäischen Begegnung im Krieg“ ein.

Als Referenten zugesagt haben Dr. Yuliya Kazhan („Meine Flucht aus Mariupol nach vier Wochen der Hölle“), Oberst i.G. a.D. Herbert Danzer („Von Jelzin zu Putin – Meine Jahre an der Russischen Militärakademie und als Militärattaché an der Deutschen Botschaft in Moskau“), Prof. Dr. Matthias Stickler („Anmerkungen zu den historischen Hintergründen des russischen Überfalls auf die Ukraine“), Oberstleutnant a.D. d. R. Ulrich Feldmann („Multiple Krisen in Europa und der Welt“), Prof. Dr. Vita Hamaniuk („Europäische

■ Samstag, 29. bis Sonntag, 30. Oktober, Bund der Eghalanda Gmoin, Bundeskulturtagung mit Exkursion ins Egerland Egerland-Kulturhaus, Fikentscherstraße 24, Marktredwitz. Anmeldung unter eMail jobst@ egerlaender.de

■ Samstag, 29. Oktober, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe Stuttgart-Weilimdorf: Monatsnachmittag. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart. Anmeldung: Waltraud Illner, Telefon (07 11) 86 32 58, eMail illner@sudeten-bw.de

■ Donnerstag, 3. November, 9.30 bis 15.00 Uhr, Museumspädagogik: „Kinderferientag für Kinder ab 6 Jahren“. Holzcollagen gestalten mit Museumspädagogin Nadja Schwarzenegger. Sudetendeutsches Museum, Hochstraße 10, München.

■ Freitag, 4. November, 10.00 bis 17.30 Uhr, Museumspädagogik: „Allerley kunststück“ – Intarsien-Workshoptag für Erwachsene mit dem Künstler

Werte und ukrainische Unabhängigkeit“), Ass. Prof. Dr. Olena Biletska („Universität im Exil“), Dr. Roxana Stoenescu („Geopolitik Rußlands – Am Fallbeispiel des Ukrainekrieges“), Dr. Lenka Matusková („Auf den Spuren der tschechischen Widerstandsgruppe Silver A 80 Jahre nach dem Heydrich-Attentat“), Ph.D. Jindra Dubová („Die Aussöhnung von Deutschen und Tschechen anhand zeitgenössischer Literatur“) und Dr. Jan Čapek („Das Bild der Slaven in deutschen und

in tschechischen Lehrbüchern“).

Das Format der „Mitteleuropäischen Begegnungen“ – seit fast zwei Jahrzehnten bewährt –führt Studierende aus Deutschland mit gleichaltrigen Partnern aus Ost- und Ostmitteleuropa zusammen, um über die gemeinsame Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Länder und Völker zu debattieren.

Im Anschluß findet von Freitag, 4. bis Sonntag, 6. November die „Herbsttagung des Arbeitskreises Sudetendeutsche Aka-

demiker“ statt. Thema sind die Auswirkungen von Flucht, Vertreibung und Migration in Geschichte und Gegenwart

Es werden unter anderem sprechen zum Umgang mit den Sudetendeutschen seit 1945 in Österreich der Politikwissenschaftler Dr. Niklas Perzi vom Institut für Geschichte des ländlichen Raumes, St. Pölten, sowie zur Fluchtbewegung aus der Ukraine die Soziologin Dr. Tetyana Panchenko vom Münchener ifo-Zentrum für Internationalen Institutionenvergleich und Migrationsforschung.

Von Sonntag, 6. bis Freitag, 11. November findet dann die zweiteilige Seminarwoche für Multiplikatoren in Zusammenarbeit mit der Sudetendeutschen Landsmannschaft Bundesverband auf dem Heiligenhof statt (Programm siehe rechts).

Mehr Informationen über die Seminare und Tagungen sowie die Anmeldemöglichkeiten: Der Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad Kissingen, Webseite www.heiligenhof.de, eMail info@heiligenhof.de oder telefonisch unter (09 71) 7 14 70.

Clemens Söllner. Kostenbeitrag 75 Euro, ermäßigt 50 Euro. Anmeldung unter eMail info@ sudetendeutsches-museum.de oder per Telefon unter (0 89) 48 00 03 37.

■ Freitag, 4. bis Sonntag, 6. November, Arbeitskreis Sudetendeutscher Akademiker: Herbsttagung (siehe oben). Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße 1, Bad Kissingen.

■ Samstag, 5. November, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde: „Die Legende kehrt zurück – die Geschichte des Fußballclubs DFC Prag“. Filmvorführung und Gespräch mit Filmemacher Thomas Oellermann (Prag). Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.

■ Sonntag, 6. bis Freitag, 11. November, SL-Bundesverband: Seminarwoche (siehe oben). Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße 1, Bad Kissingen.

■ Mittwoch, 9. November, 14.00 bis 18.00 Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: „Rübezahl-Tag (nicht nur) für Kinder“ mit dem Buchautor Ralf Pasch. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.

■ Mittwoch, 9. November, 19.00 Uhr: Gerhart-HautpmannHaus. „Das Mädchen im Tagebuch. Auf der Suche nach Rywka aus dem Getto in Łódź“. Eröffnung der Ausstellung, die bis zum 31. Januar 2023 gezeigt wird. Gerhart-Hauptmann-Haus, Bismarckstraße 90, Düsseldorf.

■ Freitag, 11. bis Samstag, 12. November, Sudetendeutscher Heimatrat: Jahrestagung des Sudetendeutschen Heimatrates. Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße 1, Bad Kissingen.

■ Donnerstag, 17. November, 18.00 bis 19.00 Uhr, Sudetendeutsches Museum: „Kunstkammer Georg Laue: Reliefintarsien aus Eger für die fürstlichen Kunstkammern Europas“. Vortrag von Dr. Virginie Spenlé. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.

■ Samstag, 26. November, 14.00 bis 18.00 Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: „Böhmisch-Mährisch-Schlesischer Adventsmarkt“. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.

■ Samstag, 26. November, 14.30 Uhr, SL-Kreisgruppe Stuttgart und Böhmerwald Heimatgruppe Stuttgart: Jahresabschluß- und Weihnachtsfeier mit Ehrungen. Musikalische Umrahmung: Geschwister Januschko. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart. Anmeldung: Waltraud Illner, Telefon (07 11) 86 32 58, eMail illner@sudeten-bw.de

■ Montag, 28. November, 18.00 Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: „Adventskonzert mit dem Duo Connessione“. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.

■ Freitag, 2. bis Samstag, 3. Dezember, Sudetendeutsches Museum: Symposium „Sudetendeutsche Dialoge: Ethnische Minderheiten und Volksgruppen Europas im Dialog“. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.

❯

Ausstellungseröffnung am 8. November

Gestrandet im Münchner Norden

■ Dienstag, 8. November, 18.00 Uhr: Eröffnung der Ausstellung „Flüchtlinge und Vertriebene im Münchner Norden“ im Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5 in München. Die Ausstellung ist bis zum 27. Januar zu sehen.

Zur Ausstellungseröffnung sprechen Prof. Dr. Andreas Otto Weber, Direktor des Hauses des Deutschen Ostens, und Dr. Falk Bachter, der gemeinsam mit PD Dr. Peter MünchHeubner die Ausstellung kuratiert hat.

Die Ausstellung „Flüchtlinge und Vertriebene im Münchner Norden“, die in Kooperation mit der Sudetendeutschen Landsmannschaft entstanden ist, gibt am Beispiel der bayerischen Landeshauptstadt einen Einblick in die Auswirkungen der erzwunge-

nen Massenwanderung nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Die Dokumente zeigen, mit welch unerhörter Energie sich die Entwurzelten in ihrem Zufluchtsort ein neues Zuhause schufen. Nach einer Darstellung der allgemeinen Situation der Flüchtlinge und Vertriebenen im Münchner Norden – in Freimann, Kieferngarten, Karlsfeld und Oberschleißheim/Hochbrück – liegt der Fokus der Präsentation auf den Leistungen der Neubürger beim Wiederaufbau, auf ihrer Rolle als Gründer und Gestalter neuer Ortsteile, auf Fragen ihrer politischen, beruflichen, sozialen und kulturellen Integration.

Sie bietet einen Gesamtüberblick über das Thema und befaßt sich zugleich mit Einzelund Familienschicksalen.

■ Montag, 21. November, 19.00 bis 21.00 Uhr: SL-Bundesverband: „Nuntius Alois Muench (1889–1962) – Der ‚Retter Deutschlands‘“. Vortrag von Prof. Dr. Stefan Samerski im Rahmen der Reihe „Böhmen macht Weltgeschichte“. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.

■ Donnerstag, 24. November, 17.00 bis 18.00 Uhr, Sudetendeutsches Museum: Kuratorenführung durch die Sonderausstellung „Allerley kunststück“ mit Eva Haupt. Sudetendeutsches Haus, Alfred-Kubin-Galerie, Hochstraße 8, München.

■ Donnerstag, 24. November, 17.00 bis 18.00 Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: „Online-Lesung der Autoren Werner Sebb und Gernot Schnabl“. Anmeldung unter eMail veranstaltung. heimatpflege@sudeten.de

■ Samstag, 26. November, 10.00 bis 17.30 Uhr, Museumspädagogik: „Allerley kunststück“ – Intarsien-Workshoptag für Erwachsene mit dem Künstler Clemens Söllner. Kostenbeitrag 75 Euro, ermäßigt 50 Euro. Anmeldung unter eMail info@ sudetendeutsches-museum.de oder per Telefon unter (0 89) 48 00 03 37.

■ Samstag, 3. Dezember, 14.30 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde: Traditionelle sudetendeutsche Adventsfeier. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.

■ Samstag, 3. Dezember, 15.00 Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: „Krippenführung in Regensburg“. Anmeldung unter eMail veranstaltung. heimatpflege@sudeten.de

■ Sonntag, 4. Dezember, 15.00 bis 17.00 Uhr, Museumspädagogin Nadja Schwarzenegger: „Allerley kunststück –Workshop für Kinder“. Sudetendeutsches Museum, Hochstraße 10, München.

■ Sonntag, 4. Dezember, 15.30 bis 16.30 Uhr und 17.00 bis 18.00, Sudetendeutsches Museum: Finissage und Kuratorenführung durch die Sonderausstellung „Allerley kunststück“ mit Eva Haupt. Sudetendeutsches Haus, Alfred-Kubin-Galerie, Hochstraße 8, München.

■ Samstag, 17. Dezember, 15.00 bis 17.00 Uhr, Sudetendeutsches Museum: „E wie Engel“. Workshop für Kinder mit Museumspädagogin Nadja Schwarzenegger. Sudetendeutsches Museum, Hochstraße 10, München.

„Geschichte und Politik, Erinnerung und Zukunft“

■ Sonntag, 6. bis Freitag, 11. November: Zweiteilige Seminarwoche in Zusammenarbeit mit der Sudetendeutschen Landsmannschaft Bundesverband unter dem Motto „Geschichte und Politik, Erinnerung und Zukunft“. Restplätze noch verfügbar. Anmeldung unter www.sudeten.de und www.heiligenhof.de

Teil 1: Ost- und Südosteuropa

Sonntag, 6. November 19.00 bis 19.30 Uhr: Steffen Hörtler und Hildegard Schuster: Eröffnung der Tagung.

19.30 bis 22.00 Uhr: Prof. Dr. Stefan Samerski, Theologe, Priester und Kirchenhistoriker: „Franziskus und Kyrill – Von den Schwierigkeiten päpstlicher Friedensvermittlung in der Ukrainekrise“.

Montag, 7. November

9.00 bis 10.30 Uhr: Steffen Hörtler, Stiftungsdirektor: „Die Sudetendeutschen: Volksgruppe mit Zukunft“.

10.45 bis 12.15 Uhr: Petra Laurin, Journalistin, und Monika Hanika, Systemische Familientherapeutin: „Zweisprachigkeit in Kindheit und Jugend als Voraussetzung zur Überwindung von Grenzen“.

14.00 bis 15.30 Uhr: Prof. Dr. Franz Josef Röll, Soziologe und Medienpädagoge: „Virtuelle Heimat als Raum für Sinnstiftung und Vergemeinschaftung“.

16.00 bis 17.30 Uhr: Mathias Heider, Historiker (online): „Das Internet als neue Heimat? Chancen und Möglichkeiten beim Aufbau digitaler sozialer Netzwerke“.

19.00 Uhr: Hildegard Schuster: Diskussionsrunde über die Themen des Tages.

Dienstag, 8. November

9.00 bis 10.30 Uhr: Dr. Raimund Paleczek, Historiker: „Der Nationalismus in Böhmen – eine europäische Tragödie“.

10.15 bis 12.15 Uhr: Dr. Jens Baumann, Beauftragter für Vertriebene und Spätaussiedler im Freistaat Sachsen: „Vertriebenenpolitik in den östlichen Bundesländern am Beispiel Sachsen“.

13.00 bis 15.30 Uhr: Prof. Dr. Helmut Altrichter, Hochschullehrer: „Krieg der Erinnerungen. Geschichte und Geschichtsbilder in Rußland und der Ukraine 1991 bis 2022“.

15.40 bis 16.10 Uhr: Steffen Hörtler und Hildegard Schuster: Abschlußdiskussion.

Teil 2: Deutschland und Tschechien

Dienstag, 8. November

19.00 bis 19.30 Uhr: Steffen Hörtler und Hildegard Schuster: Eröffnung der Tagung.

19.30 bis 21.30 Uhr: Jan Polák, Historiker: „Warum nur? Alte Klischees und Vorurteile über den Nachbarn in den Nachkriegsgenerationen in Deutschland und der Tschechischen Republik“.

Mittwoch, 9. November

9.00 bis 10.30 Uhr: Jan Blažek, Autor und Dokumentarist der Nichtregierungsorganisation „Post Bellum“: „Zeitzeugenprojekte: Orte des nationalen Gedächtnisses“.

10.45 bis 12.15 Uhr: Ingrid Sauer, Archivarin, Bayerisches Hauptstaatsarchiv: „Informationsquellen zum politisch-kulturellen Erbe der Sudetendeutschen“.

14.00 bis 15.30 Uhr: Prof. Dr. Katrin Boeckh, Hochschullehrerin, IOS Regensburg/LMU München: „Geschichte und Emotionen. Tätigkeitsfelder der Forschungsstelle Kultur und Erinnerung. Heimatvertriebene und Aussiedler in Bayern“.

16.00 bis 17.30 Uhr: Ulrich Rümenapp: „Die Ost-West-Jugendakademie – Ein best-practice-Beispiel einer Veranstaltungsreihe für Jugendliche und junge Erwachsene aus Deutschland und Tschechien“.

19.00 Uhr: Hildegard Schuster: Diskussionsrunde über die Themen des Tages.

Donnerstag, 10. November

9.00 bis 12.30 Uhr: Werner Honal, Vereinigung Sudetendeutscher Familienforscher: „Suche nach den gemeinsamen Wurzeln von Sudetendeutschen und Tschechen“.

14.00 bis 15.30 Uhr: Dr. Veronika Hofinger, Centrum Bavaria Bohemia e.V.: „Das Grüne Band Europas – eine Landschaft mit Gedächtnis“.

16.00 bis 17.30 Uhr: Alfred Wolf, Vorsitzender Via Carolina-Goldene Straße e.V.: „Erinnerungs- und Versöhnungskultur am ehemaligen Dorf Paulusbrunn im böhmischen Wald“.

19.00 Uhr: Hildegard Schuster: Diskussionsrunde über die Themen des Tages.

Freitag, 11. November

9.00 bis 10.30 Uhr: Martin Dzingel, Präsident der Landesversammlung der Deutschen in Tschechien: „Gedenkstätten der Deutschen in der Tschechischen Republik als lebendige Kultur“.

10.30 bis 11.30 Uhr: Christina Meinusch, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: „Ein Bild von Heimat – Ausstellungsprojekt in Kooperation mit der Museologie an der Universität Würzburg“.

11.45 bis 12.15 Uhr: Steffen Hörtler und Hildegard Schuster: Abschlußdiskussion und Seminarbilanz.

Heiligenhof · Alte Euerdorfer Straße 1 · 97688 Bad Kissingen Telefax (09 71) 71 47 47 info@heiligenhof.de · www.heiligenhof.de

VERANSTALTUNGSKALENDER100. Geburtstag: Peter Demetz erzählt aus seiner Zeit in Bayern

Peter Demetz lebt seit einigen Jahren in Highland Park, einer Kleinstadt im amerikanischen New Jersey, nur rund 10 Kilometer von den Ausläufern New Yorks entfernt. Dort feierte er am 21. Oktober seinen 100. Geburtstag.

Dem in Prag 1922 geborenen Literaturwissenschaftler, der in Prag, an der Columbia University und schließlich in Yale (New Haven) studierte und dort ab 1956 bis zu seiner Emeritierung 1991 auch lehrte, gratulierten in einer ZoomSchaltung wichtige Weggefährten der letzten Jahrzehnte.

Ludger Hagedorn und Klaus Mellen vom Institut für die Wissenschaft vom Menschen in Wien, wo Demetz in den letzten Jahren noch häufig zu Gast war und seine Forschungen vorantreiben konnte; Manfred Müller von der Österreichischen Gesellschaft für Literatur auch in Wien, wo Demetz immer wieder und auch gleich nach der Gründung Mitte der 1960er Jahre erste Vorträge hielt; Hans Dieter Zimmermann mit seiner tschechischen Frau in Berlin, mit dem Demetz die 33bändige Tschechische Bibliothek bei der Deutschen Verlags-Anstalt von 1999 bis 2007 mit herausgegeben hat und der ihn schon aus seiner Mitgliedschaft in der West-Berliner Akademie der Künste in den 1970er Jahren kennt; und Herbert Ohrlinger vom 1924 gegründeten Zsolnay-Verlag in Wien, dessen Verlag zwar zwei Jahre jünger als Demetz ist, aber dafür die wesentlichen Bücher Peter Demetz‘, die sich mit seiner böhmischen Herkunft beschäftigen, publiziert hat. 1996: „Böhmische Sonne, Mährischer Mond – Essays und Erinnerungen“; 2002: „Die Flugschau von Brescia. Kafka, d’Annunzio und die Männer, die vom Himmel fielen.“; 2006: „Böhmen böhmisch, Essays“ (mit einem Vorwort von Karel Schwarzenberg); 2007: „Mein Prag. Erinnerungen“ und zuletzt 2019: „Diktatoren im Kino – Lenin, Mussolini, Hitler, Goebbels, Stalin“.

noch im Entstehungszustand befand. Wir hatten keine Wohnungen in München, einer der Redakteure schlief in der Badewanne, kann ich mich erinnern, weil er keine Bleibe hatte, die Redaktionssitzungen fanden romantischerweise in Münchner Wirtshäusern statt. Aber dann konsolidierte sich das Ganze.

Ich war eineinhalb Jahre da, machte mit Herrn Čáp Kultur. Jan Čáp saß neben mir, er war Kulturredakteur. Ich machte die berühmte Sendung ,In the Mood‘.

Von 23 bis 1 Uhr nachts wurde Musik gespielt, und ich habe immer Lyrik dazu gefunden, die dazwischen rezitiert wur-

mitmachte und in der Mensa des Radios am Englischen Garten alle Salzfässer mit Arsen versah in der Hoffnung, daß die gesamte Redaktion an Arsenvergiftung umkommt. Man hat es rechtzeitig entdeckt, und ich glaube, der Agent wurde verhaftet und ausgewechselt, aber politisch war es eine ziemlich komplizierte Sache. Es war wie James Bond.“

Dzambo fragte nach dem Austausch von Informationen im wissenschaftlichen Bereich, und Demetz berichtete über die Situation in den 1950er Jahren. „Es gab eine kleine Buchhandlung in Furth im Wald, die alle tschechischen

gar eine deutsche Ausgabe herausgegeben, sie hieß Democratia militans, und sie mußte dem Bayerischen Innenministerium vorgelegt werden, das weiß ich noch, weil ich sie organisert habe – die liegt da irgendwo im Archiv des Bayerischen Innenministeriums. Wir waren alle wissenschaftlich interessiert: Soziologen, Literaturwissenschaftler, und nach fünf Jahren haben wir uns entschlossen, an Universitäten zu gehen. Wir haben gesagt, das ist keine Zukunft für uns, wir können nicht ewig tschechische National- und Nestpolitik betreiben, wir haben auch andere Interessen. Der eine ist eben nach Paris gegangen, wo er ein angesehener Soziologe wurde, der andere ging nach Harvard, der dritte ging nach New York; der ganze Kreis hat sich dann etwas zerstreut. Und wir denken mit großem Vergnügen an die Zeit dieser Dissidenten zurück, die sich gegen die ältere Generation und gegen die national-patriotischen Gemeinplätze gerichtet haben.“

Daß Peter Demetz dann später vor allem der Germanistik-Professor aus Yale im deutschen Literaturbetrieb wurde, mag erstaunen. Aber mit seinen Arbeiten beispielsweise über Theodor Fontane wurde er bald zum Mitarbeiter im Feuilleton der FAZ, war von 1986 bis 1996 in der Jury und teilweise Vorsitzender des Ingeborg-Bachmann-Preises in Klagenfurt und war auch zweimal Gast im Literarischen Quartett von Marcel Reich-Ranicki.

❯ Mut tut gut

❯ Mut tut gut

Abschied nehmen

Als Pfarrer habe ich in meiner Gemeinde einen Friedhof mitzuverwalten. Es sind an die dreißig Beerdigungen, die ich pro Jahr auf diesem Friedhof halte. Für die Begleitung der trauernden Angehörigen nehme ich mir immer ausreichend Zeit, weil ich der Meinung bin, daß es sich um eine der wichtigsten seelsorglichen Aufgaben handelt. Von einem geliebten Menschen Abschied zu nehmen, ist für niemanden einfach. Aber auch, wenn das Verhältnis zu einem Verstorbenen zu dessen Lebzeiten angespannt war, löst der Tod viele Gefühle aus, mit denen Angehörige besser nicht alleine bleiben sollen.

Gerne frage ich in den Trauergesprächen vor den Beerdigungen: „Wie werden Sie Ihre Mutter, Ihren Vater, Ihre Ehefrau, Ihren Ehemann und so weiter in Erinnerung behalten?“ Dabei erlebe ich, daß die Angehörigen in der Regel nicht lange nachdenken müssen. Es fallen ihnen gute, aber auch weniger gute Eigenschaften ein. Sie erzählen von besonderen Fähigkeiten, aber auch von kleineren oder größeren Macken. Oft kommt auch das Leben des Verstorbenen als solches zur Sprache mit Brüchen und Verletzungen, mit ungelösten Fragen und uneingestandenen Sehnsüchten.

Fast immer habe ich den Eindruck, daß beim Tod eines nahen Menschen für dessen Angehörigen etwas offenbleibt. Nicht alles konnte zu Lebzeiten eines nun verstorbenen Menschen ausgeredet werden. Nicht immer ist eine notwendige Versöhnung in befriedigender Form gelungen. Manchmal blieb man füreinander rätselhaft. Manchmal zeigt erst der Tod, daß man dem Verstorbenen mehr Zeit und Liebe hätte schenken müssen. Darunter leiden die Angehörigen. Zuweilen tragen sie sich mit Schuldgefühlen, die nicht so leicht aus der Welt zu schaffen sind. Auch dafür darf in einem Trauergespräch Platz sein.

Die wenigen Minuten des virtuellen Zusammenseins über den Teich verbanden Demetz vor allem mit einigen Institutionen in Wien, wohin er leider nunmehr nicht mehr reisen könne, wie er gleich am Anfang bemerkte. Sein Lebensweg, der ihn nach seiner Promotion in Prag, bei der er sich mit Kafka beschäftigte, über die „Wäldergrenze“ nach Bayern führte, war nach eigenem Urteil, das er in einem Gespräch mit Jozo Dzambo vom Adalbert-Stifter-Verein im Jahre 2003 äußerte, ein Gehen wollen nicht unbedingt müssen. „In einer Gesellschaft, in der alle Leute das gleiche sagen, das ist nichts für mich. Dann bin ich eben, wie sie sagen, unter gefährlichen Umständen über die Wäldergrenze gegangen.“

In Bayern gehörte Demetz dann zur Gründergeneration von Radio Freies Europa. „Ich war damals im Flüchtlingslager Bad Aibling – das war ein Kinderund Waisenlager für Kinder der Displaced Persons – und wurde dann engagiert für das Radio, das sich damals

de, aber auch Kulturkommentare. Die Sache war, daß die Sendungen gestört wurden, daß die Zuhörer in Prag selten Gelegenheit hatten, wirklich zuhören zu können.“

Der Trick war, so erzählt Demetz, daß die Zuhörer eine Wellenlänge fanden, die die Abhörtrupps des tschechoslowakischen Geheimdienstes nutzten, um die Sendungen auf Band aufzuzeichnen.

Der ursprüngliche Sender war in Holzkirchen, erst später kam ein neuer großer Sender in Lissabon hinzu. „Ich hoffe, daß dieser Sender nützlich war. Wir haben uns alle sehr angestrengt. Wir haben selbst wieder den tschechischen Rundfunk abgehört, das war ein wechselseitiges Abhören. Ich hatte die ganzen Protokolle des Prager Rundfunks vom Vortag vor mir, bevor ich meine Kulturkommentare geschrieben habe.“

Den Machthabern in Prag war dieses Tun ein Dorn im Auge. „Ich erinnere an diese berühmte Affäre, die kaum zu glauben ist, als sie einen Agenten der Staatssicherheit einschmuggelten, der

Publikationen frei erhielt und frei verkaufte. Das heißt, wir hatten die Möglichkeit, nicht nur tschechische Zeitungen zu lesen, sondern auch tschechische wissenschaftliche Periodika über diese spezialisierte Buchhandlung, die dann nach München kamen und die in die Bibliothek des Senders eingereiht wurden. Wir waren ziemlich gut informiert; wir haben nicht alle Periodika nehmen können, aber doch die wichtigsten.“ Einen Austausch mit Wissenschaftlern gab es damals nicht. Das tschechoslowakische Exil, in dem Demetz dann auch in den Vereinigten Staaten aktiv war, war in der älteren Generation „eigentlich sentimental und unrealistisch, vor allem waren sie nicht masarykisch genug. Deshalb gründeten wir eine Zeitschrift, die hieß Skutečnost (Die Wirklichkeit) – die ist dann vier, fünf Jahre lang erschienen – wo wir einfach gesagt haben: Man muß realistisch verfahren, so wie Masaryk es gemacht hat. Wir waren die ersten, die die Frage der Vertreibung auf den Tisch brachten. Wir haben so-

Erst nach der Samtenen Revolution kehrte er in seine Geburtsstadt Prag und nach Brünn zurück, wo er auch aufgewachsen war und sein Vater Hans Demetz zeitweise Theaterdirektor war. Und die Themen seiner literaturwissenschaftlichen Arbeiten wanderten zu den böhmischen Herkünften und eigenen Erinnerungen. Erst im August dieses Jahres erschien beim Wallstein-Verlag eine Sammlung Literarischer Essays von 1960 bis 2010: „Was wir wiederlesen wollen“ von Peter Demetz. Am Tag seines 100. Geburtstages hielt er ein Exemplar davon in die Kamera seines Computers, um seiner Freude Ausdruck zu verleihen, noch immer aktiv zu sein. Und er sprach von seiner momentanen Übersetzungstätigkeit. Er übersetze das 2016 in Amerika erschienene Buch „Kafka’s Son“, das er für sich entdeckt habe, und mit dessen mittlerweile 90jährigem Autor Curt Leviant, 1932 in Wien geboren, ab 1938 in Amerika lebend und mittlerweile emeritierter Professor für Jüdische Studien, er in Kontakt stünde.

Man kann also noch auf weitere Arbeiten des Peter Demetz in Zukunft hoffen, auch wenn der hundertste Geburtstag, der erste sei, den er feiere. Er also unerfahren sei und nunmehr improvisiere, wie er in der Videoschaltung gleich am Anfang bemerkte. Ulrich Miksch

Als einen wirklich großen Segen erlebe ich immer die Beerdigungsfeierlichkeiten. Ich persönlich bin dankbar, wenn eine Beisetzung mit einem Requiem in Verbindung steht. In der Feier der Eucharistie sind wir als gläubige Christen in tiefer Weise mit dem Tod und der Auferstehung Jesu Christi verbunden. Die Hoffnung auf ein Weiterleben nach dem Tod wird dabei nicht nur verkündet, sondern feiernd begangen und vergegenwärtigt. Oft findet dies auch darin Ausdruck, daß die Angehörigen mir gegenüber bestimmte Liedwünsche äußern, an denen ich erkenne, wie sehr der Trost des christlichen Glaubens trotz aller Trauer bereits in ihnen wirkt.

Für die Abschiedsfeier am Friedhof selbst habe ich eine kleine Litanei des Dankes entwickelt. Wir danken dann für jedes gute Wort, das der Verstorbene gesprochen hat, für jedes Zeichen der Liebe, das er verschenkt hat, für seine Begabungen, die er genützt hat, für das Schöne, das man mit ihm erleben durfte, für das Schwere, das ihn im Leben reifen lies, und für manch anderes mehr. Wenn der Abschied von Dank begleitet ist, dann läßt sich leichter loslassen, und die Angst wird kleiner, daß es sich um einen Abschied auf ewig handelt.

Dr. Martin Leitgöb CSsR Seelsorger der Katholischen Pfarrei Ellwangen-Schönenberg ❯

❯

Prager Obus-Jubiläum Letzte Fahrt vor 50 Jahren

Der letzte Oberleitungsomnibus (Obus) im Prager Nahverkehr fuhr am 15. Oktober 1972.

Die Geschichte der Trolejbusse, so der tschechische Name, beginnt am 29. August 1936 im heutigen sechsten, ziemlich hügeligen Stadtbezirk. Im Gegensatz zu den anderen damaligen Autobussen hatten sie keine Probleme mit den Steigungen. 1963 beschloß der Nationalausschuß, den Betrieb der damals 180 Obusse einzustellen. Doch erst neun Jahre später, am 15. Oktober 1972, verkehrte der letzte Obus zum letzten Mal zwi-

schen den Stationen Orionka und Strahov-Stadion.

Angesichts des Klimawandels wandelte sich auch die Prager Einstellung zu seinen Trolejbussen. Wegen ihres niedrigen Schadstoffausstoßes und des energieeffizienten Betriebs veranlaßte der Magistrat mittlerweile die Rückkehr dieser Busse. Bereits im Januar begann der Ausbau einer Linie, die von Palmovka über Prossek und Letňany nach Čakovice führen wird. Die ersten Passagiere sollen bereits im kommenden Jahr auf der elf Kilometer langen Strecke transportiert werden.

Unser Angebot Probeabo!

Kostenloses Probeabo (4 Wochen, endet automatisch) der Sudetendeutschen Zeitung, Print- und Onlineausgabe möglich oder ein reguläres Abo (Bezug per Postzustellung)

Sudetendeutsche Zeitung mit Reichenberger Zeitung · Heimatbote · Heimatruf Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft wöchentlich (125,00 EUR im Jahr)

Reichenberger Zeitung Nordböhmische Umschau 24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)

Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr) mit folgendem Zahlungszeitraum: jährlich durch Lastschrift halbjährlich durch Lastschrift vierteljährlich durch Lastschrift

Name, Vorname Straße, Hausnummer Postleitzahl, Ort Telefon E-Mail Geburtsjahr, Heimatkreis

Datum, Unterschrift

Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit.

Kontobezeichnung (Kontoinhaber)

Kontonr. oder IBAN Bankleitzahl oder BIC Datum, Unterschrift

Alle Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresschluß schriftlich an die SVG. Sie sind berechtigt, die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen nach Absendung dieses Auftrages schriftlich gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft, Hochstraße 8, 81669 München (auch per E-Mail an svg@sudeten.de) zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Bitte gescannt oder abfotografiert mailen oder in ausreichend frankiertem Umschlag (80 Cent) einsenden an Sudetendeutsche Zeitung Hochstraße 8, 81669 München E-Mail svg@sudeten.de

FORUM

PERSONALIEN

Norbert Quaiser 90

Am 31. Oktober feiert der Reichenberger Norbert Quaiser 90. Geburtstag im hessischen Bad Nauheim. Er bereicherte nicht nur die Sudetendeutsche Landsmannschaft, er war auch unzählige Jahre Mitarbeiter der Sudetendeutschen Zeitung

Sein Vater Kurt stammte aus Karbitz im Kreis Aussig, seine Mutter Hilde, geborene Knechtel, aus dem Aussiger Stadtteil Schrekkenstein. Als Entwurfszeichner kam Kurt Quaiser zur Firma Gebrüder Jäger nach Gablonz, wo er Schmuckstücke entwarf, die auch heute noch den Betrachter fesseln. In der Schmuckstadt kam Norbert Quaiser im Wöchnerinnenheim zur Welt. Da der Vater oft noch abends in Proschwitz zu Hause arbeitete, sah der kleine Norbert schon damals Zeichnungen von Walt Disneys Märchenfiguren, die, bei Gebrüder Jäger in Bakelit gepreßt, in die ganze Welt gingen. Nach dem Umzug nach Reichenberg folgten unbeschwerte Schuljahre, die die wilde Vertreibung im Juni 1945 jäh beendete.

Über die Sowjetische kam die Familie in die Britische Besatzungszone und strandete in Schöppenstedt in Niedersachsen. Nach Schule und einer Lehre zum Betriebselektriker studierte Norbert Quaiser in Braunschweig Elektrotechnik. Als Diplom-Inge-

nieur interessierte ihn besonders die Vortriebstechnik im Stollenund Tunnelbau. Die langjährige Tätigkeit als Verkaufsingenieur in dieser Branche hat zur Folge, daß er auch heute noch seine Gäste mit „Glück auf“ begrüßt.

Die Eltern waren schon seit dem Gründungsjahr 1949 Mitglieder der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Sie fehlten auf keinem Sudetendeutschen Tag. Quaiser begleitete sie, so oft es seine Arbeit zuließ, und engagierte sich schon früh in der Verbandsarbeit.

Vor 55 Jahren heiratete er die Bad Nauheimerin Erika Kissel und zog in die hessische Kurstadt, wo das Paar heute noch lebt. Als der BdV-Ortsverband Bad Nauheim wegen Überalterung der nur noch wenigen Mitglieder vor der Auflösung stand, begann eine intensive Verbandsarbeit. Getreu Norbert Quaisers Motto „Der Verkauf beginnt, wenn der Kunde nein sagt“, setzte er sich mit anderen an die Spitze des Ortsverbandes, der bald danach eine führende Stelle im dortigen Verbandswesen einnahm.

Zu den monatlichen Begegnungsnachmittagen kamen die Gäste von weither. Quaiser, der diese Veranstaltungen organisierte, moderierte und musikalisch begleitete, war dabei ganz in seinem Element. „Ich bin zwar Zirkusdirektor und Löwe in einer Person“, sagte er, „aber die in-

nere Verbindung mit den Landsleuten beim Singen der Heimatlieder, den politischen Vorträgen und den persönlichen Berichten aus der Heimat ist für mich eine Bereicherung.“

Unermüdlich war er darüber hinaus als Referent für Öffentlichkeitsarbeit für den BdV-Landesverband und die SL-Landesgruppe Hessen unterwegs. Und immer war seine Frau Erika mit ihrer Spiegelreflexkamera mit von der Partie und steuerte die passenden Bilder für seine zahlreichen Berichte bei, die auch in dieser Zeitung regelmäßig erschienen.

Kaum zu glauben, aber wahr: Norbert und Erika Quaiser führten auch ein Leben jenseits des Bundes der Vertriebenen und der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Sie haben die Welt schon mehrmals in alle Himmelsrichtungen erkundet und umrundet. Dafür lernten sie sogar Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch.

Zum Geburtstag gratulierten ihm außer seiner Frau seine Söhne Martin und Stefan mit Familie sowie seine vier Enkel: zwei Pauls, ein Eric und ein Jan. Sein Geburtstagswunsch: „Prag soll sich für das Unrecht der Vertreibung bei den Sudetendeutschen entschuldigten.“ Dem immer fröhlichen und kundigen Landsmann und langjährigen Pressekollegen gratuliert auch diese Zeitung und wünscht ihm Gesundheit, Zuversicht und Gottes überreichen Segen.

Nadira HurnausDiese Umarmung von Charlotte Knobloch und Bernd Posselt nach der Karls-Preisverleihung in Regensburg geht zu Pfingsten 2019 durch die deutschen und tschechischen Medien. Bild: Egon Lippert

❯ Prominente Mitstreiterin Charlotte Knobloch 90

Am morgigen 29. Oktober feiert Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, in München 90. Geburtstag.

Peter Becher 70

Irgendwo in Oberbayern wird Peter Becher am 3. November seinen 70. Geburtstag feiern –wenn er nicht gerade zwischen München, Prag und Wien in Sachen Kulturvermittlung und Verständigung unterwegs ist.

Geboren wurde er in München und wuchs in einem Vorort auf. Sein Vater, der Politiker Walter Becher, stammte aus Karlsbad und war lange Volksgruppensprecher. Seine Mutter kam aus der Steiermark, wo er viele Sommerfrischen verbrachte. Auch Erzählungen der Großeltern väterlicherseits, die von einer Heimat träumten, die man lange nicht besuchen konnte, prägten ihn. Tschechisch lernte er erst später. 1975 bis 1981 studierte er Germanistik und Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU), wo er 1981 über das Ende der Donaumonarchie promovierte. Nach Mitarbeit im Goethe-Institut war er 1982 bis 1985 Bildungsreferent in der Jugendarbeit beim Bund der Pfadfinder. 1986 bis 2018 war er Geschäftsführer des AdalbertStifter-Vereins in München und hatte Lehraufträge an der LMU in Bayerischer Literaturgeschichte und Tschechischer Landeskunde. Seit 2019 ist er Vorsitzender des Adalbert-Stifter-Vereins.

Über sein stetiges Wirken im kultur- und im allgemeinpolitischen Bereich sagen mehr seine Berufungen, Mitgliedschaften und Ehrungen aus: 1992 Aufnahme in den Tschechischen PENClub, 1995 Eintritt in die Seliger-Gemeinde, 2000 Berufung in den Beirat des deutsch-tschechischen Gesprächsforums, 2002 Berufung in den Wissenschaftlichen Beirat der Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen und Erhalt des Wenzel-Jaksch-Gedächtnispreises sowie 2006 des Sudeten-

deutschen Kulturpreises für Literatur. Seit 2008 ist er Mitglied der Klasse der Künste und der Kunstwissenschaften der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste. 2008 erhielt er den Gratias-Agit-Preis der Tschechischen Republik und 2012 die Bayerische Verfassungsmedaille in Silber. In Berlin gehört er dem Wissenschaftlichen Beraterkreis der Bundesstiftung „Flucht, Vertreibung, Versöhnung“ an.

Zu seinen literarischen Werken gehören „Zwischen München, Prag und Wien“, „Literatur unter dem Hakenkreuz. Böhmen und Mähren 1938–1945“, die Biographie „Adalbert Stifter. Sehnsucht nach Harmonie“, der halbautobiographischen Roman „Nachtflug“ und die Anthologie „Der Löwe vom Vyšehrad“.

Seit 2014 leitet er das Herausgebergremium der Vierteljahresschrift „Sudetenland“, die sich unter seiner Ägide zu einer wahren Europäischen Kulturzeitschrift entwickelt.

Neben den großen Feierlichkeiten zum 70jährigen Jubiläum des Adalbert-Stifter-Vereins 2016 lief 2017 ein wichtiges Projekt des Vereins zur Erforschung der frühen Geschichte des Hörfunks in der ČSR, wozu Becher 2017 mit seiner wissenschaftlichen Mitarbeiterin Anna Knechtel die Publikation „Hörfunk und Hörfunkpolitik in der Tschechoslowakei und im Protektorat Böhmen und Mähren“ herausbrachte. Auch ein Lexikon der deutschsprachigen Literatur in Böhmen und Mähren, das mehr als 50 Autoren vorstellt, ist in Arbeit. 2021 erschien sein „Prager Tagebuch“, und zum Geburtstag kommt – „Mein erstes Geburts-

tagsgeschenk.“ – „Unter dem Steinernen Meer“ im Prager Vitalis-Verlag heraus.

Seine jahrzehntelange umsichtige und sinnstiftende Leitung des Adalbert-Stifter-Vereins ließ ihn fast zu einem Synonym für dessen völkerverbindendes und freundschaftstiftendes Wirken werden.

Bernd Posselt als Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe ist seit Jahrzehnten mit Peter Becher befreundet und wünscht ihm alles Gute zum Geburtstag:

„Wenn es das Musterbild eines gleichzeitig sehr kritischen und sehr konstruktiven Menschen gibt, so ist dies Peter Becher. Einer bedeutenden Karlsbader Familie entstammend, ist er ein herausragender Literat, ein ungemein kreativer Kulturvermittler, ein zu echter Verständigung mit dem tschechischen Volk hochbegabter Brükkenbauer, ein moderner Widerschein des übernationalen alten Böhmen und der habsburgischen Vielvölkermonarchie, ein leidenschaftlicher Gegner jedes Nationalismus und jeder ideologischen Verhärtung.

Sein Essay ‚Mein Sudetenland’ gehört zum Besten, was je über unsere gemeinsame Wurzelheimat geschrieben wurde; das Gleiche gilt für seine Bücher sowie die Fülle seiner anderen Publikationen. Ich danke ihm für seinen Einsatz, für den er auch einiges einstecken mußte, und für eine Freundschaft, die mir in schwierigen Zeiten immer wieder wichtigen Rückhalt gibt. Ich bin froh über seinen Rat und hoffe, daß er noch lange so intensiv für unsere Gemeinschaft tätig bleibt.“ Susanne Habel

V

olksgruppensprecher Bernd Posselt gratuliert der KarlsPreisträgerin von Herzen zum 90. Geburtstag:

„Es ist mir eine große Ehre und Freude, daß ich seit Jahrzehnten eng und freundschaftlich mit Charlotte Knobloch zusammenarbeiten darf. Trotz des entsetzlichen Schicksals ihrer Familie, an dem viele zerbrochen wären, ist sie ein zutiefst positiver Mensch, der andere begeistern, motivieren und mitreißen kann. Sie hat einen entscheidenden Anteil am Aufbau der deutschen Demokratie und einer demokratischen Stadtgesellschaft geleistet, weshalb sie zu Recht Ehrenbürgerin Münchens und damit der größten sudetendeutschen Kommune, die es jemals gab, wurde.

Mit uns verbindet sie auch ihr begeistertes Europäertum, das ich besonders intensiv erleben durfte, als sie mit einem ganzen Bus von der Israelitischen Kultusgemeinde auf meine Einladung das Straßburger Europaparlament besuchte. Dort herrschte gerade Krisenstimmung, aber Charlotte Knobloch entwickelte in ihrer Rede im Parlamentsgebäude eine derart positive Vision von der europäischen Einigung, daß sich die dunklen Wolken am Horizont rasch verzogen.

Zu ihrem Lebenswerk gehört der Aufbau des Jüdischen Zentrums am Münchener Jakobsplatz, das sie mit dem ihr eigenen, mit Hartnäckigkeit gepaarten Charme durchsetzte. Mit Freude blickte sie aber auch auf den Erfolg des Sudetendeutschen Hauses und die Schaffung des Sudetendeutschen Museums, an dessen Grundsteinlegung sie mitwirkte. Zeichen ihrer Verbundenheit mit unserer Volksgruppe war auch, daß sie beim Sudetendeutschen Tag in Regensburg im historischen Reichsratssaal unseren Europäischen Karls-Preis entgegennahm.

Beim ersten Besuch eines tschechischen Premierministers, nämlich Petr Nečas, an der Isar war sie beim Staatsbankett auf Einladung von Ministerpräsident Horst Seehofer meine Tischdame und schaffte es, sehr skeptische tschechische Diplomaten vom Verständigungswillen der Sudetendeutschen zu überzeugen. Ich gratuliere dieser Grande Dame der jüdischen Gemeinschaft von Herzen und danke ihr dafür, daß sie weiterhin unentwegt Gutes tut und durch ihre Menschlichkeit Maßstäbe setzt.“

Symbole für die Heimatlandschaften

AdlergebirgeEin sinnstiftendes Symbol des Adlergebirges ist das Trostbärnla („Trostborn“), das als eine in zwei offene Hände fließende Quelle dargestellt wird. Es ziert sämtliche Publikationen der Adlergebirgler und war auch namensgebend für ihr seit 1921 erscheinendes Heimat-Jahrbuch.

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft besteht aus vierzehn Heimatlandschaften, die jeweils über ihre eigenen Wahrzeichen und Symbole verfügen. In Werbung, Kommunikation und Außendarstellung werden diese Sinnbilder künftig an Bedeutung gewinnen.

Der Freistaat Bayern ist nicht nur das Schirmland der Sudetendeutschen und Heimat für über dreizehn Millionen Menschen, sondern auch eine äußerst erfolgreiche Marke, die weltweit mit positiven Eigenschaften in Verbindung gebracht wird. Ihre

Das Netzwerk: www.sudeten.net .

Bekanntheit verdankt diese Marke unter anderem einer klaren und eingängigen Symbolik: Das weiß-blaue Rautenmuster wird international erkannt und mit Bayern identifiziert.

Daß nicht nur Staaten und Un-

ternehmen, sondern auch Volksgruppen ihre Marken-Kommunikation pflegen können und sollten, beweisen die sudetendeutschen Heimatlandschaften: So sind etwa der Altvaterturm, die Böhmerwald-Rose, der Egerländer Huasnoantoutara und der Kuhländler Bauernbrunnen zu unverwechselbaren Wahrzeichen ihrer Regionen geworden.

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft hat es sich zum Ziel gesetzt, die Strahlkraft dieser Symbole weiter zu stärken. In einem ersten Schritt wurden deshalb Piktogramme angefertigt, die die Wahrzeichen der Hei-

matlandschaften in einheitlicher Weise abbilden. Vorgabe war dabei eine möglichst einfache, stilisierte Form der Darstellung, die eingängig, in allen Größen klar erkennbar und auch im Zweifarben- oder Schwarzweißdruck verwendbar ist.

Künftig sollen diese Symbolbilder immer dann zum Einsatz kommen, wenn es um die sudetendeutschen Heimatlandschaften geht – in Information und Werbung, in gedruckten Publikationen und im Internet. Schon jetzt sind sie auf Sudeten.net, dem sozialen Netzwerk der Sudetendeutschen, zu sehen.

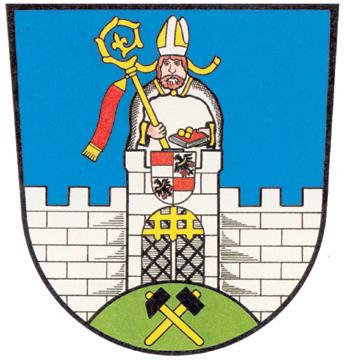

SchönhengstgauDer Schönhengstgau, benannt nach dem langgestreckten Schönhengster Rücken in der Böhmisch-Mährischen Höhe, war die größte Sprachinsel und führt ein sprechendes Wappen: Über einer zinnenbewehrten Mauer erhebt sich ein steigender Hengst.

Altvatergebirge

Das Wahrzeichen des Altvatergebirges ist der Altvaterturm, der von 1912 bis 1959 die höchste Erhebung des Gebirges –den Altvater – krönte. Ein originalgetreuer Nachbau des Turms steht seit 2004 auf dem Wetzstein im thüringischen Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.

BöhmerwaldAb dem 12. Jahrhundert zählte das Adelsgeschlecht der Witigonen zu den größten Landbesitzern Südböhmens. Ihr Wappenbild, die fünfblättrige Rose, fand Eingang in zahlreiche städtische Wappen, darunter die von Krummau, Kaplitz, Rosenberg und Wittingau.

Elbetal

An der Böhmischen Pforte durchbricht die Elbe das Mittelgebirge und durchfließt es auf einer Länge von rund 50 Kilometern bis zur sächsischen Grenze. Der Flußlauf versinnbildlicht –in stilisierter Form – die umgebende sudetendeutsche Heimatlandschaft.

KuhländchenDas Wahrzeichen des Kuhländchens ist der Bauernbrunnen am Marktplatz von Neutitschein. Dieses von Franz Barwig dem Älteren geschaffene Kunstwerk wurde 1929 eingeweiht. Die Brunnenfigur zeigt ein tanzendes Bauernpaar in traditioneller Kuhländler Tracht.

Polzen-Neiße-Niederland

Diese große Heimatlandschaft setzt sich aus dem Isergebirge, dem Böhmischen Niederland und der Region um Böhmisch Leipa zusammen. Ein gemeinsames Symbol für die vielfältige Landschaft ist das Neue Jeschkenhaus auf dem Gipfel des Jeschken bei Reichenberg.

SprachinselnIn den Böhmischen Ländern gab es viele deutsche Sprachinseln, darunter die von Brünn, Iglau, Olmütz, Prag und Wischau. Ihre besondere Stellung symbolisiert das „e“, der häufigste Buchstabe der deutschen Sprache, ausgezeichnet durch verschiedene diakritische Zeichen.

Südmähren Beskiden1893 wurde im Herzogtum Teschen der Beskidenverein gegründet. Die meisten seiner Mitglieder entstammten dem deutschsprachigen Bürgertum aus Bielitz, Friedek-Mistek, Mährisch Ostrau und Teschen. Das Wappen zeigt eine typische Beskiden-Baude.

Egerland

Das Egerland besitzt ein traditionsreiches, bekanntes Wahrzeichen: Den Huasnoantoutara, den Schmuckhosenknopf der Egerländer Männertracht. Von seiner charakteristischen Gestalt abgeleitet, ist die reine AchteckForm zu einem Symbol für das Egerland geworden.

Erzgebirge-Saazerland

Diese Heimatlandschaft besteht aus zwei Kulturregionen: Das Erzgebirge wird durch Schlägel und Eisen, das international bekannte Symbol für den Bergbau, repräsentiert. Für das Saazerland steht dessen bekanntestes landwirtschaftliches Produkt, die Hopfendolde.

MittelgebirgeDas Böhmische Mittelgebirge ist bekannt für die typischen Kegelformen seiner Berge, die häufig vulkanischen Ursprungs sind – darunter der Milleschauer und der Borschen. Die markanten Silhouetten dieser Gipfel sind im Symbolbild des Mittelgebirges zu sehen.

RiesengebirgeDer Berggeist Rübezahl ist eine über alle Grenzen hinweg bekannte Symbolfigur dieser sudetendeutschen Heimatlandschaft. Traditionell wurde der Rübezahl mit Stock und ohne Hut, dafür mit einer enganliegenden Kappe oder auch einer offenen, wallenden Haarmähne dargestellt.

Das Wappen der Südmährer vereinigt die Heimatkreise: den mährischen Adler (Znaim), zwei Winzermesser (Nikolsburg), einen schwarzen Adler (Neubistritz) und die fünfblättrige Rose der Witigonen (Zlabings). Als einigendes Element wirkt das silberne Band der Thaya.

Weltkulturerbe trifft Weih nachtszauber: Während der Ad ventszeit ist Prag das attraktiv ste Reiseziel weltweit – haben die Leser der amerikanischen Zeitung USA Today bereits 2015 entschieden. „Der Advent in Prag ist magisch und die beste Zeit, die mit Weihnachtsbäu men, Lichtern und Märkten ge schmückte Stadt zu besuchen“, hieß es in der Begründung.

In diesem Jahr dürfte die An ziehungskraft der Goldenen Stadt noch stärker sein – zumin dest für Besucher aus Deutsch land. Während in vielen bundes deutschen Städten in dieser Ad ventszeit die Lichter ausgehen, also Kirchen, Schlösser und an dere historische Bauwerke we gen der Energiekrise nicht mehr angestrahlt werden, lädt Prag als Weltkulturerbestadt zum großen Fest der Sinne ein.

Der beliebteste und größte Weihnachtsmarkt in der Haupt stadt findet auf dem Altstädter Ring statt, dem Zentrum der Pra ger Altstadt. Umrahmt vom Alt städter Rathaus mit der weltbe

Überblick:Weltberühmt: Prag und seine Weihnachtsmärkte

stündlich wiederholt. Den besten Blick hat man, wenn man den Rathausturm besteigt. Von oben kann man den Tausenden von Menschen folgen, die – meist mit einem Glas Glühwein in der Hand – an den Dutzenden Bu den vorbeiziehen, die traditionel le Handwerkserzeugnisse, Weih nachtsschmuck oder diverse Lek kereien von in Zucker gerösteten Nüssen bis zu köstlichen Würst chen und Bratwürste anbieten.

ke, das gilt insbesondere im Ad vent, wenn die älteste Brücke der Stadt geschmückt ist und den Blick auf die festlich beleuchte te Burg freigibt, auf der ebenfalls ein Weihnachtsmarkt stattfindet.

� Weihnachtsmärkte Orte und Termine

n Altstädter Ring (Staroměstské Náměstí): 26. November bis 6. Januar, 10.00 bis 22.00 Uhr.

n Wenzelsplatz (Václav ské námestí): Öffnungszei ten noch nicht veröffent licht.

n Platz der Republik (Náměstí Republiky): 26. November bis 24. Dezem ber, 10.00 bis 19.00 Uhr.

rühmten astronomischen Uhr, der gotischen Teynkirche, der barocken Nikolauskirche und dem Rokoko-Palais Golz-Kinsky wird der große Weihnachtsbaum direkt neben dem Denkmal von

schönsten

Auch viele kleine und große Städte in der Tschechischen Re publik präsentieren ein speziel les Adventsprogramm, bei dem traditionelle Christbäume die Marktplätze schmücken und weihnachtliche Klänge für ei ne märchenhafte Stimmung sor gen. Und natürlich ist auch im mer für Speis und Trank gesorgt.

Eger, 27. November bis 26. Dezember: Weihnachtsmarkt auf dem dem Marktplatz.

Karlsbad, 28. November bis 27. Dezember: Weihnachtsmarkt vor dem Elisabethbad.

Olmütz, 18. November bis 23. Dezember: Olmützer Weih nachtsmarkt auf dem Obermarkt (Horní náměstí).

16. bis 19. Dezember: Weih nachten auf dem Messegelände Flora.

Pilsen, 23. November bis 23. Dezember: Weihnachtsmarkt auf dem Platz der Republik (Náměstí Republiky).

Budweis, 25. November bis 6. Januar: Advents- und Weih nachtsmärkte im Stadtzentrum.

12. bis 17. Dezember: Weih nachtsmarkt am Rathaus.

18. Dezember: Weihnachten in der Altstadt.

Brünn, 26. November bis 23. Dezember: Weihnachtsmärk te auf dem Platz der Freiheit (Náměstí Svobody) und weiteren Straßen und Plätzen.

09. bis 18. Dezember: Weih nachtsmarkt auf der Messe.

Znaim, 25. November bis 21.

Dezember: Znaimer Advent auf dem Masaryk-Platz (Masaryko vo náměstí)

Sichrow (Nordböhmen, Regi on Reichenberg), 26. bis 27. No vember: Advents- und Weih nachtsmarkt auf dem Schloß Sichrow.

Wittingau (Südböhmen), 24. November bis 18. Dezember:

Jan Hus wieder die Blicke auf sich ziehen. Ab 16.30 Uhr wird der Christbaum mit einem un vergeßlichen Lichter- und Mu sikspektakel in Szene gesetzt. Bis 20.30 Uhr wird diese Show

Ein weiterer Höhepunkt ist die lebende Krippe, in der nicht nur Menschen die Geschichte um die Geburt von Jesus Christus nach spielen, sondern auch Ziegen und Esel zum Einsatz kommen.

Kein Prag-Besuch ohne ei nen Gang über die Karlsbrük

Ein Geheimtipp neben den weltberühmten Weihnachts märkten auf dem Altstädter Ring (Staroměstské náměstí) oder auf dem Wenzelsplatz ist der Ma nifesto Market Andel (Ostrovs kého 34 ) mit seinen originellen und modernen Interpretationen der alten Traditionen. Der etwas andere Weihnachtsmarkt eröff net Ende November, und in die ser Saison dreht sich ein großes Karussell im französischen Stil für Gäste jeden Alters.

Torsten Fricken Friedensplatz (Náměstí míru): 20. Novem ber bis 24. Dezember, 10.00 bis 19.00 Uhr.

n Tylplatz (Tylovo náměstí): 26. November bis 24. Dezember, 10.00 bis 19.00 Uhr.

n Prager Burg (Hrad schin, Hradčany): Öff nungszeiten noch nicht ver öffentlicht.

n Eislaufbahn (Na Františku): Öffnungszeiten noch nicht veröffentlicht.

in der Tschechischen Republik

bis 23. Dezember: Weihnachts markt auf dem Pernstein-Platz (Pernštýnském náměstí). Neutitschein (Beskiden), 2. bis 23. Dezember: Weihnachtsund Adventsjahrmarkt, MasarykPlatz (Masarykovo náměstí). Strakonitz (Südböhmen), 2. bis 4. Dezember: Adventsmarkt auf der Burg Strakonitz. Pribram (Mittelböhmen), 5. bis 16. Dezember: Weihnachten im Bergbauhäuschen (Vánoce v Hornickém domku).

Königgrätz, 9. bis 28. De zember: Weihnachtsmarkt auf dem Großer Marktplatz (Velké náměstí).

Saubernitz (Nordböhmen, Region Aussig), 10. und 11. De zember: Weihnachten im Frei lichtmuseum Saubernitz.