Sudetendeutsche Zeitung

Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft

Reicenberger Zeitung

HEIMATBOTE

VOLKSBOTE

Im zu Ende gehenden Jahr danke ich für das entgegengebrachte Vertrauen in unsere Arbeit und wünsche auch namens meiner Kolleginnen und Kollegen in der Bundesgeschäftsstelle ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches, gesundes sowie erfolgreiches neues Jahr 2023.

Für das neue Jahr wünsche ich mir, daß unsere Angebote auch weiterhin Anklang finden und unsere Landsleute unsere Serviceangebote nutzen.

Mir ist bewußt, daß gerade bei der Werbung für den Sudetendeutschen Tag in Regensburg in den nächsten Monaten viel Kraft und Zeit aufgewendet werden muß. Oftmals sind persönliche Gespräche erforderlich.

Dennoch: Im Interesse unserer gemeinsamen Verantwortung für unsere Geschichte, den Erhalt unserer Kultur und unseres Brauchtums bitte ich sehr herzlich darum, uns beim Verkauf der Festabzeichen zu unterstützen.

Mittlerweile stehen auch die beliebten Briefaufkleber kostenlos zur Verfügung und können wie die Festabzeichen in der Bundesgeschäftsstelle unter der Telefonnummer (0 89) 48 00 03 70 oder per eMail: service@sudeten. de angefordert werden.

Wichtig ist auch, gezielt Kinder und Enkel unserer Landsleute anzusprechen. Gerade die Enkelgeneration ist es, die sich zunehmend für die Heimat ihrer Vorfahren interessiert. Der Sudetendeutsche Tag gibt Antworten.

Wir, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Bundesgeschäftsstelle, bieten Unterstützung für den ehrenamtlichen Einsatz unserer Landsleute zugunsten unserer Volksgruppe.

Für diese Unterstützung danke ich im Voraus und freue mich auf zahlreiche Bestellungen.

Andreas Miksch, SL-Bundesgeschäftsführer

Die Christkindlmärkte in Prag werden jedes Jahr zu den schönsten Weihnachtsmärkten der Welt gezählt. In jedem Fall gehören sie zu den längsten. Erst am 6. Januar ist Schluß.

In der Hauptstadt finden gleichzeitig mehrere Weihnachtsmärkte statt, so auf dem Platz der Republik, dem Wenzelsplatz, dem Friedenplatz und auf der Prager Burg. Auf dem Altstädter Ring, dem größten Christkindlmarkt, leuchtet der Weihnachtsbaum bis Heilige Drei Könige. Was Prag und die anderen Regionen den Besuchern außerdem im Winter bieten, lesen Sie auf Seite 16.

Foto: CzechTourism/Sven Hansche

Je näher der Termin der Präsidentschaftswahl am 13. und 14. Januar rückt, desto schmutziger wird der Wahlkampf. Mit anonymen Kettenbriefen wird derzeit Stimmung gegen die demokratischen Bewerber Danuše Nerudová und General Petr Pavel gemacht. Thema sind wieder die Beneš-Dekrete, die bereits im Wahlkampf 2013 dem damals aussichtsreichen Bewerber Karl von Schwarzenberg den Sieg gekostet haben.

In einem TV-Schlagabtausch mit Miloš Zeman hatte von Schwarzenberg die Debatte um die Beneš-Dekrete als obsolet bezeichnet und auf die in der tschechischen Verfassung verankerte EU-Grundrechtscharta verwiesen. Außerdem erklärte von Schwarzenberg, ein Beneš käme heute vor den Strafgerichtshof in Den Haag.

Obwohl juristisch korrekt, löste der Außenminister damals eine heftige Diskussion aus. NochStaatspräsident Václav Klaus setzte sich an die Spitze der AntiSchwarzenberg-Bewegung und sagte, er könne „dem Minister dessen Aussagen nie verzeihen“. Die Kampagne zeigte maximale Wirkung. Von Schwarzenberg verlor die Wahl, und Zeman zog als Präsident in die Burg ein.

dová oder Pavel gewinnt, werden die Beneš-Dekrete aufgehoben. Genug bitte.“

Ironie im Wahlkampf geht immer nach hinten los. Jüngstes Beispiel: Eine Bemerkung von Danuše Nerudová.

Die aussichtsreiche Kandidatin konterte auf die Frage, was ihre größte Hürde sei, ironisch: „Ich bin eine Frau, jung und gut aussehend. Das ist mein größtes Handicap.“ Was folg-

te, waren negative Schlagzeilen, Spott und Entrüstung.

Am souveränsten reagierte noch (der ebenfalls gutaussehende) Mit-Präsidentschaftskandidat General Petr Pavel, der ein Foto von sich und seiner Frau postete und meinte: „Mein Handicap ist, daß ich nicht mehr der jüngste Mann bin und sicherlich nicht so gut aussehe.“

Nach dem gleichen Muster wird jetzt wieder versucht, Stimmung zu machen. Laut aktuellen Meinungsumfragen gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen drei Kandidaten – der Wirtschaftswissenschaftlerin und ExRektorin der Mendel-Universität in Brünn, Prof. Dr. Danuše Nerudová, dem ehemaligen Nato-General Petr Pavel und dem früheren Premierminister und Chef der Ano-Partei, Andrej Babiš. Profitieren würde von dieser Beneš-Kampagne nur einer –Populist Babiš.

Aufgedeckt hat das falsche Spiel mit den Beneš-Dekreten der mehrfach preisgekrönte Journalist Jindřich Šídlo, der twitterte: „Es ist wieder da. In den eMails heißt es, wenn Neru-

Welche abstrusen Behauptungen in diesen anonymen eMails verbreitet werden, zeigt ein Textauszug, in dem auch Premierminister Petr Fiala angegriffen wird. Dort heißt es: „Herr Petr Fiala ist leitendes Mitglied der staatsfeindlichen Paneuropa Union. Und deren Leiter ist der Chef der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Bernd Posselt, der langfristig die Abschaffung der Beneš-Dekrete anstrebt. Das beginnt ihm zu gelingen.“

In einem Interview für die tschechischen Medien hat Bernd Posselt Position bezogen: „Die Beneš-Dekrete sind Unrecht, weil sie, wie bereits Václav Havel klargestellt hat, von der Kollektivschuld ausgehen. Ich sage aber auch ganz deutlich: Die Beneš-Dekrete sind eine moralische, und keine juristische Frage. Unabhängig von der Eigentumsfrage wollen wir die BenešDekrete moralisch aufarbeiten. Und da ist in den letzten Jahren sehr viel geschehen, beginnend mit der Rede des damali-

gen Premiermisters Petr Nečas 2013 im Bayerischen Landtag und dem Satz ,Wir bedauern, daß durch die Vertreibung der Sudetendeutschen aus der ehemaligen Tschechoslowakei, durch die Enteignung und Ausbürgerung, unschuldigen Menschen viel Leid und Unrecht zugefügt wurde.‘ Heute weiß die Mehrheit der Tschechen, daß die Vertreibung ein Unrecht war und daß sich das Land damit auch selbst sehr geschadet hat. Wir als Sudetendeutsche wissen aber auch, daß dieses Unrecht der Vertreibung nie entstanden wäre ohne die Verbrechen der Nationalsozialisten. Auch das arbeiten wir auf.“ Wie sehr das falsche Spiel mit den Beneš-Dekreten verfängt, wird sich zeigen. Immerhin hat General Pavel bereits mit der Debatte um seine frühere Mitgliedschaft in der Kommunistischen Partei die Führung in den Meinungsumfragen verloren, während es Babiš derzeit nicht schadet, daß er von der damaligen slowakischen Staatssicherheit als inoffizieller Mitarbeiter geführt worden ist. Auch sein Prozeß wegen eines möglichen Subventionsbetrugs um das Ressort Storchennest (Sudetendeutsche Zeitung berichtete mehrfach), der diese Woche in Prag fortgesetzt wurde, hat bislang keine nennenswerten Spuren bei Babiš hinterlassen. Im Gegenteil: Nach seiner Sommertour unter dem populistischen Slogan „Unter Babiš war alles besser“ profitiert der ehemalige Premierminister von den zunehmenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten der tschechischen Bürger infolge des russischen Angriffskriegs und der Energiekrise. Und da Tschechien noch immer keinen Euro eingeführt hat, leidet das Land besonders unter der Inflation und dem Währungsverfall.

Derzeit gehen alle Experten davon aus, daß die endgültige Entscheidung über Tschechiens neuen Präsidenten

Stichwahl fällt, die für den 27. und 28. Januar terminiert ist.

Pavel Novotny/Torsten Fricke

Pavel Novotny/Torsten Fricke

Frau, jung, gut aussehend –„mein größtes Handicap“Festabzeichen und Briefaufkleber. Petr Pavel Im Interview: Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe und Präsident der Paneuropa-Union Deutschland. Foto: Mediaservice Novotny

Der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Prag, Andreas Künne, ist seit mehr als einem Jahr im Amt. Über seine Aktivitäten hat die Sudetendeutschen Zeitung bereits mehrfach bereicht, da Künnes Interesse auch den Anliegen der Sudetendeutsche gilt, die in der Tschechischen Republik seit fast zwanzig Jahren durch das Sudetendeutsche Büro vertreten werden.

Dessen Leiter Peter Barton freute sich, Botschafter Künne wie üblich vor den Weihnachtsfeiertagen in seinem Prager Bü-

ro begrüßen zu können. Das Gespräch dieses Tre ens war nicht nur von aktuellen Fragen der (sudeten-) deutsch-tschechischen Beziehungen geprägt, es ging dabei auch um die Pläne und Projekte des SL-Büros für das Jahr 2023.

Barton erwähnte zum Schluß, daß er die gute und o ene Zusammenarbeit seiner Einrichtung mit der Deutschen Botschaft in Prag sehr zu schätzen wisse. Er hat volles Vertrauen zu dem höchsten Repräsentanten der Bundesrepublik Deutschland in der Tschechischen Republik.

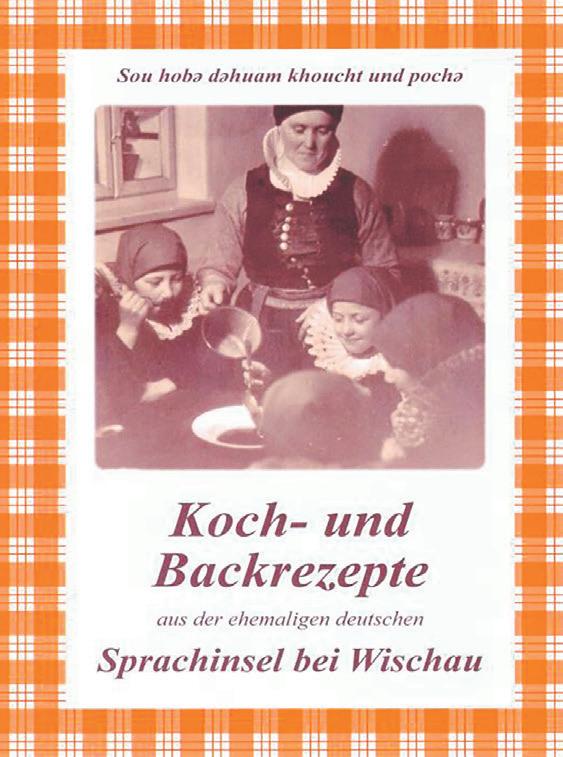

Heimat geht auch durch den Magen: Mit ihrem Buch „Kochund Backrezepte aus der ehemaligen deutschen Sprachinsel bei Wischau“ haben Rosina Reim, Tochter Monika OfnerReim und die vielen Mitstreiter im vergangenen Jahr einen Nerv getroffen (Sudetendeutsche Zeitung berichtete). Pünktlich zu den Festtagen lassen die beiden Wischauerinnen wieder in ihre Töpfe gucken und erzählen, wie in der Heimat Weihnachten gefeiert wurde.

Extra für die Festtage habe man das Haus und die Stube geputzt und Zuckerwerk gebakken, erinnert sich Rosina Reim und erzählt: „Der Christbaum war ein kleines Fichtenbäumchen. Kugeln wie wir sie heute kennen, hatte man damals noch nicht. Der Baum wurde einfach mit Zuckerradal, kleinen Äpfeln, in Staniolpapier eingewickelten Nüssen und Lametta oder Engelshaar geschmückt. Das fertige Bäumchen stand am Heiligen Abend in der Guten Stube und später entweder im Fenster oder auf einem Stuhl vor dem Fenster, damit man ihn von außen begutachten konnte.“

Die Familie fand sich am Heiligen Abend in der Stube zusammen. Es wurde ein einfaches Essen eingenommen und Weihnachtslieder gesungen. Nach der Christmette wurden Mettn-Würste warm gemacht. Am 1. Weihnachtsfeiertag gab es Ente oder Gans. Bevor jedoch gegessen wurde, gingen Bauer und Bäuerin mit einem großen Laib Brot

und einem Messer in die Stallungen und gaben jedem Tier ein Stück Brot – denn auch für die Tiere sollte Weihnachten etwas Besonderes sein.

Monika Ofner-Reim: „Bis heute orientiert sich unser Weihnachtsmenü an den in unserer Familie überlieferten Traditionen. Am Weihnachtsabend gibt es etwas Leichtes, meist Fisch – nach der Christmette dann die Mettn-Würste. Am 1. Weih-

nachtsfeiertag wird eine Ente oder Gans gebraten, mit Kraut und Knödel. Bei den Knödeln macht sich der Einfluß unserer neuen Heimat Bayern bemerkbar, denn statt Hefeknödel werden meist bayerische Teigknödel als Beilage gereicht. Den süßen Abschluß bilden selbst gebackene Plätzchen.“

Tschechien unterstützt die Ukraine mit neun Generatoren. Der leistungsstärkste davon ist imstande, ein kleineres Krankenhaus mit Energie zu versorgen. Die anderen Generatoren werden fürs Heizen in den Unterkunftszentren genutzt. Der Industrie- und Handelsminister Jozef Síkela (parteilos) erinnerte daran, daß die Ukrainer nach der Zerstörung ihrer Infrastruktur durch die russische Armee vor dem schwierigsten Weihnachten seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs stehen. Es sei unsere Pflicht und strategische Notwendigkeit, der Ukraine zu helfen, merkte Síkela an.

mee ihre Mali-Mission beendet. Brigadegeneral Radek Hasala übergab das Kommando über die EU-Ausbildungsmission im Rahmen eines Appells an seinen spanischen Kameraden, Brigadegeneral Santiago Fernandez OrtizPepis.

erlängerung wegen der Energiekrise: Die Kohleförderung in der ČSM-Mine in der Region Karwin in Mährisch-Schlesien wird bis Ende 2025 fortgesetzt, haben Finanzminister Zbyněk Stanjura (ODS) und der Vorstandsvorsitzende des Bergbauunternehmens OKD, Roman Sikora, am Freitag bekannt gegeben. Das ČSM-Bergwerk ist das letzte, in dem das Unternehmen Steinkohle abbaut. Nach den ursprünglichen Plänen sollte der Abbau in diesem Jahr enden.

am Buchprojekt haben: Elisabeth Butschek, Marille Czapka, Alois Drabek, Hilde Fink, Maria Grössl, Jutta Hilsenbek, Annemarie Hross, Resi Hross, Yvonne Karig, Anneliese Kästl, Emilie Kutscherauer,

Christine Legner, Hilde Mader, Gernot Ofner, Monika Ofner-Reim, Bernhard Reim, Rosina Reim, Julia Schimmele, Notburga Schmiedt, Ute Soutschek, Margarete Swobodnik, Julie Trittler, Elisabeth Weiss und Katharina Witzemann.

Mit ihrem Back- und Kochbuch, so erklärte Rosina Reim bei der Vorstellung in der Sudetendeutschen Zeitung vor einem Jahr, wollen die Autoren Heimat bewahren: „Die einfachen überlieferten Rezepte aus den ehemals deutschen Dörfern zu erhalten und weiterzugeben, das war uns wichtig. In der heutigen Zeit wird oft eine aufwendige Küche angepriesen, oder die Ernährung geht über Fertigprodukte. Wir wollten mit diesem Buch zeigen, daß es auch mit sehr einfachen Zutaten gelingt, etwas Schmackhaftes zuzubereiten.“ Nicola Fricke

Das Koch- und Backbuch kann per eMail an wischauer. sprachinsel@email.de bestellt werden und kostet 9,50 Euro zuzüglich Versandkosten. Außerdem ist es unter anderem an der Kasse des Sudetendeutschen Museums, Hochstraße 10, in München erhältlich.

Gänse oder Enten werden mit Salz und Kümmel eingerieben und mit der Bauchseite nach unten in die Pfanne gelegt. Dann mit etwas Wasser aufgießen und braten lassen.

Wenn der Rücken braun ist, wird der Braten gewendet und stets regelmäßig mit dem eigenen Saft begossen. Wenn der eigene Saft schon schön braun ist, kann etwas Wasser zugegossen werden.

Wenn die Tiere sehr fett sind, schöpft man während des Bra-

tens das überflüssige Fett ab. Zum Schluß wird der Braten aus dem Rohr genommen, der entfettete Bratensaft mit etwas Wasser nochmals aufgekocht und abgeseiht.

Enten benötigen circa zwei Stunden Bratzeit, Gänse circa zwei bis drei Stunden.

Seimol (früher): Viele Familien haben früher selbst Gänse gehalten. Wenn diese geschlachtet wurden, hat man daraus nicht nur einen Braten gemacht, sondern selbstverständlich alle Teile der Gans verwendet.

Hefeknödel passen perfekt zum Gans- oder Entenbraten.

Als Alternative werden heute oft normale Knödel gereicht.

Zutaten 500 Gramm Mehl 1 Ei ½ Würfel Hefe etwas Milch 1 Prise Zucker

Zubereitung: Die frische Hefe wird mit einer Prise Zucker verrührt und mit Mehl, Milch, Ei und etwas Salz zu einem nicht zu lockeren Teig verarbeitet. Diesen

Teig läßt man an einem lauwarmen Ort aufgehen. Danach formt man gleichmäßige runde Knödel und läßt sie nochmals gehen, bis der Teig ganz schön locker ist.

So wurden sie früher gegart:

Über einen Topf mit heißem Wasser wird ein Tuch gespannt und die Knödel daraufgelegt. Mit einer umgedrehten Schüssel werden die Knödel abgedeckt und 10 bis 13 Minuten gegart.

In der heutigen Zeit legt man die Knödel einfach in kochend heißes Wasser und läßt sie ebenfalls 10 bis 13 Minuten garen.

as letzte Jahr war für niemanden einfach, und auch die folgenden Monate werden nicht leicht sein, das Regierungskabinett unternimmt alles, um die Situation zu bewältigen“, hat der tschechische Premierminister Petr Fiala (ODS) am Samstag anläßlich des ersten Jahrestags der Ernennung seiner Koalitionsregierung erklärt. Auch Tschechien stehe infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine vor zahlreichen großen Herausforderungen, die man sich noch vor kurzem nicht hätte vorstellen können. Fiala erinnerte in seiner Jahresbilanz daran, daß Tschechien bereits mehr als 460 000 Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen hat. Der Premierminister lobte zudem die Erfolge, die während der tschechischen EU-Ratspräsidentschaft, die mit dem Jahreswechsel zu Ende geht, erzielt wurden, und kündigte an, sich am 1. Januar mit einer Neujahrsansprache an die Bürger zu wenden.

Das Friedenslicht von Bethlehem, das vor einer Woche über Wien nach Brünn gebracht wurde, wird jetzt von Pfadfindern im ganzen Land verteilt. In Prag können die Menschen das Licht an einer historischen Trambahnhaltestelle abholen.

Nach über zehn Jahren Einsatz hat die tschechische Ar-

Škoda wird erneut als „Exportunternehmen des Jahres“ ausgezeichnet. Der zum VWKonzern gehörende Autobauer aus Jungbunzlau hat im vergangenen Jahr Autos und Ersatzteile im Wert von 379 Milliarden Kronen (15,62 Milliarden Euro) exportiert, im Vorjahr waren es 384 Milliarden Kronen (15,83 Milliarden Euro). Das Unternehmen belegt seit 2000, als der Wettbewerb erstmals durchgeführt wurde, jedes Jahr den ersten Platz. Das zweitgrößte Warenvolumen in einem Wert von 132 Milliarden Kronen (5,44 Milliarden Euro) wurde 2021 vom Elektronikhersteller Foxconn CZ Group exportiert. Den dritten Platz belegte Agrofert mit Ausfuhren im Wert von 111 Milliarden Kronen (4,58 Milliarden Euro).

Als Weltpremiere wird der Animationsfilm „Deniska zemřela“ (Dede ist tot) von Philippe Kastner aus der Prager Filmhochschule Famu auf der Berlinale in Berlin gezeigt. Bei diesem internationalen Filmwettbewerb geht der Streifen in der Sektion Generation Kplus an den Start. In dieser Kategorie werden jedes Jahr zwölf Spiel- und Kurzfilme für Kinder gezeigt. Die 73. Berlinale findet vom 16. bis 26. Februar in der deutschen Hauptstadt statt.

ISSN 0491-4546

Erscheint wöchentlich freitags Redaktionsschluß Veranstaltungstermine: Freitag 18.00 Uhr. Redaktionsschluß Montag 18.00 Uhr. Chefredaktion und verantwortlich für den Inhalt: Torsten Fricke, Nadira Hurnaus. Kulturredaktion: Susanne Habel. Korrespondent in Prag: Dr. Jaroslav Šonka; Korrespondentin in TeplitzSchönau: Jutta Benešová; Korrespondenten im Isergebirge: Stanislav Beran, Petra Laurin; Korrespondent in Berlin: Ulrich Miksch. Ständige Mitarbeit: Peter Barton, Markus Bauer, Josef Grimm, Professor Dr. Rudolf Grulich, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Kathrin Hoffmann, Peter Pawlik, Karl Reitmeier, Hildegard Schuster, Lexa Wessel. Verlagsassistentin: Birte Rudzki. Anschrift für alle: Hochstraße 8, 81669 München. Redaktion: eMail zeitung@sudeten.de; Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de.

Jahres-Abonnement 2022 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich) 62,50 EUR, Neudeker Heimatbrief (12 Ausgaben jährlich) 31,25 EUR. Je Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München – IBAN: DE13 7001 0080 0005 7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag.

© 2021 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de

Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München.

Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen

aus dem Buch „Koch- und Backrezepte aus der ehemaligen deutschen Sprachinsel bei Wischau“

Tom Gubik gehört zu den jungen Musikkabarettisten, die in Bayern immer mehr Fans haben. Hauptberuflich ist der 36-jährige Grundschullehrer, steht aber seit über zehn Jahren regelmäßig auf der Bühne. Auch wenn sein Motto „Natürlich bayerisch, natürlich original“ lautet, hat Gubik sudetendeutsche Wurzeln. Sein Großvater väterlicherseits stammte aus der Nähe von Pilsen. Und die Vorfahren mütterlicherseits mußten einst aus Ungarn fliehen, wie Gubik im Sudetendeutschen Gespräch mit der Sudetendeutschen Zeitung erzählt.

zu Gast. So gab es bereits Begegnungen. Das hat sich durch die Schulzeit in Rohr vertieft und wird jetzt noch weiter verstärkt, da ich inzwischen ja selbst ein Rohrer geworden bin.

Zurück zu Ihrer Kabarett-Tätigkeit. In welcher Region bewegen sich Ihre Auftritte?

ie Schule – konkret die Grundschule Nord in Kelheim – zieht sich zumindest in großen Etappen durch Ihr Leben. Erst als Schüler, nun als Lehrer. Wie kam es dazu, daß Sie (Grundschul-) Lehrer wurden?

Tom Gubik: In den letzten Jahren auf dem Gymnasium habe ich festgestellt, daß ich Grundschullehrer werden möchte. Ich habe damals in der Pfarrjugendarbeit mitgearbeitet und gespürt, daß meine Beziehung zu Menschen, besonders zu Kindern, gut klappt, und daß ich hier viele meiner Talente einbringen kann – sei es Musik oder Humor.

Gab es in den ersten Berufsjahren als Grundschullehrer prägende Erlebnisse – oder auch Personen?

Gubik: In Amberg hatte ich einen tollen Seminarleiter, der mir viel beigebracht und nicht unnötig Druck ausgeübt hat. Er war ein gutes Vorbild. Bei der Stelle in Garching konnte ich mich vielfach ins Schulleben einbringen, vor allem im Musikbereich und in der Technik. Da ich früher in Kelheim auch Gästeführungen gemacht habe, kann ich im Heimat- und Sachunterricht der vierten Klasse zum Beispiel bei der Geschichte der Stadt Kelheim viele Inhalte von damals verwenden. Und in der Heimat schlägt das Herz ganz anders. Mein Beruf macht mir sehr viel Spaß, auch wenn er oft anstrengend ist und sich die Umstände in den letzten Jahren verändert haben.

Können Sie diese Veränderungen etwas konkretisieren?

Gubik: Der Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund ist größer geworden im Vergleich mit den Zahlen vor 20 Jahren.

Für mich ist die Grundmaxime als Lehrer, mit den Menschen zu kommunizieren, ja Humor reinzubringen. Kinder lachen gerne, sie wollen immer wieder mal einen Gag hören. Und die Musik erleichtert vieles. Bei mir gehört jeden Morgen ein Lied dazu – zum Start in den Unterricht. Oder auch zwischendurch. Singen und gemeinsames Musizieren funktionieren nur, wenn sich alle nach dem Dirigenten richten. Da ist es gerade in einer Gesellschaft, die vielfach antiautoritär geprägt ist, wichtig, daß man auch lernt, sich unterzuordnen, mit der Gruppe mitzugehen und so weiter. Genau das läßt sich durch Musik ganz gut spielerisch umsetzen. Und Kinder sind von Grund auf ja sehr musikalisch. Wie und wann kamen Sie zum (Musik-)Kabarett?

Gubik: Ich bin ja in einer sehr musikalischen Familie aufgewachsen. Schon in der ersten Klasse habe ich Akkordeon gelernt, ab der sechsten Klasse Trompete. Als Jugendlicher haben mir Fredl Fesl und Willy Astor ganz gut gefallen, beide prägen mich sehr. Ich habe deren Lieder nachgesungen und bei kleinen Gelegenheiten aufgeführt. 2010/11 habe ich dann begonnen, mir auch eigene Sachen auszudenken. Es schlummerten viele Ideen in meinem Kopf –da sollte ich doch auch selbst etwas aufs Blatt bringen. Ich habe mit einzelnen Liedern angefangen und diese dann bei Auftritten aufgeführt.

Woher kommen die Inspirationen?

Gubik: Die kommen einfach

❯

❯

❯ Geboren am 30. August 1986 in Kelheim, dort auch aufgewachsen – in der Bauer-Siedlung und in einer musikalischen Familie.

Grundschule Nord in Kelheim, Donau-Gymnasium Kelheim und Johannes-Nepomuk-Gymnasium Rohr.

❯ Studium für das Lehramt an Grundschulen an der Universität Regensburg, ein Semester lang Zivildienst beim Bayerischen Roten Kreuz in Kelheim (Rettungsdienst, Krankentransporte), im Hauptstudium auch Wissenschaftliche Hilfskraft am Lehrstuhl für Religionspädagogik und Didaktik des Religionsunterrichts (Prof. Dr. Burkhard Porzelt).

❯ ab 2012 Referendariat in Amberg.

❯ ab 2014 Tätigkeit als Grundschullehrer an der privaten Montessori-Grundschule Weiden.

❯ ab 2015 Staatsstelle als Grundschullehrer in Garching bei München.

❯ Seit 2019 Rückversetzung in die Heimatregion – an die Grundschule Nord in Kelheim.

❯ Seit 2010/11 Auftritte als Musikkabarettist.

❯ Hobbys: Arbeit auf dem eigenen Pferdehof der Familie, Garten und Natur; Radfahren und Mountainbiken.

aus dem Alltag. Ich gehe mit wachen Augen durchs Leben. Wenn mir etwas Peinliches oder Lustiges passiert oder wenn ich nervige Situationen erlebe, dann spinne ich das im Kopf ein wenig weiter – auch als Schutzmaßnahme: daß ich mich nicht aufrege oder ich mich über mich selbst schäme, sondern das Ganze mit Humor betrachte oder mit dem Gedanken, es könnte ja noch schlimmer sein. So spinne ich Anekdoten zusammen, die eigentlich einen wahren Kern haben, die ich aber noch ein wenig auf die Spitze treibe, etwas überhöhe.

Wie entwickelt sich so ein abendfüllendes Programm?

Gubik: Zunächst habe ich einzelne Lieder in meine kleinen Auftritte eingeflochten. Daraus wurde dann eine halbe Stunde, die ich bei einem Pfarrfest aufgeführt habe. Aus diesen Anfängen ist dann die Idee entstanden, auch mal wie ein großer Kabarettist ein abendfüllendes Programm zu präsentieren. Das habe ich der Pfarrei St. Pius in Kelheim sozusagen als Benefizkonzert vorgeschlagen. Die Pfarrei unterstützte mich, und ich wollte einfach nur einen schönen Abend gestalten, mich ausprobieren und die Einnahmen für die Renovierung der Kirche spenden.

So lief es dann auch. Der Saal war mit 150 Leuten ausverkauft, weil mich die Leute gekannt haben. Sie waren neugierig auf mich, ich war neugierig auf die Situation – letztlich ist daraus ein schöner Abend entstanden, und es folgten weitere Auftritte. Das erste Programm ist ein paar Jahre gelaufen. Dann war ich der Meinung, es müßten neue Lieder her, es entstand das zweite Programm. Aktuell läuft – seit Frühjahr 2019 – mein drittes Programm „Des pressiert ned“. Dann kam Corona, aber mittlerweile bin ich wieder mit dem Programm unterwegs.

Sie haben Stücke, die Sie mit der Gitarre, der Ukulele und dem

Klavier begleiten. Werden die Stücke spezifisch auf das jeweilige Instrument hin erarbeitet und komponiert?

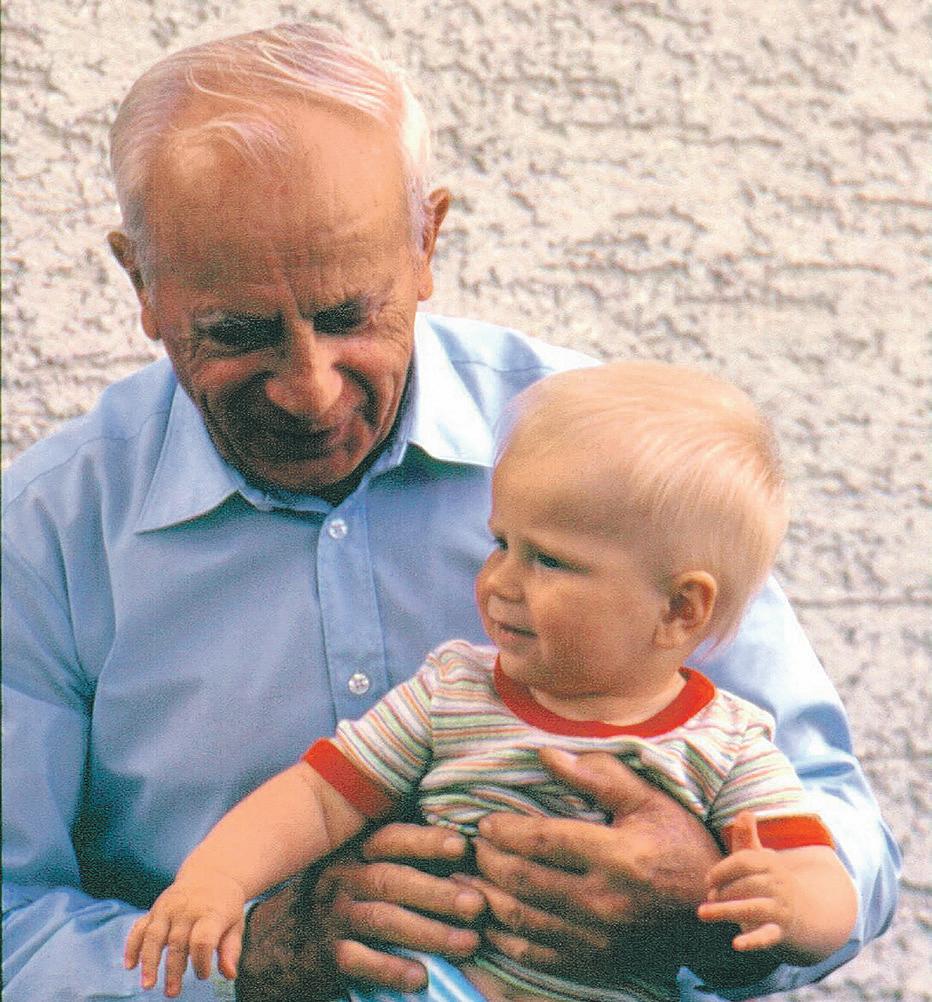

Gubik: Meistens habe ich parallel zum Text schon eine Melodie im Kopf und habe eine Vorstellung davon, wie ich das Lied präsentieren werde. Die Mischung macht’s aus. Ich bin kein besonders guter Klavierspieler, und ich glaube, auch ein eher durchschnittlicher Gitarrenspieler, was die Technik betrifft. Aber mir ist wichtig, diese Abwechslung auf die Bühne zu bringen. Ich glaube, das wirkt auch für das Publikum auflockernd, wenn ein anderes Instrument, eine andere Klangkulisse, etwas Kreativität reinkommt.

Ihr Großvater väterlicherseits hat einen sudetendeutschen Hintergrund. Können Sie diesen näher erläutern?

choslowakischen Staat zum Militärdienst eingezogen. Als junger Mann zog er mit seiner Geige von Haus zu Haus, als sogenannter Böhmwenz, also als BöhmWenzel. Diese Figur war für das Musizieren bekannt. Später, als älterer Mann, spielte er die Geige nicht mehr. Vielleicht sind darin meine Musikgene begründet.

Wie erlebte Ihre Großvater die Nazis, den Krieg und die Vertreibung?

Gubik: Nach dem Anschluß des Sudetenlandes ans Deutsche Reich wurde er in die Wehrmacht eingezogen. Im Zweiten Weltkrieg war er in Bari in Süditalien im Einsatz. Zum Kriegsende geriet er in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Als er in seinen Heimatort zurückkam, erfolgte die Vertreibung. Er landete schließlich in Grafenstadl bei Hemau, wo er auf einem Hof als Arbeiter tätig war. Hier lernte er Thekla Meier, kennen, die er im Jahr 1953 geheiratet hat. In Kelheim kauften die beiden sich schließlich ein Haus. Drei Kinder – darunter mein Vater – gingen aus dieser Ehe hervor. In Kelheim arbeitete mein Opa wieder als Maschinenschlosser, im Jahr 2002 ist er verstorben. Zu uns Enkelkindern war er immer nett und lieb, er hat im selben Haus gelebt.

Hat Ihr Großvater seine Heimat nach der Vertreibung noch einmal gesehen?

die Familie oder auch die berufliche Tätigkeit bis hin zum Kabarett-Programm?

Gubik: Für die Tätigkeit als Lehrer bringt dieser Aspekt eine gewisse Bereitschaft beziehungsweise ein Verständnis für das Thema Migration. Der Opa väterlicherseits stammte ja aus der Tschechoslowakei beziehungsweise dem Sudetenland, Oma und Opa mütterlicherseits sind aus einem deutschen Dorf in Ungarn geflüchtet. Ich habe also ungarische wie auch sudetendeutsche Wurzeln, der Rest sind oberpfälzische und niederbayerische. Das vertieft das Verständnis, daß solche Durchmischungen auch etwas Gutes haben, Kulturen zusammenkommen, daß man von anderen viel lernen kann, und man sich mit Achtung und Respekt begegnet. Darüber hinaus wächst das Interesse für andere Sprachen, kurzum für die Weltoffenheit.

Und für Ihre Arbeit als Kabarettist?

Gubik: Ich habe natürlich meine verschiedenen Schulstandorte ausgenutzt und probiert, dort Fuß zu fassen. Ich habe geschaut, wo man in der jeweiligen Gegend auftreten kann: Amberg, Weiden, Garching bei München und natürlich Kelheim. Ich habe versucht, bei Einrichtungen, zu denen ich auf privater Basis Kontakte hatte, unterzukommen – Pfarrfeste, Frauenbund und so weiter. Angesprochen wurden aber auch Kleinkunstbühnen oder Veranstalter, die etwas Neues ausprobiert haben. In München hat das Ganze an Professionalität gewonnen, da hier eben Lokalitäten wie das Vereinsheim in Schwabing, das durch das Bayerische Fernsehen bekannt ist, dabei waren. Ich war zwar nie bei einer Fernsehaufzeichnung dabei, trat aber dreimal an einem Montagabend auf – auch das war ganz toll. Auf der Iberl-Bühne in München war ich mit meinen drei Programmen. Der erste Auftritt hier ist auch deshalb gut gelungen, weil die Schüler mit ihren Eltern fast alle Plätze besetzt hatten, es war eine Riesenstimmung. So bin ich auch mit meinen weiteren Programmen hier gut reingekommen. Es ist einfach toll, auch in so einem Haus zu spielen.

Wie bringen Sie die Lehrerund die Kabarett-Tätigkeit unter einen Hut?

Gubik: Mein Opa wurde 1913 in Guscht, dem heutigen Kůští, bei Pilsen geboren und ist dort auf einem Bauernhof aufgewachsen. Er machte beruflich eine Lehre als Maschinenschlosser. Als junger Mann war er in Prag und wurde dort vom tsche-

Gubik: Ja, mit meinem Vater und unserer Familie ist er im Zuge der Grenzöffnung 1989/90 auch in seinen Geburtsort gefahren. Damals war ich selbst aber noch zu jung, um die Zusammenhänge zu verstehen. In seinen letzten Jahren hat der Opa nicht mehr selber musiziert. Aber er war immer ein geduldiger Zuhörer – ob bei Weihnachtsliedern oder einem Gstanzl zum Geburtstag.

Welche Bedeutung hat die Herkunft des Großvaters für Sie, für

Gubik: Fürs Kabarett sehe ich keine Verbindung. Ich fühle mich als Bayer, ich mache bairisches Kabarett, ich rede bairisch – beziehungsweise ein wenig vermischt mit der Hochsprache. Ich sehe im Bairischen außerdem tolle Möglichkeiten zum Dichten und zum Schreiben, weil man viel mehr Möglichkeiten hat als auf Hochdeutsch. Für meinen Vater spielen die Wurzeln und die Herkunft dagegen schon eine große Rolle. Er ist sehr daran interessiert und hat viele Ausflüge in die Heimat meines Opas unternommen, auch noch mit ihm zusammen. Dieser Aspekt gehört immer als Teil zur Familiengeschichte.

Sie wohnen und leben unweit von Rohr, wo nach 1945 die vertriebenen Benediktiner aus dem Kloster Braunau in Nordostböhmen Unterkunft fanden. Sicher haben Sie auch zum Kloster Rohr und dessen Patres und Fratres Kontakte?

Gubik: Ich hatte schon vor meinen letzten beiden Gymnasialjahren, die ich ja im Johannes-Nepomuk-Gymnasium verbrachte, Kontakte nach Rohr. Die Familie meiner Mama stammt nämlich aus Rohr. Und Altabt Gregor Zippel ist verwurzelt mit der Familie, es herrscht ein guter Kontakt. Schon als Kleinkind habe ich Abt Gregor beim Schlagzeugspielen erlebt. Er war immer wieder auch bei Familienfesten

Gubik: Man kann natürlich oft die Synergien nutzen. Dort, wo man im Einsatz ist, hat man einen gewissen Bekanntheitsgrad. Und durch die Wechsel bekam man immer wieder ein neues Feld. Ich hoffe aber, daß mein jetziger Schulstandort noch lange bleibt. Durch die Lehrertätigkeit hatte ich also immer schon Publikum. Grundsätzlich habe ich mir immer gesagt: es muß noch ein Leben zusätzlich zum Lehrerberuf geben. Das sollen die Leute auch wissen und kennen. Das heißt, ich zeige mich in der Öffentlichkeit. Und ich glaube, daß mir das eher hilft. Mein Beruf als Lehrer ist ja etwas Undefiniertes. Als Lehrer kann man – rein theoretisch – bis in die Nacht arbeiten. Man findet immer etwas zum Erstellen, Verbessern, Individualisieren. Da ist es wichtig, ein weiteres Feld zu öffnen und zu sagen: Das ist mir auch wichtig, das bin ich, das ist mein Privatleben, mein Hobby. Da muß sich meines Erachtens jeder etwas suchen, sonst geht er voll im Beruf zugrunde. Für mich waren und sind das die Musik und das Kabarett.

In welchem Rhythmus wechseln Sie Ihre Programme? Gibt es da Erfahrungswerte?

Gubik: Einerseits kann man ein Kabarett-Programm zeitlich auf zwei bis vier Jahre fixieren, auch weil das Thema dann in Bezug auf die Gegebenheiten der einzelnen Beiträge nicht mehr aktuell ist. Und man kann es daran festmachen, wenn einem die Gelegenheiten, also die bekannten Auftrittsorte, ausgehen. Dann ist es Zeit für ein neues Programm, das man dann an den festen Spielorten, mit denen man gute Erfahrungen gemacht hat, präsentieren kann.

Für ein neues Programm muß es natürlich auch neue Lieder geben. Wann schreiben Sie diese?

Gubik: Es läuft immer nebenher. Sobald mir lustige Sachen einfallen, notiere ich es sofort –am besten direkt ins Handy. Meistens kommt dann an einem ruhigen, verregneten Sonntagabend der Gedanke, daraus ein Lied zu basteln. Aber es passiert auch, daß ich mich hinsetzte und ganz speziell zu einem Anlaß ein Lied mache.

Der Eintritt ist frei – das Programm jeweils hochkarätig. Mit einem Neujahrskonzert des weltberühmten Wihan Quartetts aus Prag am Samstag, 21. Januar, und dem Festakt zur Verleihung der kulturellen Förderpreise am Samstag, 28. Januar, startet das Sudetendeutsche Haus fulminant ins neue Jahr.

Als Interpret der tschechischen Komponisten sowie der klassischen, romantischen und modernen Meisterwerke des Streichquartett-Repertoires hat das Wihan Quartett einen erstklassigen Ruf. So bezeichnete das renommierte Fachmagazin International Record Review die vier Prager Künstler als „eines der besten Quartette der Welt“.

Auf Einladung der Sudetendeutschen Landsmannschaft Bundesverband in Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis Teplitz-Schönau gibt das Wihan Quartett am Samstag, 21. Januar, im Sudetendeutschen Haus ein Neujahrskonzert. Beginn ist um 19.00 Uhr.

Eine Woche später steht der nächste Kulturhöhepunkt im Sudetendeutschen Haus auf dem Programm. Um 15.00 Uhr beginnt der Festakt zur Verleihung der kulturellen Förderpreise.

Mit den Förderpreisen zeichnet die Sudetendeutsche Lands-

■ Noch bis Freitag, 23. Dezember, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband, Ausstellung zu Waltsch: „Gemeinsam für die Heimat“. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 10.00 bis 17.00 Uhr, Freitag 10.00 bis 12.00 Uhr. Sudetendeutsches Haus, SL-Bundesgeschäftsstelle, Hochstraße 8, München.

■ Noch bis Freitag, 27. Januar 2023, Ausstellung: „Flüchtlinge und Vertriebene im Münchener Norden“. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 10.00 bis 12.00 Uhr. Vom 24. Dezember bis 8. Januar geschlossen. Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München.

■ Dienstag, 27. Dezember, 17.00 Uhr, Duo Connessione: Weihnachtliche Abendmusik. Gespielt werden Werke böhmischer und deutscher Barockmusik und der Vorklassik. St. Sebastian, Untersimonswald. Weiterer Auftritt: Freitag, 30. Dezember, 17.00 Uhr, St. Urban, Freiburg-Herdern.

■ Dienstag, 27. Dezember, 19.30 bis 21.00 Uhr, Erzdiözese Wien: Kinderführung im Stephansdom. Kinder ab 8 Jahren und deren Begleitpersonen können den weihnachtlich geschmückten Dom und die Krippendarstellungen kennenlernen. Anmeldung ausschließlich unter Angabe einer Telefonnummer, Alter der Kinder und Anzahl der Teilnehmer unter eMail fenstergucker@gmx.at

■ Sonntag, 8. Januar 2023, 15.00 bis 16.00 Uhr, SL-Kreisgruppe München-Stadt und -Land: Neujahrsgottesdienst der Vertriebenen in München. Es zelebrieren Msgr. Dieter Olbrich, Msgr. Karl Wuchterl, Dekan Adolf Rossipal und Pfarrer Mathias Kotonski. Für die musikalische Umrahmung sorgt der „Chor der Sudetendeutschen Landsmannschaft“, bestehend aus der Böhmerwald Sing- und Volkstanzgruppe München, der Egerländer Gmoi z‘ Geretsried und dem Iglauer Singkreis München unter der Leitung von Roland Hammerschmied. Die Orgel spielt Thomas Schmid. Kirche St. Michael, Neuhauser Straße 6,

mannschaft Persönlichkeiten aus, die künftig außergewöhnliche Leistungen auf den Gebieten Bildende Kunst und Architektur, Literatur und Publizistik, Musik, Wissenschaft sowie Volkstumspflege erhoffen lassen. Preisträger sind in diesem Jahr: Bildende Kunst und Architek-

tur: Julia Bertlwieser (geboren 1992 in Miltenberg).

Darstellende und Ausübende Kunst: Lisa Maria Kebinger (geboren 1994 in München).

Musik: Leonard Willscher (geboren 1997 in Hamburg).

Volkstumspflege: Anna-Lena Hamperl (geboren 1998 in Trost-

München.

■ Samstag, 14. Januar, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: Bericht von der Fahrt nach Aussig und Tetschen im Oktober 2022. Vortrag von Christoph Lippert. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.

■ Samstag, 21. Januar, 13.00 bis 15.30 Uhr, Sudetendeutsches Museum, Workshop im Winter: „Es schneit!“ Gemeinsam entdecken Kinder und Familien glitzernde Winterwelten und gestalten mit Nadja Schwarzenegger eigene Schneekugeln. Sudetendeutsches Museum, Hochstraße 10, München. Anmeldung per eMail an anmeldung@ sudetendeutsches-museum.de

■ Samstag, 21. Januar, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Monatsnachmittag. Zu Gast: MdB Maximilian Mörseburg, Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.

■ Samstag, 21. Januar, 19.00 Uhr, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband in Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis Teplitz-Schönau: Neujahrskonzert mit dem Wihan Quartett aus Prag. Eintritt frei (siehe oben). Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.

■ Freitag, 27. Januar, Verband der deutschen altösterreichischen Landsmannschaften: 19. Ball der Heimat. Arcotel Wimberger, Neubaugürtel, Wien. Anmeldung an eMail sekretariat@vloe.at

■ Samstag, 28. Januar, Sudetendeutscher Rat: Plenum. Programm und Örtlichkeiten folgen.

■ Samstag, 28. Januar, 15.00 Uhr, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband: Verleihung der kulturellen Förderpreise mit musikalischem Rahmenprogramm. Eintritt frei (siehe oben). Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.

■ Freitag, 3. bis Sonntag, 5. Februar, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband: Multiplikatorenseminar am Heiligenhof. Bildungsstätte Der Heiligenhof, Alte Euerdorfer

Straße, Bad Kissingen.

■ Donnerstag, 9. bis Sonntag, 12. Februar: Isergebirgslauf „Jizerská 50“ bei Reichenberg. Einer der berühmtesten Skilanglaufwettbewerbe der Welt und Station der Skimarathonserie Worldloppet. Mehr Informationen (auch in deutscher Sprache) unter www.jiz50.cz

■ Mittwoch, 15. Februar, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: „Vertriebene Kinder“. Zeitzeugen-Film von Post Bellum. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.

■ Donnerstag, 2. bis Sonntag, 5. März: Biathlon-Weltcup. Neustadl (Nové Město na Moravě).

■ Sonntag, 5. März, 10.30 Uhr, SL-Kreisgruppe Stuttgart: 4.-März-Gedenkfeier. Zu Gast: MdL Guido Wolf, Haus der Heimat, Großer Saal, Schloßstraße 92, Stuttgart.

■ Samstag, 11. März, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Monatsnachmittag. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.

■ Samstag, 11. März, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: „Wanderung durch Böhmen“. Vortrag von Gerhard Tschapka. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.

■ Freitag, 17. bis Sonntag, 19. März, Sudetendeutsche Bundesversammlung. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.

■ Samstag, 18. März, 10.00 bis 16.00 Uhr, SL-Landesgruppe Baden-Württemberg: 14. Ostdeutscher Ostermarkt. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.

■ Donnerstag, 30. März, SLKreisgruppe Stuttgart: Tagesausflug zum Schönenberg nach Ellwangen mit Führung und zur Gemeinschaft Wischauer Sprachinsel nach Aalen-Fachsenfeld. Anmeldung bei Waltraud Illner, Telefon (07 11) 86 32 58.

■ Samstag, 1. April, 10.00 Uhr, SL-Landesgruppe BadenWürttemberg: Landesversamm-

berg) sowie Jan Vrána (geboren 2003 in Jungbunzlau).

Die Preisgelder werden gefördert vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales über das Haus des Deutschen Ostens HDO und der Festakt der Preisverleihung durch die Sudetendeutsche Stiftung.

lung. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.

■ Sonntag, 16. April, 11.00 bis 14.00 Uhr, SL-Ortsgruppe Stuttgart-Weilimdorf: Fest der Nationen. 15 kulinarische sudetendeutsche Angebote. Gemeindehaus Salvator Giebel, Giebelstraße, Stuttgart.

■ Samstag, 22. April, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Jahreshauptversammlung mit Ehrungen. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.

■ Samstag, 22. April, 15.30 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: „Verschwundener Böhmerwald“. In dem Film erzählt Emil Kintzl Episoden aus der Grenzregion. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.

■ Freitag, 5. bis Sonntag, 7. Mai, Sudetendeutscher Rat: Marienbader Gespräche. Marienbad (Programm und Örtlichkeiten folgen).

■ Sonntag, 7. Mai: Volkswagen-Marathon Prag. Eine der zehn besten Marathonveranstaltungen der Welt.

■ Freitag, 12. Mai bis Sonntag, 4. Juni: Internationales Musikfestival ‚Prager Frühling‘. Programm und Eintrittskarten unter https://festival.cz/en/ (in englischer Sprache).

■ Freitag, 26. bis Pfingstsonntag, 28. Mai, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband: 73. Sudetendeutscher Tag in Regensburg. Feste Programmpunkte sind: Festliche Verleihung der Kulturpreise am Freitagabend sowie am Wochenende die Verleihung des KarlsPreises der Sudetendeutschen Landsmannschaft, die Festreden des Sprechers der Sudetendeutschen Volksgruppe sowie des Bayerischen Ministerpräsidenten und Schirmherrn der Sudetendeutschen, der Volkstumsabend und das böhmische Dorffest. Genaues Programm mit den jeweiligen Veranstaltungsorten folgt.

■ Samstag, 27. Mai, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Monatsnachmittag. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.

■ Montag, 9. bis Mittwoch, 11. Januar 2023: „Politische Akteure und Verfahren in Deutschland und Europa“. Seminar mit der Konferenzsimulation „Der Bundestag entscheidet“. Veranstaltung für Multiplikatoren und politisch Interessierte.

Das Seminar vermittelt in erster Linie die grundlegenden Kenntnisse über das politische System der Bundesrepublik Deutschland. Neben fundamentalen Verfassungs- und Institutionenkenntnissen werden spezifische Probleme des deutschen Regierungssystems beleuchtet. Im Mittel-

punkt stehen dabei die Analyse der Struktur und der Arbeitsweise politischer Institutionen, die im politischen System laufenden Prozesse unter Berücksichtigung von einflußnehmenden Akteuren sowie ausgewählte Beispiele der innenpolitischen Entwicklung. Eine Konferenzsimulation verdeutlicht die theoretischen Ausführungen.

Ein ergänzender Blick auf die Geschichte, den institutionellen Aufbau und verschiedene Politiken der Europäischen Union rundet das Seminar ab und zeigt zudem Hintergründe und Lösungsansätze für aktuelle europäische Herausforderungen.

Das Foto zeigt das Reichstagsgebäude in Berlin, in dem der Deutsche Bundestag seinen Sitz hat (Foto: Deutscher Bundestag/Achim Melde)

Fragen und Anmeldungen per eMail an info@heiligenhof.de

Heiligenhof · Alte Euerdorfer Straße 1 · 97688 Bad Kissingen Telefax (09 71) 71 47 47 info@heiligenhof.de · www.heiligenhof.de

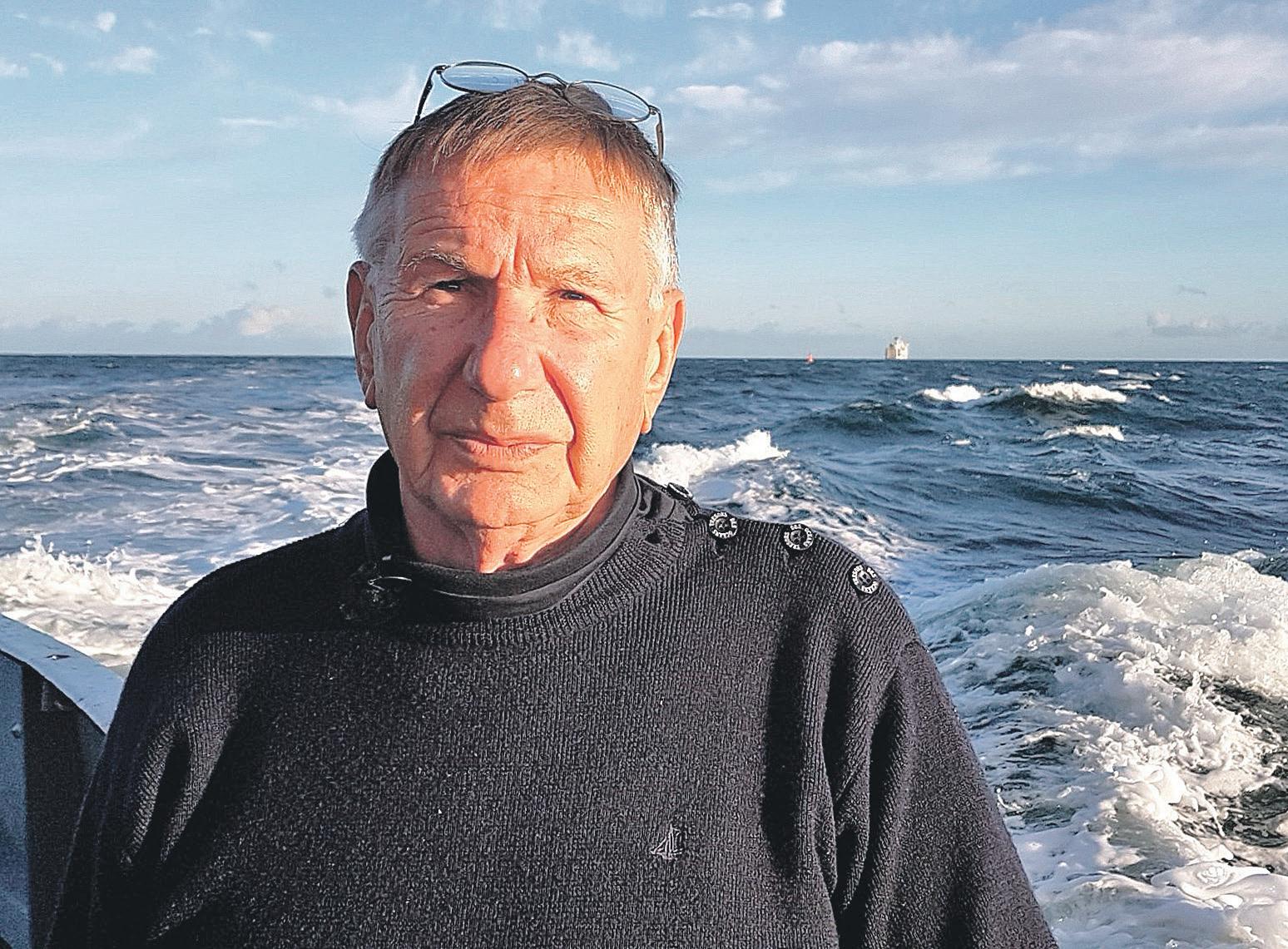

■ Dienstag, 10. Januar 2023, 19.00 Uhr: Filmsoirée „Seestück“. Referent: Volker Koepp. Veranstaltungsort: Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München.

Vor der magischen Naturkulisse der Ostsee begegnet der Film Menschen, die an den deutschen, polnischen, skandinavischen, baltischen und russischen Küsten dieses Binnenmeers leben. Sie erzählen von ihrem Leben, ihrer Arbeit, ihren Erinnerungen und Hoffnungen und entwerfen dabei ein Bild von unserer Gegenwart, in der ökologische Probleme, politische OstWest-Konflikte und nationale Sichtweisen auf globale Entwicklungen allgegenwärtig sind. Viele Bilder und Gespräche aus den Drehtagen des Jahres 2017 lassen die unheilvolle Entwicklung der kommenden Jahre vorausahnen.

„Hintergrund ist stets die Geschichte, ich aber will die

Gegenwart erzählen“, lautet das Motto von Volker Koepp. Der 1944 in Stettin geborene Filmemacher studierte an der Technischen Universität Dresden und an der Deutschen Hochschule für Filmkunst in Potsdam-Babelsberg, wo er 1969 sein Diplom erwarb. Im Anschluß war er bis 1991 als Regisseur im DEFAStudio für Dokumentarfilm in Potsdam-Babelsberg und Berlin tätig. Danach machte er sich als Regisseur, Autor und Produzent selbstständig und gründete „Vineta Film“. Seine zahlreichen Dokumentarfilme, die Regionen und Gebiete mit ihren historischen Entwicklungen und Eigenarten erkunden und dabei Landschaften wie Menschen gleichermaßen in den Mittelpunkt rücken, gewannen in Deutschland und international verschiedene Preise. 2014 bekam Volker Koepp das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse verliehen.

Es ist ein Symbol der Freiheit, eine Institution, die seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine wieder im Bewußtsein ist: Die Ukrainische Freie Universität (UFU) mit Sitz in München. Als der Bayerische Landtag im Rahmen einer Aktuellen Stunde am 10. März über den Krieg in Europa diskutierte und Putins Verbrechen gegen die Menschlichkeit fraktionsübergreifend verurteilte, war auch die Rektorin der UFU, Prof. Dr. Marija Pryschljak, im Maximilianeum anwesend.

Als Zeichen der unverminderten Solidarität hat der Vertriebenenbeirat der SPD-Fraktion im Bayerischen Landtag im Dezember die Ukrainische Freie Universität (UFU) in München-Nymphenburg besucht, wo sie seit 2011 in einer ehemaligen Anwaltskanzlei untergebracht ist.

Das Bewußtsein um diese wichtige ukrainische Institution der freien Wissenschaft in Bayern beflügelte viele Parlamentarier, dieser Einrichtung, auch im Hinblick auf viele flüchtende Studenten aus der Ukraine, eine bessere Existenz zu sichern.

Der langjährige Landtagsabgeordnete und jetzige Vorsitzende des BdV Bayerns, Christian Knauer, schrieb dazu Anfang Mai eine Petition an den Bayerischen Landtag, man möge doch die Staatsregierung bitten, Gespräche mit dem Bund für eine gemeinsame finanzielle Unterstützung aufzunehmen, um eine Ausweitung der Studienkapazitäten zu ermöglichen. Die erste Antwort war eher ernüchternd, da der Status einer Privatuniversität Schwierigkeiten mache.

Die Landtagsausschüsse beschäftigen sich akutell dennoch mit der Materie, weil die Zahlen unmißverständlich sind. Vor dem 24. Februar hatte die UFU 280 Studenten, jetzt, im Wintersemester 2022/23, studieren 472 Studenten an der UFU. Das ist fast das Doppelte. Hinzu kommt, daß zwischen 100 und 150 Anmeldungen aus Kapazitätsgründen nicht berücksichtigt werden konnten. Nur aus humanitären Gesichtspunkten, wie bei Anfragen aus Mariupol oder Cherson, wo die Lage entsetzlich ist, konnten Ausnahmen gemacht werden. Der tatsächlichen Situation nachzuspüren, diente der Besuch der SPDAbgeordneten.

Zuerst fand ein Gespräch mit Studenten statt, die hier Aufbaustudien betreiben und von ihren Nöten berichteten. Nur wenige haben Stipendien, und sie müssen eigentlich 600 Euro pro Semester als Studiengebühren bezahlen. Vielen wird das in der gegenwärtigen Lage erlassen, aber die Universität finanziert sich wesentlich durch diese Studiengebühren.

Durch eine einmalige Hilfe von 100 000 Euro, die Bayerns Kultusmi-

nister Markus Blume angewiesen hat, konnten für zwei Jahre mit Unterstützung der MEAG – einem Vermögensverwalter der Münchner Rück und der ERGO-Gruppe – zusätzlich 1200 Quadratmeter Fläche angemietet werden. Auch technische Unterstützung für Hybrid-Unterricht konnte gewährt werden. Aber es gibt noch ganz andere Herausforderungen. Für das erste Semester brauchen die neuankommenden Studenten eine Unterkunft. Den meisten

gelingt es danach, mit Hilfe anderer Studenten sich eine Wohnmöglichkeit zu organisieren.

Im Gespräch mit den Abgeordneten stand allen Studenten die Sorge um die eigene Familie in der Ukraine ins Gesicht geschrieben. Alle versuchen Kontakt zu halten und organisieren humanitäre Hilfe, davon zeugen auch Unmengen an Kartons, in denen Hilfsgüter gesammelt und in den Gängen der UFU zwischengelagert werden. Die engagier-

ten männlichen Studenten fahren auch bis zur Grenze Hilfsgüter, reisen aber nicht in die Ukraine ein, denn sonst dürften sie das Land dann nicht mehr verlassen und nach München zurückkehren. Der Krieg wirft seine Schatten auf viele alltägliche Abläufe.

Im Anschluß an die Gespräche besuchte der Vertriebenenbeirat unter Leitung von Volkmar Halbleib die Kellerräume, in denen sich das Archiv und die Bibliothek befinden. 35 000 ukrainischsprachige Bücher hat die UFU, aber sie sind nicht genügend erfaßt und schon gar nicht digitalisiert. Dies wäre aber ein wichtiges Anliegen, das nur mit einer zusätzlichen Förderung außerhalb des täglichen Betriebes realisiert werden könnte. Nur so könnten ukrainische Universitäten und Studenten dort auf die wichtigen Bestände seit 1945 zurückgreifen.

Peter Hilkes, seit 2006 Lehrbeauftragter für ukrainische Landeskunde an der LMU und seit 2016 auch an der UFU tätig, führte durch die Räume und präsentierte einige besonders interessante Archivalien. So zeigte er eine 1946 gedruckte Sammlung von Briefen und Reflexionen über die ukrainische Identität von Wjatscheslaw Lypynskyj (18821931), die er 1920 schrieb. Und das Leben dieses ukrainischen Historikers, politischen Philosophen, Publizisten und Botschafters ist Gegenstand eines Romans von Tanja Maljartschuk, die als Ukrainerin in Wien lebt, 2018 den Ingeborg-Bachmann-Preis gewann und 2019 das Buch „Blauwal der Erinnerung“ veröffentlichte. Und Hilkes wies auf die einmalige Sammlung der UFU von Quellen der ukrainischen Diaspora, aber auch von offiziellen sowjetischen Publikationen auf Ukrainisch hin, die einzigartig seien und unbedingt zugänglich gemacht werden müßten.

Eine kleine Darstellung der Geschichte durch Dieter Rippel, Beirat der UFU, öffnete den Blick auf die mittlerweile über 100-jährige Geschichte dieser Verkörperung der freien Wissenschaft mit ukrainischer Identität in Wien, Prag und München.

Dann sprach die Rektorin Marija Pryschljak über ihre Sorgen und Nöte, die schon in der Unterredung mit den Studenten deutlich wurden. Raumnöte, Studentenunterkünfte, aber auch die Frage, wie Deutschland eigentlich die Entwicklung der Ukraine bis hin zur EUMitgliedschaft unterstützen will, wenn sie diese Einrichtung, die schon einmal von Deutschland und dem Freistaat Bayern unterstützt wurde und die für eine freie und demokratische Bildung ukrainischer Studenten steht, nicht auf eine längere Zeit bezuschußt.

Volkmar Halbleib sicherte der Rektorin seine Unterstützung zu. Man wird sehen, wie sich auch der Bund dazu verhalten wird. Ulrich Miksch

In der Weihnachtszeit denke ich häufig an die Prager Karmeliterkirche. Sie hat eine bewegte Geschichte. Deutsche Protestanten erbauten sie zwischen 1611 und 1613. Wenige Jahre später aber, nach dem Sieg der Katholischen Liga in der Schlacht am Weißen Berg, wurde sie der Ordensgemeinschaft der Karmeliter übergeben, umgebaut und erhielt den Titel „Sancta Maria de Victoria – Maria vom Siege“. Noch einmal einige Jahre später, 1628, schenkte Fürstin Polyxena von Lobkowicz dieser Kirche eine ursprünglich aus Spanien stammende rund 60 Zentimeter große Statue des Jesuskindes. Als Prager Jesulein (➝ Seite 12) ist diese Statue seit Jahrhunderten ein Magnet, nicht nur in der Goldenen Stadt, sondern in Form von zahllosen Nachbildungen auch an vielen Orten rund um den Globus.

Gerne besuchte ich in meinen Prager Jahren die Karmeliterkirche. Ich reihte mich in die bunte internationale Pilgerschar ein, schaute voll Vertrauen zur Figur des Jesuskindes am rechten Seitenaltar hinauf, vor allem aber ließ ich mich selbst von diesem Kind mit seinem milden Lächeln anschauen. Nur selten gelang es einem Künstler in der langen Geschichte der christlichen Kunst die Liebe und Barmherzigkeit Gottes so ansprechend wiederzugeben wie hier. Dabei wird das Kind fast das ganze Jahr über wie ein kleiner Herrscher gezeigt: mit einer übergroßen Krone auf dem Haupt, bekleidet mit einem wertvollen Krönungsmantel, mit der rechten Hand huldvoll grüßend und segnend, in der linken Hand trägt es eine Weltkugel.

Oft fiel mein Blick auf diese Weltkugel in der linken Hand. Die linke Körperhälfte ist in der Neuropsychologie Ausdruck für die emotionale Seite des Menschen. So zeigt das Prager Jesulein, daß der Gottessohn gefühlvoll die Welt in seiner Hand hält. Ihm liegt an dieser Erde, die die Menschen oft als Spielball unterschiedlicher Interessen mißbrauchen. Er suchte diese Erde durch seine Menschwerdung in Bethlehem auf und gab allen, die an ihn glauben, Hoffnung und Zuversicht. Die adventliche Verheißung aus dem Jesaja-Buch „Taut, ihr Himmel, von oben, ihr Wolken, laßt Gerechtigkeit regnen! Die Erde tue sich auf und bringe das Heil hervor, sie lasse Gerechtigkeit sprießen. Ich, der Herr, will es vollbringen“, diese Verheißung ist in Jesus wahr geworden. An Weihnachten feiern wir dies in besonderer Weise.

Professoren und Studierende der Kiewer Universität flohen vor dem Einmarsch der Roten Armee 1921 nach Wien und gründeten dort die UFU, was sich jedoch schnell als Fehler herausstellte, da die nötigen Kompatibilitäten in Wien fehlten.

Da die neugegründete Tschechoslowakei auch die Karpato-Ukraine umfaßte, gab es dort ein Interesse zur Unterstützung einer freien Universität in ukrainischer Sprache. In Prag stellte die tschechoslowakische Regierung unter Präsident Masaryk mit Hilfe der Karls-Universität geeignete Räume zur Verfügung und beteiligte sich an der Finanzierung, wodurch die UFU bereits im Herbst 1921 nach Prag übersiedeln und bis 1945 auch noch unter deutscher Verwaltung arbeiten konnte.

Beim Einmarsch der Roten Armee zur Befreiung der Tschechoslowakei ging ein Teil der UFU unter Obhut der Amerikaner nach München, wo viele Displaced Persons – Ukrainer, die aus

Angst um ihr Leben nicht in die Sowjetunion zurück wollten, in Lagern lebten und studieren wollten. Der andere Teil, der sich mit der Sowjetunion zu arrangieren gedachte und zurückkehrte, wur-

de von den kommunistischen Machthabern getötet. Die Bibliotheken und Archive wurden zerstört und gingen verloren.

In München bekam die UFU, die erst zwei, heute die drei Fakultäten Staats- und Wirtschaftswissenschaften, Ukrainistik, Philosophische Fakultät umfaßt, die Anerkennung der Bayerischen Staatsregierung und das Recht zu Promotion und Habilitation. Die Ukraine erkennt seit 1992 die Diplome der UFU an.

Eine finanzielle Unterstützung gab es vom Bund bis 1997, zuletzt 907 000 DM.

Der Freistaat gewährte ab 1981 auf Anordnung von Ministerpräsident Franz Josef Strauß einen jährlichen Zuschuß von 180 000 DM, zuletzt bekam die UFU 2003 von Bayern eine Unterstützung.

Im Laufe der Jahrzehnte änderte sich die Arbeit der UFU. Viele Ukrainer übersiedelten in die USA und nach Kanada, wo auch erhebliche Spenden akquiriert wurden. Die heutige Rektorin Marija Pryschljak ist eine amerikanischukrainische Historikerin, die nach Lehrtätigkeiten an der Georgetown-University, Präsidentin einer Universität in Warschau war, bevor sie nach München kam, zuerst als Dekanin der Staats- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, dann ab 2016 als Rektorin.

Die Studenten waren anfangs Emigranten oder kamen aus der Diaspora, seit den 1990er Jahren kommen sie überwiegend aus der Ukraine und lernen so

Wenn mitten in die weihnachtliche Festzeit auch der Neujahrstag fällt, der nicht von ungefähr als Weltfriedenstag begangen wird, höre ich vom Prager Jesulein ein besonderes Anliegen: „Geht auf dieser Erde friedlich miteinander um, schließt aber auch Frieden mit der Erde selbst. Mißbraucht und gefährdet sie nicht, beutet sie nicht über Gebühr aus, verschmutzt sie nicht mit Euren Schadstoffen. Sie soll auch noch jenen Menschen eine lebenswerte Erde sein, die nach Euch kommen. Ihr habt nämlich keinen Planeten B, keine zweite Erde, zur Verfügung. Es gibt nur diesen Planeten A. Deswegen muß Euer Plan A sein, diesen Planeten zu schützen. Jeder Plan B verbietet sich.“ Ob es uns 2023 gelingt, diesem Anliegen ein wenig besser als bisher zu entsprechen?

Dr. Martin Leitgöb CSsR Seelsorger der Pfarrei Ellwangen-Schönenberg

Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimatblatt, Zuckmantler Heimatbrief 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Reichenberger Zeitung, Nordböhmische Umschau 24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)

Riesengebirgsheimat 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Diese Preise gelten bei Erteilung eines Bankeinzugsauftrags (SEPA-Lastschriftmandat)

Adresse:

Name, Vorname

Sudetendeutsche Zeitung mit Aussiger Bote · Der Egerländer · Egerer Zeitung · Elbogener Heimatbrief · Falkenauer Heimatbrief · Heimatbote · Heimatruf · Isergebirgs-Rundschau · Karlsbader Badeblatt · Karlsbader Heimatzeitung · Leitmeritzer Heimatbote · Luditzer Heimatbrief · Nordböhmische Umschau · Reichenberger Zeitung · Riesengebirgsheimat · Sternberger Heimatblatt · Zuckmantler Heimatbrief

Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft wöchentlich (125,00 EUR im Jahr) mit folgendem Zahlungszeitraum: jährlich durch Lastschrift halbjährlich durch Lastschrift vierteljährlich durch Lastschrift

Sudetendeutsche Zeitung mit Aussiger Bote · Der Egerländer · Egerer Zeitung · Elbogener Heimatbrief · Falkenauer Heimatbrief · Heimatbote · Heimatruf · Isergebirgs-Rundschau · Karlsbader Badeblatt · Karlsbader Heimatzeitung · Leitmeritzer Heimatbote · Luditzer Heimatbrief · Nordböhmische Umschau · Reichenberger Zeitung · Riesengebirgsheimat · Sternberger Heimatblatt · Zuckmantler Heimatbrief

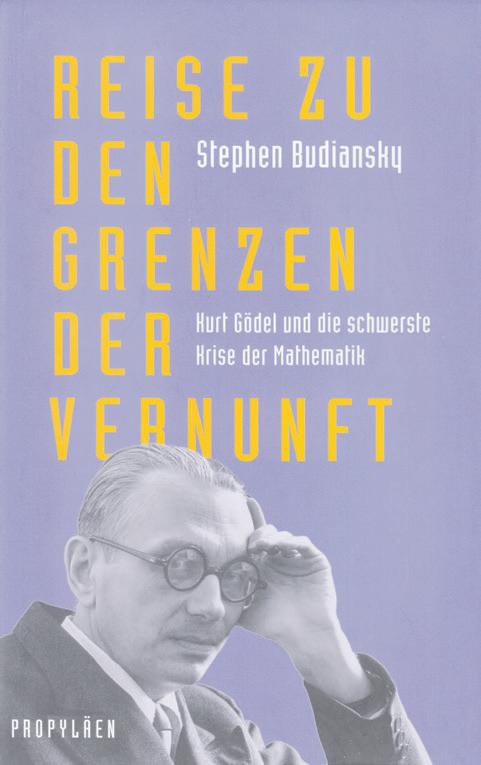

Vergangenes Jahr veröffentlichte der Amerikaner Stephen Budiansky „Journey to the Edge of Reason“ über den in Brünn geborenen Mathematiker Kurt Gödel, den eine Freundschaft mit Albert Einstein verband. Im November erschien das von Hans-Peter Remmler ins Deutsche übersetzte Buch „Reise zu den Grenzen der Vernunft. Kurt Gödel und die schwerste Krise der Mathematik“.

heiratet. Dachte, er käme zwecks Beurteilung seiner geistigen Zurechnungsfähigkeit – was ich

se allein, in einer Weise und auf Gebieten, die der gegenwärtigen Richtung zuwiderlaufen. –

Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft wöchentlich (125,00 EUR im Jahr) mit folgendem Zahlungszeitraum: jährlich durch Lastschrift halbjährlich durch Lastschrift vierteljährlich durch Lastschrift

Straße, Hausnummer

Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Heimatzeitung, Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Postleitzahl, Ort

Telefon E-Mail

Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimatblatt, Zuckmantler Heimatbrief 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Heimatzeitung, Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Reichenberger Zeitung Nordböhmische Umschau 24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)

Riesengebirgsheimat 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimatblatt, Zuckmantler Heimatbrief 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Diese Preise gelten bei Erteilung eines Bankeinzugsauftrags (SEPA-Lastschriftmandat)

Neudeker Heimatbrief, für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Geburtsdatum, Heimatkreis

Reichenberger Zeitung, Nordböhmische Umschau 24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)

Riesengebirgsheimat 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Diese Preise gelten bei Erteilung eines Bankeinzugsauftrags (SEPA-Lastschriftmandat)

Wer ist Kurt Gödel? In der Internet-Enzyklopädia „Wikipedia“ lesen wir: „Kurt Friedrich Gödel (* 28. April 1906 in Brünn, Österreich-Ungarn, heute Tschechische Republik; † 14. Januar 1978 in Princeton, New Jersey, Vereinigte Staaten) war ein österreichischer und später USamerikanischer Mathematiker, Philosoph und einer der bedeutendsten Logiker des 20. Jahrhunderts. Er leistete maßgebliche Beiträge zur Prädikatenlogik (Vollständigkeit und Entscheidungsproblem in der Arithmetik und der axiomatischen Mengenlehre), zu den Beziehungen der intuitionistischen Logik sowohl zur klassischen Logik als auch zur Modallogik sowie zur Relativitätstheorie in der Physik. Auch seine philosophischen Erörterungen zu den Grundlagen der Mathematik fanden weite Beachtung.“

Kurz gesagt, er entdeckte, daß jedes sinnvolle logische System Sätze enthalten muß, die wahr, aber niemals beweisbar sind. Mit seinem Unvollständigkeitssatz stürzte Gödel die Mathematik in ihre schwerste Krise.

Kein geringerer als Albert Einstein, schreibt Budiansky in seinem Prolog, habe Gödel „den größten Logiker seit Aristoteles“ genannt. „Selbst in Princeton, einer Kleinstadt mit mehr Nobelpreisträgern als Verkehrsampeln, stach sein einzigartiges Genie heraus.“ Solche Sätze geben dem schweren Stoff eine Leichtigkeit, die feine Ironie verzerrt aber die Bedeutung nicht.

Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der unverzüglich mit.

Kontoinhaber

ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft

(SVG), Hochstraße 8, 81669 München,

Kontonummer oder IBAN

DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit.

Bankleitzahl oder BIC

Kontoinhaber

Kontonummer oder IBAN

Bankleitzahl oder BIC

Danach zitiert Budiansky Notizen von Gödels Psychiater Philip Ehrlich aus dem Jahr 1970: „Kurt Gödel 64. Seit 32 Jahren verheiratet mit Adele, 70. Keine Kinder. Frau war zuvor ein Mal ver-

Albert Einstein (1979–1965), Lewis Strauss, Kurt Gödel und Julian Seymour Schwinger bei der ersten Verleihung des Albert Einstein Awards. Dieser Preis ist ein vom Lewis-und-Rosa-Strauss-Gedächtnisfonds über das Institute for Advanced Study (IAS) vergebener Physik-Preis, der zu Albert Einsteins 70. Geburtstag gestiftet wurde. Einstein war Mitglied des IAS und Lewis Strauss in dessen Kuratorium. Im Komitee für den ersten Preis war auch Einstein vertreten. Anfangs war er mit einem Preisgeld von 15 000 Dollar verbunden, später auf 5000 Dollar reduziert. Er wird seit 1951 verliehen. Die ersten Preisträger 1951 waren Kurt Gödel und Julian Seymour Schwinger (1918–1994). Schwinger erhielt 1965 den Physiknobelpreis.

verneinte – um ,ihm zu helfen‘, sofern möglich. – Kam auf Drängen von Bruder und Ehefrau.

Glaubt, er hätte die selbstgesteckten Ziele nicht erreicht –wäre folglich ein ,Versager‘ –deshalb würden andere, vor allem am Institut, ihn ebenfalls für einen Versager halten und versuchen ihn loszuwerden. – Glaubt, man hätte ihn für unzurechnungsfähig erklärt und würde eines Tages erkennen, daß er frei ist, dann würde man ihn fortschaffen, da er zu gefährlich sei.

Angst vor Verarmung, Verlust der Stellung am Institut, weil er im letzten Jahr nichts geleistet hätte – hätte 35 Jahre lang so gut wie nichts geleistet –vier bis fünf Veröffentlichungen. –Nahm sich große Themen vor, war vielleicht nicht talentiert genug gewesen. – Arbeitet normalerwei-

Fühlt sich möglicherweise für schuldig, weil er nicht produktiv genug sei und nicht die gleiche Anerkennung erreiche wie in jungen Jahren.“

Dies deutet Gödels Ende an. Da er glaubte, vergiftet zu werden, aß er nur, was seine Frau Adele gekocht und in seiner Gegenwart gekostet hatte. Als sie wegen eines Schlaganfalls ins Krankenhaus mußte, verhungerte er.

Über den Umzug von Kurt Gödel und seinem Bruder Rudolf 1924 zum Studieren nach Wien schreibt Budiansky: „Sie waren ein Teil des unvermeidlichen Exodus‘ junger Tschechen-Deutscher, die ihre Zukunft in einer Nation bezweifeln, die beschlossen hatte, ihre Existenz nicht allein in Form von Unabhängigkeit von Österreich-Ungarn zu denfinieren, sondern auch als ethnolingusitischen Triumph über die einstigen Unterdrücker. ,Ich bin ein echter Wiener‘, witzelte der ebenfalls aus Brünn stammende Leo Slezak in seinen Memoiren. ,Alle echten Wiener sind aus Brünn.‘“

Mit diesen zwei Sätzen beginnt tatsächlich das Kapitel „Brünn“ in Leo Slezaks Buch „Rückfall“. Die folgenden zwei Sätze lauten: „Jeder, der etwas auf sich hält, etwas bedeuten will, ist aus Brünn. Ist dies einmal nicht der Fall, so bildete das eine Ausnahme.“ Und diese Ausnahme bildet der fröhliche mährische Heldentenor selber. Er war 1873 in Mährisch Schönberg als Sohn eines Müllers zu Welt gekommen und starb 1946 im oberbayerischen Rottach-Egern.

Stephen Budiansky: „Reise zu den Grenzen der Vernunft. Kurt Gödel und die schwerste Krise der Mathematik“. Deutsch von HansPeter Remmler. Propyläen Verlag, Berlin 2022. 464 Seiten, 28,00 Euro. (ISBN: 9783-549-10039-4).

Zunächst schilder Budiansky die Welt, in die Gödel hinein geboren wurde, das von der Habsburger Monarchie geprägte wohlhabende mährische Manchester Brünn. Der spätere Heldentenor Leo Slezak, ein Zeitgenosse von Gödels Eltern, habe im selben Mietshaus gewohnt, in dem Gödel zur Welt gekommen sei: in der Bäckergasse Nummer 5.

Laut Verlag erzählt Stephen Budiansky das Leben des brillianten Denkers vom Wien der Wissenschaftler und Intellektuellen in der Vorkriegszeit über Gödels Flucht in die USA bis zu seinem neuen Wirkungskreis in Princeton. Budiansky kann sich erstmals auf Gödels vollständigen Nachlaß stützen und erkundet so auch die lähmenden Paranoia-Anfälle dieses genialen, aber zerquälten Menschen.

Der US-amerikanische Chemiker, Schriftsteller, Historiker und Biograph Stephen Budiansky kam 1957 in Boston zur Welt. Er ist Autor zahlreicher Bücher, Wissenschaftsjournalist und schreibt regelmäßig für die „New York Times“, das „Wall Street Journal“ und die „Washington Post“. „Journey to the Edge of Reason“ wurde von der Zeitschrift „Kirkus Reviews“ als „Best Science Book of 2021“ ausgezeichnet. Er lebt mit seiner Frau Martha Polkey auf einer kleinen Farm in Loudoun County, Virginia.

Nadira Hurnaus

Nadira Hurnaus

Anfang Dezember zeichnete die Karls-Universität Prag den ehemaligen Deutschen Botschafter in Prag, Christoph Israng, aus.

Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresschluß schriftlich an die SVG. Sie sind berechtigt, die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen nach Absendung dieses Auftrages schriftlich gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft, Hochstraße 8, 81669 München per E-Mail an svg@sudeten.de) zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

Alle Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresschluß schriftlich an die SVG. Sie sind berechtigt, die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen nach Absendung dieses Auftrages schriftlich gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft, Hochstraße 8, 81669 München (auch per E-Mail an svg@sudeten.de) zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

gescannt oder abfotografiert mailen oder in ausreichend frankiertem Umschlag Cent) einsenden an

Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH Hochstraße 8 81669 München

Bitte gescannt oder abfotografiert mailen oder in ausreichend frankiertem Umschlag (85 Cent) einsenden an Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH Hochstraße 8 81669 München

E-Mail svg@sudeten.de

Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit. Kontoinhaber

Im November ehrte der hessische BdV-Kreisverband Limburg-Weilburg sein treues Mitglied Margit Zohner.

Beim Kreisverbandstag des BdV Limburg-Weilburg in Löhnberg ehrten Kreisvorsitzender Josef Plahl und Vorstandsmitglied Anneliese Ludwig Margit Zohner aus Limburg für 20 Jahre Mitgliedschaft in der Sudetendeutschen Landsmannschaft, überreichten ihr die Eh-

renurkunde und dankten für die langjährige Treue.

In seinem Rechenschaftsbericht erwähnte Josef Plahl den Tag der Heimat mit dem Motto „Vertriebene und Spätaussiedler: Brückenbauer in Europa“. Erfreulich sei die Teilnahme eines Bundestagsabgeordneten, von vier Landtagsabgeordneten, von vier Bürgermeistern und eines Stadtrates gewesen. Der Tag der Heimat 2023 werde am 8. Oktober stattfinden. fl

Christoph Israng nahm die Goldene Gedenkmedaille der Prager Karls-Universität aus den Händen des ehemaligen Rektors der Hochschule und derzeitigen Präsidentschaftskandidaten Tomáš Zima in der Tschechischen Botschaft in Berlin entgegen. Zur Begründung verwies Zima in seiner Laudatio auf die „tolle Zusammenarbeit zwischen Deutschland und der Universität“. Vergangenen Sommer hatte die SL-Landesgruppe Israng in Prag mit ihrer Goldenen Verdienstmedaille geehrt.

Kommenden Juni wird die Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen den rumänischen Staatsprädenten Klaus Iohannis auszeichen. Klaus Iohannis wird den FranzWerfel-Menschenrechtspreis 2023 für seinen Einsatz für Menschenrechte und Minderheiten in der Frankfurter Paulskirche erhalten. Die Laudatio auf den zukünftigen Preisträger wird der ehemalige Präsident der Europäischen Kommission, JeanClaude Juncker, halten.

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft hatte Iohannis ihren Europäischen Karls-Preis 2020 wegen Corona erst heuer beim Sudetendeutschen Tag zu Pfingsten in Hof überreicht.

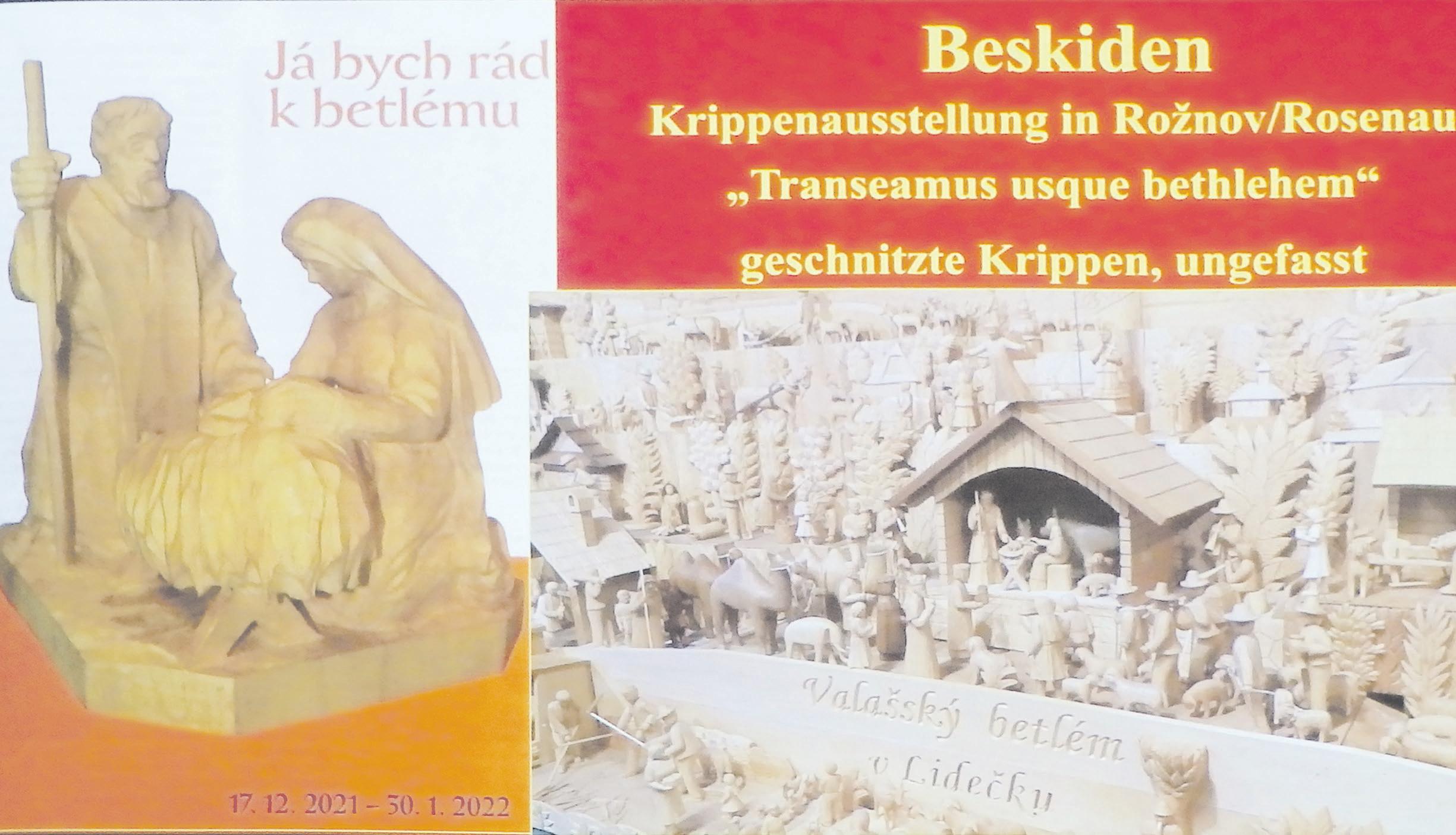

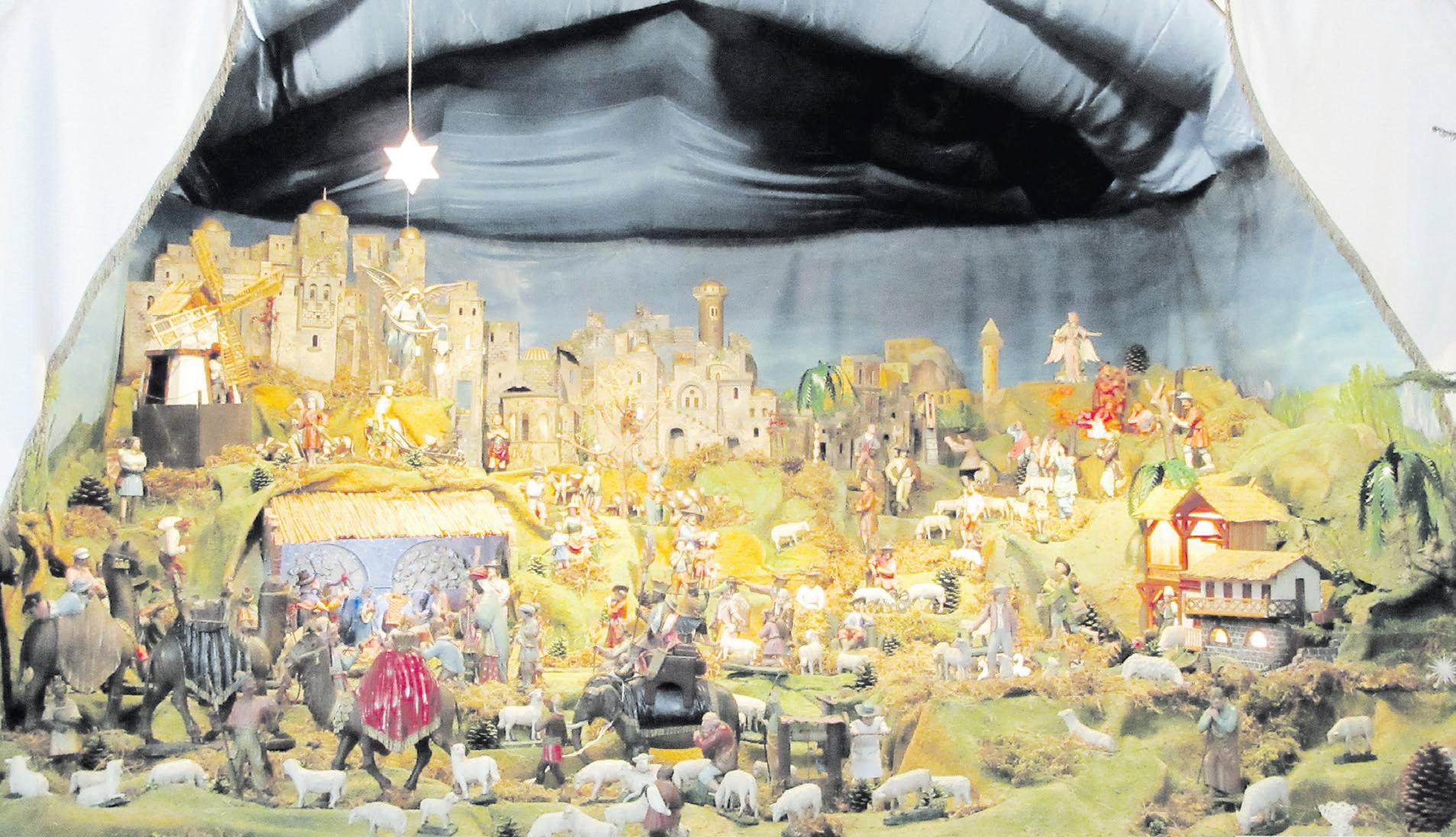

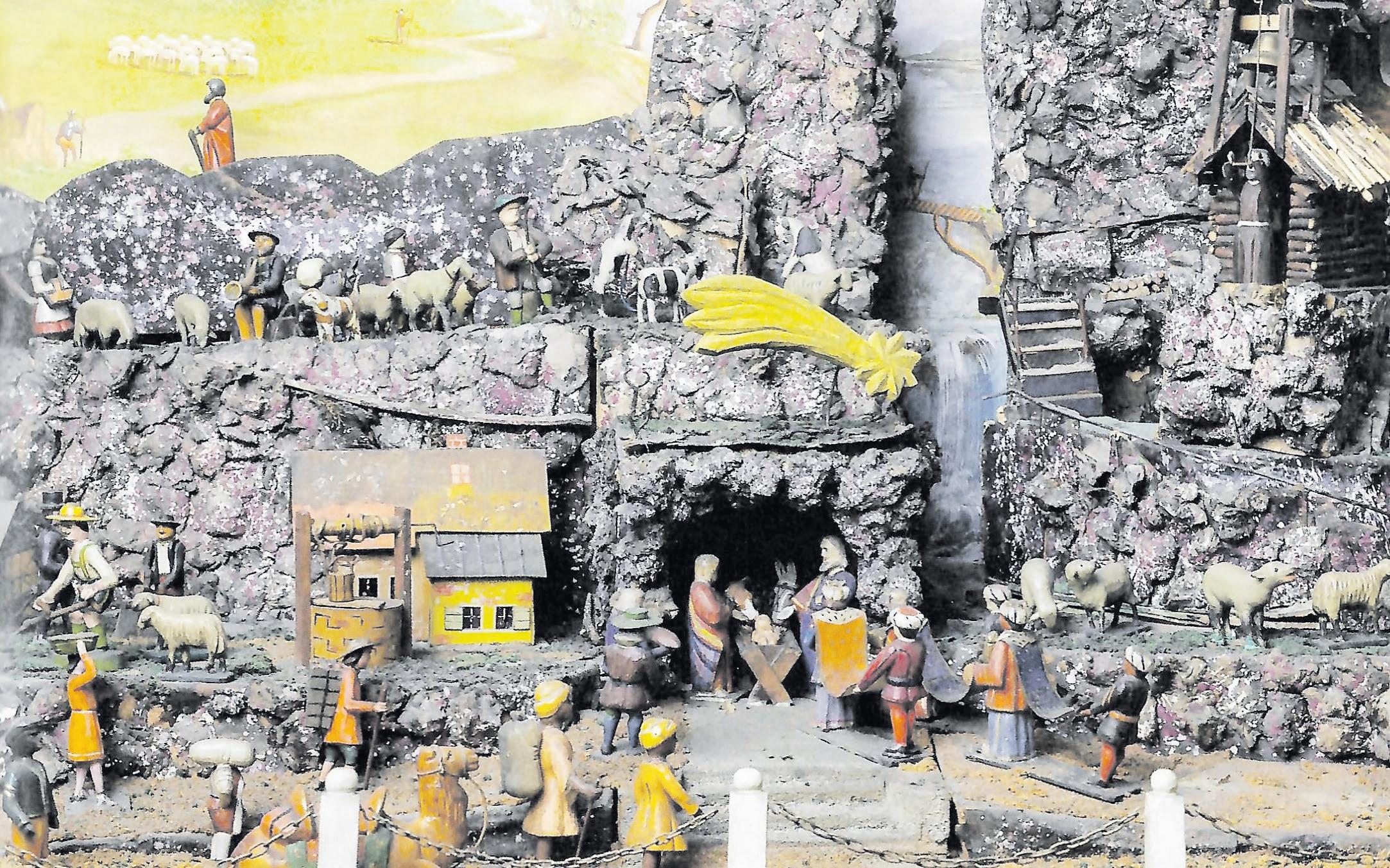

Rechtzeitig zum Dritten Advent hielt

Ulf Broßmann den Vortrag „Krippenkunst und mechanische Krippen“. Der SL-Bundeskulturreferent stellte mit Fotografien und Filmsequenzen Krippentraditionen in den Böhmischen Ländern und ausgewählte Krippen vor.

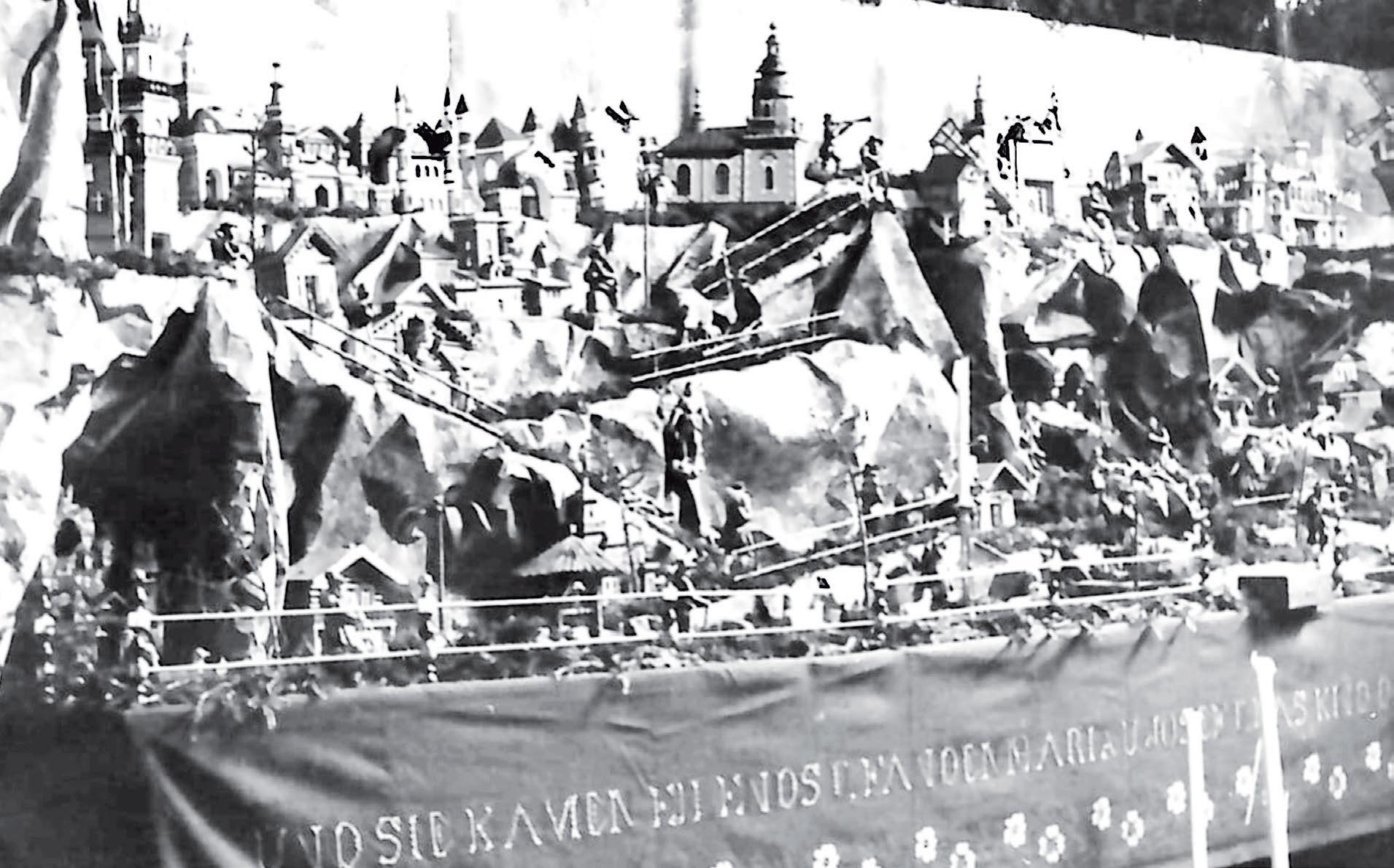

Mein Vater stammte aus Wagstadt im Kuhländchen und war ein richtiger Krippennarr, wie meine Mutter ihn nannte“, erinnert sich Ulf Broßmann. „Jedes Jahr im Herbst bastelte er mit mir eine neue Krippe“, so der SL-Bundeskulturreferent im Adalbert-Stifter-Saal des Sudetendeutschen Hauses in München. Als Kind sei sein Vater an Weihnachten gerne in die dortige Nikolauskirche gegangen. Wenn man an deren Krippe an einem Handrad gedreht habe, hätten sich die Windmühlenflügel, die Hirten mit den Schafen und die Heiligen Drei Könige bewegt.

Er habe diese Erzählung seines Vaters nicht ganz glauben können. Jahre später jedoch habe er bei seinem Cousin, dem Pfarrer Ernst Kretschmer, ein Schwarz-Weiß-Foto der Wagstädter Krippe von 1860 gesehen, auf dem sie in ihrer einzigartigen Pracht gezeigt worden sei: sieben Meter lang, eineinhalb Meter breit, zwei Meter hoch und mit einem ein Meter hohem Panoramahintergrund. „So bekam ich von meinem Vater

das wertvolle Krippen-Gen übertragen“, scherzt Broßmann, „und ich interessierte mich fortan auch für mechanische Krippen.“

Bei solchen Krippen hätten Menschen und Tiere die Figuren auf Laufbändern bewegt. Anfangs seien sie dabei händisch mit Kurbeln angetrieben worden, später auch mit Uhrwerken mit bis zu 60 Kilogramm schweren Steingewichten, danach mit Motoren und elektrisch.

abläufe von Handwerkern und Bauern dargestellt seien. Ein Beispiel dafür sei das „Krippenspiel“ aus Tachau, das ab 1910 von Josef Brunner geschaffen, aber 1945 verschollen sei.

Das Krippenspiel von Hohenbruck sei vor 1900 entstanden und zeige auf sieben Ebenen die biblische Geschichte von der Geburt Jesu bis zu seiner Auferstehung sowie viele bewegliche Handwerker.

Dreißigjährigen Krieg. In der später zur Kirche erweiterten Kapelle habe schon Mitte des 18. Jahrhunderts eine Krippe gestanden. „Sie fiel dem josephinischen Krippenverbot von 1782 zum Opfer, aber die Figuren wurden an eine Neutitscheiner Familie verkauft, die sie bei der Vertreibung retten konnte.“ 1860 sei wieder eine Krippe mit Holzfiguren für 100 Gulden gekauft und um 1900 durch eine zweite ergänzt worden. „In derselben Zeit wurde die gesamte Krippe mechanisiert.“ Insgesamt handele es sich um 194 Figuren, davon 30 bewegliche, die verschiedenen Stilepochen entstammt hätten, ab 1945 jedoch nicht mehr gezeigt worden seien.

Broßmann stellte dann einige der bekanntesten Mechanik-Krippen aus Böhmen vor. Neben der zuvor beschriebenen – und heute verschollenen – Krippe in Wagstadt auch eine offene mechanische Kastenkrippe aus dem Erzgebirge mit Felsenlandschaft, die um 1920 konzipiert worden sei.

Ein weiterer Typ sei das „Krippenspiel“, bei dem neben den Hauptszenen,

Eine weitere Krippenlandschaft, die walachischen Beskiden im Osten Mährens, habe spezielle Krippen mit unbemalten Figuren in Beskidentracht. Das Beispielbild zeigte eine Krippe, die 2021 in Rosenau/ Rožnov pod Radhoštěm in einer Ausstellung zu sehen war.

Zuletzt beschreibt Broßmann die Krippe in Neutitschein im Kuhländchen in der dortigen „Spanischen Kapelle“ aus der Zeit nach dem

„Tschechische Krippenfreunde nahmen sich in den sechziger Jahren der langsam verrottenden Krippe an und restaurierten sie“, freut sich Broßmann. „Seit 1960 kann man die Krippe und die 30 beweglichen Figuren mit Licht- und Toneffekten wieder bewundern.“ Über diese Krippe gibt es kurze Videos.

Zum Abschluß zeigt Broßmann ein Foto seines freudig strahlenden Enkels Lukas mit einer Krippe, die Broßmann vor 60 Jahren aus Streichhölzern bastelte. „Ich glaube, Lukas hat das Krippengen von mir geerbt!“, schmunzelt der Referent und verabschiedet sich mit dem Krippengruß „Gloria“.

Susanne Habel

Susanne Habel

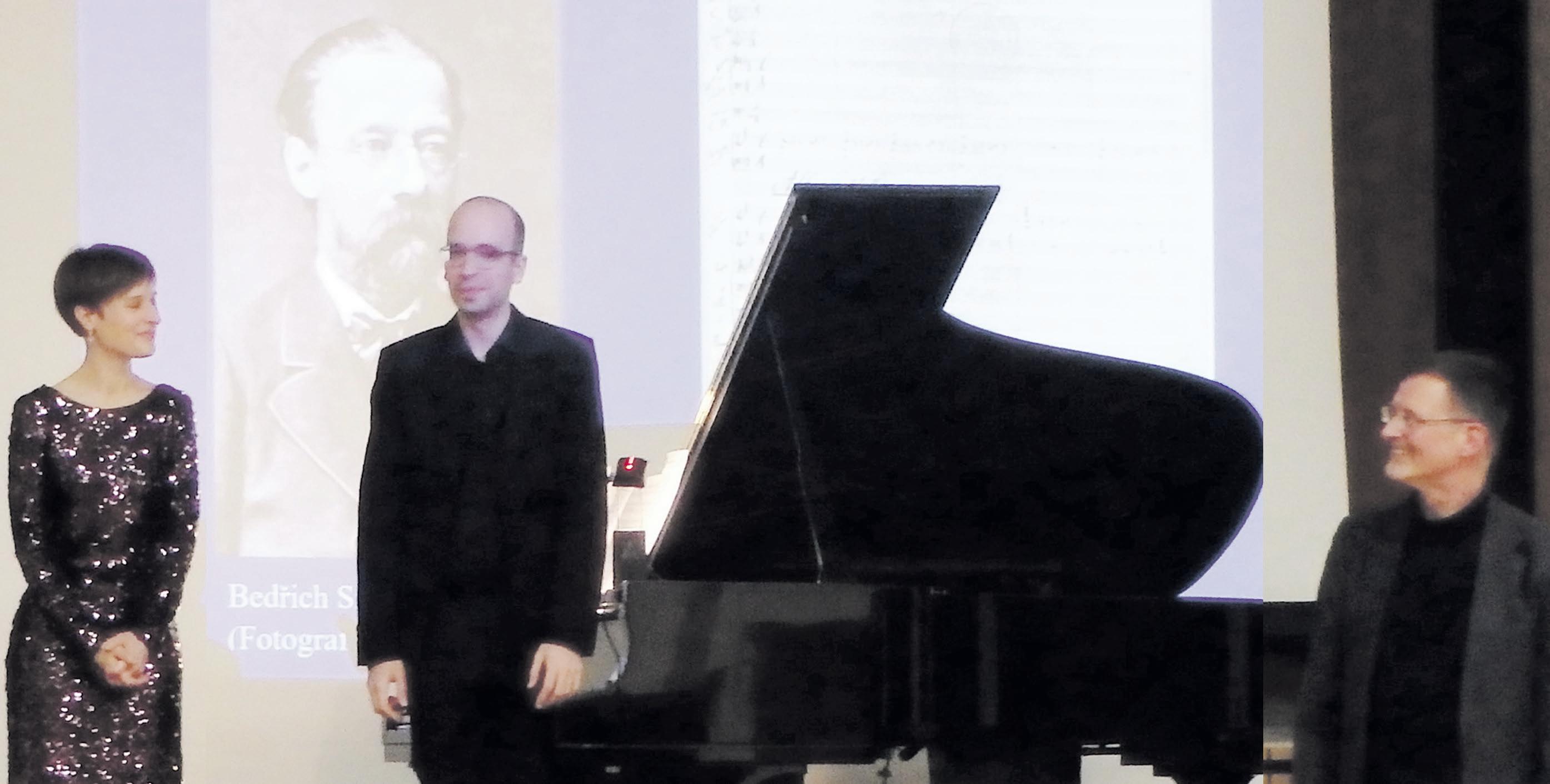

Beim Konzert „Grenzenlos –Aus dem Konservatorium in die Welt“ spielte das „Duo Jost Costa“ aus Yseult Jobst und Domingos Costa vierhändig auf dem Flügel. Dazu referierte der Musikwissenschaftler Joachim Kremer über den Einfluß der Konservatorien auf die Musikwelt in den Ländern Ostmitteleuropas im 19. Jahrhundert. Veranstalter des Benefizkonzerts für die Ukraine im Sudetendeutschen Haus waren das Kulturreferat für die böhmischen Länder im Adalbert-Stifter-Verein (ASV), das Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der LMU (IKGS), das Haus des Deutschen Ostens (HDO) und das Tschechische Zentrum München (TZM).

In der Reihe „Böhmische Spuren in München“ des Adalbert-StifterVereins (ASV) sprach dessen Geschäftsführerin Zuzana Jürgens mit Bischof Rudolf Voderholzer über sein Leben.

In München wurden Sie am 9. Oktober 1959 geboren“, so Zuzana Jürgens. „ Wuchsen Sie dort auch auf“, fragt die ASVGeschäftsführerin ihren Gast. „Ja, die ersten Jahre in der Türkenstraße in Schwabing“, so Rudolf Voderholzer. Später sei er gemeinsam mit seinen drei jüngeren Geschwister in MünchenSendling aufgewachsen, wo er auch das Dante-Gymnasium besucht habe. Während seines Promotionsstudiums habe er in München-Haidhausen im Kirchlichen Zentrum in der Wolfgangstraße gelebt. „Also sogar hier ganz in der Nähe des Sudetendeutschen Hauses“, schmunzelt der Regensburger Bischof.

Von Jürgens befragt, erzählt er von seiner Mutter. Maria Voderholzer, geborene Schill, habe aus dem westböhmischen Kladrau gestammt, wo sie 1927 auf die Welt gekommen sei. Sie sei schon 1945 mit Freundinnen nach Bayern geflohen und habe dort weiter Lehramt studiert. Bei der Vertreibung 1946 sei der Rest der Familie Schill nachgekommen und habe sich nach einiger Zeit in Reitmehring-Au im Kreis Rosenheim niedergelassen. „Auf dem Bauernhof meiner Großeltern mütterlicherseits verbrachten wir vier Kinder immer die Ferien“, erinnert sich Voderholzer.

„Meinem aus Niederbayern stammenden Vater begegnete meine Mutter erst in München während ihres Aufbaustudiums für Sonderpädagogik“, als der Vater schon im Kultusministerium gearbeitet habe. „Jakob Voderholzer lief ihr an einer Tramhaltestelle in der Ludwigstraße erstmals über den Weg – so lautet die Familienlegende!“

Danach lebte die Mutter in München als Lehrerin und Autorin von Kinderbüchern. „Zwei davon schrieb sie zusammen mit

Vor dem gigantischen Schlußapplaus spielten die Pianisten Yseult Jost und Domingos Costa Friedrich Smetanas „Moldau“ vierhändig auf dem Flügel. Schon zuvor hatte das Duo Jost Costa mit seinem fabelhaften Spiel beeindruckt und gerührt. Zwischen den Stücken schilderte Joachim Kremer die wichtige Rolle der im 19. Jahrhundert entstandenen Konservatorien, die ein überregionales System für die Ausbildung von Musikern gebildet hätten. Beispielhaft erklärte der Musikwissenschaftler das an sechs Kom-

ponisten aus Ostmitteleuropa und einigen ihrer Werke.