Sudetendeutsche Zeitung

Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft

VOLKSBOTE HEIMATBOTE

Jahrgang 75 | Folge 18 | 2,80 EUR 75 CZK | München, 5. Mai 2023

Reicenberger

Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft

Jahrgang 75 | Folge 18 | 2,80 EUR 75 CZK | München, 5. Mai 2023

❯ An der sechsstündigen Veranstaltung nahmen auch Vertreter der deutschen Minderheit und der Sudetendeutschen Volksgruppe teil

Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft Reicenberger Zeitung

HEIMATBOTE

Zum ersten Mal hat eine hochrangig besetzte Konferenz zum Thema „Gräber der Deutschen und anderer Nationalitäten in der Tschechischen Republik“ am vergangenen Freitag im Prager Außenministerium getagt, zu der die Regierungsbeauftragte für Menschenrechte und stellvertretende Vorsitzende des Regierungsrates für Nationale Minderheiten, Klára Šimáčková Laurenčíková, auch Vertreter der deutschen Minderheit sowie der Sudetendeutschen Landsmannschaft eingeladen hatte.

Die Konferenz war ein großer Erfolg, da alle Beteiligten teilgenommen und miteinander die gesamte Problematik erörtert haben“, zog Martin H. Dzingel Bilanz. Der Präsident der Landesversammlung der Deutschen Vereine in der Tschechischen Republik und stellvertretende Vorsitzende des Regierungsrates für nationale Minderheiten in der Tschechischen Republik hatte die Konferenz geleitet, deren Einberufung jahrelange Bemühungen vorausgegangen waren.

Long Covid: Minister tritt zurück

Weil er langfristig an den Folgen einer Covid-Erkrankung leidet, hat Vladimír Balaš nach weniger als einem Jahr Amtszeit seinen Rücktritt als Bildungsminister erklärt.

Nach übereinstimmenden Berichten tschechischer Medien soll Mikuláš Bek, derzeit Minister für europäische Angelegenheiten, Senator und ehemaliger Rektor der MasarykUniversität, das Amt übernehmen. Für Bek soll der derzeitige stellvertretende Außenminister Martin Dvořák dann zum Europaminister aufsteigen.

Balaš war seit Juni vergangenen Jahres im Amt. Damals löste er Petr Gadzík ab, der wegen seiner Kontakte zum Unternehmer Michal Redl und des Korruptionsfalls um die Prager Verkehrsbetriebe zurückgetreten war.

In einem Interview mit Seznam Zprávy sagte Balaš, daß er sein Parlamentsmandat vorerst behalten werde. Eine Entscheidung über sein weiteres Vorgehen wolle er dann im September treffen, wenn er mehr Klarheit über seine gesundheitlichen Probleme habe.

Balaš sagte, er habe seit Anfang des Jahres darüber nachgedacht, das Amt aufzugeben: „Ich hatte einen Hustenanfall, der nicht ganz einfach war, und jetzt habe ich ein Gesundheitsproblem, das anhält. Das Problem ist unter Kontrolle, aber im September wird man sehen, wie es weitergeht.“

Er fühle sich erschöpft und müsse seine Gesundheit wieder in den Griff bekommen. „Und das Bildungsministerium braucht ein wirklich großes Engagement. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Energie habe.“

VOLKSBOTE

Reisten nach Prag (von links nach rechts): Heimatp egerin Christina Meinusch, Bundeskulturreferent Prof. Dr. Ulf Broßmann, Dr. Martin Posselt (Ausschuß Kultur und Volkstumsp ege), Bundesvorstandsmitglied Margaretha Michel, Volksgruppensprecher Bernd Posselt und Edmund Schiefer (Ausschuß Heimatgliederung und Patenschaften).

Bereits 2015 hatte Dzingel dem Regierungsrat für nationale Minderheiten in der Tschechischen Republik einen Antrag vorgelegt, die deutschen Gräber zu erhalten. Eine daraufhin vom Außenministerium einberufene Arbeitsgemeinschaft sammelte Daten, entwickelte ein Handbuch für Kommunen und stellte fest, daß eine staatliche Förderung fehlt. „Es wurde entschieden, ein Projekt zur fachlichen Erhebung der bisher existierenden deutschen Gräber in Auftrag zu geben, auf Grund dessen dann die Richtlinien der Unterstützung festgelegt werden“, erklärte Dzingel die Vorgeschichte der Konferenz und sagte zur geschichtlichen Dimension: „In Folge der Vertreibung der meisten deutschsprachigen Bürger aus Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien, der heutigen Tschechischen Republik, wurde die Grabpflege der Verstorbenen unmöglich gemacht. Mit der Vertreibung ist eine ganze Volksgruppe verschwunden, die über Jahrhunderte zur prinzipiellen Entwicklung des Landes beigetragen hat. So können wir die heute noch existierenden deutschen Gräber als historische Denkmäler betrachten.“

Auch der Sudetendeutsche Heimatrat unter dem Vorsitz von Franz Longin beschäftigt sich seit Jahren mit der Problematik.

Daß die tschechische Politik diesem schwierigen Thema eine hohe Bedeutung beimißt, unterstrich Außenminister Jan Lipavský, der die Konferenz im großen Saal des Ministeriums persönlich eröffnete. „Die Aufgabe einer entwickelten Gesellschaft besteht darin, das Erbe ihres Landes und all seiner Bewohner, einschließlich Minderheiten, zu pflegen. Dazu gehört auch die Grabpflege“, so Lipavský nach der Konferenz auf Twitter.

Klare Worte fand auch Klára

Šimáčková Laurenčíková. „Mit Minister Jan Lipavský sind wir

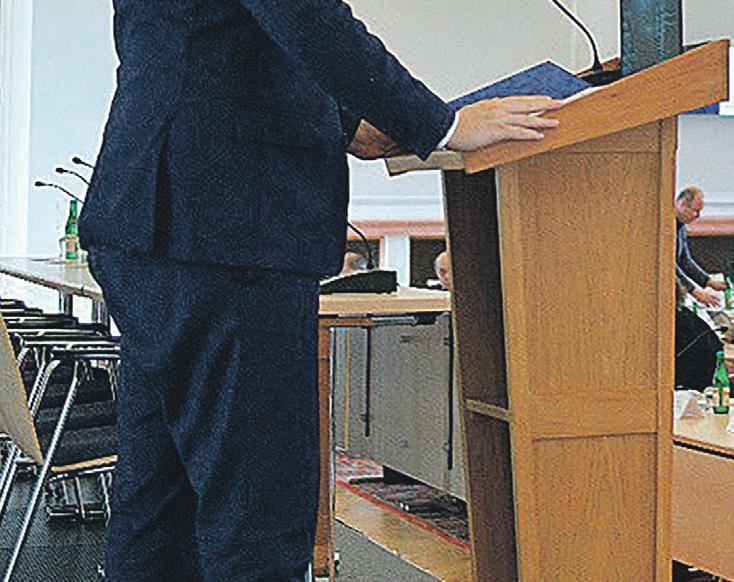

Starke Botschaft: Außenminister Jan Lipavský erö net persönlich die Gräber-Konferenz im großen Saal des Palais Czernin. In der ersten Reihe (von rechts nach links): SL-Bundeskulturreferent Prof. Dr. Ulf Broßmann, Volksgruppensprecher Bernd Posselt, Botschafter Andreas Künne, Regierungsbeauftragte Klára Šimáčková Laurenčíková und Martin H. Dzingel (nach hinten gewandt), Präsident der Landesversammlung.

uns einig, daß die Schuld gegenüber der deutschen Minderheit beglichen werden muß. Am Freitag haben der Minister und ich eine Konferenz mit Vertretern der Minderheit abgehalten, um über die Pflege verlassener deutscher und anderer Gräber zu sprechen. Ich sehe das als einen hilfreichen Schritt zur Versöhnung“, twitterte die Regierungsbeauftragte.

„Gräber sind nicht nur Gedenkorte, sie sind auch Kulturdenkmäler. Mit ihnen erhalten wir das gemeinsame Erbe unserer Region“, stellte der deutsche Botschafter in Prag, Andreas Künne, fest.

Auch wenn er selbst seit Jiří Dienstbier regelmäßig zu Gesprächen im Außenministerium sei, war es das erste Mal, daß eine ganze Gruppe von sudetendeutschen Amtsträgern offiziell eingeladen worden ist, würdigte der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, Bernd Posselt, die Konferenz. So waren in Prag mit dabei Bundesvorstandsmitglied Margaretha Michel, Bundeskulturreferent Prof. Dr. Ulf Broßmann, der Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und Volkstumspflege, Dr. Martin Posselt,

der Vorsitzende des Ausschusses Heimatgliederung und Patenschaften, Edmund Schiefer, und die Heimatpflegerin der Sudetendeutschen, Christina Meinusch.

„Besonders beeindruckend bei der Konferenz war, daß gerade von den Vertretern der tschechischen Zivilgesellschaft immer wieder thematisiert wurde, warum diese Gräber verwaist sind, eben als Folge der Vertreibung“, berichtete Bernd Posselt, der deshalb in seinen einführenden Worten den 1931 in Mährisch Schönberg geborenen und 1996 verstorbenen langjährigen Bundesminister Hans „Johnny“ Klein zitierte: „Nur ein Volk, das in Eintracht mit seinen Toten lebt, hat Zukunft.“ Ergänzend fügte der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe hinzu: „Auch wir sind Kinder dieses Landes. Es sind unser aller Tote.“

Der Erhalt der, so Posselt, „historischen Friedhöfe“ sei deshalb eine staatliche Aufgabe der Tschechischen Republik, auch wenn das breite zivilgesellschaftliche Engagement von Tschechen und Sudetendeutschen begrüßenswert ist. „Der tschechische Staat hat die Verantwor-

❯ Völkerrechtliche Vereinbarung von 1992 Vertrag über gute Nachbarschaft

Der völkerrechtlich verbindliche Vertrag über gute Nachbarschaft von 1992 bildet die jetzige Grundlage der deutsch-tschechischen Beziehungen. In Artikel 30 wird der Erhalt der Gräber garantiert.

werden; ihre Pflege wird ermöglicht.

Foto: Vlada CZ

tung, Rahmenbedingungen zu schaffen, die es ermöglichen, historische Friedhöfe zu erhalten. Diese Gräber gehören zur Identität des Landes“, erklärte Posselt und schlug vor, von der Zivilgesellschaft getragene Leuchtturmprojekte zusätzlich zu würdigen: „Solche Initiativen müssen wir unbedingt weiter fördern. Ich habe deshalb vorschlagen, diese Best-Practice-Beispiele zum Beispiel im Rahmen des DeutschTschechischen Gesprächsforums auszuzeichnen, wie wir es mit den Journalistenpreisen bereits machen.“

Nach den Begrüßungen durch Außenminister Jan Lipavský, die Regierungsbeauftragte Klára Šimáčková Laurenčíková, Botschafter Andreas Künne und Präsident Martin H. Dzingel folgten drei Einführungsvorträge. Tomáš Kotrlý vom Ministerium für regionale Entwicklung sprach über das Thema „Der rechtliche Rahmen der Problematik der Pflege verlassener deutscher Gräber“, Stanislav Děd von der Arbeitsgruppe zur Lösung der Frage deutscher und anderer Gräber“ referierte über „Deutsche Gräber in der Tschechischen Republik“ und die beiden Arbeitsgruppen-

mitglieder Alexej Kelin sowie Olga Mandová informierten über „Gräber anderer nationaler Minderheiten in der Tschechischen Republik“.

Anschließend ging es im ersten von Dzingel moderierten Themenblock um den gegenwärtigen Zustand der deutschen Gräber. Neben Bernd Posselt sprachen Lukáš Novotný von der Universität Aussig, Roman Bláha von der „Arbeitsgruppe zur Lösung der Frage deutscher und anderer Gräber“ und Milan Pospíšil, Sekretär des Regierungsrates für nationale Minderheiten a. D. Im zweiten Block diskutierte dann Lucie Römer das Thema „Ziele und wie sie zu erreichen sind“ mit Tomáš Jelínek vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, Petr Štěpánek von der Tschechischen Technischen Universität Prag, dem SL-Bundeskulturreferenten Prof. Dr. Ulf Broßmann und dem Bürgermeister von Mark Eisenstein (Železná Ruda), Filip Smola, der die Friedhöfe Eisenstraß und Markt Eisenstein als Beispielprojekte präsentierte.

Den Abschluß bildeten weitere positive Beispiele. So stellte Štěpánka Šichová vom Verein für deutsch-tschechische Verständigung Trautenau – Riesengebirge die Friedhöfe in Döberle bei Trautenau, in Merkelsdorf und weiteren Orten vor. Und Alena Kovářová von der weißrussischen Minderheit sprach über die Gräber ihrer in der Tschechischen Republik begrabenen Landsleute.

A

rtikel 30, (1) Die Vertragsparteien erklären, daß deutsche und tschechoslowakische Gräber auf ihrem Gebiet in gleicher Weise geachtet und geschützt

(2) Die Gräber deutscher beziehungsweise tschechoslowakischer Opfer der Kriege und der Gewaltherrschaft, die sich auf ihrem Gebiet befinden, stehen unter dem Schutz der Gesetze und werden erhalten; ihre Erfassung und Pflege wird ermöglicht.

(3) Die Vertragsparteien werden die Zusammenarbeit zwischen den Organisationen, die für die Pflege dieser Gräber zuständig sind, unterstützen.

„Nach diesen ersten direkten Gesprächen steht einer erfolgreichen Zusammenarbeit mit nachhaltigen Arbeitskontakten nichts mehr im Wege, in die auch die Heimatgliederung einbezogen werden soll“, faßte SL-Bundesvorstandsmitglied Margaretha Michel die sechsstündige Konferenz zusammen. Im weiteren Verfahren sollen die Ergebnisse der Konferenz jetzt zusammengefügt und das

Bereits kurz nach seiner Ankunft in der tschechischen Hauptstadt hat der neue Leiter der Bayerischen Repräsentanz in Prag, Florian Winzen, seinen Antrittsbesuch im Sudetendeutschen Büro absolviert. Bei diesem ersten Tre en machte er klar, sich neben seiner eigentlichen Arbeit auch um die P ege des sudetendeutschen Erbes im bayerisch-tschechischen Zusammenhang kümmern zu wollen.

SL-Büroleiter Peter Barton hatte in der Vergangenheit bereits mehrere gemeinsame Veranstaltungen mit dem damaligen Leiter der Bayerischen Repräsentanz, Hannes Lachmann, durchgeführt, und das soll auch

so bleiben. Zu der Zusammenarbeit des Prager Sudetendeutschen Büros und der Bayerischen Repräsentanz gehört natürlich auch die Betreuung von Gästen aus dem Freistaat Bayern, die nach Prag kommen und sich auch darüber informieren wollen, wie die sudetendeutsch-tschechische Verständigung im Allgemeinen und aktuell verläuft. Dafür wiederum ist Barton zuständig, und so erstaunt es nicht, daß er und Florian Winzen sich in Zukunft sehr oft begegnen werden. Die Zusammenarbeit der „Sudetendeutschen Botschaft des guten Willens“ mit der Bayerischen Repräsentanz ist eine ernsthafte Verp ichtung, die außerdem allen Beteiligten viel Freude bereitet.

❯ Initiatorin Christa Naaß: „Partnerschaftsarbeit ist immer Friedensarbeit und hat auch eine politische Dimension“

Im Rahmen eines offiziellen Treffens in Brünn haben der bayerische Bezirk Mittelfranken und die tschechische Region Südmähren nach sieben Jahren freundschaftlicher Beziehungen ihre Partnerschaft besiegelt. Für Mittelfranken ist es die dritte grenzüberwindende Initiative. Partnerschaften bestehen bereits mit Frankreich und Polen.

Bezirkstagspräsident Armin

Kroder und seine Stellvertreterin Christa Naaß fuhren zur Partnerschaftsunterzeichnung mit einer kleinen Delegation nach Brünn.

In festlichem Rahmen wurde in der Villa Stiassni die „Gemeinsame Vereinbarung über die regionale Zusammenarbeit und Partnerschaft des Bezirks Mittelfranken und der Region Südmähren“ von Bezirkstagspräsident Armin Kroder und Kreishauptmann Jan Grolich unterschrieben.

Seit dem Jahr 2015 pflegt der Bezirk Mittelfranken mit Südmähren, einer der vierzehn Regionen Tschechiens, Kontakte, angeregt unter anderem durch den Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, Bernd Posselt, und den Leiter des Sudetendeutschen Büros, Peter Barton. Anlaß waren für die SPD als Antrag stellende Fraktion im mittelfränkischen Bezirkstag das beschlossene Memorandum zwischen der Metropolregion Nürnberg und der Region Karlsbad und die Bayerisch-Tschechische Landesausstellung über 700 Jahre Kaiser Karl IV.

Seither fand unter Federführung von Christa Naaß, die auch als Generalsekretärin des Sudetendeutschen Rates großes Interesse an einer Zusammenarbeit hat, ein wechselseitiger Austausch statt. Südmähren gehört in Tschechien zu den Regionen mit einem hohen wirtschaftlichen Potential, die mährische Hauptstadt Brünn ist nach Prag die

In Brünn unterzeichneten Bezirkstagspräsident Armin Kroder und Kreishauptmann Jan Grolich die Partnerschaftsurkunde. Mit dabei: Christa Naaß, die die Partnerschaft initiiert hatte. Zur Delegation gehörte auch Maria Scherrers, Bezirksrätin von Bündnis 90/Die Grünen (Zweite von links).

zweitgrößte Metropole Tschechiens. Einrichtungen und Institutionen aus den Bereichen Kultur, Soziales, Bildung oder Jugend und Sport sollen unter dem Dach der Verbindung künftig zusammenarbeiten. Auch touristische Projekte und eine nachhaltige Regionalentwicklung stehen auf der Agenda.

Die Berufsschule im mittelfränkischen Weißenburg und die Charbulova-Schule in Brünn haben bereits die ersten Kontakte geknüpft. Die westmittelfränkische Gemeinde Arberg plant schon im Juni ein konkretes Treffen mit der Gemeinde Untertannowitz (Dolní Dunajovice), die Landwirtschaftlichen Lehranstalten in Triesdorf und die Fachschule für Weinbau in Feldsberg (Valtice) sind im Austausch, Dr. Uta Karrer vom Fränkischen Museum in Feuchtwangen nimmt

Piraten treten in Regionen an

Die Piraten wollen im kommenden Jahr in allen Regionen mit eigenen Kandidaten antreten, schließen aber auch Koalitionen nicht aus, hat der Parteitag am Wochenende in Reichenberg beschlossen. An dem Treffen hatte auch Premierminister Petr Fiala (ODS) teilgenommen und in seinem Grußwort die Piraten als einen wichtigen Teil der Regierungskoalition bezeichnet. Parlamentspräsidentin und Top 09-Vertreterin Markéta Pekarová Adamová forderte die Piraten in einer Videobotschaft auf, auch unpopuläre, aber notwendige Maßnahmen zu unterstützen. Der stellvertretende Premierminister und Stan-Vorsitzende Vít Rakušan sagte, die Piraten und die Bürgermeister seien liberaler und stünden sich daher näher als die anderen Koalitionspartner. Marian Jurečka, stellvertretender Premierminister und Vorsitzender der KDUČSL, ist der Ansicht, daß die Zusammenarbeit mit den Piraten „substantiell und korrekt“ sei und auf gegenseitigem Respekt für unterschiedliche Positionen beruhe. Wie bei früheren Wahlen stehen Kandidaturen auch Nichtmitgliedern und Vertretern anderer Gruppen offen, sagte der Parteivorsitzende Ivan Bartos.

Tuberkulose-Alarm ist gefälscht

Das tschechische Gesundheitsministerium warnt vor gefälschten Dokumenten, die derzeit per eMail an Schulen und Eltern verschickt werden und von einem angeblichen Ausbruch einer Tuberkulose-Epidemie in Liebau im Bezirk Olmütz berichten. Hintergrund: Auf dem dortigen Truppenübungsplatz werden zur Zeit ukrainische Soldaten von der tschechischen Armee für den Kriegseinsatz gegen Rußland ausgebildet.

Ukrainer zahlen

Sozialabgaben

ge in das Sozialsystem einzahlen, ist auf 85 Prozent gestiegen. Vor einem Jahr waren es noch 45 Prozent. Etwa 91.000 Neuankömmlinge haben jetzt einen Arbeitsplatz. Nach Angaben des Innenministeriums halten sich derzeit 225 100 Flüchtlinge aus der Ukraine mit Schutzvisum im Alter zwischen 18 und 65 Jahren in der Tschechischen Republik auf. Fast zwei Drittel von ihnen sind Frauen.

Kulturwelt trauert um Ivan Vyskočil Mit Ivan Vyskočil ist eine der markantesten Persönlichkeiten der tschechischen Kulturwelt von der Bühne gegangen. Der Dramatiker, Schauspieler, Schriftsteller und Lehrer verstarb am vergangenen Freitag im Alter von 94 Jahren. Vyskočil wurde am 27. April 1929 in Prag als Sohn einer Buchbinderfamilie geboren. Er absolvierte Anfang der 1950er Jahre ein Schauspiel- und Regiestudium an der Damu, zu dessen Lehrern Karel Höger, Otomar Krejča und Jiří Frejka gehörten. Später studierte er Psychologie und Pädagogik an der Philosophischen Fakultät der Karlsuniversität in Prag. Nach dem Ende des Prager Frühlings fiel er bei den kommunistischen Machthabern in Ungnade und durfte nicht mehr im Ausland auftreten und publizieren.

Skepsis gegenüber der EU wächst

in Juni an einer internationalen Konferenz in Brünn teil, die Bürgermeistervereinigung des Bayerischen Gemeindetages Weißenburg-Gunzenhausen plant im Herbst eine Reise nach Brünn und im Rahmen des Gredinger Trachtenmarktes Anfang September wird eine Folkloregruppe aus Südmähren teilnehmen.

Kreishauptmann Grolich hob in seiner Rede hervor, daß es sich bei der Unterzeichnung der Urkunde nicht nur um ein Stück Papier handelt, sondern hervorzuheben ist, „daß die Partnerschaft schon in den vergangenen Jahren durch regelmäßige Kontakte vorbereitet wurde, also bereits etwas entwickelt wurde, auf das nun aufgebaut werden kann“.

Für Bezirkstagspräsident Armin Kroder sind die Partnerschaften „ein Beitrag zu einem friedlichen, freundlichen und freiheitli-

chen Europa – und das muß an der Basis gelebt werden“. Er bezeichnete diese Partnerschaft augenzwinkernd als „ein Baby von Christa Naaß“, und er sei mit seiner „heutigen Unterschrift der Taufpate“.

Nicht ausgeblendet werden dürfen auch bei dieser Partnerschaft, da waren sich beide Seiten einig, die dunklen Seiten der gemeinsamen Geschichte. Dazu gehöre auch der Brünner Todesmarsch mit Tausenden von Toten. An diese Opfer werde jedes Jahr beim gemeinsamen Versöhnungsmarsch gedacht. Die Stellvertreterin des Bezirkstagspräsidenten, Christa Naaß, die im vergangenen Jahr am Versöhnungsmarsch teilgenommen hatte, stellte fest: „Partnerschaftsarbeit ist immer Friedensarbeit und hat damit auch eine politische Dimension.“

❯ Gemeinsames Gedenken am 24. und 25. Juni in Brünn Versöhnungsmarsch zum Kaunitz-Studentenheim

„Mit der Teilnahme von Gästen aus Deutschland werden wir den Versöhnungsmarsch am Samstag symbolisch mit einem Gedenkakt am Sonntag abschließen“, kündigen die Veranstalter des Festivals Meeting Brno an.

Anläßlich des 70. Jahrestages des Brünner Todesmarsches gingen am 30. Mai 2015 Tschechen und Deutsche erstmals gemeinsam vom Massengrab in Pohrlitz zurück ins 30 Kilometer entfernte Brünn – ein Zeichen der Versöhnung, nachdem der Brünner Stadtrat Tage zuvor öffentlich um Entschuldigung für

die gewalttätige Vertreibung mit mehreren Tausend Toten gebeten hatte.

In diesem Jahr findet der Versöhnungsmarsch am Samstag, 24. Juni, statt und wird erstmals am Sonntag, 25. Juni, mit einer Gedenkveranstaltung im Kaunitz-Studentenheim ergänzt. „Das berüchtigte Kaunitz-Studentenheim in Brünn symbolisiert das Leiden von Tausenden Menschen, die hier während der Nazibesatzung inhaftiert waren. Hunderte Personen, Widerstandskämpfer und tschechische Patrioten, starben hier den gewaltsamen Tod. Die Erinnerung

an diese Opfer gehört zur integralen Bilanz des letzten Jahrhunderts. Nach dem Kriegsende setzte sich das Leiden an diesem Ort bis Juni 1945 fort, als hier Angehörige der deutschsprachigen Minderheit in Brünn inhaftiert wurden“, erklären die Veranstalter.

Die SL-Landesgruppen Bayern und Baden-Württemberg organisieren auch in diesem Jahr wieder Busfahrten nach Brünn. Nach einer Initiative von MdB Rita Hagl-Kehl wird diese völkerverbindende Reise erneut vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds gefördert.

Der Anteil der Flüchtlinge aus der Ukraine, die in der Tschechischen Republik eine Vollzeitbeschäftigung oder eine beitragspflichtige Beschäftigung ausüben und damit Beiträ-

Es ist einer der schlechtesten Werte in der EU: Nur noch 55 Prozent der tschechischen Bürger sehen die generelle Entwicklung der Europäischen Union positiv, geht aus der Eurobarometer-Umfrage hervor, die jetzt veröffentlicht worden ist. Im vergangenen Jahr waren es noch 59 Prozent. Positiv assoziieren die Tschechen die EU mit Freiheit, Reisen und Arbeitsmöglichkeiten (57 Prozent der Befragten). Frieden wird von 32 Prozent der Befragten mit der EU in Verbindung gebracht und Demokratie von 27 Prozent. Dagegen kritisieren 30 Prozent der Tschechen die Bürokratie der EU, 24 Prozent werfen der Europäischen Union Geldverschwendung vor und 22 Prozent unzureichende Grenzkontrollen.

ISSN 0491-4546

Erscheint wöchentlich freitags Redaktionsschluß Veranstaltungstermine: Freitag 18.00 Uhr. Redaktionsschluß Montag 18.00 Uhr. Chefredaktion und verantwortlich für den Inhalt: Torsten Fricke, Nadira Hurnaus. Kulturredaktion: Susanne Habel. Korrespondent in Prag: Dr. Jaroslav Šonka; Korrespondentin in TeplitzSchönau: Jutta Benešová; Korrespondenten im Isergebirge: Stanislav Beran, Petra Laurin; Korrespondent in Berlin: Ulrich Miksch. Ständige Mitarbeit: Peter Barton, Markus Bauer, Josef Grimm, Professor Dr. Rudolf Grulich, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Kathrin Hoffmann, Peter Pawlik, Karl Reitmeier, Hildegard Schuster, Lexa Wessel. Anschrift für alle: Hochstraße 8, 81669 München.

Redaktion: eMail zeitung@sudeten.de;

Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de.

Jahres-Abonnement 2023 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich) 62,50 EUR, Neudeker Heimatbrief oder einer der Regionalblöcke (Block 1 – Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote; Block 2 – Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Heimatzeitung/Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung; Block 3 – Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat, Zuckmantler Heimatbrief; Block 4 – Riesengebirgsheimat) (12 Ausgaben jährlich) 31,25 EUR. Je Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München – IBAN: DE13 7001 0080 0005 7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag. © 2023 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München. Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.

In Kiew wurde Petr Pavel vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj empfangen. Zuvor hatte Pavel mit der slowakischen Präsidentin Zuzana Čaputová die zerstörte Stadt Borodjanka sowie Butscha besucht, wo die Russen mehr als 300 Zivilisten ermordet hatten. In Dnipro gedachte Pavel mit dem Gouverneur der Region Dnipropetrowsk, General Serhiy Lysak, an der „Allee der Erinnerung“ der gefallenen ukrainischen Soldaten. In großen Lettern steht auf der Gedenktafel: „Helden sterben nicht.“

❯ Pavel und seine slowakische Amtskollegin Zuzana Čaputová sicherten dem ukrainischen Staatspräsidenten Wolodymyr Selenskyj die weitere Unterstützung zu

Für die tschechischen Personenschützer war es ein Albtraum, für die Welt ein klares Zeichen der Solidarität mit der Ukraine sowie für Menschenrechte und Demokratie. Als erstes ausländisches Staatsoberhaupt hat Tschechiens Präsident Petr Pavel die umkämpfte Ostukraine besucht und dort auf einer Panzerhaubitze, die Tschechien der ukrainischen Armee übergeben hatte, eine klare Botschaft an Kriegsverbrecher Wladimir Putin hinterlassen: „Go home, Russians – until it‘s too late“ (Russen, geht nach Hause – bevor es zu spät ist). „Als Kommandeur bin ich meinen Soldaten immer zur Seite gestanden. Heute ist das nicht mehr meine Aufgabe. Ich bin gekommen, um ihnen Mut zu machen“, twitterte der ehemalige Nato-General.

Er sei von Kiew weiter nach Osten gereist, so Pavel, um zu zeigen, daß die Tschechische Republik es mit der Schirmherrschaft über die Region Dnipropetrowsk ernst meine und beim Wiederaufbau unterstützen werde. Die Region grenzt an die Gebiete, in denen derzeit heftige Kämpfe stattfinden, und ist auch selbst immer wieder Ziel von russischen Raketenangriffen, wie am Freitag, kurz bevor Pavel in

Richtung Ostukraine aufbrach.

In Nowomoskowsk, das rund 25 Kilometer von der Provinzhauptstadt Dnipro entfernt liegt, besuchte Pavel im dortigen Krankenhaus verwundete Soldaten und sprach mit Ärzten über die medizinische Lage. Zeitgleich hatte das tschechische Unternehmen Linet neun Spezialbetten an das Krankenhaus gespendet.

In Dnipro informierte sich Pavel über die Versorgung der 200 000 Kriegsflüchtlinge, die

In Dnipro gedachte Präsident Petr Pavel an dem zerstörten Hochhaus der rund fünf Dutzend Zivilisten, die bei dem russischen Raketenangri am 14. Januar ums Leben kamen. Im Krankenhaus von Nowomoskowsk (links) zeigten Ärzte Bilder der oft lebensbedrohlichen Kriegsverletzungen. Auf einer Panzerhaubitze, die Tschechien der ukrainischen Armee zur Verfügung gestellt hatte, signierte Pavel seine Botschaft an die Russen. Und in einer Flüchtlingsunterkunft besuchte das Staatsoberhaupt ukrainische Kinder. Fotos: Region Dnipropetrowsk/Pražský hrad

hier gestrandet sind. Außerdem gedachte Pavel der rund fünf Dutzend Zivilisten, darunter viele Kinder, die im Januar bei einem russischen Raketenangriff in einem Hochhaus ums Leben kamen, und legte am Mahnmal an der Allee der Erinnerung

einen Kranz für die gefallenen ukrainischen Soldaten nieder.

Noch bevor Pavel am Sonntag über Polen nach Tschechien zurückreiste, forderte das Staatsoberhaupt in einem Interview mit dem Tschechichen Fernsehen auch die Kritiker in der ei-

gene Bevölkerung auf, die Ukraine weiterhin zu unterstützen: „Für uns bedeutet dies nur eine teilweise Einschränkung unseres Komforts. Niemand stirbt in unserem Land, niemand zerstört unsere Städte, niemand greift gezielt zivile Ziele an, niemand zer-

schlägt unsere Infrastruktur, unsere Energie und alles andere. Alles, was wir wirklich tun müssen, ist zu helfen.“

Er glaube, daß viele Menschen im Westen durch den Krieg frustrierter seien als die betroffenen Ukrainer selbst: „Die Ukrainer sind felsenfest davon überzeugt, daß sie diesen Krieg zu einem siegreichen Ende führen werden und daß sie sich ihren Traum erfüllen werden, ein freies Land zu sein, das seine Zukunft selbst bestimmt.“

Die Solidarität mit der Ukraine sei für den Westen ohnehin alternativlos, so das Staatsoberhaupt: „Wenn wir in Frieden leben wollen, wenn wir in einer Demokratie leben wollen, wenn wir unsere Souveränität und unsere Freiheit bewahren wollen, dann haben wir keine andere Wahl als uns gegen das Gegenteil zu stellen, das heute Rußland ist.“

Als Soldat hatte Pavel selbst mehrfach den Krieg erlebt. So befehligte er im Januar 1993 im Jugoslawienkrieg eine tschechoslowakische Fallschirmjägereinheit, die über 50 eingekesselte französische Blauhelm-Soldaten befreien konnte.

Noch heute zählt diese brenzlige militärische Operation, die über eine Woche dauerte und in dessen Verlauf Pavel von einem gegnerischen Milizangehörigen mit einer Maschinenpistole am Kopf bedroht wurde, zu den größten Erfolgen der tschechischen Armee. Pavel wurde anschließend vom damaligen fran-

zösischen Verteidigungsminister Pierre Joxe mit dem Militärverdienstkreuz mit bronzenem Stern ausgezeichnet.

Pavel sagte jetzt im Interview, er habe damals in Jugoslawien gehofft, solche Bilder von Krieg, Leid und Zerstörung nicht mehr sehen zu müssen, aber dann in Afghanistan ähnliches erlebt. Er habe sich dennoch nicht vorstellen können, daß auch in Europa wieder ein Krieg ausbrechen könnte: „Wie viele Menschen hatte ich gehofft, daß Rußland zivilisatorisch so weit fortgeschritten ist, daß ein solch barbarischer Krieg auf europäischem Boden nicht mehr möglich ist.“ Das tschechische Staatsoberhaupt warf in diesem Zusammenhang den russischen Soldaten vor, sich „wie Söldner irgendwo in den afrikanischen Kriegen des letzten Jahrhunderts“ zu verhalten. „Das ist im 21. Jahrhundert völlig inakzeptabel, vor allem für ein Land, das sich rühmt, eine Zivilisation zu sein“, so der ehemalige General und Vorsitzende des Nato-Militärausschusses. Zum Auftakt der Reise war Pavel gemeinsam mit seiner slowakischen Amtskollegin Zuzana Čaputová in Kiew von Staatspräsident Wolodymyr Selenskyj empfangen worden. Dabei unterzeichneten die drei Staatsoberhäupter eine gemeinsame Erklärung, in der sich Tschechien und die Slowakei unter anderem verpflichten, der Ukraine zu helfen, Mitglied der Nato und der Europäischen Union zu werden. „Wir unterstützen das souveränen Recht der Ukraine, über ihre eigene Zukunft zu entscheiden und ihre eigenen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen“, twitterte Pavel und versprach auch weiterhin militärische Hilfe: „Bei allen Gesprächen wurde deutlich, daß die Ukraine heute vor allem Munition braucht. Der Mangel daran schränkt die Fähigkeit der Ukraine ein, eine erfolgreiche Gegenoffensive durchzuführen. Wir werden nach Möglichkeiten suchen, die Versorgung aus unseren eigenen Quellen und in Zusammenarbeit mit Verbündeten zu verbessern.“

Bei diesem persönlichen Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten sei ihm aufgefallen, daß Selenskyj nur noch selten lächle, schrieb Präsident Petr Pavel später auf Twitter: „Er hat nicht viele Gründe zu lächeln. Ich wünsche ihm und allen Ukrainern aber von Herzen, daß sie irgendwann wieder lächeln können.“ Torsten Fricke

■ Bis Freitag, 19. Mai, Ausstellung „Nikolaus Hipp: Bilderwelten. Ölbilder, Aquarelle und Lithographien“. Öffnungszeiten: montags bis freitags von 10.00 bis 20.00 Uhr. Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München.

■ Freitag, 5. bis Sonntag, 7. Mai, Sudetendeutscher Rat: Marienbader Gespräche.

■ Samstag, 6. Mai, 14.00 bis 19.00 Uhr, Ackermann-Gemeinde München und Freising: Begegnungstag „Mitten am Rande – Sudetenland und sein neues Gesicht – Perspektiven in den Grenzregionen der Tschechischen Republik“. Referentin: Veronika Kupková, Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München. Anmeldung und Infos unter eMail muenchen@ ackermann-gemeinde.de

■ Montag, 8. Mai, 17.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Roth-Schwabach: Maiandacht am Vertriebenendenkmal am Vogelherd. Im Vogelherd bei der Busschleife, Schwabach.

■ Mittwoch, 10. Mai bis Dienstag, 3. Oktober: BayerischTschechische Landesausstellung „Barock! Bayern und Böhmen“. Öffnungszeiten (bis 14. Mai Eintritt frei): Dienstags bis sonntags 9.00 bis 18.00 Uhr. Haus der Bayerischen Geschichte, Donaumarkt 1, Regensburg.

■ Freitag, 12. bis Sonntag, 14. Mai, Paneuropa-Union Deutschland: 49. Paneuropa-Tagen in Stettin und Greifswald unter dem Motto „Paneuropa – Gemeinsam für den Ostseeraum“. Anmeldung und weitere Informationen unter eMail paneuropa-union@t-online.de oder per Fax an (0 89) 99 95 49 14.

■ Samstag, 13. Mai, 14.00

Uhr, SL-Ortsgruppe Königsbrunn/Wehringen/Klosterlechfeld: Mutter- und Vatertagsfeier. Fischerheim, In der Aue 2, Wehringen.

■ Samstag, 13. Mai, 15.00

Uhr, SL-Ortsgruppe Roth: Mut-

tertagsfeier. Gasthaus Lohgarten, Hilpoltsteiner Straße 28, Roth.

■ Samstag, 13. Mai, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde:

„Die Stadt Eger mit dem Begegnungszentrum der Deutschen und das Egerlandmuseum in Marktredwitz“. Vortrag von Helga Burkhardt und Christoph Lippert. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.

■ Samstag, 13. Mai, 17.00 Uhr, SL-Ortsgruppe Roth: Maiandacht am Vogelbeerbaum. Stadtpark, Otto-Schrimpff-Straße, Roth.

■ Sonntag, 14. Mai, 13.00 bis 19.00 Uhr: Egerländer Gmoi

Stuttgart: Gmoinachmittag. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.

■ Dienstag, 16. Mai, 15.00 bis 17.30 Uhr, Sudetendeutsches

Museum: „Erlebnis namens Heimat – Schreibcafé für Seniorinnen und Senioren“. Dozentin Gunda Achterhold. Teilnahmegebühr 15 Euro. Sudetendeutsches Haus, Museumspädagogik, Hochstraße 8, München. Anmeldung unter eMail anmeldung@ sudetendeutsches-museum.de oder telefonisch unter ( 089) 48 00 03 37.

■ Dienstag, 16. Mai, 17.00

Uhr, VLÖ: Eröffnung der Ausstellung „Verschwunden – Orte, die es nicht mehr gibt“. Die Ausstellung wird bis zum 4. Juli gezeigt. Öffnungszeiten: Montags bis donnerstags von 9.00 bis 16.00 Uhr, freitags bis 12.00 Uhr.

Haus der Heimat, Steingasse 25, Wien.

■ Dienstag, 16. Mai, 17.00

Uhr, Ackermann-Gemeinde

München und Freising: Nepomukfeier-Gottesdienst mit der tschechischen katholischen Gemeinde München. Asamkirche, Sendlinger Straße 32, München.

■ Donnerstag, 18. Mai, 11.00

Uhr, Mährisch-Schlesischer Sudetengebirgs-Verein: Himmelfahrtstreffen und Hahnschla-

gen. Altvaterbaude des MSSGV bei Schopfloch, Stockert 2, Lenningen.

■ Freitag, 19. Mai bis Sonntag, 6. August: BayerischTschechiche Freundschaftswochen in Selb und Asch. Detailliertes Programm unter www. freundschaftswochen2023.eu

■ Sonntag, 21. Mai, 10.00 bis 18.30 Uhr: Sudetendeutsches Museum: Internationaler Museumstag. 10.15 bis 11.45 Uhr: Themenführung: „Zwischen Himmel und Erde – Zur Religionsgeschichte Böhmens und Mährens“ mit Klaus Mohr. 11.00 bis 13.00 Uhr: Familienführungen mit Nadja Schwarzenegger. Anmeldung unter eMail anmeldung@ sudetendeutsches-museum.de 14.00 bis 15.00 Uhr: „Götz Fehr: Tu Austria felix“ – eine unterhaltsame Lesung mit Dr. Raimund Paleczek. 15.15 bis 15.45 Uhr sowie 18.00 bis 18.30 Uhr: Tanzperformance „Fremde Freunde“. 16.00 bis 17.00 Uhr: Themenführung „Pilsner Bier und Znaimer Gurken – Sudetendeutsche Spezialitäten“ mit Eva Haupt.

■ Sonntag, 21. Mai, 14.00 Uhr, SL-Heimatkreis Braunau: Eröffnung der Ausstellung „Domov/Heimat – Adalbert Meier – Fotografien“. Anläßlich des Internationalen Museumstags werden Abzüge von historischen Glasnegativen aus Wekelsdorf gezeigt. Braunauer Heimatmuseum, Paradeplatz 2, Forchheim.

■ Freitag, 26. bis Pfingstsonntag, 28. Mai, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband: 73. Sudetendeutscher Tag in Regensburg. Donau-Arena, Walhalla-Allee 24, Regensburg.

■ Samstag, 27. Mai, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Monatsnachmittag. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.

■ Dienstag, 30. Mai, 15.00 bis

17.30 Uhr, Sudetendeutsches

Museum: „Erlebnis namens Heimat – Schreibcafé für Seniorinnen und Senioren“. Dozentin Gunda Achterhold. Teilnahmegebühr 15 Euro. Sudetendeutsches Haus, Museumspädagogik, Hochstraße 8, München. Anmeldung unter eMail anmeldung@ sudetendeutsches-museum.de oder telefonisch unter ( 089) 48 00 03 37.

■ Dienstag, 30. Mai, 17.30 Uhr: Erinnerungen an den Brünner Todesmarsch. Pfarrer i. R. Franz Pitzal erinnert an das grausame Geschehen. Glockenspiel bei der Mediathek, Jahnstraße, Renningen.

■ Samstag, 17. Juni, 10.30 Uhr, SL-Ortsgruppe Königsbrunn/Wehringen/Klosterlechfeld: Gedenken am Mahnmal der Sudetendeutschen. Mit Bürgermeister Franz Feigl, Stadtpfarrer Bernd Leumann und dem Kreisvorsitzenden des Bundes der Vertriebenen Augsburger Land, Kurt Aue. Aussegungshalle, Städtischer Friedhof, Wertachstraße, Königsbrunn.

■ Freitag, 9., 14.00 Uhr, bis Samstag, 10. Juni: 72. Deutschhauser Heimattreffen mit Berichten über eine Heimatreise 2022, Mundart-Quiz und mehr. Café Moritz (neben dem Rathaus), Lichtenfels/Oberfranken. Samstag, 10.00 Uhr: Feierstunde mit Totenehrung am Gedenkstein im Bergschloßpark. Weitere Informationen unter www. deutschhause.jimdofree.com

■ Samstag, 10. Juni, 10.30 bis 16.00 Uhr: SL-Bezirksverband Schwaben: Bezirksneuwahlen. Trachtenheim, Donauwörther Straße 46, Königsbrunn.

■ Samstag, 10. Juni, SLKreisgruppe Erlangen und Akkermann-Gemeinde Erlangen: Fahrt nach Eger und Marktredwitz. Anmeldung bei Christoph Lippert, Telefon (0 91 32) 97 00, oder eMail info@lti-training.de

■ Dienstag, 13. Juni, 15.00 bis 17.30 Uhr, Sudetendeutsches Museum: „Erlebnis namens Heimat – Schreibcafé für Seniorinnen und Senioren“. Dozentin Gunda Achterhold (Journalistin und Autorin). Teilnahmegebühr 15 Euro. Sudetendeutsches Haus, Museumspädagogik, Hochstraße 8, München. Anmeldung unter eMail anmeldung@ sudetendeutsches-museum.de oder telefonisch unter ( 089) 48 00 03 37.

■ Mittwoch, 14. Juni, 15.00 Uhr, Ackermann-Gemeinde Augsburg: „Die Geschichte der Juden in Schwaben“. Vortrag von Dr. Johannes Mordstein. Exerzitienhaus St. Paulus, Leitershofen, Krippackerstraße 6, Stadtbergen.

Erlebnis namens Heimat

Heimat – bei diesem Begriff schwingt für jeden etwas anderes mit. Doch eines ist wohl immer gleich: Der Gedanke an die eigene Heimat ist stets mit Erinnerungen verbunden – an die Kindheit, das Erwachsenwerden, an Landschaften oder Gerüche...

Kosten:

15 Euro pro Termin oder 5er Karte mit allen fünf Terminen ermäßigt 60 Euro Anmeldung: Erbeten bis jeweils eine Woche vor dem Termin an anmeldung@sudetendeutsches-museum.de oder telefonisch Mo. - Fr. unter +49 (0) 89 480003-37

■ Donnerstag, 15. Juni, 14.00 Uhr, Heimatverband der Brünner KV München: BRUNA-Heimatnachmittag. Gaststätte im Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München.

■ Samstag, 24. Juni: Brünner Versöhnungsmarsch. Die SLLandesgruppen Bayern und Baden-Württemberg organisieren wieder eine mehrtägige Begegnungsreise nach Brünn mit Teilnahme am Versöhnungsmarsch..

■ Freitag, 30. Juni bis Sonntag, 2 Juli, Egerlandtag und 51. Bundestreffen der Egerland-Jugend. Egerland-Kulturhaus, Fikentscherstraße, Marktredwitz.

■ Freitag, 7. bis Sonntag, 9. Juli, SL-Heimatkreis Braunau: 36. Heimattag und „Tage der Begegnung“. Ansprachen unter anderem von OB Dr. Uwe Kirschstein (Forchheim), Bürgermeister Arnold Vodochodský (Braunau) und Heimatkreisbetreuer Erik Buchholz (Gera). Kulturprogramm mit den ZWOlingen Elisabeth und Stefanie Januschko. Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße 1, Bad Kissingen.

■ Samstag, 8. bis Sonntag 9. Juli, SL-Bezirksgruppe Oberfranken mit Werksiedlung Weidenberg: Zweitagesfahrt nach Aussig. Besuch der Austellung

„Unsere Deutschen“, Übernachtung im Traditionshotel auf der Ferdinandshöhe. Der Bus fährt über Pegnitz-Wiesweiher, Bayreuth-Hauptbahnhof, Orte im Fichtelgebirge und EgerlandKulturhaus in Marktredwitz. Anmeldung bei Margaretha Michel unter Telefon (0 92 41) 36 54 oder per eMail an mail@ familie-michel.net

■ Sonntag, 9. Juli, 14.00 Uhr, SL-Ortsgruppe Roth: Vogelbeerbaumfest. Vogelbeerbaum im Stadtpark, Otto-Schrimpff-Straße, Roth.

■ Samstag, 15. Juli, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: „Die verlorene Heimat“. Filmpräsentation über das Braunauer Ländchen von Ondřej Valchař, Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.

■ Donnerstag, 3. bis Donnerstag 10. August, Karpatendeutsche Landsmannschaft Slowakei, Kreisverband München-Oberbayern: Bus-Rundreise in die Karpatendeutschen Sprachinseln der Slowakei. Anmeldung: Josefine Hogh, Telefon (0 81 71) 38 62 82 (Anrufbeantworter) oder per eMail an josefinehogh@web.de

■ Samstag, 5. August, 11.00 Uhr, SL-Landesgruppe Baden-Württemberg: Feierstunde Charta der deutschen Heimatvertriebenen. Festrede: MdB

Christoph de Vries. Schloßplatz, Stuttgart.

■ Samstag, 15. September, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: „Barock! Bayern und Böhmen“. Vortrag von Christoph Lippert zur BayerischTschechischen Landesausstellung. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.

■ Samstag, 30. September, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: Ganztagesfahrt zur Bayerisch-Tschechischen Landesausstellung. Abfahrt Busbahnhof Erlangen 9.00 Uhr. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen. Anmeldung bei Christoph Lippert unter Telefon (0 91 32) 97 00 oder per eMail an info@lti-training.de

■ Samstag, 28. bis Sonntag, 29. Oktober, Bund der Eghalanda Gmoin: Bundeskulturtagung. Egerland-Kulturhaus, Fikentscherstraße 24, Marktredwitz.

■ Dienstag, 14. bis Freitag, 17. November, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband: Multiplikatorenseminar auf dem Heiligenhof. Bildungsstätte Der Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße 1, Bad Kissingen. ■ Freitag, 17. bis Samstag, 18. November, Sudetendeutscher Heimatrat: Jahrestagung. Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße 1, Bad Kissingen

■ Donnerstag, 11. Mai, 19.00 Uhr: Buchvorstellung

„Wer bin Ich? Wer sind Wir?

Zu Identitäten der Deutschen aus dem östlichen Europa“. Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München.

Wer bin Ich? Wer sind Wir?

– jeder Mensch, jede Gemeinschaft vergewissert sich der eigenen Identität stets aufs Neue. Ihre Bezugspunkte sind Herkunft, Sprache, Religion, Kultur. Dabei sind individuelle und kollektive Selbstzuschreibungen ambivalent, vielschichtig und wandeln sich mit neuen Erfahrungen. In dieser Hinsicht war und ist auch die Identität der Deutschen im und aus dem östlichen Europa von Vielfalt geprägt.

Professor Dr. Andreas Otto Weber, Direktor des Hauses des Deutschen Ostens, und

seine Kolleginnen Dr. Lilia Antipow und Patricia Erkenberg setzen sich im Rahmen dieses Buchs mit identitätsstiftenden Aspekten wie Essen, Literatur, Brauchtum und Sport auseinander. Zusätzlich wird in Interviews – unter anderem mit dem Musiker Mulo Francel, dem Münchner Politiker Florian Roth oder der Sprach- und Kulturwissenschaftlerin Zuzana Finger –der ganz persönlichen Bedeutung von Heimat, Erinnerung, Sprache oder Familie nachgespürt. Schmuckobjekte aus dem böhmischen Gablonz, ein Urzelkostüm aus dem siebenbürgischen Agnetheln oder eine Barbarafigur aus dem oberschlesischen Beuthen zeigen, wie auch Einzelobjekte das individuelle Selbstverständnis prägen und kollektive Zugehörigkeit stiften können.

■ Dienstag, 23. Mai, 19.00 bis 21.00 Uhr, Online-Seminar: „Israel –das Heilige Land und seine Dauerkrise“. Gespräch mit dem Analysten, Orientalisten und Historiker Matthias Hofmann.

Der Vortrag will versuchen, die jüngsten Geschehnisse im Nahen Osten zu erklären. Dabei wird die geschichtliche Entwicklung nach 1918, dem Ende des Osmanischen Reichs, beleuchtet. Was ist aus dem Land geworden, in dem Milch und Honig fließen, wie es im Alten Testament heißt? Wie wichtig sind Religionen im Nahen Osten? Wie entstand der Staat Israel? Wer sind die Palästinenser? Was ist die Hamas? Welche Nationen verfolgten und verfolgen welche Interessen im Nahen Osten? Kann es einen dauerhaften Frieden in dieser Region geben?

Der Link zur Registrierung wird Anfang Mai auf der Homepage www.heiligenhof.de freigeschaltet.

Heiligenhof · Alte Euerdorfer Straße 1 · 97688 Bad Kissingen Telefax (09 71) 71 47 47 info@heiligenhof.de · www.heiligenhof.de

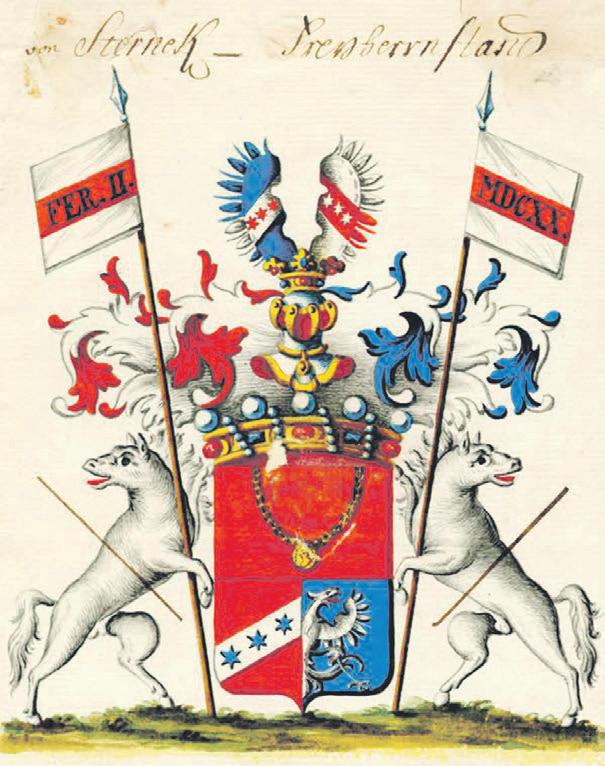

❯ Richard Coudenhove-Kalergi

Vor hundert Jahren hat der aus Böhmen stammende Richard Coudenhove-Kalergi, der Begründer der Europäischen Einigung, den Weltbestseller „Pan-Europa” geschrieben, dessen Kernbotschaften bis heute aktuell sind. Zum Jubiläum gab es für die Paneuropäer ein besonderes Geburtstagsgeschenk: Erstmals erschien das Werk in Tel Aviv auf Hebräisch.

Coudenhove hatte sich in den ersten Frühlingstagen des schicksalsschweren Jahres 1923 mit seiner Frau, der berühmten Burgschauspielerin Ida Roland, auf Einladung der jüdischen Mäzenin Stefanie von Gutmann nach Schloß Würting zurückgezogen, um ungestört innerhalb weniger Wochen seinen Epoche machenden Text niederzuschreiben. Dieser fordert eine friedensstiftende Weltmacht Europa, beantwortet Fragen nach den Grenzen Europas und den Grundlagen europäischer Kultur, spricht sich für eine Partnerschaft auf Augenhöhe zwischen den USA und der Gemeinschaft der freien Europäer aus, setzt sich für die Überwindung der europäischen Binnengrenzen sowie ein Europäisches Volksgruppen- und Minderheitenrecht ein, warnt vor der russischen Gefahr und entwickelt konkrete Ideen zum Kampf gegen den Nationalismus. Instrumente auf diesem Weg sollen laut Coudenhove die deutsch-französische und die tschechisch-sudetendeutsche Aussöhnung, eine Europäische Verteidigung, eine Wirtschafts- und Währungsunion sowie eine Europäische Verfassung sein.

Wie schon vergangenes Jahr ihr 100jähriges Bestehen, feierte die Paneuropa-Union als von einem Sudetendeutschen initiierte älteste europäische Einigungsbewegung ihr Programmbuch grenzüberschreitend. In Ober-

des Jüdischen Zentrums in München übergibt eine Paneuropa-Delegation der Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde, Charlotte Knobloch, die soeben erstmals aufgelegte hebräische Ausgabe des Buches „Pan-Europa“. Von rechts nach links: Dirk

Vor dem oberösterreichischen Schloß Würting mit dem Buch „Pan-Europa“ (von links nach rechts): Die Vorgänger-Bürgermeister Johann Stürzlinger und Hermann Stoiber, Stephanie Waldburg, Bernd Posselt, Bürgermeisterin Martina Schmuckermayer, Reinhard Schotola und Johannes Kijas. Fotos: Paul Scherer, Johannes Kijas, Stephanie Waldburg

österreich präsentierte sie ein Reprint des deutschen Originals der Bürgermeisterin von Offenhausen, zu dem Würting gehört, Martina Schmuckermayer. Im Straßburger Europaparlament erhielt die Vizepräsidentin der EU-Kommission, Dubravka Šuica aus Kroatien, ein Exemplar, und die hebräische Übersetzung ging sowohl in München an die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde, Charlotte Knobloch, Europäische

Karls-Preisträgerin der Sudetendeutschen, als auch in Prag an den langjährigen Generalsekretär der Föderation jüdischer Gemeinden in der Tschechischen Republik, Tomáš Kraus. Der Präsident der Paneuropa-Union Deutschland, Bernd Posselt, zugleich Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, wies in seinen Ansprachen darauf hin, daß der Vater Paneuropas bereits in seinem Text von 1923 vor der Gefahr

❯ Ehrensache Ehrenamt: Peter Stächelin engagiert sich als Heimatortsbetreuer von Bernsdorf

Buchübergabe an die Vizepräsidentin der EU-Kommission, Dubravka Šuica.

eines Zweiten Weltkrieges mit entsetzlichen Folgen für die Zivilbevölkerung gewarnt und die anschließende Teilung Europas in einen russischen und einen amerikanischen Machtbereich vorhergesagt habe. Weil er aber gleichzeitig mit der Paneuropa-Idee das Gegenmittel erfunden habe, sei das 100 Jahre alte Buch heute immer noch ein unverzichtbarer Fundus zur Gestaltung des Europa von morgen.

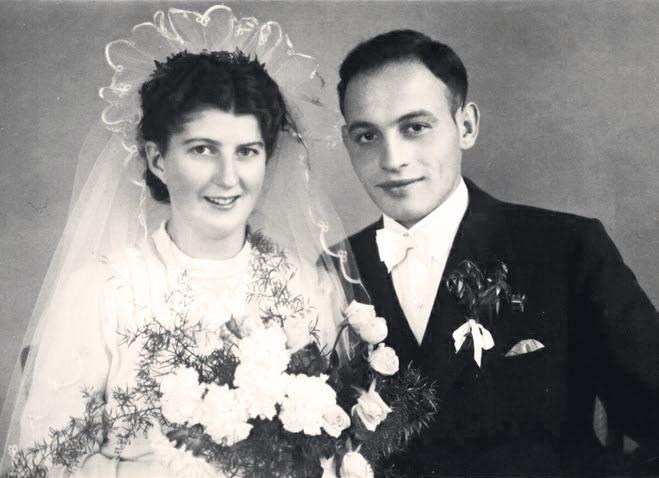

Über die Beschäftigung mit der eigenen Familiengeschichte ist Peter Stächelin mit dem Heimatortsbetreuer von Bernsdorf in Kontakt gekommen. Auf dessen Wunsch hat Stächelin diese Aufgabe mittlerweile übernommen.

Verschiedene Wege führen zum ehrenamtlichen Engagement in der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Bei Peter Stächelin verlief dieser Weg über seinen Nachnamen. Der heute 51-jährige ist in Benediktbeuern aufgewachsen. Väterlicherseits stammt die Familie aus dem Dreiländereck Deutschland –Frankreich – Schweiz, mütterlicherseits aus dem Riesengebirge. Mutter, Tante und Großeltern mußten ihren Heimatort Berndorf, wo sie eine kleine Landwirtschaft betrieben, 1945 verlassen und kamen mit einem der ersten Transporte nach Benediktbeuern.

Seine Mutter hat Peter Stächelin früh verloren – sie starb, als er sechs Jahre alt war, drei Wochen nach seiner Einschulung. Seinen Großvater mütterlicherseits hat Peter Stächelin nicht mehr kennengelernt, er starb schon vor der Geburt des Enkels. „Unter diesen Umständen war die ehemalige Heimat meiner Mutter in meiner Kinder- und Jugendzeit kein Thema mehr“, sagt Peter Stächelin.

Das änderte sich in den 1990er Jahren, woran sein Name großen Anteil hatte. Damals gab es erstmals CD-Roms mit Telefonbüchern für ganz Deutschland. Peter Stächelin klickte sich durch und stellte fest, daß sein Nachname in Deutschland äußerst selten ist. Damit war sein Interesse für Familienforschung geweckt. Zunächst machte er mithilfe eines Stammbuchs die männlichen Vorfahren ausfindig.

Bei einem Besuch bei seiner Tante mütterlicherseits fiel ihm ein Heimatbrief des früheren Bernsdorfer Heimatortbetreuers in die Hände, darin eine Einladung zum Heimattreffen in Bernsdorf selbst. Peter Stächelin fuhr hin –es war die erste Reise in die Heimat seiner Mutter. 250 Menschen waren bei dem Treffen dabei. Während des einwöchigen Aufenthalts lernte er zwei Cou-

sins seiner Mutter kennen, die noch in Schatzlar lebten. Ein Teilnehmer half Peter Stächelin außerdem, seinen Stammbaum nachzuzeichnen. „Ich war so bereichert und glücklich von dieser Reise nach Hause zurückgekehrt, daß ich mit Ernst Kasper, dem damaligen Heimatortsbetreuer von Bernsdorf, in Verbindung blieb“, erinnert er sich. Nur wenige Jahre später – im Janu-

Peter Stächelin ist der Heimatortsbetreuer von Bernsdorf (großes Foto).

Das April-Bild des Heimatkalenders zeigt die Hauptstraße in Schatzlar mit Lauben-Holzhäusern, die typisch für das Riesengebirgsvorland waren.

ar 2006 – überzeugte Ernst Kasper Peter Stächelin, seine Nachfolge als Heimatortsbetreuer von Bernsdorf anzutreten. Nach und nach kamen weitere Ortschaften im Umkreis von Bernsdorf dazu. „Mein Ziel als Heimatortsbetreuer ist es, die frühere Dorfgemeinschaft zusammenzuhalten“, sagt Peter Stächelin. Mehrere Jahre lang hat er Treffen ehemaliger Bernsdorfer organisiert. Er hilft

Am 1. Mai begleitete mich von morgens bis abends ein musikalischer Ohrwurm. Er schlich sich bei mir ein, als ich mich auf den Gottesdienst an diesem Tag vorbereitete. Der Beginn des Marienmonats Mai ist mir seit jeher eine markante Zäsur im kirchlichen Jahreskreis, ein Tag, auf den ich mich freue. So war der Ohrwurm ein Geschenk, denn es handelte sich um den Refrain eines italienischen Marienliedes, das in den deutschsprachigen Ländern wenig bekannt ist und an das auch ich schon längere Zeit nicht mehr gedacht hatte. „O mia bella speranza, dolce amor mio, Maria.“ Das Lied stammt vom heiligen Alfons Maria von Liguori, dem Gründer des Redemptoristenordens, der im 18. Jahrhundert in Süditalien lebte und nicht nur ein eifriger Seelsorger und ein geschätzter Theologe war, sondern auch ein begabter Komponist und Dichter. Einer meiner Mitbrüder, der allzu früh verstorbene Pater Heinrich Stummer, übersetzte vor einigen Jahrzehnten dieses Marienlied ins Deutsche. Bravourös machte er den süditalienischen Schmelz für unsere eher nüchterne Frömmigkeit verständlich. In seiner Version heißt das Lied: „Ein Zeichen unserer Hoffnung bist du für uns, Maria.“

Schön, daß mir dieses Lied zum Beginn des Marienmonats einfiel, denn es bringt in einer einzigen Zeile zum Ausdruck, warum wir auf die Mutter Jesu schauen und sie besonderes ehren. Maria bringt Hoffnung in unser Leben.

außerdem bei der Suche von Personen, gibt jährlich einen Heimatbrief heraus, schreibt Artikel für den Riesengebirgsteil der Sudetendeutschen Zeitung und hat eine eigene Internetseite (www. staechelin.name/bernsdorf.htm) erstellt, auf der er über Bernsdorf und die umliegenden Ortschaften informiert.

„Eine wesentliche Aufgabe sind der Erhalt des Wissens über die alte Heimat, auch das Sammeln von Bildern, Postkarten, Urkunden, Erlebnis- und Vertreibungsberichten aus der damaligen Zeit für die nachfolgenden Generationen“, berichtet Peter Stächelin. Nur bei einer Angelegenheit kann er nicht helfen: bei der Familienforschung. „Hilfe zur Selbsthilfe kann ich leisten, aber niemandem die Forschung abnehmen. Schließlich bin ich ja auch berufstätig. Zudem lese ich kein Sütterlin und kein Tschechisch.“

Doch auch ohne tschechische Sprachkenntnisse knüpft und pflegt er viele Kontakte nach Tschechien. Schon sein Vorgänger, Ernst Kasper hatte einen Freundschaftsvertrag mit dem heutigen Bernartice geschlossen. Auch die Heimattreffen vor Ort in Tschechien hat Stächelin weitergeführt. Den in Trautenau (Trutnov) lebenden Jan Vísek unterstützt er beim Vertrieb von Kalendern mit historischen Bildern.

Darüber hinaus steht Peter Stächelin im Austausch mit anderen Heimatortsbetreuern, dem „Verein für deutschtschechische Verständigung Trautenau“ und dem Museum in Schatzlar (Žacléř).

In München nimmt er seit kurzem an einem monatlichen Stammtisch für die Nachwuchsgeneration aus München und Umgebung teil, den Kirsten Langenwalder, Pressereferentin des Heimatkreises Hohenelbe/Riesengebirge e.V., organsiert: „Alle Interessierten sind herzlich willkommen, sich diesem Stammtisch, aber auch den von ihm betreuten Heimatgemeinschaften anzuschließen, seine Informationsangebote zu nutzen und ihn bei seiner Arbeit zu unterstützen,“ sagt Stächelin, dessen Aufgeschlossenheit auch sein Ehrenamt prägt.

Dr. Kathrin Krogner-KornalikDie vielen Marienbildnisse und -statuten in Kirchen, Häusern, auf Plätzen und an Wegrändern sind Hoffnungszeichen. Sie zeigen uns eine Frau, die großherzig darauf vertraut hat, daß Gott es gut mit uns meint, und die deswegen Gott in ihrem Leben mit jeder Faser ihres Herzens Ehre erwies. Am schönsten kommt das für mich in den Anfangsworten ihres berühmten Lobpreises zum Ausdruck, der im Lukasevangelium überliefert ist: „Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter.“ Im Verlauf der biblischen Heilsgeschichte hat Maria eine ganz besondere, unverzichtbare Aufgabe. Gott wollte Mensch werden, aber er brauchte dazu ein Eingangstor in diese Welt. Er brauchte eine menschliche Mutter. „Du bringst der Welt wahres Leben: Gott ist als Mensch bei uns“, so setzte Pater Stummer seine deutschsprachige Übersetzung des Liedes fort. Christus ist dieses wahre Leben, das uns Maria schenkte. Gerade in unserer Zeit der Pandemie spüren wir sehr genau, was uns leben läßt und was nicht. Die Liebe läßt uns leben. Ich sehe sie mir in Christus geschenkt. Das Vertrauen und die Anerkennung lassen uns leben. Niemand schenkt mir das mehr als Christus. Und schließlich: die Barmherzigkeit läßt uns leben, die Gewißheit, daß uns Fehler nicht angerechnet, sondern verziehen werden. Auch darin erweist sich Christus in meiner Erfahrung als überaus großzügig und treu.

Maria ist ein Zeichen der Hoffnung, weil sie uns vor Augen führt, was uns leben läßt, oder vielmehr: wer uns leben läßt. Das gibt mir persönlich Schwung und Energie. Und deswegen freue ich mich über den Marienmonat Mai auch in diesem Jahr wieder in besonderer Weise.

Sudetendeutsche Zeitung mit Aussiger Bote · Der Egerländer · Egerer Zeitung · Elbogener Heimatbrief ·

Falkenauer Heimatbrief · Heimatbote · Heimatruf · Isergebirgs-Rundschau ·

Karlsbader Badeblatt · Karlsbader Zeitung · Leitmeritzer Heimatbote · Luditzer

Heimatbrief · Neudeker Heimatbrief · Nordböhmische Umschau · Reichenberger Zeitung · Riesengebirgsheimat · Sternberger Heimat-Post · Zuckmantler

Heimatbrief

Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft

wöchentlich (125,00 EUR im Jahr)

mit folgendem Zahlungszeitraum:

jährlich durch Lastschrift

halbjährlich durch Lastschrift

vierteljährlich durch Lastschrift

Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Zeitung, Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat-Post, Zuckmantler Heimatbrief

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Reichenberger Zeitung Nordböhmische Umschau

24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)

Riesengebirgsheimat

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Diese Preise gelten bei Erteilung eines Bankeinzugsauftrags (SEPA-Lastschriftmandat) und Lieferung innerhalb Deutschlands. Preise für Auslandsabonnements auf Anfrage!

Adresse:

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Telefon

Geburtsdatum, Heimatkreis

Datum, Unterschrift

Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit.

Kontoinhaber

Kontonummer oder IBAN

Bankleitzahl oder BIC

Datum, Unterschrift

Alle Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresschluß schriftlich an die SVG. Sie sind berechtigt, die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen nach Absendung dieses Auftrages schriftlich gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft, Hochstraße 8, 81669 München (auch per eMail an svg@sudeten.de) zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

Bitte gescannt oder abfotografiert mailen oder in ausreichend frankiertem Umschlag (85 Cent) einsenden an

Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH

Hochstraße 8

81669 München

eMail svg@sudeten.de

� Brünner Symposium „In der Mitte Europas“ der Ackermann-Gemeinde Grundkonsens

Das 31. Brünner Symposium „In der Mitte Europas“ der Accermann-Gemeinde am Palmwochenende Anfang April trug den Titel „Vor dem Krieg – nach dem Krieg. Mitteleuropäische Erfahrungen und Perspectiven“.

Was ein Grundkonsens ist, erklärte zum Auftakt im historischen Ratssaal die SPD-Politikerin und Hochschulprofessorin Gesine Schwan in einer Debatte mit dem Historiker Jan Šícha und dem Mitveranstalter Matěj Spurný: „Der Grundkonsens kommt aus der Notwendigkeit, nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland eine pluralistische Demokratie westlichen Musters einzuführen, in der unterschiedliche Gruppen über den Streit in der Politik zu den Grundwerten der Demokratie – den Werten der französischen Revolution –Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität zusammenfinden müssen.“

Mehrmals wurde auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg als mögliche Vision für die Zeit nach dem Krieg in der Ukraine verwiesen. Zugleich war die Zeit nach dem Krieg auch jene lange Zeit des Friedens, die Westeuropa beschieden war. Die Vertreter Tschechiens und die Österreichische Botschafterin Bettina Kirnbauer erinnerten in ihren Grußworten an die blutigen Balkankriege auch als Versagen der europäischen Demokratien.

Im ersten Panel wurden zunächst die historischen Daten bestimmt, welche in jedem mitteleuropäischen Land im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine die Debatte bestimmen. In Tschechien und der Slowakei waren dies 1938 und 1968. Doch 1938 war das Vorspiel für die Entstehung der ersten selbständigen Slowakei, eine höchst umstrittene Phase in der Geschichte des Landes. Dagegen ist auch für die Slowakei die Erfahrung von 1968 prägend. Doch der slowakische Historiker Juraj Marušiak verwies darauf, daß in der Slowakei die Leistung der Sowjetunion bei

der Befreiung vom Faschismus nie bezweifelt worden sei. Dazu komme eine Debatte über die Gedenkkultur. Während die einen mit einem Gedenktag im August an die Niederschlagung des Prager Frühlings erinnern wollten, bestünden die Gegner dieses Vorschlags auf einem Gedenken Ende September, um an den Verrat des Westens im Münchner Abkommen 1938 zu erinnern. Die hohe slowakische Ablehnung einer Unterstützung der Ukraine könne, so Marušiak, nicht mit der gemeinsamen Geschichte mit Tschechien erklärt werden, wo die Unterstützung der Ukraine ungebrochen hoch sei, sondern gehe eher auf fehlendes Geschichtsbewußtsein zurück. Vor allem erkläre sich die Ablehnung durch die Unzufriedenheit mit der aktuellen Regierung. Die Solidarität mit der Ukraine sei auch in der Slowakei anfangs hoch gewesen.

Auch in Ungarn ist die Unterstützung für die Ukraine niedrig. Der ungarische Historiker Gergely Romsics verwies darauf, daß Erinnerungskulturen keine gesellschaftliche Gegebenheit seien, sondern in den vergangenen 20 bis 30 Jahren von politischen Akteuren moduliert, wenn nicht manipuliert werden könnten. Mit Blick auf Ungarn bedeute das eine Unterdrückung dieser Erinnerungskultur durch die von der Regierung präsentierte Erzählung, daß der Krieg in der Ukraine nur Teil eines viel größeren Konflikts sei.

Die Regensburger Politologin Gerlinde Groitl sagte, Lehren aus der Geschichte hätten lange keine Rolle in der Politik gespielt, dagegen Macht und Interessen.

� Johannes-Mathesius-Gesellschaft

Mit Blick auf Deutschland sagte sie, daß „wir zu lange Osteuropa nur mit Rußland verbunden haben“. Aktuell diene der Rückgriff auf die Geschichte in der Debatte beiden Seiten. Während die eine die historische Verantwortung Deutschlands betone und daraus die Hilfe für die Ukraine ableite, beziehe sich die andere auf das „Nie wieder Krieg“, wenn sie Waffenlieferungen an die Ukraine ablehne. Daß Deutschland lange die Signale überhört habe, die aus Mitteleuropa gekommen seien, liege an der selbstbezogenen Betrachtung, in der Frieden kein Thema gewesen sei, weil das Bedrohungsgefühl gefehlt habe. Nur in Polen gebe es einen gesellschaftlichen Konsens für die Unterstützung der Ukraine, wobei dieser Krieg, so die polnische Kulturwissenschaftlerin und Soziologin Magdalena Saryus-Wolska, bereits fast zehn Jahre dauere. Allerdings pflege die extrem rechte Partei Konfederacja die Erinnerung an die Wolhynien-Massaker, die Kollaboration ukrainischer Offiziere mit den Nationalsozialisten oder an den ukrainischen Nationalisten Stepan Banderas.

Das zweite Panel widmete sich der Rolle der Menschenrechte bei Václav Havel und seines Vermächtnisses. Das prominent besetzte Podium – Alena Wagnerová und Milan Uhde sind Altersgenossen von Havel – berichtete mit einer Ausnahme aus erster Hand, wie sich Havels Vorstellung von den Menschenrechten entwickelte. Da gebe es Nuancen, wie Wagnerová mit dem Verweis auf den „optimalen Humanismus“ des jungen Havel feststellte. Oder der Politologe

Pavel Barša, einziger auf dem Podium, der Havel nicht persönlich kannte, der eine überraschend kritische Haltung gegenüber den USA in den wichtigen Essays „Die Macht der Ohnmächtigen“ (1978) und „Anatomie einer Zurückhaltung“ (1985) ausmachte. Letztlich gipfelte das Podium in der Beschreibung von Havels Antipolitik beziehungsweise der auf Menschenrechten basierten Außenpolitik. Hier liegt auch das Vermächtnis Havels, das das gleichberechtigte Nebeneinander kleiner und großer Staaten unterstellt und das Konzept ablehnt, in dem Weltmächte die Erde in politische Einflußsphären aufteilen. Der Professor und Dramaturg Petr Oslzlý präsentierte eine Menschenrechtsumfrage unter Studenten. Während des Symposiums wurden auch die drei jungen Sieger des Essaywettbewerbs „Wie veränderte der russische Krieg gegen die Ukraine meine Welt?“ gekürt. Erstmals gehörte eine Studentin aus der Ukraine dazu. Das letzte Podium warf einen Blick auf den Krieg. Der Wunsch nach Optimismus war groß, auch wenn es dazu wenig Anlaß gab. Die Entwicklung in Rußland, waren sich alle einig, sei völlig unvorhersehbar. Deshalb müsse sich die Ukraine auf sich selbst konzentrieren, meinte die ukrainische Literaturwissenschaftlerin Iryna Zabiiaka. Der slowakische Politologe Grigorij Mesežnikov lieferte noch einmal eine Analyse, wie es zum Krieg habe kommen können. Ziel sei ein kompletter Sieg der Ukraine, waren sich alle einig. „Sieg heißt aber auch eine Bestrafung der Verantwortlichen“, sagte Zabiiaka. Echte Versöhnung sei nur möglich, so Mesežnikov, wenn sich die russische Gesellschaft befreie.

„Wir dürfen uns zu den Russen nicht so verhalten, wie sie zu uns. Wir müssen uns immer ins Gedächtnis rufen, daß die Russen auch Menschen sind“, sagte der Priester Sergiy Matskula. Steffen Neumann

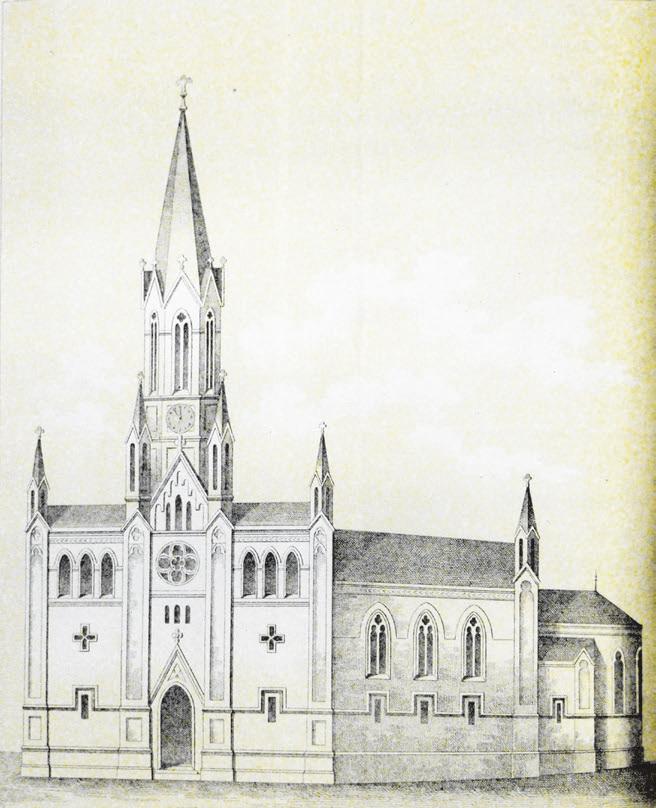

Die Johannes-Mathesius-Gesellschaft, die seit 2002 mit dem Verein Evangelische Sudetendeutsche vereinigt ist (JMGES), traf sich Mitte März in Eger zu ihrer Jahrestagung.

Eger war Mitte des 16. Jahrhunderts evangelisch geworden, im ersten Viertel des 17. Jahrhunderts setzte jedoch die Gegenreformation ein und 1672 war Eger wieder eine katholische Stadt. Dies blieb so bis zum Eintritt in das Industriezeitalter. Mit dem Bau der Eisenbahn wurde Eger ein Verkehrsknotenpunkt, an dem sich die Bayerischen Bahnlinien von Marktredwitz und Hof sowie die sächsische Bahnlinie aus dem Vogtland mit den böhmischen Linien aus Pilsen und dem Egertal trafen. Immer mehr Eisenbahner aus Oberfranken und Sachsen zogen in ihren Arbeitsort und wollten dort auch den evangelischen

Gottesdienst besuchen. Waldsassen war der nächste Ort mit einer evangelischen Kirche, und Fleißen war der zuständige Ort. Doch beide waren weit entfernt. So schlossen sich 190 evangelischen Männer zusammen und planten den Aufbau einer eigenen Gemeinde. Freilich stellten hier das Toleranzpatent von 1781 und vor allem das Protestantenpatent von 1861 erst die Weichen, daß sich im österreichischen Böhmen eine evangelische Gemeinde entwickeln konnte. So genehmigte der Oberkirchenrat in Wien im November 1862 die Bildung einer evangelischen Gemeinde in Eger, und im September 1863 fanden die Amtseinführung des Pfarrers und die Weihe des Betsaales im Landgerichtsgebäude statt. Man erwarb bald ein Grundstück vor dem oberen Tor und errichtete dort ein Pfarr- und Schulhaus das schon 1865 mit

18/2023

Unterstützung des Gustav-AdolfVereins bezogen werden konnte.

Nun machte man sich auf die Suche nach weiteren Unterstützern, um auch eine Kirche errichten zu können. Besonders im evangelischen Franken, in Sachsen und Preußen fanden sich viele Spender, aber auch Kaiser Franz Joseph I. von Österreich und die Stadt Eger unterstützten den Kirchenbau mit einem hohen Betrag. Gleichzeitig stieg die Seelenzahl stetig weiter. Presbyter Johann Moll, Direktor des Egerer Gaswerks, übernahm nun die Aufgabe als Kassier und gewann den Baumeister Adam Haberzettl von Eger für den Kirchenbau. So konnte im Juni 1869 bereits der Grundstein der Kirche gelegt werden. Die Gemeinde bestand damals aus 320 Seelen in Eger und 40 Seelen in Franzensbad. Den genauen Wortlaut der Urkunde und die Namen der Beteiligten hielt Pfarrer Gustav Fi-

scher in seinem umfangreichen Buch „Das Evangelium in Eger und im Egerlande“ fest. Jetzt traf sich die JMG-ES in Eger, um zu sehen, wie sich die Gemeinde entwickelte. Ernst Franke ist Vorstandsmitglied des Bunds der Deutschen – Landschaft Egerland, der sich 1991 gegründet hatte. Er zeigte die Vereinsräume im Balthasar-Neumann-Haus am Marktplatz mit Bibliothek, Ausstellung und einem Raum der Begegnung. Franke erläuterte die Arbeit des Vereins, der sich hier jeden ersten Samstag im Monat treffe. Das Haus sei auch dienstags und mittwochs für Besucher geöffnet. Pfarrerin Vlasta Groll führte die Gäste in den Kapitelsaal des Pfarrhauses und berichtete von ihrer Arbeit. Hier begrüßte Vize-Vorsitzender Horst Schinzel auch den bisherigen Ascher Pfarrer Pavel Kučera. Groll ist seit dessen Eintritt in den Ruhestand für Asch, Eger und Franzensbad zuständig. Sie schilderte ihre Gemeinde und das Problem mit dem Sonntagsgottesdienst in drei Gemeinden. Ihre Zweisprachigkeit erleichtert ihr die Arbeit wenigstens etwas.

In den anschließenden Vorträgen berichteten JMG-ES-Mitglieder, wo sich Unterlagen der evangelischen Gemeinde aus der Zeit zwischen 1862 und 1945 befinden. Die Kirchenbücher seien auf der Internetseite portafontium

In der ersten Folge der diesjährigen Vortragsreihe über „Böhmische Schlösser“ sprach Stefan Samerski über das Schloß von Kremsier/Kroměříž in Mähren. Nach der Begrüßung durch Sadja Schmitzer, Leiterin der Geschäftsstelle der Sudetendeutschen Akademie, referierte der Professor für Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neuzeit im Sudetendeutschen Haus über die Geschichte des Erzbistums Olmütz sowie über Kremsiers Schloß und Schloßpark. Die Reihe wird wieder veranstaltet vom SL-Bundesverband, der Sudetendeutschen Heimatpflege, der Ackermann-Gemeinde in der Erzdiözese München und Freising sowie der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste und gefördert von der Sudetendeutschen Stiftung.

Kremsier ist wirklich ein Höhepunkt unter den Schlössern Böhmens und Mährens, obwohl es abseits der Touristenströme liegt“, begann Samerski seine neue Vortragsreise. Das prächtigen Erzbischöfliche Schloß mit seinem großzügigen Park und uralten Weinkeller war Thema des ersten Vortrags der neuen Reihe.

Die Ursprünge der Siedlung

Kremsier reichten in die Zeit des Großmährischen Reiches zurück, als sie an einer Furt über die March gegründet worden sei.

Im Jahr 1110 habe der damalige Olmützer Bischof Johannes II. das kleine Dorf am Westufer der March erworben, die dort durch eine Furt leicht habe überquert werden können.

Den Aufstieg des Schlosses zum erzbischöflichen Sitz schilderte der Referent dann anhand von mehreren bedeutenden hi-

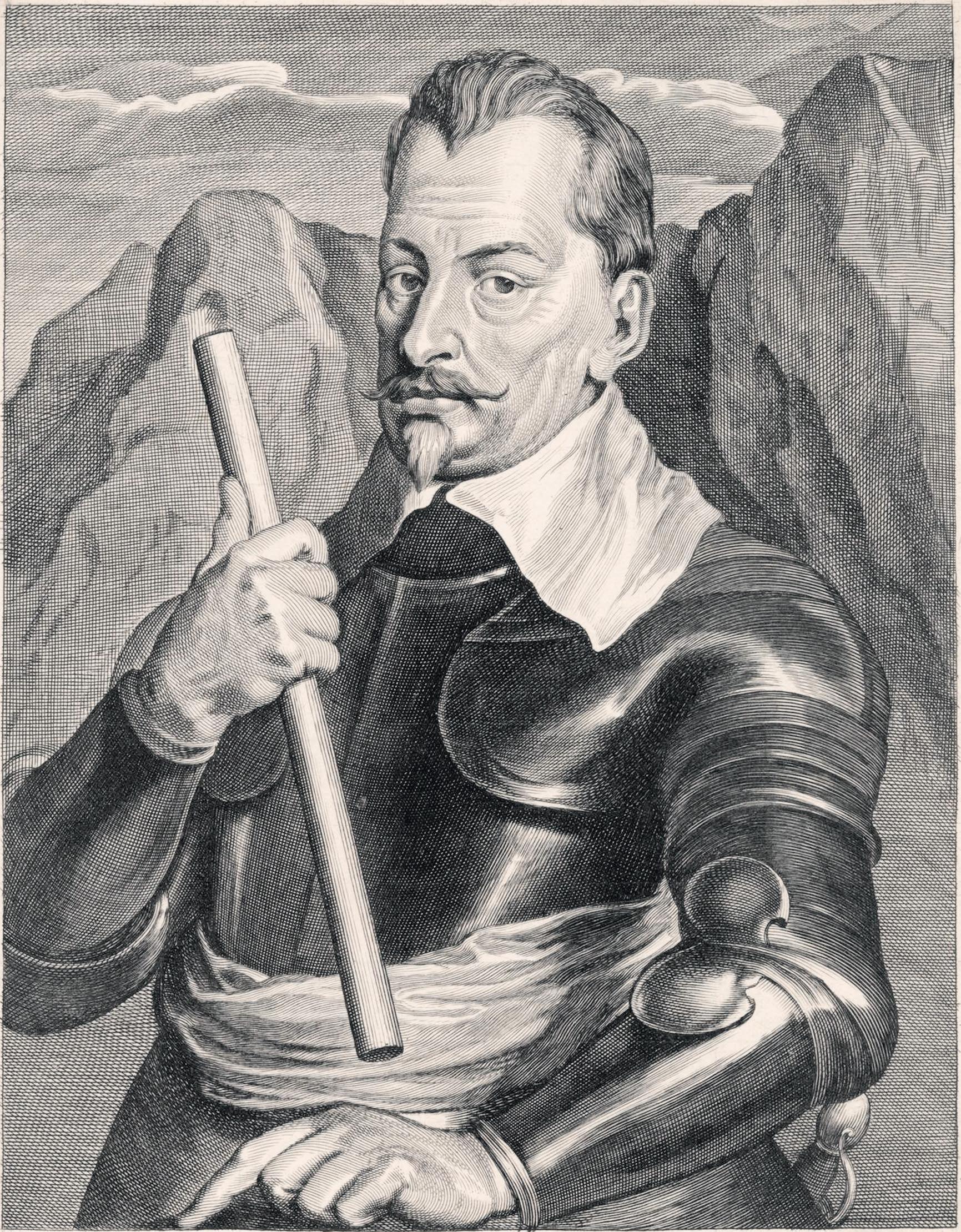

storischen Persönlichkeiten, die Kremsier prägten. Der erste in dieser Reihe war Bischof Bruno von Schaumburg (1205–1281), der um 1266 bei der kleinen Ansiedlung Kremsier, die von König Přemysl Otakar II. zur Stadt erhoben worden war, eine Burg errichten ließ. Dieser Fürstbischof von Olmütz habe ursprünglich aus Schleswig gestammt und sich über Lübeck und Magdeburg südwärts „vorgearbeitet“.

Der Blumengarten als Teil des Schloßparks wurde 1665 bis 1675 unter Bischof Karl II. von Liechtenstein-Kastelkorn (1664–1695) als Spätrenaissance-Garten angelegt. Unten: die großartige Schloßbibliothek.

1245 sei Bruno Bischof von Olmütz geworden und habe in seiner bischöflichen Residenzstadt Kremsier um 1260 die Sankt-MauritiusKirche gegründet, wo er später auch seine letzte Ruhestätte gefunden habe. Zuvor habe Bruno sich auch bei der Kolonisation und Christianisierung Verdienste erworben, so Samerski. Entlang der mährischen Grenze zu Polen und Ungarn seien etwa 200 neue Dörfer und sechs Städte entstanden, die mit Bewohnern des mährischen Binnenlandes und aus Brunos norddeutscher Heimat besiedelt worden seien: „Daher ist die Stadt Braunsberg (Braniewo) in Ostpreußen nach Bruno benannt.“

Während der Hussitischen Kriege sei Kremsier 1423 und 1432 erobert worden. Doch schon kurz darauf habe der nächste bedeutende Bischof, Stanislav Thurso (1497–1540), begonnen, die ursprüngliche Burg zu einem Renaissanceschloß umzuwandeln. „Von der alten Burg blieb nur der rechteckige Turm“, zeigte Samerski anhand einer Abbildung auf der Leinwand. „Das war die Goldene Zeit von Schloß Kremsier.“ So habe Bischof Stanislav den Jagiellonen Vladislav II., König von Böhmen, Ungarn und Kroatien (1456–1516), nach Kremsier eingeladen und stolz den von ihm beträchtlich vergrößerten Schloßgarten erwähnt. Auch andere wichtige Zeitgenossen seien nach Kremsier eingeladen worden.

„Im Dreißigjährigen Krieg wurde Kremsier fast völlig zerstört“, begann Samerski eine dunkle Zeit zu schildern. 1643 habe der schwedische General Torstenson die Stadt erobert, zusammen mit dem Schloß niedergebrannt und später noch zweimal ausgeplündert. Zusätzlich sei Kremsier 1645 durch die Pest entvölkert worden. Von 244 Anwesen seien nur 69 bewohnte Häuser übriggeblieben, und davon manche zum Teil zerstört worden. Von dieser Katastrophe habe sich Kremsier lange nicht erholt.

„Diese trostlosen Umstände änderten sich durch die tatkräf-

tige Persönlichkeit des neuen Bischofs Karl II von LiechtensteinKastelkorn.“ Liechtenstein-Kastelkorn (1664–1695) habe die Stadt wieder aufgebaut, die Bischöfliche Residenz errichtet und

ein Piaristengymnasium gegründet. Unter ihm sei das Schloß in ein Barockschloß verwandelt und eine bedeutende Gemäldegalerie und die großartige Biliothek begründet worden, die schon damals öffentlichen Zugang erlaubt habe. „Seither war Kremsier Mittelpunkt des Fürstbistums Olmütz und Mährens.“

Wichtig seien auch das umfassende Musikarchiv und die Erweiterung des Gartens zu einem französischen Park gewesen. „Kremsier war jetzt eine mit allen Schikanen ausgestattete Residenz.“ Liechtenstein-Kastelkorn habe 1748 Erzherzogin Maria Theresia von Österreich dorthin eingeladen, so wie ihr Sohn Joseph II. 1770 Friedrich den Großen von Preußen.

„1778 wurde Anton Theodor von Colloredo-Waldsee-Mels

� Meßwein von Schloß Kremsier

(1729–1811) erster Erzbischof von Olmütz“, führte Samerski seinen nächsten Protagonisten ein. Der spätere Kardinalpriester habe den Schloßpark um einen englischen Landschaftsgarten mit chinesischen Pagoden, türkischen Kiosken und tropischen Pflanzen erweitert.

Eine nächste Sternstunde habe das Schloß dann 1848 erlebt. Die Habsburger hätten aus dem revolutionären Wien fliehen müssen; Franz Joseph II. sei in Olmütz zum Kaiser ausgerufen worden. Nach der blutigen Niederschlagung des Wiener Oktoberaufstandes sei der konstituierende Reichstag nach Kremsier verlegt und am 22. November im Erzbischöflichen Schloß eröffnet worden, und zwar im gigantischen Speisesaal des Schloßes, der 600 Personen gefaßt habe.

Aber: „Aus der Verfassung ist ja damals doch nichts geworden.“ Nach Kaiser Franz Joseph II. sei 1885 ein weiterer Kaiser, nämlich der russische Zar Alexander III., nach Kremsier gekommen, um Rußland näher an die k. u. k. Monarchie zu bringen, aber auch daraus sei ja nicht viel geworden. Mit seinem Kommentar „Historische Lagen neigen dazu, sich zu wiederholen!“ schlug Samerski den Bogen zur Gegenwart mit Vladimir Putins Überfall auf die Ukraine.

Stefan Samerski berichtete bei seinem Vortrag auch über die uralten Weinkeller unter dem Schloß Kremsier.

Die Keller sind Bestandteil des Erzbischofsschlosses in Kremsier und liegen in einer Tiefe von sechseinhalb Metern. Sie nehmen eine Fläche von 1030 Quadratmetern ein und werden in Oberen und Unteren Keller geteilt. Gegründete hatte sie schon 1266 Bischof Bruno von Schaumburg. Durch Beschluß des Königs Karl IV. aus dem Jahre 1345 erhielten sie das päpstliche Privileg, Meßwein herzustellen.

In den Kellern liegt die Temperatur ganzjährig zwischen neun und

elf Grad Celsius. Damit bieten sie die geeignete Umgebung für natürliche, außerordentliche Meßweine. Erlaubt waren dafür ausschließlich Naturwein, bis 1478 nur Rotwein und strengkontrollierte Herstellung von vereidigten Winzern. Die Weinherstellung dauerte an der Schwelle des dritten Jahrtausends schon 735 Jahre an. In den Kellern sind immer noch älteste Mauerreste der ersten, gotischen Burg aus dem 13. Jahrhundert erhalten, und die Wände sind von einer Edelschimmelschicht bedeckt. Der edle Wein reift in historischen Holzfässern Größen. Das größte Faß nimmt 19 100 Liter auf, das älteste Faß stammt aus dem Jahre 1805.

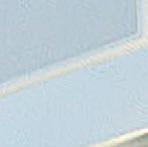

Mit einer „Familienüberlieferung“ kam eine seit 1920 nicht mehr gespielte Zither, der schon einige Saiten fehlten, ins Stift Herzogenburg bei Sankt Pölten in Niederösterreich, um in der Sendung „Kunst & Krempel“ des Bayerischen Rundfunks begutachtet zu werden.

Hier berichtete der Besitzer, seine Großmutter habe zuletzt auf dieser Zither gespielt. Die Großmutter sei befreundet gewesen mit einer Hausdame der Geliebten Kaiser Franz Josephs, der Schauspielerin Katharina Schratt. Der Schratt habe seine Großmutter dann auch einmal auf der Zither vorspielen dürfen. Die Kaiserzeit wehte also durch diese Begutachtung. Und diese zeitliche Verortung bekam noch weitere Nahrung durch den Signaturzettel im Innern der Zither. Darauf stand „K. Schelle, In- und Ausländer Musik-Instrumente, Wien“. Hierbei handele es sich nach Aussage des Experten, Josef Focht vom Museum für Musikinstrumente in Leipzig, nicht um den Hersteller, sondern um den Händler, Karl Eduard Schelle (1814–1882), der auch ein bekannter Musikjournalist gewesen sei. Und die Bezeichnung „Inländer“ in Bezug auf die Herkunft der Instrumente habe wohl vor allem alle Länder der Habsburgermonarchie gemeint.

� Kunst & Krempel: Instrument aus dem Instrumentenbauer zentrum Schönbach bei Eger

Denn diese Konzertzither nach Salzburger Modell komme unzweifelhaft aus Schönbach bei Eger. Das würden die Bauart sowie das Zubehör der Ausstattung verraten. Markant seien hierbei die Stimmechanik sowie die Anzahl der Stimmwirbel. Man habe hier fünf Griffbrettsaiten und 29 Freisaiten, gespannt auf ebenso viele Klavierwirbel. Alles verweise auf beispielsweise die von der Firma Breuer in Schönbach bei Eger massenhaft hergestellten Saiteninstrumente.

Der andere Experte, Martin Kares, Musikwissenschaftler aus Karlsruhe, erfreute sich an der soliden, ja beinahe höfischen Machart mit schönen Einlegearbeiten auf der Schauseite. Decke und Boden seien aus Palisanderholz gefertigt und wohl zweilagig ausgeführt, wes-

halb sie über die Jahre keine Risse aufwiesen. Die Zarge bestehe aus Edelholz. Es handele sich

aber nicht nur um ein am Hofe gespieltes Instrument, sondern auch um eine in bürgerlichen

Haushalten verbreitete Zither.

„Sie war wohl das Klavier des kleinen Mannes!“ Man habe da-

mit gut Melodien spielen und Gesang begleiten können. Ein Klavier wäre dafür natürlich erheblich teurer gewesen.