Sudetendeutsche Zeitung

Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft

Reicenberger

Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft

vereinigt mit Offizielles Organ des „Heimatverbandes der Falkenauer e.V.“

Für die Städte Elbogen und Schlaggenwald und den Landkreis im Egerland

73. Jahrgang

In eigener Sache! Liebe Abonnentinnen und Abonnenten, wir haben zwei Jahre Corona ohne Entlassungen überstanden, was nicht einfach war. Eventuell hätten wir auch noch ein / zwei Jahre so weitermachen können, wenn nicht Preiserhöhungen für Energie, Papier, Druckfarben und die Postgebühren ein weiteres wirtschaftliches Arbeiten unmöglich machen würden.

Außer den exorbitanten Kosten sind die Abbestellungen der Heimatzeitungen so drastisch, daß eine Weiterführung der Helmut Preußler Druck + Versand GmbH & Co. KG nach dem 31.12.2022 nicht mehr möglich ist Wir bedauern diesen Schritt sehr, gerade weil wir wissen, wie unseren Leserinnen und Lesern die Heimatzeitung am Herzen liegt,

Weiterführung der Helmut Preußler Druck + Versand GmbH & Co. KG nach dem 31.12.2022 nicht mehr möglich ist Wir bedauern diesen Schritt sehr, gerade weil wir wissen, wie unseren Leserinnen und Lesern die Heimatzeitung am Herzen liegt, aber wenn eine Sache unwirtschaftlich wird, muß man sie beenden. Wir bedanken uns für Ihre jahrelange Treue. Mit traurigen Grüßen verbleiben wir Kai Raab (Inhaber) Helmut Preußler Druck + Versand GmbH & Co. KG

Direkt vor dem wichtigen Nato-Gipfel, der am Dienstag und Mittwoch in Litauens Hauptstadt Vilnius stattgefunden hat, ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag mit einer Delegation nach Prag gereist. Ein Thema: der Wiederaufbau der von den Russen zerstörten Städte und Dörfer sowie die Beteiligung der tschechischen Wirtschaft an diesem Milliardenprojekt.

Andrij Jermak saß bei der Konferenz mit Präsident Petr Pavel direkt neben Wolodymyr Selenskyj.

Man kennt sich seit der gemeinsamen Zeit im ukrainischen Fernsehgeschäft: Nach Präsident Wolodymyr Selenskyj ist sein Bürochef Andrij Jermak der zweitmächtigste Mann der Ukraine. Der 51-jährige Anwalt begleitete Selenskyj jetzt auch auf der Reise nach Prag.

Jermak zieht sowohl in der Innen- als auch in der Außenpolitik die Fäden. Traditionell wird die Innenpolitik der Ukraine vor allem im Präsidialamt entschieden. Jermak vertritt das Land aber auch bei wichtigen internationalen Treffen, wie dem Wirtschaftsgipfel in Davos, und er ist Ansprechpartner, wenn US-Senatoren Kiew besuchen.

Zudem ist er im ständigen Austausch mit der US-Regierung. So telefoniert er regelmäßig mit Jake Sullivan, dem Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, um das weitere Vorgehen gegen Rußland zu besprechen. Außerdem kämpft er darum, daß der Westen der Ukraine möglichst viele Panzer und anderes militärisches Gerät zur Verfügung stellt.

Erste Station war am Donnerstagabend die Prager Burg, wo Selenskyj und seine Delegation von Staatspräsident Petr Pavel empfangen wurden. Pavel hatte bereits kurz nach seinem Amtsantritt im April Selenskyj in Kiew besucht und war dann – als erster westlicher Politiker und unter Lebensgefahr – in die Ostukraine an die Front gereist. Die tiefe Wertschätzung für den ehemaligen General und Vorsitzenden des Nato-Militärausschusses machte Selenskyj in seinem Eintrag ins Goldene Buch deutlich: „Mit aufrichtigem Dank an den Präsidenten der Tschechischen Republik, Petr Pavel, für seine starke und konsequente Unterstützung der Ukraine in ihrem Kampf für Freiheit, Unabhängigkeit und unsere gemeinsamen europäischen Werte. Sie stehen auf der Seite der Wahrheit und der Gerechtigkeit, auf der Seite einer freien, demokratischen Gesellschaft.“

Pavel, der im JugoslawienKrieg mit tschechischen Fallschirmjägern eine eingeschlossene französische Einheit befreit hatte und seitdem ein Kriegsheld ist, zollte Selenskyj ebenfalls seinen Respekt: „Es ist eine große Ehre für mich, daß mein erster offizieller ausländischer Gast auf der Prager Burg der Präsident der Ukraine ist. Ich möchte nicht nur den Mut des ukrainischen Volkes bei der Verteidigung gegen die russische Aggression würdigen, sondern auch den persönlichen Mut von Präsident Selenskyj. Es ist bewundernswert, daß er angesichts einer direkten Bedrohung seines Lebens durch Rußland die Unterstützung seiner Partner und Verbündeten gewinnen konnte.“ Und als kla-

re Botschaft an den Nato-Gipfel fügte Pavel an: „Es liegt im Interesse der Tschechischen Republik, daß die Ukraine, sobald der Krieg vorbei ist, Verhandlungen über einen Nato-Beitritt aufnimmt. Dies ist gut für unsere Sicherheit, die regionale Stabilität und den wirtschaftlichen Wohlstand. Wir werden uns auch dafür einsetzen, daß die EU-Beitrittsverhandlungen bis zum Ende dieses Jahres beginnen.“

Am Freitag stand dann ein Treffen mit Premierminister Petr Fiala auf dem Programm, der ebenfalls Mut bewiesen hatte, als er gemeinsam mit den Regierungschefs aus Polen und Sloweniens kurz nach Kriegsbeginn im März 2022 nach Kiew gereist ist. Fiala betonte, daß Selenskyjs Be-

such die enge Freundschaft zwischen den beiden Ländern unterstreiche und die Unterstützung der Ukraine eine der außenpolitischen Prioritäten der Regierung sei. „Die Tschechische Republik hat der Ukraine militärische, materielle, finanzielle und humanitäre Hilfe geleistet und wird dies auch weiterhin tun“, so Fiala.

Konkret kündigte der Premierminister an, daß Tschechien der Ukraine zusätzliche Kampfhubschrauber und großkalibrige Munition zur Verfügung stellen und auch bei der Ausbildung von Piloten helfen werde.

Das Hauptthema war der Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg. Tschechien werde das von der Europäischen Kommission vorgeschlagene 50-Milliarden-

Euro-Paket unterstützen, sagte Fiala und fügte an, daß tschechische Unternehmen sehr daran interessiert seien, sich am Wiederaufbau zu beteiligen. Fiala:

„Präsident Selenskyj hat mir versichert, daß er und die gesamte Ukraine sich der bisherigen Unterstützung durch die Tschechische Republik bewußt sind und daß er bereit ist, die Beteiligung tschechischer Unternehmen am Wiederaufbau der Ukraine zu unterstützen. Ich habe zum Beispiel das Interesse von Skoda JS an einer Zusammenarbeit im Bereich der Kernenergie oder von Skoda Transportation erwähnt, das sich in der Endphase der Ausschreibung für die Modernisierung der Kiewer Metro befindet und auch an der Lieferung von Eisenbahnen und anderen möglichen Projekten interessiert ist.“

Noch im Juli werde eine 30-köpfige Delegation aus dem Energie-, Gesundheits- und Verkehrssektor unter der Leitung des Regierungsbeauftragten Tomas Kopecny die Ukraine besuchen. Die Regierung plane außerdem, die Beteiligung tschechischer Unternehmen am Wiederaufbau durch Exportversicherungen zu unterstützen.

Fiala: „Ich bin überzeugt, daß die Zukunft der Ukraine in der EU und in der Nato liegt, die dafür sorgen werden, daß sich eine ähnliche Situation, wie wir sie jetzt in Europa erleben, nicht wiederholt.“ Torsten Fricke

SL-Büroleiter Peter Barton ist

viel unterwegs. Neulich blieb sein Zug auf der schönen Bahnstrecke Prag–Linz im tschechischen Grenzbahnhof Oberhaid (Horní Dvořiště) stehen. Wegen einer kaputten Oberleitung zwischen den österreichischen Bahnhöfen Summerau–Freistadt hatte er über eine Stunde Zeit, um sich am ersten Bahnsteig die Ausstellung „Paměť národa“ (Das Gedächtnis der Nation) anzuschauen. Die meisten der angebrachten Tafeln zeigen aus persönlicher

Sicht von Zeitzeugen historische Ereignisse, die mit der Vertreibung der Sudetendeutschen in dieser südböhmischen Region zusammenhängen. So kam zum Beispiel der Tscheche Karel Mráz im Rahmen der „Neubesiedelung“ des Sudetenlandes mit seinen Eltern nach Oberplan. Fast ein Jahr lang lebte die Familie Mráz mit einer sudetendeutschen Familie in deren Haus zusammen. Um den kleinen Karel kümmerte sich tagsüber die sudetendeutsche Großmutter, die im Jahr 1946 mit ihrer Familie nach Ulrichsberg in Ober-

österreich vertrieben wurde. Nach der Samtenen Revolution kamen manche Vertriebenen über die Grenze, um sich ihre früheren Häuser anzusehen. Seit dieser Zeit erhält die Familie Mráz regelmäßig Besuch von jener Familie, mit der sie ein Jahr lang das Haus geteilt hatte. Auf diese Weise ist eine neue Freundschaft entstanden.

❯ Bernd Posselt war als Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe und Präsident der Paneuropa-Union unterwegs

In seiner doppelten Rolle als Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe und Präsident der Paneuropa-Union Deutschland hat Bernd Posselt mit seinen beiden engsten Mitarbeitern, Stephanie Waldburg und Johannes Kijas, eine mehrtägige Sommertour durch Böhmen und die Oberpfalz unternommen, um grenzüberschreitende Aktivitäten für die zweite Jahreshälfte und für 2024 vorzubereiten.

Auf dem Programm standen Beratungen im Centrum Bavaria Bohemia in Schönsee, das für den Freistaat Bayern die Kooperation mit der tschechischen Seite koordiniert, Gespräche mit Landwirtschaftsexperten in Pilsen, ein Informationsbesuch in Ronsperg/Poběžovice sowie die jährliche Sitzung der Arbeitsgruppe „Dialog ohne Tabus“ des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums, die wie immer mit der großen Wallfahrt nach Haindorf im Isergebirge kombiniert wurde.

Im Centrum Bavaria Bohemia ging es um das Projekt „Grünes Band“. Dieses verläuft entlang des ehemaligen Eisernen Vorhanges von Norwegen und Finnland bis ans Mittelmeer und hat mittlerweile nicht nur eine ökologische, sondern auch eine historische, kulturelle und tourismuspolitische Dimension. Wesentliche Themen in der bayerisch-böhmischen Grenzregion sind dabei auch Vertreibung, Wiederbesiedlung, Kommunismus, verschwundene Dörfer und die Auswirkungen dieser Phänomene auf die heutige Zeit. Von großer Bedeutung ist bei den Planungen auch die Erschließung historischer und kultureller Tatsachen durch deutsche und tschechische Schulklassen sowie Studenten. In der zweiten Hälfte der Sitzung stieß der neue Bundesvorsitzende der AckermannGemeinde, Prof. Albert-Peter Rethmann, hinzu, der sich intensiv in die Debatte einbrachte.

Arbeitssitzung im Centrum Bavaria Bohemia (von links): Jörg Skriebeleit, Leiter der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, Werner Karg vom Bayerischen Kultusministerium, Prof. Albert-Peter Rethmann, Bundesvorsitzender der Ackermann-Gemeinde, Stephanie Waldburg, Volksgruppensprecher Bernd Posselt und die Leiterin des Zentrums, Veronika Ho nger. Fotos: Johannes Kijas

Inflation sinkt auf unter zehn Prozent

Eine Wende zum Besseren ist es noch nicht, aber ein Funken Hoffnung: Zum ersten Mal seit Januar 2022 ist die Inflation in Tschechien offenbar unter die symbolisch wichtige Marke von zehn Prozent gesunken, hat eine Umfrage der tschechischen Nachrichtenagentur ČTK unter Wirtschaftsexperten ergeben. Im Mai lag die Inflation noch bei 11,1 Prozent. Die offiziellen Zahlen für Juni wird das Tschechische Statistikamt (ČSÚ) Ende der Woche veröffentlichen. Wichtigste Inflationsbremse waren, so die Experten, die Treibstoffpreise, die im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 20 Prozent gesunken sind.

Olena Selenska nach Prag eingeladen

Die Vorsitzende des Abgeordnetenhauses, Markéta Pekarová Adamová, hat die ukrainische First Lady Olena Selenska zu einem Parlamentsgipfel eingeladen, der im Oktober in Prag stattfindet. Der Gipfel soll sich mit den Entführungen ukrainischer Kinder beschäftigen. Nach ukrainischen Angaben sind seit Kriegsbeginn mehr als 16 000 Kinder und Jugendlichen nach Rußland verschleppt worden.

Steuersatz im Vergleich hoch

normalen Mehrwertsteuersatz liegt Tschechien mit 21 Prozent im mitteleuropäischen Durchschnitt. Deutschland hat einen Satz von 19 Prozent, die Slowakei und Österreich 20 Prozent, Polen 23 Prozent.

Das erste Jungtier des seltenen Östlichen Spitzmaulnashorns ist im Nationalpark Akagera in Zentralruanda zur Welt gekommen. Seine Mutter ist das Weibchen Jasiri, das im Oktober 2016 im Zoo in Königinhof an der Elbe geboren wurde. Das Weibchen Jasiri wurde 2019 zusammen mit vier weiteren Spitzmaulnashörnern in Ruanda ausgewildert. Dort sollen die Tiere der vom Aussterben bedrohten Nashornpopulation genetische Vielfalt bringen. An dem Projekt „Rhinos to Rwanda“ beteiligen sich mehrere europäische Zoos.

Neuer Minister will keine Revolution

In einer gemeinsamen Erklärung hat sich die tschechische Bischofskonferenz gegen eine Ehe für alle ausgesprochen. Der Vorschlag, die Ehe auch für homosexuelle Paare zu ermöglichen, wird derzeit im Abgeordnetenhaus diskutiert. Seit 2006 können gleichgeschlechtliche

Paare ihre Beziehung zumindest amtlich registrieren lassen.

In der Erklärung, die unter anderem von Prags Erzbischof Jan Graubner unterzeichnet wurde, warnen die Kirchenführer: „Die gesellschaftliche Praxis hat immer wieder gezeigt, daß die

Auf dem Weg vom Haindorfer Wallfahrtsgottesdienst: Vizebürgermeisterin Lucie Podhorová und der Leiter der Bildungsstätte, Jan Heinzl, begrüßen Volksgruppensprecher Bernd Posselt.

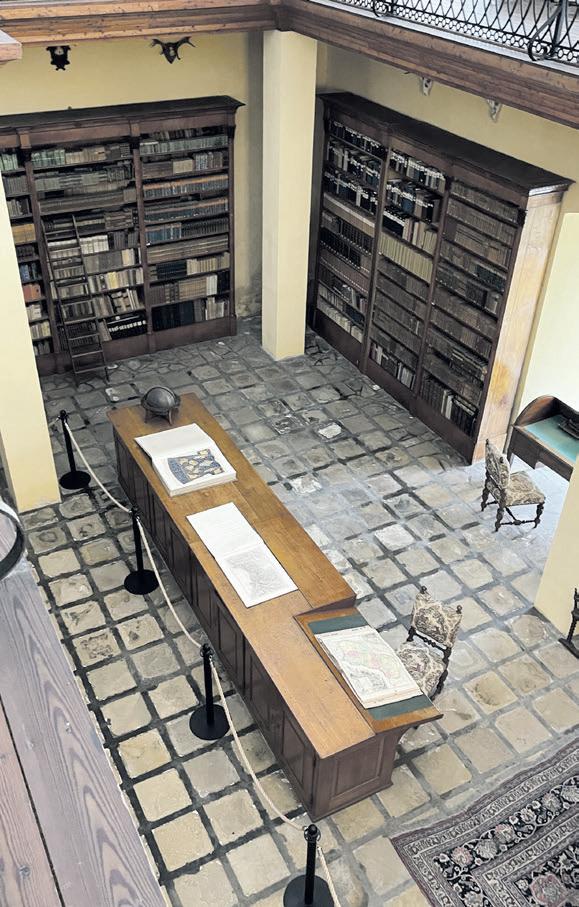

In Ronsperg, dem Heimatort des großen Sudetendeutschen Richard Graf Coudenhove-Kalergi, der als Gründer der Paneuropa-Union die europäische Einigungsidee initiiert hatte, informierte sich die Delegation über die erfolgreichen Restaurierungsarbeiten an der Freitreppe des Schlosses sowie am Aufgang in die einstmals berühmte Bibliothek. Deren kostbare Bücherbestände wurden zu einem Großteil im Trauttmansdorff-Schloß in Bischofteinitz wieder aufgefunden. Der Vater von Graf Richard,

An der renovierten Freitreppe des Coudenhove-Schlosses in Ronsperg: Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe und Präsident der PaneurpaUnion, mit Stephanie Waldburg und Johannes Kijas.

der habsburgische Diplomat und Gelehrte Heinrich CoudenhoveKalergi, war der Begründer des interreligiösen Dialoges und verfaßte das bis heute gültige Standardwerk gegen den Antisemitismus. Dabei sammelte er Literatur in zahlreichen Sprachen, die jetzt wieder zugänglich gemacht werden soll.

Die Haindorfer Wallfahrt bot den Rahmen für die diesjährige Arbeitssitzung „Dialog ohne Tabus“ des entsprechenden Gremiums des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums, das Bernd

Posselt und Karls-Preisträger Milan Horáček leiten.

Auf der Tagesordnung standen vor allem das Gedenken an Otfried Preußler in diesem und an Oskar Schindler im nächsten Jahr, die Jahreskonferenz des Gesprächsforums im Herbst in Prag, die neuesten Fortschritte im sudetendeutsch-tschechischen Verhältnis, die Lage der deutschen Minderheit in der Tschechischen Republik sowie die beeindruckende Anzahl grenzüberschreitender Kulturprojekte.

Die Tschechische Republik hat unter den Nachbarländern den höchsten ermäßigten Mehrwertsteuersatz, hat eine Studie der Beratungsfirma Mazars ergeben. Laut EU-Gesetzgebung ist es den EU-Ländern erlaubt, zusätzlich zum normalen Mehrwertsteuersatz einen oder zwei ermäßigte Mehrwertsteuersätze anzuwenden. In Tschechien gibt es derzeit zwei ermäßigte Sätze, 10 und 15 Prozent. Das Sparpaket der Regierung sieht vor, die beiden ermäßigten Sätze auf 12 Prozent zu vereinheitlichen. In Polen werden ermäßigte Sätze von acht und fünf Prozent angewandt, in der Slowakei zehn und fünf Prozent, in Österreich 13 und zehn Prozent. In Deutschland gibt es einen ermäßigten Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent. Beim

Staatspräsident Petr Pavel hat am vergangenen Donnerstag den Christdemokraten Marek Výborný zum neuen Landwirtschaftsminister ernannt. Výborný ersetzt damit seinen Parteikollegen Zdeněk Nekula, der aufgrund massiver Kritik zurückgetreten war (Sudetendeutsche Zeitung berichtete). „Ich möchte keine Revolution im Ministerium starten, sondern in den erfolgreichen Dingen fortfahren“, sagte Výborný nach seiner Ernennung. Nur eines will der neue Minister in jedem Fall ändern: Die Kommunikation verbessern, denn daran war Výborný, wie er selbst eingeräumt hatte, am Ende gescheitert.

Tschechiens Motto für die Expo 2025

Unter dem Motto „Talent und Kreativität für das Leben“ wird sich Tschechien auf der Weltausstellung Expo 2025 vom 13. April bis 13. Oktober 2025 im japanischen Osaka präsentieren. Die Expo sei eine moderne Marketingplattform, die sehr gut genutzt werden könne, um die Tschechische Republik zu präsentieren, sagte Jan Herget, Direktor von CzechTourism.

ISSN 0491-4546

Erscheint wöchentlich freitags Redaktionsschluß Veranstaltungstermine: Freitag 18.00 Uhr. Redaktionsschluß Montag 18.00 Uhr. Chefredaktion und verantwortlich für den Inhalt: Torsten Fricke, Nadira Hurnaus. Kulturredaktion: Susanne Habel. Korrespondent in Prag: Dr. Jaroslav Šonka; Korrespondentin in TeplitzSchönau: Jutta Benešová; Korrespondenten im Isergebirge: Stanislav Beran, Petra Laurin; Korrespondent in Berlin: Ulrich Miksch. Ständige Mitarbeit: Peter Barton, Markus Bauer, Josef Grimm, Professor Dr. Rudolf Grulich, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Kathrin Hoffmann, Peter Pawlik, Karl Reitmeier, Hildegard Schuster, Lexa Wessel. Anschrift für alle: Hochstraße 8, 81669 München.

Redaktion: eMail zeitung@sudeten.de;

Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de.

Ehe zwischen einem Mann und einer Frau eine unverzichtbare Grundlage für die Bildung einer guten Familie und einer gesunden, funktionierenden Gesellschaft ist. Wo die Familie zerbricht, zerbricht auch der Staat. Deshalb müssen Ehe und Familie vom Staat und der Zivilgesellschaft geschützt, gefördert und zielgerichtet weiterentwickelt werden, denn eine stabile Familie ist einer der wichtigsten Bausteine der Gesellschaft in jeder Zeit.“

Die Ehe sei „eine dauerhafte Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau“, die auf

einer freiwilligen, vertraglichen Beziehung beruhe. Die Bischöfe: „Die Institution der Ehe wurde nicht von Menschen eingeführt, sondern von Gott selbst, als er den Menschen schuf, wie es in der Heiligen Schrift heißt: ,Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie.‘“

Die Ehe beruhe auf der Komplementarität des männlichen und des weiblichen Elements.

„Diese Komplementarität ermöglicht die Fortpflanzung und das Kinderkriegen und schafft Raum für die gesunde Entwick-

lung und Erziehung der Kinder“, heißt es in der Erklärung weiter. Demnach ergäbe sich der Charakter der Ehe nicht nur aus der christlichen Lehre, sondern sei auch in der natürlichen Ordnung der Dinge zu erkennen.

Die Bischöfe: „Wir sind davon überzeugt, daß die Ehe nicht neu definiert werden kann; sie war schon immer eine Bundesehe zwischen einem Mann und einer Frau und wird es auch in Zukunft sein. Die Gesellschaft mag sich weiterentwickeln, aber einige Dinge sind unveränderlich und unveränderbar.“ Torsten Fricke

Jahres-Abonnement 2023 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich) 62,50 EUR, Neudeker Heimatbrief oder einer der Regionalblöcke (Block 1 – Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote; Block 2 – Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Heimatzeitung/Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung; Block 3 – Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat, Zuckmantler Heimatbrief; Block 4 – Riesengebirgsheimat) (12 Ausgaben jährlich) 31,25 EUR. Je Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München – IBAN: DE13 7001 0080 0005 7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag. © 2023 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de

Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München.

Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.

❯ „Wo die Familie zerbricht, zerbricht auch der Staat“

Bischofskonferenz gegen „Ehe für alle“

Den Sonderpreis der Jury erhielt der in Deutschland lebende Regisseur Behrooz Karamizade für den Film „Leere Netze“.

Doppel-Erfolg für „Blagas Lektionen“. Schauspielerin Eli Skortschewa, Produzent Eike Goreczka und Regisseur Stephan Komandarew freuen sich über zwei Auszeichnungen in Karlsbad. Fotos: Film Servis Festival Karlovy Vary

� „Blagas Lektionen“ gewinnt in der Kategorie „Bester Film“ – Sonderpreis der Jury für das deutsch-iranische Drama „Leere Netze“

Regisseur Cyril Aris erhielt eine Sonderanerkennung der Jury.

Die deutsch-bulgarische Produktion „Blagas Lektionen“ ist auf dem 57. Internationalen Filmfestival in Karlsbad als bester Film ausgezeichnet worden. Produzent des Sozialdramas ist der Magdeburger Eike Goreczka. Die Regie hatte Stephan Komandarew, der bei der Abschlußgala auch den Kristallglobus von Festivalpräsident Jiří Bartoška entgegennahm. Die Hauptdarstellerin Eli Skortschewa wurde zudem zur besten Schauspielerin gekürt.

In „Blagas Lektionen“ geht es um eine pensionierte Lehrerin, die einem Telefonbetrug zum Opfer fällt und all ihr Erspartes verliert. Das Geld hatte sie zurückgelegt, um ihrem gerade verstorbenen Ehemann ein würdiges Begräbnis zu ermöglichen. Aber Blaga gibt nicht auf – und muß dabei selbst zu unmoralischen Mitteln greifen.

Den Sonderpreis der Jury gewann der deutsch-iranische Film „Leere Netze“ von Regisseur

Auf der Abschlußgala des 57. Internationalen Filmfestivals in Karlsbad überreichte Festivalpräsident Jiří Bartoška (im Hintergrund) den „Preis

Behrooz Karamizade, der mittlerweile in Deutschland lebt. Der Film schildert die Geschichte eines jungen Iraners, der illegal fischt, um Geld für seine Hochzeit zu verdienen. Das Filmprojekt wurde vom ZDF sowie von

Hessenfilm und Medien gefördert.

Den Preis für die Regie nahm Babak Jalali für den US-amerikanischen Film „Fremont“ entgegen. Herbert Nordrum erhielt den Preis für den besten Schau-

spieler für seine Rolle in der schwedisch-norwegisch-französischen Produktion „Hypnose“. Eine Sonderanerkennung der Jury ging an den deutsch-libanesischen Dokumentarfilm „Dancing on the Edge of a Volcano“

unter der Regie von Cyril Aris, den die Augsburgerin Katharina Weser mitproduziert hatte. Insgesamt wurden während des Filmfestivals 143 Filme gezeigt.

Auf der Abschlußgala war dann wieder Hollywood in Karls-

bad vertreten. Neben der tschechischen Schauspielerin Daniela Kolářová erhielt der US-amerikanische Star Robin Wright den Preis des Festivalpräsidenten. Ihren internationalen Durchbruch hatte Wright an der Seite von Tom Hanks in dem 1994 gedrehten Welterfolg „Forrest Gump“.

Spätestens seit der Netflix-Serie „House of Cards“ ist Wright weltweit bekannt. Für ihre Rolle als Mrs. Underwood wurde sie als beste Serien-Hauptdarstellerin mit dem Golden Globe ausgezeichnet. In Karlsbad war die Amerikanerin, die 2009 bei den Festspielen in Cannes selbst in der Jury saß, voll des Lobes: „Ich möchte dem gesamten Festivalteam danken – dies ist in der Tat eines der besten Festivals, an denen ich je teilgenommen habe. Danke, daß Sie die Filme unterstützen.“

Im nächsten Jahr findet in Karlsbad das 58. Internationale Filmfestival vom 28. Juni bis 6. Juli statt. Torsten Fricke

� Sonderausstellung des Sudetendeutschen Museums zum 100. Geburtstag und 20. Todestag des weltberühmten Autors

„Die kleine Hexe“, „Der Räuber Hotzenplotz“ oder „Das kleine Gespenst“ – als Autor von Kinderbüchern ist Otfried Preußler weltberühmt. Über 50 Millionen Mal wurden seine Werke gedruckt und in 55 Sprachen übersetzt. In der breiten Öffentlichkeit weniger bekannt ist, wie der Sudetendeutsche zeitlebens unter Krieg und Vertreibung litt.

thema in seinem Welterfolg „Krabat“. Zehn Jahre lang hatte der Autor an dem Werk gearbeitet, unter Schreibblockaden gelitten und immer wieder das Manuskript in den Papierkorb geworfen, wo es seine Frau Annelies herausfischte, bis das Buch 1971 erschien.

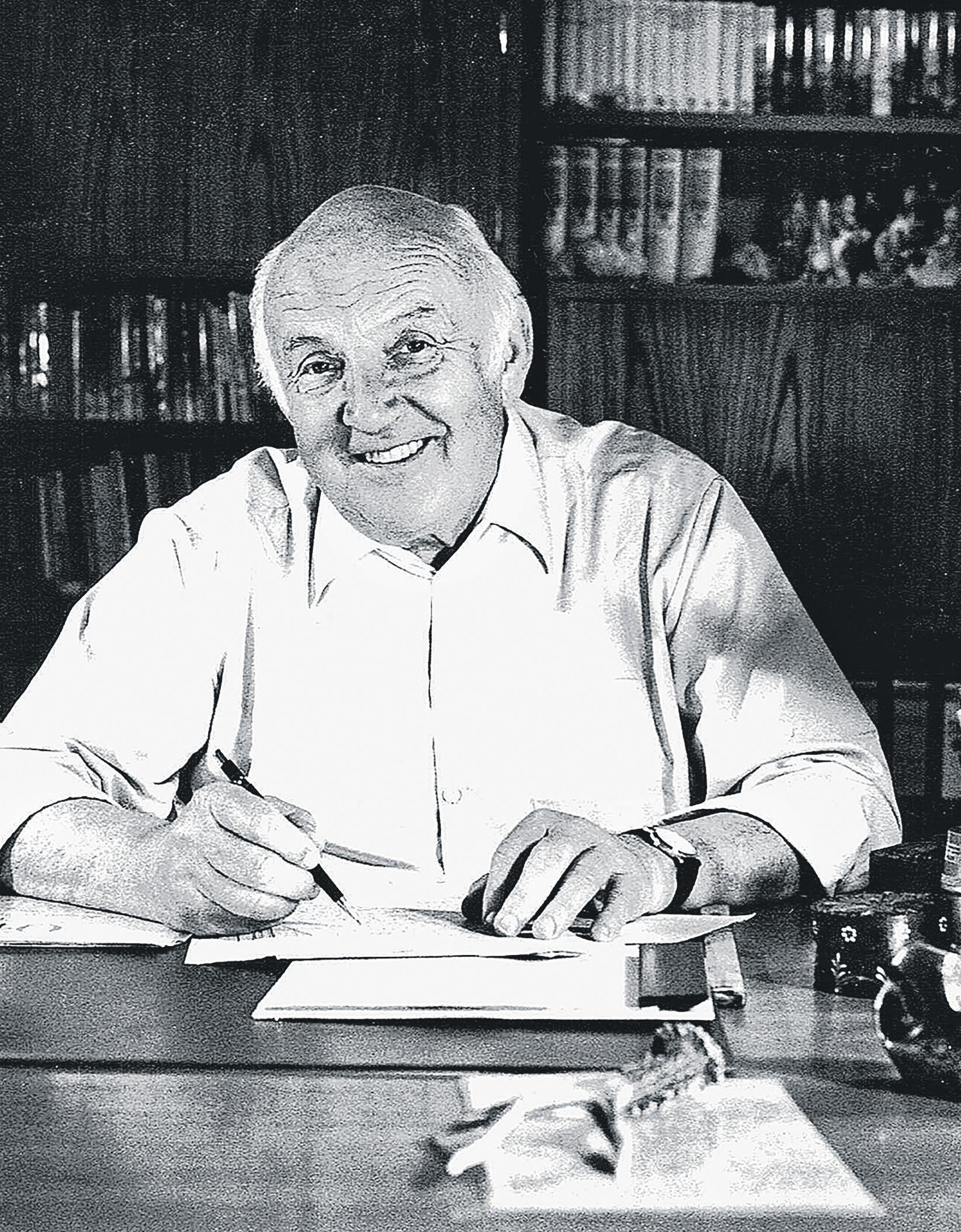

Otfried Preußler wurde am 20. Oktober 1923 in Reichenberg geboren und verstarb am 18. Februar 2013 in Prien am Chiemsee. Foto: privat

� Sonderausstellung des Sudetendeutschen Museums

Ein bißchen Magier bin ich schon

Mit einer Vernisage wird am Donnerstag, 20. Juli, um 19.00 die Sonderausstellung „Ein bißchen Magier bin ich schon“ über Otfried Preußlers Erzählwelten in München eröffnet.

Bis zum 12. November ist die Ausstellung dienstags bis sonntags von 10.00 bis 18.00 Uhr in der Alfred-Kubin-Galerie des

Sudetendeutschen Hauses (Eingang Hochstraße 8) geöffnet. Realisiert hat die Sonderausstellung das Sudetendeutsche Museum in Kooperation mit dem Adalbert Stifter Verein und dem Isergebirgs-Museum Neugablonz. Begleitet wird die Sonderausstellung von zahlreichen Einzelveranstaltungen zu einzelnen Themenbereichen.

A

ls Otfried Syrowatka wurde der spätere Autor am 20. Oktober 1923 in Reichenberg geboren. In Anlehnung an die Großmutter ließ der Vater den Familiennahmen 1941 in Preußler ändern. Direkt nach seinem Abitur wurde Preußler am 20. März 1942 zur Wehrmacht eingezogen. „Ich hatte mich freiwillig in den Krieg gemeldet, von dem wir ja damals glaubten, er sei ein gerechter Krieg.“

Zuvor gehörte Preußler, wie viele seiner Kameraden, erst dem Deutschen Jungvolk und dann der Hitlerjugend an. Für die oft verbreitete Behauptung, Preußler sei auch Mitglied der NSDAP gewesen, gibt es dagegen keinen offiziellen Beleg.

Ein Ernteeinsatz der Hitlerjugend inspirierte den damals 17-jährigen im Winter 1940/41 die Erlebnisse in seinem Erstlingswerk „Erntelager Geyer“ niederzuschreiben, dessen Existenz erst 2015, also Jahre nach Preußlers Tod, allgemein bekannt wurde. Die Anziehungskraft des Bösen, wie es Preußler im Nationalsozialismus selbst erlebt hatte, wird später das Leit-

Grundlage ist eine sorbische Sage: Krabat ist Lehrling eines bösen Zaubermeisters und zunächst begeistert von der schwarzen Magie, bis er sich gegen das Böse stellt.

„Mein Krabat ist meine Geschichte, die Geschichte meiner Generation und die aller jungen Leute, die mit der Macht und ihren Verlockungen in Berührung kommen und sich darin verstrikken“, erklärte der Autor die autobiografischen Bezüge.

Die Unmenschlichkeit des Kriegs hat Preußler selbst erlebt: „Diese jungen Burschen, das waren wir – im Lager. Ich war –nach damaligem Recht – noch nicht volljährig, als ich 1944 in Bessarabien für fünf Jahre in russische Gefangenschaft kam. Ich hatte Typhus, Malaria, Fleckfieber. Irgendwann war ich auf 40 Kilo abgemagert, da bin ich in meiner Verzweiflung unter einem Zaun auf das Lazarett zugekrochen, direkt in die Arme einer jüdischen Ärztin. Und die sagte: ,Herr Leutnant, wie schaun Sie denn aus?‘ Und hat mich erst mal kahlgeschoren und in die Wanne gesteckt. Sie weinte und erzählte, ihr Sohn – in meinem Alter – sei in meinem Frontabschnitt gefallen.“

„Der Verlust der Kinderheimat“ sei sein zentrales Motiv gewesen. Erst im Juni 1949 wird Preußler aus der Kriegsgefangenschaft entlassen. Der Heimatlose findet über Umwege seine Verlobte Annelies Kind, die ebenfalls aus Reichenberg stammte, in Rosenheim wieder. Noch im selben Jahr heirateten die beiden.

„Ich habe die Vertreibung selbst nicht erlebt, ich habe davon im Lager von einem Politinstrukteur erfahren. Aber mein Mädchen, meine spätere Frau, hat das alles durchmachen müssen“, erinnerte sich Preußler in einem Interview und schilderte den ersten Besuch im Elternhaus viele Jahre später: „Da hingen noch die Bilder an der Wand, die mein Vater einst von seinen Malerfreunden geschenkt bekommen hatte. Sogar mein Klavier stand noch da, auf dem ich früher mehr schlecht als recht herumgeklimpert habe! Das war eine gespenstische Sache. Der Mann, der mittlerweile darin wohnte, wollte sogar mit mir auf die Rote Armee trinken.“

In dem bemerkenswerten Buch „Kind einer schwierigen Zeit“, das im vergangenen Jahr erschienen ist, hat der Literaturwisssenschaftler Prof. Dr. Carsten Gansel Otfried Preußlers frühe Jahre aufgearbeitet. Grundlage war ein Fund, den Gansel im Russischen Staatlichen Militärarchiv in Moskau gemacht hatte: die Kriegsgefangenenakte von Otfried Preußler. Bei der weiteren Recherche hat

der Wissenschaflter noch viele weitere bislang unbekannte Dokumente entdeckt, wie das Stück „Das geliebte Porzellan“, das im Lager aufgeführt wurde.

Gansel: „Das Schreiben hat Preußler beim Überleben in der Kriegsgefangenschaft geholfen. Mit seinen Gedichten und Dramen brachte er ein Stück Normalität in das Lager, und er hat, was mehrere Quellen belegen, den Mitgefangenen Mut gemacht.

Wie die zehnjährige Arbeit an ,Krabat‘ aber zeigt, war Preußler durch Krieg und Gefangenschaft schwer traumatisiert. Mit seinen Kinderbüchern hat Preußler diese schreckliche Zeit nicht nur für sich selbst verarbeitet, sondern sein Gesamtwerk ist auch eine Botschaft an die Jugend, sich der Macht des Bösen entgegenzustellen.“

Zur Jahrtausendwende nahm Preußler Kontakt zu Frank Schirrmacher auf, einem der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Es ging um den Vorabdruck seiner Erinnerungen „Die verlorenen Jahre?“. Gansel: „Mit zunehmenden Alter war Preußler schließlich in der Lage, seine eigene Geschichte nicht mehr über ein Alter Ego, wie in ,Krabat‘ oder als Oberleutnant Trenkler im ,Bessarabischen Sommer‘ zu verarbeiten, sondern in der IchForm zu erzählen.“

Das Manuskript hat Preußler jedoch nie vollendet und in einem Interview angekündigt: „Aber das bekommt vorläufig niemand zu sehen. Erst wenn ich tot bin.“ Torsten Fricke

■ Bis Dienstag, 3. Oktober, Bayerisch-Tschechische Landesausstellung „Barock! Bayern und Böhmen“. Haus der Bayerischen Geschichte, Donaumarkt 1, Regensburg. Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 9.00 bis 18.00 Uhr.

■ Samstag, 15. Juli, 15.00

Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: „Die verlorene Heimat“. Filmpräsentation über das Braunauer Ländchen von Ondřej Valchař, Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.

■ Donnerstag, 20. Juli, 15.00

Uhr, Heimatverband der Brünner in der Bundesrepublik Deutschland (Bruna): Eröffnung der Ausstellung „Deutsche Brünner Persönlichkeiten aus sechs Jahrhunderten“. Rathaus, Stadtplatz 26, Waldkraiburg.

■ Donnerstag, 20. Juli, 19.00

Uhr, Sudetendeutsches Museum und Adalbert Stifer Verein: Eröffnung der Sonderausstellung „Ein bißchen Magier bin ich schon... Otfried Preußlers Erzählwelten“. Die Ausstellung läuft bis zum 12. November. Zusätzlich gibt es ein großes Begleitprogramm. Sudetendeutsches Haus, Adalbert-StifterSaal, Hochstraße 8, München.

■ Freitag, 21. Juli, 10.00 Uhr, Sudetendeutsche Landsmannschaft–Bundesverband und Landesgruppe Bayern informieren am Schrannenplatz in Erding über ihre Arbeit. Zwischen 10.00 und 12.00 Uhr werden Schirmherrschaftsministerin Ulrike Scharf und der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, Bernd Posselt, kurze Ansprachen halten. Mit Infoständen präsentieren sich: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Sudetendeutsches Museum, Sudetendeutsche Heimatpflege und der Heiligenhof. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die „Altbairische Blasmusik“ Erding unter der Leitung des Kreisvolks-

musikpflegers Reinhard Loechle. Die Privatbrauerei Erdinger Weißbräu ist mit einem Ausschank dort und lädt zur kostenlosen Bierprobe.

■ Freitag, 21. Juli, 13.30 Uhr, SL Bayern: Landesversammlung. Erdinger Weißbräu, Lange

Zeile 1 und 3, Erding.

■ Dienstag, 25. Juli, 18.30 Uhr, Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaften und Künste und Sudetendeutsches

Musikinstitut: Ringveranstaltung und Komponistenporträt

„Dietmar Gräf zu seinem 80. Geburtstag“. Freier Eintritt mit anschließendem Empfang. Anmeldung per eMail an sudak@

mailbox.org oder per Telefon unter (0 89) 48 00 03 48. Sudetendeutsches Haus, Adalbert-Stifter-Saal Hochstraße 8, München.

■ Samstag, 29. bis Sonntag, 30. Juli: Deutscher Böhmerwaldbund: 31. Bundestreffen in der Patenstadt Passau. Samstag, 10.00 Uhr: Kulturpreisverleihung im Rathaus mit Oberbürgermeister Jürgen Dupper. Sonntag, 9.30 Uhr: Festgottesdienst im Dom. 11.00 Uhr: Kundgebung im Redoutensaal mit Sylvia Stierstorfer, MdL, der Beauftragten der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene.

■ Sonntag, 30. Juli, 15.00

Uhr: Gottesdienst mit Treffen der aus Schwaden (Kreis Aussig) und Umgebung stammenden deutschen und tschechischen Christen. Monsignore Karl Havelka aus Schüttenitz, Pfarrer Mazura aus Schreckenstein und Pfarrer Jancik aus Aussig werden den Gottesdienst gestalten. Anschließend Kaffee und Kuchen im Garten. Jakobus-Kirche, Schwaden (Svádov).

■ Montag, 31. Juli, 15.00 Uhr: Gedenkstunde an das Massaker auf der Brücke in Aussig mit Martin Dzingel, Präsident der Landesversammlung der deut-

schen Vereine in der Tschechischen Republik. Im Anschluß Kaffee und Kuchen im Pfarrhaus in Aussig und um 18.00 Uhr Gottesdienst in der Stadtkirche.

■ Samstag, 5. August, 11.00 Uhr, SL-Landesgruppe BadenWürttemberg: Feierstunde zur Charta der deutschen Heimatvertriebenen. Festrede: MdB Christoph de Vries. Schloßplatz, Stuttgart.

■ Mittwoch, 9. August, 19.00 Uhr, Stiftung Gerhart-Hauptmann-Haus: „Gegen Hitler –Deutsche Partisanen im besetzten Jugoslawien 1941–1945“. Vortrag von Thomas Dapper. Gerhart-Hauptmann-Haus, Bismarckstraße 90, Düsseldorf.

■ Sonntag, 13. August, 11.00 Uhr: Egerländer Gebetstag. Wallfahrtskirche Maria Kulm (Kreis Falkenau/Sokolov).

■ Montag, 14. bis Freitag, 18. August, Stiftung GerhartHauptmann-Haus: Zeugnisse jüdischer und christlicher Kultur in Württemberg und Hohenzollern. Studienfahrt in Kooperation mit der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Düsseldorf e. V. Infomationen und Anmeldung unter www.g-h-h.de/aktuelle-reisenund-seminare

■ Dienstag, 15. August: Die Böhmerwaldjugend singt und tanzt auf der Landesgartenschau. Auftritte von 13.15 bis 14.15 Uhr sowie von 17.00 bis 18.00 Uhr. Landesgartenschau. Zuppinger Straße, Freyung.

■ Freitag, 18. August, 18.00 Uhr, Stiftung Gerhart-Hauptmann-Haus: „Im Gegenlicht –Bilder aus Ermland und Masuren“. Die Fotoausstellung von Wojciech Szulc-Cholnicki läuft bis zum 29. September. Ausstellungsort: Kin-Top DüsseldorfOberbilk, Mindener Straße 20, Düsseldorf.

■ Montag, 21. August, 19.00

Ein bisschen Magier bin ich schon...

Otfried Preußlers Erzählwelten

Uhr, Stiftung Gerhart-Hauptmann-Haus: „Ein Blick hinter Mauern. Kraft aus Krisen schöpfen“. Buchvorstellung und Gespräch mit Marie-Luise Knopp. Gerhart-Hauptmann-Haus, Bismarckstraße 90, Düsseldorf.

■ Donnerstag, 24. August, 19.00 Uhr, Stiftung GerhartHauptmann-Haus: „Ein kompliziertes Leben in einem komplizierten Land – und große Literatur. Ivo Andric (1892–1975) und seine bosnische Heimat“. Vortrag und Lesung mit Dr. Katja Schlenker und Prof. Dr. Winfrid Halder. Gerhart-Hauptmann-Haus, Bismarckstraße 90, Düsseldorf.

■ Donnerstag, 24. August bis Dienstag, 31. Oktober, Stiftung Gerhart-HauptmannHaus: „Mein Leben war ein Aufdem-Seile-schweben“ Ausstellung über jüdische Lyrikerinnen des 20. Jahrhunderts. GerhartHauptmann-Haus, Bismarckstraße 90, Düsseldorf.

■ Montag, 28. August bis Freitag, 1. September, Deutsches Kulturforum östliches Europa: Grenzüberschreitendes Bildungsseminar zu Zwangsmigration auf deutscher und polnischer Seite mit Stationen in Berlin, Potsdam, Stettin, Frankfurt an der Oder. Weitere Informationen unter Telefon (03 31) 20 09 80 oder per eMail an deutsches@kulturforum.info oder unter www.kulturforum.info

■ Montag, 28. August, 18.00 Uhr, Stiftung Gerhart-Hauptmann-Haus: „Offene Wunden Osteuropas“. Gespräch mit Katja Makhotina zu Erinnerungskultur und Aufarbeitung in Osteuropa und Deutschland. Gerhart-Hauptmann-Haus, Bismarckstraße 90, Düsseldorf.

■ Montag, 28. bis Mittwoch, 30. August, Stiftung GerhartHauptmann-Haus: „Babyboomer. Geschichte, Erfahrungen und Perspektiven einer ,großen‘ Generation“. Seminar im Arbeitnehmerzentrum, Johannes-Albers-Allee 3, Königswinter.

■ Sonntag, 3. September, 78. Vertriebenenwallfahrt des Bistums Bamberg nach Gößweinstein mit Vertriebenenpfarrer Monsignore Herbert Hautmann und Peter Fort aus Graslitz. Abfahrt Bayreuth 10.00 Uhr, Abfahrt Pegnitz 10.30 Uhr. Gottesdienst 12.00 Uhr. Anmeldung für die Busfahrt bei Margaretha Michel (Comeniusstraße 40, 91257 Pegnitz, Telefon (0 92 41) 36 54, eMail mail@familie-michel.net) oder bei Rita Tischler unter Telefon (09 21) 4 17 52.

■ Montag, 4. September, 19.00 Uhr, Stiftung GerhartHauptmann-Haus: „Stalin ruft an, persönlich. Michail Bulgakow (1891–1940), der Diktator und die Literatur“. Lesung und Gespräch mit der Übersetzerin Dr. Alexandra Berlina. GerhartHauptmann-Haus, Bismarckstraße 90, Düsseldorf.

❯ Podiumsdiskussion

■ Montag, 17. Juli, 19.00 Uhr, Podiumsdiskussion: „Das Nationalinstitut für das Studium des Totalitarismus der Rumänischen Akademie (INST) und die Aufarbeitung der kommunistischen Vergangenheit in Rumänien“. Podiumsteilnehmer: Dr. Florin Abraham, Dr. FlorinRăzvan Mihai, Dr. Jianu Octaviana, Dr. Cristina Diac, Dr. Flori Bălănescu (alle Bukarest). Veranstaltungsort: Adalbert-Stifter-Saal, Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München. Das Nationalinstitut für das Studium des Totalitarismus der Rumänischen Akademie (Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, INST) ist eine Forschungseinrichtung der Rumänischen Akademie (mit Sitz in Bukarest), die aus öffentlichen Mitteln finanziert wird. Das INST wurde im April 1993 vom ehemaligen politischen Gefangenen und Archäologen Radu Ciuceanu und dem Gelehrten Octavian Roske gegründet. Es ist die führende Forschungs-

einrichtung für Totalitarismus- und Autoritarismusstudien in Rumänien. Zu ihren Tätigkeitsfeldern gehören: Erscheinungsformen des Totalitarismus (Faschismus und Kommunismus) und des Posttotalitarismus in Rumänien und der Welt, die Geschichte des Kalten Krieges und der Autoritarismus von der Zwischenkriegszeit bis hin zur jüngeren Geschichte. Im Rahmen der moderierten Diskussion, an der der Leiter des Instituts, Dr. Florin Abraham, und seine Mitarbeiter teilnehmen, sollen diverse Aspekte der Aufarbeitung der kommunistischen Vergangenheit in Rumänien seit Anfang der 1990er Jahre am Beispiel der Tätigkeit des INST erörtert werden. Dabei wird auch auf die Rolle der deutschen Minderheiten in Rumänien in diesem Prozess eingegangen.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Kulturwerk der Banater Schwaben e. V. Bayern und dem BdVKreisverband München e. V. statt.

■ Sonntag, 6. bis Freitag, 11. August: Seminar „Verflechtungen und Durchdringungen zwischen Deutschen und ihren östlichen Nachbarn“. Veranstaltung für deutsche, tschechische und polnische Staatsbürger, Angehörige der deutschen Minderheiten in Ostmitteleuropa (ehemalige Flüchtlinge, Vertriebene und Spätaussiedler aus früheren deutschen Reichs- und Siedlungsgebieten sowie Nachkommen dieser Gruppen) und alle Interessierten.

Deutsche, Polen, Tschechen, Ungarn, Russen und andere Völker waren in Ost- und Ostmitteleuropa über Jahrhunderte miteinander vernetzt, lebten neben- und miteinander, trieben Handel und heirateten. Es waren mehrsprachige und multireligiöse Räume, wo Katholiken, Protestanten, Orthodoxe, Juden und andere Gruppen – meist friedlich – lebten.

Do. 20.07.2023, 19:00 Uhr

Do. 20.07.2023, 19:00 Uhr

Adalbert Stifter-Saal

Adalbert Stifter-Saal

■ Mittwoch, 6. September, SL-Kreisgruppe Krefeld: Fahrt in die Eifel zur Burg Vogelsang. Abfahrt 10.00 Uhr, Zooparkplatz, Uerdingerstraße 377, Krefeld.

■ Donnerstag, 7. September, 19.00 Uhr, Stiftung GerhartHauptmann-Haus: „Mögliches und Unmögliches. Eine kurze Einführung in die Geschichte Bosnien-Herzegowinas“. Vortrag von Prof. Dr. Winfrid Halder und Dr. Katja Schlenker. Gerhart-Hauptmann-Haus, Bismarckstraße 90, Düsseldorf.

■ Freitag, 8. September, 19.00 Uhr, Stiftung Gerhart-Hauptmann-Haus: Eröffnung der Ausstellung „Future is now“ (läuft bis 25. November). GerhartHauptmann-Haus, Bismarckstraße 90, Düsseldorf.

■ Samstag, 9. September, 14.30 Uhr, SL-OG StuttgartWeilimdorf: Monatsnachmittag mit Rückblick auf den Versöhnungsmarsch Brünn. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Anmeldung bei Waltraud Illner unter Telefon (07 11) 86 32 58 oder per eMail an illner@ sudeten-bw.de

Im 19. und 20. Jahrhundert breiteten sich dann nationalistische Ideen aus, die die eigene Nation, Sprache und Kultur den anderen gegenüber als überlegen ansah und nach einem gemeinsamen homogenen Staatswesen strebte. Es gab freiwillige und aufgezwungene Assimilationen. Mit dem Ersten Weltkrieg erstarben die multiethnischen und -religiösen europäischen Großreiche. Eine Reihe junger Nationalstaaten wurde geboren, die allerdings meist auch von bedeutsamen Minderheiten bewohnt waren, die sich häufig nicht mit den neuen Mutterländern identifizierten. Neue nationale Spannungen entstanden. Die Minderheiten suchten in neuen Kämpfen Verbündete, nicht immer die richtigen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Schoah war man bestrebt, homogene Nationalstaaten zu schaffen, Minderheiten in ihre Mutterländer abzuschieben oder zu verkaufen. Es verblieben aber auch deutsche Minderheiten in den östlichen Nachbarländern, vielfach ohne Organisations- und Bildungsmöglichkeiten in ihrer Muttersprache. Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs änderte sich die Lage nach 1989. In Tschechien, Oberschlesien, Westpreußen und in anderen Landstrichen entwickelte sich teilweise wieder ein blühendes und gemeinschaftliches Leben.

Referenten sind: Gustav Binder (Heiligenhof), Dr. Jan Čapek (Pardubitz), Rudolf Gerr (Bad Brückenau), Dr. Dr. h. c. Axel Hartmann (Preßburg), Dr. habil. Frank Schuster (Clausthal-Zellerfeld), Josef Cyrus (Leverkusen), Gabriela Blank (Ansbach), Wolfgang Freyberg (Weißenburg) und Dr. Meinolf Arens (München).

Heiligenhof · Alte Euerdorfer Straße 1 · 97688 Bad Kissingen Telefax (09 71) 71 47 47 info@heiligenhof.de · www.heiligenhof.de

❯ US-Generalkonsul Timothy Liston lud 900 Gäste zum Unabhängigkeitstag ein

Was über Jahrzehnte selbstverständlich schien, ist seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine keine Selbstverständlichkeit mehr. Bei der Feier des amerikanischen Unabhängigkeitstages, zu der USGeneralkonsul Timothy Liston ins Münchner Generalkonsulat einlud, wurde deutlich, wie wichtig es ist, daß die freie Welt dem Kriegstreiber Wladimir Putin ge- und entschlossen entgegentritt.

In seiner Rede unterstrich der US-Generalkonsul, daß die Nato weitaus mehr als ein militärisches Bündnis ist: „Ein Engagement in der Nato war und ist ein Engagement für ein ganzes, freies und friedliches Europa. Aber bei der Nato geht es um mehr als militärische Macht. Die Nato ist auch eine Verpflichtung zur Verteidigung ihrer Mitglieder und unser gemeinsames Bekenntnis zu den gemeinsamen Werten und Prinzipien, für die wir seit sieben Jahrzehnten stehen. Unsere Nato-Partnerschaft sorgt für Stabilität in unsicheren Zeiten und ist ein wesentlicher Bestandteil unserer strategischen Zukunft.“

Dr. Florian Herrmann, Staatsminister und Chef der Bayerischen Staatskanzlei, erinnerte in seiner Rede nicht nur an den eigentlichen Anlaß, an die Unabhängigkeitserklärung vom 4. Juli 1776 und den großen Satz „All men are created equal“, sondern ergänzte, daß für ihn der Unabhängigkeitstag auch immer eine Erinnerung an die Befreiung von der Nazi-Diktatur durch amerikanische Truppen sei. Die Amerikaner hätten trotz Krieg und Holocaust danach die Hand

Bewegender Moment des Empfangs: Als nach der deutschen und bayerischen Hymne „The Star-Spangled Banner“ erklingt, verneigt die Abordnung des US-Marine-Corps die Truppenfahne vor Generalkonsul Timothy Liston und Staatsminister Dr.

ausgestreckt, um mit dem Marshall-Plan einen demokratischen Rechtsstaat aufzubauen. „Unser Land ist dadurch zurückgekehrt in die Familie der demokratischen Staaten. Wir leben seitdem in Frieden und Freiheit. Seit über 65 Jahren sind die USA unser loyalster Partner. Wir haben den Amerikanern viel zu verdanken. Uns verbindet eine echte Partnerschaft und eine echte Freundschaft.“

Scherzhaft verriet Herrmann, daß Liston und er eine gemeinsame Schwäche für bestes Fastfood haben – für Philly Cheese-

steak. Die beiden verlegen deshalb ihren Jour Fix so oft es geht auf den Parkplatz vom Edeka in Unterhaching, wo der US-Amerikaner und Wahl-Bayer David Infantado in einem Foodtruck an jedem ersten Montag im Monat die Sandwich-Spezialität aus Philadelphia serviert. Herrmann kennt das Kult-Gericht noch aus seiner Studentenzeit, als er an der Universität von Philadelphia den Master of Laws ablegte. Ebenfalls ein Geheimnis verriet Staatsministerin Ulrike Scharf. Die Schirmherrschaftsministerin der Sudetendeutschen

ist seit Jahren Gast am Unabhängigkeitstag, um ihre Solidarität mit Amerika auszudrücken. In diesem Jahr war das Treffen im US-Generalkonsulat am Englischen Garten aber nur ihr zweitwichtigster Termin des Tages: „Mein Sohn Andreas ist an seinem 30. Geburtstag Vater geworden, und ich freue mich sehr, nachher meinen Enkel Xaver zum ersten Mal zu sehen.“

Unter den Gästen: Fußball-Weltmeister Lothar Matthäus, der nach seiner Zeit beim FC Bayern 2000 in New York für die Metro Stars spielte.

❯ Konzert der Tschechischen Philharmonie in der Welterbestadt

❯

Nach Jahren der Corona-Einschränkungen hat Bundesinnen- und -heimatministerin Nancy Faeser wieder zu einem nationalen Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung eingeladen. Veranstaltungsort war das Konzerthaus auf dem Gendarmenmarkt in Berlin-Mitte.

Zeitzeugen von Flucht und Vertreibung, darunter EvaMaria Bette, die als Heimatvertriebene aus Pommern fliehen mußte, und Mohammad Ali Mosavi, Flüchtling von 2015 aus Afghanistan, die im Vorfeld der Gedenkstunde ein Gespräch mit Schülern der RobertJungk-Oberschule aus Berlin-Wilmersdorf führten, kamen zusammen mit Amtsträgern des BdV und seiner Mitgliedsverbände. Unter den Gästen waren MdB Stephan Mayer, Karls-Preisträger Milan Horáček und der tschechische Botschafter Tomáš Kafka. Auch eine größere Delegation der deutschen Minderheit in Polen war anwesend. Die AmpelKoalition war mit dem Fraktionsvorsitzenden der FDP, Christian Dürr, der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken, der Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Natalie Pawlik, und der stellvertretenden Regierungssprecherin Christiane Hoffmann, die Passagen aus ihrem Buch „Alles, was wir nicht erinnern.“ vortrug, präsent.

Faeser nannte als Klammer dieses Gedenktages die Universalität des Heimatverlustes –damals mit der schwierigen Zeit der Ankunft der Vertriebenen 1945 und den folgenden Jahren, dem harten Aufeinandertreffen unterschiedlicher deutscher Kulturen, dem Sozialneid und den Vorurteilen gegenüber den Ostdeutschen und heute mit den 108 Millionen Flüchtlingen weltweit sowie der größten Fluchtbewegung in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg durch den Ukraine-Krieg.

Die Tschechische Philharmonie habe in Bad Kissingen eindrucksvoll gezeigt, „wie klein man vor der Musik und wie groß man mit der Musik ist“, hat Tschechiens Botschafter Tomáš Kafka getwittert.

Gemeinsam mit SL-Obmann Steffen Hörtler besuchte Kafka das Konzert im Rahmen des Kissinger Sommers und trug sich in das Goldene Buch der Welterbestadt ein. Weiterer Gast in der Loge war Klára Bracht-

lová, Chief External Affairs der Central European Media Enterprises, einem in Prag sitzenden Tochterunternehmen der PPFGruppe der tschechischen Milliardärin Renáta Kellnerová. PPF hält inzwischen direkt 11,6 Prozent an Pro Sieben Sat 1 (Sudetendeutsche Zeitung berichtete), und Brachtlová soll in Unterföhring in den nächsten Tagen für PPF vom Gericht bestellt in den Aufsichtsrat einziehen.

Der Kissinger Sommer, der noch bis zum 16. Juli stattfindet,

steht in diesem Jahr unter dem Motto „La dolce vita“. Die Tschechische Philharmonie unter Leitung des tschechischen Dirigenten Petr Altrichter präsentierte Felix Mendelssohn-Bartholdys Symphonie Nr. 4 A-Dur „Italienische“, Antonín Dvořáks Klavierkonzert g-Moll und Giuseppe Verdis Ouvertüre zur Oper „La forza del destino“.

Kafka: „Bad Kissingen ist mitteleuropäisches Juwel, an dem man sich immer wieder erfreuen kann.“ Torsten Fricke

BdV-Präsident Bernd Fabritius erinnerte an die Verankerung des Wissens über Flucht und Vertreibung im Gedächtnis der Nation. Die Vertriebenenverbände und die Menschen, die sie vereinten, seien dankbar für die Gesten des Gedenkens aller Bundesregierungen, denn nur so erlange auch die Vertreibung der Deutschen aus ihren Heimatgebieten ihren angemessenen Stellenwert im öffentlichen Bewußtsein. Er zitierte den damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck, der beim ersten Gedenktag 2015 vom „Schatten der Erinnerung“ sprach, in Bezug auf die deutsche Wahrnehmung der Heimatvertriebenen über viele Jahrzehnte. Und er zitierte Marlene Dietrich, deren Mann Rudolf Sieber Sudetendeutscher war, und die deshalb die Vertreibung selbst erlebt hat: „Man darf nie vergessen, daß all diese Menschen, die jetzt Flüchtlinge sind, gestern ganz normale Mitbürger waren, genauso wie wir.“ Fabritius schloß mit dem von allen Anwesenden mit großem Applaus bedachtem Bekenntnis: „Wir wollen niemals vergessen, daß jede Vertreibung, jede ethnische Säuberung – gleichgültig wo, wann und warum – immer Verbrechen sind. Sie zerstören Existenzen und schädigen ganze Gesellschaften.“ Ulrich Miksch

„Wir haben Amerika viel zu verdanken“Wolfgang Nierho , Erster Bürgermeister von Pegnitz, nutzt die Gelegenheit zum Sel e mit (von links) Oberst Kevin Poole, Timothy Liston, Dr. Florian Herrmann und General Steven Carpenter. Pegnitz war die erste Stadt, die Liston nach seinem Amtsantritt 2021 besucht hatte.

Heimatministerin Faeser Gedenken an Flucht und VertreibungTorsten Fricke US-Generalkonsul Timothy Liston und Staatsministerin Ulrike Scharf. Die Schirmherrschaftsministerin der Sudetendeutschen nimmt seit Jahren am Unabhängigkeitstag teil, um ihre Solidarität mit den USA auszudrücken. Fotos: Torsten Fricke Florian Herrmann. Foto: US-Generalkonsulat München

Sudetendeutsche Zeitung mit

Aussiger Bote · Der Egerländer · Egerer Zeitung · Elbogener Heimatbrief ·

Falkenauer Heimatbrief · Heimatbote · Heimatruf · Isergebirgs-Rundschau ·

Karlsbader Badeblatt · Karlsbader Zeitung · Leitmeritzer Heimatbote · Luditzer

Heimatbrief · Neudeker Heimatbrief · Nordböhmische Umschau · Reichenberger Zeitung · Riesengebirgsheimat · Sternberger Heimat-Post · Zuckmantler

Heimatbrief

Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft wöchentlich (125,00 EUR im Jahr) mit folgendem Zahlungszeitraum:

jährlich durch Lastschrift halbjährlich durch Lastschrift

vierteljährlich durch Lastschrift

Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Zeitung, Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat-Post, Zuckmantler Heimatbrief 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Reichenberger Zeitung Nordböhmische Umschau 24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)

Riesengebirgsheimat 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Diese Preise gelten bei Erteilung eines Bankeinzugsauftrags (SEPA-Lastschriftmandat) und Lieferung innerhalb Deutschlands. Preise für Auslandsabonnements auf Anfrage!

Adresse:

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Telefon

Geburtsdatum, Heimatkreis

Datum, Unterschrift

Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit.

Kontoinhaber

Kontonummer oder IBAN

Bankleitzahl oder BIC

Datum, Unterschrift

Alle Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresschluß schriftlich an die SVG. Sie sind berechtigt, die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen nach Absendung dieses Auftrages schriftlich gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft, Hochstraße 8, 81669 München (auch per eMail an svg@sudeten.de) zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

Bitte gescannt oder abfotografiert mailen oder in ausreichend frankiertem Umschlag (85 Cent) einsenden an

Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH

Hochstraße 8

81669 München

eMail svg@sudeten.de 28/2023

❯ Ackermann-Gemeinde

Anfang Juli behandelte der Themenzoom der Ackermann-Gemeinde den „Sonderweg in der Katholischen Kirche in Deutschland: Synodaler Weg, Synodaler Ausschuß, Synodaler Rat“. Der Synodale Lukas Nusser bestritt als eines der jüngsten Mitglieder des Synodalen Weges nach der Zoom-Veranstaltung im Oktober 2021 erneut den Themenzoom.

Darauf wies auch Moderator Rainer Karlitschek hin und auf den allerersten Zoom über dieses Thema mit Professor Thomas Sternberg, dem damaligen Präsidenten des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Den jungen, in Mannheim Jura studierenden Schwarzwälder stellte Karlitschek vor und erwähnte, daß Nusser und seine Position auch in der ZDF-Reihe „37 Grad“ vorgestellt worden sei. Nun ging es um die Entwicklungen seit Herbst 2021 und den aktuellen Stand des Synodalen Weges.

Mit der fünften Synodalversammlung Anfang März sei der Synodale Weg zu einem vorläufigen Abschluß gekommen, erläuterte Nusser. Doch einiges gelte es noch in einem Synodalen Ausschuß zu klären wie offen gebliebene Themen und Anfragen, Vorbereitung des Synodalen Rates, Klärung von Synodalität. Angenommen worden seien die Grundtexte „Macht und Gewaltenteilung in der Kirche – Gemeinsame Teilnahme und Teilhabe am Sendungsauftrag“, „Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche“ sowie „Priesterliche Existenz heute“. Keine Mehrheit habe der Grundtext

des Forums „Leben in gelingenden Beziehungen – Liebe leben in Sexualität und Partnerschaft“ gefunden. Darüber hinaus seien Handlungstexte verabschiedet worden, die als Basis für die pastorale Praxis dienen sollten. So eine Predigtordnung für qualifizierte Laien oder für Segensfeiern für zwei sich liebende Menschen. Inwieweit die Texte in den einzelnen Bistümern auch umgesetzt werden könnten, stellte Nusser in Frage und nannte sein Heimatbistum Freiburg, wo bisher nichts umgesetzt worden sei.

vier Bischöfen gescheitert, alternative Modelle würden angedacht. Die Einladung seitens des Vatikans zu einem Gespräch sieht Nusser zwiespältig, da Rom aussuche, mit wem und worüber gesprochen werde. In der praktischen Arbeit gehe es vor allem darum, die Risikofaktoren für sexualisierte Gewalt zu minimieren. Dafür seien auch Veränderungen auf struktureller Ebene nötig und damit auch Glaubensfragen und das Verständnis von Kirche. Aus diesem Zusammenhang ergäben sich Konsequen-

„Die Umsetzung liegt nicht an der Synodalversammlung, sondern beim amtierenden Ortsbischof oder bei den Dekanen“, konkretisierte der Student.

Etwas Kritik übte Nusser an Bischöfen, die sich während des gut dreijährigen Prozesses des Synodalen Weges nicht an den Gesprächen beteiligt hätten. „Wir werden nur zu Veränderungen kommen, wenn die Verantwortungsstrategie sich ändert“, forderte Nusser und meinte damit mehr Verantwortung beim „Volk Gottes“. Aktuell sei die Finanzierung des Synodalen Ausschusses wegen des Vetos von

zen für die pastorale Praxis bis hinunter auf die Pfarrgemeinde vor Ort.

Gelernt habe Nusser in den drei Jahren Mitwirkung beim Synodalen Weg vor allem die „Benennung von Ohnmacht da, wo meine Verantwortung endet. Wo ich lebe und arbeite, wirke ich mit und übernehme ich Verantwortung.“ Bischöfen fehle zudem bisweilen das Verständnis für die Realitäten. Daher wünsche er eine Kirche, die der Realität gerecht werde.

Im anschließenden Diskussions- oder Fragenteil stellte Professor Barbara Krause fest, daß

viele der beim Synodalen Weg behandelten Themen weltweit auf Interesse stießen, auch die Frage der Mitwirkung von Frauen in der Kirche. „Die Augen zuzumachen ist eines Christen nicht würdig. Der Klerikalismus erleichtert und ermöglicht Mißbrauch“, äußerte sich Krause unmißverständlich. „Der Synodale Weg hat sich von den ursprünglichen Inhalten wegbewegt“, meinte Professor Bernhard Dick und äußerte leichte Zweifel, ob mit einer Auflösung hierarchischer Strukturen auch der Mißbrauch eingedämmt sei. Vor allem das Dogma der Unfehlbarkeit des Papstes (Erstes Vatikanisches Konzil 1870) als Beginn einer Mißinterpretation der Lehre der Kirche sowie die in starrer Form abgehaltenen Gottesdienste und die Erfahrungen oder die Praxis der Geheimkirche über viele Jahre in der Tschechoslowakei brachte Otfrid Pustejovsky als Aspekte in die Diskussion ein. Werner Honal interessierten die Alternativen zum Synodalen Rat und in der Folge die Finanzierung. Den sexuellen und geistlichen Mißbrauch durch Priester bezeichnete Krause in einem weiteren Statement als einen ungeheuren Vorgang, als Mißbrauch des Evangeliums. Zum Schluß zog Lukas Nusser sein Fazit aus den drei Jahren:

„Der Synodale Weg macht mir Mut, ich habe viele inspirierende Menschen kennengelernt. Ich bin begeistert von Ordensmenschen, Laien und Bischöfen. Aber ich sehe auch, wo der Weg an seine Grenzen kommt. Es geht also darum, ein realistisches Bild von der Kirche zu haben.“

Markus Bauer

❯ Ko-Vorsitzende der Seliger-Gemeinde aus dem ehemaligen Kreis Teplitz-Schönau im Böhmischen Mittelgebirge

Helena Päßler, Ko-Vorsitzende der Seliger-Gemeinde, der Gesinnungsgemeinschaft der Sudetendeutschen Sozialdemokraten, und Mitglied im DeutschTschechischen Gesprächsforum, feierte mit ihrer Mutter Gerda und ihrem Sohn Mathias am 11. Juli in Wiesbaden ihren 70. Geburtstag.

Zur Welt kam Helena Päßler zehn Minuten nach ihrer Zwillingsschwester Krista im Jahre 1953 in Prasetitz, einem Ortsteil von Teplitz-Schönau im Böhmischen Mittelgebirge. Nach dem Zweiten Weltkrieg war ein großer Teil ihrer Familie nach Mecklenburg-Vorpommern vertrieben worden. Auch ihre Mutter Gerda Pompe. Doch Gerda ging illegal wieder in die Heimat zurück, da sie bereits in Herbert Koc – vor dem Krieg hieß er noch Herbert Kotz – verliebt war. Und Herbert Koc war nicht vertrieben worden, weil er für den Bergbau unentbehrlich war. 1950 heirateten sie.

Herberts Vater Mathias Kotz hatte sich im Konsumverein Teplitz-Schönau engagiert, in Prasetitz gewohnt – damals gehörte Prasetitz zu Wisterschan –und bewegte sich im Umfeld von Josef Seliger. Seliger war nämlich viele Jahre bis zu seinem Tod 1920 Obmann und Aufsichtsrat dieses Konsumvereins. Damit war der Bezug zur späteren Seliger-Gemeinde bei Helena schon früh angelegt. Außerdem pflegte

sie mit ihrer Mutter jahrelang das Grab von Josef Seliger auf dem Friedhof in Wisterschan.

Der nach Mecklenburg-Vorpommern vertriebene Teil der Familie hatte mittlerweile der Sowjetischen Besatzungszone den Rücken gekehrt und war in den Westen nach Hessen gezogen. Um wieder mit der Familie vereint zu sein, beantragte die verbliebene Familie Koc die Erlaubnis, nach Hessen ziehen zu dürfen. 1965 zog sie in den Westen. Hier entwickelte sich Herbert Koc zu einem Heimatforscher, der nicht zuletzt am Heimatbuch von Teplitz-Schönau mitwirkte.

Nach Realschule und Gymnasium in Wiesbaden studierte Helena Päßler in Mainz Deutsch und Geographie für das Lehramt. Nach dem Studium war sie Volkshochschuldozentin.

1983 heiratete sie den gebürtigen Dresdener Edgar Päßler, ihr Kind nannten sie nach Helenas Großvater Mathias. Mathias ist heute Rechtsanwalt, Edgar Päßler lebt leider nicht mehr, und Zwillingsschwester Krista lebt in den USA.

Ab 1992 unterrichtete Helena Päßler an der Wiesbadener Heinrich-Kleist-Schule, wo sie auch viele Jahre lang Schulleiterin war. Daß sie einen langen Atem hat, bewies sie auch in dieser Funktion. Mit dem Elternbeirat hatte sie sich mehr als zehn

Jahre lang dafür eingesetzt, daß ihre Schule eine Integrierte Gesamtschule (IGS) wurde. Zum Schuljahr 2017/2018 wurde die IGS endlich eingeführt. Das Ziel der SPD-Politikerin war immer, „eine Schule für alle, denn kein Kind darf verloren gehen“. An ihrer Schule baute sie darüber hinaus eine Abendhauptschule für die Erwachsenenbildung vor allem für Migrantinnen und Migranten auf.

Päßler ist Vorstandsmitglied der evangelischen Initiative Zeichen der Hoffnung, die Auschwitzüberlebende aus Polen zur Kur und zu Zeitzeugengesprächen einlädt. In ihrer Amtszeit an der Heinrich-Kleist-Schule fanden die ersten Zeitzeugengespräche statt.

Päßler: „Die Geschichte nicht zu vergessen und für Frieden und Demokratie einzutreten, ist aus meiner Sicht das Wichtigste, was Pädagogen jungen Menschen vermitteln können.“

Seit 2007 ist Päßler, die sich intensiv um ihre hochbetagte Mutter kümmert, Mitglied der Seliger-Gemeinde (SG). Sie gehört schon länger dem SG-Bundesvorstand an, seit Oktober 2019 als Ko-Vorsitzende, bis 2022 mit Helmut Eikam, der im Herbst 2022 den Stab an Christa Naaß, Präsidentin der Sudetendeutschen Bundesversammlung und Generalsekretärin des Sudeten-

deutschen Rates, weitergab. Seitdem führt diese weibliche Doppelspitze die Seliger-Gemeinde. Naaß dankt Päßler persönlich für das gute und vertrauensvolle Miteinander und vor allem für ihre Bereitschaft, die Seliger-Gemeinde weiterzuentwickeln und neue Schritte zu gehen. „Tradition und Innovation schließen sich nicht aus“, sagt Naaß. Dafür stehe Päßler. Naaß wies außerdem darauf hin, wie wichtig es sei, daß Päßler die Ideen der Seliger-Gemeinde auch in anderen Gremien wie in das Deutsch-Tschechische Gesprächsforum einbringe und regelmäßig an Sitzungen und Veranstaltungen des Sudetendeutschen Rates teilnehme. Damit trage sie intensiv zu Versöhnung, Verständigung und zum Miteinander von Sudetendeutschen und Tschechen bei. Das wichtigste Bestreben der Seliger-Gemeinde sei das friedliche Zusammenleben zwischen den Völkern. Diese Forderung setze Päßler praktisch und persönlich um mit Ukraine-Hilfsaktionen mit ihrem Sohn Mathias, mit der Initiative Zeichen der Hoffnung sowie im Kulturring des Hauses der Heimat in Wiesbaden.

„Wir danken Helena Päßler für ihr großartiges Engagement und wünschen ihr und uns, daß sie noch viele Jahre für die SeligerGemeinde und für die Verständigung zwischen den Völkern arbeitet“, gratuliert Christa Naaß. nh/aß

Das Oberschlesische Landesmuseum (OSLM) in Ratingen-Hösel in Nordrhein-Westfalen feiert Jubiläum – sogar ein doppeltes Jubiläum: 40 Jahre seit der Errichtung und 25 Jahre seit der Eröffnung des Museumsneubaus – und veranstaltet dazu eine Sonderausstellung.

In der thematischen Sonderausstellung geht es ab 16. Juli auf eine historische Spurensuche und 1000 Kilometer westwärts aus der oberschlesischen Perspektive. Chronologisch geht der Ausstellungsmacher Marton Szigeti auf die Vorgeschichte, die Gründung und den Neubau des OSLM ein und stellt das moderne Selbstverständnis dieses kulturgeschichtlichen Museums vor. Anschaulich illustriert durch Fotografien und Objekte aus der museumseigenen Sammlung, geben seine Textbeiträge Antworten auf die so oft gestellte Frage, wie es dazu kam, daß Oberschlesier in NordrheinWestfalen beheimatet sind.

„Am 6. Februar 1945 meldete die ,New York Times‘, daß Polen die Zivilverwaltung der ehemaligen Reichsgebiete ostwärts der Oder-Neiße-Linie übernommen habe. Spätestens mit der endgültigen Einstellung der Kampfhandlungen und der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 begannen die unkontrollierten Vertreibungen der deutschen Bevölkerung aus den ehemaligen östlichen Provinzen. Um der bevorstehenden Zwangsaussiedlungswelle Herr zu werden, organisierte die britische Rheinarmee mit der Operation Swallow einen logistischen Kraftakt. Ohne jegliche Unterstützung der anderen drei alliierten Mächte wurden ab dem 28. Februar 1946 bis zu 4000 schlesische und oberschlesische Flüchtlinge pro Tag mit Güterwaggons Richtung Westen transportiert. So kamen bis zum Sommer 1947 mehr als 1 360 000 Menschen in die britische Besatzungszone und damit auch in das spätere Nordrhein-Westfa-

Im dritten Quartal des Jahres bietet das Gerhart-Hauptmann-Haus (GHH) in Düsseldorf wieder ein interessantes Programm. Hier kündigen wir zwei der ersten Kulturtermine im Hochsommer an.

Montag, 14. August bis Freitag, 18. August: „Zeugnisse jüdischer und christlicher Kultur in Württemberg und Hohenzollern“. Studienfahrt des GHH in Kooperation mit der Gesellschaft für Christlich-Jüdische

Zusammenarbeit Düsseldorf.

Schon allein der zu Beginn auf dem Reiseplan stehende jüdische Friedhof am Rande Rexingens, unweit von Horb am Neckar, ist die Reise wert. Und dann nimmt man staunend die Vielfalt der weit über 900 erhaltenen Grabsteine wahr, deren ältester aus dem Jahr 1765 datiert, also in die Zeit unmittelbar nach der Entstehung des Friedhofs zurückverweist. Dieser ist eine der größten jüdischen Begräbnisstätten, die in Württemberg erhalten sind – und mit Sicherheit eine der schönsten und bewegendsten. Wunderbarerweise hat der Friedhof, vielleicht auch wegen seines verborgenen Ortes, alle Zeitläufe überstanden, auch die grauenvollsten der antisemitischen Verfolgung des NS-Regimes und der Shoa. So zeugt er bis heute von der einst großen jüdischen Gemeinde in Rexingen, die nach dem Dreißigjährigen Krieg seit den späten 1640er Jahren herangewachsen war, gegründet von Zuwanderern aus dem östlichen Europa, dem heute polnischen und slowakischen Raum.

Begünstigt durch die herrschaftliche Zugehörigkeit zur örtlichen Kommende des Johan-

len. Für den Wiederaufbau zerbombter Infrastruktur wurde jede Hand, die anpacken konnte, benötigt“, schreibt Szigeti einleitend. Die Vertriebenen suchten neben den alltäglichen Existenz- und Zukunftssorgen aber auch Trost und Seelenfrieden im Kreise ihrer Schicksalsgenossen. Mit dem Ende des Koalitionsverbotes durch die Westalliierten 1948 und der Zulassung von Vertriebenenverbänden wurde es möglich, sich zu organisieren. So stand 1949 der Gründung der Landsmannschaften nichts mehr

niter-Ordens konnte sich hier eine der verhältnismäßig seltenen jüdischen Landgemeinden entwickeln. Diese konnte sich 1836/1837 eine neue, stattliche Synagoge erbauen, die bis heute erhalten ist – seit 1952 in Teilnutzung als evangelische Kirche – und zum Besuchsprogramm gehört. Noch Anfang der 1930er Jahre gehörte ein knappes Drittel aller Einwohner Rexingens der jüdischen Gemeinde an. Bald darauf setzten antisemitische Verfolgung und Massenmord ein, durch welche auch diese Gemeinschaft vernichtet wurde. Wir gehen ihren Spuren nach – und darüber hinaus noch vielen anderen.

UNESCO-Welterbe

Die historische Landschaft Württembergs und Hohenzollerns bietet eine Vielzahl von Anknüpfungspunkten für das Spurensuchen und birgt zahlreiche Zeugnisse der jüdischen und der christlichen Kultur. Auf dem Programm stehen historische Stätten in und um Tübingen, Hechingen mit der Burg Hohenzollern, Rottenburg und einige mehr. Schlußpunkt soll das einstige Zisterzienserkloster Maulbronn sein. Dessen Ursprünge reichen bis 1138 zurück. Schon 1534 säkularisiert, ist die Klosteranlage bis heute eine der am besten und vollständigsten erhaltenen Zisterzienser-Stätten überhaupt und seit 1993 UNESCO-Weltkulturerbe.

Nähere Informationen über Reiseprogramm, Reisepreis und Anmeldeverfahren unter www.gh-h.de/aktuelle-reisen-und -seminare.

Donnerstag, 24. August bis Dienstag, 31. Oktober: Ausstellung im Gerhart-Hauptmann-Haus „Mein Leben war

ein Auf-dem-Seile-schweben. Jüdische deutschsprachige Lyrikerinnen des 20. Jahrhunderts. Ihr Leben und Werk“.

im Wege. Im Jahr 1953 verabschiedete der Deutsche Bundestag das Bundesvertriebenengesetz (BVFG). Der umgangssprachlich als Kulturparagraph bezeichnete Paragraph 96 des Gesetzes wurde zur zentralen Rechtsgrundlage für die Förderung von Kultureinrichtungen mit Bezug zu den ehemaligen deutschen Ostgebieten. Als Ausdruck der langjährigen Verbundenheit des Landes mit den Oberschlesiern, von denen viele bereits in den 1870er Jahren als Bergleute ins Ruhrgebiet gekommen waren, übernahm das

Jüdisch, weiblich, dichtend: diese drei Merkmale verbinden die 15 portraitierten Schriftstellerinnen – oft aus dem Deutschen Osten – und prägten ihr Leben und ihre Arbeit: Ilse Aichinger, Rose Ausländer, Esther Dischereit, Hilde Domin, Elfriede Gerstl, Lili Grün, Henriette Hardenberg, Mascha Kaléko, Gertrud Kolmar, Hedwig Lachmann, Else Lasker-Schüler, Selma Meerbaum-Eisinger, Lessie Sachs, Nelly Sachs und Ilana Shmueli.

Das Bild der „Seiltänzerin ohne Netz“, das Mascha Kaléko für ihr Leben fand, paßt auch für die anderen Dichterinnen. Über einem existenziellen Abgrund balancierten diese Frauen, die um die Jahrhundertwende geboren wurden und ihre produktivsten Jahre während der NSZeit hatten.

15 bebilderte Ausstellungsplakate und 15 Gedichttafeln erzählen von Leben und Werk dieser Frauen. Die meisten waren gebildet, sprachen mehrere Sprachen und interessierten sich seit frühester Jugend für Literatur. Im Exil sicherten sie sich ihre materielle Existenz zeitenweise als Wäscherin wie Nelly Sachs, Übersetzerin wie Rose Ausländer, Kunsthandwerkerin wie Lessie Sachs, Deutschlehrerin wie Hilde Domin oder Werbetexterin wie Mascha Kaléko. Am Schreiben hinderte es sie nicht. Nelly Sachs sagte über ihre ersten Jahre im schwedischen Exil: „Ich schrieb, um zu überleben. Ich schrieb wie in Flammen.“ Man findet aktuell wirkende Flüchtlingsgedichte:

„Die Fremde ist ein kaltes Kleid / mit einem engen Kragen…“ (Mascha Kaléko), der Verlust der Heimat ist allgegenwärtig:

Land Nordrhein-Westfalen 1964 die Patenschaft für die in der Bundesrepublik lebenden Oberschlesier. Daraufhin wurde nach einem geeigneten Standort für ein Kulturzentrum der Oberschlesier im Raum Düsseldorf gesucht. Geworden ist es eine Villa in Hösel an der Bahnhofstraße 67. Bis zur Einweihung des ersten Hauses 1983 und der Eröffnung des Museumsneubaus 1998 folgten viele spannende Etappen, zu denen vor allem die Gründung der Stiftung Haus Oberschlesien (SHOS) am 4. Dezember 1970 gehört. Nach der Bundestagswahl 1998 ging mit dem Wechsel zur rot-grünen Bundesregierung eine Neustrukturierung der Kulturförderung nach Paragraph 96 BVFG einher, die den Verzicht auf den Museumsstandort Ratingen zur Folge haben sollte. Nach Protesten und zusichernden Worten des Ministerpräsidenten des Patenlandes NordrheinWestfalen, Wolfgang Clement, der am 3. März 2000 verkündete: „Der Bestand des Museums ist gesichert. Das Haus Oberschlesien bleibt in Ratingen.“, war der Fortbestand des Hauses gewährleistet. Ab dem Jahr 2002 übernahm das Land Nordrhein-Westfalen die institutionelle Förderung.

Diese kurze chronologische Einordnung gibt – wie so oft –nicht die Beweggründe und Anstrengungen der Einzelnen wieder. Das OSLM verweist auf die entgeltfreie Sonderführung des Kurators am Eröffnungstag. 25 Jahre Museumsneubau bedeutet im Juli dank Jubiläumsrabatt nur 2,50 Euro Eintritt. So kann man das Oberschlesische Landesmuseum in diesem Monat besser kennenlernen.

Mittwoch, 16. Juli, Eröffnung 15.00 Uhr: „1000 Kilometer westwärts. Die Geschichte des Oberschlesischen Landesmuseums“ in Ratingen, Oberschlesisches Landesmuseum, Bahnhofstraße 62, Telefon (0 21 02) 96 52 33, Internet www.oslm.de

„Mein Vaterland ist tot / sie haben es begraben / im Feuer...“ (Rose Ausländer). Sie schrieben an gegen Todesgefahr: „Ich möchte leben / Ich möchte lachen und Lasten heben…“ (Selma Meerbaum) und schrieben Liebesgedichte an ihre Kinder: „Ein Träumer wirst du sein und dennoch kühn…“ (Else LaskerSchüler) und an ihre Liebhaber: „Wenn du mich einmal nicht mehr liebst / Dann fürchte keine Predigt…“ (Lili Grün). Sie besingen die Schönheit eines Abends: „Abend, beide Hände voller Glück / Eile nicht so, bleibe, komm zurück…“ (Gertrud Kolmar) oder einer Stadt: „Nachts ist Haifa / ein Muster aus Sternen…“ (Rose Ausländer).

Ängste in die Luft werfen

Ihre Themen sind so vielfältig wie ihre Sprache und ihre Gedichtformen. Ihren Ratschlägen zu folgen, empfiehlt sich noch heute: Seine Ängste in die Luft werfen, das Haben verlernen, einen Fremden warm kleiden, sich nach Freiheit sehnen, jeden Tag ein Gedicht hersagen oder schreiben.

Die literarische Ausstellung ist eine Hommage an diese 15 außergewöhnlichen jüdischen Schriftstellerinnen und wurde erstellt von Barbara Staudacher und Heinz Hoegerle im Auftrag des Träger- und Fördervereins Ehemalige Synagoge Rexingen. 2022 wurde die Schau erstmals im Museum Jüdischer Betsaal in Horb gezeigt.

Stiftung Gerhart-Hauptmann-Haus, Deutsch-osteuropäisches Forum in Düsseldorf, Bismarckstraße 90, Telefon (02 11) 1 69 91 34, Internet www.g-h-h.de

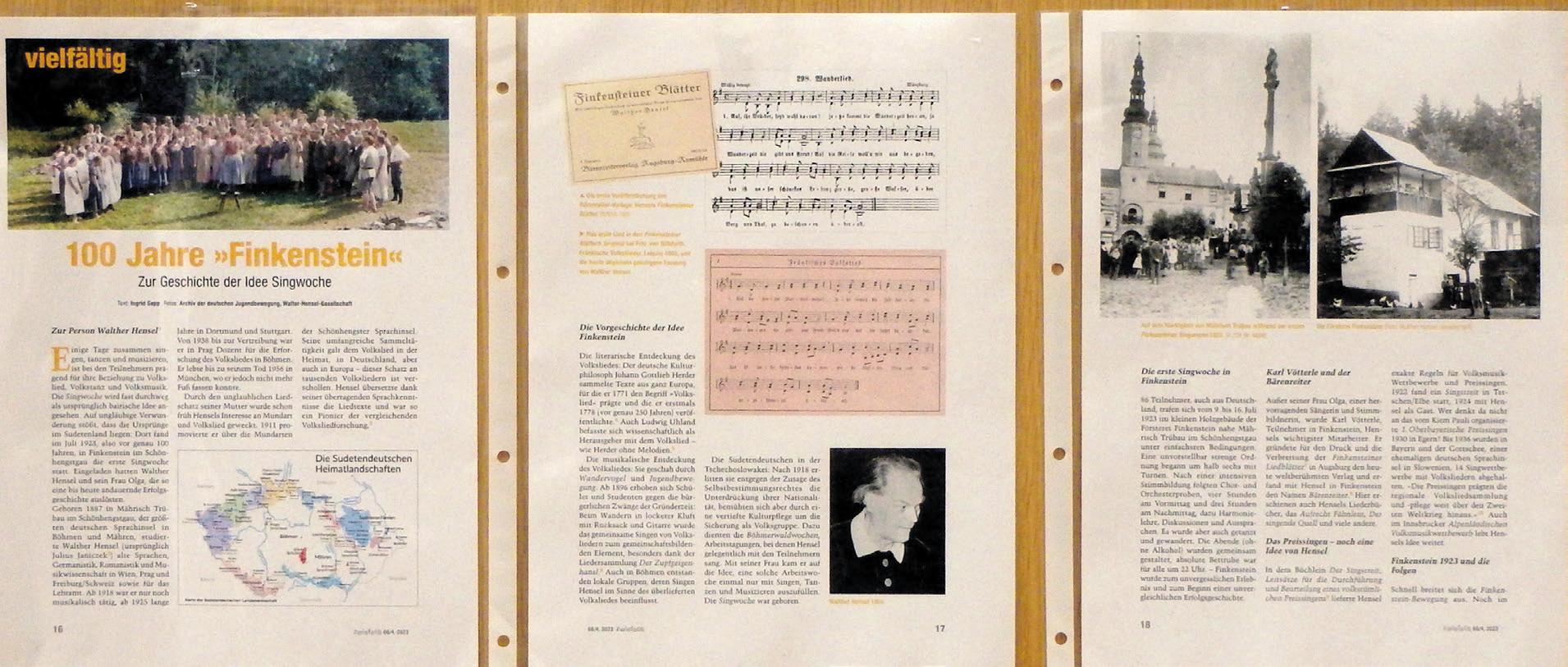

Die Heimatpflege der Sudetendeutschen veranstaltete unter dem Motto „Wir sind das ganze Jahr vergnügt“ ein Offenes Sommersingen. Nach der Begrüßung durch Andreas Schmalcz von der Heimatpflege leiteten der Musikkenner Erich Sepp und dessen Frau Ingrid die Veranstaltung im Adalbert-Stifter-Saal. Aufgrund des Jubiläums von Walther Hensels Singwochen waren mehrere Titel des Abends von diesem Begründer der Finkensteiner Singwochen.

Wir sind das ganze Jahr vergnügt“, schallt es vielstimmig aus dem Adalbert-StifterSaal. Bis auf die Hochstraße vor dem Sudetendeutschen Haus kann man die frohe Sängerschar hören, die sich dort zum Offenen Bayerisch-Böhmischen Singen versammelt hat. Unter Anleitung von den Singleitern Ingrid und Erich Sepp werden dort Sommerlieder ausprobiert, einstudiert und intoniert.

Sepp hat wie immer eine ganze Reihe Lieder ausgewählt, die alle gemeinsam schnell lernen.

Nach der Begrüßung geht es gleich schwierig los bei „Wir sind das ganze Jahr vergnügt“, denn die Melodie stammt bei der aktuellen Variante aus dem Allgäu und nicht wie sonst aus Bessarabien.

Zwei Varianten werden auch bei dem fränkischen Gesellenlied „Auf, du junger Wandersmann“ gesungen, denn das ältere „Wanderlied“ („Auf, ihr Brüder“) hat einen anderen Text und viel mehr Strophen. Danach üben alle „Wenn morgens früh die Sonn‘ aufgeht“, ein ungarndeutsches Volkslied aus dem Komitat Tolnau, und danach das „Wachauer Schifferlied“ aus Niederösterreich. Zu allen Stücken liefert Sepp biographische und historische Hintergründe. Denn als ehemaliger Leiter der Volksmusikabteilung des bayerischen Landesvereins für Heimatpflege verfügt er über ein immenses Wissen über Volksliedkultur, Musikgeschichte und Mundarten, das er auch gut verständlich vermittelt.

Vor 100 Jahren fand die erste Singwoche von Walther Hensel in Finkenstein bei Mährisch Trübau im Schönhengstgau statt. Ingrid Sepp schilderte die Entstehung dieser ersten Singwochen.

Genau vor 100 Jahren kamen der Musikwissenschaftler Walther Hensel und seine erste Ehefrau Olga Pokorny, eine Konzertsängerin, darauf, eine Woche dem Singen von Volksliedern zu widmen“, beginnt Ingrid Sepp ihr Kurzreferat.

Walther Hensel war 1887 als Julius Janiczek in Mährisch Trübau zur Welt gekommen und nannte sich später „Hänsel“, also die deutsche Übersetzung des tschechischen Namens, ergänzt Erich Sepp. Hensels Vater Josef Janiczek entstammte einem deutschen Bauerngeschlecht in Weißstätten an der Thaya in Südmähren. Die Mutter Theresia Hlawatsch kam aus dem Dorf Langenlutsch bei Mährisch Trübau im Schönhengstgau.

Walther Hensel studierte in Prag und Wien alte Sprachen,

� Offenes Sommersingen im Sudetendeutschen Haus

gen viel geredet wird: „Hensel hatte eine eher elitäre Auffassung vom Volkslied“, erklärt Sepp. Der Musikwissenschaftler Hensel habe Lieder in vier Kategorien aufgeteilt, bei denen die vierte als „zu schmalzig“ in seinen Augen indiskutabel gewesen sei. Hensels „Klassiker“ aus dem Schönhengstgau war nun dran: „Blüh nur, blüh mein Sommerkorn“ kann jeder gleich singen, auch ohne Notenblatt. Ein ähnlicher Ohrwurm wird schnell „Wann das Lercherl singt“ aus einer Salzburger Liedersammlung. Hier spielt die Liebe eine große Rolle, und man zieht auf die Alm, „weil mia‘s Diandl gfreut“. Noch deutlicher um die Liebe geht es in „Wer is‘ denn drauß“, wo der Liebhaber trotz der Eltern im Haus Einlaß begehrt – und wohl auch erhält: „Des Liacht, des is da Morgenstern / bei mein schöne Diandal waar i gern!“, heißt es im Lied aus der Sprachinsel Stritschitz bei Budweis.

Der gebürtige Oberbayer ist 1944 in Landsberg am Lech zur Welt gekommen und mit Ingrid aus Teschen in Sudetenschlesien verheiratet. Sie unterstützt ihn bei der Recherche und bei Veranstaltungen wie dem Offenen Singen. Auch im Saal ist In-

grid Sepp an seiner Seite, um den Gesang auf dem Akkordeon zu begleiten. Als Singleiter geht Erich Sepp vor allem immer pädagogisch und nach psychologischen Erkenntnissen vor. Zunächst lernen alle die erste Strophe rein nach Gehör und aus der

Erinnerung. Sepp singt nur vor und deutet die Tonhöhen mit der Hand an. Erst wenn eine Melodie recht gut läuft, ist der Blick aufs Notenblatt erlaubt. Von diesen Liedblättern hat Sepp inzwischen über 300 gestaltet. Bei schwierigen Texten sind sie eine große

Hilfe. So mancher Sing-Gast wartet auf eine gebundene Ausgabe. In eine solche „Seppsche Liedersammlung“ kämen sicher auch sehr viele Lieder von Walther Hensel, dessen SingwochenJubiläum in diese Sommer gefeiert wird, worüber bei diesem Sin-