Sudetendeutsche Zeitung

Reicenberger

❯ Samstag, 9. September im Schloß Bellevue in Berlin Sonderzug aus Prag

Sudetendeutschen Landsmannschaft

Landsmannschaft

Die Tschechische Republik und der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds sind neben Thüringen die Partner beim diesjährigen Bürgerfest des Bundespräsidenten am Samstag, 9. September, im Schloß Bellevue in Berlin, dem Amtssitz von Frank-Walter Steinmeier.

Beim Fest im Schloßpark feiert der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds sein 25jährige Bestehen und präsentiert eine Auswahl aus den Zehntausenden Projekten, die mittlerweile gefördert wurden. Außerdem werden per Sonderzug von Prag nach Berlin Gäste aus Tschechien an-

❯ Bürgermeisterin verteidigt den Bagger-Einsatz und spricht von dem Plan, einen würdigen Ort zu schaffen

reisen. „Unser großes Potential in Deutschland, Tschechien und in Europa sind die lebendigen Zivilgesellschaften“, erklären Petra Ernstberger und Tomáš Jelínek, die Geschäftsführer des DeutschTschechischen Zukunftsfonds. Eine besondere Einladung hat der Bundespräsident seinem tschechischen Amtskollegen Petr Pavel ausgesprochen, der bei seinem Berlin-Besuch im März sagte, daß er gern an dem Event teilnehmen würde. Kostenfreie Tickets für das Bürgerfest können am 14. August über die Webseite www. buergerfest-bundespraesident. de/tickets/ bestellt werden.

Dem Tschechischen Fernsehen war es einen großen Bericht wert: In Hermsdorf in der Region Braunau hat die dortige Bürgermeisterin Jana Králové rund 50 sudetendeutsche Gräber einebnen lassen. Sie selbst spricht von einem „Mißverständnis“.

Wegen der Sommerpause erscheint die nächste Ausgabe der Sudetendeutschen Zeitung am 25. August. Redaktionsschluß für Veranstaltungshinweise ist Freitag, 18. August, 18.00 Uhr. Redaktion und Verlag wünschen allen Lesern eine schöne und erholsame Urlaubszeit.

Zerbricht die VisegrádGruppe?

Die Zeiten, in denen die Länder der Visegrád-Gruppe (V4) – also Tschechien, Polen, Ungarn und die Slowakei – zu den meisten außenpolitischen oder EUAngelegenheiten einer Meinung waren, sind vorbei.

Die V4 sei keine homogene Kraft mehr, die dank ihrer Einheitlichkeit in der EU ihre Anliegen durchdrücken könne, sagte Tschechiens Minister für EU-Angelegenheiten, Martin Dvořák (Stan), in einem Interview für die Presseagentur ČTK.

Unterschiedliche Haltungen innerhalb der V4 waren in letzter Zeit etwa zum Thema Migrationspolitik deutlich geworden, wobei Tschechien die neuen EUAsylregeln unterstützt, Polen und Ungarn sie aber ablehnen.

Und die Slowakei hat unlängst sogar den ungarischen Botschafter einbestellt. Auslöser war eine Verbalattacke von Ungarns Premierminister Viktor Orbán unter anderem gegen die Slowakei.

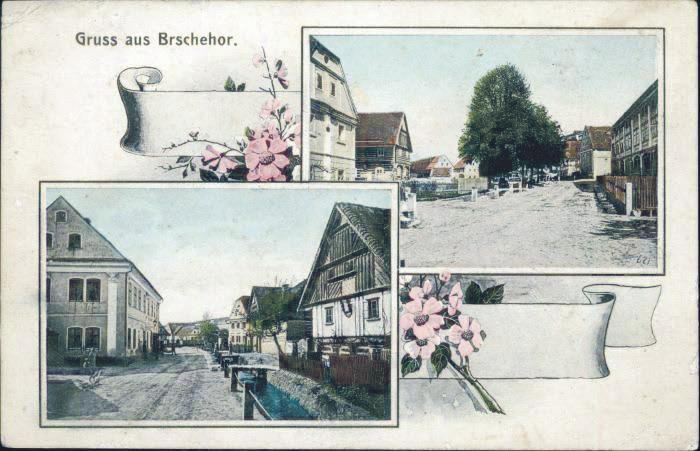

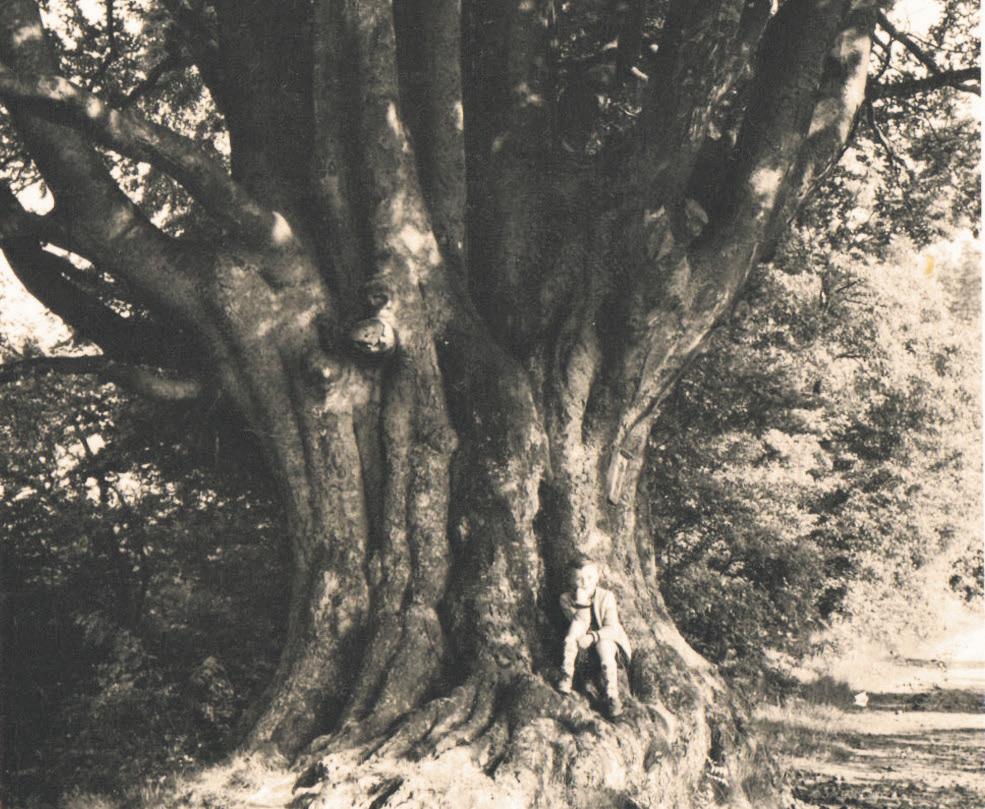

Im Zuge der Urbarmachung durch das Kloster Breunau war Hermsdorf von deutschen Auswanderern im 13. Jahrhundert gegründet und 1353 erstmals urkundlich erwähnt worden. Bis zur Vertreibung lebten in Hermsdorf fast ausschließlich Sudetendeutsche. Der Friedhof ist Zeugnis dieser jahrhundertealten Geschichte.

Gegenüber dem Tschechischen Fernsehen rechtfertigte die Bürgermeisterin das Einebnen zunächst damit, daß es sich um eine „gefährliche Ruine“ handele, die mit Gras überwuchert sei. Sie bezeichnete das Ganze als „aufgeblasene Luftnummer“ und als „Mißverständnis“. Den Vorwurf, Gräber zu beseitigen, wies sie vehement zurück. Später erklärte die Bürgermeisterin, daß es der Gemeinde nicht darum gegangen sei, die Gräber zu zerstören, sondern vielmehr darum, das Friedhofsgelände zu verschönern, damit es eine würdige Erinnerung an die ursprünglichen Bewohner darstelle. Ihr zufolge habe der Bagger versehentlich etwa fünf Grabsteine vom Friedhof entfernt.

„Der eingeebnete Teil des Friedhofs ist mit Scherben von Grabsteinen bedeckt, auf denen die Namen der deutschen Verstorbenen zu lesen sind“, berichtete dagegen der tschechische Fernsehredakteur Vlastimil Weiner in seinem Bericht. Die nicht zerstörten Grabsteine seien ins zwölf Kilometer entfernte Barzdorf gebracht worden, wo sie auf einem Haufen liegen.

Bürgermeisterin Jana Králové sagte dem Tschechischen Fernsehen: „Als ich davon erfuhr, ordnete ich sofort an, daß die Grabsteine wieder aufgestellt werden. Wir haben keine Gräber zerstört. Der Plan war, die beschädigten

❯ Erklärung des Bundesvorstands der Sudetendeutschen Landsmannschaft im Wortlaut Gräber

Steine von den Gräbern zu entfernen, den Friedhof zu säubern und die umgefallenen Grabsteine wieder aufzustellen. Wir wollten diesen Teil des Friedhofs in einen würdigen Ort verwandeln – auch für unsere Sudetendeutschen, die hierher reisen.“

Deutliche Kritik an der Einebnung übte im Tschechischen Fernsehen dagegen Martin Dzingel in seiner Funktion als stellvertretender Vorsitzender des Regierungsrates für nationale Minderheiten. Dzingel verwies darauf, daß in Tschechien auch Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit leben, die von diesem Fall direkt betroffen sind: „Infolge der Vertreibung der überwiegenden Mehrheit der deutschsprachigen Bevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg wurde den Überlebenden die Grabpflege verweigert, die aufgrund aller abgetrennten Bindungen an ihre Heimat – die heutige Tschechische Republik – bis heute andauert. Die Friedhöfe und Grabstätten der Ureinwohner sind heute die einzige öffentliche Gedenkstätte für diejenigen, die im Laufe der Jahrhunderte ihre Heimat aufgebaut und die kulturellen, wirtschaftlichen, architektonischen und anderen Werte geschaffen haben, die wir heute noch pflegen.“ Torsten Fricke Mehr zum Thema auf Seite 3

Mit dem Vorfall in Hermsdorf und dem generellen Thema „Erhalt und Pflege sudetendeutscher Gräber“ hat sich der Bundesvorstand der Sudetendeutschen Landsmannschaft in seiner Sitzung am Samstag beschäftigt und eine einstimmige Erklärung verabschiedet. Der Wortlaut:

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft begrüßt die positive Entwicklung im tschechisch-deutschen, tschechisch-bayerischen und

tschechisch-sudetendeutschen Verhältnis, die auch eine gute grenzüberschreitende Zusammenarbeit in vielen praktischen Fragen ermöglicht oder erleichtert.

Ein solcher positiver Schritt war die Konferenz über Erhalt und Pflege sudetendeutscher Gräber in der Tschechischen Republik, zu der der tschechische Außenminister Jan Lipavský sowohl führende Repräsentanten und Fachleute der deutschen Minderheit als auch der Sudetendeutschen Volksgruppe ins

Prager Außenministerium eingeladen hatte. Die Beratungen waren erfolgreich. Man einigte sich darauf, daß diese Gräber ein wichtiger und untrennbarer Bestandteil des gemeinsamen Kulturerbes sind.

Jetzt wird auf Fachebene weiter an diesem wichtigen Thema gearbeitet. Umso bestürzender sind Nachrichten, wonach die Bürgermeisterin der Gemeinde Hermsdorf/Heřmánkovice bei Braunau offenbar dabei ist, den dortigen historischen Friedhof zu zerstören.

Der Bundesvorstand der Sudetendeutschen Landsmannschaft appelliert an alle beteiligten Seiten, dieses Vorhaben unverzüglich einzustellen und in Gespräche mit den Vertretern der Betroffenen, also der Deutschen Minderheit in der Tschechischen Republik und der Sudetendeutschen Landsmannschaft, einzutreten, um eine Regelung zu finden, die sowohl der jahrhundertelangen deutschen Kultur in den Böhmischen Ländern also auch dem Respekt vor den Toten gerecht wird.

Die österreichische Botschaft hat wieder einen zweiten ranghohen Diplomaten bekommen. Der neue Zugeteilte heißt

Stephan Rutkowski (Foto: Mitte), der in Begleitung des Pressesprechers der Botschaft, Andreas Wiedemann, dem Prager Sudetendeutschen Büro seinen Antrittsbesuch abstattete.

SL-Büroleiter Peter Barton erklärte den hohen Gästen die Arbeit seines Büros, das seit nunmehr 21 Jahren der tschechischen Ö entlichkeit und Politik als Verbindung zu den früheren

deutschsprachigen Bewohnern dieses Landes inmitten Europas dient. Neben Politikern sind es auch Diplomaten verschiedener Botschaften der Welt, die sich hier informieren wollen. Die Republik Österreich wurde 1945/46 zur zweiten Heimat der Sudetendeutschen, die zu ihren südlichen Nachbarn vertrieben wurden.

Die österreichischen Diplomaten diskutierten anschließend mit Barton über den aktuellen Stand der (sudeten)deutsch-tschechischen Beziehungen und über weitere Verbesserungsmöglichkeiten.

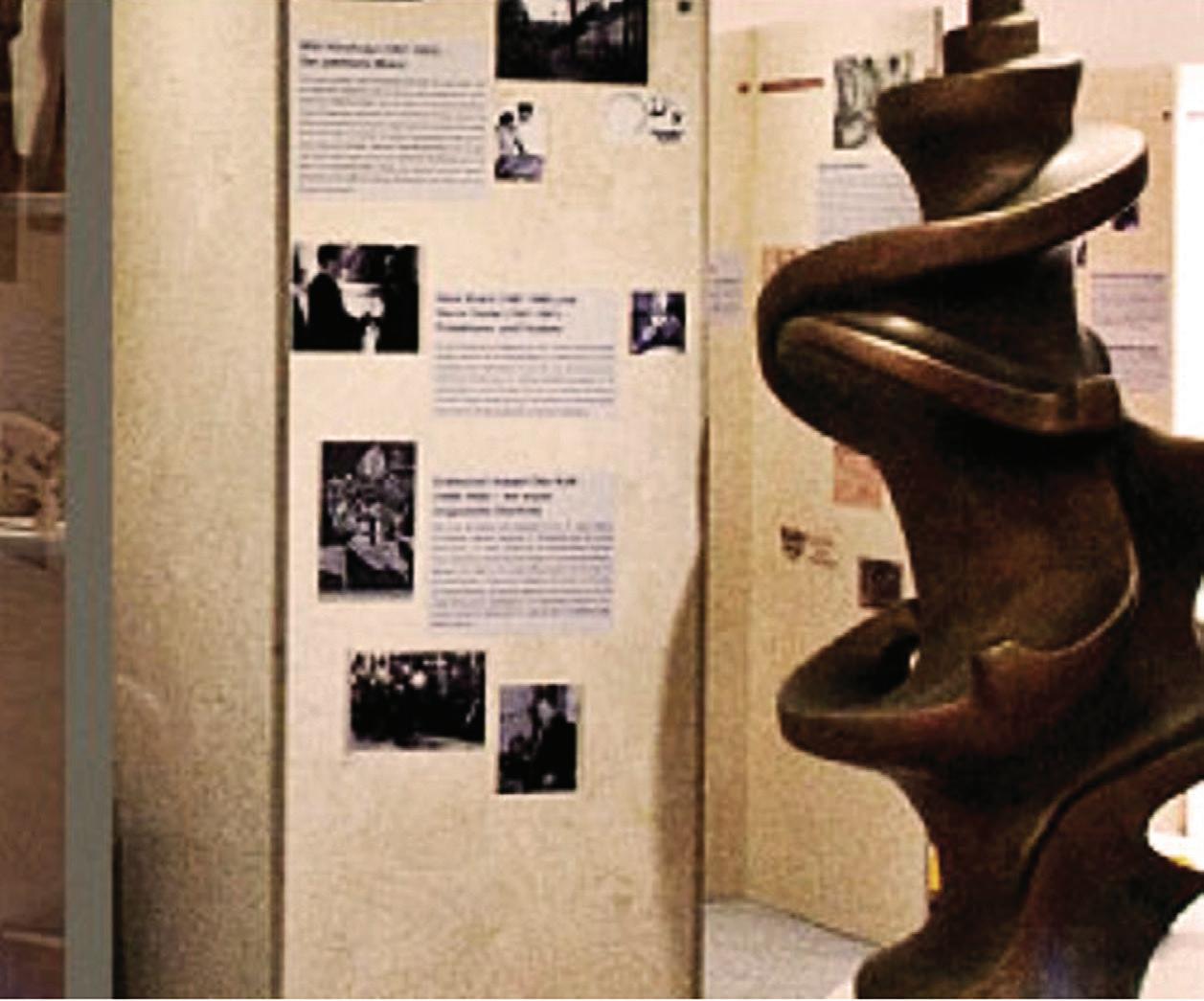

❯ In Oppeln wurde im vergangenen Herbst das Dokumentations- und Ausstellungszentrum der Deutschen in Polen erö net

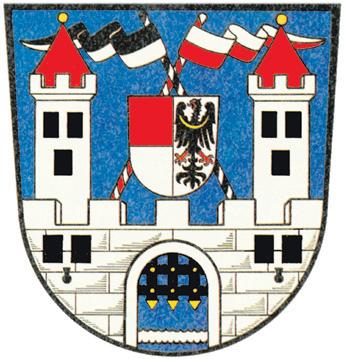

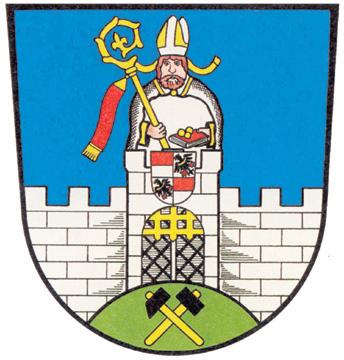

Im Zentrum der ehemaligen preußischen Kreisstadt und heutigen Hauptstadt der Woiwodschaft Oppeln haben in der Nähe des Mühlgrabens, der ein Abzweig der Oder darstellt, viele Institutionen der deutschen Minderheit in Polen ihren Sitz.

Die über 120 000 Einwohner zählende Stadt Oppeln, nur 100 Kilometer von Breslau stromaufwärts entfernt, hat rund 35 000 Studenten an einer Universität, einer Technischen Universität und vielen Hochschulen, hat ein Theater, eine Philharmonie und viele Museen, darunter das von Erzbischof Nossol 1987 gegründete Diözesanmuseum und das Zentrale Museum der Kriegsgefangenen in Lamsdorf-Oppeln.

Seit dem 11. September 2022 gibt es nun auch ein zentrales Museum über die Deutschen in Polen. Das Dokumentations- und Ausstellungszentrum der Deutschen in Polen, in der Spitalgasse angesiedelt und auch am Mühlgraben gelegen, wurde von Rafał Bartek, dem Vorsitzenden der soziokulturellen Gemeinschaft der Deutschen in Polen, Andrzej Buła, dem Marschall der Woiwodschaft Opole (Oppeln) und Tadeusz Chrobak, Direktor der Öffentlichen Woiwodschaftsbibliothek in Oppeln, eröffnet. Anwesend waren auch der deutsche Botschafter in Warschau, Thomas Bagger, die Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, MdB Nathalie Pawlik, der Präsident des Bundes der Vertriebenen, Bernd Fabritius, und der Stiftungsratsvorsitzende der Stiftung Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland, Hartmut Koschyk.

Seit November 2022 ist die Ausstellung für die Öffentlichkeit zugänglich (Dienstag bis Freitag 10.00 bis 16.00 Uhr, Samstag 10.00 bis 18.00 Uhr). Das Haus wurde aus den Mitteln des Verbandes der deutschen sozialkulturellen Gesellschaften in Polen über die Stiftung für die Entwicklung Schlesiens erworben.

Für Sanierungsarbeiten und Ausstattung gab das Bundesministerium für Inneres und für Heimat knapp zwei Millionen Euro, für die Dauerausstellung knapp drei Millionen Euro. Das polnische Ministerium für Inneres und Verwaltung steuerte 65 000 Euro für den Ausstellungsteil „Die Deutschen in Polen heute“ bei. Die laufenden Kosten werden durch die Woiwodschaft Oppeln über die Woiwodschaftsbibliothek Oppeln getragen.

Die vier Etagen beherbergen eine konzentrierte Darstellung der Geschichte der Deutschen in Polen, nicht so sehr die regionale Geschichte in Oppeln oder Breslau. Die erste Etage umfaßt die Geschichte bis zum Zweiten Weltkrieg, wobei den Ausgangspunkt die heilige Hedwig von Schlesien bildet, die auch nach

Nur zwei Wochen Urlaub für Minister

Seit Montag regieren in Prag die Stellvertreter. Tschechiens Premierminister Petr Fiala hat seinem Kabinett jedoch nur einen kurzen Urlaub von zwei Wochen genehmigt. Bereits am 16. August steht die erste Kabinettssitzung auf dem Programm. Regierungssprecher Václav Smolka verriet gegenüber der Nachrichtenagentur ČTK, daß der Regierungschef seinen Urlaub in Kroatien verbringt.

Tschechien beim

Ukraine-Gipfel

Der Staatssekretär im Außenministerium, Jan Marian (Stan), wird für Tschechien am Ukraine-Friedensgipfel am 5. und 6. August im saudi-arabischen Dschidda teilnehmen. Das internationale Treffen geht auf eine gemeinsame Initiative der USA und der Europäischen Union zurück. Ziel ist es, eine breite internationale Unterstützung für einen Frieden zu finden, dessen Bedingungen die Ukraine bestimmen soll. Insgesamt werden Vertreter aus 30 Staaten an dem Treffen teilnehmen. Rußland ist nicht eingeladen.

Depeche Mode

erneut in Prag

hat der Minister für Industrie und Handel, Jozef Síkela (Stan), erklärt. Tschechien würde somit mit großem Vorlauf die Vorgaben der EU erfüllen. In der vergangenen Woche hatte der Minister zudem mitgeteilt, daß im ersten Halbjahr 2023 in Tschechien kein Gas aus Rußland verbraucht worden sei. Seit der Schließung der Nord-Stream-Leitung werde der Rohstoff aus Norwegen über Deutschland eingeführt. Flüssigerdgas käme zudem aus Belgien und den Niederlanden nach Tschechien.

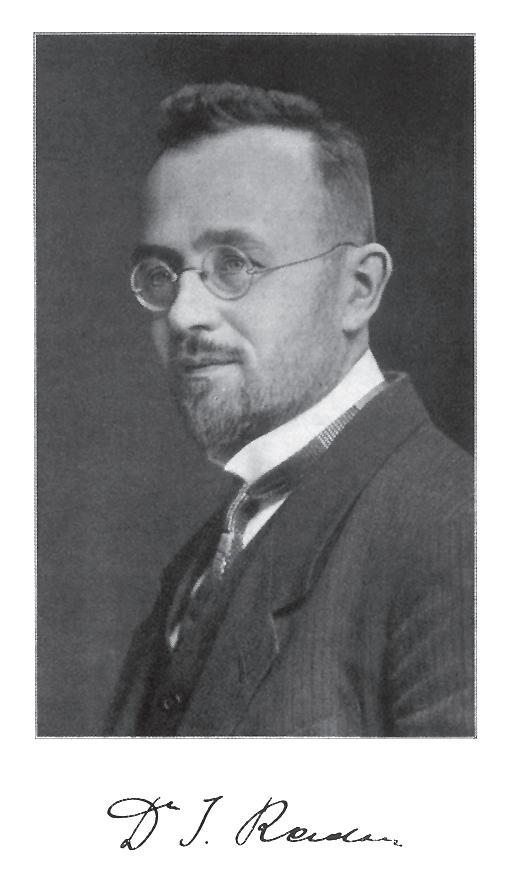

Der Retter der jüdischen Kinder

Aussage der polnischen katholischen Bischöfe 1965 in ihrer Botschaft an ihre Amtsbrüder der Deutschen Bischofskonferenz in der Bundesrepublik Deutschland zur Versöhnung folgendermaßen charakterisiert wurde:

„Man sieht sie allgemein – von einigen nationalistischen Fanatikern abgesehen – als den besten Ausdruck eines christlichen Brückenbauers zwischen Polen und Deutschland an, wobei wir

polnische Mehrheitsgesellschaft darstellt, etwas über die deutsche Minderheit zu erfahren.

Die zweite Etage widmet sich den schwierigen Jahren zwischen Kriegsende 1945 und 1989. In Silhouetten huschen Menschen auf der Flucht vorbei, werden wichtige Dokumente wie der Standpunkt der Solidarność 1981 zu den nationalen Minderheiten gezeigt, worin diese erklärte, daß allen Minderheiten „die freie

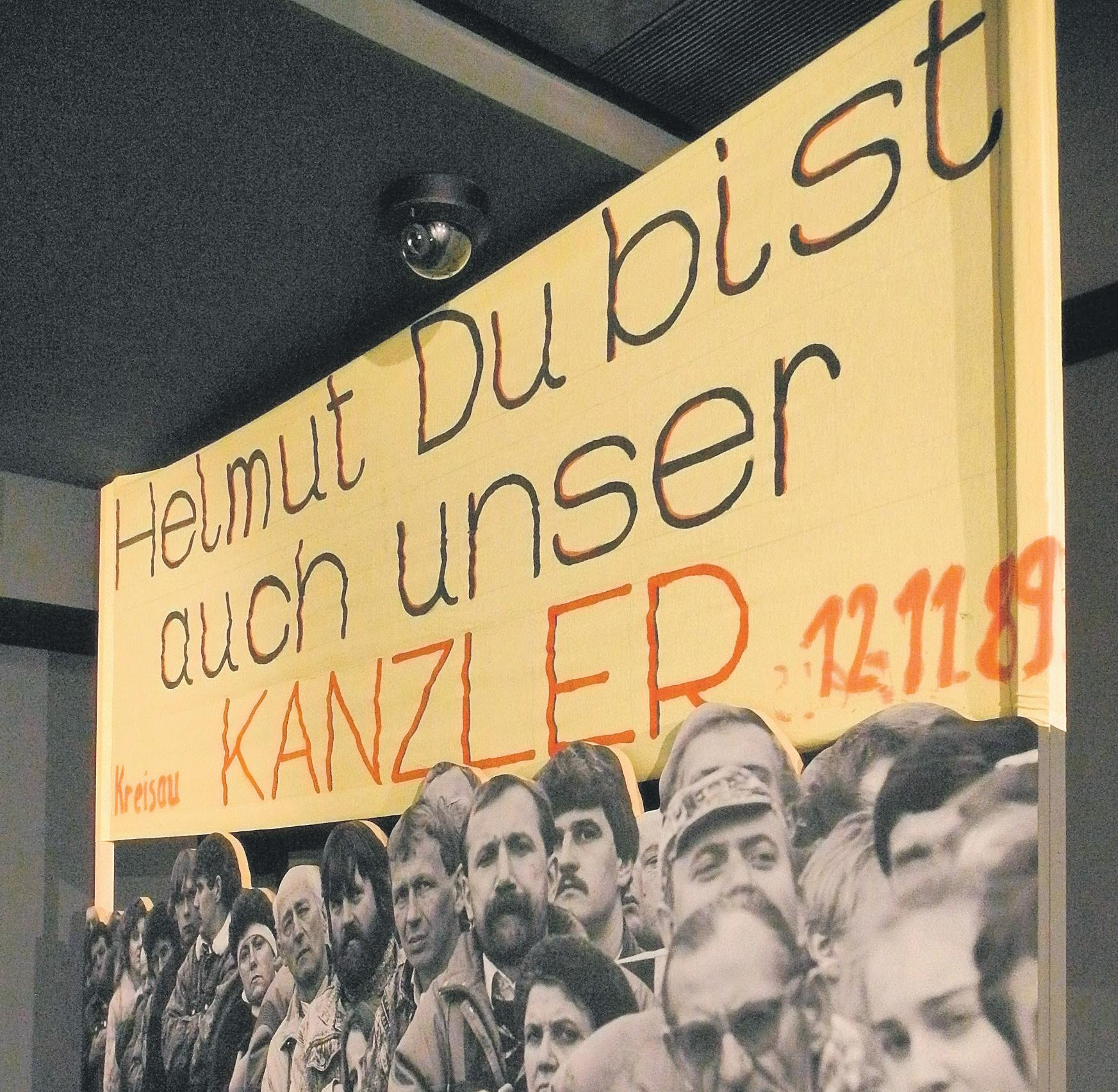

schaulich macht. Zu sehen ist auch das legendäre Plakat, das am 12. November 1989 in Kreisau Deutsche aus Polen zur Versöhnungsmesse mit Bundeskanzler Helmut Kohl und dem ersten nichtkommunistischen Ministerpräsidenten Polens, Tadeusz Mazowiecki, hochhielten: „Helmut, Du bist auch unser Kanzler.“

Dazu kommen Video- und Audio-Stationen mit eindrücklichen Erinnerungen von Zeitzeugen, die über das Leben als Deutscher in Polen nach 1945 berichten.

Ein weiterer Bereich der Ausstellung ist der Zeit nach 1990 gewidmet. Im Sejm von 1991 bis 1993 saßen sieben Abgeordnete der deutschen Minderheit, seit längerer Zeit ist es nur noch einer. Ein ganzer Raum widmet sich den Perspektiven und Schwierigkeiten der deutschen Minderheit heute. Es gibt auch einen Raum für Sonderausstellungen. Dort zeigt man gerade im Rahmen eines Projektes „Minderheiten im Dialog“ eine jüdische Malerin aus Breslau, die über ihre Identität als Jüdin in ihren Werken reflektiert.

Die großen Open-Air-Konzerte sind zurück: Über 60 000 Fans haben am Samstag in Prag das Konzert der britischen Rockband Depeche Mode besucht. Die Band eröffnete das Prager Konzert mit dem Song „My Cosmos Is Mine“ vom neuen Album „Memento Mori“, dem Namensgeber der aktuellen Tour. Mit zwei Millionen verkauften Tikkets ist die Tour durch Europa und Nordamerika bereits komplett ausverkauft. Die Band hat deshalb beschlossen, weitere Konzerte zu geben. So tritt Depeche Mode erneut in Prag auf, und zwar am 22. und 24. Februar in der O2-Arena.

Tschechien meldet volle Gasspeicher

Tschechiens Gasspeicher sind aktuell zu 90 Prozent gefüllt. Sie enthalten mehr als 3,1 Milliarden Kubikmeter des Rohstoffs,

Die Verleihfirma See Saw Films hat die Premiere des Films „One Life“ (Ein Leben) über Sir Nicholas Winton für September beim Filmfest im kanadischen Toronto angekündigt. Winton hatte vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs insgesamt 669 mehrheitlich jüdische Kinder aus der besetzten Tschechoslowakei nach Großbritannien gebracht und ihnen damit vermutlich das Leben gerettet. Die Hauptrollen in dem Filmdrama spielen Anthony Hopkins, Helena Bonham Carter und Johnny Flynn. Börsenmakler Winton war 1938 als Ehrenamtlicher in der Jüdischen Gemeinde Prag tätig und kehrte im Januar 1939 nach Großbritannien zurück. Eine wichtige Rolle für seine Entscheidung, die Kinder in sein Heimatland zu holen, spielte das Novemberpogrom 1938, das als „Reichskristallnacht“ bekannt wurde. Den ersten Flugtransport von Prag nach London organisierte Winton am 14. März 1939.

Veto gegen Auftritt von Anna Netrebko

Der Prager Kulturstadtrat und stellvertretende Oberbürgermeister, Jiří Pospíšil (Top 09), empfiehlt dem Prager Gemeindehaus, das im Oktober geplante Konzert der Opernsängerin Anna Netrebko abzusagen. Die gebürtige Russin, die sich öffentlich von Putin nicht distanziert hat, steht wegen des Ukraine-Kriegs auf der Sanktionsliste. Der Weltstar lebt mittlerweile in Österreich und hat neben der russischen auch die österreichische Staatsbürgerschaft.

ISSN 0491-4546

Erscheint wöchentlich freitags Redaktionsschluß Veranstaltungstermine: Freitag 18.00 Uhr. Redaktionsschluß Montag 18.00 Uhr. Chefredaktion und verantwortlich für den Inhalt: Torsten Fricke, Nadira Hurnaus. Kulturredaktion: Susanne Habel. Korrespondent in Prag: Dr. Jaroslav Šonka; Korrespondentin in TeplitzSchönau: Jutta Benešová; Korrespondenten im Isergebirge: Stanislav Beran, Petra Laurin; Korrespondent in Berlin: Ulrich Miksch. Ständige Mitarbeit: Peter Barton, Markus Bauer, Josef Grimm, Professor Dr. Rudolf Grulich, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Kathrin Hoffmann, Peter Pawlik, Karl Reitmeier, Hildegard Schuster, Lexa Wessel. Anschrift für alle: Hochstraße 8, 81669 München.

Redaktion: eMail zeitung@sudeten.de;

Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de.

uns freuen, auch auf deutscher Seite recht oft dieselbe Meinung zu hören.“

Der Beitrag der Deutschen zur Geschichte Polens, aber auch die wandelnde Ausdehnung Polens werden an Beispielen und multimedialen Schaumonitoren veranschaulicht. Die gesamte Beschriftung ist durchgehend Deutsch und Polnisch gehalten, sodaß die Ausstellung nicht nur eine Vergewisserung der Deutschen als Minderheit ermöglicht, sondern auch ein Angebot für die

Entfaltung ihrer Kultur und deren Weitergabe an künftige Generationen gewährt werden müsse“. Ausgestellt werden auch Listen von polnischen Bürgern deutscher Abstammung, die im Rahmen einer von Johann Kroll initiierten Aktion 1988 gesammelt wurden. Auch die Auswanderungswelle von Spätaussiedlern, insbesondere in den 1980er Jahren, wird in Zahlen dokumentiert. Zum Inventar gehört ebenfalls eine typische Auswanderungskiste, die die Dramatik an-

Auf der dritten Etage kommt der Tritt ins Freie. Eine Dachterrasse, die auch für Veranstaltungen genutzt wird, läßt einen den Blick streifen über den Mühlgraben, den Nebenarm der Oder, der das Oppelner Venedig beheimatet, hin zum Piastenturm, den letzten Rest des zwischen 1928 und 1931 abgerissenen Schlosses, der das Wahrzeichen Oppelns ist.

Kinder- und Jugendgruppen, deutsche Freundschaftskreise aus ganz Polen, aber auch Gruppen aus der Mehrheitsgesellschaft Polens gehören mittlerweile zu den Besuchern der Ausstellung. Auch Sudetendeutschen sei diese nicht sehr weit von der tschechischen Grenze gelegene Geschichtslehrstunde über die deutsche Minderheit in Polen anempfohlen. Ulrich Miksch

Jahres-Abonnement 2023 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich) 62,50 EUR, Neudeker Heimatbrief oder einer der Regionalblöcke (Block 1 – Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote; Block 2 – Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Heimatzeitung/Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung; Block 3 – Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat, Zuckmantler Heimatbrief; Block 4 – Riesengebirgsheimat) (12 Ausgaben jährlich) 31,25 EUR. Je Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München – IBAN: DE13 7001 0080 0005 7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag.

© 2023 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de

Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München.

Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.

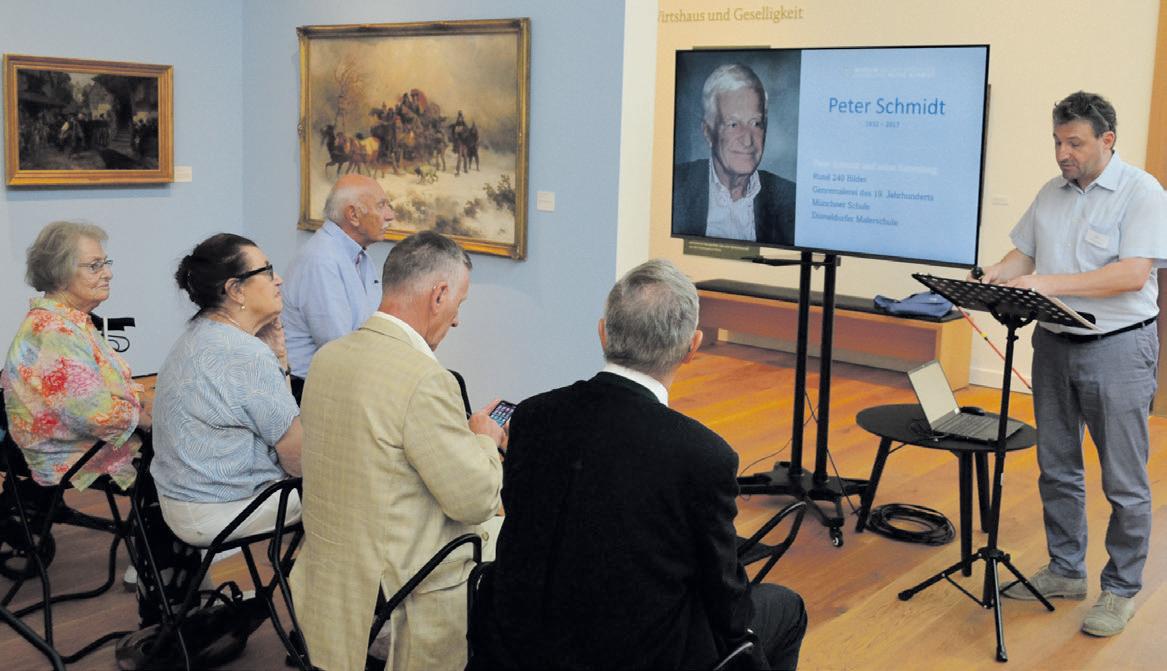

Der Erhalt der sudetendeutschen Gräber in der Tschechischen Republik, der Ausbau des digitalen Angebots und ein Rückblick auf den Sudetendeutschen Tag waren die wichtigsten Themen bei der Online-Konferenz des Sudetendeutschen Heimatrates.

Als „Hochfest der Sudetendeutschen“ bezeichnete in seiner Begrüßung der Vorsitzende des Sudetendeutschen Heimatrates, Franz Longin, den zurückliegenden Sudetendeutschen Tag an Pfingsten in Regensburg.

„Man hat gespürt, daß die andere Seite sich zu uns hingewendet hat, das hat mich gefreut“, sagte Longin und verwies auf die Rede des tschechischen Bildungsministers Mikuláš Bek, der als erster offizieller Vertreter einer tschechischen Regierung auf einem Sudetendeutschen Tag eine Rede gehalten hat.

Ein weiteres Thema war die digitale Präsenz, die der Bundesverband mit Homepage und Social Media vorantreibt. So gibt es seit einem Jahr den auf die Heimatlandschaften bezogenen Internetauftritt www.sudeten.net

über den Mathias Heider, der das Projekt leitet, einen Zwischenstand gab. Nach dem erfolgreichen Relaunch der Webseite der Sudetendeutschen Landsmannschaft (www.sudeten.de) werde im Herbst ein Update von www. sudeten.net mit weiteren Funktionen folgen. Neben den Daten zu Personen der Heimatkreise werden dann auch Informationen zu den Orten sowie weitere Informationen abrufbar sein.

Mitglieder des Heimatrates sollen im Vorfeld die Erweiterungen testen und gegebenenfalls Feedback geben und Korrekturen machen.

Heider wies auch darauf hin, daß die Neuanmeldungen insbesondere im Zuge des Sudetendeutscher Tags zugenommen

haben. „Das Potentzial ist vorhanden, ab Herbst erwarten wir eine Steigerung. Sudeten.net ist das am schnellsten wachsende Angebot im Vergleich zu Facebook und Instagram“, blickte er nach vorne. Das Projekt sei deshalb auch nach einem Jahr nicht abgeschlossen und werde in den kommenden Jahren weiterentwickelt. Über die verschiedenen Facebook-Gruppen und Social-Media-Aktivitäten berichtete Markus Decker, SL-Landesobmann in Hessen. „Die Entwicklungen sind über die Jahre gut dynamisch“, stellte er fest und verdeutlichte dies auch an Hand des Anteils der wachsenden Zahl an Beiträgen, Kommentaren und Reaktionen. „Aktuell gibt es neben der Netzwerkgruppe 14 Gruppen von Heimatlandschaften, von denen die zum Riesengebirge mit sieben Jahren die älteste ist, während die anderen Gruppen erst seit circa zwei Jahren präsent sind“, berichtete Decker und stellte fest: „Die Gruppen sind dynamisch unterwegs, es geht rund um die Uhr.“ Positiv ist auch, daß bislang nur eine Person gesperrt werden mußte, was den ordentlichen Umgang untereinander belege. Grundsätzlich wünschte er aber weitere Administratoren und Moderatoren der FacebookGruppen, um zeitnah und aktuell tätig werden und gegebenenfalls reagieren zu können. Als Hesse habe er eine Facebook-Präsenz der SL-Landesgruppe Hessen umgesetzt, ähnliches sähe Decker gerne für Bayern und Ba-

den-Württemberg. Etwa 25 Prozent der Gruppenmitglieder seien Tschechen. Inhaltlich ginge es vorwiegend um Termine und Veranstaltungen, Ahnen- und Heimatforschung sowie private Familieninformationen. Über sudetendeutsch-politische Themen würde man sich vor allem in der Netzwerkgruppe austauschen.

Ein wichtiges Thema für den Sudetendeutschen Heimatrat bleibt der Zustand und die Pflege der deutschen Gräber und Friedhöfe. Über die jüngsten Entwicklungen informierte Bundeskulturreferent Prof. Dr. Ulf Broß-

mann. Im Nachgang zu der am 28. April im tschechischen Außenministerium in Prag stattgefundenen Konferenz zum Thema „Gräber der Deutschen und anderer Nationalitäten in der Tschechischen Republik“ berichtete Broßmann, daß die ursprünglich in kürzeren Abständen angedachten Treffen noch nicht realisiert werden konnten, weil die tschechische Gruppe zunächst Fahrten zu den Friedhöfen unternehmen wolle.

Auch das in diesem Kontext von der tschechischen Regierung in Auftrag gegebene Projekt wer-

de sich wohl noch verzögern. Der Bundeskulturreferent wies zudem auf eine in Bayreuth stattgefundene Tagung der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen zur Thematik „Heimatvertriebene und Heimatverbliebene –zwei Seiten der gleichen Medaille“ hin mit Teilnehmern unter anderem auch aus Polen und den baltischen Ländern.

Auch bei dieser Konferenz ging es um Gräber und Friedhöfe. „Es tut sich was in Tschechien bezüglich der deutschen Gräber. Das Thema wird aktuell und kann auch auf andere Ge-

biete übergreifen“, faßte Broßmann zusammen. Auch an die erste Jahrestagung des Beirats der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit Tschechien am 14. Juli in Selb erinnerte er. Am 20. April war der Beirat gewählt worden, dem vier Untergruppen bzw. Arbeitskreise zu verschiedenen Themen zuarbeiten sollten. „In den Arbeitskreisen war zunächst kein SL-Vertreter vorgesehen“, kritisierte Broßmann. Doch es sei gelungen, in drei der vier Arbeitskreise sudetendeutsche Vertreter zu entsenden. Er selbst wirke im Arbeitskreis „Kultur“ mit, in dem die Themen Gräber, Friedhöfe, Kirchen und Denkmäler behandelt werden, zumal diese Bereiche stark in den Grenzregionen verbreitet sind.

Toni Dutz, der auch Bürgermeister von Wiesau ist, regte an, Bürgermeister in Tschechien in die Friedhofs- und Gräberthematik einzubeziehen. Da im Heimatrat heuer keine Wahlen anstehen, können bei der Jahrestagung im Herbst auf dem Heiligenhof – so Vorsitzender Longin – Sachthemen behandelt werden. Brennend sei aber auch die Suche nach Ortsund Kreisbetreuern. Zu diesem Punkt gab es seitens der Mitglieder mehrere Diskussionsbeiträge. So soll überlegt werden, wie man den Nachwuchs für diese wichtige Aufgabe motivieren könnw.

„Wichtig ist auch, die Museen und Heimatstuben zu retten. Corona hat die Situation verschärft“, fügte dazu Decker an. Broßmann nannte schließlich drei Aspekte, die es zu beachten gelte: die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, die geschichtliche Dimension und das Wirken auch hinsichtlich der Leute in Tschechien. Der Bundeskulturreferent: „Die Arbeit erfolgt hüben und drüben.“ Markus Bauer

❯

Landesversammlung der Sudetendeutschen Landsmannschaft Bayern in Erding

Völkerverständigung und die Unterstützung einer gerechten Aufarbeitung der Geschichte sind zwei Seiten der selben Medaille, hat Steffen Hörtler, Landesobmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft Bayern, auf der Landesversammlung in Erding den eingeschlagenen Kurs erneut bekräftigt.

In seiner Rede stellte Hörtler vor allem die Klausurtagung in Südtirol und die große Beteiligung am Brünner Versöhnungsmarsch heraus: „Es ist gehörig Bewegung in unserer SL-Arbeit und vor allem: Wir kommen in unseren heimatpolitischen Anliegen sichtbar und spürbar voran.“

Bewußt habe man sich in diesem Jahr entschieden, die Landesversammlung in Erding stattfinden zu lassen, da hier die Schirmherrschaftsministerin der Sudetendeutschen, Ulrike Scharf, daheim ist.

Im Erdinger Weißbräu, dem Stammhaus der weltberühmten Weißbierbrauerei, die seit 1886 im Familienbesitz ist, konnte Hörtler dann neben der Staatsministerin auch den Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, Bernd Posselt (siehe unten), und Werner Brombach, den Inhaber von Erdinger Weißbräu, begrüßen.

In Anbetracht des russischen Überfalls auf die Ukraine sei, so der Landesobmann in seinem Rechenschaftsbericht, die Arbeit aller Landsmannschaften, die Kontakte mit den Staaten und den Menschen in Mittel- und Südosteuropas pflegten, heute wichtiger denn je. Die Hoffnung, daß ukrainische Kriegsflüchtlinge schnell wieder in ihrer Heimat zurückkehren können, habe sich im Laufe des Jahres als Trugschluß erwiesen. „Dieser furchtbare Krieg tobt leider weiter“, bedauerte Hörtler.

Rückblickend auf das erste Halbjahr 2023 sagte Hörtler, der Versöhnungsmarsch in Brünn sei mittlerweile „die wichtigste heimatpolitische Maßnahme in der Heimat“. Der Landesobmann: „Diese Begegnung findet auch in der tschechischen Öffentlichkeit ein immer größeres positives Echo.“

Beeindruckend sei auch die Klausurtagung des Landesvorstandes in Südtirol gewesen. So wurden die Sudetendeutschen im Südtiroler Volksgrup-

peninstitut vom Ehrenpräsidenten und Karls-Preisträger Christoph Pan zu einem intensiven Austausch empfangen. Politischer Höhepunkt war der Empfang durch Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher im Landeshaus am SilviusMagnago-Platz in Bozen.

Die Landesgruppe Bayern habe, so Hörtler, mittlerweile ein großes Netzwerk aufgebaut und arbeite aktiv in verschiedenen Organisationen mit, so im Bund der Vertriebenen, in der Paneuropa-Union, der Bayerischen Einigung, der ARGE Grenzlandturm in Neualbenreuth und im Sudetendeutschen Sozial- und Bildungswerk. Die Landesgruppe sehe sich zudem als „Partner der demokratischen Parteien“. Hervorragende Verbindungen bestünden außerdem mit dem Tschechischen Generalkonsulat in München, der Botschaft der Tschechischen Republik in Berlin und mit der Deutschen Botschaft in Prag. Botschafter Andreas Künne sei ein wichtiger und treuer Partner der Sudetendeutschen in Tschechien, so Hörtler.

Ein weiteres wichtiges Projekt sei die Erfassung der Vertriebenendenkmale in Bayern. Dieter Heller, der das Projekt federführend verantwortet, sei es gelungen, auch die Vertriebenenbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung, Sylvia Stierstorfer, „mit ins Boot zu holen“ und über diese Kooperation die bayerischen Heimatpfleger für das Thema zu sensibilisieren: „Das Ziel ist klar: Uns geht es darum, daß die Denkmale langfristig im Erhalt gesichert sind.“

Zum Abschluß seines Rechenschaftsberichtes dankte der Landesobmann seinem gesamten Vorstand für die allzeit loyale und freundschaftliche Zusammenarbeit. Ein besonderer Dank ging an die Fachreferentinnen. Dr. Sigrid Ullwer-Paul hat die Landesfrauentagung zu einem wichtigen Termin nicht nur im Terminkalender der Volksgruppe, sondern auch in der Patenstadt der Sudetendeutschen, der Stadt Regensburg, gemacht, wo die Frauentagung regelmäßig stattfindet. Die Fachvorträge und auch das kulturelle Rahmenprogramm sind jedes Jahr so attraktiv, daß sich selbst Bischof Dr. Rudolf Voderholzer es sich nicht nehmen läßt, daran teilzunehmen.

Landeskulturreferentin Margaretha Michel bringt zweimal jährlich unter dem Titel „Dischkurieren“ einen interessanten und vielseitigen Kulturbrief heraus. Dieser wird über die Volksgruppe hinaus von Experten und Interessierten sehr geschätzt. Michel leistet auch großartige Kulturarbeit über die Grenzen hinweg. All diese kulturellen und heimatpolitischen Aktivitäten bedürfen allerdings einer soliden finanziellen Grundlage. Diese Voraussetzungen leistet in einer immens wichtigen Arbeit die Landesfinanzreferentin Hannelore Heller. Wie jedes Jahr wurde ihr Kassenbericht einstimmig genehmigt. Ein wichtiger Tagungsordnungspunkt war die Anpassung der Satzung der Landesgruppe. Zum einen waren Änderungen erforderlich, da der Paragraf 3 (Zweck) der Bundessatzung rechtskräf-

❯ Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe auf der Landesversammlung der SL Bayern in Erding

tig ist; zum anderen ging es um die Anpassung des Delegiertenschlüssels von 100 auf 25 Mitglieder. Damit ist in Zukunft einer höheren Anzahl an Landsleuten die Möglichkeit eröffnet, die grundsätzlichen Entscheidungen der Landesgruppe in der Landesversammlung mitzubestimmen. 85 Prozent der Delegierten stimmten für die Satzungsänderungen.

Unter den Gästen der Landesversammlung waren Heimatpflegerin Christina Meinusch, Bundeskulturreferent Ulf Broßmann, ein Team vom Heiligenhof sowie Abordnungen der Wischauer, der Böhmerwäldler und der Kuhländler in ihren Trachten.

Traditionell hatte die Landesversammlung mit einem Geistlichen Grußwort begonnen, das der örtliche Stadtpfarrer Martin Garmaier sprach. Der Geistliche hob hervor, daß Vertreibungen von Volksgruppen sich leider bis heute „wie ein roter Faden“ durch die Geschichte zögen. Alttestamentarisch erinnerte er an die Israeliten, die nicht nur einmal vertrieben wurden. Am Schluß seiner Worte gedachten alle der Verstorbenen der Volksgruppe mit einem „Vaterunser“.

Einen besonderen Auftritt hatte Eberhard Heiser. Als dienstältester Stellvertreter gratulierte er im Namen aller Landsleute dem Landesobmann zu seinem 50. Geburtstag, den Steffen Hörtler erst vor kurzem mit vielen Gästen auf dem Heiligenhof gefeiert hatte.

Andreas Schmalcz/Frank Altrichter

Auf der Landesversammlung der Sudetendeutschen Landsmannschaft Bayern hat der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, MdEP a. D. Bernd Posselt, in seiner Rede die starke Stellung der Sudetendeutschen als vierten Stamm in Bayern unterstrichen und die positiven Entwicklungen im deutschtschechischen Verhältnis gelobt.

Posselt, dem die Verbindung von Europa und Heimat seit jeher am Herzen liegt, zitierte in seiner Rede den ersten tschechischen Staatspräsidenten Václav Havel, der Europa einmal als Heimat der Heimaten definiert hatte. Außerdem spannte er einen weiten sudetendeutschen Bogen von Argentinien bis Waldkraiburg.

Vor über zwanzig Jahren, so erzählte Posselt, habe er Landsleute in Buenos Aires besucht, deren Vorfahren in den 1920er Jahren nach Argentinien ausgewandert waren. Dort wurde er auch mit Emilie Schindler bekannt gemacht, der Witwe des am 28. April 1908 im mährischen Zwittau geborenen Oskar Schindler, dessen Todestag sich im nächsten Jahr am 9. Oktober zum 50. Mal jährt.

In einem intensiven Gespräch, so Posselt, sagte die damals schon hochbetagte Dame plötzlich, sie wolle heim. Doch wo ist dieses „daheim“? Ihre alte Heimat Nordmähren war es nicht mehr, auch Deutschland als Ganzes war es nie gewesen. So fand man die Lösung, Emilie Schindler den Lebensabend im Adalbert-Stifter-Heim in Waldkraiburg, der sudetendeutschen Altersresidenz, verbringen zu lassen. Leider sah sie Waldkraiburg nicht mehr lebend, auf dem

Weg dahin verstarb sie in Berlin. Aber ihre letzte Ruhestätte ist nun dort, wo viele Sudetendeutsche nach der Vertreibung eine neue Heimat gefunden haben. Weiter in seiner Rede ging Posselt auf die vielen positiven Entwicklungen im deutsch-sudetendeutsch-tschechischen Verhältnis ein, wie den Besuch des tschechischen Premierministers Peter

Fiala in Regensburg aus Anlaß der Eröffnung der Bayerisch-Böhmischen Landesausstellung und die Eröffnung der Deutsch-Tschechischen Freundschaftswochen in Selb mit Staatspräsident Petr Pavel.

Der Volksgruppensprecher unterstrich auch die Bedeutung der Sudetendeutschen in der deutschen Politik. In keinem anderen Bundesland, schon gar

Ende Juli erlebte ich im Hörsaal des Münchener Botanischen Gartens die Freisprechungsfeier eines meiner jungen Mitbrüder zum Gärtnergesellen. Wir haben in unserer Ordensgemeinschaft nicht nur Patres für den geistlichen Dienst, sondern auch Brüder, die sich einem Beruf widmen oder in verschiedenen praktischen Bereichen unserer Klöster tätig sind. Bruder Klaus absolvierte in den letzten Jahren seine Lehre in unserer überregional bekannten Klostergärtnerei in Gars am Inn. Dort wird er auch weiterhin arbeiten. Mit Genugtuung stelle ich als sein Ordensoberer fest: In diesem Beruf ist er in seinem Element.

Das bringt mich heute auf die folgenden Gedanken: Eigentlich sehnt sich jeder Mensch danach, in seinem Element zu sein. Das gilt beruflich genauso wie auf der Beziehungsebene. Wenn jemand im richtigen Element ist, kann er aufblühen. Das Leben macht ihm Freude. Es gelingt. Ein Hauch von „Leben in Fülle“, wie es Jesus im Johannesevangelium verspricht, ist dann möglich. Es lohnt sich deshalb, darüber nachzudenken, was ich für mein Dasein brauche, um in meinem Element zu sein. Gerade der Sommer mit seinen Erholungszeiten bietet dazu eine besondere Gelegenheit.

Das richtige Element hilft uns, so sagte ich, aufzublühen. Jetzt im Sommer erfreue ich mich besonders an den Sonnenblumen, die in Gärten und auf Feldern blühen. Sicher geht es nicht nur mir so. Die Sonnenblume braucht nicht viel Pflege. Aber sie braucht die Sonne und mit der Sonne Licht und Wärme. Sie ist so sehr auf diese Elemente angewiesen, daß sie sich im Laufe eines Tages mit ihrem gelbfarbigen Blütenkopf immer dorthin wendet, wo die Sonne scheint. Wenn sie Licht und Wärme hat, ist sie in ihrem Element. So ist sie ein Symbol für unsere menschliche Existenz.

Niemand lebt gerne im Schatten oder in der Dunkelheit. Wir sehnen uns nach Wohlwollen, Güte, Barmherzigkeit, nach Vertrauen, Anerkennung, Aufmerksamkeit und Dankbarkeit, mit einem Wort: nach Liebe. Sie ist für uns wie die Sonne, die für die Sonnenblume lebensnotwendig ist. Wo auch immer wir Liebe und all ihre wunderbaren Begleiterscheinungen spüren, werden wir uns dorthin wenden. Dann sind wir wahrhaft in unserem Element. Dann geht es uns gut. Dann können wir aufblühen und wie von selbst, ebenfalls der Sonnenblume gleich, Freude verstrahlen.

nicht auf Bundesebene, hätte die Volksgruppe einen so guten Stand wie im Freistaat Bayern, und zwar über alle Parteigrenzen hinweg. Posselt lobte in diesem Zusammenhang die hervorragende Arbeit der Landesgruppe Bayern unter Obmann Steffen Hörtler, die daran einen maßgeblichen Anteil hätte, und sicherte der Landesgruppe weiterhin seine volle Unterstützung zu. AS/FA

Ein Mitbruder, der kürzlich mit 102 Jahren starb und wie Bruder Klaus in unserer Garser Klostergemeinschaft lebte, wurde einmal nach seiner persönlichen Lebensweisheit gefragt. Seine Antwort: „Dem Herrgott vertrauen, das Beten nicht vergessen und mit guten Menschen zusammen sein.“ Die dritte Aussage ließ mich aufhorchen. Natürlich sind Gottvertrauen und Beten von grundsätzlicher Bedeutung. Aber wir sollten nicht vergessen, daß wir uns gute Menschen suchen, die uns liebevoll und wertschätzend begegnen. Dann können wir uns wie die Sonnenblume von allem Schattenhaften und Dunklen abwenden. Dann sind wir im richtigen Element.

Dr. Martin Leitgöb CSsR Provinzial der Redemptoristen

Dr. Martin Leitgöb CSsR Provinzial der Redemptoristen

Sudetendeutsche Zeitung mit

Aussiger Bote · Der Egerländer · Egerer Zeitung · Elbogener Heimatbrief · Falkenauer Heimatbrief · Heimatbote · Heimatruf · Isergebirgs-Rundschau ·

Karlsbader Badeblatt · Karlsbader Zeitung · Leitmeritzer Heimatbote · Luditzer

Heimatbrief · Neudeker Heimatbrief · Nordböhmische Umschau · Reichenberger Zeitung · Riesengebirgsheimat · Sternberger Heimat-Post · Zuckmantler

Heimatbrief

Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft wöchentlich (125,00 EUR im Jahr) mit folgendem Zahlungszeitraum:

jährlich durch Lastschrift

halbjährlich durch Lastschrift

vierteljährlich durch Lastschrift

Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Zeitung, Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat-Post, Zuckmantler Heimatbrief

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Reichenberger Zeitung Nordböhmische Umschau

24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)

Riesengebirgsheimat

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Diese Preise gelten bei Erteilung eines Bankeinzugsauftrags (SEPA-Lastschriftmandat) und Lieferung innerhalb Deutschlands. Preise für Auslandsabonnements auf Anfrage!

Adresse:

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Telefon

Geburtsdatum, Heimatkreis

Datum, Unterschrift

Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit.

Kontoinhaber

Kontonummer oder IBAN

Bankleitzahl oder BIC

Datum, Unterschrift

Alle Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresschluß schriftlich an die SVG. Sie sind berechtigt, die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen nach Absendung dieses Auftrages schriftlich gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft, Hochstraße 8, 81669 München (auch per eMail an svg@sudeten.de) zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

Bitte gescannt oder abfotografiert mailen oder in ausreichend frankiertem Umschlag (85 Cent) einsenden an

Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH

Hochstraße 8

81669 München

� Gedenkmesse für Felicitas Hart

Grenzen überschreiten und Versöhnung leben: Darauf war das Leben der Waldsassener Unternehmer-Persönlichkeit und überzeugten Europäerin Felicitas Hart ausgerichtet. Dieser Grundsatz prägte auch das grenzüberschreitende Requiem im Juli in der Stiftsbasilika im oberpfälzischen Waldsassen

Pilsens Altbischof František Radkovský, Dekan Thomas Vogl, Pfarrer Ferdinand Kohl und Pfarrvikar Gerald Obumneke Nwenyi feierten die Messe. Musikalisch umrahmt vom Basilika-Chor unter Kirchenmusikdirektor Andreas Sagstetter, schlugen bereits die Klänge des böhmischen Komponisten Jan Nepomuk Škroup eine Brücke zwischen Bayern und Böhmen. Den Kirchenzug begleitete die Stadtkapelle Waldsassen unter Franz Bartel. Zahlreiche Vertreter aus Politik, Kultur, Wirtschaft und Kirche dies- und jenseits der Grenze waren unter den Gästen. Dekan Vogl verknüpfte in seiner Predigt das Hohe Lied der Liebe aus der Lesung mit der griechischen Philosophie, der Liebe in ihren drei Erscheinungsformen Eros, der körperlich-leidenschaftlichen Hingabe, Agape, der seelischen Verbindung, auch zu Gott, und Philia, der freundschaftlichen Zuneigung zu den Mitmenschen. Insbesondere die Philia habe Felicitas Hart verkörpert. Zeitlebens sei sie dies- und jenseits der Grenze europäische Brückenbauerin gewesen, habe in ihrem Haus europäische Gastfreundschaft gepflegt, lebendiges Wissen geschätzt, Kraft aus ihrem tiefen Glauben und Inspiration aus Philosophie, Kunst und klassischer Musik geschöpft. Als tiefgläubige Christin sei sie überzeugt gewesen, daß nur bei Gott die Seele zur ewigen Ruhe gelange. Im Leben stellte sich Felicitas Hart stets den Herausforderungen. Nach dem Abitur wollte sie lieber Medizin oder Germanistik als Betriebswirtschaftslehre studieren. Doch der Verlust ihres Bruders Hanns 1945 nach russischer Gefangenschaft führte sie nach München, wo sie als eine der ersten Frauen Be-

triebswirtschaftslehre studierte, um das elterliche Unternehmen mitzuführen. Das Studium Generale ermöglichte ihr, entsprechend ihrer Neigung zusätzlich die theologisch-philosophischen Vorlesungen Romano Guardinis zu besuchen. Nach dem Tod ihres Vaters Josef Steiner führte sie die Brauerei mehr als zwei Jahrzehnte erfolgreich weiter. Sie blieb zeitlebens ihrem Leitspruch „Amor vincit omnia“ treu und vollbrachte mit ihrem Mann Anton ein großes Lebenswerk.

Bischof Radkovský würdigte Felicitas Hart als leuchtendes Vorbild. Gerade in den heute so bewegten Zeiten der Kirche brauche es mehr Vorbilder wie sie. Volksgruppensprecher Bernd Posselt würdigte Felicitas Hart auch im Namen des Oberbürgermeisters von Eger als eine der letzten Zeitzeuginnen der Euregio Egrensis.

Seit dem ersten Zusammentreffen zwischen ihm und der Familie Hart anläßlich des SL-Wirtschaftspreises sei man eng ver-

tas Hart habe diese tiefe Überzeugung, die ihr Ehemann Anton Hart zeitlebens praktiziert und vorgelebt habe, geteilt und unterstützt.

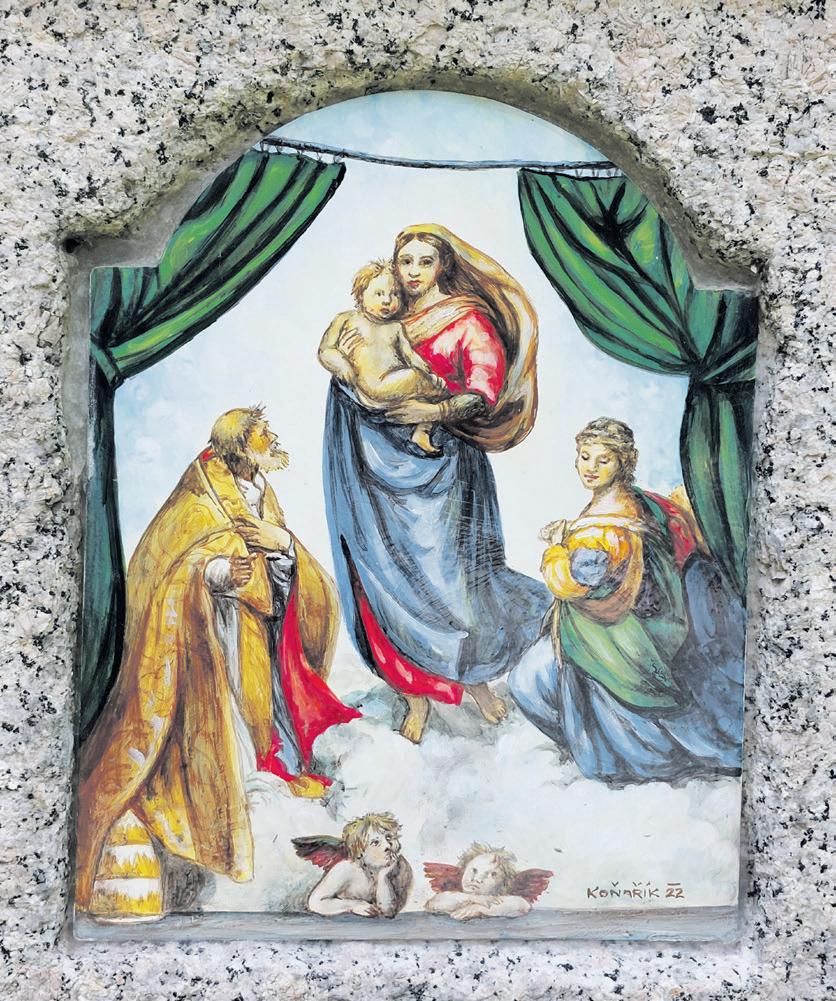

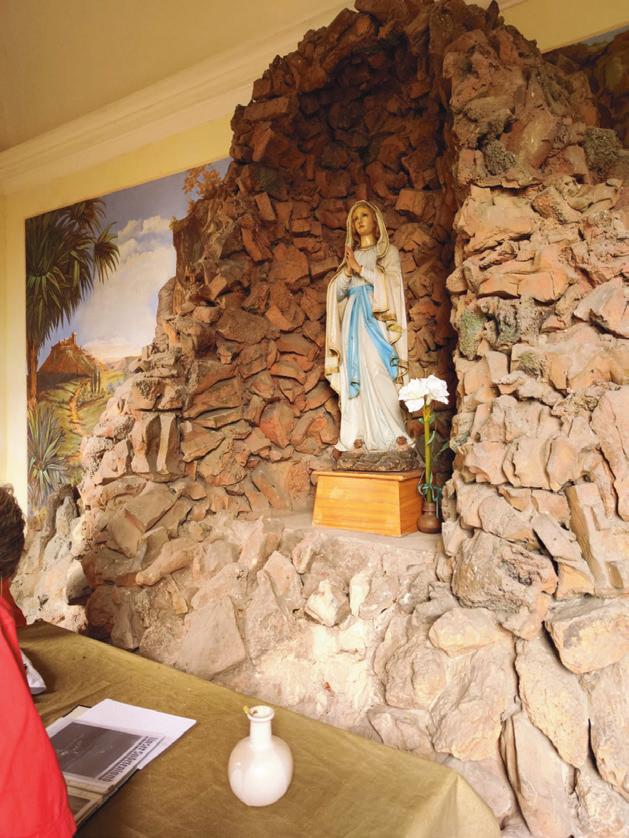

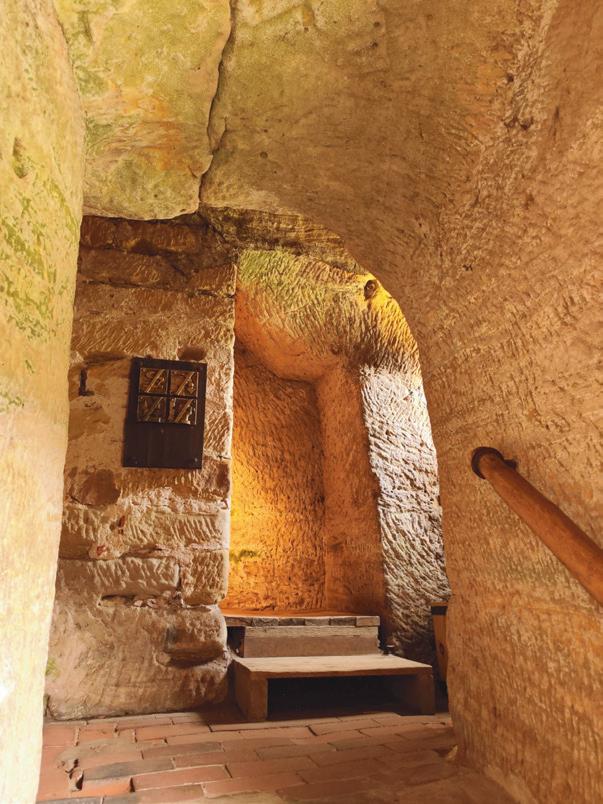

Nach seinem Tod 2004 habe Felicitas Hart mit ihrem Sohn Luis-Andreas diesen Geist bis zuletzt 2022 im Sinne der Völkerverständigung und Völkerversöhnung in die Sudetendeutschen Tage eingebracht. Ganz besonders habe sie sich gefreut, daß durch ihr Engagement ein Abbild der Wallfahrtskirche Maria Loreto einen würdigen Platz im neuerbauten Sudetendeutschen Museum in München gefunden habe. Vor allem habe sie sich dafür engagiert, daß als Höhepunkt des ersten grenzüberschreitenden Sudetendeutschen Tags 2022 die Messe in Maria Kulm stattgefunden und an der sie teilgenommen habe.

Posselt: „Ich verneige mich vor Felicitas Hart als großartige Zeitzeugin der Euregio Egrensis, als eine von christlichen Wer-

sellschaft 1519 Waldsassen würdigte Felicitas Hart als die stets sympathisch-bescheidene, zutiefst menschliche und dennoch starke Frau im Hintergrund von Anton Hart. Bruno Salomon vom Förderverein Maria Loreto dankte Felicitas Hart als engagiertem Gründungsmitglied. Mit Sachverstand und intellektueller Fähigkeit, mit Organisationstalent und Gastfreundschaft habe sie den Wiederaufbau der Wallfahrtskirche, vor allem die künstlerische Ausgestaltung, aktivkreativ begleitet.

Beim anschließenden Empfang in der Aula des Klosters Waldsassen hieß Luis-Andreas Hart die Gäste im Sinne seiner Mutter willkommen, die eigentlich dort ihren 95. Geburtstag mit Freunden in großer Dankbarkeit habe feiern wollen. Denn nachdem sie vor einigen Jahren wie durch ein Wunder eine Operation im Deutschen Herzzentrum München überlebt habe, sei sie um so mehr vom tiefen Glauben und der Überzeugung geprägt gewesen, daß es auch heute noch Wunder gebe.

Während des Empfangs untermauerte Luis-Andreas Hart mit Bildern ihren geglückten Lebensweg, insbesondere die von spirituellen Fügungen geprägte Zeit am Tegernsee. Nicht nur dort habe sie regelmäßig an den kulturellen und gesellschaftlichen Veranstaltungen teilgenommen und täglich im Fitnesscenter trainiert. Bis zuletzt sei sie geistig und körperlich vital gewesen, bis eine unglücklich verlaufende ärztliche Erstversorgung ihr Leben, ihre Vision und Mission plötzlich und unerwartet beendet habe.

bunden gewesen. Als engagierte Europäerin sei es ihr, so Posselt, bis ins hohe Alter ein tiefes Anliegen gewesen, die Besucher der vielen kulturellen, gesellschaftlichen Veranstaltungen für den europäischen Versöhnungsgedanken zu begeistern. Felici-

ten getragene unternehmerische Persönlichkeit, die Völkerversöhnung vorbildlich lebte und prägte. Aus tiefstem Herzen und innerster Überzeugung war sie Europäerin.“

Helge Döll von der Königlich Privilegierten Schützenge-

Luis-Andreas Hart: „Wir gedenken Felicitas Hart als erfolgreicher Persönlichkeit, als einer der letzten Zeitzeuginnen der Euregio Egrensis. Mit ihrem von christlich-sozialen Werten getragenen, unternehmerischen Wirken an der Seite ihres Mannes Anton Hart hat sie den europäischen Versöhnungsgedanken mitgeprägt. Ihre gemeinsamen Spuren in der Euregio Egrensis sind und bleiben paneuropäisch präsent, weit über die Grenzen der Region hinaus.“ sst

Am 13. August feiert Marie-Luise Kotzian, Pionierin und musisches Multitalent mit Eghalanda Wurzeln, im bayerischschwäbischen Augsburg 75. Geburtstag.

Frostige Stimmung? Wenn Marie-Luise Kotzian kommt, beginnt Tauwetter. Das beginnt bereits 1947: Ihr Vater, ein 1946 aus dem eghalandrischen Ort Steinbach im Kreis Falkenau vertriebener Architekt, strandet im bayerisch-schwäbischen Vöhringen. 1947 heiratet er die Vöhringerin Pia Häger. In einer Zeit, als die Stimmung gegenüber den Vertriebenen frostig ist, ist die Geburt Marie-Luises ein frühes Zeichen des beginnenden Tauwetters zwischen Einheimischen und Neubürgern.

Wie ihr Vater ergreift MarieLuise den Beruf des Architekten. Außerdem engagiert sich die perfekt Zweisprachige – schwäbisch und eghalandrisch – bei der SdJ und der DJO. Bald steigt sie in höhere Positionen auf und wird Mädelführerin. Bei einem Fackelzug lernt die 17jährige

den gleichaltrigen Ortfried Kotzian – dessen Wurzeln in Hohenelbe im Riesengebirge liegen – kennen. „Das ist die Richtige“, denkt sich Kotzian, der später das Bukowina-Institut in Augsburg und das Haus des Deutschen Ostens in München leiten wird sowie heute als Vorstandsvorsitzender der Sudetendeutschen Stiftung das Sudetendeutsche Museum in München überwacht.

Sie heiraten 1970.

Marie-Luise verdient als Architektin Geld, Ortfried studiert und promoviert. 1973 kommt Ruth-Maria zur Welt, heute Grundschulrektorin im bayerisch-schwäbischen Friedberg, verheiratet mit Christian Geier und Mutter von Paul und Simon. Ihr folgt 1976 Iris Marie, heute mit Stefan Beierl verheiratete Sopranistin und Mutter des gemeinsamen Sohns Josef. Die jüngste Tochter Heidelinde wird 1979 getauft. Sie ist mittlerweile Diözesanreferentin der Diözese Augsburg.

2024 wird Marie-Luise im 50. Jahr Klöppelkurse leiten. Sie beginnt damit, als Klöppeln noch verpönt ist und wenige Leute wissen, worum und wie es geht. Auch hier heizt sie dem trennenden Eis ein und beschert Tauwetter. Ebenso bemerkenswert sind ihre Landkarten. Als noch keine Drohne die Heimat vermessen kann, zeichnet sie Karten der Minderheiten und Volksgruppen sowie die Siedlungsgebiete der Deutschen in Ost- und Südosteuropa, die die Bundeszentrale für Politische Bildung nachdruckt. Wieder leistet sie Pionierarbeit. Sie gestaltet und begleitet Ausstellungen des Bukowina-Instituts und ist Redakteurin von Ausstellungskatalogen. Das musische Multitalent besucht auch Kurse bei dem österreichischen Kunstprofessor Heribert Losert, dessen Wurzeln im mährischen Troppau liegen.

„Als wir vor fünf Jahren 70 Jahre alt wurden, wollten die Kinder unbedingt mit Ortfried und mir

die Heimat besuchen. Heuer tun wir das wieder. In wenigen Tagen fahren wir – 13 Mann und ein Hund – ins Riesengebirge“, erzählt sie.

Auch Volksgruppensprecher Bernd Posselt gratuliert: „MarieLuise Kotzian ist eine Frau, die modern und traditionsbewußt, humorvoll und kämpferisch, freundlich und durchsetzungsstark für unsere Volksgruppe, in der sie durch ihre Herkunft und ihre Heirat verwurzelt ist, eintritt. Die Palette ihrer Tätigkeiten reicht von Klöppelkursen bis zur kompetenten Mitwirkung in heimatpolitischen Gremien. Ihr ist auch zu verdanken, daß nicht nur ihr Mann Ortfried, sondern auch die nächste und die übernächste Generation ihrer Familie unsere Reihen nicht nur verstärken, sondern kulturell beleben und erneuern. Ich wünsche ihr von ganzem Herzen viel Glück, Gesundheit und Gottes reichen Segen.” Die Landsleute gratulieren einer wunderbaren Eisbrecherin und nachgeborenen Egerländerin, die ihnen Tauwetter beschert. Nadira Hurnaus

Ende Juli feierten das Sudetendeutsche Musikinstitut und die Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaften und Künste den 80. Geburtstag von Dietmar Gräf (Þ SdZ 23/2023), des aus Marienbad stammenden Trägers des Sudetendeutschen Kulturpreises 2001, im Sudetendeutschen Haus in München mit einem rauschenden Konzert.

Bevor irgendwer irgendetwas sagte, spielte das Stuttgarter Ensemble „Malinconia“ die Dietmar-Gräf-Komposition „De Melancholia a gioa“ für Klaviertrio.

Erst danach begrüßte AkademiePräsident Günter J. Krejs die Gäste.

Unter ihnen waren Gräfs Patensohn Serafín Unglert mit Schwester Fiorenza und Mutter

Manuela, Ortfried Kotzian, Vorstandsvorsitzender der Sudetendeutschen Stiftung, SL-Bundeskulturreferent Ulf Broßmann mit seiner Frau Hildegard, Michael Henker vom Sudetendeutschen Museum, Walter RösnerKraus, Vorsitzender des Akademie-Kuratoriums, Paul Hansel, lange Jahre Ministerialdirigent im Schirmherrschaftsministerium und gegenwärtig Vorsitzender des BdV-Bezirksverbandes

Oberbayern, Armin Rosin, Träger des Großen Sudetendeutschen Kulturpreises 2003, Wolfram Hader, Träger des Sudetendeutschen Kulturpreises 2019, Stefan Samerski, Kirchenhistoriker und seit 2018 Vizepräsident der Akademie, Hansjürgen Gartner, mit seinem Zwillingsbruder

Joachim Lothar Träger des Großen Sudetendeutschen Kulturpreises 2018, Monsignore Karl Wuchterl, ehemaliger Visitator für die Seelsorge an den Sudetendeutschen und Vorsitzender des Sudetendeutschen Priesterwerks, Ingrid Sauer, im Bayerischen Hauptstaatsarchiv für das Sudetendeutsche Archiv zuständig, Dolmetscherin Grudrun Heißig mit ihrem Mann, dem Paläontologen Professor Kurt Heißig,

für Dietmar Gräf, Träger des Sudetendeutschen Kulturpreises 2001

und Wolfgang Freytag, Ministerialrat im Schirmherrschaftsministerium. Dieser überbrachte die Glückwünsche der Bayerischen Staatsregierung und der Schirmherrschaftsministerin Ulrike Scharf.

Bevor Laudator Andreas Wehrmeyer, Direktor des Sudetendeutschen Musikinstituts, sprach, spielte „Malincoina“

Franz Schuberts Stück „Heimat“ für Violoncello und Klavier und Dietmar Gräfs Sonate „Mythos des Sisyphos“ für Violine und Klavier. Aus der Laudatio: „Von Marienbad verschlug es die Familie nach der Flucht Ende 1945 ins oberfränkische Bayreuth. Gräfs Vater, der Solotrompeter im Marienbader Sinfonieorchester war, mußte von nun an den Lebensunterhalt mit Tanz- und Unterhaltungsmusik bestreiten.“

Mit fünf habe Gräf Schlagzeug, mit neun Violine, mit zehn Klavier, und mit zwölf Jahren Trompete zu spielen begonnen. Nach Handelsschule und Drogistenlehre habe Gräf die Kirchenmusikschule in Regensburg besucht und Abitur am Abendgymnasium gemacht. Mit 23 Jahren sei er Musiklehrer im Internat Etterzhausen der Regensburger Domspatzen, zwei Jahre später Domkapellmeister in Eichstätt geworden. „Doch für einen künstlerischen Freigeist wie Gräf, der sich nicht widerstandlos kirchlichen Autoritäten zu beugen gewillt war, konnte das nur eine Zwischenstation sein.“ Er habe Schulmusik in München und das Konzertfach Or-

gel in Würzburg studiert. Am meisten habe ihn der aus Karlsbad stammende Pianist, Organist und Komponist Oskar Sigmund geprägt. In München habe er in Musikwissenschaft, Didaktik der Musik und Pädagogik promoviert. Zwei kapitale Buchpublikationen seien „Die Veränderbarkeit der Einstellung zur Musik durch Werkanalyse“ und „Der Choral Gregors des Großen“. Zudem habe er an der Schulbuchreihe „Spielpläne Musik“ für Gymnasien mitgewirkt. Gräf sei Schulmusiker an Gymnasien in München, Bamberg und Mindelheim gewesen und habe Lehraufträge an der Universität München gehabt. Er leite den von ihm ins Leben gerufenen Förderkreis für Symphonie- und Kammerkonzerte sowie den überregional bekannten Chor „Musica Sacra“ in Bad Wörishofen. Er habe mehrere Kammermusikensembles initiiert, sei Gastdirigent namhafter Symphonieorchester gewesen und habe viele Jahre als Intendant und Musikalischer Leiter des KneippMusik-Festivals in Bad Wörishofen gewirkt. Gräf habe ein facettenreiches, mehr als 500 Werke umfassendes kompositorisches Œuvre geschaffen. „Gräf ist in der Fülle

seiner Begabungen und Tätigkeiten schwer auf einen Nenner zu bringen, ein schnelles Resümee verbietet sich. Nicht einen Lebenslauf gebe es von ihm, wie er mir einmal sagte, sondern eine Auffächerung in X-Lebensläufe – als Komponist, als Dirigent, als Pianist, als Pädagoge, als Wissenschaftler und als Mensch. In der Summe all dieser Besonderungen ist er ein viel gefragter Zeitgenosse, und so kennen wir ihn alle als Tatmenschen, als den hurtig von Ort zu Ort Eilenden – und weniger Weilenden.“ Das heiße nun aber nicht, daß es dem Schöpfer Gräf an innerer Sammlung und Einkehr mangele. Im Gegenteil: Nirgends gebe es Beliebiges, Zerfransendes. Gräfs Schaffen sei geerdet und reflexionsgesättigt. Er setze sich wohlbegründete Vorgaben, wie etwa die Prädisposition des Tonmaterials in modalen Strukturen zeige. Nur als Ausgang, nicht als Ziel. Entscheidend sei der freie, undogmatische, ja sogar spielerische Umgang mit derlei Strukturen. Das Gesetzte schaffe sich insoweit seine Widerstände selbst.

„Konstruktion und Ausdruck, Theorie und musikalische Praxis gehören für Gräf aufs Engste zusammen. Es ist eben die-

se spannungsreiche Vielfalt, die das Schaffen von Dietmar Gräf so anspruchsvoll einerseits, so attraktiv, ja sinnlich andererseits macht.“

Nach dieser Würdigung spielte „Malinconia“ Widmar Haders Ballettmusik „Trauertanz. Hommage an Käthe Kollwitz“ für Violine, Klavier und Violoncello und gab die Uraufführung von Franz Ludwig Marschners „Trio“ in c-Moll op. 30 für Klavier, Violine und Violoncello.

Doch nachdem Akademiepräsident Günter J. Krejs das Geburtstagskonzert beendet und zum anschließenden Geburtstagsempfang entlassen hatte, verlangte das Publikum eine Zugabe, und zwar vom Geburtstagskind. Und das bot mit dem mexikanischen „Jarabe Tapatío“ ein fulminat rasendes Finale.

Jarabe heißt Sirup und ist ein mexikanischer Tanz mit mehreren Teilen, wechselnden Taktarten – hier 6/8, 2/4 und 3/4 –und Tempi. Tapatío werden die Menschen aus Guadalajara, der zweitgrößten mexikanischen Stadt, genannt. Von dort stammt „Jarabe Tapatío“. Die US-Amerikaner brachten nach dem Krieg die gekürzte und verfälschte Version „Mexican Hat-Dance“ nach Deutschland.

Gräf erklärte Ulf Broßmann später: „Da wurde zum Beispiel aus dem 6/8-Takt ein 2/4-Takt gemacht. Nicht so wirkungsvoll, nicht so attraktiv. Alle Aufnahmen, Interpretationen oder Improvisationen, die ich kenne, sind zu langsam. Alles ist dem europäischen Unterhaltungsmusik-

Geschmack angepaßt. Meine Version beruht auf dem Vorspiel meines mexikanischen Studienkollegen und Freundes Felipe Ramírez. Er wurde immerhin Domorganist und Professor für Orgel und Komposition am Konservatorium in Santiago de Querétaro. Ich habe das Stück nach Gehör aufgeschrieben und die Begleitung bis heute dazu improvisiert. Meines Erachtens ist dies die beste nach Deutschland gebrachte Version, die allerdings nirgends gedruckt ist. Es gibt auch keine gute beziehungsweise gar keine Aufnahme.“

Dieses Stück dokumentiert eine weitere Facette der von Wehrmeyer genannten spannungsreichen Vielfalt des Dietmar Gräf. Zeitlebens befaßte er sich mit der Volksmusik fast aller Herren Länder wie China, Japan, Indien, Afrika, Israel, dem islamisch-arabischen Raum, Andalusien, Portugal, Ungarn oder Böhmen.

Gräf: „Jedes Land ist fast eine Welt für sich, alles ein Faß ohne Boden. Man denke nur an die vielen verschiedenen Rhythmen, Harmonien, Instrumente und vor allem Tongeschlechter oder Modi, Improvisationen und so weiter. Das meiste an ethnologischer außereuropäischer Musik ist bis heute mündlich überliefert. Hinzu kommt die oft schwierige Grenze zwischen Volksmusik, volkstümlicher Musik, Folklore oder ethnologischer Musik, alles mit Hunderten von Arten und Unterarten.

In Ungarn gibt es beispielsweise Volksmusik des niederen und höheren Adels, der ,Zigeuner‘, der Städter und die Musik der Bergbauern. Deren rund 20 000 Lieder, Instrumentalstükke und Tänze haben Zoltán Kodály und Béla Bartók mühselig erforscht. Nicht vergessen darf man darüber hinaus die mannigfaltige Volks-Kirchenmusik.“

Wir wünschen uns noch viele Dietmar-Gräf-Geburtstagskonzerte. Da Capo! Encore! Zugabe! Nadira Hurnaus

Ende Juli verlieh Albert Fürakker MdL, Bayerischer Staatsminister für Heimat, im Heimatministerium im mittelfränkischen Nürnberg der gebürtigen Böhmerwäldlerin Inge Schweigl einen der neun Bayerischen Dialektpreise 2023.

Der mit je 1000 Euro dotierte Preis würdigt besondere regionale Verdienste im Bereich Dialektpflege und Dialektforschung. Für jeden Regierungsbezirk, also für Oberbayern, Niederbayern, Oberpfalz, Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken und Schwaben ist eine Auszeichnung vorgesehen. Zusätzlich gibt es einen Preis für die Mundartpflege der Sudetendeutschen, des Vierten Stammes, sowie einen Sonderpreis.

Christina Meinusch, die Heimatpflegerin der Sudetendeutschen, hatte die 1939 geborene Inge Schweigl für den Preis vorgeschlagen. Der Wortlaut ihrer Begründung: „Inge Schweigl wurde als siebenjähriges Mädchen aus Krummau/Český Krumlov im Böhmerwald vertrieben. Sie gehört zu den wenigen noch lebenden Mundartsprechererinnen und Mundartsprechern, die ihren Dialekt noch in der Heimat gesprochen haben. Zeit ihres Lebens hat sie das Böhmerwäldler Idiom gepflegt. Sie gilt als eine der besten und authentischsten Mundartsprecherinnen ihrer Heimatregion. Schweigl sammelte 200 Volkslieder aus dem Böhmerwald und für Archive des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege. Diese sang sie für den Bay-

Im Freundeskreis Sudetendeutscher Mundarten engagierte sie sich seit der Gründung im Jahr 1977 aktiv und war noch in diesem Jahr beim alljährlichen Mundartseminar und der Jahrestagung der Mundartfreunde als Teilnehmerin dabei. Im Rahmen dieses Engagements moderierte sie auch viele Jahre das Programm der Mundartfreunde bei den alljährlichen Sudetendeutschen Tagen.

Für ihr Engagement wurde sie 2006 mit der Adalbert-StifterMedaille und 2014 mit dem Kulturpreis für Volkstumspflege der Sudetendeutschen Landsmannschaft ausgezeichnet. Vor allem durch das Sammeln und Dokumentieren von Volksliedern in Mundart und Mundartbegriffen aus dem Böhmerwald leistet sie einen wichtigen Beitrag zur Dokumentation dieser Mundart. Dank ihrer Teilnahme an Mundartseminaren gibt sie ihr Wissen, aber vor allem den authentischen Klang ihres Dialekts an nachfolgende Generationen weiter.“

erischen und den Süddeutschen Rundfunk auf Tonträger und dokumentiert sie so. Als ausgebildete Märchenerzählerin und pas-

sionierte Mundartsprecherin gab sie die Nachschrift von Gustav Jungbauers ,Böhmerwaldmärchen‘ von 1923 heraus.

„Der Dialekt ist die Sprache der Heimat. Oder umgekehrt: Dialekt ist da, wo man verstanden wird. Er schafft ein Gefühl von Vertrautheit und Geborgenheit. Dabei zählt die Dialektvielfalt zum kulturellen Erbe Bayerns und prägt die regionale, lokale Kultur sowie Identität. Die heutigen Preisträgerinnen und Preisträger haben zur Stärkung, Pflege und Erforschung der Mundarten beigetragen. Dieses Engagement würdigen wir zum fünften Mal mit dem Dialektpreis Bayern 2023“, freute sich Finanz- und Heimatminister Albert Füracker bei der diesjährigen Preisverleihung in seinem Ministerium in Nürnberg.

Nadira Hurnaus

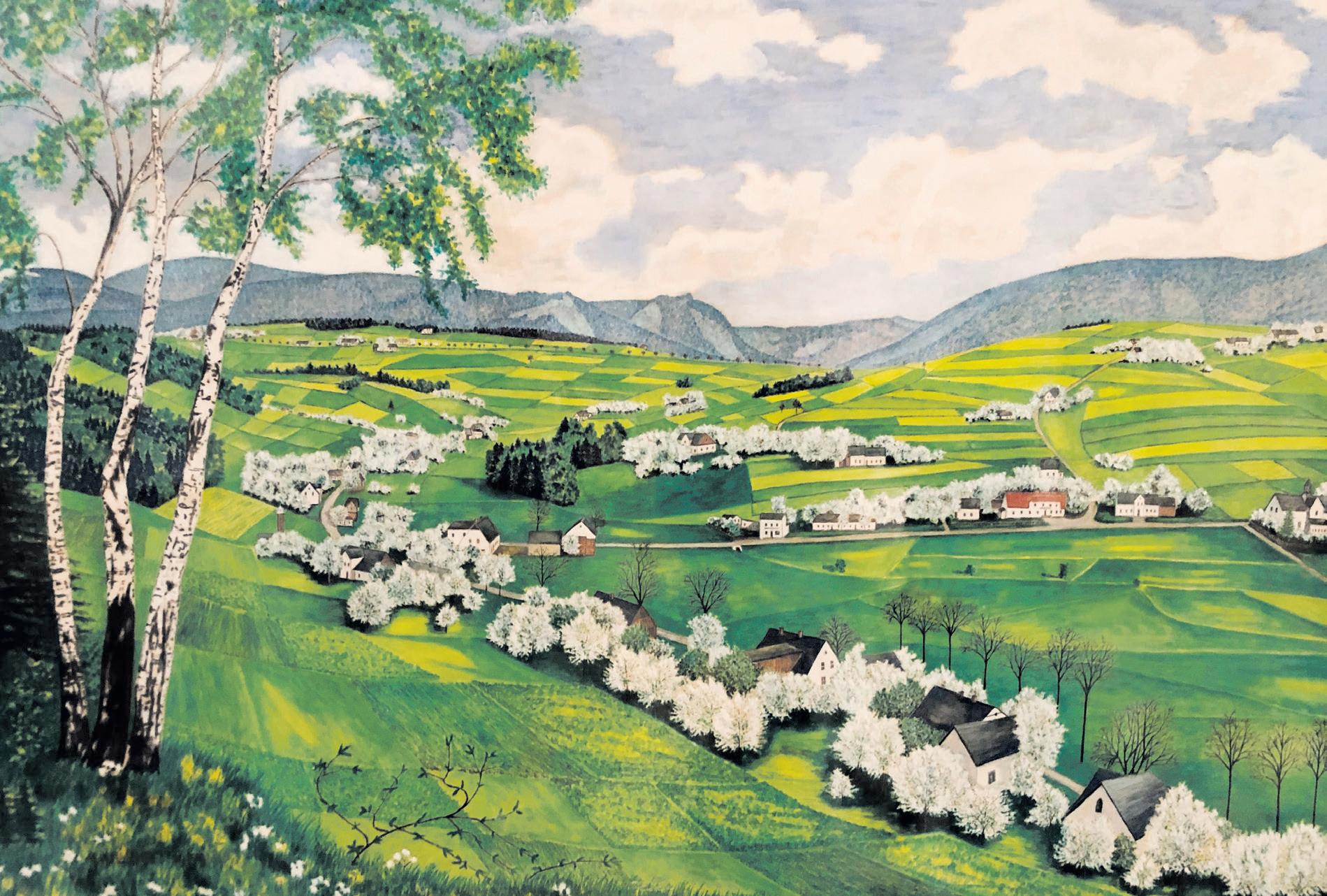

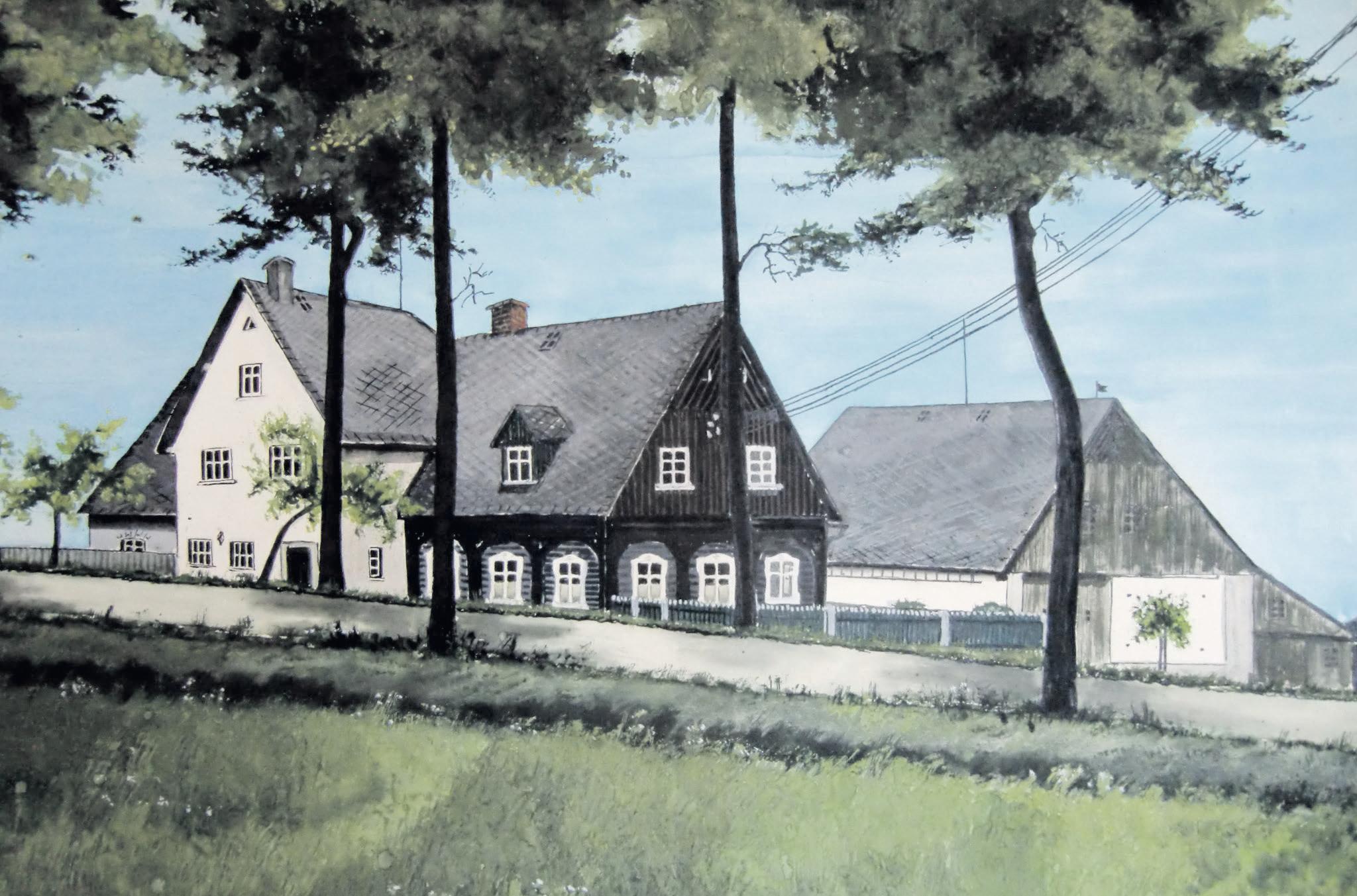

Die Reihe „Kunst und Krempel“ präsentiert immer wieder Gegenstände, die auch die reichhaltige Schaffenskraft in den böhmischen Ländern zeigt. Daß aber ein persönliches Vertreibungsschicksal so unmittelbar in einer Expertise zu einem Gemälde zum Ausdruck kommt, ist äußerst selten. Dies geschah aber in der Sendung vom 24. Juni, die in Herzogenburg bei Sankt Pölten in Niederösterreich aufgezeichnet wurde.

Diesmal ging es um ein Gemälde von 1910, das eine alte Frau im Profil darstellt. Auf das Witwentum verweist ein schwarzer Schleier. Das Bild stammt von dem 1889 in Wien geborenen österreichischen Maler Fritz SchwarzWaldegg. Die Mutter der heutigen Besitzerin hatte das Portrait in den 1950er Jahren in Linz gekauft. Sie schenkte es ihrer Tochter zur Matura. Auf die spätere Fra-

ge, warum sie damals einem jungen Mädchen ein Gemälde einer alten Frau geschenkt habe, antwortete diese nur: Es war der ein-

die dargestellte Dame sie an ihre Mutter erinnerte, die sie in Krumau zurückgelassen hatte. Folglich hieß das Bild in der Fa-

Sie erkannten in dem Bild eine frühe Übung in der Tradition der Wiener Secession, orientiert an Arbeiten von Gustav Klimt

signation in der Lebensrückschau aus.

zig wertvolle Gegenstand, den ich hatte. Und dies verwies auf das Vertreibungsschicksal der Familie. Sie stammte aus Krumau und hatte buchstäblich nichts Wertvolles mit nach Oberösterreich retten können. Die Mutter hatte das Gemälde gekauft, weil

milie nur „die Großmutter“. Und man wußte, daß der Maler einen Namen hatte.

Inwiefern dies stimmte, bestätigten die beiden Experten Hans Ottomeyer, Kunsthistoriker aus München, und Herbert Giese, Kunsthistoriker aus Wien.

der 1890er Jahre oder dem Lehrer von Schwarz-Waldegg an der Wiener Akademie der Bildenden Künste, Rudolf Bacher. In dem Profil erkannten sie das Bemühen, jemanden verstehen zu wollen. Und wirklich strahlt das Bild Altersweisheit und ein wenig Re-

An diesem Studienkopf, an dem sich der Maler erprobt habe, erkenne man die Qualität des später expressionistischen Künstlers. Vom später als Parade-Expressionisten bekannten Schwarz-Waldegg seien nicht viele Werke erhalten, so die Experten, da er wegen seiner jüdischen Herkunft, obwohl er konvertiert sei, Berufsverbot erhalten habe und 1942 deportiert und spätestens 1943 umgebracht worden sei. Die Experten waren also ganz angetan vom Gemälde der alten Dame, wünschten dem Bild einen anderen Rahmen und eine nötige Reinigung, die etwas kosten könnte. Gaben dem Bild einen geschätzten Wert von 1500 bis 1800 Eu-

ro und verwiesen doch auf seine tendenzielle Unverkäuflichkeit wegen des Motivs – wer kauft ein Bild einer alten Frau? Die Experten stuften, der Virtuosität der Malerei und des bekannten Namens wegen, das Gemälde als museumswürdig ein. Sie empfahlen das Belvedere in Wien, dem sie es doch schenken solle. Da die Besitzerin keine Erben hat, will sie es wohl überlegen, wenn sie selbst „Auf Wiedersehen“ sage. Am Ende war die Besitzerin doch froh über die Expertise, daß das von ihrer Mutter gekaufte Bild als einzig wertvoller Gegenstand, den diese nach der Vertreibung besaß und der an die Großmutter und übertragen wohl auch an Krumau und die Heimat erinnerte, doch etwas wert sei, vor allem künstlerisch. Ulrich Miksch

❯ SL-Kreisgruppe Regensburg/Oberpfalz

Ende Juli eröffnete die Falkensteiner Vorwaldgemeinde Altenthann im ehemaligen Pfarrhof die Ausstellung „Flucht und Vertreibung – damals und heute“, an der SL-Ortsgruppen der oberpfälzischen SL-Kreisgruppe Regensburg beteiligt waren.

Die Sudetendeutschen und jugendliche Ukrainer stehen in Altenthann im Landkreis Regensburg im Mittelpunkt der aktuellen Ausstellung „Flucht und Vertreibung – damals und heute“. Bei der offiziellen Eröffnung umrahmten zwei Mädchen und ein Junge aus der Ukraine die Veranstaltung musikalisch am Piano.

Kreisheimatpfleger Hermann Binninger hieß an die 70 Teilnehmer herzlich willkommen und freute sich über ein volles Haus. Grußworte sprachen der Stellvertretende Landrat Willi Hogger, die Bürgermeister Harald Stadler aus Neutraubling, Harald Herrmann aus Altenthann und die Zeitlarner Bürgermeisterin Andrea Dobsch.

Die Ausstellung ist außerordentlich vielschichtig und verzahnt geschickt zwei Zeitepochen. Ausgewählte Exponate von den SL-Ortsgruppen Neutraubling und Regenstauf sowie Fotos, Presseberichte und ErlebnisSchilderungen erinnern an die Vertreibung der Sudetendeut-

schen durch die Tschechen nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges.

Jugendliche Ukraine-Flüchtlinge aus der Brückenklasse der Realschule Regenstauf stellen in Vitrinen Gegenstände aus, die sie aus der Heimat mitgebracht haben.

Grundschüler aus Aufhausen und Altenthann haben in einem Unterrichtsprojekt Bilder in vielen Variationen zu der Frage gestaltet, was sie bei einer eventuellen Flucht im Koffer so alles mitnehmen würden.

Franz Weschta, Obmann der SL-Kreisgruppe Regensburg, ist Zeitzeuge der Vertreibung. Er erzählte, wie er als fünfjähriger Bub

Bilder einer Ausstellung

im Winter 1945/1946 sein Bettpolster auf dem Schlitten an den USA-Soldaten vorbei über die tschechisch-bayerische Grenze geschmuggelt hatte.

20 Jahre später unterrichtete Weschta hier in Altenthann als Junglehrer im ersten Dienstjahr in der 2. und 3. Klasse 46 Jungen und Mädchen. Mit zwei ehemaligen Schülern gab es in der Ausstellung nach nun 58 Jahren ein erstes Wiedersehen.

„Flucht und Vertreibung – damals und heute“ bis 29. Oktober an jedem ersten und letzten Sonntag im Monat 13.00–16.00 Uhr im ehemaligen Pfarrhof von Altenthann.

❯ Handwerkskammer für Mittelfranken

Die Bubenreuther Instrumentenmacher Thomas Dotzauer und Peter Riedl wurden von der Handwerkskammer für Mittelfranken geehrt.

Im Auftrag des Präsidenten der Handwerkskammer für Mittelfranken in Nürnberg, Thomas Pirner, überreichte der Innungsobermeister der Streich- und Zupfinstrumentenmacherinnung Erlangen, Günter Lobe, dem Zupfinstrumentenmachermeister Thomas Dotzauer und dem Bogenmachermeister Peter Riedl den Goldenen Meisterbrief.

❯ SL-Bezirksgruppe Oberfranken/Bayern

Trotz der langen Anfahrt ins oberbayerische Erding und der Hitze war die SL-Bezirksgruppe Oberfranken bei der Hauptversammlung der SL-Landesgruppe Bayern (➞ Seite 5) gut vertreten.

Thematisch ging es um die Anpassung der Landessatzung an die Bundessatzung. Bestimmte Formulierungen aus der Anfangszeit wurden weiter gefaßt. Dazu gilt ein Grundsatzprogramm, das die gesamte Thematik der Sudetendeutschen Frage einschließt.

Als SL-Landeskulturreferentin nahm Margaretha Michel Stellung zu den neueren Verbes-

serungen im sudetendeutschtschechischen Verhältnis, die im jetzigen Kulturheft „Dischkurieren“ der SL-Bezirksgruppe angesprochen werden. Die Tschechen hätten auch bestimmt, daß die verbliebenen sudetendeutschen Gräber in Böhmen erhalten würden. Die Gefallenendenkmale der ehemaligen deutschen Orte würden vom tschechischen Militär gepflegt.

Als Obfrau von Oberfranken erklärte Michel, daß unsere östlichen Nachbarn sich um ein freundliches Miteinander bemühten bei Reisen von Oberfranken aus. Gleiches gelte für Fahrten der Landesgruppe.

Bernhard Kuhn

❯ SL-Ortsgruppe Rückersdorf/Mittelfranken

Anfang Juli feierte das mittelfränkische Rückersdorf Kirchweih, und die SL-Ortsgruppe feierte mit.

Obfrau Bärbel Anclam hatte im Festzelt reserviert. In ihrer Begrüßung freute sie sich, daß trotz der Hitze so viele gekommen seien. Auch Altbürgermeister Peter Wiesner und Mitglieder der Ortsgruppen LaufHeuchling und Röthenbach waren gekommen. Bürgermeister Johannes Ballas begrüßte die Gäste und wünschte vergnügte Stunden. Wie im vergangenen Jahr war das Trio „Altfränkisch“ für die musikalische Unterhaltung zuständig. Ihr großes Repertoire sorgte für gute Laune; Lie-

der zum Mitsingen und Mitklatschen, Darbietungen zum Schunkeln sowie Witze zur allgemeinen Erheiterung sorgten für einen zünftigen Kirchweihnachmittag. Einige Paare wurden von der flotten Musik zum Tanzen animiert.

Mit einem Schubkarrenrennen klang die Kirchweih aus. Den Schubkarren der SL hatten Karin Walz und Irmtraut Wiemer mit Geschick, Kreativität und Blumen aus den eigenen Gärten geschmückt. Der engagierte Fahrer Lars Niggemann belegte für die SL den dritten Platz.

Die Ortsgruppe lädt zu ihrem traditionellen Weinfest am 6. September um 14.30 Uhr beim Schmidtbauernhof ein. Judith Will

„Durch Ihre regionale Verwurzelung und Ihre soziale Verantwortung tragen Sie dazu bei, daß unser fränkisches Zentrum des Musikinstrumentenbaues so lebenswert ist“, würdigte Innungsobermeister Günter Lobe die Arbeit und Schaffenskraft, durch die die beiden Meister in 35 oder mehr Jahren meisterlicher Tätigkeit in ihrem Handwerk eine erhebliche Vorbildfunktion erlangt hätten.

Der Goldene Meisterbrief sei ein Zeugnis dafür, daß sie ihre Handwerkskunst beherrschten und wahre Alleskönner seien. Deshalb betrachte er den Goldenen Meisterbrief sinnbildlich als die Lorbeeren, die es nach vielen Jahren des Engagements, Durchhaltevermögens und Leistungswillens nun zu ernten gelte. Der Goldene Meisterbrief stehe auch für den Verdienst jahrzehntelanger Ausbildungsleistung, so der Obermeister weiter.

„Das ist eine der herausforderndsten Aufgaben, die Sie als Handwerksmeister haben. Sie ermöglichen vielen jungen Leuten eine Ausbildung und eine Zukunftsperspekti-

ve in der Heimat und tragen maßgeblich zu deren Persönlichkeitsentwicklung bei“, würdigte er die Geehrten. Neben der hohen Ausbildungsund Arbeitsleistung der Handwerksmeister betonte Lobe die Wichtigkeit der Familien, die den nötigen Rückhalt böten und einen erheblichen Beitrag zum Erfolg eines selbstständigen Betriebs leisteten.

Thomas Dotzauer fertigt in der fünften Generation Mandolinen. Seine Großeltern Franz und Josefine Dotzauer kamen 1945 aus Schönbach im Egerland nach Tennenlohe und führten dort die Herstellung von Mandolinen und Gitarren fort. Thomas Dotzauer begann seine Ausbildung 1977 bei der Tennenloher Firma Arnold und legte 1983 vor der Handwerkskammer Nürnberg die Meisterprüfung ab.

Peter Riedl prägt in der dritten Generation seinen Namen in die Bogenstangen. Er erlernte den Bogenbau in der Meisterwerkstätte Roderich Paesold. Als 18jähriger legte Riedl die Gesellenprüfung ab und vertiefte sein Fachwissen bei dem Bubenreuther Bogenmacher Rudolf Neudörfer. Sein Können und Bestreben nach handwerklicher Leistung führte 1987 zur Ablegung der Meisterprüfung vor der Handwerkskammer in Nürnberg.

Die Streich- und Zupfinstrumentenmacherinnung Erlangen hat derzeit 50 Mitglieder, davon haben 35 den Meisterbrief und von diesen wiederum 20 den Goldenen Meisterbrief. Derzeit sind fünf Mitglieder der Innung bestrebt, den Instrumentenmachermeister bei der Handwerkskammer zu erlangen. Heinz Reiß

� Verdiente Schlesierin

Am 15. Juli starb die gebürtige Oberschlesierin Hedwig „Hedi“ Lowak im 103. Lebensjahr in Wien. Marion Breiter vom Humanitären Verein der Schlesier, Jägerndorfer und Freudenthaler in Wien gedenkt ihrer.

Wenn du nur nicht einmal so viel weinst, wie du lachst“, sagte ihre Mutter immer zu ihr. Sie sollte recht behalten. Hedi Lowak erlebte schwere Zeiten mit Flucht und Vertreibung aus dem heute polnischen Neuland bei Neiße in Oberschlesien an der tschechischen Grenze. In Wien wurde sie ausgebombt, verlor eine Tochter und ihren Mann. Und dennoch oder gerade deswegen bewahrte sie sich ihren Humor. Wir alle kannten sie als außergewöhnlichen Menschen, dessen sonniges Gemüt schwere Zeiten überstrahlte und ansteckend auf andere wirkte. Lachtaube wurde sie im Humanitären Verein der Schlesier, dessen Mitglied sie war, genannt. Immer ein Scherzchen oder einen Witz auf den Lippen, brachte sie uns stets zum Lachen. Das Leben ist schließlich ernst genug – auch das hatte sie in hohem Maß erfahren.

„Mach dir keine Sorgen, es kommt eh, wie es kommen soll“, war eine der Lebensweisheiten, die sie mir mitgab. Ebenso, daß man Geduld haben muß:

„Nur net brumma, s‘ wird scho kumma.“ Das Schlesische in all seinen Ausprägungen, die schlesische Wesensart, Kultur und insbesondere die schlesische Mundart waren Hedi bis zuletzt Herzensanliegen. Bei Vereinstreffen, Weihnachtsund anderen Feiern trug sie im Haus der Heimat gerne Gedichte, teils auswendig, vor. Bei meinem letzten Besuch sagte sie verschmitzt: „Ich bin Schlesierin.“

So gab sich Hedi große Mühe, mir ihre Mundart beizubringen. Manchmal wären wir beide fast verzagt, aber eines Tages strahlte sie: „Sehr gut!“

Ihr Erbe, ihre Muttersprache, bleibt erhalten, ein Stück von Hedi bleibt bei uns. Mir war sie eine liebevolle Lehrmeisterin. Sie vermittelte mir ihre Sprache, aber auch viele Erinnerungen, Gedanken, Erfahrungen. Viel Freud und Leid durfte ich mit ihr teilen. Dazu gehörte die Vergangenheit, in die sie immer wieder gerne und in erstaunlich lebendigen Farben eintauchte. Wenn sie von ihrer Kindheit in Neuland bei Neiße – dort war sie am 11. Januar 1921 als jüngste Schwester von drei Brüdern zur Welt gekommen – erzählte, sah ich förmlich die blonden Zöpfe der quietschvergnügten Hedi fliegen. Ich sah, wie sie mit den Bauerskindern auf den Höfen spielte, wie sie später in der Pfefferkuchenfabrik arbeitete und auf dem gläsernen Boden des Tanzlokals herumwirbelte. Hedl liebte Tanzen, und selbst an ihrem 99. Geburtstag wagte sie mit Bundesobmann Erich Lorenz im Haus der Heimat ein Tänzchen.

Zu Hause in Schlesien lernte sie ihren späteren Mann Leopold Lowak, Wiener und zu der Zeit Stabsoberfeldwebel, kennen. Die Geschichte ihrer Flucht aus Schlesien ins Sudetenland, wo sie Verwandte hatte, berührte mich immer wieder. Ich fror förmlich mit

ihr in diesem eisigen Winter, als sie bei 24 Grad Kälte mit ihrer Mutter, ihrer Schwägerin, ihrem Kleinkind, ihrem Säugling und weiteren Kindern aus Angst vor den Russen hastig aufbrach.

Bei all den Reisen in die Vergangenheit stand Hedi doch mit beiden Beinen in der Gegenwart. Über Politik und Gesellschaft sprach sie gern und verstand die Anliegen der jungen Leute. Besonders überraschte sie ihre Umgebung immer wieder mit ihrem ausgezeichneten Gedächtnis, das sie bis ins hohe Alter von 102,5 Jahren nicht im Stich ließ. Mut und Kraft gab ihr ihr tiefer Glaube. In diesem war sie erzogen worden, mit ihm bewältigte sie alle Hürden ihres langen Lebens und in ihm schlief sie friedlich ein.

Hedi war ein Unikat –Schlesierin von Gemüt wie Aussehen. Genau so wird sie für immer in unseren Herzen bleiben. So sehen wir sie auf ihrer Wolke hoch oben im Himmel sitzen. Und wenn es ganz still ist, weht der Wind ihr fröhliches Lachen zu uns herüber. Vielleicht, ja vielleicht erzählt sie Petrus und den Engeln gerade einen besonders lustigen Witz

Seit 1977 war Hedi Mitglied im Humanitären Verein der Schlesier, Jägerndorfer und Freudenthaler in Wien. 1993 wurde ihr die Silberne Ehrennadel, 1999 das Verbandsabzeichen in Gold, 2002 die Goldene Nadel der SLÖ verliehen. Seit 2020 war Hedwig Lowak Ehrenmitglied.

Zum Verein gekommen war sie durch ihre Tätigkeit bei dem Likörerzeuger Altvater Gessler – J. A. Baczewski in Wien. Ihre Freundin Steffi Sauer hatte sie zu Gessler vermittelt, und Hedi war mit Steffi eine der tragenden Mitarbeiterinnen des Betriebs. Die Erzeugung des Altvater Kräuterlikörs und des Jägerndorfer Magenbitters gehörte ebenso zu ihren Tätigkeiten wie die Betreuung des Gessler-Standes auf Messen. Dort schenkten sie die Spirituosen in kleinen Stamperln aus. Als sie eines Tages Leute des Vereins an ihrem Stand besuchten, kamen sie mit dem Verein in Berührung und traten diesem bei. Hedi und Steffi waren immer gleich angezogen, viele Kleidungsstücke nähten sie selbst. Im Verein traten sie wie Zwillinge auf, wurden von vielen dafür gehalten und hatten den Spitznamen Gessler-Zwillinge. Noch eine Gemeinsamkeit hatten sie: ihre Liebe zum Altvater-Likör. Hedi liebte bis ins hohe Alter ihr tägliches Stamperl Kräuterlikör, nur den heutigen tschechischen Altvater mochte sie gar nicht. „Darin fehlen die geheimen Tropfen“, sagte sie. Diese stellte Gessler nach dem geheimen Familienrezept her und hütete sie streng. Hedi durfte sie in Gesslers Abwesenheit im Herstellungsprozeß hinzufügen, was eine besondere Ehre war. Noch lange nachdem das Unternehmen geschlossen worden und die Familie in die USA ausgewandert war, führte Gesslers Sohn die GesslerZwillinge jedes Mal, wenn er in Wien war, zum Essen aus und zeigte so seine Dankbarkeit für ihren engagierten Einsatz für den Betrieb.

� Deutscher Böhmerwaldbund