Sudetendeutsche Zeitung

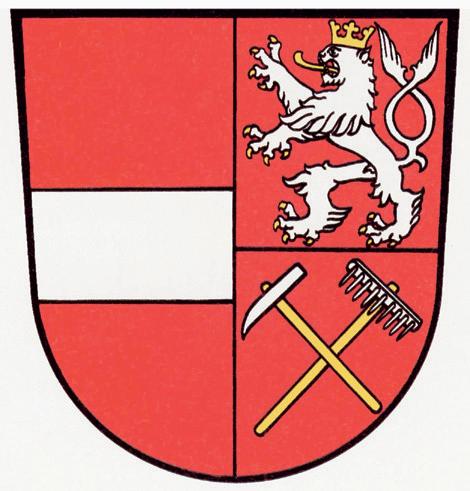

Reicenberger Zeitung

75 | Folge 33 + 34 | 2,80 EUR 75 CZK | München, 25. August 2023

❯ Tschechische Staatsspitze gedenkt der Niederschlagung des Prager Frühlings vor 55 Jahren durch Truppen des Warschauer Paktes

Sudetendeutsche Zeitung

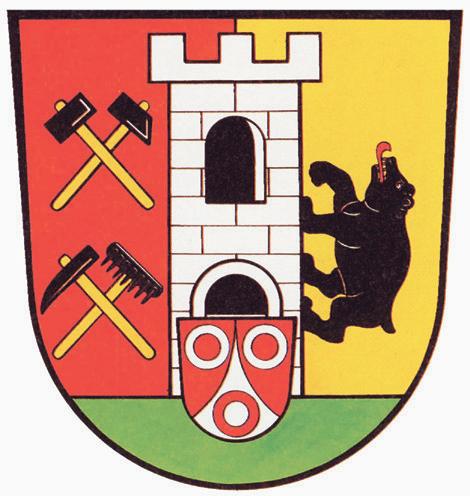

Neudeker Heimatbrief

Sudetendeutsche Zeitung

Sudetendeutsche Zeitung

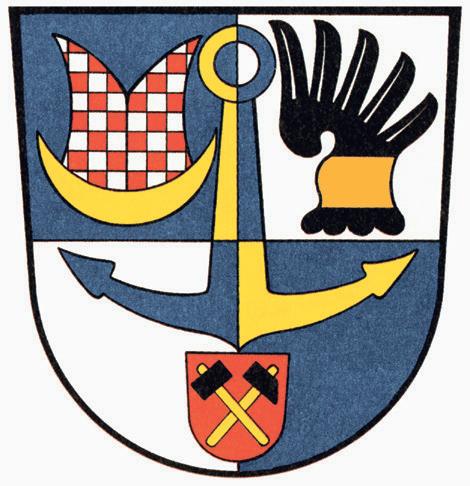

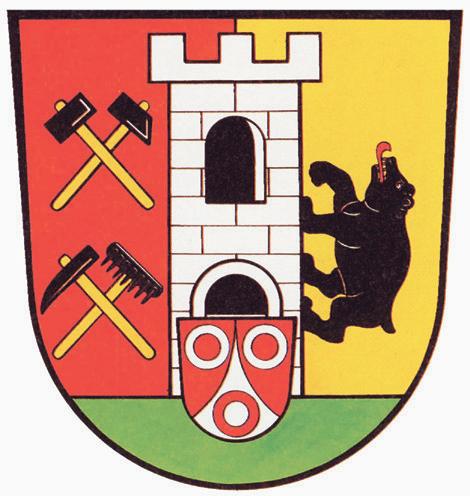

VOLKSBOTE HEIMATBOTE

Sudetendeutschen Landsmannschaft Zeitung

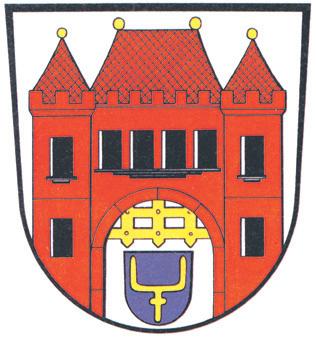

Reicenberger Zeitung

Sudetendeutsche Zeitung

Zeitung

Neudeker Heimatbrief

Neudeker Heimatbrief

VOLKSBOTE HEIMATBOTE

gernden, angetretenden Landsern hochwertige Lebensmittel verbrannt. Andere Heimkehrer von dem Amis erzählten, sie hätten Tabak kaufen müssen, denn nur so hätten sie auch Zigaretten bekommen, den Tobak warf man weg.

zur Lagerbesichtigung. Als er mich auf einem Bündel Stroh mit durchnässtem Verband so liegen sah, stieß er mich mit seiner Stiefelspitze

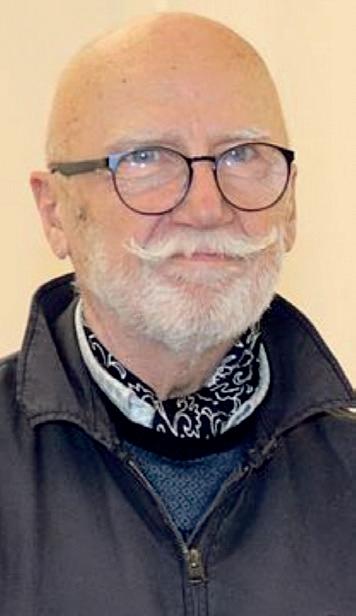

❯ Robert Fremr Umstrittener Richter zieht

Konsequenzen

Weil er als Richter unter den kommunistischen Machthabern in den 1980er Jahren 170 Urteile gegen Republikflüchtlinge gefällt hatte, ebbte die Kritik an der Nominierung von Robert Fremr zum Verfassungsrichter nicht ab. Am Montag zog Fremr die Konsequenzen.

Das Mißtrauen, das ihn begleitet, würde die Glaubwürdigkeit des gesamten Verfassungsgerichts beeinträchtigen, begründete Fremr, warum er nicht mehr als Verfassungsrichter zur Verfügung stehe. Fremr:

„Das will ich keinesfalls, weil ich selbst das Verfassungsgericht für unser glaubwürdigstes staatliches Organ sowie einen wichtigen Verfechter der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie in diesem Land halte.“

Gleichzeitig bestritt er, ein regimetreuer Richter gewesen zu sein, und betonte, daß er seinen Rückzug keineswegs als Geständnis betrachte: „Bis 1989 gibt es etwa eintausend Urteile von mir, die im Kontext der 1980er Jahre stehen. Ich respektiere voll und ganz, daß einige dieser Entscheidungen aus heutiger Sicht einfach nicht mehr vollständig erklärt werden können.“

Nach dem Auftauchen der Informationen über Fremrs Tätigkeit zu kommunistischen Zeiten hatte Staatspräsident Petr Pavel dessen Ernennung zum Verfassungsrichter verschoben, obwohl diese bereits vom Senat gebilligt worden war.

Präsident Pavel: „Rußland zeigt, daß es sich seit 1968 nicht verändert

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat auch die Niederschlagung des Prager Frühlings vor 55 Jahren wieder ins Bewußtsein der tschechischen Öffentlichkeit gerückt. Bei der zentralen Gedenkfeier am 21. August vor dem Haus des Tschechischen Rundfunks war die gesamte Staatsspitze vertreten.

Daß sowohl Staatspräsident Petr Pavel als auch Premierminister Petr Fiala ans Rednerpult traten, unterstrich die Bedeutung des Gedenktages.

Das Staatsoberhaupt erzählte, wie es die Niederschlagung des Prager Frühlings erlebt hatte: „An diesem Tag war ich fast sieben Jahre alt. Meine Oma saß am Radio und sagte, die Russen hätten uns überfallen. Das hat mich verwirrt. Ich verstand nicht,

geht am 21. August 1968 ein russischer Panzer in Flammen auf.

wie wir von jemandem überfallen werden konnten, der uns schon einmal befreit hatte.“

Diese traumatische Erfahrung der Besatzung habe bei vielen Bürgern Demütigung und Enttäuschung ausgelöst, ein Gefühl,

das derzeit die Menschen in der Ukraine erlebten, obwohl das Land nur sein Recht auf Selbstbestimmung wahrnehmen wolle, sagte Pavel und stellte fest: „Rußland zeigt, daß es sich seit 1968 nicht verändert hat.“

hat“

Der Einmarsch in die Tschechoslowakei am 21. August 1968 habe das Wesen des sowjetischen Denkens und der russischen Politik vollständig offenbart, ergänzte Premierminister Petr Fiala und sagte: „Leider hat es zwei lange Jahrzehnte gedauert, bis das verbrecherische Regime schließlich unter der Last seiner eigenen Fehler zusammengebrochen ist.“

Die Niederschlagung des Prager Frühlings habe alle Hoffnungen und Träume der Tschechen und Slowaken beendet, daß es möglich sein könnte, „grundlegende bürgerliche Freiheiten mit der Herrschaft einer Partei und der Vorherrschaft einer fremden Macht in Einklang zu bringen“, so Fiala.

Der Premierminister: „Freiheit gibt es entweder für alle oder für keinen. Die Geschichte hat er-

neut bestätigt, daß Demokratie, Menschenrechte und Bürgerrechte nicht tröpfchenweise rationiert werden können und daß diese Grundrechte nicht ohne Souveränität, ohne Pluralität der politischen Kräfte und ohne offene öffentliche Debatte existieren können.“

Gleichzeitig warnte Fiala mit Blick auf den Ukrainekrieg auch davor, Moskau irgendwelche Zugeständnisse zu machen, um die Kampfhandlungen zu beenden:

„Die Geschichte erinnert uns daran, wie töricht es ist, mit denen, die nicht an diese Grundsätze glauben, Kompromisse schließen zu wollen. Denn wer die Freiheit nicht in ihrer Gesamtheit respektiert, wird immer versucht sein, sie einzuschränken und zu verfälschen.“

❯ Tschechien setzt Frist bis zum 31. Dezember 2023, bevor Grundstücke oder Häuser an den Staat fallen Grundeigentümer gesucht: ARD weckt falsche Hoffnungen

Eine Meldung der Tagesschau hat für Aufsehen gesorgt –und falsche Erwartungen geweckt. Auf ihrer Webseite www. tagesschau.de hatte die ARDRedaktion berichtet, daß es in Tschechien derzeit 150 000 Grundstücke und Immobilien gebe, deren Eigentümer nicht bekannt seien. Dabei zitierte die Tagesschau das tschechische Amt für die Vertretung des Staates in Vermögensangelegenheiten (UZSVM) und wies auf eine wichtige Frist hin: Wer sich als Eigentümer oder Erbe nicht bis zum 31. Dezember 2023 meldet, dessen Grundstück oder Immobilie falle an den tschechischen Staat.

Bei uns steht seit der Meldung der Tagesschau das Telefon nicht mehr still“, berichtet Andreas Miksch, der Bundesgeschäftsführer der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Der Grund: Viele Sudetendeutsche, deren Familien im Zuge der Vertreibung enteignet wurden, sa-

hen in dem Aufruf der staatlichen Behörde die Chance, ihre Grundstücke und Immobilien zurückzubekommen. Ein Trugschluß, den die Tagesschau in ihrem Bericht nicht aufgeklärt hat.

Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte der aus dem Exil zurückgekehrte Präsident der Tschechoslowakei, Edvard Beneš, 1945 eine Reihe von Dekreten erlassen, nach denen die sudetendeutschen Landsleute kollektiv entrechtet und enteignet wurden. An der daraus folgenden innertschechischen Rechtslage hat sich auch nach dem Bericht der Tagesschau nichts geändert.

In den Grundbüchern wurden damals die entsprechenden Grundstücke und Immobilien der Sudetendeutschen nur mit dem Wort „konfisziert“ gekennzeichnet. Anschließend zogen infolge der staatlich verordneten Vertreibung Tschechen in die Häuser der sudetendeutschen Landsleute ein. Dabei unterließen es die tschechischen Behörden oftmals, die neuen Eigentü-

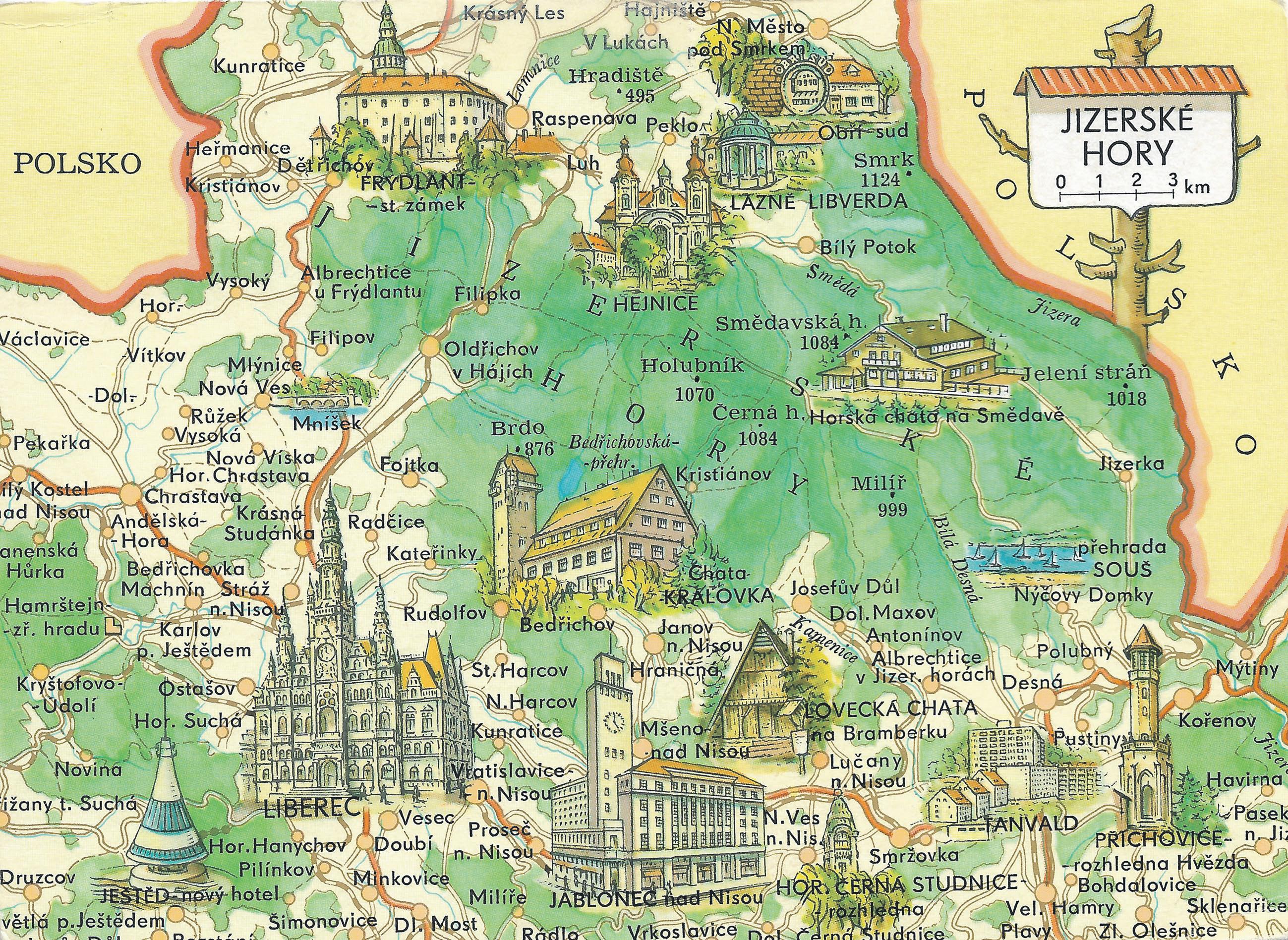

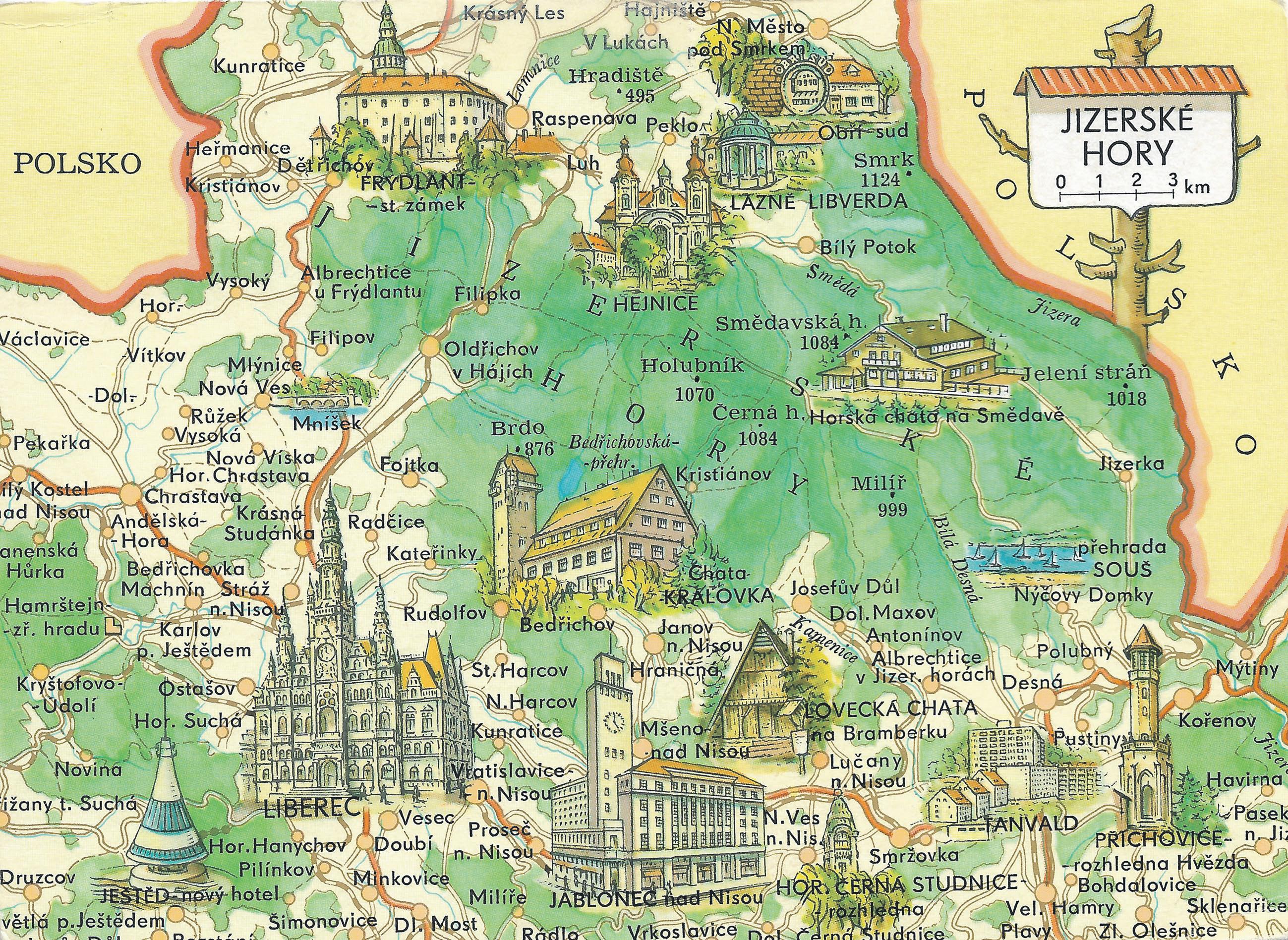

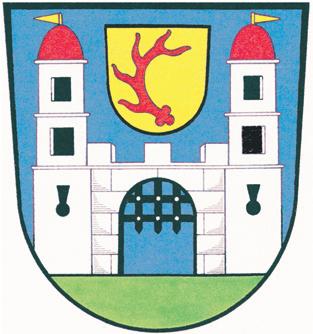

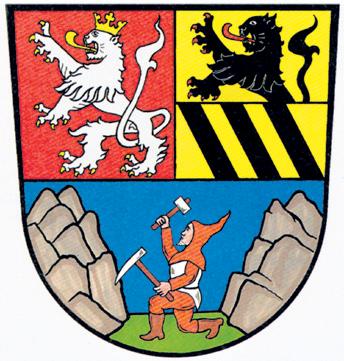

mer auch ins Grundbuch einzutragen. Über 70 Jahre später sind jetzt viele Eigentumsverhältnisse nicht mehr nachvollziehbar. Allein in der Region Reichenberg gibt es 1478 Grundstücke und 45 Gebäude, deren Eigentümer unbekannt sind.

Insbesondere für die Kommunen sind diese vermeintlich eigentumslosen Immobilien ein Problem. „Bei Bauarbeiten wie dem Verlegen von Wasserleitungen stoßen die Behörden immer wieder auf Grundstücke mit unbekannten Besitzern. Sie brauchen die Zustimmung des Eigentümers, wenn sie weiter bauen wollen. Das blockiert die Entwicklung der Gemeinden“, erklärte Michaela Tesařová, Sprecherin des Amtes für die Vertretung des Staates in Vermögensangelegenheiten, gegenüber der Tagesschau Über ein anderes Beispiel berichtete die Tagesschau ebenfalls: In der 200-Einwohner-Gemeinde Kanitz befindet sich eine neugotische Grabkapelle, die ein

ungarischer Baron 1862 für seine verstorbene Schwester errichtet hatte. Die Gemeinde würde das halbverfallene Gebäude gerne renovieren, müßte dafür aber den rechtmäßigen Eigentümer kennen. „Im Grundbuch wird ein längst verstorbener Nachkomme des Barons als Erbe aufgeführt. Wer nach ihm einen Anspruch auf die Kapelle hatte, ist unklar. Und so bleibt die Restaurierung des neugotischen Gebäudes bisher ein frommer Wunsch der Gemeinde“, schreibt die Tagesschau in ihrem Online-Bericht.

Eine weitere große Lücke in den Grundbüchern entstand 1993 mit der Teilung der Tschechoslowakei in die Tschechische Republik und in die Slowakische Republik. Zwischen beiden Ländern wurde eine Grenze gezogen, und viele Grundstücke wurden damit geteilt. Manche der neu entstandenen Grundstücksteile können inzwischen keinem Eigentümer mehr zugeordnet werden.

„Die Mehrheit der Immobilien

mit unbekanntem Besitzer liegt deshalb im Grenzgebiet“, sagt Tesařová.

Um Ordnung in diesen Grundstücksdschungel zu schaffen, hat das tschechische Parlament bereits 2014 das Zivilgesetzbuch reformiert. Kernpunkt ist eine zehnjährige Übergangsfrist, innerhalb der Eigentümer, die Grundstücke oder Immobilien nach 1948 erworben haben, oder deren Erben ihre Ansprüche anmelden können, bevor die Immobilien an den Staat fallen. Die Frist läuft am 31. Dezember 2023 ab.

Die Liste der sogenannten unzureichend identifizierbaren Eigentümer wird vom Grundbuchamt auf seiner Website veröffentlicht. Sie enthält Daten zu mehr als 150 000 Immobilien in ganz Tschechien, von denen 147 000 Grundstücke und 3500 Gebäude sind. Der Link:

https://www.uzsvm.cz/ nedostatecne-urcite-

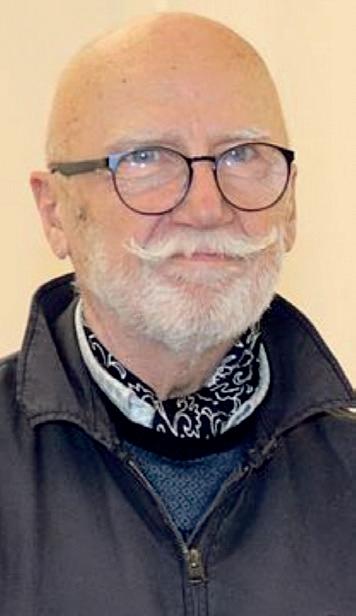

Torsten Fricke

Torsten Fricke

identifikovani-vlastnici Pavel Novotny/Torsten Fricke

VOLKSBOTE HEIMATBOTE

Landsmannschaft

Die Zeitung der Sudetendeutschen

Wie aus zwei Kindern der Vertreibung ein Ehepaar wurde (Seite 3) Postvertriebsstück Deutsche Post AG Entgelt bezahlt Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH Hochstraße 8 D-81669 München eMail zeitung@sudeten.de B 6543 Jahrgang

IN DIESER ZEITUNG

HEIMATAUSGABEN

VOLKSBOTE HEIMATBOTE

Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft

VOLKSBOTE Heimatbrief

HEIMATBOTE

VOLKSBOTE

Präsident Petr Pavel bei der Kranzniederlegung vor dem Tschechischen Rundfunk.

Dieses Bild ging um die Welt: In der Prager Innenstadt

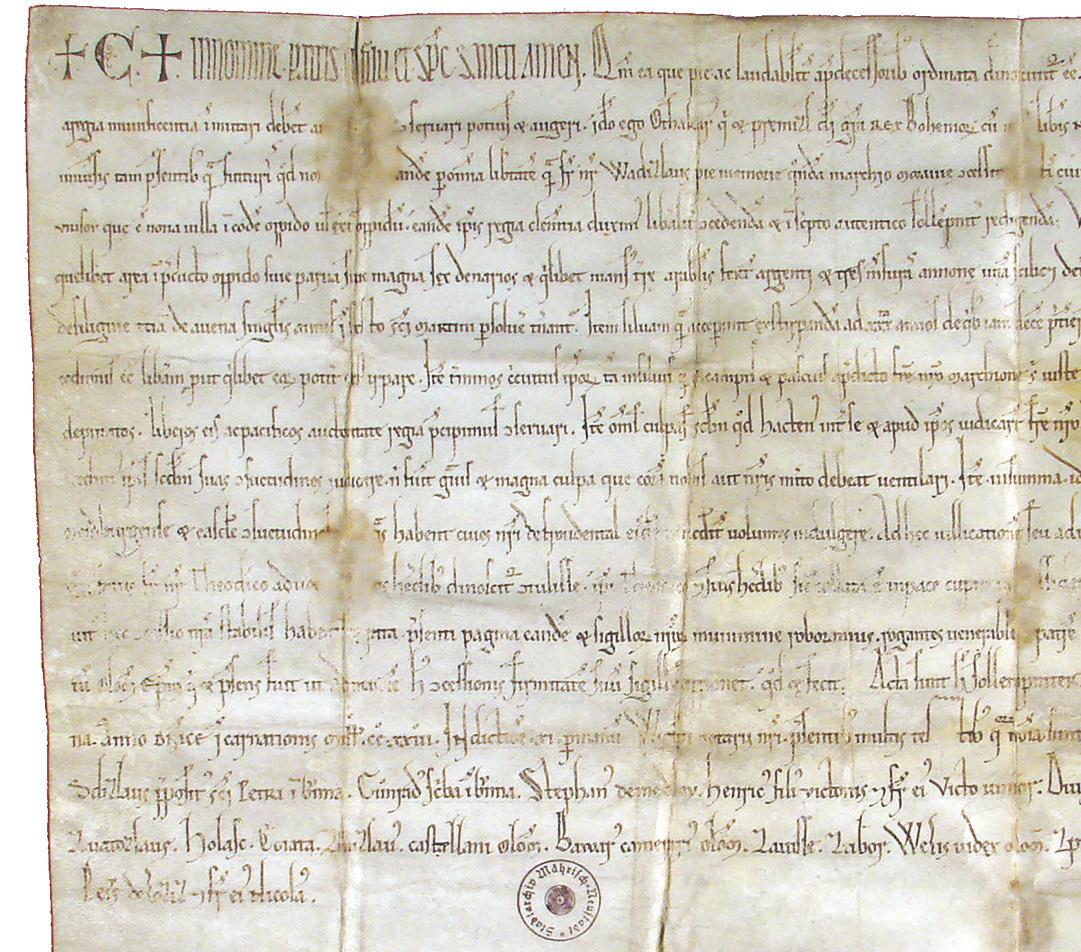

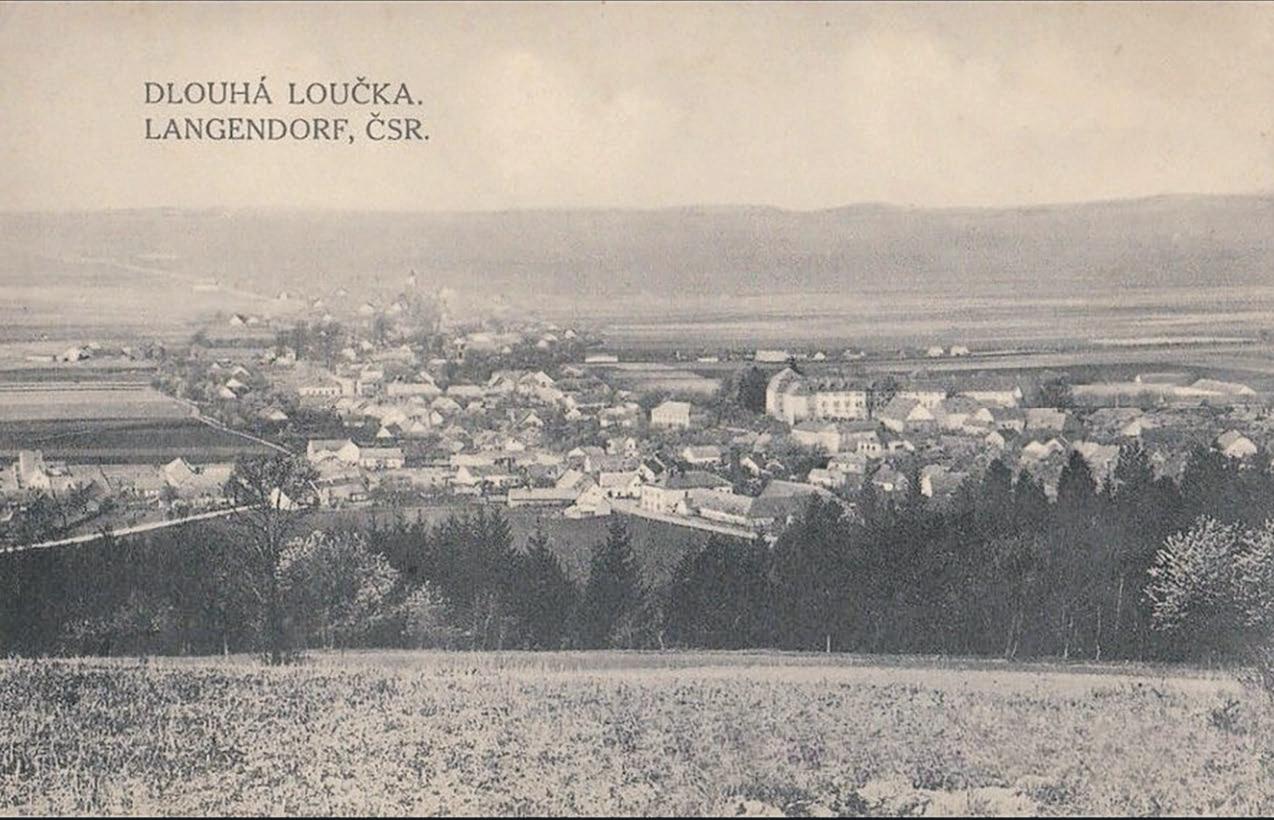

Heimatblatt für den Kreis Sternberg in Mähren (einschl. Neustädter Ländchen) Verlagsort Nürnberg Folge 6 Mitteilungsblatt für den früheren Gerichtsbezirk Zuckmantel im Altvatergebirge vereinigt mit Folge 224 Jahrgang 74 Jahrgang 2022 Autobiographie von Hans Bayer, geb. 1924 in Sternberg Kapitel 7: Wieder daheim Da ich einer der Wenigen war, der sich noch auf eigenen Beinen bewegen konnte, bestimmte man mich zum Transport-Führer. Mit einem Ackerschlepper, an den man einen Wagen hing, brachte man uns auf deutsches

-

-

Premierminister Petr Fiala bei seiner Ansprache. Fotos: Zuzana Bönisch/Hrad ČZ, Vlada ČZ, CIA an und forschte „schto bolnoj“ (was hast du für eine Krankheit)? Sofort fielen mir die Worte meines Doktors ein, dessen auf den Lippen. Kurze Zeit darauf hielt ein Sanitätsauto, man lud Waldeck. Wie man vermuten kann, lag die Klinik in einer Ecke Stationsschwester. Sie war eine weißhaarige, liebevolle Pflegerin. Mittags gab es meistens Eintopf, da das Haus seine eigene Gärtnerei unterhielt.

Gebiet. Hier verlud man uns zunächst in Viehwaggons nach Sie hatten einen Reisegefährten mit offenem Waden- und Schienbeinbruch, in dessen Wunden Schmeißfliegen durch den Gips gekommen waren. Die Maden fraßen in seinem Fleisch und der Gestank war nicht zu ertragen. Der arme Kerl hielt es vor Schmerzen nicht mehr aus. stellte mich der diensthabenden Schwester als Transportführer vor. Die Schwester hieß wie ich und rief sogleich eine Ambulanz an. Wir kamen in ein kurzes Gespräch. Als sie hörte, daß ich Sudeten-senen Briefumschlag. 150 Mark waren darin! Ich wollte das Geld nicht annehmen, sie versicherte mir aber, dies sei eine Kollekte, die man ihr mit der Auflage gegeben hätte, sie einem würdigen Heimkehrer auszuhändigen. Meinen Hinweis, ob ich denn so eine Knochenarbeit von der Bundesrepublik erhalten habe. In meiner bescheidenen Meinung hätte man diesen kleinen Betrag als Versuch der Wiedergutmachung für den Verlust meines elterlichen Erbes, wie dem Verbot eine Universität zu besuchen, da ich als AngehöHier bedanke ich mich bei meinen ehemaligen SS-Kameraden, die als gute Christdemokraten in Bonn Volksvertreter spielen. Verzeihung, sie sind wohl „Exkameraden“. Die Lok war bereit, uns heim den Namen des Ortes, wo wir in ein Quarantänelager mußten. Vor der Entlausung mußte ich aufpassen, daß auch jeder hineinging! Ein deutsches Fräulein kam mit einem Iwan am Arm daher. Ich Mitteilungsblatt für den früheren Gerichtsbezirk Zuckmantel im Altvatergebirge Robert Fremr Foto: Wikipedia

Art, wie ich reagiert hatte, war die einzige Erklärung für mich, daß mich ein gepflegter Herr in Zivil ansprach und sich nach meinem Beruf erkundigte. Wahrheitsgemäß antwortete ich „noch gar nichts“. versprach mir kostenlose Teilnahme an einem Lehrerausbildungskurs. Wenn ich nur angenommen hätte! Bestimmt wäre ich ein Lehrer und ein guter Kommunist geworden,Show in Holland). In diesem Lager kamen wir mit Heimkehrern aus westlichen Gefangenencamps zusammen. Als manch einer von ihnen erzählte,

AUS UNSEREM PRAGER BÜRO

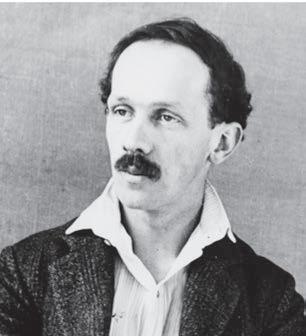

Der 1894 in Karlsbad geborene Metzger Carl Weidl alias Raymon verließ im Jahr 1925 seine sudetendeutsche Heimat. Eine neue Wirkungsstätte fand er in der Stadt Hakodate im Süden der japanischen Insel Hokkaido.

In der Ära des Kaisers Taisho (1912–1926) war es eine Pionierarbeit, den Einheimischen beizubringen echte deutsche Fleischspezialitäten zu essen, aber es gelang ihm perfekt. Seine Nachkommen, die ihm die japanische Frau schenkte, und deren Kinder führen dieses Familienunternehmen bis heute und verkaufen Wurstwaren in ganz Japan.

Der Familiengründer wohnte bis zu seinem Tod im Jahr 1897 in einem Haus im historischen Teil Hakodates, das im Fachwerkstil erbaut wurde. Heute be ndet sich im Erdgeschoß ein Geschäft, das die Raymon-Produkte verkauft. Der erste Stock zeigt eine interessante und aufschlußreiche Dauerausstellung über die Geschichte des Unternehmens. Peter Barton, der Leiter des Sudetendeutschen Büros in Prag, war seit 1994 schon öfter in Hakodate. Auch diesmal ließ er sich von einem Verkaufsstand im großen Kaufhaus der Stadt beeindrukken. Der Sudetendeutsche Weidl oder Raymon gehört heute o ziell

zum „Stolz von Hakodate“. Barton fotogra erte bei seinem Sommeraufenthalt eine Straßenbahn, die das Firmenlogo und Weidls Porträt

trägt. Die Hakodater sind stolz auf den Unternehmer, der im fernen Japan sudetendeutsche Geschichte schrieb.

❯ Nutzer, die die Akku-Roller nicht in den extra ausgewiesenen Parkzonen abstellen, werden zur Kasse gebeten

Prag geht gegen eScooter vor

In Paris sind die hippen LeiheScooter in ein paar Tagen Geschichte. Im Frühjahr hatten sich in einer Volksabstimmung 89 Prozent der Bürger für ein Verbot ausgesprochen, das jetzt zum 1. September in Kraft tritt. Auch in Prag sind viele Bürger zunehmend genervt von im Weg liegenden eScootern, rücksichtslosen Fahrern und der verheerenden Ökobilanz. In der tschechischen Hauptstadt werden deshalb ebenfalls Maßnahmen ergriffen.

Auch in anderen europäischen Metropolen versucht die Politik, rücksichtslose eScooterfahrer einzubremsen. So bleiben in den Niederlanden eScooter generell verboten. In Großbritannien dürfen die Akku-Roller in nur wenigen, ausgewiesenen Testgebieten und nach einem absolvierten Sicherheitstraining benutzt werden. Im norwegischen Oslo gilt ein Nachtfahrverbot, um Trunkenheitsfahrten zu verhindern, und im finnischen Helsinki wurde aus dem gleichen Grund die Höchstgeschwindigkeit zwischen Mitternacht und 5 Uhr auf 15 km/h reduziert. In Italien wird gerade ein Gesetz vorbereitet, das Helmpflicht, Haftpflichtver-

Wirtschaft: Minus wird größer

Im April hatte das tschechische Finanzministerium noch einen Rückgang des Bruttoinlandsproduktes von 0,1 Prozent prognostiziert. Nach neuen Berechnungen geht Finanzminister Zbyněk Stanjura (ODS) jetzt von einem Minus von 0,2 Prozent aus. Der Grund sei, so das Regierungsmitglied, daß die Bürger weiter sparen und größere Ausgaben verschieben. Für das kommende Jahr erwartet Stanjura dann eine spürbare Belebung der tschechischen Wirtschaft mit einem Plus von 2,3 Prozent. Im April hatte sein Ministerium aber noch auf ein dreiprozentiges Wachstum gehofft.

Staatsbesuch aus Israel

Die tschechische und die israelische Regierung planen für den 9. Oktober eine gemeinsame Kabinettssitzung in Prag, hat das Nachrichtenportal Seznam Zprávy mit Berufung auf die tschechische Botschafterin in Israel, Veronika Kuchyňová Šmigolová, berichtet. Demnach wird auch der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu nach Prag kommen.

Bürger vertrauen

Präsident Petr Pavel

bei einer Zahl um 13 Millionen Reisenden gelegen. Das neu erwartete Ergebnis liege allerdings immer noch um 20 Prozent unter dem des Vor-Corona-Jahrs 2019, sagte der Vorstandsvorsitzende der Betreibergesellschaft Letiště Praha, Jiří Pos. Für das kommende Jahr erwartet man auf dem Prager Flughafen eine Steigerung um etwa zehn Prozent auf 14,9 Millionen Passagiere. Neue Brennstäbe für das AKW Temelin

Im südböhmischen Atomkraftwerk Temelín ist am Freitagabend der zweite Reaktorblock vom Netz genommen worden. Es handle sich um eine geplante Abschaltung, die ungefähr zwei Monate dauern werde, sagte AKW-Sprecher Marek Sviták der Presseagentur ČTK. In den kommenden Wochen soll knapp ein Drittel der 163 Brennstäbe in dem Reaktorblock ausgetauscht werden. Zudem sollen ausgewählte Sicherheitselemente kontrolliert werden wie die Hauptzirkulationspumpe oder die Turbinen. Mit seinen beiden Kernkraftwerken Temelín und Dukovany erzielt Tschechien 38 Prozent des nationalen Energiebedarfs und exportiert Atomstrom auch nach Deutschland. Mit dem Bau von Mini-AKW vom Typ Small Modular Reactor will Tschechien bis 2024 die CO2-neutrale Stromgewinnung auf 50 Prozent des nationalen Bedarfs ausbauen.

ne Reduzierung des eScooter-Bestands vereinbart. So ist in Prag 1, 2 und 3 das Abstellen der eScooter nur noch in extra ausgewiesenen Parkzonen erlaubt. Wer sich nicht daran hält, dem werden über die Online-Buchung automatisch 500 Kronen (knapp 21 Euro) als Strafgebühr berechnet. Außerdem mußte der Anbieter Lime eine Telefon-Hotline einrichten, über die Bürger falsch geparkte eScooter melden können. Und im ersten Stadtbezirk wird der Bestand von derzeit 2500 eScootern auf maximal 1500 reduziert.

Unter den Verfassungsorganen genießt weiter Präsident Petr Pavel mit 58 Prozent Zustimmung das größte Vertrauen der tschechischen Bürger, hat das Meinungsforschungsinstituts

CVVM ermittelt. Dagegen sackten sowohl die Regierung von Premierminister Petr Fiala als auch das Abgeordnetenhaus um sieben Prozentpunkte auf 25 Prozent. Dem Senat vertrauen aktuell 36 Prozent der Tschechen.

Mehr und weniger Flugpassagiere

Netrebko-Konzert in Prag abgesagt

sicherung und Strafen bei Falschparken beinhaltet. In Kroatien ist das Tragen eines Helms bereits Pflicht. Und in Deutschland sind eScooter nur auf Radwegen und Fahrradstraßen erlaubt. Nur wenn diese fehlen, dürfen sie auf die Fahrbahn ausweichen. Verboten ist das Fahren auf Gehwegen und in Fußgängerzonen.

Außerdem müssen die Benutzer mindestens 14 Jahre alt sein. Beim Alkohol gelten die Grenzen wie für Autofahrer, warnt der ADAC: „0,5 Promille, bei Ausfallerscheinungen ab 0,3 Promille und 0,0 für Fahranfänger.“

In Prag haben die Verantwortlichen mit dem Anbieter Lime strengerer Regelungen sowie ei-

In Pardubitz habe man zudem eine Geschwindigkeitsreduzierung durchgesetzt, hat der dortige Verkehrsstadtrat Jan Hrabal (Partei Ano) gegenüber Radio Prag erklärt: „Die eRoller fahren mit 25, manchmal auch 30 Stundenkilometern. Mit den Betreibern haben wir nun verabredet, daß sie die Höchstgeschwindigkeit auf 20 Kilometer in der Stunde senken. Zudem gibt es im Zentrum Zonen mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung. An diesen Orten, an denen sich nämlich mehr Fußgänger bewegen, beträgt das Maximum 15 Stundenkilometer.“

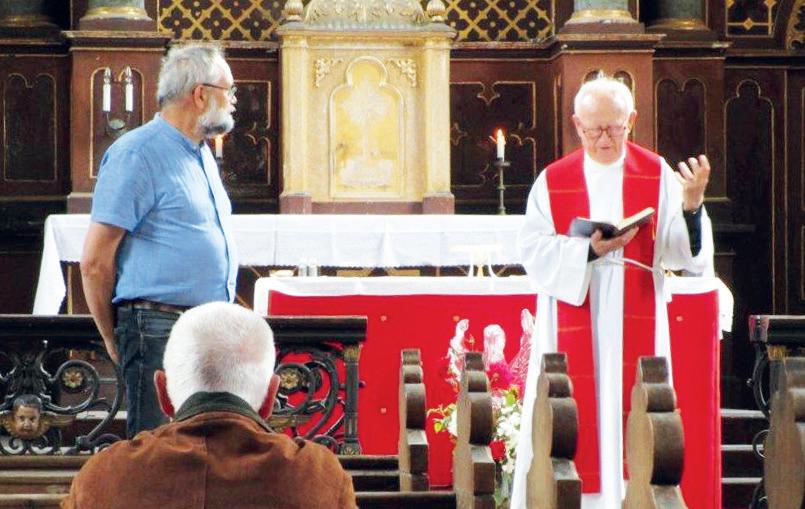

❯ Zentrale Auftaktveranstaltung zum Tag der Heimat des Bundes der Vertriebenen am Samstag in Berlin

Minister Peter Beuth hält Festrede

„Krieg und Vertreibung – Geißeln der Menschheit“ lautet das Motto des diesjährigen Tages der Heimat des Bundes der Vertriebenen. Bei der zentralen Auftaktveranstaltung am Samstag in der Französischen Friedrichstadtkirche am Gendarmenmarkt in Berlin hält der hessische Innenminister Peter Beuth die Festrede. Das Grußwort spricht Oleksii Makeiev, der Botschafter der Ukraine in Deutschland.

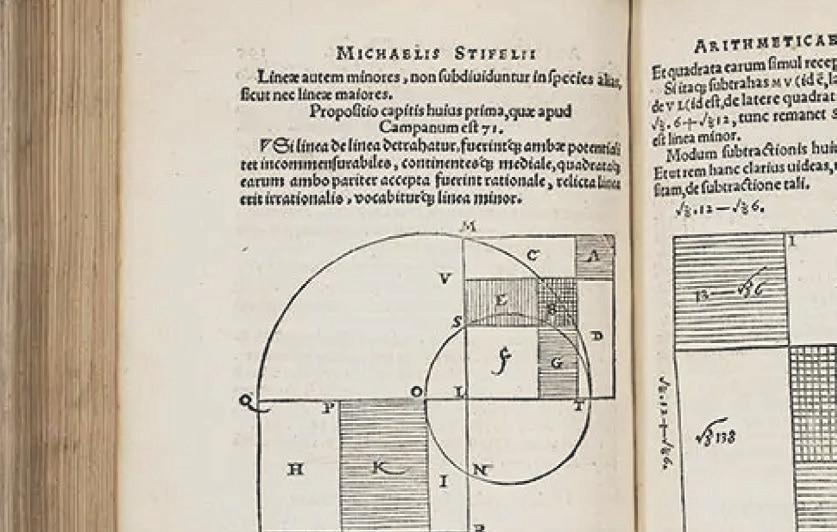

Zum Auftakt wird BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius die Gäste begrüßen und zur aktuellen Lage sprechen. Am Ende der Veranstaltung erfolgt das Geistliches Wort und Gedenken durch Weihbischof Dr. Reinhard Hauke, den Bevollmächtigten der Deutschen Bischofskonferenz für die Vertriebenen- und Aussied-

lerseelsorge. Im Anschluß an den Festakt findet um 15.30 Uhr die Kranzniederlegung an der Ewigen Flamme auf dem TheodorHeuss-Platz statt. Redner sind hier Staatssekretär a. D. Rüdiger

Jakesch, Vorsitzender des Berliner Landesverbandes des Bundes der Vertriebenen, Stefan Evers, Bürgermeister und Senator für Finanzen des Landes Berlin sowie Minister Beuth und

BdV-Präsident Fabritius. Mit dem Tag der Heimat wird an die Kundgebung vor dem Stuttgarter Schloß am 6. August 1950 erinnert, bei der die Charta der deutschen Heimatvertriebenen verkündet wurde. Deren Kernelemente sind der Verzicht auf Gewalt und Rache. Der BdV überträgt den Festakt ab 12.00 Uhr live über seinen YouTube-Kanal unter dem Link https://www.youtube.com/c/ bdvbunddervertriebenen TF

Der Václav-Havel-Flughafen in Prag rechnet mit mehr Reisenden als ursprünglich gedacht. So dürften in diesem Jahr rund 13,6 Millionen Passagiere den Flughafen nutzen, gaben die Betreiber am Freitag bei einer Pressekonferenz bekannt. Die vorherigen Schätzungen hatten

Nach Protesten im Zuge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine ist das für Oktober in Prag geplante Konzert von Weltstar Anna Netrebko abgesagt worden. Die in Rußland geborene Operndiva besitzt neben der russischen auch die österreichische Staatsbürgerschaft und hat Wohnsitze in St. Petersburg, New York und Wien. Obwohl Netrebko im März 2022 öffentlich erklärt hatte, sie „verurteile den Krieg gegen die Ukraine ausdrücklich“, wurde sie wegen ihrer früheren Nähe zu Wladimir Putin Anfang 2023 von der Ukraine mit Sanktionen belegt und mußte weltweit immer wieder Konzerte nach Protesten absagen.

Sudetendeutsche Zeitung

ISSN 0491-4546

Erscheint wöchentlich freitags Redaktionsschluß Veranstaltungstermine: Freitag 18.00 Uhr. Redaktionsschluß Montag 18.00 Uhr. Chefredaktion und verantwortlich für den Inhalt: Torsten Fricke, Nadira Hurnaus. Kulturredaktion: Susanne Habel. Korrespondent in Prag: Dr. Jaroslav Šonka; Korrespondentin in TeplitzSchönau: Jutta Benešová; Korrespondenten im Isergebirge: Stanislav Beran, Petra Laurin; Korrespondent in Berlin: Ulrich Miksch. Ständige Mitarbeit: Peter Barton, Markus Bauer, Josef Grimm, Professor Dr. Rudolf Grulich, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Kathrin Hoffmann, Peter Pawlik, Karl Reitmeier, Hildegard Schuster, Lexa Wessel. Anschrift für alle: Hochstraße 8, 81669 München.

Redaktion: eMail zeitung@sudeten.de;

Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de.

Jahres-Abonnement 2023 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich) 62,50 EUR, Neudeker Heimatbrief oder einer der Regionalblöcke (Block 1 – Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote; Block 2 – Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Heimatzeitung/Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung; Block 3 – Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat, Zuckmantler Heimatbrief; Block 4 – Riesengebirgsheimat) (12 Ausgaben jährlich) 31,25 EUR. Je Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München – IBAN: DE13 7001 0080 0005 7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag.

© 2023 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München.

Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.

AKTUELL · MEINUNG Sudetendeutsche Zeitung Folge 33 + 34 | 25.8.2023 2

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.

PRAGER SPITZEN

Torsten Fricke

Dauerärgernis eScooter: Wie hier an der Münchner Hackerbrücke werden die Akku-Roller von vielen Benutzern einfach auf dem Gehweg liegengelassen. Foto: Mediaservice Novotny

Nach dem Festakt ndet die Kranzniederlegung am Mahnmal auf dem Theodor-Heuss-Platz statt. Fotos: Ulrich Miksch, Anastasia Makeieva, privat

Botschafter Oleksii Makeiev.

Innenminister Peter Beuth.

Die Wege ihrer Familien hatten sich bereits im Frühjahr 1945 in Tetschen-Bodenbach in Nordböhmen gekreuzt: Jahrzehnte nach der Vertreibung trafen sich Erika Klein und Hans Dietrich als Lehrerkollegen in Ingolstadt wieder, verliebten sich und heirateten. Nach und nach entdeckten sie ihre gemeinsame Vergangenheit. Seit ihrem Ruhestand widmet sich die Gymnasiallehrerin für Deutsch, Geschichte und Sozialkunde der Familienforschung hat ihre eigene Vertreibungsgeschichte als Beitrag in dem vom Historischen Verein Ingolstadt herausgegebenen Buch „Zwischen Kreuztor und Neuem Schloß, Erlebte Geschichten und Geschichte, Ingolstädter erzählen ihre eigenen Erlebnisse in der Stadtgeschichte nach 1940“ veröffentlicht.

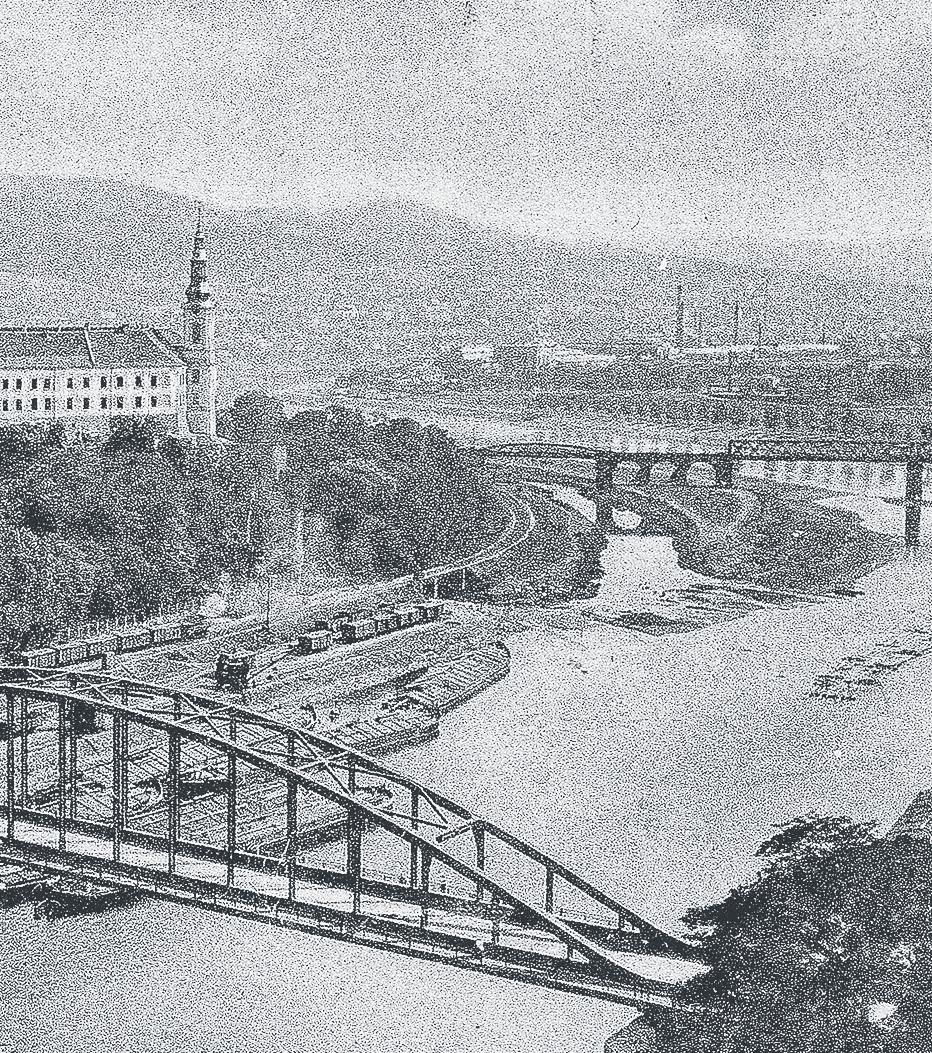

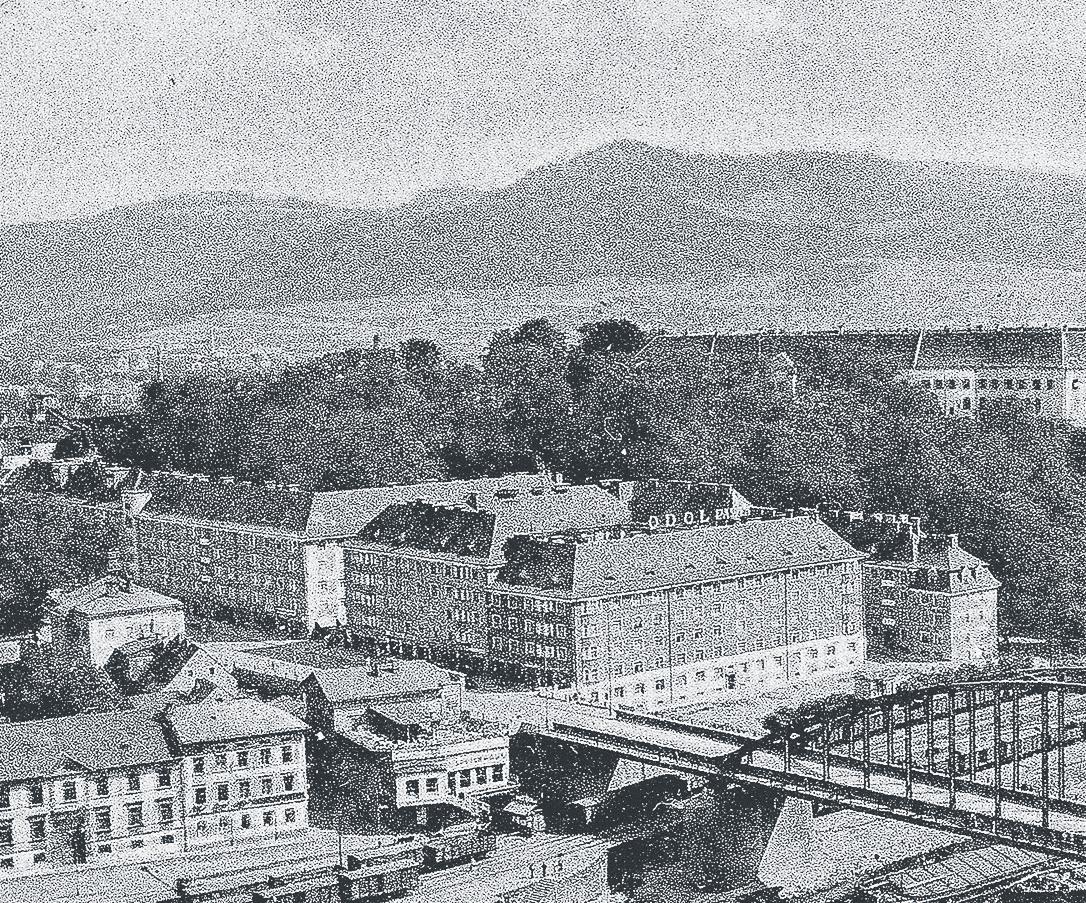

Von Erika Dietrich

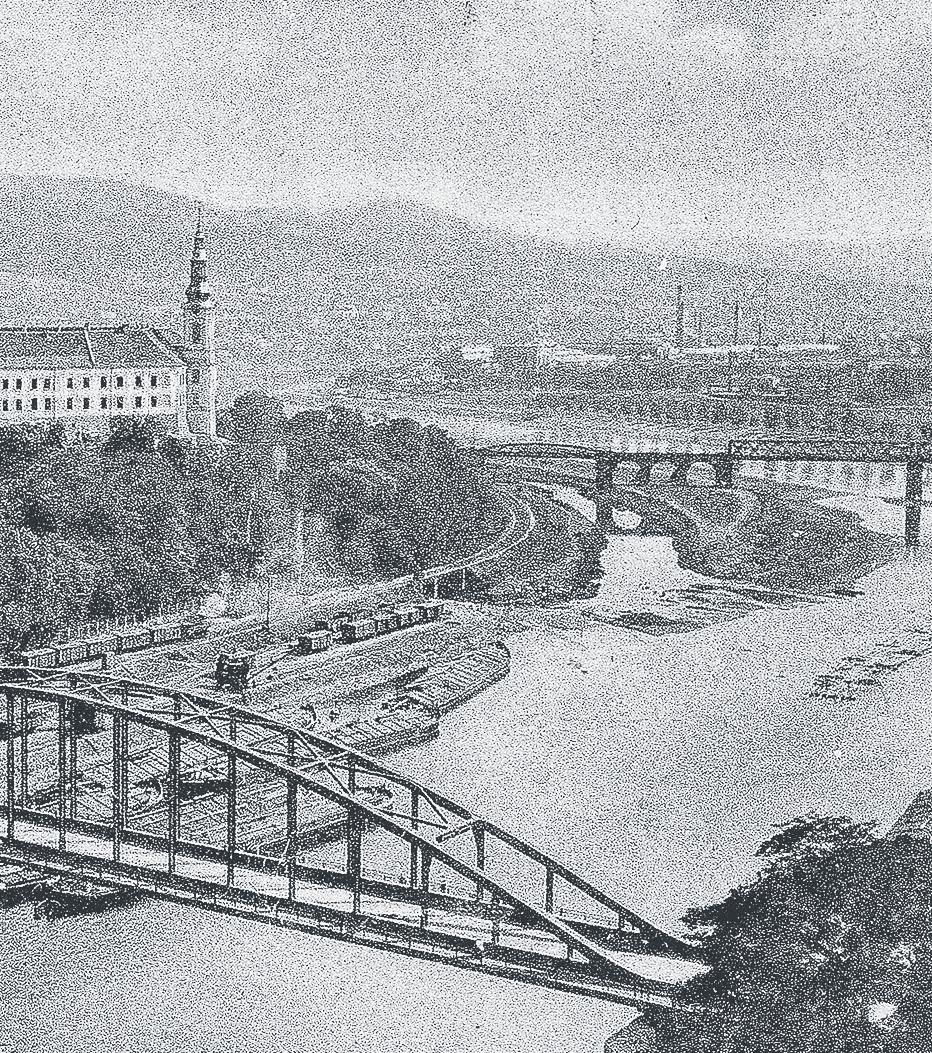

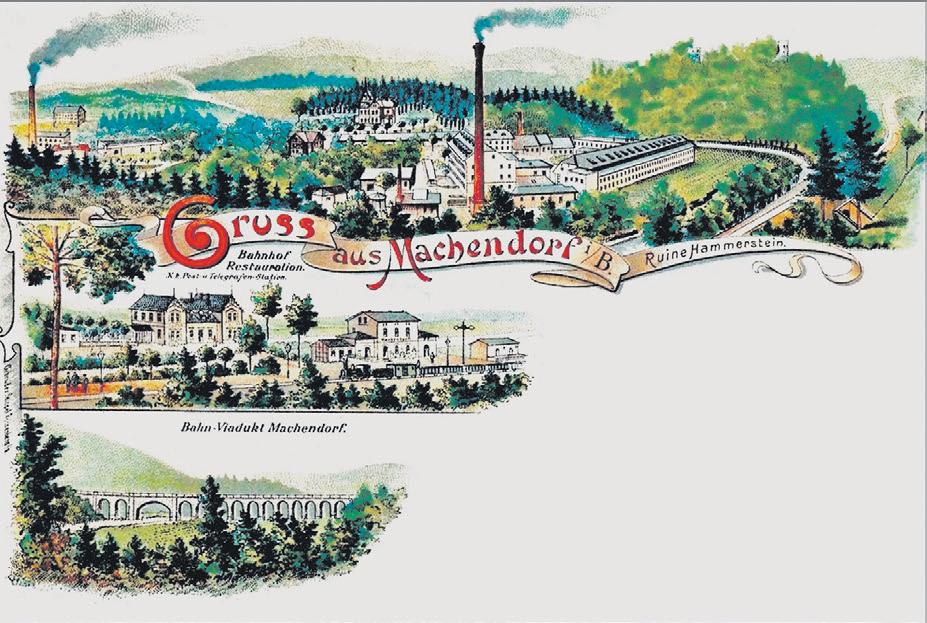

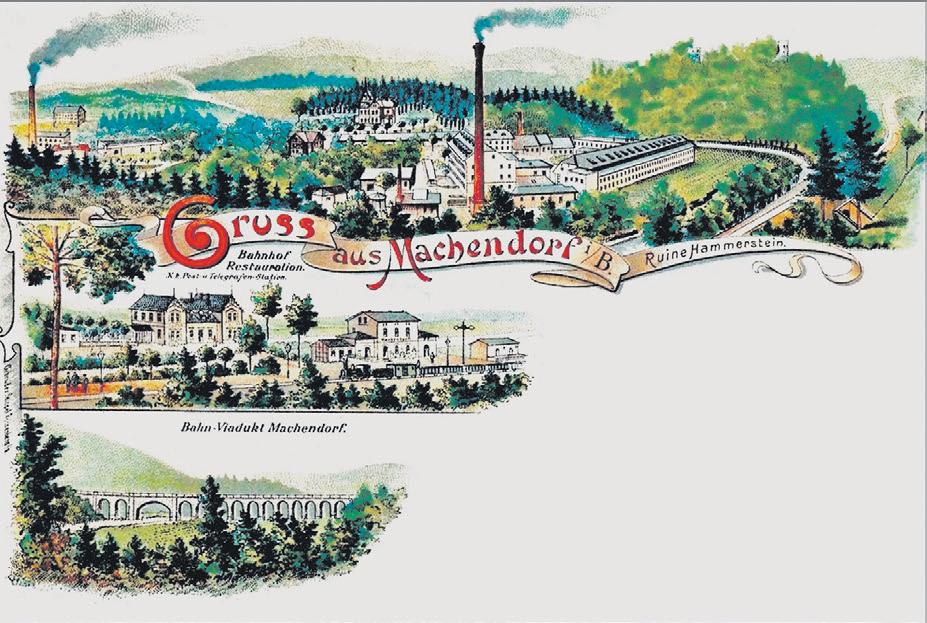

Tetschen-Bodenbach in Nordböhmen war eine malerisch gelegene Doppelstadt an der Elbe. Es lag etwa 15 Kilometer südlich der Grenze zwischen Sachsen und der Tschechoslowakei und hatte 1939 rund 32 000 Einwohner. Dominiert wurde es vom Schloß der österreichischen Adelsfamilie Thun-Hohenstein, das auf einer felsigen Anhöhe über der Stadt thronte. Es war bis 1932 in ihrem Besitz. Von dieser Stadt, in der meine Eltern lebten, weiß ich nur noch wenig aus eigener Erinnerung. Allerdings:

Als ich drei Jahre alt war, riß ich einmal aus und rannte vom Lebensmittelgeschäft meiner Eltern in Richtung Bahnhof, um meine Großmutter abzuholen. Doch unterwegs erkannten mich Kunden unseres Geschäftes, sie informierten meine Eltern. Ganz schnell wurde ich wieder zurückbefördert. Dieser Bahnhof in Bodenbach, durch welchen Fernzüge an der Grenzstadt vorbei nach Dresden, Berlin und Prag rasten, bekam eine seltsame Bedeutung für mich. Erst Jahrzehnte später sollte ich das erkennen.

Im Februar 1945 kam es zu der schrecklichen Bombardierung Dresdens, das nur rund 60 Kilometer entfernt war. In der Nacht vom 13. auf den 14. Februar soll man bis in Tetschen ein „dumpfes Grollen und Zittern“ bemerkt haben, das durch die Bombenabwürfe der englischen und amerikanischen Luftwaffen-Geschwader verursacht wurde. „…, auch der Feuerschein war die ganze Nacht hindurch zu sehen“ heißt es bei Alfred Herr (Herausgeber) im Werk „Heimatkreis Tetschen-Bodenbach“. Meine ältere Schwester wußte noch später, daß Menschen, die während der nächsten Tage von Dresden nach Tetschen kamen, schlohweiße Haare hatten, die ihnen zu Berge standen. Das Grauen dieser schrecklichen Bombennächte in Dresden war ihnen immer noch ins Gesicht geschrieben und hatte sie innerhalb einer ganz kurzen Zeit schwer gezeich-

Eine alte Postkarte zeigt das an der Elbe gelegene Tetschen-Bodenbach. Noch heute be ndet sich hier der wichtigste Eisenbahngrenzübergang zwischen Deutschland und Tschechien. Foto: Archiv Familie Dietrich

Ingolstadt und ein ungewöhnliches Wiedersehen

Wie aus zwei Kindern der Vertreibung ein Ehepaar wurde

legte Brote essen konnten, deren Belag dicker war als die Scheibe selbst, war für uns unbegreiflich und unerhört.

Unser Leben in Sachsen wurde durch die politischen Umstände und durch die Ernährungslage immer bedrängter. Ein Arzt sagte meiner Mutter, die Kinder bräuchten dringend eine Luftveränderung. Sie hatten Hungerödeme und dünne Ärmchen. Meine Eltern sollten handeln. Sie verstanden den Hinweis und flohen mit den beiden jüngeren Kindern und der Großmutter Ende 1947 bei Nacht und Nebel zwischen Plauen und Hof nach Bayern. Die beiden älteren waren schon ein paar Tage vorher auf Schleichwegen vom Vater über die Grenze gebracht worden. Das dürftige Reisegepäck war in Rucksäcken und auf einem Leiterwagen verstaut. Nach einer Zwischenstation in Hohentrüdingen im Ries fand mein Vater eine Wohnung in Dillingen an der Donau und arbeitete bei der Firma Gubi wieder in seinem früheren Beruf als Feinkostkaufmann. Zunächst war er Filialleiter, nach vielen Jahren machte er sich wieder selbständig.

net. Durch den Bahnhof von Tetschen-Bodenbach fuhr damals ein Zug mit Menschen aus Schlesien, die eigentlich wie Tausende anderer Vertriebene in Dresden Station machen wollten. Zu einer der betroffenen Familien gehörte auch meine spätere Schwiegermutter. Sie war 19 Jahre alt und hochschwanger. Aus Lauban kommend, das 30 Kilometer südöstlich von Görlitz lag, sollte dieser Zug die Menschen nach Dresden bringen. Es war der letzte Zug, der vor der anrückenden Roten Armee Schlesien ver-

bedeutend war. Dieser letzte Zug wurde vom Lokführer umgeleitet. Statt nach Dresden fuhr er nach Bad Schandau, durch das enge Elbetal im Erzgebirge und an Tetschen-Bodenbach vorbei in Richtung Prag. Ein unbekannter Lokführer, der durch sein mutiges Handeln viele Menschenleben rettete.

Für einen Augenblick waren meine spätere Familie und ich mit meinen Eltern und Geschwistern uns sehr nahe. Die echte Begegnung erfolgte aber erst Jahrzehnte später in Ingolstadt.

den, in welchem Würste und weiterer Proviant versteckt waren.

Kurz nach Prag begannen bei Ursula die Wehen. Opa Willy, der Schlossermeister war und später Eisenbahner in MünchenFreimann, lief durch den ganzen Zug und fragte nach einem Arzt.

Im letzten Waggon traf er auf eine Ärztin. Es war die Frauenärztin, bei welcher Ursula in Lauban bereits in Behandlung war. Die Erleichterung war groß. Der Zug stand zwei bis drei Tage östlich von Prag still, und die Geburt des Buben verlief gut. Ein gesundes, lebendiges Kind war am 15. Februar 1945 auf die Welt gekommen, während viele tausende Erwachsene und Kinder am 13. und 14. Februar (einem Aschermittwoch) in Dresden verbrannt und erstickt waren.

Die Mitreisenden sammelten für das kleine Wesen und gaben der Mutter eine Glückwunschkarte mit, auf der sie unterschrieben hatten. Sie sollte später zum überlieferten Familienschatz gehören. Schließlich ging die Fahrt weiter, das Ziel war Österreich. Zunächst war die Familie also gerettet.

In Gmunden am Traunsee erhielt man eine Unterkunft, und bald kehrte auch der Vater –nach schrecklichen Erlebnissen – aus dem Krieg zurück. Das Leben 1945 und 1946 war hart und entbehrungsreich. Nach einem Jahr wurden die Deutschen aus Gmunden nach Bayern abgeschoben.

ließ. Der Lokführer schien aber etwas erfahren zu haben, daß die Stadt in diesen Tagen gefährdet war. Die Barockstadt Dresden galt lange Zeit als sicher, als nicht gefährdet durch Bombenangriffe, da sie militärisch nicht

Meine spätere Schwiegermutter Ursula wurde von den Eltern ihres Mannes begleitet.

Ihr Ehemann war noch an der Front im Osten. Für das erwartete Kind war unter anderem ein Steckkissen mitgenommen wor-

In Tetschen-Bodenbach kam es bei Kriegsende nicht zur Flucht, vielmehr wurde die deutsche Bevölkerung enteignet und ausgewiesen, so wie es auch meiner Familie erging. In den Ge-

meinden Nordböhmens gab es einst ein gutes Verhältnis zwischen Deutschen und Tschechen. Dies litt aber durch die Ergebnisse des Ersten Weltkrieges, durch Hitlers Besetzung der Tschechoslowakei, durch Lidice und durch die Beneš-Dekrete. Durch eine Amnestie waren damit Verbrechen und Ausschreitungen für rechtens erklärt worden. Wir mußten die Wohnung mit allem Besitz verlassen und durften nur mit dem Rucksack Papiere und ein Minimum an Gepäck mitnehmen.

Ich aber besuchte die Oberrealschule, zuerst in Dillingen, später in Günzburg. Nach dem Abitur bewarb ich mich um ein Stipendium der Konrad-Adenauer-Stiftung und studierte in München Germanistik, Geschichte und Sozialkunde für das Lehramt am Gymnasium. Einen Teil meiner Referendarzeit verbrachte ich am Christoph-Scheiner-Gymnasium in Ingolstadt. Ein Zimmer hatte ich in der Hohe-Schulstraße gefunden neben dem Georgianum, später im Taschentorturm.

Während der ersten Lehrerkonferenz am Scheiner-Gymnasium saß ich einem Kollegen gegenüber, der Mathematik und Physik unterrichtete und der sehr schweigsam war. Beim Mittagessen mit Kollegen beim Hugl-Wirt in der Schutterstraße kamen wir ins Gespräch. Ich erfuhr nach und nach die Familiengeschichte und lernte die Eltern und die vier Großeltern des Kollegen kennen, welche die Flucht überstanden hatten.

So begegnete ich dem Sohn Hans dieser Familie, dem ich in Tetschen, ohne es zu wissen, schon einmal räumlich sehr nahe gewesen war und dessen Leben im Februar 1945 an einem seidenen Faden hing.

Mein Vater brachte meine Mutter, uns vier Kinder und meine Großmutter nach Freiberg in Sachsen zu einem Kriegskameraden. Dort lebten wir kurze Zeit in einer Baracke, dann bei zwei älteren Fräulein in einem kleinen Haus. Auch wir mußten hungern wie die Familie meines späteren Mannes in Österreich. Als wir Kinder einmal auf der Straße mit einem kleinen Osterhasen-Fuhrwerk spielten, kamen ein paar russische Jungen vorbei und traten alles zusammen. Daß sie be-

Im Bräustüberl von Kloster Andechs tauschten wir eines Tages unsere Telefonnummern auf einem Bierfilzl aus und beschlossen zu heiraten. Damit war ich endlich in Ingolstadt gelandet.

Ich schlug hier Wurzeln, unterrichtete 29 Jahre lang meine Fächer am Apian-Gymnasium und machte zahlreiche Exkursionen und Projekte mit Schülern, unter anderem über das europäische Comenius- beziehungsweise Erasmuswerk mit Danzig und mit Guadalcanal bei Sevilla.

3

❯ Zeitzeugin Erika Dietrich berichtet über ihren langen Weg nach

AKTUELL Sudetendeutsche Zeitung Folge 33 + 34 | 25.8.2023

Vom 13. bis 15. Februar 1945 bombardierten die Allierten Dresden. Die Stadt wurde dabei komplett zerstört. Die Zahl der Todesopfer wird auf 25 000 geschätzt. Foto: Von Bundesarchiv, Bild 183-Z0309-310 / G. Beyer / CC-BY-SA 3.0

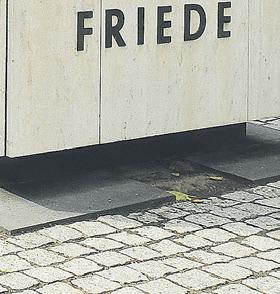

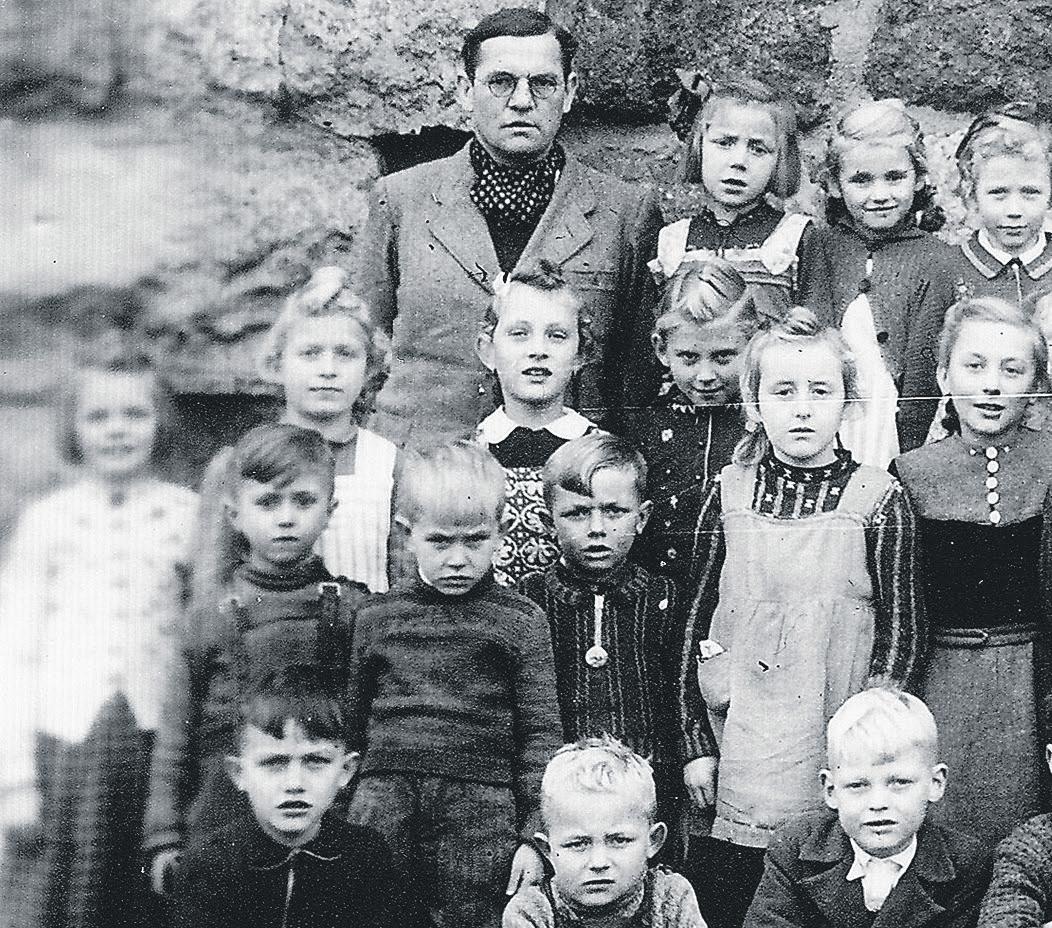

1948 in der ersten Klasse der Volksschule in Hohentrüdingen mit Lehrer Winter: Erika Klein im Matrosenanzug in der letzten Reihe, davor Bruder Hans mit gesticktem Hosenträger. Fotos: Familie Dietrich

Weihnachten 1948 in Dillingen: Emil und Irmgard Klein mit den Kindern Susanne, Erika, Hans und Walter.

Zeitzeugin Erika Dietrich.

❯ Musikakademie Theresienstadt präsentierte in der Deutschen Botschaft ein Werk der jüdischen Künstlerin Rachel Danzinger van Embden

Konzertreihe erinnert an verfolgte Komponisten

Wider das Vergessen: Jenen Komponisten wieder eine Stimme geben, die von den Nationalsozialisten verfolgt und in der Regel ermordet wurden, dies ist das Ziel des deutsch-tschechischen Projekts Musica non grata. Bei der Aufführung am 17. August in der Deutschen Botschaft in Prag präsentierte die Musikakademie Theresienstadt ein Werk der jüdischen Komponistin Rachel Danzinger van Embden.

Bis zur Machtergreifung der Nazis war die in Amsterdam geborene Wahl-Berlinerin eine sehr erfolgreiche Komponistin. 1910 brachte sie mit „Die Dorfkomtesse“ ihre erste Operette auf die Bühne. Dieses Werk war, so der Deutsche Botschafter Andreas Künne in seiner Begrüßung, „die erste Operette einer weiblichen Komponistin überhaupt“. Über ihr weiteres Schicksal sind nur Bruchstücke bekannt. Als sicher gilt, daß drei ihrer vier Töchter von den Nazis nach Theresienstadt deportiert und in Auschwitz beziehungsweise im Vernichtungslager Sobibor ermordet wurden. Ihr selbst, so deuten neue Recherchen an, soll 1939 oder 1940 mit einer weiteren, deutlich jüngeren Tochter die Flucht nach England gelungen sein, wo sie 1946 verstorben sein soll.

„Die Komponistin hat eine sehr traurige Biographie. Sie war eine unglaublich erfolgreiche Operettenkomponistin, wurde von den Nazis verfolgt. Heute kennt sie keiner mehr, sie ist völlig

❯ Recherchereise nach Deutschland und Tschechien

in Vergessenheit geraten, obwohl sie traumhaft schöne Musik schrieb“, erklärt der Leiter der Musikakademie Theresienstadt, Kai Hinrich Müller. Gerade in Prag seien, so Botschafter Künne, die

von den Nazis verfolgten Künstler „Teil des einzigartigen tschechisch-jüdischdeutschen Kulturerbes. Mit Musica non grata wollen wir einen Beitrag leisten zur Aufarbeitung des Unrechts.“

Sieben Schweden erforschen

ihre sudetendeutschen Wurzeln

Mit zwei Automobilen fuhren sieben Nachfahren sudetendeutscher Sozialdemokraten von Malmö und Umland aus Südschweden Anfang August in die Vergangenheit ihrer vier Familien, die entweder 1938 direkt aus der Tschechoslowakei oder dann nach der Vertreibung Ende der 1940er Jahre aus Westdeutschland nach Schweden emigrierten.

Die Landschaften, die Orte, Dörfer wie Städte in Nord- und Westböhmen, hatten sie in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder mit ihren Angehörigen besucht. Diesmal jedoch gingen sie den Darstellungen des Schicksals der Vertreibung in Deutschland und Tschechien auf die Spur, die in den letzten Jahren entstanden sind. Berlin mit seinem Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung bildete den Ausgangspunkt, dann folgte der Besuch der Ausstellung „Unsere Deutschen“ in Aussig und schließlich wurde als Schlußpunkt das Sudetendeutsche Museum in München aufgesucht.

Die Enkelgeneration, die in Schweden außer der innerfamiliären Überlieferung kaum Einordnungen ihres Familienschicksals erfahren konnte, war um so dankbarer, in Deutschland wie in Tschechien Hilfe finden zu können. Die Familien Hofbauer und Mlnarik emigrierten 1938 aus Prag, kamen aus Teplitz-Schönau und aus Tuschkau und Hradzen etwa 30 Kilometer westlich von Pilsen.

Die Familien Weigel und Knobloch emigrierten nach der Vertreibung aus Losdorf bei Tetschen-Bodenbach und aus der Nähe von Haida; Antifa-Transporte führten sie erst nach Hessen und nach Bayern, von wo aus sie 1948 und 1950 nach Schweden gelangten. Interessant in diesem Zusammenhang war nach dem Besuch der Dauerausstellung das Zusammentreffen mit dem Archivar Jörg Schlösser, der über Möglichkeiten der Familienforschung im Haus, aber auch per Internet informierte und auf eine kleine Sammlung von Exponaten eines DSAPlers im Schaubereich der Bibliothek verweisen konnte, darunter eine Antifa-Transportliste aus Haida, allerdings waren diese sozialdemokratischen Familien etwas früher auf den Weg gegangen als die Knoblochs aus Falkenau-Kittlitz, die erst im Oktober

Die Fäden von Marias

Mantel

Wenn Mariä Himmelfahrt vorbei ist, so heißt es, merkt man dem Sommer seine Müdigkeit an. Das schöne kirchliche Fest am 15. August mit seinem reichen Brauchtum markiert den Übergang vom Hochsommer zum Spätsommer. Dieses Jahr war das zwar von den Temperaturen her nicht zu bemerken. Gerade in der Augustmitte suchte uns eine Hitzewelle heim, die viele Menschen stöhnen ließ. Und selbst jetzt, da wir auch schon das Fest Maria Königin am 22. August hinter uns haben, ist es noch ziemlich heiß.

Doch der Hochsommer neigt sich dennoch dem Ende zu. Mir ist das neulich bei einer längeren abendlichen Autofahrt bewußt geworden. Die Getreidefelder sind mittlerweile kahl. Nur mehr der Mais wartet auf seine Ernte. Vor allem aber bricht die Dämmerung viel früher herein, als es noch vor einem Monat der Fall war. Das Tageslicht nimmt deutlich ab. Bald werden auch die Ferien wieder zu Ende sein. Viele haben den Urlaub bereits hinter sich. Ein neues Schulund Arbeitsjahr steht vor der Türe. So erleben wir bei aller Hitze doch schon ein wenig von der Müdigkeit des Sommers.

1946 ausreisten.

Durch das Büro der SPD-Bundestagsabgeordneten Rita Hag-Kehl konnte die schwedische Gruppe auch den Bundestag besuchen, vor allem im Keller die Kunst-Installation des Franzosen Christian Boltanski „Archiv der Deutschen Abgeordneten“ von 1999, wo alle demokratisch gewählten Abgeordneten bis 1999 durch einen Metallkasten mit Aufkleber repräsentiert werden. Darunter die drei sudetendeutschen Sozialdemokraten Richard Reitzner, Wenzel Jaksch und Ernst Paul, der von 1949 bis 1969 Mitglied des Deutschen Bundestages, ab 1938 bis 1946 aber die Hauptperson im schwedischen Exil war.

Auf dem Weg nach Aussig streifte die

bei waren. Sie hatten vor über zehn Jahren den Nachlaß ihres Großvaters in das Collegium Bohemicum gegeben, und schließlich landeten einige Dokumente in der Ausstellung als Beispiel für einen der Wege von Sudetendeutschen nach 1938, nämlich den Weg ins Exil. Eindrückliche Aufnahmen des MuseumsFotografen über den Besuch der schwedischen Gruppe stehen seitdem auf Facebook.

Ein Abstecher nach Teplitz-Schönau zum Redaktionsgebäude der „Freiheit“, dem Arbeitsplatz und dann noch zum Wohnhaus von Josef Hofbauer schloß sich an. Auch in Leitmeritz und in Hradzen bei Pilsen wurden Orte der Vorfahren aufgesucht. In Hradzen, wo Eva Ce-

ist beispielsweise aufbewahrt – auch in München zu finden ist.

Zum Abschluß wurde das Sudetendeutsche Museum besucht mit einer offiziellen Führung, die einen guten Überblick über die Sammlung geben konnte. Das Václav-Havel-Zitat im Eingangsbereich des Sudetendeutschen Museums „Nichts Geringeres und nichts Größeres als das Erlebnis namens Heimat“ könnte auch als Motto über der Reise der schwedischen Nachkommen sudetendeutscher Sozialdemokraten durch Deutschland und Tschechien gestanden haben. Die Gruppe tauchte in die Vergangenheit ihrer Familien ein und begegnete doch auch den heutigen Generationen, die sich mit diesen Musseen etwas aus ihrer Geschichte gemacht haben, die ihre Familien bewegte und die sie übrigens alle noch deutsch sprechen läßt. Einer, Peter Sjunnesson aus der Familie Knobloch, hat sogar Germanistik studiert und spricht auch gut Tschechisch.

Für einige war die Reise in München noch nicht zu Ende. Eva Cesar reiste noch nach Bonn ins Archiv der Friedrich-Ebert-Stiftung, wo sie noch einiges Interessantes im Seliger-Archiv fand.

Zum diesjährigen Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel habe ich eine Legende gehört, die ich bisher noch nicht kannte. In ihr geht es ebenfalls um den Wechsel von einer Jahreszeit zur nächsten. Die Muttergottes sei nach ihrer Entschlafung von Engeln in den Himmel getragen worden. So wird es ja auch auf vielen Bildern dargestellt. Einige Engel sollen allerdings etwas unachtsam gewesen sein. Sie hätten, als sie mit Maria durch die Lüfte geschwebt seien, deren seidenen Mantel nicht fest genug gehalten. Der Wind habe ihn fortgetragen, und er habe sich allmählich in tausende Fäden aufgelöst. Es seien ganz feine, silbern schimmernde Fäden gewesen, die allmählich wieder auf die Erde geglitten seien.

Gruppe Haida und Losdorf, wo das Haus des Vaters und Großvaters der Weigels aufgesucht wurde und ein SmartphoneKontakt der 21-jährigen Nadja mit ihrem 86-jährigen Großvater Friedrich Weigel in Schweden hergestellt werden konnte, der dort aufgewachsen war. Er war bei der Reise über elektronische Brücken also mit dabei. In Losdorf steht auch noch eines der ersten Kudlich-Denkmale, das hier 1892 errichtet worden war.

In Aussig empfing die Gruppe der Direktor des Collegium Bohemicum in der Ausstellung „Unsere Deutschen“, an der noch immer gearbeitet und verbessert wird. Eine besondere Ehre war es für Petr Koura, daß die beiden Enkel Peter und Robert von Josef Hofbauer da-

sar noch mit ihrer Großmutter deren Schwester 1998 besucht hatte, wohnt nun eine andere Familie, mit deren Tochter Eva in einem kleinen Gespräch ihre Kenntnisse über Hradzen und ihre Herkünfte austauschten.

In München schließlich wurde die Gruppe von Ingrid Sauer im Bayerischen Hauptstaatsarchiv begrüßt, wo das Sudetendeutsche Archiv eingearbeitet wird. Viele Dokumente zu den Herkunftsorten, aber auch zu Personen hatte Sauer herausgesucht und sie dort durch die Gruppe einsehen. Ein erster Eindruck, der den Schweden nahebrachte, was alles auch aus dem schwedischen Exil – der Briefwechsel von Ernst Paul in Stockholm mit Karl Kern in Malmö

Und die Weigels und Peter Sjunnesson von der Knobloch-Familie konnten auf ihrem Rückweg nach Malmö in Berlin auch noch den 91-jährigen Erich John aus Kartitz aufsuchen. Der Schöpfer der Weltzeituhr auf dem Alexanderplatz in Berlin und Designer so vieler Alltagsgegenstände in der DDR empfing die Schweden mit einer Beichte. Als in den 1950er Jahren die erste Ikea-Filiale im Westteil von Berlin aufmachte, strömten auch die Studenten der Formgestaltung von der Kunsthochschule Weißensee im Ostteil Berlins dahin und waren beeindruckt, wie man mit einfachen Materialien doch formschöne, interessante Produkte herstellen konnte. Sein Interesse und seine Bewunderung für skandinavisches Design seien seitdem ungebrochen.

Und auch Helena Weigel und Peter Sjunnesson hatten einen direkten Bezug zu Erich John. Die Weltzeituhr war in ihren Deutsch-Lehrbüchern in Schweden abgebildet. Nun lernten sie den Schöpfer persönlich kennen, und er war, wie sie es vorher nicht wußten, ein Sudetendeutscher. Ulrich Miksch

Wenn man im Spätsommer und Frühherbst draußen unterwegs sei, so die Legende, begegne man diesen Fäden. Sie seien an Büschen und Blumen zu sehen, ebenso wie an den Gesimsen und Fensternischen von Häusern. Manchmal machten sie sich auch an den eigenen Kleidern oder im Haar fest. Jeder mache spätestens im September Bekanntschaft mit diesen feinen Fäden. Sie seien, so die fromme Geschichte, eine Erinnerung an das Erdenleben der Jungfrau Maria und daran, daß sie nun im Himmel in mütterlicher Sorge weiterhin für uns da sei.

Mir gefällt diese Legende auch deswegen so gut, weil ich mich deutlich erinnere, daß ich als Kind einmal die Frage stellte, woher denn diese Fäden stammten, und die Antwort erhielt: „Das ist im Altweibersommer so.“ Mir wurde dann auch erklärt, daß die Fäden von Spinnen stammten, aber ich fand sie weiterhin geheimnisvoll. Damals war ich ein Kind, jetzt bin ich ein Erwachsener, auf Vernunft bedacht. Doch manche Naturphänomene vermögen uns vielleicht auch als Erwachsene für die Geheimnishaftigkeit der Welt öffnen, auch wenn wir sie rational erklären können.

Dr. Martin Leitgöb CSsR Provinzial der Redemptoristen Wien-München

❯ Mut tut gut

AKTUELL · KOLUMNE Sudetendeutsche Zeitung Folge 33 + 34 | 25.8.2023 5

Die Gruppe aus Schweden besuchte auch das Sudetendeutsche Museum in München. Foto: Ulrich Miksch

Applaus für den Auftritt der Musikakademie Theresienstadt im Kuppelsaal der Deutschen Botschaft. Fotos: Musica non grata Botschafter Künne.

Sudetendeutsche Zeitung mit

Aussiger Bote · Der Egerländer · Egerer Zeitung · Elbogener Heimatbrief ·

Falkenauer Heimatbrief · Heimatbote · Heimatruf · Isergebirgs-Rundschau ·

Karlsbader Badeblatt · Karlsbader Zeitung · Leitmeritzer Heimatbote · Luditzer

Heimatbrief · Neudeker Heimatbrief · Nordböhmische Umschau · Reichenberger Zeitung · Riesengebirgsheimat · Sternberger Heimat-Post · Zuckmantler

Heimatbrief

Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft wöchentlich (125,00 EUR im Jahr) mit folgendem Zahlungszeitraum:

jährlich durch Lastschrift

halbjährlich durch Lastschrift

vierteljährlich durch Lastschrift

Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Zeitung, Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat-Post, Zuckmantler Heimatbrief

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Reichenberger Zeitung Nordböhmische Umschau

24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)

Riesengebirgsheimat 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Diese Preise gelten bei Erteilung eines Bankeinzugsauftrags (SEPA-Lastschriftmandat) und Lieferung innerhalb Deutschlands. Preise für Auslandsabonnements auf Anfrage!

Adresse:

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Telefon eMail

Geburtsdatum, Heimatkreis

Datum, Unterschrift

Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit.

Kontoinhaber

Kontonummer oder IBAN

Bankleitzahl oder BIC

Datum, Unterschrift

Alle Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresschluß schriftlich an die SVG. Sie sind berechtigt, die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen nach Absendung dieses Auftrages schriftlich gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft, Hochstraße 8, 81669 München (auch per eMail an svg@sudeten.de) zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

Bitte gescannt oder abfotografiert mailen oder in ausreichend frankiertem Umschlag (85 Cent) einsenden an

Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH

Hochstraße 8

81669 München

eMail svg@sudeten.de

� Riesengebirge und Vorpommern

Osterreiten und Tonnenabschlagen

Tradition ist, daß wir Riesengebirgler besonders zu den Feiertagen wie Silvester, Neujahr, Ostern, Pfingsten und Weihnachten der Sitten und Gebräuche unserer Heimat gedenken und Parallelen zu unseren jetzigen Wohnorten ziehen. Heute erinnere ich an die Tradition festlicher Ausritte zu Pferde.

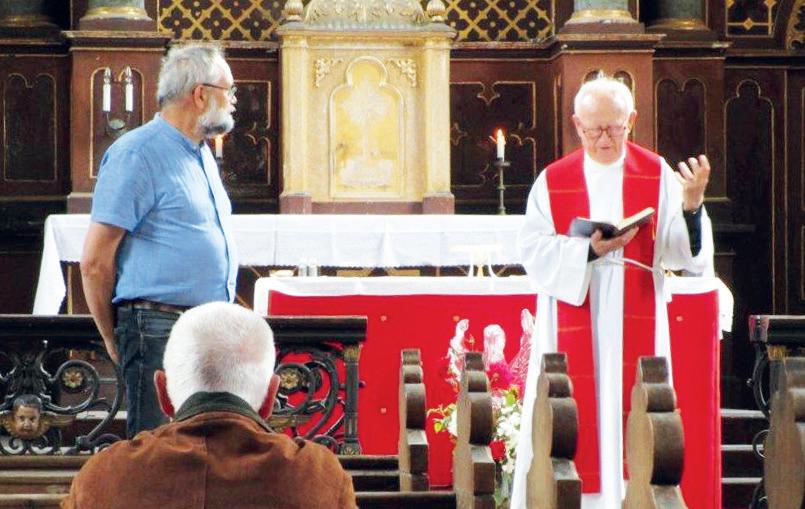

Da denken wir in unserer Riesengebirgsheimat speziell an das Osterreiten. Wie der Name schon sagt, ist dies eine Ostertradition. So wird in dem Gedenkbuch von Hermanitz berichtet, daß im Jahre 1936 am Ostersonntag nach längeren Jahren des Vergessens der jahrhundertalte Väterbrauch unserer Ahnen wiederbelebt worden sei. Junge Männer aus Hermanitz, Gradlitz und Wölsdorf trafen sich unter Leitung eines jungen Bauern aus Prode gegen halb sieben in der Früh, erhielten vom Pfarrer das Kreuz und trugen es zu Pferde um die Felder, um Gottes Segen für Wachstum, Gedeihen und eine gute Ernte zu erbitten. Unter Glockengeläut kehrten sie nach etwa zweistündigem Ausritt zurück, und nach einer kleinen Gedenkrede wurde gemeinsam

in der Kirche das Osteramt gefeiert. In dieser Form war das Osterreiten auch in anderen Gemeinden unsrer Heimat üblich.

Einen ganz anderen Ursprung hat das alljährlich im Sommer in Vorpommern vorwiegend auf

Krieges (1618–1648) zurück. Der wahrscheinlichste Ursprung liegt jedoch nach dem Ende der schwedischen Besatzungszeit von 1648 bis 1815.

In jener Zeit mußten die Fischer den Zehnten vom Fisch-

33+34/2023

Tonnenabschlagen in Vorpommern.

dem Fischland und auf dem Darß durchgeführte Tonnenabschlagen, heute mit dem Charakter eines Volksfestes. Sein Ursprung wird unterschiedlich gedeutet. Erste Beschreibungen gehen bis in die Zeit des Dreißigjährigen

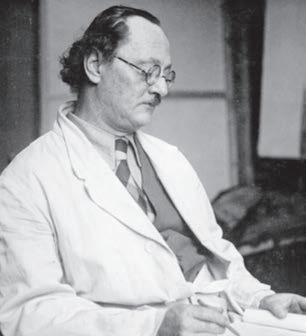

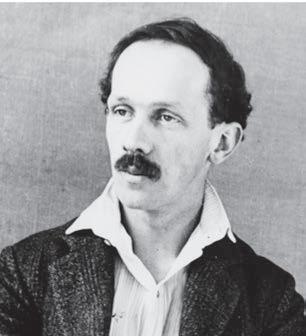

� Erfolgreicher Maler aus dem Egerland

Am 29. Juni – 23 Tage nach seinem 93. Geburtstag – starb Helmut Glaßl, Kunstmaler, Vorstandsmitglied des Egerer Landtags, Kulturwart der Eghalanda Gmoi, Träger des Bundesehrenzeichens der Eghalanda und der Bürgermedaille der Gemeinde Bubenreuth aus Schönbach im Kreis Eger. Landsmann und Künstlerkollege Hatto Zeidler gedenkt seiner.

Immer wieder habe ich ihn angerufen. Einmal die Woche vielleicht, manchmal auch öfter. Und immer wieder habe ich mich gefreut, mit jemandem in der schönen Egerländer Mundart sprechen zu können. Am 29. Juni habe ich wieder angerufen, da war eine jüngere Frau am Telefon und fragte mich auf Hochdeutsch, was ich wolle. „Den Helmut Glaßl sprechen“, sagte ich, und da antwortete sie: „Das geht nicht, der ist heute Nachmittag gestorben.“ Am 11. Juli waren wir dann in Bubenreuth zur Beerdigung. Er hat seine Frau Hanni nur um 66 Tage überlebt.

Im Zuge der Vertreibung der deutschsprachigen Bevölkerung

fang abgeben. Da dies zur damaligen Zeit nicht als Frischware möglich war, wurden die Fische eingesalzen und in Eichenfässern abgeliefert. Nach Abzug der Besatzungsmacht wurden aus Freude die noch verbliebenen

PERSONALIEN

Helmut Glaßl †

aus der Tschechoslowakei nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges kam Helmut Glaßl als Schüler nach Merlau ins Hessische. Dort lernte er Schreiner. Später zog es ihn nach Bubenreuth ins Fränkische, wo ein Großteil der Geigenbauer aus seiner Heimat-

fand Kunden, die seine Bilder kauften, und so malte er im Lauf der Jahre mehr als 20 000 Bilder, allesamt Öl auf Leinwand.

So wurde Helmut Glaßl ein überaus erfolgreicher Maler, was ihm sowohl Bewunderung wie auch Neid einbrachte. Alles, was

Heringsfässer aufgehängt und darunter durchreitend mit harten Schlägen mit schweren Knüppeln so lang bearbeitet, bis sie schließlich völlig kaputt waren. Daraus entwickelte sich schließlich das heutige Volksfest des Tonnenabschlagens. Dabei gibt es differenzierte Ebenen der Königswürden. Der Reiter, der den Boden aus dem Faß, schlägt, wird Bodenkönig. Der Stäbenkönig muß das letzte Stück des Bauches oder Stäbens herausschlagen. Wer das letzte Stück der Tonne abschlägt, wird zum Tonnenkönig. Am Abend wird dann zum großen Tonnenball geladen. Dem eigentlichen Tonnenabschlagen geht ein festlicher Umritt durch das geschmückte Dorf voraus, bei der der vorjährige Tonnenkönig von zu Hause abgeholt wird. Organisiert wird es vom örtlichen Verein des Tonnenbundes. Dessen Mitglieder werden Tonnenbrüder beziehungsweise -schwestern genannt. Die große Bedeutung dieser Tradition wird durch die Tatsache belegt, daß das Tonnenabschlagen zum Immateriellen Kulturerbe Deutschlands erklärt wurde. Peter Barth

stadt Schönbach sich angesiedelt hatte.

Helmut Glaßl hatte schon als Schüler gemalt und entwickelte sein außergewöhnliches Maltalent autodidaktisch weiter. Er

� Viel geehrter Landsmann aus dem Isergebirge Helmut

Helmut Hempel, langjähriger aus Grottau-Kohlige im Kreis Reichenberg stammender Obmann der oberfränkischen SLOrtsgruppe Warmensteinach, feierte am 14. August 85. Geburtstag.

Nichts Neues im Fichtelgebirge können wir vermerken. Helmut Hempel „regiert“ weiter kraftvoll im Fichtelgebirge,

in SL-Orts-, -Kreis- und -Bezirksgruppe, in der Heimatgruppe, im BdV und im Glasmuseum Warmensteinach.

Überall tritt er als Sudetendeutscher auf. Sein Leistungen sind allgemein anerkannt. Etwas langsamer geht es mit dem Reisen, und seine Frau Gudrun hat Augenprobleme.

er besaß, hat er durch seiner eigenen Hände Arbeit redlich erworben.

So wie ich seinen Fleiß und sein Können bewundere, so habe ich auch immer das Ehepaar

Glaßl mit seinem einzigen behinderten Kind bewundert. Silvia, das Kind, litt an einer unheilbaren Muskelkrankheit, konnte nie selbständig essen oder trinken, hat aber dank seiner literarischen Hochbegabung eine Fülle wunderbarer Geschichten und Gedichte verfaßt, die sie ihrer Mutter diktierte. Sie sind in dem Buch „Dank an Silvia“ erschienen. Silvia Glaßl starb im Alter von 22 Jahren. Die Begräbnisfeier für Helmut Glaßl war ausgesprochen würdig. Er hatte die Bubenreuther Blasmusik bestellt. In der Halle hing sein letztes Bild. Es zeigt einen ruhigen Fluß mit alten und jungen Schwänen im Vordergrund. Im Wasser, das er so unvergleichlich gut malen konnte, spiegelt sich der Himmel. In der Bildmitte liegt ein am Ufer vertäuter leerer Kahn.

Ist es der Kahn, mit dem er selbst in ein anderes Land übersetzen wollte?

Als der Sarg ins Grab hinuntergelassen wurde, spielte die Blasmusik das Lied „Böhmischer Wind“. Das Lied ist mir noch tagelang nachgegangen.

Er ist Mitglied in zahlreichen Vereinen wie der SL, dem BdV, dem Spiel- und Sportverein Warmensteinach, dem Fichtelgebirgsverein, dem Gesangverein, dem Roten Kreuz, der Leutelt-Gesellschaft, der KAB und betreut auch seinen Heimatortsverein Wetzwalde/Kohlige

mit. Für all das erhielt er zahlreiche Ehrungen. Vor allem wir von der Kreisgruppe können ihm nur danken für all das, was er geleistet hat. Besonders erfreulich ist seine stabile Gesundheit. In dem Sinne wünschen wir ihm und seiner Familie viel Kraft und Gottes Segen. Im Namen aller Freunde und Bewunderer gratuliert Margaretha „Gretl“ Michel

FORUM Sudetendeutsche Zeitung Folge 33+34 | 25. 8. 2023 6

Unser Angebot

Hempel 85

Vor 25 Jahren eröffnete im Kärn tener Nötsch im Gailtal im Geburtshaus des Malers

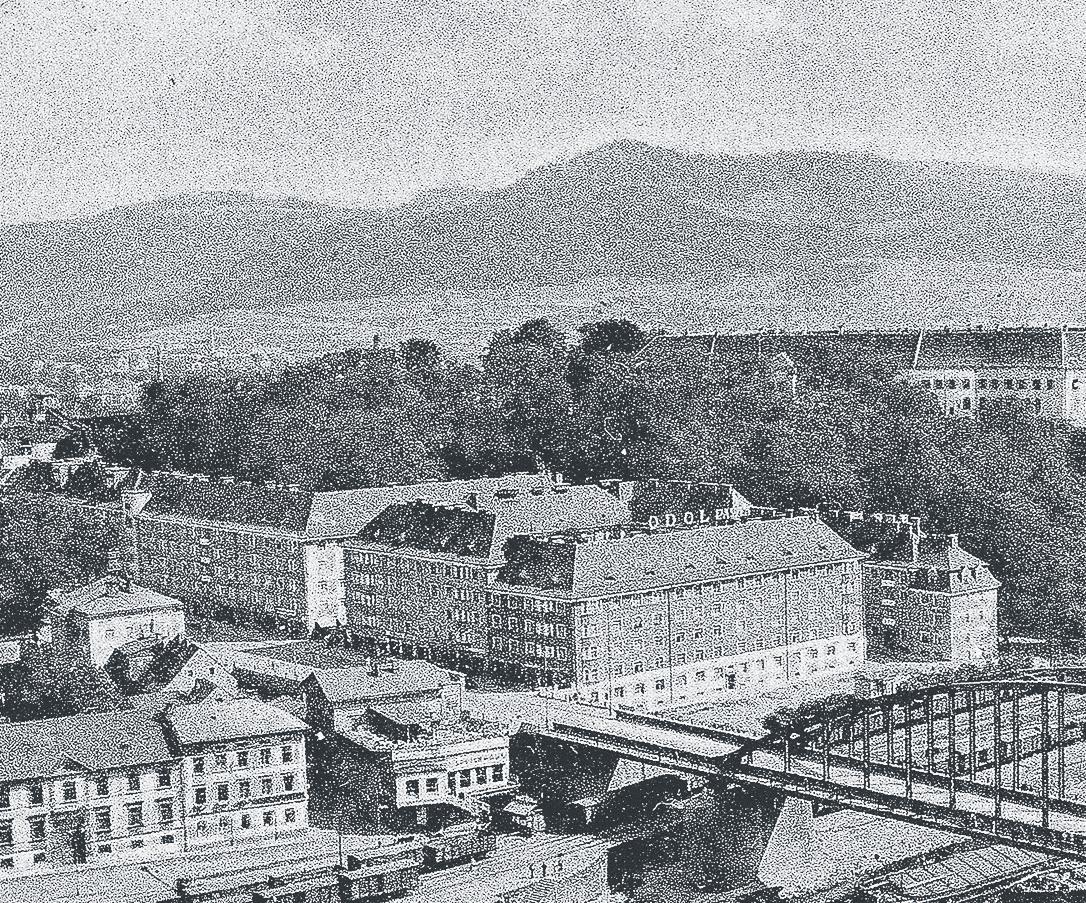

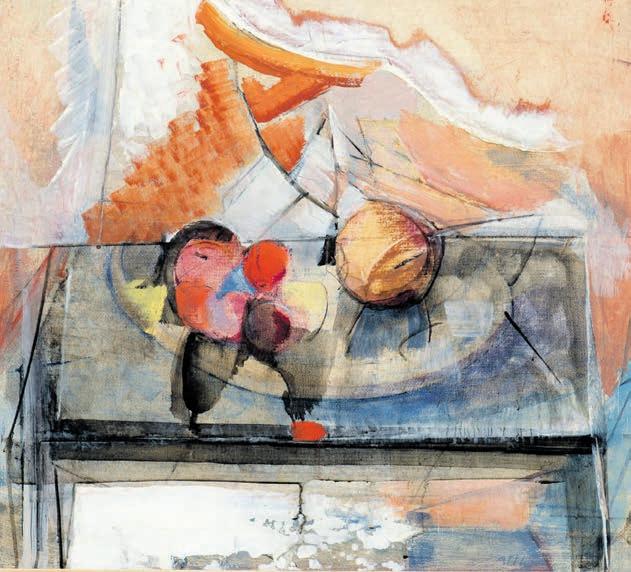

Franz Wiegele das Museum der Künstlergruppe Nötscher Kreis. Es macht das Œvre dieser Maler zugänglich, dokumentiert ihr Leben und gewährt einen Einblick in ihre Verbindungen zur Kunstszene ihrer Zeit. Mitbegründer war Anton Kolig (1886–1950). Er kam in Neutitschein im Kuhländchen zur Welt und ist der bedeutendste Vertreter des österreichischen Farbexpressionismus. Seit 25 Jahren bietet das Museum jährlich wechselnde Ausstellungen und geht der Bedeutung, Positionierung, Wirkung und Nachhaltigkeit dieser Malergruppe nach.

In der Jubiläumsausstellung

steht der Nötscher Kreis im Mittelpunkt. Werke von Se bastian Isepp, dem ältesten Künstler dieser Verbindung von befreundeten Malern, erzählen von den Anfängen und leiten über zu den beiden Hauptvertretern Franz Wiegele und Anton Kolig, die sich vorwiegend mit der künstlerischen Wiedergabe des Menschen auseinandersetzten.

Erö˜ nung am 16. Mai 1998

Zusätzlich vermitteln Arbeiten von Gerhart Frankl, Wolfgang von Schaukal und Theodor Herzmansky einen Eindruck von Anton Koligs Idee einer eigenen Malschule in Nötsch und sei nem Wunsch, diesen Ort zu einem Kärntener Barbizon zu ma chen. Schließlich runden die Landschaftsbilder Anton Mahringers, der sich intensiv und kontinuierlich mit den vielfältigen Naturformen des Gailtales beschäftigte und dabei seinen unverwechselbaren Stil entwickelte, die Schau ab.

Das Museum des Nötscher

Krei ses wurde am 16. Mai 1998 er öffnet und ist dem Leben und

Das Kärntener Barbizon

lose Gruppierung bestand aus befreundetenMalern.Einige waren in dieser Region zur Welt gekommen wie Sebastian Isepp (1884–1954) und Franz Wiegele (1887–1944), andere waren von auswärts nach Nötsch gezogen wie der Kuhländler Anton Kolig (1886–1950) und der Württemberger Anton Mahringer (1902–1974). Die Gruppe war ein künstlerisches Phäno men innerhalb der österreichischen Malerei der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und prägte vor allem die Kunst der Zwischenkriegszeit entscheidend.

Werk der Künstler des Nötscher Kreises gewidmet, die Anfang des 20. Jahrhunderts mit ihrer sehr individuellen Malerei die österreichische Kunst entscheidend mitgestalteten. Diese

Das Museum ist im Geburts haus Franz Wiegeles unter gebracht und versteht sich als Dokumentationsstätte der vier Künstler. Es möchte in seinen Ausstellungen einen re prä-

sentativen Querschnitt durch ihr Œuvre und anhand von zeitgenössischen Fotografi en und eigenhändigenNiederschriften einen Einblick in die persönlichen Lebensumstände ermöglichen. Außerdem will das Muse um ihre zahlreichen interes santen Verbindungen zu Künstlerkollegen,Kunsthistori kern und Intellektuellen ihrer Epoche transparent machen. Anton Kolig stammte aus dem Kuhländchen. Er kam am 1. Juli 1886 als Sohn des Zimmer- und Kirchenmalers Ferdinand Kolig und dessen Frau Maria, geborene Fiedler, in Neutitschein zur Welt. Er studierte ab 1904 mit Oskar Kokoschka an der Kunstgewerbeschule in Wien. 1907 wech selte er an die dortige Akademie der bildenden Künste, wo er bei Heinrich Lefl er, Rudolf Bacher und Alois Delug studierte.

bruch des Ersten Weltkriegs überrascht, fl oh überstürzt aus Frankreich und ließ seine Bilder zurück. Über Italien erreichte er Österreich.

Im April 1916 rückte Kolig als Landsturmmann zur Hilfsdienstleistung in das Not reservespital in Klagenfurt ein, arbeitete ab Juli an der Südfront, wurde jedoch 1917 zum Ersatzbataillon des Schützenregiments 31 nach Teschen eingezogen. Erst im September 1917 gelang die Aufnahme als Kriegsmaler in die Kunstgruppe des k. u. k. Kriegspressequartiers. Dies geschah auf Betreiben des

Dich ters Richard von Schaukal (1874–1942), Ministerialrat im Ministerium für öffentliche Arbeiten, der Kolig „für das bedeutendste Talent unter den jungen österreichischen Malern“ hielt. Kolig arbeitete an der Kärntner Front bei der 10. Armee.

Ende 1917 beauftragte ihn der Kärntener Landdeshauptmann Le opold Freiherr von Aichel burgLabia mit einem als Ge schenk für Kaiser Karl I. be stim mten Flügelaltar der Kärntner Schützen, von dem Kolig vier Flügel voll endete. Als er 1928 zwei Angebote für Professuren in Prag und Stuttgart erhielt, entschied er sich für die württembergische Aka demie, wo er viele später be deutende Maler ausbildete.

Koligs Fresken im Klagenfurter Landhaus (1930) wurden 1938, nach dem Anschluß Österreichs, von den Nationalsozialisten ebenso vernichtet wie sein Mosaik im Salzburger Festspielhaus. Auch weitere Werke wurden aus Galerien entfernt. Adolf Hitler soll sich persönlich gegen die spätexpressionistische Kunst Koligs ausgesprochen haben.

Kolig blieb bis Herbst 1943 in Stutt gart, wo er sich allerdings immer weniger wohlfühlte und schließlich nach Nötsch zurückkehrte. Dort lebte er mit seiner Frau Katharina, den Töchtern Ma rie Antoinette, Dulla, Traut und Sybilla sowie dem Sohn Thad däus direkt neben den Wiegeles. Am 17. Dezember 1944 wur de Kolig mit seiner Familie bei einem Bombenangriff in seinem Haus verschüttet und schwer verletzt; sein Freund Wiegele starb. Ein großer Teil von Koligs Werk wurde dabei vernichtet. Ko lig rang sich, körperlich schwer gezeichnet und stark gehbehindert, in seinen letzten Lebensjahren noch zu einer neuen Gestaltungsweise durch, die die Kraft der Farben in den

Hier lernte er Sebastian Isepp und Franz Wiegele aus Kärnten kennen sowie in den folgenden Jahren bei gemeinsamen Aufenthalten deren Heimatort Nötsch im Gailtal im Bezirk Villach-Land. 1911 heiratete er Katha rina, die Schwester seines Studienkollegen Franz Wiegele, und übersiedelte nach Nötsch.

Mit Oskar Kokoschka (1886–1980), Anton Faistauer (1887–1930), Sebastian Isepp und seinem Freund Franz Wiegele trat er 1911 bei der Ausstellung des Ha genbunds erstmals mit seinen Wer ken an die Öffentlichkeit. Auf Empfehlung von Gustav Klimt (1862–1918) und Carl Moll (1861–1945) erhielten Ko lig und Wiegele 1912 ein Sti pendium für einen Aufenthalt in Paris, wo sich Anton Kolig zunächst im Louvre mit der modernen Malerei auseinandersetzte. 1914 wurde er in Marseille vom Aus-

Vordergrund rückte. 1948 gab es drei größere Werkschauen. Am 17. Mai 1950 starb Kolig an den Spätfolgen der beim Bom benangriff erlittenen Verletzungen. Susanne Habel Bis Sonntag, 29. Oktober: „25 Jah re Museum des Nötscher Kreises“ in A–9611 Götsch im Gailtal, Museum des Nötscher Kreises, Haus Wiegele Nr. 39. Mittwoch bis Sonntag 14.00–18.00 Uhr.

KULTUR Sudetendeutsche Zeitung Folge 33+34 | 25. 8. 2023 7

❯ Anton Kolig und der Nötscher Kreis

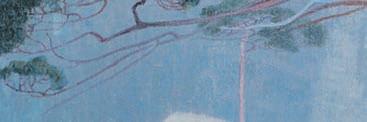

Anton Mahringer: „Sankt Georgen mit blauem Berg“ (1906, Ausschnitt).

Anton Kolig: „Kindergruppe vor dem Fenster (1911, Privatbesitz). Bild: Auktionshaus im Kinsky GmbH

Franz Wiegele: „Die Schwestern“ (1925, Privatbesitz). Bild: Graphisches Atelier Neumann, Wien

Sebastian Isepp: „ Der blaue Berg“ (um 1906).

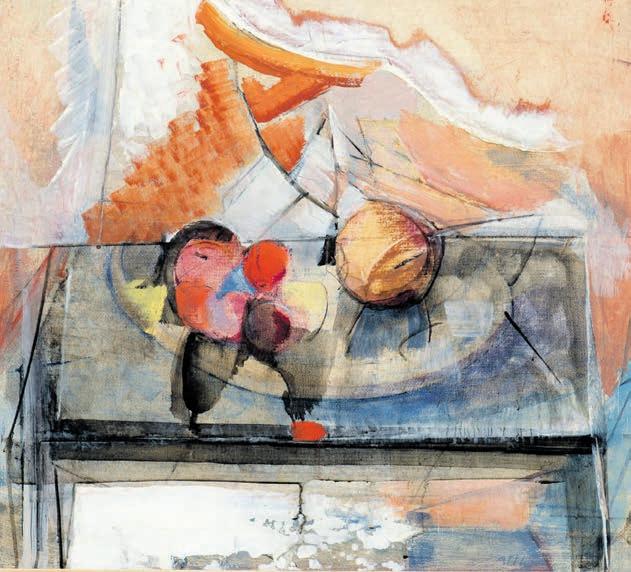

Anton Mahringer: „Apfelstilleben“ (1965). Bild: Atelier F. Neumüller Wien, Kunstsammlung des Landes Kärnten MMKK.

Anton Kolig Anton Mahringer

Sebastian Isepp Franz Wiegele

Ende Juli bis ersten Augustsonntag veranstaltete die Henselgesellschaft auf dem Heiligenhof in Bad Kissingen die Jubiläumssingwoche „100 Jahre Finkenstein“.

Eine fröhliche Schar von fast 50 Sangesfreudigen hatte sich zu dieser Woche eingefunden. Das Hauptaugenmerk der Sing wochentage richtete sich natürlich auf das Singen.

Die Tage begannen mit dem Morgenkreis, den Hanne Preisenhammer gestaltete. Sie berichtete über Hermann Claudius, Hermann Derschmidt, Karl Josef Pimmer und Josef Lidl, die alle mit Walther Hensel wesensverwandt und zum Teil in der Singwochenarbeit tätig gewesen waren. Zwei Morgenkreise widmete sie dem Lindenbaum.

Motette und Kantate

Das umfangreiche Singen unter der Leitung von Herbert Preisenhammer, Gerlind Preisenhammer und Irmtraud Mielebacher war geprägt von einstimmigen Liedern bis hin zur Motette „Dank sagen wir alle“ von Heinrich Schütz. Als besonderer Höhepunkt wurde eine Kantate aus dem Nachlaß von Walther Hensel über das Schönhengster Volkslied „Ich wollt, wenn‘s Kohlen schneit“ erarbeitet. Am Nachmittag kamen die einzelnen Gruppen wie Instrumental-

Gemeinschaftsstifter Musik

ginn der Singwochen 1923 bis heute sowie die Feierstunde anläßlich 100 Jahre Finkenstein 1923 bis 2023.

wegung“ in Wort und Bild, der viel Neues und Wissenswertes für die Anwesenden enthielt. Er sagte:

Gemeinschaft rezipierbar, also leicht verständlich sein müsse. Zwischen den einzelnen Beiträgen wurde viel gesungen und musiziert.

Werk -, und Handarbeitsgruppen zum Üben und kreativen Gestalten zusammen.

Dank der großen Anzahl der Instrumentalisten bildeten sich ein Streichquintett, eine Stubenmusik, eine große Blockflötengruppeund eine Tanzmusik aus Streichern, Blockflöten,Klarinette und Gitarre. Diese begleiteten oft den Chor in unterschiedlicher Besetzung sowie die Volkstänze beim Üben und Einstudieren.

Der große Höhepunkt der Woche war am Samstag die umfangreiche Ausstellung mit Bildern und Publikationen vom Be-

Herbert Preisenhammer begrüßte dazu die Sänger und Musikanten sowie die Ehrengäste Steffen Hörtler, Hausherr des Heiligenhofs, Andreas Wehrmeyer, Leiter des Sudetendeutschen Musikinstituts, SLBundeskulturreferent Ulf Broßmann, Andreas Schmalcz als Ver treter der Sudetendeutschen Heimatpflegeund Reinhold Frank, Vorsitzender, und Stefanie Falk, Stellvertretende Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der SingTanz- und Spielkreise in BadenWürttemberg, die Grußworte sprachen. Auch ein Grußwort von Irene Kunc vom Begegnungszentrum Walther Hensel in Mährisch Trübau wurde vorgelesen. Zum Schluß begrüßte Herbert Preisenhammer den Musikwissenschaftler Wolfram Hader, Mitglied der Sudetendeutschen Akademie der Wis senschaften und Künste.

Hader hielt den Festvortrag „Musikanschauung und Musikpraxis der Jugendmusikbe-

„Musik sollte nach Auffassung der Jugendmusikbewegung der Schaffung von Gemeinschaft dienen. Die gemeinschaftsstiftende Wirkung war für die Jugendmusikbewegung das entscheidende Qualitätskriterium für Musik.“

Als gemeinschaftsstiftend habe der Jugendmusikbewegung zum einen Musik gegolten, die in einer Zeit entstanden sei, in der es noch eine intakte „Volks-

gemeinschaft“ gegeben habe –als solche Zeiten seien Mittelalter, Renaissance und Barock angesehen worden. Musik müsse aber auch bei der Ausübung Gemeinschaft stiften: durch eine relative Gleichberechtigung der einzelnen Stimmen und die Einsicht des Einzelnen in den Sinn seiner Stimme im Satzgefüge. Weitere Kriterien für eine gemeinschaftsstiftende Musik seien für die Jugendmusikbewegung gewesen, daß ihre Ausübung auch durch Laien möglich sein müsse und daß sie von einer

Der nächste Höhepunkt war am Nachmittag die Einweihung der Walther-Hensel-Linde, die ihren Platz auf einer Wiese am Heiligenhof erhielt. Gerlind

Preisenhammer begann mit den Worten „Wir haben uns bei einem Baum versammelt, einer Linde, unserer Linde. Diese Linde ließen wir pflanzenim Gedenken an die allererste Singwoche, die Walther Hensel vor 100 Jahren in Finkenstein bei Mährisch Trübau durchführte.“

Ich sagte: „Du wächst fern der Heimat Walther Hensels in fremder Erde, und so soll diese Erde aus Mährisch Trübau, –dankenswerterweise von Frau Irene Kunc aus Mährisch Trübau geschickt – dir Gedeihen und Wachstum bringen. Dem Himmel wachs entgegen, Du Baum der Erde stolz. Ihr Wetter, Stürm‘ und Regen Verschont das heil’ge Holz.“

Am Nachmittag gab es Singen und Musizieren mit all den erarbeiteten Werken. Den Ausklang der Singwoche bildete ein lustiger Abend. Dabei wurde gesungen, musiziert, getanzt und vorgelesen. So ging diese Singwoche zu Ende, und der Abschied war schwer, doch die Aussicht auf die nächste Singwoche 2024 tröstete die Teilnehmer.

Helmut Preisenhammer

KULTUR Sudetendeutsche Zeitung Folge 33+34 | 25. 8. 2023 8

❯ 100 Jahre Finkensteiner Singen auf dem Heiligenhof gefeiert

Ausstellung der Werk- und Handarbeiten.

Chor mit Instrumenten bei der Feier.

Einweihung der Walther-Hensel-Linde.

Mineth-Volkstanz aus dem Kuhländchen.

Professor Dr. Ulf Broßmann, Andreas Schmalcz, Steffen Hörtler, Dr. Andreas Wehrmeyer und Herbert Preisenhammer

Dr. Wolfram Hader

❯ SL-Kreisgruppe Erlangen/Mittelfranken

Bürgermeister chauffiert Landsleute

Die mittelfränkische SL-Kreisgruppe Erlangen besuchte Eger und das Egerland-Kulturhaus in Marktredwitz.

Mitglied Helga Burkhardt ist die Heimatkreisbetreuerin von Eger. Über Jahrzehnte betreute sie das dortige Begegnungszentrum (BGZ) und prägte als BdEG-Schatzmeisterin das Egerland-Kulturhaus mit. Davon profitierte nun die Kreisgruppe. Schon einen Monat zuvor hatten Burkhardt und Kreisobmann Christoph Lippert mit einem Vortrag und Videos auf die Fahrt eingestimmt. Und noch ein prominenter Egerländer war an Bord: Norbert Stumpf, Bürgermeister von Bubenreuth, bekennender Sudetendeutscher mit Wurzeln in Schönbach und begeisterter Hobby-Busfahrer, chauffierte die Landsleute höchstpersönlich.

Ernst Franke vom Bund der Deutschen Landschaft Egerland empfing die Gäste in Eger und berichtete von seiner Tätigkeit als Geschäftsführer des BGZ, das sich insbesondere um die Deutschstämmigen bemüht, die der Vertreibung nach dem Krieg entgangen waren und noch in der Region leben. Franke führte die Gruppe auch kompetent durch die alte Reichsstadt, die nach dem Niedergang während des Kommunismus heute wieder in altem Glanz erstrahlt. Beson-

ders bewegend war der Besuch in der Stadtkirche Sankt Nikolaus. Burkhardt zeigte das Taufbecken, in dem sie die Heilige Taufe empfangen hatte. „Wenn ich die Augen schließe, sehe ich meine Mutter und meine Großeltern dort vorne in der Bank sit-

zen“, schilderte sie ihre Erinnerungen, die beim Besuch ihrer Heimatkirche wieder lebendig geworden waren. Nach einem böhmischen Mittagessen nahmen die Teilnehmer Kurs auf das zweite Ziel: das Egerland-Kulturhaus in Markt-

Der eindrucksvolle EgerlandBrunnen vor dem EgerlandKulturhaus ist der Schlußpunkt eines erlebnisreichen Tagesausflugs der Erlanger Sudetendeutschen nach Eger/ Cheb und Marktredwitz.

❯ SL-Kreisgruppe Städtedreieck-Burglengenfeld/Oberpfalz

redwitz. Dort führte sie Robert Grötschel durch die Dauerausstellung und erläuterte die Exponate. Die Sonderausstellung „Allerley kunststück. Reliefintarsien aus Eger“ hatte es den Besuchern besonders angetan. Vielen war diese außerordentliche Kunstfertigkeit Egerer Handwerker von vor dem Dreißigjährigen Krieg bisher nicht bekannt gewesen. Engagiert und liebevoll betreut wurden die Besucher aus Erlangen in dieser Ausstellung ausgerechnet von einer angeheirateten Nichte des Erlanger Alt-Oberbürgermeisters Dietmar Hahlweg.

Nach einem Halt im Museumscafé besuchte die Gruppe den Egerland-Brunnen. Den eindrucksvollen Brunnen finanzierte der BdEG ausschließlich aus Spenden und Zuwendunge, ein enormer Kraftakt, wie Burkhardt berichtete. Das Ergebnis war aber den Aufwand allemal wert, darin waren sich die Besucher einig. Dies ist ein Egerländer Monument, das auch den kommenden Generationen Zeugnis von Kultur und Schaffenskraft dieses Volksstammes sein wird.

In Bubenreuth entsteht gerade auf Norbert Stumpfs Initiative ein neues Kulturzentrum. Im Egerland-Kulturhaus gewann er wertvolle Anregungen, die nun seinem Projekt in Bubenreuth zugute kommen werden. ht

In der Falkenauer Heimatstube

Am letzten Julisonntag besuchte die oberpfälzische SL-Kreisgruppe Städtedreieck-Burglengenfeld auf Einladung von Wilhelm Dörfler die Falkenauer Heimatstube in Schwandorf.

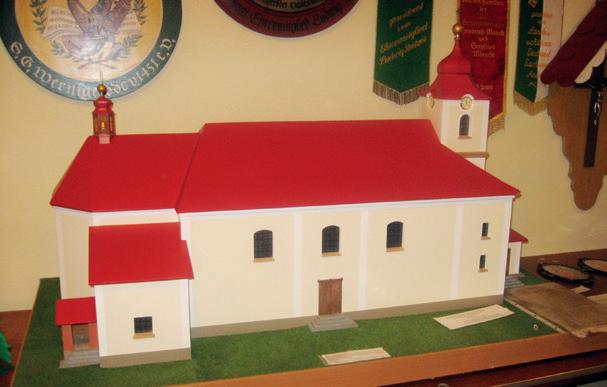

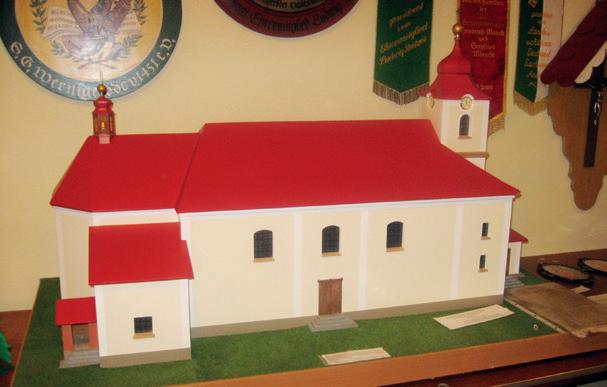

Bereits 1954 wurde der Heimatverein gegründet, und 1963 gab es über 300 Falkenauer Mitglieder bundesweit. 1983 eröffnete Rudolf Götzel das Museum. Seit 2005 ist Wilhelm Dörfler im Museumsverein aktiv, kümmert sich um den Erwerb und Erhalt der 10 000 Exponate und führt die Besucher

durch die sorgfältig eingerichteten Räume.

Dörfler betonte, daß die Stadt Schwandorf dankenswerterweise alle Kosten für den Verein tra-

❯ SL-Ortsgruppe Rückersdorf/Mittelfranken

ge. In Kürze werde das Museum Eigentum der Stadt, da es wahrscheinlich keinen nachfolgenden Falkenauer Verein mehr gebe.

Dörfler berichtete auch von dem Leidensweg seiner Familie. Der sei mit Zwangsarbeit von 1945 bis 1949 im Innern der Tschechoslowakei verbunden gewesen und habe erst dank der Vermittlung des Schweizer Roten Kreuzes zu einer Zuzugsgenehmigung nach Schwandorf geführt. Deshalb habe er vier Schuljahre versäumt.

Zu den Ausstellungsstücken gehörten das Modell eines Egerlän-

❯ SL-Kreisgruppe Anhalt-Bitterfeld/Sachsen-Anhalt

Auch heuer fuhr eine siebenköpfige Delegation der sachsen-anhaltinischen SL-Kreisgruppe Anhalt-Bitterfeld

Anfang Juli nach Deutschneudorf, Komotau und Kaaden. Gustav Reinert, langjähriger Obman der sachsen-anhaltinischen SL-Kreisgruppe Wittenberg, berichtet.

der Vierseithofs und der Pfarrkirche von Falkenau, außerdem ein Bild des Egerländer Blasmusikdirigenten Ernst Mosch. Dessen ursprüngliche, jetzt tschechische Heimatgemeinde Zwodau/Svatava trägt sich angeblich mit dem Gedanken, für ihren berühmten Sohn ein Denkmal zu errichten.

Die über 20 Gäste aus Burglengenfeld wurden nach den ausführlichen Erklärungen mit Kaffee und Kuchen bewirtet. Mit einem Buch über den Kirchenmaler Maurus Fuchs bedankte sich Kreisobfrau Sigrid Ullwer bei Dörfler für den überaus informativen Nachmittag. Das nächste Bundestreffen der Falkenauer ist am 3. September in der Oberpfalzhalle in Schwandorf.

Solidarität, Hoffnung und Zuversicht

Zum Monatstreffen der mittelfränkischen SL-Ortsgruppe Rückersdorf kamen wieder viele Mitglieder in den Schmidtbauernhof.

Obfrau Bärbel Anclam bedauerte eingangs den Tod von sechs Mitgliedern, freute sich aber über vier neue Mitglieder.

Außerdem dankte sie ihrem Helferteam für seine stete und engagierte Arbeit. Anschließend überraschte sie alle mit Pfirsichbowle.

Danach stellten sich die Referenten Wolfram Bauer und Michael Geier vor. Bauer sei Erster und Geier Zweiter Vorsitzender der Tafel Nürnberger Land. Das seien sie bereits seit mehrere Jahren und wollten nächstes Jahr aufhören. Deshalb suchten sie Nachfolger. Der Vorstand bestehe aus acht Mitgliedern: zwei Vorsitzende, Schatzmeisterin, Schriftführer und Beisitzer sowie ein Jurist und die Beisitzerin für die Schülertafel. Ein Platz sei derzeit unbesetzt. Diese Tätigkeiten würden ehrenamtlich geleistet. Es gebe aber auch mehre-

re Festangestellte wie drei Fahrer – rüstige Rentner – und einen Lagerarbeiter sowie zwei Bürokräfte. Diese erhielten den Mindestlohn. Die Tafel Nürnberger Land sei 1999 entstanden und blicke 2024 auf 25 Jahre Erfolgsgeschichte zurück. Es gebe die neun Ausgabestellen Altdorf, Burgthann, Feucht, Hersbruck, Lauf, Röthenbach an der Pegnitz, Schnaittach, Schwaig und Schwarzenbruck. In Altdorf und Feucht würden zweimal pro Woche Lebensmittel ausgegeben, in Lauf einmal.

In Feucht sei das zentrale Warenlager beziehungsweise das zentrale Logistik-Verteilerzentrum. Hier würden die Lebensmittel gesammelt, sortiert und an die Ausgabestellen verteilt. Dies geschehe mit drei Kühltranspor-

tern, private Autos seien für Trokkenware wie Reis, Nudeln oder Toilettenpapier im Einsatz. Hygiene werde ganz großgeschrieben, denn das Gesundheitsamt prüfe unangemeldet.

Lebenshaltungskosten und Inflation stiegen stetig, Strom und Energie würden immer teurer. Gleichzeitig brauchten immer mehr Menschen die Hilfe der Tafeln. Deshalb seien sie auf immer mehr Geld- und Naturalienspenden angewiesen. Der Tafelkunde brauche eine Bescheinigung zum Bezug der Lebensmittel und zahle dafür drei Euro.

Wenn etwas übrig bleibe, werde das an „Foodsharer“ oder übriges Brot und Brötchen an Schweinebauern gegeben. Die Tafel sei ein zertifizierter Betrieb. Sie sei ein eingetragener Verein und damit selbständig. Momen-

tan versorge die Tafel Nürnberger Land rund 4500 Menschen mit bezahlbarem Essen.

2007 sei in Zusammenarbeit mit der Georg-Kurlbaum-Stiftung die Schülertafel gegründet worden. Die Schülertafel unterstütze zum Beispiel bedürftige Schüler. Sie biete ein Frühstück in der Schule an, gewähre Zuschüsse für einen Aufenthalt im Schullandheim und so weiter.

Am Ende des interessanten und aufschlußreichen Vortrages waren die Zuhörer nachdenklich geworden. Bärbel Anclam dankte Bauer und Geyer mit je einer Flasche Wein und einer Spende der SL. Und manch einer wurde Mitglied der Tafel. Aber alle wissen jetzt, daß die Tafel für Solidarität und Hoffnung und Zuversicht steht.

Die SL-Ortsgruppe Rückersdorf lädt zum Weinfest am 6. September um 14.30 Uhr auf den Schmidtbauernhof ein. Anmeldung: Telefon (09 11) 57 63 76, Mobil (01 74) 1 67 50 96, eMail otmar.anclam@gmx.de Gabi Waade