Sudetendeutsche Zeitung

Reicenberger Zeitung

❯ Hessischer Innenminister rechnet in seiner Festrede zum Tag der Heimat mit der Ampel-Regierung ab

Minister Beuth: „Kürzung

❯ Hessischer Innenminister rechnet in seiner Festrede zum Tag der Heimat mit der Ampel-Regierung ab

„Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten“, hat Hessens Innenminister Peter Beuth in seiner Festrede auf der zentralen Gedenkveranstaltung zum Tag der Heimat am Samstag in der Französischen Friedrichstadtkirche in Berlin den 2017 verstorbenen Bundeskanzler Helmut Kohl zitiert und die jetzige Politik zu mehr Unterstützung der Vertriebenen aufgerufen.

Aus dieser Verantwortung für Geschichte, Gegenwart und Zukunft leitet sich die Notwendigkeit einer konsequenten Vertriebenenpolitik auf allen politischen Ebenen ab“, erklärte Beuth. Demnach sei das Schicksal der Vertriebenen und Spätaussiedler ein wichtiger Teil der deutschen Geschichte und müsse in den Lehrplänen der Schulen festgeschrieben und als Forschungsthema an den Hochschulen dauerhaft verankert werden.

desvertriebenengesetz die Unterstützung zurückzufahren:

„Die Kürzung der Mittel durch den Bund für die Vertriebenenverbände und deren Kulturarbeit ist das völlig falsche Signal und inakzeptabel.“ Es bestünde, so Beuth, die Gefahr, daß die jahrzehntelang aufgebaute Kulturarbeit „irreparabel geschädigt“ werde.

„Bitte unterstützen Sie uns weiter, aber nicht aus Mitleid, sondern aus Bewunderung. Ich bin der stolze Botschafter eines stolzen und mutigen Volkes, das kämpft.“ Mit diesem emotionalen Appell hat der ukrainische Botschafter in Berlin, Oleksii Makeiev, seine Rede auf dem Tag der Heimat beendet.

Anders als sein Vorgänger Andrij Melnyk, dessen harsches Auftreten in Deutschland auch Kritik ausgelöst hatte, bedankte sich Makeiev: „Ich freue mich sehr, daß Deutschland seit über eineinhalb Jahren eine tolle Solidarität mit den Ukrainern zeigt.“

Insbesondere die von Deutschland gelieferten militärischen Abwehrsysteme Iris-T SLM und Gepard „retten unsere Leben“.

Wie Putins

menschenverachtender Angriffskrieg den Alltag in der Ukraine beeinflußt, erzählte Makeiev an einem Beispiel.

Jeden Morgen würden sich die Ukrainer wechselseitig WhatsApp-Nachrichten schicken und darauf hoffen, postwendend zwei blaue Häkchen zu sehen, also die Bestätigung, daß die Meldung gelesen wurde, das Gegenüber demnach noch am Leben ist.

Eindringlich berichtete

Makeiev davon, daß Rußland in seinem Angriffskrieg noch nicht einmal davor zurückschrekke, Kinder als Waffen zu mißbrauchen. So seien bislang rund 20 000 ukrainische Kinder nach Rußland deportiert worden. „Die Kinder bekommen neue Namen und neue Familien. Alles Ukrainische wird ausgelöscht“, so der Botschafter. Die Zahl dieser und anderer Kriegsverbrechen gehe mittlerweile in die Hunderttausende.

Eindringlich warnte der CDUPolitiker die Bundesregierung davor, im Widerspruch zum Bun-

Anlaß des Tages der Heimat ist die Erinnerung an die Verkündung der Charta der deutschen Heimatvertriebenen am 5. August 1950 in Stuttgart, in der zum einen das Recht auf die Heimat als Menschenrecht postuliert, und zum anderen Rache und Vergeltung abgeschworen wurde. Bereits damals setzten sich

die Heimatvertriebenen für ein geeintes Europa ein, „in dem die Völker ohne Furcht und Zwang leben können“. „Die Charta ist auch heute noch Keimzelle und Richtschnur für die Arbeit des BdV, eine Willensbekundung der Heimatvertriebenen und gleichzeitig ein Manifest der Mensch-

lichkeit und Versöhnung“, unterstrich Beuth und forderte angesichts des andauernden russischen Angriffsgriffskriegs die Ukraine weiterhin zu unterstützen: „Die Ukraine darf nicht fallen, sie muß diesen Krieg gewinnen. Auf den Schlachtfeldern der Ukraine werden schließlich auch Frieden und Freiheit Europas verteidigt.“ Der Westen stehe in der Pflicht, die Ukraine mit allem zu unterstützen, was sie braucht, um das Leid der Zivilbevölkerung zu lindern und sich gegen die russischen Aggressoren zu wehren, sagte Beuth und kritisierte dabei vor allem Bundeskanzler Olaf Scholz: „Ich empfinde das jedes Mal erneute Zögern und Zaudern der Bundesregierung als unerträglich, wenn die Ukraine auch in diesen Waffenfragen uns konkret um Hilfe bittet. Im Rahmen unserer großen Verantwortung in Europa und der Welt ist die Halbherzigkeit Deutschlands meiner Meinung nach unangemessen und unserer internationalen Reputation wahrlich nicht zuträglich.“

Fricke

Torsten❯ Neuwahlen beim Bund der Vertriebenen und Wenzel-Jaksch-Medaille für Reinfried Vogler

„Das ist eine Auszeichnung stellvertretend für die nachhaltige und erfolgreiche Arbeit der gesamten Sudetendeutschen Landsmannschaft, über die ich mich sehr freue“, hat Steffen Hörtler sein hervorragendes Wahlergebnis zum Vizepräsidenten des Bundes der Vertriebenen kommentiert.

Hörtler, der stellvertretender Bundesvorsitzender der Sudetendeutschen Landsmannschaft und SL-Landesobmann Bayern ist, hatte erstmals kandidiert und nach MdB Stephan

Mayer vom Start weg das zweitbeste Wahlergebnis aller Vizepräsidenten erzielt. Hörtler war dabei auch von Christian Knauer, dem BdV-Landesvorsitzenden Bayern, unterstützt worden, der nicht mehr für das Amt des Vizepräsidenten kandidiert hatte.

Mit 94 Prozent Zustimmung als Präsident bestätigt wurde der aus Siebenbürgen stammende Rechtsanwalt Dr. Bernd Fabritius. Der Bundestagsabgeordnete a. D. und ehemalige Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und natio-

nale Minderheiten startet damit in seine fünfte Amtszeit. Weitere Vizepräsidenten sind neben Hörtler und Mayer der Ostpreuße Stephan Grigat, der badenwürttembergische MdL Raimund Haser, der Bundesvorsitzende der Union der Vertriebenen und Flüchtlinge, MdL a. D. Egon Primas, und der Rußlanddeutsche Johann Thießen. Zu weiteren Mitgliedern des Präsidiums wurden gewählt: MdB Rita Hagl-Kehl, Milan Horáček, Siegbert Ortmann, Stephan Rauhut, Brunhilde Reitmeier-Zwick und Heiko Schmelzle.

Die Präsidentin des Frauenverbandes im BdV, Dr. Maria Werthan, gehört kraft Amtes dem Präsidium an.

In seiner konstituierenden Sitzung beschloß das neue Präsidium auf Vorschlag von Präsident Fabritius eine besondere Ehrung auszusprechen. Für sein jahrzehntelanges Engagement wird Reinfried Vogler, langjähriger Präsident der Sudetendeutschen Bundesversammlung und Ehrenpräsident der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, mit der Wenzel-Jaksch-Medaille ausgezeichnet.

In seiner Rede zum Tag der Heimat hat der Präsident des Bundes der Vertriebenen, Dr. Bernd Fabritius, am Samstag in der Französischen Friedrichstadtkirche in Berlin die grauenhafte Aktualität des diesjährigen Mottos „Krieg und Vertreibung – Geißeln der Menschheit“ unterstrichen und die Bundesregierung aufgefordert, endlich das Thema Spätaussiedler human zu regeln sowie die Kulturarbeit des BdV und der Landsmannschaften auf Basis des Paragrafen 96 des Bundesvertriebenengesetzes angemessen und nachhaltig zu fördern.

Unsere Arbeit ist kein Selbstzweck, sondern Ausdruck der Gewißheit, daß wir im Interesse unseres Landes, der Völkerverständigung und des Friedens handeln“, betonte der BdV-Präsident und fügte an: „Unsere Arbeit hat jedoch noch eine weitere Seite. Die hat mit Emotionen und Sehnsüchten, mit Erinnerung und Tradition, mit Brauchtum und Kultur zu tun. Wir pflegen die mitgebrachte, entwurzelte Kultur unter erschwerten Bedingungen. Aber wir tun es mit Herz und Seele.“

Man erwarte aber, daß die im Bundesvertriebenengesetz verankerte Unterstützung vom Bund auch eingehalten werde, kritisierte Fabritius und rechnete vor: „Von den auf Bundesebene zur Verfügung stehenden 2,14 Milliarden Euro im Kulturhaushalt ist unsere Arbeit dieser Bundesregierung etwa ein Hundertstel – 20,7 Millionen Euro wert – so viel hat sie für die Kulturförderung nach § 96 BVFG übrig. Diese Mittel können nicht im Ansatz die nötigen Kulturprojekte anschieben, geschweige denn substanziell unterstützen, die erforderlich sind, um die Kultur aller historischen deutschen Landschaften abzudecken. Um dem die Krone aufzusetzen, wurden diese Mittel von unserer Bundesregierung für die Zukunft weiter gekürzt, um eine Million auf nur noch 19,7 Millionen Euro.“ Allein mit Sparzwängen, so Fabritius, „läßt sich eine solche Kürzung jedenfalls nicht erklären.“

❯ BdV-Präsident Fabritius „Unsere Arbeit ist kein Selbstzweck“Dr. Bernd Fabritius, Präsident des Bundes der Vertriebenen. Foto: SH Festredner Peter Beuth, Hessens Minister des Inneren und für Sport, und Ste en Hörtler, neuer Vize-Präsident des Bundes der Vertriebenen. Foto: privat Präsident Dr. Bernd Fabritius (erste Reihe, Mitte) mit dem neu gewählten Präsidium des Bundes der Vertriebenen. Erste Reihe von links: MdB Rita HaglKehl, Brunhilde Reitmeier-Zwick, Fabritius, Dr. Maria Werthan und Egon Primas. Zweite Reihe: Heiko Schmelzle, Ste en Hörtler, Siegbert Ortmann, Stephan Grigat, Milan Horáček, Stephan Rauhut, MdB Stephan Mayer und Johann Thießen. Nicht im Bild: MdL Raimund Haser. Foto: Bund der Vertriebenen

Die deutsche Friedrich-EbertStiftung (FES) steht der SPD politisch nahe. Der neue Direktor der Prager FES-Stelle, Jörg Bergstermann, hat in Begleitung von Thomas Oellermann, dem ständigen Vertreter der Seliger-Gemeinde der sudetendeutschen Sozialdemokraten, das Prager SL-Büro besucht.

Anlaß war, sich beim Leiter des Prager SL-Büros, Peter Barton, persönlich über die Aufgaben und Ziele der Sudetendeutschen Landsmannschaft in der Tschechischen Republik zu informieren. Diese Prager Botschaft des guten Willens p egte von An-

fang an rege Kontakte mit Vertretern der deutschen Politik.

Zu den nicht gerade seltenen Besuchern aus den Reihen der deutschen Sozialdemokratie gehören Amtsträger der Bayern-SPD, die bei ihren Dienstreisen in die Tschechische Republik meistens das Sudetendeutsche Büro in der Thomasgasse aufsuchen, um dort mit Barton über die aktuelle Lage der sudetendeutsch-tschechischen Beziehungen zu sprechen und die Möglichkeiten einer intensiveren Zusammenarbeit zu erörtern.

Der neue Direktor der Prager FES-Stelle verfügt über langjährige Erfahrung und hatte zuvor un-

ter anderem als Stiftungsdirektor in Budapest gewirkt. Bei dem Treffen stellte Bergstermann die wichtigsten Punkte und Ziele seines Wir-

kens in der Tschechischen Republik vor. Bergstermann, Barton und Oellermann haben vor, sich in Zukunft öfter zu tre en.

❯ Premierminister Petr Fiala erklärte auf dem Jahrestre en der tschechischen Botschafter die Eckpunkte seiner Außenpolitik

Auf dem Jahrestreffen der tschechischen Botschafter am Montag im Prager Czernin-Palast hat Premierminister Petr Fiala in seiner Eröffnungsrede die Eckpunkte der tschechischen Außenpolitik festgelegt. Im Brennpunkt steht weiterhin der russische Angriffskrieg auf die Ukraine mit den politischen und wirtschaftlichen Folgen auch für die Tschechische Republik.

Mit Skepsis und Sorge blickte der Regierungschef gleich zu Beginn seiner Rede in die Zukunft: „Die Chancen auf eine schnelle Lösung des Konflikts werden immer geringer. Die Entwicklungen der letzten Monate haben wiederholt gezeigt, daß die Situation sehr kompliziert ist.“ Nach Ansicht vieler Analysten zeichneten sich eine PattSituation und die Realität eines eingefrorenen Konflikts ab, so Fiala: „Die Folgen der russischen Aggression sind vielfältig und tragen zunehmend zu einer gewissen Nervosität in unserem Land bei.“ Man dürfe deshalb nicht vergessen, daß die Ukraine seit eineinhalb Jahren nicht nur ihr eigenes Territorium verteidige, „sondern faktisch auch für den Rest Europas“ kämpfe. Fiala: „Wir müssen verhindern, daß unsere Entschlossenheit durch eine ,Ukraine-Müdigkeit‘ untergraben wird. Wir müssen auf allen Ebenen immer wieder erklären, daß unsere Solidarität konkret Leben rettet und daß sie für uns alle notwendig ist.“

Wegen des russischen Angriffskrieges habe Tschechien eine neue Sicherheitsstrategie erarbeitet, die jetzt im Sommer von der Regierung verabschiedet wurde. Fiala: „Die Sicherheitsstrategie besagt, wenig überraschend, daß Rußlands imperiale Politik nach wie vor die größte Sicherheitsbedrohung für uns darstellt. Es steht außer Frage, daß die russischen Versuche, neue Einflußsphären zu schaffen, gestoppt werden müssen, da sonst nicht nur das Putin-Regime, sondern auch andere Aggressoren ermutigen werden. Es bleibt dabei, daß wir Rußland nur gemeinsam mit unseren Verbündeten abschrecken und isolieren können. Unsere stärkste Botschaft an Rußland ist unsere Einigkeit.“ Wachsam, so warnte der tschechische Regierungschef, müsse man aber auch gegenüber China bleiben, das „eigene Machtambitionen“ verfolge.

Fiala: „Unsere Aufgabe ist es, unsere zivile und militärische Unterstützung für die Ukraine fortzusetzen und den Prozeß der Integration der Ukraine in die EU und die Nato zu unterstützen. Parallel dazu müssen wir uns auf den Wiederaufbau nach dem Krieg vorbereiten. Aus diesem Grund hat meine Regierung das Amt eines Regierungsbeauftrag-

ten für den Wiederaufbau der Ukraine geschaffen, der aktiv arbeitet und die Hilfe verschiedener staatlicher und nichtstaatlicher Akteure koordiniert.“

Für die Wirtschaft sieht Fiala deshalb auch große Chancen. So sei Tschechien in einer sehr guten Position für den Wiederaufbau in der Ukraine. „Ganz zu schweigen von den positiven Auswirkungen der ukrainischen Flüchtlinge auf unseren Arbeitsmarkt, wo bereits mehr als 115 000 ukrainische Flüchtlinge beschäftigt sind.“

Ein weiteres Thema sei die Energiesicherheit, so Fiala: „Seit dem Amtsantritt meiner Regierung mußte unsere Energiepolitik von Grund auf geändert werden. Das Wichtigste war, unsere Energieabhängigkeit von Rußland zu beenden. Letztes Jahr um diese Zeit sagten uns viele, daß wir nicht genug Energie haben würden, daß wir den Winter ohne russisches Erdgas nicht überleben würden, daß Unternehmen in großem Umfang in Konkurs gehen würden. Glücklicherweise hat sich nichts davon bewahrheitet. Im Gegenteil, wir sind heute in einer Situation, in der wir zu fast hundert Prozent unabhängig von russischem Gas sind.“

Die nächsten Schritte seien der Verzicht auf russisches Öl über den Ausbau der TAL-Pipeline, der bis Ende nächsten Jahres abgeschlossen sein werde, und die

Die Ratingagentur Fitch hat die Bonität Tschechiens für langfristige Fremdwährungsanleihen erneut mit der Note „AA-“ bewertet. Der Ausblick bleibt dennoch negativ, da die Experten eine deutliche Verschlechterung der öffentlichen Finanzen nicht ausschließen. Die Ratings bilden die Grundlage für die Höhe der Kreditkosten, und sind deshalb für Staaten und Unternehmen von großer Wichtigkeit. Zum Vergleich: Deutschland ist mit AAA sehr gut bewertet, und der Ausblick ist stabil.

Eine Erhöhung des Mindestlohns um 2 200 Kronen (90 Euro) auf 19 500 Kronen (810 Euro) ab Januar 2024 hat Josef Středula, Chef des tschechischen Gewerkschaftsdachverbandes ČMKOS gefordert. Arbeitsminister Marian Jurečka (KDU-ČSL) hat sich dazu noch nicht geäußert, aber sein Ministerium arbeitet derzeit an einer Formel für eine regelmäßige Anpassung des Mindestlohns, die den Vorgaben der neuen EU-Richtlinie entspricht.

Schneller von Prag nach Dresden

Bei einem Treffen in Prag haben Verkehrsminister Martin Kupka und der sächsische Staatsminister Martin Dulig das Ziel bekräftigt, die Bahnverbindung zwischen Dresden und der tschechischen Hauptstadt mit einer Hochgeschwindigkeitstrasse zu verbessern. Grundlage dafür ist ein Tunnel durch das Erzgebirge. Nach dessen Inbetriebnahme würde sich die Fahrtzeit von Dresden nach Aussig auf 30 Minuten verkürzen. Die gemeinsam mit der Deutschen Bahn beauftragten Planungsarbeiten seien bereits in vollem Gange.

Gas Storage CZ übernommen, das über sechs Gasspeicher in Tschechien verfügt. Die unterirdischen Speicher haben eine Gesamtkapazität von 2,7 Milliarden Kubikmetern und sollen 36 Prozent des Jahresverbrauchs in Tschechien abdecken. Den Kauf hatte die Regierung am vorherigen Mittwoch beschlossen. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Regulierungsbehörden und wird voraussichtlich im Jahr 2023 abgeschlossen sein. Der Kauf sei „ein logischer Schritt im Rahmen der staatlichen Aktivitäten zur weiteren Stärkung der Versorgungssicherheit der Tschechischen Republik“, so Industrie- und Handelsminister Jozef Sikéla.

Tschechisch-Test für Ausländer

Ausländer können nach fünf Jahren Aufenthalt in der Tschechischen Republik beziehungsweise als Besitzer einer Blauen Karte für Fachkräfte eine Daueraufenthaltsgenehmigung beantragen. Voraussetzung ist eine bestandende Sprachprüfung in Tschechisch auf dem Niveau A2. Die Kosten in Höhe von 3200 Kronen (130 Euro) müssen ab Januar die Antragssteller selbst zahlen. Von der verpflichtenden Sprachprüfung ausgenommen sind ausländische Ärzte, Zahnärzte und Apotheker. Verfassungsrichter rechtfertigt sich

Premierminister Petr Fiala erklärt vor den tschechischen Botschaftern die strategischen Eckpunkte seiner Außenpolitik. Rechts: Fiala wird bei der Ankunft von Außenminister Jan Lipavský begleitet. Fotos: Vlada ČR

vollständige Umstellung auf amerikanischen und französischen Brennstoff für die tschechischen Kernkraftwerke.

„Unser Land profitiert von der zunehmend hochwertigen Verankerung der Tschechischen Republik in den westlichen supranationalen Institutionen, insbesondere in der Europäischen Union und der Nato. Wir kommen mit den aktuellen Herausforderungen sehr gut zurecht, nicht zuletzt, weil wir uns der Bedeutung unserer Mitgliedschaft in westlichen Organisationen endlich voll bewußt sind“, sagte Fiala und kündigte an, man werde im nächsten Jahr ein Doppeljubiläum feiern – 25 Jahre Mitglied der Nato und 20 Jahre Mitglied der Europäischen Union.

„Was die Beziehungen innerhalb Europas betrifft, so freue ich mich, daß die verbesserte Position der Tschechischen Republik in der Europäischen Union eindeutig und in erheblichem Maße durch unsere erfolgreiche Präsidentschaft im vergangenen Jahr gefördert wurde. Wir werden jetzt als respektierter Partner wahrgenommen, wir haben ein stärkeres Mitspracherecht bei der Gestaltung wichtiger Vorschläge, unsere Stimme wird ernst genommen, und wir können die tschechischen Interessen wirksamer vertreten“, erklärte Fiala und führte neben Tschechiens Initiative beim neuen Migrationspakt vor allem den Kampf gegen die Euro-7-Abgasnorm an. Hier sei es wichtig, „eine im Hin-

Tschechien kauft sechs Gasspeicher

blick auf die Zukunft der Automobilindustrie und der Bürger vernünftigere Sichtweise durchsetzen“, so Fiala, dessen Regierung mit ihrem Widerstand gegen das EU-Projekt bereits Bulgarien, Frankreich, Ungarn, Italien, Polen, Rumänien und die Slowakei überzeugen konnte.

Der Regierungschef thematisierte auch die aktuellen Spannungen innerhalb der VisegrádGruppe mit Polen, Ungarn und der Slowakei, dessen Vorsitz Tschechien gerade inne hat: „Es liegt jedoch in unserem Interesse, daß die Visegrád-Gruppe in der gegenwärtigen Situation so gut wie möglich funktioniert und daß wir auf all den guten Dingen aufbauen, die in der Vergangenheit durch gemeinsames Handeln erreicht worden sind.

Es ist aber auch in unserem Interesse, daß die Visegrád-Gruppe nicht das einzige funktionierende Format für die Zusammenarbeit in Mitteleuropa ist. Wir sind an einem breiteren mitteleuropäischen Dialog interessiert, und das spiegelt sich auch in unserer Außenpolitik wider. Die strategische Zusammenarbeit mit Deutschland spielt in diesem breiteren mitteleuropäischen Dialog eine wichtige Rolle, ebenso wie die Stärkung der nachbarschaftlichen Beziehungen zu Österreich.“

Nach Fiala sprach als Ehrengast der Außenminister der Ukraine, Dmytro Kuleba, zu den Diplomaten. Im Rahmen des viertägigen Treffens wurden die Botschafter außerdem am Dienstag von Staatspräsident Petr Pavel empfangen. Torsten Fricke

Für einen Kaufpreis von 360 Millionen Euro hat der staatliche Energienetzbetreiber ČEPS vom deutschen Konzern RWE das Tochterunternehmen RWE

Nachdem Richter Robert Fremr wegen seiner Urteile gegen Republikflüchtlinge in der Zeit vor der Samtenen Revolution jetzt seine Kandidatur als Verfassungsrichter hatte zurückziehen müssen (Sudetendeutsche Zeitung berichtete), stand der vor kurzem vereidigte Vorsitzende des Verfassungsgerichts, Josef Baxa, im Fokus. Baxa hatte 1985 als Richter des Bezirksgerichts von Pilsen gegen einen Siebzehnjährigen wegen versuchter Republikflucht eine Bewährungsstrafe verhängt. Baxa betonte, daß für Republikflüchtlinge in der Regel keine Bewährungsstrafen verhängt wurden. Ein Freispruch sei damals aber nicht möglich gewesen, so der Richter.

ISSN 0491-4546

Erscheint wöchentlich freitags Redaktionsschluß Veranstaltungstermine: Freitag 18.00 Uhr. Redaktionsschluß Montag 18.00 Uhr. Chefredaktion und verantwortlich für den Inhalt: Torsten Fricke, Nadira Hurnaus. Kulturredaktion: Susanne Habel. Korrespondent in Prag: Dr. Jaroslav Šonka; Korrespondentin in TeplitzSchönau: Jutta Benešová; Korrespondenten im Isergebirge: Stanislav Beran, Petra Laurin; Korrespondent in Berlin: Ulrich Miksch. Ständige Mitarbeit: Peter Barton, Markus Bauer, Josef Grimm, Professor Dr. Rudolf Grulich, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Kathrin Hoffmann, Peter Pawlik, Karl Reitmeier, Hildegard Schuster, Lexa Wessel. Anschrift für alle: Hochstraße 8, 81669 München.

Redaktion: eMail zeitung@sudeten.de;

Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de.

Jahres-Abonnement 2023 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich) 62,50 EUR, Neudeker Heimatbrief oder einer der Regionalblöcke (Block 1 – Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote; Block 2 – Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Heimatzeitung/Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung; Block 3 – Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat, Zuckmantler Heimatbrief; Block 4 – Riesengebirgsheimat) (12 Ausgaben jährlich) 31,25 EUR. Je Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München – IBAN: DE13 7001 0080 0005 7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag. © 2023 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München. Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.

„Unsere stärkste Botschaft an

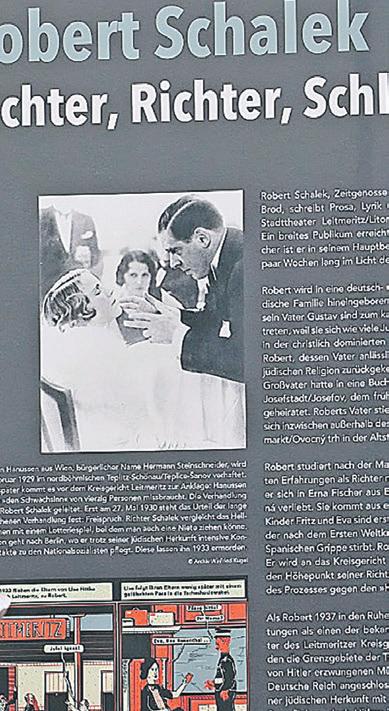

❯ Buchautor Ralf Pasch arbeitet an einer Biogra e über die vergessene Künstlerin aus einer deutsch-jüdischen Prager Familie

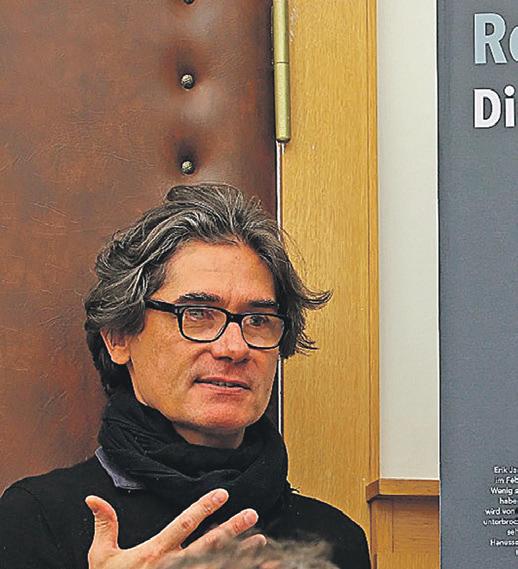

Vor zehn Jahren stieß der Journalist und Buchautor Ralf Pasch bei Recherchen im Collegium Bohemicum in Aussig auf das Schicksal der jüdischen Prager Familie Schalek. Unter dem Titel „Die Schaleks – eine mitteleuropäische Familie: Fünf Biografien erzählen hundert Jahre Geschichte“ machte Pasch als Kurator die vergessenen Schicksale mit einer Ausstellung und einem Kurzfilm öffentlich. Besonders beeindruckt hatte ihn bereits damals das Leben von Malva Schalek. Über ein Stipendium des Kulturprojektes „Literaturstadt Prag“ war Pasch im Juli und August in der tschechischen Hauptstadt, um weiter über die Künstlerin zu forschen. Voraussichtlich im nächsten Jahr soll eine Biographie über Malva Schalek erscheinen. Erste Ergebnisse stellte der Autor jetzt in Prag vor.

Malva Schalek wurde am 18. Februar 1882 als jüngstes von vier Kindern einer deutschjüdischen Familie in Prag geboren und wuchs zweisprachig auf. Die Eltern Gustav und Balduine Schalek waren begeisterte Anhänger der tschechischen Nationalbewegung und betrieben eine Buchhandlung im ersten Stadtbezirk, die ein Treffpunkt für Intellektuelle war. Nach dem frühen Tod ihres Vaters im Jahr 1889 heiratete ihre Mutter erneut, den entfernten Vetter und Arzt Ludwig Schnitzer, und zog mit der Familie nach Hohenelbe.

„Malva Schalek hat schon

gliedern der High Society in Wien bekannt, einige von ihnen wurden Modelle für ihre Arbeiten, wie zum Beispiel Katharina Schratt, die Burgtheater-Schauspielerin und Mätresse von Kaiser Franz Josef. Zu ihrem Bekannten- und Freundeskreis zählten auch die Komponisten Johann Strauß Jr. und Johannes Brahms“, schrieb die Kunsthistorikerin und Autorin Rahel E. Feilchenfeldt in einer Würdigung.

Leitmeritz, der dort als Richter tätig war und sich in seiner Freizeit der Schriftstellerei widmete. Ihre Bilder mußte sie dabei in ihrem Atelier direkt über dem Theater

seum in Wien eingelagert war und später von der Wiener Restitutionskommission an die Erben zurückgegeben wurde.

„Im Oktober 1938 sind die Na-

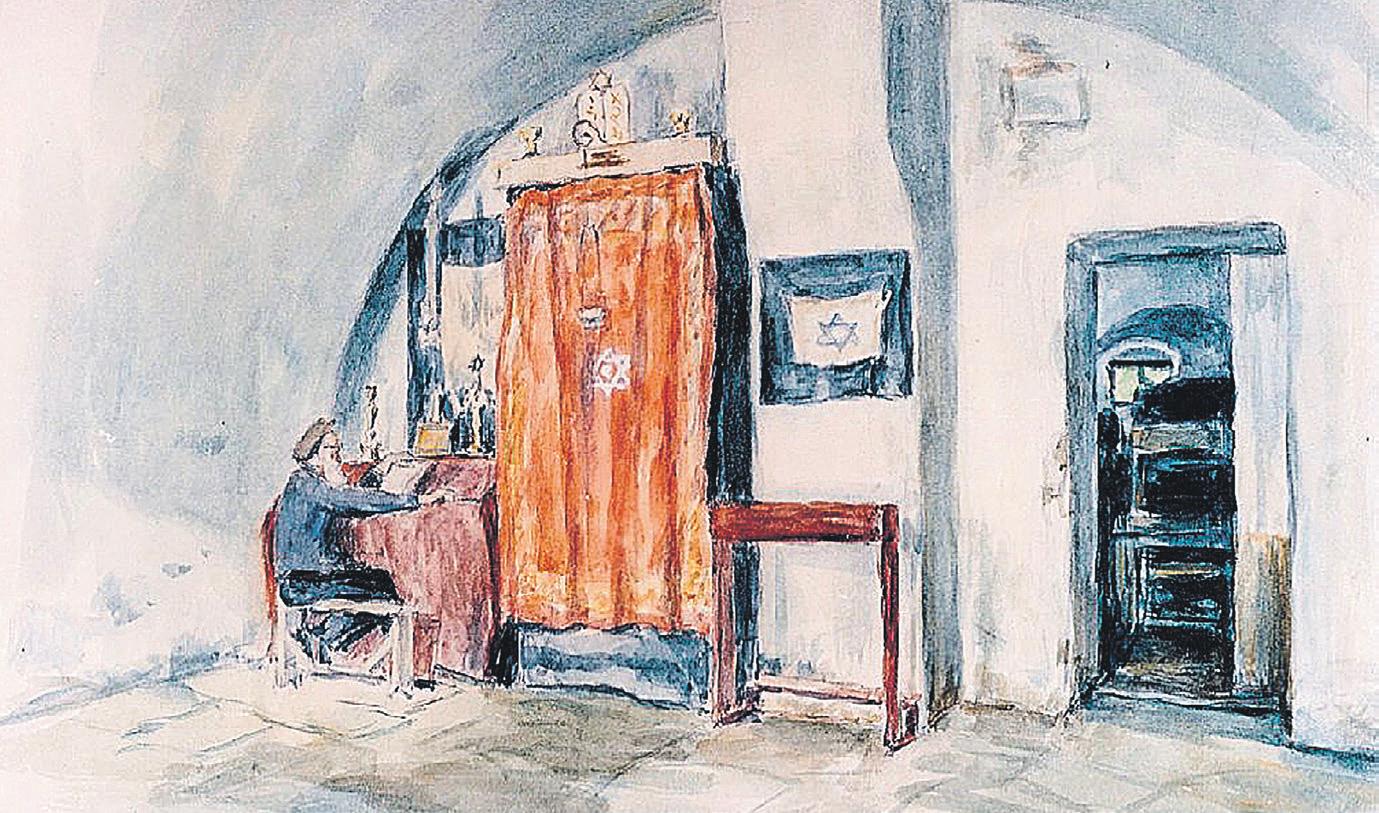

sier der Nazis und wurde 1942 ins Ghetto Theresienstadt deportiert, wo sie wieder zu malen begann, um den grauenhaften Alltag festzuhalten.

storben sein, nicht in der Gaskammer. Das schreibt ihr Bruder Robert Schalek nach 1945 seinen Verwandten“, berichtet Pasch. Überlebt haben nur Malva Schaleks rund 160 Zeichnungen aus der Zeit im Ghetto Theresienstadt, die die Nichte Lisa Fittko und der Neffe Hans Eckstein später dem Ghetto Fighter‘s House Museum in Israel gestiftet haben.

In der Datenbank des Museums heißt es über Malva Schalek: „Als sie sich weigerte, das Portrait eines Arztes zu malen, der im Ghetto als Kollaborateur mit den Nazis bekannt war, wurde sie auf die Liste für die Deportation nach Auschwitz gesetzt. Am 17. Mai 1944 schickte Schalek einen Brief an einen Bekannten, der ebenfalls im Ghetto inhaftiert war, und teilte ihm mit, daß sie demnächst aus dem Ghetto geschickt werden sollte. Sie bat ihn, sich um ihre Bilder zu kümmern, damit sie nach dem Krieg zu ihrem Bruder Robert gelangen würden. Am 18. Mai 1944 wurde Malva Schalek nach Auschwitz deportiert, wo sie umkam. Ein großer Teil ihrer Werke gelangte nach dem Krieg zu ihrem Bruder Dr. Robert Schalek.“

Als Richter und Ehepartner einer Nicht-Jüdin blieb Robert Schalek verschont von der Verfolgung der Nazis, überlebte den Krieg und verstarb 1963 in der Tschechoslowakei.

Auch Schwester Julia überstand die Nazi-Zeit und verstarb im Jahr 1957. Ihre Tochter Lisa Fittko hatte während des Krieges Juden geholfen, über Frankreich zu flüchten und lebte bis zu ihrem Tod 2005 in den USA. Als „vielleicht das beste und vollständigste künstlerische Oeuvre, das den Holocaust überlebt hat“, hatte bereits 1978 Tom L. Freudenheim, der Direktor des Kunstmuseums von Baltimore, Malva Schaleks Zeichnungen und Wasserfarbenbilder aus dem Ghetto Theresienstadt gewürdigt.

als junge Frau in München und Wien eine Ausbildung zur Künstlerin gemacht. In Wien hat sie ihre Künstlerkarriere gestartet und wurde zu einer bekannten Künstlerin in der Zeit der Jahrhundertwende“, erklärt Pasch.

In Wien wurde die junge Frau von ihrem Onkel Joseph von Simon, genannt Peppi, gefördert, ein Industrieller und Bankier, der bestens in der Wiener Gesellschaft vernetzt war. „Die Themen ihrer Bilder beschäftigten sich häufig mit der mittleren und oberen Klasse der jüdischen Gesellschaft. Onkel Peppi machte sie mit den Künstlern und Mit-

Eines dieser Werke aus der Vorkriegszeit, das Portrait einer älteren Frau, wurde erst vor wenigen Tagen in Prag versteigert – für nur 10 000 Kronen, also rund 400 Euro. „Ich finde es sehr traurig, daß Malvas Bilder zu solch niedrigen Beträgen versteigert werden, da sie künstlerisch einen sehr hohen Wert haben, auch wenn die damalige Kunst sich schon weiterentwickelt hatte. Sie ist eine spannende Künstlerin, die ihrem eigenen Stil treu geblieben ist, statt der Mode hinterherzulaufen“, erklärt Pasch.

Als im März 1938 die Nationalsozialisten in Österreich einmarschierten, floh Malva Schalek zu ihrem Bruder Robert nach

an der Wien zurücklassen. Bislang sind nur etwa 30 Werke aus dieser Zeit wieder aufgetaucht, darunter ein in Ölfarbe ausgeführtes, fast lebensgroßes Portrait des Schauspielers Max Pallenberg, das im Historischen Mu-

zis auch im Sudetenland eingefallen. Malva rettete sich ins Innere der Tschechoslowakei, nach Prag“, so Pasch.

Als Mitte März 1939 die Wehrmacht auch in Prag einmarschierte, geriet Malva Schalek ins Vi-

„Das Ghetto ist nur der Vorhof der Hölle. Von dort gehen Transporte nach Auschwitz ab. Malva erfährt eines Tages, daß auch sie gehen muß. In Auschwitz verliert sich dann ihre Spur. Sie soll an Schwäche und Krankheit ge-

Dennoch ist die Erinnerung an die Künstlerin, die kinderlos und unverheiratet blieb, verblaßt, was Ralf Pasch, der 2014 das Buch „Die Erben der Vertreibung – Sudetendeutsche und Tschechen heute“ veröffentlicht hat, mit seiner Biographie ändern will. Derzeit erinnert nur ein nach ihr benannter Gemeindebau in der Dürergasse 5 in Wien an Malva Schalek.

Torsten Fricke

Torsten Fricke

Die Ausstellung und der Film über die Familie Schalek wurden vom Deutschen Kulturforum östliches Europa, dem Adalbert Stifter Verein und dem Collegium Bohemicum unterstützt. Der Kurzfilm ist über YouTube unter folgendem Link abrufbar: https://www.youtube.com/ watch?v=exb99HuBVCo

Sudetendeutsche Zeitung mit

Aussiger Bote · Der Egerländer · Egerer Zeitung · Elbogener Heimatbrief · Falkenauer Heimatbrief · Heimatbote · Heimatruf · Isergebirgs-Rundschau ·

Karlsbader Badeblatt · Karlsbader Zeitung · Leitmeritzer Heimatbote · Luditzer

Heimatbrief · Neudeker Heimatbrief · Nordböhmische Umschau · Reichenberger Zeitung · Riesengebirgsheimat · Sternberger Heimat-Post · Zuckmantler

Heimatbrief

Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft wöchentlich (125,00 EUR im Jahr) mit folgendem Zahlungszeitraum:

jährlich durch Lastschrift halbjährlich durch Lastschrift vierteljährlich durch Lastschrift

Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Zeitung, Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat-Post, Zuckmantler Heimatbrief

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Reichenberger Zeitung Nordböhmische Umschau

24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)

Riesengebirgsheimat 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Diese Preise gelten bei Erteilung eines Bankeinzugsauftrags (SEPA-Lastschriftmandat) und Lieferung innerhalb Deutschlands. Preise für Auslandsabonnements auf Anfrage!

Adresse:

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Telefon

Geburtsdatum, Heimatkreis

Datum, Unterschrift

Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit.

Kontoinhaber

Kontonummer oder IBAN

Bankleitzahl oder BIC

Datum, Unterschrift

Alle Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresschluß schriftlich an die SVG. Sie sind berechtigt, die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen nach Absendung dieses Auftrages schriftlich gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft, Hochstraße 8, 81669 München (auch per eMail an svg@sudeten.de) zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

Bitte gescannt oder abfotografiert mailen oder in ausreichend frankiertem Umschlag (85 Cent) einsenden an

Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH

Hochstraße 8

81669 München

eMail svg@sudeten.de

Am 5. September feiert der Riesengebirgler Kristian Ehinger im niedersächsischen Wolfsburg 85. Geburtstag.

❯ Internationaler Brückenbauer aus dem Riesengebirge

nung der Heimat“ ist ihm ein Dorn im Auge. Deshalb wird er nicht SL-Mitglied. Doch dann eröffnen sich neue Perspektiven.

S

ein Vater Hanns Ehinger stammt aus Schwarzenthal im Riesengebirgskreis Hohenelbe, seine Mutter Ursula ist eine geborene Schmidt aus Breslau. Hanns ist Technischer und sein Bruder Adalbert Kaufmännischer Leiter der Schwarzenthaler Kalkwerke. Im Herbst 1938 – kurz vor dem Münchener Abkommen – sind die Tschechen den Deutschen nicht sehr wohlgesonnen. Der werdende Vater schickt seine Frau vorsichtshalber nach Breslau zu den Schwiegereltern. Dort kommt Kristian zur Welt. Erst 2017 wird dieser sich seine Geburtsurkunde in Breslau ausstellen lassen. Nach Kristians Geburt lebt die Familie in Hohenelbe. Anfang der vierziger Jahre zieht die Wehrmacht den Vater zum Kriegsdienst ein, Mutter und Sohn kommen bei Verwandten im nahen Harta unter. Im Winter 1943/44 fährt Kristian unter der Peterbaude bei Spindlermühle zum ersten Mal Ski. Mit sechs Jahren kommt er in die Schule. Die Schulzeit währt kriegsbedingt nur ein halbes Jahr.

Am 4. September 1945 müssen sich Mutter und Sohn um sechs Uhr früh mit höchstens 30 Kilogramm Gepäck pro Person auf dem Dorfplatz einfinden. Hier beginnt für Kristian ein elftägiges aufregendes, für seine Mutter ein grauenvolles Abenteuer. Ein Lastwagen bringt sie nach Prag. Von dort fahren sie in einem offenen Kohlewaggon nach Nürnberg in der USA-Besatzungszone. Der dortige Bahnhof ist flachgebombt. Sie müssen in einen Viehwaggon Richtung Braunschweig in der Britischen Besatzungszone umsteigen. In einem Personenzug kommen sie von Braunschweig nach Salzgitter und weiter in den Ortsteil Salder. Hier erhalten sie ein eigenes Zimmer, und Kristian kann wieder zur Schule gehen.

Im Frühjahr 1945 nahmen britische Truppen Hanns Ehinger beim Rückzug aus dem Baltikum nahe Neustadt in Schleswig-Holstein gefangen. Als Mitglied der Waffen-SS verbringt er drei Jahre in britischen Internierungs-

lagern für SS-Offiziere in Sandbostel und Fallingbostel in der Britischen Besatzungszone. Im Herbst 1947 dürfen Ursula und Kristian Hanns Ehinger im Lager besuchen. Kristian ist neun Jahre alt. Ehinger: „Ich erkenne Vater, aber Vater erkennt mich nicht.“

1948 aus der Kriegsgefangenschaft entlassen, will Hanns Ehinger nicht Angestellter werden. Deshalb gründet der schon in der Heimat aktive Sportler ein Sportgeschäft und führt Skifahren in Salzgitter ein. Er gibt Skikurse für Erwachsene, Ursula für junge Frauen und Mädchen. Und Kristian unterrichtet mit 14 Jahren die Kinder. Kristian lernt auch Tennis.

Er maturiert, studiert Jura in Göttingen und München und geht als Rechtsreferendar nach einer Zeit in Niedersachen nach Westberlin. In dieser Zeit ist er häufig in der DDR, „weil dort die Kulturangebote – nicht zuletzt die Bücher – so billig sind“. Nach einem Jahr Berlin kehrt er nach Niedersachsen zurück. Da Französisch die Führungssprache in der 1957 gegründeten Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) aus Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg, den Niederlanden und der Bundesrepublik Deutschland ist, verbringt er fünf Monate als Rechtsreferendar in Lyon. Hier reift seine Idee, einmal für die Europäische Gemeinschaft oder für ein internationales Unternehmen zu arbeiten.

1939 kam Sigrid-Marie Krebs im westfälischen Beverungen in einer großen Familie mit vielen Geschwistern zur Welt. Sie studierte Architektur in Braunschweig und Berlin, wo sie Kristian, das Einzelkind, kennenlernte. 1965 heiraten sie, 1966 kommt Sohn Andreas zur Welt.

1967: An einem Freitag macht Kristian sein mündliches Examen, am darauf folgenden Montag stellt ihn Volkswagen in Wolfsburg als Justitiar ein. Und das, obwohl während der gegen-

❯ Seit mehr als 70 Jahren im Dienst für die Heimat

Am 28. August feierte Manfred Hüber, der aus dem Egerland stammende Stellvertretende Obmann der SL-Landesgruppe Hessen, in Leun-Biskirchen im Lahn-Dill-Kreis seinen 85. Geburtstag.

wärtigen ersten Wirtschaftskrise in der Bundesrepublik Deutschland Einstellungsstop herrscht. Bis 2003 – bis zu seinem 65. Lebensjahr – wird er die rechtlichen Interessen des weltweiten Konzerns in Asien, Nord- und Südamerika sowie in Europa federführend rechtlich vertreten.

1971 schenkt Sigrid-Maria Nicolaus das Leben, 1982 Anna-Sophie, die ab 2007 in Chicago leben wird. Kristian Ehinger: „Nun konzentriert sich Sigrid-Maria auf unsere ,Spätlese‘.“

Keine Spätlese, sondern ein bahnbrechender Neuanfang ereignet sich am 19. März 1990 auf dem Prager Burgberg. Dort steht Václav Havel, Ex-Dissident und erster Staatspräsident nach der Samtenen Revolution, Hand in Hand mit Bundespräsident Richard von Weizsäkker. Eine Geste der Versöhnung nach dem Anschluß an das Deutsche Reich 1938 und der Errichtung des Protektorates 1939. Das bewegt Ehinger tief. Begeistert bahnt er die Vereinigung von Volkswagen und Škoda an. Und er fädelt den am 28. März 1991 geschlossen Vertrag der tschechischen Regierung und Volkswagen juristisch ein, mit dem Škoda schrittweise in den VW-Konzern eingegliedert und die 1895 gegründete tschechische Traditionsmarke vom regionalen Marktführer im Gebiet des ehemaligen Rats für gegenseitige Wirtschaftshilfe zu einem international erfolgreichen Unternehmen wird. Dabei verhehlt Ehinger seine Riesengebirgsherkunft und seine Vertreibung nicht, inspiriert aber als Brückenbauer. Eine Folge der Samtenen Revolution.

1992 stirbt Hanns Ehinger, Mitglied des Heimatkreises Hohenelbe. Kristian übernimmt die Mitgliedschaft und beginnt, die Berichte über die SL zu verfolgen. Ihm widerstreben, wie er sagt, die „radikalen Wiedergewinnler“. Die SL-Satzung mit der Forderung „Wiedergewin-

Wir schreiben das Jahr 2015. Ehinger verfolgt Berichte im Internet, liest Gutachten von USA-Wissenschaftlern und erkennt: Eine Satzungsänderung ist möglich und nötig. Als langjähriges Mitglied der Paneuropa-Union Deutschland, das begeistert noch deren Präsidenten Otto von Habsburg erlebte, tauscht er sich mit Bernd Posselt aus. Auch Posselt strebt als Sprecher und Bundesvorsitzender zum Wohle der Volksgruppe eine Satzungsänderung an. 2016 beschließt die Bundesversammlung die Änderung des § 3 der Satzung. Sie beschließt auch die Neufassung des technischen Teils der Satzung ab § 4 unter Federführung des Hauptausschusses mit Kristian Ehinger als Vorsitzendem. Und nun tritt Ehinger in die SL ein.

Auch Volksgruppensprecher Bernd Posselt würdigt das herausragende Wirken von Kristian Ehinger: „Ich habe diesen hochkompetenten und international bestens vernetzten Landsmann schon vor Jahrzehnten kennengelernt. Damals war ein Sudetendeutscher, Carl Hahn, Chef des VW-Konzerns und aktives Mitglied der Paneuropa-Union. Auf meine Frage, wen er als Redner für eine wichtige internationale Tagung empfehlen könne, meinte Hahn ohne Umschweife: ‚Einer unserer besten Leute ist der brilliante Jurist Kristian Ehinger.‘

Seitdem bringt dieser Riesengebirgler, der entscheidend zum Erfolg der zu VW gehörenden Škoda-Werke in Jungbunzlau beitrug und wichtige Brükken in die Heimat schlug, seine Bekanntheit und sein Wissen mit voller Kraft sowohl in den europäischen Einigungsprozeß als auch in unsere Volksgruppenorganisation ein. Seine Beiträge zur Reform der SL und zur Umsetzung unserer erfolgreichen Verständigungspolitik sind nicht hoch genug einzuschätzen. Ich danke Kristian Ehinger dafür namens der Volksgruppe, aber auch ganz persönlich, und wünsche ihm zum 85. Geburtstag aus ganzem Herzen weiterhin viel Erfolg, Gesundheit und Gottes Segen.“ Nadira Hurnaus

❯ Weltweit tätiges Bruna-Urgestein aus Znaim

Kreisgruppe Wetzlar tätig. 1991 wurde er Kreisobmann, und 1987 wurde er in den Vorstand der SL-Landesgruppe Hessen gewählt.

Am 10. August starb das BrunaUrgestein Gerd Hanak mit 87 Jahren im oberbayerischen Krailling.

M

anfred Hüber kam in Karlsbad zur Welt. 1946 wurden er, seine Mutter und viele Karlsbader Deutsche in Viehwaggons gen Westen geschickt. Hüber ließ so gut wie alles zurück. In Biskirchen fanden nicht nur er und seine Mutter ein neues Zuhause, sondern auch 20 Verwandte aus Karlsbad. Nach Mittlerer Reife und Wehrdienst wurde er Optikmeßtechniker bei Leitz in Wetzlar. 1975 heiratete er seine Maria Magdalene und baute ein Haus in Leun.

1962 trat Hüber in die SL-Kreisgruppe und den BdV-Kreisverband in Wetzlar ein und bringt sich seitdem mit großem Engagement für die Heimatvertriebenen auf Orts-, Kreis-, Landes- und Bundesebene ein. Sowohl im BdV als auch in der Sudetendeutschen Landsmannschaft nahm er verschiedene Funktionen wahr. Seit 1963 ist er im Vorstand der SL-

Seit 1993 bis heute ist er Stellvertretender Landesobmann der SL-Landesgruppe Hessen. Von 1996 bis 1999 und von 2004 bis 2007 war er Mitglied der Sudetendeutschen Bundesversammlung und beteiligte sich dort an der Arbeit verschiedener Ausschüsse. Ebenso gehört er seit 2003 dem Landesbeirat für Vertriebenen-, Flüchtlings- und Spätaussiedlerfragen sowie dessen Kulturausschuß an.

Darüber hinaus war und ist er in vielen kirchlichen, gesellschaftlichen und kommunalpolitischen Bereichen tätig. In Leun ist er heute Ehrenstadtverordnetenvorsteher. Seine außerordentlichen Leistungen, die er in vielen Jahrzehnten in ehrenamtlicher Tätigkeit erbracht hat, wurden 2011 mit dem Hessischen Verdienstorden am Bande gewürdigt. Die Landsleute wünschen ihm viel Glück, alles Gute, persönliches Wohlergehen und beste Gesundheit für die weiteren Lebensjahre.

Von 2006 bis 2021 war Gerd Hanak verantwortlicher Redakteur des „Brünner Heimatboten“. Er war lange Zeit Mitglied im BrunaBundesvorstand. Für die verbliebenen Brünner gab er den „Brünner Gassenboten“ heraus und war der Verbindungsmann der Bruna zum dortigen Deutschen Sprach- und Kulturverband (DSKV), an dessen Gründung er mitgewirkt hatte. Und er war der Organisator vieler Brünnreisen der Bruna und der Südmährer. Die Bruna, die Heimatgruppe der Brünner Deutschen, verlieh ihm im Jahr 2021 den Kulturpreis für seinen langjährigen selbstlosen Einsatz für die Bruna und die in Brünn lebenden Deutschen.

Er kam in Damitz im südmährischen Kreis Znaim zur Welt, seine Familie ist dort seit mindestens 1700 nachweisbar. Nach der Vertreibung strandete die Familie schließlich in der Nähe von Ulm. Zur Schule und zur Maschinenschlosserlehre ging er in

Ulm, studierte in Konstanz und arbeitete in Geislingen, Heidelberg und München. Der Ingenieur verbrachte einen großen Teil seines Berufslebens in der weiten Welt. Und so gelangte er auch nach Brünn bei der Firma Zbrojovka, der Nachfolgefirma der Brünner Waffenwerke. 1992 gründete er dort eine eigene Firma. „Reisen, Reisen, offensichtlich kann ich davon nicht genug kriegen“, schrieb er in einer biographischen Rückschau. Und ein ewig Reisender war er auch zwischen Krailling und Brünn.

In Krailling hatte er ein schönes Haus, aus der Zeit seiner Berufstätigkeit eine Wohnung in Brünn und pendelte zwischen diesen beiden Wohnsitzen. Seine Bindung an Brünn hatte auch einen persönlichen Grund. Er war ein begeisterter Fotograf und fotografierte alle Orte in Südmähren vom Flugzeug aus. „Geschichten aus Hanakien“ ist eines seiner bekanntesten Bücher mit Geschichten, die er seinen Enkelinnen erzählte. „Die Judengemeinden in Südmähren“ gehört zu seinen späteren Werken. Dietmar Schmidt

Anfang Oktober eröffnet das Oberschlesische Landesmuse um im nordrhein-westfälischen

Ratingen die Sonderausstellung

„Dem Regiment zur Ehr, dem Vaterland zur Wehr. Preußi sche Regimenter in der Provinz Schlesien 1871 bis 1914: Zwi schen Militarismus und All tagsleben“. Neben einer ein leitenden Podiumsdiskussion wird an diesem Tag die erste von vielen öffentlichen Füh rungen angeboten. Der Ein tritt ist frei.

Die Sonderausstellung

bündelt einen beein druckenden Bestand preußi scher Militärkultur in Schle sien aus der Zeit zwischen der Reichsgründung und dem Ersten Weltkrieg. Die Schau präsentiert rund 700 Exponate aus der Sammlung von Nor bert Kozioł aus dem oberschlesischen Peiskretscham/ kowice, der in als vier JahrDutzende Ori- ginaluni de von Objekten dieser Art ver

loren gegangen sind, teilweise sogar gezielt vernichtet wurden. Auch in Deutschland sind Artefakte der preußischen Militärkultur jener Zeit aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten rar. Dabei waren allein in der Provinz Schlesien, die die Regierungsbezirke Liegnitz/Legnica, Breslau/Wrocław und Oppeln/Opole umfaßte, zwei Armeekorps und mehr als 30 verschiedene Regimenter und Bataillone stationiert.

Die Ausstellung ist aber keine reine Sammlungspräsentation. Sie zeigt die Durchdringung des zivilen Alltags durch das Militärische, die Omnipräsenz des Militärs in der Gesellschaft, die autoritären Züge des Militärs, die sich negativ auf die deutsche Gesellschaft auswirkten. Auch die Ambivalenz des Militärs wird thematisiert: ei-

nerseits Stütze des Reiches, an dererseits Drohformation gegen Andersdenkende.

Die Rekonstruktion dieser schlesischen Armeewelt bie tet die Möglichkeit einer kriti schen Auseinandersetzung mit den Irrwegen der deutschen Ge schichte. „Diese negative Ent wicklung des deutschen Son derweges wird in der Ausstel lung besonders deutlich“, so Museumsdirektor David Skra bania. „Am Anfang der Ausstellung ist die großformatige Aufnahme des Breslauer Rings mit dem Denkmal des preußischen Königs Friedrich Wilhelm III. hoch zu Pferd und in Uniform zu sehen. Am Ende eine rund 40 Jahre jüngere Aufnah me. Das Denk mal des Königs steht noch, nur die Häuserzeile im Hintergrund liegt in Trüm mern. Es ist das Jahr 1945, die Festung Breslau ist gefallen, die

sten deutschen Spuren. Aus dem deutschen Breslau wird das polnische Wrocław,

die einheimische deutsche Bevölkerung muß die Stadt zwangsweise verlassen. Der deutsche/ preußische Militarismus endet in einer totalen Katastrophe, die auch den plötzlichen Verlust Schlesiens an Polen mit sich bringt“, fügt er hinzu. Die Ausstellung wird von einer Publikation begleitet und entsteht in einem deutsch-polnischen Team unter der kuratorischen Leitung von Zbigniew Gołasz, Norbert Kozioł und Sebastian Rosenbaum sowie unter wissenschaftlicher Mitarbeit und gutachterlicher Beratung von Grzegorz Bębnik, Marius Hirschfeld, Frank Mäuer und David Skrabania.

Sonntag, 1. Oktober, 15.00 Uhr: „Dem Regiment zur Ehr, dem Vaterland zur Wehr. Preußische Regimenter in der Provinz Schlesien 1871 bis 1914: Zwischen Militarismus und Alltagsleben“ im Oberschlesischen Landesmuseum, Bahnhofstraße 62, 40883 Ratingen, Telefon (0 21 02) 96 52 33, eMail lorenc@oslm.de, Internet www.oslm.de

„Spaß am Sport“ heißt die neue Ausstellung im Stadtmuseum Waldkraiburg über 75 Jahre Verein für Leibesübungen (VfL) in Waldkraiburg.

Am 14. September um 19.00 Uhr eröffnet das Stadtmuseum Waldkraiburg gemeinsam mit dem VfL Waldkraiburg eine besondere Jubiläumsausstellung. Denn fast genau vor 75 Jahren – und damit noch vor der Gründung der Gemeinde Waldkraiburg – ging der Verein für Leibesübungen an den Start. Er gehörte damals zu den Vereinen der ersten Stunde und hat

seitdem das sportliche Leben in der jungen Gemeinde und späteren Stadt Waldkraiburg mitgeprägt wie kaum ein anderer.

Mit vielen Fotografien, Dokumenten und Objekten sowie einem Zeitzeugenfilm, der speziell für die Ausstellung entstand und nun erstmals öffentlich zu sehen ist, zeichnet die Schau im Stadtmuseum die faszinierende Geschichte des Vereins und seiner Sportstätten von den Anfängen bis heute nach. Besonders deutlich wird die intensive Arbeit des Vereins für Leibes-

übungen an seinem reichhaltigen sportlichen Angebot – aktuell sind es 19 Sparten.

Sie alle sowie ältere Sportarten werden in der Ausstellung vorgestellt. Schließlich würdigt eine Hall of Fame, eine Ruhmeshalle, berühmte Vereinsmitglieder und ihre sportlichen Spitzenleistungen. Bei allem darf natürlich auch der Spaß am Sport nicht zu kurz kommen, der ohne seine vielen ehrenamtlichen Akteure und die zahlreichen Veranstaltungen zwischen Trainingslager, Wettkampfbesuch

und lockerem sportlichen Beisammensein nicht denkbar wäre. Ein Begleitprogramm mit Vortrag und Führung liefert zusätzliches Insiderwissen und rundet das Ausstellungserlebnis ab.

Bis 22. Oktober: „Spaß am Sport. 75 Jahre Verein für Leibesübungen Waldkraiburg“ in Waldkraiburg, Stadtmuseum, Haus der Kultur, Braunauer Straße 10. Donnerstag bis Sonntag 14.00–17.00 Uhr, feiertags geschlossen. Sonderöffnung für Gruppen und Schulklassen braucht Anmeldung, Telefon (0 86 38) 95 93 08.

Bis zum 29. Oktober ist im Egerland-Museum in Marktredwitz die Ausstellung „Allerley Kunststück – Reliefintarsien aus Eger“ zu sehen. Es handelt sich hierbei um ein Kooperationsprojekt von der Stadt Marktredwitz, vom Egerland-Museum und vom Sudetendeutschen Museum.

Die Stadt Eger und ihre Kunsttischler schufen einzigartige und wertvolle Möbel mit filigran beschnitzten Einlegearbeiten, sogenannten Reliefintarsien. Diese sind eine besondere Form von dreidimensionalen Intarsien. Sie gelten als kunsthistorische Raritäten und wurden im 17. und beginnenden 18. Jahrhundert ausschließlich in Eger/Cheb hergestellt.

Sie faszinieren durch virtuose Schnitztechnik und eine akribi-

sche Detaildarstellung mit mikroskopisch kleinen Einlagen. Das verleiht diesen Möbeln wie Kabinettschränken, Schatullen, Brettspielen und Bildtafeln eine besondere Ästhetik und Anziehungskraft. Die Egerer ReliefintarsienArbeiten hatten den Rang von Kunstkammerstücken. Ihre Fertigung war außerordentlich kompliziert, langwierig und damit sehr teuer. Dargestellt sind Szenen aus der Mythologie und der biblischen Geschichte, historische Ereignisse oder hochrangige politische Persönlichkeiten. Kunden waren Landesherren, reiche Adelige und Geistliche oder betuchte Bürger.

Zu den eifrigsten Bestellern gehörte der Egerer Magistrat selbst. Er nutzte die Luxusprodukte als diplomatische Ge-

schenke, um im Dreißigjährigen Krieg politische Entscheidungen zu beeinflussen. Das verdeutlicht die enge Verflechtung von Kunsthandwerk, Politik und Zeitgeschichte. Das wertvolle Mobiliar regt an, genau hinzusehen. Dabei lassen sich feine Details und raffinierte Handwerkstechniken der Egerer Bilderschneider ablesen.

Egerer Bilderschneider

Vorgestellt werden bedeutende Meister. Dazu zählen Adam Eck (1604–1724), Johann Karl Haberstumpf (1654–1724) oder der anonyme Meister mit dem ornamentierten Hintergrund.

Seine charakteristische Handschrift, die dichte Ornamentierung der Bildhintergründe mit gepunzten Arabesken, hat auch

die Gestalter der Ausstellung inspiriert.

Die meisten Exponate dieser Ausstellung stammen aus der Kunstsammlung von Eric W. Pasold (1906–1978). In Fleißen/ Plesná bei Eger leitete er die große Wirkwarenfabrik seiner Familie. 1932 entstand ein Zweigwerk in Langley westlich von London. Nach Vertreibung und Enteignung wurde es 1945 zum Hauptsitz.

Pasolds besondere Leidenschaft galt den in der Heimat entstandenen Reliefintarsien. 1957 legte er den Grundstein für diese einmalige und umfassende Sammlung. Heute befindet sie sich als Dauerleihgabe im Sudetendeutschen Museum in München.

Dieses Haus stellt zusätzliche Reliefintarsien aus seinem Be-

stand zur Verfügung. Nicht zuletzt wird das wertvolle Poseidon-Kabinett des Egerland-Museums in den Mittelpunkt gerückt.

„Allerley Kunststück – Reliefintarsien aus Eger“ wurde vom Sudetendeutschen Museum konzipiert und ist nun in etwas abgewandelter Form im Egerland-Museum zu sehen. Zur Ausstellung wird ein abwechslungsreiches Begleitprogramm angeboten.

Zweisprachiges Begleitprogramm

Die Workshops und Aktionen sind auch grenzüberschreitend für deutsche und tschechische Teilnehmer ausgerichtet.

Gefördert wird das Ausstellungsprojekt der Stadt Markt-

redwitz von der Oberfrankenstiftung, von dem Kulturfonds Bayern, von der Stiftung Egerland-Museum, von der Stiftung Egerer Stadtwald sowie vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds.

Bis Sonntag, 29. Oktober: „Allerley Kunststück – Reliefintarsien aus Eger“ in Marktredwitz, Egerland-Museum. Dienstag bis Sonntag 14.00–17.00 Uhr. Für Gruppen und nach Anmeldung ist ein Besuch auch zu anderen Zeiten möglich. Ausführliche Informationen gibt es unter www. egerlandmuseum.de. Hinweis: Von Freitag, den 8. September bis Sonntag, den 10. September ist das Egerland-Museum aufgrund des Festivals des Bayerischen Rundfunks auf dem Angerplatz geschlossen.

Die vier schiefen roten Säulen am Kunstforum Ostdeutsche Galerie sind heute von dem Regensburger Kunstmuseum nicht mehr wegzudenken.

Die Geschichte und Bedeutung der Installation steht im Mittelpunkt einer Veranstaltung Mitte September. Direktorin. Agnes Tieze sowie weitere Mitglieder des KOG-Teams zeigen Verbindungen zu weiteren Projekten der grenzüberschreitend und international wirkenden Künstlerin und gehen auf die Rezeption des Kunstwerkes ein. Sie berichten auch über die Herausforderungen beim Erhalt des Kunstwerks, dessen Renovierung ansteht. Mit der kostenfreien Veranstaltung lädt das Museum alle Interessierten ein, ins Gespräch über das Kunstwerk zu kommen.

Dabei sollte das Kunstwerk von Magdalena Jetelová zunächst nur für die Laufzeit ihrer Ausstellung im Jahr 2006 die Museumsfassade bespielen. Als die Bildhauerin und Konzeptkünstlerin die rote Installation für den Eingangsbereich des Kunstforums Ostdeutsche Galerie entwarf, ahnte sie nicht, daß ihr Werk zum Wahrzeichen des Regensburger Kunstmuseums wird. Die überdimensionalen Säulen sind anläßlich ihrer damaligen Ausstellung entstanden, die sie als Trägerin des Lovis-Corinth-Preises 2006 gestaltete.

Doch das Kunstwerk bereichert die Museumsfassade inhaltlich sowie ästhetisch im hohen Maß, so daß es nach der Ausstellung nicht abgebaut wurde.

Schließlich kaufte das KOG die Installation im Jahr 2011 an. Viel mediale Aufmerksamkeit bekam das Kunstwerk im Jahr 2014, als es Opfer eines willkürlichen

Brandanschlages wurde. Seit 2017 sind die vier in verschiedene Richtungen kippenden Säulen auch ins Logo des Regensburger Museums eingegangen. Der weiche Teppich, der die Träger des Jugendstilportals ummantelt, unterstreicht das Gefühl, daß die ganze Konstruktion jeden Augenblick einstürzen könnte. Der Titel „Venceremos/ Sale“ – „Wir werden siegen/ Ausverkauf“ nimmt Bezug auf die politische Entwicklung Kubas im Jahr 1959 und in den folgenden Jahren: Mit „Venceremos“ zitiert Jetelová das Motto der Revolution, angeführt

von Fidel Castro und seiner Widerstandsbewegung. Eine Diktatur wurde zwar gestürzt, doch das nachfolgende kommunistische Castro-Regime relativiert das Befreiungsideal. „Sale“ steht für diese Entwertung. Das Thema war auf das Konzept der Ausstellung von 2006 abgestimmt. Doch Jetelová, die im Jahr 1985

aus politischen Gründen aus der sozialistischen Tschechoslowakei nach Deutschland emigrierte, setzt hier ein universelles Zeichen: ein Mahnmal gegen totalitäre Regime. Im Jahr 2020, als sie anläßlich der Ausstellung „Grenzen in der Kunst. Tschechische Kunst in drei Generationen“ erneut im KOG ausgestellt hat-

te, faßte sie die Bedeutung ihres Kunstwerkes noch weiter: „Jegliche despotischen Systeme, jegliche sinnlose Gewaltherrschaft, die nicht in der Lage ist, im Einklang mit der Natur zu funktionieren, mit allem, was Menschen geschaffen haben – und das bezieht sich auch auf die Kunst –werden eines Tages stürzen.“

Jetelovás Installation prägt nicht nur entscheidend das äußere Erscheinungsbild des Kunstforums Ostdeutsche Galerie. Sie signalisiert zugleich den Fokus auf die Gegenwartskunst insbesondere aus dem östlichen Europa. Da die roten Säulen in-

zwischen stellvertretend für das KOG stehen, kann auch zu paradoxen Widersprüchen führen. Die Stiftung Ostdeutsche Galerie wurde lange nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gegründet. Doch noch bis in die 1980er Jahre prägten Personen mit NS-Vergangenheit die Regensburger Kulturlandschaft, darunter auch die damalige Ostdeutsche Galerie.

Diese Vorgeschichte wird seit einigen Jahren in der Wissenschaft diskutiert und aufgearbeitet und in Führungen, Vorträgen und Presseberichten kommuniziert. Wenn also die Säuleninstallation in Bezug zur Vergangenheit des Museums gesetzt wird, läßt dies eine völlige Unkenntnis der eigentlichen Botschaft des Kunstwerkes erkennen. Ein solch konstruierter Kontext führt zu einem tiefen Mißverständnis und negiert gewissermaßen die Absicht der Künstlerin.

Am Donnerstag, 14. September lädt das Kunstforum Ostdeutsche Galerie in Regensburg alle Interessierten ein, mehr über die Säuleninstallation von Magdalena Jetelová zu erfahren. Direktorin Agnes Tieze sowie Provenienzforscherin Natascha Mazur und Pressereferentin Gabriela Kašková berichten über Details der Entstehung des Kunstwerkes, erläutern die Zusammenhänge mit weiteren Werken der international tätigen Künstlerin und geben Einblick in die aktuellen Überlegungen zum Umgang mit dem witterungsbedingt stark angegriffenen Teppichbezug.

Kostenlose Führung um 18.30 Uhr, Platzreservierung unter www.kunstforum.net oder telefonisch unter (09 41) 2 97 14 20 wird

Ganz im Zeichen des bevorstehenden deutsch-tschechischen Picknicks in Taus Anfang August (Þ SdZ 33+34/2023) stand der Kultur-Zoom der Ackermann-Gemeinde. Denn vier Mitglieder der beim Picknick aufspielenden Kapelle „Konrádyho dudácká muzika“ stellten sich vor und gaben musikalische Kostproben.

Diese Zoom-Veranstaltung war etwas Besonderes. Denn an 41 Bildschirmen waren weit mehr als doppelt so viele Interessenten zugeschaltet. Und das nicht nur aus den privaten Wohnungen, sondern auch aus Taus, wo Teilnehmer des Rohrer Forums bereits eingetroffen waren, und aus Rohr, wo sich die Teilnehmer des Rohrer Sommers auf musikalische Beiträge vorbereiteten. Und auch aus dem Auto verfolgte ein Beifahrer die Übertragung.

Moderatorin Sandra Uhlich stellte das Ensemble vor. 1955 habe der heute 92jährige Kapellmeister Antonín Konrády, eine bekannte Persönlichkeit der Folkloreszene des Chodenlands, die Dudelsackkapelle „Konrády-

� Ackermann-Gemeinde

ho dudácká muzika“ in Taus gegrünet. Konrády spiele auch heute noch in der Kapelle mit, habe aber die Leitung an seinen Sohn Vlastimil Konrády weitergegeben. Das Repertoire der Kapelle umfasse vor allem chodische Volkslieder, und sie sei viel im In- und Ausland unterwegs.

Details über die Choden erläuterte Vlastimil Konrády. Der Name komme von „chodit“, gehen oder an der Grenze patrouillieren. Seit dem 14. Jahrhundert hätten die Choden die Grenze

musikalische Besetzung der Kapellen bestehe aus Klarinetten, Geige und Dudelsack.

Mit mehreren Liedern erklärten Antonín und Vlastimil Konrády auch die typischen Instrumente. Urwüchsig sind hier der Brummtopf und der Dudelsack, der sich wesentlich vom schottischen unterscheidet. Der Musikant bedient gleichzeitig mit dem linken Arm den Blasebalg, der die Luft in den großen Blasebalg liefert. Daraus wird dann durch Druck mit dem rechten

Arm die Luft für die Spielpfeife und gleichzeitig die Baßpfeife am Dudelsack zugeführt. Am Ende der Pfeife ist ein Ziegenkopf mit gebogenen Hörnern von Ochsen. Neben dem Dudelsack gehören zwei Klarinetten, eine Geige und eine Baßgeige zum Instrumentarium der Kapelle, weitere Instrumente sind möglich.

Lichterreihe und Blumengebinde des Heimatkreises Braunau auf dem Friedhof Hermsdorf.

� Hermsdorf/Braunauer Ländchen

zu Niederbayern und der Oberpfalz bewacht. Taus sei das Zentrum, es gebe ein oberes und unteres Chodenland mit kleinen Unterschieden vor allem bei der Frauentracht. Die ursprüngliche

„Von klein auf habe ich die Choden-Tracht getragen“, bekannte Antonín Konrády. Mit seiner Gruppe spielte er nicht nur auf tschechischem Boden, sondern auch in Deutschland, Österreich und Belgien. Und er freut sich, daß auch seine Enkel musizieren. Markus Bauer

Ein Gottesdienst leitete das deutsch-tschechische Picknick in Taus (Þ SdZ 33+34/2023) ein.

Bis auf den letzten Platz besetzt war anläßlich des deutschtschechischen Picknicks der Akkermann-Gemeinde die Kirche Mariä Geburt in Taus, sogar die Stehplätze wurden knapp. Am Ende des Gottesdienstes wurden die Picknickkörbe mit den Speisen und Getränken gesegnet.

An die Einweihung der „wichtigsten Marienkirche des Abendlandes, Santa Maria Maggiore in Rom“, die am 5. August 434 geweiht wurde, erinnerte in seiner Begrüßung Monsignore Adolf Pintíř, Hauptzelebrant des Gottesdienstes und zugleich Vorsitzender der Sdružení AckermannGemeinde. Bei jeder Eucharistiefeier würden die Gläubigen an den Tisch des Herrn geladen, um Jesus in der Gestalt der Hostie zu empfangen, stellte er den Bezug zum Picknick her.

Auch die Lesung und das Evangelium waren darauf abgestimmt. In der Lesung ging es um Wasser, Getreide, Wein und Milch – und um die Gratis-Nahrung, die sättigt. „Warum bezahlt ihr mit Geld, was euch nicht nährt, und mit dem Lohn eurer Mühen, was euch nicht satt macht? Hört auf mich, dann bekommt ihr das Beste zu essen und könnt euch laben an fetten Speisen! Neigt euer Ohr und kommt zu mir, hört und ihr werdet aufleben!“ Das Evangelium handelte von Jesu Brot- und Fischwunder, als er mit fünf Broten und zwei Fischen weit mehr als 5000 Menschen versorgte.

Mit einem Teller, einem Souvenir vom See Genezareth bei seiner ersten Pilgerreise ins Heilige Land,

stellte Pfarrer Klaus Oehrlein zum Beginn seiner Predigt den Bezug zu dem im Evangelium geschilderten Geschehen her. Aus diesem biblischen Ort hatte er auch Bilder eines Mosaiks mitgebracht und verteilt, auf dem zwei Fische und der Korb mit Broten zu sehen sind.

„Wie die Vermehrung der Brote und Fische vor sich ging, interessierte Matthäus nicht. Als Theologe sollte man genau hinsehen, was im Text steht: ‚Er nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf, sprach den Lobpreis, brach die Brote und gab sie den Jüngern; die Jünger aber gaben sie den Leuten und alle aßen und wurden satt‘“, sagte Oehrlein. Bei dem verteilten Brot handle es sich um einen verborgenen Hinweis auf Jesus Christus, der sich selbst als Brot des Lebens verteile – also auch um einen Hinweis auf die Eucharistie. Und die Zweifel der Jünger seien, so Oehrlein, auch als Prüfstein des Glaubens für jeden Christen zu interpretieren. Das Wenige reiche, daß alle satt würden. „Das ist die Grunderfahrung des Glaubens bis heute.“ Scheinbar gebe es nur wenige Antworten auf die vielen Fragen, wenig Kraft für die Versöhnung, „nur einen Tropfen Liebe angesichts eines Ozeans an Lieblosigkeit und Gewalt“. Weder nüchterner Verstand noch

eine große Organisation würden reichen. „Das Evangelium lehrt, daß das Wenige ausreicht, wenn man es verteilt. Nur wer gibt, der vermehrt. Das ist das Gesetz des Glaubens. Und wer Jesus begegnet, der kann seine Angst verlieren. Es geht um das Brot der Beziehung, um die Bereitschaft, was ich habe, was mir geschenkt wurde, weiterzugeben und zu verschenken. Wenn diese Bereitschaft bei den Menschen vorhanden ist, dann geschehen auch heute noch Wunder“, faßte Oehrlein zusammen. Bei dem Wunder der Brot- und Fischvermehrung stehe auch die Begegnung vieler Menschen im Vordergrund. Mit einem Gebet, abgedruckt auf der Rückseite des Mosaikbildes, schloß Oehrlein: „Gott – Du hast uns verschiedene Gaben geschenkt. Keinem gabst du alles – und keinem nichts. Jedem gibst du einen Teil. Hilf uns, daß wir einander dienen mit dem, was du einem jeden zum Nutzen aller gibst.“

Der Hausherr der Kirche, Pfarrer Mirosław Gierga, segnete am Ende der Messe die 50 mit Speisen bestückten Körbe für das Picknick. Monsignore Pintíř hatte noch böhmische Kolatschen beigesteuert. Der Wortgottesdienst war zu großen Teilen zweisprachig. Die musikalische Umrahmung boten Mitglieder der Jungen Aktion der AckermannGemeinde und des Rohrer Sommers.

Nach dem Gottesdienst brachten Vertreter der Ackermann-Gemeinde und der Sdružení Ackermann-Gemeinde die Körbe nach draußen zum Picknick und zum Rekordversuch für den längsten deutsch-tschechischen Picknicktisch. Markus Bauer

(4), Jan Záliš (1)

Unmittelbar nach dem Bekanntwerden des Abräumens der deutschen Gräber auf dem Friedhof in Hermsdorf/Heřmánkovice (Þ SdZ 31+32/2023) fand auf Initiative der jungen geschichtsbewußten Bewohner des Braunauer Ländchens Pavla Jenková, Petra Kultová und Michal Čepelka am ersten Augustsonntag auf dem Friedhof in Hermsdorf eine Gedenkstunde statt.

Im Dauerregen entzündeten die etwa 30 vornehmlich tschechischen Teilnehmer 50 Grablichter zur symbolischen Erinnerung an alle dort begrabenen früheren deutschen Einwohner. „Wir empfinden die Entfernung der Grabsteine der deutschen Bewohner des Dorfes als ein unglückliches Zusammentreffen mehrerer Umstände, wahrscheinlich sogar als eine unglückliche Kommunikation“, sagte Petra Kultová. „Das ganze Ereignis betraf die ehemaligen Bewohner der Region Broumov/Braunau und ihre Nachkommen. Deshalb möchten wir Kerzen anzünden, um das Andenken an die Bewohner dieser Region zu ehren.“

Mit dem ehemaligen Bürgermeister Karel Gabriel war auch Bürgermeisterin Jana Králová gekommen. Sie versicherte, daß sie mit dem Erhalten der verbliebenen Grabtafeln die deutsche Geschichte der Gemeinde Hermsdorf bewahren wolle.

Pfarrer und Dekan Martin Lanži sprach Worte des Gedenkens und segnete das Gräberfeld. „Wir beten, daß wir durch diese Wunden in der Lage sein werden, in die Zukunft zu gehen. Gleichzeitig werden wir um eine friedliche Ruhe derer bitten, die seit Jahrzehnten hier liegen.“ Beschirmt wurde er dabei von Antoni Matuszkiewicz, einem polnischer Dichter, der seit 2008 im Braunauer Ländchen wohnt.

Als Repräsentantin des Heimatkreises Braunau trug Dagmar Heeg in tschechischer Sprache die Gedanken des Heimatkreisbetreuers Erik Buchholz zu dem Hermsdorfer Friedhof und der Situation im Braunauer Ländchen vor: „Die Ereignisse der letzten Tage in Hermsdorf/Heřmánkovice haben die Gemüter von Tschechen und Deutschen erregt. Die Nachricht von der Zerstörung des örtlichen Friedhofs hat die einstigen deutschen Einwohner des Braunauer Ländchens zutiefst erschüttert. Dieses Zusammentreffen unglücklicher Entscheidungen, die durch eine unsensible Ausführung verstärkt wurden, verursachte einen Schmerz, der nur durch Geduld und Offenheit

überwunden werden kann und dazu aufgegriffen werden sollte, zu verhindern, daß sich ein ähnliches Ereignis irgendwo anders wiederholt.

Es ist nicht mehr möglich, den Friedhof in seinen ursprünglichen Zustand zu versetzen, aber es ist wichtig, eine würdige und durchdachte Lösung zu finden, um zu retten, was zu retten ist. Um das historische Gedächtnis der Region und die Pietät der letzten Ruhestätte zu bewahren, wäre es weise, alle Grabsteine in angemessener Form wiederaufzustellen und die ursprüngliche Struktur und den Genius Loci des Friedhofs von Hermsdorf zu erhalten.

Doch bleiben weitere Friedhöfe im Braunauer Ländchen,

für die Kommunen nicht möglich ist!

auf denen Sicherungsmaßnahmen notwendig sind. Wir wissen um die begrenzten Möglichkeiten der Gemeinden. Auch der Heimatkreis Braunau, bei dem es sich um einen gemeinnützigen Verein der aus dem Braunauer Ländchen stammenden Deutschen und ihrer Nachkommen handelt, verfügt nur über eine begrenzte Kapazität. Wir sehen den Ausweg in der Gründung einer lokalen Initiative, an der sich alle mit vereinten Kräften beteiligen. Die Grabstätten sind nicht nur die Ruhestätten der Vorfahren, sie sind auch Zeitzeugnisse, die wir nicht verlieren dürfen. Sie brauchen unseren Schutz, der ohne finanzielle Unterstützung

Es besteht keine Notwendigkeit, nach Möglichkeiten der Zusammenarbeit und Kommunikation zu suchen. Der Heimatkreis Braunau bietet sich als eine helfende Hand und Projektpartner an. Die Gesellschaft für tschechisch-deutsche Verständigung in Trautenau/Trutnov und die Versammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen Republik stehen Ihnen vor Ort mit Rat und Tat zur Seite. Dank der Arbeit von Freiwilligen, die seit 2018 an der Rettung der Friedhöfe in Märzdorf/Martínkovice, Mohren/Dědov, Wekelsdorf/ Teplice nad Metují und Merkelsdorf/Zdoňov beteiligt sind, gelingt es, die alten deutschen Gräber zu pflegen und gar wieder herzustellen. Wir spüren in diesen Gemeinschaften eine große Unterstützung und sind dankbar für ihre Zusammenarbeit. Wir möchten direkt mit allen einzelnen Gemeinden in der Region zusammenarbeiten. Unsere nächste Freiwilligenaktion im Braunauer Ländchen wird im September auf den örtlichen Friedhöfen stattfinden. Lassen Sie uns diese Tage zu gemeinsamen Gesprächen nutzen und die weiteren Schritte überlegen.“ Štěpánka Šichová, die Leiterin des Vereins für deutschtschechische Verständigung in Trautenau, berichtete über die Arbeit ihres Begegnungszentrums und bezeichnete den Heimatkreis Braunau als den derzeit aktivsten aller sudetendeutschen Heimatkreise, vor allem bei der Gräberpflege. Während seines Aufenthalts bei der nächsten Werkwoche zur Gräberpflege im September in Merkelsdorf/Zdoňov wird der Heimatkreisbetreuer Erik Buchholz an einer Versammlung aller Bürgermeister des Braunauer Ländchens teilnehmen, um die Vorstellungen des Heimatkreises zur Erhaltung und Pflege der deutschen Gräber vorzutragen. Dabei könne er sich die Gründung einer regionalen Initiative vorstellen, an der sich sowohl die Gemeinden und das römisch-katholische Dekanat als auch der Heimatkreis Braunau beteiligten. Denn die Grabstätten seien nicht nur die Ruhestätten der Vorfahren, sie seien auch Zeugnisse der deutschen Geschichte im Braunauer Ländchen, die nicht verlorengehen dürften.

Am Samstag, 23. September, wird Pfarrer Martin Lanži gemeinsam mit den Teilnehmern des Arbeitseinsatzes zur Gräberpflege und hoffentlich vielen Einwohnern von Hermsdorf/ Heřmánkovice in der von Kilian Ignaz Dientzenhofer im Jahr 1724 erbauten Allerheiligen-Kirche einen Gedenkgottesdienst feiern. Günter Reichert

Heimatlandschaft Erz- und Mittelgebirge – Landschaftsbetreuer: Dietmar Heller, Hillenloher Straße 10, 87733 Markt Rettenbach, Telefon (0 83 92) 9 34 72 77, Telefax 9 34 72 78, eMail dietmar.heller@deheller.de. Heimatkreis Bilin –Patenstadt Gerolzhofen; Heimatkreisbetreuer: Dietmar Heller. Internet www.heimatkreisbilin.de. Heimatkreis Dux –Patenstadt Miltenberg; Heimatkreisbetreuer: Klaus Püchler, In den Seegärten 35a, 63920 Großheubach, Telefon (0 93 71) 9 94 01, eMail klauspuechler@web.de. Heimatkreis Teplitz-Schönau – Patenstadt Frankfurt am Main; Heimatkreisbetreuer: Erhard Spacek, Franz-Schubert-Straße 13, 01796 Pirna, Telefon (01 60) 95 32 07 27, eMail erhard. spacek@gmx.de Redaktionsschluß: Freitag der Vorwoche. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de

� TeplitzGruß an Teplitz heißt eine rote Rose des Züchters Robert Geschwind (1829–1910).

� Ausstellungseröffnung in Teplitz-Schönau

Links Zeitzeugin Vĕra Bartošová und Jaroslav Musials Sohn René eröffnen die Ausstellung im Schönauer Park. Unter den VernissageGästen oben rechts Jiří Řehák, Stellvertretender Hauptmann für Tourismus, Kultur und Denkmalpflege des Bezirks Aussig.

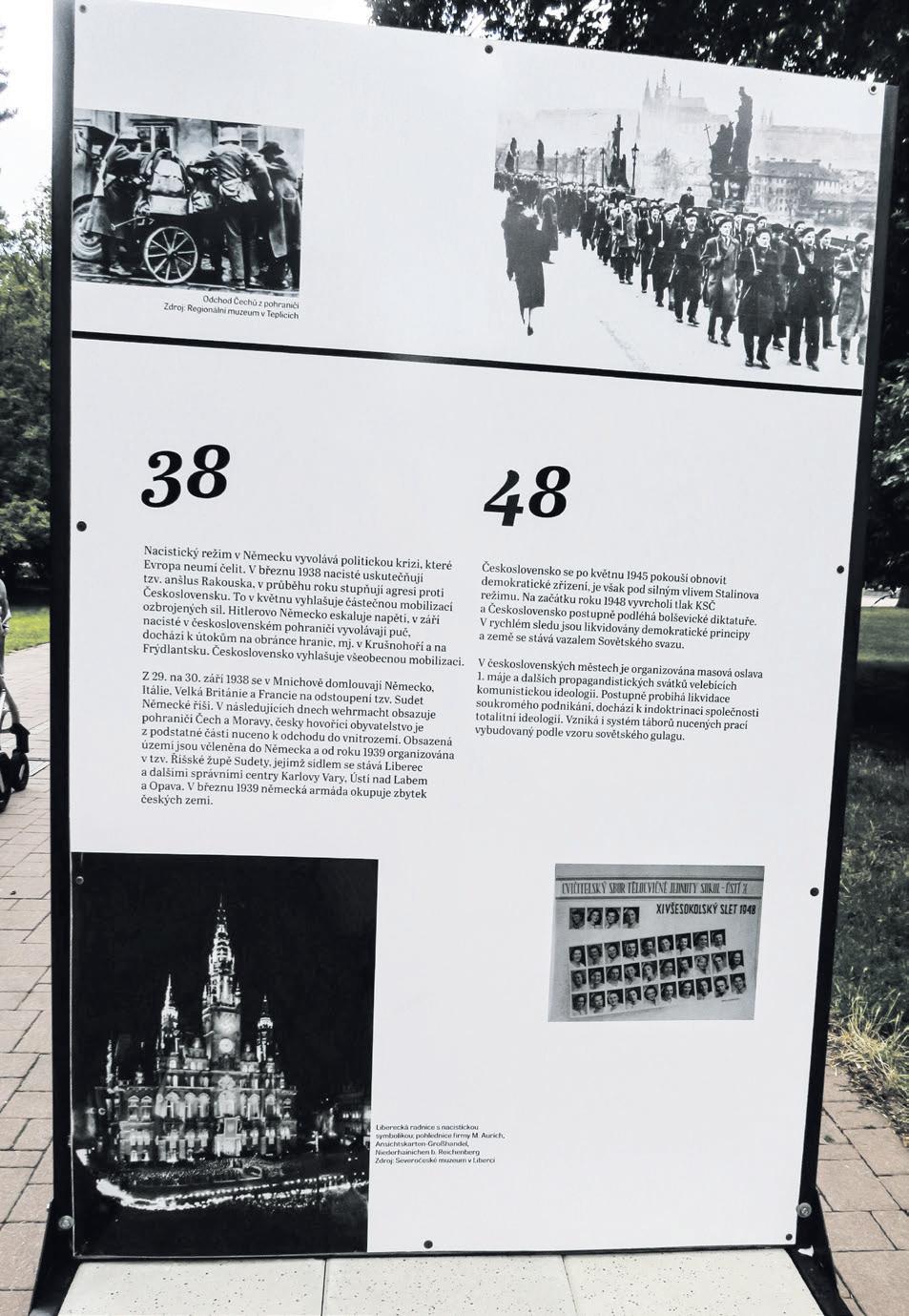

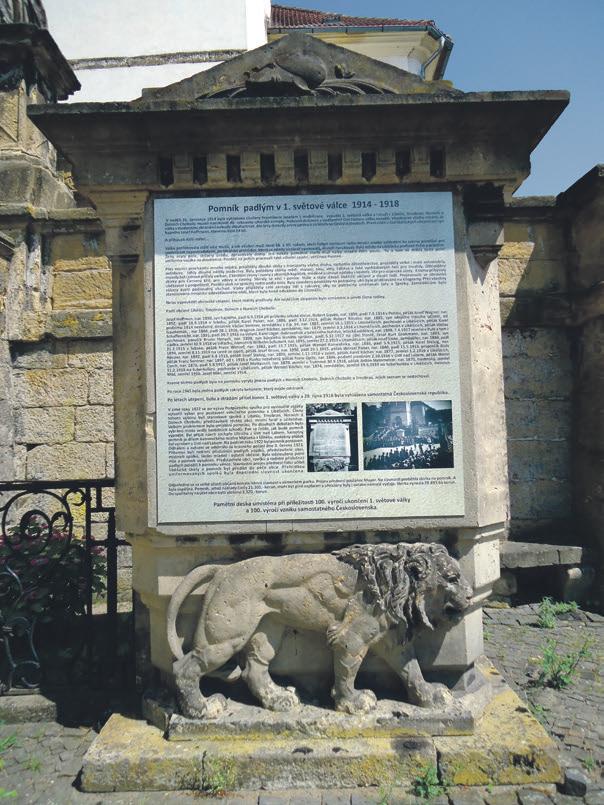

Anfang August wurde im Schönauer Park in Teplitz die Freilichtausstellung „Gedächtnis der Nation“ der regionalen Zweigstelle Nordböhmen der Organisation Post Bellum feierlich eröffnet.

Paměť národa oder Gedächtnis der Nation nennt sich eine einmalige Sammlung von Zeugenaussagen von Überlebenden des Holocaust, von Kriegsveteranen, Häftlingen des Nationalsozialismus und Kommunismus, Betroffenen der Vor- und Nachkriegszeit nicht nur in Böhmen. Dokumentaristen der gemeinnützigen Organisation Post Bellum in Zusammenarbeit mit dem Tschechischen Rundfunk, dem Institut für das Studium totalitärer Regime/Ústav pro studium totalitních režimů und zahlreichen Sponsoren zeichneten in öffentlichen Online-Archiven bis-

her mehr als 10 000 Lebensgeschichten von Zeitzeugen des 20. Jahrhunderts auf.

Die Ausstellung „Gedächtnis der Nation“ in Teplitz stellt auf freistehenden Tafeln auf dem Weg zwischen Steinbad und Militärbad die Erinnerungen von Zeitzeugen der Schicksalsjahre 1918, 1938, 1948, 1968 und 1989 vor. An der Vernissage nahmen Radka Ružičková als Vertreterin der Stadt Teplitz, Jiří Řehák als Vertreter des Bezirks Aussig sowie Michaela Pavlátová und Nina Doubková als Organisatorinnen der Ausstellung der Organisation Post Bellum in Nordböhmen teil. Als Zeitzeugen des Gedächtnisses der Nation waren Vera Bartošová und die Familie des verstorbenen Zeitzeugen Jaroslav Musial gekommen.

Auf den einzelnen Tafeln sind Berichte von Zeitzeugen der verschiedenen Epochen in Nordböhmen zu sehen, aber auch Beschreibungen der historischen Ereignisse von der Gründung der Tschechoslowakischen Republik 1918 über den Anschluß des Sudetenlandes an das Deutsche Reich 1938, den Beginn des kommunistischen Regimes 1948 mit all seinen Repressalien, den Einmarsch der Sowjets 1968 bis hin zu den Ereignissen der Samtenen Revolution 1989, die noch vor dem

17. November mit Protesten der Teplitzer Bevölkerung für bessere Lebensbedingungen in Teplitz begonnen hatte. Věra Bartošová hatte sich aktiv an den ökologischen Protesten 1989 in Teplitz beteiligt, und Jaroslav Musial (1921–2017) hatte als Antifaschist und als Antikommunist unter beiden Regimen zu leiden, war dann nach 1989 aktiv in Umweltorganisationen auch in Teplitz tätig und einer der ersten Senatoren des Tschechischen Oberhauses. Präsident Václav Havel hatte ihn für seine Verdienste mit dem Masaryk-Orden geehrt.

Eines fiel mir allerdings auf –es fehlen die Ereignisse der Vertreibung der deutschen Bevölkerung 1945/46. Auf Anfrage bei den Organisatorinnen wurde auf die begrenzte Möglichkeit der Freilicht-Ausstellung hingewiesen und darauf, daß speziell über dieses Thema bereits viele Ausstellungen stattgefunden hätten. Nun, eine einzige Tafel mit einer kurzen Beschreibung der Ereignisse hätte meines Erachtens recht gut zu der Ausstellung gepaßt, zumal Nordböhmen und speziell auch TeplitzSchönau besonders hart davon betroffen waren.

Der Bericht einer Zeitzeugin beschreibt allerdings auch diese Ereignisse, wie sie sie als Kind

eines deutschen Vaters und einer jüdischen Mutter diese Zeit erlebt hat. „Wir haben vor, aber auch nach dem Krieg gelitten.“ Und dazu sei auch bemerkt, daß gerade die Ereignisse der Vertreibung der deutschen Bevölkerung mit den Aussagen von Zeitzeugen im Gedächtnis der Nation einen breiten Raum einnehmen und dazu auch bereits viele Publikationen erschienen sind. Ich erinnere dabei speziell an die umfangreiche Publikation von Jiří Pradevět „Blutiger Sommer 1945“, die auch in Deutsch erschienen ist und die Nachkriegsereignisse in den böhmischen Ländern beschreibt.

Da die Ausstellung nur in tschechischer Sprache ist, spricht sie vor allem die hiesigen Bewohner an und erhebt wohl keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Ausstellung lief bis Ende August. Jutta Benešová

Diese China-Rose wurde Elternteil vieler moderner Beetrosen. Sie kann im Topf oder an einem Spalier hochgebunden kultiviert werden. Sie ist frosthart, muß aber vor der Wintersonne geschützt werden. Sie steht am besten im Halbschatten und wird bis 1,80 Meter hoch. Die rotgrünen Laubblätter sind gezähnt. Sie ist eine dauerblühende Bourbon-Hybride mit gutem Herbstflor und starkem, würzigem Duft. Die halbgefüllten Blüten sind samtig dunkelrot. Rudolf Geschwind kam in Hředle in Mittelböhmen zur Welt. Er züchtete Rosen, die sich durch Frosthärte, Gesundheit, Wuchs, Reichblütigkeit und Duft auszeichneten und noch heute in manchen Gärten gedeihen. Geschwind veröffentlichte in der Fachpresse viele Artikel und schrieb vier Bücher. Sein 1886 erschienenes Buch „Die Hybridation und Sämlings zucht der Rosen“ ist heute noch ein Standardwerk.

Geschwinds Vater ist ein gebürtiger Teplitzer, die Mutter, Maria Teirich, stammt aus Moldauthein. Mit Sicherheit wuchs Rudolf Geschwind als Jugendlicher in Teplitz auf. Seine Eltern und wohl auch seine Großeltern väterlicherseits wohnten in Teplitz. Ein vorheriger Aufenthalt der Eltern in Prag ist nicht auszuschließen, da der Vater dort eine Zeitlang arbeitete und 1842 seine Schwester Anna dort zur Welt kam. Von den später geborenen Brüdern ist Andrej (* 1844) ein Teplitzer und Julius (* 1847) ein Rand-Teplitzer aus Prassetitz. Die Anstellung des Vaters in Teplitz liegt etwas im Dunkeln. Er scheint in Diensten der Grundherrschaft Clary und Aldringen gestanden zu haben. Dafür spricht, daß die Familie eine Wohnung im Bereich des fürstlichen Schlosses bezog. Rudolf Geschwinds Ehefrau Maria, eine geborene Lagler, ist ebenfalls in Teplitz geboren.

Die Taufpaten seiner Kinder, die Familie Ritter, stammt gleichfalls aus Teplitz. Auch ihnen widmete er einen Rosennamen. Onkel Wenzel Ritter wohnte im Haus Belvedere, dem bekannten Gasthaus auf der Königshöhe. Dieser schöne Flecken mit herrlicher Fernsicht auf das Mittelgebirge war sicher gärtnerisch gepflegt und mit Rosen bestückt. Darunter auch solche vom Neffen Rudolf.

Einmal brach sich ein Kurgast ungefragt Rosen aus des Onkels

Garten ab. Das erboste den Onkel sehr, und er schlug den ganzen Rosenstrauch kurz und klein. Der entsetzte Rudolf klaubte einige Zweige vom Boden auf und pflanzte sie am Schloßberg ein, wo sie gediehen. Einige pfropfte er auf Wildrosen. Das Ergebnis war sein erster Erfolg. Die Burg Schloßberg war 1655 in Trümmer gelegt worden, wurde aber vom Fürstenhaus Clary Mitte des 19. Jahrhunderts teilweise wiederaufgebaut. Der Berliner Redakteur Beer schrieb damals: „Der Burggraben und die Kasematten sind in hübsche Spaziergänge und Gartenanlagen verwandelt.“ Es liegt nahe, daß in die Gartenanlagen Rosen von Rudolf Geschwind Einzug gefunden hatten. Schließlich war besagter Onkel auch Kastellan auf der Burg.