Sudetendeutsche Zeitung

Reicenberger Zeitung

❯ Tschechien und der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds waren Partner beim Bürgerfest des Bundespräsidenten

Sudetendeutschen Landsmannschaft

Zeitung

Neudeker Heimatbrief

HEIMATBOTE

VOLKSBOTE HEIMATBOTE

VOLKSBOTE

Zum Bürgerfest Sonderzug von Prag nach Berlin

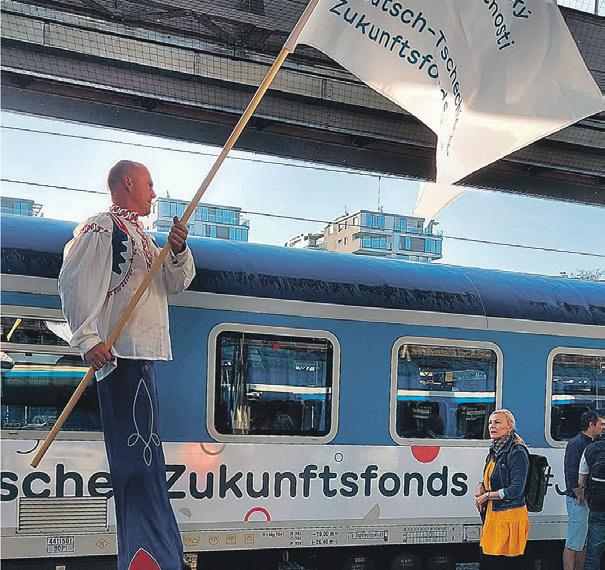

In einem Sonderzug reisten 240 Tschechen von Prag über Dresden nach Berlin, um am Bürgerfest des Bundespräsidenten teilzunehmen.

Mit an Bord des Zuges war auch der tschechische Schriftsteller Jaroslav Rudiš, der seine Werke auf Deutsch schreibt. Im Rahmen einer rollenden Lesung stellte Rudiš die tschechische Übersetzung seines bisher auf Deutsch erschienenen Reiseführers „Anleitung zur Benutzung der Eisenbahn“ vor. Eine tschechische Ausgabe ist für den Herbst geplant.

Auch auf dem Weg vom Berliner Hauptbahnhof zum Schloß Bellevue wurden den Gästen aus Prag ein kulturelles Programm geboten. So gestaltete das V.O.S.A.-Theater den Spaziergang am Spreeufer als eine Performance mit Musik, Tänzern und Stelzenläufern.

Neben Kultur und Informationen rund um die deutsch-tschechischen Beziehungen war im tschechischen Teil des Bürgerfestes auch für Essen und Trinken gesorgt. So legte der Tschechische Botschafter in Deutschland, Tomáš Kafka, am Stand der tschechischen Vertretung selbst Hand an, half bei der Zubereitung von geräucherter Rinderzunge mit Kartoffelpuffern und Kraut und verteilte Rezepte an Gäste, die sich für dieses Gericht interessieren.

„Freundschaften muß man pflegen. Das gilt nicht nur im Privaten. Zwischen Deutschland und Tschechien gibt es einen intensiven Austausch auf vielen Ebenen, ob in Politik, Wirtschaft, Umweltschutz, Tourismus, Bildung, Kultur oder Zivilgesellschaft. Und es gibt den täglichen persönlichen Austausch zwischen den Menschen, vor allem natürlich in den deutschtschechischen Grenzregionen“, hat Bundespräsident FrankWalter Steinmeier in einem Interview mit der tschechischen Tageszeitung Lidové Noviny erklärt, warum die Tschechische Republik das diesjährige Partnerland beim Bürgerfest des Bundespräsidenten war.

Es gäbe mehrere Anlässe, die Freundschaft zwischen Deutschland und Tschechien zu würdigen, so das Staatsoberhaupt: „Letztes Jahr haben wir den 25. Jahrestag der DeutschTschechischen Erklärung gefeiert – ein zentraler Pfeiler der vertrauensvollen Beziehungen unserer beiden Länder. Auch der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds, der sein 25. Jubiläum begeht, darf da natürlich nicht fehlen. Er trägt vielfach zur Vertiefung der Freundschaft zwischen

unseren beiden Ländern bei.“

Auf der Hauptbühne des Bürgerfestes, auf der an beiden Tagen zahlreiche Vertreter der deutsch-tschechischen Beziehungen zu Wort kamen, nutzte Steffen Hörtler als stellvertretender Bundesvorsitzender der Sudetendeutschen Landsmannschaft die Gelegenheit, auf die besondere Brückenfunktion der Sudetendeutschen hinzuweisen. Auf die Frage, welche Bedeutung die Sudetendeutsche Lands-

mannschaft in der heutigen Zeit habe, verwies Hörtler auf die große Rede des tschechischen Staatspräsidenten Petr Pavel, der kurz nach seinem Amtsantritt gemeinsam mit Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder die Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen im Mai in Selb eröffnet hatte und sich bei diesem Anlaß ausdrücklich bei der Sudetendeutschen Landmannschaft und dessen Volksgruppensprecher Bernd Posselt

Auf dem Bürgerfest des Bundespräsidenten: Ste en Hörtler, Christian Schmidt, Libor Rouček und Generalkonsulin Kristina Larischová.

für das nachhaltige völkerverbindende Engagement bedankt hatte (Sudetendeutsche Zeitung berichtete).

Zuvor hatte in einer anderen Talkrunde bereits Libor Rouček darauf hingewiesen, daß man bei allen Fragen des deutschtschechischen Verhältnisses immer auch die Sudetendeutschen miteinbeziehen müsse. Der ehemalige Vizepräsident des Europäischen Parlaments leitet gemeinsam mit dem langjährigen

Bundesminister und jetzigen Hohen Repräsentanten für Bosnien und Herzegowina, Christian Schmidt, das DeutschTschechiche Gesprächsforum als Ko-Vorsitzender. Für ihr nachhaltiges Engagement als deutsch-tschechische Brückenbauer sind Rouček und Schmidt in diesem Jahr mit dem Europäischen Karls-Preis der Sudetendeutschen Landsmannschaft ausgezeichnet worden. Torssten Fricke

❯ Tschechen und Sudetendeutsche stellten sich vor

Rundgang durch den Präsidentengarten

Das Bürgerfest des Bundespräsidenten, eingeführt durch Bundespräsident Horst Köhler, fand nach zwei Jahren Corona-Ausfall und dem letztjährigen Abbruch wegen Regen, Sturm und Gewitter in diesem Jahr bei herrlichem Sonnenschein im Garten des Schloß Bellevue statt.

Z

um Freitag waren verdiente Ehrenamtliche geladen, am Samstag war es ein Fest für alle Bürger, die sich angemeldet hatten. Etwa 13 000 Bürger kamen. Das Gastland war neben Thüringen Deutschlands Nachbar Tschechien. Aktueller Anlaü war das 25-jährige Jubiläum des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds (siehe Seite 3).

Zuerst begegneten Steinmeier und Kafka den Fußballern und Trainern des DFC Prag, dem ersten deutschen Vizemeister 1903, der vor einigen Jahren wiedergegründet wurde und eine hervorragende Nachwuchsarbeit pflegt. Den Abschluß bildete ein gemeinsamer Auftritt auf der Bühne mit den beiden Geschäftsführern des Zukunftsfonds, Tomáš Jelínek und Petra Ernstberger.

In wenigen Worten würdigten Steinmeier und Kafka, der ja am Anfang der erste Geschäftsführer des Zukunftsfonds war, die 25-jährige Erfolgsgeschichte und wünschten weitere erfolgreiche Jahre. Beide bekamen durch die Geschäftsführer eine Originalkarikatur des Zeichners JAZ, die die Gründung des Zukunftsfonds thematisierte, in Deutsch und Tschechisch überreicht.

Mit Bundespräsident Walter Steinmeier steht an der repräsentativen Staatsspitze ein Politiker, der wesentlich die Beziehungen zu Tschechien im Kanzleramt, aber auch als Außenminister mitgeprägt hat, den Zukunftsfonds und seine Akteure also gut kennt.Im Publikum stand dabei der Zeichner in seiner Verkleidung als König Sigismund von Luxemburg und schaute dem Treiben zu.

Bei seinem Rundgang am Samstag durch den Präsidentengarten, einem Bereich gleich neben dem Schloß, kam Steinmeier mit vielen Akteuren der deutschtschechischen Beziehungen ins Gespräch, die dort unter der Obhut des Zukunftsfonds ihre Stände aufgebaut hatten. Begleitet wurde der Bundespräsident vom tschechischen Botschafter Tomáš Kafka, der den kurzfristig erkrankten Außenminister Jan Lipavský vertrat.

Dann wurden zwei Tücher auf der Bühne verbunden auf denen die Ziffer zwei und fünf zu einer 25 zusammengefügt wurden. Dieses Tuch wurde an eine Akrobatin überreicht, die bereits unter dem schwebenden Ballon ihre Turnfiguren machte. Sie übernahm das Tuch mit der symbolischen 25 für die Jahre der Existenz des Zukunftsfonds und schwebte damit in die Höhe und in den Himmel über Berlin. Ulrich Miksch

Über den Sitz deutscher katholischer Studentenverbindungen in der Thomasgasse, nahe der Prager Sudetendeutschen Botschaft des guten Willens, hat die Sudetendeutsche Zeitung kurz nach der feierlichen Erönung dieser Einrichtung berichtet. In Prag und vielen anderen Städten ist es Fremden meistens nicht möglich, den Innenhof eines Privathauses zu betreten.

SL-Büroleiter Peter Barton konnte jedoch durch einen glücklichen Zufall die Treppe und den inneren Hauseingang in der Thomasgasse 24/8 und 25/6 fotograeren. Diese Immobilie gehörte jahrelang dem Augustinerorden, deshalb überrascht es nicht, daß die Mutter Gottes den Hof dieses Doppelhauses noch heu-

te beschützt. Ursprünglich handelte es sich nämlich um zwei Häuser, die später baulich zu einem Gebäude vereint wurden. Hier fanden gleich mehrere katholische deutschsprachige Studentenverbindungen ihren Sitz. Heute dient das Parterre des Hauses einem Rentnerklub, wo die betagten Besucher unter anderem lernen, mit Internet und anderen modernen Mitteln der Technik umzugehen. Im Rest des Hauses be nden sich besonders ruhige Privatwohnungen. Obwohl mitten in der Stadt gelegen, ist das Viertel Kleinseite für seine Ruhe allgemein bekannt.

„Man sieht auf Schritt und Tritt Orte, die vom Krieg betroffen sind. Insbesondere der Besuch des Denkmals für die verstorbenen Kinder hat mich tief bewegt. Es ist sehr traurig, daß so etwas im 21. Jahrhundert passiert“, hat Tschechiens First Lady Eva Pavlová gegenüber dem Tschechischen Rundfunk ihre Eindrücke aus Kiew berichtet.

Auf Einladung von Olena Selenska, der Ehefrau des ukrainischen Staatspräsidenten Wolodymyr Selenskyj, hatte Pavlová am Mittwoch vergangener Woche bei ihrer ersten Solo-Auslandsreise am dritten Gipfeltreffen der First Ladies and Gentlemen in der ukrainischen Hauptstadt teilgenommen. Ebenfalls dabei waren Dänemarks Premierministerin Mette Frederiksen mit ihrem Ehemann, die First Ladies von Estland und Litauen sowie die männlichen Partner der Premierministerinnen der Slowakei und Sloweniens.

Die Reise fand unter schärfsten Sicherheitsvorkehrungen statt. Direkt vor der Ankunft der tschechischen First Lady hatte es in der Nacht erneut russische Luftangriffe auf Kiew gegeben.

Die Konferenz stand unter dem Thema „Psychische Gesundheit: Zerbrechlichkeit und

Der russische Präsident Wladimir Putin hat bei einer Rede in Wladiwostok den Einmarsch sowjetischer Truppen in Ungarn 1956 und in die Tschechoslowakei im August 1968 als „Fehler der sowjetischen Politik“ bezeichnet, haben russische Medien am Dienstag berichtet. Demzufolge erklärte Putin eine Politik, die sich offensichtlich gegen die Interessen anderer Länder richte, als inakzeptabel, erwähnte aber mit keinem Wort seinen eigenen Angriffskrieg auf die Ukraine. Vielmehr behauptete der russische Präsident, der Westen würde mit seiner aktuellen Außenpolitik die gleichen Fehler machen wie damals die Sowjetunion.

Bevölkerungszahl

wächst weiter

Obwohl die Zahl der Sterbefälle die der Geburten übersteigt, ist im ersten Halbjahr die Bevölkerung Tschechiens um 46 000 auf 10,87 Millionen Menschen angestiegen, hat das Tschechische Statistikamt (ČSÚ) am Montag veröffentlicht. Grund ist die Immigration, vor allem aus der Ukraine. So wanderten von Januar bis Ende Juni 79 776 Menschen nach Tschechien ein, während 22 266 Bewohner das Land verließen. Gewachsen ist auch die Hauptstadt Prag, und zwar um 16 000 auf 1 373 403 Einwohner.

„Die Brüder“ für den Oscar nominiert

Der Spielfilm „Bratři“ („Die Brüder“) von Tomáš Mašín wird für Tschechien ins Rennen um den 96. Oscar für den besten ausländischen Film gehen, hat die Tschechische Akademie für Film und Fernsehen entschieden. Das Filmdrama erzählt die Geschichte der umstrittenen anti-kommunistischen Widerstandskämpfer Ctirad und Josef Mašín. Sie gehörten in den 1950er Jahren einer Gruppe an, die sich mit Waffen den Weg aus der kommunistischen Tschechoslowakei nach Westdeutschland freischoß. Der Regisseur ist ein Verwandter der Brüder. Insgesamt waren zwölf Filme zur Aus-

ausforderung, sagte Pavlová:

„Wir Frauen befassen uns regelmäßig mit dem Thema seelische Gesundheit. Es ist nicht nur europaweit, sondern weltweit von Bedeutung. Die Lage wird noch schlimmer durch das, was wir in der letzten Zeit erleben mußten, sei es die Corona-Pandemie, die Wirtschaftskrise oder die Folgen des Ukraine-Krieges.“

wahl eingereicht. Die 96. OscarVerleihung findet am 10. März kommenden Jahres statt.

Yvonne Přenosilová mit 76 verstorben

Trauer um einen der großen Stars der tschechischen PopMusik in den 1960er Jahren: Yvonne Přenosilová ist am Montag in Prag im Alter von 76 Jahren gestorben. Die Sängerin hatte im Juni 1968 das Demokratie-Manifest „2000 Worte“ unterschrieben und ging nach dem Einmarsch des Warschauer Paktes in die Tschechoslowakei ins Exil nach München. 1987 begann sie dort für den Sender Radio Free Europe zu arbeiten. 1994 kehrte sie nach Tschechien zurück.

Ehrendoktor für Kardinal Schönborn

Die Palacký-Universität in Olmütz hat am Montag dem Wiener Erzbischof Christoph Kardinal Schönborn den Ehrendoktortitel verliehen. Damit würdigte die Universität vor allem dessen Engagement beim Aufbau des Theologieunterrichts in der postkommunistischen Tschechoslowakei sowie die langjährige Zusammenarbeit mit der Universität in Olmütz. Deren Rektor Prof. Dr. Martin Procházka erinnerte bei der Verleihung daran, daß der Kardinal tiefe Wurzeln in der Tschechischen Republik hat, die er während seiner kirchlichen und akademischen Karriere nicht vergaß. Schönborn kam als Sproß einer Adelsfamilie am 22. Januar 1945 auf Schloß Skalken bei Leitmeritz zur Welt. Monate später wurde seine Familie nach Niederösterreich vertrieben. 2018 wurde Schönborn mit dem Europäischen Karls-Preis der Sudetendeutschen Landsmannschaft ausgezeichnet.

Tschechien nutzt immer mehr Erdöl aus Rußland. Im ersten Halbjahr lag der Anteil des über die Druschba-Pipeline importierten Erdöls bei 65 Prozent. Im vergangenen Jahr waren es nur 56 Prozent. In der EU gilt seit 2022 eigentlich ein Importverbot für russisches Öl, aber Tschechien hat eine Ausnahmeregelung.

ISSN 0491-4546

Widerstandsfähigkeit der Zukunft“. „Jeder zweite Ukrainer fühlt sich emotional schlechter als vor der russischen Invasion, aber nur jeder 50. Bürger ist in Behandlung. Dies gibt Anlaß zur Sorge, daß psychische Probleme hier in der Ukraine zu wenig diagnostiziert werden oder weniger Priorität haben“, erklärte Stephen Fry in seinem Vortrag.

Der bekannte britische Komiker ist auch Präsident von Mind, der größten Patienteninitiative für psychische Gesundheit in Großbritannien und hatte wegen einer bipolaren Störung selbst längere Zeit in der Psychiatrie verbracht.

Die Sorge um die seelische Gesundheit sei auch außerhalb der Ukraine eine wichtige Her-

❯ Höhere Treibsto ausgaben sind weiterhin der größte In ationstreiber

Das praktische Ergebnis des dritten Gipfeltreffens der First Ladies und Gentlemen wird die Umsetzung eines medizinischen Partnerschaftsprojekts zwischen den teilnehmenden Ländern sein. Am Rande des Gipfels wurden Kooperationsvereinbarungen zwischen 25 ukrainischen Krankenhäusern und Partnereinrichtungen im Ausland unterzeichnet. Torsten Fricke

Im August sind die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahr um 8,5 Prozent gestiegen, hat das Tschechische Statistikamt (ČSÚ) am Montag mitgeteilt. Im Vergleich zum Juli ist dies ein leichter Rückgang um 0,3 Prozentpunkte.

Inflationstreiber seien weiterhin die steigenden Preise für Benzin und Diesel, erklärt Pavla Šedivá, Leiterin der Abteilung für Verbraucherpreisstati-

stiken des Tschechischen Statistikamtes: „Die Kraftstoffpreise hatten im August den stärksten Einfluß auf die Verbraucherpreise. Sie sind nun schon drei Monate in Folge gestiegen.“ Nach den Berechnungen des Statistikamtes wurde Diesel im August an den Tankstellen für durchschnittlich 37,40 CZK (1,52 Euro) pro Liter und Natural 95 Benzin für 39,40 CZK (1,61 Euro) pro Liter verkauft. „Bei Diesel war dies der höchste Wert seit Janu-

ar dieses Jahres und bei Benzin Natural 95 sogar seit November letzten Jahres“, erklärte Šedivá. Während im Vergleich zum Vormonat die Verbraucherpreise insgesamt um nur 0,2 Prozent stiegen, mußten die Bürger für Kraftstoffe und Heizöl 7,7 Prozent mehr bezahlen. Bei den Ausgaben für Strom und Mieten verzeichnete das Statistikamt eine Steigerung von 0,5 Prozent gegenüber Juli. Die Preisentwicklung bei alkoholischen

Getränken und Tabakwaren wurde hauptsächlich durch Preiserhöhungen von 1,3 Prozent für Tabak und 1,1 Prozent für Wein beeinflußt.

Dagegen wurden Lebensmitteln deutlich billiger. Die Preise für Gemüse sanken im Vergleich zum Vormonat um 6,7 Prozent, wobei Kartoffeln sogar um 13,3 Prozent günstiger wurden. Eier verbilligten sich um 6,6 Prozent, Geflügelfleisch um 2,3 Prozent und Käse um 1,1 Prozent.

Erscheint wöchentlich freitags Redaktionsschluß Veranstaltungstermine: Freitag 18.00 Uhr. Redaktionsschluß Montag 18.00 Uhr. Chefredaktion und verantwortlich für den Inhalt: Torsten Fricke, Nadira Hurnaus. Kulturredaktion: Susanne Habel. Korrespondent in Prag: Dr. Jaroslav Šonka; Korrespondentin in TeplitzSchönau: Jutta Benešová; Korrespondenten im Isergebirge: Stanislav Beran, Petra Laurin; Korrespondent in Berlin: Ulrich Miksch. Ständige Mitarbeit: Peter Barton, Markus Bauer, Josef Grimm, Professor Dr. Rudolf Grulich, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Kathrin Hoffmann, Peter Pawlik, Karl Reitmeier, Hildegard Schuster, Lexa Wessel. Anschrift für alle: Hochstraße 8, 81669 München.

Redaktion: eMail zeitung@sudeten.de;

Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de.

Jahres-Abonnement 2023 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich) 62,50 EUR, Neudeker Heimatbrief oder einer der Regionalblöcke (Block 1 – Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote; Block 2 – Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Heimatzeitung/Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung; Block 3 – Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat, Zuckmantler Heimatbrief; Block 4 – Riesengebirgsheimat) (12 Ausgaben jährlich) 31,25 EUR. Je Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München – IBAN: DE13 7001 0080 0005 7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag.

© 2023 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de

Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München.

Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.

Unter dem Motto „Gemeinsam sind wir stärker“ hat der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds in Berlin im AllianzForum am Pariser Platz in unmittelbarer Nähe zum Brandenburger Tor sein 25jähriges Bestehen gefeiert.

Dazu waren Verantwortliche, politische wie kulturelle Akteure und Zeitzeugen in das beeindruckende Gebäude an der ehemaligen Nahtstelle von Ost und West in Deutschland und in Europa geladen. In einer von der bekannten tschechischen Fernsehmoderatorin Hana Scharffová auf Deutsch und Tschechisch gestalteten Moderation begrüßten zuerst die beiden Regierungsvertreter Anna Lührmann, Staatsministerin für Europa und Klima im Auswärtigen Amt, und Eduard Hulicius, stellvertretender Außenminister der Tschechischen Republik, die anwesenden Gäste. Gemeinsam mit ihrem tschechischen Kollegen unterstrich Lührmann die wichtige Funktion des Zukunftsfonds: „Wir feiern heute eines der erfolgreichsten bilateralen Unterfangen Mitteleuropas. Der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds sucht als Säule der Zusammenarbeit zwischen zwei Ländern wohl seinesgleichen. Er ist eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Gäbe es den Zukunftsfonds nicht, so müßte er erfunden werden.“

Dann traten die beiden Geschäftsführer des Zukunftsfonds, Tomáš Jelínek und Petra Ernstberger, auf, die ihrerseits die beiden Botschafter Tomáš Kafka und Andreas Künne, die beiden Verwaltungsratsvorsitzenden des Zukunftsfonds, Rita Hagl-Kehl und Jindřich Fryč, und die beiden Vorsitzenden des DeutschTschechischen Gesprächsforums, Libor Rouček und Christian Schmidt, befragten.

In ihren Statements sicherten die Regierungsvertreter ihre Unterstützung für den Zukunftsfonds zu. Lührmann sprach von der engen Verflechtung von Deutschland mit Tschechien, die eine der längsten gemeinsamen Grenzen in Europa verbinde, deren zivilgesellschaftliche Säule der Zusammenarbeit durch die Gründung des Zukunftsfonds wesentlich unterstützt wurde. 13 000 Projekte seien in 25 Jahre gefördert worden, und das erfolgreiche Wirken dürfe nicht nachlassen. Dafür müßten auch genügend Mittel zur Verfügung gestellt werden.

Hulicius würdigte die Entschädigungsleistung für 87 000 Zwangsarbeiter in Tschechien in der Vergangenheit und die heutige Orientierung an der Stärkung der Zivilgesellschaft, der guten Nachbarschaft und des Zusam-

menhaltes in Europa. Besonders hob er die Unterstützung für die Grenzregionen, in denen sich eine funktionierende Nachbarschaft organisiere, und für den kulturellen Bereich hervor.

Jelínek und Ernstberger informierten über das dreitägige Programm der Feiern, die im Bürgerfest beim Bundespräsidenten endeten, wo Tschechien als Partnerland Gast neben dem Bundesland Thüringen sei. Ernstberger beschrieb die Tätigkeit des Zukunftsfonds als Förderung vertrauensbildender Maßnahmen, wie man es in der Sphäre der Diplomatie bezeichne, aber hier in der Zivilgesellschaft. In diesem Geiste solle es weitergehen.

Der Zukunftsfonds habe in seiner breiten zivilgesellschaftlichen Ausgestaltung auch als Blaupause für die Erweiterung der deutsch-französischen Freundschaft beim sogenannten Aachener Vertrag gedient, wo ein Bürgerforum eingerichtet wurde.

Der tschechische Botschafter Kafka, der bei der deutsch-tschechischen Erklärung 1997 mitgewirkt hatte und erster Vorsitzender des Zukunftsfonds war, verglich die 25 Jahre Tätigkeit mit dem Eiskunstlaufen, bei dem es am Anfang des Wettbewerbs einen Pflichtteil gibt und dann die Kür folge. So seien die Entschädigungsleistungen am Anfang die Pflicht gewesen, dann aber sei die Kür gefolgt. Der deutsche Botschafter in Prag Künne äußerte sich zum Nutzen des Fonds. Er sei sehr froh, daß es ihn gäbe, mit anderen Ländern habe Deutschland keinen. Der Fonds sei auch aus

historischen Gründen notwendig gewesen. Heute, da er mehr der Zukunft gewidmet sei, wäre er sehr hilfreich für die Entwicklung der Beziehungen.

Hagl-Kehl schilderte ihre Erfahrungen an der bayerischtschechischen Grenze, wo sie lebe. Sie war 19 Jahre alt, als die Mauer fiel und sich seitdem die regionalen Verknüpfungen beiderseits der Grenze entwickelten. „Wir sind alle Mitteleuropäer, und wir haben eine gemeinsame Geschichte mit Tschechien. Ein Teil des Bayerischen Waldes wäre gar nicht besiedelt worden, wenn es nicht Böhmen gegeben hätte, wohin Salz über den goldenen Steig transportiert wurde. Wo Menschen zusammenwachsen, wo das Leben gemeinsam gestaltet wird, da entsteht auch kein Krieg. Dafür sind der Zukunftsfonds und seine Arbeit wichtig.“

Fryč würdigte die Arbeit des Zukunftsfonds als Vorbild für die Förderung der Zivilgesellschaft und der sprachlichen Ausbildung in der tschechischen Verwaltung. Hier seien wichtige Impulse gegeben worden.

Rouček schaute auf die Entwicklung der deutsch-tschechischen Beziehungen als Vorbild für andere Konflikte in Europa und der Welt: „Alle Probleme, alles, was im Zweiten Weltkrieg und danach geschah, München, die Besetzung der Tschechoslowakei, der Holocaust, aber auch die Aussiedlung, die Vertreibung und auch die wilde Vertreibung der Sudetendeutschen – wir haben es vermocht, dies alles auszudiskutieren. Im Gesprächsforum gibt es eine Gruppe, die

nennt sich ,Dialog ohne Tabus‘. Wir Tschechen und Deutsche haben keine Tabus mehr. Dadurch haben wir feste Beziehungen entwickeln können. Das sollten wir nicht nur uns, sondern auch anderen Völkern zeigen.“

Schmidt schilderte seine jahrzehntelangen Erfahrungen in den deutsch-tschechischen Beziehungen. „Was war denn der Grund für die Einrichtung des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds? Die Notwendigkeit, Unrecht und Leid in der Vergangenheit in eine sichtbare Anerkennung zu verwandeln, eine Kompensation ist ja gar nicht möglich. In der schlimmen Zeit der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben viele Menschen Leid erfahren, die Zwangsarbeiter waren, die in Theresienstadt waren, auch die, die später nach Neu-Gablonz gekommen sind. Das war das Stück Arbeit, was zu machen war. Aber wer die deutsch-tschechischen Beziehungen verfolgt, muß Optimist bleiben, weil man mit beständiger, beharrlicher Arbeit etwas erreichen kann. Und man muß an Persönlichkeiten wie Václav Havel oder Jiří Gruša erinnern, die wesentlich dazu beigetragen haben. Und auf der anderen Seite Franz Neubauer und Bernd Posselt von sudetendeutscher Seite.“

Als Hoher Repräsentant für Bosnien und Herzegowina könne er aus seiner Erfahrung auf dem Balkan sagen, daß es eine Historikerkommission in Prag gibt, sei ein enormer Fortschritt.

In Bosnien sei man noch lange nicht so weit, da habe jeder seine Geschichten und weiß viel

Auf dem Podium (von links): die Botschafter

über die anderen, aber so gut wie nichts über sich selbst. „Daß man Zwangsarbeitern und mittelbar auch denen, die vertrieben wurden, eine gemeinsame Basis für die Zukunft gegeben hat“, das sei in dem Namen Zukunftsfonds auch zum Ausdruck gekommen und sei heute der Erfolg.

In einem zweiten Teil des Festaktes widmeten sich die beiden Geschäftsführer des Zukunftsfonds, Tomáš Jelínek und Petra Ernstberger, einer Diskussionsrunde, inwieweit die deutschtschechische Nachbarschaft eine Inspiration für Europa sei. Sie hatten dazu Marion Ackermann, die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, die Schriftstellerin Radka Denemarková, die Journalistin der Süddeutschen Zeitung Viktoria Großmann und die Projektmacherin deutsch-tschechischer Aktivitäten in der Grenzregion, Veronika Kupková, eingeladen.

Dazwischen saß Vojtěch Šembera von der JanáčekAkademie für Musik und Darstellende Kunst Brünn. Er wurde nicht befragt, äußerte sich in Gesangseinlagen aber mit musikalischen Einsprengseln als Debattenbrecher und wurde dabei unterstützt von bewegten Lichtinstallationen und gelegentlicher elektronischer Musikbegleitung.

So wenig faßbar wie diese Darbietungen diskutierten die vier Frauen jedoch nicht. Alle hatten ihre deutsch-tschechischen Erfahrungen. Ackermann als sächsische Sammlungsleiterin mit vielen Kontakten hinüber nach Tschechien, die die mitteleuropäischen Verwobenheiten in der Kunst erfährt und versucht fruchtbar zu machen. Denemarková, die schon früh in sudetendeutsche Gruppen ging und sich Diskussionen stellte, Großmann, die mit ihrer Sozialisation in der DDR und Sachsen die Nachbarschaft unkompliziert erlebte, und Kupková, die im Grenzgebiet viele deutsch-tschechische Pro-

jekte anschob und durchführte, in denen sie die bisher sprachlosen Menschen über die Grenze ins Gespräch bringt. Sie alle hielten die Fortschritte, die der Zukunftsfonds in den letzten 25 Jahren ermöglichte, für wichtig in Europa. Denemarková bezeichnete den Fonds als Leuchtturm gegen Unsinn und Populismus. Und die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit als hilfreich, wo man zum Beispiel in Rußland noch gar nicht damit angefangen hätte. Eine unbelastete Zukunft sei unser Ziel in Europa. Großmann war verwundert, daß sich die Außenminister Tschechiens und Deutschlands plötzlich an der Grenze trafen und sich zu verstehen schienen.

Und man von einer Erweiterung des Weimarer Dreiecks (Frankreich, Deutschland, Polen) auf Tschechien sprach. Vielleicht ja auch eine Reaktion auf die schwierigen Gespräche mit Polen im europäischen Miteinander? Kupková fand das aufkommende Interesse an den Grenzregionen auch im symbolischen Feld für begrüßenswert. Die Nachbarschaft gedeihe nicht aus den Hauptstädten heraus. Am Ende wartete auf die geladenen Gäste noch eine Begegnung mit dem letzten böhmischen König, König Sigismund von Luxemburg im Hermelinmantel und einer Papiermaske. Der Karikaturist JAZ signierte die 25 Bilder aus der deutschtschechischen Geschichte, die für das Jubiläum des Zukunftsfonds eigens gezeichnet und herausgegeben wurden. Er war es auch, der schon mit seinen satirischen historischen Kommentaren in Bildergeschichten in der Ausstellung „Unsere Deutschen“ in Aussig die dortige Präsentation in eigenen blau gezeichneten Bildern in den Gängen des Stadtmuseums versehen hat und in der Tschechischen Republik sehr bekannt ist.

Ulrich Miksch� Vor dem Bürgerfest diskutierten Akteure des deutsch-tschechischen Austausches in der Bayerischen Vertretung in Berlin

Im Vorfeld des Bürgerfestes des Bundespräsidenten haben unter der Leitung der tschechischen Journalistin Bára Procházková, die auch in Deutschland lebte und arbeitete, Akteure des deutsch-tschechischen Austausches, Praktiker und Vertreter des Zukunftsfonds in der Bayerischen Vertretung diskutiert.

So hatten sich am Vormittag die Projektmacher in drei Gruppen zusammengefunden, um über Trends, Herausforderungen und Perspektiven im deutschtschechischen Austausch zu diskutieren.

Für den Bereich Schule berichtete Gabriele Schnürlein-Land vom Friedrich-Schiller-Gymnasium in Ludwigsburg, die seit Jah-

ren einen Schüleraustausch mit einem Gymnasium in Neutitschein organisiert.

Für die Arbeitsgruppe Zivilgesellschaft informierte Marie Neudörfl, Bundesgeschäftsführerin der Ackermann-Gemeinde in München. Sie erzählte von den Beweggründen, die Menschen in den deutsch-tschechischen Austausch bringen. Demnach führen vor allem biografische und regionale Gründe zu Engagement.

Und für den Bereich Kultur schilderte Marek Pokorný, ursprünglich aus Asch, heute von der Galerie Plato in Mährisch Ostrau, die Diskussionen und Eindrücke unter Engagierten in kulturellen Projekten.

Max Melzer aus Bautzen/ Dresden, der das Programm „Ein

Jahr an der Grenze“ des DeutschTschechischen Zukunftsfonds betreut und dabei die Region Oberlausitz mit der Reichenberger Region zu verbinden versucht hat, berichtete von seinen Erfahrungen, Aktive in ihrer Region mit dem Nachbarn zu vernetzen. Dies gelang gut, aber es brauchte diesen Vermittler, um die auch sprachliche Grenze zu überwinden. Melzer regte deshalb an, dieses grenzüberschreitende Programm fortzusetzen.

Zur wissenschaftlichen Einordnung informierte die Germanistin und Sozialwissenschaftlerin Zuzana Lizcová von der Karlsuniversität in Prag über Studien zur gegenseitigen Wahrnehmung von Tschechen und Deutschen und so konnte der

tschechische Geschäftsführer des Zukunftsfonds in Prag, Tomáš Jelínek, wichtige Impulse für die kommenden Jahre aufnehmen und eigene Einordnungen dem Publikum in der Bayerischen Landesvertretung liefern.

So zum Beispiel, daß der Zukunftsfonds nicht Überzeugte (für den Austausch) überzeugen will, sondern daß es um Inspirationen für Akteure und Weiterentwicklungen von Motivationen zum deutsch-tschechischen Austausch gehe.

Anschließend fuhren die Teilnehmer zum Schloß Bellevue, wo am Freitagnachmittag der erste Tag des Bürgerfestes des Bundespräsidenten auf dem Programm stand.

Miksch

UlrichFestakt zum 25-jährigen Bestehen des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds in Berlin

� Südmährisches Ensemble für Chor, Instrumentalmusik und historischen Tanz war zwölf Tage lang auf Tournee

Moravia Cantat war im August zwölf Tage auf Tournee in Lettland. Das bekannte Ensemble für Chor, Instrumentalmusik und historischen Tanz ist 1952 von vertriebenen Südmährern in Stuttgart mit dem Ziel gegründet worden, insbesondere die deutsche Musikkultur der böhmischen Länder zu pflegen und weiter zu entwickeln. Ein besonderes Anliegen des Ensembles ist es auch, die vielfältigen musikalischen Gemeinsamkeiten und Wechselwirkungen zwischen deutscher, tschechischer und jüdischer Kultur in dieser Region im Herzen Europas aufzuzeigen.

Organisiert wurde die Reise von Laura Putane vom Lettischen Kulturverein Saime und der DJO Baden-Württemberg, die ein fantastisches Programm zusammengestellt hatte. Neben Konzerten gab es auch viele wunderbare Begegnungen mit lettischen Musikern“, berichtet Vorstand Dr. Wolfram Hader.

Erste Station der Reise war die Hauptstadt Riga. Umrahmt von einer Führung im Nationalmuseum und einer Altstadtführung sang Moravia Cantat am Sonntag, 20. August, im Gottesdienst der deutschsprachigen evangelischen Gemeinde in der gotischen Petrikirche unter anderem Psalm 125 von Widmar Hader. „Beim anschließenden Kirchenkaffee gab es angeregte Gespräche mit den Gemeindemitgliedern“, so Hader.

Den Montag verbrachte das Ensemble im Lettischen Ethnographischen Freilichtmuseum, das in einem Waldgebiet am Jugla-See bei Riga liegt. Das 1924 gegründete Museum beherbergt 118 Gebäude der Volksarchitektur. In diesem Museum nahm Moravia Cantat mit der lettischen Initiative Danču krātuve, die mit drei Musikern der Tanzkapelle Svatra und zwei Tänzern beteiligt war, mehrere Volkstänze auf. Hader: „Für die Videoaufnahmen vor malerischer Kulisse wurden drei Volkstänze ausgewählt, die es sowohl in einer deutschen als auch einer lettischen Variante gibt: ,Hi tevs‘ beziehungsweise ,Herr Schmidt‘, ,Gailīts rinko ošs‘ beziehungsweise ,Siebenschritt‘ sowie ,Garais grīslis‘ beziehungsweise ,Krebspolka‘.“

Gemeinsam probten Moravia Cantat und die lettischen Tänzer und Musiker die Tänze und nahmen sie anschließend auf Video auf; die Tänze werden später online auf der Website https://www. dancukratuve.lv/ zu sehen sein. In einer Aufnahmepause führten die Musiker von Svatra Moravia Cantat verschiedene lettische Volksinstrumente vor. Zum Abschluß nahm Moravia Cantat das „Treskowitzer Menuett“ aus Südmähren auf.

Am Dienstag fuhr Moravia Cantat nach Cēsis. Nach der Besichtigung der Ruine der alten Deutschordensburg war am Abend ein Konzert in der Sankt-Johannis-Kirche, der bedeutendsten mittelalterlichen Basilika Lettlands außerhalb Rigas. Auf dem Programm des Konzerts standen neben einer Suite von Johann Caspar Ferdinand Fischer Chormusik von der Renaissance bis zur Gegenwart. Es erklang unter anderem Musik von Heinrich Fiby, Fritz Slawik, Hermann Seidl und Widmar Hader. Als Refferenz an das Gastland sang Moravia Cantat „Sommer“ von Rolf Hempel nach einem Text von Werner Bergengruen und das Chorlied „Dusi dusi“ von Pēteris Vasks. „Beim anschließenden lettischen Volkslied ,Rīga dimd‘ sangen alle Besucher mehrstimmig mit, was auch bei den weiteren Auftritten der Fall war. Im Anschluß an das Konzert führten wir vor der Kirche noch Volkstänze vor und tanzten mit dem Publikum die tags zuvor aufgenommenen lettisch-deutschen Tänze“, berichtet Hader.

Am Mittwoch ging es weiter Richtung Kurland. Erste Station war dort der Usma-See, so Hader: „Unterwegs gab es eine kleine Wanderung im Nationalpark Ķemeri, eine Weinprobe beim Weingut Abavas mit leckeren Obstweinen und einen Besuch beim Landwirtschaftshof Kangari mit Verkostung von Schnecken und Trockenfrüchten. Abends lud der Usma-See zum Baden ein.“

Angesichts des regnerischen Wetters am nächsten Vormittag blieb zunächst nichts übrig als zu proben. Am

Nachmittag lernte Moravia Cantat eine weitere Besonderheit Lettlands kennen: die schwarze Keramik (www. clayandwooddesign.com/). Hader: „Itija Bīmane zeigte uns, wie diese besondere Form von Keramik entsteht. Nach dem abendlichen Grillen auf dem Campingplatz sang der Busfahrer Aivis Moravia Cantat lettische Lieder zur Gitarre, und es wurden gemeinsam Evergreens geschmettert.“

Auf der Fahrt durch Nordkurland am Freitag machte Moravia Cantat Station in Ventspils und besichtigte das Handwerkshaus der Region. Nach einer Besichtigung der Brauerei Užavas Alus erreichte Moravia Cantat das nächste

Quartier, den Campingplatz in Jūrkalne.

Am Donnerstag besuchte Moravia Cantat die Werkstatt des Koklebauers Guntis Niedoliņš. „Die Kokle, die lettische Zitter, gilt als Nationalinstrument Lettland. Guntis Niedoliņš baut die Kokle aus verschiedenen Hölzern; in seiner Werkstatt konnten wir die Instrumente nicht nur ansehen, sondern auch spielend ausprobieren – ein besonderes Erlebnis“, erzählt Hader.

Anschließend war Moravia Cantat zu Gast auf dem Hof der Familie Bērziņi und buk dort bei einem Workshop lekkeres Brot nach lettischer Art. Abends erlebte Moravia Cantat die „Nacht des alten Feuers“ am Strand von Pāvilosta.

Das Erntedankfest, welches in vielen Gemeinden im Herbst gefeiert wird, hat keinen festen Termin. Es steht nämlich nicht im kirchlichen Kalender. In manchen Gemeinden wird es schon Ende August begangen. Andernorts feiert man Erntedank an einem der Septembersonntage. In den meisten Gemeinden Deutschlands ist es der erste Sonntag im Oktober, an dem für die Ernte des Jahres gedankt wird.

Ein besonderes Highlight stand am Sonntag, 27. August, auf dem Programm: der Besuch bei den Suiti, einer katholischen Minderheit im sonst eher protestantisch, orthodox oder atheistisch geprägten Lettland, die in einem relativ geschlossenen Gebiet lebt und dort ihre überlieferten Bräuche pflegt. Der Tag in Alsunga begann mit einem Backworkshop: Gebacken wurde Sklandrausi, ein süßer Kuchen aus Roggenteig, gefüllt mit Kartoffel- und Karottenpaste und Kümmel.

Anschließend besuchte Moravia Cantat den Jahrmarkt auf dem Suitu Tirgus. Dort gab Moravia Cantat nachmittags ein kurzes Konzert, das in ein gemeinsames Tanzen mündete. Danach traf Moravia Cantat die Gruppe Suitu sievas. Die Frauen dieser Gruppe pflegen die traditionelle Form des Burdongesangs, die sie Moravia Cantat vorführten. Außerdem wurde ein Paar von Moravia Cantat in die Suiti-Tracht gehüllt. „Eine äußerst spannende Begegnung mit einer beeindruckenden, lebendigen Volkskultur“, berichtet Hader.

In Kuldīga war Moravia Cantat am Montag zu Gast beim Klavierbauer Dāvids Kļaviņš, der ganz besondere Klaviere baut: Vertikalklaviere und sogenannte Una-Corda-Klaviere. Nach der Führung durch seine Werkstatt durch Dāvids Kļaviņš gab Moravia Cantat ein Konzert im angeschlossenen Konzertsaal.

Letzte Station der Tournee war Liepaja im Süden Kurlands. Nach einer Stadtführung besuchte Moravia Cantat das 2015 eröffnete Konzerthaus Lielais dzintars. Hader: „Ein architektonisch sehr interessantes Gebäude. Im Kammermusiksaal und dem Großen Saal konnten wir uns bei zwei Chorliedern von der hervorragenden Akustik des Hauses überzeugen.“

Am Mittwoch fand in Liepaja das letzte Konzert der Tournee statt. Ort des Geschehens war das Interieur-Museum

„Madame Hoyer’s Guest House“.

Hader: „In diesem stimmungs- und stilvollen Ambiente präsentierten wir nochmal unser abwechslungsreiches Chor- und Instrumentalprogramm. Im Gasthaus des Museums wurde anschließend getanzt, nach ein paar Vorführungen wie immer bei dieser Tour gemeinsam mit dem Publikum. Beim internen Abschlußabend in Madame Hoyers Schenke spielten zwei lettische Musiker zum Tanz auf, so daß bis in die Nacht hinein das Tanzbein geschwungen wurde. Mit dem Rückflug am Donnerstag, 31. August, endete eine wunderbare Tournee in ein unheimlich schönes Land mit reicher Geschichte, Tradition und Kultur und freundlichen, zugewandten und hoch musikalischen Einwohnern. Unterstützt wurde diese Reise dankenswerterweise von der Stiftung West-Östliche Begegnungen.“

Mit diesem Fest verbinden sich an vielen Orten besondere Bräuche. In meiner niederösterreichischen Heimat kann man sich Erntedank zum Beispiel kaum ohne eine Erntekrone vorstellen. Ein großes kronenförmiges Metallgestell wird mit Blumen, Kornähren, Maiskolben und Weintrauben verziert. Manchmal sind diese Gebilde über einen Meter breit wie hoch und werden von der Dorfjugend mit Stangen auf den Schultern getragen.

Ein anderer Brauch ist das Schmücken von Erntealtären in den Kirchen. Ein oder mehrere Altäre werden mit Erntegaben verziert. An verschiedenen Orten sah ich beispielsweise alte hölzerne Wagenräder, die mit Obst und Gemüse geschmückt waren. Analog zu den Blumenteppichen an Fronleichnam gibt es in manchen Kirchen auch Erntedankteppiche, deren Ornamente mit Feld- und Gartenfrüchten gelegt werden. Daß sich dabei auch verarbeitete Grundnahrungsmittel befinden, vor allem Brot, ist mehr als sinnvoll.

Für mich ist Erntedank schon allein wegen der Vielfalt seines Brauchtums ein besonders schönes Fest. Die Gestaltung von Erntekronen oder Erntealtären kann in der Regel nicht von einzelnen Menschen bewältigt werden. Es braucht Leute, die Gaben aus ihren Gärten und Feldern zur Verfügung stellen, und immer braucht es das Zusammenwirken mehrerer, die diese Gaben arrangieren. Das Wort „Erntegabe“ verweist auf den zentralen religiösen Inhalt des Festes. Wir haben die Gaben nicht von uns selbst. Der Mensch kann zwar aussäen. Er kann alle möglichen Rahmenbedingungen schaffen, daß in den Gärten und auf den Feldern etwas wächst. Aber letztlich hat er es nicht in der Hand, daß die Pflanzen auch Früchte hervorbringen. Es braucht immer den Segen von oben: genügend Regen und Sonnenschein, aber von beidem auch nicht zu viel. So verweisen die Gaben letztlich auf den einen großen Geber, nämlich Gott.

Ihn für seine Großherzigkeit zu preisen, ist der tiefste Grund des Erntedankfestes. Dabei gilt natürlich auch, was ein Sprichwort sagt: Der Dank ist die stärkste Form der Bitte. Indem wir das Erntedankfest begehen, bitten wir nämlich Gott auch darum, daß er weiter für uns Menschen sorgt, besonders auch für jene, denen es an ausreichender Nahrung fehlt.

Dr. Martin Leitgöb CSsR Provinzial der Redemptoristen Wien-München

Sudetendeutsche Zeitung mit

Aussiger Bote · Der Egerländer · Egerer Zeitung · Elbogener Heimatbrief · Falkenauer Heimatbrief · Heimatbote · Heimatruf · Isergebirgs-Rundschau ·

Karlsbader Badeblatt · Karlsbader Zeitung · Leitmeritzer Heimatbote · Luditzer

Heimatbrief · Neudeker Heimatbrief · Nordböhmische Umschau · Reichenberger Zeitung · Riesengebirgsheimat · Sternberger Heimat-Post · Zuckmantler

Heimatbrief

Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft

wöchentlich (125,00 EUR im Jahr) mit folgendem Zahlungszeitraum:

jährlich durch Lastschrift

halbjährlich durch Lastschrift

vierteljährlich durch Lastschrift

Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Zeitung, Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat-Post, Zuckmantler Heimatbrief 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Reichenberger Zeitung Nordböhmische Umschau 24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)

Riesengebirgsheimat 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Diese Preise gelten bei Erteilung eines Bankeinzugsauftrags (SEPA-Lastschriftmandat) und Lieferung innerhalb Deutschlands. Preise für Auslandsabonnements auf Anfrage!

Adresse:

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Telefon

Geburtsdatum, Heimatkreis

Datum, Unterschrift

Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit.

Kontoinhaber

Kontonummer oder IBAN

Bankleitzahl oder BIC

Datum, Unterschrift

Alle Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresschluß schriftlich an die SVG. Sie sind berechtigt, die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen nach Absendung dieses Auftrages schriftlich gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft, Hochstraße 8, 81669 München (auch per eMail an svg@sudeten.de) zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

Bitte gescannt oder abfotografiert mailen oder in ausreichend frankiertem Umschlag (85 Cent) einsenden an

Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH

Hochstraße 8

81669 München eMail

1962 übernahm die mittelhessische Stadt Wetzlar die Patenschaft über das Ostdeutsche Lied.

Das Ostdeutsche Lied gehört zu unserem kulturellen Erbe. Auf Anregung des heimatvertriebenen Musikpädagogen und Volkskundlers Edgar Hobinka hat die Stadt Wetzlar durch Beschluß der Stadtverordnetenversammlung vom 29. März 1962 eine Patenschaft für das Ostdeutsche Lied übernommen mit dem Ziel, das Liedgut der einst deutschen Siedlungsgebiete in Mittel- und Osteuropa vor dem Vergessen zu bewahren und mit seiner Pflege einen Beitrag zur europäischen Verständigung zu leisten. Die Patenschaft soll auch zu einer Belebung des Singens in seiner Gesamtheit dienen.

Im Einzelnen verfolgt die Patenschaft folgende Ziele:

● Verbreitung der Lieder aus den ehemaligen ostdeutschen Sprachgebieten und Unterrichtung über ihre Herkunft und ihren Ursprung durch Publikationen und Öffentlichkeitsarbeit.

● Unterstützung von Chören, Instrumentalgruppen und Solisten, die sich dem Ostdeutschen

Lied generell oder zu einem besonderen Anlaß widmen, durch Überlassung von Notenmaterialien, Bereitstellung der archivierten Materialien für publizistische und wissenschaftliche Zwecke, auch für Examensarbeiten.

● Hilfe bei der Suche nach Liedern, von denen nur noch Textanfänge bekannt sind.

● Unterstützung bei der Suche nach mehrstimmigen Sätzen, Klavier- oder anderen Instrumentalbegleitungen zu bestimmten Liedern, soweit sie im Archiv vorliegen.

Das Archiv der Patenschaftsstelle verfügt über rund 1800 Liederbücher und eine Vielzahl von Liederblättern. Die Liedsuchdatei, die nach Liedanfängen aufgebaut ist, umfaßt etwa 66 000 Liedtiteleinträge. Ein Teil der Lieder ist mit unterschiedlicher Bearbeitung mehrfach eingetragen. Anhand dieser Datei können Anfragen nach Liedtiteln, Liedtexten, Komponisten, Textdichtern, Herkunft der Lieder und so weiter schnell beantwortet werden. Die Dienstleistungen des Archivs sind unentgeltlich und stehen jedem Interessenten zur Verfügung. Von der Patenschaftsstelle wurden Liederbücher mit ost-

deutschem Liedgut herausgegeben. Besuchen Sie uns, informieren Sie sich, blättern Sie in Liederbüchern oder Büchern der Fachbibliothek und erkundigen Sie sich nach der Ausleihe.

Patenschaftsstelle, Dienstag und Donnerstag 9.30–12.00 Uhr, Hauser Gasse 17, Postfach 21 20, 35573 Wetzlar, Telefon (0 64 41) 99 10 31, Telefax (0 64 41) 99 10 34, eMail ostdeutscheslied @wetzlar.de

37/2023

❯ Ein Hauptakteur beim Aufbau des Sudetendeutschen Museums in München

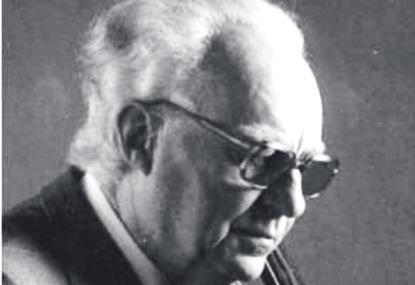

Am 21. September feiert Michael Henker, einer der Hauptakteure bei der Entstehung des Sudetendeutschen Museums, in München 75. Geburtstag.

Beginnen wir mit der Geburt von Henkers Vater Paul am 26. März 1898 in Dux im Böhmischen Mittelgebirge. Die evangelischen Henkers besitzen den Viktorienschacht in jener Bergbaustadt. 1902 stirbt Pauls Vater, 1904 seine Mutter. Danach kommt er zu seinem Vormund nach Wolfenbüttel bei Hannover, das nach dem Preußischösterreichischen Krieg von 1866 zu Preußen gehört. Paul, der im preußischen Wolfenbüttel als Österreicher gehänselt wird, büchst 1915 aus, meldet sich als Einjähriger Freiwilliger bei der k. u. k Armee und wird zu einem von Kaiser Franz Joseph höchst dekorierten Kriegshelden.

Mit der Gründung der Tschechoslowakischen Republik 1918 verliert er seine Existenzgrundlage. Über den Duxer Viktorienschacht verfügt mittlerweile der Wolfenbüttler Vormund. Unverzagt nimmt Paul sofort sein weiteres Schicksal in die Hand, studiert in Prag und wird Jurist, als der er bei der dortigen Bank der Deutschen arbeitet. Im Zuge der Tschechisierung verliert die Bank ihre Bedeutung, und Paul wechselt nach Wien in die Firma des jüdischen Mannes seiner Schwester Martha. Nach dem Anschluß Österreichs im März 1938 übernimmt die Deutsche Wehrmacht alle österreichischen Berufsoffiziere. Auch den Luftwaffenoffizier Paul Henker, den sie in Münster und Berlin stationiert. Mittlerweile hat er Lilly Eiferth geheiratet. 1925 kommt Sohn Peter in Prag zur Welt. 1940 stirbt Lilly.

Auch die evangelische Familie von Michael Henkers Mutter An-

nemarie, verwitwete von Wegewitz, hat Wurzeln in Böhmen. Sie kam 1916 in Chemnitz zur Welt, lebt aber mit ihrer 1939 geborenen Tochter Beatrice in Eger, wo das Regiment ihres Mannes stationiert ist. Der Offizier fällt am ersten Tag des Zweiten Weltkrieges. 1941 heiraten Paul Henker, Held des Ersten Weltkrieges, und Annemarie von Wegewitz, Heldin des Zweiten Weltkrieges. Als Österreicher wird Paul Henker nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges schnell aus der Kriegsgefangenschaft entlassen und marschiert zu Fuß zu seiner Familie in Eger. Wieder gereicht ihm seine österreichische Staatsbürgerschaft zum Vorteil. Er und seine Familie werden nicht vertrieben. Aber bleiben dürfen sie auch nicht und suchen Zuflucht in Salzburg, wo Paul Henker 1946 bis 1953 Verwalter des deutschen Eigentums im Land Salzburg ist. Dort kommen Tochter Christl und Sohn Michael zur Welt.

1953 zieht die Familie nach Garmisch-Partenkirchen in Oberbayern. Die Henkers kommen nicht als Vertriebene, leiden nicht unter der häufig beklagten Verachtung der Einheimischen. Vielmehr macht die Konfession den Unterschied. Michael Henker: „In der Schule hatten die Katholiken und die Evangelen unterschiedliche Toiletten.“ Das zeitigt aber keine Ausgrenzung, schließlich war der Ort Garnison der Wehrmacht und beherbergt seit 1945 eine Erholungseinrichtung der USA-Armee. Michael Henkers Familie ist groß und weitverzweigt. Viele Verwandte leben in Großbritannien, den USA, Kanada und Australien. Reger Familienaustausch ist üblich, und die Kin-

der verbringen regelmäßig längere Aufenthalte im Ausland. Deshalb wächst der sudetendeutsch-österreichische Oberbayer Michael zweisprachig auf. Gleichzeitig ist die erlebte Geschichte der Eltern präsent und fasziniert ihn. An der LudwigMaximilians-Universität in München schreibt er sich für Anglistik, Geschichte und Kunstgeschichte ein.

Daß die Anglistik allmählich ins Hintertreffen gerät, verdankt er seinem akademischen Lehrer Hans Schmidt (1930–1998), einem Pfälzer Professor für Frühe Neuzeit. Dieser stößt ihn auf die noch kaum erforschte Geschichte des Fürstentums Pfalz-Neuburg, einer einst evangelischen rekatholisierten Linie der Wittelsbacher. Henker ist erster Promotionsschüler des frisch habilitierten Professors. Und Henker legt sich ins Zeug. Er wühlt in Archiven und reist kreuz und quer durch den Kontinent: „Das Fürstentum war der Schwiegervater Europas, und die Söhne saßen auf allen wichtigen Bischofssitzen.“

Gleichzeitig hilft er bei der Vorbereitung der Großausstellung „Wittelsbacher in Bayern“ und wirkt auch bei deren Durchführung 1980 mit. 1982 promoviert er. 1983 beginnt er beim Haus der Bayerischen Geschichte Ausstellungen mitzugestalten und wird schließlich verbeamtet. Zum Schluß ist er Geschäftsführender Direktor. Direktor kann er wegen des Verbots von Hausberufungen nicht werden.

2008 wird er Leiter der Landesstelle für nichtstaatliche Museen in Bayern. Die Behörde berät und begleitet die 1250 nichtstaatlichen sowie einige staatliche Museen. Ausstellungen bleiben

Henkers Steckenpferd. 2013 beginnt sein Ruhestand. Da ist er bereits seit langem im Wissenschaftlichen Beirat des Sudetendeutschen Museums. 2014 stößt er zu dessen Plannungsstab, den er ab 2015 leitet. Nach der Fertigstellung des Museums wird er Berater des Vorstandsvorsitzenden der Sudetendeutschen Stiftung, seit 2022 tut er dies ehrenamtlich.

2014 bis 2016 ist Henker Präsident der ICOM Deutschland, des deutschen Nationalkomitees des Internationalen Museumsrates. Mit 6000 Mitgliedern ist ICOM Deutschland das mitgliederstärkste der 118 Nationalkomitees. Das Motto „Spurensuche. Mut zur Verantwortung!“ des Internationalen Museumstages 2017 stammt von Henker.

Außerdem ist Henker Vorsitzender des Wahnfried-Kuratoriums des Richard-Wagner-Museums in Bayreuth, Sprecher des Wissenschaftlichen Beirates des Geschichtsparks BärnauTachov, wissenschaftlicher Berater des Ludwig-Erhard-Zentrums in Fürth, mithin Mitgestalter der aktuellen Henry-Kissinger-Ausstellung, Stiftungsratsmitglied des Bayerischen Bibelzentrums, Vorsitzender des Historischen Vereins Neuburg, eines der ältesten historischen Vereine in Deutschland, sowie Vorsitzender des Verbandes für Orts- und Flurnamenforschung.

Henker ist Autor zahlloser Veröffentlichungen über Kunstund Kulturgeschiche sowie Museologie. Und er ist Empfänger zahlreicher Ehrungen, die jüngste ist die Adalbert-Stifter-Medaille der SL.

Atemlos von der Aufzählung der Verdienste Michael Henkers wünschen wir zum Wohle aller, daß ihm die Puste noch lange nicht ausgeht. Herzlichen Glückwunsch! Nadira Hurnaus

Das Haus des Deutschen Ostens in München (HDO) veranstaltete im Sudetendeutschen Haus den Tag der Heimat und sein Herbstfest. Zahlreiche Landsleute aus dem Deutschen Osten kamen zu der Feier im AdalbertStifter-Saal und auf der Terrasse. des Hauses.

Der Tag der Heimat und das HDO-Herbstfest haben immer eine politische, darunter erinnerungspolitische, eine identitätsstiftende, eine kulturelle und eine gesellige Dimension. Für diejenigen, die daran teilnehmen, ist es vor allem ein Fest der Begegnung: Alt und jung kommen zusammen, um mit Freunden zu feiern.

In diesem Jahr wurden die Festivitäten vom BdV-Kreisverband München in Kooperati-

on mit dem Haus des Deutschen Ostens veranstaltet. Die Federführung hatte der Kreisvorsitzende Bernd Fakkelmann übernommen. Die bayerische und Münchener Politik wa-

ren vertreten durch den Landtagsabgeordneten Andreas Lorenz (CSU) und den Stadtrat Thomas Schmid (CSU).

Das Grußwort des BdVLandesverbandes Bayern sprach dessen Vor-

standsmitglied Paul Hansel. Die Totengedenkstunde gestaltete Birgit Unfug.

Neben dem Haus des Deutschen Ostens war auch der Verein der Förderer des Hauses des Deutschen Ostens in München durch das Vorstandsmitglied Renate Beck-Hartmann vertreten. Verköstigt wurden alle vom Team des Alten Bezirkamtes, des Lokals im HDO.

Alle Gäste bedanken sich ganz herzlich bei den Trachtenträgerinnen und Trachtenträgern vom Verband der Siebenbürger Sachsen, der Riesengebirgstrachtengruppe München, der Böhmerwald Sing- und Tanzgruppe München und der Kuhländler Trachtengruppe, die zum Tag der Heimat und dem Herbstfest erschienen waren.

Lilia AntipowDer zweite Tag des Grünen Bandes macht am 23. September von 12.00 bis 17.00 Uhr am Aktivzentrum Althütte beim oberpfälzischen Waldmünchen in der Natur-Aktiv-Region Oberer Bayerischer Wald/Böhmerwald das Natur- und Kulturerbe Grünes Band in der bayerisch-böhmischen Grenzregion mit allen Sinnen erlebbar.

Von Nord nach Süd, 12 500 Kilometer quer durch Europa, zieht sich das Grüne Band entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs. Wo vier Jahrzehnte lang Zäune, Mauern und Wachanlagen Menschen den Zutritt zum Grenzstreifen verwehrten, fanden selten gewordene Pflanzen und Tiere Lebensraum, und alte, andernorts längst verschwundene Landschafts- und Siedlungsspuren konnten überdauern. Heute erschließen malerische Rad- und Wanderwege die tiefen Wälder, Moor- und Wiesenlandschaften sowie Reste untergegangener Orte und Burgruinen.

Auch der Veranstaltungsort, das DSV Nordic-Aktiv-Zentrum Oberer Bayerischer Wald/ Böhmischer Wald im Landkreis Cham, ist im bayerisch-tschechischen Grenzgebiet Teil der unberührten Landschaft, welche zwischen den Städten Furth im Wald, Waldmünchen und Taus liegt und deren Wegenetz annähernd 150 Kilometer lang ist. Die dichte Infrastruktur von Wanderwegen, Mountainbike-Trails, Nordic-Walking-, Langlauf- und Schneeschuhstrecken läßt keine Wünsche offen.

Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), in seiner Funktion als Informations-, Beratungs- und Vernetzungszentrum Grünes Band, lädt gemeinsam mit Partnern aus Bayern und der Tschechischen Republik zu der Veranstaltung ein, die vom Bayerischen Hei-

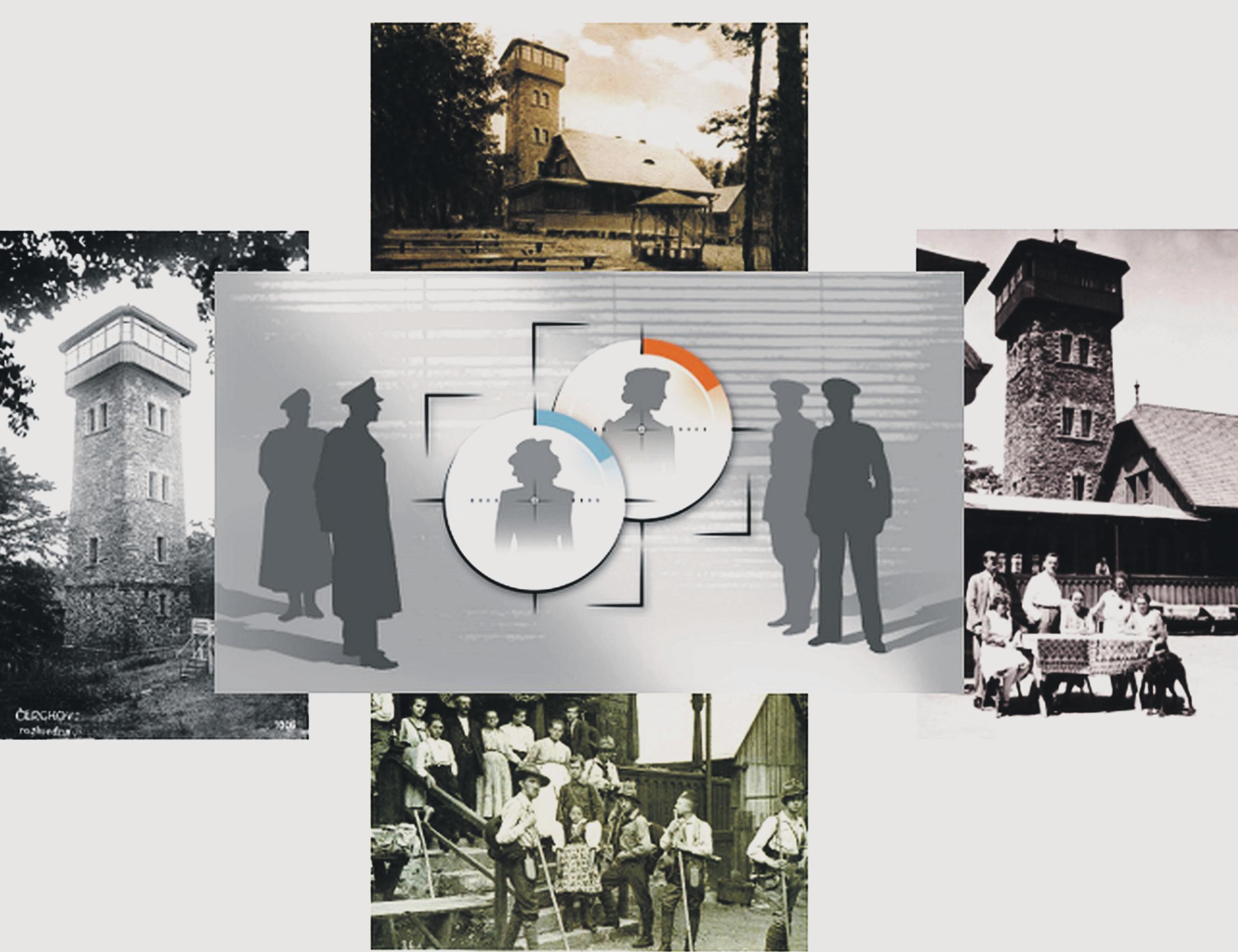

Zwei neue Ausstellungen im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) machen die deutschtschechische Geschichte lebendig. „Čerchov – der Berg, der verbindet!“ und „Vorsicht! Agentinnen schreiben mit!“ wurden soeben im CeBB im oberpfälzischen Schönsee eröffnet.

Die jüngere gemeinsame Zeitgeschichte lebendig zu machen, ist die Intention der beiden Ausstellungen „Čerchov –der Berg, der verbindet!“ und „Vorsicht! Agentinnen schreiben mit!“, die gestern im Centrum Bavaria Bohemia eröffnet wurden. Zusätzlich erlebten die Gäste auch eine Modenschau. Der Schwarzkopf/Čerchov ist mit 1042 Metern der höchste Berg des Oberpfälzer Waldes und der Südgipfel des Böhmischen Waldes/Český les. Der

❯ Natur- und Kulturerbe an der bayerisch-böhmischen Grenze

die zweisprachige Moderatorin Bára Procházková. Vorträge, Vorführungen und Wanderungen werden gedolmetscht. Für Besucher sind Parkmöglichkeiten rund um das Aktivzentrum ausgewiesen. Wer gerne mit dem Fahrrad zum Tag des Grünen Bandes anreisen möchten, kann sich einigen Sportvereinen anschließen, die eine Sternradfahrt zum Tag des Grünen Bandes organisiert haben, einzelne Abfahrtszeiten ➝ gruenesband. bbkult.net

matministerium unterstützt und gemeinsam mit der Stadt Waldmünchen und dem Aktionsbündnis Čerchov plus organisiert wird. Mit dem zweiten Tag des Grünen Bandes lädt das Centrum Bavaria Bohemia dazu ein, die bayerisch-böhmische Region rund um das Nordic-Aktiv-Zentrum zu erleben, und regt zum Entdecken eines Schatzes an, der direkt vor der Haustür liegt. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf Aktivitäten im Freien, Vorführungen regionalen Handwerks, Kurzvorträge, Mitmachangebote

❯ Neue Ausstellungen im CeBB

für groß und klein freuen. Informationsstände und eine Ausstellung informieren über das Grüne Band und laden ein, die Region kennenzulernen. Eine geführte Wanderung zeigt einen ganz besonderen Abschnitt des Europäischen Grünen Bandes rund um den Berg Gibacht. Für das leibliche Wohl sorgen am Aktivzentrum Anbieter mit Produkten aus der Region. Die Freiwillige Feuerwehr aus Waldmünchen wird Getränke verkaufen, und die Freiwillige Feuerwehr aus Gleißenberg

übernimmt das Zepter am Grillstand. Auch der Verein Landgenuß Bayerwald präsentiert sich durch seine Mitglieder vor Ort. „Qualitätsorientierte Gastronomen, Landwirte und Lebensmittelerzeuger haben im Landkreis Cham ein Netzwerk aufgebaut, um sich für den Erhalt und die Pflege regionaler Produkte, regionaler Speisen und für die Region als Ganzes stark zu machen. Wir freuen uns darüber, daß einige Mitglieder des Vereins ihre regionalen Spezialitäten am Tag des Grü-

nen Bandes anbieten werden,“ so Andreas Brunner, Erster Vorsitzender des Vereins Landgenuß Bayerwald. Für eine passende musikalische Umrahmung werden „Da Blechscho‘n“ aus Waldmünchen und das „Chodische Ensemble aus Mrákov“ sorgen. Durch die Veranstaltung führt

Schwarzkopfgipfel war schon im 19. Jahrhundert touristisches Ziel, später Militärstützpunkt und ist heute wieder beliebtes Ziel für Sport- und Naturfreunde.

Höchster Gipfel

Als höchster Gipfel im Grenzgebiet des Oberpfälzer und des Böhmischen Waldes ist der Berg ein touristischer Anziehungspunkt und ein Ort, der die Geschichte der Grenzbevölkerung seit vielen Jahren prägt.

In der einzigartigen Fotoausstellung „Čerchov – der Berg,

der verbindet!“ wird mit zahlreichen Fotografien das Wahrzeichen des Chodenlandes präsentiert. Das Bildmaterial, welches aus den Archiven der Fotografenfamilie Beer aus Waldmünchen und des Chodenlandmuseums aus Taus/Domažlice stammt und zusammengestellt worden sind, zeigt die Geschichte des Berges vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart. Hans Beer führt in die Ausstellung ein.

Im Fokus der Ausstellung „Vorsicht! Agentinnen schreiben mit!“ stehen zwei Agentinnen,

die in den 1930er Jahren dem Tschechoslowakischen Nachrichtendienst militärische Geheimnisse aus Deutschland verrieten. Schon das Wort Agent/ Agentin regt unsere Fantasie an. Unwillkürlich denken wir an James Bond oder an die geheimnisumwobene Mata Hari, die für den französischen Geheimdienst spionierte. Doch wie sieht deren Wirklichkeit aus? Was wissen wir vor allem über Frauen, die in der Vergangenheit für Geheimdienste arbeiteten?

Diese zweisprachige Wanderausstellung gibt Einblick in de-

ren Lebenswelten. Petra Dombrowski führt in die Ausstellung ein.

Zwei Agentinnen

Im Anschluß an die Vernissage der beiden Ausstellungen gab es eine Modenschau mit Kleidung aus den 1920er und 1930er Jahren, moderiert von Petra Dombrowski. Die Veranstaltung wurde simultan gedolmetscht.

Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ist im ehemaligen Kommunbräuhaus der Stadt Schönsee untergebracht, das zu diesem

Die Initiative Europäisches Grünes Band steht für den Erhalt des Natur- und Kulturerbes und für sanften Tourismus, der wirtschaftliche Perspektiven gibt, ohne zu zerstören. 2017 beschloß der bayerische Ministerrat, einen Lükkenschluß an der bayerischtschechischen Grenze zu unterstützen. Parallel dazu läuft der Bewerbungsprozeß für das Europäische Grüne Band als UNESCOWeltkulturund Weltnaturerbe.

Freitag, 23. September, 12.00–17.00 Uhr, Althütte 10, 93449 Waldmünchen. Weitere Informationen über Programm und Partner: gruenesband. bbkult.net, Centrum Bavaria Bohemia, Kordinierungsstelle für die bayerisch-tschechische kulturelle Zusammenarbeit, Freyung 1, 92539 Schönsee/Kreis Schwandorf.

Zweck von der Stadt Schönsee nach den Plänen des Architekturbüros Brückner & Brückner aus Tirschenreuth saniert und erweitert wurde. Das Projekt ging am 1. Januar 2006 in die Verantwortung und Projektträgerschaft des 2004 gegründeten gemeinnützigen Vereins Bavaria Bohemia über. Um das Kulturleben der bayerischen und tschechischen Nachbarregionen von einem Nebeneinander zu einem deutlich stärkeren Miteinander zu führen, baute der Verein das Centrum Bavaria Bohemia zur Drehscheibe aus.

Bis 26. Oktober: „Čerchov – der Berg, der verbindet!“ und „Vorsicht! Agentinnen schreiben mit!“ in Schönbach im Centrum Bavaria Bohemia. Informationen: Ivana Danisch – ivana.danisch@cebb. de, Telefon (80 96 74) 92 48 77.

� SL-Landesgruppe Baden-Württemberg

Die SL-Landesgruppe BadenWürttemberg hatte für Anfang September wieder zu einem Treff auf das Stuttgarter Weindorf eingeladen.

Unter den zahlreichen Gästen konnte Landesobmann Klaus Hoffmann auch wieder politische Prominenz begrüßen, die

in die Laube der Alten Kanzlei gekommen war, um mit den Su-

� Ackermann-Gemeinde im Bistum Regensburg

detendeutschen ins Gespräch zu kommen. Neben Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper und Maximilian Mörseburg MdB waren auch Konrad Epple MdL und die Stuttgarter Stadträtin Beate Bulle-Schmid gekommen. Aber auch prominente Sudetendeutsche wie Peter Sliwka, Vor-

sitzender des Finanzausschusses der Sudetendeutschen Bundesversammlung, Bundesversammlungsmitglied Waltraud Illner, Vinzenz Sliwka, Vertreter für die Junge Generation im SL-Landesvorstand, Franz Effenberger, ehemaliger Rektor der Universität Stuttgart, sowie der Musikwissenschaftler Armin Rosin und Musiker und Komponist Herbert Preisenhammer waren unter den Gästen. Helmut Heisig

Am ersten Septembersamstag fand die dritte Nepomukfeier der Ackermann-Gemeinde (AG) im Bistum Regensburg in Mariaort statt.

Die Andacht in der Kirche Mariä Himmelfahrt zelebrierten Diakon Reiner Fleischmann und Kapuzinerpater Clemens Habiger. Habiger war 1942 in Zwittau im Schönhengstgau zur Welt gekommen und 1946 mit seiner Familie vertrieben worden. „Sich in einer Marienkirche zu treffen und dort nach der Vertreibung ein Stück Heimat zu finden, ist eine alte Tradition der Ackermann-Gemeinde. Auch wir in Regensburg wollen uns heute in alter Tradition vor dem Gnadenbild treffen.“ Mit diesen Worten begrüßte der Diözesanvorsitzende Karl-Ludwig Ritzke die Teilnehmer, vor allem Mitglieder der AG und Vertreter des Freundeskreises Dr. Albert Rauch, auf den Ritzke später einging.

Daß heuer in den Medien am

1. September nur wenig auf den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges hingewiesen worden sei, bedauerte Diakon Fleischmann.

Um so mehr sei das Wirken der AG, die seit Jahrzehnten die Verbindung zwischen Ost und West unterstütze und stärke, ein wichtiger Pfeiler. „Der heilige Johannes Welfflin aus Pomuk, wie sein vollständiger Name lautet, begegnet uns als Figur auf vielen Brücken und auch in unserer Kirche – nicht dem Gebäude, sondern uns allen als Kirche. Als Brückenheiliger kann er uns auch Brücken im Glauben bauen.“ Er sei ein guter Hirte gewesen, der mutig dem Ungeist seiner Zeit widerstanden habe.

Die weltweit mehr als 100 Millionen Flüchtlinge und Vertriebene und die Folgen für Politik und Kommunen oder Vorgänge an Grenzen oder im Mittelmeer nannte Fleischmann zu Beginn seiner Predigt und sprach von den damit einhergehenden Menschenrechtsverletzungen. Kontrapunkt sei die 1946 von Vertriebenen aus Böhmen und Mähren gegründete AG, die für eine Versöhnung unter den Völkern, für ein freundschaftliches Miteinander eingetreten sei. „Das ist aktueller denn je.“ Der Glaube als Basis für das Handeln sei wichtig. „Handeln ist immer Ausdruck einer inneren Einstellung, auch des christlichen Glaubens. Wo Glaube drin steht, kommt Nächstenliebe heraus.“ Und er frag-

te: „Ist dein innerer Glaube auch nach außen spürbar oder bin ich schon abgestumpft? Bin ich bereit, auf Fremde zuzugehen oder ziehe ich emotional die Schranken hoch? Das eigene Handeln ist oft ein Spiegel des Inneren.“ Bei Johannes von Nepomuk sei dessen Glaube deutlich sichtbar geworden. Daher sei es wichtig, dessen Botschaft zu den Menschen hinauszutragen.

Einige Monate nach seiner Geburt sei sein Vater gefallen, erzählte anschließend Pater Habiger, so daß die Mutter alleine für die Familie habe sorgen müssen. Nur ein paar Erinnerungen seien von der Kindheit geblieben: eine mit einer Kutsche, eine andere mit einem Stier, der vor dem Fenster plötzlich aufgetaucht sei. Die Vertreibung verbinde er mit einem sehr kalten Januar und Waggons zum Viehtransport, in denen auf aufgeschichteten Ziegelsteinen Feuer gemacht worden sei, um sich zu wärmen.

„Meine Mutter hat nicht viel mitnehmen können, es ging ganz schnell.“ Letztlich gelandet sei er in Eichstätt, wo die Heimatvertriebenen gut angenommen worden seien –auch weil viele von ihnen damals gefragte Berufe wie Schneiderin oder Friseurin ausgeübt hätten.

Habigers Firmpate war übrigens Hans Schütz, einer der Gründungsväter und langjähriger AGBundesvorsitzender.

Er sei, so Habiger, in Eichstätt aufgewachsen, habe dort Schule und Hochschule besucht, und viel verbinde ihn mit der Frauenbergkapelle. „Doch das Gefühl daheim zu sein, kommt nur mit dem Geburtsort, mit Zwittau, auf.“ Und er ging noch weiter. „Wer bei sich daheim ist, ist überall daheim. Daß ich so sein kann, wie ich bin, daß ich angenommen bin, ist Heimat.“

Nach diesen Ansprachen und den Grüßauer Marienrufen gedachten Ritzke und Schatzmeister Bernhard Dick der im zu-

Ein voller Erfolg war das Heimatfest des hessischen SL-Altkreises Schlüchtern Anfang September im Wald-Restaurant Rabenhorst Bad Soden. Bei Wildschweinspezialitäten und anderen Leckereien ließen es sich die Mitglieder und Gäste, die Kreisobmann Roland Dworschak herzlich begrüßt hatte, gut gehen. Reger Gesprächsaustausch herrschte, und die Stimmung erreichte ihren Höhepunkt, als die Stadtkapelle Schlüchtern Böhmische Blasmusik spielte. Bei Liedern wie der „Vogelwiese“ und „Böhmischer Traum“ mundeten Kaffee und Kuchen wunderbar. Text: Antje Hartelt

rückliegenden Jahr verstorbenen Mitglieder und entzündeten in Erinnerung an Johannes von Nepomuk, auf dessen Leichnam fünf Flammen erschienen sein sollen, fünf Kerzen. Nach den Fürbitten und dem gemeinsamen Vaterunser erteilte Diakon Fleischmann den Segen.

Bei der Nepomuk-Statue neben der Brücke erinnerte Ritzke an den Heiligen. „An vielen Orten in Bayern und Böhmen wacht er über Brücken und Plätze. Er erinnert uns daran, daß Gott auch heute bei uns ist. Es waren sein mutiger Widerstand gegen König Wenzel, sein Verständnis als Beichtvater der von ihrem Mann gequälten Königin Sophie, die die Gläubigen auf seine Fürsprache bei Gott hoffen ließen. Dann waren es aber auch die vielen Legenden, die sich um sein Leben und Sterben ranken. Die vielen beliebten Statuen machen die Gegenwart Gottes im Leben des Volkes spürbar und sinnlich erfaßbar, ähnlich den Ikonen in Osteuropa.“ Auch die Tschechen, selbst wenn sie nicht kirchlich gebunden seien, seien offen für religiöse Symbole – egal ob das Feiern des Namenstages, Hören und Singen von Weihnachtsliedern oder die wieder errichtete Mariensäule auf dem Altstädter Ring in Prag. Dies wie auch die vielen in Böhmen und Mähren verbreiteten Nepomuk-Statuen zeigten uns, daß wir hier im Herzen Europas zusammengehörten.

Das Gedenken galt schließlich auch dem 2015 verstorbenen Prälat Albert Rauch, Direktor des Ostkirchlichen Instituts der Deutschen Bischofskonferenz und langjähriger Pfarradministrator von Etterzhausen. „800 orthodoxe Stipendiaten, darunter 40 russische Theologen, sind unter seiner Leitung unserer katholischen Kirche begegnet und haben erfahren, wie verwandt miteinander unsere Kirchen sind. Das ist heute sehr wichtig, denn der Pa-

� Erzdiözese Bamberg

triarch von Moskau, Kyrill, will unter dem Schutz von Putin glauben machen, daß der Westen religiös und moralisch verdorben ist. Es wird auch eine Zeit nach Putin geben. Dann werden unsere ehemaligen Stipendiaten von dem Glauben und der Gastfreundschaft, die sie besonders hier in Etterzhausen, vor dem Nepomuk und in der Wallfahrtskirche erlebt haben, berichten. Sie werden berichten, daß Glaube und Leben der Gläubigen vor allem in der Katholischen Kirche sich von der Orthodoxie nicht wesentlich unterscheiden“, erklärte Ritzke. Mit einem gemeinsam gesungenen Nepomuk-Lied und einer Spezialversion des Liedes „Žádnej neví co sou Domažlice“ („Koana woaß des, wos is Domaschlitze“) endete die Feier.

Im Gasthof Krieger erinnerte Bernhard Dick daran, daß Anfang September 2021 mit der ersten Nepomukfeier auch die Aktivitäten der diözesanen AG nach der Corona-Pandemie wieder gestartet wurden. Wie einst der Eiserne Vorhang überwunden werden konnte, gelte es aktuell, Lügen und Haß in die Schranken zu weisen, Brücken zu bauen und den Geist der Versöhnung und Freundschaft zu verbreiten. „Die Ackermann-Gemeinde ist heute nötiger denn je.“

Das unterstrich auch Tobias Gotthardt MdB, berufenes Mitglied des AG-Bundesvorstands, in seinem Grußwort. Für ihn ist die Gestaltung der bayerisch/ deutsch-tschechischen Beziehungen aus dem Glauben heraus besonders wichtig. „Die Arbeit der Kirchen auf beiden Seiten der Grenze war wichtig für das, was heute erreicht ist.“ Er verwies auf das Treffen der Ministerpräsidenten Horst Seehofer und Petr Nečas 2010 und die aktuell guten Beziehungen zu einzelnen tschechischen Ministern sowie zu Premier Petr Fiala und Staatspräsident Petr Pavel. „Auch jetzt geht es darum, das Miteinander weiter in die Herzen zu bringen.“ Er forderte eine „Politik der Kaffeetasse“, also nicht nur alle zwei Jahre ein Gipfeltreffen, sondern einfach im Alltag reden und sich austauschen. In diesem Sinne sei der heilige Johannes von Nepomuk ein wunderschönes Symbol für den Brückenbau. „Wer Brücken baut, braucht den Segen Gottes. Und wenn wir gemeinsam weiterbauen, können viele stabile Brücken entstehen.“ Markus Bauer

Anfang September fand die 78. Vertriebenenwallfahrt der Erzdiözese Bamberg zur Wallfahrtsbasilika Zur Heiligen Dreifaltigkeit im oberfränkischen Gößweinstein statt.

Monsignore Herbert Hautmann, der Vertriebenenseelsorger der Erzdiözese Bamberg, und Margaretha Michel, die BdV-Bezirsvorsitzende, SL-Bezirks- und SL-Vize-Landesobfrau, hatten zur Wallfahrt eingeladen und sie vorbereitet. Hauptzelebrant war heuer Monsignore Peter Fořt, der im Raum Graslitz/ Kraslice elf Kirchen und drei Kapellen betreut.

In einer Prozession aus Fahnen- und Trachtenabordnungen von Sudetendeutschen, Schlesiern, Donauschwaben, der Egerländer Gmoin z‘ Nürnberg und Forchheim, der SL-Kreisgruppe Hof und der SL-Ortsgruppe Naila zogen die Gläubigen mit den Monsignores Hautmann und Fořt in die Basilika ein. Musikalisch begleiteten Regionalkantor Georg Schäffner an der Orgel und die aus Schlesien stammende Sopranistin Hildegunt Kirschner die Messe. Kirschners Soli wie „Ave Maria“ von Camille Saint-Saëns waren ein Geschenk für die Zuhörer. Gemeinsam sangen alle aus dem Büchlein „Ostdeutsche Kirchenlieder“, das aus dem Nachlaß von Hautmanns Vorgänger Adolf Schrenk stammt, Teile der Deutschen Messe von Franz Schubert. Fořt griff vor seiner Predigt zur Gitarre und sang das Lied „Manchmal feiern wir mitten im Tag ein Fest der Auferstehung“ des verstorbenen Bamberger Generalvikars Alois Albrecht. „Warum bin ich gekommen“, fragte Fořt und schlug einen Bogen zu seinem Mitbruder Herbert Hautmann. Er freue sich, daß der nicht mehr ganz so jugendliche Hautmann (89) noch so fit und „pumperlgsund“ sei. Er selbst sei seit 51 Jahren Priester, davon 30 Jahre in Graslitz und Umgebung. Auch sein Onkel Johannes habe Priester werden wollen, sein Neffe Paul sei es geworden. Er erzählte weiter, sein Vater sei Tscheche und seine Mutter Sudetendeutsche gewesen. Er habe, so Fořt, seinem Vater, einem Finanzkontrolleur, viel Freude bereitet, denn er habe viele DM und Euro als Pfarrer und Dekan aus Deutschland bekommen. Fořt nannte Organisationen wie Kirche in Not, Renovabis oder Ackermann-Gemeinde. Er habe immer wieder seinen Gläubigen gesagt: „ Das, was wir hier erleben, ist bewundernswert.“

Der Prager Erzbischof František Kardinal Tomášek habe ihm im Inneren Böhmens Geld von den Sudetendeutschen für Kirchenreparaturen gegeben. Der Kardinal habe das Geld nicht den Priestern in den Pfarreien ehemaligen Sudetenlandes geben dürfen, denn die seien zur Strafe dorthin entsandt worden, weil die Kommunisten die Kirche zum Tode verurteilt hätten. „So bekam ich als Sudetendeutscher euer Geld für die Kirchen um Horoschowitz herum“, freute sich Fořt. „Aber ich habe jeden Heller und Pfennig –Cent gab es noch nicht – gut genutzt. Und Ihr Spender freut euch, denn es gibt einen reichen Lohn für euch im Himmel.“

„Wir wandern zu unserem Ziel, heim zum himmlischen Vater. Mit welcher Kraft schaffen wir es? Mit der Kraft des Heiligen Geistes! Was müssen wir mitnehmen? Festen Glauben, tiefe Hoffnung und große Liebe. Mit Gottes Hilfe schaffen wir das schon und mit Hilfe unserer Mutter, der Jungfrau Maria“, schloß Fořt. Nun griff er noch einmal zur Gitarre und sang: „Eines Tages kam einer, der hatte einen Zauber in seiner Stimme, eine Wärme in seinen Worten, einen Charme in seiner Botschaft.“ Der Text war ebenfalls von Alois Albrecht, die Melodie von Peter Janssens. Am Ende sprach Margaretha Michel ein Dankeswort. Sie danke allen Gruppen, allen Gottesdienstbesuchern und insbesondere den Zelebranten. Sie freue sich über die große Verbundenheit der Heimatvertrieben und danke allen, die zu einem guten Verlauf des Festgottesdienstes beigetragen hätten, insbesondere dem Vize-Vorsitzenden der Donauschwaben und Ehrenvorsitzenden der Heimat-Ortsgemeinschaft Josef Lutz.

Auch Lutz ging zum Ambo: „Die Heimatvertriebenen, Flüchtlinge, Aussiedler und die Pilger wünschen bei ihrer 78. Vertriebenenwallfahrt

Frieden auf dieser Welt.“ Dafür hätten sie fünf weiße Brieftauben vom Brieftaubenverein aus Nürnberg bekommen. Diese wurden nach der Messe zwischen Basilika und Klosterkirche als Friedenstauben für die fünf Kontinente dieser Erde von Horst Zikeli hoch in die Lüfte entsandt.

Ein wunderbarer Gottesdienst ging zu Ende. Man verteilte sich anschließend in den Gaststätten, um noch bei Speis und Trank und Unterhaltung dem einen oder anderen Landsmann zu begegnen.

Bernhard

Bernhard

Heimatlandschaft Erz- und Mittelgebirge – Landschaftsbetreuer: Dietmar Heller, Hillenloher Straße 10, 87733 Markt

Rettenbach, Telefon (0 83 92) 9 34 72 77, Telefax 9 34 72 78, eMail dietmar.heller@deheller.de. Heimatkreis Bilin –Patenstadt Gerolzhofen; Heimatkreisbetreuer: Dietmar Heller. Internet www.heimatkreisbilin.de. Heimatkreis Dux –Patenstadt Miltenberg; Heimatkreisbetreuer: Klaus Püchler, In den Seegärten 35a, 63920 Großheubach, Telefon (0 93 71) 9 94 01, eMail klauspuechler@web.de. Heimatkreis Teplitz-Schönau – Patenstadt Frankfurt am Main; Heimatkreisbetreuer: Erhard Spacek, Franz-Schubert-Straße 13, 01796 Pirna, Telefon (01 60) 95 32 07 27, eMail erhard. spacek@gmx.de Redaktionsschluß: Freitag der Vorwoche. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de

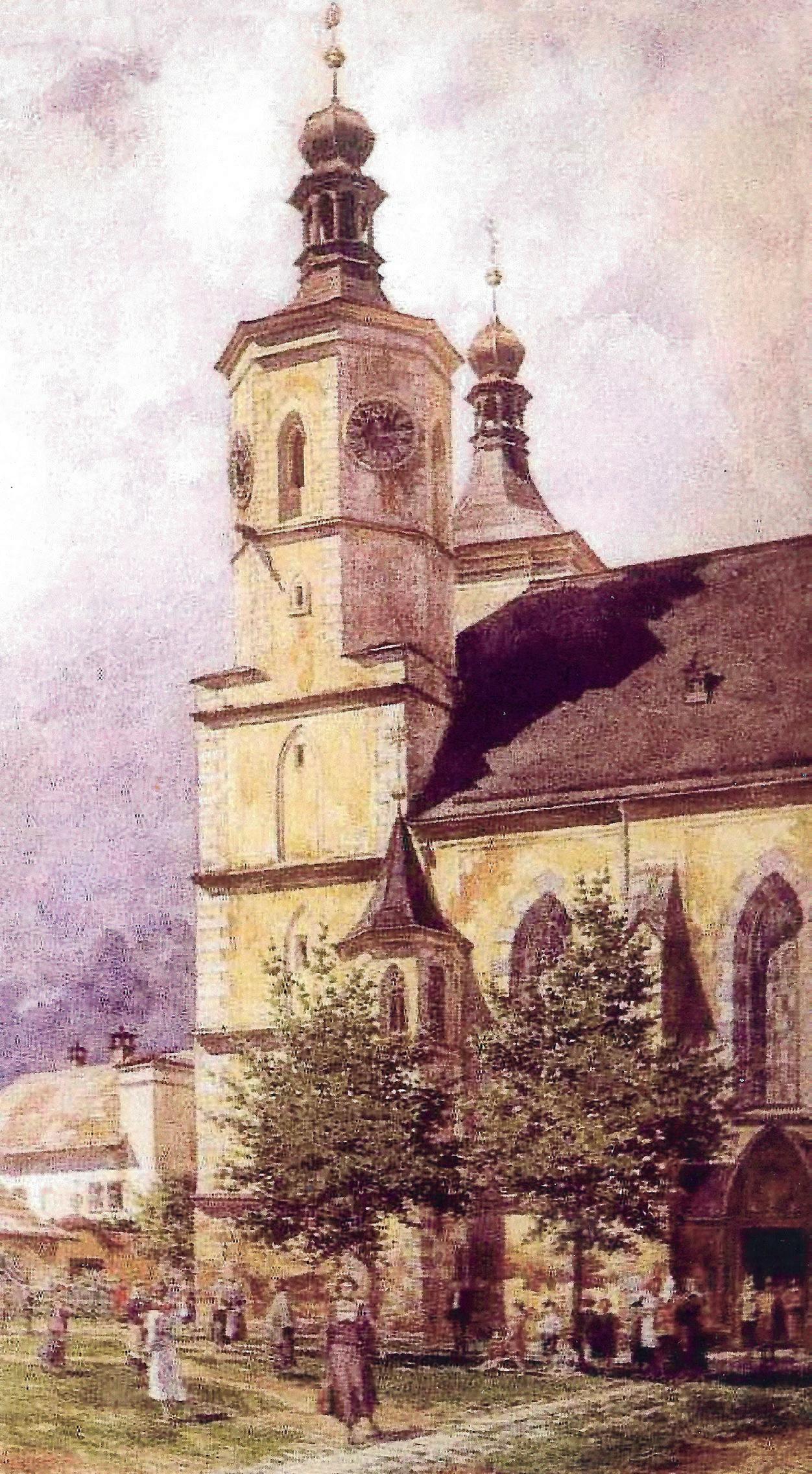

Der Bischof von Leitmeritz, Josef Koukl (1926–2010), verfügte die Wiedereröffnung des bischöflichen Gymnasiums im Wallfahrtsort Mariaschein, heute ein Ortsteil von Graupen im Bezirk Teplitz-Schönau, und dessen Eingliederung in das Schulnetz für das Schuljahr 1993/1994.

Weit mehr als 700 Priester und darüber hinaus zahlreiche Sudetendeutsche verdanken dem Gymnasium eine solide höhere Ausbildung. Alfred Herr berichtet über den Ort, seine Geschichte, Baulichkeiten und schulischen Einrichtungen.

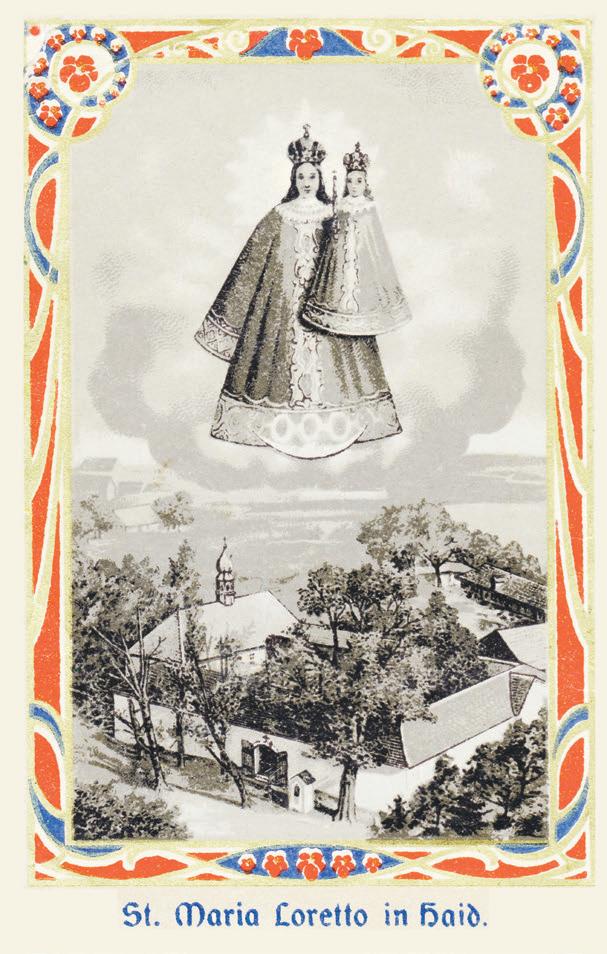

Der Marktflecken Mariaschein mit seinen rund 4500 Einwohnern gehörte einst zum Bezirk Aussig. Er war weithin für sein Marienheiligturn – Hauptwallfahrt anläßlich Mariä Geburt am 8. September –, die Jesuitenresidenz mit Knabenseminar und Gymnasium bekannt. Der Ort liegt wunderschön am Fuße des Erzgebirges, das dort im Mückenberg bis über 800 Meter ansteigt. Das Gemeindeareal von Mariaschein grenzte unmittelbar und übergangslos an die ZinnBergstadt Graupen im Bezirk Teplitz-Schönau. Ins Zentrum der Badestadt Teplitz waren es etwa acht Kilometer.

Die Siedlungsfläche der Gemeinde Mariaschein entstand schrittweise. Althof, der älteste Teil, stammt wahrscheinlich vom Anfang des 14. Jahrhunderts, da hier ein Vorwerk der Rosenburg in Graupen stand. Der zweite Ortsteil ist Oberscheine, etwa bei der Fundstelle des Gnadenbildes beziehungsweise rings um die dort gebaute Kapelle oder spätere Wallfahrtskirche. Dort war ursprünglich das Vorwerk Scheune oder Scheine.

Die Ortsansiedlung erfolgte erst nach 1668, also nach dem Zeitpunkt, an dem sich die Jesuiten niedergelassen hatten. Oberscheine umfaßt zwei Ortsplätze. Auf dem oberen stand bis 1939 ein leuchtendes Kreuz, unter welchem gemäß der Volksüberlieferung ein Massengrab von 300 deutschen Rittern und anderen Kriegern liegt, die 1426 – zurückflutend von der verlorenen Schlacht am Bihane-Gelände bei Aussig gegen die Hussiten – hier gefallen waren. Auf dem unteren östlich der Kirche ist eine Brunnenanlage. Der dritte Ortsteil Niederscheine oder Niederscheune liegt unterhalb der Schule und war das eigentliche Bauerndorf.