Sudetendeutsche Zeitung

Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft

Reicenberger

VOLKSBOTE

Sudetendeutsche Zeitung

Sudetendeutsche Zeitung

Neudeker

Sudetendeutschen Landsmannschaft

Sudetendeutsche Zeitung

Zeitung

Zeitung

HEIMATBOTE

Neudeker Heimatbrief

Heimatbrief

VOLKSBOTE

� Auto-Abgasregelung

Tschechien

setzt sich bei Euro 7 durch

Der Vorstoß der Bundesregierung und der Europäischen Kommission, ab Jahresmitte 2025 EU-weit für Kraftfahrzeuge die strenge Abgasnorm Euro 7 einzuführen, ist gescheitert. Durchgesetzt hat sich im Ministerrat Tschechien, das mit seiner Gegeninitiative die eigene Automobilindustrie und die damit verbundenen Arbeitsplätze schützen will.

Tschechiens Verkehrsminister Martin Kupka (ODS) bezeichnete den ausgehandelten Kompromiß als einen großen Erfolg für Tschechien. Nach Kupkas Aussage wurden Emissionsgrenzwerte für Autos gelokkert und die Fristen für die Einführung der Norm gegenüber dem ursprünglichen Vorschlag verlängert. Tschechien hatte nach Bekanntwerden der EUPläne massiv protesiert und weitere sieben EU-Staaten als Unterstützer gewonnen. Am Ende stimmte auch Deutschland dem ursprünglichen Entwurf nicht zu, da sich die Koalitionspartner FDP und Grüne nicht auf eine gemeinsame Linie einigen konnten.

Ob die Euro-7-Norm nun tatsächlich so kommt, wird sich final erst entscheiden, wenn die Verhandlungen mit dem EU-Parlament und der EU-Kommission dazu abgeschlossen sind. Das kann noch Monate dauern.

VOLKSBOTE

� Weltweite Studie des Reiseveranstalters Planet Cruise

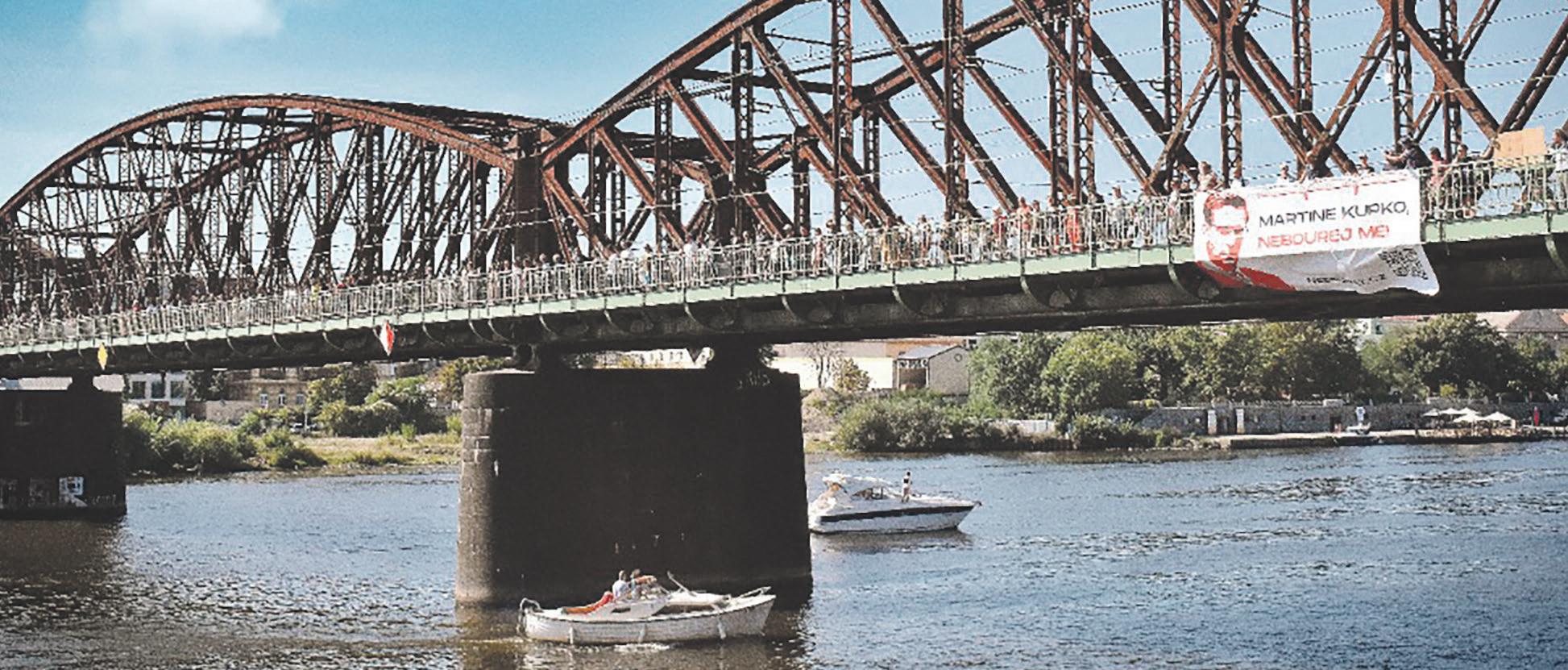

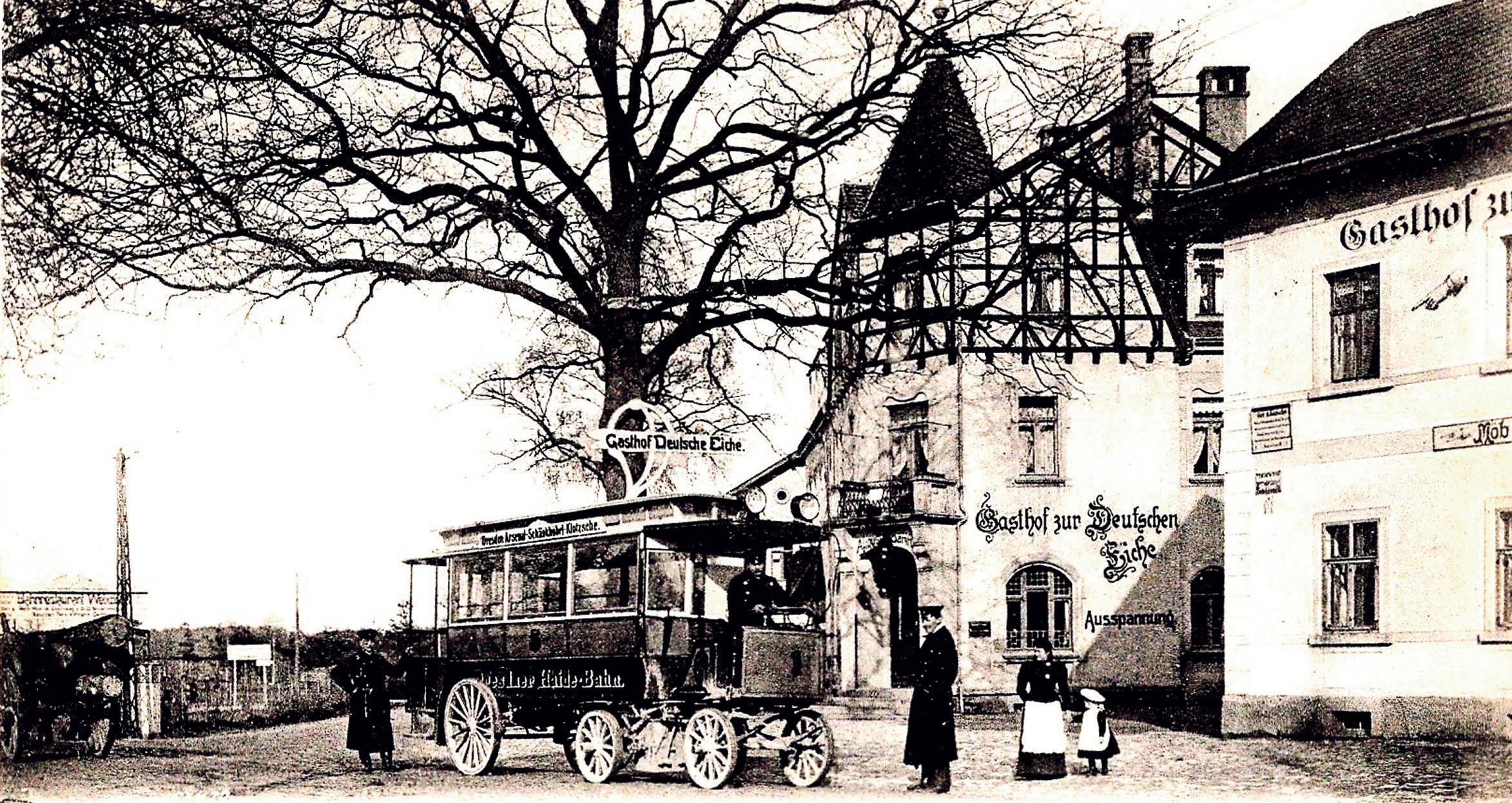

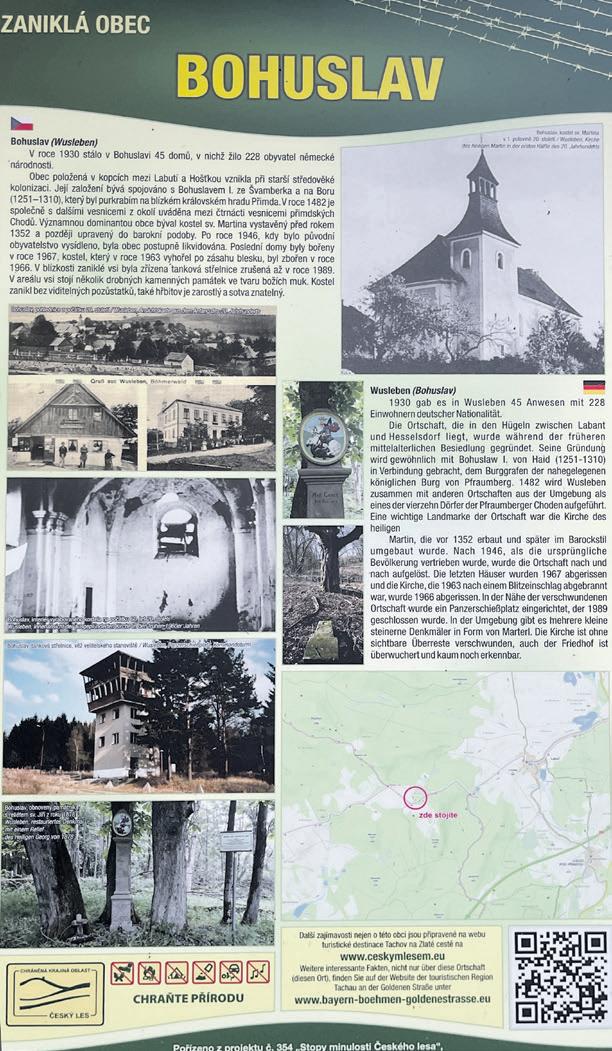

Mit einer Menschenkette über die Moldau haben Bürger gegen den geplanten Abriß der historischen Eisenbahnbrücke unterhalb des Prager Wyschehrad demonstriert und eine Sanierung des über 120 Jahre alten Bauwerkes gefordert.

Der Verein Nebourat, der zu dem Protest aufgerufen hatte, sammelt außerdem Unterschriften für den Erhalt. Die On-

line-Petition wurde bereits von 17 500 Bürgern gezeichnet. Täglich fahren bis zu 288 Züge über die 261 Meter lange Moldau-Brücke, die seit 2004 unter Denkmalschutz steht. In einer Studie hatten Experten 2018 geraten, die Brücke durch einen Neubau zu ersetzen. Verkehrsminister Martin Kupka (ODS) erklärte, er wolle über das weitere Vorgehen bis zum Jahresende entscheiden.

Sicher, freundlich, günstig: Prag ist das beste Reiseziel in Europa

Bestes Reiseziel in Europa, zweitbestes Reiseziel auf der Welt: Prag ist laut einer Studie des Reiseveranstalters Planet Cruise vor allem für Alleinreisende die perfekte Wahl.

Während Familien den Urlaub am Meer, am See oder in den Bergen verbringen, entscheiden sich viele Alleinreisende für einen Städtetripp. Für diese Zielgruppe haben Experten im Auftrag des Reiseveranstalters

Planet Cruise die 56 interessantesten Metropolen der Welt untersucht. Die sechs Kriterien, die dabei die Grundlage bildeten, waren Sicherheit, Freundlichkeit, durchschnittliche Hotelkosten, Angebot an Gruppenaktivitäten, Anzahl der Attraktionen sowie die Kosten für den öffentlichen Nahverkehr.

Mit 4,6 von fünf Punkten erreichte Prag knapp hinter Tokio (4,7) weltweit den zweiten Platz. Weltweit unter den attraktivsten zwanzig Städten sind zehn europäische Städte, und zwar Budapest (7), Wien (8), Rom (9), Bukarest (10), Madrid (13), Lissabon (14), Florenz (15), München (17) und Paris (19).

In Punkto Freundlichkeit ist Prag mit 62 Prozent knapp hinter Wien (64 Prozent) die zweitfreundlichste Stadt der Welt. Auch bei der Sicherheit kann die tschechische Hauptstadt mit 75,3 Punkten, dem fünftbesten Wert weltweit, überzeugen. In ihrer Studie schreiben die Autoren: „Der zweite Ort auf unserer Hotspot-Liste für Alleinreisende ist die märchenhafte Stadt Prag.

Mit ihrer imposanten gotischen Architektur, dem köstlich wär-

� 90.

Mit einem Rekordergebnis von 96,56 Prozent ist Bayerns Ministerpräsident Markus Söder auf dem Parteitag am Samstag in München als CSU-Vorsitzender klar im Amt bestätigt worden. Außerdem sind im neuen Parteivorstand wieder zahlreiche Landsleute mit sudetendeutschen Wurzeln vertreten.

menden Essen und den schönen Kopfsteinpflasterstraßen ist Prag der perfekte Ort, für alle, die auf der Suche nach einem Ort sind, den sie ein paar Tage lang erkunden können.“

Die Stadt mit der höchsten Sicherheit ist übrigens mit 79,2

Preis sind die wichtigsten Pluspunkte des Prager Nahverkehrssystems seine Vernetzung und Effizienz“, schreiben die Autoren in ihrer Studie und verweisen auf die Zeitschrift TimeOut, die Anfang des Jahres das öffentliche Nahverkehrssystem von Prag

Punkten München. Der einzige deutsche Vertreter in der Top 20 fällt dagegen in einer anderen Kategorie mit 0 Punkten komplett durch – bei den Kosten für den Öffentlichen Nahverkehr.

Kein Wunder, da in München allein die Hin- und Rückfahrt zum Flughafen mit 26 Euro zu Buche schlägt.

Anders Prag, das im europäischen Vergleich mit Budapest und Bukarest zu den preisgünstigsten Destinationen gehört.

„Neben dem relativ niedrigen

als das zweitbeste der Welt gekürt hatte. Auch in den Jahren davor wurde Prag immer wieder ausgezeichnet – 2022 als kinderfreundlichste Urlaubsstadt in Europa und 2021 als einer der besten Städte weltweit für alleinreisende Frauen.

Und 2015 hatten die Leser der amerikanischen Zeitung US Today die tschechische Hauptstadt wegen ihrer schönen Weihnachtsmärkte als weltweit bestes Reiseziel für die Adventszeit gewählt. Torsten Fricke

A

ls Landesvorsitzender der Union der Vertriebenen (UdV) ist Bernd Posselt, Spre-

cher der Sudetendeutschen Volksgruppe, kraft Amtes weiter Mitglied des Parteivorstands, ebenso wie Schirmherrschaftsministerin Ulrike Scharf als Vorsitzende der Frauen-Union und Gesundheitsminister Klaus Holetschek als Vorsitzender des Bezirks Schwaben. In das höchste Parteigremium gewählt wurden außerdem die ehemalige Schirmherrschaftsministerin Carolina Trautner und MdL Josef Zellmeier, Vorsitzender der Arbeitsgrup-

pe Vertriebene, Aussiedler und Partnerschaftsbeziehungen der CSU-Fraktion.

Als stellvertretende Parteivorsitzende wurden MdEP Manfred Weber (94,95 Prozent), MdEP Prof. Dr. Angelika Niebler (95,30 Prozent), Katrin Albsteiger (91,52 Prozent), Staatsministerin Melanie Huml (87,58 Prozent) sowie MdB Dorothee Bär (75,24 Prozent) gewählt. Schatzmeister sind MdB Sebastian Brehm (96,60 Prozent) und Dr.

Hans Reichhart (96,26 Prozent), Schriftführer Dr. Astrid Freudenstein, die mit 97,26 Prozent das beste Einzelergebnis aller Kandidaten erzielte, und Markus Pannermayr (96,40 Prozent).

In seiner Rede schwörte Söder die CSU-Delegierten auf die Landtagswahl am 8. Oktober ein: „Diese Wahl ist eine wichtige Weichenstellung für Bayern und ein starkes Signal für Berlin. Nur wir als CSU sind die Stimme Bayerns in Deutschland.“

HEIMATBOTE

Postvertriebsstück Deutsche Post AG Entgelt bezahlt Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH Hochstraße 8 D-81669 München eMail zeitung@sudeten.de B 6543 Jahrgang 75 | Folge 39 | 2,80 EUR 75 CZK | München, 29. September 2023 HEIMATAUSGABEN IN DIESER ZEITUNG

Zeitung Sudetendeutsch-Tschechischer Zukunftskongreß in Budweis (Seite 3)

HEIMATBOTE

VOLKSBOTE HEIMATBOTE

Historische Eisenbahnbrücke in Prag

Heimatbrief �

Protest gegen den Abriß

Bayerns Vierter Stamm im CSU-Vorstand

Parteitag der Christlich-Sozialen Union am Samstag in München

Als Ziel für Städtereisen landet Prag bei Rankings immer wieder auf den vorderen Plätzen. Fotos: Czech Tourism

Tschechiens Verkehrsminister Martin Kupka.

Bis zu 288 Züge fahren pro Tag über die Moldau-Brücke unterhalb des Prager Wyschehrad. Foto: Monika Skopalová

Ministerpräsident Markus Söder wurde mit dem Rekordergebnis von 96,56 Prozent als CSU-Parteivorsitzender im Amt klar bestätigt. Foto: CSU

AUS UNSEREM PRAGER BÜRO

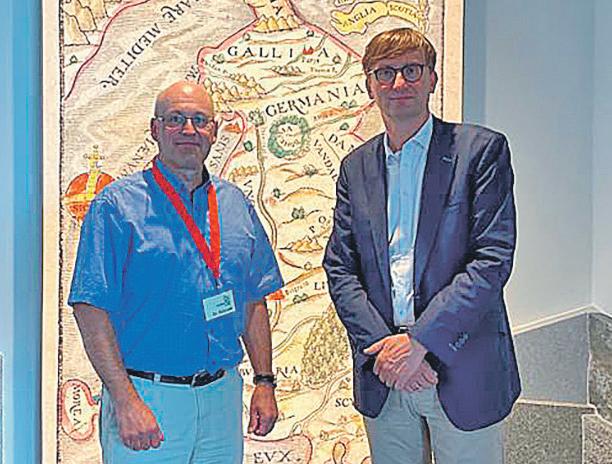

Der Bürgermeister des Stadtviertels Prag 7 (Holeschowitz), Jan Čižinský, gehört zu den treuesten Freunden der Sudetendeutschen und ganz besonders des Prager SL-Büros. Bereits als Chef des außenpolitischen Büros der tschechischen Christdemokraten (KDU-ČSL) erwies er unseren Landsleuten große Dienste. Heute wirkt er in seiner zweiten Amtsperiode als Bürgermeister eines mächtigen und wirtschaftlich starken Stadtteils mit mehr als 45 000 Einwohnern. Prag-Holeschowitz war lange vor dem Zweiten Weltkrieg das Zentrum der Prager Deut-

schen und deutschsprachigen Juden. Čižinský ist sich dieses historischen Erbes bewußt und tut alles dafür, daß die Verdienste der Prager Deutschen nicht in Vergessenheit geraten. Kein Wunder, daß SL-Büroleiter Peter Barton Čižinský für seine (sudeten-)deutsch-tschechische Verständigung schätzt und die beiden bei Bartons Besuch eine weitere Zusammenarbeit besprachen. Die Freundschaft und der Einsatz für diese gewaltige Aufgabe, verbunden mit Zuverlässigkeit, überzeugen Barton davon, daß Čižinskýs Arbeit uns auch in den nächsten Jahren erhalten bleibt.

Tschechische Abgeordnete in Bayern, Berlin und Sachsen

Unter der Leitung des KDUČSL-Abgeordneten David Šimek hat der Ausschuß für Wissenschaft und Bildung des Tschechischen Abgeordnetenhauses Bayern, Berlin und Sachsen besucht. Nach einem Austausch mit Vertretern des Ausschusses für Bildung und Kultus im Bayerischen Landtag erklärte Münchens Generalkonsulin Dr. Ivana Červenková: „Das Treffen hat bestätigt, daß die Zusammenarbeit in Bildung und Wissenschaft zu den wichtigsten Prioritäten zwischen Tschechien und Bayern gehört.“

MdL Tobias Gotthardt, der als stellvertretender Vorsitzender den Landtagsausschuß leitet, bestätigte diese Wertung: „Dieses Treffen hat gezeigt, daß sowohl Tschechien als auch Bayern als Bildungs- und Innovationsstandorte einen hohen Anspruch haben. Mein Wunsch ist es, daß wir die grenzüberschreitenden Bemühungen noch weiter verstärken.“

Ein wichtigstes Gesprächsthema sei, so Gotthardt, der Lehrermangel gewesen, „der uns auf beiden Seiten der Grenze betrifft“. Ebenfalls behandelt wurde der Spracherwerb in Bayern sowie in Tschechien. „Der Wunsch ist groß, sich als gute Nachbarn zu verstehen. Da wollen wir noch einmal neu anpakken“, sagte Gotthardt.

In München besuchte die tschechische Delegation außerdem das Bayerische Ministerium

für Unterricht und Kultus. Zwei weitere Termine standen in Regensburg auf dem Programm. Zum einen trafen sich die Vertreter aus Prag mit dem Präsidenten der Universität Regensburg (siehe auch Bericht unten), Prof. Dr. Udo Hebel, und informierten sich zudem auf dem Campus über die an der Uni angesiedelte Tschechisch-Bayerische Hochschulagentur. Die 2016 ins Leben gerufene Einrichtung fungiert als zentraler Ansprechpartner für alle Belange in der bilateralen Zusammenarbeit zwischen Bayern und Tschechien im Hochschulund Wissenschaftsbereich. Zum

anderen gab es ein Arbeitstreffen in der Fachhochschule Regensburg, um mehr über die duale Ausbildung und dafür notwendige Zusammenarbeit mit Unternehmen zu erfahren.

In Berlin trafen sich die tschechischen Politiker mit Vertretern des Bundestagsausschusses für Bildung, Forschung und Technologie. Außerdem diskutierten sie mit Dr. Henry Marx, dem Staatssekretär für Wissenschaft in Berlin, informierten sich über ein gemeinsames Projekt von tschechischen Universitäten und der Humboldt-Universität und sprachen mit Botschafter Tomáš Kaf-

❯ Weitere Zusammenarbeit insbesondere im Bereich Informatik und Data Science angestrebt

ka über den aktuellen Stand der deutsch-tschechischen Beziehungen.

Außerdem noch auf dem Programm stand ein Besuch des Friedrich-Schiller-Gymnasiums im sächsischen Pirna, wo tschechische und deutsche Schüler gemeinsam zweisprachig das Abitur absolvieren.

Šimek kommentierte dann via Twitter proaktiv, die mehrtägige Tour durch Deutschland sei kein Parlamentsausflug gewesen, sondern eine Reise „mit zahlreichen bilateralen Verhandlungen“.

Pavel Novotny/Torsten Fricke

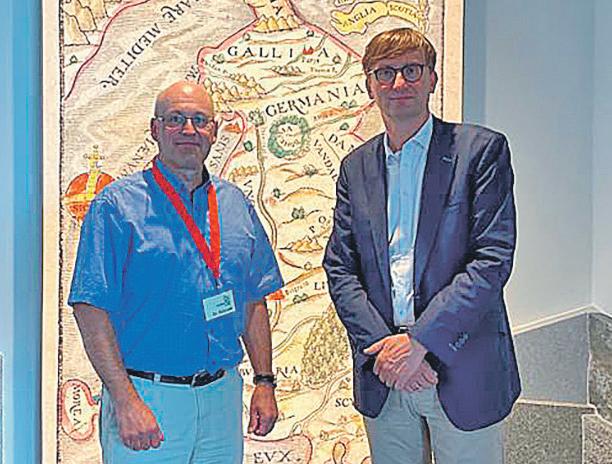

Universitäten in Regensburg und Brünn besiegeln Strategische Partnerschaft

„Es freut mich sehr, daß wir den Ausbau und die Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Masaryk-Universität nun in Gestalt einer Strategischen Partnerschaft gemeinsam besonders unterstützen und begleiten werden“, hat Prof. Dr. Udo Hebel, Präsident der Universität Regensburg, bei der Vertragsunterzeichnung erklärt.

Damit wird die seit 1989 existierende Partnerschaft zwischen der Universität Regensburg und Tschechiens zweitgrößter Universität intensiviert. Die Unterzeichnung des Abkommens fand im Rahmen eines Delegationsbesuchs von Rektor Prof. Dr. Martin Bareš und weiterer Professoren der Brünner Universität statt.

Dabei wurden neben den bereits bestehenden engen Forschungskooperationen in den Fächern Slavistik, Chemie, Germanistik und Amerikanistik wei-

Gemeinsam gegen Schlepper

Wegen der dramatisch steigenden Anzahl von illegalen Migranten über die Balkanroute werden die tschechische und die deutsche Polizei gemeinsam intensiv gegen Schlepper vorgehen, hat der tschechische Innenminister Vít Rakušan (Stan) angekündigt. Dabei schloß Rakušan auch „stationäre Kontrollen an ausgewählten Grenzübergängen“ nicht aus. Darauf hätten sich er und Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) verständigt. Noch im Mai hatte Faeser gesagt, daß „offene Grenzen für die Bürger im täglichen Leben wichtig“ seien, und sie dies nicht ändern wolle.

Präsident Pavel besucht Colt-Fabrik

Der tschechische Präsident Petr Pavel hat zum Abschluß seiner USA-Reise die Waffenfabrik Colt in Hartford (Connecticut) besucht. Das amerikanische Traditionsunternehmen ist im April vergangenen Jahres von einer Gruppe tschechischer Rüstungsfirmen gekauft worden. Pavel sagte, er sehe hierin ein hervorragendes Beispiel, daß tschechisches Kapital selbst Kultmarken übernehmen könne und Tschechien damit auf den Weltmarkt bringe. Petr Pavel war für fast eine Woche in den Vereinigten Staaten. Wichtigster Programmpunkt war die Teilnahme an der Uno-Vollversammlung in New York.

Daniel Křetínský hat Le Monde verkauft

Der tschechische Milliardär

Daniel Křetínský hat seine Anteile an der französischen Tageszeitung Le Monde für 50 Millionen Euro an das Medienhaus NJJ Presse des Telekommunikationsmagnaten Xavier Niel verkauft. Der neue Eigentümer hat sich verpflichtet, die Beteiligung auf einen Fonds zur Sicherung der Pressefreiheit zu übertragen. Křetínský, der in Frankreich studiert hat und fließend Französisch spricht, war 2019 beim Traditionsblatt eingestiegen, was zu heftigen Protesten unter den Mitarbeitern geführt hatte. In Frankreich ist der tschechische

Milliardär weiterhin vor allem in der Energiebranche investiert, besitzt aber auch Anteile an der Supermarktkette Casino und am TV-Konzern TF1.

Restaurants mit Hygiene-Mängeln

Fast jedes zehnte Restaurant war mangelhaft. Von den über 1300 Gastbetrieben und Kantinen, die die staatliche Veterinärverwaltung in der ersten Jahreshälfte kontrolliert hat, wurden bei 113 Betrieben Verstöße registriert. Die häufigsten Verstöße waren Lebensmittel mit abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum, Lebensmittel unbekannter Herkunft in den Lagerbeständen sowie mangelnde Hygiene.

Schlacht am Weißen Berg nachgestellt

Rund tausend bewaffnete Kämpfer in historischen Kostümen haben am Wochenende in Prag die Schlacht am Weißen Berg nachgestellt. Die Schlacht vom 8. November 1620 gilt mit über 50 000 Soldaten als die erste große militärische Auseinandersetzung im Dreißigjährigen Krieg. Dabei unterlagen die Truppen der böhmischen Stände dem kaiserlichen und bayerischen Heer der Katholischen Liga. Die Zahl der Gefallenen wird auf 5 700 Soldaten geschätzt.

Drohungen gegen Putin-Kritiker

Zwei in Prag lebende oppositionelle Journalistinnen aus Rußland werden von Unbekannten bedroht. Das amerikanische Komitee zum Schutz von Journalisten hat deshalb die tschechischen Behörden aufgefordert, tätig zu werden. Die Drohnachrichten gingen bei der Redaktion des Investigativportals Važnyje istorii ein und waren direkt an die Journalistinnen Alesja Marochowskaja und Irina Dolinina gerichtet. Die Prager Polizei erklärte, man habe bereits Ermittlungen aufgenommen, könne sich aber zur Zeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht äußern. Die Redaktion des Investigativportals war nach Beginn des russischen Angriffskrieges nach Prag umgezogen, um der Kreml-Zensur zu entgehen.

Sudetendeutsche Zeitung

ISSN 0491-4546

Erscheint wöchentlich freitags Redaktionsschluß Veranstaltungstermine: Freitag 18.00 Uhr. Redaktionsschluß Montag 18.00 Uhr. Chefredaktion und verantwortlich für den Inhalt: Torsten Fricke, Nadira Hurnaus. Kulturredaktion: Susanne Habel. Korrespondent in Prag: Dr. Jaroslav Šonka; Korrespondentin in TeplitzSchönau: Jutta Benešová; Korrespondenten im Isergebirge: Stanislav Beran, Petra Laurin; Korrespondent in Berlin: Ulrich Miksch. Ständige Mitarbeit: Peter Barton, Markus Bauer, Josef Grimm, Professor Dr. Rudolf Grulich, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Kathrin Hoffmann, Peter Pawlik, Karl Reitmeier, Hildegard Schuster, Lexa Wessel. Anschrift für alle: Hochstraße 8, 81669 München.

Redaktion: eMail zeitung@sudeten.de;

Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de.

auch in der Mobilität: So zählt Brünn nicht nur zu den wichtigsten Heimatuniversitäten der internationalen Austauschstudenten in Regensburg, „beide Universitäten sind jeweils auch besonders stark nachgefragte wechselseitige Ziele für Forschungs- und Lehraufenthalte“.

Rektor Prof. Bareš betonte die fundamentale Bedeutung der Wissenschaft für den Umgang mit den großen Herausforderungen unserer Zeit. Mit Blick auf das vertrauensvolle Verhältnis und die mit der Strategischen Partnerschaft verbundenen gemeinsamen Werte und Vision sieht er die beiden Universitäten gerade auch für diese Mission besonders gestärkt und gerüstet.

Jahres-Abonnement 2023 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich) 62,50 EUR, Neudeker Heimatbrief oder einer der Regionalblöcke (Block 1 – Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote; Block 2 – Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Heimatzeitung/Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung; Block 3 – Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat, Zuckmantler Heimatbrief; Block 4 – Riesengebirgsheimat) (12 Ausgaben jährlich) 31,25 EUR. Je Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München – IBAN: DE13 7001 0080 0005 7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag.

© 2023 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München. Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.

tere Kooperationen besprochen, wie insbesondere im Bereich Informatik und Data Science.

Die lebendige Verbindung beider Universitäten zeige sich, so die Universität Regensburg,

Die Universität Regensburg versteht sich als „transnationale und transkulturelle Drehscheibe“ und pflegt deshalb ein vielfältiges Netzwerk an internationalen Kontakten zu über 300 Universitäten weltweit.

AKTUELL · MEINUNG Sudetendeutsche Zeitung Folge 39 | 29.9.2023 2

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.

PRAGER SPITZEN

❯ Ausschuß für Wissenschaft und Bildung

MdL Tobias Gotthardt (1. Reihe, 3. von links), stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Bildung und Kultus, und Generalkonsulin Dr. Ivana Červenková (1. Reihe, 4. von links) mit den Mitgliedern der tschechischen Delegation und den Ausschußmitgliedern im Bayerischen Landtag. Foto: Mediaservice Novotny

Prof. Dr. Martin Bareš, Rektor der Brünner Masaryk-Universität, trägt sich in das Gästebuch der Universität Regensburg ein. Im Hintergrund (von links): Präsident Prof. Dr. Udo Hebel, Vizepräsidentin Prof. Dr. Ursula Regener und Vizerektor Prof. Dr. Petr Suchý. Foto: Julia Dragan/Universität Regensburg

Podium 1

„Kultur und Bildung – Wegweiser für die Zukunft“ unter Leitung von Dr. Gernot Peter (Leiter des Böhmerwaldmuseums Wien) mit Terezie Radoměřská (Bürgermeisterin in Prag 1), Dr. Veronika Hofinger (Leiterin des Centrums Bavaria Bohemia), Johannes Dill (Oberstudienrat, Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Referat VII.2 – Erinnerungskultur, internationale Bildungszusammenarbeit, Extremismusprävention), Prof. Dr. Ulf Broßmann (Bundeskulturreferent der Sudetendeutschen Landsmannschaft), Milan Muzikář (Gründer des Festivals Lebendes Grenzland, Orchesterdirektor a. D. und Musiker), Jana Dejmková (Direktorin des Gymnasiums Prachatitz) und Dr. Matthias Schickel (Oberstudiendirektor, Schulleiter am Katharinen-Gymnasium Ingolstadt).

„Gerade in Zeiten wie diesen sind wir, Sudetendeutsche und Tschechen, gefordert, unsere Anliegen zu vertreten und zusammenzuhalten. Dinge zum Besseren verändern kann man nicht durch große Worte, sondern nur, wenn man sich vernetzt, qualifiziert und geduldig Überzeugungsarbeit leistet“, erklärt Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, warum die Sudetendeutsche Landsmannschaft zum ersten Mal zu einem SudetendeutschTschechischen Zukunftskongreß in Budweis einlädt.

Ziel sei es, so Posselt, „mit Experten aus unterschiedlichen Fachbereichen und Vertretern aus beiden Regierungen die Weichen für eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit zu stellen. Dabei werden von Freitag, 20. bis Sonntag, 22. Oktober im Clarion Congress Hotel bei vier hochrangig besetzten Podiumsdiskussionen einzelne Aspekte intensiv beleuchtet. Die Themen sind „Kultur und Bildung – Wegweiser für die Zukunft“, „Heimat heißt Schöpfung bewahren“, „Geschichte und Zukunft – zwei Seiten derselben Medaille“ und „Europa der Regionen –eine Heimat der Heimaten“.

Posselt: „Unser Kongreß mit allen in der deutsch-tschechischen Zusammenarbeit Aktiven soll ein weiteres Signal setzen für den grenzüberschreitenden Austausch sowie ein sichtbares Zeichen unseres Einsatzes für ein friedliches und demokratisches Europa der guten Nachbarschaft sein. Unser Motiv dabei sind Heimatliebe und der Wille zu konkreter Verständigung.“

Budweis als Tagungsort ist bewußt gewählt. Nach Prag (2000) und Pilsen (2015) wird die südmährische Stadt als dritter Vertreter Tschechiens 2028 ein Jahr lang zur Kulturhauptstadt Europas. In dem 102seitigen Bewerbungskonzept, mit dem sich Budweis im Juli im Finale gegen Braunau durchgesetzt hatte (Sudetendeutsche Zeitung berichtete), haben die Initiatoren bereits angekündigt, auch die Nachbarn in Bayern und Österreich miteinzubinden.

So soll das Kunstprojekt „28 Places/28 Works“ des Kurators

Ondrej Horák auch in den Regionen Oberösterreich und Niederbayern stattfinden. Geplant ist außerdem das BrückenbauerProjekt „Tripoint Capital“ der In-

Podium 2

„Heimat heißt Schöpfung bewahren“ unter Leitung von Klaus Hoffmann (Bürgermeister von Bad Herrenalb, stellvertretender Bundesvorsitzender der SL) mit Marcel Ladka (Direktor im Kabinett des tschechischen Umweltministers), Šimon Heller (Mitglied im tschechischen Abgeordnetenhaus, Vertreter der Stadt Budweis und Regionalvertreter in der Region Südböhmen), Kaspar Sammer (Geschäftsführer und Leiter von Euregio Bayerischer Wald – Böhmerwald – Unterer Inn e. V., Europaregion Donau-Moldau Trägerverein Niederbayern e. V., Europe Direct Niederbayern, Europahaus), Pavel Hubený (Leiter des Nationalparks – Šumava), Alfred Miller (Hobermillerhof in Reichenau bei Gablonz, Landwirt) und Elisabeth Januschko (Bundesvorsitzende der Böhmerwaldjugend).

Podium 3

„Geschichte und Zukunft – zwei Seiten derselben Medaille“ unter Leitung von Steffen Hörtler (Stiftungsdirektor am Heiligenhof, stellvertretender Bundesvorsitzender der SL) mit Prof. Dr. Jörg Skriebeleit (Leiter der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg), David Vondráček (Regisseur und Journalist), Niklas Perzi (Historiker, Zentrum für historische Migrationsforschung), Kateřina Tučková (Autorin und Kuratorin), Reinfried Vogler (Ehrenpräsident der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, Zeitzeuge), Peter Polierer (Studienrat, stellvertretender Vorsitzender der Sudetendeutschen Jugend), Martin Dzingel (Präsident der Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen Republik), Radek Novák (Vorsitzender des Kulturverbandes der Bürger deutscher Nationalität der Tschechischen Republik).

❯ Brückenbauer, Politiker und Experten aus beiden Ländern tre en sich von Freitag, 20. bis Sonntag, 22. Oktober

Sudetendeutsch-Tschechischer Zukunftskongreß in Budweis

itiative Post Bellum, das auch die Vertreibung thematisiert. Hierzu heißt es im Konzept: „Vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs lebten in Budweis sowohl tschechische als auch deutschsprachige Bürger. Das Projekt Tripoint Capital zielt darauf ab, Budweis als Zentrum der tschechischen und deutschsprachigen Kultur zu etablieren“.

In dem Projekt „Finding Storyland“ geht es ebenfalls um die Zeit während des Zweiten Weltkriegs und die anschließende Vertreibung der deutschsprachigen Landsleute. Und beim Projekt „Accessible Heritage“ soll modernste digitale Technologie eingesetzt werden, um, so die Initiatoren „verschwundene Kulturstätten, wie die von den Nazis zerstörte jüdische Synagoge oder Dörfer, die nach der Deportation der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg verschwunden sind, wiederzubeleben.“

Am Rande der Tagung werden die Teilnehmer auch Körper und Geist stärken. Letzteres am Sonntagvormittag beim gemeinsamen Gottesdienst in der St.-Wenzel-Kirche mit Monsignore Adolf Pintíř. Am Abend zuvor steht dann das auf dem Programm, wofür Budweis überall auf der Welt bekannt ist: das Bier. Im Rahmen der BrauereiBesichtigung wird auch daran erinnert, daß Budweiser Budvar 1895 von tschechischen Brauberechtigten als Aktienbrauerei Český akciový pivovar initiiert wurde – und zwar in Konkurrenz zum Budweiser Bürgerbräu aus dem Bürgerlichen Brauhaus Budweis, welches 1795 gegründet worden war und vorwiegend deutschsprachigen Bürgern gehörte. Torsten Fricke

❯ SL-Bundesverband

Anmeldung zum Kongreß

Podium 4

„Europa der Regionen – eine Heimat der Heimaten“ (von links) unter Leitung von Dr. h. c. Bernd Posselt MdEP a. D. (Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, Präsident der Paneuropa-Union Deutschland) mit Andreas Künne (Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Prag), Stephan Mayer MdB (Parlamentarischer Staatssekretär a. D., Vizepräsident des Bundes der Vertriebenen, BdV), Thomas Rudner MdEP (bis 2021 Leiter des Koordinierungszentrums Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch – Tandem, bis Juli 2023 Geschäftsführer der Stiftung „Jugendaustausch Bayern“), Mgr. František Talíř (Vertreter der Region Südböhmen, 1. Stellvertretender Regionalhauptmann), Filip Smola (Bürgermeister von Markt Eisenstein/Železná Ruda), Jan Kuchař (Mitglied im tschechischen Abgeordnetenhaus, Beiratsmitglied des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums), Christa Naaß MdL a. D. (Präsidentin der Sudetendeutschen Bundesversammlung, Generalsekretärin des Sudetendeutschen Rates, Ko-Vorsitzende der Seliger-Gemeinde, Stellvertreterin des Bezirkstagspräsidenten, Dritte Vizepräsidentin des Bayerischen Bezirketages).

Der Kongreß wird gefördert durch den Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds. Alle Podien werden in deutscher und tschechischer Sprache simultan übersetzt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Interessenten, die an dem Kongreß teilnehmen möchten, wenden sich an: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München, Telefon (0 89) 48 00 03 54, eMail: anmeldung@sudeten.de

❯ Deutsche Schüler führen in der KZ-Gedenkstätte Theresienstadt die vergessene Kinderoper Brundibár auf

Singen im Angesicht des Holocausts

80 Jahre nach der Uraufführung am 23. September 1943 im Ghetto Theresienstadt haben Schüler des nordrhein-westfälischen Gymnasiums Wülfrath die von Hans Krásas komponierte Kinderoper „Brundibár“ auf dem Dachboden der Magdeburg-Kaserne in der Gedenkstätte neu aufgeführt.

Damals, so erklärt Historikerin Radana Rutová von der Gedenkstätte Theresienstadt, sei es für die ausgemergelten Kinder „ein Ausbruch aus der grauen Realität des Ghettos“ gewesen.

Acht Jahrzehnte später, so erzählt Lehrer und Pfarrer Klaus-

Ausgemergelt stehen die Kinder auf der Bühne des Lagers Theresienstadt.

Peter Rex, hätten seine Schüler zunächst reserviert auf die Stückauswahl reagiert, weil die Kinderoper „von der Musik her nicht so einfach“ sei. Die Auseinandersetzung mit dem Holocaust sei für seine Schüler außerdem „sehr intensiv“ gewesen. Die Geschichte von „Brundibár“ handelt von zwei Kindern, Pepicek und Aninka, deren Mutter schwer krank ist. Der Arzt empfiehlt ihnen, der Mutter Milch zu besorgen. Auf dem Markt wollen die Kinder wie der Leierkastenmann Brundibar mit ihrem Gesang Geld verdienen, um die Milch zu kaufen, doch sie werden als Störenfriede verjagt.

Aber es gelingt ihnen, alle Kinder der Stadt zusammenzutrommeln und sich gegen Brundibár durchzusetzen. „Brundibár ist besiegt“, ertönt es am Ende der Kinderoper triumphierend.

Viele erkennen in Brundibár Hitler wieder – nicht zuletzt, weil er in der Theresienstädter Aufführung einen falschen Bart trug. Allerdings hatte Adolf Hoffmeister das Libretto für die Oper bereits 1938 geschrieben.

In der Urfassung wurde das Stück zur Jahreswende 1942/43 erstmals im Jüdischen Waisenhaus in Prag aufgeführt. Nach seiner Deportation ins Ghetto Theresienstadt kreierte Krása ei-

ne neue Fassung mit teils geändertem Text. Die Nazis mißbrauchten deportierte Künstler regelmäßig, um die Weltöffentlichkeit zu täuschen. So wurde einer Delegation des Roten Kreuzes als angeblicher Beleg für „Normalität“ die Oper vorgespielt, als sie im Juni 1944 in Theresienstadt war. Die Realität war dagegen grausam. Die Nazis brachten Krása und die Mehrzahl der „Brundibár“-Darsteller nach Auschwitz und in andere Vernichtungslager, wo sie ermordet wurden. Erst 1991 wurde die Kinderoper „Brundibár“ wiederentdeckt und neu aufgeführt.

3

Sudetendeutsche Zeitung Folge 39 | 29.9.2023

AKTUELL

Als dritte Stadt Tschechiens wird Budweis 2028 für ein Jahr lang Kulturhauptstadt Europas.

Foto: Czech Tourism

❯ Der preisgekrönte tschechische Film über den Prager Deutschen Emmerich Rath wurde jetzt in Berlin gezeigt

„Das letzte Rennen“ erinnert an den Konflikt zwischen den Volksgruppen

Der tschechische Film „Das letzte Rennen“ aus dem Jahre 2022, der in Tschechien ein großer Erfolg war, lief bereits im November letzten Jahres auf dem Festival des osteuropäischen Films in Cottbus, wo er den Publikumspreis des Festivals gewann. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Kulturforum östliches Europa in Potsdam, dem Tschechischen Zentrum in Berlin und den zwei eingebundenen Kinos Krokodil und Bundesplatz-Kino wurde der Film in Berlin präsentiert und mit einem Gespräch einiger Beteiligter verbunden.

Der Film erzählt die Geschichte eines sudetendeutsch-tschechischen Konkurrenzrennens auf Skiern im Jahre 1913, das die Konfliktlage zwischen den Nationen in Böhmen vor allem aber im Riesengebirge noch im Kaiserreich spiegelt.

Die beiden getrennten Skiverbände, der Tschechische und der Deutsche, treffen nach Jahren am 24. März 1913 erstmals wieder bei einem 50-Kilometer-Skilanglauf-Rennen aufeinander. Es geht um viel Prestige. Wer dominiert im Riesengebirge? Die Tschechen mit ihrem Ausnahmetalent Bohumil Hanč oder die Deutschen mit Oswald Bartel? Das Rennen wird zu einem Desaster. Während beim Start noch frühlingshafte

Temperaturen herrschen, löst ein Wetterumschwung einen Schneesturm aus.

Die Kälte forderte ihren Tribut. Die beiden tschechischen Sportler Bohumil Hanč und Václav Vrbata waren leicht bekleidet gestartet, um möglichst schnell unterwegs zu sein, und bezahlten dies mit ihrem Leben.

Auf der Goldhöhe, wo beide wohl erfroren, erinnert noch heute ein Denkmal an das Drama. Auch hat man in der sozialistischen Tschechoslowakei 1956 einen Film zu diesem Rennen gedreht:

„Synové hor“ (Söhne der Berge). Wer jedoch als Sportler in der tschechischen Heldenerzählung vergessen ging, war der deutsche Prager Emmerich Rath, der mit den Tschechen im Riesengebirge trainierte und bei dem Rennen versuchte Hanč zu retten. Er, der nach dem Einmarsch Hitlers in Prag die deutsche Staatsbürgerschaft ablehnte und Tschechoslowake blieb, der einen jüdischen Freund versteckte und nach 1945 bleiben konnte, dann aber als Sportartikelhändler als Verbreiter amerikanischer Lebensart und als Deutscher in der stalinistischen CSSR denunziert und eingesperrt wurde, verstarb mittellos und vergessen 1962 in Braunau, wo er seine Kindheit und Jugend verbracht hatte und ein Cousin lebte.

Emmerich Rath, der Alleskönner im Sport, in der Leichtathletik, der Nordischen Kombination, im Bobsport, im Kanusport, im Rudern, im Fußball, im Skilanglauf, im Bergsteigen, beim Rugby, beim Boxen, im Hockey und Eishokkey, der bei zwei Olympischen Spielen startete und zwei Olympische Spiele als Sportjournalist erlebte, wurde in Tschechien in den letzten Jahren wieder bekannt und hat auch als einer von fünf Sudetendeutschen Eingang in den Eröffnungsfilm der Ausstellung „Unsere Deutschen“ in Aussig gefunden.

„Das letzte Rennen“, der neue Film zum nationalen Prestigeduell im Riesengebirge von 1913 rückt nun die noch immer in Tschechien sehr bekannte Geschichte in ein anderes Licht. Ist nicht das Schicksal Emmerich Raths zu würdigen und zu bedenken im Kontrast zu diesem später verfaßten nationalistischen Märchen vom Skilangläufer Hanč, der lieber starb als einem Deutschen den Sieg im Rennen zu gönnen?

Der Regisseur und Drehbuchautor Tomáš Hodan gibt am ersten Abend der Filmvorführung in Berlin im Gespräch mit Christina Frankenberg vom Tschechischen Zentrum darüber Auskunft. Emmerich Rath sei als Prager Deutscher und Sportbegeisterter immer an der Freundschaft zwischen den Menschen interessiert gewesen, nicht an der Zugehörigkeit zu einer Volksgruppe. Hodan kannte die Geschichte von Rath schon etwas, aber ein Zeitzeuge, ein alter Mann, berichtete ihm von seinem Zusammentreffen mit Rath als Kind auf der Elbfallbaude im Riesengebirge, wo Rath als Heizer arbeiten mußte und wo er sich immer etwas Italienisches auf Platten anhörte. Hodan wußte außerdem von einer Einladung Emmerich Raths nach Rom zu den Olympischen Spielen von 1960, wohin er dann allerdings nicht reisen durfte.

Diese Geschichte über den älteren Emmerich Rath verwob Hodan mit der wahrheitsgemäßen Erzählung der Geschehnisse um das Konkurrenzrennen von 1913.

Die Produzentin Martina Konoblochová berichtete über die Drehorte. Es seien alles Originalschauplätze gewesen, wo sie gedreht hätten, bis hin zum Haus des Bohumil Hanč, das wohl noch in Rochlitz existiert. Besonders sei jedoch gewesen, daß zur Drehzeit 2021 durch die Corona-Pandemie und den Lockdown die Gegend, wo sich gerade im Winter die Touristen tummeln, völlig menschenleer gewesen sei, was der Authentizität der Zeit vor über 100 Jahren im Film sehr zuträglich war. Und alle Theater im Lande hatten Pause, sodaß auch alle Schauspieler, die sie sich wünschten, an den drei Wochen im Riesengebirge zur Verfügung standen. Zu 90 oder gar 95 Prozent aller Szenen, die ja stark von Wetterphänomenen geprägt sind, da ja ein Wetterumschwung die Tragik des Rennens erzeugt, hätten sie original gedreht und kaum nachträglich im Studio nachbearbeitet. Die Kosten dafür wären einfach zu hoch gewesen und sie hätten Glück gehabt mit dem Wetter. Die eigentliche Idee bei einem deutsch-tschechischen Thema auch einen deutschen Produzenten mit ins Boot zu nehmen, hätte sich nicht realisieren lassen. Das Thema war wohl doch zu regional, niemand sei interessiert gewesen.

Neben dem tschechischen Schauspieler Jan Nedbal für die Figur des Josef Feistauer, der im Film von Bohumil Hanč auf das Rennen vorbereitet wird, standen an diesem Abend noch die im Film präsenten zwei deutschen Schau-

spieler Bastian Beyer und Simon Kürschner zum Gespräch bereit. Sie spielen den deutschen Konkurrenten Oswald Bartel und einen norwegischen Skilangläufer, der sich mit den Tschechen mißt. Beide wurden in der Coronazeit per Video gecastet und hatten ihre eigenen Erlebnisse, wie sie aus Deutschland ins Riesengebirge kamen. Bis Dresden mit dem Zug, dann per Taxi bis zur Grenze. Und obwohl sie alle möglichen Papiere und Ausnahmegenehmigungen bei sich hatten, wollten die deutschen Grenzbeamten sie nicht zu Fuß ausreisen lassen. Als Kürschner dann doch durfte, riefen sie ihm nach, „aber Sie kommen dann nicht mehr rein“. Daß es so nicht gekommen ist, bewies der Auftritt der beiden Deutschen im Kino Krokodil im Prenzlauer Berg, wo regelmäßig Filme aus Ost- und Mitteleuropa gezeigt werden. Kürschner, der um die Ecke wohnt, berichtete am Schluß noch von seiner Familie. Beide Großeltern waren vertriebene Sudetendeutsche, ein Großelternpaar kam aus der Slowakei um Kaschau herum, also Karpatendeutsche, das andere kam aus Böhmen. Es gab wohl auch Vorfahren aus dem Riesengebirge und darum sei er sehr froh bei dieser Produktion habe mitmachen dürfen, an den Orten zu drehen, wo Deutsche und Tschechen ihre Konflikte austrugen. Die Thematik der nationalen Spannungen war in dieser dreiwöchigen Zusammenarbeit in einer Crew ein heilsamer Prozeß, nicht nur im Film sondern auch in der Arbeit am Film. Ulrich Miksch

❯ Militärhistoriker Prof. Dr. Sönke Neitzel diskutierte mit Bernd Posselt und der Union der Vertriebenen im Sudetendeutschen Haus Wie Putin die Geschichte als Waffe mißbraucht

Unter dem Motto „Geschichte als Waffe – Putins Mißbrauch des Gedenkens an den Zweiten Weltkrieg für die Legitimierung des Ukrainekriegs: Folgen für die deutsche Erinnerungskultur?“ hat die Union der Vertriebenen und Aussiedler der CSU (UdV) unter dem Vorsitz von Bernd Posselt im Sudetendeutschen Haus mit dem bekannten Militärhistoriker Prof. Dr. Sönke Neitzel von der Universität Potsdam diskutiert.

Geschichte diene immer dazu, eine positive Identität zu erzeugen, erklärte Prof. Neitzel. Im Falle Rußlands sei dies die Erinnerung an die einstige Rolle als Großmacht und die Überhöhung des Heldentums. Putins baue bewußt ein Feindbild auf, um die eige-

ne Bevölkerung hinter sich zu bringen. Eine ambivalente Betrachtung der geschichtlichen Ereignisse fehlt aber nicht nur in Rußland. So gibt es in Deutsch-

land kaum eine Wissensvermittlung, wenn es um die Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg geht. „Man könnte mit Abstand und einer ambivalenten

Meine niederösterreichische Heimatpfarrei feiert in diesem Jahr ihr 800-Jahr-Jubiläum. Wenn ich mir diese lange Zeit vor Augen führe, dann komme ich ins Staunen. Vor allem denke ich daran, daß es in all den Jahrhunderten Menschen waren, die an diesem konkreten Ort ihren Glauben gelebt haben, die mit ihren Nöten und Sorgen, aber auch mit ihrer Freude und ihrer Dankbarkeit über die Schwelle der Kirche traten und im persönlichen wie im gemeinschaftlichen Gebet Gott nahe sein wollten.

Diese Gemeinde ist alt und dennoch jung geblieben. Das durfte ich auch kürzlich beim Jubiläumsgottesdienst erfahren. Ich staune über die lange Kontinuität des Glaubens von 1223 bis zum heutigen Tag. Sicher gab es auch Krisen und Abbrüche in der Geschichte, aber ganz aufgehört hat es in meiner Heimatpfarrei mit dem kirchlichen Leben nie. Nach Krisen folgten Phasen einer neuen Konsolidierung, nach Abbrüchen kam es wieder zu neuen Aufbrüchen. Das gibt mir Hoffnung für die Gegenwart und Zukunft.

Wenn ich über die lange Geschichte dieses kirchlichen Ortes nachdenke und dabei auch meine eigenen Erfahrungen ins Spiel bringe, dann staune ich aber auch darüber, wieviel sich gerade im letzten halben Jahrhundert verändert hat. Als ich geboren wurde, hatte diese Pfarrei noch ihren eigenen Pfarrer. Von diesem wurde die Gemeinde geistlich und organisatorisch versorgt. Er spendete die Sakramente und bereitete auf den Empfang der Sakramente vor. Er machte die Büroarbeit im Pfarramt. Er hielt den Religionsunterricht in der Schule. Alles, was im Leben der Leute mit der Kirche zu tun hatte, lief über den Pfarrer. So war das über Jahrhunderte.

Heute ist das ganz anders. Die Pfarrei gehört zu einem Pfarrverband. Aus einer versorgten Gemeinde wurde im Laufe der letzten Jahrzehnte eine mitsorgende Gemeinde. Um viele Aufgaben kümmern sich ehrenamtliche Gemeindemitglieder. Sie feiern Andachten und Wortgottesdienste, sie kümmern sich um bürokratische Angelegenheiten, und sie sind an Entscheidungen beteiligt, bei denen vor 50 Jahren noch niemand zu denken gewagt hätte, daß sie von jemand anderem als dem Pfarrer getroffen würden.

Wie gesagt, ich staune, daß es bei aller Kontinuität in den letzten Jahrzehnten auch so viel Veränderung gab. Verändert hat sich natürlich auch die Kirchenbindung der Menschen. Über Jahrhunderte war es eine selbstverständliche Gewohnheit, der Pfarrgemeinde anzugehören und sich am gottesdienstlichen Leben zu beteiligen. So war es auch noch in meiner Kindheit, damals allerdings bereits mit Abstrichen.

Sichtweise aufgeklärter darüber sprechen“, betonte Neitzel.

Der Landesvorsitzende der UdV, Bernd Posselt, war sehr angetan ob der differenzierten und klaren Betrachtungsweise des Militärhistorikers. Posselt erklärte, die UdV sei „das europapolitische und historische Gewissen der CSU“, und er habe es sich zur Aufgabe gemacht, immer wieder an den richtigen Stellen an die geschichtsträchtigen Ereignisse zu erinnern und sie als Grundlagen für heutige europapolitische Entscheidungen zu setzen.

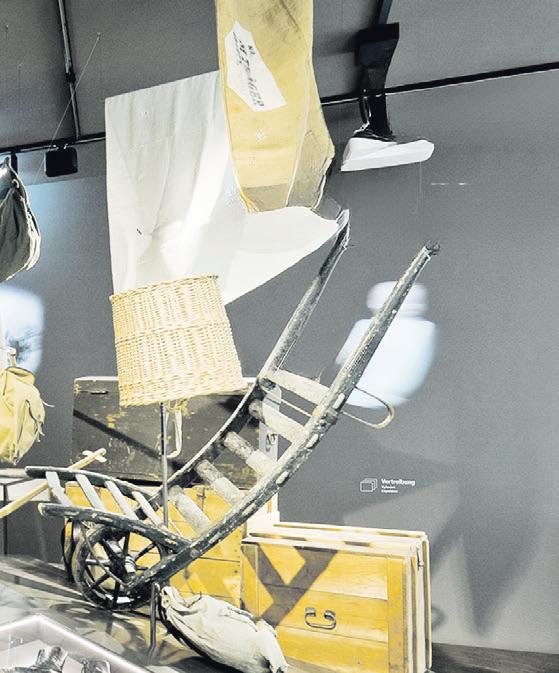

Neitzel nutzte die Gelegenheit seines München-Besuchs, um neben der UdVSitzung unter der Führung von Dr. Raimund Paleczek das Sudetendeutsche Museum zu besuchen.

Heute hat sich das Gewohnheitschristentum zu einem Entscheidungschristentum verändert. Die Menschen entscheiden selbst, ob sie der Kirche angehören wollen, ob sie die Gottesdienste besuchen und ob sie sich am kirchlichen Leben beteiligen – oder eben nicht. Die Zahlen der engagierten Christen in allen Pfarreien werden dadurch geringer. Das kann man auf der einen Seite bedauern. Andererseits sehe ich darin aber auch einen Gewinn: Christsein bedeutet heute mehr denn je eine Herzenssache.

Dr. Martin Leitgöb CSsR Provinzial der Redemptoristen Wien-München

❯ Mut tut gut Christsein

Herzenssache

als

AKTUELL · KOLUMNE Sudetendeutsche Zeitung Folge 39 | 29.9.2023 5

Bernd Posselt und Prof. Dr. Sönke Neitzel. Foto: Hildegard Schuster

Filmszene aus „Das letzte Rennen“: Ein Wetterumschwung verwandelt das Skirennen im Riesengebirge zur tödlichen Falle.

Das Filmplaklat „Das letzte Rennen“. Der Prager Deutsche Emmerich Rath. Stellten sich den Fragen des Berliner Kinopublikums (von links): Simon Kürschner, Bastian Beyer, Jan Nedbal, Martina Knoblochová und Tomáš Hodan. Foto: Ulrich Miksch

Dr. Raimund Paleczek führt Prof. Neitzel durch das Sudetendeutsche Museum.

Unser Angebot

Sudetendeutsche Zeitung mit

Aussiger Bote · Der Egerländer · Egerer Zeitung · Elbogener Heimatbrief · Falkenauer Heimatbrief · Heimatbote · Heimatruf · Isergebirgs-Rundschau · Karlsbader Badeblatt · Karlsbader Zeitung · Leitmeritzer Heimatbote · Luditzer

Heimatbrief · Neudeker Heimatbrief · Nordböhmische Umschau · Reichenberger Zeitung · Riesengebirgsheimat · Sternberger Heimat-Post · Zuckmantler

Heimatbrief

Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft wöchentlich (125,00 EUR im Jahr) mit folgendem Zahlungszeitraum:

jährlich durch Lastschrift

halbjährlich durch Lastschrift

vierteljährlich durch Lastschrift

Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Zeitung, Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat-Post, Zuckmantler Heimatbrief

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Reichenberger Zeitung Nordböhmische Umschau

24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)

Riesengebirgsheimat 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Diese Preise gelten bei Erteilung eines Bankeinzugsauftrags (SEPA-Lastschriftmandat) und Lieferung innerhalb Deutschlands. Preise für Auslandsabonnements auf Anfrage!

Adresse:

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Telefon

eMail

Geburtsdatum, Heimatkreis

Datum, Unterschrift

Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit.

Kontoinhaber

Kontonummer oder IBAN

Bankleitzahl oder BIC

Datum, Unterschrift

Alle Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresschluß schriftlich an die SVG. Sie sind berechtigt, die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen nach Absendung dieses Auftrages schriftlich gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft, Hochstraße 8, 81669 München (auch per eMail an svg@sudeten.de) zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

Bitte gescannt oder abfotografiert mailen oder in ausreichend frankiertem Umschlag (85 Cent) einsenden an

Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH

Hochstraße 8

81669 München eMail

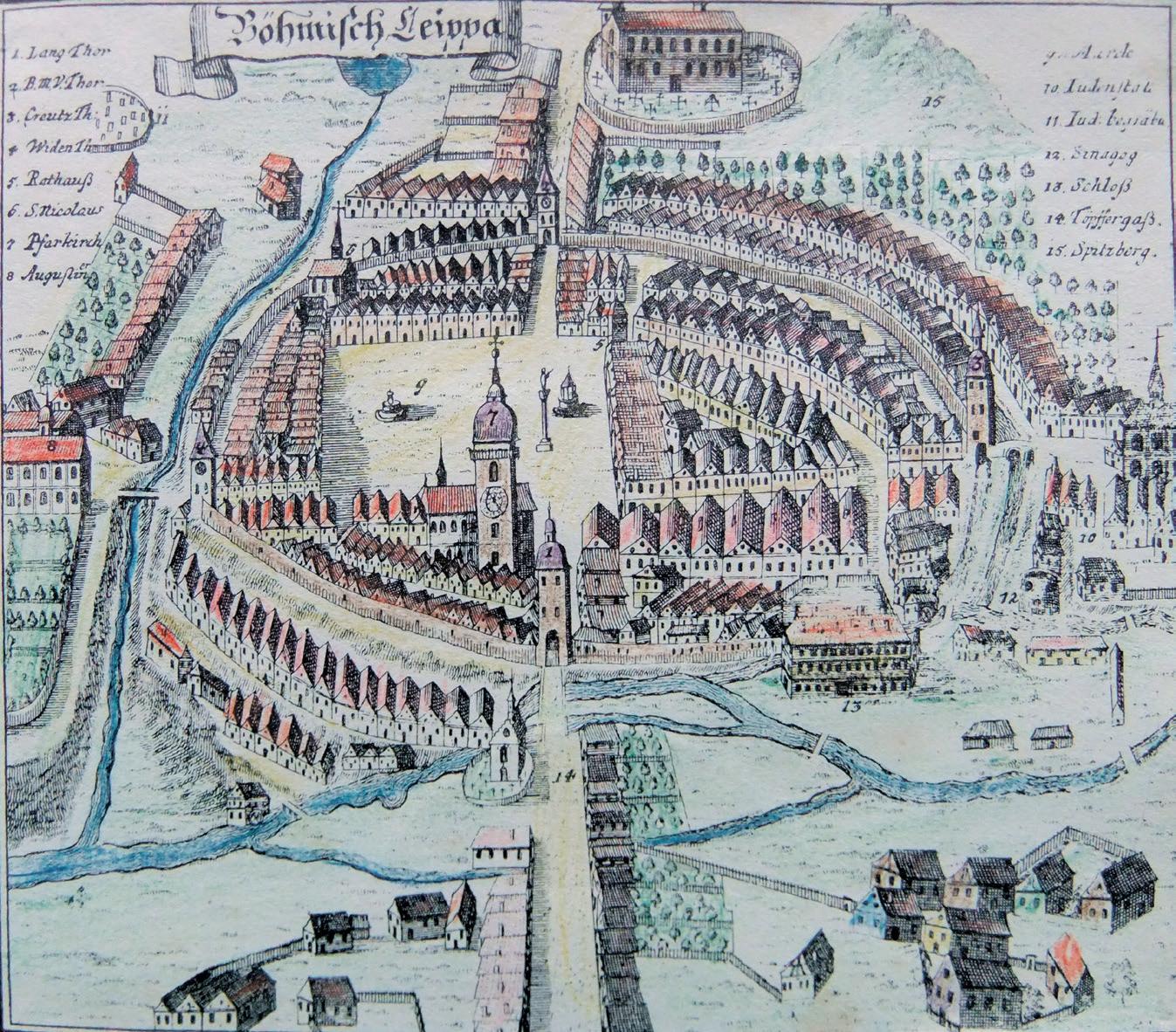

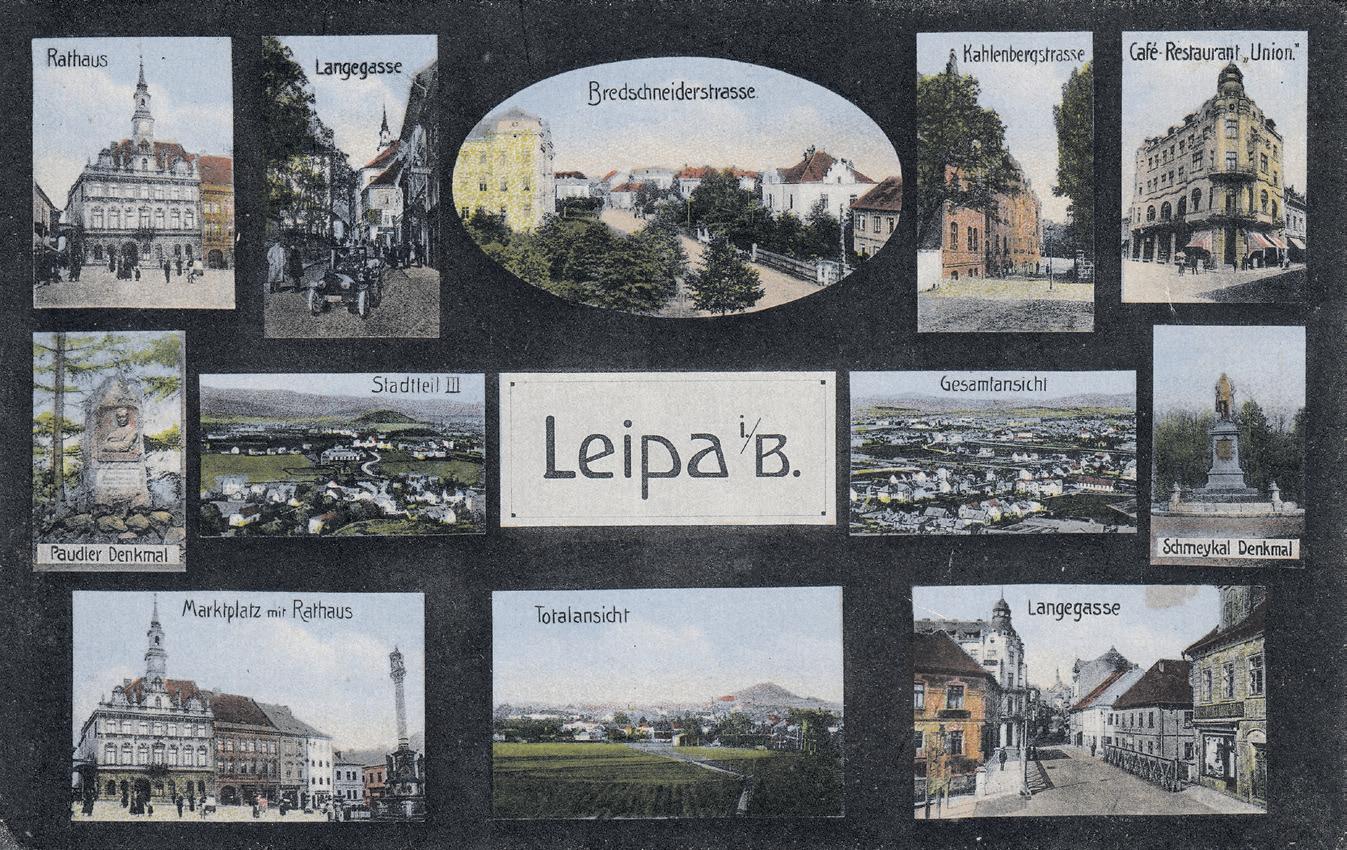

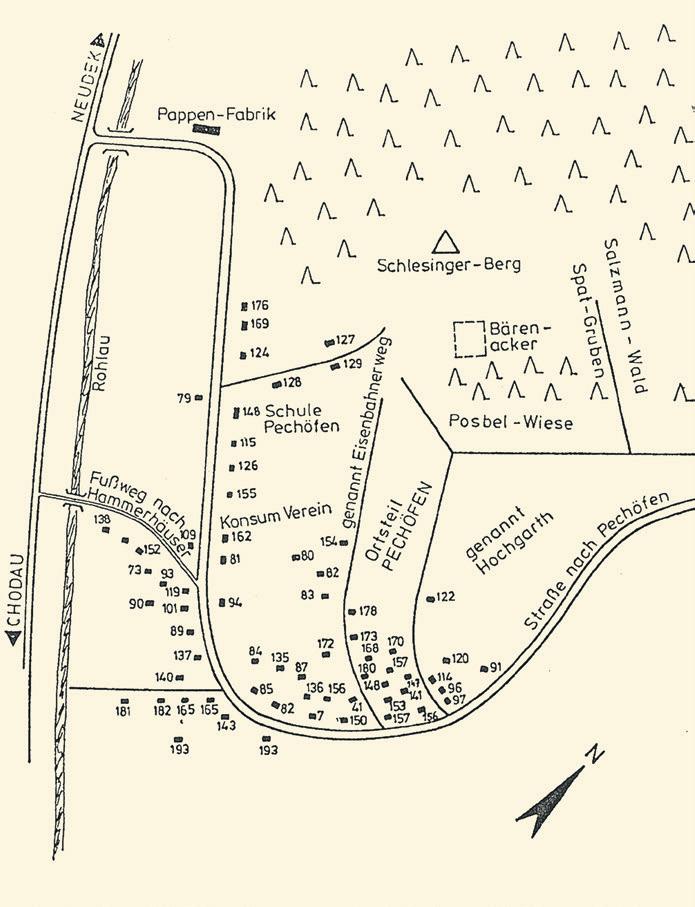

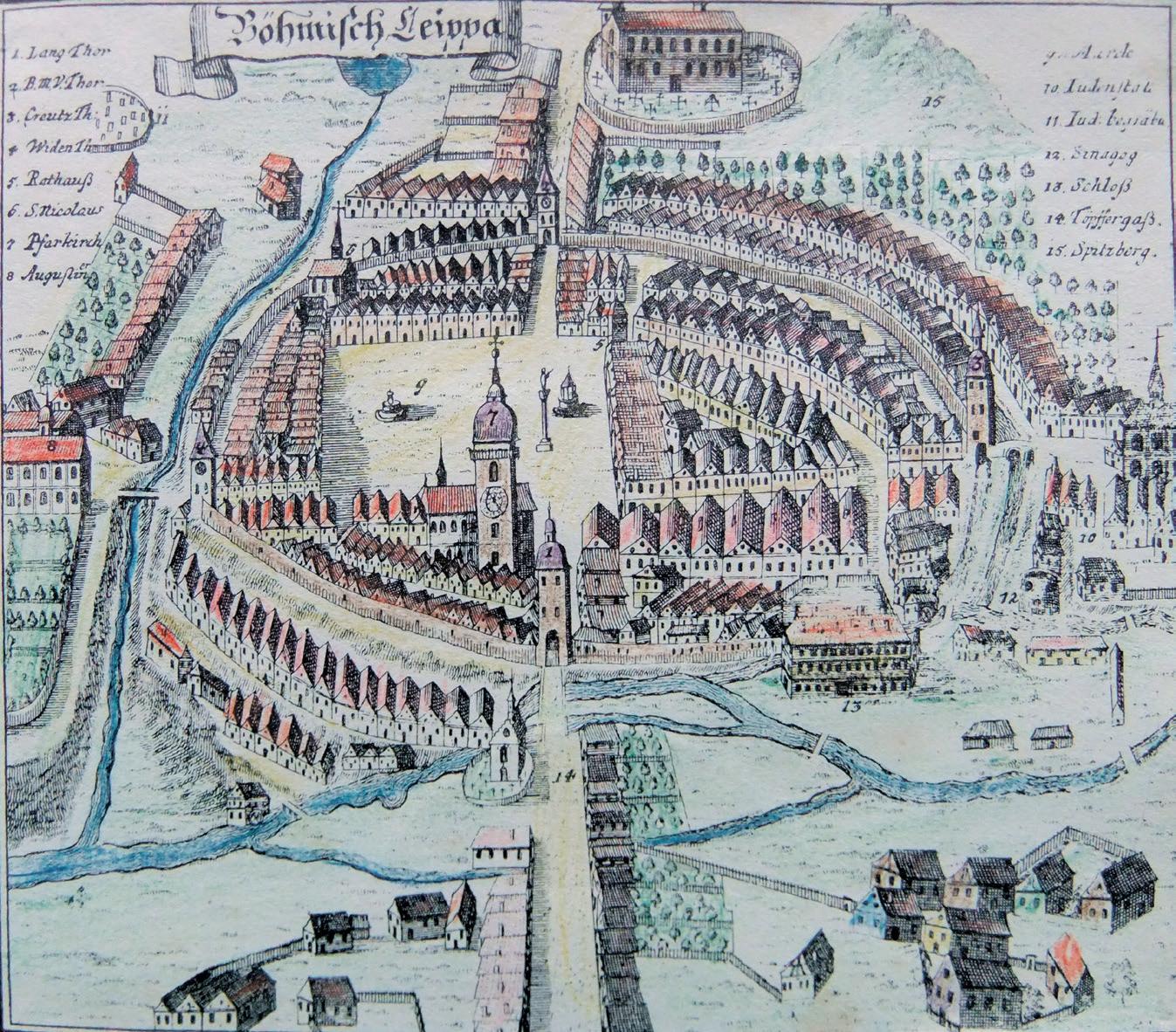

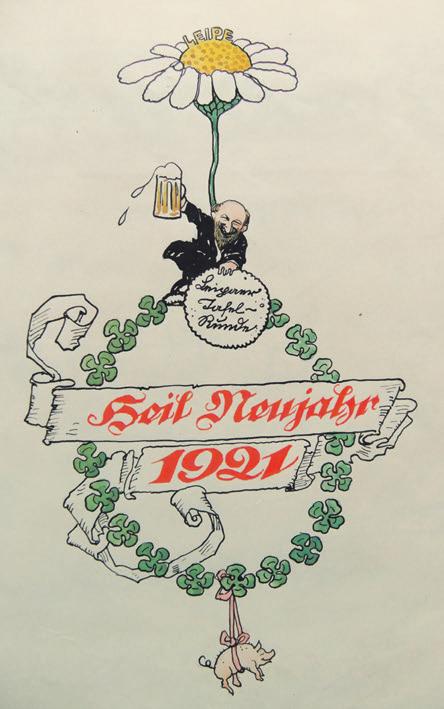

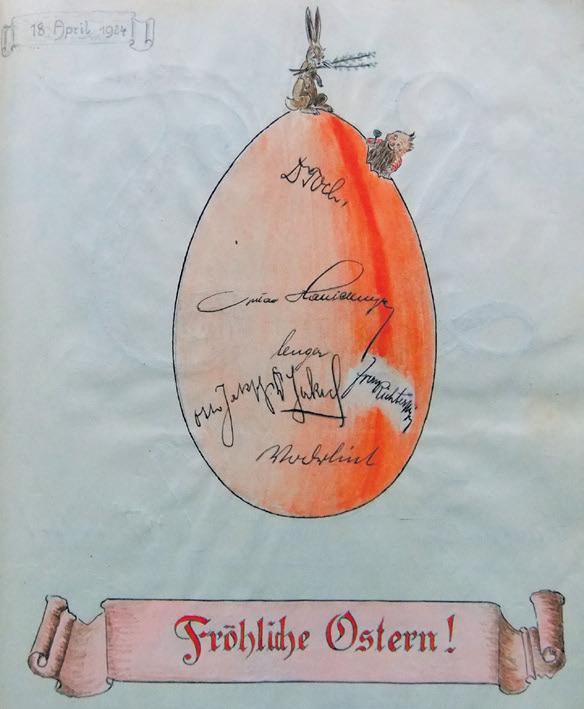

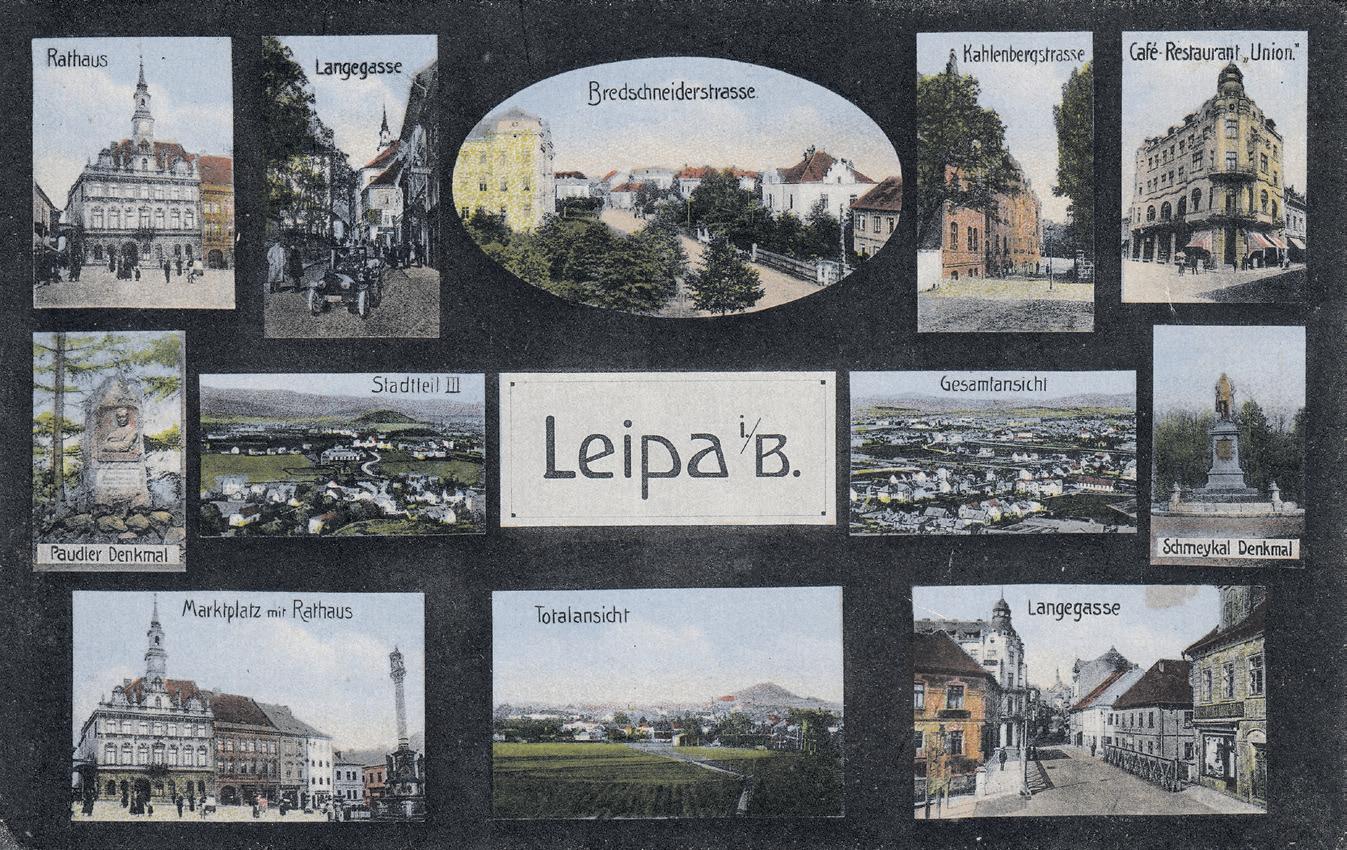

Seit 1985 beherbergt das Archiv der oberbayerischen Vertriebenenstadt Waldkraiburg im Haus der Kultur in der Braunauer Straße das Archiv des Heimatkreises Böhmisch Leipa. In absehbarer Zeit wird es in die Heimat zurückgeführt werden. Zu den Archivalien gehören die Gedenkbücher der Leipaer Tafelrunde, der sich Rafael Raaber hier widmet.

Eine Welt, in der man Bilder und Skulpturen verbieten würde, wäre ein schrecklicher Ort. Solch ein Szenario gibt es zum Glück nur in Filmen wie „Equilibrium“. Würden keine Bilder aus der Vergangenheit existieren, hätten wir keine Ahnung, wie unsere Vorfahren die Welt sahen. Die einzigen Quellen dafür wären, wenn überhaupt, nur Texte.

Diese müßten dann bildlich interpretiert werden, aber es wäre nicht vergleichbar. Diese nachgemachten Bilder könnten qualitativ nie den Originalen wie der Lascaux-Höhle in Frankreich, den römischen Mosaiken in Pompeji, den Skizzen und Gemälden von Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Roy Lichtenstein, Friedensreich Hundertwasser, Franz Marc oder Gabriele Münter das Wasser reichen.

Nicht zu vergessen wären die Illustrationen der Totenbücher im alten Ägypten, die Bücher aus Antike und Mittelalter. Der Beruf des Buchillustrators wurde im Laufe der Zeit von vie-

Gedenkbücher der

len Menschen ergriffen wie von dem Schriftsteller Walter Moers oder der Kinderbuchautorin Cornelia Funke.

Auch Ernst Kutzer übte erfolgreich den Beruf des Buchillustrators aus. „Unter den Illustrato-

Jahre lang fast ausschließlich der Aufgabe widmete, den Kindern das geschriebene Wort durch anregende Bilder noch anschaulicher und verständlicher zu machen.“, sagte Noriko Shindo, die aus Japan stammende Germani-

Leipa zur Welt. Sein Vater, Josef Kutzer, war Gerber und Lederhändler. Seine Mutter Pauline war eine geborene Rapp. Nach dem Gymnasium besuchte Ernst Kutzer 1899 die Kaiserlich-Königliche Graphische Lehr- und Versuchsanstalt in Wien. Danach setzte er seine Ausbildung an der Malschule Streblow und an der kaiserlichen Akademie für bildende Künste in Wien fort.

Er illustrierte allein mehr als 800 Bücher, dazu gehören Kinderbücher, Fibeln, Schulund Jugendbücher, Märchen- sowie Sagenbücher. Auch gestaltete er Postkarten, Einladungen, Plakate, Werbe-Sammelbilder und Reklame- und Spendenmarken. Sogar Texte für seine heiteren Geschichten verfaßte er. Der Künstler starb am 16. März 1965 in Wien. Über Ernst Kutzer und sein Werk schrieb Noriko Shindo „Das Ernst-Kutzer-Buch“ , an dem sie mehr als neun Jahre lang gearbeitet hatte.

ren von Kinderbüchern gibt es im deutschen Sprachraum vermutlich neben Ernst Kutzer keinen zweiten, der sich nahezu 50

stin, die viele Jahre in Österreich studierte.

Ernst Josef Rudolf Kutzer kam am 10. Juni 1880 in Böhmisch

Anläßlich seines 100. Geburtstags 1980 fand in der Internationalen Jugendbibliothek in München eine Gedächtnis-Ausstellung statt. Auch in Waldkraiburg organisierte Stadtarchivar Konrad Kern von 2015 eine kleine Ausstellung

FORUM Sudetendeutsche Zeitung Folge 39 | 29. 9. 2023 6

� Nordböhmen

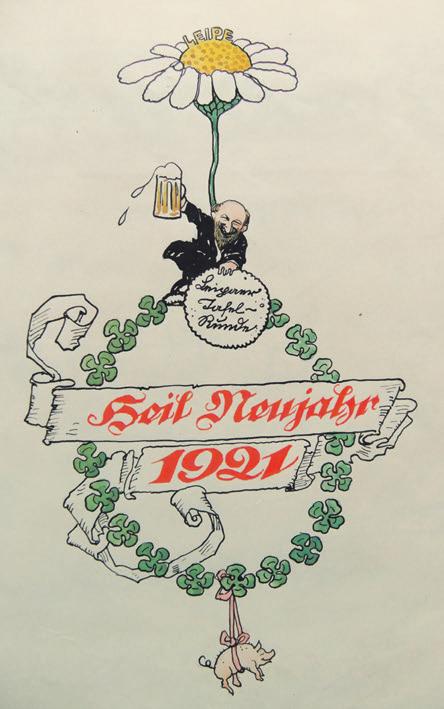

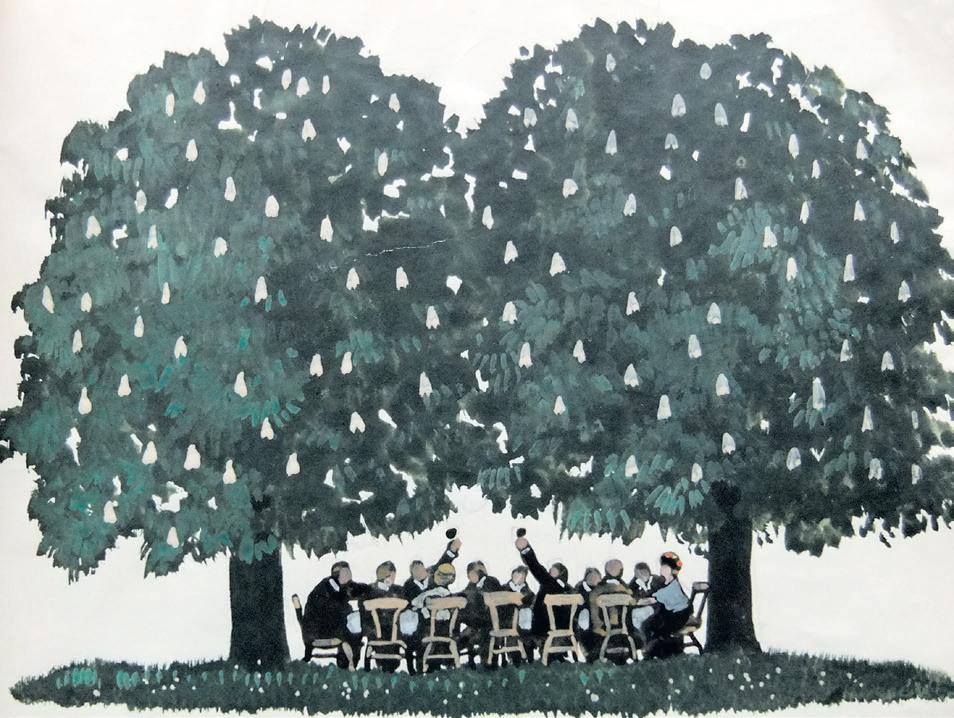

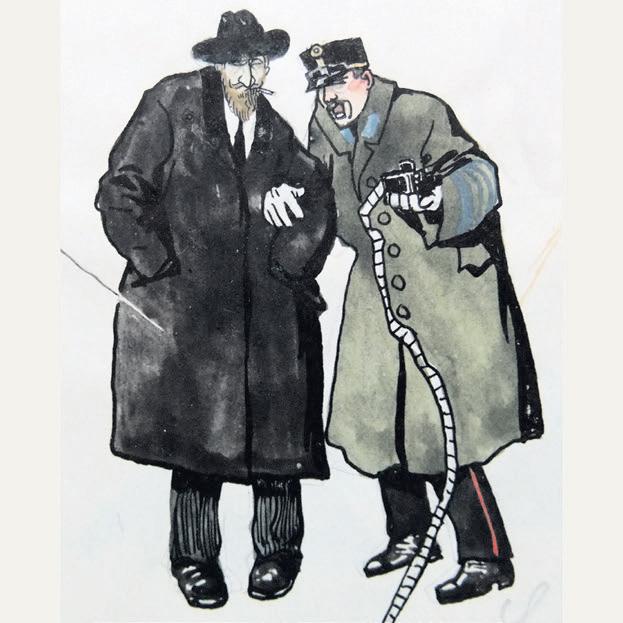

Treffen der Tafelrunde mit geschlossenen Augen im Dezember 1920.

Hauptversammlung 1937.

6. Dezember

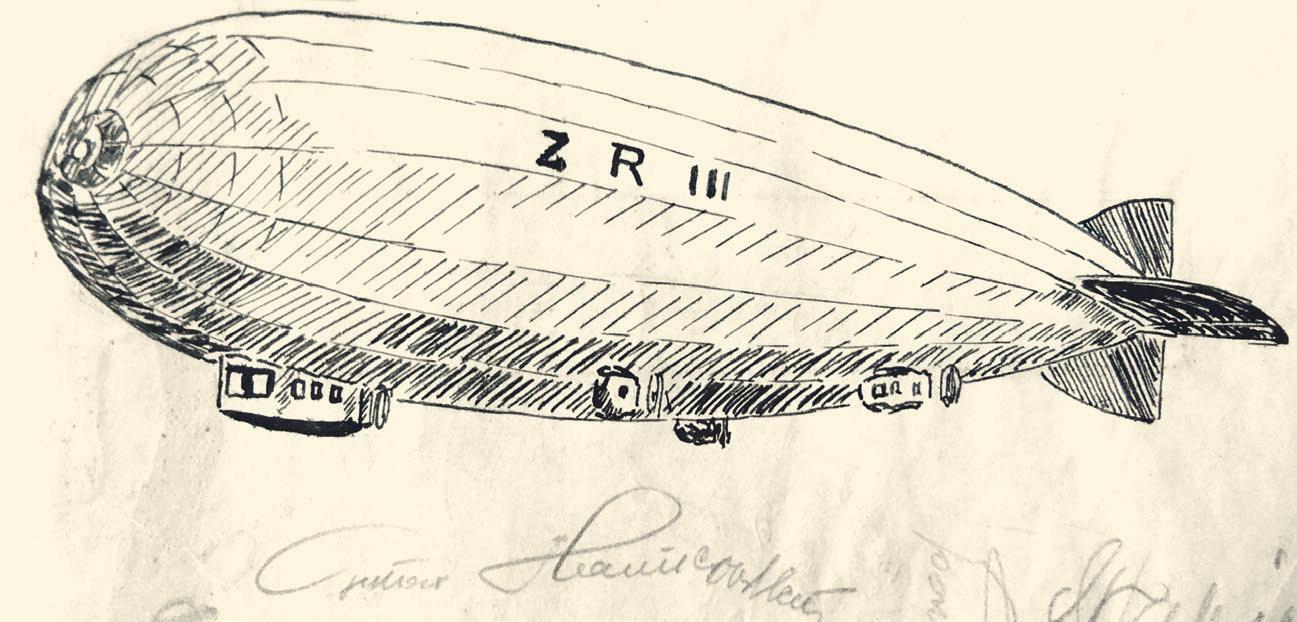

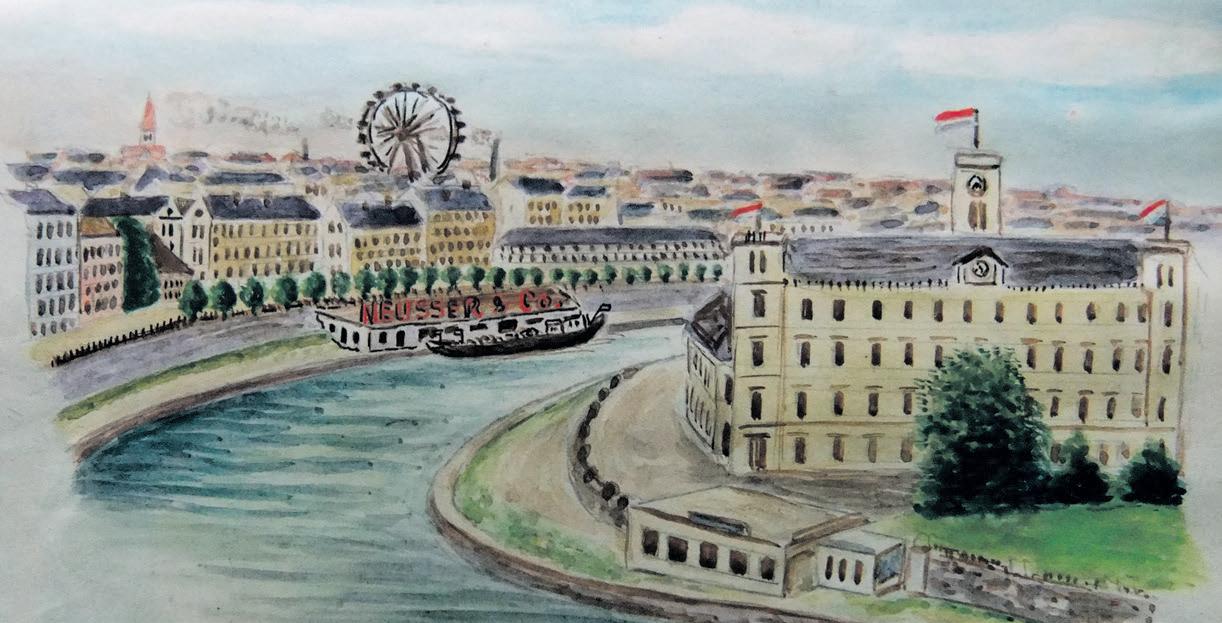

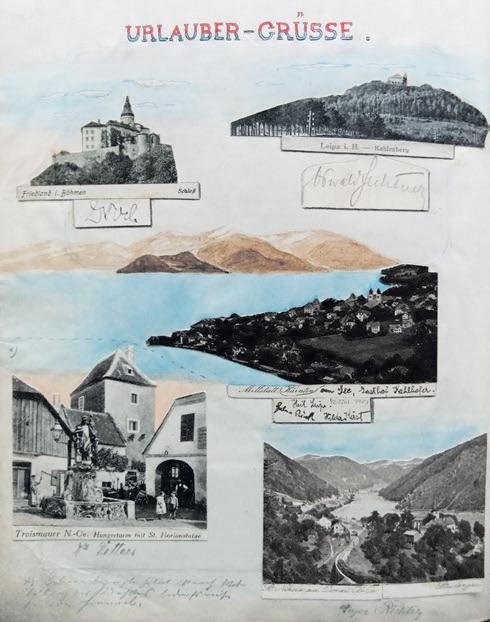

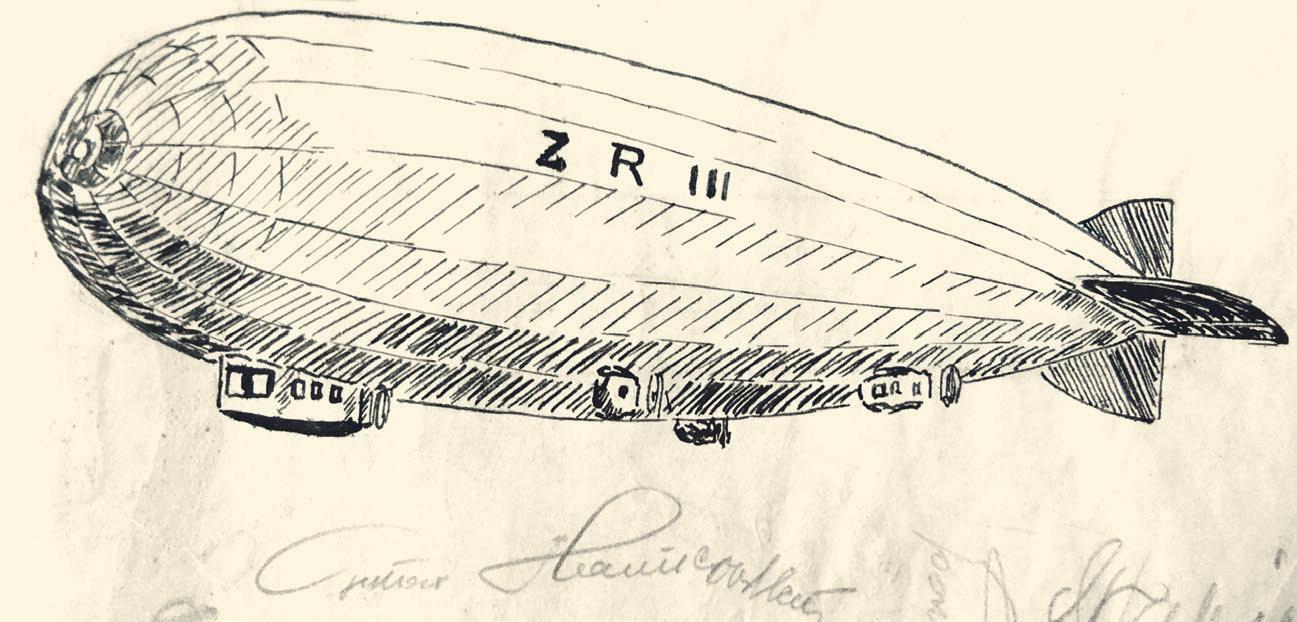

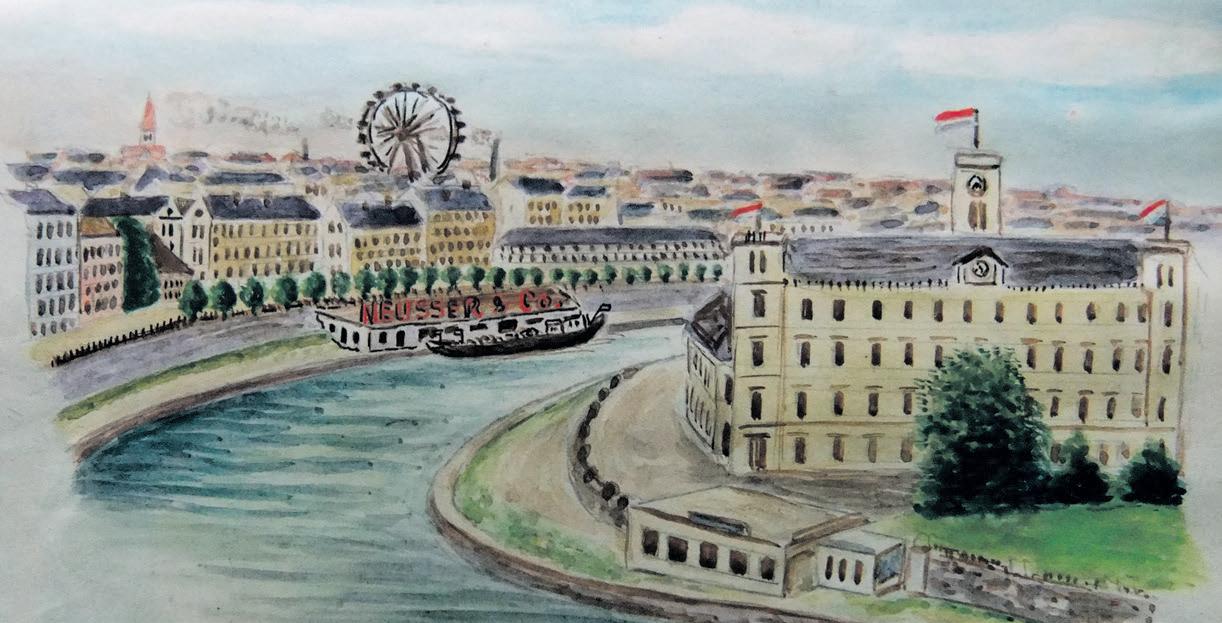

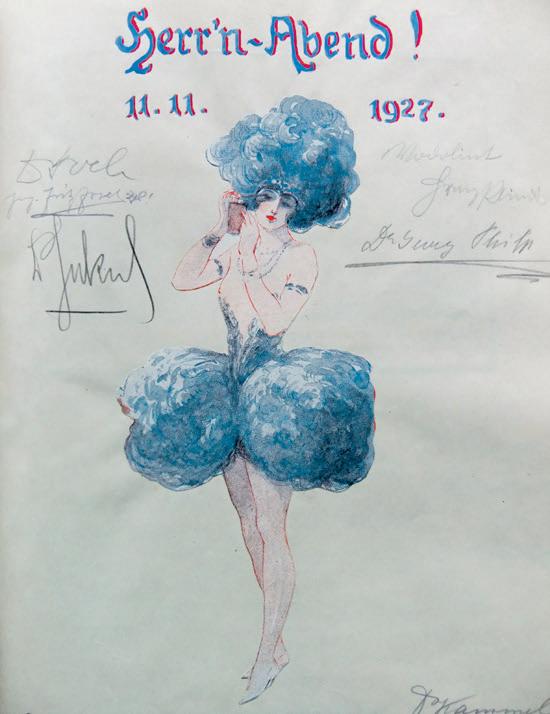

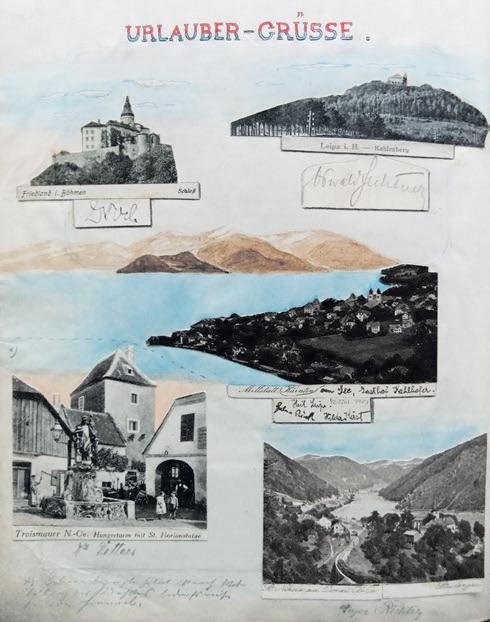

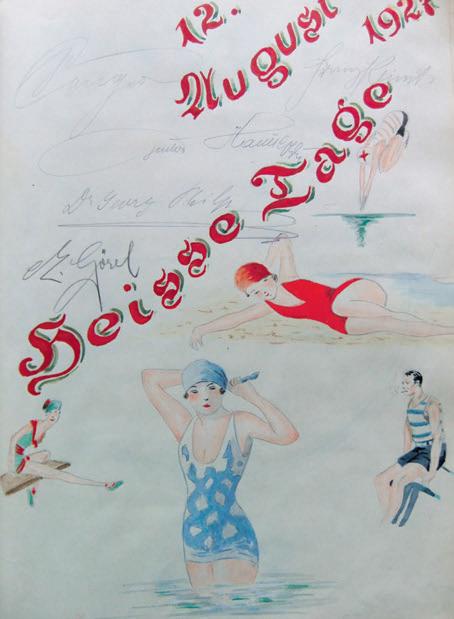

Einfahrt des ersten Motorschiffes Boehm in den Donaukanal 1924. Luftschiff ZR III 1924.

Die Stadt im 17. Jahrhundert.

Julfeier am

1920.

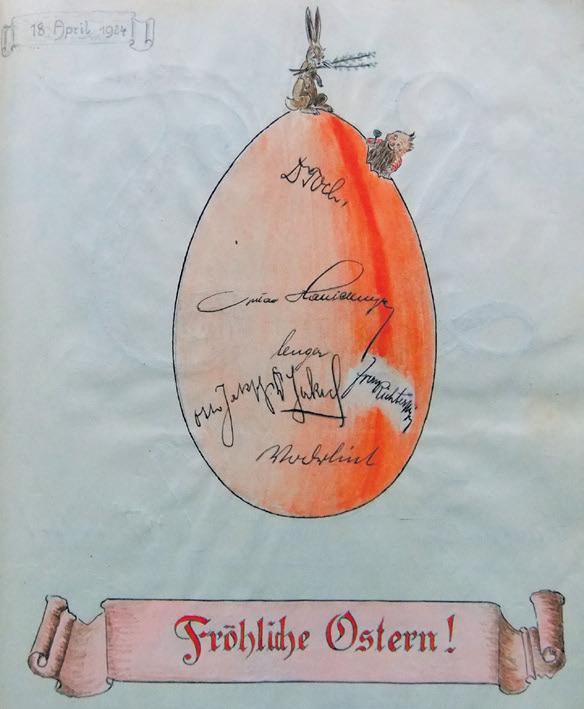

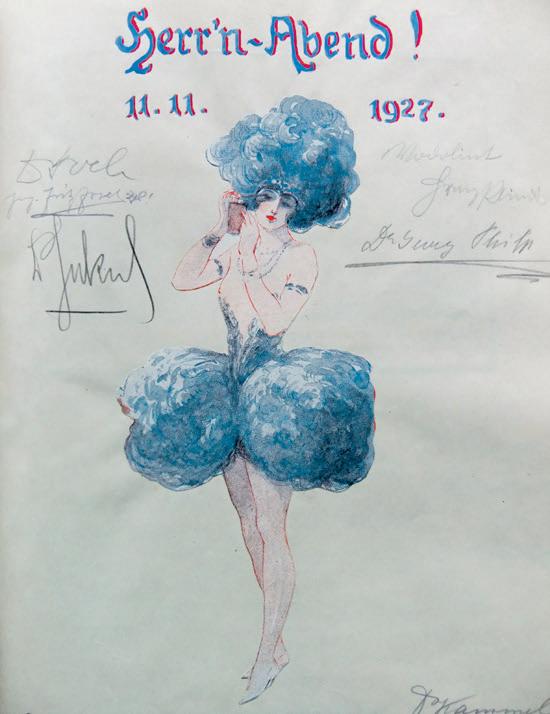

Silvester 1921. Ostern 1924. Herrenabend 1927.

Im Casino Baumgarten 1924.

Treffen der Tafelrunde im März 1921.

svg@sudeten.de 39/2023

� Nordböhmen

Leipaer Tafelrunde

zum 50. Todestag von Ernst Kutzer im Foyer des Waldkraiburger Rathauses. Die Nachfahren von Kutzer leben immer noch in Wien, einige von ihnen sind auch in künstlerischen Berufen tätig.

Seit seiner Studienzeit war Kutzer Mitglied der in Böhmisch Leipa gegründeten Ferialverbindung Hilaria sowie in der deutsch-akademischen Verbindung Cheruscia. Die Treffen der Hilaria in Wien wurden in späteren Zeiten in Leipaer Abende umbenannt.

Ministerialrat Willibald Liebisch war einer der sieben Studenten in Wien, der schon 1904/1905 das gemeinsame Treffen der Leipaer organisiert hatte, aus dem später die Leipaer Tafelrunde entstand. Der Verein löste sich zusammen mit dem übergeordneten Sudetendeutschen Heimatbund im Jahr 1939 aufgrund des Drucks der neuen NS-Behörden in Österreich auf.

Mitglieder waren beispielsweise Ernst Kutzer, Hanni Senger, Gustav Hanisch, Viktor Schiffner, Richard Placht, Hermann Vetters, Gustav Senger und Josef Jaksch. Ihre Treffen hielten sie schriftlich in drei Gedenkbüchern fest. Diese wurden von Noriko Shindo 2004 im Haus der Kultur für das Heimatarchiv Böhmisch Leipa, Haida,

Dauba an Archivbetreuerin Erika Rahnsch und Stadtarchivar Konrad Kern übergeben. Die Mitglieder der Leipaer Tafelrunde trafen sich nie regelmäßig. Die Anzahl der anwesenden Mitglieder variierte. Es kam vor, daß nur vier Personen bei einem Treffen anwesend waren. Jedes anwesende Mitglied unterschrieb im aktuellen Gedenkbuch.

Schriften beschäftigen und so die Eigenschaften dieser Personen entschlüsseln.

Insgesamt gibt es drei Gedenkbücher. Band I beinhaltet die Eintragungen vom 20. Dezember 1919 bis 19. Dezember 1924 mit 324 Seiten. Im Band II finden sich die Notierungen vom 6. März 1925 bis 28. Dezember 1928 mit 404 Seiten, und im III. Band sind alle Versammlungen

ben anderen Mitgliedern wie Hanisch angefertigt.

Als Ergänzung zu den handschriftlichen Notizen wurden Postkarten, Bilder, Zeitungsausschnitte, Gedichte, Lieder, Briefmarken, Münzen, Vogelfedern, Menükarten von Gasthöfen, Wahlergebnisse, Einladungen und so weiter eingeklebt.

Aus den Gedenkbüchern erfahren wir von einigen Mitgliedern ihre Berufe wie Univ. Prof. Dr. Schiffner, ak. Medaillor Placht, Prof. Direktor Senger, Dr. Jaksch, Mag. pharm. Jaksch, akad. Maler Kutzer, Bergrat Petters, Bankbeamter Zimmermann, Oberrevident Bönisch, Oberinspektor der Staatsbahnen Klepsch oder Beamter Posselt.

Stimmung waren die einzelnen Mitglieder bei ihren Treffen? Welche Gefühle kamen hoch bei diesen Treffen? Die Antworten auf diese und andere Fragen ver-

nen Lamm, Gasthaus Zum blauen Freihaus, Gastwirtschaft Zum Walfisch im Prater. So manche Gasthäuser waren damals in Wien sehr bekannt. Wenn man seine Nase noch tiefer in die Gedenkbücher steckt, so kann man neben dem Buchgeruch auch eine feine Spur von Rauch, Essen, Bier und Wein vernehmen.

Manchmal hatten einige Mitglieder aus Versehen zwei Mal unterschrieben. Schon auf Grund der unterschiedlichen Handschriften könnte sich jemand mit der Analyse der einzigartigen

vom 4. Januar 1929 bis April 1939 mit 468 Seiten enthalten.

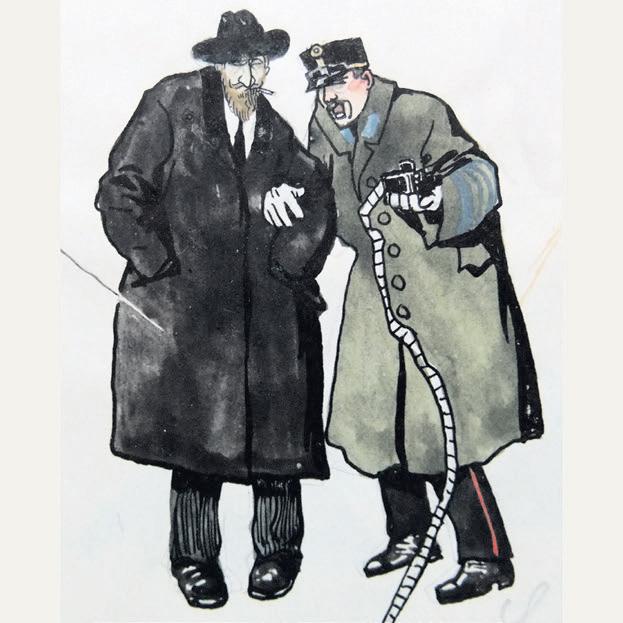

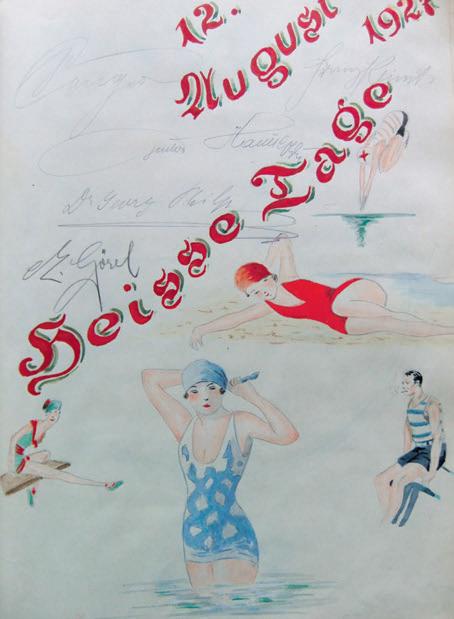

Fast zu jedem Treffen wurden humorvolle Zeichnungen und Bilder entworfen. Die Zeichnungen wurden von Ernst Kutzer ne-

Außerdem wurden Krankheiten, Trauungen, Gedenkfeiern und Sterbefälle in den Gedenkbüchern bekannt gegeben. Auch Ausflüge, Bälle, Treffen mit anderen Vereinen und Familienabende. Vorträge, Promotionen, Gratulationen, Geburtstage und Jubiläen wurden schriftlich festgehalten. Urlaube, Wetter, Jahreszeiten, Feiertage wie Weihnachten, Silvester, Fasching, Ostern, Abschiede und Rückkehr von Familienmitgliedern und Herrenabende wurden auch handschriftlich erwähnt.

Aber was ist mit den Diskussionen und Themen, die nicht eingetragen wurden? In welcher

mögen wir nicht zu beantworten. Sehr wichtig ist auch, wo sich die Mitglieder der Leipaer Tafelrunde, die jedes Mal schick gekleidet waren, getroffen haben. Das waren besondere und repräsentative Gasthöfe, Cafés und Restaurants in Wien wie Restaurant Mitzko, Café Gersthof, Burger Wiedner, Café Kugel, Restaurant Johann Schönauer Zum goldenen Hechten, Johann Kratzers Gastwirtschaft Zum golde-

Ereignisse aus Wien wie Hitzewellen, Frost und Kälte, Glatteis, politische, historische und kulturelle Ereignisse, aktuelle Geschehnisse, die aktuelle Teuerungsrate, Straßenbahnverkehr, das erste Motorschiff mit dem Namen „Boehm“ im Donaukanal, wurden in den Gedenkbüchern auch sorgfältig eingetragen. Aus der Heimat finden sich Einträge über Persönlichkeiten, Landsleute, Bürgermeister, Wahlen, zweisprachige Gasthofschilder und Straßennamen in Böhmisch Leipa. Aber auch Nachrichten aus dem Ausland wie politische Nachrichten oder der Flug des Luftschiffs Z.R. III nach New York fehlen nicht. Für mich war das Lesen der Gedenkbücher aufregend. Das war, als hätte ich historische Romane mit Illustrationen, die ich nicht aus der Hand legen konnte, vor meinen Augen. Gebannt erwartete ich die nächsten Seiten. Was sich anbieten würde, wäre die Analyse jedes Eintrages aus den Leipaer Gedenkbüchern. Aber so eine umfangreiche und zeitraubende Arbeit würde den Rahmen sprengen.

FORUM Sudetendeutsche Zeitung Folge 39 | 29. 9. 2023 7

Beim Presshaus 1923.

Postkarte von Böhmisch Leipa.

Mit diesem Bild vom Marktplatz präsentiert sich die Ortsgruppe Böhmisch Leipa des Bundes der Deutschen in Böhmen.

Im Hechten-Garten 1924.

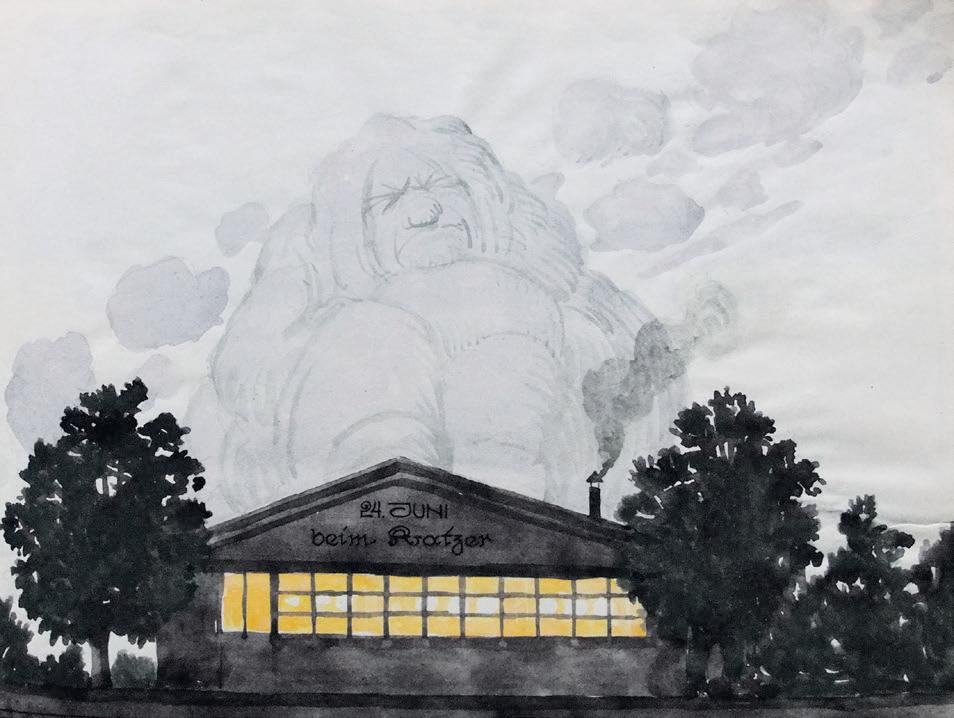

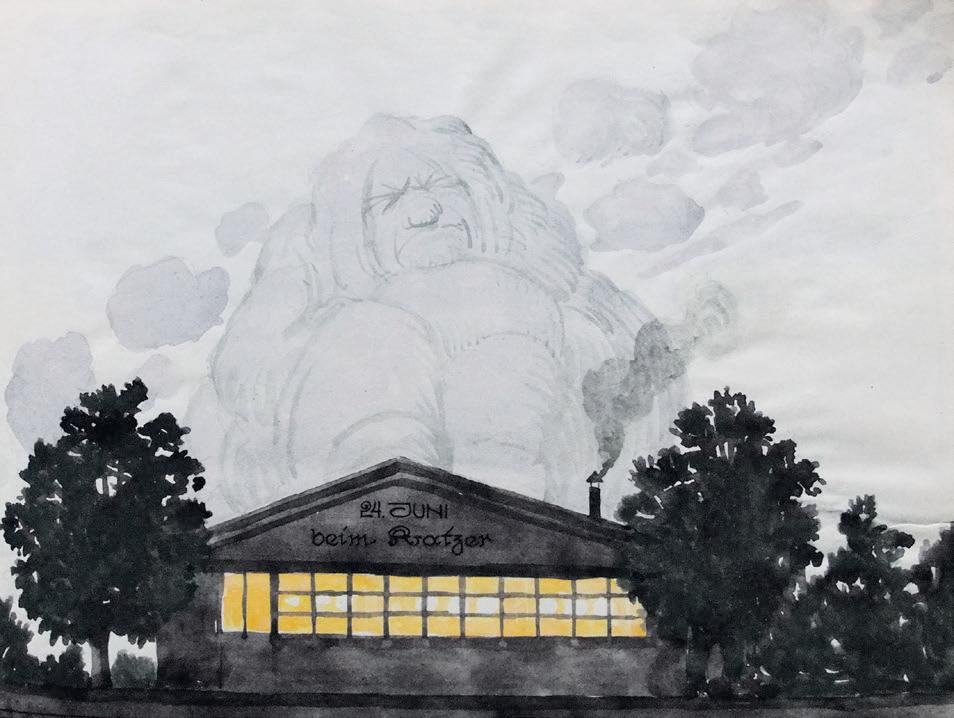

Urgemütlicher Abend beim Kratzer 1920.

Zur Walfisch 1930.

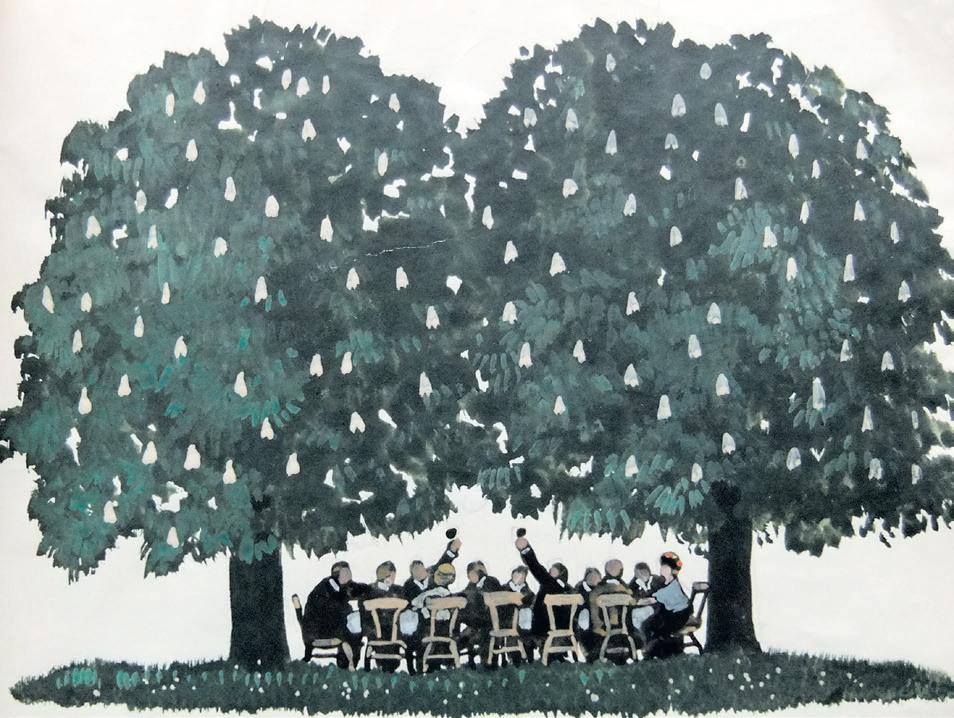

Urlaubergrüße 1924. Heiße Tage 1927. Kutzer und Hanisch im ersten Buch. Leipaer Abend in Burgers Restauration 1921.

Beim Kratzer 1921.

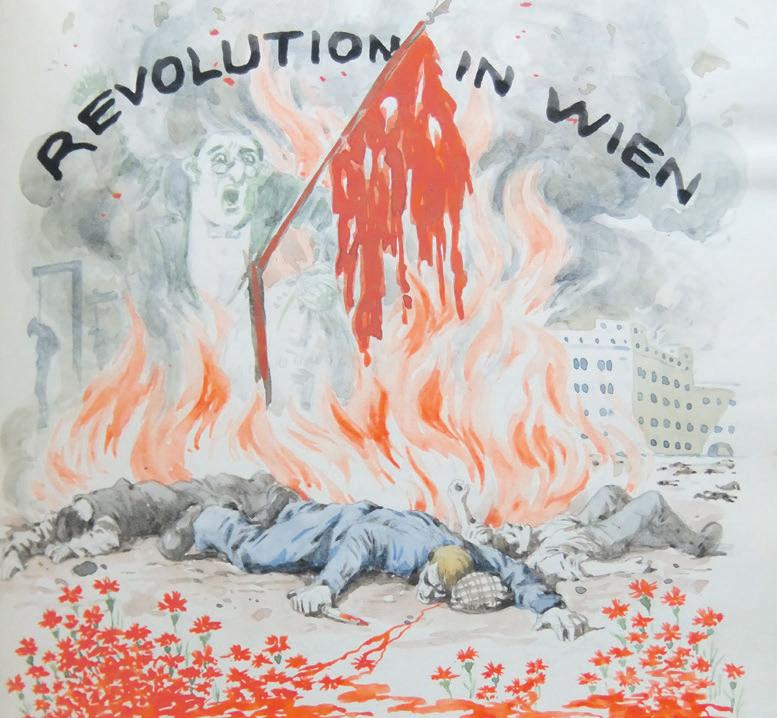

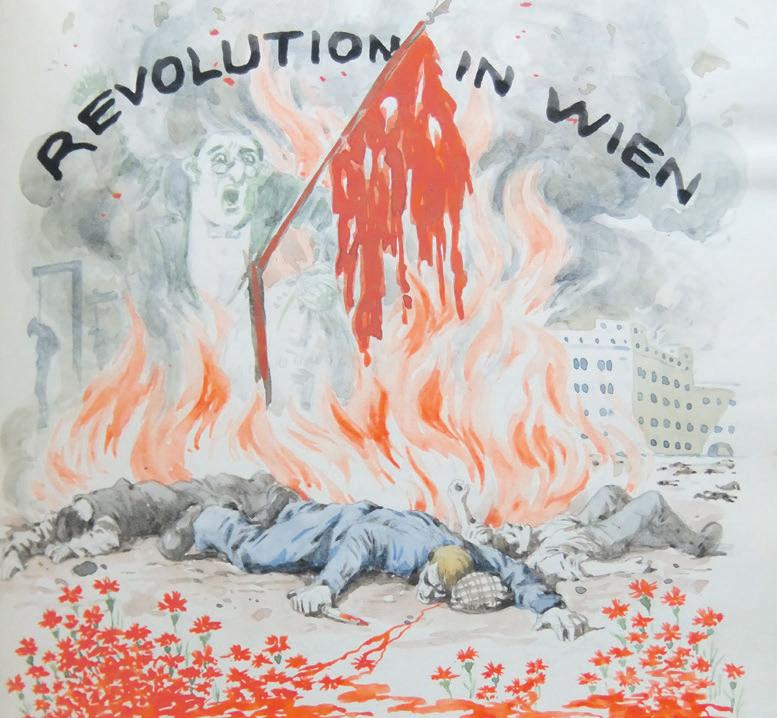

Justizpalast gestürmt und in Brand gesteckt 1927. Revolution in Wien 1937.

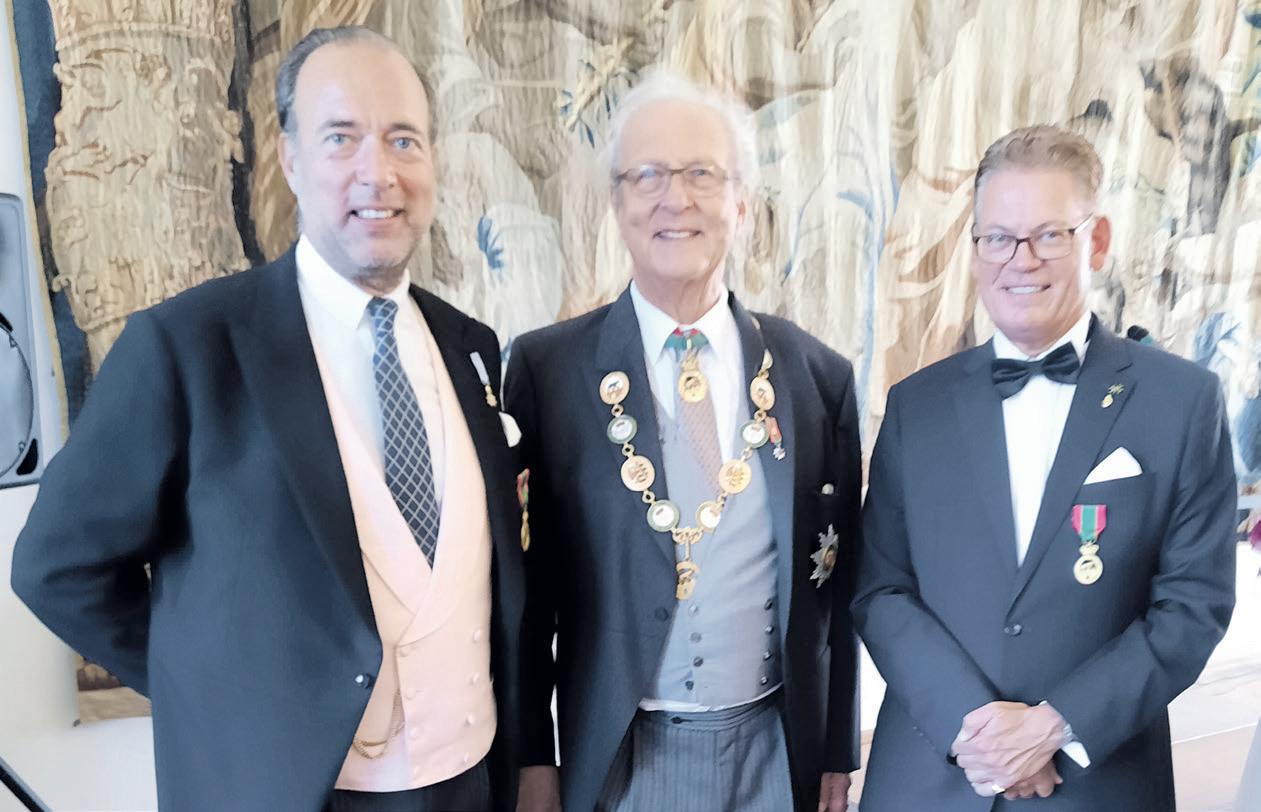

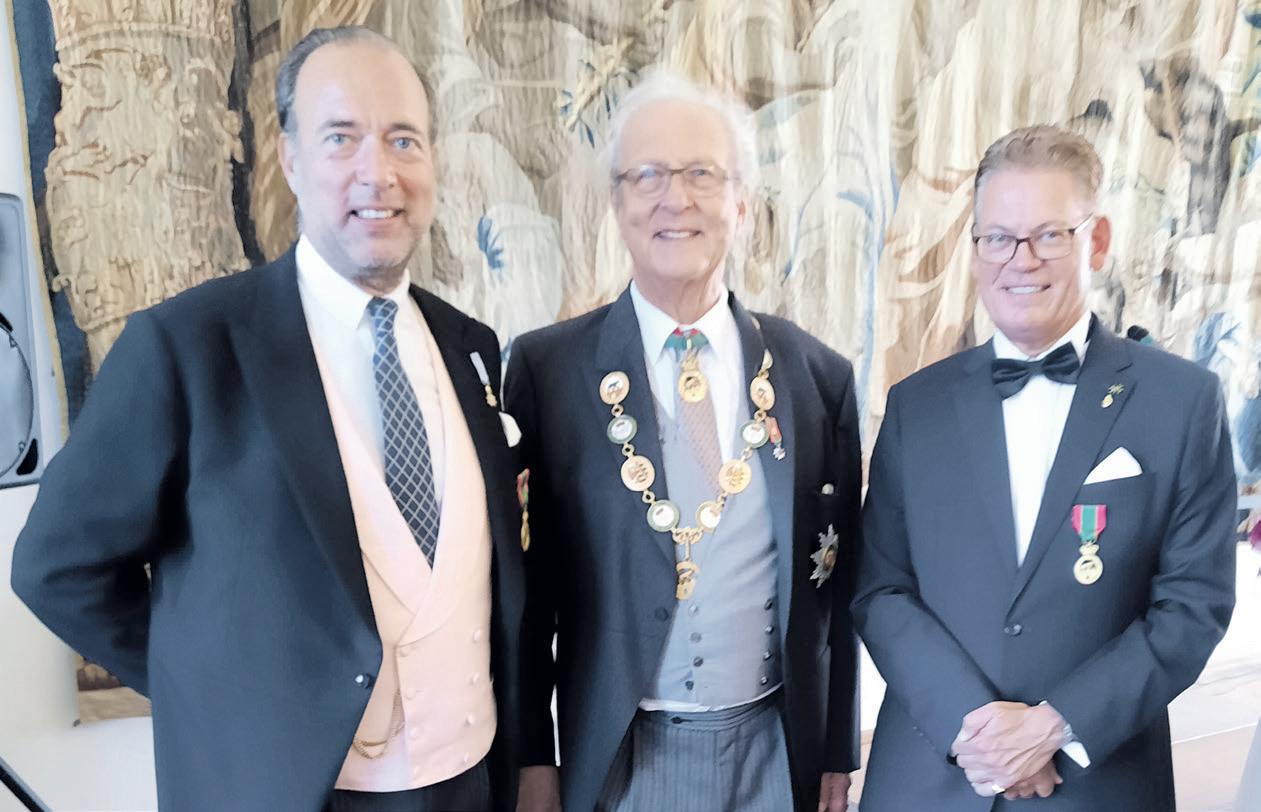

Ein Professor, zwei Auszeichnungen

Stefan Samerski, Vizepräsident der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste, Priester, Kirchenhistoriker und Hochschulprofessor, erhielt Mitte September auf Schloß Ballenstedt das Erinnerungszeichen 950 Jahre Ballenstedt, die Wiege Anhalts, und wurde zum Ritter des askanischen Hausordens Albrechts des Bären.

Die drei Herzöge Heinrich von Anhalt-Köthen, Leopold IV. Friedrich von Anhalt-Dessau und Alexander Carl von AnhaltBernburg stifteten am 18. November 1836, dem Todestag Albrechts des Bären, den Herzoglich Anhaltischen Hausorden Albrechts des Bären als gemeinsamen Hausorden. Namensgeber des Ordens war der Askanier Albrecht der Bär.

Im Laufe der Zeit gab es zahlreiche Veränderungen. So wurde im Juni 1839 die Collane eingeführt. Am 18. März 1848 wurde die Kommandeur-Klasse durch Schaffung der Kommandeure

I. Klasse mit Stern erweitert. Erster ausgezeichneter Kommandeur war Leopold von Morgenstern. 1850 folgte die Verleihung der nächsten Kommandeure der

I. Klasse an Albert von Goßler, Heinrich von Krosigk und Albert Friedrich von Plötz.

Am 8. Februar 1854 folgten die Aufteilung der Ritter-Klasse mit der Schaffung der II. Klasse in Silber sowie die Stiftung der Schwerter zu allen Klassen am 18. Juli 1864. Weitere Verände-

rung war die Stiftung der Krone zu den Ordenszeichen am 29. April 1901 und am 19. August 1904 zu den Verdienstmedaillen. Die Klasse der Kommandeure wurde 1904 in Komture umbenannt. Das Ordenszeichen ist ein goldenes Oval, das mit der Ordensdevise und dem Wahlspruch des Hauses Askanien „Fürchte Gott und befolge seine Pläne“ umschrieben ist. Die Inschrift wird oben von dem Herzschild des anhaltischen Wappens unterbrochen. Das Oval umschließt einen Bären mit Krone und Halsband, der auf einer Mauer mit drei Zinnen und Torbogen nach rechts aufwärts steigt. Rückseitig ist umlaufend die Inschrift „Albrecht der Bär reg. 1123 bis 1170“. Auf der Vorder- wie Rückseite wird oben der Schriftzug durch das askanische Wappen

geteilt. Die ersten bekannten Verleihungen von Orden in den askanischen Häusern gehen zurück bis ins Jahr 1382.

Albrecht der Bär, Sohn von Otto dem Reichen, ist der Ur-Urenkel des Stammvaters der Askanier, Graf Esiko von Ballenstedt († 1059). Albrecht war eine der berühmtesten historischen Persönlichkeiten des deutschen Mittelalters. Neben seinen Eroberungen östlich von Saale und Elbe war er Vertrauter und Diplomat für mehrere deutsche Könige und Kaiser wie Kaiser Barbarossa. Durch seine Eroberungen und angeheirateten Rechte brachten es seine Söhne zu den mächtigsten Fürsten und Kurfürsten im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Sein Sohn Otto wurde Markgraf von Brandenburg, dessen Söhne gründeten Berlin und verliehen

der Stadt im Wappen den Bären ihres Großvaters. Der jüngere Sohn Bernhard wurde Herzog von Sachsen und erbte die Grafschaft Anhalt. Von Bernhards Söhnen wurde Heinrich I. Fürst von Anhalt und Stammvater aller heute lebenden direkten Nachfahren des Hauses Anhalt.

Der heutige Großmeister des Ordens, Prinz Eduard von Anhalt Herzog zu Sachsen, wurde genau wie sein Urahn in Ballenstedt geboren. Aus den bekannten geschichtlichen Gründen wurden der Prinz und seine Familie lange Zeit von ihrer Heimat ferngehalten und genießen es nun um so mehr, das Land ihrer Vorväter kennenzulernen und neu zu erfahren. Auch der Orden wird nun wieder mit Leben gefüllt. In diesem Sinne verleiht das Haus Anhalt-Askanien den Orden Albrecht der Bär wieder an Persönlichkeiten, die sich in besonderer Weise um das Land und um das Haus Anhalt-Askanien verdient gemachen haben. Die Aufgabe des Ordens besteht in der Bewahrung und Vermittlung der Werte des christlichen Abendlandes, in der Treue und Unterstützung des Herzoglichen Hauses, in karitativer Arbeit und in der kulturellen und gesellschaftlichen Aufbauarbeit unseres Landes. Chef des Hauses Anhalt, aus dem als prominenteste Vertreterin Katharina die Große hervorging, ist heute Prinz Eduard von Anhalt Herzog zu Sachsen, der auch als Großmeister jedes Jahr die Investituren vornimmt.

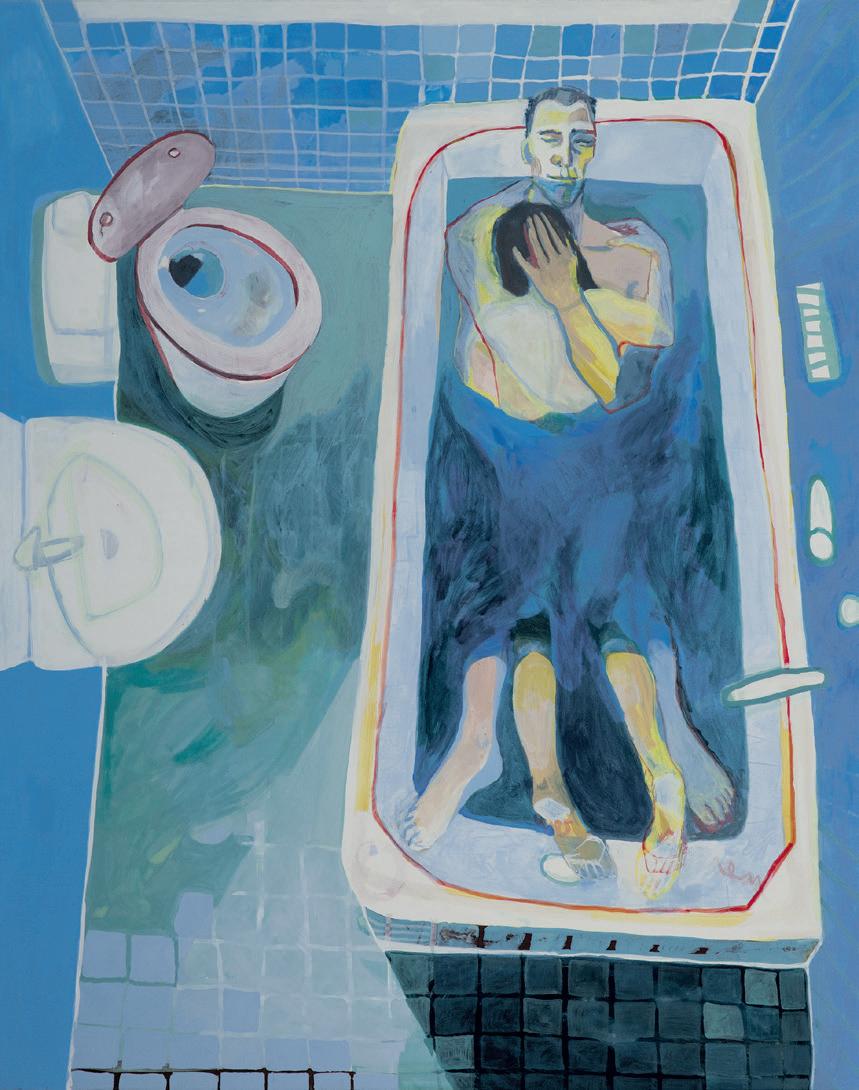

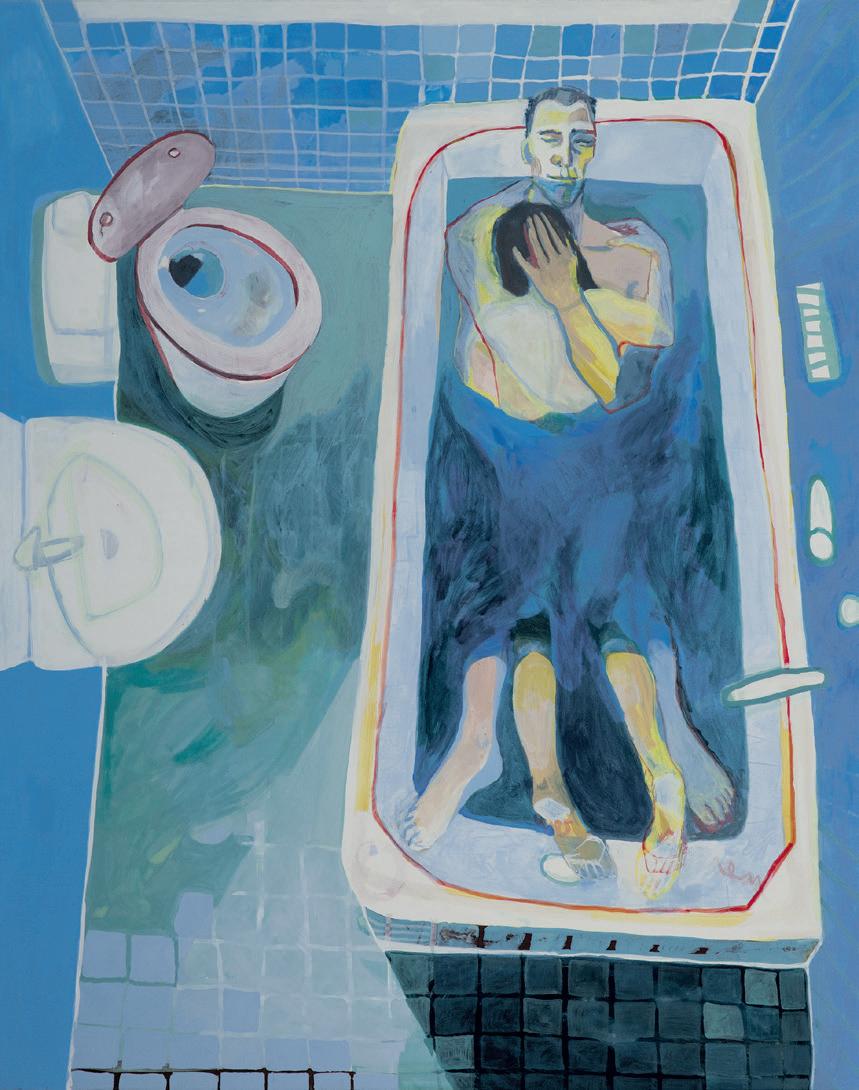

Elena Zipsers Wasserzeichen

Gestern eröffneten HDO-Direktor Andreas Otto Weber und Heinke Fabritius, Kuratorin und Kulturreferentin für Siebenbürgen, den Karpatenraum, Bessarabien und die Dobrudscha am Siebenbürgischen Museum im baden-württembergischen

Gundelsheim, die Ausstellung „Wasserzeichen“ der Malerin und Zeichnerin Elena Zipser im Münchener Haus des Deutschen Ostens (HDO).

Wasser ist für Elena Zipser ein zentrales Bildmotiv, Badezimmer und Thermen sind bevorzugte Szenerien. Doch es gibt auch Bilder von Landschaften und Stadträumen, die den Eindruck von frischem Regen vermitteln. Die Welt, die sich darin entfaltet, erscheint in besonderer Klarheit, wie gereinigt. „Das ist ein gutes Gefühl“, sagt die Künstlerin. Eine repräsentative Auswahl aus Elena Zipsers bildnerischem Œuvre ist jetzt im HDO zu sehen.

Die Ausstellung „Wasserzeichen“ führt Werke der Künstlerin zusammen, die in den letzten zehn Jahren nach dem Abschluß der Kunstakademie entstanden. Sie zeigen den Weg zur Entwicklung einer unabhängigen Bildsprache. Dem Motiv des Wassers sowie dem großzügigen Gebrauch der Farbe Blau fällt dabei eine besondere Rolle zu: Es ist, als wolle Elena Zipser sich von zu vielen Schichten des Erlernten, Mitgebrachten und Gewußten befreien. Sie häutet die gesehene Außenwelt und entrümpelt

damit ihre Bildräume, seien es eine Dorfstraße bei Kronstadt, der staubige Bukarester Nordbahnhof oder auch private Innenräume und Interieurs. Auf der großformatigen Leinwand ebenso wie in der kleingefaßten Pinselzeichnung – immer ist das Ziel, Raum

Malerin. Die Mutter, Pomona Zipser, ist vor allem Bildhauerin und Zeichnerin. Von beiden Künstlerinnen ist in der Ausstellung je eine Arbeit zu sehen. Von Elena Zipser ausgesucht und in den Kontext des eigenen Werkes gesetzt, rufen sie Schlüsselerlebnisse auf, die für die Definition der eigenen Position wesentlich waren. Das „Wasserzeichen“ steht in diesem Fall für die verbindende Prägung der drei Generationen.

Elena Zipser wurde 1988 in Berlin geboren, erhielt ihre Ausbildung in Bildender Kunst, Tanzpädagogik und Choreographie in Ma-

❯ Sudetendeutsches Museum in München

Lange Nacht bietet Kurzweil

In der Langen Nacht der Museen am 14. Oktober erwacht das Sudetendeutsche Museum zum Leben.

drid, Berlin und Stuttgart und lebt heute am Bodensee. Sie arbeitet als Malerin und Performerin in Deutschland, Europa und den USA. In ihrem Werk nutzt sie unterschiedliche Medien. Interdisziplinäre Projekte, in denen professionelle Künstlerinnen und Laien zusammenwirken, besitzen für sie einen besonderen Stellenwert.

Die Ausstellung findet in Kooperation mit Heinke Fabritius statt. Am 14. Oktober, in der Langen Nacht der Museen, führt Fabritius um 19.00, 21.00 und 23.00 Uhr sowie am 27. Oktober und 7. November jeweils um 17.00 Uhr durch die Ausstellung.

Bis 10. November Montag bis Freitag 10.00–20.00 Uhr, Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, 81669 München, Telefon (0 89) 4 49 99 30, eMail poststelle @hdo.bayern.de

freizugegeben, Platz zu schaffen und Perspektiven zu öffnen.

Untergründig setzt sich Elena Zipser auch mit ihrer Herkunft und der Kunst ihrer aus Siebenbürgen stammenden Großmutter und Mutter auseinander. Die Großmutter, Katharina „KATH.“ Zipser, war

Eine kurzweilige Live-Erzählung illustriert abwechslungsreich die Geschichte der Sudetendeutschen zwischen erster Besiedlung, Konflikten und Krieg, Vertreibung und Neuanfang in Europa. In der Langen Nacht wird das Museum im wahrsten Sinne des Wortes menschlich, was die neuartige Kunstform des Body Paintings zum Ausdruck bringt. Das Gebäude atmet, einige Objekte werden im Kontext der sudetendeutschen Geschichte erzählt und neu erlebt. Der siebenminütige Ausflug in diese spannungsgeladene Historie beinhaltet ein innovatives Storytelling mit Elementen der Body Art und farbenreichen, fesselnden Illustrationen. Das Sudetendeutsche Museum lädt dazu zu Beginn jeder Stunde in den Adalbert-StifterSaal ein. Die Show um 18.00 Uhr ist in tschechischer Sprache, um 23.00 Uhr in englischer Sprache und die restlichen Shows sind auf Deutsch.

Um 19.00 Uhr entführen Sie die Kuratorinnen in die Erlebniswelten Otfried Preußlers „Ein bißchen Magier bin ich schon…“. Der beliebte Kinderbuchautor war ein Magier der Worte und seine Geschichten verzaubern bis heute Kinder wie Erwachsene.

„Der kleine Wassermann“ und „Die kleine Hexe“, „Der Räuber Hotzenplotz“ und „Krabat“ gelten als Klassiker der deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur, und ihr Autor gilt als einer der bedeutendsten Vertreter dieses Genres. Seine Figuren und Erzählstoffe fand Preußler in seiner nordböhmischen Heimat. Die Sonderausstellung im Sudetendeutschen Museum in Kooperation mit dem AdalbertStifter-Verein und dem Isergebirgs-Museum in KaufbeurenNeugablonz können Sie bis spät in die Nacht besichtigen. Nicht nur Nachteulen kommen bei der Langen Nacht auf ihre Kosten. Um 14.00 und um 16.00 Uhr lädt Sand-Art-Künstlerin Nadia Ischia zu einer zauberhaften Performance, in der Bilder aus Sand Otfried Preußlers Geschichte „Das kleine Gespenst“ erzählen. Wie diese Kunstform zustande kommt und wie man selbst Sandkunst kreieren kann, erklärt und zeigt sie jeweils um 15.00 und 17.00 Uhr in einem Workshop. Für Kinder ab vier Jahren ist eine Anmeldung erforderlich, Telefon (08 9) 48 00 03 37, eMail info@sudetendeutschesmuseum.de

Das Ticket für die „Lange Nacht der Münchener Museen“ erhält man über www. muenchner.de/museumsnacht für 23,50 Euro. Es berechtigt zum Eintritt in alle beteiligten Häuser für eine Person.

KULTUR Sudetendeutsche Zeitung Folge 39 | 29. 9. 2023 8 ❯ Ballenstedt/Sachsen-Anhalt

❯ Haus des Deutschen Ostens in München

Maximilian Graf von Deym zu Stritetz, Prinz Eduard von Anhalt Herzog zu Sachsen und Professor Dr. Stefan Samerski.

Albrecht der Bär (1100–1170)

Katharina die Große (1729–1796)

Gemälde des Ausstellungsraumes.

Bild: Robin Dorfler

Ausstellungsraum „Nationalismus und Nationalstaat“. Bild: Daniel Mielcarek

Ausstellungsraum „Verlust und Vertreibung“.

Elena Zipser: „Badende II“, Pigmente und Binder auf Leinwand.

Elena Zipser. Bilder: Chelsea Southard, Elena Zipser

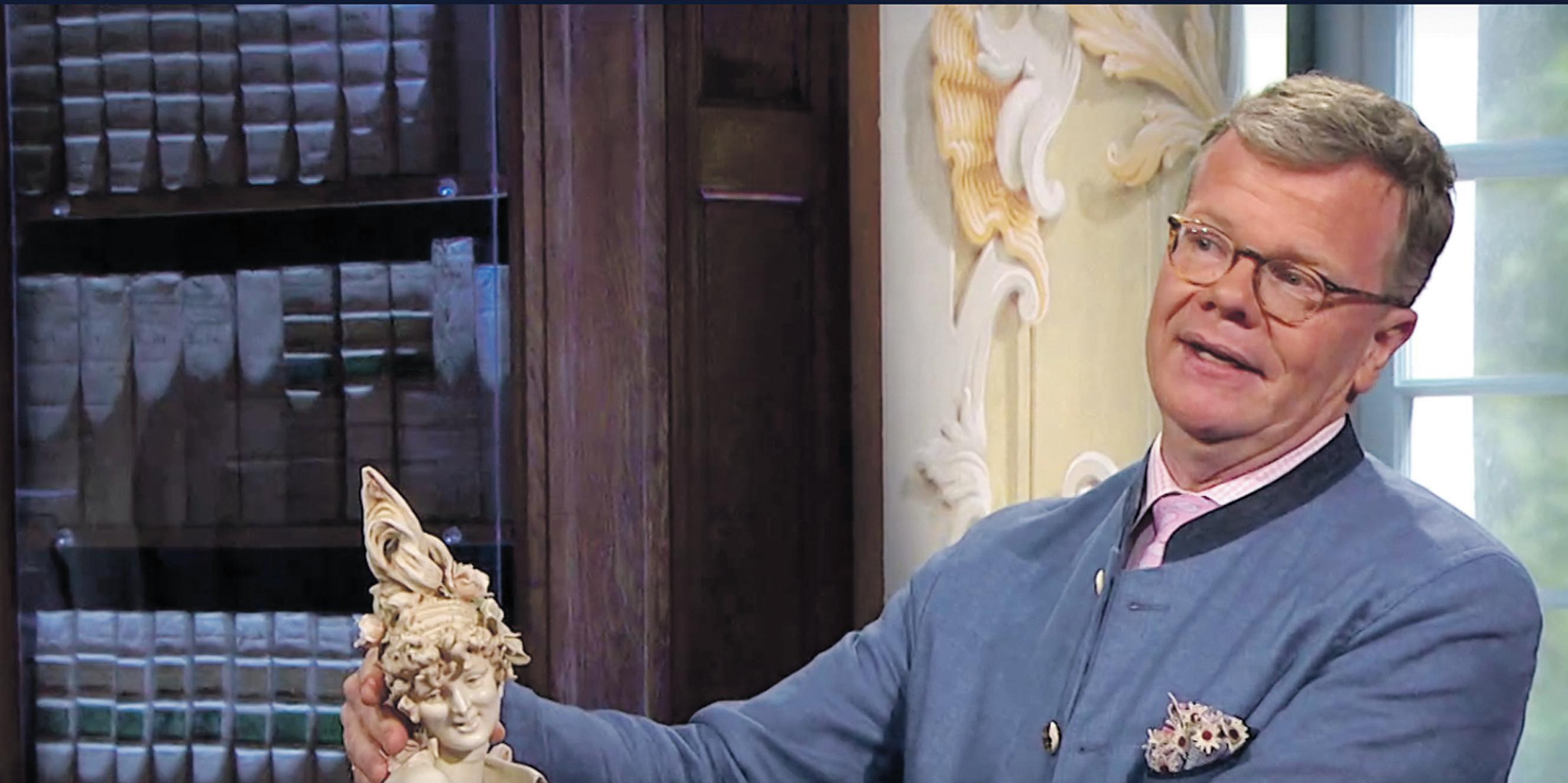

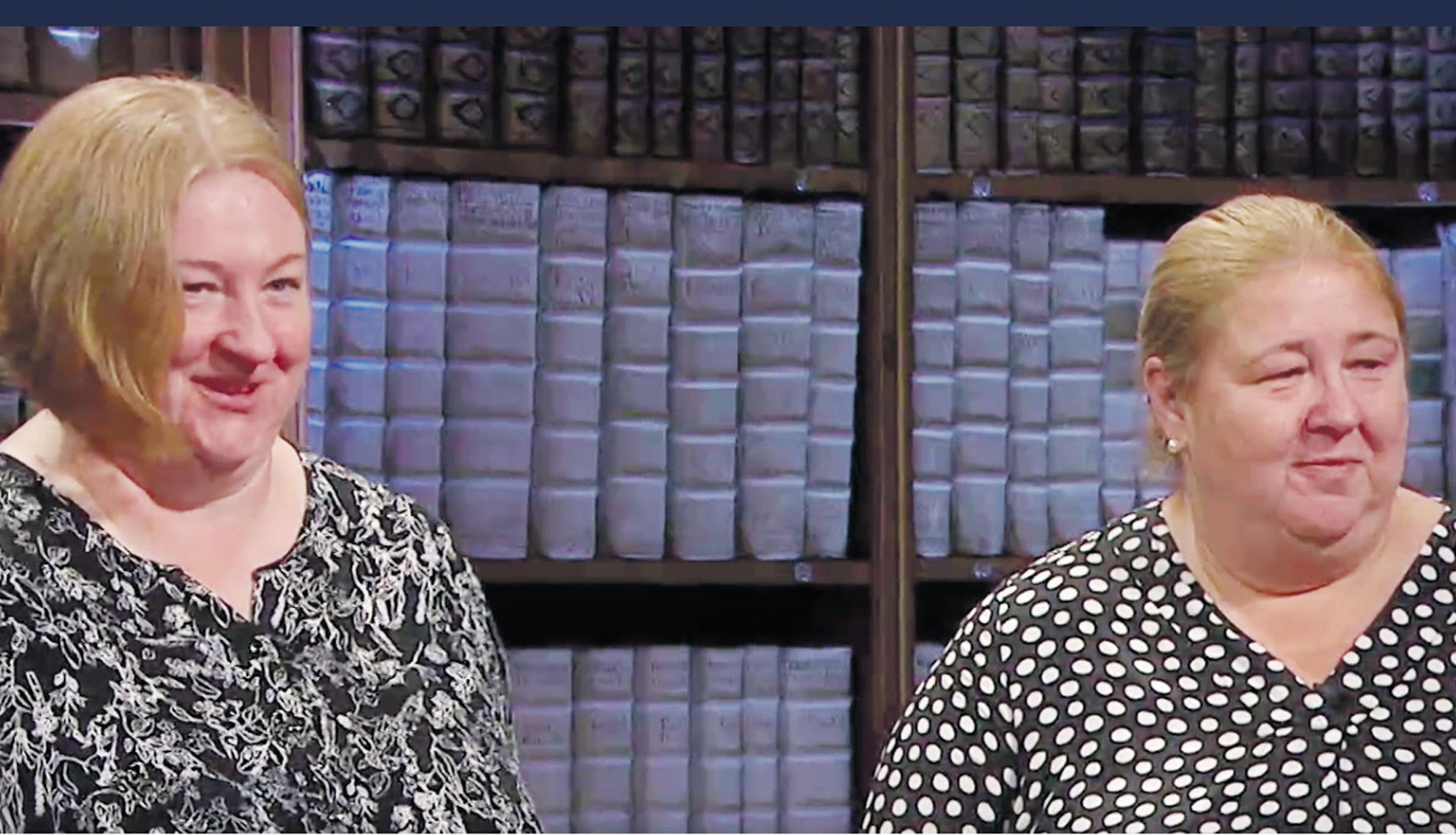

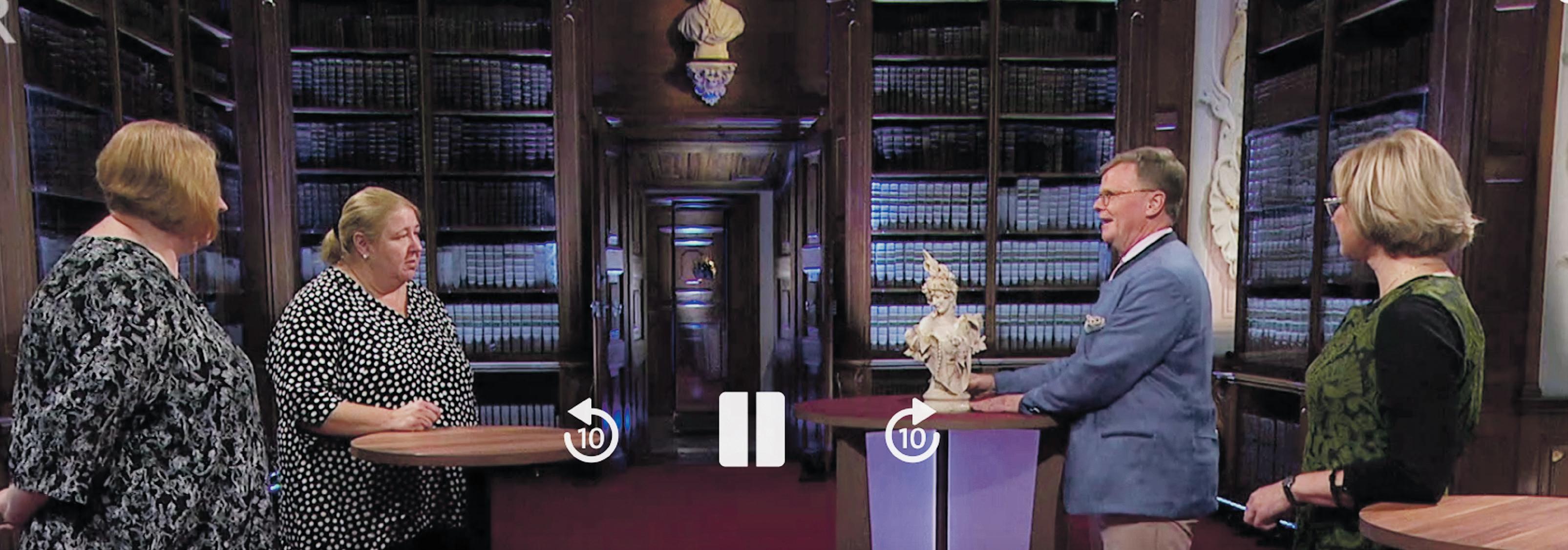

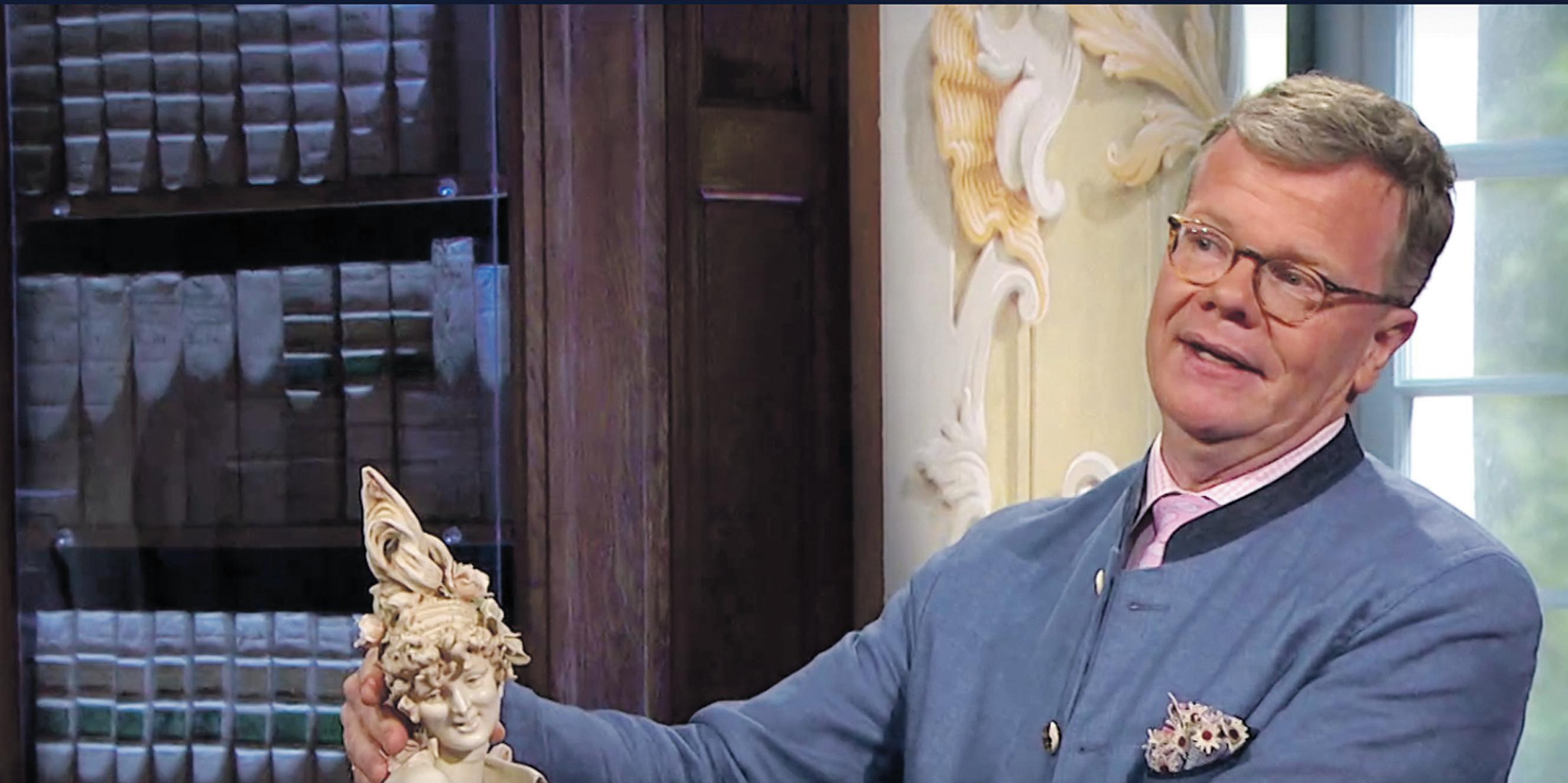

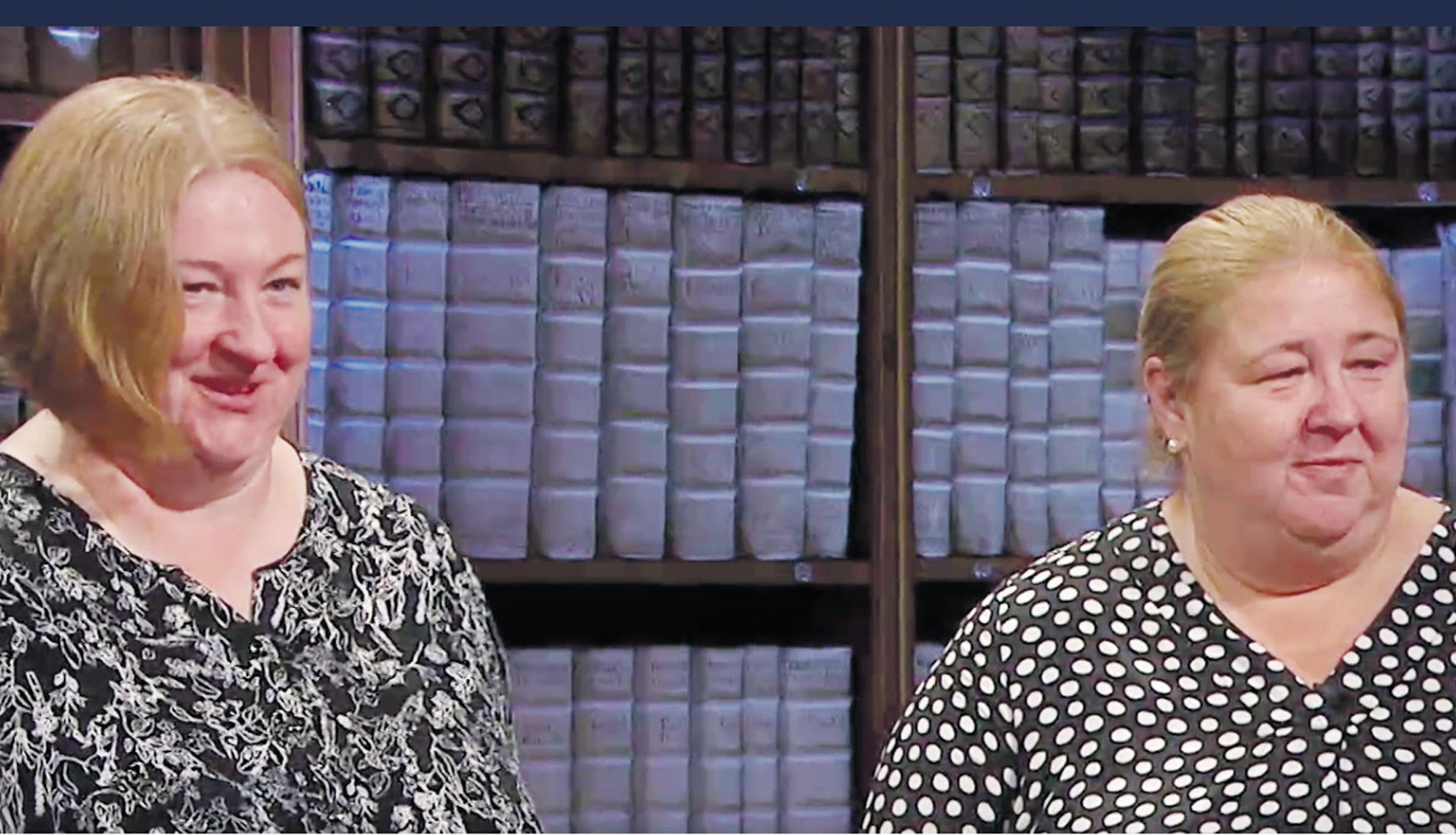

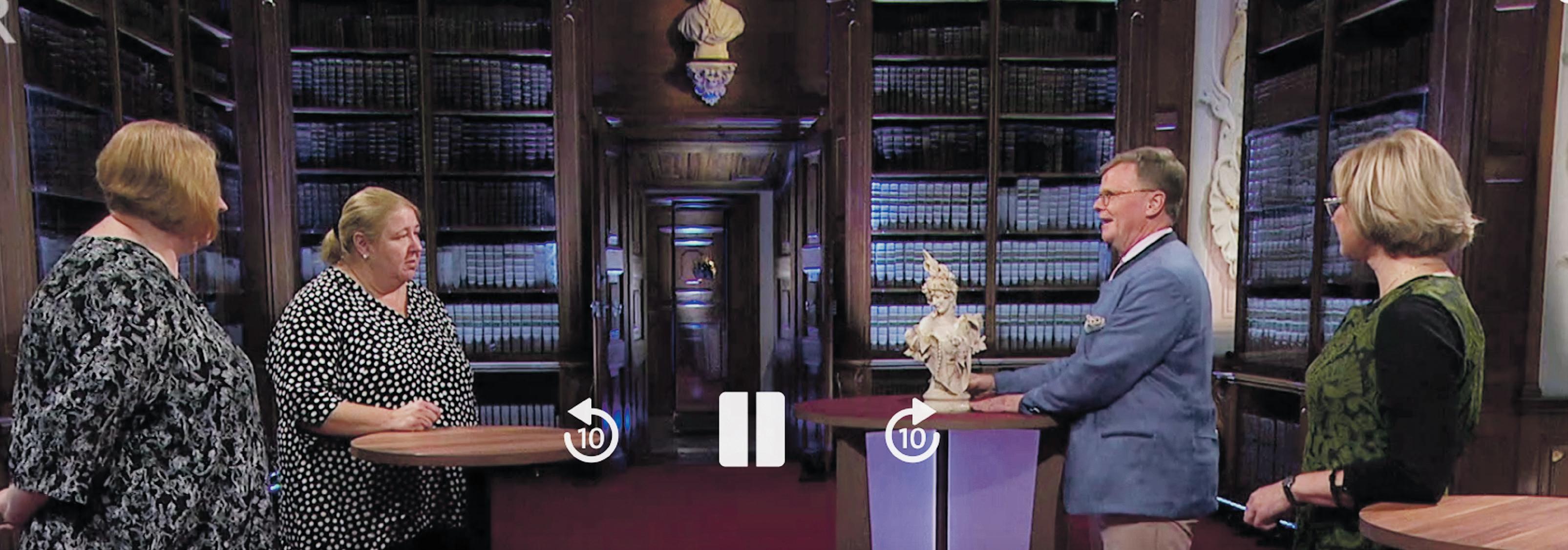

In der BR-Sendereihe „Kunst und Krempel“ wurde einmal wieder ein Erbstück aus Böhmen gezeigt und eingeordnet.

Ein Schwesternpaar aus Österreich fand sich im Stift Herzogenburg in der Nähe von Sankt Pölten zur Begutachtung bei der Sendung des Bayerischen Rundfunks „Kunst & Krempel“ ein. Die Schwestern präsentierten eine schwere Porzellanbüste, die sie von ihrer Mutter geerbt hatten und die sie seit ihrer Kindheit begleitet hatte. Sie nannten die Frauenfigur immer nur Püppi und verwahren das Erbstück auf einer Holzsäule in der Wohnung einer der Schwestern, die sie immer erben wollte und schließlich auch bekam.

Herkunft

aus

Teplitz-Turn

Der Experte Samuel Wittwer von der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten in Potsdam begeisterte sich sofort für die besondere Form der Frauenbüste, die aus glänzend weißem Porzellan modelliert, aber danach vollständig bemalt wurde, so daß man sogar den Eindruck haben könnte, es handele sich

Püppi, ein Familienschatz aus Porzellan

schen Turn bei Teplitz gegründete Porzellanmanufaktur firmierte unter der Leitung des Sohnes von Alfred, Eduard Stellmacher, und den Schwiegersöhnen von Alfred, Karl und Hans Riessner, sowie Rudolf Kessel ab 1892 unter der Bezeichnung Amphora. Bis 1904 war diese Stempelung üblich und zierte das reichhaltige Sortiment von Vasen, Ziergefäßen und eben auch Figuren wie Püppi.

Stück von Amphora

pham-Porzellan, das man bei der Frauenbüste finden könne. Sie konstatierte trotz kleinerer Defekte beim Porzellan keine Minderung des Schauwertes und bescheinigte der Figur eine „tolle Ausstrahlung“. Einen Entwerfer könne man nicht identifizieren. Sicher sei allerdings, daß bekannte Künstler für Amphora gearbeitet hätten. Der Wert der Büste liege zwischen 500 und 1000 Euro. Ähnliches werde noch immer gern gekauft, obwohl diese Figuren massenhaft hergestellt worden seien.

um Elfenbein. Die Expertin Anke Wendl, Auktionatorin in Rudolstadt, analysierte sogleich die gedruckte Marke am Boden der Büste. Die noch lesbaren Buchsta-

ben R, St und K würden auf die Besitzer Riessner, Stellmacher und Keller verweisen, ebenso wie die nicht mehr lesbare Herkunft Teplitz-Turn und der Name

Amphora. Und die zeitliche Einordnung erscheine dadurch sehr klar. Die von Alfred Stellmacher aus Thüringen um 1876 im böhmi-

Der Porzellanexperte Wittwer ordnete die Büste in die Zeit des Fin de Siècle ein und in ein bürgerliches Gefallen am Dekorativen und an einer gewissen Koketterie. Die Frauenfigur deute ein aufgeknöpftes Mieder an, man inszeniere erotische Anspielungen. Wittwer entdeckte Ähnlichkeiten in der Form mit Zeichnungen von Henri Toulouse-Lautrec und sprach von einer Harlekine, wobei der dafür gebräuchliche spitze Hut hier zu einer spitzen

Frisur gemacht worden sei. Die Auktionatorin Wendl schilderte die Besonderheiten der Amphora-Werke, die schon damals weltweit verkauft hätten, mit dem elfenbeinfarbenen Porzellan und dem durchschimmernden Dia-

Für die beiden Schwestern, in deren Familie die Figur schon sehr lange gewesen zu sein scheint, blieb trotz aller Enthüllungen über die kokette Ausstrahlung der Frauenbüste kein Zweifel an ihrem Namen: „Püppi bleibt Püppi.“ Und nordböhmische Porzellankunst der Jahrhundertwende um 1900 erfreut noch immer die Herzen in Niederösterreich, wohin die Büste wohl schon früher hingelangt war. Ulrich Miksch

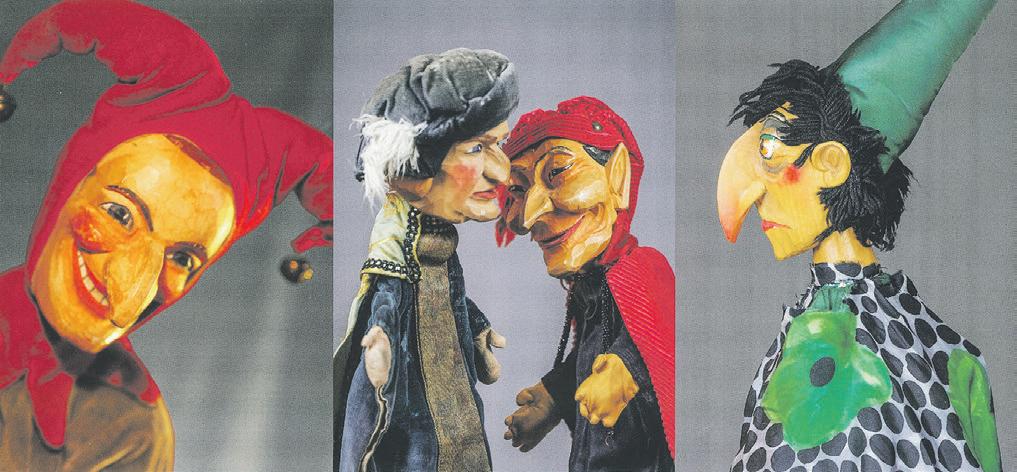

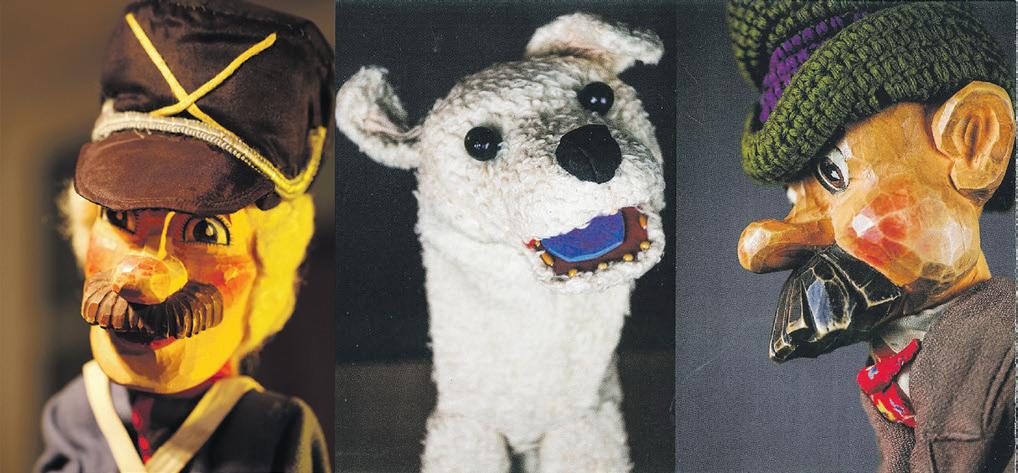

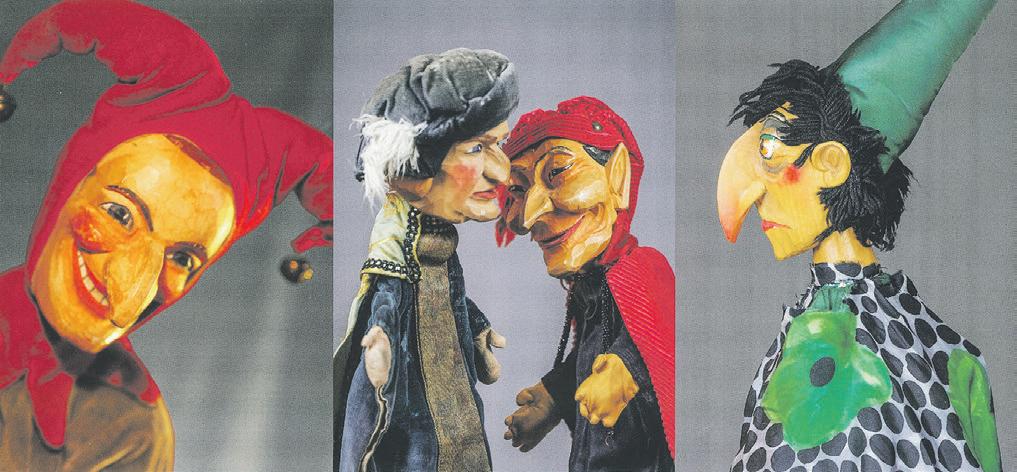

Im Gerhart-Hauptmann-Haus in Düsseldorf wird Anfang Dezember die Ausstellung „Der Hohnsteiner Kasper – Der Puppenspieler Harald Schwarz“ (7. Dezember bis 31. Januar) eröffnet mit einer Einführung durch Markus Dorner, den Leiter des Museums für PuppentheaterKultur Bad Kreuznach und live gespielten Hohnsteiner Handpuppenszenen.

Der Hohnsteiner Kasper ist berühmt. Seit 1928 war sein Schöpfer Max Jacob mit seiner Puppenbühne in Hohnstein in der Sächsischen Schweiz ansässig. Von hier aus zogen die charakteristischen Figuren mit den geschnitzten Köpfen in die Welt. Bald schon entwickelte sich das Kasperle-Theater von volkstümlicher Unterhaltung, die auch der Information, dem Klatsch

und dem Tratsch diente, zu einer anspruchsvollen Theatergattung.

� Ausstellung im Gerhart-Hauptmann-Haus

2021 nahm die Deutsche UNESCO-Kommission das traditionelle Spielprinzip des Kasper-Theaters schließlich als schützenswertes Kulturgut in das Verzeichnis Immaterielles Kulturerbe auf. Der Puppenspieler Harald Schwarz kam 1921 in TeplitzSchönau/ Teplice an der deutschtschechischen Grenze zur Welt und begann nach seinem Abitur ei-

Hohnsteiner Kasper

ne Ausbildung an der Bühne von Max Jacob. Er war äußerst musikalisch, ein sehr erfahrener Komponist und versierter Interpret. Auch war er der letzte Hohnstei-

ner Bühnenleiter, der die Hohnsteiner Tradition am längsten, und zwar bis 1995, fortführte. Von 1939 bis Ende der 1960er Jahre spielte er das beim breiten Publi-

kum beliebte traditionelle oder leicht abgewandelte Hohnsteiner Kasperspiel Jacobscher Prägung. Ab 1970 ließ er sich für einen geänderten und stark musical-musikalischen Spielstil in Prag völlig andere Hand- und Stabfiguren herstellen. Diese fertigte Václav Havlik exklusiv für Schwarz. Sie zeichneten sich durch ihre Größe und Fernwirkung aus. Zu seinen erfolgreichsten Erwachseneninszenierungen dieser neuen Ära zählte die Puppentheateradaption „Der bra-

ve Soldat Schwejk“ (1971). Aber auch der „Räuber Hotzenplotz“ seines Reichenberger Landsmannes Ortfried Preußler gehörte zu seinem Repertoire. Seine Stücke für Kinder und Erwachsene zeigte Schwarz im gesamten Bundesgebiet, in Böhmen, Italien, Südamerika und den USA und fungierte dabei als Bühnenleiter, Puppenspieler, Texter und Musiker. Innerhalb der Puppenspielszene war er ein gefragter Ratgeber besonders für den puppenspielerischen Nachwuchs. Er starb 1995 im mährischen Zwittau.

Harald Schwarz war jahrzehntelang mit dem Gerhart-Hauptmann-Haus verbunden, gastierte dort viel und gab mehrere Puppenspiellehrgänge. Sogar das 50jährige Jubiläum der Hohnsteiner Bühne wurde seinerzeit in Düsseldorf gefeiert.

KULTUR Sudetendeutsche Zeitung Folge 39 | 29. 9. 2023 9

� Büste aus Böhmen

Zwei Schwestern stellen ihren Familienschatz vor.

Püppis Kopf in einer Nahaufnahme.

Beratungsstunde im Stift Herzogenburg in Niederösterreich mit einer Frauenfigur im Mittelpunkt.

Dr. Samuel Wittwer und Anke Wendl stellen einzelne Aspekte der Büste dar.

Einige Figuren aus dem beliebten Ensemble.

Bilder: Jens Welsch

Die Sehnsucht nach Heimat läßt niemanden los

Mitte September beging der BdV-Landesverband Hessen unter dem Leitwort „Krieg und Vertreibung – Geißeln der Menschheit“ die zentrale Gedenkveranstaltung des landesweiten Tages der Heimat mit dem 10. Hessischen Gedenktag für die Opfer von Flucht, Vertreibung und Deportation im Schloß Biebrich in Wiesbaden.

Neben Ministerpräsident Boris Rhein und Festrednerin Ilze Garda, Vorsitzende des Verbandes der Deutschen in Lettland, Innenminister Peter Beuth, Justizminister Roman Poseck, dem Staatssekretär und Sprecher der Landesregierung, Tobias Rösmann, sowie der Landesbeauftragten für Heimatvertriebene und Spätaussiedler, Margarete Ziegler-Raschdorf, begrüßte BdV-Landesvorsitzender Siegbert Ortmann weitere Ehrengäste wie die Bundesbeauftragte für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Natalie Pawlik MdB, BdV-Präsidiumsmitglied

Milan Horáček, Ingmar Jung MdB sowie die Landtagsabgeordneten

Ines Claus, Andreas Hofmeister, Kathrin Anders, Katrin Schleenbecker, Gisela Stang, Robert Lambrou und Dimitri Schulz.

Ein weiterer Willkommensgruß galt dem ehemaligen Landtagspräsidenten Karl Starzacher und dem Stadtverordnetenvorsteher Gerhard Obermayer, der in einem Grußwort die Gäste in der Landeshauptstadt willkommen hieß. Ebenso herzlich begrüßte Ortmann auch die Wiesbadener Stadtverordneten Eleftherios Tsiridis, Nicole Röck-Knüttel und Daniel Butschan, die Vertreter von Sozialverbänden, von BdV-Nachbarverbänden sowie Angehörige landsmannschaftlicher Gruppierungen.

In seiner Begrüßungsrede erinnerte Ortmann an die Einführung des Hessischen Gedenktages vor zehn Jahren, um an die Opfer von Flucht, Vertreibung und Deportation zu erinnern und gleichzeitig zu Verantwortung und Versöhnung zu mahnen. Diesem Ziel fühle sich der hessische BdV zutiefst verpflichtet. Ortmann: „Was wir als Heimatvertriebene der Erlebnisgeneration an Grausamkeit erleben muß-

ten, wiederholt sich heute bei den Flüchtlingen aus der Ukraine und anderen Regionen auf dieser Erde und fordert uns alle zu Bestrebungen zu einem friedlichen Miteinander auf.“ Bereits der Krieg im ehemaligen Jugoslawien in den 1990er Jahren und die dortigen Kriegsverbrechen hätten deutlich gemacht, daß Krieg und Vertreibung Geißeln der Menschheit seien und geächtet werden müßten. „Kriegsverbrechen wie im ehemaligen Jugoslawien und jetzt in der Ukraine sind eine Schade für Europa.“

„Knapp ein Drittel aller in Hessen lebenden Menschen erlebte Flucht oder Vertreibung am eigenen Leib, ist durch das Schicksal der nächsten Angehörigen betroffen oder lebt als Spätaussiedler hier. Daher bin ich stolz darauf, daß wir in Hessen seit zehn Jahren einen eigenen Gedenktag haben, der die Schicksale derjenigen Vertriebenen in den Mittelpunkt stellt, die bei uns in Hessen eine neue Heimat gefunden haben“, so Boris Rhein. „Der Gedenktag erinnert uns daran, daß Heimat nicht immer ein fester Ort ist, sondern oft in unseren Herzen und Erinne-

rungen lebt. Gerade der Ukrainekrieg führt uns eindringlich vor Augen, wie grauenvoll und traumatisch Flucht und Vertreibung sein können.“

In seiner Rede würdigte Rhein die Arbeit des hessischen BdV-Landesverbandes, dem er zum 70. Geburtstag gratulierte. „Mit seinen Landsmannschaften und Kreisverbänden ist der BdV Hessen seit Jahrzehnten eine feste Säule in der Erinnerungskultur der Heimatvertriebenen und Spätaussiedler in unserem Land und bewahrt das historische Erbe durch persönliches, meist ehrenamtliches Engagement – und das seit 70 Jahren. Im Namen der Hessischen Landesregierung danke ich dem BdV Hessen und allen im Verband Engagierten von Herzen für das besondere gesellschaftlich-integrative Engagement“, schloß Rhein.

„Die Heimat verlassen zu müssen, ist ein uraltes Trauma der Menschheit“, begann Ilze Garda ihre Festrede. Daß die Schicksale und die Gründe des Weggangs aus der Heimat unterschiedlich seien, zeigten schon Bezeichnungen wie Heimatvertriebene, Migranten oder Flüchtlinge. Gemeinsam sei diesen Menschen jedoch die Erfahrung des Exils, der Heimatlosigkeit und des Lebens in der Fremde.

„Doch unabhängig davon hat die Sehnsucht nach der Heimat wohl

niemanden von ihnen losgelassen.“

In ihrer bewegenden Ansprache berichtete sie über das Schicksal der Deutschbalten, über das heute in Deutschland viel zu wenig bekannt sei.

So hätten infolge des Hitler-Stalin-Pakts von 1939, der die baltischen Staaten an die Sowjetunion ausgeliefert habe, bereits vor Kriegsbeginn Zehntausende Baltendeutsche ihre Heimat verlassen müssen. Gegen Ende des Krieges seien sie zu Flüchtlingen geworden, da sie aus den ehemaligen Ostgebieten Deutschlands hätten fliehen müssen, wo sie zuvor angesiedelt worden seien.

In Bezug auf ihre Heimat Lettland sprach Ilze Garda auch über die verbliebenen Deutschen, die nach 1945 das Schicksal der Letten teilen mußten: sowjetische Besatzung, Deportationen nach Sibirien und Russifizierung. „Deutschsein war in der Sowjetunion nichts, worauf man stolz sein konnte und durfte. Das kriegsbedingte Feindbild wurde zur Stigmatisierung – es gab eine kollektive Schuldzuschreibung. Die Pflege der deutschen Sprache und deutscher Traditionen war lange untersagt.“

Aus dieser Erfahrung heraus gebe es heute in Lettland eine große Solidarität mit der Ukraine und den von dort Geflüchteten. Zehntausende Ukrainerinnen

und Ukrainer seien seit Kriegsbeginn nach Lettland gekommen, gerade den vielen Kindern wolle man ein Gefühl der Sicherheit und ein Stück Alltag und Normalität zurückgeben. Die Schrekken der Sowjetzeit seien in Lettland in der kollektiven Erinnerung präsent. Gerade deshalb sei das Mitgefühl für die Ukraine so groß. „Lettland und Deutschland sind nicht im Krieg, aber dieser Krieg geht uns alle an.“