Prof. Carsten Gansel über Otfried Preußler und dessen Trauma (S. 8)

Sudetendeutsche Zeitung

Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft

Reicenberger Zeitung

HEIMATBOTE

Jahrgang 75 | Folge 40 | 2,80 EUR 75 CZK | München, 6. Oktober 2023

VOLKSBOTE

HEIMATAUSGABEN IN DIESER ZEITUNG

Sudetendeutsche Zeitung

Sudetendeutsche Zeitung

Sudetendeutschen Landsmannschaft

Reicenberger Zeitung

Sudetendeutsche Zeitung

HEIMATBOTE Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft

VOLKSBOTE

Zeitung

Zeitung

HEIMATBOTE

HEIMATBOTE

Neudeker Heimatbrief

Heimatbrief

VOLKSBOTE

❯ Tschechien erstmals dabei

Gastland der Frankfurter

Buchmesse

Tschechien wird Gastland der 78. Frankfurter Buchmesse, die vom 7. bis 11. Oktober 2026 stattfindet. Bei einem Festakt in Prag haben am Montag Buchmesse-Direktor Juergen Boos und Tschechiens Kulturminister

Martin Baxa den offiziellen Ehrengast-Vertrag unterzeichnet.

Er freue sich, so der Direktor der Frankfurter Buchmesse, vor allem über das humorvolle Motto „Czechia – a country on the coast“. „Das ist eine maritime Beschreibung für ein mitteleuropäisches Land mit Binnenlage. Das fällt auf, das regt unsere Fantasie an – weit über das literarische Motiv von Böhmen am Meer hinaus“, sagte Boos auf der Pressekonferenz.

Kulturminister Martin Baxa sagte: „Die Präsentation der Tschechischen Republik auf dieser Messe ist eine großartige Chance für die tschechische Buchbranche und den gesamten Kultursektor. Es handelt sich nicht nur um eine Chance, der Welt die hohe Qualität der tschechischen Literatur zu präsentieren, sondern auch um eine Investition in die Zukunft.

Auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse, die vom 18. bis 22. Oktober stattfindet, wird Tschechien mit 23 Verlagen und einem eigenen Programm vertreten sein.

VOLKSBOTE

VOLKSBOTE

❯ Der staatliche Energiekonzern ČEZ will noch in diesem Jahr das Genehmigungsverfahren einleiten

Größtes Vorkommen in Europa –Region Aussig im Lithium-Rausch

Es ist der Rohstoff der Energiewende. In Böhmisch Zinnwald in der Region Aussig, unmittelbar an der Grenze zu Sachsen, lagern große Mengen an Lithium im Erdreich. Geologen gehen davon aus, daß sich hier im Erzgebirge drei bis fünf Prozent des weltweiten Lithiumaufkommens befinden. Dies wäre gleichzeitig das größte Vorkommen in Europa.

Lithium ist ein Schlüsselrohstoff für die Elektromobilität, insbesondere für Batteriespeicher. Deshalb arbeiten wir daran, sobald wie möglich mit dem Abbau zu beginnen, idealerweise bereits im Jahr 2026“, erklärte Premierminister Petr Fiala, der jetzt die Region bei Aussig besuchte, um das Projekt voranzubringen. In seiner Vision für die Entwicklung der Tschechischen Republik in den kommenden dreißig Jahren, die der Regierungschef Anfang September vorgestellt hatte (Sudetendeutsche Zeitung berichtete), ist Lithium eine der sechs strategischen Säulen.

Die Zahlen sind in der Tat gigantisch und wecken große Hoffnungen für einen massiven Wirtschaftsaufschwung in der seit der Vertreibung strukturschwachen Region. Das seit den 1990er Jahren sich abzeichnende Ende des Braunkohle-Abbaus, der Tausenden von Menschen vor Ort Arbeit gab, hat ebenfalls dazu geführt, daß die Region Aussig mittlerweile zu den ärmsten Gegenden in der Tschechischen Republik gehört. Hinzu kommt, daß der Tagebau tiefe Wunden

in die Landschaften geschlagen und mehr als 100 Siedlungen verschlungen hat.

Laut einer Machbarkeitsstudie halten die Experten eine jährliche Fördermenge von 2,25 Millionen Tonnen Erz für realistisch.

Daraus könnten knapp 30 000

Tonnen Lithiumhydroxid gewonnen werden, was ausreicht, um jährlich fast eine Million Lithium-Batterien für Autos herzustellen.

In Böhmisch Zinnwald wird bereits seit dem 13. Jahrhundert Erz abgebaut, insbesondere, wie der Name vermuten läßt, Zinn sowie Wolfram. Ab den 2010er

Jahren wurde bei Bohrungen auch Lithium auf beiden Seiten der Grenze entdeckt, dessen Abbau auf Grund des zunehmenden Bedarfs und der steigenden Preise wirtschaftlich immer interessanter wird. Mit dem Nachbarn Sachsen hat Tschechien deshalb bereits einen Vertrag zum gemeinsamen Abbau geschlossen.

Mit dem Abbau könnten nicht nur Tausende neue Arbeitsplätze im Bergbau entstehen, sondern viele weitere in der geplanten Gigafactory. „Wir können die gesamte Kette vom Abbau, der Verarbeitung, der Batterieproduktion, der Chip-Produktion bis zur

Endproduktion von Autos abdekken“, sagte Fiala. Der LithiumAbbau, so die Prognose, könnte sich somit zum wirtschaftlichen Motor nicht nur für die gesamte Region, sondern für das ganze Land entwickeln.

In der Region Aussig traf sich Fiala deshalb mit Lokalpolitikern, um für das Projekt zu werben. Die Unterstützung ist allerdings kein Automatismus. So äußerte sich Landrat Jan Schiller von der oppositionellen Ano-Partei nach dem Treffen verhalten:

„Ich sehe den Lithium-Abbau als Chance, aber vieles hängt von den Rahmenbedingungen ab.

Wir haben die Folgen des Kohle-Abbaus in der Region noch in lebhafter Erinnerung. Jegliche Beeinträchtigung und Verschlechterung der Lebensbedingungen muß auch den Gemeinden gegenüber angemessen entschädigt werden.“

Bei ersten öffentlichen Informationsveranstaltungen wurde bereits deutlich, daß die Bürger vor allem Angst vor einer zunehmenden Luftverschmutzung und einem Absinken des Grundwasserspiegels haben und dabei auf die Erfahrungen in Südamerika verweisen. Dort, im sogenannten Lithium-Dreieck zwischen Bolivien, Chile und Argentinien, wo etwa 70 Prozent der weltweiten Lithium-Reserven liegen, sank der Grundwasserspiegel durch das Abpumpen der lithiumhaltigen Sole teils stark. Durch den vielfach unverantwortlichen Umgang der Abbauunternehmen wurden zudem Luft, Wasser und Boden kontaminiert. Im Erzgebirge würde Lithium aus Festgestein gewonnen werden. Auch diese Fördermethode gilt als wasserintensiv – und ist deutlich energieaufwendiger und teurer als der Abbau aus Sole. Dennoch soll nach Angaben des Energiekonzerns ČEZ das Genehmigungsverfahren für den Lithium-Abbau noch in diesem Jahr eingeleitet werden. Das Unternehmen scheint dabei wenig Zweifel an dem Ausgang des Verfahrens zu haben: Es hat bereits ein Grundstück für eine Lithium-Aufbereitungsanlage gekauft, für eine Milliarde Tschechische Kronen – rund 40,8 Millionen Euro.

Torsten Fricke❯ Offizieller Besuch der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, in Prag

Unterstützung für Tschechiens Atomkurs

„Wir wissen, daß die Kernenergie im tschechischen Energiesystem eine zentrale Rolle spielt und daß weitere Investitionen in diesen Sektor notwendig sein werden, damit er seinen Beitrag zur Energiewende in Tschechien leisten kann“, hat die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, bei ihrem Besuch in Prag erklärt.

Von der Leyen verwies dabei auf die Netto-Null-Industrie-

Verordnung, die eine Förderung der Spitzentechnologie im Kernenergiebereich vorsieht. „Wir wollen die Investitionstätigkeit ankurbeln und die grenzübergreifende Zusammenarbeit ausbauen.“

Bei ihrem Treffen in Prag sagte sie Premierminister Petr Fiala außerdem zu, daß Tschechien für seine Energiestrategie im Rahmen des Programms REPowerEU, mit dem die Europäische Union unabhängig von rus-

sischen Öl- und Gaslieferungen werden will, 2,2 Milliarden Euro an zusätzlichen Finanzmitteln erhält. Dabei betonte die Präsidentin der Europäischen Kommission, es bleibe das Vorrecht der Mitgliedstaaten, den nationalen Energiemix selbst festzulegen.

Fiala hatte bei dem Treffen erneut deutlich gemacht, daß Tschechien weiterhin auf die Kernkraft als CO2-neutrale Energiequelle setze, und von der Leyen über den geplanten Bau wei-

terer Reaktorblöcke informiert. Ein weiterer Gesprächspunkt war die illegale Migration. „Ein besserer Schutz der EUAußengrenzen und eine Verringerung der Zahl der ankommenden Wirtschaftsflüchtlinge ist für die Tschechische Republik absolut entscheidend“, sagte Fiala nach dem Treffen und betonte, daß Tschechien „jede Form der Zwangsumverteilung illegaler Migranten innerhalb der EU“ ablehne.

AUS UNSEREM PRAGER BÜRO

Am 20. September fand in der Bayerischen Repräsentanz eine Lesung aus dem letzten Roman von Peter Becher mit dem Titel „Unter dem steinernen Meer“ statt. In diesem Werk versucht Becher, sich mit der schwierigen Geschichte des (sudeten) deutsch-tschechischen Zusammenlebens auseinander zu setzten.

Da es darin inhaltlich meistens um die südböhmische Metropole Budweis geht, trat als Gast der ehemalige tschechische Kulturminister Daniel Herman (KDU-ČSL) auf. SL-Büro-

leiter Peter Barton erinnerte in seinem Grußwort an die beru iche Laufbahn Bechers, die thematisch immer die Problematik der böhmischen Länder beinhaltet. Seit seiner Tätigkeit im Sudetendeutschen Haus, ab Mitte der achtziger Jahre, fand Barton in Becher immer einen aufmerksamen Mitstreiter für die Verständigung zwischen Sudetendeutschen und Tschechen. Nach der Begrüßung von Florian Winzen, dem Leiter der Bayerischen Repräsentanz, folgte die Lesung, die vom Übersetzer, Germanisten und Literaturhistoriker Václav Maidl kommentiert wurde. Der volle Saal die-

ses Hauses bestätigte den Erfolg der Veranstaltung, und Becher beendete an diesem würdigen Ort seine

Prag-Reise, die wie immer von der Liebe zur Heimat seiner Vorfahren geprägt ist.

❯ Regierung Fiala hat den Kauf von 24 Überschall-Mehrzweckkamp ugzeugen des Typs F-35 beschlossen

Tschechien rüstet massiv auf

Als Antwort auf die russische Bedrohung verstärkt Tschechien massiv die Landes- und Bündnisverteidigung. Die Regierung von Premierminister Petr Fiala hat jetzt beschlossen, 24 Überschall- und Tarnkappen-Mehrzweckkampfflugzeuge der fünften Generation des Typs F-35 vom amerikanischen Rüstungsunternehmen Lockheed Martin für fünf Milliarden US-Dollar zu kaufen. Mit weiteren Kosten, wie dem Ausbau des Militärflughafens bei Tschaslau, investiert Tschechien bis 2034 rund sechseinhalb Milliarden Dollar in die Luftverteidigung – knapp 2,5 Prozent des Jahresbruttoinlandsproduktes.

Nach der Entscheidung der Regierung informierte Premierminister Petr Fiala die Öffentlichkeit über die weiteren Schritte: „Die ersten F-35 werden 2029 für die Ausbildung unserer Piloten in den USA zur Verfügung stehen. Ab 2031 werden dann die ersten Maschinen in Tschechien bereitstehen. Bis 2035 werden wir über alle 24 Flugzeuge verfügen.“ Die F-35 werde mehr und mehr zum Standard innerhalb der Nato, begründete Fiala, warum sich Tschechien für das USSystem entschieden hat. Auch die deutsche Luftwaffe hatte bereits verkündet, die alten Tornados durch 35 hochmoderne F-35 zu ersetzen. Dabei beginnt die Bundeswehr bereits 2026 mit der Pilotenausbildung. Und ab 2027 sollen die Maschinen auf dem Fliegerhorst Büchel in der Eifel stationiert werden, um, so die Bundeswehr, „die nukleare Teilhabe zu ermöglichen“, also im Verteidigungsfall mit Atombomben antworten zu können.

Tschechiens Verteidigungsministerin Jana Černochová erklärte, daß die Einführung der F-35 weniger als siebeneinhalb

Prozent der geplanten Verteidigungsausgaben ausmachen werde. „Dadurch kann ich garantieren, daß die anderen Modernisierungsprojekte der tschechischen

Armee, insbesondere die Moder-

nisierung der schweren mechanisierten Brigade, durch dieses Projekt nicht gefährdet werden.“ Auf der Pressekonferenz

daten getroffen habe. „Die Maschinen der fünften Generation sind die einzigen, die auf den Schlachtfeldern der Zukunft be-

Regierung verringert Defizit im Haushalt

Die tschechische Regierung hat ihren Entwurf für den Staatshaushalt 2024 dem Abgeordnetenhaus vorgelegt. Demnach werden Einnahmen von 1,94 Billionen Kronen (79 Milliarden Euro) erwartet, denen Ausgaben von 2,19 Billionen Kronen (90 Milliarden Euro) gegenüberstehen. Das geplante Defizit beträgt 252 Milliarden Kronen (10,3 Milliarden Euro) und liegt 43 Milliarden Kronen (1,8 Milliarden Euro) unter dem genehmigten Defizit für das Jahr 2023. Dadurch würde sich das Defizit von 3,6 Prozent des Bruttoinlandsproduktes 2023 auf 2,2 Prozent verringern. Die Abgeordneten beraten ab Ende Oktober über den Etatentwurf, der noch bis Jahresende verabschiedet werden muß.

Wirtschaft: Noch

keine Erholung

Die Konjunktur in Tschechien stagniert, hat das Tschechische Statistikamt (ČSÚ) gemeldet. Im Vergleich vom ersten zum zweiten Quartal gab es demnach kein Wachstum. Im Jahresvergleich verzeichnete das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sogar ein Minus von 0,6 Prozent. Die Wirtschaftsdaten liegen damit unter den Erwartungen der Wirtschaftsexperten, die noch Ende August von einer Erholung ausgegangen waren. Eine leichte Belebung wird jetzt für das zweite Halbjahr 2023 erwartet, berichtet die Presseagentur ČTK.

Anschlag: Spur führt zu Putins Bodyguard

stes GRU an dem Anschlag hatte der damalige tschechische Premierminister Andrej Babiš (Ano) bereits im April 2021 die Öffentlichkeit informiert. Die Beraterin des Chefs des ukrainischen Ermittlungsamtes SBI, Tetjana Sapjanowa, erläuterte jetzt auf Ukrinform, daß mehrere Angehörige russischer Geheimdienste im Visier stünden. Darunter sei auch der ehemalige Bodyguard des russischen Präsidenten Putin, Alexej Djumin, der 2013 bis 2015 als GRU-Agent Spezialoperationen geleitet hatte. Besucherrekord beim Klassikfestival

Mit einem Konzert der Prager Rundfunksymphoniker ist das 16. Klassikfestival Dvořákova Praha (Dvořáks Prag) zu Ende gegangen. Nach Veranstalterangaben wurde mit 17 000 Besuchern ein neuer Rekord aufgestellt. Im nächsten Jahr findet das Festival vom 6. bis 24. September statt.

Auch Prag feiert Maria Callas

Die Welttournee mit einem Konzertprojekt zum 100. Geburtstag von Maria Callas (2. Dezember 1923–16. September 1977) wird auch in Prag Station machen. Am 1. November wird „Callas 100“ im SmetanaSaal des Gemeindehauses aufgeführt. Bei der Mischung aus Theateraufführung und Konzert wird die Prager Kammerphilharmonie von dem Italiener Oleg Caetani dirigiert. Zudem treten der tschechische Sänger Vojtěch Dyk, die polnische Sopranistin Aleksandra Kurzak, der italienische Tenor Marco Berti und die ungarische Mezzosopranistin Andrea Edina Ulbrich auf.

Auf einer Pressekonferenz erläuterten Verteidigungsministerin Jana Černochová, Premierminister Petr Fiala und Generalstabschef Generalleutnant Karel Rehka, die Entscheidung für den Kauf von 24 Kamp ets vom Typ F-35.

sprach auch der Generalstabschef der tschechischen Armee, Generalleutnant Karel Rehka, der der Regierung dafür dankte, daß sie ihre Entscheidung auf Empfehlung der Sol-

stehen können und die auch garantieren werden, daß wir uns gemeinsam mit unseren Verbündeten wirksam gegen äußere Aggressionen verteidigen können, wenn es nötig ist.“ An-

schließend erläuterte Tschechiens höchster General die Einzigartigkeit des überschallfliegenden Mehrzweckkampfjets. „Die Hauptmerkmale der F-35 sind eine Kombination aus minimaler Sichtbarkeit für Radare und der Fähigkeit, Daten in Echtzeit zu sammeln, zu verarbeiten und weiterzugeben.“

Mit Blick auf die Nato-Partner sagte der Generalstabschef: „Wir sprechen insgesamt von mehr als sechshundert Flugzeugen, und das ist bereits eine Streitkraft mit erheblichem Abschreckungspotenzial, die einen potentiellen Gegner von einem Angriff auf uns abhalten kann. Wenn unser Heimatland angegriffen wird, werden wir nicht in der Lage sein, uns auf unserem eigenen Territorium zu verteidigen. Um Tschechien und das gesamte Bündnis wirksam zu verteidigen, müssen wir in der Lage sein, auf dem Territorium des Gegners zu operieren. Und das geht am besten mit den Flugzeugen der fünften Generation.“

Torsten Fricke❯ Ano-Partei von Ex-Premierminister Andrej Babiš wäre laut einer aktuellen Umfrage mit 30,8 Prozent klarer Wahlsieger

Regierung ohne eigene Mehrheit

Laut einer aktuellen Umfrage liegt die Ano-Partei von Ex-Premierminister Andrej Babiš mit deutlichem Vorsprung vor den anderen Parteien. Die Regierung von Premierminister Petr Fiala hätte demnach keine eigene Mehrheit mehr. Allerdings:

Die nächsten Wahlen zum Abgeordnetenhaus finden erst im Herbst 2025 statt.

Mit 30,8 Prozent der Stimmen wäre Ano der klare Wahlsieger. Fialas ODS käme mit 13,1 Prozent auf Platz zwei, dicht gefolgt von der rechtsradikalen SPD mit 10,9 Prozent. Die Piraten kämen auf 9,6 Prozent,

Führt in den Umfragen: ExPremierminister und Ano-Chef Andrej Babiš.

Top 09 auf 5,4 Prozent, Stan auf 5,3 Prozent und KDU-ČSL auf 5 Prozent.

„Die tschechische Politik wird von Ano dominiert. Die Partei bleibt unangefochten an der Spitze der Oppositionsstimmen und verfügt

über eine sozial breit gefächerte Wählerschaft“, hat das Prager Meinungsforschungsinstitut

Stem seine Umfrage kommentiert. Sollten alle fünf Koalitionsparteien den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde schaffen, wäre das Bündnis von Premierminister Petr Fiala aus ODS, Piraten, Top 09, Stan und KDUČSL mit insgesamt 38,4 Prozent zwar der stärkste Block im Abgeordnetenhaus, aber ohne eigene Mehrheit.

Bei den Wahlen im Herbst 2021 war das Bündnis Spolu aus ODS, KDU-ČSL und Top 09 mit 27,8 Prozent noch als Sieger hervorgegangen. Ano kam mit 27,1 Prozent knapp dahinter nur auf Platz zwei.

Die Fünferkoalition aus Spo-

lu sowie Piraten und Stan, die gemeinsam 15,6 Prozent erzielten, erreichte mit 108 von 200 Sitzen eine klare Mehrheit im Abgeordnetenhaus.

In der Kritik steht die aktuelle Regierung insbesondere wegen ihres Sparpakets. So wurde die Mehrwertsteuer für einige Produkte erhöht, und die Renten steigen weniger stark als geplant.

In einer Fernsehdiskussion verteidigte Verkehrsminister Martin Kupka von der ODS den Regierungskurs und sagte: „Wir müssen uns darauf konzentrieren, die Schritte überzeugender zu erklären.“ Torsten Fricke

Ukrainische Sicherheitsbehörden haben nach eigenen Angaben Beweise, daß hinter dem Bombenanschlag auf ein Munitionslager in Mähren russische Geheimdienste stecken. In einem Bericht der Agentur Ukrinform, die sich auf ukrainische Ermittler sowie den dortigen Sicherheitsdienst SBU beruft, heißt es, die verdächtigen russischen Agenten seien auch für die Explosion eines Waffenlagers in der ukrainischen Stadt Swatowe im Oktober 2015 verantwortlich. Über die vermutliche Beteiligung des russischen Militärgeheimdien-

Winzer erwarten

guten Jahrgang

Zehn bis zwanzig Prozent weniger Ernte, aber eine bessere Qualität der Trauben, so lautet das vorläufige Fazit der südmährischen Winzer. Demnach kommen die hohen Temperaturen der vergangenen Wochen vor allem den roten Trauben zugute. Die weißen Sorten hingegen müßten nun schnell abgeerntet werden, damit die nötige Säure erhalten bleibe.

Sudetendeutsche Zeitung

ISSN 0491-4546

Erscheint wöchentlich freitags Redaktionsschluß Veranstaltungstermine: Freitag 18.00 Uhr. Redaktionsschluß Montag 18.00 Uhr. Chefredaktion und verantwortlich für den Inhalt: Torsten Fricke, Nadira Hurnaus. Kulturredaktion: Susanne Habel. Korrespondent in Prag: Dr. Jaroslav Šonka; Korrespondentin in TeplitzSchönau: Jutta Benešová; Korrespondenten im Isergebirge: Stanislav Beran, Petra Laurin; Korrespondent in Berlin: Ulrich Miksch. Ständige Mitarbeit: Peter Barton, Markus Bauer, Josef Grimm, Professor Dr. Rudolf Grulich, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Kathrin Hoffmann, Peter Pawlik, Karl Reitmeier, Hildegard Schuster, Lexa Wessel. Anschrift für alle: Hochstraße 8, 81669 München.

Redaktion: eMail zeitung@sudeten.de;

Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de.

Jahres-Abonnement 2023 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich) 62,50 EUR, Neudeker Heimatbrief oder einer der Regionalblöcke (Block 1 – Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote; Block 2 – Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Heimatzeitung/Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung; Block 3 – Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat, Zuckmantler Heimatbrief; Block 4 – Riesengebirgsheimat) (12 Ausgaben jährlich) 31,25 EUR. Je Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München – IBAN: DE13 7001 0080 0005 7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag.

© 2023 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München. Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.

Prag sucht einen neuen Draht nach Preßburg

„Mit der Slowakei verbinden uns nicht nur tiefe historische Bindungen und Nähe, sondern auch freundschaftliche Beziehungen auf allen Ebenen. Ich habe die Ergebnisse der slowakischen Wahlen verfolgt und wünsche den Slowaken, daß die Verhandlungen nach den Wahlen zur Bildung einer guten Regierung führen. Ich glaube, daß wir zum Wohle unserer beiden Länder weiterhin eng auf Regierungsebene zusammenarbeiten werden“, hat Tschechiens Premierminister Petr Fiala auf Twitter das Wahlergebnis kommentiert – und mit keinem Wort den Wahlsieger Robert Fico erwähnt.

Anders Ex-Premiermister und Ano-Chef Andrej Babiš. Der gebürtige Slowake twitterte am Sonntag: „Guten Morgen, Slowakei. Herzlichen Glückwunsch an Robert Fico zum Wahlsieg! Ich gratuliere auch Peter Pellegrini zu dem hervorragenden Ergebnis und wünsche der gesamten Slowakei eine Regierung, die sich für ein besseres Leben der Menschen zu Hause einsetzt und die Interessen aller slowakischen Bürger in Europa energisch vertritt.“

Robert Fico hatte mit seiner neuen Partei Smer (Richtung) die Wahl knapp mit 22,94 Prozent gewonnen und ist mittlerweile von Präsidentin Zuzana Caputova beauftragt worden, eine Regierung zu bilden. Der Sozialdemokrat war bereits von 2006 bis 2010, von 2012 bis 2016 und von 2016 bis 2018 Premierminister und stürzte anschließend über eine Korruptionsaffäre. Wie die deutsche SPD so gehört auch die slowakische Smer im Europäischen Parlament zur Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten.

Eine entscheidende Rolle bei der Regierungsbildung kommt nun der mit 11,64 Prozent drittplatzierten Partei „Stimme – Sozialdemokratie“ (Hlas-SD) unter Führung des ehemaligen Fico-Stellvertreters Peter Pellegrini zu.

Die liberale Partei „Progres-

sive Slowakei“ (PS) unter der Führung des EU-Abgeordneten Michal Simecka war lange als Favorit gehandelt worden, kam aber mit 18 Prozent nur auf den zweiten Platz. Fico hatte im Wahlkampf davon profitiert, daß die Vorgängerregierung am internen Dauerstreit zerbrochen ist, und er auf einen strammen Anti-Westkurs gesetzt hat. Er werde, so Fico, „keine Patrone mehr in die Ukraine liefern“. Dagegen gilt der mögliche Koalitionspartner Hlas-SD bislang als Unterstützer der Nato und der Waffenlieferungen an die Ukraine.

Beim Thema Migration könnte sich Fico mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán verbünden, um den Druck

auf die EU wegen der dramatisch steigenden Zahlen an illegalen Einwanderern zu erhöhen. Gerade für Tschechien als einen der vier Visegrád-Staaten wird das eine Herausforderung, nachdem nach Polen und Ungarn jetzt auch in der Slowakei nationalistische Populisten das Ruder übernehmen und im nächsten Sommer die Wahlen zum Europäischen Parlament anstehen.

Bereits vor dem Machtwechsel in Preßburg ist die Stimmung innerhalb der Visegrád-Staaten auf dem Tiefpunkt. Das inoffizielle Bündnis hatten 1991 die Präsidenten Lech Wałęsa (Polen), Václav Havel (Tschechoslowakei) und József Antall (Ungarn) gegründet, um innerhalb der EU als gemeinsame Stimme Mitteleu-

ropas aufzutreten. Insbesondere bei der Migrationspolitik der EU zieht sich mittlerweile aber ein so tiefer Riß durch das Bündnis, daß politische Beobachter sogar mit dem Zerfall der Gruppe rechnen. So sollen sich Diplomaten der eigentlich befreundeten Staaten in internen Sitzungen gegenseitig angeschrien haben. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán attackierte seinen Prager Amtskollegen Petr Fiala sogar öffentlich und warf ihm in einer Rede vor, in der EU die Seiten gewechselt zu haben. Fiala reagierte prompt und sprach von einer „absurden Stigmatisierung“ durch Orbán. Sein Land entscheide souverän, welchen Kurs es in der EU unterstützt und welchen nicht. Unlängst hielt Fia-

❯ Das tschechische Staatsoberhaupt sprach am College of Europe in Brügge und im Europäischen Parlament in Straßburg

la eine außenpolitischen Rede auf dem alljährlichen Treffen der tschechischen Botschafter im Außenministerium (Sudetendeutsche Zeitung berichtete) und ging dort bereits auf Distanz zum Visegrád-Bündnis. Es sei, so schrieb Fiala seinen Diplomaten ins Stammbuch, „in unserem Interesse, daß die Visegrád-Gruppe nicht das einzige funktionierende Format für die Zusammenarbeit in Mitteleuropa ist“. Tschechien sei „an einem breiteren mitteleuropäischen Dialog interessiert“, und das spiegele sich auch in der Außenpolitik wider. Fiala: „Die strategische Zusammenarbeit mit Deutschland spielt in diesem breiteren mitteleuropäischen Dialog eine wichtige Rolle, ebenso wie die Stär-

kung der nachbarschaftlichen Beziehungen zu Österreich.“ Unterdessen versucht Tschechiens Staatspräsident Petr Pavel, die Türen nach Preßburg nicht zuzuschlagen, und erklärte nach der Wahl ganz Staatsmann: „Der Wille der Bürger muß respektiert werden.“ Erst die Koalitionsverhandlungen würden zeigen, welchen Weg die Slowakei einschlägt. „Es liegt auch im Interesse der Tschechischen Republik, die Beziehungen zu den Slowaken langfristig auf einem hohen Niveau zu halten“, so Pavel, der damit seine Fico-kritischen Äußerungen relativierte. Vor der Wahl hatte Pavel noch öffentlich gesagt, daß Fico „eine Reihe von Ansichten geäußert hat, die eher der russischen Propaganda als unserer Weltsicht entsprechen“, und erklärt, daß, „wenn er gewählt werden würde und das Vertrauen bekäme, dies sicherlich die Beziehungen zwischen uns in gewissem Maße stören würde, weil wir einige grundlegende Dinge anders sehen“. Fico konterte postwendend und warf Pavel vor, „eine inakzeptable Einmischung in den slowakischen Wahlkampf“ vor.

Unterdessen hat das slowakische Außenministerium am Montag den russischen Botschafter einbestellt. Der Vorwurf: Der Leiter des russischen Auslandsgeheimdienstes, Sergej Narischkin, hatte kurz vor der Wahl behauptet, die USA hätten ihre Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Slowakei verstärkt. Das slowakische Außenministerium wies dies in einer Protestnote als „unzulässige Einmischung der Russischen Föderation in den Wahlprozeß“ zurück und forderte Moskau zudem auf, „die gegen die Slowakei gerichteten Desinformationsaktivitäten einzustellen“.

Wenn Prag und Preßburg an ihrer Tradition festhalten, dann wird Robert Ficos erste Auslandsreise als neuer Premierminister nach Tschechien zu seinem Amtskollegen Petr Fiala führen. Dieses Aufeinandertreffen dürfte spannend werden. Torsten Fricke

Präsident Pavel wirbt für verantwortungsbewußtes Europa

„Die Zukunft wird hart. Europa und der Rest der Welt stehen vor einer Reihe komplexer Herausforderungen“, hat Tschechiens Präsident Petr Pavel am Dienstag am renommierten College of Europe in Brügge gewarnt.

Das Staatsoberhaupt hielt die Festrede zur Eröffnung des neuen akademischen Jahres, das der langjährigen US-Außenministerin Madeleine Albright gewidmet ist, die am 15. Mai 1937 in Prag geboren wurde und am 23. März 2022 in Washington verstorben ist.

„Madeleine Albright und ihr enger Freund, der erste tschechoslowakische Präsident Václav Havel, wußten ob der Bedeutung unserer gemeinsamen Verantwortung. Beiden war klar, wie groß der Vertrauensverlust ist, wenn wir mit Gleichgültigkeit darauf reagieren, daß Menschen unter inländischen Konflikten oder ausländischer Aggression leiden.“

Europa stehe vor großen und vielfältigen Herausforderungen, so Pavel: „Keine Sicherheitsbedrohung ist dringlicher als die russische Aggression, keine geopolitische Herausforderung ist schwieriger als ein selbstbewußtes China und seine Annäherung an viele Länder.“ Euro-

pas Antwort könne nur eine Ausweitung der Europäischen Union sein. Ziel müsse es sein, die westlichen Balkanländer, die Ukraine, Moldawien und auch Georgien zu integrieren. „Der neue geopolitische Imperativ erfor-

dert eine neue Dynamik der Erweiterung. Zu lange haben wir einige europäische Länder den geopolitischen Manipulationen ausgeliefert“, erklärte das Staatsoberhaupt. Der Tschechischen Republik und damit ganz Mit-

teleuropa komme bei der EU-Erweiterung eine wichtige Rolle zu: „Wir müssen sicherstellen, daß wir niemanden zurücklassen.“

Die Erweiterung werde die europäische Sicherheit stärken –und nicht untergraben, so Pa-

vel. Die Ausweitung der Europäsichen Union diene zudem der Stabilität der Demokratien. Die EU müsse deshalb „transparente und erreichbare“ Beitrittskriterien für die Kandidatenländer und einen klaren Zeitplan für den Beitrittsprozeß aufstellen.

Gleichzeitig müsse die EU aber auch selbst zu Reformen bereit sein und Vorschläge prüfen, in einigen Bereichen zu qualifizierten Mehrheitsentscheidungen überzugehen, um ihre Effizienz zu erhöhen.

Weil sie als Flüchtling nach dem Einmarsch der Wehrmacht in Prag die „Zerbrechlichkeit der Demokratie“ selbst erlebt hat,

habe Madeleine Albright später als Schirmherrin des Europarats die Bedeutung der Natound EU-Osterweiterung erkannt und sich innerhalb der US-Regierung erfolgreich dafür eingesetzt. Dies sei visionär gewesen, würdigte Pavel Albrights Lebensleistung.

„Ich möchte die Widerstandsfähigkeit der Demokratie zu einem der zentralen Themen meiner Präsidentschaft machen und plane, in Prag eine Konferenz zu diesem Thema abzuhalten“, sagte das Staatsoberhaupt.

An der akademischen Feier nahmen neben Pavel auch der ehemalige Präsident des Europäischen Rates, Herman Van Rompuy, sowie die US-Botschafterin bei der Nato, Julianne Smith, teil. Smith erinnerte daran, daß Albright maßgeblich an der Aufnahme der Tschechischen Republik und anderer ehemaliger Warschauer-Pakt-Staaten in die Nato beteiligt war und ihre ganzes Leben für die Demokratie eingetreten sei.

Einen Tag später sprach Pavel vor dem Europäischen Parlament in Straßburg (nach Redaktionsschluß der Sudetendeutschen Zeitung) und warb dort ebenfalls für ein starkes und verantwortungsbewußtes Europa.

Torsten Fricke

Der sozialdemokratische Populist Robert Fico gewinnt die slowakischen Parlamentswahlen und kündigt an, „keine Patrone mehr in die Ukraine zu liefern“

❯ Erste Lesung im Bundestag zur Änderung des Bundesvertriebenengesetzes: Benachteiligung von Spätaussiedlern soll beendet werden

BdV-Präsident Bernd Fabritius

„Unser Drängen hatte Erfolg“

In erster Lesung hat der Bundestag am vergangenen Donnerstag die lange angekündigte Änderung des Bundesvertriebenengesetzes (BVFG) im Bereich der Spätaussiedleraufnahme debattiert und an die zuständigen Ausschüsse überwiesen. Dr. Bernd Fabritius, Präsident des Bundes der Vertriebenen, zog ein positives Zwischenfazit: „Unser Drängen hatte Erfolg. Die BVFG-Änderung kommt endlich voran.“

Wie vom BdV und von der Landsmannschaft der Deutschen aus Rußland gefordert, sei in dem Gesetzesentwurf eine wichtige Klarstellung eingeflossen, so Fabritius: „Wenn jemand, der die Aufnahme als Spätaussiedler beantragt, ein aktuelles Bekenntnis zum deutschen Volkstum nachweisen kann, dann führen frühere, anderslautende Bekenntnisse nicht mehr zur Ablehnung des Antrages. Wenn diese Überzeugung sich auch in den weiteren Lesungen durchsetzt, hat die bisherige rechtliche Gleichbehandlung von Eintragungen des sowjetischen Unrechtsstaates mit freiheitlich erfolgten Bekenntnissen zur eigenen deutschen Abstammung und Kultur endlich ein Ende.“

Überdies sei es gut, daß Forderungen des BdV aus der Verbändebeteiligung in die Formulierungen eingegangen seien. Wo nämlich noch keine Bekenntniskor-

rektur erfolgt oder diese nicht mehr möglich sei, können laut Gesetzestext jetzt auch „ernsthafte Bemühungen um eine Änderung“ ausdrücklich ausreichen.

Dies ist insbesondere in denjenigen Ländern des Aussiedlungsgebietes wichtig, wo heute schon formalrechtlich keine Nationalitäten mehr in Personenstands- und Personaldokumente eingetragen werden – und daher auch nicht einfach korrigiert werden können“, betonte der BdV-Präsident und sagte: „Sämtlichen Abgeordneten und Fraktionen, die diese Gesetzesänderung angestoßen und vorangebracht

haben und sie jetzt mittragen, spreche ich den Dank unseres Verbandes, aber ganz besonders der Betroffenen aus. Es muß nun darum gehen, daß die Verabschiedung zügig gelingt und daß die aus dem geänderten Grund abgelehnten Antragsteller dann über die neue Rechtslage in Kenntnis gesetzt werden, so daß sie eine Wiederaufnahme ihrer Verfahren beantragen können.“ „Bedauerlich“ sei es jedoch, daß angesichts des Krieges in der Ukraine noch immer keine Regelung des Wertungswiderspruches zwischen vorübergehen-

❯ MdB Natalie Pawlik, Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten:

Zum Auftakt der Debatte im Bundestag hat die Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, MdB Natalie Pawlik (SPD), die historischen Zusammenhänge, die Regierungssicht auf die aktuelle Rechtslage und die Gründe für die Änderungswünsche am BVFG dargestellt.

Mit kurzen Worten machte Pawlik, die als Sechsjährige mit ihrer Familie von Rußland nach Deutschland ausgewandert ist, deutlich, warum die pauschale Vermutung des Kriegsfolgeschicksals auch heute noch für diejenigen Deutschen gilt, die in den außereuropäischen Nachfolgestaaten der Sowjetunion leben. „Unsere Solidarität mit den Betroffenen darf nicht an Bürokratie scheitern“, betonte sie und appellierte an alle Fraktionen: „Lassen Sie uns gemeinsam und konstruktiv schnelle Lösungen für die Betroffenen auf den Weg bringen.“

Der Vorsitzende der Gruppe der Vertriebenen, Aussiedler und deutschen Minderheiten der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Christoph de Vries, erklärte, daß man in der Sache mit der Ampelkoalition einig sei, man sich jedoch ein schnelleres Agieren gewünscht habe.

Die CDU/CSU-Fraktion habe hier immer wieder zur Eile gemahnt und das Thema vorangebracht. „Vom Deutschlandtem-

Durch höchstrichterliche Rechtsprechung sind die Anforderungen für den Nach-weis des Bekenntnisses zum deutschen Volkstum, das für die Spätaussiedlerauf-nahme erforderlich ist, angehoben worden (BVerwG, Urteil vom 26.01.2021, Az.: 1 C 5.20). Dies gilt für diejenigen Spätaussiedler, die ein sogenanntes Gegenbekenntnis abgegeben haben, also in amtlichen Dokumenten eine nichtdeutsche Volkszugehörigkeit haben eintragen lassen.

Dieses Gegenbekenntnis steht einem Bekenntnis zum deutschen Volkstum so lange entgegen, bis davon wirksam abgerückt wurde. Für ein solches Abrücken reicht aber nach der Rechtsprechung allein die formelle Änderung der Eintragung in amtlichen Dokumenten auf eine deutsche Volkszugehörigkeit (sog. Nationalitätenerklärung gemäß § 6 Absatz 2 Satz 1 des Bundesvertriebenengesetzes (BVFG)) gerade nicht aus. Viel-

gut Mit Maria leben und glauben

Wieder ist der Oktober gekommen, der in der katholischen Kirche als Rosenkranzmonat begangen wird. Neben dem Marienmonat Mai bietet dieser Monat ausreichend Gelegenheit, an der Hand der Mutter Jesu unser Leben und unseren Glauben zu betrachten. Entlang der einzelnen Perlen des Rosenkranzes meditieren wir grundlegende Szenen der biblischen Heilsgeschichte und bringen sie mit unseren persönlichen Erfahrungen, mit unseren Notlagen und unseren Glücksmomenten in Verbindung.

der Fluchtrettung gemäß dem Aufenthaltsgesetz beziehungsweise entsprechenden europäischen Regelungen und einem endgültigen Verlassen des Aussiedlungsgebietes im Sinne des BVFG gefunden wurde. Fabritius: „Es ist zynisch, den heutigen Krieg Rußlands gegen die Ukraine und dessen Folgen, als Unterbrechung des Aussiedlungszusammenhangs für deutsche Aussiedlerbewerber zu werten. Wer seine Heimat für die Zeit einer humanitären Krise verläßt, darf nicht seinen Anspruch auf Aufnahme als Spätaussiedler verlieren.“

po haben wir ein anderes Verständnis. Zwei Sätze in einem Gesetz zu ändern, das kann auch schneller als in anderthalb Jahren gehen“, so de Vries. Dieser Kritik schlossen sich später seine Fraktionskollegen Nina Warken und Alexander Hoffmann an. Ausdrücklich begrüßte de Vries, der sudetendeutsche Wurzeln hat, die Rückkehr zur alten Aufnahmepra-

❯ BVFG-Änderung Problem und Ziel

mehr müssen die Antragsteller äußere Tatsachen nachweisen, die einen inneren Bewußtseinswandel und den Willen erkennen lassen, nur dem deutschen und keinem anderen Volk anzugehören.

Diese erhöhten Anforderungen der Rechtsprechung an den Nachweis des Abrückens von einem früheren Bekenntnis zu einem nichtdeutschen Volkstum sind naturgemäß einzelfallbezogen und entziehen sich stereotypen Darlegungen, so daß die Betroffenen (zumeist juristische Laien mit eingeschränkten Deutschkenntnissen)

xis vor der letzten bundesverwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung. Außerdem sei es gut, daß der Anspruch auf Wiederaufnahme von Aufnahmeverfahren bestehe, die aufgrund der jetzt zu ändernden Regelung abgelehnt wurden. Kritik gab es abschließend für die für 2024 gekürzten Haushaltsansätze in der Spätaussiedleraufnahme und -integration, insbeson-

sie nur schwer nachvollziehen können. Die dem Urteil angepaßte Verwaltungspraxis hat demzufolge zu deutlich mehr Ablehnungen geführt und wird mittelfristig den Spätaussiedlerzuzug stark begrenzen.

Die Änderung des § 6 BVFG soll daher die Rückkehr zu der früheren Verwaltungspraxis ermöglichen. Diese erlaubte eine Änderung des Bekenntnisses durch bloße Änderung der Volkszugehörigkeit in allen amtlichen Dokumenten (Nationalitätenerklärungen) bis zum Verlassen der Aussiedlungsgebiete (ernsthafte, aber erfolglose Bemühungen um eine Änderung der eingetragenen Volkszugehörigkeit konnten ausreichen). Das frühere Gegenbekenntnis stand einem neuen Bekenntnis zum deutschen Volkstum dann nicht im Wege. Aus dem Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, Bündnis 90/ Die Grünen und FDP

dere vor dem Hintergrund der verhandelten BVFG-Korrektur. Die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/Die Grünen), bezeichnete das BVFG als ein „Zeichen unserer gemeinsamen historischen Verantwortung und der Wiedergutmachung“. Thematisch ergänzte sie die Debatte um die auch vom BdV vertretene Forderung einer großzügigen Regelung für eine vorübergehende Flucht: „Es ist für mich zentral, daß es eben auch nicht sein kann, daß ein fluchtbedingter vorübergehender Aufenthalt außerhalb des Aussiedlungsgebietes zum Verlust des Aufnahmeanspruchs führt. Das wollen wir noch ändern. Es kann nicht sein, daß wir deutschen Minderheiten auf der Flucht eine Schlechterstellung zumuten gegenüber denjenigen, die sich noch im Aussiedlungsgebiet befinden.“

Für die FDP sprach die Abgeordnete Sandra Bubendorfer-Licht und bezeichnete „die Geschichte der Deutschen aus Rußland und der Bundesrepublik Deutschland als eine Geschichte der Solidarität und Unterstützung; denn diese Menschen werden hier in Deutschland stets ein Zuhause haben“.

Petra Pau (Die Linke), ebenfalls Bundestagsvizepräsidentin, begrüßte die anstehende Änderung des BVFG als „überfällig“ und forderte, daß die Regelungen zum Thema „Gegenbekenntnis“ als nicht mehr zeitgemäß grundsätzlich zu überarbeiten seien.

Nina Warken (CDU/CSU) machte deutlich, daß die Unionsfraktion stets abgestimmt mit den Verbänden vorgegangen sei. Es gelte, mit der Gesetzesänderung „einen erneuten Schicksalsschlag“ zu vermeiden.

Simona Koß (SPD) wiederum lobte Bundesinnenministerin Nancy Faeser und die Aussiedlerbeauftragte, Natalie Pawlik, für deren schnelles Handeln.

Alexander Hoffmann (CDU/CSU) charakterisierte die BVFG-Änderung als nötig, weil sich die durch das Bundesverwaltungsgerichtsurteil entstandene Vorgabe nicht mit der Lebenssituation der Betroffenen übereinbringen lasse.

Die AfD hatte einen eigenen Antrag vorgelegt, den das Fraktionsmitglied Eugen Schmidt vorstellte, der aber keine Chance auf eine Mehrheit hat. Schmidt kassierte einen Ordnungsruf, weil er entgegen der Regeln des Bundestages während seiner Rede mit einer Deutschlandflagge provozierte.

Von Maria sind im Neuen Testament nur wenige Szenen überliefert. Noch seltener kommen Worte aus ihrem Mund vor. Die wenigen Worte aber, die wir von ihr kennen, haben es in sich. Mit zweien dieser Worte ist ein Bogen über unser Leben gespannt. Mit ihnen sind Grundhaltungen angesprochen, ohne die es kaum gelingen kann, sinnvoll zu existieren. Im Rosenkranzgebet klingen diese beiden Worte in den ersten beiden freudenreichen Geheimnissen an. Es lohnt, sich ihnen nachzuspüren. Auf Lateinisch sind sie besonders prägnant, so sehr, daß sie fast zu einer Art Kulturgut geworden sind. Das erste Wort heißt „Fiat“. Als der Erzengel Gabriel die Jungfrau fragt, ob sie in den Plan einstimme, die Mutter des verheißenen Messias zu werden, antwortet sie: „Es geschehe mir, wie du es gesagt hast. – Fiat mihi secundum verbum tuum“. Mit dieser Antwort ergibt sich Maria in den Willen Gottes. Sie akzeptiert das Neue und Unerwartete in ihrem Leben und stellt eigene Träume und Pläne hintan. Sie läßt sich damit auch auf Schwierigkeiten ein, aber im Vertrauen, daß am Ende alles gut wird. Von dieser Haltung Mariens können wir lernen. Ein in jeder Hinsicht selbstbestimmtes Leben kann nämlich recht einsam und unglücklich sein. Manchmal ist auch von uns ein „Fiat“ erforderlich: die Bereitschaft, etwas geschehen zu lassen, was wir uns nicht selbst ausgesucht oder zugetraut haben.

Das andere Wort aus dem Munde Mariens heißt in lateinischer Sprache „Magnificat“: Es entstammt der Begegnung mit ihrer Verwandten Elisabeth und ist ein Wort der Freude: „Hochpreise meine Seele den Herrn. – Magnificat anima mea Dominum.“ Maria drückt mit diesem Ausruf, der sich zu einem Freudenhymnus entfaltet, ihre Dankbarkeit darüber aus, daß ihr Leben trotz aller Herausforderungen und Schwierigkeiten glücklich ist. Dieses Glück ist nicht selbstgemacht. Es ist ihr geschenkt. Sie darf die Erfahrung machen, daß gerade die Kleinen und Benachteiligten dieser Welt bei Gott groß angeschrieben sind. Auch mit dieser Haltung ist sie uns ein Vorbild. Vergessen wir die Freude und die Dankbarkeit nicht über all das, was unserem Leben Auftrieb gibt!

„Fiat“ und „Magnificat“: Situationen und Aufgaben in unserem Leben annehmen und hingebungsvoll leben auf der einen Seite, andererseits das Glück nicht übersehen, all das, was uns innerlich reich macht. Wie gesagt, zwei Worte, die einen Bogen bilden, der uns hilft, mit Maria unser Leben und unseren Glauben besser zu verstehen. Und vielleicht gelingt es ja sogar, etwas von diesen Haltungen anderen Menschen weiterzuvermitteln.

Dr. Martin Leitgöb CSsR Provinzial der Redemptoristen Wien-München

„Lassen Sie uns gemeinsam und konstruktiv schnelle Lösungen für die Betroffenen auf den Weg bringen“Die Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, MdB Natalie Pawlik (SPD), bei der Vorstellung des Gesetzesantrages. Fotos: Bundestag

Unser Angebot

Sudetendeutsche Zeitung mit

Aussiger Bote · Der Egerländer · Egerer Zeitung · Elbogener Heimatbrief ·

Falkenauer Heimatbrief · Heimatbote · Heimatruf · Isergebirgs-Rundschau ·

Karlsbader Badeblatt · Karlsbader Zeitung · Leitmeritzer Heimatbote · Luditzer

Heimatbrief · Neudeker Heimatbrief · Nordböhmische Umschau · Reichenberger Zeitung · Riesengebirgsheimat · Sternberger Heimat-Post · Zuckmantler

Heimatbrief

Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft wöchentlich (125,00 EUR im Jahr) mit folgendem Zahlungszeitraum:

jährlich durch Lastschrift halbjährlich durch Lastschrift vierteljährlich durch Lastschrift

Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Zeitung, Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat-Post, Zuckmantler Heimatbrief

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Reichenberger Zeitung Nordböhmische Umschau 24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)

Riesengebirgsheimat 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Adresse:

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Telefon

Geburtsdatum, Heimatkreis

Datum, Unterschrift

Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit.

Kontoinhaber

Kontonummer oder IBAN

Bankleitzahl oder BIC

Datum, Unterschrift

Alle Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresschluß schriftlich an die SVG. Sie sind berechtigt, die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen nach Absendung dieses Auftrages schriftlich gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft, Hochstraße 8, 81669 München (auch per eMail an svg@sudeten.de) zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

Bitte gescannt oder abfotografiert mailen oder in ausreichend frankiertem Umschlag (85 Cent) einsenden an

Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH

Hochstraße 8

81669 München

eMail svg@sudeten.de

Rudolf Hemmerle

Der Schriftsteller, Redakteur und Bibliothekar Rudolf Hemmerle, der nicht zuletzt für sein „Sudetenland-Lexikon“ bekannt ist, starb am 8. Mai 2013 mit 93 Jahren.

40/2023

udolf Hemmerle kam am 3. Oktober 1919 in Sebastiansberg im Kreis Komotau im Erzgebirge als zweiter Sohn von Josef Hemmerle, Betriebsleiter des Torfwerkes, welches dessen Vater aufgebaut hatte, zur Welt. Als Internatsschüler besuchte er das von Jesuiten geleitete humanistische Gymnasium in Mariaschein und legte 1938 dort die Matura ab, anschließend wurde er zur Wehrmacht eingezogen.

R

1946 wurde er schwer versehrt aus französischer Kriegsgefangenschaft nach Bayern entlassen. Er begann Germanistik und Philosophie in Dillingen und München zu studieren. Für seinen Lebensunterhalt arbeitete er gleichzeitig im Münchener Verlag Christ unterwegs. Dort lernte er Marie Zermann kennen, die in Iglau geboren und in Olmütz aufgewachsen war. Die beiden heirateten 1950. Aus der Ehe gingen zwei Töchter hervor.

1950 trat er in den Bibliotheksdienst der Ludwig-MaximiliansUniversität in München ein, wo er 15 Jahre lang die Dissertationsabteilung leitete. Damals begannen seine Kontakte zum Sudetendeutschen Archiv in München. Davon zeugen die als maschinenschriftliche Vervielfältigung erschienenen „Dissertationen zur Problematik des böhmischmährischen Raumes“ 1955, 1956 und 1957. Sie wurden zur Orientierungshilfe für die Wissenschaft in jenen Jahren, ihre Verfielfältigung war ein Ansatz, die Doktorarbeiten der Nachkriegsgeneration über den Heimatraum systematisch zu erfassen. 1955 veröffentlichte er eine Bibliographie über Peter Dörfler, 1958 eine über Franz Kafka. Sein Sammeleifer und sein Wissen fanden in biographischen und bibliographischen Arbeiten und Aufsätzen in der „Neuen Deutschen Biographie“, im „Österreichischen Biographischen Lexikon“, im „Lexikon der Marienkunde“ und in „Kindlers Literaturlexikon“ Niederschlag. Kaum überschaubar sind seine Beiträge in Zeitschriften und Zeitungen, in Jahrbüchern, Heimat-

❯ Kuhländchen

briefen oder Sammelbänden wie über Johannes Urzidil oder über Sigmund Freud. Für Sammelwerke schrieb er historische Beiträge über Gregor Mendel (1957), die deutsche Technische Hochschule in Prag (1959) oder die Benediktiner in den Sudetenländern (1971). Viele seiner Beiträge bereicherten auch die Sudetendeutsche Zeitung Als 1955 das Sudetendeutsche Archiv gegründet wurde, war er von Anfang an dort nebenher freier Mitarbeiter. In den „Mitteilungen des Sudetendeutschen Archivs“ war er von der ersten bis zur letzten Folge 30 Jahre lang Mitarbeiter, ab 1981 verantwortlicher Redakteur. Die Mitteilungen dokumentierten für die Heimatpresse wichtige Ereignisse, neues Schriftgut und kulturelle Nachrichten. Er prägte dieses Presseorgan, das in jeder Folge an die 70 Biographien herausbrachte und in Bibliotheken und Dokumentationsstellen gesammelt wurde. Mit seiner Frau gab er ab 1963 die Zeitschrift „Prager Nachrichten“ mit der ständigen Beilage „Alma Mater Pragensis“ über das Prager utraquistische Kulturleben und ab 1990 die Zeitschrift „Olmützer Blätter“ heraus.

Ein neuer Lebensabschnitt begann 1970 als Leiter der Bibliothek des Hauses des Deutschen Ostens in München. Für die Sudetendeutschen schuf er ein bleibendes Dokumentationswerk von einmaligem Charakter. Mit seinem „Sudetenland-Lexikon“ setzte er ebenso wie mit seinem „Sudetenlandwegweiser“ seiner Heimat ein Denkmal.

Die Fortsetzung seiner Bibliographie „Heimat im Buch“ erschien 1996 in zweiter Auflage. Seine „Biographischen Skizzen aus Böhmen, Mähren und Schlesien“ wurden 1989 als Festausgabe zu seinem 70. Geburtstag veröffentlicht. Mit dem Bildband „Heimat Nordböhmen“ (1980) und dem Komotauer Heimatbuch „Deiner Heimat Antlitz“ (1959 mit Sepp Seifert) bescherte er seiner engeren Heimat ein Erinnerungswerk. Mit seinen Beiträgen in dem rund 250 Stadtgeschichten umfassenden Band „Städte im Sudetenland“ leistete er einen wichtigen Teil der historischen Städtebeschreibung.

Er war Mitglied in vielen sudetendeutschen Vereinigungen wie

der Künstlergilde und dem Adalbert-Stifter-Verein, mit dem ihn ein langes Zusammenwirken verband. Er war korrespondierendes Mitglied der Historischen Kommission der Sudetenländer, bei der er das Forschungsvorhaben über das deutsche Buch in Böhmen koordinierte. Seine bibliothekarischen Erfahrungen stellte er weiteren Institutionen zur Verfügung wie dem Institutum Bohemicum der Ackermann-Gemeinde. Dem Collegium Carolinum und der Ackermann-Gemeinde half er beim Aufbau ihrer Bibliotheken.

Trotz seines immensen Arbeitspensums stand er immer allen Ratsuchenden zur Verfügung. Sein profundes Wissen nutzten auch Wissenschaftler und Publizisten. Sein zuverlässiges Gedächtnis befähigte ihn, die Fülle der Namen von Menschen, Orten und Fakten jederzeit parat zu haben, so daß er als „lebendes Lexikon“ bezeichnet wurde.

1985 erhielt er den Dr.-EgonSchwarz-Gedächtnispreis für Publizistik und von der SL die Adalbert-Stifter-Medaille, 1994 die Dr.-Richard-Zimprich-Medaille, 1998 von der Arbeitsgemeinschaft für kulturelle Heimatsammlungen beim Sudetendeutschen Archiv die August-Sauer-Plakette.

Gleich nach dem Krieg hatte er begonnen, eine Sammlung von unzähligen Unterlagen über das Sudetendeutschtum anzulegen und setzte dieses mühevolle Unterfangen bis kurz vor seinem Lebensende fort. Er hatte sich gänzlich der Kulturgeschichte und dem kulturellen Leben seiner Heimat verschrieben. Sein permanentes Streben nach Objektivität und Wahrheitsfindung stand in fruchtbarer Verbindung mit seiner Liebe zur Literatur, zur Belletristik, zur Sachliteratur, zur klassischen Musik, zur Theologie und Philosophie. Dank seiner Tatkraft und seines Weitblicks leistete er still und bescheiden Beachtliches für die Sudetendeutschen.

Die immense Arbeit fraß seine gesamte Freizeit und forderte großes Verständnis von seiner Familie. Seine Frau, die auch Zeit ihres Lebens für die Sudetendeutschen tätig war, und seine Familie trugen alle Belastungen mit ihm und unterstützten ihn. Am 8. Mai 2013 starb Rudolf Hemmerle im Alter von 93 Jahren im Kreise seiner Familie im oberbayerischen Vaterstetten.

Andreas Schmalcz von der SL-Landes-Geschäftsstelle in München, der Tätigkeitsbericht der Landesbeauftragten und die Landesbeauftragte Sylvia Stierstorfer MdL.

❯ Heimatdenkmale

Für die Zukunft erhalten

Wenige Tage vor dem Ende der Legislaturperiode traf sich im Auftrag von Steffen Hörtler, Obmann der SL-Landesgruppe Bayern, sein Geschäftsstellenmitarbeiter Andreas Schmalcz mit der Beauftragten der Bayerischen Staatsregierung für Vertriebene und Flüchtlinge, Sylvia Stierstorfer, in ihrem Amtssitz im Sozialministerium.

Inhaltlich ging es um den Erhalt der Vertriebenendenkmale im Freistaat. Hierzu hatte die SL-Landesgruppe Bayern unter maßgeblicher Federführung von Dieter Heller, Obmann der mittelfränkischen SL-Kreisgruppe Roth-Schwabach und Mitglied des SL-Landesvorstandes, eine Übersicht erarbeitet. Diese Übersicht informiert über die Anzahl, die Standorte, den baulichen Zustand und so weiter der Denkmale. Ziel ist nun, diese Denkmale auch in Zukunft zu erhalten.

Dabei hatte Sylvia Stierstorfer maßgeblich dafür gesorgt, diese Frage sowohl im Innenministerium als auch im Bayerischen Landesverein für Heimatpflege zu thematisieren, um tragfähige Zukunftskonzepte zu erarbeiten. Bei dem aktuellen Gespräch ging es um die bisher erfolgten Schritte und das weitere Vorgehen in der neuen Legislaturperiode. Bei dieser Gelegenheit überreichte Stierstorfer Andreas Schmalcz für die Landesgeschäftsstelle ihren Tätigkeitsbericht. Schmalcz dankte im Namen der SL-Landesgruppe für Stierstorfers langjährige Unterstützung, gerade auch in dem besagten Themenbereich. sz

Übersetztes Vertreibungsbüchlein

2021 erschien Horst H. Jüngers 80seitiges Büchlein „Aus der Heimat vertrieben, weil wir Deutsche waren. Organisation der Vertreibung mit Viehwaggons 1946 aus einem Land, das 800 Jahre Heimat war“ über die Vertreibung aus dem Kuhländchen. Heuer erschien die tschechische Übersetzung.

Zdeněk Mateiucik, ein Odrauer Freund der Kuhländler, ließ das Büchlein ins Tschechische übersetzen und schrieb ein Vorwort. Hier Auszüge.

„… Was war der Grund für die Vertreibung unserer deutschen Landsleute? Sie haben angeblich dazu beigetragen, unsere gemeinsame Tschechoslowakische Republik zu zerschlagen. Wie haben sie zur Auflösung beigetragen? Indem sie in freien Wahlen für politische Parteien stimmten, die mit dem faschistischen Deutschland sympathisierten. Aber sie hatten das Recht, so zu wählen. Sie haben nicht alle

gleich gewählt. Und später haben die vertriebenen Kinder gar nicht mehr gewählt.

Außerdem hatten sie Gründe für ihre Entscheidung: die vielen Versprechungen der tschechischen Politiker über eine gerechte gemeinsame Heimat nach 1918, die große Armut in den Grenzgebieten in den 1930er Jahren, eine Folge der Weltwirtschaftskrise. Es waren die Grenzgebiete, das Sudetenland, die am meisten unter den Folgen dieser Krise litten.

Nein, es waren nicht sie, die diese Republik zerbrachen! Es war die Unfähigkeit oder der böse Wille vieler tschechischer, deutscher, englischer, französischer und britischer Politiker, die … auf der Weltbühne der Geschichte spielten … Der verbrecherische Zweite Weltkrieg, den die nationalistische deutsche Politik unter dem

Fanatiker Adolf Hitler entfesselte, war sicher schrecklich. Zehn Millionen Tote und Verbrechen, die man sich kaum vorstellen kann. Aber das war kein Grund, sich an den Schwächsten, an den einfachen Menschen zu rächen und sie … zu vertreiben.

Horst H. Jüngers deutsches Buch.

Wir haben fast alle vertrieben, Männer, Frauen, Kinder, die ganz jungen und die ganz alten. Sogar die Antifaschisten. Wer von ihnen war wirklich für den Krieg verantwortlich? Niemand wußte es je, und niemand weiß es heute … Die Vertreibung war ein Verbrechen, und ein Verbrechen, das leider bis heute ungesühnt bleibt, wie ich vor vielen Jahren in dem Dokumentarfilm ,Man Against Hysteria‘ darlegte.

Horst H. Jünger, gebürtig aus … Wolfsdorf bei Fulnek, hat für uns einen hohen dokumentari-

schen Wert. Vor allem der zweite Teil des Buches, in dem er seine eigenen Erfahrungen beschreibt, als er als siebenjähriger Junge in einem Viehwaggon ins Ungewisse fuhr. Er beschreibt auch seine spätere Suche nach einer neuen Heimat und seiner Ausbildung … bis zur Universität. Das … Trauma der Vertreibung seiner Familie aus ihrer Heimat veranlaßte ihn, sich … mit der Geschichte der gemeinsamen Heimat von Tschechen und Deutschen zu beschäftigen. Dabei suchte er die Ursachen für die Vertreibung in dem, was sich in der Vergangenheit zwischen unseren Völkern ereignet hatte …

Heute ist Europa unsere gemeinsame Heimat, und wir haben die besten Voraussetzungen, um als gute Nachbarn, als Freunde zusammenzuleben.

Aber wir sollten diejenigen nicht vergessen, die nicht so viel Glück hatten. Dieses Buch ist auch ein Andenken an sie.“

Der Brünner Schamane: Die Figur besteht aus Einzelteilen, die vermutlich wie eine Marionette zusammengefügt waren.

Der 13. Juli 1925 ist ein Montag, als Karel Absolon in dem kleinen südmährischen Dorf Unterwisternitz bei Nikolsburg in der Asche einer prähistorischen Feuerstelle einen sensationellen Fund macht. Er entdeckt eine nur 11,1 Zentimeter hohe Keramikfigur, die in zwei Teile zerbrochen ist und eine Frau mit ausladenden Brüsten und Hüften darstellt. Später ergeben die genauen Untersuchungen, daß die Figur in der Zeit zwischen 29 000 und 25 000 vor Christus erschaffen wurde und damit die älteste bekannte Keramikstatue der Welt ist. In Anlehnung an den tschechischen Ortsnamen von Unterwisternitz geht die Statue als „Venus von Dolní Věstonice“ oder „Venus von Věstonice“ in die Geschichte ein.

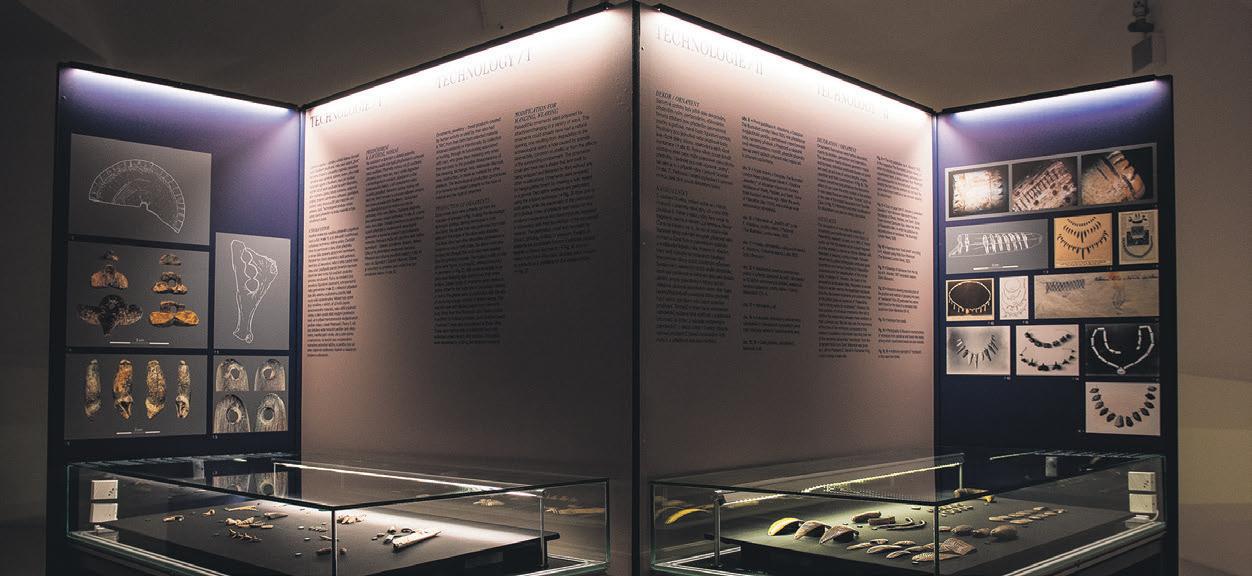

Da die Statue von unschätzbarem Wert ist, wird im Mährischen Landesmuseum in Brünn in der Regel nur eine Kopie gezeigt und das Original sicher im Tresor verwahrt. Für die Ausstellung „Älteste Schmuckstük-

In der Ausstellung „Älteste Schmuckstücke und Körperschmuck“ wird auch ein Grab gezeigt.

Dieser Frauenkopf mit tropfenförmiger, länglicher Form ist ein einzigartiges Artefakt, das aus der Zeit um 26 000 vor Christus stammt.

Die Venus von Věstonice

Gelegenheit haben, den Besuchern des Nationalmuseums die originale Venus von Věstonice wieder zu zeigen“, freut sich Michal Lukeš, Generaldirektor des Nationalmuseums, und erklärt die Bedeutung: „Fast jeder kennt die Venus von Věstonice aus Geschichtsbüchern, aber es ist selten möglich, das Original persönlich zu sehen, weil es nur selten den Tresor des Mährischen Museums in Brünn verläßt. Jetzt ist sie der Höhepunkt der Ausstellung ,Der älteste Schmuck und Körperschmuck‘, zusammen mit anderen weltweit einzigartigen Objekten aus den Sammlungen des Mährischen Landesmuseums und des Archäologischen Instituts der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik in Brünn, darunter auch solche, die noch nie zuvor ausgestellt wurden, so daß die

❯ Nationalmuseum in Prag

Infos zur Ausstellung

Die Ausstellung „Älteste Schmuckstücke und Körperschmuck“ wird bis zum 29. Februar 2024 im Hauptgebäude des Nationalmuseums am Wenzelsplatz gezeigt und ist täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Am 25. und 26. Oktober ist das Haus wegen Wartungsarbeiten geschlossen. Der Eintrittspreis für Erwachsene beträgt 280 Kronen (ermäßigt 180 Kronen). Für Kinder bis 15 Jahre ist der Eintritt frei. Mehr Informationen in Tschechisch und Englisch unter www.nm.cz

ke und Körperschmuck“ wurde das Symbol der prähistorischen Kunst jetzt an das Nationalmuseum ausgeliehen und ist zum ersten Mal seit neun Jahren in Prag zu sehen. In der tschechischen

Hauptstadt können die Besucher noch bis Ende Februar unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen die Venus von Věstonice sowie weitere weltweit einzigartige Objekte in den Tresorräumen im Hauptgebäude des Nationalmuseums bestaunen.

„Es ist wunderbar, daß wir die

Öffentlichkeit sie in Prag zum ersten Mal sehen kann.“ Neben der Venus sind bis zu 30 000 Jahre alte Artefakte zu sehen. Ausgestellt werden die Originale aller in der Tschechischen Republik gefundenen paläolithischen Venusen, also Frauenfiguren. Weitere Exponate sind Halsketten, Stirnbänder, Armbänder und Ringe sowie viele andere Gegenstände aus typischen Materialien der Epoche, darunter das sogenannte weiße Gold der Vorgeschichte – Knochen

und Zähne von Mammuts, Bernstein und andere Edelsteine sowie Muscheln.

Archäologische Forschungen können mittlerweile belegen, daß die damaligen Bewohner von Mähren in der Lage waren, bestimmte Materi-

alien wie Muscheln quer durch Europa zu transportieren und sie von weit her mitzubringen. Sie schmückten dann ihren Körper mit diesen kostbaren Gegenständen oder verwendeten sie als Tauschobjekt, Almosen, rituelles Werkzeug, Opfergabe oder sogar als Heilmit-

tel. Gleichzeitig konnten Schmuck und Kleidungsschmuck die ethnische Zugehörigkeit oder den sozialen Status ihres Besitzers repräsentieren. „Diese Exponate sind damit Zeugnisse des künstlerischen Niveaus, des Könnens und der technologischen Fähigkeiten der Menschen jener Zeit“, erklärt Martina Galetová, die Kuratorin der Ausstellung. Ein weiteres einzigartiges

sich hierbei nicht um eine Statue aus einem Stück handelt, sondern um ein aus Einzelteilen zusammengesetztes Werk, die möglicherweise lose miteinander verbunden waren und wie eine Marionette funktionierten.

Die Forscher gehen davon aus, daß ein Schamane in der Steinzeit zwischen 25 000 und 20 000 vor Christus die Statue aus Mammutton hergestellt hat.

Neben der Venus von Věstonice und der Schamanenpuppe ist ein weiteres einzigartiges Artefakt aus der Zeit um 26 000 vor Christus ein realistischer Frauenkopf mit tropfenförmiger, länglicher Form, der fein aus Mammutton gemeißelt wur-

Ausstellungsstück, das mit der Venus von Věstonice vergleichbar ist, ist der Brünner Schamane. Die wahrscheinlich älteste Marionette der Welt ist bislang die einzige Statue dieser Art, die in einem Grab gefunden wurde.

Im Jahr 1891 hatten Arbeiter beim Bau einer Kanalisation in der Francouzská-Straße in Brünn in viereinhalb Metern Tiefe das Grab des sogenannten „Brünner Schamanen“ freigelegt. Von der Statue, die sich neben seinen Überresten befand, sind nur der Kopf, der Körper und der linke Arm erhalten. Das Besondere daran ist, daß es

de. Er ist außergewöhnlich in der Darstellung des Gesichts und einiger Details. Auf dem Kopf der Frau befindet sich eine Frisur oder eine Art Kopfschmuck. Sie wurde 1936 ebenfalls in Unterwisternitz von Karel Absolon und seinem Team gefunden. Aufgrund der Einzigartigkeit aller 191 im Nationalmuseum ausgestellten Artefakte und ihres unschätzbaren historischen Wertes wird die Ausstellung von außergewöhnlichen Sicherheitsmaßnahmen begleitet. Der Versicherungswert beläuft sich auf mehr als 100 Millionen Kronen. Nicola Fricke

als Kopie ausgestellt. In Prag ist jetzt das Original zu sehen. Die 11,1 Zentimeter hohe Statue ist älteste Keramikstatue der Welt. Fotos: Nationalmuseum

❯ Mährisches Landesmuseum würdigt den Entdecker der Venus von Věstonice

Brünn erinnert an Prof. Karel Absolon

Die Entdeckung der Venus von Věstonice hat Karel Absolon weltberühmt gemacht. Der Prähistoriker, Geologe und Speläologe wurde am 16. Juni 1877 in Boskowitz geboren und verstarb am 6. Oktober 1960 in Brünn, wo im Mährischen Landesmuseum eine Ausstellung an den langjährigen Mitarbeiter und Professor der Karlsuniversität Prag erinnert.

m Verlauf seines Berufslebens hat der Wissenschaftler über

2000 Höhlen erforscht, und sein Gesamtwerk beinhaltet Hunderte von Artikeln in wissenschaftlichen Zeitschriften und Monographien. Als Professor Absolon wurde er von dem Schriftsteller Václav Erben in einem seiner Romane verewigt.

Auch wenn Absolon als tschechischer Forscher gilt, hat er auch sudetendeutsche Wurzeln. Absolons Großvater war Heinrich Wankel, der „Vater der mährischen Archäologie“. Wankel wurde am 15. Juli 1821

in Prag in eine deutsch-tschechische Familie hineingeboren. Sein Vater war Damian Wankel, ein deutscher Beamter in Prag. Seine Mutter Magdalena, geborene Schwarz, stammte aus einem tschechischen Elternhaus. Heinrich besuchte deutsche Schulen und studierte in Prag Medizin.

Neben seiner Berufstätigkeit als Arzt erforschte Wankel die Höhlen im Mährischen Karst. Als Wankel 1883 pensioniert wurde, verlor er den Anspruch auf seine Dienstwohnung, wo sich

seine Sammlung mit über 8000 Stücken befand, darunter die menschlichen Skelette aus der Höhle Stierfelsen (Býčí skála). Das Mährische Landesmuseum in Brünn und das Nationalmuseum in Prag lehnten einen Ankauf ab.

Schließlich verkaufte Wankel die Sammlung für 12 000 Gulden der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, die sie dem Wiener Naturhistorischen Museum schenkte. Dort befindet sie sich bis heute. NF

Von Prof. Dr. Carsten Gansel

Lassen Sie mich mit einer Erinnerung beginnen, die sich in Otfried Preußlers zweitem autobiographischen Projekt findet, an dem er Mitte der 1990er Jahre arbeitet und dem er den Titel „Verlorene Jahre?“ gibt. „Vor ein paar Jahren meldete sich Fritz Kleine-Möllendorf, der in der Schlosserei des Silikatwerks als Eisendreher beschäftigt gewesen war“, schreibt Otfried Preußler. „Ihm hatten wir eine der Krippen geschenkt, und nun schrieb er mir aus dem Ruhrgebiet: ‚Noch heute steht eure Krippe alljährlich bei uns unterm Weihnachtsbaum, ich lege ein Foto bei.‘“

Leicht erkennbar ist, daß der Brief in Verbindung mit dem steht, was man Kripplkunst nennt. Und sie führt zurück in die Zeit der Kriegsgefangenschaft 1944 bis 1949: Otfried Preußler und ein Mitgefangener, der aus Freital in Sachsen stammt, machen sich zum Weihnachtsfest 1947 im Kriegsgefangenenlager in Kasan an die Herstellung von dreiteiligen Weihnachtskrippen nach der Art kleiner Flügelaltäre. Dabei gehört das Mittelfeld der „heiligen Familie unter dem Dach des Stalles, mit Ochs und Esel im Hintergrund, den linken Flügel nahmen die Hirten mit ihren Lämmern und Schafen ein, den rechten die heiligen Dreikönige aus dem Morgenland. Schräg nach hinten geklappt, verliehen die Seitenflügen dem Ganzen sicheren Stand.“

Letztlich stellen Otfried Preußler und Martin Grafe im Gefangenenlager etwa zwei Dutzend von diesen „Transparentkrippen“, wie beide sie nennen, her, und mindestens eine hat die Zeit des Lagers überlebt, nämlich jene, von der Fritz Kleine-Möllendorf das Foto schickt. Der Brief des früheren Mitgefangenen setzt einmal mehr einen Erinnerungsprozeß in Gang, den Otfried Preußler Mitte der 1990er Jahre in den „Verlorenen Jahren?“ so kommentiert: „Welch unverhofftes Wiedersehen nach einem halben Jahrhundert! Und welche Fülle an Erinnerungen, die das bunte Foto bei mir hervorgerufen hat!“

Das umfangreiche Manuskript, aus dem ich in der Biographie „Kind einer schwierigen Zeit: Otfried Preußlers frühe Jahre“ vielfach zitiert habe, wurde von Otfried Preußler trotz der euphorischen Rückmeldung von Frank Schirrmacher und einem ins Auge gefaßten Vorabdruck in der FAZ letztlich nicht abgeschlossen. Der Autor war sich nicht sicher, ob die vorliegenden Kapitel wie die Qualität des Geschriebenen ausreichen. Unabhängig davon ergeben sich Einblicke in jene traumatischen Erfahrungen, denen Otfried Preußler sich zu stellen hatte und die sein Werk beeinflußt haben. ...

Otfried Preußler kam mit 19 Jahren zur Wehrmacht und geriet mit 21 in Kriegsgefangenschaft. Man kann erahnen, mit welchen Traumata der junge Mann umzugehen hatte. Freilich

� Internationale Tagung der Deutschen Forschungsgemeinschaft an der Humbold-Universität in Berlin

Otfried Preußler und das Trauma

„Ich bin ein Geschichtenerzähler“ lautete der Titel der Internationalen Tagung der Deutschen Forschungsgemeinschaft zum 100. Geburtstag von Otfried Preußler, die von Mittwoch bis Freitag an der Humboldt-Universität in Berlin stattgefunden hat. Veranstalter waren Prof. Dr. Julia Benner von der Humboldt-Universität und Prof. Dr. Carsten Gansel von der Justus-Liebig-Universität Gießen. Prof. Gansel, Autor des Sachbuches „Kind einer schwierigen Zeit: Otfried Preußlers frühe Jahre“, hielt die Keynote und sprach zum Thema „Traumaerfahrung und -verarbeitung im Werk von Otfried Preußler“. Die Sudetendeutsche Zeitung dokumentiert diese spannende Analyse, wie der weltberühmte Kinderbuchautor seine schrecklichen Erlebnisse in Krieg und in der Kriegsgefangenschaft verarbeitet hat, in Auszügen.

war er damit nicht allein. … Es steht die Frage im Raum, ob Otfried Preußler sich erst in den 1990er Jahren den bis dahin nicht formulierten traumatischen Erfahrungen zuwendet. Mitnichten. Bereits vor der unveröffentlichten Autobiografie „Verlorene Jahre?“ hat der Autor in einem zweiten autobiografisch angelegten Projekt versucht, den Stoff von Krieg und Gefangenschaft zu verarbeiten. Der Titel des Textes verweist auf den Ort und die Zeit der Handlung, also auf den bearbeiteten „Stoff Wirklichkeit“: Der Arbeitstitel für den Text aus den 1980er Jahren lautet „Bessarabischer Sommer“. Und im Untertitel ist markiert, um welche Textsorte es sich handelt, nämlich um „Fragmente zu einem Roman“. Es geht also um den Versuch, die Kriegszeit an der rumänischen Front im Jahre 1944 und den Weg in die Gefangenschaft in romanhafter Form zu fassen. Dazu nutzt Otfried Preußler das fiktionale Moment, er erfindet als Erzähler ein ‚Alter ego‘ namens „Trenkler“, der wie er selbst 20 Jahre und Leutnant ist. In einer Vorbemerkung zu dem großen Projekt, das ihn über viele Jahre beschäftigt, schreibt Otfried

Preußler: „Bessarabien, Sommer 1944: Trenkler, damals noch keine einundzwanzig, ist Leutnant und Kompanieführer im Feld-Ersatzbataillon der 264. Infanteriedivision, das zur Zeit in der von der Zivilbevölkerung evakuierten Ortschaft Chimiseni liegt, etwa fünf Kilometer hinter der Front.“ Es existiert also eine Art autobiografischer Pakt zwischen dem Autor Otfried Preußler und dem vorgestellten Leser. Die Hauptfigur und der Autor sind eng an-

� Sudetendeutsches Museum in München

Preußler-Ausstellung

Noch bis Sonntag, 12. November, läuft im Sudetendeutschen Museum die Sonderausstellung: „Ein bißchen Magier bin ich schon … Otfried Preußlers Erzählwelten“. Mehr siehe Seite 4.

einandergerückt, allerdings nicht identisch. Der Einsatz der Figur des Leutnant Trenkler ermöglicht Otfried Preußler das, was man ein Schreiben in der „dritten Person“ nennen kann. Dies ist beim autobiografischen Schreiben kein Einzelfall. Heinrich Gerlach wendet in „Durchbruch bei Stalingrad“ dasselbe Verfahren an. Und Erich Loest hat in seinem autobiografischen Bericht „Prozeßkosten“ Vergleichbares getan. „Ein Bericht also aus einem Abstand von fünfzig Jahren – diese Spanne scheint nötig, um zu werten durch Vergessen“, so Erich Loest. Wenngleich die Gegenstände des Erinnerns sich unterscheiden, eines ist ihnen gemein: Das Abarbeiten eines Traumas! ...

Als Otfried Preußler seine Erinnerungstexte schreibt, ist er Mitte 60. Erst jetzt beginnt er, sich dem Trauma von Krieg und Gefangenschaft über eine realistische Darstellung zu nähern.

Ein Brief des Schwagers Hans Herbig belegt, daß diese Texte ab Mitte der 1980er Jahre entstanden sind, also lange vor der Wehrmachtsausstellung Mitte der 1990er Jahre. Hans Herbig beginnt seine Sendung mit einer beigelegten Notiz. „Lieber Otfried“, notiert er am 16. Februar 1998, „vor circa zehn Jahren hattest Du mir ‚Die stillen Teilhaber‘ geschickt. Deine Zwiesprache mit toten Freunden. Ich hatte damals bereits ähnliche Gedanken und etwas konzipiert, was ich aber erst jetzt zu Papier gebracht habe: Erinnerungen an Weggefährten von einst, die im Krieg geblieben waren.“ Bei dem Text „Die stillen Teilhaber“ handelt es sich um den erst 2003 zum 80. Geburtstag unter dem Titel „Haltet mir einen Platz frei in eurer Nähe drüben“ publizierten Text über die toten Freunde. Die hätten sich jahrzehntelang im Schatten gehalten, schemenhaft, als stumme Masse im Nebel ferner Erinnerung“, schreibt Otfried Preußler und fragt, was aus ihnen geworden wäre, „wären sie

damals nicht im Krieg gefallen?“

Es stellt sich die Frage, an welchem Punkt und mit welchem Ergebnis Otfried Preußler die „Zellen im Gedächtnis“ öffnet. Eingesetzt hat der Versuch bereits Ende der 1950er Jahre, als er mit dem „Krabat-Projekt“ beginnt. Bereits damals sind vor seinen Augen Krieg und Gefangenschaft aufgetaucht. Aber sich schreibend den Schicksalen von Freunden zu nähern und literarisch zu erfassen, auf wie grausame Weise sie im Zweiten Weltkrieg gestorben sind, das ist etwas anderes. Das wird Otfried Preußler erst im höheren Alter, also Mitte der 1980er Jahre, versuchen.

Nunmehr wird das „kleine kreisrunde rote Loch in der Stirn, der aufgerissene Leib, die klaffende Wunde am Hals“ des Freundes in der Erinnerung aufscheinen. Otfried Preußler fragt sich selbst, ab wann die toten Freunde wieder aufgetaucht sind. „Ich weiß es nicht“, lautet die Antwort, „nicht mit Bestimmtheit“, um dann zu präzisieren: „Vor ein paar Jahren muß das geschehen sein, als ich so um die Sechzig war. Und es ist nicht von einem Tag auf den anderen geschehen. Allmählich hat

sich der Nebel gelichtet, allmählich nahmen sie wieder Gestalt an, allmählich ließen sich ihre Gesichter wiedererkennen, von Tag zu Tag deutlicher und bestimmter. Und nun sind sie also wieder da, sind mir gegenwärtig, als stille Teilhaber meines Lebens. Und, höchst merkwürdig: unversehrt sind sie nun alle wieder, jung geblieben, nicht mehr entstellt vom Todeskampf, ohne Wundmale, ganz und gar unbeschädigt an Leib und Gliedern.“ …

Es liegt nahe, daß Preußlers Schweigen über seine verstörenden Kriegserfahrungen damals auf die Abwehr der schmerzhaften Erinnerung gerichtet ist und es sich dabei um einen mehr oder weniger bewußten Thematisierungsverzicht handelt. Im Umgang mit Schuld, Scham, Schmerz und Trauma schafft das „strategische Schweigen“ mithin eine „Distanz und ist eine wichtige Ressource für die Konstruktion und den Schutz von persönlicher Identität.“ …

Als sich – wie Otfried Preußler schreibt – „der Nebel“ allmählich lichtet und die Freunde zunehmend Gestalt annehmen, sich schließlich auch „ihre Gesichter wiedererkennen“ lassen, die „von Tag zu Tag deutlicher“ werden, da sucht er nicht, sie von sich fern zu halten, sondern er wählt einen Weg, sich den Traumata zu stellen, er nutzt seine Möglichkeiten als Autor, und er beginnt den „Bessarabischen Sommer“ zu schreiben. …

Es ist inzwischen bekannt, daß es sich bei derartigen Schrecknissen um traumatische Ereignisse handelt , die zu einer Störung des Selbst führen und mit ihren grausamen Details nur schwer narrativ zu fassen sind. Allerdings hat es bis ins neue Jahrtausend keine hinreichende Beschäftigung mit

� Über den Autor Carsten Gansel

Carsten Gansel, Jahrgang 1955, ist Professor für Neuere Deutsche Literatur und Mediendidaktik am Institut für Germanistik der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Im Galiani-Verlag erschien 2022 Gansels Biographie über die frühen Jahre von Otfried Preußler.