BESTAND NUTZEN

Bachelorarbeit

Fachbereich Architektur msa|münster school of architecture

Andrea Klassen Münster, August 2022

Betreuender Prof.: Prof. Kazu Blumfeld Hanada

Bachelorarbeit

Fachbereich Architektur msa|münster school of architecture

Andrea Klassen Münster, August 2022

Betreuender Prof.: Prof. Kazu Blumfeld Hanada

„Das

Werk eines Architekten ist nicht dazu bestimmt Jahrtausende zu überdauern wie der Tempel von Tut-Ench-Amun. Denn dazu, und auch zum Wohl unserer eigenen Kinder müssten wir erst mal den Zerstörungsprozess unseres Planeten in den Griff kriegen..“

- François Roche

In unserer heutigen Zeit definiert sich der Mensch immer mehr durch Trends und Bewegungen in der Gesellschaft. Sie bestimmen wer wir sind, wie wir uns fühlen, was wir gut finden oder wie wir aussehen. Im 20 Jahrhundert hat das durch das Internet und die Medien immer mehr an Bedeutung gewonnen. Die folgenden Megatrends haben in den letzten Jahren deutlich mehr Gewicht erlangt.

In den letzten Jahren ist unsere Gesundheit zu einem Fundamentalwert geworden der tief in unserem Bewusstsein verankert ist und für eine hohe Lebensqualität spricht. Viele Lebensbereiche werden dadurch beeinflusst und Branchen und Unternehmen sehen diesen neuen Trend als neue Chance und Herausforderung. In der Wissenschaft ist ebenfalls zu erkennen, dass es eine ganz neue Wertschätzung für Gesundheit gibt und zugleich die Zunahme an Gesundheitwissen in der Bevölkerung mit neuen Ängsten wächst. Gesundheit ist durch den Kampf gegen die Pandemie sowie die Auswirkungen von Covid-19 zu einem neuen Fokus als gesamtgesellschaftliche Aufgabe geworden. Unsere körperliche Unversehrtheit hat sich für uns zum wichtigsten Eigentum entwickelt. Weshalb wir die Gestaltung unserer Umwelt im Sinne der Gesundheit zu einer zentralen Zukunftaufgabe machen.

Künftig geht es bei Gesundheit viel weniger um die einzige Betrachtung eines Individuums oder gar eines spezifischen Leidens, sondern alles wird eher ganzheitlich betrachtet. Ein bestimmtes Symptom lässt sich nicht losgelöst vom restlichen Körper betrachten und der Körper nicht losgelöst von dem psychischen Empfinden des Individuums, seinen Verhaltensmustern, seinem Lebensstil, seinen Gewohnheiten, seiner sozialen Eingebundenheit, seiner Arbeitsumgebung und seiner Umwelt1

In der Zukunft steht immer weniger das solitäre Ich, sondern zunehmend das Ich im Kontext von Beziehungen im Mittelpunkt. Das heißt, der Kontext bezieht sich nicht nur auf Körper & Geist, sondern auch auf die menschliche Umwelt, bis hin zur globalen Ebene. Denn die Gesundheit des Individuums ist abhängig von der Gesundheit des Planeten. Diese Entwicklung wurde durch die Covid-19-Krise stark bestärkt und führt dazu, dass das Ich neu definiert wird und immer mehr in einer Wechselwirkung mit der Umwelt steht.

In Alltagssituationen wie beim Essen, kann man sehen wie Menschen immer mehr auf die Gesundheit achten: weniger Fleisch essen, sich vegetarisch oder vegan ernähren. Der eigene Ernährungsstil ist heute nicht selten untrennbar verknüpft mit dem eigenen Lebensstil, den Werten, der Peergroup, der Identität2. Ernährung hat heutzutage viel mehr etwas mit Moral und Werten zu tun und planzliche Alternativen sind nicht nur sehr viel gesündern, sondern auch besser für unsere Umwelt.

Sport und die perfekte Ernährung ist für viele Menschen ein wichitger Bestandteil des Lebens geworden. Die Themen Gesundheit und Selbstoptimierung verschwimmen immer mehr miteinander, da wir immer mehr nach einem gesünderen oder fitteren Körper streben, um unser Wohlbefinden und unsere Leistungskraft immer weiter steigern zu können. Durch AppleWatches, Fitness-Armbänder mit integriertem Schrittzähler und Schlafanalyse-Apps, können wir unsere Bewegung und Ernährung nun auch festhalten und auswerten lassen. Vielen hilft das um Gewohnheiten zu analysieren und reflektieren zu können, bei andern kann es zu Stress führen.

Durch digitale Gesundheitsprodukte und -Services wurden weltweit im Jahr 2020 979 Milliarden Euro Umsatz gemacht3. Fast jeder fünfte Deutsche hat mittlerweile eine Gesundheits-App auf dem Mobiltelefon und wird regelmäßig dran erinnert, sich mehr zu bewegen oder weniger Zucker zu essen. Sport dient aber nicht nur der Optimierung des eigenen Körpers, sondern ist auch ein wichtiger Ausgleich zur Kopfarbeit. Wir verbinden es mit einem Lebensgefühl, den Adrenalinkick im Alltag, der unsere Identität formt und ein Wir-Gefühl erzeugt. Sport- und Funktionskleidung werden nicht nur beim Work-Out getragen, sondern werden zur Alltagskleidung.

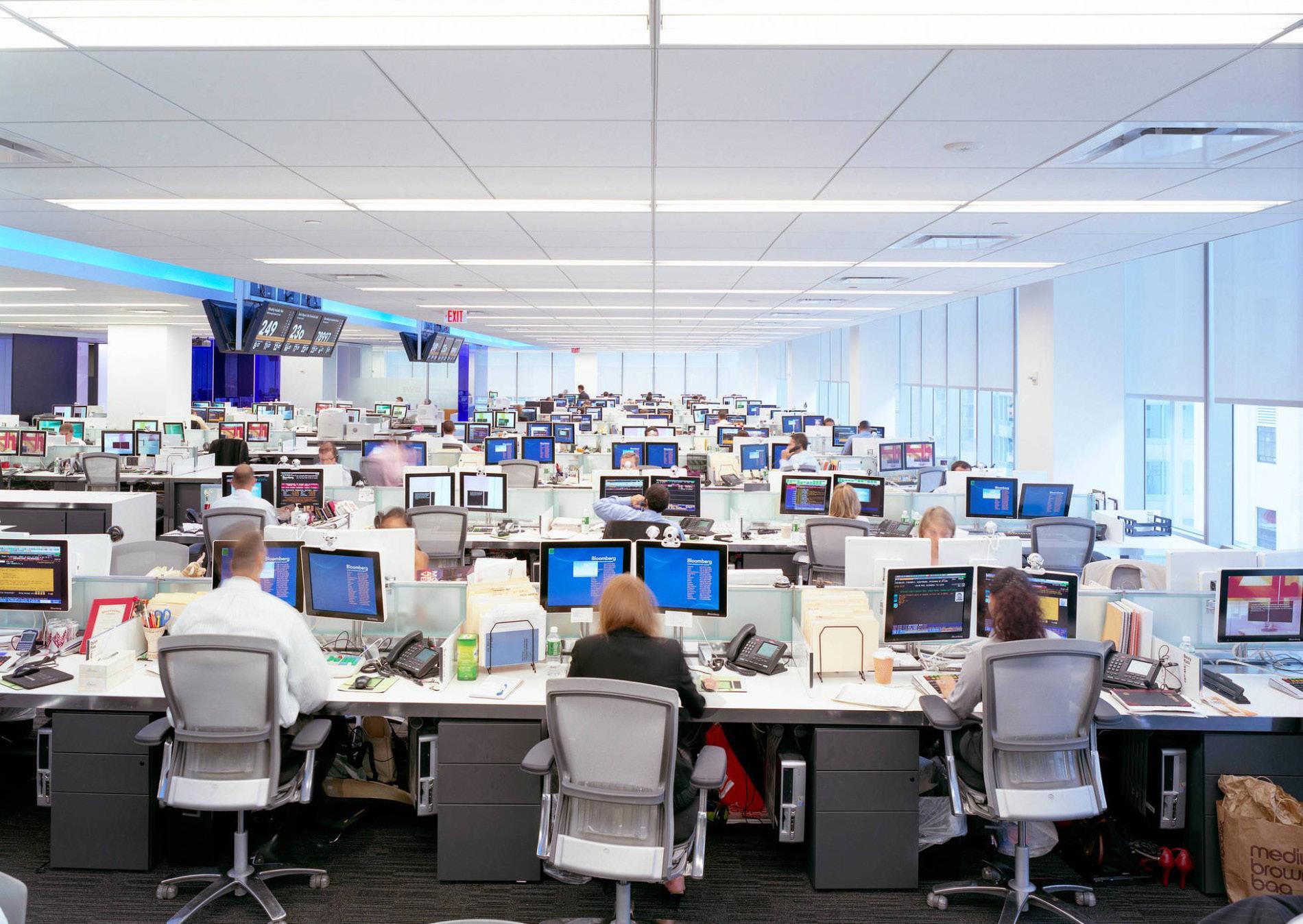

Durch proaktive Gesundheitsmaßnahmen, einen gesunden Lebensstil und Stressbewältigungstrategien, versuchen wir unseren Gesundheitszustand zu erhalten und keine Risiken einzugehen, an bestimmten Krankheiten zu erkranken. Dazu gehört auch unsere mentale Gesundheit. Immer größere Teile der Bevölkerung nehmen Depressionen und Angstzustände oder andere ähnliche Krankheiten immer ernster und nehmen ihre Gefühle bewusster wahr und sind bereit, sich therapieren zu lassen. Reiz- und Informationsüberflutung, Leistungsdruck, permanente Erreichbarkeit und der ständige Druck, sich zu optimieren, tragen maßgeblich dazu bei, dass die Krankenstände aufgrund psychischer Erkrankungen rapide steigen4. Immer mehr Krankenkassen, Bildungträger und Arbeitsgeber beschäftigen sich mit der mentalen Gesundheit ihrer Beschäftigten.

Junge Menschen sind gesundheitsbewusster denn je, was sich negativ auf das betriebliche Gesundheitsmanagement treffen kann. Denn eine gesundheitsfördernde Arbeitsumgebung wird immer wichtiger um junge Talente anzuwerben. Themen wie flexible Arbeitszeiten und Homeoffice und die Gestaltung der Büroräume sind gesundheitsfördernde Arbeitsbedinugungen. Es reicht nicht nur aus für weniger Krankenstandstage zu sorgen, sondern es ist wichig, dass die eigenen Arbeitskräfte gesund sind und sich wohlfühlen.

Im Büroalltag ist das Thema Gesundheit noch nicht so weit ausgeprägt, z.B wie in Krankehäusern. Da wird neben der Medikation und der Pflege nämlich auch dafür gesorgt, dass es genug Tageslicht gibt, der Geräuschpegel reguliert wird und auf die Nahrung geachtet wird. Es wird eine heilsame Umgebung geschaffen, bei dem vor allem für viel Licht, Luft und Grün gesorgt wird. Die Corona Pandemie und das damit oft einhergehende Home-Office könnten hier eine Chance für alle Arbeitnehmer sein. Im Büro wäre es optimal, zweibis viermal in der Stunde zwischen Stehen und Sitzen zu wechseln, um Verspannungen vorzubeugen und die Muskeln zu aktivieren5. Im Home-Office kann Bewegung ein wichtiger Bestandteil der Arbeit werden. Die aktive Wahrnehmung von sich selber ist dafür wesentlich entscheidend. Viele Arbeitsplätze im Büro sind nicht darauf ausgelegt, dem Arbeitsnehmer die Möglichkeit zu geben, sich aktiv seine Arbeitsatmosphäre selber zu gestalten. Oft ist auch die Dynamik der eigenen Kollegen oder Sprüche wie „Ach was, du machst jetzt schon Feierabend?“ eine Belastung, die zu sozialen Druck im Arbeitsumfeld führen kann. Eine Studie der DAK zur Situation in der Arbeitswelt vor und während der Pandemie zeigt, dass auch Unternehmen eine positive Resonanz in Bezug auf das Homeoffice mit sich ziehen, da ihre Mitarbeiter eine steigender Flexibilität aufweisen sowie mehr Zufriedenheit und Motivation sichtbar ist6

Der wohl wichtigste Treiber des menschlichen Fortschritts ist die Globalisierung. Mit ihr befinden sich Wissenschaft und Wirtschaft, Kultur und Zivilgesellschaften weltweit in zunehmend engerem, freien Austausch von Ideen, Talenten und Waren. Mit der Corona Pandemie sah es erst so aus, als sei die Globalisierung abrupt gestoppt worden. Abgeriegelte Grenzen und stillgelegter Reiseverkehr gaben dem Nationalstaat als Konzept wieder Auftrieb, zumal Pandemiebekämpfung als nationale Aufgabe begriffen wird7. Jedoch fehlte selbst in der EU eine einheitliche Strategie, wie die Bevölkerung sich schützen kann.

Zumal hat Corona letztendlich dazu geführt, dass das grenzüberschreitende Zusammengehörigkeitsgefühl der Weltbevölkerung stärker ist denn je. Die weltweite (digitale) Vernetzung steht dabei im Fokus. Es braucht nicht alleine Poltik und Wirtschaft mehr, sondern eine neue globale Solidaritätbewegung, in der Offenheit und Akzeptanz von Diversität Anerkennung bekommt.

Niemals zuvor in der Weltgeschichte haben sich so viele Menschen als Teil einer internationalen Gemeinschaft verstanden, wie in Bewegungen wie #Black Lives Matter, #MeToo und #Fridays for Future8. Globalisierung wird nicht mehr nur als Gleichmacherei verstanden, sondern die Vielfalt der Lebensweisen und Perspektiven anderer werden angenommen und als produktive Reibungsfläche verstanden. Aus der Begegnung zwischen Eigenem und Fremdem entstehen nicht mehr Abgrenzung und Hierarchisierung, sondern ein neuer gemeinsamer Erfahrungshorizont, ein Raum für das Verbindende im Ungleichen. Diese Erfahrung ist der neue Universalismus, der die Welt durch die Krisen der Gegenwart in eine neuartige Zukunft führt9.

Der direkte Handel führt dazu, dass Menschen in Entwicklungs-und Schwellenländern finanzielle Hilfen bekommen und faire Löhne für ihre Arbeit ausgezahlt kriegen.

Im Gegensatz dazu hat Corona aber auch dazu geführt, dass ein Umdenken in den Regionen eingeleitet wurde. Nach dem Motto „support your locals“ entstehen starke lokale Verwurzelungen der Menschen, die auf nachhaltige, tragfähige, allerdings örtliche Beziehungen zielen. Der direkte Einkauf von Qualitätprodukten bei den Erzeugern war schon vor Corona ein großes Thema, aber durch die Pandemie wurde der Direct Trade für viele zu einer Wirtschaftsform mit Mainstream-Potenzial.

Regional einzigartige Lebensmittel sind als Spezialitäten weltweit gefragt, aber auch das Handwerk dahinter. Von Mode bis hin zu Möbelstücken wird zunehmend global gehandelt, und das auf kurzen Wegen und unter Umgehung von Mittelhändlern. Das Interesse dafür wie ein Produkt hergestellt wird und wie es geliefert wird, ist gestiegen und wird ins Detail von Kunden hinterfragt. Durch die vollständige Transparenz der Lieferketten wird Vertrauen in die Wirtschaftkreisläufe aufgebaut und gefestigt. So macht Direct Trade nicht nur Produzierende als Konsumierende ökonomisch resilient, sondern auch unabhängiger von den tektonischen Erschütterungen der Märkte durch Pandemien und andere Katastrophen. Der direkte Handel führt dazu, dass die Menschen, die durch Handel miteinander verbunden sind unmittelbar positiv beeinflusst werden. Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern sollen so finanzielle Hilfe bekommen und faire Löhner für die gute Arbeit, die sie machen. Der globale Markt zielt längst nicht mehr nur auf den endlosen Gewinn des Konsums, sondern die Ansprüche der Verbraucher*innen sind heutzuage darauf fokusiert achtsam, rücksichtvoll und nachhaltig zu handeln. Die Zukunft der Geschäftideen sind sind sozial verträglich und indviduell sinnstiftend.

Transaktion des Kaffees direkt mit den Farmern bereit

„Außergewöhnlich rarer Kaffee in kleinen Mengen, der himmlisch gut schmeckt“

Abb. 7. Der Vergleich von Direct Trade zu Fair Trade

>> konzentrier t sich auf die Bereitstellung von Eigenkapital für die verschiedenen Teilnehmenden an einer bestimmen Transaktion

„Manchmal schmeckt der Kaffee gut, manchmal schlecht?!“

Die Genossenschaft den Geldverkehr ab

er Geldverkehr mit den Farmern Die Genossenschaft wickelt den Geldverkehr ab

Es gibt eine gemeinsame Beziehungen zu unabhängigen Farmern

größter Anteil geht an die Farmer

• Die Rösterei hilft den Farmern bei ihren Bedürnissen

• Für jede Röstung bekommt die Rösterei eine Vergütung von ihnen

• verbesser te Kaffee Qualität

kontrollier te gute Kaffee Qualität

PREMIUM

Gemeinschaftsanteil

Kooperationskosten kleinster Anteil geht an den Farmer

Die Genossenschaft hat mehr als Tausend Farmer*innen insgesamt

• nicht gegen gestiegene Kaffeerohstoffpreise geschützt

• Farmer haben nur wenig bis gar kein Feedback für die Qualität der Bohne

• Farmer haben nur weing bis gar keinen Kontakt zur Rösterei vor Or t

gut schlecht durchschnittlich

Kaffee Qualität kann sowohl gut als auch schlecht als auch durchschnittlich sein

Immer mehr Menschen sorgen sich um den Klimawandel auf unserem Planeten. Leider zurecht, denn er schreitet bedrohlich schnell voran und wird auch für uns in Deutschland immer spürbarer. Auch wenn Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern, die mit Wüstenbildung, Überschwemmungen oder gleich der völligen Vernichtung zu kämpfen haben, noch verhaltnismäßig milde Auswirkungen des Klimawandels aufzeigt. Der Klimawandel verändert unser aller Leben. Doch er wird unseren Alltag verändern, wenn er das nicht jetzt schon tut. In Regionen von Deutschland kommt es zu Überschwemmungen, in anderen Teilen zu wochenlanger Dürre oder Waldbränden und in Paderborn wütet ein Tornardo. Das was wir momentan erleben sind Erfüllungen der Prophezeihungen die einige Klimawissenschaftler vor 20 Jahren gemacht haben. Die Dürrejahre werden schlimmer, sie werden deutlich öfter erscheinen und hinterlassen jahrefristigen Schaden. Die vergangenen vier Jahre waren die wärmsten in der Geschichte der Wetteraufzeichnung, das trockene Jahr 2018 hat die Böden so weit ausgelaugt, dass sie den Regen nun nicht richtig aufnehmen können. Die Grundwasserspiegel sind immer noch nicht wieder aufgefüllt.

>2,20°C

2,00-2,20°C

1,80-1,99°C

1,60-1,79°C

<1,60°C

Deutschland

+1,92°C

+2,36°C Brandenburg

+1,51°C

Abb. 9 Anstieg der jährlichen Durchschnittstemperatur in den deutschen Regionen im Zeitraum von 1960-2018

Die Ursachen für den Klimawandel sind vor allem dem Treibhauseffekt geschuldet. Die Sonnenstrahlen, die auf die Erde treffen, werden von natürlichen Gasen und Wolken absorbiert und zu einem Teil auf den Planeten zurückgestrahlt. Dadurch wird die Erde warmgehalten, heißt ohne diesen natürlichen Treibhauseffekt wäre die Erde eingefroren und wir könnten nicht auf ihr leben. Über Jahrhunderte hat sich der CO2-Wert, der für den Traubhauseffekt zuständig ist, auf der Welt stabil gehalten, doch durch die mit dem Menschen kommende Industrialisierung und der damit eingehenden Verbrennung von fossilen Energien, wie Braunkohle, Steinkohle und Erdöl, kommt es dazu, dass die doppelte Menge CO2 in die Atmosphäre gelangt. Auch die Entwaldung, verursacht durch den Menschen in den letzten Jahrzehnten produziert große Mengen an Treibhausgases, die dazu führen, dass es auf der Welt immer wärmer wird. Jedoch sorgt auch die industrielle Tierhaltung, die Jahr für Jahr zunimmt für immer mehr Verschmutzung unserer Luft. In der EU sind die Treibhausgasemissionen der Tierhaltung entlang der Lieferkette (direkte und indirekte) Emissionen, darin enthalten Emissionen aus der Landnutzung und Landnutzungsänderungen im vergangenen Jahrzehnt deutlich um 44 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente (CO2eq) gestiegen10. Der Zuwachs entspricht den jährlichen Emissionen von 9,6 Millionen zusätzlichen PKW11oder 3,8 Millionen Flügen um die Erde12. Der Anstieg von 667 Millionen Tonnen 2010 auf 711 Millionen Tonnen CO2eq im Jahr 201913 geht einher mit der Produktionssteigerung von Fleisch und Milch von 204 Millionen Tonnen auf 228 Millionen Tonnen14. Die THGEmissionen sind damit höher als der Ausstoß sämtlicher PKW, LKW, Busse und Motorräder in der EU-2715.

Geglättet Jahresdurchschnitt

1,2°C

1,0°C

0,8°C

0,6°C

0,4°C

0,2°C

-0,0°C

-0,2°C

-0,4°C

-0,6°C

Abb. 11. Abweichung der globalen Land-und Wasseroberflächentemperatur vom Durchschnittswert der Jahre 1951-1980

Im weltweiten Durchschnitt ist die Temperatur bereits um mehr als ein Grad gestiegen, in der Arktis zum Beispiel sogar deutlich stärker16 Der CO2-Wert ist um 45 Prozent höher als in den Jahrtausenden der Stabilitiät davor.17 Seit 15 Millionen Jahren lässt sich heute die höchste CO2-Konzentration messen, die mit verherenden Folgen für uns endent könnten. Immer mehr Gase, unter anderem Stickstoff werden durch die Industrie, Landwirtschaft, Verkehr oder die aktuellen Energiesektoren wie z.B. Kohlekraftwerke, in die Atmosphäre geblasen.

Nicht nur, dass die Luft so stark verschmutzt wird, wie noch nie in der gesamten Menschheitsgeschichte, sondern die Oberflächentemperatur der Erde steigt immer weiter. Das könnte dazu führen, dass extreme Wetterlagen in vielen Teilen der Erde zu lange anhaltenden Dürreperioden oder Überschwemmungen führen, die ganze Ernte und damit Lebensgrundlage von Millionen Menschen zerstören. Tierarten gelangen durch mangelnde Nahrung aufgrund der Wetterextremen an den Rand des Aussterbens. Im Übereinkommen von Paris haben sich die europäischen Regierungen darauf verpflichtet, die globale Erwärmung möglichst auf 1,5 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, damit es nicht zum Klimakollaps kommt. Zu diesem Zweck müssen bis 2030 die globalen Treibhausgasemissionen halbiert werden, spätestens 2050 soll netto eine Null erreicht werden. Das kann nur gelingen, wenn die Europäische Union als führende Volkswirtschaft des Planeten neben den USA und China eine

0,99°C 2019

ökologischer Fußabdruck

Biokapazität

ökologisches Reserve

ökologisches Defizit

Vorreiterrolle übernimmt. Nach Berechnungen der Vereinten Nationen stünde Europas Klimapolitik im Einklang mit den Zielen des Übereinkommens von Paris, wenn die EU bis 2030 ihre Emissionen um mindestens 65 Prozent (gegenüber dem Niveau von 1990) reduzieren würde. Die Netto-Null könnte dann sogar schon bis 2040 erreicht werden18. Leider bleiben jedoch die Zusagen der EU weit hinter dem zurück, was die Erkenntnisse aus der Wissenschaft vorgeben. Nach dem Willen der europäischen Regierungen sollen die Emissionen in der Union erst 2050 die Netto-Null erreichen. Für 2030 hat die EU sich auf das nicht ausreichende Ziel einer Reduzierung um mindestens 55 Prozent verständigt19.

Seit der Corona-Pandemie ist ein klares Umdenken bei vielen deutschen Verbrauchern zu erkennen. Beim Einkaufen wird viel mehr auf Nachhaltigkeit geachtet, obwohl es oft teuerer sein kann. Plastikfreie Verpackungen, möglichst niedriger CO2-Fußabdruck, faire Arbeitsbesdinungen oder Tierwohl stehen dabei im Fokus vieler Konsument*innen. In Deutschland gibt jeder Zweite an, dass sie neue Produkte ausprobieren um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren und um einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. 27% geben sogar an in anderen Bereichen zu sparen, um sich nachhaltige Produkte leisten zu können.20

Die Umfrageergebnisse von der McKinsey & Company Unternehmensberatung, wo mehr als 5000 Konsumenten in Deutschland, Österreich und der Schweiz im Dezember 2020 befragt wurden, zeigt dass Nachhaltigkeit für die Verbraucher verschiedene Facetten hat. Während die einen mehr auf die Umwelt achten, ist es anderen die soziale Fairness wichtiger, wiederum anderen ist die eigene Gesundheit am wichtigsten. 76% der Befragten geben an, mehr für ein Produkt zu bezahlen, wenn die Menschen, die es herstellen, dafür fair bezahlt würden. 70% ist es wichtig, dass Produkte frei von umweltschädlichen Inhaltsstoffen wie Mikroplastik sind, 67% legen Wert darauf, dass bei der Produktion und beim Transport möglichst wenig CO2 ausgestoßen wird. 60% geben an, für Produkte auf Basis biologischer Inhaltsstoffe mehr bezahlen zu wollen.21

Um so jünger die Konsumenten sind, desto mehr Wert legen sie auf Nachhaltigkeit. Bei den 15- bis 23-Jährigen sind 60% bereit, tiefer in die Tasche zu greifen, davon würden 17% sogar einen Preisaufschlag von 20% in Kauf nehmen. Mit zunehmenden Einkommen, steigt auch die Bereitschaft, mehr Geld für nachhaltige Produkte zu zahlen. Selbst bei Geringverdienern mit einem Hauslhaltsnettoeinkommen unter 2000 Euro, geben 45% an, mehr für Nachhaltigkeit ausgeben zu wollen. Hingegen geben 60% der Befragten mit einem Einkommen über 4000 Euro an mehr Geld für nachhaltige Produkte auszugeben. Wenn es eine größere Auswahl an nachhaltigen Produkten geben würde, diese günstiger wären und mit mehr Informationen zum Thema Nachhaltigkeit gekennzeichnet wären, dann würden 60% der Befragten mehr nachhaltige Produkte kaufen wollen.

Mit der „Fridays-for-Future“-Bewegung machen immer mehr junge Menschen Druck auf die Politik, sie fordern eine CO2-Steuer und den Ausbau der erneubaren Energien.

76% der Kunden würden mehr zahlen wenn sie wüssten, dass die Menschen, die es herstellen, dafür fair bezahlt würden

Was würde Kunden mehr motivieren, nachhaltige Produkte zu kaufen?

70% ist es wichtig, dass Produkte frei von umweltschädlichen Inhaltsstoffen wie Mikroplastik sind

67% legen mehr Wert darauf, dass bei der Produktion und beim Transport möglichst wenig CO2 ausgestoßen wird

60% geben an, für Produkte auf Basis biologischer Inhaltsstoffe mehr bezahlen zu wollen

Trockene Wälder, von Autos verstopfte Innenstädte, riesige Mengen an Plastikmüll, aussterbende Pflanzen- und Tierarten – das sind nur einige Beispiele für die ökologische Schieflage, in der wir leben. Unsere Lebenstile müssen nachhaltiger werden und dies beginnt schon bei dem Grundbedürfnis ein Dach über dem Kopf zu haben. Wie können Architekt*innen und Stadtplaner*innen unseren aktuellen Leerstand nutzen ohne ihn abreißen zu müssen? Welche Problematiken gibt es grade und wie können diese kreativ und verantwortungsvoll gelöst werden? Welche Chancen hat Leerstand für unsere Unwelt?

Die riesigen Tafeln mit urbanen Motiven von den Transitzonen einer beschleunigten Gesellschaft, die jetzt entstehen, die Flughafenhallen, Tunnel, Bahnsteige und Foyers sind von einem kalten, bläulichen Schimmer erfüllt. Sie erscheinen wie „von hinten beleuchtet, wie ein Kirchenfenster oder ein Fernsehbildschirm“ - Wasmuht

Durch Faktoren wie Gesundheit, Urbanisierung, Globalisierung, Individualisierung und den Klimawandel, müssen immer wieder neue Lebens-, Wohn-, und Arbeitsformen geschaffen werden, damit unsere Grundbedürfnisse erfüllt werden können.

Mit der im Jahr 2020 kommenden Corona-Pandemie hat sich das Leben für uns alle maßgeblich verändert. Uns ist in der Quarantäne bewusst geworden, dass egal wie wir gelebt haben, an welchen unterschiedlichen Orten der Welt, in unterschiedlichen Gebieten eines Landes, in unterschiedlichen Teilen einer Stadt, es für alle in unterschiedlichen Ausmaß schwer oder weniger schwer war die Folgen der Pandemie zu überstehen und zu überleben. Vieles, das wir vor der Pandemie für Selbstverständlich empfunden haben, waren in Zeiten von Corona überlebens wichtig für uns. Ob Materialien, Technologien, Räume, Infrastruktur oder ganz einfach der Kontakt zu anderen Menschen - das Gefühl umsorgt zu werden, hat uns gefehlt. Natürlich gab es diese Sorge auch schon vor der Corona-Pandemie, jedoch wurde ihr nicht so viel Aufmerksamkeit gegeben und in einem pandemischen Ausnahmezustand rückt das menschliche Voneinanderabhängig sein, ins Zentrum. Die Corona-Pandemie hat aber auch die Sorge um unseren Planeten stark heraus kristallisiert.

Um auf unserem Planeten zu überleben, ist ein fürsorgliches Handeln der Menschen für unsere Erde gefordert. Dafür müssen Menschen ihre Lebensweisen hinterfragen und ändern, aber wenn es darum geht, sind die meisten nur zögerlich, weil es unbequem ist und der Mensch bekanntlich ein Gewohnheitstier ist.

Trotz des dramatisch voranschreitenden Klimawandels scheint der Mensch dies oft einfach zu verdrängen und es wird oft einfach auf eine technische Lösung in der Zukunft gehofft, die die Folgen des Klimawandels reduzieren. Darauf zu hoffen und einfach so weiterzumachen wie bis her, ändert aber nichts an der Situation und ist fatal.

Es geht darum, sich bescheidener auszurichten und zu verzichten. Die Menschen zu motivieren, Herausforderungen anzunehmen kann gelingen, wenn alle die Verantwortung für ihr Handeln übernehmen und die Wirkung ihres eigenen Verhaltens auch erleben.

Alle hoffen auf die Zukunft, jedoch kommt sie nicht. „Je stärker man sich in die Zukunft lehnt, desto schneller fliegt der Boden der Gegenwart unter dem Pochen der unruhigen Füße hindurch.“22 Das Problem in der Architektur ist, dass wir immer für die Zukunft bauen, die niemals eintritt und Architekt*innen das hier und jetzt oft übersehen. Wir müssen uns in der Gegenwart verankern, um über unsere Erwartungen, unsere Hoffnungen und unsere Vorurteile hinwegzusehen und der Welt so zu begegnen, wie sie ist.

Wir bauen für idealistische Versionen des Lebens, nicht für die tatsächliche rauen, vielfältigen und widersprüchlichen Lebensweisen der Menschen.

Die eigentliche Kunst besteht darin, das Bestehende als auch das Mögliche zu sehen und diese beiden mit Sorgfalt zu betrachten. Zu akzeptieren, dass in der Zukunft nicht alles besser und fortschrittlicher wird, dass wir nicht für die immer reicher werden Menschen bauen, sondern eher im Gegenteil, für die immer ärmer werden Menschen bauen.

1. STADT GEGEN LAND

2.KONSTANTE IM STÄDTEBAULICHEN KONTEXT

3. KREISLAUFBASIERTE BAUINDUSTRIE

In meiner Recherche zu „Bauen im Bestand“ hat mich die Publikation „Sorge um den Bestand“ von den Herausgebern Olaf Bahner, Matthias Böttger und Laura Holzberg dazu inspirert, auf Grundlage der von Ihnen und vielen weiteren Architekt*innen, Urbanist*innen, Jurist*innen und Ökonom*innen aufgestellten Strategien, für den Gebäudebestand, für vorhandene soziale Lebesstrukturen und für unsere Umwelt, für mich fünf Leitfäden aufzustellen, die eine Hilfe sein können beim Bauen mit Bestand. Nicht jeder dieser Leitfäden kann bei jedem Bestandgebäude, jedem bestehenden Stadtkontext oder jeder Sozialenstruktur angewandt werden,

KREISLAUFBASIERTE BAUINDUSTRIE

4. DIGITALISIERUNG ALS POTENZIAL

5. NEUE GESETZE UND EIN NEUES ROLLENVERSTÄNDNIS

jedoch sollen sie aufmerksam machen, wie wichtig bestehende Gebäude und Strukturen sein können und wie man diese Lebensräume und Wohnkulturen weiterdenken und achtsam Reparieren kann.

Diese fünf Leitfäden möchte ich in meinem Entwurf versuchen umzusetzten. Mit meiner Arbeit möchte ich einen Denkanstoß an meine Generation von Architekt*innen geben, dass wir diejenigen sind die es in der Hand haben, was mit uns und unsere Umwelt in Zukunft passieren wird. Wir könnten das Umdenken in unserem Bauwesen sein und müssen diejenigen unterstützen, die es bereits schon sind.

Mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert entwickelten sich in vielen Teilen des Landes Europastädte und unser Verhalten bei Arbeit, Wohnen, Freizeit, Konsum und Mobilität hat zu einem großen Wachstum zur Entstehung von Siedlungs-, und Verkehrsflächen geführt. Im Gegensatz dazu, wurde alles, was keinen Platz in der Stadt gefunden hat einfach an den Rand der Stadt geschoben und es sind so genannte Zwischenstädte entstanden, die primär Funktionen wie Gewerbe und Industrie umfassen.Vermeintlich nicht Zusammenpassendes, wurde damit also getrennt.

Heutzutage werden viele Gewerbe und Industrieflächen gar nicht mehr genutzt und viele dieser Zwischenstädte stehen leer. Ziel der neuen urbanen Epoche sollte es nun sein ein neues Verstädnis für Stadt und Land auf Augenhöhe zu schaffen. Dafür braucht es eine Neuinterpretation der Industrie und Gewerbeflächen, aber auch die Wertschätzung der Landschaft direkt nebenan. Eine Transformation der Zwischenstadt zu urbanen Lebensräume mit ökologischen und sozialen Qualitäten. Dabei sollte nicht das Ziel sein, Zwischenstädte zu neuen Europastädten aufzurüsten, sondern eher das Weiterbauen und Neuinterpretieren der Zwischenstadt um für eine sorgfältige Durchmischung zu sorgen und monofunktionale Gebäude, Flächen oder Infrastrukturen mit anderen Nutzungen oder Gebrauchsformen zu überlagern und künftigen Raumbedarf auf die schon vorhandenen Bestand zu verteilen.

Sonstige Standorte

Güterverkehrszentrum (GVZ)

Hansalinie/Hemelinger Hafen

Sonstige Standorte

Flächenleerstand in Quadratmeter

Abb. 14. Zahlen zum Logistikleerstand in Bremen im Jahr 2021 nach Lage

Die Nachfrage nach neuen Wohnraum wird es nämlich immer geben und dies bietet experimentierfreudigen Akteur*innen und schöpferischen Unternehmer*innen sozialen und gestalterischen Innovationsraum, der unterschiedliche Funktionen und Alltagspraktiken erlaubt sowie verschiedener Milleus und ethnischer Gruppen integriert. Bereits Bestehendes und die Natur werden oft gegenübergestellt, jedoch können sie mit ihrer baulichen Struktur zu einer Symbiose von Kultur und Natur werden. Grüne Bänder mit hoher Biodiversität, mit Ausblick auf die Landschaft ,können sich an die meist langen Rändern der Zwischenstadt zu neuen Formen ökologischer Landwirtschaft entwickeln. Politisch movtivierte geografische Zuschnitte regionaler Verwaltungseinheiten und Kulturlandschaften sollten dabei mit dem gelebeten Alltag der Menschen vor Ort hinterfragt und angepasst werden.

Die Regionalplanung in der Raumordnung und die Landesentwicklung muss gestärkt werden und räumlich-gestalterisch entworfen werden. Mit Reallaboren können in Zwischenstädten Erfahrungen gesammelt werden, indem in einem räumlichen und zeitlichen begrentzen Raum bestehende gesetzliche Regelungen kontrolliert außer Kraft gesetzt werden und neue Formen von Beteiligungs-und Planungsprozessen, von kollektiven Finanzierungsschemata und baulichen Typologien sowie konventionelle als auch gesetzliche Grundregeln getestet werden.

15. Anteil der im Homeoffice arbeitenden Beschäftigten in Deutschland vor und während der Pandemie 2020 und 2021

Als Gegenpol zum Aussterben der Industrie und Gewerbeflächen in den Zwischenstädten kann man jedoch auch erkennen, dass immer mehr Dorfkerne, aber auch Stadtzentren mit großen Einkaufzentren oder Ladenlokalen veröden und leerstehen. Es entsteht der sogenannte Donuteffekt, bei dem das Leben in der Mitte des Zentrums ausbleibt und eher am Stadtrand stattfindet. Grade nach Corona entscheiden sich viele Menschen weiter in die Natur zu ziehen, da Themen wie FlexTime-Arbeitszeiten und Home-Office zum Alltag werden.Verfehlte Attraktivitäts- und Baupolitik führen zu dominierenden Wohnform des Eigenheims, zu leerstehenden Einkaufzentren und lokalen und vor allem zu einer stark ausgebauten Verkehrsinfrastruktur. Dies ist weder ökonomisch noch ökologisch nachhaltig und muss gestoppt werden. Dafür braucht es zukünftige engagierte Akteur*innen aus der Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft, die bereit sind, zusammen mit Bürger*innen Neues zu denken und zu realisieren. Menschen vor Ort gestalten ihr Zukunftsbild für ihre Lebenswirklichkeit aktiv mit. Es geht nicht darum, bestehende Einkaufzentren wieder zu aktivieren, sondern darum, die Flächen mit den Menschen, die sie in Zukunft auch nutzen wollen, neu zu interpretieren. Regionale Schätze und Besonderheiten müssen konsequent aufgespürt werden und mit neuen Formen des Wohnens, des Arbeitens und der Mobilität für die Gemeinschaft vor Ort gefüllt werden.

„URBAN“*

63,6% der Befragten haben gemerkt, dass sie näher an der Natur leben möchten

62,3% der Befragten verbringen mehr Zeit zu Hause und möchten deshalb keine Kompromisse mehr machen, was ihre Wohnverhältnisse betrifft

58,2% der Befragten haben während der Corona-Pandemie einiges an ihrem Wohnumfeld bemerkt, das sie stärker stört als bisher

56,9% der Befragten haben während der Corona-Pandemie und den verbundenen Lockdowns bemerkt, dass sie mehr Platz benötigen und dieser Platz nur durch einen grundsätzlichen Wechsel gewährleistet werden kann

56,1% der Befragten haben festegestellt, dass ein anderes Wohnumfeld für ihre Familie besser wäre

*Die Frage wurde an diejenigen Teilnehmer*innen gestellt, die zuvor angegeben hatten, dass ihre Umzugsbereitschaft durch die Corona Pandemie beeinflusst wurde.

Eine Studie vom Ifo Institut und Immowelt im Mai 2021 hat aktuelle Wohnpräferenzen in der deutschen Bevölkerung untersucht und wie sie durch die Corona-Pandemie beeinflusst wurde. Dafür wurden in einer Umfrage 18 000 Menschen in urbanen, suburbanen und ruralen Gegenden in Deutschland befragt. Ein zentrales Ergebnis der Studie ist, dass die Umfrageteilnehmenden aus urbanen Räumen im Vergleich zu den Befragten aus suburbanen und ruralen Gegenden eine signifikant höhere Bereitschaft aufweisen, ihre Wohnsituation grundlegend zu verändern23

Wie werden verödete Stadtzentren wieder mit Leben gefüllt? Wie könnnen wir ein deutliches Zeichen für einen sparsamen und intelligenten Umgang mit Grund und Boden setzen? Eins ist sicher: klassische Nutzungen wie der Handeln, werden in seiner ursprünglichen Form nicht mehr in den Kern der Dörfer und Städte zurückgeholt werden. Die leeren Hüllen brauchen experimentelle Ideen, die das Leben wieder attraktiv machen: neue Wohnformen, gemeinschaftliche Treffpunkte für den sozialen Zusammenhalt, Nahversorgung mit Gütern und Kultur, vernetze und flexible nutzbare Mobilität und eine Wirtschaft, die regionale und innovative Impulse setzt. Es benötigt eine lebensnotwendige Diversifikation: eine Vielfalt an jung & alt, Familien und Singles, an sozialen Milieus und an kulturellen Vorstellungen. Das Leben in Dörfern und Städten kann gestärkt werden, wenn Menschen selber an der Zukunftsgestaltung ihres Lebens und ihres Lebensumfeld beteiligt sind. Bürger*innen sind von Anfang an die lokalen Expert*innen für Ideen und für die konkrete Umsetzung. Die gemeinsame Arbeit zusammen mit professio-

nellen Fachleuten und Begleitern führt zu einem Perspektivwechsel und einer Strategie in der Entwicklung von Regionen. Es muss mehr ausprobiert werden und weniger nur darüber gesprochen werden. Diese experimentelleren Formate können direkt erlebt und erprobt werden und anschließend direkt angepasst werden. Dieses Vorgehen führt dazu, dass wir einen Krapfen-Effekt in Dörfern nd Städten erleben und der Ort wieder aktiviert wird und die Gemeinden wieder eine Zukunft bekommen.

Im Sinne der Durchführung muss es Menschen geben, die die dafür sorgen, ein nützliches Netzwerk an Menschen zusammenzustellen, Wissen freilegen und die Umsetzung stehts in Namen aller Beteilgten im Auge behält. Selbst bei kleinen Interventionen müssen hohe Qualitätsstandarts gefodert werden und die besten Partner*innen für bauliche Umsetzungen gesucht werden. Das Ziel sollte immer eine gelebte Gesellschaft, verschiedenen Nutzungen, lebendige Urbanität, kurze Wege und natürlich schöne Begegnungsräume sein.

Der Umbau einer Kirche in Bochum hat zu einem neuen Stadtzentrum mit neuen Reibungspunkten zwischen Stadtteil und Gemeinde geführt

Die evangelische Friedenskirche in Bochum-Stahlhausen stellte schon seit den 1990er Jahren fest, dass immer mehr Menschen der Kirchgemeinde austraten oder immer weniger an kirchlichen Aktivitäten teilnahmen. Zumal nahm der Anteil von Bewohnern mit Migrationshintergrund im Stadtteil immer weiter zu. Weshalb im Jahr 2000 das angrenzende Gemeindehaus vermietet wurde und ein Gemeinderaum unter der Empore des Kirchraums eingerichtet wurde. Nach ca. zehn Jahren war die Gemeinde so stark weiter geschrumpft, dass auch dieses Konzept nicht mehr tragfähig war.

Um unter diesen Bedinungen überhaupt noch christliche Gottesdienste und Gemeindearbeit zu ermöglichen, beschloss die evangelische Kirchengemeinde, ihren Standort nicht aufzugeben, sondern ihn zu einem Stadtteilzentrum umzubauen.24 Im Rahmen des Stadtumbauprojekts Westend entwickelte die Evangelische Gemeinde Bochum nun in gemeinsamer Trägerschaft mit dem „IFAKe. V. – Verein für multikulturelle Kinder- und Jugendhilfe – Migrationsarbeit“ ein Stadtteilbegegnungszentrum als Anlaufstelle für Menschen aller Religionen in den Bochumer Stadtteilen Stahlhausen, Griesenbruch und Goldhamme. Der Stadtteiltreff mit Cafeteria, Gruppenräumen, Jugendbereich, Büros und Veranstaltungssaal nahm größere Teile des Kirchengebäudes in Anspruch und wurde durch Anbauten ergänzt. Teil des Konzepts ist die Zusammenarbeit mit dem benachbarten Familienzentrum und der Kindertagesstätte.25 Das ehemalige Kirchgebäude bringt mit seinem Werdengang eine Geschichte mit sich, die während des Umbaus enthalten geblieben ist. Der sakrale Raum wurde als Friedenskirche umfunktioniert, der dem Rückzug und Gebet für Angehörige aller Religionen sowie weiterhin auch Gottesdiensten der Kirchgemeinde gewidmet ist. Im Bereich des ehemaligen Altarpodestes wurde er nun als „Raum der Stille“ realisiert und öffnet

sich über einen kleinen Vorrraum zum Eingang des Stadtzentrums. In dem winkelförmigen eingeschossigen Anbau befindet sich der Rest des Raumprogramms: Büros, kleine Gruppen- bzw. Besprechungsräume, Nebenräume und ein Begnungsbereich mit Cafe am Eingang. Durch die großflächige Glasfront und einem auf Niveau der Straße angepasste Eingang, wirkt der Anbau einladend und offen. Der Höhenunterschied zum Niveau der Kirche wird erst im Gebäude überwunden.

Das Erscheinungsbild des Stadtzentrums soll an die industriell geprägte Geschichte des Stadtteils Stahlhausen Bezug nehmen. Dafür wurde für die Fassade des Anbaus ein dunkler Klinker verwendet, der Boden im Inneren besteht aus einem geschliffenen Estrich und die Decken sind aus Sichtbeton. Aus Gründen der Wärmedämmung hat die Kirche eine neue Fassade erhalten, deren grobe Putzstruktur auch im Inneren des Stadtteilzentrums an entsprechenden Stellen erkennbar ist. Die Ablesbarkeit des alten Kirchebbaukörpers ist somit auch im Gebäude gegeben.

Die Größe und Anordnung der Räumlichkeiten legen keine Nutzungsstruktur fest, damit in Zukunft die Entwicklung eines vielfältigen und wandelbaren Angebotes möglich bleibt. Das Gebäude bietet Begungsorte, aber auch Räume für zwei bis 200 Personen. Mittendrin befindet sich der Raum der Stille, der mit seiner Atmosphäre, Menschen wieder bewegt, an diesem Ort regelmäßig am Gottesdienst teilzunehmen. Dieser Umbau führte dazu, dass eine ganz neue Beziehung zwischen Stadtteil und Gemeinde entstand, von der nun beide Seiten in vielfacher Weise profitieren können.

Was haben Rom, Paris und London gemeinsam? Wir schätzen diese Städte wegen ihrer Atmosphäre, ihres Geistes am Ort, die Strukturen und deren Oberflächen, die sich mit in der Vergangenheit eingeschrieben haben. Denn gute Architektur wächst und altert mit der Zeit und bekommt Spuren der Vergangenheit und muss deswegen gut behütet und gepflegt werden. Jedoch kann auch das Pflegen Spuren hinterlassen: Sedimente Gravuren, Abdrücke, Geschwüre, Fehlstellen, Nähte und Flicken. Oft sind sie nicht geplant und können nur schwer beseitigt werden, sie gehören gleichwohl zur Autobiografie des gelebten Raumes und sind Geschichtenerzähler. Historische Gebäude haben für uns in vielen Orten einen großen Wert, aber was unterscheidet diese von gewöhnlichen Häusern? Auch gewöhnliche Häuser tragen zwar nicht eindeutige Spuren der Vergangenheit mit sich, prägen den Ort jedoch trotzdem. Das Potenzial von Häusern, Erzählungen anzuhäufen und dabei zu altern, kann für die Identifikationskraft von gebauten Raum entscheidend sein.26 Im Bauwesen gilt jedoch oft: neu ist immer besser, weshalb viele Architket*innen und Bauherr*innen die Um- und Weiternutzung von Bestand zu aufwendig finden und das Ganze für nicht gewinnbringend empfinden. Dies spiegelt unsere heutige Logik im Immobilienbewertungsverfahren wider. Wie bewerten wir Bestand? In welchen Kennzahlen kann man den Wert von Bestand messen? Für wen ist der Bestand relevant? Für die Gesellschaft, Nachbarschaft und für die Gäste? Für die Stadt selber oder für die Region? Was können wir im Bauwesen für Argumente vorlegen, damit Gebäude nicht geändert oder abgerissen werden sondern weitergenutzt und umgenutzt werden?

Der Wert eines Baumes in der Gesellschaft und im städtebaulichen Kontext hat trotz seines nicht so hohen Sachwert seines Holzes einen sehr hohen Achtbarkeit: er produziert Sauerstoff, reinigt die Luft, bietet Schatten und kann den Ort in seiner Erscheinung maßgeblich prägen. Warum hat das Gebäude das ebenfalls mit der Zeit wächst, den Ort maßgeblich prägen kann, Orientierung gibt und Erinnerungen schaffen kann nicht genau so einen hohen Wert?

Es braucht einen Perspektivwechsel: das Betrachten von Bestand im städtebaulichen Kontext kann ein Umdenken anregen und eine zukunftsfähige Transformation der Stadt eröffnen. Es geht dabei nicht darum das Gebäude in seinem Originalzustand zu behalten, sondern seinem konstruktiven und konzeptionellen Gerüst, das außer den Dauerhaften, auch kleine Teile mit geringerer Lebensdauer trägt, die zu einem Ganzen verwoben sind. Je robuster und je sicherer eine Struktur eines Bauwerks ist und desto höher seine konzeptionelle Fähigkeit ist, Neues beim Weiterbauen sinnstiftend zu integrieren, desto größer ist sein Wert Geschichten zu erschaffen und Orte wachsen zu lassen, desto größer ist sein ökonomischer Wert. Das Gebäude muss in einem größeren Maßstab zu erkennen sein, um wertzuschätzen, welche Rolle es im Quartier spielt.

Jedes Gebäude ist ein Teil eines größeren geschichtlichen, baulichen und gesellschaftlichen Kontext. Oft wird uns das erst klar, wenn wir sie aus einem größeren Kontext betrachten. Der Wert des Bestands liegt nämlich in seiner Vielschichtigkeit. Er ist Träger von Geschichten und sozialen Bindungen, als städtebauliches Raumgefüge, als Möglichkeitsraum für eine bestimm-

te Art des Gebrauchs geht es nicht nur um die Pflege von Substanz, sondern um ein Gespür für die vielfältigen Eingenschaften bestehender Gebäude und Freiräume. Architekt*innen und Urban*innen müssen anfangen, andere für Nischen, Zwischenräume und Untertöne der Stadt, für das Unscheinbare und Improvisierte, für manches Absurde und Unperfekte zu begeistern. Sie können neue Wege aufzeichnen um die Nutzdauer von Gebäuden schon alleine wegen ihrem ökonomischen Wert zu verlängern. Bestand muss als umfassende Ressource verstanden werden und nicht nur an anhand denkmalpflegerischen oder monetären Renditen Kriterien bewertet werden, sondern immer von der vorliegenden Situation abhängig gemacht werden. Dabei muss auf konkrete Kapazitäten wie bezahlbare Mieten, die ökologisch sinnvolle Weiternutzung der grauen Energie in den Bestandgebäuden sowie den Erhalt der Nutzung und aneignungsmöglichkeiten für die Bewohnerschaft geachtet werden. Zugleich dürfen wir trotz des enormen Entwicklungsdruck dem Bestand sensibel gegenübertreten und uns dessen Wertschätzung der Vielschichtigkeit zu Aufgabe machen. Präzise Eingriffe und lagfristige angelegte Strategeien werden zum Ausgangpunkt eines tranformativen Städtebaus. Es werden schrittweise neue Schichten hinzugefügt und über die Zeit verändert und an die zukünftigen Bedarfe angepasst, was zu spezifischen Qualitäten und Vielschichtigkeit der Stadt führt.

Nicht mehr das Wechselspiel von Körper und Raum stadträumlichen Denkens zählt, sondern ihre bewusst in Kauf genommene Auflösung, der gegensatzlose Leerraum (void), die Leere (emptiness), das Nichts (nothingness). Nicht mehr die Disziplin setzt die Grenzen, sondern die gesellschaftliche Entwicklung hebt die Grenzen auf die Schnelligkeit metropolitanen Lebens, das jedem Anflug von Dauerhaftigkeit widerspricht, die Gleichzeitigkeit von Aktionen, die nebeneinander herlaufen, sich überschneiden, ohne sich je zu berühren, die Vielfältigkeit von Eindrücken, die an einem Punkt auftreten, ohne je miteinander vereinbar zu sein, sie alle sprengen jede Form, verweigern sich jeder Kanalisierung, geschweige denn der durch eine Architektur der Straßen und Plätze, der Häuser und Paläste. Architektur muss stattdessen anpassungsfähig und flexibel sein, auf wechselnde Bedürfnisse reagieren, im besten Fall ein leerer Raum, eine Leere, ein Nichts, das lesbar und benutzbar ist wie eine Partitur. Was das „Nichts planen“ heißen kann, zeigen:

• das Gitter von Manhattan, das es ein Jahrhundert früher gab, bevor es benutzt wurde,

• der Central Park, ein Leerraum, der die Felswände provozierte, die ihn heute umgeben,

• Broadacre City, das Guggenheim-Museum, Hilberseimers

,Mid West‘ mit seinen Flächen mit Null Architektur,

• die Berliner Mauer27

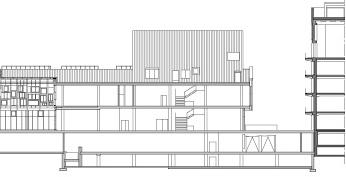

Renovierung und Umgestaltung eines bestehenden Bankgebäudes

Das Rathaus von Kortrijk bildet eines der wichtigsten Baudenkmäler der westflämischen Industriestadt, steht als Beispiel für den Übergangsstil von Gotik und Renaissance und lässt sich auf dem „Grote Markt“ der gleichnamigen belgischen Stadt Kortrijk lokalisieren. In dem spätmittelalterlichen Gebäude werden bis heute noch Sitzungen des Rats und der Stadtregierung abgehalten. Zur Unterbringung der Verwaltungsdienste und zur verbesserten Zugänglichkeit dieser, kaufte die Stadt ein ehemaliges Bankgebäude aus den 1970er-Jahren, welches direkt an das historische Rathaus anschließt. Die ehemalige Bank hatte zum Zeitpunkt des Kaufes als großes Gebäude mehrere Fassaden, aber kein eigenes charakterliches Erscheinungsbild. Es war mit einer Hallenfläche von 2000m² ohne natürliches Licht mit einem kleinen Turm darüber ein rein funktionales Gebäude ohne jeglichen Bezug zwischen Halle und der Stadt selbst. Die Befreiung und Freilegung der Architektur wurde sich von den noAarchitecten zur Aufgabe gemacht.

Die verfälschten Böden, die Wände in Holzoptik und die KunststoffDeckenlamellen wurden entfernt und ein elegantes Betonskelett wurde freigelegt, welches deutlich erkennbar vor Ort und Stelle in einer Schalung aus groben Brettern gegossen worden war. Der vorherige Bauherr hatte deutliche Spuren hinterlassen und der intensive Bauprozess wurde deutlich spürbar.

Nach der Entkernung des Innenraums war der wichtigste Schritt -die Befreiung der Architektur- vollzogen. Die Fassaden wurden dort, wo es möglich war, geöffnet und mit davorgesetztem Glas versehen, um die Architektur und den damit verbundenen Bauprozess nicht nur freizulegen, sondern es für jeden erkennbar zu machen. Durch geschaffene Öffnungen im Flachdach mit darübergelegten Gewächshäusern kann nun natürliches Licht eindringen. Der Rest des Daches wurde als Gründach bepflanzt.

Seit des Umbaus prägen große Möbelobjekte den Innenraum, Farben geben Orientierung und die Einrichtung im Wohnstil verleiht den 100 Arbeitsplätzen ein angenehmes Klima.

Ein neuer, dritter Eingang bietet Zugang zum historischen Rathaus (Stadhuis) und zum Marktplatz (Grote Markt). Damit wird die große Halle Teil des öffentlichen Stadtraums, ein überdachter Markt für Dienstleistungen. Es bildet einen öffentlichen Raum, der auch von Menschen ohne Verwaltungsangelegenheiten genutzt werden kann und gerne genutzt wird. Es wurde eine Verbindung zwischen der Halle und der Stadt geschaffen, die vorher nicht existiert hat. Die Architektur wurde freigelegt und bleibt jedem Betrachter offenbart. Der Innenraum wurde nicht nur funktional, sondern auch charakterlich effizienter ausgearbeitet.

Der wachsende Bestand in Deutschland macht deutlich klar, das heute errichtete Gebäude, der Bestand von morgen ist. Das kann an mehreren Faktoren liegen, aber vor allem liegt es daran, dass alles im kontinuierlichen Wandel ist: Menschen, Gesellschaften, Nationen, Grenzen, Räume, Rohstoffe und Materialien. Dabei können Gebäude an ihren künftigen Anforderungen wachsen, wenn man ihren ökologischen Wert bewahren würde und sie sich mit der Zeit immer weiter entwickeln könnten.

Architekt*innen sollten sich mehr ein Bewusstsein dafür schaffen, woher ihre genutzten Rohstoffe herkommen und wie lange ihre Herstellungsdauer ist. Das sollte mindestens genau so wichtig sein, wie das Entwickeln anpassungsfähiger Strukturen von Gebäuden. Wir müssen aktiv Verantwortung für unsere Erde übernehmen, da der Bausektor immer noch zu den ressourcenintensivsten Wirtschaftssektoren gehört.

Rund 52% aller Abfälle in Deutschland sind dem Bausektor zuzuordnen (siehe Abb.). Im Jahr 2014 betrug das Gesamtabfallaufkommen 401 Mio. Tonnen, wovon rund 210 Mio. Tonnen auf Bau- und Abruchabfälle entfielen28. Dadurch entfallen eine große Menge der geförderten Wertstoffe sowie unseres Energieverbrauchs als auch unseres Wasserverbrauchs. Selbst Materialien, die wir angeblich im Überfluss besitzen, wie Sand, Metalle und Kies, die heute mit vertretbaren technologischem, ökologischen und ökonomischen Aufwand gewonnen werden können, werden in wenigen Jahren oder Jahrzehnten verschwendet sein.

Bau- und Abbruchabfälle

Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen

Abfälle aus Gewinnung und Behandlung von Bodenschätzen

übrige Abfälle (insbesondere aus Produktion und Gewerbe)

Siedlungsabfälle

Abb. 25. Abfallaufkommengesamt in Deutschland 2014 in Mio. t

Damit bekommt der heutige Bestand eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung von Ressourceneffizenz im Bauwesen. Das größte Problem dabei sind vor allem die jüngeren Bauwerken, da die Materialien so zusammengesetzt sind, dass sie nur schwer und unter hohem Energieaufwand voneinander getrennt werden können, da sie hierfür nicht entwickelt wurden. Dieser Prozess ist mit einem enorm hohen Energieaufwand verbunden, da es immer höhere Anteile an künstlichen gebundenen Kompositmaterialien, Klebern, Lacken und Schäumen gibt und es dadurch fast unmöglich ist, die Baustoffe sortenrein und fast ohne Verunreinigung zurückzugewinnen. Es braucht ein Umdenken, um den aktuellen Bestand als Ressource der Zukunft zu nutzen und Städte als Rohstoffquellen betrachtet werden, die als 100% nutzbare Materialbank genutzt werden kann. Bei den heute errichtenden Gebäuden muss es schon beim Entwerfen und Konstruieren einen zu 100% zirkulären Materialeinsatz geben.

Das Entwerfen muss so transformiert werden, dass es nicht nur für eine einmalige Nutzung, auf Abfallexport, auf thermische Beseitigung oder Deponierung ausgerichtet ist. Wir brauchen ein Umdenken, wie wir konstruieren: Gebäude, Bauteile und Produkte sind so zu erzeugen, zu planen und sortenrein zu verbauen, dass darin enthaltene Rohstoffe mit einem geringen Aufwand und damit optimal für einen Wiedereinsatz zurückgewonnen werden können. Es ist eine ökologische Notwendigkeit, dass in einer Kreislaufwirtschaft gebaut wird, aber auch die Architektur muss zu einer eigenen Ästhetik

Erstellung

Stoffströme aus Materialrestmengen und Arbeitsmitteln

Nutzungsphase des Bauwerks

Stoffströme aus Instandhaltung, Reperatur, Umbau und Erneuerung von baulichen und technischen Anlagen

Wiederverwertung und Recycling

26. Stoffströme im Lebenszyklus von Bauwerken

werden, damit sie geachtet und gepflegt wird. Das bedeutet, dass Materialien so in ihrer stofflichen und physiognomischen Wieder- und Weiteranwendung geparkt werden können, bis sie mittels neuer Technologien in die nächste Generation von Baustoffen zerlegt werden können29. So müssen neue sortentreine Konstruktionen, reversible Montageprinzipien, einfach zerlegbare Verbindungen und lösbare oder biologische Kreislauf gehaltene Beschichtungen, Lackierungen und Veredelungen entwickelt werden.

Gebäude werden dadurch komplett reversibel gebaut und es kann eine kreislaufbasierte Bauindustrie etabliert werden. In Zukunft muss die Wiederverwendung und -verwertung und der Rückbau zum Bestandteil jeder Planung werden. Beim Errichten von Neubauten sollte die Priorität der Einsatz von wiedergewonnener Materialien sein, egal in welchen Zustand sie sich befinden, ob sie schon mehrfach verwendet wurden oder erst noch zusammengeführt werden mussten. Recycling und modernes Bauen müssen viel mehr ein Thema in der Wirtschaft, aber auch in der Lehre werden. Wir führen wir immer noch eine Linearwirtschaft, keine Kreiswirtschaft, da Deutschland trotz der Rohstoffe Inlands auch noch mineralische und chemische Rohstoffe aus aller Welt einliefern lässt. Das ist ökologisch fatal, ökonomisch leichtfertig und sozial unintelligent30 Für einen klimagerechten Umgang mit Bestehenden muss der Fahrplan Umbau und Transformation heißen. Vorhandenes wird ergänzt mit neuen Wohnformen und urbanen Funktionen für Vielfalt und Diversifikation im Quartier. Ziel ist es, die genutzte Energie und Ressourcen möglichst lange zu nutzen und nicht durch Abbruch zu zerstören. Die meisten Städte in Europa

Rückbau

Stoffströme aus Rückbau

Bauwerksbestand

Abbruchtechnologien

Aufbereitungstechnologien Verwertungstechnologien

Einsatz von Rezyklaten und rezyklierbarer Baustoffe

Neubauplanung

Entwicklung rückbaubarer Konstruktionen

Abb. 27. Wechselwirkungen zwischen Neubauplanung und Bestand

Ressourcenschonendes Bauen

Nachweis der Kreislauffähigkeit von Baumaterialien und -teile

sind schon gebaut und statt mit Neubauten Grünflächen zu versiegeln und zu vernichten, bietet Bestand auf der Ebene des Quartiers, aber auch auf der Ebene des einzelnen Gebäudes, einen vielversprechenden Ausgangspunkt für inneres Wachstum. Das Weiterentwickeln hat aber auch für das Gemeinwohl einen bedeutenden Mehrwert, da durch Umbau und Transformation verfolgt wird, soziale und funtkionale Durchmischung zu fördern und dies zum Verstärker einer wandelnden Stadt wird. Die räumliche Funktionstrennung von Arbeit und Wohnen in Städten, die 1933 die Charta von Athen forderte, um für saubere Luft und weniger Lärm zu sorgen, kann aufgehoben werden, da der technische Umweltschutz in den Industriestädten heute dafür sorgt. Der Vekehr wird reduziert und eine neue qualitative Dimension für öffentliche Räume und Grün in der Stadt erreicht.

Um anständig und sparsam im Sinne der Nachhaltigkeit handeln zu können, muss Bestehendes genutzt werden, weiterentwickelt, energetisch und funktional optimiert werden. Einfach und reversible Konstruktion sollten in Zukunft mehr Bedeutung bekommen und auf fossile Ressourcen sollte verzichtet werden. Ein Beispiel und Vorreiter ist der Holzbau, da bei der Ergänzung des Bestands oft Vorfertigteile eingesetzt werden können und das Gebäude somit zu Materiallagern mit reversiblen Verbindungen wird, die langfristig nutzbar sind und das Material selber zur Geldanlage wird. Zusätzlich wird das Wiederverwenden von bestehenden Bauelementen und schadstofffreier Materialien in den Fokus gerückt. Wichtig für den Wandel ist auch das Entwickeln von kompakten, flexiblen Grundrissen, die Mehrfachnutzungen für sich immer wandelnden Lebensstile der Menschen ermöglichen, ohne das Abreisen von ganzen Gebäuden.

Der Ressourcenbedarf kann auch durch Naturbaustoffe und Lowtech-Bauen reduziert werden. Zum Beispiel puffern klimaaktive, feucht- und temperatursteuernde Naturbaustoffe wie Lehm, Holz und Naturfasern die Raumluftfeuchtigkeit ab. Zusammen mit diffusionsoffenen Außenbauteilen kann auf Lüftungs- und Klimatechnik verzichtet werden bzw. können diese reduziert werden. Lüftungs- und Klimatechnik sorgen im Winter häufig dafür, dass sich eine viel zu geringe Raumluftfeuchte in den Gebäuden befindet, die zu Atemwegserkrankungen und zu Virus-Ausbrüchen führt. Naturbausysteme können der Technisierung entgegenwirken und einfach adaptiv angewendet werden. Die für das Auto notwendige und ausufernde Infrastruktur und das Auto selber bestimmen das Stadtleben heutzutage maßgeblich. In Deutschland nehmen Parkplätze aktuelle die doppelte Größe von Berlin ein.31 Diese Flächen als Grünflächen zurückzugewinnen würde dazuführen, dass Städte deutlich kühler wären, da Bäume den CO2-Ausstoß aufnehmen könnten und reinigen würden. Durch eine neue Wahrnehmung des Ortes, würde eine neue Dynamik in Städten entstehen und die Lebensqualitäten der Menschen würde sich erhöhen. Leider tun sich in Deutschland Kommunen und Länder mit den entsprechenden Entwürfen noch schwer und auch die deutsche Bevölkerung ist sich noch nicht einig, ob eine autofreie Innenstadt so viel Sinn macht.

Ich bin für eine autofreie Innenstadt

Ich bin für eine autofreie Innenstadt, wenn der ÖPNV Park & Ride-Plätze ausgebaut werden

Ich bin für eine autofreie Innenstadt, wenn Anwohner weiterhin in die Innenstadt fahren dürfen

Ich bin gegen eine autofreie Innenstadt

Abb. 28. Befragung zu autofreien Innenstädten in Deutschland

Wie Industriegebiete mit Hilfe von der Wiederverwendung von alten Bauteilen und Materialien als Prinzip für Entwurf und Konstruktion revitalisiert werden kann

Früher wurde Lysbüchel Süd noch als Verteilzentrum und Produktionsstandort der Schweizer Supermarktkette Coop genutzt. Nun soll ein Teil des Gebäudes dem Wohnungsbau zugeführt werden, während andere Gebäude in gewerblicher Nutzung bleiben. Der großflächige Gewerbebau mit der Bezeichnung TP215, der 1982 errichtet wurde und das Verteilungsszentrum und Großbäckerei genutzt wurde, soll nun in ein Kultur und Gewerbehaus umgenutzt werden.32 Da das Gebäude ein reiner Zweckbau war und keinerlei Besonderheiten aufweist, ist es aus Sicht des Denkmalschutzes nicht erhaltenswert. Durch die hohen Ansprüche an die Nachhaltigkeit des Projektes hat man sich jedoch für den Erhalt und Umbau des Gebäudes entschieden. Der Umbau von TP215 beschränkt sich im Wesentlichen auf einen begrenzten Rückbau und auf eine gezielte Nachrüstung der Gebäudehülle. Durch den weitgehenden Erhalt der Baussubstanz sollen Abfälle vermieden, CO2 eingespart und nicht erneuerbare Ressourcen geschont werden.

und gesammelt

Im Inneren würde wegen der hohen Gebäudetiefe ein zweigeschossiger Lichthof erstellt. Dadurch konnten die dunklen Bereiche, die zuvor für Logistik und als Kühlräume genutzt worden waren, zu attraktiven Mietflächen umgebaut werden, die nun über viel Tageslicht und einen Zugang zu einem begrünten Innenhof verfügen. Für die Fassade auf der Ostseite des Bauswerks musste eine 85 Meter lange und 10 Meter hohe Fassade kreiert werden, da es dort aus städtebaulichen Gründen um zwei Stützfelder zurückgebaut werden musste. Im Sinne des „urban mining“ sollte diese Fassaden, ebenso wie der Innenhof aus Materialien und Bauteilen hergestellt werden, die andernorts rückgebaut oder nicht mehr benötigt wurden. Daraufhin wurden diverse Schweizer Fensterproduzenten im Umkreis von 100 km nach „Lagerfenstern“ angefragt und es wurden 200 neuwertige Fenster gesammelt, die aufgrund von Überproduktion oder Fehlbestellungen bei den Firmen lagerten und aus Platzgründen demnächst entsorgt werden sollten. Die unterschiedlichen Farben, Formen und Materialien der Fenster bestimmen nun das lebhafte Fassadenbild.

Zu der Idee mit den Fenster wurden außerdem Pfetten, Sparren und Leimbinder von Rückbauten in der Umgebung gesammelt, in einer Sägerei zu Lamelle aufgesägt und daraus verwindunssteife Leimbinder hergestellt. Die Leimbinder können im Gegensatz zu dem bisherigen Konstruktionsholz den hohen Anforderungen des Holzrahmenbaus genügen. Für die Holzrahmenbauelemente wurden Steinwolldämmreste benutzt, diese werden normalerweise bei den Baustoffhändlern in Recyclingsäcken gesammelt, zum Hersteller transportiert und mit hohem Energieaufwand eingeschmolzen und wieder zu neue Dämmmaterial verarbeitet. Für die vertikale Gliederung der neuen Ostfassade wurden einfach die demontierten Dachaufbauten verwendet. Dadurch erfolgte eine Anlehnung an die schon bestehede Fassaden, da einfach das gleiche Material wiederverwendet wurde. Für die neu erstellten Dachaufbauten kam demontiertes Trapezblech des benachbarten ehemaligen COOP-Weinlagers zum Einsatz. Insgesamt wurden für die Aussenhülle des Gebäudes TP215 ganze 2000 m2 Trapezbleche direkt vom Areal wiedereingesetzt.33

In vielen Büros ist das Arbeiten mit 3D-Zeichnungen schon lange eine Voraussetzung, in anderen wiederrum wird immer noch nur in 2D gearbeitet. Dabei können zum Beispiel mit der Digitalisierung von Plänen noch sehr viele Möglichkeiten ausgeschöpft werden. Mit dem sogenannten Building Information Modelling (BIM) ist für viele Büros eine neue Arbeitsweise entwickelt worden, die eine gewisse Fachkenntnis und Arbeitsdisziplin braucht. Eine Arbeitsgruppe der Bundeskammer hat sich mit dem Thema „Digitalisierung und Bauen im Bestand“ beschäftigt und einen Band zum Thema „BIM für Architekten“ verfasst, das eine Hilfe zur Beratung von Bauherren und anderer Beteiligten sein soll und Methoden und Schnittstellen zu Erarbeitung aufzeigt. Für das Weiterbauen und Modernisieren von Bestand bietet die zunehmende Digitalisierung von Planung und Kommunikation viele Vorteile, um komplexe Planungs- und Bauabläufe sowie auch kooperative Arbeitsweisen zu fördern. Alle beteiligten Fachplanern können somit schon in der Planung, als auch im Betrieb mit der BIM Methode arbeiten und diese umsetzen. Durch die genaue Erarbeitung der Bestandskubatur und der Eigenschaften des Bestehenden, kann die Planung an die Möglichkeiten des Gebäudes besser angepasst und optimiert werden und Entscheidungen im BIM-Prozess können zu einem erheblich früheren Zeitpunkt getroffen werden. Das Termin- und Kostenrisiko wird reduziert und Steuerungsmöglichkeiten für den Bauherrn zu einem früheren Zeitpunkt geschaffen34

Durch Bauen im Bestand bekommen Gebäude ein zweites Leben und können durch den Umbau oder der Modernisierung nicht nur bauliche Vorgaben erfüllen, sondern auch ökonomische und technische Ziele verwirklichen, zumal eine funktionale und gestalterische Verbesserung ganz im Sinne der Nachhaltigkeit verfolgt werden kann. Im Vergleich zur Planung eines Neubaus geht der Gebäudemodernisierung eine sehr gründliche Bestandsaufnahme voraus. Um für alle Beteilitgten die planungsrelevanten Informtionen zu liefern, braucht es eine umfassende und genaue Analayse des bestehenden Gebäudes. So lassen sich frühzeitig notwendige Eingriffe, aufgrund geänderter baurechtlicher Anforderungen schneller einsehen und nicht erst bei der zeitgemäßen Bauausführung feststellen.35 Umso mehr Wissen über das bestehende Gebäude und seine Gebäudestruktur erfasst werden kann, desto besser können Lösungen in Belangen wie Baurecht, Brandschutz, Tragwerk, Schadstoffmanagement, Nutzung und technischer Gebäudeausrüstung in der Planungsphase aufeinander abgestimmt werden.

Der Ressourcenmangel im Bauwesen, aber auch die drastischen Klimaveränderungen, zwingen uns Architekten dazu, mehr Lobbyarbeit zu betreiben. Digitalisierung kann ein entscheidener Punk dabei sein, um eine kreislaufbasierte Bauindustrie zu schaffen. So könnten Baumaterialien besser bewertet und geprüft werden, um zu entscheiden, ob sie nochmal wiederverwertet werden können, anstatt sie, wie im Regelfall, zu entsorgen.

In der Schweiz wurden Programme wie SBB, BIM Facility und Madaster schon bei Bestandsgebäuden ausprobiert und das Fazit war, dass Digitalisierung auch im Bestandsbau ein großes Potenzial sein können. Am „Depot G“ in Zürich, eine Werkstätte für den Unterhalt von Zügen, wurden diese Potenziale und Chancen getestet36. In den nächsten Jahren soll das Gebäude rückgebaut werden und das freiwerdene Areal von rund 30000 m2 durch SBB Immobilien zu einem vielseitigen Stastquartier entwickelt werden. In einem Versuchsprojekt wurden BIM-Gebäudedaten und Madaster, das Online-Kataster für Materialien, in der gebauten Umgebung eingesetzt, um das Bestandsgebäude zu dokumentieren und mit dessen Bauteilen einen Neubau zu entwerfen. In den ersten Schritte wurde dafür ein strukturierten BIMModell erstellt, das eine Hilfe zur Bewertung der Bauteile und -Materialien des Bestands sein soll. Mit diesen Daten kann die weitere Planung, der Bau und die Bewirtschaftung verbessert und verschnellert werden. Mit einer Vermessungsdrohne kann das Gebäude im nächsten Schritt vermessen werden so dass Punktwolkenmessungen und Laserscaning-Aufnahmen zur weiteren Bearbeitung entstehen. Das BIM-Modell kann nun auf die Madaster-Platform hochgeladen werden und die Materialien der Elemenet verknüpfen sich automatisch mit denjenigen in der Materialdatenbank. Auf der Basis dieser Madaster-Materialpass kann nun eine vollständige, übersichtliche und strukturierte Darstellung über alle Materialien, deren Mengen und Standorte im Gebäude gemacht werden und entschieden werden, welches Wiederverwertungspotenzial sie haben.

„Standardisierung, die Individualisierung möglich macht, konkurriert mit der klassischen, individuellen Planung durch den/die Architekt*in.“37

Architekt*in ist und bleibt eines: Der kreative Motor.

Viele Architekt*innen befürchten, dass die Nutzung von digitalen Tools und Programmen dazu führt, dass der eigene Beruf nicht mehr gebraucht wird bzw. durch Computer ersetzt werden kann. Dabei können technische Errungenschaften, wie CAD Modelle, computerunterstütze Konstruktionen, intelligente Bau- und Kommunikationssoftware BIM oder virtuelle Simulationen mit VR/AR als Werkzeuge genutzt werden, die die Arbeitsprozesse optimieren und Raum für Entwicklungen bieten. Der Mensch bleibt Ideengeber, Neuschöper und Qualitätssetzer38. Architekt*innen sind Psychoanalytiker*innen und Allround-Berater*innen. Neue Technologien bieten quasi unbegrenzte neue Möglichkeiten und schaffen beim Kunden*innen einerseits Euphorie und Lust auf Neues, andererseits Überforderung und Reizüberflutung durch den Markt der Produkte. Für den Architekt*in wird die Analyse- und Beratungsaufgabe essentiell: «Was für ein Mensch bzw. welcher Nutzer(-kreis) steckt hinter dem Bauprojekt?» Die Entwurfsfrage «Welche architektonischen Mittel (Baukörper, Farbe, Form, Material) setze ich ein?» wird durch das große Feld der digitalen Innovationen erweitert. Es gilt, mögliche Technologien und Planungspartner auszuwählen und zu koordinieren. Diese Expertise auf Seite des Architekten*innen ist ein zunehmendes Qualitäts- und Auswahlkriterium und Basis für das Vertrauen des Kunden*in. Denn Architektur ist die Erschaffung von Lebensräumen für Menschen. Sie verlangt Feingefühl und Verstand, um den Lebensgewohnheiten des Menschen gerecht zu werden und um auch in Zukunft seine Würde zu wahren.

Die Ressourcen auf unserer Welt werden übernutzt. Der weltweite Primärmaterialeinsatz hat sich seit 1970 mehr als verdreifacht und stieg von ca. 27 Milliarden Tonnen im Jahr 1970 bis auf rund 92 Milliarden Tonnen im Jahr 2017. Wenn wir ins Jahr 2060 schauen, werden schätzungsweise zwischen 143 bis 190 Milliarden Tonnen Mineralien, Erze, Brennstofffe und Biomasse in Anspruch genommen haben. Der Earth Overshot Day zeigt an, ab welchem Tag die gesamten Ressourcen auf der Erde verbraucht sind, die der Weltbevölkerung rechnerisch zu Verfügung stehen würden. Im Jahr 2019 fiel dieser auf den 29. Juli, dank Corona und dem weltweiten Lockdown, verschob er sich erstmalig 2020 nach hinten auf den 22. August. Ab diesem Tag wurden mehr Ressourcen verbraucht, als auf der Welt erneuert werden können.39

Pro Kopf werden in Deutschland täglich 35 Kilogramm Rohstoffe entnommen. Im Jahr 2019 fiel der Überlastungstag auf den 3. Mai. Drei Erden wären notwendig in Deutschland, um diesen Verbrauch langfristig decken zu können. Damit gehört Deutschland, wie alle Industrieländer zu den Ländern, die über die Kapazitätsgrenzen der Erde hinaus wirtschaften.40

Eine Schlüsselrolle bei dem Ressourcenverbrauch hat dabei das Bauwesen, da dort die meisten Rohstoffe zum Einsatz kommen. Schon bei der Herstellung von Zement und Beton werden erhebliche Mengen CO2-Emissionen ausgestoßen, aber auch das Entsorgen der Baumaterialien hat eine erhebliche Bedeutung, da die sie kaum wiederverwendet werden. Zumal man immer wieder die graue Energie beachten muss, die beim Bauen und Abreißen eines Gebäude einfach verpufft.

USA

Australien

Russland

Deutschland

Japan

Frankreich

Italien

Vereinigtes Königreich

Brasilien

Indien 5,0 4,6 3,4 2,9 2,9 2,9 2,8 2,6 1,8 0,7

38. Wie viele Erden bräuchten wir, wenn alle Menschen der Welt so leben wie die Bewohner von:

Es braucht ein klares Umdenken im Bauwesen: als Ausgangspunkt unseres Handels sollte eine ökologische Stabilität und Nachhaltigkeit durch verringerten Ressourcenverbrauch als gesellschaftliches Ziel stehen.

Architektur sollte als eine Sorge tragende Disziplin in der Gesellschaft verankert werden. Dafür muss die Bauordnung verändert werden, denn oft sorgen technische Bauvorschriften dafür, dass der Bestand entwertet wird und ökonomische sinnvolle Varianten von gesetzlichen Normen benachteiligt werden. Die Umwertung muss zum gesetzlichen Regelfall werden und sich für die Beteiligten lohnen. Die Vernichtung von erhaltbaren Baumaterialien muss teuer sein. Technische Normen und Haftungsregulierungen müssen vereinfacht werden, damit Baustoffe und Bauteile einen erneuten Einsatz bekommen. Dadurch können neue Geschäftsfelder auf Basis funtionierender Materialkreisläufe entstehen, indem Hersteller*innen den Nutzen eines Produktes berechnen und nach Gebrauch, das sortenreine hergestellte und eingebaute Material wieder in den Produktionsprozess zurückführt. Das würde dazuführen, dass Firmen dazu gezwungen werden, langlebige, qualitativ hochwertige Produkte zu produzieren, die im ökonomischen Selbstinteresse keine oder wenig Reperatur erfordern. Der Bausektor würde so komplett neu aufgestellt werden.

Zusätzlich muss das Rollenverständnis von Architekt*innen nachjustiert werden, damit sie Wege aufzeichnen können, um die Nutzdauer von Gebäuden schon alleine wegen ihrem ökonomischen Wert zu verlängern. Ein intellientes Umsteuern kann dazuführen, dass wir in Zukunft die Kreislaufgerechtigkeit von Gebäuden zu 100 Prozent technisch erreicht werden können.

Was ist wenn wir akzeptieren würden, dass unsere Welt schon gebaut ist?

Was ist, wenn wir akzeptieren würden, dass unsere Welt schon gebaut ist? Alles was wir brauchen, ist schon da. Wir müssten nur lernen klug und seriös mit Bestehenden umzugehen und könnten durch bewusstes und kreatives Interagieren und Weiternutzen des Bestands neue gesellschaftliche Zukunftsräume entwickeln. Die Strategie, mit dem räumlichen und baulichen Gerüst weiterzuarbeiten, ist verknüpft mit Demut und kultureller Praxis. Neben dem klugen Umdenken und Umdefinieren des Bestands, ist es wichtig hinszusehen, zu lesen und Räume und soziale Praktiken neu zu interpretieren. Das Bauwesen braucht ein konsequentes Umdenken und Anerkennen von alternativem Handeln. Diejenigen die bereits vorangehen und richtungsweisende Bestandprojekte vordenken und beauftragen, denen muss geholfen werden, da unser Rollenverständnis gesellschaftlich und politisch noch sehr weit davon entfernt ist.

Neue Kooperationformen mit Handwerkern vor Ort können helfen zusammen mit Bauherren und Fachleuten gemeinsam Praktiken auszuprobieren und voneinander zu lernen. Architekt*innen bekommen dadurch einen Perspektivwechsel auf das Bestehende und erfahren eine Neuausrichtung unserer Disziplin, wobei das Entwerfen vor Ort die wesentliche Kompetenz bleibt. Die Menschen vor Ort spielen dabei ebenfalls eine große Rolle, um vorhandene Potenziale von Gebäuden zu kristallisieren und über den Transforamtionsprozess hinaus zu stabilisieren. Neue Handlungszusammenhänge, Nutzungsnarrative, Vertrauensbeziehungen und Gebrauchsweisen sind nicht das Produkt der Planner*innen sind, sondern das gemeinsame Werk der Bewohner*innen, der Nachbar*innen, der Passat*innen, der Gäste und der Gewerbetreibenden. Meistens lässt sich erst in einer Test -oder Übergangsphase

Bauwerke können durch Gebauch geschützt werden.

sagen, welche Möglichkeiten und Nutzungen gut funktionieren und welche baulichen Eingriffe und Organisationsmodelle dafür notwendig sind. Um in diesen anderen Raumstrukturen zu agieren, verlangt es Offenheit, echtes Interesse an den Menschen, ein klares eigenes Handlungsmotiv und die Kompetenz, Dialoge und Zusammenarbeit über disziplinäre Grenzen hinaus zu führen und zu gestalten. Reallabore im Bauwesen senken geplant die gesetzlichen Vorgaben ab, da sie unter wissenschaftlicher Begleitung stehen. Im Rahmen der Nutzung soll das Bauen ohne große Beschränkung und langwierige Vorläufe erforscht werden können. Die Regel des fossilen Bauens stehen dem Wandel oftmals im Weg, um diesen zu forcieren sollte als Repräsentanz das Gemeinwesen mit einer Experimentquote von mindestens fünf Prozent aller baulichen Investitionen in Reallaboren voranschreiten.41 Bauwerke können durch Gebrauch geschützt werden. Bevor Gebäude abgerissen werden, sollte man sich Fragen, welche Auswirkungen sich sowohl aus ökologischer als auch sozio-ökonomischer Sicht, mögliche Eingriffe in die Strukturen vor Ort haben. Werden diese Gebäude noch genutzt? Können ungenutzte Gebäude durch neue Nutzungen stabilisiert werden? Welches Mietniveau können sich aktuelle oder potenzielle Nutzer*innen überhaupt leisten? Die Planung nutzungsbezogener Ausbaustandards bedeutet nur so weit einzugreifen, dass mit minimal nötigen Veränderungen und kleinsten Investitionen, ein neuer und tragfähiger Gebrauch ermöglicht wird.42 Das wird nur möglich, wenn es bessere rechtliche Rahmenbedinungen in Deutschland für gemeinnützige wirtschaftliche Akteur*innen im Bauwesen gibt und eine breitere Landschaft zivilgesellschaftlicher Invest*innen, wie Stiftungen oder Genossenschaften mit einem hohen Interesse an langfristigem Bestandserhalt.

Im Sinne einer Schutzeigentumssuffizienten ökonomische Struktur kann eine ökologischen Neuausrichtung etabliert werden, die den übermäßigen Verbrauch von Gütern, Stoffen und Energien, ein Ende setzt. Es muss strukturell verhindert werden, dass spekulative Bodenwertgewinne realisiert und unnötig hohe Finanzmittel investiert werden.

Für eine aktive Verantwortung in der Berufspraxis sollte künftig eine Klimamatrix verpflichtet werden. Damit der Einsatz von nachwachsender und anpassungsfähiger Struktur und das Ideal einer klimagerechten Architektur wettbewerbsfähig wird, werden innovative regernerative Materialien nur über die Lenkungswirkung des Preises verbindlich. Die Verwendung von fossilien oder wachsenden Materialien ist dabei eine planerische Verantwortung einer adaptiven Architektur. Die Bewertung von Rohstoffen, das Einkalkulieren des Bestands sowie die Anpassungsfähigkeit werden in Baugenehmigungen erfasst und bewertet. Sie bekommen dadurch eine viel höhere Wertung.

FORDERT ALLE AKTIVEN DER BAUBRANCHEN AUF:

1. HINTERFRAGT ABRISS KRITISCH

2. WÄHLT GESUNDE UND KLIMAPOSITIVE MATERIALIEN

3. ENTWERFT FÜR EINE OFFENE GESELLSCHAFT

4. KONSTRUIERT KREISLAUFGERECHT

5. VERMEIDET DOWNCYCLING

6. NUTZT URBANE MINEN

7. ERHALTET UND SCHAFFT BIODIVERSEN LEBENSRAUM

JanKampshoff(*1975)studierteandermünsterschoolof architectureundgründete noch während des Studiums das Atelier modularbeat, das er gemeinsam mit Marc Günnewig in Münster führt. modulorbeat ist bekannt für Projekte an der Schnittstelle von Architektur, Kunst und Urbanismus. Ihre Arbeiten waren für den Mies van der Rohe Award nominiert und wurden unter anderem mit dem Bauwelt Preis sowie dem Deutschen Architekturprei ausgezeichnet. Jan lehrte an der Bergischen Universität Wuppertal, an der University of Auckland und an der msa - münster school of architectrue. Von 2009 bis 2015 war er wissenschatlicher Mitarbeiter für Architektonisches Entwerfen an der Universität Kassel. Seit 2014 ist er Mitglied des Vorstands des Westfälischenn Kunstvereins. An der TU Berlin lehrt Jan seit Oktober 2017 als Gastprofessor.

Andrea Klassen: In der Publikation „Sorge um den Bestand“ hast du zusammen mit Katja Fischer einen Text formuliert, wie kam überhaupt dazu?

Jan Kampshoff: Das Buch war insofern spannend für mich, da ich Olaf Bahner, einer der Kuratoren des Buches, bei einer Veranstaltung des BDAs getroffen habe und wir sprachen viel über die Industrie-Ikone den Eiermann-Bau, aber auch über Einfamilienhaus-Siedlungen, das hat ihn am meisten interessiert. Daraufhin haben wir unter dem Titel „Hausaufgaben“ Workshops veranstaltet. Letztendlich fand ich das ganz schön, weil man sonst bei Ausstellung immer gefragt wird, ob Projekte vorgestellt werden dürfen, aus dem eigenen Büro und bei dem Buch war es so, dass gesagt wurde „es geht um das Thema Bestand“ und es wurden dazu ein paar Leute eingeladen. Über die ersten Workshops hat dann jeder seine Rolle gefunden und bei Katja und mir war es dann diese Einstiegsthese und das hilft mir jetzt total, meine eigene Arbeit einzubetten und zu reflektieren. Ganz frisch zum Beispiel unser letztes Projekt, die blaue Stunde, wo wir so herangegangen sind, dass wir überlegt haben, dass es gar nicht darum geht, was man will, sondern eher was kann man aus dem machen, was da ist?

Bei der blauen Stunde haben wir entschieden, das ist eine Halle, die hat ein Tragwerk, das lassen wir stehen, der Boden bleibt wie er ist und auf einmal entstehen Orte, die nie so gemacht werden könnten.

AK: Also ist das eure Philosophie, die ihr im Büro mit euch tragt?

JK: Also was heißt Philosophie? Wir haben jetzt nicht wirklich so ein Manifest, was man sich runterschreibt. Wir glauben halt, dass wir damit auf der kreativen Ebene eine Entdeckungsaufgabe bei uns sehen. Wir interessieren uns für Themen und das verändert sich auch immer und wir versuchen eine Position zu finden, wie man darauf reagiert und da ist ganz oft, dass da eine inhaltliche Außereinandersetzung stattfindet, ohne dass wir die jetzt runterschreiben, die dann in den Projekten aber wieder auftaucht.

AK: Und präzise auf den Bestand bezogen?

JK: Wenn wir uns unsere Welt angucken, dann sind wir eh schon kulturell sehr geprägt, also wir leben eigentlich im Kontext. Was für Bücher du liest, was für Musik du hörst, also es geht immer nur da drum einen Zugang zu finden, zu dem Bestehenden. Ich glaube, dass unsere Haltung ist, dass wir versuchen, mit den Dingen kulturell zum Entwurf raus weiterzuarbeiten und das aber auch beim Material zu machen, indem wir uns fragen „was ist schon da?“.

AK: Welche Problematik siehst du gerade im Bauwesen?

Jan: Also ich glaube, wenn du es gesetzlich betrachtest, würde ich immer auf die Umbau-Ordnung von Architects for Future verweisen, weil ich glaube, die haben das ganz gut aufgebröselt und das Thema fängt natürlich an bei der Frage des Abrisses an, also Abriss bedeutet immer Zerstörung von Energie und das dürfte und müsste man nicht einfach machen dürfen. Teilweise wird bei der Kirche z.B. Abriss gefördert, damit man da etwas Neues baut und da wird der Abriss zu 100% gefördert und das ist natürlich ein Problem, da es hier nicht nur um die Entsorgungskosten geht, sondern auch um die graue Energie, die damit verloren geht. Da müsste echt die erste Hürde kommen, die man gesetztlich erstellen müsste. Also das was man an Energie wegnimmt, geht sozusagen auf dem Konto erstmal ins Negative und andersherum natürlich, dass du ein Plus auf dem Konto hast, wenn du mit dem arbeitest, was da ist. Das alles hat etwas mit der Bepreisung von Baustoffen zu tun, ist ja klar, wenn du jetzt Co2-Abgaben von Materialien vergleichst, dann wäre der Beton natürlich sehr viel teuerer als Holz zum Beispiel, aber der Beton, der schon da ist, weil er schon verbaut ist, ist halt schon da, dann würde man sich ganz genau überlegen, wie man baut. Das sind ja nicht mal Anreize, sondern das sind ja tatsächliche Kosten die da entstehen. Die zweite Frage die wir uns stellen sollten ist, wie kann man das was jetzt Bestand ist, erhalten, obwohl man, wenn man Bestand natürlich neu nutzt, die gleichen Anforderungen wie bei einem Neubau erfüllen muss. Man müsste auch da Anreize schaffen, denn wenn ich beim Umbau eine Wärmedämmung zusätzlich draufpacke, dann ist das ja auch Energie. Man müsste das besser und klüger verhandeln können. Es müsste einen angemesseren Umgang damit geben, z.b. dass ich im Bestand energetisch zu einer gewissen Zeit auch anders beurteilen kann, als das, was ich im Neubau mache.