SIMPLICIUS SIMPLICISSIMUS

Drei Szenen aus seiner Jugend

Kammeroper von Karl Amadeus Hartmann

Text nach H. J. Chr. von Grimmelhausen von Hermann Scherchen, Wolfgang Petzet und Karl Amadeus Hartmann

in deutscher Sprache mit Übertiteln

Simplicius Simplicissimus

Pihla Terttunen

Einsiedel Bassem Alkhouri

Gouverneur

Semjon Bulinsky

Landsknecht Thomas Rettensteiner

Hauptmann Maciej Kozłowski

Bauer Jovan Koščica

Sprecherin

Franziska Ringe

Opernchor und Kinderchor des Theaters Vorpommern

Musikalische Leitung

GMD Florian Csizmadia

Inszenierung Wolfgang Berthold

Bühne & Kostüme

Stefan A. Schulz

Chöre Csaba Grünfelder

Licht

Christoph Weber

Dramaturgie Katja Pfeifer

Musikalische Assistenz

Regieassistenz und Abendspielleitung

Inspizienz

Übertitelinspizienz

David Behnke, David Grant, David Wishart

Paula Brune

Lisa Henningsohn

Lasse Riedl

Philharmonisches Orchester Vorpommern

Flöte Claudia Otto / Julia Götting

Klarinette Lászlo Sándor / Tom Wendt

Fagott Nina Schönberger / Jörg Thieme

Trompete José Toscano Fernández / Andreas Dümmler

Posaune Felix Geroldinger / Carsten Bartel

Schlagwerk Matthias Suter, Hsiao-Hung Lee / Francisco Manuel Anguas Rodriguez, Hannes Bock

Violine I Marijn Seiffert / Julius Maier

Violine II Elias Schödel / Maria Gvozdetskaya

Viola Germán de Evan de Marcos / Reinhard Allenberg

Violoncello Arne Petersohn / Gregor Szramek

Kontrabass Christoph Uhland / Yuki Tanabe

Premiere in Greifswald am 23. September 2023

Premiere in Stralsund am 20. Januar 2024

Aufführungsdauer: 1 Stunde 15 Minuten, keine Pause

Aufführungsrechte: Schott Music, Mainz

Ausstattungsleiterin: Eva Humburg / Technischer Direktor: Christof Schaaf / Beleuchtungseinrichtung: Christoph Weber

Bühnentechnische Einrichtung: Jens-Uwe Gut / Toneinrichtung: Nils Bargfleth / Leitung Bühnentechnik: Robert Nicolaus, Michael Schmidt / Leitung Beleuchtung: Kirsten Heitmann / Leitung Ton: Daniel Kelm / Leitung

Requisite: Alexander Baki-Jewitsch, Christian Porm / Bühne & Werkstätten: Produktionsleiterin: Eva Humburg

Tischlerei: Stefan Schaldach, Bernd Dahlmann, Kristin Loleit / Schlosserei: Michael Treichel, Ingolf Burmeister

Malsaal: Anja Miranowitsch, Fernando Casas Garcia, Sven Greiner / Dekoration: Frank Metzner / Kostüm & Werkstätten: Leiter der Kostümabteilung: Peter Plaschek / Gewandmeisterinnen: Ramona Jahl, Annegret Päßler, Tatiana Tarwitz / Modisterei: Elke Kricheldorf / Ankleiderinnen: Ute Schröder, Petra Westphal / Maske:

Tali Rabea Breuer, Jill Dahm, Antje Kwiatkowski, Kateryna Maliarchuk

Liebe Gäste, wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass Ton- und/oder Bildaufnahmen unserer Aufführungen aus urheberrechtlichen Gründen untersagt sind. Vielen Dank.

SIMPLICIUS SIMPLICISSIMUS oder „Der abentheuerliche Simplicius“ lautet der Titel des ersten deutschsprachigen Schelmenromans aus dem Jahr 1668/69. Autor ist Johann Jakob Christoffel von Grimmelshausen, der die Wirren des Dreißigjährigen Krieges aus Sicht des Melchior Sternfels von Fuchshaim satirisch beleuchtet. Das (vermeintlich) naive Auftreten des Titelhelden bringt ihm den Namen „Simplicius Simplicissimus“, „der Allereinfältigste“ ein.

Der 1905 geborene Karl Amadeus Hartmann wuchs im bildungsbürgerlichen Milieu Münchens auf. Seine 1919 begonnene Lehrerausbildung brach er bald zugunsten eines Musikstudiums ab. Gleichermaßen der künstlerischen und musikalischen Tradition wie der Avantgarde verpflichtet, wurde er zu Beginn der 1930er Jahre als „aufgehender Stern am Komponistenhimmel“ gefeiert. Doch verweigerte er sich der Vereinnahmung durch das totalitäre Regime in Deutschland, zog sich nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten in die innere Emigration zurück und veröffentlichte keine Werke mehr in Deutschland, während er sich umso beredter im Ausland zu äußern versuchte. Nach Kriegsende wurde Hartmann Dramaturg an der Bayerischen Staatsoper, publizierte wieder Kompositionen und gründete die, bis heute lebendige, Konzertreihe „Musica viva“. Sein Einsatz für die Kunst – auch als Mittel des politischen Widerstandes – blieb zeitlebens ungebrochen. Sein Œuvre umfasst Bühnen-, Orchester- und kammermusikalische Werke, darunter acht Sinfonien und seine wohl bekannteste Komposition, das „Concerto funebre“ für Violine und Orchester. Er starb 1963 in seiner Heimatstadt.

Das Kind Simplicius weiß nicht viel von der Welt. Es lebt das Leben eines einfachen Landkindes, eine trügerische Idylle aus essen, schlafen und Schafe hüten, wäre da nicht das nahende Unheil, das in Form des „Wolfes“ zunächst in der Fantasie des Kindes Gestalt annimmt, sich später dann in der Person des Landsknechts konkretisiert. Dieser ist der Vorbote eines Söldnerheeres, das den Landstrich überrollt, Häuser, Höfe und Dörfer verwüstet, tötet, brandschatzt und das Kind alleine zurücklässt. Das einsame Kind trifft auf einen noch Einsameren: einen Menschen, der sein Heil in der Weltflucht sucht. Der Einsiedel nimmt das Kind auf, nennt es fortan Simplicius und lehrt es, so gut er kann. Mit seinem Tod endet für Simplicius die Zeit der Abgeschiedenheit und des vermeintlichen Friedens.

Zurück in der Kriegswirklichkeit sieht sich das mittlerweile zur Jugendlichen herangewachsene Kind mit der menschenverachtenden Kriegsgewalt und ihren degenerierten Anführern konfrontiert. Simplicius hält ein flammendes Plädoyer auf das Erstarken der Unterdrückten. Doch Gewalt erzeugt immer Gegengewalt.

umfasst die Entstehungsgeschichte der Oper „Simplicius Simplicissimus“. Die Grundidee stammt von Hartmanns Freund und Musiker Hermann Scherchen. Basierend auf den Originaltexten von Grimmelshausen entstehen so 1935 Musik und Libretto zu der Oper „Des Simplicius Simplicissimus Jugend“, die drei exemplarische Szenen aus den frühen Jahren des Titelhelden zum Gegenstand hat. Eine zeitnahe Uraufführung scheitert, es folgen Überarbeitungen und Ergänzungen in den Folgejahren. Die Uraufführung findet jedoch erst 1948 konzertant und 1949 szenisch statt. 1955 revidiert Hartmann die Oper abermals. Unter dem Titel „Simplicius Simplicissimus. Drei Szenen aus seiner Jugend“ wird die neue Fassung am 9. Juli 1957 in Mannheim erstmals aufgeführt. Die Kammerfassung, die am Theater Vorpommern zu erleben ist, basiert im Wesentlichen auf der Neufassung, integriert später entstandene Einschübe und Zwischenmusiken, greift aber am Ende der Oper auf die Urfassung zurück.

Aus dem zarten Pflänzchen, das sich durch die Oper zieht, erwächst vor dem inneren Auge von Simplicius ein Baum, der sich als allegorische Darstellung einer feudalistischen Gesellschaftsordnung entpuppt, ein „Ständebaum“. Hier sitzen Vertreter des Bauernstandes, Handwerker, Militär, weltliche und Kirchenfürsten, sowie Könige und Kaiser, nach ihrer gesellschaftlichen Bedeutung gestaffelt am Fuß des Stammes, auf den Zweigen und im Wipfel. Die bekannteste bildliche Widergabe dieses Baumes stammt aus der Zeit um 1520; ein Holzschnitt des sogenannten „Petrarca-Meisters“. Für Karl Amadeus Hartmanns Oper entwarf dessen Bruder Adolf 1936 eine zeitgemäße Heliogravüre, die interessante Eigenheiten aufweist: Anstelle eines Gesichtes ist bei allen dargestellten Machthabern ein Paragraphenzeichen zu finden. Ein Verweis darauf, dass die nationalsozialistische Regierung sich juristisch abgesichert hat, dabei aber jeglicher Menschlichkeit entbehrt.

Die Bedeutung, die dem Schaf als friedlichem, domestizierten Weidetier zugeschrieben wird, ist allgemein bekannt. In das pastorale Idyll, das das Schafe hütende Kind Simplicius evoziert, mischt sich noch ein Fünkchen Unschuld und Opferbereitschaft und somit ein Verweis auf das Lamm Gottes.

Demgegenüber steht der Wolf als Raubtier und erklärter Fressfeind der Schafe. Bei Hartmann stellt sich der vermeintliche Wolf schnell als Landsknecht heraus – die ihm zugeschriebenen Charaktereigenschaften wie Bösartigkeit und Mordlust bleiben bei Mensch und Tier jedoch dieselben.

Eine Nachtigall, vom Einsiedel textlich wie musikalisch beschworen, ist das aus dem 17. Jahrhundert stammende Sinnbild für den „Seelenvogel“, der – stellvertretend für die menschliche Seele – in der Lage ist, singend durch die nächtliche Landschaft zu Gott zu fliegen, solange der Mensch noch sein erdverhaftetes Dasein fristet.

Der rote Hahn, der zum Schluss der Oper beschworen wird, ist hingegen kein gefiedertes, sondern ein eher flammendes Wesen. So bedeutet „den roten Hahn aufs Dach setzen“, ein Haus in Brand zu stecken.

REUTER

Jemand, der etwas ausreutet, urbar macht: Landmann

KNÄN UN MEUDER

Mitteldeutscher mundartlicher Ausdruck für Vater und Mutter

HAFEN

Frühneuhochdeutscher Ausdruck für einen Topf mittlerer Größe

HELGEN

Mundartlicher Ausdruck für ein Heiligenbild

KÜRBE

Kirchweih, Kirmes

STAX

Wiederkehrende literarische Figur; im „Deutschen Wörterbuch“ der Brüder Grimm von 1854 wird ein „stax“ als „ungelenksamer, steifer, unbeholfener, dummer Mensch“ beschrieben.

TRIBULIEREN Quälen

HAAR, SO GELB WIE KLEINER KINDER DRECK

Hier zieht Simplicius nicht nur einen möglichst unpassenden Vergleich, sondern spielt, indem er „gelb“ anstelle von etwa „blond“ im Zusammenhang mit der Haarfarbe der zu lobenden Dame verwendet, auf den spätmittelalterlichen Brauch an, dass Prostituierte sich mit gelben Kleidungsstücken oder Accessoires zu kennzeichnen hatten. Somit haftet der Farbe „Gelb“ in diesem Zusammenhang ein gewisser Ruch an.

SCHNELLE KATHARINA

Gleichbedeutend mit „flotter Otto“

„Die Kriege werden von Staatsmännern, von Regierungen vorbereitet, provoziert und angezettelt. Aber sterben müssen Millionen gewöhnlicher Menschen. Daran müssen wir immer denken. Das einzige, was wir dagegen machen können, ist, von dem, was war und von dem, was ist, die Wahrheit zu erzählen …“

Lew KopelewDer Dreißigjährige Krieg, ein menschenverachtender Zermürbungskrieg um Macht, Religion, Wahrheit und die Vorherrschaft auf dem europäischen Kontinent, war eine der größten kriegerischen Katastrophen der europäischen Geschichten und wurde als solche auch im kulturellen Zusammenhang immer wieder thematisiert. In drastischen Bildern schilderte Andreas Gryphius in seiner Lyrik die Verheerungen, die der Krieg an Leib und Leben, aber ausdrücklich auch an der menschlichen Psyche anrichtete. Johann Jakob Christoffel von Grimmelshausens Roman „Der abentheuerliche Simplicius“ schildert die grausame Kriegswirklichkeit zunächst aus kindlich-naiver, dann zunehmend aus satirischer, teils sogar zynischer Perspektive. Grimmelshausen wusste, wovon er schrieb, hatte er doch jene zerstörerischen Jahre selbst miterlebt.

Um die Wende zum 20. Jahrhundert hin fand namentlich im literarischen Bereich eine Rückbesinnung sowohl auf barocke Formen als auch auf die Thematik des Dreißigjährigen Krieges und des dort verorteten Schelmenromans statt. 1896 wurde die Zeitschrift „Simplicius“ gegründet, die – zunächst als illustrierte Literaturrevue gedacht – bald zu einer führenden literarischen Satirezeitschrift avancierte. Das Lebensmotto von Grimmelshausens Romanheld, „Es hat mir so wollen behagen, / Mit Lachen die Wahrheit zu sagen“, war der Erstausgabe der Zeitschrift vorangestellt. Doch war es nicht in erster Linie die satirische Anlage des Schelmenromans, die die Renaissance des Simplicissimus-Stoffes bewirkte, sondern die Vorahnung einer erneuten Kriegskatastrophe. Eine allgemeine Verunsicherung, die durch immer stärker hervortretende soziale Ungerechtigkeiten und deren Bewusstwerdung ebenso geschürt wurde, wie ein potentielles Machtvakuum, das sich durch den allmählichen Niedergang des Kaiserreiches abzeichnete, führte letztendlich in den Ersten Weltkrieg. Doch auch die anschließende Demokratisierung in der Weimarer Republik sollte nicht von Dauer sein. Als Karl Amadeus Hartmann und Hermann Scherchen 1933/34 den Simplicissimus-Stoff für die Oper aufgriffen, waren die faschistischen Gewitterwolken bereits deutlich am Horizont zu erkennen. Erich Kästner, selbst auch Autor beim „Simplicius“, hatte 1932 angesichts der erneut drohenden Kriegsgefahr gewarnt:

Auf den Schlachtfeldern von Verdun wachsen Leichen als Vermächtnis.

Täglich sagt der Chor der Toten: „Habt ein besseres Gedächtnis!“

Und so trägt auch Hartmanns Oper einen warnenden Ton. Der Krieg, den Hartmann hier thematisiert, ist kein jahrhundertelang vergangener, auch nicht der kürzlich unter größten Menschenopfern beendete Erste Weltkrieg, sondern ein bevorstehender. Nicht zufällig wählten Hartmann und Scherchen drei Episoden aus der Jugend des Simplicius als thematisch-textliche Basis. Denn während der erwachsene Simplicius in Grimmelshausens Roman gewitzt und nur noch scheinbar naiv weiß, sich innerhalb des Kriegsapparates zu behaupten, ist es die schutzlose Kinderseele, um die es Hartmann zu tun ist. Und es ist die faschistische Menschheitsdämmerung, der sich dieses Kind gegenübersieht. Als entwurzeltes Einzelschicksal, ohne Eltern, Vorbildung oder soziale Bindungen, ist Simplicius nicht Teil des Systems, sondern steht ihm erstaunt gegenüber. Eine Art „reiner Tor“, der der Welt durch seine Aufrichtigkeit den Spiegel vorhält, gleichzeitig aber genau dadurch zum Einzelgänger, ja zum Systemsprenger wird.

Hartmanns Oper erzählt keine stringente Geschichte im Sinne eines Entwicklungsromans. Vielmehr scheinen es drei „Spiegelmomente“ zu sein, die vom Umgang mit Krieg, Gewalt, von Sozialisierung, Weltabgewandtheit und Überdruss berichten und auf der literarischen Basis der konkreten Romanvorlage eine Parabel auf den Krieg als solchen und auf die Auswirkungen, die jegliche Form von Gewalt auf die menschliche Psyche hat, gelesen werden kann. Somit hebt Hartmann bereits das Geschehen auf eine abstraktere Ebene, die eine Inszenierung fernab von jeglichen „gespielten“ Kriegshandlungen nahelegt. Nicht zufällig steht im Zentrum der Oper –losgelöst von einer szenischen Handlung – Andreas Gryphius’ Gedicht „Tränen des Vaterlandes (Anno 1636)“, das, nach drastischen Schilderungen brutalster Kriegsgewalt als schlimmste Verheerung, „ärger als der Tod“, „grimmer denn die Pest und Glut und Hungersnot“ den Verlust des menschlichen „Seelenschatzes“ beklagt. Um diesen Seelenschatz geht es Hartmann und um einen kulturellen, der die Seele vielleicht zu bewahren vermag. „Die Niederschrift seiner Opera hatte für Hartmann etwas von subversiven Handlungen, wie das Verfassen von Flugblättern oder das Abhalten unerlaubter Versammlungen. Es ist ja so, dass diese Werke einen deutlich vernehmbaren Ton enthalten, der sich in allem … von dem unterscheidet, was damals öffentlich aufgeführt wurde. Dieser Ton ist antifaschistisch und humanitär, auch humanistisch und weltoffen“, schrieb der Komponist Hans Werner Henze 1980 über Hartmanns Werke und deren Bekenntnischarakter. Tatsächlich bezieht dieser mit seiner Oper deutlich musikalisch Stellung. Nicht nur bekennt er sich in Wort und Musik zu Weltoffenheit und Humanität als Grundpfeilern menschlichen Zusammenlebens, sondern er verstand seine Werke in dieser von Zensur und Unterdrückung geprägten Zeit der 1930er Jahre als bewussten musikalischen Widerstand. So integriert er bewusst musikalische Verweise auf verfemte Komponisten wie Alban Berg, Igor Strawinsky oder Sergej Prokofjev in seine Partitur. Auch greift er

gleichermaßen christliche Choräle wie jüdische Melodien auf. Dabei kommt dem jüdischen Volkslied „Eliyahu hanavi“, das am Ende des zweiten Bildes der Oper erklingt, eine werkübergreifende Bedeutung zu, denn Hartmann verwandte diese Weise in allen seinen Kompositionen dieser Zeit und setzte somit ein deutliches Zeichen der Solidarität mit den verfolgten Juden, das mit dem letzten gesungenen Satz der Oper „Baruch Dayan HaEmet“ – „Gesegnet sei der Richter der Wahrheit“ ins Schicksalhafte umschlägt, ist dies doch ein Segensspruch, der die Gottergebenheit im Angesicht von Tod und Tragödie zum Ausdruck bringt.

Und doch ist am Schluss von Hartmanns Oper kein Ende in Sicht – weder der Kriegs- noch der Bühnenhandlung. Im Chor der aufständischen Bauern zum Ende des dritten Bildes zitiert Hartmann das um 1920 entstandene Lied „Wir sind des Geyers schwarzer Haufen“, das sich zwar textlich auf den Anführer des Bauernaufstandes von 1525 bezieht, das aber auch im 20. Jahrhundert mehrfach mit unterschiedlicher politischer, und immer kämpferischer Bedeutung aufgeladen wurde: zunächst als Lied der konservativen „Bündischen Jugend“, nach dem Zweiten Weltkrieg dann als politisches Kampflied der DDR.

Das vernichtende Fazit, dass der Krieg Millionen von Menschenopfern gefordert hat, schlägt den Bogen zum Beginn der Oper. Geschichte wiederholt sich. Und doch glaubte Hartmann an die Chance, aus ihr zu lernen.

„Hält man der Welt den Spiegel vor, sodass sie ihr grässliches Gesicht erkennt, wird sie sich vielleicht noch einmal eines Besseren besinnen. Trotz aller politischen Gewitterwolken glaube ich an eine bessere Zukunft.“

Diesen Glauben zu bewahren, ist wohl die wichtigste Aufgabe eines jeden von uns.

War Dein Plan nicht: irgendwie Alle Menschen gut zu machen?

Morgen wirst Du drüber lachen. Aber, bessern kann man sie.

Ja, die Bösen und Beschränkten Sind die Meisten und die Stärkern. Aber spiel nicht den Gekränkten. Bleib am Leben, sie zu ärgern!

Erich Kästner

„Nur dem Geschichtsschreiber wohnt die Gabe bei, im Vergangenen den Funken der Hoffnung anzufachen, der davon durchdrungen ist.“

Walter BenjaminUm Hoffnung geht es. Sie ist die Triebfeder des Lebens, der Blick in die Zukunft, eine Zukunft, die ohne Vergangenheit nicht existieren könnte. Ihr Berührungspunkt ist die Gegenwart. Und da steht er, der Engel der Geschichte. „Ein Engel, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt“, beschreibt Walter Benjamin ihn und hat dabei ein ganz konkretes Bild vor Augen, eine Zeichnung von Paul Klee, die den „Angelus Novus“ zeigt: eine abstrahierte Figur mit ausgebreiteten Armen, krallenartigen Füßen an den kurzen Beinen und einem übergroßen Kopf, aus dem einen weit aufgerissene Augen anstarren. Kein gewöhnlicher Engel, eigentlich noch nicht einmal ein „fertiger“. Klee selbst bezeichnete ihn als „im Vorzimmer der Engelschaft“ befindlich. Für Benjamin ist es der „Engel der Geschichte“, der fassungslos auf das Geschehen starrt, das wir Menschen Historie nennen, das sich aber dem himmlischen Betrachter als Katastrophe offenbart:

„Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, dass der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm.“

Der Engel wird davon fortgerissen, entfernt sich mehr und mehr von seinem göttlichen Ursprung und doch besteht noch Hoffnung – für den Engel wie für die Menschheit. Denn allein das Erscheinen des Engels beinhaltet die Möglichkeit einer positiven Wendung. „Der Begriff der Utopie taucht auf und zwar so, als könnte sie in jedem Augenblick möglich sein. Stets hat sich der jüdische Messianismus mit der historischen Erfahrung der Katastrophe, der Enttäuschung und des Scheiterns auseinandersetzen müssen. Daher war er stets bemüht, den Akzent auf die utopischen Möglichkeiten der verborgenen Geschichte zu legen, auf jene, die jeder Augenblick, selbst der unbedeutendste, verbirgt“, deutet der Philosoph Stéphan Mosès das Erscheinen des Engels in Benjamins Geschichtsphilosophie. Und so besteht bei Benjamin die zwar niemals gewisse, aber stets utopisch vorhandene Chance, dass die Zukunft doch keine verlorene ist, „denn in ihr war jede Sekunde die kleine Pforte, durch die der Messias treten konnte“.

Wer, wenn ich schriee, hörte mich denn aus der Engel Ordnungen? und gesetzt selbst, es nähme einer mich plötzlich ans Herz: ich verginge von seinem stärkeren Dasein. Denn das Schöne ist nichts als des Schrecklichen Anfang, den wir noch grade ertragen, und wir bewundern es so, weil es gelassen verschmäht, uns zu zerstören. Ein jeder Engel ist schrecklich.

LA CAGE AUX FOLLES (Ein Käfig voller Narren)

LA CENERENTOLA –Aschenputtel

LICHT!: Das neue (interaktive) Spielzeitheft 2023/24

www.theater-vorpommern.de

Herausgeber:

Theater Vorpommern GmbH, Stralsund – Greifswald – Putbus, Spielzeit 2023/24

Geschäftsführung:

André Kretzschmar, Verwaltungsdirektor

Textnachweise:

Impressum

Texte & Redaktion: Katja Pfeifer

Gestaltung: giraffentoast

Bei den Texten handelt es sich um Originalbeiträge von Katja Pfeifer für dieses Heft unter Verwendung folgender Quellen: Karl Amadeus Hartmann: Kleine Schriften. Hg. V. Ernst Thomas. Mainz 1965; Karl Amadeus Hartmann: Simplicius Simplicissimus. Musik-Konzepte 147. Hg. V. Ulrich Tadday. München 2010; Walter Benjamin: Über den Begriff der Geschichte. 1940; Gershom Scholem: Walter Benjamin und sein Engel. Frankfurt a.M. 1992; Swetlana Alexijewitsch: Der Krieg hat kein weibliches Gesicht. München 2015; Heinrich Böll, Lew Kopelew: Warum haben wir aufeinander geschossen? München 1984; Rainer Maria Rilke: Duineser Elegien. Berlin 2021; Erich Kästner: Warnung vor Selbstschüssen. Berlin und Weimar 1966.

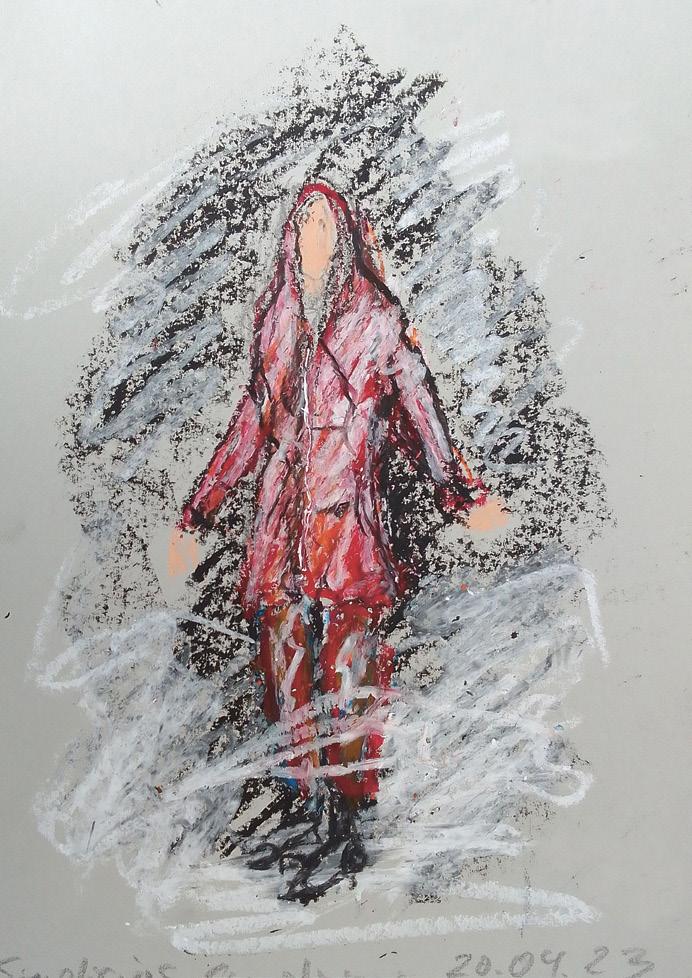

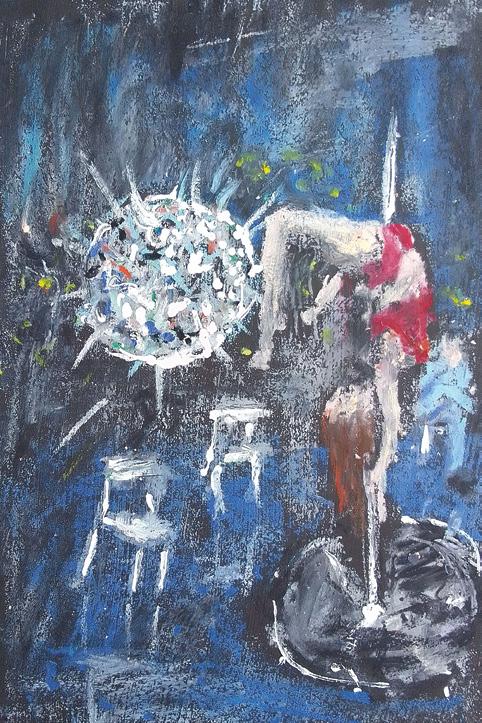

Bildnachweise

Bei den Zeichnungen handelt es sich um Originalwerke von Stefan A. Schulz, die im Zusammenhang mit dieser Produktion entstanden; das Titelfoto stammt von Peter van Heesen und wurde bei der Orchesterhauptprobe am 20.09.2023 im Kaisersaal, Greifswald aufgenommen.

„Der Mensch ist größer als der Krieg –im Gedächtnis bleibt, wo er größer ist.

In solchen Momenten lässt er sich von etwas leiten, das stärker ist als die Geschichte. Ich muss den Bogen weiter spannen – nicht nur die Wahrheit über den Krieg, sondern die Wahrheit über Leben und Tod allgemein.“

Swetlana Alexijewitsch