Kouss•Kouss 2025

« Le couscous, est une arme de réconciliation massive que nous pouvons partager à Marseille. »

Kamal Mouzawak du Souk El Tayeb de Beyrouth • Août 2019

En 2013, à la Friche la Belle de Mai, dans le cadre de Cuisines en Friche , le danseur et chorégraphe Radouane El Meddeb proposait Je danse et je vous en donne à bouffer, un un spectacle plein de saveurs, entre danse et cuisine.

Quelques temps auparavant, en 2010, Andrée Zana-Murat, figure emblématique du Café Guitry à Paris, était venue échanger sur la richesse de ce plat incontournable, à l’occasion de la publication de son livre aux éditions de l’Epure Dix façons de préparer le couscous.

En janvier 2017, le Théâtre Massalia programmait Teatro Naturale : Moi, le couscous et Albert Camus, un spectacle de la compagnie du Teatro delle Ariette. Cette création proposait une restitution d’expériences de l’auteur, de la découverte du couscous à celle de L’étranger d’Albert Camus, dont il nous livrait une interprétation intime.

Pour l’été de cette même année, les Femmes d’Ici et d’Ailleurs offraient sur le Toit-Terrasse des couscous cuisinés ici, à Marseille, par des femmes fortes de leurs histoires et de leurs savoir-faire.

Durant toute cette période, deux musiciens singuliers de la scène contemporaine, Rachid Taha , ancien leader du groupe Carte de séjour et Rodolphe Burger, le chanteur-guitariste fondateur du groupe Kat Onoma tournaient quant à eux avec les concerts du Couscous Clan ou la rencontre entre deux esprits indépendants du rock français..

L’un des points communs de ces démarches artistiques chorégraphiques, théâtrales, musicales et culinaires est Le Couscous, décrit dans le livre Les Aventures du couscous comme une « semoule beurrée arrosée d’un bouillon de viande de mouton, fraîche ou séchée avec quelques légumes, carottes, navets, carde, peut-être de la verdure, pas d’épices, sinon du sel, et servie avec du lait caillé ou du lait ».

Le couscous originel dans, Les Aventures du couscous de Hadjira Mouhoub et Claudine Rabaa, Sindbad / Actes Sud.

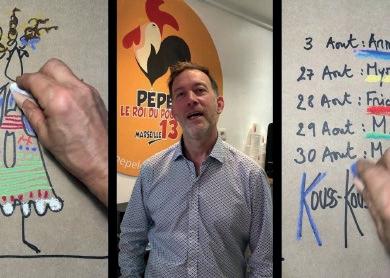

C’est ainsi qu’en 2018, à l’occasion du concert donné par le Couscous Clan dans le cadre des soirées On Air sur le Toit Terrasse de La Friche la Belle de Mai à Marseille, est né Kouss·Kouss

Dans la lignée du Cous Cous Fest, créé il y a vingt ans en Sicile comme « le festival de l’intégration culturelle », de Couscoussi initié à Alger comme « le rendez-vous incontournable des professionnels du couscous », ou du Festival maghrébin du couscous de La Marsa en Tunisie, Kouss·Kouss est devenu le seul rendez-vous culturel et artistique en France autour du couscous.

Projections de films comme La graine et le mulet ou Graines de la dignité , créations participatives comme Y-a-t-il du son dans mon Kouss·Kouss ? avec l’association BecauseUart, concerts de Kabaret Cheikhats, Caïn و Muchi, Vanda Forte ou Safiane Saidi avec les producteurs de La Friche…sont autant d’éléments qui, chaque année, affirment toute la diversité culturelle et artistique du Festival Kouss·Kouss.

Grâce aux mobilisations de cuisiniers, d’épiceries, de commerces de bouche, de producteurs, d’artistes, de lieux culturels, d’associations militantes et de publics, Kouss·Kouss permet depuis cinq ans, à une démarche culinaire plurielle de s’exprimer, réunissant les cuisines des associations habitants - cuisiniers officiant dans des cantines populaires, des tables émergentes et des restaurants étoilés.

De Belsunce et Noailles à Castellane, du Cours Julien à l’Opéra, en passant par la Préfecture, le Vieux-Port, République, la Canebière, le Panier et la Joliette mais aussi la Belle de Mai, le Plan d’Aou et les quartiers Nord, ce sont plus de 100 restaurants qui mettent désormais le couscous à leurs cartes, interprétant avec leurs singularités ce plat ainsi que le thème retenu pour chaque saison.

Cette progression s’appuie sur notre partenaire historique, l’association Marseille-Centre, fédération des commerçants du centre-ville. À Marseille, un événement culinaire sur le couscous ne peut être produit sans des contributions internationales. Plus de 30 cuisiniers venus du Liban, d’Algérie, de Tunisie, du Maroc, de Mauritanie, de Chypre, d’Italie, du Sénégal, de Colombie, d’Hollande ont été invités en résidence depuis 2018.

https://issuu.com/uus-studio4/docs/ livret_2022

https://issuu.com/uus-studio4/docs/ doc_de_presse-aplat?fr=sM2E5NjUyMjAzNDk

Piment & harissa, une édition Lauréate de l’Année de la Gastronomie (Plan France Relance, en partenariat avec les Chambres de commerce) qui a également permis d’explorer les glaces et le chocolat et a accueilli la résidence du cuisinier

Rafik Tlati, organisateur du festival de la harissa de Nabeul (N.E Tunisie)

https://issuu.com/uus-studio4/docs/ programme_20p

Kouss·Kouss, mon patrimoine : Une 4 e édition inscrite dans la saison Africa20.20 de l’Institut français et centrée sur le classement du couscous au Patrimoine culturel immatériel de l’Unesco avec une invitation lancée aux 4 pays qui ont porté cette candidature : la Mauritanie, l’Algérie, le Maroc et la Tunisie. Les conditions sanitaires ayant encore une fois déjoué nos envies, nous avons toutefois pu inviter le tunisien Mounir Harem, et Youssouf Sokhna de Mauritanie ; Fatima Rhazi a quant à elle représenté le Maroc.

https://issuu.com/uus-studio4/docs/ kousskouss-doc_de_presseun

2e édition avec une résidence du libanais Kamal Mouzawak et de ses équipes du marché Souk el Tayeb et des restaurants Tawlet (dont celui de Paris ouvert en janvier 2022). Chef et activiste de la cuisine, il a travaillé pendant plusieurs mois avec la brigade du 14/15 constituée d’habitants du plan d’Aou et du Merlan, à l’initiative du ZEF - scène nationale et l’appui des centres sociaux St-Antoine, Agora, des structures comme Art qu’en ciel ou les Rencontres internationales de la Photographie d’Arles.

Autres événements de cette édition : Le Femina, institution marseillaise du couscous, fêtait ses 100 ans et a vu la naissance de la partition culinaromusicale pour la scène : Y-a-t-il du son dans mon couscous à la Criée, Théâtre national de Marseille)

https://issuu.com/uus-studio4/docs/ kousskouss-doc_de_presse-2020_hd

3e édition adaptée à la crise sanitaire, recentrée sur les forces vives du territoire local autour du chef Sébastien Richard

https://issuu.com/uus-studio4/docs/ dossier_de_presse

1ère édition avec la résidence de l’ambassadrice du couscous Fatema Hal [La Mansouria, Paris 11e], cuisinière, auteur, animatrice tv, anthropologue et militante de la formation des femmes.

Après la thématisation Piment & Harissa pour l’édition 2022 (Lauréate de l’année de la Gastronomie), Kouss·Kouss 2023 s’apprête à mettre à l’honneur les rois de la Méditerranée : les poissons bleus. Une attention toute particulière sera apportée à la sardine

Couscous aux sardines de Monastir, Souss ou Mostaganem, salade de couscous à l’escabèche de sardines, couscous aux sardines et aux oignons grillés de Fatema Hal, couscous italien au pesto d’agrumes et sardines frites, migas aux sardines, taboulé de sardines, couscous de sardine de Marseille constituent ainsi un formidable contenu culinaire travaillé par les forces vives du festival.

Et si, de cet événement émergeait une dynamique permettant de produire à Marseille une exposition événement écrite et cuisinée à plusieurs mains, une exposition événement s’appuyant sur un patrimoine réel et sur une démarche de création, associant intellectuels, artistes, cuisiniers, conservateurs, agriculteurs, éleveurs, pécheurs, épiciers… populations et publics ?

L’histoire du couscous est incertaine et polémique !

Ouiza Gallèze, chercheuse au centre algérien....de l’Unesco, Revue Papilles - N°57, 2021

« Un plat plusieurs fois millénaire et transculturel appartenant à plusieurs peuples ».

Apparaît-il durant le règne de Massinissa (202-148 av. JC), roi du premier État berbère unifié, comme le pense Lucie Bolens, professeure d’Histoire à l’Université de Genève ?

Ne serait-il né qu’aux IXe ou Xe siècles, au Moyen Âge, dans le Maghreb Occidental et Central (actuels Maroc et Algérie) puis diffusé vers la péninsule Ibérique (l’Andalousie) ainsi qu’au Maghreb Oriental (l’actuelle Tunisie) et probablement en Sicile où il est le « Cùscusu », comme l’affirment Houria Cherid de l’Institut d’archéologie à l’Université d’Alger, Marianne Brisville, docteure en Histoire et Kilien Stengel, chargé de mission à l’Institut Européen d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation ?

En Europe, l’introduction du couscous daterait-elle de la présence des dynasties berbères dans la péninsule Ibérique, au XIIIe siècle, ou en Sicile occidentale avec le « Cùscusu » durant la période musulmane entre les VIIIe et Xe siècles ?

Quant à l’histoire du couscous en France, elle a été analysée par Mohamed Oubahli, dans Une histoire de pâte en Méditerranée occidentale.

François Rabelais est-il le premier auteur français à mettre le couscous au menu, en 1532 avec le « coscosson » au souper donné par Grandgousier pour fêter le retour de son fils Gargantua ? Pourquoi en 1546, du couscous avec des langues de bœuf fumées, est offert à la sibylle de Panzoult pour qu’elle prédise à Panurge son futur mariage ? Comment se fait-il qu’en 1564, dans le Cinquième Livre, les « coscotons à la mauresque » font partie d’un repas pantagruélique ?

Pour compléter cette – rapide – recherche historique, rappelons que dans ses récits sur la Provence, Jean-Jacques Bouchard, écrivain proche de la cour, évoque en 1630 la dégustation, à Toulon, d’un couscous qu’on retrouve sous le nom de « courcousson », et décrit comme « un plat de pâtes en forme de grain dégustées en potage ». Alexandre Dumas évoquera quant lui le « coussou coussou » en 1873 dans son Grand Dictionnaire de Cuisine.

Bien entendu, le vrai développement de la consommation du couscous ne commencera sur la rive nord méditerranéenne qu’au XXe siècle, dans les familles des Algériens envoyées en métropole pour remplacer dans les usines, celles qui partaient au front pendant la première guerre mondiale. Par la suite, les piedsnoirs ont intégré le couscous en France, au moins autant que les travailleurs immigrés.

Aujourd’hui hissé dans les meilleures positions des plats préférés des français, il est un fait culturel, pouvant susciter de multiples créations culinaires, comme chez Alain Passard qui a cuisiné à l’Arpège une « jardinière de légumes, fine semoule à l’huile d’Argan » ou une « harissa et jeunes carottes en léger couscous ».

Cette traversée historique ne peut ignorer le classement, en décembre 2020, du couscous au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco. Fait trop rare pour ne pas être souligné, le dépôt de candidature est conjointement mené par quatre pays s’étant auparavant disputé la paternité de ce plat ; l’Algérie, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie.

« Il constitue une des principales pratiques sociales et symboliques, profondément ancrées dans l’histoire et la mémoire, partagée par l’ensemble des communautés dans leurs territoires respectifs.

Bien que chaque aire géographique, qu’elle fut de plaine, de montagne, d’oasis, du Sahel ou du Sahara, du littoral ou des îles, ait ses propres spécificités culinaires en rapport avec les écosystèmes, la production et la consommation du couscous sont partagées par toutes ces communautés tant dans les dimensions sociales quotidiennes ou festives que dans les dimensions symboliques rituelles ou cérémonielles. Quelle que soit l’aire considérée, à travers l’espace et à travers le temps, le couscous est présent, dans l’ordinaire et le circonstanciel, lors de cérémonies de joie ou de peine, dans les «zaouïas» (lieux de cultes traditionnels) ou même en plein air à l’occasion d’offrandes et d’échanges de dons, et dans les grands rassemblements familiaux ou communautaires.

Dans le monde rural, certaines pratiques sont plus particulièrement prononcées, rattachées au calendrier agraire et aux rituels entrepris auprès des saints et des lieux sacrés.

Le couscous est aujourd’hui apprécié partout dans le monde et prend ainsi une dimension universelle remarquable. »

Extrait de l’acte de candidature de l’inscription au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco

Le dossier dont est extrait ce court texte révèle ô combien ce plat mérite — sans doute plus qu’aucun autre — qu’on le célèbre en dehors des cercles privés. Un festival qui le met à l’honneur comme le fait Kouss-Kouss, est un moyen de mettre en pratique, et à grande échelle, la convivialité qui le caractérise, dans des moments culinaires artistiques et festifs.

L’exposition (est-ce le bon terme ?) Kouss.Kouss au Mucem est une proposition qui repose sur un principe de co-construction, dans sa conception et sa réalisation, avec :

• Les professionnels des musées (directeur, conservateurs, chargés de collections, responsables des publics…)

• Les professionnels de structures culturelles (directeur, chargé de production, responsable des publics…)

• Les intellectuels (professeurs, chercheurs…)

• Les artistes (de toutes disciplines)

• Les professionnels de la restauration (cuisiniers, directeurs de projets culinaires, formateurs…)

• Les professionnels du champ de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche…

• Les collectifs d’habitants

L’organisation de cette co-construction sera faîte entre les équipes du Mucem et les équipes des grandes Tables – I.C.I dans un souci d’ouverture, avec une attention particulière à la dimension internationale des intervenants.

Elle est indispensable voire intrinsèque au projet, affirmant par ailleurs celui du Mucem et de tout un territoire. Cette dimension doit être inscrite dès la composition de l’équipe de commissariat et de réalisation. Elle doit être affichée dès la composition de l’équipe de commissariat et de réalisation, et doit être mise en jeu afin que l’exposition puisse être présentée dans au moins deux autres sites de la rive sud de la Méditerranée. Ces musées devront être associés dès le démarrage du projet. La réflexion qui a été posée dans le groupe ayant travaillé sur Mezze est une vraie base, mais la thématisation des ressources en lien avec le couscous sera un atout. Un travail avec les acteurs ayant obtenu le classement du couscous par l’Unesco sera naturel (Ouiza Galleze – Algérie, Nami Mohamed Kaber Salihy – Mauritanie, Mustapha Jlok Maroc, Imed Soula – Tunisie). Des échanges avec des personnalités comme Sonia Hamzaoui (Chargée de collections et de recherches à l’Institut du Patrimoine de Tunis), Vittorio Castellani (Directeur artistique du Cous Cous Fest à San Vito lo Capo pendant 7 ans), Mohamed Oubhali (Docteur en anthropologie historique de l’EHESS) … peuvent générer la configuration de l’équipe.

Les perspectives locales sont également essentielles. Avec cette édition 2025, Le Mucem doit être le cœur du réseau Kouss·Kouss qui comme chaque année partagera une histoire, un thème, un projet communs. Avec sa programmation, Le Mucem accélérera également la possibilité d’une mobilisation territoriale avec d’autres structures culturelles (La Friche et ses différents producteurs, La Criée, le ZEF, la Cité des Arts de La Rue, le Bureau des Guides, L’Alhambra…) qui pourraient dialoguer différemment autour de l’événement et du sujet. Le dispositif de production déjà en œuvre au Mucem avec des réalisations d’acteurs locaux (comme par exemple les films de Sysigambis sur le couscous, ou les modules de Kourtrajmé), pourrait être déployé à l’échelle méditerranéenne associant les dimensions locales et internationales

L’enjeu est que cette exposition soit construite dans l’exigence muséale de l’identité du Mucem avec une ouverture permettant un intérêt grand public qui ne reposera ni sur la présentation d’un sujet muséal attendu, ni sur celle d’une collection notoire. La forme de l’événement doit en ce sens bouleverser le principe des expositions ayant pour thème la cuisine

Au sujet de l’exposition Paris, capitale de la gastronomie, du Moyen Age à nos jours présentée actuellement à la Conciergerie, Elvire Von Bardeleben en témoigne dans Le Monde du 22.04.23 :

« La principale difficulté, quand il s’agit de construire une exposition sur la gastronomie, consiste à donner à manger au visiteur, pour qu’il ne reste pas sur sa faim à force d’entendre parler de mets qui ne rencontreront jamais son palais ».

Cette approche journalistique est essentielle dans la réflexion partagée qui permettra de penser l’exposition Kouss·Kouss comme l’une des premières expositions autour de la cuisine, qui place l’enjeu « donner à manger » au cœur de la conception, de la production et de l’exploitation de l’événement. Cette problématique doit bien sûr être abordée à travers les enjeux patrimoniaux et créatifs conduisant le commissariat d’un tel événement, mais elle doit aussi être traitée au regard des capacités contributives des professionnels du champ culinaire et des acteurs engagés de la société civile comme les associations d’habitants implantées dans toutes la ville. Ateliers, repas, dégustations doivent être une permanence de l’exposition

Le commissariat de l’exposition écrira, bien entendu, problématique et récit de l’exposition afin d’investir l’espace et les temps de celle-ci. La dimension historique sera indispensable (sans doute une première) et réunira des patrimoines présents dans les collections et d’autres, recherchés dans plusieurs sites. Le travail de récit devra faire l’objet d’une politique ambitieuse et exigeante de production audiovisuelle afin que les témoignages et récits puissent proposer une multiplicité miroirs et de décalages aux différents publics. Elle pourra en partie s’appuyer sur ce qui a déjà été exploré lors de nos plateaux radiophoniques.

Si la permanence culinaire dans le cadre de l’exposition est un enjeu majeur, la présence artistique est bien entendu essentielle. La référence à l’œuvre de Kader Attia, Couscous Kaaba (2009/2010) est immédiate dans une réflexion comme celle-ci, mais l’enjeu de l’existence d’une démarche de création contemporaine dans une exposition de cette nature dépasse le thème de ladite exposition et nécessitera alors une véritable réflexion sur le sens des démarches et des œuvres présentées.

Pour cette première approche, il semble également nécessaire de faire référence à des axes de recherches pouvant trouver dans la démarche de Kouss·Kouss, un terrain d’investigation et d’expression. Il semble intéressant de rappeler le texte de Leila Babès sur ce thème Le couscous comme don et sacrifice publié dans un numéro de Mauss en 1996, revue qui avait, pour l’occasion mis en question « l’obligation de donner, la découverte sociologique de Marcel Mauss ». Avec le couscous, un terrain passionnant de travail pourrait nourrir la démarche de conception et de réalisation de l’exposition en mettant en perspective les réflexions du sociologue Alain Caillé, autour du couscous comme don, sacrifice et partage.

Kouss·Kouss 2025 doit être pensé dans une dynamique partagée avec plusieurs autres institutions en affirmant une politique volontariste associant les publics et les populations

Le sujet, les thèmes, les multiples approches, les nombreux communs à cultiver ont la capacité de générer une exposition, des créations, des rencontres, des dégustations, des repas … qui nourrissent un temps culturel culinaire singulier.

Can the Couscous Pot speak, Sylvie Durmelat, e-Phaïstos, 2022

Des chefs libyens célèbrent la 2e Journée du couscous, Africanews, 03.22

Dix choses à savoir sur le couscous, inscrit au patrimoine immatériel de l’Unesco, Jeune Afrique, 20.12.21

Le couscous, une religion, Jeune Afrique, 04.01.21

Maghreb, le couscous entre au patrimoine immatériel de l’Unesco, Le Monde, 12.12.20

Gastrodiplomatie, la guerre des cuisines à l’Unesco, Téguia Bogni, Libération, 29.11.20

La cuisine du Maghreb n’est-elle qu’une histoire de couscous, Kilien Stengel, Sihem Debbabi Missaoui, L’Harmattan, 2020

Le couscous : Dix façons de le préparer, Andrée Zana-Murat, L’Epure, 2020

Et le Moyen Age inventa le couscous, Marianne Brisville, L’Histoire, 05.20

La diplomatie du couscous, France Culture, 04.19

Le couscous, arme de réconciliation massive, Le Monde, 01.0219

Festival international du Couscous Alger, Tv5 Monde, 05.18

Kesksou, qu’est-ce que c’est qu’ça, France Culture, 04.18

Le couscous un peu italien, Afp, 02.18

L’œil de Glez, Super Couscous à la rescousse, Jeune Afrique, 01.18

Il est urgent de manger du couscous, Tomaso Melilli, Slate, 04.17

De Rabelais à Flunch, pour une histoire du couscous, Mohamed Oubahli, Université de Toulouse, 24.10.17

Le couscous, ou l’histoire ancestrale d’un grain magique, Farid Mokdad, harissa.com, 26.05.16

Dons et contre-dons, Kathryn Lay-Chenchabi, Université de Melbourne, 2014

Couscous, étymologie du mot, Salem Chaker, Centre de recherches berbères, 2011

La Main et le pétrin. Alimentation céréalière et pratiques culinaires dans l’Occident musulman du Moyen Age, Mohamed Oubahli, Casablanca, Fondation du roi Abdul-Aziz, 2011.

Trois femmes et un couscous, L’express, 10.10

Le couscous en France, une tradition culinaire multiséculaire, duchampalatable.inist.fr, 06.10

Couscous a la sahélienne Sénégal, Mali, Mauritanie, Monique Chastanet, Karthala, 2010

Couscous, boulgour et polenta. Transformer et consommer les céréales dans le monde, Héléne Franconie, Monique Chastanet, François Sigaut, Karthala, 2010.

Les Aventures du couscous, Hadjira Mouhoub, Claudine Rabaa Claudine, Mustapha Sadek Sedjal, Sindbad-Actes Sud, 2003.

Couscous à la conquête du monde, Le Monde, 20.03.05

La préparation du couscous n’est pas une sinécure, Marin Wagda, Hommes et Migrations, 04.97

Le couscous, nouveau plat national du pays de France, Marin Wagda, Hommes et Migrations, 02.97

L’étonnante apparition du couscous en Andalousie médiévale, XIIIe siècle, Lucie Bolens, Variorum, 1990.

Couscous-pommes Frites, le couple franco-maghrébin d’hier à aujourd’hui, Martine Müller, Ramsay, 1987