Organe spenden

Sind wir in Zukunft nur noch Ersatzteillager? 12

Leben mit dem Mond

Naturrhythmen für Naturmenschen 42

Grippe – ohne mich!

Die besten Tipps für den Winter 18

Keimlinge und Sprossen

Knackig Gesundes vom Fensterbrett 30

BAU MR IE SEN

Ein Vortrag über My thos, Kult und Forst

Europas mächtig ster Zeitzeugen

Michel Brunner Live Exklusiv aus dem Baumarchiv von proarbore.ch

VERANSTALTUNGEN 2013

Do. 10. Jan. KGH Frutigenstr. 22, Thun 19.30 Uhr

Fr. 11. Jan. Ref. Kirchgemeindehaus, Spiez 20 Uhr

Di. 15. Jan. Volkshaus, Zürich 20 Uhr

Mi. 16. Jan. Aula Campus BMS gibb, Bern 19.30 Uhr

Do. 17. Jan. Aula Campus BMS gibb, Bern 19.30 Uhr

Mi. 23. Jan. Aula Gsteighof, Burgdorf 20 Uhr

So. 27. Jan. Bärensaal, Worb 17 Uhr

Do. 31. Jan. Schützi, Olten 16.30 Uhr / 20 Uhr

Sa. 02. Feb. Botan. Garten der Uni, Freiburg 16 Uhr

So. 03. Feb. Volkshaus, Zürich 16.30 Uhr / 19.30 Uhr

Fr. 08. Feb. baz.cityforum, Basel 20 Uhr

Sa. 09. Feb. baz.cityforum, Basel 17 Uhr / 20 Uhr

So. 10. Feb. Hotel Engel, Liestal 17 Uhr

Mi. 27. Feb. Konzertsaal, Solothurn 20 Uhr

Mi. 06. März Bibliothek, Wiesendangen 20 Uhr

Saalkasse: 1 Stunde vor Beginn / Info: www.vivamos.ch

Reservation: www.olalei.ch Tel. 031 974 11 02

Wunderweltdes Winters

David Coulin

Das grosse Schneeschuhtourenbuch der Schweiz

192 Seiten, über 100 Fotos, gebunden

•50Schneeschuhtouren mit Varianten in der ganzen Schweiz

•Mit wunderschönen Fotos und praktischen Informationen für die Tour-Vorbereitung

•Für gemütliche Geniesser wie auch ambitionierte Sportler

Bestellcoupon

Ja, ich bestelle mit Rechnung zur portofreien Lieferung:

Portofreie Lieferung!

Expl. David Coulin: Das grosse Schneeschuhtourenbuch, Fr.49.90

/Vorname

Kompet ent eJ ournaliste nu nd Journalistinnen schreiben für Sie in Schweizer Zeitungen und Zeitschrift en über Aktualität en und ihre Hint ergründe. Damit Sie besser informiert sind und sich eine eigene Meinung bilden kö nnen. Beste llen Sie jetzt per Mausklick ein Probeabo Ihrer gewünscht en Zeitung oder Zeitschrift und den Tierkalender auf www.presseabo.ch und mit etwas Glück gewinnen Sie CHF 10’000.– in bar oder Einkaufskart en vo nC oop City im Gesamtwert vo nC HF 40’000.–. IhreS chweizer Zeitungen und Zeitschriften.

Übernehmen Sie Verantwortung

Liebe Leserin, lieber Leser

Vielleicht gehören Sie wie ich zu jenen Menschen, die sagen: «Das Organspenden scheint mir eine vernünftige Sache zu sein.» Einen Spenderausweis haben Sie aber trotzdem bis heute nicht gemacht. Vielleicht weil der Schritt vom rationalen Kopfentscheid hin zur Tat eben doch zu gross ist für viele von uns, selbst wenn man sagt: «Was kümmerts mich, ob meine Niere bei mir bleibt, wenn ich tot bin.»

Nur: Wann genau bin ich tot? Was, wenn mein Herz eines Tages nicht einfach zu schlagen aufhört? Wenn ich einen Unfall hatte, im Koma liege und die Prognose «aussichtslos» heisst? Wenn mich nur noch Maschinen am Leben erhalten? Stellt man sie ab, dann bin ich tot – meine Organe aber noch frisch genug, um das Leben eines anderen Menschen zu verlängern oder gar zu retten.

Die gängige Praxis, die es – mit Einwilligung der betroffenen Person oder der Angehörigen – erlaubt, Organe zu entnehmen, setzt den sogenannten Hirntod voraus. Das ist dann der Fall, wenn die Gehirnfunktionen irreversibel ausgefallen sind. Inzwischen werden aber auch an Herz-Lungen-Maschinen angeschlossene Sterbende, deren Hirn noch arbeitet, deren Überlebeschancen aber gleich null sind, für eine Organspende präpariert

Sie bekommen beispielsweise Medikamente, um die Organe in bestmöglichem Zustand zu erhalten. Hier stellt sich unweigerlich die Frage der Ethik.

Darf ein Sterbender so behandelt werden, als wäre er schon tot? Verkommt der Mensch in seinen letzten Tagen zum Ersatzteillager? «Sind Sie ohnehin dem Tod geweiht, sollten Sie doch wenigstens anderen Menschen helfen, weiterzuleben», argumentieren Befürworter von Organspenden. Doch weil der Tod und das Sterben weit mehr als nur biologisch und medizinisch erklärbare Vorgänge und die technischen Möglichkeiten heute schier unbeschränkt sind, sind wohl viele – so wie ich – mit dem Thema überfordert

Darf ein Sterbender so behandelt werden, als wäre er schon tot? Redaktorin

Dennoch sollte man sich die Frage stellen, ob man seine Organe spenden will oder nicht, eine Entscheidung treffen und diese entsprechend festhalten. Tut man das nicht, müssen dies die Angehörigen übernehmen, was, wie das Beispiel im Artikel ab Seite 12 zeigt, nebst dem Schmerz über den Tod eines geliebten Menschen, zu noch viel mehr zusätzlichem Leid führen kann.

Denken Sie darüber nach. Ich wünsche Ihnen einen guten Start im neuen Jahr

Klinik für Biokinematik

Herbert-Hellmann-Allee 29-31

D-79189 Bad Krozingen bei Freiburg

Tel. 0049-(0)7633/93321-0 Fax 0049-(0)7633/93321-99

Informieren Sie sich:

Praxis für Biokinematik

Basler Landstr 28b D-79111 Freiburg

Tel. 0049-(0)761-383037 Fax 0049-(0)761-383047

home: www.biokinematik.de mail: info@biokinematik.de

Natürliche Hautpflegelinie vom Toten Meer

Die gesunde Pflegelinie von Kopf bis Fuss für Sie und Ihn aus den wirkungsvollen Mineralien des Toten Meeres mit Vitamin E, Aloe Vera, Jojoba und weiteren hochwertigen Inhaltsstoffen ohne Alkohol, Parfum und tierische Fette I pH-neutral, alkalifrei ISO 9001 zertifiziert I ohne Tierversuche entwickelt

Für die schonende Pflege jeder Haut und jeden Alters; auch ideal bei Hautproblemen und Irritationen

Gesichts-, Körper-, Haar- & Sonnenpflege,Wellness-, Beauty- und Badeprodukte; Aloe Vera und Aloe Ferox als Gel und Saft; atmungsaktives Coverderm® 24 hAbdeck-Make-up (Camouflage) & Kompaktpuder

Bitte senden Sie mir Ihre fundierten, kostenlosen Unterlagen:

Unterwegs mit dem Nachtwächter 60

Inhalt

Gesundheit

10 Übergewicht ist schlecht fürs Gehirn

11 Wie Sie Ihren Hals gut durch den Winter bringen

12 Sterben versus weiterleben: Konfliktthema Organspenden

18 Propolis, ein kraftvoller Helfer aus der Natur

26 Heinz Knieriemen über das erstaunliche Element Wasser

Beratung

22 Sabine Hurni beantwortet Leserfragen

Haus & Garten

28 Gute Luft dank Pflanzen

29 Tun Herz und Gaumen gut: Baumnüsse

30 Zart und doch voller Kraft: Sprossen und Keimlinge

36 Remo Vetters Lob auf den Winter

Natur

40 Windräder sind für Vögel tödliche Fallen

41 Hausmäuse sind Überlebenskünstlerinnen

42 Wie uns die Mondphasen beeinflussen

46 Unterwegs auf Zürichs magischen Pfaden

Leben

54 Nobelpreisträger essen gerne Schokolade

55 Geduld ist lernbar

56 Was Smartphone und Co. mit unseren Köpfen anstellen

60 Wie einst: unterwegs mit dem Nachtwächter

63 FeldenkraisÜbungen für den Alltag

Plus

3 Editorial

7 Leserbriefe

50 Markt

52 Leserangebote

62 Agenda

64 Rätsel

65 Vorschau

66 Carte blanche

Spiel ohne Grenzen?

wir eltern weiss weiter und bringt jeden Monat die aktuellen Themen, die Sie beschäftigen. Jetzt 2 Monate kostenlos Probe lesen!

Tierische Freunde

«natürlich» 12-12

Tiere sind nun halt mal die besseren Menschen! Und haben eine entsprechende Behandlung verdient. Aus Ihrem Editorial lese ich genau jenes Unverständnis heraus, das heute viele den Haustieren und der Liebe, die sie uns geben, entgegenbringen. Unnötig.

Daniela Roll, Biel

Ich mag Hunde und auch Katzen. Aber die Art und Weise, wie diese Tiere heute vermenschlicht werden, übersteigt mein Verständnis. Manchmal habe ich den Eindruck, dass die sogenannt besten Freunde als eine Art «Sozial- und Beziehungssklaven» gehalten werden. Statt dass sich die Menschen mit Menschen abgeben und ihnen helfen, schenkt man dem Grosi ein Büsi, damit es «jemanden hat». Oder die Tiere werden wie ein Kinderersatz gehegt, gep egt und verwöhnt, was dann darin gipfelt, dass einige Zeitgenossen Hunde oder Katzen echten Kindern vorziehen.

Immer wieder zu lesen in Zeitungsdiskussionen, wenn es beispielsweise darum geht, ob ein Hund im Zug auf dem Polster sitzen darf oder nicht. Eine Gesellschaft, die sich in dieser Frage bereits in gehässigen Kommentaren spaltet, hat vergessen, wer letztlich wirklich der beste Freund des Menschen ist: der Mensch.

Renate Duppenthaler, Winterthur

Einfach zauberhaft

«natürlich» 12-12

Passend, dass Sie das Thema Märchen ausgerechnet in der Dezember-Ausgabe aufgreifen. Schliesslich wird in diesem Monat das grösste aller Märchen ausgiebig gefeiert – die Weihnachtsgeschichte. Bestandteil jener Religion, die den Glauben unserer Vorfahren komplett ausgerottet hat, um heute als «unsere Kultur» gefeiert zu werden. Und Ursprung jener drei monotheistischen Religionen (Judentum, Christentum, Islam), die seit ihrem Bestehen im Namen eines allmächtigen und in den Himmel entrückten Gottes bis heute für unzählige Greueltaten sorgen – und für sich erst noch in Anspruch nehmen, dass sich der Mensch im Namen und mit dem Segen seines Gottes die Erde untertan machen dürfe. Die Folgen davon sieht, wer wachen Auges durch die Welt geht. Und das alles aufgrund eines raf niert erzählten Märchens… Res Gloor, Thun

Der Umgang mit Umweltgiften «natürlich» 11-12

MitFreude lese ich immer wieder das «natürlich» und insbesondere die Beiträge von Heinz Knieriemen, die so herrlich (wenn auch nicht immer angenehm) das Bewusstsein schärfen. Beim Artikel über unseren Umgang mit Umweltgiften ist mir aufgefallen, dass er auf die Google-Suchmaschine verweist. Ich habe mal gehört, dass jede Suche mit einer Suchmaschine sehr viel Energie braucht.

Ich beginne erst, mein Bewusstsein diesbezüglich zu schärfen – und darum kenne ich neu die «grüne» Suchmaschine Ecosia.org, die 80 Prozent ihrer Einnahmen für den Regenwaldschutz spendet. Auch da kann man etwas tun.

Yvonne Schwienbacher, Luzern

Bittere Wahrheit

«natürlich» 11-12

Wir sollten die ausbeuterischen Produktionsmethoden in Assam und anderswo nicht unterstützen und keinen Schwarztee mehr im Supermarkt kaufen. Es gibt doch hervorragende Alternativen: zum Beispiel die Organisation «Teekampagne». Diese Firma liefert ihren Darjeeling mit einem alternativen Vertriebssystem zu unschlagbar günstigem Preis, da der Zwischenhandel, Lagerkosten und unnötige Wege ausgespart werden. Im Gegensatz zu manchem, was man im Supermarkt erhält, ist dieser Darjeeling wirklich echt und hocharomatisch. Jeder Lieferung sind Rückstandskontrollen beigelegt. Der Tee stammt von den Hängen des Himalaya. Die Teearbeiterinnen und Teearbeiter sind in Gewerkschaften organisiert, haben Krankenkassen, die Kinder Schulen – ein völlig anderes soziales Konzept als in Assam.

Silvia Sachs, per Mail

Mein letzter Tag «natürlich» 11-12

Ich bin enttäuscht von Thomas Widmers (egoistischem) Prinzip. Es müsste doch heissen: «Stell dir vor, morgen sei der letzte Tag ihres Lebens.» Erst wenn man einen lieben Menschen an seinem letzten Tag nicht mehr sehen oder begleiten durfte, weiss man, dass sich die Frage des Entscheides gar nicht stellt. Deshalb noch ein anderer Vorschlag: So früh wie möglich zu einer Feier gehen, einen Geburtstagskuss geben und sagen, dass man noch etwas vorhat, und nach einer halben Stunde verschwinden – im Berner Land gibt es

auch herrliche Wandermöglichkeiten. Der Freund oder die Freundin wird glücklich sein, dass man trotz des Vorhabens für ein paar Minuten vorbeigekommen ist. Uli Christoph, Crans/Céligny

Schulmedizin

contra Alternativmedizin

So wie es einst im Hochmittelalter die Nominalisten und die Realisten gab, so gibt es heute den grossen Gegensatz zwischen Schulmedizin und anthroposophischer Medizin. Die einstigen Nominalisten gingen davon aus, dass Allgemeinbegriffe wie Baum, Tisch oder Mensch eine ontologische Existenz hätten, das heisst die Begriffe seien nicht irgendeine Er ndung, sondern seien aus dem, was sie bezeichnen, selbst hervorgegangen. Wohingegen die Realisten der festen Überzeugung waren, dass die Begriffe aus reinen, verstandesmässigen Begriffsbildungen hervorgegangen seien, die mit dem Gegenstand, den sie bezeichnen, unmittelbar nichts zu tun hätten. So gesehen, meinen diese, könnte man

einen Stuhl geradeso gut mit Blumblum bezeichnen.

Diese einst philosophisch geführte Diskussion zeigt sich heute ganz woanders, ist aber auf diese grundlegende Divergenz in jener Auffassung begründet, ich spreche von Erkrankung und Genesung. Für den Schulmediziner machen Krankheiten grundsätzlich keinen Sinn, sie sind deshalb möglichst schnell zu beseitigen, denn sie stellen lediglich ein Ungemach dar. Für den anthroposophischen Arzt haben die Krankheiten einen tiefen Sinn für den Erkrankten, denn sie weisen darauf hin, dass ein Mensch aus dem Gesunden herausgefallen ist, der nun durch eine Krankheit zur Genesung kommen muss – die Krankheit also als Notwendigkeit, um zu einer Genesung zu kommen.

Eine Wortklauberei? Nein, denn wenn Patienten dieser beiden Auffassungsrichtungen gesunden, dann sprechen zwar beide Mediziner von der Genesung, meinen aber absolut nicht das Gleiche.

Chemie ignoriert ja nicht nur einen Gedanken – das könnte man noch hinnehmen –, sondern ist so gesehen Verdrängung der Entwicklung, ja Unterdrückung der Genesis des Menschen. Fataler geht es gar nicht. Es ist eine Spätfolge jenes Philosophenstreites, der mit Aristoteles begann, im Mittelalter seinen Höhepunkt erreichte und seine Ausläufer bis in unsere Tage hineinstreckt. Nun aber nicht mehr als nur philosophische Haltung, sondern als gelebte Entwicklungsverhinderung. Christoph Ammann, per Mail

Was heisst denn Genesung? Das Wort kommt vom griechischen Genesis und bedeutet so viel wie Entwicklung, Entstehung, wie beispielsweise die Genesis als 1. Buch Moses. Genesung ist also Entwicklung. So gesehen sprechen also beide eigentlich von einer Entwicklung des Menschen, die nach einer überwundenen Krankheit mit der Genesung verbunden ist, nur bleibt das dem Schulmediziner unbewusst, denn er glaubt nicht an die Worte, die er spricht. Denn Worte sind für ihn reine Begriffe, sind Abstraktionen, sind austauschbar, zufällig, sie haben mit dem, was sie aussagen, nicht wirklich etwas zu tun.

Was ist die Folge davon? Das Fatale dieser Geisteshaltung ist, dass, wenn Genesung nicht als Entwicklung angeschaut und ernstgenommen wird, Krankheit zu etwas nicht Notwendigem, zu einer Störung wird, die möglichst sofort zu beseitigen ist. Das Verdrängen der Krankheitssymptome durch den Einsatz von

Briefe an «natürlich»

Fragen, Anregungen, Lob oder Kritik sind willkommen. Die Leserbriefe müssen mit der vollständigen Adresse versehen sein. Die Redaktion behält sich vor, Briefe zu kürzen. Schicken Sie Ihren Brief per E-Mail, Post oder Fax an: leserbriefe@natuerlich-online.ch oder: «natürlich», Leserbriefe, Neumattstrasse 1, 5001 Aarau, Fax 058 200 56 51.

Mmmhhh ... «natürlich» 12-12 A

ls Pastaliebhaber habe ich Ihren Artikel «Pasta» mit Interesse gelesen. Sie empfehlen für 100 g Pasta 1 Liter Wasser, also für 500 g 5 Liter Wasser zu kochen. Mag sein, dass die Pasta ein wenig besser werden als mit «nur» 3 Litern, aber: Ihr Heft hat eine Au age von 52 000 Exemplaren. Wenn pro gedrucktes Heft je ein Leser seine Pasta künftig mit 2 Litern mehr Wasser kocht, und dies 2-mal pro Woche, so gäbe dies im Jahr 5 408 000 Liter kochendes Wasser! Die Energiewende steckt auch im Detail – und mit weniger geht’s auch.

Stefan Schäppi, Astano

Gesundheit

Lesen_ Wohltuende Wickel

Wickel sind ein altbewährtes Mittel, um Krankheiten auf sanfte, aber effektive Weise zu behandeln. Wickel können vorbeugend, schmerzlindernd und heilungsfördernd eingesetzt werden. Die Krankenschwester Maya Thüler hat zusammen mit Illustrator Hans-Peter Häderli ein Standard-Werk zum Thema geschaffen. Alle, die selbst etwas zur Gesunderhaltung oder Gesundwerdung beitragen möchten, finden in diesem Buch entsprechende theoretische Grundlagen und praktische Anleitungen.

Sportlerernährung_ Rosinen statt Powerriegel

Maya Thüler, Hans-Peter Häderli: «Wohltuende Wickel», Fr. 37.90

Die Werbung will einen glauben machen, dass man selbst als Hobbysportler ohne Powerdrinks und Fitnessriegel kaum mehr über die Runden kommt. Tatsächlich unterstützen kohlenhydratreiche Extrakicks die körperliche Leistung. Forscher schickten in einem Versuch Läufer entweder nur mit Wasser, einem üblichen Energieriegel oder mit einer Handvoll Rosinen versorgt auf einen Langstreckenlauf. Alle 20 Minuten wurden Herzschlag, Atemluft, Blutzucker- und Elektrolytespiegel sowie andere Blutwerte gemessen. Das Ergebnis war eindeutig: Die Läufer, die mit Powerriegel oder Rosinen gestärkt waren, waren schneller unterwegs als ihre Kollegen, die nur Wasser bekamen.

Gehirn_ Dicke bauen schneller ab

Eine breit angelegte Studie französischer Forscher bestätigt, was schon früher vermutet wurde: Die Hirnleistung gibt bei fettleibigen Menschen schneller ab als bei normalgewichtigen. Dies zeigte sich bei kognitiven Tests mit Gedächtnisübungen, logischem Verständnis und Leseleistung bei rund 6400 erwachsenen Testpersonen. Kommen zusätzlich noch weitere Aspekte wie Bluthochdruck oder Diabetes hinzu, nimmt die Hirnleistung zusätzlich nochmals schneller ab, wie die aerztezeitung.de berichtet. tha

Interessant: Die Forscher erwarteten, dass sich der höhere Ballaststoffanteil der Rosinen negativ auf die Leistung auswirken könnte. Dies war aber nicht der Fall. tha

➜ Die App

Vegetarier und besonders Veganer müssen speziell darauf achten, dass sie mit genügend Mineralstoffen und Vitaminen versorgt sind. Eigens für diese Gruppe hat die Gesellschaft für optimierte Ernährung und der Vegetarierbund Deutschland eine App entwickelt. Der Benutzer erstellt zuerst ein persönliches Profil. Dann kann er aufgrund der tatsächlichen eingenommen und der empfohlenen Mengen feststellen, ob und wie seine Ernährung optimiert werden kann. Zudem gibt die App Hinweise zur Klimafreundlichkeit einzelner Lebensmittelgruppen. Im App-Store nur für iPhones, iPads und iPods

Die Stimme pflegen

Ob Reden, Murmeln, Schreien oder Lachen: Tagtäglich muss unsere Stimme Höchstleistungen vollbringen. Die meisten von uns schenken ihr jedoch kaum Beachtung. Doch die Stimme will gepflegt werden – insbesondere dann, wenn sie aufgrund eines Infekts angegriffen ist (siehe auch Artikel «Grippewelle: ohne mich», Seite 18). Der Berufsverband der Deutschen Hals-Nasen-Ohren-Ärzte empfiehlt Folgendes:

1. Vermeiden Sie es, zu schreien oder zu rufen. Das Gleiche gilt für längeres Sprechen in kalter oder lauter Umgebung sowie bei körperlicher Anstrengung (z. B. beim Joggen).

2. Flüstern oder Räuspern belastet die Stimmbänder ebenfalls. Tipp bei Räusperzwang: Einen Schluck Wasser trinken oder schlucken.

3. Schränken Sie den Alkohol- und Koffein-Konsum ein. Auch Rauchen oder das Einatmen von Rauch (Passivrauchen) reizt die Stimmbänder.

4. Kaffee, schwarzer und grüner Tee nur in Massen geniessen, da diese Getränke die Schleimhäute austrocknen.

5. Um die Stimmbänder feucht zu halten, am besten viel Wasser trinken. Wichtig: Es sollte nicht zu heiss oder zu kalt sein.

6. In Stress-Situationen bewusst langsam sprechen, dabei ruhig ein- und ausatmen. Nach dem Ausatmen eine kurze Pause machen.

7. Bei Entzündungen im Bereich von Hals, Nase und Ohren sowie bei Stimm-Beschwerden ist Sprechen vorübergehend tabu. MM

Wenn nur noch das

Wann ist ein Mensch tot? Von welchem Zeitpunkt an darf ein Sterbender für eine mögliche Organspende «präpariert» werden? Die Möglichkeiten der HightechMedizin zwingen uns, Ethik und Moral des Todes neu zu überdenken.

Text Eva Rosenfelder

Herz schlägt

Gesetzliche Bestimmungen

Erweiterte Zustimmungslösung

Diese in der Schweiz gängige Praxis zur Entnahme von Organen, Geweben oder Zellen sieht in einer fehlenden Spende-Erklärung der verstorbenen Person lediglich eine Nichterklärung. In diesem Fall werden deshalb die nächsten Angehörigen für eine Organentnahme angefragt. Stimmen diese zu, ist die Explantation zulässig. Der Wille des Verstorbenen hat aber in jedem Fall Vorrang gegenüber dem der Angehörigen.

Widerspruchslösung

Die in vielen Nachbarländern gängige Praxis (gilt auch für Touristen) wertet ein Schweigen als Einverständnis und erfordert für die Nichtentnahme den expliziten Widerspruch. Auch hier gibt es eine erweiterte Lösung, bei der Angehörige den Willen des Verstorbenen vertreten können. Widersprechen diese nicht innert einer bestimmten Frist, dürfen Organe, Gewebe und Zellen entnommen werden.

Aktuell gibt es vier parlamentarische Vorstösse sowie Bestrebungen, (zum Beispiel von Swisstransplant) in der Schweiz die Widerspruchslösung einzuführen.

Für die Organentnahme sind Schmerz- und Beruhigungsmittel obligatorisch.

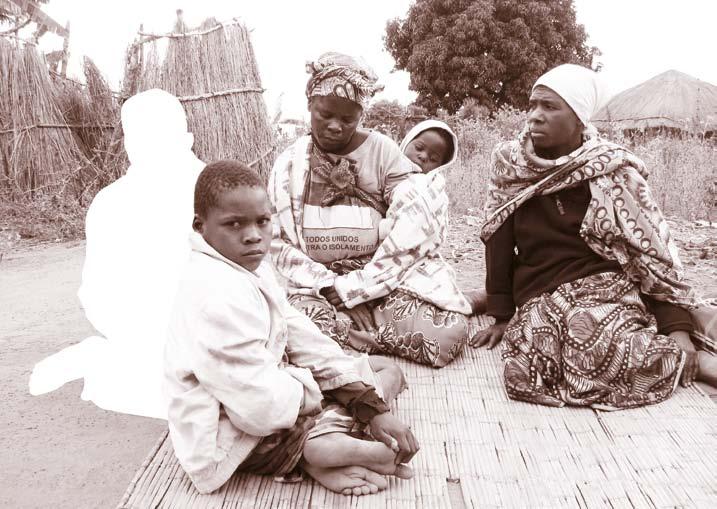

Gisela Meyer verbrachte 1991 die Skiferien mit ihrem Mann und ihren vier Kindern in St. Luc, im Wallis. Bei einer Abfahrt stürzte der 15-jährige Sohn Lorenz schwer, notfallmässig wurde er nach Sion geflogen. Als die Eltern im Spital ankamen, wurde er beatmet, doch schien er ihnen zur grossen Erleichterung unversehrt. «Man klärte uns auf, er habe eine schwere Hirnverletzung, es liege alles daran, ob die Schwellung zurückgehe oder nicht», erinnert sich Gisela Meyer. «18 Stunden nach der Einlieferung teilten die Ärzte uns mit, Lorenz sei tot. Das Wort hirntot fiel nicht. Nach Schweizer Richtlinien würden am nächsten Morgen die Apparate abgestellt. Es folgte die Frage nach einer Organspende und die Aufzählung der infrage kommenden Organe.»

Wie in Trance standen sie vor ihrem Sohn. Eine Krankenpflegerin wechselte den Urinbeutel, eine Infusion lief, man sorgte für seine Mundhygiene, sein Bein zuckte, als der Vater darüber strich. «Es war eine Folter. Unser Kind sollte sterben? Sollte tot sein? Verweigerten wir die Organspende, trugen wir auch noch die Schuld am Tod anderer Menschen – so schien man uns subtil mitzuteilen.» Unter moralischem Druck und völlig am Ende gaben die Eltern die Nieren ihres Sohnes frei. Noch nie hatten sie sich bisher konkret Gedanken gemacht zur Organspende. Die Wehrlosigkeit des Patienten und seiner sich im Schock befindenden Angehörigen wird ihrer Meinung nach schamlos missbraucht: «Die Frage nach Organen darf in einem solchen Moment nicht gestellt werden. Sie ist eine unmenschliche Zumutung. Wir waren nicht in der Lage, Partei für unser hilfloses Kind zu ergreifen, es in seinem Sterben zu beschützen.»

Vom Patienten zum Restkörper

Trotz des Versprechens, ihren Sohn nach der Organentnahme zum Abschied in der Station aufzubahren, sahen sie ihn erst im Leichenkeller wieder. «Mein erster Impuls war: Das ist nicht mein Kind, das ist ein Irrtum!», sagt Gisela Meyer. Dann: «Er hat Schmerzen gehabt! Die Haare sind nass gewesen, seine vollen Lippen waren zusammengepresst, das Gesicht klein geworden. Die Augen waren grossflächig verklebt, obwohl wir sie ausdrücklich und mehrfach verneint, nicht freigegeben hatten.» Ohne Abschied, voller Entsetzen seien sie vor ihrem eigenen Kind geflohen. Wenn Hirnrinde und Hirnstamm tot sind, ist der Körper noch nicht am Ende. Das liegt daran, dass viele nervliche Funktionen nicht übers Gehirn, sondern beispielsweise übers Rückenmark laufen. Es zeigt, dass das Gehirn eben nur ein Teil des Körpers ist, dass es längst nicht die herausragende Funktion für die Organisation des ganzen Organismus besitzt, von der man gemeinhin ausgeht.

Bei Hirntoten gibt es klar feststellbare Schmerzreaktionen wie Schwitzen, Zucken, Anstieg von Blutdruck und Herzfrequenz und Rötung des Gesichts. Sie können zum Beispiel ausgelöst werden, wenn der Bauchraum zur Entnahme der Organe geöffnet wird. Darum sind bei Organentnahmen in der Schweiz heute Schmerz- und Beruhigungsmittel obligatorisch – meist werden die Spender auch narkotisiert, um Verunsicherung und psychische Belastung des Pflegepersonals zu verhindern, so sagt man.

Gisela Meyer lebt mit der Gewissheit, dass ihrem Kind in seinem Sterben Schreckliches widerfahren ist. Lange konnte sie nicht darüber sprechen, Suizid-

«Ich habe dem Druck der Ärzte nicht widerstanden.»

gedanken hatte sie über Jahre. Das Ehepaar rief mit anderen Betroffenen die Initiative «Kritische Aufklärung über Organtransplantation KAO» ins Leben und stürzte sich in diese Aktivitäten. Ehemann Jürgen sagte an einem seiner Vorträge: «Ich habe versagt, ich habe dem Druck der Ärzte nicht widerstanden, um meinem Kind beizustehen. Ich schäme mich.»

Anpassungen im Transplantationsgesetz

Ist ein Sterben in Würde möglich, angesichts der drängenden Tatsache, dass nur

einem durchbluteten Körper mit schlagendem Herzen auch lebende Organe entnommen werden können? Der moralische Status des Hirntodes sei sehr umstritten, sagt Ruth Baumann-Hölzle, Institutsleiterin von «Dialog Ethik Zürich». «Warum sollten Hirntod und Tod eins sein? Der Hirntod ist ein irreversibler Zustand, auf den der Tod unweigerlich folgen wird. Sind deshalb Hirntote Sterbende oder bereits Tote? Sterben ist letztlich ein Geheimnis, das von der Wissenschaft nicht ergründet werden kann. Ob man Hirntote als tot oder sterbend beurteilt, ist daher ein

Um den Verwesungsprozess zu stoppen, werden über Schläuche im Bauch Konservierungsmittel zugeführt.

moralischer Entscheid», erklärt die Theologin.

Galt bisher der Hirntod (siehe Box) als Todeskriterium, wird der potenzielle Spenderkreis durch neue «Präzisierungen» im Schweizer Transplantationsgesetz inzwischen auf eine vom Hirntod unabhängige Patientengruppe erweitert: Auf Patienten mit schweren Hirnschädigungen oder Koma, die aber noch nicht hirntot sind. Bei ihnen wird aufgrund ihrer «aussichtslosen» Prognose durch Therapieabbruch –durch das Ausschalten der Herz-LungenMaschine – ein «kontrollierter» und somit «planbarer» Herzstillstand ausgelöst. Die fehlende Blutzufuhr führt nach einigen Minuten zum Hirntod. So werden sie zu Non-heart-beating-donors, zu «Spendern mit nicht schlagendem Herzen».

Wenn der Tod einen Zweck bekommt

Nach zehn Minuten Wartezeit – so viel ist in der Schweiz vorgeschrieben – wird der Körper erneut an die Herz-LungenMaschine angeschlossen, damit die Organe durchblutet und gekühlt werden können. Organerhaltende Massnahmen sind bei dieser Patientengruppe deshalb schon vor dem Tod erlaubt, denn je länger man wartet, desto schlechter sind die Organe für eine allfällige Spende. Zu diesen Massnahmen gehören beispielsweise Medikamente, um die Gefässe zu erweitern und die Blutgerinnung zu verhindern, aber auch Operationen, bei denen in der Leistengegend dicke Schläuche angebracht werden, in die Nähr- und Konservierungslösungen zugeführt werden, die den Verwesungsprozess der Organe stoppen.

Laut Patientenschützerin Margrith Kessler handelt es sich dabei um «Körperver-

Was heisst hirntot?

Gemäss Schweizerischem Transplantationsgesetz (2007) gilt der Mensch als tot, wenn die Funktionen seines Gehirns einschliesslich des Stammhirns irreversibel ausgefallen sind.

In den USA läuft seit Längerem eine Kontroverse über das Hirntod-Konzept. Mit neuen technischen Verfahren liessen sich bei sogenannt Hirntoten Aktivitäten im Gehirn nachweisen. Die «Presidents Commission on Bioethics» war 2008 zum Schluss gekommen, die biologischen Gründe für die Definition des Hirntods hätten sich als irrtümlich erwiesen, da man dabei davon ausging, dass der Körper nach Ausfall der Hirnfunktion sofort aufhöre, als Ganzes zu funktionieren, was heute widerlegt wird.

letzung zugunsten Dritter». Aus ihrer Sicht können über ein solches Vorgehen nur Betroffene zu Lebzeiten entscheiden. Hier bekomme der Tod plötzlich einen Zweck: nämlich Organe entnehmen zu können. Ethisch äusserst heikel daran findet Ruth Baumann-Hölzle die organerhaltenden Massnahmen beim noch nicht hirntoten, lebenden Menschen mit aussichtsloser Prognose zugunsten eines Dritten – und dass dies unter Umständen ohne das Wissen geschieht, ob der Betroffene überhaupt seine Organe spenden möchte. Der Sterbeprozess dürfe nicht dem Spendeprozess unterstellt werden.

Den Zahlen der Stiftung Swisstransplant gemäss spenden die Schweizer viel zu wenig Organe. Die Diskrepanz zwischen benötigten Organen und erfolgten Transplantationen sei frappant. Auf der Warteliste für Organspenden stehen mit 1102 Personen so viele wie nie zuvor. Hinter diesen Zahlen versteckt sich viel Leid: Allfällige Spender stehen an der Schwelle zum Tod, für sie hoffen bis zuletzt ihre

Angehörigen. Auf der anderen Seite warten Schwerstkranke, bei denen alle anderen medizinischen Massnahmen versagt haben, und die nur mithilfe eines gespendeten Organs werden überleben können.

Auf dieser Schwelle kreuzen sich zwei Biografien, prallen Verzweiflung, Trauer, Hoffnung und Freude frontal aufeinander. Ebenso zwei sich widersprechende ethische Pflichten: Die Lebensrettung durch Organspende einerseits, die Frage des guten Sterbens andererseits. Und damit verbunden eine Tabuüberschreitung, bei der die «Körper-Geist-Seele-Einheit» auf der Strecke bleibt und das Sterben zu einem rein medizinisch und juristisch fassbaren Vorgang wird.

Leben mit neuem Herz

Auf der anderen Seite der Schwelle leben Menschen wie Nicola Heyser. Die Mutter einer achtjährigen Tochter litt jahrelang an schwerer Herzinsuffizienz unbekannter Ursache, auch eine Operation konnte nicht helfen. Ihren Beruf als Reitlehrerin und Dressurreiterin konnte die gesundheitsbewusste 41-jährige Frau nicht mehr ausüben. Am Nullpunkt angekommen, liess sie sich auf die Warteliste von Swisstransplant setzen.

Fünf Monate später wurde sie vom Inselspital Bern benachrichtigt, ein Herz sei bereit für sie. Man habe sie wunderbar vorbereitet, verständnisvoll begleitet und

Eine Spende ist ein Geschenk.

im Nachhinein hochprofessionell und menschlich betreut, erzählt Nicola Heyser. Zwei Jahre ist es nun her, seit sie mit diesem Herz lebt. «Die vielen Medikamente und Immunsuppressiva, welche die körpereigene Abstossung eines fremden Organs verhindern sollten, fordern eine enorme Umstellung des Körpers und haben viele Nebenwirkungen. Es hat gedauert, bis mein Körper mit allem fertig wurde. Doch heute geht es mir wirklich gut.»

Dass sie leben darf, ihr Kind grossziehen kann und heute sogar wieder arbeitet, ist für Nicola Heyser wie eine zweite Geburt. «Ich bin voller Zuversicht, dass dieses Herz ‹halten› wird. Und es ist mir bewusst, dass ich wahnsinniges Glück hatte, dieses Geschenk zu bekommen.» Ihre eigenen Organe möchte sie nach ihrem Tod spenden – auch die ihres Kindes würde sie freigeben.

In unserer Gesellschaft ist der Tod nach wie vor ein Tabuthema. Detailfragen zur Organspende werden meist Medizinern und Juristen überlassen – es sei denn, man ist persönlich betroffen. Wer Organe spenden möchte, sollte sich unbedingt informieren, wie eine Organentnahme genau vor sich geht und was es im Detail bedeu-

tet. Mit dem Ziel, die Zahl der Organspenden zu erhöhen, erfolgt der medizinische Zugriff auf die Spender immer früher, eben auch auf Menschen mit «aussichtsloser» Prognose. Neben dem altruistischen Argument, Leben zu retten, existiert auch die Tatsache, dass Pharmaindustrie und Spitzenmedizin an Transplantationen und Medikamenten sehr gut verdienen. Eine Spende aber ist ein Geschenk. Für Ruth Baumann-Hölzle ist die Voraussetzung für eine Organspende die absolute Freiwilligkeit. «Dieses ‹Opfer› kann unmöglich von der Gesellschaft ‹gefordert› werden, etwa durch eine Widerspruchslösung (siehe Seite 14).» Wer sich mit der Frage der Organspende kritisch auseinandersetzen will, soll Fragen stellen und Zweifel haben dürfen, ohne gleich eines Tabubruches oder des religiösen Fanatismus beschuldigt zu werden. u

Surftipps _ www.natuerlich-online.ch/surftipps

Au sgebrannt?

VIGOR – bevor Sie sich ausgebrannt fühlen.

VIGOR:

Erhältlich in Apotheken und Drogerien. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

Appenzeller Heilmittel wirken mit besonderer Kraft.

• bei nachlassender Konzentrationsfähigkeit

• baut Stresssymptome ab

• bei Müdigkeits- und Schwächegefühl

• ist rein pflanzlich

Grippewelle:

Der Januar ist bekannt für seine hohe Virendichte, die viele Menschen mit einer Grippe oder einem grippalen Infekt ins Bett zwingt. Wer in diesen Zeiten gesund bleiben möchte, nimmt am besten das Bienenkittharz Propolis ein. Es wirkt nicht nur vorbeugend, sondern auch heilend.

Text Sabine Hurni

Was Bienen für uns herstellen

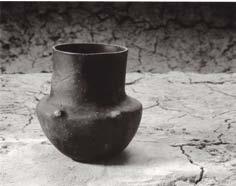

Neben Propolis (Bild) sind auch Honig und Gelee Royal zwei hochwertige Bienenerzeugnisse, die uns als Stärkungsmittel dienen. Das Gelee Royal wird von den Bienen für die Aufzucht der Bienenkönigin verwendet. Die Ammenbienen produzieren den nährstoffreichen Saft aus Blütenpollen. Frischer Gelee Royal enthält wertvolle Inhaltstoffe wie Aminosäuren, Hormone, Enzyme, Vitamine und Spurenelemente, die wie ein Jungbrunnen wirken sollen. Für die Gewinnung von Gelee Royal saugen die Imker diese Substanz aus den Waben der Königin Honig hingegen dient den Bienen als Nahrung für das Bienenvolk Gewonnen wird er aus dem Pflanzennektar (Siebröhrensaft), den die Bienen in den Blüten sammeln. Doch nicht nur Blüten scheiden Siebröhrensaft aus. Auch aus Nadelbäumen können die Bienen Pflanzensaft für die Honigproduktion gewinnen.

Im Januar ist Grippezeit: Ringsum wird gejammert und gekränkelt. Doch manch einer, der meint die Grippe hätte ihn erwischt, leidet in Wirklichkeit lediglich an einem grippalen Infekt oder einer heftigen Erkältung mit Fieber. Der Unterschied zwischen einer echten Grippe und anderen grippalen Erkrankungen ist wesentlich: So beginnt eine gewöhnliche grippale Erkältung langsam mit einem wässerigen Schnupfen, der nach und nach schlimmer wird. Man fühlt sich müde und abgeschlagen, hat leichtes Fieber, vielleicht einen schleimigen Husten, Kopf-, Hals- und Gliederschmerzen. Nach einer Woche klingen die Symptome langsam ab. Für eine solche Erkältung können bis zu 200 verschiedene Viren verantwortlich sein. Meistens sind es die Adeno- oder Rhinoviren, mit denen sich Kleinkinder im Durchschnitt vier bis acht Mal jährlich anstecken. Bei Erwachsenen sind es laut Statistik lediglich zwei bis vier Infektionen im Jahr.

Echte Grippe ist selten

Anders die echte Grippe, die im Vergleich zu grippalen Infekten wesentlich seltener vorkommt. Ganz typisch für die Grippe ist ihr plötzlicher Beginn. Wie aus dem Nichts macht der Körper hohes Fieber, das begleitet ist von Schüttelfrost und Kältegefühl. Die Erkrankten sind gezwungen, die Arbeit niederzulegen und gehen zu Hause sofort ins Bett. In der Regel wird das hohe Fieber einer echten Grippe von massiven Kopf- und Gliederschmerzen sowie von Atemwegsinfekten begleitet. Ursache für die echte Grippe sind die Influenzaviren A und B. Auch sie werden, wie alle anderen Virenarten, sehr schnell mittels Tröpfchen-

infektion von Mensch zu Mensch übertragen. Die Erreger befinden sich in der Atemluft und sind in feinsten ausgeniesten und ausgehusteten Tröpfchen enthalten.

Starkes Immunsystem

Die Zeit von der Ansteckung bis zum Ausbruch sowohl einer Grippe als auch einer grippalen Erkältung beträgt zwei bis fünf Tage. Die Viren gelangen über die Schleimhäute im Nasen- und Rachenraum in den Körper, von wo sie sich, je nachdem wie gut oder schlecht das Immunsystem des Betroffenen arbeitet, in den Bronchien oder in den Nasennebenhöhlen ausbreiten. An der Tatsache, dass die Viren zum Winter gehören wie die Kälte und der Schnee, können wir nichts ändern. Jeder Gesunde kann jedoch aktiv dazu beitragen, sein Immunsystem zu stärken. Dazu gehören eine ausgewogene und vitaminreiche Ernährung, der gesunde Umgang mit Stress, der präventive Gebrauch von befeuchtenden Nasentropfen, viel Bewegung im Freien und angemessene Kleidung für die nasskalte Witterung. Auch Heilpflanzen wie Sonnenhut (Echinacea) oder die Kapuzinerkresse (Tropaeolum) vermögen bei ersten Krankheitsanzeichen das Immunsystem und die Selbstheilungskräfte auf Vordermann zu bringen. Dasselbe gilt für das Bienenkittharz oder Kittwachs Propolis. Propolis ist eine von Bienen hergestellte harzartige Masse mit antibiotischer, antiviraler und antimy kotischer Wirkung. Die Bienen brauchen das Harz hauptsächlich für ihren eigenen Schutz; in einem Bienenstock lebt bei etwa 35 Grad Celsius und hoher Luftfeuchtigkeit ein ganzes Bienenvolk. Und wo es heiss und feucht ist, breiten sich

ohne mich!

Bewegung und frische Luft stärken das Immunsystem.

Auch das hilft bei der Grippe und grippalen Erkrankungen:

Bettruhe: Schlafen ist heilsam, weil das Immunsystem in dieser Zeit sehr aktiv arbeiten kann. Wer ein fiebersenkendes Medikament oder ein Aufputschmittel einnimmt, um die Grippesymptome zu unterdrücken, suggeriert dem Körper, dass alles in Ordnung ist. Mit der vermeintlichen Gesundheit findet der Körper jedoch nicht die Ruhe, die er eigentlich brauchen würde. Deshalb gilt Bettruhe noch immer als effizientestes und wirksamstes Heilmittel bei fiebrigen Erkrankungen.

Leichte Kost: Der Appetit ist bei den meisten Erkrankten eher schwach. Das ist gut so. Denn der Körper hat viel zu tun, um die Körpertemperatur auszugleichen und das Immunsystem zu stärken. Für die Verdauungsorgane bleibt nicht viel Energie übrig. Kommt trotzdem etwas Hunger auf, eignen sich Suppen, geriebene Äpfel, leichte Eintöpfe, Gemüsebrühe und warme Getreidebreie.

Viel Trinken: Schweiss wirkt kühlend. Deshalb ist es gut, wenn ein fiebriger Körper richtig ins Schwitzen kommt. Zum Beispiel mit Lindenblütentee. Generell ist es wichtig, dass dem Körper sehr viel Flüssigkeit zugefügt wird, um den Verlust beim Schwitzen wieder auszugleichen. Geeignet sind Wasser, ungesüsster Tee und Bouillon. Wärme und Kälte: In der Phase der Schüttelfröste braucht der Körper viel Wärme. Bettflasche, warme Getränke, Bettwärme und ein warmes Bad sind wohltuend. Zum Fiebersenken wiederum ist Kälte angezeigt.

Kühle Waschungen, Wadenwickel und kühle Getränke. Auch ein Einlauf kann fiebersenkend wirken.

Keine Antibiotika: Eine grippale Erkrankung oder eine Grippe wird durch Viren verursacht. Antibiotika zeigen hier keine Wirkung. Erst wenn ein Schnupfen oder ein Husten «produktiv» wird, das heisst mit zähem, gelblichem Exkret, ist dies ein Zeichen, dass Bakterien im Spiel sind. Verschreibt ein Arzt jedoch bei einer normalen, fiebrigen Grippe ein Antibiotikum, sollten Sie nicht zögern und kritisch nachfragen.

Zum Arzt gehen: Bei Fieber über 40 Grad Celsius muss ein Arzt konsultiert werden. Ebenso, wenn das Fieber länger als drei Tage hoch bleibt und sich der Krankheitsverlauf nicht verbessert.

auch Bakterien und Keime munter aus. Deshalb dient Propolis den Bienen zum Abdichten von Öffnungen, Spalten, Ritzen sowie zum Auskleiden der Wabenzellen, damit eingeschleppte Keime keine Chance haben, sich auszubreiten.

Für die Herstellung von Propolis benötigen Bienen harzige Substanzen, die an Knospen oder Baumwunden vorkommen.

Vermischt mit Pollenanteilen, ätherischen Ölen aus Blütenknospen, Wachs und Speichelsekreten entsteht die klebrige Bau-

Wadenwickel helfen bei Fieber.

verarbeitet. Vermischt mit Alkohol dient das rohe Propolisharz auch zur Herstellung von Propolistinkturen, Salben und Cremen.

Propolistinktur selber herstellen

Dort, wo das menschliche Immunsystem an seine Grenzen kommt, kann Propolis helfen. Sei es bei einer allgemeinen Abwehrschwäche, einer Erkältung, einer Grippe, Aphten, Fieberblasen, rheumatischen Erkrankungen, Zahnfleischproblemen und vielen anderen entzündlichen Erkrankungen. Für diese Zwecke nimmt man entweder die Tinktur in etwas Wasser mehrmals täglich ein oder man verzehrt täglich einen Löffel voll Propolisgranulat pur oder vermischt im Müesli. Bei Akne, schlecht heilenden Wunden oder Herpes kann eine Propolistinktur oder -salbe helfen.

substanz. Dieses Propolis ist reich an Flavonoiden, Gummi und ätherischen Ölen. Zudem enthält es viele Mineralstoffe, Spurenelemente und Vitamine.

Damit auch der Mensch diese heilsame Substanz der Bienen für sich nutzen kann, kratzt der Imker das Kitzharz aus den Ritzen. Einfacher und gezielter geht es, wenn ein feinmaschiges Gitter in den Bienenkasten hineingelegt wird. Die Bienen verkitten diesen Fremdkörper mit seinen störenden Zwischenräumen. Danach kommt das Kunststoffgitter in den Gefrierschrank, damit das Harz in gefrorenem Zustand durch leichtes Biegen des Gitters abbricht. Der so gewonnene Rohstoff wird zu einem Granulat oder einem Pulver weiter-

Zur Herstellung der Tinktur brauchen Sie auf 50 Gramm Probolisharz etwa 100 Milliliter 70- bis 96-prozentigen Trinkfeinsprit aus der Drogerie oder der Apotheke. Ein hochprozentiger Weingeist tut seinen Zweck aber auch. Das Harz frieren Sie zuerst ein und verreiben es dann im gefrorenen Zustand im Mörser zu einem Pulver. Dieses geben Sie in ein Glas mit Schraubverschluss. Übergiessen Sie das Pulver mit dem Alkohol, damit es ganz bedeckt ist. Schrauben Sie das Glas zu und lassen Sie es an einem hellen, zimmerwarmen Ort zwei bis sechs Wochen stehen. Nach dieser Zeit können Sie die Tinktur durch einen Kaffeefilter aus Papier giessen. Das braucht etwas Geduld und kann je nach Feinheit des Pulvers mehrere Stunden dauern. Jetzt füllen Sie die fertige Propolistinktur in eine braune Glasflasche, lagern sie an einem kühlen Ort und nehmen bei ersten Krankheitszeichen sofort davon ein. ◆

«Bilden Sie sich weiter am IKP: Für Ihre ganzheitliche Lebenskompetenz, berufliche Entwicklung und Qualifikation.» Dr med. Y. Maurer

Berufsbegleitende, anerkannte Weiterbildungen mit Diplomabschluss:

Körperzentrierte/r Psychologische/r Berater/in IKP

Der IKP-Ansatz beinhaltet neben dem therapeutisch-beraterischen Gespräch auch das Erleben und Erfahren über den Körper sowie den Einbezug kreativer Medien. (2 Jahre, ASCA und SGfB anerkannt)

Ernährungs-Psychologische/r Berater/in IKP

Humanistische Psychologie, Psychosoziale Beratung und Ernährungsfachwissen. (2 bzw 4 Jahre, ASCA anerkannt)

Ganzheitliche/r

Atemtherapeut/in IKP

Ausbildungsinstitut IKP in Zürich und Bern

Atemmassage Atemtherapie mit Option zum/ zur eidg dipl. Komplementärtherapeut/in. (2 Jahre, EMR und ASCA anerkannt) Seit 30 Jahren anerkannt

zur Ausbildung sowie die Daten der Infoabende finden Sie unter : SHI Homöopathie Schule

Steinhauserstrasse 51 • 6300 Zug

Shiatsu Infoabende

Jetzt kostenlos mehr erfahren über die anerkannten Ausbildungslehrgänge. 5.3., 17.4., 18.6. Zürich •1.2.2013 Winterthur www.ko-shiatsu.ch/infoabende

Shiatsu Einführungskurse

An einem Tag wirkungsvolle ShiatsuMassagen geben und Anti-Stress-Techniken lernen, am 16.2. und 14.9.2013 in Zürich, nur CHF 100.– /Tag. www.ko-shiatsu.ch/shiatsutag

Ko Schule für Shiatsu Zürich Die Schule macht den Unterschied Telefon +41 44 942 18 11

Komplementärtherapeut

Ein Beruf mit Zukunft. Eine Ausbildung mit Branchendiplom Akupunktmassage. Telefon 044 680 32 30 oder www.wba.ch oder E-Mail: info@wba.ch

«Chrüter»- und Botanik-Reisen 2013

Der fröhliche Dialog mit der Natur unter der Leitung von Heilpflanzenkundigen sowie Botanikern

Gerne senden wir Ihnen den neuen Katalog:

Postfach, 6301 Zug, Tel. 041 729 14 20 www.arcatour.ch

Mit Mut und Ihrer Unterstützung.

Danke, dass Sie per SMS 20 Franken spenden: Mut 20 an 488.

Beratung

Haben Sie Fragen?

Sabine Hurni, Drogistin HF und Naturheilpraktikerin mit Fachrichtung Ayurveda und Phytotherapie, und das kompetente «natürlich»-Berater-Team beantworten Ihre Fragen zu Gesundheit, Ernährung, Ökologie, Garten oder Natur.

Senden Sie Ihre Fragen an: sabine.hurni@azmedien.ch oder «natürlich», Leserberatung Neumattstrasse 1, 5001 Aarau

Rat & Tat per Internet Fragen können Sie auch auf unserer Website www.natuerlich-online.ch stellen. Das «natürlich»-Berater-Team ist unter der Rubrik «Beratung» online für Sie da.

Folsäure vor der Schwangerschaft?

Meine Frauenärztin hat mir geraten, ein Jahr vor einer möglichen Schwangerschaft regelmässig ein Folsäurepräparat einzunehmen. Ich esse gesund und bin Vegetarierin. Ist dies aus Ihrer Sicht zu empfehlen, und falls ja, welche Dosierung?

D. W., Zürich

Wenn Sie bis anhin die Pille eingenommen haben, wäre die Einnahme von Folsäure sicher nicht schlecht. Die Pille behindert die Folsäureaufnahme. Grundsätzlich können Sie aber auch ein Aufbaumittel auf Hefebasis einnehmen. Hefepräparate enthalten neben vielen Nährstoffen auch reichlich Folsäure. Die Folsäure ist für die Zellteilung wichtig. Fehlt der Nährstoff, besteht die Gefahr, dass sich die Wirbelsäule des Kindes nicht richtig ausbildet. Ich bin auch nicht dafür, wegen allem und jedem immer gleich ein Heilmittel einzunehmen. In Ihrem Fall wäre es aber sicher ratsam, die Empfehlung der Frauenärztin zu befolgen. Wenn Sie über viele Jahre hinweg die Pille eingenommen haben, wäre ein Folsäurepräparat aus der Drogerie oder Apotheke die beste Lösung. Haben Sie bis anhin natürlich verhütet, so sollte auch eine Nahrungsergänzung auf Hefebasis ausreichen, die mitunter auch dabei hilft, die in den Lebensmitteln vorkommende Folsäure besser zu verwerten. Ein solches Präparat eignet sich auch als Schwangerschaftsbegleitung. Wie Sie bestimmt wissen, erhöht sich der Nährstoffbedarf drastisch, sobald Sie nicht nur sich selber, sondern zusätzlich ein heranwachsendes Kind zu versorgen haben.

Wenn Sie schwanger werden möchten, sollten Sie auch vermehrt gesunde Fette zu sich nehmen, die einen grossen Anteil an Omega-3-Fettsäuren enthalten. Sie sind in Walnüssen, im Leinöl oder im Fischöl reichlich enthalten. Die Omega-3-Fettsäuren sind wichtig für die Zellteilung und den Aufbau von Zellmembranen.

Sabine Hurni

Nitrate im Trinkwasser

Bis jetzt habe ich nur Hahnenwasser getrunken. Nun habe ich gelesen, dass unser Wasser einen Nitratgehalt von 24 bis 29 mg/l hat. 40 mg/l ist die obere Grenze. Da ich viel trinke, überlege ich mir, nun doch Mineralwasser zu kaufen. Was meinen Sie?

D. P., Olten

Esgibt wohl kein anderes Lebensmittel, das so gut kontrolliert wird, wie unser Trinkwasser. Insofern können Sie davon ausgehen, dass die Wasserwerke Olten eine Lösung finden müssen, wenn die Werte noch höher werden. So wie die Werte im Moment sind, brauchen Sie sich hingegen keine Sorgen zu machen. Erst recht nicht, wenn Sie ein gesundes Leben führen und generell reichlich Nährstoffe zu sich nehmen.

Die Nitrate gelangen vor allem aus der Landwirtschaft in die Gewässer und können in hohen Dosen das Risiko einer Krebserkrankung erhöhen. Wenn Sie deswegen auf das Hahnenwasser verzichten möchten, ist das Ihre Entscheidung. Kaufen Sie aber konsequenterweise regionales Wasser in Glasflaschen, denn die Plas-

tikpartikel, die aus den PET-Flaschen ins Wasser übergehen, können das Risiko einer Krebserkrankung ebenfalls erhöhen. Wichtig ist, dass Sie beim Trinken ein gutes Gefühl haben.

Wenn es um Nitratbelastungen geht, so muss gesagt werden, dass der Nitratgehalt in konventionell angebauten Salaten wesentlich höher ist, als im Trinkwasser. Indem Sie konsequent biologische, saisonale Produkte auf dem Wochenmarkt kaufen, unterstützen Sie diejenigen Bauern, die aus Überzeugung einen anderen Weg gehen, essen gleichzeitig das gesündere Lebensmittel und belasten Ihren Körper nicht mit Pestiziden. Zwar sind auch die biologischen Salate nicht ganz frei von Nitraten, aber sie enthalten nur einen Bruchteil des Gehaltes von konventionell angebauten Salaten. Das ist für mich richtig verstandene Gesundheitsprävention.

Sabine Hurni

Induktionsherd und Gesundheit

Sollen wir einen Induktionsherd kaufen oder nicht? Was sind die gesundheitlichen Risiken? Welchen Einfluss hat der Induktionsherd auf die Qualität der gekochten Lebensmittel?

D. G., Lommiswil

Aufdie Qualität des Essens hat der Induktionsherd keinen nachweislichen Einfluss. Da aber für die Erwärmung der Platten und Pfannen ein Magnetfeld aufgebaut wird, ist die elektromagnetische Belastung neben dem Kochherd sehr hoch. Sie nimmt aber bereits in der Entfernung von einem Meter markant ab. Weil die Erwärmung magnetisch funktioniert, braucht die Pfanne einen entsprechenden Boden. Im schlimmsten Fall müssen Sie das ganze Pfannenmaterial auswechseln. Ein gesunder Mensch kommt mit der elektromagnetischen Belastung klar. Die Person, die bei Ihnen im Haushalt hauptsächlich kocht, steht vermutlich zusammengezählt durchschnittlich höchstens eine bis zwei Stunden pro Tag am eingeschalteten Herd. Der Körper hat also viel Zeit, sich wieder von der Belastung zu erholen, denn wie mit allem ist es eine Frage der Einwirkungsdauer, bis sich etwas nachhaltig schädlich auswirkt. Bei Schwangeren und Menschen mit Herzschrittmachern kann die Strahlung allerdings sehr schnell zu ungesunden Reaktionen führen.

Am besten halten Sie es so, dass wer am häufigsten am Herd steht, entscheiden darf, welche Art von Herd in der Küche stehen soll. Es ist nicht ideal, wenn beim Kochen ständig ein ungutes Gefühl mitschwingt.

Sabine Hurni

Die Frage an Sie: Schon wieder erkältet?

Eine Antwor t der Natur:

Echinacea purpurea (Roter Sonnenhut).

Echinaforce® Protect

• Aus frischem Rotem Sonnenhut

• Zur Steigerung der körpereigenen Abwehr

• Zweimal täglich eine Tablet te

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. Biofo rce AG, Roggwil TG . Weitere Informationen auf www.echinaforce.ch

Ei nf üh run gs kur se in di e Med it at io nstec hn ik na ch de r Trad it io n vo n Ba baj i, Pa ra mah an sa Yoga na nda (Autor vo n «Autobi og ra fi e ei ne s Yogi») bi s Pa ra mapad ma Dh iran an da ji

Zü ri ch: 26 / 27 Ja nuar 2013 rhei nfe ld en: 9. / 10 mä rZ 2013 in te rl ake n: 6. / 7. ap ri l 2013

Institut für Klang-Massage-Therapie

Institut für Klang-Massage-Therapie

Elisabeth Dierlich Peter Hess Akademie Schweiz

Elisabeth Dierlich

ku rs le it un g: Ba rb ar a Gl au se r- Rh ei ng ol d, au to ri sie rt e Kr iy a Yo ga Le hr er in in fo rm atio n: Sa bi ne Sch ne id er T: 044 35 0 21 89 , E- Ma il: sa bi ne .s ch ne id er@kr iy a. ch www.k ri ya .c h

ganzheitliche

Winterwander n

Geniessen Sie eine aktive Woche verbunden mit tollen Wanderungen in der winterlichen Umgebung des Vierwaldstättersees. Nebst viel Bewegung und Entspannung gönnen Sie Ihrem Körper,Geist und Seele eine Trink-Fasten-Kur,eine Auszeit die es in sich hat!

Kur-&Ferienhaus St. Otmar ·Maya &Beat Bachmann-Krapf ·CH-6353 Weggis +41 (0)41 392 00 10 ·www.otmarsan.ch

Zertifizierte Ausbildung in Peter Hess-Klangmassage Zertifizierte Weiterbildung in Elisabeth Dierlich-Klangtherapie Vertrieb von Therapieklangschalen und Gongs

Ausbildung in Klangtherapie Vertrieb von China-Gongs

www.klang-massage-therapie.ch 0041(0)62 892 05 58 4600 OltenAmthausquai 31

www.klang-massage-therapie.ch kontakt@klang-massage-therapie.ch 4600 Olten • Amthausquai 31 • 0041(0)62 892 05 58

Lasertherapie für Blut und Gehirn

Erfolgreiche Methode u.a. bei

• Diabetes

• Tinnitus

• Burn-out

• Allergien

• Bluthochdruck

• Arthritis und Rheuma.

TimeWaver GesundheitsZentrum AG CH-9248 Bichwil • Tel. +41 (0)848 64 64 64 www.timewaver-gesundheitszentrum.ch

SPENDEN

Die Nase voll

Seit längerer Zeit leide ich an Nebenhöhlenentzündungen, zeitweise mit Husten und Stimmproblemen. Mit Antibiotika gingen die Entzündungen zwar weg, kamen aber immer wieder. Da ich in einem pädagogischen Beruf arbeite und viel sprechen muss, ist der Alltag mit der ständigen Entzündung sehr beschwerlich. Ist das eine Allergie? D. L., Münsingen

Allergien zeigen sich in der Regel mit Juckreiz und Fliessschnupfen. Es kann aber durchaus sein, dass Ihre Atmungsorgane auf einen äusseren Reiz reagieren. Das Spektrum ist breit und kann von einer stressigen Situation, schlechter Raumluft, Elektrosmog oder einem Ungleichgewicht im Darm herkommen. Das müssten Sie allenfalls austesten lassen durch einen Bluttest oder mittels Testmethoden wie Kinesiologie, Bioresonanz oder Dunkelfeldmikroskopie.

Im Grundsatz geht es jedoch darum, dass Sie Ihr Immunsystem stärken. Denn wenn dieses geschwächt ist, reagiert der Körper viel eher auf äussere Reize oder innere Konflikte. Gehen sie täglich im Wald spazieren, sorgen Sie für einen erholsamen Schlaf und verzichten Sie auf Zucker,

Süssstoffe und raffinierte, weisse Kohlenhydrate. Wenn Sie Käse mögen, dann wählen Sie Rohmilchkäse. Ansonsten sollten Sie auf Milch weitgehend verzichten. Achten Sie auch darauf, dass Sie mit gesunden Fetten kochen. Ideal sind Olivenöl und Rapsöl. Auch ein Löffel Leinöl im Salat versorgt sie mit Omega-3-Fettsäuren und unterstützt so den Körper bei entzündungshemmenden Heilungsprozessen.

Es gibt zudem eine wunderbare Heilpflanze bei chronisch entzündlichen Erkrankungen der Atmungsorgane, und zwar den Holunder (Sambucus nigra). In Drogerien und Apotheken erhalten Sie Sambucustropfen zum Einnehmen. Sie wirken auf den Körper wärmend und schleimlösend. Hilfreich sind ebenfalls schleimlösende Nasenduschen mit Meersalzlösungen.

Damit der Darm nach den AntibiotikaKuren wieder richtig funktioniert, empfehle ich Ihnen, mit Bakterienkulturen die Darmflora wiederherzustellen und den Darm mithilfe von Flohsamen zu sanieren. Denn der Ursprung für Schleimhauterkrankungen liegt häufig auch in der Darmflora.

Sabine Hurni

Allergisch auf den eigenen Schweiss

Ich schwitze relativ stark. Jetzt reagiere ich allergisch auf meinen Schweiss. Die Achselhöhlen und Augenwinkel sind entzündet und schmerzen. Was kann ich dagegen tun? Ich ernähre mich gesund, trinke viel Wasser, wenig Kaffee. Ich bin sehr anfällig auf Infektionen und oft verschleimt.

K. A., Retschwil

Wenn

der Schweiss plötzlich ätzend wird, deutet dies auf ein Mineralstoffungleichgewicht hin. Holen Sie sich in der Drogerie die Schüssler-Salze Nr. 1 (Calcium fluoratum) und Nr. 8. (Natrium chloratum). Beide Salze werden eingesetzt, wenn der Schweiss aggressiv und ätzend wird. Sie können je 10 Tabletten in Wasser lösen und so über den Tag verteilt trinken. Oder Sie lutschen viermal täglich zwei Tabletten aufs Mal. Äusserlich könnte es Ihnen gut tun, wenn Sie die entzündeten Stellen mit einer Meersalzlösung abwaschen.

Kann es sein, dass Sie im Sommer sehr viel Eis gegessen und Süssgetränke getrunken haben? Wenn meine Hypothese zutrifft, dann sollten Sie ab sofort nur noch einmal pro Woche Süssigkeiten essen und die Lust nach Süssem an den übrigen Tagen mit einem Apfel oder mit Mandeln befriedigen. Keine Süssgetränke und kein Glace. Zucker ist auch in Fruchtjoghurts, im Ketchup und in vielen Getreideflocken versteckt. Zucker ist deshalb problematisch, weil er ein richtiggehender Calcium fluoratumRäuber ist. Wenn dieser Mineralstoff im Körper fehlt, kann der Schweiss ätzend werden. Gleichzeitig schwächen eisgekühlte Nahrungsmittel die Nieren, was die Abwehrkräfte im Körper reduziert. Zudem wirkt viel Zucker schleimbildend. Sabine Hurni

Seit über 20 Jahren setzt sich Heinz Knieriemen für «natürlich» kritisch mit den Methoden und den Auswirkungen der Schulmedizin und der Laborwissenschaft auseinander. Im AT Verlag hat er mehrere Bücher herausgegeben, unter anderem über Vitamine, Mineralien und Spurenelemente oder Inhaltsstoffe in Lebensmitteln und Kosmetika.

Heinz Knieriemen über

das geniale Element Wasser

Wasser! Ein alltäglicheres Element gibt es kaum. Und es gibt kaum ein derart wichtiges Element, mit dem wir so selbstverständlich wie auch gedankenlos umgehen.

Was ist Wasser? Zunächst einmal ein Element, Materie, gekennzeichnet durch die chemische Formel H2O – eine Verbindung der Gase Wasserstoff (Hydrogenium) und Sauerstoff (Oxygenium). Es ist aber auch der Baustein der Lebensprozesse und unentbehrlicher Bestandteil aller Körpersubstanzen, die Pflanze, Tier und Mensch aufbauen.

Wasser ist aber auch Klang, Schwingung, rhythmische Bewegung. Im Lösen und Binden, Abtragen, Neuformen und fortwährenden Umwandeln ist Wasser der Organismus der Erde, das Sinnesorgan der Natur. Panta rhei, alles fliesst: Das nasse Element galt den Griechen als der ursprüngliche Stoff des Lebens, als elementarste Materie, aus der die Welt sich in ruhiger und bewegter Form entwickelte.

Wasser ist eine simple Verbindung, weit entfernt von der Komplexität etwa der Eiweissmoleküle oder synthetischer Kunststoffe. Die Vereinigung zweier Wasserstoffatome mit einem Sauerstoffatom weist jedoch viele von der Norm abweichende Eigenschaften auf. Betrachten wir die Struktur von H2O, so fällt als Erstes auf, dass Wasser bei einer Einordnung in die periodischen Gesetzmässigkeiten der Materie aus dem Rahmen fällt. Doch gerade diese ungewöhnlichen Eigenschaften der Wassermoleküle ermöglichen erst Leben auf unserem Planeten.

Weshalb schwimmt Eis?

Die auffälligste und wohl wichtigste Anomalie: Wasser dürfte gar nicht flüssig sein. Weil seine Ausgangselemente Gase sind,

müsste Wasser logischerweise auch gasförmig sein. Diesen Zustand erreicht es aber erst bei Temperaturen von über 100 Grad. Wasser gefriert bei null Grad und verdampft bei 100 Grad. Wir empfinden das als normal, doch sind Schmelz und Siedepunkt als wichtige Richtwerte der CelsiusTemperaturskala einfach am Verhalten des Wassers fixiert worden.

Ungewöhnlich verhält sich Wasser auch in seiner Dichteanomalie, indem es mit zunehmender Abkühlung nicht immer gleichmässig dichter wird, sondern die grösste Dichte bei vier Grad erreicht, um bei weiterer Abkühlung und beim Erstarren zu Eis wieder leichter, also weniger dicht zu werden – auch das wieder mit weitreichenden Konsequenzen für Leben auf der Erde. Da Wasser bei vier Grad das Dichtemaximum erreicht, ist Eis leichter und schwimmt somit auf der Oberfläche. Damit wird ein Gefrieren der Tiefenschichten von Seen und Meeren verhindert, was Leben im Wasser auch bei Temperaturen unter null Grad möglich macht.

Wasser nimmt Gestalt an

Auf diese Weise werden die Meeresströme aufrechterhalten und damit letztlich der globale Wasserkreislauf und das Leben an Land. Die gewaltigen Wassermengen der Weltmeere wirken wie eine gigantische Klimaanlage, die die jahreszeitlichen Temperaturschwankungen unserer Erde durch Wärmeaufnahme und Wärmeabgabe ausgleicht.

Die speziellen Eigenschaften des Wassers, die Leben erst ermöglichen, lassen sich beliebig fortsetzen. Die Gestaltbil

Wasser ist nicht nur Kreislauf des Lebens, sondern auch Organismus der Erde, das Sinnesorgan der Natur.

dungskräfte des Wassers kann jeder an ganz alltäglichen Phänomenen beobachten: an Regentropfen, an glitzernden Tautropfen auf Gräsern oder Spinnweben oder ganz einfach an einem tropfenden Wasserhahn. Die Beispiele verdeutlichen, dass Wasser immer versucht, die Form einer Kugel, eines Tropfens einzunehmen. Diese Eigenschaft kommt durch die Oberflächenspannung und die Kapillarkraft zustande. Diese Kapillarkräfte ermöglichen ein Ansteigen des Wassers von den Wur

zeln bis in die höchsten Baumkronen – ein für Pflanzen und letztlich auch für Menschen überlebenswichtiger Transportweg und Teil des grossen Wasserkreislaufs.

Schwerkraft gilt nicht

In Zellen und Blutadern überwindet das Wasser in sogenannten kolloidalen Lösungen die Gesetze der Schwerkraft. Kolloide, winzige unlösbare Mineral und Elektrolytpartikel, sinken nicht nach unten, wie das die Schwerkraft eigentlich verlangt, sondern halten sich in der Schwebe – ein für die Zellfunktionen lebenswichtiges Phänomen.

Aufgabe und Funktion des Wassers sind in allen lebenden Organismen sehr vielfältig. Wasser ist der wichtigste Vermittler des Stoffwechsels. Es übernimmt die Lösung und den Transport der Nahrungssubstanzen, die in Aufbaustoffe des Körpers verwandelt werden. Wasser wirkt mit beim Umbau, Abbau und der Ausscheidung dieser Substanzen. Ein Säugling besteht zu über 90 Prozent aus Wasser, ein Erwachsener noch aus gut 60 Prozent. Wasser kommt vielfältigen Aufgaben als Transportvermittler, Lösungsmittel oder Regulator der Körpertemperatur nach. Das gewaltige Filtervolumen der Nieren mit etwa 180 Litern am Tag wäre ohne das flüssige Element gar nicht denkbar. Es sind also die gegensätzlichsten Funktionen, die das Wasser wie selbstverständlich ausübt. Denken wir uns die gesamte Wassermenge der Welt als eine gefüllte Badewanne mit 200 Liter Inhalt. Allein das Meerwasser macht 195 Liter davon aus. Weitere 4,2 Liter entsprechen dem Wasser, das im ewigen Eis, im Permafrost und in den Gletschern gespeichert ist. Jetzt bleiben nur noch 0,8 Liter Wasser, das frei als Regen, in Bächen, Flüssen, Seen und als Grundwasser zirkuliert – ein Bruchteil der gewaltigen Wassermenge unseres Blauen Planeten also – und darum weit wertvoller, als unser täglicher Umgang mit dem wunderbaren Element vermuten lässt. u

Haus&Garten

Tut gut_ Wärmender Gewürztee

er Lust auf Süsses, aber schon alle Weihnachts-Guetsli verspeist hat, kann mit einem Chai-Tea seine Gelüste nach süsser Würze stillen.

Rezept für 2 bis 3 Tassen

Zirka 15 g frischer Ingwer in Scheiben geschnitten

1 Zimtstange

2 bis 3 Kardamonkapseln

1 Nelke

½ Vanillestange

Evtl. 3 bis 4 Koriandersamen

1 ½ EL Schwarztee

Etwa 1, 5 dl Milch

Zucker oder Honig

Raumklima_ Gute Luft dank Zimmerpflanze

DKardamon, Nelke und Koriander im Mörser zerstossen. Zimtstange zerbrechen. Die Gewürze zusammen mit der Nelke und dem Ingwer in 4 bis 5 Deziliter Wasser aufkochen. Vanilleschote längs halbieren, Mark herauslösen und beigeben. Etwa 10 Minuten bei schwacher Hitze köcheln lassen.

ie Grünlilie (Chlorophytum) ist wegen ihrer Anspruchslosigkeit eine beliebte Zimmerp anze. Zudem wird ihr eine besonders gute Fähigkeit, die FormaldehydBelastung in Innenräumen zu reduzieren, nachgesagt. Die giftige chemische Verbindung kommt in Farben, Lacken und Klebstoffen vor –und ist somit in vielen Wohnungen anzutreffen. Gemäss Wikipedia emp ehlt eine wissenschaftliche Studie, zur Luftverbesserung in Niedrigenergiehäusern Grünlilien einzusetzen.

Milch zugeben und nochmals aufkochen lassen. Vom Herd nehmen, Tee zugeben und 3 bis 4 Minuten ziehen lassen.

Zuletzt mit Zucker oder Honig nach Bedarf süssen und durch ein Sieb abgiessen.

Tipp: Wer auf Schwarztee verzichten möchte, verdoppelt die Gewürzmenge.

➜ Der Tipp

Da nützt alles Lüften nichts: Hat man Fondue gegessen, liegt der schwere Käsegeruch auch am nächsten Morgen noch in der Luft. Linderung bringt das Universalmittel Essig. In einer Pfanne etwas Essig aufkochen und damit durch die Wohnung gehen. Der Dampf vertreibt nicht nur Käse-, sondern auch Fischgeruch.

Lesen_ Blaue Schweden, Grüne Zebra, Roter Feurio

Wirt Albi von Felten hat ein Herz für Minderheiten: Der Garten seines Gasthauses in Erlinsbach (Aargau) ist ein kleines Biotop mit aussergewöhnlichen Gemüsen, Kräutern und Früchten. Er hat es sich zu Aufgabe gemacht, seinen Gästen nicht nur regionale Spezialitäten aufzutischen, sondern ihnen auch (fast) vergessene Gemüse und Obstsorten näherzubringen. Zusammen mit Martin Weiss und ProSpecieRara hat er ein Buch über wiederentdeckte alte Kulturp anzen gemacht. Gegliedert nach Jahreszeiten zeigen 160 leicht nachkochbare Rezepte, welche kulinarischen Schätze in den alten Sorten stecken. Zudem bietet das Buch viele Hintergrundinformationen zu den Produkten und P anzen.

Martin Weiss, Albi von Felten: «Blaue Schweden, Grüne Zebra, Roter Feurio», AT Verlag, 2012, Fr. 69.–

Winterliche Knacknuss

ie gilt als Königin der Nüsse und sie hat jetzt Saison: die Baumnuss. Obwohl: Die Kerne sind ganzjährig erhältlich. In der Schale «verpackt» zum Selberknacken gibt es sie aber vor allem im Winter. Die ursprüngliche Heimat der Nuss, lateinisch Juglans regia, liegt wahrscheinlich in Südwestasien sowie in den Gebieten um das östliche Mittelmeer. Über die Griechen gelangten veredelte Sorten nach Italien. Die Gallier, die keltischen Vorfahren der heutigen Franzosen, wurden im Mittelalter oft als Baumchen oder Welsche bezeichnet, sodass die ursprüngliche lateinische Namensgebung im Lauf der Zeit als Welschnuss oder auch Walnuss ins Deutsche über ging. Wer meint, Baumnuss sei Baumnuss, irrt. Die Nussbaumschule in Hörhausen (Thurgau) baut 250 verschiedene Sorten an. Rund 100 Sorten sind schweizerischen Ursprungs und rund 100 stammen aus Europa und amerikanischen Gegenden. Freilich beschränkt sich die Auswahl im Supermarkt auf ein paar wenige

Sorten. Zu den Hauptanbaugebieten gehören Kalifornien, Chile und China. Beliebt ist auch die Grenobler-Nuss aus Frankreich, die sogar eine Appellation Controllee hat und am roten Siegel ihrer Verpackung erkennbar ist. In der Schale sind Nüsse nur ein paar Wochen haltbar. Aber keine Angst: Nüsse, deren Schale dunkel verfärbt ist, sind nicht etwa schlecht. Im Gegenteil, es zeigt, dass die Schale nicht gebleicht wurde. Dies wird oft getan, weil die Schale leicht oxidiert. Verdorbene Nüsse erkennt man sofort an ihrem ranzigen Geschmack. Baumnüsse sind nicht nur sehr gesund und enthalten

einen hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren, sie gelten auch als wichtige Quelle für Antioxidantien, die vor Arteriosklerose oder Krebs schützen können. Ausserdem liefern Walnüsse jede Menge Nervennahrung: Magnesium, B-Vitamine und Lecithin. Walnüsse verfeinern das morgendliche Müesli, sie passen als Pesto oder vermischt mit einer Gorgonzolasauce perfekt zu Teigwaren, geben einer Pizza Margherita einen neuen Dreh oder lassen sich zusammen mit getrockneten Tomaten, Knoblauch und Zwiebeln zu einer Füllung für Fleischvögel verarbeiten. En Guete.

Kräftige Winzlinge

Keimlinge und Sprossen sehen zart und apart aus. Doch sie sind weit mehr als Dekoration: Die kleinen Kraftpakete liefern eine geballte Ladung Nährstoffe – und damit so ziemlich alles, was der Körper im Winter braucht.

Text Vera Sohmer

Auf dem leuchtend gelben KürbisKarotten-Salat sind die lilafarbenen Rotkohlsprossen ein toller Farbkontrast. Die Kressesprossen mit ihrem zarten Grün verpassen dem Kartoffelpüree den optischen Frischekick. Und wie hübsch ist die mit ein paar roten Linsenkeimlingen garnierte Tomatensuppe.

Das Keimen lässt den Gehalt an Nährstoffen in die Höhe schnellen.

Keimlinge (frisch gekeimte Samen) und Sprossen (weiterentwickelte Keimlinge mit grünen Blättchen) sind beliebt. Schliesslich lässt sich mit ihnen vieles ganz unkompliziert appetitlich anrichten: Dips und Suppen ebenso wie Sandwiches, Salate oder ein Risotto. Sie auf ihr gutes Aus-

sehen zu reduzieren, hält Michael Brönnimann von der Lebensmittel-Manufaktur «Naturkostbar» aber für verwerflich. «Gekeimte Saaten sind eines der wertvollsten Lebensmittel überhaupt. Etwas Besseres kann man kaum für sich tun.» Seit er jeden Tag selbst gezogene Keimlinge und Sprossen esse, fühle er sich frisch und fit und gehe energiegeladener durchs Leben.

Reich an Eiweiss

Brönnimanns Empfinden mag subjektiv sein, fest aber steht: Keimlinge und Sprossen werden allgemein als Powerpäckchen gepriesen. Durch den Keimvorgang schnellt der Gehalt an Nährstoffen in die Höhe. Alle essenziellen Bausteine werden dabei auf Hochtouren produziert, erklärt Brön-

Schmeckt herrlich und ist gesund: Butterbrot mit Kresse.

nimann. Hinzu kommt, dass die wertvollen Inhaltsstoffe aus der gekeimten Saat vom Körper besonders gut aufgenommen werden. Keimlinge und Sprossen sind reich an hochwertigem Eiweiss, Mineralstoffen, Enzymen und Vitaminen. Kurzum: Wer Wert auf gesunde Ernährung legt, sollte die Winzlinge auf den Speiseplan setzen. Sie seien eine willkommene Abwechslung und Ergänzung, erst recht in der kalten Jahreszeit mit dem eher kleinen Saisonangebot, heisst es bei der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung. Gesund ist schön und gut. Aber mundet Gekeimtes auch? Und ob, schwärmt Kochbuch-Autorin Valérie Cupillard. Keimlinge und Sprossen verwöhnten uns mit neuen Aromen, seien pure Gaumenfreude. Den Beweis liefert die Bioköchin mit überraschenden Rezepten: Da werden der Minestrone kurzerhand gekeimte grüne Linsen verpasst; in die Frühlingsrollen Sprossen von Sonnenblumenkernen eingewickelt. Und der Bratapfel bekommt eine Garnitur der Extra-Klasse: eine Mischung aus Honig, Zimt und gekeimtem Sesam.

Köstlich auf dem Butterbrot

Kenner kombinieren Keimlinge raffiniert und gekonnt. Sie mischen süsslich-milde aus Weizen oder Hafer ins Müesli oder den Fruchtsalat. Garnieren goldbraun gebratene Kartoffeln mit pikant schmeckenden Zwiebelsprossen. Oder streuen mildwürzige Alfalfa-Keime einfach aufs Butter- oder Frischkäsebrot.

Überhaupt Alfalfa: Wer zu Hause selbst Keimlinge ziehen will und es zum ersten Mal probiert, ist mit dieser Sorte gut beraten. Alfalfa, auch Luzerne genannt, keimt leicht und schnell – innerhalb von vier Tagen sieht man das Ergebnis. Für Anfänger

sicher motivationsfördernd und vielleicht Anlass, es nach und nach mit heikleren Sorten wie beispielsweise Randen zu probieren. Michael Brönnimann kann das Selbst-Kultivieren wärmstens empfehlen. So habe man alles frisch von der Fensterbank. «Und mit ein paar Grundkenntnissen funktioniert es wunderbar.»

Wichtig sei, auf Hygiene zu achten. Sprich: nur saubere Gläser oder Keimvorrichten zu verwenden, das Keimgut regelmässig zu wässern, aber aufzupassen, dass sich keine Staunässe bildet. Und: die richtige Sorte fürs richtige Gerät zu verwenden. Samen von Kresse oder Rucola

Keimlinge selber ziehen: So gelingt es

● Eine ganze Reihe von Pflanzen ist zum Ziehen von Keimen und Sprossen geeignet: Getreide wie Gerste, Hirse, Mais oder Roggen. Hülsenfrüchte wie Kichererbsen, Linsen, Mung- oder Sojabohnen. Darüber hinaus Samen von Dill, Fenchel, Knoblauch, Sellerie oder Spinat. Ungeeignet sind Tomaten oder Gartenbohnen.

● Kaufen Sie keimfähige Samen in Bioqualität. Man erhält sie in Reformhäusern, teilweise beim Grossverteiler oder bei spezialisierten Online-Shops.

● Zur Anzucht werden spezielle Schalen, stapelbare Keimboxen oder Sprossengläser mit Halterung angeboten. Für Bequeme gibt es Keimautomaten, in denen die Saaten automatisch mit gefiltertem Wasser besprenkelt werden. Man kann aber auch gewöhnliche Einmachgläser benutzen. Darauf achten, dass der Boden gebogen ist, damit sich allfälliges Wasser nur am Rand sammelt.

● Gekeimte Samen haben mehr Volumen, deshalb nicht mehr als drei gestrichene Esslöffel für ein Glas verwenden.

● Samen verlesen, waschen und in lauwarmem Wasser vorquellen. Die Dauer richtet sich nach Grösse und Sorte: Alfalfa oder Radieschen brauchen mindestens sechs Stunden; Kichererbsen, Mungoder Sojabohnen hingegen mehr als zehn Stunden.

● Ziehen im Einmachglas: Nach dem Einweichen die Samen in einem Sieb gründlich abspülen, nicht gequollene und leere Samenschalen aussortieren und ins gereinigte Einmachglas geben. Mit Gaze und Gummiband verschliessen

Das Glas kopfüber stürzen, damit das Wasser abtropfen kann. Dann kann das Glas richtig herum aufgestellt werden.

● Ideal ist ein warmer Standort, um die 20 Grad. Zu Beginn können die Keimlinge vor Licht geschützt werden. Um Chlorophyll zu bilden, brauchen sie dann aber Licht. Sobald die ersten Keime zu sehen sind, die Gläser an einen hellen Platz stellen. Direkte Sonneneinstrahlung jedoch meiden.

● Die Keime mindestens zweimal am Tag abspülen und gut abtropfen lassen.

● Bis die Samen keimen oder junge Sprossen wachsen, dauert es je nach Sorte zwischen zwei und sieben Tage Für jede Saat gibt es einen optimalen Zeitpunkt, wann sie verzehrt werden sollte: nämlich dann, wenn sie ein Maximum an Nährwerten bietet. Faustregel: Keimlinge aus Getreide oder Hülsenfrüchten sind mit fünf Millimeter Länge optimal. Gekeimtes aus Gemüsesamen oder Gewürzen verwendet man eher als junge Sprossen: etwa drei Zentimeter lang, mit Blättchen. Und dann gibt es Sorten, die in jeder Entwicklungsstufe gut sind: Sonnenblumenkerne zum Beispiel schmecken sowohl als Keim wie als junger Spross.

● Gekeimtes Saatgut rasch verzehren Weiteres Wachstum lässt sich verhindern, wenn man es im Kühlschrank aufbewahrt. Nicht luftdicht und zu feucht verpacken. Alle zwei Tage abspülen. Unempfindliche Sorten lassen sich gut mit der Salatschleuder trocknen Je nach Sorte halten Keimlinge und Sprossen bis zu einer Woche oder auch länger.

● Wer Gekeimtes kauft, sollte darauf achten, dass die Farbe kräftig und leuchtend ist. War die Kühlkette unterbrochen oder gab es Nässestau, entwickelt sich schnell unangenehmer Geruch. Auch welke oder bräunlich verfärbte Ware ist nicht empfehlenswert

bilden viel Schleim. Im Glas können sich deshalb leicht Fäulnis und Schimmel breitmachen. Darum lieber auf einem flachen Teller keimen lassen oder diese Samen mit anderen Sorten wie Alfalfa mischen. Ebenfalls ein guter Trick: Fügt man keimenden Hülsenfrüchten einige Rettichoder Senfsamen bei, bleibt das Keimmilieu frei von Bakterien (weitere Tipps siehe Box).

Roh oder blanchiert?

Wer seine Keimlinge und Sprossen hegt und pflegt, muss also keine Angst haben, sich neben den wertvollen Nährstoffen auch Bakterien oder Schimmelpilze einzuverleiben und kann darauf verzichten, wie oft geraten, grundsätzlich alles Gekeimte erst einmal kurz zu erhitzen. Dies empfiehlt sich laut Valérie Cupillard nur bei grünen Linsen und Kichererbsen, um deren unverdauliche Stoffe herauszulösen. Auch Keimlinge von Sojabohnen sollten blanchiert werden. Ansonsten gilt: Wenn möglich – gut gewaschen – roh verzehren und so von der ganzen Ladung Energie spendender Nährstoffe profitieren. Denn erhitzt verlieren die Powerpäckchen schnell einen Teil der Vitamine. ◆

Surftipps

www.natuerlich-online.ch /surftipps

Mehr zum Thema gut Essen und Trinken unter www.wildeisen.ch

ist anders.

Bilden Sie sich Ihr eigenes Urteil!

Jetzt 2 Monate lang kostenlos Probe lesen!

SMS: NAT + Name + Ihre Adresse an 919 (20 Rp./SMS) Internet: www.natuerlich-online.ch/probeabo Post: Coupon ausfüllen und absenden

Ja gerne, senden Sie mir bitte 2 «natürlich»-Ausgaben, das bleibt für mich kostenlos und unverbindlich!

Vorname und Name

Strasse und Nummer

PLZ und Ort

Telefon und E-Mail

Coupon an: «natürlich», Leser-Service, Postfach, 5001 Aarau Angebot gilt nur in der Schweiz bis 31.12 2013

Bunte Sprossen

Rezepte für 4 Personen von Brigitte Aeberhard

Sprossen-Crêpes mit Gruyère AOC

Teig

100 g Mehl

½ TL Salz

1,5 dl Milch

2 Eier etwas Butter

Füllung

175 g Gruyère AOC

1 kleiner Apfel

200 g Quark

1 EL Senf Salz, Pfeffer

100 g gemischte Sprossen, z. B. roter Rettich, Alfalfa, Rucola

Zubereitung

Mehl, Salz und Milch in eine Schüssel geben, mit einem Schwingbesen zusammen verrühren. Eier verquirlen, unter den Teig rühren, 15 Minuten ruhen lassen. Etwas Butter in einer grossen Bratpfanne erwärmen und nacheinander 4 Crêpes backen. Gruyère AOC in feine Stifte schneiden. Apfel entkernen und klein würfeln. Quark mit Senf, Salz und Pfeffer verrühren. Käse, Apfelwürfelchen und Sprossen mit dem Quark vermischen.

Füllung auf den Crêpes verteilen, dabei 2 bis 3 cm Rand frei lassen. Crêpesränder links und rechts etwa 2 cm über die Füllung klappen, dann von unten her satt einrollen. Den oberen Crêpesrand mit wenig Quark (von der Füllung) bestreichen und gut andrücken. Crêpes diagonal halbieren.

Eignet sich ideal zum Mitnehmen.

Pfannengerührtes Sprossengemüse

200 g Shiitake-Pilze

300 g Chinakohl

150 g Rüebli

1 daumengrosses Stück Ingwerwurzel

2 Knoblauchzehen

3 EL Öl

100 g Mungbohnen-Sprossen

1 Limette

2 EL Sojasauce

Pfeffer

Zubereitung

Shiitake-Pilze je nach Grösse halbieren oder vierteln. Chinakohl in 2 cm breite Streifen schneiden. Rüebli in dünne Rädchen hobeln. Ingwer und Knoblauch fein hacken.

Die Hälfte des Öls in einer Wokpfanne oder einer grossen Bratpfanne erhitzen. Pilze 1 bis 2 Minuten darin anbraten. Restliches Öl zufügen, Ingwer, Knoblauch und Rüebli beigeben und kurz mitbraten. Chinakohl und Mungbohnen-Sprossen zufügen, unter Rühren braten, bis der Chinakohl leicht zusammenfällt. Limettensaft auspressen. Gemüse mit Limettensaft, Sojasauce und Pfeffer würzen.

Dazu passen Reisnudeln, Eiernudeln oder Reis.

Dinkelsprossen-Müesli

Für 2 Personen

½ reife Avocado

1 TL Zitronensaft

1 dl Apfelsaft

100 g Dinkel- oder Weizensprossen

3 EL Studentenfutter

2 kleine Äpfel

Zubereitung

Fruchtfleisch der Avocado mit einem Löffel aus der Schale lösen, in eine Schüssel geben und mit einer Gabel zerdrücken. Zitronensaft und Apfelsaft mit der Avocado gut verrühren. Dinkelsprossen und Studentenfutter zufügen. Äpfel auf einer groben Raffel direkt ins Müesli reiben. Alles gut vermischen und auf zwei Schälchen verteilen.

Auf zu neuen Taten

Nach den vielen Feiertagen mit gemütlichem Beisammensein und ausgiebigem Ausschlafen ist es an der Zeit, wieder nach draussen zu gehen – auf den Markt und in den Garten, um Topinambur und Kohl zu ernten.

Text Remo Vetter

Der Autor

Remo Vetter wurde 1956 in Basel geboren. 1982 stellte ihn der Heilpflanzenpionier Alfred Vogel ein. Seither ist Vetter im Gesundheitszentrum in Teufen (AR) tätig, wo er mithilfe seiner Familie den Schaukräutergarten von A. Vogel hegt.

Viele Menschen beginnen das neue Jahr mit Ausschlafen und gemütlichem Nichtstun. Persönlich habe ich den Neujahrstag lange Zeit nicht sehr geschätzt, weil ich da Geburtstag habe und meine Familie meist zu müde war, um am 1. Januar noch einmal zu feiern. So hat es sich eingebürgert, dass wir an Silvester kräftig festen und nach Mitternacht gleich meinen Geburtstag feiern. So geht es denn auch bei uns am 1. Januar und am Berchtoldstag ziemlich gemütlich zu und wir nutzen die freie Zeit, um zu «bächteln», um Freunde in der Beiz zu treffen.

Topinambur trotzt auch der grössten Kälte.

Doch nach all den Feiertagen in der warmen Stube freue ich mich auch auf den ersten Marktbummel im neuen Jahr. Wacker und unerschrocken trotzen die Gemüsebauern den garstigen Januartemperaturen. Mit Plastikblachen schützen sie sich und ihre Auslagen vor der grössten Kälte und dem eisigen Wind. Seit ich vor vielen Jahren selbst einmal einen Tag lang bei minus 10 Grad Gemüse auf dem Markt verkaufte, habe ich einen riesigen Respekt vor den Bauern und Marktfahrern. Jetzt im Januar liegt die letzte Ernte des Jahres auf dem Markttisch. Schön nach Länge und Dicke sortierte Schwarzwurzeln, rohe und gekochte Randen, Fenchelknollen, Sauerkraut und Sauerrüben, Kartoffeln, Nüsslisalat und Endivie, Palmkohl, Federkohl und Topinambur. Der Speisezettel ist in dieser Jahreszeit einfacher geworden, wenn wir uns mit einheimischen Produkten versorgen.

Geniale «Indianerkartoffel»