Röntgen

Durchblick ohne Risiko 10

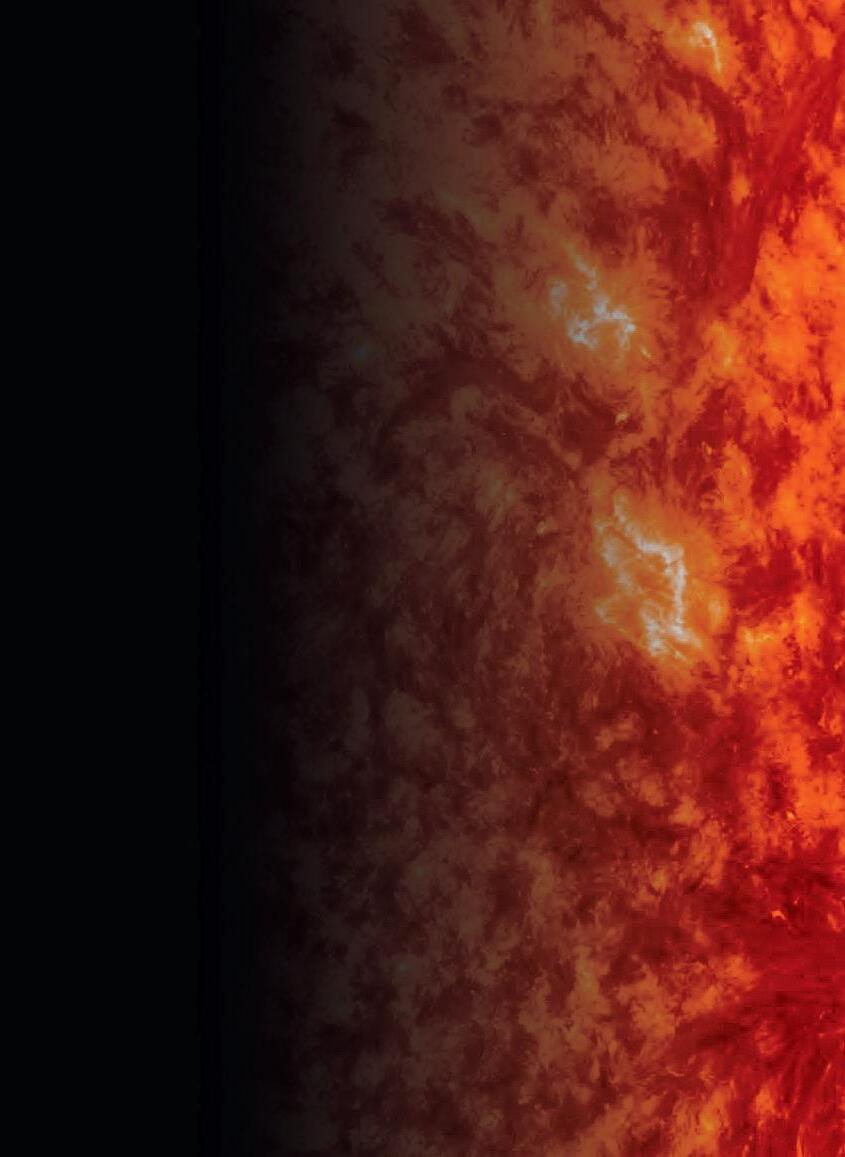

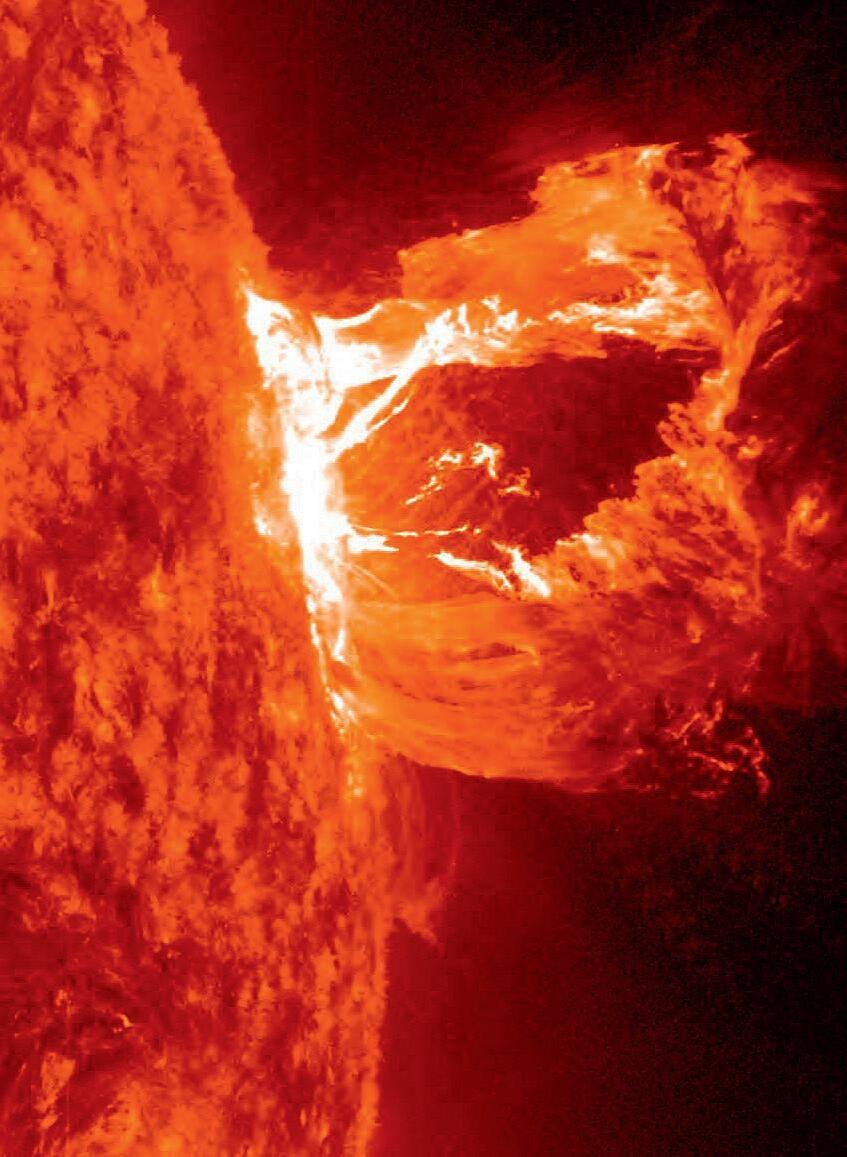

Sonnenstürme

Katastrophen nicht ausgeschlossen 42

Röntgen

Durchblick ohne Risiko 10

Sonnenstürme

Katastrophen nicht ausgeschlossen 42

Vo n de n saft ig en We id en um He rg is wi l am Nap f auf 76 0 Me te rn Hö he sta mm t di e Be rg mi lc h vo n Br uno Am büh l. Ar om at is ch e Kräuter, gesunde Kühe und stolze Bauern schaffen hier zusammen ein unverwechselbares Pro Montagna Produk t. Auch in Zukunf t: De nn bei je de m Ka uf fl ie ss t ein So li da ri täts beit ra g an di e Co op Paten sc haft fü r Be rg ge bi ete. Da mi t un se re Be rg e we iter bewi rtschaftet we rd en . Un d wir Unte rl än de r au ch morgen noch echte Be rg prod uk te ge nies se n dü rfen . www.coop.ch/promont agna Für unse re Be rge. Für unse re Bauer n.

FIT for LIFE

3 Ausgaben für Fr. 20.–

Erscheint 10x jährlich

FIT for LIFE

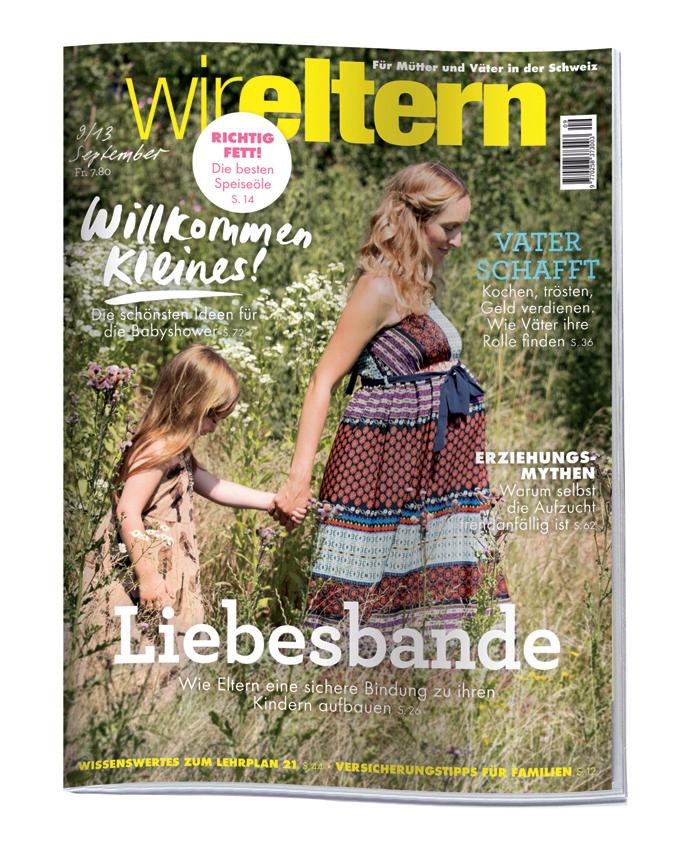

wir eltern

4 Ausgaben für

Fr. 20.–

Das Schweizer Magazin für Fitness, Lauf- und Ausdauersport. Neu und kostenlos im Jahresabo: 2x im Jahr mit «FIT for LIFE VELO».

Erscheint 10x jährlich

wir eltern

Tipps zu Schwangerschaft, Geburt und Erziehung sowie Unterhaltung und Lifestyle.

Ja, ich profitiere von diesen Angeboten und bestelle folgendes Abo: (Bitte Gewünschtes ankreuzen)

Schnupperabo: 3x FIT for LIFE für nur Fr. 20.–

Jahresabo: 10x FIT for LIFE +2x VELO für nur Fr. 89.–

Schnupperabo: 4x wir eltern für nur Fr. 20.–

Jahresabo: 10x wir eltern für nur Fr. 82.–

Schnupperabo: 4x natürlich für nur Fr. 20.–

Jahresabo: 10x natürlich für nur Fr. 84.–

Schnupperabo: 4x KOCHEN für nur Fr. 20.–

Jahresabo: 10x KOCHEN für nur Fr. 68.–

Ich nehme nur an der Verlosung teil.

Vorname/Name:

Strasse/Nr.:

PLZ/Ort:

Telefon/E-Mail:

Dieses

Gewinnen Sie ein iPad Air mit Retina-Display, Wi-Fi, 16 GB, Spacegrau.

natürlich 4 Ausgaben für Fr. 20.–

Erscheint 10x jährlich

natürlich

Das Magazin für ganzheitliches Leben. Alles Wissenswerte zu den Themen Natur, Gesundheit und Gesellschaft.

KOCHEN

4 Ausgaben für Fr. 20.–

Erscheint 10x jährlich

KOCHEN

Jeden Tag geniessen mit Annemarie Wildeisen’s KOCHEN. Gewürzt mit feinen Ideen, garniert mit guten Tipps und einer Fülle von Rezepten.

Teilnahmebedingungen: Jede Bestellung nimmt automatisch an der Verlosung teil. Die Wettbewerbsteilnahme ist unabhängig von einer Bestellung. Nur Wettbewerbsteilnahme unter www.lieblingszeitschrift.ch. Einsendeschluss ist der 31.12.2014. Die Gewinner werden direkt benachrichtigt. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Über diese Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Bitte ausfüllen und noch heute einsenden an: AZ Fachverlage AG, Leser-Service, Postfach, 5001 Aarau Noch schneller geht es per Internet: www.lieblingszeitschrift.ch

«ICH BR INGE ME DIZI N UNTER DI E LEUTE»

Liebe Leserin, lieber Leser

Frei nach Jean-Jacques Rousseau proklamierte eine entwicklungskritische Umweltbewegung in den 1980er-Jahren «Zurück zur Natur». Nicht wenige suchten ihr Glück damals als Bauern oder zumindest als Selbstversorger in einem einsamen Tessiner Tal oder in der Toscana. Heute geht der Städter nicht zurück zur Natur, er holt sie sich vor die Haustüre. Urban Gardening, Gemüseanbau in der Stadt, ist im Trend und alle sind begeistert: Politiker, die sich für einen Gemüseanbau auf Verkehrsinseln und Stadtpärken stark machen, zuständige Behörden, die private Initiativen grosszügig unterstützen und findige Unternehmer, die Neu-Gärtner mit Material und Kursen versorgen.

Früher wollte man «Zurück zur Natur», heute holt man sie in die Stadt – vor die Haustür.

Ist die neue Lust am Gemüseanbau mehr als ein modischer Hype von wohlstandsverwöhnten Stadtmenschen, die einmal mehr nach ihren Wurzeln suchen und ein Teilzeit-Leben als Gemüsebauer führen wollen? Zwar wurde schon früher in der Stadt Gemüse angebaut. Doch wir neigen dazu, das Bild vom Arbeitergärtchen zu romantisieren, denn die Arbeiter von anno 1914 hatten keine andere Wahl: Gemüse war nicht jederzeit verfügbar und teuer. Selbstversorgung tat damals Not.

Dennoch: Wenn sich Städter heute im Gemüseanbau versuchen, ist das vielleicht trotzdem mehr als ein kurzlebiger Trend. Einerseits stellt der Welt-Agrarbericht fest, dass die industrielle Landwirtschaft aufgrund ihres enormen Ressourcenverschleisses längerfristig nicht mehr in der Lage sein wird, die Menschen zu ernähren. Andererseits sollen im Jahr 2050 80 Prozent der Weltbevölkerung in Städten leben. Damit diese lebenswert bleiben, müsse der Mensch der Natur in der Stadt wieder mehr Raum geben, sind inzwischen auch Städteplaner überzeugt. Da kann ein Garten im Hinterhof oder am Stadtrand durchaus mehr als ein euphorisches Experiment von Stadt-Ökos sein – denn nebst dem umweltgerecht angebauten Gemüse, können auf dem Feld auch soziale Kontakte gedeihen.

Welche Erfahrungen man als Stadtbauer macht und wie wählerische Konsumenten mit den Launen der Natur umgehen, können Sie auf Seite 32 im Interview mit den Initianten des Pflanzplatz Dunkelhölzli in Zürich lesen. Und was glauben Sie?

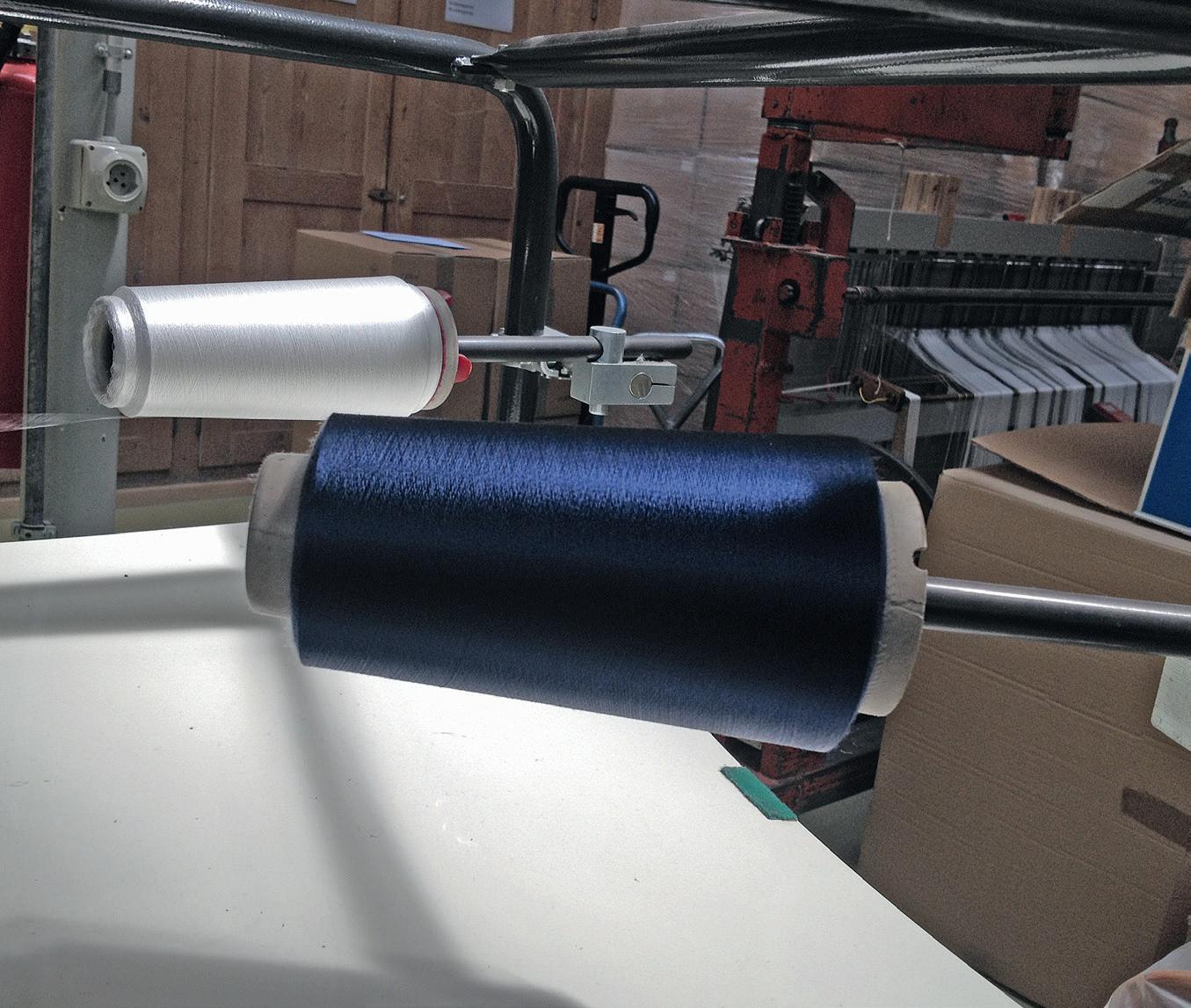

Ist Urban Gardening mehr als ein Trend?

Eine gute Lektüre wünscht Ihnen

Mehr Fr isc he im Leben mit den neuen Wäschesammlern von WENKO

Produkte in unserem Leserangebot auf Seite 50

Gesundheit

8 Pflanzliches Antibiotika

9 Einfacher geht nicht: Gehen Sie

10 Durchblick: Die verschiedenen Röntgenverfahren

14 Achtsamkeits-Serie: Teil 1. Atmen

Beratung

20 Sabine Hurni beantwortet Leserfragen

Haus & Garten

24 Warm einpacken: Balkonpflanzen

25 Beerenzeit: Geschichten zu Himbeere & Co.

26 Ein starkes Gemüse-Trio

32 Städtisches Gärtnern –eine Erfolgsgeschichte?

34 Auf dem Weg zu mehr Musse mit Remo Vetter

Natur

40 Zeichensprache der Affen

41 Sensible Spürnasen: Rehe

42 Faszinierend und bedrohlich: Sonnenstürme

46 Wandern im spätsommerlichen Tessin

Leben

52 Filmfestival zum Thema Nachhaltigkeit

53 Berauschende Substanzen aus der Natur

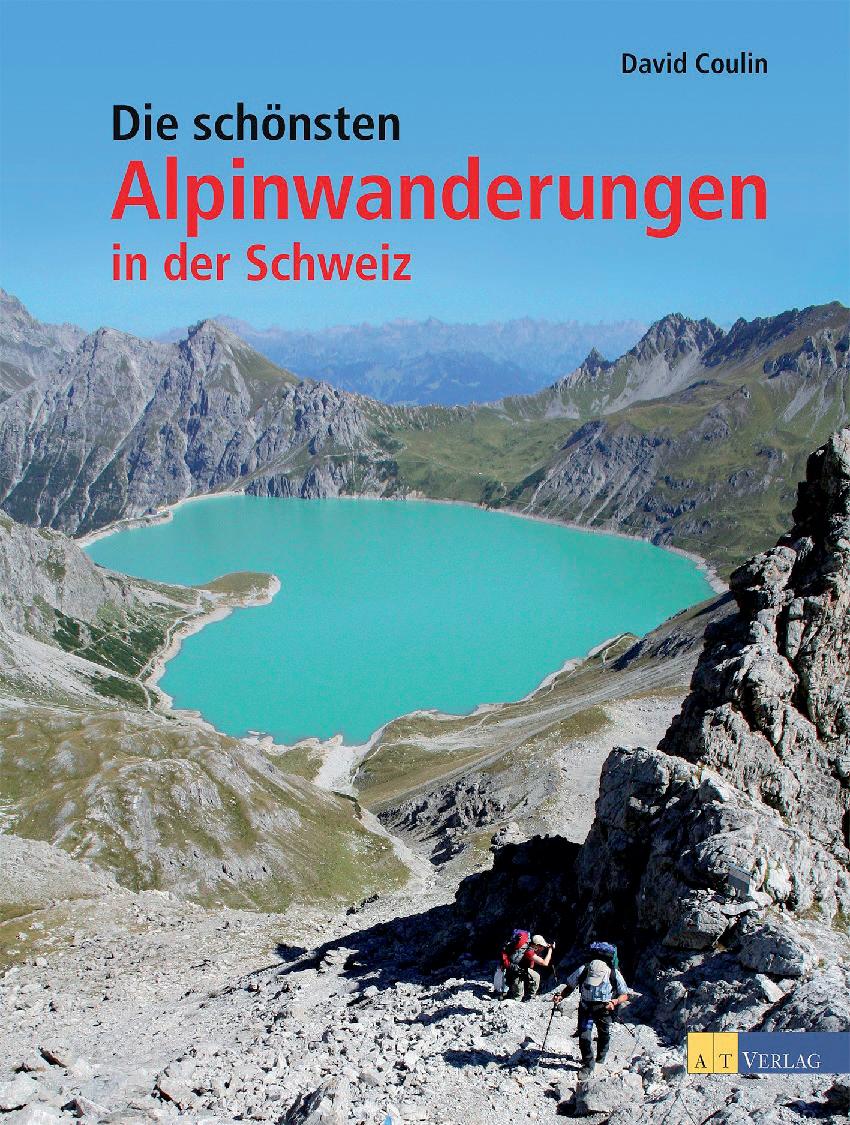

54 Seidenproduktion, ein Handwerk wird wiederbelebt

58 Gegen die Gleichgültigkeit der Gesellschaft Plus

3 Editorial 6 Leserbriefe

38 Markt

50 Leserangebote 63 Agenda 64 Rätsel

65 Vorschau

66 Carte blanche

«natürlich» 07/08-14

Nmein findet zum Glück langsam ein Umdenken statt, selbst Ladenketten wie Qualipet führen seit neuestem Frischfleisch im Sortiment. Es liegt wie immer am Konsumenten, nur er kann die Nahrungsindustrie-Lobby beeinflussen. Vera Stutz, St.Gallen

Dicht einmal Schweine bekommen solches Futter. Toll, dass Sie den Artikel über Hundeernährung geschrieben haben. Es ist skandalös, was unseren Haustieren von der Industrie angeboten wird. Auch in der Haustierernährung sollte unbedingt ein Umdenken stattfinden. Ich selber ernähre meinen Hund seit vielen Jahren mit BARF und habe seit über drei Jahren ein kleines Geschäft, in dem ich komplette Rohfleischmenüs anbiete. Ich kann Ihnen nur bestätigen, dass Hunde, die gebarft werden, ein seidenes Fell, keinen Körperund Mundgeruch mehr haben und die Verdauung perfekt ist. Das Erstaunlichste von

Briefe an «natürlich» Fragen, Anregungen, Lob oder Kritik sind willkommen. Die Leserbriefe müssen mit der vollständigen Adresse versehen sein. Die Redaktion behält sich vor, Briefe zu kürzen. Schicken Sie Ihren Brief per E-Mail, Post oder Fax an: leserbriefe@natuerlich-online.ch oder: «natürlich», Leserbriefe, Neumattstrasse 1, 5001 Aarau, Fax 058 200 56 51.

meinen Erfahrungen mit Rohfleisch war aber, dass Hunde mit Epilepsie keine Anfälle mehr bekamen, ausser in aussergewöhnlichen Stresssituationen. Die Hunde leben heute alle medikamentenfrei. Tanja Fricker, per E-Mail

erfreulich, dass auch « natürlich » das Thema Industrietierfutter aufgreift. Ich wundere mich immer wieder, dass Menschen, die zwar biologisch und sehr gesundheitsbewusst einkaufen, ihren Tieren übelste Abfälle vorsetzen. Man darf und soll Tiere unbedingt « verwöhnen », das heisst für mich: sich darum kümmern, was sie wirklich zum artgerechten Leben brauchen. Katzen sind reine Karnivoren ( Fleischfresser) und nicht in der Lage, andere Nahrungsmittel zu verdauen. Man halte sich immer das Beutetier Maus vor Augen: Muskelfleisch, Innereien, Knochen, etwas Mageninhalt (=Gemüse) und Fell als Ballaststoff.

Wir füttern schon lange mit frischem Fleisch (Barfen), es ist weder sehr zeitaufwendig noch teurer. Die Tiere brauchen viel weniger Futter, weil es so hochwertig ist. Wir haben gesunde, vitale und ausgeglichene Katzen. Zum Thema Barfen gibt es gute Anleitungen im Internet. Allge-

anke für den kritischen Artikel über das Tierfutter, dieses dunkle Geschäft kenne ich seit Jahren. Mutig, dass Sie die Fakten so klar dargelegt haben. Das muss klar gesagt werden, denn viele Tierbesitzer sind immer noch im Glauben, dass alles o.k. ist mit ihrem Tierfutter. Aber leider weit gefehlt, darum ernähre ich meine Haustiere schon seit über 13 Jahren mit der Nahrung der Firma A. und empfehle meinen Kunden entweder das Barfen oder eben eine vernünftige Ernährung mit hochwertiger Haustierkost, denn diese gibt es auch – nur nicht in jedem Supermarkt. Weiter so mit dem « natürlich » ! Erica Bänziger, Verscio

D er Artikel spricht eine deutliche Sprache, das sieht man sehr selten in der Medienlandschaft, wahrscheinlich weil eine gewisse Angst besteht, keine Inserate mehr zu bekommen. Ich finde es sehr mutig, in dieser Deutlichkeit darüber zu schreiben. Dazu kann ich «natürlich» und der Autorin Eva Rosenfelder nur gratulieren. Es ist an der Zeit, den Tierhaltern die Augen zu öffnen – und Sie tragen so dazu bei. Im Namen der Tierfreunde möchte ich mich für Ihr Engagement bedanken. Ralf Dietrich, Pfungen

Voll Fett «natürlich » 7/8-14

Ob eine Avocado reif oder unreif ist, lässt sich gut erkennen, indem man den Stielansatz entfernt. Ist er braun, ist die Avocado bereits zu reif. Ist er grün, ist die Avocado gut. Mirjam Oetiker, per E-Mail

Orientierung im Therapiedschungel

«natürlich » 05-14

Leider

musste ich mit Erstaunen feststellen, dass auch Ihr Magazin ins gleiche Horn bläst wie viele andere auch. Mit einigen Bedenken beobachte ich diesen Trend der Ausbildungs-Flut auch in der Naturheilkunde. Ihre Berichterstattung ist in dieser Hinsicht leider ziemlich einseitig und unausgeglichen. Dazu meine Kritik: Niemand will Kurpfuscher oder Quacksalber. Doch helfen da Diplome wirklich?

Wer garantiert denn, dass mit einem Diplom der Therapeut wirklich gut und fachkundig ist? Reduziert denn die langjährige Ausbildung – und sozusagen Indoktrinierung der Ärzteschaft – wirklich Diagnose oder Behandlungsfehler? Falls ja, woher kommt dann der oftmals sorglose Umgang mit Antibiotika oder die meist mangelhafte Aufklärung bei Impfungen?

Ich verstehe den Wunsch nach Garantie und Sicherheit gut. Eine gewisse Ausbildung ist sicherlich auch total nützlich und sinnvoll. Doch wo ist die Grenze? Wann wird aus dem Naturheilkundigen oder dem Naturheilpraktiker ein Theoretiker?

Die Gier nach Ausbildung und Diplomen lässt die Anerkennung von talentierten Heilkundigen immer schwächer werden. Ich selbst habe viele Ausbildungen

gemacht und erachte diese oft als sinnvoll. Doch zu behaupten, dass die Ausbildungen einen besseren oder zuverlässigeren Therapeuten garantieren oder erahnen lassen, ist zweifelhaft. Manchmal ist weniger mehr. Der Wunsch nach Sicherheit oder Garantie birgt gleichzeitig auch die Gefahr, dass die Selbstverantwortung zunehmend abgegeben wird. Das ist nicht im Sinne der Naturheilkunde. Darum ist die Diplomierung ein zweischneidiges Schwert. Leider. Josef Benz, Wolfhalden

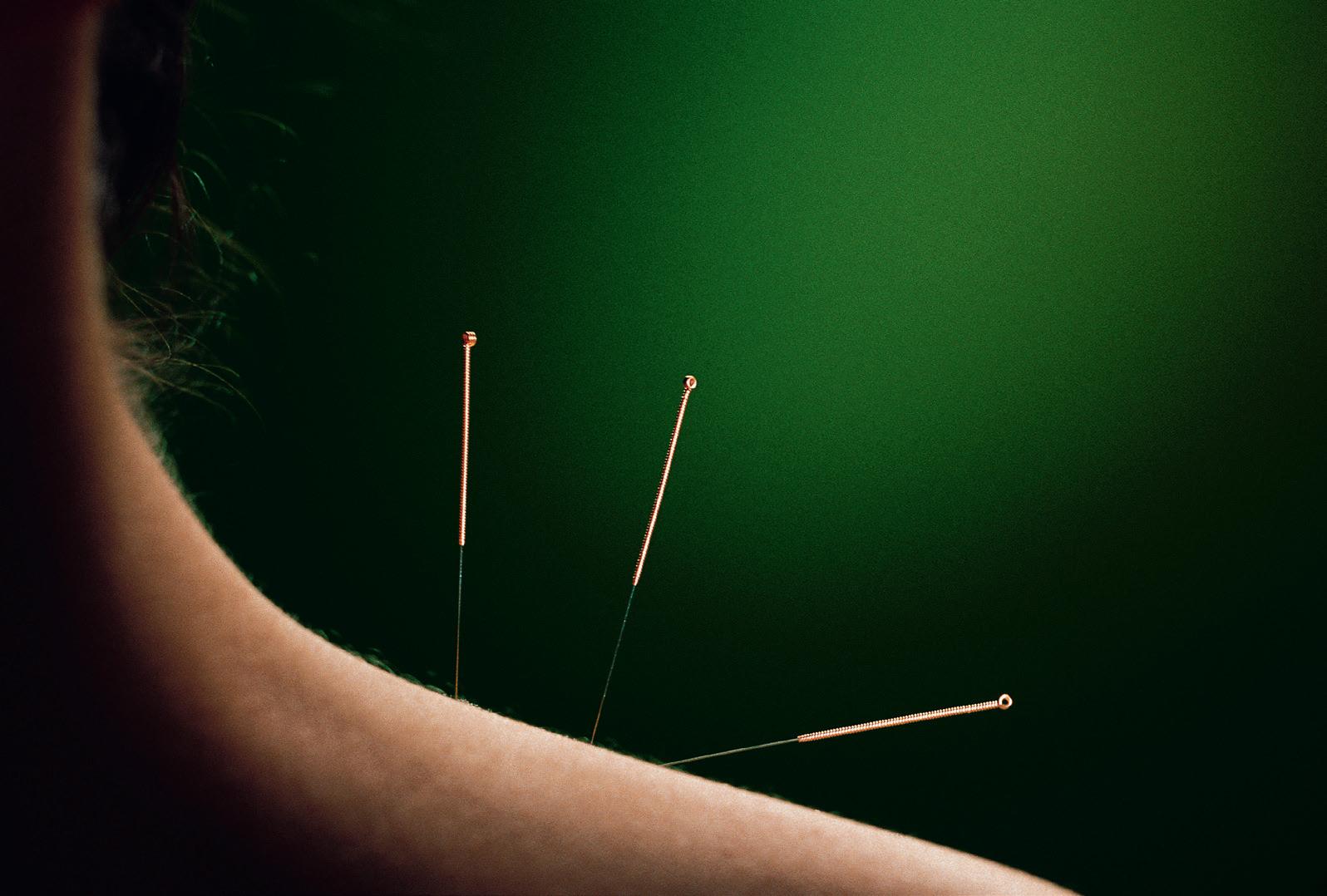

DerBeitrag «Bald mit Garantie» berichtet über die eidgenössische Berufsanerkennung der Komplementärtherapie. Am Beispiel einer Shiatsu-Therapeutin wird ein neuer Beruf präsentiert. Damit berichtet der Beitrag allerdings nur über die Hälfte des aktuellen eidgenössischen Reglementierungsprozesses der Komplementär- und Alternativmedizin (KAM ). Die nichtärztliche KAM-Branche umfasst zwei Berufe: neben dem präsentierten Komplementärtherapeuten wird auch eine Reglementierung für die Alternativmedizin geschaffen. Die Alternativmedizin umfasst die naturheilkundlichen Fachrichtungen Homöopathie, traditionelle chinesische Medizin und Akupunktur, Ayurvedische Medizin und traditionelle europäische Naturheilkunde.

Die Berufe der Komplementärtherapeutin und des Naturheilpraktikers sind zwar verwandt, unterscheiden sich aber in zentralen Kompetenzen. Der Naturheilpraktiker praktiziert innerhalb seines

alternativmedizinischen Gesamtsystems, wie zum Beispiel der Homöopathie oder traditionellen chinesischen Medizin. Die Naturheilpraktikerin betreut Menschen mit akuten oder chronischen Krankheiten, alleine oder in Zusammenarbeit mit der Schulmedizin.

Im Gegensatz dazu arbeitet der Komplementärtherapeut mit individuellen Methoden, wie zum Beispiel Shiatsu oder Kinesiologie. Die Komplementärtherapeutin begleitet mit diesen Methoden Menschen ergänzend zur Schulmedizin.

Die eidgenössische Reglementierung für Komplementärtherapeuten und Naturheilpraktiker folgt dem Wunsch der Bevölkerung und ist ein zuverlässiges Qualitätsmerkmal und ein erster wichtiger Schritt zur besseren Integration der nichtärztlichen Komplementär- und Alternativmedizin ins schweizerische Gesundheitswesen.

Simon Becker, Vorstandsmitglied OdA AM (Organisation der Arbeitswelt Alternativmedizin Schweiz)

Hilfreiche Feierabend-Lektüre «natürlich » 07-14

Vielen Dank für die Juli-Ausgabe. Von A bis Z lesens- und empfehlenswert. Eine sinnvolle und hilfreiche FeierabendLektüre.

Lea Diem, per E-Mail

Lesen_ Die Kunst des klugen Umgangs mit Konflikten

Meist sind es immer wieder ähnliche Muster, die uns in unangenehme Konfliktsituationen bringen. Die Schweizer Psychologin Ruth Enzler unterscheidet drei Persönlichkeitstypen. Mit einem Selbsttest findet der Leser heraus, ob er der soziale Typ, der Erkenntnistyp oder der Ordnungs-/ Strukturtyp ist. Mit anschaulichen Fallbeispielen und praxisbezogenem psychologischem Fundus zeigt sie, wie es zu schaffen ist, gut mit Konflikten umzugehen – und dabei auch mal über sich selbst lachen zu können.

_ Ruth Enzler Denzler: «Die Kunst des klugen Umgangs mit Konflikten», Springer Verlag, 2014, Fr. 28.90

Schwangerschaft_ Zu viel Jod

IForschung_ Pflanzliches Antibiotika

Die Suche nach neuen Antibiotika ist angesichts der zahlreichen, teilweise lebensgefährlichen Krankenhausinfektionen und der zunehmenden Resistenzen gegen gängige Wirkstoffe ein dringendes Problem. Forscher der Jacobs University in Bremen haben möglicherweise eine Lösung gefunden: Sie entdeckten in Rhododendren Substanzen mit antibakterieller Wirkung. Bereits seit zwei Jahren erforscht das Team um den Mikrobiologen Matthias Ullrich, ob in den Pflanzen Wirkstoffe für neue Arzneimittel, etwa für Antibiotika oder für die Krebsbehandlung, enthalten sind. Rund 600 verschiedene Substanzen haben die Forscher extrahiert, von denen 120 genauer analysiert wurden. «Wir sind mindestens einer neuartigen Substanz auf der Spur, die einmal als Antibiotikum eingesetzt werde könnte», sagt Ullrich. Bis zur klinischen Erprobung neuer Medikamente auf Basis der Rhododendren wird es noch einige Zeit dauern. «Wir wissen, was die neuen Substanzen können. Aber wir verstehen ihre Wirkungsweise noch nicht.» Drei bis fünf Jahre, schätzt er, könnte dies in Anspruch nehmen. MM

n den USA greift manch eine lieber zu Nahrungsergänzungsmitteln als zu gesunden, natürlichen Lebensmitteln. Nun kommen dort immer mehr Babys mit einer Unterfunktion der Schilddrüsen zur Welt (Europäisches Institut für Lebensmittel- und Ernährungswissenschaften).

Grund dafür: Die Empfehlung, während der Schwangerschaft zusätzlich Jod einzunehmen. Über die Plazenta gerät dieses in den Organismus des Ungeborenen, welches das Zuviel an Jod nicht abbauen kann. Um eine Überproduktion von Thyroxin zu verhindern, fährt der Fötus die Produktion des jodhaltigen Hormons herunter. Da auch in der Schweiz Schwangeren empfohlen wird, zusätzliches Jod zu nehmen, empfiehlt es sich, Risiken und Nutzen mit dem Gynäkologen oder der Gynäkologin zu besprechen. tha

Es geht auch ganz ohne Sport: Regelmässiges Spazieren – oder zügiges Gehen – hilft nachhaltig die Gesundheit zu erhalten und Arthrose zu lindern.

Es ist eine Binsenwahrheit. Doch nichtsdestotrotz kann man es immer wieder sagen: Gehen ist gut für die Gesundheit. Ob für das Herz, die Muskulatur, die Blutfettwerte oder das seelische Wohlbefinden – so bequem und erst noch gratis gibt es Gesundheitsvorsorge kein zweites Mal.

Gerade auch Menschen mit Gelenk- oder anderen Knochenerkrankungen sollten sich das zu Herzen nehmen. So bekommen viele Patienten mit einer Kniegelenksarthrose irgendwann Schwierigkeiten, von einem Stuhl aufzustehen oder Treppen zu steigen. Täglich 6000 Schritte zu gehen, könnte derartigen Bewegungseinschränkungen vorbeugen helfen. Das gilt sowohl bei bereits vorhandendem Gelenkverschleiss als auch bei einer erhöhten Gefährdung. US-Forscher vom Sargent College an der Boston University in Massachusetts hatten bei 1788 Arthrose-Patienten und solchen mit einem erhöhtem Risiko das Laufverhalten und die damit verbundenen Mobilitätseinschränkungen zwei Jahre später untersucht. Bereits 1000 Schritte zusätzlich am Tag verringerten die Bewegungseinschränkungen um 16 bis 18 Prozent. Als ideal erwiesen sich 6000 Schritte täglich. Studienleiter Dr. Daniel White empfiehlt Betroffenen, wenigstens 3000 Schritte am Tag zu absolvieren und die Laufmenge allmählich auf 6000 Schritte zu erhöhen. Die WHO empfiehlt gar 10 000 Schritte täglich, um die körperliche und geistige Vitalität zu steigern. Das entspricht einer Strecke von 6,3 bis 7,3 Kilometern. Zugegeben: Nicht eben eine Distanz, die man täglich zurücklegen will oder kann. Der österreichische Sportmediziner Josef Niebauer riet gegenüber medizinpopulär.at: «Wer weniger weit gehen möchte, kann bewusst grössere Schritte machen und die Gehgeschwindigkeit steigern, um sich in kürzerer Zeit gleich viel Gutes zu tun.» Da reicht es dann schon, an drei Tagen pro Woche eine halbe Stunde in das Gehen zu investieren und 5000 Schritte zurückzulegen. «Dann sollte man aber so flott gehen, dass man dabei ein wenig ausser Atem und ins Schwitzen kommt», so Niebauer. MM/tha

Viel gelobt und oft gescholten, ist sie in aller Munde und steckt als Schreckgespenst in den Köpfen: die Radiologie. Eine Spurensuche mit erstaunlichen Resultaten.

Text: Heinz Haug

Wir Menschen machen uns gern ein Bild. Bilder helfen: beim Erinnern an die Schulzeit, die erste Liebe, die Autopanne im Gotthardtunnel. Der Volksmund weiss: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.

Die Radiologie macht Bilder. Nicht nur –aber hauptsächlich. Sie macht Bilder vom Inneren des Menschen. Dabei bedient sie sich der unterschiedlichsten Methoden.

Die vier in der Schweiz am häufigsten angewendeten sind: Ultraschall, Röntgen, Magnetresonanz-Tomografie (MRI) und Computertomografie (CT). Für Ultraschall und das klassische Röntgen sind kaum verlässliche Zahlen zu bekommen. Denn fast jede Hausarztpraxis verfügt über ein Ultraschallgerät. Jeder Zahnarzt röntgt regelmässig das Gebiss seiner Patienten. Und jeder Orthopäde röntgt in seiner Praxis rasch einmal ein Knie. Allesamt Untersuchungen ohne oder mit lediglich geringer Strahlenbelastung.

Bei den MRI und CT- Untersuchungen hingegen gibt es Zahlen: Gemäss des Krankenkassenverbands Santésuisse sind im Jahr 2011 rund 520 000 MRI- respektive 385 000 CT-Untersuchungen durchgeführt worden. Zu viele, wie Kritiker monieren.

«Nicht unbedingt», sagt der Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Radiologie (SGR-SSR) Tarzis Jung, «eine radiologische Abklärung wird immer auf Wunsch eines Arztes durchgeführt, der sich davon Klarheit über ein Krankheitsbild erhofft. Eine gemeinsam abgesprochene radiologische Untersuchung, die keine Krankheit zeigt, muss nicht unnötig sein. Im Gegenteil: Sie kann beruhigen und unnötige, kostspielige weitere Abklärungen oder Therapien verhindern.»

Laut aber harmlos

Eine MRI-Untersuchung ist nicht angenehm: Es rumpelt und lärmt in der Röhre, viele Patientinnen und Patienten fühlen sich dabei nicht wohl. Für den Körper aber bleibt die Untersuchung völlig harmlos und kann, wenn indiziert, auch wiederholt werden.

Anders sieht es bei der Computertomografie aus. Diese arbeitet mit Röntgenstrahlen. Dabei liegt die Strahlenbelastung oft höher als bei einer herkömmlichen Röntgenuntersuchung. Rahel Kubik, Chefärztin Radiologie am Kantonsspital Baden sagt: «Die Strahlenbelastung ist abhängig von der zu untersuchenden Re-

gion. Die heute zur Verfügung stehenden Geräte reduzieren die Strahlenbelastung auf das absolut notwendige Minimum. Eine CT wird nur angewendet, wenn der höhere Informationswert die Strahlenbelastung auch rechtfertigt. Wir Radiologinnen und Radiologen nehmen im Zweifelsfall mit den zuweisenden Ärzten Kontakt auf und machen sie, wenn immer möglich, auf ein alternatives bildgebendes Verfahren aufmerksam, das für die Diagnosestellung aber trotzdem Bilder in ausreichender Qualität liefert.»

Wie viel Strahlung?

Um besser zu verstehen, wie intensiv die Strahlenbelastung einer entsprechenden radiologischen Untersuchung ausfällt, helfen Vergleiche. Eine Computertomografie des Schädels zum Beispiel entspricht der natürlichen Strahlendosis, der ein Mensch im Laufe eines Jahres in der Schweiz ausgesetzt ist. Das konventionelle Röntgen der Lungen kommt in etwa der Strahlenbelastung eines Fluges über den Atlantik gleich. In konkreten Zahlen: Die Umgebungsstrahlung pro Jahr beträgt in der Schweiz 2,8 Millisievert (mSv). Ein Röntgenbild des Beckens schlägt mit 0,7 mSv

Paarkurse in Luzern

Investieren Sie in Ihre Beziehung!

«ZusammenStreiten»

31 Okt. – 2. Nov 2014 «ZusammenSpiel»

27 Febr – 1. März 2015 Info: www.paarweise .ch

Ausbildungen-Seminare zur Klangschalen-Therapeutin mit Zertifikat

Info/Unterlagen E. Hauser, Tel. 079 377 25 80 www.gesundheitspraxis-hauser.ch ausgebildet in: Peter Hess, Klang mit Essenzen, Klang in Ayur veda

2_Yoga_University_Lehrerin_90x64_2_Yoga_University_Lehrerin_90x64

Yoga University Villeret

Diplomausbildung des Schweizer Yogaverbandes zum /zur

Beginn: Oktober 201

■ Mit Diplom des Schweizer Yogaverbandes / EYU anerkannt

■ Mehr als zehn international bekannte DozentInnen öffnen das Tor in ein neues bereicherndes Berufsleben.

Yoga University Villeret, Rue Neuve 1, CH-2613 Villeret Tel. 032 941 50 40, Fax 032 941 50 41, www.yoga-university.ch

Theorie und Praxis in Tibetischer Entspannungsmassage.

Grundkurs 17. & 18. Okt. 2014 in Aarau Infos unter 078 684 09 72 oder www.freunde-tibetischer-medizin.ch

ein-klang GmbH – Peter Hess Akademie Schweiz

Das Schweizer Zentrum für Aus- und Weiterbildung in der Peter Hess Klangmassage und Klangmethoden Praxis für Klangmassage, Klangtherapie und Energiearbeit

Online-Shop und Vertrieb von Klangschalen, Gongs und Zubehör Tel. +41 79 464 95 43, www.ein-klang.ch • willkommen@ein-klang.ch

Info-Abend: 23. Okt.

3 Jahre, ASCAu. SGfB-anerk.

Info-Abend: 9. Sept.

3 Jahre SGfBanerkannt

«Ihr Aus- und Weiterbildungsinstitut IKP: wissenschaftlich –praxisbezogen – anerkannt» Dr med. Y. Maurer

Berufsbegleitende anerkannte Weiterbildungen mit Diplomabschluss:

Dipl. Ernährungs-Psychologische(r) Berater(in) IKP

Humanistische Psychologie: Sie lernen, Menschen mit Ernährungsproblemen ganzheitlich in ihrer aktuellen Lebenssituation zu beraten und eignen sich fundiertes Ernährungsfachwissen an.

Dipl. Partner-, Paar- und Familienberater(in) IKP

Ganzheitliche systemische Psychologie: Lösungs- und ressourcenorientierte Beratung rund um Beziehungsprobleme

Beide Weiterbildungen können mit einem eidg. Diplom abgeschlossen werden.

Ausbildungsinstitut IKP Zürich und Bern

Seit 30 Ja hren anerkannt

09.30 - 17.00 Uhr

Die Krankheitsbilder unserer ZeitBedeutung und Wege zur Heilung

18.00 - 22.00 Uhr

Krankheit als Sprache der Seele und der Kinderseele

Ayur veda-Pension

SHI Haus der Homöopathie

Steinhauserstrasse 51 • 6300 Zug 041 748 21 77 • www.shi.ch

Quelle für Körper, Seele und Geist

Ayur veda-Kuren im Le Cocon Gönnen Sie sich Zeit und lassen Sie sich Ihrer Gesundheit zuliebe ver wöhnen. Persönliche, auf Ihre Bedür fnisse abgestimmte Behandlungen und Massagen wir ken entschlackend, entspannend und nährend. Johanna Wäfler und Mar kus Dür st freuen sich auf Sie.

Unser Angebot: 5-t ägige Individualkuren zum entschlacken und regenierieren. Von Sonnt agabend bis Freit agabend.

Ayur veda-Pension Le Cocon, rue de la Combe-Grède 33, CH-2613 Villeret Tel. 032 941 61 63, mail@lecocon.ch, www.lecocon.ch

Living Matrix mit J. Oschman am 26.10.2015

Ve rlangen Sie das Programm und Infos: info@cranialinstitute.com www.cranialinstitue.com Te l. 044-451 21 88 25 Jahre

Aus- und Fo rtbildungen in Craniosacral, Energiemedizin und Myofascial Release

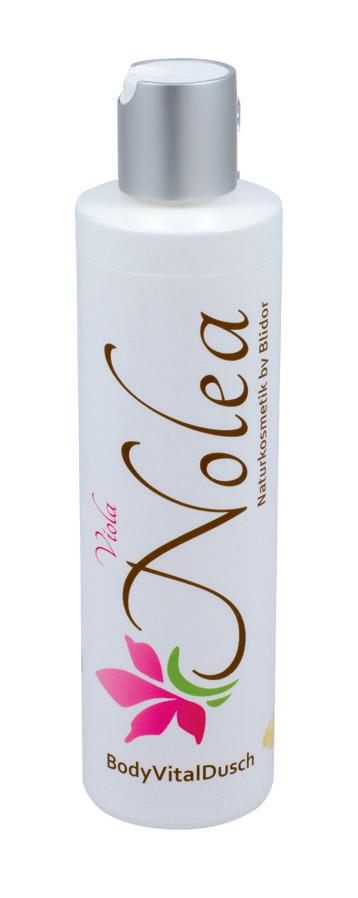

Waldbeersaft als Kontrastmittel lässt den Magen-Darm-Trakt «verschwinden» und macht die zu untersuchenden Gallengänge besser sichtbar.

zu Buche. (Die Masseinheit ist nach dem schwedischen Physiker Rolf M. Sievert benannt.)

Blaubeerensaft als Kontrastmittel

Um die bildliche Darstellung zu verbessern, arbeitet die Radiologie manchmal auch mit Kontrastmitteln. Je präziser sich einzelne Organe und je genauer sich Strukturen bildlich darstellen lassen, desto einfacher fällt es den Fachärzten, die Diagnose zu stellen.

John Fröhlich ist Apotheker und medizinischer Direktor eines weltweit führenden Kontrastmittelherstellers. Wer meint, er sei auf Technik und Chemie eingeschworen, der irrt. Wem eine radiologische Untersuchung bevorsteht, dem rät er erst einmal alles Belastende – wenn immer möglich – zur Seite zu schieben und sich gut vorzubereiten. So sollten Allergiker beispielsweise in der Heuschnupfenzeit darauf achten, dass sie nicht mit aufgequollenen Augen und angeschwollen Schleimhäuten zur Untersuchung kommen. Es gilt, das Immunsystem ins Gleichgewicht zu bringen. Die körpereigenen Abwehrkräfte sollen nicht überschiessen, sondern in geordneten Bahnen reagieren. Zudem können die Nieren durch viel Trinken geschützt werden. Am besten schon zwei, drei Tage vor der Untersuchung beginnen. John Fröhlich braucht das Bild vom ausgetrockneten Bachbett: «Je weniger Wasser fliesst, desto einfacher können sich Ablagerungen bilden. Je mehr Wasser fliesst, desto besser wird Schädliches ausgeschwemmt.»

Nicht jedes Kontrastmittel muss nach dem Untersuch extra ausgeschwemmt werden. Ganz hervorragend zur Dar-

stellung des Magen-Darm-Traktes in der Magnetresonanz-Tomografie eignet sich beispielsweise der Saft von Blaubeeren. Allen voran der Biotta-Wald-HeidelbeerSaft. Der Apotheker führt dies auf den hohen Gehalt an Mangan und Eisen zurück. Braucht es trotz allem chemische Kontrastmittel, dann gilt es, sich gegen allergische Reaktionen zu wappnen, die Funktion der Nieren zu unterstützen und die Schilddrüse zu schützen. Jodhaltige Kontrastmittel belasten die Schilddrüsen. Deshalb sollen die Schilddrüsen mit natürlichem Jod «gefüllt» werden. Das künstliche Jod bekommt so keine Chance anzudocken und wird ausgeschwemmt.

Stress für den Körper

Strahlenbelastung heisst für den Körper auch einen erhöhten oxydativen Stress mit einer vermehrten Bildung von freien Radikalen. Die richtige Ernährung kann helfen, die Zellen vor freien Radikalen zu schützen.

Natürliche Antioxidantien finden sich vor allem in frischem Obst und im Gemüse. Die besten Radikalfänger auf einen Blick: Vitamine A, C und E, Zink, Selen, Mangan, Co-Enzym Q10 und Gelée royale. Ob Schul- oder Alternativmedizin – alle raten, das Immunsystem vor und nach einem Untersuch auf Vordermann zu bringen. Die Spagyrik (Griechisch für herausziehen, trennen) bietet eine grosse Auswahl an Tinkturen.

Um den Stoffwechsel und die Ausscheidung des Zwischenzellgewebes anzuregen,

werden in der anthroposophischen Therapie Präparate mit Moorextrakt, Rosskastanie und Schachtelhalm empfohlen: zum Beispiel Solum uliginosum Globuli und/ oder Öl. Das Öl nicht vor einer Untersuchung auftragen, sondern erst danach. Zusätzlich kann eine Unterstützung der entgiftenden und ausleitenden Organsysteme sinnvoll sein. Hierzu eignen sich Präparate oder verschiedene Tees aus Extrakten des Löwenzahns, der Brennnessel, der Birke, der Goldrute und des Schachtelhalms.

Fazit: Die Radiologie steht nicht im Widerspruch zur Natur oder dem Streben nach einer umweltgerechten, natürlichen Medizin. Die genaue bildliche Darstellung und das Erkennen einer Krankheit erlauben ein rasches Handeln und lassen die Patienten bei der Wahl der Therapie von Anfang an autonom mitentscheiden. u

Was macht die Radiologie?

Untersuchungen ohne Strahlenbelastung: Ultraschall, MRI

Untersuchungen mit Strahlenbelastung: CT, Mammografie, Durchleuchtung, Röntgen

Radiologen greifen auch ein: Und zwar bildgesteuert und minimalinvasiv.

Zum Beispiel für die Entnahme von Gewebe oder die Erweiterung eines verengten Gefässes.

Informationen auf: www.sgr-ssr.ch

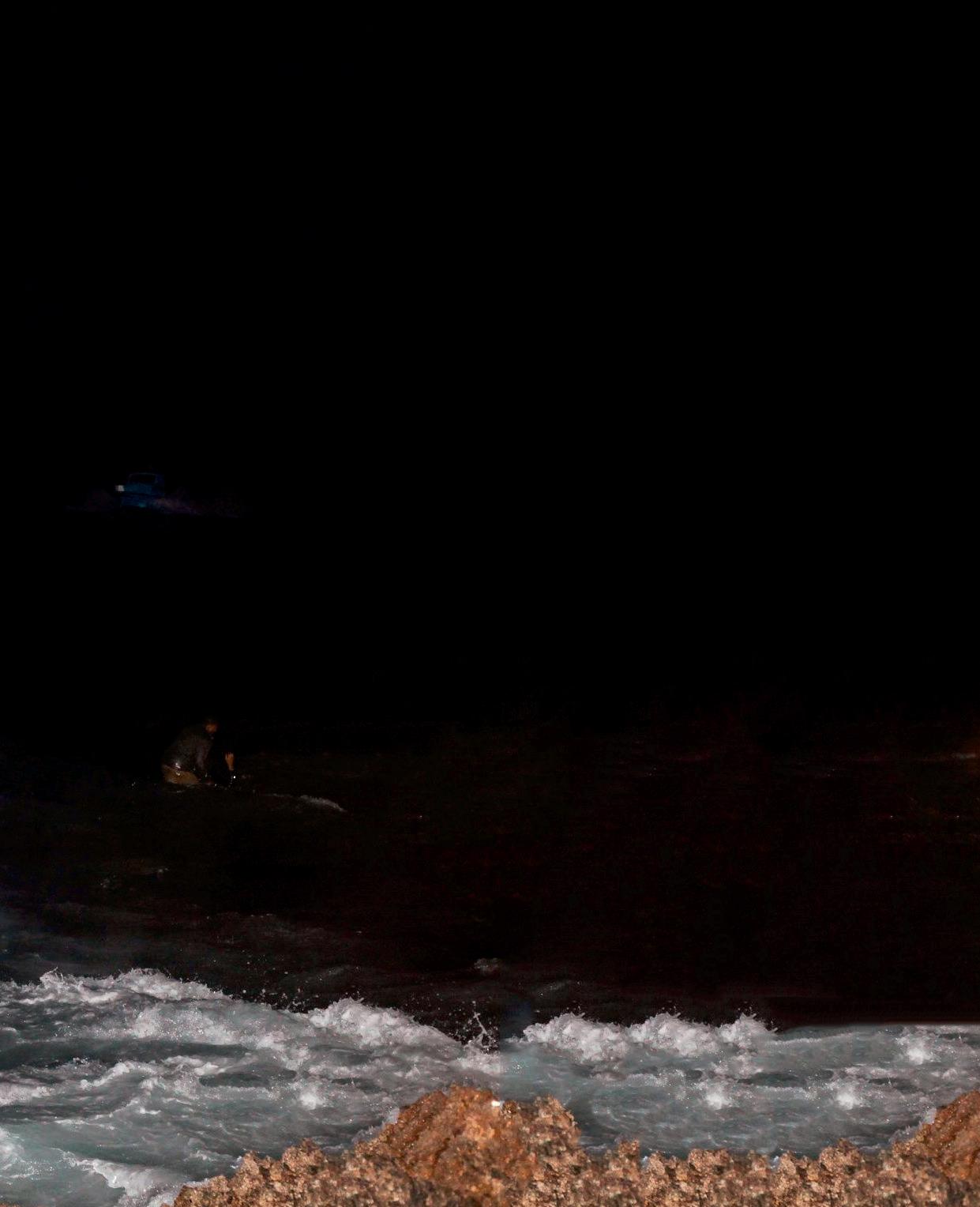

«Musse ist der schönste Besitz von allen.» Dieses Zitat von Sokrates trifft mehr denn je ins Schwarze. Die zunehmende Geschwindigkeit in unserem Alltag fordert ihren Tribut: Wir leiden unter Schlafstörungen, Bluthochdruck, Kopfschmerzen. Die Entspannungs- und Achtsamkeitslehrerin Lioba Schneemann zeigt in einer sechsteiligen Serie Wege auf, wie wir wieder zu mehr Musse und Gelassenheit kommen.

Text: Lioba Schneemann

Lioba Schneemann zeigt Menschen, wie sie sich entspannen und achtsamer leben können. Sie gibt Kurse in der Umgebung von Liestal. www.schneemannentspannt.ch

Ein entspanntes Leben führen

Wer möchte nicht auch auf den Wellen im stürmischen Ozean des Lebens mit mehr Gelassenheit surfen? Doch wir hetzen von einem Termin zum anderen und fühlen uns als Opfer der Umstände. Dabei ist es nicht schwer, zu lernen, mit Stress – und vor allem mit den angelernten Reaktionen darauf – konstruktiver umzugehen. Wir sind den Wellen nicht machtlos ausgeliefert, auch wenn sie noch so hoch sind.

Entspannungsverfahren haben sich zur Vorbeugung und Behandlung von stressbedingten Beschwerden bewährt. Wem es gelingt, Entspannungsübungen in den Alltag zu integrieren, baut sich schwimmende Inseln, die ihn oder ihr bei stürmischer See vor dem Ertrinken retten. Gefühle von mehr Gelassenheit und Entspanntheit stellen sich rasch ein.

Das Ruder in der Hand halten Unsere innere Einstellung bestimmt, ob wir uns von Herausforderungen mitreissen lassen oder nicht. Stellen Sie sich die nächste Zeit wiederholt diese Fragen: «Was ist schlimmer, die Stress auslösende Situation, die mir Sorgen bereitet und mich in die Luft gehen lässt? Oder ist es meine Reaktion auf die Situation, die mich belastet?»

Eine typische Alltagssituation zeigt, wie einfach wir Einfluss nehmen können: Wie reagieren Sie in der Regel, wenn das Telefon klingelt, während Sie gerade in etwas vertieft sind? Nehmen Sie sofort den Hörer ab? Versuchen Sie einmal beim nächsten Anruf zuerst dreimal tief durchzuatmen, bevor sie das Telefon abnehmen. Vielleicht merken Sie, dass Sie dadurch im folgenden Gespräch wirklich präsent sind.

Und Sie werden sich so auch nicht so leicht als Opfer des Telefons fühlen. (Nebenbei: Wer sagt, dass Sie das Telefon abnehmen müssen? Sie haben meist die Freiheit, in einem passenderen Moment zurückzurufen.)

Spannungen lösen

Selbstverantwortung ist denn auch bei allen verschiedenen Entspannungsmethoden ein zentrales Element: Jeder kann sich in jedem Moment des Lebens entscheiden, ob er oder sie angespannt oder gelöst bei einer Sache ist. Dazu muss man jedoch zuerst einmal ein besseres Körpergefühl entwickeln.

Bei der progressiven Muskelentspannung nach Edmund Jacobson (US-amerikanischer Arzt 1888 –1983), bei welcher Muskelgruppen nacheinander angespannt und losgelassen werden, steht die Schulung der Körperwahrnehmung im Fokus. Spannungen werden damit lokalisiert und gezielt gelöst. Es ist zudem eine einfache Methode, um Achtsamkeit einzuüben. Andere bekannte Methoden zur Entspannung und zum Umgang mit Stress sind Atemtraining, Autogenes Training, Imagination sowie Bio- und Neurofeedback. Dazu gesellen sich weitere Verfahren, die zwar auch entspannen, jedoch keine klassischen Entspannungsverfahren sind, wie zum Beispiel Achtsamkeitsmeditation und Körperübungen (Yoga, Qi Gong). Egal für welche Methode man sich entscheidet –es ist ein Entscheid für ein bewusstes, reicheres Leben. «Entspannung ist ein Lebensstil», schrieb Jacobson. u

Buchtipp

_ Cornelia Löhmer, Rüdiger Standhardt: «Die Kunst, im Alltag zu entspannen», Klett-Cotta

Übung Nr. 1: Der Atem

Unser Atem ist immer da und verbindet Körper und Geist, beruhigt und konzentriert uns. Diese Übung ist ideal für Einsteiger. Setzen Sie sich aufrecht hin, schliessen Sie die Augen und nehmen Sie wahr, wie Sie sitzen, spüren Sie den Kontakt mit dem Boden oder der Sitzfläche. Es gibt nichts zu tun, spüren Sie nur die Atmung an der Bauchdecke. Beobachten Sie, wie der Atem ganz von selbst kommt und geht. Nehmen Sie das Fliessen des Atems bewusst wahr, das Ein- und das Ausatmen. Stellen Sie sich vor, wie mit jedem Atemzug etwas mehr Spannung und Schwere von Ihnen abfällt. Wenn der Geist unruhig ist, zählen Sie während der Atemzüge mit, von 1 bis 10. Nehmen Sie wahr, wie sich Ihr Körper immer mehr entspannt. Seien Sie sanft und freundlich mit sich selbst. Geniessen Sie bewusst und einige Minuten lang dieses angenehme Gefühl.

Machen Sie diese Übung «3 × 3 Minuten» täglich. Etablieren Sie sie in den Alltag.

Wenn emotionaler Druck und Stress den Alltag prägen, sind Erholungsphasen umso wichtiger. Die Passionsblume bietet pflanzliche Hilfe beim Herunterfahren.

Text: Sabine Hurni

Nervosität wurde einst als eingebildete «Modekrankheit» der noblen Oberschicht abgetan. Man vermutete, dass die nervöse Unruhe durch eine Reizüberflutung verursacht werde.

Heute weiss man, dass Nervosität mitnichten ein belangloses Krankheitsbild ist und dass das rasche Tempo im Alltag und die Unmengen an Informationen und Reizen das menschliche Nervenkostüm zunehmend auf die Probe stellen. Herzrasen, Schlafstörungen und Angstzustände können die Folge sein. Es wundert deshalb nicht, dass Entspannungsmethoden wie Yoga, Achtsamkeitsübungen (siehe Artikel Seite 14) und Meditation das Interesse des ruhelosen Zeitgenossen wecken. Regelmässige Meditationsübungen und/oder ein Achtsamkeitstraining helfen, konzentriert im Moment zu leben und Energien zu bündeln. Achtsamkeit üben und gedanklich bei dem bleiben, was man gerade tut, kann ganz einfach im Alltag integriert werden: Beim Bügeln beispielsweise gleitet die Aufmerksamkeit mit dem Bügeleisen über die Wäsche. Beim Spazieren ist die Aufmerksamkeit auf die Füsse gerichtet oder auf die Blumen und Vorkommnisse am Wegrand. Beim Warten auf den Zug konzentriert man sich auf die in die Nase strömende Atemluft.

Wie das Nervensystem arbeitet

Wer es schafft, sich wie beschrieben auf einen Moment oder eine Aktion zu fokussieren, beruhigt sein vegetatives Nervensystem sehr effizient. Dieses wird vom Parasympathikus und vom Sympathikus gesteuert. Der Sympathikus ist tagsüber aktiv. Das Herz schlägt schnell, die Pupillen sind gross, die Blutgefässe verengen sich, der Blutdruck steigt, die Verdauung wird langsamer, die Atmung beschleunigt sich und die Schweissproduktion nimmt zu. Auch die Muskelspannung und die Speichelproduktion sind am Tag höher als nachts. Je grösser der Stress, desto stärker sind die Nerven und die Körperfunktionen aktiviert. Wir können sofort reagieren, wegrennen oder angreifen. Erst wenn der Druck nachlässt, wenn man zu Hause ins sichere Sofa sinkt oder wenn man den Alltagsstress mit Sport gelöst hat, kann sich das SympathikusNervensystem beruhigen.

Jetzt wird der Parasympathikus aktiv. Das Herz wird ruhig, die Pupillen verengen sich, die Blutgefässe werden weiter, der Blutdruck sinkt und die Atmung wird ruhiger. Der Körper entspannt sich. Genau dasselbe passiert beim Meditieren. Der Parasympathikus ist aktiv und der Köper erholt sich. Fast, als würden wir ein paar Stunden schlafen. Der Wechsel zwischen

Der Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung ist

für das menschliche

Überleben eine äusserst wichtige Körperfunktion.

Anspannung und Entspannung ist für das menschliche Überleben eine äusserst wichtige Körperfunktion. Funktioniert das System bei Dauerstress oder bei starkem, emotionalem Druck nur noch im Sympathikusmodus, ist ein Herunterfahren kaum mehr möglich. Die Folge davon sind innere Unruhe, Leistungsdruck, Schlafstörungen, diffuse Ängste, Herzklopfen und Nervosität.

Die schöne Helferin

Lassen der Stress und der äussere Druck über längere Zeit nicht nach, kann das System mithilfe von Heilpflanzen etwas beruhigt werden. Während Baldrian und Hopfen insbesondere bei Schlafstörungen Verwendung finden, ist bei nervösen Unruhezuständen das Passionsblumenkraut das Heilmittel der Wahl. Die Passionsblume (Passiflora incarnata) hilft bei Schlaflosigkeit, nervlich bedingter Überreizung, Depressionszuständen und bei Hysterie. Auch nervöse Herzbeschwerden und krampfartiges Asthma kann die Passionsblume erfolgreich lindern. Das Kraut der wunderschön blühenden Passionsblume enthält wertvolle Inhaltstoffe wie Flavonoide und Glykoside.

In vielen pflanzlichen Heilmitteln und Tees wird die Passionsblume in Kombination mit Baldrianwurzel, Hopfenzapfen und Melissenblättern verwendet. Das hat den Vorteil, dass das Wirkungsspektrum breiter wird. Für die Zubereitung eines Beruhigungstees werden zwei Gramm fein geschnittene, getrocknete Pflanzenteile

l Mikronährstoffe: In hektischen Zeiten verbraucht der Körper Unmengen an Kalzium, Magnesium, Eisen, B-Vitaminen und Vitamin C. Fehlt die Zeit für eine ausgewogene Ernährung, kann ein Stärkungsmittel oder ein Multivitaminpräparat die schnelle Verpflegung vorübergehend aufpeppen. Wenn die Unruhe von Ängsten begleitet ist, helfen hochdosierte Kalzium-Magnesium-Präparate.

l Nervenfutter: Liegen die Nerven blank, sind Schokolade und Süssigkeiten oft willkommene Trostspender. Sie lassen den Blutzucker aber schnell in die Höhe schnellen. Nach kurzer Zeit sinkt der Blutzuckerspiegel bereits wieder und es folgt ein Zustand der Unterzuckerung. Die Konzentration lässt nach und die Leistungsfähigkeit nimmt massiv ab. Besser sind Lebensmittel, die effektive und lang anhaltende Energie liefern. Zum Beispiel eiweissreiche, warme Mahlzeiten mit Hülsenfrüchten, Fisch, Fleisch und Milchprodukten. Dazu sehr viel Gemüse und Kartoffeln. Als Zwischenverpflegung eignen sich Datteln, Feigen, frische Früchte, Nüsse und Kernen. Diese Kraftpakete geben dem Körper die Nährstoffe, welche er wirklich braucht.

l Entspannung finden: Ist der Tag stressig, sollten die Abende umso ruhiger verbracht werden. Die einen finden den Ausgleich im Sport, andere

Passionsblume hilft bei Stress.

in der Kreativität oder im Garten. Besonders wohltuend ist auch die Entspannung in der Badewanne. Ein Melissen-, Hopfen- oder Lavendelbad beruhigt den Körper und den Geist.

l Viel trinken: Das Nervensystem braucht Flüssigkeit. Besser als aufputschende Getränke wie Kaffee oder Energiedrinks sind reines Wasser, Kräutertee, weisser- und grüner Tee, Karotten- oder frisch gepresster Orangensaft.

l Bewusst atmen: Normalerweise atmet der Mensch acht bis zwölf Mal pro Minute ein und aus. Fühlt man sich ängstlich oder nervös, sollte man nur noch höchstens sechs Mal pro Minute atmen und die Konzentration ganz auf das Ein- und Ausatmen lenken (siehe Artikel Seite 14). Das beruhigt und lenkt von den beängstigenden Gedanken ab. Idealerweise atmet man durch die Nase ein und vom Bauch her durch die knapp verschlossenen Lippen aus.

l Langsam essen: Mahlzeiten, die in entspannter, friedlicher Atmosphäre eingenommen werden, sind besonders bekömmlich. Gespräche über Alltagssorgen und Stresssituationen sollten nicht bei Tisch besprochen werden. Besser ist es, die Aufmerksamkeit und das Gespräch ganz auf das Essen zu richten. So wird die Mahlzeit bewusst gegessen und nicht gedankenverloren einverleibt.

mit kochendem Wasser überbrüht. Davon trinkt man täglich zwei bis drei Tassen oder abends vor dem Zubettgehen eine bis zwei Tassen. Die maximale Tagesdosis beträgt vier bis acht Gramm. Im Handel gibt es die Passionsblume aber auch als Tinktur oder Tabletten zu kaufen.

Passiflora incarnata ist im Südosten von Nordamerika heimisch. Ebenso auf den BermudaInseln, den Antillen und in Mexiko sowie in Brasilien und Argentinien ist die Passionsblume anzutreffen. In diesen warmen Gegenden wächst auch die nahe Verwandte Passiflora edulis mit ihren süsssäuerlichen MaracujaFrüchten.

Passionsblume wächst auch bei uns

Doch auch bei uns kann die Passionsblume gut gedeihen. Sie mag trockene, nicht allzu fruchtbare Böden, feuchte Erde und viel Sonne. Fühlt sie sich wohl, kann die mehrjährige und holzige Klettepflanze bis zu zehn Meter hochwachsen. An einem sonnigen Plätzchen blüht die Pflanze bis in den Herbst hinein. Die fleischfarbene und die blaue Passionsblume können sowohl als Kübelpflanze wie auch als Gartenpflanze gehalten werden. Als Kübelpflanze ist die Passionsblume nicht winterhart und auch im Freiland muss man die Wurzeln im Winter mit einer dicken Laubschicht bedecken, damit sie nicht erfriert.

Der Gattungsname Passiflora wird vom lateinischen passio (Leiden) und flos (Blume) abgeleitet. Offenbar hat der symbolhafte Bau die europäischen Missionare in Südamerika an die Peinigung von Christus erinnert. Die drei Narben sollen Nägel darstellen, der Fadenkranz die Dornenkrone, der gestielte Fruchtknoten den Kelch, die fünf Stabblätter die Wundmale, die Laubblätter die Lanze, die Ranken die Geisseln und die weisse Farbe die Unschuld des Erlösers. ◆

Haben Sie Fragen?

Sabine Hurni, Drogistin HF und Naturheilpraktikerin mit Fachrichtung Ayurveda und Phytotherapie, und das kompetente «natürlich»-Berater-Team beantworten Ihre Fragen zu Gesundheit, Ernährung, Ökologie, Garten oder Natur.

Senden Sie Ihre Fragen an: sabine.hurni@azmedien.ch oder «natürlich», Leserberatung Neumattstrasse 1, 5001 Aarau

Rat & Tat per Internet Fragen können Sie auch auf unserer Website www.natuerlich-online.ch stellen. Das «natürlich»-Berater-Team ist unter der Rubrik «Beratung» online für Sie da.

Fehlgeburt

Mir wurde in der 10. Schwangerschaftswoche eine Fehlgeburt diagnostiziert und eine Curretage empfohlen. Gestern hatte ich starke Schmerzen und Blutungen. Ich gehe von einer «natürlichen Fehlgeburt» aus. Wie könnte ich meinen Körper unterstützen? Soll ich die Curretage trotzdem machen? C. W., Wil

Die Curretage ist in der Tat eine umstrittene Methode, die oft ohne richtige Aufklärung und ohne Aufzeigen von Alternativen angewendet wird. Dabei hätte sich die Menschheit gar nicht entwickeln und fortpflanzen können, wenn der weibliche Körper nach einer frühen Fehlgeburt auf ärztliche Hilfe angewiesen wäre. Auf der Website von «Die Zeit» finden Sie einen guten, kritischen Artikel zum Thema (Titel: «Es geht auch ohne Operation»).

Sprechen Sie sich unbedingt mit der Frauenärztin ab. Allenfalls kennt sie Medikamente, welche die Abstossung der Schleimhaut zusätzlich fördern.

Auf pflanzlicher Ebene können Sie diesen Effekt mit Brennnessel, Schafgarbe und Frauenmantel erreichen. Die Brennnessel schützt vor zu viel Eisenverlust und fördert die Ausscheidung. Die beiden anderen Heilpflanzen stärken die Geschlechtsorgane und gleichen den Hormonhaushalt aus.

Falls Sie sich doch noch für eine Curretage entscheiden, können Sie dieselben Heilpflanzen einsetzen, um die Gebärmutter nach dem Eingriff wieder zu stärken. Sabine Hurni

Zu viel Hitze im Körper und im Kopf

Ich habe immer wieder einen stark erhitzten Kopf. Manchmal in Stresssituationen, manchmal aber auch scheinbar grundlos. Dies führt zu Kopfschmerzen und Schmerzen auf den Augen. Was kann ich (vorbeugend) dagegen tun?

D. M., Hinwil

WasSie schildern, ist die Kombination von viel Stress und Hitze. Mit ayurvedischen Augen betrachtet, sitzt in Ihrem Magen ein Feuer. Es verbrennt die Lebensmittel und wandelt sie von etwas Körperfremdem zu etwas Körpereigenem. Eine sanfte Brise hält das Feuer am Leben. So der Normalfall. Stress verwandelt diese Brise zu einem Wirbelwind, der – bildlich gesprochen – nicht mehr vom Mund hinunter zum Darm bläst, sondern wirr im Körper herumwirbelt. Wenn Sie bei Stress mehr Kaffee trinken oder ungesünder essen, schüren Sie dieses Feuer.

Vermutlich neigen Sie auch zu Verstopfung während der Kopfschmerzen. Das heisst, die Hitze kann nicht über den Stuhlgang weg und geht in den Kopf hoch. Ziel ist es, dass Sie die Hitze besser ausleiten können und weniger Hitze produzieren.

Erhitzend wirken Koffein, Alkohol, Chili und schwarzer Pfeffer. Auch Nikotin und geräuchertes Fleisch wirken erhitzend auf den Körper. Ebenso alles, was sauer oder salzig ist. Also Joghurt, saure Früchte wie auch rezenter Käse, Würste, Frittiertes und Fertigprodukte. Die sind extrem salzig. Was viele Leute nicht wissen: Salzige Speisen erhitzen den Körper mehr, als dies ein scharfes Gericht tut. Wenn also zu viel Hitze in Ihrem Körper ist, sollten Sie auf allzu salzige Speisen verzichten. Kühlend hingegen sind Früchte, Gemüse insbesondere Äpfel, Trauben, Gurken oder Melonen. Von diesen Lebensmitteln können Sie richtig viel essen. Nehmen Sie zudem abends einen Esslöffel voll Rizinusöl in warmem Wasser ein. Das beruhigt den Darm und kühlt den Körper ein bisschen.

Äusserlich können Sie täglich etwas Kokosöl auf den Scheitel geben. Bei tro

ckenem Haar am Morgen, sonst über Nacht. Sehen Sie sich auch nach einem Ventil um, damit Sie sich gut entspannen und innerlich abkühlen können. Schwimmen ist sehr gut geeignet, aber auch Yoga oder Meditation.

Sabine Hurni

Das Knie gesund halten

Ich hatte vor zehn Tagen eine Meniskusoperation. Der Chirurg hat mir angedroht, dass ich in etwa zehn Jahren eine Teilprothese brauche. Am gleichen Knie habe ich seit einem Jahr ein neues Kreuzband. Eine Prothese möchte ich vermeiden. Was kann ich dazu beitragen?

A. W., Fribourg

Das sind ja schöne Aussichten … Am besten vergessen Sie die Worte des Chirurgen und konzentrieren sich darauf, dass Ihr Knie stabil und beweglich bleibt. Gehen Sie ab und zu in die Massage? Wenn nicht, dann würde ich Ihnen empfehlen, sich regelmässig die Beine massieren zu lassen. Erst recht, wenn Sie viel Sport treiben. Das regt die Durchblutung an und verbessert die Versorgung des Knorpels. Massieren Sie das Knie und die Waden jeweils nach dem Sport mit einem Sesamöl ein und gehen Sie so oft als möglich barfuss. Unterstützen können Sie die Gesunderhaltung des noch vorhandenen Knorpels mit Grünlippmuschelextrakt und den Schüsslersalzen Nr. 5 und 8.

Was übrigens bei Knieproblemen sehr gut wirkt, sind Kneippanwendungen. Vielleicht gibt es in Ihrer Nähe eine Kneippanlage oder sonst eine Möglichkeit, um regelmässig im Storchengang durch kaltes Wasser zu schreiten. Das klingt jetzt ein bisschen lustig, aber ich meine es ernst. So altmodisch die Methode auch ist, probieren Sie sie einmal aus. Sabine Hurni

Für mein Frühstück weiche ich am Abend Haferflocken, geschrotete Leinsamen, Weizen- und Haferkleie in etwas Milch ein. Am Morgen gebe ich Zitronensaft dazu, SanddornMark und Honig. Mit einem Messer zerkleinere ich einen Apfel und füge ihn dem Müesli bei. Ich benütze ein Messer und keine Raffel, weil ich die Vitamine des Apfels nicht zerstören will. Ist diese Komposition richtig? Was unterscheidet Haferkleie von Weizenkleie? B. K., Zürich

Bei der Mehlproduktion bleibt Kleie als Rückstand aus der Getreidesamenschale zurück. Bei Vollkornflocken, die aus dem ganzen Getreidekorn gepresst sind, ist die Kleie enthalten. Wenn Sie die Hafer oder Weizenkleie zusätzlich beigeben, haben Sie mehr Ballaststoffe im Müesli. Während die Weizenkleie mit ihren unlöslichen, quellenden Ballaststoffen hauptsächlich die Verdauung begünstigt, hat Haferkleie eine breitere Wirkung; unter anderem hat sie zusätzlich einen positiven Einfluss auf die Blutfette. Wenn Ihnen das Müesli guttut, gibt es keinen Grund, daran etwas zu ändern. Einzig die Kombination von Milch und sauren Früchten macht das Müesli etwas schwer verdaubar. Probieren Sie doch einmal aus, wie Ihnen das Müesli mit Wasser anstatt Milch schmeckt.

Sie können mit den Flocken einige zerstossene Mandeln und ein paar Rosinen einweichen. Das macht den Brei schmackhafter. Im Winter können Sie das Ganze leicht erwärmen. Ein warmer Start in den Tag regt den Stoffwechsel sehr gut an.

Kartoffel – das wiederentdeckte Hausmittel

Die Kartoffel ist bei uns nicht mehr aus der Küche wegzudenken. Ob zum Sonntagsbraten oder als Folienkartoffel –die gelbe Knolle ist ein Teil unserer Esskultur. Umso erstaunlicher, dass über die positiven Eigenschaften der Kartoffel wenig bekannt ist. Oft wurde sie fälschlicherweise als Dickmacher verschrien. Dabei besteht sie hauptsächlich aus Wasser und hat wenige Kalorien. Lediglich das beim Zubereiten verwendete Fett ist die Ursache für das sich hartnäckig haltende Gerücht. Ganz ohne Fett und roh ist die Kartoffel ein altes Hausmittel und dies schon seit Jahrhunderten. Denn sie enthält wertvolle Spurenelemente, Proteine und Mineralien. Vor allem ist sie eine Quelle von natürlichem Kalium. Kalium ist für den menschlichen Körper unverzichtbar und zeichnet sich als Unterstützer für viele wichtige Funktionen aus. So wird Kalium nachgesagt den Blutdruck zu senken und das Nervensystem zu stärken. Der Kartoffelsaft, gepresst aus rohen Kartoffeln, ist für seine wohltuende Wirkung im Magen bekannt. Das in der Knolle enthaltene Lysin schützt und beruhigt die Magenschleimhaut. In den Biotta Kartoffelsaft schaffen es nur beste Bio-Kartoffeln aus dem Thurgau. Direkt gepresst entsteht so ein besonders milder und genussvoller Saft. Man kann ihn pur trinken oder nach Belieben verfeinern. Aufgewärmt und mit frischen Kräutern gewürzt, hat man im Handumdrehen eine köstliche Suppe gezaubert.

› Mehr Infos unter www.biotta.ch

Ich kann Sie also nur ermuntern, Ihr Morgenritual fortzusetzen. Was die Vitamine betrifft, so spielt es meiner Meinung nach keine Rolle, ob Sie den Apfel raffeln oder schneiden. Was die Raffel macht, machen beim geschnittenen Apfel schlussendlich die Zähne. Wenn Sie den Apfel raffeln, wird er eher bekömmlicher, weil Sie dem Körper einen Teil der Arbeit abnehmen. Deshalb der geraffelte Apfel als Krankenkost. Die scharfe Messerklinge hat aber auch ihre Vorteile –zumindest gemäss japanischer Küchenphilosophie. In Japan werden rasiermesserscharfe, grosse Messer benutzt. Durch den scharfen Schnitt werden die Zellen nicht gequetscht, der Saft bleibt erhalten und das ursprüngliche Aroma des Lebensmittels kommt unverfälscht zur Geltung. Mit einem herkömmlichen Rüstmesser, wie es hierzulande verbreitet ist, werden die Zellen hingegen gequetscht.

Sabine Hurni

Bei Nagelpilz auf Zucker verzichten

Seit längerer Zeit habe ich einen Nagelpilz an den Zehen. Weil ich Medikamente einnehmen muss, möchte ich den Nagelpilz natürlich behandeln. Schüsslersalze, Molke,

Basenbäder und ein Nagelpilzstift haben nichts gebracht. Was könnte ich noch probieren? U. K., Bern

Ein Nagelpilz ist selten ein Lokalereignis. Oftmals ist auch der Darm mit Pilzen belastet, welche das Immunsystem schwächen und dem Nagelpilz immer wieder neue Nahrung bieten. Es kann sein, dass die Medikamente, die Sie einnehmen müssen, das ganze Immunsystem oder die Darmflora durcheinandergebracht haben.

Der erste Schritt wäre sicher eine Antipilzdiät. Das heisst, dass Sie vollkommen auf Zucker und zuckerhaltige Speisen verzichten. Essen Sie sehr viel Gemüse und bevorzugen Sie im Moment eine eher kohlenhydratarme Kost. Ersetzen Sie die Teigwaren öfters durch Linsen oder Kichererbsen. Zusätzlich erhalten Sie in Drogerien die TrichophytonverrucosumTinktur von der Firma Sanum. Nachdem Sie die befallene Stelle gesäubert, also den Nagel zurückgeschnitten und den Pilz so gut es geht entfernt haben, können Sie den Nagel mit der Tinktur betupfen. Machen Sie diese Prozedur am besten in der Dusche, damit Sie die Nagelsplitter sofort herunterspülen können.

Der Pilz ist hochansteckend und die Gefahr eines erneuten Befalls ist recht gross. Deshalb sollten Sie die Socken unbedingt mit einem Spezialmittel waschen. Dieses vernichtet die Pilzsporen, damit der neu wachsende Nagel nicht sofort wieder befallen wird. Es gibt übrigens eine sehr gute Heilpflanze, die Sie innerlich einnehmen können. Sie heisst Neem und kann über das Internet oder über den Fachhandel bestellt werden. Neem reinigt den Körper und wirkt sehr gut gegen Pilzund Hautkrankheiten. Eine NeemKur von einigen Wochen empfehle ich Ihnen sehr. Sabine Hurni

Entzündete Regenbogenhaut

Ich leide unter einer Regenbogenhautentzündung am rechten Auge. Ich musste mich krankschreiben lassen, weil ich nicht mehr am PC arbeiten konnte. Was könnte die Ursache sein? F. W., Luzern

Die Frage nach der Krankheitsursache ist selten einfach zu beantworten. Erst recht nicht bei einer Regenbogenhautentzündung. Hier tappen selbst Experten im Dunkeln. Die Forschung nimmt an, dass eine Allergie gegen Eiweisse vorliegt, die von Bakterien oder Viren ausgeschieden werden. Die Infektionsquelle kann irgendwo im Körper schlummern und mit dem Blut ins Auge gelangen. Dort lösen die Eiweissstoffe die krankmachende Reaktion aus. Das Infektionsrisiko steigt durch Infektionen, Rheuma oder auch durch Augenverletzungen. Mehr Informationen zu Thema finden Sie auf www.uveitis-selbsthilfe.de

Auf dieser Website wird auch eine Klimatherapie am Toten Meer empfohlen. Vielleicht wäre das eine gute Gelegenheit für eine Auszeit? Wichtig scheint mir, dass Sie regelmässig Ferien vom Computerbildschirm machen und sich einen guten Ausgleich zur Büroarbeit suchen. Manchmal sind körperliche Probleme ein Hinweis darauf, dass die aktuelle Situation zu hinterfragen ist. Allenfalls wäre es sinnvoll, sich umfassend in einer Klinik für Komplementärmedizin untersuchen zu lassen, etwa in der Paracelsusklinik in Lustmühle oder der Aesculapklinik in Arlesheim. Dort werden alle Facetten einer Krankheit untersucht und nicht nur das erkrankte Organ. Sabine Hurni

Saurer Urin bei basenreicher Kost

Letzte Woche habe ich täglich meinen Urin kontrolliert. Laut Beilage des Indikatorpapiers sollte der Wert im Laufe des Tages ansteigen. Das war

bei mir nicht der Fall. Woher kommt der Säureüberschuss? Ich esse sehr viel Gemüse. M. R., Männedorf

Der UrinpH gibt nie ein seriöses Bild über den SäureBasenHaushalt im Körper. Versteifen Sie sich deshalb nicht auf diese Werte. Wichtig sind Ihr Gesamtbefinden und eine ausgewogene Ernährung mit viel Gemüse und Obst. Gleichzeitig ist es auch sehr wichtig, dass Sie genügend trinken, zum Beispiel ungesüsste Kräutertees. Auch Bewegung fördert ein gesundes SäureBasenGleichgewicht. Denn durch die erhöhte Durchblutung können mehr freie Säuren ausgeschieden werden. Und das ist genauso wichtig wie die Aufnahme von mineralstoffreichen Nahrungsmitteln. Ich empfehle Ihnen ausserdem, dass Sie im Fachhandel ein Basensalz kaufen. So können Sie die Entsäuerung sehr gut unterstützen.

Sabine Hurni

Warme Kompressen helfen bei Schulterschmerzen

Ich habe harte, schmerzhafte «Wucherungen» am Achselgelenk. Jeder Druck von Rucksack, Handtasche, BH-Träger schmerzt. Heilt das mit Johannisölkompressen und Weihrauchsalbe? Oder braucht es etwas anderes? Der Arzt meinte: «Arthrose, nichts zu machen».

B. U., Würenlingen

Die warmen Kompressen werden Ihnen bestimmt gut tun. Auch Massagen, warme Bäder und Entspannungsübungen für den Schulterbereich können die Situation entschärfen. Aber das Ganze braucht Geduld und Eigeninitiative. Legen Sie sich die Kompressen jeweils über Nacht auf die Schulter und ziehen Sie zum Beispiel einen Schulterwärmer darüber. Diesen

gibt es in Sanitätsgeschäften, Drogerien und Apotheken.

Trinken Sie zudem täglich viel warmes Wasser. Das lockert die verhärteten Muskeln ein wenig. Achten Sie beim Wandern darauf, dass Sie immer warmen Tee dabei haben. Essen Sie wenn möglich ein warmes Frühstück, sodass sich der Körper gut aufwärmen kann, bevor Sie losmarschieren. Vielleicht gibt es in Ihrer Nähe auch ein TCMCenter. Die Akupunktur kann bei stark verspannten Nackenmuskeln sehr viel Linderung bringen. Ihr Arzt hat leider schon Recht, eine Arthrose lässt sich nicht rückgängig machen. Jedoch sollte man die Muskulatur rund um den degenerierten Knorpel immer wieder lockern und so die Durchblutung der noch vorhandenen Knorpelsubstanz fördern.

Sabine Hurni

Lesen_ Was uns wirklich nährt

Das «Basisbuch der neuen Ernährung» verspricht vollmundig das Titelbild. Und tatsächlich: Dieses Werk ersetzt nicht nur Koch- und Rezeptbücher, sondern auch so manchen spirituellen Lebensratgeber. Zentrale These des Autors: Unsere Zellen leben von Licht. Wer den Inhalt konsequent verfolgt und von Smoothies, Lichtduschen und Liebe lebt, der lebt wohl erleuchtet. krea

_ Burkhard Hickisch: «Was uns wirklich nährt», Arkana, 2014, Fr. 29.90

Abfall_ Gewusst wie und wo

Es gilt genau hinzuschauen: Schweizer Haushalte produzieren so viel Müll wie kein anderes Land in Europa. Pro Einwohner waren es im Jahr 2012 unglaubliche 690 Kilogramm Abfall, wie Eurostat im Juli meldete. Den persönlichen Konsum reduzieren ist die beste Reaktion auf diese Zivilisationsmüllberge. Die zweitbeste Variante ist das Recycling. Auf der Website www.swissrecycling.ch findet man entsprechende Informationen. tha

Man braucht nicht Rheumapatientin zu sein, um die innovativen Alltagshelfer der Rheumaliga zu schätzen. Auch gesunde Menschen finden Gefallen daran, denn auch sie fluchen hin und wieder über allzu strenge Verschlüsse an Flaschen. Der Öffner «Petboy» aus weichem Silikongummi hilft die meisten PET-, Bier- und Weinflaschen einfach zu öffnen (max. Durchmesser 2,8 cm). «Petboy» und weitere Alltagshelfer findet man auf www.rheumaliga-shop.ch, Telefon 044 487 40 00. tha

Balkonpflanzen_ Warm einpacken

Ab September sollte man kälteempfindliche Balkonpflanzen gegen Nachtfröste schützen und daran denken, dass sie bald auch winterfest gemacht werden müssen.

l Noch genügt es, die Pflanzen über Nacht mit Tüchern abzudecken. Bei empfindlichen Pflanzen Stäbe als Traghilfe in die Erde stecken, damit das Tuch nicht auf den Blättern/Blüten liegt.

l Für den Winter können die Töpfe mit Kokos, Jute, Vlies oder Noppenfolie umhüllt werden. Mit Schnur befestigen.

l Kleine Töpfe kann man auch in grössere stellen und den Zwischenraum mit trockenem Laub oder Stroh ausfüllen.

l Erde im Topf mit Laub, Reisig oder Kokosmatte abdecken.

l Empfindliche Pflanzen oberirdisch mit Jute oder Vlies umhüllen.

l Ebenso empfiehlt es sich, die Töpfe auch von unten zu isolieren und auf Holzstücke oder eine andere isolierende Unterlage zu stellen.

unterschieden werden. An die 500 Arten kennt man auf der Nordhalbkugel. Die nur als Wildform wachsende Heidelbeere (Vaccinium myrtillus) findet man auch in den Alpen. Eine Verwandte ist die nordamerikanische Heidelbeere. Kulturheidelbeeren werden im grossen Stil in den USA angebaut.

Der Genuss: Erstaunlich, die süsssäuerlichen Früchte intensivieren ihr Aroma, wenn sie im Kühlschrank gelagert wurden. Wegen ihres hohen Pektingehalts eigen sie sich gut zum Einmachen.

Die Anekdote: Neurowissenschaftler wurde der Amerikaner James Joseph vielleicht nur, weil er bereits als Kind täglich Heidelbeeren ass und deshalb ein schlaues Bürschchen wurde. Später verfütterte er dann Laborratten Extrakte der Blaubeeren und stellte fest: Ratten im «reifen» Alter sind dadurch ebenso schlau wie junge Tiere. Trotzdem: Es gibt kein Nahrungsmittel, das uns schlauer macht. Will man aber körperlich und geistig fit sein, lohnt es sich durchaus zu schauen, was auf dem Teller liegt.

in den Finger gestochen haben. So soll die Himbeere, die zuvor weiss war, rot geworden sein. Seit dem 18. Jahrhundert wird die Himbeere intensiv angebaut. Es gibt Sommer- und Herbsthimbeeren, diese werden bis Ende September geerntet. So zart die Beere, so robust die Pflanze: Sie wächst sowohl im rauen Klima Alaskas als auch in heissen Gebieten Südostasiens.

Der Genuss: Vor allem Freilandkulturen schmecken herrlich süss. Lassen sich schlecht lagern, allenfalls im Kühlschrank. Nicht waschen. Pur mit etwas flüssigem Rahm ein Genuss.

Die Anekdote: Am Parteitag der Grünen in Deutschland sorgte ein Mitglied für Realsatire: Es stiess sich daran, dass der Vorstand in seinem Wahlprogramm ausgerechnet Himbeeren im Winter für überflüssig hielt. «Das Wort Himbeeren wird durch das Wort Erdbeeren ersetzt», forderte er. «Es geht hier darum, dass nicht Himbeeren, sondern Erdbeeren in der Öffentlichkeit ein Thema sind.»

dete sie als Heilpflanze. Erst im 19. Jahrhundert wurde das Dornengewächs im grossen Stil angebaut. Inzwischen gibt es auch stachellose Sorten mit kuriosen Namen wie Loch Ness, Jumbo und Black Satin.

Der Genuss: Süsssauer und sehr saftig. In einer Schüssel waschen, unter direktem Wasserstrahl könnten sie Schaden nehmen. Ein Genuss, auch mit Fleisch und Fisch (Rezepte im Internet).

Die Anekdote: In Österreich wurde die Polizei zu einem Tatort gerufen. Die Nachbarn hätten auf dem Balkon ein Tier geschlachtet. Es stellte sich heraus, dass der Saft von aufgetauten Brombeeren vom Balkon tropfte.

Blumenkohl, Broccoli und Romanesco gehören zur seltenen Sorte der Blütengemüse. Sie sind einfach zu kochen und bereichern sowohl als Solisten als auch im Trio die Alltagsküche.

Text: Vera Sohmer

Er durchziehe die Wohnung mit einem penetranten Geruch, der trotz Dauerdurchzug nicht weichen will, meckern seine Gegner. Blumenkohl hat noch immer einen schlechten Ruf und ist für viele einfach nur «wäh». Das mag auch mit dem Standard-Vegigericht aus vergangenen Zeiten zu tun haben: Totgekochtes Gemüse mit einer dicklichen, künstlich gelben Béchamelsauce. Unter der Pampe fand sich Blumenkohl – wässrig, matschig, eklig.

Hier kommt der Gegenbeweis: Schmackhaft und erst noch einfach in der Zubereitung ist Blumenkohl ein unkompliziertes Alltagsgemüse. Die Röschen einfach in Salzwasser blanchieren, in Butter oder Öl schwenken, ein wenig Muskat darüberreiben, mit gehackten Nüssen bestreuen –fertig ist eine leichte Zwischenmahlzeit. Unter einen Blattsalat gemischt, sind die so zubereiteten Röschen eine Dreingabe mit Biss. Auch ein feines Süppchen ist rasch und einfach gemacht. Selbst den Stiel kann man bei entsprechend guter Qualität verarbeiten: In Stücke geschnitten kann er in der Bouillon mitköcheln. Dann alles pürieren, mit wenig Rahm verfeinern, mit frischen Kräutern bestreuen. Wer denkt da noch an kulinarische Ausrutscher von früher.

Gegen den strengen Geruch gibt ein Mittel: Kaufen Sie Bio-Ware. Sie ist dezenter im Geschmack. Dies im Unterschied zum konventionellen Anbau, bei dem die Pflanze schnell viel Stickstoffdünger auf-

nimmt. So entsteht die senfartige, scharfe Note, «die wir beim Blumenkohl nicht sonderlich lieben», sagt Biobauer Toni Niederberger aus Zug. Sein Gemüse düngt er organisch, mit Kompost oder Mist. Das langsamere Wachstum wirkt sich darüber hinaus positiv auf das Aroma aus. So ist das Garen ohne Geruchsbelästigung möglich.

Von Hand geerntet

Toni Niederberger baut Blumenkohl, Broccoli und Romanesco auf einem Feld an. Die drei seien enge Verwandte und hätten ganz ähnliche Bedürfnisse. Etwas heikel sind sie alle, man muss sie vor allem gegen ihren Hauptschädling, den Kohlweissling, schützen. Im Biolandbau gibt es dagegen zwei Mittel: ein biologisches Bakterienpräparat oder ein feinmaschiges Netz, mit dem die ganze Kultur abgedeckt wird. So kommt die Schmetterlingsraupe nicht mehr an die jungen Blätter heran.

Saison haben alle drei Sorten von Juni bis September. Die Köpfe werden von Hand geerntet. Handarbeit ist übrigens immer ein Muss. Auch auf grossen Schweizer Anbauflächen gibt es bislang keine Maschine, mit der sich die Köpfe abschneiden lassen. Lediglich ein Erntewagen mit Förderband ist im Einsatz. Auf dem Wagen werden die Kohlköpfe von Helfern in Kisten verpackt.

Im Trio ein Genuss

Welche der Kohlsorten ist bei den Konsumenten und Konsumentinnen am beliebtesten? Statistisch hat der Blumenkohl die Nase vorn. Doch Gemüsebauer Niederberger weiss auch: «Kunden lieben die Auswahl, greifen mal zum einen, mal zum anderen.» Und manchmal legen sie auch alle drei Sorten zusammen in den Einkaufskorb. Ein guter Entscheid, denn zum einen passen Blumenkohl, Broccoli und Romanesco geschmacklich hervorragend zusammen und lassen sich auf die gleiche Art zubereiten. Und zum anderen kommen Ästheten auf ihre Rechnung, wenn sie

Für 4–6 Personen als Hauptgericht

je 1 mittlerer Broccoli, Blumenkohl und Romanesco

Salz

100 g Cashewnüsse

100 g Schinken in Tranchen

Sauce:

1 Bund Basilikum

1 TL Senf

2 EL Weissweinessig

1 Becher griechischer Joghurt (150 g)

2 EL Gemüsebouillon

2 EL Olivenöl

Salz, schwarzer Pfeffer aus der Mühle

1 Broccoli, Blumenkohl und Romanesco in Röschen teilen. In einer grossen Pfanne reichlich Salzwasser aufkochen. Die Röschen hineingeben und in etwa 7 Minuten bissfest kochen. In ein Sieb abgiessen und gut abtropfen lassen.

2 Die Cashewnüsse mittelfein hacken. In einer beschichteten Bratpfanne hellbraun rösten, dann beiseitestellen. Die Schinkentranchen in Streifchen schneiden.

3 Für die Sauce das Basilikum in feine Streifchen schneiden. Gut die Hälfte davon mit dem Senf, dem Essig, dem Joghurt, der Bouillon und dem Olivenöl in einen Mixbecher geben und fein pürieren. Mit Salz und Pfeffer würzen.

4 In einer grossen Schüssel die Röschen, die Sauce, den Schinken, 2/3 der Cashewnüsse und das restliche Basilikum sorgfältig mischen und 15 Minuten ziehen lassen.

5 Den Salat auf Tellern anrichten und mit den restlichen Cashewnüssen bestreuen.

im Malcantone, Südtessin

Nägeli-Neff Margrit

certif ied Advanced Rolfer Tel. 044 362 61 23

Schule für Sterbe- und Trauerbegleitung

Ein «etwas anderes» Albergo Individuell, persönlich, wohltuend Für eine Auszeit, zum Entspannen Für Aktivferien und Seminare Te l. 091 609 19 35, www.casa-santo-stefano.ch

362318_bearbeitet.qxp 19.3.2009 16:50 U

Die integrier te Str uktur, die im Rolf ing angestrebt wird, vermeidet die Fehlbelastung von Gelenken und Überlastung der Gewebe. Der Kör per bef indet sich wieder in Balance und Einklang mit der Schwerkraft. Tiefe manuelle Bindegewebsarbeit, verbunden mit sensitiver Bewegungsschulung, er möglicht eine differenziertere Selbstwahrnehmung Arbeitsorte: ZH, Vella (GR), Schaan (FL)

Berufsbegleitende ein- oder zweistufige Ausbildung mit namhaften Gastdozenten:

Anouk Claes, Peter Goldman, Rosanna Abbruzzese, Dolly Röschli, Kurt Nägeli, Annette Kaiser, Elisabeth Bond, Carlo Zumstein, Renate von Ballmoos, Karin Jana Beck, Nel Houtman, Marie-Therese Schibig, u.a.

Nächster Ausbildungsbeginn: 24. September 2014

Sass da Grüm – Ort der Kraft

Es gibt Orte, von denen eine spürbare positive Kraft ausgeht. Solch ein Ort ist die Sass da Grüm. Baubiologisches Hotel, Bio-Knospen-Küche, Massagen, Meditationen, schönes Wandergebiet, autofrei, traumhafte Lage. Hier können Sie Energie tanken. Verlangen Sie kostenlos Unterlagen. Hotel Sass da Grüm CH-6575 San Nazzaro Tel. 091 785 21 71 www.sassdagruem.ch

Ein Aktivprogramm der Sonderklasse! Erfahren Sie diverse sportliche Aktivitäten kombiniert mit Trinkfasten. Eine wohlige und persönliche Atmosphäre erwartet Sie und bietet, nebst aktivem Bewegungsprogramm, viel Zeit zum Entspannen und Geniessen.

Kur- & Ferienhaus St. Otmar Maya & Beat Bachmann-Krapf CH-6353 Weggis +41 (0)41 390 30 01 www.kurhaus-st-otmar.ch

«Die Tränen der Freude und der Trauer fliessen aus derselben Quelle»

Zentrum Jemanja Ifangstrasse 3, Maugwil 9552 Bronschhofen Telefon 071 911 03 67 info@jemanja.ch www.jemanja.ch

Sabine Hurni

Ayurveda Kochkurse Gestaltungskurse

Kursprogramm unter www.sabinehurni.ch

mit Jentschura‘s BasenKur

Jetzt Informationen und kostenlose Proben anfordern: Telefon: +41 (0) 44 -784 79 31 www.p -jentschura.ch

Sabine Hurni GmbH Bruggerstrasse 37 CH-5400 Baden

079 750 49 66 056 209 12 41 info@sabinehurni.ch www.sabinehurni.ch

38 Rohrbach Telefon 06 2 96 5 09 59 www.holzwerks tatt-schmocker.ch

Die drei Verwandten

Blumenkohl gibt es grün, violett, rötlich oder gelb. Hierzulande ist jedoch vor allem die weisse Variante bekannt. Broccoli ist manchmal blau, Romanesco manchmal violett. Die farbigen Sorten bekommen mehr Sonne. Ob sie aromatischer sind, darüber sind sich Fachleute uneins.

• Blumenkohl stammt ursprünglich aus Kleinasien und wird seit dem 16. Jahrhundert in ganz Europa angebaut, zuerst in Italien. Heute gehört er zu den beliebtesten Gemüsesorten und zu jenen seltenen, von denen die Blüten gegessen werden. Seine weisse Farbe hat er, weil er von Blättern umhüllt ist oder mit Folien abgedeckt wird. Er bleibt schön weiss, wenn man ins Kochwasser etwas Milch oder Zitronensaft gibt. Er enthält unter anderem Vitamin C und Kalzium.

• Broccoli ist ein enger Verwandter des Blumenkohls. Was beide gemeinsam haben: Die Röschen des Kopfes bestehen aus den noch nicht ganz entwickelten Blütenständen. Beim Broccoli sind die Knopsen aber schon deutlich zu erkennen. Broccoli gilt als wertvollste Kohlsorte, sie hat viel Vitamin C, Folsäure, Kalzium und Eisen. Harmoniert gut mit Knoblauch, Mandeln, Weisswein, Zitronensaft.

• Romanesco ist eine Variante des Blumenkohls. Er wurde zuerst in der Nähe von Rom gezüchtet. Er ist reich an Vitamin C, Kalzium, Kalium und Phosphor und hat einen höheren Beta-Carotin-Gehalt als Blumenkohl. Romanesco schmeckt ganz ähnlich wie Broccoli, ist aber schöner anzuschauen.

Tipps für den Einkauf und die Lagerung

• Frisch I : Frischen Blumenkohl erkennt man an einer kompakten Oberfläche und an grünen, saftigen Blättern, die eng am Kopf anliegen. Überlagerten hingegen daran, dass die Röschen locker sind, sich eventuell dunkle Flecken gebildet haben. Der Kohl riecht zudem schlecht. Broccoli sollte eine satte Farbe und geschlossene Blütenknospen haben, Romaneso eine leuchtend grüne Farbe. Bei allen drei Kohlsorten sollte der Stiel fest und nicht gummig, die Anschnittstelle saftig und nicht vertrocknet sein.

• Frisch II : Verarbeiten Sie Blumenkohl, Broccoli und Romanesco so frisch wie möglich. Langes Lagern wirkt sich schlecht aus auf das Aroma. Zudem schwinden die Nährstoffe. In einem verschlossenen, luftdurchlässigen Plastikbeutel lässt sich der Kohl jedoch gut zwei bis vier Tage im Gemüsefach des Kühlschrankes aufbewahren.

• Einfrieren : Auch beim Konservieren gilt: Je frischer der Kohl verarbeitet wird, desto besser. Wichtig: Nicht roh einfrieren, das Gemüse wird hässlich dunkel. Immer zuerst in Röschen teilen, dann ungefähr drei Minuten in kochendem Salzwasser blanchieren, mit kaltem Wasser abschrecken. Gut abtropfen lassen und portionenweise in Gefrierbeutel verpacken. Das Gemüse ist eingefroren rund zehn Monate lang haltbar.

die verschiedenfarbigen Röschen akkurat auf grossen Tellern anrichten können. Apropos ästhetisch: Der Romanesco ist ein Musterbeispiel an Vollkommenheit. Wissenschaftler erklären an ihm gerne, dass Fraktale, geometrische Muster und Strukturen, auch in der Natur vorkommen. Andere betrachten das Gebilde einfach gebannt und staunen über das leuchtend grüne Naturwunder. Das sich übrigens zerkleinert auch in einer Minestrone hervorragend macht, optisch wie geschmacklich.

Üblicherweise werden die drei Kohlsorten gekocht. Das macht sie bekömmlicher. Toni Niederbergers Kundschaft macht aber auch gerne einmal einen Saft daraus. Sie verarbeitet Broccoli und seine nahen Verwandten zu grünen Smoothies. Die dickflüssigen Getränke liegen im Trend und gelten als sehr gesund. Kenner schwören auf die Extraportion Bitter- und Nährstoffe, die sie sich mit den pürierten Gemüsesorten und Kräutern zuführen. Oft werden die Drinks mit Früchten kombiniert und mit Honig, Agavendicksaft oder Joghurt verfeinert. Das Rohgemüse aus dem Mixer hat zudem einen weiteren Vorteil: Die im Mixer zerkleinerten Pflanzenfasern sind leichter verdaulich als Rohkost pur. In diesem Aggregatzustand liegt dann ein roher Blumenkohl gar nicht mehr schwer im Magen. u

Roher Blumenkohl wird leicht verdaulich, wenn er als Smoothie gemixt wird.

Blumenkohl und Co. Haus & Garten

Für 4 Personen als Hauptspeise –Für 8 Personen als Vorspeise

1 kleine Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 Lorbeerblatt

1 Gewürznelke

5 dl Milch

½ Teelöffel Chiliflocken oder 1 grosse Prise Cayennepfeffer Salz

90 g Butter

100 g Mehl

6 Eigelb

75 g geriebener Parmesan oder Sbrinz AOC schwarzer Pfeffer aus der Mühle etwas frisch geriebene Muskatnuss

1 Bund Schnittlauch

300–350 g Broccoli wenig Butter für die Form

6 Eiweiss

½ TL Maizena

1 Die Zwiebel schälen und fein hacken. Die Knoblauchzehe schälen und halbieren. Das Lorbeerblatt mit der Gewürznelke bestecken. Alle diese Zutaten mit der Milch, den Chiliflocken oder dem Cayennepfeffer sowie 1 Teelöffel Salz aufkochen. Von der Herdplatte nehmen und kurz ziehen lassen. Durch ein feines Sieb giessen und die Gewürzmilch beiseitestellen.

2 In einer mittleren Pfanne die Butter schmelzen. Das Mehl beifügen und alles so lange rühren, bis sich die Masse vom Boden löst. Dann unter Rühren langsam und kräftig die Gewürzmilch dazurühren. Alles wieder aufkochen und so lange weiterrühren, bis sich die Masse wieder vom Boden löst. Dann vom Feuer nehmen und ein Eigelb nach dem anderen kräftig unterschlagen. Parmesan oder Sbrinz untermischen. Die Masse mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken. Zuletzt den Schnittlauch in Röllchen schneiden und beifügen.

3 Den Broccoli in etwa baumnussgrosse Röschen teilen; man braucht insgesamt 200 g gerüsteten Broccoli. Diesen in kräftig gesalzenem Wasser nur gerade bissfest garen. Abschütten und gründlich kalt abschrecken. Anschliessend die Röschen vierteln. Bis hierhin kann das Soufflé vorbereitet werden.

4 Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Eine Souffléform von etwa 18 cm Durchmesser oder 8 kleine Portionenförmchen leicht ausbuttern.

5 Die Eiweiss halb steif schlagen. Dann 1 grosse Prise Salz sowie das Maizena darüberstreuen und die Masse sehr steif schlagen. Mit einem Spachtel sorgfältig unter die Käsemasse ziehen. Zuletzt den Broccoli unterheben. Die Masse mindestens 2/3 hoch in die vorbereitete Form füllen.

6 Das Broccoli-Käse-Soufflé im 180 Grad heissen Ofen auf der untersten Rille etwa 50 Minuten backen (Portionenförmchen: etwa 25 Minuten); es soll in der Mitte noch leicht cremig sein. Aus dem Ofen nehmen und sofort servieren, damit das Soufflé nicht zu stark zusammenfällt.

Als Beilage passt ein reichhaltiger Blattsalat.

Rezepte von «Annemarie Wildeisen’s Kochen»

Lachs an BlumenkohlLimonen-Sauce

Für 4 Personen

1 kleiner Blumenkohl (ca. 500 g)

1 Schalotte

1 Limone

½ Bund Dill

1 EL Rapsöl

1 gehäufte Messerspitze scharfer

Curry

2 dl Gemüsebouillon

½ dl Rahm

Salz, Cayennepfeffer

Fisch:

4 Lachstranchen, je ca. 150 g schwer

Salz

2 EL Rapsöl

Mehr zum Thema gut Essen und Trinken unter www.wildeisen.ch

1 Den Blumenkohl in Röschen teilen. Den Strunk sowie die groben Stiele der Röschen grob schneiden. Die Röschen in feine Scheiben schneiden; sie zerfallen dabei ein wenig.

2 Die Schalotte schälen und fein hacken. Die Schale der Limone fein abreiben. Den Saft von ½ Limone auspressen. Den Dill fein hacken.

3

In einer Pfanne das Rapsöl erhitzen. Die Schalotte darin glasig dünsten. Dann den geschnittenen Blumenkohlstrunk und die Stiele sowie das Currypulver beifügen, kurz mitdünsten und mit Bouillon ablöschen. Alles zugedeckt weich kochen.

4 Den Rahm und die Limonenschale zur Sauce geben und alles mit dem Stabmixer fein pürieren. Die Sauce mit Salz, Cayennepfeffer sowie etwas Limonensaft abschmecken.

5 Den Lachs salzen. In einer beschichteten Bratpfanne die Hälfte des Rapsöls (1 Esslöffel) erhitzen. Den Lachs auf jeder Seite 2–3 Minuten nicht zu heiss braten. Den Fisch auf eine Platte geben und im Ofen warm stellen.

6 Nun im Bratensatz das restliche Rapsöl (1 Esslöffel ) erhitzen. Die fein geschnittenen Blumenkohlröschen beifügen, salzen und 4–5 Minuten braten. Zuletzt den Dill beifügen.

7 Zum Servieren die Sauce auf vorgewärmte Teller geben, etwas gebratenen Blumenkohl und jeweils 1 Lachstranche darauf anrichten.

Als Beilage passt Safranreis.

Acker des Zürcher Vereins «Anbaugemeinschaft».

Urban Gardening ist im Trend. Doch wie machen sich Städter als Gemüsebauern? Wir fragten die beiden Initianten des Pflanzplatz Dunkelhölzli in Zürich.

Interview: Tertia Hager

Ueli Ansorge und Tinu Balmer sind Initianten des Pflanzplatz Dunkelhölzli in Zürich.

Der Verein «Die Anbaugemeinschaft» bewirtschaftet an vier Orten eine Fläche von rund 1,2 Hektaren. Damit können etwa 200 Haushalte mit Gemüse versorgt werden. Die Abonnenten wählen je nach Bedarf eine Gemüsetasche zwischen zwei und fünf Kilo pro Woche und bezahlen dafür zwischen 630 und 1320 Franken pro Saison. Ebenso verpflichten sie sich zu mindestens zwei Tagen Mitarbeit pro Saison.

Vor vier Jahren haben Sie das Projekt Pflanzplatz am Stadtrand von Zürich gestartet. Wie machen sich die beteiligten Städter als Teilzeitgärtner?

Tinu Balmer: Sie werden von uns angeleitet, sie können also nicht so viel falsch machen. Einige sind durchaus euphorisch und gehen mit einem guten Gefühl heim. Es gab aber auch schon solche, die nach einer Stunde Arbeit den Garten verliessen – wohl weil es zu streng war.

Ueli Ansorge: Die meisten kommen ihrer Verpflichtung zum Mithelfen nach und wenn nicht, werden sie vermutlich ein schlechtes Gewissen haben. Es gibt auch solche, die öfters kommen, Routine haben, und sehen, was zu tun ist. Manche sind blutige Anfänger, da gibt es schon einmal ein Missgeschick.

Zum Beispiel?

Balmer: Bei den Tomaten hat einmal jemand alle Blätter weggerupft, weil er das Ausgeizen nicht richtig verstanden hat. Dabei werden die Seitentriebe ausgezupft, damit der Strauch in die Höhe wächst und schöne Früchte macht.

Gemüseanbau ist saisonal und witterungsabhängig. Wie ist garantiert, dass die Arbeiten dann gemacht werden, wenn sie gemacht werden müssen?