Das Magazin für ganzheitliches Leben

Heilende Zeichen statt Globuli

GRÜNTEE FÖRDERT DIE GESUNDHEIT 18 AUS DEM ALL

vom Twannberg 56

bietet Kranken mehr Lebensqualität 22

Die Paluwatar Daunenjacke überzeugt durch die sehr gute Wärmeleistung und das geringe Gewicht. Die Daune ist mit PFC-freiem Nikwax wasserabweisend behandelt und verliert auch in feuchtem Zustand weder an Bauschkraft noch an Wärmerückhaltevermögen. Das wetterfeste Rainshield-Aussenmaterial ist stark abriebfest, wasserabweisend und daunendicht.

Daunenjacke

Liebe Leserin, lieber Leser

Wie viel darf ein Lebensjahr kosten ? Nur 100 000 oder doch eher 200 000 Franken? Die Frage wird in der Gesundheitsbranche ernsthaft diskutiert, denn die Behandlung todkranker Menschen wird mit jedem neuen Medikament, das auf den Markt kommt, teurer – und dadurch steigen auch die Krankenkassenprämien, Jahr für Jahr.

Todkranke Menschen in unserer Gesellschaft sind immer häufiger Krebspatientinnen und Krebspatienten.

Dank modernster Operations- und Bestrahlungstechniken in Kombination mit ausgeklügelten Chemotherapien sind heute viele Krebsarten heilbar. Einige sind es partout nicht. Bei diesen geht es in der Regel nicht um Heilung, weil dies trotz aller Hoffnung in der Regel nicht möglich ist, sondern um eine reine Lebensverlängerung um einige Wochen, im besten Fall um einige Monate, vielleicht sogar um ein Jahr.

Aber unter welchen Umständen wird diese Lebenszeit gewonnen ? Welche Lebensqualität erwartet einen Menschen, der den sicheren Tod vor sich hinschiebt und sich in dieser Zeit von Therapie zu Therapie schleppt – und sich dazwischen von den Folgen und Nebenwirkungen dieser teuren Behandlungen kaum mehr erholt?

Auch die Naturheilkunde kann keine Wunder bewirken, wie Sie ab Seite 22 lesen können. Aber sie kann, wie das zum Beispiel die Homöopathie macht, schonend die Selbstheilungskräfte mobilisieren oder die Nebenwirkungen der schulmedizinischen Rosskuren abfedern. Fast ohne Neben wirkungen und auf jeden Fall viel günstiger als die Schulmedizin verbessert die Naturheilkunde so die Lebensqualität von Krebspatienten. Das Sterben kann sie nicht verhindern – aber sie kann das Leben davor eindeutig lebenswerter machen.

Ihr

Chefredaktor

Schule für Sterbe- und Trauerbegleitung

Berufsbegleitende ein- oder zweistufige Ausbildung mit namhaften Gastdozenten:

Anouk Claes, Peter Goldman, Rosanna Abbruzzese, Dolly Röschli, Kurt Nägeli, Annette Kaiser, Elisabeth Bond, Carlo Zumstein, Renate von Ballmoos, Karin Jana Beck, Nel Houtman, Marie-Therese Schibig, u.a.

Nächster Ausbildungsbeginn: 19. Mai 2017

«Die Tränen der Freude und der Trauer fliessen aus derselben Quelle»

Zentrum Jemanja Ifangstrasse 3, Maugwil 9552 Bronschhofen Telefon 071 911 03 67 info@jemanja.ch www.jemanja.ch

Info-Abend: 17.1.17

«Ihr Aus- und Weiterbildungsinstitut IKP: wissenschaftlich –praxisbezogen – anerkannt» Dr med. Y. Maurer

Berufsbegleitende, anerkannte Weiterbildungen mit eidg Dipl.: 3 Jahre, SGfB-anerk.

Info-Abend: 22.11.16 3 Jahre SGfB-anerk.

Körperzentrierte/r Psychologische/r Berater/in IKP

Psychosoziale Beratungskompetenz kombiniert mit Körperarbeit (Erleben und Erfahren über den Körper), Entspannungsübungen, Sinnfindung und Ressourcenstärkung Dipl. Partner-, Paar- und Familienberater/in IKP

Beide We iterbildungen können mit einem eidg Dipl. abgeschlossen werden. IKP Institut, Zürich und Bern

Ganzheitliche systemische Psychologie und Coaching-Tools rund um Beziehungsprobleme Seit 30 Ja hren anerkannt

Nägeli-Neff Margrit certif ied Advanced Rolfer Tel. 044 362 61 23

Die integrier te Str uktur, die im Rolf ing angestrebt wird, vermeidet die Fehlbelastung von Gelenken und Überlastung der Gewebe. Der Kör per bef indet sich wieder in Balance und Einklang mit der Schwerkraft. Tiefe manuelle Bindegewebsarbeit, verbunden mit sensitiver Bewegungsschulung, er möglicht eine differenziertere Selbstwahrnehmung. Arbeitsorte: ZH, Vella (GR), Schaan (FL) www.silicea.ch

Silicea hilft

14 Heilende Zeichen und Symbole

18 Grüntee vom Monte Verità

22 Hoffnung für Krebspatienten

56

Meteoriten: Wir suchen und fi nden

Ausserirdische am Twannberg bei Biel

60 Remo Vetter macht den Garten wintersicher

26 Sabine Hurni über das Wassertrinken

28 Leserberatung

31 Heilpfl anze des Monats: Wacholder

32 Unterschätzte Schätze: Hülsenfrüchte

34 Rezepte mit einer Prise Orient

38 SAC-Hütten – ein Knigge

49 Wanderstöcke ja, aber ...

52 Winterwanderung durch das Goms

64

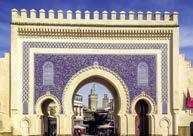

Blau ist mehr als eine Farbe –Reise in den Orient

Plus

3 Editorial

6 Augenblick – im Märchenwald

8 Aktuell und Wissenswert

12 Bye-bye AKW!

37 Nice to have

59 Bücher, Apps und Co.

69 Gedankensplitter

70 Rätsel

71 Markt-Aktiv

72 Markt-News

73 Vorschau

74 Carte Blanche

Dies ist ein Herbsttag, wie ich keinen sah!

Die Luft ist still, als atmete man kaum, Und dennoch fallen raschelnd, fern und nah, Die schönsten Früchte ab von jedem Baum.

O stört sie nicht, die Feier der Natur!

Dies ist die Lese, die sie selber hält, Denn heute löst sich von den Zweigen nur, Was von dem milden Strahl der Sonne fällt.

Friedrich Hebbel (1813 –1863)

GESUNDHEIT

Vorsicht vor Blutdruckschwankungen

Ein zu hoher Blutdruck gilt als belastend für das Herz-Kreislauf-System. Eine aktuelle britische Studie an der Universität Oxford zeigt nun, dass auch langfristige Blutdruckschwankungen das Risiko für Herzinfarkte, Schlaganfälle und die Sterblichkeit erhöhen, schreibt die Ärztezeitung. Blutdruckregulierend wirken Tees und Tinkturen von Mistel, Besenginster, Ginseng und Jiaogulan, dem «Kraut der Unsterblichkeit».

OKTOBER

FINANZWELT

YES WE CRASH!

Am 3. Oktober ging das Fiskaljahr der Vereinigten Staaten von Amerika zu Ende. Barack Obama hat in seinen zwei Amtszeiten die Schulden nahezu verdoppelt: Der US-Schuldenberg beträgt mittlerweile 19,64 Billionen Dollar. Wenn Sie jeden Tag eine Million Dollar zum Fenster rausschmissen, würde es 53 808 Jahre dauern, bis Sie so viel Geld vernichtet hätten. Laut IWF hat die globale Verschuldung den Rekord von 152 Billionen Dollar über schritten. Das sind 225 Prozent des Welt-BIP. krea

Das Sternbild Orion ist bei uns von August (Morgenhimmel) bis April (Abendhimmel) zu sehen. Beteigeuze, sein östlicher Schulterstern leuchtet hell und rötlich, Rigel, der den Fuss des Orions markiert, funkelt in weissbläulichem Licht. Zwischen den beiden stehen aufgereiht drei Sterne, die den Gürtel des Orions darstellen – deshalb der Begriff «Gürtelsterne». Der Orion ist das auffallendste Sternbild des Winterhimmels. Momentan hat es durch die Kreiselbewegung der Erdachse nahezu seine nördlichste Stellung erreicht. In 13 000 Jahren wird der Orion jedoch von Mitteleuropa aus nicht mehr vollständig sichtbar sein.

Der griechischen Mythologie zufolge war Orion der Sohn des Poseidon und einer Tochter des kretischen Königs Minos. Homer beschreibt Orion in seiner Odyssee als riesigen Jäger, der mit einer unzerbrechlichen bronzenen Keule bewaffnet war. Er prahlte vor Artemis, der Göttin der Jagd, dass er jedes Tier auf Erden töten könne. Darauf schüttelte sich die Erde zornig und aus einem Riss im Boden kroch ein Skorpion, der den Jäger stach und tötete. Deshalb fl ieht Orion jeweils unter den westlichen Horizont, wenn der Skorpion im Osten aufsteigt.

Andreas Walker

TIPP

DES MONATS

GEWINNEN

SIE

KINOTICKETS

3 × 2 Tickets für den Film Wild Plants:

Schicken Sie bis am 11. November 2016 eine Postkarte mit Ihrer Adresse und dem Vermerk «Wild Plants/Natürlich» an: Look Now! Filmdistribution, Gasometerstrasse 9, 8005 Zürich. Die Gewinner werden benachrichtigt. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt.

Der poetische Dokumentarfilm Wild Plants porträtiert Menschen wie den rebellischen Gärtner Maurice Maggi, der mit seinen nächtlichen Guerilla-Aktionen Zürich verändert hat, oder den indianischen Naturphilosophen Milo Yellow Hair. Die Protagonisten aus aller Welt stehen für eine Rückkehr zum Wesentlichen. Dem Komfort der Konsumgesellschaft kehren sie den Rücken und wenden sich wieder der Erde zu, den Pflanzen und Mitmenschen und der Spiritualität. Durch den radikalen Bruch mit Marktgesetzen und der Wachstumsideologie wird ihre Rückeroberung der Natur zur revolutionären Tat.

Nicolas Humbert: «Wild Plants», jetzt im Kino.

DER MEINT…

... so wird das Wetter im November

Der November sieht schöner aus, als er wirklich ist. Es wird noch einmal beinahe sommerlich. Umso kälter sind die Nächte: Es sind jähe Wetterstürze zu erwarten. Mancher Tag, der vielversprechend begonnen hat, endet mit Sturm und Regen. Es ist sehr windig.

Und das sagt die Bauernregel im November «St. Martins Sommer währt nicht lange.»

Eine warme Periode im November wird auch als Martini-Sommer bezeichnet. Der Begriff geht der Legende nach auf den heiligen Martin zurück, der nach dem Besuch eines neu gegründeten Klosters im französischen Tours unerwartet gestorben war. Als sein Leichnam auf der Loire in die Stadt transportiert wurde, erfolgte ein starker Wärmeeinbruch. Die Natur begann neu zu blühen, und die Wiesen ergrünten wie im Frühling. Dieses «Wunder» wurde dem heiligen Martin zugeschrieben, dessen Namenstag die katholische Kirche am 11. November feiert.

+ Ob der 100-jährige Kalender recht gehabt hat, lesen Sie auf www.natuerlich-online.ch/wetter

Frankreich verbietet Plastikgeschirr

Bei uns kosten Einwegplastiksäcke bald fünf Rappen. Derweil verkaufen die Detailhändler weiter Salate, Birchermüesli und anderen Convenience Food in viel gewichtigerem Einwegplastikgeschirr. Ernsthaft geht Frankreich mit dem Thema um: Ab 2020 will unser Nachbarland Plastikgeschirr ganz verbieten. krea

AUSSTELLUNG

WILDE KÜCHE

Wissen Sie, wie man aus Bergahornblättern Sauerkraut macht? Wie ein Distelrisotto zubereitet wird? Oder wie aus Flechten Suppen werden? Das und viel mehr erfährt man in der aktuellen Ausstellung im Kabinett des Alpinen Museums Bern. + Ausstellung «Wilde Küche» Alpines Museum der Schweiz, Bern Bis 8. Januar 2017 www.alpinesmuseum.ch

Similasan Wirkformel bringt empfindliche Haut wieder ins Gleichgewicht und erhält sie natürlich schön. Bereits nach

Gleichge vier Wochen wird die Haut spürbar besser, wie Studien zeigen. Mehr über die ehrliche Naturkosmetik aus der Schweiz : www.similasan.ch

Am 27. November kann die Schweiz – können wir – Geschichte schreiben. Weichen stellen, die Einfl uss haben auf das Leben unserer Kinder und Enkel und deren Kinder und Enkel. Wir können Ja sagen zur Volksinitiative für einen geordneten Atomausstieg. Wird die Initiative angenommen, müssen die AKW Beznau und Mühleberg – die ältesten der Welt – innert Jahresfrist abgestellt werden; die AKW Gösgen und Leibstadt 2024 respektive 2029. Wir müssten vorübergehend mehr Strom aus dem Ausland beziehen (dafür kein Uran mehr importieren). Mittelfristig kann sich die Schweiz

Georg Schramm ist einer der bissigsten und erfolgreichsten politischen Kabarettisten Deutschlands. Er wurde mit nahezu allen namhaften Kabarettpreisen des deutschsprachigen Raums ausgezeichnet, darunter der Deutsche Kleinkunstpreis, der Salzburger Stier und der Schweizer Kabarettpreis Cornichon.

aber selber mit Energie versorgen. Der Bundesrat schätzt die Kosten für die Energiewende auf 200 Milliarden Franken. Die würden überwiegend ins heimische Gewerbe fl iessen, nicht wie die 12 Milliarden, die wir Jahr für Jahr für Öl, Gas und Uran ausgeben. Auch das schön färberisch «Rest risiko» genannte Damoklesschwert, das über uns allen schwebt, wäre endlich gebannt. Es ist Zeit, die gefährlichen und teuren Meiler abzustellen, bevor uns einer um die Ohren fl iegt. Sonst kommt es womöglich, wie es der wunderbar renitente Lothar Dombrowski prophezeit.

von Georg Schramm alias Lothar Dombrowski tschernobyl – da war doch was. nur eine schnee ocke, die der nuklearen eiszeit vorauseilte. bophal – nie was von gesehen. nur nsternis in 100 000 inderköpfen. vivian und wiebke – nie gehört. nur ein hauch des windes, der zu neuen ufern führt. der nächste krieg – weiss nicht, wann. nur vertagt, bis die hungrigen kinder des islam ihn führen können gegen den ungeist der moderne. die uhren der vierten dimension stehen bereits auf fünf nach zwölf. allein die endliche lichtgeschwindigkeit gewährt uns noch aufschub. aber wenn uns die zeit erreicht, werden wir nicht einmal als farbenspiel einer supernova die galaxis erfreuen. denn die büchse der pandora steht schon überall und sie ist spaltbreit offen. zurückbleiben werden müllhalden, abschussrampen und kernkraftwerke – als kathedralen des hasses und der sachzwänge einer untergegangenen epoche – als letzte metastasen des fortschritts-krebses – als wegweiser für den zug der sechs milliarden aufrechten lemminge zu den klippen. unser gleichzeitiges ersaufen würde den meeresspiegel noch nicht einmal um einen tausendstel millimeter anheben. vor 50 jahren töteten kz-ärzte im namen der wissenschaft unzählige frauen beim üben einer neuen methode der schnell-sterilisation. sie landeten nicht auf dem elektrischen stuhl, sie landeten auf dem lehrstuhl westdeutscher universitäten, und die von ihnen entnommenen organe sind noch heute im handel.

heute lassen sie abtreibung verbieten als menschenverachtung, züchten gleichzeitig hirnlose embryonen als lebende ersatzteillager und testen synthetische cholera als b-waffe in den krankenhäusern von armenvierteln. das sind die bausteine eures fortschritts. aber es gibt einen trost: dieser seuche kann eine ära aufblühenden erdenlebens folgen, in der kellerasseln und tausendfüssler als hyperintelligente gattungen herrschen werden – über myraden von einzellern, – umgeben von endlosen algen- und echtenwäldern, – in palästen aus witterungsbeständigen plastiktüten, – und endlich ungestört durch die irrtümlich homo sapiens genannte art. und im olymp der entwicklungsgeschichte werden krebs und hiv höchstes ansehen geniessen als helden im abwehrkampf gegen die hominidenplage für eine befreite natur. und sollte jemals in den annalen des universums unser kurzes gastspiel erwähnt werden, dann bleiben von uns vielleicht fünf zeilen übrig: mensch, eine art, die sich selbst die denkende nannte. entwickelte ein hoch differenziertes zentralnervensystem, ohne die daraus resultierenden fähigkeiten arterhaltend nutzen zu können, und verschwand durch selbstzerstörung ihrer genstruktur zugunsten anpassungsfähiger kleinstlebewesen.

AKTUELL

Bürgerinitiative

Obwohl die AKW-Inhaber per Gesetz verpflichtet sind, für Schäden durch einen Atomunfall vollumfänglich aufzukommen, sind Land und Gebäude nur im Promillebereich versichert. Der Privatbankrott wäre bei einem GAU sicher. Eine Bürgerinitiative fordert Immobilienbesitzer auf, von den AKW-Inhabern eine Schuldanerkennung einzufordern. Falls keine positive Antwort zurückkomme, könne man das Risiko nur minimieren, indem man am 27. November Ja sagt zur Atomausstiegsinitiative.

Schuldanerkennung und Briefvorlage zum Downloaden auf www.versicherungsluecke.ch

Willkürliche Grenzwerte

Aus dem Buch «Lassen Sie es mich so sagen –Dombrowski deutet die Zeichen der Zeit», Blessing, 2007.

Wie gefährlich Strahlung ist, definiert die Internationale Strahlenschutzkommission ICPR, ein privates Gremium, das niemandem Rechenschaft ablegen muss. Zusammen mit der Internationalen AtomenergieAgentur IAEA legt es die Grenzwertempfehlungen fest, die von den meisten Ländern übernommen werden, auch von der Schweiz. Unabhängige Wissenschaftler kritisieren diese Praxis. Gemäss Europäischem Komitee für Strahlenrisiken ECRR werden die Folgen von niedriger ionisierender Strahlung systematisch verharmlost. «Die vorgeschlagene Strahlendosis ist viel zu hoch», schreiben auch die Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz in der aktuellen Ausgabe ihrer Fachzeitung «oekoskop».

Wissenskunst

Seit 30 Jahren dokumentiert die wissenschaftliche Zeichnerin Cornelia Hesse-Honegger morphologische Missbildungen von Insekten. Demnach kommt es in Regionen mit erhöhter Strahlenbelastung öfters zu Fehlbildungen. 2015 wurde HesseHonegger mit dem Nuclear Free Future Award 2015 für die Kategorie Aufklärung ausgezeichnet. «Es hängt von uns allen ab, wie die Geschichte ausgeht», schreibt sie in ihrem aufrüttelnden Buch, das sie allen widmet, «die die Machen schaften der Atomindustrie nicht widerspruchslos hinnehmen».

+ Cornelia Hesse-Honegger: «Die Macht der schwachen Strahlung – Was uns die Atomindustrie verschweigt», 2016, edition Zeitpunkt, Fr. 29.–

WIE DIE KLASSISCHE HOMÖOPATHIE ARBEITET AUCH DIE NEUE HOMÖOPATHIE AUF DER INFORMATIONSEBENE.

JEDOCH NICHT MIT POTENZIERTEN SUBSTANZEN, SONDERN MIT ZEICHEN UND SYMBOLEN.

TEXT: FABRICE MÜLLER ILLUSTRATIONEN: LINA HODEL

91 wurde am Similaungletscher eine zirka 7000 Jahre alte Mumie entdeckt, die als «Ötzi» Weltruhm erlangt hat. Ötzi hatte am Rücken sowie an den Beinen und Füssen Strichcodes und Kreuze tätowiert. Nur Schmuck? Wohl kaum, sind Rücken und Füsse doch wenig geeignet, um Tattoos zur Schau zu stellen. Doch welchen Zweck hatten sie dann, die Zeichen und Symbole auf Ötzis Haut?

Für den 1984 verstorbenen Wiener Entwickler der Neuen Homöopathie Erich Körbler war klar: Das ist die Geometrienmedizin unserer Urvölker. Körbers These wurde zehn Jahre später wissenschaftlich durch den Innsbrucker Radiodiagnostiker Dieter zur Nedden untermauert. Ötzis Zeichen dienten laut zur Nedden der Behandlung von Gelenk-, Meniskus-, Seitenbänder-, Sprunggelenkleiden und starken Schmerzen an der Wirbelsäule im Bereich der Lendenwirbel.

INTENSIVE FORSCHUNGARBEIT. Erich

Körbler vereinte sein Wissen über den menschlichen Energiekörper mit der messtechnischen Methodik der Einhandrute. Er untersuchte unter anderem die Wirkung von Strichkombinationen auf lebendige Systeme, zuerst an Nahrungsmitteln, später auch am menschlichen Meridiansystem. Unterstützt wurde er bei seinen Forschungen durch den Akupunkturspezialisten Dr. Georg König, der in den 70er-Jahren die Akupunkturlehre an den österreichischen Medizinuniversitäten hoffähig gemacht hatte. Ausserdem begleiteten verschiedene Physiker die Forschungen von Körbler, darunter der Schweizer Naturarzt und Blutforscher Bruno Haefeli.

TRANSFORMIERENDE PROZESSE. Wie das Beispiel von Ötzi zeigt, ist die Idee, mithilfe von Zeichen und Symbolen zu heilen, nicht neu. Tattoos bei australischen Aborigines, Narbensetzungen in Schwarzafrika, Körperbemalungen bei den nordamerikanischen Indianern, Ohrkauterisationen (Ätzungen) in Südost-Asien – viele Urvölker erschufen sich eine Reihe einfacher Symbole wie Kreis, Kreuz, Punkt, Dreieck und Spira-

len. Ähnliche Zeichen fand man beispielsweise auch bei den skythischen Mumien der sogenannten Pazyryk-Kultur (5.–3. Jh.v. Chr.) in der heutigen Mongolei, in Ägypten und bei den Huicholen in Mexiko.

Im Gegensatz zu den «zivilisierten» Kulturen verstehen auch heute noch viele Urvölker die Zeichen und Symbole der Natur als Sinnbilder für tiefere Bedeutungsinhalte, als Zugang zur Sprache der Seele. Aus diesem Bewusstsein heraus erreichen Symbole unbewusste und unterbewusste Regionen des Seins und können dort auch heilende und transformierende Prozesse in Gang setzen. Der Tiefenpsychologe Carl Gustav Jung (1875–1961) entdeckte und würdigte die Macht des Symbols wieder. Für ihn waren die Symbole, die sich den Menschen nicht nur über den Verstand, sondern vor allem über die Intuition erschliessen, eine «Offenbarung».

Der 1945 verstorbene italienische Neurologe Guiseppe Calligaris entdeckte auf der menschlichen Haut optisch kaum wahrnehmbare Punkte und einfache geometrische Formen, deren Stimulierung, etwa durch Akkupressur, negative Energien auflösen konnte. Der Professor nannte diese Punkte «Fenster zum Universum» oder auch «magische Spiegel».

MIT DEM TENSOR ZUM PASSENDEN SYMBOL. Der ehemalige Präsident des Schweizerischen Verbandes für Natürliches Heilen (SVNH) Romuald Schaniel, heute Leiter der Schule Fontisana, setzt die Neue Homöopathie häufig in Kombination mit anderen Naturheildisziplinen ein. «Die Neue Homöopathie arbeitet stark auf der körperlichen Ebene über Akupunkturpunkte und Meridiane», erklärt er. «Gezielt angebrachte Zeichen stimulieren den Körper, lösen Blockaden und öffnen den Menschen für weiterführende Behandlungen – zum Beispiel auf der biochemischen Ebene.» Mithilfe der Einhandrute, auch Tensor genannt, fragt Schaniel beim Patienten ab, was für Störungen vorliegen und welche Zeichen es für die Behandlung braucht. Krank machende Informationen können laut Schaniel durch gezielte Impulse in Form bestimmter Symbole, geometrischer Zeichen und Farben korri-

Viele Urvölker verstehen auch heute noch die Zeichen und Symbole der Natur als Sinnbilder für tiefere Bedeutungsinhalte, als Zugang zur Sprache der Seele.

giert und in positive Impulse verwandelt werden, welche die Seele und auch den Körper heilen können. Die Neue Homöopathie geht davon aus, dass auf diese Weise jede Störung menschlicher Regelkreise ausgleichbar ist. Sprich: Jede Krankheit lässt sich mit Symbolen heilen.

Neben bis zu neunteiligen Strichcodes kommt zum Beispiel das aufrechte oder umgekehrte Ypsilon zum Einsatz, das dem Körper hilft, Antikörper gegen Viren und Bakterien aufzubauen bzw. ein Symptom abzuschwächen. Die Sinuskurve hilft unter anderem bei akuten Fällen wie Entzündungen oder Insektenstichen. «Das Sinuszeichen auf dem Insektenstich führt zu einer sehr schnellen Linderung von Schmerzen und Juckreiz», sagt Schaniel.

DIE ZEICHEN WIRKEN DIREKT DURCH

DIE HAUT. «Die Zeichen werden auf ausgewählten Körperstellen aufgemalt», erklärt Schaniel. «Das Symbol wirkt mit seiner In-

formation direkt durch die Haut auf den Körper, vergleichbar mit der Sonneneinstrahlung, die den Körper über die Haut mit Vitamin D versorgt.» Der Naturheilpraktiker schätzt an der Neuen Homöopathie auch, dass sie anzeigt, ob eine Person beispielsweise stark mit elektromagnetischer oder anderer Strahlung belastet ist. Dann gibt er dem Patienten einen Zeichensatz mit nach Hause, der ihn auf der Informationsebene vor elektromagnetischer Strahlung oder Wasseradern schützen soll. «Durch den Einsatz kosmischer Symbole auf der Haut werden bei den behandelten Menschen für den Moment wichtige Lernprozesse in Gang gesetzt», sagt Schaniel. Dies könne Folgen auf physischer Ebene haben, aber auch zur Auflösung psychischer Veränderungen führen. «So bringen die Symbole oftmals erstarrte Lernerfahrungen, grobstoffliche Störungen, emotionale Negativmuster und

blockierte Gedankenmuster wieder in Fluss.»

«Durch den Einsatz kosmischer Symbole auf der Haut werden bei den behandelten Menschen wichtige Lernprozesse in Gang gesetzt».

Romuald Schaniel

WIRKSAMKEIT VON MEDIKAMENTEN TESTEN. Mit der Neuen Homöopathie lassen sich laut Erich Körbler auch Unverträglichkeiten testen, etwa von Lebensmitteln, Kosmetika, Allergenen oder elektromagnetischen Strahlen. Über den Einsatz von energetisch wirksamen Zeichen und Symbolen könne die individuelle Verträglichkeit gesteigert werden.

Das macht sich Lily Dobler, diplomierte Lebens-Energie-Beraterin nach Körbler, zunutze. In ihrer Naturheilpraxis in Wädenswil testet sie mithilfe der Neuen Homöopathie häufig die Wirksamkeit von Medikamenten und Nahrungsmitteln für ihre Klienten. Daneben setzt sie auf ein ausführliches Aufnahmegespräch sowie die Analyse mithilfe der Astromedizin. «So erhalte ich ein ganzheitliches Bild meiner Klienten und erkenne auch die seelischen Ursachen der Körpersymptome», schildert Dobler.

Neben der Behandlung von körperlichen Beschwerden habe sie auch gute Erfahrungen bei der Behandlung von psychischen Problemen mit der Neuen Homöopathie gemacht – zum Beispiel bei Depressionen oder Angstzuständen. Dazu benutzt sie oft informiertes Wasser. Denn die Neue Homöopathie arbeitet neben sogenannten aufgemalten Vektoren auch mit Wasser, das mit bestimmten Zeichen aufgeladen und getrunken wird. Sie macht sich dabei die Speicherfähigkeit des Wassers mit feinstofflichen Informationen, das sogenannte Wassergedächtnis, zunutze.

WIESO EIGENTLICH «HOMÖOPATHIE»?

Was hat die Neue Homöopathie mit der klassischen Homöopathie zu tun? «Nicht viel», sagt Beatrice Soldat vom Verband Homöopathie Schweiz (HVS). «Für uns ist es nicht nachvollziehbar, wieso diese Methode den Begriff Homöopathie verwendet. In der klassischen Homöopathie arbeiten wir mit potenzierten Substanzen, die gemäss Arzneimittelbild verschrieben werden.»

Was jedoch beiden Disziplinen gemein ist: Sie arbeiten auf der Informationsebene

am menschlichen Körper. Im Gegensatz zur klassischen Homöopathie ist die Neue Homöopathie in der Schweiz noch wenig bekannt. Das Verfahren ist von den Registrierstellen ASCA und EMR nicht anerkannt und kann daher auch nicht über die Krankenkassen abgerechnet werden. Die Idee, dass Zeichen Heilung auslösen, ist, trotz Ötzi, doch noch etwas gar ungewöhnlich. ◆

+ Literatur

Layena Bassols Rheinfelder

«Gesunde Entgiftung mit Zeichen. PraNeoHom® – Praxisorientierte Neue Homöopathie» 2015, PraNeoHom-Verlag Fr. 28.90

Petra Neumayer

«Medizin zum Aufmalen –Symbolwelten und Neue Homöopathie» 2013, Mankau Verlag, Fr. 17.90

«Die Sprache der Natur verstehen lernen –Das Lebenswerk Erich Körblers und seine Weiterführung. Eine Dokumentation» 2010, Ehlers Verlag, Fr. 52.–

Jetzt am Kiosk.

Schweizer LandLiebe. Mit Liebe gemacht. Entdecken Sie LandLiebe 6 × jährlich im Abo: landliebe.ch

eizer Mit Liebe gemac n Sie 6 × im

GRÜNTEE IST PURER GENUSS – UND ER SOLL VOR DIVERSEN KRANKHEITEN SCHÜTZEN. ZU BESUCH BEI TEEPIONIER PETER OPPLIGER AUF DEM MONTE VERITÀ, DER EINZIGEN TEEPLANTAGE DES EUROPÄISCHEN FESTLANDES.

Text: CHRISTINE WULLSCHLEGER

Bereits im Jahr 2700 vor Christus sollen die Chinesen die Heilwirkung der Teepflanze genutzt haben. Eine alte chinesische Legende beschreibt, wie der damalige Kaiser Sen Nung im Jahr 2737 vor unserer Zeitrechnung den Tee kennenlernte: Ein Teeblatt fiel vom Baum in den darunter stehenden Kochtopf voller Wasser. Das Wasser färbte sich, der experimentierfreudige Kaiser trank davon und der Siegeszug des Tees nahm seinen Lauf. Die Teepflanze ist eine subtropische Regenwaldpflanze, die in freier Wildnis sieben bis acht Meter hoch wird. Sie gehört zur Gattung der Kamelien. Weltweit gibt es rund 30 000 Kameliensorten, doch nur deren zwei – die Camellia sinensis und die Camellia assamica – können als Tee verwendet werden. Beide Sorten werden auch auf dem Monte Verità angepflanzt.

Ein vielstimmiges Grunzen. In den Büschen raschelt es, dann rennen drei junge Wildschweine quer durch die Teeplantage auf dem Monte Verità ob Ascona. Peter Oppliger verscheucht sie armwedelnd. Widerwillig trotten die Wildschweine davon, aber nur bis zum Zen-Brunnen, wo sie ein Bad nehmen. Offensichtlich fühlen sich die Wildschweine hier wohl. «Am liebsten graben sie zwischen den Teepflanzen nach Eicheln und pflügen die Erde um», ärgert sich Oppliger. «So zerstören sie die Wurzeln der Teepflanzen. Deshalb haben wir die Plantage eingezäunt.» Manchmal findet das Borstenvieh aber einen Weg in die Plantage – und dann bricht Hektik aus bei Oppliger und seinen Mitarbeitern. Sind die Wildschweine vertrieben, legt sich Stille auf die Teeplantage. Es ist ein ruhiger, kraftvoller Ort. Oppliger hat vor gut zehn Jahren auf dem «Berg der Wahrheit» angefangen, Tee zu kultivieren.

Der 76-Jährige ist Spezialist für Naturheilkunde und war vor seiner Pensionierung Inhaber einer Drogerie und Apotheke. «1964 bin ich auf der Suche nach meiner Wahrheit nach Indien gegangen. Die Wahrheit habe ich zwar nicht gefunden, aber die Teepflanze», erzählt Oppliger, während er durch die Plantage spaziert mit seinem weissen, gepflegten Bart und dem Strohhut; die Brille hat er in der Brusttasche seines beigen Hemdes verstaut. Seit jener Indienreise habe ihn die Pflanze nicht mehr losgelassen, erzählt Oppliger. Heute bezeichnet er sich selbst als Teephilosophen – als Mensch, der sich mit viel Leidenschaft allen Facetten des Tees widmet.

Ein mystischer Ort. Deshalb hat er in der rund 2500 Quadratmeter grossen biologisch bewirtschafteten Plantage auf dem Monte Verità auch einen kleinen Zen-Garten mit Pavillon anlegen lassen. Denn das Teetrinken ist für Oppliger unweigerlich mit der Zen-Philosophie und deren vier Aspekten Harmonie, Respekt, Reinheit und Ruhe verbunden. Der Teephilosoph lässt sich auf einer Holzbank im japanischen Garten nieder, legt seinen Strohhut behutsam neben sich und atmet tief ein und aus. Dann erzählt er weiter.

Dass er 2005 die Möglichkeit bekam, oberhalb von Ascona Teepflanzen zu kultivieren, habe er einem erfolgreichen ersten Versuch zu verdanken: Zwei Jahre zuvor hatte Oppliger auf den Brissago-Inseln 80 Teepflanzen angepflanzt und festgestellt, dass die klimatischen Bedingungen für das Gedeihen der Pflanze im Tessin ideal sind. Mittlerweile wachsen 1400 Teepflanzen auf dem Monte Verità, der mit seinen rund 320 Metern über Meer mehr Hügel als Berg ist. Die Plantage ist die einzige auf dem europäischen Festland.

Die Anlage im Park des Monte Verità hat Oppliger «Cultura del Tè» genannt. Sie umfasst neben dem Weg durch die Plantage und dem Zen-Garten auch ein japanisches Teehaus, wo regelmässig Teezeremonien durchgeführt werden. «Weil der Monte Verità ein spezieller und mystischer Ort ist, passt die Cultura del

Tè besonders gut hierher, nicht nur aus klimatischen, sondern auch aus kulturellen und geschichtlichen Gründen», sagt Oppliger. Auf dem Monte Verità haben vor rund hundert Jahren Lebenskünstler eine Gemeinschaft gegründet. Ihr gemeinsames Ziel war eine gesunde, vegetarische Lebensweise. Die Gründer wanderten später aus, das Anwesen wurde verkauft, es entstand ein Hotel. Heute werden Hotel und Park von der kantonalen Stiftung Fondazione Monte Verità verwaltet.

Heilwirkung oder purer Genuss. Dreimal im Jahr wird auf der Teeplantage des Monte Verità geerntet. Von Hand –rund sechs bis acht Kilogramm pro Jahr, abhängig von der Witterung. Nach der Ernte werden die Blätter kurz gedämpft, getrocknet und von Hand gerollt. Der Monte Verità-Grüntee ist meist schnell ausverkauft; es gibt sogar Wartelisten.

Oppliger erhebt sich von der Bank und streift weiter durch seine Plantage, zwickt hier und da ein Teeblatt ab, begutachtet es und sagt: «Die Teepflanze ist die faszinierendste aller Heilpflanzen.» Das Spektrum der Heilwirkung sei so gross wie bei keiner anderen Heilpflanze. Die Teepflanze wirke aber nicht in jedem Fall heilend. «Durch verschiedene Verarbeitungsprozesse können aus der Pflanze echte Tees wie Grüntee, Schwarztee oder Weisser Tee hergestellt werden», erklärt Oppliger. «Die grösste Heilwirkung entfaltet die Teepflanze, wenn sie als Grüntee serviert wird.» Bei der Grünteeproduktion werden die Oxidationsprozesse (fälschlicherweise auch Fermentation genannt) verhindert, sodass die natürlichen Wirkstoffe im Blatt erhalten bleiben. Genau das Gegenteil passiert bei der Herstellung von Schwarztee: Die Oxidation wird bewusst eingeleitet. Dadurch gehen die wertvollen Wirkstoffe und damit die Heilwirkung verloren. «Ein hochwertiges Naturprodukt wird so zum reinen Genussmittel gemacht», kommentiert Oppliger. Je länger das Teeblatt oxidiere, desto wertloser werde der Tee für die Gesundheit. «Schwarztee ist aber für die Gesundheit immer noch besser als Kaffee.» Das Koffein im Tee halte den Geist wach und rege die Intuition an; das Koffein im Kaffee hingegen halte zwar ebenfalls wach, fördere aber die Konzentrationsfähigkeit keineswegs, sagt der Teekenner und ergänzt: «Auch ein länger angesetzter Tee wirkt niemals beruhigend, wie oft behauptet wird, da das Teeblatt keine beruhigenden Wirkstoffe enthält und solche auch bei längerem Ziehenlassen nicht entstehen können.»

Ein Tee gegen viele Leiden. Wer von der heilenden Wirkung der Teepflanze profitieren will, sollte also Grüntee trinken. Dieser wurde in den letzten Jahrzehnten gut erforscht. Grüntee soll den Cholesterinspiegel senken, das Herzinfarktrisiko verringern, Arteriosklerose vorbeugen oder das Auftreten und Wachstum von Krebszellen hemmen. «Grüntee ist ein Allerweltsmittel», sagt Oppliger. Er wirke vorbeugend und heilungsfördernd bei vielen Zivilisationskrankheiten. Er soll auch

Wir benutzen das Wort «Tee» für alle Kräuteraufgüsse, das Wort verweist aber explizit auf die Teepflanze. «Echter Tee» wird aus den Blättern der Teepflanzen Camellia sinensis oder Camellia assamica hergestellt. Diese werden in mehr als 30 Ländern angebaut. Aus diesen beiden Teepflanzen werden Grün- und Schwarztee, weisser und gelber Tee sowie Oolong- und Pu Erh-Tee hergestellt.

Diese Teesorten unterscheiden sich durch den Zeitpunkt der Ernte sowie die Verarbeitung, genauer gesagt durch den Oxidationsgrad (oft spricht man auch von Fermentation), der Aussehen und Geschmack stark beeinflusst.

Schwarztee

Für Schwarztee, den Klassiker, welken die Blätter nach dem Pflücken zunächst einige Zeit. Anschliessend werden sie gerollt oder geschnitten. Durch das Austreten des Zellsaftes wird die anschliessende Oxidation beschleunigt. Nach der vollständigen Oxidation werden die Blätter abschliessend sehr heiss getrocknet. Geschmacklich gibt es eine riesige Vielfalt. Die berühmtesten Teeanbaugebiete von Schwarztee sind Darjeeling, Assam und Ceylon.

Grüntee

Für Grüntee werden die Blätter direkt nach der Ernte gedämpft bzw. geröstet. Die kurzzeitige Hitzezufuhr unterbindet die Oxidation, bevor sie überhaupt richtig einsetzt. Danach werden die Teeblätter gerollt und abschliessend schonend getrocknet. Grüntee

stammt vor allem aus China, Indien und Japan.

Weisser Tee

Weisser Tee ist im Prinzip sehr junger Grüntee. Die bekanntesten Sorten stammen überwiegend aus China. Für die Herstellung von weissem Tee werden meist nur junge Knospen aus den ersten Ernten des Jahres verwendet. Nach dem Pflücken erfolgt umgehend eine schonende Trocknung, wobei die Blätter regelmässig gewendet und belüftet werden müssen. Weisser Tee ist der unver arbeitetste von allen. Sein Aroma ist mild fruchtig oder auch nussig. Seinen Namen verdankt er dem weissen seidigen Flaum, der die jungen Teeknospen bedeckt.

Gelber Tee

Eine hierzulande noch wenig bekannte Teesorte, die im Prinzip ein etwas länger oxidierter Grüntee ist. Durch die längere

Oxidation verändert sich das Aroma: Die herberen teilweise auch grasigen Aromen werden etwas reduziert. Gelber Tee schmeckt insgesamt recht mild, süss und sehr vollmundig. Er wird vor allem in China hergestellt.

Oolong

Wie beim Schwarztee welken die Blätter nach der Ernte, bevor sie gequetscht werden, damit sie besser oxidieren können. Durch Rösten bei hohen Temperaturen in einer Gusseisenpfanne wird die Oxidation gestoppt und die Aromastoffe werden fixiert. Danach werden die Blätter gerollt und anschliessend gebacken. Oolong ist stärker oxidiert als Grüntee, aber nicht so stark wie Schwarztee.

Pu Erh-Tee

Wie beim Schwarztee welken die Blätter nach der Ernte. Dann werden sie geröstet und anschliessend gerollt. Abschliessend folgt der längste Produktionsschritt aller Teearten:

Pu Erh muss Monate, teilweise Jahre reifen –sprich gut lagern. Dadurch erhält er seine dunkle rötliche Farbe und den kräftigen erdigen Geschmack. In der Stadt Pu’er in der chinesischen Provinz Yunnan wird der Tee seit etwa 1700 Jahren so hergestellt.

Peter Oppligers wichtigste Grünteeregeln:

★ Die Verpackung des Tees ist ausschlaggebend: Sie sollte luft-, wasser-, lichtdicht und wiederverschliessbar sein. Wenn man Grüntee in Form von Teebeuteln kauft, sollten diese einzeln entsprechend verpackt sein.

★ Auf dem Etikett sollten detaillierte Angaben zur Herkunft und im besten Fall auch zur Plantage angegeben sein.

★ Vorsicht vor aromatisiertem Tee: Meist sind die Aromen synthetischer Natur.

★ Wählen Sie Teequalitäten aus biologischem, natürlichem und organischem Anbau.

★ Man sollte den Tee nie überdosieren. Besser zu wenig als zu viel Kraut aufgiessen.

★ Man sollte die Kräuter zwei bis zweieinhalb Minuten ziehen lassen. Sie können ein zweites Mal aufgegossen werden, dann enthalten sie allerdings nur noch wenig Koffein.

★ Die Wassertemperatur ist auf die jeweilige Grünteesorte abzustimmen; sie darf höchstens 90 Grad Celsius betragen – also nicht mit kochendem Wasser übergiessen.

★ Grüntee trinkt man ohne Zucker.

schwach antidepressiv und karieshemmend wirken. Ein Schlankheitsmittel sei er aber nicht, so Oppliger, auch wenn er zuweilen als solches angepriesen wird. «Grüntee wirkt zwar cholesterinabbauend, harntreibend und begünstigt einen gesunden Stoffwechsel. So kann Grüntee Fastenkuren oder Diätkuren unterstützen. Mehr aber nicht.» Schon gar nicht sei Grüntee ein Allheilmittel.

Ähnlich tönt es bei der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung (SGE): Ein Lebensmittel alleine könne nie die Lösung für alles sein. «Dem Grüntee werden verschiedene gesundheitliche Vorteile nachgesagt, ausreichende wissenschaftliche Studien liegen dazu jedoch nicht vor», sagt Sabine Oberrauch, SGE-Fachberaterin, «Insofern gibt es aus ernährungsphysiologischer Sicht keinen Grund, Grüntee speziell zu empfehlen.»

Tee trinken ist ein Ritual. Peter Oppliger sagt: «Ein Tee gehört nicht an die Espressobar. Tee trinken sollte Freude bereiten. Wenn man den Tee bewusst zubereitet und ihn bewusst trinkt, hat er einen ganz anderen Wert.» Er streicht noch einmal mit der Hand über die Teepflanzen; dann steuert der Teephilosoph auf das japanische Teehaus zu. Dort wird auf traditionelle Art und Weise der teure grüne Pulvertee Mattcha rituell zubereitet. Teemeisterin Eri Gnarini Homma stellt auf einer Reismatte, Tatami genannt, die Utensilien für die Zeremonie bereit. Auf glühender Kohle in einem gusseisernen Gefäss erhitzt sie

Inserat

Wasser. Ruhig und sorgsam sind ihre Bewegungen. Die Teemeisterin lässt sich Zeit. Mit einem Bambuslöffel misst sie das Pulver ab, mischt es mit dem heissen Wasser und rührt es bedächtig mit einem kleinen Bambusbesen schaumig. Sie reicht den Mattchatee zusammen mit kleinen Süssigkeiten. Ruhig und genüsslich schlürfen wir den Tee und lassen das Kastaniengebäck auf der Zunge vergehen.

Peter Oppliger hat auf dem Monte Verità einen einzigartigen Ort geschaffen. Einen Nachfolger für sein Werk hat er mit dem Familienunternehmen Länggass-Tee in Bern bereits gefunden. Aber noch hat er nicht genug. Ein neues Projekt im Nationalpark Locarnese ist schon in Planung. Den genauen Ort will Oppliger noch nicht verraten. Nur so viel: «Einige Hundert Teepflanzen sind bereits gepflanzt. Sie gedeihen prächtig.» ◆

Der Buchtipp

Peter Oppliger «Grüner Tee. Kultur – Genuss – Gesundheit», 2010, AT Verlag, Fr. 31.90

Burgerstein BIOTICS-G mit lebenden Bakterien- und He fe kulturen so wie Mikronährstoffen gehört zum Mo rg en wie das Fr ühstück. Denn re gelmässig eingenommen gib te sI hnen ein gutes Bauchgefühl. Bio tin trägt zur Erhaltung der normalen Darmschleimhaut bei und die Vitamine B6 und B12 un terstütz en die Fu nktion des Immuns ys tems. www.burgerstein-biotics.ch

KREBS BEDEUTET KRIEG – ZUMINDEST FÜR DIE SCHULMEDIZIN. IHRE AUSROTTUNGS

METHODEN: OPERATION, BESTRAHLUNG, CHEMOTHERAPIE. ES GIBT ALTERNATIVEN.

Text: FABRICE MÜLLER

«Ich habe wieder Singen gelernt. Mit dem Singen kann ich ausdrücken, was ich vorher nicht sagen konnte», freut sich Anita Herrmann (Name geändert), die nach einer konventionellen Brustkrebsbehandlung nun eine ambulante Rehabilitation am Sokrates Gesundheitszentrum Bodensee macht. Dank der hier angebotenen komplementären Therapien habe sie wieder neuen Lebensmut geschöpft. Viele der Therapien hätten tiefe Spuren hinterlassen; ganz besonders die Musiktherapie. «Mir war immer bewusst, wie wohltuend die Arbeit mit Musik ist», sagt Herrmann, «aber die Erfahrung, mich so intensiv wahrzunehmen, hat meine Erwartungen weit übertroffen.»

Die Erfahrung, mich so intensiv wahrzunehmen, hat meine Erwartungen weit übertroffen. Anita Herrmann (Name geändert )

Das Therapieprogramm des Sokrates Gesundheitszentrums Bodensee im thurgauischen Güttingen integriert Schul- und Komplementärmedizin bei der Rehabilitation von Krebspatienten. Das Konzept ist einmalig in der Schweiz: Die Klinik mit christlichkaritativer Ausrichtung kombiniert bewährte schulmedizinische und rehabilitative Behandlungen durch komplementärmedizinische und naturheilkundliche Heilmethoden sowie spirituelle Angebote. Dabei bilden Schulmedizin, Homöopathie, Musiktherapie und Spiritualität die vier Schwerpunkte.

Gemäss der Carstens-Stiftung wählten in Europa in den Jahren 2003 bis 2005 zwischen 12 und 24 Prozent aller Krebspatienten Homöopathie als Begleittherapie der konventionellen, schulmedizinischen Behandlungsmethoden. Heute dürften es schon deutlich mehr sein.

Warum haben Sie Krebs?

Krebs ist zu einer Zivilisationskrankheit geworden, vergleichbar mit früheren Krankheiten wie Syphilis, Tripper oder Tuberkulose. «Die Namen ändern sich», sagt Mohinder Singh Jus, Leiter der SHI Homöopathie Schule in Zug, «aber die wahre Ursache dieser Krankheiten werden wir nie herausfinden. Sie liegt nicht im Labor, sondern im Innersten des Menschen, auf einer immateriellen, dynamischen Ebene.» Warum ein Mensch krank geworden ist, wisse im Grunde genommen nur er selbst. «Wenn ein Patient mit Krebs zu mir kommt, ist eine meiner ersten Fragen: Warum haben Sie Krebs?» Gemäss Singh Jus muss der Krebs als

Symptom verstanden werden, das dem betroffenen Menschen etwas sagen will. Die Schulmedizin jedoch habe sich zur Symptomjägerin entwickelt, und mit ihr der Patient, meint der Homöopath mit indischen Wurzeln. Zu schnell würden Fieber, Ausfluss, Blutungen, jeder Hautausschlag, jede Entzündung gnadenlos unterdrückt. «Wie soll unser Immunsystem stark werden und uns schützen, wenn wir es in seiner Arbeit ständig stören?»

Die Homöopathie betrachtet Krebs als Gesamtkrankheit, nicht als lokales Symptom, wie es die Schulmedizin in der Regel handhabt. «Folglich sprechen wir nicht von Lungen- oder Leberkrebs, sondern von Krebs an der Lunge oder an der Leber», erklärt Singh Jus. Der Krebs sei die Frucht einer Krankheit, die sich vom Samen bis zum sicht- oder spürbaren Symptom entwickelt habe. «Weil die Zeitspanne des Prozesses vom Samen bis zur Frucht, dem Tumor, oft sehr lange dauert, bleibt der Krebs am Anfang meist unbemerkt.»

Der Mensch in seiner Ganzheit steht bei naturheilkundlichen Behandlungen im Zentrum. «Besonders bei Krebs ist es wichtig, nicht nur die Krankheit, sondern den Menschen ins Zentrum zu stellen», betont Simon Feldhaus vom komplementärmedizinischen Schulungsinstitut und Ambulatorium Paramed in Baar. Wie Singh Jus berücksichtigt er bei seinen Patienten nicht nur die körperliche Konstitution, sondern ebenso die Psyche, den Charakter und das Naturell. Dazu gehören Fragen zum eigenen Umgang mit dem Körper und der Seele – ist man zufrieden mit dem Leben? Hat man sich selbst gern (siehe «natürlich» 10-16)? «Ich versuche, über das Gespräch hinter die Fassade eines Menschen zu blicken und zu erkennen, was ihn bewegt oder wo es Blockaden gibt», sagt Feldhaus. Die Überlegungen zum eigenen Ich stehen für ihn in einem engen Zusammenhang mit der Konsumhaltung des Menschen. Denn: «Steigt der Wunsch nach immer mehr materiellen Werten, steigt meist auch die Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben. Das wiederum begünstigt gewisse Krankheiten wie Krebs.»

Die Gene und Geerd Hamer

Weitere Faktoren, die sich förderlich auf den Krebs auswirken, sind familiäre Veranlagungen: Neigen Familienmitglieder oder Verwandte zu Depression, Sucht, Suizid oder Krebs, beeinflusse diese eine Grundtendenz in der körperlichen Konstitution, so Singh Jus. «Krankheiten in der eigenen Vorgeschichte wirken oft Jahre später noch nach, obwohl sie schulmedizinisch längst ausgeheilt sind.» Unterdrücktes Fieber, ein behandelter Scheidenpilz oder regelmässige Mittelohrenentzündungen hinterlassen laut dem Homöopathen Spuren im Körper und begünstigen, je nach Konstitution, eine neue Krankheit wie eben Krebs. «Vergangene

Krankheiten sind wie Narben, die im Körper ihre Spuren hinterlassen. Emotionale Schocks oder Tiefpunkte wie eine Scheidung, Liebeskummer, starker Stress oder ein Todesfall wirken sich stimulierend auf gewisse Grundtendenzen eines Menschen aus», sagt Singh Jus.

Noch radikaler sieht es Ryke Geerd Hamer, Wegbereiter der sogenannten Neuen Medizin: Er geht davon aus, dass ausnahmslos jedem Krebs ein seelischer Schock vorausgeht; diesen Schock könne man im Gehirn lokalisieren («Hamer’schen Herd»). Aufgrund dieser Lokalisation könne man auf die Krebsart und den Ort, wo er auftritt schliessen. Die These ist umstritten, Hamer selbst ist es noch viel mehr. Die Pharmazeutin Florence KunzGollut hat sich vom Drumherum nicht beeinflussen lassen und eine gut verständliche Zusammenfassung der Hamer’schen Theorie geschrieben: «Krebs ist eine Reaktion keine Krankheit». Darin erfahren wir auch, dass der Zusammenhang zwischen Krebs und Emotionen schon vor über 2000 Jahren vom griechischen Arzt Galenus behauptet wurde. Demnach werden alle Krankheiten durch Ungleichgewichte in Körper und Seele verursacht. Um Heilung zu bewirken, meint Galenus, müsse man am Temperament arbeiten und vor allem die Balance zwischen Blut, Schleim, schwarzer und gelber Galle wiederherstellen. Für den Krebs macht er einen Hang zur Melancholie und einen Überschuss an schwarzer Galle verantwortlich.

Krebs ist eine Reaktion, keine Krankheit. Ryke Geerd Hamer

Laut Simon Feldhaus wird die Krebsentwicklung aber auch durch Umwelteinflüsse begünstigt, etwa durch Elektrosmog, toxische Metalle, zum Beispiel Aluminium in Deos oder Quecksilber in Impfstoffen, und sogenannte Nitrosamine, das sind Stickstoffverbindungen, die den Stoffwechsel belasten.

Die Homöopathie unterscheidet zwischen der konstitutionellen und der palliativen Behandlung. Bei Krebs im Anfangsstadium wählt der Homöopath eine Therapie, die auf die Konstitution des Patienten einwirkt, sodass die Selbstheilungskräfte gestärkt, die Psyche unterstützt, Schmerzen gelindert und das Wachstum des Tumors gehemmt wird. Immer öfter kommt die Homöopathie begleitend zu schulmedizinischen Massnahmen wie Chemotherapie oder Bestrahlung zum Einsatz. Dabei gelte es, die starken Nebenwirkungen dieser Therapien abzuschwächen, den Körper zu stärken und gleichzeitig auf den Tumor einzuwirken, so Mohinder Singh Jus. Er unterscheidet zwischen der Behandlung der IchEbene, bei der es um Aussagen wie zum Beispiel «Ich habe Angst» geht, und der Mein-Ebene, wo konkrete Körpersymptome zur Sprache kommen. Die Wahl der homöopathischen Mittel wird individuell auf den Patienten abgestimmt. Sogar das bekannte Traumamittel Arnica kommt je nach Fall zum Einsatz – was für die Theorie Geerd Hamers spricht.

Die Naturheilmedizin arbeitet an der Stärkung des Immunsystems, das im Falle einer Chemotherapie oder Bestrahlung stark geschwächt ist. Sogenannte Immunstimulanzien aus Pflanzen, zum

Wir behandeln immer wieder Krebspatienten rein homöopathisch. Mohinder Singh Jus

Beispiel Misteln, kommen dabei ebenso zum Einsatz wie die Eigenblut-Ozon-Therapie. Neben der Stärkung der körpereigenen Abwehrkräfte setzt die Naturheilmedizin aber auch gezielt auf die Bekämpfung des Tumors. Auch dabei kommt der Mistel eine besondere Bedeutung zu: Einige Studien bestätigen die Wirksamkeit von Misteltherapie bei Bauchspeicheldrüsenkrebs. «Die Misteltherapie erhöhe erwiesenermassen die Lebensqualität und Überlebenschancen der Patienten», sagt Simon Feldhaus. Eine weitere Möglichkeit sind hoch dosierte Vitamin-C-Infusionen. Vitamin C hat im Organismus eine wichtige Funktion als Radikalfänger, reguliert die Zellteilung, regelt das Immunsystem und bekämpft krebserregende Stoffe. Forscher untersuchen auch eine mögliche Heilwirkung von Kurkuma. Versuche bestätigen ein langsameres Wachsen von Tumoren. Zudem konnte man nachweisen, dass Kurkuma freie Radikale stabilisiert.

Neueste Studien sprechen von hervorragenden Ergebnissen gegen Krebs bei der Gabe von Propolis. Das Bienenharz-Molekül CLU-502 soll in den Krebszellen ein Gen dämpfen, das das Wachstum des Tumors antreibt. Eine brasilianische Studie hat ergeben, dass eine Kombination aus Propolis, speziellen Pilzen und den Samen des Orleanstrauches «Annatto» einen krebsblockierenden Effekt hat. Professor Hinz von der Universität Rostock beschäftigte sich mit der Wirkung von Cannabinoiden, die aus der Hanfpflanze gewonnen werden. Laut Hinz blockieren Cannabinoide im Experiment das Eindringen von Tumorzellen in das umliegende Gewebe. Sie hemmen zudem das Wachstum bösartiger Gehirntumore. Die Enzymtherapie mit dem Papaya-Enzym Papain, den Bauchspeicheldrüsen-Enzymen Trypsin und Chymotrypsin sowie dem Ananas-Enzym Bromelain führt offenbar dazu, dass Krebszellen, die sich mit einer Eiweissschicht tarnen, vom Abwehrsystem erkannt und angegriffen werden. Weihrauch wiederum wird zur Reduktion eines Hirnödems bei Patienten mit Hirntumoren eingesetzt. Und Lapacho-Tee lindert die Nebenwirkungen einer Chemotherapie. Belegt ist auch der positive Effekt der Hyperthermie zur Krebsbehandlung, der Überwärmung des ganzen Körpers oder einzelner Körperteile. Sie wird an manchen Universitätskliniken in den USA, in Deutschland, Holland und auch in der Schweiz angewandt, ebenso in vielen Zentren für Komplementärmedizin. Sonnenlicht und das damit gebildete Vitamin D gelten übrigens als eine der wichtigsten präventiven Massnahmen zum Schutz vor Krebs. Natürlich soll man nicht in der Sonne brutzeln, sondern vernünftig sonnenbaden.

Forschungsergebnisse haben laut Simon Feldhaus von Paramed gezeigt, dass sich besonders aggressive Krebsarten wie zum Beispiel Bauchspeicheldrüsenkrebs, Brustkrebs oder Lungenkrebs von Zucker ernähren. Deshalb wählt die Naturheilmedizin oftmals auch eine ergänzende Ernährungsbehandlung, um durch den Entzug von Zucker die Krebszellen zu schwächen. Untersuchungen an Mäusen bestätigten den starken Einfluss von Zucker auf die Krebsentwicklung.

Der Homöopath Mohinder Singh Jus ist überzeugt, dass eine Krebsbehandlung nicht zwingend schulmedizinisch durchgeführt werden muss. «Wir behandeln immer wieder Krebspatienten rein homöopathisch.» Das bedinge aber eine entsprechende Einstellung des Patienten. «Wer ohne Angst in eine Krebsbehandlung einsteigt, hat die besseren Heilungschancen. Die positive Energie unterstützt die Heilkraft.»

An der medizinischen Universität Wien führten Wissenschaftler im Rahmen der Ambulanz «Homeopathy in Malignant Diseases» eine Studie mit 538 Patienten mit malignen Krebserkrankungen durch. Zusätzlich zur konventionellen onkologischen Behandlung wurden die Patienten mit homöopathischen Mitteln therapiert: Den Patienten wurde auf individueller Basis Q-Potenzen, in Akutfällen auch C-Potenzen verschrieben. Von den 538 dokumentierten Fällen erfüllten 54 Patienten die Einschlusskriterien und standen für die Analyse zur Verfügung. In der Gesamtbetrachtung zeigte sich, dass 65 Prozent der Patienten die erwartete Überlebenszeit erreichte respektive übertraf. Je nach Krebsart hatten sie eine bis zu dreimal längere Überlebenszeit, und das bei besserer Lebensqualität.

Die Verbesserung der Lebensqualität war für die Brustkrebspatientin Anita Herrmann besonders wichtig. «Mir geht es heute gut», sagt sie. «Die Musiktherapie hat mein Selbstvertrauen gestärkt und ich lebe im Jetzt. Die Bedeutung jedes einzelnen Tages, jedes Momentes ist mir bewusster denn je. So kann ich mich wieder am Leben erfreuen.» ◆

Inserat

Literatur

Claudia Ritter

«Superfood von A bis Z gegen Krebs», 2016, Herbig Verlag, Fr. 26.90

Jean-Lionel Bagot

«Krebs und Homöopathie. Natürliche Hilfe bei den häufigsten Nebenwirkungen von Chemo, Strahlentherapie und Operation», 2015, Narayana Verlag, Fr. 37.90

György Irmey und Anna-Luise Jordan «110 wirksame Behandlungsmöglichkeiten bei Krebs», 2001, Trias, Fr. 28.90

Mohinder Singh Jus

«Die Reise einer Krankheit. Homöopathisches Konzept von Heilung und Unterdrückung», 2016, Homöosana Verlag, Fr. 37.90

Jörg Spitz und William B. Grant «Krebszellen mögen keine Sonne», 2010, Mankau Verlag, Fr. 17.90

Florence Kunz-Gollut

«Krebs ist eine Reaktion, keine Krankheit», 2013, sokutec Verlag, Fr. 19.90

„Meine Cr eme de la Cr ème für natürlich schöne Hände.“

Wirkt für mich. Wirkt auf andere. rkt Wi

Natürliche Pflege für die Hände mit wertvollen Bio -Inhaltsstoffen. Optimal abgestimmt auf die unterschiedlichen Bedür fnisse von trockener, anspruchsvoller und beanspruchter Haut Wirkt intensiv für natürlich schöne, gepflegte Hände und ein zar tes und geschmeidiges Hautgefühl

10 0 % zer tifizier te Naturkosmetik

Dafür steht lavera Naturkosmetik – seit über 25 Jahren. Mit der 10-fach Qualitätsgarantie Mehr unter lavera.de/natuerliche -pflege

lavera. wirkt natürlich schön.

lavera. wirkt natürlich schön.

.

Genug Wasser trinken ist nicht nur gesund, es ist lebensnotwendig. Die meisten Leute trinken jedoch zu wenig, besonders in der kalten Jahreszeit. Ein Plädoyer fürs Wassertrinken.

Kennen Sie das ? Morgens füllen Sie einen Krug mit Tee oder Wasser und abends ist der Krug noch fast voll. Sie hatten halt keinen Durst oder waren den ganzen Tag so beschäftigt, dass Sie das Trinken schlicht vergessen haben. Kennen Sie? Ist nicht gut!

Im Sommer fällt das Trinken leichter. Doch sobald die Tage kühler werden, nimmt das Durstgefühl ab und entsprechend sinkt die Flüssigkeitsmenge, die wir dem Körper zuführen. Dabei wäre es gerade jetzt, wo die Heizungen wieder laufen und draussen Wind und trockene Kälte die Haut austrocknen, enorm wichtig, den Körper mit ausreichend Feuchtigkeit zu versorgen.

Trinken ist viel mehr als oben rein und unten raus. Ohne Nahrung kommt der Mensch mitunter Wochen aus. Bei Wassermangel hingegen bricht der Kreislauf innert weniger Tage zusammen, weil die Nieren keine Giftstoffe mehr ausscheiden können. Das ist nicht weiter verwunderlich, wenn man bedenkt, dass Wasser der Hauptbestandteil des menschlichen Körpers ist: Eine Frau besteht, rein materiell gesehen, zu 50 bis 55 Prozent aus Wasser; bei Männern sind

es bis zu 60 Prozent, bei einem Neugeborenen sogar bis zu 75 Prozent. Bei starkem Übergewicht kann der Wasseranteil im Körper allerdings auf 45 Prozent sinken. Das Wasser befindet sich in den Zellen, im Blut und in den Lymphbahnen. Knochen bestehen zu 22 Prozent aus Wasser, Muskeln zu 75 Prozent, Blut zu 90 bis 95 Prozent. Der Wassergehalt des Kopfes beträgt 80 bis 85 Prozent, jener der Augen sogar 99 Prozent.

Es ist das Wasser, das im Blut den Sauerstoff und die Nährstoffe transportiert, Stoffwechselendprodukte aus den Zellen holt und die Nieren aktiviert. Es ist auch das Wasser, das Stresshormone ausscheidet und Bandscheiben zu kleinen Kissen anschwellen lässt. Wasser brauchen wir zum Weinen, Schwitzen, Atmen, Ausscheiden und Einspeicheln. Ohne Wasser kein Leben!

Je nach körperlicher Aktivität und Aussentemperatur verliert der Mensch täglich zwei bis fünf Liter Flüssigkeit, auch während des Schlafs: Allein über Nacht atmen und schwitzen wir ein bis zwei Liter Wasser aus dem Körper. Husch, husch zwischen Bett und Büro ein, zwei Tassen Kaf-

Trinken / Idealerweise trinkt man schon vor dem Frühstück ein bis zwei grosse Gläser warmes Wasser.

fee trinken reicht nicht aus, um den Flüssigkeitsverlust der vergangenen Nacht zu ersetzen. Es braucht mindestens zwei grosse Gläser Wasser – am besten warm –, um Stoffwechsel und Kreislauf zu aktivieren und die Verdauungsorgane auf das Frühstück vorzubereiten. Als Faustregel für eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme gelten drei Deziliter pro zehn Kilogramm Körpergewicht. Bei einer 70 Kilogramm schweren Frau sind das 2,1 Liter. Wer zu wenig trinkt, merkt dies oft lange nicht. Doch viele Erkrankungen hängen indirekt mit der Trinkmenge zusammen. Rückenschmerzen, Rheuma, Muskelkater, Kopfschmerzen, Verstopfung, trockene Haut, trockene Schleimhäute und Arthrose zum Beispiel sind allesamt Beschwerden, die sich positiv verändern, wenn die Trinkmenge stimmt.

Wer abnehmen möchte, sollte nicht nur Kalorien zählen, sondern in erster Linie den Stoffwechsel ankurbeln. Das geht ganz einfach: Vor jeder Mahlzeit mindestens einen halben Liter (lauwarmes) Wasser trinken. Wem trockene Heizungsluft zu schaffen macht, kann sich den Luftbefeuchter sparen, wenn er genügend Wasser trinkt. Leute mit Rückenschmerzen sollten nicht nur an ihrer Haltung arbeiten – sie sollten auch genügend Wasser trinken. Denn der Muskel besteht, wie bereits erwähnt, aus 75 Prozent Wasser; bei Wassermangel lagert sich im Muskel sehr viel Säure ein. Und die Bandscheiben können ihre Stossdämpferfunktion nur wahrnehmen, wenn bei jeder Bewegung Wasser zwischen die Wirbel strömen kann. Ausserdem kann der Körper die durch Schmerz und Stress ausgelösten Hormone nur ausscheiden, wenn genügend Wasser die Zellen durchströmt.

Trinken Sie also genug! Am besten über den Tag verteilt, vor allem am Morgen und am Nachmittag. Abends sollten Sie keine grossen Mengen mehr trinken, sonst werden Sie nachts von einer vollen Blase am Durchschlafen gehindert. Trinken Sie ungesüsste, neutrale Flüssigkeiten, am besten reines Wasser oder aber ungesüssten Tee oder stark verdünnte Fruchtsäfte. Denn je neutraler das Getränk ist, desto schneller kann es der Körper für sich nutzen. Jeder Kräutertee, jedes Süssgetränk und jeder Smoothie versorgt Körper und Geist mit Informationen, die sie zu verdauen haben. Wir müssen sonst schon enorm viele äussere Einflüsse emotional

verarbeiten. So ist es für den Körper eine wahre Wohltat, wenn er bei den Getränken nicht auch noch aus der Fülle aller Einzelteile das Wesentliche herausziehen muss. Damit der Krug in Zukunft nicht mehr nur zur Dekoration auf dem Schreibtisch steht, möchte ich Ihnen ein paar Tipps mitgeben, um Sie zum Trinken zu animieren: 1. Füllen Sie morgens zehn Gläser mit Wasser und stellen Sie diese an verschiedene Orte in Ihrer Wohnung. Jedes Mal wenn Sie an einem vorbeilaufen, trinken Sie es aus. 2. Das Glas neben dem Schreibtisch immer wieder füllen, sobald es leer ist. 3. Den Wecker jede volle Stunde stellen und jeweils ein Glas Wasser trinken. Im Büro machen Sie das am besten im Kollektiv. 4. Wasser mit Minz- oder Melissenblättchen aufpeppen, im Winter eignen sich auch Ingwerscheiben, Zitronenschnitze oder Kardamomsamen. ◆

Inserat

Von den Zusatzversicherungen der Krankenkassen anerkannt

füreine kostenlose TCM-Diagnose

SABINE HURNI ist dipl. Drogistin HF und Naturheil praktikerin, betreibt eine eigene Gesundheitspraxis, schreibt als freie Autorin für «natürlich», gibt Ayurveda-Kochkurse und setzt sich kritisch mit Alltagsthemen, Schulmedizin, Pharma industrie und Functional Food auseinander.

In der Erstkonsultation wird aufgrund einer Puls-Zungen-Diagnose abgeklärt, ob eine Therapie der TCM sinnvoll ist

Gültig in einer Gong TCM Praxis Ihrer Wahl! Sie erreichen uns via Gong TCM Hotline 055/410 35 66 oder via www.gongtcm.ch

Meine Achillessehne ist angerissen. Inzwischen kann ich wieder normal laufen, aber noch nicht rennen. Yoga scheint zu helfen. Was könnte ich sonst noch tun? Hilft Ayurveda? S. S., Zürich

Wenn eine Sehne reisst, weisst das darauf hin, dass der Körper eher zu trocken ist und die Sehnen etwas spröde sind. Im Ayurveda bedeutet das, dass das Vata (Windenergie) erhöht ist und beruhigt werden sollte: Sie müssen Ihrem Körper äusserlich wie innerlich möglichst viel Feuchtigkeit zuführen. Äusserlich mit Salben oder Ölwickeln, zum Beispiel mit Johanniskraut, Öl, Arnikasalbe oder einem mit warmem Pflanzenöl angerührten Lehmwickel. Innerlich können Sie das Amla(«Indische Stachelbeere»)-Fruchtmus Chyavanprash einnehmen. Es gibt Ihnen eine gute Basis, Energie und eine Extraportion Vitamin C. Zudem versorgt es den Körper mit Feuchtigkeit. Das alles lässt die Achillessehne zwar nicht direkt zusammenwachsen, mobilisiert aber die Selbstheilungskräfte und hilft, Trockenheit vorzubeugen. Unterstützung bieten auch Omega3-Fettsäuren, Grünlippmuschel-Extrakt und allem voran eine ausgewogene Ernährung mit regelmässig eingenommenen warmen Mahlzeiten. Vermeiden Sie trockene Speisen wie Brot, Rohkost, nicht gekochte Getreideflocken und trockene Kräcker. Besser sind saftige, warme, gekochte Speisen.

Was tun gegen Fingernägelkauen?

Meine Freundin kaut an Ihren Fingernägeln und den Nagelhäutchen. Sie weiss nicht, wie sie damit aufhören soll. Was können Sie raten? C. E., Cham

Das Nägelkauen ist ein starker Ausdruck von innerer Spannung. Diese gilt es abzubauen, damit das Nagelkauen ein Ende nimmt. Das ist leichter gesagt als getan. Häufig sind sich die Betroffenen ihrer Ängste nicht bewusst oder leben schon so lange in einem Spannungsfeld, dass sie sich an den Zustand gewöhnt haben. Aber eben nur vermeintlich. Im Unterbewusstsein drückt die Spannung trotzdem durch.

Eine gute Möglichkeit, an das zugrunde liegende Thema heranzukommen, ist die therapeutische Arbeit mit Kinesiologie. Bei dieser Methode wird mittels eines Muskeltests nach dem wahren Grund der inneren Spannung gesucht. Das kann ich sehr empfehlen. Voraussetzung ist natürlich, dass Ihre Freundin bereit ist, das Thema anzugehen. Eine andere Methode ist die Hypnose. Mit ein bis zwei Sitzungen können Verhaltensänderungen erzielt werden. Für einen Ausgleich im Alltag würden Meditationen, Yoga oder Kampfsport sorgen.

Als vorübergehende Prävention wären künstliche Nägel hilfreich. Sie helfen dabei, dass die natürlichen Nägel wieder wachsen können, ohne ständig wieder angeknabbert zu werden. Das ändert zwar nichts an der inneren Spannung, aber es durchbricht zumindest das gewohnte Muster.

Seit einer Hüftoperation sind meine Beine länger; die Muskeldehnung verursacht starke Schmerzen. Was kann ich tun, damit sich die Muskeln schneller an die neue Situation anpassen ? I. F., Fou

Sobald die Narben weitgehend verheilt sind, sollten Sie Ihre Beine jeden Tag massieren. Es gibt von Weleda ein sehr gutes Arnikaöl. Es fördert die Durchblutung, lindert die Schmerzen und lockert die Muskulatur. Massieren Sie sich damit kräftig die Gesässund Oberschenkelmuskulatur. Für die Waden und die Knöchel können Sie vielleicht jemanden um Hilfe bitten, falls Sie noch zu unbeweglich sind für die Massagen. Wenn die Selbstmassage schwierig ist, gönnen Sie sich regelmässig eine Massage oder Fussreflexmassage. Das ist sehr wohltuend. Auch ein Besuch im Thermalbad oder ein Bad in der eigenen Badewanne kann die Muskelschmerzen lindern und die «Neuorientierung» der Muskeln fördern. Innerlich könnten Sie sich einen Verletzungsspray auf homöopathischer oder spagyrischer Basis kaufen. In diesen Produkten sind verschiedene Heilmittel enthalten, die Muskelkater lindern und die Neubildung von Zellen anregen. Auch die Sportdrink-Mischung mit den Schüssler-Salzen Nr. 3, 5 und 7 kann Muskelzellen und Regeneration unterstützen.

Etwas jung in die Wechseljahre gekommen, hat mir die Ärztin Kalziumtabletten verschrieben, um Osteoporose vorzubeugen. Sind die sinnvoll oder gibt es eine natürliche Alternative? Und was kann ich gegen trockene Schleimhäute machen?

S. A., Brunnen

Fehlt das Östrogen, trocknet der Körper innerlich etwas aus, insbesondere die Scheide, aber auch die Kehle. Das betrifft viele Frauen.

Hier gilt es, kräftig Gegensteuer zu geben: Trinken Sie jeden Morgen ein Glas warmes Wasser, in das Sie einen Teelöffel voll Leinöl gemischt haben. Das Leinöl ist auch als Kapsel erhältlich, in dieser Form ist es angenehmer einzunehmen und auch länger haltbar. Zudem sollten Sie täglich morgens und abends Aloe Vera-Saft einnehmen. Aloe Vera heisst in Sanskrit «Kumari», was Mädchen oder junge Frau bedeutet. Der Saft hilft, den Körper und die Schleimhäute nachhaltig zu befeuchten. Auch die Pflege mit Öl ist wichtig. Sie können ab und zu einen Tampon mit Sesamöl aufsaugen lassen und ihn über Nacht einführen. Das Öl nährt und befeuchtet die Scheide.

Was die Osteoporose-Prophylaxe betrifft, versucht man in der Naturheilkunde den Körper mit Silikaten und Vitamin K2 zu nähren. Silikate sind im Schachtelhalm enthalten. Schachtelhalm sorgt für Stabilität im Körper und festigt das Bindegewebe. Vitamin K2 befindet sich in fettreichen Milchprodukten, japanischen Sojabohnen (Natto) und in Fertigpräparaten. Gute Kalziumquellen sind Hirse, Mandeln, Sesam (Tahin-Paste), Haselnüsse, Petersilie, grünes Gemüse und Trockenobst (über Nacht in Wasser einweichen). Auf trockene Speisen wie Salat und Brot sollten Sie weitgehend verzichten oder wenn, dann mit viel Sauce oder fettigen Brotaufstrichen essen. In Trockenreis oder Couscous können Sie einige Rosinen geben, damit das trockene Getreide etwas feuchter wird.

Meine Herzklappe zur rechten Herzkammer schliesst nicht ganz. Nun wird untersucht, was zu tun ist. Für den Kardiologen ist bereits klar, dass eine traditionelle Klappenoperation mit Öffnen des Brustbeins durchgeführt werden muss. Mir graust vor dieser grossen Operation. Gibt es Alternativen?

J. S., Burgdorf

Ich kann Ihr Unbehagen gut verstehen. Eine abschliessende Antwort kann ich Ihnen leider nicht geben. Hat Ihr Arzt Sie über die Auswirkungen der undichten Herzklappe beraten? Oder anders gefragt: Wie lange können Sie abwarten, bis tatsächlich Handlungsbedarf besteht? Ist Ihre Atmung immer gleich streng? Oder gibt es Phasen, in denen Sie beschwerdefrei sind? Wie stark sind Sie im Alltag eingeschränkt durch die erschwerte Atmung?

Sollte Abwarten ein zu hohes Risiko bergen, müssen Sie zwingend operieren. Wenn Sie Ihre Atembeschwerden aber nicht allzu fest beeinträchtigen und eine Operation nicht zwingend nötig ist, können Sie meiner Meinung nach zwischen Lebensqualität und Herzleistung abwägen.

Das Herz ist ein Muskel, den man trainieren kann, indem man sich täglich mindestens 30 Minuten lang an der frischen Luft bewegt. Herzstärkend wirken auch Weissdorn-Tinktur, KaliumMagnesium-Tabletten und Omega3-Fischöl-Kapseln. Das sind sehr gute Heilmittel für das Blut und das Herz. Im besten Fall bleibt das Herz stabil. Im schlimmsten Fall müssen Sie in ein paar Jahren trotzdem operieren. ◆

Sabine Hurni, Drogistin, Naturheilpraktikerin und Ayurveda-Expertin, beantwortet Ihre Fragen zu Gesundheits- und Ernährungsthemen persönlich und ganzheitlich. sabine.hurni@azmedien.ch oder «natürlich», Leserberatung, Neumattstr. 1, 5001 Aarau. www.natuerlich-online.ch

Die Kapuzinerkresse (Tropaeolum majus) mit ihren orange und gelb leuchtenden Blüten wächst in vielen Gärten. Die würzig-scharfen Blätter und Blüten peppen im Sommer und Herbst Salate, Omeletten und Gratins auf. Im Winter ist die Kapuzinerkresse ein wirksames Heilmittel zur Stärkung des Immunsystems. So hilft die Kapuzinerkresse: Die Blüten und Blätter der Kapuzinerkresse enthalten neben Vitamin C auch SenfölGlykoside. Diese sind für den scharfen Geschmack verantwortlich, wirken antibakteriell, pilztötend und schleimlösend. Man kann die Kapuzinerkresse deshalb bei allen Arten von Erkältungen anwenden.

Wie anwenden: Wer im Sommer oder Herbst erkältet ist, nascht zwischendurch ein Blatt. Im Winter nimmt man Tropaeolum allein oder als Mischung in Form einer spagyrischen Essenz ein, die man sich im Fachgeschäft mischen lassen kann.

Weitere Tipps für das Immunsystem:

• Ideale Ergänzungen zur Kapuzinerkresse als Spagyrikmischung sind Roter Sonnenhut (Echinacea), Taigawurzel und Propolis (Bienenkitharz).

• Vitamin C ist im Winter wichtig für die Immunabwehr. Verzichten Sie aber auf Zitrusfrüchte; bevorzugen Sie Sauerkraut, Grünkohl oder Brokkoli.

• Auch im Winter sollte man mindestens 30 Minuten draussen aktiv sein. Das hilft gleichzeitig gegen Winterdepressionen.

3000 Naturheilpraktiker und Therapeutinnen kennen sich aus.

www.naturaerzte.ch Naturärzte Vereinigung Schweiz

Erhältlich in Apotheken und Drogerien.

• Kamillosan Creme und Kamillosan Salbe: Bei Schürfungen, Kratzwunden, aufgesprungener Haut.

• Kamillosan Liquidum: Entzündungshemmendes, juckreiz-milderndes, leicht desinfizierendes Mittel (Enthält 43% [V/V] Alkohol).

• Kamillosan Ocean Nasenspray: Zur Reinigung und Befeuchtung der Nasenhöhlen.

• Kamillosan Mund- & Rachenspray: mit entzündungshemmender, schmerzlindernden und antibakterieller Wirkung.

WMAGISCH / Über Türen aufgehängter Wacholder vertreibt Hexen, gegen Epilepsie trägt man 14 Wacholderbeeren um den Hals.

ACHOLDERBEEREN sind weit mehr als ein Würzmittel im Sauerkraut. Als Heilmittel stärken sie die Nieren und entspannen die Muskeln, als Räucherware desin zieren sie Räume. Der bis zu drei Meter hohe Wacholderstrauch, auch Weihrauchoder Gichtbaum genannt, gehört zur Familie der Zypressengewächse und gedeiht gut in unseren Breitengraden. Hierzulande gehört er zu den geschützten und seltenen Arten. Die als Heilp anzen oder Gewürz verwendeten Wacholderbeeren stammen deshalb vorwiegend aus Italien, Kroatien und Albanien.

GENAU GENOMMEN sind die fünf bis acht Millimeter grossen, kugeligen, violettbraunen Wacholderbeeren gar keine Beeren, sondern runde Zapfen aus eischigen Samenschuppen, die sich ausschliesslich aus den weiblichen P anzen entwickeln. Die reifen Früchte werden im Spätsommer geerntet und danach möglichst schonend getrocknet, damit sich das ätherische Öl nicht ver üchtigt.

NEBEN DEM HAUPTWIRKSTOFF, dem ätherischen Öl, enthalten Wacholderbeeren Invertzucker, Gerbstoffe, Harze und Flavonoide. So schmecken Wacholderbeeren bitter und scharf und haben auf die Verdauung

eine erwärmende, tonisierende Wirkung. In der Küche werden sie für die Zubereitung blähender Speisen wie zum Beispiel Sauerkraut verwendet. Wacholderbeeren sind aber auch in verschiedenen Blasen- und Nierentees enthalten. Sie wirken nierenanregend, entgiftend, harntreibend und blutreinigend und sind deshalb gut geeignet für eine Durchspülungstherapie der Harnwege. Bei lang andauernder Anwendung (mehrere Wochen) und bei Überdosierung kann es zu Nierenreizungen kommen. Schwangere sollten keine Wacholderbeeren konsumieren.

DOCH NICHT NUR ALS TEE oder Extrakt nden die Wacholderbeeren in der Naturapotheke Verwendung. Wacholdersalben, Wacholdergeist oder Wacholderöl wirken durchblutungsfördernd und helfen bei Gelenk- und Muskelschmerzen. Um das Wacholder-Muskelöl selber herzustellen, nimmt man 100 Milliliter Olivenöl und 15 Tropfen Wacholderöl. Gut mischen und bei Bedarf jeden Abend kräftig einmassieren. Bei künstlichen Gelenken sollte man eine Wacholdersalbe oder Wacholdergeist verwenden, weil Olivenöl zu tief eindringt und dadurch das künstliche Gelenk schädigen kann. ◆

1. Räuchern: Fein geraspeltes Wacholderholz eignet sich hervorragend zum Räuchern. Es desinfiziert Räume, zum Beispiel Krankenzimmer, wirkt stärkend, klärend und erdend. Wenn jemand in der Familie erkältet ist, kann das Räuchern mit Wacholder vor Ansteckung helfen.

2. Harnwege durchspülen: Man beginnt mit fünf Beeren pro Tag und erhöht die Dosis täglich um eine Beere. Bei 15 Beeren angelangt, reduziert man die Menge um täglich eine Beere. Die Tagesdosis sollte 10 Gramm nicht überschreiten. Die Beeren kann man kauen, zerquetscht als Tee zubereiten oder in Form einer Urtinktur kaufen.

3. Verdauungsprobleme: Bei Blähungen, Sodbrennen oder Völlegefühl nach der Mahlzeit eine Wacholderbeere kauen.

BISHER ERSCHIENEN: Hopfen, Heckenrose, siehe www.natuerlich-online.ch

HÜLSENFRÜCHTE WIE LINSEN, BOHNEN, UND SOJA HABEN DAS POTENZIAL, DIE WACHSENDE WELTBEVÖLKERUNG ZU ERNÄHREN. IN DER SCHWEIZ FRISTEN SIE JEDOCH EIN NISCHENDASEIN. ZU UNRECHT, DENN EIN REGELMÄSSIGER VERZEHR KANN SOGAR VOR DIABETES UND KREBS SCHÜTZEN.

Text: GUNDULA MADELEINE TEGTMEYER

Mit ihrem Proteinreichtum ermöglichen Hülsenfrüchte eine ausgewogene Ernährung auch ohne Fleisch. Für den Anbau braucht es in der Regel keinen mineralischen Stickstoff, daher ist er per se mit weniger schädlichen Nebenwirkungen verbunden als der Anbau anderer Kulturen. Gemäss der Vereinten Nationen (UNO) spielen Hülsenfrüchte denn auch eine entscheidende Rolle für die Ernährungssicherheit – deshalb haben sie das Jahr 2016 zum Jahr der Hülsenfrüchte ausgerufen. Und auch in der Gastronomie sind Linsensuppen und Erbseneintöpfe, einst als ArmeLeuteEssen verschrien, wieder hip.

Hülsenfrüchte sind die Früchte der Pflanzen der botanischen Familie der Fabaceen, auch Leguminosen genannt. Je nach Art stecken in den Hülsen 1 bis 12 Körner oder Samen von variabler Grösse, Form und Farbe. Zur Familie der Leguminosen zählen etwa 730 Gattungen und rund 20 000 Arten. Damit sind sie – nach Orchideen und Korbblütlern – die drittgrösste Pflanzenfamilie der Welt. Auch exotische Gewächse wie Tamarinde, Johannisbrotbaum und die Erdnuss sind mit unseren Hülsenfrüchten verwandt, die zu den ältesten Kulturpflanzen gehören.

Bereits im Neolithikum waren Hülsenfrüchte für die Menschen bedeutende Eiweisslieferanten und eine wichtige Ergänzung zum Getreide. Ursprünglich waren in Europa nur wenige Sorten bekannt, diese dafür schon in bronzezeitlichen Siedlungen, etwa in Savognin im Kanton Graubünden, wie ein archäologischer Fund auf dem südlich vom Ort gelegenen Padnalhügel belegt.

Brotersatz in Krisenzeiten.

Um Versorgungsengpässe auf seinen Reisen durch sein Reich zu vermeiden, erliess Karl der Grosse im Jahr 812 eine Landgüterverordnung nach dem Vorbild der Klostergärten, die «Capitulare de villis vel curtis imperialibus». Es ist die erste Land und Wirtschaftsordnung des Mittelalters. Im letzten Kapitel sind 89 Pflanzen und Heilkräuter aufgelistet, darunter die äusserst proteinhaltige Kichererbse, die die medizinische Grundversorgung der Bevölkerung in Frankenreich verbessern sollte. Denn mit dem Untergang des Römischen Reiches im fünften Jahrhundert brach auch die medizinische Versorgung zusammen.

Die meisten Hülsenfrüchte haben ihren Ursprung in Ländern des Mittleren Ostens, in Mittel und Südamerika, Afrika und Asien, vor allem China. Der Anbau von Erbsen ist dort ab etwa 8000 v. Chr. belegt.

Neue Sorten eroberten im Laufe des 16. Jahrhunderts von Amerika aus Europa. In Dörfern um den Zürichsee wurden die nahrhaften Leguminosen im 17. Jahrhundert während Erntekrisen im Getreideanbau zu einem wichtigen Brotersatz. Ein kluger Entscheid, denn der Eiweissgehalt der Hülsenfrüchte ist rund doppelt so hoch wie der von Vollkorngetreide von Weizen, Hafer, Gerste und Reis.

Mit dem Erfolg der Kartoffel im 19. Jahrhundert verloren die Hülsenfrüchte in der Schweiz aber an Bedeutung. Und später, in Zeiten des Wirtschaftswunders, galt Fleisch als Statussymbol. Mit der Abkehr vom hohen Fleischkonsum gewinnen Hülsenfrüchte nun wieder an Bedeutung und Popularität. Sie sind eine erschwingliche und gesunde Alternative zu tierischem Eiweiss und spielen eine zunehmend wichtige Rolle bei der weltweiten Ernährungssicherheit.

Fleischersatz der Moderne. Viele vegetarische Alternativen zu Fleischgerichten entstehen auf Basis von Hülsenfrüchten wie Linsen, Bohnen, Kichererbsen oder Soja. Sie sind eine fettarme Proteinquelle mit hohem Anteil an Ballaststoffen und niedrigem glykämischen Index. So lässt sich mit Bohnen, Erbsen und Co. der Fettleibigkeit zu Leibe rücken. Behandlungen von chronischen Krankheiten, wie etwa Typ2–Diabetes sowie Herzgefässerkrankungen können durch den regelmässigen Verzehr von Hülsenfrüchten unterstützt werden. Eine amerikanische Studie mit 121 Typ2Diabetikern zeigte, dass der tägliche Verzehr von 200 Gramm gekochten Hülsenfrüchten nicht nur die Blutfettwerte, sondern auch den Langzeitzuckerwert HbA1c sowie den Blutdruck verbessern kann. Zudem fördern die enthaltenen Ballaststoffe die Verdauung. Gesunde Ballaststoffe stecken übrigens fast ausschliesslich in Pflanzen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE) empfiehlt den Verzehr von mindestens 30 Gramm pro Tag, für Diabetiker sogar mindestens 40 Gramm. Im Idealfall sollte gut die Hälfte aus Gemüse und Obst bestehen, der Rest aus Getreide, Nudeln und Reis.

Ein hoher Verzehr von Ballaststoffen beugt Funktionsstörungen des Darms wie Verstopfung vor. Da Hülsenfrüchte die Eigenschaft haben, Wasser zu binden und aufzuquellen, erhöhen sie das Stuhlvolumen. Das regt die Darmaktivität an, der Stuhlgang rutscht schneller durch den Darm; dadurch sinkt das Risiko für Dickdarmkrebs. Angenehmer Nebeneffekt: Durch das Aufquellen fördern Hülsenfrüchte ein Sättigungsgefühl

● ROTE LINSEN werden beim Kochen gelb. Sie schmecken leicht süsslich und eignen sich gut für Gemüsefüllungen. Garzeit von nur 10 Minuten.

● GELBE LINSEN sind geschält und eignen sich sehr gut für vegetarische Aufstriche. Garzeit von nur 10 Minuten.

● BERGLINSEN, auch Pardinalinsen genannt, haben eine graubraune Schale und schmecken sehr aromatisch. Sie eignen sich für fast alle Linsengerichte, wie beispielweise für ein herzhaftes Linsen Moussaka mit Auberginen. Garzeit um die 30 Minuten.

● SCHWARZE LINSEN, auch Belugaoder Kaviarlinsen genannt, sehen roh fast aus wie Kaviarperlen. Sie haben ein feines Maronenaroma und passen sehr gut zu Fischgerichten sowie als kulinarisches i Tüpfelchen in Salaten. Sie zerkochen nicht und sind in etwa 25 Minuten gar.

● TELLERLINSEN sind unsere Alltagslinsen. Mit einem Durchmesser von 5 bis 7 Millimeter sind sie die grössten aller Linsen. Sie brauchen auch die längste Kochzeit: 45 Minuten.

● PUY-LINSEN sind grün gesprenkelt und benannt nach der französischen Region Puy de Dome in der Auvergne. Da sie nicht zerfallen, sind sie die ideale Sorte für Linsensalat. Garzeit von 20 bis 30 Minuten.

● VOR ALLEM MENSCHEN mit empfindlichem Magen sollten Linsen – wie andere Hülsenrüchte auch – über Nacht einweichen. Ausnahmen: Rote Linsen müssen nicht eingeweicht werden, bei Gelben Linsen reicht eine Stunde. Besser erst nach dem Kochen salzen.

300 g Kichererbsen

300 g Hammel- oder Lammfleisch (Schulter oder Nacken, vorzugsweise mit etwas Fett)

1 TL Salz

1 EL Butterschmalz

1 EL Tomatenmark

½ TL gemahlener Kreuzkümmel

2 persische getrocknete Limetten

2 l Gemüsebrühe

1 Lammknochen (ca. 500 g)

1 grosse mehligkochende Kartoffel

2 Tomaten

1. Die Kichererbsen am Vortag mindestens 12 Stunden im kalten Wasser einweichen. Eine Stunde im Wasser vorkochen.

2. Das Fleisch in grobe Würfel schneiden und salzen. Das Butterschmalz in einem Topf erhitzen und die Fleischwürfel anbraten. Tomatenmark, Kreuzkümmel und Limetten (mit einem Messer anschneiden, dann geben sie mehr Aroma ab!) hinzufügen.

3. Die Kichererbsen durch ein Sieb abgiessen, unter fliessendem, kaltem Wasser abspülen und ebenfalls zugeben. Mit der Gemüsebrühe auffüllen, den Lammknochen hinzufügen und ca. 90 Minuten köcheln lassen, bis das Fleisch und die Kichererbsen weich sind.