Die Schiffe für die Schweizerische Landesausstellung 1939 in Zürich (sog. Landi-Boote)

Die Landi 1939

Die vom 6. Mai bis zum 15. Oktober 1939 in Zürich durchgeführte Schweizerische Landesausstellung ist auch heute noch ein Begriff, mehr als das: ein richtiges, populäres und auch recht konsistentes Narrativ –obschon sich im Erscheinungsjahr dieser Schrift nur noch ganz wenige konkret daran erinnern können.

Im Kontrast dazu war die Dokumentationslage dieses Grossereignisses bis vor wenigen Jahren eher dünn: Ausser verschiedenen «Erinnerungsbüchern», vor allem jenem von Gottlieb Duttweiler und dem Migros-Genossenschaftsbund herausgegebenen «Eines Volkes Sein und Schaffen» (vgl. Quellenverzeichnis), waren kaum Archivalien greifbar; ausser den im Bundesarchiv in Bern lagernden hochoffiziellen Akten waren nur verstreute Spuren vorhanden – bis um 1990 unter dem Dachaufbau des sog. Walcheturms, des ersten Hochhauses der Stadt Zürich, bisher unbeachtete Papiere gefunden wurden, die sich bei der Aufbereitung als ein stattlicher Teil der Archivalien der Landesausstellung 1939 erwiesen. Heute sind diese Bestände und jene aus Bern im Stadtarchiv Zürich zusammengeführt und dort einsehbar. Das Konvolut ist zwar nicht vollständig, streckenweise sogar deutlich lückenhaft, erlaubt aber dennoch recht detaillierte Einblicke ins Innenleben dieser Ausstellung. Kaum mehr vorstellbar: Praktisch alle Dokumente sind mit Schreibmaschine und dünnen Durchschlägen erstellt, vieles ist handschriftlich und nur die höchst offiziellen Dokumente sind gedruckt.

Aus diesen Akten und aus dem ebenfalls im Stadtarchiv Zürich lagernden Archiv der Firma Escher Wyss & Cie (später AG) liess sich die Geschichte der vier Ausstellungsfährschiffe, bald einmal populär Landi-Boote genannt, einigermassen konsistent rekonstruieren.

Weshalb überhaupt Schiffe für die Landesausstellung 1939?

Das Konzept der Landi 1939 mit zwei Ausstellungsteilen je am rechten und linken Ufer des Zürichsees vor den Toren der Stadt rief nach einer möglichst effizienten (und teilweise auch originell-publikumswirksamen) Verbindung der beiden thematisch deutlich abgegrenzten Ausstellungsteile: Am linken Ufer entstand eine eindrückliche Leistungsschau, am rechten Ufer kam vor allem das Gemüt auf seine Rechnung. Auf die spektakuläre Pendel-Luftseilbahn, damals ein Novum im quasi innerstädtischen Anwendungsbereich, wird hier nicht eingetreten, denn die Hauptlast des Querverkehrs sollte durch Schiffe bewältigt werden. Die Flotte der damaligen Zürcher Dampfboot AG reichte dafür in keiner Weise aus, rechnete die Landesausstellung im Mittel eines zwölfstündigen Tages doch mit 50 000 bis 60 000 Personen, an Spitzentagen deutlich darüber. Als Stundenmittel rechnete man an einem Durchschnittstag mit rund 5800 bis 6000 Beförderungsfällen. Dies führte zum Beschluss, vier speziell für diesen Fährverkehr konzipierte Motorschiffe von 170 bis 180 Personen Trag-

fähigkeit zu beschaffen. Für den Spitzenverkehr sollten geeignete Einheiten der Zürcher Dampfboot AG mietweise beigezogen werden. Aus zeitgenössischen Bildern geht hervor, dass dies nicht selten das betagte MS Uto I (entstanden aus dem Schraubendampfer Schwalbe) oder aber mit 615 Landi-Betriebsstunden das noch fast neuwertige MS Etzel war. Auf die noch vorhandenen «Dampfschwalben» wurde im LandiVerkehr nur in wenigen Ausnahmefällen zurückgegriffen – und wenn, dann auf die neueren Einheiten Ufenau und Lützelau.

Der Auftrag für die vier neuen Schiffe erging nach einer Ausschreibung an die Firma Escher Wyss AG in Zürich, wobei die Gebr. Sulzer drei der Schiffe mit ihrem bewährten Vierzylinder-Zweitakt-Dieselmotor vom Typ RKWN ausrüsten sollten, ein Schiff (MS L. A. 1 / Taucherli) erhielt – vorausbestimmt – zu Vergleichszwecken einen Vierzylinder-Viertaktmotor der Schweiz. Lokomotiv- und Maschinenfabrik (SLM). Sulzer hatte in der Zwischenzeit aus Kapazitätsgründen auf eine Offerte für vier ganze Schiffe verzichtet; die Zusprache von drei der vier Motoren ist in diesem Sinne eine gewisse Kompensationsgeste der Auftraggeber.

Als Kuriosum sei eingefügt, dass sich die Stadt Lüttich/Liège zwischenzeitlich unaufgefordert mit einer Offerte für vier Schiffe bemerkbar machte: Boote, die bei der grossen Industrieausstellung 1930 auf der Maas verkehrt hatten und noch übrig geblieben waren. Die fraglichen Schiffe wurden nach ganz kurzer Evaluation als zu klein und als veraltet eingestuft,

und das an sich trotz der Transportkosten günstige Angebot wurde dankend abgelehnt.

Als Eckwerte für die Konstruktion der Schiffe galten in der Ausschreibung folgende Vorgaben:

Tragfähigkeit

180 Personen

Länge über alles 26,00 m

Länge zwischen den Steven 24,00 m

Breite im Hauptspant 4,10 m

Seitenhöhe 1,70 m

Höhe zwischen Deck und Dach mittig 2,32 m

Mittlerer Tiefgang beladen 1,10 m

Grösster Tiefgang bei der Schraube 1,45 m

Freibord voll beladen 0,60 m

Déplacement mit 180 Personen 44,00 t

Garantierte Geschwindigkeit 21,00 km/h

Maximalpreis pro Boot 150 000 Franken

Es sollte sich zeigen, dass diese Vorgaben eingehalten werden konnten und manche Werte sogar besser ausfielen, was nicht verwundert, weil sie – darauf wird nachstehend noch im Detail eingegangen – auf den Daten des vorbestehenden MS Niesen der BLSFlotte auf dem Thunersee beruhen, was wiederum darauf hinweist, dass die ausschreibende Landesausstellung bereits guten Kontakt mit der Escher Wyss AG gepflegt hatte …

Das MS Niesen unmittelbar nach seinem Stapellauf in der Werft Dürrenast im Frühsommer 1935. Das Schiff war das erste der BLS-Flotte, welches ganz in Weiss gestrichen war. Das relativ breite, hier knapp sichtbare Gurtblech oberhalb des Fenders war allerdings in Beige gehalten, was in der Folge die Phase der in dieser Farbe abgetönten Schiffe auf den Oberländerseen einläutete.

BLS

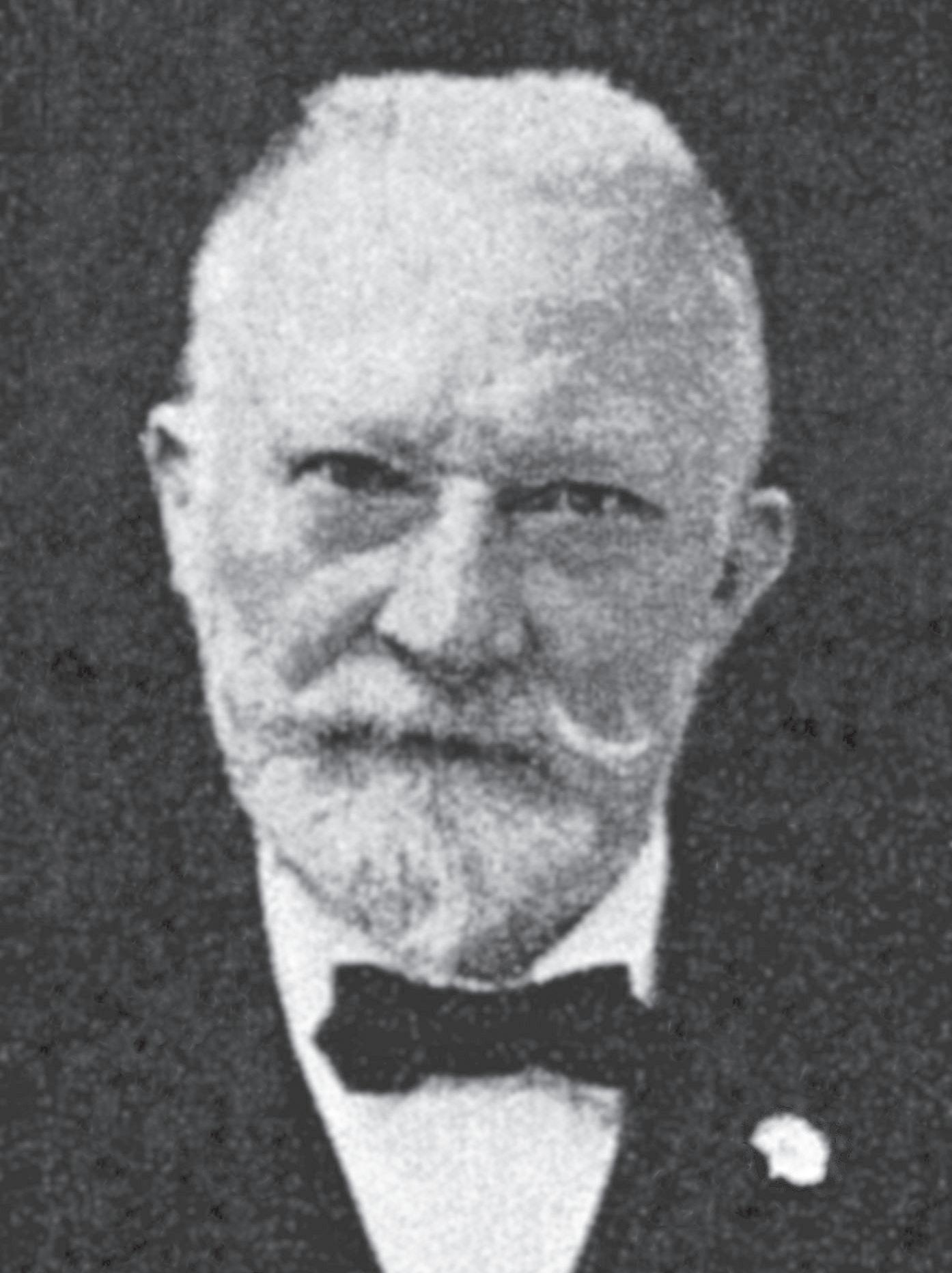

Der 1870 in Lauterbrunnen geborene und später in Basel wohnhafte Adolf Ryniker war ein begnadeter und geschätzter Schiffbauingenieur, der insb. durch die Konstruktion von Flussschiffen aller Art und nicht zuletzt durch seine bis zu 4000 PS starken Diesel-Grossschlepper europaweit Beachtung fand. Als Strömungsspezialist wurde er bei der Neukonzeption auch von Fahrgastschiffen immer wieder beigezogen.

Sammlung J. Meister

Die Gesamtkonzeption der Ausstellungsschiffe

Vorbemerkung

Keine Beschreibung der in der Folge sehr bekannt, ja berühmt gewordenen Landi-Boote kommt in Detaillierungsgrad, Präzision und Authentizität an den Aufsatz von Franz Kretzschmar, dem «geistigen Vater» dieser Schiffe, heran, den er für die Herbstnummer 1938 der «Escher Wyss Mitteilungen» (vgl. Quellenverzeichnis) verfasst hat. Dieses Kapitel folgt deshalb Kretzschmar mit einigen Straffungen und diversen Erweiterungen im Sinne eines roten Fadens. Kretzschmar trat 1905 in die Dienste von Escher Wyss & Cie und war bis 1944 der verantwortliche Schiffbauingenieur dieser Firma, welche ab 1935 als Escher Wyss AG firmierte.

Grundgedanke

Franz Kretzschmar, der für die vier LandiBoote verantwortliche Schiffbauingenieur der Escher Wyss AG. Dieses Quartett und das MS Thun waren seine letzten Konstruktionen.

Sammlung J. Meister

Aus mehreren Gründen, etwa Konstruktionsaufwand, Termindruck, Logistik und auch Bauerfahrung, lag es nahe, auf einen vorbestehenden Typ zurückzugreifen. Dabei musste nicht weit gesucht werden, lieferte Escher Wyss doch 1935 ein Schiff an die BLS, welches ziemlich genau diesen Spezifikationen entspricht, nämlich das MS Niesen für den Thunersee. Es erscheint deshalb plausibel, dass die oben genannten Spezifikationen nicht gewissermassen akademisch definiert waren, sondern ganz konkret von diesem in der Zwischenzeit bewährten Schiff abgeleitet wurden. Das MS Niesen war damals allerdings weitestgehend eine Neukonstruktion, für welche in Teilen die Motorschiffe Etzel und Stäfa der Zürcher Dampfboot AG Pate gestanden haben. Das Gesamtkonzept stammte vom bekannten Schiffbauingenieur Dr. h. c. Adolf Ryniker in Basel, die von ihm definierte Schale wurde an der Hamburgischen Versuchsanstalt modellmässig verifiziert – und sie sollte sich dann in der Praxis auch vollumfänglich bewähren. Verantwortlich für die Detailkonstruktion und den Bau selbst war Franz Kretzschmar, der damalige Leiter der Schiffbauabteilung bei der Escher Wyss AG.

Auf einem Detailblatt betreffend die Brennstoffpumpe finden sich die Unterschriften der beiden Väter der Landi-Schiffe, Adolf Ryniker und Franz Kretzschmar – dadurch kommen die beiden Herren dem Leser einen Schritt näher und gewinnen an Profil.

Bundesarchiv

Gegenüber der «Niesen» wurden aber im Hinblick auf den utilitaristischen Zweck der «Vierlinge» als reine Fährschiffe eine Reihe von Vereinfachungen definiert, so bspw. Verzicht auf ein Bugruder (welches zwar spezifisch für die Fluss- und Kanalstrecken am Thunersee gebraucht wurde, nicht aber für den Ausstellungs-Fähreinsatz), Verzicht auf eine Kabine, durchgehendes, relativ stark aufgewölbtes Dach ohne Auf- und Rücksprung mittschiffs, Kürzung des Dachs im Vorschiff, Vereinfachung des Schanzkleids bzw. der Reling im Heckbereich.

Diese erste Blaupause für ein Ausstellungsschiff erinnert mit dem klassischen Steuerhaus an das MS Niesen, aber das durchgehende Dach, die Heckgestaltung und auch die Verstellpropeller-Anlage weisen bereits auf die definitive Version hin. Bei der Disposition der technischen Anlagen in der Schale wird es noch einige Veränderungen geben, auch werden die LandiBoote anstelle der hier eingezeichneten Sitzbänke Einzelstühle erhalten. Die verspielten Lambrequins an der Dachkante entsprangen wohl eher einer Laune des Zeichners. Stadtarchiv Zürich, Bestand Landesausstellung 1939

Durch diese Vereinfachungen ergab sich eine Gewichtsund damit Stabilitätsreserve, welche dazu genutzt wurde, im Gegensatz zur «Niesen» alle über Deck liegenden Metallkomponenten wie etwa die Motorkappe, das Schanzkleid und die Dachkonstruktion in Stahl anstatt in Aluminium/Anticorodal auszuführen. Nur gerade der Dachbalken in der Nähe des Kompasses besteht aus Leichtmetall.

Die Schale, vorwiegend bestehend aus Schiffbaustahl mit einer Blechstärke von 4 mm, wurde analog zu den indirekten oder unmittelbaren Vorgängerschiffen Etzel, Stäfa und Niesen überlappend geschweisst, ein nicht unwesentlicher Teil der Spanten wurde zudem wie bei den genannten Schiffen als stumpf geschweisste Flach- und nicht als Winkeleisen ausgeführt.

Die Antriebsanlage

Escher Wyss arbeitete für den Bau des MS Etzel um 1932/33 mit Professor Jakob Ackeret und seinem Institut für Aerodynamik der ETH Zürich zusammen. Ackeret hatte Mitte der 1920er-Jahre in Deutschland das Kaiser-Wilhelm-Institut für Strömungsforschung aufgebaut, war 1927 Chefhydrauliker bei Escher Wyss geworden und wurde 1931 als ausserordentlicher Professor an die ETH berufen. In enger Zusam-

menarbeit mit der Industrie entwickelte er hier 1933 den ersten in geschlossenem Kreislauf arbeitenden Überschallwindkanal der Welt. Damit konnte man Strömungsvermessungen an Turbinen und Propellern durchführen und optimierte Tragflügel-, Rotorund Schiffspropellerprofile herstellen.

Was Ackeret und Escher Wyss im Turbinenbau für Wasserkraftwerke bereits erfolgreich angewandt hatten, übertrugen sie nun auf den Schiffbau. Das MS Etzel erhielt den weltweit ersten Kaplan-Wendepropeller. Pläne für Schiffsschrauben, bei denen die Propellerflügel demontiert, weggeklappt oder verstellt werden können, hatte es zwar bereits im 19. Jahrhundert gegeben. Die Leistung dieser Antriebe war aber immer schlecht und ihr Anwendung blieb auf kleine Boote beschränkt.

Jakob Ackeret (1898–1981) war eine Koryphäe der Strömungslehre, insb. im Zusammenhang mit der Luftfahrt. Auf ihn geht bspw. die Kennzahl «Mach» für das Verhältnis von Strömungs- zur Schallgeschwindigkeit zurück. Seine profunden Kenntnisse flossen aber eben auch in den Turbinen- und Schiffspropellerbau ein.

Bildarchiv ETHZ

Neue Nahaufnahme vom Escher-Wyss-Verstellpropeller der «Oberhofen», entwickelt in den frühen 1930er-Jahren durch den Hydraulik-Experten Prof. Jakob Ackeret. Damals wurden diverse originale Werkbilder der gesamten Anlage, also des ganzen Strangs vom Motorflansch bis zur Nabe, an entscheidenden Stellen unkenntlich gemacht – wohl um das Kopieren zu erschweren.

Stadtarchiv Zürich, Bestand Landesausstellung 1939

Der gleiche Propeller gut 70 Jahre später.

Foto R. Lemberg

Rare Einsicht in den Verstellmechanismus des MS Oberhofen, Zustand nach der Rückkehr auf den Thunersee.

Foto R. Lemberg

Eine einleuchtend-einfache, aber vollkommen hinreichende Beschreibung des Funktionsprinzips geht aus dem Aufsatz Streiff/Obrist in den «Escher Wyss Mitteilungen», Mai – Juni 1935, hervor (vgl. Quellenverzeichnis):

Der Antrieb des MS Etzel unterschied sich ganz grundsätzlich von herkömmlichen Schiffsantrieben. Sobald die Maschine gestartet wird, dreht beim MS Etzel auch die Schiffsschraube, allerdings zunächst «leer», also auf Nullschub. Über ein Gestänge, das vom Steuerhaus durch die Schotträume ins Heck und dort – übersetzt über eine Hydraulik – direkt mit dem Propeller verbunden ist, können die Propellerflügel so angewinkelt werden, dass stufenlos von Voraus auf Zurück umgestellt werden kann. Es gibt also kein Wendegetriebe.

Die Verantwortlichen der Landi waren unter dem Eindruck des Erfolges des MS Etzel deshalb einverstanden, dass die vier Ausstellungsschiffe Verstellpropeller erhalten sollen, obschon das in der Zwischenzeit gebaute MS Niesen nicht damit ausgerüstet war und dessen Propeller «klassisch» über ein Wendegetriebe angetrieben wurde.

Eine solche Wellen- und Propelleranlage wurde – wie schon erwähnt – beim Schiff mit der Baunummer 300 (später «Speer) von einem Viertaktmotor der SLM angetrieben, bei den anderen drei Schiffen von einem Vierzylinder-Zweitaktmotor von Sulzer.

Interessantes konstruktives Detail im Mittelschiff Kretzschmar schreibt in seiner Beschreibung wörtlich, dass die «Motorenkappe vier grosse Fenster er-

hält, damit die Passagiere den Motor besichtigen können»! Einsicht boten in Tat und Wahrheit mittelgrosse seitliche Bullaugen, zu denen sich ein Erwachsener nur unter Verrenkungen herunterbeugen konnte – der Schreiber dieser Zeile hat als Kind so um 1950 herum sehnsüchtig in diese für ihn günstig niedrig gelegenen Einblicksmöglichkeiten hineingeguckt, um festzustellen, ob sich da wohl irgendetwas bewegt, er war ja an Dampfschiffe gewohnt. Nichts hat sich bewegt – ausser einem Griff, welcher ständig im Sinn einer Uhr langsam, von einer Klinke kadenziert rotierte, etwa zehn bis zwölf Umdrehungen pro Minute: Es war, rückwirkend festgestellt, der Griff der Schmierpumpe, welche ja vor dem Starten des Motors manuell betätigt werden konnte und im Fahrbetrieb einfach mitlief.

Die auf der Oberseite der Motorkappe vorhandenen Verglasungen waren vergittert und mit allerlei Materialien (bspw. auch Rettungsringen) überstellt, sodass sich der Einblick faktisch auf die genannten seitlichen Bullaugen beschränkte.

Die formelle Bestellung

In diesem Sinne entstand im Verlaufe des Jahres 1937 der ausführungsreife Generalplan, so wie er (ein Jahr später) in den «Escher Wyss Mitteilungen», Oktober–Dezember 1938, abgedruckt wurde. Der formelle Bauauftrag an Escher Wyss durch die Organe der Landesausstellung wurde am 1. November 1937 erteilt.

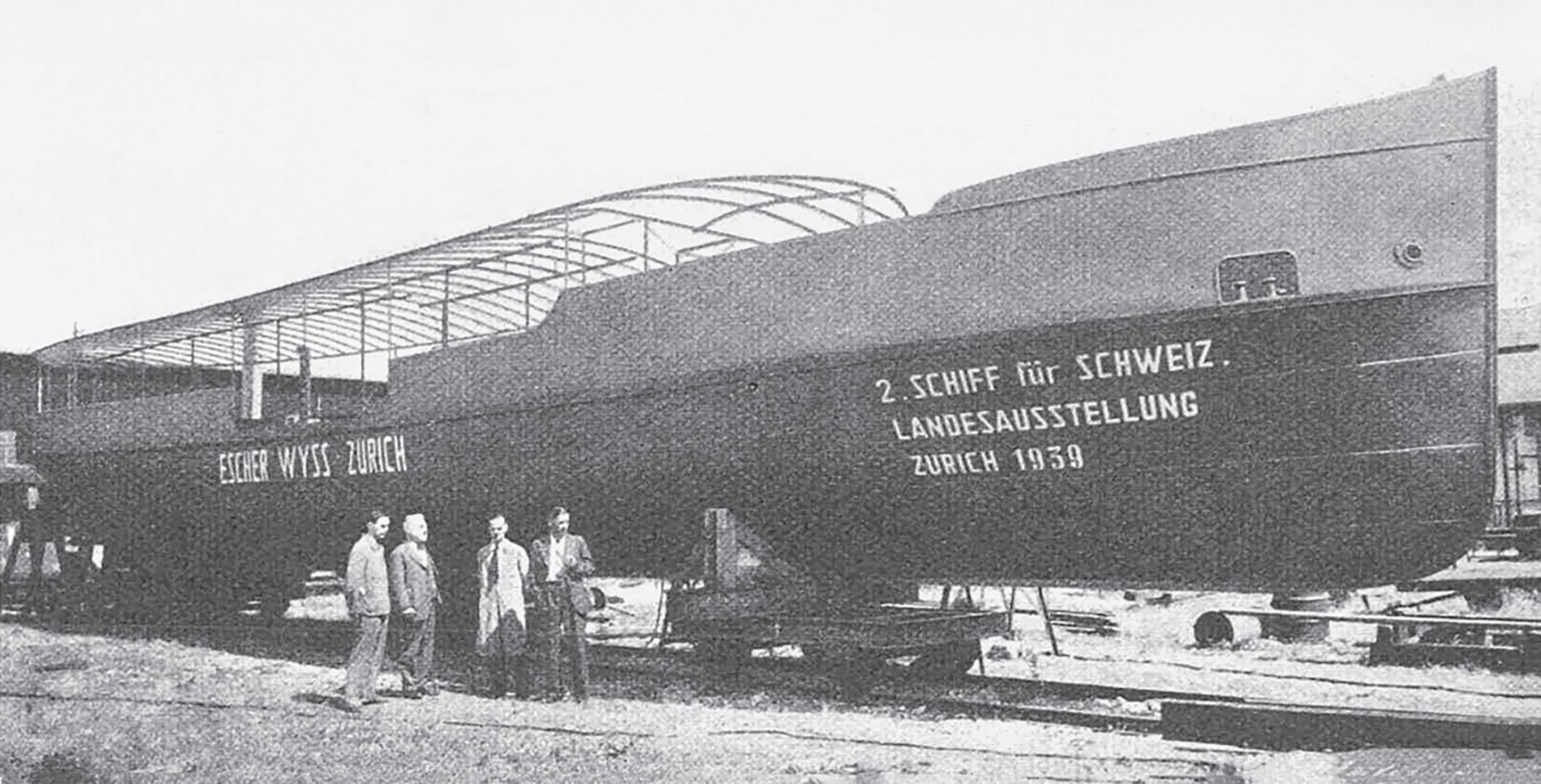

Die Ende Dezember 1937 in der Schiffbauhalle entstandenen Bauaufnahmen der ersten beiden Schiffe zeigen die beiden Boote in einem Bauzustand, welcher eindeutig darauf schliessen lässt, dass mit dem Bau schon deutlich vor der formellen Auftragserteilung begonnen wurde!

Offizieller Plan der Schiffe für die Landesausstellung 1939. Die definitiven Ausführungen wichen davon kaum ab, bei verschiedenen Details kam es –wohl zu Vergleichszwecken – aber zu unterschiedlichen Lösungen.

Escher Wyss Mitteilungen, Oktober–Dezember 1938

Der Schiffsbetrieb der BLS tritt auf den Plan

Die BLS hatte natürlich früh Kenntnis über die Beschaffung von vier Schiffen für die Landesausstellung; die «Szene» ist klein und ein solcher Auftrag bleibt nicht unbeachtet – zumal ja Escher Wyss Mass am MS Niesen genommen hatte, was dem Schiffsbetrieb Thunersee nicht entgangen sein kann.

Die BLS hat denn auch Escher Wyss (und wohl auch die Organe der Landesausstellung) im Vorfeld des Baus kontaktiert und sondiert, ob zwei dieser Schiffe mit einem Bugruder «à la Niesen» hergestellt werden könnten, weil man an der Übernahme von zwei Einheiten (je ein Schiff für den Thuner- und den Brienzersee) nach Ausstellungsschluss interessiert sei. Mehrkosten zulasten des Thunersee-Schiffsbetriebes.

Das Ansinnen wurde von Escher Wyss abgelehnt, weil man beim Eisenbau aus Rationalisierungsgründen vier identische Schiffe bauen wollte, und wurde von

Spantenriss für die Boote der Landesausstellung, welcher aber wahrscheinlich für den Umbau vom Ausstellungsschiff Ente zur «Oberhofen» teilweise neu gezeichnet wurde, denn der Plan zeigt die Ausführung der Heckreling, wie sie dann auf dem Thunersee zur Ausführung kam. Der Riss zeigt die Spantenquerschnitte links der Symmetrieachse von achtern und auf der rechten Seite vom Bug her gesehen. Es ist klar ersichtlich, dass die Schalen elegant und ziemlich scharf entworfen wurden, deshalb auch die bekannte «Spurtreue» dieser Schiffe.

Bundesarchiv Bern

der Landesausstellung auch nicht unterstützt, weil man damit rechnete, nach Ausstellungsende alle vier Schiffe zusammen verkaufen zu können, und zwar zum budgetierten Betrag von 120 000 Fr. je Schiff. Es sollte sich dann in der Folge allerdings zeigen, dass der Weiterverkauf der Schiffe eine eher zähe Angelegenheit weit unterhalb der Budgetziele wurde.

Dass dem Schiffsbetrieb der BLS für den Thunersee ein schlank und günstig zu erwerbendes Motorschiff vom Typ «Niesen» vollkommen ins Konzept passte, muss wohl nicht näher ausgeführt werden: Die Rationalisierung der Thunersee-Flotte zusätzlich zu den früher zugekauften Booten vom Barkassentyp (MS Gunten und MS Morgarten), dem Neubau «Niesen» und dem schon bestellten MS Thun war erklärtes Ziel – und dringende Notwendigkeit. Früh-, Spät- und Nebenkurse, Supplemente, Winterdienste: All das musste früher mit dem Schraubendampfer Spiez oder dem Halbsalondampfer Stadt Bern abgedeckt werden. All dies und erweiterte Fahrpläne in «Nebendiensten» konnten betriebswirt-

Die Ausstellungsschiffe entstehen in der Schiffbauhalle von Escher Wyss. Der Baufortschritt der Boote I und II scheint am 21. Dezember 1937 praktisch identisch zu sein. Die nachfolgenden Bilder zeigen klar, dass rechts das MS 300, also das LandiSchiff I, im Bau ist und links die Nr. 301, also Landi-Boot II, somit die «Ente», später «Oberhofen».

EWZ

schaftlich sinnvoll nur mit solchen Motorschiffen abgedeckt werden. Beim Brienzersee dachte man an den Ersatz des DS Interlaken und eine Entlastung des MS Jseltwald I .

Im Endeffekt konnte sich die Landesausstellung, in der Hoffnung auf vier Verkäufe zum budgetierten Betrag, eher widerwillig zum Verkauf nur eines Schiffes an die BLS durchringen, welche von Anfang an durchblicken liess, dass sie an einen Preis von rund 65 000 Fr. dachte …

Bau und Transfer auf den See

In der Schiffbauhalle

Die vier im Stahlbau identischen Schiffe entstanden unter den Baunummern 300 bis 303 gemäss der Nummerierung der kompletten Schiffe aus dem Hause

Escher Wyss resp. unter den Nummern 598, 599, 600 und 601 des auf den Kontraktnummern beruhenden

historischen Gesamtverzeichnisses der Schiffe. Dies in der Zeit zwischen dem Herbst 1937 und dem Spätsommer 1938 in der heute noch mit anderer (kultureller) Zweckbestimmung vorhandenen Schiffbauhalle. Die vier Schiffe wurden – wohl aus Kapazitätsgründen – nicht strikt simultan hergestellt, sondern – wie aus Fotografien hervorgeht – zeitlich etwas versetzt.

Die definitive Ausführung der «Vierlinge» war in der Folge abgesehen von der Motorenanlage im Stahlbau identisch. Ein Unterschied verdient aber doch, hervorgehoben zu werden: Drei Schiffe erhielten einen Holzfender mit Streichschiene, ein Schiff erhielt einen Stahlfender. Bis zur Niederschrift liess es sich nicht ermitteln, welches Boot nun den Metallfender erhielt.

Bei der Motorenlagerung ging man drei unterschiedliche Wege: Während die Boote II («Ente») und III («Schwan») gewöhnliche Eisenfundamente erhielten, war auf Boot I («Taucherli») eine Gewebe-Zwischenlage vorhanden und der Motor von Boot IV («Möve»)

Wohl kurz nach den Festtagen 1937 / 38 ist diese Detailaufnahme des Bugs des ersten Landi-Schiffes entstanden, die umkränzte Tafel macht die Zuordnung leicht … Fotoarchiv ETHZ

Wohl am gleichen Tag wie das vorangehende Bild ist diese Gesamtaufnahme entstanden. Der Baufortschritt ist bei der Nr. 300 resp. I (rechts) klar erkennbar, beim uns besonders interessierenden Schiff links ist über die Feiertage offensichtlich nicht gross gearbeitet worden. Die von der künftigen «Oberhofen» auf das andere Schiff hinüberschreitende Person beweist, dass in der Schiffbauhalle auch weibliches Personal zugange war. Fotoarchiv ETHZ

Der 27. Mai 1938 kann mit Fug und Recht als die «erste Geburt» des späteren MS Oberhofen bezeichnet werden. An diesem Tag verlässt es rückwärts die Schiffbauhalle, um dann per Tieflader zur Yachtwerft Faul in Horgen überführt zu werden. Bei den beiden Schiffen im Vordergrund handelt es sich um die Boote III und IV, wobei die Zuordnung nicht schlüssig ist. Sind die Schiffe gleich aufgestellt wie die beiden ersten, wäre rechts die Nr. III, später «Schwan» (bzw. «HalbInsel AU»), zu verorten und links die Nr. IV, später «Möve». EWZ

Die Schiffbauhalle war mit den vier Ausstellungsbooten und dem unmittelbar nachfolgenden MS Thun zum letzten Mal artgerecht ausgelastet: Escher Wyss stellte den Schiffbau ein. Die Halle ist aber über all die Jahre hinweg erhalten geblieben und präsentiert sich heute äusserlich kaum verändert – im Innern aber sehr wohl. Hier ein Blick in die daraus entstandene polyvalent-künstlerische Event-Location. Sammlung J. Meister

wurde auf Hartgummi gelagert. Die vergleichenden Vibrations- und Lärmmessungen sollen nur wenig abweichende Werte geliefert haben, subjektiv wurde die Geräuschentwicklung auf der nachmaligen «Möve» als etwas geringer eingestuft.

Ebenfalls abweichend waren die Ausführungen zur Isolation des Maschinenraums, der Maschinenraumschotten und einiger weiterer Schalenteile. Zwei Schiffe erhielten Isolierungen aus Haarfilzmatten, Holz und Celotex, einem amerikanischen Isolationsprodukt, welches (vereinfacht ausgedrückt) auf getrocknetem und gepresstem Zuckerrohr basiert. Die zwei anderen Schiffe wurden mit dem gängigen Spritzasbest isoliert. Auch hier ist unklar, welches Schiff welche Variante erhielt.

Im Endeffekt waren somit ab Werft zwar optisch praktisch identische, in Details aber doch abweichende Schiffe (ausgehend vom Motor über die Fenderkonstruktion hin zu den Motorlagerungen und Isolationen) vorhanden.

Escher Wyss liess es sich nicht nehmen, das erste LandiSchiff publizistisch zu nutzen und publikumswirksame Anlässe zu inszenieren. Hier wird der abfahrbereite Rohbau von Schulkindern festlich bekränzt, Zeitpunkt etwa Mitte April 1938. Der ältere Herr mit Stock links der Bildmitte unten könnte durchaus Franz Kretzschmar, der Erbauer dieser Boote, sein.

EWZ

Wenig später verlässt auch das an zweiter Stelle gebaute Schiff die Hallen im Weichbild von Zürich und wartet auf die Abfahrt in Richtung Horgen. Für die künftige «Ente»/«Oberhofen» reichte es nicht mehr für Kindereinsatz und Blumenschmuck. Der zweite Herr von links dürfte wiederum Franz Kretzschmar sein.

EWZ In Richtung See

Die Schiffe verliessen die Schiffbauhalle in der Reihenfolge ihrer Nummerierung. Sie waren zu diesem Zeitpunkt, wie bei Escher Wyss üblich, nur im Rohbau fertiggestellt, inkl. Motoren- und Propelleranlagen, trugen aber ausser der Mennige-Grundierung weder einen ersten Grundanstrich noch sonstiges «Finish». Lediglich die Bestimmung (Landesausstellung) und die Baunummer am Vorderschiff und der Firmenname am Hinterschiff waren in weisser Farbe in Schablonenschrift aufgemalt.

Im Sinne der Zahlenfolge war die Nummer 300 als erstes Boot für die Ausfahrt an der Reihe. Das Schiff wurde von den Kindern der beteiligten Mitarbeiter festlich bekränzt und dann auf einem Tieflader per Traktorzug nach Horgen zur Firma J. Faul verbracht. Die drei weiteren Schiffe folgten gestaffelt. Von Schwierigkeiten bei diesen doch recht sperrigen Überfuhren ist nichts bekannt, ebenso wenig sind davon Bilder greifbar. Gemäss Kretzschmar sind alle vier Schiffe bei John Faul gewassert worden.

Mittlerweile erreichte das erste und festlich bekränzte Schiff die Slipanlage der Yachtwerft Faul in Horgen, inkl. der in der Bauwerft prominent aufgehängten Tafel mit der Zahl 300. Als nächste Einheit ist die spätere «Ente»/«Oberhofen» hier paar Tage später eingewassert worden. Ob die Fertigstellung auch hier am linken Ufer oder gegenüber in Meilen bei der Yachtwerft Portier stattgefunden hat, war formal nicht schlüssig zu ermitteln. Aus Kapazitätsgründen kann davon ausgegangen werden, dass bei Faul gestaffelt die Einheiten I und III und bei Portier ebenso gestaffelt die Schiffe II und IV schlüsselfertig gestaltet wurden. Für das uns primär interessierende Schiff steht somit eine Überfuhr zum rechten Seeufer und das dortige «Finish» im Vordergrund.

EWZ

Im Vorgriff auf den eigentlichen Betrieb hier dieses rare Farbbild aus einem der wenigen Farbdokumente des Grossanlasses, nämlich ein Screenshot aus dem Farbfilm, den der Glarner Fotograf Schönwetter am Glarner Tag der Landi gedreht hat. Die Farbgebung der Landi-Schiffe ist hier, vorbehältlich kleinerer Farbfehler, klar und eindeutig zu sehen: Schale und Schanzkleid weiss, Fender und Süllblech braun, ebenso die Dachstützen, der Dachrand, alle Absetzkanten, Zierlinien und Handläufe. Der Wasserpass ist rötlich und das Dach hellgrün.

Aus Video Memoriav, basierend auf Film von Hans Jakob Schönwetter

Fertigstellung, Probefahrten und Inbetriebnahme

Der Holzbau für die neuen Schiffe, der Anstrich und auch das restliche «Finish» wurden zwei externen Firmen anvertraut: Zwei Schiffe verblieben dafür bei John Faul in Horgen, die zwei anderen wurden zu Suter & Portier in Meilen bugsiert. Höchstwahrscheinlich wurden die Schiffe I und III bei Faul und die Einheiten II und IV bei Portier fertiggestellt.

Kretzschmar definiert diese auswärts vergebenen Arbeiten wie folgt:

Verlegen und Abdichten des Holzdecks (45-mm-PitchpineLatten) und des Daches (Tannenlatten mit Segeltuchabdeckung und mehrfachem Ölfarbeanstrich), Fertigstellung des Steuerstandes und Fertigstellung der Bedienungselemente mit den angelieferten Komponenten, Fertig-Anstrich sowohl der Schale als auch der übrigen Schiffsteile, Ausrüstungsarbeiten inkl. Bestuhlung, alles gemäss Vorgaben EWZ bis zur Probefahrtreife und anschliessend zur behördlichen Abnahme.

300 / L. A.1

«Taucherli» / «Speer»

Motorlagerung Eisen

Motorlagerung Canevasit

Motorlagerung Gummi

Stahlfender

Holzfender

Haarfilzisolation/Celotex

Isolation Spritzasbest

Schlussarbeiten Horgen

Schlussarbeiten Meilen

Heck halb geschlossen

Heck primär Reling

Zum Anstrich ist bekannt, dass alle vier Schiffe einen Grundanstrich in Bleimennige erhielten, welcher wahrscheinlich (aber nicht mit letzter Sicherheit) bereits in der Schiffbauhalle aufgebracht wurde. Der definitive Unterwasseranstrich bestand bei zwei Schiffen aus «Holzapfelfarbe», bei einem weiteren Schiff aus «Katalit» und für das vierte Boot wurde «Sherwin-Williams» verwendet. Die weissen Teile der Schiffe erhielten einen Ölfarbenanstrich der Marke «Ripolin». Der Fender und das anschliessende Süll wurden in einem etwas schwärzlichen Dunkelbraun gestrichen; die Dachstützen, der Dachrand, die Handläufe und alle Zierlinien erhielten eine rotstichige braune Farbe.

Aus diesen unterschiedlichen Behandlungsweisen und den EWZ-seitigen Unterschieden zwischen den Schiffen ergibt sich für die vier Schiffe eine recht komplizierte und vor allem (noch) unvollständige Matrix: Die Quintessenz ist die, dass die vier Schiffe, wie schon angetönt, abgesehen von der Grundkonstruktion viel unterschiedlicher waren, als sie schienen.

301 / L. A.2 «Ente» / «Oberhofen»

302 / L. A.3 «Schwan» / Halbinsel AU»

303 / L. A.4 «Möve»