YVES H. SCHUMACHER

YVES H. SCHUMACHER

Historischer Roman über Seeräuber, Religion und Schi fahrt

YVES H. SCHUMACHER

YVES H. SCHUMACHER

Historischer Roman über Seeräuber, Religion und Schi fahrt

Umschlagbild: Aert Anthonisz, Cornelis Bol: Ausschnitt aus Französisches Schiff und Piraten der Barbarei, Öl auf Leinwand, ca. 1615 (National Maritime Museum, Greenwich, London, Palmer Collection).

Impressum

Alle Angaben in diesem Buch wurden vom Autor nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und von ihm und vom Verlag mit Sorgfalt geprü ! . Inhaltliche Fehler sind dennoch nicht auszuschliessen. Daher erfolgen alle Angaben ohne Gewähr. Weder Autor noch Verlag übernehmen Verantwortung für etwaige Unstimmigkeiten.

Alle Rechte vorbehalten, einschliesslich derjenigen des auszugsweisen Abdrucks und der elektronischen Wiedergabe.

© 2024 Pro Libro / Weber Verlag AG, 3645 un / Gwatt

Pro Libro ist ein Imprint der Weber Verlag AG.

Texte: Yves H. Schumacher

Weber Verlag AG

Weber Verlag AG: Annette Weber-Hadorn, Verlagsleitung

Pro Libro Luzern: Dr. Hilmar Gernet, Verlagsleitung

Projektleitung: Madeleine Hadorn

Gestaltung Cover: Sonja Berger

Gestaltung und Satz: Daniela Vacas

Lektorat: Dr. Hilmar Gernet

Korrektorat: Laura Spielmann

Der Weber Verlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021–2025 unterstützt.

ISBN 978-3-905927-88-7

www.weberverlag.ch

Der Roman Ein Sklave aus dem Entlebuch entstand mit der Absicht, ein Gegengewicht zu den romantisierenden Darstellungen des Ancien Régime zu setzen, die das harte Leben ganzer Bevölkerungsschichten ausblenden. Der Fokus liegt auf der mediterranen Sklaverei, die im aktuellen Diskurs über das Verbrechen des transatlantischen Sklavenhandels weitgehend unbeachtet bleibt. Literarische Klassiker wie Miguel de Cervantes’ Don Quijote de la Mancha und insbesondere seine La Gran Sultana Doña Catalina de Oviedo sowie zahlreiche triviale Seeräubergeschichten thematisieren zwar das Leid der versklavten Europäer, verschweigen aber eine andere, ebenso hässliche Seite der Piraterie: die Kaperung von Schiffen der Barbareskenstaaten Nordafrikas und die Versklavung islamischer Seeleute in Südeuropa durch christliche Mächte. In diesem Zusammenhang geht es mir darum, die in der heutigen Islamophobie vorherrschenden Stereotypen durch historisch gesicherte Fakten aufzubrechen und Einblicke in die mystischen Strömungen innerhalb der islamischen Gemeinschaft in den Handlungsablauf einzubinden.

Ein Sklave aus dem Entlebuch wirft ein Schlaglicht auf verschiedene Handlungsplätze: das Luzerner Amt Entlebuch als bitterarmes Auswanderungsland der alten Eidgenossenschaft, die Seemacht Venedig mit ihren geschundenen Galeerensklaven in der Adria und im östlichen Mittelmeer sowie die osmanisch beherrschte Stadt Algier, wo Zehntausende von weissen Sklaven gefangen gehalten wurden. Der Höhepunkt des Narrativs spielt sich im berüchtigten marokkanischen Stadtstaat Salé ab, dessen Piraten an der Atlantikküste und in der Strasse von

Gibraltar ihr schändliches Unwesen trieben. Der Erzählstrang streift dabei ein gutes Stück historischer Segelschiffsfahrt und führt zwangsläufig zu den Barbareskenkriegen, in denen die Vereinigten Staaten von Amerika mit ihren unschlagbaren Fregatten dem Korsarentum Mitte des 19. Jahrhunderts ein Ende setzten.

Der Stalder Andreas aus Flühli im Luzerner Landstrich Entlebuch war ein Kasten von einem Mann mit der Kraft eines Bären. Er hatte Oberarme wie Salzfässchen und Beine wie Baumstämme. Seine Hände waren tellergross und seine baren Füsse zeigten sich wie alte Lederschuhe. Erkannt wurde er im Dorf von Weitem, denn er hatte rostrotes Haar, blitzblaue Augen und tausend Sommersprossen im Gesicht. Seine Mutter Katharina, eine geborene Böll aus der Luzerner Gemeinde Dagmarsellen, führte die Kraft des Jungen auf ihre Fürsorglichkeit zurück. Sie habe ihn, solange die Familie noch Pferde im Stall hatte, täglich mit einem Kessel Rossmilch und einem Topf Anke verköstigt. Katharina war eine spindeldürre, abgearbeitete Frau mit einem krummen Rücken.

Da es in Flühli noch keine Schule gab, wurde Andreas von seinem Vater schon im Alter von fünf oder sechs Jahren in Lesen und Schreiben unterrichtet. Als Zehnjähriger besuchte er die Pfarrschule in Schüpfheim, in der er durch glänzende Leistungen auffiel. Der Fürsprache des Pfarrers Johann Jost Schiffmann ist zu verdanken, dass er die Möglichkeit erhielt, während der Wintermonate in der unteren Abteilung des Lyceums der Gesellschaft Jesu in Luzern zu lernen. Kurz vor Weihnachten 1710 tauchte der Visitator in diesem Jesuitenkollegium auf, der kein Geringerer war als der in Luzern akkreditierte Apostolische Nuntius Giuseppe Firrao. Die Patres stellten Andreas diesem vornehmen Kardinalpriester vor. Der Junge bemühte sich, die vielen Fragen des Visitators auf Italienisch zu beant-

Balthasar Friedrich Leizelt, Guckkastenbild. Blick von der Luzerner Jesuitenkirche aus, Kolorierter Kupferstich, 18. Jh.

worten. Dieser lobte Andreas und küsste ihn auf die Stirn, was den Buben mit enormem Stolz erfüllte.

Um die Feiertage zu Hause verbringen zu können, musste Andreas danach den langen und beschwerlichen Fussweg nach Flühli auf sich nehmen.

Am Weihnachtfest war es bitterkalt. Die Mutter zündete eine Kerze an und wartete mit Rösti und einer Rauchwurst auf, die sie in fünf Rugeli teilte. Nach dem Essen stapfte die Familie durch den gefrorenen Schnee hinauf zum gemeinsamen Gottesdienst in der Kapelle St. Loi auf dem Bölimätteli.

In der dritten Raunacht kehrte Vater Melchior Stalder nicht mehr nach Hause zurück. Am nächsten Morgen schickte die Mutter Andreas und seine drei jüngeren Brüder auf die Suche nach ihm aus. Sie fanden ihn erfroren im Schnee. Er sei «aus Armseligkeit und Abgang der Nahrung, auch wegen Kälte abgelebt», sagte der herbeigerufene Doktor. Nach diesem Unglück stellten sich für die Familie Stalder schlimme Zeiten ein. An eine Fortsetzung des Studiums Andreas’ im Luzerner Lyceum war nicht mehr zu denken; er musste die Familie fortan mit Gelegenheitsarbeiten durchbringen. Als er bisweilen mit den Holzhackern in die Sattelschlucht zog, soll er dort gerüchteweise kleinere Tannenbäume in den Klammergriff genommen und mit einem einzigen, gewaltigen Ruck entwurzelt haben. Alsdann sägte er die Äste ab und schleppte die Trämel zum Rot- oder Südelbach, die Zuflüsse der Kleinen Emme sind.

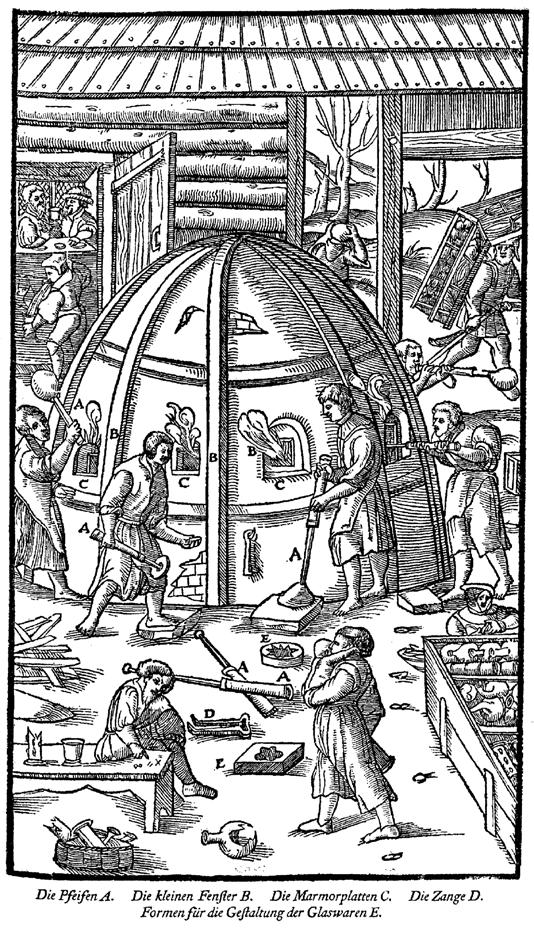

Von dort aus flösste er sie bei der Schneeschmelze zur Waldglashütte im Kragenboden. Im Sommer schickten ihn die Glasmacher alle paar Tage zum Rotbach hinunter, um Quarzsand zu holen. Dort füllte er diesen von den Sandwäschern gesammelten Rohstoff in Zentnersäcke ab. Er schultere jeweils zwei davon und ging damit auf dem Saumweg dermassen behände zur Glashütte bergauf, als seien die Säcke mit Gänsefedern gefüllt. Hin und wieder beobachtete er am Ufer der Kleinen Emme einen kleinwüchsigen Mann mit einer feuerroten Zipfel-

Georg Agricola, Frühe Glasherstellung, aus: Zwölf Bücher vom Berg- und Hüttenwesen, Holzschnitt, Basel 1557