6 minute read

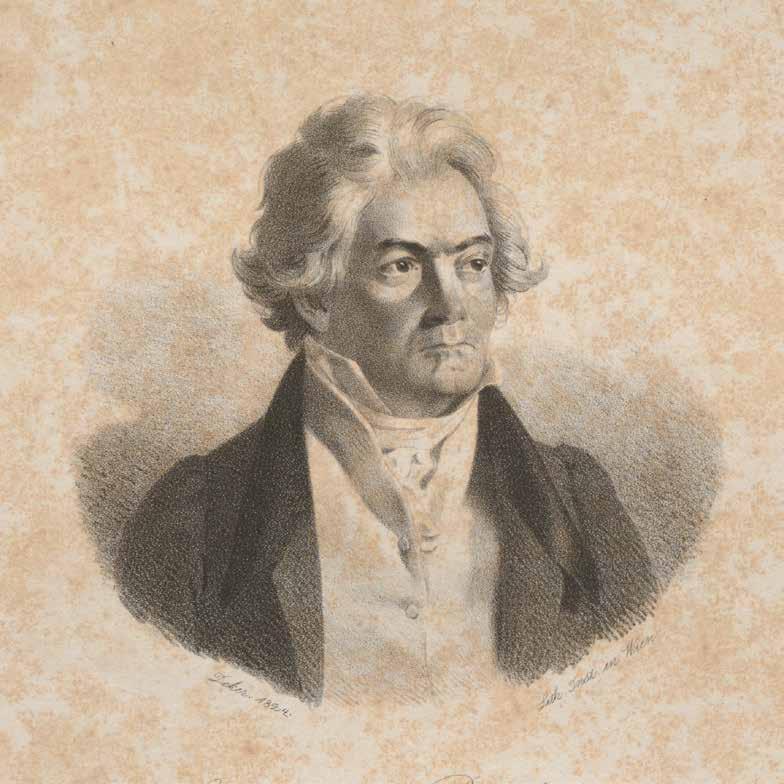

Blickpunkt: Beethovens Neunte

Der steinige Weg zur Uraufführung der Neunten Symphonie in Ludwig van Beethovens Akademie vom 7. Mai 1824

VON BIRGIT LODES

Klangikone für alle Menschen

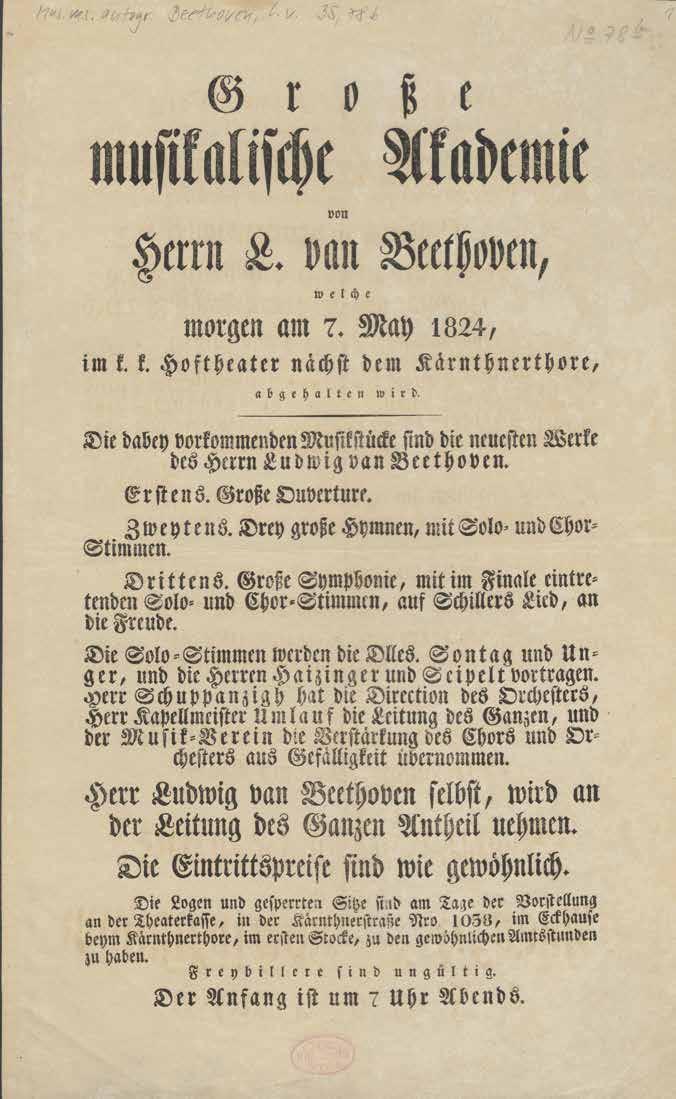

Die Neunte Symphonie feiert 2024 ein rundes Jubiläum: Am 7. Mai 1824 erklang sie zum ersten Mal in einer von Beethoven selbst organisierten »Großen musikalischen Akademie«. Seither hat sie viele Menschen erreicht und berührt – allein in den knapp drei Jahren bis zu Beethovens Tod wurde sie zwölf Mal in verschiedenen Städten Europas aufgeführt.

Im 19. Jahrhundert folgten u. a. Aufführungen bei bürgerlichen Musikfesten mit Hunderten von Mitwirkenden, aber auch Teilaufführungen ohne den letzten Satz, das Chorfinale, da dieses einigen ästhetischen Meinungsführern aufgrund der Sprengung der Gattungsgrenzen unerträglich war.

Seitdem diente und dient die Symphonie häufig bei historischen Schlüsselmomenten (sei es an Hitlers Geburtstag oder beim Fall der innerdeutschen Mauer 1989) als sonische Ikone: Lang, groß besetzt, repräsentativ und mit einer universalen Freudenbotschaft im Schlusssatz bietet sie ein weites Identifikationspotential und lässt sich in verschiedenste politische Richtungen ausdeuten.

Darüber hinaus führt die Melodie der Ode »An die Freude« (ohne Schillers Text, aber mit schlichter Instrumentalbegleitung) seit 1972 ein eigenes Dasein als Europahymne. Kinder verschiedenster Länder, etwa in Japan, lernen sie bereits im Kindergartenalter als Lied und halten sie bisweilen überhaupt für Beethovens Neunte. Damit erfüllt sich in gewisser Weise, was Beethoven mit dieser sangbaren und schlicht harmonisierten Ode erreichen wollte: dass sie »alle Menschen« erreichen möge – was fast für alle Altersstufen auf allen Kontinenten gilt.

Aus unserer heutigen Vertrautheit mit »Der Neunten« ist es schwer vorstellbar, dass der Weg zu ihrer Uraufführung am 7. Mai 1824 im Kärntnertortheater in Wien ein so steiniger war. Für die von ihm sehr gewünschte Wiederholung des Programms am 23. Mai 1824 (nun im Redoutensaal) musste Beethoven sogar den Kompromiss eingehen, die beliebte Arie »Di tanti palpiti« aus Gioachino Rossinis »Tancredi«, gesungen von Startenor Giovanni David, mit ins Programm aufzunehmen.

Beethovens Anliegen war es, seine drei letzten, unmittelbar aufeinander komponierten Orchesterwerke in Wien gemeinsam zu Gehör zu bringen: die Ouverture zum Festspiel »Die Weihe des Hauses« (komponiert 1822 zur Eröffnung des Josefstädter Theaters), die Missa solemnis (komponiert 1819 bis 1823 aus Anlass der Inthronisation seines Mäzens Erzherzog Rudolph als Erzbischof von Olmütz) und die Neunte Symphonie (komponiert im Auftrag der London Philharmonic Society).

Die Uraufführungen seiner letzten beiden Symphonien lagen bereits sieben bzw. acht Jahre zurück; die Missa solemnis hatte man in Wien noch nicht gehört. So war die Neugier in bestimmten musikalischen Kreisen Wiens auf diese neuen Werke Beethovens groß, nicht zuletzt, da sie als vaterländische Gegenentwürfe des lokalen »Tonheroen« zur zeitgenössischen Rossini-Mode verstanden werden und in diesem Sinne als Wegweiser in die Zukunft einer »deutschen« Kunstmusik gelten konnten.

Hindernisse

Welche Schwierigkeiten galt es also zu überwinden?

Die Neunte Symphonie war eine Auftragskomposition der London Philharmonic Society. Beethoven übermittelte daher kurz vor der Wiener Aufführung eine eigens erstellte Abschrift nach London, hielt sich aber nicht an die übliche Bedingung einer 18-monatigen Schutzfrist für den Auftraggeber. Die von dreißig Kunstfreunden unterzeichnete »Petition« für eine Aufführung von Beethovens Missa solemnis und Neunter Symphonie in Wien entstand möglicherweise u. a. als Versuch, den erwartbaren Ärger abzufedern.

Zudem war es im Kaiserreich nicht erlaubt, die Vertonung eines ganzen Messordinariums im Theater aufzuführen. Daher wählte Beethoven gemeinsam mit seinen Mitstreitern drei Sätze aus und ließ diese auf dem Anschlagszettel als »Hymnen« ankündigen – obwohl der lateinische Messetext im Konzert sehr wohl erklang. Dennoch musste er bis kurz vor dem Konzerttermin befürchten, dass der Erzbischof von Wien die Aufführung doch noch untersagen würde.

Insbesondere aber erwies es sich als unmöglich, einen Veranstalter für dieses Mammutprojekt zu finden, das viele hervorragende Streicher, Bläser, Schlagwerker und Chorsänger:innen sowie vier mutige Solist:innen erforderte. Die Gesellschaft der Musikfreunde hatte im Jänner 1824 eine entsprechende Anfrage unter Verweis auf die hohen Kosten und das beträchtliche Risiko abgelehnt. Daher entschied sich Beethoven, die musikalische Akademie eigenständig zu organisieren, wobei ihn seine Familie (der Bruder Johann van Beethoven und der Neffe Karl), Freunde wie Anton Schindler, verschiedene Musiker und Musikliebhaber sowie der Verleger Tobias Haslinger nach Kräften unterstützten.

Die Suche nach einem geeigneten Saal erwies sich als erste Herausforderung. Die Entscheidung fiel schließlich auf das Kärntnertortheater, das freilich seit 1821 unter der Leitung von Domenico Barbaia einen besonderen Schwerpunkt auf der italienischen Oper hatte. Chor und Orchester des Theaters mussten durch zusätzliche erfahrene Musiker (Profis und hervorragende Dilettanten) ergänzt werden.

Die letzten Wochen vor der Aufführung waren geprägt von intensiven Kopierarbeiten der Aufführungsstimmen für alle drei Werke. Mehr als zwanzig Kopisten waren daran beteiligt; Beethoven selbst las Korrektur. Vier Tage vor der Aufführung kündigte der Baritonsolist an, seine Partie nicht singen zu können, er musste ersetzt werden. Neben einigen Teilproben konnten nur zwei Gesamtproben für diese schwierigen Werke stattfinden. Noch am Vorabend der Aufführung fuhr Beethoven zu verschiedenen wohlhabenden Häusern Wiens, um persönlich gedruckte Werbezettel auszuteilen.

Endlich am Ziel

An der gut zwei Stunden umfassenden Aufführung nahm Beethoven gut sichtbar auf der Bühne teil. Das eigentliche Dirigat hatte der erfahrene Michael Umlauf übernommen, assistiert vom Konzertmeister Ignaz Schuppanzigh und dem Chordirigenten Ignaz Karl Dirzka.

Das Publikum war beeindruckt, die Wiener Presse begeistert von den »Riesenwerken«:

Der Eindruck war unbeschreiblich gross und herrlich, der Jubelbeyfall enthusiastisch, welcher dem erhabenen Meister aus voller Brust gezollt wurde, dessen unerschöpfliches Genie uns eine neue Welt erschloss, nie gehörte, nie geahndete Wunder-Geheimnisse der heiligen Kunst entschleyerte!

Allgemeine Musikalische Zeitung aus Wien am 1. Juli 1824 über die Uraufführung von Beethovens Neunter

::::::::::::::::::

Di, 07/05/24, 19.30 Uhr · Großer Saal

200 Jahre Beethovens Neunte

Wiener Symphoniker

Wiener Singakademie

Rachel Willis-Sørensen, Sopran

Tanja Ariane Baumgartner, Mezzosopran

Andreas Schager, Tenor

Christof Fischesser, Bass

Joana Mallwitz, Dirigentin

Ludwig van Beethoven: Symphonie Nr. 9 d-moll op. 125

Karten: https://konzerthaus.at/konzert/eventid/61037

::::::::::::::::::

Di, 21/05/24, 19.30 Uhr · Großer Saal

Sinfonieorchester Basel · Fellner · Moretti · Bolton

Beethoven: Die Geschöpfe des Prometheus

Till Fellner, Klavier

Tobias Moretti, Rezitation

Ivor Bolton, Dirigent

Wolfgang Amadeus Mozart: Konzert für Klavier und Orchester d-moll K 466 · Ludwig van Beethoven: Die Geschöpfe des Prometheus op. 43

Karten: https://konzerthaus.at/konzert/eventid/60974

::::::::::::::::::

Sa, 15/06/24, 19.30 Uhr · Großer Saal

Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks · Andsnes · Welser-Möst

Leif Ove Andsnes, Klavier

Franz Welser-Möst, Dirigent

Ludwig van Beethoven: Konzert für Klavier und Orchester Nr. 5 Es-Dur op. 73 · Richard Strauss: Sinfonia domestica F-Dur op. 53 für großes Orchester

Karten: https://konzerthaus.at/konzert/eventid/61007

::::::::::::::::::

Di & Mi, 18 & 19/06/24, 19.30 & 18.30 Uhr · Großer Saal

Wiener KammerOrchester · Maisky · Rachlin

Mischa Maisky, Violoncello

Julian Rachlin, Dirigent

Max Bruch: Kol Nidrei. Adagio über hebräische Melodien op. 47 für Violoncello und Orchester · Camille Saint-Saëns: Konzert für Violoncello und Orchester Nr. 1 a-moll op. 33 · Ludwig van Beethoven: Symphonie Nr. 3 Es-Dur op. 55 »Eroica«

Karten: https://konzerthaus.at/konzert/eventid/61016

::::::::::::::::::