12 minute read

Ein Besuch im „Deutzer Zentralwerk der Schönen Künste

HOPE – Die Kunst der Transformation Ein Besuch im „Deutzer Zentralwerk der Schönen Künste“

In einem alten Industriegelände in KölnDeutz, dem „Deutzer Zentralwerk der Schönen Künste“, fand vom 15. August bis zum 12. September eine „Transdisziplinäre ZukunftsWerkStadt“ statt – „HOPE – Die Kunst der Transformation“. Schwerpunkt war hierbei der Themenbereich Klima und Mobilität.

Advertisement

Eine Woche nach ihrem Auftakt machte sich eine kleine Solidaritäts-Expedition aus Wuppertal auf den Weg in die benachbarte Stadt am Rhein. Recht spontan war die Einladung durch die Initiierenden erfolgt; unter Transformationsbegeisterten kennt man sich und hält einander über Projekte und Veranstaltungen zum Thema auf dem Laufenden.

Der Konvoi aus (Lasten-)Rädern legte eine erste Station im Bahnhof Vohwinkel ein. Kunst trifft Kunst: Zeitgleich erklang in der Bahnhofshalle der bewegende Gesang einer mongolischen Sängerin, Konzert des „future now“-Festivals. Direkt aus der Engels-Ausstellung überreichte Eckehard Lowisch den Konvoi-Teilnehmenden einen jungen Engels. So gesellte sich eine schwebebahngerüstgrüne, etwa einen Meter hohe Skulptur zu den anderen Kulturgütern, mit denen die Räder reichlich bestückt waren. Dazu gehörte ein Engels-Bild des Malers Christian von Grumbkow, eine Fotografie der Künstlerin Bianca Baierl, ein Bildband der Immobilie „Kaiser&Dicke“, eine Sammlung von Ausgaben des Kulturmagazins „die beste Zeit“, ein Stapel von Utopiastadt-Publikationen und ein Bierkasten „Bärtig Bräu“ aus dem „Hutmacher“ im Mirker Bahnhof. Mit den ebenso spontan wie aktuell zusammengesammelten Kulturgütern wollten die Teilnehmenden ein erstes Zeichen setzen, um einen Austausch zwischen Wuppertal und Köln anzuregen.

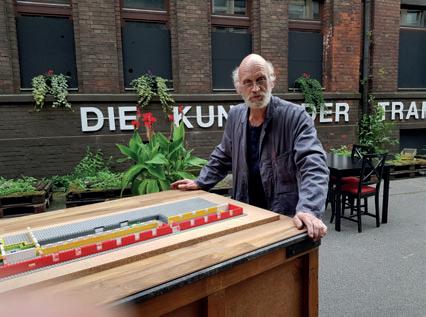

Foto: Thea Kuhs

Foto: Uwe Schneidewind

Foto oben: Daniela Raimund, Foto unten: Thea Kuhs Der HOPE-Konvoi war ein Resultat spontaner Vernetzung. Er bestand aus dem Mobilitätsexperten Tobias Maria Freitag, dem Musiker Karlo Alaska Wentzel, dem Schüler Paul Preute, dem renommierten Nachhaltigkeitswissenschaftler und ehemaligen Präsidenten des Wuppertal Instituts, Uwe Schneidewind, der im Beirat des Deutzer Kulturwerks ist, und mir, Uta Atzpodien, Dramaturgin und alle verbindende Netzwerkerin.

Gemäß der Maxime von HOPE nutzten wir die Vorteile eines flexiblen Umgangs mit klimafreundlicher Mobilität und stiegen in einen Zug nach Köln-Mülheim. Vom Bahnhof waren es dann nur wenige Minuten bis zu unserem Ziel. Dort nahmen uns die Initiatoren des „Deutzer Zentralwerks der Schönen Künste“ Anja Kolacek und Marc Lessle mit Team in Empfang und mit Begeisterung unsere Gaben entgegen. Mit noch größerer Begeisterung führten sie uns auf dem Gelände der ersten Gasmotorenfabrik der Welt herum, und wir erhielten Einblick in die vielfältige Arbeit des Zentralwerks, einem Stadtkunstprojekt, das den gesellschaftlichen Veränderungen Rechnung tragen will und „Diskursräume“ über Stadtentwicklung entstehen lässt.

Wir hatten uns vor Ort mit dem Wuppertaler Journalisten Martin Hagemeyer verabredet, der schon bei der Festivaleröffnung zugegen gewesen war. Von Berufs wegen und aufgrund seines besonderen Interesses für das Thema Transformation hatte er sich bereits eingehend im Zentralwerk umgeschaut. Wir wollten mit ihm über seine Eindrücke sprechen.

UA: Martin, wie hast du diesen Ort, das „Deutzer Zentralwerk der Schönen Künste“, und das Projekt, die Zukunftswerkstadt „HOPE – Die Kunst der Transformation“, wahrgenommen?

MH: Von dem Projekt in Deutz wusste ich zunächst wenig. Zur Eröffnung, inzwischen war ich mäßig im Bilde, empfing mich beim Anmarsch zum Zentralwerk ein schroffes Szenario aus alten Fabrikmauern, und meine ersten Gedanken dabei erwiesen sich als nicht ganz unpassend: Kultur und Soziales in verlassener Industrie - das ist schon eine Weile eine erprobte Kombination; wann wird das Muster gar Kulisse ... und wäre das schlimm? Kulisse ist es in Deutz

nicht, das wurde bald klar. Sehr real findet hier, in der einst führenden Motorenfabrik, vieles statt. Groß angelegte Theaterprojekte reflektieren etwa die Vergänglichkeit des Schönen ebenso, wie sie eindrucksvolle Bilder entstehen lassen. Doch die Macherinnen und Macher wollen mehr: Zukunftsweisende Konzepte für das Leben starten hier, von einem eigenen „Viertel“ ist die Rede. „HOPE“ nun stellt sich der misslichen Lage, dass die Zukunft dieses Projekts, obwohl die Initiierenden seit Jahren aktiv sind und vor Tatendrang sprühen, höchst ungewiss ist. Uta, worin siehst du Berührungspunkte zwischen Deutz und Wuppertal oder anders gesagt: Was hat dich interessiert und was hat das Tal dem „Werk“ an Ideen zu bieten?

UA: Die Frage in Deutz ist ja: Kann dieser Ort mit all seiner Geschichte erhalten werden und über ihn konstruktiv und vor allem kreativ Stadtentwicklung geschehen. Daran arbeiten die Macherinnen und Macher des „Deutzer Zentralwerks der Schönen Künste“ Anja Kolacek und Mark Lessle seit vielen Jahren. Ich finde das Areal beindruckend, als historisches Gelände, aber auch als Stätte, wo die beiden Initiatoren und etliche Künstlerinnen und Künstler an Transformationsprojekten arbeiten. Das ist kreatives Spiel mit Erinnerung und Zukunft zugleich. Da sehe ich ganz viel Parallelen zu all dem, was in Wuppertal nicht erst seit den letzten Jahren pulsiert. Durch Utopiastadt, die Mobile Oase Oberbarmen und viele andere Initiativen ist dort enorm viel in Bewegung. Mich persönlich hat in meiner Arbeit Uwe Schneidewind mit seiner Begeisterung für Transformationsprozesse inspiriert. Es ist kein Zufall, dass er Beiratsmitglied vom „Deutzer Zentralwerk der Schönen Künste“ ist. Wo siehst du, als unermüdlicher journalistischer Begleiter unser Wuppertaler Kunstaktivitäten, die Parallelen und Potenziale dieser Begegnung?

MH: Auch wenn in Deutz die Dimensionen viel größer sind, dachte ich an die Elba-Hallen, wo Kultur vor über zehn Jahren gleichfalls eine verlassene Fabrik neu belebte. In der Reihe „Kunst Cluster“ reflektierten Kreative um 2008 ihre eigene, zuweilen nur temporäre Funktion gegen den Verfall. Womit aber die Parallelen auch schon enden, denn das Zentralwerk will ja mit Kultur Zukunft gestalten. Doch auch diesbezüglich findet sich im Tal ja viel an Vergleichbarem oder gar Vorbildlichem: „Utopiastadt“ ist ja bestens bekannt als Labor für neue Ideen und Modelle. Und mit dem Arrenberg kam schon ein ganzer Ortsteil zukunftsweisend in den Blick - wie ja auch das Kölner Areal sich nun als eigenes Quartier aufstellt. Das heißt, die Wuppertaler haben einiges an Erfahrung zu bieten, das in Deutz womöglich zukünftige Projekte befruchten kann. Man konnte ja auch sehen: Als ihr eure Kulturgüter überreicht habt, war man im Deutzer Team sichtlich beeindruckt. Kontakt und Impulse gehen bestimmt weiter - noch lange nach „HOPE“. Uta, wie hast du die Begegnung hier im Zentralwerk erlebt? Und den Ort selbst wie auch das Team, ihr Tun und Planen?

UA: Es war sicher ein prima Auftakt für weitere Begegnungen. Anja Kolacek und Mark Lessle haben uns in mehreren Touren das Gelände gezeigt. Wir waren beeindruckt: wie sie das Areal mit Aktionen bespielt und zuvor bekannt gemacht haben! Sie sind sogar mit dem Schriftzug HOPE auf einzelnen Fahrrädern durch die Stadt gefahren. Ihr Engagement ist zweifellos nachahmenswert. Umgekehrt wurde unser Solidaritäts-Konvoi wunderbar aufgenommen, wozu in Köln entscheidend auch die Mobile Oase Oberbarmen beitrug. Bald werden wir das Zentralwerk wieder besuchen, um zu verfolgen, wo unsere Wuppertaler Kunstleihgaben ihren Ort gefunden haben. Wir haben vor, gemeinsame Projekte zu entwickeln. Es gibt sogar bereits jetzt Kooperationen: Inmitten des Gebäudekomplexes, in einem Raum im 2. Stock, haben wir beispielsweise eine Installation der Künstlerin Anne Karrenbrock entdeckt, die Mitarbeiterin des Wuppertal Instituts ist. Man sieht: Kunst und Wissenschaft können durchaus zusammenkommen. Es gibt also jede Menge Potenzial für weitere Interaktionen. Jetzt ist die Frage, was im Austausch zwischen Wuppertal und Deutz entstehen kann. Die heutige Begegnung war also ein erster Schritt. Die Initiatoren haben uns erzählt, dass sich neuerdings ein sehr junges Publikum von den Aktionen im Zentralwerk angesprochen fühlt. So entsteht ein Puls für alles Zukünftige. Ich hoffe, dass dieses „Leuchtturmprojekt zur kreativen Urbanität des 21. Jahrhunderts“ weiter wirken kann, und bin gespannt darauf, es bald noch besser kennenzulernen. Auf diesem Gelände mit denkmalrelevantem Bestand, mit industriekulturellem Erbe, startete einst der OttoMotor seine „Siegestour“. Jetzt heißt es, mit angesehenen Künstlerinnen, Wissenschaftlerinnen, Denkmalpflegern, Architektinnen, Projektentwicklern ein neues Kapitel der zukunftsfähigen Stadtgestaltung aufzuschlagen. Uta Atzpodien

Die beste Zeit bleibt dran. In einer der nächsten Ausgaben berichten wir ausführlicher über das Zentralwerk und sein transformatorisches Wirken. Weitere Informationen unter: www.raum13.com

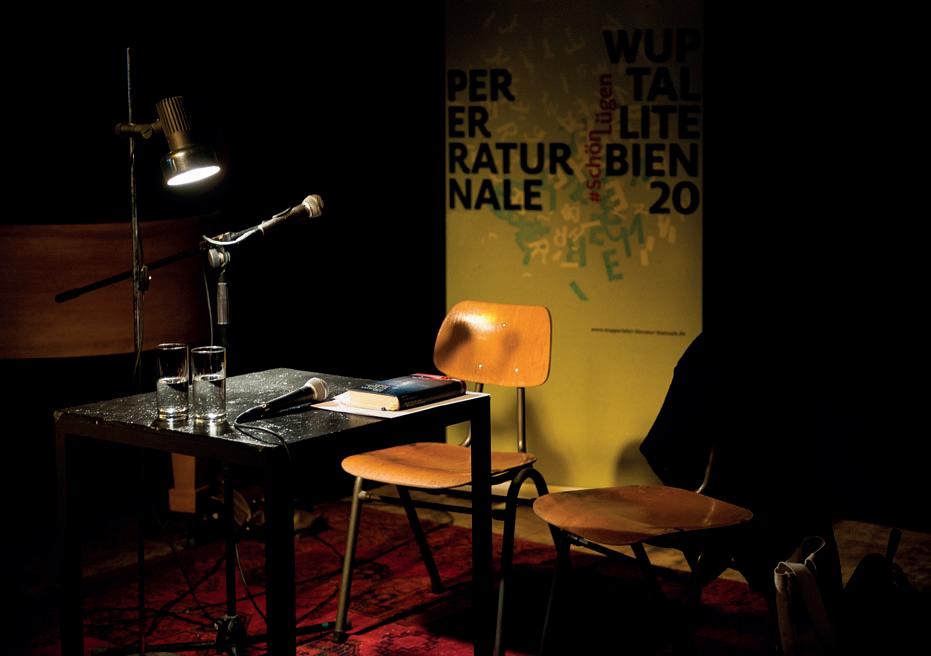

Tier, Mensch, Maschine – Berührungen Die Wuppertaler Literatur Biennale vom 5. bis 8. November 2020

Foto: Antje Zeis-Loi

Anders als viele andere Literaturveranstaltungen widmet sich die Wuppertaler Literatur Biennale Themen, mit denen sie sich immer wieder aufs Neue der Frage stellt, wie Literatur auf gesellschaftliche Herausforderungen reagiert. 2020 geht es um die Berührungspunkte und Reibungsflächen zwischen Mensch, Natur und Technik, womit die Biennale erneut zeigt, dass der Bezug zu drängenden Fragen unserer Zeit ihr wichtigstes Ziel ist.

Sandra Burghardt,

Foto: Mirko Lux

Niemand konnte in der ersten Phase ihrer Planung ahnen, dass es ein von Tieren auf Menschen übertragener Krankheitserreger sein würde, der der kommenden Biennale ihre besonderen Bedingungen diktiert. Aber, um unter dem Druck der Gefährdung überhaupt stattfinden zu können, musste natürlich auch die Wuppertaler Literatur Biennale einen Pandemie-Modus entwickeln. Denn abgesehen von den notwendigen Schutzmaßnahmen zeigte sich, dass zum Beispiel an die Anreise von Autorinnen und Autoren aus dem Ausland nicht zu denken ist. Fast alle damit zusammenhängenden Pläne mussten aufgegeben werden. Stattdessen benötigte die Biennale Impulse, die es ihr gestatten, mit Gewinn auf die besonderen Rahmenbedingungen einzugehen und zugleich über sie hinauszuweisen.

Die Wuppertaler Literatur Biennale 2020 setzt daher

neue Akzente: zum Beispiel mit einer Lyrikveranstaltung, mit der bereits am ersten Biennale-Tag erstmals Raum für aktuelle Dichtung geschaffen wird.

Neu ist zum Beispiel auch die Zusammenführung der Literatur aus der Region an einem Ort: Am zweiten Tag der Biennale präsentieren die beteiligten bergischen Autorinnen und Autoren ihre auf das Thema der Biennale ausgerichteten Veranstaltungen im Café ADA.

Darüber hinaus haben sich die Veranstalter bemüht, durch Verbesserungen im Bereich der Organisation und die Fokussierung auf eine überschaubare Zahl von Veranstaltungsorten den besonderen Bedingungen Rechnung zu tragen.

Immerhin bleibt eine Sache so wie sie immer war: Die Biennale muss nicht ganz auf Internationalität verzichten. Diesen Anspruch kann sie auch 2020 aufrechterhalten. Sie verdankt dies dem schottischen Autor Martin Walker, dem man nicht absagen musste, weil er sich sowieso in Deutschland aufhält, also nicht von Reisebeschränkungen betroffen ist und daher mit einer Lesung aus seinem Zukunftsthriller Germany 2064 den Auftakt der diesjährigen Biennale bildet.

Selbstverständlich wird nun auch der Preis der Wuppertaler Literatur Biennale verliehen. Den Hauptpreis erhält Philipp Böhm, den Förderpreis Astrid Gläsel. Aus diesem Anlass wird John von Düffel einen Vortrag halten.

Philipp Böhm, Foto: Sonja Szillinsky Astrid Gläsel, Foto: privat

Und auch das Format des „Diskurses“ bleibt erhalten, 2020 als Streitgespräch zwischen Svenja Flaßpöhler und Ilija Trojanow zum Thema Halten unsere Haltungen?.

Die Biennale bemüht sich um ein Hygienekonzept, das Besucherinnen und Besuchern ein Höchstmaß an Sicherheit garantiert. Auch dies spiegelt sich in der Wahl der Veranstaltungsräume, die dank ihrer Größe gewährleisten, dass genügend große Sicherheitsabstände eingehalten werden können. Bedauerlich ist, dass daher auch die Zahl der Plätze begrenzt ist. Es empfiehlt sich also, frühzeitig an Eintrittskarten zu denken. Ruth Eising

Martin Walker, Foto: K.M. Einwanger Yevgeniy Breyger, Foto: G. Cuzepan Rike Scheffler, Foto: Valerie Schmidt Sabine Scho, Foto: Matthias Holtmann

Sebastian Unger, Foto: Skiba Arthur Dziuk, Foto: Gunter Glücklich Berit Glanz, Foto: privat Emma Braslavsky, Foto: Stefan Klüter

John von Düffel, Foto: Katja von Düffel Ilija Trojanow, Foto: privat Svenja Flasspoehler, Foto: privat Christoph Ransmayr, Foto: privat

Donnerstag, 5. November 2020

18 Uhr Martin Walker „Germany 2064“ Moderation: Antje Deistler, Sprecher: Udo Thies, Ort: Citykirche Elberfeld, Kirchplatz 2, 42103 Wuppertal

20 Uhr „Die Tiermenschmaschine“ – Lyrik-Salon mit Musik, mit den Dichterinnen und Dichtern Yevgeniy Breyger, Sandra Burghardt, Rike Scheffler, Sabine Scho und Sebastian Unger. Moderation: Beate Tröger Ort: Loch, Plateniusstraße 35, 42103 Wuppertal

Freitag, 6. November 2020

17 -23 Uhr Literatur von und mit

Autorinnen und Autoren aus dem Wuppertal

Ort: ADA, in den Räumen des Insel e.V., Wiesenstraße 6, 42105 Wuppertal

Samstag, 7. November 2020

11 Uhr Norbert Scheuer „Winterbienen“ Moderation: Annette Hager Ort: Stadtbibliothek, Kolpingstraße 8, 42103 Wuppertal

Samstag, 7. November 2020

16 Uhr Berit Glanz „Pixeltänzer“ Moderation: Mithu Sanyal 18 Uhr Arthur Dziuk „Das Ting“ Moderation: Dina Netz 20 Uhr Emma Braslavsky

„Die Nacht war bleich, die Lichter blinkten“

Moderation: Birte Fritsch Ort für alle drei Lesungen: Sophienkirche, Sophienstraße 3, 42103 Wuppertal

Sonntag, 8. November 2020

11 Uhr Philipp Böhm erhält den

„Preis der Wuppertaler Literatur Biennale 2020“

und Astrid Gläsel den „Förderpreis“ Vortrag von John von Düffel

„Empathie mit dem Baggersee“

14 Uhr „Halten unsere Haltungen?“ Diskurs mit Svenja Flaßpöhler und Ilija Trojanow Moderation: Marija Bakker

Big Moons

16 Uhr Ilija Trojanow „Eistau“ Moderation: Marija Bakker Ort für alle drei Veranstaltungen: Skulpturenpark Waldfrieden, Hirschstraße 12, 42285 Wuppertal

Sonntag, 8. November 2020

20 Uhr Christoph Ransmayr „Cox oder der Lauf der Zeit“ Ort: ADA, in den Räumen des Insel e.V., Wiesenstraße 6, 42105 Wuppertal

Einen ausführlichen Essay zum Biennale-Thema „Tier Mensch Maschine“ gibt es in der besten Zeit 2020/3. Der Artikel ist über www.schwebetal-verlag.de abrufbar.

Das vollständige Programm, mit allen Beteiligten Autorinnen und Autoren unter www.wuppertaler-literatur-biennale.de Der Kartenvorverkauf startet am 13. Oktober 2020 über wuppertal-live.de

Unsere Manufaktur für Designleuchten hat im Herbst 2019 in neuen Räumlichkeiten in Solingen am Piepersberg 36 ihren Betrieb aufgenommen. Hier werden in kreativer Atmosphäre neue Design-Ideen entwickelt und sämtliche Leuchten in klassischer Handarbeit hergestellt. Stück für Stück.

Die gesamte Licht im Raum Kollektion wird in unserem Werksverkauf präsentiert und angeboten.

Unsere Arbeit ist mit dem „Deutschen Manufakturen Siegel“ ausgezeichnet worden.

Big Moons – Große Geste

… Bei unserem neuen Familienmitglied kommt die Qualität von Form und mundgeblasenem Glas auf eine ganz besonders schöne Art und Weise zur Geltung. Erhältlich in sechs verschiedenen Farben der exklusiven Glasmanufaktur „von Poschinger“, bestückt mit blendfreier 15W Hochleistungs-LED, werden Big Moons zu spektakulären Lichtobjekten in den schönsten öffentlichen und privaten Räumen.

White Moons – Licht von einem anderen Stern

… Das Lichtobjekt aus Porzellan der Manufaktur Fürstenberg wird zum strahlend schönen Blickfang – sei es über dem Esstisch, um ein vollendetes Gesamtensemble zwischen Licht und Möbel zu erzeugen – oder als Einzel- bzw. Doppelleuchte an Wand und Decke. Mit der Möglichkeit, jede einzelne Porzellankugel individuell zu positionieren, entsteht eines ganz sicher: Bezauberndes Licht – funktional und stimmungsvoll.

White Moons

Dinnebier Licht GmbH Piepersberg 36 42653 Solingen Telefon. (02 12) 59 67 33-0 info@dinnebier-licht.de www.dinnebier-licht.de

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 –16 Uhr

Online Shop: www.licht-im-raum.de