Schwerpunktthema: Durchflussmessung

Modernisierungsprogramm für Kraftwerk Ferrera

Schlitters macht Schritt in die Energieunabhängigkeit

Restwasserkraftwerk überzeugt mit innovativer Technik

Fachmagazin für Wasserkraft

Schwerpunktthema: Durchflussmessung

Modernisierungsprogramm für Kraftwerk Ferrera

Schlitters macht Schritt in die Energieunabhängigkeit

Restwasserkraftwerk überzeugt mit innovativer Technik

Fachmagazin für Wasserkraft

Das mediale Echo war leise und verhalten. Nur wenigen Medien war es überhaupt eine Schlagzeile wert: Die globale Durchschnittstemperatur hat mit Anfang des Jahres die 1,5-Grad-Marke überschritten. Jene Marke, die im Pariser Klimaabkommen vom Dezember 2015 als Grenzwert vorgegeben wurde und auf den sich damals immerhin 195 Staaten einigen konnten. Wir sprechen also von einem historischen Moment der unrühmlichen Art, dessen Folgen nicht zur Gänze abzuschätzen sind. Trotzdem sollten wir keineswegs in Resignation und Defätismus verfallen. Diese Wegmarke kann auch zu einem Beschleunigungspunkt für die immer stärker werdende Climate-Tech-Branche werden. Wie Jan Lozek, Gründer der Future Energy Ventures, kürzlich schrieb, steht die Klimatechnologie derzeit vor dem Spagat, einerseits Lösungen für die Anpassungen an den Klimawandel zu finden und andererseits die Transformation hin zur Klimaneutralität voranzutreiben. Dabei erkennt er auch Grund zu leichtem Optimismus. „Das Überschreiten der 1,5-Grad-Schwelle könnte paradoxerweise genau der Katalysator sein, den die ClimateTech-Branche braucht. Es verstärkt die Dringlichkeit für Investitionen in Klimatechnologien und schafft neue Märkte für Anpassungslösungen“, argumentiert Lozek. In diesem Zusammenhang teilt der Experte die Meinung vieler anderer Energiefachleute: KI könnte der Schlüssel für die Energiewende sein, ihr kommt jetzt schon eine entscheidende Rolle zu in der Integration und Optimierung dezentraler Energiequellen, und sie macht Stromnetze effizienter. Aus diesem Grund wird man auch in politischen Kreisen gut beraten sein, trotz schwächelnder Konjunktur weiterhin die Forschung und natürlich den Ausbau der Erneuerbaren unter Zuhilfenahme sämtlicher digitaler Möglichkeiten zu unterstützen. Diese Einschätzung korrespondiert gut mit der aktuellen Prognose des World Energy Outlook 2024 (WEO), der das mit Abstand höchste Wachstumspotenzial am Energiesektor bei den Erneuerbaren konstatiert – allen aktuellen politischen Entwicklungen zum Trotz. Der WEO geht davon aus, dass bis 2050 der Anteil der Stromproduktion aus erneuerbaren Quellen weltweit von 30 Prozent (Stand 2023) bis auf 83 Prozent ansteigt. Die Prognose für Europa liegt sogar bei 84 Prozent. Zwar werden sich auf lange Sicht Photovoltaik und Windkraft zu den Wachstumstreibern der Branche entwickeln, dennoch wird die Wasserkraft weiterhin ein unverzichtbarer Player für die Energiewende bleiben – speziell in Mitteleuropa.

In der vorliegenden, ersten Ausgabe der zek HYDRO – die übrigens das letzte Mal in diesem Design erscheint – dürfen wir wieder einige interessante Projekte vorstellen. Wir haben uns unter anderem ein Kleinwasserkraftwerk im Tiroler Zillertal (S 24) angesehen, das mit einigen innovativen technischen Lösungen aufwartet. Gleiches gilt für ein Restwasserkraftwerk im Salzburger Pinzgau (S 47) oder auch für das modernisierte Bündner Kraftwerk Ferrera. Außerdem haben wir diesmal den Schwerpunkt auf das Thema Durchflussmessung (ab S 56) gesetzt. Abschließend möchte ich mich wieder bei allen bedanken, die am Entstehen der vorliegenden Ausgabe mitgeholfen haben. Ich darf Ihnen, liebe(r) Leser(in) eine gute Zeit mit der neuen zek HYDRO wünschen.

Ihr

Mag. Roland Gruber (Herausgeber) rg@zek.at

24.-25. SEPTEMBER 2025 | FORUM LANDQUART, SCHWEIZ https://www.kleinwasserkraft-anwenderforum.de/

Komplettlösungen für eine nachhaltige Zukunft.

Reliability beyond tomorrow.

08 Interessantes & Wissenswertes SHORT CUTS

20 Analyse: Das Leid mit der Wiederverleihung KOLUMNE LINDNER

21 energieUri optimiert Energieproduktion auf dem Arni KW INTSCHIALP

24 Schlitters macht Schritt in die Energieunabhängigkeit KW ÖXLBACH

34 Die ganze Welt der Wasserkraft für drei Tage vereint in Graz HYDRO 2024

36 Bayerischer Turbinenspezialist setzt weiter auf Innovationskraft WATEC 2025

03 Editorial

06 Inhalt

08 Impressum

30 Graubündner Kraftwerk bestens für die Zukunft gerüstet KW FERRERA

39 Wasserkraftprofis erneuern Kraftwerkskaskade und Stromnetz KW TABERBACH

44 Anlagen-Engineering à la carte –von der Kür bis zur Pflicht EPLAN

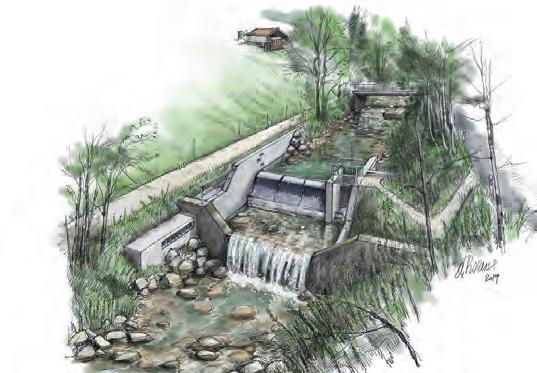

47 Restwasserkraftwerk in Salzburg punktet mit innovativer Technik RWKW SULZAU

50 Europäischer Treffpunkt für Was serkraft in der Mozartstadt RENEXPO INTERHYDRO 25

52 KWK Österreich mit 4 Forderungen an die neue Regierung INTERESSENSVERTRETUNG

53 Spezialist bietet Lösungen für anspruchsvolle Sanierungsfälle MOBILES

56 Effiziente Durchflussmessung in Niederdruckanlagen

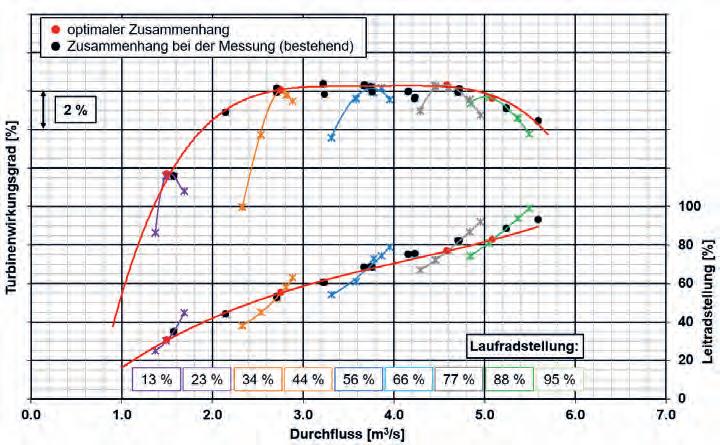

60 Vom hydraulischen Blindflug zum optimierten Wasserkraftwerk

GRÜNES LICHT FÜR DEN BAU VON KRAFTWERK TRAUNFALL

Gute Nachrichten zu Jahresbeginn für das Kraftwerksprojekt Traunfall der Energie AG: Wie das Nachrichtenportal www.meinbezirk. at und weitere Regionalmedien berichteten, wurde vor kurzem die offizielle Genehmigung für das Projekt erteilt. Es handelt sich dabei um einen geplanten Ersatzneubau für die bestehenden Kraftwerke Gschröff, Siebenbrunn und Traunfall. Der baulichen Umsetzung steht nun – nach erfolgreich absolvierter Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) – nichts mehr im Wege. Das Kraftwerksprojekt wird einen erheblichen Leistungssprung ermöglichen. Kamen die drei Altkraftwerke zusammen auf eine installierte Leistung von knapp 12,7 MW, wird die Ausbauleistung des neuen Kraftwerks bei 25 MW liegen, es wird also de facto eine Verdopplung ermöglichen. Das historische Kraftwerk Gschröff, das 1888 in Betrieb genommen wurde und als Österreichs ältestes noch funktionierendes Flusskraftwerk gilt, bleibt als Schaukraftwerk erhalten. Die beiden anderen Anlagen Siebenbrunn und Traunfall werden rückgebaut. Der Baubeginn für das neue Kraftwerk Traunfall ist noch für 2025 avisiert. 2029 möchte die Projektbetreiberin Energie AG mit dem neuen Kraftwerk ans Netz.

KRAFTWERK WALLSEE-MITTERKIRCHEN:

TURBINENTAUSCH-PROGRAMM ANGELAUFEN

Das von VERBUND betriebene Donaukraftwerk Wallsee-Mitterkirchen, das zwischen 1965 und 1968 errichtet wurde, wird in den kommenden Jahren schrittweise modernisiert. Konkret werden alle sechs Turbinen, die bereits ungefähr je 400.000 Betriebsstunden auf dem Zähler haben, ausgetauscht. Bis 2030 soll das Modernisierungsprogramm abgeschlossen sein. Mitte November letzten Jahres wurde bereits der Ausbau des ersten Laufrads mithilfe des kraftwerkseigenen Portalkrans durchgeführt. Das Ausheben des 120 Tonnen schweren Bauteils mit einem Durchmesser von 7,8 m erforderte dabei von Kranführer und Betriebsmannschaft höchste Konzentration und Fingerspitzengefühl. Durch das geplante Modernisierungspaket erfährt das Donaukraftwerk eine Erhöhung der Engpassleistung um rund 10 MW auf insgesamt 220 MW, sowie eine Steigerung der durchschnittlichen Erzeugung um rund 54 Mio. kWh auf nahezu 1,4 Mrd. kWh. Damit werden zukünftig allein aus dem Kraftwerk Wallsee-Mitterkirchen 390.000 Haushalte mit erneuerbarem Strom versorgt. Die Maßnahme schließt an eine bereits laufende Überholung der elektrischen Teile der Maschinensätze, der Generatoren, an.

Das bestehende Kraftwerk Siebenbrunn an der Traun in Oberösterreich wird für den Ersatzneubau Kraftwerk Traunfall geschliffen.

Die Wehranlagen des Altbestands des Kraftwerks Traunfall sind in die Jahre gekommen und werden im Zuge des Bauvorhabens ebenfalls rückgebaut.

VERBUND

Auftakt zur Revitalisierung Wallsee-Mitterkirchen: Karl Heinz Gruber (GF VHP), Achim Kaspar (Vorstand VERBUND AG), LAbg. Anton Froschauer (Perg), Michael Amerer (GF VHP)

Das Ausheben des 120 Tonnen schweren Laufrads erforderte höchste Konzentration bei allen Beteiligten.

HERAUSGEBER

Mag. Roland Gruber

VERLAG

Mag. Roland Gruber e.U. zek-VERLAG

Brunnenstraße 1, 5450 Werfen

Tel. +43 (0)664-115 05 70 office@zek.at www.zek.at

CHEFREDAKTION

Mag. Roland Gruber, rg@zek.at Mobil +43 (0)664-115 05 70

REDAKTION

Mag. Andreas Pointinger, ap@zek.at Mobil +43 (0)664-22 82 323

ANZEIGENLEITUNG / PR-BERATUNG

Mario Kogler, BA, mk@zek.at Mobil +43 (0)664- 240 67 74

GESTALTUNG

Mag. Roland Gruber e.U. zek-VERLAG

Brunnenstraße 1, 5450 Werfen

Tel. +43 (0)664-115 05 70 office@zek.at www.zek.at

UMSCHLAG-GESTALTUNG

MEDIA DESIGN: RIZNER.AT

Stabauergasse 5, A-5020 Salzburg

Tel.: +43 (0)662/8746 74

E-Mail: m.maier@rizner.at

DRUCK

Druckerei Roser

Mayrwiesstraße 23, 5300 Hallwang

Tel.: +43 (0)662-6617 37

VERLAGSPOSTAMT

A-5450 Werfen

GRUNDLEGENDE RICHTLINIEN

zek HYDRO ist eine parteiunabhängige Fachzeitschrift für kleine bis mittlere Wasserkraft im alpinen Bereich.

ABOPREIS

Österreich: Euro 78,00, Ausland: Euro 89,00 inklusive Mehrwertsteuer

zek HYDRO erscheint 6x im Jahr.

Auflage: 8.000 Stück

ISSN: 2791-4089

Das vor drei Jahren gegründete Wasserkraft-Labor Hydro Alps Lab der HES-SO Valais-Wallis kann seit kurzem mit OIKEN einen neuen Partner begrüßen. Gemeinsam werden sie Lösungen zur Bewältigung der Herausforderungen der Energiewende erarbeiten. 2021 unterzeichneten die Hochschule für Ingenieurwissenschaften, Alpiq, FMV (Forces Motrices Valaisannes) und HYDRO Exploitation anlässlich der Gründung des Forschungslabors einen Fünfjahresvertrag. Seitdem hat das Labor mehrere anwendungsorientierte Forschungs- und Entwicklungsprojekte zur Optimierung von Hochdruckanlagen und Laufwasserkraftwerken durchgeführt, die über nationale und europäische Fonds finanziert wurden. Sein Auftrag besteht darin, sich für eine moderne und nachhaltige Wasserkraft einzusetzen. Ein Auftrag, an dem sich OIKEN als neuer Partner beteiligen wird. Zu den Vorzeigeprojekten des Labors gehört CaVision. Im Rahmen dieses innovativen Projekts wurden Schallsensoren zur Zustandsüberwachung von Kraftwerken entwickelt. Diese tragen dazu bei, den schädlichen Auswirkungen von Kavitation und somit dem Verschleiss der Anlagen vorzubeugen. Nach Ablauf des Fünfjahresvertrags im Jahr 2026 plant das Labor, seine bisherigen Ergebnisse zu konsolidieren und neue Lösungen zur Stärkung der Wasserinfrastruktur in der Schweiz und Europa zu erarbeiten.

GENERATOREINBAU IM WASSERKRAFTWERK BONDO

Seit rund zwei Jahren laufen die Bauarbeiten für die Wiederinbetriebnahme des ewz-Kraftwerks Bondo im Bündner Bergell. Nun wurde mit dem Generator eines der Herzstücke des Kraftwerks eingebaut. Ab Frühling 2025 soll das Kraftwerk wieder erneuerbaren Strom produzieren. Das ewz-Kraftwerk Bondo steht seit dem Bergsturz vom Piz Cengalo im Sommer 2017 still. Der Zürcher Stadtrat genehmigte Ausgaben von 10,9 Millionen Schweizer Franken für den Wiederaufbau. Neben der Wasserfassung Prä werden auch die maschinellen Anlagen in der Energiezentrale erneuert. Anfang Januar konnte eines der Herzstücke des Kraftwerks eingebaut werden: der Generator. Am vergangenen Donnerstag wurde der 20 Tonnen schwere Rotor in den Stator eingefahren. Eine außergewöhnliche Herausforderung, bei der eine so schwere Last mit millimetergenauer Präzision positioniert werden muss. Nun steht die Ausrichtung der Maschine und das Auswuchten des Rotors an. Im Anschluss folgt die Montage aller Hilfsbetriebe sowie die Verkabelung der elektrischen Komponenten. In der Zwischenzeit wird die Wasserfassung Prä im Bondascatal fertiggestellt. Im Mai 2025 soll das Kraftwerk in Betrieb genommen werden. Dann wird es pro Jahr wieder 18 Gigawattstunden erneuerbaren Strom aus Wasserkraft ins Netz einspeisen.

Energieverteilung

Wasserversorgung

Wasserkraftanlagen

Inselanlagen

Planung / Konstruktion

Wasserkraftanlagen

Haus interne Fertigung von:

Hochdruck-Turbinen

Mittelspannungsanlagen

T

Automatisierungen

Niederspannungsanlagen

Niederdruck-Turbinen Inselanlagen

Regelungen

Schutztechnik

Ratschings/Gasteig

Anlagen Revitalisierung Service & Montage vorher

Jahresproduktion liegt bei 480 GWh.

Einsatzleiter Alexander

Reuter und LEW-Taucher

Harald Schunn freuen sich über den „Zuwachs“ in der LEW Tauchergruppe.

GEMEINSAM FÜR EINE

ZUKUNFT.

MODERNISIERUNG AM KW ST. FLORIAN ABGESCHLOSSEN

Der Ausbau des Wasserkraftwerks St. Florian, das von SF Energy GmbH betrieben wird und an dem Alperia und die Gruppe Dolomiti Energia jeweils 50 Prozent halten, ist vor Kurzem abgeschlossen worden. Damit wurden die Energieproduktion, die Leistung und die Sicherheit gemäß den Konzessionsauflagen der Autonomen Provinz Bozen gesteigert. Im Rahmen des Ausbaus, der 2020 begonnen wurde, wurden die Maschinen im Wasserkraftwerk erneuert sowie die Sicherheit und die betrieblichen Abläufe der Anlage verbessert. Die Gesamtinvestitionen betrugen 27 Mio. Euro. Das Projekt wurde vom Bereich Engineering & Consulting von Alperia koordiniert, der den gesamten Prozess von der Planung bis zur Inbetriebnahme und Abnahme begleitet hat. Dank der Modernisierung wird das Wasserkraftwerk St. Florian seine jährliche Produktion um etwa 15 Millionen kWh steigern können – das entspricht dem Jahresbedarf von 6.000 Haushalten.

NEUER TAUCHROBOTER UNTERSTÜTZT LEW-BERUFSTAUCHER

Die Berufstaucher von LEW Wasserkraft setzen seit Kurzem auf technische Unterstützung unter Wasser: Der neue Tauchroboter „Nautilus“ ergänzt das Team bei Inspektionen und Wartungsarbeiten. Das ferngesteuerte Fahrzeug ist mit einer hochauflösenden Kamera, einem Greifarm und einem Navigationssystem ausgestattet. Im Einsatz am Kraftwerk Altusried prüfte der Roboter kürzlich einen 10 m tiefen Schacht an der Iller auf Schäden und erstellte detaillierte Bildaufnahmen für die Analyse. „Die Nautilus erlaubt uns, Einsatzorte vorab zu erkunden und gezielte Maßnahmen zu planen“, erklärt Einsatzleiter Alexander Reuter. Der Roboter wird von Land aus gesteuert und kann in gefährlichen Bereichen eingesetzt werden, die für die Taucher ein erhöhtes Risiko darstellen. Die Arbeitstiefe von bis zu 305 m und eine Reichweite von 300 m machen ihn besonders vielseitig.

WASSERKRAFTWERK STEGENWALD SALZBURG-AG.AT/WIRARBEITENDRAN

KRAFTWERK LEUTASCH: RÜCKENWIND FÜR KRAFTWERKSPROJEKT

Wie das Landesverwaltungsgericht Tirol unlängst mitteilte, ist im Widerstreitverfahren um das geplante grenzüberschreitende Kraftwerk in der Geisterklamm eine Entscheidung zugunsten der Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen und gegen einen privaten Interessenten gefallen. Im Zuge des Widerstreitverfahrens wurde geprüft, welches Projekt dem öffentlichen Interesse besser dient. Die zuständigen Behörden entschieden sich für das bayerische Kraftwerkskonzept, da dieses eine ca. zehnmal höhere Stromproduktion verspricht. Laut dem Gericht kommt dabei dem Klimaschutz eine wichtige Rolle zu: Eine höhere Energieproduktion aus erneuerbaren Quellen reduziere die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern. Das Landesverwaltungsgericht Tirol betonte aber gleichzeitig, dass diese Entscheidung noch nicht grünes Licht für die endgültige Realisierung des Projekts bedeutet. Dafür fehlen noch die wasser- und naturschutzrechtlichen Genehmigungen.

KERSTIN ANDREAE IST „ENERGIEMANAGERIN DES JAHRES“

Die E&M-Auszeichnung „Energiemanager des Jahres“ geht dieses Mal an eine Verbandsmanagerin. Die Jury hat sich mit großer Mehrheit für Kerstin Andreae ausgesprochen, Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der Deutschen Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Sie steht seit 2019 an der Spitze des größten deutschen Energieverbands mit seinen rund 2.000 Mitgliedsunternehmen. Eine Jury mit Experten und Expertinnen aus Energiewirtschaft, Wissenschaft und Medien bestimmt die jährliche Preisträgerin beziehungsweise den jährlichen Preisträger. Die Jury hat überzeugt, wie Andreae den BDEW in den vergangenen Jahren durch bewegte Zeiten geführt hat. Nach dem Stopp der russischen Gaslieferungen hat sie maßgeblich dazu beigetragen, die Gasversorgung in Deutschland auf ein neues Fundament zu stellen.

alte Kraftwerksstandort in der Geisterklamm soll wiederbelebt werden. Nun wurden juristisch erste Pflöcke dafür eingeschlagen.

KRAFTWERKE OBERHASLI AG FEIERT 100-JÄHRIGES JUBILÄUM

Im Jahr 2025 feiert die Kraftwerke Oberhasli AG ihr 100-jähriges Jubiläum. Ende Juni gibt es an der Grimsel ein großes Fest für die Öffentlichkeit. Die Kraftwerke Oberhasli AG wurde am 20. Juni 1925 in Bern gegründet. Federführend im Planungsprozess war die damalige Bernische Kraftwerke AG BKW (heute BKW Energie AG). Die BKW hatte bereits 1906 eine Konzession zur Ausnutzung der Wasserkräfte im Oberhasli erhalten. Mit der eigenständigen Aktiengesellschaft KWO verfolgte man die Idee, weitere Partner für das Vorhaben zu gewinnen. Dies gelang jedoch erst nach einiger Zeit: 1928 kam die Stadt Basel als Aktionärin dazu, 1930 die Stadt Bern und 1938 die Stadt Zürich. Seither ist die KWO ein Partnerwerk mit bis heute gleichgebliebenen Besitzverhältnissen: Die KWO gehört zur Hälfte der BKW, die andere Hälfte teilen sich die drei Städte Basel, Bern und Zürich.

FREIE BAHN FÜR DEN BAU DES KRAFTWERKS GEMÜND

Wie die Kölnische Rundschau unlängst in ihrer Online-Ausgabe berichtete, kann das Kraftwerk Gemünd endlich realisiert werden. Nicht weniger als 15 Jahre Vorlaufzeit liegen zwischen den ersten Planungen und der nun erfolgten Genehmigung. Die entscheidende Hürde war bislang der Schutz der Äschenlarven in der Urft, die in Gemünd in der Eifel zur Energiegewinnung genutzt werden soll. Erst unlängst hatte das Verwaltungsgericht in Aachen eine Auflage des Kreises Euskirchen zurückgenommen, wonach das geplante Wasserkraftwerk zum Schutz von Äschenlarven zwei Monate im Jahr abgeschaltet werden müsse. Einen Überblick über die Äschenpopulation soll dagegen ein Monitoring liefern, das vor und nach dem Bau erfolgen soll. Das Kraftwerk wird in Betrieb rund 450.000 kWh sauberen Strom im Jahr liefern.

MESSTECHNIK-PIONIER VERABSCHIEDET SICH IN RUHESTAND Er hat VEGA, den Hersteller für Füllstand- und Druckmesstechnik aus Schiltach, geprägt wie kaum ein anderer: Nach mehr als 50 Jahren im Unternehmen, davon 25 Jahre in der Geschäftsleitung, ging Günter Kech zum 31. Dezember 2024 in den Ruhestand. Er war an der Entwicklung der ersten Geräte mit Ultraschall-Messtechnik in den 1970erJahren ebenso beteiligt wie an der des ersten Radar-Zweileitergeräts der Welt, mit dem VEGA 1997 eine Sensation gelang und die den Grundstein für die Marktführerschaft legte. Ebenfalls revolutionär: die Einführung der Plattform plics® im Jahr 2003, die als innovatives Baukastensystem die Bedienung aller Messprinzipien vereinheitlicht hat. Günter Kech: „Ich habe mich immer als Richtungsgeber, Entscheider und Dienstleister für die Mitarbeiter gesehen.“

Das neue Kleinwasserkraftwerk Turbach in Gstaad soll ab 2026 alljährlich rund 7,3 Gigawattstunden erneuerbaren Strom produzieren.

BAU VON KRAFTWERK TURBACH IM BERNER OBERLAND SCHREITET VORAN

Zwischen Sommer 2024 und 2026 baut die Kraftwerk Turbach AG, eine Partnerschaft der BKW mit der Grünstromproduzentin aventron, ein neues Kleinwasserkraftwerk in Gstaad im Kanton Berner Oberland. Nach seiner Fertigstellung wird die Anlage pro Regeljahr rund 7,3 GWh erneuerbaren Strom produzieren. Seit Mitte September des Vorjahres wird an der Errichtung der Wasserfassung, der Druckrohrleitung und der Zentrale gleichzeitig gearbeitet. Die ersten vorbereitenden Bauarbeiten begannen bereits im Juni mit der Einrichtung der Installationsplätze und des Materialaufbereitungsplatzes. Die Grabenund Rohrverlegearbeiten für die rund 3.000 m lange Druckrohrleitung starteten im Juli, rund die Hälfte des Kraftabstiegs konnte bis zur Winterpause bereits verlegt werden. Nach der witterungsbedingten Unterbrechung werden im Frühjahr 2025 die Bauarbeiten wieder aufgenommen. Ab März 2025 folgen die Ergänzung des Aushubs und der Baugrubenabschlüsse, der Rohbau des Zentralengebäudes sowie die Anlieferung und der Einbau des Turbinengehäuses. Der BKW-Projektleiter Patrick Manz zeigte sich im November hinsichtlich des Projektfortschritts zuversichtlich: „Ich hoffe, dass wir mit diesem wichtigen, nachhaltigen Projekt so gut vorwärtskommen wie bisher.“ Das Kraftwerk nutzt das Wasser des Turbachbachs mit einem Bruttogefälle von rund 230 m und wird zukünftig mit seiner auf 2,5 MW Engpassleistung ausgelegten Pelton-Turbine Ökostrom für ca. 1.400 4-Personen-Haushalte erzeugen.

Vertragsunterzeichnung für das neue Kraftwerk Øksenelvane – links vorne: Knut Arild Flatjord, General Manager von SFE Produksjon AS, links hinten: Bjarte Lofnes Hauge, General Manager von Firdakraft AS, rechts vorne: Kjetil Toverud, Managing Director von ANDRITZ Hydro AS in Norwegen, rechts hinten: Ole Johnny Winther, Business Unit Manager Large Hydro von ANDRITZ Hydro AS.

ANDRITZ ERHÄLT AUFTRAG FÜR KRAFTWERK ØKSENELVANE IN NORWEGEN Sogn og Fjordane Energi (SFE), ein führender Lieferant erneuerbarer Energie im Westen Norwegens, hat über die 100-prozentige Tochtergesellschaft Firdakraft AS ANDRITZ einen Auftrag zur Lieferung der elektromechanischen Ausrüstungen für das neue Wasserkraftwerk Øksenelvane in Bremanger erteilt. Das neue Kraftwerk wird neben dem bestehenden errichtet, das nach über 70 Jahren Betrieb stillgelegt wird. Der Auftrag umfasst die Konstruktion, Fertigung und Lieferung hocheffizienter Ausrüstung sowie deren Montage, Testbetrieb und Inbetriebnahme. ANDRITZ wird zwei hochmoderne Peltonturbinen mit einer installierten Leistung von je 55 MW einschließlich Turbinenreglern, Hauptabsperrorganen, Druckrohrleitungen und Kühlsystemen liefern. Ebenfalls Teil des Lieferumfangs sind zwei Generatoren, Nebenanlagen, Erregersysteme mit Transformatoren sowie umfassende komplette Automatisierungs- und Überwachungssysteme. Mit einer erwarteten Jahresproduktion von 171 GWh wird das neue Kraftwerk Øksenelvane 21 GWh mehr saubere Energie erzeugen als die bestehende Anlage, was eine beachtliche Steigerung bedeutet. Die Maschinensätze wurden speziell dafür konzipiert, die Netzstabilität zu unterstützen und wertvolle Netzdienstleistungen zu erbringen. Das Projekt, das 2028 abgeschlossen sein soll, wird eine wichtige Rolle beim Beitrag von SFE zum Ausbau der erneuerbaren Energien in Norwegen spielen. Derzeit erzeugt SFE jährlich 2,4 TWh Strom aus erneuerbaren Quellen und deckt damit den Bedarf von rund 130.000 norwegischen Haushalten.

Impression vom Anwenderforum 2024 im deutschen Kempten. 2025 findet die Veranstaltung am 24. & 25. September in der Graubündner Gemeinde Landquart

ANWENDERFORUM KLEINWASSERKRAFT IM HERBST 2025 IN DER SCHWEIZ

Das Anwenderforum Kleinwasserkraft ist das praxisnahe Forum für Betreiber, Planer und Hersteller von Kleinwasserkraftanlagen. 2025 wird die Fachveranstaltung am 24. und 25. September in der Schweizer Gemeinde Landquart stattfinden. Den Veranstaltern liegt es am Herzen, den Austausch und die Stärkung des Gemeinschaftsgeistes in der Branche voranzutreiben. Gemeinsam will man den Anteil der kleinen Wasserkraft am Energiemix weiter ausbauen. Es braucht Ideen und Strategien, wie sich die Kleinwasserkraft mit intelligenten Konzepten und dem Schutz der Umwelt in Wirtschaft und Gesellschaft am besten durchsetzen kann – und genau diese werden auf dem Forum diskutiert. Durch die Fokussierung auf Praxiserfahrungen und Anwendungen füllt das Forum eine wichtige Lücke bei der Weiterentwicklung der Kleinwasserkraft. Eine weitere Besonderheit ist das grenzüberschreitende Zusammentreffen von Experten aus dem gesamten deutschsprachigen Alpenraum.

NEUES VORSTANDSTEAM FÜR ENERGIE STEIERMARK

Mitte Dezember 2024 hat der Aufsichtsrat der Energie Steiermark einstimmig beschlossen, DI (FH) Mag. (FH) Martin Graf, MBA (48) und MMag. Werner Ressi (57) für die Dauer von fünf Jahren zum Vorstand des Konzerns zu bestellen. Der entsprechende Prozess wurde im Juli gestartet, rund 30 internationale BewerberInnen stellten sich dem Auswahlverfahren. „Wir sind davon überzeugt, mit den Persönlichkeiten des neuen Vorstands-Teams Kraft ihrer Expertise eine hervorragende Basis für die erfolgreiche Weiterentwicklung der Energie Steiermark als wichtigstes Landes-Unternehmen zu haben“, so der Präsident des Aufsichtsrates, Univ.-Prof. DI Karl Rose. Werner Ressi wird zukünftig u.a. die Bereiche Erzeugung, Vertrieb, Technik, Fernwärme und Informationstechnologie verantworten. Martin Graf wird weiterhin u.a. die Bereiche Finanzen, Controlling, Treasury, Recht sowie Personal und den Bereich der Netze verantworten.

EWO STARTET VORPROJEKT FÜR PSKW SARNERSEE – LUNGERERSEE

Das Elektrizitätswerk Obwalden (EWO) prüfte im vergangenen Jahr das Projekt Pumpspeicherkraftwerk Sarnersee – Lungerersee mittels einer Machbarkeitsstudie, die positiv ausgefallen ist. Aus vier geprüften Varianten folgt nun ein Vorprojekt für die beste Variante, verlautbarte die EWO Anfang 2025. Als beste Lösung erwies sich eine Variante, die aus einer Zubringer- und einer Hauptpumpturbine sowie einer erdverlegten Druckleitung zwischen dem Sarnersee und dem Kraftwerk Unteraa besteht. Diese Lösung überzeugt durch ihre technische Machbarkeit, die vertretbaren Kosten und die daraus resultierende optimale Wirtschaftlichkeit. Zudem wird ein Teil der bestehenden Infrastruktur des Lungererseewerks genutzt, wodurch eine ressourcenschonende Synergienutzung ermöglicht wird. Aufgrund dieser Vorteile wird diese Variante in das Vorprojekt überführt. Die geschätzten Gesamtkosten für diese Variante belaufen sich auf rund 56 Millionen CHF.

SALZBURGER GEMEINDE BERGHEIM ERRICHTET NEUES KLEINKRAFTWERK In der an die Salzburger Landeshauptstadt angrenzende Gemeinde Bergheim sind die Arbeiten zur Errichtung des neuen Kleinwasserkraftwerks Muntigl voll im Gange. Die Laufwasserkraftanlage mit einer Leistungskapazität von ca. 260 kW entsteht direkt an der Einmündung des Gewässers Fischach in die Salzach. Für die Lieferung der elektromaschinellen Ausrüstung und den Stahlwasserbau sorgt der oberösterreichische Kleinwasserkraftallrounder Jank GmbH. Rund 4 Millionen Euro werden von der Gemeinde in den Bau des Kraftwerks investiert, wobei der erzeugte Ökostrom für die Deckung des kommunalen Energiebedarfs aufgewendet wird. Die Realisierung der Anlage ist an einige Herausforderungen gekoppelt. Dazu zählen die naheliegende Gleise der Salzburger Lokalbahn und die unmittelbare Nähe des Abwassersammelkanals der Landeshauptstadt sowie eine am Kraftwerk vorbeiführende Hochdruck-Erdgasversorgungsleitung.

• 10x leichter als Beton

• 50% weniger Druckstoß als Stahl, Gusseisen

• Optimale hydraulische Eigenschaften

• Sehr hohe Abrieb- & Schlagfestigkeit

• Einfache Verlegung in jedem Gelände

• Erfahrene Anwendungstechnik / Engineering

• Umwelt-Produktdeklarationen (EPD)

• Entwickelt für Generationen

Die interaktive Karte findet man online unter der Adresse https://oesterreichsenergie.at/wassermassnahmen

Wikimedia / Martin Lopatka

© Oesterreichs Energie

INTERAKTIVE KARTE MIT ÖKOLOGISCHEN VERBESSERUNGSMASSNAHMEN

Die europäische Wasserrahmenrichtlinie bildet die Grundlage für den Schutz, die Wiederherstellung und die nachhaltige Nutzung von Gewässern. Die Verbesserungsmaßnahmen, die die österreichischen Wasserkraftunternehmen im Zuge des Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplans bereits gesetzt haben, hat Oesterreichs Energie, der Verband der österreichischen E-Wirtschaft, nun in Form einer digitalen Karte veröffentlicht. Aktuell umfasst diese Darstellung rund 170 Projekte zur Verbesserung der Gewässerökologie - von Fischwanderhilfen und Restwasseranpassungen über Renaturierungen bis hin zu Strukturierungsmaßnahmen. Die Karte wird laufend aktualisiert und zeigt damit den Fortschritt in der Umsetzung des Maßnahmenprogramms für aquatische Ökosysteme. Insgesamt haben die Wasserkrafterzeuger bei der Umsetzung dieser Maßnahmen mehr als 300 Millionen Euro in die Gewässerökologie in Österreich investiert.

KANADISCHE PROVINZEN SCHLIESSEN NEUE VEREINBARUNG

Maschinenhalle des kanadischen Kraftwerks Churchill Falls mit 5.428 MW Leistungskapazität.

Koehler-Gruppe

Die kanadische Provinz Neufundland und Labrador hat ein wegweisendes Verständigungsmemorandum mit dem benachbarten Quebec unterzeichnet, das die Wasserkrafterzeugung in Labrador grundlegend neugestaltet, berichtete Mitte Dezember „Eulerpool News“. Diese Vereinbarung soll bis 2075 schätzungsweise 200 Milliarden kanadische Dollar lukrieren. Die neue Abmachung ersetzt den umstrittenen Vertrag von 1969, der die Stromexporte von der Churchill-Falls-Anlage regelte und Jahrzehnte lang für Spannungen zwischen den Provinzen sorgte. Obwohl Neufundland und Labrador die Mehrheit der Anlage besitzt, flossen die Einnahmen größtenteils nach Quebec. Dies lag an Quebecs Rechten, Strom zu extrem niedrigen Festpreisen zu erwerben und mit profitablen Margen in die USA weiterzuverkaufen. Die Premierminister der Provinzen betrachten die neue Lösung als Gewinn für beide Seiten.

KOEHLER-GRUPPE ERWIRBT SCHOTTISCHES WASSERKRAFTWERK Koehler Renewable Energy setzt seine Expansion im Bereich der Entwicklung von Kraftwerken zur Erzeugung nachhaltiger Energie fort und hat am 1. November 2024 das Pitnacree Wasserkraftwerk in Schottland erworben. Das Unternehmen hat die Akquisition über seine Tochtergesellschaft in Großbritannien abgeschlossen. Das Pitnacree Wasserkraftwerk befindet sich auf dem Pitnacree Estate, Ballinluig, in der Nähe von Pitlochry, Schottland. Es wurde von den Eigentümern des Pitnacree Estates entwickelt und gebaut und ist seit der Inbetriebnahme im Dezember 2015 ein wichtiger Bestandteil der erneuerbaren Energieinfrastruktur in der Region. Mit einer installierten Leistung von 300 kW und einer hohen Effizienz von 82 Prozent bei maximalem Wasserdurchfluss von 236 l/s sichert das Wasserkraftwerk eine zuverlässige Energieversorgung.

Wellenschwingungsmessung

Diagnose 24/7 oder mobil

Erfassen von Bus-Daten

Schockrobuste Messgeräte

Software Updates kostenlos

Alles aus einer Hand – ETERTEC unterstützt Sie bei Rohrleitungsprojektierung, Engineering und der Auswahl der richtigen Produkte und Zubehörteile, sorgt für die Logistik zur punktgenauen Lieferung und führt die Baustellenbetreuung bei der Verlegung der Rohrsysteme oder der Sanierung durch.

ETERTEC ist Ihr Spezialist für GFK-Rohrsysteme und verkauft GFK-Rohre von namhaften ISO 9001 zertifizierten Herstellern. Mit unseren GFK-Formteilen –Kurzrohre und Sonderrohre aus GFK – runden wir unser Lieferprogramm ab.

Produktportfolio:

•Kreisrund Nennweiten DN100 bis DN 4000

•Druckstufen PN 1 bis PN 32

•Standardbaulängen 3, 6 bzw. 12 Meter

•Standardfestigkeiten SN 2500, 5000 und 10000

•Sonderrohre (Oval, Ei, Maul, Quadrat) bis DN 3000 auf Anfrage!

Gleichbleibend hohe Qualitätsstandards, von der Beratung bis hin zur Ausführung, sind unser Markenzeichen.

Wasserkraftwerke dürfen seit 1959 in Österreich nur mehr befristet bewilligt werden. Dabei beträgt die Maximaldauer einer solche Befristung 90 Jahre. Der Ablauf dieser Frist bedeutet jedoch nicht das Ende der Wassernutzung, das Wasserrecht kann unter bestimmten Voraussetzungen wiederverliehen werden. Entscheidendes Kriterium für eine solche Wiederverleihung ist eine Anpassung des Wasserkraftwerks an den aktuellen Stand der Technik. Die Überprüfung dieser Voraussetzung erfolgt im Rahmen eines Wiederverleihungsverfahrens, das immer wieder Anlass für negative Überraschungen bietet.

Die häufigsten Fallen und Stolpersteine im Wiederverleihungsverfahren sind:

- Rechtzeitige Antragstellung innerhalb der vorgegebenen Fristen

- Anpassung an den Stand der Technik

- Erwirkung der Zustimmung für die Inanspruchnahme fremder Rechte

Der Antrag auf Wiederverleihung kann frühestens fünf Jahre und muss spätestens sechs Monate vor Ablauf der Befristung des Wasserrechts gestellt werden. Eine verspätete Antragstellung ist von der Behörde zurückzuweisen und hat zur Folge, dass das Wasserrecht mit Ablauf der Befristung automatisch wegfällt (ein Bescheid ist nicht notwendig), Betreiber:innen sind dann verpflichtet, letztmalige Vorkehrungen zu treffen. Als Lichtblick am Horizont ist jedoch festzuhalten, dass die Judikatur bei Versäumung der Frist eine „Wiedereinsetzung in den vorigen Stand“ ermöglicht. Wird die Frist aufgrund eines unvorhersehbaren und unabwendbaren Ereignisses versäumt, kann binnen vierzehn Tagen nach Wegfall des Hindernisses ein Wiedereinsetzungsantrag unter zeitgleicher Einbringung des Wiederverleihungsantrags gestellt werden. Ein solcher Antrag ist oft die letzte Möglichkeit, den Verlust des Wasserrechts abzuwenden.

Sinn der Wiederverleihung ist es, die Wasserkraftnutzung stets am aktuellen Stand der Technik zu halten. Bei zahlreichen aktuell anstehenden Wiederverleihungen ist insbesondere die nachträgliche Errichtung eines Fischaufstiegs eine notwendige Voraussetzung für die Wiederverleihung dar. Die Vorgehensweisen der Behörde sind dabei unterschiedlich. Teilweise wird ein Anpassungsverfahren (im Ergebnis ein Änderungsbewilligungsverfahren) von den Behörden vorgezogen und aufgrund des dann erlassenen Bescheides erst das Wiederverleihungsverfahren durchgeführt. Welche Maßnahmen konkret durchzuführen sind, um die Anlage an den Stand der Technik anzupassen, sollte immer mit den Behörden vorab geklärt werden um sich unangenehme Überraschungen im Wiederverleihungsverfahren zu ersparen. Ob und welche dieser Maßnahmen letztlich tatsächlich erforderlich sind, um den Stand der Technik zu erreichen, ist in vielen Fällen ein wesentlicher Streitpunkt.

Oft wird vergessen, dass durch die Wiederverleihung das Wasserbenutzungsrecht neu erteilt wird. Aus diesem Grund müssen auch Zustimmungserklärungen im Wiederverleihungsverfahren erneuert werden. Zustimmungen sind von allen betroffenen fremden Rechten (insbesondere Grundeigentümer:innen) erforderlich. Hier erweist sich die Judikatur als besonders streng: Im Fall des Vorliegens von Verträgen mit Grundeigentümer:innen wird nämlich im Zweifel angenommen, dass die Zustimmung nur für die Dauer des befristeten Wasserrechtes erteilt wurde, nicht aber auf unbestimmte Zeit. Durch kluge Vertrags-

gestaltung mit Grundeigentümern kann für künftige Wiederverleihungen sichergestellt werden, dass nicht neuerlich Verträge abgeschlossen und möglicherweise neue Entschädigungen gezahlt werden müssen.

Im Wiederverleihungsverfahren selbst sollte darauf hingewirkt werden, eine möglichst lange Bewilligungsdauer zu erhalten. Das WRG gibt hier einen Rahmen bis zu 90 Jahren vor, dem seitens der Behörde immer wieder mit dem ständigen Anpassungsbedarf gekontert wird. Tatsächlich haben aber gerade die jüngsten Anpassungen in Folge der Umsetzung des Wasserrahmenrichtlinie (Stichwort Sanierungsverordnungen nach § 33 d, Anpassungen nach § 21a) gezeigt, dass eine lange Befristung eines Wasserrechtes einem erforderlichen Eingriff im öffentlichen Interesse nicht entgegenstehen. Im Sinne eines effizienten Behördenverfahrens ist es daher durchaus sinnvoll, Wasserrechte eher länger als kürzer zu befristen. Konsensdauern von 40 bis 60 Jahren sollten daher eher der Standard als die Ausnahme sein. Deutlich kürzere Konsensdauern dienen eher der Arbeitsbeschaffung für Behörden, als einer effizienten Bewirtschaftung der Gewässer.

Keiner Wiederverleihung bedarf in der Regel die naturschutzrechtliche Bewilligung, sofern diese nicht ihrerseits befristet wurde. Die Naturschutzgesetze kennen aber das Institut der Wiederverleihung nicht, was gerade bei befristeten Naturschutzbescheiden zu einem Problem werden kann. Wasserbenutzungsrechte können nämlich während der Dauer des Wiederverleihungsverfahrens weiter genutzt werden. In Ermangelung einer vergleichbaren Regelung in den Naturschutzgesetzen führt dies dazu, dass bei einer Befristung das naturschutzrechtliche Neubewilligungsverfahren im Zeitpunkt des Ablaufs der Befristung bereits abgeschlossen sein muss, weil der Fortbetrieb ansonsten nicht mehr gedeckt ist. In solchen Fällen sind Betreiber:innen daher aufgerufen, so rechtzeitig eine neue Bewilligung zu beantragen, dass diese dann auch rechtzeitig vorliegt.

Das Leid bei der Wiederverleihung ist vielfältig. Die Verfahren müssen rechtzeitig geplant und eingeleitet werden, um den Worst-Case einer Neubewilligung zu vermeiden. Rechtzeitige Vorbereitung und kluge Vorgehensweise lässt die Verfahren aber meist ohne Probleme bewältigen.

Von

Berthold Lindner

Berthold Lindner berät und begleitet Wasserkraftbetreiber:innen bei der Umsetzung von Projekten und im laufenden Betrieb. Als Mitautor des WRG-Kommentars von Oberleitner/ Berger ist er als kompetenter Ansprechpartner im Wasserrecht bundesweit tätig.

Kontakt: Lindner Stimmler Rechtsanwälte GmbH & Co KG Lindner@lindnerstimmler.at

Das Kraftwerksgebäude für das neue KW Intschialp wurde auf 1.386 m Seehöhe errichtet. Die Anlage dient der Optimierung der seit rund 115 Jahren bestehenden Energieproduktion aus Wasserkraft auf dem Arni in der Gemeinde Gurtnellen.

Kurz vor dem Jahreswechsel konnte das neueste Kraftwerk des Urner Energiedienstleisters energieUri, das Kraftwerk Intschialp, erfolgreich in Betrieb genommen werden. Die neue Ökostromanlage nutzt dabei bislang brachliegendes Potenzial im Triebwasserweg des Traditionskraftwerks Arniberg. Mit der 330 Kilowatt starken Durchströmturbine erzeugt das Kraftwerk Intschialp im Regeljahr rund 600.000 kWh, was in etwa dem Verbrauch von 140 Haushalten entspricht.

Die Nutzung der Wasserkraft auf dem Urner Arni hat Tradition und geht auf eine technische Pionierleistung zurück, deren Bedeutung über die Schweizer Grenzen hinaus reicht. Als das Kraftwerk Arniberg 1910 in Betrieb genommen wurde, gab es in ganz Europa noch kein Kraftwerk, das für eine derart hohe Gefällstufe gebaut wurde. Die 852 Meter Fallhöhe stellten zu diesem Zeitpunkt eine Rekordmarke dar, und die Umsetzung des Kraftwerks gilt bis heute als ingenieurtechnische Meisterleistung. Gespeist wird die Anlage unter anderem von den beiden Bächen Leitschachbach und Intschialpbach, für deren Nutzung energieUri bereits 1908 die ursprüngliche Konzession erwirkte. Das Triebwasser aus beiden Gewässern fließt in den Sammelschacht Torli, von wo aus es in den Arnisee geführt wird. Dabei handelt es

sich um einen künstlich angelegten Speicher, der mit einem Nutzinhalt von 175.000 m3 vom Kraftwerk Arniberg als Wochenspeicher bewirtschaftet wird. Zwischen 1967 und 1969 wurde das Kraftwerk im Wesentlichen erneuert und modernisiert.

OPTIMIERT BESTEHENDE ENERGIEPRODUKTION

Um die Gefällstufe zwischen der bestehenden Wasserfassung am Leitschachbach und dem Sammelschacht Torli hydroelektrisch zu nutzen, wurde 2009 das Kraftwerk Leitschach errichtet. Das Oberlieger-Kraftwerk zum Kraftwerk Arniberg verfügt über eine Bruttofallhöhe von 23 m und kann einen Konzessionsdurchfluss von 1,1 m3/s nutzen. Analog zum Konzept des KW Leitschach beschloss energieUri 2022 auch das verbliebene hydroelektrische Potenzial am Intschialpbach

zu heben. Konkret sollte mit dem neuen Kraftwerk Intschialp die bestehende Gefällstufe zwischen der Quelle Näcki und dem Sammelschacht Torli zur Energieproduktion genutzt werden. Da die Ausbauwassermenge unverändert bleibt und somit nicht in die bestehende Konzession eingegriffen wird, konnte man sich auf Seiten der Projektbetreiber auch eine zusätzliche Gewässerschutzbewilligung ersparen. Wie beim KW Leitschach ist die Anlage auf einen Durchfluss von 1,1 m3/s ausgelegt, die Bruttofallhöhe liegt bei knapp 26 Metern. Mit der Projektrealisierung setzt der Urner Energiedienstleister ein weiteres Zeichen für den Ausbau seines Kraftwerksportfolios. „Unser jüngstes Kraftwerksprojekt optimiert die bereits seit rund 115 Jahren bestehende Energieproduktion aus Wasserkraft auf dem Arni in der Gemeinde Gurtnel-

len weiter“, sagt Werner Jauch, CEO von energieUri. Im Frühsommer 2024 erfolgte der Startschuss für die Bauarbeiten.

NEUER KRAFTABSTIEG – NEUES KRAFTHAUS

Diese konzentrierten sich im Wesentlichen auf die Errichtung des neuen Krafthauses in unmittelbarer Nähe zum bestehenden Maschinenhaus des KW Leitschach sowie den Bau der Druckrohrleitung. Die bestehende Wasserfassung Intschialpbach blieb in ihrer Funktion und Ausführung unverändert. „Der neue Kraftabstieg ersetzt über eine Länge von rund 800 m die bestehende Hangrohrleitung, eine Freispiegelleitung aus Gusseisen und Kunststoff, die zum Teil bereits am Ende ihrer technischen Lebensdauer angelangt war“, erklärt Heinz Niederberger, Senior Projektleiter

Energie bei energieUri. Die neue Druckrohrleitung wurde mittels GFK Rohre der Dimension DN800 im Bereich der bestehenden Rohrtrasse unterirdisch verlegt.

Auf 1.386 m Seehöhe wurde das neue Kraftwerksgebäude errichtet, in dem die gesamte elektromechanische Ausrüstung, die dazugehörigen Hilfssysteme sowie die neue Transformatorenstation inklusive Niederspannungsverteilung untergebracht sind. Es wurde als Betonbau mit begrüntem Flachdach ausgeführt, wodurch es sich hervorragend in die Naturlandschaft des Arni einfügt.

TURBINE ÜBERZEUGT MIT ROBUSTHEIT

Das technische Herz der Anlage bildet eine Durchströmturbine, die über zwei regulierbare Zellen verfügt. Für die Betreiber die richti-

ge Maschine unter den gegebenen Umständen. Heinz Niederberger: „Die Funktion der Entsanderanlage in der bestehenden Wasserfassung ist prinzipiell gut, aber nicht mehr 100-prozentig sicher. Und da wir sie nicht umbauen konnten, fiel unsere Wahl auf eine hochrobuste Maschinenvariante – und das ist die Durchströmturbine von Ossberger, die mitunter auch mit schwierigen Triebwasserbedingungen problemlos zurechtkommt.“ Bei einem Schluckvermögen von 1,1 m3/s und einer Nettofallhöhe von 22,32 m erreicht die Turbine eine Nennleistung von rund 330 kW. Über ein Präzisions-Stirnradgetriebe erfolgt die Kraftübertragung an einen Synchrongenerator mit 306 kVA Leistung.

Die erzeugte Energie wird anschließend zur neuen Niederspannungsverteilanlage transportiert und danach über einen Transformator von 0,4 kVA auf 15 kVA hochgespannt. Über die Mittelspannungsschaltanlage wird die Energie ins Netz von energieUri eingespeist. Das neue Kraftwerk wurde in das übergeordnete Leitsystem des Urner Energiedienstleisters eingebunden und wird von dessen 24-Leitstelle im Urner Kantonshauptort Altdorf aus via Fernsteuerung überwacht und gesteuert.

BYPASS GARANTIERT SICHEREN BETRIEB

Konzipiert ist die Anlage als reines Laufkraftwerk. „Das heißt, dass die Leistung der Zweizellen-Crossflow-Turbine analog dem Abfluss des Intschialpbachs verläuft. Über die Turbine wird somit der Staupegel am Einlaufschacht geregelt“, erklärt Heinz Niederberger. Da das neue Kraftwerk Intschialp als Oberstufe zum Kraftwerk Arniberg fungiert, muss gesichert sein, dass auch bei eventuellen Betriebsstörungen oder während Abschaltungen

Technische Daten

• Netto-Fallhöhe: 22,32 m

• Ausbaudurchfluss: 1,1 m3/s

• Turbine: Durchströmturbine

• Anzahl der Zellen: 2

• Fabrikat: Ossberger

• Drehzahl: 685 Upm

• Leistung elektr.: 330 kW

• Generator: Synchron

• Drehzahl: 1.010 Upm

• Generatorspannung: 3 x 400 V

• Druckrohrleitung: Länge: ca. 800 m

• Material: GFK

• Energieproduktion: ca. 600.000 kWh

• Inbetriebnahme: Dez. 2024

Hydraulisches Schema der Stromproduktion auf dem Arni. Die beiden Kraftwerke Intschialp und Leitschach sind als Oberlieger-Kraftwerke des Traditionskraftwerks Arniberg situiert. Beide sind als reine Laufkraftwerke konzipiert.

das Triebwasser ungehindert in den Sammelschacht Torli gelangt. Aus diesem Grund wurde parallel zum Absperrorgan im neuen Maschinenhaus ein Bypass vorgesehen. „Der Bypass verfügt über ein Ringkolbenventil, das für eine geregelte Abgabe des Triebwassers in den Unterwasserkanal sorgt. Es muss sichergestellt sein, dass bei einem Turbinenausfall das Wasser nicht in die Hangrohrleitung gestaut wird“, so der Senior Projektleiter Heinz Niederberger.

STROM FÜR 140 HAUSHALTE

Kurz vor dem Jahreswechsel war es schließlich soweit. Nach einer Bauzeit von circa einem halben Jahr produzierte das neue Kraftwerk Intschialp ein erstes Mal Strom aus erneuerbarer Urner Wasserkraft. Mit seiner elektromechanischen Ausrüstung wird die Ökostromanlage im Durchschnittsjahr rund 600.000 kWh sauberen Strom erzeugen. Das bedeutet,

dass damit in etwa 140 Urner Haushalte mit lokal erzeugtem, erneuerbarem Strom versorgt werden können. Das Kraftwerk stellt somit einen weiteren kleinen Baustein in der Gesamtenergiestrategie von energieUri sowie in den energiepolitischen Zielsetzungen der Schweiz dar.

Im Zuge des Kraftwerksbaus nutzten die Projektbetreiber auch sich bietende Synergiemöglichkeiten. So wurden etwa bestehende Freileitungen zurückgebaut. Außerdem wurde eine neue Trafostation installiert und in Betrieb genommen, die zu einer weiteren Erhöhung der Versorgungssicherheit vor Ort beitragen wird.

13. WASSERKRAFTWERK SEIT 2006

Für energieUri ist das Kraftwerk Intschialp das 13. Wasserkraftwerk, das der Urner Energiedienstleister zusammen mit Partnern in den letzten Jahren erfolgreich umgesetzt hat.

Diese Aus- und Neubauprojekte sorgen auch für konkrete Wertschöpfung vor Ort. „Für diese 13 Kraftwerksprojekte haben wir zusammen mit Partnern fast 140 Millionen Franken investiert; rund 80 Prozent davon blieben in Form von Aufträgen für lokale Unternehmen im Kanton Uri“, betont Werner Jauch und ergänzt: „Im Betrieb generieren diese Kraftwerke zudem jährlich namhafte Abgaben von circa 4 Millionen Franken für die öffentliche Hand. Zudem schaffen die Projekte hochqualifizierte Arbeitsplätze in der Region. “ Total betragen die jährlichen finanziellen Leistungen von energieUri an die Urner öffentliche Hand damit inzwischen über 15 Millionen Franken. Nach dem erfolgreichen Projektabschluss auf dem Arni plant energieUri mit dem Kraftwerk Meiental bereits das nächste Wasserkraftwerk. Der Baustart für das 37-Millionen-Franken-Projekt erfolgt voraussichtlich Ende 2025.

Ihr Partner für Energieund Kraftwerksdienstleistungen

– Planung, Projektierung und Realisierung von Wasserkraftwerken

– Betriebs- und Geschäftsführung Wasserkraftwerke

– Direktvermarktung und Kraftwerksoptimierung

– Energiewirtschaft und Zertifikatehandel

Auf ca. 1.238 m Seehöhe wurde die Wasserfassung für das neue Kraftwerk Öxlbach errichtet. Am Coanda-System aus dem Hause Wild Metal werden konzessionsgemäß bis zu 300 l/s eingezogen. Das neue Kraftwerk wartet mit modernster Technik auf und liefert im Jahr

Knapp 15 Jahre dauerte es, bis man in der Zillertaler Gemeinde Schlitters Nägel mit Köpfen machen und die Pläne für ein modernes Kleinwasserkraftwerk in die Tat umsetzen konnte. Unmittelbar vor dem Jahreswechsel 2023/24 war es gelungen, das neue Kraftwerk Öxlbach in Betrieb zu nehmen. Mittlerweile können die Tiroler Betreiber auf ein volles Betriebsjahr zurückblicken, in dem die Ökostromanlage die Erwartungen vollumfänglich erfüllt hat. Sie produziert im Durchschnittsjahr rund 5 bis 5,5 GWh sauberen Strom und bringt die Gemeinde im vorderen Zillertal damit in die günstige Lage, zumindest rechnerisch energieautark zu sein. Ein echtes Generationenprojekt – darüber sind sich die Zillertaler einig.

Wie heißt es doch bei Wilhelm Busch so trefflich: „Ausdauer wird früher oder später belohnt – meistens aber später.“ Davon kann man auch in der Zillertaler Gemeinde Schlitters ein Lied singen. Knapp 15 Jahre hatte es für die Umsetzung eines gemeindeeigenen Wasserkraftwerks gebraucht, wie Bürgermeister Josef Wibmer bestätigt: „Wir haben 2008 mit den Wassermessungen am Öxlbach begonnen. Nach einigem Hin und Her lag 2016 schließlich die behördliche Genehmigung für das Projekt vor. Bauen konnten wir trotzdem noch nicht. Es hatten sich Unklarheiten mit einem Grundeigentümer ergeben, die es zuerst zu bereinigen galt.“ Er verweist darauf, dass sich die Gemeinde unter der Führung seines Vorgängers ursprünglich gar nicht aktiv am Projekt beteiligen wollte. Dies sollte sich erst ändern, als man eine Kooperationsbasis mit dem Zillertaler Unternehmer und erfahrenen Wasserkraft-

betreiber Ing. Rudi Hirschhuber gefunden hatte. „Das war für uns der Knackpunkt. Da Rudi das Wasserkraft-Know-how mitbrachte, das uns bislang gefehlt hat“, erklärt Josef Wibmer. Für die spätere Umsetzung des Projekts wurde die Wasserkraft Öxlbach GmbH gegründet, an der die Gemeinde 50 Prozent der Anteile hält, die anderen 50 Prozent entfallen auf Rudi Hirschhuber und auf Hansjörg Hirschhuber. Ende 2022 hatte man mit einem leicht geänderten Konzept die letzten bestehenden Hürden beseitigt – und für den Bau des Kraftwerks lagen nun sämtliche Bescheide vor. Grünes Licht sozusagen von allen Seiten.

Auch wenn schon seit vielen Jahren kein Strom mehr aus der Kraft des Öxlbachs gewonnen wurde: Ganz neu ist dessen hydroelektrische Nutzung nicht. Ganz im Gegenteil, wie Bürgermeister Wibmer bekräftigt:

„Am Öxlbach gab es – knapp unterhalb des Standorts für das neue Krafthaus – schon vor gut 100 Jahren ein kleines Wasserkraftwerk. Es hat zu Beginn die Bauern in der Umgebung mit Strom versorgt. Später lieferte es noch Strom für ein hiesiges Sägewerk. Als im Laufe der Zeit umfangreiche Sanierungen unumgänglich wurden, beschloss der Betreiber die Stillsetzung der Anlage. Heute zeugen von ihrer Existenz nur noch die Überreste der alten Wasserfassung.“

Mitte der 1970er Jahren, speziell nach dem zweiten großen Hochwasser im Sommer 1974, war man entschlossen, die Gefährlichkeit des Öxlbachs einzudämmen. In der Folge wurde der Wildbach mit mehreren massiven Schutzmauern verbaut, um die Gemeinde vor Hochwasser und Muren zu schützen. Im Hinblick auf die Rohrverlegung für die neue Druckrohrleitung sollten diese in weiterer Folge noch eine Rolle spielen.

Hansjörg und Rudi Hirschhuber am Werk, die dabei Umsichtigkeit, organisatorisches Talent und einschlägige Erfahrung bewiesen.

Über eine Gesamtlänge von ca. 3.000 m wurden TRMGussrohre in schub- und zuggesicherter Ausführung der Dimensionen DN400/500 verlegt.

Foto: zek

Deutlich mehr Einfluss auf das Kraftwerkskonzept sollte allerdings ein Naturdenkmal in unmittelbarer Nähe des Kraftwerks nehmen: der Schlitterer Wasserfall. Diesen wollte man unbedingt bewahren, auch wenn dies einige Meter an möglicher Nutzfallhöhe kostete. „Der Schlitterer Wasserfall ist ein hohes Gut, natürlich auch in touristischer Hinsicht. Uns war es deshalb wichtig, dass unsere Kinder und Kindeskinder in Zukunft den Wasserfall noch so erleben, wie wir ihn erlebt haben. Daher war es für uns auch keine Frage, dass wir das Krafthaus oberhalb davon errichten und ihm das turbinierte Wasser somit im Freispiegel wieder zuführen“, so Bürgermeister Wibmer. Für die Planung der aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen erforderlichen Modifikationen und für die Optimierung der bewilligten Anlage, sowie die Abwicklung des gegenständlichen Behördenverfahrens, die Ausschreibung, die Ausführungsplanung und die Bauüberwachung holte man sich mit Ing. Mag Klaus Zwirner vom Ingenieurbüro AlpinConsulting einen erfahrenen Planer an Bord. Neben dem engen Zeitkorsett für die Umplanungen sowie letztlich auch der gesamten Umsetzung lagen für den Planer die zentralen Herausforderungen vor allem in den Gegebenheiten im Baufeld: „Sowohl die extrem steile Leitungstrasse, als auch der Standort des Krafthauses sowie die Rückführung des Unterwassers waren speziell und verlangten nach Sonderlösungen“, so Zwirner. Im Hintergrund der baulichen Abwicklung des Kraftwerksprojekts waren vor allem die vereinten Kräfte von

HOHE LEBENSDAUER ALS KRITERIUM Im März 2023 war es soweit: Die Bauarbeiten konnten beginnen. Wie dies häufig bei Hochdruckanlagen in den Alpen der Fall ist, lagen die größten Herausforderungen in der unterirdischen Verlegung der Druckrohrleitung durch steiles, zum Teil unwegsames Gelände. Mit den Verlegearbeiten betrauten die Projektverantwortlichen mit der Firma GeoAlpin eine Baufirma aus Tirol. Und die sollte in den nächsten Wochen ausreichend Gelegenheit bekommen, ihre Qualitäten unter Beweis zu stellen. Konkret wurde auf einer Länge von knapp 3 Kilometern eine Rohrleitung aus den bewährten Gussrohren des Tiroler Qualitätsherstellers Tiroler Rohre –TRM gebaut. Zum Einsatz kamen dabei Rohrschüsse der Dimension DN500 bzw. DN400. Dass man auf die Qualität der Gussrohre von TRM vertraute, lag für die Bauherrn auf der Hand: „Wir waren von Anfang an der Meinung, dass das Kraftwerk mit Komponenten ausgerüstet wird, die eine hohe Standfestigkeit und eine lange Lebensdauer sicherstellen. Und daher haben wir uns auch für die TRM-Gussrohre entschieden“, erklärt Rudi Hirschhuber.

MAXIMALE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

Die Stabilität der Gussrohre von TRM ist längst sprichwörtlich. Das liegt vorrangig daran, dass sie äußeren und inneren Belastungen effektiv widerstehen können. Gerade die bewährte längskraftschlüssige VRS-T-Verbindung, wie sie im Fall der neuen Druckrohrleitung für das KW Öxlbach eingesetzt wurde, gewährleistet ein schub- und zuggesichertes Rohrsystem. Dieses stellt einerseits eine hohe Scheiteldruckfestigkeit sicher und andererseits auch eine extreme Flexibilität. Damit kann die Druckrohrleitung sogar Hangrutschungen

oder Muren schadlos überstehen. Betonierte Fixpunkte sind damit überflüssig. Für die mit dem Rohrleitungsbau beauftragte Baufirma spielte die gute Verlegbarkeit der Gussohre eine wesentliche Rolle. Gearbeitet wird im schwierigen alpinen Gelände nach der „Auf-Zu-Methode“: Das bedeutet, dass ein Rohrgraben ausgehoben, das Rohr eingebaut und anschließend die Künette wieder zugeschüttet wird. Das klingt nicht spektakulär, bringt aber entscheidende Vorteile gegenüber anderen Methoden. Denn auf diese Weise kann bei fast jedem Wetter verlegt werden, was sich speziell in Bergregionen aufgrund der Zeitersparnis bezahlt macht. Erschwert wurden die Verlegearbeiten in Schlitters speziell durch die zahlreichen Wildbachsperren. „Entscheidend dabei war, dass wir die dicken Mauern für die Rohrdurchführung durchbohren konnten, ohne dass die bauliche Substanz der Sper-

Auch so lässt sich ein Krafthaus umsetzen: Das Gebäude ist nur fußläufig zu erreichen, aber sämtliche schweren Maschinen und Bauteile können mittels Seilwinde und dem Schienenstrang in das Krafthaus gehievt werden.

ren beeinträchtigt wurde“, erklärt Hansjörg Hirschhuber. Über den Projektverlauf bewies die Verlegemannschaft ihr Know-how und ihre Erfahrung eindrucksvoll und stellte sicher, dass die Arbeiten im vorgegebenen Zeitrahmen gehalten werden konnten.

SYNERGIEN IM ROHRLEITUNGSBAU

Für die Almbetreiber am Schlitterberg wurden die Arbeiten dennoch zu einer kleinen Belastungsprobe. Schließlich musste der Almweg,

den. Ein Wermutstropfen, den die Almbetreiber aber gerne in Kauf nahmen. Schließlich erhielten sie dank der Bauarbeiten am neuen Kraftwerk nun erstmalig eine Abwasserleitung sowie ein Glasfaserkabel für die Internetanbindung. „Uns war wichtig, dass wir auch die sich bietenden Synergiemöglichkeiten in der Projektumsetzung nutzen und den Infrastrukturbau ermöglichen konnten, der ohne dieses Bauprojekt nicht so einfach umzusetzen gewesen wäre“, erklärt Bürgermeister Josef Wibmer

Mit der bewährten „Auf-Zu-Methode“ lassen sich die Gussrohre von TRM einfach und schnell verlegen – auch in schwierigem, alpinem Gelände.

Druckrohrleitung haben wir auch eine Löschwasserversorgung integriert. Das bedeutet gerade für die Höfe in der Umgebung eine Erhöhung der Sicherheit im Brandfall. So effektiv hätten wir das Wasser sonst nicht in diesen Ortsbereich bringen können.“

INNOVATIVE LÖSUNGEN FÜR DIE FASSUNG

Für die Entnahme des Triebwassers aus dem Öxlbach errichtete die Baufirma von Frühling bis Sommer 2023 auf ca. 1.238 m Seehöhe das neue Fassungsbauwerk, das die Handschrift des Südtiroler Branchenspezialisten Wild Metal aus Ratschings trägt. Konkret lieferte Wild Metal den Coanda-Rechen vom Typ Grizzly PROTEC Vibro Bars, der aus drei baugleichen Modulen besteht – und der

Wir steuern die

geschiebeführenden Wildbach angepasst ist. Die strömungsoptimierten, feuerverzinkten Schutzrechenelemente halten das Geschiebe vom Feinsieb fern und bewahren dieses somit vor Beschädigungen. Der Edelstahl, auf den Wild Metal bei der Fertigung seiner Grizzly-Serie setzt, gewährleistet höchste Abriebbeständigkeit. Das Sieb ist zum größten Teil selbstreinigend, die unerwünschten Partikel werden mit dem Fließgewässer weitertransportiert. Der Sandeintrag in die Wasserfassung ist durch die geringe Spaltweite von 0,6 mm auf ein Minimum reduziert. An den drei Grizzly-Modulen können in Summe bis zu 300 l/s eingezogen werden.

Orographisch rechts installierte das Team von Wild Metal eine 1,15 m breite Spül- und Dotationsklappe mit integriertem Wintereinlauf. Generell wurde das System so konzipiert, dass

die Fassung auch im Winter bei Eis und Schnee funktioniert – und somit ein ganzjähriger Kraftwerksbetrieb gesichert bleibt. „Nachdem wir die Anlage nun bereits im zweiten Winter beobachten, können wir nur unterstreichen, dass die ersten Betriebserfahrungen damit sehr gut sind“, erzählt Rudi Hirschhuber und findet lobende Worte für die Südtiroler Stahlwasserbauer: „Das Team von Wild Metal hat sehr genau und zuverlässig gearbeitet. Zudem kamen von den Südtirolern immer wieder praktische Verbesserungsvorschläge.“ Für das Entsanderbauwerk lieferte Wild Metal auch die Entsanderabzugsrohre DN300, die effektiv dafür sorgen, dass der Sandeintrag ausgespült wird, ohne dass der Kraftwerksbetrieb dafür sistiert werden muss.

SCHIENENVERKEHR INS KRAFTHAUS

Rund 500 m unterhalb der Wasserfassung, auf etwa 722 m Seehöhe, oberhalb des bekannten Schlitterer Wasserfalls, wurde das neue Kraft-

Unser Tätigkeitsfeld im Bereich Stahlwasserbau:

• Rechenreinigungsmaschinen

• Schützen & Stauklappen

• Rohrbrucheinrichtungen

• Einlaufrechen

• Komplette Wasserfassungssysteme

•

haus errichtet. Um das Gebäude optimal in die Landschaft zu integrieren, ohne dabei eine eigene Zufahrt errichten zu müssen, entwickelten die Projektbetreiber gemeinsam mit ihrem Planer, Ing. Mag. Klaus Zwirner aus Hall, eine spezielle Lösung, die sich in weiterer Folge als goldrichtig herausstellen sollte. Josef Wibmer: „Ein Besuch bei einem Kraftwerk in Südtirol hat uns auf die Idee gebracht: Wir müssen keine eigene Zufahrt errichten, wenn wir eine Schienenbahn errichten, über die wir die schweren Maschinen und Komponenten mithilfe einer Seilwinde hochziehen können. Es ist eher ungewöhnlich, hat im Grunde aber nur Vorteile.“

Den Bau der rund 29 m langen, circa 39 Grad geneigten Schienenbahn wurde vom Osttiroler Turbinenspezialisten Unterlercher realisiert, der bei diesem Projekt auch seine Qualitäten im klassischen Stahlbau unter Beweis stellen konnte. Auch den Hallenkran lieferte und montierte der Osttiroler Branchenprofi.

Und selbstredend kam auch die Turbine vom Wasserkraftspezialisten aus Hopfgarten. Konkret handelt es sich dabei um eine vertikalachsige, 4-düsige Peltonturbine mit elektrisch gesteuerten Düsenreglern. Ausgelegt ist die Maschine auf eine Ausbauwassermenge von 300 l/s und eine Netto-Fallhöhe von knapp 498 m und erreicht damit eine Ausbauleistung von 1.318 kW. Was die Turbine auszeichnet, sind einerseits Top-Wirkungsgrade – sowohl im Teil- als auch im Volllastbetrieb. Andererseits überzeugt sie mit einer außergewöhnlichen Laufruhe. „Wir haben im Zuge der Inbetriebnahme den ‚Münztest‘ gemacht: also eine Münze auf das unter Vollbetrieb stehende Turbinengehäuse gestellt. Sie ist nicht umgefallen“, erzählt Bürgermeister Josef Wibmer mit erkennbarer Zufriedenheit.

Unterlercher mit einer Nennleistung von 1.318 kW. Das Laufrad treibt einen direkt gekoppelten, wassergekühlten Generator vom Fabrikat Hitzinger an.

STROMPRODUKTION AUCH MIT WENIG WASSER

Die ausgeprägte Laufruhe stellt eine zentrale Voraussetzung dar, dass die Maschine lange und zuverlässig ihren Dienst versehen wird können. Wichtig für den Betrieb an einem alpinen Wildbach ist darüber hinaus, dass die Anlage auch bei geringen Wassermengen –wie sie nicht selten in den Wintermonaten Januar oder Februar vorherrschen – weiterläuft und nicht abgestellt werden muss. „Wir haben derzeit (Mitte Januar, Anm.) rund 30 l/s zur Verfügung. Damit läuft die Maschine aktuell mit einer Düse, erzeugt aber immer noch problemlos weiter Strom. Das heißt, dass wir unsere Turbine auch noch im Bereich von 10 Prozent des Volllastbereichs und darunter betreiben können“, erklärt Hirschhuber. Besonderes Augenmerk wurde auch auf den direkt gekoppelten Generator gelegt. Die Be-

treiber entschieden sich für ein Qualitätsprodukt des bekannten Linzer Generatorenherstellers Hitzinger, der eine maßgeschneiderte 3-phasige Synchronmaschine für das Kraftwerk Öxlbach lieferte. Der Generator ist wassergekühlt und ist auf eine Nennscheinleistung von 1.700 kVA ausgelegt. Mit knapp 8 Tonnen Gewicht ist er auch das schwerste Bauteil im neuen Maschinenhaus, das über den Schienenstrang ins Krafthaus gelangte.

INVESTITION IN DIE ZUKUNFT

Rund neun Monate dauerten die gesamten Bau- und Montagearbeiten, ehe man sich im Dezember 2023 mit der Inbetriebsetzung langsam dem Projektabschluss näherte. „Als wir die Druckprüfung im Dezember ´23 durchführten, lag bereits Schnee. Die Wasserfassung war nur mehr mithilfe von Skidoos zu

Technische Daten

• Netto-Fallhöhe: 497,8 m

• Ausbauwassermenge: 300 l/s

• Turbine: 4-düsige Peltonturbine

• Fabrikat: Unterlercher

• Ausbauleistung: 1.318 kW

• Drehzahl: 1.000 Upm

• Generator: 3-Phasen-Synchron Generator

• Fabrikat: Hitzinger

• Nennscheinleistung: 1.700 kVA

• Druckrohrleitung: Material Guss DN400/500

• Fabrikat: TRM - Tiroler Rohre Länge: 3 km

• Rohrverlegung: Geoalpin Bau

• Bau Fassung & Krafthaus: Berger & Brunner

• Stahlwasserbau & Coanda-Technik: Wild Metal

• Coanda: Grizzly Protec Vibro Bars 1300

• Spaltweite: 0,6 mm

• Rohrbruchklappe: DN500 Restwasser: DN200

• Steuerung & Leittechnik: EN-CO

• Planung: Alpin Consulting

• Regelarbeitsvermögen: 5 - 5,5 GWh

erreichen. Aber das Entscheidende war, dass die Druckprüfung auf Anhieb perfekt passte. Damit stand der Inbetriebnahme nichts mehr im Weg“, erinnert sich Rudi Hirschhuber. Nun wollte man auch die Turbine noch vor Weihnachten andrehen und das Kraftwerk in den Probebetrieb bringen. Am 20. Dezember war es schließlich soweit: Das Kraftwerk erzeugte zum ersten Mal Strom – und sämtliche Parameter waren im grünen Bereich.

Für die Projektverantwortlichen ein Moment der großen Erleichterung. Das Kraftwerksprojekt, dessen erste Planung 15 Jahre zurücklag, konnte endlich finalisiert werden – ohne Unfälle, ohne Misstöne, ohne Fehlkalkulation. „Für uns bedeutet das Kraftwerk eine Investition für die nächste Generation und die Zukunft unserer Gemeinde. Gerade für kleine Gemeinden ist der wirtschaftliche Spielraum für Investitionen üblicherweise nicht allzu groß. Der Erlös aus dem Kraftwerk eröffnet uns mittelbis langfristig Möglichkeiten für weitere Projekte, von denen alle Bürger der Gemeinde profitieren können“, freut sich Bürgermeister Wibmer.

TRINKWASSERKRAFTWERK SOLL FOLGEN

Mittlerweile können die Betreiber auf ein ganzes Betriebsjahr zurückblicken – und das Resümee fällt rundum positiv aus: „Das erste Betriebsjahr hat uns gezeigt, dass sowohl das Konzept für das Kraftwerk als auch die gesamte Ausrüstung optimal gewählt worden sind. Wir sind sehr zufrieden und können uns nur bei unseren Partnern und den ausführenden Firmen bedanken“, zieht Josef Wibmer ein erfreuliches Fazit. Im Regeljahr liefert das Kraftwerk zwischen 5 und 5,5 GWh sauberen Strom. Damit können rund 1.400 Tiroler Haushalte versorgt werden. Rein rechnerisch ist die Gemeinde Schlitters damit bereits energieautark. Die Tatsache, dass man mit dem Bau des Kleinkraftwerks auch Infrastrukturprojekte wie die Abwasserentsorgung oder die Internetanbindung für den Schlitterberg realisieren konnte, zeigt die übergeordnete

Bedeutung des Gesamtprojekts für die Gemeinde Schlitters. Und damit noch nicht genug: Im Zuge der Projektumsetzung wurde auch eine in die Jahre gekommene Trinkwasserleitung durch eine neue, druckfeste Leitung ersetzt. Dies versetzt die Gemeinde nun in die erfreuliche Lage, ein Trinkwasserkraftwerk errichten zu können, mit dem man schon in absehbarer Zeit weiteren erneuerbaren Strom aus heimischer Wasserkraft produzieren wird können.

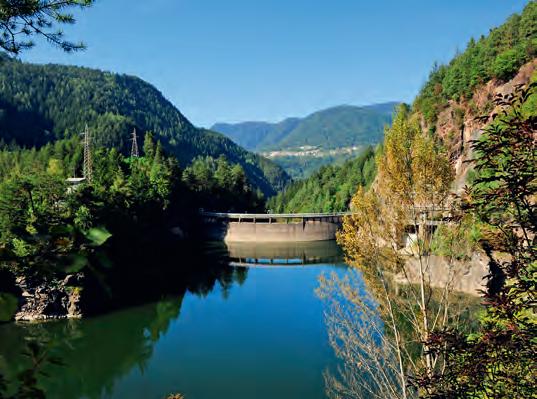

Mit einem umfassenden Modernisierungsprojekt hat die Schweizer Energieversorgerin Repower AG im Vorjahr das Kraftwerk Ferrera in Graubünden zukunftsfit gemacht. Abgesehen von der baulichen Infrastruktur und der Druckrohrleitung wurde im Prinzip die gesamte technische Ausstattung der Anlage erneuert bzw. revitalisiert. In der Kraftwerkszentrale wurde die 2-düsige Pelton-Turbine und der direkt gekoppelte Synchron-Generator einem Retrofit-Programm unterzogen. Völlig neu ausgeführt wurden das gesamte elektro- und regelungstechnische Equipment, das in der Vergangenheit immer wieder für Störungen und Betriebsausfälle verantwortlich war. Ebenfalls modernisiert bzw. saniert wurden verschiedene Stahlwasserbaukomponenten sowie die Absperr- und Regulierorgane an der Wasserfassung. Dank der umfassenden Modernisierung ist das Bündner Wasserkraftwerk Ferrera mit einem mittleren Regelarbeitsvermögen von 17,6 GWh bestens gerüstet für die kommenden Jahrzehnte.

Als größte Energieversorgerin in Graubünden betreibt die Repower AG eine ganze Reihe von Wasserkraftwerken unterschiedlicher Bauart und Leistungsklassen im Kanton. Dabei ist das Unternehmen von der Produktion über den Handel bis hin zur Verteilung zum Vertrieb entlang der ganzen Stromwertschöpfungskette tätig. Neben der Schweiz produziert Repower auch in Italien und Deutschland Strom mit eigenen Kraftwerken sowie über Beteiligungen, wobei der Großteil der Energieproduktion aus der Bündner Wasserkraft stammt.

UMFASSENDE MODERNISIERUNGEN

Damit Repower mit seinen Anlagen auch zukünftig mit maximaler Effizienz sauberen

Strom produzieren kann, betreibt das Unternehmen beträchtlichen Aufwand. Davon

zeugt in etwa der Ersatzneubau des Traditionskraftwerks Robbia, in dessen Totalerneue-

rung Repower zwischen 2020 und 2024 rund 115 Millionen CHF investiert hat. Über dieses Projekt hat zek HYDRO in der August-Ausgabe 2024 ausführlich berichtet. Ein weiteres Modernisierungsprojekt des Bündner Energiedienstleisters wurde ebenfalls im Vorjahr erfolgreich abgeschlossen. Konkret handelt es sich um das Kleinwasserkraftwerk Ferrera in der Gemeinde Trun, dessen technische Ausstattung in der Zentrale und an der Wasserfassung umfassend erneuert wurde. Das Kraftwerk, das seit seiner Erstinbetriebnahme im Jahr 1998 sauberen Strom produziert, steht im Besitz der Aktiengesellschaft Ovra electrica Ferrera SA, an der die Gemeinde mit 51 Prozent mehrheitlich beteiligt ist, die restlichen Anteile stehen im Besitz von Repower, die gleichzeitig für den Betrieb und den Unterhalt der Anlage zuständig ist. Die Hochdruckanlage mit ca. 750 m Fallhöhe nutzt das hydroenergetische Potential des Ferrerabachs in der Region Val Punteglias und ist dank ihres 8.000 m³ fassenden Kavernenspeichers ideal für die zielgerichtete Produktion von Spitzen- und Regelenergie geeignet.

SEKUNDÄRTECHNIK MACHTE PROBLEME

„In den letzten Jahren sind an der Anlage vermehrt Störungen aufgetreten, die zu Betriebsausfällen geführt haben. Zudem gab es auch immer wieder Probleme mit der Steue-

© Gebrüder Meier

Die Revitalisierungsspezialisten der Gebrüder Meier AG führten am SynchronGenerator des Maschinensatzes ein umfassendes Refurbishmentprogramm durch.

rung bzw. mit der Anbindung des Kraft werks an die übergeordnete Repo Leitstelle in Robbia, die 2019 völlig neu gebaut wurde. Ausgegangen sind die diver sen Störungen in erster Linie von den elekt rotechnischen Komponenten der Anlage, die seit der Erstinbetriebnahme im Einsatz wa ren und ihr technisches Lebensende erreicht hatten. Um die Probleme in den Griff zu be

Wir prüfen, revidieren, reparieren oder ersetzen Ihre:

Generatoren

Getriebe

Maschinentransformatoren

Elektromotoren Notstromaggregate gebrueder-meier.ch Tel. +41 44 870 93 93

Wir sorgen für eine sichere Stromversorgung!

Die 2-düsige Pelton-Turbine wurde einem Refurbishment-Programm unterzogen, wozu unter anderem auch die Fertigung eines neuen Laufrads mit optimierter Geometrie zählte. Der direkt gekoppelte SynchronGenerator wurde vom Schweizer Branchenspezialisten Gebrüder Meier AG auf Vordermann gebracht.

Gespräch mit zek HYDRO nicht unerwähnt lässt, dass Repower sowohl im Projektvorfeld als auch bei der praktischen Umsetzung maßgeblich beteiligt war. So wurden sowohl die gesamten planerischen Agenden als auch die Erneuerung der Elektrotechnik von Repower-Fachkräften in Eigenregie ausgeführt. Der Projektleiter weist darauf hin, dass die im Vorjahr erfolgte Projektumsetzung eine flexible Herangehensweise erforderlich machte: „Ursprünglich war es geplant, zunächst die Technik an der Wasserfassung zu erneuern und danach die Modernisierung der Zentrale in Angriff zu nehmen. Allerdings machten diesem Vorhaben die winterlichen Witterungsbedingungen an der Wasserfassung einen Strich durch die Rechnung, weswegen Anfang 2024 zu-

Vom Schweizer Branchenprofi Fäh Maschinen- und Anlagenbau AG revitalisierte Schützentafel kurz vor dem Wiedereinbau.

erst die Erneuerungsmaßnahmen im Maschinengebäude durchgeführt wurden.“

STAHLWASSERBAU REVIDIERT –

E-TECHNIK ERNEUERT

An der Wasserfassung und der dazugehörigen Kaverne starteten die Revitalisierungsmaßnahmen schließlich im September des Vorjahres. Dabei standen neben der Erneuerung der Elektrotechnik- und Stahlwasserbaukomponenten auch bauliche Sanierungsarbeiten an der Wasserfassung auf der To-Do-Liste von Repower, womit die Gefahr von drohenden Unterspülungen am Bauwerk gebannt werden konnte. Da sich die Fassung in der Val Punteglias in einem für Straßenfahrzeuge unerschlossenen Gebiet auf rund 1.600 m ü.M. befindet, waren für den Transport der schweren Baumaschinen und der Stahlwasserbaukomponenten die Dienste eines Transporthelikopters unumgänglich. Bei der Revision des Stahlwasserbaus setzten die Betreiber auf die Kompetenz der in Glarus ansässigen Fäh Maschinen- und Anlagenbau AG. Die Branchenspezialisten sorgten für das fachgerechte Refurbishment des Entleerungsschiebers, der Einlauf- und Spülschützen sowie der Dammbalken für den Einlauf und den Entleerungskanal. Ebenfalls einer Totalrevision unterzogen wurde die Sicherheitsdrosselklappe, wobei diese Maßnahme von der ADAMS Schweiz AG durchgeführt wurde. Die Erneuerung der gesamten Elektrotechnik an der Wasserfassung wurde von Repower in Eigenregie umgesetzt, so Gabriele Castellina: „Sämtliche Schaltschränke der Sekundärtechnik wurden neu ausgeführt und mit Komponenten am Stand der Technik bestückt. Ebenfalls modernisiert wurde die Überwachungssensorik für die Pegel-, Sediment- und

Dank des Kavernenspeichers mit einem nutzbaren Volumen von 8.000 m³ ist das Kraftwerk ideal für die Produktion von Spitzen- und Regelenergie geeignet.

Druckmessungen. Neu implementiert wurde zudem eine Differenz-Durchflussmessung für die Überwachung der Druckrohrleitung. Darüber hinaus wurde für die Sicherstellung der digitalen Kommunikation zwischen Wasserfassung und Zentrale ein neues Lichtwellenleiterkabel eingezogen. Keine Sanierungsmaßnahmen waren hingegen an der 2.808 m langen Druckrohrleitung notwendig, die im Rahmen des Projekts ebenfalls einer Inspektion unterzogen wurde.

ZENTRALE AUF STAND DER TECHNIK GEBRACHT In der Kraftwerkszentrale im Gemeindegebiet blieb in elektromechanischer bzw. leittechnischer Hinsicht kein Stein auf dem anderen. Das Herzstück der Anlage bildet eine 2-düsige Pelton-Turbine in horizontalachsiger Aus-

• Ausbauwassermenge: 600 l/s

• Bruttofallhöhe: ca. 750 m

• Druckrohrleitung: 2.808 m

• Wasserfassung: Tiroler Wehr

• Kaverne Nutzinhalt: ca. 8.000 m ³

• Turbine: 2-düsige Pelton-Turbine

• Turbinenachse: Horizontal

• Drehzahl: 1.000 U /min

• Engpassleistung: 4,2 MW

• Hersteller: ANDRITZ Hydro

• Generator: Synchron

• Spannung: 6.300 V

• Nennscheinleistung: 4.500 kVA

• Hersteller: AvK

• Regelarbeitsvermögen: ca. 17,6 GWh

führung mit 4,2 MW Engpassleistung, die einer Komplettrevision unterzogen wurde. Dazu zählte unter anderem die Fertigung eines neuen Turbinen-Laufrads, das sich durch eine strömungstechnisch optimierte Geometrie auszeichnet. Ebenfalls revitalisiert wurde die hydraulische Regelung der Pelton-Düsen. Im Zuge des Refurbishments wurde sichergestellt, dass die auf 600 l/s Ausbauwassermenge und ca. 750 m Bruttofallhöhe ausgelegte Maschine bei sämtlichen Betriebszuständen ein Maximum an Effizienz erreicht. Für die Revision des direkt mit der Turbinenwelle gekoppelten Synchron-Generators in wassergekühlter Ausführung war der Schweizer Branchenexperte Gebrüder Meier AG zuständig. Wie die Turbine wurde auch der auf 4.500 kVA Nennscheinleistung und 1.000 U/min Drehzahl ausgelegte Generator demontiert und werkseitig einer grundlegenden Sanierung unterzogen. Zu den durchgeführten Maßnahmen der Revitalisierungsexperten zählten unter anderem die Revision und Reinigung der Wicklungen, die Revision der Gleitlager, der Ersatz der Lagerdichtungen sowie die Wicklungsdiagnose an der Statorwicklung. Zudem erfolgte der Umbau der Spannungswandler in einen neuen Klemmkasten, die Auslegung, der Umbau und die Inbetriebnahme eines neuen digitalen Spannungsreglers. Völlig neu konstruiert wurde das Lüfterrad, um den Volumenstrom der Kühlluft zu steigern. Darüber hinaus sorgten die Gebrüder Meier für den Ersatz der Sensorik des Generators und die Revision und den Umbau des Ölaggregats. Die Modernisierung des elektro- und regelungstechnischen Equipments in der Anlagenzentrale wurde wie an der Wasserfassung von Repower-Fachkräften durchgeführt. Auch die elektrischen Schutzeinrichtungen wurden von den Betreibern auf den neuesten Stand gebracht. Bei der Anlagensteuerung setzen die Betreiber auf das bewährte SCADA-System von Siemens, das branchenübergreifend einen hervorragenden Ruf genießt. Selbstverständlich kommt im Zuge des Erneuerungsprojekts auch ein neues Leitsystem zum Einsatz. Dabei handelt es sich um eine von Repower in Eigenregie programmierte Lösung, die sich auch bei anderen Repower-Kraftwerken bestens bewährt. „Ein zentraler Punkt im Rahmen des Erneuerungsprojekts war zudem die stabile Anbindung der Anlagensteuerung an die zentrale Repower-Leitstelle in Robbia, wodurch nun eine zuverlässige Überwachung und Regelung des Kraftwerks gewährleistet ist – das war in der Vergangenheit aufgrund diverser Ausfälle und Störungen durch die Sekundärtechnik nicht der Fall“, sagt der Projektleiter: „Neben der Modernisierung der Primär- und Sekundärtechnik wurde zudem auch

die Klimatisierung im Maschinengebäude erheblich verbessert. Vor der Erneuerung kam es immer wieder vor, dass die Anlage aufgrund der vom Generator verursachten Abwärme auf Störung ging. Diese Problematik gehört durch den Einbau einer aktiven Klimaanlage in der Zentrale nun endgültig der Vergangenheit an.“

REPOWER MODERNISIERT WEITER

Kurz vor dem Wintereinbruch ging das rundum modernisierte Kraftwerk Ferrera im November 2024 wieder ans Netz. Wenige Monate nach der Wiederinbetriebnahme kann Gabriele Castellina ein rundum positives Resümee über das Erneuerungsprojekt ziehen: „Die notwendige Sanierung des Kraftwerks zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Funktionalität und Erzeugung der Anlage hat im Großen und Ganzen sehr gut geklappt. Es ist zwar keine erhebliche Produktonssteigerung zu erwarten, dennoch ist der sichere Betrieb der Anlage und deren Verfügbarkeit durch die umfassenden Modernisierungsmaßnahmen für die kommenden Jahre gewährleistet. Der Projektleiter betont, dass der Erhalt der bestehenden Kraftwerke auch weiterhin eine hohe Priorität in der Repower-Unternehmensstrategie einnimmt, wie eine ganze Reihe von aktuellen Projekten zeigt. Erst Ende Januar 2025 wurde das erneuerte Repower-Kleinwasserkraftwerk Papierfabrik 2 in der Gemeinde Landquart wieder in Betrieb genommen. Wie beim Kraftwerk Ferrera wurden auch dort die Turbine und der Generator revidiert, zusätzlich wurde die gesamte Sekundärtechnik inklusive Niederspannung ersetzt. Beim leistungsstärksten Repower-Kraftwerk in Poschavio ist man gerade dabei die Wasserfassung am Speichersee komplett zu erneuern, darüber hinaus wird das Großkraftwerk um zwei komplett neue Dotierkraftwerke ergänzt.

Das Veranstaltungs-Highlight in Sachen Wasserkraft ging im Herbst 2024 in der zweitgrößten österreichischen Stadt Graz über die Bühne. Von 18. bis 20. November traf sich die internationale Wasserkraftgemeinschaft in der Messe Congress Graz, um sich im Rahmen der HYDRO 2024 über neueste Trends und Entwicklungen zu informieren und neue Kontakte zu knüpfen. Unter dem Leitslogan „Sichere Wasserkraft für turbulente Zeiten“ standen die aktuell drängendsten und brisantesten Fragen heutiger Wasserkraftnutzung im Brennpunkt der Veranstaltung. Rund 1.200 Teilnehmer aus 72 Ländern nahmen daran teil und trugen ihren Teil zum Erfolg der Aqua-Media-Tagung bei.

Nach dem Erfolg der HYDRO 2023 im schottischen Edinburgh waren die Erwartungen an die diesjährige Auflage hoch und alle Augen auf die HYDRO 2024 in Graz gerichtet. In den Hallen der Messe Congress Graz (MCG) galt der allgemeine Fokus für drei Tage zur Gänze allen Aspekten der Wasserkraft. Nach der herzlichen Begrüßung durch die Veranstalterin und Direktorin von Aqua-Media Ms. Alison Bartle sowie den Willkommensworten von Vertretern von AMI, ICOLD, IEA, Verbund und ATCOLD folgte die Präsentation der EU-geförderten ETIP-Initiative durch die drei bekannten Wasserkraft-Experten D. Aelbrecht, Prof. A. Schleiss und A. Harby. Im Anschluss daran stand Tag 1 der renommierten Veranstaltung im Zeichen unterschiedlicher Wasserkraft-Themen, die dabei einen weiten Bogen spannten. So ging es unter anderem um schwimmende Photovoltaik-Anlagen, kurz FPP, sowie diverse hybride Projekte. Vorgestellt wurden dabei grundsätz-

liche Designaspekte und konkrete Anwendungsbeispiele aus Brasilien und den Philippinen. Bei den hybriden Konzepten wurde in den Vorträgen aufgezeigt, wie Photovoltaik

und Wasserkraft optimal zusammenspielen können. Ein weiteres zentrales Thema befasste sich mit den unterschiedlichen Arten des Monitorings erosiver Kavitation. Konkret