4 minute read

Il personaggio: Vittorio Marchesoni

Il personaggio

di Massimo Dalledonne

Advertisement

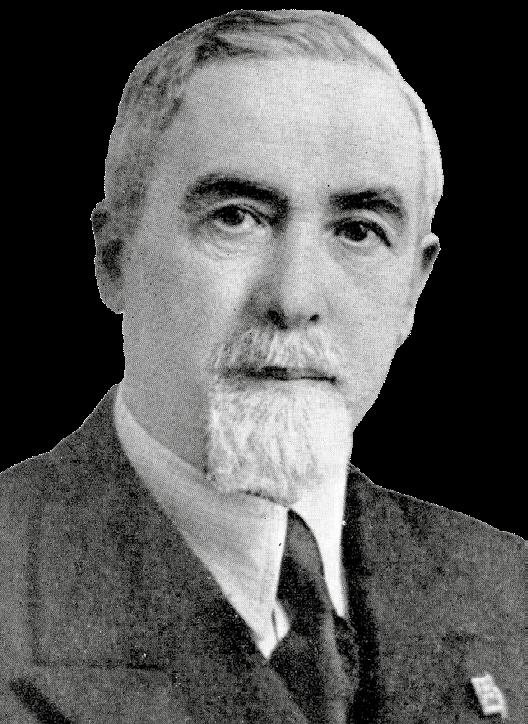

VITTORIO MARCHESONI,

il professore naturalista di Caldonazzo

Alla sua memoria è stato intitolato il Circolo Culturale di Povo. Ma il professore e naturalista Vittorio Marchesoni era originario di Caldonazzo anche se, a causa del lavoro di capostazione del padre, nacque nel 1912 a Malè, in val di Sole. Una figura, la sua, ancora oggi famosa in diversi enti scientifici italiani e, per certi aspetti, decisamente meno conosciuta in Valsugana. Dopo aver ultimato gli studi ginnasiali e liceali al collegio vescovile di Trento, il giovane Vittorio si trasferì a Padova dove, il 12 novembre del 1937, conseguì la laurea in scienze naturali. Per qualche tempo ricoprì la carica di assistente presso l’Istituto Botanico della città e nel 1939 divenne assistente ordinario. Come scrive Antonio Zanetel “dopo aver frequentato il corso allievi ufficiali divenne sottotenente di artiglieria e con questo grado venne richiamato nel 1941 sotto le armi ed inviato sul fronte albanese. Diventato tenente rientrò in Italia al comando di un reparto antiaereo dislocato nella penisola salentina”. Dopo l’8 settembre del 1943 Vittorio Marchesoni divenne comandante di una batteria al servizio delle truppe alleate e, al termine della Seconda Guerra Mondiale, ritornò a Padova dove nel 1948 ottenne la libera docenza in botanica. Tre anni dopo, come ricorda ancora Zanetel nel suo volume “Dizionario biografico di uomini del Trentino Sud-Orientale”, assume il ruolo di professore straordinario presso l’Università di Camerino diventando ordinario esattamente un anno dopo. “Per sette anni, dal 1951 al 1957, ricopre la carica di preside della facoltà di scienze dello stesso ateneo diventandone, nel novembre del 1960, rettore. Un anno dopo, però – continua ancora Zanetel – rinuncia all’incarico per assumere la cattedra di fisiologia vegetale della Facoltà di Scienze di Padova”. Una carriera universitaria, la sua, davvero intensa: Vittorio Marchesoni, infatti, tenne diversi corsi di botanica, erboristeria, chimica agraria, botanica farmaceutica e veterinaria e di fisiologia vegetale. Ancora Zanetel. “Nel 1954 prese il posto di Giovanni Battista Trener come direttore scientifico del Museo di Storia Naturale del Trentino Alto Adige ed anche per merito suo si riuscì a rinnovare e potenziare il Giardino Alpino delle Viotte sul monte Bondone a Trento”. Dal 1956 fu socio dell’Istituto Marchigiano per le Scienze, Arti e Lettere, dal 1960 dell’Accademia Roveretana degli Agiati e dell’Accademia Italiana delle Scienze Forestali, dal 1961 dell’Accademia di Agricoltura, Scienze e Letteratura di Verona e dall’anno successivo divenne socio dell’Accademia Nazionale dei Lincei. Nel 1962 venne nominato presidente della Società per la Scienze Naturali del Trentino Alto Adige e membro del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Fu autore di oltre 50 pubblicazioni fino a quando, il 12 luglio del 1963, un male incurabile lo stroncò a Padova all’età di 51 anni. “Nel pomeriggio del giorno successivo alla sua morte – scrive Antonio Zanetel – all’Università di Padova, al mesto suono della campana del Bo, si è svolto nel cortile antico dell’Ateneo il tradizionale commiato accademico con il rito dell’alza bara alla presenza di autorità accademiche di Padova, Camerino, Ferrara ed un folto stuolo di suoi allievi. La salpa proseguì per Trento dove venne composta la camera ardente presso il Museo di Storia Naturale. Vittorio Marchesoni venne tumulato a Povo, ove risiedevano i suoi familiari”.

Girovagando tra la cultura

di Chiara Paoli

La STELE di ROSETTA

Nel mese di ottobre a Venezia verrà inaugurata una grande mostra dedicata a “Tutankhamon”, che vede la luce a cento anni dalla scoperta della sua tomba da parte di Howard Carter. Ma per l’egittologia ricorre un altro importante anniversario in questo mese di settembre; sono trascorsi 200 anni dalla decifrazione dei caratteri geroglifici, possibile grazie alla Stele di Rosetta, una grande lastra di granodiorite che a fianco a questi caratteri riporta il testo in demotico e greco antico. Geroglifici e demotico non sono in realtà due linguaggi differenti, ma due diverse grafie della stessa lingua egizia; la prima usata per i monumenti e per gli atti di una certa importanza, era considerata “Il linguaggio degli dei”, la cui scrittura è riservata ai soli sacerdoti, mentre la seconda, ricavata semplificando la grafia ieratica intorno al 500 a.C., era impiegata generalmente per atti e documenti. La stele risale al 196 a.C. e riporta un decreto tolemaico per celebrare il primo anniversario dall’incoronazione del faraone Tolomeo V Epifane. Deve il suo nome all’antica città di Rashid (latinizzato in Rosetta) sul delta del Nilo, dove fu scoperta il 15 luglio del 1799 dall’ufficiale francese Pierre-François Bouchard, che aveva preso parte alle campagne napoleoniche. In realtà la scoperta materiale è dovuta ad un soldato il cui nome rimane avvolto nel mistero, ma il generale ebbe il merito di riconoscerne l’importanza e di mostrarla al generale Jacques François Menou, che la portò ad Alessandria e cercò di occultarla fra i suoi effetti personali per non cederla al nemico. Questo importante reperto divenne infatti bottino di guerra inglese dopo la capitolazione dell’esercito francese nel 1801 e dall’anno successivo trova collocazione all’interno del British Museum di Londra. L’artista Joseph Kosuth ha realizzato una grande riproduzione della Stele di Rosetta che sin trova nella Piazza delle scritture a Figeac, città d’origine di Champollion. La stele risulta in realtà essere solo un frammento, cui manca la sommità, la parte più lacunosa è quella incisa con i caratteri geroglifici e molto probabilmente doveva essere presente anche una rappresentazione del faraone. La pietra venne realizzata nella città reale di Sais e collocata in un tempio, ma con la chiusura di tutti i luoghi non cristiani per volere dell’imperatore romano d’oriente Teodosio e la conseguente rottura, venne riutilizzata per la costruzione voluta dal sultano mamelucco Qaytbay nel XV secolo, di fort Julien a Rashid. La scrittura geroglifica era stata abbandonata ormai da secoli, e nessuno riusciva più a decifrarla l’ultima iscrizione realizzata con gli ideogram-