Cultura

Color y raza en América y el Caribe

Recuento de la firma histórica del DR-Cafta

Zona Retro dedica su entrega de esta semana a un recuento sobre la firma del Tratado de Libre comercio DR-Cafta, diecinueve años después. P.7

Willy Gómez, ilustrador y muralista

El también director de arte habló sobre su estilo y vida profesional entre la dirección de arte, la ilustración, el muralismo y el diseño gráfico. P.10

JOSÉ MERCADER

666mercader@elcaribe.com.do

Para mis alumnos de Artes Visuales de Rafey.

Tatá, mi mamá, no me habló nunca de Ramón, un pariente de Josesito, mi padre, ni tampoco de Caridad su madre. De Laura sí, una diputada que conocí en una tarjeta postal suelta en el viejo álbum de fotos de la casa y que posiblemente le diera el nombre a la hija de Ramón. No hacía tanto tiempo que los españoles dejaban a Cuba a finales del siglo XlX y cuyos conflictos empujaron a mi abuelo, José A. Mercader, a establecerse en la calle Cuesta Blanca (hoy Duarte) de Santiago de los Caballeros.

Los abusos de Weyler, la esclavitud, la pobreza, la miseria, es lo que marcó a Caridad, quien se divorció de su esposo Pablo y se dedicó a la pintura antes de irse, con sus cuatro hijos y su hija, a Francia de donde fue a parar a Barcelona. El carácter regio de Ramón, de 23 años, lo llevó a conducir un regimiento republicano para combatir contra Franco, quien le dio un golpe de Estado al país y a la democracia española influenciado por el fascismo hitleriano y de Mussolini, en 1936.

Ramón Mercader, de las sombras al cine

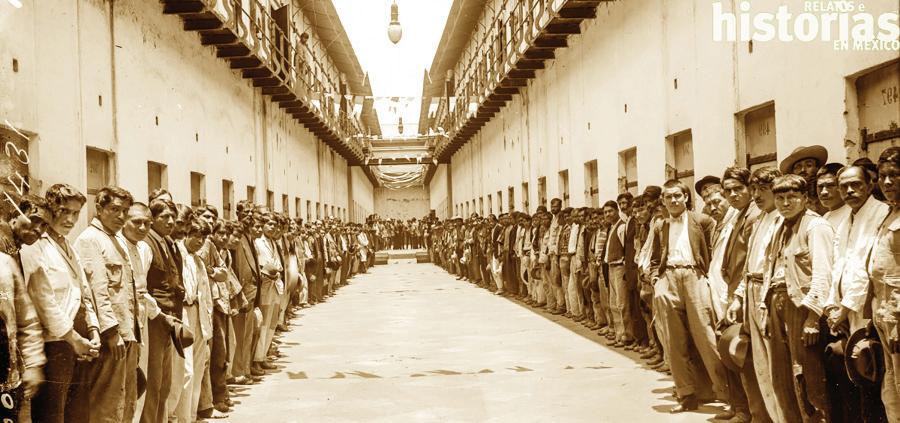

Contribuyó a la reforma carcelaria de Cárdenas y consiguió el cierre del Palacio de Lecumberri

En aquel momento el movimiento republicano, que había barrido al Rey Alfonso XIII, recibió el apoyo de los soviéticos y de algunos países de América latina, de manera individual, como es el del conocido pintor mexicano Siqueiros. Los trotskystas apoyaron a Franco. De manera que cuando Ramón se propone para ir a México para eliminar a Trotsky, no lo hace porque es el “elegido” de Stalin ni porque Caridad le lavó el cerebro. Ramón es un militante de convicciones propias, comprometido con lo que él consideraba su ideal, tal y como lo explica el periodista y escritor mexicano José Ramón García Manzano Abella o como él se hacía llamar, Garmabella.

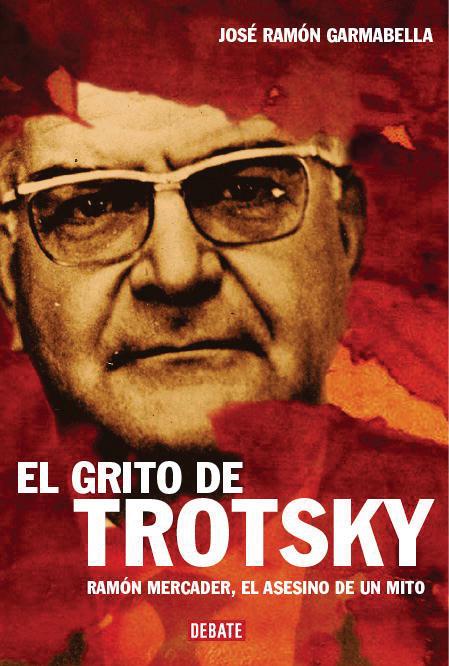

Su libro “ El grito de Trotsky” es, sin duda, el trabajo biográfico más completo y documentado, tanto de Ramón como de León, de paro.

Ramón llegó a México luego de elaborar un plan maestro y seguro, diferente al ataque directo que hizo Siqueiros con algunos de sus camaradas del Partido

Mexicano, y que falló. l

Comunista

El investigador Antonino Vidal Ortega escribe acerca de la racialización en América y el Caribe desde el siglo XVI hasta casi finales del XIX. P.6

elCaribe, SÁBADO 5 DE AGOSTO DE 2023 elcaribe.com.do

CONTINÚA EN LA PÁGINA 3

Ramón Mercader por Mercader. F.E.

historia de la medicina Día del oftalmólogo dominicano

Ecurso sobre glaucoma que organizaron los doctores Eduardo Valdez y Mairení Cabral. Este último, director del Hospital Luis Eduardo Aybar y el doctor Valdez, jefe del servicio de oftalmología del mismo hospital. Recientemente la senadora Faride Raful motivada por una comunicación que le enviamos, tuvo la iniciativa de presentar un proyecto de ley que se encuentra actualmente en la comisión de salud del Senado de la República a la espera de que sea sometido a la aprobación de esa cámara legislativa para luego proceder a ser presentado en la cámara de Diputados. Agradecemos la actitud de la senadora Raful en reconocer la labor de los oftalmólogos dominicanos que gracias a esa ley tendremos cada 22 de julio el Día del Oftalmólogo Dominicano. Debemos agradecer igualmente el interés del doctor Virgilio Cedano en este particular. Todos los miembros de la comisión de salud del Senado acogieron favorablemente el proyecto de ley.

En cuanto al curso de 1967 que sirvió de punto de arranque para la Sociedad Dominicana de Oftalmología debemos resaltar que el comité organizador estuvo formado por el Dr. Valdez, como Presidente, el Dr. Carlos Barbour, como secretario, y los Dres. Rubén Andújar, Cesar Aude, Nelson Astacio, Rómulo Richardson y Minerva Rodríguez como vocales. Más adelante se incorporaron como Vicesecretario el Dr. Ernesto Gómez Sánchez, y el Dr. Oscar Batlle como asesor. El Dr. Mairení Cabral fue designado también como asesor. Para la organización de ese curso, fue de gran importancia la colaboración del Dr. Kelmer Ocasio Cabañas, perteneciente al Ashford Medical Center, de Santurce, Puerto Rico, y en ese momento, Presidente del capítulo de Oftalmología de la Sociedad Médica de Puerto Rico. En el acto inaugural pronunció un discurso el Dr. Manuel Eduardo Valdez Guerrero, Pre-

salón de la fauna

sidente del Comité Organizador del Simposio. Y quien era además el jefe del servicio de Oftalmología del Hospital Dr. Luis Eduardo Aybar. En sus palabras el Dr. Valdez, resaltó que ese primer simposio de glaucoma se dedicaba a los pioneros y precursores de la oftalmología en nuestro país, los Dres. Arturo Grullón (1869-1942), Emilio Rodríguez Oca (1874-1954) y

Miguel A. Garrido (1886-1957). Los tres, graduados en el Instituto Profesional como Licenciados en Medicina y Cirugía, realizaron su doctorado en París, dedicándose a la especialidad de la Oftalmología y la Otorrinolaringología. También describía el Dr. Valdez, la problemática mundial del glaucoma, y la necesidad de dedicar tiempo y recursos a su estudio y solución. Debido a la cantidad de ponentes, el Dr. Valdez pedía ajustarse al tiempo para poder tocar todos los temas. Finalmente en sus palabras el Dr. Valdez agradeció al Dr. Kelmer Ocasio sus esfuerzos y ayuda en la realización de ese curso sobre glaucoma.

En el acto inaugural estuvieron presentes los Dres. Virgilio Albert Mota, Subdirector de la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, el Dr. Luis Álvarez Pereyra, Director del Servicio de Oftalmología del Hospital Dr. Salvador B. Gautier, el Dr. Ernesto Gómez Sánchez, miembro del Comité Organizador y el Dr. Dante Heredia, Oftalmólogo dominicano que ejercía en la Clínica Barraquer en Barcelona. El tema del Dr. Mairení Cabral, sobre la anatomía del ángulo iridocorneal y su relación con el glaucoma se acompañó de diversas gráficas. El Dr. Cabral, Director del Hospital Luis Eduardo Aybar, era además de un gran anatomista un exquisito y versado pintor.

Luego de ese curso un grupo de oftalmólogos presentes en el curso iniciaron el camino de la Sociedad Dominicana de Oftalmología, que hoy tras 56 años sigue aportando mucho a nuestro país. Y es el compromiso de todos los oftalmólogos seguir en ese camino por los años por venir. l DR.

HERBERT STERN

Fito Páez

(DÉCIMA CIBAEÑA)

¿Qué gana Fito al hablai

A favoi de aquei bloqueo Que obliga a Cuba a fideo Soñando que jun manjai?

Allí fue Fito a cantai

Y a la Habana insuitó Gracioso éi se creyó

“Puta Habana, puta Habana”

¿Intentó jinetiá a Juana Cuando ei la visitó?

¿Se gana Fito un bloqueo dei pueblo dominicano?

Muy heimano dei cubano

Y no le sopoita su peo

Se puso éi mijmo feo

Que se dedique a cantai

No vení a depotricai Como todo un pelotudo

A su concieito no voy, no dudo Pa’ no oirlo berriai.

l JOSÉ MERCADER

2 Cultura elCaribe, SÁBADO 5 DE AGOSTO DE 2023 elcaribe.com.do

El libro de Garmabella fue pieza clave para entenderlo todo

El primer paso de Ramón para acercarse a Trotsky fue hacerse pasar por un comerciante millonario, apoyado logísticamente por la NKVD (precursora de la KGB), y conquistar una trotskysta que lo llevara a su búnker. Sylvia Ageloff fue la elegida, la que, dada su “jamonidad”, no fue difícil encantarla, como hace un clavadista con su trampolín.

El fallo del “plan maestro” impidió que Ramón se fuera con su amante, como lo había concebido, de quien terminó enamorándose. Cumplió una condena de 20 años (1940-1960) en el famoso Palacio de Lecumberri, “la cárcel que volvía locos a los prisioneros”.

Al ser apresado dejó una carta en francés, puesto que en todo momento él era Jacques Mornard Vaderdreshed, belga, hijo de diplomático y un exmilitante del trotskysmo que “decepcionado con su líder decidió ajusticiarlo”.

En todo el libro de Garmabella se destaca la personalidad de Ramón como un hombre firme, amable, solidario, serio e incorruptible a tal punto que, cuando lograron sacarlo, se negó “porque iba a cumplir con su responsabilidad: cumplir el castigo por su acto”.

Garmabella describe a Ramón tal y como fue y no el instrumento político en que lo convirtió el movimiento trotskysta y sus aliados occidentales en aquella Guerra Fría que aún se mantiene.

Todavía, hasta 1950, nadie sabía quién era el tal Jacques Mornard que se redujo a “Jac” en la cárcel. Solo el criminólogo, Dr. Alfonso Quiroz Cuarón lo supo cuando fue a España y allí le mostraron la verdadera identidad, con foto y huellas digitales. No confundir con Bernardo Quiros, quien murió en México en el 59, también criminólogo y pariente de Roberto Cassá.

“Ustedes pueden llamarme Ramón o Juan Pérez o como les dé la gana, pero yo soy Jacques Mornard” repetía en francés, el hijo de Caridad.

El cine, gran instrumento de propaganda de la Guerra Fría, hizo su propia histo-

ria y la contó a su manera, como bien lo cantó La Lupe. Trotsky fue Richard Burton y Ramón, el actor francés Alain Delón.

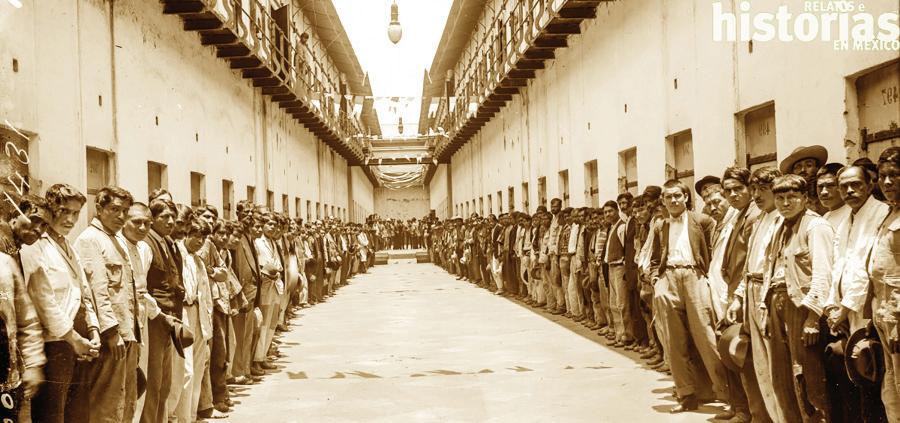

Ramón contribuyó a la reforma carcelaria de Cárdenas y consiguió el cierre de ese caparazón de muerte que era el Lecumberri.

Después de vivir 14 años en Moscú se radicó en La Habana aunque quiso volver a Barcelona, no pudo cuando el Partido Comunista Español de Carrillo se viró contra la URSS y le dio la espalda. En La Habana fue clave para la reforma penitenciaria. Caridad se quedó en Paris.

El libro de José Ramón es clave para entender la raíz de ese conflicto confuso. Trotsky fue el jefe del Ejército Rojo, formado por soldados de la clase media, elitistas. Stalin reemplazó a Lenin en el poder, a su muerte, porque contaba con el apoyo del pueblo pobre y del mismo Ejército Rojo. Trotsky combatió la Revolución de Octubre que él mismo contribuyó a llevar al poder porque no era él El Jefe. Es una vaina de vanidad del ser humano, prepotencia, pretensión, ombligo del mundo que jode todo y que se repite cíclicamente. Jode al Capitalismo, al Comunismo, a la Democracia, a la Monarquía, a los escritores… es la LUCHA POR EL PODER.

Por otro lado, la megalomanía de Trotsky, su ingratitud y poca humildad, no le favorecieron. Él pudo entrar como exiliado en México gracias a Diego quien le pidio a Cárdenas, cuando nadie lo quería en ningún suelo planetario. El pintor lo alojó en su hogar, que el aprovechao convirtió en bunker, además de cogerse a su mujer. ¡Gran comunista! Diego no tuvo otra opción y lo echó de su casa como a un perro, no verdá Padura?

El monopolio de las comunicaciones lo convirtió en un héroe que poco a poco se desvanece a tal punto que se confunde con el coronel del negocio de los pollos fritos.

La muerte de Trotsky, para unos, fue un asesinato y, para otros, un ajusticiamiento, por más que Netflix lo presente superior al mismo Lenin en una serie en que este parece como un carajito de mandao del autor de “La Revolución Permanente”.

Laura y Arturo, los hijos de Ramón, tenían 18 y 17 años cuando La Habana celebró el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes al que asistí. Ese mismo año, tanto Sístole como Diástole dejaron de trabajar para Ramón.

No es fácil mirar y entender el otro lado de la Luna cuando solo te enseñan uno. l

3 Cultura

elCaribe, SÁBADO 5 DE AGOSTO DE 2023 elcaribe.com.do

Palacio de Lecumberri.

<VIENE DE LA PORTADA

Caridad Mercader. Garmabella.

Alain Delon como Ramón Mercader.

Libro de Garmabella.

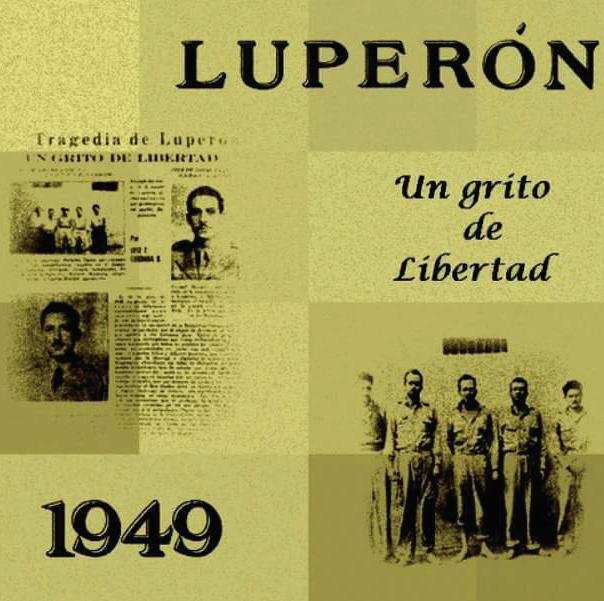

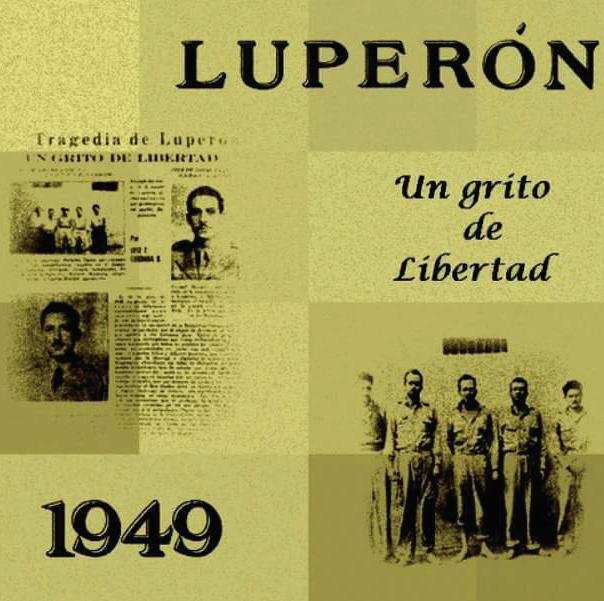

El cautiverio (2). La pistola de Gugú Henríquez

PEDRO CONDE STURLA pinchepedro65@yahoo.es

Dice Tulio Arvelo que el camino de regreso a Luperón lo desandaron en apenas cuatro horas. Creían haberse alejado a una prudente distancia del poblado durante los dos días en que trataron de escapar en dirección a la frontera haitiana, pero no habían hecho más que andar en círculos.

Una de las cosas que sorprendió a los prisioneros fue el número de guardias que se fue sumando en el breve camino de regreso a lo que en principio era un pequeño grupo. Por primera vez se dieron cuenta de cuán numerosas eran las patrullas que se habían destinado a perseguirlos. En un par de ocasiones, mientras pugnaban por evadir la persecución, habían avizorado desde lejos a unas patrullas de guardias, pero parecía que lo que buscaban en realidad era evitar el encuentro. En ningún momento se internaron en los montes en su busca y sólo hicieron su aparición cuando los campesinos hicieron contacto con ellos. Tenían órdenes de buscarlos y los buscaban, pero tal vez no querían encontrarlos, toparse con ellos en lo que podría ser un combate a muerte. Sólo después de la emboscada, cuando fueron hechos prisioneros y maniatados, empezó a hacer acto de presencia el grueso de las tropas. Aparecían cada vez más, en manadas, y se incorporaban victoriosamente a la marcha.

También aparecían por el camino multitud de curiosos que miraban con pena a los prisioneros y cuchicheaban entre sí. Todos los daban por muertos, desde luego, muertos vivos que caminaban hacia un destino inexorable. Tulio Arvelo, en cambio, por alguna razón desconocida, dice que siempre tuvo la seguridad de que saldría con vida. Una extraña certeza o convicción que Miguelucho también compartía.

A la entrada de Luperón los recibió un capitán ecuestre que esgrimía una pistola, un capitán exhibicionista que se pavoneaba a lomo de un corcel y trataba de tirar tiros al aire con una pistola que siempre se encasquillaba. Era la pistola que había pertenecido a Manuel Calderón Salcedo, una pistola casquivana que parecía negarse a disparar en manos del capitán.

El capitán obligaba a caracolear su montura, hacía cabriolas, trataba de impresionar a los prisioneros, se hacía el gracioso, se burló incluso de los galones de coronel que ostentaba en su vestimenta el comandante Ornes y le preguntó que dónde los había conseguido.

«Horacio le contestó con aplomo y mirándolo directamente:

En la guerra de Costa Rica.

El capitán espoleó su corcel y se dirigió al galope hacia el centro del pueblo no sin antes soltar una sonora carcajada.

Cuando el militar desapareció de nuestra vista. Miguelucho me comentó: ‘Ese capitán fue uno de los que participó en la muerte de mi hermano Fabio cuando lo asesinaron en 1935’.

A poco llegamos al cuartel del ejército. Delante de nosotros el mismo capitán del caballo llamó por teléfono a Santiago y reportó nuestra captura. Parece que la respuesta recibida fue que se nos diera buen trato porque de inmediato ordenó que nos prepararan comida y se nos alojara en el mismo cuartel. De inmediato nos dieron café negro y a la media hora ya estábamos comiendo un suculento plato de arroz con habichuelas, carne y plátanos salcochados con ensalada de tomates y pepinos. A excepción de Horacio, todos repetimos la comida. Mientras tanto conversábamos con los soldados que nos la sirvieron”. (1)

Durante los días que pasaron en el cuartel del ejército de Luperón y luego en las mazmorras de la Fortaleza Ozama lo que más atenazaba la curiosidad de Tulio Arvelo era el destino que habían corrido los muchos hombres y equipos involucrados en la expedición. Lo atormentaba en particular el desconocimiento de lo que había sucedido con Gugú y Manuel Calderón, con los aviones que habían partido un día antes que ellos en el Catalina y con los hombres del Frente Interno que habrían debido hacer contacto con ellos y reunirse a treinta kilómetros del lugar de desembarco. Los hombres conocedores de la región que habrían debido recibir las armas y constituirse en un pequeño ejército al mando

de Horacio Ornes Coiscou. Las armas que ya estaban en manos del ejército de la bestia.

Habían pasado solamente cuatro días desde que recibimos la señal de partida allá en el Lago Izabal en la costa atlántica de Guatemala. Sin embargo, sentado en el suelo del cuartel del ejército en Luperón esperando que se decidiera nuestra suerte, me parecía que habían pasado muchos más días desde aquel momento. La rapidez del desarrollo de los acontecimientos no me habían dado tiempo para recapacitar acerca de las muchas interrogantes que me faltaban por resolver para completar la historia de ese lapso preñado de experiencias tan extraordinarias. Entre todas las lagunas que tenia habían tres que me preocupaban sobremanera. Como cuestión más inmediata me atormentaba el destino de Gugú y de Manuel Calderón.

Otra de mis grandes preocupaciones era: ¿Qué había sucedido a los otros grupos? ¿Habían llegado y estarían luchando en otros sitios o habían sido capturados como nosotros? ¡O era cierto lo que nos habían asegurado, esto es, que éramos los únicos que habíamos llegado?

Y por último, ¿Qué había pasado con los miembros del Frente Interno que esperaban a treinta kilómetros de Luperón las armas que a esas horas estaban en poder de Trujillo?

Tendría que pasar mucho tiempo para que conociera las respuestas a esas interrogantes.

La primera que logré conocer fue el destino de Gugú y de Manuel Calderón. A los pocos días de estar presos en la Fortaleza Ozama de Santo Domingo tuvimos el primer indicio de cuál había sido la suerte de esos dos compañeros. Nos habían bajado al patio del recinto carcelario para retratarnos juntos a las

armas que habíamos traído en el Catalina. Todo nuestro arsenal había sido cuidadosamente distribuido en el suelo en un semicírculo en cuyo centro nos colocaron para hacer unas fotografías. Cerca del sitio escogido para que nos colocáramos habían puesto las pistolas calibre cuarenta y cinco. Entre ellas se destacaba la que había pertenecido a Horacio. La reconocimos porque estaba pavonada en oro. Al verla nos miramos instintivamente pues sabíamos que a última hora y debido a la enfermedad de Horacio, quien portaba esa pistola era Gugú y que en el momento de la retirada del bohío en que nos preparaban la comida, éste la llevaba oculta bajo su camisa.

La presencia de esa arma allí significaba que Gugú también había sido hecho preso y como no estaba con nosotros pensé que lo habían matado junto con Manuel.

Más tarde cuando comenzaron a instruirnos el proceso, en los interrogatorios se me informó y así constaba en el expediente que tanto Gugú como Manuel habían sido muertos porque al ser localizados por una patrulla en la noche del día siguiente a nuestra captura no obedecieron a la orden de rendimiento por eso los soldados se vieron en la necesidad de dispararles y matarlos.

Esa fue la versión oficial; pero la realidad fue otra muy distinta. Según una fuente digna de crédito proveniente de círculos oficiales muy ligados a la tiranía, ambos fueron capturados y llevados al mismo cuartel de Luperón. Se reportó su captura a Santiago y desde esa ciudad se dio la orden de que fueran sacados de la población y fusilados porque ya Trujillo tenía en los primeros capturados las evidencias necesarias para presentarlas ante los organismos internacionales a la hora de argumentar que había sido atacado desde el exterior por sus enemigos tradicionales entonces personificados en los gobiernos de Cuba, Guatemala y Costa Rica.

Cuenta un testigo presencial que cuando Gugú se enteró de que estábamos vivos y presos en Santiago, dio brincos de contento porque por la manera como se habían desarrollado los incidentes de nuestra captura pensaba que habíamos muerto y que solamente él y Manuel habían quedado con vida. Pero su júbilo le duró poco porque en esos precisos momentos llegó la orden de su fusilamiento. Ambos fueron amarrados y sacados del pueblo por la patrulla que los asesinó.” (2)

(Historia criminal del trujillato [135])

Notas:

(1) Tulio H. Arvelo, “Cayo Confites y Luperón. Memorias de un expedicionario”, p. 198,199

(2) Ibid., p. 200, 201 l https://nuevotallerdeletras.blogspot.com/ Amazon.com: Pedro Conde Sturla: Books, Biography, Blog, Audiobooks, Kindle http://www.amazon.com/-/e/B01E60S6Z0.

4 Cultura elCaribe, SÁBADO 5 DE AGOSTO DE 2023 elcaribe.com.do

elCaribe, SÁBADO 5 DE AGOSTO DE 2023 elcaribe.com.do

Apuntes de infraestructura

Sir Bertrand Russell

PEDRO DELGADO MALAGÓN pedrodelgado8@gmail.com

En los días de la revuelta estudiantil de París en mayo del 68, el político ecologista franco-alemán Daniel Cohn-Bendit proclamó: “Seamos realistas, pidamos lo imposible”. Hace más de veintitrés siglos (sucedidos entre la República de Platón y Una Utopía de H. G. Wells) que el hombre sueña con la conquista de un oxímoron: la realidad irreal de una sociedad perfecta, sin injusticias ni explotación, ajena al desafuero y a las desigualdades de toda índole.

Podríamos entender la utopía, tal vez, como el reverso de una política objetiva y prudente, a modo de envés de una Realpolitik. La sociedad utópica, se ha dicho, funciona perfectamente, dado que se mueve en el vacío. En el mundo tangible, la utopía del socialismo científico se derrumbó por el peso propio de sus ilusionadas entelequias. Quizá José Saramago entendiera mejor que nadie tal catástrofe: “El gran drama del socialismo es el desencanto, algo que nunca le pasará al capitalismo porque éste no promete la felicidad”.

Y, claro, nunca fraguará la esencia de la quimera, salvo que el ensueño colectivo sea guiado por un redentor (llámese Cristo o Mahoma), capaz de divinizar la fe con nexos sacramentales de salvación, similares a los del embrujo utópico. Así, en el límite de la conciencia trágica de su anhelo, Santa Teresa de Jesús exclamará: “Y aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera”.

Formas atenuadas de utopía --acaso inofensivas y aligeradas de la bruma espesa de lo ilusorio-- abundan, en cualquier tiempo, en el pensamiento de todos los pueblos. Pensemos que Emile Zola (el ‘poeta de lo real’, como lo llama Clarín) no resiste el impulso de formular una teoría científica de la literatura; quizá un vanidoso empeño de asimilar el arte literario a la ciencia. De otro lado, el padre del positivismo, Augusto Comte, sueña con una sociología científica: suerte de religión de la humanidad que garantice el orden y el progreso reclamado por la burguesía triunfante de la primera mitad del siglo XIX. Dentro de la moldura del positivismo nacen, también, las aberradas teorías criminalistas de los italianos Lombroso y Ferri; empeñadas en establecer las peculiaridades físicas de los criminales natos, a fin de eliminar a los sospechosos antes de su paso a las vías de hecho.

No sería éste el caso, digamos, de sir

Bertrand Russell (1872-1970), el eminente filósofo, matemático y escritor británico, premio Nobel de Literatura en 1950. En un breve ensayo escrito en 1935, el pensador inglés formula un Elogio de la ociosidad. Podríamos entender el título a modo de un sueño lúdico, de una benigna utopía sin musculatura, cuando en realidad se trata de un sólido alegato a favor del tiempo fructuoso de los seres humanos.

En el inicio de su escrito, Russell apunta: “Como casi toda mi generación, fui educado en el espíritu del refrán ‘La ociosidad es la madre de todos los vicios’. Niño profundamente virtuoso, creí todo cuanto me dijeron, y adquirí una conciencia que me ha hecho trabajar intensamente hasta el momento actual. […] Creo que se ha trabajado demasiado en el mundo, que la creencia de que el trabajo es una virtud ha causado enormes daños y que lo que hay que predicar en los países industriales modernos es algo completamente distinto de lo que siempre se ha predicado”.

En los prolijos argumentos de sir Bertrand cabalga la justificación histórica del ocio: “[…] los atenienses propietarios de esclavos, por ejemplo, empleaban parte de su tiempo libre en hacer una contribución permanente a la civilización, que hubiera sido imposible bajo un sistema económico justo. El tiempo libre es esencial para la civilización, y, en épocas pasadas, sólo el trabajo de los más hacía posible el tiempo libre de los menos. Pero el trabajo era valioso, no porque el trabajo en sí fuera bueno, sino porque el ocio es bueno. Y con la técnica moderna sería posible distribuir justamente el ocio, sin menoscabo para la civilización”.

La vida triste en la Inglaterra regida por la Casa de Hannover emerge asimismo en sus reflexiones: “La idea de que el pobre deba disponer de tiempo libre siempre ha sido escandalosa para los ricos. En Inglaterra, a principios del siglo XIX, la jornada normal de trabajo de un hombre era de quince horas […] Cuando los entrometidos apuntaron que quizá tal cantidad de horas fuese excesiva, les dijeron que el trabajo aleja a los adultos de la bebida y a los niños del mal. Cuando yo era niño, poco después de que los trabajadores urbanos hubieran adquirido el voto, fueron establecidas por ley ciertas fiestas públicas, con gran indignación de las clases altas. Recuerdo haber oído a una anciana duquesa decir: ¿Para qué quieren las fiestas los pobres? Deberían trabajar”.

Sir Bertrand Russell estuvo en Rusia y se reunió con Lenin en 1920. Expresó, a su regreso, que “estaba infinitamente descontento en esta atmósfera, sofocada por su utilitarismo, su indiferencia hacia el amor y la belleza, y el vigor del impulso”. Concluyó que “Lenin era un tipo que se pretendía científico y que presumía de actuar siguiendo las leyes de la historia, pero no veía en él ninguna traza de ciencia” […) similar a un fanático

religioso, frío y poseído por un desamor a la libertad”.

Cual ramalazo de británico sarcasmo, él dirá luego: “Recientemente he leído acerca de un ingenioso plan propuesto por ingenieros rusos para hacer que el mar Blanco y las costas septentrionales de Siberia se calienten, construyendo un dique a lo largo del mar de Kara. Un proyecto admirable, pero capaz de posponer el bienestar proletario por toda una generación, tiempo durante el cual la nobleza del trabajo sería proclamada en los campos helados y entre las tormentas de nieve del océano Ártico”.

¿Y qué suponer en torno al ocio en la sociedad norteamericana de los años 30?

“En Norteamérica --afirma Russell-- los hombres suelen trabajar largas horas, aun cuando ya estén bien situados […] en realidad, les disgusta el ocio aun para sus hijos. Y, lo que es bastante extraño, mientras desean que sus hijos trabajen tanto que no les quede tiempo para civilizarse, no les importa que sus mujeres y sus hijas no tengan ningún trabajo en absoluto. La esnob atracción por la inutilidad, que en una sociedad aristocrática abarca a los dos sexos, queda, en una plutocracia, limitada a las mujeres…”.

Su argumento esencial a favor de ‘il dolce far niente’ (‘lo dulce de no hacer nada’) aparece en este párrafo: “En el pasado, había una reducida clase ociosa y una más numerosa clase trabajadora. La clase ociosa disfrutaba de ventajas que no se fundaban en la justicia social […] Estos hechos disminuían grandemente su mérito, pero, a pesar de estos inconvenientes, contribuyó a casi todo lo que llamamos civilización. Cultivó las artes, descubrió las ciencias, escribió los libros, inventó las máquinas y refinó las relaciones sociales. Aun la liberación de los oprimidos ha sido, generalmente, iniciada desde arriba. Sin la clase ociosa, la humanidad nunca hubiese salido de la barbarie”.

Se trata, entendámoslo, de una hosca visión crítica del mundo industrializado: “Quiero decir, con toda seriedad, que la fe en las virtudes del trabajo está haciendo mucho daño en el mundo moderno y que el camino hacia la felicidad y la prosperidad pasa por una reducción organizada de aquél. Ante todo, ¿qué es el trabajo? Hay dos clases de trabajo; la primera: modificar la disposición de la materia en, o cerca de, la superficie de la tierra; la segunda: mandar a otros que lo hagan. La primera clase de trabajo es desagradable y está mal pagada; la segunda es agradable y muy bien pagada”.

Basado en su creencia de una humanidad compasiva, Russell afirma: “En un mundo donde nadie sea obligado a trabajar más de cuatro horas al día, toda persona con curiosidad científica podrá satisfacerla, y todo pintor podrá pintar sin morirse de hambre […] los escritores jóvenes no se verán forzados a llamar la atención por medio de sensacionales chapucerías, hechas con miras a obtener la independencia económica que se necesita para las obras monumentales, y para las cuales, cuando por fin llega la oportunidad, habrán perdido el gusto y la capacidad”.

Al final, serán éstas sus palabras: “Sobre todo, habrá felicidad y alegría de vivir, en lugar de nervios gastados, cansancio y dispepsia. El trabajo exigido bastará para hacer del ocio algo delicioso, pero no para producir agotamiento. […] Los métodos de producción modernos nos han dado la posibilidad de la paz y la seguridad para todos; hemos elegido, en vez de esto, el exceso de trabajo para unos y la inanición para otros. Hasta aquí, hemos sido tan activos como lo éramos antes de que hubiese máquinas; en esto, hemos sido unos necios, pero no hay razón para seguir siendo necios para siempre”. Como noble prontuario final de su sapiencia, Sir Bertrand formuló un decálogo, según él: “los Diez Mandamientos que, como maestro, me gustaría promulgar”:

1. No te sientas absolutamente seguro de nada.

2. No pienses que vale la pena ocultar la prueba, pues con toda seguridad ésta saldrá a la luz.

3. Nunca te desanimes pensando que no vas a tener éxito.

4. Cuando te encuentres con una oposición, incluso si viene de tu esposa o de tus hijos, esfuérzate por vencerla con argumentos y no con autoridad, pues la victoria que depende de la autoridad es irreal e ilusoria.

5. No tengas respeto por la autoridad de otros, pues siempre se encuentran autoridades en contrario.

6. No uses el poder para reprimir opiniones que consideres perniciosas, pues si lo haces las opiniones te reprimirán a ti.

7. No temas ser excéntrico en tus opiniones, pues todas las opiniones aceptadas ahora alguna vez fueron excéntricas.

8. Encuentra mayor placer en el disenso inteligente que en la aceptación pasiva, pues si valoras la inteligencia como se debe, lo primero implica una más profunda aceptación que lo segundo.

9. Sé escrupulosamente sincero, incluso si la verdad es inconveniente, pues es más inconveniente cuando tratas de ocultarla.

10. No sientas envidia de la felicidad de aquellos que viven en un paraíso de tontos, pues solo un tonto pensará que eso es la felicidad.

Era la voz de un sabio, Bertrand Arthur William Russell: ardoroso en la búsqueda del conocimiento y dueño de una “insoportable piedad por el sufrimiento de la humanidad”. l

5 Cultura

ANTONINO VIDAL ORTEGA ANTONINO VIDAL ORTEGA, DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS CARIBEÑOS PUCMM. antoninovidal@pucmm.edu.do

Desde la invasión europea de América a principios del siglo XVI, y hasta casi finales del siglo XIX, el proceso de occidentalización desarrolló la expansión de las prácticas esclavistas que forzaron la traída de decenas de millones seres humanos africanos esclavizados vendidos como mercancía. El resultado de esta migración forzada fue la expansión sociedades esclavistas en las Américas y en especial en la región del Caribe. Esta lógica económica imperial adquirió diferentes peculiaridades según las características demográficas, territoriales, productivas y geográficas. Cada imperio se rigió por un patrón propio de control, y sometimiento en relación con normas legales y religiosas que conllevaron diversos grados y tipos de segregación, mestizajes diversos y sincretismos entre las sociedades originarias, europeas y africanas. En el caso de La Española, donde las epidemias fueron letales el fenómeno produjo el exterminio de las poblaciones nativas situación que obligó a cimentar, en la nueva sociedad resultante, unos mecanismos ideológicos que fundamentaran y normalizaran la esclavitud y justificara que la inmensa mayoría de la población aceptara su condición de esclavizados, así Dios lo quiso y las leyes del hombre lo dispusieron. De esta forma desde el norte al sur de las Américas a las poblaciones explotadas se les construyeron categorías con relación al color de la piel, rasgos físicos y costumbres paganas que legitimaban su condición de esclavitud e inferioridad, y consecuencia de ese colonialismo derivo el desarrollo de la idea de raza que contribuyó a la conformación de sistemas políticos y económicos basados en las distinciones raciales, que perduraron después de la abolición de la esclavitud y se mantuvieron en el siguiente siglo.

Durante el siglo XX la lucha de las diferencias raciales derivó hacia la búsqueda de derechos para acabar con la discriminación, proceso impulsado en la década de los años 50 y 60 por el movimiento de los derechos civiles surgido en América del Norte, donde el racismo hasta la actualidad se ha enquistado hasta límites injustificables. La misma lucha se propagó por el resto del continente afectando a las sociedades que no pudieron olvidar estos rezagos esclavistas constitutivos incluso de sus proyectos nacionales, y que todavía hoy, dan coletazos hirientes y violentos en realidades como la nuestra que han derivado hacia lo que algunos autores denominan democracias racializadas.

El libro que pretendo presentar ahonda en toda esta realidad histórica tan difícil de aceptar y donde resulta necesario seguir estudiando el difuso concepto de «raza» y, por supuesto, el racismo mal que aqueja a toda la humanidad. Por tanto, los responsables y colaboradores del trabajo plantean temas que siguen siendo reto y obligación para los científicos sociales y sobre todo para lo historiado-

Color, raza y racialización en América y el Caribe

res, si se tiene en cuenta la enorme importancia de la población de origen africanos en América y la carga discriminatoria que todavía hoy recibe. Actualmente es alarmante como los discursos segregadores emanan en nuestras sociedades cada vez más desiguales y polarizadas ideológicamente. No podemos dejar pasar la apreciación de que las ideas de raza y color como parapeto no han dejado de estar presente nunca en el ruedo político de nuestros países, máxime cuando los últimos cuarenta años de globalización han puesto en crisis unas identidades nacionales que tienen dificultad para sostenerse y que están siendo abanderadas por ideologías nacionalistas radicales que obvian la historia. Un ejemplo palpable es el fenómeno político que hoy día experimenta la Unión Europea afectada por una migración indetenible que también está cambiando el color de la piel de sus naciones y que será difícil de asimilar, desde luego un fenómeno consecuencia del imperialismo de los siglos XIX y XX.

Los editores del libro, Consuelo Naranjo y Miguel Ángel Puig Samper han reunido en este esfuerzo a un grupo de reconocidos historiadores, que centran su mirada en los oscuros procesos de subordinación de la historia de occidente que llevaron a niveles asombrosos los procesos de racialización de nuestras actuales sociedades. No podemos olvidar que fue el tan celebrado positivismo quien puso en prácticas esta clasificación de los seres humanos y fueron las políticas llevadas en su nombre las que facilitaron algunos de los procesos históricos más bochornosos de la humanidad.

Concentrándonos en el contenido del libro, este está compuesto por catorce trabajos que si bien tiene como objeto de estudio principal la cuenca del Caribe logra viajar por todo el continente. La construcción de narrativas imperiales, la racialización de la medicina, la construcción de las democracias racializadas, los enfoques de la biología contemporánea, estudios sobre los textos mas importantes de la modernidad e incluso los pro-

blemas contemporáneos son abordados por historiadores e historiadoras de toda la región sin atender a diferencias idiomáticas. En definitiva, un volumen que es una muestra plural y diversa de como abordar un tema sensible y actual con enfoques teóricos y metodológicos diversos y representativo de líneas sólidas prometedoras de exploración de una temática tan interesante como necesaria. Como recoge su contraportada sigue siendo un tema crucial el analizar las manifestaciones de un racismo que es cultural y estructural para reconocer tanto sus formas de pervivencia como de resistencia frente a él. l

Connected Worlds: The Caribbean, Origin of Modern World. “This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Sklodowska Curie grant agreement Nº 823846. Dirigido por Consuelo Naranjo Orovio desde el Instituto de HistoriaCSIC”.

6 Cultura elCaribe, SÁBADO 5 DE AGOSTO DE 2023 elcaribe.com.do

elCaribe, SÁBADO 5 DE AGOSTO DE 2023 elcaribe.com.do

zona retro

Diecinueve años después: Un recuento de la firma histórica del DR-CAFTA

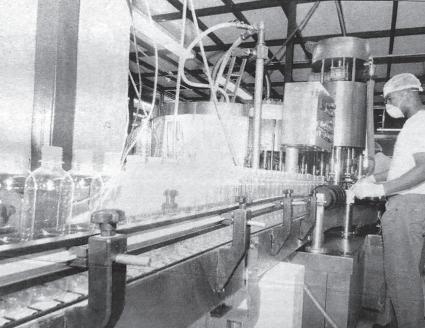

La entrada al esquema comercial del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos y Centroamérica despertó entre los productores e industriales dominicanos reacciones contrapuestas, lo que provocó que algunos lo respalden y otros exijan su revisión.

En ocasión de cumplirse un aniversario más, la Zona Retro de esta semana ha decidido conmemorar esta fecha emblemática, rememorando los sucesos que rodearon la firma del TLC, así como mostrar las reacciones que tuvieron los diferentes involucrados del sector económico dominicano.

Inicio

Hace casi dos décadas, exactamente diecinueve años atrás, tuvo lugar un acontecimiento que marcaría un hito en las relaciones comerciales del hemisferio. Se trató de la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC), entre Estados Unidos, República Dominicana y los países de Centroamérica, una alianza que representó la creación de la segunda zona más grande de libre comercio para las exportaciones estadounidenses.

El acuerdo, conocido popularmente como TLC, fue suscrito con el objetivo de promover el flujo de bienes y servicios entre las naciones firmantes. Desde su implementación, el tratado eliminó de manera inmediata el 80 por ciento de las tarifas, allanando el camino para un intercambio comercial más fluido y libre de obstáculos.

Sin embargo, aquel histórico momento no estuvo exento de controversias y oposición. Varios sectores dentro de los países involucrados expresaron sus preocupaciones y objeciones frente al tratado. Temores sobre posibles impactos negativos en la economía local, la pérdida de empleos y la dependencia de la potencia norteamericana fueron algunos de los argumentos planteados por los críticos del acuerdo.

Disputa

Entre los sectores dominicanos en desacuerdo con la firma del tratado, se encontraba el agropecuario, cuya actividad económica aportaba, en ese entonces, un 13% al Producto Interno Bruto y el 20% de los empleos. Este sector se mantuvo firme hasta el último día, reclamando la postergación del acuerdo que entendían los desprotegía frente a las inminentes importaciones de productos agrícolas y cárnicos que estaban altamente subsidiados.

Por otro lado, los industriales capitalinos de Herrera reiteraron su inconformidad con el acordado texto comercial que significaría su desaparición, debido a la competencia desequilibrada que, según afirmaron, solo beneficiaría las Zonas Francas.

En cambio, Las Asociaciones de Industriales del Cibao y las aludidas empresas textiles respaldaban la pronta ratificación del borrador preliminar.

A partir de ese momento, las consultas para las modificaciones sobre salvaguardas especiales y control de importaciones, dos de las exigencias primordiales del sector, se trasladaron a los órganos legislativos facultados por la Constitución nacional para refrendar los convenios comerciales con otros Estados.

Firma

Con la aceptación del DR-CAFTA (siglas en ingles), las tarifas arancelarias en el intercambio bilateral con Estados Unidos fueron eliminadas en un 80% y unos US$32,000 millones circularon por el mercado del nuevo bloque comercial.

La rúbrica se realizó en uno de los edificios “ejecutivos” situados en la Casa Blanca, en presencia de los ministros de Economía de Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador; además asistieron altos funcionarios de las administraciones de Hipólito Mejía y George W. Bush, y el embajador de esta última en el país, Hans Hertell.

Leonel Fernández, quien gobernaría el país a partir del 16 de agosto de ese año, había expresado que la firma del DR-CAFTA era “imprescindible”

para que la Rep. Dom., superara la crisis económica.

El tratado multilateral incluyó al país en lo que era “la segunda zona comercial más importante del hemisferio” después del NAFTA norteamericano (TLC entre EE.UU., Canadá y México), indicó la ministra Sonia Guzmán.

Sonia Guzmán, quien suscribió el acuerdo en nombre del gobierno, agradeció el apoyo del presidente Hipólito Mejía, del representante comercial y de la jefa negociadora estadounidense, Robert Zoellick y Regina Vargo, a su gestión; además ponderó “la colaboración y el respaldo del sector productivo de República Dominicana”, visión que contrastó el rechazo que dichos productores habían manifestado en la prensa a las implicaciones del convenio.

Por su parte, Zoellick había comentado que el pacto “ampliaría las oportunidades para los pueblos de ambos países”.

Reacciones Julio de Veras, directivo de La Asociación de Hacendados y Agricultores (ADHA), refirió al periódico El Caribe su “sorpresa” por los agradecimientos que profirió la secretaria de Industria y Comercio a los productores, luego de estampar su firma a nombre del Gobierno dominicano.

“Sonia Guzmán debe dar las gracias a las zonas francas, que fueron las grandes ganadoras aunque solo ponen un 2.6% del PIB” comentó Veras.

En esta línea, aclaró que no se oponía a que los empresarios textiles resultaran gananciosos, pero si cuestionó que se tuviera que perjudicar a los productores por “quedar bien” con un sector que no pensaba dos veces para trasladar sus inversiones a otras regiones, mientras que de los rubros y cárnicos que producían sus asociados vivía y comía el país.

Por su parte Rubén Reynoso, de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), consideró que el tratado no solo sería beneficioso para las zonas francas, sino también para muchas industrias de otras naturalezas que podían exportar bienes y servicios tanto a Estados Unidos como a Centroamérica.

Agregó que, las naciones en desarrollo deben abrir sus fronteras para no quedar aisladas, y los cambios que se pudieran aplicar al documento sellado en Washington debían plasmarse en el marco de lo legal y en beneficio de todo el empresariado.

Sin embargo, en la Capital, los industriales de Herrera secundaban los planteamientos de los empresarios agrícolas y pecuarios en torno al tema.

Las denuncias y visiones contradictorias sobre las implicaciones del acuerdo comercial habían dividido, incluso, al equipo gubernamental que encabezó las negociaciones. Osmar Benítez, uno de los encargados del área agropecuaria, reveló su inconformidad con el tratamiento dado al renglón azucarero, que a última hora les fue arrebatado de las manos a los técnicos de la Oficina Coordinadora del TCL, por la ministra de Industria y Comercio.

A este debate también había incorporado el Episcopado, que sugirió que se postergue la aprobación del borrador preliminar hasta que se llevara a cabo un dialogo sincero que conduzca a un entendimiento entre todos los involucrados.

Conclusiones del acuerdo

El 15 de agosto de 2004 concluiría la legislación extraordinaria que el Presidente Mejía había convocado en julio para conocer asuntos de “suma importancia” como la reforma fiscal y otros más que no había puntualizado. El gobernante estaba facultado para someter el pacto comercial al escrutinio congresual o cederlo a Leonel Fernández, quien había manifestado su respaldo al TLC y regiría el país a partir del 16, cuando también comenzaría el próximo trimestre de sesiones.

Algo similar lo que pasaba en EE.UU., donde el mandatario George W. Bush tenía la opción de remitirles el texto a los congresistas de Washington para que pudieran evaluarlo durante la legislatura que había comenzado el 7 de septiembre y término a comienzos de octubre.

Debido a las exigencias y características del propio acuerdo este no entra en vigor hasta el año 2006 en República Dominicana. l

7 Cultura

LENIN RAMOS lramos@elcaribe.com.do

Sonia Guzmán suscribe el TLC a nombre del Gobierno dominicano junto a Robert Zoellick. OGM

Las posturas entre los productores e industriales están divididas sobre el TLC con Estados Unidos y Centroamérica.

Luego de firmar el DR-Cafta. Están presentes El Salvador, Costa Rica, RD, EE.UU. Honduras, Nicaragua y Guatemala.

OGM Central de Datos

elCaribe, SÁBADO 5 DE AGOSTO DE 2023 elcaribe.com.do

LILIAN CARRASCO lilycarrascor@hotmail.com

La abstracción como medio expresivo

La historia del arte dominicano ha estado marcada por diversos momentos políticos y sociales que han influenciado la evolución de sus expresiones artísticas. Uno de esos momentos cruciales fue tras el ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo, cuando el país se sumió en una inestabilidad política. En este contexto, la abstracción emergió como un medio por excelencia para matizar el espectro de intereses conceptuales en el panorama artístico cultural dominicano. Entre los artistas que encontraron en la abstracción un lenguaje expresivo destacaron Alberto Ulloa, José García Cordero, Antonio Guadalupe, Antonio Peña (Cuquito) y Freddy Javier. Aunque algunos de ellos, como Freddy Javier, se desempeñaron desde la academia, lo que pudo haber limitado su proceso de experimentación. La pléyade de artistas preparó el terreno para una regeneración del pensamiento, nutriéndose del medio citadino, valoran-

crítica arte crítica cine

ETZEL BÁEZ

etzelbaez@gmail.com

Get Out

Repleto de trampas engañosas para estructurar una narrativa acertada e innovadora con una historia súper contada en el cine: una chica blanca y un chico negro se enamoran y ella va a presentarles su novio a sus padres que aún no saben de quien se trata, pero que al llegar no muestran en absoluto ninguna reacción en contra. Jordan Peele, famoso comediante, es el cerebro de ese magnífico filme de terror, su obra prima como guionista y director. Su buen gusto cinematográfico al redondear la historia dando pistas que nos hacen creer en una cosa cuando en realidad es lo contrario en una sucesión de hechos que solo al final nos damos cuenta lo genial de la construcción del personaje y del tratamiento ideológico y político del prejuicio racial en la sociedad estadounidense, que resalta la ausencia de elementos melodramáticos y con la especial delicadeza con que logra atraparnos, sin agredir susceptibilidades de blancos o negros. Sin el uso de los elementos cliché, logra construir un clima de suspenso y terror repleto de momentos hilarantes, y al mismo tiempo se auxilia de las herramientas del thriller, el logro viene al

do el cambio en los agentes expresivos.

Tal como señala el artista Enriquillo Amiama, la abstracción es parte de los muy originales lenguajes, combinada con la figuración no realista. Maestros como Fernando Ureña Rib, crearon mundos oníricos que bordean la abstracción sin que esta llegue a ser absoluta, agrega Amiama. Pone como ejemplo lo que ha pasado con la obra de Ada Balcácer, Elsa Núñez y Guillo Pérez con sus paisajes y marinas casi abstractas de los 60 y 70 y, posteriormente, con su constructivismo torregarciano en que la abstracción geométrica se hizo presente. El propio Amiama ha centrado su obra alrededor del arte abstracto influenciado por Kandinsky. Desde 1982, el artista viene explorando en fuentes primarias, otorgando en sus composiciones mayor interés por el pop art. Al detenernos en su producción visual, se aprecia esa mezcla un tanto subjetiva y hasta caprichosa como él mismo advierte, llena de realismo clásico, neosurrealismo o hiperrealismo con abstracciones libres. Ciertamente la década de 1980 se convirtió en cantera para varios artistas, destacando entre el colectivo dos figuras puntuales como son Juan Mayí y Pedro Terreiro, cuyos anales se interceptaron a través de una publicación reciente. Esta etapa marcó el quehacer artístico de casi la totalidad de figuras que integran la denominada generación de los 80. l cambiar el registro de aquellos consabidos momentos de terror cuando en su lugar corta y sorprende con detalles importantes de la historia que solo al final se toma en cuenta el porqué de la conducta de los personajes. Es una habilidad muy rara que solo la tienen los maestros del terror que usan la técnica de la sorpresa a la perfección. Otro detalle es un perfecto contrapunto que balancea escenas absurdas seguidas de escenas de enmienda jocosa que hacen al personaje central ir de tanto en tanto en una mueca de risa perturbada que lleva al público a carcajadas igual de nerviosas. Cada personaje está en su punto ideal con lo que en conjunto consiguen mantener esa atmósfera en la que nos genera inquietud, desasosiego, que es lo que siente el protagonista desde que inicia el filme hasta la última secuencia. Escena tras escena transitamos en las fronteras de la verdad y la mentira, pero que no descansa en lo sobrenatural sino en la vida real mostrando el racismo disimulado, el poder de manipulación de unos contra otros, en fin que vemos los desaciertos en las relaciones humanas al lanzar un símil sobre lo que –posiblemente– ha estado ocurriendo con los afroamericanos en USA. ¡Imperdible! En Netflix con ese título. l

HHHHH GÉNERO: terror-Thriller. DURACIÓN: 105 minutos.

obras el libro vive

FRANK NÚÑEZ fnunez01@gmail.com

Reacción dominicanista frente a un boicot

Los que tenían dudas de que existe una agenda pautada para destruir a la República Dominicana, no solo como nación, que es su expresión jurídica, sino como cultura, que es su manifestación espiritual, habrán despertado del letargo con el llamado de un grupo de “intelectuales”, criollos y extranjeros, a boicotear la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2023, por una supuesta xenofobia en nuestro país contra los hermanos haitianos.

Entre los 62 que llaman a boicotear nuestra más prestigiosa actividad literaria de todos los años, figura Junot Díaz, cuya condición de dominicano vengo cuestionando desde los tiempos del periódico El Siglo; Johan Mijaíl, quien se describe como “escritora trasvesti”; el escritor haitiano residente en República Dominicana, Jhat Valcourt; el español Koldo Campos Sagaseta; la feminista Lauristely Peña Solano, la cubana Jamila Medina Ríos, el sociólogo norteamericano Charles Post, el palestino Samir Eskanda y el antropólogo italiano Raúl Zecca Castel.

Contra el plan antiferia dominicana han reaccionado personalidades y organizaciones, entre los que se destaca el Movimiento Suma Cultural y Ciudadana, cuyos miembros conocen al dedillo desde hace años los planes de potencias y organismos internacionales, no solo de limitar el derecho de nuestra gente a su territorio sino a extinguir nuestra cultura, representada en su música, gastronomía, modelo de familia, tradiciones, patriotismo y religiosidad.

Una muestra de la gente que intenta boicotear la Feria Internacional del Libro es representativa de quienes se han dispuesto aplicar la agenda de Lesa patria. Se trata de los que se oponen a nuestras costumbres y leyes, que establecen que el matrimonio es la unión de un hombre con una mujer y no de dos personas de un mismo sexo. Están quienes todos los males se los achacan “al machismo” de los dominicanos, junto a los que abogan por eliminar la identidad de los pueblos.

Todo lo que no se veía claro cuando surgieron las tesis de La Isla al revés y el Ocaso de la Nación dominicana, ahora podemos verlo con diafanidad. Debemos trabajar unidos contra la agenda antidominicana. l

Aquiles en Tiktok

El afán actual por adaptar la educación a los incesantes cambios de la sociedad nos hace olvidar el incalculable valor de la sabiduría clásica. El autor se pregunta cómo alcanzarla y transmitirla a las futuras generaciones.

AUTOR: EDUARDO INFANTE

EDITORA: ARIEL

VENTA: CUESTA LIBROS

PRECIO: RD$ 1,350.00

¿Amor o adicción?

Silvia Congost, explora y analiza en estas páginas todos los aspectos de la dependencia emocional para que logres entenderla, identificarla y, lo más importante, deshacerte de ella.

AUTOR: SILVIA CONGOST

EDITORA: EDIT LUCIERNAGA

VENTA: CUESTA LIBROS

PRECIO: RD$1,200.00

El poder del pensamiento

Meyer aporta las claves para un pensamiento poderoso, que le da al lector la capacidad de usar su mente como una herramienta para el éxito.

AUTOR: JOYCE MEYER

EDITORA: ORIGEN

VENTA: CUESTA LIBROS

PRECIO: RD$950.00

8

Cultura

H H H H H EXCELENTE | H H H H MUY BUENA H H H BUENA | H H REGULAR | H MALA

elCaribe, SÁBADO 5 DE AGOSTO DE 2023 elcaribe.com.do

Certifico y doy fe

Elecciones

2- Prólogo a la segunda edición

RAMÓN DE LA ROSA Y CARPIO ARZOBISPO DE SANTIAGO

Introducción

Este es el título de otro de mis libros publicados. Lleva cuatro ediciones. Fue publicado por primera vez en 2008. Creo que los cuatro prólogos en cada una de sus ediciones presentan muy bien el libro. Somos cuatro sus autores.

1- Prólogo a la primera edición

“La Conferencia del Episcopado Dominicano, desde las elecciones de 1962, ha emitido al menos un Mensaje prácticamente para cada elección, dedicado sólo a este tema. Suman un total de veintisiete. En otros siete documentos más, no precisamente sobre elecciones, se ha referido también a esta temática, de manera más breve. Realmente, los obispos dominicanos han dado seguimiento y acompañamiento muy serio y amplio a los procesos electorales del país. El conjunto de su magisterio equivale a un pequeño tratado sobre la materia.

En su Mensaje del 27 de febrero de 1996, titulado: Urge pasar de las palabras a la acción, el Episcopado Dominicano afirma: «Creemos que en la República Dominicana cuanto debiera decirse se ha dicho ya.

Todo lo que nosotros, los obispos, desde nuestra misión de pastores, pudiéramos decir sobre nuestros males; nuestras posibilidades, sobre nuestras virtudes y defectos, sobre el quehacer económico y político, sobre el buen elegir en una contienda electoral, lo hemos dicho ya: lo necesario y urgente en República Dominicana es la acción».

El propósito ahora es organizar rigurosamente ese conjunto en su totalidad, año por año, ofrecer cuanto han dicho los obispos «sobre el buen elegir en una contienda electoral», recogido en un solo volumen ese acervo de criterios que son válidos para cualquier tiempo de elecciones y fuera de él. Serán citados textualmente, y al final de las citas se pondrá el año en que fue emitido cada criterio, como también aquellos años en los que fue repetido en otro documento. La compilación de este trabajo reúne textos extraídos de una documentación que abarca un período de 46 años, y curiosamente, los puntos tratados han dado 46 temas, lo cual no significa, necesariamente, un tema por año.”

Mons. Ramón Benito de La Rosa y Carpio Arzobispo de Santiago Compilador Marzo, 2008

“Deseo agradecer infinitamente el honor que me dispensa la Conferencia del Episcopado Dominicano para que haga la presentación de esta obra que ponemos a circular: Elecciones. 46 temas básicos desde 1962 hasta 2012, y que corresponde a una compilación sintética y manual acerca del contenido de las Cartas Pastorales de la Iglesia Católica en la República Dominicana, que ha dado en ocasión de todas las elecciones que hemos celebrado después de la caída de la tiranía trujillista.

Cincuenta y cuatro años de vida democrática con sobresaltos, un golpe de Estado, una guerra civil, autoritarismo y libertades, reelección, no reelección, crisis post electorales, Pacto por la Democracia, el fantasma del fraude que se alega, disminución a dos años de un mandato presidencial, colegios electorales cerrados, reformas constitucionales, juntas centrales electorales por consenso y disenso, balotaje con cincuenta más uno, palitos con ceritos y plastificados de actas, un conteo lento de espanto y brinco, padrón electoral fotográfico a color, código de barras y urnas transparentes, escáner con transmisión desde los recintos.

El maniqueísmo que subyace en muchos de nosotros, a veces nos lleva a pensar con ligereza que la religión no tiene nada que ver con la política, considerando esta última como una actividad intrínsecamente mala; es más, de cierto punto de vista podrían esgrimirse algunos argumentos para sustentar una hipótesis de esta naturaleza. Pero si bien la religión y la política abarcan campos diferentes, no menos cierto es que la actividad política conlleva la formulación de ideas atinentes a la filosofía que pretende resolver las interrogantes acerca de quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy, y se olvida que la religión abarca todas las actividades del hombre y la mujer, incluyendo la política, enjuiciándola desde el punto de vista de la moral y la ética. Y sobre todo abarca el concepto de bien común, que es el fin teleológico de cualquier doctrina política.

Quizás lo más importante de esta obra sea su brevedad y claridad. Sintetiza con acierto el contenido de estos documentos, acercándolos al gran público, a los fines de que pueda utilizarse como un manual de consulta para legos y especialistas, dándole una organización temática que permite localizar el asunto de nuestro interés.

Es muy posible que después de la puesta en circulación de esta obra haya que considerar, de manera ostensible, como una válida fuente para la interpretación de los asuntos electorales, los documentos que sobre el particular ha emitido la Conferencia del Episcopado Dominicano.

La buena fe mostrada en estas líneas, el uso del lenguaje, el sentido de la oportunidad en cada caso y para cada elección, hacen de esta obra un instrumento

indispensable para estudiar y comprender la historia del sistema electoral dominicano contemporáneo.

Finalmente, el mayor elogio que se le puede hacer a un libro es recomendar que se lea. Éste lo recomendamos como solaz del espíritu y herramienta del pensamiento que motiva la acción.

Esta obra nace para la Iglesia, la comunidad política y la sociedad dominicana, a pocos días de las próximas elecciones presidenciales, en tiempo propicio, viene a este mundo con toda la fuerza venturosa del nacimiento de un príncipe, a quien aducía don Américo Lugo.

Con toda la bondad que rebosa en sus líneas amenas y sensatas, viene para que seamos mejores hombres y mujeres, que no olvidemos que preservar la democracia es, quizás, el más noble de los mandatos, conforme a nuestra tradición cristiana; como lo explicitara con palabras proféticas María Trinidad Sánchez, mártir y heroína, antes de su entrega y sacrificio patriótico: «Dios mío, hágase en mí tu voluntad, sálvese la República».”

Julio César Castaños Guzmán Jurista y Presidente de la Junta Central Electoral Abril, 2008

3- Prólogo a la tercera edición

“Las dos primeras ediciones de Elecciones recogen la documentación de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) desde 1962 al 2008 sobre este tema, una compilación hecha por Mons. Ramón Benito de La Rosa y Carpio.

En esta tercera edición se recogen, además, las orientaciones de la misma CED para las elecciones de 2010 y 2016. Esta decidió integrar dicha edición en su Serie Magisterio. Se trata, una vez más, de citas textuales, sin comentario alguno, de las orientaciones y enseñanzas de los obispos dominicanos sobre este tema específico, sistemáticamente dadas para cada una de las elecciones, habidas en nuestro país a lo largo de estos 54 años (1962-2016).

Consideramos que este volumen, que ahora tiene en sus manos, no solo recoge la memoria de un amplio magisterio sobre materia electoral, sino que ofrece unas líneas muy claras que siguen vigentes y sirven aún de orientación para los tiempos presentes.

También consideramos que las disposiciones dadas para las elecciones de 2016 pueden considerarse un resumen muy preciso e incisivo, fruto de estos largos años de experiencia, de reflexionar, orar y orientar en materia electoral, que hace parte de nuestro deber pastoral en cuestiones relacionadas con la ética, la doctrina social de la Iglesia y el bien común, como es la realidad de las elecciones de un país, sean nacionales, congresuales o municipales.”

Mons. Gregorio Nicanor Peña Rodríguez Obispo de Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey Presidente de Conferencia del Episcopado Marzo, 2016

“Elecciones: 52 temas básicos, desde 1962 hasta 2019” recoge la actualización sobre el tema electoral que la Conferencia del Episcopado Dominicano viene tratando desde 1962 hasta el más reciente mensaje del 27 de febrero de 2019, contenido en el documento “Urge un comportamiento ético en la sociedad dominicana”.

Monseñor Diómedes Espinal

Consideramos que este volumen, que ahora tiene en sus manos, no solo recoge la memoria de un amplio magisterio sobre materia electoral, sino que ofrece unas líneas muy claras que siguen vigentes y sirven aún de orientación para los tiempos presentes”.

Monseñor Gregorio Nicanor Peña

4- Prólogo a la cuarta edición

“Esta quinta edición de ‘Elecciones: 52 temas básicos, desde 1962 hasta 2019’ recoge la actualización sobre el tema electoral que la Conferencia del Episcopado Dominicano viene tratando desde 1962 hasta el más reciente mensaje del 27 de febrero de 2019, contenido en el documento “Urge un comportamiento ético en la sociedad dominicana”.

Hasta la publicación anterior de este libro habían sido tratados 50 temas, siendo agregados a esta quinta edición dos nuevos títulos: “Los vicios de la política” y “Las elecciones del 2020: darle más participación a la juventud”.

De igual manera, recogemos del mismo reciente mensaje pastoral algunas “exhortaciones finales” que ayuden al pueblo dominicano en la búsqueda de un mejor porvenir, cuyo destino está en manos de cada uno de sus ciudadanos, iluminados por el Señor, fuente de toda sabiduría.”

Monseñor Diómedes Espinal Obispo de Mao-Montecristi Presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano Conclusión

CERTIFICO que los textos aquí citados son literales, contenidos en mi libro “ELECCIONES”.

DOY FE en Santiago de los Caballeros a los tres (3) días del mes de agosto del año del Señor dos mil veintitrés (2023). l

9

Cultura

Willy Gómez DIRECTOR DE ARTE, ILUSTRADOR Y MURALISTA

Willy Gómez es un artista nato, al igual que sus dos hermanos. Sus profesiones se pasean entre dirección de arte, ilustración y muralismo. A la fecha, sus obras han cruzado fronteras y han dado vida tanto a espacios públicos como privados, entre ellos está la icónica y po-

pular mujer en el restaurante Maracas, que lleva por nombre “Negrura Tropical”. Su fuente de inspiración es la mujer, pero más allá de la femineidad que representa ese género, él le da vida a las historias que los espectadores pueden crear al apreciar sus obras. Es fiel

creyente de las fusiones, tanto de movimientos como de estilos y épocas, que dan carácter propio a sus obras, en las que si quiere, puede omitir las firmas y aun así gritan su nombre. Habló a elCaribe sobre su estilo, inicios y el impacto del muralismo en la sociedad.

“Si algo no me causa un reto o una emoción, no lo hago”

l ¿Cómo fueron tus inicios en el arte? ¿Cuántos años tienes pintando?

l Comencé pintando en libretas, los dibujos fueron creciendo y mejorando. Luego fui a la universidad. Estudié diseño gráfico en la escuela de Chavón. Me gradué y me dediqué a agencias hasta hace cinco años, aunque en el transcurso, seguía pintando, haciendo mis cuadros, nunca dejé de hacerlo, porque eso estaba en mi sangre, nací con eso. Soy el tercero de tres varones y los tres pintamos.

l ¿Cómo es la unión entre los muralistas en RD? ¿Se consideran un equipo?

l No somos un equipo, es más una hermandad, todos somos muy amigos. Hay una comunicación constante dentro del círculo porque parte del sueño de todos es que esto se convierta en un negocio rentable, aunque en los últimos años los murales se están moviendo en todos los mercados. Somos un grupo y uno va jalando al otro. Pote Leche jaló a Angurria y Angurria a mí a pintar murales y fue una experiencia muy gratificante.

l ¿Cuál es el estilo de Willy?

l Comencé en 2009 a buscar mi estilo y lenguaje. Si algo tengo es que no me gusta ser parte del montón. Me fui por el movimiento Art Nouveau, de los 1800, lo conocí mientras estudiaba y me encantó, obviamente no iba a ser lo mismo del 1800 si no que comencé a transformarlo y adaptarlo a estos tiempos pero con mi toque. También me gusta mucho el anime y estilizar las figuras, entonces Art Noveau, Anime, estilizar, los fusiono para que funcione dentro del todo, y hasta la fecha sigo trabajando en ello y me ha ido bien. Obviamente, pienso seguir evolucionando porque uno como artista no puede quedarse estancado.

l ¿Cómo fusionas tu carrera artística con el diseño gráfico?

l Composición, equilibrio, todo se aplica. Cuando terminé la carrera, yo no tenía lenguaje gráfico, yo era más bellas artes, pero amo los retos. Si algo no me causa una emoción o un reto, no lo hago, sabía que si estudiaba ilustración iba a ser lo mismo que ya sabía hacer desde pequeño y me fui por gráfico. Gracias a eso, mezclar mi carrera artística y el di-

Dominicanidad, femineidad y Art Nouveau, algunos de los elementos que caracterizan las obras de Willy Gómez. LUDUIS TAPIA

Esencia

Dejar que seas quien cree la historia de lo que está pasando, dándole el toque tropical, dominicano, la mujer fuerte, segura en sí misma, positiva, valiente, con un norte”

Disposición

Si quieres que te vean, tírate, metete en el medio, acciona. Cómo te van a ver si no pones tu trabajo en ningún lado, ponte donde te vean”

seño gráfico, porque van de la mano, fue lo que me ayudó. Conseguí el puesto de director de arte en 5 años cuando hay personas a las que les toma hasta 10.

l ¿En qué se inspira Willy Gómez?

l Me inspiro mayormente en la mujer, pero más en crear una historia detrás de su expresión. En cómo las personas la perciben y crean una historia con sólo verla y que otra persona venga cree otra. Ese tema de la percepción es lo que me llena. No trato de definir mi obra como tal, nunca me ha gustado hacerlo. A los artista les encanta anclar su obra a una definición, no me caracterizo de esa manera, no me gusta anclarme en nada en la vida, ni a un pensamiento, ni a un movimiento, ni a una moda.

l ¿Qué factores caracterizan tus obras?

l Quien ve una pintura mía, dice eso es

Willy. Puedo darme el lujo de no firmar una obra porque ya la gente sabe que me pertenece y eso es lo más gratificante que he conseguido. Se basa en mantener mi estilo, lo orgánico, las líneas y las flores. Uso la cayena y he estado implementando la flor nacional, que es la rosa de Bayahibe, trato de integrar eso en cada trabajo. Soy muy fiel a lo que me piden pero al mismo tiempo soy fiel a mi estilo, no lo pierdo, ni lo prostituyo si no puedo agregar mi estilo, lo paso a otro artista. l ¿Qué impacto tiene el muralismo en una sociedad?

l Antes para encontrar arte tenías que ir a un museo o a una galería, el impacto que tiene el arte urbano es que lo tienes en la calle accesible para todo el mundo. Eso crea un impacto porque ayuda al sector y les crea un sentido de pertenencia a los ciudadanos, les identifica y lo cuidan. Cada vez que pintamos un sector hacemos algo que sea de ellos, como hicimos en Don Bosco pintamos dos personajes del sector, a un zapatero y el que gana todos los años el Rally del Borracho. Eso le causa al sector homenaje. Que sientan que le están llevando algo propio.

l ¿Dónde quieres llegar con tu arte?

l Estoy trabajando para ello, romper fronteras y gracias a Dios se ha dado. No al nivel que quisiera pero en parte sí. Tengo algunos 8 murales en NY, Cuba, España, PR y Boston. Les llevó la cultura dominicana en murales. El año pasado pintamos en colaboración en NY, Angurria, 220, una artista local y yo, y el mural se llamaba Klk. La comunidad dominicana se sentía identificada y contenta. l ¿Qué le hace falta al arte RD para avanzar y desarrollarse?

l De parte de los artistas, hace falta que confíen en su trabajo, en ellos, para seguir persistiendo, porque tienes que confiar en ti para seguir adelante. En el caso de nosotros, empezamos a costilla records, si quieres hacerlo lo haces y esa fue la parte que más favoreció a todos, comenzaron las marcas a interesarse. Si quieres que te vean, tírate, metete en el medio, acciona. En la parte política también falta que implementen estudio de arte en las escuelas, más apoyo en cultura, y no solamente en pintura sino en todas las áreas del arte, Cuando exista eso creo que se puede desarrollar más de lo que se ha desarrollado a la fecha.

10 Cultura elCaribe, SÁBADO 5 DE AGOSTO DE 2023 elcaribe.com.do

PATRIA URBÁEZ

FOTO: LUDUIS TAPIA