FAZITGESPRÄCH Bildung als Wert an sich

KFU-Rektor

Peter Riedler im Interview

FAZITGESPRÄCH Bildung als Wert an sich

KFU-Rektor

Peter Riedler im Interview

April 2025

FAZITESSAY

Christian Wabl über den amerikanischen Glauben an Gott und Gold

Wirtschaft und mehr. Aus dem Süden.

FAZITTHEMA SCHWERES ERBE

grawe.at/mymed

INKL.PHYSIO-THERAPIE, HEIL-MASSAGE, UVM.

Da Gesundheit das höchste Ziel ist, bezeichnen wir unsere Krankenversicherung als Gesundheitsversicherung. * Alljährlich werden in einer unabhängigen, österreichweiten Studie 8.000 Versicherungs- und Bankkund:innen zu ihrer Zufriedenheit und Weiterempfehlungsbereitschaft befragt. Auch 2024 wurde die GRAWE für ihre besondere Kundenorientierung ausgezeichnet. In der Kategorie „Versicherungen bundesweit“ belegen wir den 1. Platz – bereits zum 12. Mal in Folge! Mehr unter: grawe.at/meistempfohlen

Von Christian Klepej

Vor wenigen Tagen, am Josefitag 2025, hat der deutsche Bundestag eine weitreichende Grundgesetzänderung beschlossen. Vorbehaltlich der Zustimmung im Bundesrat wird die »Schuldenbremse« außer Kraft treten und eine ungeheure Summe an Krediten die Bundesrepublik, Österreichs wichtigster Handelspartner, über unabsehbare Zeit in ein schwarzes Finanzloch stürzen. 500 Milliarden Euro sind dabei als »Sondervermögen« für infrastrukturelle Maßnahmen und »für Klimaschutz« geplant, der Rest auf die Billion – das soll die Gesamtmenge dieses Fiatgelds sein –, steht auf Abruf für Rüstungsausgaben bereit. Als wäre das alleine nicht an Irrwitz genug, wurde »der Klimaschutz« mit der Fixierung und Selbstverpflichtung der (»totalen«, hör ich mich mitdenken) »Klimaneutralität« Deutschlands bis zum Jahr 2045 eben auch ins Grundgesetz geschrieben. Josef Urschitz schreibt in der Presse trefflich davon, dass diese beiden Maßnahmen zum einen »praktisch das Ende der deutschen (und damit europäischen) Stabilitätspolitik« und zum anderen »möglicherweise das Ende

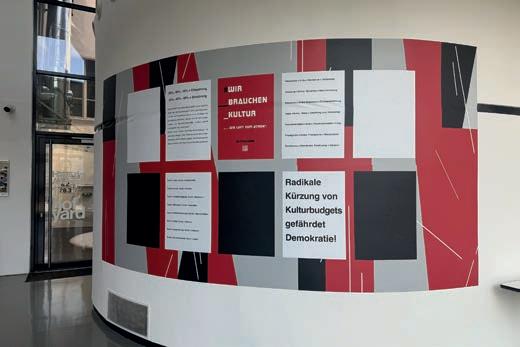

Es ist das Mittelmaß, das unsere Demokratie langsam aber sicher zerstört

der deutschen Industrie, wie wir sie kennen« bedeuten. Das alleine macht mich fassungslos. Dass Deutschland (und im Grunde die ganze EU) in unverantwortlicher Weise über Jahrzehnte die Landesverteidigung ausgedünnt und verkommen hat lassen, ist bekannt, dass aber auch eine so hohe Summe nur für die Rettung maroder Infrastruktur benötigt wird, ist nicht mehr nachvollziehbar. Wenn man nämlich bedenkt, dass Deutschland die letzten zehn Jahre immer wieder Rekordsteuereinahmen gemacht hat. Damit steht es nun schwarz auf weiß im Grundgesetz, dieses Land gibt sein Geld für die falschen Dinge aus. Nun kann die inhaltliche Beurteilung dieser Beschlüsse, vor allem, wenn man gerne das Geld anderer Leute ausgiebt, sicher auch anders aussehen. Endgültig an der Welt verzweifeln aber lässt mich der Umstand, wie diese Abstimmung zustande gekommen ist. Die notwendige Zweidrittelmehr ist im Bundestag für die (wahrscheinliche) Koalition aus Union und SPD nicht mehr vorhanden, also hat man einfach den »alten« Bundestag nocheinmal zusammenfinden lassen. Ich halte das für einen klassischen »Grödtaz«. Also für die größtmögliche demokratische Trickserei aller Zeiten. Das deutsche Bundesverfassungsgericht hatte Eilanträge vom linken wie rechten Rand gegen ein solches Vorgehen schon vor der Abstimmung abgewiesen. Trotzdem bin ich der Überzeugung, das kann nie und nimmer Intention des Gesetzesgebers gewesen sein. Am 23. Februar d. J. war die Wahl zum 21. Bundestag, es liegt ein amtlich bescheinigtes Ergebnis vor, das neugewählte Parlament könnte bereits lange konstituiert sein. Einfach den 20. Bundestag noch einmal einzuberufen, um mit alten Mehrheiten die Verfassung zu ändern, kann kein echter Demokrat gutheißen, ganz egal, ob er das Ansinnen dahinter teilt oder nicht. Die Spielregeln so zu dehnen, eine offensichtliche Lücke frevelhaft auszunützen, erscheint verantwortungslos. Und damit bin ich beim Kern des heutigen Pudels. Ich schreibe oft, ich kanns nicht mehr lesen, von der Spaltung unserer Gesellschaft, oft auch von der Politik- und damit einhergehend Demokratieverdrossenheit der Men-

schen. Und dann merken diese mediokren Gestalten, die wir europäischen Entitäten in unsere Parlamente entsenden, nicht einmal, wie sehr sie der Politik schaden, wenn sie Hirn und Herz unserer Demokratie – also den Parlamentarismus – so schänden.

Ich war immer großer Anhänger der Vertretungsdemokratie, allzuviele plebiszitäre Momente in den Geschicken eines Landes habe ich immer argwöhnisch betrachtet. Diese Vertretungsdemokratie bedingt Parteien. Aber diese Parteien haben vergessen, wo Politik anfängt und wo sie aufhört, in unseren Landtagen, in unseren Parlamenten. Und sie schaffen es nicht mehr, seit Jahr und Tag nicht mehr, qualifizierte, gut durchmischte Listen an Abgeordneten aufzustellen. Im Plenum »bedanken« sich Klubobleute regelmäßig kniefällig bei der Landesregierung und Nationalratsabgeordnete bei Ministern. Man bekommt den Eindruck, die wissen gar nicht, dass sie – in unser Namen, mit unseren Stimmen – Regierer und Minister beauftragen, für uns zu arbeiten. Das gilt für Deutschland wie für Österreich, für die Steiermark wie für Hessen. Und deswegen passieren solche Aberwitze wie diese Trickabstimmung im Bundestag. Unsere Demokratie ist nicht gefährdet, weil es ein paar extreme Linke oder Rechte gibt. Sie ist gefährdet, weil viel zu viele Einfaltspinsel in den Parlamenten sitzen. n

Sie erreichen den Autor unter christian.klepej@wmedia.at

Gekündigter Generationenvertrag

Die kommende Generation Arbeitender sollte jene finanzieren, die nicht mehr arbeiten können. Doch damit ist jetzt Schluss.

Bildung als Wert an sich

Die Uni Graz ist ein Supertanker im heimischen Wissenschaftsgefüge. Rektor Peter Riedler im Fazitgespräch. Renaissance des Christentums (3) Christian Wabl über den nach außen hin tiefgläubigen US-Präsidenten und seinen Vize, die gerade die Welt aus den Angeln heben.

Così fan tutte opert wieder

Unterhaltsames gibt es in der Grazer Oper. »So machen es alle (Frauen) oder Die Schule der Liebenden« fetzt dahin wie ein Springbock im Frühling.

Seite 80

Rubriken

Editorial 3

Politicks 16

Investor 32 Außenansicht 38

Oberdengler 46

Immobilien 68

Alles Kultur 78

Heide Pock-Springer ist »Putzmacherin« bzw. »Modistin«. Und betreibt als solche eines der letzten Hutgeschäfte des Landes.

Schluss 82

Tischlerei, deck dich!

»Erfolgsgeschichte« trifft bei Hans Jürgen Maurer den Nagel auf den Kopf. Seine Tischlerei in Köflach macht Millionenumsätze.

Im Fazitthema »Die letzte Generation« geht es um die Zukunft des Pensionssystems. Denn der Generationenvertrag, einst tragendes Fundament des Sozialstaats, steht vor dem Kollaps: Zu wenige Erwerbstätige finanzieren zu viele Pensionisten. Sinkende Geburtenraten und eine veränderte Arbeitsmoral verschärfen ein Riesenproblem. Migration bietet kaum Entlastung, Reformen bleiben aus. Das Umlagesystem scheitert gerade.

Mit ihren fast 29.000 Studierenden steht die Universität Graz vor großen Herausforderungen: Wie bleibt Forschung sichtbar, wenn Budgets schrumpfen? Wie begegnet man Wissenschaftsskepsis in Zeiten von KI und Digitalisierung? Wie schafft man als Allgemeinuniversität große wissenschaftliche Erfolge, die auch international wahrgenommen werden? Wir sprachen mit Rektor Peter Riedler über Österreichs zweitgrößte und zweitälteste Universität.

Erfolg durch Innovation zeigt auch der Köflacher Tischler Hans Jürgen Maurer, der aus bescheidenen Anfängen ein florierendes Unternehmen geschaffen hat. Und für beste Unterhaltung sorgt die Grazer Oper mit einer spritzigen Inszenierung von »Così fan tutte«. Gutes Lesen! -red-

IMPRESSUM

Herausgeber

Horst Futterer, Christian Klepej und Mag. Johannes Tandl

Medieninhaber & Verleger

Klepej & Tandl OG

Chefredaktion

Christian Klepej Mag. Johannes Tandl

Redaktion

Peter K. Wagner (BA), Mag. Josef Schiffer, Mag. Maryam Laura Moazedi, Dr. Volker Schögler, Mag. Johannes Pratl, Helmut Wagner, Mag. Katharina

Zimmermann, Mag. Michael Petrowitsch, Kim Vas (Satz und Produktion), Vanessa Fuchs (Organisation)

Lektorat AdLiteram

Druck

Walstead-Leykam

Vertrieb & Anzeigenleitung

Horst Futterer

Kundenberatung

Irene Weber-Mzell

Redaktionsanschrift

Schmiedgasse 38/II, A-8010 Graz

Titelfoto von Erwin Scheriau

T. 0316/671929*0. F.*33 office@wmedia.at fazitmagazin.at facebook.com/fazitmagazin

gibt es noch!

Von Johannes Roth

Der Sozialstaat und das Umverteilungssystem beruhen seit Jahrzehnten auf

einer einzigen Annahme: dass die kommende Generation Arbeitender jene finanziert, die nicht mehr arbeiten können. Das ist nun zu Ende.

Die Idee war an und für sich gut und ist – wie vieles, das uns sozialpolitisch heute Kopfzerbrechen bereitet – uralt. Aber natürlich konnte im 18. und 19. Jahrhundert, als der Begründer der vergleichenden Politikwissenschaft, Alexis de Tocqueville, in Frankreich seinen berühmten » social contract « veröffentlichte, niemand ahnen, dass es einmal Nachkriegsjahre geben würde, die eine derartig disruptive Bewegung wie die 1968er auslösen könnten. Eine Bewegung, die plötzlich alles in Frage stellte, was Jahrhunderte Gültigkeit hatte und sich nicht scheute, gesellschaftliche Strukturen aufzubrechen und neu zu schaffen, ohne über die langfristige Wirkung dieser als gerecht empfun-

denen Disruption nachdenken zu wollen. Tocqueville jedenfalls formulierte unter dem Eindruck der Französischen und Amerikanischen Revolution nicht nur einige bis heute aktuelle Perspektiven zu Freiheit, Revolution und Demokratie, sondern erstmals auch eine weitere damals bahnbrechende Idee: dass nämlich das Fortkommen einer Gesellschaft auf einem Vertrag der Generationen untereinander beruht. Die Idee brauchte allerdings bis Mitte der 1950er Jahre, um zu reifen. Ihre Wirkmacht zu entfalten begann sie, als in Deutschland das Konzept des »Solidarvertrags zwischen den Generationen« von Wilfried Schreiber erstmals beschrieben wurde.

Ich finde es wirklich schlimm, dass sich auch diese Regierung wieder nicht traut, das gesetzliche Pensionsalter langfristig hinaufzusetzen.

Fiskalratschef Christoph Badelt

Der Generationenvertrag

Die Grundidee basiert auf der Erkenntnis, dass das durch Erwerbstätigkeit erzielte Arbeitseinkommen als Lebenseinkommen betrachtet werden muss. Dieses Einkommen müsse, so Schreiber, nicht nur die aktive Erwerbsphase abdecken, sondern auch die Abschnitte davor und danach – die Kindheit und Jugend, in denen Fähigkeiten für die berufliche Tätigkeit erworben werden, sowie natürlich das erwerbslose Alter. Wo man eine Gesellschaft als Solidargemeinschaft begreift, ist es demnach notwendig, Mechanismen zur gerechten Verteilung des von der erwerbstätigen Generation erwirtschafteten Einkommens zu schaffen. Diese Verteilung soll sowohl den Lebensunterhalt der arbeitenden Generation selbst als auch die Versorgung von Kindern und Pensionisten gewährleisten. So weit, so gut; für diese Idee sprechen tatsächlich einige bestechend treffsichere Argumente, die kaum von der Hand zu weisen sind. Und tatsächlich funktionierte sie auch einige Jahrzehnte ganz gut – gerade gut genug jedenfalls, um eine Alternative zum davor existierenden System eines auf rein familiärer Bindung beruhenden, anderen Generationenvertrages zu bilden: Nicht mehr die direkten Nachkommen waren nun für das Auskommen der Eltern und Großeltern nach deren Erwerbsleben verantwortlich, sondern die Gesamtheit der Erwerbstätigen einer Gesellschaft – für kinderlose Ehepaare, Witwen und Witwer, Individualisten und unverheiratet gebliebene Menschen ein unschätzbarer Vorteil. Aber auch mit ei -

nem gravierenden Nachteil: Der gesellschaftliche Wert von Kinderreichtum veränderte sich mit dem Schwinden der Notwendigkeit, Ehen einzugehen und intakt zu halten, um im Alter versorgt zu sein. Dieses Prinzip setzte sich in der westlichen Welt durch, während in der Zweiten und Dritten Welt möglichst viele Kinder immer noch der Garant für das Überleben im Alter blieben. Das Zitat des französischen Revolutionärs Pierre Vergniaud, der auf dem Weg zur Hinrichtung gesagt haben soll „Die Revolution frisst ihre Kinder“ erhielt somit relativ schnell eine neue Bedeutung: Der Zeitgeist in westlich geprägten Gesellschaften bedingte, dass immer weniger Kinder zur Welt kamen. Das belegt auch die Geburtenbilanz – in Österreich ist sie seit fünf Jahren in Folge defizitär: »76.873 Neugeborenen standen 87.407 Verstorbene gegenüber – das heißt, 2024 starben um 10.534 Menschen mehr, als geboren wurden. Die Gesamtfertilitätsrate, also die zu erwartende Kinderzahl pro Frau, ist 2024 mit 1,31 auf einen neuen Tiefstand gesunken « , erklärt Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

Commitment zur Familie schwindet Nun kann der Generationenvertrag, wie wir ihn heute kennen, aber nur aufrechterhalten werden, wenn zumindest zwei Grundvoraussetzungen gegeben sind. Erstens: Jener Teil des Erwerbseinkommens einer Gesellschaft, den diese abgeben muss, ist nicht höher als jener Teil, der der Erwerbsgesellschaft selbst zum komfortablen Überleben bleibt. Und zweitens: Es müssen genug Kinder geboren werden, die später als Erwerbstätige in Summe genug Beiträge leisten, um die Pensionszahlungen für die künftigen Ruheständler zu decken.

Beides ist nicht mehr gegeben, weshalb der Generationenvertrag, so wie wir ihn kennen, schon als Konzept eigentlich hinfällig ist. Er funktioniert nicht mehr – und das hat mehrere Gründe. Denn Kinder in ausreichender Zahl zu zeugen, sie zu gebären und zu ernähren, sie zu erziehen widerspricht dem von der Emanzipation der 1968er-Generation getragenen Zeitgeist. Kurz: Eine weitgehend lebenslange Einschränkung der individuellen Entfaltung durch Aufgabenerfüllung für die Familie ist für Frauen und Männer schlicht unmodern geworden.

Pflegethema ungelöst

Das betrifft unter anderem zwei wichtige gesellschaftliche Bereiche, die bis in die Nachkriegszeit des 20. Jahrhunderts eigentlich über Jahrtausende tragende Säulen der Gesellschaft waren: das Gebären und Erziehen von Kindern in ausreichender Zahl und die häusliche Pflege von körperlich eingeschränkten Lebensgefährten, Eltern und Großeltern. Womit wir bei einem weiteren Problem für das Funktionieren des Generationenvertrages angekommen sind: Die Menschen werden immer älter und müssen daher immer länger alimentiert werden. Noch ist das Problem nur am Rande sichtbar. Denn überraschenderweise steigt die Anzahl der Erwerbspersonen; alle Statistiken weisen im Bereich der selbstständigen und unselbstständigen Erwerbstätigen derzeit noch eine signifikante Steigerung aus (nur die selbstständigen Landwirte nehmen statistisch gesehen dramatisch ab). Das Problem: Ihre Zahl erhöht sich nicht im gleichen Maß, wie die Zahl der Pensionisten steigt. Allerdings können viele Geringverdiener trotz hoher Kopfzahl Probleme im Umlagesystem verursachen; wo etwa die Teilzeitquote zum Problem zu werden droht, ist es wahrscheinlich, dass dieser Fall eintritt. Umgekehrt gibt es theoretisch Hoffnung für die Zeit, in der die Zahl der Erwerbstätigen sinkt – was schon bald der Fall sein wird: Nur wenn die nachkommenden Erwerbstätigen deutlich produktiver oder besser bezahlt sind, kann eine kleinere Zahl von ihnen theoretisch mehr Pensionisten finanzieren. Laut Statistik Austria steigt die Zahl der Menschen im Pensionsalter (65+) bis 2040 von 1,77 auf 2,57 Millionen, während die Zahl der Menschen im Erwerbsalter (20 bis unter 65) von 5,54 auf 5,3 Millionen zurückgeht. In den nächsten Jahren wird die Zahl der Pensionsneuzugänge durch die generationenstarken Jahrgänge steigen – mehr als jeder Dritte der derzeit unselbstständig Beschäftigten wird bis 2040 in Pension gehen. Der so genannte Altersquotient verschiebt sich rasant: Sind in den 50er Jahren 10 Personen im Erwerbsalter auf »nur « 1,7 Personen im Pensionsalter gekommen, sind es 2024 bereits 3,3 Personen und 2042 sogar fünf Personen. „Durch diese Entwicklung steigt die Pensionslücke, also der Bundesbeitrag rasant an. Dieser wird

vom Steuerzahler und damit wieder vor allem von den (weniger werdenden) Menschen im Haupterwerbsalter aufgebracht“, ist einem Papier der WKO zu entnehmen. Wann die Demografie endgültig zum Problem wird, lässt sich also mathematisch leicht ausrechnen. Dann nämlich, wenn die Baby Boomer – das ist die letzte Generation, für die der Kinderreichtum noch einen gewissen Stellenwert hatte, also die zwischen 1960 und 1965 Geborenen – in Pension gehen. Und das ist ungefähr jetzt.

Hoffnung Migration

Dass unter diesem Aspekt eine besondere Hoffnung auf Migration, insbesondere der Arbeitsmigration liegt, ist weiter nicht verwunderlich. Alleine – sie hat sich bislang nicht erfüllt. Eine Vielzahl an Migranten, die in unser Sozialsystem einwandern und es zusätzlich belasten, steht einer zu geringen Grundgesamtheit an arbeitswilligen oder arbeitsfähigen Migranten gegenüber – wobei man sich in diesem Kontext vor Pauschalisierungen tunlichst hüten sollte. Dennoch fehlen echte Fachkräfte, die mit jenen besonderen Qualifikationen ausgestattet sind, die Industrie und Wirtschaft dringend brauchen würden. Denn auch die leiden unter der demografischen Entwicklung. Um ihre Produktivität mittel- und langfristig zu sichern, braucht es schlicht und ergreifend eine kritische Masse an zur Verfügung stehenden, gut ausgebildeten und arbeitswilligen Arbeitskräften.

Jugend ohne Ehrgeiz

Hier trifft man nicht nur auf ein demografisches Problem: Die, die Umlage künftig finanzieren müssen, gehören einer Generation an, der man nachsagt, tendenziell leistungsfeindlich eingestellt zu sein. Das stimmt natürlich so nicht. Die Gen Z – also die zwischen 1995 und 2015 Geborenen – will nicht weniger arbeiten, sondern nur die Bedingungen diktieren, zu denen sie Leistung erbringt: Sinnvoll soll die Arbeit sein, Beruf und Privatleben sollen streng getrennt sein, Remote Work soll möglich sein und wenn schon Leistung, dann soll sie bitte auf Augenhöhe anerkannt werden. Kurz: Die Generationenvertragserfüller von morgen wollen den Begriff Arbeitsleistung neu und in ihrem Sinne definiert wissen. Das aber passt nur bedingt in die Strukturen jener, die diese Arbeitsleistung nachfragen, weshalb die Gen Z, für die ihr eigenes Einkommen nicht die höchste Priorität hat, sich eher dort um Arbeit umsieht, wo man weniger Steuern zahlt. Und wo man weniger Steuern zahlt, weil man Teilzeitjobs und Work-Life-Balance einem mühsamen Vollzeitjob und Wochenendfreizeit vorzieht, wird der Steuertopf eben zusätzlich belastet.

Dieser Steuertopf wiederum ist bereits bis zur Neige geleert. Mehr noch: Ohne Schulden zu machen, kann der Staat seinen Aufgaben – oder dem, was er dafür hält – nicht mehr nachkommen. Schon ein Blick auf die derzeitige Budgetsituation spricht

Die Panik wird gemacht, damit man die Fakten nicht mehr hört und sieht.

Momentum-Institut-Chefin

Barbara Blaha

Bände: Ein knappes Viertel der gesamten Staatsausgaben betrifft die Pensionen: Beamte erhalten 12,8 Milliarden Euro aus dem Steuertopf; für alle anderen, die Geld aus den Verpflichtungen der Pensionsversicherung beziehen, sind 16,6 Milliarden Euro vorgesehen. Das sind insgesamt satte 23,9 Prozent aller Staatsausgaben. Heute.

Pensionsalter anheben

Von »morgen« wagt in diesem Zusammenhang kaum jemand zu sprechen. Einer, der es doch immer wieder und mit Vehemenz tut, ist Fiskalratschef Christoph Badelt. Jüngst ließ er sich in der

Der Preis wurde im Rahmen der 20. Druck&Medien Awards in Berlin verliehen, nachdem eine unabhängige Jury aus Branchen-Experten und Printbuyern die zahlreichen Einreichungen in einem mehrstufigen Verfahren geprüft hatte.

Das Team der Walstead Leykam freut sich über eine der renommiertesten Auszeichnungen in der Branche, die eine Bestätigung der Leistungen ist, die wir für unsere Kunden und gemeinsam mit unseren Kunden erbringen.

ORF-Pressestunde dazu hinreißen, hinsichtlich des Budgets einmal mehr das demografische Problem und das Ausbleiben entsprechender Maßnahmen zu benennen. »Ich finde es wirklich schlimm, dass sich auch diese Regierung wieder nicht traut, das gesetzliche Pensionsalter langfristig hinaufzusetzen«, so Badelt. Er gehe davon aus, dass nur diese Maßnahme geeignet sei, das Budget sinnvoll zu entlasten.»Wenn in den nächsten Jahrzehnten keine Maßnahmen gesetzt werden, wird das Defizit um zwei bis drei Prozent pro Jahr steigen.« Dafür seien drei Faktoren verantwortlich: Die Pensionen, die Pflege und die Gesundheit, wobei man sozial verträglich lediglich an den Pensionen als Stellschraube drehen könne. Es brauche, so der Fiskalratschef, nicht nur Maßnahmen, um das gesetzliche, sondern auch das faktische Pensionsalter anzuheben – »nicht, weil die Pensionen sonst morgen nicht mehr finanzierbar wären, sondern weil der gesamte Staatshaushalt in den kommenden Jahrzehnten demografisch so unter Druck kommt, dass man dringend langfristige Maßnahmen setzen müsse, um diesen Druck zu verringern. Sonst lassen sich Budgets in fünf oder zehn Jahren überhaupt nicht mehr darstellen.«

Ideologische Interpretationen

Dass das Umlagesystem, wie wir es bisher kannten, gefährdet sei, ist indessen alles andere als Common Sense. Ganz im Gegenteil, die Interpretation der Faktenlage fällt von konservativen

und progressiven Kräften im Land völlig unterschiedlich aus. Wo wirtschaftsliberale Kräfte eine Pensionsreform und Opfer für das große Ganze – den Sozialstaat – einmahnen, wirken sozialdemokratische Kräfte naturgemäß dagegen. Wenn es überhaupt notwendig sei, Opfer zu bringen, dann sollen das die „starken Schultern“ im Land tun, also die Milliardäre und Millionäre, die Unternehmer und Gutverdiener – keineswegs die Pensionisten. Wann immer etwa eine Organisation oder Institution die Notwendigkeit zu einer Pensionsreform fordert, hält zum Beispiel das rote Momentum Institut dagegen und gibt ein Argumentarium vor. „Die Panik wird gemacht, damit man die Fakten nicht mehr hört und sieht“, vermutet Momentum-Chefin Barbara Blaha im Kurier. Blaha: „Die größte Gruppe in der Pensionsversicherung sind alle, die arbeiten. Technisch formuliert: die Gruppe der unselbstständig Beschäftigten. Sie zahlen einen Teil ihres Gehalts in die Pensionsversicherung ein. Und aus der nehmen sich alle, die heute in Pension sind, ihre Pensionszahlung heraus. Was kaum jemand weiß: Die Beschäftigten zahlen mehr ein, als über die Alterspensionen wieder abfließt. Die Pensionsversicherung schreibt hier ein Plus. Der Löwenanteil der Alterspensionen trägt sich selbst und braucht keinen Zuschuss des Finanzministers“, ist sich Blaha sicher. Warum aber, so die Momentum-Chefin weiter, würde dann trotzdem

Steuergeld in das Pensionssystem fließen? „Erstens: Weil die Bauern und Selbstständigen in ihre Versicherung weniger einzahlen, als sie herausnehmen. Der Grund dafür ist, dass es dort keine Arbeitgeber:innen (sic!) gibt, die etwas beitragen. Ein Unternehmer ist sein eigener Chef. Zweitens zahlen wir über das Pensionssystem viel mehr als nur Pensionen. Es unterstützt Waisenkinder, Witwen und Witwer und alle Leute, die wegen schwerer Krankheit oder Unfall berufsunfähig sind. Das Pensionssystem sichert ihnen allein wenigstens eine Mindestpension. Und es finanziert auch Kuraufenthalte und Reha-Maßnahmen für Berufstätige.“ Aber, keine Sorge: Denn selbst wenn „Selbstständige und Bauern mehr herausnehmen, als sie einzahlen“, wo doch aus diesem Topf auch „Waisenkinder und Witwen“ unterstützt werden müssen, ist dann doch –entgegen der Annahme echter Experten – alles gut, denn: „Das alles können wir uns als reiches Land leisten. Auch in Zukunft. Jetzt gehen zwar mehr Menschen in Pension – aber der Beitrag aus Steuern zur Pension bleibt auf lange Sicht stabil. Ja, die Boomer-Generation geht jetzt in Pension, aber ab 2035 sinkt die Zahl der Pensionierungen wieder. Und auf der Kostenseite wird parallel gegengesteuert, weil wir immer weniger für die Pensionen bei Beamt:innen (sic!) ausgeben müssen. Unterm Strich bleiben die Kosten konstant: bis 2070 etwa sechs Prozent der Wirtschaftsleistung.“

Verrückte Ideen

Wer also nach Gerechtigkeit im Umlagesystem sucht, der wird sich an das Momentum Institut wenden müssen. Oder an Nationalbank-Ökonom Markus Knell, der jüngst ebenfalls mit einer schrägen Idee zu einer Pensions-Teilreform auf sich aufmerksam machte. „Derzeit folgt das österreichische Pensionssystem einem einheitlichen Modell: Wer mit 65 Jahren in Pension geht und 45 Beitragsjahre aufweist, erhält eine Erstpension in Höhe von 80 Prozent des durchschnittlichen Lebenseinkommens. Ein früherer Pensionsantritt ist zwar möglich, führt aber zu Abschlägen von 5,1 Prozent pro Jahr. Diese Regelung gilt für alle Versicherten – unabhängig von ihrem Lebenseinkommen. Doch dieses proportionale System ist keineswegs alternativlos“, konstatiert Knell. Sein Vorschlag: „Statt einer starren Ersatzrate könnte eine progressive Staffelung eingeführt werden, ähnlich wie bei Einkommenssteuern. Höhere Einkommen würden die 80 Prozent erst bei einem späteren Pensionsantritt (z. B. mit 67 Jahren) erreichen, während Geringverdienende dieselbe Ersatzrate bereits mit 63 Jahren erhalten könnten.“ Auf diese Weise, so die Überzeugung von Knell, ließe sich eine nachhaltige Anhebung des Pensionsantrittsalters sozial gerechter gestalten. Dass dieses Gedankenspiel auf Widerspruch stoßen musste, war klar: Monika Köppl-Turyna vom Institut EcoAustria etwa warnte davor, das Pensionssystem als Ausgleich für soziale Ungleichheiten zu nutzen, da es als Versicherungssystem nicht dafür gedacht sei. Auch zahlreiche andere Ökonomen widersprechen heftig.

Diese Idee steht als pars pro toto beispielhaft für ein politisches und intellektuelles System, das in einem falsch verstandenen

Die Gesamtfertilitätsrate, also die zu erwartende Kinderzahl pro Frau, ist 2024 mit 1,31 auf einen neuen Tiefstand gesunken.

Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas

Gerechtigkeitswahn die Parameter einer funktionierenden Gesellschaft seit Jahrzehnten zunehmend negiert. Die Folgen sind dramatisch: Der Generationenvertrag, wie wir ihn kannten, ist de facto am Ende. Der Sozialstaat steuert auf eine unaufhaltsame Krise zu, in der die Lasten immer weniger Erwerbstätige tragen müssen, während die Zahl der Empfänger kontinuierlich steigt. Weder die Politik noch die Gesellschaft scheinen bereit, die notwendigen und teils schmerzhaften Reformen in Angriff zu nehmen. Migration, die einst als Hoffnung galt, vermag die Lücke nicht zu schließen, und auch die junge Generation zeigt wenig Bereitschaft, in die alten Muster der Leistungsgesellschaft zurückzukehren. Während der Staat zunehmend in Schulden ertrinkt, nähert sich das Umlagesystem seinem Kipppunkt. Was bleibt, ist die Aussicht auf einen schleichenden Verfall eines Systems, das einst als solidarisches Fundament der Gesellschaft galt. Und auf eine Zukunft, in der jeder zunehmend auf sich selbst gestellt sein wird. �

„Die Europäische Union hat sich von den USA isoliert, sie hat sich von China isoliert mit einem Handelskrieg und sie hat sich von Russland isoliert mit der Sanktionspolitik. Wenn hier also jemand isoliert ist, dann ist es die Europäische Union.“

Viktor Orbán, ungarischer Ministerpräsident

FPÖ-Wirtschaftssprecherin Barbara Kolm kritisiert das Mittelstandspaket als völlig unzureichend: „Die Regierung entlastet die Unternehmen nicht wirklich und lässt sie mit hohen Energiekosten und Steuern allein.“

Mittelstandspaket: Ein erster Entlastungsschritt, aber ein unzureichender! Die österreichische Bundesregierung hat mit ihrem Mittelstandspaket Maßnahmen angekündigt, um heimische Klein- und Mittelbetriebe (KMU) finanziell zu entlasten und von überbordender Bürokratie zu befreien. Doch während Wirtschaftstreibende und Interessenverbände erste Fortschritte anerkennen, bleibt Kritik an der tatsächlichen Umsetzung und der langfristigen Wirkung der Maßnahmen nicht aus. Denn die wirtschaftliche Lage bleibt extrem angespannt. Seit drei Jahren steckt das Land in einer Rezession, und Unternehmen kämpfen mit steigenden Kosten, hoher Inflation und komplexen bürokratischen Hürden.

Der ÖVP-Wirtschaftsbund und die Neos sind zufrieden … Für WB-Generalsekretär Kurt Egger schafft das beschlossene Mittelstandspaket die Voraussetzungen für das Comeback der österreichischen Wirtschaft: „Bundeskanzler Christian Stocker und Wirtschafts-

minister Wolfgang Hattmannsdorfer haben von der ersten Stunde dieser Bundesregierung weg das wirtschaftliche Comeback Österreichs zu einem der zentralen Vorhaben dieser Legislaturperiode gemacht“, erklärt Egger. Von der Abschaffung der Belegausdruckpflicht unter 35 Euro und der NoVA-Befreiung für Transporter über die Erhöhung der Basispauschalierung bis zu den dringend nötigen Genehmigungsbeschleunigungen und der Bürokratiebremse würden die österreichischen Unternehmen noch viele Jahre lang profitieren. „Mit dem heutigen Tag beginnen wir, Österreich raus aus der Rezession und zurück auf die wirtschaftliche Überholspur zu bringen!“, so Egger. Die NEOS, seit wenigen Wochen ja Regierungspartei, begrüßen die Initiative ebenfalls als klares Bekenntnis zum heimischen Unternehmertum. NEOS-Standortsprecher Markus Hofer betont die Bedeutung der Maßnahmen: „Weniger Bürokratie bedeutet mehr Zeit und Geld für das eigentliche Geschäft. Eine zentrale Anlaufstelle für Deregulierung im Staatssekretariat von Sepp

Schellhorn soll sicherstellen, dass dieser Kurs beibehalten wird.“

Der Handelsverband sieht einen ersten Schritt und die FPÖ eine Themenverfehlung

Auch der Handelsverband erkennt Fortschritte, wenngleich Geschäftsführer Rainer Will betont, dass noch viele Hürden bestehen. Besonders die Abschaffung der Belegausdruckpflicht für Kleinbeträge sei ein lange geforderter Schritt, der nicht nur Bürokratie reduziere, sondern auch die Umwelt schone. Allerdings warnt Will davor, dass diese Maßnahme nicht zu einer verpflichtenden digitalen Beleglösung führen dürfe, da dies vor allem kleinere Händler technisch überfordern könnte. Nicht alle sehen in dem Mittelstandspaket eine echte Erleichterung. FPÖ-Wirtschaftssprecherin Barbara Kolm kritisiert die Maßnahmen als unzureichend und wirft der Regierung vor, keine finanziellen Spielräume für nachhaltige Entlastungen zu schaffen. „Die Regierung bleibt beim Schuldenmachen, entlastet Unternehmen nicht wirklich und lässt sie mit hohen Energiekosten und Steuern allein.“ Besonders vermisst sie eine tiefgreifende Steuerreform sowie die Möglichkeit eines Austritts aus der Wirtschaftskammer-Pflichtmitgliedschaft.

Grüne wollen statt entlasten umweltfeindliche Subventionen stoppen Und den Grünen geht es wieder einmal um alles andere, nur nicht um die Wirtschaft. Die Bundesregierung setze mit der Steuerbefreiung der NoVA für Klein-LKW auf den falschen Weg, kritisiert etwa der grüne Budgetsprecher, Jakob Schwarz Anstatt klimaschädliche Subventionen abzubauen – eine Empfehlung namhafter Ökonomen –, werde eine zusätzliche eingeführt. Schwarz erinnert daran, dass die Abschaffung dieser Begünstigung in der letzten Legislaturperiode durch Druck der Grünen erreicht wurde. Die Maßnahme gefährde zudem die Erreichung der Klimaziele. Die Grünen fordern stattdessen eine Budgetsanierung durch Subventionsabbau, ohne Klimaschutz und Zukunfts- Foto: Gage Skidmore , STVP/Gasser

sektoren zu schwächen. Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass es für das Gewerbe und Handwerk bis dato nur im Kurzstreckenverkehr ernstzunehmende elektrisch betriebene Alternativen zu reichenweitenstarken Verbrennerfahrzeugen gibt.

Das Mittelstandspaket bringt mit Sicherheit erste Verbesserungen für KMU, insbesondere im Bereich des Bürokratieabbaus. Doch es besteht zweifellos weiterhin großer Handlungsbedarf, insbesondere in Bezug auf die Steuerlast, die Energiepreise und langfristige Maßnahmen zur Wiedererlangung der Wettbewerbsfähigkeit. Denn nur was auch der exportorientierten Wirtschaft hilft, nützt langfristig auch dem Gewerbe und Handwerk sowie den Dienstleistungsunternehmen. Außerdem bleibt abzuwarten, ob die angekündigten Entlastungen auch tatsächlich jemals in der Praxis ankommen oder ob sie nicht durch neue Belastungen in anderen Bereichen neutralisiert werden.

Energiepolitik: Interessanter Schulterschluss der steirischen SPÖ mit der AK Bisher lebten die AK und die steirische SPÖ lieber in parallelen Welten. AK-Präsident Josef Pesserl und Anton Lang hatten einander nicht viel zu sagen und vermieden einen allzu intensiven Austausch. Inzwischen ist die SPÖ in der Steiermark in der Oppositionsrolle und dadurch ergeben sich gute Möglichkeiten zwischen SPÖ-Chef Max Lercher und dem AK-Präsidenten, sich die Bälle gegenseitig zuzuspielen. Als Teil der Landesregierung hätte die SPÖ die dringliche Anfrage zur Zukunft der steirischen Energiepolitik wohl stellen können und auch die von AK und SPÖ gemeinsam vorgelegten Vorschläge, wie die hohen Energiepreise gesenkt werden können, hätte die AK alleine präsentieren müssen. Denn die beiden fordern Eingriffe in den Strompreis. Außerdem müsse die Energie Steiermark zu 100 % in Landesbesitz bleiben. Max Lercher will die Dividenden sogar für Energiepreiskompensationen nutzen und nicht zur Budgetsanierung.

MIT JOHANNES TANDL

Zudem brauche es einen Plan für die Industrie, besonders im Automobilzulieferbereich. Notwendig seien außerdem Vorrangzonen für Windkraft, Photovoltaik und eine Wasserstoff-Infrastruktur. AK-Präsident Josef Pesserl betonte einmal mehr: „Strom ist ein Grundrecht und keine Handelsware. Die Politik muss endlich handeln und in die Preise eingreifen.“ Konkret fordert die SPÖ, keine Anteilsverkäufe der Energie Steiermark zuzulassen, die Entwicklung eines „Steiermark-Tarifs“ zur Kostensenkung, die Förderung lokaler Energiegemeinschaften, eine Satzungsänderung bei der Energie Steiermark, um kostengünstige Energie zu ermöglichen, sowie den Ausbau erneuerbarer Energien und Wasserstoffnetze.

Manuela Khom – die Powerfrau an der VP-Spitze

Die neue starke Frau der steirischen ÖVP, Manuela Khom, ist gebürtige Burgenländerin und hat es in wenigen Wochen geschafft, die meisten ihrer VP-internen Zweifler von sich zu überzeugen. Sie begann ihre steirische Politikkarriere als Gemeinderätin von Laßnitz bei Murau (1995–2014) und kam 2010 in den Landtag. Mit Biss und Fokus auf Gemeinden, Regionen und Frauenpower schaffte sie es an die Spitze der nicht immer einfachen ÖVP Murau. 2019 wurde sie erste Landtagspräsidentin und übernahm im Dezember 2024 nach der Wahlniederlage von Christopher Drexler nicht nur die steirische ÖVP, sondern auch das Amt des stellvertretenden Landeshauptmannes. Khom ist eine hervorragende Kommunikatorin. Die Handelsakademie-Absolventin (Eisenstadt) und ausgebildete Trainerin bringt Erfahrung und Lautstärke mit – als selbsternannte »Quotenfrau« kämpft sie für Kompetenz statt Klischees. Sie lebt in Murau und bleibt der Basis treu. Dass sie lieber anpackt, statt abzuwarten, hat sie im völlig verunglückten Landtagswahlkampf der ÖVP bewiesen, als sie als Einpeitscherin für Christopher Drexler zu retten versuchte, was nicht mehr zu retten war. Wer Khom kennt, weiß, dass sie – anders als fast alle ihre Vorgänger in der stei-

rischen ÖVP – das Zeug zum Volkstribun hat. Die nächsten Monate und Jahre werden zeigen, ob sie auch die differenzierten, leisen Töne beherrscht. Mit der Personalentscheidung im Wirtschafts- und Finanzressort hat sie jedenfalls alle überrascht. Den von ihr geholten Manager und Forstexperten Willibald Ehrenhöfer hatte wirklich niemand auf der persönlichen Shortlist für diese mächtige Regierungsfunktion. Die steirischen Budgetprobleme haben es durchaus in sich – so fehlen heuer gut 900 Millionen Euro. Ehrenhöfer hat angekündigt, seinem Naturell entsprechend, wert- und nachhaltig und nicht mit dem Rasenmäher an die Budgetsanierung heranzugehen. �

Die neue starke Frau in der steirischen ÖVP, Manuela Khom ist eine hervorragende Kommunikatorin und hat – anders als ihre Vorgänger – das Zeug zum Volkstribun.

Die fortschreitende Digitalisierung stellt den Datenschutz vor immer neue Herausforderungen. Artikel 8 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (GRC) verankert das Recht auf Schutz personenbezogener Daten als fundamentales Grundrecht. In einer Zeit, in der Daten als »Währung« der digitalen Welt gelten, ist dieser Schutz essenziell für die Wahrung der individuellen Autonomie und der demokratischen Ordnung.

Der Wortlaut von Artikel 8 GRC formuliert drei zentrale Grundsätze: »Jede Person hat das Recht auf Schutz der sie betreffenden personenbezogenen Daten. Diese Daten dürfen nur nach Treu und Glauben für festgelegte Zwecke und mit Einwilligung der betroffenen Person oder auf einer sonstigen gesetzlich geregelten legitimen Grundlage verarbeitet werden. Jede Person hat das Recht, Auskunft über die sie betreffenden erhobenen Daten zu erhalten und die Berichtigung der Daten zu erwirken. Die Einhaltung dieser Vorschriften wird von einer unabhängigen Stelle überwacht.«

Diese Bestimmungen sind mehr als bloße Programmsätze – sie sind justiziabel und müssen in nationale sowie europäische Gesetzgebung einfließen. Die Umsetzung von Artikel 8 GRC hat mit der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) eine konkrete Ausgestaltung gefunden. Dennoch gibt es immer wieder Spannungsfelder, wie etwa bei »Big Data« und Künstlicher Intelligenz: Die massenhafte Analyse personenbezogener Daten wirft Fragen zur Verhältnismäßigkeit und zur informierten Einwilligung auf. Die EuGH-Rechtsprechung hat Artikel 8 GRC kontinuierlich weiterentwickelt. Entscheidungen wie »Schrems I & II« betonen, dass der Schutz personenbezogener Daten auch außerhalb der EU gewahrt bleiben muss.

Ein weiteres prägendes Urteil ist die Entscheidung des EuGH in der Rechtssache Google Spain (C-131/12). In diesem Urteil stellt der EuGH klar, dass Suchmaschinenbetreiber als Verantwortliche für die Verarbeitung personenbezogener Daten anzusehen sind. Daraus resultiert etwa auch das sogenannte »Recht auf Vergessenwerden«, wonach Einzelpersonen unter bestimmten Voraussetzungen verlangen können, dass Suchmaschineneinträge mit sensiblen oder veralteten Informationen entfernt werden.

Fazit: Artikel 8 GRC ist ein entscheidender Pfeiler der digitalen Grundrechteordnung in Europa. Die Herausforderung besteht darin, Datenschutz wirksam umzusetzen, ohne Innovation und wirtschaftliche Entwicklung unnötig zu bremsen. n

Der steirische SPÖ-Chef Max Lercher hat gemeinsam mit AK-Präs. Josef Pesserl Vorschläge auf den Tisch gelegt, um die hohen Energiepreise in der Steiermark wieder zu senken.

Unter dem Motto „leistbare Energieversorgung für die Zukunft sichern“ wurden Lösungen präsentiert, die den Steirerinnen und Steirern in Zeiten steigender Preise zugutekommen sollen. „Die enorme Steigerung der Energiepreise hat große Auswirkungen auf unsere Städte und Gemeinden, die Industrie und Privathaushalte. Es ist die Aufgabe der Politik, dies wieder zu ändern, damit jene, die täglich hart arbeiten, sich das Leben wieder leisten können“, betonte Lercher.

Dividende für Entlastung Konkret soll das gemeinsam mit Hilfe des Landesenergieversorgers gelingen. „Wir sind in der glücklichen Lage, dass die Energie Steiermark zu 100 Prozent im Eigentum des Landes steht. Lercher fordert: „Die Dividenden sollen für Ausgleichsmaßnahmen verwendet werden und nicht, um Budgetlöcher zu stopfen.“ Die Energie Steiermark ist ein Motor für unser Bundesland und muss als solcher auch für die Entwicklung unseres Wirtschafts- und Industriestandortes und die Entlastung der Privathaushalte genutzt werden“, so Lercher, der Maßnahmen der blau-schwarzen Landesregierung vermisst.

Brennendes Thema Strompreis

Ergänzend wies AK-Präs. Josef Pesserl in seinen Ausführungen darauf hin, dass Strom keine Handelsware ist, sondern eine Leistung, auf die jeder Anspruch haben sollte. „Das Thema der hohen Strompreise brennt schon seit drei Jahren, ist aber nun aktueller denn je. Bei uns sprechen Familien vor, die verzweifelt sind, weil ihre Vorschreibung um 50 Prozent höher ist als im vergangenen Jahr. Zusätzlich leiden vor allem auch viele, vor allem kleine Betriebe, unter den hohen Preisen und erleiden dadurch deutliche Wettbewerbsnachteile“, erklärt Pesserl, der die Politik schon seit Jahren zum Handeln mahnt. �

Dr. Andreas Kaufmann ist Rechtsanwalt und Universitätslektor in Graz. Er ist spezialisiert auf Bau-, Immobilien-, Wirtschafts- und Nachhaltigkeitsrecht. ak-anwaltskanzlei.at

Der steirische SPÖ-Chef Max Lercher (r.) und AK-Präs. Josef Pesserl fordern die Senkung der Stromtarife für Haushalte und Kleinbetriebe.

Unter dem Titel „Stadt oder Stillstand“ hat die WKO Graz im Jänner eine Kampagne ins Leben gerufen, die das Ziel verfolgt, Graz unternehmerfreundlicher zu gestalten. Doch dabei bleibt es nicht bei einer reinen Werbeaktion – vielmehr handelt es sich um ein umfassendes Programm mit zahlreichen konkreten Maßnahmen und Forderungen, die von der WKO Graz aktiv vorangetrieben werden.

„Die Wahlbeteiligung bei der WKO-Wahl war insgesamt leider enttäuschend. In der Innenstadt, wo unsere Kampagne besonders präsent war, verzeichneten wir aber die höchste Beteiligung. Das bestärkt uns darin, unser Programm konsequent weiterzuverfolgen und den direkten Austausch mit unseren Mitgliedern noch intensiver zu gestalten“, erklärt RST-Leiter Viktor Larissegger.

Kontakte zu den Unternehmen

Daher werden ab April an insgesamt neun Tagen pro Woche Unternehmen in allen Grazer Bezirken besucht. Mindestens 50 Betriebe sollen persönlich kontaktiert

werden, um die Inhalte vorzustellen und, falls nötig, um weitere Aspekte zu ergänzen. Einer der fünf zentralen Schwerpunkte ist die Stadtentwicklung. Die WKO Graz fordert eine deutliche Stärkung des Citymanagements, das mehr Aufgaben im Stadtmarketing übernehmen sollte. Zudem setzt sich die WKO für flexiblere Öffnungszeiten in der Gastronomie sowie für neue Angebote in der Innenstadt ein, um Graz langfristig als attraktiven Anziehungspunkt für Besucherinnen und Besucher zu etablieren.

Ein weiteres Kernthema ist der Bürokratieabbau. „Überspitzt gesagt, sollte alles

WKO-Regionalstellen-Obmann Bernhard Bauer wünscht sich mehr Impulse für eine unternehmerfreundlichere Gestaltung der Innenstadt.

erlaubt sein, was nicht ausdrücklich verboten ist – und nicht umgekehrt“, betont RST-Obmann Bernhard Bauer. Er kündigt eine Plattform an, die veranschaulichen soll, mit welchen absurden Regelungen sich Unternehmerinnen und Unternehmer konfrontiert sehen. „Damit wollen wir eine Debatte über Erleichterungen anstoßen und konkrete Lösungen aufzeigen“, ergänzt Bauer.

Rundgänge & Rundfahrten in der Kulturhauptstadt

ALTSTADT-RUNDGANG: bis April & Oktober bis Dezember, täglich, 14.30 Uhr

Mai bis September, täglich, 10.30 Uhr & 16.30 Uhr

INNENHÖFE & MEHR-RUNDGANG:

Mai bis Oktober, jeden Freitag, 16.00 Uhr

SCHLOSSBERG-RUNDGANG:

Mai bis Oktober, jeden Samstag, 11.00 Uhr

AUF DER ANDEREN SEITE: LEND UND GRIES

Mai bis Oktober, jeden Donnerstag, 17.00 Uhr

STADTRUNDFAHRT MIT DEM CABRIOBUS:

01.05. bis 28.09.2025, Mittwoch bis Freitag, 11.00 Uhr

Samstag, 11.00 & 13.00 Uhr I Sonntag & Feiertag, 11.00 Uhr

GEFÜHRTE RADTOUR:

Juni bis September, jeden Sonntag, 09.30 Uhr

ABEND-RUNDGANG:

Juli & August, jeden Mittwoch & Freitag, 20.30 Uhr

Kulinarische Stadtrundgänge & Stadtrundfahrten

KULINARISCHER RUNDGANG AM SAMSTAG: bis 25.10.2025, jeden Samstag, 10.30 Uhr

KULINARISCHER BIERRUNDGANG: 18.04. bis 31.10.2025, jeden Freitag, 17.00 Uhr

KULINARISCHER RUNDGANG AM SONNTAG: 04.05. bis 02.11.2025, jeden Sonntag, 10.30 Uhr

GENUSS MIT DEM CABRIOBUS – KULINARISCHE RUNDFAHRT: 04.05., 25.05., 15.06., 29.06., 06.07., 20.07., 10.08, 24.08., 07.09., 21.09., 05.10. & 19.10.2025, jeweils 13.00 Uhr

Tourismusinformation Region Graz

Herrengasse 16, 8010 Graz T +43/316/8075-0, info@graztourismus.at graztourismus.at/rundgänge

Die diesjährige Motion Expo hat wieder eindrucksvoll bewiesen, dass sie als Österreichs größte Mobilitäts- und Fahrzeugmesse ein Treffpunkt für Auto- und Technikbegeisterte ist. Mit über 100 Ausstellern auf mehr als 15.000 m² Ausstellungsfläche konnte die Messe Graz mit 21.000 Besuchern einen neuen Publikumsrekord verzeichnen. Neben den neuesten Fahrzeugmodellen und Mobilitätskonzepten standen vor allem Innovationen in den Bereichen E-Mobilität, Classic Cars und Freizeitfahrzeuge im Fokus. Auch Oliver Käfer von der WKO Steiermark betonte: „Wir konnten hunderte interessante Gespräche mit Mobilitätsbegeisterten führen. Wir haben darauf aufmerksam gemacht, dass klimaneutrale eFuels die Zukunft der Mobilität sind.“

Die Sammlung von Leo Kuzmits umfasst rund 15.000 präzise präparierte und dokumentierte Exemplare von Schmetterlingen, die einzigartige Einblicke in die Fauna Ostösterreichs, Sloweniens und Kroatiens gewähren. Sie wurden im Zeitraum 1978 bis 2023 vom Hobby-Lepidopterologen in Ostösterreich, Slowenien und Kroatien gesammelt. Mit Unterstützung der Familie Hans Roth konnte das Universalmuseum Joanneum diese wertvolle Sammlung ankaufen. „Die Schmetterlingssammlung von Leo Kuzmits ist ein unschätzbarer Gewinn für unser Museum und die Forschung. Wir danken ihm für seine jahrzehntelange Arbeit und Sorgfalt, mit der er diese Sammlung aufgebaut hat“, so Marko Mele, der wissenschaftliche GF des Universalmuseums Joanneum.

Im Jahr 2024 durfte der Graz Airport rund 820.000 Passagiere betreuen; das sind um 86.000 bzw. 12 % mehr als noch im Jahr 2023. Der Wachstumstreiber war das Chartersegment, mit einem Plus von 31 %, während die Linie mit einem Zuwachs von rund 6,5 % abgeschlossen werden konnte. In der Fracht wurde mit rund 18.700 Tonnen fast das Rekordjahr 2023 erreicht. Wie vorhergesehen, laufen die ersten Monate etwas verhalten. Das liegt vor allem an der Einstellung der Amsterdam-Verbindung im vergangenen Jahr mit Ende Winterflugplan, an der schwächelnden Konjunktur sowie an den kurzfristigen Streiks in diesem Monat. Bisher wurden rund 100.000 Passagiere betreut, was einem leichten Rückgang entspricht. Der Trend des Vorjahres, starke Nachfrage im Urlaubsverkehr, rückläufige Linie, setzt sich dagegen weiter fort.

Frauengeschichte im Universalmuseum

Interventionen, Themenführungen und vieles mehr bietet das Programm im Universalmuseum Joanneum im März. Im Rahmen des „Frauenmonats“ geht das Museum für Geschichte den Spuren einer Frau in den Multimedialen Sammlungen nach, die als Fotografin oder im Zusammenhang mit Fotografie tätig war. Das Unternehmen ‚Foto Gorkiewicz‘ zählte über zwei Generationen zu den wichtigsten im Bezirk Weiz. In einem Videointerview erinnert sich Gundela Gorkiewicz an die Rolle der Frau im Fotobetrieb, zu sehen im Museum für Geschichte von 6. bis 30. März. Die Frage „What if Women Ruled the World?“ wird im Kunsthaus Graz gestellt. Dieser Frage geht der Film „Two Minutes to Mignight“ in der aktuellen Ausstellung „Poetics of Power“ nach.

Die Coffee Bar „COR“ in der Krenngasse 36 hat ihre Türen geöffnet und ist bereits zu einem Treffpunkt für Kaffeeliebhaber geworden. Der Fokus liegt auf Specialty Coffee, der aus kleinen, ausgewählten Röstereien bezogen wird. Ob klassischer Espresso, cremiger Flat White oder erfrischender Cold Brew – hier erlebt man Kaffee in seiner besten Form. Besonders hervorzuheben ist das gemütliche Ambiente, das durch ein exquisites Sortiment an hausgemachten Lebensmitteln, geliefert von der eigenen Bio Landwirtschaft, abgerundet wird – nachhaltig, regional und mit höchster Qualität. Der idyllische Außenbereich lädt zum entspannten Verweilen ein. Ob für den ersten Kaffee am Morgen, eine kurze Auszeit oder einen genussvollen Nachmittag.

Corinna Engelhardt-Nowitzki, wissenschaftliche GF der FH

Welche Bedeutung haben Veranstaltungen wie „Female Future“ jüngst an der FH Joanneum in Kapfenberg, um bei jungen Frauen Interesse an technischen Studien zu wecken? Noch nie zuvor war eine Generation von Frauen so selbstbestimmt und einflussreich wie heute. Frauen und Mädchen aller Altersgruppen gestalten die Zukunft mit Selbstbewusstsein und Entschlossenheit. Als Hochschule und Gemeinschaft sind wir stolz darauf, ein Ort zu sein, an dem Frauen ihre Potenziale frei entfalten und wegweisende Impulse setzen können.

Für welche neuen Studienrichtungen ist im kommenden Herbst der Start an den Standorten der FH Joanneum vorgesehen?

An der FH Joanneum in Graz gibt es in diesem Herbst einige neue Studienrichtungen in den Bereichen E-Health, Management und Informatik, die sich stark mit AI oder Big Data befassen. An der FH Joanneum in Kapfenberg wird das Bachelorstudium Umweltmanagement neu als berufsbegleitende Variante angeboten. Ebenfalls neu ist dort das Masterstudium European Green Transformation. Und wir freuen uns schon sehr, ab Herbst in der Kapfenberger Innenstadt einen zusätzlichen Standort für das Bachelorstudium Gesundheits- und Krankenpflege anzubieten. An der FH Joanneum Bad Gleichenberg gibt es als Masterstudium die neue Studienrichtung E-Sports Business und Management.

Welche Rolle spielen "Soziale Medien" bei der aktiven Bewerbung Ihrer Studienangebote? "Soziale Medien" spielen eine bedeutende Rolle, da wir über unsere erfolgreichen Kanäle wie Instagram oder TikTok die Generation Z optimal erreichen und mit ihnen auch interagieren können.

Von Martin Walpot und Johannes Tandl mit Fotos von Erwin Scheriau

Das Büro von Rektor Peter Riedler befindet sich direkt neben der Aula im Hauptgebäude der Karl-Franzens-Universität. Im Gegensatz zur historischen Umgebung strahlt es keine altehrwürdige Atmosphäre, sondern eine ruhige, aber durchaus produktive Energie aus; wahrscheinlich das richtige Arbeitsumfeld, um Österreichs zweitgrößte Universität mit 29.000 Studierenden und 4.700 Mitarbeitern zu managen.

Mit knapp 29.000 Studierenden und 4.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die 1585 gegründete Grazer Karl-Franzens-Universität nicht nur die zweitgrößte, sondern auch die zweitälteste Universität des Landes.

Eigene Größe und eigene Geschichte sind schon wichtig, ebenso die neun Nobelpreisträger, welche die Uni Graz bisher hervorgebracht hat. Doch der Anforderungskatalog heimischer Universitäten wird immer umfassender: Sinkende Studierendenzahlen, knappe Forschungbudgets und das internationale Wetteifern um Sichtbarkeit stehen den zunehmenden Herausforderungen in Forschung und Lehre gegenüber – angefangen bei der gesellschaftlichen Wissenschaftsskepsis über rechtliche und ethische Rahmenbedingungen innerhalb der zunehmenden Digitalisierung und Nutzung von KI bis hin zu neuen, attraktiven Studienangeboten.

Wir haben Rektor Peter Riedler nach seiner Strategie für die kommenden Jahre gefragt. Er spricht sich vor allem für offenere Diskurse aus.

Die Akademisierung ist nicht reiner Selbstzweck, sondern sie sichert die Qualität der Ausbildung.

Peter Riedler

Herr Rektor, was sind die größten Probleme, mit denen die Universität Graz derzeit konfrontiert ist?

Ich würde hier zwischen Herausforderungen und Problemen unterscheiden. Als Universität ist es herausfordernd, sich national und international zu positionieren und kontinuierlich Spitzenleistungen zu erbringen. Dies ist uns bisher tatsächlich vielfach gut gelungen. Gleichzeitig müssen wir mit einem breiten Angebot an Studienfächern für Studierende interessant bleiben. Auf dem Weg dorthin gibt es Probleme – wie jenes der Finanzierung: Obwohl wir budgetär zurzeit gut ausgestattet sind, ist indirekt mit den Forschungsgeldern die Entwicklung der Studierendenzahlen verbunden. Diese Zahlen sind für uns wiederum Grundlage für unsere Weiterfinanzierung.

In puncto Budget haben Sie vergangenes Jahr eine Steigerung von knapp 30 Prozent bewilligt bekommen. Wofür werden Sie die dazugewonnenen Mittel einsetzen?

Dreißig Prozent Budgetsteigerung sind in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wie diesen großartig und ein schöner Erfolg der alten Regierung mit dem ehemaligen Bildungsminister Martin Polaschek. Allerdings bewegen sich unsere Kostensteigerungen in einer ähnlichen Größenordnung. Aller Voraussicht nach bekommen wir für die kommende Dreijahresperiode eine über der Inflationsrate liegende Erhöhung der Budgets, um unsere Forschungsbereiche dort auszubauen, wo sie erfolgreich sind.

Ihr Anteil an Drittmitteln für Forschung ist mit 36,8 Millionen Euro im Jahr 2023 verglichen mit etwa einer technischen Universität eher gering. Wie wollen Sie diesen Drittmittelanteil erhöhen? Dieser Anteil ist deutlich gestiegen. Inzwischen liegen wir bei über 50 Millionen Euro.

Ist das viel für eine nicht technische Universität? Für eine allgemeine Universität ist das eine ordentliche Summe, aber noch nicht genug. Es st wichtig zu betonen, dass wir als Forschungsuniversität mit einer Breite an Fächern als Ausbildungsuniversität wahrgenommen werden wollen – gerade aufgrund der überall in Mitteleuropa insbesondere in den Geisteswissenschaften sinkenden Studierendenzahlen. Aus diesem Grund entwickeln wir uns laufend weiter und schärfen unser Profil.

Verfolgen Sie eine bestimmte Strategie, um sich etwa als eine der drei größten Unis in Österreich zu positionieren, oder fokussieren Sie sich gezielt auf Studierende aus dem Ausland, die nach Österreich kommen wollen?

Das Wichtigste ist, die drei Aufgaben zu erledigen, die wir als Bildungs- und Forschungseinrichtung erfüllen müssen. Im Wesentlichen sind das erstens die Forschung, zweitens ein attraktives Studienangebot in der Lehre und drittens ein gesellschaftsrelevanter

und gesellschaftsfördernder Bildungsauftrag. Auf Forschungsseite feiern wir schöne Erfolge: Ein Auszeichnungskriterium sind unsere 17 ERC-Grants. Dabei handelt es sich um europäische Förderinstrumente, die durch unsere Wissenschaftler eingeworben wurden. Dazu kommen drei sogenannte »Cluster of Excellence« -Beteiligungen, eine sogar im »Lead«.

Welche Cluster sind das?

Der Cluster »Metage« beschäftigt sich mit dem Altern und altersbedingten Erkrankungen. Der »Knowledge in Crisis«-Cluster sieht Wissen als ultimative menschliche Ressource und will ein neues Verständnis heutiger Wissenskrisen schaffen. Und der dritte Cluster, »Circular Bioengineering«, setzt sich zum Ziel, Produktkreisläufe nachhaltig zu verbessern. In diesen interdisziplinären Forschungsnetzwerken sind wir als eine von mehreren Universitäten federführend tätig, weltweit sichtbar und lukrieren nicht zuletzt zusätzliche Fördermittel.

Sie haben vorher von drei Aufgaben der Universität gesprochen … Unsere zweite Aufgabe ist, ein breites Studienangebot zu schaffen. Das verstehen wir als »forschungsgeleitete Lehre«: Damit ist nicht das Herunterbeten von vorhandenem Wissen gemeint, sondern die ständige Weiterentwicklung der Lehre und eine zielgerichtete Wissenschaftskommunikation. Dritte Aufgabe: der gesellschaftliche Auftrag, der eine Beteiligung, Weiterentwicklung und Diskussion gesellschaftlicher Prozesse umfasst.

Vielerorts spricht man von einer »Überakademisierung« der Bevölkerung. Wie sehen Sie das?

Das muss man differenzierter betrachten. Die Akademisierung ist nicht reiner Selbstzweck, sondern sie sichert die Qualität der Ausbildung. Nehmen wir ein konkretes Beispiel: Wir bieten »Elementarpädagogik« als Masterstudium und über »Uni4Life« mit »Elementar+« eine Ausbildung für Quereinsteiger an – als Antwort auf den enormen Fachkräftemangel in Österreich. Wir sind österreichweit damit die einzigen und auf diesem Gebiet europaweit Vorreiter. Ich bin davon überzeugt, dass gerade das, was man in den ersten Lebensjahren vermittelt bekommt, eine Grundlage für ein späteres erfolgreiches Leben darstellt. Bei der frühkindlichen Bildungsinvestition ist Österreich sicher nicht das Vorzeigeland. Dieser Bereich wird unter Betreuung eingeordnet und weniger als Ausbildung gesehen. Klar kann man jetzt sagen: Die Akademisierung führt zu vielen überqualifizierten Mitarbeitern, die dementsprechend viel kosten. Im Umkehrschluss werden erschreckend niedrige Gehälter beispielsweise an Frauen und Männer ausbezahlt, die sich mit unseren Kindern in der für sie vielleicht prägendsten Lebensphase beschäftigen. Andere Länder schaffen den kulturellen Wandel. Im nordeuropäischen Raum werden Berufe in Pflege oder Pädagogik höher bewertet und entsprechend entlohnt.

Schon welche Ausbildung man sich leisten kann, ist hierzulande vor allem eine Frage des Gehalts ... Wofür bin ich bereit, als Staat oder als Privatperson Geld auszugeben? Man muss die Bildung an sich als Wert sehen. Eine fundierte Ausbildung, eine Interessensentwicklung von Personen und Gesellschaften spiegelt sich letztlich in demokratischen Prozessen und Debatten wider.

Sind die Auswirkungen der zunehmenden Wissenschaftsskepsis für Sie spürbar? Welche Verantwortung trägt die Universität Graz, um faktenbasierte Debatten zu fördern? Die Skepsis spüren wir in der öffentlichen und medialen Auseinandersetzung. In Zeiten der Regierungsbildung ist zu diesem Thema zwischen und auf den Zeilen viel zu lesen. Gleichzeitig bewegen auch wir als Universität uns in einer akademischen Blase und müssen unser Handeln reflektieren. Es ist notwendiger denn je, Wissen in einer breiten Form, mit Seriosität und Glaubwürdigkeit, nach außen in die Gesellschaft zu tragen. Unsere Aufgabe ist es, eine Plattform für faktenbasierte Diskussionen zu bieten. Diskussionen, die auf Wissen und fundierten Erkenntnissen beruhen und stets den geistigen Hintergrund wahren, der an unserer Universität tief in humanistischen Werten verwurzelt ist. Der Wissenschaftskommunikation, die weder trivial noch belehrend zu sein hat, kommt eine zentrale Rolle zu. Ein Teil dieser Kommunikation erfolgt an der Universität Graz indirekt durch die Lehrerausbildung. Jemand, der eine universitäre Ausbildung durchläuft, arbeitet faktenbasiert und wissenschaftsorientiert. Dieses Wissen geht an die Schüler über. Einen anderen Teil kommunizieren wir dank einer breit auf-

Sichern. Schützen. Erhalten.

gestellten Öffentlichkeitsarbeit multimedial an unsere Studierenden und an die Allgemeinheit.

Sie haben angesprochen, dass die Gesellschaft zunehmend polarisiert ist. Gibt es konkrete Initiativen oder Veranstaltungen, die aktiv zum Dialog mit anderen Meinungen beitragen, Stichwort »Cancel Culture«, und dazu, Barrieren bei den Bildungschancen zu überwinden?

Wenn Sie durch die Universität gehen und die Studierenden sehen, werden Sie erkennen: Das ist kein Querschnitt der Bevölkerung, der hier studiert. Das ist uns nicht nur im universitären Sektor bewusst, sondern allgemein: In Österreich wird Bildung nach wie vor zu einem großen Prozentsatz vererbt. Folglich erreichen wir einen großen Bevölkerungsanteil nur schwer. Da kommen wir schnell zum Thema Integration: In den letzten 20 bis 30 Jahren versäumte Europa, viele Menschen besser zu integrieren und ihnen den Zugang zu höherer Bildung zu ermöglichen. Als Universität und offene Institution haben wir beispielsweise für einen besseren Dialog das Uni-Vibes-Fest ins Leben gerufen: Dahinter steckt der Gedanke, der breiten Öffentlichkeit zu zeigen, dass die Universität ein offener Ort ist, an dem Menschen aus allen sozialen und beruflichen Hintergründen willkommen sind. Die Universität Graz soll als Teil der Stadt wahrgenommen werden. Und weil Sie die Cancel Culture angesprochen haben: Natürlich gibt es die stärker politisch aktiven Gruppen, aber die großen Auseinandersetzungen, wie sie derzeit im Ausland, etwa am Beispiel Israel, passieren, sehen wir bei uns nicht. Vieles spielt sich in einer virtuellen Welt ab – und wird möglicherweise gar nicht über unsere Studierenden an die Universität getragen.

Wir sichern unser Trinkwasser.

Wir schützen vor Hochwasser.

Wir erhalten saubere Gewässer.

Nachhaltig. Für alle. www.wasserwirtschaft.steiermark.at

Sichern. Schützen. Erhalten.

Wir sichern unser Trinkwasser.

Wir schützen vor Hochwasser.

Wir erhalten saubere Gewässer.

Nachhaltig. Für alle. www.wasserwirtschaft.steiermark.at

Die Digitalisierung wurde von der Pandemie beschleunigt. Welche Rolle spielen digitale Lehr- und Lernkonzepte an der Universität Graz? In der Covid-Zeit haben wir alle Erfahrungen mit digitalen Lehrveranstaltungen gemacht. Ich sehe darin Vorteile: Digitale Formate verbessern die Studierbarkeit, indem man Studierenden, die aufgrund ihres Standortes oder ihrer Berufstätigkeit nicht vor Ort sind, in einem gewissen Umfang remote eine Teilnahme an Lehrveranstaltungen ermöglicht. Den Lehrenden steht es grundsätzlich frei, bis zu 30 Prozent der Lerninhalte digital anzubieten.

Ihre Studierenden nutzen Künstliche Intelligenz (KI) mit Sicherheit umfassend. Welche Auswirkungen durch KI und andere Technologien sehen sie mittelfristig auf die universitäre Lehre zukommen? Die Entwicklungen schreiten voran. Anstatt ablehnend zu reagieren, müssen wir mit den vorhandenen Systemen arbeiten und sie für unsere Zwecke weiterentwickeln. Sonst verlieren wir den Anschluss. In der Lehre ist KI derzeitig noch wenig präsent. Das ist etwas, das wir in unserem »Idea Lab« sukzessive ausbauen: KI-Themen insbesondere im Zusammenhang mit Social Media, stehen dabei im Vordergrund. Diese Anwendungsseite umfasst sowohl wissenschaftliche Forschung als auch organisatorische Verwaltungsarbeit. So haben wir als erste Universität in Österreich unseren Mitarbeitern Uni-GPT zur Verfügung gestellt: Sie sollen den Umgang mit KI erlernen und verstehen, was man damit tun kann – sowohl für die eigene Arbeit als auch für den Umgang mit den Studierenden.

Und wie verhält es sich etwa mit rechtlichen und ethischen Herausforderungen durch die KI?

Als Universität gestalten wir die Weiterentwicklung des Rechts aktiv mit, das sehen wir in unserer Verantwortung. Im Zuge dessen haben wir den Profilbereich »Smart Regulation« entwickelt: Die Universität Graz widmet sich Forschungsthemen, die in Zusammenhang mit intelligenter Regulierung von technologischen, sozialen und ökonomischen Innovationen stehen. Rund 50 unserer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 19 Instituten beschäftigen sich darin auch mit der Schaffung rechtlicher Rahmenbedingungen in der Nutzung neuer Technologien. Diese Fragestellungen lassen sich direkt auf verschiedene Fachrichtungen wie das Studium der Rechtswissenschaften oder die Betriebswirtschaftslehre übertragen.

Wird es in Zukunft noch Juristen brauchen, wenn Fälle bereits von der KI übernommen werden?

Eine tiefere Auseinandersetzung mit einem Fall, ein fundiertes Hintergrundwissen und eine tatsächliche Weiterentwicklung des Rechts kann zum jetzigen Zeitpunkt schwer von einer KI erwartet werden. Trotzdem werden Juristen nach einer abgeschlossenen Ausbildung mit der Verwendung von KI in ihrem Berufsalltag umgehen lernen müssen. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt, aber neben all diesen Digitalisierungsthemen bemerken wir eine verstärkte Sehnsucht bei den Studierenden, physisch wieder vor Ort am Campus zu lernen und sich auszutauschen. Das zeigt sich in der hohen Auslastung der Lernplätze in der Bibliothek und an den Instituten.

Man geht davon aus, dass manche Berufe langfristig von der KI komplett ersetzt werden. In welchen Studienrichtungen bemerken Sie schon den Wandel?

Recht

Ihr Schutz vor faulen Tricks, Fallen im Internet und Reiseärger.

Wenn Sie sich über den Tisch gezogen fühlen oder Fragen zu Konsumentenrechten, Betriebskostenabrechnungen, Gewährleistungen und Kontogebühren haben – wir beraten Sie gerne.

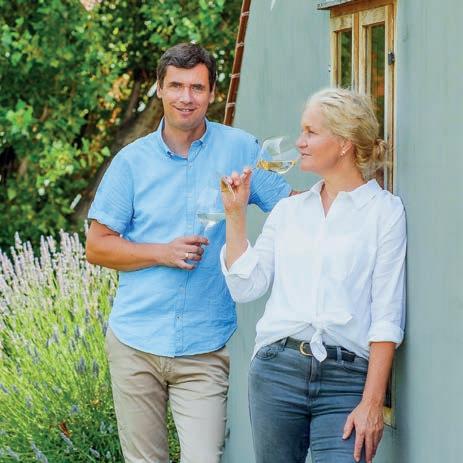

Peter Riedler wurde 1969 in Graz geboren. Nach der Matura 1987 an einem neusprachlichen Gymnasium begann er, Rechtswissenschaften an der Universität Graz zu studieren. Nach dem Studium folgten Studienaufenthalte an der University of Wales, College of Cardiff sowie ein postgraduales Studium der John Hopkins University (Internationale Wirtschaft und europäische Politik) in Bologna. 1999 promovierte er mit einer Dissertation im Bereich Völkerrecht und Europarecht an der Uni Graz. Berufliche Stationen führten ihn an das Europäische Parlament in Brüssel. Von 2002 bis 2007 war er in Wien im Kabinett von Bundeskanzler Wolfgang Schüssel Berater für Finanzen, Wirtschaft und Forschung. Anschließend übte er die Funktion als Director of Public Affairs bei der AVL List in Graz aus. 2011 wurde er Vizerektor für Finanzen, Ressourcen und Standortentwicklung der Universität Graz. Nach dem Wechsel von Martin Polaschek in die Politik als Bildungsminister der Bundesregierung Nehammer wurde Peter Riedler 2021 interimistisch geschäftsführender Rektor. Am 23. Juni 2022 wurde er vom Universitätsrat zum Rektor der Karl-Franzens-Universität für eine vierjährige Funktionsperiode ab 1. Oktober 2022 gewählt und im Jänner 2025 für weitere vier Jahre bestätigt. Riedler ist u. a. Planungsvorstand des Wirtschaftsforschungsinstituts »EcoAustria« und Mitglied des österreichischen Fiskalrats. Peter Riedler ist verheiratet und Vater von zwei Töchtern.

Studierende entscheiden sich offenbar sehr kurzfristig, was sie wo studieren wollen.

Peter Riedler

Bei der Ausbildung zum Dolmetscherberuf. Derzeit gehen die Studierendenzahlen erheblich zurück. Das hat mitunter mehrere Gründe. Ein Gedanke der Studierenden, nehme ich an, wird sein: »Klassische Übersetzungen kann ja jeder schon mit dem Handy durchführen.« Das ist für mich ein gutes Beispiel, in welche Richtung es geht. Übersetzung ist nicht gleich Übersetzung! Es geht darum, das Studium so weiterzuentwickeln, dass man die kulturellen Hintergründe erfasst. Der Mehrwert drückt sich schließlich darin aus, was der Mensch in eine Sprache einbringt. Zwar gelingt uns das im neuen Curriculum recht gut. Die großen Studierendenzahlen wie vor 20 Jahren werden wir damit wahrscheinlich nicht erreichen.

Wie wichtig sind Studierendenzahlen für internationale Rankings? Österreichische Universitäten sind meist hinten gelistet. Was sind die Gründe? Wie will die Universität Graz vorrücken?

Bei Rankings geht es schnell in die Defensive. Wenn wir gut abschneiden, betonen wir, wie wichtig das ist. Schneiden wir jedoch schlecht ab, tendieren wir dazu, das als unwichtig abzutun. Dabei spielen Faktoren eine Rolle, die für uns schwer erreichbar sind; denken Sie an das Budget oder die Studierendenzahlen – und in weiten Teilen das Image. Besonders, wenn Namen wie Harvard, MIT oder Cambridge fallen, werden wir überstrahlt. Rankings wie das Shanghai Ranking messen die Anzahl der Nobelpreisträger. In einigen Bereichen schneiden wir jedoch gut ab: Zuletzt im »Times Higher Education Ranking«, in dem verschiedene Fachbereiche verglichen werden – weltweit Platz 200 ist eine gute Leistung. Die meisten Rankings fokussieren sich allerdings auf die Top 3 oder Top 100. Nicht zu vergessen: das Leiden-Ranking. Darin geht es primär um die Zitierung von Publikationen. Eine Zeit lang waren wir sehr erfolgreich und belegten bei den 750 bestgereihten Universitäten den 150 Platz; im europäischen Vergleich landeten wir auf Platz 65, und in Österreich waren wir sogar auf Platz eins.

Um die Internationalisierung anzusprechen: Gibt es Zielmärkte der Universität Graz, etwa bei den Studierenden, die angeworben werden?

Das größte Potenzial kommt aus Südosteuropa. Unser Image, die geografische Nähe sowie unser deutsch- und englischsprachiges Angebot kommen uns zugute. Interessanterweise entscheiden sich etwa viele Studierende aus Bangladesch für das englischsprachige Computational Social Systems Masterstudium, das wir gemeinsam mit der Technischen Universität Graz durchführen. Das technische

Studium ist im doppelten Sinn interdisziplinär: Es ermöglicht, zwei Themenfelder an zwei Universitäten zu studieren. Man kann aus den Bereichen BWL, Soziologie, Psychologie und Rechtswissenschaften wählen – stets mit dem Schwerpunkt Informatik. Dennoch: Wirklich steuern, wer bei uns studieren soll, können wir kaum. Studierende entscheiden sich offenbar sehr kurzfristig, was sie wo studieren wollen. Als Universität können zukünftig weiterhin gut sichtbar sein und den Forschungsnachwuchs aktiv über Messen, Veranstaltungen und Forschungsaufenthalte ansprechen.

Welche politischen Maßnahmen würden Sie sich wünschen, um die Hochschullandschaft in Österreich zukunftsfähiger zu gestalten?

Angesichts der Universitätslandschaft müssen Bildungsinstitutionen einem klaren, langfristigen und nachhaltigen Auftrag folgen, den man nicht mit zusätzlicher Konkurrez, wie weiteren Bildungsangeboten und Institutionen angreifen sollte. Ich wäre froh, wenn unsere Rolle im Bildungssystem als wichtige Nahtstelle zwischen Forschung und Lehre mehr Wertschätzung erfährt: Nicht zuletzt sind die topausgebildeten Absolventen der Grazer Universitäten wirtschaftlich und politisch ein wichtiger Erfolgsfaktor für den Wirtschaftsstandort Graz – im In- und Ausland.

Wie kann man sich den Wissenstransfer ihrer Forschungsergebnisse in die Wirtschaft vorstellen?

Die Universität Graz ist derzeit in Summe an einem Christian-Doppler-Labor, einem Ludwig-Boltzmann-Institut und als Gesellschafterin an fünf Comet-Kompetenzzentren beteiligt. Letztere sind eine wichtige Verbindungsstelle für den anwendungsorientierten Wissens- und Technologietransfer in die Wirtschaft. Neben diesen Beteiligungen investierten wir 2012 mehr als 12 Millionen Euro in unseren Unicorn Startup & Innovation Hub: Seither konnten wir zahlreiche universitäre Startups und Spinoffs mit Infrastruktur auf 4.000 Quadratmeter unterstützen sowie mit Innovationprojekten und regelmäßigen Events. Außerdem erhalten sie Zugang zu unserem Netzwerk an Unternehmen am Standort und darüber hinaus, um potenzielle Investoren zu erreichen. Ich traue mich zu sagen, dass wir als Allgemeine Universität im österreichischen Vergleich bei Start-ups und Ausgründungen ganz vorne mitspielen: Mit »Innophore« und »Longevity Labs« haben wir zwei Beispiele erfolgreiche Unternehmen aus dem Umfeld der Universität Graz. Für uns als Universität und für Graz als Forschungs- und Technologiestandort, ist das ein Gewinn.

Herr Riedler, vielen Dank für das Gespräch.

Dürfen (Teilzeit-)Beschäftigte – aus welchem Grund auch immer – zeitgleich einem weiteren (Teilzeit-)Job nachgehen? Oftmals finden sich Konkurrenzverbote oder Nebenbeschäftigungsverbote in Arbeitsverträgen, die regeln, ob eine Nebenbeschäftigung während eines aufrechten Dienstverhältnisses erlaubt ist oder nicht. Mittlerweile seit März 2024 haben Arbeitnehmer ein gesetzliches Recht auf Mehrfachbeschäftigung. Das bedeutet, sie dürfen Arbeitsverhältnisse auch mit anderen Arbeitgebern eingehen. Allfällige gegenteilige Vereinbarungen in bestehenden Arbeitsverträgen sind daher grundsätzlich ungültig. Davon zu unterscheiden und weiterhin gültig sind aber nach wie vor Vereinbarungen, wonach beabsichtigte Nebenbeschäftigungen vorab zu melden sind.

Der Arbeitgeber kann im Einzelfall die Unterlassung der weiteren Beschäftigung verlangen (gegebenenfalls einklagen), wenn sie mit Arbeitszeitbestimmungen nicht vereinbar – zusammengerechnet mehr als 12 Arbeitsstunden pro Tag oder mehr als 60 Arbeitsstunden pro Woche – oder der Verwendung im bestehenden Arbeitsverhältnis abträglich wäre. Was zum Beispiel bei Interessenkonflikten, möglicher Preisgabe von Geschäftsgeheimnissen oder Konkurrenz im selben Gewerbe der Fall sein könnte. Das Recht auf Mehrfachbeschäftigung betrifft nur echte Arbeitsverhältnisse. Nach wie vor kann sich der Arbeitgeber daher die Zustimmung zur Ausübung einer selbstständigen Tätigkeit wirksam vorbehalten.

Österreichs Wirtschaft schrumpfte 2024 um 1,2 Prozent, nach dem Rückgang von 2023 von minus 1 Prozent ist das ein weiterer Dämpfer. Auch die WIFO-Unternehmensumfragen deuten auf keinen baldigen Aufschwung hin. Die Industrieproduktion ging weiter zurück, und die Erwartungen bleiben gedämpft. Zumindest die Bauwirtschaft dürfte sich auf niedrigem Niveau vorerst stabilisiert haben. Zuwächse gibt es im Tourismus und im Handel.

In den USA wächst die Wirtschaft weiterhin robust, aber die Unsicherheit nahm durch wirtschaftspolitische Entscheidungen der neuen Regierung zu. Das BIP wuchs im IV. Quartal 2024 um 0,6 %. Die Inflation stieg im Januar 2025 auf 3,0 %, was die Konsumlaune der privaten Haushalte bremst.

Die schwache Konjunktur im Euro-Raum belastet auch die österreichische Industrie. Obwohl die Produktion seit Anfang 2023 rückläufig ist, beschleunigte sich der Abwärtstrend Ende 2024. Unternehmensumfragen deuten auf eine Verlangsamung des Rückgangs in den kommenden Monaten hin. Die Zolldrohung der USA verschärft die Situation zusätzlich.

Im Bauwesen hingegen dürfte die Talsohle erreicht sein. Mehr Hypothekarkredite und ein günstigeres Zinsumfeld verbessern die Bedingungen für Bauinvestitionen. Auch die Konsumnachfrage stabilisierte sich im IV. Quartal 2024 und nahm im 2. Halbjahr wieder zu. Die Neuzulassungen von Pkw stiegen ebenfalls kräftig. Das Verbrauchervertrauen bleibt jedoch schwach, belastet durch Ängste vor Arbeitsplatzverlusten und Unternehmensinsolvenzen.

Der heimische Tourismus floriert weiterhin. Nach einem Nächtigungsrekord im Sommer 2024 wird auch für die Wintersaison ein neuer Höchststand erwartet. Zwar kann der Tourismus den Produktionsausfall in der Industrie nicht ausgleichen, aber er dämpft den wirtschaftlichen Abschwung.

Die Inflationsrate stieg Anfang 2025 auf 3,2 %, bedingt durch das Auslaufen der Strompreisbremse, höhere Brennstoffpreise und den schwachen Euro. Im Februar 2025 erreichte sie 3,3 %.

Trotz der wirtschaftlichen Flaute zeigt sich der Arbeitsmarkt relativ robust. Die Arbeitslosenquote stieg zwar im Vergleich zum Vorjahr, stagnierte jedoch in den letzten Monaten. Laut einer Schätzung des BMAW war die Zahl der unselbständigen Beschäftigungsverhältnisse im Februar 2025 höher als im Vormonat, jedoch langsamer gewachsen als zu Jahresbeginn.

VON JOHANNES TANDL

Nach dem Ausscheiden von Barbara Eibinger-Miedl – sie wurde Staatssekretärin im Finanzministerium – wurde vor wenigen Tagen Willibald Ehrenhöfer als neuer Wirtschafts- und Finanzlandesrat in der Landesregierung angelobt. Er übernimmt auch die Agenden Arbeit sowie Wissenschaft und Forschung.

Die überraschende Bestellung Ehrenhöfers ging auf eine Initiative der neuen ÖVP-Chefin und Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom zurück. Ehrenhöfer war zuletzt Geschäftsführer des Forstbetriebs von Franz Mayr-Melnhof-Saurau. Für Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom bringt der Quereinsteiger die nötige Expertise und Kompetenz mit, um das steirische Regierungsteam zu verstärken. In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten wie diesen sei seine Erfahrung in der Führung eines großen Unternehmens von unschätzbarem Wert. Ehrenhöfer sei vernetzt und kenne die Herausforderungen seines Ressorts. Ehrenhöfer betonte, dass die Steiermark vor großen wirtschaftlichen Herausforderungen stehe, das Land aber trotzdem den Anspruch, international vorne mitzumischen, aufrechterhalten müsse. „Wir müssen unser Wissen und unsere Fähigkeiten weiter ausbauen, um den Forschungs- und Technologiestandort zu stärken. Die Arbeit ist ein zentraler gesellschaftlicher Wert und ich

werde sicherstellen, dass unser Budget stets effizient eingesetzt wird. Dabei ist es wichtig, klare Prioritäten zu setzen.“

Er betonte auch, dass die Steiermark sowohl eine solide Grundlage als auch die Bereitschaft, sich ständig weiterzuentwickeln, brauche. „Mit Kompromissen und viel Engagement werden wir die Steiermark als lebenswerten Wirtschafts- und Arbeitsstandort weiter ausbauen.“ �

Willibald Ehrenhöfer ist 53 Jahre alt und kommt ursprünglich aus Edelsbach bei Feldbach. Er ist verheiratet und Vater dreier Söhne. Nach der Matura an der HTL Weiz studierte er Forst- und Holzwirtschaft an der Universität für Bodenkultur. Er war von 2002 bis 2004 Forstreferent in der Steirischen Landwirtschaftskammer und leitete seit 2012 für Franz Mayr-Melnhof-Saurau den größten Forstbetrieb Österreichs.

Willibald Ehrenhöfer ist neuer Wirtschafts-, Finanz-, und Wissenschaftslandesrat. Der Quereinsteiger war Chef des größten privaten österreichischen Forstbetriebs und kommt aus dem Netzwerk von Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom.

Innungsmeister Michael Stvarnik (m.) freut sich, dass seine Innung von Rudolf Pichler, GF der Bureau Veritas Austria GmbH (2.v.r), im Beisein von WKO-Präs. Josef Herk (2.v.l.) und Innungs-GF Klaus Gallob (l.) sowie Referent Johannes Lackner (r.) als erste ISO-zertifizierte Innung des Landes ausgezeichnet wurde.

Nach mehr als einjähriger Vorbereitungszeit ist die steirische Landesinnung Bau die erste Landesinnung Österreichs, die nach ISO 9001 zertifiziert ist. Das Qualitätsmanagement-System ist Ende Februar 2025 in Kraft getreten.

Damit stellt die Landesinnung Bau sicher, dass die Interessenvertretung für die Mitgliedsbetriebe auf höchstem Niveau erbracht wird und die Kooperation mit den Behörden und Institutionen effizient und transparent erfolgt.

Aufgaben effizienter abwickeln Von Serviceleistungen bis zu den Abläufen der Ausschuss- und Vorstandssitzungen: Die Tätigkeiten, Prozesse und Abläufe sind in einem knapp 50-seitigen Managementhandbuch dokumentiert, das für alle Mitarbeiter verbindlich anzuwenden ist. „Die Zertifizierung ist ein Meilenstein für unsere Innung und wird wesentlich dazu beitragen, unsere vielfältigen Aufgaben noch besser abzuwickeln“, so Landesinnungsmeister Michael Stvarnik. „Damit unterstreichen wir unseren Qualitätsanspruch und sichern den sparsamen und effizienten Umgang mit den Beiträgen unserer Mitgliedsbetriebe. Die steirische Bauinnung war schon immer Vorreiter in den Agenden der Bauwirtschaft und wird dies auch weiterhin sein. Die Zertifizierung bringt dieses Selbstverständnis deutlich sichtbar zum Ausdruck“, so Stvarnik.

Qualitätsmanagement in der Praxis

Das entscheidende Audit am 24. Februar 2025 hat der Innung ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt. Positiv hervorgehoben wurden der aktive Zugang, die Orientierung an der gelebten Praxis der Anforderungen und Ziele der Landesinnung Bau sowie die Einbindung aller Mitarbeiter:innen in den Aufbau und in die Umsetzung. „Die Zertifizierung gibt dem Team der Landesinnung Bau eine konkrete, klar dokumentierte Orientierung im Umgang mit den zahlreichen Aufgabenstellungen, die mit dem Innungsmanagement verbunden sind“, so Innungs-GF Klaus Gallob. �

Mit 59,1 Prozent der Stimmen stellt der Wirtschaftsbund (WB) weiterhin die mit Abstand stärkste Fraktion in der WKO Steiermark. Auf Platz zwei folgt die Freiheitliche Wirtschaft mit 16,6 Prozent, gefolgt vom Sozialdemokratischen Wirtschaftsverband (SWV) mit 9,8 Prozent, den UNOS mit 7,2 Prozent und der Grünen Wirtschaft mit 7,1 Prozent. Die Wahlbeteiligung betrug 27,6 Prozent.