2 minute read

Alcatifa Nipónica

from 42 Edição

Nelson Escórcio

Juiz de instrução criminal desde 2014; de direito desde 2001. Investiga a interação da Justiça com as mais recentes tecnologias de comunicação, de que resultam cruciais a prova digital, encriptação, privacidade, cibercrime e segurança; e elemento agregador a cooperação internacional. No tempo que consegue furtar a tudo o mais, “Leitura e Escrita. Vinho e Café. Amigos e Família

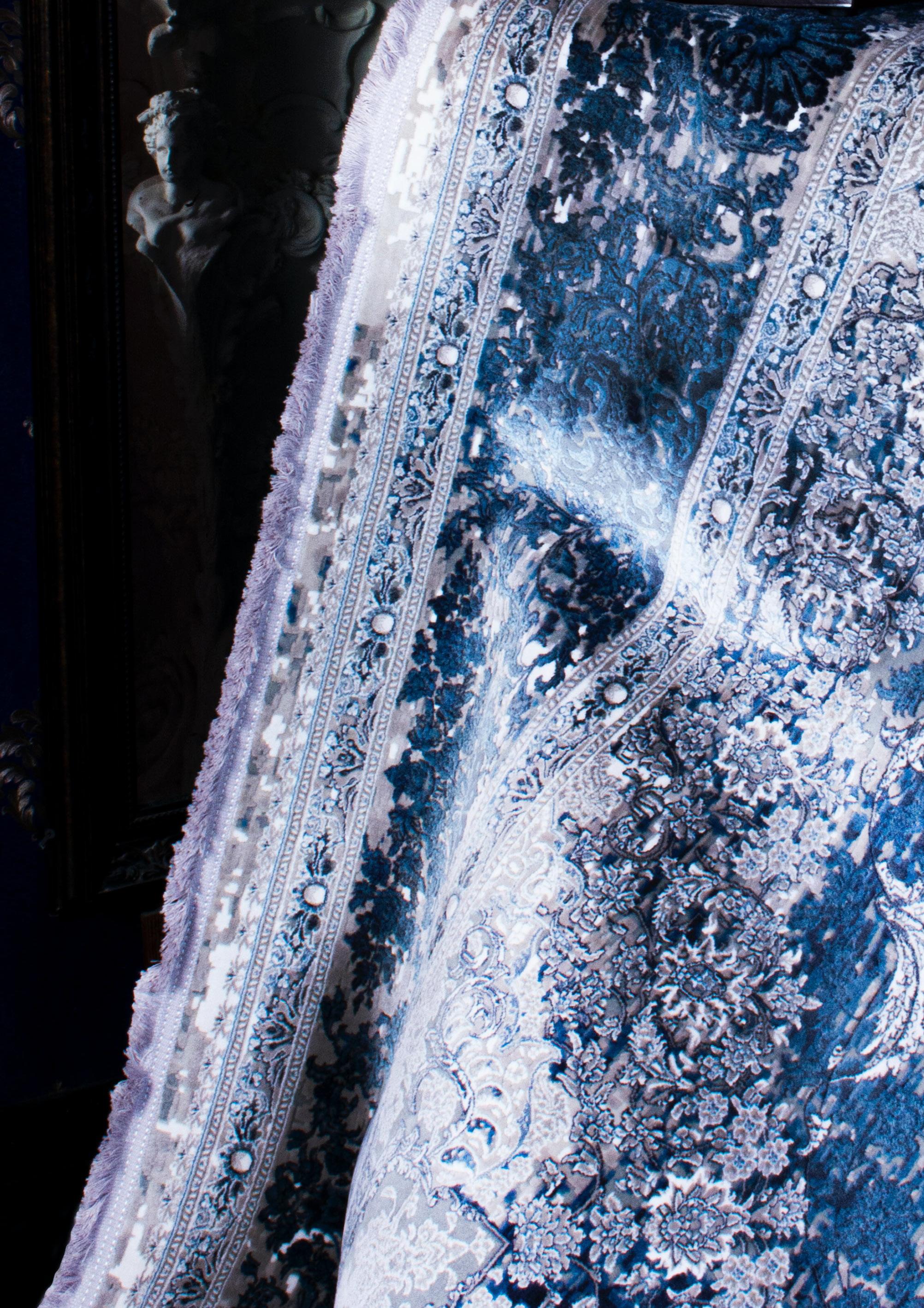

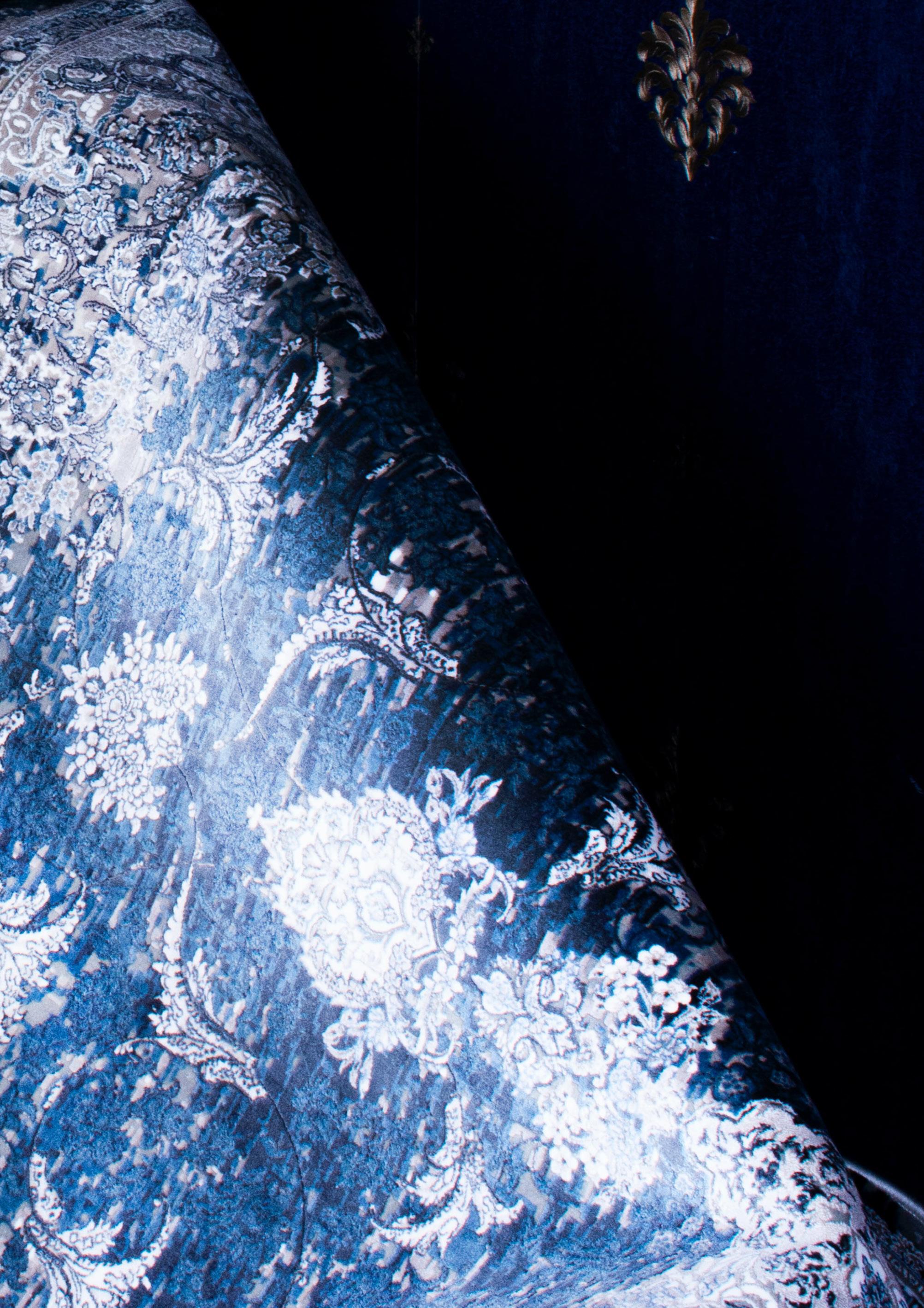

Alcatifa Nipónica

Alcatifa azul, tão usada quanto imaculadamente limpa.

Sete verões decorridos, mantém-se essa a minha primeira imagem do Japão: um terminal moderadamente pequeno, alcatifado, com singelas brancas paredes e um baixo teto, falso, tão vetusto quanto o piso.

A perceção do presente é — em medidas variáveis — um subproduto do passado, uma comparação seletiva, equívoca e destorcida da e pela memória humana.

Horas antes, quase um inteiro dia fora consumido num desmedido centro comercial de aço, vidro, colunas douradas e pessoas cinzentas, comummente conhecido por um acrónimo que se pretende associar a uma progressiva incontornabilidade em viagens intercontinentais para os lados do sol nascente: DXB, ou Dubai International. (Adequada a omissão da referência a um aeroporto). É deveras difícil conceber, mesmo com moderada imaginação, uma construção humana em que o arquiteto se encontre mais ausente: não lhe foi apenas retirada a alta temperatura do deserto — extraiu-se-lhe, entre lojas, vãos, escadas e opulência, qualquer calor. Humanidade.

Em Tóquio, quando se abandona o terminal internacional, entra-se diretamente no Japão, com sinaléticas ilegíveis para um ocidental desprevenido, multidão de gentes paradas, a correr, separadas, juntas.

Perdido, com um smartphone sem dados, reduzido à sua condição de telefone, olhei desconcertado para uma, outra — todas — as placas, de onde resultava apenas a absoluta ausência do mais recôndito caracter reconhecível por este ocidental.

Alguém — do género masculino, porque o feminino só interage com o outro depois do sol posto — perguntou-me se precisava de ajuda. Não percebi as palavras, mas a pergunta, por detrás de um rosto preocupado, era explícita. Respondi-lhe de igual forma. E aquela alma solidária, munida da folha de check-in com o nome do hotel, encaminhou-me, por entre passadeiras e elevadores, a um comboio — igual, àquela mesma hora, a 16 outros. Despedimo-nos, de modo rápido, sem uma palavra. Quando as portas nos separaram, desatou a correr. Atrasara-se.

Mais tarde, na cidade, perdi-me tão competentemente quanto antes; e da mesma forma socorrido. Distintos rostos, semelhante preocupação. No Japão não é possível um olhar prolongado, interrogante, público, a um mapa. Podemos perdermo-nos. Estarmos sozinhos. Mas, na multidão, nunca estamos sós.

Na semana que se estendia, incógnita e indolente, programara — sem detalhe ou preocupação — percorrer o país de comboio.

Nunca saí de Tóquio.

Recordo-me da rigorosa ausência de buzinas no trânsito intenso, encontrões na multidão ou medo na noite. E um excêntrico sentimento de acolhimento apesar de casa longínqua; no anonimato de uma metrópole, conforto de uma aldeia. Vislumbrei, julgo, a alma de um povo que, entre luzes e edifícios, modernidade e tradição, passado e futuro, se não perdeu. Nem deixa perder.

Tenho saudades de Tóquio — como do dia de Natal numa fria, escura, manhã de janeiro.