26 minute read

Identidad, migración y globalización Antonio Moreno

ITINERANCIAS DE LA ANTROPOLOGÍA

Identidad, migración y globalización

Advertisement

José Antonio Moreno Castañón 1

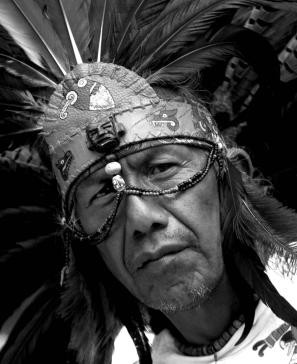

Foto: Alejandrino González Reyes.

Nos vemos envueltos en la mayor incomunicación habida y por haber, con carencias de normas en una desbordante influencia de medios masivos de comunicación que conllevan un estimulo narcotizante-distorsionante, que implica pérdida de acciones efectivas y conscientes de los individuos. Esto es parte de un engranaje instrumentalizado por la lógica de un capitalismo tan aberrante que tiene como aliado a la globalización mundial en todos los ámbitos de la vida humana. De lo que se trata hoy, cuando se habla de identidad cultural, es aceptar al otro como parte necesaria para El análisis de la identidad, es interesante considerando las grandes aportaciones que se han dado sobre ella. Cassirer, Ricoeur, Taylor, Bourdieu, Certeau y Clifford Geertz, aportan toda una sistematización de ideas sobre la búsqueda de una autonomía humana, que va en contra de actitudes alienantes de sujetos que se consideran superiores (modelos colonizadores), que ocultan su egocentrismo, y se pronuncian como líderes de una racionalidad capitalista instrumental y técnica de sometimiento, aculturación e imposición colonizadora. 2 Cassirer elabora una profunda teorización de los mitos y de la filosofía de las formas simbólicas, donde lo real y lo ideal parecen confundirse en el desarrollo del mundo intelectual. Es decir, da una explicación del origen entre el mundo escindido de la espiritualidad y la materialidad, que se torna confusa en la lógica racionalista de la acumulación de capital con sus implicaciones, en cuanto a valores éticos – morales universales como el respeto, la libertad, la equidad, la justicia, la solidaridad, entre otros principios de vida comunitaria que se han venido deteriorando hoy en día. Hoy encontramos que las palabras que son esenciales para pensar la problemática de los valores y de la identidad han perdido su sentido. Parece vivirse una época sin referentes para la acción moral. ¿Cómo pensar una identidad sin referentes históricos, y sin la posibilidad de encontrar en lo cotidiano un lugar donde puedan proyectarse? ¿Cómo hacerlo, si la voluntad individual y social se ve manipulada y controlada? Nuestra sociedad surge bajo el desarrollo de la ciencia, la tecnología y el pensamiento racional. Este desarrollo tiene sus orígenes en la Europa durante los siglos XVII y XVIII. 3 El despertar de la cultura industrial occidental estuvo basada por la Ilustración (época de pensadores que entablaban un lucha tenaz contra la religión, para transformar a través de un orientación diferente la vida práctica).

1 Docente UA de Antropología Social de la UAG. 2 Sandra Cantoral Uriza. Identidad, cultura y educación, p. 161. 3 Giddens, Anthony. Un mundo desbocado. Los efectos de la globalización en nuestras vidas. Ed. Taurus. 2000, p. 13.

sí mismo y para toda una comunidad. Mantenernos en la indiferencia es sólo posible para un pensamiento que no le interesa actuar, y que se observa minimizado por el status que vive. De ahí que la acción humana requiere de proyectos que la orienten de forma imprescindible y responsable, desde los espacios donde se encuentre cualquier individuo consciente de su papel como sujeto histórico y social, que tiene que incidir en transformaciones efectivas en campos como la educación, la política, la economía, la cultura, la ciencia, entre otros muchos ámbitos de la sociedad que vivimos. Considero que no hay valor para pensar el todo, porque se duda en poder transformarlo, se trata de seguir intentándolo. El primer camino será reencontrar el sentido de la experiencia de pertenecer a una comunidad sabiendo que los sistemas de exclusión son tan fuertes que han llegado a erosionar las bases mismas de la cultura. Se trata de configurar la realidad que vivimos. Se escuchan voces que claman seguridad, respeto, orden, que quieren ser tolerantes sin verse maltratadas. Estos son rasgos inconfundibles de una identidad que no quiere verse asfixiada y desea superar la desagradable idea de que el otro, por ser otro, es un enemigo. La ideología tecnócrata solo busca alimentarse a costa de cualquier sacrificio humano. Desde hace varias décadas se había visualizado el peligro de la tecnocratización de la vida. Lo que ayer era inminente, hoy es real; si bien ha surgido grupos contestatarios que privilegian la vida por sobre los adelantos tecnológicos, esto aún es insuficiente desde una perspectiva humanitaria y ecológica. Si la ideología deforma, se trata de alcanzar la convicción, desde uno mismo, de que las soluciones de los problemas son posibles sin soluciones irracionales o teñidas de odio, sino sujetas a un respeto por la vida por sobre todo las cosas. La estructura simbólica de la memoria social (experiencia), se encuentra representada en las ideologías. Estas son las que difunden los acontecimientos constitutivos de la identidad de las comunidades, de lo que se desprende su carácter preservante, legitimante e integrador. La identidad se ha venido estudiando desde hace varias décadas, como un recurso de análisis en las ciencias sociales, y en particular por la antropología. Hoy que vivimos bajo un escenario de globalización en los ámbitos económico, político y social, observamos como aparecen y desaparecen formas de vida, donde se borran distancias, agudizándose las diferencias, parece tener importancia relevante el concepto de identidad, en una búsqueda explicativa ante los movimientos sociales que se presentan. 4

Foto: Alejandrino González Reyes.

La globalización está influyendo en nuestra vida diaria, tanto como en cada acontecimiento que se está sucediendo en todo rincón del planeta. Las mujeres están reclamando autonomía para entrar al mercado laboral. La familia tradicional se ve amenazada por sus contradicciones internas. La religión está sufriendo cambios. El fundamentalismo surge ante el derrumbe de costumbres y tradiciones. En el ámbito de la religión, la identidad étnica y el nacionalismo, se ven protegidos en una tradición renovada de inseguridad y violencia. La identificación de categorías que nos permitan explicar el mundo que hoy vivimos, se está dando a partir de nuevas características que comparten sujetos y grupos sociales emergentes que requieren mejores condiciones de vida. La noción del concepto identidad sigue siendo controvertida, aunque hay esfuerzos por definirla a partir de las diferencias sociales y culturales, en un mundo que tiende a la globalización en todos los ámbitos de la vida. La identidad explicada desde la experiencia se ha podido estructurar sobre preguntas como: ¿quién soy? ¿quién soy frente al otro? No basta con ello, es necesario analizar cómo se reconstruye la especificidad del sujeto con los demás sujetos. Dicha especificidad se puede percibir a través de la dimensión ideológica que conlleva la presencia de parámetros como tiempo y el espacio. Esto significa que la reconstrucción significativa de la identidad se ha venido modificando e incorporando a nuevas formas de vida. La filosofía ha abordado a la identidad desde distintas perspectivas y en contextos históricos determinados por grandes acontecimientos. La psicología le ha otorgado atención, en cuanto al estudio de procesos individuales. La antropología que anteriormente la trató de describir bajo procesos culturales, hoy ha tenido que confor

4 José Carlos Aguado y María Ana Portal. “Tiempo, espacio e identidad social.” Alteridades, p. 31.

Foto: Alejandrino González Reyes. mar un cuerpo teórico, apoyado por ciencias como la sociología, la política, entre otras. De un aspecto descriptivo que la reducía a definir rasgos distintivos, pasó a la consideración de la situación mundial que implica un esfuerzo mayor por comprender las prácticas simbólicas, como una red de relaciones sociales en movimiento, donde se presentan y se recrean mecanismos cada vez más complejos de un orden cultural y económico donde se manifiestan contradicciones de toda índole. El paso hacia el siglo XXI es un proceso histórico que ha traído cambios ideológicos, culturales, económicos y políticos, que han alcanzado proporciones insospechadas. Hoy todo espectador de este nuevo escenario mundial, puede percatarse de las nuevas tendencias que apuntan hacia la universalización de ciertos valores. En lo político los reclamos por la democracia, la libertad y los procesos electorales. En lo económico la integración de un mercado mundial, la creación de mercados comunes, la internacionalización del capital, entre otros aspectos. En lo cultural la expansión de los medios masivos de comunicación, nuevos hábitos de consumo, modos de vida, etc. Todo lo anterior, nos da una idea de que vivimos en un mundo distinto. Los cambios que nos afectan no se reducen a un espacio concreto, sino que se expanden a todas partes. El mundo en el que nos encontramos no se parece al que pronosticaron algunos de los grandes filósofos de la ilustración. La tendencia que se suponía haría más segura la vida con el progreso de la ciencia y la tecnología, han tenido un efecto negativo. Cambios como el climático, ponen en riesgo la vida humana. El calentamiento global afecta tanto a ricos como a pobres. La globalización está reestructurando y resignificando nuestros modos de vida de manera profunda. Influye en nuestra vida cotidiana, tanto como en los eventos que se presentan nivel mundial. Es también una razón de la recreación de identidades culturales nuevas que han irrumpido en diferentes partes del mundo. 5 Para algunos, tal vez la globalización no sea una palabra agradable, pero dadas las condiciones sociales, políticas y económicas, que estamos viviendo y que afectan cualquier aspecto más mínimo de lo que hacemos, nos vemos impulsados a un orden global que nadie comprende del todo, pero que hace que todos sintamos su efectos. El saber situarse ante la realidad es hoy y siempre una responsabilidad, no sólo como un desafío pendiente, sino donde el sujeto social trascienda las exigencias valoricas, a través de un accionar deliberado de toma de conciencia. Ahí tiene lugar la idea de praxis que debe relacionar el reconocimiento del sujeto social con la viabilidad histórica, donde se manifiestan recortes de una experiencia acumulada para impulsar proyectos de posibilidad social. La exigencia de colocación ante las circunstancias del sujeto en su condición histórica, es opción de vida personal y social. Esto significa romper con la tendencia a cosificar la realidad como una simple exterioridad que envuelve de forma inexorable, para resignificar los ámbitos político, económico, cultural, dándoles un sentido posible diferente. El hombre aunque parte de su propia naturaleza tiene que comprender lo que le rodea, dando sentido a su existir, para descubrir a la historia personal y colectiva (memoria social e histórica) desde su papel como sujeto que está obligado a resignificar o a reconstruir los diversos ámbitos que tienen un gran sentido para su vida. La reflexión crítica y de resignificación, debe estar orientada a ubicar al sujeto desde su propia tensión o quiebre, de su negación a partir de considerarse bajo parámetros de sumisión y subordinación que lo inutilizan como una identidad quieta de un mundo cosificado, donde prevalece el egoísmo y la competencia en todos los

5 Giddens, Op. Cit., p.14

aspectos. Hoy la identificación de un sujeto minimizado y atado a la lógica de un capitalismo racionalista, exige como diría Hugo Zemelman, un sujeto con conciencia histórica que trascienda desafíos propios de los espacios donde se encuentra. Por ejemplo, hoy los maestros son una opción de vida, para que a partir de una didáctica no parametral en lo educativo, sean los impulsores de cambios con su propia actitud a mejorar las condiciones humanas de enseñanza en la aulas, ya que se está perdiendo la potenciación del estudiante como un sujeto sujetado por lo medios electrónicos modernos de un mundo globalizado. Paralelamente al proceso de globalización económica, también somos protagonistas de un proceso de globalización de la cultura y de prácticas sociales que conducen a la resignificación de conceptos y valores. 6 Los medios de comunicación como otras actividades que están relacionadas con la ciencia y la tecnología, contribuyen a que cada vez el individuo esté más integrado a una comunidad sin territorio propio. Esto tiene consecuencias claras en el sentimiento de identidad, que ya no se define tanto por la nacionalidad sino más bien por la pertenencia a grupos que se constituyen independientemente de la proximidad física, en torno a intereses comunes, uno de ellos es el consumo. Un ejemplo evidente, es nuestra juventud, que está consumiendo o aspirando a consumir: ropa, música y los mismos alimentos de las grandes urbes. De ahí que García Canclini, señale que: los estudios de consumo cultural en diversos países muestran que en las nuevas generaciones, las identidades son menos organizadas por los símbolos de la historia patria que por los de Hollywood o la moda. Lo anterior pone en evidencia, que para ser ciudadano significa para gran parte de las personas, tener derecho a poseer aquello que otros poseen. El tipo de ciudadanía se refiere a prácticas sociales y culturales que dan sentido de pertenencia. Y lo que da sentido de pertenencia hoy, es la posibilidad de tener acceso a lo mismo que otro grupo de referencia, en materia de bienes y servicios. Esta posesión de bienes se da a partir del consumo, definido por Canclini como: “el conjunto de procesos socioculturales por los cuales se realiza la apropiación y la utilización de los productos”. Estos están a disposición en cualquier parte y pueden ser consumidos de diversas formas. El nivel del comercio mundial, es mucho mayor de lo que ha sido jamás y abarca un espacio, más amplio de bienes y servicios. La diferencia se puede observar en el nivel de flujos financieros y de capitales. En la nueva economía electrónica global, los gestores de fondos, bancos, empresas, al igual que millones de inversionistas individuales, están transfiriendo cantidades enormes de capital de un lado del mundo a otro, con el

Foto: Alejandrino González Reyes.

simple movimiento de unas teclas en una computadora, vía Internet. La globalización de la cultura lleva a la exigencia del derecho al consumo. El hombre de hoy es un ciudadano que exige movilidad social, accediendo a los lugares de consumo como: centros comerciales o supermercados, aunque sea sólo para realizar compras pequeñas, o simplemente para observar y consumir con los ojos los productos que se presentan en los estantes de una tienda de lujo y ostentación. Estos condicionamientos que impone el sistema económico, llevan a observar que el hombre actual se interesa más por lo que tiene que consumir, que por lo que pasa en su mundo en cuanto a cultura política. Si bien es cierto, que se presentan movimientos esporádicos para conseguir servicios asistenciales como agua y clínicas de salud para resolver asuntos inmediatos y locales, estos no se dirigen a realizar cambios profundos o estructurales que repercutan para toda una población que sufre por estas necesidades básicas y colectivas. Hoy hasta en lo que se refiere a la formación escolar, no se reclama por un derecho pleno a la educación, sino que se hace para pedir una acreditación o un certificado que sirve como medio para ingresar a un mundo de

6 Hugo Zemelman. Necesidad de conciencia, 2002, p. 77.

mejores salarios. Por ejemplo cuando preguntamos a un estudiante, ¿qué carrera prefieres? Señala casi automáticamente, “bueno, la que me de la oportunidad de tener más dinero, como…” El fenómeno del consumo es muy complejo, ya que implica relaciones de dominación, pero también de imitación. Es precisamente el mimetismo cultural un aspecto importante para el consumo. De ahí que alguno estudiosos señalen que además de la búsqueda de imitación o compensación, el consumo sea una elección consciente de las personas y dependa de su cultura. Hoy se observa en cualquier espacio urbano, que la compra de autos y de otros productos suntuarios y de lujo va en aumento, como resultado de las ofertas de las diversas tiendas y empresas comerciales. Se manifiesta el consumo como una forma de reconocimiento social, ante una sociedad que se ve agredida y sometida a un tren de vida que se conduce a un consumismo aberrante y sin control. Observaciones como estas y muchas más, coinciden con la teoría del consumo simbólico de Bourdieu. No se trata apenas de consumir, sino de mostrar que tipo de bienes se es capaz de consumir. Cuanto más caro, diferente y novedoso, más próximo del consumo sobresaliente; cuanto más alejado de lo básico y esencial para sobrevivir, más gratificante, más próximo de la dimensión estética Parece que hoy el consumo de bienes básicos para la subsistencia cotidiana, no satisface al individuo consumidor. La propaganda de los medios masivos de comunicación, se han internado hasta las comunidades rurales más apartadas. Como consecuencia de ello, muchas personas están emigrando hacia las ciudades donde los centros comerciales ponen de moda cualquier producto, que confusamente hacen creer que da un status de privilegio a toda persona. El consumo tiene un aspecto simbólico y de ostentación de status, pero también hay otra dimensión que se puede descubrir en el ser humano, la hedonística, es decir la que busca el placer. El consumo permite placer, mejorar las condiciones de vida, y también da gratificación psicológica. La simple observación del producto en los aparadores o vidrieras de las grandes tiendas, remite al individuo a la ilusión del consumo. Se refleja un placer estético en la mirada, como si estuviese viendo un cuadro de un bello paisaje. Estudios de migración del espacio rural al urbano, demuestran que hay personas que prefieren vivir mal en la ciudad, en lugar de quedarse en su medio natural, aspiran a salir de lo cotidiano del medio rural para llegar a la ciudad que los confunde con ofertas de bienes y servicios. Aunque una persona no pueda comprar, la sola ilusión de que puede llegar a hacerlo, el simple consumo estético de luces, novedades de ropa o discos, le proporcionan placer y hacen que se sienta participe de un mundo soñado. Desde la antigüedad la especie humana, manifestaba indicios de migración. Salía de su lugar de origen para buscar tanto alimentos como vivienda en otros espacios. Los fenómenos naturales o sociales han hecho emigrar a grandes contingentes. Las sequías, las guerras, las persecuciones raciales o ideológicas son motivos fuertes para el fenómeno de la migración. Hoy el proceso de la globalización favorece a las migraciones, al mismo tiempo que expande el abanico de motivaciones de los grupos sociales que salen de sus lugares de origen. Muchas personas aún teniendo satisfechas sus condiciones de vida, apelan a la emigración para conseguir un lugar en los mercados de consumo de las grandes ciudades. La globalización no sólo concierne a los grandes sistemas, como el orden financiero mundial controlado por organismos internacionales como el FMI, Banco Mundial, entre otros. Es un fenómeno que influye en los aspectos más íntimos y personales de nuestra vida. Las grandes discusiones que se están entablando en varios países, sobre valores familiares, no están apartadas de las influencias globalizadoras. Los sistemas familiares tradicionales se ven afectados por las exigencias de las mujeres por una mayor igualdad. Esto ha creado una gran transformación en la vida diaria; consecuencias que se están manifestando en todo el mundo, desde ámbitos laborales hasta espacios políticos. La globalización es un elemento del resurgir de nuevas identidades culturales locales en diferentes partes de nuestro planeta. La globalización de la economía hace que las personas se desplacen a las grandes urbes, para saborear las mieles de las oportunidades ofrecidas por el capital internacional, para disfrutar los avances tecnológicos en lo que a comunicaciones se refiere, aún con desplazamientos a grandes distancias, pero también manteniendo un contacto de identidad con sus familias, impensable hasta hace algunas décadas. La migración se viene presentando como un fenómeno económico innegable en la vida de nuestras comunidades rurales, como resultado de un proceso histórico por la influencia de factores capitalistas como la competencia en un mercado mundial, que se ven apoyados también por aspectos educacionales y por los medios de comunicación que vienen fabricando imágenes ideales sobre las ciudades. Por ello, muchas personas del medio rural, piensan que la única alternativa de desarrollo es vivir en la ciudad, que sólo ahí encontrará la satisfacción a todo sueño esperado. 7 A pesar de algunos beneficios se observan consecuencias nefastas culturalmente, ya que cambian mu

7 Giddens, Op. Cit., p. 24.

chas formas de manifestaciones culturales, tanto en lo familiar como en lo comunitario; es decir, se va perdiendo la esencia de una identidad originaria. La identidad cultural está considerada por un conjunto de características que permiten distinguir a un grupo humano del resto de la sociedad, por un conjunto de aspectos que lo autodefinen como tal. Cualquier cultura se define a sí misma en relación, o hasta en oposición a otras culturas. La gente que cree pertenecer a la misma cultura, tienen esa idea porque se basan parcialmente en un conjunto de normas comunes; pero la apreciación de tales códigos comunes es posible solamente mediante la confrontación con otras culturas. Aún con estas consideraciones, para muchas personas la idea de identidad es motivo de vergüenza y desconocimiento de sus propias raíces. De ahí que la dinámica de una autodefinición cultural implica un contacto continuo entre culturas. Esas relaciones nunca son de igualdad, dado que nunca se manifiestan de forma aislada, es decir, la complicada red de relaciones creada por la superposición de relaciones políticas, económicas, científicas y culturales, convierte cualquier relación entre dos culturas en una relación desigual. Siempre se observa una cultura dominante, o una práctica cultural dominante. El carácter desigual de las relaciones interculturales, es decir, el hecho de que la construcción de la identidad está ligada a relaciones de poder desiguales, implica que esa construcción puede considerarse ideológica; ya que al establecer su identidad, una práctica cultural construye, reproduce o subvierte los intereses sociales y las relaciones de poder. La forma más evidente en que se muestra la identificación de los individuos con una cultura, es la aceptación de los valores éticos y morales que actúan como soportes y referentes para preservar el orden de la sociedad. Su aceptación y cumplimiento hacen más soportable las tareas que los individuos deben cumplir y que a la vez, conserva al grupo, limita la acción del indiferente y el peligro de los disidentes. Todos debemos impulsar compromisos morales que trasciendan las preocupaciones y riñas triviales de nuestra vida cotidiana. Necesitamos estar dispuestos a hacer una defensa activa de los valores universales, allí donde estén poco desarrollados o en peligro. Nuestra moralidad debe estar guiada por la pasión, ya que ninguno tendría algo por lo que vivir sino tuviéramos algo por lo que merezca la pena morir. La vinculación de ideas en el ámbito educativo, nos permite replantear diferencias o similitudes al reconsiderar el concepto cultura, como una categoría que nos ubica en el campo del autorreconocimiento del sujeto con una historia en un espacio social determinado por los acontecimientos que vive individual y colectivamente. Espacio donde se observan formas más simples y complejas de un ser simbólico, que es a la vez real y con posibilidades de impulsar una nueva racionalidad trascendente en sus propias circunstancias de desarrollo colectivo como conciencia social. El reconocimiento de las diferencias culturales no tiene fronteras para la construcción social de la realidad ya que podemos retomar aspectos de la filosofía, antropología, sociología, pedagogía y la literatura, para propiciar el compromiso y responsabilidad históricos, de una memoria sensible que nos puede permitir la racionalidad crítica a través de un diálogo efectivo y coherente con las necesidades sociales del espacio determinado y vivido del sujeto epistémico (Zemelman), como ser ontológico (con valores) y cognoscente de sí mismo y de los acontecimientos que desarrolla con los demás. Hoy nos damos cuenta de la diversidad de expresiones culturales que manifiestan su propia racionalidad a través de luchas sociales, que buscan ser reconocidas por la oficialidad o política de un gobierno autoritario y dictatorial. Esto lo venimos observando desde esa memoria histórica y significativa de las identidades mestizas en América Latina. El proceso reflexivo de diálogo abierto, tiene que proponer un enfrentamiento crítico contra el ocultamiento del doble discurso, contra la ética

Foto: Alejandrino González Reyes.

Foto: Alejandrino González Reyes.

moralizante de una racionalidad que no trasciende lo dado, y que es apoyada por una hegemonía neoliberal que cada vez se coloca en el auto desprecio e intolerancia de sí misma. De ahí el reconocimiento de las subjetividades de estudiantes y profesores que se van puliendo y/o afinando en el ámbito educativo, en torno a relaciones de poder que se van transformando en búsqueda de relaciones de justicia y equidad, de cultivo de valores ético-morales que se ven desplegados significativamente a través de luchas cotidianas de resistencia desde las aulas, los centros de trabajo, hasta en la misma sociedad, donde es necesario impulsar una estrategia política-pedagógica con compromiso desde los primeros años de formación básica en la familia y en la escuela. La expresividad o conciencia de la fidelidad del individuo hacia sí mismo, se rescata de la posibilidad de que el sujeto ya no dependa de normas externas (leyes establecidas por un sistema autoritario decadente), determinaciones religiosas (normas y principios establecidos para la sumisión), para asumir una identidad impulsando la capacidad creadora en su práctica como sujeto epistémico (conocedor y conciente de sí mismo y de su potencialidad). Lo significativo del proceso de transformación humana, se observa desde la búsqueda limpia y natural de la memoria histórica, de la cual se comprende epistemicamente con el diálogo sobre los absurdos y la obviedad de las formas de explotación que denigran la naturaleza humana. 8 En la expresión de pensamientos, actitudes y emociones se encuentran y observan desencuentros, desajustes y quiebres coyunturales de lenguajes que manifiestan silencios, rabias y sentimientos producto de procesos de represión y sometimiento vividos y presentes en una memoria histórica no sólo familiar, sino también de un camino de explotación en nuestra América Latina. Hoy tenemos la posibilidad de romper cadenas, a través de un proceso educativo, que recupere la dignidad humana, que fue sometida por la barbarie colonialista, y que aún desea seguir manteniendo su curso de hegemonía y despojo de los más elementales medios de vida plenamente humanos. Se tiene la oportunidad con los docentes y estudiantes de propiciar e impulsar con nuestra práctica cotidiana, el fortalecimiento de la identidad, desde el compromiso y responsabilidad, en el reconocimiento de una memoria sensible de conciencia social, que permita la reflexión racional con una crítica subversiva en un diálogo efectivo de las formas de organización político – social en los espacios concretos donde tenemos que asumir formas autónomas de autoaprendizajes en el espacio educativo y no educativo donde captamos al sujeto epistémico, con sus valores y principios, como conocedor de su propio proceso de formación educativa. La búsqueda deliberada por encontrar nuestra identidad, nos lleva a visualizar un horizonte cultural de esperanza, rico de experiencias, conocimientos e intuiciones vividos, para reconocer y resignificar las diferencias y crear las condiciones subjetivas en el cambio de actitudes que posibiliten proyectos políticos educativos de emancipación histórico – social, que transforme con sentido de historicidad la opresión sufrida y permita el paso a un presente potencial (Zemelman) que permita e impulse una mirada hacia un porvenir u horizonte liberado de paradigmas esclavizantes. La lucha contra la degradación humana por parte del dominio del imperialismo mundial, con antecedentes sufridos con la conquista española, no puede ser reducida simplemente a un discurso político y manipulador (medios masivos de comunicación). Se tiene que actuar tomando conciencia para combatir los estereotipos, fetiches de un mundo mágico donde se oculta la corrupción de una racionalidad técnica capitalista e instrumental que sirve a los que detentan el poder político y económico.

8 Hugo Zemelman. Los horizontes de la razón. Colegio de México, 1992, p. 9.

Muchos de nosotros nos sentimos presionados por fuerzas sobre las que no tenemos poder alguno. Como diría Giddens: ¿podremos volver a imponer nuestra voluntad sobre ellas? Yo señalaría que sí, al igual que él. La incertidumbre e impotencia que enfrentamos no es muestra de las deficiencias personales, sino que es producto de las deficiencias de nuestras instituciones. Necesitamos resignificar y reconstruir las que ya tenemos, o crear otras nuevas. La globalización no debe ser un complemento en nuestras vidas; es un giro en las propias circunstancias vividas. Es una forma particular en la que vivimos ahora. El conflicto de la racionalidad capitalista, abre la posibilidad de replantearnos el encuentro de la identidad deseada y el reconocimiento de nuestro mestizaje, en donde se presenta el dolor de la conquista castrante. La recuperación de los valores ético – morales formados desde nuestra infancia y la importancia de las tradiciones y costumbres desarrolladas en ese espacio temporal determinado, es una abierta oportunidad de lucha por el poder y el reconocimiento del “nosotros”, del sujeto colectivo (la legitimación del otro en la convivencia: Maturana), y no de la racionalidad egocéntrica, neurótica y euro céntrica que pierde la identidad del sujeto, en una maraña que entreteje el capital con sus medios sugestivos de los medios de comunicación que manipulan las conciencias de quienes buscan la sobre vivencia a partir de la satisfacción de necesidades básicas y elementales. Con el aporte de una epistemología del presente potencial del doctor Hugo Zemelman, el análisis de la realidad histórico – contextual va adquiriendo sentido y significado en los sujetos que construyen su identidad, en la recuperación de los recortes vividos coyunturalmente en su propia historia dada, dándose y por darse. En esos espacios se observa la complejidad de una historia personal y colectiva, que refleja aspectos de emocionalidad, cognitividad y culturalidad que implican una identidad social. Cuando la conciencia intenta ir más allá de lo establecido, eso le permite superar diferencias entre existencia (vivencias) y significado (aprendizajes), entre acción y pensamiento, transformando la subjetividad en un terreno fértil para impulsar un nuevo horizonte de una realidad posible de convertirse en contenido de nuevas experiencias. Se puede concebir al sujeto como una síntesis de experiencias, dándose cuenta en el accionar de sus estructuras cognitivas a través de la pasión y emoción demostradas, en la búsqueda de la tan deseada (vida y muerte) identidad que tiene trascendencia y es un desafío de conocimiento que no queda aprisionado, sino que constituye un arma de lucha para opciones y gestación de un nuevo proyecto de vida. De los muchos cambios que ocurren en el mundo, parece que ninguno supera en importancia a los que tienen lugar en nuestra propia vida (familia, relaciones sociales, matrimonio y sexualidad). Se muestra una transformación mundial, en el cómo nos concebimos a nosotros mismos, y cómo constituimos lazos y relaciones con los demás miembros de nuestra sociedad. Estos aspectos avanzan desigualmente en diferentes regiones y culturas, pero a su vez con muchas resistencias y desajustes coyunturales. Nos vemos envueltos en un torbellino de cambios que están llegando hasta el corazón mismo de nuestra esencia emocional. Muchos países, en la actualidad tienen un fuerte debate sobre la igualdad sexual, y el futuro de la familia. De ahí que las transformaciones que están afectando al ámbito personal y emocional, van mucho más allá de las fronteras de cualquier país; ya que encontramos pautas similares, que sólo varían por el grado y contexto cultural en el que se desarrollan. Hoy nos debemos sensibilizar aún más, dejando a un lado a la lógica racional del capitalismo, para apreciar la articulación dialéctica que representan las categorías de identidad, cultura y educación; que son las que posibilitan romper con fronteras obstaculizantes, para impulsar al sujeto no sólo individual sino colectivo y darle sentido humano a su diario quehacer como miembro de la sociedad que vivimos.

BIBLIOGRAFÍA

Aguado, José Carlos y María Ana Portal. “Tiempo, espacio e identidad social.” Alteridades, No. 2, 1991. Bartolomé, Miguel Alberto. Gente de Costumbres y Gente de Razón. Ed. Siglo XXI. 1997. Cantoral Uriza, Sandra. Identidad, cultura y educación. UPN Falomir Parker, Ricardo. “La emergencia de la identidad étnica al fin del milenio: ¿paradoja o enigma?” Alteridades, No. 2, 1991. Giddens, Anthony. Un mundo desbocado. Los efectos de la globalización en nuestras vidas. Ed. Taurus. 2000. Pérez Ruíz Maya Lorena. “Reflexiones sobre el estudio de la identidad étnica y la identidad nacional,” en Nuevos enfoques para el estudio de las etnias indígenas en México., coord. Argueta y Warman. CIIHUNAM. 1991. Portal Ariosa, María Ana. “La identidad como objeto de estudio de la antropología.” Alteridades, No. 2, 1991. Zemelman, Hugo. Los Horizontes de la Razón. Colegio de México. 1992. ——. Necesidad de conciencia. Colegio de México. 2002.