9 minute read

PRELUDIO A LA CRISIS LA GRANDE SECA DE 1790-1793 Y LA AGRICULTURA CAMPESINA EN EL NORDESTE ORIENTAL

acontecimientos en áreas despobladas de europeos.(5) Una paráfrasis de esa explicación puede ser imaginada para entender el escaso interés actual sobre los sertones nordestinos. Pero el período mencionado, las dos últimas décadas del siglo XVIII y la primera del siglo XIX, son también testigos, en ese mismo Nordeste brasileño tan ferozmente castigado por la falta de agua, de otros procesos de singular importancia para la historia subsecuente de la región y del Brasil como un todo. Me refiero principalmente al proceso, sin registro anterior, de crecimiento de un segmento campesino no-subordinado dentro de los límites físicos y sistémicos de una formación esclavista agroexportadora pre-dominante (así, con énfasis en el prefijo) que comienza a sobreponerse, en esos últimos años del setecientos, a una crisis de larga duración iniciada, grosso modo, cien años antes, en la década de 1690. Veamos rápidamente los ingredientes de la conyuntura del final del XVIII, y sus antecedentes directos, pues tanto unos como otros son imprescindibles para construir el objeto de este trabajo, esto es, los vínculos entre un tipo específico de desastre natural, como son las sequías nordestinas, y la suerte de un numeroso grupo social subalterno, el campesinado de la formación esclavista.

LA CONYUNTURA SOCIO-ECONÓMICA NORDESTINA A FINES DEL SIGLO XVIII

Advertisement

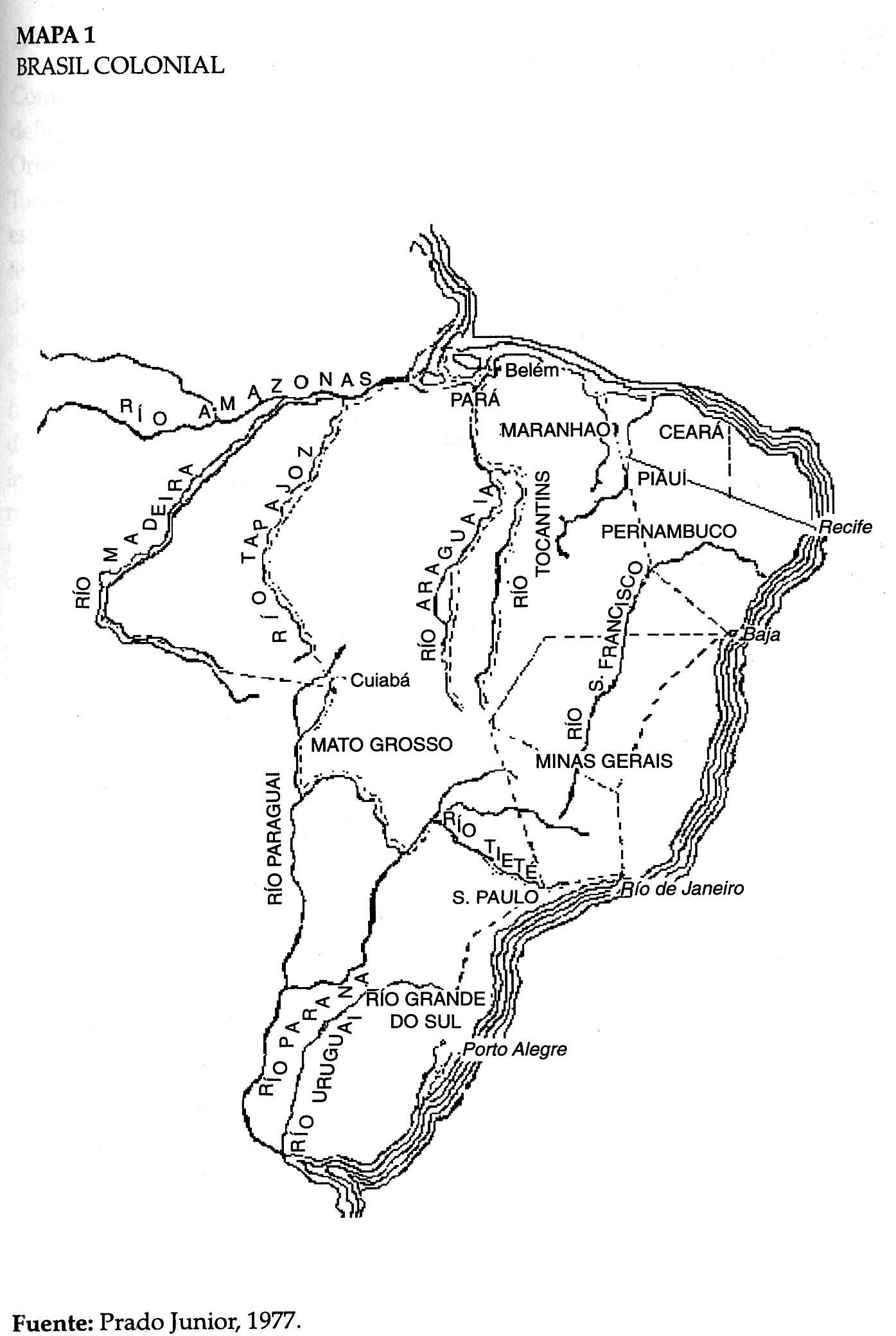

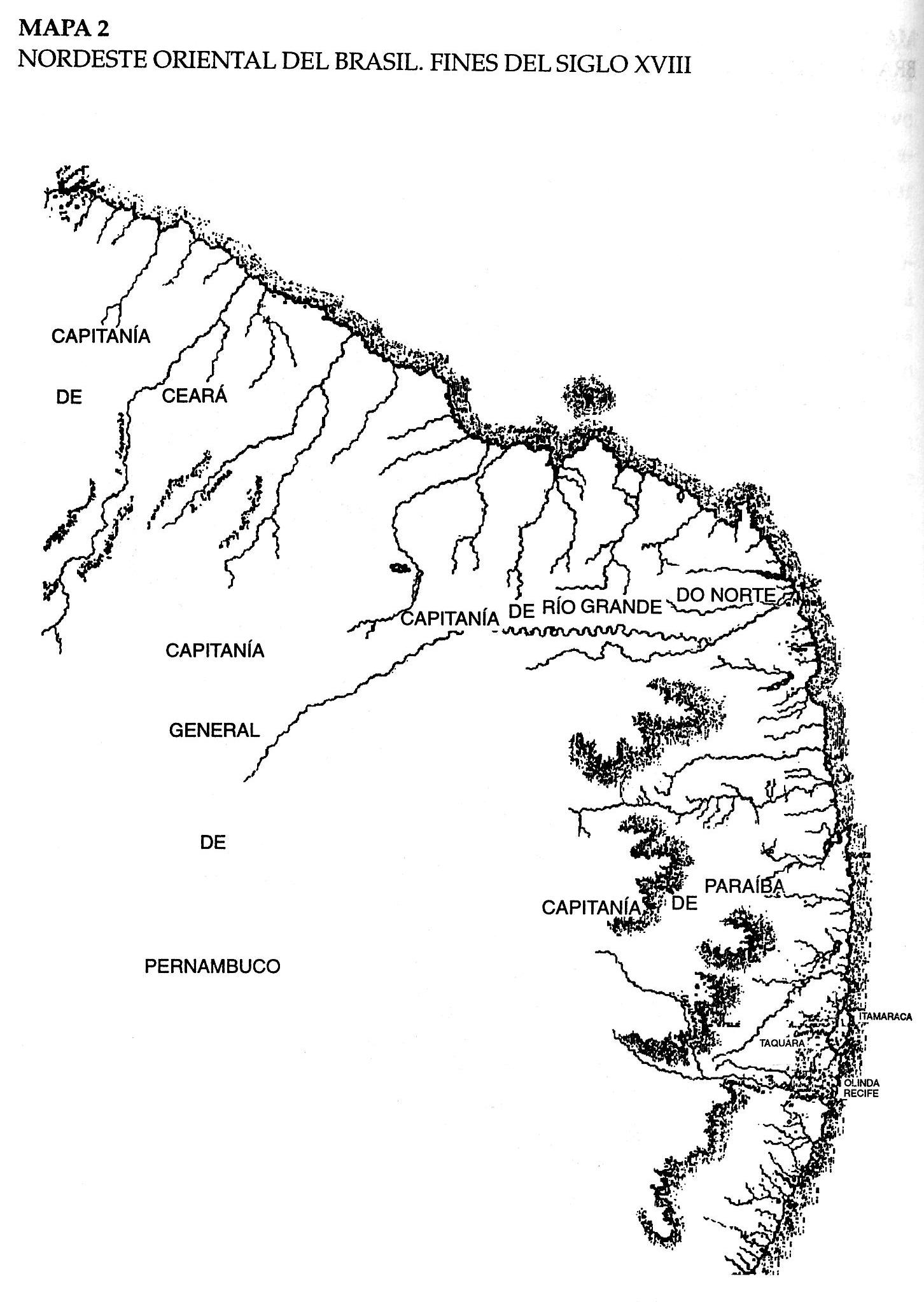

Como es sabido, la producción de azúcar de caña fue la base de la ocupación definitiva de largos espacios del litoral brasileño, particularmente del Nordeste oriental, genéricamente hablando, la región comprendida entre la Bahía de Todos los Santos, al sur, y la Capitanía de Paraíba al norte. El montaje de la estructura productiva se hizo con base en ingenios rudimentarios, generalmente movidos con tracción humana y/o animal, plantaciones casi-monocultoras de caña situadas en grandes propiedades (sesmarias) cedidas por la Corona a individuos (que frecuentemente se asociaban con agentes financieros en Lisboa) a cambio de su puesta en producción. El complejo estaba centrado en fuerza de trabajo esclava, transportada de las costas occidentales de África dentro de esquemas altamente sofisticados para la época, que permitieron, a lo largo de todo el período de dominio de la esclavitud como la relación fundamental de trabajo en el Brasil, un flujo constante de mano de obra para las plantaciones y un negocio enormemente retributivo para el capital comercial que controlaba el tráfico. Con esa estructura productiva, el azúcar nordestino dominó el mercado mundial durante los ciento cincuenta años transcurridos entre la mitad del siglo XVI y finales del siglo XVII, cuando los holandeses, recientemente expulsados del Nordeste después de ocuparlo a lo largo de treinta años (16241654), transplantaron la tecnología del cultivo para las Antillas, seguidos de ingleses y franceses. Factores de fertilidad de suelos nuevos, proximidad de mercados consumidores y abastecedores de insumos (sobre todo mano de obra africana), además de políticas comerciales proteccionistas y el ascenso de Inglaterra al primer nivel en el mercado mundial, llevaron rapidamente a aumentos notables de la productividad de las nuevas plantaciones antillanas, a una caída acentuada de los precios de la sacarosa en el mercado mundial y, automáticamente, a una creciente falta de competitividad de los lejanos y atrasados ingenios nordestinos para enfrentar los nuevos tiempos. Como si no fuera bastante, durante la segunda mitad del siglo XVII Portugal perdió ante Holanda e Inglaterra el control de los principales centros de comercilización de esclavos en África Occidental, perdiendo consecuentemente el control sobre el precio de un elemento básico de la producción azucarera, que fue usado a partir de ese momento por sus competidores como un arma mortal contra la economía de las colonias lusitanas en América.(6)

Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina

http://www.desenredando.org

169

Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina

http://www.desenredando.org

170

Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina

http://www.desenredando.org

171

Así, al final del siglo XVII y primeros años del XVIII, bajos precios del azúcar y altos precios de los esclavos se combinaron para colocar la economía nordestina en jaque. El descubrimiento de minas de oro, plata y piedras preciosas en el centro-sur del Brasil precisamente en este período, y la gigantesca demanda por mano de obra esclava que comenzó a ser generada por esas regiones, con sus reflejos inmediatos en los precios de los cautivos, le dio el mate. Empobrecidos y humillados, cautivos de los prestamistas y usureros portugueses del puerto de Recife, los senhores de engenho pernambucanos se levantaron en armas em 1710 contra la tentativa de los comerciantes por convertir a la villa de Recife en ciudad, dándole con eso atributos y jerarquías idénticas a las de Olinda, centro del poder agrario regional, y condiciones de aumentar todavía más el control del capital mercantil sobre los productores. La derrota militar de la aristocracia da terra ante los mercaderes, firmemente apoyados por tropas de la Corona en la llamada Guerra dos Mascates, hundió todavía más a los senhores de engenho.(7) La Corona consideró la rebelión de los propietarios pernambucanos, durante la cual se había dado el primer "grito" de independencia republicana en el Brasil, como un alzamiento contra el poder real, y los trató a partir de ese momento con una desconfianza que rayó por veces en la animadversión, y que influyó fuertemente en la larga duración de la crisis en la Capitanía, mientras la vecina y rival Capitanía de Bahía, sede del poder virreinal, se adelantaba en todas las variables vitales.(8) A la sombra de esa crisis, cuyos reflejos principales se localizaban en la retracción de la oferta de mano de obra esclava para la agricultura nordestina (tanto por compras menores debido a los altos precios, cuanto a compras de esclavos de baja productividad y a reventa de cautivos a las minas como forma de capitalizar las propiedades agrícolas), a lo largo de la primera mitad del siglo XVIII se desarrolló un numeroso segmento de agricultores libres y pobres, ni esclavos ni dueños de esclavos, que se incorporaron a la producción de algunos cultivos de exportación, principalmente el tabaco y la harina de mandioca (yuca) para las flotas interoceánicas, aprovechando las brechas dejadas por la retracción de la esclavitud.(9) A partir de 1784, coincidiendo con el inicio de una de las sequías del período, millares de esos pequeños agricultores con estructuras productivas basadas en la fuerza de trabajo de la propia familia se convirtieron, en el contexto de la crisis de abastecimiento de mano de obra esclava, en el blanco de una intensa campaña de estímulo al plantío del algodón, toda ella diseñada precisamente para aprovechar las ventajas del trabajo "libre" de los campesinos de la región.(10) Comandada por la Companhia Geral de Comercio de Pernambuco e Paraíba, la campaña buscaba articular la fuerza de trabajo campesina con la vigorosa demanda por la fibra proveniente de Manchester y Liverpool, cuyos esquemas de abastecimiento tradicional comenzaban a no ser bastantes (ni suficientemente regulares en un fin de siglo lleno de conflictos armados y de revoluciones) para darle cuerda a la revolución industrial.(11) La idea tuvo un éxito espantoso: el algodón campesino se extendió por todo el litoral nordestino, desde la comarca de las Alagoas hasta el norte de la Capitanía de Paraíba, ocupando tierras y propiedades abandonadas por el esclavismo azucarero. No hay evidencias de que los estímulos al cultivo de algodón hayan estado relacionados con la resistencia de la planta a climas secos y, consecuentemente, con la oportunidad de su introducción en regiones sujetas a sequías periódicas. De hecho, en ninguno de los documentos analizados aparece el vínculo entre sequías y algodón, sino más bien entre esa planta, la «facilidad» de su cultivo, y la pobreza de los recursos de los agricultores a los que se dirigía la

Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina

http://www.desenredando.org

172

propaganda oficial; por otro lado, los primeros estudios científicos sobre el algodón en el Brasil, de Arruda Câmara, datan de la década de 1790.(12) Sin embargo, tampoco aparecen, explícitamente, nexos entre la campaña de fomento y la avasalladora demanda de Europa noroccidental por la fibra, aunque sabemos que, en última instancia, explícito o no, éste era el motor central de la campaña. Así, es probable que la intensa incidencia de sequías en el Nordeste que, si bien se concentraban en el sertón afectaban con frecuencia las áreas tropicales del litoral, haya sido un factor suplementario subyacente e implícito para el proyecto de implantación de una economía agrícola algodonera en la región. Pero la euforia incondicional del gobierno colonial por el descubrimiento de un nuevo ramo de exportación duró poco. Los plantíos campesinos se convirtieron en una verdadera plaga y una amenaza a las estructuras fundamentales de la colonia cuando sus productores, fuertemente estimulados por una monetarización antes sólo posible para los privilegiados productores de azúcar que tenían acceso al mercado exportador, decidieron dedicarse exclusivamente al algodón y suspendieron la producción mercantil de alimentos, de la cual dependían en gran medida los ingenios esclavistas y la totalidad de la población que habitaba las villas y ciudades de la Capitanía General de Pernambuco. Esta modificación radical de las estructuras productivas y del diseño del sistema agro-alimentario llevó a la administración colonial en Pernambuco, a partir de finales de la década de 1780, a desatar un contra-ataque destinado a frenar la expansión de la economía campesina basada en el mercado exportador, a combatir la preferencia de los pequeños cultivadores por éste (calificada negativamente como la ambição do algodão) y a forzar su retorno a la producción exclusiva de alimentos para el mercado interno del complejo agroexportador.(13) La política colonial de represión de la agricultura campesina se apoyó en (o aprovechó) diversos elementos que, aunque no hay evidencias de que constituyan políticas conscientemente anticampesinas, se combinaron para dar por resultado un violento, traumático e intenso proceso de expropiación que ocupa los años finales del siglo XVIII y los primeros del XIX. Esa combinación incluía: a) la prohibición explícita de que agricultores pobres plantaran algodón; b) campañas de reclutamiento militar dirigidas con especial cuidado a distritos campesinos; c) confiscación, por la Corona, de todas las áreas de mattas virgens del litoral, llenas de familias de agricultores pobres. Finalmente, para redondear el cerco, estímulos a la introducción de esclavos en la agricultura del algodón y, por ende, incentivos a su captura por parte de la lógica y de las estructuras productivas de la grande plantación esclavista. Esto último hacía parte de un esfuerzo global de la metrópoli por recuperar ese tipo de unidad de producción y reinstalarla en el lugar predominante que antes había ocupado, aprovechando los desajustes provocados en el mercado mundial por la revolución francesa, particularmente la desaparición de Saint-Domingue como el primer productor de azúcar del planeta.(14) Hay que añadir, también, que la restauración del esclavismo y el freno a la relativa autonomía que el algodón había dado a la agricultura campesina eran dos caras de una misma moneda, acuñada por el terror que los acontecimientos franceses habían provocado en las

Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina

http://www.desenredando.org

173