Año 5, núm. 19, julio-septiembrer l99T

Universidad Autónoma de Baja California

Año 5, núm. 19, julio-septiembrer l99T

Universidad Autónoma de Baja California

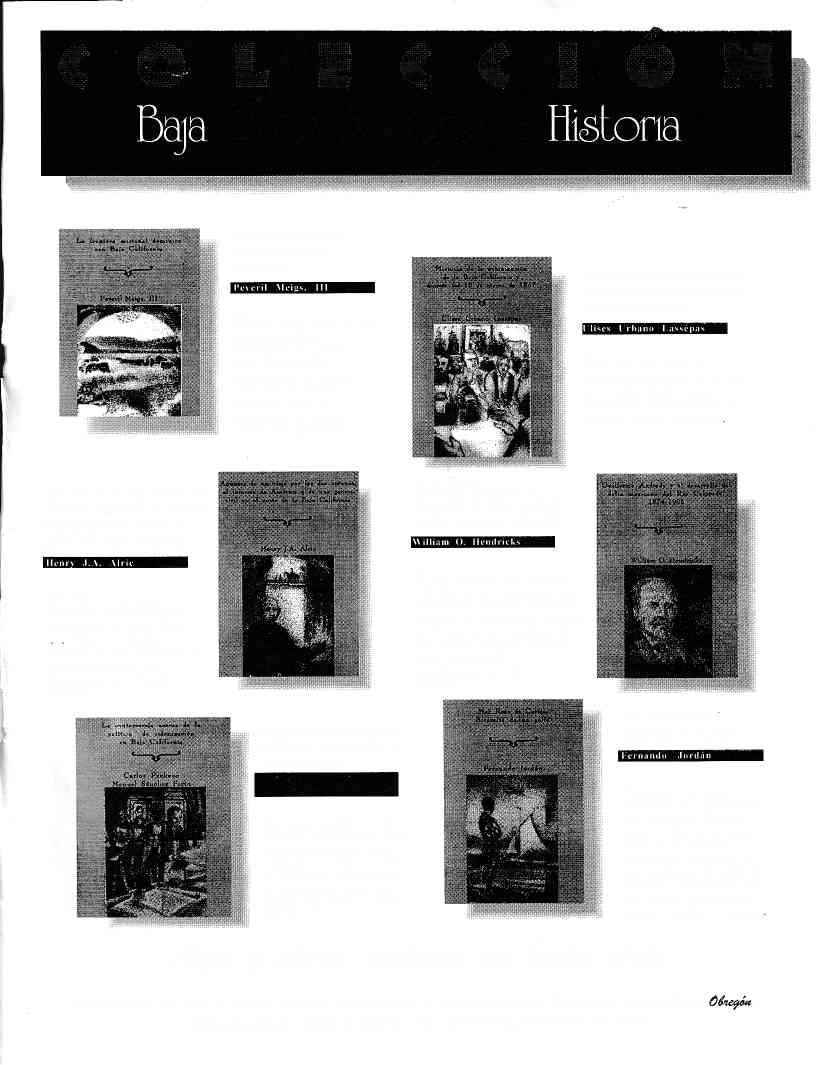

Baja CaliÍorhia,

Co rrre ntario s p o lílic os Eit! iñrrilü

.Reúne las ¡eflexiones de este hombre que es, hasta la fech4 un personaje alrededor del cual surgen las más acaloradas discusiones y controversias.

Inforrfie so bre el Dislrito Norte de la Baja CaliÍomia

ts¡e i¡forme es un a¡álisis muy preciso de los probl€mas económicos y pollticos del distrito con propuestas prácticas para solucionarlos.

La revolucióh del des iert o. B aja Calfornia, t9t I

á auto¡ sigue paso a paso las acciones que dieron origen a la polémica sobre el filibust€rismo en Baja California.

El olro M¿xico. BiograJía de Baja Califurnia

7¡¡a¡do Jordá¡ vino a esta tierra y escribió este Iibro estremecedo¡ con el cual redescubrió su existencia al resto de la nación.

Del Grijalva al Cólorado. Recuetdosy titencias ¿le an político

f4l escribir Del Grijah,a at Cololado, sr autor, Milton Castellaúos Evera¡do, narra sus experiencias dentro de la polltica en su estado natal {hiapas y en el que ha sido dumnte los rlltimos cuar€nta años su luga¡ de residencia: Baja California.

M¿moria adhiñistrat¡ra del gobierho del Disltito No ñ e de I a B aj d Califo ñ ia 1924 1927 rlt I!

/a memoria administrativa es un docume¡to interesanle en la historia de Baja California A la l¡cha es el único lexto e¡r la región que sintetiza la actuación y las perspectivas de u¡t periodo de gobierno.

?adlaa¡,¿ora¿: De uzÍa er¡ &;kotht, y ucni*o q'r1os,.¿&a4h¿ o <.a el OefaÉa*ado de td,¿aa¿at ea.r"A. Á¡"* Okiqío q ,,.1iá,, ehnlln al@, ?fi*r,b dt Retuúd, ?do. 52-90-36 7 54-22-N, eú, 32V,

representa tener en las manos esa posibilidad de un ilimitado vuelo evocadorde imágenes, que unalínea, un párrafo, un texto provocan, es la esencia pura del

legar a los ojos de ustedes, ai paseo placentero por las letras y los signos, a ladelicia que trabajo de un editor. . Si sentado ante la hoja en blanco, el autor presiente un vérügo, un impaciente impulso por darle una nueva vida a las palabras; el editor transforma esa energía en múltiples destellos, por el hecho de poner en sus manos esa hoja (a veces) t¡émula, para ser repasada por los ojos de otros, no importa quiénes, pero que buscan reconocerse en las palabras, para volcar su energía y que ésta, se acreciente en su interior y l aflore palpitante. . Cada entrega (número), representa para nosotros -los buscadores incansables de palabras, imzigenes. poemas-, lainiguaiable posibilidad de repetir hasta el infinito, la creación y el conocimiento. Una vez girada la cubie v sumergidos en nuestras páginas ayudan a cumplir ese ciclo vital e intenninable de axyaYubai.

nos

Rector

M.C. Roberto de Jesús Secretario

M.C. Juan José Sevilla

4

CAUCES (NOTAS. RESEÑAS Y COMENTARIOS)

.PC Dire AlcántáI Enríquez tensión Uiliversitaria

nl Ex U de Rerxta neral anü€lM ct Ee

DINACIÓN GENERAL rcedes López BarfÉ¡á

F]DITORA RESPONS ¡ Rosa Mrría EspiRo

CONSEJO EDITORI

Horst Matthai, Escuela dc Jorge M¡rtínez Zeped¡. de Iñvestigaciones H Instituto de Investigaciones eH Cómez Montero, Universidad Pedagógica Nicion¿I, Me

CoMITÉ EDIToRIAL

Sergio Rommel Alfonso Guzmán, Aidé 6rij¡lva, Gabriel T.uiillo, Roberto llo Udi¡rte

Virginia Sambi¡ Bella: d€ su ¡r¡tor. matea¡ales publicados de licirud de título número núr¡. 5346. Reserva de títülo dede Auto¡

Olga Angulo, Aglae Margalli, Guadalupe de la Cerda. Karla l\Iora. José Alonso Troncoso, Sergio Rommel Alfonso Guzmán

Guadalupe de la Cerda, Adriana Jacques, Karla Mora

22 MANANTIAL DE VoCES

Carlos Martínez, Rocío Robles, Raúl Cholet Osuna, Claudia .Iazmin, Ivone Arballo

30 oBRA plÁsrrcA DE NoRNIA N,rrci-rEl

RUTA DE PASO Historiograffa de Baja California

La otra realidad de Carlos Castaneda Gabriel Trujillo Muñoz

Guillermo Marr'n

50

reffüiá§,cu{y¡s}§r§{o§clñ§ para ¡Ifrnar

t:Se¡go .Rorqqel §Stin§o.§üim. áq

5ó LE-IRAS PRIMAS

Alf¡pdo *e§§a, .{n& Iéyiiñi. .{.gcksan§zrado; ÁI&!§O§rái§}irio; '§amuel tr.ódrleuea KaiI¿ Ac.oqta, :.

Alfredo Ochoa Álamos, Atejandra Sandes

Fotr6g¡¡fqx.¡ ihrstrado.rea-i José Goádalupe Mritlrsz, Claudio Rt!C,J¡a, ?¿l1el§r:ci*n¡edi''ióir'Vi:li¿1. óirst¿r¡d §revaqq, Laura.§thié, Rocío Alájand¡a, Kaila p¡uliñd §ánchez..Es¡uela de Fotqgráffa Alterna,iiva y Yidát Pinra, Fotqgriftas de p.{,gina2iindi*e, poi}ada y coitrá§*¡t ad§. respecdvamente: Lluvia cn pknaprimwera, Almqs azules (índice ! ponddd, Dentro de mi pensamienro.

YO NO SOY EVA

Olga Angulo*

MarÍa Edma Gómez

María Edma Goñez, Yo no soy Eva, loÉ Domésticos, 1996. Mexicali, B.C.

no va de acuerdo con la extens4 profunda y sustaocial conceptualización de cada una de sus palabras. Forma y fondo adquieren aqui otra dimensión.

La voz de la poota surge fuerte, cierta, firme y exclama: "Yo no soy Eva". Se percibe, se intuye a la autora cua¡do parece decir:

No quiero ser alguien que no deseo ser. Yo soy mujer, flada más. No quiero ser llamada: varona, madre de todos los vivientes, Lilith o Pa¡dora y sus mil calamidades, mucho menos la puena del Diablo o la serpientemadre, o cualesquier olro mote que se les a¡toje endilgarme; no quiero ser hueso ni came de Adán, ni la causante, la caída y pérdida del paraíso; quiero ser mujer, simplemente... naturalmente.

creación de Eva y su asociación conceptual de "Eva es hermosa, pero un deleite mortal;'. De aquí para adelante estas ideas se viercn reforzadas por los padres de Ia iglesia, hasta que tuvieron un respiro y un gi¡o importante durante el periodo de la ilustración, donde se expone la tesis de la caída como un ascenso y no como una maldición, como un "madura¡" del ¡azonamiento sohre la condiciófl d€ Eva. a "Eva como un Prometeo femenino y no como Pa¡dora, la villafla que puso fin al estado de bienave¡tu¡anza universal", concluye PhilliPs.

Marla Edma Cómez. en su cofa Pero activa e intensa trayectoria literaria, ha reco¡¡ido e1 camino de la creación poética: primero con pasos largos, lentos, seguros, guiados por esas l/oces del sti¿rcio (uABc,l989) que marcan Ya un gran cúmulo de sensibilidad de donde se generan mayoles sorpr€sas Luego, a mitad de este sendero,las Imágenes de luz (Los Domésticos, 1993), su segundo poemario, iriunda el campo visual y emotivo del lector, cuando la autora nos comparte sus orígenes, nostalgias y arraigos fragmentados. El tránsito Por un ámbito imaginativo enfrenta a Ma¡ía Edma al final i¡evitable de todo ser humano: lañ]uerte. Su canto de muerte (tcBC, 1993) acude al sentimiento de la mortalidad al decir:

Muro de silencios,No traspasado por las voces/ Llego a tu umbral/recién ¡acida, muerta/en un largo tren de pasajeros.

F.ntre silencios reclamantes. enraizamientos diversos Y vivencias con 1a muerte. la autora llega a su más reciente creacií¡ Yo no soY Eva. La brevedad de un texto parece incitar, de Pro¡to, a su lectura- contrario a lo que sucede con algúfl otro libro de 100 páginas o más. Suena, de momento. córnodo Y oportuno abordar ün texto corto, avalado por Ia siempre excusa de "no tengo tiempo Para leei'. El poemario fo ro Jol ,rd (Los Domésticos, 1996), autoría de Maria Edma Gómez, se lee de corrido Y en escasos minutos, en una se¡cilla y primera apreciación. Más la brevedad de su Poema

Iohn A. Phillips, en su ensayo "Eva: Ia historia de una idea", demuestra como se ha manipulado, bajo un pianteamiento preconcebido, la figura de Eva en diferentes marcos ¡efe¡enciales: histórico, religioso, mitológico, sin darle otras opciones que cumplir con la imagen de estigma ancestral Y perdurable a lo largo de todos los siglos. A través de la historia, grandes Pensadores, filósofos y literatos, entre otros, han reforzado este concepto manejado en espiral ascendente, rayando efl una verdadera y pemanente misoginia, expone PhilliPs , Desde Hesiodo, historiador griego, y su teoría de Pandora, de quien manifiesta que fue creada "como ufl mal Para lo hombres". Luego, el G¿lres¡-s Y la versión bíblica de la

María Edma Gómez se nutre de todo este macrocosmos intelectual y hace uso de la herramienta creativa: la poesía que tan bien se le da, donde deja traslucir un sentimiento Dato, auténtico, que se antoja resumirlo en pocas palabras, Y qüe tato de i¡terpreta¡ con la voz de la autora al decir:

No soy mito, sueño ni muerte. No soy tiempo olvidado, estigma Y maldición perenne o de principio incierto. Yo no soy Eva, yo no soy Eva. Renazco del abismo, del mar del semen de la luz, del cosmos, de ti y de ml. Soy mujer/soy el hueso/la lengua/el pie/los labios. Soy mujer.

Maria Edma Góm€z ha navegado y ptofundizado el inmenso océano de los siglos en busca de los origenes de la naturaleza femeni¡a, de la Eva legendaria. Toca Puerto Y nos hace entreg¿ de Ia luz primigenia a havés de este emotivo poema. Y

d.loru y

Aglae Margalli*

lil hLrmorisnro, la irorlia. l¿r tragedia. el absurdo. el hu¡¡or negro. son aspectos que se dcsar¡ollan a travis de los texbs quc integran /le e§o pilo ¡n¡ l¡sm()st1o. priñeft publicación fbrmal de Olga A gulo. quicn es ampliamente cono0ide c¡ el ürbilo cultural dc ISria C¡lilbrniir por su Iabor de (liflsióli cn el área de la lite|atrira rcgional. Olqir ¡o riegrl c1 vinculo rlue Ia ciñe y 1a cslrecha con el quehacer cscril,.rral dcsdc sLr época de cstud iante, cn ¿quellos a¡os cLiilndo vi\'ía cn cl Distrito [redeial v sits lecluras era¡t lLlcrf¡das por el conooi¡rienlo ¡ 1a guia dc Ncdda G. de A halt- lbr !-llo. con est¿r pithlir-acicin. nos corfima su \ a1e creadora y nos sotptcndc l(n l¡ \crsatilidad que ¡espliega cn Ia cst[tctura de

sus esc¡itos: el relato, el cuento, la crónica, son abordados a parth de un coloquialismo en donde se alternan vocabios y modis¡nos regionales propios de esta zona Íionteriza. Con este marejo muy pa icular del lenguaje, Oiga logra imprimir su giro estilistico quc tie¡de a dofinir su quehacer literalio.

El1 cuaDto a los temas que forman ias galedas de slrs historias, es posible encontrar situaciones aparenlemente intrascendentes ], cotidianas. liltradas a t.a\,és de ura visió[ que desea captutu comportamieotos sociales que Íos devueiven, en ocasioñes, peasonajes anacrónicos y decadentes. llevados por la alltora a situaciones ridícr as, absu¡das o irónicas: "La l1oche en que Valentino, Ifldiána

el ambie¡te en el que está inmerso hacia la co¡clusión del lexto

Cada Iibro que se publica, se ha dicho, deja de pertenecer a quier lo escribe para pasar a formar parte de las vivericias de aquéllos que lo lean. Esta multiplicidad de posibilidades de la lectura que plantea cada escrito es, casi siempre, una revelación para el autor que tenga la opo.tunidad de conocer las opiniones ajenas sobre su obra.

Olga Angulo, De eso pido ñ¡ limosna, Los Domésticos y El Colegio de las Américas, [.,4exical], 8.C., 1996.

Joles y los otros perdieron", "Peripecias de una mujer liberada" y "Juan el Tigre". En este último, la voz n¿rrativa incorpora a la descripción contextual algunas imágenes que bosquejan una atmósfera que pretencle ir más allá de la historia que se cuenta y que otorgan al escenario de los sucesos cierto m¿rtiz de ir¡ealidad:

Uno que otro haz de una iuna ilena se proyeclan a través de grandes boquetes en el techo del almacén sobre el piso carcomido, semejando Iunares luminosos, y construyendo url escenario ¡atural para ]a faena roct¡rma...

La autora dilata el deseulace de la historia y distrae la Ílirada del Iector ¡¡anipul¿ndo

En Io persollal, tratáfldose d,el libro De eso pido ní /lmosra, nre quedo con el texto que lleva por título "Quevediana", por desplegar dentro de la b¡evedad el ingenio necesario que debe tener todo buen cuentista (opinión marifestada muchas veces por el desaparecido escritor Ed1nundo Valadós) para estremeccl a cualquier lector.

"Quevediana" se plantea como el contrapunto sobresaliente dentro de una secuencia escritural- La autora logra. sin expresiones grandiiocucntes y sin mag¡ificar Ios aco¡tecinientos. llevar a su personaie a una situación límite. El lecto¡ ento[ces es atrapado por el al¡tor dentro de la trama hasta el desenlace de ésta.

Los aoiertos y dosacierto§, los come¡tarios. la critica alrededor de toda obra publicada sor el hor¡o en el que se tcmpla el quehace¡ Iiterario.

De esa pilo ¡11í limosn,1. de Olga Angulo, se inlegra ya a ias letras de Baja Calitbrnia. Y

*Ex c r¡t a tu, aN h út lrIk t ¿ .t¿ ¿c vrtptñú ¿n !l l/hr!ú l tth e$ildt¡a

Todo comenzó cuando un compañero de clase nos dio la fabulosa noticia de que el "autentico" Mickey Mouse, o Ratón Miguelito (a la mexicana), sería objeto de una recepción oñcial por parte del xv Ayuntamiento dé Mexicali, representado por el señor Eugenio Elorduy, lo cual puso a trabaj ar el cerebro del profesor Trujillo, quien €ncargó que hiciérarnos una reseña de tal visita.

Abril y yo nos dirigimos al edificio municipal donde sería la recepción. Arribamos en punto de la una y media de la tarde. Habia un grari alboroto. Caminanos hasta la explanada intema en do[de encoritramos: niños, sillas, niños, la mesa principal, niños, padres de famili4 y más niños; los había por montones, unos ünifoamados, otros coo ropa elegaote. Todo €staba listo. Antes que nad4 hay que mencionar que la Presentación protocola a no estuvo a cargo de alguien en especial, simplemente el señor Vildósola (encargado d€ las Fiestas del Sol) le Pasó el micrófono a un par de señoritas representantes de Disneylandia, y éstas, a su vez al señor ElorduY, quien se vela

feliz cuando se anuncio que en las próximas Fiesta del Sol habrá una rep¡esentación importante de Disneylandia. En medio del desorden que generaban los gritos de los niños fastidiados de tanta plática, el ruido del micróforo, y la ingrata palabreria de Elorduy, se presentó -por fin- a Mickey Mouse, lo que aumentó la gritería y el entusiamo de los niños, a quienes se les iluminó la ca¡a al ver a su ídolo en vivo y a todo color. Aquí hay un dato muY inter€sante: quien dio la bienvenida al Mickey fue una niña rubia, casi albin4 que al ver al ratón sólo atinó a darle ul¡ beso. En este punto hay que hacer unas observaciones.

P¡imero: fuera del edificio municipal se encontraban un grupo de personas con una dema¡da exigiendo ser atendida, y al parecer ese dia no los recibieron. Segundo: fuera de la Secretaría de Hacienda (ahí no mas, a la vuelta), habia un plantón que tenía meses; la gente Ya vivía ahí, y todo indicaba que se quedarian todavía por algún tiempo. Tercero: de¡tro del recinto municipal nadie trabajó durante todo el tiempo

toda la población mexicalense, ¿dónde estaban en esa recepción las representaciones de las escuelas públicas? ¿dóride estaban aquellos niños de ojos tristes y cuerpos enfefmos, que tienen que trabajar para viYir, y si acaso van a una escuel4 ésta es pública y sin aire acondicionado? ¿En verdad son fiestas populares las Fiestas del Sol? ¿o se están conviertiendo en p¿rryJ de élite?

que estuvo el Mickey, pu€s sólo habia que voltear a ver a las secretarias, guardias, jefes y guaruras amontonados en los barandales del segundo y tercer pisos, sólo para ver al ratón. Cuarto: toda la ceremo¡ia se llevó a cabo de espaldas a un pebetero que estaba encendido en honor a los Niños Heroes de Chapultepec, ¿falta de respeto o distracción? ¿lisonja?

Usted hubie¡a podido ir y ver a un grupo de señores bien vestidos tomando de la mano a sus hüos, casi todos rubios o muy blancos, muy limPios, de caritas sonrojadas Y de cüe¡pos sanos. Si las Fiestas del Sol son un festeio Para

Mi dolor de cabeza llegó cuando los ¡iños se amontonaron para saludar al Miguelito, qui€n se dejabajalar, besar, aplastar y tomar lbtos por un grupo de padres ta¡ inconcientes de la realidad social, que permiten que un estereotipo extranjero les sea inculcado a sus hijos.

Sall de ahí con ganas de respirar aire puro, al ver a una niña morena. de treflzas, despei[ad4 descalza y de ojos tristes, volví a la realidad; a mi realidad.f

*Estul¡toúe ¿e t¡¿nciL\,1¿ Id co\uh¡.uci¡h e, kt Iutullu.l lc

Salomé después del baile del Taller DocLrmentación

VisLral, fotog.afia de Gustavo Guevara.

i.a S¿rln de Arte del Centro ( omunitario dc la UAB(' cxhibiri 42 obrt¡s dc la ^!adcmia de S¡ri Cl¿Lrlos l'intu(r. xilografl¡. elecltografla. arte objito. hr¡ecograbados y l¡bgrafla lireroo los mcdios que Ios xrtistils utilizarol] cn esfir ocasi(rD pua cxprcsrr emocioncs propias dc nuestra condició1l hulnrna \,laestros v alurnnos de la Fsci¡cl¿ r,\acioDal da Artds PIiLstic¿s. cle la []nivcrsirirrl

Airtónonla de M¿xico. nos r¡ostr¡ron ia f¡z que dUcie. hxcirnLlo se¡1ir nucslr¡ fiugiliclacl Así es coruo lricka Bu lle ¡os enl're¡tó cof Ia ir¡laclaDt. rcolidad de sl] trabaio de li)logr¡ljxs dc muertos erl prcpilraciiJn. o las l'oloqrefl¡s de cucrp{):i nlrapados por el sirla. o Ia plarslic¡ de ^¡turo MirilDda con sus /la.a¿lr.r./¡d¡1r.r Irl collage cn csla ocasiLiu ts manejado por Fernanda l\lilruvich. quien c¡ su (rabt¡io itrcluyc cl terna dcl suicidin. v lo sublima con i¡¡ágenes rcliSiosas. Adeln¡is. la poe5ia coülcnlpl¡ su obra ¡ dilercncia dc las de¡nás.

Cierto es que para ser la' prestigiadc" Academia de San Car,os se esperaba una exposición más co¡sisteDte, más uniforme, pero parece que esto cs sólo una propuesta que, como todas las nuev¿s propuestas, se sale de Ia generalidad- Es de esa escuela. una

Las lcxturas se hacen presenlcs con la obra 11c Lellfia ^n-ovo_ quien nol nroslr(1 xlguaos lihros diseñad(,s col lil¡ras dc' r irlrio nillurel.s. \'olros plcgablc\ ¿ lil imiL!iuilcirin dcl ¡ Lil or

l_l I ir¡1o clásico cs Ii]lo!rirllirdo por lls¡a¡ islao Oriiz. quicu lc d¡ Lln¡ visiiin cspecixl- otr¡ conlc0lpleciarn. a r eccs bL¡rione. rlc la cscultrrr;l gticga. como sLroedc crt llLtscolas titl ortt -

Ln gcrcrirl. cl co¡i!rtrto dc llLs ob[rs c¡rr¡ lras dc si el sentil hir¡r¡lto e¡ los t ic¡ll..os iltlLr¡lcs. lintDils ''ajcscspara(latrrntc hurltaltascomo lo c\ftcsiril su lll¡[st¡ lulio (lhárcz. LIlo dc los rnisl¿Ls dc llt nluestIit. [,trro ildcrra¡s dc ser ltnil fropticstll qLlc inconroalltr ll ¡ algunos cspectudorcs que I¡ c¿liflcar¿n hirsla dc ilgr()si\,¡. ésa cs uu.str¡ rcalida(i. la reelid¡d rie nreslro siglo. r'cclrar los oios arrtc este tipo de nlalstlce cs cerrfflos ¿ I¡ rctle\ióll sobre los liempos y el faPcl qLtc ¡c:nctnos rr cl juego tle ln r ida. la vida ciel siglo xx

presentación que deja al púhlico algo más para desear: si¡ eInbargo. ellos así se dan a conocet l)el cetltto a ldfrontera. V

.. IIc aquí Ia l)istoria en qire los varnpiros dciaroo ¿rlrás los escenarios h¿l io la luna, pol\'orieutos nlornen¡os de cmpu.joncs r slaz..

I)omingo 27 dc octubre. I'ealro del Ilstado. [,as cri¿1uüs dc la nochc están ansios¿s por \ea ¡lovimientos sob¡e cl escenario qLlc ¿lguarda hx¡o Ia lcnuc ILlz que desp¡don r.ari¡s veladoras. La rcprc-(ertaci(i¡ Jc l¡ lorrc (le Llnbel iLi linrdo. ), la panlolla e\pcct&ite_

I-¡ 0ita tle pu¡tual. Silenciosamc¡te. Aleiandro ( guitarrisr¡) Alfo¡so (baiisra). .lua¡l (.n el tccl¡do) ) Patricio (cn l¡ hilte¡ia) ocupan sus lüsarcs Et) cl cenlro se dcjx vcr la ligura scnsual dc una nruier. I{i1a. Ia vocalisl¿ \¿mpircsa. clue cubria su cucrpo con un ljgero vestido Lle vclo roio. con escote pro¡Lrncrado y pies descalzos. Por 1ln 1).nte ¿ todos S¡[ta

Sabina-

8¿¡á¿l cs l¡ últim¿r pr'oducción de estudio cU)-.o conlellido cs hclmoso. desgarraclcr. coil el loquc oscuro y pasional dc Ia bailda. qLr icltes se m,ls!¡aroil Dlás ljrlncs ) scgurcs, res¿J,.a|do que sictc allos no pasan e¡ vaoo cn la prodLlcci(iD t¡t¡sical.

llita. qL¡icn reafirmó sü 1Í1ulo dc meior vocalisla en l!)94. duran¡c cl concierto lransportl6a el alma a olro plano- Las in'lágenes relbrztban las palabras, la música a los ntovimientos, el público a la ba,tda; lodo era fusión. creación y poesia.

Termina€l cielo de B¿óel, termina con ",rGgef', viene e1 vacio, pe¡o todos piden más Y llega €l pasado: temas de Santa Sabind (1992), Símbo/or (1994), mueveri el ánimo. AúrI asl sólo se ve, escuch4 aplauden y caritan desde su asiento"Miedo"-" Mirrotá", hasta un recorrido por el existe¡cialismo de Sartre en

"Labios mojados". Todos querian "Chicles", llega "Chicles". "Azul casi morado" y el final. Adiós a lodos. ...Santa Sabina dejó algo muy cla¡o: que se puede hacer rock soñsticado, y aunque en algún momento hizo falta el toql¡e de Concierto .lcústico (1995), esta noche sació el apetito del más hambricnto vampiro... Y

Ia pasión por el hecho literario en su creaciófl más inmediata: el texto. En un artículo publicado en La jornatla semanal el 12 de noviembre de 1995, Martín Amis señaló que "una historia no es nada si ¡o tiene quien Ia escuche". Ante 10s alarmantes índices de reprobación y desetción escolares que se Presenta¡ en las escuelas primarias- Y secund¿.ias de nuestro País, enseñar a leer. es decir, Historias

Sergio Rommel Alfonso Guzmán*

Llrs'ronrAs l{rur,o r,tu¡¡O

Cada vez es más evidente la necesidad de orie[tar las políticas editoriales a la fo¡mación de públicos, particularmente a los infa[tiles y adolescefltes. Po¡ ello es frecue[te encontlar revistas y suplementos que se dirtan a lectores de los seis años en adelante. Algunas de las ¡Iislorias deL nuevo mundo fuero¡ publicadas por su autor -Pablo Escalante-, efl el suplemento infantil del prestigiado diario ¿¿ Jorñada. Ahora, en iotÍ\a de libro, son Püestas a disposición del Público Por el Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes, en Ia importante colecció¡1 Botella al Mar.

Estas pequeñas historias -señala Escalante en la introducción-, "hablan de los indios americanos de la antigüedad" Y tienen como

Pablo Escalante, HisÚofl-as del nuevo mundo, coleceión

Botella al ma¡, Editorial Grijalbo-Coñseio Nacional para la Cultura Y las Artes, tvléxico, D.F.

propósito invitar a "Pensar e imagi¡ar hombres Y circu[stancias diferentes que forman parte de nuestro pasado".

Por ello. el valo¡ de la publicación es doble: desde el punto de vista de Ia historia, despierta en los niños el interés en conocerla, Y desde el punto de vista de 1a literatura, a ffavés de un lenguaje fluido y el manejo eficaz de Planos narrativos, fomenta en el joven

"escuchar historias", constituye tal vez Ia única estrategia posible Para impactar, de, alguna forma, en el maltrecho e ineficiente sistema educativo. H is t o rias de L. nueYo mund o constituye una oportunidad formidable para ello y, a Ia vez, pa¡a conocer las tradiciones y leyendas de los antiguos habitantes de México. Sudamé¡ica Y América del No¡te. Y

Sergio Rommel Alfonso Guzmán

Et .ábado 2a de abril. la dr,ndc sc rtnc la guitarra eon el Orquesta de B¿Ja Californla ) rtsto de los instrumentos el reconocido guitarrista Cielcts hexagonales es ]0,r.a mexicano Roberto Limón, música 'muy contemporánea" interpretaron en 1a sala de con elementos jazzísticos que espectáculos del Centlo poDen en cvideÍcia la destreza Cultural 'l'ijuana, el concierto de §L¡ autor como clali¡etista para guitarra y orquesta Ci¿los No hay que olvida¡ que laragorzales, del compositor Kuplerman es composltor, neoyorquino, Meyer entre QÍas. de Jazz SymphotÍl' Kupferman. grabada en 1990 Por la Cíelos hetagonales es tJr\a Sinfónica Nacional de pieza de seis movimientos. a Lituania La música es través de la cual Kupferman melancólica desde su expresa su perpetua cornienzo, y alcanza en e) lirscinación por la forma cuarto movimie¡to su clímaxgeométrica del hexágono. Al respccto. Kupf-erman

Ent¡e los movimientos -para set ejecutados Por orqugsta-, se iütercalan

-present€ e¡ el conciert(F. exprcsó: "No quiero dar la impresió¡ de que mi música es rrisie. si bicn, construí una obra melaücólica, respondierdo a 1o que me dictaba mi ¡mocionalidad^'.

l,a Orquesta de Baja Califirr¡ia. integrada por l6 anistas, es uno de los g¡upos eo su género, más importantes en el pais.

"l,a orquest¿ tocaju111a v debc scr una sola idea rnusical t¡ quc cxprcsa", dice Eduaado i iarciil B¿ú.ios. su dir(]ctor. Y esta cohercncia y unidad de \eIltido quedaron plcnanlente ¡lasBradas c el concierto (-rc1os lze:ogoazrles. sin que

por ello pe¡die¡a la gran crealividad y versatjlidad que Ia orquesta posee.

Robc¡to Limón, por su pa¡te, dio consti cia una vez más de por qué es considemdQ como uno de los guitarristas inás actiyos y poliiacéticos d€l mundo. En los dificiles inte¡ludios pa¡a guitarra {]i1 Ia interpretaci(in lnostró una destreza y perfeccionismo lealmente admi:ables.

Mcyc¡ Kuplerman expres(i. alfinal dl]l concieño: "El arfc se ha hecho fara disiiuiarlo".

Cteltts hexagonales. str conciarto para guitarr¿ y orquesla, fus una oportuniC¿C ilrmiclable para haeerlo- Y

donde al tenor de un clasicismo in¡enso y desbordantc, Salcedo nos ¡arra el juicio y co¡dena de la indigena i¡cusada de la muerte de un mist)nero.

Ett l0 obras en un acto. Hugo Saicedo nos conduce de lleno al r¡undo violento v contradictorio donde dea¡nbulan sus personajes. l,a ciudad como esoetlario de la corrupción. la injusticia y la desco¡rposjción social- la alooba oomc ring donde dia a dia se dirilnen las batallas 0onyugalcs- donde un r¡ínimo porce¡ltajc de nlL!ieres ''se ¿lre! el1 ¿¡ deoirles l sus cor¡pañercs quc los detesta¡ '. .londe se hace más cYiderlle que nrlnca "ol riesgo que se cofre pata eslár \,ivos".

Sergio Rommel Alfonso Guzmán*

A pocos autorcs .ió\'cncs, el rr¿eslro ( ¿rrbailido ha clcrlicaclo elogios ian contDri,lc¡tcs cor¡o a I ¡Lrgo Salcedo. cic qx ien escribió: ''Ir! url(] dc los dramaturgos (ir.rc cr.icr!¡r) cle veras ett c'l p!oErtlrrla n¿(ional_ Y ca que ir obra dc Saice.lo está ¡¡rt,tas¡ cD un proccso de r-'olucir)ll constanlc. desde !'.! trctja dc las Ldrlorc! -¡iondc aborcló ei tema dc la lil,ntcr¡ a trdYús.ic la ¡ccrcación dc u1] inciLletita por derrrils ¡ÍLüáli.o 1 :rbsurdo b,t;l,t R ti r t t¡ r ¿ r' i tt nr li o gr:. verdÍrdalo Ix)(jllla tr¡1gico. te\lo de hellcz¡ !nusitad¡,

Hugo Salcedo, '1O Dbras en u, ac¿io, CAEN Edito.es I lrane 1996, 1 19 pirs.

el amor, llueltte elpájaro a stt nido y Nigeria está en otra

Co¡no tema rccurrc¡te y obsesivo eI] sus obras de teato. Salccdo dcscribe l¿ irlrposibilirlad rle la vida en pareja sin sr¡cum-bir á la dominació) ) la violenci¿ e¡1 todas sus fbrmas. sil1 aposlar por 1a aniquilació11 y reducción del otro hasta la nada. Ilicn sabc nucs!o aulor -al igual qi¡e Rosario C¿rstellanos qlrc: "Elm¿trimonio cs el iry irntemicnfo de dr-rs bestlas camivoras rie es¡ecie dil¡ien1e que de pro to sc hellalj encerrario\ en la mirri,r -iauia'

Sí. la r isirin rle Salcotlo scb¡c al irlr¡ndo v el l'uiuro no es oltiin;:itii. ilorque no c'!isi!n razo¡cs lr-3i¿ sgrlo \'¿l r¡uc e1 aiircr sc cscure rlc ies nraNLr! oolr(r objclo.il'0onoso ' ,\' cnirl iafc la pasirin de a¡lar'lo cir lcdio rol!alio¡o. rl dr:!ao. tn al,roIrecirnicnto' irastoc¡r las a¡rieias for goipts. r los paraisos ic ia .l;cha ir¡lriüo¡id. en inlicniillos p,:rirancntcs 1 ¡cilt¡rl,.uriores Torlo c¡slo quadl r.,.id.rrci¡ajo cn las liela. Ztúa nlul) .i. ('atint¡¡-

En Prtmero de mayo y Uno de octubre el ojo inquisidor de Hugo Salcedo transita de la casa a la calle. la crítica a las relacioncs dc poder en la pa¡cja sc sustituye por Ia crítica a las relrciones de poder cn l¡ sociedad. Los nucvos pefsonajes son entonces obreros atc,norizados por sus lideres sindicalcs corruptos: policias qua a la p¡imcra da cambio asestan cl golpe con ia üacani¡: ilitares obcdicDtes hasta el ¿isesinato. cero.junto co¡ ellos. surccn .irivencs para c¡uicncs 'las cosas no pucdcn scguir asi''. para aluicn{is ¿11-qüicn tiene que correr l¿ voz porque 'el nrundo está cad¿ \,ez nlás loco" r. cs necesa¡io haccr algo para can]Lriülo.

Pcro lejos cstá S¿¡lcedo de la inge¡uid¿J del miiitante Bien sabe q.rc el fodcf soio produ{re mo¡siruos ' (St. .Iust) I q.¡c tiene cl I)o¡cncial neccsario p¡¡a aoiro¡npcr absolutanrsnle lodc. lbr eilo. 5l¡ leatio s!i lorna er ocasiones de dill0ii lcctLlr¿1. losi ir(:rso¡l¡ics so¡ ambiguos 1 eorl! irrlrctorios. taatro aic pocas conccsioncs :r [::r cspcclii(iorcs. peio la¡liii en ei qL¡c i-,r illa corno cscribr(i [mili(, (]Lrrb¿lli11(l ünx csPe!-¡n7x l)r-rrqil¿ ¡a) ¡ hombro5lirclorer'.

l.^s ll) olrrcr tn )1n oitt) st»t pic,1i.r c¡rie doc:lnrental nr¡pl ¡ln.-n1. I x (lasatiparaciór 11u!ran¡. fcro s1')i0 p¡r'n po:ihilitar Lrti: pcdrLgo3ia rlc 1a csfatan/i,. Y

*P.)tr¿ \, t^t titnr /1,, !t¡'.t^ ¿.! ¿tr! lt.tr,i1\t,tt)rn! ¿".i (.t¡to tL t\t¿t\nnt I ¡¡\(t.\n¿\¿d¿ 1tt,¡r t r.\ Nl r, \i\rrtl)lt ti! ¿ttd

Afuera hace frio, mucho frío; todavía no sale el so1. Ella abre sin ganas 1os ojos ; no quiere despertar, pero el reloj dio las cinco de la mañana y si no se apura liegará tarde a la fábrica. Una larga hora de camino la espera; desea que los minutos se alarguen de tal modo que ella pueda dormir un poco

*Etuüonte de cienc¡at ¿c lo co nn¡caci¿n ¿k la Fu'tLaLl de Sjiicias HMaat

más, pdro sabe que es imposible: tiene que levantarse. Se estira un poco, respira el frio maiutino, las cobijas la llaman; sólo un tirón brusco lograría despegarla de la cama. Lo piensa un poco y 1o hace; las cóbüas están fuera y ella también... camina un poco y se ve en el espejo, su melena despeinada le trae recuerdos viejos pero aún nitidos en la memoria.

Mientras se pone e1 ya gastado uniforme de pantalón y camisa de mezclilla negros, piensa en aquel momento cuando iba a la escuela y en vez de ponerse el tdste y desgastado pantalón se ceñia su falda de cuadros rojos y verdes, que la distinguía como alumna de 1a Preparatoria número 1. Un suspiro y el aroma de café recién hecho 1a r,.uelve a 1a realidad. En 1a cocina su mad¡e le prepara su desayuno acostumbrado; huevos con chorizo y café negro. Ella observa a su madre, una mujer entera, de cabellos largos y negros, de manos fuertes y callosas. Con los años marcados en los ojos y en la comisura de los labios, aprelados y secos, ella mira y ve ei cansancio, el fastidio y la molestia en cada uno de los movimientos de su madre... y sufre. Sufre porque no sabe cómo decirle a su mamá que ya no le gustan los huevos con chorizo, que no quiere trabqjar más, que 1e duelen 1as manos

de tanto raspón, que la piel y el cabello se 1e hán vuelto secos de tanto polvo, que la piel y los labios ya no son suaves y ter:sos, y qúe su único placer consiste en beber su café lentamente hasta 1a última gota, ¡que es en 10 único que encuentra placer! ya ni siquiera en las manipulaciones nocturnas encuentra consuelo a su desgano, a su fastidio, aI tedio, a la rutina, a todo.

Después de haber desa¡¡unado, cepilla su cabello lentamente; ya no es sedoso como antes; ahora es opaco y seco; sin embargo, ya no se ocupa en ese, como cuando iba a la escuela y lavaba su cabello con champú y acondicionador. Hoy sólo le pone aceite y un broche que 1o acomoda en forma de cola y ya. Se maquilla por costumbre, pues es otra cosa que no le inte¡esa. "El maquillaje es importante porque te hace ver importante", se oye una voz en su interiof, mientras ve sus manos, las mismas que uná vez estuvieron suaves y hoy son ásperas y llenas de moretones, cortadas y raspones, con las uñas sin limar y ennegrecidas por 1a grasa de1 trabaj o.

De nuevo un suspiro y un beso de Ia madre en su frente la despiertanl parece que siempre está dormida; así quisiera sentirse como dormida para poder despertar con gusto, pero

es sé1o un sueño el soñar. Se despide y camina tres lratgas y ruinosas cuadras emPedradas mas ta la parada de1

un sueño: la y espesa de 1as lluvias de suelo húmedo, el frío, la griPa

esqurna dene un sangre. Sonríe para sus adentros; hacen sonreír, quizá nada. El cámión se acerca; e1la evoca cuando en ve2 camrorr especial para eII UnO exclusivo Para

Ai principio, recuerda ella, era pesado y duro porque no sabía cómo funcionaba; pero todo se aprende, así que 1o demás es historia. E1la es una de 1as del equipo del supervisor, pues sabe hacer todas y cada una de 1as operaciones en línea, y en muchas ocasiones fue delegada para entrenar a gente nueva; eso le da cierto estatus entre sus compaj,leros, que a veces la consultan con dudas tontas, como ella dice, pero eso no le da respiro sino más responsabilidades y trabajo. Quizá algún día 1a ascienda¡r a jefe de línea, pero como ahora no existe ese puesto tendrá que esperar... un alo... quizá más, no importa; ya está ahí, sólo tiene que esperar un poco.

El1a pone las tapas de las extranas lámparas que sólo dejan ver un foco por fuera, ya que son colocadas dentro del techo. La línea de producción está dividida en secciones pequeñas o cuadros, y en cada uno debe ir una 1ámpara. A 1as novatas es fáci1 que se les amontone el trabajo. Luego viene e1 supervisor, las regaña y envía auxilio pára que 1a víctima saque su trabajo, pero no siempre fue asÍ. A ella le tocó 1o más dificil; no había personal ni

dinero para contratar más, así que si se le juntaba trabajo tenía que sacarlo sola y fue así como aprendió. A veces llegaba a su casa sólo a dormir; no cenaba; el cansancio y el saber que si perdía el trabajo ya no conseguiria otro, la vencian y caía agotada. Por las noches se oia que buscaba algo para comer; el hambre 1a despertaba, pero fue en el pdncipio; ahora ya todo cambió; ella es experta en todas las operaciones y ya no sufre tanto, pero le fastidia e1 hacer lo mismo. El ver nuevas caras la alienta, pero cuando caen en la rutina adquieren la misma apariencia que sus demás compañeros; el hastÍo los invade; pa¡ece que todos llevan la misma máscara de idiotas pegada al rostro.

De regreso a su casa tiene que camina¡ las mismas tres cuadras de ida, y ya es de noche; ¡e1 maldito inüerno acorta los días! parece que nunca verá el sol. Un frío la invade, e[ de diciembre, húmedo, que se mete en los pies y sube hasta 1a espalda adolorida. Llega a su casa; sólo desea un café. Su madre la espera. E1 café no tarda y la pregunta de rigor: "¿Cómo te fue hoy?" "Bien, como siempre". Y

so (

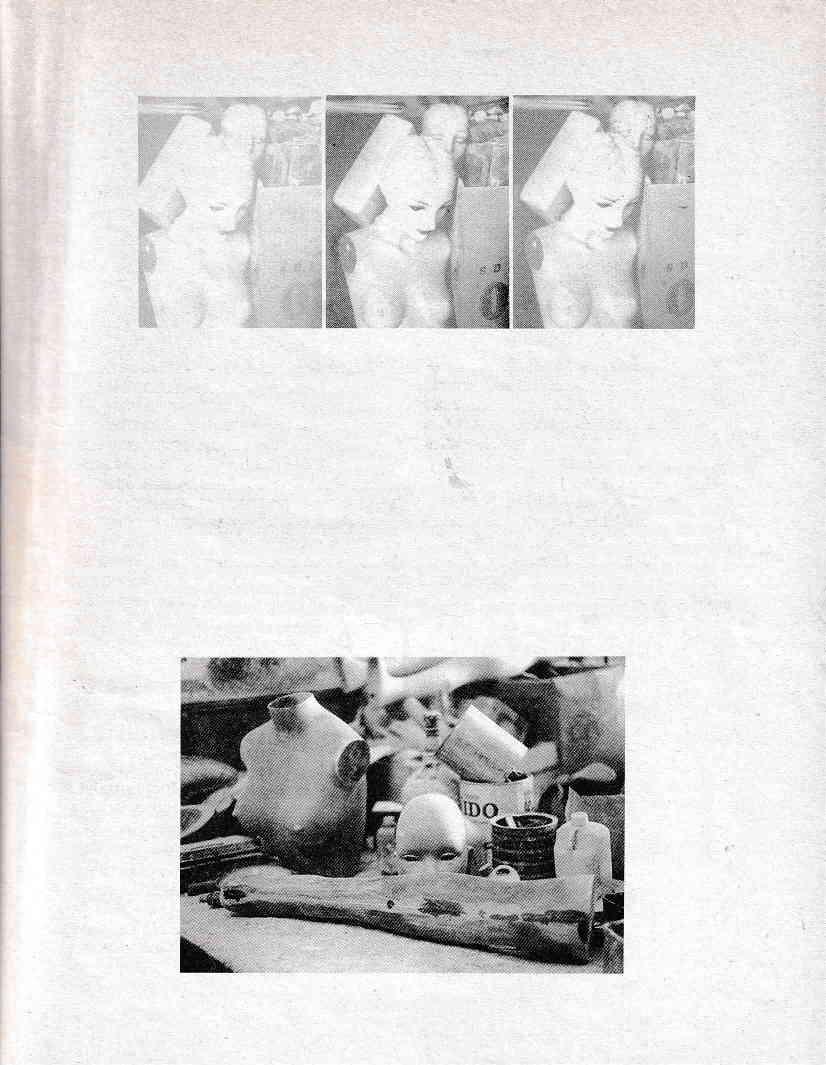

Adriana |acques Ga¡nica* Fotografias de Rr-¡cÍo -\lejandra

Lijar, hjar y lijar, era 1o que hacía todo el día. Lo podía hacer hasta con los ojos cerrados. Ya todos 1os contornos eran conocidos; 1os sitios ocultos; 1as rugosidades más frecuentes; las partes, de fácil acceso. ¿Cuántos al dia? Diez, doce, ya no importaba.

*(:o Micóloqa, ¿ttudlnrc¡t¿ \e rl!\':.-' (. \cfu Naciotol ¿. rohldció, ¿, t i.: :

JULIO/SEPTIEMBRE

Cinco años en ese trabajo eran suficientes para yolverse indiferente. At principio ciudaba los detalles, que las proporciones fueran las mismas de una pieza a otra, que no se perdieran las facciones, Ias lineas de los dedos, las formas de las uñas. Pero ahora no.se fijaba en 1o que tenía enfrente; un maniquí mas, un

divagaba y se saturaba de pensamientos triviales. también aburridos

Después, regresar a casa, donde la saturación no era diferente. También tenía cinco años dent¡o de esa rutina doméstica Pabio requiriéndola por las noches, ella,

y ia dejarasola, tal Yez aprovecharía la

¿Las haría? Nunca las habí pre hacía ella; avudar a su madre en los quehaceres, ciudar a sLls hermanos meno te. Ilespu-és, llegar a avudar a] gasto fam icas hasta que I ésta, dorde se sindicaiizó y acumulaba

Ahi conoció a Pablo; él era guardia de seguridad. A1 principio no le llamó 1a atenciÓn, aunque le agradaba su trato respetuoso y sus detalles. Nunca imaginÓ 1o que sentia por ella hasta un dia que llovió y 1a invitÓ a un café cercano a que pasara 1a lluvia. Le habló de sus planes: terminar la preparatoria, tener un negocio propio. E1 matrimonio también estaba dentro de sus proyectos.

Llegó el nuevo cargamento. Allí estaba ante sus ojos. Era alto, de facciones perfectas, cuerpo atlético. La supervisora les dio e1 aviso: su departamento trabajaria en la línea nueva: maniquies masculinos de diseño europeo'

Daba gusto lijar, volver de seda la superñcie antes porosa, definir 1os músculos, resaltar los labios carnosos y los ojos de mirada plácida'

Acostada en la cama, aún con el cansancio de 1a faena cotidiana, tenia tiempo para repasar mentalmente 1as proporciones del maniquí' Pablo dormia de espalda a e1la. Qué diferente era: el cuerpo delgado y pequeño, sus facciones afiladas y algo infantiles, su escaso cabello, que ya dejaba asomar entradas a los lados de la frente.

Se presentó ante ella, lleno de vida; sus hermosas manos la queían tocar, pero se ericontraba cada vez más lejos. Observaba sus movimientos, algos pausados, pero llenos de

gracia y elegancia. Sus labios se movÍan en una sugestiva promesa sensual. Sus ojos tenían vida, le sonreian junto con su boca, que se entornaba mostrando su dentadura perfecta. Temió que el sueño se acabara y no lo pudiera alcanzar, pero lo hizo. Lentamente se aproximó a él; sus brazos la rodearon; su frente descansó sobre el poderoso pecho.

Qué frío, qué silencio- En un gran esfuerzo por sentirse humana e1 sueño se desintegró. Despertó y sintió un gran vacío; aún tenía esa sensación al tocar el yeso frío, la sensación de ab¡azar un bloque de hielo. Quiso llorar, gritar, pero sólo se resignó y dejó de pensar.

Cambió de posición y su rostro rozó la espalda de su esposo. Sintió su calor. Con oído atento escuchó el latido de su corazón, su respiración pausada y un leve quejido que escuchó por un sueño incómodo.

La antigua ansia despertó de su prolongado letargo.

É1 se sobresaltó al sentirse abrazado, tardó en darse cuenta de que aquel abrazo era de deseo, y la paciencia derrochada durante tanto tiempo se vio favorecida esa noche (y otras más), porque la rutina de Alicia 1a obligó a hacer el amor como él siempre habia soñado. Y

Karla L Mora Corrales* Fotografías de Karla Paulina Sánchez

Sabia que Soledad huiria pronto, tan pronto como este corto febrero, con su dia de enamorados y sus corazones de papel de china. Frágiles corazones que no resisten el mes de marzo.

rL.\rul¡ont¿ ¿c t¡¿nttus ¿t ln @itu lru¿nnl tt ld F¿Ltnktl¿¿ ( io|(¡u\

El día era un acertijo, una adiünanza; la única seguridad era su nombre: Carlos. En 1as últimas dos semanas había conocido a nueve con el mismo nombre; ya ni necesitaban presentarse. Después le fastidiaban sus ':iiadas sin sabor v prefirio seguir buscando a1 suyo.

El calor de mediodía hipnotiza sus pensamie[tos y evapora sus dudas. y el cidi grita las mismas canciones de hace 15 ninutcs. De nuevo pasea por su vieja colonia lomando el camino largo hacia la biblioteca, buscár-rciolo. Ya es taide ¡, se alegra po¡que con ia iuz mercudal el brillo de los ojos se vuelve naranja, corno las marrdarinas en diciembre, iresco jugo de invierno.

Lo reconocerÍa al instante en que sintiera que los párpados desistieran a cerrarse, Llna contemplación inalterable y 1a cara se ie ilenaría cie ¡ubor al mostrar el alma. ¿Veflcirá a 1a bitrlioteca o tomará e1 camión? Tatto lo busca que, cansada, no 10 encuentra.

Nunca se había preocupado de-iar a Soledad hasta que un día l1egó a su oficina la ¡evista Khediue n]J.rtero 11, donde en un articulo de 1a pág,rra 24 decia: "cuando se está solo se pierde la memoria, poco a poqui:o...,,.

¡Todo, menos la memoria! La memoria era la fotografia imaginada de su niñez perdida, su padre y abuelos y la calle todavía sin pavimentar en donde jugó voleibol con sus amigas en ia adolescencia, donde también te despidieron a su perro.

Habria que hacer algo pronto. y traró de dibu¡ar con palabras su memor¡a, que no se quedaba quieta y trastornaba el acto hasta que la hoja fue en\,'uelta por una sábana de Iágrimas y Ia pluma no quiso escribir. Fue así como decidió salir a la calle a buscar a Carlos, tras el fracaso de su técnica .antimemoescapatoria".

Junto con Soledad enciende por las noches una velita aromática para soña¡ con olores' Cuando enciende dos y sus olores se er:tÍemezclan, el de rosa con el de vainilla, tiene pesadillas, despierta precipitadamente y aspira un poco de alcohol para figurarse dentro de un hospital donde todavía tiene la vida y 1a memoria. Ha corrido en varias ocasiones de su cuartito de paredes altas a la indeseable Soledad. Es cuando empieza a pegár fotos, poemas y sacar su colección de objetos clave que provocan a la primera grandes recuerdos. ¡Por Dios! ¡que Carlos aparezca pronto! Y ni siquiera de é1 su olor percibe y siente que la memoria se le escapa a cada respiro.

Soledad rehgsa retirarse. Entonces, antes de partir, e11a decide un recuerdo que cuelga sobre la pantalla de 1a computadora: "Querida Soledad: Te perdono 1o que hiciste (¡r 1o que harás) si es que logras persuadir a Carlcis a que nos encuentre antes de que finalice el día. Es un favor que te pido y una orden que te doy."

Por momentos siente que Soledad está de su lado y conversa con ella lo que trae de nuevo en el a1ma. Le dice que ya está cansada de su inúti1 búsqueda y hace 1as paces. Chole tiene oídos incansables y la paciencia es su virtud. Pero es hora de dormir. Y prende su velita de vainil1a.

En sus sueños de vainilla con fotografias, atrapa mariposas, 1as revela con recuerdos Para observa¡ su mundo entonces basta con agarrar poquito vuelo, extender 1os brazos y sentirse ligera. Y se cree diosa viendo a los hombres diminutos, pequeñitos llajo sus nubes.

Se levanta a 1as seis de 1a mañana en 1os inviernos porque le gusta observar los amaneceres colorados. El cielo enrojecido intenta apoyar su idea de que el purgatorio está en e1 cielo. Los mejores incendios ocurren en el firmamento. Tiene espíritu de pirómana e intenta prenderle fuego a las pocas nubes, soltando globos con su cordel encendido. Después de veinte minutos de observar el cielo r,lelve a su colchón individual.

Le resulta frustante ver a 1os jóvenes con lentes obscuros, ocultando sus pensamientos tras dos üdrios oscurecidos; asi resulta imposible reconocerlos, como también a los que leen enfrascadamente durante todo e1 viaje en el camión, que ni siquiera el continuo b¡incotear los marea.

A veces se siente inüsible- Se ha dibujado un gran lunar como de tres centimetros de diámetro junto al ojo izquierdo para que Carlos dirija inmediatamente su mirada hacia su rostro, y si acaso é1 tuviera 1a atención dispersa en ese momento, que por 1o menos 1e susurrara 1a gente ociosa: "¡Mira, la muchacha tiene un lunarzote!" y él le regresaria Ia mirada.

Hay días en los que el cielo parece estar más lejos que de costumbre; es cuando las nubes bajan. Ésos son los que le traen buena suerte. Días en los que no hace graldes esfuerzos para que su memoria capture 1as fotos de recuerdos. Se siente segura y algo la mueve a despedirse definitivamente de Soledad, a gradeciéndole, por supuesto, los momentos de reflexión que disfrutaron juntas, así como 1as penas compartidas y las historias sin fin que inventaron.

Hoy sólo irá a la biblioteca para conocer memorias ajenas y se robará las que más le gusten, Su mano pasea al aza¡ entre las repisas dejándo1a que esta vez eliia sola. Justo al tomar del estante la HM, 501.58, 1995 junto con el libro que traia pegado, pudo verlo en la solapa: era é1; reconoció esa mirada sin parpadeos, fija, chorieáldole luz- Recorrió en breves segundos los recovecos de su alma. Y su nombre no era Carlos; era Ángel... y sin duda caído del cielo, de su cielo en llamas. Coincidir no fue casualidad.V

'¡,i,-'

Verlaine en Europa

Rimbaud espera a Verlaine; Verlaine se encuentra en Europa, viaia por toda Europa.

iVeriaine extraña a Rimbaud!

Eso es innegable, é1 sufre. Pero eso no es todo. Rimbaud ha admiüdo su genio, ¿Quién lo podría dudar? tYo?...

Rimbaud ext¡aña a Verlainer

Verlaine se encuentra en Europa, viaia por toda Europa.

iVerlaine espera a Rimbaud! En su casa, escribe un libro que 1e haga recordar todo.

Verlaine es el amor de su vida. iVerlaine en Europa!

*Poeta djuaoense-

Ilustra la sección; Colectiva La Loterla del-Ialter de Fotografía Alternativa

Elpuente

*Poeta djuatense-

De 1a palabra delÍrio se han desprendido estos ardores y a pesar de 1as mezclas, vel1o de pubis no sirve tanta alquimia la fieb¡e me sorprende frente a tubos de ensayo no sirven los sudores ni los mapas de orina en el colchón que compramos un tedioso verano, con dinero de tu madre, por supuesto. Todo su rojo ha perdido e1 corazón hoy se parece más a una sandía pero hay fuego devorando los muebles su lengua entra a todos los salones donde 1os que fuÍmos se han de estar besando arrancándose los vestidos dejando hervir el agua en [a sartén, estas cenizas no son un adjetivo 1o que no ha de prender y no significan nada, huesos; amor mío 1os perros tienen hambre.

Ayer burlé la fiebre, caminé noche abajo, preguntando la hora que no pasaba los instantes que se negaban a cambiar de posición los astros, iy qué voy a hacer yo que necesito que l1egue el día? otra vez intentar mofarme de la esperanza tan desnuda y tan antigua fingiendo que te conoce que puede darme razón de ti, quise amar dar los besos gastados a quien no 1os pide a quien anda olvidado de sí mismo con los gestos mal usados, a punto de renuncial a todo.

Vagas y uno de tus pies es más Pesado, y uno de tus pies recuerda rnás que e1 otro, di¡iste algo del amor, creo que necesitabas endulzar 1a sangre c¡eo erróneamente que no te perderé y que estaré €omo tú al final del sendero -qin sentir hambre. con e1 frío de las cosas olvidadas.

Los muertos que quiero no me apoyan, sé que alguien más te quiso, se que te quiso y nadie lo vio mal.

La nada camina por esta habitación se sienta en algún sitio, me observa; contempla todo lo que gira a su alrededor, ob¡etos que duermen ante su gris presencia... un cero más en alguna cuenta falsa.

*Poeta úexlcale se. estud¡ante de la Facultad de Cie¡,c¡as Humanas, aABc.

Claudia lazmin*

Las voces se han ido; hoy no están aquí pero las extraño. Me dijeron que debía esperarte, sentada, vestida de negro, como cuando quiero hacerte son¡eír con mis labios de contornos azules, imaginándote que vienes, mojando el azul dando pinceladas para evocarte como en aquel sueño donde sólo puedo verte, pu€s estás leios eres lejano, como aquella flor en el ¡ardín, que encerrada en estos r¡uros no puedo visitar pensando en el azul del mar, al que temo y me fascina; en el fuego, y después en el aroma de una noche fría y soiitarÍa en el verano me di¡eron también, que me parecerá imposible cuando quiera pensar en todo aquello, cuando quiera pensar en ti; no me diieron que a veces no recordaré tu cara; nunca me explicaron que a veces te confundiré, y otras veces... me pidieron que nunca te deie; me contaron que debo amarte me 1o di¡eron cuando te vi sonreír aquella tarde y todas 1as demás en qüe rne hiciste sufrir y goza¡, en 1as mañanas en que me regalabas la transparencia del placer, en aquellos días que te alejaste y me enseñaste a suspirar, a tocar mi propia piel para no perder tu huella, intentando absorber e1 espectral olor de1 aire vacío ... un día me pidieron que probara 1a savia de tu espíritu, que sería el veneno que me mataría de aquel sueño, el suicidio que me llevaría a 1a realidad; y así lo intente. y ahora estoy aqui. esperándote esperando que termines de conveftirte también en real; por eso ahora es que 1as voces se han ido, saben que serás real.

*Poeta ensenddense. a! tualmente estúdla filologfa ei u]1a unfversidad de

Tu romance pintor es con la Tierra

Cierra 1os ojos entra en ti mismo

Coloca abierta la palma de tu mano

lSiéntela!

Sí es dura y áspera

¡Píntalal

Si es blanda y húmeda

iPíntala!

Si es tierna y dulce como muier

iPíntalal

Tu romance pintor Sol es con 1a Tierra

La muier es símbolo de ella

No imagÍnes solamente bajo techo

No la mi¡es nada más por la ventana

Recorre su rugosa superficie con 1a palma de tu mano

Acaríciala tiernamente háblale con dulzura tócala

Alarga tu pincelada libérala

Viste de verde tu paleta

Saca de 1o que sabes la maestría

Comienza de nuevo como la primavera que aprende de sí m isma año tras ano

Rompe en tus canvas el hielo invernal

Con la pasión anidada en tu corazón

Vuélvete al origen

A la llegada de la primavera

*Poeta tüuadenle

Pinta e1 canto de los pájaros

Pinta ei o1o¡ a tierra mojada

Pinta verde pinta vida

Verde tierno verde helecho verde lindo verde almendrado

Verde maíz

Pinta el olor de los iazmines esas noches azul Iultramarino

pinta el canto de los grillos llamando su pareja

pinta ei rosa rojo de las rosas el púrpura violeta guinda tornasol de los geranios '' y los chícharos de olor

pinta el rubí de las granadas dulces e1 ama¡illo olor de los membrillos el sabor de los carnosos chabacanos las verdes vainas del almendro como fondo el azul cielo californio

Pinta pintor pinta

Los frutos y flores de tu madre tu novia, tu esposa, tu amante tu hi¡a, tu amada 1a Tierra

Pinta su rostro roio y sus negras manos

pinta su transparente sangre ríos subterráneos engendrados en un acto de amor entre la montaña y el cielo

Pinta sus senos blancos y carmesí volcanes

Pinta su cabelle¡a helechos

Pinta su entraña fuego y su romance con el Sol Mítico amor engendrado de varones y varonas

paloma

Pintor Sol suelta tu mano deslízala dé¡ala correr por encima de la Tíerra

Métete al bosque al maizal pon tu mejilla sobre ella

Y escucha entonces su enamorada voz conta¡te 1as primaveras y otoños que ha oído pasar oye el rugido que nace de su entraña protestando los ultrajes costras de concreto en su piel

Pinta, pintor So1

El viento alborotando sus helechos

El furor fuego de su entraña

La lluvÍa humedeciéndole los labios tersos pétalos de flor

¡Pinta, pinta, pintor So1!

a reclamar iades corazones y maúales arrebatados con la llegada de la noche cósmica

Enciéndase la punta de los cerros

Arda en los templos ancestrales saivia copal incienso

Déjese oír el teponaztli por selvas y ciudades

En los pinbs y los bosques talados de Santa Clara del Cobre y la Tarahumara

Resuene el grito del águila en la garganta de la sierra y ias cañadas

Fotografía de Ia separata: Vidal Pinto

Pensar en ver como en un acto en el cual participan solamente Fs ojos, serÍa erróneo. En los cuadros de Norma Michel no se trata simplemente de distinguir los colores y gracias a ello, los perfiles de las cosas o de los sutiles ordenam¡entos de las distancias. Ver significa aquÍ, elevar algo, para lueSo enseñar a los demás a ver con ayuda de sus cuadros.

Norma Michel no parece interesarse en elegir del torrente general los sucesos que merecen inmortalidad, sino los temas sencillos: el personaje dado como tal. Valorar aquello que está presente, aunque sea de manera casual. Nuestra pintora simplemente ha encontrado alSo que le gusta, y entonces Ie pide a la vida que no espere y al tiempo que no se deten8a, que de todas maneras ella encontrará el ángulo que le interese.

¿Qué busca para sí Norma Michel, y qué busca para los demás? Quizás enseñarnos el lujo escondido del color: en un ave, en un rostro, en la Luna, en el objeto, en sus mujeres cordiales.

Luz Mercedes LóPez Barrera

o) E

Jugador de la suette fécnica mixta sobre papel 23.5" x 18"

Música en e, med¡o día Técnica mixta sobre papel

39.3" x 51.1"

Con ángel

a De la serie: Nacieron libres c

sobre madera 16" x 18,,

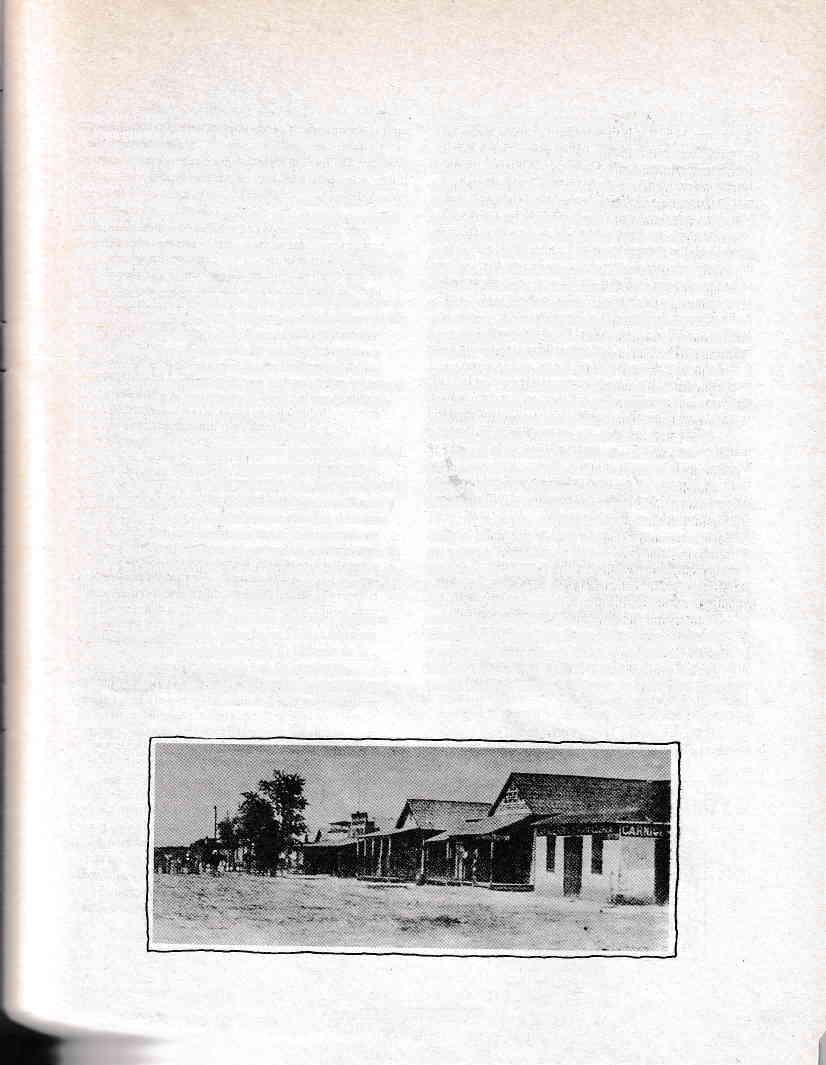

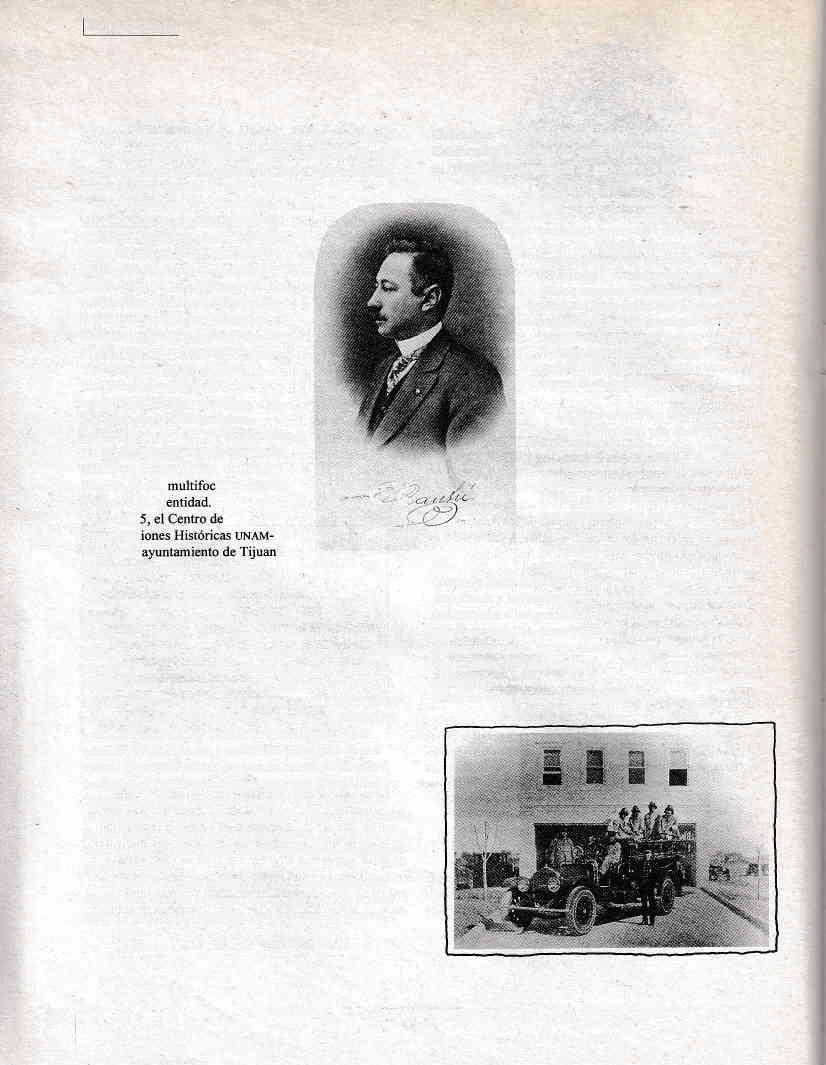

Si uno lee las publicaciones (periódicos, revistas, libros, folletos) que salen a la luz pública durante la primeras décadas del siglo xx, es apreciable que los ensayos o artículos de reflexión crítica que en ellas aparecen tienen, por tema central, la historia regional. Son, en todo caso, expresiones de una búsqueda primeriza de las ralces propias, por los origenes y pdmeros avatares de las comunidades a las que pertenecen sus autores. Estos quieren dar a conocer un marco de referencia histórica donde puedan ellos y sus lectores ubicarse. Casi siempre son una exhumación de textos ya publicados o traducción chapucera de tibros y artículos de investigadores estadounidenses. Pero sean cuales fueren sus fuentes documentales,

su poca o mucha originalidad, cumplen, al menos, con el propósilo para el que fueron escritos: Ia divulgación de las diferentes etapas del transcurir histórico de la península, incluyendo a los más destacados protagonistas (gobernantes, políticos y militares), así como los episodios más

arraigados en la memoria colectiva de los bajacalifornianos.

*Po.ta. úaÍ.ldnt y dsdy¡ttd ¡euhaLl ¿! (itnci.l\ mt oDS tr.4uc'

JULIO/SEPTIEMBRE 97 Yüd

Algunos de los ensayos de mayol trascendencia, tanto por su capacidad escritural como por sus aport¿ciones documentales y testimoniales a la historia regional, son: La historia del valle de Mexicqli contqda por sw vieios residentes de Pablo Herrera Carrillo, folleto publicado en 1931, y donde se mezclan por igual el reportaje, el ensayo, la entreYista y la crónica. Hay que reconocer, en este breve cuademo, la obra que inaugura la historiograffa baj acaliforni ana con los mejores augurios y con un tono periodístico que la hace lectura vigente e imprescindible. Esta obra también es pionera en Ia recopilación

de testimonios orales de primera. A ella hay que añadir Ensenada al correr de los tíempos de David Z6tale, qte es una crónica publicada en la propia Ensenada por la revista Norre en la43 y a la cual siguieron. en años posteriores, otras crónicas histÓricas sobre nuesüo puerto mayor. Tijuana. Ensayo monográfico, de Conrado Acevedo Cárdenas, editado en la ciudad de México en 1955 y la Cronología de Baja Calífornia de Alfonso Salazar Rovirosa, publicada en Cuadernos Americanos en 1957, son ejemplos de otras tantas tentativas por

darnos un marco cronológico de los sucesos locales.

A estos títulos (y a otlos muchos que en este habajo es imposible reseñar por su grarr

número) hay que añadir obras mfu completas y ambiciosas como Za colonizqción del valle de Mexicali de Pablo Herrera Carrillo, publicada en 1956 bajo auspicios de la Compañía Mexicana de Terrenos del Río Colorado. Éste es un libro de consulta obligatoria para comprender los orígenes de esta región y su proceso de desarrollo agrícola que prosigue hasta nuestros días. Como el historiador Antonio Pompa Y Pompa lo dijo, Herrera Carrillo

hizo lo que sólo puede hacer un apasionado por la verdad con suma generosidad y abnegados propósitos, con celo y pacienci4 hurgando y poniendo a la visla millares de documentos y de libros, y en el estudio expresivo de la vida cotidiana.

Herrera Carrillo, nuestro primer historiador contemporáneo, visitó los archivos de México, España y los Estados Unidos en busca de los testimnios que pudieran revelarle mejor los acontecimientos históricos que con tanto celo estudiaba y daba a conocer en periódicos y revistas locales y nacionales. Un profesional consumado que supo ser fiel a su vocación bajacaliforniana, a su destino peninsular. Otra obra importante fue la monumental Hi§f or¡a de Baja California, de Pablo L. Martínez, publicada en

1956 por la editorial Libros Mexicanos. Este libro consta de siete apartados y 45 capítulos, incluyendo mapas e ilustraciones. El buen estilo liter¿rio y la excelente capacidad de síntesis de la información que pregona, hizo que fuera, con prontitud, taducido al inglés y que en un lustro se reimprimiera. Casi veinte años después, en 1975 y póstumamente, se publicó otla obra magna de don Pablo. su Historia de lq Alta Calfornia.Este libro quedó incompleto con la muerte de su autor en 1970. En el prólogo del libro, Pablo L. Martínez dio a conocer su idea¡io sobre el ensayo histórico y las características fundamentales que éste debe poseer. En cierta manera, tales palabras bien pueden ser consideradas como un

manifiesto personal, como un llamado a la objetividad documental que su autor buscó encarnar en sus escritos, la suma de experiencias que don Pablo llegó a tengr como diligente estudioso que fue de esta región y.como uno de sus más dignos representantes:

Yo he pensado que, siendo la historia una materia en la cual no puede rehuirse la verdad,... que puede ocuparse de ella cualquier persona que tenga como norma ese principio de decir lo cierto hasta donde es posible; o sea hasta donde el conocimiento adquirido lo permita; y que además, esa persona quiera y sepa expresar con serenidad los hechos que relalay aún losjuicios que sobre este o aquel punto sustenta o le resultan de los estudios relativos. No debe siquie.a, pienso, dejarse entrever la pasión dol rencor o la vergüenza en ningúri mome¡to, pues de suceder eso la obra podrá ser cle carácter público y polémico, más no estrictametlte

histórico, porque en este caso ya IIo se trata de enseñal o da¡ a conocer las ¡ealidades, sino de desorientar o convencer €n el sentido desfigurado que al autor conviene.

En 1956, se llevó a cabo el Primer Congreso de Historia Regional en Mexicali. Fue auspiciado por la Dirección General de Acción Cívica y Cultural del gobierno del estado. Dos años después se publicó un libro con todos los ensayos y comentarios que tuvieron ahí lugar. El título de los dos volúmenes que confomran la obra fue Memories del Primer Congreso de Historiq Regional (1958). Entre los historiadores y estudiosos cuyos trabajos aparecen en este libro se encuentran Pablo Herrera Carrillo, Jesús C. Romero, José C. Valadez, AgustÍn Cué Cánovas, José C. Valenzuela, Pablo L. Martínez, Antonio Pompa y Pompa, Agustfn Aragón Leyva, Jaime Cortés Casanova, Marco Afuro Mortero, entre otros. Al leer los ensayos de esta obra, que exploran una zona enorme de la historia regional -desde la prehistoria de la penlnsula hasta la creación del estado libre y soberano de la Baja California-, se notan las discrepancias en cuanto a dos episodios históricos invasión fioresmagonista a la península en 19l l. Del primer episodio no se llega a gran polémica, pues cada historiador, según su perspectiYa, ve en las misiones jesuitas los beneficios y perjuicios que éstas produjeron en los indígenas californios y los señala sin ¡ínimo de combate intelectual.

La polémica real, sin duda,

específicos: la época misional y la fue la que tuvo como escenario histórico los sucesos acaecidos en 191 I . Y es que este último

episodio ya había suscitado, con anterioridad al congreso, violentas controversias y disputas entre los diversos historiadores y protagonistas de este encuenho regional. Unos veían en la invasión anarcosindicalista, propiciada por los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, un acto de filibusterismo: los malos serían, entonces, los floresmagonistas por ser aliados de una invasión extranjera cuyo único objetivo era la anexión de la península al águila estadounidense. Otros, en cambio, veían una revolución trunca: los malos serían, aquí, los defensores del territorio nacional, porfiristas bajacalifornianos, que al triunfax sobre los anarcosindicalistas abortaron la única esperanza verdaderamente revolucionaria (Madero, bajo esta concepción, era sólo un burgués moderado) con que México contaba. De ahí que la r€Yolución mexica¡a quedara a medio hacer, sin realizarse, en el entonces Distriro Norte de la Baja California

Los ensayos que manifiestar la postura del filibusterismo inician con el libro de Rómulo Velasco

Ceballos Se apoderó Estados lJnidos de América de Baja California, (la invasión de 1911), publicada en 1920 por la imprenta regional. Su autor, un porlrista y huertista recalcitante, pero capaz de adaptarse a los vaivenes de la politica mexicana y sus regímenes revolucionarios, fue el primero en calificar la frustrada invasión como un acto de frlibusterismo, debido a ta participación de socialistas americanos y aventureros gringos en las ñlas de los magonistas. Fue una manera de hacer ver la defensa del stalus quo porfirista como un acto heroico ante el invasor extIanjero.

En los afios cuarenta y cincuenta, María Luisa Melo de Remes escribió una se¡ie de ensayos que después reuniria en

filibustera-magonista de 1911. Narrados por el Sr. Enr¡que Aldrete, testigo personal. Esta obra, publicado por ta editorial Fromentum en 1958, es un alegato en favor de Celso Vega, el jefe politico militar de la entidad en 191I y quien había sido juzgado severamente por su§ contemporáneos, debido a su pobre intervención en la defensa contra la invasión. En ambos libros, el de Melo y el de Aldrete, se haslucían las razones básicas de tales posturas: la ideologla conservadora que aún veía en la revolución mexicana la causa de todos Ios males que había padecido la gente decente en Baja Califomia. O, repitiendo las palabras de don Pablo L. Martinez, en estas obras se buscaba "desorientar o convencer en el sentido desfigurado que al autor conviene" Los ensayos que

manifiestan una postura favorable a los floreslnagonistas s;allbro iAlerta Baja Californial (1964), publicado por la editorial católica Jus. En estos ensayos, Melo de Remes arremete, con prosa incendiaria y furibunda, contra los Flores Magón. Lo mismo hacen Enrique Aldrete en sullbro Baia California hero¡cq (es notorio el tono epopéyico,de cruzada nacional, en el título), que tiene como subtítulo: EPriodios de la invasión

aparecieron, con respecto a los acontecimientos que estudian, tardíamente. Son, en realidad, una respuesta a la única versión publicada con que se contaba hasta enlonces: la de una invasión de extranjeros y mexicanos indeseables que fue repelida por los valientes bajacatifornianos. De ahí que Pablo L. Mafínez, siguiendo las huellas de Agustin Cué C¿í,novas et Rícardo Flores

Magón, la Baja California y los Estados Unidos (1957), se haya puesto a revisar tal episodio con ojos críticos. Su obra El magon¡smo en Baja California (documentos), publicada en 1958 por la Editorial Baja California, es jlnto con Nofue filibusterismo la reyolución m.tgonistd en la Baja California (1956). de Guillermo Medina Amón, y el lib¡o de Cué Crinovas, las puntas de lanza del reyisionísmo histórico respecto a tales sucesos. Sus puntos de yista acabaron convirtiéndose, con el tiempo, en la versión aceptada de los hechos. Las fue¡zas magonistas rlo eran interyencionistas ni estaba¡ manejadas por extranjeros: simplemente eran la ve¡sión más radical de la ¡eyolución mexicana. Si su esfuerzo militar hubiera tenido éxito lo más probable es que ahora nadie les llama¡ía filibusteros, sino salvado¡es de la patria. pero como fracasaron en su intento, y su lucha de liberación fue cruenta, con numerosas bajas por ambos bandos y entre la población civil, la historiografÍa local los consideró, por medio siglo, los villanos de aquel episodio.

Una analogía puede servir aquí de ejemplo esclarecedor: si las tropas maderistas que atacaron Ciudad Juárez en 1911, sin tener el consentimiento del propio Madero, hubieran fracasado e¡ su intento, ¿no estaríamos denominando hoy a la revolución mexicana como una invasión filibustera? La historia tiene muchas versiones que dar de un mismo acontecimietrto. Los sucesos de l9 I I en Baja California son, junto con la expropiación de tie¡ras a la Colorado River Land Company y el amago de invasión gringa en 1942, los episodios más destacados y polémicos del siglo xx que la historiografia bajacaliforniana aún busca explicar, analizar y desciflar en su comple.ja realidad. Todavía, en 1992, Lawrence Douglas Taylor, un investigador de El Colegio de la Frontera Norte en Tijuata, pub\có La campaña Magonkta de I 9l 1 en Baja Califorzra, lo que confirma

que el magonismo es un tema de permanente actualidad y del que aún no se dice la última palabra.

De la voluminosa bibliografia histórica escrita por bajacalifomianos en lo que va del siglo, una gran parte fue realizada y editada en forma independiente o con ayuda de cámaras de comercio y oficinas gubernam€ntales. para ejemplo bastan las obras de Celso Aguirre Bemal: Compendio histórico-biográfico de Mexicoli (1966) y Tijuana, su historia y sus hombres (1915), y la de Josefina Rend6n: Apuntes históricos de Tijuana (1912). Todas ellas fue¡on hechas como compendios generales que abarcan datos cronológicos, anécdotas de episodios relevantes, informaciones periodísticas, ensayos de interpretación histórica, loas a gobemantes y autoridades en turno, recopilación de datos y nomb(es. Una histori4 como la llama el escritor Héctor Gas€a , "de tijera y pegamento". Aquí habrían de inclui¡se los artículos de cronistas menos rigurosos, cuyas metas escriturales eran más didácticas o periodísticas, como Francisco Dueñas, Eduardo Rubio o Enrique Estada Barrera.

A partir de la década de los alos setenta. las instituciones educativas, como la u¿sc, se dedican a la tarea de difundir la historia regional. Es de singular importancia la creación de la revista CalaJia en febrero de 1970. Al principio^ esta publicación periódica difunde ensayos culturales, incluso poemas, crónicas de viaje, discusiones filosóficas y, de vez en cuando, ensayos históricos. En 1972, la revista inició una segunda etaBa con un número dedicado a [a Isla de Cedros. A partir d€ ese número, los ensayos de tema historico son el principal susteúo d,e CalaficL Colaboran en ella impo{tantes historiadores, geólogos, lingüistas y antropólogos mexicanos y extranjeros. Entre estos últimos está[ W. Michael Mathes, Richard D. Glenn, Erlinda Burtay, Ronald l. Ives, William J. Morris, Ken Hedges, Homer

Aschmann, Erick, W. Ritter, y Caxl L. Strand Entre los investieadores mexicanos se hatlan Miguel León Portitla, Andrés Henestrosa, Anita Álva¡ez de Williams, Wigberto Jiménez Moreno, Carlos R. Margáin, David Piñera (el primer director de Calafa), Jesús Angel O choa ZazÜeta, Mariano González-Leal, Edna Aidé Grijalva Larrañaga, Jorge Bustamante, Ángela Moyano de Guevara, Octavio Leó; Medellín y muchos otros. Es necesario señalar aqui dos trabaios pioneros, en cuanto a la antropología cultuml, que se publicaron en forma de libro en esta misma época: ios pri*eros pobladores de Baja California (1975)' de Aniia Álvarez de Wllliams, y Los kiliwa. Y el mundo se hizo asi (1978), de Jesús Ánget Ochoa Zazuet^, qve inauguraron los estudios sobre nuestro pasado indigena en formi amplia y documentada En esta misma década se fundó en Mexicalj el Museo regional del estado (1977), que más tarde pas ía, ya en los años ochenta, a manos de la u¡sc, con el nombre de Museo Regional Universitario' A mediados de los años setenta también se pusieron en marcha el Instituto de Geografia e Historia de la UABC en Mexicali y el Centro de Investigaciones Históricas ['NAMuA¡c en TÚuana. El primero quedó a cargo del Ingeniero Adatberto Walther Meade, y el segundo, del historiador David Piñera. Antes de tomar posesión del Centro de lnvestigaciones Históricas, Piñera entudió en la UNAM un posgrado en historia, y fue a[[á, en las charlas que mantuvo con Miguet León Portilla -un entusiasta del pasado bajacalifomiano-, donde adquirió conciencia de tas dificultades y problemas a resolver que implicaba estudiar Ia historia regional, tomando en cuenta las diferencias sustanciales de perspectiva y metodología que tal punto de vista provocaba en el trabajo mismo del hisioriador. De ahí que Ias primeras reflexiones de Piñera, siendo todavia un alumno de posgrado en la I'NAM, y publicadas por et p e:iiódico Siete diqs de la misma casa de estudios, tuvieran como punto de referencia el reto que significaba dedicarse a Ia historia regional, en un medio donde el oficio de historiar no tenía una tradición visible,

un reconocimiento. Todo había que hacerse por pnmera vez y con enolmes dosis de esfuerzo e imaginación Pero don David sabía el teneno que pisaba, sus retos y dificultades, pero también sus soluciones. sus posibilidades:

A pesar de que México está integrado por diversas regiones' co; características distintas entre sí, nuestra historiografía, especialmente la de los últimos cien años, parece una imagen de u¡ país supuestamerite homogéneo, pasando por alto esas diferencia§ regionales. Una de las múltiples causas de este centralismo histórico es la preferencia temática por los acontecimientos políticos, esto es, por los sucesos relacio¡ados con la estructura del poder y los actos de quienes han regido -o aspirado a regir- la aida política del ;als. obviamente, los hechos más ostensibles de esta índole se dan en la capital o en el área central-, loquedapor resultado que lo que en ella sucede viene a delimitar el ámbito de lo histórico, al grado de que la historia del Altiplano y la historia nacional llegan a ser una sola y misma cosa. Esa actitud historiográfica {ueconsus va¡iantes se presenta también en otros países latinoamericanos- era explicable en la primera mitad del siglo xlx, cuando México, recién independizado, buscaba ansiosamente su unidad nacional; pero superada dicha etapa, no sejustifica la permanencia de tales esquemas, o al menos no se explica que no se enriquezcan con la incorporación de los matices propios de los diversos desarrollos históricos regionales. en los cuales hay implicaciones no sólo politicas, sino tambión amalgamas de la geografia, las condiciones ambie¡tales, las costumbres, etcétera, que crean estilos de vida muy distilltos al de la metrópoli. Es evidente que la§ conclusio¡es obtenidas al estudiar el Altiplano no se pueden generalizat a ¡egiones tan disímbolas como el noroeste Sinaloa. Sonora y Baja California- o el suresle Yucatán. camleche ) Quintana Roo-, ni tampoco a entidades federativas con caracte¡ísticas histó¡icas muy bien definidas, pongamos por oaso Jalisco y Nuevo León. Por lo tanto, la historia regional, cuyo fiú es registra¡ toda esa rica gama de matices' no es de ninguna foima un quehacer histórico de lono meno"¡no ¡¡a r ia idónea para llegar a i[tegrar una historia que en realidad pueda llamarse nacional.

Una historia, como lo pedia Piñera, que valiera por la suma de sus peculiaridades, por el conjunto de sus diferencias tanto como de sus similitudes y semejanzas; un recuento fidedigno de nuestro pasado, donde se rescatara ta otla historia que no llegaba a las escuelas ni se difundía en las aulas: el retato multitudinario de cada región del país, de cada trozo de México, no era, por supuesto, una

:¡rea fácil, pero significaba un reto digno de Baja t alifomia, r¡n desafío que la historiografía norteña haría !u! o de inmediato.

A ñnes de los años setenta, el Centro de investigaciones Históricas TJNAM-UABC comenzó su labo¡ edltorial con la publicación de Datos para la historia ,lenográfica de Baja California (1978), realizada por ,¡orge Martínez Zepeda; el Catálogo bibliográfico (1979), dei propio centro, y la serie de cuadernos Historia para iodos, el primero de los cuales es Zas ciudades de Baja California, de David Piñera. En 1980 se empezó a preparar una obra que se pretendia que fuera un compendio de la historia de la entidad, desde la época prehispánica hasta nuestros días. El coordinador general del proyecto fue el propio Piñer4 y el consejo editorial estuvo integrado por Roberto Moreno de los Arcos, Miguel León Portilla, Adalberto Walther, Ignacio del Río ¡, Francisco GutiérrezEspinoza. En su realización parliciparon autores tanto de esta entidad como de Ia capital del país y dei extranjero, que exploraron aspectos diversos de la evolución histórica de la península y específicameDte de la parte norte de ésta.

T¡es años después, en 1983, salió a luz pública el Panorama histórico cle Baja California. En una de sus tantas presentaciones, el maesfio Roberto Mo¡eno de los Arcos, di¡ector del Instituto de Irvestigaciones Históricas de la [NAM, añrmó que

Y David Piñera contextualizó este libro de 740 páginas al seflalar que el Panc».oma es

no hay proceso histórico desdeñable: todas las r¿giones de México tienen una valiosa enseñanza que dan a los verdaderamente iÍteresados gnsu pais- Pero sihay un caso francamente apasiolado de estudio histórico cs cl del pasado ca-si dolo¡oso, sjempre aleccionador de la península de Baja Califomia. una historia del norto bajacalifor¡iano, con énfasis en su carácter fronterizo. Consideramos con ello la diferenciacon la Historia de Bdjd Califa¡rla dedonPabloL. Martlnez, quien cn

su me¡itoria obra -pionera en la historiografía regionalcontemporánea dedicó sólo una quintaparte alnortey las otras quintas partes al sur, del cual era origi¡lario- En cambio aqul dedicamos al lorte cerca de tres quintas pafies del libro.

El Panorama histórico de Baja Califurnis no sólo €xfema su estudio en la parte nort€ de la península, sino que también presta mayor atención a la historia reciente: desde la formación y consolidación de los pueblos fronte¡izos a fines del siglo pasado en adelante. Su gran mé¡ito es la inclusión de testimonios orales en cada uno de los capítulos que katan del desarrollo, por épocas bien delimitadas, de las principales ciudades de la entidad durante el siglo xx. OtIa característica: esta obra da prioridad a los grandes acontecimieRtos (gestas patrias, gobemantes en turno, batallas y conquistas) y deja en segundo término a los sucesos cotidianos, menos gloriosos pero iguaLnente imprescindibles para la comprensión del transcurir histórico de la península. Su apuesta es por el dato cuantificable, por Ia fecha precisa, por el aval documental de cada suceso descrito en sus páginas. JULIO/SEPTIEMBRE

Este libro (al que contribuyeron 39 autores, entre investigadores locales, nacionales y extranjeros) logra, a pesar de sus generalizaciones, ser una obra representativa de la nueva historiografía local. Es cierto que Ia diversidad de autores conlleva altibajos considerables en el rigor metodológico y en Ia forma de enfocar el contenido de los ensayos. Algunos autores parlicipar con trabajos esclarecedores y fundamentales en su campo de estudio.

Otros, en confaposición, sólo ofrecen crónicas históricas poco creíbles. Estos desniveles en la calidad de los textos ¡eunidos son los que imponen a Ia obra, en su conjunto, su escasa homogeneidad fornal y discursiva, y son la evidencia de la multitud de criterios que en ella intervienen con un fin común: crear un compendio histó¡ico que ya hacía falta en Baja Califomia, tomando en cuenta que la Historia de Baja California, de Pablo L. Martínez, tenía casi treinta años de haber sido publicada y manejaba, en cuanto a la historia de [a península en el siglo xx, poca información. El Panorama histórico de Baja Calilornia constituye asi una modemización (en conceptos, metodología y planteamientos interpretativos) del libro de Martínez. En tal sentido ha cumplido con tales objetivos. consolidando. de una manera plural, multifocal. el estudio histó¡ico en la entidad.

En 1985, el Centro de Investigaciones Históricas u¡teu-

UABC y el ayuntamienlo de T¡juana publicaron Tiju ana. Sem blanza general, qu,e es una refundición, con nuevos añadidos de los capítulos que sobre esta ciudad se publicaron en el Panorama histórico de Bqjq California. Este libro intenta ser "una visión general de historia de Tijuana, desde los tiempos prehistóricos hasta nuestos dias... No pretende tomar exhaustivamente la materia, pero sí proporcionar una visión de conjunto". En esta obra participaron 26 autores y, como su predecesora, es una amalgama de ensayos, crónicas, enfevistas y artículos de diyersa factura que en algunos casos retratan, con brillantez y capacidad informativa, una época, y en otros sólo da¡ visiones incompletas sobre hechos de singular importancia para esta comunidad ftonteriza. Cuatro años más tarde, y en el marco de la celebración del centenario de TÜuana, volvió a publicarse en una versión más amplia y actualizada, en dos tomos y bajo el título de Historie de Tijuana. Seublanza general (1989).

En 1987, el centro publicó su obra más ambiciosa: Visión histórica de laf/ontera norte de México, en tres tomos y con la participación de 68 autores de Sonora,

Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Baja Califomia y la capital del país. El propio Piñera define, en su recapitulación general de esta obra, a la frontera como tránsito de las vic¿iilrle.r de la nación efltera, y, al mismo tiempo. ce¡tro de sus muchas mcjorcs ) a.piraciones. Es espacio donde los llegados de diversas latitudes del país, portadores de distj¡tos estilos de mexicanidad, con\r\en con los nacrdo, acá, en ocasioncs miembros dc fxmilias asentadas e¡ la región desde hace dos, tres, cuatro o muchas más generaciones. Asi, la frontera es la coniugación de lo nativo con lo procedente de todos lo rrmbos de la república, amalgamados en una nueva expresión de lo mexicano.

La Visión hi.stórica de lafrontera norte de Méx¡co es una obra pioneta en su género: ya existían obras parecidas que estudiaban un estado especifico. como la Historia moderna de Sonorq (1985) en cinco tomos, pero no una que abaxcara todos los estados fionterizos. Este libro es un compendio de datos históricos donde prevalece, mayoritariamente, la historia de bronce

(como la llama el historiador Luis González), donde lo importante y lo trascendente, en términos históricos, se circunscribe a los grandes acontecimientos: lechas gloriosas, batallas, obras públicas, gobernantes y políticas gubemamentales. No una historia crítica, pero si informativa, fundamental para el posterior análisis interpretativo -que todavía espera su tumo , dei acootecer hi:lórico de la liontera none de Md\ico.

. En el ámbito de las publicaciones periódicas de índolé histórica, Calafia se ha convertido en la decana de las revistas de historia de la entidad, la de mayor antigüedad y prestigio. Por su parte, el Centro de Investigacio-nes LNAM-UABC contó, hasta principios de los años noventa, cor, Meyibó, :una rcvista cuyos directores fueron David Piñera y Roberto Moreno de los Arcos, y en la que escribieron investigadores de ambas casas de estudios. En cuanto al Institl¡to de Investigaciones de Geografia e Historia, Adalberto Walther Meade, su director. ha ¡ublicado durante el transcurso de Ios años ochenta v noventa, además de Calafia una seie de .onografiá cuyos títulos son: Baja California: Tierra extremosa y ri,qu-eza de sus mares (19t3), Tecate. Cuarto municipio (1985), El Distrito Norte de Boja Cahforn¡a (tgi6), C,¡ronel Esteban Cantú Jiménez. Gt¡bernador del bis¡ito Norte de Baja California (1993) y El valle de Mexicali (19e6).

Todos estos libros, la mayor parte publicados por Ia I 4BC. son historias documen¡ales: transcripciones y comentarios a censos de población, informes de golierno, decretos_, compraventas, deslindes, titulos de proiiedad. Con un lenguaje parco, Walther Meade ha buscato

sustentar sus estudios en fuentes documentales de Drimera imponancia. He ahi su valor teslimonial v sus limitaciones iuterpretatiyas. No todo lo eárito es verdad y la historia no se encuentra sólo en viejos archivos. Sus libros, por ello, no son historias analiticas o reflexivas de los periodos que estudia. Su linalidad, repito, es otra: servir de compendio de los testimonios de una época, de una ciudad, de una región. eue el dato, en su testimonio escueto, hable por si solo.