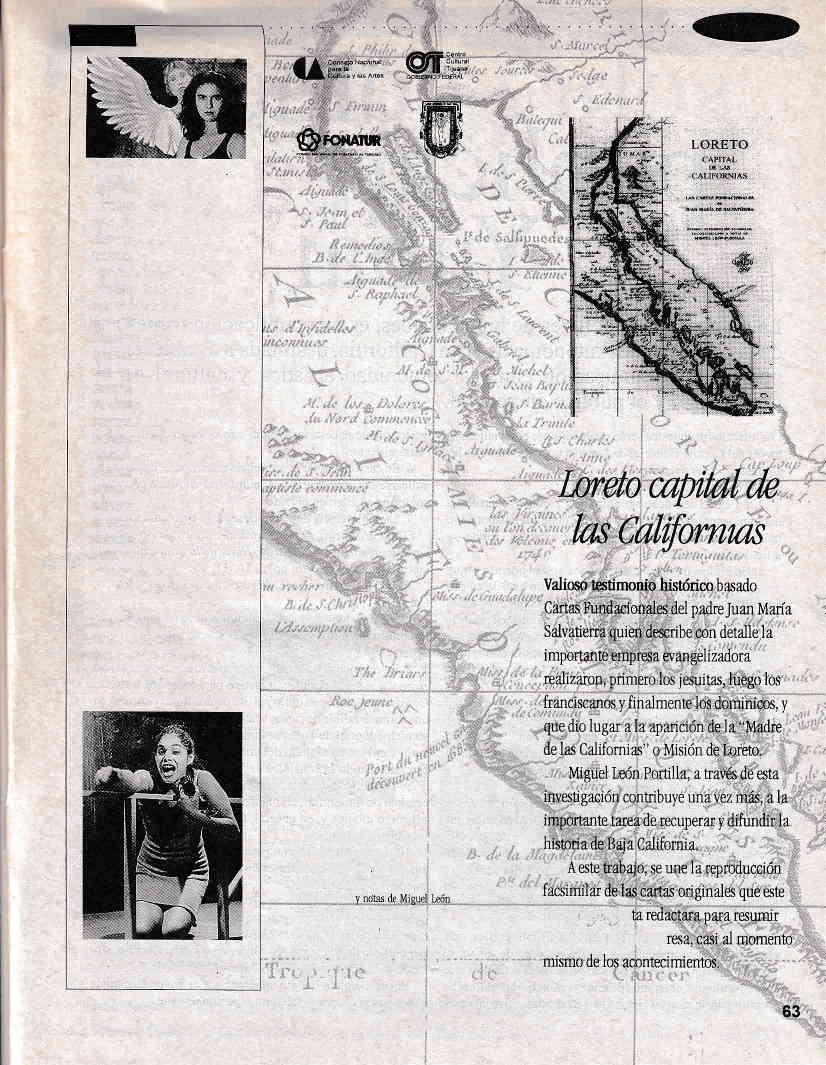

Año 6, núm. 23, julio-septiembre, 1998

Año 6, núm. 23, julio-septiembre, 1998

(( ircrlicirir¡ Sl.lP-t .\ti(')

Baja Caüfomia

Convntatios pohficos ln rtt ñil

Rerhe las reflexiones de este hombre que eE hast¿ 1. fecha, un peGonaje ¡lrededor del cual surgen las rn¡is acalomdas discusiones y controversias.

Informe sobre el Distrito

Norle de la Baja Califomio

át" irfor*" es un análisis muy preciso de los problemas eco¡ómicos y políticos del distrito con propuestas práctic¿s par¿ solucionarlos.

La ¡evolución del desierto. Baj a Caüfornia, 1911

á a*o sigue paso e paso las ¿ccior€s que diefon origen ¡ l¿ polémice sobre el filibusterismo m Baja Califo¡ni¿.

El otto M¿t ico. Biogalía de Baja Califumia

/emanrlo Jordrío vino a est¿ tiona y escribió este libro estrem€cedor con el cu¿l rédescubrió su existencia al resto de la ¡ación.

Del Grijalva d Col¡¡elo Reaeños ¡ tt-?-:.z ,r -. pollico

A escÁbn DeI Gnlat»a al Colorado, s\t ¿ü!or, \lilton Calellanos Evera¡do. na¡ra sus experiencias denlro de la politica en su estado natal Chiapas- y en el que ha sido durante los últimos cuarenta alos su luga¡ de residercia: Baja Califomia.

Mernoia administ¡atiea del gobierno del Disttito Norte de la Baja California 1924 1927

y'u ^" ori, odministr¿tiv¿ es ufl docume to irteresa¡le e¡ la historio de Baja Califomia" A la fecha es el único texto e¡ 1a régión que sintetiza la actuación y las perspectivas de un periodo de gobiémo,

Lic. Luis Javier GaraYito Elías

Rector

M.C. Robelo de Jesrls Yerdugo Díaz

Secretario general

M.C. Juan José sevilla Garcfa Vicer¡ecto¡ zona costa

C.P. Vlctor Manuel Alcántsr Etrrfquez

Djrecto¡ general de Extensión Unive¡sitaria

Reusta Univemitaria

COORDINACIóN GENERAL

Luz Mercedes López BaÍera

EDMOR LITERARIO

Luis Eüique Medina Gómez

DISEÑO EDITORIAL

Rosa María Espinoz¿ y Benito Gayt¡in Moreno

CAPTURA Y FORMACIóN

Rosa María Espinoza Galindo

EDITORA RESPONSABLE

Rosa María Espinoza Calindo

CONSEJO EDITORIAL UABC

Ho¡st Matthai Quelle, Escuela de Humanidades; Jo¡ge Ma¡tínez Zepeda, Instituto de lnvestigaciones Históricasi Raúl Navejas, lnstituto de I¡vestigaciones de Geografía e Hislo¡ia; Sergio Gómez Montero, UniveNidad Pedagógica Nacional-Mexicali.

coM[É EDIoRIAL

Sergio Rommel Alfonso Guzmiín, Aidé Grijalva Gabriel Trujillo Muñoz, Roberto Castilo Udiarte, ReSina Swain.

ASESORES DE ARTE

Rubén Ga¡cía Benavides, Édgar Meraz, Hector Algrávez y Carlos Coronado Ortega (Mexicali); Manuel Bojórkez y Francisco Chávez Conugedo (Tijuana); Álva¡o Blancarte y Floridalma Alfonzo (Tecaie); Alfonso Cardona (Ensenada).

yubcti AiLo6,nirnero23, julio-septicmbre de 1998 Revista.rimestrd publicada por la U¡iversidad Autónoma de BaJa Califomia. Lo§ artículos firmados so¡ responsabilidd de su autor. Se autoriza la reproducción total o parcial de los materiales publicado§ sicmpre y cuando se cite la fuetrte. Certificado de licitud de título número 7432. Certificado de licitud de conteoido núm. 5346. Reserva de título de DerechodeAutor rúm.2846-93. Tir¿Je I 500 ejemplares. Impresión: Imparcolor, Blvd. Serna y Rosales, Col. Las palma§, C.P. 83000, tel. (62) l7-10-40, Fax (62) 17-40-15, Hermosillo, Sonora. Conespondencia: R"vista Uniwrsitatia, Coordinación gener¿l u^Bc Rectoría, Av. Obregón y Julián Ca(illo s/n Mexicali, B C., 21100, tels. (65) 5l'82 63 y 51-uAlc-32?6#. Dtección elecEónica: revista@iifo.rec.uabc.rr»(

RT]TA DE PASO

Sím.one de Beauvoir: Contar para vivir

Norma Bocanegra

Poesía e íncomunicación

Eduerdo Arellano Elías

Más alltí de lo imaginado

Lo antología que hizo hisioria

Miguel Áryet Fernindez Delgado

ESPEJO DE AGUA

El ínte rminab le viaje Tecate-Monterrey-Ítaca.

Una conversación con José Javier Villarreal

OBRA PLÁSTICA

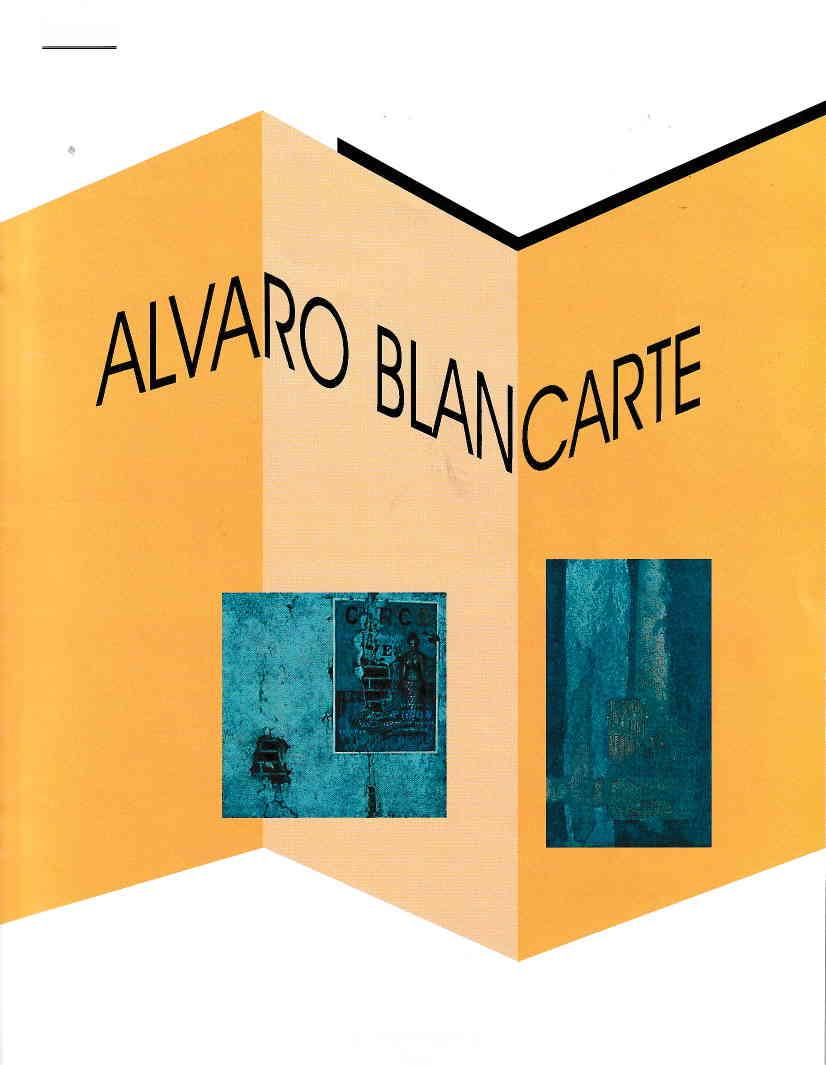

Álvaro Blancarte. El pintor es lo que siente

Scrgio Rommel Alfonso Guzmán

MANANTIAL DE VOCES

AFLUENCIAS

LETRAS PRIMAS

CAUCES

Rosa Espinoza

Sergio Rommel Alfonso, Sonia Silva, Bob Dylan, Carlos Martínez, Alfonso García Cortea Joel Trejo

Regina §wain, Ignacio Ahumada, Alfredo Espinosa

Karla Abasta, Andrea Leyva, Alejandra Sández

José Manuel Di Bella, Sergio Rommel Alfonso, Tomás Di Bella

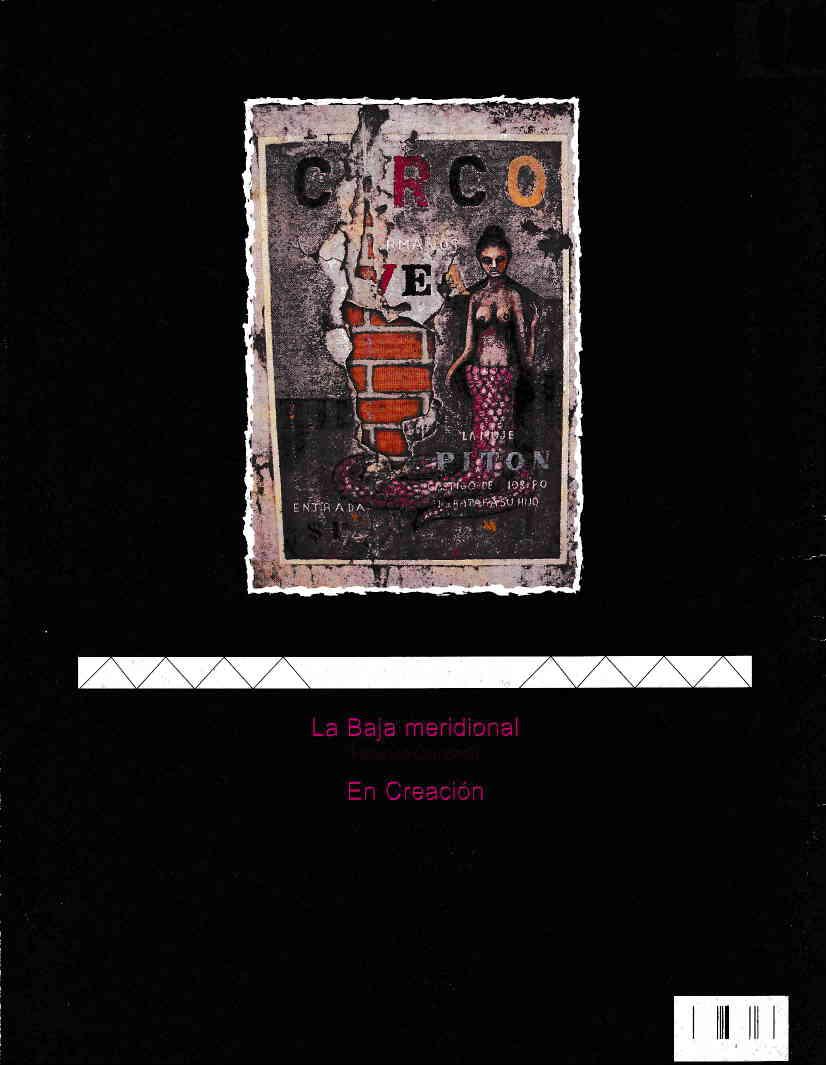

Fotógrafos e ilushadores: Stephany Swift, Julio Ruiz, Ca¡los Coronado Ortega, Diana Ma¡ía Di Bella. Ilustraciones de índice, portada y contraportada (respectivamente): E¿ pd.r eo del caifidny deÍalle de Ifl mujer pitón, de Al\arc Blancarte; fotografías de Rosa María Espinoza Galindo.

Norma Bocanegra**

Hablar de Simone de Beauvoir conlleva el enorme riesgo de desdibujar la riqueza cromát¡ca y de matices de una vida singular del siglo xx. Asumo este ríesgo y of rezco por anticipado una disculpa por tener la osadía de que, sin ser experta en su vida y obra, tomo hoy la palabra para evocar su presencia. Y tendría que aclarar que esta evocación resulta muy especial en cuanto parte de la obra de Simone, sobre todo su obra autobiográf ica, pero está, s¡n duda, med¡ada por la memoria de mi encuentro con sus ideas y su vida m¡sma.

rEste texto se presentó en un homenaje a Simone de Beauvojr, organizado por el Almacén de recursos en marzo de 1 997. La referencia principal de osle lrabajo es de Final de cuentas (Ed. Hermes, México, 1989). " Un¡vers¡dad Pedagógica Nac¡onal, un¡dad Mex¡cefi.

qMe

a §imOnB es ro prorírico de su obra autobiográf ica. Esta se iniciacon Memorias de una joven formal y cont¡núa con La plenitud de Ia vida, La fúerza de las cósas, Final de cuentas, Una muerte muy dulcey Ceremonia del adiós. Contarsu v¡da le proporcionó el mejor espacio para reflex¡onar sobre ella; se lo impuso como un ejercicio cotidiano de pensar y conocer más de sí misma y de los demás. Estaba consc¡ente de la d¡ferencia entre la exper¡encia y la nanración, de la imposib¡lidad de aislar la vida en elanál¡s¡s, pero aun así, latenlación de examinar su v¡da personal por medio de nociones y conceptos, fue más fuerte que sus reservas y se dio. a la tarea de descubrir, a través de sí misma, cómo es que se hace una v¡da teniendo s¡empre presente una interrogante fundamental: ¿qué tanto la vida del ser humano está determinada por las circunstanc¡as, !a necesidad o el azar, y qué tanto por sus propias elecciones e ¡nic¡ativas?

Se consideró una persona agraciada. No entendía su v¡da sin las situac¡ones favorables que le ayudaron a forjar un destino que no hubiera querido cambiar por nada. Y su primera fortuna empezó con su nacim¡ento, en París, el I de enero de 1908, en el seno de una familia económicamente acomodada, que la rodeó de la seguridad económica y afectiva que requería para lransitar por esos dif íciles años en los que un ser humano adquiere los conocimientos y la seguridad necesarios para enfrentar el mundo exterior. Simone se recuerda como una niña serena, segura y piadosa, que a los s¡ete años había alcanzado la prudencia suf¡c¡ente para realizarse como individuo independ¡ente, en un amb¡ente de relativa libertad fam¡liar y una edu-

cación esmerada en el Colegio Désir, donde llegó a ser la mejorestudiante" A ella, suspadres pref irieron proporcionarle valo res cultu rales que gasto ostentoso; su afecto por la-lectura se remonta a esos años. Los libros eran pasión de su padre, objeto del respeto de su madre, ytodos ellos queridos por Simone.

La nueva situación global derivada de la primera guerra mundial, ocasionó a la familia de Simone problemas económicos que para ella significaron poder seguir éstudiando una vez que terminó la educación elemental. El enfrentar

dedicó gran pade de su trabajo autobiográfico, ensayístico y de f icción, a dese ntrañar la esencia de una unión singular que fue determinante desde su in¡cio para que Simone pudiera desembarazarse de lo que consideraba sus prjncipales trabas: su-individualismo, idealismo y espiritualismo. El compromiso que ligó sus vidas fue elegido en libertad. En palabras de Simone: No f ue un decreto sino un compromiso de largo aliento. Sus relaciones fueron manejadas por ella con esmero, midiendo lo que debía aceptar y rechazar y cuidándose de comprometerlas; compren-

Se conslderó una per§ona agraciada. No entendía su rrlda sín las situaciones favorables que le ayudaron a forjar un dest§nCI que rio hubiera queridc cambiar por nada

un futu ro en el cual tendrÍa que ingresaral mundo laboral le perm¡tió recupemr su incl¡nación por la docenc¡a, y pronto descubrió una pas¡ón que la acompañaría el resto de su vida: la filosof ía.

Asistir a los coleg¡os Désir y Santa María, al Iiceo católico yfinalmente a la Sorbona, le permitió aprender sin cesar, en una aventura de descubrimiento en descubrimiento que la colocó f rente a la literatura, la vida bohemia de Montparnasse, el amor, la amistad, el antim¡l¡tarismo, su rechazo al colonialismo, al rac¡smo, a los valores burgueses y oscu rantismos, su atracc¡ón por la izquierda y el un¡versalismo, y su encuentro con el acontecimiento capital de su ex¡stencia: Jean Paul Sartre.

Sería muy dif ícil expresar en unas cuantas líneas el significado que para Simone (elCastor) tuvo su relación con Sartre (la Cobra); ella mlsma

dió que lo que más deseaba era no separarse de Sartre, pero que la opción de un matr¡monio no era la mejor. Rechazó personalmente la posibilidad de sumir su relación en una secuencia de nacimiento y desarrollo de hijos hasta reduc¡rse a una cotidianidad monótona. Prefirió tener tiempo para leer, escribir, viajar, hacer amistades y proseguir sus descubrimientos. Renunció a la segu ridad del matrimonio y la trascendencia de la maternidad; en cambio, mantuvo una relación viva, s¡n esclavizarse a un hogar ni encadenarse al pasado. S¡n embargo, éste no fue un camino fácil, como ella refiere: 'No fue tan sencillo como graduarse después de la un¡versidad, por el contrario, fue un proceso de esfuerzos vacilantes, con insistenc¡as, retrocesos y progresos tímidos". Lasegunda guena mundial ladesgarró, pasó del miedo a la desesperación, luego a la cólera.

El conflicto la separó de Sartre, su famil¡a cercana y sus amigos. Aun así, refugiada en Nantes, encontró la forma de sobrevivir, de apostar por un futuro feliz, de continuar sus estudios, su cátedra y, sobre todo, su obra literaria. Pero lo que más la acongojaba era su incapacidad para traducir en acciones su oposición al nazismo.

La solución la aportó Sartre al regresar del campo de concentración y crear el grupo Socialismo y Libertad. Esta nueva opción de trabajo político camb¡ó definitivamente el rumbo en la vida de Simone, dejando la posibilidad de una prest¡giosa carrera académica y lanzándose a la incertidumbre de la actividad polít¡ca.

En 1945, una vez terminada la guerra, decidió no volvera la universidad y no aceptarnunca más unatarea por razones económ¡cas. Escribir se volvió su actividad más importante. Ya desde

sus años adolescentes había reflexionado respecto al papel de¡ d¡nero y había llegado a la conclusión de que, por lo menos en su caso, no era un recu rso de primera necesidad, y mucho menos por el que valía la pena real¡zar algún sacrificio. De hecho, su salida de la universidad no le afectó considerablemente. Para ese t¡empo ya se había ganado un prestigio como filósofa sartriana, como escritora y colaboEdorade Tiempos modernos, por lo que nunca le faltaron invitaciones para viajar y of recer conferencias y seminar¡os. Para Simone, esta nueva faceta de su existencia eltendió su vida más ampliamente en el mundo y el papel del azar se redujo al mínimo; los nuevos acontecimientos eran prolongac¡ones o coletazos de su historia pasada. Simone vivió en una doble d¡mensión: la de la continu¡dad y la de la transformac¡ón" Bespec-

to de la primera, se asombraba de lo que el¡a llamaba una admirable continuidad; su vínculo con París fue inalterado, vivió realmente en el m¡smo barrio toda su vida, recorría los mismos sit¡os; tenía una rutina de trabajo más o menos con los mismos ritmos y métodos, y sus ocupaciones fueron prácticamente las mismas: escribir, leer, oír d¡scos, ver pintura.

Pero al m¡smo tiempo, Simone se transformaba día con día; mantuvo f idelidad al proyecto originalde su vida: conocery escribir. Compartió intensamente la necesidad humana del autodescubrimiento, y para esto, prestó su conc¡enc¡a al mundo para arrancarlo de la ausencia y nada del pasado, romper la dualidad y lograr la unidad del en sí y del para sí, y poster¡ormente mater¡al¡zarse en palabra escr¡ta que tuviera sent¡do para los otros y fuera acuñada en esos objetos prec¡ados que son los libros.

Pero tampoco se dejó ganar por el deseo de complacer al lector. La crítica fue veleidosa con ella. Algunas veces sus libros tenían una cálida acogida, pero otras remontaban en su contra, princ¡palmente por la falta de una preocupación estética. Este debate, si bien no determinó su obra, sí la hizo reflexionar acerca del hecho l¡terar¡o y la forma en que ella lo desarrollaba, y llegó a la conclusión de que la obra del escritor es, ante todo, un acto de comunicación con los otros, donde lo importante es la autentic¡dad, la posibilidad de comun¡car la singularidad de una experiencia viv¡da expresada a través de la existencia del autor, de su estilo, su tono, el ritmo de su relato. No se hizo concesiones, ni se las hizo al lector, abordó temas tabú como la vejez, la

guerra, la situación en el soc¡al¡smo real, los crimenes que se cometían en nombre de Franc¡a, la guerra fna, la condición 0e las muleres o la muerte, sin la menor consideración a las buenas conc¡enc¡as.

Act¡vista polít¡ca sui generis, se hizo cada vez más escépt¡ca de los movimientos sociales y políticos que después de la segunda guerra mundial buscaban reivindicar la dignidad humana. V¡ajó porlos países socialistas, estuvo cercade la experiencia de la revolución cultural china, y siguió con atención los movimientos polít¡cos en África, Asia y Amér¡ca Lat¡na. S¡n embargo, su entus¡asmo era generalmente seguido porel desal¡ento, una vez que percibía lo lejos que se estaba de crear las condic¡ones para la construcción del hombre nuevo.

Aun así, partic¡pó de manera continua en movilizaciones de apoyo a diversas demandas sociales y polít¡cas. Talvezse le recuerde más por su participación en el movim¡ento de liberación de la mujer, cuya primera acción significativa fue la firma del "manifiesto de las 343 cochinas", en el que reconocían haberse pract¡cado un aborto y retaban a las autoridades a actuar en su contra. A partir de esta acción, su participación en este movim¡ento fue en ascenso, llegando a convertirse en una verdadera heroína en la lucha por las reivindicaciones de la mujer; éste fue un frente de lucha que nunca abandonó convencida de que no se nace mujer u hombre, sino que se llega a serlo, y que lo que había que cambiareran las condicrones en que eso se lograba.

En síntesis, S¡mone de Beauvoir entabló una lucha diaria con la necesidad de reconocerse.

Se aceptó sin ret¡cencias, se gustaba a sí misma porque eligió ser quien fue. No se interesó por constru¡r una imagen de sí misma, más bien luchó por sabercuál erasu lugaren el mundo: qué

sign¡ficaba ser mu jer, f rancesa y escr¡tora en el tiempo que le tocó viv¡r. Y eso Ia llevó de continuo a conocer el momento histór¡co que v¡vía. La angustió la ¡ncert¡dumbre de su t¡empo,

de perturbafla, ya que a esla inquietud dedicó parte de su obra de ensayo y autobiográf¡ca. La muerte de su madre y de Sartre la enf rentaron de lleno con la ausencia y con la certeza de la separación definitiva

Ella misma enf rentó su propia muerte en abril de 1986, a ¡os 78 años de edad, en un mundo que comenzaba a transformarse acele-

Actlvista políticfl sr.rí,$y#fi{*r¡s, s{* hiao sádñ vez más esctÉptica de üos nrovinri€ntos §oü¡mü€)s y psfit¡§#$ qile después de [a segunda SU€rrffi r'nunflial hi¡si**Llaffi

la oscur¡dad del sentido de su época y Ia f orma en que ésta oscurecía también su existencia.

Nunca dejó de reconocerse como una pr¡v¡legiada que tuvo la fortuna de no sufrir la opresión y la miseria; estuvo tentada a sentirse superior respecto al pasado, pero lo dejó de lado cuando reconoc¡ó las ventajas que el vértigo del futuro teñdría sobre ella. Se dedicó a recuperar su vida, a volcarla en palabras y a cultivar sus afectos, que ella considerabael lugar más importante de su ex¡stencia.

Su pasión por la vida fue tan fuerte, que no se sedujo por la posibilidad de otra forma de existencia. Conservó su ateísmo hasta el último día de su vida, mas como un rechazo a la educación rel¡giosa que recib¡ó y a la hipocresía de los católicos practicantes. No por eso la muerte dejó

radamente y que, sin duda, habrá alimentado su esperanza por los cambios del futuro.

Quisiera terminar mencionando que la obra de Simone nos dice mucho del mundo que ella vivió, es una de las meiores cronistas y críticas de este siglo, su visión del mundo no se reduio a su entorno europeo, sino que incorporó a su realidad toda not¡cia venida de algún rincón del mundo. Decir la verdad, d¡sipar los engaños, fueron sus objet¡vos, y hoy, en este fin de siglo y de milenio, su pasión por mirar de frente a la real¡dad y de hablar de ella sin fingimientos, sigue siendo, como Simone de Beauvoir decía, "una actitud más optimista que la de elegir la indiferencia, la ignoranc¡a y la hipocresia".Y

I ¿Por qué plonteor el problemo negotivomente?

¿Por qué no decir mós bien: poesía y comunicoción? Hoy vorios razones poro que ello seo osí. {l proponer, si fuero bl coso, lo comunicoción y lo poesío como férminos complementarios; o fines, incluso sinónimos, esfomos definiendo, y enfonces corroborondo posífivomenfe, /os olconces de eso reloción. Esfoíqmos osí, oduciendo orgumentos poro uno obviedo'd, uno supuesfo verdod sobido. Pero no es el coso, lo que se quiere es ogregor otgo, nó importo qvé, o Io yo sobido. *Poctd I' cnsotisÍQ, es ñk¡.'stl-o o¡ lo cor¡txt dt¿ literattnr an l¡ lisu«tkt d. Il tltdrdndet ¿1, l¡ tt.lttr-.

Entonces comenzoremos por problemol¡zor: poesío e incomunicoción. Ademós, áno es en el seno de lo propio poesío que.se plonteo lo imposibilidod de lo comunicoción? Es decir, lo poesío es uno frontero en tonfo que el lenguoje por el que pretendemos comunicornos es un límite mós olló del cuol reino lo innombrodo en voslos zonos de especuloción, molentendidos, solipsismos y complejidodes personoles. Lo poesío existiró en tonlo hoyo tenilorios sin nombror, y hosto hoy incomunicodos. Poner o lo poesío ol lodo de lo incomunicoción es troedo o lo octuolidod y cotidionidod de uno de los problemos mós polpobles y ol mismo liempo porodójicos de nuestro circunstoncio: lo incomunicoción. Porque, ¿qué comunicoción es oquéllo que se olzo desde un emisor lodo poderoso, ubicuo -los medios, los poderes, los inslructoressobre un receptor ol que nodie porece lomor en cuento?

il

Antipoélico y soturodo de informoción. nuestro époco rjnde culto o todo cuonlo envuelvo, de monero seductoro, ol producto, bojo lo premiso de que todo es vendible, ocoporoble. El momento ocluol es el tiempo que se devoro o sí mismo en espero del siguiente sotisfoctor porque, como se podró yo odivinor, todo solisfoclor es insuficiente. Y es que, tengomos occeso o no o los productos, eslomos siempre rodeodos de sus mensojes que revisten nuestro entorno. EI deseo insotisfecho proviene de lo pérdido de significodo que troe consigo esle culto, lo formo folsificodoro, que comienzo en el

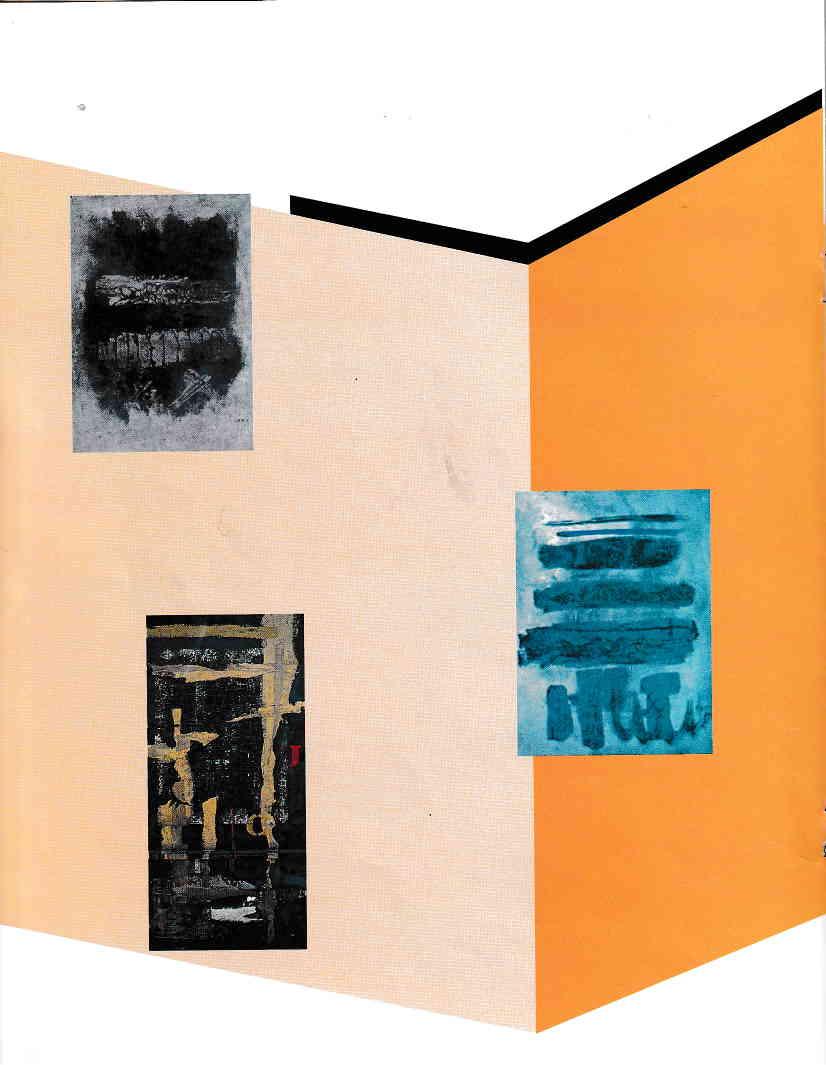

Te descubro otra vez, óleo sobre papel, 1996

¿No es en el seno de lo propio poesío que se plonteo lo imposibilidod de lo comunicoción? Es decir, lo poesío es uno frontero en fonto que el lenguoje por el que prefendemos comunicornos, es un límite mós olló delcuolreino lo innombrodo

produclo y lermino en lo reolidqd de millones de individuos despojodos, poco o poco, de un hoblo y de uno visión del mundo propios.

Eslo pérdido poulolino del hoblo genero, por supuesto, un grodo de incomunicoción no siempre fócil de odvedir, pero no por ello menos reol. Lo cbundoncio de mensojes puede dor lo rmpresión controrio, y el monejo de lo ;r:crrnoción puede bien confundirse con c lcrdez y lo comprensión. Ante eslo, yo :'--c mós bien en uno hidro de cien :asezos ol momento de retomor mucho .= o que los medios, los instituciones y los c€rscnos informodos" me don, y lo hogo l:" o pruebo de lo experiencio poético. Y ccuí me refiero concretomenle o lo exceriencio verbol, ol hoblo, que es copoz Ce reponer en juego lo lecturo de poesío. En ese momento el mundo vuelve o cobror dimensión y yo denlro de é1, y lo polobro es olro vez lo espodo con lo que, por un liempo -un tiempo recobrodo por lo vido-, puede montener o royo lo hidro.

III

Lo imposibilidod de comunicoción que p orteo lo poesío no es lo mismo que incomunicoción. Ésto. es negoción de lo lenguo en su integridod, porólisis del significodo, del significonte, o de ombos. Los siiuociones que llevon o lo incomunicoción son. por lo generol, de impotencio, renuncio o folseomiento. Ló

incomunicoción puede ser tombién un derecho ol silencio; pero éste, osumido en su noiurolezo de oclo voluntorjo legítimo, puede ser tonto o mós significotivo que lo expresión mismo. Así pues, lo incomunicoción por excelencio es negoción hocio el otro. y en definitivo, hocio uno mismo. El escepticismo de lo poesío hocio lo comunicoción, por su porte, es de signo controrio o lo porólisis. Su querello eslribo en comunicor mós olló de los porodigmos creodos por lo propio lenguo o por su uso. En este senlido, ensoncho los dominios de lo lenguo, ejerce un sitio permonente o los polobros, critico su perezo, el odormecimienlo de sus poderes; lo iomo del comercio diorio, lo persigue, se odmiro de sus sueños y los despierto. Después, lo lomo de Io mono -lo poesío o lo lenguo- y lo pone frenle ol espejo. Entonces ello, de cuerpo enlero, se ve, en un instonte de plenitud, como vuelto o nocer.

IV

Lo incomunicoción de nuestro époco liene, irónicomenie, sus roíces en el monejo de lo informoción. Tener informoción es eslor por encimo de los demós, es odquirir poder. Lo informoción entonces es exclusivo, excluyente, mós en políiico, pero iombién en culturo. Poseer informoción -y no soltorlo, no comunicorlo- es tener ventojos sobre el olro. El otro, por lo generol, es el odversorio, el compelidor. Pero tombién el otro suele ser, por efecto,

lmpdciente, óleo sob.e papel,

el objetivo de lo lobor polílico y culturol: lo pobloción.

El sober, del lodo de lo culturo y el poder, del lodo de lo político, sustento sus reoles en lo informoción ocumulodo poro sí y en el uso que de ello hocen. Si el uso es de operturo. tenemos uno democrocio; si es de exclusión, un régimen dicloloriol. Lo operturo, como es de suPonerse, se esioblece por lo comunicoción, que implico echor por lo bordo lo folsedod insiilucionol y lo deformoción, signo de incomunicoción.

Pero, ¿qué tiene que ver esto en reloción con lo poesío? Muchísimo, su funcionomiento, su ético y su esiético, es un porodigmo de operturo que comienzo en lo intimidod y termino en olro inlimidod

Ese movimiento es cruciol poro ombos -emisor y recepfor-, pues ocerco. enriquece y tronsformo su experiencio. En ese movimiento vo implícito uno crífico o lo exclusión, no o to diferencio. Lo político y el conocimiento -poder y culluro- tienen mucho que oprender de esto formo de ser y de hocer de lo poesío. Tronsformor Io informoción -y lo exPeriencio- en comunicoción reol, con operturo, implico conocer lo propio intimidod, reconocer lo diferencio del otro en su propio intimidod, e incluirlo o lo horo de eloboror nuestro propio discurso y, por supuesto, o lo horo de recoger lo suyo. Lo lenguo es uno limitonte porque no escuchomos sus silencios, su vido subtenóneo onles de hoblor. Nunco fue mós urgente esto' Y

Ilustraciones de Carlos Coronado Ortega

I I I

¡

(Juando.¡ohn Clute analiza, en su Enciclopedia ilustnda de la ciencia frcción, la obra de Octavia Butler, autora estadounidense de ciencia ficción de firz^ negra, se pregunta sobre las razones por las cuales hay tán pocos autores y lectores negros en el género. Su respuesta es que hasta antes de la década de Lp60, aproximadamente, la ciencia ffcción estadounidense, que constituyó la forma dominante del género por varias décadas, tratalta acercl de quienes poseían el mundo, o estaban a punto de poseedo. La ciencia ficción no había sido creada para ser escrita ni leída por los desposeídos.

Unpírrafo después, afirma que tampoco la ciencia ficción de esa época estaba destinada a los lectores (nunca hatila de escritores) del tercer mundo. -

No -agrega-, la ciencia ficción no fue escrita para los perdeiloÉs, fue escrita para los herederos de la Tiera[..,] Pero [desde luego] los perdedores somos todos nosotros y los herederos de la Tierra somos todos nosotros. Hacia los años sesenta se había hecho obvio que la ciencia ficción, si queía dirigirse a la raza l::urnaoa, tenía que dejar de hacerpropaga nda solamente a un pequ e ño gnr po de interés: los opulentos blancos.l

lntervención en la mesa redonda del mismo nombre, celebrada dent.o de la Tercer¿ Convención de la Asociación Mexicana de Ciencia Ficción y Fanresíe (AMcp), el domingo 13 deiulio de 1997, en el Centro Cuhur¿l Raúl Anguiano del Parque Huayamilpas, Coyoacín. Méxj.o. D.F.

**I¡cenciado en derecho. actualmente estüdia hisbna en É1 Colegio de Mé-Yico.

t Johfi Clufe, Scieflce Fiction. The I1us tra ted En rycloped¡a. Dorlifig Kindersley, Nuevá York, 1995.

En seguida celebra el hecho de que autores negros como Samuel R. Delanyy Octavia Butler hayan sido capaces, a pesar de todo, de escribir ciencia ficción, y que al mismo tiempo lograran crear trabajos que subyirtieron radicalmente algunas de las viejas convenciones del genero. por el bien del mismo y el de todos nosotros.2

La anterior es una valiosa refleión de un canadierise, quien ahora reside en el Reino Unido, que padece, aligual que la mayoría de los estadounidenses y algunos europeos de raza blanca, temor hacia todo aquello que no se parece a lo suyo, pero pretende superado. Ya bien lo dijo el célebre escrilor de ciencia ficción b¡asileño André Carneiro:

Estoytotalmente persuadido que ellos nos tienen temor, creoque sehan quedado sin ideas yse han puesto muy reiterativos en los temas. Constantemente me aclaraban que nosotros no escrif¡íamos ciencia licción, que nosotros no debemos editar en Estados Unidos, que nosotros escribimos realismo mágico. Enfin, ellos cuidansu mercado ylo hacen porque ven cof¡ temof nuestra gr¿n irnaginación, nuestro humanismo contm su materialismo, nuestra solida¡idad contra su f¡ialdad, nuest.¿s Banas de trabajar en conjunto contm su individualidad.r

John Clure, op. c¡t., p. 1A9.

3André Camei¡o, "La fuerza de la cieÍcia ficción latinoamericana", en U btú|es, Revjsta Mexicena de Ciencia Ficción y Fantasía, núfi. 7, Nuevo Lrredo, invierno 1992-1993, p.22.

La ciencia ficción latinoamericana, en genera1, es más literaria que la de los países anglosaiones, como la ha caracterizado A. E. Van Vogt, en su prólogo a la antología que recopiló junto con Bernard Goorden.a No eo escrita por grandes cerebros; su mayor sofisticación se debe a que está escrita por grandes corazones, Para finalizar su presentzció¡ a la obra, Van Vogt agregó:

Si Franz Kafka, Albert Camus, Thomas Manno W, Somerset Maugham hubieran escrito alguna vez ciencia ficción, éstas hab¡íansido indudableme¡te las historias que hab¡ían creado.

Así es como ven el género que se desarrolla en nuestro país desde fuera. En México, la opinión de los propios escritores y críticos es muy parecida, lo cual resulta un indicador confiable de que estamos caracterizafldo en forma realista ycoffecta riuestra ciencia ficción.

Federico Schaffler, en su iritroducciót a Más allá de Io imaginado r, escribió en el último párrafol

Lo que nos puede dístinguira quienes escribimos ciencia ficción en México es la calidad liter¿ria. Esto es lo que nos puéde hacer destacar, no como un género reducto de frustrados autores de bestselletso rechazados por la élite literada, sino como escritores plenos, legibles y profesionales.s

Cuando Edmundo Flores. direc¡or de la revista Ciencia :' desa¡n 1o e¡ su primera época, decidió incluir cuentos de ciencia ficción en ella a propuesta de una iurita editorial multidisciplinaria, a partir del número 13 del bimestre marzoallnlde 19 / r. crera unrcamente que el gériero podía influir de alguna forma sobre los asuntos científicos y tecnológicos, la real politik y el desarrollo económico en general,ó pero nunca imaginó el gran favor que le haría a los autores y lectores de la ciencia ficción en México. Entre los números 13 y 50, que ocupan el periodo correspondiente al segundo bimestre de 1977 y el primer semestre de 1983. la revisfa Ciencia y desarrollo prtblicó a 12 autores estadounidenses, como Isaac Asimov, Fredric Brown, Robert Silverberg, Ray Bradbury, Kurt Vonnegut Jr., Damon Knight, Frederik Pohl y Philip K. Dick; a cuatro británicos: H. G. Wells, Fred Hoyle, Arthur C. Clarke, de quien se incluyó en tres entregas "El fin de la infancia", y Olaf Stapledon, a quien Ie publicarofl en el mismo número de entregas la novela 'Juan Raro"; a tres franceses: Jacques Sternberg, lBerna rd Goorden y A E.yafl yogt, In nejor de le c¡en cie ficción la tinoamericana, Martínez Roca, Barcelona, 1,9a2, pp. 9-13. trederico Schaffler coizÁlez (cc.nrtp;). Más ellá de 1o irnaginedo ¡ Artol.Eia de ciencie frcción tuexicanq Cor.seio N^cional para la Cultl¡ra y las Artes, Fondo Bditorial Tierra Adenrro, México, 1991, p.23. óEdmundo Flores, "CarÉ del director", Ciencia y desaÍollo, Conac,'t, ntim. 13, México, ¡u¡zo-abrn 1977, p- 3

Yves Derméze y Julio Yerne; dos soviéticos: Madimir Savcenko yViktor Saparin; un polaco, StanislawLem; un austriaco: He¡bertW. Franke, yun español: Leopoldo Alas "Clarín"; hasta que en el número 51, del bimestre iulio-agosto de L983, apareciá Antonio Ortiz corr "L" tía Panchita", cuento de ciencia ficción escrito por un físico, divulgador científico y pintor mexicaflo, que trata sot re un romántico electricista que viaja por el tiempo. Desde entonces, la sección literaria de la revisfa, viendo que los mexicanos podían también aport¿r algo original y divertido al género, buscaron su material entre otros autores nacionales y latinoamericanos, como Manu Domlierer, Daniel Go¡zález Dueñas, Juan José Arreola y Jorge Luis Borges.

Aprincipios de 1P84, apareció et Ciencia y desarrollo, y en muchos otros medios, la convocatoria para el Primer Concurso Nacional de Cuento de Ciencia Ficción Puebla, cuyo ganador, "La

La decisión final del jurado se basó no sólo en el valor literario de los tertoo, sinoen sus aportaciones a la naciente ciencia ficción mexicana. En ese sentido, un relato con elemeÍrtos emiflentemente mexicanos, que incorporara aspectos singulares de nuestra nacionalidad, seÁa jw4ado más merecedor del premio que otros también de gran calidad literaria pero que podían haber sido escritos en cualquier pa¡te del mundo. '

Por ello, el ganador en esta ocasión fue Héctor Chavatría, cofl su cuento "Crónica del gran reformador".

Ifacia los años sesenta se había hecho obuio que la ciencia -frcción, si quería dirigifie a la ruza humana, tenía que deiar de hacerpropaganda solamente a un pequeñct

g(:upo de inteÉs:

Ios

opulentos blancos

pequeña guerra", de Mauricio-José Schwarz, apareció en el número 59, del bimestre noviembre-diciembre del mismo año, y desde entonces, los subsecuentes ganadores han aparecido en la revista, iunto con quienes obtienen menciones honoríficas y se consideran con calidad digna de publicación.

Desde los primeros concursos, se buscó enca¡uzar a los escritores de ciencia ficción nacionales, para dade una identidad propia algénero en México. Así, podemos ver cómo el jurado califfcador de la segunda convocatoria, celebrada en 1985, integrado por Laszlo Moussong, Mario Méndez Acosta y Mauricio-José Schwarz, sostuvo que,

En elsiguiente concurso, manreniendo el mismo criterio, el iurado calificador, ahora integrado porEvodio Escalante, Cados Chimal, Victoria Miret yAntonio Ortiz, decidió no nombrar a ningún ganador, con la siguiente iustificación:

Se recibieron 120 trabaios. Aun cuando en la mayor parte de ellos se tocaban ternas de vanguardia, tanto de la ciencia como de la tecflología, o extrapolaciones de éstas hacia el futuro. su tratamiento cuando no pobre, remitía al trabajo realizado por autores ya consolidados en el campo de la ciencia ficción Sulio Verne, H. G. Wells, Isaac Asimov, etcéter¿), al de los ganadores de los concursos anteriolEs o a las películas de ciencia ficción recientemente exhibidas en México. 3

Estos criterios y medidas han fructificado, y ya no tuvieron que reiterarse en los ulteriores concursos. Sin el concurso Puetrla, cuyos participantes nutren en considerable proporción a

T"Resultados del n Concurso Nacional de Cuento de Ciencia Ficción

PlJeblA L9a5" , Ciencie y&seflollo, coN|c¡fi, ñ]úm. 66, enerofebrero r9aó, p. L47

s"Resultados del u Concurso Nacional de Cuento de Ciencia ¡icción t\\ebla t9a6", iLndem, ftrúm. 72, enercf€b¡ero de 19a7, p. 121.

las antologías Más allá de lo imaginado, ésfas no hubieran existido y la ciencia ficción en México hubiera seguido siendo una copia servil de los modelos extranieros.

La serie de antologías Más allá de 1o intaginado, que compiló Federico Shaffler, son ya una fuente de referencia obligada para conocer el género de la ciencia ficción contemponínea de México. y se pueden comparar. para hacer más patente su mérito, con las antologías de Bantam Books, creadas por Lou Aronica, bajo el título de Full Spectrum, que en tres volúmenes aparecidos entre 1988 y 1991, aunque de mayor número de páginas, incluyeron principalmente cuentos de ciencia ficción literaria y una menor proporción de ciencia ficción dura, mezclando exitosamente autores de renombre cori otros desconocidos, pero muy prometedores.

Por su distribución, también pueden equipamrse con The Berkley Showcase, serie de antologías de Berkley Books, que dio a conocer cinco volúmenes entre 1980 y l!82, y anunció en su primer eiemplar, en una forma completamente inusual en Estados Unidos, que con dicha colección no se pretendía haccr dinero, lo cual recordé afortunadamente después de que David G. Hartwell no pusiera ninguna objeción en pagaÍne 2O dólares por e1 primer tomo de Más allá de lo imaginado, a fines de marzo de 1997, siendo que yo.había pagado l0 pesos por ella en México, un año atrás.

Cuando apareció Más allá de lo imaginado t, Federico Schaffler daba a enlcnder en su iniro-

ducción, que la serie no era sino una especie de apéndice de una antología mayor ymucho más importante, tit¡lJzda La mejor ciencia frcción contempotánea en México, que publicaúa lJltramar Editores, gracias a la mediación de Domingo Safltos, en una colección que ya desapareció.

Pues bien, sean cuales hayan sido las razones por las que el proyeito no fructiñcó, a mi modo de ver, en él tenemos listo el matenal para Más allá de lo imaginado .¿I4 y en los autores que quedaron fuera del lercer volumen. mencionados por su nombre en la introducción del mismo, esrá el mateial para Más allá de lo imaginado v.

Propongo que la serie de antología s Más allá de 1o imaginado corlrtinúe indefinidamente traio los m¡smos crilerios editoriales. aunque no se consiga el apoyo del Consejo Nacional para la Cultur¿ y las Artes, traio el sello de otra casa editorial, sus ventas y su éxito 1a están garantizados.

José Ortega yGassetsostuvo alSuna vez que el hombre da lo meior de sí mismo cuando toma plena conciencia de sus circunstancias, Aplicando esto mismo a la ciencia ficción meúcaria, que conoce ]a su identidad y sabe sus límites, no cabe duda que las antologías Más allá de 1o imaginado lireron, son, y seguramente continuarán siendo, elvehículo adecuado para que el género en nuestro país siga prosperando.Y

;

Uno conversoción con José Jovier Villorreal

Levanto la esfaf¿,.ra de m¡ canto convaco el vuelo de los ángeles: el sólido lamento de ta espen

La procesión

José Javier V¡llarreal, poeta tecatense, nacido accidentalmente en Tijuana y radicado en Monterrey. se sabe portador de una lírica de alto vuelo.

La suya es "una poesía expansiva. desbordante, intensamente épica. Una poesía cuyos c¡m¡entos son la descripción profusa y la tenaz enumeración,, (Gabriel Trujillo Muñoz)

Desde Elvalle/De cómo ttegó ta noche a comerse un sandwich {uANL, 1982) hasta Noche de fundaciones (cNcA, 1 996), su vocación literaria queda definida: explorac¡ón rÍtmica, abundancia de imágenes, esmerado rnánejodelverso largo. Su vena poética se ha nutrido de fuentes diversas pero ricas todas: Homero, Catulo, Eliot. Pound, la nueva poesía brasileña, etcétera.

En 1991 , por invitación de la uABc. regresó a Baja Cal¡fornia para presentar La procesión. Éste fue su reencuentro (el eterno retorno) a su Tecate, nuestro Tecate.

En algún bar de Mexicali, con Eduardo Arellano y Gabriel Trujillo, bebimos palabras y cervezas hasta el amanecer. AhÍ iniciamos una conversación, interrumpida. pospuestá en dos o tres ocasiones. pero nunca concluida.

Coincidimos de nuevo. Grabadora de por medio, continuamos hablando sobre Tecate, Monterrey, ítaca.

*Poeta y crítít:o Ii erario. r*e e» Tecate. B.C.

SRA: Comenzaría con lo obvio y algo que probablemente te han preguntado mucho, pero que por compartir un terruño, el menos en nostalgia, me ¡nteresa. ¿Cómo in¡c¡a tu despertar como poeta, como escritor?

JJV: Tuve la suerte de lener un antecedente familiar: mi abuelo materno, qu¡en sale del D.F. por asuntos que todavía son un m¡sterio (en los años cuarenta, sal¡r del D.F. era venirse a la nada). Quiso ser escritor, alcanzó a publ¡car unas cosas, pero se quedó como proyeclo. Entonces había un espacio de l¡bros en la casa...

SRA: Lo elemental.

JJV: Sí. Creo que fue entre los 15 y 16 años que empecé a creerme que eso iba ser. No escribía para el cajón, sino para publ¡car.

SRA: ¿Sacaste algo aquí en La semana?

JJV: No. Lo primero que h¡ce aquí fue una entrada y salida de la radiodifusora de Tecate; de hecho, fueron mis primeros 'derechos de auto/', no me acuerdo cuándo fue eso, qué edad tenía. Era algo así como 'Buenos días, Tecate, te saludemos'. Y recibi un cheque (tampoco me acuerdo por cuánto fue).

A Tecate no lo compartimos en la nostalg¡a -como tú dices-, me doy cuenla de que si bien no vivo aquí, no me he ido. Es decir, yo me muevo, me siento muy bien en Tecate. En mi literatura siempre está.

SRA: Ésa es la otra pregunta. En Mar del norte, es evidente; en La procesión, 'Los abuelos", es

un bellísimo poema con una carga muy fuerte de Tecate; en Noche de fundaciones, pensé que probablemente ya había ese d¡stanciamiento, pero de pronto, un poco en Portuar¡a, un mucho más en HisÍor'a, es fundamental. Este volver a lo ínt¡mo, al terruño, ¿es algo intencional o es algo que va surgiendo en tu poesía?

JJV: Es algo que va surg¡endo. Quizás en Mar del node hay una intención. Cuando cumplo diez años de que salí de aquí, empiezo a tomar conciencia de que sí, ya me fui, pues cuando era estud¡ante venía los verenos, los diciembres, en Semana Sante, sabía que iba a volver. Pero de pronto me di cuenta de que ya no era estudiante, no regresaría en mucho tiempo, porque me quedaba en Monterrey. Con todo eso pensé que había decidido escribir sobre Baja Cal¡forn¡a, sobre Tecate, Tuuana, y no era cierto, pero así lo vivía y lo decía.

SRA: Los Poemas baiacaliforn¡anos, ¿los escribiste allá?

JJV: Sí, diez años después. Pero fue algo que surgió, fue darme cuenla de lo que estaba perdiendo en ese momento. Fue cuando surgen todos estos recuerdos, empiezo a ficcionar, a jugar con sit¡os europeos que no conozco y que en realidad son lugares de Baja cal¡forn¡a o cerritos, montañas, lomitas, p¡edras.

SRA: "Brujas' sería el caso.

JJV: 'Brujas", por ejemplo, es un poema sobre un paraje que a mí siempre me ha gustado mucho, que está enfrente del

rancho La Puerta, en la carretera hac¡a Tijuana. Pero entonces, los poemas sobre Tecate y sus alrededores fueron como un bombardeo, empezaron a salir, y cuando escribí La procesión, pensé que había acabado, es dec¡r, que pagaba mi cuota, ya no tenía nada que ver con estas añoranzas bajacalifornianas, pero me di cuenta de que no. Scott Bennet, quien tradujo Mar del noñe, me dijo que este libro no se habría escrito si no hubiera un enfrentamiento entre Monteney y Baja California. Creo que tiene mucha razón; en todo lo que he escrito, no nada más en Mar del no¡fe, sino en La procesión, Portuaria, hay una mezcla de Baja Californ¡a, Tecate, San Diego, La Mesa Spring, Ensenada, de lodo. Ahora me doy cuenta de que no me fui porque no he salido de aquÍ. Cuando vengo a Tecate y digo: "¡Cómo ha crecido Tecatel", en realidad digo: "¡Cómo le han añadido Tecates a mi Tecate!". Es decir, hay un Tecate que no reconozco ciertamenle, que digo: "¡Ay, qué grande está! Esto eran cerros y ahora hay casas". Pero yo sigo habitando otro, uno del que no salí, que se quedó congelado pero en el que se habita muy cómodamente.

SRA: José Manuel Valenzuela escribió un libro que no se ha publicado, pero que seguramente te va a ¡nteresar, se llama Refazos de infancia- Está alejado de todo el rollo académico que maneja y se aboca a intentar una lectura de los escritores tecatenses, incluyendo tu obra, por supuesto. Él

dice que la característica de los escritores tecatenses es el complejo de Odiseo.

JJV: Sí, creo que tiene mucha razón. Es que si no estás cont¡nuamente regresando, no rescatas. Tecale se convertiría en un pasado al cual no se puede retornar. Cuando regresas, descubres constantemente otras cosas, y así se va enriquec¡endo. Claro, si se vuelve un paraíso perdido, también hay peligro.

SRA: Además de este continuo regreso, en lo que he leído -creo que ha s¡do la mayor parte tu obra poética-, también está, del otro lado, esa pasión por los clásicos, Grecia, por ejemplo.

En Histor¡a, pero todavía más en La procesión, encontré -espero no equivocarme- esa voluntad de hacer coindicir en un punto lo colectivo con lo individual, lo universal con lo local. ¿Está esto también en tu obra?

JJV: Sí, hay varias cosas que tomo. Primero, si buscamos rastros de lo colectivo, de lo inconmens u rable, aquí en Tecate, gracias a su biblioteca, descubrí a Wh¡tman. No lo conocí en Monterrey, ni en la Escuela de Letras, fue aquí, por accidente.

Por otro lado, me acuerdo que mi abuelo malerno bromeaba mucho conmigo, me decía cosas muy raras que yo no entendía, pero sonaban bienEran fragmentos de El Quüote, no supe qué eran, hasta mucho tiempo después; confieso que lo leí tardíamente.

El hecho de que en Ios libros de texto marcaran como única -

De pronto me d¡ cuenta de que ya no era estudiante, que no iba a volver en mucho tiempo, porque me quedaba en Monterrey. Con todo eso pensé que había decidido escrib¡r sobre Baja California

región mediterránea del país a Baja Califomia, y haber crec¡do entre olivos, cuando comené a leer la llíada, a Safo, "alceo de copas', la v¡d, la tiena arenosa, dije: "Pues esto es mío, yo ando ahí", y me empece a sentir cómodo en ese universo de los griegos y romanos. Además, una presencia todavía mayor es la del imperio. Nosotros sufrimos todos los días al imperio, a mí me pasaba mucho, creo que fue una de las razones por las que me fui a buscar "pat¡o adentro". Me era muy pesado vivir esa constante comparación, ante esa presencia. Y bueno, cuando empecé a leer a Catulo, a Virgil¡o, dlje: "Esto no me es desconocido, no existe el tiempo". Ahí sí, creo que la presencia de los clásieos es obligada. Al menos así la veo.

SRA: ¿Cuándo haces ese tránsito de la poesía al ensayo?

Me asombró de una manera muy agradable empezar a leer el texto con el que abres ¿os fantasmas de la pasión, en cierta med¡da es un manifiesto. ¿Cómo ocurre, es simultáneo en tu quehacer, o cuándo viene el ensayo?

JJV: EI ensayo viene un tiempo después. Cuando estaba en el tránsito por salir de secundar¡a y pasar a la prepa, m¡ padre me preguntó: "¿Quá vas a hacer, qué vas a estudiar? Yo no le tenía una respuesta clara; es dec¡r, no quería estudiar nada, yo quería ser escritor.

SRA: Y ésa no era una buena respuesta.

JJV: Y no Io fue.

El primer ensayo es la respuesta, porque m¡ padre me preguntaba para qué servía la poesía; yo sabía que servía para algo, pero ciertamente no podía

responderle. Fue una lucha, tenía que estudiar, si no era así, me iría al rancho, y ése no era proyecto para mí, y dijel "Bueno, Ietras es lo más cercano a escribir''.

Ya en Monteney, trato de escrib¡r poesía, me voy al verso, leo lo más que puedo -me gusta mucho leer poesía- y emp¡ezo a escrib¡r reseñas- En 1985 y 1986 se fundan suplementos culturales en los que además te pagaban por publicar, lo cual fue maravilloso, porque ya no tenía uno que hacer la revista, sino que nomás llevabas la colaboración. lncluso hubo un momento en el que no era mal pagado, como es el caso del penídico El nofte.

Pero llegó un momento en el que pensé que aunque la reseña era muy válida, pues es el primer encuentro con el libro de

una manera seria, sentía que me hacía falta algo, que tenía que escribir más, por lo que el quinto ensayo que está en ¿os fantasmas de la pasión, el de López Velarde, lo comencé en 1986. Este autor me jalaba mucho, porque amaba al poeta de provincia, era un poeta que no había leído, que según yo, no me gustaba.

Los ensayos se dan a lo largo de casi once años, es decir, vuelvo a ellos, los reviso; como que hay un trabajo de reflexión muy arduo, que en la poesía toma otro cam¡no, otro mat¡z. Me es muy importante eso; de hecho, el primer ensayo "Esa cosa liviana, alada y sagrada", es una respuesta a mi padre; ahora pienso que podría añadirle más cosas.

SRA: En el ensayo de "El legado del duque Job", ¿intentas repensar el modernismo?, una época que ha sido tan vituperada, pero que sin embargo dejó algunas obras muy s¡gnificat¡vas, como es el ejemplo de "La duquesa de Job".

JJV: En este texto reflexiono sobre el modern¡smo, momento grande de la l¡teralura, continuac¡ón del barroco, pues en Lat¡noamérica, H¡spanoamérica e lberoamérica comenzamos con el barroco, porque si hablamos en castellano, es el del siglo xvr, el mismo de Boscán, de Garcilaso; es decir, no tuv¡mos edad media, comenzamos barrocos, y quizá por eso hay autores como Pablo Neruda, Alejo Carpentier y Lezama L¡ma, que son de un barroquismo muy vivo, y en ese

sentido el modernismo fue que tomó la estafeta y continuó. En cierta forma, estoy de acuerdo con Juan Ramón Jiménez en que "el modernismo es una espec¡e de enfermedad que se va alargar a todo el siglo'. Y creo que sí. El modernismo toma muchos rostros, que son -creo- las vanguard¡as, y de alguna manera, para Hispanoamérica, con José Martí, Gutiérrez Nájera, Rubén Darío, empezamos a decirnos algo.

SRA: ¿Cómo te ubicas a ti mismo como creador, en cuanto al por qué y al para qué de la poesía? De alguna manera ya "En esa cosa liviana, alada y sagrada" lo mencionas; citas a Edgar Allan Poe, olro poeta que me parece muy ¡mportante de rescatar, sobre todo porque su fama como narrador Io opacó como poeta.

Cuando Poe habla de las dos funciones de la poesía que tú citas en tu ensayo -la que atañe al placer que el poema debe producir, y ¡a que atañe a la verdad que el poema debe comunicar-, ¿cómo te ubicas ante eso? ¿Realmente el poeta está obligado a la verdad o al placer? ¿O está obligado a ambas cosas?

JJV: El término que estás usando es muy justo: obl¡gación. Creo que el poeta está obligado a su obra, a la creación que va a entregarnos. Y la pregunta seria entonces: ¿Adónde nos va a Ilevar esa obra, esa creac¡ón? Cuando se logra, yo creo que nos lleva a una verdad, a la verdad del texto, a la verdad -digamos- poética que encierra

esa pequeña realidad que es un texlo literario

Entonces sí creo que esté obligado a una verdad. En la poesÍa no puedes mentir o hacerte a un lado, y tan es así, que el pr¡mer sorprendido es el autor mismo, que se convierte en lector del texto. Por ejemplo, el poema "Noche de fundac¡ones", lo escribo en 1994, se publica la pr¡mera versión y digo: "Ya se acabó el poema, ahí está". A mí me gusta el poema, hay momentos en que me gusta más, que me sobrecoge, y en otros son una especie de puente para llegar a otros.

T¡empo después, en 1997, me doy cuenta de que estoy haciendo un poema que no es tal, que son partes de 'Noche de fundac¡ones", para eso ya se había publicado la vers¡ón de 1994, aunque la versión definitiva no serÍa ésta, que es un poema un poco más extenso. Sigue siendo el m¡smo poema y no.

SRA: ¿Sale como Noche de fundaciones?

JJV: No. Se va a llamar Poduaria, pero el último poema de este l¡bro es "Noche de fundaciones".

SRA: La versión casi def¡nitiva.

JJV: Yo espero que ya sea la definit¡va. ¿Qué es lo que hay allí, qué es lo que mot¡va trabajarlo, revisarlo, quitar, poner, añadir? Yo creo que es cumplir una obl¡gación, que quizá no se había cumplido del todo, aunque uno puede pensar que sí, pero que al ir verificando el poema, al irlo construyendo, se funden esas dos prem¡sas de Poe: la belleza y el placer.

Porque ciertamente no es un sicoanális¡s, no hago poesía para sacar mis demonios.

SRA: Para exp¡arlos.

JJV: Sí. No estoy expiando nada, estoy enfrentándolos, estoy viéndolos, converso con ellos y a veces me va muy bien y en otras me va muy mal, pero no hay un fin de salud; es dec¡r, no voy a llegar como en el sicoanálisis, donde la cura es un acc¡dente, yo sé que no va a haber ese accidente, va a haber muchos, pero no la cura. lncluso, al publicarlo, o al pensar en publicarlo, ya esc¿rpa eso, busca otros lectores, y al encontrarlos -treo yo- se busca también una estética, que cause placer, que nos diga algo, nos cante algo, qué suene, que pueda no contar simplemente, s¡no mostrar, presenlar, provocar, y claro, hay una verdad. ¿Cuál? No me interesaría que hubiera una, salvo la del texto, y que se logre del pr¡mer verso al último. Que sea vedadero en cuanto a su un¡verso, que sea verosímil. Es un poco lo que en el siglo xvr pasaba con los españoles, donde ya no era tan importante que fuera verdadero, pero sí verosímil, que se crea, que tú como lector digas sí, hay sílfides, náyades, etcétera.

Yo creo que ésa es la verdad, y ése también es el goce estético; cuando uno subraya un verso, yo creo que eso finalmente se está logrando.

SRA: Entonces evitarias un esteticismo a ultranza como lo dice el prefacio de H retrato de Dorian Grey, cuando "todo arte es completamente inútil". ¿Hay una verdad más allá del poema?

JJV: No sé si hay una verdad más allá del poema, porque si existe, éste estaría supeditado a esa gran verdad que escaparía a su universo. Ahí estaríamos muy cerca de decir: "Bueno, el texto o la obra de arte se validarán, tendrán credibilidad, en tanto que puedan casarse con una verdad que le es ajena".

SRA: La verdad como un consenso social.

JJV: Exacto. Creo que la obra de arle añade, ext¡ende la real¡dad. Por ejemplo, el verde de García Lorca, "verde que te quiero verde", sólo ex¡ste en García Lorca, no lo hay en ningún otro lugar, n¡ en España, ni en Aménca, n¡ en n¡ngún lado, más que ahi. Pero si yo qu¡ero buscarlo en la realidad aparente, en la realidad de todos, no lo voy a encontrar, por lo tanto, el poema se vuelve mentiroso en ese sentido, pero no lo es, sino que añade, es como s¡ la real¡dad se acabara aquí y el poema la hiciera un poquito más ancha, como si se fueran conquistando lerrenos que antes eran ¡nexplorados, inéditos. La obra de arte te da eso, te da otra posibilidad, por ejemplo: ayer iba por la cafretera, pensaba en los cuadros de Miró, en sus rojos y azules, y llegó un momento en el que d¡je: "¡Qué bueno que ex¡stió Miró!" Es decir, me hubiera perdido esos ro.¡os y azules, no los hubiera v¡sto nunca. Tengo mucha compasión por la gente que vivió antes de Miró o por sus contemporáneos que no lo conocieron. Creo que la belleza, la verdad del poema, de la obra de arte está en sí misma, está

en esa posibilidad que tú tienes de decir: "Okey, en mis momentos de más terribles o de más alegria, de pronto se me v¡ene: 'puedo escribir los versos más tristes esta noche', gracias a Neruda, gracias a que nos regaló eso, se ensancha la realidad más y más".

SRA: Rilke dice -probablemente coincidas con eso-, en Cañas a un joven poeta, qúe 'una obra de arte es potente porque es s¡ncera'. En cierta med¡da, la sinceridad pud¡era ser esa cualidad en donde coinciden la verdad y la belleza de la obra poét¡ca.

JJV: Sí. Eso que acabas de decir nos lleva a un ejemplo: es como cuando tú lees una obra de alguien y obviamente te gusfa, te apasiona, la lees, relees, y cuando conoces al autor dices: " ¡Qué mierda de persona es éstal No me interesa conocer al autor, me interesa su obra, que siga escribiendo, pero al tipo no lo quiero. no lo neces¡to". Porque quizá la s¡ncer¡dad, la verdad y la epifanía, lo que te conectó con esa obra no tiene forzosamente por qué conectarse con el autor, éste es un tipo que anda por ahí, la obra es otra cosa.

SRA: José Javier, en enero de 1997 estuviste por aquí en Tijuana, en lo de las becas del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), como jurado de literatura, tuviste la oportun'dad de enfrentarte a un buen número de gente que aspiraba a una beca de sobrevivencia. Supongo que has mantenido ese contacto con lo que se produce

en Baja California. Tú mismo hablas de ese constante regreso Con esos datos que has logrado recabar desde afuera, ¿cómo ves tú a la literatura que se hace en el estado?

JJV: Realmente conozco poco lo que se escr¡be en Baja California. Creo que se está formando una literatura en el sentido de que tiene características propias.

SRA: ¿Conoces Piedra de serpiente?

JJV: No.

SRA: Es una antología de poesía y narrativa que abarca desde el siglo xvr hasta el xx, la hizo Luis Cortés Bargalló, y es de la misma colección de la que tú hiciste sobre narrativa de Nuevo León.

JJV: La he hojeado, pero no te puedo decir que la he leído. He buscado a m¡s amigos -obviamente-, y en ese sentido te digo que sí creo que se esté hac¡endo una literatura con ciertas características que la hacen de este lugar; por preocupaciones también; por ejemplo, vemos la presencia de la frontera, al padecimiento o regocijo de tenerla, En un lugar como Monterrey no se tiene la frontera, está muy lejos. El hecho de v¡vir en una península tamb¡én creo que es muy interesante, saberte como una especie de brazo rodeado de agua es muy sul generis, no todo mundo vive en una pen in su la.

SRA: EI desierto también, ¿no? Alguna vez, cuando se presentó La procesión en Mexical¡, mientras viajábamos

Ahora me doy cuenta de que no me fui porque no he salido de aquí. Cuando vengo a Tecáte y d¡go "¡Cómo ha crecido Tecate!", en realidad digo: '¡Cómo le han añadido Tecates a m¡ Tecate!"

Creo que la belleza, la verdad del poema, de la obra de arte está en sí misma, está en esa posibilidad que tú tienes de decir: "Okey, en mis momentos más terribles o de más alegría, de pronto se me viene: 'puedo escribir /os versos n?ás frisfes esta nóche' "

en el carro, comenlabas que el desierto le explicaba en c¡erta medida el barroqu¡smo de muchos de los poetas de Baja California.

JJV: Sí. Recuerdo ese v¡aje, la tarde cuando nos paramos en La Salada. La desolación se me convirtió rápidamente en ejércitos, esa especie de falla hacia abajo, de meseta ár¡da, me hacía ver una cáballería andando, a mí me sobrecoge mucho eso. También las p¡edras, como ésas no he encontrado en otro lugar, aquí son redondas, igual las lomas. Estamos rodeados de una geografía totalmente femenina. En Monteney la belleza de sus montañas es d¡st¡nta -creo que es lo mejor o lo único que t¡ene-, son gót¡cas, f losas, escarpadas, cortantes; las de aquí no, las de aquí son matemales.

Creo que cuando un escr¡tor empieza a darse la oportun¡dad de ver su entorno, de hacerlo suyo, se puede hablar de una l¡teratura diferente a otra. Mientras no se vea eso, los patrones van a ser los que imperen en el centro. Pero cuando empezamos a detenernos a ver, ahí sí se empieza a enriquecer Ia l¡leratura nacional y no a continuar un postulado. Creo que en Baja California eso se ve. Hay que esperar, es muy difícil hablar de promociones, podemos hablar de autores que jalan a otros y esto es lento, no hay Prisa.

SRA: Volviendo a Los fanfasmas de la paslón, además de Ramón López Velarde, Salvador Novo, Alí Chumacero, José Emilio Pacheco, Sor Juana, infiuencias que han tatuado tu

vida, creo percibir influencia de la poesía inglesa. ¿Por qué no escribiste algo sobre ésta, sobre Eliot, por ejemplo?

'

JJV: Creo que si revisamos la poesía mexicana, T.S. Eliot y Ezra Pound, sobre todo el primero, se mexicanizó (no sé cómo se llevó a cabo eso); es dec¡r, casi te d¡ría -y antes lo decía con mucho miedo, ahora ya no tanto- que Eliot eslá más presente en la poesía mex¡cana que en la estadounidense, su ¡nfluencia es más categórica.

SRA: Si lees las versiones de Tierra baldía y le quitas el nombre, pasaría por un autor español.

JJV: Además, se han hecho magníf¡cas vers¡ones de este libro, de Mueñe en la Catedral, de Los hombres huecos, y es como el nuestro. ¿Por qué no hablar sobre estos autores? La verdad porque no me siento con el dom¡n¡o de la lengua. Es decir, se me hace muy peligroso publicar un ensayo de un autor cuya lengua me es un tanto ajena. Eso me da mucho miedo, porque s¡ento que muchas cosas se me pierden. Un aspecto que sí contemplo, que en el último ensayo ya está inclu¡do un Poco, es el de Francisco Cervante§, en donde empiezo a incluir Poetas brasileños. Hablo de la influencia de Vin¡cius de Moraes, de Drummond de Andrade, de Mendes, de cómo se mete en la obra de cervantes la línea galaicoporluguesa. ¿Por qué? Porque es una lengua con la que me he familiarizado. Pero la lengua inglesa, no sé. Admiro tanto a esos poetas y la hablo mal, la leo un poco mejor, Pero

no me siento b¡en tociavía para hablar libremente sobre Eliot. Tuve la osadía de trabajar a Pound. Lo que me preocupó a mí en esa traducción, fue el pr¡mer Pound, el que recibe ¡nfluencias, las acepta, las trabaja, un poco como los pintores que se van a un museo a ¡mitar, a la manera de los humanistas. Pound hizo lo mismo; el joven Pound no t¡ene ninguna reticenciay empieza a tomar, y a tomar de todo el mundo- Entonces tú dices: "Es Sw¡nburne", no importa. Es Swinburne pero es Pound, y toma y toma, y sin ese tomar no hay canto, o no hay Cantares. Pero ahí hay una juslificación, estaba hablando de Pound.

SRA: En cierta medida, en esta conversac¡ón has transitado ya por las cuatro vertientes de tu of¡c¡o literario: en primer lugar, la vert¡ente como lector; segundo, como poeta; tercero, como ensayista, y cuarto, como traductor. ¿Por qué hablas del temor de no dominar otra lengua? Sé que estás trabajando traducción, que ganaste una menc¡ón honorífica en un concurso muy importante sobre traducción, creo que fue poesía brasileña, ¿cómo te sientes en esa cuarta vert¡ente de tu ofic¡o?

JJV: Pues muy emoc¡onado, la verdad me gusta mucho. Creo que nació de una necesidad, de una voluntad. Tú habías mencionado la palabra voluntad y yo creo mucho en esa palabra. Una voluntad creativa, una voluntad de trabajar, de hacer.

Cuando estaba en El Paso, Texas, haciendo la maestría, tenía el tiempo muy cuadriculado: una o dos horas libres, lenía que dar una clase, ir con mis alumnos a las asesorías, y dije: 'Bueno, ¿qué hago? No puedo hacer un poema en dos horas, es imposible, ¿no?' Porque a veces me quedaba en un solo verso y ya era hora de irme. Lo que sí pude hacer fue traducir, me llevaba un dicc¡onar¡o, me ponía en un texto y haber qué salía. Doblaba la pág¡na y a las otras dos horas le seguía. Pero la poesía brasileña se me reveló y se me sigue revelando, es un universo muy amplio y muy rico, muy d¡st¡nto a nuestra poesía de la lengua española. L¡teratura portuguesa conozco poco, pero la brasileña me sobrecogió y me siento bien, me gusta.

Siento que hacer traducción es como un trabajo cívico, es meter a nuestra lengua todo lo que podamos, hacerla más ancha, más grande. Es un trabajo cív¡co, a la patria. Así considero el trabajo de traducc¡ón.

SRA: Por últ¡mot ¿tienes proyectos?

JJV: Trabajo en dos cosas grandes: una creo que está cercana a terminarse, es la antología de Manuel Bandeira. Es muy grande, son cerca de 90 poemas que tratan de cubrir toda su obra, el título a mí me gusta mucho. Preparación para la rnueñe.

Bande¡ra es un poeta que a los 18 años se le dijo que iba a morir y eso lo hace ser poeta. V¡vió toda su v¡da con la certeza

de que se ¡ba a mor¡r, tenía un pulmón muy mal. Pero llega hasta los ochenta y tantos años, deja una gran obra, porque siempre estuvo a punto de morir. El otro proyecto va en plena juventud. Es un ensayo en torno a Góngora, cercado por sus contemporáneos, tanto del siglo anter¡or como de su propio siglo. El eje del ensayo es él; recorro desde Boscán hasta llegar a Sor Juana (siglos xvr y xv ). Son sólo esos dos proyectos.

Proyectos que seguramente veremos muy pronto. Por el momento, el caset se acaba, Minerva Margarita espera a José Javier, celebrarán el cumpleaños de Ximena. A loda prisa intercambiamos libros, revistas y buenos deseos.

De regreso a mi casa pienso que t¡ene razón,

Tecate es una casa inmensa, un laberinto, un parque público, la historia de aquel adolescente que se fue y jamás volvió.Y

Rosa Espinoza Galindo

Atravieso un Ualle todavía reverdecido porla ltuui4 continúo

con la aridez deldesierto, piáratn o solitario que ofrece contundente,

et contraste; y sin poder evitarTo, muy a pesarde mí, paso por La Rumorosa. Ése es mi ca¡nino a Técate. Ése es a¡nbién, a pálSd/e que habita en muchos de los

lienZOS de Átvaro Btancarte.

paci.n¡cia a qre pasen los estr"gos que me produjo la sinuosidad del camino (imposible hablar así). Con la m¡sma calma at¡ende mis Sestos cuando, entre cubículos Y salas, busco el mejor lugar para una entrevista. Escojo su taller.

Desde la primera palabra que articula siento que no le Susta hablar de su experiencia como única.

Piensa que al nacer, cualquier individuo percibe los colores, s¡ente la vida. Y digo: "Es cierto, a través de los sentidos nos enfrentamos a elta y la manifiestamos con lo que más nos acomoda".

A Blancarte le acomodó muY bien hablar con sus manos. Cuando niño, con un poco de barro en sus dedos, inició un diálogo consigo mismo que se prolongó de lo íntimo a lo colectúo, sólo para decirnos cómo es que toma la vida.

Pregunto por sus inic¡os.

Recorre sus recuerdos -lo veo en sus oios, que se pierden en un punto lejano y vueVen-. lnsiste en que sentir es lo que lleva al individuo a expresarse.

Sobre el primer material que utilizó dice: "Fue el barro. Básicamente me inicié como escultor. Cuando niño comencé a hacer figuras. Me acuerdo de una película muy ant¡gua sobre dinosaurios. Me impactó. Tenía seis años Y comencé a moldear figuritas Prehistóricas.

"Lo que en realidad inicia a cualquier pintor es lo que ve. lo que siente -dice Alvaro-, Y s¡ la forma de expresión es a través de las manos, comienzas a hacer alSo con ellas. Es como una reacción psicomotr¡z, el cerebro Y las manos juntos. Creo que asi se han iniciado todos, o Ia gran mayoría de los artistas. "

El cine le motivó al PrinciPio, cada película que llegaba a su pueblo le hacía tomar un Poco de lodo o plastilina, para darle forma a sus

ideas. Pero seguro que también fueron el paisaje, los colores, Ias formas, todo. El Pintor tratando de ubicarse en el joven escultor que fue, piensa, y no hay duda, está seguro que sí, que pudieron ser muchas cosas, pero su fin más inmediato en la plástica es el afán de comunicarse, "la necesidad de decir lo que tiene uno Por dentro. Algo, que si no lo sacas te revienta".

Y desde luego -digo Yo-, el afán de trascendencia.

Por algo no se detuvo en la plastilina de su infancia, Por algo profesionalizó un of icio, prolongó su diálogo.

El verdadero incio del p¡ntor

Uno de esos días, en su natal Sinaloa, donde hasta ese momento no había escuelas de arte, Y donde, por sus propios medios, siguió "en lo suyo a su modo", llegó a la Unúersidad Autónoma de Sinaloa (uAs) don Erasto Cortez Juárez.

"Me integré a su gruPo -me cuenta-, pues inv¡tó a un maestro de escultura, y como eso era lo que me ¡nteresaba, me ¡nicié en su taller".

Ése sería el comienzo de su estudio más formal. Pero en todo camino, et azar arrastra, cambia el rumbo. Lo que conocemos de Blancarte es su pintura. Las circuns' tancias lo hicieron, quizás acertadamente, dar un giro en su forma de expresión. iQué le hizo cambiar de técnica? Lo invito a recordar.

"El maestro de la UAs -resPonde- se tuvo que ir Por razones políticas. Yo seguí haciendo las cosas solo, por m¡ cuenta. Al reabrirse eltaller, comencé a P¡ntar porque no había espacio Para hacer escultura".

Y es como Pintor que su obra ha trascendido. Como creador de Personajes, espacios, ha hecho de la plástica su proyecto de v¡da. En su

natal Culiacán fundó la Escuela de Artes y Oficios de la Universidad Autónoma de Sinaloa. DesPués obtuvo una beca libre Para hacer estudios en EuroPa. Estwo en España, Francia e lnglaterra, visitando las escuelas más importantes, via¡ando.

Luego de ese intenso recorrido llegó a México, D.F., donde dice: "Me sentí como pez en el agua". Una vez instalado ahí con su familia, formó la Casa de la Cultura de Tepepan, Xochimilco. Eso le dio oportun¡dad Para hacer Pintura, escultura, cerámica, grabado Y, sobre todo, para Proyectarse Y lograr c¡erto reconoc¡miento, que hasta la fecha mantiene vivo,

En los sesenta, la efervescencia políica penetró por los poros a casi todos los mexicanos jóvenes. Átu"ro no rompería cón ese esquema. Vúiendo en Sinaloa, sin poder evitarlo, se involucró en la d¡mámica sesentera. De ello habla sin esconder su emoción:

"Participé en el 68. Algunos maestros de la Escuela de Artes Y Oficos de la uAs aPoyábamos a los estudiantes. Hicimos acoPio de bombas Molotov, íbamos a man¡festaciones una vez Por semana, peleábamos con los Halcones (que también hubo en Sinaloa), eran Pleitos con lacrimógenos, golpes y macanazos. En la escuela nos quitaron el sueldo, obviamente.

"Después de los muertos, la cosa se calmó. Se arregló todo más o menos. A mí me ofrecieron la escuela nuevamente, no la Podía hacer funcionar nadie. AcePté porque tenía la consigna de llamar a los maestros en el exilio. Baio esa condición me quedaba. Y regresé. "La cosa polít¡ca sisuió. Después de un tiempo veía que en la escuela Ya

no se hacía arte, trabajaban sólo dos gentes, los demás andaban en la grilla. No me dejó de interesar la polit¡ca, pero p¡enso que si quieres hacer arte político, tienes que hacer primero tu revolución técnica y después puedes ponerle cananas a lo que hagas".

Para alguien que sobrevúió las experienc¡as como las que Blancarte pasó, lo que seguía era su consolidación como artista. Para ello, la estabilidad, el equilibrio, son indispensables. Después de una agitación evidente, necesitó el lugar adecuado para relajarse y forjar un futuro más dinámico en lo profesional. El h.rgar perfecto para él: Baja California.

"Llegué a Baja California con el fin de pasar mi obra al otro lado. El mercado en la ciudad de México era de Nueva York, Chicago, Wiíshington, Miami, donde hasta la fecha tengo los coleccionistas más im po rtantes. "

Pero la llegada a un lugar es siempre un enfrentamiento, un "encontronazo" con una realidad determinada. Áfuaro cuenta to que fue su llegada por estos lares. Describe brevemente lo que fue y es la plástica en el estado.

"Llegué a Tecate en 1986, para entonces había una plást¡ca un tanto deficiente. En Tijuana estaba muy floja, a nivel de terc¡opelos pintados. Había una que otra obra que podía ser arte, pero la mayor parte de los trabaios eran comerciales, no tenían la fuerza que t¡ene ahora.

"Mexicali ha contado con una escuela de Bellas Artes desde hace 30 años. Ahí se formó Sente tan importante como Rubén García Benavides, Carlos Coronado Ortega, Manuel Aguilar, Salvador Romero. Esta ciudad two, durante muchos años, el estandarte de la

Lo que en realidad ¡nic¡a a cualgu¡er pintor es lo gue ve, lo que siente, y si la forma de expresión es a través de las manos, comienz¿rs a hacer algo con ellas

pintura y de las técnicas plasticas. En fotografía sigue siendo muy importante, también Tijuana; pero no le pide nada un lugar a otro.

"Pasado el tiempo, en pintura empezó a surgir otra cosa aquí. Part¡cularmente en la zona TijuanaTecate hay una gran convivenc¡a. Sobre todo los art¡stas que buscan al8o, la gente joven que p¡ensa, que está informada.

"Pienso que en p¡ntura existe un buen nivel, hay artistas con personalidad muy fuerte. Aunque soy de la opinión de que falta mucho conocimiento de técnicas. La escultura necesita fortalecerse, no hay espacio para ésta. En el centro del país se comenta que algo está pasando en esta esquina, abandonada por tantos años.

"Considero -ubicándose en un contexto general- que en la plástica a nivel nacional se pueden ubicar cuatro lugares muy ¡mportantes con características diferentes: México, D.F., Oaxaca, Nuevo León y Baja California. Estoy hablando de Baja California como la más nueva, pero con un gran futuro."

Mas allá de lo que es el desarrollo de la pintura en una región, está lo que

puede generar el espacio donde se ubica. En Blancarte fué la necesidad de encontrar un lugar estratég¡co, como la frontera, lo que lo tra¡o aquí. Pero no pudo evitar sentirse seducido por las formas y el color de esta tierra"El paisaje de Baja California --<oncluye- me ha dado un nuevo color, una nueva textura, Antes lo veía árido, no me gustaba, ahora lo veo con otros ojos. Me impacta mucho La Rumorosa, sus volúmenes, el desierto. Creo que eso es lo que en verdad te influye. Ni el pa¡saie ni los colores te los puedes sacar de la bolsa".

Cada vez que uno tiene la oportunidad de recorrer esta tierra, reconoce en el color de la tarde, en el pelume del olivo, en la suavidad de la tierra, o en la composición de las piedra!, lo que tanto evoca Alvaro con su pincel, en sus días de bajacaliforniano.

Ákaro Blancarte ha expuesto su obra desde 1972 en diferentes galerías y centros culturales, como en la Galería Dr. Atl en su natal Sinaloa; en el Centro CuturalJosé Martí; en las galerías Arte del Tiempo y Pedro Gerso; en el Poliforum Cultural Siqueiros, en la ciudad de México; en la Casa del Arte de La Jolla, en San Diego, California; así como en el Museo de Arte Moderno de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, y en la Galería Espacio y Arte del Centro de Extens¡ón Universitaria en Tecate, donde actualmente radica.

Es miembro fundador de la Comrsión de Planeación del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes del estado, asesor de arte de la revista Yubai, y maestro fundador del Taller de Artes Plásticas de la uABc en Tecate. En 1996 se le otorgó el Reconocimiento al Mérito Académico en el área de artísticas.Y

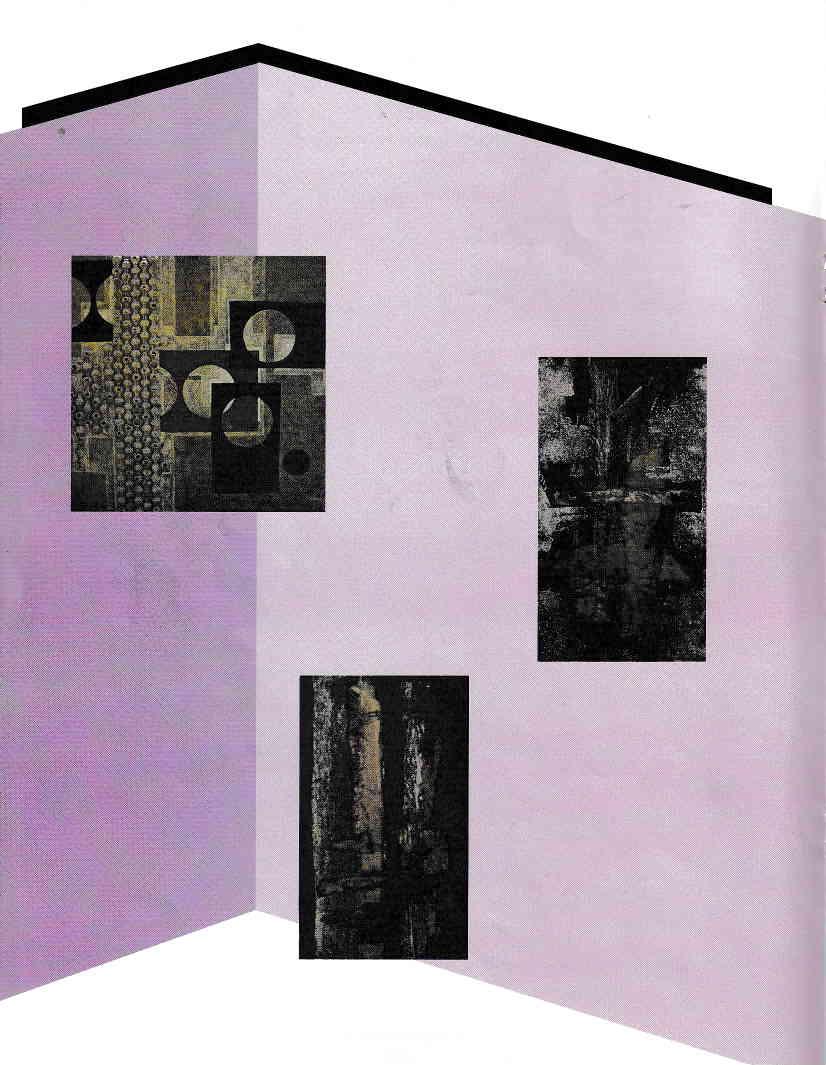

la mujer pitón

Texturas y colores acúlicos s/tela, 180 x 180 cm. 1984.

Collage-s/madera, 30 x 60 cm, 1996.

Espacio y forma

Texturas y colores acdlicos s/tela (collage), 180 x 180 cm, 1983.

Co age 3

Collage s/madera, 30 x 60 cm. 1996.

Collage 1

Collage s/madera, 30 x 60 cm, 1996.

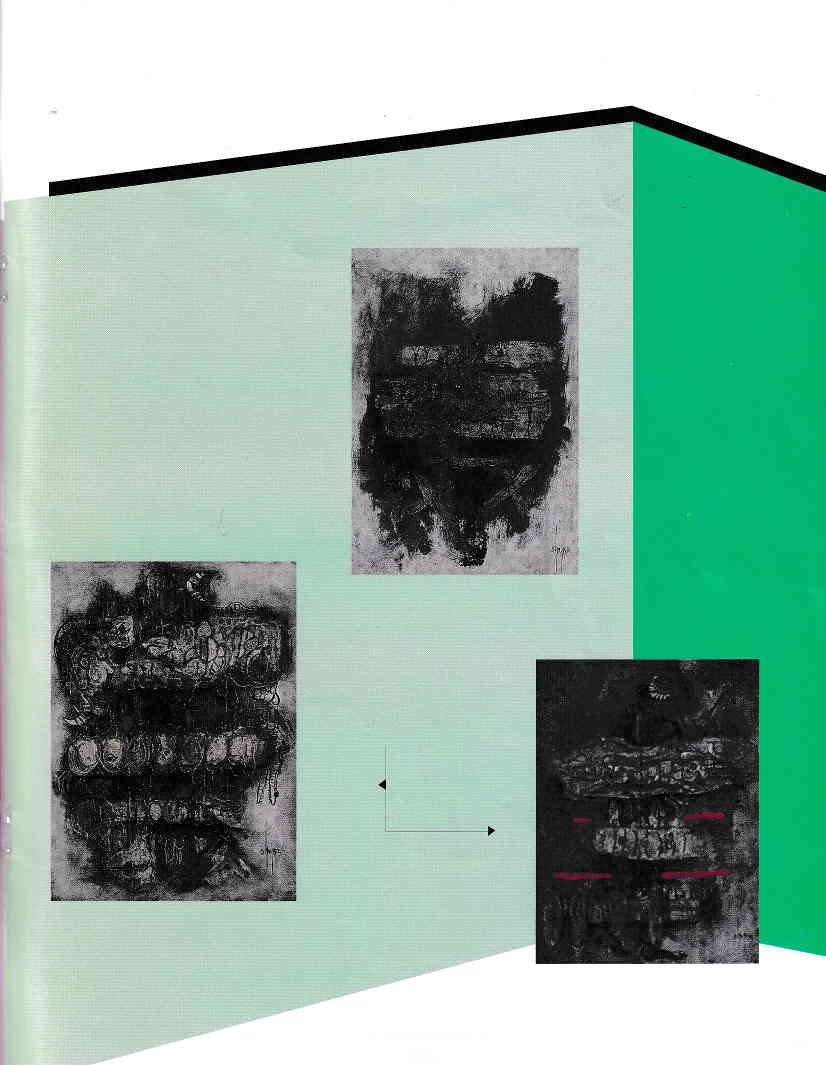

El paseo del caimán 2 Serie Paseo del caimán. texturas y colores acrílicos s/papel, 40 x'7O cm, 199'7

Hombre c aimán- c aimán homb re Serie Paseo del caimán. texturas y colores acrílicos s/papel, 40 x 70 cm. 1997.

El paseo del caímdn I

Texturas y colores acrílicos s/papel, 40 x 70 cm, 1997

El paseo ilel caimán 4

Texturas y colo¡es acrílicos s/tela, 40 x 10 cm. 1997

La tortuga Collage-s/madera, 60 x i20 cm, i997

34

Fluye fugaz la noche transparente eterna

sobre mi corazón des atraigado crece y decrece la esperanza un talle de mujer inquieto danza al compás de los grillos

35

Una vez más, levanto Ia" voz alborozada y reftendo el oficio de removet lunas que se coagulan en flrs nalgas

Es tu cuerpo, Iibto de cabecera que noche a noche abto págp.a favoita que releo una y otra vez lectura dominical obligatona compaieto de tardes erguidas y atrugadas en las que el Sol azuela dettás del campanario cuerpo inconmovible y solemne como las pastas de la Biblia de mi abuelo cuerpo gtacioso y ágrl como el tránsito holgarlo del bordco

Sí, tu cuerpo es libro abierto en el que asumo deslumbrado el único paraíso posible

36 38

Desmadeiada la madteseh.z de tu vientre dormita

Etguido mi deseo espera que despierte

Puntual liega mi sed hacia tu boca que dispendiosa se dispone a destilar el beso

* Fragfiekto del poemaio de igual título. Obhlvo lo mención hoxorífca en el Concurso de Poesía, Cuento y Ensa)o, convocado pot el Deparloñento de Actbidades Culturales de eskt universidad el año pasado

Detienes la otilla de1 soplo con el tacto ftío de la hota. Tus dedos como varas distinguen a quieo te Ptonuncia.

Te a-limento con hoias secas, éstas que gfitan cuando ias piso, hermanas del espeio que ugila tus pasos que vigila al signo que camina sin vette.

Te alimento con poemas con los cuatro Puntos card:nales con la hie¡ba del insomnio.

Pronto sabrán el final de este silencio.

* Poetd ñealon¡d, et editom de h nuisla Er gtatüt

Aiguna vez pensé que el viento entratía libre por mi costado rzquierdo, hoy dudo, hoy mutrlo a las estrellas que son espía §el del uempo, del sueño que nos hereda un miedo a vivir - a pesar de1 cambio.

Con una mano palpo esta tarde que vive el exrlio de caü dia; con 1a ofta, oculto el paso de luz e1 paso de la libertad no petmitida; ésa que nos besa los labios mientfas nos consumimos. Hoy llamo a 1as frases para que llenen mis ¡alabras. sílabas sin nota que cicatrizan con el grafito. No puedo dominar el silencio.

Mi padre iuchó cue4ro a cue{po con dragones no pudo halTarla ra¡a coffecta sobte nenúfres y estanques decepcionado besab¿ salamandtas y lagartrjas, r'ada, su armaduta terminó pot oxidatse en Ia ultima torte del castrllo.

La pnncesa que iba a ser mi madte se enamoró de un sapo ctuel que 1a arrastó a leejos pantanos y no nos vio ctecer.

*Pletd ,nexiq/t,:r¡e, Md;¡a en la cr./dad ds Tila"a

Desolation row

Venden postales de1 ahotcado pintan los pasaportes de café el salón de belleza se llenó de marineros el citco liegó al pueblo y aqü üene ciego el comisario lo tienen baio trance rüra mano amarrada al camrnante de la cuerda floja la otra efl sus pantalones y el escuadrón antrmotines está inquieto necesita un lugar a donde ir mientras señora y yo nos asomamos esta noche desde las f,las de 1a desolación.

Cenicienta patece tan fácrl sondendo su so¡tisa de te conozco mosco y posa:rdo sus manos en su bolsillo ttasero al estilo Bette Daus entonces entra Romeo grmoteando me p,rece que me perteneces y algruen ie dice mi amigo estás en lugar equivocado mejot es que te vayas y el único sonido que permarlece después de que se van las ambulancias es el de la Cenicienta bariendo en las filas de la desolación.

Ahora la Luna está casi escondida las estrellas se empiezan a ocultar hasta la dama de la fortuna se ha llevado las cosas para dentro Todos salvo Caín y Abel y el jotobado de Nuestra Señota

todos hacen el amor o espetan la lluvia y el buen samaritano se adorna se ahsta pata la función iá a1. car¡xal esta noche en las frlas de la desolación.

Einstein disftazado de Robin Hood con sus recuerdos en un baúl pasó por aquí hace una hota con su amigo un monie celoso, se veía inmaculadam ente espantoso mientras gorreaba urr crgarto después se largó a mordisquear las tubedas y a recitar el alfabeto ahora ¡i siquiera pensadas en mirarlo pero fue famoso hace largo trempo por tocar el uolín eléctrico en las filas de la desolación.

El doctor mugtero mantiene su palabra dentro de ula taza" de cteto peto todos sus pacientes asexuados, úatan de hacetla expiotar Ahora su enfermeta, una petdedora local, está encatgada de consewar el cialuto y también de mantener 1as cartas que dicen ten pieclad de su alma todos tocan en srlbatos de a centavo 1os puedes escuchar slibando si inclinas it cabeza 1o suficiefltemente leios rle las fil¿s de la desolación.

Ctuzando la calle han cla¡,ado las cortinas se preparan para el festín el fantasma de 1a ópera 1a imagen per{ecta de un sacerdote a cucharadas altrienta a Casanova

para hacerlo sefltir más seguro entonces 1o múará¡ con segundad propia después de envenenatio con palabtas y el fantasma gdta a muchachas flacas salgan de aquí si no lo saben Casanova sólo está siendo castigado por n a 1as filas de la desolación.

Ahora a la medianoche, todos 1os agentes y la tnpulación sobrehumana salenaaprenderatodos ios que saben más que e11os y después los traen alz fábnca donde la máquina de rnfartos es ar¡.arr¿.da a sus hombros y eritonces el queroseno es bajado de los castillos por vendedotes de seguros que 11 a checar que nadie se escape a las filas de la desolación.

Aiabado sea el Neptuno de Nerón el Titanic parte aI amanecet todos gritan ¿de qué lado estás tu? y Ezra Pound y T.S. Eliot se pelean en 1a tore de mando mientras cantantes c1e calipso se burlan de ellos y pescadores sosttenen flores enüe las ventanas del mar donde adorables doncellas flota¡ y nadie piensa demasiado en las filas de 1a desolación.

4

Agosto se desploma sobre nuestta cabeza como la ta de un rarón traicionado, de un cómplice vendido.

Algunos prefirieron marchatse

con su mujer y sus hijos a cuestzs.

Los demás nos cluedamos entre vapores y charcos de sudor, esperando.

5

Desde temptano e1 So1 hunde sus dientes en la piel, hace sudar 1as piedras.

De l.apores y polvo

1a planicie fabdca su parsaje; de nuestrzs ca(lvaflas en éxodo asechado se adereza.

Nos madura el calot 1a calavera ó Cuentc¡ de nuevo:

¿cuántos gtanos de arena tiene esa otilla? ¿cuántos muertos recuetda esta tierra de nadie? ¿cuántos interminables dias alcanza este vetano?

*P\¿tn ¿ ;nre¡l&ÍJoa /abom e¡ ld E¡cuela & Hrndil;dadet' u,zBC.

Celebración del chacal (Fragrnento)

Un elefante azuf con alas blancas

Una hostia castgada el brazos de la gtan sombra una guirnalda y un cuchillo hétoes bisexuales, saludos de lengua entre ufla gota de cognat ¡Heyl hazte noche, la fuente que se calla es rigor de nuesüas aguas.

Esta congregación de ángeles que escapari son eJ oio onental de otra ventana, aristas hacá los pisos anteriores a 1a tespración.