44 minute read

RIVISTA BIBLIOGRAFICA

all'igiene pubblica e privata come contro le epidemte.

Questo volumello è suddiviso in va r ie parli: nella prima tratta dei microbi in genere e particolarmente di quelli patogeni ; nella seconda, delle principali malattie infettive che ess1 producono; nella terza, della profilassi medica e legislativa delle nella quarta, della loro cura quando non fu pos<>ibile preveni rl e od evitarle.

Advertisement

È un libro scritto in modr, facile e chiaro, e tratta a fondo l'argomento di cui si occupa . Esso è di poca mole, ma d i mollo pregio; e noi auguriamo al benemerito autore che il suo lavoro possa acquistare presto la diffusione che merita e la popolarita cui

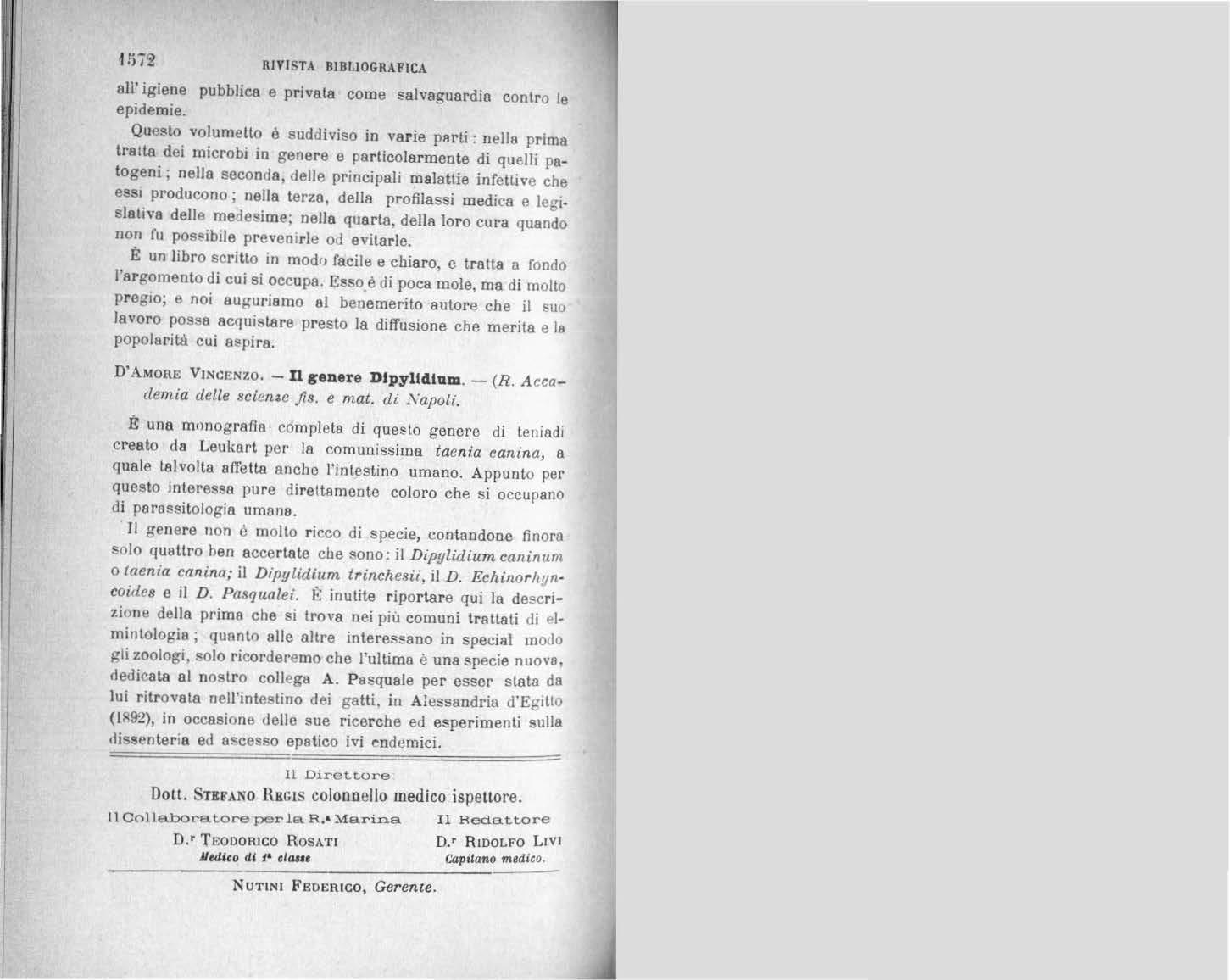

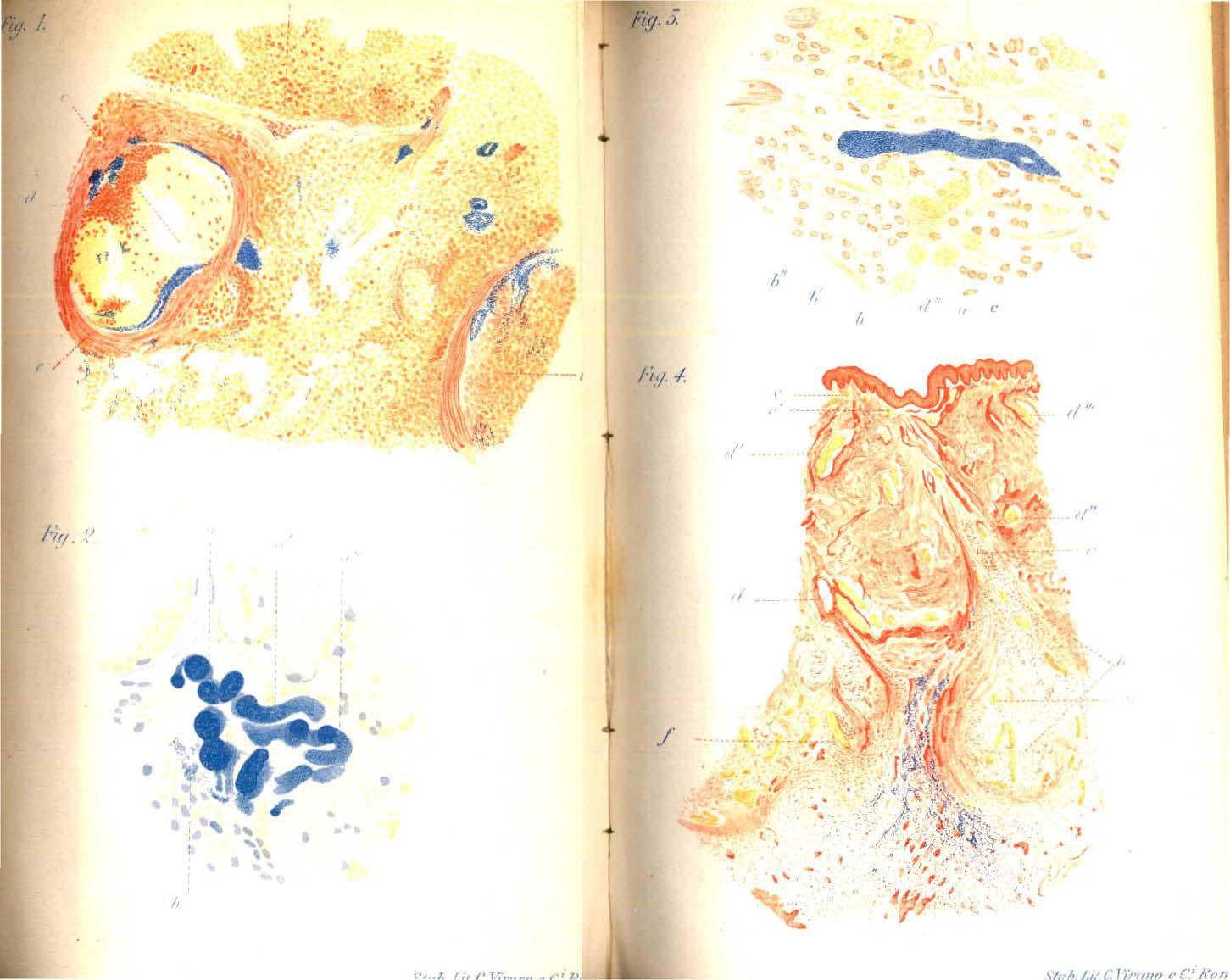

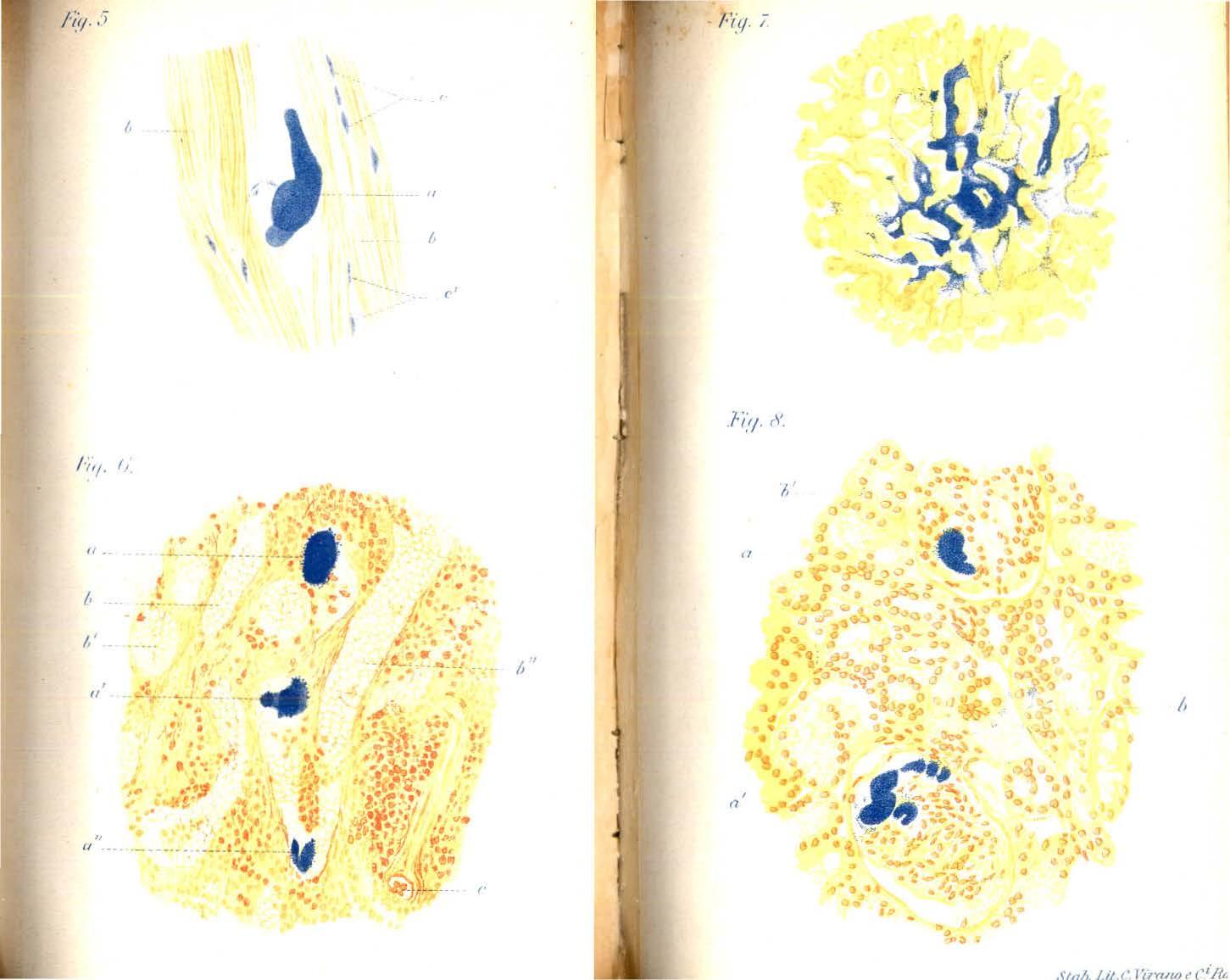

D'AMORE VINCENZO, - U gen e re Dlpyltdlum .- (R. A ccademia delle scienae jis. e mat. eli Aapoli.

E una monografia completa di questo genere di le11iadi creato da Leukart por· la comunissima taenia can ina, a quale talvolta a/fetta anche l'intestino umano. Appunto per questo intet•essa pu re direttamente coloro che s i occupano di parassitologia umana.

Il genere uon è mollo ri cco di specie, contandone finora solo quattro ben accertate cbe sono: il Dipylidium caninum o taenia canina; il Dipylidium trinchesii, il D. Echinorh yncoùles e il D Pasqualei. inutile riportare qui la descrizione della prima che si trova nei più comuni tralla li di t-1mi ntologia ; quanlo alle altre inleressaoo in special moclo gli zoologi, solo ricorderemo che l'uHima è una specie nuo\'8, rledicata al n ostr o collega A. Pa squale per esser stata da lui ritrovata nell'intestino dei gatti, in Al essandria d'Egitto (Lf\9-2), in occasione delle sue ri cerche ed esperimenti sulla dissenteria ed &!;cesso epatico ivi I"Odemici.

11 Diret.t.ore

Dott. STEFANO REGIS colonnello medico ispettore.

11 Collabora. Lore per la. R .• Marina

D.• TF.ODORICO ROSATI

Jled,co dt t • cl a.,e

NUTINI FEDER ICO, Gerente.

Il Redattore

D.• R IDOLFO LJVI Gapltano medico

SUPPLJ.,;\lE;\1'0 Al, n - tk'l3 dtl Gwrnale mediCv cl<l RtgiO liserclto e cldld Rram llnrirw

N 64 . - Militari di truppa da tnvlarslln licenza di o onvalesoenz a.. - (UirPzione f!t>IWI'81 · lev• e truppa).

- 7 giugno. - (Gio r nale Tttililar·e u(jlcml,., pubblicato 1l 10 giugno l!:'!J:l, 20•, parte :!").

!>nlu zione del duhbio ;:ollt>valcrsi, !'A i eomnnda nti cloi O<l i di r eLtori tl••gli mdital"i prima eli accorai un mililat·c ùi truppa la licf'nza di cn"'·alf';:renza rnal allia òebbano arc•·rtnr!>i, me liaule r\!rlifìculo del in' che la di lui i m ezzi d1 per rnantenerlo durante In licen:r.a medesima, lo Mi nistero manifeHta che non debba anche 10 lnl caso richiesto alcun cel"tilìcuto, ma ba'<ti la d1chiarazione militare di cui trallnsi, interpellato. osta po1 che, qualora un milita r e, dopo esser e stato in licenza di convalescenza in fa miglia, facesse cor e di non p oter contin uare a l't·uii'O della licenz1:1 por ncanza d1 mezzi di sussistenzll , e perciò di rientrare al co•·po pr1ma tlella scadem:a della licenza sle"sa, richiamato alle a r mi ed, ove occo•·ro. r icoverato in un -uv,,.<u di conva lescenza per il r estonle della licenza congli.

E ciò in analogia di quanto e disposto nel § :>00 dell'istrucomplemenlal'e al sul rf>clulamenln, qual e m odificato dal1".4tlo N. t a:? dello ;:corso annn 18!!2 l et· le di convale!'cenzn concesse 111 a l'assegna di o, ed a senso del vigenlfl regolamento, del 30 nobre 18!.12, per le licenze uel r egio esr>rcilo, nPI quflll' non e appunto riprodotla la che era contenuta 65, leltet•a b) ciel r Pgolamento del 1• secondo cui t>ra r ichiesto il preclello certificalo le licenze ordinarie.

fl Ministro - PELLOUX

Ctrcolnr·e N. 84 . - Corso d 'latruuone per gll alutantl41 sanità. delle tntermerle reggimentali e presldlarte _ (S.,grel.srtato !.{enerale). - 1:l luglio. - (Gwrnale mil!tarr llf/lrirtle, pubblicato il 15 luglio 189:{, riispensa pat·tc

A com11nnento della riserva contenuta nella Circolare l\. 12 del ('Otorente anno, il M inistero ba determinalo che, per qu... l:'t'anno. il corso rl'islruzione negli osped!lh mililllrt pei !"oldati osptrantt atulanti dì saniLlt dei regaimenti di fanteria (IÌIH'a, bcrMf(liel'i e alpini), di cui a1L1tlo 4.'>0 tlellft Raccolta rlel Giornale M ilitare, abbia princip:o al t• ollohre proc:;simo, l'erma re!"l.sndo la clurata di tre mt'st del suùJetto

Tal e disposiziotw s'intl'nde applicata ancora ai dislrt>tll mt· !ilari, pet' gli atutanti d1 sRnita da destinarsi al!e infet·merie presidiAril', da essi distraili amministrale.

!l Mùtisfro - P F:LLOUX.

Atto N. 115 . - SE RVIZIO SANITARIO MILITARE. -

Zalnl d1 unità. per t battaglioni di mtu zl& territoriale . - 1:} luglio. - (Giornale mìfitare u(jìciale. pub· bllcuto il i5 luglio 18!J:i, dispensa ::!8•, . l").

I l Mini c:;ter o ha determinalo che gli zaini di sanitil, compresi rra i matPt·iali di dei batlaglion. di milizia territortale, non nel lor o car tcamenln nè il per nè la lanterna, benché essi zaini, sia no a rtpal'ti di L!'uppa sp!'ovvisli di copp1e-cofa01 di $1\iliti'L

Il .'l,{inisiro - PELLOUX.

Alto N. 1 45 . - SERVIZIO M ILITAHE .• ., Informazioni •ullo stato •ani tarlo del comuni . -:Il agosto. - (Giornale militare ufficiale, pubblicato il 2 seHemhre l 8!l:l, dispeu$a :w, par te 1 ').

Ad evi tare i d anni che potranno facilmente ripetersi, come sono alt r a volta accaduti, per la inesatta o manCHta conosce rlZa da parte delle autorità m ilita r i dello stato sanitario ed a ffin e di ottenere la necessat·ia coordinazione attuazione delle misure profilattiche in caso di epi0 di malattie il Ministero dell' inter no, su ri1li quello della guerra, ha .inter es;;ato le ammini!;traromu nali a fornire alle autorità militari Je più esatte te notizie che loro venisser o ri chieste sullo !lani ta r io dei comuni.

Ministero r accomanda quindi vivamente alle automilita ri di assumere sitratte informazioni tutte le voltfl nell o interesse della salute delle truppe. lo ct·edano e specialmente in caso di spostamenti pE)r campi z. 10n e e g ran dt mauovre, transiti per località soc:;pette, ti, nuovi reclutamento, ecc., affinch•'• n o, ove occorre, ordinare pe1· tempo le misure prorichieste dalla ci r costanza. n Minist r o - PEL.LOUX.

N. 158 .- SERV I?:IO SAN ITA R I O MILITARE. -

Ag giunt e e varianti all 'elenco generale e tarlft'a del medlolnalt e delle sostanze acce s sorie . - i o otlobre. -(G iorna le militare u.f.ficiale, pubblicato il 7 ottobre 189:3, dispensa :l7•, parte 1").

te l'adozione nel servizio sanitario militare del nuovo dei medicamenti - e le variazioni dai nuo\'i d'apr;alto nel prezzo delle sostanze medicinali ed o alle varianti s i noli che il .fosfato bisodico, prima nell'Elenco, e pur<: nel Ma nuale dei roedicamentt, d'uso esclusivo della farmacia centr ale, viene posto fra e di "pr el e vamenlo facollativo »,s tante il suo imnell a pt•epar uzione dell'acqua distillata. n oti altresì relativamente al solfato fe r roso depu r ato ta to), che par ti 61 di esso corrispondono appt•ossima- livamenle a parli 100 Ji quello cristallizzalo (a 7 molecole di acqua) e che, perciò, nelle pillole da carbonato ferro!'o preparate col solfato Corroso da!>idralalo la propN'Zione rlel carhonato ferroso é di circe 10 centigr. pea' pillola, di centige. 6, e quandi di :, centigr. circa la proporzione corrispondente di ferro.

"'"'nr•A di uso in detto servizio - il Minister o ha deterche neli'ElPnco general e e LariIfa in per l' r\ t lo del 1892 sian o fatte, a datare dal 1• ottobre corrente, te e vnrianli indicale nd prospetto al preA tto.

La farmacia centrale rolla d11La df'l l' ottobre, i movimenti di carico e di scarico pa·escr1lti 5i2 del Regolamento di amministrazione e di coolttbilila tlei corpi 1• maggio 1885, nonché l'aggiunta sul Registro 1nod. 2:J7 delle nuove sostanze medicinali state introdotte nell'Elenco e tariffa suacceonato.

!l Mrnistro - Pr.ttocx:.

Nuovo Urom Etro

Per U •loti. ;u"e" lo•e lli m.1f!:!ion· llH>dl•'o nell'oSI• ·lale militare ,IJ l.

misua·a che l'importanza del sintomo insufficienza ref;l di giorno in giorno cre:>cc sempre ptu il di nn pi'Ol'l'rtianento semplire. rnpido etl il più possibilmente esulto. per il quale ogni medico esser in :;trndo di eseguire ripetntamenlf", $empre e dovu nque occorra. la determinazione della t}taantitit dell'ttrea nell'orina. che la della quanlilit. anche oggi, in allesa di meg lio. vien tolta, per unanime convenzione. ad esponente dell a sufficienza, o meno, dei reni per la grande depuralion e organica ddl'urganismo, cui sono dt'stinali. una diligente rivista dei numerosi procedimenti co nosciuti per la ùell'ureu nell'ori na, comprende rari lmenle perchè i clinici nhbiano fissalo le loro grandi preferPnze sul metodo vol umetril'O 111ediante l'ipohromito di sotl io fJuesto metodo, che deve intitolari:i di Knop. percl11' qu esti fu il primo ad aùoprure tal reattivo pe r il dosaggio dell 'nn'''· meglio degli altri ponderali e volumetrici che i th im ici imma'-:inarooo, pul> ad una dosatura fa101!

cile. rapida ed aurora sufficientemente quale apo.ccor.Tl' al m;dico pratico. J)ifaLli, sfrnltan ùosr per es:-.o la reawJOe del l nrea con l'ipoiJromito di sodio e· , . dalla formula seguente:

CO (N 112 ) 2 + 3 N" Br O

= 3 Na Br + CO' +:\z + ? H2 O, s i eorca eli misurare il volume dell'azoto svoltosi _ mentre

!:anidride carbonica rimane fissata dalla pronunziata akala clel reattiro e dì prcnderlo a metro dell'un•a che

:>1 vuole dosare. Dappoichì·. per la equazione. ri:mlta a CO.(N lr)' eche, perconseg oenza , gn11nru 1 iH dr uzolo vontrono a J'ti JJpr·c'"eJll'l ·e . . 60 d' n ' ' ·" , 1 gr :Hnm1 r ure a, rome c.e. :no di azoto "'' 1 d'r 11 re ·· ù 1. • _ · . n · a e, pnt ettag ratarnente, c.r ..1,' rll'l pnmo, nn cenrigr. pre··iso della seconda.

I l di rcnùer·e il metodo 10lumeLrico di Knop alla portal.l dell'esercizio "iornaliero tlell• n d' . . ' • n n Il! ICIIH\ pra - tiCa Lulto nel Lrorare l'appar·e::chio il pit't possibilmente di piccola mole e hen manrg;.:evole, da :-:en we di aml11ente alla reazione dell'ipobromito su ll 'urina (e g1tcntemen.Le sulla sua urea) ed alla misurazione rapida ed esatta dell atoto che se ne :-.viluppa.

Urll ene, uromelri, od apparecchi da se rvire al metodo di h.. nop, se ne gran numero e volendo appena appena ricordare i piu cono sr,iuti ed usitati vien fallo di $egnalare quello di Hiil'ner; quelli di r von a mercurio e ad acqua: q uello di G. Priitiger, rnodilìcaLione, forse poco fortudell'originale di Yvon; !JIIelli di c:reen e e di Mnr.;hall, rl .va r ie_Lit del primo: quello ùi ' i mpson e O. J\ pefe: quell1 d1 rdent1co tipo di A. W. di Thiern. di di (1i ll et. eli Lung e; quello di Esbach, ecc. l,'erò, stndHtndo un poco la costituzio ne ed il modo ài funzionare

!Jllesti apparecchi. si pre!\ LO a com prendere e pochi. fra essi, ve ne sono che posi\ano aùattarsi allo di sopra accennoto. I più di questi apparecchi, o perclu., troppo costosi, o perchè \'Oinmi nosi e difficilmente tntil i, o perehè compliC'ati, o pere hè non adatti d esser da chicchessia, o perchè lenti nell'off rire la misura cer cata. se po,sono riu"cire preziosi strumenti in mano dello specìali:; ta per ricerche di gabinetto, a on si adallano allatto alla volgurizzazione delle valutazioni .urometri che.

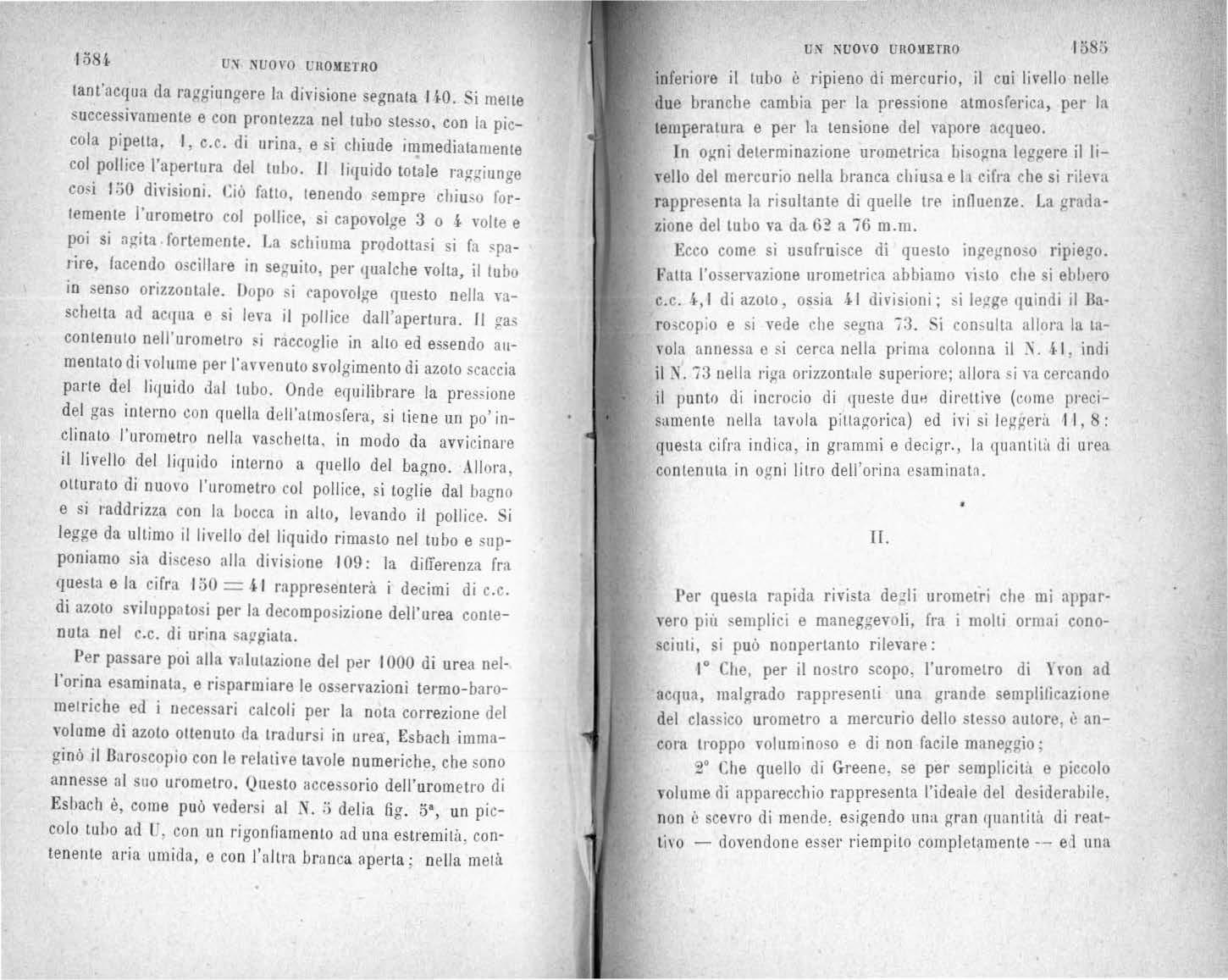

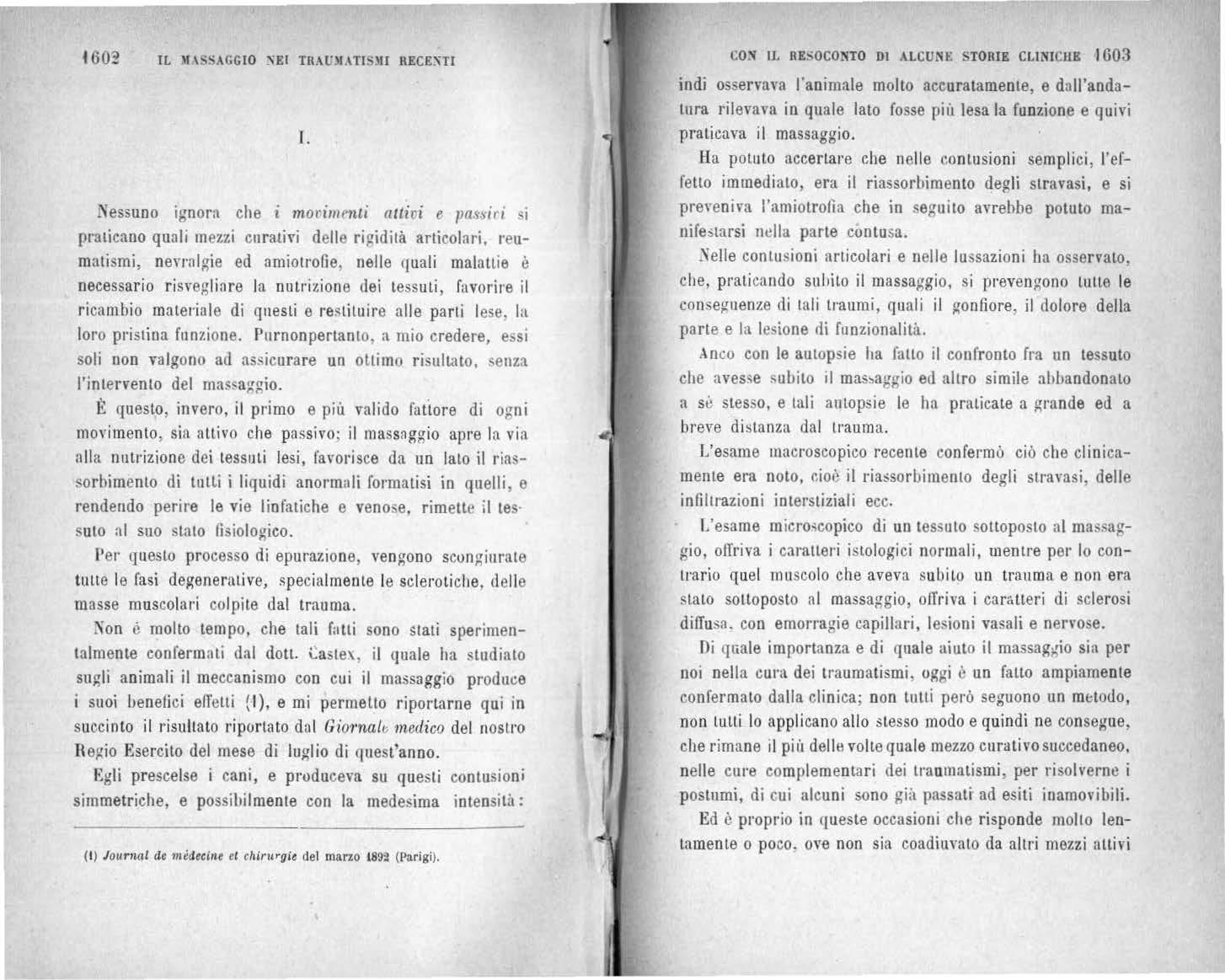

Fal'e ndo una giudiziosa scelta fra tulli questi uromett·i, a me semhra che appena cinq ue potrebbero co rrispondere in qu alche modo a tale scopo. e sarebbero: quello di \'von ad acqua, l[ltello di Greene, qnello di Crerrard , quello di .f.i ll el e fluello più recente di F.sbarh - r:tppresentati rispettivame nte dall e ligure seguenti l" , :2" , 3•, :) • - dei quali amo dare una speciale descrizione, per poter poi misurare megli o la ltJro 1·ispondcnza allo scopo.

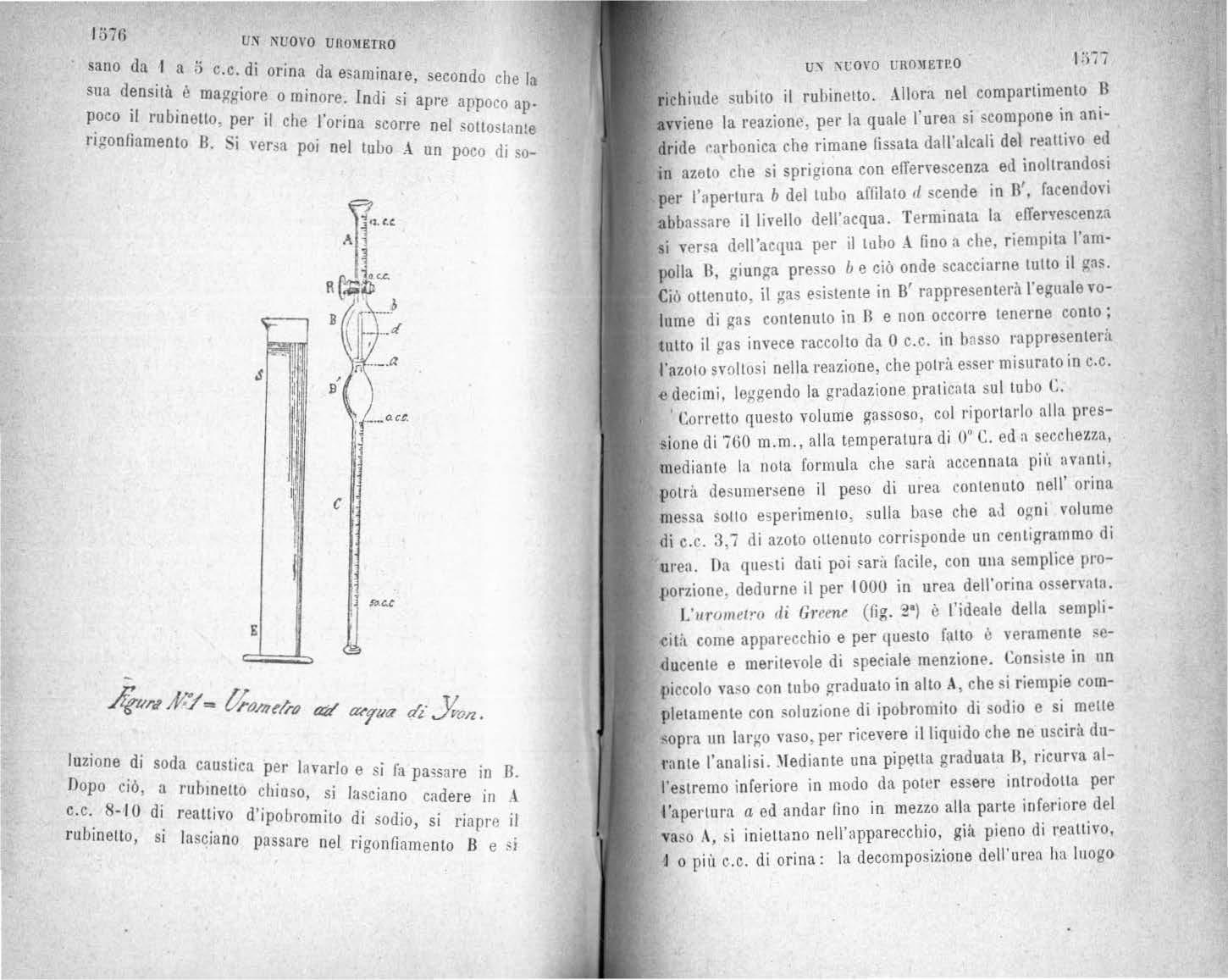

L'urometro di l'ton. ari llriJIUt J•) co nsta di un tubo.\ C di ' 'et ro, lungo ce nt. 63, diviso in due comparti, med iante il rubinetto R: il superi oro A, diviso in 12 c.c . dal hasso all'alto ed aperto superiormente ad imbuto, che serve per misurare prima l'orina o poi il reauivo ipohromitil'o; 1· inferiore, Ila l rubin etto n in sotto, dh·iso in tratti: il più IHlS!'O C, tuhulare, diviso in c.c. :iO (e decim i) nel sen"-O da ll 'a lto al il medio B' , 1igonuo ad ampolla e di uguale fo rma e capaciti1 del B più alto, prende il nome tli camrrn di reo.:ione. i adopra nel segue nte modo. Si apre il r ubinetto R, -s'immerge il tnbo C nella pr oYelta a piede ES qna!ii piena acqua, lin u a cho il livell o di 11nesta arrivi nel Lobo al p unto ti. i chi ude allora il r·uhinetLo e nel tnho A si ver- sano ila l a ;) c.c. di or ina da e:;amina sua densità è o minore. ,Ind· secondo che la ·r . • :.t apre appoco ap poco 1 rubinetto . per il che 1• •• • . otrna scorre nel sotL t't"onliamento H . . · ostante l 'ersa por nel tubo A un poco di soc , richiude subito il rubint!tto. .\llora nel compartimento H 1n·viene la reaziom' . pe1· la quale l'urea si scompone in anidri de 1'a rh onica che rimane fissata dall'alcali del rt3attivo ed in azeto rhe si sprigrona con eiTene:;cenza eù inoltrandosi per l'npertura b del tuho afCilato ri scend e in 13' , facenÙOYi il livello dell'acqua. Terminata la effervcscenz:t si ver:-a dPII'aCtJll:l per il t11ho A fino a che, riempita l'ampolla B, giunga presso be r.iò onde scaccia rne lnllo il gns. Ciò ollenuto. il gas e;;;istente in B' rappresenterà l'egnalevolnme di gas contenuto in B e non occorre teneroe conto; t utto il gas invece raccolto da O c.c. in hasso rappresenteriL l' azoto svollo!\i nella reazione, che potrtl esser misurato in c.c. la gradazione pratica ta su l tubo C. Corretto questo volume gassoso, col r·iportarlo alla pressione di 760 m.m., alla temperatura di O" C. od a secc.hezza, mediante la nota formula che sarit accennata piìt avnnti, potrà desumer,;e ne il peso di urea 1·ontenuto nell' orina messa sollo esperimento, sulla ha<>e che a,\ ogni volume di c.c. :3.1 di azoto ottenuto co rri spo nde un centigrammo di urea. Da questi dati poi facile, con una semplice proporzione. dedurne il per l 000 in urea dell'orina luzione di soda caustica per llvarlo e . J' • D p ·ò ' ' !\J a m B. o o8 c,• ' rulHnetto chiuso, si la sciano cadere in A c.c . - O dr reaLLivo d'ipolwomiLo di sod io . . :, r ubinetto, si 1 • · , sr rrapn' 1 ascrano passare nel rigonfiamento B e

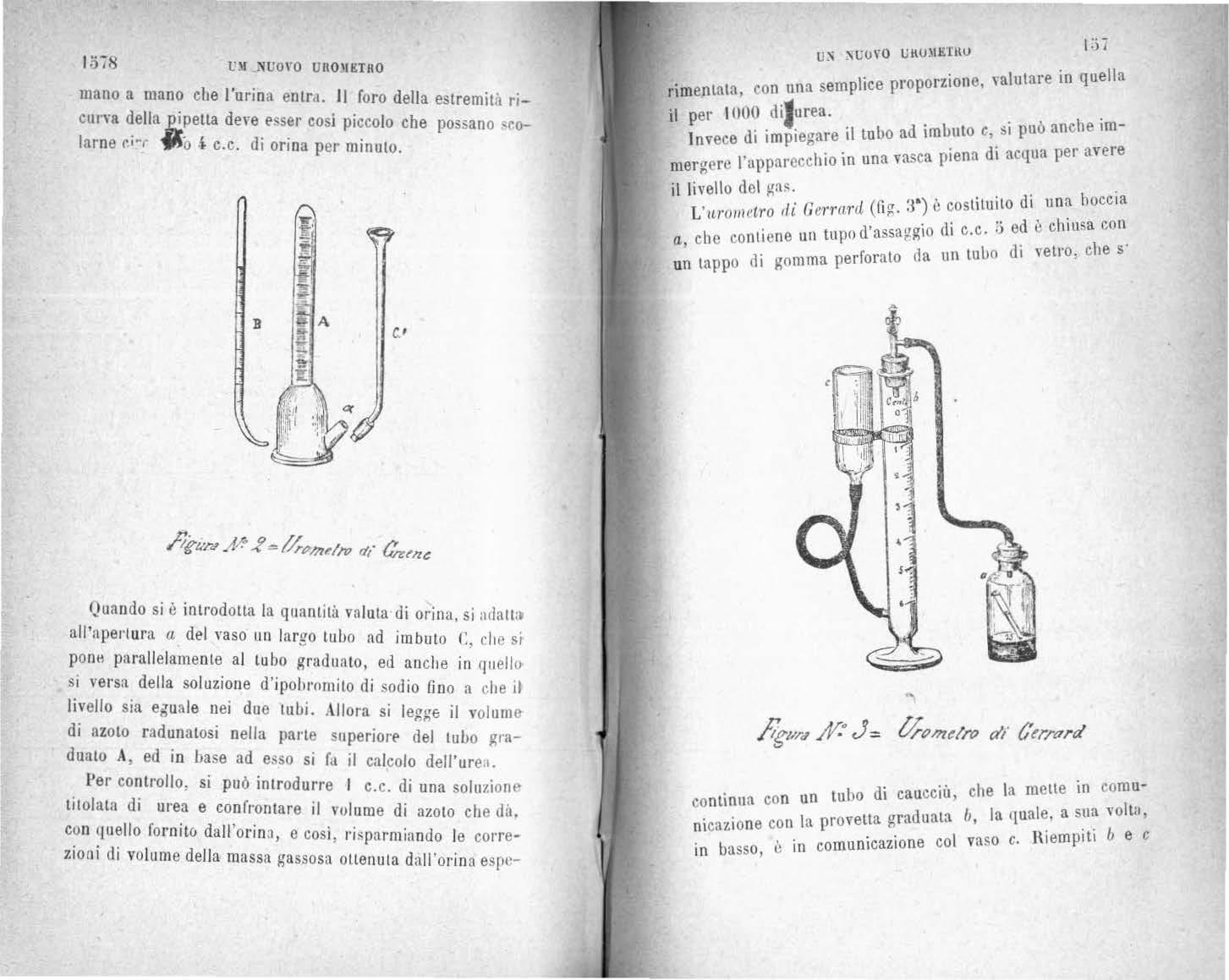

L'urmtH•t•·o t/i G1'1't>ru (fi g. 3') è l'ideale della sem plieilit come apparecchio e per questo fatto è ' era mente ducante e meritevole di speciale menzione. Con :,iste in nn piccolo con tubo graduato in alto A, che si riempie completamente con soluzione di ipobromito di sodio e si melle sopra un largo vaso, per ricevere il liquido che ne uscirà dur ante l'analisi. una pipella graduata B, ricur\'a al- l'estremo inferio1·e in modo da poter essere introdotta per l'apertura a ed andar fino in mezzo alla parte infer iore del vaso A, ;.i inieLtano nell 'apparecchio, gHt pieno di reattivo, l o più c.c. di orina: la decomposizione dell'tu·en ha luogo mano a mano cùe l'ur·ina entra. 11 foro dell a estremitit ricurva della pipetta deve t>. ser cosi piccolo che possano .;rolarne . oc.c . di orina per· minuto. rim enLata, co n una semplice proporzione, yalutare io quella

·1 per 1000 diJurea.

1 · l ln vece di i mpiegare il tub o ad imbuto c,. si può anc 16 ,m -

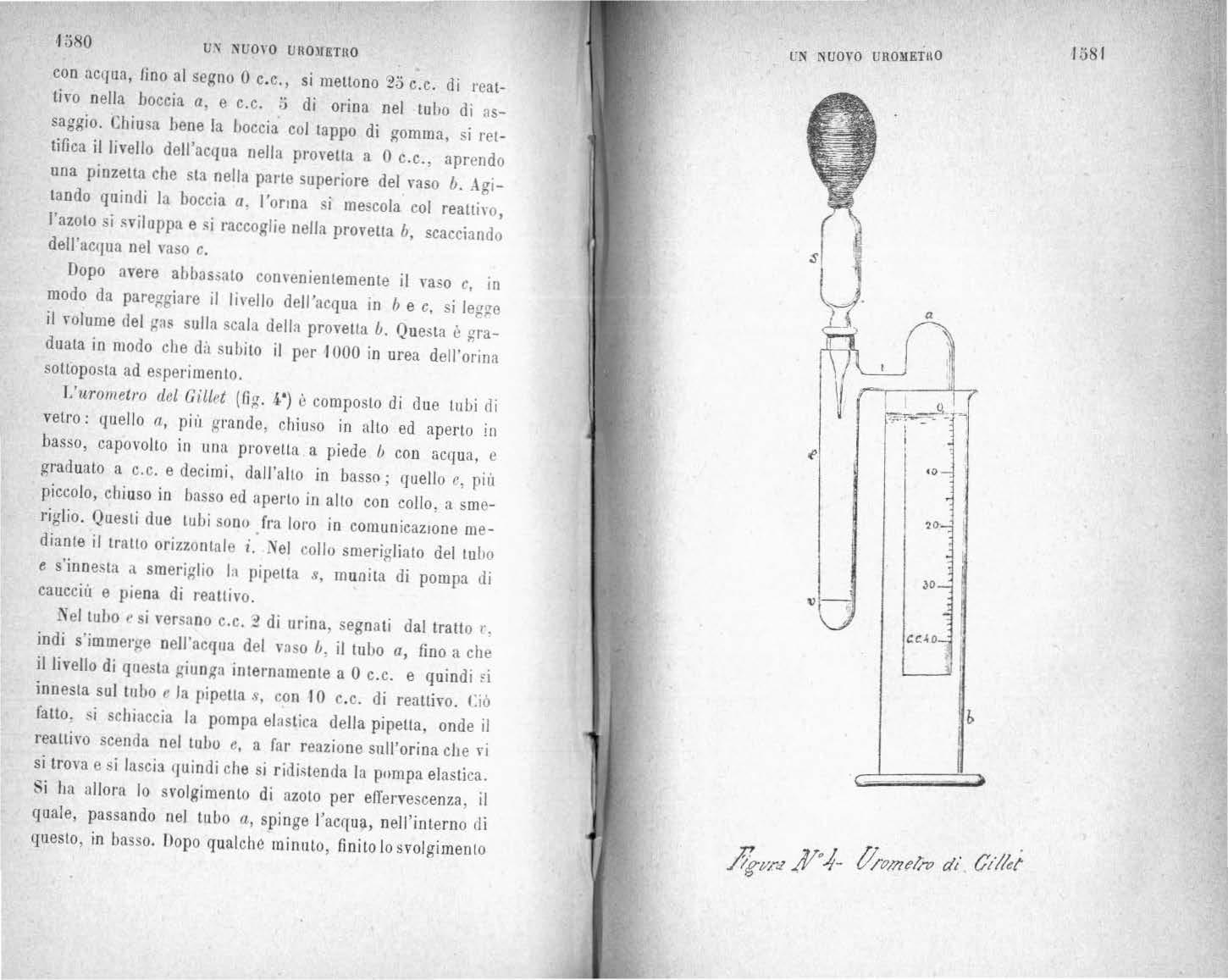

. na dt actJna per avere mergrrc l'apparecchio in una vasca pte ' il li vello del gal'.. • costituito di una boccia l 'n t·o tt !l'tl' O dt Uernml (fi:::. 3 ) 1 1· tl · l' . " ed è C IIUS3 CO a che contiene un tu po d'assa)!gtO r' c.c. ·> . l .

• 1 t uo dt vetro c te s un lappo di gomma perforato t a nn u .

Quando si è introd otta la quantità valuta di orina, si ndatt•• all ' apert ura a del vaso un largo tuu o ad imbuto C. rlic si parallelamente al tubo gradua to, ed an che in quello si vers<\ della so luzione d'ipohrnmito di sod io fino a che 11 livello sia e;;uale nei du e tubi. All ora si il volum edi azoto rad unatosi nella parte snperiort> del tubo graduato A. ed in base ad esso si fa il calcolo dell'urea.

Per co ntrollo, si pu ò introdurre l c.c. di una soluzione titolata di urea e confrontare il volume di azo to che dit. con 11uello fol'Oito dall'orin1 , c cos i. ri sparmiando le correzioni di volume della massa gassosa ottenuta dall'orin a espt•- tuho di caucciù, che la mette in roro uconttntm co n un d l la rt uale a sua volta, nicazio ne con la provet.ta g.ra uatal ' · b e l' in basso, i· in comuntcazJOne co vaso c. con aCifua, lino al segno O c.c., si mettono z5 c.c. di reatLi>o nella boccia a, e c.c. ;j di orina nel Loho di nssaggio. Chiosa hene la hoccia col tappo di gomma, :-i rettifica il livello dell'acqua nella pr·o,eua a O c.c., aprendo una pinzetta che l'la nella parte superiore del ,·aso b. Agitando quindi la boccia a. l'orrna si mescola col reatti'"• l'azoto si sviluppa e raccoglie nella proveua b, scacciando dell'aCifUa nel vaso c.

.

Dopo avere con,enientemenle il vaso c, in modo da il livello dell'acqua in b e c. si fepo il rolume del gas sulla scafa dell:! proveua v. Questa i.· graduata in modo che dit subito il per 1000 in urea dell'orina sottoposta ad esperimento.

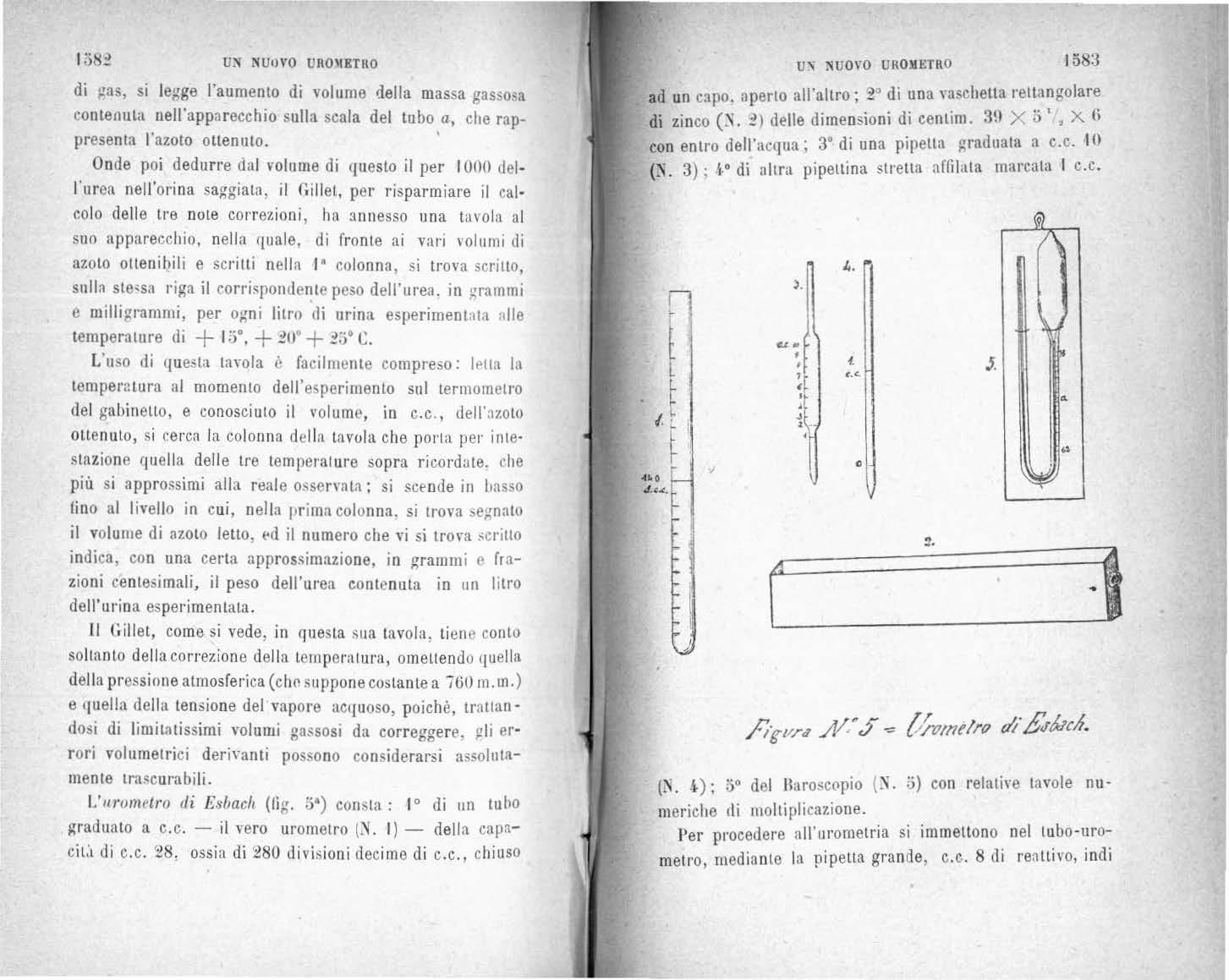

L 'uromPtro !l1Jl Cilll't (fig. 4•) é composto di due lubi eli vetro: quello n, più gmnde, chiuso in nlto ed aperto in basso, capovolto in una provetta a piede IJ con r.cqua, e graduato a c.c . e decimi, dall'alto in bnsso; (JUello 1', piit piccolo, chi uso iu basso eù apel"lo in allo co n collo, a smerigli o. Questi due tuhi sonu fra loro in comunicazrone mediante il trallo orizzontale i. Nel collo smerigliato del Lulro e s'innesta cl smeriglio la pipetta s, munita di pompa di caucciù e piena di realliro.

,. si versano c.c. di urina, segna ti dal tratto ,.. indi s"immerl!e nell'acqua del >:lso b. il tubo a, fino a che il livello di qnesta giunga internamente a O c.c. e quindr :i innesta sul tubo l' Ja pipella s, con IO c.c. di reallivo. t:ro fallo. :-.i schiaccia la pompa elastica della pipeua, onde il realli\'O scenrla noi lnho e, a far reazione snll'orioa che " si trora c si lascia quindi che si ridi..uenda la pompa elastica. Si Ira allora lo svolgimento di azo to per eiTervescenza, il quale, pas sa ndo nel tubo n, spinge l'acqua, nell ' interno di qnesto. in basso. l> opo qualche min11to , finito lo svolgimento

URO\I &TitO di si legge l'aumento di voi urne della massa gasso,;a l'Ontenuta nell'apparecchio sulla scala del tubo a, che rappresenta l'azoto oLLeouto . ' li ti illet, co me si vede , in questa tavola , tien e co nto so lt an to della cor rezione dell a temperatura, omellendo 'iuella dell a prel'sìone atmosferica (c hn !iuppone costante a 7GO m.m.) e <[Uella della tensio ne del vapore ttC!fUOso, poichè, trnuandosi di limitatissimi volumi gassosi da corr eggere. errori volumetrici deriYanti possono co nsiderars i assolutamente tral'curabili.

Onde poi dedun·e aal volume di questo il per l 000 dell'uren. nell'orina saggiata, il Gi llet, per risparmiare il ca l· co lo delle tre note co rrezioni , hn annesso una tavola al sno apparecchio, nella (ruale, di fronte ai vari volumi di azoto otteoihili e scritti nelln r• co lonna , si trova scrillo, snlln ste;;sa riga il peso dell'urea. in grammi c milligrammi , per ogni litro di urina esperimentata alle temperature di + l 5°, + t;j 0 L:. di questa laYola è facilmente compreso: lt>tta la tempel':.!tura al momento dell' e">perime nto sul termometro de l gabinello, e conosciuto il volume, in c.c., dell '.lzoto OLLe nuto, si cercn la colonna dell a tavola che porta per inte· stnzione 'Juella delle tre temperature sopra ricordate. che più s i approssimi alla reale O'lServata; si scende in hasso lino al livello in cui, nella l'rima colonna. si u·ova :.et{na to il volume di noto letto. t'd il numero che vi si trova ;;crillo indica, con una certa approssimazione, in grammi t' frazioni cen tesimali, il peso dell'urea contenuta in un litro dell'ul'ina e·perimenlata.

L'm·oml' ti'O di Esbac!t (tlg. ij•) cousta: 1° di nn tubo graduato a c .c. - il 'ero uromelro l ) - della eapaci t:t di c.c . '28, ossia di 280 division i decime di c.c., chiuso ad un c:lpo. aperto all'altro; di una vaschetta rettangolare di :? ) delle dime nsioni di centim. 3H À 3' • X li con entro dell'acqua; 3" di una pipella gmdnata a c.c. l O 3); altra pipellina slreun affilata marcata l c.c.

; 0• del Ha \ con r·elati\'e la voi e nnmer·iche 1li •noltipli cazione.

J>er procedere all'uromet r ia si immettono nel Lubo · urometro, media nto la pipeua gra nde, c.c. 8 di renlti,o, indi tant'acqua ùa la divisione segnata l iO. Si melle :-;uccessivomente e con prontezza nel tubo stesso, con la piccola pipetta, l. c.c. eli urina. e si chiude immediatamente col pollice l'apertura del tubo. Il lit[uido totale rag,.:iunge co:-i J:>o divisioni. Ciò fatto, tenendo chiu-.o fortemente l'urometro col pollice, si capovolge 3 o 4 volte e poi si ngita fortemrnte. La schiuma prodotta::.i si fa "Parire, facendo o;cill:ue in seguito, per ttualche volta, il luhu io senso orit.zoutale. Oupo si rapovolge questo nella Yaschella ad actJIJa c si leva il pollice dall'apertura. li contenuto nell'urometro raccoglie in alto ed essendo aumentato di volume per l'avvenuto svolgimento di azoto scaccia parte del lirjuido ,Ial tubo. Onde ecJuilibrare la del gas interno con (Jnella dell'atmosfera, si tiene un po' inclinato l'urometro nella vaschetta, in modo da avvicinare it livello del lirp1itlo intomo a quello del Lagno. Allora. oltur<Jto di nuovo l'uromet1·o col pollice. si toglie dal b<Jgno e si raddrizza con la hocca in alto, levando il pollice. Si legge da ultimo il livello del liquido rimasto nel tuho e supponiamo sia disceso alla divisione l 09: la difierenza fra questa e la cifr,t 150 == i l rappresenterà i decimi di c.c. di azoto sviluppntosi per la decomposizione dell'urea contenuta nel c.c. di urina

Per passare poi alla vnlutazione del pèr l 000 di urea nell'orina esaminala, e risparmiare le osservazioni termo-barometriche ed i necessari calcoli per la notn correzione del Yolume di azoto ollenuto cla tradursi in urea-, Esbacù immail Baroscop1o con le rela1ive La\'Oie numer'iche, che sono annesse al suo urometro. Questo acces5orio dell'urometro di Esbach è, come può vede1·si al N. :) delia fig. 5', un piccolo tuho ad ll. con un rigonfiamento ad una estremità. contenente aria umida, e co n l'altra branca nella metà l' er rapida rivista de.!li urometri che mi apparYero piit e maneggevo li, fra i molti ormai conosciuti, si puo nonpertanto rilevare:

U, NUOVO UROMETRO 1;)8:; inferiore il luùo è ripieno di mercurio, il cui livello nelle due branche cambia per la pressione almo:;ferica, per la temperatura e per la tensione rlel vapore actjueo.

I n ogni determinazione urometrica bisogna leggere il livello del mercurio nella branca chiusa e l t cifra che si rile\'a rappresenta la nsultante di quelle tr€' inlluenze. La gra•lazi one del tubo va da. a 76 m.m.

Ecco come si usufrui:;ce di questo ripiego. Fatta l'osserYazione uromelrica abbiamo 'l'to che si ebbero c.c. i., l di azoto, ossia .}l divisioni; legge tJuindi d Bae si vede ehe /:3. allom lu ta\'Oia annessa o si cerca nella printa colouna il :-i. indi il N. 13 nella riga orizzontale superiore; allora 'a cercando il punto di incrocio di Cflleste dUH direttive (comO preciSamente nella tavù la pillagorica) ed ivi si Jeggeril Il , 8: questa cifra indica, in grammi e decigr., la lfUantilil di urea contenuta in ogni litro dell'orina esaminato.

1° Che, per il nostro scopo. l'urometro di '\'On ad acqua, malgrado rappresenti una grande semplificazione del urometro a mercurio dello stesso autore. i• ancora troppo e di non facile maneggio;

.z• Che quello di Greene. se per semplicita e piccolo volume òi appareccl1io rappresenta l'ideale del desiderabile. non è scevro eli mende, esigendo una gran qnantità di reatli\O - dovendone esser riempito comp letamente-- e l una speciale abilit;'t nel maneggiarlo, perch è la introduzione nel medesimo dell'urina da esaminare, scrupolosamente rata mediante la speciale pipettina, non è operazione nè facile, ni• spedita;

3° Ch e l'urometr·o del Gerrard , malgrado che ingegnosissimo. e di troppa mole e forse ancora un po' complicat(l, per acl e,;ser tra,portato ed adoperato frequentemente ed ovunqu e; i-° Che l'urometro del Gill et. il piiL semplice dei 'ari cLe esisto no del tipo Gcrrard. è anch'esso troppo lOiuminoso e di non fari le e l'pedi to maneg;:;i o: rille:;sioni critiche mi fecero se fosse possibile costrurre un apparecchio scevro dr qneste varie menùe: di pkcolis simo volume cioè, qua si direi tascabile, di lim itato preuo, sem plice per accessori, ùi facile maneggio, esigente poco reauivo e poco tempo per effell uare le osservaz;o ni con suflìc iente esallezza.

5° Che inline l'nromctro di Eshach, semplicissimo nella sua parte essenziale - il vero o pr·oprio urometro. rarpr esentato dal tubo l nella :;• - è assai pesante per aee di più, il pr·oceùimento de l sue) uso non (• lule certo da meltere assolutamente al coper·to da crualche inesallezza, potendo, rr·a le altre cose, la dell' npparecclrio - geJosissima in questo genere di sagginon esser sempre rnpida abbastanza, nè completa, ed il calore della mano. co n la cltlllle si è obbligati a tener sempre lo ;..trumento. influ enzare il volume ga"soso interno, a 't:apito della prPrisione della sua misurazione.

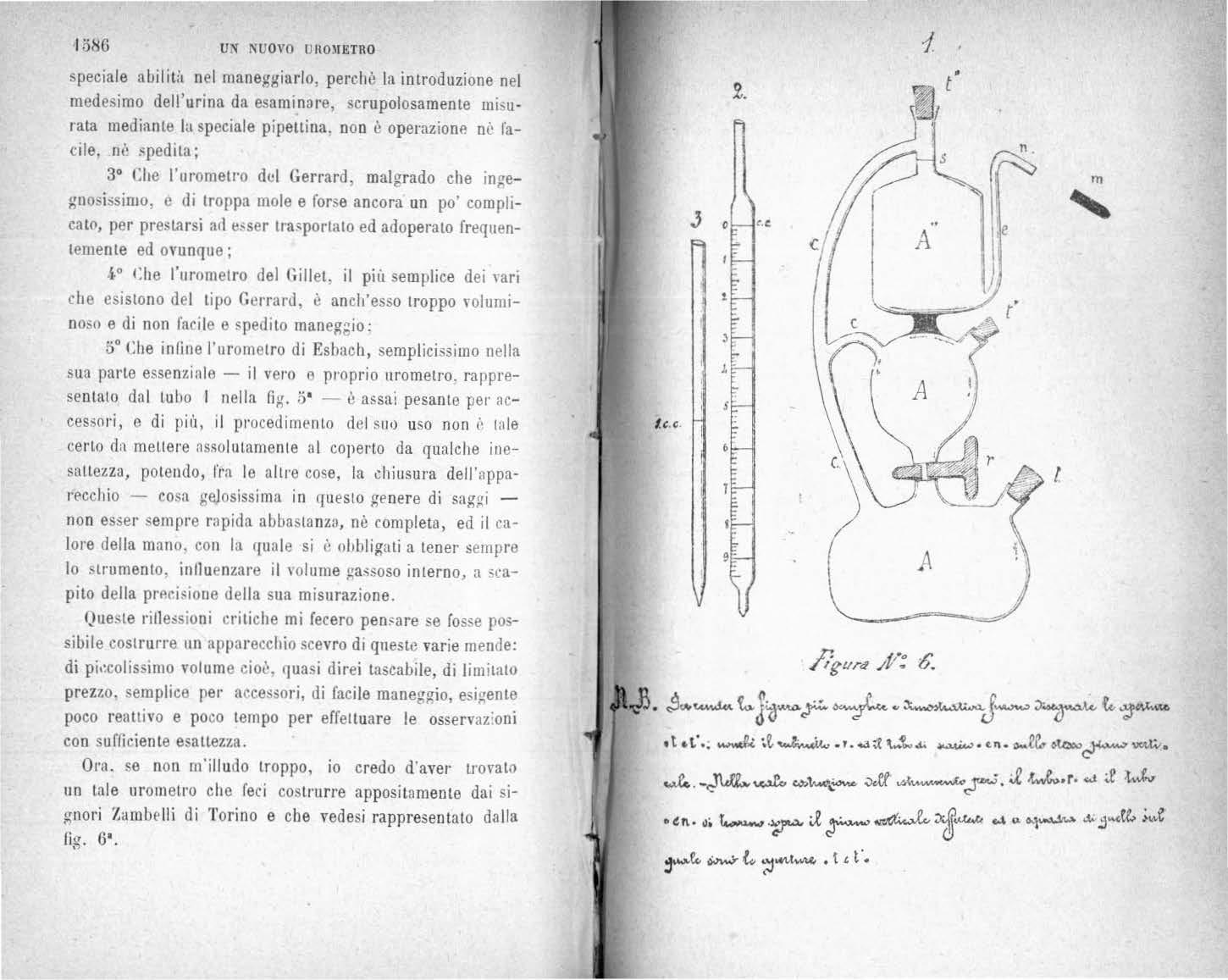

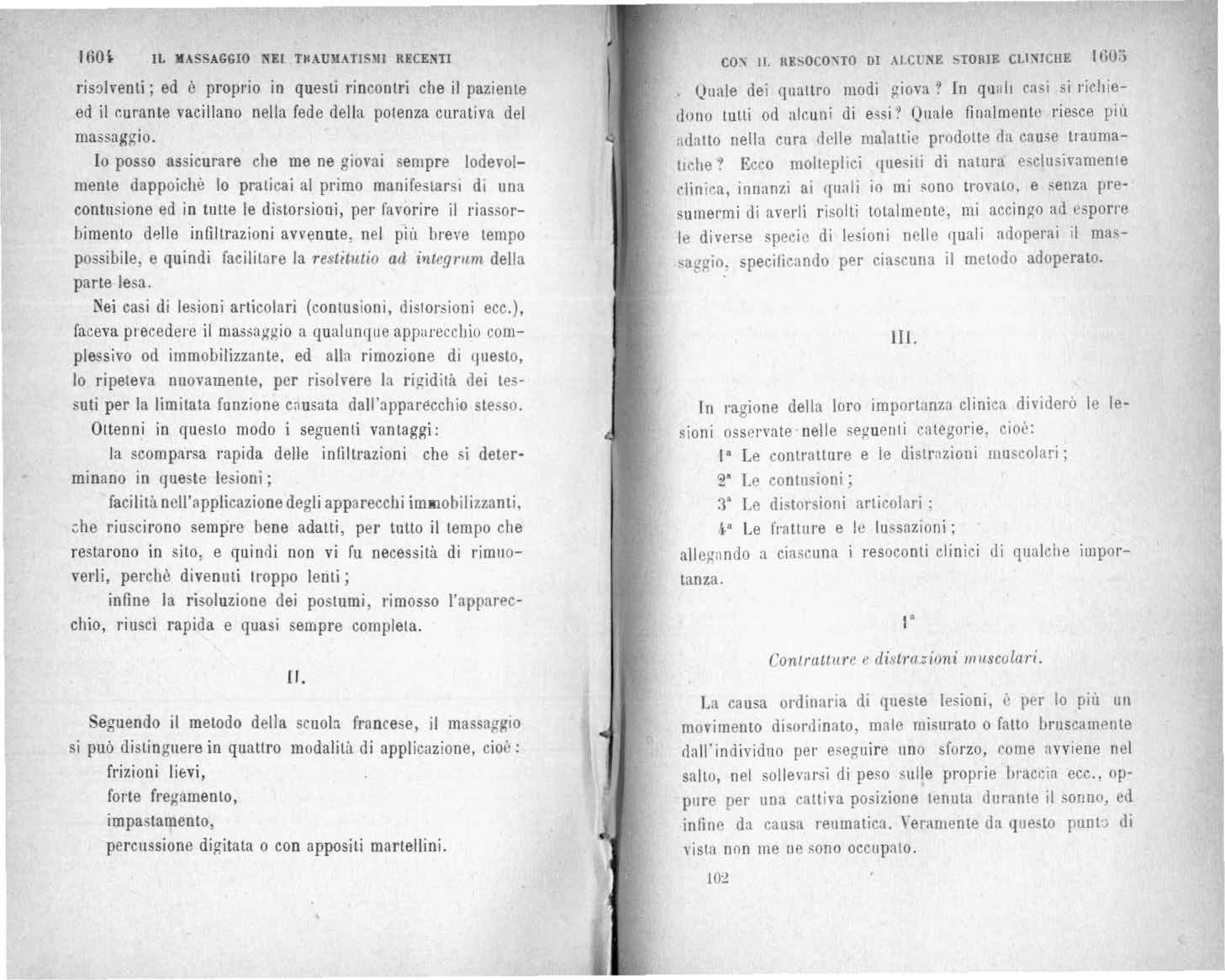

Ot·a. non m'ill udo troppo, io credo d'aver trovato un tale urometro che feci costrurre appositamente dai sig nori Zambelli di Torino e che ved esi rappresentato dalla fig. 6".

U, NUOVO UROMET RO

Tu!lo l'apparecchio. co111enihile in una cassettina delle dimensioni di centimetri 16 X 8 ;< J. e perdò all'occorrenza tascauile come una l>u!\ta chirurgica, consta della holli·

.X. l , che è il ' 'ero e proprio Ut'om etto, e di due pipette: una grande graduata in c.c . l O e decimi 2 della lìg.), l'altra piccola , tarata l c.c., aflìlata ed a lome stretto. (\. a della onde poter mi ,;nrare co n grande scrupolo quel piccolo ,·olume di urin a ùa mettere sotto esperimento.

La holliglia, come il prinripale pezzo dell'apparetchio. merita una speciale descrizione. Non piu alta di 11. rentimetn, e'sa e co:;tiruita rli scompartimenti \. A'. A, manrenuti in comunicazione fra loro per mezzo del tubo r. Il compartimento inferiore A, che può chiamarsi anche cnllll'ta di t·ea:ion1•, s ta pure in comunicuzionc con tJnel!o medio A' p(\1' mezzo del rubinetto 1·; lo srompartimenro superior·e A" è marcato nel suo stretto collo c•ol segno s e rnuniro di uu sottile tubo di sca rico e, la di cni bocdi c,;ito n può es:;er chiusa col cappucceHo di gomma m. An che le npol'lure t. t.' t." d'immiss ion e nei vari comparli possono essere chi use con adaui tappelli di elastica, come la ligura accennata.

Per fare una raprda O!\:;errazione uromet1·ica con CJUesto appar·ccchio si deve se!!uire il seguento procedimento.

Con la pipt:ttn sotlile 3 della liJ!ura G•) si misura scrul c.c. di urina da e5ami nare - precerlenlemente liltrata, dealbuminata. occorrendo. e resa acida con una goccia di acido aeelico se per avventura non lo e si mette, per In boccuccia t, nella camera da reazione A: indi. per esser sicuri cii mettere solto esperimento tuua la urina misurata , con la stessa pipetta si prende dell' acqua e si imm elte pure in A, curando di farla scorrere sulla pareto interna de lla boccuccia t , onde (avaria dell'urina dalla

UN Nt;OVO UROMETIIO

1:)89

qu ale pnò e:;ser rimasta b.1gnata ; dopo si chi udo questa boccuccia con l'apiJOSito tappetto di gomma.

Chiuso io seguito il rubinetto r. con la pipelta l!r:mda si prendono c.c. 8 del renlt1vo d' ipohromr to di sodio (I) e si mettono nello scomparto A'. lasciando ancora aperta la boccuccia t'. Con la stessa pipetta X. 2 si riemp1e esattamente. lino al segno s, il co mparto .\ '', co n acqua distillata o, meglio, con soluzione satura di cloruro di Ciò fallo, si tappa prima il collo t", poi In boccuCl' Ìa t', che dell'apparecchio non rimane aperta che I.L boccuccia da esiw n.

Cosi preparato l'urometro , si prende per il manico c con la mano ciestm e con la sinistra si apre il rubinetto. Il r·patLivo a llo ra dal compartimento A' passa appoco nppoco nella camei·a a reazione A e reagisce su ll'orinn che vi si trova, sviluppandosi azoto con eiiervescenza, mentre l'anid ride carbonica rimane li,;satn. a misura che si svo lge. dall'intensa alcalinitit del realtivo.

L'azoto Jiberatosi sposta allora egunl vol nm'e eli gas contenuto nell'<tpparecchio. il quale, non trovanùo es ito alcuno, per il tubo c. va a far pressione sull'ncqua contenuta nel comparlo A". la quale , per un volume eqni,·alente a cruello dell'azuto , esce dall'apparecchio mediante il tubo t'. 11.

Terminata la reazione dell'ipobromito su ll'urea e co nso ·

(l) \'i >ODO varie formule dl que,-,to reatlivo: quelle ti ello Knop, dt•ll'llufncr, dcii'JungneisciJ, dell'Yvoo ecc. lo ntlopro, per il mio nppnrecchio, il rrntlivo secondo la rormnln d'Yvoo, elle tl !.1

Oromo llqlùllo c.c. 5. Lisstvia di soda caustica (D c. c 50.

Acqua dlstlllatn c.c. !.00 guentemente la efTervescenza dell'azoto, si chiude col rnppuccello elastico m la boccuccia n, allo scopo che l'aCIJIIU giit spostata nel LuiJetto l' non ri cada in A". e si leva il tappo t''. All ora, per misurare l'azoto S\'O llosi nella reazione, non r imane che riempire nuovamente il recipiente A" esattamente fi no al s. medin nte la pipella :\. 2. ed il volume di acqna per il riempimen to i• chiaro che rappresenterit il volume di azoto sviluppatnsi nella reazione.

Ua nllo scuro ed iu lllogo asciltlto. Da rinnovarsi 111 frequente.

Qu es ta, per numerose esperienze fatte, è completa in l O minuti, se si ha cu r·a di agitare frequentemente •l li· quido r.o n lenuto nella came1·a di reazione A, con movimenti d1 circumduzione impressi all'urometro. preso per il tubomanico c, onde non infl uenzare col ca lor·e della mano il volum e dei gas conten uti nell 'apparecchio; se non preme poi subito il ri sultato dell'esperienza, lasciando l'urometro in completo riposo per un'ora, si può avere ancora CCirnpleta la risul tanza dell'osserrazione ( l ).

A me sembra che urometria più semplice e speditha d1 questa che può praticarsi col mio apparecchio, non possa aversi , un'indugini a descriverne il procedimento nei suo i più min uti particolari, lo feci appunto per dimostra re ciò.

L'appareccuio infine può lavar:;i co n g1·ande facilitit, ir-

(Il essere anzi ''eramcnte esatti convìeno osservare, che ron questo ;rconrlo modo di si ha una produzi one di azoto nn pocbino su jtcrlore a IJUCII;t che si olliene col primo modo dei IOminnU c dell'agitazione rrequcnto del lt'IUido contenuto nell'apparecchio; tanto che, per ripetuti saggi l"Ompara· th'· mi rbultu che l'azoto svilnppatosi dalle sl/'ssP (JUantità di urina, o di so· lutiont' titolata •11 urea, nel primo modo del 10 minuti con agiULzione e nel ,econt!o dell'ora di tempo, lasciando m quiPte l'apparerchio. nel ra11· porto di l : 1,03!1. La difl'erenza perdo; per osservazioni urometricho nrdiIIMit>, può ritener-i in\'t't'O traseut•abile.

UN '\UOVO t: RO\l&TRO ri"andolo abb ond antemente con ac1 rua dalla boccuccia t'', e mantenendo aperte la bocche 1'. t ed il rubmello r. IIJ.

Per dedurre dal volume di noto ottenuto da l c.c. di orina trattata all' urometro il peso di urea con tenuto in nn litro della ste!\sa urina - per fare , come suo i dirsi In valu tazione del pPr 1000 in urea - ocl!orre, prima di tntto, aye 1 • ben presente quanto fu accennalo in principio : che cioè c.c. 3.7 di azoto, misurati a 760 m.m. di pressione atmosferica. alla temperatura di o• C. ed a secchezza, rappresentano . esat tame nte un centigr. di urea . . .

È vero elle. all'atto pratico , pe1· numerose espe nenze dt HiHne1·, è pr ovato che un centig1·ammo di nrea, tl'a ltato con l' ipoù1 omito di sodio . secondo il metodo di Knop , non dil propriamente tutta •Jnella quantità teorica di bensì c.c. 3 ,:)\. soltanto, perch •., un po' di azoto n ma ne sempre trattenuL(I dal liquido ; ma, trattandosi di urina, il volume teorico di c.c . 3 ,7 può prendersi efTeLLivame nte a r app resentante di • l centigrammo di urea in essa nu la, perchè, oltre a questa, nell'urina vi sono al trr prrn· cipi azotati (ac. urico, ac. ippuri co, creatina ecc.) che non sono, anche a fredd o, tollo afTattu insensibili all'az1one dell' ipobromito, ed aumen tan o del 4 o :) 0 /o il volume di azoto prodolto si dall'orea , e così ernesto piccolo eccesso viene a co mpensare il difello di sopra accennato (·l) .

( l ) Soltanto <t\ di urina dial)('tica il ra tto non poiché il nella medesuna la,ciando svolgere •uu? l azoto del liquido, bisognN·cbl.lo Lener calcolo del plcoolo e,,cesso di del gas n on dall'urea e correggerl o proporztone sopraiOdlcala.

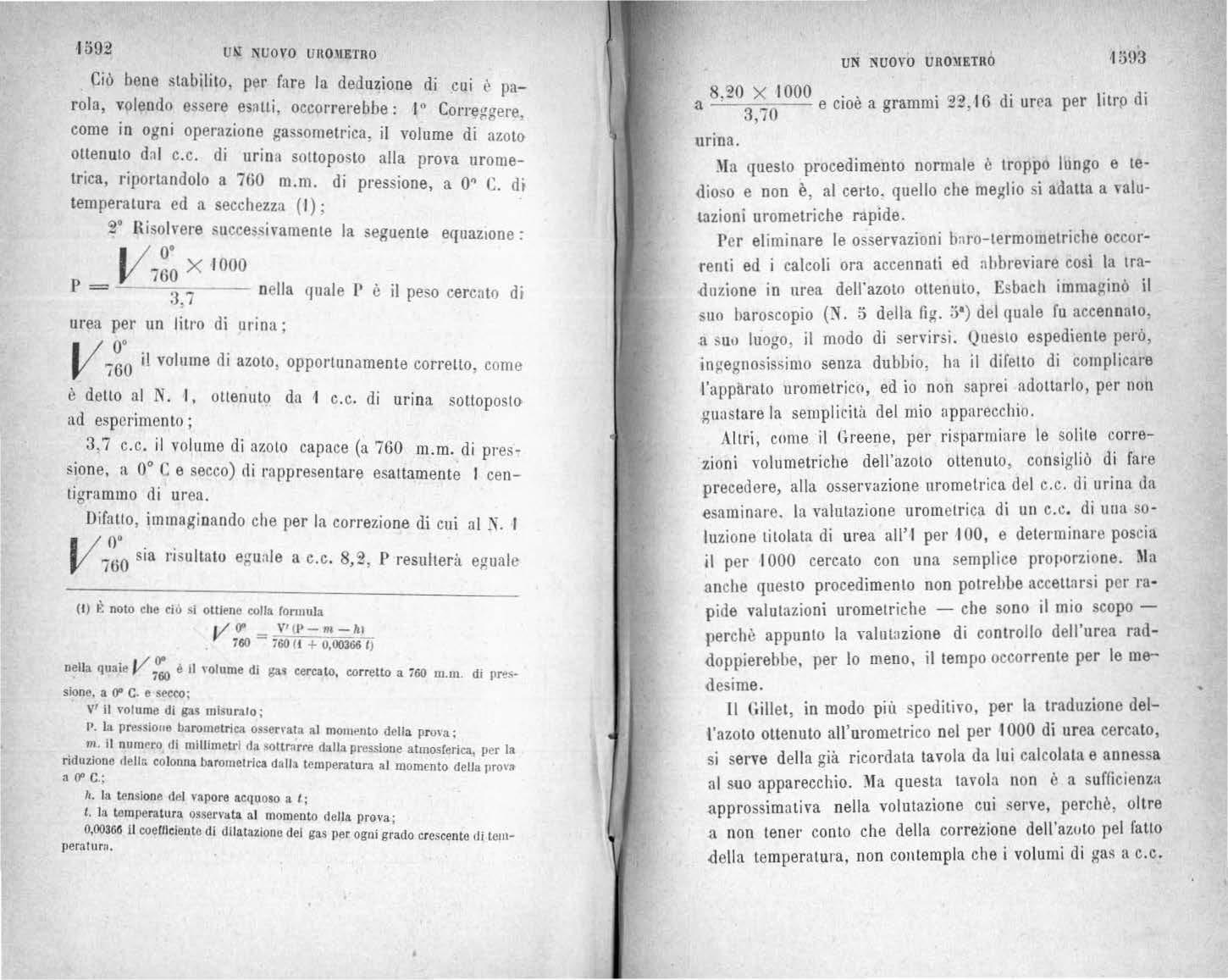

Ciò bene stabili to, per fare la ded uzi one di cui 1> parola, essere esatti. occorr-erebbe: l o come 10 ogn1 operazione gassomet1·ica. il volume di azot(} da l c.c. di urina sottoposto alla prova urornelrlca, J'lpOrla ndolo a 760 m.m. di pressi(}ne, a on c. d; temperatura ed a secchezza ( 1)

2" Hisolvere la seguente equaziOne:

Vo•

760 x 1000

P = - 3 - nella tJuale P è il pe·o cercato di . ,7 urea per un litro di urina; il volume eli azoto, opportunamente come è detto al N. l, otlenuto da 1 c.c. di urina so ttop osi<> ad esperimento;

3.7 c.c. il volumo di azoto capace (a 760 m.m. di pressione, a oo C e secco) di rappresen tare esattamente 1 ce ntigrammo di urea.

Difauo, immaginando che per la correzione di cu i a l 1

Vo• ..

760 Sia J'lsuiLato eguale a c.c . 8,2, p resulterà

(l) È noto che cio '' ottiene colla rormula

O" = V' ( J>-IIl-IU _ 760 i GO (l ·'- 0,00366 t) nella quale V ioo é •l 1olume di gas cercato, corretto a 760 m.m sionl', a O" c. e stcco;

V' il volume di gas misuralo;

P. la prdssioue lmrometnca O$iermta al momento della pro1 • m il num r 'Ili 1 a, . rro • l m1 mru· 'oltrnrre dalla atmosferica pPr la cieli::: colonna IJaromclrica dalla temperatura al momento del;a prova lt. la lenslono del vapore acquoso a t; t. la temperatura osservata a l momento della prova. li nill et, in modo più sp editivo, per la traduzione dell'azoto ottenuto all' urometrico nel per 1000 di urea cer cato, si serve della già rico rdata la vola da lui calcola ta e a nn essa al suo apparecchio. :\la questa tavo la non è a sufrì cien za app rossima tiva nell a valutazione cui serve, perchè. oltre a non tener conto che della co rrezione dell'awto pel fatto della temperatura, non contempla che i volumi di gas a c.c. interi e le temperature di u io ;j gradi soltanto, cosi che le correzioni per le frazioni di c c. di azoto - non trasandabili, trattandosi di pircoli \'Oiumi gassosi da correggeree per le temperature intermedie. o dehbono essere rate. od occorre valutarie con calcoli di interfer·enza, sempra noiosi e lunghi e perciò tali da elidere la semplicità dell'uso della ta vnla stes ·a. l,.a ttmptrlllurtH' quella al momPnto OS>en·a7iooe urometrlca. 1 numen dtt•iJori e3pri- mMIO ccnlim. c. e cente· sìml.

0,00366 il cocrncieuto di dilatazione del gas per ogui g;ado crescente 111 lclllpernlur;o.

X 10 00 . . . QG) I G d' 1. d' a3 ,70 e c10e a gramm 1 --· 1 urca per Ilrp 1 urina.

:\la questo procedimenti} normale è troppo lungo e tedioso e non è. al certo . quell(} che meglio si adatta a 'alutazi oni urometricbe rapide.

Per el iminare le osservazioni baro-termometriche occorrenti ed i calcoli ora accennati ed nbhreviare cosi la traduzione in urea dell'azoto ottenuto, Esbach immaginò il suo baroscopio 5 della fig. ;)•) del quale fu accennat o. a su'' luogo, il modo di servi rsi. t)uesLo espediente però, ingegnosissimo senza dubLio. ha il difetto di complicare l'apparato nrometric(l, ed io non saprei adottarlo, pe1· non la semplicità de l mio apparecch io.

Altri, come il Hreene, per risparmiare le so li te correzio ni volumetriche dell ' azoto ottenuto, co nsigliò di far e precedere, alla osservazione uromelrica del c.c. di urina dn esaminare. In valutnzion e uromctri ca di un c.c . di una soluzi one Litolata di urea all' l per l 00, e determinare pose ia i l per l 000 cercato con una semplice proporzione. Ma anche questo proced imento non potreùùe accellnrsi per rapide valutazioni urometriche - che sono il mio scopoperchè appunto la valutnzione di controllo dell'urea raddoppierebbe, per lo meno, il tempo occorrente per le medesime.

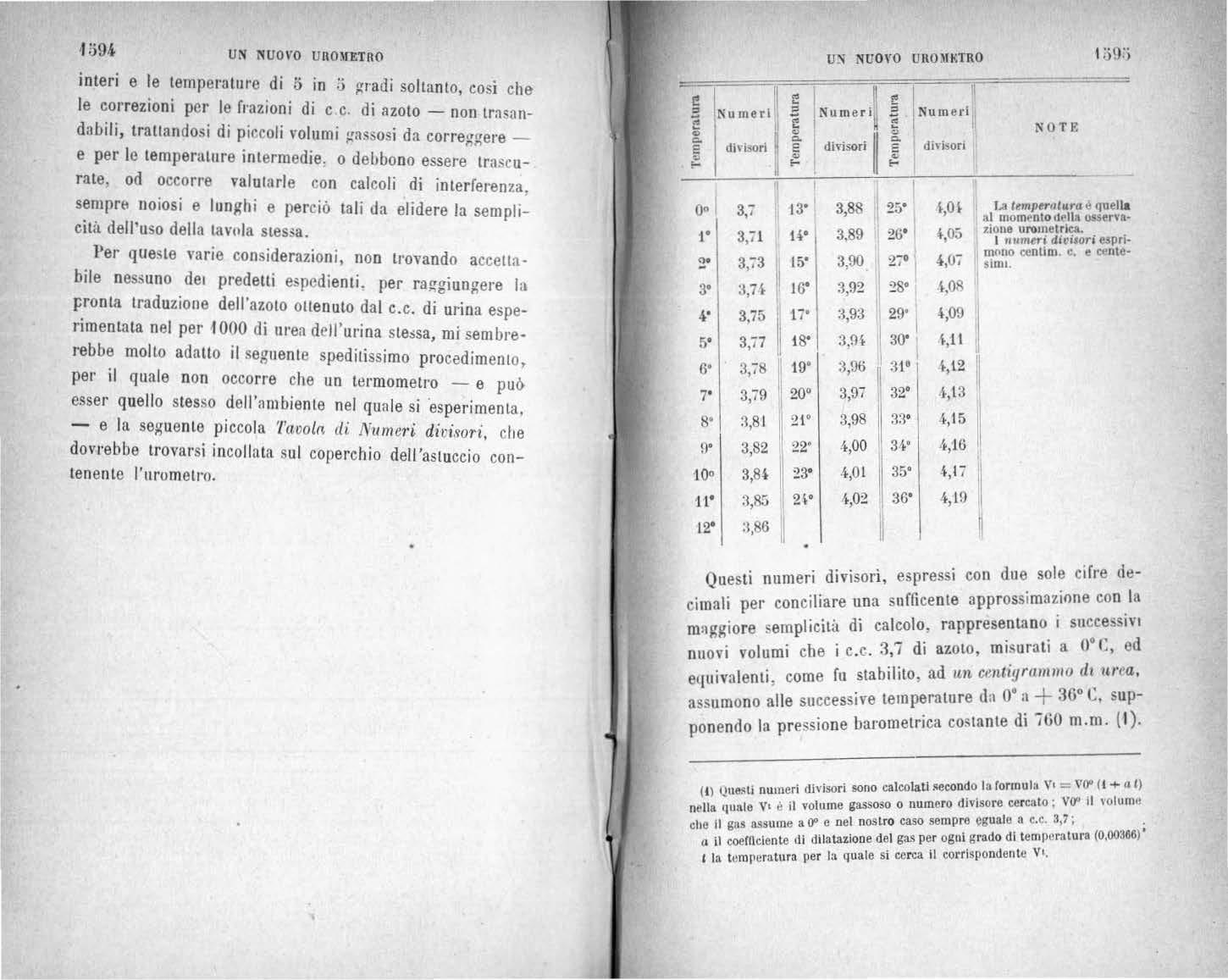

Per queste varie considerazioni, non trovando accetlabile nessuno der predetti espedienti. per raggiungere la pronta traduzione dell'azoto ottenuto dal c.c. di urina esperimentata nel per 1000 di u1·ea dell'urina stessa, mi sembrerebbe molto adauo il seguente speditissimo per il quale non occorre che un termometro - e puòesser quello stesso dell'a mbiente nel quale si 'esperimenta.

- e la seguente piccola TaiJoln. di Numeri divisori, che dov1·ebbe trovar·si incollata su l coperchio dell'astuccio conten ente l'urometro.

Questi numeri divisori, espressi con due sole cifre decimali per· conciliare una suffice nte con .la

. t· 't: di calcolo rappresentano l successiVI magg 10 re semp 1c1 a · . . o ,

. l . che c c 3 i di azoto, misurati a O C, ed DU OVI VO Uffil • • ' ' llnesU numeri divisori sono calcolati secondo la formula V• = \'()" ((+"l)

. l t' ome fu stab ilito ad lm cmtiyrmnnro dt IH'I'a, et1t11Va en 1, c ' • 36 o , _ a ·sumono alle successive temperature da O a . C, sup p:nendo In pressione barometrica di 'iHO m.m. {1).

V• tl il volume gassoso o numero divisore Il a "" e nel nostro caso sempre eguale n c.c. 3,7, che Jl gnS fi§SUIOe v- • • (0 00366)' o il Ili dilatazione del gas per ogni grado d• temp!'ratura ' t lo. tt•mreratura per la quale si cerca il corrispondente V•.

Ciò conosciuto, si comprende assai chiaramente rhe il peso cercato dell'urea per l 000 dell'urina possa essere ouenmo dalla seguente semplicissima equazione:

Y' X 1000. P= -{)' nella quale Y' è il volume di azoto ollenuto da l c.c. di urina saggiata all'nrometro <Hl nn a data temperatura t; W il numero divisore cor rispondente nella tavola alla detta temperatura.

Un esempio: 'ol endo tro vare a quanta urea per li tro (cspress.< io g!'ammi e centigrammi) corrispo ndono c.c. di azoto svoltisi da tlll r.c. di urina alla temperatura nmLier1Le di+ r:no C. si nndr·it a trovare nella tabella il numero che corl'ispoude alla detta temperatura (e che è 4.04) e co 11 questo si di>iderù In cifra dell'azoto tr·ovato, c·.c. 8.20, moltipl icata per 1000 e cioè portata a 8200,00. Il quoziente otteauto rapprf."senteriL in grammi <' l'ure:t co ntenuta in un litrb dell' urin a esaminata: quoziente che in questo caso sarà gr. 20,:3C. invece l'azoto ollenuto (c.c. 8,20). nnziclu' per l 000, per il num ero e1Iellivo di c.c. dell'urio.. esaminala, è chiaro che il «Juoziente della diYisione rappresenterit aiJora la effettira quantitit eli ure1 esistente in quel ''olume di urina saggiata.

X'C0\'0 t:ROliETRO 1:>97 nate di nrea, e posso asserire che sempre ne ouenni delle facili, pronte ed es1tte risult·tnze.

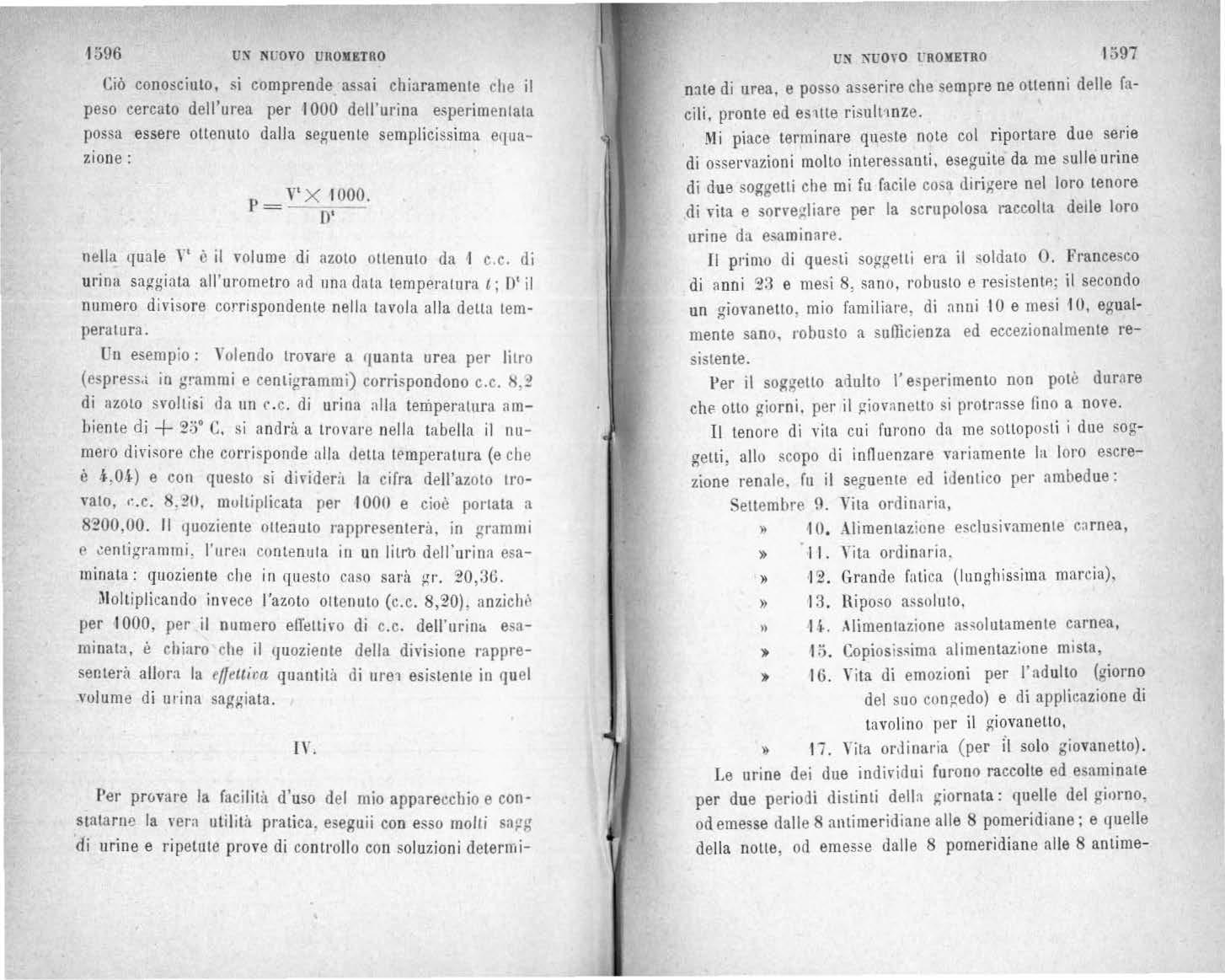

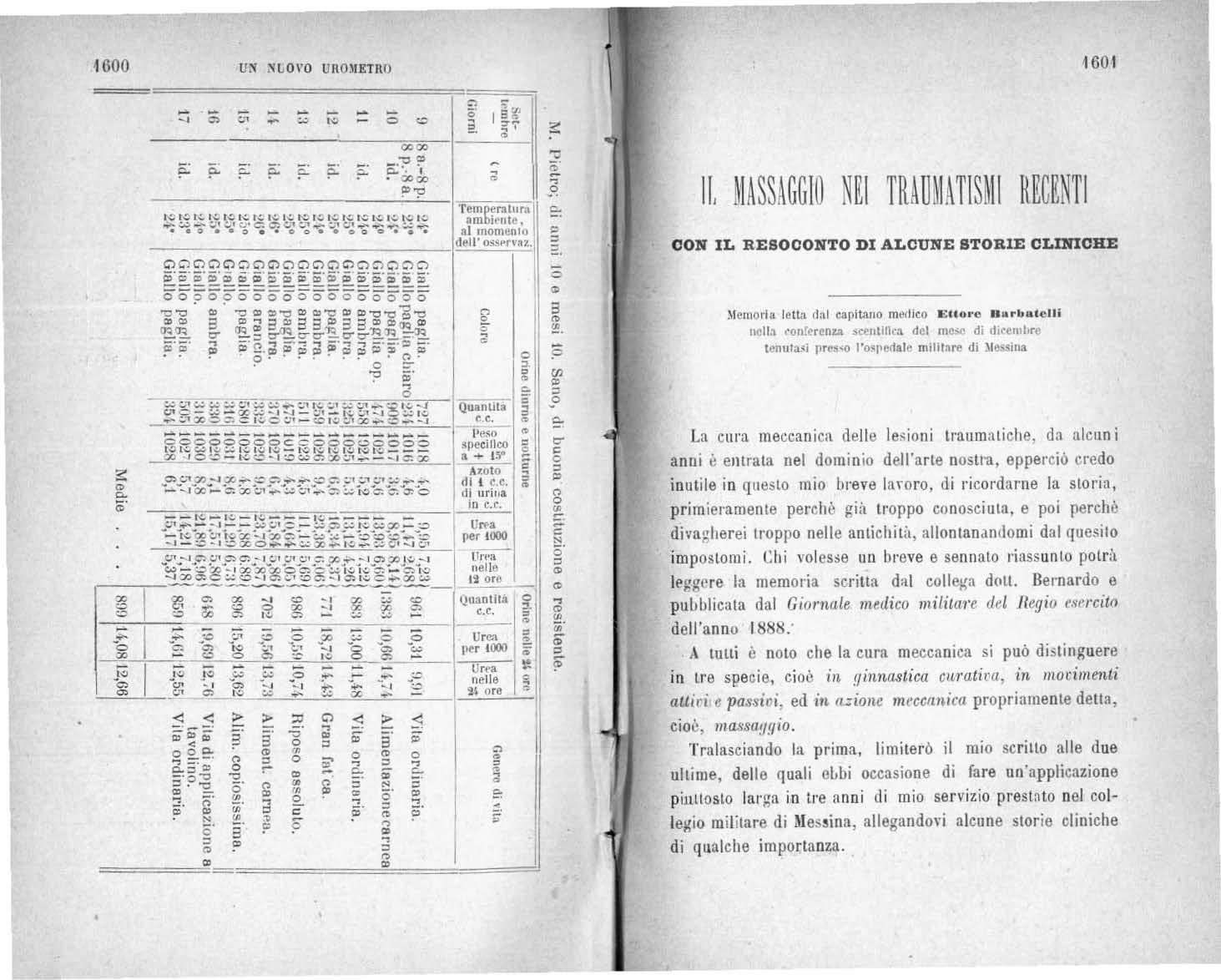

Mi piace terminar·e queste note col riportare due serie di osservazioni mollo interessanti, eseguite da me sulle urine di due soggeui che mi fu facil e cosa ùirigere nel loro tenore di >ila e per la scrupolosa raccolta deile loro urine da e:;a min nre .

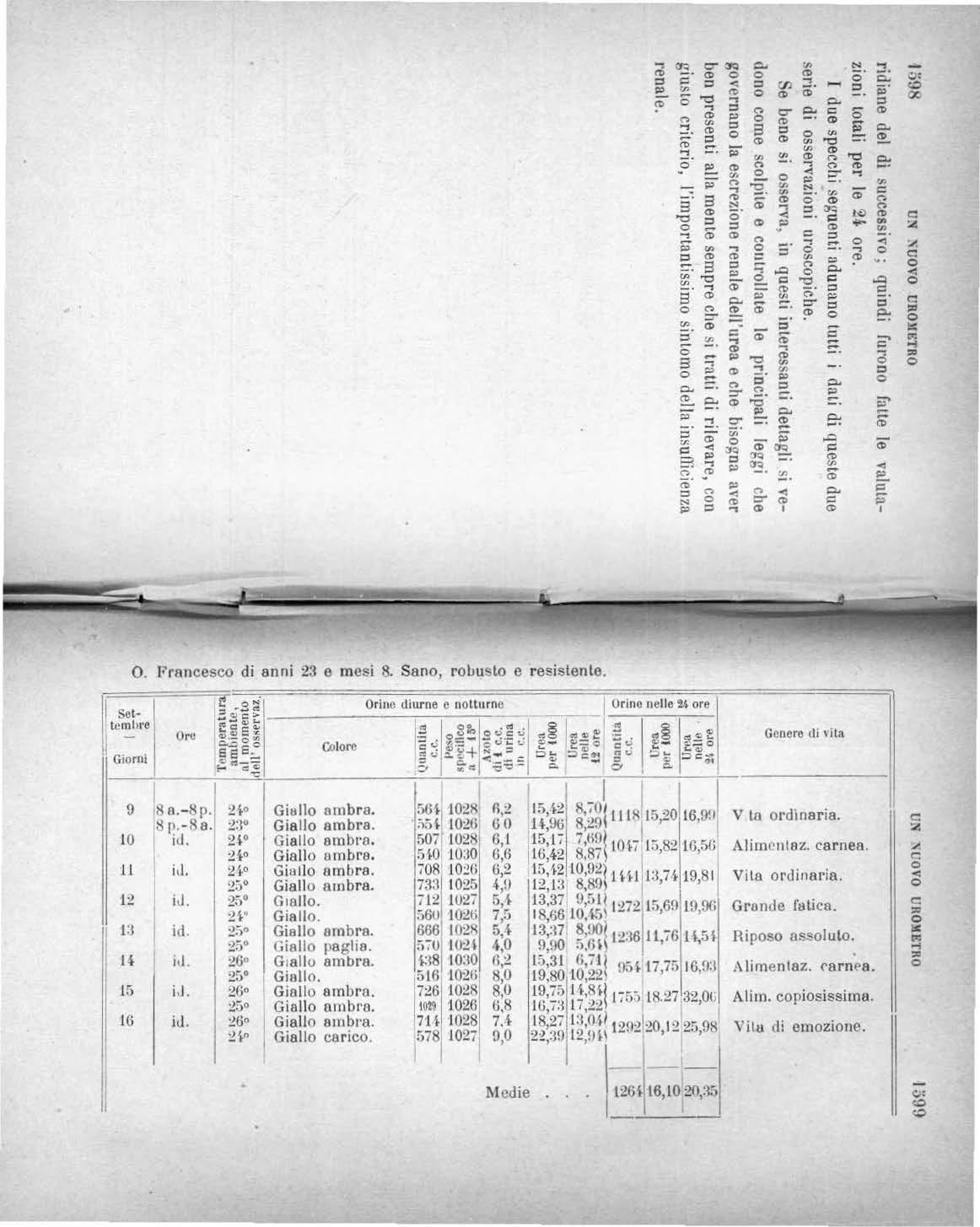

11 primo di qu esti soggeui era il O. Fr·ancesco di anni 2:1 e mesi 8, sano, robusto e resistenlP.; il secondo un rriovanetto. mio familiare. di nn ni l O e mesi 1O. egual- l'l mente sano. robusto a sufficie nza ed eccezionalmente resistente.

Per il soggeLLo adulto l'esperimento non potè durare chP ouo l!ioroi. per il si lino a nove.

Il tenore di vita cui furono da me sottoposti i due soggelli, allo scopo di influenzare variamente la loro escrezione renale, fn il seguente ed identico per ambedue:

Settembre Yita ordinaria,

» 1O. A\im e ntaz icne esclusi,·amenle

» Il. \' ita ordinaria.

>l 12. Grando fnti en (lunghissima marcia),

» l :3. Hipo:;o assnluto,

11 1 ,\l i meo tazione as-;ol utamen le camea,

.,. 1:l. Copiosissima alimentazione mtsta,

.,. 16. Vita di emozioni per l'adulto (giomo del suo con).!edo) e di applirazione di tavolino per il giovanelto,

)) 17. 'ila orJinana (pe r il solo giovanetto).

Per prvvare la fa cilitit d'uso del mio apparecchio e conla ,·era ulililà prati ca. eseguii con esso molli sn;Ig di urine e ripetnle prove di controllo con soluzioni deternci-

Le urine dei due individui furono raccolte ed esaminate per due perioù i disLinti della giornata: quelle del gif)roo. od emesse dalle 8 anLimeridiane alle 8 pomeridiane; e quelle della nolle. od emesse dalle 8 pomeridiane alle 8 antime -

O Francesco di anni 23 e m esi 8. Sano , robu s to e resistente.

IL MÀSSÀGGIO NEI TRAm1ATISMI RECENTI

Con Il R Esoconto D I Al Cune Storie Cliniche

Memorl n Iella dal cnl)itano meclico Etto•·o U &&rbatelli ··on!ercnz:t scenlllit'n del lllP'• di .J •'cml<r• tt•nutasì l'osjwrlalt> mìlìl1re di

La cura meccanica delle le:ìioni traum atiche, do a lcu n i anni e emrata nel dominio dell'ar te nostm, epperciò èl'edo inutile in queslo mio breve laroro, di ricordarne la storia, primieramente perchè già troppo conosciuta, e poi perchè di·1a!!herei troppo nelle antichitit, allontanando mi dal quesilo imp ostomi. Chi volesse un hreve e se noato riassunto po lrà la memoria scritta dal collega dCill. Bernardo e puLI.Jii cata dal Giornale rneclico milita1·e rlel Regio esrrcitn dell'ann o 1888:

A tuui c noto che la cura meccanica si può di:>ting uere in LJ'e specie, cioò in rJinnastica cm·ath'a, in modmenti aU id t• passiti. ed in n.;;ione meccrmica propriamente detta, cio{\ massa!JffÌO

Tralasciand o la prima, limiterò il mio scriLto alle due ultime , de lle quali ehbi occasione di fare un 'appli cazione piuuosto larga in tre anni di mio se r vizio prestnto nel collegio militare di Messi na, allegandovi a lcu ne storie cli ni che di qual che importanza.

Nessuno ignora che i morimmti attiri e 7m ss ì ri si praticano quali mezzi cnrati,·i delle rigidità articolari, reumatismi, oenalgie ed arniotrofìe , nelle quali malntlie è necessario r isveglinre lu nutrizione dei tessuti, favorire il ricambio materiale di qnesti e restituire alle parti lese, la loro pristioa funzione. Pnrnonpertanto , n mio credere, e:.si soli non valgono ad assicurare un ottimo ri ultato, .;enza l'intervento del

È questo, invero, il primo e più valido fallore di ogni movimento, sia attivo che passivo; il massnggio apre la via nlla nutrizione dei tessuti lesi, favorisce da un Jato il r·ias$Orbimenlo di tutli i liquidi anormali formatisi io quelli , e rendendo perire le vie linfatiche e venose, rimette il tes· suto nl suo stato lìsiologico.

Per questo processo di epuraz10ne, vengono scongiurate tutte le fasi degenerative, specialmente le scleroticlte, delle masse muscolari colpite dal trauma.

Xon c molto tempo, che tali fatti sono stati sperimentalmente confermati dal dott. \:aste\. il ttuale ha studiato sugli animali il meccanismo con cui il massaggio produce i suoi l.Jenefici e/Telti (l), e mi permetto riportarne qui in succinto il risult ato t•iportato dal Giornal(; medico del nostro Regio Esercito del mese di luglio di quest'anno.

Egli prescelse i cani, e pr·oduceva su questi contusioni simmetriche, e possibilmente con la medesima intensiti1:

(l) Journal de métJeci11e et cl1irurgie del marzo 1892 (Parigi) i ndi osservava l'animale molto accuratamente, e dall'andatura rilevava io quale lato fosse più lesa la funzione e quivi praticava il massaggio.

Ha potuto accerlat·e che nelle co ntusioni semplici, l'effetto immediato, era il riassorbimento deg li stravasi, e si pre\'eni\' a I'amiotrofìa che in seguito a\Tebbe potuto manifestarsi nella parte contu sa.

Xelle articolari e nelle lussazioni ba osservato, che, pt·atieando suhito il massaggio, si prevengono tutte le eli tali traumi, quali il gonfiore. il dolore della parte e la lesione di funzionalità.

Anco con le autopsie ha fallo il confronto fra un tessuto che sul.Jito il mas:.aggio eù altro simile ahbandonato a sè stesso, e tali autopsie le ha praticate a grande ed a breve distanza dal lmuma.

L'esame macroscopico recerlle confermò ciò che clinicamente era noto, r.ioè il riassorbimento degli stravasi, delle infiltrazioni interstiziali ecc.

L'esame micro;;copico di un tessuto sottoposto al gio, offriva i caratter·i istologici normali, mentre per lo contrario quel muscolo che aveva subito un trauma e non era stato sottoposto al massaggio, offriva i caratteri di sclerosi diffusa. con emorragie capillari, lesioni vasali e ner·vose.

Oi <Iliale importanza e di quale aiuto il massag;.:io sia per noi nella cura dei traumatismi, oggi è un fatto ampiamente confermato dalla clinica; non tutti però seguono un m<;toùo, no n lulli lo applicano allo stesso modo e quindi ne consegue, che rimane il più delle volte quale mezzo curativo succedaneo. nelle cure complementari dei traumntismi, per risolverne i postumi, di cui alcuni sono giil passati" ad esiti inamovibili.

Ed è proprio in queste occasioni che rispo nde mollo lentamente o poco. ove non sia coadiu,·ato da altri mezzi allivi ris!>lventi; ed è proprio in questi rincontri che il paziente ed il r.uranLe vacillano nella fede delltL potenza curativa del massaggio. l o posso assicurare che me ne giovai sempre lodevolmente dappoichè lo praticai al primo manifeslars1 d1 una contusione ed in tutte le distorsioni, per favorire il riasso rhimento ùP.IIe infiltrazioni avvenute, nel più breve tempo possibile , e quindi facilitare la restitutio ad i'ltegrmn della parte lesa.

Nei casi di lesioni articolari (contusioni, distorsioni ecc.), faceva precedere il a quulun<JIIe appureccllio complessivo od immobilizzante, ed alla rimozione di questo, lo ripeteva nuo,•amente, per risolvere la ri gidità dei te"suti per la limitata funzione cnusata dall'apparecchio

Ottenni in questo modo i seguenti vantaggi: la scomparsa rapida delle inOitrazioni che si determinano in queste lesioni; facili Là nell'applicazione degli apparecchi im111ohil izzanti, ::he riuscirono sempre bene adatti, per tutto il tempo che restarono in sito, e quiuòi non vi fu necessità di rimnoverli, perchè divenuti troppo lenti; infine la risoluzion e dei postumi , rimosso l'apparecchio, riuscì rapida e quasi serupre completa.

CO"\ 11 . DI \1 Cl NE ...,TOlllE t IÌO:)

IJnale dei <1nattro modi giova ·? In q•1:d1 ra.:;i si ridtietlnno tuili od alcuni di e.;si '! f) naie fìnalrnrntc riesce pilt adatto nella cura ,Jdle malattie pmdotte Ila traumatlrhe? Ecco molteplici I[Ue,iti di natura innanz1 ai <!'tali io mi tronllo. e :'enza presumermi di aYerli r i:;o lli totalm ente, mi accingo atll'spone le divene spr••it• ùi lesioni nf'lle 11uali adoperai il mns.. specilirando per ciascuna il metodo adoperato.

Seguendo il metodo della scuob francese, il massnf!glo si può distinguere in quallro modalità di applicazione, cioi·: frizioni libvi, forte fregamento, impastamento, percussione digitata o co n appositi martellini.

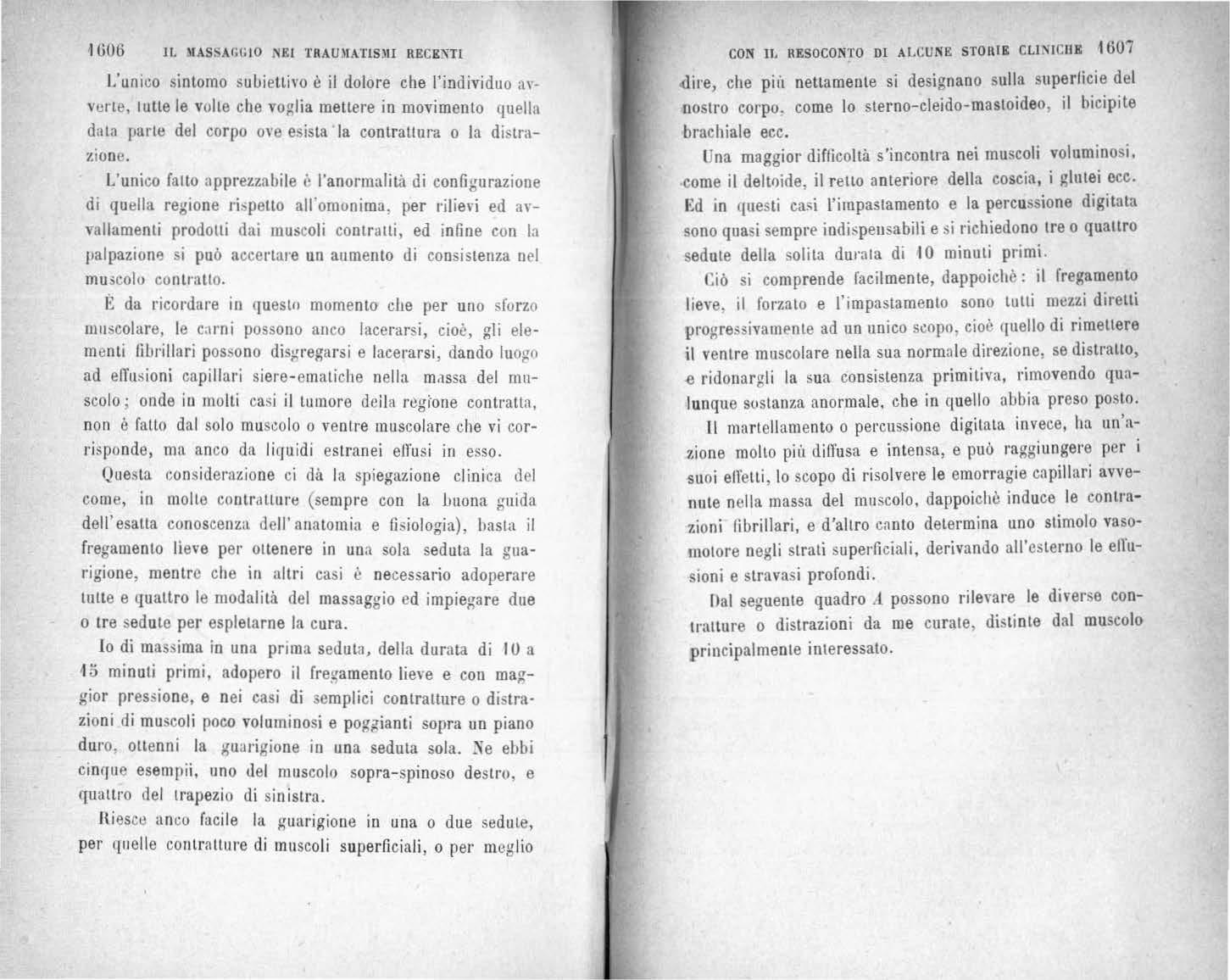

In ragione della loro importanza clinica dividerò le lesioni ossrr·vate nell e seguruti catego rie. rio(•: t• Le contrallure e le di:;trnzioui muscolari:

'2" Le COOLII$iOni;

:l" Le articol.u·i : i.• Le fratlllre e le Ju ssaz ioni: all<'ganùo a ciasc una i resoconti clinici tli rtnn lcite importanza . t. tontntL/Hre ,, distm.:ioni 11111scolari.

La causa oi'Ù1nnna di queste lesio ni, l• per lo più un movimento disordinato, male misurato o fatto bruscamrnte clrtll' individuo pe1· uno sforzo, rome avviene nel salto, nel sollevar·5i di peso sulle proprie ecc., oppure per uoa t'alliva po:>izione tenuta durante il sonno, t•tl in lini' da causa reumatica. \ era!llente ùa q ue,to pnnt·,; di 'i sta non me ne occupnto.

ALt:U NK STOIIIE CL!N!CUE 1607 lo di massi ma io una pnma seduta, della durata di l O a 15 minuti primi , adopero il lieve e con gior pressione, e nei casi di sempli ci contratture o distra· zi ooi di mu sco li poco voluminosi e pogiorianti sopra un pian o duro. ottenni la Kuurigione in una seduta sola. eubi cinque esempii, uno del muscolo sopra-spinoso de st ro, e quattro del trapezi o di si nistra.

L'unt co sintomo subi ellivo è il dolore cbe l'individu o nYvene, lutte le volte che voglia mettere in movimento 11uella data parle del co rpo ove esista la contrallu ra o la distrazione.

L' unico fallo app reuabile t' l'anormalità di configurazione di qu ella regione rispetto all'omoni ma. per rilievi ed a,._ vallamenti prodotti dai muscoli contraili, ed infine con la palpazioM si può accertare un aumento di consistenza nel mu ;;colo con tralto.

E da ricordare io questo momento che per un o sforzo mu,;colare, le carni possono anco lacerarsi, cioè, gli elementi fturillari possono disgregarsi e lacerarsi, dando luogo ad eiTusioni capill ari siero - emat iche nella m,lssa del muscolo; onde in molti il tumore dcila contr-atta, non ò fallo dal solo musco lo o ventre musco lare che vi corrispo nde, ma anco da liquidi estranei ell'usi in esso.

Questa co nsideraz ione ci dà la spi egazione clinica tlcl co me, in molte co ult\llt ure (sempre co n la Lnona guida dell ' esalla conoscenza dell'anatomia e lisiologia), uasta il fregamento li eve per ollenere in una sola seduta la guar igio ne, che in altri casi è necessario adoperare tutte e qua tt ro le moda lità del massaggio ed impi ega r e due o tre :.edule per espletarn e la cura.

Hiesc() an co facile la guarigione in una o due se du te, per quelle co ntrnllure di mu scoli superficiali, o per meg lio ni questa di lesioni traumatiche ebhi larga messe nei tre anni di mia permanenza in questo collegio militat·e.

.dire, che più nettamente si designano sulla superlicie del nost ro corpo. come lo sterno-cleido-mastoideo, il bi cipite brachiale ecc.

Una maggior diffi coltà s'incontra nei mu scoli voluminosi, come il deltllide, il r etto aoteriorA della coscia, i glutei ccc.

Ed io tfuesti casi l'impastamento e la percussione digitata sono quasi sem pre iodis peusabili e si richiedono tre o quattro sedu te della solita durata di l O minuti primi.

Ciò si co mprende facil mente, dappoichè: il fregamento lieve. Jl forzato e l'impastamento sono Lutti mezzi diretti progressivamente ad un unico scopo, cioè C[uello di rimettere il ventre muscolare nella sua normale direzione . se distratto, e ridon argl i la sua co nsistenza primitiva, l'imoveodo qunlunque sostanza anormale, che in quello aùbia preso po sto. Il martellam ento o percussione digitata inve ce, htl un' azione molto pi(t diO'usa e intensa, e può raggiungere per i suoi elretti, lo scopo di ri solvere le emorragie capillari avvenute nella massa del muscolo, dappoichè induce le co ntr·azioni ftbrillari, e d'altro cn oto determina uno stimolo vasomotore negli strati su perficiali, derivando all 'cstet·no le el\'usioni e stravasi profondi.

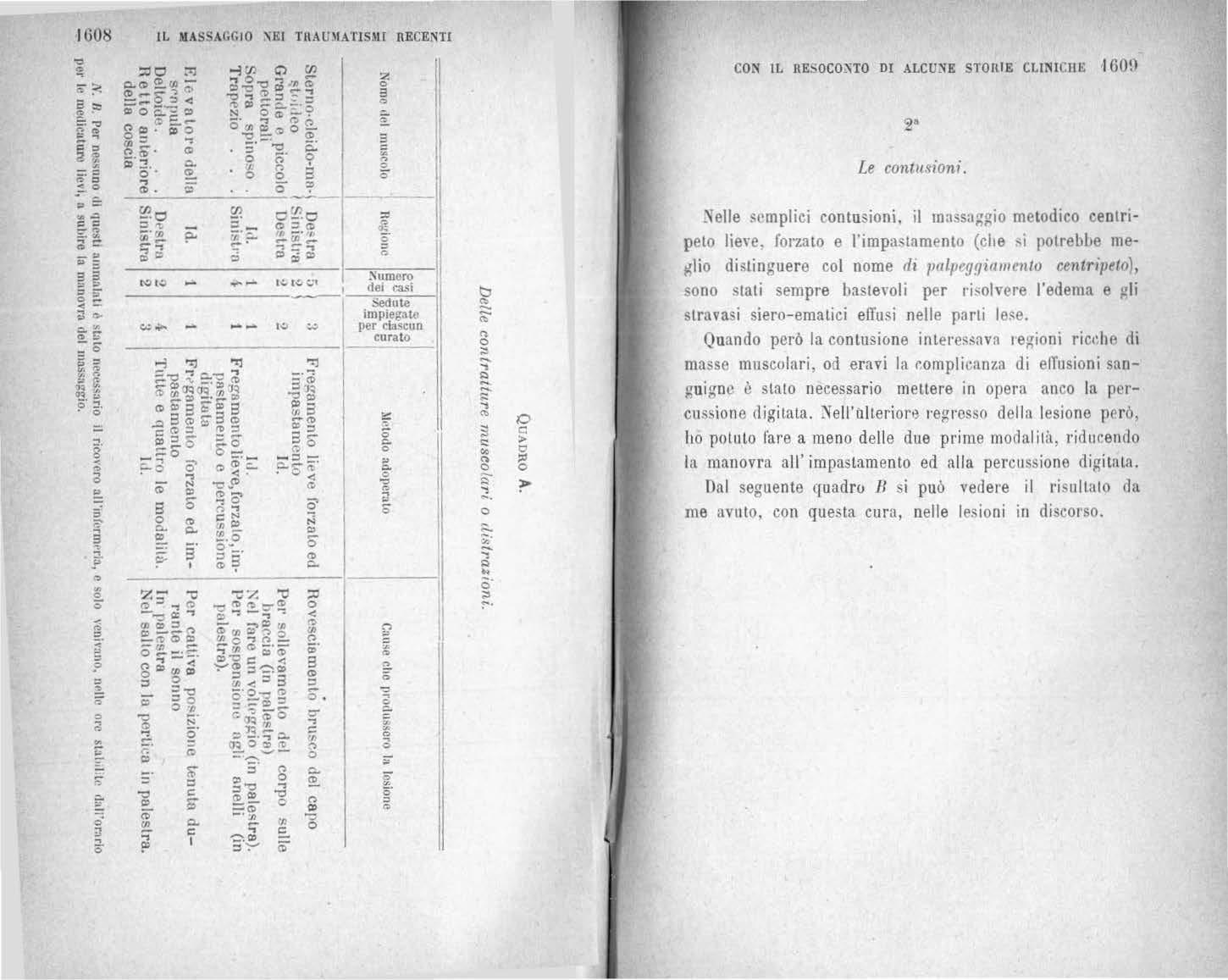

Dal seguente quadro J possono rileva re le diverse contrallure o distrazioni da me cu rate, distinte dal muscolo prin cipalmente int eressato.

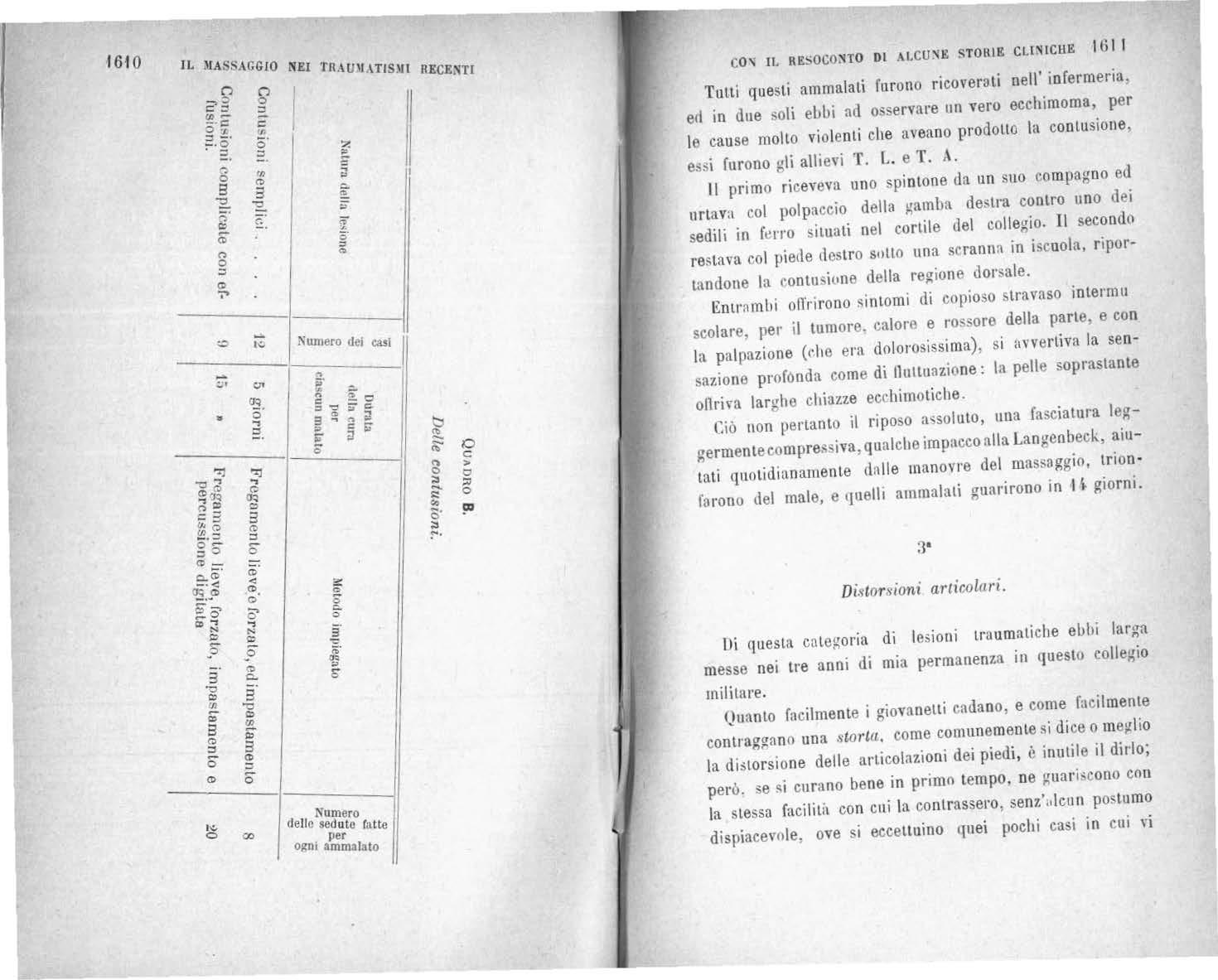

$1'mplici contusioni , il massaggio metodico centrrpeto lie,·e. forzato e (che si potrebbe medi:ttinguere col nome di lwlp!'!J[!Ìitull'ttfo rentripflo), sono stati sempre bastevoli per l'edema e gli stravasi siero-ematici effusi nelle parli le$e.

Quando però la cont usio ne regioni ricd1e di ma sse muscolari, od eravi la romp li can1.a di elfusio ni sa nguignl' è stato necessario meller·e in opera nnco la percu:>sione digitata. reg rosso della lesione prrò, lto potuto fare a meno dell e due prime moclalilit, riòucendo la manovra all'impastamento ed alla percussione digitata.

Dal segue nte quadro B si può vedere il ri su ltato da me avuto, co n questa cu ra, nell e lesioni in discorso.

Tuui questi ammalati furono ricover:Jti nell' infermeria. e<l in due ebbi acl osservare un vero ecchimoma, per le caus e molto vi olenti che aveano prodotto la conLUsione, essi furono gli allieYi T . L. e T. A.

LI primo riceveva uno spi otone ùa un suo <·ompagno eù urtava col polpaccio della gamba destra contro uno dei sedili in ft>rro siLUati nel conile del collegio . Il secondo col piede destro sotto una srrannn in isc uola, r iportandone la della regione ùorsale.

E.otrnmlli oll'ri r ono si ntomi di cnpioso !'.travaso iotermu scolare, per il tumore. 1·alore e rossore della parte. e co n la palpazione (l'Ile era dolorosissima). si avve rtiva la sensazione profonda come di lluttuazione: la pelle soprasta nte oflrira larghe chiazze ecd1imotiche .

Ciò non pertanto il riposo una fasciatura legqualche impacco alla Lan geobeck, aiutati quotidi tt namente manovre del trionfarono del male, e 'l'telli ammalati guarirono in Il giorni.

Distor sioni artirota l'i.

Quanto facilmente i giovanetti cada no, e come facilmente una storta. come comunemente si di ce o me;.rlio la distorsione delle articolazioni dei piedi, è inutile il dirlo; però. ;;e si curano bene in primo tempo, ne !.:ua ri..;c on o co n la stessa fu ci litit co n Citi la co ntrassero , senz' ,, Jcun dispiacevole, ove si ecce ttuino quei pochi casi in cui ,; state complete laceralioni degli apparecchi ligarnenlo!-i ar ti t'olari . tutti i cLirurgi sono della me !esima opinione, crrc.:a il quando debba inteneture la cura meccanica in le>roni.

.\ kur11 asse riscono che cou la esclusi' a cura del maspossa guarire tjurdunqne distorsione, con poche sedute la lie,·e, con pareceiJio la graye, e di questa opinione sono i francesi .

Il FJ st·her. nel suo libro di patolo:!ia chirnrgiea. al coJJtraJ.·io. nou CJede utile il se non dopu l'applicat.Jono dell'apparecchio lasr1ato in sito p!!r tlue a '/lléllft·n lo. dai rar1i ca,i a,·uti nella mia pircola clinica, cn•ùo di poten• f'llletlere il mio mode., !o pnrere. fra cotanto però. distinguendo dapprima le diverse condilioni !Jalologiclle-cliniche di questi traumi. l.a lhtor,ione dell'ar'lrcolazroue tihio-perone-astragal t!a. può oflnre .sltriatis::.ime mod.dità cl miclte, dappoichl•, a :.e·

1 onda di'Ila rarietit della dislor.sione e dell'inten, itit della cl1e la produce, ora semplici stiramenti. ora di,..trazioni apparecchi li;.:amentusi e tendinei, ed ora ' ere di CJ uelli e dei tes::uli peri-articolari.

Or· l1ene. 11el primo caso. l'edema rnalleolare, tanto comuue a tutte lo distorsioni di cui sopra, non iudica alcuua <' quindi Coli il liere o forz:llo, riesce a rimettere i nelle loro primiti,·e co ndrlioni lisiologiche. e l'individuo senza la necessita di apparecchio

Lo ,.te.sso ,;i dica per le chJalze ecchimotiche che ;;i man ife,..t,niJ per lacerazioue circoscritta dci lessut.i s up erlicial1 , per i-articolari.

Che 161

Qnanllo però la distorsione t• stata grave. c10è abbia le,;i i li!!amenti. ntlora anco la capsula sinoviale, per la disposizio ne :lllill<•mira. ha tali da ined i n conseguenza ,;j determineril nn versamenti) artk nlare pitt o meno In qne:<lo caso , io crerlo (collle qnalunquo chi rurgo accorto e ro:;cenzioso), elle t'apparecnli io :> ia necessario in prinro tempo, per preven ire le gravi ronse:.:uenze delle .;inoviti traumatiche. le quali oei !.{io\ani in tem po, ad e"rti j:!ra"i od incurahtl:. dr cni non ram c la tubercolosi.

11 potrit aJoperar5i al dell' apparect:hio imrnohilizzante. per i ordioari i di questt> cioi• l'edema mnlleolarc. paretiro, .la aiditit nrticolnrc. l'nmiolrofia a gl i t·apsularl J'CSJ- "'cluali.

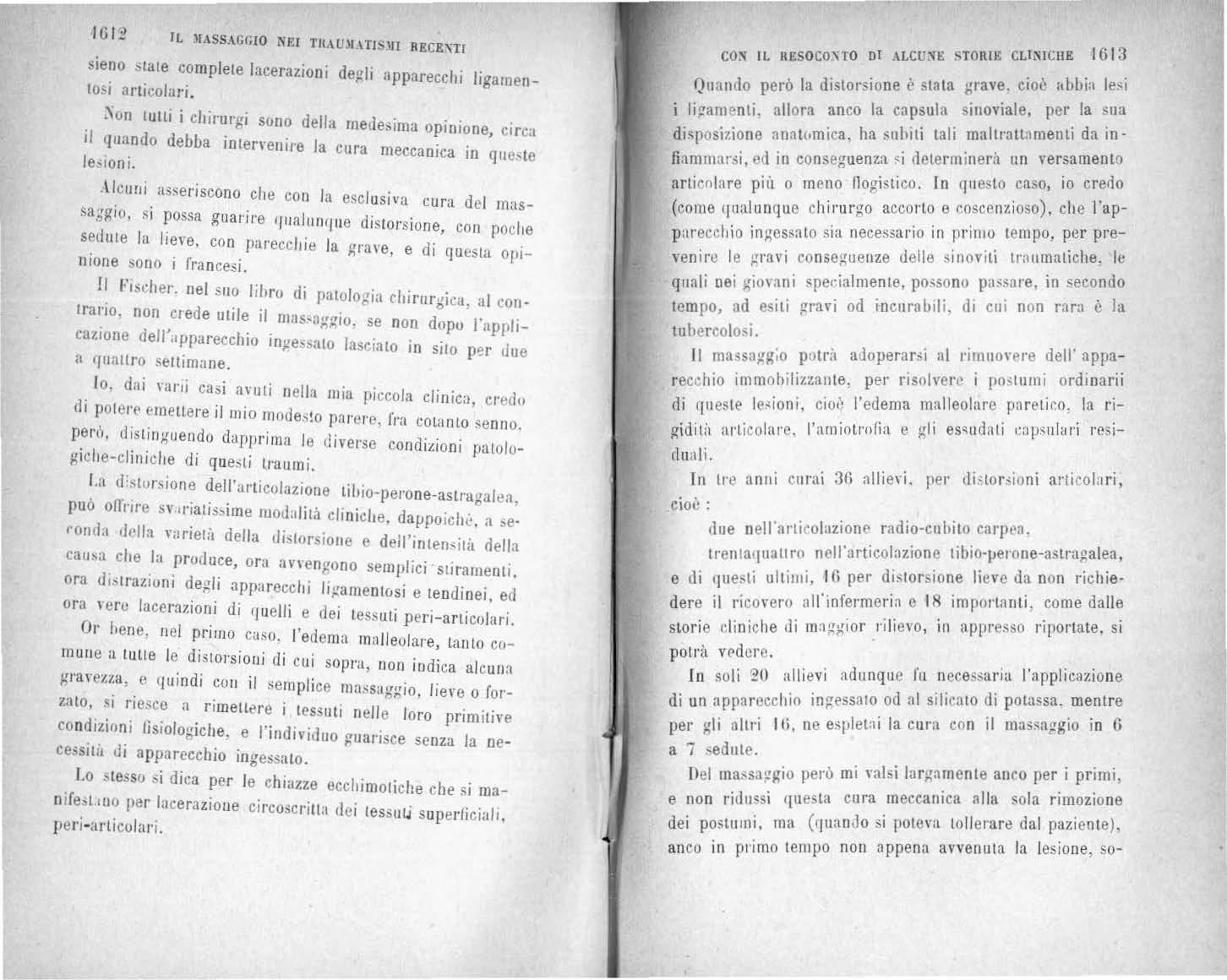

rn In' anni cnrai 3fì allie' i. per tli<tor·.;ioni doi·: due nell'arti ·olazionr radio-cuhito rarpt'n. tre ntac[tlaiii'U nell'articolazione e di tjne:-ti ultimi, 16 per· distorsione lieve ùa non richiedere il ricovero all'infermer ia e IR importanti. come dalle storie cliniche di ma!!gior rili evo, in riportate. si potrtl vC>d cr(' . . . . .

In soli 20 allievi adu nqu e l'n nec es:;a rm l appltcazJone di un apparrcchio ingessato od al sili<'ato di polassa. mentre per gli altri 1U, ne espletai la cura co n il massa!!gio in G a i J) el massa!!gio però mi valsi lar,{a mente anro per i primi, e non ridu%i rruesla cura met:cani ca alla sola rimozione dei postumi, ma (IJua n.Jo si poteva tollerare dal paziente), an co in primo tempo non appena avvenuta la lesio ne , so- prnssedendo di ono o due i all' applicazione dell'apparecchio inamovibile.

Il mio scopo fu quello rli favorire più rapidamente il riassorhimento degli stravnsi, che si erano determinati per il trauma.

Riporto qui allo storie clini che di distorsioni piit importanti. Storie cliniche.

CON IL RESOCONTO DI ALCUNE STORIK CLI"\ICIIE 161;)

Feci succedere il massaggio all'i mm obilizzazione dell'articolazione ed ebhi la guarigione in giorni.

4o Allievo P. l). per distorsione esterna del piede destro. Eravi tumore notevole della regione in parola, pee edema ed eiTusione siero-ematica. come dal colorito della pelle er!l facile accertare . I>rati cai due sedu te di massaggio li e\'e, e quattro forzate prima di applicare un apparecchio ingessato: lal\ciai que;;to per 3 sellimane. e complet:ti la cura con il mnssaggio rimosso quello.

Guarigione in 30 giorni.

1o \llievo C. S. pt-r distorsione tibio-perone-astragalea sinistra, riportata durante la ricreazione in cortile. Eravi tumore di tulla l'articolazione suddetta con edema dei les· soli peri-malleolari, e la pelle ofTriva anco chiazze di effusione sanguigna.

L'applicazione dell'apparecchio immobilizzante fu preceduta da sedute di ma saggio. e rimesso quello, continuai il massaggio. Guarigione in 30 giorni.

Alli evo D. B. R. per distorsione tibio-perone·astragalea destra, riportata nel fa;-e un salto in palestra.

L'articolazione in parola eru tumida enormemente, per intenso edema peri-articolare, la pelle arrossata e lucida. lagcinva In fovea al dito che vi premesse, poco dolenti i movimenti sia attivi che passivi.

Praticasi il massaggio per :.1 giorni prima lieve e poi I01·Zùto, indi l'apparecchio al l'ilicato di potassa, e rimosso questo completasi la cura con il massaggio.

Guarigione in 2i giorni.

3• .\.llievo ..\. A. per distorsione ti bio-pero ne-astr:Jgalea. sinistra. Eravi edema diffuso alle regioni malleolari e del tondi ne d'Achille.

;jo 1>. L. l'. per distorsione radio-cuhito-carpea riportata nel fare il salto del cavallo in paleslr·a.

Eravi versamento articolar(', lacerazrone del ligamenlo a rnrl aro dorsale del car·po, inlillrazione sierosa notevole dei tessuti peri-articolari; i movimenti delle dita e della mano enmo dolorosissimi e diflicili. l rnm edialameute praticai il massaggro dapprima lieve e semplict:. e poi forzato ).!iorni. indi applicai l'apparecchio inges:-alo. e rimossolo al 30• > giorno espletai la cur·a mercè la ginnastica ed il massaggio.

La guarigione si ebbe completa dopo .i.:) giorni.

6° Alli evo E. U. per di;;torsiono tihio-perone ·astragnlea sinistra.

Eravi tumore dell'articolazione, edema esteso a tutta la regione molleolare esterna , con larga chiazza ecch imotica sulla pelle corrispondente. Per dué giorni praticai il massaggio lieve dapprimn, forzato dipoi, e ne ouenni il benefi co eiTeuo di vedere scomparire l'edema. u modificar·si nelle sue apparenze l'ecchimosi. Applicai nn apparecchio immohilizzante ingessato, che lasciai in sito per 25 giomi.

Rimossolo, ricominciai il pet· la fun- zlonnlilit nei mu l Il 1 1 1 e n 1a e piede, rimasti inalliri per cruel tempo. in :H j.!ÌOmi. so L'al_lievo B. G. per di,;to1·sioue tibio-perone-astrngalea destra. r1por·tata in cortile durante la ric1·eazione. zioni curate. adoperai la cura meccanit·a in primo eri in secondo tempo. 8torit• clinirh••.

7" L'all ievo H. F. pe1· r adio-carpea sinistra, contratta nel salto del ca,·allo, in palestra.

Vi era modico tnmore della regione. con limitata infiltrazione delle parti molli circostanti. dolente alla palpazione, e nei movimenti passivi. e:.sendovi lesiOni articolari d'importanza, mi decisi per la cura esclnsira del massa;1gio coadiuvato da fomenti aromatici r 1solventi.

Guarigione in l G sedute.

Eravi tum on• in COI"rispondenza dello spazio inframalleolare e malleolare esterno, ove il dito poteva accertare l'edema nvve nu to.

Nei primi dtH' giorni pr111icai il lieve e for. sedute pe1· giomo. iudi applira 1 l apparecchiO 1mmobtl1t.zante al !ìilicato di potassa. che lalìCiai in sito pE'I' :l settimane. r.ompletai la cura con il massaggio tardivo, come avea praticato per S!li altri.

1° \IJie, o C. S. il l i-l febbraio 18!11 t::ntr;na TllPI'H\ per frauura .-:opra coiHiiloidea tl ell' omero sinist1·n, anenutagli nel f•1re il . allo del caYallo. in Era'· anco la di"torsione del polso che ft·t:e supporTI! aueu la frattura tldl'apufi:.l stilu1de del :-lni:;ti'O. Per 'lue:.t'ultima lesioue. tla altri, s1 applicò illlmedintamente. un apparecchio la regione del gomito iu una gro nda, applicandovi il ghi:weio. Hidolla In frattura all' 8° giorno si npplicò l' definitivo.

Solo alla rimozione rlell'appnrecchio delinitivo. cioè i.:) giorni dopo, adoperai il rnassagl!io, e la g1n1Hl!\Lica pa,.;-;ira di quell'arto, ore per l'immobilizzazione a,;.;oluta le mas;;e mu.;colari si presentarano alquanto ipotro!ìche. <:uarigione completa in 80 giorni dall'anenuto trauma.

Le due da me curate furono: una dell'umero ( \ arietà anteriore), incompleta, e l' altra falangomctat•arpea del dito medio smi,;tro.

F1'fll/ Ili't' t' lussa :ioni.

. Il i queste ehbi solo qualche ,·aso. e credo utile nportaroe le storie cliniche, perchè, specialmente la fratanenne in prossimità di un 'a1·ticolazione e fu complu:nta da ecchimoma per lacerazione muscolare.

\d ope rai il per la frattura solo in secondo tempo, PPI' le comp li c:mze accennate, ma nelle due lussa- t• r.. allievo, entrò aiJ'infermel"ia d 3 aprile pet· lussaziune falango - metacarpea del dtto medio della mano sinistra.

Ecccnene i re,uconli clinici.

Eravi spostamento della base della prima falange di qut'l uito. nella regione p:1lmare, yersamento uell'articolnione cor rispo ndente. con lieve accorciamento del dito. La dinico ltit di tenere ridotta tinella piccola articolazione. senza apposito apparec.;hio. mi a rimandare il massaggio dopo cl1e quello fosse stato rimosso, cioè al giorno dall'avven uta lesione. Eranvi residui di essudati articolari. e mercé il ma.s;;aggio coadiuvato da frizioni ri solventi. ho ollennta la guarigione in l O sedute. r.n arigio ne in giorni.

3" L'allievo A. lr. entrò alì'infermeria l' Il dicemb re 1890 per lus•nzione omero-scapolarc destra , incClmpl etn (variela anteriore), a\Venuta in palestra per canuta dagli anrlli.

Ridotta la lussazione ed iromohilizzato l'arto con un apparecchio alla Desault, restava la contusione del muscolo deltoide a\ venuta nella caduta. Questo muscolo presentavasi indur·ito per e!Tnsioni av\'ennte nella sua massa. e Ilolente alla pressione .

.\dop erai il ffifiSSil).!gio waduafe, dalfieve af forzalO, e t'impastamento, ed in 8 seòute, il muscolo 1·iacqui"tò la sua elastici lil e consistenza normale.

Hiepilogando, possiamo ritenere che il massa){gio un mezzo di somma efficacia nella cura di tutte quelle lesioni traumatiche che si detarmiuano :llla superficie del corpo umano per quanto più sarit facile dornina:-le con la mano del chirurgo che lo adopera.

È uni co t·imedio per tutte le lesioni traumatiche liHi, non complicat e (co:llrattur·e, distrazioni muscolar i e tendinee, contusioni muscolari , con o senza ell'usione saognigna interstiziale o parenchimale).

Nelle distorsioni :ll'ticolari semplici può adoperarsi come unica cu ra, c nelle complicate è di valirlo aiuto nel secondo periodo, quantunque giovi ancor·a limit'ltamente n_el_primo periodo facilitando l'applicazione dt-gli apparecchi toamovibili uefì nitivi. Nelle cure delle fmtture poi e delle lussazioni. l· un mezzo valido a combattere i postumi delle medesi me, cioè le amiotrofie muscolari, e le rigidiltl tendinee.