12 minute read

~350 RIVISTA

diventarono debolissime e subito dopo affatto impercellib1li~ benché dal vaso gocciolasse ancora sangue. Il numero degJ; alti respiratori ere di 22 il minuto. Finalmente l'animale terminò in mezzo alle convulsioni. Un cane sopravvive alla perdila della metà del suo sangue, anche quando la sottrazione si ripete dopo 3 o 4 seltimane. In un cane che pesava, da principio 6760 grammi (quindi con 520 grammi di sangue} furono sottratti una volta il mese circa t/s, t/s e poi più volte t/3 e finalmente t/t., in lullo circa 1487 grammi solo quando alla fine fu estratta la metà di tutta la massa sanguigna, l'animale morl.

2° Io quanto alle alterazioni della allivilà cardiaca, le perdite di saogua di t/1, t/ r, ed l/3 di tutta la mass.a sanguigna accelerano quasi sempre le contrazioni del cuore, le maggiori fino a f/rJ. e 'i/3 hanno per effetto ora un rallentamento ora un acceleramento delle pulsazioni cardiache. li ritmo delle azioni del cuore nei grandi e ripetuti salassi diventa, irregolare. La forza delle contrazioni del cuore diminuisce tanto nelle mediocri quanto nelle grandi sottrazioni sanguigne; i toni del cuore diventano più deboli, e dopo i forti e l'ipetuli salas~i si odono rumori sistolici. All'autopsia dt questi cani che soccombettero ai ripetuti salassi, il cuore fu trovato flaccido e molle, la muscolatura aveva un colo re giallo-pallìdo o grigiastro, e all"esame microscopico mostrò l'intorbidamento granuloso e mal distinta la striatura trasversale.

Advertisement

30 Nelle piccole perdile di sangue la pressione sanguigna rimane inal tera ta, o si abbassa per più o meno b1·eve tempo, secondo la quantità del sangue esll'atlo. Però può la press10ne sanguigna anche aumentare, particolarmente nel forte deflusso da una a r teria, fino alla meta di tutta la massa sanguigna. E, come effetto delle abbondanti perdite di sangue da una arteria, si può riscontrare una oscillaz:one ondulatoria della pressione sanguigna. Questa proviene dai vasi sanguigni stessi e non può attribuirsi al cuore o agli a ttL respiratori.

4• Apparentemente le sottrazioni di sangue dalle vene abbassano la pressione sanguigna più di quella delle arterie . . Il e 50 se è impedita la circolazione sanguigna ne e ven giugulari con l'applicazione di pinzette, !a pressione au_men: nelld carotidi; e se poi si tolgono le pinzette la pressione ~ I innalza ancor piu nelle carotidi. . s· La temperatura del corpo è dapprima a11_mentata'. qu indi può per breve tempo discendere di due gradi, per po, risali re di nuovo.

6· L'applicazione dr sanguisughe ha.. per effetto p_r1ma un aumento, poi una diminuzione della pressione san_g~1gna: i• se si applicano le pinzette sulle vene g1ugular1 cam urarizzati e si estrae dalla vena femorale t/7 del san~ue, ~vviene, dopo un Jeggiero abbassamento, un forte aum en to della pressione sanguigna.

9• Nei ripetuti sala~si il peso del corpo aumenta <l_apprima alla fine del mese, poi diminuisce. Co!:11 i_l pe~o d1 un cane che pesava (ì760 11:rammi, uo mese dopo 11 pr1m1> sa~ lasso, sali a 8350, dopo due mesi a 10HO, dopo . tre mesi a 12000, ma poi tornò indietro fino a 11950 e al qumto mese era a 11620 grammi.

10o Una forte perdita di sangue non raramente aumenta la eccitabilità riflessa; questo è specialmente manifesto nelle rane. . .

11• Il numero, la forza, e il ritmo degli atti resp1rator1, sotto la influenza del salasso, secondo la quantità del sangue versato sono notevolmente alterati. Gli atti respiratori sono ora più' frequenti e superficiali, ora più lenti e profondi; la regolarità del ritmo è pure disturbata.

120 Negli animali che soccombettero a1 ripetuti cop10:<1 salassi alla sezione si trovò l a degenerazione grassosa del fegato ,' dei reni e il rigonfiamento torbido dei muscoli dello scheletro e particolarmente del muscolo cardiaco.

I dati così raccolti confer marono in parte i fatti già noli, osservali c.lagli altri sperimentatori, e ne svelarono anche dei nuovi , quali il rapido compenso del sangue ~~rdut_o, l'a~mento del peso dell'animale, la particolar maniera d1 osci llazione della pressione sanguigna, l'aumento della eccitabi- lita riflessa. Se la pressione del sangue diminuisce nei larghi salassi, questa diminuzione non dura però a lungo. Anzi un forte salasso può fin da principio aumentare la pressione. Piccole sottrazioni sanguigne restano affatto senza influenza sulla pressione sanguigna. Per quanto possa essere alta questa pressione, non è superata la normale resistenza delle pareti vascolari; ma, se queste sono alterate, il salasso può riuscire pericoloso. Le ripetute abbondanti sollrazioni l'an · guigne conducono finalmente alla diminuzione del peso, alla degenerazione adiposa, ad altre patologiche alterazioni.

Se si considera l'innalzamento, benchè piccolo, di temperatura, l'aumento della eccitabilità riflessa, il peso del corpo per un certo tempo crescente e la rapida rigenerazione del sangue perduto, vien folto di pensare ad una certa azione stimolante del salasso sulla formazione del sangue e sullo stato di nutrizione.

KLEIN. - Sulla oura. della risipola con l 'lchthyol . (Berliner klinische Wochensclà'i_ft, N. 39, 28 settembre, 1891).

L'autore da più di due anni adopera l'ichth.r.1ol (ammonium suVoichtgolicum) nella cura locale della risipola. Il rimedio è usalo sotto forma di unguento con parte uguale di vaselina e se la risipola è molto estesa, corrisponde meglio un unguento più debole formato con parti eguali di ichthyol, acqua e lanolina. Disinfettata la pelle e lavata con acqua e sapone, con le mani si spalma runguento d'ichthyol dapprima sulle parti sane lontano la larghezzA della palma della mano dAi margini della risipola ed in appresso sulla superficie malata eseguendo una specie di delicat.o massaggio. La medicatura si completa soprapponendo alle parti malate un sottile strato di garza idrofila, bagnata ne!racqua salicilica, e quindi uno strato più spesso di ovatta comune non digrassala, con adatta fascia. Questa medicatura si rinnova due o tre volte al giorno per tre o quattro giorni frnchè non si osserva più alcun aumento di temperatura. L'un -

Medica 1353

guento d'ichthyol è ben tollerato dagli ammalati ed è facile allontanarlo con acqua saponosa· calda.

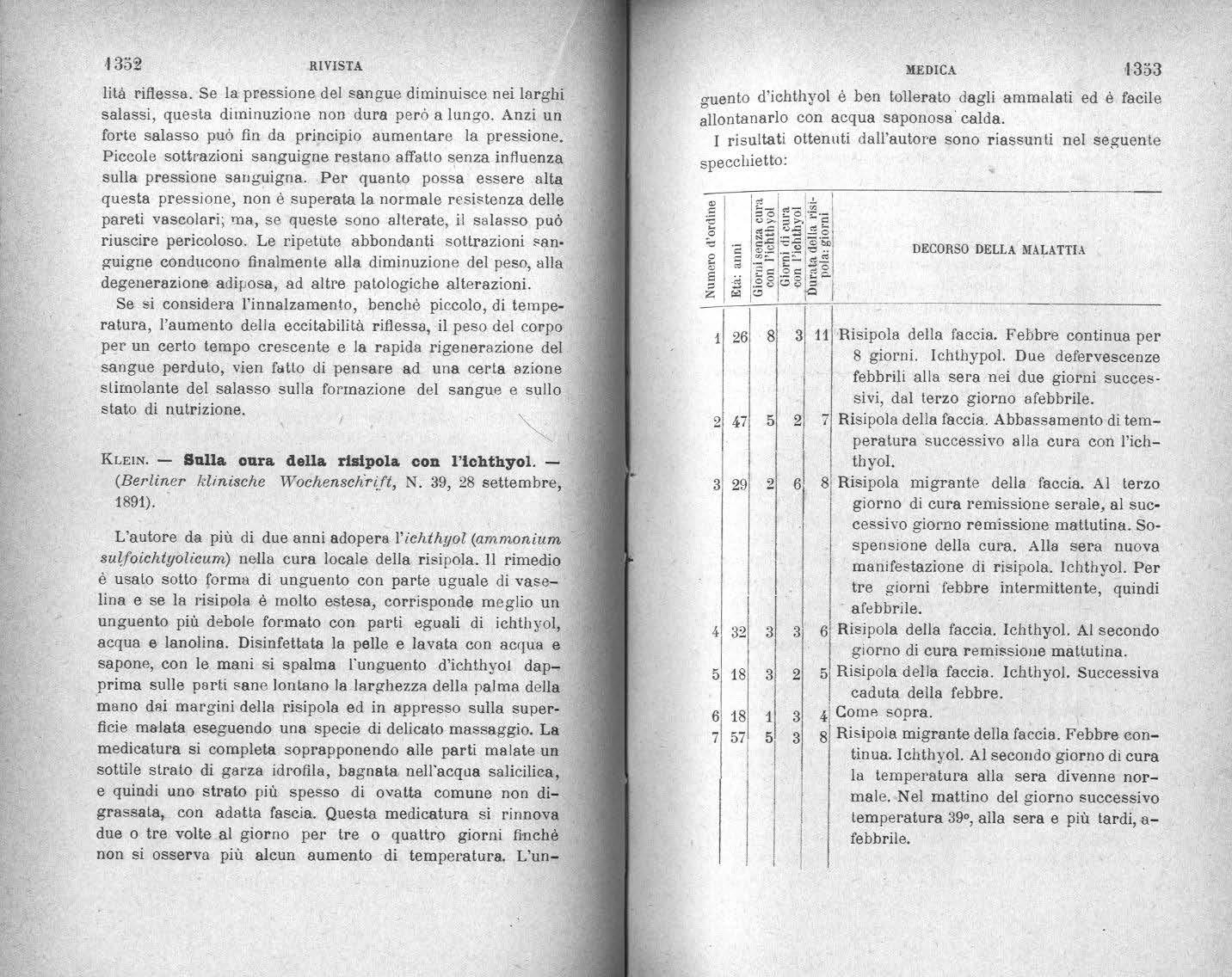

I risultati ottenuti dall'autor·e sono riassun li nel seguente specchietto:

Decorso Della Malattia

1 26 8 3 11 Risipola della faccia. Febbre continua per 8 giorni. Ichlhypo!. Due defervescenze febbrili alla sera nei due giorni successivi, dal terzo giorno afebbrile.

2 47 5 2 7 Risipola della faccia. Abbassamento di temperatura successivo alla cura con l'ichthyol.

3 29 2 6 8 Risipola migrante della faccia. Al terzo giorno di cura remissione serale, a l successivo giorno remissione mattutina. Sospensione della cura. Alla sera nuova manifestazione di risipola. Ichthyol. Per tre giorni febbre intermittente, quindi afebbrile.

4 32 3 3 6 Risi pola della faccia. Ichthyol. Al secondo giorno di cura remissione mattutina.

5 18 3 2 5 Risipola della faccia. lchthyol. Successiva caduta della febbre .

6 18

7 57 1 5 3 3 4 ComA sopra. 8 Ri~ipola migrante della faccia. Febbre continua. Ichthyol. Al secondo giorno di cura la temperatura alla sera divenne normale. Nel mattino del giorno successivo temperatura 39°, alla sera e più tardi, afebbrile.

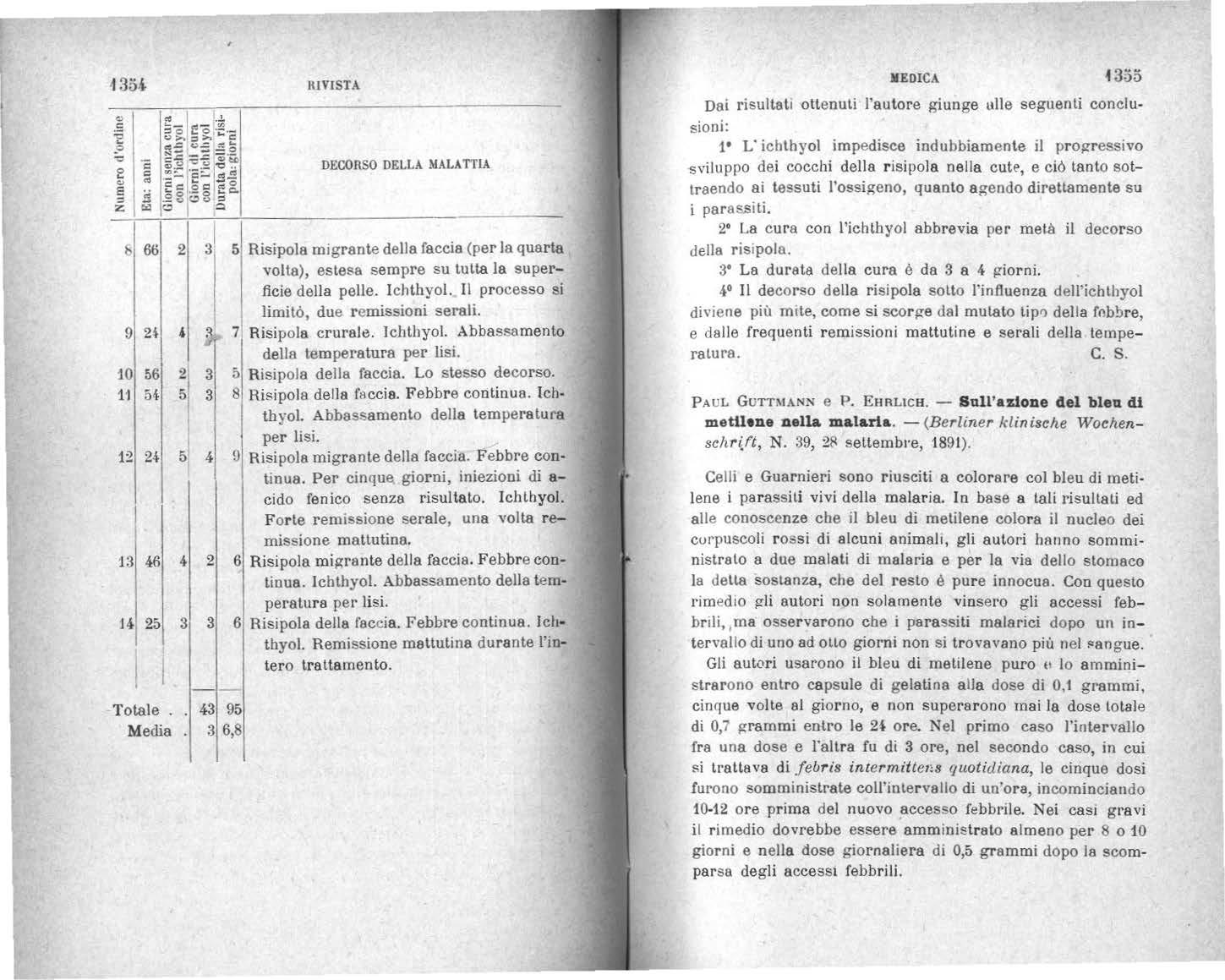

Decorso Della Malattia

31 s i Risipola migrante della faccia (per la quarta volta), estesa sempre su tutta la superficie della pelle. lchthyol. Il processo si l limitò, due remissioni serali.

7 Risip ola crurale. Ichthyol. Abbassamento della temperatura per lisi.

5 Risipola della faccia. Lo stesso decorso.

8 Risipola della faccia. Febbre continua. lchthyol. Abba ssamento della temperatura

1 per lisi.

4 () Risipola migrante della faccia. Febbre continua. Per cinque giorni, iniezioni di acido fenico senza risultato. I chth yol. Forte remissione serale, una volta remissione mattutina.

2 6 Risipola mip;rante della faccia. Febbre continua. lcbtbyol. Abbassamento della temperature per lisi.

3 6 Risipola della faccia. Febbre continua. lch• tbyol. Remissione mattutina durante l'intero trattamento. 43 95 3 6,8

Medica 1355

Dai risultati ottenuti l'autore giunge ulle seguenti conclusioni:

1• L' ichthyol impedisce indubbiamente il prop;ressivo sviluppo dei cocchi della risipola nella cute, e ciò tanto sottraendo ai tessuti l'ossigeno, quanto agendo direttamente su i paras.siti.

2° La cura con l'ichthyol abbrevia per metà il decorso della risipola.

3' La durata della cura é da 3 a 4 iriorni.

4° Il decorso della risipola sotto l'influenza dell'ichthyol diviene più mite, come si scorg-e dal mutato tip'> della fobbre, e dalle frequenti remissioni mattutine e serali della temperatura.

C. S.

PA UL GuTTMANN e P. EHRL1ce. - Sull'a zione ciel bleu dl me tilene nella malaria . - (Berliner klinische Wochenschr{ft, N. 39, 2~ settemb1·e, 1891).

Celli e Guarnieri sono riusciti a colorare col bleu di metilene i par assiti vivi della malaria. In base a tali risultali ed alle conoscenze che il bleu di metilene colora il nucleo dei corpuscoli r ossi di alcuni animali, gli autori banno somministrato a due maiali di malaria e per la via dello stomaco la delta sostanza, che del resto é pure innocua. Con questo rimedio :::rii autori non solamente vin sero gli accessi febbrili, ,ma osservarono che i parassiti malarici dopo un intervallo di uno ad otto giorni non si trovavano più nel !'angue. Gli autori usarono il bleu di metilene puro ti lo amministrarono entro capsule di gelatina alla dose di 0,1 grammi, cinque volle al giorno, e non supera r ono mai la dose totale di 0,7 ~rammi entro le 24 ore. Nel primo caso l'intervallo fra una dose e l'altra fu di 3 ore, n el secondo caso, in cui si trattava di feb r is intermittens quotidiana, le cirique dosi furon o somministrate coll'intervallo di un'ora, incominciando 10-12 ore prima del nuovo accesso febbrile. Nei casi gravi il rimedio dovrebbe essere amministrato almeno per 8 o 10 giorni e nella dose giornaliera di 0,5 grammi dopo la scomparsa degli accessi febbrili.

Med1ca 4357

L'unico ìnconvenienle riscontralo dagli autori nell'uso del bleu di melilene fu leggera stranguria, a cui apportarono rimedio con l'uso dì piccole dosi di noce moscada polverizzala. Osservarono pure aumento n e lla quantità totale delurina colorata fortemente in bleu; anche le fecce, per l'azione dell'aria, si colorarono in bleu.

Le esperienze successive dimostreranno se il bleu di meli lene (1), da solo, oppure coadiuvalo dalla chinina, valga a superare quelle ostinate febbri malariche recidive, le quali, specialmente nei tropici, non cedono all'uso dei soli chinacei.

c. s.

KLEMPERER G. e KLEMPERER F. - Ricerche sull' immunità. e sulla guarigione della polmonite infettiva.(Berline,· klinis eh e Woehensehrift, N. 34- e 35, 1891).

La polmonite è una malattia da infezifme prodotta d ai diplococchi scoperti da A. Fraenkel. Questi germi sono patogeni pure per i conigli. Dopo la crisi, i diplococchi conservano neìlo sputo per giorni e per settimane la loro virulenza per gli animali, ma il loro veleno o non si forma più nell'organismo ammalato, o non è più per 8$SO nocivo.

Gli autori sono riuscili non solo a rendere immuni gli animali all'azione dei diplococchi ed a guarirli, ma a dimostrare che anche nell'uomo si riscontrano i medesimi fenomeni. Essi ottennero l'immunita negli animali con ogni mezzo nutritivo in cui il pneumococco si era sviluppato. La immunità si ottenne più facilmente e più efficacemente , se le cullure virulente con germi o senza germi furono tenute per qualche tempo (una o due ore) alla temperatura di 60°-65', oppure (per tro o quattro giorni) a quella. di 40• C.

In lulli i casi f.ra l'inlroduzione della sostanza e il principio dell'immunilà lrascor!;'.e un certo le mpo, in media 3 giorni, se

(i ) Il bleu di metilene chimicamente puro è preparato da Meister, Lucius e Bruniog in flochst sul Meno, e da Merk io Oarmstadt; esso costa cir ca 50 lire al chilogrammo.

Ja coltura fu introdotta nelle vene, 14 giorni, se per iniezione sottocutanea.

Col siero di sangue di animali res i artificialmente immuni inoculato direttamente nel torrente circolatorio riuscirono gli autori a fare abortire la mala! tia già incominciata. Meno sicure furono le inoculazioni sottocutanee.

I l siero di animali resi sperimentalmente immuni inoculato nelle vene di animali sani rese pure questi immuni e l'immunita ottenuta con tutti i mezzi sopra riferiti fu trasmessa pure per eredità ad anim ali nati da genitori immuni.

Isolarono poi dalle culture in brodo una albumina tossica, con la quale cagionarono la malattia nei conigli, oppure procurarono ad es&i l'immunità, se prima la riscaldarono alla temperatura di 60° C.

Col succo dei muscoli poi e degli organi di un coniglio immune, filtrato, ottennero gli autori la guarigione di conigli maiali di setticemia da diplococchi.

Gli autori hanno poi dimostrato con esperienze sopra sè stessi che le inoculazioni sottocutanee di pneumococchi in dosi, che sono letali per i conigli, non producouo nell'uomo che leggerissimi feuomeni locali e generali. Dimostrata l'innocuila di quest'esperimento su loro, gli autori inocularono a sei malati di cancro nei tessuti sottocutanei 0,2 eme. di cultura virulenta e di essi due soli reagirono con fenomeni locali e generali leggeri.

Il siero di sangue di malati <li polmonite dopo la crise é un antidoto per l'infezione da pneumococchi del coniglio.

Iocoraggiati da t.na serie numerosissima di esperimenti positi vi ne i conigli, gli autori incominciarono le prove negli uomini malati di polmonite, ma finora le loro esperienze non t'ono molto numerose.

Dapprima inocularono a se stessi il siero di animali immuni nella quantità di 0,5 a 3 eme. e lo riconobbero del tutto indifferente; in appresso lo sperimentarono in sei malati di polmonite. In lutli i casi 6 ore a 12 ore dopo l'iniezione sottocutanea di 4 a 6 eme. di siero osservarono considerevole abbassamento di temperatura con di minuzione dei riimi cardiaci e degli atti respiratori. La temperatura 4 volle discese a ai0 2 volte si

1358 RIVISTA mantenne normale, nei:i-li altri due casi s'innalzò nuovamente'' io media, dopo 6 ore. lluovo metodo di oura dell'at&HI& looomotrlce mediante la ileHi one f orsata uterlore del corpo . - Dolt. P 1ETR O Bo~uzzr. - Atti della R.• Accademia medica di Roma, anno XVI, voi V, serie 2•, 1891).

Da ullimo gli autori fanno notare che io due casi di tiro. la inoculazione di siero non modificò affatto la curva della febbrP,. C . S.

Da questo studio sperimentale dell'autore si può dedurre che con la flessione forzata anteriore del cor po si può otten~re più efficacemen te che con la sospensione sia una forte distensione del midollo spinale e delle radici della coda equina, sia un alleggerimento della compr essione che i tessuti circondanti le altre radici spinali possono su esse esercitare, massime a livello dei forami iulervertebrali, e sia infine una fac ilitala e accelerata circolazione endomidollare spinale. Essendo questi i momenti principali favorevoli all'azione terapeutica della so~pcnsione negli atassici, ne consegue che si dovr ebbe considerare la flessione l'orzata anteriore del cor po come un metodo di cura della atassia più efficace ancora della sospension e e da sostituirsi a questa, tanto più che la sua esecuzione presentasi già a primo aspetto più facile e meno pericolo~a .

A conferma delle sue deduzioni sperimenta li l'autore adduce la prova clinica ed espone la storia di un caso in cui ottenne col suo metodo dei risultali (avorevolissin\i. tanto da incoraggiare anche i colleghi a sperimentarlo.

Ecco il modo con cui s i deve eseguire la flessione fo r z11 ta anteri ore:

Si distende l'ammalalo supino sul lello mettendo un cusci no sotto la testa per tenerla piegata un po' sul pello, indi tenendo riuniti i due piedi in un asciugamano i ~ui capi siano lassamente attorcigliati a ttorno ai malleoli, si flettono gli arti inferiori distesi in avanti traendo colla mano destra i capi altorci gliali dell'asciugamano poco alla volta fino a ra ggiungere colle ginocchia il capo. P onendosi allora dietro il capezzale del lello si mantengon o in questa posizione gli arti inferiori per mezzo minulo o poco più, cercando sempre che la trazione della mano destra venga esercitata io modo da trarre le ginocchia ancora più avanti se é possibile del capo del malato. Tale flessione si può praticare per due o t r e volte s empre coll'inter vallo di qualche minuto, e la durala della fle&sione può oscillare da 1 a 3 minuti primi al massimo.

Dalla storia clinica esposta dall'autore risulterebbe che i primi sintomi dei quali l'ammalato risentì un mighoramenlo gia dopo poche sedute furono i dolori folgo ranti e massime il dolore sollo forma di punta alla pianta del piede destro (nevrite perifer ica), indi la sensibilità degli arti inferiori ed il sintomo di Romberg. Sulle crisi gastriche non sembra che la cura abbia avuto alcun benefico effetto.

Gli inconvenienti di questo metodo si riducono, secondo l'autore, ad una sensazione di indolenzimento dei muscoli dei l0mbi e anche del dorso nelle prime sedute, dipendente dalla tensione che subiscono e a cui si rimedia col sospendere per qualche giorno le sedute; in seguito l'esercizio continualo della fle ssione anteriore fa cessare anche questo inconveniente.

Prof. SEMMOLA. - L'iniezione ipodermloa del siero del sangue del oanl nella oura della taberoololli polmonare . - (The Times and R egiste r, luglio 1891).

L'auto re, dopo aver r icordato gli esperimenti di Richet e d'Hericourt, e quelli di Verneuil, Depine, Bernheim e P icq su questo nuovo tentativo terapeutico, annunzia le prove iniziate nella sua clinica, nello scor so febbra io, non con la speranza di giungere ad ottenere la cura della tubercolosi , ma con la fiducia d1 avvicinarsi alla soluzione di questo gran problema terapeutico.

Riche t ed Hericourt partivano dal concetto della refra ttarietà dei cani e delle capre alla tubercolosi, ed il loro processo e ra analogo a quello adottato da Behring e K itasato nel produrre l'immuoita contro il letano e la difter ite, ino-