11 minute read

25 A proposito della peste del 1348 e delle sue conseguenze, in un documento del

re in Castello di Conegliano. Durante il processo però, avuto riguardo alli patimenti da esso sofferti nella lunga prigionia, e nel Lazzaretto, viene condannato solo alle spese del protocollo55. Questo documento ci conferma che anche a Conegliano venivano inviati al Lazzaretto soprattutto i poveri che avevano bisogno della Pubblica Sovvenzione, mentre gli altri facevano la contumacia isolati nelle loro abitazioni. Dai documenti analizzati risulta che in genere le multe e le pene inflitte erano molto più gravi. Spesso venivano banditi da Conegliano e territorio, Treviso Trevisan, Ceneda e Cenedese, a 15 miglia oltre li confini per anni due, in altri casi più gravi, venendo presi entro i suddetti confini siano condotti all’ora solita nel loco di giustizia ove dal ministro di quella sopra un paro di imminenti Forche siano impiccati per la gola sichè morino. C’è poi il caso curioso di Menego Polon di Lovadina, condannato in dieci carri di crode da essere per lui condotte alla fabrica della chiesa di San Rocco di questa Terra, per benefizio di essa Fabrica56 . In varie città erano stati istituiti Uffici di Sanità dipendenti da quello di Venezia, che esercitava in tutti i territori della Repubblica la autorità in materia di contagio, avvalendosi della collaborazione dei Rettori. A Conegliano c’erano sei Residenti Deputati all’Officio della Sanità, che con la soprintendenza del publico rapresentante nelli tempi calamitosi di pestilenza provedono alla salute della Patria, prescrivendo regole di governo per la buona direttiva di così importante interesse57 . Nel Settembre 1556 viene stabilito che s’abbia a elezzer quatro Deputati alla Sanità et che non posseno refutar, sotto pena di … 50 da essere applicadi alle spese, che per giornata occorrevano et si fanno in matteria di Sanità, e della Peste58 .

55 AMVC busta 562 n. 18. 56 A Conegliano, le prime testimonianze di dedizione a San Rocco risalgono all’epidemia del 1476. E’ a quella data che si fa risalire la costruzione di una cappella dedicata al Santo nella chiesa del Convento di San Francesco e la nascita della confraternita di San Rocco il cui Statuto fu approvato dal Magnifico Consiglio nell’Aprile dello stesso anno. Nel 1534 viene costruita la gesiola di San Rocco in un terreno sul Refosso, all’incirca sull’area in cui si trova ora la fontana dei Cavalli. E’ con la peste del 1630 che il Magnifico Consiglio destina la somma di 1000 ducati per costruire una nuova chiesa dedicata a San Rocco. Allo stessa data risale anche un voto cittadino che impegnava Podestà e tutti gli appartenenti al Consiglio di recarsi in visita alla chiesa il 16 Agosto, giorno della festa del Santo. La costruzione della chiesa si protrae per alcuni anni, tanto che nel 1636 i deputati alla fabbrica ottengono dalla Serenissima il permesso di demolire una torre del Castello e usare il materiale per la costruzione della nuova chiesa che verrà ultimata solo nel 1639. Cfr. AA.VV., Le chiese di Conegliano, Conegliano, 2006, pp. 39-41. 57 AMVC busta 487 art 11.

Advertisement

241

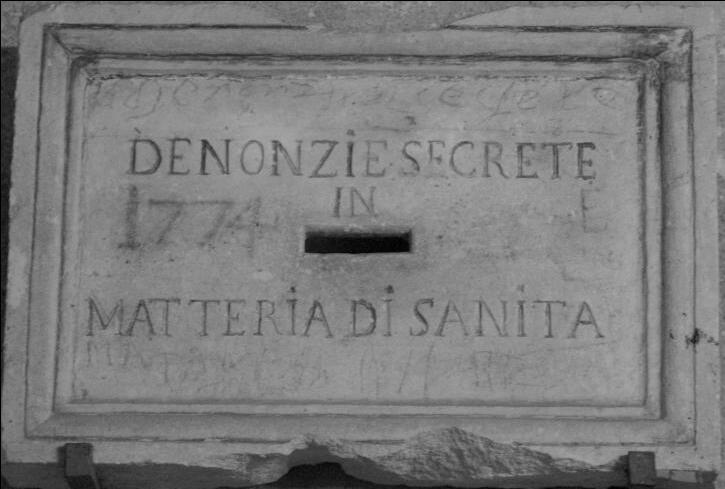

Nel 1598 comparve anche la figura del Provveditore generale per la peste con l’incarico di sorvegliare vaste zone tra le quali rientrava il coneglianese59 . Nel 1757 viene stabilito che l’incarico dei quattro Deputati alla Sanità non durava tutta la vita ma quattro anni e che ogni due anni due di loro dovevano essere cambiati. Si riporta (nella sezione delle foto a colori del Convegno) un documento del 27 Settembre 1769 con le Tariffe delle utilità per il Cancelliere dell’Officio di Sanità di Conegliano. Da questo elenco di tariffe si evincono gli ambiti di azione dell’Ufficio di Sanità della città. Questi andavano dalla tutela della salute dei cittadini alla salute degli animali, tra i quali i bovini e suini da macellazione; si occupava delle mercanzie che venivano vendute in altre città, delle licenze per la sepoltura dei morti e dei cimiteri; si occupava anche dell’ambito criminale60 . A Conegliano l’Ufficio di Sanità era situato probabilmente dove si trova l’attuale palazzo municipale: risulta infatti che in loggia Comunis Coneglani, venivano lette le sentenze dei processi in Materia di Sanità, praemisso sono campana dell’Aringo et tuba61 . Qui, nel 1969, durante dei lavori di ristrutturazione, è stata rinvenuta una bocca di pietra62 per Denonzie secrete in matteria di Sanita (mm. 570X375, ora al Museo Civico di Conegliano).

58 AMVC busta 562 n. 18. Il 3 Settembre 1557 furono Deputati alla Sanità per occasione de la Peste: Clemente Marcatelli e Z. Andrea Caronel. Il 27 settembre 1585 per il sospetto di Peste fù fatto un altro Provveditore alla Sanità. 59 N. E. Vanzan Marchini, I mali e i rimedi della Serenissima, Vicenza, 1995 p. 66. 60 Per avere dettagli importanti sull’azione dei Deputato alla Sanità alla fine del XVIII secolo, si rimanda al manifesto di Xaverio Da Mosto del 18 settembre 1790, anche questo presente in: AMVC busta 562 n 18.. 61 AMVC busta 562 n. 18. 62 N. Faldon, L’Archivio storico comunale di Conegliano e i vari archivi correlati, Conegliano, 1985, pp. 88-89.

242

La data scritta a matita (1774) non corrisponde certamente alla collocazione della pietra. Già dal 1511 i documenti fanno riferimento a denunce riguardanti la sanità, e in particolare un documento del 1630 cita anche la ricompensa per il denonziante63 . Nel manifesto di Marco Soranzo, del Giugno 1631, già citato, in cui vengono emanati gli ordini per la tutela della salute pubblica in occasione della peste, viene previsto che poteva esser denonciato ogni trasgressore anco per vie di secretezza e guadagni il denonciante per ogni denoncia L. 50 de beni del reo se ne saranno se non delli Proclami che capitaranno in Offic. di Sanità64 .

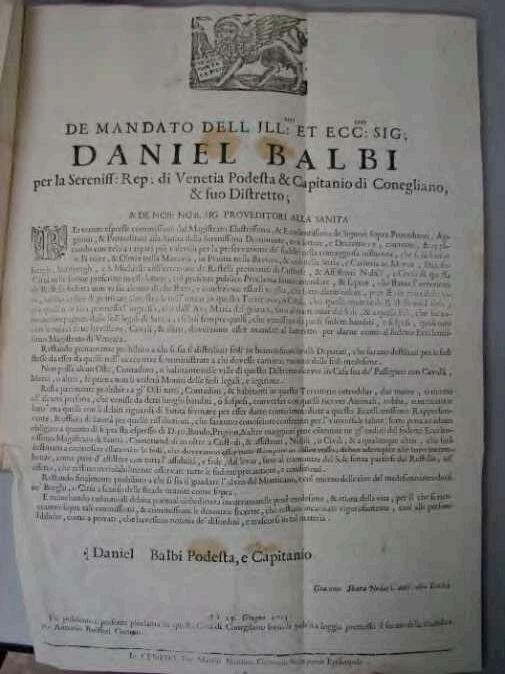

Manifesto di Daniel Balbi, Podestà e Capitanio di Conegliano, 25 Giugno 1715 – AMVC busta 562, fasc. 18

Nel manifesto di Daniel Balbi del 171565 (data comunque precedente a quella scritta sulla bocca di pietra) parla esplicitamente di denonzie secrete. Per stimolare la collaborazione dei cittadini rispetto alle rigide norme igienico-sanitarie, Venezia ricorreva spesso a questo sistema, e le bocche di pietra per denunce in materia di sanità vengono aperte in occasione delle grandi epidemie di peste, sia in città che in terraferma66 .

63 AMVC busta 562 n. 18. 64 AMVC busta 562 n. 18. 65 AMVC busta 562 n. 18. 66 Le bocche di pietra per denunce segrete sono diffuse in tutto il territorio della Serenissima. Potevevano riguardare le denunce contro l’usura, il contrabbando, i trasgressori

243

Nel Dicembre 1712 si ripresenta lo spettro della peste, in Austria, ai confini della Serenissima. Per questo vengono allertati gli Uffici di Sanità, affinchè siano dirottati verso il Lazzaretto per le Contumancie di giorni quaranta, tutte le persone provenienti dalle terre oltre i confini della Repubblica di Venezia67 .

Analogamente il Podestà e Capitanio di Conegliano Daniel Balbi, il 25 Giugno 1715, vista la pestilenza segnalata in Moravia, Baviera e Stiria, ordina che coloro che provenivano da paesi banditi o sospetti quali tutti con le merci se ne havesser, Cavali e altro, doveranno esser mandati al Lazeretto, per darne conto al sudetto eccelentissimo Magistrato di Venezia68 .

Il progetto per un nuovo Lazzaretto L’ultima grande pestilenza che si verifica in Europa è quella di Marsiglia del 1720-1722. Ancora non si conoscono le cause del morbo: si ritiene che l’aria sia il più probabile mezzo di trasmissione dell’epidemia; non rimane altro mezzo che farla attraversare da aria pura. Il Lazzaretto costruito nel 1700 dovrà essere dunque il dispositivo, lo spazio strutturato in modo che questo scontro tra esalazioni e flussi di aria pura possa dissolvere le sostanze corruttrici. Sarà costruito dunque secondo il principio della circolazione d’aria, come è il caso dei Lazzaretti fondati o ristrutturati tra la metà del XVII e la fine del XVIII secolo69 . Anche a Conegliano intorno al 1730 si pensa di costruire un nuovo Lazzaretto. L’8 Febbraio 1730 La Scuola dei Battuti prende Parte alla supplica dei Padri Domenicani del Convento di San Martino70 con la quale dimandano di cambiare lo stabile del Lazaretto et terra annessa contigua

di pane e farina, i delinquenti, il dazio del vino, i ministri, curiali, prepotenti, banditi e loro fautori, i bestemmiatori e irriverenti alle chiese, i danneggiatori dei boschi ecc. A Serravalle, nel Museo del Cenedese esiste una bocca con epigrafe senza maschera che riporta la scritta: DENONTIE SECRETE PER /VIA D’INQUISITIONE /CONTRO LE TRASGRESSIONI AL PARTITO DEL TABACCO.

Sull’uso delle bocche di pietra per le denunce segrete nella Repubblica di Venezia cfr. P. Preto, Persona per hora secreta, Milano, 2006, e P. Preto, I servizi segreti di Venezia, Milano, 1994; P. Preto, Lo spionaggio sanitario, in: Rotte mediterranee e baluardi di sanità. Venezia e i lazzaretti mediterranei, a c. N. E. Vanzan Marchini, Milano 2004, pp. 69-73. 67 AMVC busta 562 n. 18. 68 AMVC busta 562 n. 18. 69 P. Morachiello, Howard e i Lazzaretti da Marsiglia a Venezia: gli spazi della prevenzione in: Venezia e la peste, Firenze, 1980, pp. 157-164 a.

244

alla chiesa di S. Martino con altro stabile nel colle di S. Lorenzo possesso da esso monastero supplicante71 . I Domenicani essibiscono il luoco di S. Lorenzo essistente nelle Cerche di questa città, in cui si obbligano di fabbricare a tutte loro spese un Lazaretto in conformità del Modello e Dissegno presentato ai Battuti. S’obligano a dar tanta di terra a pertica, quanta equivaglia la quantità del recinto del Lazaretto attuale. Per il campo con Rivali annesso al Lazaretto di ragione dei Battuti non dissentono sia fatta seguire da essa Veneranda Scola una stima di detto terreno perché a misura della stima stessa fatta, s’obligan essi Padri di dare altretanta terra in S. Lorenzo. I Domenicani promettono di circondare di muri il recinto del Lazaretto novo che dovranno construire. I pilastri e cantoni della fabrica nova doveranno esser fatti ò di pietre cotte ò di pietre vive. La chiesa essistente in detto colle col titolo di S. Lorenzo doverà restare in piena libertà, et dominio della Scola. S’obligano li Padri transferire l’altare di S. Lazaro essistente nella chiesiola al Lazaretto, in quella di S. Lorenzo con le ferrate, et Banchi, che si attrovano. Restando espressamente di chiarito che li Padri Domenicani non possano metter mano à dar principio à demolire il Lazaretto se prima non haveranno intieramente et perfettamente stabilito il nuovo in S. Lorenzo72 . La supplica dei Padri Domenicani venne approvata dalla Scuola dei Battuti e dal Consiglio comunale. Il decreto governativo di autorizzazione fu emanato nel Dicembre 173273 . Ma il nuovo Lazzaretto non fu mai costruito.

70 I Domenicani si erano insediati nel convento di san Martino dopo la soppressione dei Padri Crociferi. Essendo stato nel 1665 conceduto questo Convento, Chiesa quali erano allora e li due Oratotii di s. Giovanni e s. Lorenzo alla nostra congregazione con decreto di M. Nunzio Altoviti e dell’Ecc.mo Senato, entrarono i nostri Padri in possesso de medesimi li 17 Luglio del medesimo anno cum onere et onore. ASTV, CRS, Santi Martino e Rosa di Conegliano, b. 1. 71 La supplica dei Domenicani viene letta e votata nell’adunanza del magnifico Consiglio il 23 Marzo 1730. In questa era stata presentato un disegno che prevedeva oltre al Lazzaretto, una casetta separata per l’abitazione di un guardiano. V. Botteon, A. Barbieri, Congregazioni di Carità ed Istituti pii riuniti in Conegliano - Studio storico amministrativo, Conegliano 1904, p. 34. 72 AMVC busta 415 n. 4. 73 Il decreto fu emanato il 13 Dicembre e nella seduta consigliare del 28 Dicembre 1732 vennero eletti tre deputati per stipulare il contratto e sorvegliare i lavori del nuovo Lazzaretto. cfr. V. Botteon, A. Barbieri, Congregazioni di Carità ed Istituti pii riuniti in Conegliano - Studio storico amministrativo, Conegliano, 1904, pp. 34-35.

245

Il Lazzaretto alla fine del Settecento Fino alla metà del XVIII secolo, Conegliano, così come Ceneda, Serravalle e Oderzo ebbero ospizi e non ospedali. Ne fa fede una relazione del 1744 indirizzata dal vescovo Lorenzo Da Ponte alla Santa Sede, che riguarda lo “stato della Diocesi di Ceneda”.

Al capitolo VII si legge: Hospitalia cum nulla sint in diocesi pro infirmis, visitamus hospitia pro Peregrinis (dal momento che in Diocesi non vi sono ospedali per malati, abbiamo visitato gli ospizi per pellegrini), in quibus maximam satagimus curari munditiem, maresque cavemus non lecto tantum, sed loco cubare discreto, et si quis infirmetur interea, diem tertiam ad infirmi Peregrini accessu mandavimus non excidere, quin Sacramentis Poenitentiae, et Eucharistiae reficiatur. Morbo tamen intra triudum ingravescente spiritualia iussimus praematurari praesidia.

L’ospedale di Conegliano nasce nel 1791, dopo che dal 1783 era stato deciso di trasformare l’Ospizio di Santa Caterina in “Nosocomio per i poveri infermi della città.”74 Domenico del Giudice nelle “Memorie di Conegliano. 1771”75 descrivendo la città parla anche del Lazzaretto: Vi sono pure due Ospitali l’uno di S. Catterina per li Pellegrini eretto già dall’Egregio Uomo Messer Francesco Marcatelli Medico, c’abitava in Firenze nell’anno 1401; e sottoposto alla Scola de’ Battuti, l’altro di S. Giovanni per Donne povere, ed un commodo Lazzaretto, ciascuno colla sua Chiesa. L’edificio, come tutte le terre e i fabbricati che erano ancora gestiti dalla Scuola dei Battuti, continuava ad essere affittato, tanto che nel 1788 risultano presenti nel Lazzaretto circa 20 persone. Secondo quanto scrive il Botteon, negli anni di passaggio delle truppe austriache e francesi per concessione della Scuola dei Battuti il Lazzaretto fu adoperato al servizio militare, come magazzino di legna e fieno e nel Marzo 1799 sembra fosse servito per gli ammalati dell’arma Cesarea76 .

74 N. Faldon, L’Archivio storico comunale di Conegliano e i vari archivi collaterali, Conegliano, 1985, p.89. 75 Pubblicato in: L. Baldissin Sonego, Domenico del Giudice: Memorie di Conegliano. 1771 in: STORIADENTRO – Conegliano dal mito alla storia – Nuova serie n. 5, 2008, pp.321-372. Si tratta della trascrizione del manoscritto n. 1061 conservato presso la Biblioteca Civica di Treviso. 76 V. Botteon, A. Barbieri, Congregazioni di Carità ed Istituti pii riuniti in Conegliano - Studio storico amministrativo, Conegliano 1904, p. 35.

246