Flavio Ru sso Ingegno

Trenta secoli difortiflcazùmi in Italia

Volume secondo L'etit medievale

Roma 2005

Tutti i diritti riservati Vietata anche la riproduzione parziale senza autorizlaZionc

© Ufficio Storico SME - Roma 2005

Codice ISBN : 88-87940-55-X

N. Cat. 6648

Socie t à Ed it rice Ima go M edia s rl 81010 Dragoni (CE) - lei. 0823 866710 www.unagomcdia.it - email: info@imagomcdia.it

La prematura scomparsa di Alarico non provocò automaticamente l'eliminazione dei Goti. Altri condottieri ed altri innumerevoli scontri si avvicendarono, inframmezzati da ulteriori calate di orde barbare, fra le quali spicca quella degli Unni ' 1> Nel 476 l'ultimo imperatore romano, dal fatidico nome di Romolo Augusto , prigioniero di Odoacre, capo degli Eruli, si spense a Napoli fra le rovine di quella che era stata la splendida villa di Lucullo e che, in seguito, sarà il Castello del1'0vo (2) Odoacre, invece, divenne re d ' Italia , tentando, per quanto era nella sua capacità e possibilità , di ripristinare una parvenza di legalità e di

stabilità, in quel ribollente calderone, che però , solo nel 493 , sembrò guadagnare una insperata nonnalità , dopo la sua sconfitta ad opera di Teodorico (3J; il vincitore fu sole nnemente acclamato sov rano dei Goti , con ampio dominio s ull ' intera penisola , Sicilia compresa, previo il consenso, più o meno forzato, dell ' imperatore d ' Oriente.

Da quel momento e pe r circa trentatrè anni, quanti durò il suo potere, il martoriato regno conobbe un iITeale periodo di pace e di pro s perità. Rapidamente i costumi e le abitudini dei conquistatori s i ingentilirono nel costante contatto con la s uperiore cultura dei Romani, che purtroppo, a loro volta, non disdegnarono di adeguarsi a11e rozze consuetudini barbariche . Nonostante

c iò le due etnie rim asero sempre nettamente di sti nte senza mai in tegrarsi. giunge ndo persino a stabilire un tacito accordo per cui alla prima fu riservata ogni funzione amministrativa e cultural e ed alla seco nd a ogni attività militare. E proprio Teodorico s i prodigò per mitigare le res idu e astios ità, pon e ndo un freno alla tradizionale aggressività d e i s uoi guerrieri, ed indu cendoli ad accettare norme comportame nta li imp rontate al diritto ed alla civi ltà.

D ifficile accertare co n esattezza, quanto di t a nta meritoria o pera fosse in concreto realizzato , in specie ne ll e regioni perife1iche del regno, dove qual s i asi controllo diretto risultava impo ssibi le. In ogni caso quella singo lare aggregazio ne : " ...dei Goti e dei Romani avrebbe potuto fissare per secol i la passeggera felic ità d'Italia e la reciproca emula z io ne d e ll e l oro v irtù formare gradatame nte un nuovo popolo di s udditi liberi e d ' illuminati so ldati, c he avesse il primato fr a l e nazioni. M a il m erito sublime non e ra ri servato al regno di Teodorico; g li mancò il geni o del legislatore, o non ne ebbe 1 ' opportunità Seguendo l'esempio degli ultimi imperatori, Teodorico sce lse l a residenza di R avenna [ma] ogni vo lta che la pace ... era minacc iata dai barbari, egli tra sfer iva la sua corte a Verona alla fron t ie ra settentrionale... Queste due ca pitali, come pure P avia, Spoleto, Napoli e l e altre c ittà d'Italia ebbero durante il s uo regno utili o spl endid i ornamenti... il benessere dei s udditi e r a più manifesto nel movim en tato s p ettaco l o del lavoro e del lusso, ne l rapido a umento e nel libero godimento della ricchezza nazionale... Furono ripristinat e ed estese le libere comunicazioni fra le provinc e, p er ten-a e per mare, no n s i c hiudevano mai, nè di giorno nè di notte, le porte delle c ittà e il detto c omun e che s i poteva l asciare tranquillamente una bo rsa d'oro nei c an1pi es prime va come g li abitanti fossero co i1 sc i della loro s ic urezza. " < 4 >

In estrema sintesi, quindi , appare innegabile c he i Goti co n t ribuirono , ad onta delle ini z iali d evastazioni, a prolungare il c re pu sco lo dell ' Impero; e, forse, ne avrebbero finanche potuto avviare la ripresa, non difettando , per quanto detto, tutt e l e indispensab ili premesse. Disgraz iata m ente, però, in quel quadro di vaste e sos tanziali co ndi vi s ioni g i ocava un ru olo scard in a nt e e

disgregante il duali smo in sormontabile del credo r eligioso. Tanto T eodo rico quanto i Goti erano ariani < 5 ), laddove la stragrande maggioranza degli Italiani osservava il c redo n iceno: ma mentre i primi si mostrarono sem p re ampiamente tolleranti in materia di fede, i second i rivelarono una ben diversa di s po s izione. ln breve, l a ces u ra interetnica si trasformò in un a incolmabile os tili tà fra le due distinte compagin i socia li del regno, che le mire bizantine tese alla sua riconquista, molto verosinùlm ente, fomentavano ed aizzavano s ubdolamente

Di certo allorquando a Costantinop oli si promulgò un a legge persec utoria nei confronti dei re si denti ariani, recepita da Teodorico quale esplicita provocazione, la situaz io ne precipitò. Il sovrano, infatti, non poteva in alcun modo ass istere in erte alla vessazione dei s uoi correli gionari dopo aver garantito, in qualsiasi modo e circostanza, la massima Jjb ertà di cu lto a i s udditi c ristiani. TI rigetto della s ua ragionevole ri c hiesta di una simmetrica tolleranza innescò il repentino aggravarsi delle contrappos izi oni in Ita li a, con uno strasc ico di abiette rappresagUe c he macchiarono gli ultimi anni di vita di Teodorico. Di Jì a breve in fatti, nel 526, morì e le sue spog li e finirono nel famoso mausoleo di Ravenna'6 ) Quale fos se onnai l 'odio c he lo circondava l o tes timonia la leggenda , fatta c ircolare dai cristia ni , secondo cu i la s ua estrema dim ora, in realtà, stava nel c rate re dello Stromboli , fra le c ui fiamme avrebbe dovuto esp i are in eterno la divina condanna!

Nel se ttimo anno del re g no di Giu stiniano , il 533, l a tanto ausp icata, e paventata, riappropriazione bizantina d e ll ' Italia passò dalle schennaglie prodronùche alla g ue rra s ul campo, co n un rilevante esercito agli ordi ni di B eli sario. La prima fase della campagna ve nn e indirizzata al rec upero del Nordafrica, da tempo dominato dai Vandali: il 15 settembre fu espugnata Cartagine. Ne i mesi successiv i anche l'intera Sicilia rientrò sotto la sovrani tà di Bi sanz io e nel 536, superato l o stretto, l ' armata impe1iale assicuratasi R eggio , iniziò l a risalita dello stivale, seguendo un itinerario costiero. L' avanzata di Belisario non trovò alcuna significativ a resistenza poichè: " tutti i

INGEG NO E PA U RA TRENTA SECOLI or fORTIFI C AZJONl JN ITALIA

INGEG NO E PA U RA TRENTA SECOLI or fORTIFI C AZJONl JN ITALIA

luoghi che per via incontrava, spontaneamente g li si rendevano. Prende pertanto senza molto contrasto i Bruzi, l a Lucania, la Puglia, la Calabria ed il Sannio: Benevento, e quasi tutte le città principali di queste province a lui si rendono per lo terrore delle sue armi, e molto più per spavento de' Goti La Campania solamente contrastò per q uanto le sue forze poterono " <7> No nostan te ciò, e nonostante L e sue poderose fortificazioni, in poche settimane, forse graz ie ad un tradimento, Napoli fu costretta a capitolare. I1 te mp o di raggi un gere Roma ed il IO dicembre del 536 anche la metropoli spalancò le porte a Belisario acclamandol o liberatore. Seguì una serie di scontri che non riuscirono comunque ad arrestare il dilagare bizanti no : R avenna venne espugnata nel 539.

Purtroppo le crescenti ge losie sollevate i n patria dai travo lgenti successi costrinsero il generale a lasciare L'Italia 1'anno successivo, senza aver potuto ultimare la sua missione e senza aver nemmeno potuto stabilizzare le recenti conquiste, soffocando definitivamente ogni estre-

ma sacca di resistenza gota. Come facilmente prevedibile, non trascorse molto tempo che la reazione dei superstiti si scatenò, avviando sotto il comando di Totila una spietata riconquista<sl _ Per Costantinopoli fu giocoforza allora rispedire il vecchjo Belisario a fronteggiare i bellicosi Goti, sebbene la forza militare concessagli fosse sensibilmente inferiore alle necessità, e perfino a quella, già esigua, della campagna precedente ascendente ad appena 7500 uomini, mentre per contro quella del nemico andava di giorno in giorno accrescendosi.

Senza dilungarci eccessivamente sulla questione, ricorderemo soltanto che l'interminabile guerra gotica pervenne alla fase co nclusiva sono il comando dell 'eunuco Narsete, a partire dal 549l9> , allorquando Giustiniano l o inviò in I talia con 35.000 uomini. Stando alla tradizione, il celebre generale, in quella circostanza, espresse il parere che lo 'stivale' andava calzato dall'alto: infatti le sue operazioni presero l'avvio affrontando

i Goti del nord. Più che una sce lta strategica sembrerebbe essere stata una nece ss ità tattica , poich è al momento una gravi ss ima cri i travagliava la flotta imperiale rendendola incapace persino di trasbordare l 'esercito in Puglia. Per contro, l 'avanza ta attravers o i Balcani pennise di arruolare preziosi co ntingenti di mercenari, provenienti dagli ultimi sbanda ti Unni, dai Longobardi, dai Gepidi, dagli Eruli, come pure dai Greci e dai Persiani: un'accozzaglia indisciplinata di criminali feroci, motivati soltanto dal miraggio del bottino. Nel 551 s ul campo di Gualdo Tadino, in Umbria, Narsete , sc hierando una inedita formazione mista di arcieri e di fanti armati di p icca, antesignano archetipo dei tercios rinascimentali , sbaragliò ed uccise Totila110' Tra gli ultimi episod i cruenti della terribile campag na, rima se memorabile lo scon tro avvenuto nel territorio comp reso fra le pendici del Vesuvi o e quelle dei prospicienti monti Lattati nel 553. Comandava i Goti il loro ultimo sovrano, Teia , c h e s i battè co n disperato valore finchè: " ... un giavellotto lo uc c ise . I romani mozzarono il capo al cadavere, lo infil zarono s u di una lancia e lo iss arono in a l to perc h è tutti lo vede ss ero, dall'una parte e dall'altra ... Ma n ea nche allora i goti s i arresero. Fino a n otte continuaro no a combattere, benchè sapessero che il re era morto ... alle prime lu c i del nuovo giorno ripresero g li scon tri che si protra ssero fino a notte Finalmente i barbari inviarono a Nar sete alc uni dei loro u omi ni più in vista e g li fecero saper e che si erano resi conto di combattere contro la vo l ontà di Dio lper cui] erano pronti a deporre le armi a patto di poters i ritirare indi s turbati Narsete accettò [e] gli ultimi mille co mbatt e nti non disarmati si ritirarono "( 1 ' ' ·

Contrariamente alla loro tradizionale prassi bellica, i Bizantini, nel corso de l lun go confli tt o, n on si avvalsero del s upporto di so fisticate fortificazioni, scag li onate n ei punti nodali d ella P e ni so la. 11 p erchè dipese probabilme nte da: " ... una serie di ragioni conco mitant i. ln prim o luogo i l processo di riconqu is ta del terri torio non fu nè rapido n è lin eare come inv ece era accaduto in a ltri casi: la forte re s iste nza opposta dagli O s trogoti e l a oggettiva difficoltà da parte imp eriale di

m ettere in campo un co ntingent e militare adeguato determinarono il prolun garsi dell e ostilità e le alterne fortune di una guerra che terminò proprio nel momento in c ui le prime avvi s ag l ie della c risi lung o le frontiere balcanica e orientale richiedevano lo spostamento di uomini e risorse verso quei quadranti ritenuti vitali per l ' impero. In secondo luogo i Bizantini co n se r varono il totale controllo della penisola so lo per po co più di un decennio: l'invasione longobarda iniziata nel 568 dete rminò ne l giro di po c hi ss imi an ni una frammentazione del territorio italiano e a ll a fine del seco lo sott o il contro llo imperiale rimanevano so lo l'E s arcato, alcune regioni costiere ( Liguria, parte del Ven e to , della Campania e for e dell'Abru zzo , Pu g li a e Calabria) e le isole di Cors ica, Sardegna (annessa ammini s trativamente all'Africa) e Sic i lia. In que s to quadro il problema della difesa del te rritorio italiano dov e tte quindi pors i essenzialmente in termini di fortificazione dell e città principali e di controllo sulle vie di comunicazione e s u ll e istallazioni portuali. " 1111

La lun g hi ss ima guerra s i ri ve lò la più atroce delle catas trofi abbattutesi in tutta la s ua st oria s ulla Penisola. Tanto i barbari quanto gli imperiali si abbandonarono ad ogni so rta di deva s taz ioni e di e fferat ezze pro vocando un dra s ti co abbrutimen to della soc ietà coev a.

I Goti, in definitiva, tra la prima conq ui sta di Roma e l'e s trema di sfatta su i monti L attari, erano rimasti in Ital ia pe r cir ca 140 anni , periodo, e non ecce ivo, certame nte s uffi c iente a permettere loro di fondare qualch e nu ova città munendola d i idonee fortificazioni. Ma i barbari in generale, ed i Goti in parti colare, non erano dei costruttori . Nella loro tradizione nomade iJ rad icamento al territorio, precipuo dei villaggi in muratura , non rientrava assol utam e nte , per cu i è pressochè inutil e ricercarne s ignificative tracce. Di sc orso sostanzialmente analogo va fatto per le fortificaz ioni, esulando l'adozione di opere fisse da ll a loro prassi bellica. È e mbl emat ico che in tutte le operazioni o ss idionali da essi compiute, s ia

dall'interno delle città in qualità di difensori sia dall'esterno, in veste di attaccanti, le murazioni fossero sempre quelle già precedentemente esistenti, e mai, in nessun caso, ascrivibili alla loro iniziativa. Inutile, pertanto, tentare di individuare una particolare concezione architettonica, sia pure rudimentale , di matrice gota.

Tornando all'esito dell 'e pico scontro alle pendici dei monti Lattari, dove esiste ancora un remotissimo 'pozzo dei Goti ' nel quale, secondo la tradizione, vennero gettati i cadaveri degli sconfitti, nessuna certezza storica è possibile sulla sorte dei sopravvissuti e de1le loro famiglie. 1nfatti: " ... i Goti superstiti ... accettarono l 'alternativa di risiedere in Italia, come sudditi e soldati di Giustiniano, o di andare, con una parte delle loro private ricchezze, in cerca di qualche paese indipendente; ma il giuramento di fedeltà e l 'esi lio furono ugualmente rifiutati da un migliaio di Goti che fuggirono prima che il trattato fosse firmato ed affettuarono

audacemente la loro ritirata verso le mura di Pavia

Ma quegli irriducibili guerrieri si ritirarono realmente, come alcune ricostruzioni sembrerebbero assicurare, o non si dispersero, piuttosto, nel territorio limitrofo, come invece alcune altre lasciano presumere, forse più motivatamente?

L'ipotesi di una loro ordinata risalita in armi dal golfo di Napoli fino a Pavia è sca rsamente credibile: mai, dati i precedenti, i Bizantini l'avrebbero consentita; e meno che mai, dei Goti inermi sarebbero riusciti a districarsi tra i tanti rancori e bramosie di vendetta, inevitabile retaggio del sangu ino so conflitto. Più plausibile , allora, ritenere che una non trascurabile percentuale dei sopravvissuti s i s ia in qualche modo radicata nei paraggi meno popolati, organizzando, su qualche impervio cocuzzolo appenninico, un miserabile villaggio e munendolo, per scongiurare qualsiasi prevedibile vendetta, di approssimate fortificazioni.

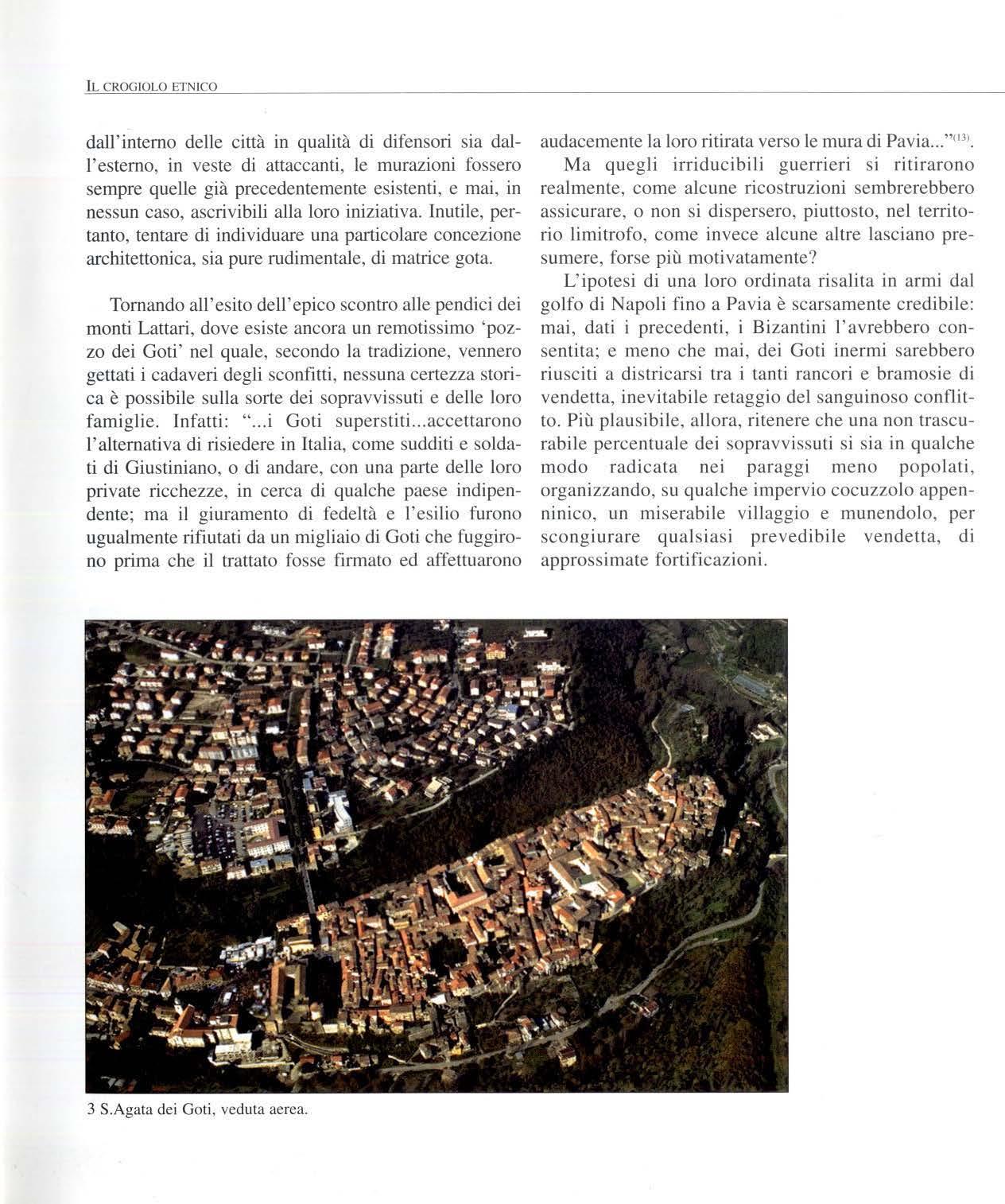

Signific ativamente si ritrova a bre ve distanza da Napoli un centro, S Agata dei Goti, indubbiamente alto - medievale che sembra attagliarsi perfettamente a quanto delineato , a partire dal suo singolare toponimo che ci cos tringe ad un approfondimento.

L'intitolarsi a S.Agata non costituisce una straordinaria singolarità in ItaJia: ben diciannove paesi, infatti, condividono tale denominazione , per lo più in Sicilia, dove il culto della Santa è fortemente sentito. Al contrario lo specificativo ' dei Goti ' , è privo di quaJsiasi analogia: indiscutibile conferma questa, per molti illustri storici, della primitiva fondazione. Agli inizi del ' 600 il dotto sacerdote Vincenzo Ciarlanti scriv e va al riguardo:

" I G oti par, c he a ta nta crudeltà have ssero co ngiunto pure una co sa di buono; pe rch è furono as sai devotj di S .Agata Ve rgin e , e Martire, c he come loro Padrona riverivan o . e adoravan o, e pe rc iò in più luoghi l' e ressero Chi ese ...e dal s uo nome ancora edifi carono una Cit tà ne l S an ni o, anc he og gi chiam a ta S .Agata de Goti. come affem1a Mi che le Monaco ne l Sant uario d i C a pu a, ove tratt a di S .Offa di C a pu a.' ' '"'

Nessun dubbio, quindi, per gli antichi autori, che proprio i Goti, in epoca imprecisata, ma compresa fra il 489 ed il 553 si accamparono e , magari , si radicarono sull ' impervia lama di roccia, alta 159 m, con pareti pressochè a picco, ed isolata alla base dal c orso dei torrenti Isclero e Martorano. La singolarità dell ' insediamento avrebbe favorito la sopravvivenza toponomastica. Quanto alla dedica essa, per altri studiosi, è da riferirsi alla presenza di una cappella votiva intito l ata alla Santa di cui i Goti erano indubbiamente devoti <15 > Tuttavia: " ... l'ipotesi d i « una prima chie s a eretta dai Goti» è ardua da verificare, addensandosi un buio quasi completo s ulla presenza gota nel Sannio, a ll o stesso modo che so l o frammentari squarci illum i nano l ' incipiente dominazione longobarda, di cui è un'eco nelle righe d i Gregorio Magno Anche perchè le testimonianze più propriamente artistiche, per i l periodo che va dal Vl al X sec., si riducono ... [alla] l astra di San Men n a, e ad un capitello altomedievale (fine VI - VII sec.) nella cripta del duomo .. . È c ert a c omunque l'e s i-

stenza di una o più chiese a S.Agata fra il VI e il X s e c ... ."(1 6).

Di sicuro le prime fonti attendibili che attestano l'esistenza del borgo rimontano al IX secolo, in piena età longobarda, allorquando rientrava nel Ducato di Benevento. Ne11 ' 847 lo ritroviamo sede di gastaldato, insieme a Telese e ad Alife, dettaglio che lascia s upporre la non completa estinzione della vita in tutte quelle pic c ole cittàl171 • Ed , indirettamente, suggerisce che, come loro, anche S.Agata doveva necessariamente disporre d i una fortificazione perimetrale , più o meno rabberciata e raffazzonata ma indispensabile per proteggere l'abitato. Credibile, pertanto, che un gruppo di Goti, ormai privo della originaria tracotanza ed isolato in un territorio sempre più ostile, tentasse di trovare un minimo di protezione , accampandosi su quella inospitale altura ed integrandone 1' arroccamento con modestissime opere difensive, sec ondo tecniche apprese durante le passate conquiste.

L' annosa diatriba degli storici locali si dipana proprio da questo punto, poichè sulla origine gota de l centro non si registrano soverchie divaricazioni. Che cosa, in effetti, realizzarono i Goti e quanto ne è sopravvissuto nelle epoche posteriori? Data la sostanziale affinità etnica tra Goti e Longobardi, ai quali , però , viene ascritta una discreta capacità edilizia, quanto pervenutoci è fatto risalire in blocco ad essi, reputandos i oziosa, e gratuita, qualsiasi distinzione. Sicuramente l 'i nsediamento originario doveva risultare estremamente modesto e limitato, nella migliore delle ipotesi, alla frazione sommi tale de ll a l ama di roccia, dove ins iste la parte più arcaica de ll 'attuale centro storico. P er la na tu rale impervietà del sito non occorse una fortificazione perimetrale continua, bastando il saldarsi delle case fra loro in maniera da precludere qualsiasi varco d'accesso, ad eccezione di un paio di porte, caratteristica a nche questa tipica dell ' urbanistica longobarda. È, in sostanza, la riproposizione della disposizione dei carri intorno a l bivacco, con ar1damento curvi l ineo e chi uso.

Circa le porte, va osservato che: " ... si co nse r vano a nc ora oggi in ottimo stato ... [e] si aprono entrambe

INGEGNO E PA URA TRENTA SEC OLI D1 FORTIFICAZlONl lN ITALIAsul lato sud-est, dove lo strapiombo riesce ad essere maggiormente abbordabile ... sono costituite da una serie di archi che in ripida ascesa introducono al centro fortificato. Una volta, se si può prestar fede al Viparelli, sulla chiave dell 'a rco esterno di una di esse si leggeva la scritta:

Hic sunt Portae Gothorum Autem Pectora Civium"08 >

Più in dettaglio, la porta volta a mezzogiorno appare ricavata nel corpo di una torre a pianta quadrata, con base scarpata. È , in ogni caso, la principale e più arcaica fortificazione della cittad ina. Ma a chi si deve attribuire? La sua configurazione non risulta di per sè sufficiente a ll 'accertamento, sebbene una vaga rassomiglianza con le torri della cerchia aureliana di Roma conforti la suggestione che ad edificarla siano stati proprio i primi vio latori delle mura dell'Urbe!

Al seguito di Narsete. durante la terribile riconquista dell'Italia, combattè anche un con ting ente di circa 5.000-6.000 uomini , provenienti da un esiguo gruppo etnico, i Longobardi, otiginario del basso Elba, di stirpe germanico-sassonen9 > _ Le prime notizie circa quei barbari rimontano al 4 d.C. quando il loro aiuto risultò determinante p e r la riuscita dell'agguato nella selva di Teutoburgo. c he portò all'eccidio di tre intere legioni romane agli ordini di Varo. Intorno al 165 i Longobardi si s postarono verso la Pannonia, quindi verso l'Ungheria per tornare ancora in Pannonia, intorno alla metà del VI secolo. In tale scorc io storico entrarono in contatto con i Bi za ntini, prestandosi a contenere la pericolosa invasione dei Gepidi, che, dopo la morte di Attila, premevano s ul corso inferiore de lla Sava. L'operazione avvenne quasi certam en te in aHeanza con gli Avari che, in segu ito al s uccesso, nel 567 dil agare-

5 S.Agata dei Goti: lat o sud -est.

no ne lla Pannonia orientale e ne ll a Dacia. È probabile che, proprio allora i Longobardi, sentendosi dircuamente minacc iati da quegl i inrtdi alleati, iniziassero a migrare verso l'It a li a.

La direttrice meridiona le, del resto, era 1' uni ca poss ibile poichè proprio Giu tiniano. poc hi anni prima della sua morte, avvenuta nel 568, aveva provveduto a precludere massicciamente la frontiera bizantina. che correva da Belgrado a Costantinopoli, mediante lre ordini di linee difen s i ve. delle quali la più meridionale raggi un geva l'Adriatico. Stando alle scarse fo nti disponibili, nella circostanza ben 600 fortezze vennero erette o, almeno, rico struite e poste in co ndizioni di resistere. Tuttavia " ... l 'e fficacia di que sto elaborato s istema di fortificazion i è discutibile. Il sos petto c he, come è sta to pure per a ltri elementi del programma militare di Giustiniano, l e sue fortezze non fossero

costruite per durare, è confermato dal ritmo crescente e dal s uccesso delle in vasioni barbariche n e ll a seconda metà de l secolo ... " 1201 • In ogni caso, se mbrerebbe che la maggior parte di tali s trutture altro non fosse che " ... un a torre d i pietra o di mattoni, po sta nel mezzo d'una piazza quadrata o circolare, circo nd ata d a un muro e d a un fosso, c he in m omenti d i pericolo offrivano qualche dife sa ai con tadini e al bestiame dei vicini villaggi " 12 11 • Considerate sia l 'estrema diffusione , che la grande emplicità di tali fortificatio ni , è cred ibile che persi no i rozzi Lon gobardi ne recep issero perfettamente le caratter is ti che sa i ic nti , architettoniche e funzionali , tenendone debi to conto, tanto più che per le loro indisciplinate forze s i dimostrav ano com unqu e impre ndibili

L'adozione di un torrione costituì da allora l'elemento caratterizzante della fortificazione medievale

più arcaica, destinato a persistere a lungo anc he nei caste lli In essi siffatti e lementi. notevolmente eccedenti le altre torri per le dimen ioni in pianta ed in aJtezn, assolsero preminentemente alla funzione di dominio e di estrema resistenza. Costituirono infatti , di regola, la residenza abituale de l feudatario, completamente isolata dal resto dell'intera fortificaz ione circosta nt e, quasi una sorta di castello nel ca tel10. Tale supremazia è ben emblematizzata dal nome che li de s ignò: mastio o maschio. Non rara, inoltre, anche la definizione di 'torre mastra', termine Linguisticamente diverso, ma co nce ttualm ente identico e sottintendente, comunque, un ruolo difensivo predominantemi _

Il mastio rappresentò perciò la so lu zio ne precipua del l'incastellamento altomedievale acquisendo, nel corso dei quattro seco li che lo videro protagonista, tutte le possibili confi gurazioni trutturali, da quella c ilin drica a quella poligonale, dalla parall e l epip eda quadrata alla prismatica triangolare. Per molti aspetti potrebbe reputarsi la premessa del dongione normanno o della residenza fortificata sveva. Come pure se mpre in esso è ravvisabile l'arche tipo della casa-torre dei comuni medievali e delle torri-masseri e rina sc imentali , tutte soluzion i difensive di modico costo e di modes te pre tazioni, ma validiss ime contro investimenti scoordinati, quali so mmo sse, fa id e ed assalti briganteschi. In definitiva fun zionali a re s pingere iniziative offensive simili agli assedi dei Longobardi, guerrieri se nz a dubbio bellico i, ma assolutamen te incapaci di condurre raz ionalm e nte un assedio quand'anche conlro la più scalcinata delle fortificazioni.

C he i L ongobardi fossero be ll icosi gue rrieri i Bi za ntini lo sapeva no da tempo ma, nel co rso della guerra gotica, ebbero anche modo di constatare che, a ca u a della loro indol e feroce e refrattaria a qualsia i disciplina militare, non ne tornava attuabile alcuna irreggimentazione. Pertanto, conclusa la campagna, congedarono il cont igente rimpatriandolo. Disgraziatamente l'all o nt anamento avvenne troppo tard i: a que l punto molti di loro avevano già avuto modo di reali zzare co n grande precisione, la debolezza e la ricchezza dell'Italia.

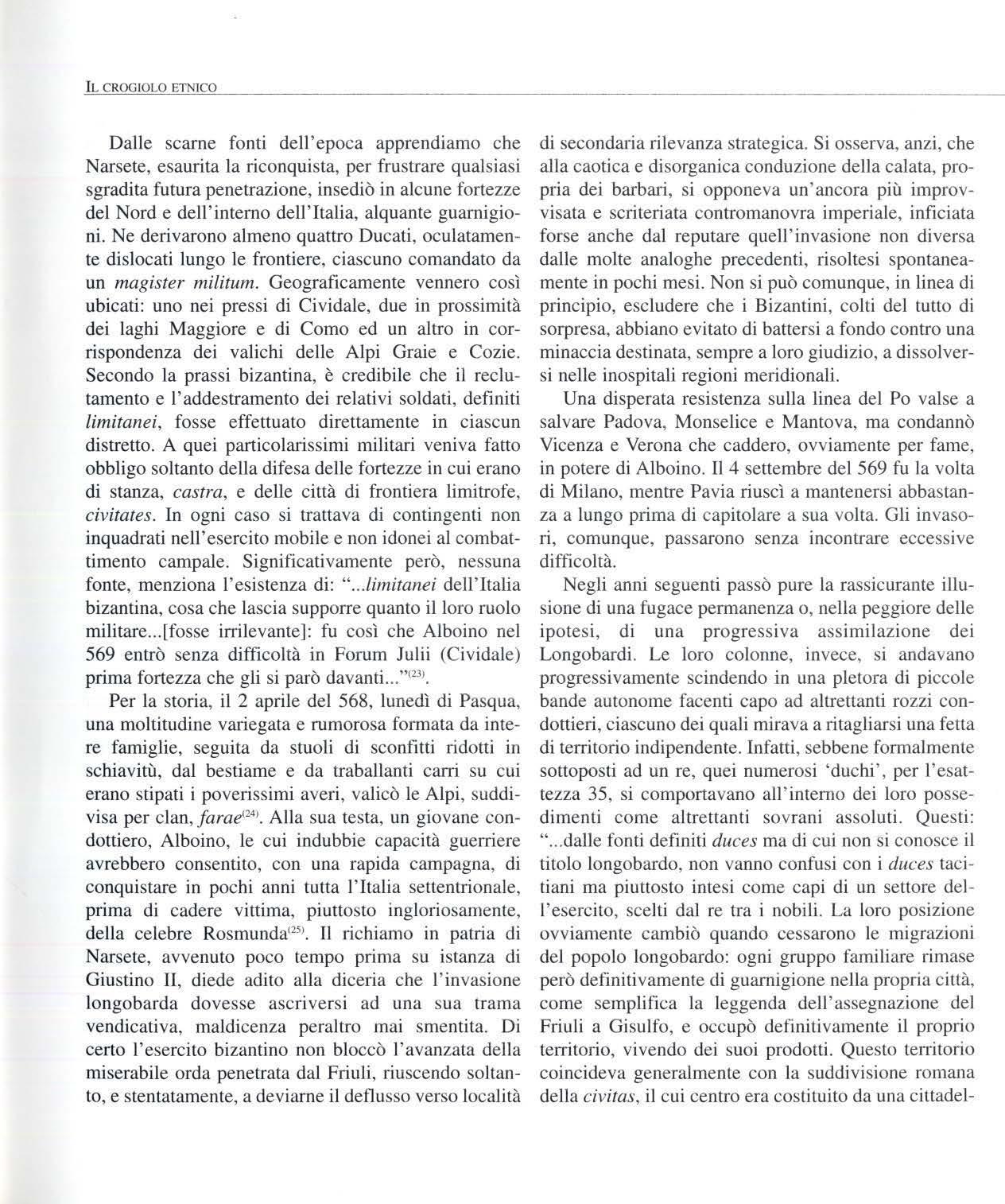

Dalle scarne fonti de11 'epoca apprendiamo che Narsete, esaurita la riconquista, per frustrare qualsiasi sgradita futura penetrazione, in sediò in alcune fortezze del Nord e dell'interno dell'Italia, alquante guarnigioni. Ne derivarono a lm e no quattro Ducati, oculatamente di s locati lungo le frontiere, ciascuno comandato da un magister militum. Geograficamente vennero così ubicati: uno nei pressi di Cividale, due in prossimità de i laghi Magg iore e di Como ed un altro in corri s pondenza dei valichi delle Alpi Graie e Cozie. Secondo la prassi bizantina, è credibi l e che il reclutamento e l 'addestramento dei relativi soldati, definiti limitanei, fosse effettuato direttamente in ciascun d istretto. A quei particolarissimi militari veniva fatto obbligo soltanto della difesa delle fortezze in cui erano di s tanza, castra, e delle città di frontiera limitrofe, civitates In ogni caso si trattava di contingenti non inquadrati neJl'esercito mobile e non idonei al combattimento campale. Significativamente però, nessuna fonte, menziona l ' esistenza di: " .. .limitanei dell ' Italia bizantina, cosa che lascia supporre quanto il loro ruolo militare... [fosse irrilevante]: fu così che Alboino nel 569 entrò senza difficoltà in Forum Julii (Cividale) prima fortezza che gli si parò davanti ... " <23 > ,

Per l a s tori a, il 2 aprile del 568, lunedì di Pasqua, una moltitudine variegata e rumorosa formata da in tere famiglie , seguita da stuoli di sconfitti ridotti in schiavitù, dal bestiame e da traballanti carri su cui erano st ipati i poverissimi averi, valicò le Alpi, suddivi sa per clan, farae (24l _ Alla sua testa, un g io va ne condottiero , Alboino, le cui indubbie capacità guerriere avrebbero consentito, con una rapida campagna, di conquistare in pochi anni tutta l' I talia sette ntri onale, prima di cadere vittima, piuttosto ingloriosamente, della celebre Ro smunda125J _ 11 richiamo in patria di Narsete , avvenuto poco tempo prima su istanza di Giustino Il, diede ad ito alla diceria che l ' invasione l o n gobarda dovesse ascriversi ad una sua trama ve ndicativa, maldicenza peraltro mai sme ntita. Di cert o l 'esercito bizantino non bloccò l'avanzata deJla miserabile orda penetrata dal Friuli, riuscendo soltanto , e ste ntatamente, a deviarne il deflusso ver so località

d i secondaria rilevanza strategica Si osserva, anzi, che alla caotica e disorganica conduzione della calata, propria dei barbari, si opponeva un ' ancora più improvvisata e scriteriata contromanovra imperiale, inficiata forse anche dal reputare quell'inva s ione non divers a dalle molte analoghe precedenti, risoltesi spontaneamente in pochi mesi. Non si può comunque, in linea di principio, escludere che i Bizantini , c olti del tutlo di sorpresa, abbiano evitato di battersi a fondo contro una minaccia destinata, sempre a loro giudizio, a dissolversi nelle inospitali regioni melidionalì.

Una disperata resistenza sulla linea del Po valse a salvare Padova, Monselice e Mantova, ma condannò Vicenza e Verona che caddero, ovviam e nte per fame, in potere di Alboino. Il 4 settembre del 569 fu la volta di Milano, mentre Pavia riusci a mantenersi abbas tanza a lungo prima di c apitolare a sua v olta. Gli in va s ori, comunque, pas sarono sen z a incontrare eccess ive difficoltà.

Negli anni seguenti passò pure la rassicurante illusione di una fugace permanenza o , nella peggiore delle ipotesi, di una progres s iva a ss imilaz ione dei Longobardi . Le loro colonne, invece, s i andavano progressivamente scindendo in una pletora di pi c cole bande autonome fac enti capo ad altrettanti rozzi condottieri, ciascuno dei quali mirava a ritagliarsi una fetta di territorio indipendente. Infatti, sebbene formalmente sottoposti ad un re, quei numero s i 'duchi ', per l ' esattezza 35, si comportavano all'interno dei loro possedimenti come a ltr ettanti so v rani assoluti. Ques ti: " dalle fonti definiti du ces ma di cui non si conosce il tito lo longobardo, non vanno confusi con i duces tacitiani ma piuttosto intesi come capi di un settore d e l1'esercito , sce lti dal re tra i nobili. La loro posizione ovviamente cambiò quando cessaro no l e migrazioni del popolo longobardo: ogni gruppo familiare rimase però definitivamente di guarnigione nella propria città, come semplifica la leggenda dell ' assegnazione del Friuli a Gisulfo, e occupò definitivamente il proprio te1Titorio, vivendo dei suoi prodotti. Questo territorio coincideva generalmente con la suddivisione romana della civitas, il cui centro era costituito da una cittadel-

la fortificata. Probabilmente le città servivano dapprima come stazioni di vettovag liamento , ges tite in modo più o meno regolare, a volte forse imponendo il pagamento di un terzo de11e rendite agli agricoltori del distretto; ma dovette trattars i di uno s tato di tran s izione, che preparò la via all'insediamento definitivo ... " (26> L' intera penisola conquistata finì , perciò, s partita in una costellazione di potentati , sos tanzialme nte coincidenti con i vecchi municipi romani. A tale de sti no scamparono soltanto le città costiere, validamente dife se sia dal1a flotta bizantina che dalle poderose fortificazioni di cui erano munite s ul front e a terra , assolutamente esulanti dalle capacità ossidionali longobarde ad onta della loro preponderanza numerica. Tuttavia, per alcuni illustri storici , deve essere considerevolmente ridimensionata la consistenza degli inva so ri, in particolare, di quelli che si diressero verso l ' Italia centro-meridionale, residuo della originaria orda progressivamente assottigliata dai tanti sta nziamenti. I Longobardi, infatti: " ... arrivarono certamente nel Mezzogiorno con una parte ristretta del loro già modesto contingente demografico: non più di due o tre de ci ne di migliaia di persone in tutto, fra guerrieri e rimanente popolo, nella più generosa de11e ipotesi. Il successo di questo così esiguo inserimento è, tra l 'altro una controprova del grande vuoto umano che esso dovè trovare sulle montagne del Me zzog iorno , alle quali , altro elemento s ignificativo, sostanzialmente s i arrestò, senza avere la forza di andare oltre i margini delle aree contigue (campane, pugliesi, calabresi, lucane) dove il popolamento precedente era ancora relativamente consistente o i pre s idi bizantini erano più fortemente attestati " <21 >

interessante ricordare che all'epoca la popolazione presen te nell 'ltalia meridionale non doveva sup erare il milione di abitanti, compresa l'aliquota sc hiavile , ancora di notevole rilevanza percentuate <28 > Tale entità agevola la comprensione non solo della disomogenei tà della diffu sio ne longobarda ma , sopra ttutto, di talune s ue altrimenti in sp iegabili anomalie, quali la prefere nza iniziale per le poveriss ime aree collinari ed appenniniche da sempre evitate per la notoria scar s ità delle

risorse. La conquista del Sannio ad opera di Zotone, compi uta intorno al 570, anno in cui Alboino veniva dichiarato re d'Italia , con Pavia per capitale , creò, la premessa dell ' in sediame nto del sec ondo grosso nucleo longobardo che Autari , figlio del successore di Alboino , coagulò intorno a B enevento. Rappresentò, dal punto di vista stori co, la più longeva delle loro aggregazioni, so prav vivendo lungamente alla caduta del regno sette ntrionale provocata dai Franchi nel 774: proprio in que g li stessi anni il ducato beneventano attinse il s uo apice.

Sotto l ' aspetto politico lo Stato lon go bardo poteva definirsi una so rta di mo narchia in cui il sovran o era primus inter pares almeno nella fase ini ziale, protrattasi fino al 570. La intrinseca in stabilità di un tale sistema s i manifestò in tutte la s ue drammatiche conseguenze ne l decennio s ucce ss ivo. Incessanti , quanto violente , dispute si s usseg uirono , infatti, sca tenate dall 'anarchia e dall'insaziabile ambizione dei duchi, ai quali il re s iduo benessere tro vato in Italia consentiva un 'ampia irresponsabilità. La situaz ione , ovviamente, non durò all'infinito esaurendosi contestualmente al1' esaurirsi delle risorse s accheggiabi1i. Da quel momento , scartato il rientro ne11e regionj d'origine, fu giocoforza anche per i bellicosi Longobardi trovare un modus vivendi con gli sco nfitti , in maniera da poter sopravvivere insieme sullo s tesso territorio. Il che significò, innanzitutto , il ripristino di un minimo di legalità e di ordine amministrativo, con la certezza della proprietà e dei confini. I ducati acquisirono così un assetto geografico stabile, sebbe ne di disparatissima grandezza e densità demografica. Al vertice dello Stato fu co11ocato un re, liberamente scelto dall'assemblea dei membti dell 'esercito, ma privo di capacità dinastica. Il suo potere non ebbe alcuna restrizione, almeno formalmente , pur affiancandolo nelle decisioni il cons1glio dell ' assembl ea . In breve tempo la cari ca da elettiva s i trasformò in ereditaria, finendo per concentrare nella persona del sovrano, oltre ad una autorità ormai assoluta, ingentiss ime ricchezze. E, per meglio garantirsi contro qualsias i in subordinazi one , i re lon g obardi pretesero dai s uddi -

ti il giuramento di fedeltà, mentre preclusero ai duchi ogni diritto di tipo ereditario, facendoli per g iunta sorvegliare attentamente dai gastaldi, rappresentanti reali in ogni ducato.

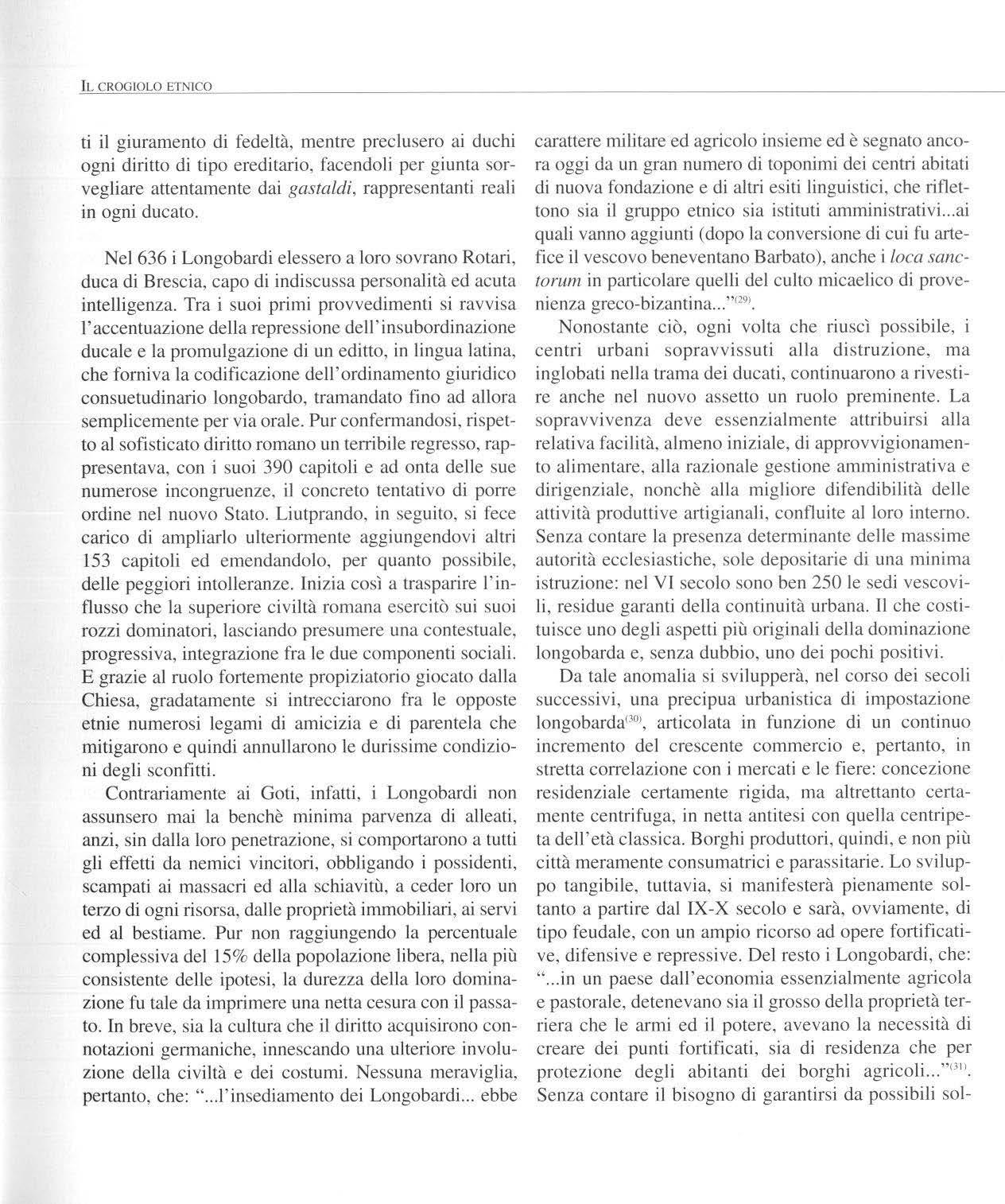

Nel 636 i Lon gobardi elessero a loro sovrano Rotari, duca di Brescia, capo di indiscussa personalità ed acuta intelligenza. Tra i suoi primi provvedimenti si ravvisa l'accentuazione della repressione del l'insubordinazione ducale e la promulgazione di un editto, in lingua latina, che forniva la codificazione dell'ordinamento giuridico consuetudinario longobardo, tramandato fino ad allora se mplicemente per via orale. Pur confermandosi, rispetto al sofis ticato diritto romano un terribile regresso, rappresentava, con i suo i 390 capitoli e ad onta delle sue numerose in congruenze, il concreto tentativo di porre ordine nel nuovo Stato. Liutprando, in segu ito, si fece carico di ampliarlo ulteriormente aggiungendovi altri 153 capitoli ed emendandolo, per quanto possibile, delle peggiori intolleranze. Inizia così a trasparire l'influsso che la superiore civiltà romana esercitò s ui suoi rozzi dominatori, lasciando presumere una contestuale, progressiva, integrazione fra l e due componenti sociali. E grazie al ruolo fortemente propiziatorio giocato dalla Chiesa, gradatamente si intrecciarono fra le opposte etnie numerosi legami di amicizia e di parentela che mitigarono e quindi annullarono le durissime condizioni degli sco nfitti.

Contrariamente ai Goti, infatti, i Longobardi non assunsero mai la benchè minima parvenza di alleati, anzi, sin dalla loro penetrazione, si comportarono a tutti gli effetti da nemici vincitori, obbligando i possidenti, scampati ai massacri ed alla schiavitù, a ceder loro un terzo di ogni risorsa, dalle proprietà immobiliari , ai servi ed al bestiame. Pur non raggiungendo la percentuale complessiva del 15% della popolazione libera, nella più consistente delle ipotesi, la durezza della loro dominazione fu tale da imprimere una netta cesura con il passato. In breve, sia la cultura che il diritto acquisirono connotazioni ge rmaniche, innescando una ulteriore involuzione della civiltà e dei costumi. Nessuna meraviglia, pertanto , che: " l'insediamento dei Longobardi ebbe

carattere militare ed agricolo insieme ed è segnato ancora oggi da un gran numero di toponimi dei centri abitati di nuova fondazione e di altri esiti linguistici, che riflettono sia il gruppo etnico sia istituti amministrativi ai quali vanno aggiunti (dopo la conversione di cui fu artefice il vescovo beneventano Barbato), anche i loca sanctorum in particolare quelli del culto micaelico di provenienza greco-bizantina... " 1291 •

Nonostante ciò, ogni volta che riuscì possibile, i centri urbani sopravvissuti alla distruzione, ma inglobati nella trama dei ducati, continuarono a rivestire anche nel nuovo assetto un ruolo preminente. La sopravvivenza deve essenzialmente attribuirsi alla relativa facilità, almeno iniziale, di approvvigionamento alimentare, alla razionale gestione amministrativa e dirigenziale, nonchè alla migliore difendibilità delle attività produttive artigianali, confluite al loro interno. Senza contare la presenza determinante delle mas s ime autorità ecc l esiastiche, sole depositarie di una minima istruzione: nel VI secolo sono ben 250 le sedi vescovili, residue garanti della continuità urbana. Il che costituisce uno degli aspetti più originali della dominazione longobarda e, senza dubbio, uno dei pochi positivi.

Da tale anomalia si svilupperà, nel corso dei secoli successivi, una precipua urbanistica di impostazione longobarda(3°>, articolata in funzione di un cont inuo incremento del crescente commercio e, pertanto, in stretta correlazione con i mercati e le fiere: concezione residen ziale certamente rigida, ma altrettanto certamente centrifuga, in netta antitesi con quella centripeta dell'età classica. Borghi produttori, quindi, e non più città meramente consumatrici e parassitarie. Lo sviluppo tangibile, tuttavia, si manifesterà pienamente soltanto a partire dal IX-X secolo e sarà, ovviamente, di tipo feudale, con un ampio ricorso ad opere fortificative, difensive e repressive. Del resto i Longobardi, che: " ... in un paese dall'economia essenzialmente agricola e pastorale, detenevano sia il grosso della proprietà terriera che le armi ed il potere, avevano la necessità di c reare dei punti fortificati, sia di residenza che per protezione degli abitanti dei borghi agricoli ... " <> 1 l Senza contare il bisogno di garantirsi da possibili sol -

levazioni dei vinti, di gran lunga più numerosi, dalla conflittualità endemica interetnica e da una nuova minaccia che di anno in anno si confermava più terribile e devastante: quella dei saraceni e delle loro razzie. Avviatesi, verso la fine del VII secolo, a danno delle fasce costiere, in breve volgere si incunearono sempre più nell 'e ntroterra , inarrestabili ed efferate.

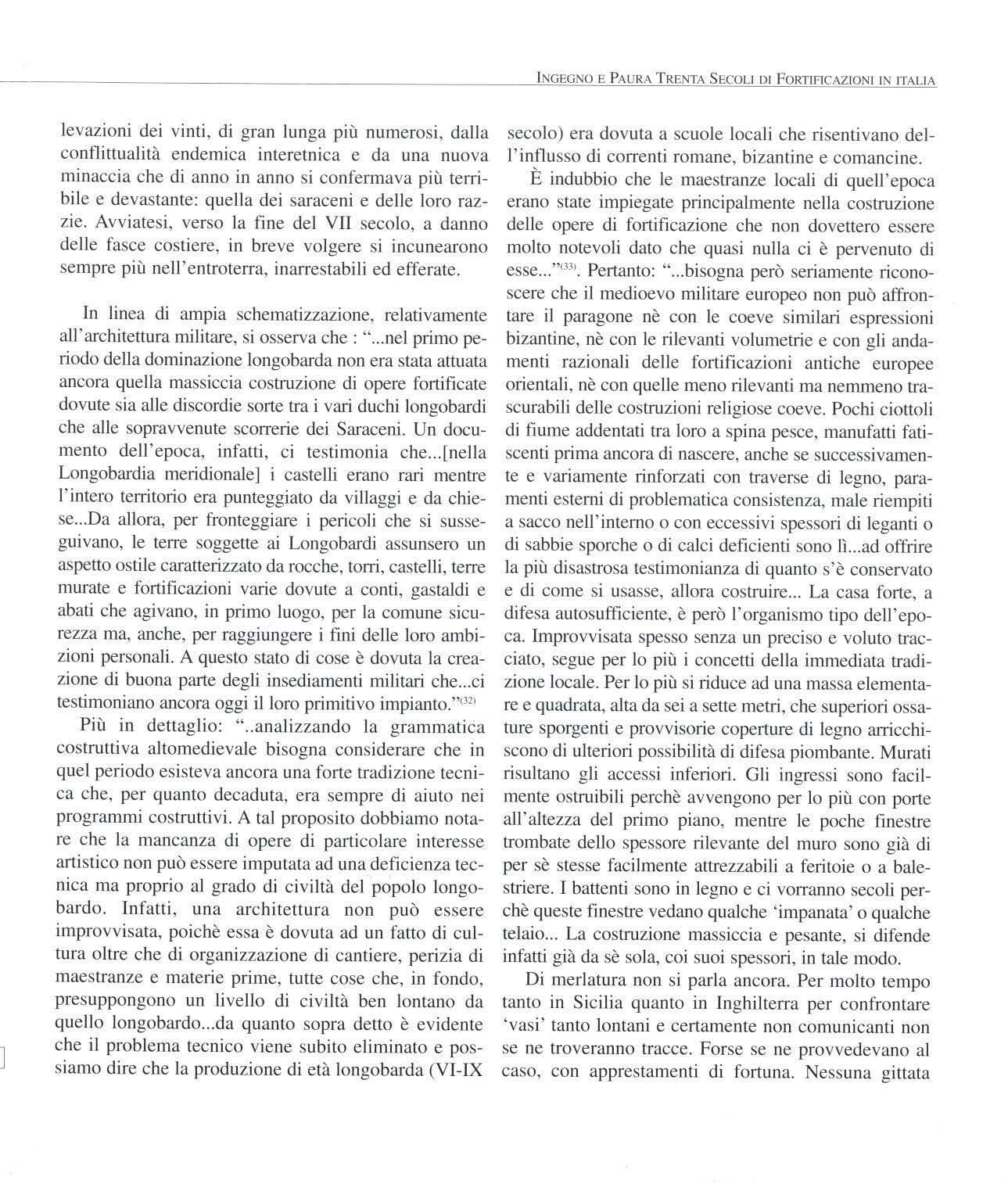

In linea di ampia schematizzazione, relativamente all'architettura militare, si osserva che: " ... nel primo periodo della dominazione longobarda non era stata attuata ancora quella massiccia costruzione di opere fortificate dovute sia alle discordie sorte tra i vari duchi longobardi che alle sopravvenute scorrerie dei Saraceni. Un documento dell'epoca, infatti, ci testimonia che [nella Longobardia meridionale] i castelli erano rari mentre 1' intero territorio era punteggiato da villaggi e da chiese...Da allora, per fronteggiare i pericoli che si susseguivano, le te1Te soggette ai Longobardi assunsero un aspetto ostile caratterizzato da rocche, torri, castelli, terre murate e fortificazioni varie dovute a conti, gastaldi e abati che agivano, in primo luogo, per la comune sicurezza ma, anche, per raggiungere i fini delle loro ambizioni personali. A questo stato di cose è dovuta la creazione di buona parte degli insediamenti militari che... ci testimoniano ancora oggi il loro primitivo impianto."(32 >

Più in dettaglio: " .. analizzando la grammatica costruttiva altomedievale bisogna considerare che in quel periodo esisteva ancora una forte tradizione tecnica che, per quanto decaduta, era sempre di aiuto nei programmi costrutti vi. A tal proposito dobbiamo notare che la mancanza di opere di particolare interesse artistico non può essere imputata ad una deficienza tecnica ma proprio al grado di civiltà del popolo longobardo. Infatti , una architettura non può essere improvvisata, poichè essa è dovuta ad un fatto di cultura oltre che di organizzazione di cantiere, perizia di maestranze e materie prime, tutte cose che, in fondo, presuppongono un livello di civiltà ben lontano da quello longobardo ...da quanto sopra detto è evidente che il problema tecnico viene subito eliminato e possiamo dire che la produzione di età longobarda (VI-IX

secolo) era dovuta a scuole locali che risentivano dell'influsso di con-enti romane, bizantine e comancine.

È indubbio che le maestranze locali di quell ' epoca erano state impiegate principalmente ne11a costruzione delle opere di fo1tificazione che non dovettero essere molto notevoli dato che quasi nulla ci è pervenuto di esse... " <331 _ Pertanto: " ... bisogna però seriamente riconoscere che il medioevo militare europeo non può affrontare il paragone nè con le coeve similari espressioni bizantine, nè con le rilevanti volumetrie e con gli andamenti razionali delle fo1tificazioni antiche europee mientali, nè con quelle meno rilevanti ma nemmeno trascurabili delle costruzioni religiose coeve. Pochi ciottoli di fiume addentati tra loro a spina pesce, manufatti fatiscenti prima ancora di nascere, anche se successivamente e variamente rinforzati con traverse di legno, paramenti esterni di problematica consistenza, male 1iempiti a sacco nell'interno o con eccessivi spessmi di leganti o di sabbie sporche o di calci deficienti sono IL.ad offrire la più disastrosa testimonianza di quanto s'è conservato e di come si usasse, allora costruire ... La casa forte, a difesa autosufficiente, è però l'organismo tipo dell'epoca. Improvvisata spesso senza un preciso e voluto tracciato, segue per lo più i concetti della immediata tradizione locale. Per lo più si riduce ad una massa elementare e quadrata, alta da sei a sette metri , che superiori ossature sporgenti e provvisorie coperture di legno arricchiscono di ulteriori possibilità di difesa piombante. Murati risultano gli accessi inferio1i. Gli ingressi sono facilmente ostruibili perchè avvengono per lo più con porte all'altezza del primo piano, mentre le poche finestre trombate dello spessore rilevante del muro sono già di per sè stesse facilmente attrezzabili a feritoie o a balestriere. I battenti sono in legno e ci vorranno secoli perchè queste finestre vedano qualche 'impanata' o qualche telaio... La costruzione massiccia e pesante, si difende infatti già da sè sola, coi suoi spessori, in tale modo.

Di merlatura non si parla ancora. Per molto tempo tanto in Sicilia quanto in lnghilten-a per confrontare 'vasi' tanto lontani e certamente non comunicanti non se ne troveranno tracce. Forse se ne provvedevano al caso , con apprestamenti di fortuna. Nessuna gittata

arriva infatti a preoccupare il difensore che sta, molto in alto, ben riparato dalla copertura... " <34> .

Come già accennato, è estremamente probabile che quelle prime realizzazioni difensive altro non fossero che un grezzo ton-ione, un mastio, impiantato sulla sommità di un ' altura, circondato da un recinto, spesso una semplice palizzata. corrente lungo il suo ciglio. In definitiva, una riproposizione, magari ulteriormente sempl ificata , dell'archetipo bizantino. Una serie di interessanti esempi di tale tipologia fortificatoria è ancora possibile osservarla soprattutto in alcuni castelli dell'Alto Adige, pred sando che già all'indomani della penetrazione longobarda, nel 568, Trento divenne ducato, il più settentrionale del regno, forse in sos tituzion e del precedente omonimo bizantino. E come quello, per la sua strategica ubicazione, subì vicende storiche particolarmente tragiche. Infatti: " ...il ducato trentino non ha vita molto facile: lotta con i Baiovari per il possesso della contea di Bolzano , respinge le scorrerie, quasi azioni di assaggio, dei Franchi i quali compiono nel 590 ... [unaj violenta azione di disturbo. Nel 774 Desiderio viene sconfitto da Carlo Magno; nel 778 la s tessa sorte è subita da Tassilone, Duca cli Baviera e genero cli Desiderio. L'impero carolingio riunisce sotto il suo scettro l'intera regione tridentina, ma rispetta la struttura che vi trova. Così Trento rimane Ducato " 135>

Dalle pagine di Paolo Diacono apprendiamo di una calata compiuta nel 590 dai Franchi, che, penetrati dalle Alpi orientali, si spinsero fino a Verona. Nella circostanza vennero conquistate, stando allo stesso autore, parecchie fortezze fra le quali quella di Tesana, cli Maleto, Sermiana, Appiano, Fagitana, Cimbra, Viziano , Brentonico, Volene, Ennemase, ed alcune altre ancora<361• Ovviamente identificare con esattezza quei toponimi è estremamente improbo, se non impossibile, proprio per l'inconsistenza deJle fo11ificazioni relative: è probabile comunque che in Tesana si possa ravvisare Tésimo, in Maletum Meltina, in Sermiana Sirmiano ed in Appiano Appiano. Il grande

fu racchiusa da una cinta che le è tangente ... Un tipico manufatto quindi di natura prettamente militare... LLa toITe èJ alta 19 m. e ha muri di 2 m. di spessore per l'intero svi lupp o ve1ticale. Internamente iJ diametro è di m. 4,5. Alcune file di fori per l'alloggio di travature determinano un a divisione in tre piani. La porticina d'accesso è a circa sette metri dal terre no, a tutto sesto co n la cornice mi sta di granito e di arenaria. Solo due feritoie con strombatma inclinata verso il basso all'i nt erno, prendono luce da ovest, aperte c io è sul co1tfle, cosicché agli assal itori la torre presentava una muratura compatta e continua. Ln cima termina piatta e senza segrti di merlature, c he sono assenti a nc he sul bordo della ci nta... " 081

l3 Val Venosta, castel Frolich: planirnet1ia.

numero, d el re sto , delle pres unte fortezze è una ulteriore confe1ma indiretta della loro modestia struttw·ale che almeno in Val Venosta trova espliciti riscontri architettonki. In particolare per quanto riguarda il caste llo di Appiano se mbrere bbe trattarsi originariamente dj un recinto iITego lare: " ... c he abbraccia un a stretta lingua di ten-a in leggero pe ndio , precipite su tre lati in ripidi scosce ndimenti rocciosi, è distin g uibil e quind1 come più antica la zona delimitata dall'ingente mole 30 metri di altezza del mastio pe ntagonal e ... " t371 _

Sempre nella stess a valle si può osservare Tschengelberg Castello, impiantato a quota 1250. n: "... segno distintivo del venostato castello Tsc hen gelsberg è il mastio c ircol are che s i aggiunge ai pochi esemplari di toITi di tal forma prese nti in territorio ates ino ma be n quattro in Val Venosta tutte rite nute solo pe r questa loro caratte1istica morfologica di origine romana. L'assunto è possibile, anche perch è l e rovine mos trano chiaramente che la torre so rgeva ini zialmente isolata e so lo in un seco ndo tempo

Analogo al precedente anche il castello di Fro li c h, sem pre in Val Venosta , l a cui cos truzione primi ti va era: "composta dalla toITe, isolata e libera, all'in te rn o di una cinta... si deve ammettere che datare la costruz ione, su ll a scelta della soJa tecn ica costru tt iva, come probabile del 13 ° secolo non è sufficiente per considerare risolto il problema. Nell'impianto, del tutto anomalo per l'architettura fortificata di quel pe1iodo in questa zona, si deve infatti ravvisare una destinazione d'uso strettamente militare una sede di guarnigione cioè o un acquartierame nto fisso poichè sol o con l'ipotesi di un uso del ge ne re si può giustificare la scelta di una zona che mai un signorotto dell'epoca avreb be e le tto a sua dimora e rifugio. Nè d'altra parte Malles aveva in sè le caratteristiche di fa r nascere nel s uo interno un caste ll o urbico. Ne deriva che i] disegno costruttivo va fatto risalire ad una matrice senz'altro precedente ...La torre è alta 33 metri e per la s ua forma è sta ta più volte parago nat a a quella detta di Druso alla periferia di B olzano ... Il coro namento merlato, segnato da pochi sassi emerge nti a intervalli re go lari , è mancante da secoli ... Lo spesso re del muro alla base è di 2 metri, alla sommità di m. 1,60... La porticina di accesso è ve rso oves t e d a lta d a te1Ta circa sette metri. A metà a ltezza una seco nda po rta p ennetteva l ' uscita s u un ballatoio li g neo che girava tutto at torn o all'inte ro pe1imetro. I fori non passanti c he ospitavano le travi sono di dimension i eccezionali: rettangolari e alti sessanta ce ntim etri. Si deve s uppoITe una costruzion e a s balzo di du e o tre

travi sovrapposte di notevole robustezza. Fo,i più piccoli, e sovrastanti di circa quattro metri , servivano per l'ancoraggio del tetto che proteggeva il ballatoio ... Le mura del primitivo recinto sono in parte crollate...La cinta che corre ad una distanza variabile tra gli otto e i dieci metri dalla torre aveva l'accesso ad ovest come indicano tracce di un portale ad arco pieno ... " (19 • n criterio info1matore di tali elementari fortificazioni, pienamente recepibile nelle opere descritte e riproposto in altre ancora, non è una peculiarità nordica, poichè , anche molto più a sud, se ne rintracciano di si.miliari sebbene in numero di gran lunga minore. Un esempio del genere, ancora pertèttamente identificabile, è quello che si staglia al dì sopra dell'autostrada A3 , nei pressi di Pontecagnano, in provincia di Salerno. Si tratta anche in questo caso di un tonione cilindrico, un mastio, impiantato all'interno di un recinto murario approssimativamente quadrilatero. li che induce a ritenere tale soluzione tipicamente etnica, circoscritta cioè cronologicamente

ma estesa geograficamente an · intero territorio conquistato , caratteristica che cont1ibuisce a rendere la datazione meno arbitraria. In ogni caso il mastio recintato emblematizza pe1t'ettamente la miseria e lo stallo culturale della società altomedìevale in cui la quasi totalità dei feudatari non disponeva delle risorse , economiche, tecniche e militari , per difendere i propri averi e la propria vita senza doversi rinchiudere in quelJa sorta di sarcofagi cilindrici, e. soprattutto, nessuno degli stessi aveva la capacità di distruggerli. Ovvio che appena possibile si riadattasse una qualsiasi struttura romana, dalla torre semaforica aJla tomba nobiliare , a siffaua destinazione.

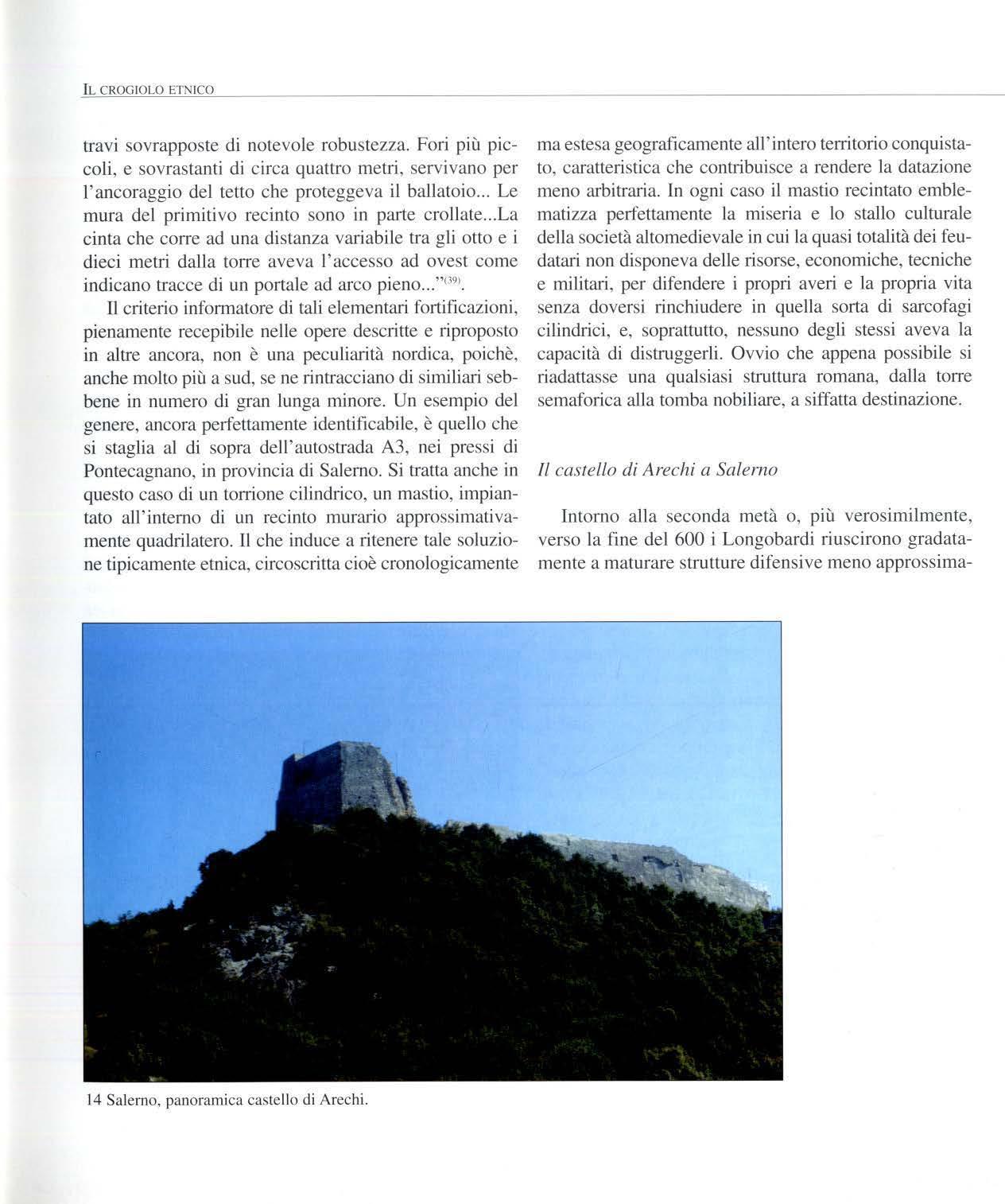

Intorno alla seconda metà o, più verosimilmente, verso la fine del 600 i Longobardi riuscirono gradatamente a maturare strutture difensive meno approssima-

te delle descritte che, sebbene di modestissima aiticolazione e consistenza, meritavano più propriamente la definizione di castello. Disgraziatamente, però, quasi tutte quelle costruzioni a seconda che il sito d'impianto godesse di rilevanza strategica, o, al contrario rivestisse assoluta marginalità finirono ripetutamente aggiornate o radicalmente disgregate, impedendoci così una sia pur schematica descrizione tipologica. Soltanto i brandelli risparmiati ed inglobati nelle successive riqualificazioni consentono una vaga valutazione di tale evoluzione, come nel castello di Arechi che sovrasta il golfo di Salerno. Al riguardo va osservato che per la sua arroccatissima posizione, di per sè di straordinai'ia valenza ostativa, conservò, molto probabilmente, sostanzialmente inalterata la sua configurazione fin quasi al XV secolo, senza nemmeno allora perderla del tutto.

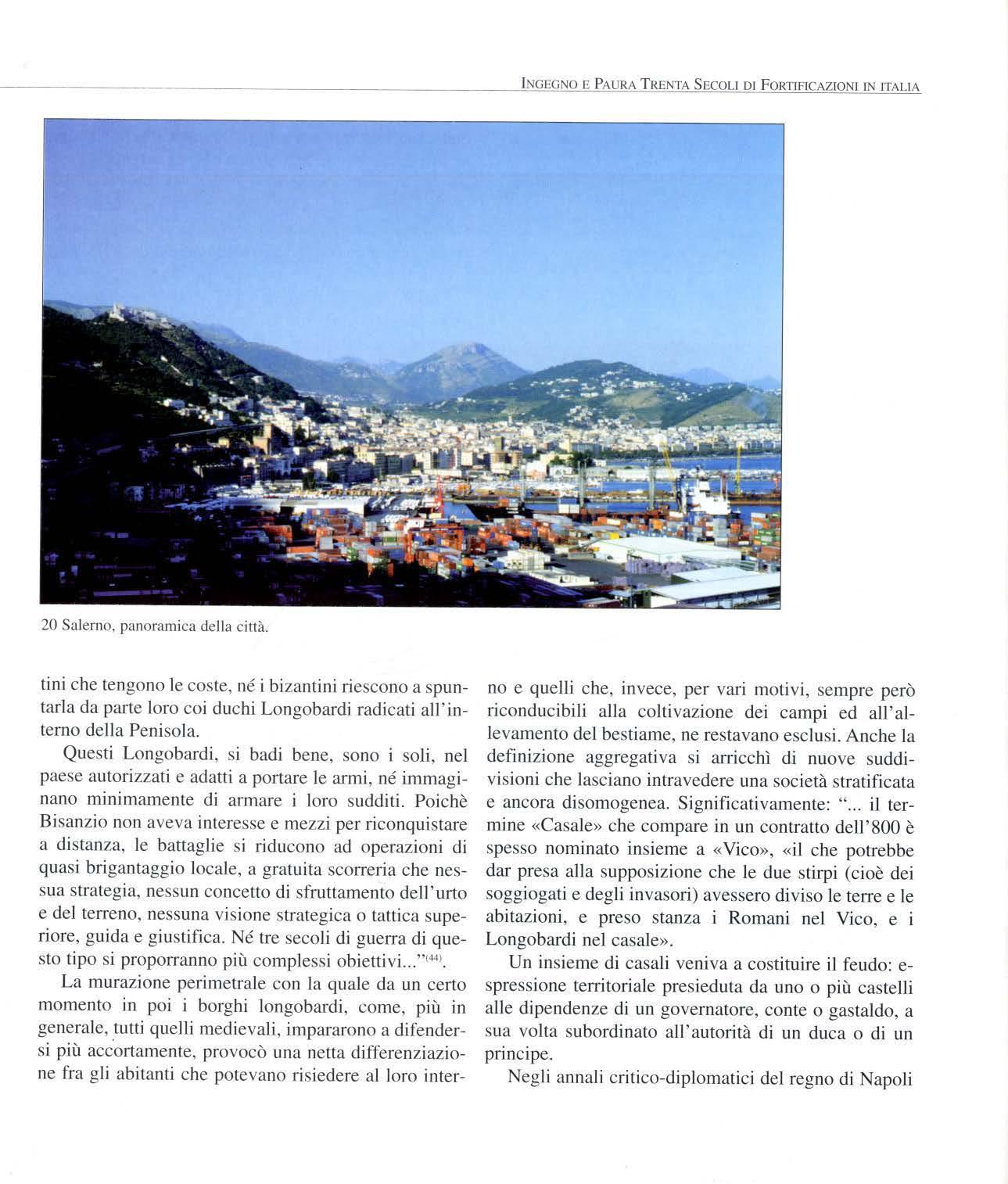

Dal punto di vista storico nel: " 640 inizia la dominazione longobarda che segna la rinascita e il rapido ripopolamento di Salerno, dapprima parte del ducato di Benevento e poi principato autonomo.

Salerno crebbe s icura nelle fortificazioni longobarde arricchita da un « palacium» che il «Chronicon >> , citando i versi di Paolo Diacono, definisce mirabile e decorato.

Il circuito delle mura longobarde che doveva restare quasi intatto fino al XVI secolo , nasce e muore a ridosso del castello con uno svolgimento triangolare ... " 140 > _ lo dettaglio il perimetro murato si originava dal castello , in posizione vertici s tica ed apicale, ed era costituito da due lunghe cortine rettilinee che scendevano, divaricandosi, sino alla riva del mare. La soluzione appare di notevole semplicità e non priva di analogie locali, come ad esempio a Castellammare di Stabia' 4 1 , e doveva essere conclusa da una murazione corrente lungo la linea di costa , magari potenziata da due torri alle estremità. Non può escludersi che le rimarcate somiglianze derivassero da pree s istenti caposaldi bizantini , disposti in tale maniera per interdire l'itinerario litoraneo, evitando qualsiasi penetrazione al]' interno della penisola sia dal versante sorrentino che da

quello amalfitano, ambedue territori longobardi. Quanto alle permanenze s trutturali l'analisi: " ... della muratura della torre «Mastra>> che presenta precise analogie con coeve murature di fortificazioni beneventan e, fa ritenere necessaria una più accurata datazione ...

La muratura della enorme massa trapezoidale (ambiente della Torre Ma stra) ad un esame accurato della tecnica costruttiva, presenta grossi blocchi tufacei, provenienti chiaramente dalla parziale distruzione della muratura a filari squadrati.. .immessi a funzione statica nella massa più minuta, determinando una tecnica longobarda di cui abbiamo vasta documentazione. Chiari esempi di tale tecnica sono rilevabili a Benevento, dove le mura urbane e la torre della Catena, presentano grossi blocchi calcarei provenienti dalle parziali distruzioni di edifici classici.

Re stringendo l'area della fo1tificazione pre]ongobarda alJa so la zona sottostan te la «Comanda», situata nel punto più alto della collina, si può avanzare l' ipotesi che la cortina longobarda si estende dalla zona più a nord del castello fino alla grande massa rocciosa che delimita il «cacumen montis» disponendosi come un aggere naturale verso oriente

Duran te la dominazione longobarda il Castello di Salerno ri s ultò una rocca im prendibile, non solo per la cura dedicata al miglioramento delle s ue postazioni, ma anche per la s ua posizione naturalmente inaccessibile.

Il disegno dell'accesso sv iluppa un percorso lungo un'ascesa ripidissima e facilmente ostacolabile dall'alto , con tiri piombanti, scagliati dalla sovrastante torre «Pentuclosa» . Il percorso , obbligato, fino all'ingresso è serrato in una vera e propria tenaglia di tiri radenti, provenienti sia dalla «Pentuclosa» che dalla torre di «Mezzo»

Tale funzionalità planimetrica offrì una tenace re s istenza al conquistatore Normanno. Il castello non capitolò ma i suoi occupanti furono presi per fame e per patteggiamenti nel 1077:«Coepit Gisulfum principem qui fame coactus se eidem duci tradit, atque turrim maiorem in qua se rutabatur» ... "142 )

Il trascorrere del tempo ed il radicarsi della prese nza longobarda non determinò soltanto un evolversi dell'architettura militare, ma innescò , come accennato, soprattutto un sistematico rifiorire della vita civile. E proprio le tante fo1tificazioni , che si ergevano sulle cime delle colline , assursero a nuclei di condensazione dei nascenti borghi, che per intuibili esigenze di protezione vi si addossarono il più possibile. Per meglio avvalersi dell ' impervietà del sito e per se ntirsi più s icuri, gli spamiti abitanti finirono per edificare le loro miserabili stamberghe s trettamente connesse fra loro , secondo circuiti concentrici progressivamente degradanti, scanditi da strettissimi vico li anulari. Giustamente un s iffatto impianto viene atn1alment e definito a 'pigna', 1icordando ogni casa una squama del noto frutto e la rocca il suo apice.

In breve alle cittadine pianeggianti ed ortogonali romane, ormai deserte e fatiscenti, s ubentrarono i borghi collinari e conoidi longobardi. Alcuni autori hanno ravvisato nell 'av volgimento c ircolare delle abitazioni la riproposizione della disposizione dei carri dei nomadi adottata nel corso della notte: a nelli chiusi con al centro il bivacco, facili da organizzare e facilissimi da difendere, nei quali ogni s ingolo elemento è essenziale per la s icurezza collettiva. Logico, infatti, che ciascun membro del gruppo , tentando di salvaguardare la sua proprietà, finisse col proteggere stren uamente anche l'intera comunità. L'osservazione non è priva di sensatezza specialmente per i coevi insediamenti di pianura, certamente meno frequenti, ma di identica impo stazione sebbene scev ri da qualsiasi condizionamento orografico. Del resto, come già ribadito dagli urbani sti greci, la trama viaria curvilinea ed angusta fungeva da deterrente contro gli assalti dei predoni.

Di que s ta elementare impostazione difensiva , che poi sarà quella medieval e per antonomasia, ci sono pervenuti alquanti esempi, in particolare nella Longobardia meridionale , scampati più che altrove alla distruzione per il minor benessere degli abitanti, ma , per lo stesso motivo, quasi mai alle riqualificazioni

delle epoch e successive. 11 grado di s icurezza che quel tipo di disposizione urbanistica poteva garantire , tuttavia, restò sempre modestissimo, ed il trascorrere dei secoli, se rese a sud la dominazione lon go barda più stabile, non significò au tomati ca me nte 1' esau rirsi delle scorrerie e della co nfli ttualità minore. Di anno in anno, infatti , le in c urs ioni saracene non si esaurivano più a pochi chilometri dalla riva ma penetravano sempre più profondamente nel territorio , a vol te persino per un centina i o di chi lometri, con razzie e saccheggi spie tati . Lun go l e coste tirrenica ed adriatica l'abbondanza d elle prede favor1 l'insediarsi di alcuni caposaldi musulmani c h e vaname nte le forze lon gobarde tentarono di annientare o rigettare in mare. In seg uit o al1' ampliarsi del raggio d ' azione dei predoni ed al co nsegue nte in cre me ntar si dell'insicurezza, gli sparuti abi tati di pianura s i spopo la ron o ed i terrorizzati superstiti fuggirono verso le montagne, i n ce rca di scampo. L 'i n gen uo dispositivo difensivo dei borghi a quel punto non forniva alcuna protezione, e la stessa rocca non sempre riusciva ad accogliere al suo interno, in tempo utile, i disgraziati abita nti. assaliti nel corso della no tte . Fu necessario perciò condu n- e int o rno alle case più basse un a di s tinta cerch i a con molte to rri e poche porte. La desolazione e l 'ab bandon o instauratis i lungo le marine divennero da que i g iorni assoluti l a d esert ific az ion e totale, ad eccezio ne d elle c ittà bizantin e, vere iso le murate , che a ltre ttanto vana m e nte e reiteratamen te i Lon gobardi continuarono a tentare di conquistare, ricavandon e so ltanto una co ntroffensiva deva s tante.

N e l fratte mpo con Arechi, che s ucce sse a Zotone, il ducato di Benevento raggiungeva una : " ... notevol e espansione: confinava a nord col Garigliano, l'a lt o Sang ro , la Maiella ed il Pescara, compreso Chieti , a s ud con la penisola Salentina , poichè l e città di Brindi s i e Taranto riman ev ano in possesso d ei Greci, e con la Calabria Meridionale e s ui due versanti marittimi il confine longobardo era continuo salvo i porti di Cuma, Napoli , Sorre nto ed Amalfi col retroterra ... " 143 >

Ad onta dei reciproci sfo rzi: " ... .i duchi Lon go bardi non riescono a venire a capo de i pochi generali bizan -

20 Salerno, panoramica della città

t ini che tengono le coste, né i bizantini rie scono a spuntarla da part e loro co i duchi Longobardi radicat i aJl'interno della Peniso la

Questi Longobardi, s i badi bene, sono i soli, nel pae se autorizzati e adatti a portare le armi, né immaginano minimamente di armare i loro suddi ti. P o ichè Bi sanzio non aveva i nteresse e mezzi per riconquistare a di s tan za, le battaglie si riducono ad operazioni di quasi brigantaggio l ocale, a gratu ita scorreria c h e ness ua strategia, ne ss un concetto di sfruttamento dell'urto e de l terreno , ne ss una visione s trategica o tattica superiore , guida e gi u st ifica. Né tre secol i di g uerra di qu esto tipo si proporranno più co mple ss i obiettivi .''144 1 •

La murazio ne perimetrale con la quale da un certo momento in poi i borghi longobardi , come, più in ge nera le, tutti quelli med ievali, impararono a difenders i più accortamente, provocò una ne tta differenziazione fra gli abitanti c he potevano risiedere a l loro inter -

no e quelli che, inv ece, per vari m otiv i, se mpre però riconducibili alla co ltiva zione d ei camp i ed all' a llevamento de l bestiame, ne res tavan o escl usi Anche la definizione aggregativa s i arricchì di nuo ve s uddivisioni c he lasciano intrav edere una s ocietà s tratifi cata e ancora di somogenea. Sign ificati vamente : " ... il termine «Casale» c h e compare in un contratto dell'800 è spesso nominato insieme a «Vico», « il c he potrebbe dar presa alla s uppos izion e che le du e stirpi (c io è dei sogg io gati e d eg li inv asori) avessero divi so le terre e le a bita zion i , e preso s tanza i Romani nel Vico, e i Longo bardi nel casale>>.

Un in s ieme di casali ve niva a cos tituire il feudo: espress ion e territoriale presieduta da uno o più castelli alle dipendenze di un governatore, co nte o gas taldo , a sua volta s ubordinato a ll 'a utori tà di un duca o di un principe.

Negli an nali criti co- diplomatici d el regno di Napoli

I NGEGNO E PAURA TRENTA SnCOLI Dl FORTIFICAZIONI IN ITALIAsi legge: «I Longobardi intendevano per castello ' l' arces' dei latini, ossia le rocche. Qui credo che per castello si intendono paesi forniti di rocche, o queste con molte abitazioni ad esse congiunte o in poca distanza Nelle opere dei giuristi tale significato è confermato, ma talora essi serbano il nome di Castrum con preferenza alla terra principale, dando a tutti gli altri castelli uniti e soggetti piuttosto l'appellazione di Casale» ... " <4 5 > _

Dalla evidenziata confusione tra definizioni difensive ed urbanistiche è facile ricavare la connotazione dei ducati longobardi, in cui non era più distinguibile il civile dal militare, la pace dalla guerra. È indubbio che l'introduzione nel repertorio fortificatorio di espedienti tanto elementari, quanto arcaici, nel mentre ne confem1a indirettamente la validità. testimonia l'insufficienza perdurante dell'apparato milita.re, incapace di reperire i mezzi e le forze per averne ragione. Unica contromisura per incrementarne se non altro gli organici, peraltro stentatamente elaborata ed ancora più stentatamente applicata , I' obbligatorietà di una esplicita autoiizzazione reale per l'edificazione di una qualsiasi fortificazione (l 'heribanno regio) subordinandone la concessione ali' accettazione del servizio militare. La sicurezza del singolo in cambio di quella dello Stato, fingendo di ignorare che con tale facoltà si sarebbe piuttosto incrementata l'impunità dei feudatari: ma è anche probabile che si stimasse quel rischio meno grave delle scorrerie saracene. I documenti, infatti: " ci informano su moltissime concessioni date per l a costruzione di casteJli da innalzare in luoghi opportuni ... Si iniziò, così, ad intendere le fortificazionì come un insieme organico per la difesa di interi territori contro i saraceni e non più come singoli posti muniti ... ''<461 • È probabile, però, che in realtà tale esito fu conseguito casualmente, riuscendo difficile credere ad un piano difensivo organico prestabilito in un contesto tanto arretrato ed anarchico. Qualcosa del genere, del resto, era avvenuto già con i nuraghi, e poi con le cerchie sannite, ed ancora si sarebbe verificato nel XV e XV l sec. con la proliferazione delle masserie fortificate, opere tutte erette autonomamente e per finalità

difensive familiari. ma nel loro insieme cooperanti alla interdizione del territorio nei confronti di un aggressore esterno.

Circa le connotazioni difensive attive di tali fortificazioni, va ribadito che contemplavano esclusivamente il tiro piombante, ovvero il lancio di dardi, di massi o di liquidi ustionanti dall'alto delle cortine, senza un consapevole ed accorto ricorso al fiancheggiamento, peraltro scarsamente conciliabile con l'impianto apicale. Pertanto: scansione rada delJe torri, prive per giunta di una razionale configurazione geometrica, lungo il perimetro dei borghi; tracciati estremamente irregolari con mura di modesto spessore , erette con i materiali più disparati, spesso cavati da costruzioni monumentali romane senza alcun discernimento; approssimata merlatura con rudimentali e sporadiche bertesche; rari fossati.

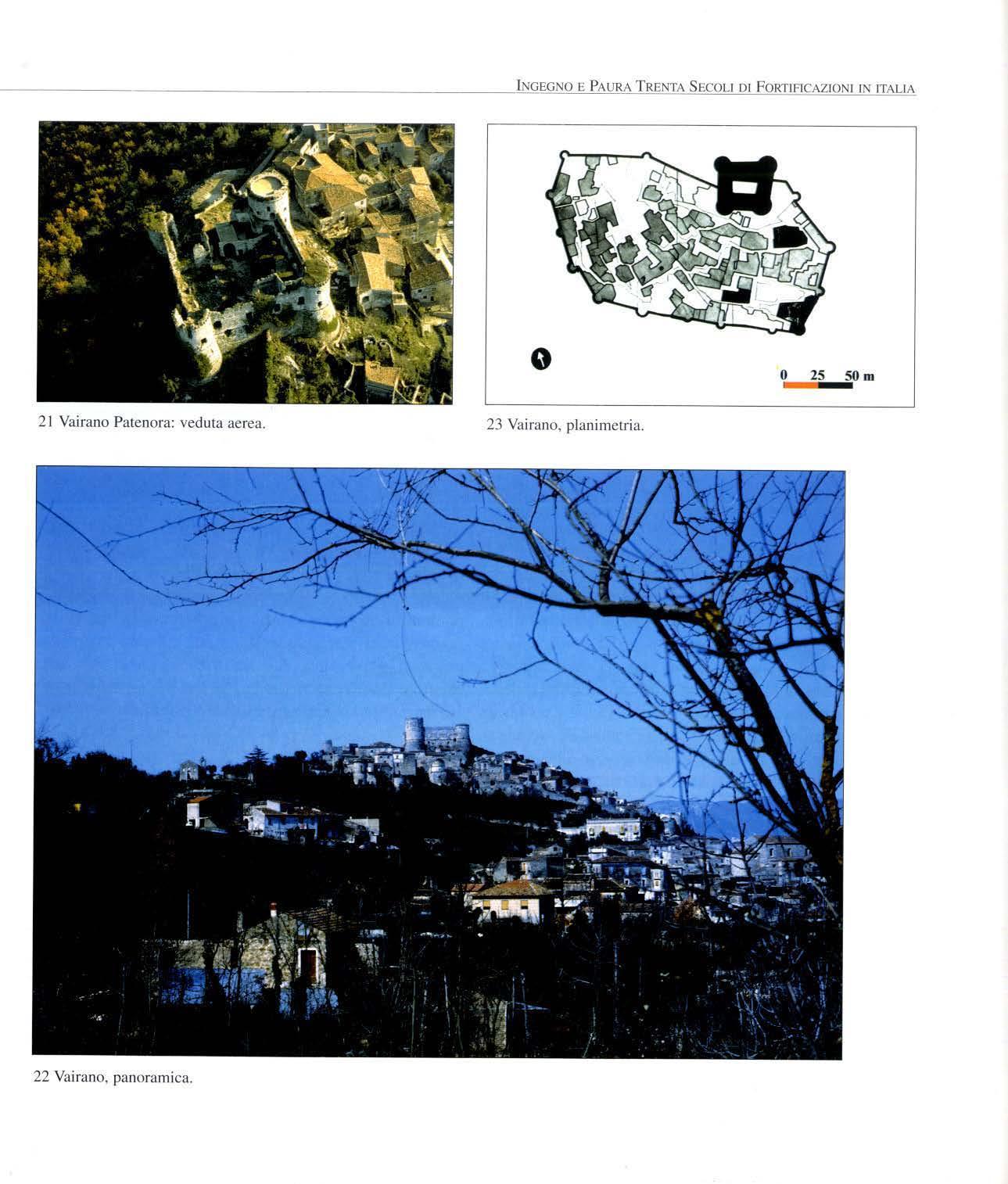

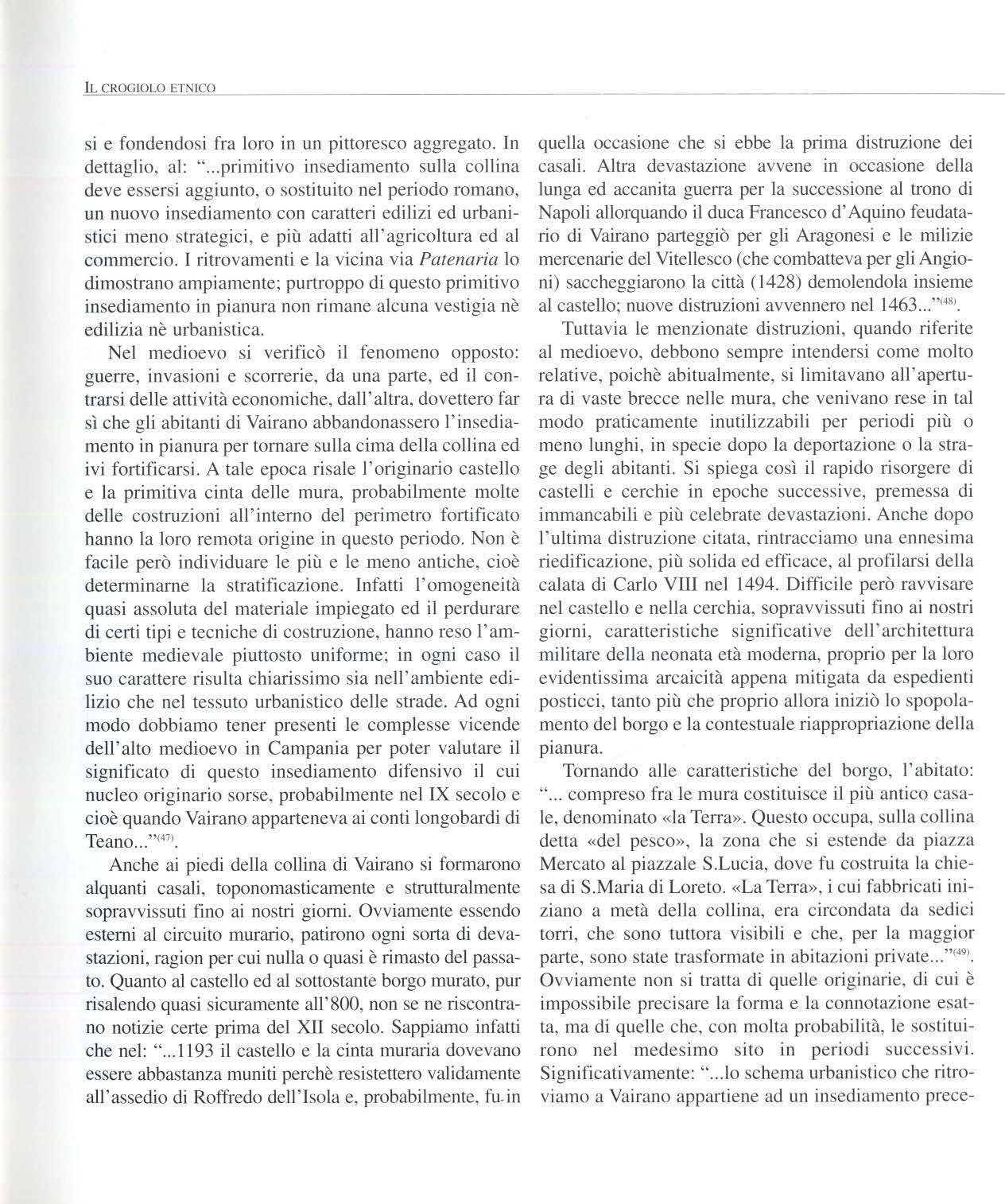

Disgraziatan1ente, come già precisato per i protocastelli longobardi e per l'edilizia dei borghi, anche quelle cerchie, pur sopravvivendo in discreto numero, raramente scamparono alle successive ristrutturazioni che comunque ne conservarono sia la concezione d'impianto sia il tracciato e sporadici episodi costruttivi originali. Fatte salve tali limitazioni, un interessante esempio tipologico, lo si può individuare nel borgo di Vairano Patenora, in provincia di Caserta.

Secondo la tradizione il nome del piccolo centro deriva da un antichissimo possidente romano, tal Vario, sebbene il nucleo abitato originario risulti ancora più antico, rimontando all'iniziativa dei Sidicini, che per primi fortificarono la sommità de l colle. Da allora, attraverso continue trasformazioni ed adattamenti, il centro si ampliò, differenz iandosi ed articolandosi, mantenendo immutato soltanto l'impianto an·occato e la sua propensione difensiva. Nonostante l'ininterrotta sequenza di distruzioni - ricostruzioni, le diverse impronte architettoniche, di volta in volta avvicendatesi, non sono scomparse integralmente, sovrapponendo-

LNGEGNO E PAURA TRENTA SECOLI DI FORTIFICAZIONI IN ITALIA

O 25 50m

2 1 Vairano Pate nora: veduta aerea.

o23 Vairano, planimet ria.

22 Vairano. panoramica.

LNGEGNO E PAURA TRENTA SECOLI DI FORTIFICAZIONI IN ITALIA

O 25 50m

2 1 Vairano Pate nora: veduta aerea.

o23 Vairano, planimet ria.

22 Vairano. panoramica.

si e fondendosi fra loro in un pittoresco aggregato. In dettaglio, al: " primitivo insediamento sulla collina deve essersi aggiunto, o sostituito nel periodo romano, un nuovo insediamento con caratteri edilizi ed urbanistici meno strategici, e più adatti all'agricoltura ed al commercio. I ritrovamenti e la vicina via Patenaria lo dimostrano ampiamente; purtroppo di questo primitivo insediamento in pianura non rimane alcuna vestigia nè edilizia nè urbanistica.

Nel medioevo si verificò il fenomeno opposto: guerre, invasioni e scorrerie, da una parte, ed il contrarsi delle attività economiche, dall'altra, dovettero far sì che gli abitanti di Vairano abbandonassero l'insediamento in pianura per tornare sulla cima della collina ed ivi fortificarsi. A tale epoca risale l'originario castello e la primitiva cinta delle mura, probabilmente molte delle costruzioni all'interno del pe1imetro fortificato hanno la loro remota origine in questo pe1iodo. Non è facile però individuare le più e le meno antiche, cioè detenninarne la stratificazione. Infatti l'omogeneità quasi assoluta del materiale impiegato ed il perdurare di certi tipi e tecniche di cosu·uzione, hanno reso l'ambiente medievale piuttosto uniforme; in ogni caso il suo carattere risulta chiarissimo sia nell'ambiente edilizio che nel tessuto urbanistico delle strade. Ad ogni modo dobbiamo tener presenti le complesse vicende dell'alto medioevo in Campania per poter valutare il significato di questo insediamento difensivo il cui nucleo originario sorse, probabilmente nel IX secolo e cioè quando Vairano apparteneva ai conti longobardi di Teano " <41 >

Anche ai piedi della collina di Vairnno si formarono alquanti casali, toponomasticamente e strutturalmente soprawissuti fino ai nostri giorni. Ovviamente essendo esterni al circuito murario, patirono ogni sorta di devastazioni, ragion per cui nulla o quasi è rimasto del passato. Quanto al castello ed al sottostante borgo murato, pur risalendo quasi sicuramente all '800, non se ne iiscontrano notizie certe prima del Xn secolo. Sappiamo infatti che nel: " ... 1193 il castello e la cinta muraria dovevano essere abbastanza muniti perchè resistettero validamente aU'assedio di Roffredo dell'Isola e, probabilmente, fu in

quella occasione che si ebbe la prima distruzione dei casali. Altra devastazione avvene in occasione della lunga ed accanita guerra per la successione al trono di Napoli allorquando il duca Francesco d'Aquino feudatario di Vairano paiteggiò per gli Aragonesi e Je milizie mercenarie del Yitellesco (che combatteva per gli Angioni) saccheggiarono la città ( 1428) demolendola insieme al castello ; nuove distruzioni avvennero nel 1463 " (4si Tuttavia le menzionate distruzioni, quando riferite al medioevo , debbono sempre intendersi come molto relative, poichè abitualmente, si limitavano all ' apertura di vaste brecce nelle mura , che venivano rese in tal modo praticamente inutilizzabili per periodi più o meno lunghi. in specie dopo la deportazione o la strage degli abitanti. Si spiega così il rapido risorgere di castelli e cerchie io epoche successi ve, premessa di immancabili e più celebrate devastazioni. Anche dopo l ' ultima distruzione citata, rintracciamo una ennesima riedificazione, più solida ed effo.:ace , al profilarsi della calata di Carlo VIIJ nel 1494. Difficile però ravvisare nel castello e nella cerchia, sopravvissuti fino ai nostri giorni, caratteristiche significati ve dell ' architettura militare della neonata età moderna , proprio per la loro evidentissima arcaicità appena mitigata da espedienti posticci, tanto più che proprio allora iniziò lo spopolamento del borgo e la contestuale riappropriazione della pianura.

Tornando alle caratteristiche del borgo, l ' abitato: " ... compreso fra Je mura costituisce il più antico casale, denominato «la Terra». Questo occupa, sulla collina detta «del pesco» , la zona che si estende da piazza Mercato al piazzale S.Lucia, dove fu costruita la chiesa di S.Maria di Loreto. «La Tena» , i cui fabbricati iniziano a metà della collina, era circondata da sedici torri, che sono tuttora visibili e che, per la maggior parte, sono state trasfom1ate in abitazioni private ... " <49 > Ovviamente non si tratta di quelle originarie, di cui è impossibile precisare la forma e Ja connotazione esatta, ma di quelle che, con molta probabilità, le sostituirono nel medesimo sito in periodi successivi.

Significati vainente: " .lo schema urbanistico che ritroviamo a Vairano appaitiene ad un insediamento prece-

dente a quello deJla trasformazione del d' Avalos; quel feudatario , infatti, si limitò a ricostruire, con i nuovi criteri del suo tempo, il castello e la cinta muraria, senza alterare il primitivo impianto planimetrico.

La morfologia del luogo aveva dettato queUa disposizione ... irregolare che noi oggi notiamo e che non fu alterata; essa doveva adattarsi al terreno per la più efficace difesa del luogo già strategicamente forte per condizioni naturali ... " c5oi _

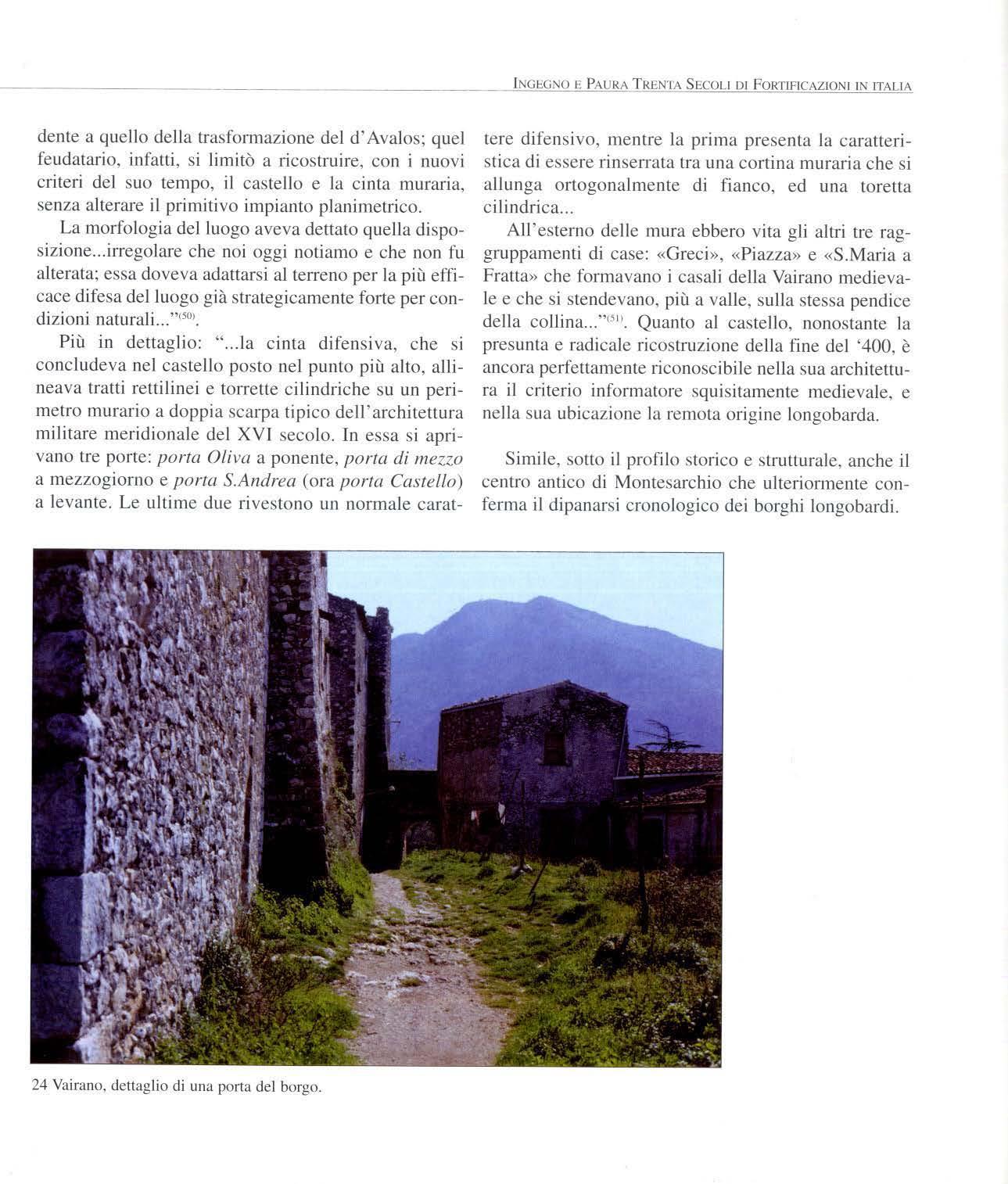

Più in dettaglio: " la cinta difensiva , che si concludeva nel castello posto nel punto più alto, allineava tratti rettilinei e torrette cilindriche su un perimetro murario a doppia s carpa tipico dell ' architettura militare meridionale del XVI secolo. In essa si aprivano tre porte: porra Oliva a ponente, porta di me zz o a mezzogiorno e porta S.Andrea (ora porta Castello) a levante. Le ultime due rivestono un normale carat-

tere difen s ivo, mentre la prima presenta la caratteristica di e ss ere rinserrata tra una cortina muraria che s i allunga ortogonalmente di fianco, ed una toretta cilindrica

All'esterno delle mura ebbero vita gli altri tre raggruppamenti di case: «Greci », << Piazza » e «S.Maria a Fratta» che formavano i casali della Vairano medievale e che si s tendevano, più a valle, sulla stessa pendice della collina " 15 11 • Quanto al castello, nonostante la presunta e radicale ricostruzione della fine del '400, è ancora perfettamente riconoscibile nella sua architettura il criterio informatore s quisitamente medievale, e nella s ua ubicazion e la remota origine longobarda.

Simile , sotto il profilo storico e struttural e, anche il centro antico di Monresarchio che ulteriormente conferma il dipanars i cronologico dei borghi longobardi.

24 Yairano , dettaglio di una porta ciel borgo.

24 Yairano , dettaglio di una porta ciel borgo.

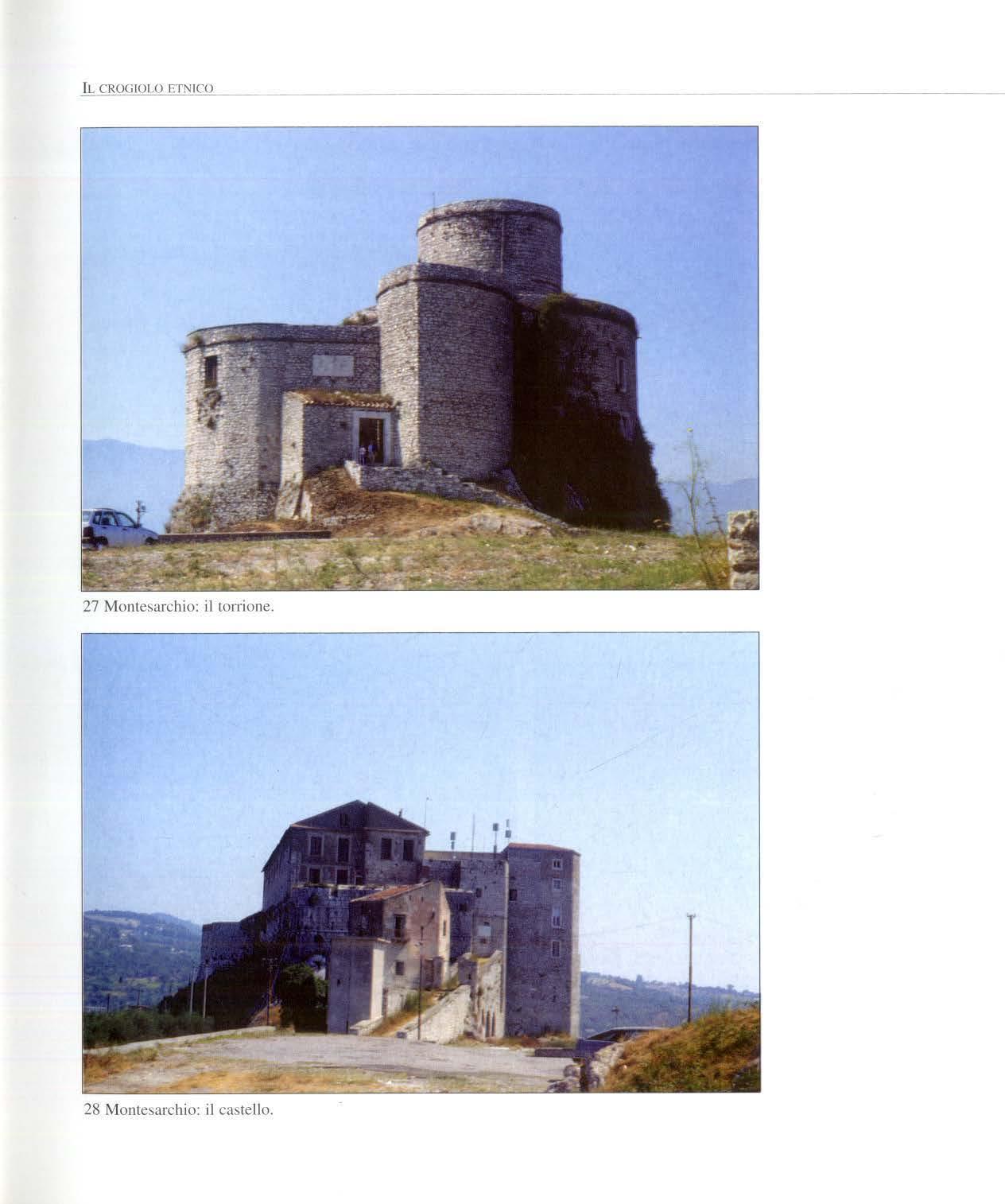

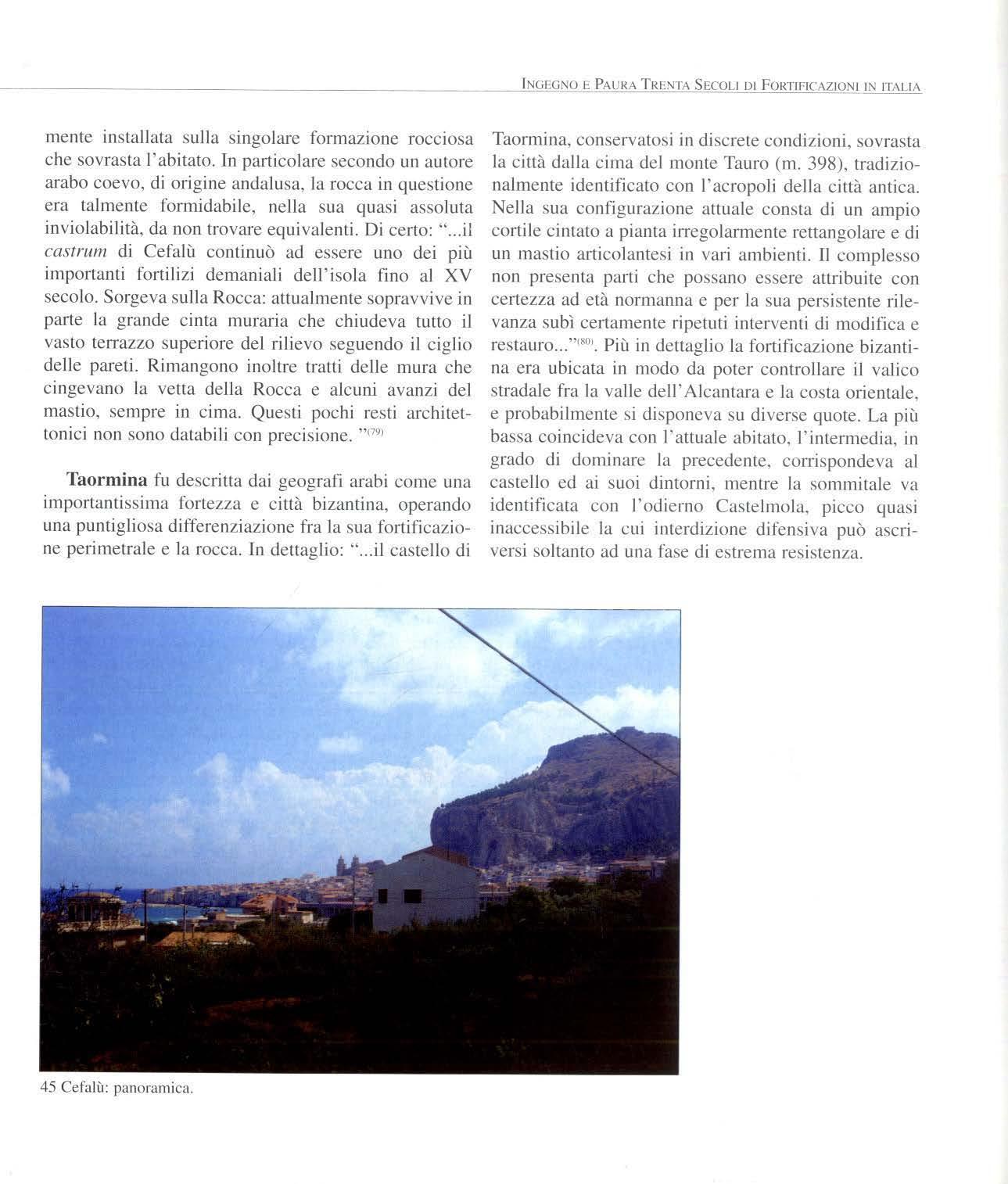

Anche in questo caso troviamo co m e nucleo 01iginario un massiccio torrion e cilindrico eretto su preesistenti fortificazioni italiche , nella fattispecie sann ite . Quanto però s i mostra oggi ai nostri occhj è l 'esito delJa ristrntturazione aragonese, che trasformò quella elementare fortificazione in due e laborate torri cilindriche coassiali, sol uz ione che, quand'anche non rara , è priva di analogie limitro fe .

Dall e sc arn e fonti apprendiamo che un ta l Arcole , vassallo di Arecbi II , s i fece carico, a ridosso del 700, di rifortificare la s ommità del Mons Arcis, in previsione di un imminente attacco dell'esercito di C arlo M agno proveniente da Capua. Te nendo presente la logica insediativa longobarda è estremamente probabile c he , allorquando si pro s pettò il potenziamento, sul cocuzzolo già

svettasse un so litario torrione, con il s uo immancabile recinto. La novità , pertanto, sa rebb e consistita nell 'affiancargli una seconda opera, magari più massiccia, una rocca per quanto rudimentale. Le solile laconiche fonti, infatti, ci informano che, ne l periodo dell 'affem1azio ne normanna, il 'castello' di Montesarchio subì danni gravi, particolarmente ne l 1073, quando l' erede a l tron o beneventano cadde combattendo contro i Normanni 152 ' E c he si trattasse di un cas tello e non di una sem pli ce torre lo confermano ancora le fonti, precisando che nel 1137 i militi di Ruggero II iiuscirono a conquistar lo, a1Tecandogli però numerose e più gravi devas tazioni. No n ricevette negli anni seguenti l'abituale 1ipristin o, o almeno non se ne trova riscontro fino alla prima metà del XUI secolo, allorchè la fortificazione fu res taurata per ordine di Federico II di Svevia. La riqual ifi cazione dovette conseguire un es ito Lalmenle efficace che il

O 5 10 m

26 Montesarchio, planimetria.

rinato complesso entrò a far parte dei possedimenti deHa corona, sino a quando Manfredi non lo cedette ai d' Acquino, nel primo dei tanti passaggi di proprietà che da allora lo videro protagonista.

I ricordati episodi bellici provocarono un esodo in massa della popolazione del borgo, aggregatosi nel frattempo alle pendici del castello, che tornò indietro soltanto dopo la conclusione degli scontri. Di tale vicenda permane memoria nella bipartizione del borgo stesso, nel quale la: " ...zona più antica ... detta ancora oggi Latovetere, sorse presso ]a torre, sul colle roccioso, secondo una conformazione che, senza assumere un andamento planimetrico propriamente radiocentrico, denuncia tuttora chiaramente la tendenza ad una concentrazione delle fabbriche nei pressi dell'opera fortificata; è chiara la subordinazione, in egual misura, di tutte le parti 1ispetto all'episodio saliente costituito

dalla torre e dal castello, con evidente riferimento alla tradizione instaurata dal feudalesimo.

lJ nucleo medievale doveva presentare già nel Xll secolo, una s is temazione organica. Il caste11o con la sua torre di avvistamento. separata, si affacciava verso la valle, mentre sui fianchi sorgevano le due borgate protette da mura. L'espan sione che l 'a bitato ebbe nei secoli s ucces s ivi si sviluppò verso il basso permettendo la conservazione del profilo antico di Montesarchio che ci è pervenuto fortunatamente intatto .. : '<531 •

Il borgo era racchiuso dalla solita muraglia di modesta fattura scandita da torri circolari di ampio intervallo , diverse delle quali, sebbene tra s formate in abitazioni , son giunte sino a noi.

Dal punto di vista architettonico il castello e la torre, pur formando un unico episodio, non sono strutturalmente altrettanto coesi, mantenendo anzi ben distinte le rispettive peculiarità, al di là dell'immancabile leggenda di camminamenti sotterranei di incerta memoria. li castello infatti: " occupa sulla preminenza roccio sa la parte opposta a quella prospiciente la valle e sulla quale la torre si ergeva [isolata]. La primitiva fabbrica è stata quasi del tutto di s trutta; sulle sue rovine nell'Ottocento, fu costruito un grande edificio adibito a carcere fino al 1936 Qualche Lraccia del1'originaria opera fortificata la notiamo solo nel basamento di grandi blocchi , squadrati e ben disposti a filari paralleli con una sp artizione di ordini sovra pposti, a risalti torici " <54l _

Ampie analogie con i descritti castelli e borghi apicali di origine longobarda, immancabilmente costituiti, o dotati , di un mastio, si rintracciano pure nel pittoresco abitato di Casertavecchia , l'antica Case Herte di longobarda memoria. Essa costituì infatti, con buona probabilità, il centro della conlea istituita ne]l ' VIII seco lo , e rappresentò con le sue fortificazioni , in particolare il castello eretto nel IX secolo, il principale caposaldo difesivo dell'intera regione. Per meglio valutare quanto precisato , basti considerare che le strutture che attualmente sco rgiamo nei pre ss i del borgo non hanno avuto bisogno di

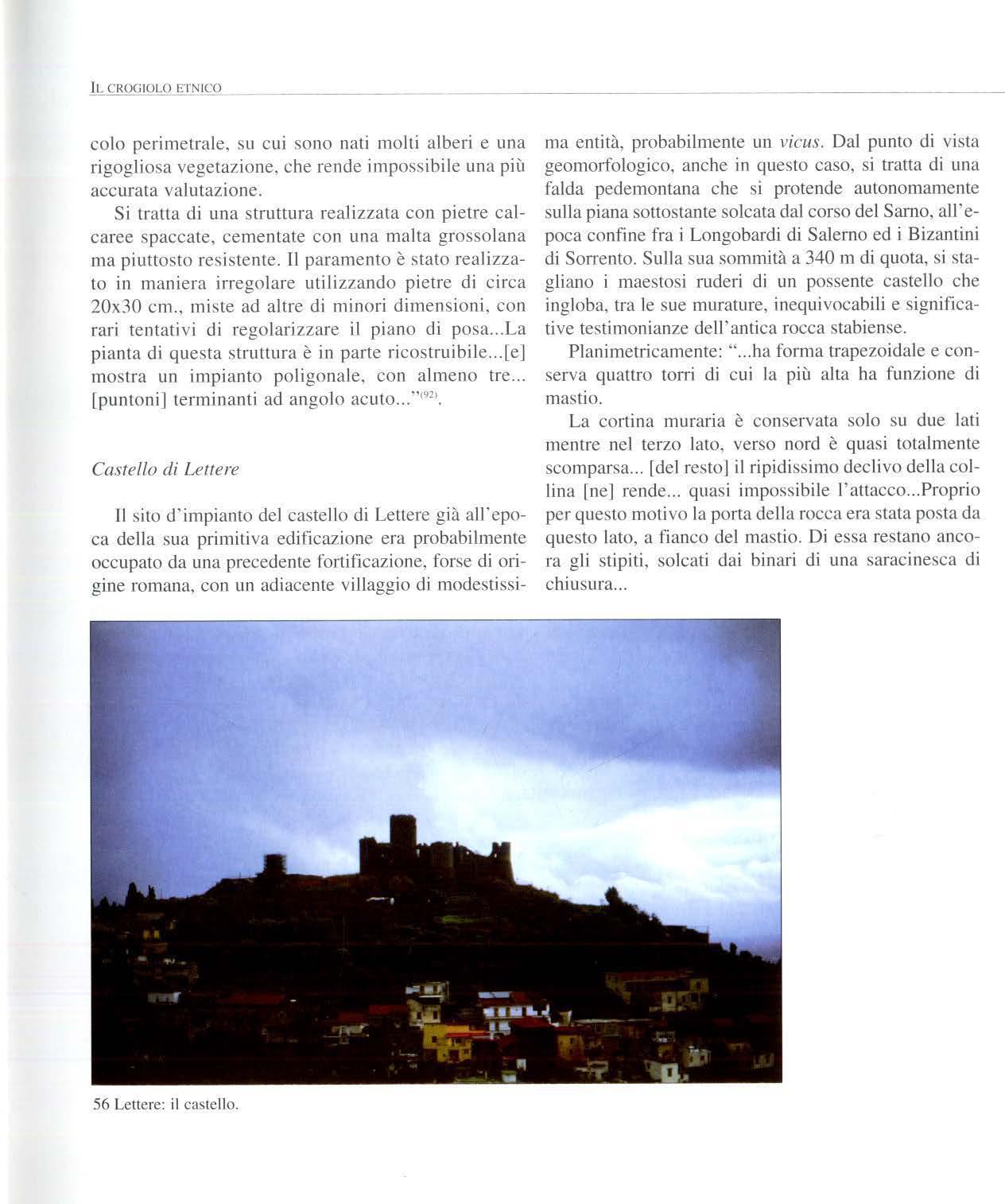

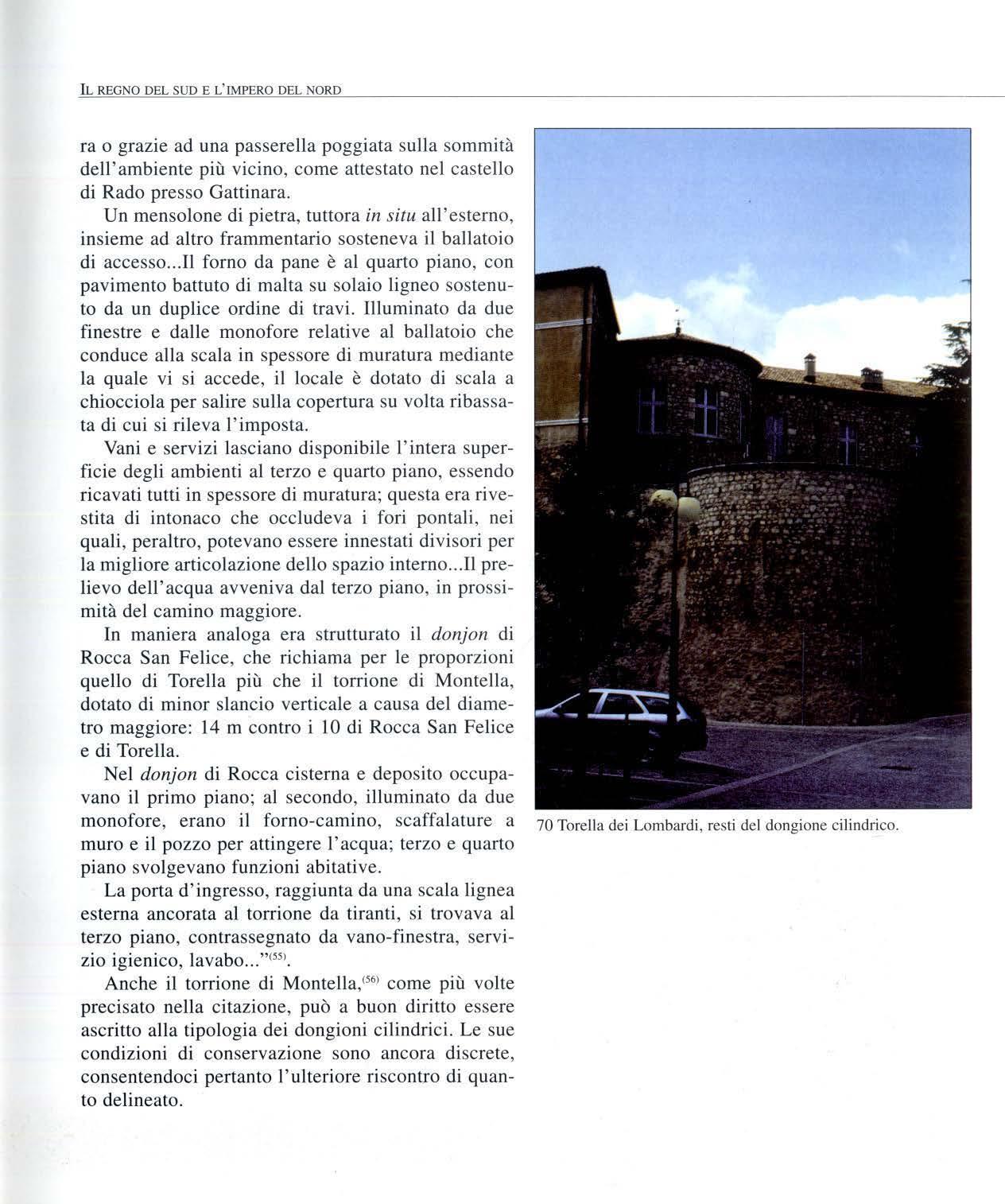

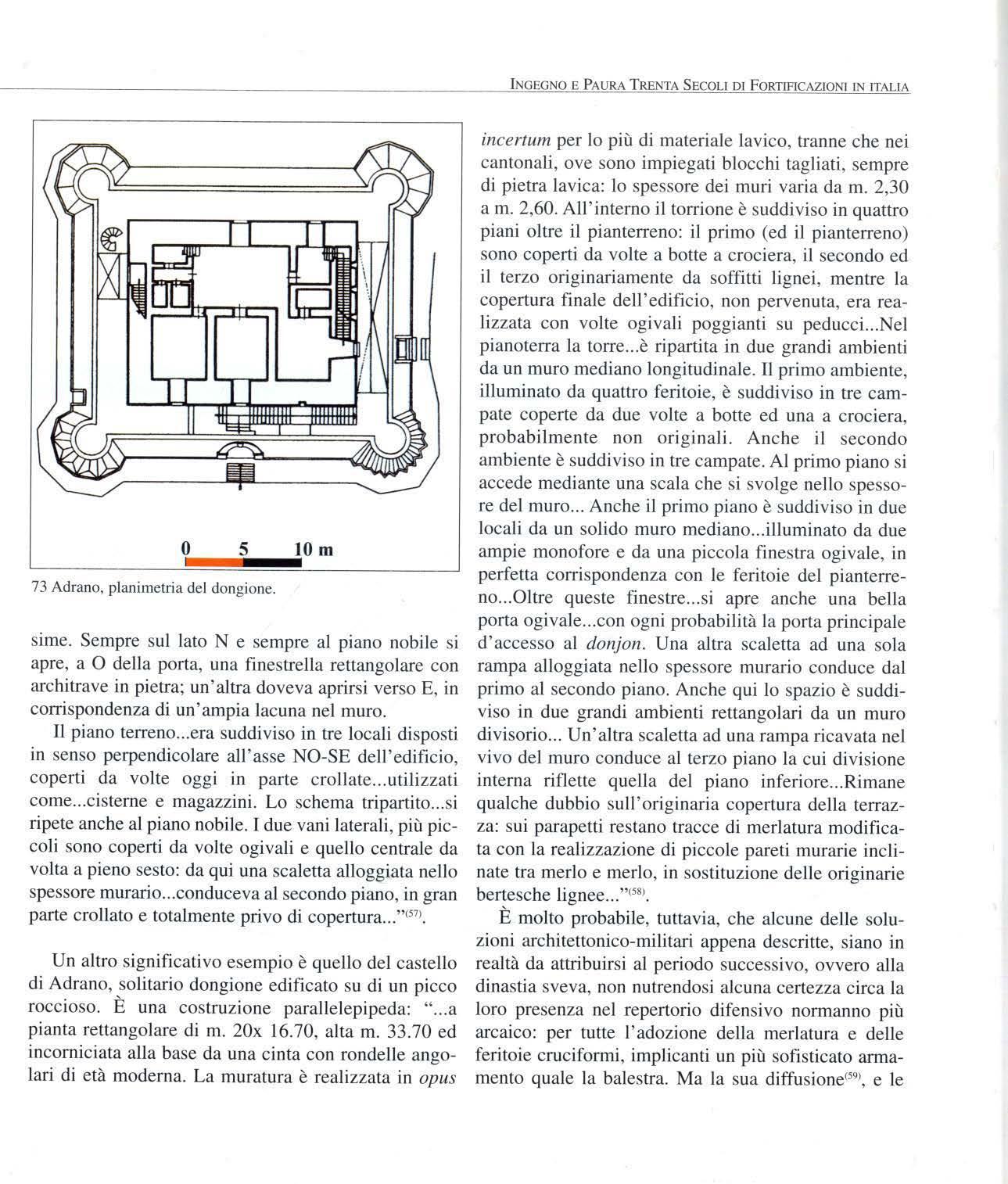

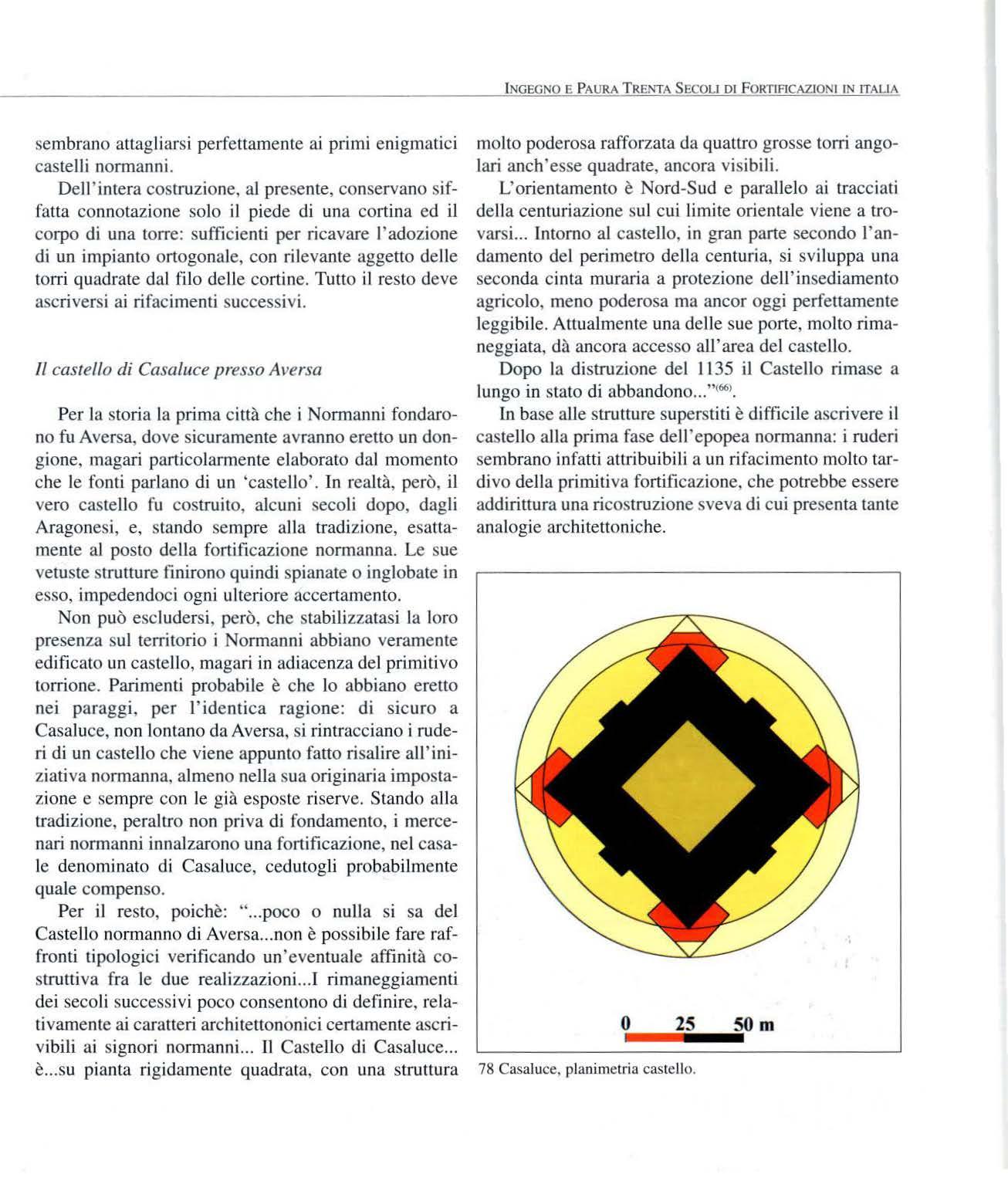

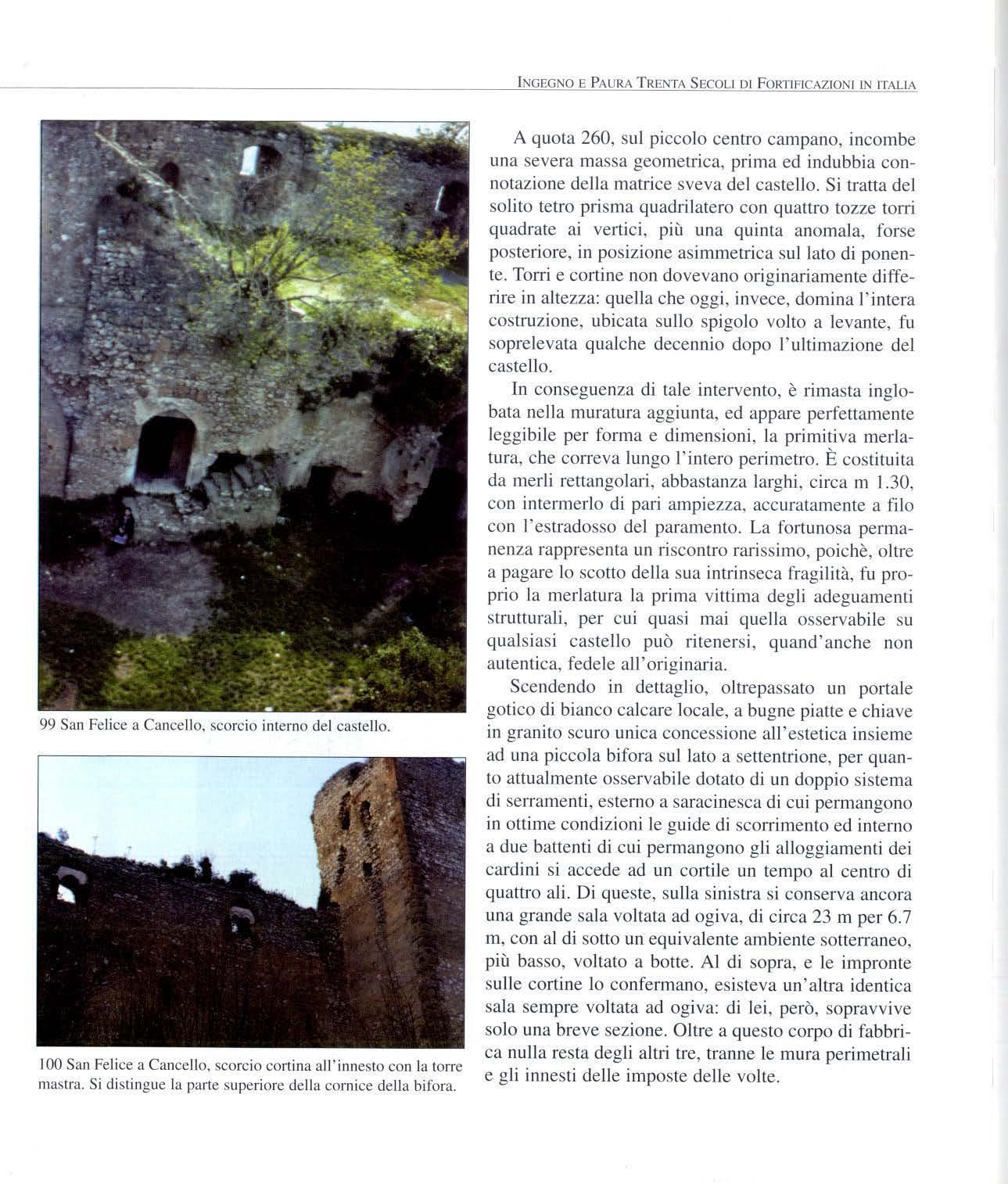

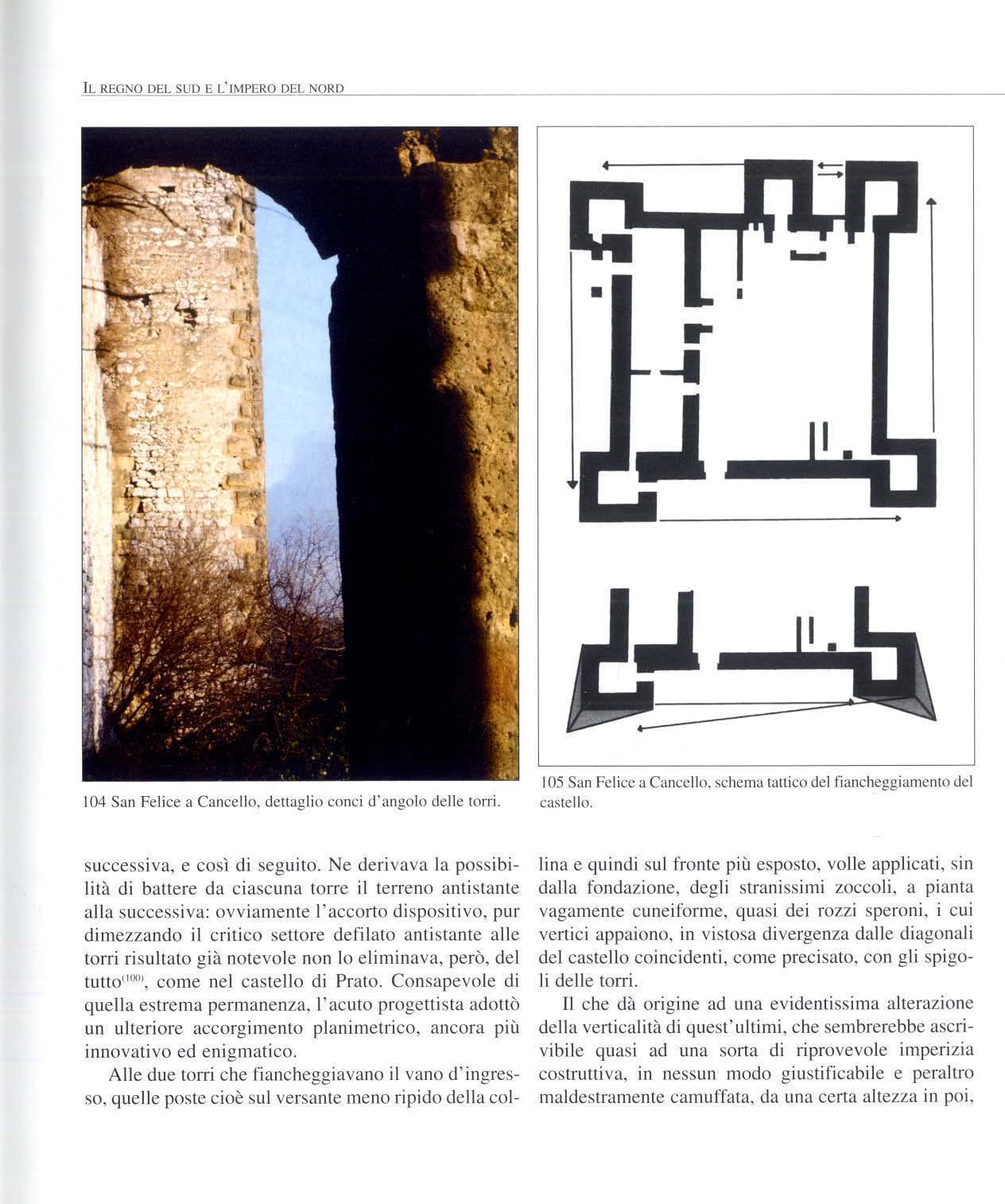

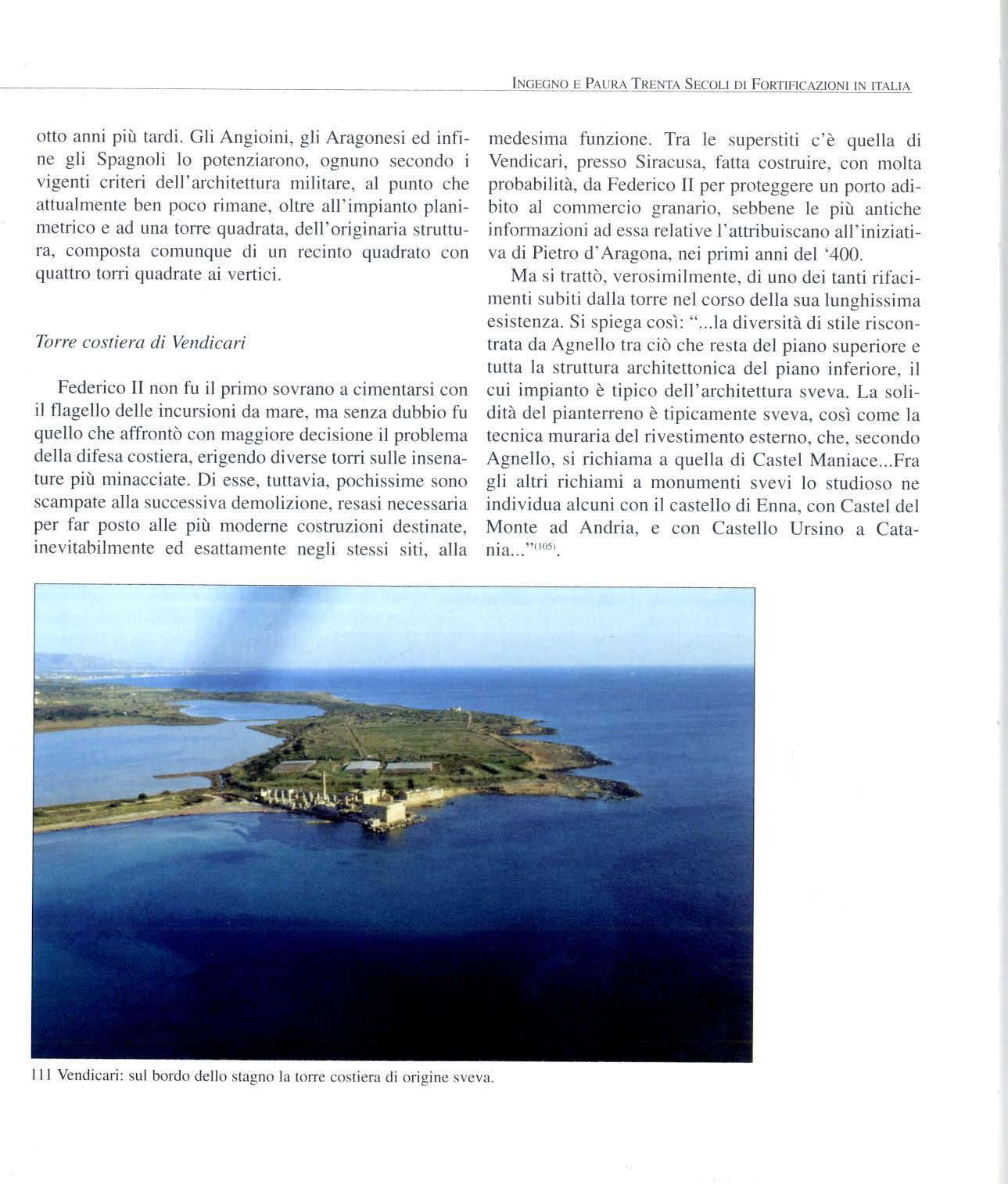

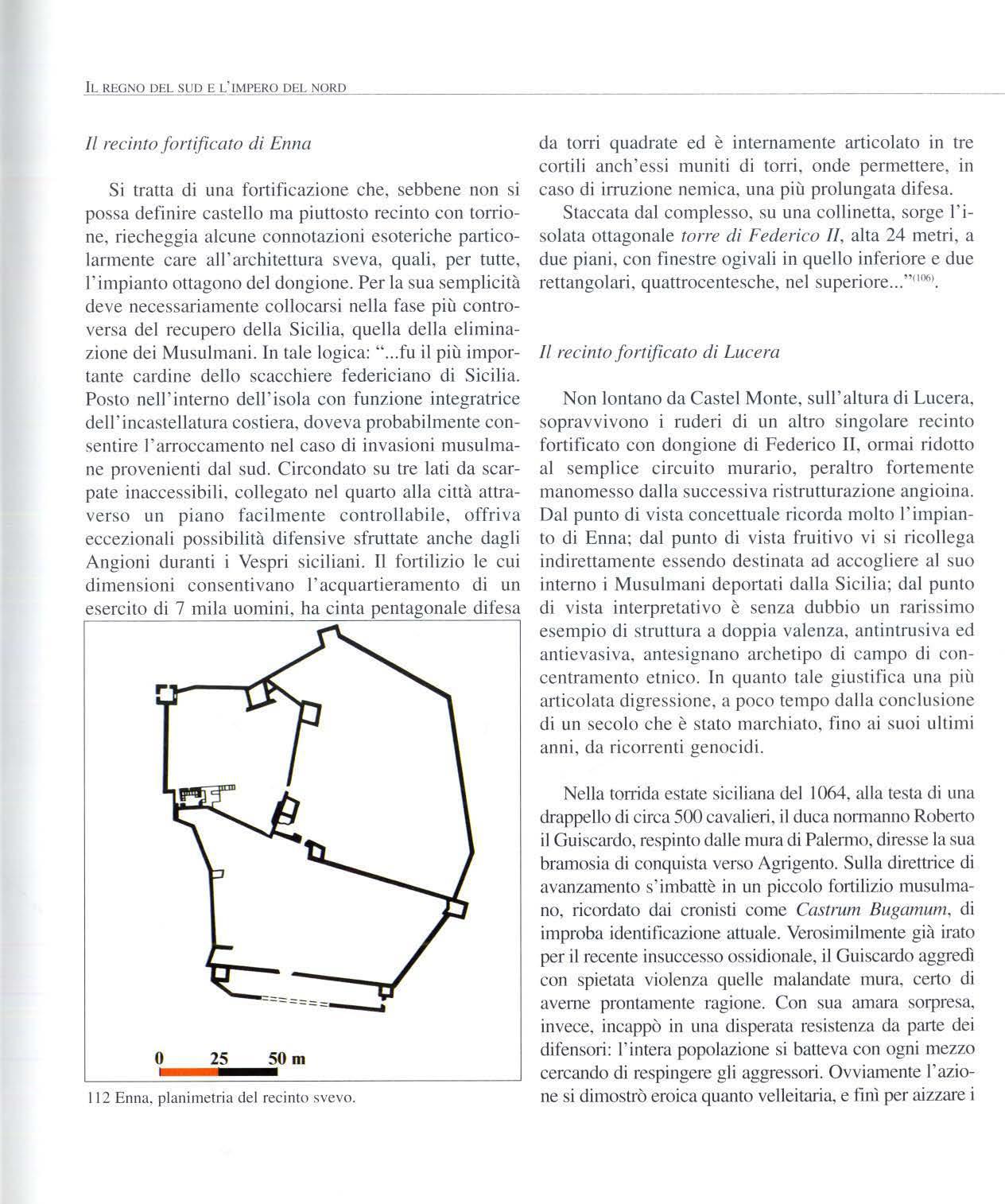

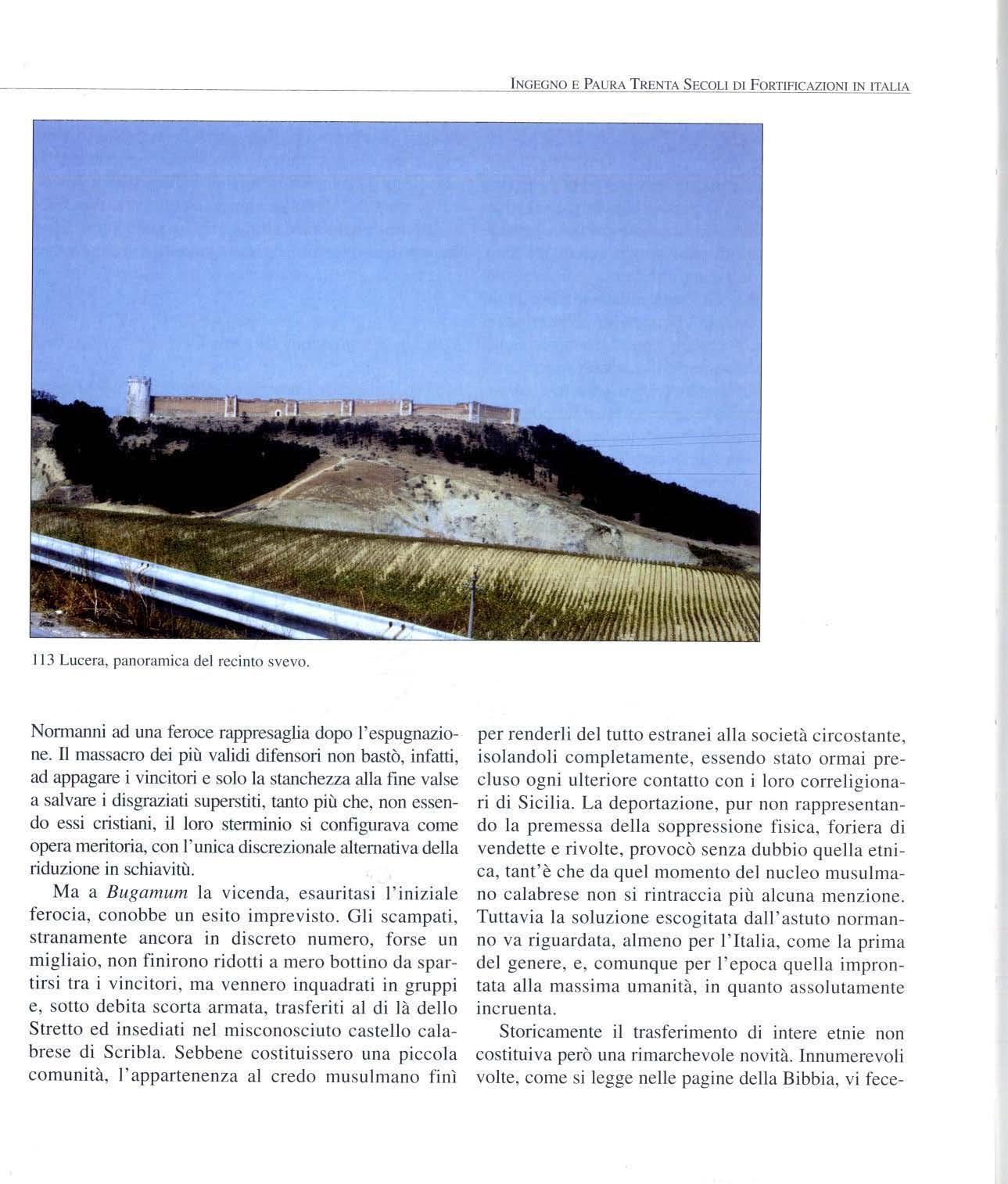

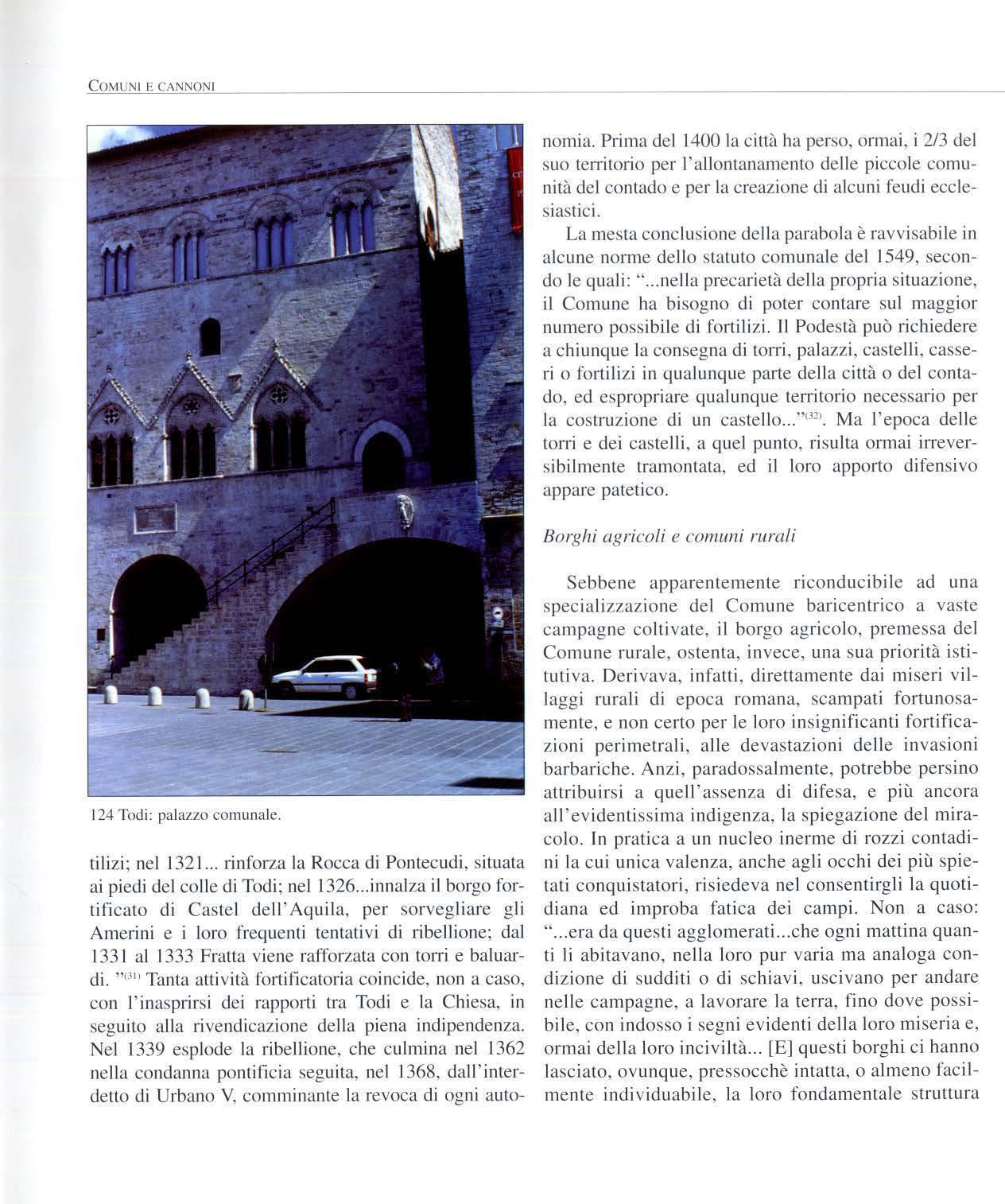

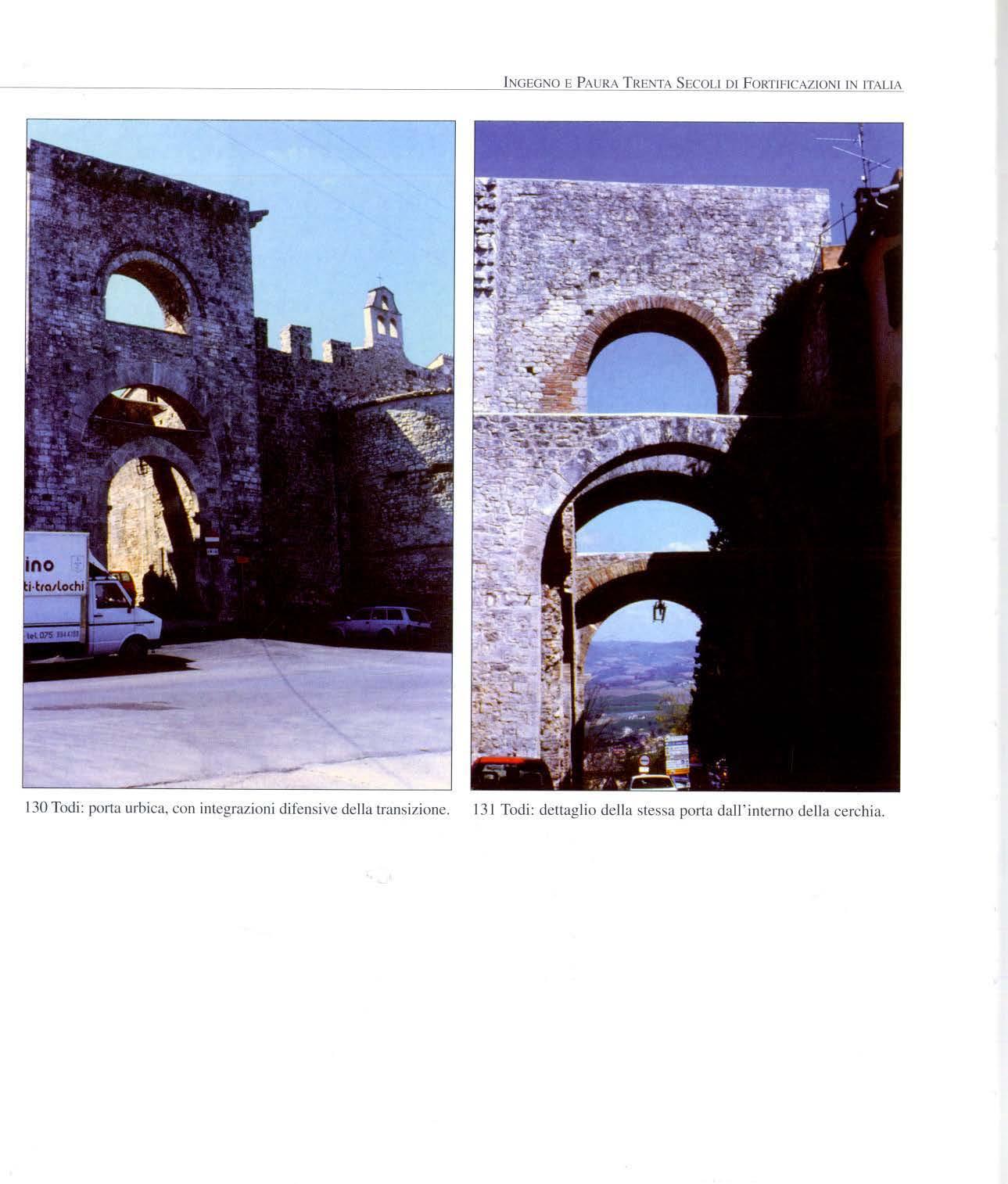

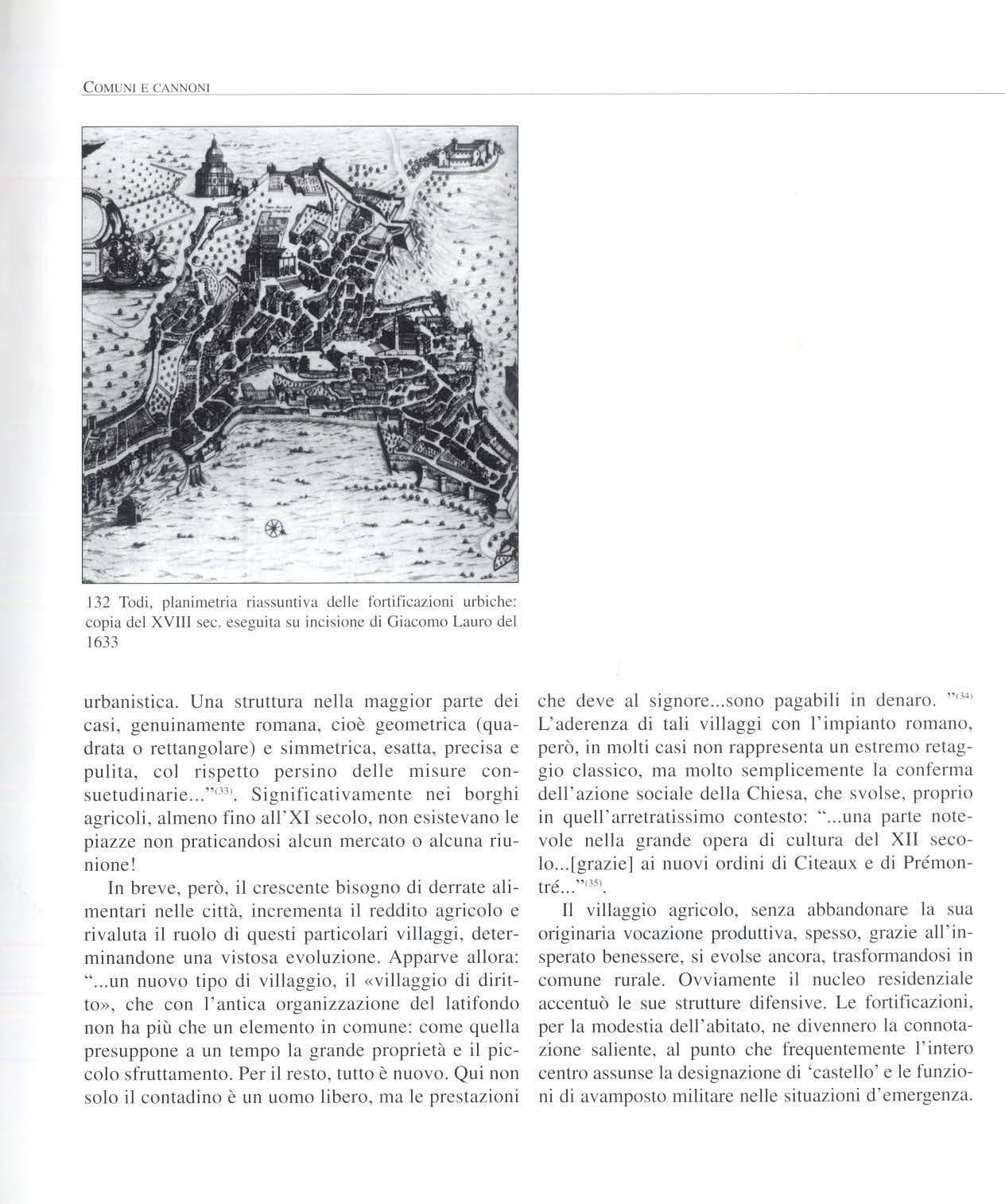

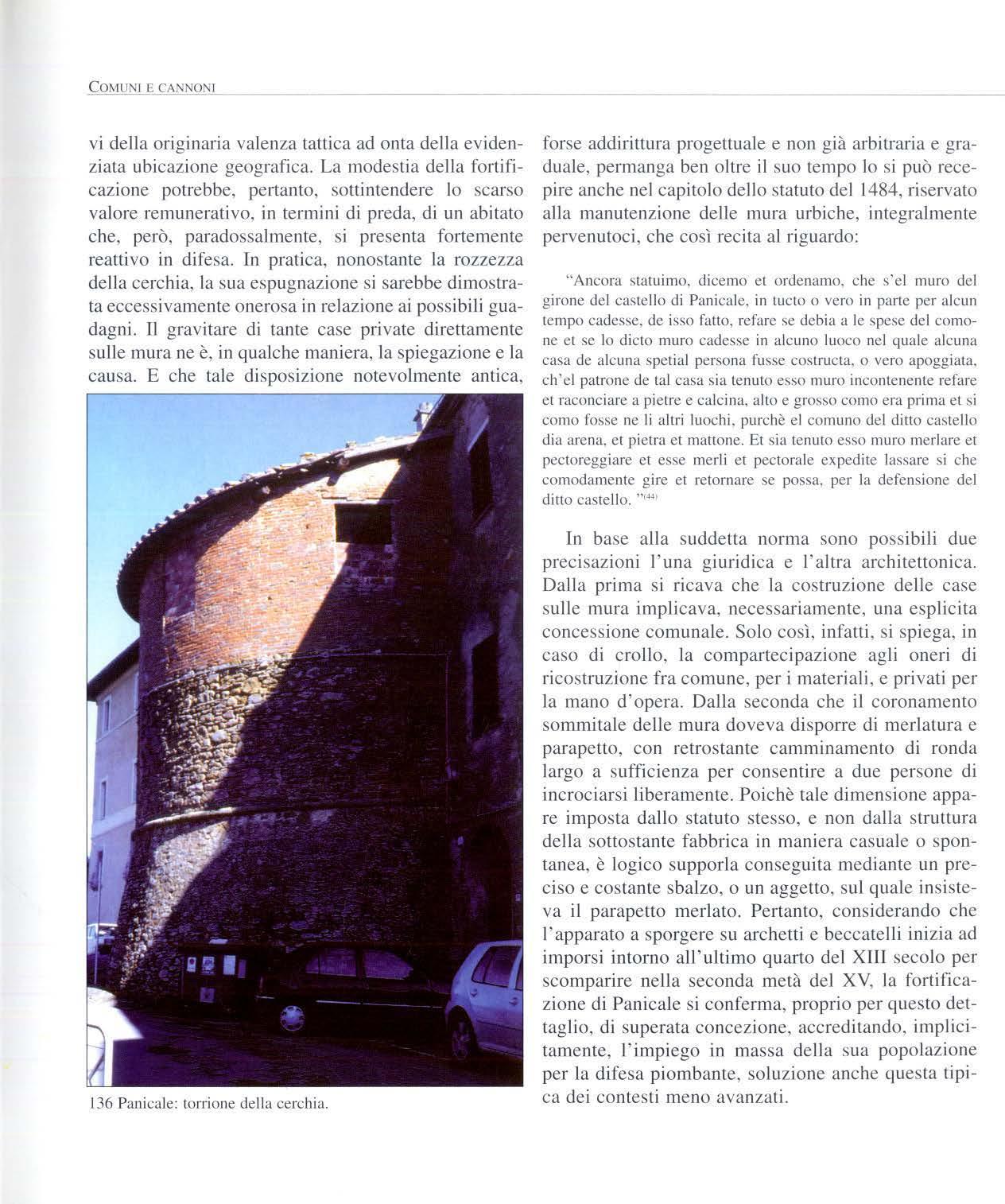

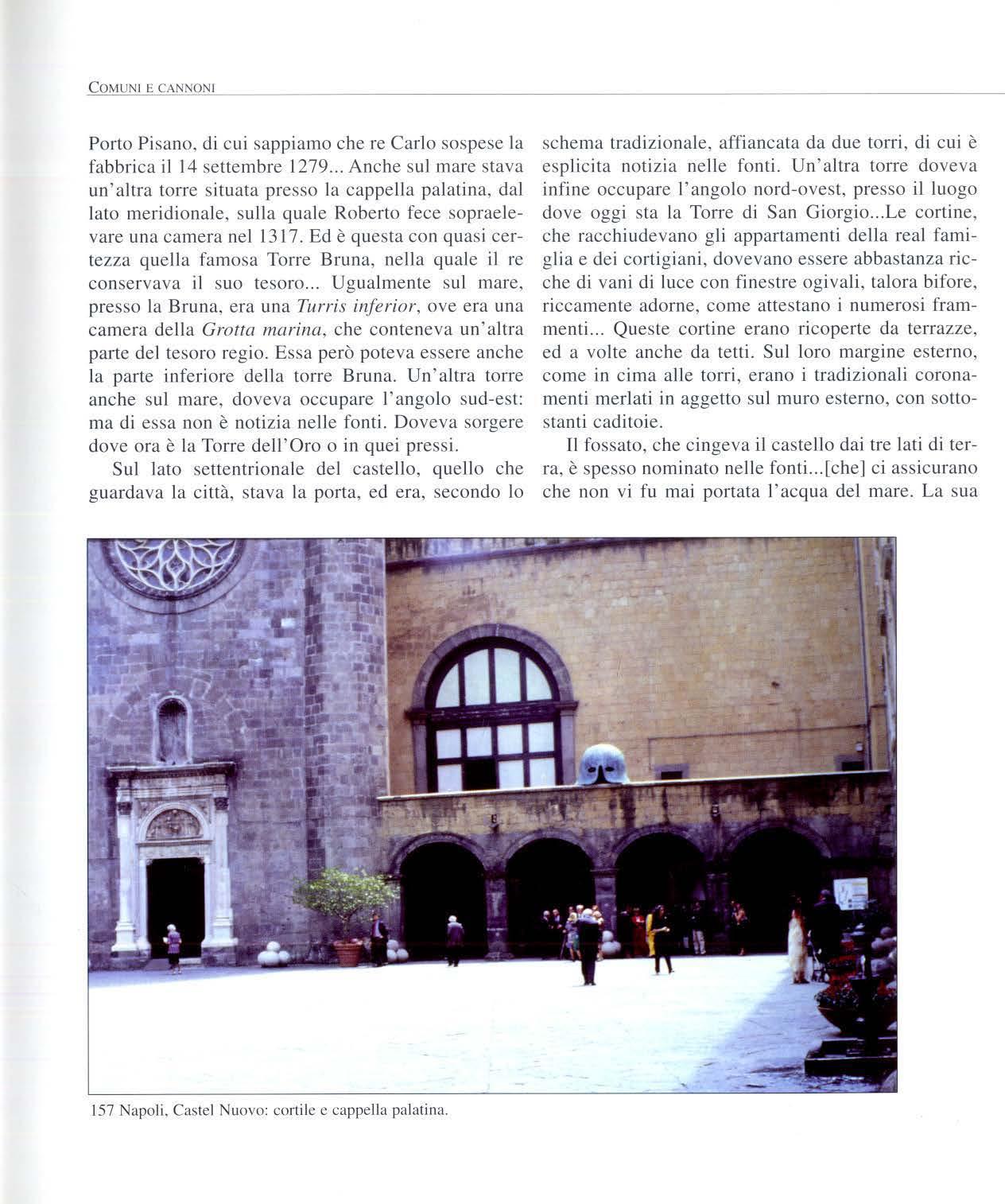

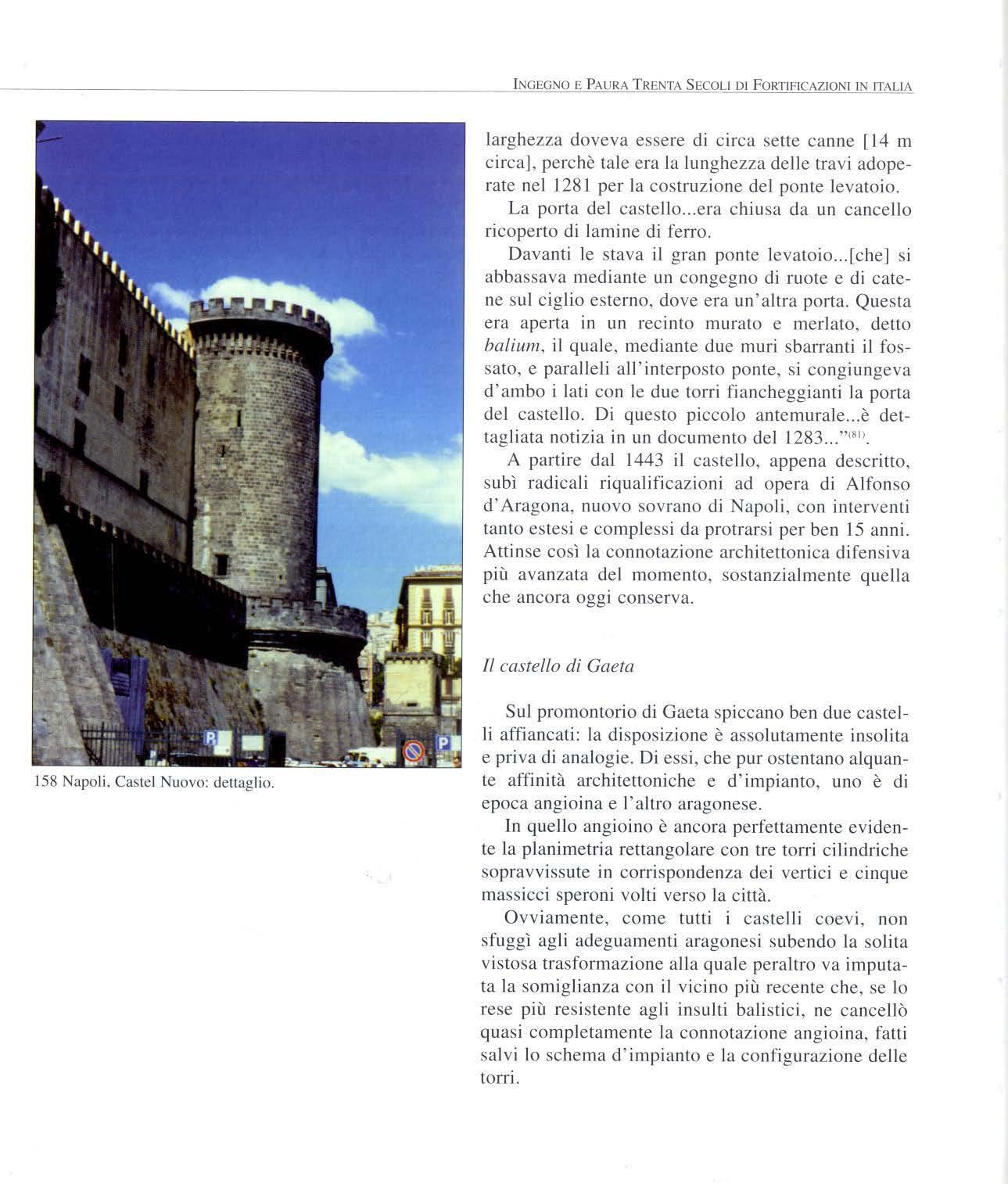

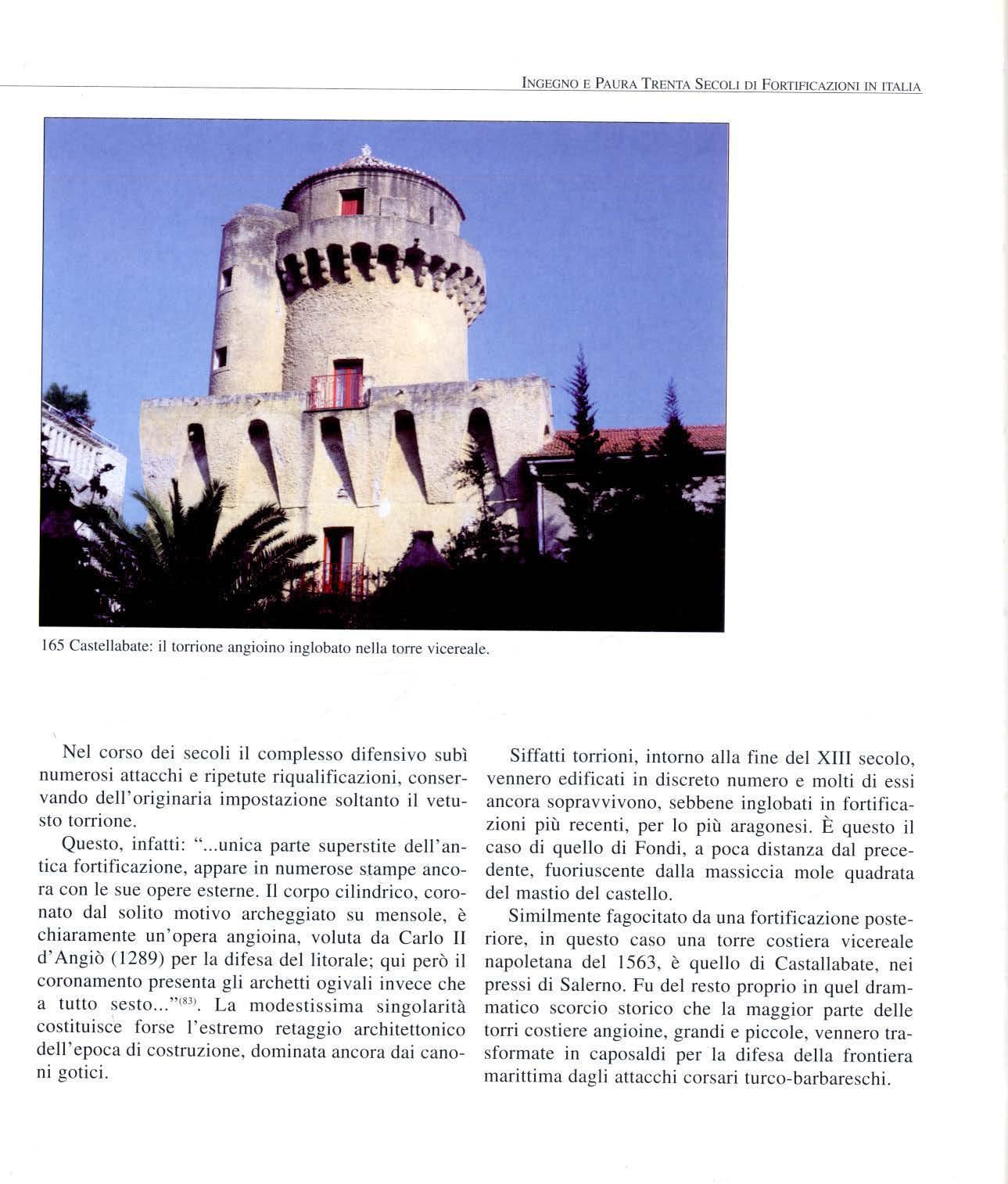

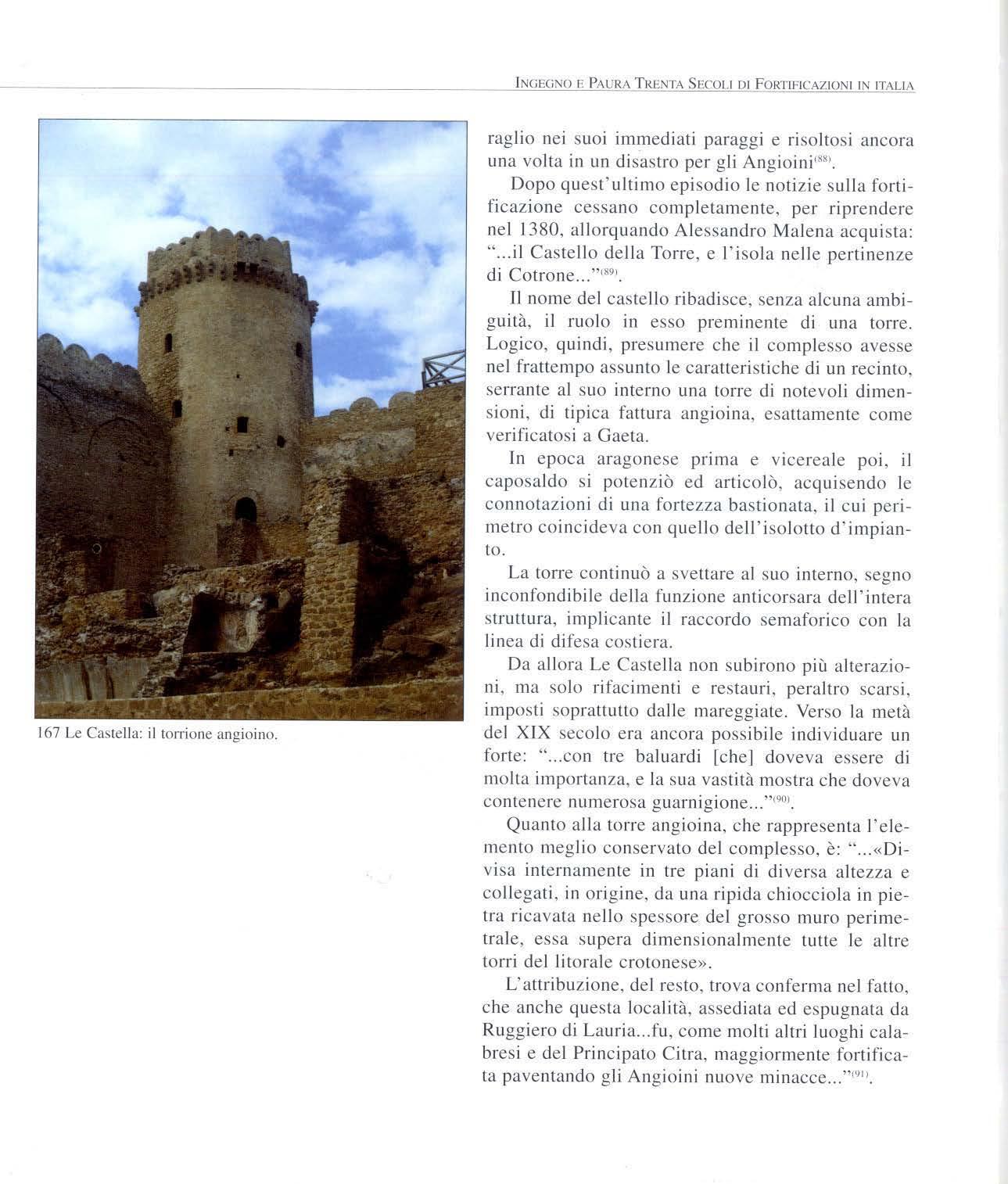

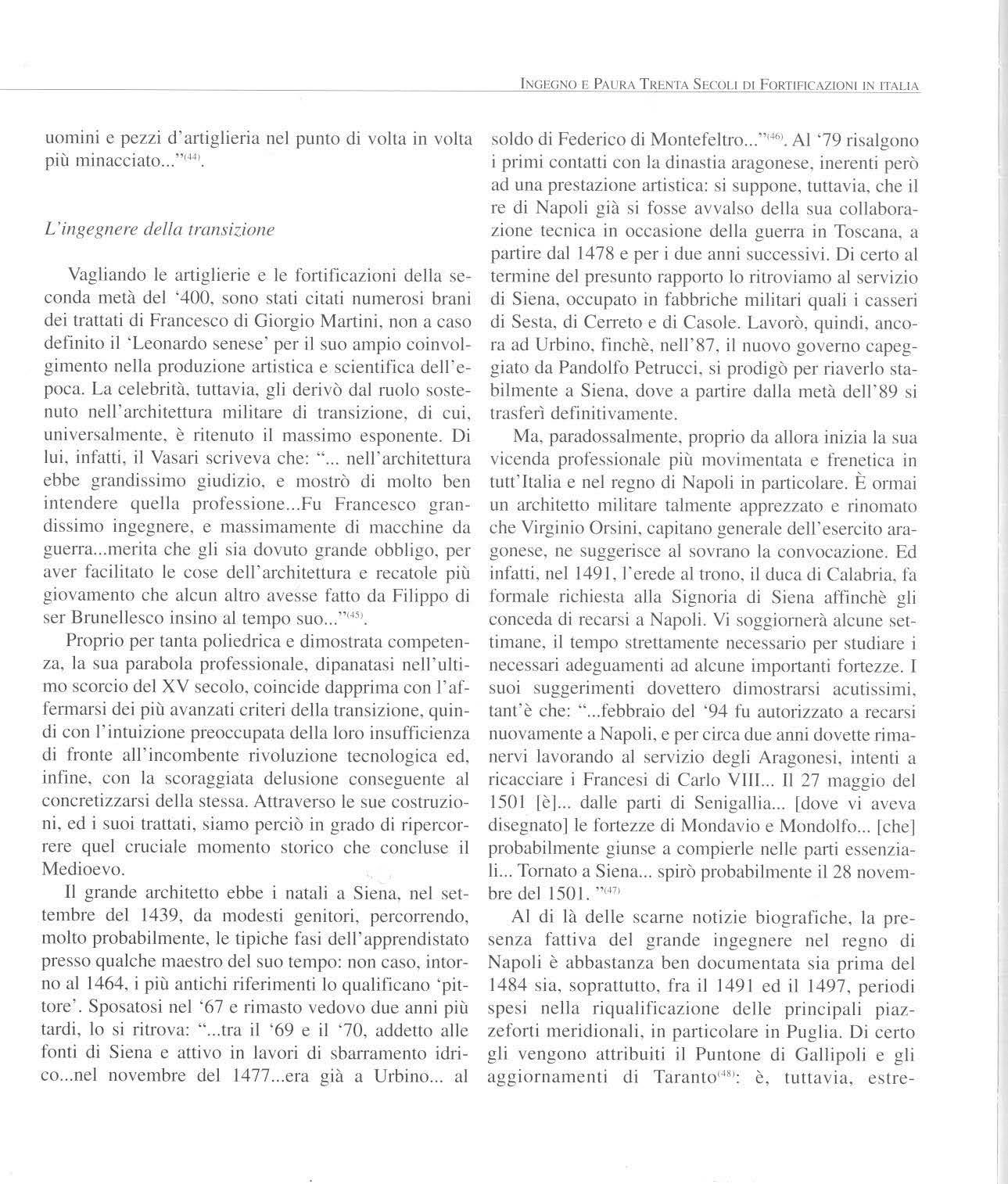

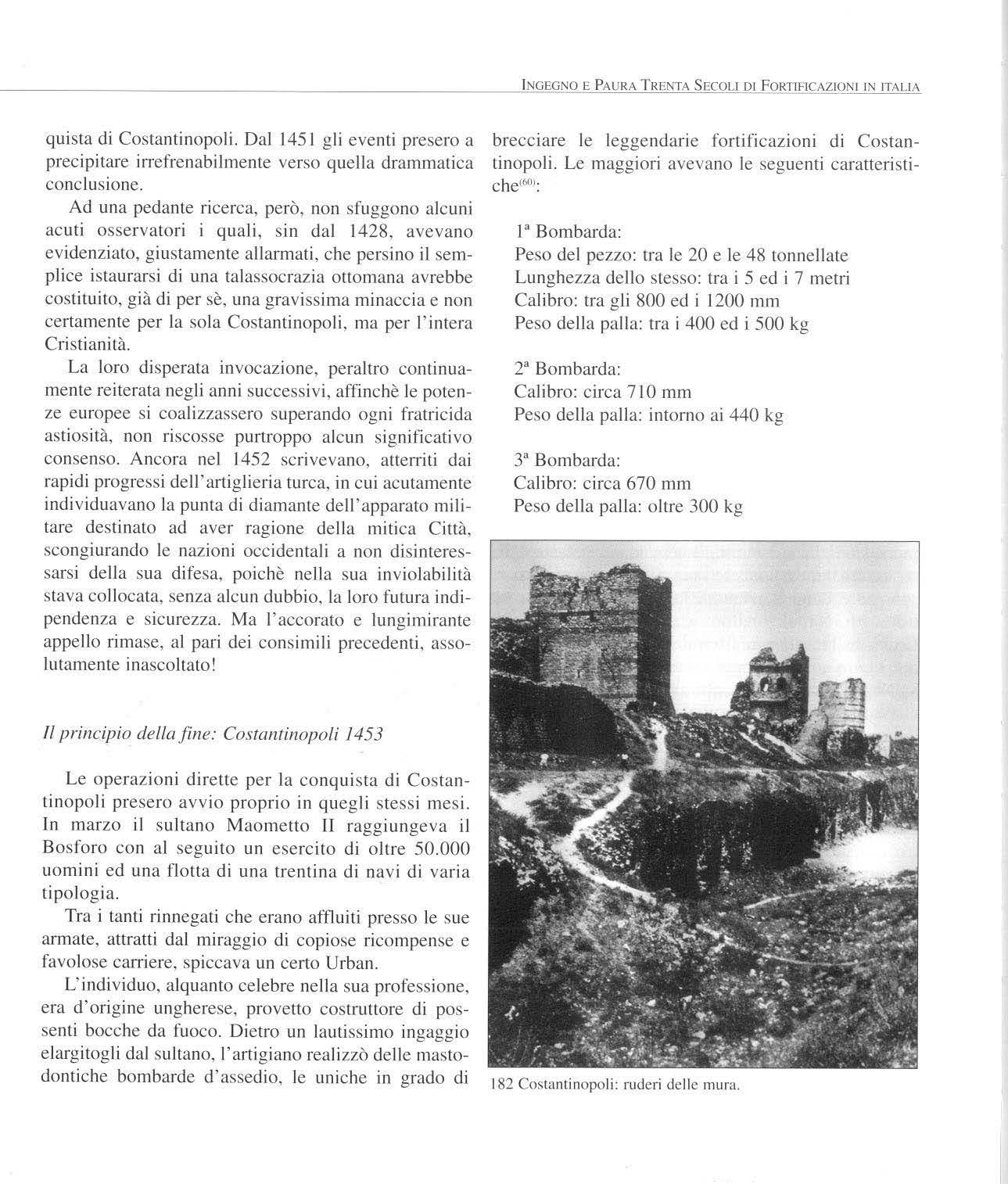

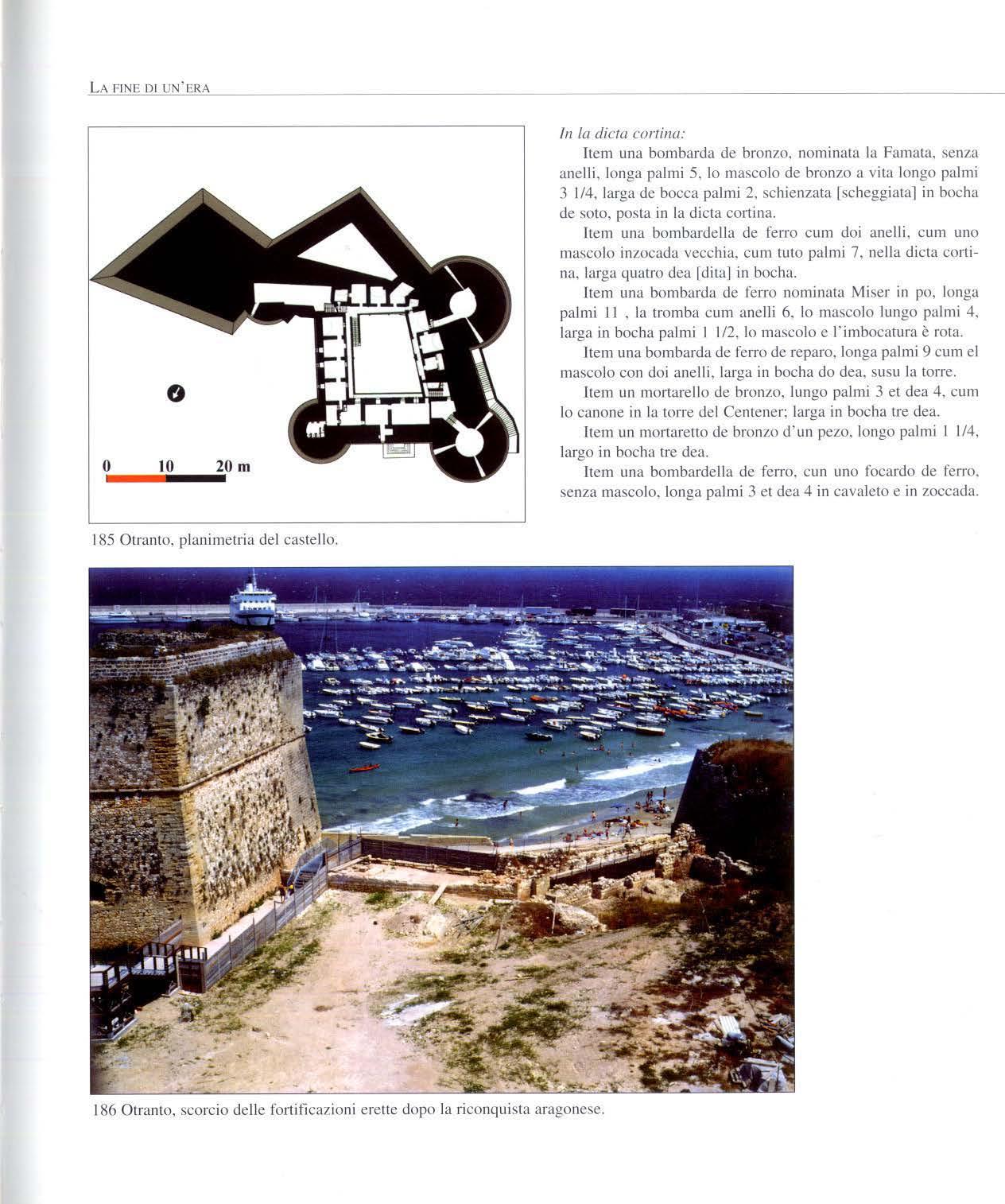

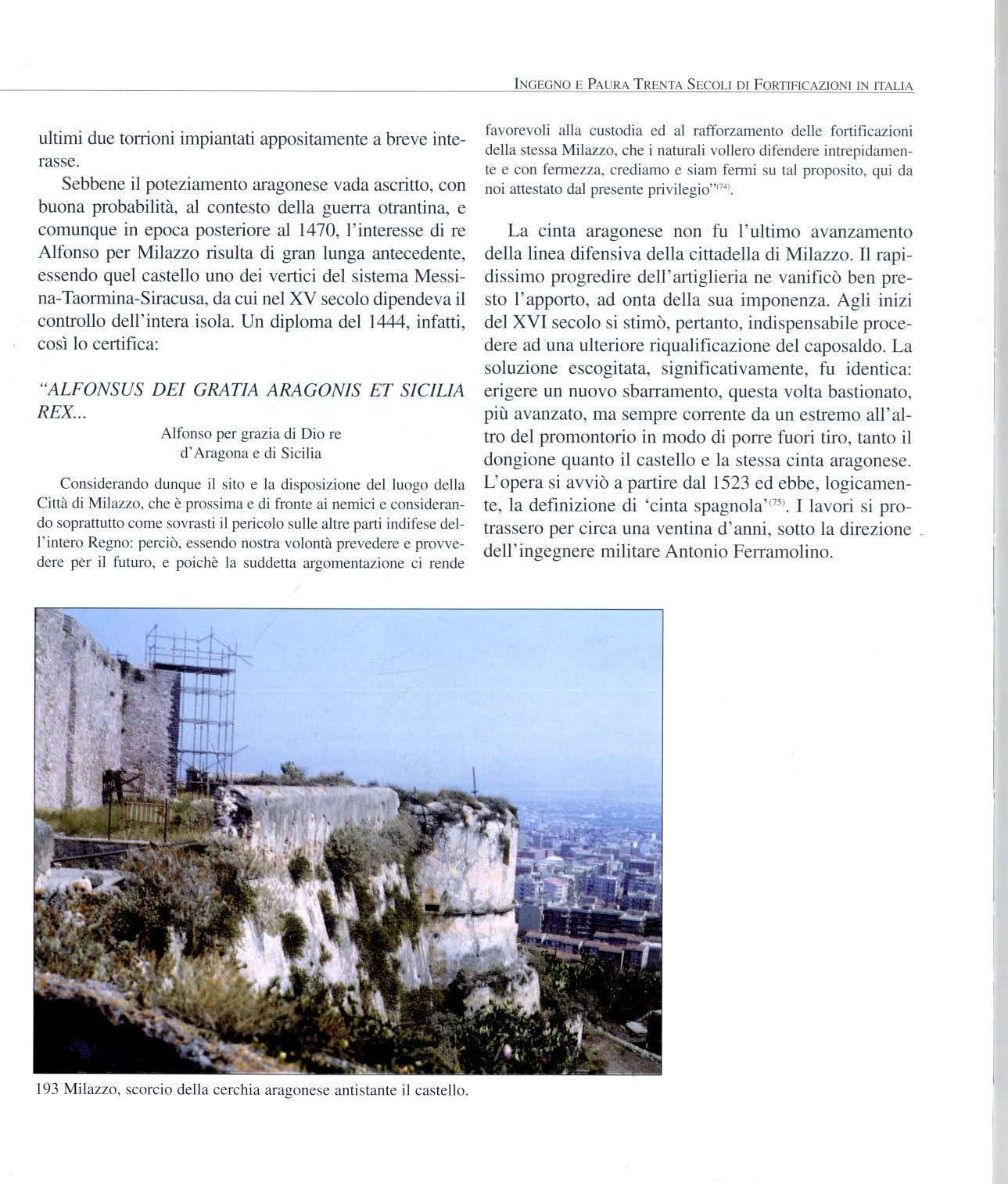

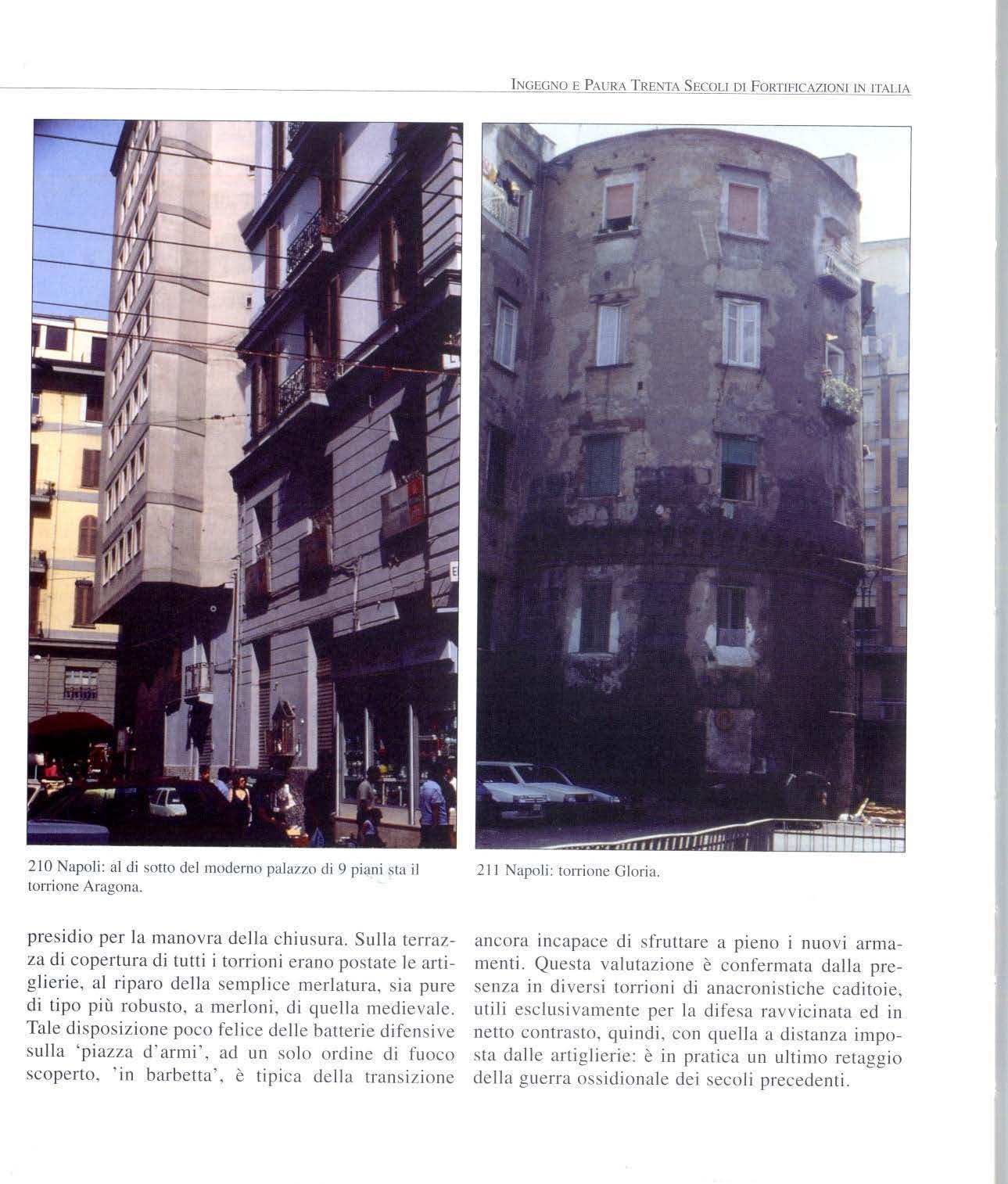

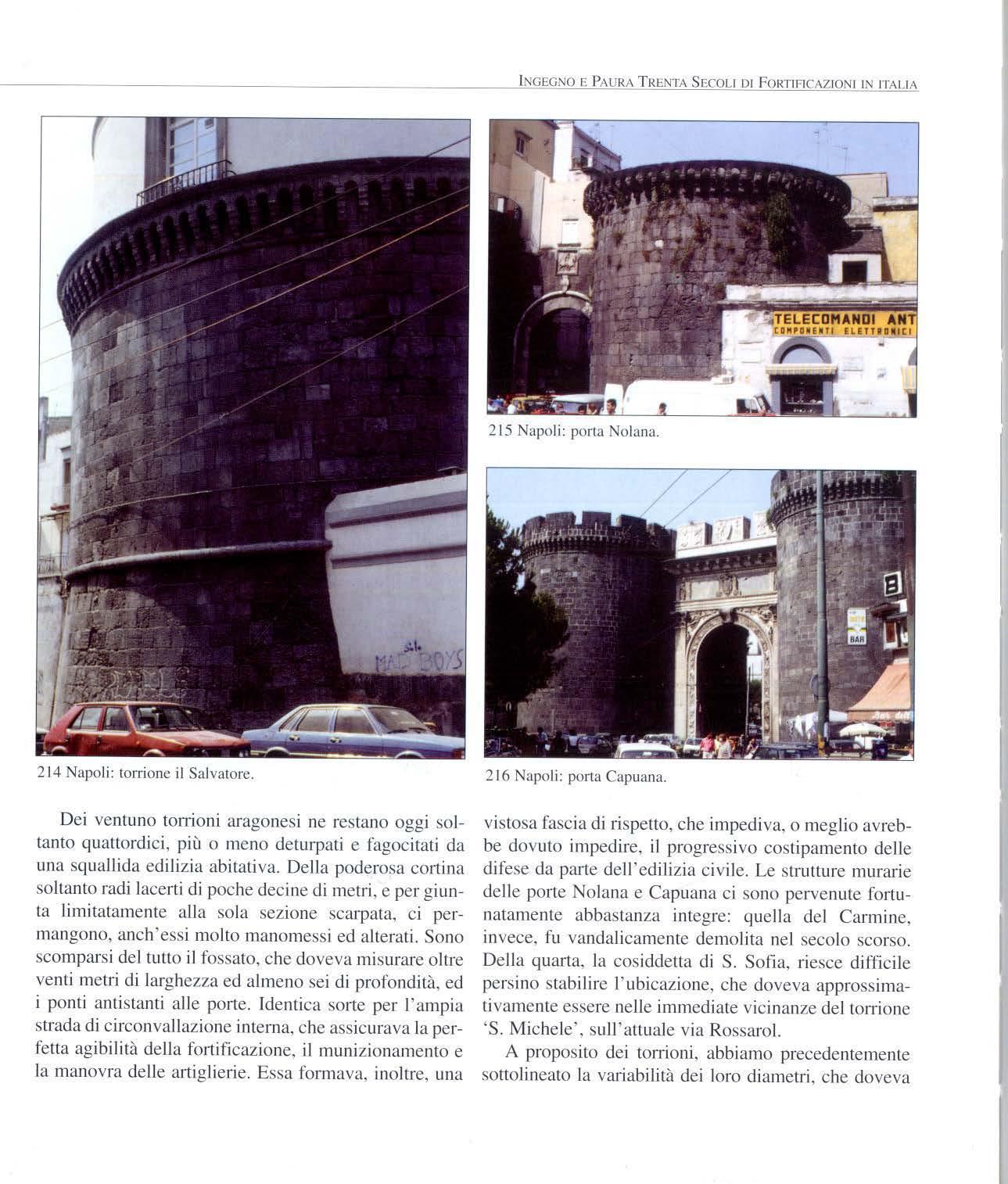

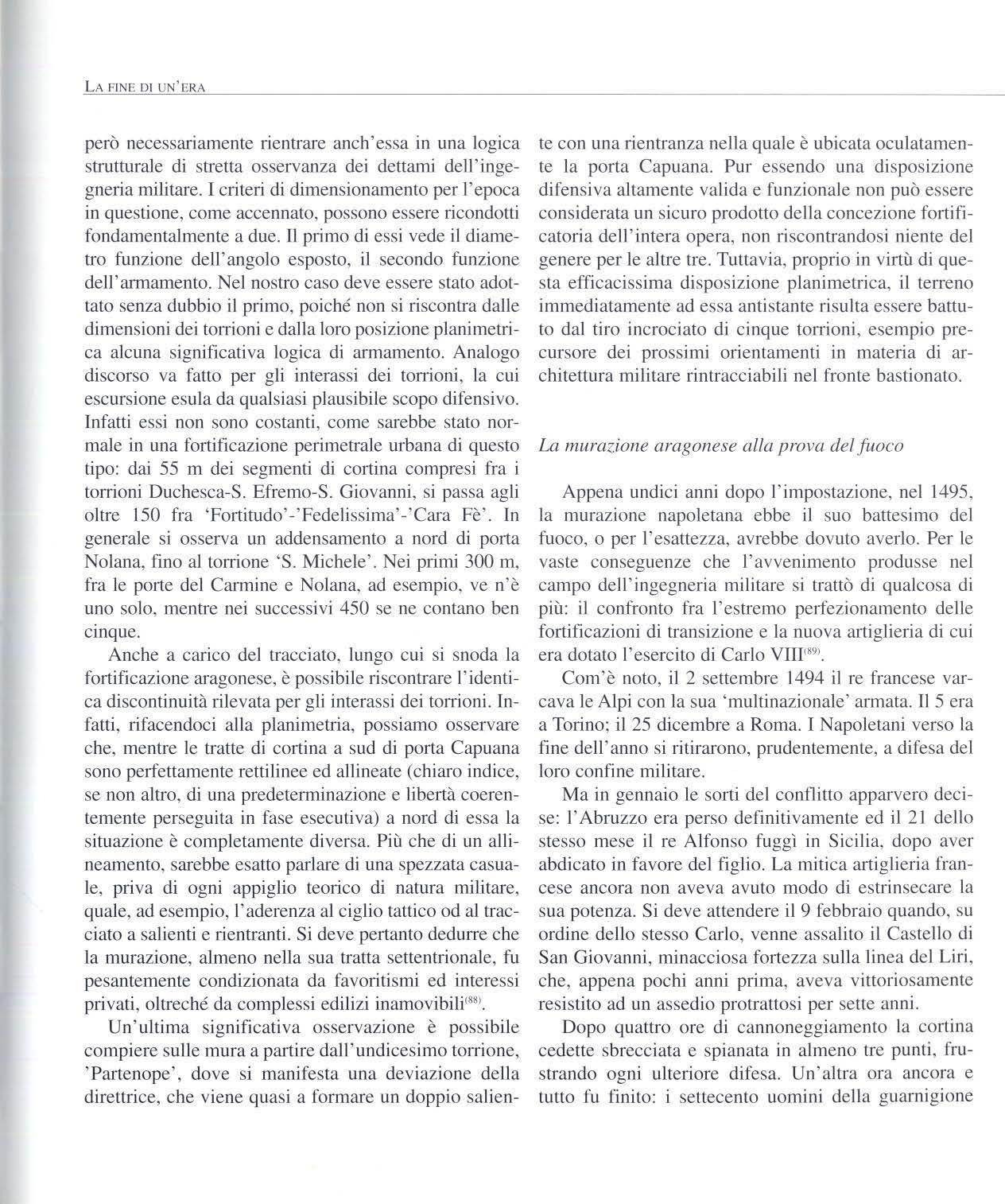

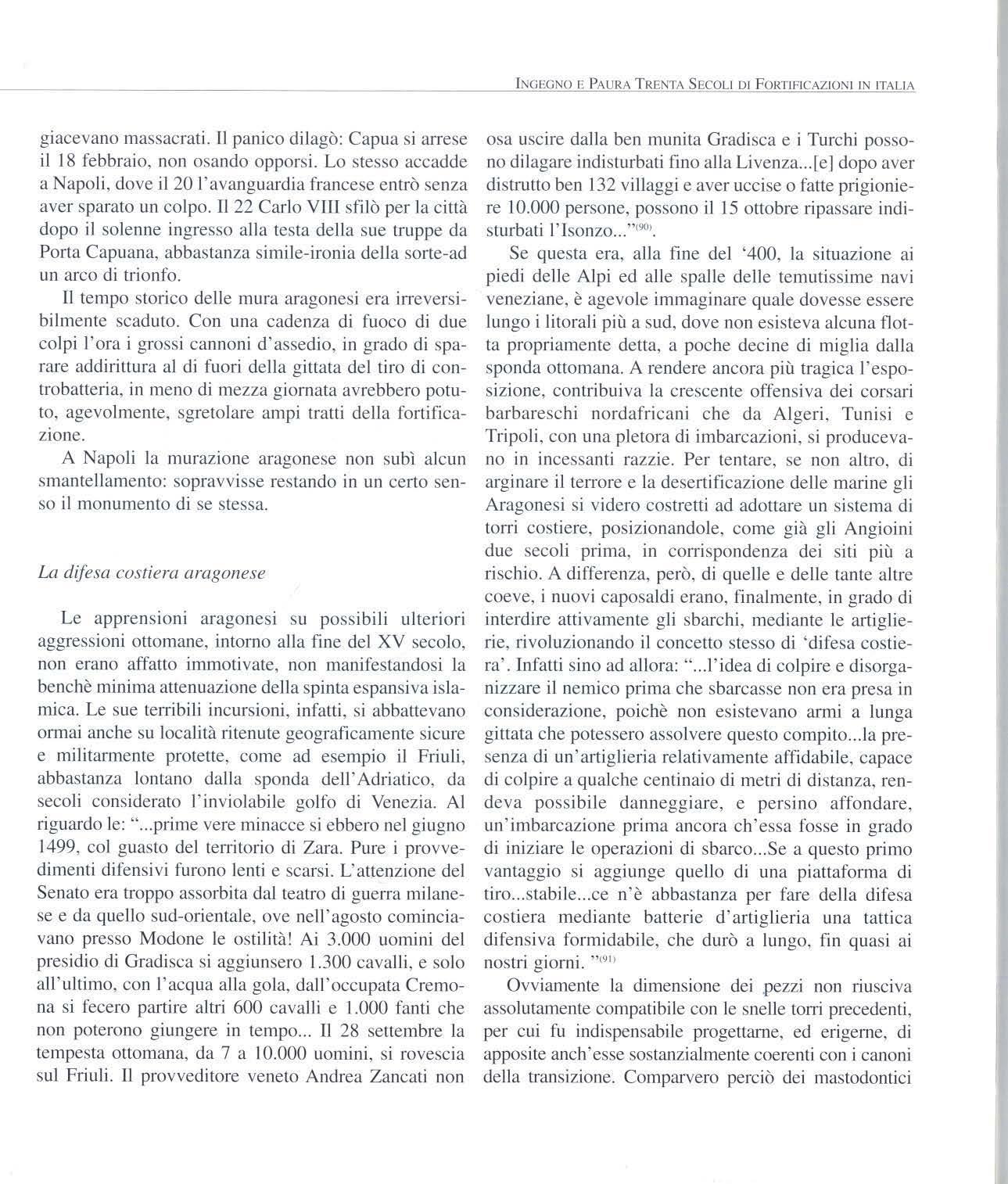

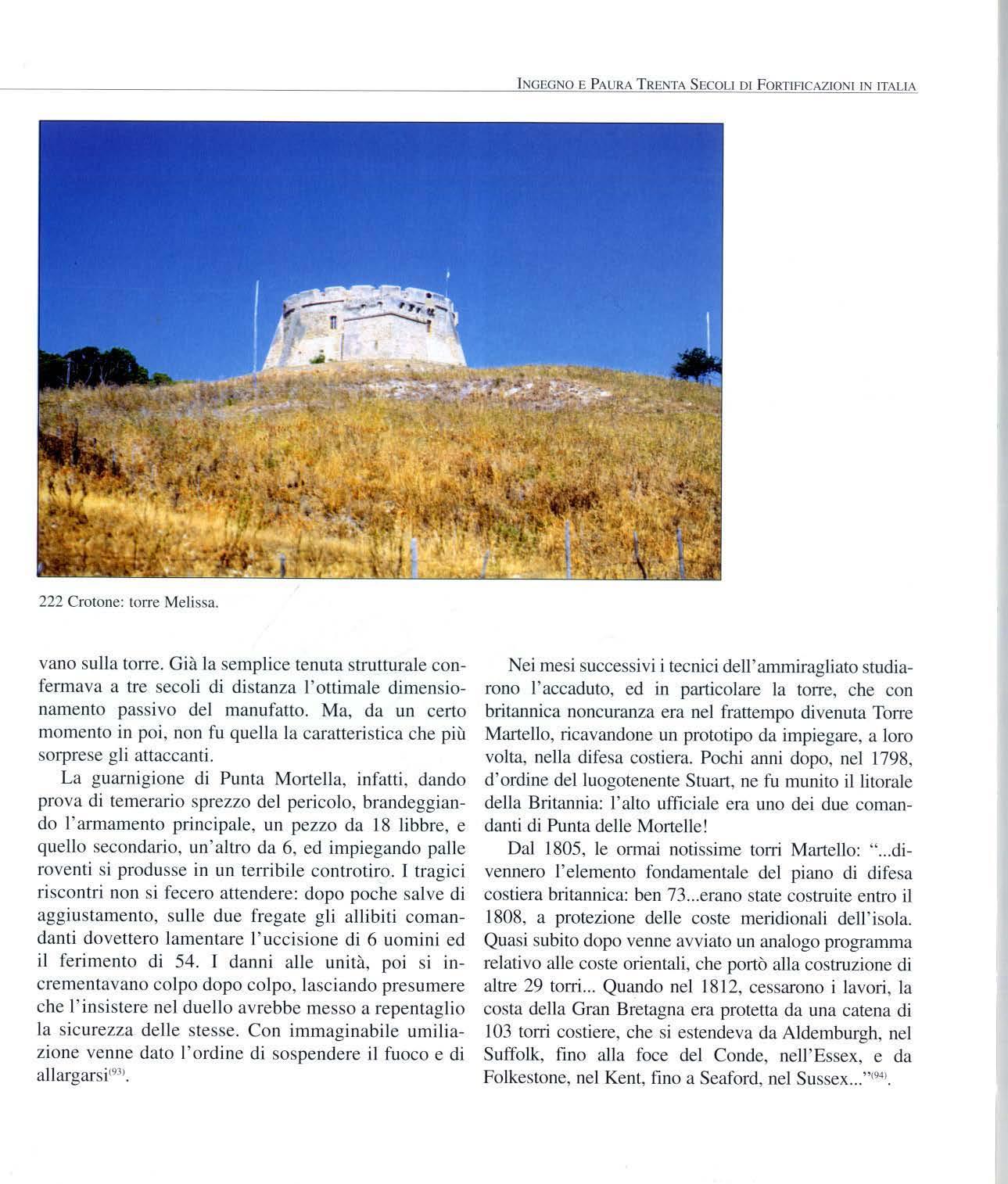

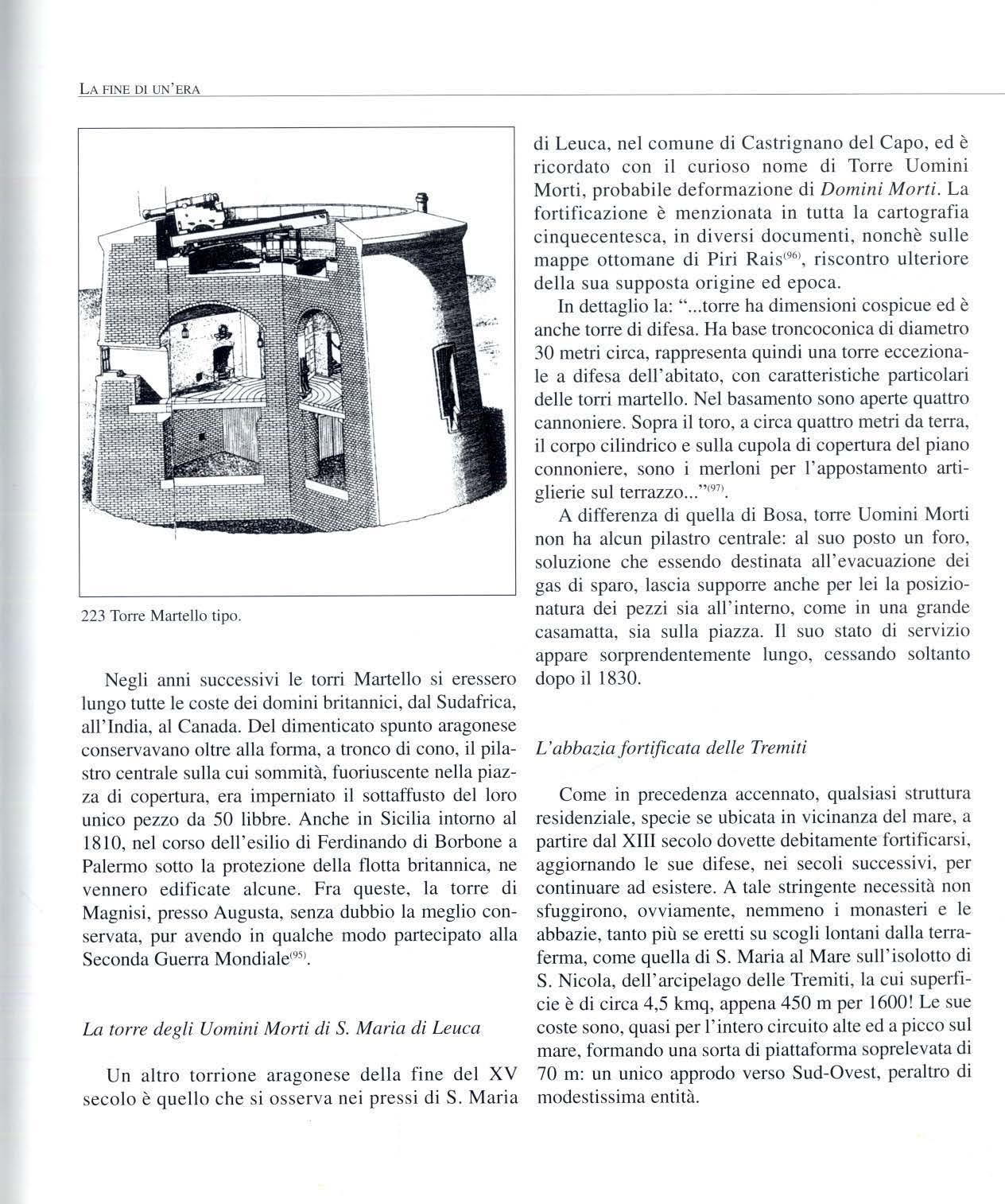

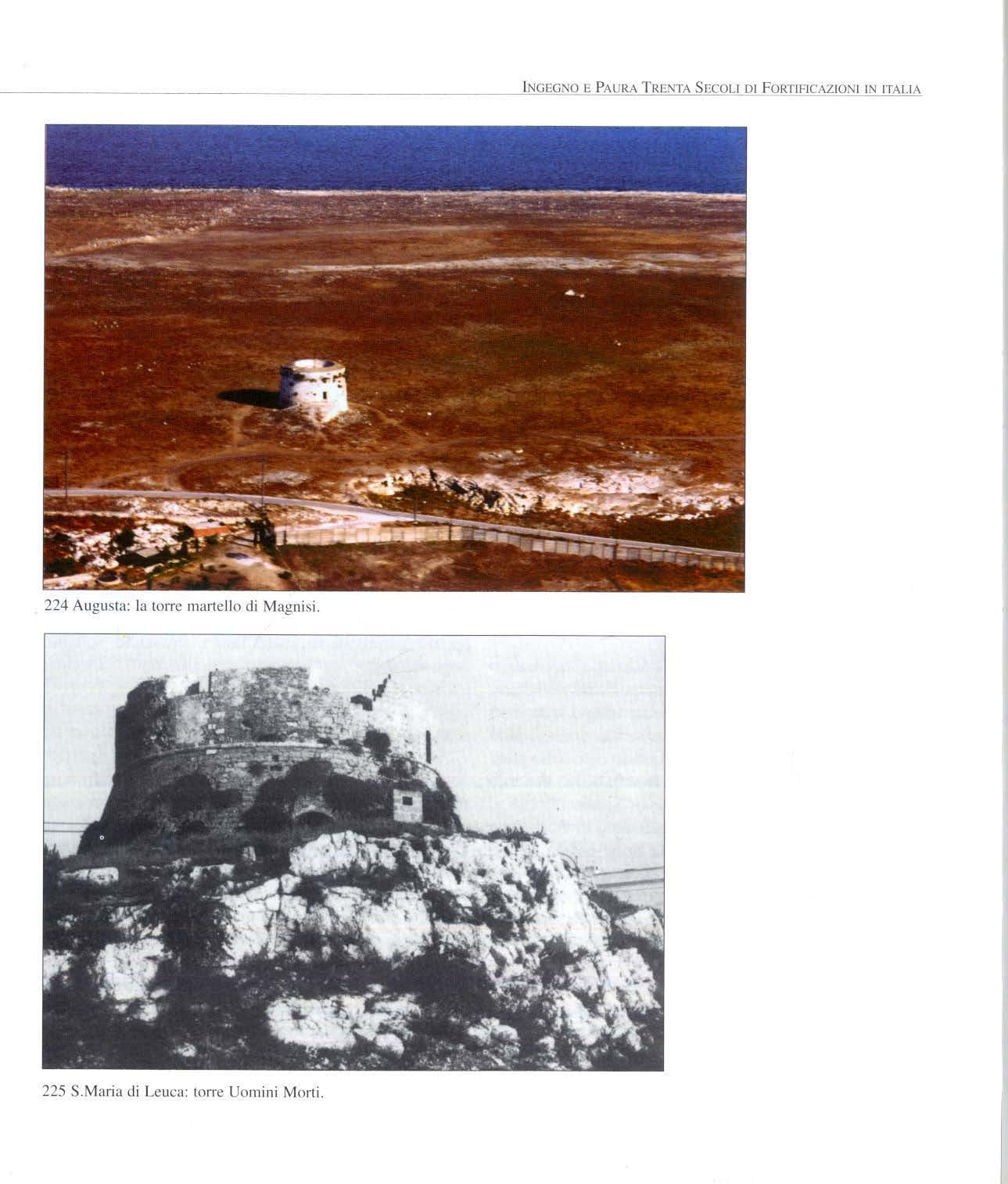

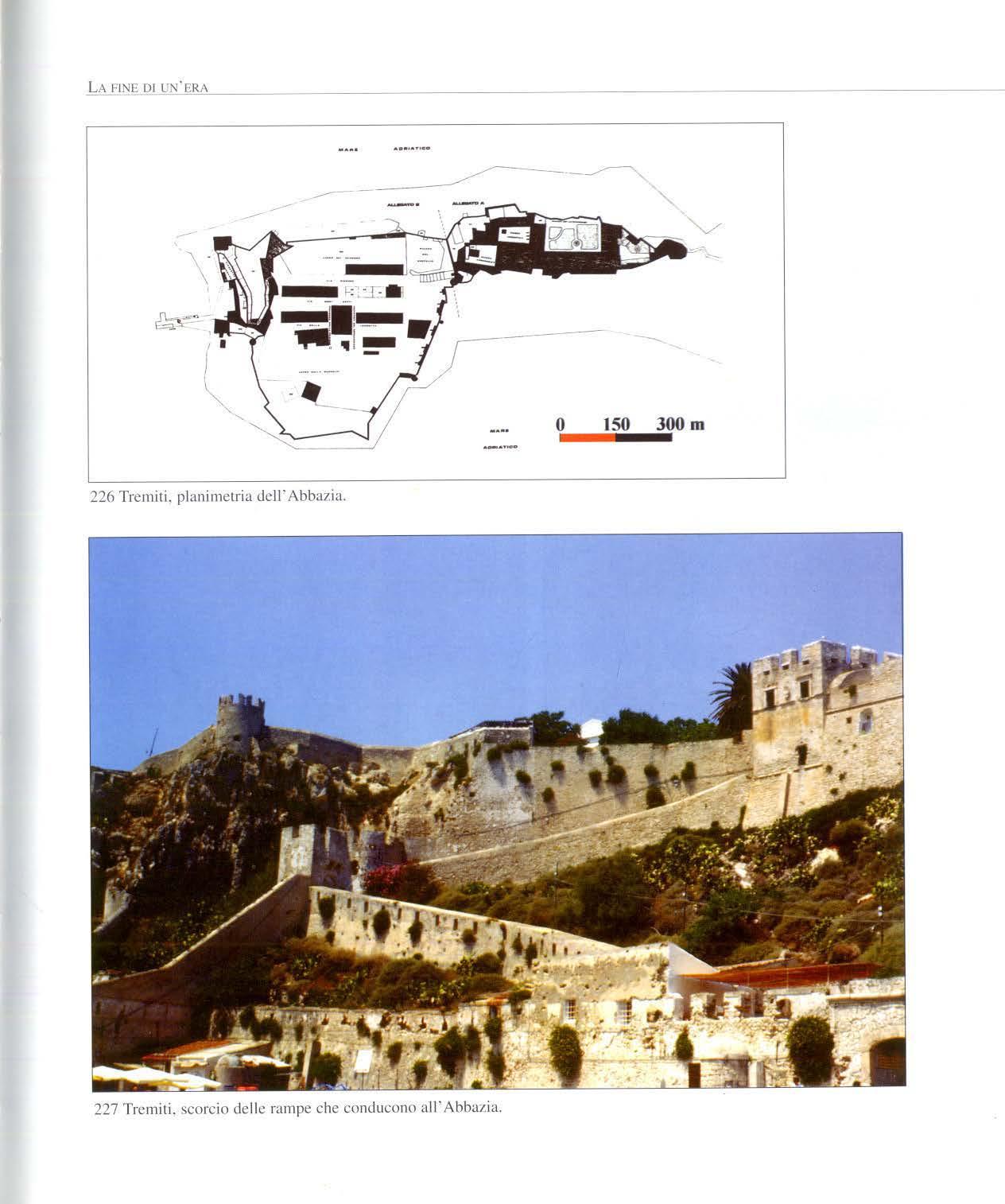

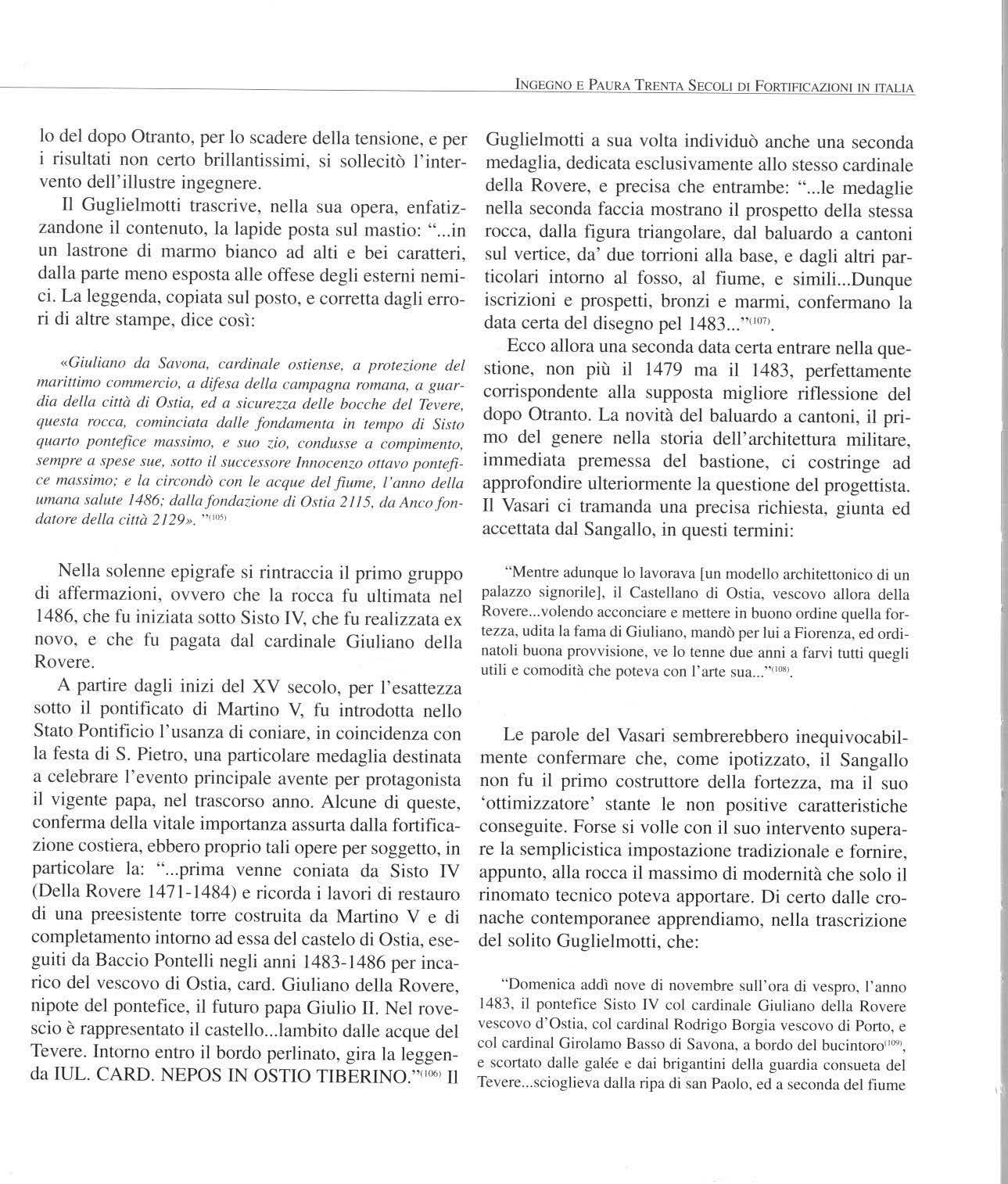

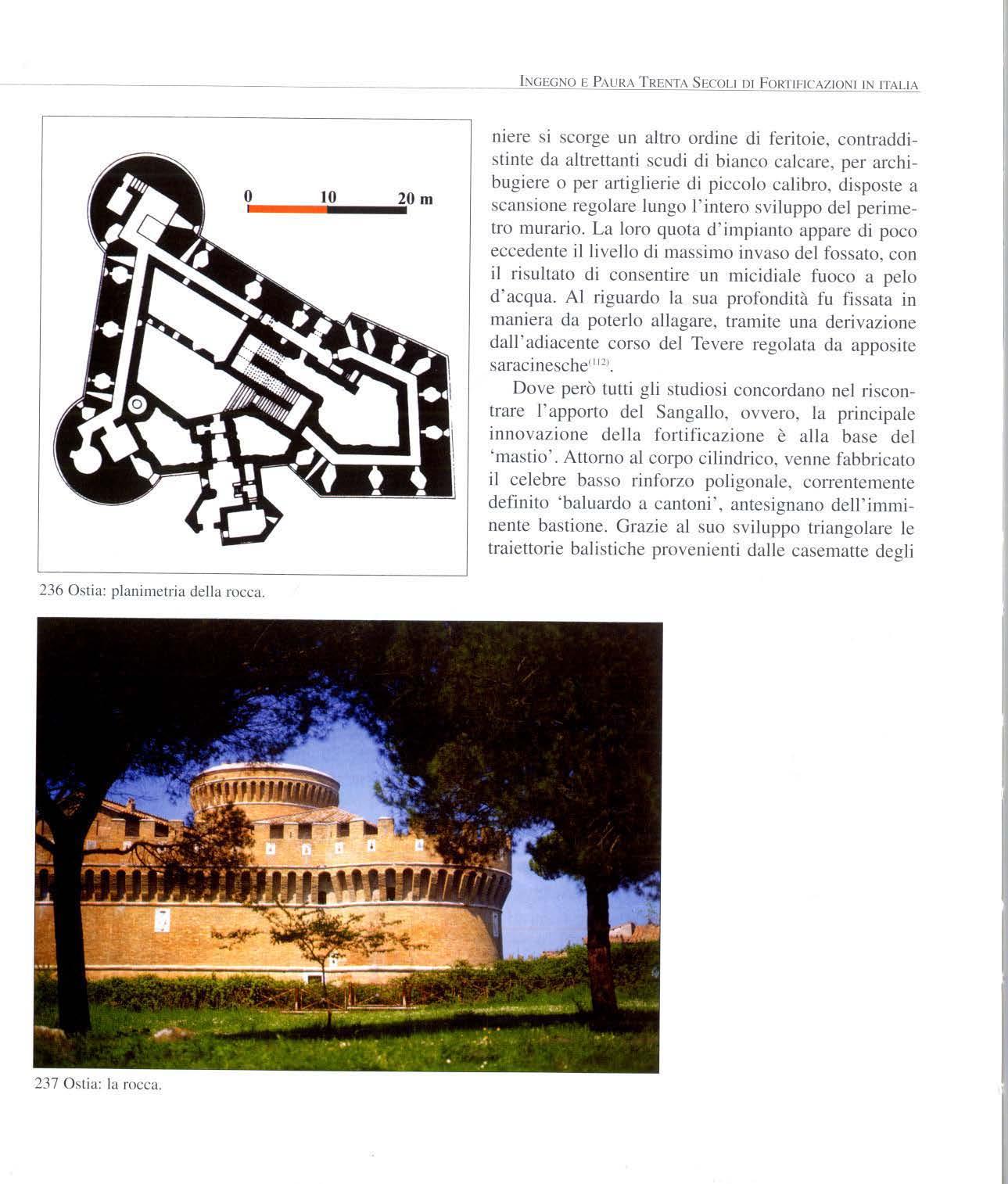

subire: '· modifiche al tempo degli Aragonesi, cioè quando l'impiego delle artiglierie modificò in maniera notevole l'architettura di[ensi va medievale. Articolato con sei torri ed un mastio .il castello assolveva al duplice compito di difesa e di residenza del feudatario. Non siamo in grado di poter definire quale potesse essere la sua completa configurazione spaziale, ma alcuni particolari ci permettono di inserire questo episodio in quella continuità espressiva che caratterizzò l'architettura civile e militare del Medioevo ... " ' 55 l