23 minute read

di Federico Iocca

MAJAKOVSKIJ FUTURISTA E LA PRIMA GUERRA MONDIALE di Federico Iocca

Quando materia di studio è la Prima guerra mondiale, il nome di Vladimir Majakovskij554 ricorre con una certa frequenza, venendo spesso associato in maniera quasi aprioristica al campo pacifista. Una simile classificazione appare però, sotto molti punti di vista, affrettata e semplicistica, e necessita di importanti precisazioni.

Advertisement

Come la quasi totalità degli intellettuali e letterati europei, infatti, anche il poeta russo alla notizia dello scoppio del conflitto dimostrò un certo entusiasmo. Scrive nell’autobiografia: «Guerra. L’accolsi con emozione. Dapprima solo dal lato decorativo, fragoroso. Su ordinazione disegnai manifesti, naturalmente, bellicosi».555

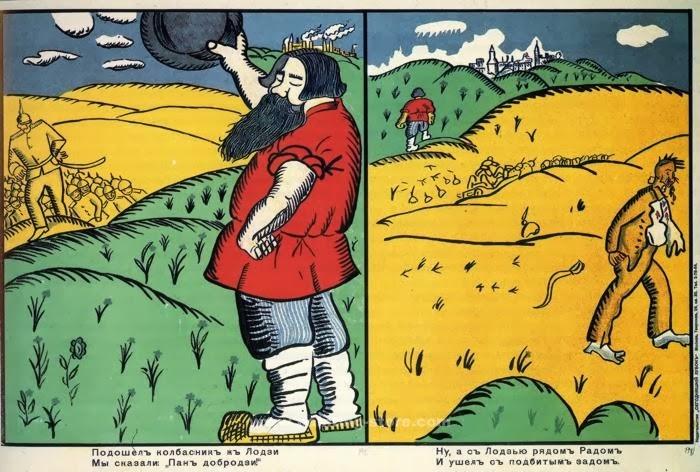

Nel periodo che va dall’agosto all’ottobre 1914 Majakovskij non si limitò a disegnare alcune illustrazioni per la serie di cartoline e manifesti satirico-patriottici commissionati dalla casa editrice “Segodnjašnij lubok” , ma compose anche gran parte delle didascalie destinate a quegli stessi cartelloni.556 Il poeta fu affiancato dal fiore dell’avanguardia pittorica di inizio secolo: al progetto presero parte i pittori Malévič, Lentúlov e Lariónov, per citare i nomi più noti, insieme all’instancabile organizzatore del movimento futurista David Burljúk. Basati per buona parte sulle notizie provenienti dal fronte, i manifesti si rifacevano espressamente allo stile delle antiche stampe popolari russe (i cosiddetti lubki): fedeli allo spirito che animava il lubok tradizionale, gli artisti evitarono di raffigurare gli aspetti più truculenti del conflitto, rappresentando lo scenario bellico attraverso una comicità di facile presa, legata al folclore nazionale, ed indirizzando il proprio intento satirico nei confronti di un nemico, fortemente caricaturizzato. Tuttavia, secondo l’opinione di Ben Hellman, il pubblico a cui questi manifesti erano indirizzati non deve immaginarsi così ampio: la maggior parte dei destinatari di quelle opere era infatti costituita da collezionisti, più che dalla grande massa dei lettori.557 Un commentatore della mostra “Stampa e guerra”, tenutasi alla fine del 1914 a Pietrogrado,558 che raccoglieva le centinaia di manifesti propagandistici comparsi sino ad allora in Russia, definì la serie di manifesti pubblicati da “Segodnjašnij lubok” «la più divertente […], quella che, per inventiva, rivela il maggior talento».559

554 Vladimir Vladimirovič Majakovskij, nato a Bagdadi nel 1893, fu poeta, drammaturgo, pittore. Personalità artistica tra le più rilevanti del Novecento, accolse la Rivoluzione d’Ottobre con entusiasmo, divenendone il massimo cantore. Progressivamente emarginato ed osteggiato dagli ambienti letterari ufficiali, si tolse la vita nel 1930 a Mosca. 555 V. MAJAKOVSKIJ, Ja sam, in ID., Polnoe sobranie sočinenij v 13 t., Moskva, Gosudarstvennoe Izdatel’stvo Chudožestvennoj literatury, 1955-1961, vol. I, p. 22, trad. in V. MAJAKOVSKIJ, Opere, a cura di I. AMBROGIO, Roma, Editori Riuniti, vol. I, p. CCII. La traduzione dei brani dall’autobiografia Ja sam (Io stesso) è di Ignazio Ambrogio. 556 Cfr. V. MAJAKOVSKIJ, Teksty dlja izdatel’stva “Segodnjašnij lubok”, in Polnoe sobranie sočinenij v 13 t., cit., vol. I, pp. 355-364. 557 B. HELLMAN, Pervaja mirovaja vojna v lubočnoj literature, in ID., Vstreči i stolknovenija, Helsinki, Helsinki University press, 2009, p. 48. 558 Toponimo che dall’agosto 1914 sostituì quello ritenuto eccessivamente germanofilo di San Pietroburgo. 559 «Divertono le allegre assurdità, le esagerazioni nello spirito delle favole popolari, così come l’ameno primitivismo dei disegni; le didascalie poi sono eccezionali». In N. MICHALENKO, Voennye lubki Vladimira Majakovskogo i religioznye motivy ego rannego tvorčestva, in Russkij avangard i vojna, a cura di K. IČIN, Belgrad, Izdatel’stvo filologičeskogo fakul’teta v Belgrade, 2014, p. 294. Si veda anche V. TERECHINA, Voennyj lubok Majakovskogo i Maleviča, in Politika i poetika: russkaja literatura v istoriko-kul’turnom kontekste Pervoj mirovoj vojny. Publikacii, issledovanija i materialy, Moskva, IMLI RAN, 2014, pp. 827-834, scaricabile sul sito dedicato alla letteratura russa nella Prima guerra mondiale dall’Istituto Gor’kij di Mosca (http://ruslitwwi.ru/).

224

1. «Шел австриец в Радзивиллы, да попал на бабьи вилы» Tanto su Radziwiłłow l’austriaco avanzava/ che la donna sulla forca lo infilzava (Illustrazione di Malevič, testo di Majakovskij)

2. Немка турка у Стамбула И одела, и обула Ad Istànbul la tedesca ha portato/ scarpe e panni per il turco reclutato (Testo ed illustrazione di Majakovskij)

225

3.Ну и треск же, ну и гром же, был от немцев подле Ломжи Ah, i tedeschi, ma che gran fracasso / fanno attorno a Łomża: un inutile sconquasso (Illustrazione di Malevič, testo di Majakovskij)

Не ходи австриец плутом — Будешь битым русским кнутом. Se dall’Austria, manigoldo, t’avvierai / il knut russo di sicuro assaggerai (Illustrazione e testo di Majakovskij)

226

5.Подошел колбасник к Лодзи мы сказали пан доброзди! Ну, а с Лодзью рядом Радом и ушел с подбитым задом Allorché verso Łódź s’era il crucco avvicinato/ il “buongiorno” non gli abbiamo certo risparmiato./ Poi però a Łódź non è voluto rimanere…/ Li avrà apprezzati i calci nel sedere? (Illustrazioni di Malevič, testo di Majakovskij)

Qualche anno dopo il celebre critico formalista Viktor Šklovskij avrebbe ricordato: «L’entusiasmo di Majakovskij per la guerra non durò più di cinque giorni. Era un entusiasmo visuale, un entusiasmo per la guerra come catastrofe».560 Se l’opinione sul carattere visuale, cioè pittorico, poetico, del fervore majakovskiano è senz’altro condivisibile, non risulta altrettanto convincente la prima parte dell’affermazione del critico: il 24 ottobre 1914 (6 novembre secondo il calendario gregoriano), a più di tre mesi dallo scoppio del conflitto, Majakovskij presentò infatti domanda per arruolarsi.561 La richiesta fu respinta. Il motivo era da ricollegarsi ai tre arresti subiti negli anni precedenti, l’ultimo dei quali terminato con una condanna a cinque mesi in cella d’isolamento per attività sovversiva. Anni dopo, il poeta avrebbe commentato il diniego in tono caustico («è venuta una buona idea persino al colonnello Modl’»),562 ma il fascino che in quei giorni il conflitto esercitò su di lui difficilmente può essere confutato.

In maniera non dissimile a quanto avveniva nel resto d’Europa, la società russa era attraversata da un’autentica ondata di patriottismo. Non ne rimase immune neanche la maggior parte degli scrittori ed intellettuali, che sembravano abbandonare in quei giorni il ruolo tradizionalmente occupato dalle lettere russe, quello di opposizione al sistema governativo.563 A conferma, tralasciando gli innumerevoli casi individuali (Blok, Andreev, Šklovskij, Brjusov, Gumilev e persino il teorico dell’anarchismo Kropotkin), è forse sufficiente ricordare la pubblicazione di una lettera a sostegno del conflitto contro la Germania, dal titolo Alla patria e a tutto il mondo civile (K rodine i vsemu civilizovannomu miru), comparsa nell’autunno 1914 sul

560 V. ŠKLOVSKIJ, Poiski optimizma, Moskva, Federacija, 1931, pp. 102-103, cit. in V. KATANJAN, Majakovskij: chronika žizni i dejatel’nosti, Moskva, Sovetskij pisatel’, 1985, http://feb-web.ru/feb/mayakovsky/kmh-abc/kmh-098.htm, consultato il 3 febbraio 2015. 561 V. MAJAKOVSKIJ, Pis’mo moskovskomu gradonačal’niku, in ID., Polnoe sobranie sočinenij v 13 t., cit., vol. XIII, p. 21. 562 ID., Ja sam, cit., p. 22. Modl’ era un dirigente della polizia segreta di Mosca. 563 Cfr. M. HELLER, La letteratura della prima guerra mondiale, in Storia della letteratura russa. Il Novecento. Dal decadentismo all’avanguardia, a cura di E. ETKIND et al., Torino, Einaudi, 1989, p. 726.

227

quotidiano «Russkie vedomosti» e sottoscritta da alcuni tra i più noti scrittori, artisti e studiosi dell’epoca.

La posizione di Majakovskij si dimostrò tuttavia sin dal primo momento alquanto sui generis. Prima di affrontare l’argomento nello specifico, occorre però fare una breve digressione sugli esordi del poeta. Imprescindibile punto di partenza per qualsiasi ricerca sulla sua opera, tanto di quella giovanile come della successiva, è infatti lo stretto legame esistente tra il poeta e il movimento futurista russo di cui fu tra i fondatori (1912), movimento che con la variante italiana presentava varie affinità ed altrettante differenze.564 Se a proclamare il pandinamismo della materia provvidero infatti gli scritti programmatici del futurismo italiano, ad attuare quelle rivoluzionarie considerazioni, almeno in campo poetico, furono perlopiù i lavori del cubofuturismo moscovita. Alla base dei cambiamenti epocali che all’inizio del secolo scorso investirono la società (e dunque le città) era uno tra i più equivoci frutti della rivoluzione industriale: la comparsa della macchina, l’inizio del dominio incontrastato della tecnica. Conseguenza naturale del nuovo, babelico, assetto urbano era per Majakovskij il rovesciamento del rapporto soggetto-oggetto, il crollo, cioè, di ogni scala gerarchica tra uomo e cose. Da qui traggono origine l’animismo oggettuale e la moltitudine di trasmutazioni e reificazioni di cui sono intessute le prime, esemplari liriche del poeta (1912-1914 circa).

Ovvio dunque come l’evento distruttore per antonomasia dell’ordine vigente, la guerra, rappresentasse un’occasione irripetibile per portare all’estremo quell’esplosione di linee e rumori, ed acuire così l’isolamento e l’alienazione dell’io lirico: l’entusiasmo inizialmente dimostrato da Majakovskij verso il conflitto aveva alla base motivazioni di carattere essenzialmente estetico.

Allo scoppio di quella che di lì a poco si sarebbe rivelata una carneficina senza eguali egli reagì con i versi di Vojna ob’’javlena [La guerra è dichiarata] e con quelli, successivi di un paio di mesi, di Mama i ubityj nemcami večer [La mamma e il crepuscolo ucciso dai tedeschi]. Le liriche si discostano dal tono farsesco, giocoso, umoristico dei manifesti di propaganda composti nello stesso periodo; testimoniano anzi la violenza e le atrocità causate dalla guerra. Per raccontare l’orrore bellico Majakovskij sceglie procedimenti e stilemi tipicamente futuristi: l’animazione di oggetti ed arredi urbani («Sul piedistallo sfaccettato i generali di bronzo / supplicavano: “Liberateci e noi andremo!”»), la personificazione di entità astratte («Hanno trascinato adesso il crepuscolo crivellato / S’è trattenuto a lungo / ruvido, / monco, / e, d’un tratto, / incrinando le grasse spalle / s’è messo a piangere, misero, sul collo di Varsavia»), un cromatismo icastico attraverso il quale lo scenario urbano sembra tramutarsi in una tela («E sulla piazza, tetramente listata di nero, / sprizzò uno zampillo di sangue purpureo!»).565 A differenza di quanto avviene nei futuristi italiani, però, in Majakovskij e in altri cubofuturisti, come Chlebnikov, la disperazione, il senso di smarrimento, il malessere esistenziale sono elementi ben visibili sin dagli esordi poetici: essi non sono generati dalla guerra, da questa sono semmai acuiti.

Nonostante le due liriche, e in particolare la prima, vengano spesso citate come modelli di poesia antimilitarista, difficilmente esse possono definirsi tali: se per sua stessa ammissione il conflitto era stato da Majakovskij inizialmente accolto con entusiasmo, basterebbe infatti la sola data di composizione – 20 luglio, ovvero 2 agosto 1914 – per suggerire l’esclusione de La guerra è dichiarata da questa particolare categoria. In entrambe le poesie è implicita una differenziazione tra i due schieramenti militari impegnati nel conflitto:566 non viene dunque enunciato un messaggio

564 Per una disamina delle relazioni tra futurismo italiano e russo cfr. M. COLUCCI, Futurismo russo e futurismo italiano, in ID., Tra Dante e Majakovskij, a cura di R. GIULIANI, Roma, Carocci, 2007; C. DE MICHELIS, L’avanguardia trasversale: il futurismo tra Italia e Russia, Venezia, Marsilio, 2009. 565 Il primo ed ultimo esempio sono tratti da La guerra è dichiarata, il secondo da La mamma e il crepuscolo ucciso dai tedeschi. V. MAJAKOVSKIJ, Polnoe sobranie sočinenij, cit., vol. I, pp. 64-67, trad. di B. CARNEVALI, in V. MAJAKOVSKIJ, Opere, cit., vol. I, pp. 32-35. 566 Si vedano l’incipit e il finale de La guerra è dichiarata («Edizione della sera! Della sera! Italia! Germania! Austria!») o il titolo della seconda lirica. Va ricordato che al momento della composizione della prima lirica l’Italia

228

antimilitarista tout court, non c’è ancora quell’accusa ai profittatori di guerra e ai veri responsabili presente in liriche successive come Velikolepnye neleposti [Splendide assurdità] e Vam! [A voi!], o nel poema Vojna i mir [Guerra e universo]. Vittima delle atrocità perpetrate, inoltre, sono ancora gli arredi urbani (insieme ad altre entità astratte qui reificate), e non – direttamente – l’uomo. Sarebbe d’altra parte impossibile presentare le liriche in questione come filo-belliche. La Guerra è dichiarata, dove la vittoria è definita «assassina», fu sì data alle stampe a pochi giorni dalla stesura, in agosto, ma ciò non fu sufficiente ad evitarle i giudizi ostili del campo bellicista.567 Le due liriche attestano piuttosto la peculiare raffigurazione della guerra offerta dai futuristi, argomento al centro di una serie di articoli pubblicati da Majakovskij in quelle settimane.

In questi scritti568 la guerra è presentata come un evento perfettamente consono, sul piano estetico, alla poetica dei budetljane, 569 unica scuola nel panorama letterario nazionale in grado di rappresentare ormai non più solo l’ansia e la frenesia caratteristiche di quegli anni, ma anche la violenza grandguignolesca portata dal conflitto. Agli occhi del poeta esso appariva uno strumento esemplare, «un pretesto»,570 per ribadire e rivendicare quanto fosse pertinente, calzante e persino profetica, la rappresentazione del mondo offerta in campo letterario dal movimento futurista (e in campo artistico da quello avanguardista: si pensi all’arte di Malévič, presente implicitamente nella citazione sotto riportata). Dato il carattere intrinsecamente oppositivo di un movimento quale il futurismo, questa particolare visione del mondo non poteva però prescindere dalla disputa con le vecchie correnti, incapaci di rendere lo spirito del tempo: «Oggi sugli zoccoli della vostra verità tentate di accostarvi alla bellezza. Ma nella vita odierna non c’è niente di razionale. Non è forse questa un’incarnazione delle nostre idee? Si chiama guerra: gli uomini si serrano nell’incubo, tornano senza gambe e senza braccia […], il cielo è ogni giorno solcato dalla letale geometria dei proiettili».571

Nella visione di Majakovskij, quello bellico era un discorso legato a doppio filo con la riflessione linguistica: il lessico tradizionale non era più in grado di riprodurre la violenza, le mostruosità, l’orrore del campo di battaglia contemporaneo. Lo stesso termine terrore (užas) aveva perso ogni valenza.572 Per rendere la tensione della contemporaneità, la lingua doveva essere rinnovata: «Vogliamo che la parola esploda nel discorso come una mina, o urli come il dolore di una ferita, o sghignazzi come un urrà di vittoria».573 Nello stesso articolo si auspicava la comparsa di neologismi in grado di rendere la cacofonia del mondo contemporaneo: non più ferocia (žestokost’), ma ferrinvòca (železovut), termine composto dalla radice del sostantivo železo (ferro) e dal verbo zvat’ (chiamare, invocare).574

Sarebbe ingenuo, tuttavia, credere che un artista così radicato nel tessuto politico e sociale contemporaneo potesse continuare per lungo tempo ad intendere lo sterminio mondiale

faceva ancora parte della Triplice Alleanza, intesa che, pur avendo carattere difensivo, la legava formalmente agli Imperi Centrali. 567 Cfr. V. ŠKLOVSKIJ, O Majakovsom, Moskva, Sovetskij pisatel’, 1940, p. 74, cit. in L. MAGAROTTO, Futurist Vladimir Majakovskij pered Pervoj mirovoj vojnoj, in K. IČIN, a cura di, Russkij avangard i vojna, cit., p. 94. 568 Ci si riferisce a quasi tutti gli articoli pubblicati sul giornale «Nov’» (metà novembre-fine dicembre 1914), cfr. V. MAJAKOVSKIJ, Polnoe sobranie sočinenij, cit., vol. I, pp. 302-343, trad. in V. MAJAKOVSKIJ, Opere, cit., vol. VII, pp. 363-401. 569 Con il termine budetljane (traducibile con “coloro che saranno”, e utilizzato spesso al posto dell’assai meno autoctono futuristy), i cubofuturisti russi intendevano differenziarsi dai loro colleghi italiani. 570 V. MAJAKOVSKIJ, Štatskaja šrapnel’, in ID., Polnoe sobranie sočinenij, cit., vol. I, p. 305. 571 ID., Štatskaja šrapnel’: Vravšim kist’ju, in ID., Polnoe sobranie sočinenij, cit., vol. I, p. 308, trad. in V. MAJAKOVSKIJ, Al pennello mendace, in Opere, cit., vol. VII, p. 368. Da qui e in seguito la traduzione degli articoli di Majakovskij, dove non altrimenti indicato, è di Ignazio Ambrogio. 572 ID., Vojna i jazyk, in Polnoe sobranie sočinenij, vol. I, p. 327, trad. in La guerra e la lingua, in Opere, cit., vol. VII, p. 386. 573 Ivi, p. 326. 574 Ivi, pp. 327-328. Questo e gli altri esempi lessicali riportati da Majakovskij nell’articolo sono ripresi dai versi di Velimir Chlebnikov.

229

esclusivamente come un espediente utile a evidenziare la necessità di una rivoluzione linguisticoletteraria. In uno degli ultimi articoli di questa sorta di ciclo pubblicistico dedicato alla guerra, Majakovskij da una parte ritorna sugli aspetti letterari della questione, integrando in parte una riflessione iniziata negli articoli precedenti, dove la guerra era definita «una cosa grandiosa», «un metro universale» attraverso cui dei «vecchietti che ingiuriavano la nuova poesia […] attaccandosi alla pagnotta delle riviste più ponderose» si scoprivano nient’altro che «cadaveri viventi, tollerati soltanto dalla psicologia castrata del filisteo allevato nel quieto vivere»;575 dall’altra, inserisce nella riflessione un’idea in precedenza solo adombrata. Il ragionamento sottintende, ancora una volta, la diatriba con alcuni tra i più illustri rappresentanti della cultura russa del tempo, rei ai suoi occhi di difendere una concezione d’arte decadente e passatista. Ad uno di loro in particolare, Majakovskij indirizzò i propri strali in più di un’occasione:

Confrontate quest’anima con l’anima di dieci anni fa. Il riso rosso di Andreev. La guerra è vista solo come terrore, come sangue viscoso e ottenebrante. Ciò accade perché Andreev, che è stato il figlio più significativo del suo tempo, vedeva nella guerra solo il grido di dolore di un uomo sconfitto. Egli ignorava che ciascuno può diventare un gigante, quando decuplichi se stesso con la forza dell’unità. Ecco perché tutti i vecchi scrittori, Sologub, Andreev ed altri, celebravano la morte, celebravano la sofferenza, la fine, mentre il grande canto popolare, tuttora misconosciuto, esalta la felicità.576

Prima però della polemica nei confronti di Andreev, prototipo di un’epoca giunta secondo Majakovskij al termine, affiora in maniera mai così esplicita un sentimento di solidarietà collettiva, il senso di unità del popolo di fronte ad un nemico comune. All’epoca, parte dell’intelligencija intravide proprio in questo sentimento l’occasione per ricucire finalmente la spaccatura alla base di tanta cultura russa moderna: l’abissale distanza non soltanto sociale, ma culturale, oltre che politica, che separava il ceto intellettuale, appartenente perlopiù ancora alle classi elevate, e le masse popolari, che formavano la quasi totalità della popolazione e versavano in condizioni di vita disperate. Proprio in questo sentire comune Majakovskij scorse l’opportunità per una palingenesi che avrebbe in ultimo condotto all’inizio di una nuova vita:

Anche prima la Russia fu divisa in “pensante” e “amorfa”. La prima era un vanaglorioso conclave di pigoloni che sorvegliava, come un guardiano notturno, la silenziosa massa amorfa […]. Oggi il centro di gravità si è spostato. Ogni individuo è gravido di futuro. Il destino della Russia è deciso dall’esercito, ma l’esercito siamo noi: chi combatte, chi rimpiazza i caduti […]. La presa di coscienza della propria personalità segna la nascita dell’uomo nuovo […]. La coscienza che ogni singola esistenza riversa sangue di pari valore nelle vene comuni della folla, dà un senso di solidarietà, il senso dell’infinita eventualità di potenziare la propria energia con le forze degli altri uomini […]. Così dall’anima dell’uomo nuovo è scaturita la coscienza che la guerra non è uno sterminio assurdo, ma il poema dell’anima emancipata ed esaltata.577

L’articolo, pubblicato il 14 dicembre 1914 (26 dicembre), rappresenta forse l’apice dell’atteggiamento bellicistico del poeta. Pur non sottovalutando l’enorme differenza esistente tra il genere della pubblicistica e quello poetico-artistico (il primo ha carattere dichiarativo, e in

575 V. MAJAKOVSKIJ, Štatskaja šrapnel’: poety na fugasach, in ID., Polnoe sobranie sočinenij, cit., vol. I., p. 307, trad. in Lo shrapnel civile, in Opere, cit., vol. VII, pp. 366-367. 576 ID., Budetljane, in ID., Polnoe sobranie sočinenij, cit., vol. I., p. 332, la traduzione è mia. Non va dimenticata tuttavia l’influenza che l’opera di Andreev ebbe sullo stesso Majakovskij, cfr. ad es. A. M. RIPELLINO, Majakovskij e il teatro russo d’avanguardia, Torino, Einaudi, 2002, pp. 50-51, 60. Per maggiori informazioni su Andreev e sul suo rapporto con la guerra cfr., nel presente volume, R. GIULIANI, Leonid Andreev e la Grande Guerra. Un’eco russa dell’Apocalisse. 577 V. MAJAKOVSKIJ, Budetljane, in ID., Polnoe sobranie sočinenij, cit., vol. I., pp. 330-332, trad. in I budetlianie, in Opere, cit., vol. VII, p..

230

Majakovskij talvolta anche programmatico, il secondo estetico), come spiegare simili espressioni, che sembrano in parte rievocare la retorica interventista di Marinetti, poeta e personaggio dai futuristi russi in più di un’occasione fieramente osteggiato? Vittorio Strada fa notare che la posizione di Majakovskij non è che un’altra faccia del medesimo «meccanismo mentale che dal nichilismo perviene al catastrofismo e infine al paradisismo, a un’utopia idillica».578 Nel tentativo di superare la fase iconoclasta del proprio percorso esistenziale prima che poetico, quella dominata dal rifiuto dell’accademismo, dell’arte da museo, della trivialità e della grettezza di una piccolaborghesia intesa in senso metafisico prima che sociale,579 Majakovskij, sulla scorta di una particolare forma di millenarismo sociale, sceglie di confidare in un evento catastrofico che spazzi via il vecchio e sia preludio di una futura rinascita. A fondamento di tale rigenerazione egli pone per un breve lasso di tempo l’immane violenza di un conflitto senza precedenti. In modo analogo, la stessa opportunità di rinnovamento universale di lì a poco sarà dal poeta ravvisata negli sconvolgimenti politici e sociali portati dalla rivoluzione. La prima variante letteraria di questa palingenesi fa la sua comparsa, nella quinta ed ultima parte del poema Guerra e universo. Il percorso attraverso cui egli giunge a comporre un’opera così violentemente antimilitarista è segnato da un lato dal graduale abbandono degli schemi futuristi entro cui una personalità letteraria del suo calibro non poteva rimanere ingabbiata a lungo, dall’altro dalla disastrosa piega che il conflitto stava prendendo per la Russia.

Dopo i primi mesi di guerra altalenanti e non privi di successi, il 1915 si aprì con la distruzione della X armata russa da parte dell’esercito austriaco, nei pressi di Augustow. Qualche settimana prima, l’entrata in guerra dell’Impero ottomano e soprattutto la chiusura degli Stretti, avevano di fatto isolato l’Impero russo dal mercato mondiale: la macchina militare zarista iniziava a dare i primi segni di cedimento. Se al 1915 si fa risalire la prima vera presa di coscienza da parte di molti intellettuali sul destino di un conflitto la cui fine appariva tutt’altro che prossima,580 non sembra casuale nemmeno il commento riportato da Majakovskij nell’autobiografia: «Inverno. Disgusto e odio per la guerra».581

L’anno si aprì con la composizione della lirica Ja i Napoleon [Io e Napoleone] in cui accanto al motivo bellico compare il tema del cosiddetto solnceborčestvo (eliomachia), diramazione del più ricorrente bogoborčestvo (teomachia), espressione del ribellismo majakovskiano nei confronti di una realtà, sociale ma soprattutto esistenziale, sempre più fonte di oppressione e soffocamento. Dello stesso periodo è la lirica A voi!, folgorante attacco al filisteismo e all’ipocrisia dei borghesi imboscati che continuavano ad appoggiare e speculare sulla guerra. L’11 febbraio (24 febbraio) 1915 Majakovskij lesse la poesia al caffè-cabaret “Il cane randagio”, scatenando le ire di un pubblico che sentiva chiaramente di essere il bersaglio diretto dell’invettiva del poeta:

Il pubblico rimase impietrito per lo stupore: chi col bicchierino levato, chi con la coscetta di pollo non terminata. Si alzarono esclamazioni confuse, ma Majakovskij, coprendo le voci, continuava la lettura con voce stentorea. Quando con fare provocatorio gridò gli ultimi versi

[A voi dunque, amatori di donne e di pietanze, dare la vita per farvi piacere?!]

Piuttosto nel bar servirò alle puttane succo d’ananasso!

diverse donne si misero a gridare (“Ah”! “Oh”!), fingendo di sentirsi male. Gli uomini, infuriati, iniziarono a far baccano; si alzò un putiferio: fischi, grida, minacce […]. Majakovskij, pallido in

578 V. STRADA, Teatro in Majakovskij (1913-17), in ID., Le veglie della ragione, Torino, Einaudi, 1986, pp. 176-177. 579 Cfr. R. JAKOBSON, Una generazione che ha dissipato i suoi poeti, a cura di V. STRADA, Milano, SE, 2004. 580 Cfr. M. HELLER, La letteratura della prima guerra mondiale, cit., p. 728. 581 V. MAJAKOVSKIJ, Ja sam, cit., p. 23, trad. in V. MAJAKOVSKIJ, Opere, cit., p. CII.

231

volto, stava in piedi […]. Si accese un’altra sigaretta; non accennava a scendere dal palco. Una signora, seduta su una sedia piuttosto alta e vestita in modo elegante e raffinato, gridò: – Un giovane così sano e in forze… Sarebbe meglio andare al fronte, piuttosto che scrivere versi così ignobili. Majakovskij rimbeccò: – Un po’ di tempo fa, in Francia, un celebre scrittore espresse il desiderio di recarsi al fronte. Gli portarono una penna d’oro, insieme a una richiesta: «Rimanga qui. Alla patria la sua penna serve più che la spada». Quella donna “di classe” strillò indispettita: – La sua penna non serve a nessuno, a nessuno! – Madame, non si parlava certo di lei. A lei le penne servono soltanto per il cappello.582

Il 25 agosto, al termine di un’avanzata costellata di successi, l’esercito tedesco si impadroniva di Brest Litòvsk, principale fortezza sul versante occidentale dell’Impero russo. Pochi giorni dopo Majakovskij venne reclutato: «Arruolato. Adesso non voglio andare al fronte. Mi fingo disegnatore tecnico. Di notte un ingegnere mi insegna a disegnare auto».583 Fu assegnato come disegnatore all’autocentro di Pietrogrado, struttura che ospitò anche altri intellettuali, tra cui il già ricordato Šklovskij. L’impegno non rientrava tra i più gravosi: basti pensare che per tutta la durata del servizio militare il poeta alloggiò non in caserma, ma in un appartamento privato. Nel gennaio 1917 sarebbe stato persino insignito di una medaglia, per lo «zelo» dimostrato.584

Nell’autunno 1915 iniziò a lavorare a Guerra e universo, terminato l’anno successivo ma per motivi censori pubblicato integralmente soltanto dopo la Rivoluzione, nel novembre 1917.585 Il lavoro può considerarsi l’ultima parola del poeta sul tema bellico, nonostante l’argomento sarebbe ritornato in Chvoi [Conifere, 1916] e K otvetu! [Ne sono responsabili!, 1917], liriche che, sostanzialmente, riprendono la prospettiva data nel poema.586

Dominato dalle figure dell’iperbole e dell’apostrofe, Guerra e universo mostra, nel prologo e nella dedica, un io lirico ancora una volta autobiografico ma per ampie sezioni dell’opera quasi in disparte, testimone privilegiato di un conflitto apocalittico alla cui vista gli angeli impallidiscono e gli dei si danno alla fuga. Il mondo-Colosseo è la grande arena sulla quale si scontrano i sedici stati gladiatori: non c’è più distinzione tra aggressori e vittime, persecutori ed aggrediti; sono tutti coinvolti in uno sterminio di fronte al quale la più mostruosa iperbole è tenera «come un’aurora su un viso infantile».587 Il poema, la cui azione si colloca in una dimensione atemporale, è «un doloroso cammino di purificazione da uno stato iniziale di abbrutimento a una futura utopia anarchica egualitaria di cui è garante il poeta stesso».588 Il prezzo da pagare per la sofferenza

582 Dai ricordi della scrittrice Tatjana Tolstaja-Večorka, cit. in in V. KATANJAN, 1915, op. cit. La traduzione è mia, fatta eccezione per i versi di Majakovskij, in V. MAJAKOVSKIJ, Poesie, a cura di G. CARPI, Milano, BUR, 2008, p. 165. 583 V. MAJAKOVSKIJ, Ja sam, cit. p. 24, trad. in ID., Opere, cit., p. CIII. 584 Si può parlare di una duplice ironia della sorte: non solo i vertici militari assegnarono un premio a chi ormai da diverso tempo non mancava di esprimere anche pubblicamente il proprio antimilitarismo, ma qualche giorno più tardi, subito dopo la Rivoluzione di febbraio, che portò all’abdicazione di Nicola II, Majakovskij partecipò in prima persona all’arresto del generale Sekretev, direttore dell’Autoscuola. Cfr. V. KATANJAN, 1916, op. cit. L’assegnazione della medaglia tuttavia era legata a ragioni di anzianità e non a particolari meriti. Cfr. E. DINERŠTEJN, Majakovskij v fevrale –oktjabre 1917 g., in Novoe o Majakovskom, Moskva, Izdatel’stvo AN SSSR, 1958, p. 542, consultato in http://febweb.ru/feb/litnas/texts/l65/m65-541-.htm il 13 febbraio 2015. 585 Nel febbraio 1917 la rivista «Letopis’», diretta da Gor’kij, riuscì a pubblicare la parte V del poema, nella quale erano assenti le immagini grandguignolesche che riempivano il resto dell’opera. 586 Ne sono responsabili! (la traduzione del titolo non è letterale) pone inoltre l’accento sul carattere imperialista del conflitto («Chi vive nel cielo delle battaglie? / Dio? / La libertà? / Il rublo!»). V. MAJAKOVSKIJ, K otvetu!, in ID., Polnoe sobranie sočinenij, cit., vol. I, p. 144, trad. di B. CARNEVALI. 587 ID., Vojna i mir, in Polnoe sobranie sočinenij, cit., vol. I, p. 220, trad. in V. MAJAKOVSKIJ, Opere, cit., vol. V, p. 51. 588 G. CARPI, Storia della letteratura russa, Roma, Carocci, 2010, p. 663.

232

arrecata e i milioni di morti e feriti è infatti la simbolica crocefissione del poeta, che assume su di sé le colpe dei belligeranti perché possa finalmente fare la sua comparsa l’uomo nuovo.

Un epilogo dai toni dostoevskiani, che da una parte si riallaccia al capolavoro giovanile di Majakovskij, l’omonima tragedia,589 e dall’altra schiude il cammino all’ultimo dei quattro poemi prerivoluzionari: Čelovek [Uomo]. Al Sovrano di tutto, antagonista del poeta e personificazione del potere capitalista, che sembra trascendere i propri confini storicamente determinati per farsi mostro dai contorni metafisici, da qui in avanti Majakovskij tenterà di opporre un altro evento storico caricato di valore metafisico e catartico: la rivoluzione.590

589 Cfr. V. MAJAKOVSKIJ, Vladimir Majakovskij, testo russo a fronte, a cura di G. RUIU, Roma, Editori Riuniti, 2002. 590 Cfr. V. STRADA, op. cit., p. 180.

233