CHF 8.–

davon gehen CHF 4.–an die Verkäufer*innen

Bitte kaufen Sie nur bei Verkäufer*innen mit offiziellem Verkaufspass

davon gehen CHF 4.–an die Verkäufer*innen

Bitte kaufen Sie nur bei Verkäufer*innen mit offiziellem Verkaufspass

Polizei und Behörden dürfen Obdachlose wie Lori Signs wieder wegweisen und bestrafen – fürs pure Dasein.

Seite 8

«Geld und Status sind relativ – Armut auch»

Auf seinem Sozialen Stadtrundgang durch Zürich erzählt Hans Peter Meier, warum er trotz seines guten Jobs und gutem Einkommen am Nullpunkt gelandet ist – und warum er den Glauben an einen Ausweg nicht verloren hat.

Buchen Sie einen Sozialen Stadtrundgang in Basel, Bern oder Zürich.

Editorial

Wir sind keine Tages- oder Wochenzeitung mit einem weit gespannten Korrespondent*innennetz. Wenn wir über Orte ausserhalb der Schweiz berichten, dann reisen normalerweise freie Journalist*innen dorthin, etwa nach Kolumbien, Marokko oder Italien. Oder wir lesen etwas in einem Strassenmagazin, das zum Internationalen Netzwerk der Strassenzeitungen (INSP) gehört, das wir mit deren Einverständnis dann bei uns abdrucken.

Ein Beispiel dafür ist das Porträt ab Seite 18 über den Autor Dominik Bloh. Die Kolleg*innen von Bodo, dem Strassenmagazin aus Bochum und Dortmund, haben mit Bloh über sein neues Buch gesprochen. Bloh schreibt darüber, wie es nach der Obdachlosigkeit weitergeht, und das interessiert uns auch hier in der Schweiz.

Auch die Reportage aus der Stadt Grants Pass im US-Bundesstaat Oregon ab Seite 8 zeigt sehr schön, welch wichtige Texte dank der Zusammenarbeit und der versammelten

4 Aufgelesen

5 Na? Gut! Mehr Hilfe für Familien

5 Vor Gericht Rassistischer Heimatschutz?

6 Verkäufer*innenkolumne Von Suppen und Saucen

7 Moumouni antwortet Mit welchem Tier tauschen?

8 USA Obdachlos und zu Kriminellen gemacht

16 Orte der Begegnung Auf dem Trampelpfad

Kompetenz im INSP entstehen können. Die Strassenzeitung in Portland, der grössten Stadt Oregons, heisst Street Roots. Im Sommer berichtete sie über ebenjenes Grants Pass, knapp 250 Meilen von Portland entfernt und knapp so gross wie Chur. Soeben hatte der Oberste Gerichtshof der USA dieser Stadt darin Recht gegeben, dass sie Menschen für ihre Obdachlosigkeit büsst und bestraft. Unsere Redaktionskollegin Sara Winter Sayilir las die Reportage von Street-Roots-Reporter Jeremiah Hayden und bat ihn, noch einmal nach Grants Pass zu fahren. Und exemplarisch vor Ort einzufangen, wie sich das Urteil –sowie der Amtsantritt von US-Präsident Trump – auf das Leben von obdachlosen Menschen auswirkt.

Wir wünschen eine gute Lektüre –und freuen uns immer über anregende Rückmeldungen!

LEA STUBER Redaktorin

18 Obdachlosigkeit Von der Strasse zum Schriftsteller

22 Kultur Armut erzählen

26 Veranstaltungen

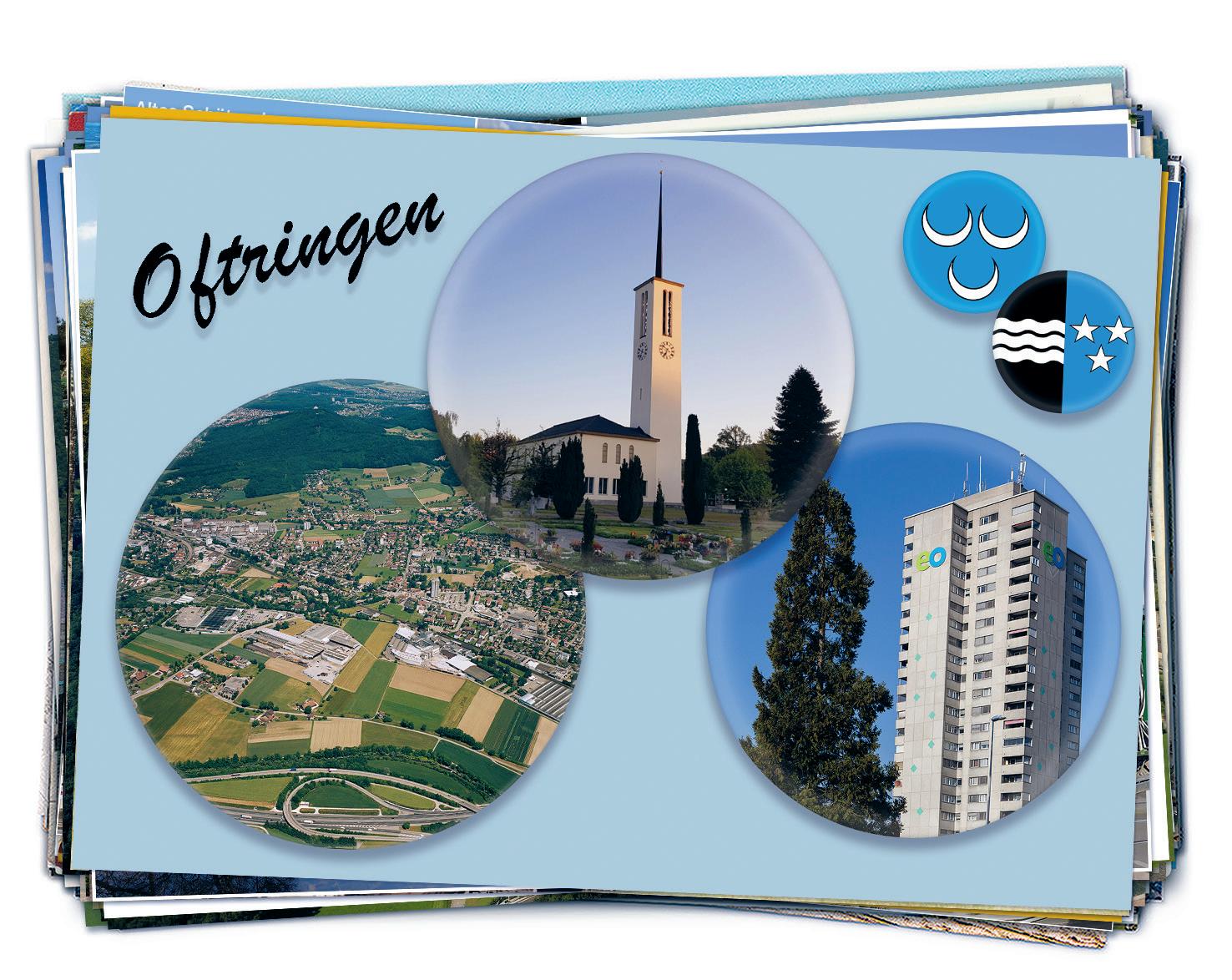

27 Tour de Suisse Pörtner in Oftringen

28 SurPlus Positive Firmen

29 Wir alle sind Surprise Impressum Surprise abonnieren

30 Surprise-Porträt «Ich würde mich gerne mehr bewegen»

Auf g elesen

News aus den über 90 Strassenzeitungen und -magazinen in 35 Ländern, die zum internationalen Netzwerk der Strassenzeitungen INSP gehören.

Die Zusammenhänge zwischen Einkommensarmut, eingeschränkter gesellschaftlicher Teilhabe und Demokratieverdruss hat der Verteilungsreport des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der deutschen Hans-BöcklerStiftung untersucht. Seit 2010 sind demnach die Ungleichheit der Einkommen und die Armut in Deutschland deutlich gestiegen. 40 Prozent der Menschen unterhalb der Armutsgrenze haben keinerlei finanzielle Rücklagen für Notlagen. Etwa 15 Prozent können es sich nicht leisten, einmal im Monat ins Kino zu gehen, eine Sportveranstaltung zu besuchen oder Freund*innen zum Essen einzuladen. Die Autor*innen zeigen auf, dass materielle Sorgen und Abstiegsängste das Vertrauen in regierende Parteien schwächen. Um dem entgegenzuwirken, sollten ihrer Empfehlung nach die Regelsätze der sozialen Grundsicherung angehoben werden.

«Um beim Fotografieren nicht in Routinen zu verfallen, hinterfrage ich immer wieder meine Sehgewohnheiten. Was sehe ich denn überhaupt? Was fokussiere ich, was blende ich aus? Sehe ich vorurteilsfrei oder bewerte ich? Das wollte ich in meinem Fotoprojekt herausfinden. Für die Aufnahmen bin ich an belebte Orte wie den Hauptbahnhof, Plärrer oder Aufseßplatz in Nürnberg gegangen. Und habe die Kamera in die Richtung gedreht, in der sich möglichst viel gleichzeitig abgespielt. Nicht zu bewerten heisst auch zu akzeptieren, dass alles gerade so ist, wie es. Man hat nur die Möglichkeit, die Perspektive zu wechseln. Im besten Falle wird man auf diese Weise neugieriger, offener, grosszügiger, toleranter und bewusster für den Augenblick.» Die Fotografin Annette Kradisch interessiert sich für Baustellen und Industrie, Maschinen und Technik. Sie fotografiert zudem gern für Galerien und Museen.

21,2 %

DRAUSSEN!, MÜNSTER BODO, BOCHUM/DORTMUND der Bevölkerung Deutschlands sind von Armut betroffen

5,4 Millionen Menschen mehr als bisher angenommen sind in Deutschland von Armut betroffen. Die Paritätische WohnarmutsBerechnung zeigt: Wohnen macht arm. Insgesamt sind 21,2 Prozent der Bevölkerung – das sind 17,5 Millionen Menschen – betroffen. Besonders gefährdet sind Alleinerziehende (36 Prozent) und alleinstehende Ältere (41,7 Prozent). Die Ergebnisse unterstreichen den Handlungsbedarf der Bundesregierung gegen steigende Mieten.

Wer mit der Rente oder dem Einkommen die minimalen Lebenskosten nicht decken kann, hat Anspruch auf Ergänzungsleistungen (EL). In vier Kantonen gibt es diese speziell für Familien, nämlich in Genf, Waadt, Solothurn und im Tessin. Familien mit kleinem Einkommen sollen damit gezielt unterstützt und aus der Sozialhilfe herausgehalten werden.

Anders als bei Letzterer müssen die Familien-EL nämlich nicht zurückbezahlt werden. Familien-EL reduzieren laut Evaluationen die Familien- sowie die Kinderarmut und verbessern die finanzielle Situation von Working-Poor-Haushalten.

Nun führen auch Freiburg und Basel-Stadt diese sozialstaatliche Hilfe für Familien ein. Im Kanton Freiburg hat die Bevölkerung in einer Abstimmung im September der Einführung mit fast 70 Prozent zugestimmt. In den Gemeinden werden zusätzlich Familienschalter eingerichtet, wo sich Betroffene beraten und begleiten lassen können. Das neue Gesetz wird im Januar 2026 in Kraft treten.

Im Kanton Basel-Stadt ist jedes zwölfte Kind von der Sozialhilfe abhängig, die Sozialhilfequote bei Minderjährigen ist mit 8,3 Prozent eine der höchsten der Schweiz. Im Oktober hat der Grosse Rat die Einführung von Familien-EL beschlossen. Die Regierung wurde beauftragt, bis in zwei Jahren einen Gesetzesentwurf auszuarbeiten. LEA

Sprache ist mächtig. Mit Sprache versuchen wir die Welt zu verstehen und zu interpretieren. Sie kann vereinen und ermächtigen – aber auch verletzen, ausschliessen und rassistisch sein. Letzteres bewog den Zürcher Stadtrat 2021 dazu, die Fassadenbeschriftung an zwei historischen Gebäuden entfernen zu lassen. Sie lautete «Zum Mohrenkopf» und «Zum Mohrentanz». Hierfür ist, gut schweizerisch, eine Baubewilligung notwendig – welche die Bausektion im Mai 2022 erteilte. Die eine in Blattgold und Ölfarbe hingepinselte Aufschrift würde mit Faserpapier überspannt, die andere mit einer Sandsteinplatte überdeckt werden.

volles Schutzobjekt. Und diesbezüglich ist die Sachlage nicht eindeutig, wie das nächst instanzliche Verfahren zeigt. Die Stadt Zürich liess die Schlappe vor dem Baurekursgericht nämlich nicht auf sich sitzen, gab bei der ETH ein Gutachten in Auftrag und gelangte im Mai 2023 an das Verwaltungsgericht.

In seinem Entscheid geht das Gericht im Dezember 2024 nur insofern auf die gesellschaftliche Relevanz des Falls ein, als es festhält: Ob die Beschriftungen als rassistisch zu werten sind, sei nicht Streitgegenstand. Relevant sei einzig, ob das Bauvorhaben die Objekte in denkmalpflegerischer Hinsicht gefährde. In klarer Weise nein, kommt das Verwaltungsgericht zum Schluss.

An dieser Stelle berichten wir alle zwei Wochen über positive Ereignisse und Entwicklungen.

All das sehr zum Missfallen des Zürcher Heimatschutzes. Der Verein wandte sich an das kantonale Baurekursgericht. Mit Erfolg. Laut den Verwaltungsrichter*innen beinhalteten die Schriftzüge keine direkt diskriminierenden Aussagen und die indirekt diskriminierende Wirkung bleibe subtil. Nichts davon, dass das M-Wort als Synonym des N-Worts einzustufen ist. Es sei hingegen ein Erklärtext anzubringen, der die kolonial-rassistische Konnotation des Begriffs erklärt – und sich davon distanziert. Eine Abdeckung, so das Gericht, würde aber den Zeugenwert der Gebäude in unverhältnismässiger Weise schmälern. Aber was genau sollen diese Gebäude bezeugen? Welche politische, wirtschaftliche, soziale oder baukünstlerische Epoche? Die Antwort ist mitentscheidend dafür, ob ein Gebäude einfach alt ist – oder ein wert-

Die Schriftzüge dürfen also abgedeckt werden. Einerseits, weil die Beschriftungen wohl gar nicht so historisch seien. Die Fassaden stammten aus dem 19. Jahrhundert, als die Bauten stark verändert wurden. Und andererseits gebe es, anders als von der Denkmalpflege behauptet, keine abschliessenden Belege dafür, dass die Häuser schon zuvor so beschriftet gewesen seien. Nach überlieferten Quellen seien die Häuser auch anders bezeichnet worden: als «Berentanz» und «Grüens Hüsli».

Und selbst wenn: Die Beschriftungen seien diskret, sicher keine relevanten schmückenden Details. Sie zu entfernen, würde den historischen Gesamteindruck der Strasse nicht verändern, ist das Verwaltungsgericht überzeugt. Das wird nun aber Sache des Bundesgerichts sein: Der Zürcher Denkmalschutz hat erneut rekurriert.

YVONNE KUNZ ist Gerichtsreporterin in Zürich.

Verkäufer*innenkolumne

An vielen Orten gibt es nur noch Aufbackbrot. Wenn ich ein Sandwich kaufe, ist das aufgebackenes Weissbrot, drin ist Fertigsauce. Das tut mir nicht gut, es übersäuert meinen Magen. Birchermüesli mit viel zu viel Joghurt, eine Flockenmischung, kaum frische Früchte. Treibhausgemüse in den Läden, Äpfel haben keine Saison mehr und schmecken nach nichts. Fertige Bratensauce im Restaurant. Ich esse das alles nicht mehr.

Die Lebensmittel werden um die Welt geflogen, der Rest kommt aus dem Treibhaus. Erst lange Transportwege und dann schnelle, billige Verarbeitung. Die Köche sind nicht mehr ausgebildet, weil sie nur als billige Arbeitskräfte angestellt sind. Und sagen sie: «Ich brauche mehr», kriegen sie zur Antwort: «Dann geh doch.» Da kommt mir alles wieder hoch, ich habe schon erbrochen nach dem Essen. Die Weltlage schlägt mir auf den Magen.

Es gibt nicht viele Orte, die bezahlbar sind und trotzdem gesundes Essen servieren. Und ich bin jemand, der lieber einmal 30 Franken ausgibt für ein Menü, wenn ich weiss, dass es mit

Sorgfalt zubereitet ist. Dafür esse ich am nächsten Tag nur Suppe. In vielen sozialen Anlaufstellen bekommt man kostenlos eine Suppe, die feine Gemüsesuppe im Treffpunkt t-alk oder bei der Heilsarmee. In Pfarrer Siebers Sunestube ging ich auch schon oft zmörgele und gab etwas in die Spendenkasse.

Ich könnte ja zuhause kochen. Meine Mutter hatte nicht viel und brachte damit gesundes, frisch zubereitetes Essen auf den Tisch. Birchermüesli mit frischer Milch und saisonalen Früchten. Gschwellti, und am nächsten Tag machte sie aus den Resten Rösti. Günstig, einfach, aber gesund und gut. Aber ich wohne allein und koche praktisch nie. Der Abzug meiner Küche ist kaputt, und wenn ich das Fenster öffne, um Dampf hinauszulassen, habe ich die Passanten direkt vor mir. Ich wohne im Parterre, da will man nicht lüften müssen.

Die Welt verbessern kann ich ja nicht. Aber ich muss einen Weg finden, damit klarzukommen.

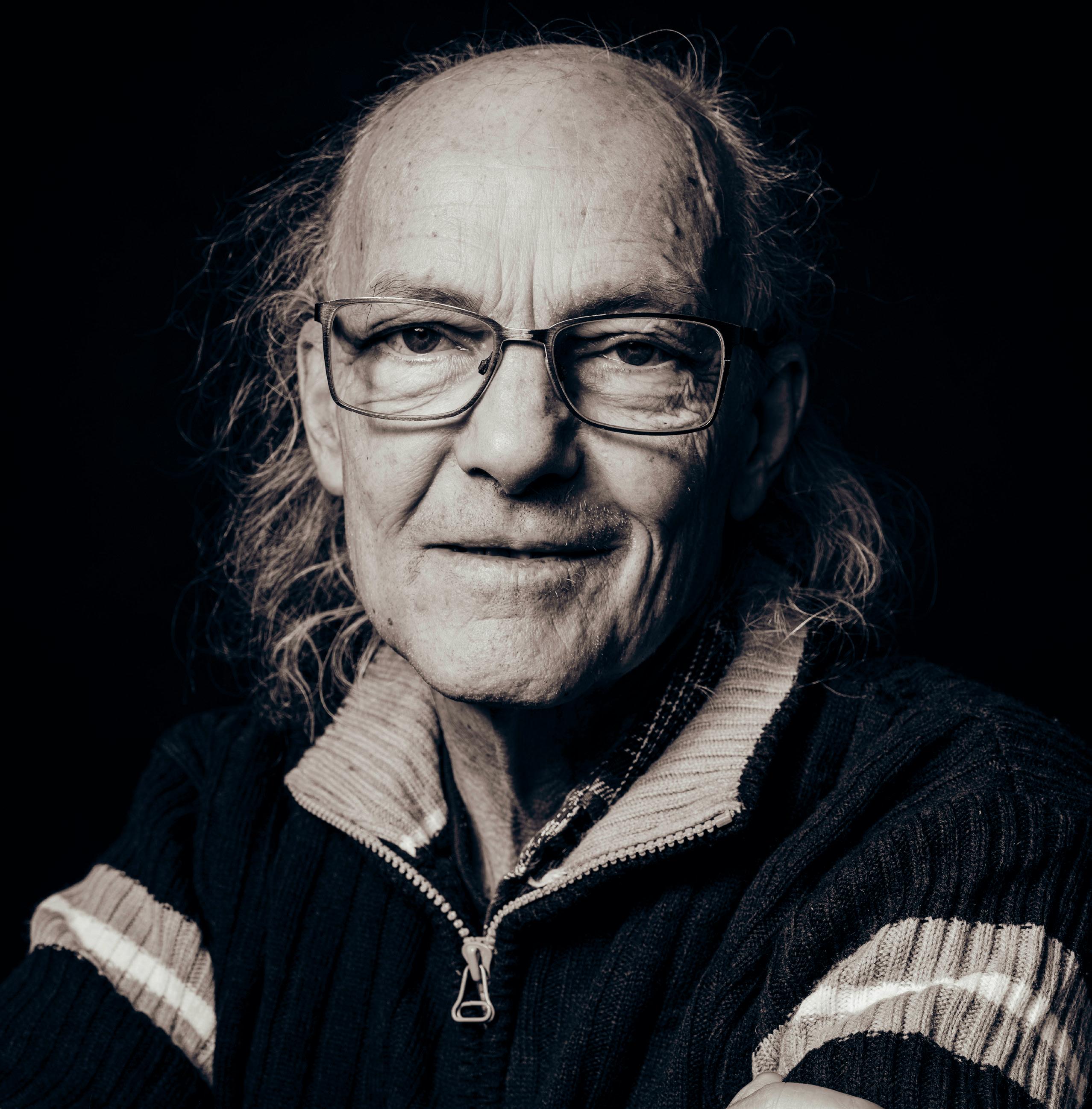

HANS RHYNER, 70, kann im Frühling in eine renovierte Wohnung umziehen. Dort hat er eine bessere Küche und kocht wahrscheinlich hie und da wieder selber.

Die Texte für diese Kolumne werden in Workshops unter der Leitung von Surprise und dem Autor Ralf Schlatter erarbeitet. Die Illustration entsteht in Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern – Design & Kunst, Studienrichtung Illustration.

Moumouni antwortet

Mit einem Frosch im Wasser und auf Seerosen chillen! Mit einem Oktopus und jedes der drei Herzen nutzen! Mit einem Adler und durch die Luft segeln! Mit einem Wolf und im Rudel durch die Wälder ziehen. Mit einem Gepard und die Schnellste sein.

So wie ihnen das Fell abgezogen, die Leber gestopft, die Federn gerupft, das Meer vermüllt, die Luft verschmutzt, die Bäume gerodet werden und alles auch noch zugepflastert und verhärmt wird, möchte ich eigentlich mit keinem anderen Tier tauschen. Man stellt sich ja meistens ultimative Freiheit, majestätische Anmut, Stärke und Anpassungsfähigkeit vor – aber wahrscheinlich geht es den meisten anderen Tieren auf der Welt nicht so gut. Und sie werden auch immer weiter in ihrem Lebensraum eingeschränkt – wenn sie nicht gar bis zum

Grillteller gefoltert werden. Manchmal frage ich mich, ob unsere Enkel uns irgendwann mit Ekel erfüllt fragen werden, warum wir die Tiere so behandelt haben, wie wir es tun. Vielleicht gibt es ja mal einen Paradigmenwechsel, und niemand kann sich mehr vorstellen, wie wir darauf kamen, die anderen Tiere nicht mit Respekt zu behandeln.

Ich glaube, ich habe ein SpeziesismusProblem. Ich diskriminiere «nichtmenschliche Tiere» und nehme ihre Ausbeutung als Nahrung, Forschungsobjekte, Bekleidungsmaterialien oder Spielzeug in Kauf. Manchmal sehe ich nicht mal, dass das ein Problem ist. Als Kind habe ich die klassische «Tiere sind deine Freunde»-Erziehung genossen, überall klebte ein lachendes Tier drauf, sogar auf Fleischpackungen. Und der Zoo war da, damit die Menschenkinder die Tiere

betrachten können, auch wenn es den Menschlis natürlich leid tut, dass die Gehege zu klein sind und die Tiere nicht ihr normales Leben leben können. Wir sind die Statthalter*innen über die Welt und Tiere sind uns untertan.

Genauso wie weisse Menschen sehr früh vermittelt bekommen, wie die Welt läuft und wo die anderen, die nicht weiss sind, darin hingehören, oder wie reiche Menschen in die Wiege gelegt bekommen, was ihre Stellung in der Welt im Verhältnis zu den Armen ist, müsste auch ich sehr viel ändern, arbeiten und reflektieren, um Tieren und ihren Bedürfnissen tatsächlich mit echtem Respekt begegnen zu können – und nicht nur mit Fetisch und Charity.

Mir sind gleichzeitig Leute suspekt, die finden, sie interagierten lieber mit Tieren, Menschen seien nicht ihr Ding. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ihnen nicht einfach darum geht, dass Tiere beispielsweise die Klappe halten und eben fressen, was man ihnen füttert. Zu behaupten, dass man alle Tiere liebt, ist einfacher, als für die Rechte von Marginalisierten einzustehen, die nicht mit dem Schwanz wackeln, wenn man sie «befreit», sondern auch noch gleichberechtigt mitreden wollen. Und vielleicht ist das auch ein bisschen menschenfeindlich.

Es gibt da zum Beispiel diese Geschichte von Paul Farthing, einem britischen Soldaten in Afghanistan, der dort eine Tierorganisation gegründet hatte. Als die Taliban 2021 Afghanistan und die Hauptstadt Kabul wieder einnahmen, organisierte Farthing ein Flugzeug, das 200 Hunde und Katzen nach Grossbritannien ausflog – aber keine*n einzige*n seiner afghanischen Mitarbeiter*innen. Das war wohl ein Moment, in dem viele Menschen gern mit Tieren getauscht hätten. Und das ist immer ein schlechtes Zeichen.

FATIMA MOUMOUNI hat Angst, dass sie irgendwann gecancelt wird, weil sie Katzen nicht mag.

Kein Zuhause: Einer von zwei ausgewiesenen Lagerplätzen für Obdachlose in der Kleinstadt Grants Pass im USBundesstaat Oregon.

USA Immer mehr Menschen verlieren ihre Wohnung. Nach einem Urteil des Obersten Gerichtshofs können die Behörden die Betroffenen wieder härter verfol gen. Schon s p richt Präsident Trum p von La gern.

TEXT JEREMIAH HAYDEN FOTOS WILL MATSUDA

Grants Pass

Lori Signs aus Iowa lebt seit September mit ihrem Hund Fat Boy in Grants Pass. Sie ist obdachlos und zeltet wie rund 100 weitere Personen auf einem dafür ausgewiesenen Schottergelände.

Hilfsorganisation, Gemeinschaftswohnzimmer und Notschlafstelle: Bei MINT wird Wohnungslosen auch bei der Suche nach erschwinglichem Wohnraum geholfen.

«Leute brachten uns Sachspenden. Jetzt passiert das nicht mehr so oft», sagt Lori Signs. Manches kann man sich bei der Hilfsorganisation MINT holen.

Lori Signs sitzt auf einer Absperrung aus Beton nahe dem Zentrum der Kleinstadt Grants Pass im US-Bundesstaat Oregon an der Westküste und raucht den letzten Rest einer handgedrehten Zigarette. Liebevoll erzählt die Mittfünfzigerin, die in jungen Jahren Leichtathletin war, von ihrem Hund Fat Boy und grüsst immer wieder Leute, die vorbeikommen. Viele grüssen zurück. Einer erzählt von den Herausforderungen des Tages – Zigaretten, Lebensmittel und Gas auftreiben –, jemand anderes muss einen gestohlenen Wohnwagen wiederfinden. Auch Beziehungen sind ein Thema. Und die Gesundheit, wie Signs erzählt: «Ich wurde zweimal von einem Pick-up angefahren. Ich sollte nicht laufen, nicht reden und schon gar nicht alle paar Tage mein Zelt umziehen müssen.»

Lori Signs lebt als eine von etwa 200 Personen auf einem von zwei Schotterplätzen in Grants Pass – ihrer befindet sich am Stadtrand, der andere liegt neben der Polizeistation. Es sind dies die einzigen beiden Orte, an denen obdachlos gewordene Menschen ohne Androhung von Geld- oder Gefängnisstrafen ihre Zelte aufschlagen dürfen. Signs stellte ihres auf eine Palette, damit es nicht im Schlamm versinkt. Unweit stehen mobile Toiletten, auf der anderen Seite des Grundstücks quellen zwei Müllcontainer über. Als im August die Temperaturen auf 40 Grad Celsius kletterten, verstärkte die Fläche aus Kies und Beton die Hitze. Einige brachte dies direkt ins Spital. Weder für Schatten noch für Trinkwasser sorgte die Stadt, nur einen Überwachungsturm liess sie aufbauen, von dem aus konnte die Polizei die Leute dann 24 Stunden am Tag beobachten.

Die gebürtige US-Amerikanerin Signs strandete letzten September eher zufällig nach einer Reifenpanne und einem Streit mit ihrem Partner in Grants Pass. Sie stamme aus dem Bundesstaat Iowa im Mittleren Westen, erzählt sie, wo sie in einer schwer belasteten Familie aufwuchs. Man hackte auf ihr herum, emotional und auch physisch. Sie fand Ausgleich im Sport, machte Leichtathletik, spielte Basketball und Baseball. «Ich war sehr aktiv, bis ich schwanger wurde. Dann ging nichts mehr.» Damals war sie 18 und verlor wegen eines Gendefekts sehr viel Gewicht. Auch psychisch ging es ihr nicht gut. Als ihre Mutter das Kind adoptierte, entschloss sie sich zu gehen. «Zuerst starb mein Vater, dann wurde meine Mutter krank und mein Bruder fing an, Dummheiten zu machen. Ich sagte ihnen, wenn ich einmal gehe, dann komme ich nicht mehr zurück.»

Sie schlug sich an verschiedenen Orten des Landes als Tagelöhnerin durch. In Texas begann sie eine Ausbildung im Schweissen, bis sie 2011 einen Unfall hatte. Seitdem kann sie sich nicht mehr bücken und nicht länger als zwei Stunden am Stück arbeiten. Auch ist es ihr nicht mehr möglich, in Teams mit mehr als fünf Mitgliedern zu arbeiten. «Ich kann mich nicht mehr so durchschlagen wie die anderen», sagt sie.

Tief in der Krise

Lori Signs – oder Fat Boy’s Mom, wie ihre Bekannten sie wegen der innigen Beziehung zu ihrem Hund nennen – ist eine von rund 153 000 Menschen in den USA, die gemäss einer aktuellen Zählung der Behörden dauerhaft obdachlos sind. Fachleute gehen davon aus, dass die tatsächliche Anzahl Betroffener wesentlich höher ist. Die Wohnungskrise in den USA reicht bis tief in die Mittelschicht hinein. Laut den Daten des US-Volkszählungsamts (U.S. Census Bureau) von 2023 belasten die Wohnkosten gut 31 Prozent der Haushalte überdurchschnittlich – was bedeutet, dass sie mehr als ein Drittel ihres Einkommens fürs Wohnen ausgeben. Mieter*innen sind häufiger betroffen, von ihnen gelten 50 Prozent als überdurchschnittlich belastet, bei den Hausbesitzer*innen sind es 27 Prozent. Infolge der Banken- und Wirtschaftskrise von 2008/09 wurde weniger gebaut, die Preise für Wohnraum stiegen. Mit und nach der Pandemie gab es einen erneuten Schub: Zwischen Oktober 2019 und Oktober 2024 wurden Einfamilienhäuser um 58 Prozent teurer, wie die Bundesbehörde Federal Housing Finance Agency vermeldet. Besonders Menschen mit niedrigem Einkommen und geringer sozialer Absicherung sind in Gefahr, ihre Wohnungen oder Häuser zu verlieren.

Die Kleinstadt Grants Pass gelangte im Juni 2024 zu fragwürdiger Berühmtheit, als der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten einen Rechtsfall zugunsten der Stadt und zuungunsten von Menschen wie Lori Signs entschied. Konkret hob der Oberste Gerichtshof zwei Urteile unterer Instanzen auf: «Grants Pass gegen Johnson» und «Martin gegen Boise» (siehe auch Seite 15). Damit beendete das Oberste Gericht der USA einen sechsjährigen Rechtsstreit und eine zweijährige gerichtliche Verfügung, die es zahlreichen Städten im Einzugsgebiet des Appellationsgerichts (d.h. über den Bundesstaat Oregon hinaus) untersagt hatte, Menschen für ihre Obdachlosigkeit zu bestrafen.

Denn eigentlich begeht je nach Gemeinde und lokaler Gesetzeslage eine Straftat, wer nicht zum Freizeitspass draussen übernachtet. Vielerorts leiden Obdachlose bereits seit Jahren unter den wiederkehrenden, willkürlichen Räumungen ihrer Schlafplätze, bei denen oft auch ihre persönlichen Habseligkeiten

Wer auf der Strasse lebt, kann sich oft keine Gesundheitsversorgung leisten.

Deshalb hat MINT eine kleine ErsteHilfeStation eingerichtet.

vernichtet werden. In Grants Pass verbieten beispielsweise mehrere städtische Verordnungen, auf öffentlichen Plätzen, Gehwegen und in Autos zu schlafen. Ausserdem wird straf- und zivilrechtlich verfolgt, wer sich mit Materialien einen schützenden Platz einrichtet.

Auch Lori Signs hat wegen unerlaubtem Wohnen in städtischen Parks schon mehrere Bussen erhalten. Wie viele andere obdachlose Einwohner*innen von Grants Pass berichtet sie, die Polizist*innen hätten sie und die anderen Campierenden schikaniert, Müll in die Zelte gekickt oder Bussen für das «Verstreuen von Abfall» ausgestellt.

Bestrafen und wegweisen

Seit dem Urteil des Obersten Gerichtshofs haben bereits knapp 150 Städte neue Anti-Camping-Gesetze verabschiedet und mindestens fünfzig weitere planen, ähnliche Gesetze zu erlassen, erzählt Jesse Rabinowitz, Kommunikations- und Kampagnenchef des National Homelessness Law Center (NHLC). «Alles, was wir erwartet haben, jede Gefahr, die wir vorhergesagt haben, ist unmittelbar eingetreten.» NHLC ist ein Zusammenschluss von Rechtsexpert*innen und Anwält*innen, die sich US-weit für die Rechte obdachloser Menschen sowie für die Abschaffung und Vorbeugung von Obdachlosigkeit einsetzen. «Wir beobachten, dass die Leute nicht mehr in Wohnungen untergebracht werden. Ihnen werden auch keine Dienstleistungen oder Unterstützung mehr geboten. Stattdessen wird es einfach illegalisiert, in einem Land arm zu sein, in dem es im Prinzip keinen bezahlbaren Wohn-

raum gibt.» Laut Rabinowitz hat der Oregon benachbarte Bundesstaat Kalifornien seit der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs die meisten Campingverbote erlassen.

Fast die Hälfte aller Obdachlosen in den USA leben in Kalifornien. Hier geben vierzig Prozent der Haushalte mehr als ein Drittel ihres Einkommens fürs Wohnen aus, darunter mehr als die Hälfte der Mieter*innen. Beim Thema Obdachlosigkeit seien sich viele führende Demokrat*innen und ihre republikanischen Amtskolleg*innen gar nicht unähnlich, so Rabinowitz. Nur drei Wochen nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofs ordnete Kaliforniens demokratischer Gouverneur Gavin Newsom an, Lagerplätze auf staatlichem Boden zu räumen. «Es ist besorgniserregend, dass Newsoms Obdachlosigkeitspolitik weitgehend identisch ist mit der von Trump.» Beide bestraften Menschen für ihre Armut, sagt Rabinowitz.

Auch die Stadt San Francisco – in der laut Stichtagszählung 2024 über 8000 Einwohner*innen obdachlos waren – handelte unverzüglich. So wies die demokratische Bürgermeisterin London Breed Wohnungslosenhilfsorganisationen an, Obdachlosen zunächst Überlandbustickets zum Verlassen der Stadt anzubieten, bevor sie weitere Hilfe leisteten. Ganz im Sinne von Neil Gorsuch. Der von Donald Trump berufene Richter am Obersten Gerichtshof hielt in seiner Urteilsbegründung zu «Grants Pass gegen Johnson» ausdrücklich fest: «Nichts hindert Bundesstaaten, Städte und Landkreise daran, einen Schritt weiter zu gehen und das öffentliche Campieren insgesamt zu kriminalisieren.» In diese Richtung argumentieren nun auch schon einige

MINTLeiterin Cassy Leach will nicht aufgeben. Auch wenn die neue Stadtregierung bereits zugesagte Unterstützung für ihre Organisation wieder zurückgezogen hat.

Wie ein behelfsmässig wohnliches Lager muten die Räumlichkeiten von MINT an.

Wie wird gezählt?

In einer einzigen Nacht im Januar erheben lokale Organisationen und Behörden in den gesamten USA die Zahl der von Obdachlosigkeit betroffenen Menschen. Aus diesen Daten entsteht dann eine Schätzung, die sogenannte PointinTimeZählung PIT. Demnach waren 2024 in jener Nacht mehr als 770 000 Menschen von Obdachlosigkeit betroffen – ein Anstieg um 18 Prozent gegenüber 2023. In Oregon waren im Jahr 2024 knapp 23 000 Menschen von Obdachlosigkeit betroffen – ein Anstieg um 13,6 Prozent gegenüber 2023. Von ihnen lebten 62 Prozent auf der Strasse. Dies ist eine der grössten Zunahmen in den einzelnen Bundesstaaten im Jahr 2024, nur in New York und Illinois war der Anstieg noch grösser. Die PITErhebung gibt einen Überblick über die Anzahl Personen, die in Notunterkünften und Übergangswohnungen untergebracht sind oder auf der Strasse schlafen. Es wird allgemein davon ausgegangen, dass die Zählung die Gesamtzahl der von Obdachlosigkeit betroffenen Menschen unterschätzt. So werden beispielsweise Menschen nicht erfasst, die in Motels oder vorübergehend bei Freund*innen übernachten und die in ihren Autos oder in Institutionen (etwa Heimen) leben. JEREMIAH HAYDEN

Hardliner in Grants Pass. Die Stadt sei gesetzlich nicht verpflichtet, etwas anderes als einen Platz zum Ausruhen zur Verfügung zu stellen, heisst es von offizieller Seite. Schon vor zehn Jahren interpretierte ein offizieller Vertreter der Stadt den Sinn der repressiven städtischen Verordnungen wie folgt: Obdachlosen das Leben «in unserer Stadt so ungemütlich zu machen, dass sie weiterziehen».

In der Woche vom 13. Januar sanken die Temperaturen auf minus ein Grad Celsius. Kurz zuvor hatte eine neue, rechtsgerichtete Stadtregierung ihre Arbeit angetreten. Ermutigt durch die bevorstehende Präsidentschaft Trumps beschlossen die neuen Amtsträger*innen in einer Eilsitzung am 7. Januar, einen der beiden Zeltlagerplätze bereits wieder zu schliessen. Im Dezember noch hatte der Stadtrat der gemeinnützigen lokalen Hilfsorganisation MINT (Mobile Integrative Navigation Team) fast 650 000 Dollar zugesprochen, um ihre kleine Notunterkunft zu renovieren, die maximal 49 Menschen Platz bietet. Von den Geldern ist jedoch seit dem Regierungswechsel keine Rede mehr.

Zusammen mit anderen Organisationen und Gemeindegruppen bietet MINT lebensrettende medizinische Versorgung und Hilfsgüter an. «Sie geben beispielsweise Handwärmer aus», erzählt Lori Signs beim Zeltplatz. «Sie haben auch Wassertanks und Tische besorgt, an denen man sitzen und sich austauschen konnte. Leute brachten uns Sachspenden. Jetzt passiert das nicht mehr so oft. Für die meisten fühlt sich dieser Ort nicht mehr sicher an.»

Keine Lösungen, nur härtere Strafen

Bereits im Sommer, als die Stadt die Lagerplätze einrichtete, habe es gemäss MINT-Geschäftsführerin Cassy Leach von städtischer Seite den Anschein gemacht, «als wollte man so wenig wie möglich tun, um das Problem zu lösen». Dennoch werde MINT auch weiterhin alles unternehmen, um den schwächsten Einwohner*innen der Stadt zu helfen. Einige berichteten, dass es trotz aller Härte der neuen Regelungen auf den Lagerplätzen immerhin keine der gefürchteten Räumungen («sweeps») gebe. Leach sieht in der Einrichtung fester Plätze auch Vorteile: Man könne Menschen, die eine Unterkunft benötigen, hier einfacher finden, als wenn sie umherziehen. Seitdem sei ihre Organisation erfolgreicher bei der Wiederunterbringung von Obdachlosen.

Schon während des Wahlkampfes hatte Präsident Trump öffentlich davon gesprochen, Obdachlose einfach «einzupacken» und in Lager zu stecken. «Wir werden in Zusammenarbeit mit den Bundesstaaten das Campieren in den Städten verbieten, wo immer dies möglich ist», verkündete er auf seiner Wahlkampf-Website. «Wer gegen dieses Verbot verstösst, wird verhaftet, hat aber die Möglichkeit, sich in Behandlung zu begeben und Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen.»

Damit suggeriert Trump nicht nur eine armenfeindliche Politik, sondern wiederholt auch das weitverbreitete Vorurteil, Obdachlose und andere Armutsbetroffene müssten einfach nur «ihr Leben in den Griff bekommen». Als seien es in erster Linie individuelle Ursachen, die auf die Strasse führten. Trump verschweigt damit geschickt die hausgemachten, strukturellen Ursachen der US-amerikanischen Wohnungskrise: Eine vom Immobilienmakler Redfin in Auftrag gegebene Umfrage vom November 2024 ergab, dass 22 Prozent der Mieter*innen in den USA ihr gesamtes Monatsgehalt für die Miete ausgeben. Auch Jesse Rabinowitz vom National Homelessness Law Center sagt: «Die Wohnungskrise

Im Sommer fehlt Schatten, im Winter ist der Platz voller Matsch: Wer hier lebt, hat keine andere Wahl.

wird immer schlimmer. Aber anstatt den Menschen Miethilfe zu gewähren oder Zwangsräumungen zu verhindern, stehen Städte, Bundesstaaten und die Regierung kurz davor, die Menschen ins Gefängnis zu werfen, sie zu vertreiben oder in Lager zu stecken. Nur weil sie sich die Miete nicht leisten können.» Immerhin investierten einige Städte inzwischen wieder in den Wohnungsbau, änderten ihre Raumplanungsgesetze und finanzierten vorbeugende Massnahmen gegen Zwangsräumungen – das zeige, dass es auch andere Wege zur Bekämpfung der Obdachlosigkeit gebe, so Rabinowitz weiter.

«Wir wissen, dass die Wohnungskrise fast jede*n irgendwie betrifft. Die Hälfte der Mieter*innen hat Probleme, die Miete zu zahlen. Einer von vier Menschen macht sich Sorgen, obdachlos zu werden. Das hat auch nichts mit roten oder blauen Staaten zu tun. Es geht nicht um ländliche oder städtische Gebiete. Das ist eine US-amerikanische Angelegenheit.»

Am 30. Januar wurde nun erneut Klage gegen die Stadt Grants Pass eingereicht. Die Stadt verletze die Oregoner Regelung HB3115, laut der jedes Gesetz einer Stadt oder eines Bezirks, welches beispielsweise das Sitzen, Schlafen oder sich Warmhalten auf öffentlichem Grund regelt, «objektiv angemessen« sein muss. Zudem diskriminiere die Stadt Menschen mit Behinderung. Der Kampf geht in die nächste Runde.

Übersetzt und bearbeitet von Esther Banz und Sara Winter Sayilir.

Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs vom letzten Juni hat weitreichende Folgen in einer Justiz, die auf Präzedenzfällen basiert.

TEXT JEREMIAH HAYDEN

2018 reichte das Oregon Law Center – eine gemeinnützige Organisation, die Menschen mit tiefem Einkommen kostenlose rechtliche Hilfe anbietet – im Namen von Debra Blake, einer obdachlosen Einwohnerin von Grants Pass, eine sogenannte Sammelklage ein («class action lawsuit»). Der daraus folgende Rechtsstreit «Grants Pass gegen Johnson» behandelte die Frage, ob eine städtische Verordnung von Grants Pass, die zivil- und strafrechtliche Sanktionen gegen Obdachlose vorsah, gegen das verfassungsrechtlich verankerte Verbot «grausamer und ungewöhnlicher Bestrafung» verstosse.

Die Richter*innen argumentierten in ihrem Urteil im Jahr 2020, dass die wohnungslosen Einwohner*innen von Grants Pass keine andere Möglichkeit hätten, als im öffentlichen Raum zu schlafen, da es in Grants Pass an erschwinglichem Wohnraum und auch an Notunterkünften mangle. Sie verwiesen in ihrer Urteilsbegründung auch auf den älteren Fall «Martin gegen Boise» aus dem Jahr 2018. Damals hielt ein Gericht fest, dass die US-Verfassung es Kommunen untersage, Obdachlosen, die keine Unterkunft finden, strafrechtliche Sanktionen für das Sitzen, Schlafen oder Liegen im Freien und auf öffentlichem Grund aufzuerlegen. Also erliess das Gericht von Oregon eine einstweilige Verfügung gegen die Stadt. Dies bedeutete, dass die Behörden ihre Verordnungen vorerst nicht mehr durchsetzen durften. Die Stadt legte Berufung ein. 2022 bestätigte die nächsthöhere Instanz das Urteil im Sinne der obdachlosen Kläger*innen.

Grants Pass zog das Urteil weiter an den Obersten Gerichtshof. Weniger als zehn Prozent aller Fälle an den Bezirksgerichten gelangen in den USA bis dorthin. Und der Supreme Court, wie der Oberste Gerichtshof in den USA heisst, gab der Stadt (und damit allen Behörden mit ähnlicher Haltung) Recht und hob damit die vorinstanzlichen Entscheidungen auf.

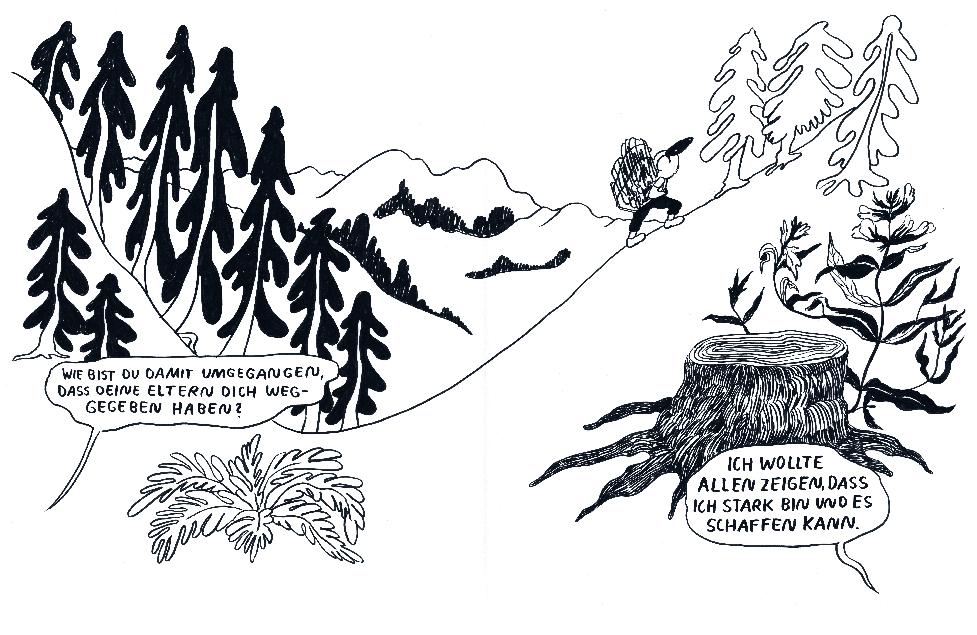

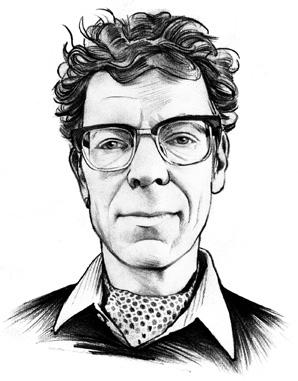

TEXT LEA STUBER ILLUSTRATION PIRMIN BEELER

BERGE Am Rand des Dorfes im Berner Oberland, da wo sich Chalet an Chalet reiht und auf den Parkplätzen die Autos Nummernschilder von überallher haben, führt ein kleiner Weg in die Höhe. Ich kenne ihn, ich bin ihn schon oft gegangen. So viel pudrigen, luftigen, knietiefen Schnee habe ich dort aber schon lange nicht mehr gesehen. «Sie haben aber was vor», kommentiert ein Mann, als sein Hund und wir uns auf dem schmalen Schneetrampelpfad kreuzen. Ich grüsse ihn, verstehe aber nicht ganz, was er meint, ich habe eine kleine Runde vor, kaum eine Stunde, will einfach kurz an die frische Luft. Vielleicht meinte er meine Jeans, die nun voller Schnee werden dürfte.

Ich steige den steilen Hang hinauf, jeder Schritt knirscht. Schwer vom Schnee hängen die Äste der Tannen tief. Auf der anderen Seite des Tales Gipfel, die gerade noch die letzten Sonnenstrahlen abbekommen. Feine Wolken, rosa und grau. Eben war ich noch im Trubel des Dorfes, selten im Jahr sind so viele Menschen da, und jetzt ist es so still, dass ich höre, wie sich die kleinen Eiszapfen einer Tanne, die wohl vorhin noch in der Sonne stand, leise tropfend Richtung Boden verabschieden. Die Luft, die ich einatme, ist kalt und frisch, jeder Atemzug schmerzt leicht und fühlt sich zugleich so sehr nach neuem Sauerstoff, nach Leben an wie selten. Die Erde ein Gesamtkunstwerk, und ich bin Teil davon.

In diesem Moment könnte ich für immer so weitergehen. Zusammen mit mir und zusammen mit dieser Welt, die genau jetzt und genau hier einfach unfassbar schön ist. An der es nichts zu ändern gibt, der es nichts hinzuzufügen gibt.

Auf einer Anhöhe, kurz nach einer Alphütte mit Brunnen, die Holzfassade von vielen Sommern längst im dunkelsten Braun, kommen mir zwei Menschen entgegen, lachend und raufend werfen sie sich Schneebälle um die Ohren. Wir grüssen uns und wir strahlen uns an. Ich glaube, in dem Augenblick auf dieser Anhöhe, mit Blick übers Tal und zur Bergkette, könnte ich mich mit so gut wie jedem Menschen verbunden fühlen.

Warum fühlte sich meine Brust, dieser Raum um mein Herz, in diesem Moment schier riesig an? Und warum passiert mir das in der Stadt nicht auch? Ich erinnere mich an eine Skitour, bei der wir stundenlang schweigend hintereinander über einen Gletscher aufstiegen. Um uns herum kilometerweit die Gletscherebene, in der Ferne imposant aufragende Bergflanken und hoch oben in der Luft ruhig wirbelnde Alpendohlen. Was fühlt die Alpendohle gerade, was denkt sie wohl? Könnte ich ein anderes Lebewesen sein, dann gerne einer dieser Vögel hoch über dem Aletschgletscher, dachte ich. Diese Freiheit, diese Kraft, diese Schönheit! In dem Moment, inmitten dieses Panoramas, das die Grösse dieser Welt erahnen liess und darin das Selbst verschwindend klein, federleicht und flüchtig, empfand ich Ehrfurcht und Demut. In «Lieben» denkt die Politikwissenschaftlerin und Autorin Emilia Roig über die Beziehung der Menschen zur Natur und zu den Tieren nach und fragt, wen wir meinen, wenn wir «wir» sagen. «Ich schöpfe grossen Trost aus dem Wissen,

dass alles Leben derselben Quelle entspringt und dass wir für immer mit dieser Quelle und all ihren Erzeugnissen verbunden sind», schreibt Roig.

Der Eiger Bergkäse, der sei richtig gut, preist neben mir einer und holt mich aus meinen Gedanken. Ein Holzhüttli neben der Skipiste, Mittagspause mit Brot, veganem Landjäger, Tee. Keine Wolke am Himmel. Wir sind nicht die Einzigen, die hier selig das Gesicht in die Sonne strecken. Eine Frau, nicht weit weg auf einem umgedrehten Snowboard im Schnee liegend, ruft in unsere Richtung: Ja! Den finde sie auch richtig gut. Schön rezent. Ob man den Chällerhocker kenne. «Wenn du den Eiger Bergkäse magst, dann bestimmt auch den, ist mein liebster», sagt sie und reicht uns ein Stück. Ja, tatsächlich! Etwas runder im Geschmack und doch chüstig.

In der Serie «Orte der Begegnung» begeben sich die Redaktionsmitglieder dorthin, wo in unserer funktionalen Welt ein leiser, selbstverständlicher, informeller Austausch stattfindet.

Sein Debüt «Unter Palmen aus Stahl» ist 2017 erschienen, jetzt hat Dominik Bloh sein zweites Buch geschrieben.

Obdachlosigkeit Der Autor und Sozialaktivist Dominik Bloh hat ein Buch über die Zeit nach seiner Obdachlosigkeit geschrieben. «Die Straße im Kopf» beschreibt das surreale Nebeneinander von roten Teppichen und dem Schlafen auf dem Fussboden.

TEXT BASTIAN PÜTTER FOTO ANNA MERTEN

Mit 16 landet Dominik Bloh auf der Strasse, macht bereits obdachlos das Abitur, schläft jahrelang draussen. Über Menschen, die er als Helfer in der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 kennenlernt, kommt er nach mehr als zehn Jahren auf der Strasse an seine erste Wohnung. Wenn er die Entbehrungen der Obdachlosigkeit schildert, die Einsamkeit und die Scham, aber auch die Solidarität der Ärmsten und die Empathie, die ihm begegnet ist, hängen die Leute an seinen Lippen. Seine auf Parkbänken und in Schnellrestaurants vollgeschriebenen Zettel werden 2017 ein aufsehenerregendes Buch.

«Unter Palmen aus Stahl» ist ein Bestseller, es beginnt der fast surreal anmutende Aufstieg eines Strassenjungen. Millionen Menschen sehen Bloh in Talkshows im Fernsehen, Zehntausende live auf einer über Jahre nicht endenden Lesereise. Ein Leben in Kingsize-Betten und an Hotelbuffets, in Talkshow-Sesseln und hinter Rednerpulten.

ist, den Stecker in die Dose zu stecken.» Aus dem unsicheren Lachen, das dann folgt, wird das Motiv zu seinem zweiten Buch.

«Wenn du von der Strasse kommst, ist eigener Wohnraum nur der erste Schritt.»

DOMINIK BLOH, 36, lebt in Hamburg. Er ist Mitgründer von GoBanyo, dem Duschbus für Obdachlose, und wurde 2022 ausgezeichnet mit dem deutschen Bundesverdienstkreuz.

Während seine Zuhörer*innen Blohs märchenhaften Aufstieg bestaunen, folgen sie dem eloquenten und charismatischen jungen Mann, der weiss, wovon er spricht: Bloh erklärt die Strasse, verändert Sichtweisen und räumt mit Vorurteilen auf. In der Regel nicken Menschen erleichtert, wenn er angibt, inzwischen wieder eine Wohnung zu haben. Meist gibt es keine weiteren Fragen, wenn doch, antwortet Bloh ehrlich: «Wenn ich in Talkshows gefragt werde, wie es um meinen Kühlschrank steht, antworte ich, dass es immer noch nur ein Handgriff

Die meisten Menschen können sich ein Leben ohne eigene Wohnung gar nicht vorstellen. Und genauso schwer ist es für viele, Wohnen nicht als gleichsam natürlichen Zustand begreifen. Dominik Bloh dagegen beschreibt Wohnen als etwas, das neu gelernt werden muss. Etwas, das Ängste und erlernte Muster blockieren und erschweren. «Eigener Wohnraum ist das Wichtigste», sagt er. «Aber wenn du von der Strasse kommst, ist das nur der erste Schritt.» Tatsächlich zu wohnen, das Bett, den Kühlschrank, den Staubsauger, den Briefkasten auch wirklich zu benutzen, ist die zweite Phase – und der Weg dahin manchmal ein jahrelanger Prozess. Erst am Ende steht das Zuhause, «die vollendete Form des Ankommens», sagt er. Dominik Bloh kann eindrücklich davon erzählen, wie er abends die gelesene Zeitung unter seine Jacke schob, um weniger zu frieren, wie er die eiskalte Hand in den Mund schob, weil es der einzig warme Ort war. Er erzählt vom täglichen Kampf, elementare Bedürfnisse auf der Strasse zu decken. Seinen Erfolg als Autor nutzte er als Erstes, um eine Organisation mitzugründen, die Duschmöglichkeiten für Obdachlose in Hamburg bereitstellt. Und er erzählt vom «grossen Ohr», dem ständigen Alarmzustand auch nachts und der Angst vor Angriffen: «Es gibt keinen echten Schlaf auf der Strasse.»

Was nach dem Ende der Obdachlosigkeit aber folgt, ist keine Kleinigkeit: «Du stehst in einer leeren Wohnung und dann kommt der Papierkram.» Alles muss neu beantragt werden, ein Ausweis, ein Konto, eine Meldeadresse, eine Krankenversicherung. Ohne Hilfe ist das kaum zu bewältigen. «Wenn du diese Schritte geschafft hast, kommen die Forderungen der Krankenkasse, die Briefe der Staatsanwaltschaft, die verschiedenfarbigen Briefe: Du bist wieder greifbar, also sollst du zahlen.»

Oder unbeglichene Bussgelder mit sogenannten Ersatzfreiheitsstrafen absitzen: «KF wegen KG» –«Kein Fahrschein wegen kein Geld» steht auf Quittungen des Ordnungsamts. Zweimal landet Dominik Bloh so fast in Haft, im letzten Moment übernehmen Bekannte die offenen Forderungen.

«Wir müssen dringend über einen Schuldenschnitt nach Obdachlosigkeit reden.»

DOMINIK BLOH

«Wie absurd es ist, im Streifenwagen auf dem Weg zum Gefängnis zu sitzen und der Polizist dreht sich um und sagt: ‹Wir finden ja gut, was sie machen.›» Für Bloh ist klar: Dass eine längere Zeit auf der Strasse fast zwangsläufig zu Überschuldung führt, ist ein Fehler im System. «Wer das Gesundheitssystem gar nicht aktiv nutzt, weil er aus allem herausgefallen ist, kann dafür nicht ganze Betragsjahre nachzahlen müssen. Wer in die U-Bahn steigt, um nicht zu erfrieren, erschleicht keine Leistungen.» Er meint: «Wir müssen dringend über einen Schuldenschnitt nach Obdachlosigkeit reden.»

Das Bett unmontiert an der Wand

Die bürokratischen Hürden, die oft wie eine nachträgliche Strafe für die Obdachlosigkeit wirken, sind das eine. Das andere sind die psychischen Folgen, die das Ankommen erschweren. «Die Straße im Kopf» nennt Bloh das, und so heisst sein Buch. Schonungslos ehrlich schildert er dort, wie er gleichzeitig als prominenter Autor von Termin zu Termin reist und «zu Hause» lebt wie auf der Strasse: Das Bett lehnt jahrelang unmontiert an der Wand, er schläft auf dem Boden, zieht im Schlaf die Kapuze über das Gesicht wie früher. Oft isst er nur einmal am Tag, nachts, die Küche der Wohnung bleibt ungenutzt. Sein

Leben passt weiterhin in eine Sporttasche, mit der dreckigen Wäsche und dem Müll findet er keinen Umgang. Er schreibt: «Ich kenn nur Verlust. Ich war allein mit nichts. Ich habe gelernt, Dinge gehen zu lassen. Meine Einstellung bringt mich in vielen Bereichen weiter. Anderes macht sie komplizierter. Vor allem dann, wenn es um das geregelte Leben geht.» Was die Strasse erträglich macht und dort überleben hilft, steht dem neuen Leben im Weg. Nach Jahren verliert Dominik Bloh die Wohnung. Wieder steht er vor dem Nichts, und wieder öffnet sich eine neue Tür, ein neuer Abschnitt beginnt. Als wir sprechen, sitzt er in seiner Blankeneser Wohnung, er wohnt, sie ist einem Zuhause so nah wie nie zuvor. Die dritte Phase. Dass er trotzdem so bedingungslos ehrlich das beschreibt, was seine märchenhafte Aufstiegserzählung irritiert, geschieht aus Überzeugung: «Für mich ist erstmal nur schwer, das zu erleben. Das Aufschreiben ist für mich einfach und auch das Teilen, weil ich will, dass wir als Gesellschaft sehen, was nötig ist.» In der Wohnungslosenhilfe weiss man, wie wichtig Begleitung auch nach dem Ende der Obdachlosigkeit ist, wie wichtig die Nachsorge. Dominik Bloh wird sich weiter politisch und für Wohnungslose engagieren. Sein nächstes Buch wird aber vielleicht von etwas ganz anderem handeln, denn, wie er schreibt, ist inzwischen «aus dem Jungen von der Strasse ein Mann der Schrift» geworden.

Mit freundlicher Genehmigung von BODO / INSP.NGO

FOTO: ZVG

Dominik Bloh: Die Straße im Kopf, Kampenwand 2024.

Kultur Gleich drei Institutionen in Zürich widmen sich Themen rund um die Armut: das Literaturhaus, das Helmhaus und die Galerie Litar. Das ist kein Zufall. Es wird seit einiger Zeit vermehrt über das Thema nachgedacht.

TEXT

DIANA FREI

Der Kulturbetrieb entdeckt das Thema Armut, gerade auch im Kontext der reichen Schweiz. Das Literaturhaus Zürich richtet im Februar ein dreitägiges Festival zum Thema «Arm und Reich» aus. Zur gleichen Zeit widmet sich die Galerie Litar in der Ausstellung «Arme Schweiz. Lika Nüssli und Albert Minder erzählen» der Armut mit einem historischen Blick. Das Helmhaus Zürich wiederum geht in der Ausstellung «Wirtschaft mit Armut. Kunst ist Klasse!» zwei grundlegenden Fragen nach: Wie sehr sind wir alle (und speziell der Kunstbetrieb) von einer Klassengesellschaft geprägt? Und inwiefern baut unser Gesellschafts- und Wirtschaftssystem auf einem Prinzip der Ungleichheit auf? Oder noch etwas zugespitzter: Braucht unser System die Armut – und die Armutsbetroffenen – geradezu, um wie gewohnt funktionieren zu können?

Letzteres hört sich fast schon nach soziologischer Forschung an, umgesetzt sind die Themen in spielerischer Form, in Installationen, Gemälden und in einer Videoarbeit. Auf wehenden Tüchern zeigen handfeste Statistiken, wie der Erfolg in der Kunst von der Klassenzugehörigkeit abhängt (viel, viel stärker als vom Talent natürlich) oder wie schwierig das Überschreiten von Klassengrenzen ist («Kartografien der Ungleichheit» von Chantal Romani und Jana Vanecek). Der US-Amerikaner Mitchell

Anderson hat über öffentlich zugängliche Immobilien-Websites herausgefunden, welche Häuser die Familien von 42 ausgewählten Künstler*innen besitzen («Let Us Now Praise Famous Men»). Er schliesst daraus: Die meisten haben überdurchschnittlich viel Geld und einen Lebensstil, der über dem Mittelstand liegt. Wer Geld im Rücken hat, kann sich das Künstler*innendasein leisten, so scheint es. Alle anderen müssen sich irgendwie behelfen. Linus Scherer tut es, indem er selber Geld macht und am Helmhaus einen Workshop dazu anbietet. Als Kunstprojekt, natürlich – wobei der Schweizer Staat doch auch bereits etwas alarmiert nachgefragt hat, wie das denn genau gehe. Scherer hat aus eigener Erfahrung einiges dazu zu sagen: Als er seine Gemälde nicht verkaufen konnte, zerschnitt er sie, schrieb auf jeden einzelnen Streifen einen Geldbetrag – und wurde die mit einem Wert versehenen Fetzen plötzlich erfolgreich los. Es war ein Anstoss, über Bedeutung und Wert von Geld und über seine Wirkmacht nachzudenken. Auch Katalin Branner, Co-Kuratorin der Ausstellung, verhandelt ihre eigenen Erfahrungen, nachdem die Spirale abwärts sie schlussendlich vor die Schalter des Sozialamtes geführt hat. Es sind albtraumhafte Gemälde entstanden. Die Warteschlange auf dem Amt bildet auch das Gefühl des Verschwindens in der gesellschaftlichen Unsichtbarkeit ab.

Helmhaus, Literaturhaus und Galerie Litar – alle drei Kulturhäuser binden auch Menschen von Surprise in ihr Programm ein: in einem öffentlichen Gespräch, mit einem Chorauftritt, auf Surprise Stadtführungen oder mit Texten in der Begleitbroschüre. Im Literaturhaus findet das Podium «Arm sein in der reichen Schweiz» statt, mit Surprise-Verkäufern, der Redaktions-Co-Leiterin Sara Winter Sayilir, dem Colectivo Sin Papeles Zürich und dem Sans Papiers Kollektiv Basel, das die Publikation «Von der Kraft des Durchhaltens» herausgegeben hat: ein Buch, das in einem kollektiven Schreibprozess mit rund siebzig Menschen ohne geregelten Aufenthaltsstatus entstanden ist.

«In der Literatur geht es um individuelle Erzählungen, die aber immer auch in gesellschaftliche Kontexte eingebettet sind. Eine zentrale Frage ist: Was macht uns aus, was verbindet uns?», sagt Isabelle Vonlanthen, stellvertretende Leiterin des Literaturhauses und Programmkuratorin des Festivals. So entstand die Idee, für das jährliche Festival ein Thema zu wählen, das sowohl gesellschaftliche als auch literarische Relevanz hat. «Bei ‹Arm und Reich› kommen wirtschaftspolitische Dimensionen mit gesellschaftlichen, sozialen und persönlichen Aspekten zusammen», sagt Vonlanthen.

Die Armut, die sichtbarer wird Lange war Armut in der Schweiz fast gänzlich unsichtbar. Das beginnt sich zurzeit zu ändern. Auch grössere Medienhäuser greifen das Thema auf und auf politischer Ebene entstehen neue Initiativen: Im Auftrag des Bundesamts für Sozialversicherungen wurde der Rat für Armutsfragen ausgearbeitet, damit Menschen mit Armutserfahrung ihre Perspektive ins politische Geschehen einbringen können. Der Berner Surprise-Verkäufer und Stadtführer André Hebeisen war an seiner Konstituierung beteiligt –auch er wird auf dem Podium im Literaturhaus mitreden.

«Arm und Reich» wird vom französischen Autor Édouard Louis eröffnet, den «Das Ende von Eddy» (2016) und «Anleitung ein anderer zu werden» (2022) zum intellektuellen Shootingstar des Literaturbetriebs gemacht hat. Genau in dieser Rolle passt er auch ausserordentlich gut zum Festivalthema: Aufgewachsen ist er in prekären Verhältnissen, studiert hat er als Schüler des Soziologen und Philosophen Didier Eribon an Elite-Hochschulen, und heute äussert er sich öffentlich zu gesellschaftspolitischen Themen wie Klassengesellschaft und Bildungsungleichheit. «In ‹Anleitung ein anderer zu werden› beschreibt er seinen Weg aus einer Kindheit in sehr armen Verhältnissen auf dem Dorf und in einem homophoben Milieu. Gegangen ist er ihn über die Bildung, über Kultur und Literatur. Und dennoch stellt er in diesem Buch auch die Frage: Wie sehr kann ich mich tatsächlich verändern?», sagt Vonlanthen.

Schuldzuweisungen bewirtschaften «Wirtschaft mit Armut. Kunst ist Klasse!» im Helmhaus versteht sich als sozialpolitische Ausstellung, angeregt von der bildenden Künstlerin Katalin Branner, die den Anstoss dafür im eigenen Leben fand: «Als ich vor fast fünf Jahren in Zürich zum zweiten Mal obdachlos wurde, fand ich, nun ist es an der Zeit, eine Ausstellung zum Thema zu machen.» Beim Kurator Daniel Morgenthaler stiess die Idee auf Anklang: «Ich hatte immer wieder über eine Ausstellung zu gesellschaftlichen Klassen nachgedacht.» Branner ist in Ungarn aufgewachsen – und hat in den ehemals kommunistischen Ländern Osteuropas ein Gespür dafür

Eigene Armutserfahrungen waren der Anstoss für die Ausstellung im Helmhaus. Werke von Linus Scherer (oben) und Katalin Branner (unten).

«Wirtschaft mit Armut. Kunst ist Klasse!», bis So, 23. März, Helmhaus Zürich, Limmatquai 31. helmhaus.org.

Mi, 26. Feb., 17 bis 18.30 Uhr 5-Uhr-These «In der Gegenwartskunst findet eine neue Art von Klassenkampf statt».

Do, 27. Feb., 18 Uhr «Schattenwelten», unterwegs mit Surprise Stadtführerin Sandra Brühlmann.

So, 16. März, 12 Uhr «Wurzeln schlagen», unterwegs mit Surprise Stadtführer Nicolas Gabriel.

Die Tochter erzählt die Geschichte des Vaters: Lika Nüsslis «Starkes Ding».

«Arme Schweiz. Lika Nüssli und Albert Minder erzählen», bis Sa, 5. April, Galerie Litar, Letzistrasse 23. litar.ch

«45 Minuten mit …»: Grosse Themen – kurze Gespräche. Mit Kurzführung durch die Ausstellung.

Sa, 22. Feb., 14 Uhr «Jenische Familiengeschichte über zwei Jahrhunderte», mit Isabella Huser, Schriftstellerin.

Sa, 29. März, 14 Uhr «Verdingkinder und Jenische in der Schweiz», mit Sara Galle, Historikerin.

Do, 20. März, 18 bis 20 Uhr Stadtrundgang: Armut heute Surprise Stadtführung in Zürich-Aussersihl zu Frauenarmut. Mit Sandra Brühlmann, Armutserfahrene. In Kooperation mit dem Verein Surprise. Treffpunkt: Eingang Kirche St. Jakob, Stauffacher, Zürich. Eintritt: CHF 15 / CHF 10. Anmeldung: info@litar.ch.

«Arme Schweiz», Edition Litar 05. Mit Zeichnungen und Zitaten, historischen Schlaglichtern und Gesprächen. Bestellung: info@litar.ch, CHF 8 (zzgl. Versandkosten).

«Starkes Ding», Lika Nüssli. Edition Moderne 2022. In der Ausstellung erhältlich.

«Die Korber-Chronik. Aus dem Wanderbuch eines Heimatlosen», herausgegeben und mit Nachworten von Christa Baumberger und Nina Debrunner. Chronos 2025.

entwickelt, was Klassenunterschiede bedeuten. Wie sehr sie die Menschen prägen. «In der Schweiz dagegen wird schnell mal hinterfragt, ob es eine Klassengesellschaft überhaupt gebe», sagt Morgenthaler. «Als ich in meinem Umfeld von der Ausstellung über Klassen erzählte, schlug mir viel Unverständnis entgegen. Dass in der Schweiz Klassenunterschiede bestehen, scheint nichts Selbstverständliches zu sein.»

Interessant ist, wie sich einzelne Aspekte der drei Veranstaltungen gegenseitig zu spiegeln beginnen. Édouard Louis’ Gedanken dazu, ob man seine Klasse wirklich wechseln kann, ohne sich selbst zu verlieren, schwingen im Helmhaus in Nicolle Bussiens Videoarbeit nach. «Tu so, als ob dir dein Selbstbild nicht im Wege stünde», ist so ein Satz, der hier auftaucht. Ein Widerhall ergibt sich auch, wenn im Literaturhaus in einem Vortrag über «Schuld und Schulden» über die englische Literatur des 19. Jahrhunderts nachgedacht wird: Dass es sich bei der Verknüpfung der beiden Begriffe nicht bloss um ein literarisches Motiv und einen schönen metaphorischen Kunstgriff handelt, zeigt Katalin Branners künstlerische Recherche im Helmhaus: Branner zeichnet anhand von historischen Dokumenten aus dem Sozialarchiv nach, wie Menschen im wirtschaftlichen System immer wieder als Handelsware auftauchen oder in sklavenähnlichen Abhängigkeiten von einer reichen Schicht – die die Armen verachtete und doch auf sie angewiesen war. Bettler*innen und Arme als Schreckbild und Mahnmale. Es sind moralisch aufgeladene Verurteilungen, die direkt zu Denkmustern von Schuldzuweisung und Misstrauen führen, die auch heute noch existieren und politisch bewirtschaftet werden, wenn es etwa um die Kürzung von Sozialhilfegeldern geht.

Das Historische in Familiengeschichten

Die Galerie Litar widmet sich zwei Armutserzählungen im historischen Rückblick – und schlägt den Bogen zum Jetzt mit einem Gespräch mit der Surprise Stadtführerin Sandra Brühlmann in der zugehörigen Publikation «Arme Schweiz».

Albert Minder (1879–1965) war der Nachfahre einer nicht-sesshaften Familie, die sich vor allem mit der Arbeit als Korbflechter, als «Korber», über Wasser zu halten versuchten. Minder schaffte es dank ausgezeichneter Leistungen aufs Gymnasium, plante Lehrer zu werden – und scheiterte doch an den für ihn unerschwinglichen Kosten für Lehrmittel und Unterkunft am Lehrerseminar. Er wurde dann Schriftenmaler und verfolgte eine eigene Mission, indem er seine Familiengeschichte festzuhalten und zu publizieren begann. Es geht in seinen zwei Büchern «Der Sohn der Heimatlosen» (1925) und «Die Korber-Chronik» (1947) um Herkunft und Familie, um Arbeit und Armut.

«Für mich sind es die Schlüsselmomente der Schweizer Geschichte, die Minders Werk so interessant machen», sagt Christa Baumberger von Litar, die die bislang vergriffene «Korber-Chronik» zusammen mit Nina Debrunner im Chronos-Verlag neu herausgegeben hat. Bis zum Heimatlosengesetz von 1850 waren mehr als 10 000 Menschen in der Schweiz sogenannt «heimatlos». Ihnen fehlten Grundrechte, sie konnten keinen Grund und Boden erwerben, sich nicht verheiraten, hatten kein Recht auf finanzielle Unterstützung. Minders Urgrossmutter und Grosseltern gehörten zu ihnen. Zwar wurden die Heimatlosen mit dem Heimatlosengesetz 1850 eingebürgert, doch verbesserten sich ihre Lebensumstände dadurch nicht massgeblich. «Minder beschreibt die extreme Schwierigkeit, gesellschaftlich aufzusteigen, weil das Kapital fehlt», sagt Baumberger. «Keinen Grund und

Boden zu haben, hat der Familie vieles verunmöglicht. Und das Einkommen von der Zigarrenfabrik, in der Minders Eltern schliesslich Arbeit fanden, reichte kaum für einen richtigen Lebensunterhalt.» Die Strukturen machten es einem Albert Minder schwer, der etwas erreichen wollte. Also wurde er zum Chronisten seiner eigenen Familiengeschichte. «Selbstermächtigung» würde man das heute nennen. Selber erzählen. Das Narrativ über die Armen und gesellschaftlich Ausgegrenzten – die «Verschupften», wie sie bei Minder heissen – verändern.

Und wie Self-Empowerment und Aktivismus auch heute dann Beachtung finden, wenn sie eingebettet in eine grössere Bewegung und die zugehörigen Diskurse stattfinden, engagierte sich Minder im ausgehenden 19. Jahrhundert und anfangs des 20. Jahrhunderts in der Arbeiterbewegung. In sozialistischen Zeitschriften fand er sein Forum, er konnte Gedichte und Artikel platzieren. «Es war auch eine Zeit, in der Arbeiterbibliotheken gegründet wurden, mit denen man aus der sozialistischen Bewegung heraus die Arbeiter*innen mobilisieren und sie bilden, ihnen ein Selbstbewusstsein geben wollte», sagt Baumberger. Minder gründete den sozialistischen Volksverlag und ging später in die Politik. Er, der die Schule aus Gründen der Armut nicht abschliessen

konnte, nutzte später dennoch die Mittel, die nun vorhanden waren. So hat er es als Aussenseiter doch geschafft, ein Gewicht zu bekommen – was seinen Vorfahren verwehrt geblieben war. Lika Nüsslis Vater hat seine Geschichte von sich aus nicht erzählt, seine Tochter, geboren 1973, hat es Jahre später für ihn getan – das ist die zweite Armutserzählung in der Galerie Litar. Ernst Nüssli war Verdingkind, seine Eltern hatten ihn weggegeben, weil sie ihre Familie anders nicht durchbringen konnten. In der Litar-Ausstellung geht es um Armut. Es geht aber auch um die soziale Herkunft, um Familie. Nicht nur als Bürde, sondern auch als Geflecht, dem man sich verbunden fühlt: Der Sohn, der die Geschichte seiner Vorfahren erzählt. Die Tochter, die die Geschichte des Vaters erzählt.

Es sind authentische persönliche Geschichten, die gleichzeitig ein Gesellschaftsbild zeichnen. Die Ausstellung der Galerie Litar gehört zu ihrer Reihe «Stimmlos». Bei Lika Nüssli wird die Sprachlosigkeit auch zum Teil der Erzählung. Oft erzählt ihre Graphic Novel «Starkes Ding» ohne Worte. Und auch die Bilder selber haben ihre Leerstellen, einzelne Tassen und ein paar Sprechblasen deuten eine ganze Szene an. In der Auslassung liegt ein Schrecken, der sprachlos macht.

Zwei, die von prekären Verhältnissen erzählen: Starautor Édouard Louis und Surprise Stadtführer Nicolas Gabriel.

«Tage internationaler Literatur: Arm und Reich», Fr, 21. bis Mo, 24. Februar, Literaturhaus Zürich, Limmatquai 62. literaturhaus.ch

Fr, 21. Feb., 11 Uhr und 14 Uhr «Wurzeln schlagen», unterwegs mit Surprise Stadtführer Nicolas Gabriel.

Fr, 21. Feb., 19 Uhr «Was macht mich reich?», Eröffnungsrede und Gespräch mit Édouard Louis.

Sa, 22. Feb., 11 Uhr «Schuld und Schulden in der Literatur», mit Barbara Straumann.

So, 23. Feb., 13.30 Uhr «Arm sein in der reichen Schweiz», Podiumsdiskussion, mit Fany Flores S., Urs Habegger, André Hebeisen und Juliana Lähns. Moderation: Sara Winter Sayilir, Co-Leiterin Strassenmagazin Surprise.

St. Gallen

«Uncanny Unchained: The Power of Weird», Ausstellung, bis So, 2. März, Di bis Fr, 12 bis 18 Uhr, Sa und So, 11 bis 17 Uhr, Kunst Halle Sankt Gallen, Davidstrasse 40. k9000.ch, heimspiel.tv

Schon immer übten Dinge an den Rändern der Normalität eine Faszination aus. Monster, Aliens tummeln sich jedenfalls in unserem kollektiven Unterbewussten, und Mythen, Legenden, Geschichten ranken sich um alles, was irgendwie etwas Gruseliges an sich hat. Mischwesen, undefinierte Silhouetten, klebrige Texturen, solche Dinge. Doch wer bestimmt eigentlich, was «normal» und was «anders» ist? Woher kommen unsere geteilten Vorstellungen des Absonderlichen? Im Rahmen der Plattform «Heimspiel 2024» hat die Kunst Halle Sankt Gallen Werke von 22 lokalen und regionalen Künstler*innen ausgesucht, die mit Eindrücken des Bizarren und Mystischen spielen. Die Ausstellung lädt zu einem Spaziergang im Uncanny Valley ein: das unheimliche Tal im Graubereich des Gewöhnlichen, wo uns das Fremde im Vertrauten begegnet. Dort tummeln sich allerlei ausgefallene Gestalten und befremdliche Materialien, bei denen wir uns nicht ganz sicher sein können: Sind sie schön oder gruselig? Hässlich oder süss? Gefährlich oder poetisch? Doch um eindeutige Zuordnungen geht es hier gar nicht. Die Ausstellung versteht sich vielmehr als Einladung, anders über Unterschiede und Unterschiedlichkeit nachzudenken. DIF

St. Gallen

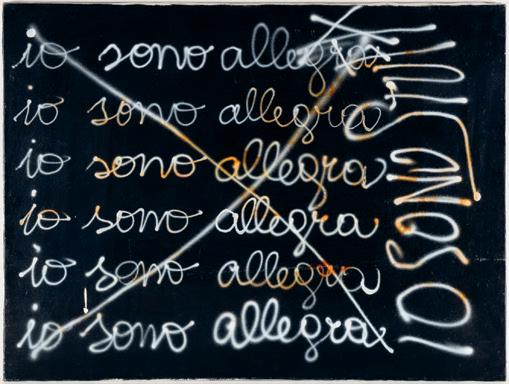

«Anne Marie Jehle. Jeder Spiesser ein Diktator», Ausstellung, bis So, 9. März, Di bis So, 10 bis 17 Uhr, Do bis 20 Uhr, Kunstmuseum St. Gallen, Museumstrasse 32. kunstmuseumsg.ch

Anne Marie Jehles künstlerisches Schaffen ist weitgehend unbekannt, ihr Ruhm reicht kaum über Vorarlberg (wo sie geboren wurde) und Liechtenstein (wo sie starb) hinaus. Sie arbeitete aber geradezu obsessiv – Skulptur und Installation, Malerei, Zeichnung, Fotografie und Text – und ganz im Sinn

Aarau

«50 Jahre Freier Film», Ausstellung, bis So, 16. Feb., Di bis Fr, 11 bis 18 Uhr, Sa 10 bis 17 Uhr, So 11 bis 17 Uhr, Eintritt frei, Stadtmuseum Aarau, Schlossplatz 23. stadtmuseum.ch 1974 gründeten engagierte junge Filmliebhaber*innen den Freien Film Aarau (FFA). Ihr Ziel war es, neues Filmschaffen, Autor*innen-Kino und neue Schweizer Filme nach Aarau zu holen. Das Kino «Freier Film Aarau» wird nun also schon seit 50 Jahren von rund 25 Leuten in der Freizeit betrieben (ehrenamtlich, nur die Filmvorführer*innen sind bezahlt). Es waren und sind Menschen, die etwas bewegen wollen. So taucht das FFA auch in den Biografien renommierter Filmschaffender auf. Regisseur Alain Gsponer beispielsweise («Akte Grüninger»), Filmproduzentin Anita Wasser («Wolkenbruch») oder Regisseur Mike Schaerer («Maloney») haben teils jahrelang im FFA mitgearbeitet. Und wie es bei einem ehrenamtlich betriebenen Filmclub halt so ist –

Thun

der feministischen Avantgarde der 1970er-Jahre. Es ging ihr um künstlerische Selbstermächtigung; persönliche Erfahrungswelten waren eine wichtige Inspirationsquelle, ebenso Kunstströmungen wie Neo-Dada, Fluxus, Happening und Konzeptkunst. Subversive Kritik an genderspezifischen Machtstrukturen durchziehen ihr Werk. Sie ironisierte Rollenmuster, entblösste die männliche Dominanz in der Kunstwelt mit süffisantem Humor und verhandelte den Genie-Kult. Das Unheimliche wie das Heimelige, das Beklemmende im Geborgenen zog sich durch ihr Werk und erstreckte sich bisweilen raumfüllend durch das gesamte elterliche Wohnhaus. Und dann, zack, zog sich Jehle Mitte der 1980er-Jahre aus der Kunstöffentlichkeit zurück. Als radikaler letzter Akt versiegelte sie ihr Wohn- und Atelierhaus und zog 1989 in die USA. Später kehrte sie nach Liechtenstein zurück, wo sie im Jahr 2000 starb. DIF

«Virtual Echo: Werke der Sammlung im virtuellen Raum», bis So, 16. März, Di bis So, 10 bis 17 Uhr, Mi bis 19 Uhr, Thunerhof, Hofstettenstrasse 14. kunstmuseumthun.ch Im Kunstmuseum Thun kann man sich derzeit Virtual-Reality-Brillen aufsetzen, um Paul Klees «Garten der Leidenschaft», René Myrhas «Flash devant l’oiseau» und Chantal Michels «Sorry Guys» in einer neuen Dimension zu erleben. Dieses virtuelle Echo ermöglichen Student*innen der Hochschule der Künste Bern, die Werke haben sie als Grundlage für ihre digitalen Erweiterungen ausgewählt. Es ist der erste Teil der Serie «Pixels & Patina», Ziel ist die Überführung von klassischen Werken in den digitalen Raum. Da soll natürlich nichts aufgepeppt werden, sondern es sollen neue Perspektiven aufs Bekannte entstehen. Es ist das erste von zwei Vermittlungsprojekten, das sich anhand der Sammlung des Museums mit aktuellen digitalen Fragestellungen auseinandersetzt. Ab dem 17. April folgt «Decoding Spaces: (Vor)Urteile, Spuren und Algorithmen»: Da geht es um algorithmische Prozesse und deren Auswirkungen auf gesellschaftliche Wahrnehmungen, wieder ausgehend von Werken der Sammlung des Museums. DIF

Zürich

«ArtSpace – Cara Romero. Photography», bis So, 16. März, Di bis Sa, 13 bis 17 Uhr, So 10 bis 17 Uhr, NONAM, Seefeldstr. 317. stadt-zuerich.ch/nonam

auch für die Gestaltung der Plakate gabs nichts ausser Aufmerksamkeit und Ehre. Von den Vereinsmitgliedern selber über Kinogäste bis hin zu Studierenden von Kunsthochschulen, sie alle engagierten sich gestalterisch. Im Laufe der Jahre sind so über 400 Plakate entstanden. 2012 wurde das letzte Plakat gestaltet und gedruckt. In einer Programmplakat-Ausstellung im Foyer des Stadtmuseums Aarau wird das Jubiläum nun rückwirkend gefeiert. Die Schau zeigt auch schön, wie die Schnapsmatrize vom Offset- oder Siebdruck, die Schreibmaschine vom Computer und das Schwarz-Weiss von Farben abgelöst wurden. DIF

Die Fotokünstlerin Cara Romero (Chemehuevi) thematisiert Indigene Geschichte, Gegenwart und Zukunft in modernen, oft sehr persönlichen fotografischen Statements. Aufgewachsen ist sie zwischen Houston, Texas, und dem Chemehuevi-Reservat in Kalifornien, und künstlerisch baut sie auf einem Hintergrund von Kunst und Fotografie, Kulturanthropologie und Journalismus auf. In ihren Werken verwebt sie mythische und futuristische, ökologische und feministische Themen – und setzt den fremdbestimmten Darstellungen des letzten Jahrhunderts ihre eigene Bildsprache entgegen. Führung am So, 2. März, 11 bis 11.30 Uhr. DIF

Surprise-Standort: Migros

Einwohner*innen: 15 100

Sozialhilfequote in Prozent: 1,1

Anteil ausländische Bevölkerung in Prozent: 40,0

Bestattungen: Im Waldgebiet «Langern» stehen Bäume zur Auswahl –als Grab und Grabmal – für Bestattungen ausserhalb des Friedhofs

Das graue Hochhaus, an dem die Buchstaben «eo» und ein paar grüne Punkte prangen, ist von weither sichtbar. Die Abkürzung steht für Einkaufscenter Oftringen. Dieses dient als eigentlicher Treffpunkt, es gibt ein Bistro, in dem zu Mittag gegessen wird, während sich auf der Bank davor, im Innern an der Wärme gelegen, ältere Herren treffen und plaudern, wie auf einem Dorfplatz im Süden. Bei wärmeren Temperaturen verschiebt sich das Geschehen vermutlich auf den davorliegenden Platz, dort gibt es Bänke, Bäume und eine grosse Eisenplastik.

Etwas Weniger belebt ist das gegenüberliegende «Tychboden»Zentrum. Während Postfiliale und Elektrovelohändler geöffnet haben, ist das Restaurant geschlossen, es gibt leerstehende und im Umbau befindliche Geschäfte. Das Büro

des Bestattungsinstitutes besteht aus einem Raum, darin ein Tisch mit sechs Stühlen hinter einer Glasfront. Diskretion ist offenbar kein Thema. Eine anlässlich des 30jährigen Bestehens der Firma aufgestellte Holzbank zeugt davon, dass das Geschäftsmodell funktioniert.

Weiter die Strasse aufwärts gibt es einen «Wendepunkt», so der Name der Stiftung, die Tagesstätten betreibt. Ein Zentrum für Chinesische Medizin wirbt mit den Schriftzeichen für «Glück und gesund». Gegenüber liegt ein Motorradfriedlich neben einem Fahrradgeschäft. Ein weiteres Einkaufszentrum, das Perry Center, ist nicht fern, ebenso die Autobahn und die riesigen Baumärkte. Es gibt einen Campingweg, falls der einmal zu einem entsprechenden Platz geführt hat, ist dieser inzwischen verschwunden.

Im Kino und Eventcenter heisst das Restaurant «Hans im Glück», vormittags ist dort nicht viel los. Zwischen all diesen Gebäuden liegen ausgedehnte Grünflächen, hier und dort stehen kleine Siedlungen. Die Kirche ist von einem grossen Friedhof umgeben, alte Grabsteine werden abtransportiert, die neueren sind teils aufwendig gestaltet, auf dem eines relativ jung verschiedenen Mannes ist ein DJPult dargestellt. Fotografien der Verstorbenen sind zu sehen, viele italienische Namen sind zu lesen.

Hinter zwei grossen Schulhausanlagen, einer älteren und einer modernen, findet sich das Gemeindehaus. Das Sitzungszimmer «Pavillon» beherbergt die Väterund Mütterberatung. Im Aushang werden detailliert die Wahlgänge des kommenden Jahres gelistet. Ebenso sind jene Mitarbeiter*innen zu sehen, die die Gemeinde verlassen werden, teils in den Ruhestand. Die Bestattungsanzeigen sind auf A4Bögen ausgehängt, ebenso die Karte der Sozialhilfeanteile im ganzen Kanton Aargau.

Viele der Häuser an dieser Strasse verfügen über hölzerne Schuppen, vor einem Chalet steht ein Kalb aus Plastik im Garten, während auf dem Balkon auf der anderen Strassenseite ein Adler die Flügel spreizt.

In den Gärten einer Siedlung einstöckiger Flachdachhäuser stehen, wie überall im Ort, auffällig viele Spielgeräte für Kinder: Kletterwände, Schaukelkombinationen, Klettergerüste, Trampoline, Rutschbahnen. Weil es aber im Moment zu kalt ist und die Kinder in der Schule sind, bleiben sie vorerst ungenutzt.

STEPHAN PÖRTNER

Der Zürcher

Schriftsteller Stephan Pörtner besucht

Surprise-Verkaufsorte und erzählt, wie es dort so ist.

Unsere Vision ist eine solidarische und vielfältige Gesellschaft. Und wir suchen Mitstreiterinnen, um dies gemeinsam zu verwirklichen. Übernehmen Sie als Firma soziale Verantwortung.

Unsere positiven Firmen haben dies bereits getan, indem sie Surprise mindestens 500 Franken gespendet haben. Mit diesem Betrag unterstützen Sie Menschen in prekären Lebenssituationen dabei auf ihrem Weg in die Eigenständigkeit.

Die Spielregeln: 25 Firmen oder Institutionen werden in jeder Ausgabe des Surprise Strassenmagazins sowie auf unserer Webseite aufgelistet. Kommt ein neuer Spender hinzu, fällt jenes Unternehmen heraus, das am längsten dabei ist.

Beat Vogel, Fundraising-Datenbanken

Holzpunkt AG, Wila

InhouseControl AG, Ettingen

ZibSec Sicherheitsdienst, Zürich

Mach24.ch GmbH, Dättwil

Martina Brassel - Grafik Design, Zürich

Sublevaris GmbH, Brigitte Sacchi, Birsfelden

Praxis Carry Widmer, Wettingen Indian Summer AG, 8804 Au ZH

Büro Dudler, Raum- & Verkehrsplanung, Biel Fäh & Stalder GmbH, Muttenz

Scherrer & Partner GmbH, Basel infopower GmbH, Zürich unterwegs GmbH, Aarau

Fontarocca Brunnen + Naturstein AG

Docyard GmbH, Zürich

Lebensraum Interlaken, Interlaken FF Finanzberatung Flückiger, Baar

Dipl. Steuerexperte Peter von Burg, Zürich Pfarrhaus-Café, Kirchgemeinder Kerzers Wafe Technology, chili-feet Wärmesohle www.wuillemin-beratung.ch

Anyweb AG, Zürich

COOP Genossenschaft

Automation Partner AG, Rheinau

Möchten Sie bei den positiven Firmen aufgelistet werden?

Mit einer Spende ab 500 Franken sind Sie dabei.

Spendenkonto:

IBAN CH11 0900 0000 1255 1455 3 Surprise, 4051 Basel

Zahlungszweck: Positive Firma und Ihr gewünschter Namenseintrag (max. 40 Zeichen inkl. Leerzeichen). Sie erhalten von uns eine Bestätigung.

Kontakt:

Fasse

Nicht alle haben die gleichen Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt. Aus diesem Grund bietet Surprise individuell ausgestaltete Teilzeitstellen in Basel, Bern und Zürich an – sogenannte Chancenarbeitsplätze.

Aktuell beschäftigt Surprise acht Menschen mit erschwertem Zugang zum Arbeitsmarkt in einem Chancenarbeitsplatz. Dabei entwickeln sie ihre persönlichen und sozialen Ressourcen weiter und erproben neue berufliche Fähigkeiten. Von unseren Sozialarbeiter*innen werden sie stets eng begleitet. So erarbeiteten sich die Chancenarbeitsplatz-Mitarbeiter*innen neue Perspektiven und eine stabile Lebensgrundlage.

Eine von ihnen ist Marzeyeh Jafari

«Vor wenigen Jahren bin ich als Flüchtling in der Schweiz angekommen –und wusste zunächst nicht wohin. Ich hatte nichts und kannte niemanden.

Im Asylzentrum in Basel hörte ich zum ersten Mal von Surprise. Als ich erfuhr, dass Surprise eine neue Chancenarbeitsplatz-Mitarbeiterin sucht, bewarb ich mich sofort. Heute arbeite ich Teilzeit in der Heftausgabe – jetzt kann ich mir in der Schweiz eine neue berufliche Zukunft aufbauen.»

Scha en Sie echte Chancen und unterstützen Sie das unabhängige Förderprogramm «Chancenarbeitsplatz» mit einer Spende.

Mit einer Spende von 5000 Franken stellen Sie die Sozial- und Fachbegleitung einer Person für ein Jahr lang sicher.

Unterstützungsmöglichkeiten:

1 Jahr CHF 5000.–½ Jahr CHF 2500.–¼ Jahr CHF 1250.–

1 Monat CHF 420.–Oder mit einem Betrag Ihrer Wahl.

Spendenkonto:

Surprise, 4051 Basel

IBAN CH11 0900 0000 1255 1455 3 Vermerk: Chance

Oder Einzahlungsschein bestellen: +41 61 564 90 90 info@surprise.ngo oder surprise.ngo/spenden

Herzlichen Dank fürIhrenwichtigen Beitrag!

Imp ressum

Herausgeber

Surprise, Münzgasse 16 CH-4051 Basel

Geschäftsstelle Basel

T +41 61 564 90 90

Mo–Fr 9–12 Uhr info@surprise.ngo, surprise.ngo

Regionalstelle Zürich

Kanzleistrasse 107, 8004 Zürich

T +41 44 242 72 11

Regionalstelle Bern

Beundenfeldstrasse 57, 3013 Bern

T +41 31 332 53 93 M+41 79 389 78 02

Soziale Stadtrundgänge

Basel: T +41 61 564 90 40 rundgangbs@surprise.ngo

Bern: T +41 31 558 53 91 rundgangbe@surprise.ngo

Zürich: T +41 44 242 72 14 rundgangzh@surprise.ngo

Anzeigenverkauf

Stefan Hostettler, 1to1 Media

T +41 43 321 28 78 M+41 79 797 94 10 anzeigen@surprise.ngo

Redaktion

Verantwortlich für diese Ausgabe:

Lea Stuber (lea)

Diana Frei (dif), Klaus Petrus (kp), Sara Winter Sayilir (win) T +41 61 564 90 70 redaktion@strassenmagazin.ch leserbriefe@strassenmagazin.ch

Ständige Mitarbeit

Rosmarie Anzenberger (Korrektorat), Simon Berginz, Monika Bettschen, Christina Baeriswyl, Hanna Fröhlich, Carlo Knöpfel, Yvonne Kunz, Isabel Mosimann, Fatima Moumouni, Stephan Pörtner, Ralph Schlatter, Priska Wenger, Christopher Zimmer

Mitarbeitende dieser Ausgabe

Esther Banz, Pirmin Beeler, Jeremiah Hayden, Will Matsuda, Lorena Mayer, Anna Merten, Bastian Pütter, Hans Rhyner

Wiedergabe von Artikeln und Bildern, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Redaktion. Für unverlangte Zusendungen wird jede Haftung abgelehnt.

Gestaltung und Bildredaktion

Bodara GmbH, Büro für Gebrauchsgrafik

Druck

AVD Goldach

Papier

Holmen TRND 2.0, 70 g/m2, FSC®, ISO 14001, PEFC, EU Ecolabel, Reach

Auflage 25 300

Abonnemente

CHF 250.–, 25 Ex./Jahr

Helfen macht Freude, spenden Sie jetzt.

IBAN CH11 0900 0000 1255 1455 3

#589: Wohin des We g es?

«Ein kleines Erfolgserlebnis ermöglichen»

Ich unterstütze Surprise mit einer jährlichen Spende, will das Heft aber nicht abonnieren, denn gerne kaufe ich das Heft bei einer Verkäuferin, einem Verkäufer, verbunden mit einem Trinkgeld. So ermögliche ich diesen Menschen, auf der Schattenseite des Erwerbslebens stehend, ein kleines Erfolgserlebnis. Gerne lese ich Surprise und erhalte dadurch Einblick in eine etwas andere Welt. Die Verkäufer*innen in Surprise Nr. 589 zum Zuge kommen zu lassen, finde ich eine Superidee.

HAYMO EMPL, Winterthur

#590: Kleine Schätze «Viel zu schade»

SARA SENN, ohne Ort BILD:

Die berührenden Geschichten waren für das Altpapier viel zu schade! Nun erhalten diese eindrücklichen Erlebnisse einen prominenten Platz.

«Mitgefühlt, gelacht und gelernt»

Als Erstes möchte ich Sie loben für die Chance, die Sie so vielen Menschen geben! Hochachtungsvoll. Letztens habe ich das Buch von Herrn Urs Habegger verschlungen. Was für ein Werk! Er kann so unfassbar gut schreiben, sodass einem fast die Tränen kommen. Ich habe sehr mitgefühlt, viel gelacht und viel gelernt. Sein Buch hat mich sehr berührt. Es ist bereits heiss begehrt und ist nun im Besitz meiner Mutter und geht so weiter. Können Sie ihm meine Nachricht weiterleiten, dass ich eine grosse Bewunderin bin und ihn eines Tages treffen möchte?

Auf einen Schwatz und natürlich kaufe ich dann noch ein Heftli.

M. ARNOLD, Hitzkirch

Das Abonnement ist für jene Personen gedacht, die keinen Zugang zum Heftverkauf auf der Strasse haben. Alle Preise inklusive Versandkosten.

25 Ausgaben zum Preis von CHF 250.– (Europa: CHF 305.–) Reduziert CHF 175.– (Europa: CHF 213.50)

Gönner-Abo für CHF 320.–

Probe-Abo für CHF 40.– (Europa: CHF 50.–), 4 Ausgaben Reduziert CHF 28.– (Europa: CHF 35.–)

Halbjahres-Abo CHF 120.–, 12 Ausgaben Reduziert CHF 84.–

Der reduzierte Tarif gilt für Menschen, die wenig Geld zur Verfügung haben. Es zählt die Selbsteinschätzung.

Bestellen

Email: info@surprise.ngo Telefon: 061 564 90 90

Post: Surprise, Münzgasse 16, CH-4051 Basel

Online bestellen surprise.ngo/strassenmagazin/abo

Surp rise-Porträt

«Ich

«Ich komme aus Somalia. Ich bin seit 17 Jahren in der Schweiz, 2008 bin ich hergekommen. Trotzdem habe ich immer noch eine F-Bewilligung.

Meine Familie lebt immer noch in dem Dorf in Somalia, wo auch ich vor meiner Flucht gelebt habe. Sie kann nicht zu mir kommen, weil ich keinen Familiennachzug erhalte. Meine Frau und ich haben vier Kinder. Das älteste ist 21, das zweite 19, das dritte 18 und das jüngste Kind 17 Jahre alt. Wir sind in Kontakt, und ich unterstütze sie, wo immer ich kann. Ich habe sie alle aber nur drei Mal gesehen, seit ich in der Schweiz bin. Drei Mal in 17 Jahren. Ich verkaufe Surprise, so oft ich kann. Aber wegen gesundheitlicher Probleme kann ich nicht viel arbeiten. Weil ich noch von der Sozialhilfe abhängig bin, erhalte ich keine Aufenthaltsbewilligung B.

In Somalia hatte ich eigentlich ein schönes Leben, eine grosse Wohnung mit grossem Garten und Kühe. Ich wollte nicht gehen. Es ist so ein schönes Land, aber seit 33 Jahren ist Krieg. Wegen der politischen Situation und dem Krieg sah ich schliesslich keine andere Zukunft mehr, als meine Heimat zu verlassen.

Ich lebe in Schwyz in einem Zimmer in einer WG mit anderen Leuten. Ich bin trotzdem zufrieden, aber ich vermisse meine Familie. Ich hoffe, dass sie bald auch in Sicherheit sind. Ich mache mir Sorgen um sie.

Surprise verkaufe ich seit neun Jahren. Ich möchte mehr Kund*innen, um selbständig mein Geld zu verdienen und meine Familie unterstützen zu können. Ich möchte mehr verdienen und ohne Sozialhilfe leben können, damit ich eine B-Bewilligung erhalte. Leider bin ich sehr krank, ich habe Asthma und Diabetes. Deswegen muss ich jeden Tag sehr viele Tabletten nehmen. Das Aufstehen fällt mir oft sehr schwer. Ich habe einen meiner Standplätze am Bahnhof Küssnacht, wo es für mich am besten läuft. Ich habe aber noch zwei weitere Verkaufsorte in Pfäffikon und Einsiedeln, deshalb bin ich trotzdem nicht so oft dort.

Die Ärzt*innen sagen, meine Krankheit sei nicht in der Schweiz verursacht worden, deswegen zahlt die IV nicht. Die zuständige Gemeinde hat gesagt, sobald ich pensioniert werde, könnte ich aber eine Chance haben auf eine B-Bewilligung. Die Gemeinde hat mir auch die Arbeit bei Surprise empfohlen. Ich möchte, auch wenn ich pensioniert werde, weiterhin Hefte verkaufen. Ich mag es, eine Beschäftigung zu haben, mit Leuten in Kontakt zu kommen. Zuhause ist keine Familie, keine Frau. Ich würde die Sprache gerne richtig lernen und öfter rauskommen aus der Wohnung.

Hassan Abdullah, 62, verkauft Surprise am Bahnhof Küssnacht, bei der Migros Einsiedeln und beim Coop Pfäffikon Schwyz und würde gerne ins Fitnessstudio gehen.