Auf seinem Sozialen Stadtrundgang durch Bern erzählt André Hebeisen vom jahrelangen Kampf gegen Depression, Alkoholsucht und Einsamkeit und warum er durch seine Arbeit bei Surprise wieder Licht am Ende des Tunnels sah.

Buchen Sie einen Sozialen Stadtrundgang in Basel, Bern oder Zürich.

Ich habe derzeit oft den Eindruck, alles sei mit allem verzahnt. So wie man in den sogenannten Sozialen Netzwerken immer neue «passende» Inhalte vorgeschlagen bekommt, fügt mein Gehirn lauter unzusammenhängende Vorkommnisse zusammen. Der Autofahrer, der mich auf dem Velo abdrängt, erscheint mir als Gesinnungstäter, als wolle er mir durch seine Rücksichtslosigkeit zeigen, wer hier die Macht hat, und nicht nur schneller an sein Ziel gelangen. Das Vorgehen der deutschen CDU gegen die Zivilgesellschaft fügt sich automatisch mit dem Abbau beim SRF zusammen. Als seien es nicht verschiedene Systeme, Länder, Gesellschaften, sondern ein konzertierter Angriff gegen das, was die offene Gesellschaft ausmacht.

Plötzlich wird alles zum Symbol für den Abbau der freiheitlich demokratischen Grundordnung. Schon sind die USA –einst Symbol für ebendiese – ihr Albtraum. Vielleicht ist es dennoch gut, wenn man die Dinge getrennt voneinander betrachtet.

4 Aufgelesen

5 Na? Gut! Zugang zu Zahnmedizin

5 Vor Gericht Debatte statt Prozess

6 Verkäufer*innenkolumne Vom Vergeben

7 Moumouni antwortet Wozu preppen?

8 Ausbürgerung Entrechtete Frauen

16 Orte der Begegnung Zusammen weiterdenken

18 Medien Zukunft der Strassenzeitungen

21 In eigener Sache Abschied Roger Meier

Um die Kräfte einzuteilen, sich nicht ohnmächtig zu fühlen und fähig zu bleiben, auch Lichtblicke zu sehen. So wie im Interview mit Andy Kaltenbrunner, das die Kollegen von der Strassenzeitung Marie aus Vorarlberg geführt haben: Der Medienwissenschaftler sieht nämlich nicht nur den Niedergang der Medien, sondern auch Chancen, sogar für das Nischenprodukt Strassenmagazin, ab Seite 18.

Und auch wenn das Kapitel Schweizer Geschichte bedrückend ist, das Esther Banz anhand ihrer eigenen Familiengeschichte für uns aufgeschrieben hat, ist es auch ein grandioser Start bei Surprise: Esther Banz verstärkt neu die Redaktion als fünfte Redaktorin. Wir heissen sie ganz herzlich willkommen. Ihre Recherche zu den Ausbürgerungen von Schweizer Frauen bei einer Heirat mit einem Ausländer finden Sie ab Seite 8.

SARA

WINTER SAYILIR Redaktorin

22 Kino Mit dem Mut der Verzweifelten

24 Kino Ringen um Zugehörigkeit

25 Buch Katzen wie wir Editorial

26 Veranstaltungen

27 Tour de Suisse Pörtner in Kriegstetten

28 SurPlus Positive Firmen

29 Wir alle sind Surprise Impressum Surprise abonnieren

30 Surprise-Porträt «Ich habe immer noch Angst, dass er mich findet»

Auf g elesen

News aus den 100 Strassenzeitungen und -magazinen in 35 Ländern, die zum internationalen Netzwerk der Strassenzeitungen INSP gehören.

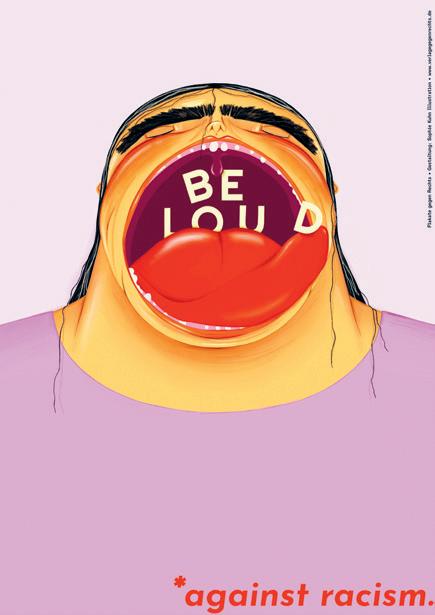

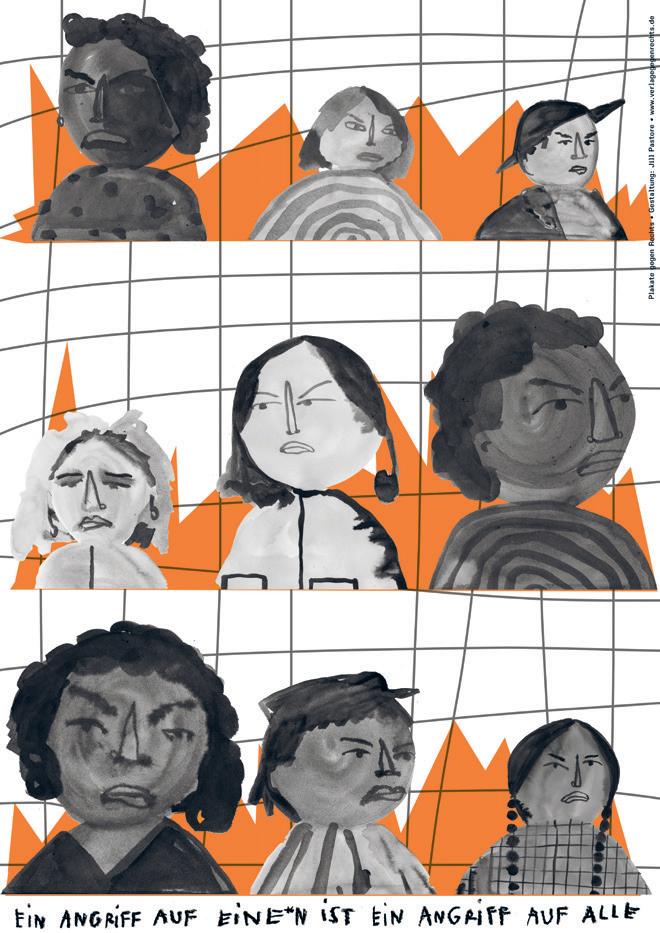

Ein Plakatmotiv für Demonstrationen suchten die Mitglieder des Aktionsbündnisses «Verlage gegen Rechts», das sich seit 2016 gegen Rassismus, Antisemitismus, Queerfeindlichkeit, Antifeminismus und Ableismus in der Buchbranche engagiert. «Aber dann haben wir gemerkt: Viel schöner ist es doch, wenn alle aktiv werden können, um Farbe ins Braun dieser Zeit zu bringen», sagt Pressereferentin Zina Rupp. Also starteten sie im Juni 2024 einen Open Call und platzierten ihn im Presseverteiler von Gestalter*innen, auf Instagram, an Schulen und Universitäten. 610 Plakate erreichten das ehrenamtliche Bündnis, darunter abstrakte Werke, Fotografien, Typografisches und Illustriertes. 350 dieser Plakate stehen nun auf der Webseite www.verlagegegenrechts.de/plakate-gegen-rechts zum kostenlosen Download bereit. 30 davon sind als Plakatset auf hochwertigem Papier zu bestellen. Zina Rupp empfiehlt: «Häng sie dir in die Küche, schenk sie deinem rechten Onkel, geh plakatieren oder nimm sie mit auf die Demo!»

Wer wegen Karies eine Füllung braucht oder zur Korrektur von Zahnstellungen eine Spange, muss die Kosten in der Schweiz selber tragen. Die Krankenkasse übernimmt das nicht. Laut dem Bundesamt für Statistik verzichten 2,7 Prozent der Bevölkerung ab 16 Jahren aus finanziellen Gründen auf zahnmedizinische Untersuchungen oder Zahnbehandlungen.

Dem wollen die Schweizerische ZahnärzteGesellschaft (SSO) und die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) nun entgegenwirken. In einer gemeinsamen Absichtserklärung haben sie ihre Strategie festgehalten: Miteinander möchten sie einen niederschwelligen Zugang armutsgefährdeter Menschen zur Zahnmedizin schaffen und deren Integration in die reguläre zahnmedizinische Versorgung unterstützen.

Dafür wollen sie sich bei kantonalen Gesundheits und Sozialdepartementen sowie bei den kantonalen Konferenzen der Sozialhilfe und der Ergänzungsleistungen dafür einsetzen, dass armutsgefährdete Menschen die ihnen zustehende Hilfe erhalten. Sie sollen unter anderem mit Infomaterial besser über ihre Rechte und die bestehenden Unterstützungsangebote informiert werden. Daneben soll die Schulzahnpflege beibehalten und gestärkt werden, denn sie könne Zahnschäden frühzeitig verhindern und Kinder und Jugendliche für die Bedeutung der Mundhygiene sensibilisieren. Die SSO und die SKOS wollen die Fortschritte regelmässig überprüfen und allenfalls Anpassungen vornehmen. LEA

Im unwahrscheinlichen Fall, dass Sie noch nie von der Geschichte gehört haben: Im Sommer 2022 spielte die ReggaeBand Lauwarm, vier weisse Männer, ein Konzert in der Berner Quartierbeiz Brasserie. Weil Teile des Publikums angesichts der Rastalocken und der afrikanischen Gewandung der Bleichgesichter «Unwohlsein» bekundeten und dies als «kulturelle Aneignung» empfanden, wurde das Konzert in der Pause abgebrochen.

zugebilligt» worden. Menschen vorzuschreiben, welche Frisur und Kleidung diese zu tragen hätten, um eine gewisse Musik zu spielen, sei rassistisch, argumentierte erwartbar der (wohl eher kulturkämpferisch als juristisch motivierte) Staatsanwalt dann anlässlich des Prozesses, der im Februar am Regionalgericht BernMittelland stattfand, wo sich die BrasserieLeute gegen die Busse von 3000 Franken wehrten.

An dieser Stelle berichten wir über positive Ereignisse und Entwicklungen.

Man wünschte sich, es hätte in der Brasserie ein Gespräch stattgefunden, irgendeine gegenseitige Verständigung – das hätte vielleicht einen Lernprozess angestossen. Ein mehr oder weniger unkommentierter Konzertabbruch aufgrund anonymer Beschwerden eröffnet diese Chance aber nicht. Stattdessen sah die Junge SVP die Gelegenheit, einen Sturm der allseitigen Entrüstung loszutreten: mit einer Anzeige gegen die BrasserieBetreiber*innen wegen Rassendiskriminierung. Das Vorgehen der Jungpartei ist nicht weiter erstaunlich – mit dem sogenannten WokeWahn lässt sich leicht viel Aufmerksamkeit generieren. Juristen winkten sofort ab: Bei der RassismusStrafnorm gehe es um die Verletzung der Menschenwürde, nicht um die Frage, ob ein weisser Mann Rastalocken tragen dürfe. Deshalb ist einigermassen erstaunlich, dass sich ein Staatsanwalt tatsächlich zu einem Strafbefehl hinreissen liess: Einer «hellhäutigen Personengruppe sei nur ein beschränkter Anspruch auf ihre sozialen und kulturellen Menschenrechte

Der Verteidiger stellte klar, dass das BrasserieKollektiv keineswegs der Auffassung sei, dass weisse Menschen keinen Reggae spielen dürften. Man habe lediglich auf Reaktionen aus dem Publikum Rücksicht genommen. Im Schlusswort, das Beschuldigten in Strafprozessen zusteht, wünschte sich ein Mitglied des BrasserieKollektivs eine Aufarbeitung der Angelegenheit – jedoch nicht vor Gericht.

Genau! So verständlich die Sehnsucht nach einer gerichtlichen Feststellung von Recht und Unrecht, nach Klarheit der Sachlage auch ist: Abschliessende Feststellungen zu Rassismus machte das Gericht erwartungsgemäss nicht. Der Freispruch war vor allem formell begründet. Der JSVPPräsident Niels Fiechter sprach, auch das wie aus dem rechtspopulistischen Drehbuch, von einem «klar politischen» Urteil. Er akzeptiere das Verdikt nicht als Niederlage, sondern als «Kapitulation des Rechtsstaats». Dabei war es doch die JSVPAnzeige, die politisch motiviert war und den Rechtsstaat letztlich zersetzen lässt.

YVONNE KUNZ ist Gerichtsreporterin in Zürich.

Verkäufer*innenkolumne

Am 17. Dezember des letzten Jahres wollten meine 17-jährige Tochter Khadija und ihr Schulkollege, ein 15-jähriger Junge ebenfalls mit Wurzeln in Somalia, in Turbenthal eine Strasse überqueren. Auf dem Fussgängerstreifen. Sie gehen beide dort in die Heilpädagogische Schule und leben mit einer kognitiven Beeinträchtigung. Begleitet wurden sie von einer Lehrerin. Ein Auto kam gefahren. Der Junge, gross gewachsen, ging zuerst auf die Strasse. Doch das Auto bremste nicht. Es erfasste ihn frontal, er prallte gegen die Windschutzscheibe, wurde durch die Luft geschleudert, blieb bewusstlos liegen. Die Lehrerin konnte meine Tochter gerade noch am Arm zurückziehen. Der Junge war schwer verletzt. Khadija hatte es nur leicht am Bein getroffen. Ambulanz, Polizei. Schock und Trauma für alle. Als ich nach dem Unfall mit meiner Tochter über eine Strasse gehen wollte, musste ich sie tragen.

Fast schlimmer aber: Bekannte von mir wollten mir einreden, die Frau im Auto habe das absichtlich gemacht, zwei Schwarze Menschen angefahren. Dabei war schnell klar: Die tief stehende Sonne hatte sie geblendet. Sie hatte die Jugendlichen schlicht nicht gesehen.

Später rief die Polizei mich und die Mutter des Jungen nochmals an, fragte, ob wir eine Anzeige machen möchten. Wir verzichteten darauf. Ich hatte mit der Autofahrerin unsere Kontakte ausgetauscht. Ihr tat das alles unsäglich leid. Ich erfuhr von ihr: Sie hat selber Pflegekinder aus Afrika.

Nach einer Woche im Spital durfte der Junge wieder nach Hause. Die Frau schrieb der Familie. Wie leid es ihr tue. Vor lauter Gewissensbissen ging sie nicht mehr aus dem Haus. Da gingen die Mutter und der Junge sie besuchen und sagten ihr, dass sie ihr vergeben. Ich habe Fotos von dem Treffen. Die drei stehen nebeneinander, die Arme um die Schultern gelegt, strahlend.

Die Frau ist ein lieber Mensch. Jemand sagte mir, ob ich blöd sei, ich hätte doch Geld verlangen können. Nein, sagte ich. Geld kommt und geht. Liebe Menschen bleiben.

SEYNAB ALI ISSE, 54, verkauft Surprise in Winterthur. Ihrer Tochter geht es nach der traumatischen Erfahrung dank Therapiestunden schon viel besser.

Die Texte für diese Kolumne werden in Workshops unter der Leitung von Surprise und dem Autor Ralf Schlatter erarbeitet. Die Illustration entsteht in Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern – Design & Kunst, Studienrichtung Illustration.

Moumouni antwortet

Ich weiss, wie man aus Treibsand rauskommt. Ich weiss, was man machen muss, wenn man in einen zugefrorenen See fällt. Die verschiedenen Wege, wie man sich trinkbares Wasser filtert, muss ich nochmal genau nachschauen, Feuer kann ich, auf fünf verschiedene Arten. Ich glaube nicht daran, dass ich mal genug Geld für einen krassen Prepperbunker haben werde. Aber jedes Mal, wenn ich am Konservenregal im Supermarkt vorbeikomme, überlege ich mir, ob ich nicht Dose für Dose eine grosse Notfallration anfangen sollte. Im Schrank, wo ich die Jodtabletten aufbewahre, die ich vom Bund bekommen habe, als ich meinen Ausländerausweis abgeholt habe. Ab und zu das Gedankenexperiment: Was würde ich machen, wenn die Zombieapokalypse ausbricht? Eine Packliste: Sackmesser, Löffel, Seil, Seife, Desinfektionsmittel, Verbandszeug, wie viele Unterhosen? Muss ich Vitamin D kaufen? Welche Waffen brauche ich und kann ich sie benutzen?

Manchmal verliere ich mich in Survivalhack-Videos im Internet, wo mir die letzten Tricks fürs Überleben präsentiert werden, und vergesse dabei, dass ja erstmal nicht die Zombieapokalypse ansteht oder die grosse Dürre (ich wüsste, wie man in einer Wüste in einem toten Kamel schläft, wenn es nachts kalt wird, das hat Survivalist Bear Grylls mal gezeigt!), sondern unsere grösste Gefahr gerade der Rechtsrutsch ist, die Klimakrise und die politischen Krisen drumherum. Wenn ich mich umsehe, weiss ich nicht so genau, ob wir das überstehen.

R. schaut nur noch schlechte Nachrichten auf Instagram. Ganze Nächte lang Videos von toten Kindern, kaputten Häusern, verzweifelten Menschen, Politiker*innen. Manchmal fake Videos. Dann fake Videos über angebliche fake Videos. Dann die nächste Katastrophe. Videos, schlaflose Nächte.

E. macht Krafttraining. Hilft auch gegen Genderdysphorie, breiter werden. Fit für die Revolution oder so. Als im letzten Sommer in mehreren britischen Städten rassistische Mobs Jagd auf BiPoCs machten, gab es Schwarze Bürgerwehren, die sich organisierten, um

sich zu verteidigen. Fängt das vielleicht im Fitnessstudio an?

S. hat sich nie Sorgen gemacht. Hat mich ausgelacht, wenn ich vor fünf oder gar zehn Jahren beispielsweise davon gesprochen habe, dass mir die Entwicklungen Sorgen bereiten. Jetzt, wo auch S. sich Sorgen macht um Kriege und das Gesetz des Stärkeren, kann ich mir mein rechthaberisches «siehst du?!» sonst wohin stecken.

I. hat einfach Angst. Sie will das mit ihrer Therapeutin bald mal anschauen. Dafür braucht sie aber eine Therapeutin, und die Suche nach einer Therapeutin, die Rassismus versteht und noch Plätze frei hat, ist so nervenaufreibend.

S. will auswandern. Wohin? Wir wissen doch, wie schnell Flüchtlingsdebatten eskalieren. Trotzdem schaut they sich regelmässig Bilder von schönen Stränden an und wünscht sich ein Leben ohne Winter.

T. hat jetzt eine Familie und ein Haus am Stadtrand, es grasen Kühe vor seinem Fenster und er weiss nicht, ob all das Mitdebattieren, Abstimmen und Lautsein im Internet etwas bringt. Ausserdem findet er, dass er Ruhe verdient hat.

In meinem Umfeld ist viel Resignation zu spüren ob der aktuellen politischen Lage. Verzweiflung, Lethargie, Wut, Depressionen, Eskapismus, alles ist dabei. Wir sind das Reh auf der Landstrasse, während die Rechten im Fahrtwind jauchzen.

Wofür preppen? Wir müssen preppen für jetzt. Raus aus dem Treibsand, raus aus dem drohenden Gefriertod im Eis. Denn die anderen organisieren sich weiter, machen Geld, sammeln Stimmen, ändern Gesetze, kaufen Waffen.

Die «Heiratsregel» machte Frauen zu Ausländerinnen – auch während des Zweiten Weltkriegs. Sie verloren Zugehörigkeit und Schutz.

Ausbürgerung Lange verloren Schweizerinnen ihr Bürgerrecht, wenn sie einen Ausländer heirateten. Was bedeutete das für die Betroffenen?

Nachfahrin Esther Banz hat sich mit den Auswirkungen beschäftigt.

Während die Männer stets Schweizer blieben, konnten die Frauen ihre Staatszugehörigkeit noch bis 1992 verlieren, wenn sie einen Ausländer heirateten. Darunter auch meine Grossmutter. Die Rechtspraxis ist bis heute weitgehend unaufgearbeitet.

TEXT ESTHER BANZ ILLUSTRATIONEN ANDREAS GEFE

Meine Mutter ging schon auf die 90 zu, als sie mir erstmals von ihrer erleichterten Einbürgerung erzählte. Ich war sicher, mich verhört zu haben. «Eingebürg- wie bitte? Du?», fragte ich und lachte. Sie lachte nicht. Ich wusste zwar, dass ausländische Frauen, die einen Schweizer Mann heirateten, einst quasi automatisch die hiesige Staatsbürgerschaft erhielten – aber dass umgekehrt Schweizerinnen ihren roten Pass abgeben mussten, wenn sie einen Ausländer heirateten, war mir nicht bewusst gewesen.

Meine Grossmutter mütterlicherseits war Schweizerin, ihre Eltern und Grosseltern ebenfalls. Alle waren tief in der Innerschweiz verwurzelt: die einen stammten aus dem Kanton Obwalden, die andern aus Weggis, Luzern. Vom dortigen Stamm gibt es sogar eine Familienchronik, die ins 15. Jahrhundert zurückreicht.

Aber meine Grossmutter heiratete einen Deutschen – und verlor damit von einem Tag auf den andern ihre Schweizer Staatsangehörigkeit. Auch wenn meine Mutter sagte, der Verlust habe «nichts» weiter bedeutet, wurde ich hellhörig und begann zu recherchieren (mehr ab S. 10). Zufällig erschien in jenem Jahr, als ich mit meiner Mutter erstmals darüber sprach, die Dissertation von Silke Margherita Redolfi als Buch. Das war 2019. «Die verlorenen Töchter» ist der Titel. Die Bündner Historikerin zeigt darin auf, dass die sogenannte «Heiratsregel», mit der die Schweiz bis 1952 sozusagen automatisch Schweizerinnen ausbürgerte, wenn sie einen Ausländer heirateten, einzig auf Gewohnheitsrecht basierte. Eine explizite Rechtsgrundlage gab es nicht. Hintergrund war, so schreibt sie, «kommunales Zweckdenken, Fremdenfeindlichkeit und die Ungleichstellung der Geschlechter in der Schweizer Bundesverfassung». Die Rechtspraxis sei Ausdruck einer langwährenden patriarchalen Staatsordnung gewesen, und sie habe «viel Leid in die betroffenen Familien gebracht».

Die Schweiz war nicht das einzige Land, das Frauen einst auch über ihre Bürgerrechte diskriminierte: Die Regel, dass Frauen bei der Heirat mit einem Ausländer dessen Staatsangehörigkeit übernehmen und die eigene aufgeben, war damals in vielen Ländern

Europas üblich. Man wollte damit auch die als unpraktisch geltenden Doppelbürgerrechte vermeiden. In der Schweiz hielt man aber länger an der Entrechtung fest als in anderen Ländern. Bis 1952 verloren nach Schätzung von Redolfi über 85 000 Schweizerinnen durch Heirat ihre Staatszugehörigkeit. Besonders für Armutsbetroffene hatte die Ausbürgerung schlimme Folgen, denn der Staat schreckte nicht davor zurück, die Frauen mitsamt ihren Familien auszuschaffen. «Heimschaffungen» nannten sie das – ausser Landes schaffte man auch Schweizerinnen, die das Land zuvor nie verlassen hatten. Noch fataler waren die Ausbürgerungen für Schweizer Jüdinnen, die während der 1930er und 1940er Jahre in von Nazis beherrschten Gebieten lebten. Silke Redolfi schildert in ihrem Buch Schicksale von Frauen, denen die Behörden die Rückreise in die Schweiz verwehrten. Die Zahl der ausgebürgerten Schweizerinnen, die im Stich gelassen und von den Nazis umgebracht wurden, ist bis heute nicht bekannt. Während des Zweiten Weltkriegs verschärfte die Schweiz die «Heiratsregel» sogar noch, indem sie Schweizerinnen selbst dann ausbürgerte, wenn sie dadurch staatenlos wurden – betroffen waren Frauen, die mit Juden verheiratet waren, denen die Nationalsozialisten die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen hatten.

1952 wurde der Ausbürgerungs-Automatismus in der Schweiz abgeschafft und die «Heiratsregel» gelockert. Fortan mussten Frauen bei der Eheschliessung mit einem Ausländer aktiv angeben, dass sie ihre Schweizer Staatsbürgerschaft behalten wollten. Wenn sie das nicht taten – aus Unwissen und weil sie nicht darauf hingewiesen wurden – bürgerte die Schweiz weiterhin aus. Die frauendiskriminierende Praxis wirkt bis heute. Die «Republik» berichtete von einer Schweizerin, die durch Heirat ihre Staatsbürgerschaft verloren hatte. Weil sie über längere Zeit Sozialhilfegelder bezog, sollte ihre Aufenthaltsbewilligung nicht erneuert werden. Die örtliche Kirche unterstützte die Frau bis vor Bundesgericht – dieses wies den negativen Entscheid der Vorinstanz zurück.

TEXT ESTHER BANZ

Es ist der 30. August 2013. Ich sitze mit meiner Mutter in einem Regionalzug Richtung Erstfeld. Obwohl noch nicht Mittag, ist es bereits drückend heiss im Waggon, in dem wir als Einzige Platz genommen haben. Wir schauen aus dem Fenster, auf das Türkis und Dunkelblau des von hohen Bergen umgebenen Urnersees, auf den Glitzer, der auf der Oberfläche des klaren Wassers tanzt, und wir staunen darüber, wie deutlich sich die Flanken und Spitzen im Wasser spiegeln. «Das ist der Oberbauenstock», sagt meine Mutter, «dort hinten, der Fulen.» Sie kennt auch die Täler, Böden und Sattel dazwischen. Es war mir immer schon schleierhaft, wie sie sich all diese Namen merken konnte. Ich komme aber nicht dazu, weiter darüber nachzudenken, denn sie ruft: «Da! Lueg, schnäll! Da isch dis Grossmami uf d Wält cho!»

Unser Zug hatte kurz am Bahnhof Flüelen, Kanton Uri, gehalten. Jetzt fährt er langsam weiter, und was ich dem Zeigefinger meiner Mutter folgend sehe, ist ein stattliches Gebäude. Als Erstes fallen mir die gelb-schwarz gestrichenen Läden aus massivem Holz auf. Dann die dicken, uralten Steinmauern, schliesslich der zweistöckige Aufbau mit weissem Verputz und vier Giebeln, obendrauf ein Türmchen. «Lustig», sage ich, «s’ Grossmami, in diesem … was ist das überhaupt? Ein Turm? Ein altehrwürdiges Gemeindehaus? Ein Tell-Museum?» Tell wäre nicht ganz unpassend, immerhin befinden sich Tellplatte und Tellkapelle in nächster Nähe. Aber meine Mutter entgegnet ganz nüchtern: «Ein Schloss.» Und sie weiss auch seinen Namen: «Rudenz.» Ich reagiere mit einem Lachen, vielleicht klingt es ein wenig spöttisch.

Es ist eben so: Von meiner Grossmutter Anniette wusste ich damals nicht viel mehr, als dass sie in Luzern wohnte, 1979 gestorben ist und dass sie das wenige Geld, das sie hatte, gut einzuteilen wusste. Meine Mutter wird das von ihr gelernt haben. Ich war acht Jahre alt, als wir meine Grossmutter zum letzten Mal besuchten. Ich erinnere mich an den Geruch von Schwarztee mit weissem Zucker und Milch. Und an ihre kurzen, runden, bestrumpften Beine. Und die Fussgelenke, die faltig in zu eng wirkenden, aber immerhin weichen Hausschuhen steckten. Ich erinnere mich an eine sitzende Frau, die lieb und sanft zu mir war, mit der ich aber kaum je alleine Zeit verbracht hatte. Ich war noch klein, als sie schon alt war. Und sie war längst tot, als ich sie selbständig hätte besuchen können. Ich erfuhr erst lange nach ihrem Tod, dass sie einstmals in begüterten Verhältnissen aufgewachsen war. Was ich an jenem 30. August 2013 auch nicht wusste war, dass sie durch ihre Vermählung mit Franz Xaver Wiedemann, einem deutschen Einwanderer, automatisch ihr Schweizer Bürgerrecht verlor. «Heiratsregel» hiess das damals. Niemand in der Familie meiner Mutter hatte je darüber gesprochen. Der Arni-Stausee ist unser Ziel an jenem Tag. Eine schmale rote Kabine wird uns zu ihm hinauf befördern. Es trennen uns keine fünf Meter mehr von der Bergstation, da zeigt meine Mutter mit ihrem Wanderstock bergwärts und sagt: «Dort, direkt am See, steht ein Ferienhaus, in dem ich als Kind manchen Sommer verbracht habe. Mein Grossvater war ja einst für den Bau dieses Sees mitverantwortlich, habe ich dir das nie erzählt? Dass er Leiter des Elektrizitätswerks Altdorf war?» «Hast du nicht», entgegne ich und verstehe selber nicht, warum das so gereizt klingt. «Ach so», sagt sie nur, «er hat hier und dort einen Bau oder eine Elektrifizierung verantwortet, auch Zahnrad- und Strassenbahnen. Meine Mutter, also deine Grossmutter, musste als Kind deshalb immer wieder umziehen, von der Innerschweiz nach Bern, von dort nach Zürich und davor oder danach – so genau weiss ich es nicht mehr –in den Kanton Glarus. Irgendwann liessen sie sich dann dauerhaft in Luzern nieder.»

Anniette 1932 mit ihrem ersten Kind.

Mir blieb Luzern stets fremd – ein Ort, der allein mit meiner Grossmutter verbunden war. Dass zu ihr einst auch ein Mann gehörte, war mir nicht bewusst, ich hatte ihren Franz Xaver nie kennengelernt. Ich wusste einzig, dass er selbständiger Schneidermeis-

War ihr bei der Hochzeit bewusst, was der Verlust des Bürgerrechts bedeuten konnte?

ter war, ursprünglich aus Deutschland stammte und an dem Tag, an dem er sein Geschäft schloss, um in Pension zu gehen, im Bus einen tödlichen Herzinfarkt erlitt.

Es ist nicht weit von der Bergstation der Luftseilbahn bis zum See. Aber meine Mutter atmet an jenem Augusttag 2013 schon nach wenigen Schritten tief und schwer, die Hitze drückt. Sie setzt sich auf eine Bank und nimmt einen Schluck Wasser. «Morgen würde mein Vater 121 Jahre alt», keucht sie. Dann schaut sie mich von der Seite an und sagt mit leiser, brüchiger Stimme: «Sie riefen uns ‹Wiedemännli, Wiedemännli …›» Ihre Stimme bricht ab, hastig gräbt sie in ihrem Hosensack nach dem Stofftaschentuch, das sie immer dabei hat. Es ist um 1940 herum. Meine Grossmutter Anniette, ihr Ehemann Franz Xaver und ihre Kinder wohnen in dem Mehrfamilienhaus, das sie kurz vor Kriegsausbruch vor allem mit geliehenem Geld hatten kaufen können. Es steht im Luzerner Wesemlin-Quartier. Die Kinder gehen zur Schule, die Familie kommt finanziell mehr schlecht als recht über die Runden. Franz Xaver hatte mit Kriegsbeginn seine Stelle als Herrenschneider bei einem angesehenen Modefachgeschäft verloren. Von einem Tag auf den andern fehlte ein geregeltes Einkommen. «Die Deutschen haben sie natürlich als Erste entlassen», wird mir eine Tante später einmal sagen. Damals gab es noch keine staatlich geregelte Arbeitslosenversicherung. Als Ausländer hatte Franz Xaver auch kein Anrecht auf Schweizer Sozialhilfe. Meine Grossmutter, die durch ihre Heirat keine Schweizerin mehr, sondern nun ebenfalls Deutsche und von sozialer Absicherung ausgeschlossen war, genauso wenig. Vielleicht hatte sie sogar Angst davor, armengenössig zu werden (d.h. unterstützungsbedürftig, Anm .d. Red.). Damals wies man nicht wenige «Fremde» –auch wegen ihrer Heirat ausgebürgerte Schweizerinnen – aus, wenn sie Kosten verursachten oder nicht so lebten, wie die Behörden sich das vorstellten. Und dann waren sie auch noch Deutsche, jedenfalls auf dem Papier. Vielleicht hielt man sie deshalb sogar für Sympathisanten der Nationalsozialisten.

Noch bevor meine Mutter und ihr Bruder als Kinder verstehen konnten, was los war, hörten und spürten sie es. Es waren die Kinder im Quartier, die riefen. Ob sie sich das auch bei ihren Eltern getrauten, weiss meine Mutter nicht mehr.

Sie schnäuzt sich laut und lange. Dann rezitiert sie den Reim. «Er ging so», sagt sie, holt Luft und setzt an, viel zu leise, als dass ich verstehen könnte. Sie nimmt einen neuen Anlauf. Und ich höre: «Wiedemännli, Wiedemännli, schiiiss …» Sie stoppt. Umklammert ihren Wanderstock. Holt wieder Luft, und dann ruft sie ihn beinahe, diesen Vers: «Wiedemännli, Wiedemännli, schiiiss is Pfännli, rüer din Dräck is Schwabeländli!» Und sie brüllt ihn noch einmal, schneller jetzt, roher, härter: «Wiedemännli! Wiedemännli! Schiiiss is Pfännli! Rüer din Dräck is Schwabeländli!»

Inmitten der prächtigen Berge sitzt sie jetzt gebeugt da, schluchzt und zittert. Mehr als siebzig Jahre, nachdem sie sich mit diesen Worten beschmutzen und beschämen lassen musste. Ich lege einen Arm um ihre Schultern, aber es entspannt sie nicht. Später werde ich Freundinnen erzählen, dass dies der erste innige Moment zwischen uns erwachsenen Frauen war, an den ich mich erinnern kann.

Vielleicht hätte meine Mutter an jenem Tag noch mehr erzählt, wenn diese eine Erinnerung sie nicht so überfallen und gequält hätte. Vielleicht hätte sie mir sogar von der tragischen Wende in der Geschichte meiner Grossmutter erzählt. Aber sie war erschöpft. Sie wollte nach Hause. Ganz kurz zeigte sie mir noch das Ferienhaus ihrer Kindheit. Ich erkenne es auf einer Fotografie, die ich nach ihrem Tod entdecke, darauf abgebildet Anniette, die Tochter des Stausee-Pioniers, damals selber noch ein Kind.

An einem Wintertag im Jahr 2019 besuche ich meine Mutter in der Kur. Sie war in den Jahren davor vergesslicher geworden – ich wollte endlich den Faden wieder aufnehmen, sie von ihrem Leben erzählen lassen. Unser Arnisee-Ausflug war in den Jahren dazwischen nie mehr Thema gewesen, auch nicht ihr Zusammenbruch dort. Wir setzen uns in einen Aufenthaltsraum. Sie beginnt mit ihrer Erzählung in Deutschland, wo sie selber nie gelebt hat: «Mein Vater stammte aus einer Bauernfamilie im Allgäu. Zwischen den Kriegen ist er nach Luzern gekommen, ein Kriegsverwundeter. Im Ersten Weltkrieg hatte er einen Armdurchschuss erlitten.» Die Versehrtheit sei auch ein Glück gewesen, sagt meine Mutter, «denn sie bewahrte ihn davor, im Zweiten Weltkrieg erneut eingezogen

zu werden». Franz Xaver war längst in der Schweiz sesshaft, als er 1930 Anniette kennenlernte und sie 1931 heirateten. Jetzt kommt meine Mutter auf die Herkunft ihrer Mutter zu sprechen: «Sie war ja aus ganz anderen Verhältnissen. In einer Chronik sind die Wurzeln unserer Familie bis ins 15. Jahrhundert dokumentiert.» Sie nestelt an ihrer Bluse herum, wie sie das so oft macht. «Erst nachdem die Heiratsregel gelockert wurde, konnte sich meine Mutter wieder einbürgern lassen.»

Ich frage sie, was es für ihre Mutter und für sie selbst bedeutet habe, dass sie all die Jahre auf dem Papier und in den Augen der andern Fremde im eigenen Land gewesen waren, und erst noch Deutsche während des Zweiten Weltkriegs. Sie schaut mich schweigend und mit kühlem Blick an. Dann sagt sie: «Es bedeutete nichts.» Wie, nichts? Ich möchte nachhaken, aber meine Mutter ist plötzlich sehr müde. Sie will sich schlafen legen, sofort. Ich begleite sie wortlos in ihr Zimmer und fahre nach Hause, nun selber müde und stumpf.

Es dauert ein paar Tage, bis die angeforderten Akten zu meiner Mutter aus dem Bundesarchiv eintreffen. Kaum sind sie da, öffne ich die Dokumente. Ich lese: «Erleichterte Einbürgerung». Der Stempel besagt, dass es sich um das Jahr 1953 handelt. Auch meine Grossmutter wollte ihr Bürgerrecht sofort zurückhaben, nachdem die frauenfeindliche «Heiratsregel» Ende 1952 endlich gemildert worden war. Ich sehe in den Unterlagen, dass die Polizei Erkundigungen zum Leumund meiner Grosseltern eingeholt und über ihre finanziellen Verhältnisse Buch geführt hatte. Ich lese von Betreibungen. Mir fällt wieder ein, dass ich inzwischen im Buch von Redolfi gelesen hatte, dass die Heiratsregel auch dazu diente, missliebige Personen aus der Schweiz auszuweisen: «Halt machte dieses Vorgehen auch vor früheren Schweizerinnen nicht.» Selbst die Abschiebung von Kranken gehörte, so schreibt die Historikerin, «noch im zweiten Weltkrieg zur Strategie der Vermeidung von Kosten».

Ich könnte es dabei belassen. Die Geschichte hier beenden. Auch meine Mutter ist inzwischen tot. Aber wir leben in einer Zeit, in der grundrechtliche Errungenschaften zu kippen drohen. Auch in diesem Land, das sich so gerne in seinen mythischen Heldengeschichten sonnt: in der widerständigen Freiheit eines schillerschen Tell – und im einenden Versprechen einer «humanitären Tradition». Dieses Selbstverständnis wird von Generation zu Generation weitergegeben wie ein bedingungsloses Erbe. Das hat auch etwas Selbstgefälliges und macht vielleicht ein wenig abgestumpft gegenüber all jenen, die nicht dazugehören dürfen, die man nicht teilhaben lässt.

«Fragen hätte ich noch» Der hier leicht bearbeitete und gekürzte Text stammt aus dem Buch «Fragen hätte ich noch», herausgegeben von Wolfram Schneider-Lastin. Darin erzählen dreissig Autor*innen von ihren Grosseltern –und der Zeit, in der sie lebten. Rotpunktverlag 2024, rotpunktverlag.ch/ buecher

Gerade als ich das umfangreiche Dokument wieder schliessen will, fällt mir eine kleine Information auf. Als Geburtsort von Anna Josefina Maria Wiedemann, geborene von Rotz, lese ich: «Altdorf» und «Flüelen» taucht in den Unterlagen auch nicht als temporärer Wohnort auf. Meine Grossmutter Anniette mag als Kleinkind in jenem Schloss in Flüelen Zeit verbracht haben – dort geboren und aufgewachsen ist sie ziemlich sicher nicht. Ein Prinzessinnen-Märchen werde ich meinen Nachgeborenen also nicht erzählen können, wenn sie nach meiner Grossmutter fragen – dafür eine wahre Geschichte.

Die «Heiratsregel» wurde erst 1992 gänzlich abgeschafft. In öffentlich zugänglichen Archiven finden Angehörige Einblick in die eigene Familiengeschichte. Vier Frauen erzählen davon.

TEXT ESTHER BANZ

Ausbürgerungen gab es in unzähligen Schweizer Familien. Anja Siouda, Anita Negele, Claudia Biagini und Patricia Büttiker wussten oder ahnten zumindest, dass auch in ihrer Familie Frauen betroffen waren. Im Folgenden erzählen sie ihre Geschichten.

«Der Beamte wies mich darauf hin, dass ich schrift lich erklären müsse, Schweizerin bleiben zu wollen.»

ANJA

Anja Siouda: «1920 wurde meine Urgrossmutter durch Heirat mit einem Deutschen auch zur Deutschen. Noch bevor ihr Kind zur Welt kam, starb ihr Mann. Sie konnte sich danach wieder in die Schweiz einbürgern lassen. Meine Grossmutter bedauerte, ihren leiblichen Vater nicht gekannt zu haben – viel mehr erzählte sie nicht.» Anja Sioudas Spurensuche im Bundesarchiv blieb erfolglos. Aber eine Mitarbeiterin des Archivs verwies sie auf das entsprechende kantonale Archiv: «Tatsächlich zeigte mir das Staatsarchiv Luzern eine Akte an. Wenige Tage später lagen die Wiedereinbürgerungs-Dokumente in meinem Email-Postfach. Das war ein berührender Moment.» Anja Siouda heiratete 1987 und war selber noch von der «Heiratsregel» betroffen, obwohl diese 1952 bereits gelockert worden war: «Mein Mann ist Algerier. Vor der Trauung wies mich der Beamte darauf hin, dass ich schriftlich erklären müsse, Schweizerin bleiben zu wollen, falls dem so sei. Zum Glück sagte der mir das – ich hätte es nicht gewusst. Ich ging naiverweise davon aus, dass das doch selbstverständlich sei. Bei der Hochzeit erhielt ich dann den entsprechenden Stempel auf dem Eheschein. So wie das damals ablief, kann ich mir gut vorstellen, dass es Frauen gibt, die das nicht wussten und die sogar aus rassistischen Gründen von den Behörden nicht darauf hingewiesen wurden.»

Anita Negele wusste zunächst nur Bruchstückhaftes über ihre ausgebürgerte Grossmutter. Dass sie 1896 geboren wurde, in der Schweiz am 6. April 1918 einen deutlich älteren Deutschen ehelichte und mit ihm vier Kinder hatte: «Mein Vater war der Jüngste. Sie kamen alle in der Schweiz zur Welt und lebten auch zeitlebens da, aufgrund der Ausbürgerung ihrer Mutter aber als Ausländer. Meinen Grossvater zogen die Nazis nicht ein während des Kriegs, wohl weil er schon zu alt war – aber meine papier-deutschen Onkel hätten eingezogen werden können. Es war Glück im Unglück, dass der Vater am 6. Februar 1941 starb und meine Grossmutter sich sogleich wieder einbürgern lassen konnte, zusammen mit ihren Kindern.» In den Akten fand Anita Negele auch das Leumundszeugnis, das die Gemeinde im Einbürgerungsprozess ausstellen musste. Da las sie von Mietzins-Rückständen, Konkursen und einer Pfändung. Sie schreibt: «Jetzt ist mir auch klar, wieso keines der Kinder eine richtige Ausbildung hatte. Sie mussten arbeiten, um Geld zu verdienen.» Mit den Akten Einblick zu erhalten in einen bisher unbekannten Teil ihrer Familiengeschichte, sei ein komisches Gefühl, schreibt Anita Negele. «Ich bin aber auch sehr berührt. Was meine Grossmutter erlebte, tut mir unendlich leid.» Claudia Biagini verstand die Geschichte ihrer Grossmutter väterlicherseits, Gertrud, bisher nur bruchstückweise. Sie wusste, dass ihr Grossvater Italiener war. Claudias Vater hatte auch erzählt, dass die Familie zweimal in Italien gelebt hatte, als er noch ein Kind war. Im vergangenen Dezember konnte Claudia sich Zeit nehmen, weitere Nachforschungen anzustellen. «Es gab Treffer in der Suchmaske des Bundesarchivs. Ich las da den Namen meiner Grossmutter, meines Vaters und den meines Onkels mitsamt den korrekten Geburtsdaten und bestellte das Dossier. Am 24. Dezember hatte ich es in meinem Email-Postfach. Und so zeigte ich am Weihnachtsabend der Familie die digitalisierten Akten. Mein Vater und mein Onkel schauten mich fassungslos an. Sie brachten keinen Ton heraus, als wollten sie mir sagen: ‹Wie kamst du auf die Idee, danach zu suchen? Und wie wurdest du fündig?›

Untersützungsbedürftige ehemalige Schweizerinnen konnten sogar ausgeschafft werden. Besonders fatal war die Ausbürgerung für Jüdinnen.

Es hat von beiden auch Bilder in dem Dossier. Mein Onkel sagte: ‹Ich hatte bisher nur ein einziges Bild von mir als Kind. Jetzt habe ich ein zweites.› Er ist darauf zwei Jahre alt, mein Vater acht. Die Fotos entstanden nach der Flucht über die Grenze.» Claudias Grossmutter war 1934 als junge Frau ins faschistische Italien gereist, um die Sprache zu lernen. Dort lernte sie ihren späteren Mann kennen und lieben. Sie heirateten in der Schweiz, lebten dann aber in Italien, wo er bei der Marine war. Im Krieg desertierte er und ging zu den Partisanen. Als die Deutschen nach Italien vordrangen und der ältere Sohn schwer erkrankte, flüchtete Gertrud mit den Kindern über die Berge zurück in die Schweiz. Claudia hatte man erzählt, dass ihre Grossmutter zuerst mit 2-Kilo-Reissäcken vorausging und die Kinder nahe der Grenze warten liess: «Als sie versichert bekam, dass man sie reinlassen würde, ging sie zurück und holte ihre Buben.» In den Akten steht, dass Gertrud mit der Heirat ausgebürgert worden war, ihre einstigen Schweizer Identitätspapiere aber noch besass und diese vorsorglich in Italien beglaubigen liess. Was Claudia in den Akten auch fand, war eine Registerkarte, die die Behörden nach der Ankunft Gertruds im Tessin ausgefüllt hatten. Neben Name und Geburtsdatum fragten sie auch nach ‹Rasse›. Und da steht als Eintrag: «Arier». Die Schweiz teilte während des Zweiten Weltkriegs in drei «Rasse-Kategorien» ein: «Arier», «Nichtarier», «Neger». Nach drei Wochen im Auffanglager konnte Gertrud mit den Buben zu ihrem Bruder im Aargau reisen und dort wohnen. «Sie baute sich eine Existenz als Näherin auf. Doch schon nach drei Jahren gingen sie wieder nach Italien. Als Ausländerin war Gertrud den Repressalien der Fremdenpolizei ausgesetzt. Der Chef wollte sie sich gefügig machen, sie leistete Widerstand und zeigte ihn an –

mit der Konsequenz, dass sie 1947 ausgewiesen wurde. Sie musste alles, was sie aufgebaut hatte, zurücklassen.»

Ihr Mann, Claudias italienischer Grossvater, sei zweimal knapp der Deportation in ein Konzentrationslager entkommen. Er tauchte ab. 1950 zog die ganze Familie nach Zürich, wo Gertruds Mutter lebte. Zu dem, was dazwischen war, ist Claudia vieles noch unklar. «Mehr als ein paar Fetzen ihrer Geschichte hat meine Grossmutter nie erzählt, und es waren immer die gleichen. Auf mein Angebot, ihr Leben aufzuschreiben, ging sie leider nicht ein. Sie sagte, sie wolle es nicht nochmal erleben.»

Patricia Büttiker forscht schon seit einigen Jahren zur Geschichte ihrer Familie. Im Staatsarchiv des Kantons Zürich fand sie einen Regierungsratsbeschluss zu ihrer Urgrossmutter Anna Barbara. Diese hatte durch die Heirat mit einem Italiener ihre Schweizer Staatsbürgerschaft verloren. Das hatte Konsequenzen, als ihr Mann starb – die Behörden ihres Wohnorts Hombrechtikon zwangen sie und ihre vier Kinder Ende des 19. Jahrhunderts, die Schweiz zu verlassen und nach Italien zu gehen, man nannte es «Heimschaffung». Die Urenkelin zitiert aus einem Regierungsratsbeschluss von 1896: «Laut dem Berichte des Gemeinderates Hombrechtikon ist diese Familie sehr arm und die Witwe infolge Ver-

«Mehr als ein paar Fetzen ihrer Geschichte hat meine Grossmutter nicht erzählt, sie wollte es nicht nochmal erleben. »

CLAUDIA

dienstlosigkeit und gänzlichem Mangel an Existenzmitteln nicht imstande, sich und ihre Kinder ohne fremde Hülfe durchzubringen. Die Familie fällt daher der öffentlichen Wohltätigkeit dauernd zur Last und es ist deshalb deren Heimschaffung notwendig geworden». Laut Bundesarchiv liess sich ihre Urgrossmutter 1905 wieder einbürgern. Die strukturelle Gewalt gegen die Familie ging in den folgenden Generationen jedoch weiter: Die Behörden nahmen Patricia Büttikers Grossmutter alle Kinder weg, ihre Mutter wurde fremdplatziert.

Mit ihrer Forschung begann Patricia Büttiker 2006, als sie 38 Jahre alt war. Warum? «Ich fühlte mich unsicher und unvollständig. Und die Frage, wer meine Mutter war und warum sie uns verlassen hatte, wurde immer drängender. Ich wusste nichts – in unserer Familie wurde immer geschwiegen.» Erst durch ihre Recherche begann sie zu verstehen, «dass die Tragik unserer wie die vieler anderer Familien mit der Schweizer Sozialgeschichte zu tun hat und strukturell bedingt ist», sagt sie. Hierüber liess sich auch der generationenübergreifende Alkoholismus, der die Familie prägte, etwas besser einordnen. Dieses Verstehen durch die Recherchen habe ihr Selbstverständnis verändert, «mein Leben überhaupt. Ich wurde ein vollständigerer Mensch.»

Patricia Büttiker ist heute u.a. Schriftstellerin. Am 30. April ist sie mit anderen im Historischen Museum Bern in der Ausstellung «Vom Glück vergessen» über fürsorgerische Zwangsmassnahmen zu hören; im Mai publiziert sie in der Zeitschrift «Widerspruch» mehr über ihre Familie.

Archive sind Fundgruben

Wer weiss oder vermutet, dass Frauen aus der eigenen Familie ausgebürgert wurden, kann die Suche online beim Bundesarchiv beginnen: bar.admin.ch Dort und in kantonalen Staatsarchiven unterstützen Historiker*innen bei der Recherche. Das Bundesgesetz über die Archivierung (BGA) und das Öffentlichkeitsgesetz (BGÖ) regeln den Zugang zu Archivgut. Personendaten unterliegen einer Schutzfrist von 50 Jahren, bei Sachakten sind es 30 Jahre. Innerhalb diesen Fristen ist die Einsicht bewilligungspflichtig, danach frei zugänglich. EB

TEXT SARA WINTER SAYILIR ILLUSTRATION PIRMIN BEELER

TREFFEN Stellen Sie sich vor: ein runder

Tisch mit fünf Plätzen. Ein Gong. Und rund 650 Zuschauer*innen. Wir befinden uns in Deutschland, in einer mittleren Grossstadt. Das ist aber gar nicht so wichtig, denn dies könnte auch in der Schweiz stattfinden.

Zumal viele Themen im deutschsprachigen Raum – so unterschiedlich die Länder auch sind – ja doch grenzüberschreitend diskutiert werden und verzahnt sind.

Um den Tisch sitzen die Gastgeber: Aladin El-Mafaalani, Soziologe mit den Fachgebieten Bildung und Migrationsgesellschaft, und Max Czollek, jüdisch-deutscher Lyriker und politischer Denker. Und ihre Gäste: Raúl Krauthausen, rollstuhlfahrender Aktivist für die Rechte von Menschen, die mit einer Behinderung leben, Kelly Laubinger, Enkelin von Holocaustüberlebenden und Aktivistin für die Rechte von Sinti und Roma, sowie Tobias Ginsburg, Theatermacher, der sich zur Recherche undercover in rechtsextreme Netzwerke begeben

hat. Die Veranstaltungsreihe nennt sich «Pentagon» und die Gäste dürfen satirisch sein. Diesmal ist es eher ernst. Es wird über unsere Welt, das Leben und die politische Perspektive gesprochen. Entscheidend ist der Prozess: Jede*r bringt ein Thema mit, um es mit den anderen zu besprechen. Ist etwas abgeschlossen, wird der Gong geschlagen, alle rücken und rollen einen Platz weiter. Der Tisch ist eine Tafelrunde und das Publikum sitzt aussen herum. Die Perspektive wird gewechselt, man denkt miteinander, alles dreht und vermischt sich ein bisschen.

Übertragen wird das Spektakel per Livestream, damit auch in den Wohnzimmern zuhause alle teilhaben können. Vor Ort kostet es keinen Eintritt, man muss sich lediglich anmelden. Der Austragungsort ist eine Art grosses Quartierzentrum mit Saal. Es war ursprünglich ein Treffpunkt für die Jugend und ist es noch, mit vielfältigem Veranstaltungsprogramm. Hier gibt es

neben Politik auch Ausstellungen und Konzerte, Bücher- und Flohmarkt, aber auch Kinderfeste, gemeinsames Fastenbrechen und szenische Lesungen für Hörbeeinträchtigte. Das Publikum ist durchmischt, es sitzen konservative Frauen mit religiöser Kopfbedeckung neben lokalen Politiker*innen, die jungen Wilden nippen am Getränk genauso wie Leute aus der Forschung, Journalist*innen und eine Menge Fans der auftretenden Sprecher*innen.

«Wäre dieser Ort nicht rollstuhlgängig, könnte ich nicht hier sein», konstatiert Aktivist Raúl Krauthausen trocken und zeigt, was Leben mit Behinderung in der Regel bedeutet: nämlich durch die Umwelt behindert werden. Im Publikum sind auffallend viele seinetwegen gekommen, so glaubt man zumindest wegen der Dichte an Rollstühlen, und merkt als Mensch mit noch lediglich leichter Sehschwäche, wie selten man sich begegnet. «Was für ein Verlust das ist», sagt Krauthausen laut und ergänzt, «für euch!» Alle lachen. Wie wahr er spricht. Immer noch gelingt es uns als Gesellschaft erstaunlich schlecht, Behinderungen im Alltag mitzudenken, und das, obwohl alle in ihren Leben Einschränkungen ansammeln. Allein durchs Älterwerden. Wir könnten uns so gut Inspiration

und Techniken bei denen abgucken, die von früh auf damit konfrontiert sind. Solche Gedanken nimmt man mit. Inklusion heisst ja auch: Geld in die Hand nehmen. Daran führt kein Weg vorbei – und das meint nicht nur bauliche Massnahmen. Es braucht politischen Willen. Angesichts der Rückkehr einer «Rechtder-Stärkeren»-Kultur wird dies nicht leichter werden in Zukunft. Eigentlich sitzen sie deshalb hier, die fünf mit der Perspektive derer, die (meist) nicht zur Norm gerechnet werden. Sie haben den reicheren Blick, davon ist nicht nur Krauthausen überzeugt. Und dennoch muss er in die Runde fragen, was es denn wohl brauche, damit die verschiedenen Gruppen, die als Minderheiten gelten (darunter übrigens auch immer noch: die Frauen), besser zusammenspannten und einander beistünden. Die Antwort bleibt offen. Orte, an denen solche Fragen diskutiert werden, gibt es sicher auch in der Schweiz, und wo noch einer fehlt, sollten wir einen gründen. Jetzt.

In der Serie «Orte der Begegnung» begeben sich die Redaktionsmitglieder dorthin, wo in unserer funktionalen Welt ein Austausch stattfindet.

Medien Wie lange gibt es noch gedruckte Magazine und was bedeutet die Digitalisierung für das Modell Strassenzeitung? Die Vorarlberger Strassenzeitung Marie befra g te den Wiener Journalisten und Medienforscher Andy Kaltenbrunner.

INTERVIEW FRANK ANDRES

Andy Kaltenbrunner, wie muss ich mir Sie am Frühstückstisch vorstellen? Mit der gedruckten Zeitung oder mit dem aufgeklappten Laptop?

Andy Kaltenbrunner: Selten mit dem Laptop, meistens mit dem Handy in der Hand. Zeitungen in Papier habe ich nur sehr selten am Tisch. Aber viele Nachrichten-Apps und Social-Media-Kanäle auf dem Smartphone. Es gibt ein paar Sentimentalitäten. Den Spiegel kaufe ich etwa noch oft in Papierform. Vor allem wegen des typischen Magazin-Geruchs und auf Reisen aus Tradition, um im Zug oder Flugzeug manchmal auch zu blättern.

Das klingt für uns als Strassenzeitung nicht sehr erfreulich. Denn Basis unseres Geschäftsmodells ist das Heft in Papierform. Müssen wir uns ernsthaft Gedanken über unsere Zukunft machen?

Ich kann mir vorstellen, dass eine Strassenzeitung aus verschiedenen Gründen eine etwas längere Zukunft hat als Traditionsblätter, weil sie eine andere Zielgruppe und ein anderes Selbstverständnis hat. Der Vertriebsweg mit Papier wird da noch etwas länger funktionieren. Aber ob das auf Dauer gelingen kann, bezweifle ich. Der klassische Zeitungsmarkt, Lieferant für den Papierstoss am Frühstückstisch, ist definitiv Vergangenheit. Die einen Printmedien haben es geschafft zu digitalisieren, die anderen sind schon jetzt verschwunden oder bald weg. Es bleiben nur Papiernischen, etwa für Wochenend-Medien oder manche Special-Interest- und Hochglanzprodukte.

Sie sprechen von verschiedenen Gründen für eine längere Lebenszeit der klassischen Strassenzeitung. Können Sie das konkretisieren?

Es gibt bei Strassenzeitungen einen strategischen Vorteil. Vieles, was an Vertrieb und Verkauf stattfindet, erfolgt dort über einen Sympathiefaktor für die Idee. Es ist auch ein bewusster Akt der Gemeinnützigkeit, wenn jemand eine Strassenzeitung kauft. Ich

kaufe mir in Wien regelmässig den Augustin (die lokale Strassenzeitung, Anm. d. Red.), manchmal sogar zwei- oder dreimal bei verschiedenen Verkäufer*innen, und zahle eine kleine Preisaufrundung. Aber inhaltlich könnte man zentrale Inhalte der Strassenzeitung auch auf einem Social-Media-Kanal oder einer Website zur Verfügung stellen. Und manches liesse sich gut in einem lebendigen, moderierten Online-Forum diskutieren. Das würde die Wahrscheinlichkeit, dass ich Augustin-Sozialreportagen und die oft andere Sicht auf unsere Gesellschaft wahrnehme, sogar erhöhen. Die Strassenzeitungsverkäufer*innen treffe ich ja nur sporadisch. Strassenzeitungen haben bei ihrem Journalismus meist noch das Selbstverständnis eines publizistischen Gegenöffentlichkeitsprojekts, das hinschaut, wo andere wegsehen. Da funktioniert bei der Strassenzeitung noch eine Weile der Papiervertrieb, weil wir Leser*innen auch im Hinterkopf haben, dass jene, die die Zeitung verkaufen, dabei auch fair etwas dazuverdienen. Das ist übrigens ein grosser Unterschied zum Zeitungsvertriebsmodell der grossen Medienhäuser.

Inwiefern?

Diese haben inzwischen ein grosses Problem, um den Vertrieb, speziell die Hauszustellung, zu organisieren. Das Käufer*innennetz ist aufgrund der Leser*innen- und Abo-Rückgänge so löchrig geworden, dass eine Arbeit als freiberufliche*r Hauszusteller*in mit Erlösbeteiligung nach verteilter Stückzahl unzumutbar geworden ist. Zugleich werden die Vertriebskosten pro Exemplar für die Verlage generell zu hoch. Es gibt auch kaum mehr klassischen Strassenverkäufer*innen. Sie standen in Österreich über Jahrzehnte im Auftrag der Grossverlage direkt an den zentralen Kreuzungen und Treffpunkten vieler Menschen und verkauften Printmedien. Heute gibt es das nur noch an wenigen neuralgischen Punkten. Genauer betrachtet war das aber ohnehin immer eine unfair entlohnte, riskante Tätigkeit, jahrzehntelang mit Scheinselbständigkeit und viel Ausbeutung.

Strassenzeitungen und -magazine gibt es in zahlreichen Ländern und Städten, über 30 verschiedene allein im deutschsprachigen Raum.

Wenn die gedruckte Zeitung tatsächlich vom Markt verschwindet, wohin kann die Reise für uns Strassenzeitungen gehen?

Es gibt durchaus Optionen, um die Idee in eine digitale Welt, auch finanzierbar, zu überführen. Es gilt im Mediengeschäft mehr denn je, sich Communitys aufzubauen, die bereit sind, für Journalismus auch digital zu bezahlen. Wenn ihr das gut macht, ist das für Strassenzeitungen mit ihrer inhaltlichen Mission sogar plausibler als für viele andere Printmedien, die ihre eigene Zielgruppe oft nicht mehr gut genug kennen und für den Grossbetrieb viel, viel mehr Zahler*innen brauchen.

Ich würde behaupten, dass unsere Strassenzeitung bei Menschen, die uns kaufen und hoffentlich auch lesen, teilweise grosse Sympathien geniesst. Könnte uns das bei einem digitalen Wandel helfen?

Absolut. Wir sehen, dass durch wohlwollende, integrative Communitys neue Digitalmedien, neue Plattformen entstehen, die stark und refinanzierbar sind. Ich habe zuletzt auch ein spanisches Medium forschend beobachtet, die Online-Nachrichtenplattform eldiario.es mit Sitz in Madrid. Dieses wurde vor einem Dutzend Jahren von einem Dutzend junger Journalist*innen und auch Zeitungsveteran*innen gegründet. Das war in einer Zeit des Umbruchs und der frühen, schweren Krise der Print-Traditionsmedien in Spanien. Diese digitalen Gründer*innen von eldiario.es hatten die Nase voll vom Gejammere ihrer Printmedien-Chefs und wollten ihr eigenes Online-Ding machen und eine eigene Community aufbauen. Heute sind dort mehr als 150 Mitarbeiter tätig, die ein ökonomisch erfolgreiches Medium führen. 90 000 Members zahlen ihnen monatliche Mitgliedsbeiträge. Sie machen einen national sehr guten Online-Journalismus, inzwischen auch viel Lokalberichterstattung in Spaniens Regionen, und erzielen eine 10-Prozent-Umsatzrendite. Ihre Geldflüsse sind transparent auf der Website jedes Jahr dargestellt, damit klar ist, dass sie von keinen Parteien oder Lobbys abhängig sind. Sie machen den gros-

sen Traditionshäusern ernsthaft Konkurrenz und im Gegensatz zu den verbliebenen Zeitungen kontinuierlich Gewinn. Solche spannenden Neugründungen, die im Geschäftsmodell vor allem auf Wachstum mit einem stark integrierten Publikum setzen und auf viel Interaktion mit diesem, sehen wir auch schon länger etwa in Skandinavien, den Niederlanden oder Grossbritannien.

Sehen Sie in diesem Zusammenhang auch Chancen für lokale Strassenzeitungen?

Durchaus. Gerade bei Online-Produkten, die auf lokale Inhalte setzen, gibt es international sehr viele Nischen. Das bedeutet, dass diese Medien sich auf ganz spezielle Interessen konzentrieren, zum Beispiel auf die Kultur- oder eben die Sozialberichterstattung. Eine grosse Zukunft des Journalismus liegt in lokalen Themen. Das funktioniert dann weiterhin gut, wenn man durch die persönlichen Kontakte seine Community kennt und durch diese Nähe zur Leserschaft mehr Bindung erzeugt. Die relevanten Nachrichten aus Dorf oder Bezirk kennen und können diese Medien ausserdem besser als die internationalen Onlineplattformen, die sonst allgemeine Aufmerksamkeit und die Werbegelder in die USA abziehen. In Österreich sind wir in diesen Entwicklungsprozessen noch zurück, eben weil der Traditionsmarkt lange relativ stabil war und der Print-Niedergang von einem sehr hohen Niveau ausging. Neue Lokal- und Nischenmedien hatten da wenig Platz. Ein Vergleich: In der spanischen Provinz Alicante, in der 1,5 Millionen Menschen leben, gibt es derzeit 23 derartige lokale Online-Medien als Neugründungen des vergangenen Jahrzehnts, die sich selbst finanzieren und nichts mit den grossen Medienhäusern zu tun haben.

Werden solche Portale in Spanien von staatlicher Seite finanziell gefördert?

Nein. Sie müssen also umso mehr Menschen finden, die bereit sind, für ihre journalistische Leistung zu bezahlen. Gut ist auch,

wenn sie eine ausreichend grosse Reichweite erzelen, damit der lokale Markt, Friseur- und Autohändlerbetriebe doch auf ihrem Portal inserieren und nicht überwiegend auf Facebook oder Google-Ad. Diese hyperlokalen Medien brauchen keine riesigen Teams. Das wird bei Strassenzeitungen wie der Ihren aber wahrscheinlich auch nicht notwendig sein.

Auch wir kommen ohne öffentliche Gelder aus. Das heisst: Wir finanzieren uns zum grössten Teil über den Verkauf der Zeitung bzw. Inserate. Unser Zugang zum Projekt war immer ein journalistischer. Wir versuchen durch unsere Inhalte zu überzeugen und möglichst viele Menschen zu finden, die bereit sind, für unsere Publikation zu zahlen. Was Sie hier beschreiben, widerspiegelt genau diese Startup-Denkweise, die sich an der Zielgruppe orientiert und nicht an einer bestimmten Produktionsform. Ich nenne das «Kanal egal». Wenn Sie sagen, es geht Ihnen im Kern um die journalistische Idee, um die journalistische Unabhängigkeit, um die Herstellung einer kritischen Öffentlichkeit, dann zeigt es Ihren publizistischen Startup-Geist. Es ist dann zweitrangig, welche Kanäle Sie dafür brauchen. Sie müssen Ihre Community erreichen, wo sie eben ist. Dieser Startup-Gedanke gehört von staatlicher Seite durchaus stärker unterstützt. Zum Beispiel in Form einer Förderung für journalistisch innovative Projekte. Das gibt es derzeit in Österreich nur in Wien mit dem Förderprogramm «Wiener Medieninitiative». Im Gegenzug für solche Innovationsförderung wäre eine drastische Reduktion von öffentlichen Inseraten möglich, also etwa Anzeigen von Ministerien, Ländern und Kommunen und deren Unternehmen. Diese sind in Österreich eine wesentliche Erlösquelle etwa für die Tageszeitungen, werden aber oft politisch ganz freihändig und beliebig für eine willfährige Berichterstattung vergeben. Das ist eine furchtbare Verzerrung

des Marktes und eine negative Beeinflussung des unabhängigen Journalismus. Das Blöde an unserem Fördersystem ist, dass es selbst eben gar nicht intelligent ist und im schlimmsten Fall Projekte wie das Ihre behindert statt unterstützt. Es verzerrt den Wettbewerb und hält tradierte Dinge auch auf lokaler Ebene aufrecht, die ohne Hilfe des Staates gar nicht aufrechtzuerhalten wären, und behindert damit den Neustart der besseren Idee.

Sich auf den freien Markt zu verlassen, erscheint derzeit jedoch auch gefährlich. Mit Marktargumenten, wie Sie sie nennen, werden Medien zusammengelegt, eingestellt, kleingeschrumpft. Sogar öffentlich-rechtliche Medien wie ORF und SRF sollen massiv sparen. Ist denn mit Journalismus überhaupt noch Geld zu verdienen – und geht es nicht vielleicht um etwas anderes? Der freie Markt ist für Journalismus vor allem in kleineren Ländern schon länger eine Fiktion. Journalistische Qualität und Vielfalt sind für Traditionsmedien kaum noch zu Marktbedingungen finanzierbar. Etwas Hoffnung geben neue Projekte im Norden und Süden Europas, wie etwa auch Zetland in Dänemark oder Follow the Money in Holland, die als mutige Neugründungen mit ihren Communitys finanziell stabil gewachsen sind. In Zentraleuropa bräuchte es aber auch viele öffentliche Förderungen, von Kantonen, Kommunen, Bundesstaaten, die Legacy Media – also die sogenannten Traditionsmedien aus der Zeit vor der Digitalisierung – nach ganz klaren Qualitätskriterien unterstützen dürfen, aber vor allem Innovationen, Startups, neuen, unabhängigen Journalismus auf allen Kanälen co-finanzieren müssen. Die Qualität des öffentlichen Rundfunks und dessen Finanzierung war ja historisch aus der Idee der Sicherung der sogenannten vierten Gewalt durch unabhängige Information nicht nur in Printmedien, sondern auch im Radio gewachsen. Und gerät auch allerorten unter Druck. Solche Förderung für Journalismus als Grundlage

für Qualität der Öffentlichkeit geschieht erst sehr zögerlich und hat noch dazu immer das Risiko, dass sie von der jeweiligen politischen Macht als Druckmittel missbraucht wird. Deswegen braucht es transparente Medienförderungen basierend auf den normativen Ideen starker Demokratien mit zivilgesellschaftlicher Diskussion und Kontrolle – sonst geht es mit Journalismus, wie wir ihn uns meist gesellschaftlich, demokratiepolitisch wünschen, rasch weiter bergab.

Junge Menschen lesen kaum mehr eine klassische Zeitung. Gibt es dafür eine Lösung?

Bei den grossen Traditionshäusern gibt es kaum jemanden, dem das mit der Printmarke noch gelingt. Zeitungsleser sind 50+. Die 50-Jährigen sind dann schon die Jüngeren. Wenn ich bei Lehrveranstaltungen für Erstsemestrige frage, wer in den letzten Tagen eine gedruckte Zeitung gelesen hat, dann zeigt einer von fünfzig Studierenden auf. Und der hat die Zeitung wahrscheinlich auch nur darum gelesen, weil er bei der Grossmutter zu Besuch war, wo eine herumlag. Das heisst aber keineswegs, dass junge Menschen nicht informiert werden wollen. Man muss sie aber dort abholen, wo sie sind. Auch auf Social-Media-Kanälen wie Instagram, TikTok oder YouTube, trotz aller Skepsis gegenüber dem Ausverkauf auf Plattformen.

Können Sie mir ein Beispiel nennen?

Ein gutes Beispiel im deutschsprachigen Raum ist für mich funk.net, eine Online-Plattform von ARD und ZDF, die sich speziell an 14- bis 24-Jährige richtet. Wenn die dort verbreiteten Informationen mit demselben inhaltlichen Auftrag wie lineares Fernsehen für die Alten qualitätsgesichert und faktenbasiert sind, dann kann man diesen Online-Kanälen auch trauen und dann sind sie gesellschaftlich besonders wichtig. Funk hat natürlich relativ viel Budget aus den Rundfunkgebühren für seinen Jugendauftrag. Aber es braucht dafür nicht Dutzende Millionen Euro. Junge Menschen zu adressieren, funktioniert auch im kleinen Bereich. Es ist erneut ein grosser Vorteil, wenn man dann sehr nahe an seinem Publikum ist. Am besten ist natürlich, wenn die Jungen auch in der eigenen Redaktion gut verankert sind. Man kann dann sein Gegenüber zum Beispiel fragen: Über welchen Kanal bist du erreichbar, wie kann ich dich mehr einbinden, wie halte ich dich sogar analog bei der Stange und was muss ich tun, dass du regelmässig bei mir vorbeischaust und wie immer schon in deinem Lieblingsverein oder neuerdings ohne Murren für Netflix und HBO auch einen Mitgliedsbeitrag für unsere Info bezahlst? Ein solches Modell würde gerade auch für eine Strassenzeitung wie die Ihre neue Chancen und Perspektiven eröffnen. Es bedeutet natürlich viel Arbeit und es kann durchaus auch schiefgehen. Aber Journalismus war schon immer auch ein Risiko.

ANDY KALTENBRUNNER ist geschäftsführender Gesellschafter des Forschungsunternehmens Medienhaus Wien. Kaltenbrunner lehrt und forscht in den Bereichen Medienpolitik, Journalismus und Medieninnovation an verschiedenen europäischen Universitäten.

In ei g ener Sache Tschou Röschu, u merci viumau!

Ende März geht in Bern eine Ära zu Ende: Roger Meier, von allen «Röschu» genannt, wird seinen letzten Sozialen Stadtrundgang durchführen. Über sieben Jahre hat er bei Surprise knapp 15 000 Besucher*innen mit seiner Lebensgeschichte, seinem Wissen und seinem Humor in den Bann gezogen. Durch seinen grossen Einsatz in der Öffentlichkeitsarbeit und in der sozialwissenschaftlichen Forschung ist Röschu mit seiner charismatischen Persönlichkeit zu einem selbstbestimmten Stadtoriginal geworden. Nun geht er in Pension – zum Glück aber noch nicht ganz.

Röschu kam 2016 als Heftverkäufer zu Surprise und war rund zwei Jahre später mit seiner Tour über Obdachlosigkeit Mitbegründer der Sozialen Stadtrundgänge in Bern. Trotz schwieriger Bedingungen von Anfang an und einem Leben mit Gewalt, Sucht und Obdachlosigkeit, hat er stets mit seiner Herzlichkeit und seiner positiven Lebenseinstellung beeindruckt und inspiriert. Über die Jahre wurde er durch seine unermüdliche Hingabe und Unterstützung zu einem herausragenden Mitarbeiter und unverzichtbaren Teammitglied.

Lieber Röschu, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Zeit als Stadtführer und freuen uns, dass du uns als Workshopleiter für «Surprise macht Schule» und Heftverkäufer vor der Migros an der Marktgasse in Bern erhalten bleibst! Die Teil-Pension ist wohlverdient.

Erscheint mit freundlicher Genehmigung von MARIE, Vorarlberg, die Redaktion vom Surprise stellte noch ein paar Nachfragen.

Letzte Touren von Röschu und weitere Rundgänge unter surprise.ngo/stadtrundgaenge-bern

Kino Im Spielfilm «Les Courageux» versucht eine alleinerziehende Mutter mit illegalen Mitteln, den Schein der Normalität zu wahren.

Eine p ackende Geschichte über versteckte Armut in der Schweiz.

Es sind die kritischen Blicke, die beim Schauen von «Les Courageux» den Puls kontinuierlich ansteigen lassen dürften. Jule, stark gespielt von der französischen Schauspielerin Ophélia Kolb, setzt ihre drei Kinder in einem Restaurant ab und weist Claire, ihre Älteste, an, auf die Brüder aufzupassen. Sie sei in fünf Minuten zurück. Noch denkt man sich nichts dabei. Einzig, dass Jule nur ein Glas Limonade für alle bestellt, erscheint etwas seltsam. Doch die Art und Weise, wie sich darauf die Kellnerin dem Tisch nähert und die Kinder mustert, erzeugt ein Gefühl von Bedrohung. Die Kinder teilen sich die Limonade, die kleineren werden allmählich unruhig. Sami, der Jüngste, rennt im Lokal herum und verschmiert die Tischplatte. Claire, die dem finsteren Blick der Kellnerin folgt, befördert den Bruder zurück auf den Stuhl. Doch da ist es schon zu spät: Die Frau fragt die Kinder mit eisiger Stimme: «Wisst ihr nicht, dass man nicht mit Essen spielt?

TEXT MONIKA BETTSCHEN

Wieso kommt euch niemand abholen?

Lässt euch eure Mutter oft alleine zurück?» Wenig später wird die Frau die Security des Einkaufscenters rufen, doch die Geschwister können entwischen und machen sich durch das Walliser Rohnetal zu Fuss auf den langen Heimweg. Wobei sie auch eine Autobahn überqueren. Wie schnell armutsbetroffene Menschen unter die Räder kommen können, wird hier sichtbar. Und die eindringlichen Fragen der Kellnerin offenbaren, wie Menschen, die sich nicht den üblichen sozialen Konventionen anpassen, vorverurteilt, verdächtigt oder sogar den Behörden gemeldet werden.

«‹Les Courageux› erforscht die Zerbrechlichkeit der individuellen Freiheit angesichts gesellschaftlicher Konventionen»: So bringt die amerikanisch-schweizerische Regisseurin Jasmin Gordon selber den Kern ihres Spielfilmdebüts auf den Punkt. Und ergänzt: «Was verlieren wir, wenn wir uns den Erwartungen der Norm anpassen?

Wie weit sind wir bereit zu gehen, um den Schein zu wahren?»

«Les Courageux» liefert Antworten, die nachdenklich stimmen. Die alleinerziehende Mutter Jule und ihre drei Kinder bilden ein eingeschworenes Team. Um diesen Zusammenhalt zu bewahren, greift Jule auch zu illegalen Mitteln. Etwa, wenn sie spontan entscheidet, die Kinder nicht in die Schule zu fahren, sondern mit ihnen den Tag in einem leerstehenden Haus zu verbringen. Die Kinder fühlen sich zuerst unwohl. «Mama, bist du sicher, dass wir das dürfen?», will Claire wissen, als Jule den mit einem Code gesicherten Hausschlüssel aus einem Kästchen holt. Die Tochter sieht sich wohl gezwungen, in die Rolle der Vernünftigen zu schlüpfen, weil sich die Mutter der harten Realität entzieht. Später im Haus will Claire wissen, ob das Haus nicht zu teuer sei. Doch Jule denkt nicht daran, die Illusion einer rechtmässigen Hausbesichtigung aufzugeben. Erst

Mutter Jule möchte ihren drei Kindern ein besseres Leben ermöglichen. Dafür geht sie Risiken ein.

als sich ein Immobilienmakler mit zwei Interessenten nähert, zerplatzt ihr Tagtraum und sie türmt mit den Kindern aus dem Fenster.

Später nehmen zwei Lehrpersonen Loïc, den Mittleren, wegen seiner Absenzen ins Kreuzverhör. Wieder die kritischen Blicke. Blicke, die ausdrücken, dass es so nicht weitergehen kann. Der Junge spürt, dass seine Familie auf dem Prüfstand steht und windet sich mit einer Ausrede aus der unangenehmen Befragung.

Klauen, um dazuzugehören Währenddessen muss seine Mutter Fragen zu ihrem unsteten Lebenswandel beantworten. Auch warum sie eine Wohnung ablehnte, die man ihr angeboten hat, will der Sozialarbeiter wissen, dem sie gegenüber sitzt. Die tatsächliche Antwort liegt wohl in Jules Bedürfnis verankert, selber entscheiden zu wollen, was das Beste für ihre Familie ist, und in ihrem Wunsch,

nicht ständig jemandem Rechenschaft ablegen zu müssen.

Dennoch erkennt auch sie, dass man manchmal nach den Regeln der Gesellschaft spielen muss. Vor allem, damit ihre Kinder wegen der begrenzten Mittel nicht stigmatisiert werden. Also klaut sie für einen Kindergeburtstag ein Geschenk, damit ihr Sohn Sami nicht mit leeren Händen dasteht. Und als sich am Fest zwei Mütter darüber unterhalten, dass sie ans Meer fahren werden, lässt sich auch Jule zur Aussage hinreissen, sie werde an die See fahren. Weil sie dazugehören und akzeptiert werden möchte.

Tatsächlich geht sie später mit den Kindern schwimmen. An einem See gleich neben der Strasse. Vor dem Baden deckt Jule sorgfältig eine elektronische Fussfessel mit einem Stück Plastikfolie ab: Nicht nur die finanzielle Schieflage, sondern auch eine kriminelle Vergangenheit schränken den Bewegungsradius der Familie ein. Auf

diese wird im Film aber nicht eingegangen. Was auch gut ist, denn so füllen sich diese Leerstellen mit eigenen Gedanken. Zum Beispiel, ob man auch den Sicherheitsdienst rufen würde, wenn man drei unbeaufsichtigten Kindern begegnet. Oder in welchen Situationen man sich selbst verstellt, um in der reichen Schweiz nicht negativ aufzufallen.

In «Les Courageux» scheinen die Geschwister allmählich zu spüren, dass sie auf einen Tiefpunkt zusteuern, an dem sie nichts mehr zu verlieren haben. Deshalb bewerfen sie den Radarkasten, der sie im Film-Intro geblitzt hat, mit Dreck. Und damit auch eine Gesellschaft, die sehr schnell mit dem Finger auf andere zeigt.

«Les Courageux», Regie: Jasmin Gordon, mit Ophélia Kolb, Jasmine Kalisz Saurer, Paul Besnier u.a., CH 2024, 80 Min. Läuft ab 13. März im Kino.

Kino Die Basler Regisseurin Anna Thommen zeichnet in ihrem neuen Dokumentarfilm «Naima» das Porträt einer Frau, die um Selbstbestimmung kämpft.

TEXT ADELINA GASHI

Naima umklammert das Blatt Papier mit beiden Händen, ihre Augen sind mit Tränen gefüllt. Es sind Tränen des Glücks. Es ist ihr gerade ein Meilenstein gelungen, sie ist ihrem Traum einen Schritt nähergekommen: Soeben hat sie ihren Lehrvertrag für die Ausbildung zur Pflegefachfrau unterschrieben. Spätestens jetzt beginnt das Publikum mitzufiebern.

Der neue Dokumentarfilm der Basler Regisseurin Anna Thommen erzählt aus dem Leben von Naima Cuica, einer 46-jährigen Venezolanerin, die zu diesem Zeitpunkt seit über 16 Jahren in der Schweiz lebt. Naima ist vieles. Sie ist Mutter zweier Kinder, sie ist Freundin von Pedro und Monica, sie ist die Partnerin von Andreas. Und in Thommens Film ist sie die Heldin, die das Publikum mit auf eine Reise nimmt.

Wie jede Held*innenreise ist die Geschichte geprägt von Hochs und Tiefs und einer Hauptfigur, die sich gegen die Ungerechtigkeiten des Lebens auflehnt. Es ist eine Reise, die davon erzählt, wie Naima der Liebe wegen mit ihrem damaligen Mann in die Schweiz zog, in der Hoffnung, in einem «Erstweltland», wie es Naima nennt, Stabilität für sich und ihre Familie zu finden. Hier wird sie aber mit Widrigkeiten konfrontiert, die ihr den Boden unter den Füssen wegziehen.

In Venezuela leitete Naima ein Hotel, sie hat einen Uni-Abschluss in Marketing. In Basel werden ihre Diplome nicht anerkannt. Also ist sie Hausfrau und kümmert sich um ihre Kinder. Die Abhängigkeit von ihrem Mann als alleiniger Geldverdiener macht Naima zu schaffen. Sie wird zur Belastung für die Beziehung, die Ehe geht in die Brüche. Naima erlebt, was viele getrennte oder geschiedene Frauen in der Schweiz erleben, die zuvor auf das Einkommen des Partners angewiesen waren: Sie gerät in finanzielle Not, weil sie nun alleine für sich und ihre beiden Kinder sorgen muss.

All dies erzählt uns die Protagonistin rückblickend. Inzwischen wohnt sie in einer Zweizimmerwohnung in Kleinbasel und arbeitet in der Cafeteria des Universitätsspitals. Ihre Kinder, mittlerweile Teenager, leben beim

Vater. Aber Thommens Werk ist kein Film über einen sozialen und ökonomischen Abstieg. Mit einfühlsamer Bildsprache zeichnet die Regisseurin den Wendepunkt im Leben einer Frau nach, die für ihre Selbstbestimmung und Unabhängigkeit kämpft. Im Alter von 46 Jahren entschliesst sie sich dazu, eine zweite Ausbildung zu machen. Voller Zuversicht und Elan beginnt sie ihr Praktikum in der Pflege der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel. Sie begegnet dort den Patient*innen mit viel Wärme und Offenheit. Doch anders als erhofft bringt ihr das von ihren Vorgesetzten Kritik ein statt Lob. Sie zeige zu wenig professionelle Distanz, so der Vorwurf. «Ich versuche, wie sie zu sein, aber ich bin nicht wie sie», sagt sie später darüber. Im ersten Anlauf ihres Praktikums fällt sie durch. Ein bitterer Rückschlag.

Menschliche Stärke

Thommen gelingt es, wie schon in ihren beiden Dokumentarfilmen «Volunteer» und «Neuland», eine aussergewöhnliche Nähe zu ihren Protagonist*innen zu schaffen und diese auf die Leinwand zu übersetzen. Wir erleben Naima im Pyjama morgens verschlafen in ihrem Bett, in der Küche stehend und Maisfladen knetend mit ihrem Sohn, der seinerseits eine Geschichte als Transperson hat, und in der Klinik, wo sie Patient*innen umsorgt. Und wir bangen mit ihr, als sie beschliesst, Rekurs gegen ihr schlechtes Praktikumszeugnis einzulegen.

«Naima» handle vor allem von menschlicher Stärke, sagte Thommen kürzlich in einem Interview. Der Film ist aber auch eine Sozialkritik an der Schweiz, die Menschen wie Naima nur widerwillig willkommen heisst. Die Regisseurin zeigt, wie Menschen wie Naima ständig mit Vorurteilen konfrontiert sind und wie das Migrantischsein in der Schweiz ein stetes Ringen um Zugehörigkeit ist. Die Kritik gelingt Thommen ohne zu moralisieren und ohne unnötiges Pathos. Das hat auch viel mit der Protagonistin zu tun, die zu keinem Zeitpunkt klagt, sich aber mit der nötigen Selbstverständlichkeit herausnimmt, ihren Weg weiterzugehen.

Ihre Diplome werden nicht anerkannt, die Ehe geht in die Brüche und sie gerät in finanzielle Not – Naima kämpft in Basel für Selbstbestimmung und Unabhängigkeit.

Buch In seinem Bilderbuch «Auf Wanderschaft» folgt der Künstler und Grafikdesigner Daniel Carlsten den heimlichen Wegen der Katzen.

Katzen sind freiheitsliebende Geschöpfe. Als Freigänger sind sie stunden-, manchmal tagelang verschwunden. Und wenn man auf die Strasse tritt, sieht man sie auf einmal ganz unerwartet auftauchen, an einem Ort oder aus einer Richtung, wo man sie niemals erwartet hätte. Und man fragt sich immer wieder, wo sie sich wohl herumgetrieben haben. Und was sie so anstellen, wenn sie allein zu Hause sind –oder eben nicht zu Hause.

Der schwedische Autor und Illustrator Daniel Carlsten ist den Katzen auf ihren heimlichen Wegen gefolgt. Vielleicht auch weil er sich, wie es in seiner Kurzbiografie heisst, vor ihnen gefürchtet hat. So hat er sich ihnen nun kreativ angenähert, um sie besser kennen und schätzen zu lernen. Und siehe da: Die Vierbeiner unternehmen ganz «normale» Dinge. Im Supermarkt einkaufen, in einem Restaurant zu Abend essen, an einer Yogaklasse teilnehmen. Man sieht sie im Ausgang, im Kino oder im Beauty Salon. Sie geben sich dem «dolce far niente» hin oder gönnen sich einen Trip auf den Mond, um von dort aus einen Blick auf die Erde zu werfen. Und allmählich beschleicht einen der Verdacht, dass sich das, was sie so tun, kaum von dem unterscheidet, was wir Menschen so treiben. Und wie bei uns Menschen finden sich auch bei den Katzen ausgesprochene Charakterköpfe und unverkennbar echte Persönlichkeiten mit Macken und Launen.

Es ist ein feiner Humor, der sich in den Bildern von Daniel Carlsten findet, ein Humor wie auf leisen Pfoten. Mitunter auch von subtiler Ironie. Etwa wenn eine der Katzen in einem Kunstmuseum ein Gemälde mit ihren Krallen um einige Schlitze bereichert und direkt daneben ein Bild des italienischen Avantgardekünstlers Lucio Fontana hängt, der vor allem für seine Schnittbilder berühmt war.

Nun ist Daniel Carlsten auch ein erfolgreicher, mit Preisen ausgezeichneter und dauerhaft in Museen ausgestellter Künstler und Grafikdesigner, der die visuellen Auftritte etlicher Unternehmen gestaltet hat. Mit einer sehr klaren, luftigen und reduzierten Designsprache, die sich auch in diesem Bilderbuch wiederfindet. So ist eine ganz eigene Verbindung von Design und Illustration entstanden, reduziert auf die wesentlichsten Elemente und mit einer dezenten und harmonischen Farbgebung. Das macht dieses Buch zu einem Vergnügen für jedes Alter, auch wenn es vom Verlag ab vier Jahren empfohlen wird. Und zu einem wunderbaren Geschenk nicht nur für Katzenfans.

CHRISTOPHER ZIMMER

«Naima», Regie: Anna Thommen, Dokumentarfilm, CH 2024, 98 Min. Läuft zurzeit im Kino.

CHF 21.90 BILD: ZVG

Daniel Carlsten: Auf Wanderschaft. Helvetiq 2025.

Zürich «Fremdgehen», Literaturparcours, Do, 27. März, 19 bis 22 Uhr, Zürich-Wiedikon (genaue Infos nach Anmeldung, Plätze beschränkt: parcours.fremdgehen@gmx.ch), freier Eintritt mit Kollekte.

Was macht Stephan Pörtner auf dem Friedhof? Was tut Katja Alves im Caritas-Laden? Und Boni Koller in der Kaffeewerkstatt? Sie lesen natürlich. Vor einem Publikum, das in kleinen Gruppen durch das Quartier wandert und an verschiedenen Stationen für je 20 Minuten den Texten lauschen darf. So wird man hineingeworfen in unterschiedliche Welten, Geschichten, literarische Stile und Stimmungen – und entdeckt nebenbei die Stadt neu. Und Surprise macht auch mit bei diesem liebevoll-intimen Leseparcours! Die Schauspielerin Nicole Knuth liest Texte von unseren Verkäufer*innen, die im Strassenmagazin erschienen sind. Und zwar – authentischer geht’s nicht mehr – in unserer Zürcher Regionalstelle an der Kanzleistrasse, wo die Verkäufer*innen des Magazins jeden Tag ihre Hefte beziehen, sich bei einem Kaffee aufwärmen und regelmässig im Austausch mit unseren Sozialarbeiter*innen sind. Laufen Sie mit, es wird interessant! DIF

Basel

«Black Cotton Candy», Fotoausstellung, Sa, 22. März (Vernissage um 17 Uhr) bis So, 13. Apr., Sa und So, 11 bis 17 Uhr, BelleVue – Ort für Fotografie, Breisacherstr. 50. bellevue-fotografie.ch

Unabhängig voneinander sind die Fotografinnen Gabi Vogt und Anne Gabriel-Jürgens in ihren Langzeit-Buchprojekten dem Aufwachsen junger Menschen nachgegangen – nun zeigen sie die Fotografien aus ihren Büchern ein einer gemeinsamen Ausstellung. Das Buch «Ich. Jetzt.» von Gabi Vogt gibt Einblick in die Gedankenwelt von Jugendlichen: Welche Ziele, Wünsche, Träume haben sie? Wie fühlen sich junge Menschen hier und jetzt? Parallel dazu beleuchtet Anne Gabriel-Jürgens ihre persönliche Beziehung zu ihrer Stieftochter Zoe. Seit 2009 dokumentiert sie Zoes Weg vom Kind zur jungen Erwachsenen. Ihre Fotografien erzählen unter dem Titel «Viel Glück

Zürich

«Stilles Geld», Theater, Sa, 15. März, So, 16. März, 16 Uhr, Di, 3. Juni, Mi, 4. Juni, jeweils 20 Uhr, Theater Winkelwiese, Winkelwiese 4. «Roundtables», Mi, 12. März und Mi, 2. Apr., jeweils 19.30 Uhr, oberes Foyer, Kulturhaus Helferei. winkelwiese.ch

Wie beeinflusst Geld unsere Beziehungen? Wer kann sich eine nachhaltige Lebensweise leisten, wer schämt sich eines Erbes, wer trägt die Last von Schulden? Im Kanton Zürich sind rund 104 000 Menschen auf Sozialleistungen angewiesen und beinahe so viele sind Vermögens-Millionär*innen. In «Stilles Geld» widmen sich Sabine Harbeke und Alexander Stutz (beide Text und Regie) den finan-

zum Muttertag» poetisch und märchenhaft von den Herausforderungen des Erwachsenwerdens in der Generation Z und von den emotionalen Kämpfen innerhalb einer modernen Familie. Der Ausstellungstitel «Black Cotton Candy» –schwarze Zuckerwatte – ist eine Anspielung auf die widersprüchlichen Gefühle, die zum Teeniedasein gehören. Lesung mit Gabi Vogt am So, 30. März, 16.30 Uhr. DIF

Mehle mit lokalen Künstler*innen und ihren Werken aus den Beständen des Kunstraums DOCK. So wird der Inhalt von Archivboxen mit Bakterien- und Hefekulturen in Kontakt gebracht, um ihn in neue und schmackhafte Formen zu bringen – die man einatmen, probieren und mit nach Hause nehmen kann. Seit seiner Gründung im Jahr 2020 arbeitet fffff mit Fermentationsprozessen, um die Welt, die uns umgibt, zu erforschen. Werke und Kataloge, die in Regalen lagern, werden hier zu teigigen Formen geknetet: eine ganz neue Kunsterfahrung, kann man sagen, für Augen, Hände, Nasen und Münder. Ausserdem wird eine Sammlung von Sauerteigstartern und gemeinsamen Rezepten geschaffen. Da es aber immer noch um Kunst geht und nicht um den Besuch einer Bäckerei, will das Fermentationskollektiv so quasi ein Bewusstsein für die fruchtbaren Möglichkeiten anteigen, die sich aus der Kontamination – aus dem Kontakt mit anderem also – ergeben. DOCK ist ein Hybrid zwischen Kunstraum, Archiv, Ausleihe, Treffpunkt, Infostelle, Raum für Ausstellung und Diskurs und Plattform für zeitgenössische regionale Kunstschaffende. DIF

Luzern

ziellen Extremen und dem Tabuthema Geld. Grundlage des Stücks bilden Gespräche mit Menschen, die in und um Zürich wohnen. Da geht es um finanzielle Ängste, Luxus, Hoffnung und ein Leben voller Widersprüche. Begleitend zur Theaterproduktion lädt das Text-und-Regie-Duo zu Verantaltungen im Kulturhaus Helferei ein: Menschen aus Kunst, Politik und Finanzwelt diskutieren, kochen gemeinsam oder spielen auch mal Monopoly. Die Roundtables bieten Raum für Austausch und gegenwärtige Perspektiven auf Reichtum, Armut und Geld. DIF

Basel

«Raumexperiment fffff fermentations Kollektiv», bis Sa. 22. März, Di, Mi, Do, 13.30 bis 18.30 Uhr, Klybeckstrasse 29, kostenlos und rollstuhlgängig. www.dock-basel.ch

Das Fermentationskollektiv fffff kombiniert lokale Körner und

«MovAbility – barrierefrei unterwegs», Ausstellung mit Parcours, täglich von 10.15 bis 12 Uhr, 13 bis 14.30 Uhr, 15.30 bis 16.30 Uhr, Verkehrshaus der Schweiz, Haldenstr. 44. verkehrshaus.ch