Bitte kaufen Sie nur bei

Bitte kaufen Sie nur bei

Welche Bilder von Flüchtenden verbreitet sind, wirkt sich darauf aus, wie eine Gesellschaft die Ankommenden behandelt.

Seite 14

«Ohne meine Tätigkeit als Stadtführer wäre ich

heute nicht mehr hier»

Auf seinem Sozialen Stadtrundgang durch Basel erzählt Heiko Schmitz, wie er als erfolgreicher Unternehmer durch einen Konkurs und persönlichen Schicksalsschlag auf der Strasse landete - und wie er dort überlebte.

Buchen Sie einen Sozialen Stadtrundgang in Basel, Bern oder Zürich.

Die Schweiz ist eines der sichersten Länder der Welt. Wir können in den Zügen der SBB aufs WC gehen und unsere Tasche ungefragt den Sitznachbar*innen in Obhut geben, die Haustür kann mal eine Zeitlang offen stehen und keiner dringt unbefugt ein. Unsere Kinder gehen zum Spielen nach draussen und bleiben unversehrt –sieht man einmal von den Gefahren des Strassenverkehrs ab.

Dies hat auch etwas damit zu tun, dass wir eines der reichsten Länder der Welt sind. Wir können uns einen ausgebauten Sozialstaat leisten, wir investieren in Bildung, die Menschen kommen zum Arbeiten und Studieren zu uns und stopfen Löcher, die wir demografisch anders gar nicht füllen könnten. Das bringt einen gewissen Wohlstand für alle mit sich, sogar für diejenigen, die trotzdem am unteren Rand ums Existenzminimum kämpfen müssen.

Ob daraus auch eine moralische Verpflichtung entsteht, darum soll es dieses Mal nicht gehen. Wohl aber darum, dass wir

4 Aufgelesen

5 Na? Gut! Macht Bern vorwärts?

5 Vor Gericht Die Würde der Salatgurke

6 Verkäufer*innenkolumne Gemeinsame Reise

7 Die Sozialzahl Ausgesteuert: wie weiter?

8 Kolumbien Frieden –aber wie?

nicht aufhören sollten hinzuschauen und zuzuhören, wenn Menschen zu Wort kommen, die der Zufall in andere gesellschaftliche Lebensumstände hineingeworfen hat. Menschen, deren Leben von dauerhafter Unsicherheit und existenziellen Ängsten geprägt sind. Wie in Kolumbien, wo ein weiterer Friedensprozess immer noch keine Stabilität bringt. Oder auf der Balkanroute, über die Flüchtende nach Europa zu gelangen hoffen und teils Jahre unterwegs sind. Und letztlich sogar in der weiteren Nachbarschaft, auf den Strassen Hamburgs, wo massive Obdachlosigkeit herrscht, die sogar junge Eltern trifft.

Hinschauen schult das Mitgefühl – und Empathie das Verständnis. Und wer weiss schon, wohin es uns und unsere Lieben noch einmal verschlägt?

SARA WINTER SAYILIR Redaktorin

14 Fotoessay Flucht und Alltag

18 Obdachlosigkeit Schwanger auf der Strasse

22 Ausstellung Knietief im Dilemma

24 Kino

Das Gewicht der geerbten Privilegien

25 Buch Lebensfarben

26 Veranstaltungen

27 Tour de Suisse Pörtner in Riehen

28 SurPlus Positive Firmen

29 Wir alle sind Surprise Impressum Surprise abonnieren

30 Internationales Verkäufer*innen-Porträt «Leuchttürme zu zeichnen, liebe ich»

Auf g elesen News aus den über 90 Strassenzeitungen und -magazinen in 35 Ländern, die zum internationalen Netzwerk der Strassenzeitungen INSP gehören.

Mit einer symbolischen Beerdigung verabschiedeten sich Menschen in Washington von jenen, die 2024 auf der Strasse verstorben sind.

Nach NGO-Angaben starben im letzten Jahr mindestens 120 obdachlose Menschen in Washington, D.C. Mehr als 100 von ihnen standen kurz vor dem Einzug in eine Wohnung, schliefen aber immer noch im Freien oder in Notunterkünften, weil sie in dem langwierigen Gutschein- und Subventionsverfahren der Stadt feststeckten. Zwischen 2023 und 2024 ist die Zahl der Obdachlosen in D.C. das zweite Jahr in Folge gestiegen, wobei ältere Menschen die am schnellsten wachsende Gruppe von Obdachlosen darstellen, wie die Ergebnisse der Stichtagszählung 2024 zeigen. Obdachlose Menschen sind gesundheitlich besonders gefährdet, weil sie keinen Zugang zu medizinischer Versorgung haben. Mit dem Anstieg der Zahl der über 55-Jährigen, die betroffen sind, werden die medizinischen Probleme noch gravierender. 2022 und 2023 starben 104 beziehungsweise 101 Menschen in D.C. an den Folgen des harten Lebens auf der Strasse, so die Daten des D.C. Office of the Chief Medical Examiner.

61 000 Menschen im österreichischen Bundesland Salzburg sind armutsgefährdet, davon 16 000 Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre. 52% der Salzburger*innen empfinden eine gewisse Belastung durch ihre Wohnkosten, 17% empfinden sie sogar als starke Belastung. 22% der Salzburger Haushalte geben an, es sich nicht leisten zu können, unerwartete Ausgaben zu tätigen. 8% der Salzburger*innen (ab 16 Jahren) können es sich nicht leisten, kostenpflichtige Freizeitaktivitäten auszuüben, das sind 43 000 Personen.

3sat, ZDFneo und Tagesschau24 droht das Aus: Die deutschen Bundesländer wollen bis zu fünf TV-Sender und sechzehn Radiokanäle des öffentlich-rechtlichen Fernsehens und Rundfunks ersatzlos streichen. Dabei ist unabhängige Berichterstattung wichtiger denn je – denn die Propaganda von Rechtsextremen und Verschwörer*innen werde lauter, so die Initiator*innen einer Petition an die Ministerpräsident*innen der Länder. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wurde kurz nach dem Zweiten Weltkrieg etabliert. Unter der Aufsicht der Alliierten entstanden Radio- und Fernsehprogramme, die – im Gegensatz zu den Programmen der NS-Zeit – frei von staatlicher Propaganda und Gleichschaltung sein sollten. Die öffentliche Finanzierung des neu gegründeten Rundfunks sollte ihn unabhängig machen von privatwirtschaftlichen Interessen. Sein Auftrag ist, einen Beitrag zur freien und ausgewogenen Meinungsbildung zu leisten.

Fast jede zweite Person, die 2023 inhaftiert wurde, landete wegen einer Ersatzfreiheitsstrafe im Gefängnis. 42 Prozent der 9297 Strafen und Massnahmen, schreibt das Bundesamt für Statistik, waren ursprünglich eine Busse.

Weil diese aber nicht bezahlt wurde, wurde sie in eine Ersatzfreiheitsstrafe umgewandelt. Eines dieser Bagatelldelikte ist das Fahren ohne gültiges Ticket. Auch in der Stadt Bern beantragt das städtische ÖVUnternehmen Bernmobil regelmässig, dass nicht bezahlte Bussen in Ersatzfreiheitsstrafen umgewandelt werden. Eine Interpellation im Stadtrat will dies nun ändern. «Stopp der Kriminalisierung von Armutsbetroffenen durch Bernmobil», fordert diese. Für das Fahren ohne gültiges Ticket soll man weiterhin eine Busse bekommen. Aber nicht mehr ins Gefängnis wandern.

Die Grüne Freie Liste, welche die Interpellation Ende November eingereicht hat, argumentiert auch mit den überbelegten Gefängnissen im Kanton Bern. Mit der «buchstabengetreuen Anwendung der Inkasso- und Strafbestimmungen» verschärfe Bernmobil die Überbelegung. Das Unternehmen nutze den gesetzlichen Ermessensspielraum nicht aus. Bei Menschen in prekären finanziellen Verhältnissen könnte Bernmobil auf die Umwandlung der Busse in eine Ersatzfreiheitsstrafe verzichten.

Immer mehr Städte, in Deutschland etwa Köln, Bremen oder Düsseldorf, verzichten beim Fahren ohne gültiges Ticket auf eine strafrechtliche Verfolgung und sanktionieren nur zivilrechtlich (siehe Surprise 560/23). LEA

An dieser Stelle berichten wir alle zwei Wochen über positive Ereignisse und Entwicklungen.

Eben haben Sie sich beim Lesen des Titels vielleicht gefragt, ob’s schon Fasnacht sei –und dies die entsprechende Zeitung. Aber nein, in diesen Zeilen geht es tatsächlich, und ganz ernsthaft, um die Würde von Salatgurken. Oder, juristisch gesagt: um die verfassungsmässigen Rechte von Pflanzen.

Diesbezüglich sind wir Schweizer*innen nämlich Freaks. Als einziges Land der Welt gesteht unser Grundgesetz in Artikel 120 allen Kreaturen, also auch Pflanzen und sogar «anderen Organismen» eine Würde zu. Über diese grundsätzliche Verpflichtung zum respektvollen Umgang mit all unseren Mitlebewesen hinaus schreiben wir uns in Artikel 78 auch die Biodiversität und den Artenschutz auf die Fahne.

Viele sagen: Das reicht nicht. Sie verweisen zum Beispiel darauf, dass in den letzten hundert Jahren neunzig Prozent der Moore, Trockenwiesen oder Auen verschwunden sind oder dass ein Drittel der hiesigen Arten gefährdet ist. Letztes Jahr sollte deshalb mit der Biodiversitätsinitiative der Verfassungsschutz noch ausgebaut werden. Doch mehr Schweizer*innen waren der Meinung, dass die Ernährungssicherheit der Menschen wichtiger ist.

Einigen mag die Vorstellung von Pflanzen als empfindsame Wesen absurd erscheinen. Aber warum eigentlich? Weshalb fragt sich niemand, ob die Salatgurke, die in Monokulturen unter Plastik und mit Düngern zwangsernährt heranwächst, vielleicht leidet? Und wieso sieht der Mensch die Flora so anders als die Fauna?

Bei Tieren ist allgemein akzeptiert, dass sie empfindsame Wesen sind. Ihre Rechte sind unbestritten – und Widerhandlungen gegen das Tierschutzgesetz landen nicht selten vor Gericht. Vor kurzem stand eine Hundehalterin vor Gericht, weil sie ihr Tier trotz offensichtlicher Schmerzen nicht zum Zahnarzt brachte.

Hingegen wurde noch nie jemand angezeigt, der die Zimmerpflanze hat verdursten lassen. Während die Gesellschaft Massentierhaltung inzwischen oft kritisch betrachtet, hält sich das Mitgefühl angesichts der Verindustrialisierung von Pflanzen in Grenzen. Obwohl man heute weiss: Pflanzen pflegen regen Austausch untereinander und mit den in der Verfassung erwähnten «anderen Organismen». Wie Tiere verhalten sie sich in der Wildnis anders als unter Laborbedingungen.

Deshalb eine Einladung zum Gedankenexperiment: Stellen Sie sich die Schadenersatzforderung der Salatgurke vor! Die Strafanzeige der Angehörigen ihrer verstorbenen Zimmerpflanze wegen fahrlässiger Tötung! Oder die Sammelklage bedrohter Wildpflanzen, die sich auf ihr verfassungsmässiges Recht auf Fortbestand berufen. Die Zeugenaussage des Moor-Steinbrechs, das von zu vielen Rindern weggefuttert wird. Den Genozid-Vorwurf des zierlichen Knotigen Mastkrauts, seine Art werde einfach totgetrampelt. Die Klagen der Wasserpflanzen, deren Lebensräume zubetoniert oder von Menschen zu deren Vergnügen übernutzt werden. Oder jene der Wildrosenarten, die aussterben, weil Waldränder keine Waldränder in ihrem Sinne mehr sind, sondern scharfe Grenzen zwischen Wald und Acker.

Was wäre ihr Urteil?

YVONNE KUNZ ist Gerichtsreporterin in Zürich.

Verkäufer*innenkolumne

Als ich das hier zu schreiben begann, sass ich gerade im Railjet nach Österreich. Der Fluss Inn wurde zu meinem Begleiter.

Während ich gemütlich in Zürich in den Zug gestiegen war, hatte er schon eine lange Reise hinter sich: Der Inn entspringt in der Schweiz (wie ich!), und zwar am Maloja, auf 2484 Metern über Meer, er fliesst in Graubünden durch das Engadin und gibt diesem ersten Tal auch seinen Namen. Nach dem Engadin wechselt er auf einer Höhe von 1035 Metern über Meer in Österreich ins Tirol. Hier, bei Landeck im Oberinntal, erspähte ich ihn zum ersten Mal.

Er begleitete mich durch die grösste Stadt direkt in den Alpen, nämlich Innsbruck. In Innsbruck hat es eine grosse

historische und schöne Brücke, die dieser Stadt – zusammen mit dem Inn –den Namen gibt. Während des ganzen Tirolverlaufs des Flusses hat es auf beiden Seiten hohe Berge. Zum Schluss kommt Bayern, dort ist der Inn fast kein Fluss mehr, sondern besteht vielmehr aus einem Wasserkraftwerk nach dem anderen. Hier darf er nicht sich selbst sein. Er wird bloss benutzt.

In Brannenburg am Wendelstein mussten der Railjet und ich mich vom Inn verabschieden.

Denn der Zug fährt ab hier nach Salzburg, der Inn fliesst nach Passau und bildet dabei auf seinen letzten Kilometern die bayrisch-österreichische Grenze. Passau gehört zu Deutschland, ist aber fast

vollständig umringt von Österreich. Es ist eine Stadt auf der Insel, dort mündet der Inn in die Donau.

Ich fuhr allein nach Linz weiter. Und siehe da – dort ist der Inn als Donau irgendwie doch wieder zu mir zurückgekommen. Eine innige Wiederbegegnung.

MICHAEL PHILIPP HOFER, 44, verkauft Surprise am Neumarkt Oerlikon. Er findet, man trifft auf Reisen immer auf viel Herzerwärmendes.

Die Texte für diese Kolumne werden in Workshops unter der Leitung von Surprise und dem Autor Ralf Schlatter erarbeitet. Die Illustration entsteht in Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern – Design & Kunst, Studienrichtung Illustration.

Das Wehklagen aus den Reihen der Wirtschaft über den Fachkräftemangel, der immer mehr zu einem Arbeitskräftemangel wird, ist nicht zu überhören. Beschworen wird die Ausschöpfung des inländischen Arbeitskräftepotenzials. Die aktuelle Untersuchung des Bundesamtes für Statistik zur Situation der ausgesteuerten Personen zeigt eine andere Realität.

Zwischen 2019 und 2023 wurden jährlich im Durchschnitt rund 25 000 Personen aus der Arbeitslosenversicherung ausgesteuert. Bis zu zwei Jahre haben sich diese Stellensuchenden im Rahmen der Zumutbarkeit um eine Anstellung bemüht, aber nichts gefunden. Mit der Aussteuerung verlieren diese Langzeitarbeitslosen ihren Anspruch auf finanzielle Unterstützung in Form von Taggeldern. Je nach wirtschaftlicher Situation des Haushalts, in denen sie leben, können diese Sozialhilfe oder sogar Überbrückungsleistungen beanspruchen. Überdurchschnittlich von der Aussteuerung betroffen sind ältere Erwerbspersonen zwischen 45 und 64 Jahren, Personen mit niedrigem Bildungsabschluss und Migrationshintergrund. Wenn sich diese Risikofaktoren kumulieren, droht die Arbeitslosigkeit mit grosser Wahrscheinlichkeit in eine Langzeitarbeitslosigkeit zu kippen, die schliesslich zur Aussteuerung führt.

Doch viele dieser Personen bemühen sich weiterhin um eine Anstellung. Ein Jahr nach der Aussteuerung ist etwas mehr als die Hälfte wieder an der Arbeit, nach fünf Jahren sind es rund zwei Drittel. Die übrigen sind weiterhin auf Stellensuche oder haben sich vom Arbeitsmarkt zurückgezogen. Jene, die

wieder erwerbstätig sind, müssen häufig grosse Abstriche bei ihren Vorstellungen von einem guten Job machen. Sie arbeiten nicht mehr auf Stellen, die ihrem Beruf und ihren Erfahrungen entsprechen. Ihr Erwerbseinkommen ist tiefer als jenes der Erwerbstätigen ohne Aussteuerung. Sie arbeiten häufig in atypischen Arbeitsverhältnissen (Arbeit auf Abruf, Arbeit durch Vermittlung), und vor allem müssen sie nicht selten auf eine Vollzeitstelle verzichten. 42 Prozent der ausgesteuerten Männer, die wieder eine Arbeit gefunden haben, arbeiten in Teilzeit, während dieser Anteil bei allen männlichen Erwerbstätigen nur 17 Prozent ausmacht. Auch bei den Frauen, die generell häufiger Teilzeit arbeiten als Männer, zeigt sich dieses Muster, wenn auch nicht gleich ausgeprägt. 66 Prozent der ausgesteuerten Frauen, die wieder eine Stelle gefunden haben, arbeiten nicht vollzeitlich gegenüber 58 Prozent aller erwerbstätigen Frauen.

Viele aus dieser Gruppe von Arbeitnehmer*innen sind mit dieser Situation nicht zufrieden. Sie würden gerne mehr arbeiten und bezeichnen sich darum als unterbeschäftigt. Der Anteil der Unterbeschäftigten unter den Teilzeitarbeitenden ist nach einer Aussteuerung mehr als zweimal so hoch (51 Prozent) als bei den Teilzeitangestellten ohne Aussteuerung (21 Prozent).

Offensichtlich wissen die Firmen das Potenzial der ausgesteuerten Erwerbspersonen nicht optimal zu nutzen. Oder gibt es noch gar keinen Arbeitskräftemangel?

PROF. DR. CARLO KNÖPFEL ist Dozent am Institut Sozialplanung, Organisationaler Wandel und Stadtentwicklung der Hochschule für Soziale Arbeit der Fachhochschule Nordwestschweiz.

Durchschnittliche Pensen bei einem Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt nach Austeuerung

Der Nasa-Indigene und Menschenrechtler Albert Campo in der Weste der Schutztruppe Guardia Indígena, die sich gegen die Gewalt wehrt.

Kolumbien Vor zwei Jahren trat in Bogotá eine linksgerichtete Regierung mit dem Versprechen an, endlich den langersehnten «vollständigen Frieden» zu bringen. Die Region Cauca scheint davon noch weit entfernt.

TEXT UND FOTOS SEBASTIAN SELE

Rosa Pardo sitzt etwas abseits des Dorfplatzes und blättert durch Zeichnungen. Kinder aus ihrem Dorf Toez im Südwesten Kolumbiens haben gemalt, was ihren Alltag prägt: grüne Wiesen, blaue Flüsse, den Wind – nur die Zeichnung der zehnjährigen Alejandra ist anders. Sie hat den Kopf eines Kindes skizziert, einen aufgebahrten Sarg hineingemalt, einen Körper, der von einem Strick baumelt, und einen, der in einer Blutlache neben einem von einer Bombe zerfetzten Auto liegt. «Wer in Cauca überlebt, kann überall überleben», kommentiert die indigene Rosa Pardo die Situation in ihrer Heimatregion. So war es im April 2022, als die Gewalt nicht nur im Departement Cauca den Alltag prägt, sondern in vielen ländlichen Regionen Kolumbiens. Für das Jahr 2021 dokumentierte die Beobachtungsstelle Indepaz landesweit 96 Massaker mit 338 Toten. Wer sich gegen die Gewalt ausspricht, landet rasch im Fadenkreuz von bewaffneten Gruppierungen. Bedroht ist auch Rosa Pardo, deren Ehemann öffentlich für die Rechte der Nasa-Indigenen eintritt. Was ihr Hoffnung gibt? «Ein Regierungswechsel», sagt Pardo. Zwei Monate später wird aus Pardos Wunsch Re-

alität. Der Wahlsieger heisst Gustavo Petro. Zum ersten Mal erhält das Land eine linke Regierung.

Nun ist Gustavo Petro mit dem Versprechen angetreten, Kolumbien, eines der ungleichsten Länder der Welt, grundlegend zu reformieren. Er rief den Kampf gegen die Korruption aus, eine soziale und grüne Revolution und den «Paz Total», den vollständigen Frieden. Denn obwohl die damalige Regierung 2016 nach 53 Jahren Bürgerkrieg einen Friedensvertrag mit der grössten Guerillagruppierung, der FARC-EP, geschlossen hatte, hatten es Petros Vorgänger verpasst, den Friedensprozess in ländliche Regionen zu tragen.

Mit dem «vollständigen Frieden» verschrieb sich Petro, selbst ein ehemaliger Guerillero, einem Modell, das in der Welt des Peacebuilding (Friedensförderung) als einmalig angesehen werden kann: Er setzte sich ab November 2022 mit allen bewaffneten Gruppierungen des Landes gleichzeitig und quasi bedingungslos an den Verhandlungstisch, darunter neben verschiedenen FARC-Splittergruppen und

der Nationalen Befreiungsarmee ELN auch eines der grössten Drogenkartelle der Welt, der Clan del Golfo.

Zwei Jahre nach Petros Wahl, im Oktober 2024, stoppt in Cauca ein kugelsicherer SUV am Dorfeingang von Tacueyó, einem Bergdorf wenige Kilometer von Rosa Pardos Wohnort Toez entfernt. Das Auto gehört Albert Campo. Er blickt auf eine Tafel, auf der fünf Porträts zu sehen sind. «Mein Bruder», sagt er, zeigt erst auf eines der Porträts und anschliessend auf die Strasse. «Dort unten haben sie ihn erschossen.» Vor fünf Jahren, am 29. Oktober 2019 zwischen 13 und 14 Uhr, wurde das Auto, in dem Campo, sein Bruder und weitere Begleiter*innen sassen, darunter eine Bürgermeisterkandidatin, von Angehörigen einer FARC-Splittergruppe angehalten. «Ein Hinterhalt», erinnert sich Albert Campo. Als alle aus dem Auto ausgestiegen waren, fielen Schüsse von den Hügeln. Fünf Menschen starben.

Albert Campo ist heute 34 Jahre alt, auch sein Leben hätte damals enden können: Drei Kugeln hatten seine

Brust getroffen. Doch Campo hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, sein Haus nur mit einer kugelsicheren Weste zu verlassen.

Wie viele in Cauca unterscheidet Campo zwischen dem alten Friedensprozess von 2016 und dem «vollständigen Frieden» Gustavo Petros. «Mit dem Friedensprozess wurden wir betrogen», sagt Campo. Im Jahr nach dem Friedensabkommen von 2016 sei es ruhig gewesen in Cauca, doch schon 2018 habe die Gewalt wieder begonnen. Die alte FARC hatte die Waffen niedergelegt, in Cauca entstand ein Machtvakuum. FARC-Dissident*innen und andere bewaffnete Gruppierungen kämpfen seither um die Vorherrschaft in der Region.

«Hartnäckig, mutig und mit liebevollem Witz.» Beobachter

Die Allgegenwart der Gewalt «Der alten FARC ging es um politische Ideale», erklärt Campo. «Der neuen FARC geht es nur um die Drogen, um das schnelle Geld.» Sie kassieren Schutzgeld, zwingen Bauern und Bäuerinnen zum Anbau von Koka oder Cannabis und drohen jenen mit dem Tod, die sich gegen sie stellen. Albert Campo ist wie Rosa Pardo Teil der Guardia Indígena, der unbewaffneten Schutztruppe der Nasa-Indigenen. Er erhält Geld für Vorträge und Kooperationen mit NGOs. Doch obwohl seine Familie nebenbei noch Handwerk betreibt lebt die Familie in Armut.

Campo sitzt mit seiner Ehefrau und seinen zwei Töchtern vor ihrem bescheidenen Lehmhaus. An der Wand neben dem Hauseingang hängt Kleidung zum Trocknen. Daneben klafft ein Loch. «Das muss eine 9mm gewesen sein», sagt Campo. «Sonst wäre die Wand zerstört worden.» Seit dem Anschlag, bei dem sein Bruder starb, hat Campo noch etliche Attentate überlebt. Der verantwortliche Kommandant Barbas, der später von seinen eigenen Leuten umgebracht wurde, habe ein Kopfgeld von 15 Millionen kolumbianischen Pesos auf ihn ausgesetzt, so Campo, rund 3000 Schweizer Franken. Die Auftragskiller*innen kämen oft aus der Stadt, vielleicht aber auch aus Tacueyó selbst. Wer Freund und wer Feind ist, ist hier selten klar. «Dein eigener Nachbar kann dich plötzlich töten», sagt Campo.

Mit Sicherheit weiss er nur, dass sich die Täter*innen in der Nacht in der Umgebung des Hauses versteckten, um am Morgen, als er dieses verliess, auf ihn zu schiessen. Für Menschenrechtler*innen und Umweltschützer*innen wie Albert Campo war Kolumbien in den letzten Jahren gemäss der NGO Global Witness das tödlichste Land weltweit.

Glaubt Campo, der wie Rosa Pardo grosse Hoffnungen in die Petro-Regierung gesetzt hat, noch an den «vollständigen Frieden»? «Diesen ‹vollständigen Frieden› gibt es nicht», sagt Campo. «Die Gewalt hat weiter zugenommen.» Der einzige Unterschied der jetzigen ANZEIGE

Mit extra Unterricht und eigenen Vereinen versuchen die Nasa ihre Kinder vor dem Beitritt zu einer bewaffneten Gruppe zu bewahren.

Einschusslöcher am Haus: Weil er sich den bewaffneten Gruppierungen widersetzt, gab es schon mehrere Attentate auf Albert Campo.

Regierung zu den Vorgängerregierungen sei, dass das Militär heute mehr Rücksicht auf die Zivilbevölkerung nehme: Sie grüssen, anstatt zu prügeln. Sie schlagen ihre Lager nicht mehr in den Dörfern auf, wo sie von den Guerillas attackiert werden könnten, sondern auf den Hügeln ausserhalb.

Nicht nur Campo nimmt die Lage so wahr. «Die Situation in Cauca ist sehr kritisch», sagte die kolumbianische Ombudsfrau Iris Marín im September nach einem Besuch in der Region. «Cauca ist die Provinz mit der höchsten Zahl von Massakern, Morden an Unterzeichnern des Friedensvertrags und sozialen Führern.»

In Cauca sind heute mehr als ein Dutzend bewaffnete Gruppierungen präsent. Es wird illegal Gold gewonnen, Koka und Cannabis angebaut. 2023 lag die Mordrate bei mehr als 56 Personen pro 100 000 Einwohner*innen –und damit höher als beispielsweise in Haiti. 2024 hat sich die Situation weiter verschärft: Für das vergangene Jahr registriert Indepaz 76 Massaker mit 267 Opfern in ganz Kolumbien, wobei jedes dritte Opfer in Cauca oder dem benachbarten Valle del Cauca lebte. CRIC, die Dachorganisation der Nasa-Indigenen im Cauca, geht gar von 593 Toten im Jahr 2024 aus.

Eine Frage der Perspektive?

Blickt man also auf Cauca, scheint der Ansatz der Petro-Regierung gescheitert. Laut aktuellen Umfragen unterstützen auch deshalb nur noch 27 Prozent der kolumbianischen Bevölkerung seinen Plan des «vollständigen Friedens». Ist der Frieden damit vollständig gescheitert? Neben Venezuela, Irland und Norwegen ist auch die Schweiz ein Garantenstaat für den Friedensprozess. Philipp Lustenberger sitzt als Schweizer Sondergesandter mit am Tisch, wenn der kolumbianische Staat mit den bewaffneten Gruppierungen verhandelt. Die Bilanz zu Gustavo Petros «Paz Total», sagt er in einem Café in Bogotás Botschaftsviertel, hänge von den Erwartungen ab: «Gemessen an den Erwartungen der Menschen in den Konfliktgebieten sowie an den Erwartungen, die die Regierung selbst gesetzt hat, bleibt man weit hinter diesen zurück», sagt Lustenberger. Messe man den Erfolg der Politik des «vollständigen Friedens» jedoch daran, wie Friedensprozesse üblicherweise ablaufen, sei die Bilanz durchzogen bis positiv.

Petros Machtübernahme wurde von vielen als Zeitenwende verstanden, und diese erste linke kolumbianische Regierung wollte keine Minute verlieren, um diese einzuläuten. Doch ihr Personal hatte kaum Regierungserfahrung. Der Staat verfügte nicht über die Strukturen, um mit allen bewaffneten Gruppierungen parallel in Verhandlungen einzusteigen. Und gleichzeitig zum «vollständigen Frieden» sollte das grosse Friedensabkommen von 2016 umgesetzt, die Korruption und die Ungleichheit bekämpft

Indigene Nasa auf einem Bus auf dem Weg zur UN-Biodiversitätskonferenz COP16. Sie protestieren gegen die Gewalt, der sie auf ihrem Territorium ausgesetzt sind.

sowie die Wirtschaft umweltfreundlich werden. Es sei sehr ambitioniert gewesen, «vielleicht sogar etwas zu ambitioniert», wie die Petro-Regierung den Friedensprozess angegangen sei, so Lustenberger.

Inzwischen hat die Regierung ihren Ansatz der Realität angenähert. Im Herbst beschoss die Nationale Befreiungsarmee ELN im Nordosten des Landes von einem Truck aus mit Raketen eine Armeebasis. Drei Soldaten starben, Dutzende wurden verletzt. Präsident Petro brach nicht nur die Friedensverhandlungen mit der ELN ab, sondern änderte auch die Strategie seines «vollständigen Friedens»: Zum Dialog, zur Friedenspolitik, kam nun die Repression, die Sicherheitspolitik.

Das zeigte sich nicht nur im Nordosten bei der ELN, sondern auch im Südwesten, in Cauca: Innerhalb der FARC-Dissidenten kam es zur Spaltung zwischen Verhandlungswilligen, mit denen Petro weiterhin im Dialog war, und Verhandlungsresistenten, gegen die er Waffen einsetzte. Er stationierte 500 weitere Soldaten in Cauca und die Armee marschierte im Dorf El Plateado ein, um verhandlungsunwillige FARC-Dissidenten zu vertreiben.

Blick über Nord-Cauca: Die Region ist als Schmuggelroute in Richtung Pazifik bekannt und eine von Kolumbiens konfliktträchtigsten Regionen.

An einem Wochenende Ende Oktober bereiten sich in Tacueyó Albert Campo und ein Dutzend weitere Nasa-Indigene auf einen grossen Tag vor: Im wenige Autostunden entfernten Cali treffen sich die Mächtigen der Welt zur UN-Biodiversitätskonferenz COP16. Während eine FARC-Splittergruppe angekündigt hat, die Konferenz attackieren zu wollen, bereiten sich Campo und seine Mitstreiter*innen auf eine «Minga» vor, wie die Nasa-Indigenen ihre Protestzüge nennen. Sie wollen die Welt wissen lassen, wie es um ihr Territorium steht und gegen Umweltzerstörung und Gewalt protestieren.

Sich Gehör verschaffen

Dabei liegt die letzte Minga der Nasa nur wenige Wochen zurück. Damals fuhren über 3000 Indigene tagelang mit einer Karawane aus Bussen in die 500 Kilometer entfernte Hauptstadt Bogotá. Dort wollten sie so lange bleiben, bis sie eine Audienz beim Präsidenten erhielten. Nach einigen Tagen in der Hauptstadt ging die Regierung Petro auf einzelne ihrer Forderungen ein. Die Indigenen kehrten in ihr Territorium zurück.

Manchmal scheint auch alles ruhig, wie hier am Mittag in Tulpa, im Norden von Cauca.

Auf dem Weg zum Indigenen-Protest an die UN-Biodiversitätskonferenz COP16 in Cali. Menschen- und Indigenenrechtler*innen leben gefährlich in Kolumbien.

Eine Hupe ertönt in Tacueyó: die Ankunft der «Chiva», wie die kolumbianischen Busse heissen. Sechs Stunden dauert die Fahrt über die Berge des Cauca, vorbei an den mit Sprengfallen geschützten Plakaten, die die Präsenz der FARC verkünden, vorbei an den Cannabis- und den Koka-Plantagen. Zum Bus aus Tacueyó gesellen sich in jedem Dorf weitere, bis eine Karawane aus mehr als einem Dutzend Bussen unter Jubelrufen in Cali einfährt. Tausende weitere Indigene aus dem ganzen Land haben sich dort versammelt.

«Das Leben in Tacueyó ist gut», sagte Albert Campo ein paar Tage zuvor neben dem Einschussloch in seinem Haus. Es sei ruhig, mitten in der Natur, optimal für die Kinder. Wären da nicht die Schüsse, die jeden Morgen nach dem Aufstehen auf ihn abgefeuert werden könnten, die Sprengfallen und die Zwangsrekrutierungen von Minderjährigen, die von Jahr zu Jahr zunehmen. Er habe über das staatliche Schutzprogramm UNDP Angebote erhalten, Cauca zu verlassen, an einem sicheren Ort ein neues Leben zu beginnen, innerhalb Kolumbiens, im Ausland gar. Doch Campo will in seinem Lehmhaus mit dem Ein -

schussloch bleiben. «Es ist wichtig, dass ich den Jungen hier eine Alternative aufzeigen kann», sagt er.

Wenige Tage nach der Rückkehr von der COP jährt sich das Attentat auf seinen Bruder. Neben einer Gedenkveranstaltung, bei der die Mitglieder der Guardia Indígena das Mahnmal am Dorfeingang von Tacueyó pflegen, sieht Campo seine Pflicht in der Jugendarbeit: Er geht zu Fussballspielen, um den Jungen zu zeigen, was sie erwartet, wenn sie den Weg des Krieges wählen. Er zeigt ihnen Bilder von den verstümmelten Körpern der Jugendlichen, die in der Region, in der jeder Zweite in Armut lebt, den materiellen Verlockungen der bewaffneten Gruppierungen verfielen, den Gratispartys, den Motorrädern, den Smartphones. Er geht zu den bewaffneten Gruppen selbst, um mit ihnen über die Freilassung von rekrutierten Minderjährigen zu verhandeln. Und er weiss dabei, dass jeder Tag hier sein letzter sein könnte – mit oder ohne Gustavo Petros «vollständigem Frieden».

Dieser Artikel wurde finanziell durch den Medienfonds «real21 – die Welt verstehen» unterstützt.

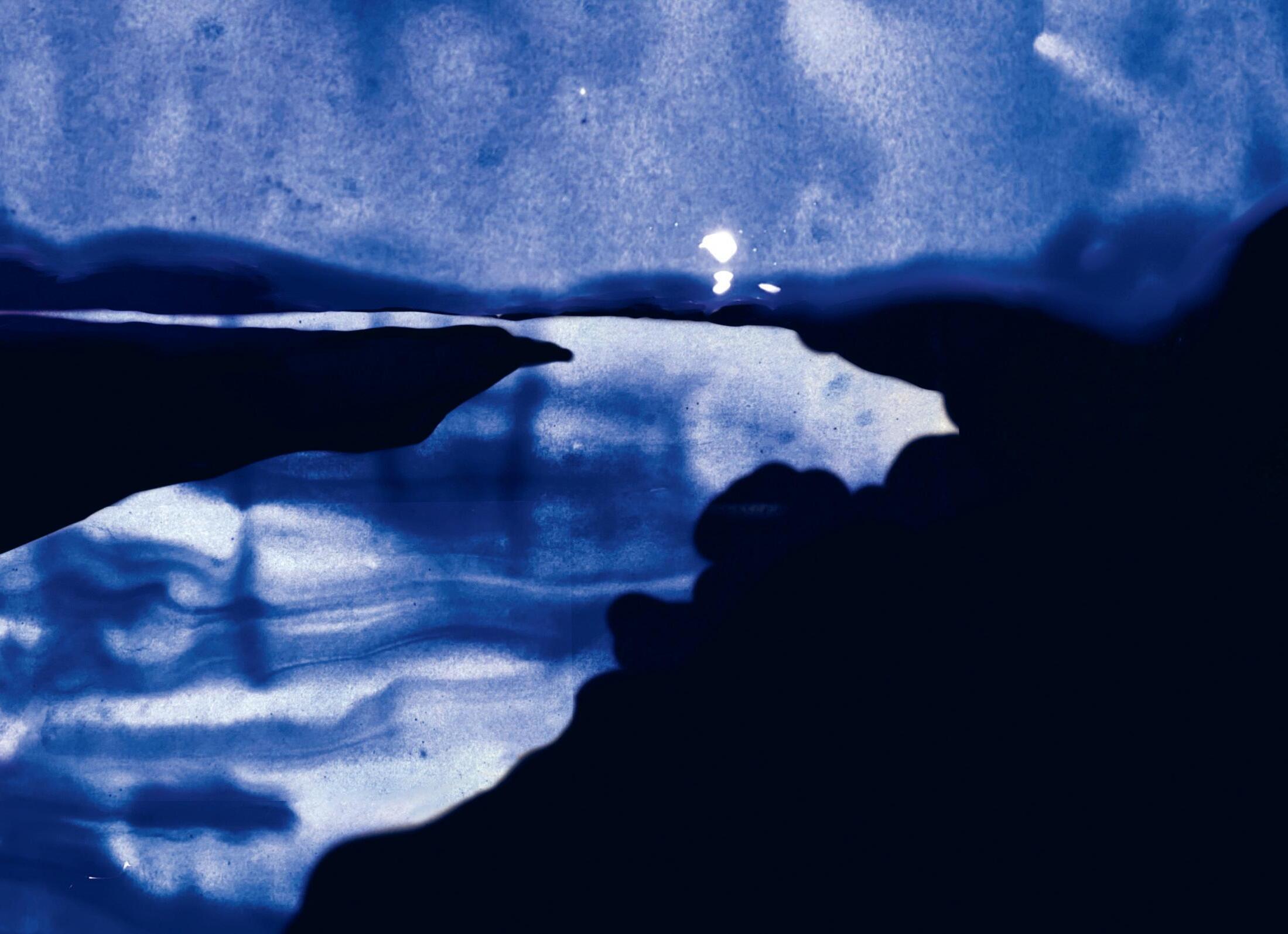

Fotoessay Wie richten sich Menschen in den Wochen, Monaten, vielleicht Jahren ein, wenn sie flüchten? Mit seinem neuen Buch «Spuren der Flucht» ermöglicht Fotojournalist Klaus Petrus einen Einblick.

Die Fotos für sich sprechen lassen: Im Buch «Spuren der Flucht» haben die Bilder – ob ein verlassenes Gebäude an der serbisch-ungarischen Grenze oder Fussball spielende Kinder – bewusst keine Beschreibungen.

Seit 2016 dokumentiert der Fotojournalist und Surprise-Redaktor Klaus Petrus Fluchtrouten quer durch den Balkan in die EU-Staaten und die Schweiz. Dabei interessiert er sich vor allem für Migrant*innen, die ausserhalb der Flüchtlingslager in verfallenen Häusern, leerstehenden Lagerhallen oder in Wäldern leben und von dort aus auf eigene Faust oder mit Hilfe von Schleppern versuchen, die Grenze zu überqueren. Petrus gehörte zu den ersten Journalist*innen, welche die systematische Gewalt der Grenzpolizei gegen Geflüchtete dokumentierten.

Auf seinen Reisen – insgesamt war er zwei Dutzend Mal auf dem Balkan – begann Petrus zunehmend den Alltag der Geflüchteten zu dokumentieren. Entstanden sind Bilder, die weniger den «Flüchtling» als vielmehr den Menschen in all seinen Facetten in den Vordergrund stellen. Und sie handeln von den Orten, an denen die Geflüchteten über Wochen, Monate, teils sogar Jahre leben und die so zu ihren «Zuhause» werden, sowie von den Gegenständen, die die Menschen zurücklassen müssen – und die so ebenfalls zu Zeugnissen der Flucht werden. Aus diesem Langzeitprojekt ist jetzt sein Buch «Spuren der Flucht» entstanden. REDAKTION

KLAUS PETRUS beschäftigt sich mit Armut, Ausgrenzung, Migration und Krieg und berichtet als Reporter und Fotojournalist aus der Schweiz, dem Balkan, Nahost sowie Subsahara-Afrika. Sein letztes Buch «Am Rand» (Christoph Merian Verlag, 2023) handelt von Menschen am Rand der Schweizer Gesellschaft.

«Spuren der Flucht», 192 Seiten, 48 Franken. Zu bestellen hier: klauspetrus.ch

Obdachlosigkeit Mirabella und Daniel leben obdachlos in Hamburg. Als die junge Rumänin schwanger wird, steht das Paar vor noch grösseren Herausforderungen als ohnehin schon.

TEXT LUKAS GILBERT FOTOS DMITRIJ LELTSCHUK

Mitten in der Nacht auf den 1. August wird Mirabella von heftigen Schmerzen geweckt. Die 22-Jährige ahnt sofort: Irgendwas stimmt nicht. Sie geht raus in die Nacht auf die Toilette, legt sich noch mal zu ihrem Mann Daniel auf die gemeinsame Matratze und versucht wieder einzuschlafen. Doch das gelingt nicht, zu stark sind die Schmerzen. Mirabella ist im sechsten Monat mit Zwillingen schwanger. Und Mirabella und Daniel sind obdachlos. Ihre Nächte verbringen sie mit dreizehn anderen Menschen in einem leerstehenden Garagenkomplex in Stellingen. Um kurz vor drei Uhr entscheiden die beiden: Wir müssen ins Krankenhaus. Auf dem Smartphone recherchieren sie die nächstgelegene Klinik. Kurze Zeit später sitzen sie im Bus Richtung Universitätsklinikum Eppendorf (UKE). Auch Daniels Bruder verständigen die beiden. Er macht sich ebenfalls auf den Weg ins Krankenhaus, um beim Übersetzen zu helfen.

Dann geht alles ganz schnell. Die Ärzt*innen informieren Mirabella, dass die Zwillinge wegen einer Infektion per Not-Kaiserschnitt geholt werden müssen. Eine halbe Stunde später, am Morgen des 1. August um 4.46 Uhr, erblickt das erste, vier Minuten später das zweite Kind das Licht des Krankenhauses – elf Wochen früher als erwartet. All das erzählt das junge Paar einen knappen Monat später im Büro von Irina Mortoiu, Sozialarbeiterin beim Strassenmagazin Hinz&Kunzt, die an diesem Tag auch übersetzt. Während Mirabella spricht, zupft sie mit den Fingern am Saum ihrer grauen Trainingsjacke und blickt auf den Boden. Spricht sie von ihren Kindern, huscht ihr ein Lächeln übers Gesicht. Sie sagt: «Ich habe mir natürlich grosse Sorgen gemacht. Aber die Kinder sind gesund und machen gute Fortschritte, deshalb bin ich heute beruhigt.»

Mirabella und Daniel sind Rom*nja. Bis vor drei Jahren lebten sie in einem kleinen Dorf in der zentralrumänischen Region Walachei. Gemeinsam mit ihrem ersten Sohn Carlos, Mirabellas Bruder sowie ihren Eltern wohnten sie in einem kleinen Haus mit drei Zimmern, das die Eltern einst selbst gebaut haben. «Das Leben dort ist bescheiden», sagt Daniel lapidar. Immerhin gibt es Strom. Was fehlt: fliessendes Wasser und eine Perspektive. Immer wieder hätten sich Mirabella und Daniel bei Unternehmen in der Umgebung beworben, sagt Daniel. Allein: «Die Firmen, die es gibt, wollen uns nicht anstellen. Weil wir keine Ausbildung haben und weil wir Rom*nja sind.»

Viele Rom*nja sind ausgeschlossen

Ein aktuelles Strategiepapier der rumänischen Regierung adressiert genau die Probleme, die Mirabella und Daniel beschreiben. Demnach leben zwei Drittel der rumänischen Rom*nja ohne fliessendes Wasser, 79 Prozent haben weder Bad noch Toilette in ihrem Zuhause. Auch vom Bildungssystem, vom Arbeitsmarkt und von der Gesundheitsversorgung sind viele Angehörige der diskriminierten Minderheit ausgeschlossen. Im August 2023 hat das European Roma Rights Centre einen besonders krassen Vorfall öffentlich gemacht: Eine junge Romnja brachte ihr Kind auf einem Bukarester Bürgersteig zur Welt, nachdem ihr die Aufnahme in ein Krankenhaus verwehrt worden war.

Die Perspektivlosigkeit in Rumänien führte Daniel und Mirabella nach Hamburg. Hier wollen sie die Arbeit finden, die ihnen in ihrer Heimat verwehrt bleibt – doch insbesondere aufgrund der Sprachbarriere sei ihnen das nicht gelungen, sagen sie. So landen die beiden beim Hamburger Strassenmagazin Hinz&Kunzt, wo sie zumin-

Keine Krankenversicherung zu haben, wird gerade während einer Schwangerschaft zum Problem, merkte das Paar.

1 + 2 Handybilder zeigen die Garage, in der Mirabella und Daniel bis zur Geburt der Kinder lebten.

3 Wie sollen sie die Kosten für Geburt und Krankenhausaufenthalt bezahlen, fragten sich Daniel und Mirabella.

Eine Krankenversicherung ist in Rumänien Pflicht – um Zugang zu erhalten, müssen die Bürger*innen ihre Beiträge aber selbst bezahlen, was sich Menschen mit wenig Geld nicht immer leisten können. Gemäss Weltgesundheitsorganisation sind 12,8 Prozent der rumänischen Bevölkerung nicht versichert, bei den Romn*ja sind es 42 Prozent. Auch in der Schweiz muss muss sich jede Person spätestens drei Monate nach ihrer Wohnsitznahme krankenversichern; rund 170 000 Personen zahlen ihre Krankenkassenprämien nicht. WIN

dest etwas Geld verdienen können. Jeden Tag stehen sie seitdem von halb neun Uhr bis zum Nachmittag an ihren Verkaufsplätzen.

Im Frühjahr dieses Jahres bemerkt Mirabella ihre Schwangerschaft. Statt sich wie andere werdende Eltern Gedanken über Geburtsvorbereitungskurse oder die Farbe des Kinderzimmers machen zu können, hat Mirabella andere Sorgen: «Mir war klar, dass das Leben auf der Strasse ein Risiko für das Kind sein kann.» Doch sie sieht sich gezwungen, weiter in der Garage zu übernachten. Mit dem Verkauf des Strassenmagazins Hinz&Kunzt versucht sie, das Geld für die nötigen Arztbesuche in Rumänien zu verdienen. Denn krankenversichert ist sie zu dieser Zeit weder in Deutschland noch in ihrem Herkunftsland. Auch das ist keine Seltenheit unter rumänischen Rom*nja (siehe Box). Mehrmals im Jahr fährt das Paar nach Rumänien, um Sohn Carlos zu sehen und die Familie zu unterstützen. Bei den Besuchen nimmt Mirabella den Bus in die nahe gelegene Kleinstadt Argisch. Wie schon bei der ersten Schwangerschaft bezahlt sie die Untersuchungen in bar. Mit einem Arzt hat sie vereinbart, für die Entbindung ins dortige Krankenhaus zu kommen – und die Rechnung vor Ort zu begleichen. Doch dann kommt alles anders. Nach der turbulenten Geburt in Hamburg kann Mirabella zunächst vier Tage im Krankenhaus bleiben. Die Neugeborenen liegen auf der Frühchen-Intensivstation, die Mutter darf sie mehrmals täglich sehen. Auch Daniel, der die Tage nach der Geburt in einem Warteraum des Krankenhauses verbringt, kann die Zwillinge regelmässig sehen. Zeit zum Durchatmen haben die beiden trotzdem nicht. Einen Tag, bevor Mirabella aus dem Krankenhaus entlassen werden soll, fahren sie in ihrer Not direkt zu Hinz&Kunzt. Damit die frisch entbundene Mutter ihre Nächte nicht in der Garage verbringen muss, mietet Sozialarbeiterin Irina Mortoiu für einige Tage ein Hotelzimmer für das Paar an, anschliessend finanzieren die Anlaufstelle für wohnungslose EU-Bürger:innen «Plata» und andere Hilfseinrichtungen mehrere Wochen lang die Unterbringung in wechselnden Hotels.

Strapazen und Glück

eine richtige Toilette gehen. Das Bett ist viel bequemer als die Matratze in der Garage», sagt Daniel. «Und es ist sauber», ergänzt seine Frau.

Nach einigen Wochen im Hotel kommen sie schliesslich in einem Zimmer unter, das ihnen ein Unterstützer vermittelt hat. So erzählen sie es Sozialarbeiterin Irina Mortoiu. Zumindest bis die Frühchen aus dem Krankenhaus kommen, dürfen sie dort bleiben. Ungeklärt ist zu diesem Zeitpunkt, was passiert, wenn die Zwillinge das Krankenhaus verlassen können – und wer den Klinikaufenthalt und die Geburt bezahlt.

«Mir war klar, dass das Leben auf der Strasse ein Risiko für das Kind sein kann.»

MIRABELLA

Um eine Lösung zu finden, setzt sich Irina Mortoiu mit Beratungsstellen, dem sozialen Dienst des UKE, der rumänischen Botschaft und der rumänischen Krankenkasse in Verbindung. Nach unzähligen Telefonaten und E-Mails gelingt es ihr, in Rumänien für Mirabella und die Babys rückwirkend eine Krankenversicherung abzuschliessen – die Kosten der Geburt und des Krankenhausaufenthalts sind damit gedeckt. «Ohne fremde Hilfe und die Zusammenarbeit von den vielen Einrichtungen wären Daniel und Mirabella auf einer Rechnung von mehreren Tausend Euro sitzengeblieben, die sie niemals hätten begleichen können», sagt Irina Mortoiu. «Die Schulden hätten sie noch weiter unter Druck gesetzt.»

Am 10. Oktober können die Neugeborenen das Krankenhaus gesund verlassen. Weil ihnen die jungen Eltern ein Leben auf der Strasse unter keinen Umständen zumuten wollen, fahren sie sofort nach Berlin. Dort holen sie bei der rumänischen Botschaft die letzten nötigen Papiere ab. Weil die Babys noch keine Ausweisdokumente besitzen, benötigten sie eine Bescheinigung, um in Rumänien einreisen zu können. Nachdem auch das erledigt ist, geht es mithilfe der finanziellen Unterstützung von Plata mit dem Flugzeug von Berlin zurück in die Heimat. Dort will sich Mirabella erst mal um die Kinder kümmern, sagt sie. Daniel will erneut versuchen, einen Job zu finden. Und wenn das nicht klappt? «Dann muss ich wieder zurück nach Hamburg. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht.»

Die Frühgeborenen müssen im Krankenhaus bleiben. Jeden Morgen kommen Daniel und Mirabella zu Besuch, um ihre Babys zu stillen und Zeit mit ihnen zu verbringen. Anschliessend verkaufen sie das Strassenmagazin Hinz&Kunzt, bis Mirabella gegen Mittag wieder zu den Neugeborenen fährt und mehrere Stunden bei ihnen bleibt. «Das tut ihnen gut», erklärt die junge Mutter. Gegen Abend kommt Daniel dazu, um ebenfalls bei den Babys zu sein, bis sie schliesslich wieder gemeinsam zum Hotel aufbrechen. Trotz aller Strapazen und der Trennung von den Kindern können sie ihr Glück kaum fassen: «Wir haben ein Badezimmer, wir können duschen, wir können auf

Einen Monat später: Mitte November steht Daniel plötzlich im Hinz&Kunzt-Vertriebsraum. Mirabella und den Kindern gehe es gut, sagt er. Doch einen Job hat er in Rumänien abermals nicht gefunden. Mit dem Flixbus ist er deshalb zurück nach Hamburg gekommen. «Es ist hart, meine Familie zurückzulassen», sagt Daniel. «Aber wir brauchen dringend Geld.» Den nächsten Heimatbesuch plant er in ein paar Monaten. Die Nächte verbringt er bis dahin ohne seine junge Familie auf der Matratze in der leerstehenden Garage.

Freundlicherweise zur Verfügung gestellt von HINZ&KUNZT / INSP.NGO

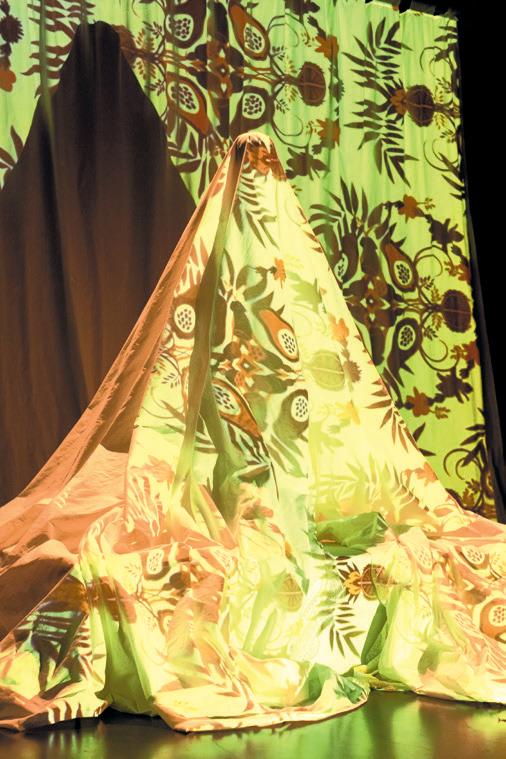

Ausstellung «Hilfe, ich erbe!» beleuchtet das Weitergeben von Geld, von Eigenschaften und Glaubenssätzen und fragt nach der gesellschaftlichen Verantwortung davon.

TEXT

DIANA FREI

Am eigenen Beispiel wird spürbar, wie sehr die eigene Position, die eigenen Möglichkeiten und Denkmuster durch die (soziale) Herkunft bedingt sind.

Dem Abkömmling der Weinkellerei-Dynastie scheint es ein bisschen unangenehm zu sein, dass er das 330-jährige Familienunternehmen gleich als neuer Patron hätte übernehmen können. Er, der sich eher als Lebenskünstler sieht, der in jungen Jahren Punk-Konzerte mitorganisiert hat und sich mit dreissig Jahren noch eine Schauspiel-Ausbildung gönnte, sitzt nebst seiner künstlerischen Karriere immerhin im Verwaltungsrat des traditionsreichen Familienunternehmens und pflegt dort sein stattliches Erbe, während in seiner selbstgewählten Berufsbranche nicht wenige eher in prekären Arbeitsbedingungen unterwegs sind.

Davon erzählt er in einem der Videoporträts der Ausstellung «Hilfe, ich erbe!». Da sind aber auch die junge Frau mit der Erbkrankheit oder die Adoptierte mit ihrer eigenen Ungewissheit und den offenen Fragen ihrer Kinder, da sind das künstlerische Werk von Eltern und die Kriegstraumen einer jugoslawischen Grosselterngeneration. Zu hören sind auch Erzählungen einer Jüdin über das Erbe ihrer Religion oder eines Arztes, der das Erbe des hoch verschuldeten Bauernhofs seines Vaters angenommen hat. Bewusst, um mit der Schuldentilgung und dem Erhalt des Hofs seinem Vater postum eine Form von Gerechtigkeit zukommen zu lassen.

Es zeigt sich schnell, dass man nebst dem Vermögen vieles erben kann: genetische Veranlagungen, Talente, den sozioökonomischen Status, Reichtum – ganz offensichtlich, aber auch Armut und praktisch alle Faktoren, die irgendwann in die Armut führen können: psychische und Sucht-Erkrankungen, Schulden, Verletzungen und Traumen. In der Epigenetik wird erforscht, welche Gene durch prägende Er-

fahrungen der Eltern beim Nachwuchs quasi «aktiviert» werden und welche eher brachliegen: Sogar Angst- und Stressreaktionen können körperlich vererbt werden.

Sowohl die Videoporträts als auch die zahlreichen Angebote zur Selbstbefragung zeigen, wie vielschichtig das Thema ist. Fragen der Verantwortung spielen mit hinein, gesellschaftliche wie familiäre. «Fühlst du dich durch dein Erbe eher privilegiert oder belastet?», «Welche Glaubenssätze werden in deiner Familie weitergegeben?» steht auf Karten, die die Besucher*innen mit ihrer Begleitung besprechen können. Stellt man sich all die Fragen ernsthaft, wird am eigenen Beispiel spürbar, wie sehr die eigene Position, die eigenen Möglichkeiten und Denkmuster durch die (soziale) Herkunft bedingt sind. Thematisiert wird auch, was die Menschen mehr prägt, die Gene oder die Umwelt. Es ist beides, und je nach Blickwinkel lassen sich daraus andere Schlüsse ziehen: Die gesellschaftliche Verantwortung, Chancengleichheit herzustellen, wird zum Beispiel stärker gewichtet, wenn man die Entwicklung eines Kindes im Fokus hat. Und schon kann man sich dem Nachdenken über gesellschaftliche Verantwortung und Gerechtigkeit kaum noch entziehen.

Privatsache oder Gesellschaftspolitik

Die vererbten Vermögen in der Schweiz wachsen rasant. Eine Studie der Universität Lausanne zeigt: Wurden 1990 noch «nur» 36 Milliarden Franken vererbt, waren es im Jahr 2020 schon 95 Milliarden Franken. Das ist doppelt so viel wie die Summe aller ausbezahlten AHV-Renten. Die Schweizer*innen besitzen immer mehr Vermögen, das sie nicht selbst erwirtschaftet haben. Das sie also quasi unverdient erhalten haben.

gesamt siebzig gemeinnützige Organisationen verteilen. Auch österreichische Strassenmagazine wurden bedacht. Aber auch andere hatten mit Blick auf die soziale Ungleichheit schon Ideen, wie das Erben neu gedacht werden könnte: Der französische Ökonom Thomas Piketty schlägt eine «Erbschaft für alle» vor: Alle 25-Jährigen würden dabei vom Staat 120 000 Euro bekommen, als Startkapital ins Erwachsenenleben. Und der Philosoph Daniel Halliday schlägt vor, geerbtes Vermögen mit jeder Generation höher zu besteuern, um Vermögenskonzentration zu verhindern. Philosoph Stefan Gosepath findet, alles Vermögen einer Person sollte nach deren Tod an die Allgemeinheit zurückfallen. Und in der Schweiz kam im März 2024 die «Initiative für eine Zukunft» der Juso zustande: Sie fordert auf Erbschaften ab einem Vermögen von über 50 Millionen Franken eine Steuer von 50 Prozent. Das Geld würde für die Bekämpfung der Klimakrise eingesetzt.

Doch 85 Prozent der Schweizer Bevölkerung sehen das Erben als Privatsache. Im «unverdienten Vermögen» sehen sie kein Gerechtigkeitsproblem, wie eine Studie des Büro BASS ergab. Das wiederum führt zurück zu einem Konzept, das auch die Erben der Kellerei und des Bauernhofes in den Videos der Ausstellung beschrieben haben: das Denken und Planen über Generationen hinweg. Der Patron der Weinkellerei machte seine Überstunden und Investitionen im Bewusstsein, dass er damit den nachfolgenden Generationen etwas weiterzugeben hat. Und sozusagen rückwirkend denkt auch der Arzt und Bauernsohn über die Generationengrenzen hinweg, wenn er die Schulden des väterlichen Hofs auf sich nimmt, um sie zu tilgen.

«Was macht dein Erbe mit dir? Was machst du mit deinem Erbe?»: Menschen aus unterschiedlichsten Lebenswelten setzen sich als Expert*innen zum Thema Erben mit den Besucher*innen an einen Tisch, um beim gemeinsamen Essen Erfahrungen, Wissen und Ideen auszutauschen. Am Fr, 28. Feb., 19 bis ca. 22.30 Uhr, mit Surprise-Stadtführerin Kathy Messerli, Berner Generationenhaus.

So argumentiert zumindest Marlene Engelhorn, die österreichische Erbin des Chemiekonzerns BASF, die in der Ausstellung ebenfalls erwähnt wird. Sie und ihre Mitstreiter*innen denken zurzeit wohl am radikalsten über die Ungerechtigkeiten des familiären Erbes nach – und medienwirksam, zumal es konkret um ihr eigenes Geld geht. Mit der Initiative «taxmenow» werben Engelhorn und weitere für höhere Steuern auf grosse Vermögen, weil geerbter Reichtum nicht auf Leistung beruhe und der Gesellschaft zugutekommen solle. 2024 liess sie einen Rat von zufällig ausgewählten österreichischen Bürger*innen 25 Millionen Euro aus ihrem Erbe an ins-

Interessant ist da eine Idee, die der letzten Endes doch nicht so abtrünnige Schauspielersohn der Wein-Dynastie formulierte: Man könnte das Erbe auch als etwas betrachten, das man weniger in der engsten Kernfamilie weiterzugeben verpflichtet ist als vielmehr innerhalb der Firmenfamilie, zu der alle Mitarbeiter*innen zählen. Ganz so konkret wie Marlene Engelhorn wird er mit seinem Vorschlag nicht. Aber er bricht doch das gedankliche Erbe seines Vaters etwas auf.

«Hilfe, ich erbe! Was uns prägt und bewegt», bis 16. Nov., Berner Generationenhaus, begh.ch

Sie möchten ihr Landgut in Frankreich an die nächste Generation vererben. Und was wollen die Söhne?

Kino Im Dokumentarfilm «Wir Erben» zeigt Simon Baumann, wie seine Familie den passenden Umgang mit einem Erbe finden muss. Dem tabubehafteten Thema begegnet er mit einer Leichtigkeit, die anregt, auch selber eine Annäherung zu wagen.

TEXT MONIKA BETTSCHEN

Biobauer Kilian Baumann steht auf einer Leiter und beschneidet Apfelbäume auf dem Hof im Berner Seeland, den er von seinen Eltern Stephanie und Ruedi Baumann übernommen hat. Die beiden waren das erste Ehepaar im Nationalrat: Sie politisierte für die SP, er für die Grünen. Nach ihrer politischen Karriere kauften sie vor zwanzig Jahren ein Landgut in Frankreich, um dort ihre Vision von einer naturnahen Landwirtschaft zu verwirklichen. Nun möchten sie ihr Lebenswerk an ihre Söhne vererben.

Doch weder Kilian noch sein Bruder Simon können sich auf Anhieb vorstellen, dort zu leben: Kilian ist politisch mittlerweile in die Fussstapfen der Eltern getreten und führt deren Kampf als Nationalrat der Grünen in Bundesbern weiter. Und Simon konnte mit der Landwirtschaft nie viel anfangen. Nicht Wiesen und Felder stehen im Zentrum seines Interesses, sondern die Kultur. Der Film.

Das ermöglicht es ihm nun dafür, in «Wir Erben» tief in einen langen Prozess einzutauchen, in dem verschiedene Szenarien im engsten Familienkreis diskutiert werden. Wobei intime Momente entstehen, in denen das ganze Gewicht einer Erbschaft spürbar wird. Dennoch begegnet Simon Baumann dem Thema mit angenehmer Leichtigkeit und mit dem feinen Humor, der 2013 schon seinen Dokumentarfilm «Zum Beispiel Suberg» prägte.

Ging es damals darum, wie der Kapitalismus die Vereinzelung in der Schweiz begünstigt, spinnt «Wir Erben» nun manchen Gedanken daraus gekonnt weiter: Hier steht im Zentrum, wie Vermögen und Besitz die Handlungen von Menschen beeinflussen. Denn ein Erbe will verwaltet sein, und mit ihm verbundene Erwartungen können daraus eine erdrückende Last machen.

Gerechtigkeit in einer Leistungsgesellschaft

Und dann ist da noch die moralische Frage nach der Verantwortung. Diese stellt sich für die Baumanns, die sich stets für soziale Gerechtigkeit eingesetzt haben, in einem besonderen Mass. Denn das Landgut in Frankreich ist ein Vermögen, wie es sich nur wenige Menschen heute leisten könnten. Ein Widerspruch, mit dem sich der Sohn und Filmemacher schwertut. «Die Leitlinie des Films ist die Gerechtigkeit. Jeder zweite Vermögensfranken in der Schweiz ist geerbt. In unserer Leistungsgesellschaft werden wir nicht müde, uns Aufsteiger-Geschichten zu erzählen, obwohl die Realität schon längst eine andere geworden ist. Kaum mehr jemand kann aus eigener Kraft ein Haus erwerben», sagt Simon Baumann im Gespräch. «Die Herkunft bestimmt, welchen Handlungsspielraum man im Leben haben wird. Dieser Umstand ist

Vor 20 Jahren kauften Stephanie und Ruedi Baumann, die Eltern von Filmemacher Simon Baumann, das Landgut.

ungerecht. Daher interessiert mich am Thema Erben besonders der soziologische Aspekt. Aber auch, was diese Situation mit mir selber macht», sagt er.

Der Film bleibt nahe an der Familiengeschichte, aber diese steht hier exemplarisch für gesellschaftliche Entwicklungen: «Ich gehöre zu einer Generation von Erben, denen dereinst zufallen wird, was die Vorfahren während der prosperierenden Nachkriegszeit aufgebaut haben – ein Privileg», so Baumann. «Und gleichzeitig gehöre ich zu jener Generation, welche die Klimakrise und die sozialen Ungleichheiten lösen müssen, die eine Folge dieses ungebremsten Wirtschaftswachstums sind. Wir sollten daher verantwortungsvoll mit den geerbten Vermögenswerten umgehen.»

Damit fasst Baumann, ganz im Sinne seiner Eltern, den Gedanken der Gerechtigkeit weit genug, um auch den Erhalt der Natur mit einzuschliessen. Diesen Wert macht der Film etwa dann deutlich, wenn seine Mutter auf einer Blumenwiese in Frankreich steht, die nur deshalb noch existiert, weil sie keine Pestizide verwendet hat.

Auf ein solches Ziel arbeitet auch Kilian hin, der geschickt mit der Baumschere hantiert, während sein Bruder ihn dabei filmt und ihn fragt, woher er denn wisse, was er tun müsse. Wobei es ihm nur vordergründig um den Obstbau geht. «Kilian hat weniger Schwierigkeiten im Umgang mit dem Erben, während ich alles damit Verbundene hinterfrage», sagt der Filmemacher. Schon als seine erste Tochter zur Welt kam, skizzierte er eine erste Filmidee. Die Ankündigung der Eltern gab den Anstoss, das Thema weiter zu vertiefen. Das Ergebnis ist ein suchender und kluger Film, der von der Erkenntnis getragen wird, dass der Apfel zwar von einem Stamm fällt, aber jede*r für sich selber herausfinden sollte, wie weit weg sie oder er dabei rollen will.

Buch In der Graphic Novel «Louise» verleiht Dinah Wernli einem unbekannten Aktmodell eine bildgewaltige Stimme.

Wie oft wir das erleben: ein Gemälde, ein Porträt, darauf eine Frau, bekleidet oder halb bis ganz entblösst, eine intime Begegnung. Mit einer Frau, von der wir in der Regel wenig bis nichts wissen. Vielleicht steht da ein Name, aber selbst eine Recherche würde nur wenig ergeben. So wie auf dem Gemälde «Halbakt von vorn (Frau Grütter), 1907» des Schweizer Malers Cuno Amiet (1868–1961).

Ein einziges Mal nur sieht die Illustratorin und Autorin Dinah Wernli dieses Bild im Original. Aber der Eindruck ist bleibend, und so beschliesst sie einige Jahre später, der Frau, von der wenig mehr bekannt ist als ihr Name, eine Stimme zu geben – stellvertretend für viele geschichtslose Frauen auf Gemälden.

Die Fakten sind rar: Louise Grütter, in die hügelige Welt der Berner Buchsiberge geboren, verheiratet auf die Oschwand. Ab 1905 wird sie von Cuno Amiet, der sich in der Nachbarschaft ein Haus hat bauen lassen, porträtiert, als werdende, als junge Mutter. Und so wird aus ihr auf einmal noch etwas ganz anderes in einer Welt, in der Bildende Kunst eigentlich keinen Platz hat. Muse. Körper. Objekt. Mutter. Bäuerin. Bedienstete.

Was macht das mit dieser Frau? So in den Fokus gestellt zu werden? Anfangs kann sie es vielleicht nicht glauben, als Amiet sie fragt, ob er sie malen dürfe. Sie? Eine Bäuerin, die ihren Platz kennt, zwischen Arbeit, Kindern, Kirche? Aber das Zubrot ist willkommen, also sagt sie zu. Hier befinden wir uns längst im Bereich der Fiktion. Aber es ist ein glaubhaftes Gedankenspiel, das Dinah Wernli betreibt. Und wie sie es tut, ist aussergewöhnlich. Denn die Stimme, die sie Louise Grütter gibt, ist vor allem eine malerische. Die Texte sind knapp, dabei so poetisch wie treffend. So viel Weissraum für Wörter war selten. Dagegen die Bilder: wahre Farbexplosionen, in denen Wernli die Leuchtkraft und die reiche Palette von Cuno Amiets Gemälden auf eine ganz eigene, grossartige Weise fortführt. Damit schafft sie Lebensbilder, auf denen die Gestalten manchmal erst auf den zweiten Blick zu erkennen sind. Dafür umso mehr Emotionen und die Schwere von Landschaft und Alltag. Für Louise Grütter war es wohl nur ein kurzer Ausbruch. Als sie längst nicht mehr gemalt wird, wird sie gerade noch gebraucht. Noch viele Jahre hilft sie in Haus und Garten des Malers. Doch durch die Lebensfarben, die ihr Dinah Wernli gibt, hat sie nun eine Geschichte, die weit über den «Halbakt von vorn (Frau Grütter), 1907» hinausgeht.

CHRISTOPHER ZIMMER

«Wir Erben», Regie: Simon Baumann, Dokumentarfilm, CH 2024, 98 Min. Läuft ab 30. Januar im Kino.

Dinah Wernli: Louise.

Graphic Novel. Edition Moderne 2024. CHF 41.90

Basel

«Fresh Window. Kunst & Schaufenster», Ausstellung, bis So, 11. Mai, Di bis So, 11 bis 18 Uhr, Do bis 21 Uhr, Museum Tinguely, Paul Sacher-Anlage 1. tinguely.ch

Wir hätten uns nicht einfach so getraut, Bildende Kunst und Schaufensterdekoration gleichzusetzen, aber das Museum Tinguely zeigt nun wunderbar, was beides miteinander zu tun hat. Das passt gut, immerhin hat Jean Tinguely selber, der dieses Jahr 100 Jahre alt würde, einst im Globus in Basel als Schaufensterdekorateur angefangen. Hinter den Glasscheiben bilden sich Gesellschafts- und Geschlechterverhältnisse ab, Konsumkultur und Kapitalismuskritik können hier hinterfragt und angebracht werden. Künstler*innen nutzten das Schaufenster daher seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert bis heute als Experimentierfeld. Marcel Duchamp führte 1920 mit seiner Arbeit «Fresh Window» die Funktion und Bedeutungsebenen des Fensters ad absurdum, und 1945 gestaltete er anlässlich einer Buchveröffentlichung von André Breton erstmals ein Schaufenster in New York. Weitere rund vierzig (z.T. sehr bekannte wie z.B. Marina Abramović, Robert Rauschenberg, Jasper Johns, Andy Warhol, Sari Dienes) Künstler*innen des 20. und 21. Jahrhunderts lernt man hier von einer weniger bekannten Seite kennen. Und: Ehemalige Studierende des Instituts Kunst Gender Natur der Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel FHNW tragen die Ausstellung mit künstlerischen Interventionen in Basler Schaufenstern in den Stadtraum hinein. Zu sehen bis am So, 2. März auf Ihrem Einkaufsbummel. DIF

Zürich

«50 Minuten»,Theater, Fr/Sa, 24./25. Jan.; Mo/Di, 27./28. Jan.; Fr/Sa, 31. Jan./ 1. Feb., Mo/Di, 3./4. Feb., jeweils 20 Uhr, Theater Neumarkt, Neumarkt 5. theaterneumarkt.ch

Die britische Autorin Deborah Levy, 1959 in Südafrika geboren, hat Kunst studiert und schreibt Theaterstücke, Kurzgeschichten und Romane, in denen sie gerne mit Erzählperspektiven spielt, oft mit weiblichen Figuren in einer patriarchalen Welt im Zentrum. Und auch die Literatur an sich spielt immer wieder eine wichtige Rolle.

etlichen Preisen ausgezeichnet und war drei Mal für den Booker Prize nominiert. Nun hat sie fürs Neumarkt eigens ein neues Stück geschrieben. «Wütend, erotisch, politisch, surreal, poetisch, hoffnungslos, hoffnungsvoll, absurd, humorvoll, anspruchsvoll und wahrhaftig» sollen die «50 Minuten» werden: Ein Gespräch zwischen einem Kaninchen und einem Professor erforscht die Psyche der zeitgenössischen Panik (Englisch mit deutschen Untertiteln). Wie fühlt es sich an, in einer brennenden Welt zu leben? Wo sollen wir anfangen? Was sollen wir mit all unseren Gefühlen tun? «Unausgesprochene Emotionen werden niemals sterben. Sie werden lebendig begraben und kommen später auf hässlichere Weise zum Vorschein», meinte Sigmund Freud. Wir werden sehen, ob ihm das Kaninchen recht gibt. DIF

«Ohne Norden», Theater, Mi, 29. Jan., 20 Uhr; Do, 30. Jan., 20 Uhr; Fr, 31. Jan., 20 Uhr; Sa, 1. Feb., 18 Uhr, Schlachthaus Theater Bern. schlachthaus.ch

um mentale Gesundheit kämpfen (ihre eigene und die der Welt, in der sie leben), andererseits die Kurzgeschichte «The Yellow Wallpaper». Die US-amerikanische Autorin und Frauenrechtlerin Charlotte Perkins Gilman verarbeitet in der Geschichte ihr eigenes Erleben: Es ist das Protokoll einer psychischen Krise. Sehr oft werden psychisch kranke Menschen ja von aussen beschrieben, von Ärzt*innen, Pfleger*innen, Fachautor*innen, Therapeut*innen. Das Theaterstück flicht nun ihre eigenen Stimmen zu einer Landkarte zusammen. Ohne Norden vielleicht, aber mit Anhöhen und Abgründen. Im Anschluss an die Vorstellung findet jeweils ein Podium mit Betroffenen, Expert*innen und Entscheidungsträger*innen statt. DIF

Ihre sieben Romane, darunter «Swimming Home», «Hot Milk» und «August Blue», wurden weltweit übersetzt. Levy wurde mit

«Ohne Norden», das ist der Zustand, wenn der Kompass ruckelt und man irgendwie die Richtung im Leben nicht mehr so klar sieht. Ein Zustand, den durch Raum und Zeit hindurch viele Menschen kennen und gekannt haben. Er kann unendlich einsam machen und gehört doch auch zum Menschsein dazu, zur Zerbrechlichkeit des Daseins. «Ohne Norden» heisst das Theaterstück, in dem die Schauspielerin Mona Petri persönliche Erlebnisberichte zusammenbringt: einerseits die von Menschen, die

Schweiz «Am Rande mittendrin. Erlebnisse eines SurpriseVerkäufers», Lesungen mit Urs Habegger, Fr, 31. Jan., 19.30 Uhr, DOCK8, Bern; Do, 6. Feb., 19 Uhr, Buchhandlung Wolf, Küsnacht; Do, 13. Feb., 20 Uhr, Gemeindehaus Fischbach-Göslikon; Fr, 28. Feb., 14 Uhr, Stadtbibliothek Chur; Mi, 5. März, 15 Uhr, Hausen bei Brugg; Fr, 14. März, 19 Uhr, Burgdorf; Do, 20. März, 14 Uhr, Wettswil; Sa, 29. März, 10 Uhr, Wolfhausen; So, 30. März, 11 Uhr, Wädenswil. Weitere Daten auf der Autorenseite: elfundzehnverlag.lesestoff.ch Und weiterhin ist Surprise-Verkäufer, Kolumnenschreiber und Buchautor Urs Habegger mit Lesungen unterwegs: in Buchhandlungen, in Schulhäusern, in Altersheimen. Unterdessen wird er darüber hinaus schon angefragt, Weihnachtsreden zu halten. Das hat er natürlich auch getan, am 24. Dezember beim Rotary Club in Affoltern. In seinem Textfundus findet er fast immer etwas saisonal Passendes, und so ging es da um Wiehnachtsguetzli und um Grittibänzen, um Winter und Armut, um menschliche Wärme und christliche Nächstenliebe in der Welt und in der Bahnhofunterführung in Rapperswil, wo er Surprise verkauft. Als seine ganz persönliche Weihnachtsgeschichte erzählte er die, die ihm im Frühling 2024 passiert ist: Die Veröffentlichung seines eigenen Buches. DIF

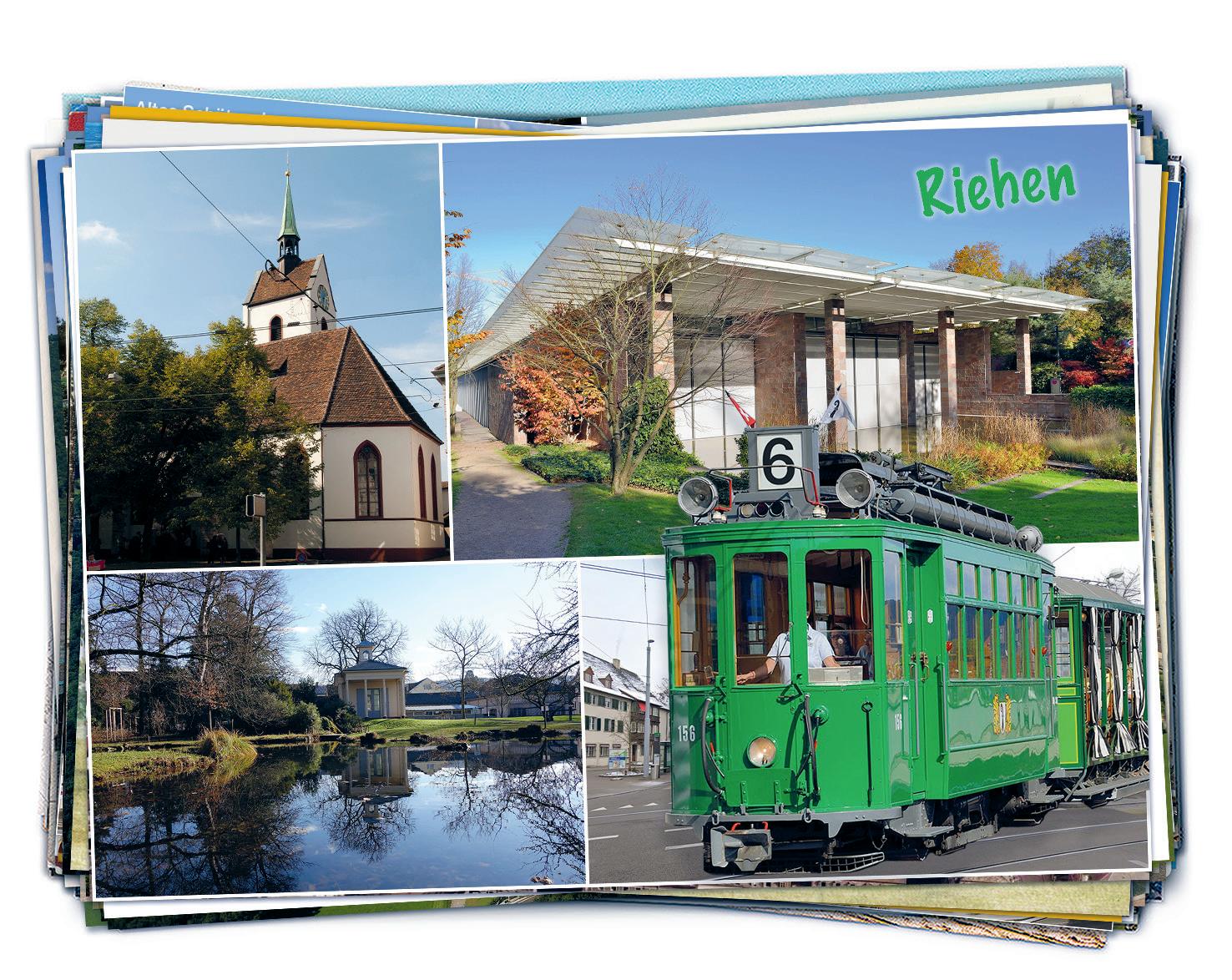

Tour de Suisse

Surprise-Standort: Migros

Einwohner*innen: 22 000

Sozialhilfequote in Prozent: 3,2

Anteil ausländische Bevölkerung in Prozent: 29

Grösse des Sarasinparks: 1200 m²

Die Strasse und das teilweise begrünte Tramtrassee, die nach Riehen führen, verlaufen parallel, davon mit einem Zaun abgetrennt der Fuss- und Veloweg. Alles hat seinen Platz. Nur in der Fussgängerzone liegt eine CD mit Tangos von Julio Iglesias, die offenbar kein Zuhause mehr hat, auf einer Bank. Gegenüber in der Gartenbeiz sitzen die Leute trotz niedriger Temperaturen draussen, rauchen und plaudern. Dahinter eine weitere Fussgängerzone, in der die Bäume, obwohl keine Tannenbäume, mit Weihnachtssternen geschmückt sind. In der Nähe befindet sich das Geburtshaus des Mathematikers Leonhard Euler, dessen Gesicht einem früher täglich begegnete, da es die Zehnernote zierte.

Über die Strasse gelangt man in den Sarasinpark, der die Musikschule beherbergt, untergebracht in einem histori-

schen Gebäude aus 1694, wie auf einem mit Ritterinsignien verzierten Relief zu entziffern ist. Das gegenüberliegende Restaurant «Sängerstübli» zeugt von einer schon länger bestehenden Symbiose. Musik macht bekanntlich Durst, und wo getrunken wird, wird auch gern gesungen. Im Park befinden sich auch noch weitere alte Gebäude und Pavillons, einer ist voller aufeinandergestapelter Stühle, die wahrscheinlich für Sommerkonzerte hervorgeholt werden.

Stolze Grosseltern führen ihre Enkelkinder spazieren. Das Fahrverbot wird strenger beachtet als das Hundeverbot, im hinteren Teil des Parks stehen Picknicktische bereit, ein eingezäuntes Gelände wird wahrscheinlich renaturiert, es sieht jedenfalls wild und sumpfig aus. Verlässt man den Park, steht man bei der Fondation Beyeler, vor der die

Reisecars parkiert sind. So viele Museen, zu denen die Leute busweise herbeigekarrt werden, gibt es hierzulande nicht. Der dazugehörige Park ist öffentlich zugänglich, dort steht ein Schneemann in einem Kühlschrank, die Skulpturen sind beim Eindunkeln gerade noch zu erkennen, auch das Restaurant schliesst bald. Weiter vorne, auf der anderen Strassenseite, sitzen junge Menschen auf einer Art gedeckten Empore an einem Tisch.

Der Polizeiposten im Ort ist mit einem alten Blechschild verziert, auf einer modernen Fahne stellt sich die Frage: Fehlt was? Irgendwas fehlt vermutlich immer. In der alten Kanzlei ist das Haus der Vereine untergebracht, vor allem Musik- und Tanzveranstaltungen werden im Aushang beworben, unter anderem empfiehlt «Tanzen mit Parkinson» das Paartanzen als Therapieform. Eine Gedenktafel gedenkt sowohl der Einpflanzung der dahinterstehenden Linde wie auch des Aufstellens der dazugehörigen Tafel. Schon steht man vor dem nächsten Museum, jenem für Kultur und Spiel, das in einem schönen alten Gebäude untergebracht ist. Auch ein weiterer Park und ein weiterer Konzertsaal stehen bereit, auf dem Dorfplatz vor dem mit drei Wandbildern geschmückten Gemeindehaus spielen Kinder. Weiter vorne warten Foodtrucks auf Kundschaft, auch vegetarische Gerichte werden angeboten. Einzig ein Plakat, das auf das Problem der Messergewalt unter Jugendlichen aufmerksam macht, weist darauf hin, dass es auch hier nicht nur idyllisch zu und her geht.

STEPHAN PÖRTNER

Der Zürcher

Schriftsteller Stephan Pörtner besucht

Surprise-Verkaufsorte und erzählt, wie es dort so ist.

Unsere Vision ist eine solidarische und vielfältige Gesellschaft. Und wir suchen Mitstreiterinnen, um dies gemeinsam zu verwirklichen. Übernehmen Sie als Firma soziale Verantwortung.

Unsere positiven Firmen haben dies bereits getan, indem sie Surprise mindestens 500 Franken gespendet haben. Mit diesem Betrag unterstützen Sie Menschen in prekären Lebenssituationen dabei auf ihrem Weg in die Eigenständigkeit.

Die Spielregeln: 25 Firmen oder Institutionen werden in jeder Ausgabe des Surprise Strassenmagazins sowie auf unserer Webseite aufgelistet. Kommt ein neuer Spender hinzu, fällt jenes Unternehmen heraus, das am längsten dabei ist.

Mach24.ch GmbH, Dättwil

Martina Brassel – Grafik Design, Zürich

Sublevaris GmbH, Brigitte Sacchi, Birsfelden Praxis Carry Widmer, Wettingen

Indian Summer AG, 8804 Au ZH

Büro Dudler, Raum- & Verkehrsplanung, Biel

Fäh & Stalder GmbH, Muttenz

Scherrer & Partner GmbH, Basel infopower GmbH, Zürich

unterwegs GmbH, Aarau

Fontarocca Brunnen + Naturstein AG

Docyard GmbH, Zürich

Lebensraum Interlaken, Interlaken

FF Finanzberatung Flückiger, Baar

Dipl. Steuerexperte Peter von Burg, Zürich

Pfarrhaus-Café, Kirchgemeinder Kerzers

Wafe Technology, chili-feet Wärmesohle www.wuillemin-beratung.ch

Anyweb AG, Zürich

COOP Genossenschaft

Automation Partner AG, Rheinau

Kählin Bodenbeläge GmbH

Gemeinnützige Frauen Aarau

Sternenhof, Leben und Wohnen im Alter, Basel

InoSmart Consulting, Reinach

Möchten Sie bei den positiven Firmen aufgelistet werden?

Mit einer Spende ab 500 Franken sind Sie dabei.

Spendenkonto:

IBAN CH11 0900 0000 1255 1455 3 Surprise, 4051 Basel

Zahlungszweck: Positive Firma und Ihr gewünschter Namenseintrag (max. 40 Zeichen inkl. Leerzeichen). Sie erhalten von uns eine Bestätigung.

Das Programm

Wie wichtig ist Ihnen Ihre Unabhängigkeit?

Einige unserer Verkäufer*innen leben fast ausschliesslich vom Heftverkauf und verzichten auf Sozialhilfe. Surprise bestärkt sie in ihrer Unabhängigkeit. Mit dem Begleitprogramm SurPlus bieten wir ausgewählten Verkäufer*innen zusätzliche Unterstützung. Sie erhalten ein Abonnement für den Nahverkehr, Ferienzuschlag und eine Grundausstattung an Verkaufskleidung. Zudem können bei finanziellen Notlagen aber auch für Gesundheits- oder Weiterbildungskosten weitere Unterstützungsbeiträge ausgerichtet werden. Die Programmteilnehmer*innen werden von den Sozialarbeiter*innen bei Surprise eng begleitet.

Eine von vielen Geschichten Negasi Garahlassie gehört unterdessen schon fast zum Winterthurer Stadtbild. Seit rund 15 Jahren ist Negasi Garahlassie als Surprise-Verkäufer tätig. Entweder verkauft der gebürtige Eritreer seine Magazine auf dem Wochenmarkt oder am Bahnhof Winterthur. Der Arbeitstag des 65-Jährigen beginnt frühmorgens und dauert meist so lange, bis der abendliche Pendelverkehr wieder abgenommen hat. Zusammen mit seiner Frau und seinen zwei erwachsenen Söhnen ist er auf das Einkommen des Strassenmagazinverkaufs angewiesen, um den Lebensunterhalt bestreiten zu können. Das SurPlus-Programm unterstützt ihn dabei: Mit Krankentaggelder, bezahlten Ferientagen und einem Abonnement für den öffentlichen Nahverkehr.

Weitere Informationen gibt es unter: surprise.ngo/surplus

Derzeit unterstützt Surprise 30 Verkäufer*innen des Strassenmagazins mit dem SurPlus-Programm. Ihre Geschichten stellen wir Ihnen hier abwechselnd vor. Mit einer Spende von 6000 Franken ermöglichen Sie einer Person, ein Jahr lang am SurPlus-Programm teilzunehmen.

Spendenkonto:

Unterstützungsmöglichkeiten:

· 1 Jahr: 6000 Franken

· ½ Jahr: 3000 Franken

· ¼ Jahr: 1500 Franken

· 1 Monat: 500 Franken

· oder mit einem Beitrag Ihrer Wahl.

IBAN CH11 0900 0000 1255 1455 3 | Vermerk: SurPlus Oder Einzahlungsschein bestellen: T +41 61 564 90 90 info@surprise.ngo | surprise.ngo/spenden Herzlichen Dank!

Imp ressum

Herausgeber

Surprise, Münzgasse 16 CH4051 Basel

Geschäftsstelle Basel

T +41 61 564 90 90

Mo–Fr 9–12 Uhr info@surprise.ngo, surprise.ngo

Regionalstelle Zürich

Kanzleistrasse 107, 8004 Zürich

T +41 44 242 72 11

Regionalstelle Bern

Beundenfeldstrasse 57, 3013 Bern

T +41 31 332 53 93

M+41 79 389 78 02

Soziale Stadtrundgänge

Basel: T +41 61 564 90 40 rundgangbs@surprise.ngo

Bern: T +41 31 558 53 91 rundgangbe@surprise.ngo

Zürich: T +41 44 242 72 14 rundgangzh@surprise.ngo

Anzeigenverkauf

Stefan Hostettler, 1to1 Media

T +41 43 321 28 78 M+41 79 797 94 10 anzeigen@surprise.ngo

Redaktion

Verantwortlich für diese Ausgabe:

Sara Winter Sayilir (win)

Diana Frei (dif), Klaus Petrus (kp), Lea Stuber (lea)

T +41 61 564 90 70 redaktion@strassenmagazin.ch leserbriefe@strassenmagazin.ch

Ständige Mitarbeit

Rosmarie Anzenberger (Korrektorat), Simon Berginz, Monika Bettschen, Christina Baeriswyl, Hanna Fröhlich, Carlo Knöpfel, Yvonne Kunz, Isabel Mosimann, Fatima Moumouni, Stephan Pörtner, Ralph Schlatter, Priska Wenger, Christopher Zimmer

Mitarbeitende dieser Ausgabe

Tierra Cunningham, Lukas Gilbert, Michael Philipp Hofer, Madi Koesler, Dmitrij Leltschuk, Lorena Mayer, Sebastian Sele

Wiedergabe von Artikeln und Bildern, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Redaktion. Für unverlangte Zusendungen wird jede Haftung abgelehnt.

Gestaltung und Bildredaktion

Bodara GmbH, Büro für Gebrauchsgrafik

Druck

AVD Goldach

Papier

Holmen TRND 2.0, 70 g/m2, FSC®, ISO 14001, PEFC, EU Ecolabel, Reach

Auflage

25 600

Abonnemente

CHF 250.–, 25 Ex./Jahr

Helfen macht Freude, spenden Sie jetzt.

IBAN CH11 0900 0000 1255 1455 3

#589: Der Au g enblick «Liebe und Licht»

Karin Pacozzi hat mich mit ihrer eigenen Geschichte, Der Augenblick, sehr berührt. Ich weiss nicht genau warum, es ist, glaub ich, die Liebe, die mich darin so sehr bewegt. Und das Gefühl von Schicksal, ich nenne es in meinem Leben himmlische Energie oder göttliche Energie, oder wie auch immer. Dass Verstorbene immer noch bei uns sein oder uns besuchen können, hatte ich auch schon als Gefühl. Ich danke Ihnen von Herzen für die Offenheit und wünsche Liebe und Licht.

MARC BRECHBÜHL, ohne Ort

«Aus dem Herzen»

Das Gedicht von Kathy Messerli ist soo extrem gut geschrieben. Ich hätte das nicht besser formulieren können!

Merci villmal. Die Autorin spricht mir aus dem Herzen.

SANDRA JANE GERBER, Winterthur

#588: «Ich habe keine An g st» «Weit von der Basis entfernt»

Ich schätze das Surprise sehr und möchte es nicht mehr missen. Aber das Interview von Kewanit Layne und Beat Jans ist schlicht «zum Vergessen». Er hält unsere humanitäre Tradition hoch, aber wo ist die geblieben, schaut man auf unsere Asylpolitik? Herr Jans hat keine Angst, als Bundesrat ist er ja auch weit von der Basis entfernt, und Frau Layne, so scheint mir, hat ebenfalls keine Ahnung, dass ein Grossteil der Geflüchteten in der Schweiz jahrelang in extremen Verhältnissen leben müssen, bis sie Bescheid erhalten, ob sie unerwünscht sind oder vorläufig aufgenommen. Zum Glück gibt es super Anwälte in Zürich, die nicht aufgeben und durch Härtefallgesuche Unmögliches möglich machen. Ich weiss, wovon ich spreche, da ich seit Jahren in sogenannten Notunterkünften/Rückkehrzentren unterwegs bin.

YVONNE KELLER, Horgen

«Wolf im Schafspelz»

Was für ein Schrecken und ein Graus, als ich heute das Kuvert mit dem Surprise-Magazin drin öffnete. Was für ein Horror, ganzseitig starrt mich dieser unsägliche Basler Bundesrat an. Ich musste das Titelblatt gleich abreissen und vernichten. Dann habe ich ganz vorsichtig vorwärts geblättert, und damit ich die Seite 10 lesen kann, musste ich Schere und Leim holen und etwas basteln, so kann ich den Text lesen und muss kein Foto dieses Wolfs im Schafspelz anschauen. Er hört sich selber gerne schön reden, er ist – und so wird er ja gelobt – ein «Versteher», jawohl er versteht sehr gut die rechtsbürgerlichen Kräfte in der Schweiz und predigt seit seinem Amtsantritt deren asyl-feindlichen Parolen. Ob er Unterricht bei den fast schon fremdenfeindlichen Sozialdemokraten Dänemarks genommen hat? Hätten Sie nicht eine (nette) Karikatur seines Gesichts auf die Titelseite setzen können? Ich habe es Ihnen schon früher geschrieben: Das Surprise ist, so traurig und deprimierend es manchmal auch ist, sehr gut gemacht, Sie betreiben aufdeckenden Journalismus, öffnen Themen, die in der Schweizer Medienlandschaft fortwährend totgeschwiegen werden, weiter so.

HEINZ MOOR, Basel

Das Abonnement ist für jene Personen gedacht, die keinen Zugang zum Heftverkauf auf der Strasse haben. Alle Preise inklusive Versandkosten.

25 Ausgaben zum Preis von CHF 250.– (Europa: CHF 305.–) Reduziert CHF 175.– (Europa: CHF 213.50)

Gönner-Abo für CHF 320.–

Probe-Abo für CHF 40.– (Europa: CHF 50.–), 4 Ausgaben Reduziert CHF 28.– (Europa: CHF 35.–)

Halbjahres-Abo CHF 120.–, 12 Ausgaben Reduziert CHF 84.–

Der reduzierte Tarif gilt für Menschen, die wenig Geld zur Verfügung haben. Es zählt die Selbsteinschätzung.

Bestellen

Email: info@surprise.ngo

Telefon: 061 564 90 90

Post: Surprise, Münzgasse 16, CH4051 Basel

Online bestellen surprise.ngo/strassenmagazin/abo

Internationales Verkäufer*innen-Porträt

Jeff steht auf den Stufen der Grace Episcopal Church in der Hauptstadt der USA und beobachtet seine Hunde bei der Rattenjagd. Der sonnige, wolkenlose Tag passt zur Zufriedenheit, die er ausstrahlt. Er stellt sich nur mit seinem Vornamen vor. Sein ganzes Erwachsenenleben hat Jeff mit Unterbrechungen in Washington, D.C. gelebt und war immer wieder obdachlos. Derzeit kämpft er mit seiner dritten Krebserkrankung. Seine Kunst tröstet ihn – es ist seine Art, dem Alltag zu entkommen und zu überleben.

Aufgewachsen ist er in Baltimore bei seinem Stiefvater, einem Alkoholiker, der ihn manchmal schlug. «Er sagte immer: Du wirst es nie zu etwas bringen. Ich habe mein ganzes Leben lang versucht, ihm das Gegenteil zu beweisen», sagt Jeff. In der sechsten Klasse hatte er einen Kunstlehrer, der ihn zum Zeichnen brachte und ihn auch ermutigte, mit Bunt- und Filzstiften zu zeichnen. Zunächst war dies für Jeff verwirrend, da er nichts wegradieren konnte, wenn er Fehler machte. «Du hast eine unglaubliche Vorstellungskraft. Wenn du einen Fehler machst, akzeptiere ihn und bau ihn ins Bild ein, mit Schattierungen kannst du ihn beheben», soll sein Lehrer zu ihm gesagt haben. Seitdem benutzt Jeff nur noch Bunt- und Filzstifte. Obwohl er die Schule in der neunten Klasse abbrach, machte er sechs Monate später einen Test, mit dem man auch ausserhalb des regulären Schulbetriebs ein Highschool-Abschluss erwerben konnte. Und so bewarb sich Jeff am Maryland Institute College of Art und wurde angenommen. «Doch drei Monate vor Studienbeginn teilte mir meine Freundin mit, dass sie schwanger ist», erzählt er. Also war er fortan gezwungen, einzig auf seine natürliche Begabung zu vertrauen.

Später zog Jeff von Baltimore nach Washington D.C., um bei seinem älteren Bruder zu leben, der eine Invalidenrente erhielt. Er blieb etwa ein Jahr lang bei ihm. Doch dann kam es zu Spannungen, und Jeff zog weiter. Er hatte die Idee, nach Kalifornien zu ziehen, und kaufte sogar ein Flugticket nach San Diego, verpasste aber seinen Flug. Jeff sah dies als ein Zeichen, dass San Diego wohl nicht der richtige Ort für ihn war. Also blieb er in Washington, D.C.

Derzeit ist Jeff obdachlos und sagt, dass er seinen Schlafplatz nicht mag, weil es dort zu viel Verkehr und zu viele Menschen gebe. Er hofft, dass er nicht mehr lange dortbleiben muss. Seine drei erwachsenen Kinder leben in Maryland und West Virginia. Jeff hat keinen Kontakt zu ihnen, aber er erinnert sich, dass er ihnen ein wenig beim Zeichnen geholfen hat, als sie noch klein waren. Seine Hunde, Luna und Puppet, nennt Jeff seine beiden einzigen treuen Gefährten. Obwohl er jeden Tag zeichnet, kann er nicht von seiner Kunst leben. Er ist auf Sozialhilfe angewiesen, um über die Runden zu kommen.

Jeff, mit seinen Hunden Puppet und Luna, ist Künstler und verkauft die Strassenzeitung Street

Irgendwann zeigte Jeff – trotz Selbstzeifeln – seine Arbeiten einer Angestellten in einer Galerie in der Nähe. Sie meinte, noch nie Kunstwerke wie seine gesehen zu haben. Tatsächlich stellte die Galerie Cabada Contemporary Art Gallery in Georgetown vier seiner Tierkunstwerke aus. Die Preise lagen zwischen 200 und 250 Dollar pro Zeichnung. Zwei seiner Werke wurden verkauft. Einen Teil des Erlöses will Jeff an Miriam’s Kitchen spenden, eine lokale Organisation, die Menschen ohne Obdach unterstützt – als Anerkennung dafür, wie sehr diese ihm und seinen Hunden geholfen hat.

Für Jeff war es schon immer ein Traum, dass seine Arbeit Anerkennung findet. Er sieht sich jetzt schon als erfolgreicher Künstler. «Ich liebe es, Leuchttürme zu zeichnen.» Sie haben für Jeff eine besondere Bedeutung. Für ihn symbolisieren sie Hoffnung, weil sie die Menschen davor bewahren, an den Felsen zu zerschellen.

Aufgezeichnet von TIERRA CUNNINGHAM

Übersetzt und bearbeitet von SARA WINTER SAYILIR Mit freundlicher Genehmigung von STREET SENSE MEDIA / INSP.NGO

Café Surprise – eine Tasse Solidarität

Zwei bezahlen, eine spendieren

Café Surprise ist ein anonym spendierter Kaffee, damit sich auch Menschen mit kleinem Budget eine Auszeit im Alltag leisten können. Die spendierten Kaffees sind auf einer Kreidetafel ersichtlich.