März bis 3. April 2025

März bis 3. April 2025

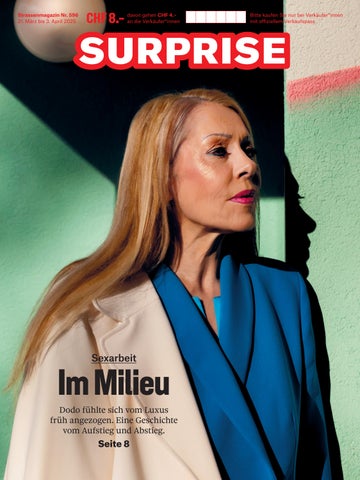

Dodo fühlte sich vom Luxus früh angezogen. Eine Geschichte vom Aufstieg und Abstieg.

Seite 8

Bitte kaufen Sie nur bei Verkäufer*innen mit offiziellem Verkaufspass

Der Verkauf des Strassenmagazins Surprise ist eine sehr niederschwellige Möglichkeit, einer

Arbeit nachzugehen und den sozialen Anschluss wiederzufinden.

Alle

Ein

Strassenmagazin kostet 8 Franken.

Die Hälfte davon geht an den*die Verkäufer*in, die andere Hälfte an den Verein Surprise.

Das Heft erscheint alle 2 Wochen. Ältere Ausgaben werden nicht verkauft.

Verkäufer*innen tragen gut sichtbar einen Verkaufspass mit einer persönlichen Verkaufsnummer. Diese ist identisch mit der Nummer auf dem Magazin.

info@surprise.ngo

Ich habe Dodo einfach als Dodo kennengelernt, Dodo ohne Nachnamen, eine chic gekleidete Frau mit rauchiger Stimme, Charme und resolutem Auftreten am Weihnachtsessen von Surprise letzten Dezember. Sie wurde mir als neue Surprise Stadtführerin vorgestellt. Erst später erfuhr ich: Es geht auf ihrer Tour ums Leben im Milieu.

Ich frage mich, wie es umgekehrt gewesen wäre. Wenn ich gewusst hätte: Sie war bis vor Kurzem Sexarbeiterin. Auf jeden Fall hätte ich vorgefertigte Bilder mit mir herumgetragen, alles, was ich vage mit dem Milieu in Verbindung gebracht hätte. Mein Zugang wäre ein anderer gewesen – und die Klischeevorstellungen wegzudenken, wäre Arbeit gewesen. Lesen Sie Lea Stubers Porträt ab Seite 8.

Das kam mir wieder in den Sinn, als ich von der radikalen Menschlichkeit las, die mein Redaktionskollege Klaus Petrus in seinem Essay beschreibt. Mit der man Luca sehen soll, Lotti, Abdullah. Und nicht in erster Linie und ausschliesslich den Drogensüchtigen, die Armuts-

betroffene, den Geflüchteten. Die Bilder im Kopf, die Klischees und die dazugehörigen Abgrenzungsreflexe verbauen den Zugang zu den Menschen.

Mit Stereotypen grenzen wir uns ab, und wo Abgrenzung stattfindet, wird schnell auch Stacheldraht hochgezogen, werden Zäune errichtet und Grenzschutzmauern gebaut. Das Bedürfnis, sich abzugrenzen, manifestiert sich baulich. Konkret und unüberwindbar. Ab Seite 12.

Wer mit beidem zu kämpfen hat, mit baulichen Hürden und gesellschaftlichen Barrieren, sind Menschen mit Behinderungen. Diese Ausgrenzungen sind für andere oft nicht sichtbar. Was Zugang und Selbstbestimmung ermöglicht, lesen Sie auf Seite 18.

Freiheit beim Wohnen trotz Behinderungen

«Inklusions-Initiative wäre erster Schritt»

Anderswo zuhören

26 Veranstaltungen

27 Tour de Suisse Pörtner in Kirchberg BE

28 SurPlus Positive Firmen

29 Wir alle sind Surprise Impressum Surprise abonnieren

30 Surprise-Porträt «Ich verstehe und lerne anders als andere»

Auf g elesen

News aus den über 90 Strassenzeitungen und magazinen in 35 Ländern, die zum internationalen Netzwerk der Strassenzeitungen INSP gehören.

In Barcelona reduzierte sich die Anzahl von irregulär entsorgten Spritzen zwischen 2004 und 2012 um den Faktor

In Europa gibt es rund

Druckräume verkleinern das HIV- und Hepatitis-CAnsteckungsrisiko, stellt eine französische Studie von

fest, weil deutlich weniger Nadeln geteilt werden, wenn saubere zur Verfügung stehen.

Drogenkonsumräume, weltweit sind es etwa 140.

Anfang des Jahres wurde in Glasgow, Schottland der erste Drogenkonsumraum eingerichtet – fast vierzig Jahre nach der Eröffnung der ersten solchen Einrichtung weltweit in der Schweizer Stadt Bern. Hier kann man in einem geschützten Raum harte Drogen konsumieren und bekommt dafür auch beispielsweise sauberes Spritzbesteck. Die britische Strassenzeitung

The Big Issue listet Daten und Fakten zu sogenannten «Druckräumen» oder «Fixerstübli» auf.

In Sydney gab es dank der Räume deutlich weniger Fälle von Überdosierung, in denen Notärzt*innen gerufen werden mussten.

In einer Untersuchung von insgesamt 62 Einrichtungen stellten

60-80%

noch weitere Services bereit, wie Beratung zu Gesundheitsfragen und Drogenentzug, Ladestationen für Telefone, Duschräume und ein Waschsalon.

2023 waren ausländische Staatsbürger*innen, ähnlich wie in den Jahren zuvor, seltener von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen als österreichische Staatsbürger*innen (7,9 % im Vergleich zu 14,5 %). Besonders tief war die Quote bei Personen aus Drittstaaten (7,2 %), aus den EU Beitrittsstaaten von 2004 (7,0 %) und ab 2007 (6,6 %). Menschen aus Afghanistan, Syrien, Irak waren am wenigsten langzeitarbeitslos (3,8 %).

Salzburg benennt Strassen um

Seit den 1980er-Jahren diskutiert man im österreichischen Salzburg darüber, Strassennamen mit NS-Bezug zu ändern. Seit 2021 liegt ein Fachbericht vor: 66 Personen, nach denen Verkehrsflächen benannt sind, konnte eine Verstrickung in die Verbrechen der Nationalsozialisten nachgewiesen werden, als Täter*innen und Profiteur*innen. Zu den am höchsten eingestuften Profiteuren gehört Heinrich Damisch, Mitbegründer der Salzburger Festspiele. Die nach ihm benannte Strasse wird nun in die Helene-ThimigStrasse umbenannt. Die Schauspielerin und Regisseurin musste vor den Nazis fliehen.

In der Schweiz leben mehr als 700 000 Menschen unter der Armutsgrenze. Wie viele genau es im Kanton Solothurn sind, wo knapp 290 000 Menschen leben, ist bisher nicht bekannt, denn die Daten des Bundesamtes für Statistik lassen sich nicht einfach auf die Kantonsebene übertragen.

Jetzt startet in Solothurn ein Armutsmonitoring. Das Pilotprojekt soll zeigen, wer im Kanton arm ist und weshalb. Die Berner Fachhochschule (BFH) hat das Monitoring-Modell zusammen mit Caritas Schweiz entwickelt. Die Hochschule wird kantonale Steuerdaten und weitere Administrativund Befragungsdaten anschauen (etwa zu Ergänzungsleistungen und Prämienverbilligungen), die nicht extra erhoben werden müssen.

Drei Aspekte will man untersuchen: die Lebensumstände von Familien, die Situation der sogenannten Working Poor – jene Menschen, die trotz Erwerbstätigkeit nicht genug verdienen, um ihren Lebensunterhalt zu sichern – sowie die Wohn- und Mietkostenprobleme. Ferner will man untersuchen, ob die verschiedenen Sozialleistungen wirken. Das Monitoring soll Handlungsempfehlungen liefern. So interessiert etwa, ob die Sozialleistungen angepasst werden müssten. Die Ergebnisse werden voraussichtlich Ende Jahr vorliegen.

Ein umfassendes Armutsmonitoring kennen bisher die Kantone BaselLandschaft und Jura. Neben Solothurn richtet auch der Kanton Wallis ein solches Monitoring ein, die Aargau und Bern prüfen diesen Schritt ebenfalls. LEA

Angesichts der aktuellen weltpolitischen Verwerfungen ist von der Klimakrise rein gar nichts mehr zu hören. Schon länger reagiert die Öffentlichkeit mehrheitlich gereizt auf Umweltthemen. Grüne Parteien verlieren die Wahlen, während Airlines Rekordgewinne einfliegen. Keine Überraschung also, dass kaum jemand Notiz davon nahm, als im Dezember 2024 ein wegweisender Klimafall das höchste Weltgericht, den Internationalen Gerichtshof IGH in Den Haag, erreichte.

Kleine Inselstaaten wie Vanuatu, eine niedrig gelegene Inselgruppe östlich von Australien, kämpfen heute schon mit immer katastrophaleren Verheerungen durch zerstörerisches Extremwetter. Zyklone, die binnen Stunden die Hälfte des Bruttoinlandsprodukts einer Insel wegwaschen. Und dies, obwohl sie nur einen Bruchteil der weltweiten CO2-Emissionen verursachen.

Ernüchtert über das anhaltende und systematische Scheitern der Politik beschreiten die Inselstaaten nun den Rechtsweg. Angeführt von Vanuatu haben sie eine UNO-Resolution erwirkt. Nun muss sich der Gerichtshof in Den Haag in einem Rechtsgutachten zur Frage äussern, inwieweit Staaten rechtlich zum Klimaschutz verpflichtet und für die Folgen des Klimawandels vor allem in ärmeren Ländern verantwortlich sind.

sachten Schäden verpflichtet werden, sagte er dem IGH. Denn: «Wir stehen an der Front einer Krise, die wir nicht verschuldet haben, die aber das Überleben unserer Nation gefährden kann.»

Insgesamt 98 Staaten und 12 internationale Organisationen haben die 15 Richter*innen aus aller Welt angehört. Es ist der grösste Fall in der Geschichte des IGH. Vielleicht sogar der grösste Fall in der Geschichte der Menschheit, wie Margaretha Wewerinke-Singh, die Rechtsvertreterin Vanuatus sagt.

Die wohlhabenden Staaten, die die Klimakrise hauptsächlich verursachen, lehnen eine weitgehende rechtliche Verpflichtung ab. Der grösste CO2-Emittent, die USA, aber auch Deutschland, Australien, Saudi-Arabien oder China warnen vor strengeren Rechenschaftspflichten und verweisen auf das Pariser Abkommen.

An dieser Stelle berichten wir alle zwei Wochen über positive Ereignisse und Entwicklungen.

Für Vanuatus Klimabeauftragten Ralph Regenvanu steht fest: Das Gericht soll staatliches Versagen beim Klimaschutz als Verstoss gegen internationales Recht einstufen. Staaten müssten zur deutlichen Treibhausgas-Reduktion und zu Reparationszahlungen für die von ihnen verur-

Das Gutachten des Gerichtshofs wird in diesem Jahr erwartet. Legen die Haager Richter*innen Klimaschutz als Recht fest, würde der IGH die völkerrechtlichen Pflichten der Staaten zum Klimaschutz verstärken und für Rechtsklarheit sorgen bezüglich Verantwortungen und Verpflichtungen. Das hätte Folgen für die Auslegung von internationalen Abkommen und Handelsverträgen und damit für den Menschenrechtsschutz. Die Frage ist dann bloss: Wird die Stellungnahme überhaupt Gehör finden? Und selbst wenn: Werden die Verantwortlichen die gerichtliche Feststellung offiziell ignorieren, wie es die Schweiz nach der Strassburger Rüge im Fall der Klimaseniorinnen vorgemacht hat? Man darf den Entwicklungen skeptisch entgegenblicken.

YVONNE KUNZ ist Gerichtsreporterin in Zürich.

Verkäufer*innenkolumne

In diesem Text stehen leere Linien: Fügen Sie hier den Namen Ihrer*Ihres besten Freund*in ein.

Wie heisst er oder sie oder they?

Wie lange kennen Sie _________ ?

Ist _________ für Sie da, wenn es Ihnen schlecht geht?

Was war das Beste, das Sie mit _________ erlebt haben?

Wie oft hat _________ Sie ignoriert?

Dürfen Sie _________ umarmen?

Darf _________ Sie umarmen?

Wie oft haben Sie mit ____ Krach gehabt?

Wie reagiert _________ , wenn jemand eine verlogene Räubergeschichte über Sie erzählt?

Wie begrüssen Sie _________ ?

Wie begrüsst _________ Sie?

Würde _________ mit Ihnen ins Konzert gehen?

Wie sehr ist _________ Ihnen ähnlich?

Wie viele Kurznachrichten schicken Sie _________ ?

Wie viele Kurznachrichten schickt _________ Ihnen?

Wie reagiert _________ , wenn Sie etwas Verletzendes sagen oder tun?

Was gefällt Ihnen besonders an ?

Was ist ein Laster von _________ ?

Wie würden Sie reagieren, wenn Sie plötzlich nichts mehr von _________ hören würden?

Was denken Sie, wie _________ reagieren würde, wenn Sie spurlos verschwänden?

Kann es sein, dass Sie sich mit _________ plötzlich aufs Blut verfeinden?

MICHAEL PHILIPP HOFER, 44, verkauft Surprise in Zürich Oerlikon. Wenn Sie ihm Ihre Antworten zukommen lassen möchten, schicken Sie sie an heft@strassenmagazin.ch mit dem Betreff «Fragebogen».

Die Texte für diese Kolumne werden in Workshops unter der Leitung von Surprise und dem Autor Ralf Schlatter erarbeitet. Die Illustration entsteht in Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern – Design & Kunst, Studienrichtung Illustration.

Die Arbeitslosigkeit nimmt auch in der Schweiz wieder zu. Im letzten Halbjahr ist die Arbeitslosenquote von 2,4 auf 3,0 Prozent angestiegen. Ende Januar 2025 wurden über 135 700 Arbeitslose bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) gezählt, rund 24 000 mehr als im August letzten Jahres. Doch das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) beruhigt. Der Anstieg sei wesentlich auf eine saisonale Arbeitslosigkeit zurückzuführen. Korrigiere man die Zahlen um die saisonalen Einflüsse, sei die Arbeitslosenquote im gleichen Zeitraum nur um 0,2 Prozentpunkte auf 2,7 Prozent gestiegen.

Ökonom*innen unterscheiden zwischen saisonaler, konjunktureller und struktureller Arbeitslosigkeit. Von struktureller Arbeitslosigkeit ist dann die Rede, wenn trotz gut laufender Wirtschaft Arbeitslose keine Stelle finden können, weil ihre Fähigkeiten und beruflichen Erfahrungen nicht (mehr) zum Anforderungsprofil offener Stellen passen. In der Folge ist dann auch von einem Fachkräftemangel die Rede.

Konjunkturelle Arbeitslosigkeit folgt der wirtschaftlichen Entwicklung. Wächst die Wirtschaft langsamer oder stagniert sie gar, entlassen Unternehmen Mitarbeitende, stets in der Annahme, dass sie diese Leute wieder einstellen, wenn der nächste wirtschaftliche Aufschwung kommt. Das kann sich als Fehlannahme entpuppen, wenn die Betroffenen sich in der Zwischenzeit neu orientiert und eine Anstellung in einem anderen Wirtschaftszweig gefunden haben. Was aber ist nun saisonale Arbeitslosigkeit? Sie stellt sich ein, wenn in einzelnen Branchen Produktion und Nachfrage stark durch jahreszeit-

liche Schwankungen beeinflusst werden. Typischerweise steigt die saisonale Arbeitslosigkeit hierzulande in der Winterzeit deutlich an, weil das Baugewerbe und die Landwirtschaft durch die Kälte in der Produktion ihrer Güter eingeschränkt sind. Ähnliche Effekte kennt auch die Tourismusbranche, wo die Nachfrage mit der Ferienzeit schwankt. Hier sinkt in der Sommerzeit die Arbeitslosigkeit, weil viele Personen kurzfristige Jobs in den Feriendestinationen finden. Entsprechend liegt dann im Sommer die saisonbereinigte Arbeitslosenquote über der tatsächlich beobachteten.

Saisonale Arbeitslosigkeit ist kurzzeitig und gleicht eher «Zwangsferien», in der die Angestellten ihren Lebensunterhalt nach Karenzfristen durch die Arbeitslosenversicherung bezahlt bekommen. Betroffen sind häufig Erwerbstätige mit Migrationshintergrund. Früher gab es diesen Sozialversicherungsschutz noch nicht, und die sogenannten «Saisonniers» wurden über die Wintermonate in ihre Herkunftsländer zurückgeschickt.

Ob der aktuelle Anstieg der Arbeitslosenquote seit August 2024 tatsächlich nur saisonal geprägt ist, wird sich zeigen, wenn es wieder wärmer wird in der Schweiz. Behalten die Statistiker*innen im SECO recht, müsste die Arbeitslosigkeit wieder zurückgehen. Blickt man aber weltweit auf die politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen, die mit einer grossen Verunsicherung einhergehen, muss befürchtet werden, dass die saisonale in eine weiter wachsende konjunkturelle Arbeitslosigkeit übergehen könnte.

Die Arbeitslosenquote in der Schweiz vom August 2024 bis Januar 2025

Arbeitslosenquote, saisonbereinigt Arbeitslosenquote

PROF. DR. CARLO KNÖPFEL ist Dozent am Institut Sozialplanung, Organisationaler Wandel und Stadtentwicklung der Hochschule für Soziale Arbeit der Fachhochschule Nordwestschweiz.

Früher waren Bars ihre Welt. «Wie kann man jeden Tag Alkohol trinken?», fragt Dodo heute.

«Ich konnte reden, das war mein Glück»

Sexarbeit Die 80er- und 90er-Jahre in Zürich waren ihre «goldene Zeit», sagt die ehemalige Sexarbeiterin Dodo. Dann rutschte sie in die Armut. Eine Begegnung mit der neuen Surprise Stadtführerin.

TEXT LEA STUBER FOTOS ANNE MORGENSTERN

Früher war sie in jedem Spunten der Stadt, ob billige Kneipe oder Grand Hotel Dolder, sie machte jede Bar zu ihrer Welt. Und heute sagt Dodo in ihrer klipp-und-klaren Sprache: «Wie kann man jeden Tag Alkohol trinken? Pfui Teufel!» Manchmal zieht es sie auch heute noch in eine Bar. Doch am liebsten sind ihr die Abende mit ihren zwei engsten Freundinnen. Ostern und Silvester, das sind ihre gemeinsamen Fixpunkte im Jahr, und die sind ihr heilig. Es ist der Moment für ihre Abendgarderobe, aber nicht um wegzugehen, auszugehen wie früher. Daheim in der Wohnung trinken sie Prosecco und Vino Rosso, haben es gut. Ihre Sorgen teilt Dodo, seit ihre Mutter nicht mehr lebt, mit der einen, mit ihr ist sie seit vierzig Jahren befreundet. Freundschaft ist Gold wert, sagt Dodo. In der Liebe hingegen war sie «nie ein Hirsch». Seit sechzehn Jahren ist sie mit ihrem Partner zusammen, sie haben je eine eigene Wohnung. Das war’s auch schon, was Dodo von ihm erzählt.

Dodos Leben heute und Dodos Leben früher. Dazwischen liegen Welten. So schwer fällt es allerdings nicht, sie sich früher vorzustellen. Die Energie, die Lebenslust. Aber auch das Aufbrausende, wenn ihr etwas nicht passt. Die Meinung sagen, Grenzen setzen. Und am nächsten Tag ist wieder gut. Sie ist unzimperlich, mit anderen, mit sich selber, und dabei doch irgendwie liebevoll. Momente der Unsicherheit? Kennt sie kaum. Sie, inzwischen über 60 Jahre alt, nimmt das alles nicht zu ernst. Und doch gibt es nichts, das ihr ernster sein könnte als das Leben. «Jetzt bringt mich eh nichts mehr aus der Ruhe. Meine Mutter sagte immer: Das kommt automatisch mit dem Alter. Sie hatte recht.» Dass man ihren Nachnamen erfährt, will Dodo auf keinen Fall. Sie sei von früher zu bekannt in Zürich.

Dodo arbeitet neu als Surprise Stadtführerin (siehe Seite 11). Dass ihr das Spass macht, ist ihr anzusehen; früher war sie gerne der Mittelpunkt jeder Feier. Zum Spass allein macht Dodo die Arbeit aber nicht. Als es ihr schlecht ging – «verschissen» sagt sie –, haben ihr zwei Freundinnen geholfen. Ihnen schuldet sie Geld, möglichst bald will sie es zurückzahlen.

Kaffee? Wasser? Zum Trinken braucht Dodo im Surprise-Büro im Zürcher Kreis 4 nichts, nein, danke, dafür nach einer Dreiviertelstunde mal eine Zigarette. Sie erzählt gerne, besonders von den langen Nächten in den Diskotheken, wie sie einst hiessen, vom Glanz und Ruhm. Die schwierigeren Zeiten spart sie nicht aus, auch das gehört zu ihrem Leben. Aber als Opfer von Umständen, von Strukturen, nein, so will sie sich nicht sehen.

Das Geld

Ihre Mutter war knapp 18, als Dodo Anfang der 60er-Jahre als uneheliches Kind geboren wurde. Die Grosseltern hatten schon das uneheliche Kind der älteren Tochter aufgenommen, ein zweites ging nicht auch noch. Dodo kam mit neun Monaten zu «den besten, den liebsten Eltern». Die Mutter ihre Heldin der Kindheit. Dodo war ein freches Kind. Wenn sie merkte, dass etwas bestimmt nicht für sie gedacht war, schaute sie sich das erst recht an. Das Rebellische, woher kommt das? Vielleicht von ihrer leiblichen Mutter, denkt Dodo. Sie stellte sie sich vor wie eine Sophia Loren, Schauspielerin und Weltstar der 60er. Und tatsächlich, als sie sich mit 21 auf die Suche nach ihr machte, traf sie auf eine bildschöne Frau, erzählt Dodo.

Heute sitzt sie am liebsten mit einem guten Freund im Café Felix an der Bahnhofstrasse und beobachtet die

Stadt und ihre Menschen. Als Kind war es Tennis, das Reiten und das Schwimmen. Sie war Fotomodell für den Jelmoli-Katalog und ihr Idol – der Ruhm, der Glanz, das Geld! – die italienische Sängerin Raffaella Carrà. Es waren die 70er und sie tanzte in ihren famosen Kostümen auf den Bühnen der Welt. «A far l’amore comincia tu». Und wenn Gianna Nannini im Hallenstadion singt, «Bello e impossibile», ist Dodo da und «flippt schier aus».

Macht Geld glücklich? «Ja, sehr! Und man kann sehr gut schlafen, es beruhigt.» Als Dodo später nicht wusste, wie sie ihr Essen bezahlen soll, erinnerte sie sich daran. Macht Geld einsam? «Gar nicht, mit Geld war ich nie einsam.» Die erste Tasche von Christian Dior mit 15, ein Geschenk von ihrer Mutter, damit sie für die Lehre eine schöne Tasche hat. Schuhe von Loewe. Das Kostüm für die Konfirmation von Grieder. Das Schöne, das Teure, ihre Welt. Die Lehre im Gastgewerbe brach Dodo ab, sie war ausgenutzt worden und hatte Dreizehn-Stunden-Tage. Stattdessen begann sie mit 16 direkt zu arbeiten, hatte zwei Jobs gleichzeitig – über den Mittag im Café Theater, dann bis in die Nacht in der Calvados Bar. Schon damals verdiente Dodo mit dem vielen Trinkgeld gut. Bald fielen ihr die Sexarbeiterinnen in den Lokalen auf. Sie gefielen ihr, diesen Lebensstil wollte sie auch. Und so stieg sie mit 21, Anfang der 80er, als Erotiktänzerin im Stripclub Le Privé ein. Der Champagner floss, doch zur Alkoholikerin wollte sie nicht werden. Dodo verliess die Bar und fing in einem Bordell an der Langstrasse an.

Die Liebe und das Kokain Dodo hörte oft: Wir werden es deinen Eltern erzählen. Doch unter Druck gesetzt werden, erpressbar sein, das wollte sie nicht. Ihre Mutter war die Erste, der sie erzählte, dass sie Tänzerin war. Cousinen und Cousins, Tante, Onkel, Gotte und Götti, sie alle wussten, dass sie als Sexarbeiterin arbeitete. Abgewandt hat sich nur der Götti. «Ich konnte reden, ich musste nichts verheimlichen. Das war mein Glück.» Ist das eine Art Befreiung? «Nein, das ist doch keine Befreiung, für mich war das normal.» Es dringt der leichte Trotz einer Frau durch, die sich ihr Leben lang nie geschämt hat für ihre Arbeit und der man die Scham doch immer wieder zugeschoben hat.

Ihre «goldene Zeit» beginnt. Bald machte sie sich selbständig und stellte sieben Frauen an. Mit 24 lernte Dodo einen Mann kennen, aus den USA. Heute sagt sie: ihre grosse Liebe. Sie geht mit ihm nach San Francisco. Er wollte sie heiraten. Und sie ging zurück nach Hause, in ihr Bordell. Sie wollte unabhängig sein, Geld und Spass haben. Doch die Trennung schmerzte sie. Sie fing an zu koksen, gibt dafür über die Jahre sicher mehrere 100 000 Franken aus und hat heute kaputte Zähne. Anfang der 90er wechselt Dodo mit 30 auf den Strassenstrich am Sihlquai. 2013 wird er geschlossen. Inzwischen gibt es den Strichplatz in Altstetten, wo die Bedingungen für die Sexarbeiter*innen sicherer und hygienischer sein sollen. Vom Job selber sei sie nie müde geworden, sagt Dodo. Doch die Selbständigkeit zehrte. Wenn sie mal zuhause blieb oder eins trinken ging, hatte sie ein schlechtes Gewissen. So viel Geld, das ihr nun entging! Sie kam nicht

zur Ruhe. Sie arbeitete von Sonntag zu Sonntag. Sie kann sich alles leisten, Kleider, Schuhe, Schmuck, ist mit den Reichen und Schönen unterwegs. Nicht der Job macht süchtig, sondern die Anerkennung, der Luxus.

Sie konnte immer schlechter schlafen und brauchte Schlafmittel. Wenn sie aufwachte, hatte sie Beine wie Blei. Und am Abend, wenn sie hätte schlafen können, musste sie sich für die Arbeit bereit machen. Ein heisses Bad, um die Beine zu aktivieren. «Und dann ist man halt wieder gegangen.» Auch mit 40 Grad Fieber. In die AHV hat sie ab und zu einbezahlt («aber zu wenig»), eine Pensionskasse hat sie nicht, und gegen Krankheit und Arbeitslosigkeit war sie nicht versichert.

Sexarbeiter*innen erleben besonders häufig Gewalt, wie eine neue Studie von ProCoRe zeigt, dem nationalen Netzwerk für die Rechte der Sexarbeiter*innen. Weil Sexarbeit gesellschaftlich stigmatisiert wird, sinke die Hemmschwelle, Gewalt auszuüben. Ihre Kunden waren anständig, sagt Dodo. Die Gewalt kam von zwei Männern, die sie aus dem Milieu kannte und mit denen sie eine Beziehung führte. Sie dealten und nahmen Drogen. «Hauptsache, sie brachten mir Stoff.» Umgekehrt liessen sie sich, weil Dodo Geld hatte, von ihr einladen. Der eine bedrohte sie mit der Pistole, machte ihre Möbel und Kleider kaputt. Der andere schlug sie zwei, nein drei Mal grün und blau. «Dann sagte ich: Schluss, fertig!» Wer hat dir geholfen, Dodo? «Hör doch auf, ich kuriere mich selber. Ich brauche keine Hilfe.» Da ist es wieder, dieses Unzerstörbare, Unverletzbare. Dieses «Jetzt erst recht». Wie viel Kraft muss das kosten? Anzeige zu erstatten, war keine Option, sagt Dodo. «Im Milieu machte man sowas nicht.»

Der Tod der Mutter und der Alkohol

Mit Ende 30 heiratet Dodo, es sind die Nullerjahre. Und sie merkt, nach 15 Jahren: Mit dem Kokain kann es so nicht weitergehen. Nur der Alkohol blieb. Sie trank, um sich zu belohnen. Und sie trank, wenn sie Frust hatte. Etwa wenn es finanziell nicht mehr so gut lief. Zwei Jahre lang zahlte ihre Mutter die Miete. Als die Mutter 2005 stirbt, Dodo ist 43, erträgt sie das Leben nüchtern nicht mehr. Ein Jahr lang konnte sie nicht arbeiten. Heute trinkt sie selten mal eins.

Endgültig kam das Ende der Welt, wie Dodo sie liebte, mit der Personenfreizügigkeit mit der EU. Die Zahl der Sexarbeiter*innen stieg, viele kamen aus Osteuropa, aber auch aus Spanien und Südamerika – gemäss NGOs sind mehr als 75 Prozent der Sexarbeiter*innen Migrant*innen. Die Preise gerieten unter Druck, und dann nochmals verstärkt, seit mit Corona die Nachfrage zurückgegangen ist. Die Preise der 90er und auch noch der Nullerjahre – Dodo verdiente für die Stunde 500, 600 Franken, für eine halbe Stunde 300 – sind heute unvorstellbar. Dodo lebte vom Erbe, bis sie die Goldkette ihrer Grossmutter verkaufen musste, um die Miete zu zahlen. Irgendwann konnte die Beratungsstelle Flora Dora sie überzeugen, doch zum Sozialamt zu gehen. Neulich lernte Dodo bei Surprise die anderen Stadtführer*innen und ihre Geschichten kennen. Sie sagt: «Im Vergleich ist es mir ja immer noch blendend gegangen, trotz allem.»

«Im Milieu machte man sowas nicht», antwortet Dodo auf die Frage, wieso sie ihren Freund nicht anzeigte, der sie bedrohte, ihre Möbel und Kleider zerstörte.

«Hör doch auf, ich kuriere mich selber. Ich brauche keine Hilfe.»

DODO, SURPRISE STADTFÜHRERIN

Neue Tour in Zürich

Dodo startet diesen Monat als Surprise Stadtführerin in Zürich. Auf ihrer zweistündigen Tour führt sie die Teilnehmer*innen u.a. an die Dienerstrasse, die in ihrem bewegten Leben eine zentrale Rolle spielte, und stellt Einrichtungen vor, die den Menschen, die im Milieu arbeiten, Unterstützung bieten: das Ambulatorium an der Kanonengasse und die Anlaufstelle «Isla Victoria». Der zweite Teil der Tour findet im «Zueflucht Pace» statt, das von der Franziskanischen Gassenarbeit betrieben wird. Der Raum ermöglicht einen geschützten Rahmen für einen offenen Austausch über sensible persönliche Themen und die tabuisierte und prekarisierte Welt der Sexarbeit.

Damit ist Dodo das neueste Mitglied in unserem Team von 13 Surprise Stadtführer*innen in Zürich, Basel und Bern. Als Expert*innen der Strasse schaffen sie mit ihren Rundgängen ein Bewusstsein für die Hintergründe von Armut und deren ganz konkrete Folgen. Die Touren verknüpfen die Biografien der Stadtführer*innen mit Armutsstatistiken und Hintergrundwissen und greifen Themen wie Obdachlosigkeit, Suchterkrankungen, Gewalt, Schulden oder Arbeitslosigkeit auf. So entstehen differenzierte und authentische Einblicke in Lebenswelten, die vielen Menschen in der reichen Schweiz unbekannt sind.

Mit Dodos Rundgang mit dem Titel «‹Unter Strom› – ein Leben im Milieu» können wir erstmals auch die Hintergründe und persönlichen Auswirkungen der Prostitution aufzeigen.

NICOLAS FUX

Alle Tourdaten, Anmeldung und weitere Infos unter surprise.ngo/stadtrundgangzh

Stereot yp e Alle Mauern, Grenzen und Zäune, die in den letzten zwanzig Jahren errichtet wurden, sind zusammen so lang wie der Erdumfang. Sie dienen der Abschottung und Ausgrenzung. Der Grundstein dafür wird in unseren Köpfen gelegt.

TEXT UND FOTOS KLAUS PETRUS

Mauern, die Länder aufteilen –ob in Israel und Palästina (1+3) oder auf Zypern (2), fast immer sind sie Zeichen von Konflikten und tief sitzenden Feindbildern.

Mauern und Grenzen: Für die einen ein Trost, denn sie wollen Sicherheit, für die anderen ein Gräuel, denn sie wollen Freiheit. So einfach ist es natürlich nicht. Und doch haben sie immer beides an sich: Sie beschützen und wehren ab, sie frieden ein und sperren aus, sie verbinden und trennen, sie teilen auf in hier und dort, in privat und öffentlich, in Wir und die Anderen, in mein und dein, in «dieses ist erlaubt» und «jenes verboten», in «das ist normal» und «so was gehört sich nicht». Mauern und Grenzen – zumal politische, kulturelle, wirtschaftliche, soziale, sprachliche, religiöse oder kosmische – gehören ohne Zweifel zu den ältesten und mächtigsten Kulturtechniken des Menschen.

Man möchte meinen, liberale, offene Gesellschaften hätten Mauern überwunden. Doch das Gegenteil ist der Fall: Wir leben mehr denn je in einer Welt aus Mauern, Zäunen, Stacheldraht, Barrieren und Palisaden. Zusammengenommen machen sie 41 000 Kilometer aus, das entspricht

dem Erdumfang. Seit dem Berliner Mauerfall 1989, dem Ende des Kalten Krieges, wurden sechzig neue Mauern erbaut, davon haben die meisten nur einen Zweck: Eindringlinge und Feinde fernzuhalten.

Eine der wohl berüchtigtsten und auch konfliktträchtigsten Grenzen ist jene Mauer, die Israel vom Westjordanland trennt; sie wurde zwischen 2000 und 2005 errichtet und gilt der einen Seite als Sicherheitsbarriere, der anderen als Ausdruck von Unterdrückung. Die meisten Absperrungen jedoch wurden seit 2015 in europäischen Ländern errichtet, um Migrant*innen aufzuhalten: in Ungarn entlang der serbischen Grenze (160 km lang, Kostenpunkt 400 Mio. Euro), in Slowenien an der Grenze zu Kroatien (176 km, 320 Mio. Euro), in Polen und Litauen jeweils entlang der Grenze zu Belarus (186 km, 350 Mio. Euro bzw. 550 km, 150 Mio. Euro), in Griechenland und Bulgarien an der Grenze zur Türkei (75 km, 110 Mio Euro bzw. 260 km, 450 Mio. Euro), in Grossbritannien beim Tunneleingang in

Calais (1,5 km, 5 Mio. Euro) und in Spanien entlang der beiden Exklaven Ceuta und Melilla (20 km, 55 Mio. Euro).

Beispiele wie diese vermitteln das Bild der «Festung Europa», einem «Bollwerk gegen Migration». Doch sind nicht alle Migrant*innen unerwünscht. Im Gegenteil, die meisten werden von EULändern gezielt angeworben, etwa um den gestiegenen Bedarf an Arbeitskräften in Landwirtschaft, Bau, Industrie oder Gesundheitswesen zu decken. Für diese Zuwanderer*innen spielen Grenzen innerhalb der EU keine Rolle, zumal sich die Bestimmungen puncto Aufenthalt und Arbeitsbewilligung in den vergangenen Jahrzehnten gelockert haben.

In der Schweiz, einem Land mit einem Ausländer*innenAnteil von 25 Prozent, kommen 75 Prozent der Zuwanderer*innen aus EU/EFTAStaaten wie Italien, Portugal oder Deutschland. Die übrigen stammen aus europäischen Ländern, die nicht der EU angehören, oder aber aus Ländern au

sserhalb Europas, den sogenannten Drittstaaten wie Türkei, Syrien oder Afghanistan. Darunter sind Flüchtlinge im engeren Sinne, also Menschen, die an Leib und Leben bedroht sind und Asyl beantragen. 2023 wurden in der Schweiz 26 667 Asylgesuche geprüft, 23 Prozent wurden angenommen. Das betrifft umgerechnet 5991 Personen auf neun Millionen Einwohner*innen – ein Grös senverhältnis, das mit Ausnahme von Deutschland auch für andere europäische Länder gilt.

Am Ende wird die «Festung Europa» also für vergleichsweise wenige Menschen errichtet; sie galten früher als «Wirtschaftsflüchtlinge», heute werden sie als «Scheinasylant*innen» bezeichnet. Das Argument, es würden ungleich mehr sein, wären da nicht alle diese Mauern, ist schwer zu überprüfen. Sicher ist, dass es zum Wesen von Absperrungen gehört, umgangen, überklettert, untertunnelt oder durchlöchert zu werden. Und wo sie unüberwindbar scheinen, werden Migrationsrouten nicht ge

Mauern sollen Menschen davon abhalten, angeblich fremdes Terrain zu betreten: an der bosnisch-kroatischen Grenze (4), in den besetzten palästinensischen Gebieten (5) oder in der entzweiten Stadt Hebron (6)

stoppt, sondern umgeleitet, die zentrale Mittelmeerroute etwa nach Osten oder die Balkanroute nach Westen. Kommt hinzu, dass sich die meisten Geflüchteten gar nicht erst auf den Weg nach Europa machen; sie bleiben im eigenen Land oder ziehen in benachbarte Regionen. Gemäss Statistik gehören acht von zehn Migrant*innen zu diesen Binnenflüchtlingen und 85 Prozent der Länder, in die sie migrieren, zählen zu sogenannten Entwicklungsländern. Trotzdem ist in Politik und Medien unentwegt von «Horden von Flüchtlingen» die Rede, die Europa «fluten», von einer «Völkerwanderung», einem «biblischen Exodus», einem «Angriff auf unsere Grenzen» gar, der mit einem «Verlust unserer Werte und Kultur» einhergeht – und im selben Atemzug eben davon, dass Mauern und Grenzen die Mittel und Wege seien, um all das zu verhindern.

Noch ein anderes Beispiel dafür, wie die offene Gesellschaft auch eine der Ausgrenzung ist. In diesem Fall verlaufen die

Trennlinien zwischen den sozialen Klassen. «Soziale Klassen», das mag überholt klingen, nach Marxismus und nach Arbeiterkampf, und vielleicht wäre es passender, stattdessen von einem «sozialen Raum» zu reden, in dem sich Menschen als Teil der Gesellschaft aufhalten. In der Sache aber macht es keinen Unterschied, denn auch der soziale Raum ist, wenngleich durchlässiger als Klassen, eingeteilt in Oben und Unten oder in eine Mitte und einen Rand.

Das kulturelle Kapital trennt Wer sich wo in diesem Raum befindet, hat viel mit ökonomischem Kapital zu tun, über das man verfügt – also mit Geld. Nicht selten wird diese Art der Positionierung und Abgrenzung gegenüber unten, also gegenüber Leuten, die weniger haben, prekär leben oder arm sind, mit Statussymbolen zur Schau gestellt. Es gibt jedoch noch anderes Kapital, das eine Person hat oder eben nicht – und das weniger augenfällig

ist. Es hat mit Bildung im weitesten Sinne zu tun, wird vom französischen Soziologen Pierre Bourdieu «kulturelles Kapital» genannt und kann typischerweise über Institutionen wie Schulen, Gymnasien oder Hochschulen angehäuft werden. Aber nicht nur: Kulturelles Kapital und vor allem die Voraussetzung, es zu erwerben, wird massgeblich durch Herkunft und Sozialisierung bestimmt. Hier, innerhalb der Familie oder dem näheren Umfeld, entscheidet sich, wer nebst schulischem Stoff zusätzliches Wissen vermittelt bekommt, Geschmack, Kunstsinn, Sprachen, gehobene Manieren und anderes mehr – Kapital also, das später einmal für die gesellschaftliche Position der betreffenden Person von entscheidender Bedeutung sein kann (und das sich, nebenher gesagt, in ökonomisches Kapital umsetzen lässt). Dabei sind klar jene im Vorteil, die aus einem Milieu stammen, das selber bereits über erhebliches kulturelles Kapital verfügt – also aus dem Bürgertum. Studien zufolge ist für Personen aus der

sogenannten Unterschicht, aus sozial benachteiligten Familien oder mit Migrationshintergrund die Wahrscheinlichkeit um ein Vielfaches geringer, dass sie eine höhere Schule besuchen, als für solche aus sozial höheren Klassen.

Dieser Trennlinie zwischen Menschen mit unterschiedlichem kulturellem Kapital wird in liberalen Gesellschaften das Credo der Chancengleichheit entgegengehalten –«Bildung für alle» ist Ausdruck dieser Überzeugung. Wissen, Fertigkeiten, Einkommen, Besitz oder die soziale Stellung sollen demnach nicht durch Herkunft oder Milieu bestimmt werden. Stattdessen gilt das Leistungsprinzip: Welche Position eine Person im sozialen Raum innehat, ist das Ergebnis der eigenen Arbeit. Allerdings hat diese Idee der Chancengleichheit ihre Kehrseite. Wenn sozialer Status das Produkt der Maxime «Wer will, der kann» ist, sind geringe Aufstiegsmöglichkeiten, Prekariat, Armut oder Arbeitslosigkeit nicht länger ein geteiltes, kollektives Klassenschicksal,

sondern gelten als Resultat persönlichen Versagens. Wer sich nach dieser Auffassung im sozialen Raum oben befindet oder mit beachtlichem Wohlstand in der Mitte der Gesellschaft angelangt ist, verdankt dies seinen eigenen Verdiensten; und wer unten ist oder am Rand, ist selber schuld. So unterschiedlich Mauern in der Welt und Grenzlinien zwischen sozialen Klassen auch sein mögen – hier wie dort geht es um eine strikte Trennung zwischen «Wir» und «den Anderen». Beim Beton oder Stacheldraht, der Menschen voneinander trennt, ist das offensichtlich; es gibt keinen Raum, den sie teilen, wo sie einander begegnen könnten. Subtiler ist das im Falle unterschiedlicher Klassen. Zwar steht am Eingang eines Museums nicht geschrieben «Nur für besonders Kunstbeflissene». Doch ist belegt, dass Menschen mit wenig kulturellem Kapital derlei Orte weit weniger oft aufsuchen (auch wenn der Eintritt frei ist). Auch Wohnviertel, Restaurants, Clubs, Läden, Bahnhöfe, etc. sind Orte, wo

gewisse Menschen näher beieinander sind als andere; sie stehen in einem sozialen Nachbarschaftsverhältnis, wenn man so will. Dieses Beziehungsgeflecht und die Trennlinien drumherum widerspiegeln die Position, welche diese Menschen im sozialen Raum innehaben: Die oben sind, gesellen sich zu ihresgleichen, und die unten sind, bleiben unter sich. Entsprechend suspekt sind «Aufsteiger», welche die eine Klasse verlassen und sich in eine andere eingelebt haben.

Dabei ist die Unterscheidung zwischen «Wir» und «Andere» letztlich eine in unserem Kopf. Wer dazugehört und wer nicht, verdankt sich vorgefassten Bildern, die wir von Menschen oder Personengruppen haben. Solche Schubladen oder Stereotypen sind selten neutral, sondern enthalten Wertungen. Sind diese negativ, wird Abgrenzung zu Ausgrenzung. Aus den «Anderen» werden jetzt «Fremde», «Kriminelle» oder «Schmarotzer», über die man sich erheben kann. Ob diese Zuschreibun

gen tatsächlich zutreffen oder ob es sich um Zerrbilder handelt, spielt dabei keine Rolle. Sie dienen vielmehr dazu, sich zu vergewissern, dass man zu den «Besseren» gehört und es geschafft hat. Deshalb brauchen Populist*innen für ihre identitären Überlegenheitsfantasien die angeblichen Horden von Migrant*innen, genauso wie die Reichen die Armen.

Abgrenzung durch Stereotype

Typischerweise scheren sich Vorurteile und Feindbilder nicht ums Individuelle oder Persönliche, es geht ihnen allein ums Klischee und die anonyme Masse. So verschwindet hinter diesen Schablonen zwingend der einzelne Mensch. Deswegen ist die Stereotypisierung immer auch ein Akt der Entmenschlichung. Es geht nie um Abdullah, sondern bestenfalls um ihn als «Flüchtling», nie um Lotti, sondern nur um sie als «Arme», und auch nie um Luca, sondern bloss um ihn als «Drogensüchtigen». Die Mauern in der Welt also sind Manifesta

tionen der Mauern in unserem Kopf. Damit ist die Frage, ob eine wahrhaft offene, grenzenlose Gesellschaft möglich ist, letztlich auch eine danach, ob wir auf Stereotypen verzichten können.

Vieles spricht dafür, dass sie unentbehrlich sind, um sich in dieser Welt zurechtzufinden. Sie sind Ordnungsprinzipien, die helfen, Komplexes zu vereinfachen und Besonderes zu verallgemeinern. Diese Welt ist offenbar zu vielfältig, zu fliessend auch, um von uns unmittelbar erfasst zu werden. Wir brauchen das Differenzieren und Kategorisieren, auch wenn alles miteinander zusammenhängen mag. Obschon ein Grenzgänger, ist der Mensch, um die Welt zu durchwandern, auf Karten mit klaren Linien angewiesen.

Das mag erklären, weswegen in Zeiten der zunehmenden Komplexität sowie der damit einhergehenden Orientierungslosigkeit und Unsicherheit Stereotypen, Vorurteile und Feindbilder Hochkonjunktur haben – wie jetzt gerade. Heisst das, dass

Allen Betonwänden (7), Drähten (8) und Absperrungen (9) zum Trotz: Es gehört zum Wesen der Grenzen, dass sie früher oder später überwunden werden.

die Mauern in unseren Köpfen unverrückbar sind, dass sie weder durchbrochen noch abgebaut werden können? Keinesfalls. Die Bürgerrechts , Frauen oder Schwulenbewegung sind Beispiele dafür, wie sich die Logik der Stereotypisierung untergraben lässt: Ihre Proteste stellen konsequent die Menschen in den Vordergrund und nicht eine anonyme Gruppe, als die sie diskriminiert werden. Was zählt, ist der einzelne Mensch, ob Schwarz, weiblich oder homosexuell. Diese sozialen Bewegungen lassen sich als fortwährende Bemühung auffassen, Mauern und Grenzen wenn nicht völlig aufzuheben, so doch auszuweiten –und zwar so, dass Menschen, die davon ausgeschlossen wurden, nun zumindest formal zur Gemeinschaft der Gleichen gehören. Der Anspruch, im «Anderen» einen Menschen zu sehen und nichts ausserdem – diese radikale Menschlichkeit –, verlangt von uns, die Perspektive zu erweitern. Denken in Schubladen führt zu einer Verengung der Sichtweise, zu einer Verstüm

Serie «Hinter Mauern»

In unserer neuen Serie blicken wir hinter unterschiedliche Mauern – bauliche, aber auch soziale oder symbolische.

Teil 1: Schutz und Freundschaft, Surprise Nr. 594

Teil 2: Diese Welt der Ausgrenzung, Surprise Nr. 596

melung unserer Vorstellungskraft. Je starrer das Bild vom Flüchtling oder Randständigen, umso weniger kann man sich überhaupt noch ausmalen, wie speziell und zugleich normal der Einzelne hinter diesem Stereotyp sein mag. Abdullah, Lotti und Luca aus den ewig selben Bildern in unseren Köpfen zu befreien bedeutet somit, sie anders wahrzunehmen und anders über sie zu erzählen: Lotti, die nicht bloss eine ältere Frau ist, von Armut betroffen, sondern auch eine, die Kartoffelsalat mag, die den Herrgott für einen «Plagöri» hält und sich im Wald gerne zwischen die Bäume stellt; Abdullah, der einmal als Kind auf einer Müllhalde eine Plastikkamera fand, den rasenden Reporter mimte und der am liebsten Spaghetti mag; oder Luca, der alles über Raben wusste, Eric Clapton bewunderte und an die ewige Liebe glaubte.

Natürlich reicht radikale Menschlichkeit nicht aus, um die Mauern der Ausgrenzung, ob in der Welt oder in unseren Köpfen, niederzureissen. Damit einhergehen

müssen zwingend Forderungen nach migrations und sozialpolitischen Massnahmen. Auch braucht es den Kampf um soziale Anerkennung in Form von Streiks, Barrikaden, Protesten und zivilem Ungehorsam. Und doch bleibt die beharrliche Kritik an Stereotypen, Vorurteilen und Feindbildern die Grundlage all dieser Arten des Aufbegehrens – nur schon, um ihnen ihre Macht zu nehmen, die sich so leicht instrumentieren lässt. Tatsächlich sind die Bilder in unseren Köpfen ein mächtiges Instrument in den Händen derer, die darauf setzen, dass wir sie nicht hinterfragen. Walter Lippmann, der sich während des Aufkommens des Nationalsozialismus in den 1920erJahren mit Stereotypen und Feindbildern auseinandersetzte, formulierte es so: «Wir haben uns über die Welt bereits eine Meinung gemacht, bevor wir sie sehen. Diese vorgefassten Urteile, diese Bilder in unseren Köpfen, beherrschen uns aufs stärkste. Wer sie beherrscht, beherrscht auch uns.»

Selbstbestimmung Kristina Biburger sitzt im Rollstuhl und braucht rund um die Uhr Unterstützung. Persönliche Assistenzpersonen ermöglichen ihr das Leben zuhause. Eine Geschichte über Emanzipation in einer bürokratischen Welt.

TEXT UND FOTOS LEON SCHEFFOLD

Kristina Biburger sitzt an ihrem Computer und klickt sich, wie jeden Tag, routiniert durch ihre Mails. Ihr Büro ist gross – wie es sich für das Büro einer Chefin gehört. Die Münchnerin leitet ein Unternehmen, das sie selber gegründet hat und das sie «Firma im Privathaushalt» nennt. Zehn Arbeitnehmende umfasst ihr Team. Sie koordiniert Schichten, zahlt Löhne, schreibt Zeugnisse. Die Aufgabe ihrer Angestellten? Sie bei allem zu unterstützen, was sie selber nicht leisten kann.

Biburger sitzt im Rollstuhl. Wie alle Menschen mit Behinderungen in der EU, der Schweiz und den meisten Ländern der Welt hat sie das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben, auf Wahlfreiheit etwa beim Wohnen, sowie auf finanzielle Mittel für persönliche Assistenz – in der UNO-Behindertenrechtskonvention (BRK) sind die Rechte ausführlich beschrieben. Die Gelder, die sie für die Inanspruchnahme der persönlichen Assistenzen erhalten, verwalten Menschen mit Behinderungen selbständig. Sie sind somit Arbeitgeber*innen. Dieses Modell ermögliche grösstmögliche Autonomie, sagt Biburger. Und niemand kann besser als sie selber wissen, welche Art von Pflege sie braucht.

Die Assistenz ermöglicht ihr das Wohnen in den eigenen vier Wänden ebenso wie das Reisen. Gegenüber dem Leben im Heim hat die persönliche Assistenz zudem den Vorteil, dass sie als Arbeitgeberin selber entscheiden kann, wer ihre Arbeitnehmenden sind. Biburger führt Bewerbungsgespräche und sucht ihre Angestellten eigenständig aus. «Es ist das A und O, dass die Chemie mit einer Assistenz stimmt», sagt die Münchnerin, denn man sei sich ständig nah. Sie ist rund um die Uhr auf Unterstützung angewiesen – in einem Heim würde diese von Pflegepersonen in Tag- und Nachtschichten geleistet werden. Biburger müsste sich den Abläufen anpassen und hätte keinen Ein-

fluss darauf, wer für sie arbeitet. Mit der Möglichkeit der persönlichen Assistenz wohnt und lebt sie so, wie sie es möchte, und sie entscheidet selber, wer die Personen sind, die ihr in jeder erdenklichen Situation nahekommen. Dieses Modell ermöglicht ihr auch, selbstbestimmt an Familienfeste, zu Konzerten und ins Kino zu gehen.

Die erfahrende Arbeitgeberin unterstützt andere Assistenz-Arbeitgeberin zu sein, sei der Schlüssel dazu, das Leben maximal frei zu gestalten, sagt Biburger. Doch mit dieser Autonomie kommen auch Pflichten. Die ausgebildete Sozialarbeiterin koordiniert Schichten, schreibt Zeugnisse, klärt Fragen mit den Finanzämtern und erledigt vieles mehr, was Chef*innen eben machen müssen. Allerdings tut sie all das unentgeltlich, weil ihr Betrieb keinen Gewinn erwirtschaften darf. Biburger setzt sich deshalb dafür ein, dass der Job der Arbeitgeberin mit Behinderungen offiziell als Beruf anerkannt wird – aktuell ist dem weder in Deutschland noch in der Schweiz so. Um persönliche Assistenzen anstellen zu können, müssen Menschen mit Behinderungen zuerst bei den Behörden die Mittel beantragen (in der Schweiz bei der IV und beim Kanton). Und es ist in beiden Ländern nicht so, dass diese abschliessend gesprochen werden. Biburger ärgert sich über das System, sie fragt rhetorisch: «Wenn man wie ich eine angeborene Behinderung hat, was soll da besser werden? Ich stehe ja nicht plötzlich wieder aus dem Rollstuhl auf!» So sei die Bürokratie die grösste Hürde für behinderte Arbeitgeber*innen. Biburger ist seit 2001 Arbeitgeberin und hat sich «ein gut funktionierendes und eingespieltes System» aufgebaut, wie sie selber sagt. Von ihrer langjährigen Erfahrung sollen auch andere profitieren, deshalb arbeitet sie seit 1990 bei einer Organisation, die Menschen mit Behinderungen darin unter-

stützt, selbstbestimmt zu leben und selber Arbeitgeber*in zu sein: Der «Verbund behinderter Arbeitgeber*innen –Selbstbestimmt Leben e.V.». In der Schweiz existiert mit InVIEdual ein vergleichbarer Verein (siehe das nebenstehende Interview). Die Organisation in Deutschland schult und coacht sowohl Arbeitgebende als auch Assistent*innen. Bis auf ein paar Ausnahmen haben alle Mitarbeitenden Behinderungen. Die Organisation verfolgt den sogenannten «Peer-Counseling»-Ansatz: Betroffene beraten andere Betroffene. Biburger und ihre Kolleg*innen unterstützen sie darin, den Schritt zur eigenen Firma im Privathaushalt zu wagen.

Es ist Katharina Biburger ein grosses Anliegen, dass das Arbeitgeber*innenmodell für alle Menschen mit Behinderungen möglich gemacht wird. Wer selber als Assistentin oder Assistent arbeiten möchte, benötigt keine Ausbildung. Arbeitgeber*innen bilden ihre Arbeitnehmer*innen in der Regel selber aus.

Noch wenig bekannt

Einer ihrer langjährigen Assistent*innen ist Wolfgang Ilg, seit 23 Jahren arbeitet er schon für sie. Der frühere Koch kam als Quereinsteiger zur Pflege, wollte aber nicht im Pflegedienst für viele verschiedene Personen arbeiten. Als persönlicher Assistent arbeitet er an einem Tag stets ausschliesslich für eine Person.

Assistenzen und Arbeitgebende sehen sich meist über eine längere Zeit, insbesondere dann, wenn die Arbeitgeberin, wie in Biburgers Fall, auf eine Rund-um-die-UhrUnterstützung angewiesen ist. «Da entsteht natürlich auch eine Freundschaft», sagt Ilg. Ein Arbeitsverhältnis bleibe es dennoch, die Chefin gibt Anweisungen, er führt aus. Eine gewisse Distanz zu wahren sei nötig, sagt Biburger. Und Ilg, schmunzelnd: «Trotzdem werden wir oft für ein Ehepaar gehalten.» In einem Hotel hätten sie sich mal in der Honeymoonsuite wiedergefunden.

Noch nutzen längst nicht alle, die könnten, die Möglichkeiten der persönlichen Assistenz. Das dürfte auch daran liegen, dass der Beruf wenigen bekannt ist und selbst viele Betroffene zu wenig darüber wissen. Kristina Biburger arbeitet mit ihrer Firma im Privathaushalt also nicht nur an ihrer eigenen Selbstbestimmung – sondern auch daran, das Arbeitgeber*innenmodell für Menschen mit Behinderungen zu einer Normalität zu machen.

Dieser Text erschien zuerst bei BISS München, INSP, und wurde leicht gekürzt und bearbeitet.

Hintergründe im Podcast: Radiojournalist

Simon Berginz spricht mit Redaktorin Esther Banz über ihren Zugang zum Thema. surprise.ngo/talk

Das Arbeitsverhältnis im Arbeitgebermodell ist für beide Seiten anspruchsvoll.

Freie Wahl der Wohnform

Alle haben das Recht, ihre Wohnform selber zu wählen. Viele Menschen mit Behinderungen würden das Leben in einer Privatwohnung dem in einer betreuten Institution vorziehen. Obwohl die IV seit einem guten Jahrzehnt Beiträge an die persönliche Assistenz bezahlt, bleibt das selbstbestimmte Wohnen vielen verwehrt. Ein Grund sind die zu tiefen Beiträge, ein anderer die Schwierigkeit, überhaupt eine bezahlbare Wohnung zu finden. Die Kantone erschweren und verkomplizieren die Wahlfreiheit zusätzlich. Die Inklusions-Initiative, die im September 2024 eingereicht wurde, soll bei ihrer Annahme die Bedingungen beim selbstbestimmten Wohnen verbessern. inklusions-initiative.ch EB

Assistenz Urs Schnyder hat eine Muskeldystrophie. Er lebt in der Nähe von Bern und berät andere selbständig Wohnende.

Urs Schnyder, unser Gespräch findet bei Ihnen zuhause statt. Sie wohnen mit Ihrer Partnerin, die ebenfalls einen Rollstuhl benötigt, in einer Wohnung. Was braucht es, damit das möglich ist?

Urs Schnyder: Erstmal muss die Wohnung hindernisfrei und geräumig sein. Unsere ist in einem oberen Stockwerk, wir erreichen sie per Lift. Die passende Wohnung ist aber nur die eine Voraussetzung für selbstbestimmtes Wohnen – was es ausserdem braucht, ist die persönliche Assistenz.

Sie sprechen von Mitarbeitenden, die Sie einstellen. Was leisten Ihre Assistent*innen bei Ihnen zuhause?

Sie kommen auf den Abend, bringen mich ins Bett, lagern mich einmal um, nehmen mich am Morgen auf. Danach ist ihre Schicht beendet. Tagsüber kommt einmal pro Woche eine Assistentin für den Wohnungsputz und die Wäsche. Dazu kommen punktuell Spezialaufträge wie kleinere Reparaturen, Pflanzenpflege, Fenster putzen usw. Für all diese Assistenzleistungen sind meine Partnerin und ich auf acht Assistenzpersonen angewiesen, deren Einsätze wir selbständig koordinieren.

Gibt es Ihrer Erfahrung nach hierzulande genügend Fachkräfte?

Nein. Der Beruf der Behindertenassistenz ist noch zu wenig bekannt. Zudem herrscht ein Pflegepersonalnotstand, den bekommen auch wir zu spüren. Assistenz bedeutet Nacht- und Sonntagsarbeit. Um das Risiko eines Ausfalls klein zu halten, verteile ich deshalb das Pensum, das mir zur Verfügung steht, auf mehrere Personen. Ich arbeite gerne mit Leuten, die noch keine Pflegeausbildung haben, und bilde sie dann selbst aus.

Was bedeutet es, Arbeitgeber*in zu sein?

Zunächst braucht es viel Wissen, etwa zu Gesetzen und Versicherungen. Die Gewerkschaften schauen mittlerweile genau hin, das ist auch gut. Arbeitgeber*in sein ist ein steter Lernprozess. Inzwischen haben wir Betroffene uns im Verband InVIEdual organisiert. Eines unserer Ziele ist ein Ge-

INTERVIEW ESTHER BANZ

samtarbeitsvertrag für Assistenzpersonen. Ein anderes der Kampf gegen die zunehmende Bürokratie.

Was ist da das Problem?

Ein persönliches Beispiel: Wir beziehen beide Assistenzleistungen von denselben Angestellten. Letztes Jahr verlangte die IV, dass wir Rapportzettel ausfüllen – damit es zu keinen Doppelzahlungen kommt. Sie will so verhindern, dass wir missbräuchlich zu viel Arbeitszeit aufschreiben.

Der Missbrauchsverdacht scheint sehr stark zu sein.

Ja, leider. Das Misstrauen erschwert es, im selben Haushalt ein- und dieselbe Assistenz zu teilen.

Das erscheint absurd.

Ja. Denn wir sind selbst daran interessiert, das Geld für die persönliche Assistenz so effizient wie möglich einzusetzen. Aber wir müssen geduldig sein. Das System in der Schweiz ist noch sehr heimorientiert. Bis sich das Wohnen mit persönlicher Assistenz etabliert hat und selbstverständlich wird, braucht es Zeit.

Erhalten alle, die selbstbestimmt wohnen wollen, Assistenzbeiträge?

Nein. Leider gibt es grosse Lücken. Unsere Vision ist, dass diese geschlossen werden, es nur noch einen Kostenträger auf nationaler Ebene gibt und weitere bürokratische Hürden abgebaut werden. Bisher machen Bund und Kantone jeweils separate Bedarfsabklärungen. Das ist eine unnötige Verdoppelung. Wir Betroffenen sollten bei der Weiterentwicklung des Beitrags endlich viel mehr einbezogen werden.

Weshalb ist die Schweiz so stark heimorientiert?

Zum einen, weil die Kantone den Auftrag haben, für jede Person, die einen Heimplatz benötigen könnte, auch einen zur Verfügung zu stellen. Zudem beobachte ich oft, dass Angehörige für ihre Schützlinge eher Heime befürworten. Die meisten Menschen mit Behinderungen würden

hingegen das Leben in einer Privatwohnung bevorzugen, wie es Menschen ohne Behinderungen auch tun. Die Schweiz hat diesen Inklusionsschritt noch nicht vollzogen. Die Annahme der Inklusions-Initiative (siehe Box) wäre ein erster Schritt.

Was würde eine Annahme für das selbstbestimmte Wohnen bedeuten?

Die Betreuungsgelder gingen direkt zu uns Betroffenen und nicht mehr, wie es immer noch häufig ist, an die Institutionen. Wir würden selbst bestimmen, ob wir die Pflege- und Assistenzleistungen zuhause in Anspruch nehmen oder in einem Heim. Das wäre die Voraussetzung für eine echte Wahlfreiheit.

Wie hoch sind die Beiträge?

Der Stundenlohn beträgt 35.30 brutto, davon muss ich die Sozialleistungen abziehen. Zudem gibt es eine Obergrenze bei der Finanzierung. Personen mit schweren Behinderungen, die einen höheren Assistenzbedarf haben als ich, erhalten nicht, was sie bräuchten. Ferienassistenz wird nicht bezahlt, ebensowenig ein Zusatzzimmer für die Assistenzpersonen, die in der Nacht arbeiten. Und so weiter.

Wer Assistenzpersonen hat, ist Chef*in. Eignet sich das Modell für alle?

Es ist sogar noch komplexer: Ich bezahle eine Person, bin aber von ihr abhängig. So ein Verhältnis kann schwierig sein. Dafür kann ich selbst bestimmen, wen ich wann und wie einsetze. Ausserdem muss ich –anders als in einem Heim – die Assistenzperson nicht mit vielen anderen teilen.

FOTO: ZVG

URS SCHNYDER lebt in Münchenbuchsee bei Bern und ist Fachberater Wohnen bei PROCAP. Die Selbsthilfeorganisation für Menschen mit Behinderungen führt auch eine Online-Börse für rollstuhlgängige Wohnungen. Der Schweizer Branchenverband für Menschen mit Behinderungen, die Assistent*innen anstellen, heisst InVIEdual. inviedual.ch

Gemeinsam unterwegs zu Lesungen – auch Surprise ist auf dem literarischen Spaziergang Gastgeberin.

Literaturp arcours «Fremdgehen» heisst ein Spaziergang durch Zürcher Quartiere. Autor*innen lesen in einer Kaffeewerkstatt, auf dem Friedhof oder im Caritas Secondhand-Laden.

TEXT DIANA FREI

Da wartet man also abends um 20 Uhr in einer Gruppe von Literaturinteressierten vor der Schiebetür der ZKB-Filiale Wiedikon, da, wo normalerweise Kund*innen für die Bankberatung eingelassen werden. An diesem Abend aber öffnet eine Bankangestellte, um den Besucher*innen kleine Einblicke ins lokale Literaturschaffen zu geben. Und so steht im Empfangsraum im ersten Stock der Kulturveranstalter und Autor Alon Renner und liest eine Kurzgeschichte vor. Zwanzig Minuten, dann bricht man auf zur Autorin Lea Schlenker, die in der Weinhandlung um die Ecke liest. Dann geht’s zum Hairstyling und von da zum Friedhof. Renner hat diesen ganzen Parcours auf die Beine gestellt: Es sind kurze, ungewöhnliche Einblicke nicht nur in Texte unterschiedlichster Genres, sondern auch ins Quartierleben der Stadt. Die meisten der Stationen sind – anders als die Bank – kleingewerbliche Unternehmen, manche haben einen sozialen oder kulturellen Zweck wie Caritas Secondhand oder das Friedhof Forum.

Wo Surprise-Verkäufer*innen Kaffee trinken

Der Parcours nutzt den Reiz des Unbekannten in der vertrauten Umgebung. Hier geht es eine Treppe hoch, da in einen Hinterhof und dort um eine Ecke, um die man noch nie gebogen ist. Die Nachbarschaft hat Netzwerke zu bieten und Begegnungen. Das ist im Grunde, was eine gelebte Stadt ausmacht. Und so ist der Literaturparcours ganz nebenbei auch ein Projekt, das den sozialen Kitt in der Nachbarschaft sucht.

Auch Surprise ist dabei, und zwar an dem Ort, wo die Verkäufer*innen des Strassenmagazins jeden Tag ihre Hefte beziehen, sich bei einem Kaffee aufwärmen und regelmässig im Austausch

mit Sozialarbeiter*innen sind. Die Schauspielerin Nicole Knuth liest Texte, die in den letzten Jahren als «Verkäufer*innen-Kolumnen» im Strassenmagazin erschienen sind. Entstanden sind sie in der Surprise Textwerkstatt, einem Projekt an der Schnittstelle von redaktioneller mit sozialer und literarischer Arbeit. Hier bekommen die Lebensthemen und Gedanken von Menschen Raum und eine eigene Form, die armutsbetroffen oder geflüchtet sind, eine Suchterkrankung haben oder mit einer psychischen Erkrankung leben – aber ohne dass diese Gründe, weshalb sie bei Surprise sind, im Mittelpunkt stehen. Da ist der lyrische Stil von Nicolas Gabriel oder Seynab Ali Isses humorvoller Umgang mit den Widrigkeiten des Lebens. Oder Michael Hofers Perspektive als politisch engagierter Mensch und jene von Heini Hassler, der trotz epileptischen Anfällen eine Stelle in der Privatwirtschaft antreten konnte. Karin Pacozzi erzählt, wie die Weltliteratur ihr als Kind eine Heimat bot, Hans Rhyner spaziert auf den Üetliberg und wandert dabei durch seine Gedanken. Und Urs Habegger versteigt sich, ausgehend von der Frage, wie viele Prozente seines Hirns er nutzt, zu absurd unterhaltsamen Einsichten.

Die Surprise Textwerkstatt wird durch den Autor Ralf Schlatter begleitet. Und Surprise-Kolumnist Stephan Pörtner, der sie 2020 mitbegründet hat, liest übrigens beim «Fremdgehen» in Wiedikon ebenfalls aus seinem Werk – im Friedhof Forum.

«Fremdgehen», Literaturparcours, Do, 27. März, 19 bis 22 Uhr, Regionalstelle Surprise, Kanzleistrasse 107, Zürich. Anmeldung (beschränkte Platzzahl): diana.frei@surprise.ngo, weitere Touren in Zürich und Region: siehe online. fremdgehen-literaturparcours.com

Kino Das Human Rights Filmfestival bringt Werke auf die Leinwand, die ungeschönt Missstände beleuchten. Aber auch von Menschen handeln, die diesen trotzen.

Das Human Rights Film Festival (HRFF) feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen. «Im Riffraff Kino im Zürcher Kreis 5 fand die erste Ausgabe des Filmfestivals statt», erzählt Sascha Bleuler, Direktorin des HRFF. Da passt es ganz gut, kehrt die Veranstaltung jetzt an ihren Ursprungsort zurück. Das Programm umfasst achtzehn Filme, darunter sind auch drei Werke, die bereits in vergangenen Ausgaben gezeigt wurden und unter der Rubrik «Reloved» erneut gewürdigt werden. Es sind Werke, die sich auf ganz unterschiedliche Weise mit der Frage beschäftigen: Was sind Menschenrechte und warum gilt es sie zu verteidigen? Eine Frage, die mit Blick auf die instabile Weltlage und den erstarkten Rechtsextremismus relevanter ist denn je. Was kann ein Filmfestival dem entgegensetzen? «Natürlich kann man dem Leid der Menschen mit achtzehn Filmen nicht gerecht werden», sagt Bleuler. Sie glaubt allerdings, dass Filme dennoch die Macht haben, die Sicht des Einzelnen zu verändern. Darum gehe es am HRFF: verschiedenen Perspektiven Raum zu geben, Sichtbarkeit für Missstände, nah wie fern, zu schaffen. «Wir haben die Möglichkeit, den Fokus auch auf Regionen zu lenken, die in den Schweizer Medien zu wenig Aufmerk-

TEXT ADELINA GASHI

samkeit erhalten», führt Bleuler aus. «Sudan, Remember Us» ist so ein Film. Die französische Journalistin und Regisseurin Hind Mebbeb erzählt von fünf sudanesischen Künstler*innen, die gegen die Unterdrückung durch die sudanesische Armee kämpfen. Es ist ein Dokumentarfilm, der nichts beschönigt, sich traut, auch die Gewalt zu zeigen, die die Menschen im Sudan erleben. Aber dennoch Mut machen will und ein hoffnungsvolles Bild zeichnet von dem krisengebeutelten Land. Im Anschluss an die Vorstellung spricht die SRF-Journalistin Monika Bolliger mit einem der Protagonist*innen des Films sowie einem Vertreter von Médecins sans frontières unter anderem über die aktuelle Lage vor Ort.

Die Suche nach Heimat

Auch Schweizer Filmemacher*innen sind im Programm vertreten. Regisseur Luka Popadić gibt in «Echte Schweizer» einen Einblick in die Schweizer Armee. Vier Schweizer Offiziere mit serbischer, srilankischer und tunesischer Migrationsgeschichte fragen sich: Was treibt uns dazu, ins Militär zu gehen? Wie gehen wir mit dem Zwiespalt der beiden Heimaten um? Und wie geht die Schweiz mit uns um? Regisseur Popadić verhandelt auf humorvolle

Weise Fragen der Herkunft, Identität und Integration. Migration, ein Thema, das politisch aufgeladen ist, ist ein immer wiederkehrendes Motiv in der Frage um Menschenrechte.

So handeln auch mehrere Filme im Programm des HRFF von Migration und Fluchterfahrungen. Eröffnet wird das Festival mit dem Spielfilm «In the Land of Brothers» der iranischen Filmemacher*innen Alireza Ghasemi und Raha Amirfazli. Er erzählt von einer afghanisch en Familie, die im Jahr 2001 in den Iran flieht. Also im Jahr der US-Intervention in Afghanistan nach den Anschlägen des 11. September. Doch die Suche nach einer neuen Heimat wird zur prägenden Ausgrenzungserfahrung.

Zum Abschluss zeigt das Festival «From Ground Zero», das sind 22 Kurzfilme von mehreren palästinensischen Filmemacher*innen, gefilmt unter desolaten Bedingungen während des Krieges zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen. Es sind Szenen der Zerstörung, eines Alltags, der vom Überleben handelt. Der palästinensische Filmemacher Rashid Masharawi hat das Projekt, das für den Oscar nominiert war, initiiert und mit dem US-amerikanischen Star-Regisseur Michael Moore einen prominenten Produzenten gefunden.

«In the Land Of Brothers»: Hamideh Jafari als Leila.

«Human Rights Film Festival», Do, 27. März bis Mi, 2. April, Kino Riffraff, Neugasse Zürich. humanrightsfilmfestival.ch

Kino Die bekannte serbische Schauspielerin Mirjana Karanović kennt man hierzulande aus den Filmen von Andrea Štaka. Mit «Mother Mara» stellte sie sich persönlichen Än gsten.

TEXT ALEKSANDRA HILTMANN

Sie sei eine der besten, bekanntesten, wichtigsten Schauspielerinnen Ex-Jugoslawiens gewesen, damals, und ebenso des heutigen Serbiens, schwärmen Filmkenner- und kritiker*innen. Die zahlreichen Preise internationaler Festivals in Europa und den USA zeigen, dass sie sich über den Balkan hinaus einen Namen gemacht hat. Man könnte also leicht nervös werden, ihr gegenüberzutreten. Mirjana Karanović aber gibt sich frei von Allüren. Am Zürich Film Festival im letzten November sitzt sie an einem kleinen Tisch in einer schummrigen Ecke des Restaurants, das sich ans Kino «Frame» anschliesst. Keine grosse Entourage, keine Vorgaben fürs Gespräch.

«Mother Mara» (original «Majka Mara») ist der zweite Film, bei dem die heute 68-Jährige Regie führt, das Drehbuch mitgeschrieben hat und die Hauptrolle spielt. Sie stellt damit eine Figur ins Zentrum, die in Kinofilmen selten im Lead zu sehen ist: eine ältere Frau.

«Ich möchte die Geschichte von Menschen erzählen, die ich selbst am besten kenne», sagt Karanović. Die Figur Mara ist in ihren Fünfzigern. Ihr Mann hat sie vor vielen Jahren verlassen und nun ist ihr Kind Nemanja plötzlich tot. Herzversagen. Was also wartet überhaupt noch auf sie? «Wenn du älter wirst, verlierst du die Neugierde und den Hunger auf das Leben», sagt Karanović. «Man wird ängstlich, man richtet sich in vermeintlicher Sicherheit ein, dort eben, wo einen die Konventionen sehen möchten.» Niemanden stören und nicht gestört werden, keinen Verlust durch ein Wagnis riskieren. Sie selbst sei durch diese Phase gegangen. «Die Angst hat mich paralysiert. Und das gefiel mir nicht.»

Auch Mara gefällt es nicht, gefangen zu sein. Abrupt verlässt sie das Leichenmahl. Sie trauert nicht, wie es andere von ihr erwarten. Gleichzeitig ist sie innerlich zerrissen. Da ist zum einen der Drang, auszubrechen. Und zum anderen die Angst, dafür verurteilt zu werden, mehr sein zu wollen als die Mutter eines toten Sohnes.

Wie eine Rüstung schützen sie die perfekt sitzenden Locken, ein tadelloses Make-up und elegante Kleider. Ihr durchdesigntes, schlichtes Haus – eine Festung, in die sie sich zurückzieht. Doch dann trifft sie Milan, 27, Fitnesstrainer. Er war mit ihrem Sohn befreundet, nun sucht er Rat bei ihr als Immobilienspezialistin. Er nimmt sie mit in den Club, in dem Nemanja feierte. Sie bestellt, was ihr Sohn wegen seines schwachen Herzens nicht hätte trinken sollen, Whisky. Mara steht in der jubelnden Menge aus jungen Menschen, legt ihren Kopf auf Milans Brust. Das ist ihre Art zu trauern. Und sich gleichzeitig neue Freiheiten zu eröffnen –die bald so weit gehen, dass ihr Milan nach dem Sex ein Bier und sie ihm – endlich – das «Du» anbietet.

Wieder Anfängerin sein

Für Mirjana Karanović bedeutete der Schritt von der Schauspielerin zur Regisseurin, auszubrechen aus ihrer eigenen Angst, für gewisse Dinge zu alt zu sein. Ihr Regie-Debüt wagte sie mit nahezu sechzig Jahren. In «A Good Wife» (original «Dobra žena» 2016) schrieb sie wie bei «Mother Mara» auch das Drehbuch und spielte die Hauptrolle. Der von wahren Begebenheiten inspirierte Spielfilm über die Frau eines serbischen Kriegsverbrechers feierte international Erfolge. Und doch kämpfe sie bis heute mit

einer inneren Stimme, die ihr zuflüstern will, was sich für eine Frau in ihrem Alter gehöre und was nicht, sagt sie im Gespräch. Sie nennt es das Flüstern des Patriarchats. Die Arbeit an «Mother Mara» habe sie bestärkt, dass sie auf dem richtigen Weg sei, auch im nicht-filmischen Sinn. Karanović erzählt, wie sie mit über 40 Jahren anfing, an Raveparties zu gehen. Wie sie Rollerbladen und Skifahren lernte. «In diesem Alter Anfängerin zu sein, ist eine grosse Sache, am Ende aber gewinnst du immer.»

Bevor sie mit der Regie begann, hatte Karanović bereits eine beachtliche Karriere als Theater- und Filmschauspielerin vorzuweisen. Der Durchbruch auf der Leinwand gelang ihr 1980 in der Rolle einer serbischen Analphabetin im jugoslawischen Film «Petrija’s Wreath». Danach war sie in international bekannten Produktionen von Emir Kusturica zu sehen, 1985 in «When Father Was Away on Business», 1995 in «Underground». Der Regisseur tat sich in den letzten Jahrzehnten zunehmend als politischer Provokateur und Nationalist mit einer Nähe zu serbischen und russischen Machthabern hervor. Aus anderen Interviews mit Karanović geht hervor: Sie mag nicht mehr über ihn reden. Man habe sich entfremdet.

Einem Schweizer Publikum ist Karanović aus Andrea Štakas Filmen «Das Fräulein» (2006) und «Mare» (2020) bekannt. «Das Fräulein» war Štakas erster Spielfilm, entsprechend dachte sie, die erfahrene Karanović würde die Rolle der Kantinenleiterin Ruža nicht annehmen, als sie sie damals anfragte. Doch, so antwortet Štaka in einer Mail, seien sie und die bosnische Regisseurin Jasmila Žbanić zu dieser Zeit die ersten weiblichen Regisseurinnen gewesen, die mit Karanović – damals bereits dreissig Jahre im Geschäft –, zusammengearbeitet hätten. «Sie hat mir was gegeben und ich ihr», schreibt Štaka, die «Mother Mara» nun koproduziert hat. Mit Karanović zu drehen sei lustig gewesen, kreativ, laut, intim, nie langweilig und immer ehrlich.

Überzeugungen infrage stellen

Karanović sucht gezielt nach komplexen Rollen und auch nach Provokation; letztere ist jedoch diametral anders gelagert als bei Kusturica. Nach dem Zerfall Jugoslawiens spielt sie als Serbin in «The Witnesses» (2003) eine kroatische Kriegswitwe, in Jasmila

Žbanićs «Grbavica: The Land of my Dreams» (2006) eine bosniakische (muslimische) Überlebende einer Kriegsvergewaltigung, in «Three Windows and a Hanging» (2014) eine Journalistin, die zu sexualisierter Gewalt während des Kosovokriegs recherchiert.

«Auf dem Balkan sehe ich viele Menschen, die auf eine aggressive Art und Weise überzeugt sind von ihren Ansichten», sagt Karanović. Sie möchte solche Überzeugungen infrage stellen. Sie selbst hat in den Neunzigerjahren gegen Slobodan Milosević demonstriert und sich in den letzten Jahren immer wieder für die Rechte queerer Menschen und gegen sexualisierte, geschlechtsspezifische Gewalt und Nationalismus ausgesprochen. Auch die aktuellen Proteste in Serbien gegen Korruption und Misswirtschaft unterstützt sie, auf ihrem Instagram-Account prangt die rote, blutige Hand, die zum Symbol für Behörden- und Regierungsversagen geworden ist.

Warum tut sie sich diese Kompromisslosigkeit an, in ihren Rollen und auch neben der Leinwand, warum lehnt sie sich nicht zurück und geniesst ihre Erfolge? Karanović lacht. «Weil mir sonst langweilig wird.» Und weil sie das Feld nicht jenen überlassen möchte, die die Gesellschaft spalten.

Sie arbeitet bereits an einem neuen Projekt. Ihre dritte Regiearbeit «National Drama» dreht sich um die Liebe zwischen Anka, die bald gegen ihren Willen verheiratet werden soll, und Branka, einer erfolglosen Folkloresängerin. Die Provokation im geschlechtertechnisch stereotyp geprägten Musikgenre des Turbofolk – vorprogrammiert.

Vielleicht würde sie irgendwann aufhören, Gewichte zu stemmen, um ihren Körper fit zu halten, sagt Karanović zum Abschluss. Nie aber werde sie aufhören, ihre geistigen, kreativen Muskeln zu trainieren. Sie hat gelernt, was es bedeutet, sich als Frau im Film und in der Öffentlichkeit zu behaupten, sich zwischendurch hilflos zu fühlen und von Gegnern diffamiert zu werden. «Aber du stehst einfach auf und machst weiter.»

«Mother Mara», Regie: Mirjana Karanović, SRB / CH / SVN / BIH / MNE / LUX 2024, 96 min, mit Mirjana Karanović, Vučić Perović, Boris Isakovic u.a. Läuft zurzeit im Kino.

Zürich

«Arab Film Festival Zurich», Mi, 2. bis So, 6. April, Filmpodium, Nüschelerstrasse 11, und Frame, Lagerstrasse 104. Freier Eintritt für Geflüchtete und SansPapiers. iaffz.com

Arabisches Filmschaffen in Zürich! Im Wettbewerb des Arab Film Festival Zurich laufen zwölf Filme, von harten Brocken wie «Samar… Before the Final Picture» über ägyptische Frauen, die Säureattacken überlebt haben, bis hin zur feministischen Science-Fiction-Parabel «Animalia». In «The Soil and the Sea» geht es um die unscheinbaren Orte in Libanon, die von ungesühnter Gewalt zeugen, und in «Chanting of the Dunes» um die Biografie des syrischen Archäologen und Künstlers Wahbi al-Hariri-Rifai, während der libanesische Episodenfilm «Disorder» mit schwarzem Humor chaotische Zustände verhandelt. Im Programm findet sich weiter eine gleichnishafte Geschichte über Unmenschlichkeit unter Geflüchteten («To a Land Unknown») und ein kurzer Dokumentarfilm über eine Familie, die aus dem Irak in die Niederlande fliehen musste («My Father, Nour and I»). Auch formal scheint es spannend zu werden: «Aïcha» ist eine Selbst-Neuerfindungs-Fabel einer jungen Frau, die nach einem Unfall für tot gehalten wurde, und «The Mother of All Lies» ist eine autobiografische Erzählung über die «bleierne Zeit» in Marokko, als König Hassan II., der von 1961 bis 1999 im Amt war, systematisch jede oppositionelle Bewegung verfolgen liess. Nacherzählt werden die Erinnerungen anhand einer Puppenstadt. Nebst all den Filmen gibt es hier Menschen und Begegnungen: Rund zwanzig Filmschaffende aus dem arabischen Raum und etwa zehn weitere Gäste aus der Schweiz und anderen Ländern werden erwartet. Die Jury bilden die tunesische Regisseurin und Schauspielerin Afef Ben Mahmoud, der Schweizer Regisseur Nicolas Wadimoff und der amerikanische Filmkritiker und Festivaldirektor Jay Weissberg. DIF

Zürich

«Virginia Woolf & Mrs Dalloway», Ausstellung, bis So, 18. Mai, Di bis Fr, 12 bis 18 Uhr, Do bis 22 Uhr, Sa/ So, 11 bis 17 Uhr, Augustinergasse 9. strauhof.ch

«Mrs Dalloway» von Virginia Woolf gehört zu den wichtigsten Werken der literarischen Moderne, jetzt –hundert Jahre nach der Ersterscheinung – gibt’s das Dalloway-Universum als Ausstellung, kuratiert von der Zürcher Anglistik-Professorin Elisabeth Bronfen. Natürlich geht es erst mal um die Erzählung rund um Clarissa Dalloway. Der Roman schildert einen Tag im Leben zweier unterschiedlicher Figuren: Das sind eben Mrs

ter Kriegsveteran. Mit wechselnden Erzählperspektiven und einer experimentellen Handlungsstruktur entwirft Woolf ein facettenreiches gesellschaftliches Panorama im London der Zwischenkriegszeit. Sie schreibt über Vergänglichkeit und Verlangen, geistige Gesundheit, gesellschaftliche Zwänge und über die Schönheit des Lebens. Der zweite Teil der Ausstellung beleuchtet Virginia Woolfs Leben und ihre Netzwerke, insbesondere ihre Rolle als Mitglied der «Bloomsbury Group» und Mitinhaberin von «The Hogarth Press». Ebenso steht ihr Manifest «Ein Zimmer für sich allein» im Fokus – ein Text, der bis heute als zentraler Beitrag zum feministischen Denken gilt. DIF

«Frauen(k)leben – Wiederbegegnung mit einer kollektiven Collage aus dem Jahr 1975», bis Sa, 14. Juni, Mo bis Fr, 9 bis 18 Uhr, Schweizerische Nationalbibliothek, Hallwylstrasse 15, freier Eintritt zur Ausstellung und zu allen Veranstaltungen. nb.admin.ch

und ihrem Befreiungskampf» verstanden. In einer späteren Ausgabe der Zeitung wurde dann auch die Entstehungsgeschichte thematisiert: Die Redaktion habe es «komisch» gefunden, dass die erste eingegangene «Kleberei» von einem Mann stammte. Mindestens vier der zehn prämierten Collagen stammten am Ende dann auch von Männern, was doch einigermassen grotesk ist, 1974 aber offenbar dem Selbstverständnis einiger Männer entsprach (wir meinen vor allem die Künstler selber, die sich zum Mitmachen berufen fühlten). Knapp 90 der Originalcollagen befinden sich heute in der Nationalbibliothek, jetzt gibt’s eine Ausstellung – und eine neue Collage soll vor Ort entstehen. Einweihung an der Finissage am 14. Juni, 13 bis 16 Uhr.DIF

Schaffhausen «Strassenchor im Aufbruch», Gottesdienst, So, 6. April, 17 Uhr, Zwinglikirche, Hochstrasse 202, Schaffhausen.

Dalloway, eine wohlhabende Londonerin und Ehefrau eines Parlamentsabgeordneten, aber auch Septimus Smith, ein traumatisier-

Im Hinblick auf das «Jahr der Frau» rief die National-Zeitung in Basel am 24. August 1974 einen Wettbewerb für «feministische Collagen» aus. Es wurden 321 Beiträge eingereicht, die dann in der Eingangshalle der Zeitungsredaktion ausgestellt wurden. Der Aufruf zum Gestalten von Collagen sei auch aus heutiger Sicht bemerkenswert, schreibt Beat Scherrer in seinem Begleittext zur Ausstellung, denn er wurde als (freudvollerer) Gegenpol zu den vielen theoretischen Beiträgen zur «misslichen Lage der Frau

Erneut haben die städtischen Kirchgemeinden in Schaffhausen unseren Strassenchor für die musikalische Begleitung eines Gottesdienstes engagiert. Das Thema lautet «Aufbruch». Aus christlicher Sicht ist auch Jesus aufgebrochen, als er am Palmsonntag, eine Woche vor Ostern, auf einem Esel in Jerusalem ankam: «Angst und Unsicherheit gehen mit der Geschichte einher, wie auch Zuversicht und Mut, den nicht abzuwendenden Weg zu gehen», heisst es dazu in der Veranstaltungsankündigung. Aufbrüche und Abbrüche kennen auch die Sänger*innen unseres Strassenchors; oft unfreiwillig, knallhart und existenziell. Und trotzdem oder gerade deswegen stehen sie mutig auf der Bühne und strahlen Kraft und Lebensfreude aus. Die Sozialdiakoninnen laden herzlich zu dieser besonderen Begegnung und Reise Richtung Ostern ein. Die Kollekte ist für den Verein Surprise bestimmt, im Anschluss sind alle zu einem Apero eingeladen. FUX

Tour de Suisse

Surprise-Standort: Coop

Einwohner*innen: 5964

Sozialhilfequote in Prozent: 3,4

Anteil ausländische Bevölkerung in Prozent: 16,0

Gemeindeleben: Am 26. März finden die Gemeindeehrungen für ausserordentliche Leistungen in Sport, Politik, Kultur oder Wirtschaft statt

Durchaus ländlich ist es hier, dem Restaurant Platanenhof liegt der Rösslihof gegenüber, der den Namen nicht umsonst trägt, es gibt einen Hofladen sowie eine Weide für die allerdings im Stall stehenden Rössli. Steil führt der Weg den namengebenden Berg hinan zur Kirche.

Für einmal ist nicht der Krug gebrochen, der zum Brunnen geht, sondern der Brunnen selber, abgesperrt mit rotweissem Band. Oben befindet sich das Pfarrhaus, umgeben vom Garten Eden, der öffentlich zugänglich ist. Die ausgeschilderte Lounge erweist sich als Palettenstapel, die mit den weiter hinten gelagerten Polstern sicher eine bequeme Sitzgelegenheit bieten würde. Spektakulär ist die Aussicht über das Mittelland bis hin zu den Schneebergen. Es stehen Spielgeräte, Grillutensilien und Brennholz

bereit. Neben dem Garten gibt es hier oben auch ein Bistro, einen Picknickplatz und das Stöckli des Pfarrhauses. Die Kirche selber ist von einem Friedhof umgeben, auf dem noch viel Platz ist. Hinab führt eine Treppe, im Fenster des Malergeschäftes sind die unterschiedlichsten Pinsel ausgestellt und gekennzeichnet, vom feinen Aquarellpinsel bis zur breiten Tapezierbürste. Vor einem Haus von 1923 steht das Modell desselben Hauses. Ein Uhrengeschäft befindet sich in einer Seitenstrasse, es bietet vielerlei Dienstleistungen an, doch auf einem der angebrachten Zettel steht: Der Uhrmacher hat geschlossen.

Offen hat das auffällige, moderne Gebäude namens K1, das ein Architekturbüro beherbergt und aussieht, als stünde es schief im Wind. Daneben

rauscht der Bach der Emme zu, mitten durch eine Siedlung. Beim Aushang der Gemeinde ist die Vitrine mit den Todesanzeigen leer, hingegen ist eine Gemäldeausstellung angekündigt und es wird zur Prüfung der Skiausrüstung aufgefordert.

Fast alle Häuser, egal ob alt oder neu, verfügen über grosszügige Balkone in allen Varianten, auf denen auch einiges Gerät oder Pflanzen gelagert werden.

Die Emme führt am Seniorenzentrum vorbei, auch hier hat jedes Zimmer einen Balkon. Unten bei der Brücke laden zwei Bänke zum Verweilen, gegenüber gibt es einen CordonBleuAutomaten. Ein Haus ist mit einem riesigen aufgemalten Reissverschluss verziert. Auch sonst gibt es Geschäfte, die nicht alltäglich sind, etwa eines für TischtennisMarkenartikel oder einen Mittelaltershop. Beide sehen allerdings verlassen aus, ebenso die Metzgerei, die Fleisch vom Hof anpreist. Die Polizeiwache ist französisch angeschrieben, neben einem grossen Feuerwehrgebäude gibt es auch ein dazugehöriges für Wehrdienste, vermutlich für die Bekämpfung von Überschwemmungen. Vier Bänke stehen auf einer Wiese, betrachtet von der Bronzeplastik eines Hirsches. Das Jugendzentrum heisst Kakerlak, ein nicht gerade als Sympathieträger fungierendes Insekt.

Die Grossverteilerfiliale ist in einer alten Fabrik untergebracht, die Stannioli heisst. Hier wurde einst Stanniol hergestellt, unter anderem ein Vorläufer der Alufolie, mit dem jene hausgemachte Verpflegung eingepackt wurde, der die abgepackten Artikel des Grossverteilers den Garaus machten.

STEPHAN PÖRTNER

Der Zürcher

Schriftsteller Stephan Pörtner besucht

Surprise-Verkaufsorte und erzählt, wie es dort so ist.