Strassenmagazin Nr. 597 4. bis 16. April 2025

davon gehen CHF 4.–an die Verkäufer*innen

Bitte kaufen Sie nur bei Verkäufer*innen mit offiziellem Verkaufspass

Strassenmagazin Nr. 597 4. bis 16. April 2025

davon gehen CHF 4.–an die Verkäufer*innen

Bitte kaufen Sie nur bei Verkäufer*innen mit offiziellem Verkaufspass

Immer mehr Menschen in der Schweiz müssen unten durch – obschon sie viel arbeiten.

Seite 18

«Alle Menschen verdienen Würde – wir wissen nicht, was sie erlebt haben»

Sandra Brühlmann schildert auf ihrem Sozialen Stadtrundgang durch Zürich, wie man als alkoholsüchtige Frau auf der Strasse abgestempelt wird. Sie möchte mit ihren Touren dazu ermutigen, einander zuzuhören.

Buchen Sie einen Sozialen Stadtrundgang in Basel, Bern oder Zürich.

Editorial

«Du bist gefeuert, weil du den ganzen Tag faul herumgelegen hast», lautet ein Satz in einem fiktiven Leiterlispiel, das 11- und 12-Jährige für eine Ausstellung zu Arbeit entworfen haben, über die wir in diesem Heft berichten. Interessant, wie früh Kinder spiegeln, in was für einer Welt wir leben. Wer nichts leistet, steigt ab, lautet die Botschaft, die offenbar schon Schüler*innen präsent ist. (Wie so oft denkt niemand daran, dass es Menschen gibt, die aufgrund eines Erbes, für das sie übrigens nichts geleistet haben, sehr wohl jeden Tag auf der faulen Haut liegen können.)

Der allgegenwärtige Glaubenssatz, dass nur, wer etwas leistet etwas wert ist, zieht sich auch durch die Geschichte aus Biel, die mein Kollege Klaus Petrus aufgeschrieben hat. Er hat einen Familienvater getroffen, dessen Einkommen nicht mehr ausreicht, um seinen Kindern und der Frau ein weitgehend sorgenfreies Leben

4 Aufgelesen

5 Na? Gut! Rassismus gegen Muslim*innen

5 Vor Gericht Kein Risiko, keine Leistung

6 Verkäufer*innenkolumne Kleine Fluchten

7 Moumouni antwortet Hören Sie das auch?

8 Verkehr Schluss mit Trolleybussen in Kirgistan

15 Am Steuer Surprise-Stadtführerin fuhr Bus

zu ermöglichen. Anstatt gemeinsam offen damit umzugehen, zersetzen Unzufriedenheit und Scham den Mann von innen, bleibt es ein Geheimnis vor den Kindern und belastet die Beziehung zu seiner Frau. Und das alles, weil die Überzeugung, selbst verantwortlich zu sein, so tief sitzt.

Man schämt sich hierzulande für fehlendes Geld, anstatt die Verhältnisse und die strukturellen Hindernisse dafür verantwortlich zu machen.

In der kirgisischen Hauptstadt Bischkek ist die Lage hingegen klar: Niemand glaubt, dass es die Schuld der Busfahrerinnen ist, wenn die Trolleybusse abgeschafft werden. Und doch landen die Frauen in der Arbeitslosigkeit und müssen sehen, wo sie bleiben. Faul herumliegen werden auch sie nicht können.

SARA WINTER SAYILIR

Redaktorin

16 Orte der Begegnung In den Köpfen der anderen

18 Working Poor Trotz Arbeit kein Geld

24 Ausstellung Von der Krautstreuerin zur KI

25 Buch Kontrolliertes Inferno

26 Veranstaltungen

27 Tour de Suisse Pörtner in Dielsdorf

28 SurPlus Positive Firmen

29 Wir alle sind Surprise Impressum Surprise abonnieren

30 Surprise-Porträt «Ich mag es, Menschen um mich zu haben»

Auf g elesen

News aus den über 90 Strassenzeitungen und -magazinen in 35 Ländern, die zum internationalen Netzwerk der Strassenzeitungen INSP gehören.

Laut Deutscher Gesellschaft für Ernährung (DGE) essen ärmere Familien in Deutschland weniger Obst und Gemüse als empfohlen, dafür mehr Fleisch und Wurst. Statt pro Woche und Kopf 3850 Gramm Obst und Gemüse kommen nur rund 1700 bis 1800 Gramm auf den Tisch. Dies ergab eine Befragung von 500 Haushalten armutsgefährdeter Familien. Obwohl Fleisch teurer ist als Obst und Gemüse, legen viele befragte Eltern Wert darauf, ihren Kindern Fleisch anbieten zu können, um sich im Vergleich zu anderen nicht benachteiligt zu fühlen.

Nach einem Social-Media-Post von Präsident Donald Trump schloss die Stadt Washington D.C. Anfang März ein Obdachlosen-Camp. Während normalerweise eine Vorlaufzeit von zwei Wochen üblich ist, erfolgte die Räumung hier innerhalb von 24 Stunden. Nach Informationen von Streetworkern wurden mindestens neun Menschen vertrieben. Kurz zuvor waren bereits zwei andere Camps geräumt worden, fast ein Dutzend weitere Schliessungen sind geplant.

65

34

155

Tage lang dauert es in Österreich durchschnittlich, bis sich nach der Nationalratswahl eine Bundesregierung gebildet hat. Am schnellsten ging es 1975, als die SPÖ nur 23 Tage brauchte.

Regierungen gab es in Österreich seit Gründung der Zweiten Republik 1945. Italien hatte seit 1946 mit 68 Regierungen doppelt so viele. Das liegt auch daran, dass es keiner italienischen Regierung gelungen ist, eine ganze Legislaturperiode im Amt zu bleiben.

Tage sind diesmal von der Nationalratswahl Ende September 2024 bis zur Bildung einer Regierung im März 2025 vergangen. So lange hat Österreich seit der Gründung der Zweiten Republik noch nie gebraucht, um eine Regierung zu bilden.

Die Ergebnisse der Grundlagenstudie zu antimuslimischem Rassismus in der Schweiz sind an sich nicht erfreulich. Gut ist aber, dass überhaupt Erkenntnisse vorliegen. Durchgeführt hat die Studie das Schweizerische Zentrum für Islam und Gesellschaft (SZIG) der Universität Freiburg im Auftrag der Fachstelle für Rassismusbekämpfung (FRB). Es wurden Betroffene, Fachleute, Behörden und muslimische Organisationen befragt. Die Islamwissenschaftlerin Amira Hafner-Al Jabaji sagte dazu gegenüber Baba News: «Die Studie ist wichtig, weil sie zum ersten Mal ein umfassendes Bild von einem Phänomen vermittelt, das viele Muslim*innen tagtäglich erleben und das ihnen das Gefühl gibt, etwas stimme nicht mit ihnen.»

160 000 bis 175 000 Muslim*innen in der Schweiz haben mindestens einmal Erfahrung mit antimuslimischem Rassismus gemacht, ob in der Schule, am Arbeitsplatz, bei Behörden, durch Polizei oder Medien. Von den 2471 Muslim*innen, die Diskriminierung wahrnahmen, meldete dies nur eine einzige Person. «Viele Betroffene haben Angst, ihre Anliegen würden nicht ernst genommen», so Marianne Helfer, Leiterin der FRB.

Die Studie empfiehlt, Melde- und Beratungsstellen auszubauen. Unterstützung bieten das Beratungsnetz für Rassismusopfer: networkracism.ch/beratungsstellen, so3wie die Föderation Islamischer Dachorganisationen Schweiz: fids.ch/ anlaufstelle. Auch sollten Behörden, Bildungseinrichtungen und Unternehmen ihre Mitarbeitenden für das Thema sensibilisieren. LEA

Fünf Jahre ist es her, seit der Bundesrat im März 2020 wegen Corona den ersten Shutdown verkündete. Während die meisten heute leben, als hätte es die Pandemie nie gegeben, hat das Leiden für andere nie aufgehört. So auch für eine Psychologin, die nun mit den Folgen von Long Covid kämpft –und mit ihrer Krankenversicherung. Sie arbeitete damals auf einer Station für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie und war somit gegen Berufsund Nichtberufsunfälle sowie Berufskrankheiten versichert. Im Oktober 2020 wurden mehrere Mitarbeiter*innen aus ihrem Team positiv getestet – drei Tage später war auch sie infiziert. Das Spital meldete der Versicherung, die Frau habe sich bei der Arbeit mit dem Virus angesteckt. Doch die Versicherung lehnte die Leistungspflicht ab: Es sei nicht erwiesen, dass sich die Versicherte am Arbeitsplatz angesteckt habe.

An dieser Stelle berichten wir über positive Ereignisse und Entwicklungen.

Die heute 59-jährige Psychologin zog weiter ans Versicherungsgericht des Kantons Aargau. Sie erklärte, in der Klinik sei im Sommer 2020 eine Covid-Station für schwerstkranke Patient*innen eingerichtet worden. Als Psychologin habe sie diese zwar nicht direkt gepflegt. Doch sei eine Isolation der Covid-Patient*innen auf einer separaten Abteilung ab Oktober 2020 wegen der hohen Fallzahlen nicht mehr möglich gewesen. Das Personal, das sich um die Patient*innen gekümmert habe, sei auch auf ihrer Station ein- und ausgegangen. Aber auch das Versicherungsgericht verneinte ein Infektionsrisiko, weshalb sich die Frau

ans Bundesgericht wandte. Denn: Eine Berufskrankheit könne doch nicht einfach nur deshalb ausgeschlossen werden, weil sie nicht in die Intensivpflege von Erkrankten involviert gewesen sei. Wegen der Überlastung der Covid-Station sei es nachweislich zu Infektionsfällen bei Arbeitskolleg*innen gekommen. Und im privaten Umfeld habe sie die Massnahmen strikt eingehalten. Ihr Ehemann blieb im Home-Office und sei damals negativ getestet worden. Weitere private Kontakte habe sie vermieden. Die Versicherung blieb dabei: Die Anerkennung von Covid-19 als Berufskrankheit bedürfe einer spezifischen Risikoexposition im Job. Und das Bundesgericht? Es erklärt in seinem Urteil vom letzten Juli, was vor dem Gesetz Berufskrankheiten sind: Krankheiten, die auf schädigende Stoffe und physikalische Einwirkungen zurückzuführen sind. Und: Infektionskrankheiten bei Arbeiten in Spitälern, Laboratorien oder Versuchsanstalten. Aber: nicht jegliche Tätigkeit in einer solchen Einrichtung könne per se als gesundheitsgefährdend gelten. Auch das Bundesgericht sieht im Falle der Psychologin kein spezifisches Ansteckungsrisiko am Arbeitsplatz. Dass sie beim Mittagessen mit Kolleg*innen Kontakt hatte, die tatsächlich eine gesundheitsgefährdende Tätigkeit ausübten, und dass Kranke auf der Station der Beschwerdeführerin unter Quarantäne gestellt wurden, reiche nicht, um von einer berufsbedingten Ansteckung auszugehen. Damit ist der Fall für das Bundesgericht erledigt – für die Frau und andere klinische Psycholog*innen, die ihr Schicksal teilen, wohl noch lange nicht.

YVONNE KUNZ ist Gerichtsreporterin in Zürich.

Verkäufer*innenkolumne

Eigentlich hätte ich nicht velofahren dürfen, damals, als Kind. Wegen meiner epileptischen Anfälle. Aber das liess ich nicht auf mir sitzen, zu verlockend waren die kleinen Fluchten auf zwei Rädern. Die Frage war einzig: Woher kriege ich ein Velo? Der Pfarrer von Ems schloss mit mir eine Wette ab: Wenn er den kleinen «Stutz» im Dorf mit seinem Velo nicht hochkommt, dann schenkt er es mir. Nun ja, leider schaffte er es, und ich ging leer aus. Dann musste eben der Junge aus der Schule dran glauben, der immer vergass, sein Velo abzuschliessen. Das war ja nicht meine Schuld.

Ich nahm mir also die Freiheit, sein Velo ab und zu, sagen wir, «auszuleihen». Er wohnte auf dem Gelände der EmsChemie, seine Eltern führten dort die Kantine. Um 12 Uhr, wenn die Schule aus war, musste er mit dem Velo nach Hause fahren. Im Schulhaus hatte er einen Fensterplatz. Und manchmal sah er mir dabei zu, wie ich mir sein Velo auslieh. Es war wunderbar, damit ein paar Runden durchs Dorf zu drehen. Gut, ein paar Male schaffte ich es nicht auf 12 Uhr zurück, und der Arme musste die halbe Stunde zu Fuss nach Hause gehen. Aber meistens stellte ich es rechtzeitig wieder hin, unbeschadet. Man könnte sagen, ich war der Vorreiter fürs SharingModell.

Leider sprach sich das im Dorf relativ schnell herum, die Wege waren kurz: Mein Vater arbeitete bei der EmsChemie, und

wenn meine Mutter nicht da war, ass er in der Kantine. Eine neue Lösung fand sich in Form des Militärvelos meines älteren Bruders. Das Problem dabei: die Querstange war zu hoch. Also streckte ich ein Bein unter der Stange hindurch, um auf das andere Pedal zu kommen. Das muss abenteuerlich ausgesehen haben. «Der Heini ist unterwegs!», hiess es im Dorf. Später ging’s dann los auf den Töffs meiner Brüder. Mit dem 125erMotocrossModell sauste ich einmal bei uns am Haus vorbei und meine Mutter schaute zum Küchenfenster raus und konnte nur noch machtlos zusehen, wie ich eine gefühlte Handbreit neben der Strassenlampe vorbeischoss.

Schön waren sie und frei, meine kleinen Fluchten. Bei all den Ausflügen hatte ich übrigens keinen einzigen Unfall. Nur in der EpiKlinik, da fiel ich einmal von einem IslandPferd. Wie eine Katze zog ich den Kopf ein, blieb unverletzt und stieg gleich wieder auf. «Wenn Heini fällt», sagten sie nachher alle, «dann weiss er genau, wie man fallen muss. Aber Heini wird ohnehin nicht mehr fallen. Der ist so clever, der fällt nur einmal.»

HEINI HASSLER, 66, verkauft Surprise in Chur und Zürich. Kürzlich fuhr er mit seinem – ganz legal gekauften – Tourenvelo in sieben Stunden von Chur nach Zürich.

Die Texte für diese Kolumne werden in Workshops unter der Leitung von Surprise und dem Autor Ralf Schlatter erarbeitet. Die Illustration entsteht in Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern – Design & Kunst, Studienrichtung Illustration.

Moumouni antwortet

Es gibt da diesen Mann in meiner Familie, der ruft meine Mutter immer an, wenn es in Europa einen islamistischen Terroranschlag gibt. Was sie jetzt sage? Weil sie ihm nicht sagt: «Muslime sind so», wird er leicht wütend und fragt beim nächsten Mal wieder nach. Als kurz vor der deutschen Bundestagswahl ein Mann in München in eine Gewerkschaftsdemo fährt und eine algerische Mutter und ihr Kleinkind umbringt, interessiert den Mann in meiner Familie nur die Religion des Täters. Als in Mannheim ein weisser, deutscher, christlichgeprägter Mann in eine Menschenmenge fährt, klingelt das Telefon nicht mal.

Der Mann in meiner Familie hat sich in den letzten Jahren radikalisiert. Während er vor nicht allzu langer Zeit eine Marokkoreise romantisierte («die Gastfreundschaft!»), argumentierte er später

das Gegenteil: Die vor zwanzig Jahren erlebte Reise wurde zum Beleg für seine Ressentiments gegen (alle) Muslime, und er sagte, er könne mit «dieser Kultur» nichts anfangen und bezeichnete sie –Achtung, klassisch rassistischer Move! –als minderwertig. Wenn man bedenkt, dass es zwei Milliarden Muslime gibt, ist das nicht nur absurd, sondern eben: recht radikal. Interessant ist dabei, dass nicht seine Familie – also meine Mutter, ich und mein Vater – sein Bezug zum Islam sind, von dem er ableitet, «wie Muslime sind». Er nimmt lieber den Marokkaner an sich aus seiner willkürlich angepassten Erinnerung sowie zusammengestückelte Medienreferenzen und baut sich ein monolithisches Bild über «den Islam» und «die Muslime». Meinem Vater hat der Mann schon mehrmals über meine Mutter ausrichten lassen, er solle dahin zurück, wo er herkomme.

Antimuslimischer Rassismus ist weit verbreitet und macht auch nicht vor Familien Halt. Er macht auch nicht vor NichtMuslimen Halt. Beispielsweise bei Sanija Ameti, die im Zuge eines Shitstorms von rechts quasi zum Islam gezwungen wurde (nicht sonderlich westlich freiheitlich!): Die Zürcher Politikerin hatte vorher immer gesagt, dass sie atheistisch sei. Doch sobald sie einen Fehltritt beging, war sie die schiesswütige Muslima. So wird der Islam zu einem Rassending: Ein Tröpflein Muslim im Blut reicht zum EwigbelangtWerden?

Im Februar veröffentlichte die eidgenössischen Fachstelle für Rassismusbekämpfung eine Grundlagenstudie zu antimuslimischem Rassismus in der Schweiz. Das ist wichtig, gerade auch, weil im letzten Jahr Übergriffe auf Muslim*innen und Moscheen zunahmen. Die für mich schockierendste Erkenntnis aus dieser Studie sind die Zahlen zum Arbeitslosigkeitsrisiko von Muslim*innen, das anders als sonst in der Schweiz nicht mit steigendem Bildungsstand abnimmt: Für Muslim*innen mit Hochschulabschluss steigt es sogar an. Nicht mal das implizite Versprechen: «wenn du dich doppelt anstrengst, kannst du dem entkommen», wird hier eingehalten, weil die Leute Muslim*innen eben lieber beim Putzen sehen als anderswo.

Am Ende ist es das Essen, das uns retten wird. Bundesrat Beat Jans war diesen Ramadan zum Iftar eingeladen und postete danach mit vollem Bauch auf Twitter: «Liebe Musliminnen und Muslime, der Islam als Religion und Sie als Menschen gehören zur Schweiz. Ramadan Mubarak!» Als Vorsteher des Justiz und Polizeidepartments (einer weiteren Instanz, von der laut Studie häufig antimuslimischer Rassismus ausgeht) ist das wertvoll.

Kann hellsehen: Nach diesem Text wird Post kommen, in der man rassistische Einstellungen mit «Islamkritik» verwechselt oder gegen Antisemitismus ausspielt.

Aller Protest half nichts: Ausgemustert stehen die Trolleybusse auf einem Areal in Bischkek. Obwohl sie geräumig, leise und umweltfreundlich sind.

Verkehr Bis vor kurzem sassen in Kirgistans Hauptstadt Bischkek viele Frauen am Steuer der beliebten Trolleybusse. Jetzt hat die Stadt sie durch angeblich klimafreundlichere Busse ersetzt – das Gutachten dazu schrieb ein Schweizer.

TEXT EMILIA SULEK FOTOS DANIL USMANOV

Bischkek

Theoretisch müssten sie eine Weste tragen. Eine gelbe, damit sie auch aus der Ferne sichtbar sind. Das macht aber kaum jemand, ausser Guldschan Kurbanowa. An einem sonnigen Tag im September begegne ich der Trolleybusfahrerin im Stadtzentrum. Sie beugt sich über das Lenkrad und schaut zum Bürgersteig, wo ich stehe. Sie trägt eine gelbe Weste, ich einen gelben Pullover. An der Endstation, wo der Trolleybus in einer Schleife kehrt, treffen wir ein zweites Mal aufeinander. «Komm doch mit!», fordert sie mich auf. Einen ganzen Tag werde ich mit ihr durch Bischkek, die Hauptstadt Kirgistans, fahren.

Sie lebe erst seit kurzem in der Stadt, erzählt mir Kurbanowa, aufgewachsen sei sie auf dem Land. Wie Tausende ihrer Landsleute ging sie auf der Suche nach Arbeit nach Russland. Denn im bergigen Kirgistan, das in Zentralasien zwischen Kasachstan und China liegt und einst eine Sowjetrepublik war, ist die Arbeitslosigkeit hoch. Achtzehn Jahre lebte Kurbanowa in Moskau. Sie arbeitete in einer Konditorei, aber das Leben war nicht zuckersüss. Ihre Gelenke schmerzten vom Auspressen der Sahnetuben.

«Ich habe schon immer vom Fahren geträumt», sagt die Trolleybus-Chauffeurin. Ihr Vater ist Chauffeur, ihre drei Brüder auch. «Ich war die Einzige, die sie nie hinter das Steuer lassen wollten. Das machte mich wütend. Aber ich habe mich durchgesetzt.» In Moskau meldete sie sich zu einem Strassenbahnfahrkurs an. Als alleinerziehende Mutter musste sie kämpfen, um Schule, Arbeit und die Betreuung ihres Sohnes unter einen Hut zu bringen. Mit 48 kehrte sie nach Kirgistan zurück, wo das Leben günstiger ist. In Bischkek gibt es eine Trolleybus-Fahrschule. Dort schloss sie schliesslich ihre Ausbildung mit Auszeichnung ab.

Lebenserfahrung hilft beim Fahren

Die Pausenglocke der Technischen Schule Nummer 20 in Bischkek könnte Tote wecken. Die Wände sind grau, der Fussboden ist kalt, dennoch wirkt die Schule wie ein sicherer Hafen. In den Fluren stehen Geranientöpfe, an den Wänden hängen Bilder von lächelnden Absolvent*innen.

Im Erdgeschoss hält Temirkul Ichmanalijew einen Vortrag über den Bau von Trolleybussen. Aus seinen braunen Augen strahlt die Gelassenheit eines erfahrenen Pädagogen. Auch der 64-Jährige hat viele Jahre in Russland gearbeitet und ist in seine Heimat zurückgekehrt, wo er trotz Pensionierung weiter arbeitet. Der Schulleiter sagt, er sei der beste Lehrer am Technikum.

«Wir haben in der Tat gute Ergebnisse», sagt Ichmanalijew und lächelt bescheiden. Seine Schüler*innen würden die Theorieprüfung im ersten Anlauf bestehen. Am besten kämen diejenigen zurecht, die schon viel erlebt haben: «Studierende, die zuvor lange Zeit arbeitslos waren, denen Ungerechtigkeit widerfahren ist, die Erfahrung mit Migration haben.» Besonders gut, sagt Ichmanalijew, schnitten Frauen ab. Trolleybusfahren sei Frauensa-

che. «Die Frauen in Kirgistan wollten schon immer Gleichberechtigung, also auch dieselben Berufe ausüben wie die Männer. Im öffentlichen Verkehr war das aber gar nicht so einfach, denn in der Sowjetunion waren die Busse sehr klobig und ungelenk. Beim Trolleybus ist das anders, weil er kein Getriebe hat.»

Die kostenlose Ausbildung ist beliebt, schon seit dem Start der Schule im Jahr 1978. Von den fünfzig Schüler*innen eines Jahrgangs sind die Hälfte Frauen, viele von ihnen in den Vierzigern. «Im Schnitt lernen Frauen mehr und brechen das Studium seltener ab», erzählt der Lehrer. Jeder Jahrgang verliert rund ein Fünftel der Student*innen noch vor der Abschlussprüfung. «Viele haben Familie und Kinder. Sie schlafen im Unterricht ein, weil sie nachts arbeiten, oder sie schlafen bei der Arbeit, weil sie für die Schule gelernt haben.» Am Vormittag pauken sie die Grundlagen der Elektrotechnik, des Trolleybus-Baus und der Strassenverkehrsordnung. Am Nachmittag gehen sie zum praktischen Unterricht. Die Praxisstunden sind eine Feuerprobe. Die Strecken sind lang und in der Stadt herrscht Stau.

Der Bürgermeister sieht nur Nachteile

«Ich arbeite eigentlich nicht mit Trolleybussen, sondern mit der Elektrizität, die sie in Bewegung bringt», sagt Elena Sadunowa, eine grosse Frau mit kurz geschnittenem Haar. Als junge Chemikerin war sie an der Akademie der Wissenschaften beschäftigt, aber ihr mageres Gehalt reichte nicht zum Leben. Ihr Mann hat sich aus dem Staub gemacht, sie blieb mit ihrem Sohn zurück. Es gab eine freie Stelle im Unterwerk, dem Umspannwerk bei Bahn- und Busanlagen. Heute ist sie 58 und immer noch da, aber nicht mehr lange.

Im Juni 2024 verkündete der Bürgermeister von Bischkek die Stilllegung der Trolleybuslinien. Er be hauptete, damit würde die Qualität des Verkehrs er höht und das Budget nachhaltig entlastet. Denn nach seinen Angaben hatten die Trolleybusse an Beliebtheit eingebüsst: Während im Jahr 2023 der offiziellen Sta tistik der Verkehrsbetriebe zufolge noch acht Millio nen Passagiere sie nutzten, sank ihre Zahl ein Jahr später um ein Drittel. Das sei den Nachteilen der Trol leybusse zuzuschreiben: Sie seien an das Netz «ge bunden» und könnten bei Bedarf nicht auf eine andere Strecke ausweichen. Ausserdem, so sagte der Bürger meister, verunstalteten die Leitungen das Stadtbild. Im Rahmen eines Programms zur Stadtverschönerung wurde in Bischkek bald darauf mit deren Demontage begonnen. Die Trolleybusse sollten durch Elektround Druckgasbusse ersetzt werden.

In der Bevölkerung regte sich Widerstand. Zwei Petitionen forderten, den Abbau zu stoppen. Elena

«Aktivismus wird immer schwieriger.»

2

Guldschan Kurbanowa hat schon immer vom Busfahren geträumt (1).

Bermet Borubajewa ist das Gesicht der Protestbewegung (2).

Die Trolleybusse sind beliebt und werden rege genutzt – auch wenn das der Bürgermeister anders sieht (3).

Irina Kjuri ist eine der vielen Frauen, die in Bischkek die Trolleybusse fuhren (1). Burulaj Imanalijewa ist jetzt auf der Dieselroute zum Flughafen unterwegs (2). In Zeiten von Staus gehen viele zu Fuss (3).

«Ich war die Einzige, die sie nie hinter das Steuer lassen wollten.»

GULDSCHAN KURBANOWA

Sadunowa hat unterschrieben, sie sagt aber, die Situation sei komplex: «In der Sowjetunion wurde für die Ewigkeit gebaut. Nun hat aber die Infrastruktur den Staat, der sie gebaut hat, überlebt und ist selbst alt.» Die Instandhaltung erfordere einen enormen Aufwand, den sich nur wenige Länder leisten könnten. Sicher nicht Kirgistan, das in den Wirtschaftsstatistiken Zentralasiens an vorletzter Stelle steht. Kommt hinzu, dass Ersatzteile Mangelware sind. TrolZa, der wichtigste Hersteller im russischen Saratow, meldete 2017 Konkurs an. Früher kaufte man auch im ukrainischen Charkiw. Dort herrscht nun Krieg. Sadunowa sieht ein weiteres Problem. «Die Sowjetunion hatte Ingenieure, Technologie und Geld, aber vor allem ein Ziel: Verkehrslösungen zu schaffen, die den Menschen dienen. Heute schert sich die Regierung einen Dreck um den öffentlichen Verkehr. Soll doch jeder seine Kinder mit dem Auto zur Schule bringen und selbst zur Arbeit pendeln.» Sie vermutet, dass die Autolobby dahinter steckt. Sie träumt von Protesten wie in Moskau, auch wenn diese wenig gebracht haben. In den 2010er-Jahren wurde dort unter dem Vorwand von Strassenreparaturen nach und nach der Fahrbetrieb eingestellt. Der damalige Moskauer Bürgermeister behauptete, saubere Elektrobusse würden die Dieselbusse ersetzen – in Wahrheit verdrängten sie die Trolleybusse von den Strassen. Die Depots wurden in Konsumtempel verwandelt. Wissenschaftler*innen, Umweltbewegte und sogar einige Politiker*innen wehrten sich. Die Stadtverwaltung ignorierte sie. Von den sechshundert Kilometern Trolleybus-Netz ist in der russischen Hauptstadt nur eine Museums-Linie übriggeblieben.

Braunkohleheizungen, Autos, Smog

«Wer gegen die Stilllegung von Trolleybussen ist, Hand hoch!», ruft eine junge Frau im grünen Overall. An einem sonnigen Samstag findet in Bischkek ein Festival statt. Fast alle heben die Hand. Die meisten sind junge Erwachsene, einige kamen mit Kindern, trinken Latte oder Craftbier. «Seht ihr, wir sind die Mehrheit!», freut sich die Frau am Mikrofon. Bermet Borubajewa ist das Gesicht der Protestbewegung. Das Festival soll das Bewusstsein für Ökologie fördern. Im Winter versinkt Bischkek im Smog – wegen der teils verbliebenen Braunkohleheizungen und der Autos, deren Zahl schneller wächst als die Bevölkerung.

Borubajewa hat einen Abschluss in internationalen Beziehungen. 2019 gründete sie BischkekSmog, einen informellen Zusammenschluss von Einwohner*innen, die sich um die Lebensqualität in der Hauptstadt sorgen. «Aktivismus wird immer schwieriger», erzählt sie. Seit der Pandemie sind in der Stadt öffentliche Versammlungen verboten. Das zwingt Borubajewa zu Kreativität. So forderte sie die Menschen einmal auf, einfach

zu den Haltestellen zu kommen. «Lasst uns zeigen, dass die Trolleybusse benutzt werden», appellierte sie. Die Leute kamen in grosser Zahl. Die Trolleybusse sollten weiterhin ihre alten Strecken fahren, die neuen Busse könnten die schlecht erschlossenen Vorstädte mit dem Zentrum verbinden, findet sie. Aber die Stadt sei nicht in den Dialog eingetreten, es habe keine öffentlichen Konsultationen gegeben. Etwas anderes treibt Borubajewa um: Bischkeks Trolleybusse wurden vor noch nicht allzu langer Zeit mit Geldern der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) gekauft: Im Jahr 2011 erhielt die Stadt 23,5 Millionen US-Dollar für den Kauf von Fahrzeugen, die Sanierung der Infrastruktur und ein E-Ticketing. Nach offiziellen Angaben wurden 128 neue Trolleybusse angeschafft. Im Jahr 2024 wurde Bischkek ein weiterer Kredit zugesprochen – nun von der Asiatischen Entwicklungsbank für den Kauf von Elektrobussen. Diese sollen nun die Trolleybusse ersetzen. Die alten Fahrzeuge will Bischkek nach Osch verkaufen, die zweitgrösste Stadt des Landes. Dabei heisst es im Vertrag mit der EBWE eindeutig, dass mit ihrem Geld gekaufte Fahrzeuge nicht verkauft oder anderweitig verschenkt werden dürfen. «Für mich sieht vor allem Folgendes suspekt aus», sagt Borubajewa: «Die Stadt nimmt erneut einen Kredit auf, um Busse zu kaufen. Die Bank zahlt auch für das Gutachten, das belegt, warum dies notwendig sei. Ein solches Gutachten kann ja nicht neutral sein, oder?»

Das Gutachten wurde vom Schweizer Unternehmen Grütter Consulting erstellt. Es setzt sich laut eigenen Angaben bereits seit 1996 für «Green Transport» ein. Sein Bericht «E-Bus for Bishkek» empfiehlt den Kauf von Elektrobussen. Sie seien günstiger als Trolleybusse mit Hybrid-Antrieb, die auch Streckenabschnitte ohne Traktion (Oberleitungen) zurücklegen können, und das Stromnetz von Bischkek sei für eine solche Lösung zu alt. Der Einsatz von Elektrobussen solle die Luftverschmutzung senken und die Wirtschaft eines Landes stärken, das fossile Brennstoffe importieren muss. Grütter empfiehlt den Übergang zum «umweltfreundlichen Transport». Borubajewa sagt: «Wir haben ja mit dem Trolleybus bereits den umweltfreundlichsten Transport!»

Eine Fahrt mit Panne Borubajewa wurde schon mehrmals wegen ihrer Proteste festgenommen. Der Trolleybus sei ein politisch heikles Thema, sagt sie. «Wir unterstützen jede Berichterstattung über den Stadtverkehr», sagt hingegen der Direktor des städtischen Verkehrsbetriebs und empfängt mich in seinem Büro. «Aber für Trolleybusse kommen Sie zu spät. Wir bauen sie jetzt ab.» Trotzdem erhalte ich die Erlaubnis, das Depot zu betreten. Ein Drittel der Trolleybusfahrer*innen sind Frauen, bestätigt er und bietet an, die «Heldinnen» mit der längsten Dienstzeit zu finden. Also steige ich in den Trolleybus von Irina Kjuri, die seit dreissig Jahren am Steuer

sitzt. Das Gespräch läuft stockend, weil hinter mir Azamat Dschetibajew sitzt, er ist von der Kontrollabteilung der städtischen Verkehrsbetriebe und begleitet mich durch den Tag. Plötzlich fällt der Strom aus. Fahrer*innen hupen, Passagiere schauen verdutzt zu. Kjuri ruft das Reparaturteam an. Zusammen mit Dschetibajew teige ich in den chinesischen «Golden Dragon» um, einen dieser Druckgasbusse, die Bischkek in die Modernität bringen sollen. Passagiere, dicht gedrängt wie Sardinen in der Dose, hängen schwitzend am Geländer. Die Klimaanlage funktioniert nicht, die Fenster sind klein und lassen kaum Luft herein.

Beim zentralen Markt der Stadt steigen wir aus. Zwischen den Fleischständen finden wir einen kleinen Imbiss. «Nur unter uns», frage ich über einem Teller Suppe, «die Anwohner*innen haben offenbar gegen die Abschaffung der Trolleybusse protestiert. Lässt sich da wirklich nichts tun?» «Sie haben protestiert», antwortet Dschetibajew, «und haben jedes Recht dazu. Doch die Regierung hat eine Entscheidung getroffen. Keine Petition wird das ändern.» Er fügt noch an: «Wenn der Trolleybus allen so gut gefällt, warum fahren dann so wenige Leute damit?»

Lehrer

Dann klingelt sein Telefon: Burulaj Imanalijewa nähert sich dem Zentrum, Dschetibajew weiss, wo wir zusteigen können. Die Busfahrerin trägt einen blauen Anzug, eine weisse Bluse und Spitzenhandschuhe. Sie ist 55, seit zehn Jahren am Lenkrad und sieht aus, als käme sie frisch aus einem Schönheitssalon. Als Kind spielte sie mit Autos, dann lernte sie Trolleybus chauffieren. Im Sommer wurde ihre Linie geschlossen. Mit einem bestandenen Führerschein der Kategorie D bekam sie die beste Dieselbus-Route: jene zum Flughafen. Eine breite Strasse, am Horizont ragen die schneebedeckten Gipfel auf. «Sie wäre gut fürs Cover», flüstert mir Dschetibajew ins Ohr.

Auch Schweizer Städte sind für Elektrobusse

Die Aktivistin Borubajewa ist überzeugt, dass der Schweizer Gutachter Jürg Grütter nie in Bischkek war. Er lebt in Kolumbien und schreibt seit Jahren Gutachten für die Asiatische Entwicklungsbank. Auf Zoom sagt er mir, der Trolleybus habe schon einige Vorteile. Er sei geräumiger als ein Elektrobus, leise und beinahe

CO²-neutral. Nach dem Zug sei er das beste Verkehrsmittel. Und seine Lebensdauer sei lang, weil der Motor langsamer verschleisse. Die Infrastruktur sei aber teuer. «Ganz ehrlich», sagt Grütter, «auch Schweizer Städte entscheiden sich jetzt für Elektrobusse.» Nur kaufe die Schweiz in Deutschland und Polen, Kirgistan aber in China, weil es dort günstiger sei. «Und was ist mit den Batterien?», will ich wissen – eine Frage, die sich in Bischkek viele stellen: Wie lange halten die Akkus und was passiert mit ihnen, wenn sie einmal kaputt sind? «Sie unterliegen einer Garantie», erwidert Grütter. Nur in Kirgistan trauen dem wenige. Die Angst vor ökonomischer Abhängigkeit von China ist gross, die gemeinsame Grenze über tausend Kilometer lang.

Dann erwähnt Jürg Grütter noch, dass die Elektrobusse auch an die Bedürfnisse von Frauen angepasst seien: Für ihre Sicherheit solle es in den Fahrzeugen einen Alarmknopf geben. Die Aktivistin Bermet Borubajewa lacht nur, als sie das hört: «Der Elektrobus soll deswegen frauenfreundlich sein? Ich denke, die Förderung der technischen Ausbildung und die Beschäftigung von Frauen im Transportwesen ist frauenfreundlich.» Im November wurde die letzte Trolleybuslinie in Bischkek stillgelegt. Heute gibt es nur noch zwölf Chauffeurinnen im dortigen Stadtverkehr. Es waren mal über 200.

Am Steuer Lilian Senn fuhr sieben Jahre lang verschiedene

Busmodelle in Zürich und Bern. Trolleybusse waren ihr die liebsten.

«Ich habe das nicht erfunden: Die Ausbilder bei der VBZ haben damals gesagt, sie hätten lieber Frauen, um die Busse zu fahren, weil sie aufmerksamer seien und multitaskingfähig. Bis auf ganz schwere Lastwagen darf ich eigentlich alles fahren. Ich hab erst im April 2003 überhaupt Autofahren gelernt. Die Fahrausweise C1 und D habe ich dann im Juli 2005 in Zürich gemacht. Die Trolleybus-Prüfung war separat, ein Jahr später.

Ich bin sehr gern Trolleybus gefahren, in Zürich und Bern. Man hat in ihnen auch im Winter immer warm. In den anderen Bussen mit Verbrennungsmotor frieren einem manchmal die Füsse ein, weil es dort beim Gas- und Bremspedal reinzieht. Wie es heute ist, weiss ich nicht. Sicher bieten Elektrobusse ein ganz anderes Fahrgefühl. Für die müsste ich aber noch eine Schulung machen, sollte ich sie fahren wollen. Im Katastrophenfall würde ich mit diesem Führerschein ja eingezogen und müsste fahren, daher unterziehe ich mich auch immer noch der Gesundheitsprüfung.

Früher gab es auch in Basel, wo ich heute lebe, Trolleybusse. Doch 2008 hat man sie abgeschafft. Es gab damals eine Initiative zur Rettung, aber die Stimmbevölkerung lehnte dies ab. Richtig Busfahren habe ich in Bern gelernt, das war lässig. Dort muss man nämlich auch mit einem Gelenkbus rückwärts einparken können. Bern ist echt eine gute Ausbildungsstelle für Busfahrer. Und mein Lehrer war der damalige Schweizermeister – ja, selbst im Busfahren gibt es Wettbewerbe, inklusive Reifenwechsel.

Beim Trolleybusfahren muss man auf die Strasse und zugleich nach oben schauen, denn bei den Leitungen hat es Weichen. Und wenn du merkst, dass die Stromabnehmer beim Abbiegen nicht mitkommen, weil die Weiche nicht gestellt ist, musst du umhängen. Je nach Modell geht das das manuell: also anhalten, aussteigen, die Stromabnehmer herunterziehen und sichern, dann etwas vorfahren und die Abnehmer wieder in die Leitung einhängen. Oder man hat einen Knopf, der die Abnehmer automatisch einholt und wieder hochfährt.

Technisch ist so ein Trolleybus schon herausfordernd. Wir hatten in Bern sogar noch ganz alte Modelle mit zwei Bremspedalen, das kann man sich kaum noch vorstellen –die haben sie, glaube ich, ins Ausland verkauft. Ich fahre gern grosse Fahrzeuge. Und in Bern war es nicht so hektisch wie in Zürich. Dort waren wir damals die Ersten in der Schweiz, die mit den neuen Gasbussen gefahren sind, dafür brauchten wir eine Schulung. Am liebsten mag ich mechanische Busse, die kann man immer noch irgendwie aus dem Weg bewegen, wenn mal was ist. Wenn heute die Elektronik ausfällt und ein Bus keinen Hilfsmotor hat, steht das Teil, und du kannst nur noch um Hilfe rufen. Dafür stresste es mich überhaupt nicht, wenn ich ganz nah an den Abgrund fahren musste mit dem Vorderteil, damit das Hinterteil vom Zweiachser auch noch um den Berg

kam – in Bern gibt es so eine Strecke, das war meine Lieblingsroute. Ich bin damals Busfahrerin geworden, weil ich mit Ende 40 stellenlos war und einen Job brauchte, den ich bis zur Pensionierung hätte machen können und mit dem es mir möglich war, meine Schulden abzubauen. Das waren etwa 250 000 Franken aus einer gescheiterten Selbständigkeit. Zusammen mit einem Konkursverfahren ist mir das in den sieben Jahren, die ich gefahren bin, schliesslich auch gelungen. Und ich hab teils als Beste und im ersten Anlauf all die Tests bestanden: Psychologieprüfung, Gesundheitscheck, Fahrprüfung und all die Theorie.

Ich musste zweimal Leute aus dem Bus schmeissen. Die Fahrgäste kann man sich nicht aussuchen. Einmal bin ich in Zürich Nachtbus gefahren. Da stieg einer ein, dem schlecht wurde. Ich stellte ihn auf die Strasse und sagte, er solle sich ausnüchtern, bei der nächsten Runde nähme ich ihn mit. Es ist so: Wenn dir jemand in den Wagen kotzt, kannst du nicht einfach weiterfahren. Dann brauchst du Wasser, einen Besen und einen Behälter. Das ist sehr unangenehm.

«Ich

LILIAN SENN, 68, hatte in ihrem Leben schon viele Jobs. Heute bezeichnet sie sich als Streetworkerin, die Menschen in Not hilft. Seit 2018 ist sie als Surprise-Stadtführerin tätig.

Das zweite Mal war an einem Samstagmorgen: Da stieg eine junge Schwarze Frau ein, sie fuhr wohl zur Arbeit, mit Kopfhörern in den Ohren. Eine Station später stieg ein Mann hinzu, der offensichtlich betrunken war und seine Libido nicht im Griff hatte. Er setzte sich prompt zu ihr und versuchte, sie anzubaggern und zu küssen. Da hab ich in die Zentrale gefunkt, sie müssten mir Verstärkung schicken. Ich konnte dort, wo ich war, auch nicht sofort anhalten. Bei der nächsten Gelegenheit hielt ich dann aber mitten auf der Strecke und schmiss ihn raus. Er wusste genau, was los war. Von den umstehenden Leuten, die genau gesehen hatten, was passiert war –immerhin hatte er ihr an die Brüste gefasst –, hatte niemand etwas gesagt. Wer hilft schon einer Schwarzen Frau? Und die Frau hat sich nicht getraut, sich zu wehren. Als ich ihn rauswarf, kamen dann die «bravo, bravo»-Kommentare. Was nützt ihr das dann noch? Ich habe mich dann zu ihr gesetzt und gesagt, sie dürfe sich sowas nicht bieten lassen. ‹Das nächste Mal schreist du, dein Körper gehört dir!› Sie hat mich nur angeschaut, mit Tränen in den Augen. Nachher hab ich noch die Zentrale angefunkt: ‹Ihr müsst niemanden mehr schicken, ich hab den rausgeschmissen.›»

Aufgezeichnet von SARA WINTER SAYILIR

Im Kino sind die Stammgäste Menschen, die eine Leidenschaft für Filme teilen. Das ist zugegebenermassen eine etwas banale Feststellung. Interessant daran aber ist, dass sie mit den Jahren, die sie schon hierherkommen, immer mehr Bilder, Orte, Figuren, Ereignisse teilen, die sie alle im Kopf haben. Ihr Fundus an gemeinsamen Geschichten wächst mit jedem Eintritt, ohne dass sie in Realität je etwas zusammen unternommen hätten.

Vielleicht sind dadurch ähnliche Gedanken durch die Hirnwindungen der Personen gegangen, die hier am langen Tresen der Bar des Kino Xenix stehen. Sie können darüber reden, lange Gespräche über das Gesehene führen. Oder auch nur für sich wissen, dass der oder die andere kennt, was sie kennen, und sich dadurch irgendwie verbunden fühlen.

Das Barackenkino auf dem Kanzleiareal ist eine feste Institution. Im Saal stehen drei Reihen Sofas von der Sorte, die manchmal als «gratis» oder «zum Mitnehmen» markiert vor Häusern herumstehen. Sie erinnern ein bisschen

an den Flohmarkt, der draussen auf dem Kiesplatz jeweils samstags stattfindet (und bei dessen Besuch man die Hoffnung hat, dass man da vielleicht irgendwann seinen Hoodie wiederfindet, den man im Quartier verloren hat). Im Kino sind die Sofas dazu da, sich darauf zu lümmeln, die Bierflasche zwischen den Armlehnen einzuklemmen und damit zu leben, dass man sich nicht immer ganz klar vom Nebenmensch abgrenzen kann. Mit den überteuerten Logensitzen der kommerziellen Kinos haben sie jedenfalls rein gar nichts zu tun.

An der Bar macht das Filmpublikum aber wohl nur einen Bruchteil der Gäste aus. Der Übergang, der zwischen Kinosaal und Bar besteht, findet sich genauso zwischen der Bar und Kiesplatz draussen, dem Treffpunkt unterschiedlichster Communitys. Sie koexistieren im gemeinsamen Soziotop: eine nordafrikanische und eine Subsahara-Community, ein Teil der Punk-Szene, Alteingesessene aus dem Chreis Cheib, wie das Quartier hier informell heisst. Die Pétanque-Truppe, die Schach- und

die Ping-Pong-Spieler*innen. Die afrikanische Community findet drinnen in der Bar auf den Holzhockern genauso zusammen wie draussen, wo eine von ihnen aus grossen Töpfen mitgebrachtes Essen für alle schöpft. Die ChreisCheibe hängen zusammen an der Bar, man ist mal hier, mal da, jemand geht raus, um eine Zigi zu rauchen, andere stossen dazu. Alles ist durchlässig, die Ränder der Gruppe, die Grenzen des Ortes. Gruppen, die ständig im Fluss sind, die ganze Woche über und nicht nur, wie in vielen Clubs, am Weekend. Das hier ist nicht Party machen. Sondern Alltag, das Leben. Ein Ort der Begegnung eben.

Einen solchen schuf neulich auch der deutsche Schauspieler Lars Eidinger beim Publikumsgespräch im Kinosaal. Wobei das den meisten der anwesenden Gäste wohl nicht von Anfang an so klar gewesen sein dürfte, denn er tat es auf etwas gewöhnungsbedürftige Art: Da war zunächst das Klicken der Kamera der offiziell anwesenden Fotografin, das ihn störte. Dann massregelte er einen Zuschauer in der ersten Reihe, weil er mit dem Smartphone filmte oder fotografierte. Und ja, auch der Tagi-Journalist musste noch die Hand heben auf die Frage hin, ob sich Journalist*innen im Raum befänden, die über den Anlass schreiben würden. Vielleicht dachten da noch manche im Zuschauersaal: Eidinger, was für eine Diva. Um es kurz zu

machen: Das alles hatte Sinn und Zweck, denn er schaufelte damit bewusst alles beiseite, was einer echten Begegnung mit dem Publikum im Weg stehen kann. Die Gedanken daran, wie man nun fürs Foto posieren muss. Die Angst, blöd auszusehen. Etwas falsch zu formulieren. Die Versuchung, nur vorgefertigte Sätze abzuliefern und Gedanken für sich zu behalten, damit niemand eine verzerrte Schlagzeile daraus zimmert. Was folgte, war ein Austausch, der befreit wirkte.

Orte der Begegnung wachsen organisch, wie draussen und vor der Bar. Oder man schafft sie, weil sie einem wichtig sind. Eidinger mischte sich nach dem Gespräch unter die Barflys am Tresen. Ganz nahtlos fügte er sich mit seinen 1.90 Metern in der Schweiz ja nicht ein. Vielleicht aber doch. Denn was die Menschen hier auch vereint: Dass sie alle unverkennbar eigen sind.

In der Serie «Orte der Begegnung» begeben sich die Redaktionsmitglieder dorthin, wo in unserer funktionalen Welt ein Austausch stattfindet.

«Man tut so, als gäbe es uns nicht»

Working Poor Immer mehr Menschen in der Schweiz sind trotz Arbeit knapp bei Kasse. Ein Ehepaar aus Biel erzählt von seiner Angst vor dem sozialen Abstieg.

TEXT KLAUS PETRUS ILLUSTRATIONEN EVELIINA MARTY

Name: Martin G. Jahrgang: 1983

Geburtsort: Langenthal Wohnort: Biel/Bienne Verheiratet mit: Barbara G., zwei Söhne, 11 und 13 Ausbildung: Schreiner (Meister) Hobbys: Biken

Lieblingsgetränk: Riesling Lieblingsessen: Thai

Lieblingsmusik: Blues-Rock Partei: SP Motto: «Lieber vom Leben gezeichnet als von Picasso gemalt»

«Was mich fertigmacht: die Vorstellung, dass mir einer ansieht, wie es um mich steht. Als hätte ich einen Sonnenbrand. Oder einen Ausschlag im Gesicht. Und er auf mich zeigt und sagt, schaut mal, der arme Schlucker! Ein Horror wäre das. Darum achte ich jetzt auf meine Kleider. Nicht, dass ich früher rumlief wie ein Schluffi. Es war mir eher egal. Heute darf die Jeans keine Flecken haben, die Hemden müssen picobello sein, die Schuhe sowieso. Ich schaue peinlich genau darauf, dass meine Schuhe sauber sind. Meine Frau schmunzelt darüber. Aber ich will nicht erkannt werden als armer Schlucker. Ich will nicht auffallen, verstehen Sie?

Eigentlich ist die Sache schnell gesagt: Jeden Monat, immer um den 17., 18., geht uns das Geld aus.

Mein Werdegang? Nach der Schreinerlehre arbeitete ich ein paar Jahre hier und dort, vor allem auf Baustellen. Das war eine gute Zeit, ich habe ordentlich verdient. Damals lernte ich Barbara kennen. Ich war hin und weg. Bei ihr dauerte es länger. Mit Ende zwanzig, da waren wir schon verheiratet, machte ich den Meister. Ich wollte mein eigener Chef sein, wollte Verantwortung übernehmen, etwas aufbauen. Dann hatte ich fast zehn Jahre meine eigene kleine Bude, drei Angestellte, ein Lehrling. Das Geschäft lief nie blendend. Aber ich konnte die Löhne zahlen, die Familie durchbringen, was auf die Seite legen, wie man das eben so macht. Dann, vor fünf Jahren, die Pandemie. Da verlor ich auf einen Schlag wichtige Aufträge, und das eine kam zum anderen. Zugegeben, ich war nie so der Geschäftsmann. Wenn du als selbständiger Handwerker überleben willst, brauchst du Beziehungen. Du musst mit dem und dem gut sein, musst schleimen können. Sonst bekommt ein

anderer den Auftrag, und du bleibst auf der Strecke. Vielleicht hätte ich mich mehr anstrengen müssen. Ich sage das ungern, aber irgendwie ist es so: Ich habe versagt. Auf der ganzen Linie habe ich es verbockt … Meine Frau sagt immer, es geht vielen wie uns. Ich glaube, sie will mich bloss beruhigen. Wie sie wirklich darüber denkt, weiss ich nicht. Fragen Sie sie!

Inzwischen bin ich wieder in einer Schreinerei angestellt, plus minus 70 Prozent, es kommt darauf an, was der Chef für mich hat. Der Lohn ist mickrig, die Konkurrenz in der Region gross. Manchmal arbeite ich stundenweise schwarz. Was blöd ist. Wenn ich da einen Unfall baue – ich will nicht daran denken. Überhaupt, krank sein, das kann ich mir nicht leisten. Ich krieg schon Panik, geht die Grippe um. Dann denke ich, oh Gott, bloss nicht …

Die Eltern anhauen? Ich weiss nicht, ob ich es gesagt habe, aber ich bin jetzt über vierzig. Da kannst du doch nicht beim Alten anklopfen und um Geld betteln! Er würde die Hände verwerfen, das weiss ich auf hundert. Er würde sagen: Jetzt reiss dich mal am Riemen! Mal ehrlich: Während Sie mir zuhören, denken Sie nicht auch, dass der sich doch endlich mal am Riemen reissen soll?

Aber ich will nicht jammern, wir sind ja nicht arm in dem Sinn. Da gibt es andere, zum Beispiel hinterm Bahnhof. Oder in der Notschlafstelle, sie ist gleich bei uns um die Ecke. Inzwischen mache ich da einen Bogen rum, ich mag nicht daran erinnert werden, wie tief das Loch ist, in das man fallen kann. Versuche ich, mit meiner Frau darüber zu reden, sagt sie bloss: Uns passiert das nicht. Aber möglich ist es schon, meinen Sie nicht? Die Mieten, die ständig raufgehen, die Inflation, die Prämien für die Versicherungen, die Kinder, der Zahnarzt, der Strom, alles kostet, und sobald du Schulden hast

Wenn alle Stricke reissen, dann halt in Gottes Namen aufs Sozialamt. Sagt meine Frau. Mir wird schlecht bei diesem Gedanken.

Leute wie ich werden zu Betrügern und Lügnern. Ich beklaue niemanden, ziehe keinen über den Tisch, so meine ich das nicht. Aber ich schwindle, wo ich nur kann, mauschle und trickse mich durch den Tag. Alles bloss, damit die anderen nicht denken: Der kann sich das nicht leisten, der hat nichts, der ist nichts. Wenn meine Kumpels anrufen, komm, lass uns was trinken gehen, an den Match oder in ein Konzert, habe ich garantiert schon was los. Den Tinu brauchst nicht zu fragen, der hat sowieso keine Zeit, heisst es inzwischen. Schön wär’s. Einmal mit

Freunden zu einem Spiel des EHC Biel in die Tissot Arena? Ich will es Ihnen gerne vorrechnen: der Bus 2.30, der Eintritt 27.–, das Bier 5.–, eine Bratwurst 7.–, dann in der Stadt noch einen Absacker, macht um die 50 Franken. Was ist das schon? Meine Frau ist die mit den Zahlen, sie kann Ihnen das erklären. Vielleicht wird sie sagen: Für 50 muss ich zwei Stunden putzen gehen. Oder länger?

Wenn du in der Schweiz kein Geld hast, musst du vielleicht nicht hungern. Dafür bist du einsam.

Früher machte ich mir übers Geld nicht gross Gedanken. Aber früher reisten wir auch nach Marokko in die Ferien, die ganze Familie, zehn Tage Strand, Schnorcheln, Ausflüge auf dem Kamel, das ganze Programm. Dabei fällt mir auf, wenn ich jetzt so rede: Früher, das war erst vor ein paar Jahren. Und jetzt … Wie schnell man doch absteigen kann. Wie auf einer Rutschbahn. Erst noch warst du oben, hast die Aussicht genossen, und dann: bums.

Manchmal ertappe ich mich dabei, wie da ein Ärger in mir ist. Was gar nicht zu mir passt. Nur will mir nicht in den Kopf, wie Leute, die schuften, jeden Franken zehnmal umdrehen müssen – und das schon Mitte Monat. Wie kann das sein? In einem so reichen Land wie der Schweiz? Dann krieg ich eine Wut auf die Reichen, die Schnösel, die da oben. Aber genug jetzt, ich töne ja schon wie einer von der SVP

Was ich noch sagen möchte: Keine zehn Pferde hätten mich früher in Brockenhäuser gebracht. Aus gebrauchten Tellern essen? In fremde Hosen steigen? Jaja, du mich auch, hätte ich gesagt. Jetzt machen Barbara und ich samstags da unsere kleine Einkaufstour. Wie früher im Shoppyland. Irgendwie gewöhnt sich der Mensch an alles, nicht wahr?»

Name: Barbara G. Jahrgang: 1985

Geburtsort: Lyss Wohnort: Biel/ Bienne Verheiratet mit: Martin G., zwei Söhne, 11 und 13 Ausbildung: Kindergärtnerin Hobbys: Schwimmen Lieblingsgetränk: Bier Lieblingsessen: Hauptsache scharf Lieblingsmusik: Metal Partei: keine Motto: «Wer nicht will, der hat gehabt»

«Wenn Du in der Schweiz kein Geld hast, musst du vielleicht nicht hungern. Dafür bist du einsam.»

MARTIN G.

«Ich hatte immer Angst davor, und letztes Jahr war es so weit: Wir haben uns verschuldet. Erst konnten wir die Steuern nicht mehr bezahlen, dann die Versicherungen und als im Sommer ein eingeschriebener Brief vom Betreibungsamt kam, wusste ich: Jetzt sind wir im Seich. Ich habe so ein kariertes Schulheft, da schreibe ich die Ausgaben rein: Essen, Kleider, mal ein Geschenk, Schulsachen, Bustickets, Hautcrème, einfach alles. Vieles kaufe ich auf Ebay oder Tutti, und klar, ich schaue immer auf Aktionen. Meine Macke ist, dass ich alles, was ich in den ersten beiden Wochen des Monats einspare – also zum Beispiel 1.25 beim Kauf von Aktion-Waschpulver –, auf die Seite lege für die zweite Monatshälfte, denn dann wird es bei uns eng.

Wir leben, alle Fixkosten abgezogen, zu viert von knapp vierzig Franken am Tag. Nun denken Sie vielleicht,

das ist doch gar so nicht wenig. Aber was, wenn Sie Schulden haben? Oder wenn – der Klassiker – etwas mit den Zähnen ist? Wie jüngst bei meinem Mann, Tinu heisst er. Erst wollte er sich nicht behandeln lassen. Als ich ihm sagte, es wird nur teurer, je länger du wartest, ging er zum Arzt und liess sich die billige Version machen – für 327.80. Womit unser Tagesbudget von 40 Franken für neun Tage aufgebraucht ist. Das nur so als Beispiel.

Es mag lächerlich klingen, aber diese Rechnerei gibt mir ein Gefühl von Kontrolle. Der Nachteil ist, dass ich die ganze Zeit mit Zahlen und Preisen beschäftigt bin. Mein Mann und ich haben eine Abmachung: Wie viel das wohl kostet? ist eine Frage, die auszusprechen verboten ist.

Ausser meiner besten Freundin weiss niemand davon. Und auch sie nur, weil sie mich ertappt hatte bei einer meiner Ausreden, um nicht ins Kino zu müssen. Als ich ihr sagte, ich kann mir das nicht leisten, fiel sie aus allen Wolken. Natürlich wollte sie mich einladen. Es brauchte viel, um ihr klarzumachen, dass ich ihr Mitleid nicht will, es mich nur noch mehr beschämen würde. Fast ist unsere Freundschaft daran zerbrochen. Klar, leidet auch die Ehe darunter, wie Sie sich vorstellen können. Wenn da immer

«Mein Mann und ich haben eine Abmachung: Wie viel das wohl kostet? ist eine Frage, die auszusprechen verboten ist.»

BARBARA G.

«Ja, ich lüge meine Kinder an. Ich möchte einfach nicht, dass sie sich ausgeschlossen fühlen.»

BARBARA G.

nur ein Thema ist – Geld und nochmals Geld –, geht alle Romantik flöten. Mein Mann fühlt sich schuldig. Obschon ich immer wieder sage, du kannst nichts dafür, es geht vielen so wie uns. Aber er schüttelt dann bloss den Kopf, wendet sich ab. Stimmt schon, was soll das für ein Trost sein? Ich weiss nicht, ob ich das sagen sollte, vermutlich wird es ihn kränken, aber: Früher war Tinu einer mit Witz und Charme. Seit zwei, drei Jahren ist er in sich gekehrt, verschlossen, manchmal auch mürrisch. Das tut mir leid. Ich werde dieses Jahr vierzig, bin verheiratet, habe zwei tolle Buben. Natürlich kommen mir manchmal Gedanken, wie es auch hätte laufen können in meinem Leben. Ich habe furchtbar gern studiert, lernte Kindergärtnerin, ein Traumjob. Der Plan isrt, dass ich irgendwann wieder zurück in den Beruf gehe. Aber das ist gar nicht so einfach. Die meisten Stellen sind Vollzeit oder dann in anderen Kantonen, und beides geht für mich wegen der Kinder derzeit noch nicht. Ich habe jetzt begonnen, bei Leuten in deren Haushalt zu putzen. Für knapp 20 Franken die Stunde, bar auf die Hand. Was mein Mann partout nicht wollte. Wir streiten selten, aber das war heftig. Für ihn ist eine Ehefrau, die fremde Toiletten putzt, ein Spiegel des

eigenen Versagens. Mir macht das nichts aus, ich kriege Geld dafür wie andere für ihre Arbeit auch. Und mir schaut ja niemand dabei zu. Inzwischen reden Tinu und ich nicht mehr darüber. Wie wir überhaupt weniger reden. Was auch mit mir zu tun hat. Ich bin oft müde, von all dem Stress ums Geld. Wären die Kinder nicht, wäre ich allein, ich würde es schon packen, irgendwie. Ich würde mir sagen, da kommst du wieder raus, das wird schon. Aber so: Ich bin erschöpft.

Ja, das Thema Kinder. Unsere beiden Söhne dürfen nichts davon mitkriegen, das ist mir wichtig. Für sie soll alles normal sein. Nicht Friede, Freude, Eierkuchen, wer hat das schon in der Familie, aber möglichst normal. Zum Glück sind sie recht anspruchslos. Ich meine, sie wollen nicht immer das Neuste vom Neuen. Und wenn der eine mal so eine fette Halskette möchte von 35 Franken oder der andere eine Sportstasche für 85, dann ist es so. Und liegt es nicht drin, versuche ich ihnen das irgendwie zu verklickern, ohne dass sie merken, dass es am Geld liegt. Ein bisschen feige, werden Sie jetzt vielleicht denken. Ja, ich lüge meine Kinder an. Ich möchte einfach nicht, dass sie sich deswegen ausgeschlossen fühlen. Eher würde ich wochenlang Pasta und Polenta essen. Die Geldsorgen sind unsere Sorgen, nicht ihre. Können wir das Thema wechseln?

Eigentlich wäre ich ja dafür gewesen, hier mit vollem Namen hinzustehen, meinetwegen auch mit einem Foto. Weil ich davon überzeugt bin, wir sind keine Ausnahme. Nur will niemand darüber reden. Man tut so, als gäbe es uns nicht. Indem auch wir uns verstecken, machen wir es nicht besser: Wir machen uns selber unsichtbar. Ich komme ins Grübeln, wie Sie merken. Was ich meine: Sich hinstellen und sagen, wie es ist – auch wir sind arm! –, wäre eigentlich das Richtige. Aber eben.

Das Schlimme an der Scham ist: Man fühlt sich immer am falschen Platz, man denkt die ganze Zeit, ich möchte gar nicht hier sein.

Das klingt jetzt alles negativ. Aber es gibt auch andere Momente, unbeschwerte. Dann sage ich zu Tinu, mach dich parat, wir spazieren an den See und gönnen uns was, du einen Weissen, ich ein Amber. Natürlich weiss ich, was er sich denkt: Können wir uns das leisten? Aber das ignoriere ich einfach und lächle ihn an. Später sitzen wir in der Räblus, nippen am Glas, und ich denke mir, gut ist.»

Einwohner*innen: 9 Mio. Von Armut gefährdete Menschen: 1,34 Mio. Working Poor: 298 000 Armutsgrenze für eine vierköpfige Familie in CHF: knapp 4000 Durchschnittliche Kosten für ein Kind bis zum 20. Lebensjahr in CHF (Kt. ZH): 230 000 Durchschnittliche Miete ausgeschriebener 4,5-ZimmerWohnung in CHF: Biel/Bienne 1800; Bern 2400; Zürich 3300 Durchschnittlicher Bruttolohn eines Schreiners pro Jahr in CHF: 64 300 Motto: Einer für alle, alle für einen (Unus pro omnibus, omnes pro uno)

Arbeit Hohe Mieten, Inflation, unsicherer Arbeitsmarkt: Auch in der Schweiz ist der Mittelstand in Gefahr.

In der Schweiz sind rund 700 000 Menschen von Armut betroffen, weitere 600 000 leben knapp über dem Existenzminimum, die Hälfte von ihnen ist erwerbstätig, will heissen: Sie kommen knapp über die Runden, obschon sie arbeiten. Diese «Working Poor» sind keine einheitliche soziale Klasse, es fallen Familien darunter, alleinerziehende Frauen oder Migrant*innen. Sie sind im Niedriglohnsektor tätig, arbeiten Teilzeit oder gehen sogenannten Minijobs nach. Wie in anderen europäischen Ländern nimmt ihre Zahl auch in der Schweiz infolge Inflation, steifender Mieten und Krankenkassenprämien sowie Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt zu.

Spätestens seit den Fünfzigerjahren galt die Schweiz als Gesellschaft des sozialen Aufstiegs. Es dominierte –mit Unterbrüchen etwa Mitte der Siebzigerjahre, als eine Rezession herrschte – das Bild des «Fahrstuhleffekts», demzufolge es für die meisten nach oben geht. Der Sozialstaat gehörte zu den zentralen Faktoren dieses Fortschritts, ebenso die steigenden Löhne sowie die fallenden Kosten für Konsumgüter. Zwar waren jene, die ihre Arbeitskraft anbieten, immer noch abhängig von denen, die das Kapital besitzen, sich diese Arbeitskraft zu kaufen. Und noch immer gab und gibt es teils massive Unterschiede zwischen Arm und Reich. Doch nun verfügten die Lohnabhängigen endlich über Wohlstand. Und sie wurden immer mehr. In der Schweiz liegt die Quote der Erwerbstätigen inzwischen bei knapp 85 Prozent. Den überwiegenden Teil macht die Mittelschicht aus, also Leute, die weder (im Sinne des Existenzminimums) arm sind noch besonders reich.

In den letzten zwei Jahrzehnten blieb diese Mittelschicht relativ stabil. Seit der Corona-Pandemie hat sich die Situation aber verändert: Die Verteuerung der Lebenshaltungskosten (wie Miete, Krankenkassen) bei nahezu gleichbleibenden Löhnen führt dazu, dass viele aus der Mittelschicht deutlich mehr Geld benötigen, um ihren bisherigen Standard zu halten. Wem das nicht gelingt, steigt entsprechend ab. Expert*innen aus Armutsforschung und Sozialwissenschaften erstellen teils düstere Prognosen, sollte diese Entwicklung anhalten. So spricht der Soziologe Andreas Reckwitz bereits jetzt von einer «neuen Unterklasse», die ehemals die Mittelschicht bildete; und sein Basler Kollege Oliver Nachtwey zeichnet das Bild einer «Abstiegsgesellschaft», die aufgrund der zunehmenden Ungleichheit Gefahr läuft, in neue «Klassenkämpfe» verwickelt zu werden. KP

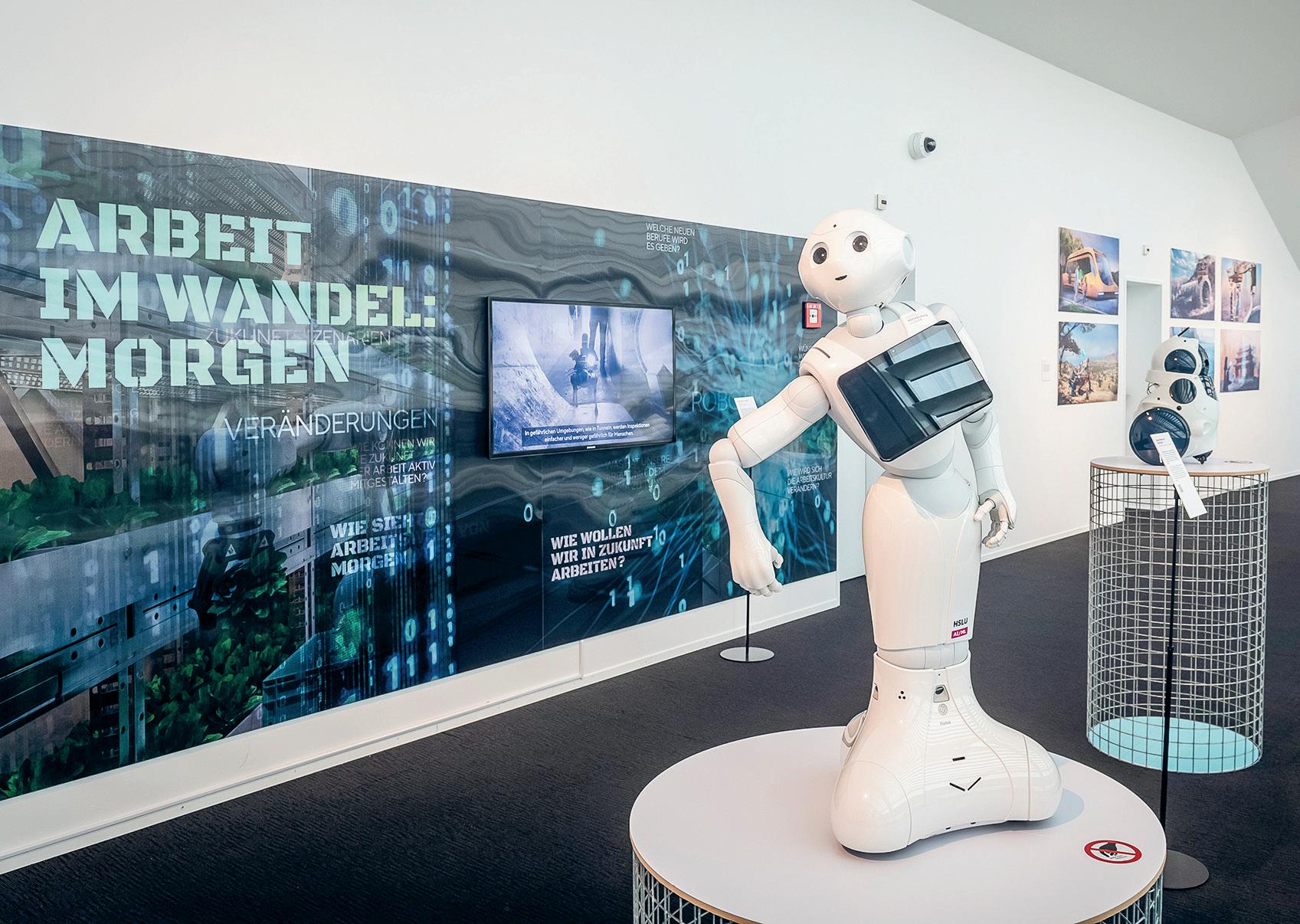

Ausstellung Die Erwerbstätigkeit ist im Zentrum einer Ausstellung im Vögele Kulturzentrum. Die Perspektive von Menschen in prekären Situationen bleibt dabei aber aussen vor.

TEXT ALICE GALIZIA

Die Krautstreuerin, zwischen 1660 und 1850 von der englischen Königsfamilie angestellt, um Lavendel oder Thymian auf die übelriechende Strasse zu streuen. Die Abtrittanbieterin, die zwischen 1750 und 1900 einen Topf zum Toilettengang im öffentlichen Raum anbot – inklusive weitem Mantel, unter dem sich die Leute beim Verrichten verstecken konnten. Oder der Schmuckeremit, in Kutte und mit langem Bart, den einige Adlige zwischen 1750 und 1830 in einer künstlichen Höhle im Garten hausen liessen, weil sie diesen als exotisch und romantisch wahrnahmen.

Das waren alles «Berufe», die es einmal gab und die von heutigen Lebensrealitäten mehr oder weniger weit entfernt scheinen. Zusammen mit weiteren Berufen aus der jüngeren Vergangenheit, wie etwa der Telefonistin, dem Milchmann oder der Rohrpostversenderin, begrüssen sie die Besucher*innen der Ausstellung «Arbeit: Vom Können, Dürfen und Müssen» im Vögele Kulturzentrum. Nur kurz wird hier allerdings in der Vergangenheit verweilt. Nach einer knappen historischen Einführung zur Entwicklung der Arbeit in der Schweiz geht es bald weiter in die Gegenwart und Zukunft. Im Zentrum steht dabei klar die Erwerbsarbeit; mit Fragen etwa zu Care- und anderen nicht entlöhnten Arbeiten setzt sich die Ausstellung bewusst nicht auseinander.

Wie arbeiten wir? Als was, mit wem und warum arbeiten wir? Die vielen oft interaktiven Stationen laden die

Besucher*innen ein, sich mit ihrem eigenen Arbeitsleben auseinanderzusetzen und sich etwa Zukunftswünschen und Unzufriedenheiten zu stellen. Ein Fokus liegt dabei auf Jugendlichen sowie jungen Erwachsenen und ihren Perspektiven: Einige Stationen wurden von Jugendlichen gestaltet und geben so einen direkten Einblick in ihre Vorstellungen, Wünsche und Träume in Bezug auf ihr zukünftiges Arbeitsleben. Ein Leiterlispiel über die Arbeitswelt sticht dabei besonders hervor, es wurde von einer Gruppe Elf- bis Zwölfjähriger konzipiert und umgesetzt: «Du bist gefeuert, weil du den ganzen Tag nur gefaulenzt hast!!!», heisst es da etwa – schon ziemlich witzig, sich die Freuden und Leiden des Arbeitsalltags aus der Sicht dieser jungen Spielentwickler*innen vor Augen führen zu lassen.

Blinde Flecken

In einer Vielzahl von Videobeiträgen erzählen Menschen, die in so unterschiedlichen Branchen wie der Landwirtschaft, Pflege, Kultur, der Hotellerie, dem Transport oder dem Handwerk tätig sind, von ihrer Arbeit und wie sie deren Zukunft sehen. Sie reflektieren über den Sinn der Arbeit, ob sie in der Freizeit genügend Ausgleich finden und was sie mit ihrer Zeit anfangen würden, gäbe es ein bedingungsloses Grundeinkommen. Es geht auch um schwierige Vorgesetzte, um Stress, Hierarchien, Teamarbeit, den Einfluss von KI auf die Berufswelt und vieles

Woher, wohin, warum: Fragen zur Erwerbstätigkeit sind immer auch solche der menschlichen Existenz, wie die Ausstellung «Arbeit» dokumentiert.

Buch Ein spannendes Sachbuch vermittelt wertvolles Wissen rund um den Stern, der unser Leben so sehr prägt.

mehr. Das Publikum ist aufgefordert, sich mit den Fragen auseinanderzusetzen und sich untereinander auszutauschen.

Leider verpasst es die Ausstellung, den Blick auf prekäre Arbeitsbedingungen, Arbeitslosigkeit und den zweiten Arbeitsmarkt zu lenken. Eine einzige Station gibt Einblick in die «weniger positiven Seiten des Schweizer Arbeitsmarkts». Bezeichnend, dass gerade hier, anders als überall sonst in der Ausstellung, keine Menschen Auskunft geben über diese Realitäten, sondern bloss Zahlen mit reichlich knapp gehaltenen Erläuterungen. Es hätte sich gelohnt, genauer hinzusehen: Was es etwa konkret bedeutet, als Working Poor mehrere Jobs zu haben und doch nicht über die Runden zu kommen; wie es ist, aus gesundheitlichen Gründen nicht arbeiten zu können oder – als Mensch ohne die richtigen Papiere – nicht zu dürfen; wie das Leben von Menschen aussieht, die trotz Ausbildung keine Arbeit finden oder deren Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt nach längerer Krankheit erschwert ist. Solche Geschichten hätte man einem breiten Publikum hier niederschwellig erzählen können. Einen kleinen Einblick gibt immerhin die Videoarbeit der chilenischen Künstlerin Paula Ábalos. In «Diarios de Trabajos» («Arbeitstagebücher», 2020) zeigt sie Aufnahmen, die sie während diverser schlecht bezahlter Arbeiten – im Stadion, in der Logistik, in der Küche oder im Supermarkt – mit dem Handy gemacht hat. Die Arbeit werfe die Frage auf, «wie weit sich Personen mental und körperlich verausgaben können, um ihrer Berufung nachzugehen», heisst es dazu im Ausstellungstext – im Fall von Ábalos, als Künstlerin zu leben. Das ist sicher erhellend. Und wie geht es jenen, die solche Jobs ein Leben lang machen, um sich und ihre Familien zu ernähren? Ihre Perspektiven bleiben in der Ausstellung leider unbehandelt aussen vor.

«Arbeit: Vom Wollen, Dürfen und Müssen», bis So, 21. September, Vögele Kulturzentrum, Gwattstrasse 14, Pfäffikon SZ voegelekultur.ch

Jahrtausendelang stand die Sonne im Zentrum des Bewusstseins der Menschheit. Die Menschen richteten ihre Gräber und Tempel nach ihrem Lauf aus. Mit astronomischen Bauwerken berechnete man den besten Zeitpunkt für Saat, Ernte und heilige Rituale. Unzählige Sonnengottheiten bevölkerten die Mythen der Welt. Zum Beispiel solche, die überhaupt dafür sorgten, dass die Sonne jeden Morgen wieder aufging. Viel vom jahrtausendealten Wissen rund um unser Zentralgestirn – über Wetter, Navigation, Ackerbau und anderes mehr – ist verloren gegangen oder wurde an Smartphones und Expert*innen delegiert. Doch in Zeiten des Klimawandels drängt sich die Sonne wieder in unser Bewusstsein. Wir schützen uns vor ihr und setzen zugleich grosse Hoffnungen in ihre schier endlose Energie. Dabei hängt gerade diese Energie wie ein Damoklesschwert am Firmament. Sonnenstürme könnten unsere anfällige Technologie schwer schädigen und die menschliche Zivilisation für Monate ins 19. Jahrhundert zurückwerfen. Es lohnt sich also, das Wissen um die Sonne aufzufrischen und zu vertiefen.

Die Astrophysikerin und Philosophin Sibylle Anderl und der Politikwissenschaftler Claus Leggewie widmen sich in ihrem schmalen, aber inhalts- und aufschlussreichen Buch «Die Sonne. Eine Entdeckung» in drei Kapiteln dieser Aufgabe. Während das erste Kapitel uns mit der solaren Astrophysik vertraut macht, gilt das zweite den kosmologischen, religiösen, politischen und ästhetischen Dimensionen der Sonne. Ein besonderer Fokus richtet sich dabei auf Louis XIV, der als Sonnenkönig zum Sinnbild absoluter Macht wurde. Das letzte Kapitel schliesslich befasst sich mit den Chancen und Risiken der Nutzung der Sonne als Energiequelle, aber auch mit den Gefahren des sogenannten Geoengineering, also dem Versuch, die Einwirkung der Sonnenstrahlung mit technischen Mitteln zu manipulieren.

Zu Beginn der Industrialisierung hat die Menschheit sich für die Nutzung fossiler Energiequellen entschieden. Die Folgen sind bekannt und zunehmend bedrohlich. Die Sonnenenergie dagegen bietet sich als rettende Alternative an. Dieses Sachbuch vermittelt ein Wissen, das sich als Beitrag für das nötige Umdenken versteht. Die Lektüre ist mitunter anspruchsvoll, doch der Blick auf die atemberaubende Physik, die dieses Sonnen-Inferno kontrolliert, und ihre Auswirkungen auf unser Leben und eine mögliche Zukunft ist nicht nur lehrreich, sondern lässt einen auch staunen.

CHRISTOPHER ZIMMER

FOTO: ZVG

Sibylle Anderl, Claus Leggewie: Die Sonne. Eine Entdeckung Matthes & Seitz 2024, CHF 34.90

St. Gallen

«Mikhail Karikis – Voices, Communities, Ecologies», Ausstellung, ab Sa, 5. Apr. bis So, 27. Juli; Di bis So, 10 bis 17 Uhr, Do bis 20 Uhr, Kunstmuseum St. Gallen. kunstmuseumsg.ch

Die interdisziplinären Werke des griechisch-britischen Künstlers Mikhail Karikis vereinen Klang, Film und Performance und stellen dabei Fragen sozialer und ökologischer Verantwortung ins Zentrum des Interesses. Karikis interessiert sich für die Stimmen von Gemeinschaften, die oft ungehört bleiben. Die Ausstellung in St. Gallen präsentiert Werke, die in Zusammenarbeit mit Communitys aus verschiedenen Kontinenten entstanden sind. Wie «Sounds from Beneath», in dem ehemalige Kohlebergarbeiter durch Gesang ihre Erinnerung an den industriellen Niedergang bewahren. Oder «Children of Unquiet», das die Perspektive von Kindern auf eine postindustrielle Welt einfängt. «SeaWomen» wurde zur Hommage an ökofeministische Traditionen und «Songs for the Storm to Come» verbindet Protestmusik mit gemeinschaftlichen Zukunftsvisionen. «A Universe of Solutions (CH)» wurde eigens für die Ausstellung in Zusammenarbeit mit Musikerinnen des Jugendsinfonieorchesters St. Gallen entwickelt: ein Klang- und Videoprojekt, das der Vorstellung einer nachhaltigen Zukunft nachgeht. Karikis schafft mit seinen audiovisuellen Installationen Räume, die soziale Gerechtigkeit, kollektives Handeln und Zukunftsvisionen thematisieren – und mit dem immersiven Zugang auch sinnlich betörend wirken. DIF

Lan g enthal «Feste für die Kunst. Die Galerie 89 in Aarwangen 1989 – 2014», Ausstellung, bis So, 22. Juni, Mi bis Fr, 14 bis 17 Uhr, Sa/So 10 bis 17 Uhr, Kunsthaus Langenthal, Marktgasse 13. kunsthauslangenthal.ch

Von 1989 bis 2014 betrieben Ursina und Beat Wälchli-Casty eine erfolgreiche Galerie an einem ungewöhnlichen Ort – und zwar in

Bern

«Carol Rama. Rebellin der Moderne», Ausstellung, bis So, 13. Juli, Di bis So, 10 bis 17 Uhr, Di bis 20 Uhr, Kunstmuseum Bern, Hodlerstrasse 8. kunstmuseumbern.ch

Carol Rama war noch jung, als ihre Eltern in psychiatrische Kliniken eingewiesen wurden. Besuche bei ihrer Mutter schärften ihr widerständiges Bewusstein für gesellschaftlich gesetzte Regeln und Zwänge, Geschlechterkategorien und -rollen sowie Vorstellungen weiblicher Sexualität. Mitte der

Arbeiten den Konsum und stellte Traditionen der westlichen Kunstgeschichte infrage. Anerkennung erfuhr Carol Rama erst spät. Ihre Würdigung mit dem Goldenen Löwen an der 50. Biennale von Venedig 2003 kommentierte sie so: «Das macht mich stocksauer, denn wenn ich wirklich so gut bin, kapiere ich nicht, warum ich so lange hungern musste». DIF

Luzern

«Totreif», Theater, Mi, 9. Apr., Fr, 11. Apr., Do, 1. und Sa/So, 10./11. Mai, Do/Fr, 14./15. Mai, jeweils 20 Uhr, Luzerner Theater, Theaterstrasse 2. luzernertheater.ch

Aarwangen, in den Räumlichkeiten des traditionsreichen Familienunternehmens. Seit sie jung waren, beschäftigten sich die beiden autodidaktisch und leidenschaftlich mit zeitgenössischer Kunst. Mit der eigenen Galerie 89 förderten sie dann lokale ebenso wie nationale und internationale Künstler*innen, da fehlten auch ein Cy Twombly und ein Andy Warhol nicht. Und jede Vernissage, so wird erzählt, sei hier zum veritablen Fest für die Kunst geworden. Ende der Achtziger-, Anfang der Neunzigerjahre herrschte Aufbruchstimmung für die zeitgenössische Kunst in der Region Oberaargau! Kurz nach der Galerie 89 eröffnete auch das Kunsthaus Langenthal, das nun aus den Beständen der ehemaligen Galerie und der Sammlung Wälchli-Casty die Geschichte des kleinen Kunst-Wunders an der Peripherie nachzeichnet. DIF

1930er-Jahre entschloss sich Carol Rama, Künstlerin zu werden. Eine Serie von erotischen Aquarellen katapultierte sie ins Zentrum der Avantgarde. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wandten sich Künstler*innen weltweit in Abgrenzung zur Kunst des Faschismus mit seiner realistischen Ästhetik der Abstraktion zu. Auch in Italien, wo Rama lebte, gewann die gegenstandslose Kunst an Bedeutung – und wiederum war sie mittendrin. Sie kritisierte mit ihren

Von 1926 bis 1972 entriss das Pro-Juventute-«Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse» systematisch jenische Kinder ihren Familien und brachte sie in Heime und Pflegefamilien, manche wurden immer wieder umplatziert. Kontakte mit zuhause unterband man, Familiengründungen versuchte man zu verhindern. Hauptzweck sei die «Überwindung der Lebensweise der Jenischen» gewesen, steht in dem aktuellen Rechtsgutachten, das der Bund in Auftrag gegeben hatte. Das Verbrechen gegen die Menschlichkeit prägt die Betroffenen und ihre Nachgeborenen bis heute. Jetzt widmet sich die Autorin und Historikerin Fabienne Lehmann mit ihrem Theaterdebüt diesem düsteren Kapitel Schweizer Geschichte. Selber auf einem Bauernhof aufgewachsen, nimmt sie das Publikum mit in diese Welt –zu einer 17-Jährigen, die Fragen stellt, zu ihrem stillen Vater und aufs Land, wo es nie so idyllisch war, wie es gerne verklärend dargestellt wird. EB

Standort: Migros

Einwohner*innen: 6688

Sozialhilfequote in Prozent: 1,2

Anteil ausländische Bevölkerung in Prozent: 29,2

Treffpunkt: Seit einiger Zeit bietet das «Wie geht’s dir?»-Bänkli Platz zum Verweilen und Gelegenheit, sich mit anderen über das viel zu häufig verschwiegene psychische Befinden auszutauschen.

Bekannt ist Dielsdorf unter anderem für seine Pferderennbahn, die sich ausserhalb des Zentrums befindet. Die Saison hat noch nicht begonnen, aber es gibt eine Reihe pferdenaher Betriebe: Stallungen, eine Pferdeanhängerhandlung, das Horse-Shoe-Restaurant, Reitställe und eine Pferdepension. Vielleicht kommen dort diejenigen Pferde hin, die auf der Rennbahn nicht mehr schnell genug laufen.

Die Filialen der Grossverteiler sind auf der grünen Wiese gebaut, es sind keine Dorfläden, sondern Einkaufszentren. Auf dieser Seite der Geleise ist alles gross: Eine deutsche Automarke ist gut vertreten, wahrscheinlich ein Art Zentrallager, Fahrzeuge, soweit das Auge reicht. Das Gebäude einer Transport-

firma – Logistik, Self Storage, Fine Art. Hier landen die Werke erfolgreicher Künstler*innen, von der Galerie direkt ins klimatisierte Lager. Nicht, dass sie dort noch jemand sieht, handelt es sich doch um Wertanlagen. Die Strassen sind teils aufgerissen, es wird am Fernwärmenetz gebaut. Auf der anderen Seite der Geleise fährt ein Traktor durchs Dorf. Es gibt eine Weinhandlung, eine Insomnia-Bar, falls man mal nicht nach Hause will, die Pizzeria Altes Griechenland, Charlie’s Gelato und Kaffee.

Auffällig ist die Kirche, die sehr modern wirkt, für eine Kirche zumindest. Ein spektakulärer Betonbau aus den Sechzigerjahren, mit spitzen, Zelten nachempfundenen Dächern. Als dieses Gebäude gebaut wurde, sorgte es bestimmt

für Diskussionen und keine einhellige Begeisterung. Inzwischen ist die Kirche eines der Wahrzeichen des Ortes.

Der eigentliche Dorfkern besteht aus sehr schönen, gut erhaltenen Riegelhäusern, die teils wahrscheinlich mehrere hundert Jahre alt sind. Die Riegel der Häuser sind nicht nur im klassischen Rot gehalten, sondern auch in Braun, Ocker oder Grau. Es hat schon fast ein bisschen den Charakter eines Freilichtmuseums, als wäre die Zeit stehengeblieben. Diesen Eindruck verstärkt die Kirchenuhr, die tatsächlich stehengeblieben ist. Sie zeigt nicht fünf vor, sondern Punkt zwölf.

In den Gärten stehen Palmen neben einheimischen Obstbäumen, im Hintergrund ist an einem Ort eine Hängematte zu sehen. Das Hotel Löwen ist noch geöffnet, das Restaurant hingegen geschlossen. Es gibt einen Löwenweg und einen Weg namens Hinter dem Löwen. Dieser trifft auf die Schickenstrasse, wo einst wohl die entsprechenden Leute wohnten oder sich solche Läden befanden. Nun findet sich hier in einem schmucken – nicht schicken – Häuschen das Café mit Herz, ein Begegnungsort für Körper, Geist und Seele. Wer mehr körperorientiert ist, geht ins nahe Fitnesscenter, das sich in einem modernen Gebäude befindet.

Pizzerien gibt es noch mindestens zwei weitere, dazu eine Reihe Coiffeursalons, Autogaragen, ein Nähatelier und eine Wercherei. Eine Buchhandlung ist in einem sehr alten, sehr kleinen Gebäude untergebracht, der Gegenentwurf zu den mehrstöckigen Mega Book Stores. Ein junger Mann mit gleich zwei Kinderwagen wartet vor einem Geschäft, das 200 Trauring-Modelle auf Lager hat.

STEPHAN PÖRTNER

Der Zürcher

Schriftsteller Stephan Pörtner besucht Surprise-Verkaufsorte und erzählt, wie es dort so ist.

Unsere Vision ist eine solidarische und vielfältige Gesellschaft. Und wir suchen Mitstreiterinnen, um dies gemeinsam zu verwirklichen. Übernehmen Sie als Firma soziale Verantwortung.

Unsere positiven Firmen haben dies bereits getan, indem sie Surprise mindestens 500 Franken gespendet haben. Mit diesem Betrag unterstützen Sie Menschen in prekären Lebenssituationen dabei auf ihrem Weg in die Eigenständigkeit.

Die Spielregeln: 25 Firmen oder Institutionen werden in jeder Ausgabe des Surprise Strassenmagazins sowie auf unserer Webseite aufgelistet. Kommt ein neuer Spender hinzu, fällt jenes Unternehmen heraus, das am längsten dabei ist.

Gemeinnützige Frauen Aarau

BODYALARM – time for a massage

Zehnder Arbeitssicherheit, Zürich Evangelisch-Lutherische Kirche Basel

Madlen Blösch, Geld & So, Basel

AnyWeb AG, Zürich movaplan GmbH, Baden Hagmann-Areal, Liegenschaftsverwaltung Maya Recordings, Oberstammheim

Neurofeedback-tzk.ch, Kirchberg SG TYDAC AG, Bern

CPLTS GmbH

Beat Vogel, Fundraising-Datenbanken

Holzpunkt AG, Wila InhouseControl AG, Ettingen

ZibSec Sicherheitsdienst, Zürich Mach24.ch GmbH, Dättwil Martina Brassel – Grafik Design, Zürich Sublevaris GmbH, Brigitte Sacchi, Birsfelden Praxis Carry Widmer, Wettingen Indian Summer AG, 8804 Au ZH Büro Dudler, Raum- & Verkehrsplanung, Biel Fäh & Stalder GmbH, Muttenz

Scherrer & Partner GmbH, Basel infopower GmbH, Zürich

Möchten Sie bei den positiven Firmen aufgelistet werden?

Mit einer Spende ab 500 Franken sind Sie dabei.

Spendenkonto:

IBAN CH11 0900 0000 1255 1455 3 Surprise, 4051 Basel

Zahlungszweck: Positive Firma und Ihr gewünschter Namenseintrag (max. 40 Zeichen inkl. Leerzeichen). Sie erhalten von uns eine Bestätigung.

Kontakt:

Fasse

Nicht alle haben die gleichen Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt. Aus diesem Grund bietet Surprise individuell ausgestaltete Teilzeitstellen in Basel, Bern und Zürich an – sogenannte Chancenarbeitsplätze.

Aktuell beschäftigt Surprise acht Menschen mit erschwertem Zugang zum Arbeitsmarkt in einem Chancenarbeitsplatz. Dabei entwickeln sie ihre persönlichen und sozialen Ressourcen weiter und erproben neue berufliche Fähigkeiten. Von unseren Sozialarbeiter*innen werden sie stets eng begleitet. So erarbeiteten sich die Chancenarbeitsplatz-Mitarbeiter*innen neue Perspektiven und eine stabile Lebensgrundlage.

Einer von ihnen ist Negussie Weldai

«In meinem Alter und mit meiner Fluchtgeschichte habe ich schlechte Chancen auf dem 1. Arbeitsmarkt. Darum bin ich froh, bei Surprise eine Festanstellung gefunden zu haben. Hier verantworte ich etwa die Heftausgabe oder übernehme diverse Übersetzungsarbeiten. Mit dieser Anstellung ging ein grosser Wunsch in Erfüllung: Meinen Lebensunterhalt wieder selbst und ohne fremde Hilfe verdienen zu können.»

Scha en Sie echte Chancen und unterstützen Sie das unabhängige Förderprogramm «Chancenarbeitsplatz» mit einer Spende. Mit einer Spende von 5000 Franken stellen Sie die Sozial- und Fachbegleitung einer Person für ein Jahr lang sicher.

Unterstützungsmöglichkeiten:

1 Jahr CHF 5000.–

½ Jahr CHF 2500.–¼ Jahr CHF 1250.–

1 Monat CHF 420.–Oder mit einem Betrag Ihrer Wahl.

Spendenkonto:

Surprise, 4051 Basel

IBAN CH11 0900 0000 1255 1455 3 Vermerk: Chance Oder Einzahlungsschein bestellen: +41 61 564 90 90 info@surprise.ngo oder surprise.ngo/spenden

Herzlichen Dank fürIhrenwichtigen Beitrag!

#Stadtrund g an g Bern: Kathy Messerli

Kathy hat offen aus ihrer Vergangenheit berichtet. Das gab mir einen Einblick in eine mir unbekannte Welt. Zu er fahren, wie gross ihr Kampf war (oder zum Teil noch immer ist), um in einen lebenswerten Alltag zurückzufinden, hat mich sehr berührt. Ich wünsche Kathy von Herzen, dass sie den eingeschlagenen Weg weiter geht und sich von Widrigkeiten nicht unterkriegen lässt.

MONIKA HELENE WEYRICH-RODUNER, Ittigen

#Stadtrund g an g Basel: Heiko Schmitz

Enorm intensiv, vielen Dank für diesen tiefen, ehrlichen und teils auch oft persönlichen Einblick. Ich habe selten so viel in so kurzer Zeit gelernt.

FELIX VON KÄNEL, Therwil

Imp ressum

Herausgeber

Surprise, Münzgasse 16 CH4051 Basel

Geschäftsstelle Basel

T +41 61 564 90 90 Mo–Fr 9–12 Uhr info@surprise.ngo, surprise.ngo

Regionalstelle Zürich

Kanzleistrasse 107, 8004 Zürich

T +41 44 242 72 11

M+41 79 636 46 12

Regionalstelle Bern

Beundenfeldstrasse 57, 3013 Bern

T +41 31 332 53 93

Soziale Stadtrundgänge

Basel: T +41 61 564 90 40 rundgangbs@surprise.ngo

Bern: T +41 31 558 53 91 rundgangbe@surprise.ngo

Zürich: T +41 44 242 72 14 rundgangzh@surprise.ngo

Anzeigenverkauf

Stefan Hostettler, 1to1 Media

T +41 43 321 28 78 M+41 79 797 94 10 anzeigen@surprise.ngo

Redaktion

Verantwortlich für diese Ausgabe:

Klaus Petrus (kp)

Diana Frei (dif), Lea Stuber (lea). Sara Winter Sayilir (win), Esther Banz (eb)

T +41 61 564 90 70 redaktion@strassenmagazin.ch leserbriefe@strassenmagazin.ch

Ständige Mitarbeit

Stadtrund g an g Zürich: Nicolas Gabriel «Beeindruckt mich»

Danke für die Offenheit, über persönlichste Angelegenheiten Auskunft zu geben. Es freut mich sehr für Nicolas Gabriel und beeindruckt mich, dass er schwierigste Lebenskrisen überwinden konnte (und rückwirkend davon Leuten erzählt, bei denen das Leben grösstenteils relativ problemlos verlief).

THOMAS K., Adliswil

Rosmarie Anzenberger (Korrektorat), Simon Berginz, Monika Bettschen, Christina Baeriswyl, Hanna Fröhlich, Carlo Knöpfel, Yvonne Kunz, Isabel Mosimann, Fatima Moumouni, Stephan Pörtner, Ralph Schlatter, Priska Wenger, Christopher Zimmer

Mitarbeitende dieser Ausgabe

Primin Beeler, Alice Galizia, Polina Grozenok, Heini Hassler, Eveliina Marty, Emilia Sulek, Danil Usmanov