davon gehen CHF 4.–an die Verkäufer*innen

Surprise-Verkäufer

davon gehen CHF 4.–an die Verkäufer*innen

Surprise-Verkäufer

Urs Habegger hat bis anhin 100 000 Hefte verkauft. Jetzt hat er sein eigenes Buch geschrieben. Seite 8

Bitte kaufen Sie nur bei Verkäufer*innen mit offiziellem Verkaufspass

17.05.

03.08.

Editorial

Beim erneuten Durchlesen der Beiträge in diesem Heft fiel mir auf, dass Lust im Wort «Verlust» steckt. Eigentlich logisch, irgendwie. Verluste haben viel damit zu tun, dass uns etwas abhandenkommt, das wir uns innigst wünschen. So in etwa definiert der Psychotherapeut Udo Rauchfleisch die Einsamkeit – ein Gefühl, das sich einstellt aufgrund einer Kluft zwischen dem, was wir uns wünschen, und dem, was tatsächlich ist. Studien zufolge nimmt dieses Gefühl in Gesellschaften wie der unsrigen rapide zu, inzwischen ist sogar von der «Volkskrankheit Einsamkeit» die Rede. Im Interview mit Rauchfleisch ab Seite 14 erfahren wir mehr über die Gründe –und wieso Einsamkeit zum Menschsein gehört.

4000 – so viele indigene Frauen wurden in Kanada seit den 1980erJahren getötet oder werden bis heute vermisst. Wie geht die Gesellschaft damit um? Die kanadische Regierung kümmert sich kaum darum, die Polizei stellt viele Nachforschungen zu früh ein. Dahinter stecke struktureller Rassismus, beklagen Organisationen. Umso wichtiger ist es, dass die Hinterbliebenen das Thema immer mehr in die Öffentlich-

4 Aufgelesen

5 Stichwort Armut

5 Vor Gericht Gülle vor Gericht

6 Verkäufer*innenkolumne Wie viel Öffentlichkeit darf es sein?

7 Moumouni antwortet Hat Kapitalismus auch was Schönes?

8 Strassenverkauf «Es stecken viele Talente in uns»

12 Am Rande mittendrin

14 Teilhabe «Starre Normen machen einsam»

18 Femizid Spurlos verschwunden

keit tragen – mit Gedenkveranstaltungen und berührenden Briefen, die sie an ihre gestohlenen Schwestern, die «Stolen Sisters» richten. Wir drucken einige von ihnen ab, ab Seite 18.

Von Verlusten redet auch Urs Habegger, der schon seit sechzehn Jahren Surprise verkauft und viele seiner Erfahrungen und Gedanken nun in einem Buch niedergeschrieben hat, ab Seite 8. Ein Verlust macht Habegger besonders Sorgen: Was wäre, wenn uns der Respekt vor den Anderen abhandenkäme? Auf der Strecke blieben Wertschätzung, Toleranz und Empathie, so seine Antwort. Doch Habegger mag nicht Trübsal blasen. «Klagen liegt mir nicht.» Positiv denken, dazu ein gehöriger Schuss Humor plus ein herzhaftes Lachen, dieses Trio sei sein Motto in allen Lebenslagen, denn: «Sie helfen ungemein.»

KLAUS PETRUS Redaktor

22 Theater Haben wir den Bogen überspannt?

24 Filmfestival Ein Cent für jedes verpixelte Gesicht

25 Buch Zeitreise

26 Veranstaltungen

27 Tour de Suisse Pörtner in der Länggasse, Bern

28 SurPlus Positive Firmen

29 Wir alle sind Surprise Impressum Surprise abonnieren

30 Surprise-Porträt «Weinen ist nicht die Lösung»

Auf g elesen

News aus den über 90 Strassenzeitungen und -magazinen in 35 Ländern, die zum internationalen Netzwerk der Strassenzeitungen INSP gehören.

«Als ich einmal einen Stoffhändler fragte, ob er Bio-Baumwollstoffe verkaufe, wurde ich mit einem Scherz abgespeist: ‹Nein, unsere Stoffe sind alle vergiftet!› und schliesslich gebeten, den Laden zu verlassen», sagt Li Mengyuan. Der Gründer der taiwanesischen Modemarke I.A.N. setzt auf lokales Design und Umweltfreundlichkeit. Er gilt in Taiwan als Pionier auf diesem Gebiet. Seit 14 Jahren arbeitet Li mit Bio-Baumwolle, entwickelte neue, ungiftige Färbe- und Drucktechniken mit lokalen pflanzlichen Ressourcen und erzielte zusätzliche Sympathiepunkte, indem er in seinen Entwürfen auch das Bewahren der Tradition im Blick behielt. «Wir schätzen die Geschichte der lokalen Kultur Taiwans und lassen uns von der Erde und der Welt, in der wir aufwachsen, inspirieren – in der Hoffnung, eine Modesprache zu vermitteln, die sowohl lokal als auch global geteilt werden kann.»

Die deutsche Band Heavysaurus spielt Heavy Metal für Kinder. In Dinosaurierkostümen und mit aufwendigen Bühnenshows zelebrieren sie die Liebe zu Musik und Konzertkultur.

«Im Februar wurde ich aus meinem Zuhause geworfen und landete auf der Strasse. Die Regierung muss mehr tun, um der hohen Zahl von Menschen auf der Strasse zu helfen. Ich fordere den Premierminister sowie Regierungsverantwortliche auf, mehr Notunterkünfte zu schaffen –lieber früher als später. Ich glaube, Australien kann der Welt zeigen, dass wir mit der richtigen Finanzierung das Leben vieler obdachloser Australier*innen verbessern können», schreibt Strassenzeitungsverkäuferin Assunta aus Perth.

Stichwort

Arm in einem reichen Land: 750 000 Menschen leben hierzulande am oder unter dem Existenzminimum. Würde man die Armutsgrenze nur schon um 500 Schweizer Franken höher ansetzen, wären es gar 1,25 Millionen – das sind 13 von 100 Personen.

So weit die Zahlen. Doch was bedeutet es, in der reichen Schweiz arm zu sein? Definiert wird das so: «Man kann den täglichen Bedarf nicht decken und an der Gesellschaft nicht teilhaben.» Weniger abstrakt formuliert bedeutet es Sparen bei der Miete, der Kleidung und dem Essen, es heisst Verzicht auf Ferien, Auto, ÖV, TV, Kino, Beiz und Zahnarzt. Und es heisst auch: sich schämen und sich zurückziehen, nicht mehr dazugehören, verstummen, unsichtbar werden.

Und jetzt die Frage: Was hat das mit uns zu tun? KP

17.05. 03.08.

Eben hat der Strassburger Gerichtshof für Menschenrechte die Schweiz gerügt: Unser Land tue zu wenig, um ältere Menschen vor den Folgen der Klimaerhitzung zu schützen.

Doch was bringt das Prozessieren für mehr Klima- und Umweltschutz eigentlich? 2016 verklagte die EU-Kommission zum Beispiel Deutschland wegen zu hoher Nitratwerte im Wasser – und erhielt 2018 Recht. Erledigt war die Sache damit aber noch lange nicht.

Es geht in dem Fall um Mist und Gülle. Und um industriellen Mineraldünger, Klärschlamm, Gärreste aus Biogasanlagen, Abfälle aus der Fischzucht – um alles, was zur Förderung des Pflanzenwachstums ausgebracht wird. Davon landet zu viel auf den Wiesen und Äckern Europas. Der Überschuss gelangt in den Wasserkreislauf, und Gewässer ersticken, Böden versauern, in den Wäldern wird die Symbiose von Pilzen und Bäumen gestört. Die Nitrate müssen umständlich – und kostspielig – aus dem Trinkwasser gefiltert werden, denn sie sind krebserregend.

Deutschland ab, Deutschland beschwichtigt: Das Problem sei erkannt, eine strengere Düngeverordnung in Arbeit. 2016 dann reicht die Kommission am Europäischen Gerichtshof in Luxemburg Klage gegen Deutschland ein.

2018 watscht das Gericht Deutschland ab. Die Bundesrepublik soll ihre eigenen Befunde ernst nehmen. Deutschland plädiert für mehr Flexibilität. Ob Massnahmen ausreichten, sei eine komplexe Frage, die nicht im Rahmen einer starren Berichterstattungsperiode beantwortet werden könne. Das verschärfte Düngegesetz sei ja nun in Kraft und damit die gerügten Mängel behoben: neue Grenzwerte, Sperrzeiten, düngefreie Bereiche an Gewässern. Eine Verurteilung Deutschlands zu diesem Zeitpunkt wäre, nun ja, sinnfrei.

Wär ja noch schöner, winkt der Gerichtshof ab. Dann würden die Mitgliedstaaten zwar schlechte Statusbefunde einreichen – aber konkrete Gegenmassnahmen bleiben stets work in progress.

Besuchen Sie die Ausstellung «Wie Strassenzeitungen Leben verändern» im Kornhausforum Bern und erfahren Sie mehr. Läuft bis am 3. August.

Hauptverursacher ist die intensive Landwirtschaft. Schon 1991 beschloss die EU die sogenannte Nitratrichtlinie. Seither müssen die Mitgliedstaaten die Belastung ihrer Gewässer überwachen und der Kommission alle vier Jahre Bericht erstatten. 2012 meldet Deutschland eine besorgniserregende Nitratüberbelastung. An der Hälfte aller Grundwasser-Messstellen liegt die Nitratkonzentration über den erlaubten 50 Milligramm je Liter. Die EU mahnt

Die Rüge brachte zunächst: gar nichts. Der Streit um die deutsche Gülle füllte noch viele Aktenordner. Zwischenzeitlich drohte gar ein weiteres Verfahren, weil Deutschland vielleicht bei der Bestimmung der Nitratwerte getrickst hatte. Strafzahlungen von 800 000 Euro pro Tag standen im Raum. Erst 2023 gelang die Einigung, nachdem Deutschland die stark mit Nitrat belasteten Gebiete zu roten Zonen erklärte, wo die Düngerlast um 20 Prozent reduziert werden muss. Damit ist die EU-Kommission vorerst zufrieden.

Die Landwirt*innen sind es nicht. Sie haben nun ihrerseits gegen die neue Verordnung geklagt, seit Februar 2024 laufen bereits erste Verfahren.

YVONNE KUNZ ist Gerichtsreporterin in Zürich.

Verkäufer*innenkolumne

Ich stehe die ganze Zeit in der Öffentlichkeit. Im wörtlichen Sinn. Als Surprise-Verkäufer bin ich quasi im Schaufenster ausgestellt. Alle, die im Einkaufszentrum Neumarkt Oerlikon einkaufen, können mich sehen. Und oft, wenn ich einen öffentlichen Raum betrete oder ins Tram oder in eine S-Bahn einsteige, heisst es: Der Surprise-Verkäufer!

Ich war auch schon im Surprise auf der Titelseite und im Heft porträtiert. Auch dass ich für Surprise Fussball gespielt habe, ist öffentlich bekannt: Ich komme in einem SRF-Dok über den Strassenfussball vor. Im Dezember hatte ich Auftritte an einer Surprise-Lesung im Zürcher Sogar Theater vor einem Live-Publikum. Ich schrieb schon viele Leserbriefe, die in Zeitungen veröffentlicht wurden. Ich bin in der SP und kandidierte für politische Ämter. Auf Google bin ich leicht zu finden.

Ich war schon zweimal in der SRF-Arena als Gast in der zweiten Reihe, als Vertreter des Volks, zuletzt im Dezember 2023. Als ich danach in der S-Bahn nach Hause fuhr, wurde ich von jemandem, den ich nicht kannte, auf meinen Auftritt angesprochen. Wenn etwas Reaktionen auslöst, weisst du, dass du einen Nerv getroffen hast. Wenn man sich oft öffentlich zeigt, dann hat man Fans und Feinde, das kennen alle Sänger*innen, Politiker*innen und Sportler*innen.

Ich bin jedes Mal in einer anderen Rolle. Einmal bin ich der Surprise-Verkäufer. Dann bin ich ein IV-Bezüger, der von Journalist*innen als Betroffener interviewt wird. Ein andermal bin ich ein Vertreter des Volks, der in die Arena eingeladen wird, und meine politische Meinung ist gefragt. Wenn ich an einem grossen Klimastreik bin, sind Kameras aus der ganzen Welt auf uns gerichtet, da bin ich dann als Aktivist auf den Bildern.

Das sind alles ganz verschiedene Rollen. Und sie alle machen mich ein Stück weit auch aus. Aber am einfachsten ist es für mich, mit einer Kolumne im Surprise in der Öffentlichkeit zu stehen. Da bin ich wirklich ich selber, und ich entscheide, was das Thema ist.

Ich bewundere wirklich Olaf Scholz, Rishi Sunak, Joe Biden und Emanuel Macron. Wie sie es schaffen, unter Dauerbeobachtung zu stehen. Sie müssen einen hohen Druck aushalten. Anderseits kann man auch sagen: Dafür müssen sie nur eine einzige Rolle beherrschen. Nämlich die Politikerrolle.

MICHAEL HOFER, 43, verkauft Surprise in Zürich Oerlikon. Er ist im Dokumentarfilm «FC Surprise – Mehr als ein Spiel» (Regie: Dieter Gränicher) zu sehen, der auf Play Suisse gestreamt werden kann.

Die Texte für diese Kolumne werden in Workshops unter der Leitung von Surprise und dem Autor Ralf Schlatter erarbeitet. Die Illustration entsteht in Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern – Design & Kunst, Studienrichtung Illustration.

Moumouni antwortet

Wir sitzen bei L. in der kubanischen Hauptstadt Havanna im Wohnzimmer, sie hat uns zum Essen eingeladen. Vor zwei Tagen hat die ältere Dame uns zusammengeschissen, weil wir eine halbe Stunde zu spät zum Essen kamen. Wir waren davon ausgegangen, dass eine kleine Verspätung in so etwas wie dem karibischen Zeitverständnis sicher ok ist – klassische Deutsche haben ja immer überall das Gefühl, sie seien die einzigen Pünktlichen auf der Welt.

L. jedoch ist unglaublich wütend geworden über unsere Verspätung und sagte uns, das sei eine Respektlosigkeit gegenüber ihrem Essen. Es gibt hier viele Menschen, die kaum Essen haben – und wenn es Essen gibt, dann ist man pünktlich, um diesem Wertschätzung entgegenzubringen. L. steht nun trotzdem gut gelaunt in der Küche und bereitet uns allerhand Feines vor. Sie sei tagelang herumgerannt, um die Zutaten zusammen-

zubekommen. Sie zeigt uns ihre Essenskarte. Einmal im Monat kann sie in einem kleinen Laden Lebensmittelrationen der kubanischen Planwirtschaft abholen.

Die stark subventionierten Rationen reichen nicht zum Leben, es gibt lange Warteschlangen, und oft sind einzelne Güter gar nicht mehr verfügbar. Kaum wer kann sich Einkaufen im durchaus existenten Supermarkt leisten. M., eine lokale Fotografin, erzählt mir, ihr Lieblingsessen sei Spiegelei mit Kartoffeln, gerade sei beides aber so teuer, dass sie es sich nur selten leisten könne.

Die Wohnung ist liebevoll eingerichtet. Vom Küchenmesser bis zum Waschbecken im Bad ist vieles von L.s Tochter, die in Deutschland wohnt, gekauft und importiert worden. Die Tochter schickt regelmässig Sachen und Geld. Die harschen wirtschaftlichen Sanktionen der USA und die kommunistische

Politik der Landesregierung machen der Bevölkerung das Leben schwer. Benzin ist teuer, Strom unsicher, das Internet schlecht, ein Grossteil der Gebäude in der Stadt sind baufällig, viele Nahrungsmittel sind rar und kosten viel, und viele Kubaner*innen haben oder wollen das Land verlassen.

Neben mir unterhalten sich Touristinnen mit einer Kubanerin darüber, wer sexier ist – der Deutsche, der Argentinier oder der Kubaner. Nach einem sexotisierenden Hin und Her der Touristinnen findet die Kubanerin irgendwann, sie würde den Deutschen wählen, was soll sie mit einem Kubaner, der habe ja genauso wenig Geld wie sie. Ich befasse mich ausgiebig mit Geld zählen, um nicht mitreden zu müssen. Geld zählen muss ich hier häufig. Da man kaum mit Karte zahlen kann und es auch wenig Geldautomaten gibt, muss ständig Bargeld verwaltet werden. Es gab mal eine Banknote, auf der der argentinischstämmige Revolutionär Che Guevara drauf war. Drei Kubanische Pesos. Diese Note ist inzwischen so wenig wert, dass sie nur noch als Souvenir verkauft wird (während meiner Reise ist ein US-Dollar circa 300 Pesos wert).

Am letzten Tag laden wir L. in ein Restaurant ein, von dem sie geschwärmt hatte, weil sie mit ihrer Tochter mal dort war. Die Karte ist ausgefallen und abwechslungsreich. Es gibt alles in Mengen. Wir bestellen und bestellen. Das Essen ist exzellent. Die Drinks sind fancy, die Dachterrasse hat eine wunderschöne Aussicht, der Service ist gut. Beim gemeinsamen Bezahlen brauchen wir fast fünfzehn Minuten, um die Unmengen an Geldscheinen zu zählen. L. strahlt. Wir auch. Und schwingen für einmal keine anti-kapitalistischen Parolen. Aus Respekt.

FATIMA MOUMOUNI hatte kürzlich einen Auftritt in Kuba.

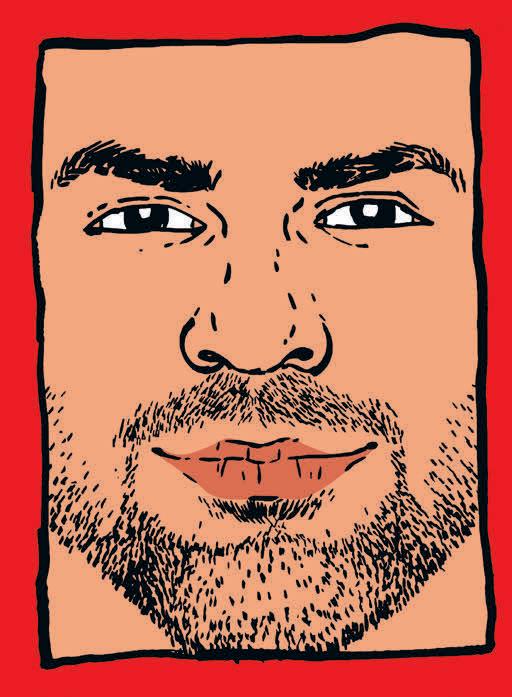

Seit sechzehn Jahren verkauft Urs Habegger in der Bahnhofunterführung von Rapperswil das Strassenmagazin. Mit eigens gebasteltem Werbeschild.

«Dass man sich auf die Strasse stellt, zeugt von innerer

Strassenverkauf Urs Habegger musste nach einer missglückten Augenoperation vor sechzehn Jahren seinen Beruf in der Grafikbranche aufgeben. Er lebt vom Surprise-Verkauf in Rapperswil – und hat nun darüber ein Buch geschrieben.

INTERVIEWDIANA FREI FOTOS MIRIAM KUENZLI

Urs, dein Buch heisst im Untertitel «Erlebnisse eines Surprise-Verkäufers». Du hättest auch einfach Kurzgeschichten schreiben können. Wieso ist dir diese Rolle des Surprise-Verkäufers wichtig?

Urs Habegger: Es war das Naheliegendste, dass ich von meinen Erlebnissen, Erfahrungen, Gedanken als SurpriseVerkäufer schreibe, weil es doch schon eine lange Zeit ist, in der der Surprise-Verkauf einen schönen Teil meines Lebens ausmacht. Ich gehöre ja zu den Verfasser*innen der Verkäufer*innen-Kolumne bei uns im Heft, und da stand anfänglich die Idee im Raum, dass alle Texte jeweils mit dem Surprise-Verkauf zu tun haben sollten. Ich habe das so umgesetzt und bin dabei geblieben. Bei allen Kolumnen, die von mir veröffentlicht worden sind, ist das Thema der Surprise-Verkauf.

Dennoch warst und bist du noch ganz viel anderes. Du bist gelernter Schriftsetzer, hast eine Zusatzausbildung zum Reprofotografen gemacht, warst Lehrlingsausbilder, Abteilungsleiter. Man reduziert uns oft – mit «uns» meine ich meine Arbeitskolleg*innen und mich – auf den Surprise-Verkauf. Darüber habe ich auch einmal eine Kolumne geschrieben. Aber wer regelmässig das Verkäufer*innen-Porträt in unserem Heft auf Seite 30 liest, der weiss, dass das einfach nicht stimmt. Denn es stecken viele Talente in uns, in allen Verkäufer*innen. Wir könnten mehr. Wenn wir dürften. Wenn wir könnten.

Diese Kolumne hiess «Eines Tages geschah es …». Es geht darin um Brüche im Leben. Darum, dass es konkrete Gründe gibt, weshalb Menschen in Not geraten. Und dass diese Gründe oft mehr mit dem Lauf des Lebens zu tun haben als mit der Frage, wer man ist. Du brichst damit auch eine stereotype Vorstellung von Armutsbetroffenen auf.

Absolut. Das ist mir wichtig – dass man hinter allen Surprise-Verkäufer*innen mehr sieht als bloss, dass sie mit dem Heft dastehen. Viele haben die Chance einfach nicht, bei uns im ersten Arbeitsmarkt Fuss zu fassen oder wieder hineinzukommen. Zum Beispiel wegen ihrem Aufenthaltsstatus. Oder aus gesundheitlichen Gründen. Aber nur schon, dass man sich freiwillig auf die Strasse stellt – es zwingt uns ja kein Amt und keine Behörde –, nur schon dieser Schritt zeugt von innerer Stärke. Dass man sagt, ich will einfach etwas machen, will mir etwas dazuverdienen oder mir sogar meinen Lebensunterhalt damit verdienen –allein das ist doch ein Topzeugnis für einen Menschen.

In deinen Texten geht es oft um menschliche Begegnungen, die an deinem Verkaufsort in der Bahnhofunterführung Rapperswil stattfinden. Du machst den Ort zur Bühne für deine Kund*innen. Warum?

Ich will von zwischenmenschlichen Beziehungen schreiben. Vom sozialen Kontakt, der real und live und nicht über die sozialen Medien stattfindet. Das ist etwas Wunderschönes. Ich bin ja nie der, der auf die Leute zugeht.

Ich stehe einfach da, mit dem Heft in der Hand. Es kommt immer wieder vor, dass die Leute auf mich zukommen, weil sie einfach einen Schwatz halten wollen. Dabei ist Surprise, das Heft, eigentlich gar nicht das Thema. Es geht nur darum, sich mitzuteilen.

Du hast erwähnt, dass Surprise-Verkäufer*innen manchmal auf diese eine Rolle reduziert werden. Du sprichst von Vorurteilen und meinst aber oft auch dich selber. Du beschreibst das in deinem Buch, wenn du die Passant*innen einzuschätzen beginnst, ob sie wohl ein Heft kaufen oder nicht. Oder wenn du er wartest, von jemandem blöd angemacht zu werden – der dir dann aber ganz höflich ein Heft abkauft. Spielst du in deinen Texten absichtlich mit dem Thema?

Ja, absolut. Ich muss mich da immer wieder selbst zur Raison bringen, null Vorurteile zu haben. Wessen Geschichte man nicht kennt, den verurteilt man nicht. Man kann sich schwer täuschen in Menschen. Jemanden klassieren, jemanden in eine Schublade stecken, jemanden vorverurteilen, da muss man unglaublich vorsichtig sein. Es braucht tägliche Arbeit daran, nicht in diese Falle zu tappen.

Es geht um Fragen wie: Wie schaue ich die Dinge an, und bin ich fähig, einen Schritt zurück zu machen und meinen Blick darauf allenfalls auch zu verändern?

Manchmal benutzt du solche Perspektivenwechsel auch für deine humoristischen Geschichten, die es in deinem Buch ebenfalls gibt. Die Sicht auf Dinge verändern: Das ist menschlich wichtig, aber auch als erzählerische Methode interessant.

Vieles spielt sich ja zuerst mal im Kopf ab beim Schreiben. Im Kopf und im Herzen, wenn ich eine neue Idee habe für einen Text. Die erste Fassung hat sehr oft überhaupt nichts mit der Endfassung zu tun. Dann überlege ich: Wie kann ich das gestalten, wo fange ich an, wo will ich hinkommen? Und dann arbeite ich an dem Text, ich überarbeite und überarbeite. Das passiert vor allem bei diesen Geschichten, den kleinen Exkursen, die du ansprichst. Sie sind zur Auflockerung drin. Es geht nicht ausschliesslich um die Begegnungen in der Unterführung.

Diese Struktur fällt auf. Da gibt es einen Exkurs zum Mondputzen oder auch einen Kurzkrimi. Was hat es damit auf sich?

Erstens wollte ich auch anderes schreiben, um die Struktur aufzulockern. Und zweitens ist mir der Humor unglaublich wichtig. Auch bei den Begegnungen und Gedanken rund um den Surprise-Verkauf sind einige Texte sehr humorvoll, aber bei manchen passt der Humor einfach nicht. Weil es vielleicht doch um eine ernste Sache geht. Um eine bewegende, berührende Geschichte.

Nach diesen Exkursen folgt jeweils der Satz: «Aber nun zurück in die Bahnhofunterführung zu Rapperswil.» Ich habe mir vorgestellt, du erfindest solche Geschichten vor Ort, schweifst in Gedanken ab, und dann kommt dir in den Sinn, dass du in der Unterführung stehst. Erfindest du die Geschichten beim Warten?

Nein. Diese Geschichten sind alle im Winter 2022/23 entstanden, sie sind mir zuhause zugeflogen. Beim Warten muss ich mich zusammenreissen. Es kommt vor, dass ich zwei Stunden lang kein Heft verkaufe, diese Phasen gibt es täglich. Ich habe etwas festgestellt – und das sind wirklich Erfahrungen aus sechzehn Jahren: Wenn ich mit den Gedanken wegdrifte oder die Körperspannung verliere, spüren das die Passant*innen. Der ist ja gar nicht da. Dann ist es vorbei mit Verkaufen. Konzentration, mental da sein und das machen, was es zu tun gibt und nichts anderes, das ist unglaublich wichtig.

Du hast Begegnungen erwähnt, zu denen der Humor nicht passen würde. Du meinst die Schicksalsschläge und die Herausforderungen auch im Leben deiner Kund*innen.

Es gibt tatsächlich immer noch Menschen, die seit meinen ersten Tagen vor sechzehn Jahren bei mir jedes Heft kaufen. Aber natürlich sind viele von ihnen auch nicht mehr da. Manche haben eine andere Arbeit oder den Wohnort gewechselt, sodass ihr Weg nicht mehr durch die Bahnhofunterführung führt. Andere sind krank geworden, bettlägerig, pflegebedürftig. Oder sie sind nicht mehr unter uns. Ich habe mir das durchaus überlegt, soll ich das reinnehmen? Aber es gehört zum Leben. Ich wollte nicht einfach ein Buch schreiben, damit ein Buch geschrieben ist. Die Leute sollen auch was mitnehmen können für sich, für das eigene Leben.

Bist du in der Bahnhofunterführung zu Rapperswil zum Autor geworden, weil du in den sechzehn Jahren so viele menschliche Begegnungen hattest?

Der Auslöser waren die Verkäufer*innen-Kolumnen, die seit 2020 im Surprise publiziert werden. Ich war vor Surprise zwei Jahre lang als Strassenmusikant unterwegs, mit Gitarre, Gesang und selbstgeschriebenen Liedern. Sonst hatte ich nie etwas geschrieben.

Wie du schon sagtest: In vielen Menschen steckt mehr, aber es müssen erst die Möglichkeiten da sein, es anzuwenden. Ist das Autorendasein für dich nun ein echtes zweites Standbein, mit dem du bereits mehr verdienst als mit dem Surprise-Verkauf?

Bis jetzt noch nicht, mal schauen, wie es kommt. Diesen Mai habe ich mein 100 000. Surprise verkauft. Ich denke nicht, dass das Buch ein Flop wird, aber wie sich das weiterentwickelt, wird sich zeigen. Reden wir in einem Jahr nochmals darüber.

Das Gespräch wurde per Du geführt, weil die Redaktion Urs Habegger als Schreiber der Verkäufer*innenKolumne seit Jahren persönlich kennt.

«Wenn ich mit den Gedanken wegdrifte oder die Körperspannung verliere, spüren das die Passant*innen. Konzentration, mental da sein und das machen, was es zu tun gibt und nichts anderes, das ist unglaublich wichtig», sagt Urs Habegger.

TEXTAUSZUG URS HABEGGER

Ich stehe in der Bahnhofsunterführung zu Rapperswil und verkaufe meine Surprise-Hefte. Eine liebe Bekannte und treue Stammkundin, in voller Langlauf-Montur, steuert auf mich zu. Ein herrlicher Tag, schwärmt sie und fährt fort: Ich nehme dich in Gedanken mit an die Sonne, auf die Loipe, in den Schnee. Und sie meint das ernst.

Ich stelle mir vor:

Hocherfreut über diese tolle Mitgehgelegenheit überlege ich nicht lange und sage ihr sofort zu. Subito schlüpfe ich mit Haut, Hut und Haar in ihre Gedanken, mache es mir, bevor sie es sich doch noch anders überlegt, dort bequem, und gehe, sozusagen im Huckepack, erwartungsfroh mit ihr des Weges. Selber, also ganz konkret, gehe ich nur ungern in den Schnee. Denn trotz Sonne und Herrlichkeit ist und bleibt Schnee nass und kalt. Schnee, haltbar bei 20 Grad Celsius, das wär was für mich.

Wir fahren mit dem Zug. Sie liest das Heft Surprise, das sie gerade eben bei mir gekauft hat. Eine gute Wahl. Ich äuge, bäuchlings in ihren Gedanken liegend, versonnen aus dem Fenster und sättige Herz und Seele an der vorbeiziehenden weissen Pracht. Schnee gepaart mit Sonne. Es glänzt und gleisst. Was für ein Spektakel. Obwohl: Im Zug könnte sie ihr Stirnband schon abstreifen. Gut gebettet in ihrem Oberstübchen komme ich so langsam ins Schwitzen. Ihren Gedanken entnehme ich, ich bin ja mittendrin, dass sie zwischen den Zeilen ihrer Lektüre auch an mich denkt. Das ist so lieb von ihr. Sie denkt auch an den bevorstehenden Spass im Schnee, freut sich auf dieses Vergnügen und steckt mich mit ihrer Vorfreude an. Wir können unseren Zielbahnhof kaum erwarten. Ich war noch nie auf einer Langlaufloipe. Gerne hätte ich ihre Skier bis zur Loipe getragen. Aber gut in ihren Gedanken verpackt sind mir die Hände gebunden. War sie mal Profi? Denn bevor wir loslegen, macht sie routiniert Aufwärmübungen, dehnt ihre Muskulatur, schwingt Arme und Beine und streckt sich. Interessiert schaue ich ihr zu. Meine Bekannte denkt an mich, wie lieb von ihr, ob es mir gut geht, ob ich startklar sei, ob wir loslegen können. Wir können. Ich suche besseren Halt, falls wir stürzen sollten. Und los geht’s. Erstaunlich, wie leicht wir im Schnee dahingleiten. Sie ist nicht mehr die Jüngste, aber schlank und rank. Und sie ist fit und bestens in Schuss. Sie sucht ihren Rhythmus, atmet ruhig und gleichmässig. Ihr Puls ist weit weg vom roten Bereich, obwohl sie ja auch noch mich zu tragen hat. Respekt! Respekt! Alle Achtung!

Während sie mit Armen und Beinen sportlich arbeitet, geniesse ich unseren Ausflug in vollen Zügen. Heute ist wirklich mein Glückstag. Ich fühle mich wie in einer Sänfte getragen. Mitten im glitzernden Schnee, von der wohligen Wärme ihrer Gedanken umgeben, bin ich happy. Von meinem Logenplatz aus erfreue ich mich entzückt an der märchenhaft verschneiten Landschaft. Wäre ich heute nicht in der Bahnhofsunterführung zu Rapperswil gewesen, um dort meine Surprise-Hefte zu verkaufen, dann wäre mir meine Bekannte nicht begegnet, und ich hätte dieses himmlische Vergnügen verpasst. Mit ihr. Im Schnee. Inmitten ihrer Gedanken. Was bin ich doch für ein Glückspilz. Im Fluss ihrer Bewegungen wähne ich mich wie auf einer Schaukel. Ich freue mich. Ich suhle mich. Ich räkle mich. Mir ist sauwohl. Zumal sie immer wieder an mich denkt und auch sonst überaus fröhliche und friedliche Gedanken pflegt, so ganz nach meinem Geschmack. Einen gedanklichen Misston wegen ein paar «Lamaschis» vor uns schiebt sie schnell wieder beiseite.

Nach einigen Überholmanövern, sicher ihrem sportlichen Ehrgeiz zuzuordnen, ist sie dann doch platt. Kein Wunder in ihrem Alter. Obwohl mir diese Überholerei viel Spass bereitet – ich klopfe mir vergnügt auf die Schenkel –, mahne ich sie rücksichtsvoll zu einer Rast. Sie braucht eine Pause. Meinetwegen wäre das nicht nötig. Meinetwegen könnten wir weiter und immer weiter. Na ja, ich habe gut reden. Sie strampelt sich ab, währenddem ich gemütlich in ihren Gedanken rumhänge. Sie hört auf mich. Wir machen Rast auf einer Sonnenbank, unweit der Loipe, mit prächtigem Blick auf verzuckerte Berge, die sich in der Ferne majestätisch erheben. Sie trinkt und denkt an mich, ob ich wohl auch Durst habe. Wie lieb von ihr. Sie streckt ihre Beine und lehnt sich zufrieden seufzend zurück, das Gesicht der Sonne entgegen. Wir räkeln uns wohlig und zufrieden. Das tut gut, sagt sie. Ich nehme an, sie sagt das zu mir, denn sonst ist niemand da. Uneingeschränkt gebe ich ihr recht. Ich habe nichts zu meckern. Mir ist pudelwohl. So träumen wir versonnen eine ganze Weile vor uns hin. Ziellos lässt sie ihre Gedanken treiben. Eigentlich denkt sie im Moment gar nichts. Nicht einmal an mich. Aber das ist voll okay. So habe ich auch meine Ruhe und kann mich ganz der Musse, der Sonne und der betörend flimmernden Landschaft widmen.

Ich widme mich.

Wir dösen. Wir werden schläfrig. Wir schlafen ein. Ich erwache.

Es nachtet ein. Soeben neigt sich die Sonne hinter den Horizont und zaubert ein prächtiges Abendrot in die Dämmerung. Ich schaue und staune.

Es ist kühl geworden. Sie fröstelt. Ich nicht. Wie auch. Ich bin ja eng von ihrer Körpertemperatur umschlungen, also von ungefähr 36 Grad Celsius. Auch bei einer Unterkühlung ihrerseits wären es immer noch 32 Grad. Wie soll ich da frieren? Trotzdem: Wir müssen zusehen, dass wir nach Hause kommen. Ich wecke sie also, indem ich strampelnd gehörig Radau mache. Sie erwacht. Sie friert, schaut sich verdutzt um, weiss nicht, was los ist, muss ihre Gedanken erst ordnen, wobei ich ihr beflissen helfe.

«Ich bin wohl eingeschlafen», sagt sie. Und weiter: «Uhh, ist das kalt. Jetzt aber schnell zum Bahnhof.»

Ich stimme ihr in allem zu.

Dann denkt sie an mich, wie lieb von ihr, wie es mir wohl gehe.

Wolkenloser Nachthimmel. Voll leuchtet der Mond über der Loipe und beschert uns spärliches, aber genügend Licht. Wir sind jetzt mutterseelenallein auf der Loipe. Weit und breit ist niemand zusehen. Auch im Mondschein glitzert reizvoll der Schnee. Aber es geht nicht mehr so flott voran wie noch eben am Nachmittag. Die Muskulatur meiner lieben Bekannten ist erkaltet. Die Beine müde. Die Arme kraftlos. Ihre Gedanken träge. Verschwitzt von Überholmanövern und überhaupt; so hat sie sich an die Sonne gesetzt und bis in die Dämmerung hinein geschlafen. Ihre feuchte Kleidung wärmt nicht mehr. Schon nach kurzer Zeit ist sie verdrossen, erschöpft. Was kann ich für sie tun? Ich Depp! Ganz einfach. Widerwillig aber notgedrungen schäle ich mich aus ihren Gedanken, meinem gemütlichen Plätzchen für Stunden, und stehe kurz danach leibhaftig neben ihr. Befreit von meiner Last, erfreut mich zu sehen und nun Gesellschaft und Ablenkung zu haben, geht es ihr sofort viel besser. Wir plaudern angeregt, währenddem ich, nun wieder auf eigenen Füssen, neben ihr zum Bahnhof stapfe. Mit einem ordentlichen Abendessen bedanke ich mich bei ihr für den wunderschönen Tag, den ich in ihren Gedanken verbringen durfte, den ich ohne sie in der winterlich kalten Bahnhofsunterführung zu Rapperswil verbracht hätte.

Nun aber zurück in die Bahnhofsunterführung zu Rapperswil:

Die Ostertage sind nicht mehr fern. Fleissig verkaufe ich meine Surprise-Hefte. Allenthalben werde ich gefragt: «Machen Sie auch Osterferien?» Zugegeben, ich kann’s nicht verleugnen: Nach einem trüben Winter legt sich Mattigkeit wie ein Bann über meine Sinne. Geselle Winter hat mir zugesetzt; es dünkt mich, jedes Jahr mehr. Ermunterung, eine zünftige Portion Sonne, eine Auffrischung würden mir guttun. Der Beklemmung die Zähne ziehen.

Ich stelle mir vor:

Ich gehe in ein Reisebüro. Beraten werde ich von Frau Müller, so steht das auf dem Namensschild. Ich als Surprise-Verkäufer hätte eigentlich auch ein Namensschild. Das habe ich aber nicht

In meinem Hirn überschlagen sich

Urs Habegger: «Am Rande mittendrin» elfundzehn Verlag 2024, CHF 24.80

dabei. Das liegt zu Hause. Also stelle ich mich, so wie sich das gehört, namentlich vor.

Frau Müller fragt mich beflissen nach meinen Wünschen.

Ich berichte ihr, dass ich mich über Ostern an einem ruhigen Ort, weitab von Autolärm, überfüllten Promenaden und Strassencafés, ein paar Tage erholen möchte. Und günstig zu haben soll es sein. Schliesslich bin ich Surprise-Verkäufer und kein Krösus.

«Ich glaube, da habe ich genau das Richtige für Sie», freut sich Frau Müller. «Wir haben dieses Jahr für die Osterferien ganz neu im Angebot:

‹Ferien im Stau am Gotthard›.»

Pause.

In meinem Hirn überschlagen sich die Gedanken. Will die mich veräppeln? «Ferien im Stau am Gotthard». Das kann jetzt aber nur ein Scherz sein.

Obwohl Frau Müller meinen Unmut bemerkt, legt sie unbeirrt nach:

«Diese Destination entspricht ganz Ihren Wünschen. Im Stau am Gotthard sind Sie weitab von jedem Autolärm. Alle Motoren stehen still. Weit und breit keine überfüllten Promenaden oder Strassencafés, und das alles für nur 45 Franken pro Tag und Nacht.»

Erwartungsvoll sieht mich Frau Müller an.

Ferien im Stau am Gotthard. Na sowas! Für 45 Franken pro Tag und Nacht! Wo bin ich da bloss reingeraten. Ungeniert mache ich meinem Unmut Luft, wünsche Frau Müller im Gehen schöne Osterferien im Stau am Gotthard und lasse sie dann in ihrem Reisebüro sitzen.

Kaum bin ich draussen, gerate ich ins Grübeln und überlege mir: Andererseits könnte ich im Stau am Gotthard bestimmt eine Menge Surprise-Hefte verkaufen. Denn Zeit zum Lesen ist dort ja genug.

URS HABEGGER, 68, gelernter Schriftsetzer, Autor, Liedermacher und Verkäufer des Strassenmagazins Surprise in der Bahnhofunterführung Rapperswil. Zum Schreiben kam er im Jahr 2019/20 als einer der Verfasser*innen der Verkäufer*innenKolumne im Strassenmagazin Surprise. Seine Texte stiessen auf viel Interesse – auch beim elfundzehn Verlag. Nun legt er sein erstes Buch vor.

59,1 % der 15- bis 24-Jährigen leiden unter Einsamkeit

39,7 % der 40- bis 54-Jährigen leiden unter Einsamkeit

47,6 % der 25- bis 39-Jährigen leiden unter Einsamkeit

33,7 % der über 65-Jährigen leiden unter Einsamkeit

38,8 % der 55- bis 64-Jährigen leiden unter Einsamkeit

Teilhabe Ohnmacht, Verlust von Zugehörigkeit und Scham –immer mehr Menschen fühlen sich einsam, sagt Psychotherapeut Udo Rauchfleisch. Die Ursachen seien vor allen sozialer Art.

INTERVIEW KLAUS PETRUS

Udo Rauchfleisch, Einsamkeit ist, besonders während Corona, zu einem grossen gesellschaftlichen Thema geworden, es ist geradezu von einer Epidemie die Rede. Sind wir neuerdings eine Gesellschaft von Einsamen?

Udo Rauchfleisch: Es mag sein, dass sich einige Menschen, weil häufiger über Einsamkeit geredet wird, dessen bewusst werden, dass auch sie von diesem Gefühl betroffen sind. Und vielleicht ist es gar so, dass sie sich dadurch zugehörig fühlen. Auch kann das Reden über Einsamkeit zur Entstigmatisierung führen, was positiv wäre. Immerhin sind einsame Menschen in unserer Gesellschaft nicht besonders hoch angesehen. Jedoch denke ich nicht, dass Einsamkeit, sollten Sie mit Ihrer Frage darauf anspielen, eine Modeerscheinung ist – höchstens betrifft das jenes Alleinsein, das selbst gewählt ist und in der Literatur und Philosophie gerne als Quelle einer positiven, schöpferischen Kraft interpretiert wird. Normalerweise ist Einsamkeit jedoch unfreiwillig und mit erheblichem Leiden verknüpft.

Ich muss gestehen, dass für mich der Begriff der Einsamkeit ziemlich schwammig ist. Was mir unmittelbar einleuchtet: Wer allein ist, muss nicht zwingend einsam sein – und umgekehrt. Lässt sich «Einsamkeit» überhaupt definieren? Für mich ist Einsamkeit zuallererst ein persönliches Gefühl. Ich würde deshalb auch nicht von einer einsamen Gesellschaft reden oder von Einsamkeit als abstraktem Phänomen, sondern immer nur von einzelnen Menschen, die einsam sind oder vielleicht genauer noch: die sich einsam fühlen. Davon ausgehend verstehe ich Einsamkeit als subjektives Unwohlsein, das sich aufgrund einer Kluft zwischen tatsächlichen und erwünschten Beziehungen einstellt. An dieser Umschreibung wird bereits deutlich, dass Einsamkeit nichts Statisches ist. Vielmehr hängt es vom jeweiligen Individuum und den Umständen ab, ob die betreffende Person einsam ist, wie sehr sie sich einsam fühlt oder für wie lange.

Birgt diese Definition nicht die Gefahr, dass man den Einsamen die alleinige Schuld für ihre Einsamkeit gibt, im Sinne von: Hättet ihr doch bloss weniger überzogene Erwartungen? Das stimmt. Deshalb ist mir wichtig zu unterscheiden zwischen dem subjektiven Gefühl von Einsamkeit und den Ursachen und Bedingungen, die zu Einsamkeit führen können – und diese sind weit mehr als bloss individuell.

Haben Sie dafür ein Beispiel?

Auf globaler Ebene würde ich die Pandemie nennen. Das Abstandhalten im sozialen Raum, das ständige Homeoffice, dazu die Unsicherheit in Bezug auf die Wirksamkeit der Massnahmen sowie die Dauer der Massnahmen – all das hat zu einer Ohnmacht geführt, die ihrerseits bei vielen Menschen quälende Einsamkeitsgefühle auslöste. Daneben gibt es auch auf der sozialen Ebene eine Reihe von Faktoren, die Einsamkeit begünstigen können. Denken wir bloss an Armut, Arbeitslosigkeit, psychische Erkrankungen, von der Norm abweichende Geschlechtsidentitäten oder Migrationserfahrungen.

Wie muss man sich den Zusammenhang zwischen sozialen Faktoren und Einsamkeit vorstellen? Nehmen wir das Beispiel Armut. Wer arm ist, kann schon aus ökonomischen Gründen am gesellschaftlichen Leben nicht mehr vollumfänglich teilnehmen. Diese Person hat dadurch weniger Kontakte, sie fühlt sich ausgeschlossen, zieht sich zurück, im schlimmsten Fall wird sie sozial unsichtbar. Zudem ist Armut in unserer Gesellschaft mit Scham verknüpft. Was dazu führen kann, dass Armutsbetroffene ihre Situation gegenüber anderen zu verheimlichen versuchen, da sie Angst haben, den gesellschaftlichen Erwartungen nicht zu entsprechen. Kommt hinzu, dass viele einsame Menschen sich selbst die Schuld an ihrer Situation geben und sich deswegen schämen. Gefühle wie Scham, Schuld oder die Angst vor dem Verlust der Zugehörigkeit können das Gefühl von Einsamkeit verursachen oder verstärken und sind gleichzeitig auch Folgen der Einsamkeit.

Sie haben es bereits erwähnt, die Einsamen sind sozial nicht besonders angesehen. Tatsächlich leben wir in einer Zeit der krassen Selbstoptimierung: Wir alle haben einen Topjob, sehen top aus, sind in Toplaune und haben ganz, ganz viele Freund*innen. Dahinter steckt ein hoher Erwartungsdruck, der auf den Individuen lastet. Trägt dieser Druck ebenfalls zur Einsamkeit bei?

Davon bin ich überzeugt. Was ich vorhin über Armut sagte, lässt sich auf andere soziale Phänomene übertragen. Auch körperlich oder psychisch Kranke leiden oftmals unter Scham, weil sie das Gefühl haben, dem Leistungsdruck nicht mehr zu genügen, als schwach zu gelten und somit als bedürftig oder bemitleidenswert. In der Folge vereinsamen sie.

Heisst das im Gegenzug: In einer Gesellschaft mit weniger Erwartungen und Normen – in einer freieren Gesellschaft, sozusagen – würde es weniger Einsame geben?

Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Aber womöglich trifft das zu. Zum Beispiel hat unsere Angst, nicht dazuzugehören, ebenfalls viel mit gesellschaftlichen Normen zu tun, die wir angeblich zu erfüllen haben. Und es ist offensichtlich, dass genau diese Angst Einsamkeitsgefühle hervorrufen kann. Vielleicht ist es tatsächlich so: Manchmal ist Einsamkeit der Preis, den wir für eine Gesellschaft mit festen Erwartungen und starren Normen zu bezahlen haben.

Apropos Zugehörigkeit, mir fällt immer wieder auf, wie sehr unsere Gesellschaft auf Kategorien aufbaut, die einem rigiden Schema unterliegen: entweder man gehört dazu oder man ist draussen. Mit Übergängen, Kontinuen und Passagen tun wir uns schwer. Ich denke konkret an Geschlechtsidentitäten, die Sie in Ihrem Buch ebenfalls thematisieren. Das sehe ich genauso. Was nicht exakt binär bestimmbar ist, bereitet der Gesellschaft Schwierigkeiten. In dem von Ihnen genannten Bereich beginnt das bereits bei der Bisexualität. Es mag vielleicht trendy sein, wenn Madonna sich auf der Bühne als bisexuell inszeniert. Im Alltag aber geht Bisexualität immer noch mit krasser Ausgrenzung einher. Das gilt in noch stärkerem Masse

für Transgender. In einer offeneren, oder wie Sie sagten: freieren Gesellschaft, die Übergänge und Kontinuen als normal erachtet, wäre das alles völlig unproblematisch.

Erlauben Sie mir in diesem Zusammenhang eine persönliche Frage: Sie sind homosexuell und haben sich vergleichsweise spät geoutet. War das für Sie mit Einsamkeit verbunden? Ja, vor allem vor dem Coming-out. In dieser Zeit war ich einem enormen Druck ausgesetzt, ich überlegte mir ständig, wem gegenüber ich mich öffnen kann und wann genau. Ich führte ein Doppelleben, fühlte mich nicht mehr als Teil der Gesellschaft. Insofern war auch für mich das Coming-out eine Erleichterung. Oft schliesst man sich dann Gruppen von Leuten an, die ähnliches erlebt haben, was dieses Gefühl vom Verlust der Zugehörigkeit zumindest relativieren kann.

In einem Gespräch mit der lesbischen Fotografin Liva Tresch erzählte sie mir, wie wichtig in den 1960er- und 70er-Jahren die Schwulenbars in Zürich waren, weil sie ein Wir-Gefühl erzeugten. Zugleich habe sie sich dort oft auch fremd gefühlt, was für sie besonders schlimm gewesen sei.

Ich kann das gut nachvollziehen und habe das teils auch so erlebt. Auf der einen Seite ist da diese Bubble, der man sich zugehörig fühlt und wo man sich sicher wähnt. Auf der anderen Seite wäre es eine Illusion zu glauben, dort sei immer eitel Sonnenschein, denn auch diese Kreise sind sehr divers. Dabei kann gerade die Einsicht, dass ich in dieser Bubble gar nicht den Rückhalt habe, den ich mir so sehr erhofft habe, mein Gefühl der Einsamkeit zusätzlich verstärken.

Die Angst, nicht dazuzugehören, Scham und Schuldgefühle, die daraus erwachsende Einsamkeit. Das alles klingt zutiefst menschlich. Ist das so: Gehört die Einsamkeit zum Menschsein?

38,2 %

der Menschen in der Schweiz ohne Migrationsgeschichte fühlen sich einsam

49 %

der Menschen in der Schweiz mit Migrationsgeschichte fühlen sich einsam

Ich denke, ja. Würde jemand zu mir sagen: «Mir ist das Gefühl der Einsamkeit völlig fremd», so wäre mir das suspekt. Sicher, es gibt Menschen, denen macht ihre Einsamkeit weniger aus als anderen, sie können irgendwie damit umgehen. Manche dagegen treibt die Einsamkeit in den Suizid. Auch gibt es Menschen, die ihr Gefühl der Einsamkeit verdrängen – was bekanntlich nicht bedeutet, dass sie nicht einsam sind. Oder es gibt Situationen, da man schlicht nicht in der Lage ist, sich diesem Gefühl zu stellen, weil man noch andere Probleme hat.

Brauchen wir denn auch als Individuen überhaupt erst freie Zeit, um uns einsam zu fühlen?

In gewisser Hinsicht schon. Man braucht die Ruhe, um zu sich zu kommen, sich auf sich selber einzulassen. Auch deswegen hat die Corona-Pandemie bei vielen Einsamkeitsgefühle hervorgebracht – plötzlich war man auf sich selbst zurückgeworfen. Auch benötigt man eine gewisse Stärke, um sich mit der Einsamkeit zu konfrontieren. Wie gesagt: Wir reden hier nicht von einer selbstgewählten Einsamkeit, die uns zum Beispiel kreativ oder spirituell weiterbringt. Es geht vielmehr um ein Gefühl, das oft mit schwerem Leid einhergeht. Sich damit auseinanderzusetzen, ist nicht ohne. Umso verständlicher ist es, wenn Menschen, die zum Beispiel von Armut betroffen sind oder schlimme Fluchterfahrungen gemacht haben, dieses Gefühl zeitweilig wegschieben und sich nicht noch eingestehen können oder wollen, dass sie einsam sind.

steigt die Sterblichkeit einsamer Menschen

34 %

jene von chronisch vereinsamten Menschen

Was können wir tun, um den Einsamen zu helfen?

Weil Einsamkeit ein persönliches Gefühl ist, kommt das sehr auf den Einzelfall an. Manche Menschen wollen ihre Einsamkeit thematisieren, andere möchten am liebsten nicht davon reden. Um ein konkretes Beispiel zu nennen: Ich finde wichtig, dass wir einsamen Menschen Zeit schenken, die wir zusammen verbringen. Das ist sehr niederschwellig, es sind keine Erwartungen im Spiel, die betreffende Person muss weder besonders aktiv sein noch ihre Einsamkeit zum Thema machen. Es geht bei solchen Zeitgeschenken einfach darum, dass man zusammen ist, Tee trinkt, sich austauscht.

Und auf gesellschaftspolitischer Ebene? In Deutschland hat die Bundesregierung eine Strategie mit 111 Massnahmen zur Bekämpfung der Einsamkeit verabschiedet. Dazu gehört auch die Gründung von Lehrstühlen für die Erforschung der Einsamkeit. Ist das der richtige Weg? Dieser Ansatz setzt freilich eher «oben» an und die Frage wird sein, ob damit die einsamen Menschen selbst erreicht werden. Doch es ist ein Schritt in die richtige Richtung, denn er zeigt, dass Einsamkeit als Problem erkannt wird. Auch denke ich, dass der Fokus auf Einsamkeit immer auch die Aufmerksamkeit auf die sozialen Bedingungen lenkt, welche Einsamkeit verursachen. Auf gesellschaftspolitischer Ebene gilt es diese Bedingungen entsprechend zu verbessern – sei das in der Migrationspolitik oder der Armutsbekämpfung.

Sie haben verschiedentlich darauf hingewiesen, dass Einsamkeit oft mit Leid verbunden ist. Tatsächlich sind die gesundheitlichen Folgen der Einsamkeit vergleichsweise gut erforscht. Wäre es denn sowohl für die Betroffenen wie für die Gesellschaft von Nutzen, wenn man für Einsamkeit eine Diagnose zur Hand hätte – ähnlich wie das bei Long Covid versucht wird?

Ich glaube nicht, dass sich das Einsamkeitsgefühl anhand einer Liste von Symptomen bestimmen lässt. Damit meine ich natür-

lich nicht, es handle sich dabei um ein Phantom oder es könne wissenschaftlich nicht erfasst werden. Vielmehr scheint mir für Einsamkeit geradezu typisch, dass sie mit einer Reihe anderer, sehr unterschiedlicher Gefühle verknüpft ist, wie eben Angst, Scham oder Schuld. Auch sind die Ursachen sowie die Folgen der Einsamkeit sehr vielfältig. Einsamkeit ist etwas ausgesprochen Komplexes und lässt sich nicht in ein Muster pressen. Das für mich wichtigste Argument gegen eine medizinische Diagnose ist jedoch ein anderes: Einsamkeit würde dadurch individualisiert und zu einer rein persönlichen Krankheit deklariert. Das würde erstens zu einer zusätzlichen Stigmatisierung der Einsamen führen und zweitens von der Tatsache ablenken, dass Einsamkeit immer auch sozialpolitische Dimensionen aufweist.

Hoffen Sie auf weniger einsame Zeiten?

Es wäre schön, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie schon bald kommen werden. Eine meiner Thesen besteht ja darin, dass Ohnmacht das Gefühl von Einsamkeit hervorrufen kann. Nun leben wir in Zeiten, die sehr komplex und teils unüberschaubar sind. Viele von uns haben das Gefühl, die Dinge nicht mehr kontrollieren zu können; wir verlieren den Überblick, fühlen uns hilflos und ohnmächtig – und werden dadurch womöglich einsamer. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass sich diese Entwicklung linear fortsetzen wird. Wahrscheinlicher ist, dass uns das Thema in wellenartigen Bewegungen beschäftigen wird, also mal mehr, mal weniger. Zum Menschsein gehört nämlich nicht nur die Einsamkeit, sondern auch der Wunsch, dazuzugehören.

FOTO: ZVG

Udo Rauchfleisch, 81, Professor em. für Klinische Psychologie an der Uni Basel, ist Psychoanalytiker und Psychotherapeut mit eigener Klinik in Basel. Zu seinen Schwerpunkten gehören Persönlichkeitsstörungen, Geschlechtsidentitäten und sexuelle Orientierung, zuletzt publiziert «Transgender verstehen» (Patmos 2023) und «Einsamkeit» (Patmos 2024).

Surprise Recherchefonds für grosse Geschichten

Unabhängig, kritisch und mit unverkennbarer Stimme – so berichten wir seit Jahrzehnten schon über Armut, Ausgrenzung, Obdachlosigkeit und Migration. Die Themen sind von hoher gesellschaftlicher Relevanz in Zeiten sozialer Umbrüche, Krisen und Kriege, sie werden zunehmend komplexer, vieles im Dunkeln, manches wird vertuscht oder totgeschwiegen.

Mit dem von uns im letzten Herbst lancierten Recherchefonds möchten wir die grossen Geschichten zu diesen grossen Themen fördern – mit Schwerpunkt Schweiz und nahe an und mit den Betroffenen.

Anträge können bis zum 15. Juni 2024 eingereicht werden. Weitere Informationen zum Surprise Recherchefonds finden sich unter surprise.ngo/recherchefonds

Protest im Namen der «gestohlenen Schwestern»: Indigene Frauen sind in Kanada überdurchschnittlich oft von Gewalt betroffen.

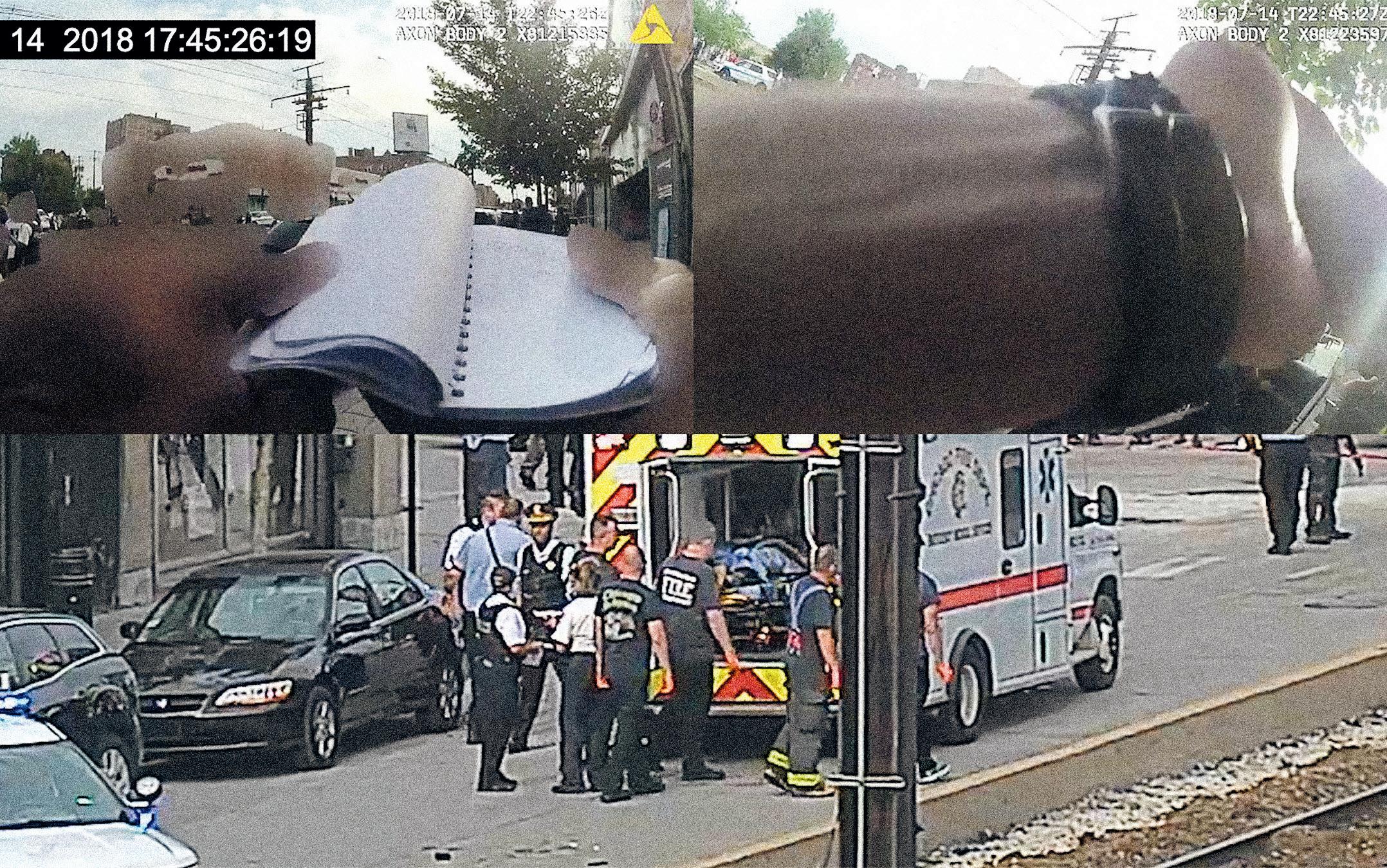

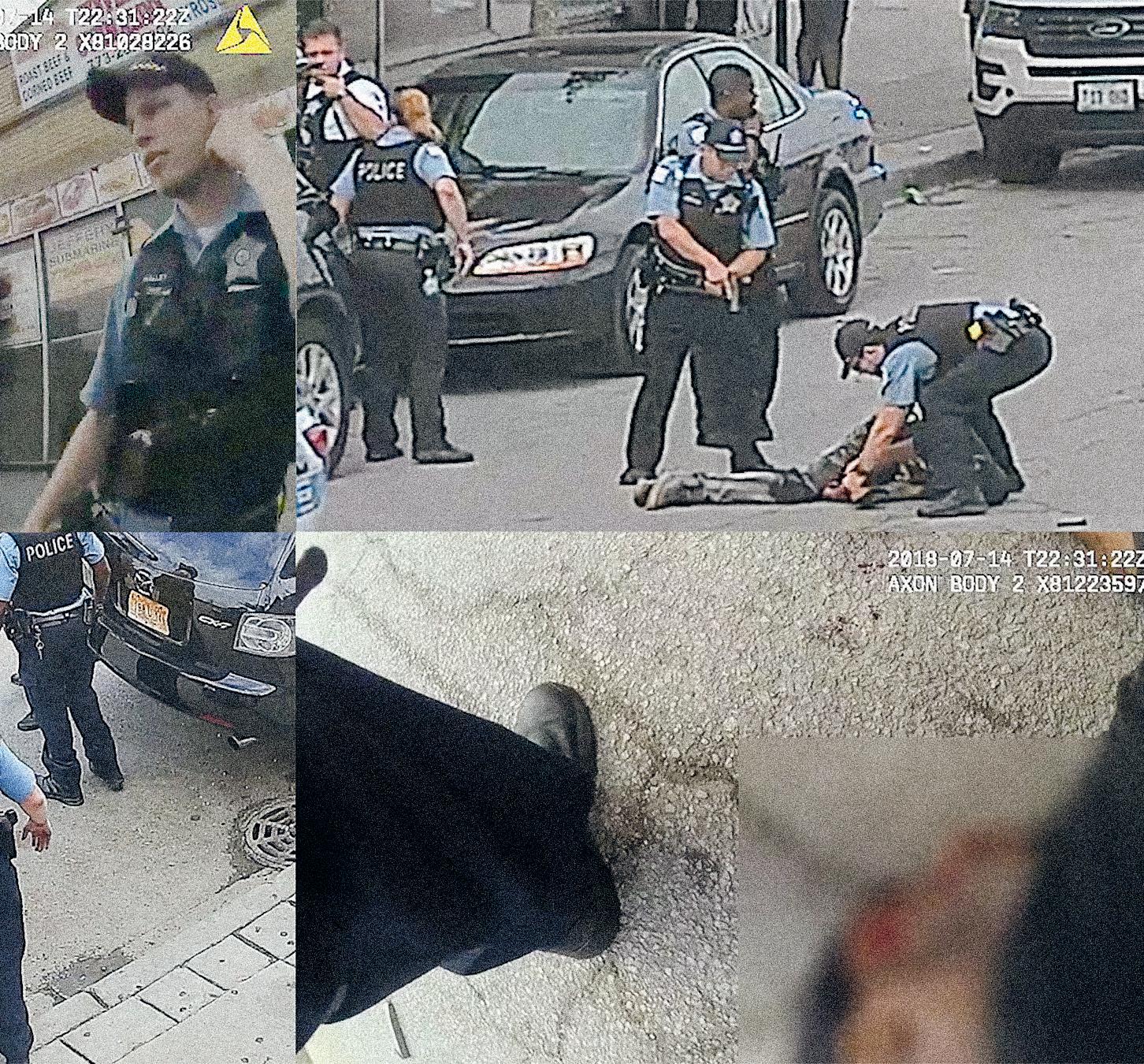

Femizid In Kanada werden seit Jahren indigene Frauen getötet, viele sind spurlos verschwunden. Indigene Gemeinschaften vermuten dahinter Rassismus, Regierung und Polizei bleiben weitgehend untätig.

TEXT KLAUS PETRUS FOTOS AMY ROMER4000 – so viele indigene Frauen wurden in Kanada seit den 1980er-Jahren getötet oder werden bis heute vermisst. Die Dunkelziffer, schätzt die Native Women Association of Canada (NWAC), dürfte höher sein, da es die kanadische Regierung wie auch die Polizei bisher unterlassen haben, Statistiken zu Vermisstenanzeigen und Femiziden an Indigenen zu erstellen. Frauen- und Menschenrechtsorganisationen zufolge sind in Kanada elf Prozent aller vermisst gemeldeten Frauen indigen – obschon sie bloss vier Prozent der weiblichen Bevölkerung ausmachen. Als besonders bedenklich erachten diese Organisationen die Tatsache, dass nicht einmal die Hälfte der Verbrechen gegen indigene Frauen aufgeklärt wird. Dagegen liegt die Aufklärungsquote von Gewaltverbrechen im nationalen Durchschnitt bei über achtzig Prozent.

So weit die Zahlen. Was steckt dahinter? Wieso sind indigene Frauen derart häufig Opfer von Gewaltverbrechen und warum tut die Regierung nicht mehr zur Aufklärung?

Für Organisationen zum Schutz von Betroffenen wie «No More Stolen Sisters» oder «Justice for Missing and Murdered Women» liegt die Wurzel des Übels auf der Hand: Indigene Frauen sind in erster Linie Opfer eines strukturellen Rassismus, der auch ein Vermächtnis der Kolonialherrschaft ist. Dieser Rassismus äussert sich auf struktureller Ebene zum einen darin, dass es bei Gewaltverbrechen gegen indigene Frauen, wie schon erwähnt, nachweislich weniger Ermittlungen gibt als im Durchschnitt. Zum anderen werden viele dieser Gewaltverbrechen als Fälle von häuslicher Gewalt deklariert, was nicht zutrifft. Vor allem wird damit die Tatsache verschleiert, dass diese Femizide nicht so sehr persönliches, sondern ein gesellschaftliches Problem sind. Denn indigene Familien leben nach wie vor in Armut, und gerade Frauen werden zur Arbeit in Fabriken und Bars oder zu Drogenhandel und Sexarbeit gezwungen, was sie besonders verwundbar macht. Auch ist die Zahl alleinstehender und obdachloser indigener Frauen in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen.

In Wahrheit sind die indigenen Gemeinschaften Kanadas – die Métis, Inuit und First Nations machen mit 1,9 Millionen Angehörigen etwa fünf Prozent der Bevölkerung aus – noch immer mit erheblichen Ausgrenzungen konfrontiert und leben überwiegend in den ärmsten, abgelegensten und nördlichsten Regionen des Landes. Prekäre Wohnverhältnisse oder gar Obdachlosigkeit, Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt sowie der erschwerte Zugang zu Sozialleistungen führen dazu, dass Indigene weit weniger Chancen haben als der überwiegende Rest der kanadischen Bevölkerung.

Das betrifft auch indigene Jugendliche, von denen über fünfzig Prozent unter prekären Bedingungen in sogenannten Reservaten leben. Noch bis in die 1990er-Jahre wurden im Namen der kanadischen Regierung Zehntausende von indigenen Kindern und Jugendlichen ihren Eltern weggenommen; sie wuchsen stattdessen in kirchlichen Internaten oder Pflegefamilien auf. Diese Massnahme erinnert hierzulande an das «Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse» von Pro Juventute, wo man zwischen 1926 und 1973 mit dem Segen der Behörden rund 600 jenische Kinder ihren Eltern wegnahm und sie in Heimen, Erziehungsanstalten und bei Pflegefamilien unterbrachte. Viele dieser Kinder erfuhren Gewalt und wurden als billige Arbeitskräfte ausgebeutet (siehe Surprise 545/23). In Kanada wiederum fand man in den vergangenen Jahren in Massengräbern auf den Arealen ehemaliger Klosterinternate Hunderte von Leichen indigener Kinder.

Ein erster Schritt

Inzwischen ist das Bewusstsein für offene und strukturelle Gewalt gegen Indigene zumindest erwacht. Was auch damit zu tun haben dürfte, dass die kanadische Regierung jüngst eine grossangelegte Studie über Femizide in Auftrag gegeben hat. Demzufolge wurden im Zeitraum zwischen 2018 und 2022 850 Frauen und Mädchen getötet, was einem Mord alle 48 Stunden entspricht und einen Anstieg um fast zwanzig Prozent gegenüber den vorhergehenden Jahren bedeutet. Im Zuge dessen wurde von der Regierung auch eine umfassende Untersuchung der vermissten indigenen Frauen und Mädchen in die Wege geleitet.

Für Organisationen wie das «Stolen Sisters Awareness Movement» ist dies ein erster Schritt in Richtung Aufarbeitung und Prävention. Wichtiger noch sei es, die rassistischen Strukturen der kanadischen Gesellschaft offenzulegen, die Polizeiarbeit zu intensivieren sowie die Bedingungen zu verändern, welche die indigenen Frauen dieser Gewalt überhaupt erst aussetzen, nämlich: Armut, Wohnungslosigkeit, mangelnde Bildung und fehlende Jobs.

Genau diese Anliegen sind es, die mit dem Women’s Memorial March in die Öffentlichkeit getragen werden sollen. Er findet seit 1992 jedes Jahr am Valentinstag in Vancouver statt und will an die toten und vermissten Frauen erinnern. Zur Tradition gehört es, dass die Teilnehmer*innen Briefe an die «gestohlenen Schwestern» richten; drei von ihnen möchten wir hier veröffentlichen.

Die nachfolgenden Briefe sind erstmals in der kanadischen Strassenzeitung Megaphone/INSP.NGO 2023 erschienen.

«Wir werden niemals aufhören,

«Und ich habe heute wieder an dich gedacht, wie schon die Wochen, Monate und Jahre davor. Ich habe daran gedacht, wie oft ich in deine braunen Augen geschaut und mich in der Tiefe deines Blicks verloren habe. Die Augen, so sagt man, seien das Fenster zur Seele. Wenn das stimmt, dann möchte ich bei dir sein, wenn du sie am Morgen öffnest, und ich möchte bei dir sein, wenn du sie am Abend schliesst.

Ich schreibe dir heute, um dir und all den anderen Frauen, die getötet wurden oder noch vermisst werden –es sind deren 4000 –, die Hand zu reichen. Um euch zu sagen, dass wir euch niemals vergessen werden. Wir brauchen euch, wir Männer, die zurückgeblieben sind. Denn wir sind nicht so klug wie ihr, wir haben nicht eure Wärme, Weisheit und Zuversicht. Wir liebten euch, doch wir konnten euch nicht beschützen – vor dem Hass, der Frauenfeindlichkeit, dem Rassismus, dem ihr zum Opfer gefallen seid. Dafür bitten wir euch um Verzeihung.

Doch wir werden weitermachen, wir Väter, Onkel, Söhne und Brüder – eure Weisheit und Solidarität sollen uns Inspiration sein, und die Geschichten, die wir einander an so vielen Tagen erzählt haben, werden wir immer in uns tragen, wir werden sie den Kindern weitererzählen, wie ein Feuer sollen sie ihnen leuchten in vor Trauer schlaflosen Nächten.

Ja, wir werden weitermachen, damit du und alle anderen gestohlenen Schwestern uns ein Lächeln schickt von dort, wohin eure Mörder euch verbannt haben. Wir wollen, dass ihr uns hört und wisst: Wir lieben euch und wir werden niemals aufhören, euch zu lieben – auch wenn das nicht genügt, um euch wieder zu uns zu holen. Doch mit euch vor Augen werden wir stärker und klüger werden. Vor allem sollt ihr wissen, wie sehr wir euch vermissen.»

NICOLAS CRIER (CREE) schreibt hier an einen geliebten Menschen und zugleich an die Tausenden von indigenen Frauen und Mädchen in ganz Kanada, die getötet wurden oder vermisst werden.

«Ich weiss, unsere Wege werden sich kreuzen»

«Liebe Schwestern, ich gehe heute auf die Strasse im Gedenken an die letzten Momente eures Lebens.

Ich gehe auf die Strasse im Gedenken an eure Hoffnungen und eure Träume.

Ich gehe auf die Strasse im Gedenken an eure Ängste: der Angst, jetzt an einem Ort zu sein, an dem ihr nicht sein solltet, und ich gedenke eurer Scham und eurem Gefühl, allein und hilflos zu sein.

Ich gehe auf die Strasse im Gedenken an euren Wunsch, an einem schönen, sicheren und freudigen Ort zu sein, ohne Angst zu haben oder an Gefahren denken zu müssen.

Ich gehe auf die Strasse, um euren weisen Geist zu ehren und um für euren Frieden zu beten.

Euer Volk geht heute auf die Strasse, um euer Andenken zu ehren und um euch zu trauern.

Ihr werdet zu euren Vorfahren gehen, die euch mit offenen Armen und warmen Herzen willkommen heissen.

Und auch ich werde bald gehen, um euch in dieser anderen Welt zu treffen, denn ich weiss, dass unsere Wege sich kreuzen und wir uns freudig umarmen werden.»

MARYANN SUNDOWN (CREE) sagt von sich, sie fühle sich den toten und vermissten Schwestern noch näher, seit sie wisse, dass sie an Krebs leidet.

«Ich

«Weisst du noch, wie wir als Kinder auf der frischgemähten Kirchenwiese gespielt haben, an der frischen Luft, umgeben von diesen herrlichen Bergen? Wie wir heimlich von den Heidelbeeren meiner Grosseltern assen – ich liebte das! Es gab mir das Gefühl, ich sei die Mutter von dir und deinen Schwestern, denn ihr wart ja alle ein paar Jahre jünger als ich. So habe ich früh Verantwortung übernommen, was mir aber nichts ausgemacht hat.

Am meisten mochte ich die Winter. Erinnerst du dich an die Schlittenfahrten hinterm Haus deiner Mutter? Der Hügel war so steil. Ich musste den Schlitten für euch hochtragen, ihr wart noch zu klein dafür. Und wie kalt es war! Unser Atem war wie Rauch in dieser eisigen, trockenen Luft, und der Himmel voller Nordlichter. Wenn wir nicht rodelten, fuhren wir auf der Eisbahn Schlittschuh, das machte uns Spass. Und dann die heisse Schokolade deiner Mutter! Ich fand es schön, dass es bei euch zuhause nur dich und deine Familie gab. Bei meinen Grosseltern, bei denen ich wohnte, war das Haus immer voll.

Wer hätte gedacht, dass du eines Tages meinen Bruder heiraten würdest. Also ich nicht! So wurdest du meine Schwägerin und deine drei wunderbaren Kinder meine Nichten und Neffen. Dafür danke ich dir.

Ich versuche mein Leben zu leben, ich habe meine Kunst, ich verbringe viel Zeit mit meinem Mann und unserem Sohn, den du ‹Wolfie› nanntest. Manchmal stelle ich mir dich als Kind mit einem Pferdeschwanz vor, wie du auf einem Pony von einer Wolke zur nächsten reitest durch den endlosen Himmel. Ich vermisse dich schrecklich.»

PRISCILLIA MAYS TAITS (WET’SUWET’EN, GITSXAN) Der Brief ist an ihre Schwägerin Melissa Tom gerichtet, die vor Jahren obdachlos wurde und auf der Strasse von einem Unbekannten getötet wurde.

Theater Das internationale Festival auawirleben will ergründen, wie sich die Menschheit so dicht an den Abgrund manövrieren konnte.

Ja, man hätte vor zwei Stunden tanken sollen. Und ja, die Dämmerung setzt ein, auf der Rückbank liegt nur noch eine angebrochene Wasserflasche. Trotzdem ist man weitergefahren. Und so geschieht das Unvermeidliche: Die verdammte Karre bleibt mitten im Nirgendwo stehen. Nun kann man wütend ins Lenkrad beissen oder mit der Reisebegleitung streiten. Hört hier draussen ja niemand. Oder man traut sich, nachdem der Zorn verraucht ist, einer späten Einsicht nachgebend jene Frage zu stellen, die den Ausweg hin zu einer Lösung ebnen kann: Wie sind wir nur hierhergekommen?

«How did we get here?» So lautet 2024 das Thema des Theaterfestivals auawirleben. Die Menschheit rast wider besseres Wissen auf einen Abgrund zu. Vielleicht dachten wir, er existiere gar nicht, weil wir ihn noch nicht sehen konnten. Aber jetzt ist er direkt vor uns. Um die Dringlichkeit der Leitfrage visuell hervorzuheben, taumelt über dem Festivalmotto ein Auto an einem Abhang. «Wir haben lange überlegt, wo wir das Fahrzeug auf der Klippe platzieren sollen. Am Ende entschieden wir uns für einen Schwebezustand: Die Vorderreifen befinden sich schon etwas in der Luft, trotzdem gibt es noch die Möglichkeit, umzukehren», sagt Isabelle Jakob, Kommunikationsverantwortliche von auawirleben. «Viele der diesjährigen Stücke thematisieren die Multikrise, in der wir uns befinden. Sie reflektieren den Eindruck, dass immer mehr Notstände hinzukommen, sei es in Bezug auf Kriege, die Umwelt

TEXT MONIKA BETTSCHEN

oder soziale Ungerechtigkeit. Darum entschieden wir uns, diese Gefühlslage im Leitthema abzubilden. Wir finden, dass der eingeschlagene Kurs nicht in einer Sackgasse enden muss: Vorausgesetzt, wir schaffen es, gemeinsam zurückzuschauen und die richtigen Lehren für eine lebenswerte Zukunft für alle zu ziehen.»

Einen Blick in den Rückspiegel, um dadurch auch die Gegenwart zu erhellen, wagt etwa die japanische Performancekünstlerin Chisato Minamimura mit ihrem Stück «Scored in Silence». Darin thematisiert sie, die selber gehörlos ist, das Schicksal gehörloser Überlebender der Atombombenangriffe auf Hiroshima und Nagasaki 1945. Während viele hörende Menschen die Ankündigung der Abwürfe rechtzeitig mitbekamen, konnten sich jene mit einer Hörbeeinträchtigung nicht mehr in Sicherheit bringen. Minamimura erzählt mit einer Mischung aus Gebärdensprache, Videos, Bildern und Ton von jenen Ereignissen und erinnert so daran, dass auch bei Massenmorden eine weitere Diskriminierung möglich ist.

In «The Voice of Fingers» ist es der Fingerabdruck, der die Stille durchbricht. Das eigene Hautmuster an den Fingerkuppen hat mittlerweile die Macht, Smartphones oder gesicherte Türen zu entsperren. Es gewährt den Zugang zu vielen Orten, kann ihn aber auch verwehren: Etwa, wenn anhand von Fingerabdrücken und anderen biometrischen Daten die Herkunft eines geflüchteten Menschen kontrolliert wird. Ein Umstand, der die kreative Arbeit des

afghanischen Journalisten Said Reza Adib und des belgischen Theatermachers Thomas Bellink erschwert, von denen dieses Stück stammt: Adib, der in Finnland lebt, darf nicht reisen. Deshalb ist es den beiden nicht möglich, gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Sie arbeiten aus der Distanz an Theaterprojekten und schrieben «The Voice of Fingers» für zwei Darsteller*innen, welche nun an ihrer Stelle mit Installationen und Performance-Kunst die Einreiseregulierungen der EU hinterfragen.

Das fragile System fesselt den Blick «Hier geht es um Teilhabe im künstlerischen Sinn», sagt die Kommunikationsverantwortliche Isabelle Jakob. «Was bedeutet es, wenn Said Reza Adib wegen seinem Aufenthaltsstatus nicht reisen darf? Diese Frage kann man ausweiten auf die Gesellschaft: Wer darf mitmachen, wer nicht? Und warum? Es geht um Privilegien und wie wir in Zukunft mit solchen Fragen umgehen wollen.»

Der Teilhabe-Gedanke ist im ganzen Konzept von auawirleben präsent: «Wir bemühen uns als Theaterfestival, dass möglichst viele Menschen unabhängig von ihrem Budget, körperlichen Einschränkungen oder ihrer Herkunft Zugang zu einer Theatervorstellung erhalten», sagt Jakob. Neben drei verschiedenen Preiskategorien, die man selber wählt, gibt es ein Soli-Ticket-System, bei dem man – wie beim Café Surprise – neben dem eigenen noch ein Ticket mitbezahlt für jemanden, der oder die sich ein solches nicht leisten kann. Und so-

In «The Voice of Fingers» teilen sich die Autoren die Bühne mit persönlichen Texten – vertreten durch zwei Darsteller*innen.

zusagen mit einer Reisegruppe unter der Leitung des Festivalteams wird auf das gemeinschaftliche Kulturerleben fokussiert: Das Angebot der sogenannten Pauschalreise richtet sich etwa an jene, die neugierig sind auf die Theaterwelt, aber nicht alleine hingehen mögen. Solche Ansätze beabsichtigen, im Theater die Welt auch abseits der Bühne ein bisschen zu verändern.

Denn eben, das Auto steht am Abgrund. Und was kann ein Theaterfestival auf der Bühne dagegen ausrichten? «Das Theater schafft einen Raum, in dem Menschen zusammenkommen, weil sie konzentriert ein Thema kennenlernen wollen. Es ist eine sehr aktive und politische Entscheidung,

«Arch» der britischen Gruppe Kaleider durchläuft Momente der Hoffnung und Zerbrechlichkeit.

«Scored in Silence» widmet sich Gehörlosen während der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki 1945.

einerseits als Künstler*in auf der Bühne zu stehen, andererseits sich als Publikum ganz bewusst auf ein Thema einzulassen –ohne die Möglichkeit, wegblättern oder weiterscrollen zu können. Es ist ein demokratischer Akt. Räume dafür gibt es in unserem Alltag nicht mehr viele. Im besten Fall können wir im Theater voneinander lernen und hören von Themen, die einen auch über den Theaterbesuch hinaus weiterbeschäftigen», sagt Jakob.

Häufig wirken Theaterstücke lange nach, die visuell sehr stark sind. Wie zum Beispiel «Arch» von der britischen Theatergruppe Kaleider. Unter freiem Himmel versuchen zwei Personen, aus Beton- und

Eisblöcken einen Bogen zu bauen, während darunter ein Feuer brennt. Die bedächtige Bautätigkeit in Kombination mit der Frage, wie lange der Bogen wohl halten wird, fesselt den Blick. Gleichzeitig spürt man, dass es hier darum geht, ob wir den Bogen in Bezug auf fragile Systeme wie die Demokratie, den Zusammenhalt oder die Artenvielfalt bereits überspannt haben.

«auawirleben», Theaterfestival Bern, 22. Mai bis 2. Juni, Festivalzentrum Markus, Tellstrasse 33; Buchungen von SoliTickets sind unter 077 484 71 37 oder auf kontakt@auawirleben.ch möglich. auawirleben.ch

Filmfestival Unter dem Titel «Technology, my Love» hinterfragt das Bildrausch Filmfest Basel unseren täglichen Umgang mit Maschinen – und damit auch mit der künstlichen Intelligenz.

Schöne neue Arbeitswelt, in der Menschen dafür bezahlt werden, die Gesichter von anderen Menschen unkenntlich zu machen.

Otto, ein junger Belgier, tut genau das: Stundenlang durchkämmt er in seinem abgedunkelten Homeoffice Videomaterial von Google Street View und verpixelt die Gesichter von Passant*innen. Wobei er pro Gesicht ein Honorar von einem Cent bekommt.

Otto ist ein Clickworker oder auch Turker, in Anlehnung an die Crowdsourcing-Website Amazon Mechanical Turk, die an Abertausende Arbeitnehmende rund um den Globus solche Mikrojobs vergibt. Mit einigen tauscht er sich im Verlauf des dokumentarischen Kurzfilms «En attendant les robots» über den Sinn und Unsinn dieser Tätigkeit aus. Wobei Otto, das Alter Ego des Filmemachers Natan Castay, fiktiv ist, alle anderen Turker aber echt sind. Allen ist bewusst, dass sie wahrscheinlich eine künstliche Intelligenz trainieren, damit diese ihre Arbeit dereinst übernehmen kann. Dass sie als menschliche Arbeitskräfte bald überflüssig sein könnten. Getilgt, nachdem sie selbst nichts anderes getan haben, als andere auszuradieren.

«Unter dem Titel ‹Technology, my Love› möchten wir einen Schritt zurücktreten und den Blick dafür schärfen, wie sehr unser Alltag sich bereits durch die Technologie verändert hat. Und was das mit uns als Menschen macht», sagt Susanne Guggenberger, künstlerische Leiterin des Bildrausch Filmfest Basel. «Waren Filme und Geschichten über Menschen und Maschinen noch

vor nicht allzu langer Zeit sehr utopisch gefärbt, sind sie heute viel näher am realen Leben angesiedelt. Weil gerade die künstliche Intelligenz eben nicht mehr ferne Zukunftsmusik ist, sondern fester Bestandteil unseres Lebens. So selbstverständlich, dass deren Nutzung schon eher einer Beziehung gleicht.»

Und wie jede Beziehung ist auch diese nicht frei von Ambivalenzen: So wecken auf der einen Seite Algorithmen und die wachsende Abhängigkeit von Smart Technology Ängste, auf der anderen Seite ist man froh, Siri oder Alexa um Rat fragen zu können, anstatt sich alleine durch unzählige Suchergebnisse kämpfen zu müssen. Drohnen mit Wärmebildkameras retten Rehkitze, können im Krieg aber auch den Tod bringen.

Was allgegenwärtige Kameras erzählen

Wie nahe Licht und Schatten in Bezug auf Technologie beieinander liegen, zeigen auch die beiden Dokumentarfilme «Incident» von Bill Morrison und «Malqueridas» von Tana Gilbert. «Incident» ist eine verstörende Montage aus Videomaterial von Body Cams und Überwachungskameras. Sie zeigt, wie 2018 ein Mann in Chicago von der Polizei erschossen wurde. «Überwachungskameras gaukeln uns Sicherheit vor, aber dieses Beispiel zeigt, dass deren blosse Anwesenheit allein keine Tat verhindern kann», sagt Susanne Guggenberger. Dennoch könne aber genau das Vorhandensein von Kameras manchmal dazu beitragen, Menschen eine

Chicago 2018: «Incident» ist eine Rekonstruktion von Polizeigewalt.

Stimme zu geben, die sonst nicht gehört würden. So wie im chilenischen Dokumentarfilm «Malqueridas», der aus versteckt aufgenommenen Fotos, Videos und Tonaufnahmen von über zwanzig inhaftierten Müttern besteht. Laut Gesetz dürfen ihre Kinder nur bis zum zweiten Lebensjahr bei ihnen bleiben. Eine der Frauen ist Karina, die zehn Jahre im Gefängnis sass und ihre Kinder zu ihrer Schwester geben musste. Ihr gehört die Stimme, die als eindringliches Voiceover durch den Film führt: Karina berichtet vom Gefängnisalltag – und gibt dabei stellvertretend für die zwanzig Frauen tiefen Einblick in die Emotionen dieser Mütter, denen ihre Kinder genommen wurden. So wird «Malqueridas» zu einer Art kollektivem Archiv. Der Film hat in Chile eine Diskussion über die schlechten Haftbedingungen angestossen, worüber man am Bildrausch Filmfest mehr erfahren wird.

Ergänzend zu den dreissig Lang- und Kurzfilmen wird der diesjährige Leitgedanke im Rahmenprogramm etwa am Podium «Menschlicher durch Maschinen?» am 1. Juni weiter vertieft. «Wenn wir über Technologie sprechen, müssen wir auch über unser Menschsein nachdenken. Wenn wir wollen, dass Technologie an menschliche Werte gekoppelt ist, sollte uns klar sein, welche diese genau sind. Den Boden unter den Füssen verliert man, wenn man nicht weiss, wo man steht. Damit die Technologie allen Menschen dient und nicht ein Mittel zur Unterdrückung wird, müssen wir als Gesellschaft die Verantwortung für deren Anwendung wahrnehmen», so Susanne Guggenberger. «Der Geist ist aus der Flasche: Diese Technologien werden bleiben. Deshalb wollen wir am Bildrausch Filmfest Ängste abfedern. In allen Filmen ist eine leichte Melancholie präsent: Hier öffnen sich Lebenswelten, in denen die oft zwiespältigen Gefühle angesichts dieser grossen Veränderungen ebenso Raum finden wie die vielen neuen Möglichkeiten.»

«Bildrausch Filmfest Basel», Mi, 29. Mai bis So, 2. Juni, Stadtkino Basel, Klostergasse 5 und umliegende Standorte. bildrausch-basel.ch

Buch Der Kinderroman «Nala und der Findelwolf» nimmt uns mit auf eine abenteuerliche Reise in die Steinzeit.

«Es ist gar nicht so einfach, eine realistische und wissenschaftlich fundierte Geschichte zu schreiben, die in der Altsteinzeit spielt», schreibt der Archäologe Fabio Wegmüller im Anhang zu «Nala und der Findelwolf» von Mena Kost. Nur wenige Spuren aus dieser Zeit sind erhalten geblieben. Wie die Menschen damals gedacht und gelebt haben, wissen wir nicht. Es braucht also, so Wegmüller, «viel Fantasie und Vorstellungskraft». Die zeitliche Distanz zwischen den Lesenden und der späten Altsteinzeit ist gewaltig. Die Geschichte von Nala spielt sich vor mehr als 15 000 Jahren ab, im sogenannten Magdalénien, auf dem Gebiet der heutigen Schweiz. Die letzte Eiszeit ging gerade zu Ende, die Landschaft war eine Steppentundra mit Wildpferden, Rentieren und Wölfen. Und die Menschen lebten als Jäger und Sammler, die zwischen ihren Lagerplätzen und Jagdgründen ständig auf Wanderschaft waren. Wo ist da das Gemeinsame, das eine junge Heranwachsende von damals mit den jungen Lesenden von heute verbinden könnte?

Die Autorin (die von 2008 bis 2015 Co-Redaktionsleiterin bei Surprise war) sieht dieses Verbindende in den Gefühlen: Angst, Wut, Liebe, Glück, Traurigkeit, Verzweiflung, Vertrauen und Freundschaft. Und auch im Wunsch, unabhängig sein zu wollen, oder darin, Ungerechtigkeit nur schwer ertragen zu können. All das bewegt junge Menschen von heute auf dem Weg zum Erwachsenwerden, und das mag vielleicht auch eine junge Frau von damals bewegt haben. Das wissen wir natürlich nicht genau, solche Dinge kann man nicht einfach voraussetzen, aber sie sind ein fantasievoller Ansatz, der einen Weg in die Vergangenheit öffnet. Mit einer lebendigen Geschichte, in der wir wie nebenbei vieles über die Lebensweise dieser Steinzeitmenschen erfahren. Über die Jagd, über Waffen und Werkzeuge, über das Leben in Clan-Gemeinschaften, über Nahrung und deren Zubereitung, über Krankheit und Tod. Denn Nalas Geschichte, so fiktiv sie ist, stützt sich auf archäologische Funde und Fundorte, ja, manche Fundstücke spielen sogar eine wichtige Rolle in der Erzählung.

Und so nimmt uns die spannende, einfühlsam geschriebene und liebevoll illustrierte Geschichte um Nala und ihren Findelwolf, die beide auf abenteuerliche Weise und gegen zahlreiche Widerstände ihren Lebensweg finden müssen, auf eine lehrreiche Zeitreise. Eine Reise in die Vergangenheit, die sich mit den am Ende des Buches empfohlenen Museen und Lernpfaden bis in die Gegenwart verlängert.

CHRISTOPHER ZIMMER

Mena Kost: «Nala und der Findelwolf» Ein Kinderroman aus der Steinzeit. Baeschlin Verlag 2024. CHF 27.90

Zürich

«Videoex», International Experimental Film & Video Festival Zürich, Do, 23. Mai bis So, 2. Juni, Kanonengasse 20. videoex.ch

Die Videoex ist ein scheinbar kleines Festival, das sich aber als einziges Schweizer Festival explizit dem experimentellem Filmschaffen an der Schnittstelle von Film und Kunst widmet. Und als solches durchaus internationale Bedeutung hat. Hier gibt es entsprechend vieles zu entdecken, zum Beispiel die Werke der vietnamesischen Künstlerin und Theoretikerin Trinh T. Minhha, die sich mit Grenzereignissen aller Art beschäftigt und zugleich die Grenzen künstlerischen Nachdenkens auslotet. Seit den 1970erJahren lebt sie in den USA, von wo aus sie das feministische und postkoloniale Film und Kunstschaffen der letzten 40 Jahre entscheidend mitgeprägt hat. Die Videokünstlerin Nguyen Trinh Thi wiederum gilt als Wegbereiterin des unabhängigen Kinos in Vietnam selbst. Mittels Montage bringt sie indigene Kultur, lokalen Aktivismus, Musik, Ökologie und Technik zusammen und erforscht damit die Vielschichtigkeit dieser gesellschaftlichen Narrative. Ein weiterer Fokus liegt auf der palästinensischen Filmemacherin Basma alSharif, aufgewachsen zwischen dem Nahen Osten, Europa und den USA. Immer wieder kommt sie auf Palästina und insbesondere Gaza zurück. Zentral ist dabei das Gefühl der Heimatlosigkeit sowie die Sehnsucht nach einem Zuhause, das unerreichbar und zugleich ein Ort des Traumas ist. DIF

Aarau

«geliebt, gelobt, gehypt», Ausstellung, bis April 2025, Di bis Fr, 11 bis 18 Uhr, Do bis 20 Uhr, Sa/So 11 bis 17 Uhr, Stadtmuseum Aarau, Schlossplatz 23. stadtmuseum.ch

mal ganz unterhaltsam, aber soll auch ein Schlaglicht auf ebendieses Thema richten – und zum differenzierten Nachdenken über den KIHype anregen. DIF

Basel

«Asphaltkunst», Vernissage Fr, 31. Mai, 18 Uhr, Rümelinsplatz. vibr.ch

Student*innen der Schule für Gestaltung Basel haben die Idee und das Konzept ausgearbeitet, auf die Strasse gemalt wird es zurzeit von Malerlehrlingen der Zenhäusern GmbH: Der Rümelinsplatz wird richtig bunt, bevor dann die Bau

Wer wird wann zur Held*in (gemacht)? Wann bröckelt ein Held*innenstatus? Die Ausstellung in Aarau greift die Eigenschaften, Inszenierungsformen und gesellschaftliche Bedeutung von historischen Idolen auf und schlägt den Bogen zu den Stars von heute. Da geht es auch darum, warum es keine Held*innen ohne Anhängerschaft gibt und was passieren kann, wenn Personenkult zu Propagandazwecken eingesetzt wird. Der Bogen wird von den Held*innen der Antike über PromiHomestorys und Alltagsheld*innen bis hin zu konstruierten Identitäten auf Social Media geschlagen. Und eine aktuelle Frage ist wohl auch: Ist die Künstliche Intelligenz die Superkraft der Zukunft? Sicher ist: Die Technologie wird gehypt. Die Fachhochschule Nordwestschweiz hat eigens eine KI entwickelt, die einen hier durch die Ausstellung führt, mehrsprachig. Das ist natürlich erst

hier durch die Strassen schlängelt. Initiiert wurde das Projekt vom Verein Instandbelebung Rümelinsplatz VIBR, der es sich zum Ziel gesetzt hat, den Ort nachhaltiger zu gestalten und zu beleben. Und das hier wird immerhin das grösste Asphaltkunstbild der Schweiz, auf 2700 Quadratmetern. DIF

Zürich

«InkluVision: gemeinsam Zukunft gestalten», Festival, Do, 23. bis Sa, 25. Mai, Karl der Grosse, Kirchgasse 14. karldergrosse.ch

maschinen nach der Fasnacht 2025 den ganzen Platz zwecks Totalumbau umpflügen. Doch vorher erinnert man sich nochmals an die Vergangenheit, an die tieferliegenden Schichten dieses Platzes. Das Konzept ist von der Geschichte dieses Ortes mit seiner Wassermühle mitten in der Stadt inspiriert. Und tatsächlich sieht das Ganze ein bisschen wie ein Fluss aus, der sich

Das Tolle an diesem Festival ist, dass es einem das aufregende Gefühl vermittelt, es gäbe so viele Wege, die Welt neu zu denken. Hier gibt es einen Workshop zum aktivistischkreativen Schreiben für Menschen mit psychischer Krisenerfahrung. Oder das Utopielabor «Die Welt gemeinsam neu denken». Oder einen LivePodcast über die erste inklusive Wohngemeinschaft im Raum Zürich. Oder einen Vortrag zu unterstützter Kommunikation in Ausbildung und Beruf. Oder das Referat «Menschen mit Behinderungen werden Mitarbeitende in Schulen». Oder einen Workshop zu Krankheit als Ressource. Wir merken: Der Ideen sind viele – und der Möglichkeiten eigentlich auch. Das Debattierhaus Karl der Grosse führt anlässlich der Nationalen Aktionstage Behindertenrechte 2024 das bisher grösste Festival in Zürich zum Thema Inklusion durch. Die Schwerpunkte liegen auf der Arbeitswelt, auf Familie und Freizeit. Im Mittelpunkt steht der Artikel 8 der UNOBehindertenrechtskonvention, der die Bewusstseinsbildung in der gesamten Gesellschaft zum Ziel hat. DIF

Surprise-Standort: Migros Länggasse

Einwohner*innen (Stadt Bern): 145 873

Anteil Ausländer*innen in Prozent: 24,8

Sozialhilfequote in Prozent: 5,1

Geschichte: 1908 soll Chocolatier Theodor Tobler in einer Nacht in der Berner Länggasse, wo seine Familie bereits 1868 eine Schokoladenfabrik erbaut hatte, die Toblerone erfunden haben.

«How did we get here?», fragt ein Plakat vor dem Laden. Über die Gesellschafts- und die Vereinsstrasse, die auf eine gewisse Geselligkeit hinweisen, die in diesem Quartier herrschen könnte. Zumindest wohnlich wirkt es, alte Häuser mit grosszügigen Velounterständen, mehrere Kitas, der spärliche Autoverkehr ist auf Tempo 20 gedrosselt, auf die Strasse vor der Glassammelstelle ist ein grünes Rechteck gemalt, andernorts zieren Kreisel den Asphalt, auf dem Trottoir ist ein Mühlespielfeld aufgemalt.

Ein Rundgang bestätigt den Eindruck. Zu Spielzonen umgenutzte Parkplätze und gemütliche Cafés, die Coiffeur- und Beizendichte ist hoch, Pizzerien und Imbissbuden stehen zur Verfügung, von Kebab bis vegetarisch, vor der italieni-