Strassenmagazin Nr. 582 30. Aug bis 12. Sep 2024

Bitte kaufen Sie nur bei

mit offiziellem Verkaufspass

Strassenmagazin Nr. 582 30. Aug bis 12. Sep 2024

Bitte kaufen Sie nur bei

mit offiziellem Verkaufspass

Wie das SEM eine fragwürdige Agentur zur «Migrationskontrolle» mitfinanziert.

Seite 10

Zwei bezahlen, eine spendieren

Café Surprise ist ein anonym spendierter Kaffee, damit sich auch Menschen mit kleinem Budget eine Auszeit im Alltag leisten können. Die spendierten Kaffees sind auf einer Kreidetafel ersichtlich.

ICMPD – haben Sie davon schon gehört? Das Kürzel steht für «International Center for Migration Policy Development», eine Organisation, die von zahlreichen europäischen Ländern damit beauftragt wird, die Grenzen besser zu schützen. In der Öffentlichkeit ist diese Agentur kaum bekannt. Nun liegt bei einem Projekt, das ICMPD in Bosnien umsetzt, der Verdacht auf Korruption auf dem Tisch Was das mit uns zu tun hat? Nicht bloss ist die Schweiz Gründungsmitglied von ICMPD, das Staatssekretariat für Migration SEM finanziert wiederholt mit grossen Geldbeiträgen Projekte dieser Agentur, so auch dasjenige in Bosnien.

Zusammen mit dem Recherchekollektiv WAV haben wir diesen Korruptionsfall zum Anlass genommen, genauer hinzuschauen, was ICMPD eigentlich tut, in welchen Ländern die Agentur tätig ist und inwiefern sie zur Abschottung Europas gegen den angeblichen «Migrationsstrom» beiträgt. Dabei stellt sich heraus, dass die Agentur nicht bloss an zentralen Stellen etwa der Balkanroute aktiv ist, sondern auch

4 Aufgelesen

6 Na? Gut!

Gebäudetechnik: Neuer GAV

6 Vor Gericht Viel Geld für viel Tempo

7 Die Sozialzahl Erholen statt arbeiten

8 Verkäufer*innenkolumne Die bringen mir Glück

10 Migration

Schweizer Investition gegen Migration

16 Krieg

Krebserkrankte aus Gaza kämpfen doppelt

in Libyen – und damit in Ländern, denen seit Jahren Menschenrechtsverletzungen gegen Migrant*innen vorgeworfen werden.

Besonders brisant: Auch an diesen Projekten beteiligt sich die Schweiz. Was aber bedeutet das? Welche Mitverantwortung hat das SEM mit der Finanzierung solcher Projekte an Menschenrechtsverletzungen, wie sie nicht bloss in Libyen, sondern zum Beispiel auch in Bosnien vielfach belegt sind? Mögliche Antworten darauf finden Sie in diesem Heft, ab Seite 8.

Ermöglicht wurde der Beitrag durch unseren Recherchefonds, weitere Hintergründe erfahren Sie von den Autoren im Surprise Talk und dem Podcast Hörkombinat. Berichte und Dokumente zum Thema werden zeitgleich auch in der österreichischen Zeitung Der Standard sowie auf der Website von WAV und der deutschen Rechercheorganisation Frag den Staat veröffentlicht.

20 Vorsorge

Was tun mit dem Geld der 2. Säule?

22 Stadtplanung

Was die Stadt zusammenhält

23 Kino

Der Weg zum Ich

24 Kino

Schleichende Verdrängung des Quartierlebens

25 «Irrsinn gegenüber dem Staat»

26 Veranstaltungen

27 Tour de Suisse Pörtner in Baar

28 SurPlus

Positive Firmen

29 Wir alle sind Surprise Impressum Surprise abonnieren

30 Surprise-Porträt

«In der Schweiz geht alles viel rassiger»

Aufgelesen

News aus den 100 Strassenzeitungen und -magazinen in 35 Ländern, die zum internationalen Netzwerk der Strassenzeitungen INSP gehören.

Auf den ersten Blick zeigen die Gemälde des Künstlers Jerry Rael eine verlorene Ära – indigene Männer und Frauen, die auf Pferden durch den US-amerikanischen Südwesten reiten, manchmal neben weissen Cowboys. «Meine Bilder enthalten viele unterschwellige Botschaften», sagt Rael. «Wer die Bedeutung erfasst, erkennt die Geschichte hinter dem Bild.» Mit seiner Arbeit, sagt er, wolle er sein indigenes und chicanisches Erbe feiern. Und auch gegen die vergangene sowie aktuelle Behandlung der indianischen Gemeinschaft protestieren.

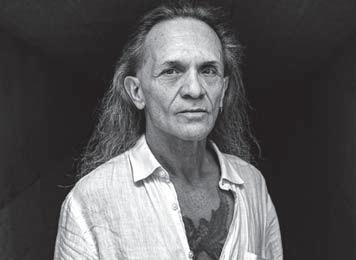

1 Der Künstler in seinem Studio.

2 Die Gesichter der Porträtierten bleiben oft anonym und schauen weg.

99,9 Prozent der österreichischen Bevölkerung sind in der gesetzlichen Krankenversicherung. Die übrigen 0,1 Prozent sind auf karitative Einrichtungen angewiesen. Es handelt sich in der Regel um erwerbslose Menschen, die noch keine fünf Jahre in Österreich leben oder keinen Daueraufenthalt nachweisen können.

Im Jahr 1994 kam die erste Ausgabe von «Trott-war» auf die Strassen Stuttgarts. Seitdem dient die Strassenzeitung nicht nur als Einkommens-, sondern auch als wichtige Informationsquelle für Soziales, Obdachlosigkeit und Armut in Stuttgart und Umgebung. Für Winfried Müller, Gründungsmitglied von Trott-war, besteht das Ziel des Projekts auch nach dreissig Jahren immer noch darin, «Menschen vom Rand der Gesellschaft in deren Mitte zu holen».

Wir von Surprise wünschen alles Gute zum Geburtstag!

43 Prozent der Alleinerziehenden in Hamburg sind arm, obwohl die meisten von ihnen arbeiten, und zwar häufig in Vollzeit. Das zeigt eine Ende Juni erschienene Studie der Bertelsmann Stiftung. Nur in Bremen sind noch mehr Alleinerziehende arm. «Momentan werden die Menschen alleingelassen», sagt Antje Funke, Expertin für Familie und Bildung der Bertelsmann Stiftung und Mitautorin der Studie. «Das Armutsproblem ist bekannt, und trotzdem bewegt sich zu wenig.»

Ein 380-Milliarden-Geschenk an Reiche: So viel hat Deutschland gemäss einer OxfamStudie die Aussetzung der Vermögenssteuer seit 1997 gekostet. Das Hauptargument gegen eine Wiedereinführung der Vermögenssteuer –nämlich die Angst vor einer Abwanderung der Reichen – sei unbegründet, heisst es in der Studie «Keine Angst vor Steuerflucht».

Sie bauen unsere Wohnungen, die Fassaden und Dächer unserer Häuser, sie installieren und reparieren Kühlschränke, Duschen oder Heizungen. Und ab 2025 bekommen die 25 000 Arbeitnehmenden aus den Bereichen Sanitär, Heizung, Spenglerei, Lüftung und Solarinstallation einen neuen Gesamtarbeitsvertrag (GAV). Zwei Jahre lang hatten die Arbeitgeberverbände Suissetec sowie EIT.swiss mit den Gewerkschaften verhandelt, die Gebäudetechniker*innen selber hatten Demos und Aktionen organisiert.

Umstritten war an der Unia-Berufskonferenz laut Gewerkschaftszeitung «Work» die neue Überstunden-Regel. Und zwar weil die Normalarbeitszeit im GAV weiterhin 40 Stunden pro Woche beträgt, es aber erst ab 45 Stunden Zuschläge gibt. Doch das Positive überwiegt. Neu können sich die Berufsleute ab 60 frühpensionieren lassen (bisher war das nur in der Westschweiz und im Tessin möglich). Sie müssen dafür mindestens 15 Jahre lang in der Branche gearbeitet haben, die letzten sieben Jahre ununterbrochen.

Neben der Frühpensionierung werden die Mindestlöhne angehoben. Bis 2028 erhalten Installateur*innen mit Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) 500 bis 600 Franken mehr Lohn. Bei jenen ohne Lehrabschluss sind es mindestens 300 bis 400 Franken. Ab einer offiziellen Inflation von 0,5 Prozent werden die Löhne automatisch erhöht. Zusätzlich erhält der neue GAV etwa höhere Mittagszulagen, Lohnfortzahlung ab dem ersten Krankheitstag (kein Karenztag mehr) und mehr bezahlte Fahrten von zuhause zur Baustelle. LEA

Fun Fact: Die Hälfte der Fläche des Flughafens Kloten ist Grüngebiet von hohem ökologischem Wert. Hier flattern gefährdete Pflaumenzipfelfalter um selten gewordene Pflanzen wie Sibirische Schwertlilien. Hier sagen sich Waldohreulen, Hermeline und Laubfrösche gute Nacht. Und in ebendieser biodiversen Idylle spielt der heutige Fall am Bezirksgericht Dielsdorf, die filmreife nächtliche Raserfahrt eines Autoposers.

Der Beschuldigte habe dem abgekürzten Verfahren zugestimmt, eröffnet der Gerichtsvorsitzende den Prozess. Es gehe also nur noch darum, den Urteilsvorschlag der Staatsanwaltschaft zu prüfen.

Der in der Autobranche tätige 22-Jährige gibt alles zu: Dass er auf der Klotenerstrasse am Rand der Flughafenpisten in Rümlang voll aufs Gas gedrückt hat. In der Linkskurve vor dem Wendeplatz leitete er eine Vollbremsung ein und kam wenige Meter vor dem Ende der Strasse zum Stillstand, auf dem Parkplatz des ehemaligen Plane-Spotter-Treffpunkts Heliport Grill.

Mit seiner Raserfahrt habe der Beschuldigte eine deutlich erhöhte abstrakte Unfall- und Todesgefahr geschaffen, so der Richter. Entsprechend passt für das Gericht auch die Qualifikation des Delikts durch die Staatsanwaltschaft: qualifizierte grobe Strassenverkehrsregelverletzung im Sinne des Raserartikels – bezüglich Temposünder*innen hat die Schweiz eine der schärfsten gesetzlichen Regelungen weltweit.

Gemäss Staatsanwaltschaft erreichte der Beschuldigte eine Höchstgeschwindigkeit von 122,1 km/h – statt der erlaubten 50. Auf Nachfrage gibt das Bezirksgericht Dielsdorf zudem bekannt, der verurteilte Lenker sei der Polizei mit seiner Fahrweise schon im Raum Regensdorf aufgefallen. Eine Patrouille verfolgte daraufhin den Mann und nahm die Fahrt beim Flughafen per Video auf. Dank dieser Aufnahmen konnte ein Gutachten erstellt und die Geschwindigkeitsübertretung berechnet werden.

An dieser Stelle berichten wir alle zwei Wochen über positive Ereignisse und Entwicklungen.

Der Gerichtspräsident erwähnt, er kenne sich in der Gegend aus. Der Beschuldigte nickt, auch ihm sei die Umgebung vertraut. «Umso unverständlicher, dass man dort so schnell fährt», meint der Richter. Es habe diverse Einmündungen auf die Strasse, aus Seitengässchen, aus dem Familiengarten, den Wäldern und Feldern. Niemand müsse dort damit rechnen, dass einer angerast komme, so der Gerichtsvorsitzende. «Wildschweine latschen dort einfach durch!», gibt der Richter zu bedenken.

Das Gericht spricht den Beschuldigten schuldig. Der Raser erhält eine bedingte Freiheitsstrafe von 15 Monaten und eine Busse von 1500 Franken. Auch die Schlussrechnung ist gesalzen: Zur Gerichtsgebühr von 1500 Franken kommen die Voruntersuchung (2100 Franken), das Gutachten (1466 Franken) und die Verteidigung (4000 Franken) hinzu. All das wird dem Mann auferlegt. «Einmal richtig Gas geben, 9066 Franken», resümiert Richter Rothen.

Der Raser wirkt gestaucht. Und das für ihn wohl Schlimmste kommt noch: der Ausweisentzug für mindestens zwei Jahre. Darüber wird das Strassenverkehrsamt entscheiden.

YVONNE KUNZ ist Gerichtsreporterin in Zürich.

Können Sie sich noch an die Abstimmung vom 11. März 2012 über «Sechs Wochen Ferien für alle» erinnern? Der Vorschlag wurde mit einem Nein-Stimmenanteil von 66,5 Prozent deutlich abgelehnt. Im Ausland sorgte das Abstimmungsergebnis für grosses Staunen.

Schauen wir auf die Statistik zu den gesetzlich festgelegten Ferien- und Feiertagen, befindet sich die Schweiz noch knapp im Mittelfeld der wirtschaftlich fortgeschrittenen Länder. Österreich führt die Rangliste mit 25 Ferien- und 13 Feiertagen an. Insgesamt ergibt dies mindestens 38 bezahlte arbeitsfreie Tage. Die Schweiz kommt auf 29 freie Tage, davon 20 Ferienund 9 Feiertage. Am Ende der Skala findet sich die USA, die keine gesetzlichen Ferientage kennt, aber 10 Feiertage.

Die gesetzlich festgelegten Ferientage sind das Minimum, das allen Arbeitskräften zusteht. Die Anzahl Ferienwochen gemäss Arbeitsvertrag sind für viele in der Schweiz aber deutlich höher und differieren nach Alter. Erwerbstätige zwischen 50 und 64 Jahren kommen heute im Schnitt auf 5,6 Wochen, die unter 20-Jährigen auf 5,4 Wochen. Alle anderen haben rund 5 Wochen Ferien im Jahr.

Auch mit den Feiertagen ist es so eine Sache. Die ausgewiesenen 9 Tage sind der Durchschnitt in der Schweiz. Es gibt nur einen eidgenössisch festgelegten Feiertag. Das ist der Nationalfeiertag. Die «1. August-Initiative» wurde am 26. September 1993 mit 83,4 Prozent Ja-Stimmenanteil angenommen. Drei Feiertage gelten in allen 26 Kantonen: Neujahrstag, Auffahrt und Weihnachtstag. Der 1. Mai gehört nicht dazu. Katholisch geprägte Kantone haben tendenziell mehr Feiertage als die reformierten Kantone. Mit 13 Feiertagen schwingt das Tessin obenaus.

Ferien- und Feiertage im internationalen Vergleich

Der internationale Vergleich mag ein Schmunzeln provozieren. Hinter diesen Zahlen verbergen sich aber wichtige gesellschaftliche Fragen. In einer multikulturellen und säkularen Gesellschaft wie der Schweiz werden religiöse Feiertage immer wieder in Frage gestellt. Manch einer arbeitet an Ostern lieber im Homeoffice und macht an einem anderen Tag frei. Vielen fehlt zudem das Wissen über das Geschehen, das zu einem bestimmten Feiertag Anlass gibt. So mutieren Feiertage mehr und mehr zu Ferientagen.

Nochmals andere Fragen stellen sich mit Blick auf die Ferientage selbst. In den letzten rund 25 Jahren haben die vertraglich vereinbarten Ferien über alle Altersgruppen hinweg in der Schweiz im Durchschnitt nur um 3 Tage zugenommen. Vor die Wahl gestellt, ob Produktivitätsgewinne eher in Form von höheren Löhnen oder mehr Ferien an die Erwerbstätigen weitergegeben werden sollen, spricht sich die Mehrheit nach wie vor für mehr Geld aus.

In jüngster Zeit zeichnet sich allerdings eine sachte Abkehr von dieser Haltung ab. Doch nicht mehr Ferien werden gefordert, sondern die Zahl jener, die Teilzeit arbeiten, wächst, nicht nur bei Frauen, sondern vor allem auch bei Männern. Teilzeit muss man sich allerdings leisten können. Darum wird der Ruf nach höheren Löhnen nicht verklingen, mehr Ferien gibt es nur in kleiner Dosis.

PROF. DR. CARLO KNÖPFEL ist Dozent am Institut Sozialplanung, Organisationaler Wandel und Stadtentwicklung der Hochschule für Soziale Arbeit der Fachhochschule Nordwestschweiz.

Verkäufer*innenkolumne

Ende April an einem Trainingstag, da hat es mir Max, der uns trainiert, gesagt. Dass ich definitiv dabei bin. Vor allen anderen, im Kreis. Jetzt habe ich Zeugen! Letztes Jahr stand ich auch in der engeren Auswahl, aber dann wurde doch nichts draus.

«Heini», sagte Max, «du bist als Einziger schon mal gesetzt.» Für Südkorea, im September, «Homeless World Cup», Strassenfussball-WM. Und wer dieses Jahr nicht mitfährt, darf sicher nächstes Jahr. Ich sagte ihm, dass ich eben nicht wisse, was die Gesundheit zulasse in einem Jahr. Schliesslich bin ich der Älteste, der je mitdurfte, und man kann nur ein einziges Mal dabei sein. Die 59, mein Jahrgang, steht übrigens hinten auf meinem grünen Goalie-Trikot von der EM in Utrecht vor drei Jahren.

Die WM in Südkorea macht mein Palmarès, wie man so schön sagt, vollkommen: 2001 war ich in Alaska und 2005 in Japan als Eiskunstläufer an den «Special Olympics». Dann Fussball-EM in Holland, und jetzt also WM in Südkorea. «Du kommst am weitesten herum von uns allen», sagen meine Geschwister. «Für dein Alter bist du noch ziemlich fit», sagen meine Teamkollegen. Und ich sage: «Das wird eine einmalige Erfahrung.»

Den Fotoapparat nehme ich mit. Ob ich dazu komme, Fotos zu machen, werden wir sehen. Auf jeden Fall erzähle ich Ihnen an dieser Stelle dann wieder, wie es war, in Südkorea. Die Stimmung im Team ist schon mal bombastisch. Jeder hilft dem anderen, niemand schimpft. Ich spiele im Tor.

Schon als Junge, als ich in der Epi-Klinik in Zürich war, ging ich ins Tor, weil sonst niemand wollte, und das ist so geblieben. Das grüne Goalie-Trikot packe ich also ein. Und noch etwas darf ich nicht vergessen: die Goalie-Handschuhe. Mit meinem Namen drauf. Gesponsert vom Ex-Nati-Goalie Jörg Stiel höchstpersönlich. Die brauche ich nur für die grossen Turniere. Ich bin sicher, die bringen mir Glück.

HEINI HASSLER, 65, verkauft Surprise in Chur, Zug und Zürich. Seit 25 Jahren spielt er auch Unihockey beim BTV Chur, Sektion Behindertensport. Auch dort ist er Goalie. Der HWC findet vom 21. bis 28. September in Seoul statt.

Die Texte für diese Kolumne werden in Workshops unter der Leitung von Surprise und dem Autor Ralf Schlatter erarbeitet. Die Illustration entsteht in Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern – Design & Kunst, Studienrichtung Illustration.

20.—22. Sep2024

Workshops:

Konzerte: Las Migas (ES), La Triada (CH), Ensemble Choeur3 & Ensemble Vocal Kaupert (CH), Lukas Huber (CH)

Brahms' Liebeslieder-Walzer

Circle Singing «Siawaloma»

Bulgarische Volksmusik

Chanzuns Rumantschas

Moved by Voice

Beatbox Kids Workshop

WarmUp, Podium «Singen im Alter»

Drei Preiskategorien nach «Pay what you can»-Prinzip & frei zugängliche Formate

enchante-riehen.ch

Migration Die Schweiz gibt Steuergelder an eine Agentur, die unter Korruptionsverdacht steht und Menschenrechtsverletzungen mitträgt. Alles, um Migrant*innen abzuwehren.

TEXT LORENZ NAEGELI UND RETO NAEGELI

Am 8. Februar 2023 herrschte in der Schweizer Botschaft in Bosnien grosse Aufregung. Grund war eine E-Mail mit alarmierendem Inhalt: Ein anonymer Hinweisgeber warnte vor Korruption in einem von der Schweiz finanzierten Projekt, das den Ausbau behördlicher Infrastruktur zum Sammeln und Verwalten von Daten über Migrant*innen zum Ziel hat. Die Anschuldigungen deuteten auf ein korruptes Netzwerk hin, das bis in die höchsten Ebenen des bosnischen Sicherheitsministeriums reichte. Im Zentrum steht die Agentur International Center for Migration Policy Development, kurz ICMPD, die für die Umsetzung dieses Projekts verantwortlich war. ICMPD ist eine internationale Organisation mit Sitz in Wien. Sie wurde 1993 von der Schweiz und Österreich gegründet, umfasst zwanzig Mitgliedstaaten und ist in neunzig Ländern aktiv. Dort setzt sie unter dem Slogan «Making Migration Better» die Migrationspolitik von europäischen Staaten um – und zwar meist in Ländern, die an strategisch wichtigen Punkten entlang von Migrationsrouten liegen. Zu ihren Aufgaben gehören Trainings für Küstenwachen und Grenzpolizeien in verschiedenen Ländern oder Rückführungsprogramme rund um sogenannte Migrations-Hotspots. Um sie zu erfüllen, wurde das Budget von ICMPD sukzessive von 16,8 Millionen Euro im Jahr 2015 auf 78,9 Millionen im 2023 aufgestockt. Auch die Schweiz realisiert immer wieder Projekte mit der ICMPD; in der Regel erfolgt die Abwicklung über das Staatssekretariat für Migration (SEM). Die ICMPD ist primär gegenüber ihren Geldgebern verpflichtet – in der Öffentlichkeit ist die Agentur dagegen kaum bekannt. Grund genug für das Recherchekollektiv WAV und Surprise, genauer hinzuschauen. Gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz haben wir, zusammen mit der deutschen Rechercheorganisation Frag den Staat und der österreichischen Zeitung Der Standard, zahlreiche Dokumente zu Projekten der ICMPD mit Schweizer Beteiligung ausgewertet. Die Ergebnisse offenbaren kritische Partnerschaften in mehreren Ländern, darunter Bosnien, Kosovo, Libanon und Libyen.

Mehr Kontrolle gewünscht

Die Schengenstaaten investieren viel Geld in die Sicherung ihrer Aussengrenzen und verlagern ihre Aktivitäten dazu zunehmend in sogenannte Drittstaaten wie Bosnien

und Herzegowina. Im Auftrag der Schweiz führt ICMPD dort ein Projekt mit dem Namen «Ausbau des Migrationsinformationssystems» aus; es geht darum, die sogenannte Migrationskontrolle zu optimieren, indem ein neues Datenverwaltungssystem für Asyl, Visa und Grenzübertritte eingeführt wird. Dieses modernisiert das bestehende System, insbesondere durch den Ausbau der biometrischen Fähigkeiten.

Für die erste Phase des Projekts wurde das bosnische IT-Unternehmen Page mit einem Auftrag im Wert von 409 000 Franken betraut. Laut der anonymen E-Mail, die im Februar 2023 für Unruhe in der Schweizer Botschaft sorgte, wurde der Vergabeprozess manipuliert. Ein Mitarbeiter von ICMPD, der massgeblich an der Ausschreibung beteiligt war, hatte zugleich eine Anstellung bei Page – ein Umstand, den er verschwiegen hatte, um dem Unternehmen den Zuschlag zu sichern. Als das SEM von diesem Vorwurf erfuhr, setzte es umgehend alle Projektbeteiligungen aus und leitete einen Monat später eine externe Untersuchung ein, wie das SEM auf Anfrage erklärte. Im Zuge der Untersuchung wurden Teile dieser

Im Kosovo finanzierte die Schweiz mit 300 000 Franken ein ICMPD-Projekt zur Aufrüstung der lokalen Grenzpolizei mit biometrischen Geräten wie Fingerabdruckscannern. Das übergeordnete Ziel: die Daten von Migrant*innen systematisch und nach den Standards der Schengenstaaten zu sammeln. Mit dem technischen Ausrüstung sollte der Registrierungsprozess von Asylsuchenden vereinfacht werden. Auch hier kam es zu Unregelmässigkeiten bei der Beschaffung. Das Projekt musste mehrmals ausgeschrieben werden. Migrationsexperte Simon Noori sieht den Einsatz der Biometrie-Scanner grundsätzlich kritisch: «Die Sammlung von migrationsbezogenen Daten und die Angleichung der unterschiedlichen Systeme könnte in Zukunft weitreichendere Rückführungsmassnahmen im Stil von Dublin über den Schengenraum hinaus erlauben.» Beispielsweise von der Schweiz in Länder wie das Kosovo.

Vorwürfe bestätigt sowie erhebliche Versäumnisse seitens ICMPD aufgedeckt. Hätte die Organisation ihre eigenen Beschaffungsrichtlinien befolgt, wäre die Anstellung des Page-Mitarbeiters nicht erfolgt. Zudem habe ICMPD bereits frühere Warnungen über einen möglichen Interessenkonflikt des Mitarbeiters ignoriert.

Das Audit und die Angaben des Whistleblowers sowie bosnische Medienberichte deuten darauf hin, dass es sich nicht um einen Einzelfall handelt, sondern um ein ganzes Korruptionssystem, das mutmasslich rund um den Vizeminister des Sicherheitsministeriums von Bosnien und Herzegowina, Samir Rizvo, aufgebaut wurde. Sein Ministerium soll die Empfehlung gegeben haben, den betreffenden Mitarbeiter für das ICMPD-Projekt einzustellen. Und der Gründer von Page ist laut bosnischen Medien ein enger Vertrauter Rizvos, er hatte zuvor eine hohe Position im Sicherheitsministerium. Rizvo selbst sass derweil im Steuerungskomitee des betroffenen Projektes.

Rizvo, der betroffene Mitarbeiter sowie das Unternehmen Page reagierten nicht auf Anfragen von WAV und Surprise. Und bei ICMPD hat man offenbar ein reines Gewissen: Eine interne Untersuchung habe keinerlei Fehlverhalten aufgedeckt, steht in einer Medienmitteilung von Mitte Juli. Auf die Frage, warum die in der externen Untersuchung festgestellten Versäumnisse verschwiegen wurden, reagiert die Pressestelle ausweichend. Man habe sich auf die eigenen Zuständigkeiten fokussiert, die in diesem Fall bei der internen Untersuchung lagen. Zudem habe man die Ergebnisse des externen Audits erst im Juni 2024 erhalten. Das allerdings widerspricht der Darstellung

Die Schweiz finanziert seit 2016 mehrere ICMPD-Projekte im Libanon, welche die integrierte Grenzverwaltung (IBM) stärken sollen. Der Fokus liegt auf Menschenrechten und Geschlechtergerechtigkeit. Ein Erklärvideo des SEM zu IBM offenbart jedoch die eigentliche Absicht hinter diesem Engagement: Es geht primär darum, die Schengen-Aussengrenzen vor illegalisierter Migration zu schützen, während sie gleichzeitig für Geschäftsreisen und Tourismus offenbleiben sollen. Das «Lebanese Center for Human Rights» (CLDH) kritisiert den Schweizer Ansatz. Er ziele auf eine Verschärfung der Grenzkontrollen und legitimiere ein gewaltvolles Regime der sogenannten Migrationskontrolle. Zudem seien die Massnahmen wenig effektiv, wie ein von der Schweiz finanziertes Projekt zeige: Statt einem geschützten Raum für geflüchtete Frauen zu bieten, wurde der dafür vorgesehene Ort als Parkplatz zweckentfremdet. Auf Nachfrage verteidigt sich die ICMPD und sagt, das Projekt diene dem menschenrechtsbasierten Grenzschutz. Die Parkplatz-Causa sei eine Ausnahme gewesen, wie Besuche vor Ort bestätigt hätten.

des SEM und dem Projektverlauf: Die Schweizer Behörde erklärte nach einem Hintergrundgespräch im April 2024, dass es das Projekt mit einem Verlust von 54 282 Franken und nach ausführlichen Gesprächen mit ICMPD abgebrochen habe. An der Zusammenarbeit mit Bosnien ändere sich nichts Grundlegendes, doch man werde das Projektmonitoring in Zukunft verfeinern, sagt das SEM.

Heiligt der Zweck die Mittel?

Den Verdacht auf Korruption nehmen wir zum Anlass, uns das sogenannte Migrationsmanagement von ICMPD genauer anzusehen – zumal die Agentur in der Öffentlichkeit nahezu unsichtbar bleibt. Der Migrationsforscher und Experte für biometrische Migrationsprogramme Simon Noori spricht in diesem Zusammenhang von den logischen Folgen einer fehlgeleiteten Politik. «Ziel dieser Art der Migrationskontrolle ist es, möglichst viele Leute möglichst weit wegzuhalten. Oft geschieht das entgegen den Interessen der Geflüchteten oder von Transitstaaten wie Bosnien.» Doch letztere würden sich fügen, obwohl sie dadurch gezwungen sind, viele Menschen aufzunehmen und zu versorgen, die unfreiwillig bei ihnen ankommen und deren eigentliches Ziel Länder im Schengenraum sind, so der Co-Geschäftsführer der Nichtregierungsorganisation Solidarité sans frontières. Als Köder dienten Verhandlungen zum EU-Beitritt oder Millionen zur Modernisierung der lokalen Infrastruktur.

Wenn in Libyen Milizen zu Küstenwache umgerüstet, im Libanon Streitkräfte für die Migrationsabwehr trainiert oder an Tunesien Drohnen für die Grenzüberwachung geliefert werden – dann beschert dies ICMPD Arbeit. Den Nutzen der ICMPD-Programme hält Noori für gering: «Es wird Kontrolle versprochen, aber wenig erreicht. Letztlich wird in diesen Programmen Geld verpulvert, das an anderen Orten sinnvoller eingesetzt werden könnte.» Noori beschreibt die Rolle von ICMPD in diesem Kontext als Übersetzungsarbeit: «Europas Migrationspolitik setzt hohe und komplexe Erwartungen an das Verhalten anderer Länder. Drittstaaten können diese oft nicht allein erfüllen.» Und genau da komme ICMPD zum Einsatz.

Wie das in der Praxis aussieht, deckten ZDF und die Rechercheorganisation Frag den Staat im Frühling 2023 auf. Sie veröffentlichten interne ICMPD-Dokumente, die belegen, wie die Organisation durch Trainings, technisches Equipment wie Drohnen, Laptops oder Telefone die Küstenwachen in Libyen, Tunesien und Marokko unterstützt – alles Behörden, die in schwere Menschenrechtsverletzungen involviert sind. Der Bericht zeigt auch, dass ICMPD durch das Skizzieren von Asylrechtsverschärfungen oder informellen Treffen mit Politiker*innen Einfluss auf die europäische Migrationspolitik nimmt, obwohl die Organisation in einem hochsensiblen Bereich arbeitet und kaum Transparenz- und Auskunftspflichten unterliegt. Möglicherweise ist sie genau deshalb für die Planung und Durchführung von umstrittenen Programmen inte-

Wohin fliesst das Geld des SEM?

Übersicht Verpflichtungskredite IMR (Internationale Migrationszusammenarbeit und Rückkehr) mit Verbindung zur ICMPD (Stand 16.08.2023)

Schengenstaaten

Bosnien und Herzegowina

Programm: «Enhancement of the Migation Information System (for strengthening Migration, Asylum and Border Management) in BiH»

Laufzeit: 2021–2023

Gesamtkosten: CHF 1 150 000

Kosovo

Programm: «Manage increased influx of migrants in Kosovo»

Laufzeit: 2021–2023

Gesamtkosten: CHF 328 819

Libanon

Programm: «Swiss Support to Integrated Border Management in Lebanon, Phase III»

Laufzeit: 2021–2023

Gesamtkosten: CHF 735 000

Libyen

Programm: «Strengthening Migration Governance» (ICMPD LIBMITAF)

Laufzeit: 2021–2023

Gesamtkosten: CHF 367 500

ressant: Der informelle Charakter schützt vor kritischen Beobachter*innen und ungewollter Einflussnahme.

Interne Dokumente, die WAV und Surprise auf der Grundlage des Öffentlichkeitsgesetzes einsehen konnten, zeigen, wie die Schweiz auch ICMPD-Projekte in Libyen unterstützt. Am 31. Mai 2022 trafen sich Vertreter*innen von ICMPD, SEM, der EU sowie libyschen Behörden in der Hauptstadt Tripolis. Bei dem internationalen Treffen im Luxushotel Radisson Blu wurde die Umsetzung eines Projekts mit dem Namen «Libya’s Migration Technical Assistance Facility (LIBMITAF)» diskutiert. Im Rahmen dieses ICMPD-Projekts wurde u.a. technische Ausrüstung – Laptops, Handys und satellitenfähige Kommunikation – nach Libyen geliefert, wie eine interne Budgetübersicht zeigt. Die Schweiz unterstützte das Projekt mit 550 000 Euro.

Am Treffen nahm ebenfalls das National Team for Border Security and Management (NTBSM) teil, zu dem auch die libysche Küstenwache gehört. Diese ist laut zahlreichen Berichten für gewaltsame Rückführungen und Angriffe auf Boote mit Migrant*innen auf dem Meer ver-

antwortlich, aber auch für den Betrieb von Lagern in Libyen sowie Menschenhandel und sexualisierte Gewalt gegen Migrant*innen. Werden Bootsflüchtende nach Libyen zurückgebracht, landen sie in ebensolchen Lagern mit überfüllten Zellen, mangelnder Nahrung und kaum medizinischer Versorgung. Die Organisation Refugees in Libya dokumentiert zudem regelmässig Fälle von Folter, über welche Lösegeld von Angehörigen erpresst wird. Auch hier stehen Mitglieder libyscher Grenzschutzbehörden im Verdacht.

ICMPD betont in Bezug auf die systematischen Verbrechen der libyschen Küstenwache, dass keine Mitglieder dieser Organisation direkt von ihnen angestellt wurden. Zudem sei die der Küstenwache übergeordnete Behörde, das National Team for Border Security and Management (NTBSM), nur minimal in das besagte Programm LIBMITAF eingebunden gewesen. Die Pressestelle erklärt weiter, dass das mit Schweizer Mitteln finanzierte technische Equipment ausschliesslich von den ICMPD-Projektteams in Libyen genutzt und nicht an libysche Behörden, einschliesslich der Küstenwache, weitergegeben worden sei.

Im Protokoll des Treffens im Radisson Blu kommen die Worte «Grundrechte» oder «Menschenrechte» kein einziges Mal vor. Migrationsexperte Noori kritisiert das Schweizer Engagement in Libyen: «Aus grundrechtlicher Sicht ist eindeutig, dass die libyschen Behörden durch gewaltsame Rückführungen und die dortigen Verhältnisse schwere Menschenrechtsverletzungen begehen. Diese wären ohne die umfassende Unterstützung aus der EU und der Schweiz nicht möglich.» Das stellte im März 2023 auch ein UN-Bericht fest: Die systematische Gewalt gegen Migrant*innen könne als Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingestuft werden. «Die Schweiz ist mehr als nur eine Komplizin, wenn sie sich an solchen Programmen beteiligt», so Noori, denn es handle sich hier um eine bewusste Unterstützung dieser Zustände. Dies falle besonders ins Gewicht, weil es Alternativen gäbe: «Man könnte humanitäre Korridore auf- oder ausbauen, oder endlich wieder eine europäische Rettungsmission starten, die Menschen rettet, anstatt eine Politik zu betreiben, die Menschen gefährdet und Gewalt aussetzt.»

Der frühere UNHCR-Kadermann und Migrationsrechtsexperte Jeff Crisp bezweifelt, ob eine menschenrechtskonforme Zusammenarbeit mit der libyschen Küstenwache angesichts der systematischen Menschenrechtsverletzungen überhaupt möglich sei: «Jede internationale Organisation, die in Libyen tätig ist, muss ernsthafte Einschränkungen ihrer Handlungsfreiheit und ihrer Fähigkeit hinnehmen, im Interesse von Flüchtlingen und anderen Migranten zu handeln.» Das gelte besonders für internationale Organisationen, die von der EU und ihren Partnerstaaten finanziert werden. Europa sei primär daran interessiert, die Überfahrt dieser Menschen über das Mittelmeer zu verhindern, so Crisp. Korruptionsverdacht, fragwürdige Partnerschaften, die absichtliche Missachtung von Menschenrechten –ICMPD hinterlässt keinen guten Eindruck. Dieser dürfte der Organisation jedoch kaum schaden, weil sie die Interessen ihrer Geldgeber bedient, nämlich: die Abschottung der europäischen Aussengrenzen. Die Schweiz und ICMPD tragen damit zu einem Unrechtsregime bei, welches das Eigentinteresse über die Menschenrechte stellt. Während tausende Migrant*innen in Ländern wie Bosnien oder Libyen katastrophalen humanitären Bedingungen ausgesetzt sind, fliessen Millionen in Grenzschutz und den Ausbau der «Migrationskontrolle» anstatt in sichere Fluchtwege oder dringend benötigte humanitäre Infrastruktur. «Das widerspiegelt den heute dominanten politischen Konsens: Die Schengenländer haben in der Migrationspolitik den Pfad der Grundrechte verlassen», sagt Simon Noori. Damit werde ein Multimillionenmarkt geschaffen, von dem Organisationen wie ICMPD und vor allem europäische Firmen profitieren. «Diese Externalisierungs- und Kontrollpolitik wird seit den 1990er-Jahren exportiert. Mit der einzigen und egoistischen Absicht, dass Leute das Mittelmeer oder die europäischen Küsten nicht erreichen.» Zu einem hohen Preis.

Aus Sicht der Schweizer Migrationsbehörde ging es immer nur um die Stärkung von Grundrechten.

In mehreren Gesprächen und einem ausführlichen Fragenkatalog befragten wir das SEM zu den ICMPD-Programmen mit Schweizer Beteiligung. Die Zusammenarbeit mit ICMPD sei gut und professionell, heisst es in der Stellungnahme.

In Bezug auf Bosnien taxierte das SEM das Vorgehen bei der Vergabe des Auftrags als rechtswidrig. Entlang seiner Nulltoleranz-Linie habe man «unverzüglich reagiert», indem man das Projekt sistiert und die externe Prüfung in Auftrag gegeben habe. Zu den Vorwürfen über ein mögliches Korruptionsnetzwerk im bosnischen Sicherheitsministerium will sich das SEM nicht äussern. Auch nicht über die positive öffentliche Darstellung des ICMPD über den Vorfall.

Zum Projekt in Libyen sagt das SEM: «Das Projekt sah verschiedene Ausbildungen im Bereich Migrationsmanagement vor, welche auf internationalem Recht und Menschenrechten basieren. Ziel des Projekts war es also, die Achtung der Grundrechte zu stärken.» Das SEM argumentiert, dass das NTBSM zwar Teil des Steuerungsausschusses gewesen sei und verschiedene Vertreter an Ausbildungsmodulen teilgenommen hätten, die Organisation ansonsten aber keine Benefits erhalten habe.

Von der in den direkten Gesprächen klar geäusserten Kritik gegenüber ICMPD ist in den offiziellen Antworten des SEM keine Rede mehr. Die vorgeschlagenen Zitate wurden so stark abgeändert, dass sie aus Sicht der anwesenden WAV-Journalisten nicht mehr dem Gesprächsinhalt entsprachen. Die ausführliche Stellungnahme des SEM ist abrufbar unter: files.wav.info/upload/ICMPD/.

Dieser Artikel entstand in Kooperation mit dem unabhängigen Schweizer Recherchekollektiv WAV (wav.info), mehr dazu auch im Podcast Hörkombinat (hoerkombinat.ch). Die Recherche wurde mit Unterstützung des JournaFONDS (journafonds.ch) und des Surprise Recherchefonds (surprise.ngo/recherchefonds) recherchiert und umgesetzt.

Hintergründe im Podcast: Simon Berginz spricht mit Lorenz Naegeli über die Hintergründe der Recherche. surprise.ngo/talk

Blick vom Auguste-Viktoria-Krankenhaus auf Ostjerusalem (1), wo Ärztin Khadra Salami die Station mit krebskranken Kindern betreut (2); unter ihnen ist Ali, der mit seiner Mutter Samira Jenineh aus Gaza ins Spital kam, der Rest der Familie blieb im Kriegsgebiet zurück (3)

«Fürunsere Patient*innenist dieseSituation sehrdeprimierend.»

Krieg In einem Ostjerusalemer Spital werden Krebskranke aus Gaza gepflegt. Abgeschnitten von ihren Familine kämpfen sie dort um ihr Überleben.

TEXT ANNA-THERESA BACHMANN UND ALICIA KLEER FOTOS KOBI WOLF

Von ihrem alten Familienleben sind Mai Jenineh kaum mehr als Erinnerungen geblieben. «Das Schöne war, dass wir alle zusammen waren», sagt die 31-Jährige. Sie, ihr Mann und die vier gemeinsamen Kinder. Oft seien sie zusammen zum Meer gefahren, das von ihrem Zuhause in Rimal, einem Viertel von Gaza-Stadt, nur wenige Autominuten entfernt lag. Dann bekam ihr Sohn Ali, ein aufgeweckter Junge, der gerne Fussball spielte, plötzlich hohes Fieber mit Schüttelfrost, sein Zahnfleisch blutete. Im Kinderkrankenhaus teilten die Ärzt*innen der Familie nach mehreren Tests die Diagnose mit: Leukämie. Es sei ein Schock, der grösste Schmerz in ihrem bisherigen Leben gewesen, erzählt Jenineh knapp ein Jahr später. Im vergangenen September hatten sie und ihr Sohn mit Genehmigung der israelischen Behörden den Gazastreifen verlassen können, damit der neunjährige Ali in Ostjerusalem eine Krebstherapie beginnen konnte. Kurz darauf überfielen am 7. Oktober Mitglieder der Hamas und des Islamischen Dschihad Israel, töteten rund 1200 Menschen und verschleppten etwa 240 als Geiseln in den Gazastreifen.

Seit Beginn des darauffolgenden Gazakrieges hängen Jenineh und Ali wie insgesamt rund hundert Begleitpersonen und Patient*innen im Auguste-Viktoria-Krankenhaus in Ostjerusalem fest. Auf dem Klinikgelände haben sie zwar Zugang zu medizinischer Versorgung und sind vor israelischen Luftangriffen in Sicherheit. Aber vom Rest ihrer Familie sind Mutter und Sohn abgeschnitten – auf unbestimmte Zeit.

«Für unsere Patient*innen ist diese Situation sehr deprimierend», sagt Khadra Salami. Die Ärztin führt durch Gänge der Kinderstation, deren farbenfroh gestrichene Patientenzimmer vom sterilen Spitalalltag ablenken sollen. Seit Jahrzehnten ist das Krankenhaus auf dem Ölberg Anlaufstelle für Palästinenser*innen; es wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf Geheiss des damaligen deutschen Kaisers Wilhelm II. ursprünglich als Hospiz errichtet und wird seit 1948 vom Lutherischen Weltbund getragen. Dieser stellt auch das gesamte medizinische Personal in der Klinik, von dem ein grosser Teil wie Salami im Westjordanland lebt und täglich über israelische Checkpoints zur Klinik auf dem Ölberg pendelt.

Vor dem 7. Oktober stammten 40 Prozent der Patient*innen aus Ostjerusalem und dem angrenzenden Westjordanland, 60 Prozent kamen aus dem Gazastreifen. Dort war die medizinische Versorgung bereits vor dem aktuellen Krieg, in dem ein Grossteil der Krankenhäuser beschädigt oder zerstört wurde, stark eingeschränkt. Wegen der israelischen Blockade-Politik gegen den seit 2007 von der Hamas kontrollierten Küstenstreifen konnte bestimmtes medizinisches Gerät nicht dort eingeführt werden. Als Begründung führte Israel einen möglichen «Dual Use» an – also eine Nutzung für zivile sowie militärische Zwecke. Darunter waren etwa Linearbeschleuniger, die zur Strahlentherapie benötigt werden. Auch herrschte ein Mangel an Chemotherapeutika und geschultem Personal.

«Wo sind meine Haare, wo sind sie?»

Etwa dreissig Prozent aller Krebspatient*innen mussten laut Zahlen der NGO «Physicians for Human Rights – Israel» ausserhalb Gazas behandelt werden. Demnach erhielten jährlich etwa 2000 bis 3000 Menschen von den israelischen Behörden die Genehmigung für eine Behandlung in Ostjerusalem oder dem Westjordanland. Laut der NGO wurden in diesem bürokratischen Prozess Ausreisen auch verzögert oder verweigert.

Wenn die Patient*innen dann schliesslich in Krankenhäusern wie dem Auguste-Viktoria ankamen – der einzigen palästinensischen Klinik, die Strahlentherapie anbietet –, erhielten sie ihre jeweiligen Runden an Chemo- oder Strahlentherapie und reisten danach meist bis zur nächsten Runde zurück in den Gazastreifen. Mit dem Krieg ist dieses System zum Erliegen gekommen. Salami mache sich grosse Sorgen um ihre Patient*innen in Gaza, die wegen des Krieges ihre Behandlung unterbrechen mussten, und um jene, die kürzlich mit Krebs diagnostiziert wurden. «Sie werden sterben, falls sie keine Behandlung beginnen», sagt sie.

Seit Kriegsbeginn erhalten Menschen aus Gaza keine Erlaubnis für Behandlungen in Israel und Ostjerusalem mehr. Ihre einzige Hoffnung sind medizinische Evakuierungen, mit denen laut Zahlen der Weltgesundheitsorganisation WHO bis Anfang Mai rund 4900 schwerkranke und verletzte Menschen Gaza verlassen konnten. Der Weg führte über den Grenzübergang Rafah in Richtung

Ägypten und von dort aus weiter in Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate. Doch seit Beginn der israelischen Bodenoffensive in Rafah und der Einnahme des Grenzübergangs auf palästinensischer Seite ist auch dieser Weg versperrt. Seit Ende Juni erlauben die israelischen Behörden vereinzelt Evakuierungen ins Ausland über den von ihnen kontrollierten Übergang Kerem Shalom. Im Juni und Juli konnten so laut Physicians for Human Rights 220 Kranke und Verletzte mit ihren Begleitpersonen Gaza verlassen, im August waren es bis zum Redaktionsschluss 26 Menschen. Laut WHO wäre dies für derzeit 14000 Kranke und Verletzte nötig. Im Vergleich dazu, sagt Salami, seien die Patient*innen und ihre Begleitpersonen im Auguste-Viktoria in einer besseren Situation. Aber die Ungewissheit, die Bilder aus Gaza, von denen das Personal sie so gut wie möglich abzulenken versucht – all das sei nicht gerade der Genesung förderlich.

Im Spielzimmer der Station drückt Patient Ali auf dem Joystick einer Playstation herum – kleine Fluchten aus dem Krebsalltag. Als ihm die Haare ausfielen, habe er rumgeschrien: «Wo sind meine Haare, wo sind sie?», erzählt seine Mutter Samira Jenineh. Ali löst den Blick vom Bildschirm und sagt ihr, sie solle nicht darüber sprechen. Es ist ihm sichtlich unangenehm. Er wisse ganz genau, was um ihn herum passiere, sagt Jenineh. Und auch, welcher Gefahr sein Vater und seine jüngeren Geschwister im rund hundert Kilometer entfernten Gazastreifen täglich ausgesetzt sind, wo nach Zahlen der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde bislang über 40000 Palästinenser*innen getötet wurden.

ANZEIGE

Jenineh sagt, sie habe schon viele Militäroperationen und Kriege in Gaza miterlebt. Aber dieser fühle sich anders an: «Sowas haben wir noch nie erlebt, diese komplette Zerstörung. Wir sind schon im zehnten Monat und es ist kein Ende in Sicht.» Wenn Ali höre, dass es da, wo sein Vater sich gerade aufhält, Bombardierungen gegeben habe, frage er seine Mutter: «Mama, ist Papa nun tot?» Ali hänge sehr an seinem Vater, sagt Jenineh: «Gaza bedeutet für ihn: sein Vater, seine Geschwister und das Meer.»

Geduld haben und auf Gott vertrauen

Jeninehs Mann, Ingenieur von Beruf, harrt mit zwei Kindern der Familie im Norden Gazas aus, wo die Versorgungslage laut internationalen Hilfsorganisationen besonders angespannt ist. Jenineh erzählt, dass wann immer das Netz für einen Moment stabil genug sei und sie die drei in Nord-Gaza erreicht, ihr Mann sie auffordern würde, ihnen nicht zu erzählen, was sie in Ostjerusalem an diesem Tag gegessen haben, weil sie so Hunger leiden würden. «Sie nehmen trockenes Brot und tunken es in Wasser, um es zu essen», sagt Jenineh. Es zerreisse sie innerlich, dass sie ihnen nicht helfen könne.

Da ist auch noch das jüngste Kind der Familie, Jeninehs zweijähriger Sohn. Er ist bei ihrer Schwester, die in den Süden des Gazastreifens geflüchtet ist. Selbst wenn Jenineh sie dort erreicht, will der Jüngste nicht mit ihr sprechen. «Er nennt meine Schwester Mama», sagt Jenineh. «Er hat mich vergessen.» Zehn Monate der Trennung, das sei eine lange Zeit für ein so kleines Kind.

Weg von ihrem Zuhause, das Jenineh zuvor noch nie verlassen hat, fühlt sie sich in der neuen Umgebung oft fremd und alleingelassen mit ihren Sorgen. Das Klinikgelände zu verlassen, traut sie sich nicht. Denn ihre Aufenthaltsgenehmigung ist eigentlich längst abgelaufen. Sie hat Angst, dass sie deswegen bei einer der in Jerusalem üblichen Polizeikontrollen Probleme bekommen könnte. Die israelischen Behörden hatten zu Beginn des Jahres vorgesehen, die Patient*innen und ihre Begleitpersonen mit der Begründung, dass ihre Behandlung abgeschlossen sei, trotz Krieg in den Gazastreifen zurückzuschicken. «Physicians for Human Rights – Israel» ging gegen dieses Vorhaben gerichtlich vor und der Hohe Gerichtshof Israels entschied schliesslich im März, die Anordnung vorübergehend auszusetzen. Wie lange diese Massnahme gilt, ist genauso offen wie die Dauer des Krieges. Das Auguste-Viktoria-Spital versucht mittlerweile, die weiteren Behandlungen der Patient*innen im Ausland zu organisieren, wo sie womöglich eine Chance haben, mit ihren übrigen Familienmitgliedern wiedervereint zu werden. Ali ist einer dieser Patienten, der schon bald in einem Partner-Krankenhaus des Auguste-Viktoria behandelt werden soll – in den USA. Für andere Patient*innen hingegen wird die Klinik auf dem Ölberg vermutlich die letzte Station ihrer Behandlung bleiben. So wie für die zwölfjährige Amira. Auf dem Smartphone zeigt ihre Mutter Iman Sharif Alashy Fotos aus einer Zeit, bevor bei ihrer Tochter ein aggressiver Gehirntumor festgestellt wurde: Amira in der Schule, Amira mit ihrer Cousine. Dass es sich dabei um dasselbe Mädchen handelt, ist nur bei genauerem Hinsehen erkennbar. «Als Amiras Vater in Gaza sie zuletzt im Videocall gesehen hat, ist er erschrocken», sagt die 34-jährige Alashy. Andersherum habe sie ihre jüngere Tochter, die gemeinsam mit ihrem Mann und anderen Verwandten von Gaza-Stadt aus nach Chan Yunis geflüchtet sind, kaum wiedererkannt. «Ihre Art zu sprechen ist ganz anders, als wäre sie viel älter», sagt Alashy.

Noch zwei Monate zu leben – das war die Prognose, die man der krebskranken Amira gestellt hat. Nun ist es schon ein Jahr, auch dank der Betreuung des Personals des Auguste-Viktoria-Krankenhauses (4, 6) sowie dem Rückhalt ihrer Mutter Iman Sharif Alashy (5)

6

Zwei Monate – so lange habe sie noch zu leben, hätten die Ärzt*innen in Gaza Amira vor einem Jahr in Aussicht gestellt. Alashy sei damals aus dem Behandlungszimmer gerannt und zusammengebrochen. Sie wollte vor ihrer Tochter nicht weinen, noch immer versuche sie stark zu sein. Immerhin hat Amira den Ärzt*innen aus Gaza entgegen der ersten Prognose das Gegenteil bewiesen. Aber die anfänglichen Erfolge bei der Bestrahlung im Auguste-Viktoria können nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich der Gesundheitszustand des Mädchens rasant verschlechtert. Die Balance halten, sprechen, sehen – all das fällt Amira immer schwerer. Vor gleichaltrigen Mädchen würde sie sich schämen, sagt Alashy. Im Moment bekommt Amira Ergound Physiotherapie. Doch viel mehr können selbst die Ärzt*innen in Ostjerusalem nicht für ihre Tochter tun, der Tumor ist nicht operabel.

Gemeinsam mit ihrer Mutter lebt Amira wie einige andere Patient*innen aus Gaza in einem nahe gelegenen Hotel. Während die medizinische Behandlung im Auguste-Viktoria vom palästinensischen Gesundheitsministerium bezahlt wird, finanziert die

«Wasistmit meinemZimmer? MeinenBüchern?»

AMIRA ALASHY

Klinik die Unterbringung der Patient*innen mit Spendengeldern. Alashy fühlt sich dort wohl, aber vor lauter Stress ist ihr oft schwindelig und sie hat Gelenkschmerzen. Das Haus der Familie in Gaza ist vor rund zwei Monaten zerstört worden. Das Video von den Trümmern, das ihr Bekannte geschickt haben, hat Alashy direkt gelöscht. Allein die Nachricht der Bombardierung hatte Amira sehr erschüttert. «Was ist mit meinem Zimmer? Meinen Büchern?», fragte sie ihre Mutter.

In solchen Momenten fällt es Alashy schwer, eine Antwort zu finden. Einmal, erzählt sie, sei Amira mit ihrem Rollstuhl einfach losgefahren. Sie müsse sofort zurück, wolle es irgendwie zum Grenzübergang schaffen, zu ihrem Vater und ihrer Schwester, habe sie ihrer überraschten Mutter erklärt. «So oder so habe ich das Gefühl, als wäre ich tot», habe Amira gesagt. Alashy versuchte sie zu beruhigen und versicherte ihrer Tochter, sie müsse Geduld haben und auf Gott vertrauen. Ob Amira ihren Vater und ihre Schwester tatsächlich noch einmal in die Arme schliessen kann, bevor der Tumor ihr die letzte Kontrolle über ihren Körper nimmt und sie stirbt, ist ungewiss.

Vorsorge Kompliziert und verschlüsselt ist der jährliche Versicherungsausweis der 2. Säulen – und mit Ungewissheit verknüpft, denn viel hängt von der Lebenserwartung ab.

Romano Butoni kommt langsam ins Rentenalter. Er hat jahrelang in die AHV und in die berufliche Vorsorge eingezahlt. Kollegen haben ihm geraten, schon früh bei der Ausgleichskasse seine AHV-Rente zu beantragen. Ein paar Formulare mussten korrekt ausgefüllt werden, um den Antrag online abschicken zu können. Kurze Zeit später kam der Bescheid und die Information, wie hoch seine Rente aus der 1. Säule der Altersvorsorge sein wird. Auf dem Schreiben ist auch erkennbar, wie viel er jedes Jahr verdient und eingezahlt hat und wie hoch sein «Lebenseinkommen» ist, für das er nun bis zu seinem Lebensende eine AHV-Rente ausbezahlt bekommt.

Jetzt steht noch ein wichtiger Entscheid bei der 2. Säule an. Der jährliche Versicherungsausweis seiner Pensionskasse ist für Butoni nicht leicht zu lesen, aber eines hat er immerhin erkannt: wie hoch sein Altersguthaben sein wird. Jetzt muss er entscheiden, ob er sich dieses als Kapital auszahlen lässt oder ob er eine Rente beziehen soll.

Sparkapital mit Risiken

Die Berufliche Vorsorge ist eine der komplexesten Sozialversicherungen, die die Schweiz kennt. Früh schon gab es private Lösungen in fortschrittlicheren Unternehmen, errungen in Arbeitskämpfen und massgeblich gestaltet und verwaltet durch die Gewerkschaften. Seit 1985 gibt es einen obligatorischen Teil, der im Gesetz zur Beruflichen Vorsorge (BVG) geregelt ist. Und einen überobligatorischen Teil, in dem die Pensionskassen frei sind, diesen zu gestalten.

Im Gegensatz zur AHV, bei der die Lohnabzüge an einem Tag reinkommen und am anderen Tag als Renten ausbezahlt werden, läuft der Sparprozess in der Beruflichen Vorsorge über rund 40 Jahre. Im Alter von 25 Jahren beginnen alle Erwerbstätigen, in die Pensionskasse einzuzahlen, damit sie bei Erreichen des Referenzalters dann auf das Altersguthaben zugreifen

TEXT CARLO KNÖPFEL

können. In diesen Jahren des Familienund Erwerbslebens kann viel passieren, und entsprechend gewagt sind die Prognosen auf dem jährlichen Versicherungsausweis der Pensionskassen, vor allem in den jungen Jahren der Erwerbsbiografie. Diese verlaufen längst nicht mehr so linear wie jene ihrer Eltern und Grosseltern. Zeiten der Erwerbsarbeit wechseln mit Zeiten der Neuorientierung, mit unbezahltem Urlaub und Sabbaticals, aber auch Phasen der Arbeitslosigkeit können Umbrüche im Erwerbsleben provozieren. Dazwischen schieben sich Familienphasen mit reduzierten Pensen. Alles beeinflusst das Erwerbseinkommen, die Basis der späteren Rente aus der 2. Säule.

Pensionskassenverwaltungen müssen sich seit jeher zwei zentrale Fragen stellen und ansatzweise beantworten: Wie hoch werden die Altersguthaben unserer «Aktiven» sein, wenn diese in Pension gehen? Und wie lange werden sie leben und möglicherweise Rente beziehen?

Auf die erste Frage kann es eigentlich keine befriedigende Antwort geben, ohne sehr viele Annahmen zu treffen, nicht nur über den Verlauf der Erwerbsbiografie der Versicherten, sondern auch über die Entwicklung der Wirtschaft sowie über das Verhalten der Arbeitgeberschaft, zum Beispiel in Sachen Lohnentwicklung. Am schwierigsten ist aber das Gebaren des dritten Beitragszahlers einzuschätzen, also das Tun und Lassen der Finanzmärkte.

Die Pensionskassen legen das Geld ihrer Versicherten ja nicht einfach auf einem Sparkonto an. Sie verfolgen vielmehr eine Anlagestrategie, die vom paritätisch zusammengesetzten Verwaltungs- oder Stiftungsrat verabschiedet wird. Paritätisch heisst, dass die Hälfte der Sitze von Vertretungen der Arbeitnehmerseite, die andere Hälfte von Vertretungen der Arbeitgeberseite eingenommen werden. Die Erwerbstätigen sind also nicht ohne Einfluss, wie mit ihrem Geld umgegangen wird, wenn sie denn diesen geltend ma-

chen. Das ist vielen nicht bewusst. Romano Butoni könnte nicht sagen, wer seiner Kolleg*innen ihn dort vertritt.

Das angesparte Kapital wird demgemäss in Form von Aktien, Obligationen oder Immobilien und weiteren Finanzmarktvehikeln angelegt. So wird eine Rendite erwirtschaftet, die massgeblich zur Höhe der Altersguthaben beiträgt. Finanzmarktkrisen, wie sie regelmässig im Kapitalismus auftreten, reissen markante Löcher in das Sparkapital, und es braucht dann einige Jahre, bis solche Verluste wieder kompensiert sind.

Keine konstante Grösse

Die zweite Frage nach der Lebenserwartung ist etwas einfacher zu beantworten. Ohne Annahmen geht es da aber auch nicht. Lebenserwartung ist nicht gleich Lebenserwartung. Es kommt auf den Zeitpunkt an, an dem man die Lebenserwartung kennen möchte. So schätzt das Bundesamt für Statistik, dass heute die durchschnittliche Lebenserwartung von Jungen bei Geburt 81,6 Jahre sein wird, diejenige der Mädchen 85,4 Jahre.

Für die Pensionskassen interessanter sind die Schätzungen zur Lebenserwartung für jene, die in Rente gehen. Diese soll heute bei den Männern bei 19,8 Jahren, bei den Frauen bei 22,5 Jahren liegen. Rentner werden also im Schnitt 84,8, Rentnerinnen 87,5 Jahre alt werden. So lange sollte die Pensionskasse Renten in immer gleicher Höhe auszahlen können. Dafür wird der sogenannte Umwandlungssatz berechnet. Er gibt an, wie viel Prozent des Altersguthabens monatlich ausbezahlt werden kann, damit die Rechnung im Durchschnitt der Versicherten aufgeht.

Die Lebenserwartung ist keine konstante Grösse. Sie ist stetig gestiegen. So lag die Lebenserwartung der Rentner 2002 erst bei weiteren 17,5 Jahren, bei den Rentnerinnen bei 21,1 Jahren. In den letzten zwei Dekaden ist also die Lebenserwartung der 65-jährigen Männer um 2,3 , jene der

Männer Frauen

gleichaltrigen Frauen um 1,4 Jahre angestiegen. Die Lebenserwartung unterscheidet sich auch nicht nur nach Geschlecht. Die soziale Situation der Menschen (Bildungsniveau, Erwerbseinkommen, gesellschaftliches Ansehen) beeinflusst die Lebenserwartung ebenfalls. So beträgt der Unterschied zwischen Männern mit einer obligatorischen Ausbildung und Männern mit einem universitären Abschluss bei Rentnern rund 4 Jahre. Bei den Frauen ist diese Differenz (noch) etwas geringer. Soll

die Berufliche Vorsorge auf stabilem Boden stehen, müssen diese Veränderungen der Lebenserwartung mitgedacht werden. Das sieht für jede Pensionskasse etwas anders aus. Wer Belegschaften von Firmen in der Baubranche versichert, macht eine andere Rechnung, als wenn die Mitarbeitenden einer Hochschule die Klientel bilden. Noch immer gehen die Statistiker*innen von einer weiter steigenden Lebenserwartung aus. Allerdings mehren sich die Anzeichen, dass sich dies ändern könnte. Dabei ist

nicht einmal an Krieg oder eine neue Pandemie zu denken. Vielmehr sind es schleichende Veränderungen bei der Ernährung, die etwa in der Zunahme des Körpergewichts zu beobachten ist, sowie noch schwer einzuschätzende Auswirkungen der Klimaerhitzung auf die Gesundheit älterer Menschen.

Auf der sicheren Seite

Romano Butoni ist am Ende seiner Erwerbsbiografie angelangt. Die letzten Jahre war er arbeitslos, wurde ausgesteuert und bezog Überbrückungsleistungen. Jetzt steht die Pensionierung an. Er sieht sein Altersguthaben und spielt mit dem Gedanken, was er alles damit anfangen könnte. Hauptsächlich wird er das Geld zur Finanzierung seines Lebensunterhalts brauchen. Und plötzlich denkt Butoni auch über die verbleibenden Jahre nach. Denn das Geld soll ja reichen. Die Zahlen des Bundesamtes für Statistik kennt er nicht. Sie würden ihm auch nicht helfen. Denn das eine sind die dort ausgewiesenen durchschnittlichen Zahlen für die ganze Bevölkerung der Schweiz, das andere seine persönliche Perspektive. Und die kennt Butoni so wenig wie alle anderen auch.

Butoni will auf der sicheren Seite des Lebens stehen. Er erstellt ein Budget für seinen Lebensabend und erkennt, dass er in etwa gerade so viel an Renteneinkommen erzielt, wie er für die Finanzierung seiner Auslagen braucht. Dabei bedenkt er auch, dass seine Gesundheitsausgaben steigen werden.

Also entscheidet sich Butoni für den Bezug einer Rente. Damit ist er sicher, dass er diese auch bis an sein Lebensende bekommen wird, selbst wenn sein Altersguthaben aufgebraucht sein wird und er älter als der Durchschnitt werden sollte. Jene, die früher sterben, finanzieren dann seine Rente mit. Darum ist auch die Berufliche Vorsorge eine Sozialversicherung. Aber eine mit Schieflage: Vulnerable ältere Menschen sterben früher. 82,5 86,1

Wo Wasserbecken und Leitungen sind, da sind auch Klänge: Siegerprojekt «Resonance» von Marcel Arndt, Tim Berresheim, Wiebke Schlüter und Wolfgang Zeh.

Stadtplanung Im September findet zum zweiten Mal die Basler Architekturwoche statt. Sie will unsere Wahrnehmung verändern. Und so auch gesellschaftspolitische Anstösse geben.

TEXT DIANA FREI

Basel, das ist das Münster, der Rhein, das Rathaus und der Marktplatz. Also das, was auf Ansichtskarten zu sehen ist: Es prägt die Einwohner*innen und das tägliche Leben. Genauso wirken auch verborgene Räume auf eine Stadt ein. Etwa die unterirdischen Kanäle, die Wasser dorthin bringen, wo es benötigt wird. Oder die Nischen einer Stadt. Ecken, wo im Kleinen sozialer Zusammenhalt gepflegt wird. Verborgene Räume halten die Stadt quasi im Innersten zusammen.

Christian W. Blaser ist Präsident und Stiftungsrat Architektur Dialoge, aus denen die Architekturwoche Basel AWB hervorgegangen ist. Sie findet im September zum zweiten Mal statt. «Hier wird der Raum nicht nur als physisches Gebilde, sondern als vielschichtiger, lebendiger Organismus betrachtet, der unser tägliches Leben formt und beeinflusst», sagt er über die Idee hinter der AWB. Diesmal werden im Format «Perspektiven» Projekte gezeigt, die in der ganzen Stadt verteilt sind. Eingeladen dazu wurden Architektur- und Planungsbüros und weitere Beteiligte, um besagte verborgene Räume zu aktivieren. Die Eingaben mussten mit den Themen Wasser, Food oder Klang zu tun haben –weshalb nun zum Beispiel unterirdische Tunnels oder die Schrebergärten mit ihren Gemüsefeldern gezeigt werden. In einem Open Call wurde zudem eine Umnutzung für das Parkhaus am Leimgrubenweg auf dem Basler Dreispitzareal gesucht – dieser Aufruf beschränkte sich nicht auf Architekt*innen. Es besitzt ein unterirdisches Wasserreservoir, das nach dem Grossbrand in Schweizerhalle 1986 errichtet worden war, um kontaminiertes Löschwasser nach Industriebränden zurückzu-

halten. Dies wird in Zukunft nicht mehr genutzt. Im September wird es vorübergehend zum Raum für Diskussionen und Ausstellungen, zum Labor für Ideen und Experimente. «Können wir das Bestehende mit einem Minimum an Aufwand und Energie anpassen und Gebautes, das seine ursprüngliche Funktion verloren hat, zeitgemäss umnutzen?», lautete die Leitfrage für den Open Call. Das Siegerprojekt «Resonance» macht das Wasserreservoir zum Echoraum seiner eigenen Töne; Wasser, Wind, Besucher*innen verweben sich zu einer atmosphärischen Klanglandschaft. Eine Umnutzung nur auf der Wahrnehmungsebene. An einer Ausstellung für Architektur eigentlich erstaunlich: Es geht dabei ums Nicht-Bauen. Denn das Ziel der Biennale ist auch, gesellschaftspolitische Anstösse zu geben. Schliesslich gehören zur Architektur und Raumplanung auch höchst dringliche Themen wie etwa Wohnen, Freiräume oder Klimaschutz. «Wenn wir das, was bereits da ist, mit minimalen Eingriffen neu bespielen, können wir den CO2-Ausstoss auf ein Minimum beschränken», sagt Viktoria Portmann vom Organisationsteam. «Wir Architekt*innen bauen für die Stadt, für die Menschen. Dabei stellen sich immer auch politische Fragen. Denn wie die Stadt aussieht und gebaut ist, welche Gebäude wie genutzt werden, hat eine konkrete Wirkung auf unser Zusammenleben.»

«Architekturwoche Basel 2024», Biennale Plattform für Architektur und Stadtentwicklung, «Verborgene Räume: Chancen für die Zukunft», 7. bis 13. September, verschiedene Orte. www.architekturwochebasel.ch

Kino Der polnische Spielfilm «Woman of …» geht eine hitzig-überspannte Debatte mit der nötigen Ruhe an: die aufreibende Transition des Geschlechts.

Es beginnt mit einem Schleier. Ein langhaariger Junge im schwarzen Anzug blickt aus einer Menge heraus. Schnitt. Dann rennt er davon, mit einem Schleier auf dem Kopf. Ihm hinterher Mädchen in weisser Hochzeits-Sommerfest-Tracht. Andrzej flüchtet sich auf einen Baum, versteckt sich unter dem Schleier, den er tragen können möchte wie die ganzen Bräute um ihn herum. Später ist es der Nagellack auf den Fussnägeln, was im Militär zur Ausmusterung führt. Beim Zirkusbesuch im Dorf schliesslich ist es der Penis einer Putte, der abbricht, und den Andrzej (wandelbar: Mateusz Więcła- wek) dann der jungen Krankenschwester Iza (unbeschwert: Bogumiła Bajor) in die Hand drückt.

Was den Anfang ihrer Beziehung besiegelt, wird zunehmend zur Zerreissprobe für Ehe und Familie. Denn, wie unschwer an den Metaphern im rasanten Filmbeginn zu erkennen ist: Andrzej fühlt sich als Aniela. Oder wie sie es nach einem Zusammenbruch Jahre später erstmals Iza gegenüber – die beiden sind unterdessen verheiratet – formuliert: Bei der Geburt sei ihr Körper verwechselt worden. Es folgen erniedrigende gerichtliche und medizini-

TEXT KATJA ZELLWEGER

sche Untersuchungen; eine (ungewollte) Scheidung und eine formaljuristische Verklagung der Eltern sind vonnöten, um auch amtlich endlich diejenige sein zu dürfen, die sie schon immer war.

Die Frage, wer man sein kann «Woman of …» handelt folglich nicht unbedingt von der Frauwerdung. Der Film, der in Venedig Premiere feierte, handelt von einer 45 Jahre dauernden Transition und dem Wunsch, das normale (Familien-) Leben in einer polnisch-katholischen Kleinstadt vor und nach dem Fall des Eisernen Vorhangs beibehalten zu können. Stetig verlangsamt das polnische Regie- und Drehbuchduo Małgorzata Szumowska und Michał Englert das Tempo und blendet in die Gegenwart. In Zeitsprüngen stellen die polnischen Filmemacher*innen mit beunruhigender Ruhe die Frage, wer man sein kann als trans Frau –aber ohne soziales Netz, ohne Wohnung, ohne Arbeit, ohne Zuneigung oder Mitgefühl. Genau diese Ruhe tut dem Film wie auch dem Thema gut. Es gibt wenig Wortgefechte oder Tränenmeere, die Gewalt ist subtil. Aniela erträgt stoisch. Der Film lebt

von einem sprachlos machenden, zähen und ambivalenten Realismus. Und von der weiterhin bestehenden Verbundenheit zwischen den Eheleuten, auch sensibel verkörpert von Joanna Kulig («Cold War»), die Iza im mittleren Alter spielt, und Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, deren Mimik Unausgesprochenes deutlich macht. Etwas zu wenig Zeit wird hingegen der Eltern-Kind-Beziehung gewidmet.

Dass die Hauptrolle von einer cis-Frau gespielt wurde, mag erstaunen, ist aber eine gut durchdachte Entscheidung. Die Regie hat viele Interviews mit trans Menschen geführt und mit etlichen für den Film zusammengearbeitet. In Polen gibt es jedoch nach wie vor kein Recht auf Gender-Anerkennung. Wie die Fachzeitschrift The Hollywood Reporter berichtet, wollte das Regieduo aus Gründen des Schutzes keine trans Person mit einer Hauptrolle in die Öffentlichkeit stellen. Ein Umstand, der dem Film noch mehr Dringlichkeit verleiht.

«Woman of … / Kobieta z ...», Spielfilm, POL, SWE 2023, 127 Min., mit Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Joanna Kulig, Mateusz Więcławek u. a. Läuft ab 5. Sept. im Kino

Mateusz Więcławek als Andrzej ist eine Wucht. Und dass später auch seine Ex-Ehe eine tiefe Innigkeit behält, hat filmische Kraft.

Der Film überzeugt auch mit künstlerischer Sorgfalt: PizzeriaBesitzer Ciccio (rechts) und die Bewohner*innen werden zu Filmfiguren von universeller Tiefe.

Kino Der Dokumentarfilm «Brunaupark» zeigt, wie eine Gemeinschaft einer Zürcher Siedlung Widerstand gegen ein Neubauprojekt leistet. Ganz wird sie den Wandel nicht aufhalten können.

TEXT MONIKA BETTSCHEN

Mit nachdenklicher Miene blättert eine junge Frau auf ihrem Balkon in einem dicken Ordner. Ihr und rund 400 anderen Mieter*innen der Zürcher Siedlung Brunaupark wurde vor kurzem die Wohnung gekündigt. Geht es nach den Plänen der Eigentümerin des Areals, der Pensionskasse der Credit Suisse, sollen drei der vier Häuser, die zwischen 1980 und 1996 gebaut wurden, einem grossen Neubauprojekt mit über 500 Wohnungen weichen. Die Frau zeigt auf ein Dokument des Zürcher Mieterverbandes, der die Betroffenen bei der Anfechtung der Kündigungen unterstützt. Darauf abgebildet ist ein Plan mit den Umrissen der einzelnen Gebäude. Die einzelnen Bauetappen sind aufgeführt. Besonders sticht ins Auge, dass eines der Gebäude, das abgerissen werden soll, erst 2011 saniert wurde. Neben der hohen Zahl an betroffenen Mieter*innen ist es gerade auch der Umstand, dass die Häuser eigentlich noch in einem guten Zustand sind, der weit über den Brunaupark hinaus hohe Wellen schlägt. So hoch, dass sich sogar Leilani Farha, bis 2020 UN-Sonderberichterstatterin für das Recht auf Wohnen, in die Debatte einschaltet.

Drei Jahre lang haben die beiden Filmemacher Felix Hergert und Dominik Zietlow die Mieter*innen des Brunauparks begleitet. Dabei entstand ein Porträt einer Siedlung und seiner Bewohner*innen, die im Laufe der Jahre über alle Altersgrenzen hinweg und auch quer durch die sozialen Schichten zu einer Gemein-

schaft zusammengewachsen sind. Deshalb bildet der Kampf der Mieterschaft gegen die Eigentümerin die erzählerische Klammer, während das Hauptgewicht auf den Gefühlen liegt, die nun durch die Massenkündigung hervorbrechen: Diese reichen von Wehmut und Trauer über Ohnmacht und Resignation bis hin zu Existenzängsten. «Wenn das so weitergeht mit der Wohnungsknappheit und den Mietzinsen und ich einmal hier ausziehen und eine neue Wohnung finden muss, aber keine finde, was mache ich dann? Dann muss ich unter eine Brücke ziehen», sagt eine ältere Frau und kommt mit einigem Sarkasmus zum Schluss, dass die Stadt Zürich in diesem Fall mehr Brücken bauen müsse, denn vielen anderen ginge es ja gleich. Ganz so weit dürfte es für sie und die meisten anderen kaum kommen. Die Tatsache aber bleibt, dass hier eine Verdrängung aus einem gewachsenen Umfeld stattfindet, mit einem Verlust des sozialen Netzes direkt vor der Haustür. Doch auch für jene, die vorerst im Brunaupark bleiben und die Ungewissheit aushalten, fühlt es sich bald nicht mehr wie früher an.

Die Stimmung ändert sich Allmählich leeren sich erste Wohnungen. Nicht alle können oder wollen kämpfen. Zurück bleiben verwaiste Treppenhäuser, leere Parkdecks. Doch es ist nicht die Stille, die nun einkehrt. Vielmehr

zeichnet sich ein Wandel ab. «Zwischennutzung» lautet das Zauberwort – die leerstehenden Wohnungen werden temporär an Studierende und Geschäftsleute vermietet. Anstelle von Kinderwagen werden jetzt vermehrt Rollkoffer durch den Innenhof geschoben. Es sind vorwiegend junge Leute, Expats. Und wo viele junge Menschen zusammenkommen, kann es auch etwas lauter werden. Die Wohnungen, die leeren Gänge und Parkhäuser eignen sich aus deren Sicht ideal für spontane Partys. Sehr zum Missfallen der langjährigen Mieter*innen, die vom Mieterverband bei einer Zusammenkunft dazu ermutigt werden, Beschwerde einzureichen, wenn die neue Klientel zu wenig Rücksicht nimmt. Gerade bei den älteren Mieter*innen verstärkt sich durch diese Entwicklung das Gefühl von Heimatverlust.

Eine Gruppe Jugendlicher trifft sich im Treppenhaus zum Abhängen. «Abgefuckt ist einfach, dass ab und zu die Securitas-Leute kommen, um zu schauen, ob sich jemand hier aufhält», sagt einer von ihnen. «Wenn sie uns keinen Platz geben, wo sollen wir denn hingehen? Irgendwo muss man ja hin.» Das würde so wohl auch der obdachlose Mann unterschreiben, der im Treppenhaus Schutz vor der Witterung findet. Er habe sich daran erinnert, dass er früher beim Einkaufen jeweils hier im Parkhaus parkiert habe. Nun komme er gerne hierher, um sich daran zu erinnern, wie schön es damals gewesen sei, als die Kinder noch klein waren. «Jetzt ist das mein Zuhause auf Zeit. Für ein paar Stunden etwas Wärme ohne Wind und ohne Kälte.» Die Kirchen seien alle abgeschlossen und Brücken habe man zu wenige in der Stadt, sagt er. So erfährt die bissige Bemerkung der oben zitierten älteren Mieterin gegen Ende des Films einen Realitätsabgleich.

Städte waren und sind Orte der ständigen Veränderung. «Brunaupark» bietet eine gute Gelegenheit für die Frage, wer heute am Stadtleben teilnehmen darf. Und welche Gruppen im Rahmen der urbanen Entwicklung marginalisiert zu werden drohen.

«Brunaupark», Regie: Felix Hergert, Dominik Zietlow, Dokumentarfilm, CH 2024, 91 Min. Läuft zurzeit im Kino.

«Irrsinn

Wohnpolitik Der Mieterverband Zürich spielt im Drama um den Brunaupark eine wesentliche Rolle im Hintergrund.

«Es lohnt sich, sich einzusetzen. Man kann nur gewinnen. Das zeigte sich im Brunaupark exemplarisch. Die Bewohner*innen wären ja schon längst draussen, wenn sie sich nicht gewehrt hätten», sagt Walter Angst vom Mieterverband Zürich. Er wie auch Niklaus Scherr (beide auch Alt-Gemeinderäte der AL) sind im Film «Brunaupark» zu sehen – nicht in erklärenden Experteninterviews, sondern, ganz dem beobachtenden Gestus des Films entsprechend, als Kräfte im Hintergrund. Als Teil eines Prozesses. Und dieser war und ist komplex. «Man kann am Brunaupark die ganze Immobilien- und Bauwirtschaft, die Raumplanung und das Mietrecht abhandeln.» Ende 2018 präsentierte die Pensionskasse der CS erstmals ihre Abriss- und Neubaupläne. Baubewilligungen wurden erteilt und aus verschiedenen Gründen wieder aufgehoben. Im Moment liegt die Sache vor Bundesgericht. Es wird noch Jahre dauern, bis eine endgültige Entscheidung gefallen ist.

Der öffentliche Druck ist beim Brunaupark auch deshalb so gross geworden, weil hier eine Siedlung abgerissen werden soll, die erst in den 1980er- und 1990er-Jahren erstellt wurde. «Das ist im Grunde auch wegen der enormen CO2-Emissionen unvorstellbar, die ein vorzeitiger Abriss einer Liegenschaft verursacht», sagt Angst. Mieterverband, SP, Grüne und AL verlangten im Gemeinderat eine Gestaltungsplanpflicht für das Areal und hatten zunächst Erfolg, die Eigentümerschaft hat nun Rekurs eingelegt. Diese Vorgabe würde bedeuten, dass die Rahmenbedingungen einer baulichen Erneuerung politisch diskutiert würden. Der Gedanke ist: Bei einem Grossprojekt, in dem viele Menschen betroffen sind, muss die Entscheidung ein demokratischer Prozess sein. «Das entspricht auch der Idee der UNO-Konvention für das Recht auf Wohnen», sagt Angst. So stattete 2019 denn auch Leilani Farha, damalige UN-Sonderberichterstatterin für das Recht auf Wohnen, dem Brunaupark einen Besuch ab und stellte sich auf die Seite der Mieter*innen. Es geht auch um die Durchmischung der Stadt. «Wenn die Immobilienwirtschaft die Mieten mit grossangelegten Projekten in die Höhe treibt, führt das zu Segregation. Es ist eine Katastrophe für den Zusammenhalt einer Gesellschaft», sagt Angst. Und er wird noch grundsätzlicher: «Solche Neubauprojekte sind auch ein Irrsinn gegenüber dem Staat. Wir investieren viel Geld in schulische Integration, und ein Bauherr kann alle Anstrengungen, die für eine bessere Durchmischung gemacht wurden, zunichte machen. Investitionen ins Soziale, die über Jahre hinweg aufgebaut worden sind, sind so umsonst.» DIANA FREI

Basel

«Arm dran?!», Dialogausstellung, bis 19. Nov., diverse Standorte, weitere Infos online; Finissage Di, 19. Nov., 15.30 bis 18 Uhr, Theater Basel. www.armdran.ch

In Basel haben sich die unterschiedlichsten Organisationen und Institutionen zusammengeschlossen, um sich gemeinsam um die Armutsproblematik zu kümmern: Seit 2004 treffen sich Vertreter*innen von der Caritas, der Christoph Merian Stiftung, dem Internetcafé Planet 13, der Winterhilfe, der Baloise, dem Amt für Wirtschaft und Arbeit, dem Gewerbeverband, der Sozialhilfe und anderen Institutionen regelmässig. Diese Vernetzung unterschiedlichster Akteur*innen in der Armutsbekämpfung ist für die Schweiz einzigartig: Die sogenannte Sozialkonferenz richtet Fachtagungen und Veranstaltungen aus. Und der Verein Surprise ist natürlich auch dabei. Co-Geschäftsführerin Jannice Vierkötter sagt: «Die Sozialkonferenz braucht es, weil im Thema Armut eine gesamtheitliche Lösung gefunden werden muss. Genau deswegen sind nicht nur soziale Institutionen beteiligt, sondern ebenso die Wirtschaft und der Staat: Armut ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, an dessen Lösung sich alle beteiligen müssen.» Im Rahmen einer gemeinsamen Sensibilisierungskampagne zum Thema Armut werden nun in der Ausstellung «Arm dran?!» neun Module zu einzelnen Themenaspekten wie Arbeit, Bildung, Wohnen, Gesundheit oder Mobilität ausgestellt, die Fotos und Interviews stammen von Surprise-Co-Redaktionsleiter Klaus Petrus. Und zwar direkt bei den beteiligten Institutionen, um vor Ort mit der Bevölkerung in den Dialog zu kommen. Zum Beispiel an der Schweizermeisterschaft der Strassenfussball-Liga-Teams von Surprise am Sa, 7. Sept. (Vogesenschulhaus, 10 Uhr bis ca. 18 Uhr) oder in der Streetsoccer-Halle in Dornach (Weidenstrasse 50, Gebäude 93) am Benefizturnier vom Sa, 16. Nov. (ganztägig). DIF

Basel

«Sprachmobil», Deutsch für Menschen mit Fluchtgeschichte, kHaus in Kooperation mit dem Verein Sprachmobil, montags, 2., 9., 16. und 23. Sept., 13.15 bis 14.15 Uhr und 14.30 bis 15.30 Uhr, Kasernenstrasse 8 www.sprachmobil.ch

Das Sprachmobil ist, wie der Name fast schon sagt, ein fahrbarer Lernraum für Deutschlektionen. Sie richten sich an Geflüchtete, sind maximal niederschwellig und kostenlos. «Lernbegegnungen» heisst

willige Geflüchteten in der Nordwestschweiz Deutsch vermitteln. Die Lernbegegnungen sind vornehmlich für Menschen mit Status N, F und S. gedacht. Im Fahrzeug haben gleichzeitig sieben Besucher*innen Platz. Anmeldung mit Angabe von Datum und Zeit per WhatsApp-Nachricht an 077 527 19 04 ist erwünscht, aber nicht obligatorisch. DIF

Basel «Draisinenrennen», Sa, 14. Sept., 15 bis 21 Uhr, Gleisbogen Dreispitz, Venedig-Strasse / Wien-Strasse www.draisinenrennen.ch

Lara Stoll, Jane Mumford, Martina Caluori, Franz Hohler, Sunil Mann, Catalin Dorian Florescu, Peter Stamm, Rebekka Salm, Petra Ivanov, Karsten Redmann, Jürg Halter u. v. m. Und am Sonntagnachmittag (wir werden langsam alle etwas älter) gibt’s ein Konzert mit Vera Kaa. Die Veranstaltung zieht – verteilt auf 13 ungewöhnliche Spielorte – mit über 40 Lesenden durch das ganze Dorf. So wird im alten Rathaus gelesen und in einer chinesischen Teestube, in der Wäscherei des Altersheims und in einer Schreinerei. Man spaziert ungezwungen durchs Dorf, unterhält sich mit den anderen Literaturbegeisterten über die Literatur und erliegt dabei dem Charme des Ortes. Was eigentlich eine schöne Ausgangslage für eine Geschichte wäre. Eine herzerwärmend kitschige am liebsten. DIF

Schweiz

das beim Sprachmobil. Im September parkiert das Klassenzimmer vor dem Kulturhaus kHaus – denn das möchte für sich herausfinden, ob das Angebot auf Interesse stösst, um es allenfalls auch längerfristig anbieten zu können. Der Verein Sprachmobil ist ein zivilgesellschaftliches Projekt, in dem Frei-

Dies ist ein Kunst-Happening. Als «Freiraum in der Leistungsgesellschaft» wurde das Draisinnenrennen in der Presse schon beschrieben, und die Gewinnerkategorie namens «Schönstes Scheitern» wurde mit dem Slogan «Scheitern als Chance» des Theater-Film-undAktionskunst-Machers Christoph Schlingensief verglichen. Das alles hat natürlich damals ein Theaterkritiker so betrachtet. Aber offenbar sehen sich damit die Veranstalter*innen recht genau getroffen, denn zitiert wird diese Einschätzung prominent auf der Website dieses fröhlichen Derbys. Was das nun genau ist, Kunst oder Können, Sport oder Spektakel, spielt keine Rolle. Ein Happening halt, und das ist grundsätzlich immer gut. Und wer nicht nur zuschauen, sondern mitmachen will, kann sich online anmelden. DIF

Bad Ragaz

«Die Rahmenhandlung», Literaturveranstaltung, Fr, 13. bis So, 15. Sept., verschiedene Spielorte, Bad Ragaz www.dierahmenhandlung.com

«Die Rahmenhandlung» heisst das mehrtägige, kleine, aber hippe Literaturfestival, das der umtriebige Autor und Kulturveranstalter Alon Renner aufgezogen hat. Im Herbst pilgert man also nach Bad Ragaz, um in Literatur einzutauchen. Hier werden irgendwie fast alle sein,

«Am Rande mittendrin –Erlebnisse eines Surprise-Verkäufers», Lesungen, diverse Orte

Er ist Mitglied unserer Textwerkstatt, in der die Verkäufer*innen-Kolumne entsteht, die Sie jeweils auf Seite 6 finden, und in der Regel steht Urs Habegger tagsüber beim Surprise-Verkauf in der «Bahnhofunterführung zu Rapperswil» (eine Formel, die oft als Refrain in seinen Texten vorkommt, den er gerne von seinem Publikum mitsprechen lässt). Am Abend oder nachts, wir wissen es nicht ganz genau, schreibt er Texte, und so wurde er mit 68 Jahren zum Schweizer Nachwuchsautor. Als solcher ist er unterdessen oft unterwegs, und es ist uns eine Ehre, dass das Hauptmotiv seiner Erzählungen der Surprise-Verkauf ist. Urs Habegger liest am Do, 12. Sept. in der Bibliothek Hombrechtikon (20 Uhr), am Fr, 27. Sept. im Schlössli Wohlen (19.30 Uhr), am Mo, 14. Okt. im Restaurant Bären Rapperswil (19.30 Uhr), am Di, 22. Okt. bei Baeschlin Bücher Glarus (19.30 Uhr) und am Mi, 22. Jan. 2025 in der Bibliothek Stäfa (19.30 Uhr). DIF

Surprise-Standort: Bahnhof und Migros

Einwohner*innen: 24 969

Sozialhilfequote in Prozent: 2,0

Anteil ausländische Bevölkerung in Prozent: 31,4

Anzahl Gästebetten: Der Ortsname «Barra» wurde erstmals 1045 erwähnt, ist keltischen Ursprungs und bedeutet Spitze oder Anhöhe

Der Bahnhof ist in Ziegelrot und Ocker gehalten, die Gebäude rundherum wirken modern, Stahl, Metall, Beton. Doch ganz vorne, auf einer kleinen Wiese, steht noch ein alter Holzschuppen. Die Wirkung ist urban, aber nicht grossstädtisch. Das Hotel am Platz bietet Frühstück von vier Uhr morgens bis mittags um zwölf an. Ob hier so früh aufgestanden oder so spät heimgekehrt wird, lässt sich nicht schlüssig beurteilen. Ein Caritas-Markt weist darauf hin, dass auch in dieser Gegend, die mit diskreten Geschäften und tiefen Steuern in Verbindung gebracht wird, nicht alle reich sind. Es laufen Menschen im edlen Businesslook herum, aber nicht mehrheitlich. Vor dem Bahnhof fahren Luxusautos auf, andere nehmen einen der Busse, die hier abfahren.

In einer Art Hinterhof oder Durchgang gibt es eine Anlage, die ganz dem Fünfeckigen gewidmet ist. Die Bäume sind von in dieser Form eingefasst, die steinernen Sitzgelegenheiten sind fünfeckig, nur der Papierkorb ist das Standardmodell, also rund. «Cheers» nennt sich die Bar in Baar, in der Nähe gibt es Bioläden und Velohandel.

Im Schaufester des Claro-Ladens sind Produkte aus Kambodscha ausgestellt, daneben ist ein vietnamesisches Restaurant, gegenüber das thailändische.

«Soli Deo Gloria» steht an der Fassade des gelben Hauses der St. Martinskirche gegenüber. An der Kirche selber steht unter einer Sonnenuhr «Gott hat die Zeit geschaffen, von Eile hat er nichts gesagt» – Humor an einer Kirchenmauer

ist ein eher seltenes Phänomen. Ebenfalls an dieser Mauer befinden sich die Grabstätten von Pfarrern, die überall in der Schweiz gedient haben, von St. Moritz über Poschiavo bis Niederwil und Netstal. Der Friedhof ist um die Kirche angelegt, ein Holzkreuz markiert, dass hier vor Kurzem jemand begraben wurde. Auf der einen Seite der Kirche ist ein kleiner, eher düsterer Park mit einer viereckigen Springbrunnenanlage. Auf der anderen Seite ist der Brunnen in den Boden eingelassen. Kleinkinder könnten hier sogar baden. Es stehen Gartenstühle und Bänke bereit, aber das Regenwetter lädt nicht zum Verweilen ein. An einer mit Kurbel versehenen Vorrichtung lässt sich eine rote Kugel auf eine Bahn schicken, landet sie im Korb, darf man einen Apfel pflücken. Der Zugang zum Korb bleibt aber bei allen Versuchen verschlossen, was nicht draufankommt, denn es sind ohnehin noch keine Äpfel vorhanden.