Bitte kaufen Sie nur bei Verkäufer*innen mit offiziellem Verkaufspass

Bitte kaufen Sie nur bei Verkäufer*innen mit offiziellem Verkaufspass

Wer nicht lesen und schreiben kann, muss nicht zwangsläufig abgehängt sein.

Seite 8

Wie gut können wir uns hineindenken in andere? Empathie ist eine wichtige Fähigkeit. Sie baut Brücken zwischen Ungleichen, bietet Gelegenheit dazu, die Welt mit anderen Augen zu sehen, und ermöglicht auch mal, eine Überzeugung zu revidieren. Je öfter wir uns in Empathie üben – indem man sich einlässt auf Geschichten, auf Schicksale, auf Fremdheit –, desto einfacher fällt es uns in Konfliktfällen, das Gegenüber anzuhören, ausreden zu lassen, verstehen zu wollen und auch, wieder auf einander zuzugehen.

Um Empathie geht es beispielsweise, wenn man verstehen möchte, wie SurpriseVerkäufer Fabian Schläfli auf die Welt schaut. Er kann nicht lesen und schreiben, kämpft aber stetig für eine Erweiterung seiner Möglichkeiten. Er möchte raus aus dem Stigma, das seine Behinderung mit sich bringt, er möchte vorwärtskommen, hat immer etwas, an dem er gerade arbeitet –und fühlt sich oft ungerecht behandelt. Redaktorin Diana Frei begleitet ihn journalis-

4 Aufgelesen

5 Na? Gut! Preis gewonnen

5 Kommentar Der Zustand der Medien

6 Verkäufer*innenkolumne Wie es zu Italien kam

7 Moumouni antwortet Warum haben wir Angst vor Veränderung?

8 Inklusion Ohne ABC durchs Leben

12 Die Technologie und ihre Chancen

14 Orte der Begegnung Das Café gegenüber

tisch seit Jahren und versteht immer mehr, was Inklusion für ihn und uns eigentlich heisst, mehr ab Seite 8.

Die Ausstellung «Arm dran?!» möchte Empathie für das Leben mit wenig Geld wecken. Derzeit wandern die aufwendig gestalteten Installationen aus Karton durch verschiedene Orte in Basel-Stadt und Baselland und laden zum Innehalten ein. Da steht beispielsweise die Fotografie von Surprise-Stadtführer Roger Meier vor einem, man liest von seinen Erfahrungen ohne Obdach auf den Strassen von Bern, dazu gibt es Zahlen und Fakten zu Wohnen und Obdachlosigkeit sowie Fragen an die Besucher*innen, wie schnell sie selbst wohl auf der Strasse landen könnten.

Die Porträts fotografiert und getextet hat Surprise-Redaktor Klaus Petrus, Ausschnitte sehen Sie ab Seite 16.

SARA WINTER SAYILIR Redaktorin

16 Ausstellung Über Armut

24 Film Es regnet am Nordpol

25 Buch Exotisches Einhorn

26 Veranstaltungen

27 Tour de Suisse Pörtner in Egg

28 SurPlus Positive Firmen

29 Wir alle sind Surprise Impressum Surprise abonnieren

30 Internationales Verkäufer*innen-Porträt «Wie ein Stück Brot»

Auf g elesen

News aus den über 90 Strassenzeitungen und -magazinen in 35 Ländern, die zum internationalen Netzwerk der Strassenzeitungen INSP gehören.

Von den grossen Organisationen wie Big Issue UK und Surprise bis zu kleinen Ein-Frau-Betrieben wie StreetZine aus Dallas (USA) trafen im September eine Vielzahl Strassenmagazine am diesjährigen internationalen Kongress in Liverpool in England zusammen. Gastgeberin war das momentan nur online erhältliche Strassenmagazin Big Issue North und setzte damit schon mal unfreiwillig eines der Themen, das alle Organisationen auf den fünf Kontinenten gleichermassen beschäftigt: Wie geht es weiter in Zeiten von sinkenden Printauflagen und Digitalisierung? So unterschiedlich wie die Umfelder, in denen Strassenzeitungen verkauft werden, so vielfältig sind die Antworten. Klar war nur: Solange man auf diese Weise Menschen helfen kann, machen wir weiter. Der Austausch war intensiv und fruchtbar: Welche Konzepte für bargeldloses Bezahlen gibt es, wie kommen die Themen der Strasse ins Magazin und wie gehen wir mit den Folgen der Inflation um? Dies und mehr beschäftigte die Delegierten in Workshops, Podiumsgesprächen und Kleingruppen. Auch die Strategie für das internationale Netzwerk wurde nicht vernachlässigt – sehen sich die Strassenmagazine doch als Teil derselben Bewegung gegen Armut. WIN

Surprise-Mitarbeiterinnen lassen sich Neuigkeiten aus Slowenien erzählen.

Fröhliche Delegierte von rund 45 Strassenmagazinen aus aller Welt trafen sich im September in Liverpool.

Auch die Verabschiedung langjähriger Vorstandsmitglieder war Teil des Programms.

Zum sechsten Mal wurden im September in Bern die Swiss Diversity Awards verliehen. In der Kategorie «Nationality & Ethnicity» hat die Radgenossenschaft der Landstrasse gewonnen. Die Dachorganisation der Jenischen und Sinti*zze in der Schweiz wurde für ihren Einsatz für die Anerkennung der ethnischen Diversität in der Schweizer Gesellschaft ausgezeichnet.

Die Radgenossenschaft der Landstrasse schreibt: «Wir hoffen, der Preis ist ein weiterer Schritt in Richtung Anerkennung der Jenischen europaweit und [hilft], dass die Aktion ‹Kinder der Landstrasse› offiziell als kultureller Genozid vom Schweizer Staat anerkannt wird.» Im Januar hatten die Radgenossenschaft und andere jenische Organisationen dies in einem offenen Brief an Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider gefordert. In seiner Laudatio forderte UN-Sonderberichterstatter Nicolas Levrat die Schweizer Behörden auf, selber aktiv zu werden und nicht erst auf Druck von aussen.

Von 1926 bis 1973 brachte das «Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse», gegründet von Pro Juventute, 600 jenische Kinder in Heime, Erziehungsanstalten oder zu Pflegefamilien und trennte sie von ihren Eltern. Insgesamt wurden – auch mithilfe von Behörden – schätzungsweise 2000 Kinder fremdplatziert. Viele erlebten Gewalt und wurden als Arbeitskräfte ausgebeutet. Im Artikel «Ich brauche immer einen Fluchtweg» (Surprise 545/23) erzählt eine Betroffene, wie die Trennung von ihrer Mutter ihr Leben geprägt hat. Dazu schreibt Surprise-Leser Jörg Bürgi: «Der Artikel hat mich motiviert, die Radgenossenschaft der Landstrasse für den Diversity Award zu portieren.» LEA

An dieser Stelle berichten wir alle zwei Wochen über positive Ereignisse und Entwicklungen.

Kommentar

Die Schweizer Medienbranche erlebt gerade ein beispielloses Wegkürzen und Zusammenstreichen von Medientiteln und -formaten. Dabei kommt der Angriff von oben und unten gleichzeitig, aber immer von rechts: Nicht nur wird mit der Halbierungsinitiative der öffentlich-rechtliche Sektor arg in Bedrängnis gebracht (und schafft wie üblich in vorauseilendem Gehorsam Arbeitsplätze ab), auch schlägt der Bundesrat empfindliche Streichungen vor, zum Beispiel beim Beitrag für den Auslandssender swissinfo.ch. In den privaten Medienhäusern ist es dasselbe: Was keine Einnahmen bringt, wird zusammengelegt, kleingespart und abgebaut. 290 Stellen allein bei Tamedia in der aktuellen Sparrunde, einer von zwölf.

Die Leute informierten sich sowieso nur noch über die Sozialen Medien, wird gesagt, die Zahlungsbereitschaft für Medieninhalte sei zu gering, die digitale Werbung brächte nicht dieselben Einnahmen, zudem gäbe es ja auch ein Überangebot – und wer braucht eigentlich für jeden Ort eine Lokalzeitung?

Es stimmt, die Auflagen der Pressetitel brechen ein, die Einschaltquoten sinken, der Markt hat sich globalisiert und individualisiert. Der Denkfehler ist jedoch, dass sich kritischer Journalismus finanziell lohnen und an Einnahmen und Einschaltquoten messen lassen müsse. Dabei ist eine Hauptaufgabe der Medien auch, zu kontextualisieren und Verständnis zu wecken für die Komplexität unserer Gegenwart, welche die Basis bildet für ein respektvolles, aufmerksames Miteinander. Und es

sind gerade Journalist*innen wie jene von Swiss info, die gezwungen sind, über ihren Tellerrand zu schauen, übersetzen sie doch die Vorgänge in der Schweiz für jene, die im Ausland weilen. Die Redaktion ist punkto Umgang mit Vielfalt um einiges geübter als andere. Auch treffen die Kürzungen häufig den Lokaljournalismus. Läuft in den Gemeinden etwas schief, dauert es ohne ortskundliche Berichterstattung viel länger, bis dies publik und Widerstand überhaupt zur Option wird. So kann wieder besser getrickst, umgangen, gemogelt werden.

Wir müssen einander auf die Finger schauen, auch und gerade in einer alten Demokratie wie der Schweiz. Denn unsere Form des Miteinanders ist nicht selbstverständlich, sie muss immer wieder hart erkämpft werden. Eine vielstimmige Medienlandschaft gehört dazu. Projekte wie das Strassenmagazin, das direkt über Empathie und Umverteilung im Kleinstrahmen funktioniert, können nur begrenzt etwas ausrichten. Wir sind dankbar, dass wir nicht vom Profitdenken abhängen, und für Ihre Unterstützung. Aber wir machen uns Sorgen. Für politisch reife Entscheidungen brauchen wir Medienvielfalt und seriöse Recherchen. Natürlich kann man ohne Demokratie leben. Wer aber Freiheit und Selbstbestimmung möchte und vom Wert der Menschenrechte überzeugt ist und nicht zu denen gehört, die sich weitgehende Rechtsfreiheit über Anwälte einfach kaufen können, sollte auf die Barrikaden gehen. SARA WINTER SAYILIR

Es war, als meine Tochter nicht mehr zur Schule wollte und deswegen eines Morgens fünf Leute vor der Tür standen. Ich öffnete und fragte: «Was wollen Sie mit so einem Aufgebot bei uns?» Die schroffe Antwort: «Bei Ihnen befindet sich ein Kind in der Wohnung, das nicht mehr zur Schule geht und ganz sicher um diese Zeit nicht mehr schläft. Wir müssen davon ausgehen, dass es im Dunkeln dahinvegetiert.» Die Anschuldigung war so unvorstellbar, dass ich fast lachen musste. (Doch die Tatsache, dass es wirklich Kinder gibt, denen es so geht, liess mich sauer werden. Denn wenn es so ist, steht die Jugendfürsorge ganz sicher nicht oder höchstens ganz selten vor der Tür.) Stattdessen verschlug es mir kurz die Sprache. Darauf meinte ich kurz angebunden: «Dann kommen Sie rein und sehen Sie selbst, dass meine Tochter bis 8 Uhr schläft. Sobald sie wach ist, werden die Läden geöffnet.»

Sie kamen nun alle zur Wohnungstür rein, standen sich gegenseitig auf den Füssen und stellten sich vor. Zwei waren vom Jugendsekretariat, zwei Polizisten, und es war sage und schreibe sogar der Schulpräsident der Stadt Zürich dabei.

Nun blieb für eine kurze Weile die Zeit stehen. Ich wartete darauf, dass meine Tochter vom ganzen Spektakel aufwachen und selber die Tür des Kinderzimmers öffnen würde. Da das nicht passierte und einer vom Jugendsekretariat sie nun zu sehen verlangte, ging ich zuerst allein zu ihr ins Zimmer. Sie schlief immer noch tief und fest.

Nun wollte der Mann vom Jugendsekretariat allein mit ihr sprechen. Danach meinte er: «Es tönt alles sehr gut, also ich muss einsehen, dass es Ihrer Tochter gut geht. Trotzdem haben Sie sich strafbar gemacht. Sie haben als Schweizer Eltern die Schulpflicht einzuhalten. Sie werden eine Geldbusse bekommen. Und Ihre Tochter muss morgen wieder in der Schule erscheinen.»

Ich fragte: «Was soll ich denn machen, wenn sie sich sträubt, in die Schule zu gehen?» Das wisse er auch nicht, meinte er. «Sie haben einfach dafür zu sorgen, auch wenn Sie sie an den Haaren herbeischleifen müssen.» Ich war empört. «Das mache ich sicher nicht.» – «Dann müssen Sie sich in der Schweiz abmelden.» – «Ja, in dem Fall melde ich mich aus der Schweiz ab, kündige die Wohnung und gehe mit ihr nach Italien.»

Noch heute bin ich froh, dass wir den Mut hatten, uns für drei Jahre aus der Schweiz zu verabschieden: Die Mentalität, die Weite der Landschaft und vor allem auch das Meer, das wir am Abend von unserem Haus aus hören konnten … Die Brandung rauschte uns jeweils in den Schlaf. Kommt hinzu, dass meine Tochter nun perfekt Italienisch spricht.

KARIN PACOZZI, 58, verkauft zurzeit nur sporadisch Surprise. Sie findet, dass bei Kindern, die wirklich Hilfe nötig hätten, oft nicht hingeschaut wird.

Die Texte für diese Kolumne werden in Workshops unter der Leitung von Surprise und dem Autor Ralf Schlatter erarbeitet. Die Illustration entsteht in Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern – Design & Kunst, Studienrichtung Illustration.

Moumouni antwortet

Es ist endlich so weit! Jetzt ist es etabliert: Die Schweiz. Hat. Eine. (Achtung, das sticht jetzt vielleicht ein bisschen:) koloniale Vergangenheit. Die Schweiz hat eine koloniale Vergangenheit.

Mitte September wurde in Zürich die Ausstellung «Kolonial. Globale Verflechtungen der Schweiz» eröffnet. Und nicht nur das: Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider hat die Schweizer Beteiligung an der Vernissage anerkannt und ausgesprochen – ganz anders als die meisten Bundesrät*innen vor ihr. Doris Leuthard zum Beispiel, die 2017 vor einem Sklaverei-Denkmal in Benin sagte: «Ich bin froh, dass die Schweiz sich nie an diesen Vorgängen der Sklaverei und des Kolonialismus beteiligt hat.»

In einer Stellungnahme stellte sich der Bundesrat auch 2018 noch hinter diese Aussage. Man weiss in der Schweiz nie, ob Naivität oder Opportunismus dahinterstecken. So sagte Bundesrat Ignazio Cassis noch vor drei Jahren im Radio SRF, dass weder die Schweiz noch die «Organe des Landes» am Kolonialismus beteiligt gewesen seien (dabei waren erwiesenermassen die Städte Zürich und Bern zum Beispiel rege am Sklavenhandel beteiligt), und freute sich dann daran, dass die Schweiz deswegen von afrikanischen Ländern als vertrauenswürdige Handelspartnerin wahrgenommen werde. Auf die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Armut in Afrika und dem Kolonialismus meinte er, dass der Kolonialismus eine

gewisse «Wirkung» gehabt habe, aber dass ganz klar auch das Wetter in Afrika schuld sei, genau wie an der Hautfarbe der Afrikaner …

Umso tröstlicher, dass Baume-Schneider in ihrer Rede diejenigen lobte, die sich für eine kritische Erinnerungskultur einsetz(t)en: «Lange, allzu lange klammerte man sich hierzulande an die Devise: Die Schweiz habe – als Land ohne Kolonien – nichts mit der Kolonialzeit zu tun gehabt. Was waren wir? Bestenfalls Beobachter. … Heute erscheint uns diese Position als etwas gar kurz gedacht. Ja, als präventiver Freispruch in eigener Sache. Dank vielen kritischen Stimmen aus Wissenschaft und Gesellschaft reift seit einigen Jahren die Erkenntnis, dass die Schweiz auf vielfältige Weise verflochten war mit dem kolonialistischen System. Dieser Schritt zu einem ehrlicheren Selbstbild ist ein Fortschritt. Aber wir müssen uns auch fragen: Weshalb erfolgt er erst so spät?»

Nun hat die Langsamkeit in der Schweiz Tradition – 1864 zum Beispiel war sie das letzte europäische Land, dessen Regierung sich noch für die Sklaverei aussprach. Aber es geht voran. Als ich vor über zehn Jahren in die Schweiz kam, wäre es noch undenkbar gewesen, dass eine Bundesrätin ausspricht, was Medien, Bildungssystem und Politik bisher vergassen bis verleugneten – und was uns die letzten Jahre als «Wokewahnsinn» ausgelegt wurde: «Die Stereotypen und Vorurteile, mit denen sich ‹People of Color›, oft mit Wurzeln in ehemaligen Kolonien, auch hierzulande konfrontiert sehen, gehen auf die Kolonialzeit zurück. Eine aktive Erinnerungspolitik schärft unseren Sinn für Diskriminierung in der Gegenwart – auch für subtile Formen der Geringschätzung, die uns vielleicht kaum bewusst sind. Das schulden wir den betroffenen Menschen in unserem Land – und das schulden wir uns auch selber.»

FATIMA MOUMOUNI war ebenfalls Rednerin an der Vernissage. BaumeSchneiders Worte können auf der Seite des Bundes nachgelesen werden.

Auf dem Blindenstreifen: Inklusion wird hier mitgedacht. Sonst allzu oft noch nicht in der Schweiz.

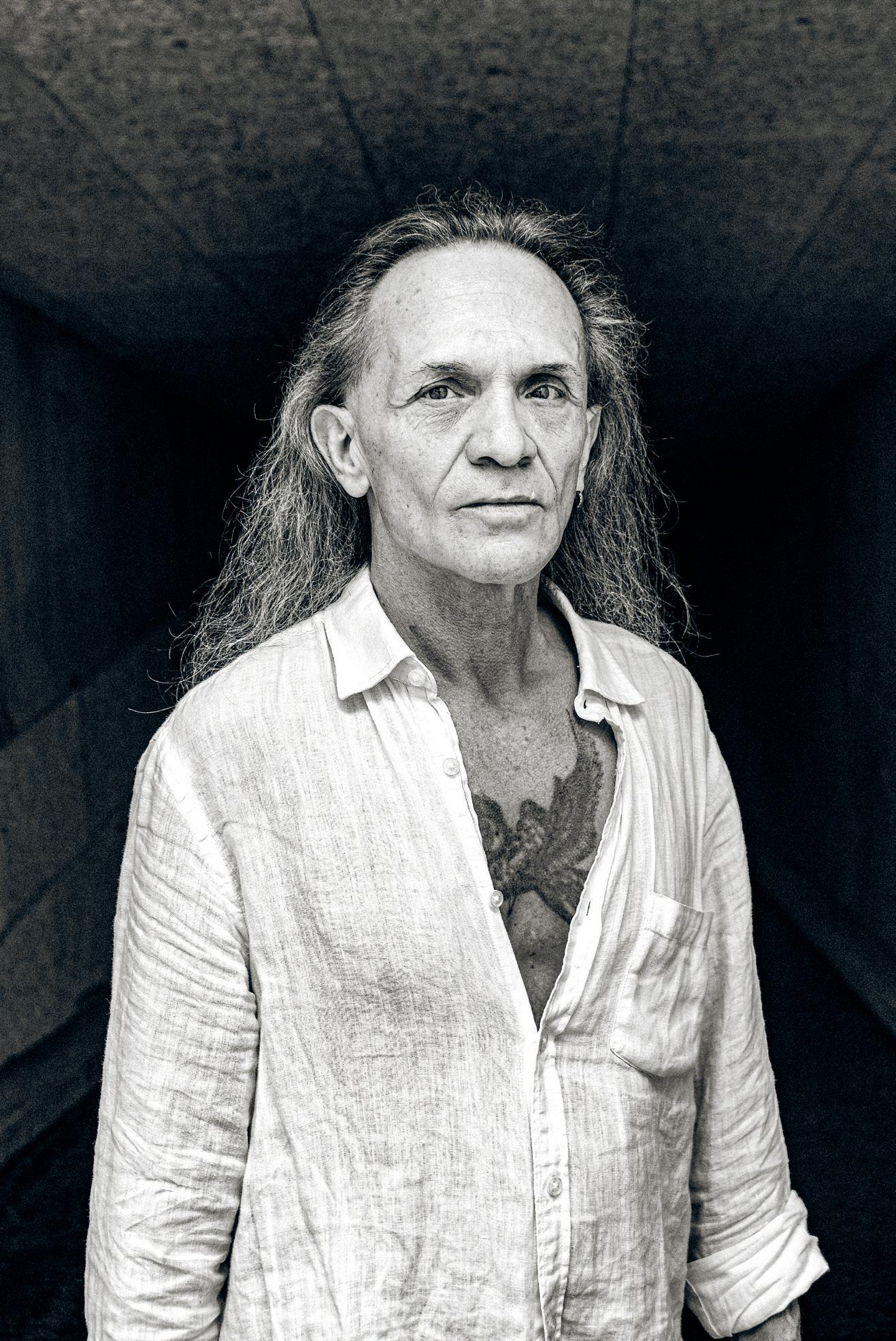

Inklusion Surprise-Verkäufer Fabian Schläfli kann nicht lesen und schreiben. Wie kommt er durchs Leben? Die Antworten sind überraschend einfach –bis wir auf ein Thema stossen, das gar nicht so viel mit dem ABC zu tun hat.

TEXT DIANA FREI FOTOS ROLAND SCHMID

Das hier ist keine Geschichte im klassischen Sinne. Dabei habe ich im Surprise schon vieles aus dem Leben von Fabian Schläfli erzählt. Zum Beispiel davon, wie er vor Gericht zieht, um sich seine Erbschaftsgelder zurückzuerkämpfen, die ihm staatliche Behörden genommen hatten. Oder davon, wie er juristisch gegen die IV angeht, die ihm einen Elektrorollstuhl nicht bezahlt, trotz Schmerzen beim Gehen und Stehen infolge eines fremdverschuldeten Unfalls. Oder davon, dass ihn die Hausverwaltung monatelang hinhält wegen Parkplatz und Stromanschluss für ebenjenes Gefährt. Es waren kleine Heldengeschichten von einem, der für seine Rechte kämpft. Einem, der Hürden überwindet, immer wieder.

Diesmal sind es eher Fragen und Antworten: Gedanken und kleine Schnipsel aus Fabians Leben. Denn es geht um sein Lebensgefühl. Dieser Text ist aus Fragmenten gebaut, denn so, glaube ich erkannt zu haben, ist auch Fabians Welt, die er sich aus einzelnen Informationen jeden Tag selber Stück für Stück zusammensetzen muss.

Am Bahnhof

Fabian steht oft am Basler Bahnhof SBB und verkauft hier Surprise, manchmal hat er auch seine Drehorgel dabei. Er bezieht eine IV-Rente und hat zusätzlich einen geschützten Arbeitsplatz bei der Vebo-Genossenschaft, die sich um die berufliche und soziale Inklusion für Menschen mit Beeinträchtigungen kümmert. Hier hat er etwa Aktionspackungen für die Grossverteiler eingeschweisst, Maschinen in Werkstätten bedient. Mit seinen Strassenmagazinen steht Fabian gleich am Eingang der grossen Haupthalle, die früher eine Schalterhalle war und wo jetzt noch ein paar Ticketmaschinen stehen, bevor auch die abgeschafft werden. Ihm gegenüber steht oft ein junger Mann, der unermüdlich mit Kartons jongliert, sein Bruder tat lange dasselbe mit Surprise-Hef-

ten, als er diese noch verkaufte, es war ein Publikumserfolg. Fabian hat mit einigen Menschen hier und auch mit manchen Ladenbesitzer*innen Freundschaften geknüpft. Gleichzeitig ist er hier auch schon oft enttäuscht worden von Leuten, denen er allzu sehr vertraut hat. Hier ist er in Streit geraten, und es wurde ihm die Drehorgel kaputtgeschlagen.

In der Halle hängt die grosse Anzeigetafel.

09:37 Rheinfelden Gleis 10

09:43 Zürich HB Gleis 7

10:01 Olten Gleis 20 10:16 Luzern Gleis 10

Fabian lebt mit einer kognitiven Einschränkung. Lesen kann er nicht, aber Zahlen, «die gehen». Auch Olten geht. Aarau, Basel SBB, Bern, Zürich gehen.

«Wie machst du das? Erkennst du die Ortsnamen wie Bilder?»

«Ja.»

«Du kannst einzelne Buchstaben erkennen, aber du kannst sie nicht zusammensetzen?»

«Genau. Zusammenhängen wird schwierig.»

Informationen zusammensetzen

Später sitzen wir bei Fabian auf dem Balkon in einer Basler Wohnsiedlung zwischen Autobahn und grünen Wiesen, 17. Stock, zweieinhalb Zimmer mit Balkon. Nach der Erbschafts-, der IV- und der Elektrorollstuhlgeschichte sollte es aus Fabians Sicht nun um die Drehorgel-Geschichte gehen, ein weiterer Kampf gegen die Ungerechtigkeit. Sie lässt sich aber nicht so einfach erzählen. Und mich interessiert tatsächlich etwas anderes immer mehr: Wie findet Fabian eigentlich ganz praktisch durch seinen Alltag, zumal er so oft – auf eigene Initiative – in gerichtliche

Prozesse eingebunden ist? Nun ist Fabian heute einsilbig, normalerweise erzählt er mehr. Es war nicht sein eigenes Anliegen, dass ich gerade darüber schreiben möchte, und ich merke jetzt, das macht einen Unterschied. «Okay», war seine Antwort, als ich mit dem Wunsch auf ihn zukam, ihn übers Lesen und Schreiben auszufragen. Ich nahm das als Zustimmung. Aber ich weiss, Fabian bestimmt eigentlich lieber selbst, worum es gehen soll. Trotzdem bleibt er auch auf Nachfrage beim Okay. Ich frage ihn also aus. Und ich höre ihm zu und versuche seine Perspektive zu verstehen. Das habe ich bisher immer versucht, und dass es auch diesmal zentral darum gehen muss, ist der unausgesprochene Deal.

«Wenn du nun ein Couvert vor dir hast …»

«Das hier ist Swisscom.»

«Das weisst du, weil du das Logo erkennst?»

«Ja. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Brief kommt von einer Behörde, IV, Ergänzungsleistungen, das geht schon gar nicht mehr.»

«Was machst du dann?»

«Dann muss ich zur Stiftung Rheinleben. Da gehe ich einmal pro Woche hin. Die haben mir auch schon geholfen, Briefe zu schreiben.»

«Diese Stiftung unterstützt Menschen mit Behinderung im Alltag? Und wenn du einfach jemanden anrufen möchtest, wie weisst du die Nummer?»

«Ich bekomme einmal pro Monat diesen Auszug, und da stehen alle Telefonnummern drauf.»

«Aber wenn du nicht lesen kannst?»

«Die Nummern kann ich lesen. Aber die Schrift geht nicht.»

«Das heisst, du nimmst die Abrechnungen der Swisscom und erkennst die Nummern wieder, an die du dich mehr oder weniger erinnerst.»

Es gibt Strategien, wie Fabian seinen Mangel an Lese- und Schreibfähigkeit kompensiert: Mit Siri kann er sprachgesteuert googeln, am Telefon lässt er sich weiterverbinden. Bekommt er stattdessen eine neue Nummer, notiert er sich diese, denn «Zahlen gehen ja», und Surprise zum Beispiel ist auf dem Smartphone unter den Favoriten gespeichert. So einfach ist das.

«Und wenn du irgendwo hinmusst, an eine bestimmte Adresse?»

«Dann wird es ein bisschen schwierig.»

«Gehst du dann auch zur Stiftung Rheinleben, sie erklären dir den Weg, und du behältst ihn im Kopf – Tram, Bus, Umsteigen, Fussweg?»

«Ja.»

«Eigentlich ginge das ja auch mit Siri und Google Maps.»

«Das Navi zu verstehen, das geht nicht.»

«Wie merkst du dir Termine?»

«Alle im Kopf, auf zwei Wochen hinaus.»

«Und weiter im Voraus? Wenn du einen Zahnarzttermin hast?»

«Vom Zahnarzt bekomme ich immer ein SMS.»

«Eine Textnachricht.»

Die Stiftung «Zugang für alle» gibt der «SBB Inclusive»-App sehr gute Noten. Fabian Schläfli hilft sich dennoch anders.

«Das kann ich lesen. Zahnarzt kann ich lesen.»

«Ach so, weil viele Zahlen drin sind und es immer gleich aussieht? – Und wenn du auf den Zug musst?»

«Ich sehe es am Bahnhof auf dem SBB-Fahrplan.»

«Du gehst am Bahnhof zu den Anzeigetafeln, dort erkennst du die wichtigsten Städte, und die Zahlen wiederum kannst du lesen?»

«Genau.»

Ich hatte mir das komplexer vorgestellt.

Aktennotizen

Fabian bringt im Surprise-Büro oft Unterlagen vorbei, ganze Stapel an gerichtlichen Akten. Zum Beispiel die Sache mit der Drehorgel.

Der Beschuldigte griff am 09.12.2020 um ca. 15.15 Uhr auf dem Centralbahnplatz in Basel den Geschädigten Fabian Schläfli tätlich an, indem er diesem mitten ins Gesicht spuckte.

Der Geschädigte stellte rechtzeitig Strafantrag.

Fabian fand, darüber müssten wir schreiben: Dass er geschädigt wurde. Dass ihm die Drehorgel vorsätzlich kaputtgemacht wurde, dass ihn die Reparatur 3000 Franken koste und dass ihm eine Erwerbsausfallsentschädigung zustehen müsste.

«Wenn wir darüber schreiben würden, dann würde mich die Geschichte des anderen Mannes allerdings genauso interessieren.»

Vorliegend handelt es sich beim Beklagten um einen mittellosen Bettler mit Wohnsitz in Rumänien.

Der Beschuldigte ist allerdings unterdessen längst wieder in Rumänien und ich kann jetzt dafür nicht nach Rumänien fahren, denke ich.

Wie bereits erwähnt, ist die Staatsanwaltschaft nicht zuständig für Ihren Erwerbsausfall. (…) Die Staatsanwaltschaft ist nur für die strafrechtliche Verfolgung zuständig. Und diese ist abgeschlossen.

«Wenn du mir solche Unterlagen mitbringst, wie weisst du eigentlich, was wo drauf steht?»

Sehr geehrter Herr Schläfli

Anbei erhalten Sie Dokumente des Zivilgerichts.

Freundliche Grüsse

Zivilgericht Basel-Stadt

Fabian erkennt den Briefkopf, geht zur Stiftung Rheinleben, lässt sich Dinge vorlesen, fragt nach.

Aktennotiz / Beschwerdeeingang 1. 2. 2023

Herr Schläfli spricht am Schalter vor. Reicht Unterlagen ein. Er kann gem. eigenen Angaben nicht schreiben und wohl auch nicht lesen.

«Bei gerichtlichen Sachen hast du irgendwann gemerkt, dass du da auch mündlich Dinge vorbringen kannst und

dass sie es am Schalter für dich protokollieren? War das ein Angebot, das man dir gemacht hat, oder hast du das verlangt?»

«Ich habe das verlangt.»

«In welchen Momenten stört es dich, dass du nicht lesen und schreiben kannst?»

«Wenn ich einen Brief nicht selber schreiben kann.»

«Weil du dich dann abhängig fühlst?»

«Ja.»

Mündliche Überlieferung

Fabian lebt in einer Welt voller Zeichen, die er nicht lesen kann. Eigentlich kommt er nach den Regeln der mündlichen Überlieferung durchs Leben, in einer schriftlichen, digitalisierten Umgebung. Meist ist er dabei auf die eigenen Themen, Probleme, Ziele fokussiert. Er hat ein Netzwerk von Helfer*innen, ein gutes Gedächtnis und den Willen, jede Menge Einzelinformationen zusammenzutragen.

«Online kann man sich Zeitungsartikel vorlesen lassen.

Nutzt du das?»

«Nein.»

«Hast du nicht das Gefühl, du verpasst etwas?»

«Nein.»

Vertrauen

«Kriegst du Abstimmungsunterlagen?»

«Die bekomme ich und die fülle ich aus.»

«Wie machst du das?»

«Ich rufe einen Kollegen an und frage, was ich abstimmen soll.»

«Und dann sagt er dir, worum es geht und was er abstimmt?»

«Ja.»

«Das ist eine Person, der du vertraust und von dem du denkst, er weiss Bescheid?»

«Ja.»

Arbeitsmarkt

«Du hast also wenig Hemmungen, dich durchzufragen. Begegnest du dabei mehrheitlich guten oder schlechten Reaktionen?»

«Manchmal guten, manchmal weniger guten.»

«Was ist für dich eine weniger gute Reaktion?»

«Wenn man mich nicht anhört.»

«Gibt es noch andere, ähnliche Momente?»

(Denkt lange nach). «Ja, doch. Wenn ich zum Beispiel eine neue Stelle will. Und ich bewerbe mich auf diese Stelle, dann heisst es oft, der hat ja IV, der bekommt eine Rente. Wir müssen ihn nicht nehmen.»

«Hast du Lebensziele?»

«Am 10. September kann ich die Gabelstaplerprüfung machen vom Geschäft aus. Und dann möchte ich gerne weiterkommen.»

«Weiterkommen im Sinne einer Karriere?»

«Zuerst will ich die Staplerprüfung machen, und wenn ich die Prüfung habe, will ich weitergehen, also vielleicht die Arbeitsstelle wechseln. Wo ich diese Prüfung dann vorlegen kann.»

Das wäre etwas, worüber wir schreiben sollten, sagt Fabian danach: Dass ihm jetzt zwar ein eintägiger Gabelstaplerkurs mit Prüfung vom Betrieb bezahlt worden sei. Es gebe aber noch eine andere, die grosse Staplerprüfung, die würde rund 1200 Franken kosten und die würde er gerne machen.

Beziehungen

Und so reden wir über Lebensziele, Karriere und die Staplerprüfung. Wir reden implizit auch über Abhängigkeiten und Selbstbestimmung, über Vertrauen und Angehörtwerden, über Beziehungen und Isolation. Und ich erkenne langsam, dass das vielleicht die darunterliegenden Themen sind. Die viel wichtiger sind als die Frage, ob und wie man einen Fahrplan liest. Und doch hängt das eine mit dem anderen zusammen. Es geht um unsichtbare Hürden, Barrieren, Mauern. In der Welt und im Kopf.

«Ich finde», sagt Fabian jetzt von sich aus, «das hat vielleicht ein bisschen mit der Behinderung zu tun, dass man in menschlichen Beziehungen am Anfang recht gut auskommt. Und dann werde ich später oft wieder fallengelassen. Ich werde einfach in den Topf der Behinderten geworfen, und dann ist fertig.»

«In dem Moment, in dem du sagst, dass du nicht lesen kannst?»

«Nein, in dem Moment, in dem man gerade etwas aufbauen will.»

«Du denkst, andere Leute wollen wegen der Behinderung höchstens eine oberflächliche Beziehung mit dir führen?»

«Ja, genau.»

Hier oben im 17. Stock ist die Aussicht nicht unbedingt schön, aber weitläufig. Weit unten rauscht der Verkehr durch, nicht sehr laut, nur ein Grundrauschen. In der Nähe wird allerdings gebaut und der Lärm wird lauter. Wir wechseln an den kleinen runden Wohnzimmertisch drinnen.

«Wo fühlst du dich daheim und angenommen?»

«Eigentlich hier und am Bahnhof.»

«Aber der Bahnhof ist doch immer auch ein bisschen eine Konfliktzone für dich?»

«Ja. Aber ich rede nicht mehr so viel mit den Leuten wie auch schon.»

Unterwegs

Die Staplerprüfung vom 10. September hat Fabian geschafft. Ein Schritt nach vorn. Der neue Arbeitsort, wo das Lager ist, ist bei der Vebo in Olten.

Olten 06:28 Basel ab, Gleis 9, Olten an 06:55. Olten, das geht.

Der technologische Fortschritt birgt Risiken und Chancen. Würde man Letztere ergreifen, könnte es zur Demokratisierung beitragen.

TEXT DIANA FREI

«Die beste technologische Errungenschaft für Menschen mit Behinderungen sind Tablets und Smartphones», sagt Thinh-Lay Wonesky von der Stiftung «Zugang für alle». «Mobile Geräte eröffnen ganz neue Möglichkeiten, damit Menschen mit Behinderungen selbständig am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Voraussetzung ist aber, dass Apps und Webseiten barrierefrei sind.» Die Stiftung «Zugang für alle» berät Unternehmen zum Thema Barrierefreiheit und zertifiziert digitale Angebote wie Webseiten und Apps.

Technische Mittel, um Behinderungen auszugleichen, gibt es immer mehr. Allerdings setzt deren Nutzung eine gewisse IT-Affinität der Einzelnen voraus. Camilla Bischofberger von Pro Infirmis hat sich in ihrer Masterarbeit mit der Digitalisierung, deren Chancen und Hürden für stark sehbehinderte Menschen auseinandergesetzt; selber ist sie Rollstuhlfahrerin. «Menschen mit Behinderungen spiegeln die Gesellschaft im Allgemeinen. Manche haben Spass daran, technische Neuerungen kennenzulernen, andere weniger. Diejenigen, die kein grosses Interesse daran haben, stehen sehr schnell vor hohen Barrieren», sagt sie. Die Fähigkeiten und das Wissen über die neusten Entwicklungen muss man sich irgendwie aneignen. Zwar gibt es Schulungen bei Behindertenorganisationen, auch Pro Infirmis bietet IT-Kurse und Bildungsclubs an. Ansonsten, findet Bischofberger, ist man aber «sehr allein» mit seinen Problemen: «Das Meiste lernt man, indem man mit anderen Leuten redet, die ähnliche Herausforderungen haben, Tipps und Tricks austauscht und alles so recherchiert.» Die Weiterbildung findet in der Nische und selbstverantwortlich statt. Ins Bewusstsein der Gesellschaft sickert so das Potenzial des technologischen Fortschritts für die Inklusion natürlich nicht. An Regelschulen sind digitale Lösungen für Menschen mit Behinderungen noch kein grosses Thema –obwohl es mit einiger Wahrscheinlichkeit dazu beitragen könnte, dass Inklusion später im Arbeitsleben mitgedacht würde: einfach, weil man die Möglichkeiten kennt, sieht und entsprechend eher anwendet.

Das wäre wichtig, denn eine Behinderung ist auch im Behindertengleichstellungsgesetz nicht als individuelles medizinisches Problem definiert, sondern ebenso als kollektive, gesellschaftliche Aufgabe. Auch die UN-Behindertenrechtskonvention versteht Behinderungen als Wechselwirkung von individuellen Beeinträchtigungen und Barrieren des Umfeldes.

Zwischen Gesetzen und Mythen

Als technologischer Vorreiter bezüglich Barrierefreiheit galt von Anfang an Apple mit seinem iPhone, weil es einen integrierten Screenreader hat – so wird etwa blinden User*innen vorgelesen, was sie antippen. Auch Google zog nach. Dass es amerikanische Unternehmen sind, die die Zugänglichkeit konsequent mitdenken, ist wohl kein Zufall: Abgesehen davon, dass es eine Frage

der Marktabdeckung ist, existiert bereits seit 1990 der Americans with Disability Act (ADA): Das US-Bundesgesetz verbietet die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung durch Unternehmen und staatliche Institutionen im Arbeitsleben und bei der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen.

«Accessibility, nicht nur im digitalen Bereich, ist in den USA schon länger in der Gesetzgebung verankert und damit viel weiter fortgeschritten als in der Schweiz», sagt Wonesky. «Bei der Stiftung ‹Zugang für alle› orientieren wir uns an den Web Content Accessibility Guidelines WCAG. Das sind internationale Richtlinien für digitale Angebote.» Die WCAG sind den meisten bekannt, die in der IT-Branche arbeiten. Hier sind etliche Bedingungen festgelegt, die für die Zugänglichkeit nötig sind. In der Schweiz gilt, dass sogenannt bundesnahe Organisationen eine WCAG-konforme Webseite haben müssen. Aber auch andere Unternehmen wären aufgrund des Behindertengleichstellungsgesetzes, das 2004 in Kraft trat, verpflichtet, Richtlinien zur Barrierefreiheit einzuhalten. Auch die Bundesverfassung besagt, dass niemand aufgrund einer Behinderung diskriminiert werden darf. Hinzu kommt die UNO-Behindertenrechtskonvention, die die Schweiz 2014 ratifiziert hat: Damit verpflichtet sie sich, Hindernisse zu beheben, mit denen Menschen mit Behinderungen konfrontiert sind, sie gegen Diskriminierungen zu schützen und ihre Inklusion und Gleichstellung in der Gesellschaft zu fördern. Die gesetzlichen Grundlagen sind also vorhanden. «In der Schweiz sind allerdings die Konsequenzen für Unternehmen nicht sehr gross», sagt Wonesky. «Aber ich rechne damit, dass der European Accessibility Act EAA, der in der EU ab nächstem Jahr gilt, nochmals einen erheblichen Anstoss geben wird, weil er auch für alle Dienstleistungen und Produkte gilt, die in die EU verkauft werden.»

Der Arbeitsmarkt in der Schweiz gilt im internationalen Vergleich als integrativ, wie die Berner Fachhochschule 2019 in einem Bericht festhielt. Wobei Menschen mit Behinderungen am Erwerbsleben in den OECD-Ländern weit weniger häufig teilnehmen als Menschen ohne Behinderungen. Für Betroffene ist die Situation trotz gutem Ranking oft schwierig. «Ich habe für meine Untersuchung mit Personen geredet, die den Job wechseln mussten, weil es etwa an der Buchhaltungssoftware scheiterte, die mit Bildschirmlesegerät nicht lesbar war», sagt Camilla Bischofberger von Pro Infirmis. «Es bestehen zudem gewissen Mythen: Barrierefreiheit sei teuer und kompliziert, man verliere an Designfrei-

heiten. Denkt man es von Anfang an mit, ist das kein Problem. Es geht darum, dass man im Hintergrund die Ebenen klar definiert, damit sie für einen Screenreader lesbar werden.» Man könnte anfügen, dass es auch eine gewisse Überheblichkeit hat, wenn Aufwand und Ästhetik gegen Teilhabe ausgespielt werden. Zwei Dinge darf man dabei präsent halten: Als Menschen mit Behinderungen gemäss Gleichstellungsgesetz gelten gemäss Bundesamt für Statistik immerhin 22 Prozent der Bevölkerung (Zahlen von 2021). Und barrierefreie Webseiten sind übrigens auch für Suchmaschinen besser auffindbar.

Das Cyborg-Konzept

Die technische Entwicklung hat über die reinen Anwendungsfragen hinaus aber noch einen ganz anderen Aspekt. Technische Hilfsgeräte und andere Alltagshilfen nähern sich immer stärker Mainstreamtechnologien an, zu denen auch Smartphones gehören: So können iPods inzwischen auch einfache Hörgerätefunktionen übernehmen. Implantate im medizinischen Sinn – etwas Cochlea-Implantate – verschmelzen immer stärker mit Konzepten des Cyborgs, bei denen der menschliche Körper erweitert wird, um zusätzliche Fähigkeiten zu erlangen. Zudem steht in zunehmend geringerem Masse der Spezialfall im Zentrum: Eine sprachbasierte Lösung kann einer sehbehinderten Person ebenso helfen wie einer kognitiv eingeschränkten, nutzbar auf Geräten, die alle haben. Das kann die Normalisierung und Akzeptanz von Einschränkungen vorantreiben. Die Übergänge zwischen den Welten von Menschen mit oder ohne Behinderung werden im Zuge der technischen Machbarkeit (und der Faszination daran) fliessender.

Mit dem Älterwerden der Gesellschaft kommen nebst den Menschen mit Behinderungen, die als solche erfasst werden, auch immer mehr ältere User*innen hinzu, die schlechter sehen und hören und deren Feinmotorik nicht mehr so gut funktioniert wie bei jungen Menschen. Im Grunde geht es damit nicht mehr ausschliesslich um Inklusion, sondern viel breiter gefasst eine Demokratisierung des öffentlichen Lebens: Es werden generell Zugangsbarrieren abgebaut – für alle, die froh darum sind. Ganz egal, aus welchem Grund.

Von den Chancen und Risiken des technologischen Fortschritts ist oft die Rede. Die Chancen wären gross – wenn man konsequent dafür sorgen würde, dass auf dem Weg der Demokratisierung durch Digitalisierung niemand abgehängt wird.

DAS CAFÉ Es liegt gegenüber, und ich kann aus meinem Wohnzimmer in die grossen Ladenfenster schauen. Es besteht aus einem Raum, nicht allzu gross, mit quadratischen dunklen Holztischen, die bei Bedarf zusammengeschoben werden. Hinten eine Bar und im Sommer ein GelatoKühltresen. Das Angebot ist italienisch, mittags bekommt man hausgemachte Pasta, auf der Karte stehen noch keine Alternativen zu Kuhmilch. (Vielleicht gibt es sie, wenn man fragt.) In einer Glasvitrine stehen Focaccia, Arancini und eine Torte.

Angenehm unspektakulär ist dieser Ort, weder hipsterig noch altbacken. Betty Boop steht als Statue herum, wirkt aber nicht unangenehm. Auch die Preise sind normal. Neulich sass hier ein Malermeister mit seiner Lernenden – so glaubte ich zumindest: Ein Mann und eine Frau mit geschätzten 25 Jahren Altersabstand in der gleichen weissblauen, farbfleckigen Arbeitskluft unterhielten sich bei Kaffee und Gipfeli. Eine heile Welt, in der Handwerker*innen sich das leisten können: die Pause, den Kaffee. Auch Bauarbeiter in Sig-

nalorange sieht man hier. Idyllisch wirkt das, wie in einem Wimmelbuch. Hundebesitzer*innen kehren ein auf ihrer Runde und halten einen Schwatz, mal miteinander, mal mit Cafébesitzer Domenico. Früher, als die Blindenhundeschule noch nebenan war, sah man ganze Rudel Labrador-Retriever samt ihren Ausbilder*innen dort sitzen. Es wurde gefachsimpelt und streichelwilligen Kindern die eine oder andere Frage beantwortet. Heute zeigt sich hier manchmal die schöne Dame aus dem Haus um die Ecke mit ihrem ele-

ganten schwarzen Begleiter auf vier Beinen – früher waren es mal zwei.

Die Strasse ist laut, das Tram fährt vorbei. Dennoch lesen die Gäste in Ruhe die Zeitung, geniessen die dazwischenliegende Stille. Es ist nicht die Sonnenseite, auf der das Café liegt. Seitdem es aber immer wärmer wird, weiss man dies zu schätzen. Domenico, der aus dem italienischen Süden stammt, begrüsst die meisten Gäste mit Namen, vielen gibt er die Hand, fragt nach dem Befinden. Manchen legt er die andere zusätzlich auf die Schulter. Er ist gern Gastgeber, aber keiner von der lauten Sorte.

Mittags steht häufig ein grosser Mann auf den Tresen gestützt bei einem Glas Weisswein. Er ist schon älter, ich kenne ihn nicht von der Strasse, vielleicht fällt er mir aber auch nur hier drinnen auf? Was ihn wohl so oft hierher führt? Domenico wird Bescheid wissen – wie viele Lebensgeschichten aus dem Viertel bei ihm und seiner Frau Giusy zusammenlaufen. Sie sind Familie und Treffpunkt, und für manche sogar Therapieplatz.

Etwas über 20 Tische gibt es hier, diejenigen draussen werden je nach Wetter und Gemütslage schon ab 7 Uhr aufgestellt. Mittags ist es voll und weiss gedeckt, die Teigwaren sind eine Eigenkreation und exzellent – Lehrer*innen der angrenzenden Primarschule, Erzieher*innen, aber auch zahlreiche Anzugträger und Büroangestellte reservieren regelmässig. Wo sind eigentlich all die Büros, die am Mittag derart viele Hungrige ausspucken? Einmal hörte ich am Nebentisch einen jungen Po-

litiker seine Ideen wohl mit den Eltern diskutieren, oft kann man sich der Nähe wegen dem Zuhören kaum entziehen. Fast hätte ich mich eingemischt.

Samstags sitzen hier die Jungs, die auch schon über 40 sind, mal mit, mal ohne ihre Kinder und Frauen. Manche kommen mit dem Töff, vielleicht Piaggio-Fans wie Domenico, einige tragen Hipsterbärte mit grauen Strähnen. Eine andere Gruppe Stammgäste startete während der Pandemie eine Hilfsaktion, man konnte Essen bestellen, das dann durch die Gruppe im Namen des Cafés ausgeliefert wurde. Eine Solidaritätsbekundung mit denen, deren Existenz bedroht war. Selbst mich hat die Aktion erreicht, obwohl ich niemanden aus der Gruppe kenne. Das wundersame Band der Nachbarschaft – nicht Freund*in, nicht Unbekannte*r.

Als alles wieder öffnete, war auch das Café voll. Und auch die ältere Frau aus dem Nachbarhaus kam wieder vorbei mit ihrem Rollator und litt unter ihrer MS. Einzelne fragte sie zurückhaltend und leicht beschämt nach Geld. Bei Domenico und Giusy bekam sie einen Espresso, fand sie Menschen zum Reden. Im Café gegenüber ist es, als sei man unter Freunden. Weshalb es auch genauso heisst: Amici Miei.

In der Serie «Orte der Begegnung» begeben sich die Redaktionsmitglieder dorthin, wo in unserer funktionalen Welt ein leiser, selbstverständlicher, informeller Austausch stattfindet.

Ausstellung Wie wirkt sich Armut auf Wohnen, Bildung, Arbeit, Gesundheit oder Freizeit aus? Sieben Menschen erzählen ihre persönliche Geschichte.

Um sich ein Bild von den Slums in London zu machen, beschloss der amerikanische Schriftsteller Jack London im Sommer 1902, sich unter die Armen zu mischen. In Lumpen gekleidet gab er sich als einer von ihnen aus, er arbeitete in Fabriken, wohnte in Armenhäusern, ass angefaulte Kartoffeln. Er ist nicht der Einzige; die Liste von Leuten, die sich so in die Situation der Armen, Obdachlosen, Süchtigen versetzt haben, ist lang und reicht bis in die Gegenwart.

Man mag darin ein redliches Bemühen sehen herauszufinden, wie es ist, arm zu sein. Wobei: Lernen wir diese Menschen oder die Umstände, unter denen sie leben, dadurch wirklich besser verstehen? Können wir so Vorurteile abbauen? (Jack London muss man zu Gute halten, dass er selbst aus bitterarmen Verhältnissen stammte – und dass sein Buch wirklich gut ist.) Oder ist es nicht vielmehr andersherum: Wenn ich mir ein «Milieu» zu erklären versuche, bedeutet das nicht vielmehr, dass ich mich mit «solchen Menschen» und deren Problemen noch nie auseinandersetzen musste? Interessieren sich am Ende die in der «Mitte» für jene am «Rand» nur deswegen, um sich zu vergewissern, dass sie es geschafft haben? Schliesslich

Arm dran?!

Die hier gezeigten Porträts und Aufzeichnungen sind Teil der Dialogausstellung «Arm dran?!», die aus neun ThemenModulen besteht und während mehrerer Monate in Basel an unterschiedlichen Orten zu sehen ist. Organisiert wird die Ausstellung von der Sozialkonferenz Basel, einem Gesprächs- und Handlungsgremium, das 2004 gegründet wurde und mehrmals jährlich an einem Runden Tisch zusammenkommt, um aktuelle Armutsthemen zu diskutieren. Information und Ausstellungsorte: armdran.ch

genügt es, wenn die Gesellschaft ein Wertesystem bereithält, das ein erfolgreiches Leben als das Normale darstellt – und wir, oder ausreichend viele von uns, sich damit identifizieren.

Wie ist das, arm zu sein? Diese Frage steht im Zentrum der Ausstellung «Arm dran?!», in deren Rahmen die nachfolgenden Porträts zu sehen sind (siehe Box). Auch den Macher*innen der Ausstellung war bewusst, dass das Darund Ausstellen von Menschen, die prekär leben, eine Gratwanderung ist zwischen Voyeurismus und dem Versuch, Empathie zu wecken. Weswegen sie Armut nicht als etwas verstanden haben möchten, das ein gesonderter – womöglich exotischer – Aspekt der übrigen, ansonsten angeblich «normalen» Gesellschaft ist, sondern als etwas, das in alle Lebens- und Handlungsbereiche hineinreicht wie: Wohnen, Bildung, Arbeit, Gesundheit oder Freizeit. Vor diesem Hintergrund nähert sich die Ausstellung der Frage, wie es wohl ist, «arm dran zu sein», auf zwei Arten: Zum einen zielt sie auf die eigene Erfahrung und Vorstellungskraft der Ausstellungsbesucher*innen ab, die befragt werden: Stell Dir vor, was ist (oder wäre), wenn Du die steigende Miete nicht mehr bezahlen kannst, wenn Du keine Wohnung findest, wenn sich bei Dir die Rechnungen für die Krankenkassenprämie stapeln, wenn Dir gekündigt wird und Du trotz guter Ausbildung oder all der Berufserfahrung keinen Job mehr bekommst. Schon verschwimmt für viele von uns die Grenze zum Prekären. Zum anderen sind da Zeugnisse von Menschen, die tatsächlich prekär leben. Wobei sie nicht als Stellvertreter*innen einzelner Armutsprobleme auftreten und auch nicht als Teil soziologischer Studien oder journalistischer Rollenspiele. Sondern als individuelle Stimmen, die persönliche Geschichten erzählen – Geschichten, die von weit mehr handeln als bloss von prekärem Leben.

Ob damit eine andere Perspektive auf Armut möglich ist? Die Ausstellung «Arm dran?!» versucht es.

Mobilität für alle?

Je eingeschränkter die Mobilität, desto unflexibler das Leben. Ist die finanzielle Situation prekär, werden scheinbar selbstverständliche Dinge kompliziert: Bei der Wohnungssuche fallen mit kleinem Budget die meisten Optionen weg. Ein Auto ist kaum finanzierbar. Eine Zugreise Basel–Zürich retour kostet 72 Franken, das in der Schweiz so selbstverständliche Halbtax 190 Franken im Jahr. Ferien und Ausflüge werden zum Luxus. So wird Mobilität in Kombination mit Armut zu Immobilität: wenig rausgehen, wenig Neues sehen, wenig herumkommen. Können Sie sich das vorstellen: Immer daheim bleiben müssen, wenn andere verreisen?

«Kein Grund, unglücklich zu sein»

«Ich heisse Marie, lebe in der Region Basel und bin 43 Jahre alt. Ich bin ein positiver, lebensbejahender Mensch, lache gern, albere rum – trotz allem. Das Geld beschäftigt mich schon sehr. Hat man wenig, muss man sich dauernd überlegen, wie man durch den Tag oder Monat kommt. Flattert eine unerwartete Rechnung rein, haut einen das um. Dann kommen, trotz Sozialhilfe, die ich beziehe, all die Sorgen: Schaffe ich das überhaupt? Finde ich da je wieder raus? Ja, es ist anstrengend, wenig Geld zu haben, weil man immer darüber nachdenken muss.

Ich bin alleinerziehend, habe zwei Töchter. Je nachdem, was für eine Ausbildung sie später machen möchten, wird es finanziell noch viel zu stemmen geben. Aber darüber denke ich jetzt noch nicht nach. Ich versuche, ihnen schöne und gemütliche Kinderzimmer zu gestalten. Das Meiste zimmere ich selber zusammen oder kaufe es Secondhand. Was das angeht, leben wir in der Schweiz in einem extremen Überfluss. Alles, was man braucht, gibt es eigentlich immer irgendwo schon und wird nicht gebraucht. Es müsste hierzulande gar keine Armut geben.

Ich würde unglaublich gerne reisen, meinen Kindern ein wenig die Welt zeigen, zweifle aber daran, dass ich je an den Punkt kommen werde, wo das möglich sein wird. Wenigstens einmal im Jahr versuche ich, mit ihnen einen schönen Urlaub in Graubünden zu machen. Aber auch das liegt nicht immer drin – was schon etwas Entwürdigendes hat, muss ich sagen.

Sind die Kinder mal weg – im Schullager zum Beispiel –, gönne ich mir nicht, etwas richtig Schönes für mich zu machen. Auch wenn ich endlich Zeit dazu hätte. Dann bleibe ich zu Hause. Weil das Geld fehlt.

Trotz allem empfinde ich mich nicht als arm. Im Gegenteil, es gibt so vieles, das mich bereichert. Mein Umfeld, meine Kinder, meine unglaubliche Lust an sozialen Begegnungen, wo echte Freundschaften entstehen, das alles trägt mich. Nur weil man wenig Geld hat, ist das noch lange kein Grund, unglücklich zu sein.»

Marie Bubenzer, 43, lebt in Basel, singt im Surprise Strassenchor und würde liebend gerne mit ihren beiden Töchtern die Welt entdecken.

«Ohne Hilfe wäre ich gnadenlos gescheitert»

«Ich bin Roger Meier aus Bern, 63 und seit acht Jahren sesshaft. Als ich mit siebzehneinhalb Jahren von zuhause wegging, lebte ich auf der Strasse, war zum ersten Mal obdachlos. Wenn ich ehrlich bin, so war das für mich eine Befreiung, denn daheim lief es alles andere als gut. Jetzt hatte ich sowohl das Gute wie auch das Schlechte in meinen Händen und war für mich selbst verantwortlich.

Ich machte damals eine Lehre, bekam Lohn, konnte auf der Arbeit duschen und die Küche in der Kantine benutzen. Abends ging ich mit den Arbeitskollegen noch in die Beiz. Dann stieg ich in den Bus und fuhr dorthin, wo gerade mein Schlafplatz war. Was ich sagen will: Niemand bemerkte, dass ich auf der Strasse lebte. Ein Paar saubere Schuhe, ein sauberes Hemd, eine Zehnernote im Sack –und keiner stellt Fragen.

Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich ein Sesshafter wurde. Im Oktober vor sechs Jahren habe ich mich Hals über Kopf verliebt. Eigentlich wollte ich diese Beziehung nicht. Meine Freundin hatte eine Wohnung, aber ich mochte nicht ein fremder Fötzel sein, wollte ihr nicht zur Last fallen. Zwei Wochen später bekam ich von Wohnen Bern – einem Verein für begleitetes Wohnen –ein Angebot für eine Wohnung. Ich sagte zu. Ohne die Hilfe meiner Freundin wäre ich völlig überfordert gewesen mit dieser neuen Situation, wäre ich wohl gnadenlos gescheitert.

Heute fühle ich mich daheim in meiner Wohnung. Im Quartier bin ich gut verankert, grüsse die Leute, gehe auf einen Kaffee vorbei. Das Leben auf der Strasse vermisse ich nicht. Klar, zweiundzwanzig Jahre obdachlos, sowas geht nicht spurlos an einem vorbei. Bis heute schlafe ich nicht länger als zwei Stunden am Stück, werde bei jedem Geräusch wach.

Man redet von uns ‹Randständigen›, doch die Gesellschaft sollte begreifen, dass alle randständig sind. Es kommt bloss darauf an, von wo aus man blickt. Das Schlimmste ist, dass einem die ganze Zeit gesagt wird: Du sollst, du musst, jetzt mach mal! Niemand sagt: Hey, du kannst das, glaub an dich! Was ich mir wünsche: Mehr Vertrauen in die Leute setzen und weniger fordern, dann schaffen wir gemeinsam verdammt viel.»

Wohnen: Komfort und Not?

Roger Meier, 63, lebte lange auf der Strasse, ohne dass es jemand bemerkt hätte. Heute bezeichnet er sich als Sesshafter und sagt: Wo ich bin, da ist mein Zuhause. Über seine Erfahrungen auf der Gasse berichtet Roger Meier im Surprise Stadtrundgang durch Bern: surprise.ngo/personen/roger-meier

Wohnen bedeutet Rückzugsort, Erholung und Privatsphäre. Mit dem Wohnen sind aber auch Pflichten verbunden. Und hohe Miet- oder Hypothekarzinsen sowie Nebenkosten. Wer ohne Unterstützung auskommen muss, kann scheitern. Die eigene Wohnung kann man aus vielen Gründen verlieren – oder gar nicht erst finden: Zu wenig bezahlbarer Wohnraum, eine Kündigung, die Inflation, eine Krankheit oder andere Schicksalsschläge können in die Obdachlosigkeit führen. Was, wenn auch Sie nach einer Trennung die Miete oder die Hypothek nicht mehr bezahlen können? Wenn Sie keinen Ort angeben können, wo Sie Briefpost erreicht?

«Ich dachte, das sei normal»

«Ich heisse Valentina Haldemann, bin 18 und wohne in Biel. Als Kind hatte ich nicht das Gefühl, ich sei arm. Ich dachte einfach, das sei normal, alle würden so aufwachsen. Meine Eltern haben mir nicht eine Welt gezeigt, die in Reich und Arm aufgeteilt ist.

In der Schule änderte sich das: Ich realisierte, dass es Unterschiede gibt. Zum Beispiel mussten wir einmal nach den Ferien darüber berichten, wo wir mit der Familie waren, und da war ich die Einzige, die in der Schweiz geblieben war. Damals ging ich heim und machte meinem Vater Vorwürfe. Doch ich merkte schnell, dass er gar nichts dafür konnte. Oder es gab Situationen, da machten sich die anderen aus der Schule darüber lustig, wenn man, was weiss ich, keine Markenschuhe oder -kleider trug. Aber eigentlich habe ich mich davon nicht beeindrucken lassen. Lieber versuche ich, ein guter Mensch zu sein. Das war mir immer schon wichtiger als alles Materielle.

Ich muss schon sehr aufs Geld achten. Wenn ich einkaufe, nehme ich den Rechner raus und zähle zusammen, ob es für ein Kilo Nudeln reicht oder mal für eine Tiefkühlpizza. Und wenn ich in den Ausgang gehe, berechne ich im Vornherein, wie viel ich ausgeben darf, und nehme dann auch nicht mehr Geld mit.

Manchmal rede ich mit meinem Vater darüber, wie wir aus der Armut heraus- und von der Sozialhilfe wegkommen könnten. Oder mit einer Freundin, sie ist 21 und in einer ähnlichen Lage. Ansonsten habe ich niemanden, mit dem ich darüber reden könnte. Nachdem eine Kollegin erfahren hatte, dass ich vom Sozialamt lebe, meinte sie, es sei alles andere als cool, dass die anderen für solche wie uns bezahlen müssten.

Mein grösster Traum ist es, in einem Hundesalon zu arbeiten. Ich habe selber Tiere, und am meisten Sorgen mache ich mir, wenn ich ihnen nicht gerecht werden kann. Wenn sie zum Tierarzt müssten, ich die Rechnung aber nicht bezahlen könnte. Auch das Futter ist teuer. Habe ich nicht genügend Geld, um mir Essen einzukaufen, ist das für mich weniger schlimm, als wenn meine Tiere nichts haben.»

Valentina Haldemann, 18, aus Biel-Bienne ist in Armut aufgewachsen und dachte, das sei normal. Ohnehin seien ihr materielle Dinge nicht so wichtig, sagt sie. Dafür ihre Tiere.

Einfach so dazugehören?

Schicke Kleider, Ferien im Ausland, jede Woche Ausgang –nichts davon ist gratis. Und weil für manche viel drinliegt und für andere fast nichts, ist da augenblicklich diese Kluft. Unter Jugendlichen ist sie besonders spürbar: Wer zahlt die nächste Runde? Wer hat die neuesten Nikes? Wer war schon mal auf Teneriffa? Solche Fragen können einem das Gefühl geben, nicht dazuzugehören. Haben Sie auch schon mal daran gedacht, wie es wäre, wenn Sie auf vermeintlich einfache Dinge verzichten müssten: auf einen Kinobesuch, ein Treffen am Freitagabend mit den Freund*innen in der Bar, einen Tagesausflug?

Schuld an den Schulden?

Ein Leben mit Schulden heisst Fremdbestimmung – egal, ob wir Lohn, Sozialhilfe oder Ergänzungsleistungen beziehen. Da ist der Druck der Gläubiger*innen, da ist die Miete, die Krankenkasse, da sind Steuern und Alltagskosten. Irgendwann türmen sich die Rechnungen, man redet nicht umsonst von einem «Schuldenberg». Schulden und Armut gehen oft Hand in Hand. Verschuldete leiden unter dem Vorurteil, nicht mit Geld umgehen zu können. Hatten Sie schon einmal Schulden? Fühlten Sie sich dabei schuldig? Und wenn Sie sich vorstellen, Sie hätten Schulden: Wüssten Sie wie diese begleichen?

«Mein

«Mein Name ist Tersito Leonardo Ries, kurz Tito, ich bin 60 und wohne in Basel. Ich hatte früher immer tausend Projekte und meinte, sie alle aufs Mal umsetzen zu müssen. Das mache ich nicht mehr, ich habe aus meinen Erfahrungen gelernt.

Früher war ich ein erfolgreicher Unternehmer, hatte mehrere Firmen. Mein Ziel war es immer, mich mit fünfzig aus dem Arbeitsleben zu verabschieden und mit meiner Familie das Leben zu geniessen. Aber es kam anders. Wichtige Kunden von mir meldeten Konkurs an, und in der Folge rutschte ich in massive Schulden. Nachdem ich dann meine Firma schliessen musste, verliess mich auch meine Frau mit unserem neugeborenen Kind. Mein ganzer Lebensplan war im Eimer.

Anfänglich sass ich zu Hause rum, schaute die ganze Zeit fern. Ich langweilte mich und liess mich mit der Zeit gehen. Ich war depressiv, musste zur Sozialhilfe – und begann zu vereinsamen. Früher, als Geschäftsmann, wurde ich andauernd irgendwo eingeladen, und jetzt war ich plötzlich ein Niemand. Dann kam der Alkohol. Ich begann, richtig viel zu trinken und suchte den Kontakt mit Leuten auf der Gasse. Dort spielt es keine Rolle, wer du bist und ob du Geld im Sack hast.

Lange bildete ich mir ein, das Trinken im Griff zu haben. Was natürlich nicht stimmte, ich hatte mir das bloss eingeredet. In Wahrheit geriet ich in eine brutale Abwärtsspirale. Am Ende landete ich sogar im Knast. Als ich nach zwei Jahren wieder rauskam, sagte ich zu mir: Jetzt mach reinen Tisch und fang noch einmal von vorne an! Was in erster Linie bedeutete: mit dem Trinken aufzuhören, aber definitiv.

Geld spielt für mich heute, ehrlich gesagt, keine Rolle mehr. Ich bin zufrieden, wenn ich meine Wohnung bezahlen kann, mir meinen Tabak und einen Kaffee leisten kann und beim Einkaufen – und ich rede jetzt von Alltäglichem, nicht von Luxus – nicht jeden Franken zweimal umdrehen muss. Tatsächlich bin ich heute viel glücklicher als damals, als ich noch eine Menge Geld hatte – auch deswegen, weil der Druck weg ist, die ganze Verantwortung.»

Tersito «Tito» Ries, 60, war früher erfolgreicher Unternehmer, erlebte dann den ganz tiefen Fall und rappelte sich wieder hoch. Von seinen Erfahrungen berichtet er auf einem Surprise Stadtrundgang durch Basel: surprise.ngo/personen/tito-ries

Ist Armut ungesund?

Armut macht krank – und Krankheit kann zu Armut führen. Leben im Hamsterrad, Arbeiten am Limit, ohne auf einen grünen Zweig zu kommen, die damit einhergehende Perspektivlosigkeit und Existenzängste, das alles bedeutet Dauerstress. Gerade Krankenkassenprämien sind eine grosse finanzielle Belastung, vielleicht die grösste. Sozialhilfe und Ergänzungsleistungen übernehmen nur, was sie als notwendig erachten. Gesundheit ist eine Grundvoraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben. Wie wäre das für Sie: zu erkranken und gleichzeitig zu wissen, dass es auch eine Frage des Geldes ist, ob Sie wieder genesen können?

«Natürlich hatte ich schlaflose Nächte»

«Ich heisse Danica Graf, bin 49 und wohne in Birsfelden. Müsste ich mich selber charakterisieren, würde ich sagen: Ich bin sozial eingestellt, mir liegt es sehr am Herzen, Menschen zu helfen, denen es weniger gut geht. Ich bin alleinerziehend, und Geld war immer ein Thema. Schon meine Eltern hatten nicht viel, ich wuchs sehr sparsam auf. Das kam mir später zugute. Ich ging mit der Tochter im Wald Beeren sammeln, statt diese im Laden zu kaufen, machte die Konfitüre selber, ich arbeitete auf Bauernhöfen und bekam dafür Eier. Kleider kaufte ich sowieso auf dem Flohmi und die Haare habe ich mir und der Tochter selber geschnitten. Das sind jetzt nur so Beispiele, wie man halt versucht, mit wenig möglichst gut über die Runden zu kommen.

Natürlich hatte ich immer wieder Existenzängste und schlaflose Nächte. Vor allem die Krankenkasse war ein grosser Posten, ich wusste oft gar nicht, wie ich sie bezahlen soll. Ferien oder kürzere Ausflüge, nein, das gab es nicht. Zu jener Zeit hatte ich zudem psychische Probleme. Hilfe habe ich mir anfänglich keine geholt, ich war zu sehr mit mir selber beschäftigt – es ging schlicht ums Überleben. Irgendwann schaffte ich es nicht mehr, und ich musste für Monate in die Psychiatrie. Da war ich völlig weg von allem. Als es mir allmählich wieder ein wenig besser ging, versuchte ich zu arbeiten. Ich hatte tatsächlich jede Menge Anstellungen, arbeitete in einem Restaurant, in der Reinigung und so weiter. Doch das waren halt alles Jobs, die schlecht bezahlt waren.

Lange wusste niemand in meinem Umfeld, wie es um mich stand – auch nicht, dass ich immer wieder mit psychischen Problemen zu kämpfen hatte. Damals kannte ich auch ein paar Leute, die recht gut betucht sind. Von ihnen bekam ich allerlei Vorurteile gegenüber Menschen mit, die es in der Gesellschaft nicht geschafft haben. Was für mich schlimm war, denn ich weiss, dass viele, die arm sind, nichts dafür können.

Ich bin froh, dass ich alles überlebt habe. Und auch dankbar. Denn ich weiss aus Erfahrung, dass nicht alle aus der Armut wieder herausfinden.»

Danica Graf, 49, wohnhaft in Basel, kämpfte sich aus einem Teufelskreis von Armut, Gewalterfahrung und Depressionen ins Leben zurück. Darüber berichtet sie auf dem Surprise Stadtrundgang durch Basel: surprise.ngo/ stadtrundgaenge-basel. Danica Graf eröffnet auch die diesjährige Regionale Armutskonferenz, die am 19. Oktober, 9 bis 13 Uhr, im Landratssaal in Liestal stattfindet.

«Es ist ein ständiger Kampf»

«Ich heisse Lucy, bin 56 Jahre jung, komme ursprünglich aus Kenia, bin aber schon seit über zwanzig Jahren in der Schweiz. Ich bin ein geselliger Mensch, der das Leben liebt. In Kenia besuchte ich die Schule und durfte sogar an die Universität, was keine Selbstverständlichkeit war. Ich studierte Sprachen und Pädagogik. Danach habe ich einige Jahre als Lehrerin gearbeitet und Englisch und Kiswahili unterrichtet. Irgendwann lernte ich bei einem Besuch in der Schweiz meinen späteren Mann kennen. Wir hatten drei oder vier Jahre Kontakt, bevor wir uns entschieden zu heiraten. So kam ich in die Schweiz. Das verflixte siebte Jahr wurde uns allerdings zum Verhängnis; inzwischen sind wir geschieden.

Um über die Runden zu kommen, machte ich mich nach der Scheidung als Dolmetscherin selbständig. Doch dann wurde ich krank, musste operiert werden und konnte nicht mehr arbeiten. Von da an ging alles bachab, mein Leben war total zerstört. Ich musste für ein paar Monate zur Sozialhilfe. Während dieser Zeit setzte ich alles daran, um mir Schritt für Schritt wieder etwas aufzubauen. Ich machte eine Weiterbildung und baute meine Dolmetschtätigkeit weiter aus.

Jetzt habe ich mal hier einen Job und dort einen Auftrag. Aber es ist ein ständiger Kampf. Zwischendurch habe ich beim Lieferdienst Uber gearbeitet, um durchzukommen. Damit ich meine Rechnungen bezahlen kann, vermiete ich manchmal ein Zimmer meiner Wohnung an jemand Fremdes. Ich denke, alle wissen, wovon ich rede: das Leben in der Schweiz ist teuer, ständig kommen Rechnungen ins Haus.

Wenn ich in Kenia meine Familie besuche, treffe ich manchmal meine alten Freund*innen, mit denen ich damals zur Schule ging. Das ist seltsam für mich. Denn die meisten von ihnen fahren fette Autos, haben grosse Häuser, teure Kleider und so weiter. Dann sagen sie zu mir: ‹Lucy, wieso kommst du nicht zurück nach Kenia? Mit deinen vielen Ausbildungen und Erfahrungen wirst du es bestimmt nicht schwer haben, Fuss zu fassen. Hier hast du ein besseres Leben, schau bloss, wie wir leben!› Doch ich habe Angst, zurückzukehren. Wo sollte ich denn beginnen und womit? Ich habe nichts, von dem ich sagen könnte, es ist meins.»

Lucy Oyubo, 56, kam aus Kenia in die Schweiz, erst glücklich verheiratet, dann allein und am Abgrund. Obschon gut ausgebildet und mit viel Berufserfahrung, ist es schwierig für sie, hier beruflich anzukommen.

Alles eine Frage der Bildung?

Alle haben ein Recht auf Bildung. Aber nicht alle haben die gleichen Chancen: Ein Kind von Eltern mit geringer Ausbildung bringt einen anderen Rucksack für seine schulische Laufbahn mit als eines von Eltern mit Uniabschluss. Und auch Gutausgebildete sind vor Armut nicht geschützt. Die Gründe, wieso man trotzdem keine Anstellung bekommt oder nur Jobs, die schlecht bezahlt sind, sind vielfältig. Oft haben sie mit dem Wandel in der Arbeitswelt zu tun, mit dem Geschlecht oder der Herkunft. Wie war das bei Ihnen: Wer hat Sie auf Ihrem Bildungsweg unterstützt, welche Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben Sie sich wie erarbeitet?

«Dann schaffst du alles!»

«Ich bin der Jost Tinu, wohne in Münsingen, habe Jahrgang ’61 und gehe diesen November vorzeitig in Pension. Ich war ein Verdingkind und wuchs bei einer Patenfamilie auf. Eine schöne Jugend war das nicht. Dass ich meine Eltern nicht kenne, nichts von meinen Geschwistern weiss, das hat mich immer wieder beschäftigt. Aber ich will nicht klagen. Ich hatte in meinem Leben einige Hochs, vor allem aber eine Menge Tiefs. In den letzten Jahren lief es aber immer besser. Auch deshalb, weil ich hier in Münsingen bei der Sozialhilfe gute Unterstützung hatte. Inzwischen bin ich schuldenfrei und muss keine Sozialhilfe mehr beziehen.

Ferien oder Hobbys? Nein, das kann ich mir nicht leisten. Meine Sorge ist momentan sowieso eine andere. Irgendwann wird mein alter TV aussteigen. Dann wird es bitter, denn Fernsehen gehört zu meinem Alltag. Geld für einen neuen habe ich nicht. Ich besitze zwar ein Handy, habe aber kein Internet. Das ist mir zu teuer. Bezahlen tue ich immer bar, eine Kreditkarte habe ich nicht – mit meinem kleinen Budget würde ich vermutlich auch gar keine kriegen.

Ich hatte in meinem Leben so manchen Job. Vor ein paar Jahren wurde ich gekündigt. Wegen der Operationen. Erst war es die rechte, dann die linke Hüfte. Danach fand ich keine Arbeit mehr. Und begann stattdessen zu trinken. Da stürzte ich ab.

Heute bin ich über den Berg. Ich habe aufgehört mit dem Alkohol. So bleibt mir mehr Geld fürs Essen, was sich positiv auf meine Gesundheit und meine Psyche auswirkt. Ich fühle mich zehn Jahre jünger. Ich weiss noch, es war im Oktober vorigen Jahres. Ich kam nach Hause, stand in der Küche vor dem Kühlschrank und sagte: «So, liebe Bierchen, ihr könnt jetzt ab in die Aare schwimmen gehen!» Von da an habe ich keinen Schluck mehr genommen, nicht einen einzigen. Ich brauchte keinen Arzt dazu, weder Tabletten noch Therapie, ich habe das ganz allein geschafft. Im Kopf muss es stimmen, dann schaffst du alles.

So, wie es jetzt ist, ist es gut. Ich gehe am späten Vormittag mit dem Zug von Münsingen nach Bern, trinke im Soussol im Bahnhof ein Bierchen – ein alkoholfreies, wohlgemerkt –, verkaufe ein paar Stunden das Surprise-Magazin, bevor ich wieder nach Hause fahre. Meist bin ich abends allein. Dann schaue ich Fernsehen, nehme es ruhig.»

Kommunikation: Kein Geld, kein Anschluss?

Tinu Jost, 63, aus Münsingen, verkauft das Surprise am Berner Bahnhof und interessiert sich für Modelleisenbahnen – er selber hat keine.

Einen Kaffee mit Freund*innen in der Stadt, ein Chat im Netz – eine Selbstverständlichkeit? Fehlt das Geld, fehlen oft auch soziale Kontakte. Kommt hinzu: Ein Teil dieser Netzwerke ist heutzutage digital. Es scheint normal, dass wir ein Smartphone besitzen mit Internetzugang. Zwar wird globale Kommunikation zunehmend als Menschenrecht betrachtet. Doch dies ist bisher mit Kosten verbunden. Fehlende Mittel können zu sozialem Ausschluss und Informationsrückstand führen. Die Bewältigung des täglichen Lebens wird zur Herausforderung. Oder wie gut kämen Sie ohne Internetzugang in der Hosentasche zurecht?

Film Das Festival «Filme für die Erde» zeigt in neun Schweizer Städten Umweltdokus aus der ganzen Welt. Nicht nur Probleme werden benannt, sondern auch Lösungsansätze aufgezeigt.

TEXT MONIKA BETTSCHEN

Ob im globalen Massstab oder im Nanomessbereich: Umweltzerstörung und Klimawandel sind schleichende Prozesse und daher oft schwer fassbar. So reichern sich etwa in der Natur wie auch im Körper allmählich Stoffe an, die dort nicht hingehören. Leise und weitgehend unbemerkt, bis eine Grenze erreicht ist, an der Menschen beginnen, kritische Fragen zu stellen. Zum Beispiel im Dokumentarfilm «Plastic People», in dem die kanadische Wissenschaftsjournalistin Ziya Tong der Frage nachgeht, wo mittlerweile überall Mikroplastik auftaucht. Sie trifft auf Forscher*innen, die Blut, Hausstaub, Hirngewebe und sogar Plazenten auf Spuren davon untersuchen. Und beunruhigend oft fündig werden. Plastik ist ein fester Bestandteil unseres Alltags geworden, der weltweit immense Abfallprobleme verursacht und – wie dieser Film nochmals eindrücklich zeigt – auch bereits Bestandteil unseres Körpers geworden ist. In Form von kleinsten Partikeln gelangt es über die Atemwege und die Nahrung in den Organismus. Einmal dort angelangt, stehen die Stoffe im Verdacht, eine Vielzahl von Krankheiten zu begünstigen.

«act & protect – unbekannte Welten» lautet das Motto des 14. Dokumentarfilmfestivals «Filme für die Erde», bei dem in neun Schweizer Städten Geschichten über Menschen im Mittelpunkt stehen, die sich auf der Suche nach Antworten über den Zustand des Planeten bis in die entlegensten Regionen begeben. «Dass der Amazonas schwindet, wissen inzwischen viele Menschen. Die Vorstellung dieses Regenwaldes als grüne Lunge der Erde hat sich durchgesetzt. Doch Veränderungen finden auch an Or-

ten statt, die weniger stark in unseren Köpfen präsent sind, wie zum Beispiel im menschlichen Körper oder, wie im Film ‹Once upon a time in the forest›, in den finnischen Borealwäldern», sagt Kathrin Reimann, Medienverantwortliche des Festivals «Filme für die Erde», hinter dem der gleichnamige Umweltbildungsverein steht.

Das Themenfestival als Anstoss

Eine andere, immer noch erstaunlich unbekannte Welt eröffnet sich in der deutschen Doku «Expedition Arktis 2»: Sie begleitet eine mehrwöchige Expeditionsreise auf dem Eisbrecher «Polarstern» an den Nordpol. Ziel der Expedition ist es, präziser zu verstehen, wie das Leben in der Arktis funktioniert und welche Rolle es für das Leben auf der ganzen Erde spielt. Denn die Zeit drängt: Gefilmt wurde im September 2023, jenem Jahr, das laut dem neuesten Bericht der Weltorganisation für Meteorologie WMO das, zumindest bisher, wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen ist.

In akribischer Kleinarbeit sammeln Wissenschaftler*innen Proben aus der Luft, aus dem Wasser und vom 4000 Meter unter ihnen liegenden Meeresgrund, um die Artenvielfalt, aber auch das aktuelle Ausmass des Klimawandels in dieser scheinbar unberührten Natur zu erfassen. Die «Polarstern» erreicht den Nordpol schliesslich mit 30 Prozent ihrer Motorleistung – ein Zeichen dafür, dass die Eisschicht, die das Schiff durchbrechen muss, merklich dünner geworden ist. Am Ziel angekommen, hält der

Das Klima verändert sich: Der Eisbrecher «Polarstern» braucht nur noch 30 Prozent der Motorleistung, um an den Nordpol zu gelangen.

Kapitän eine Ansprache: «Es braucht keinen grossen Energieaufwand mehr, um den Nordpol zu erreichen. Und gestern hat es geregnet. Das ist es, was die Welt wissen muss.»

Themenfestivals boomen seit einigen Jahren. Das Potenzial eines gebündelten Programms liegt bei «Filme für die Erde» darin, nicht nur die fortschreitende Umweltzerstörung zu zeigen, sondern auch darin, neue und greifbare Handlungsmöglichkeiten daraus abzuleiten. Ein Potenzial, welches das Festival ausschöpft: Ergänzend zu den Filmen gibt es ein breit gefächertes Rahmenprogramm und konkrete Tipps, wie man selber aktiv werden kann. «Wenn komplexe Themen eng mit Menschen verknüpft werden, die sich die Beschäftigung damit zu einer Lebensaufgabe gemacht haben, werden sie fassbar. Daraus geht eine packende Erzählweise hervor, die nicht nur informativ ist, sondern auch zum Handeln inspiriert», sagt Kathrin Reimann. «Darum nehmen wir Filme in das Programm auf, die sowohl die Relevanz und Dringlichkeit eines Umweltthemas, wissenschaftliche Genauigkeit, das Aufzeigen von Lösungsansätzen, aber auch Kreativität sowie technische und künstlerische Qualität in sich vereinen.» Diesen Herbst werden zum ersten Mal Preise an Werke verliehen, die genau diese unterschiedlichen Aspekte klug verbinden. So schafft «Filme für die Erde» in einer Zeit, in der Umweltanliegen auf politischer Ebene eher wieder das Nachsehen haben, einen Begegnungsort, an dem man sich als Teil einer weltumspannenden Bewegung wahrnehmen kann und inspiriert wird, sich aktiv den unabänderlichen Herausforderungen der Gegenwart zu stellen.

«act & protect – unbekannte Welten», Filmfestival «Filme für die Erde», 25. Okt. bis 1. Nov., diverse Spielorte in der ganzen Schweiz. festival.filmefuerdieerde.org

Buch Alexander Kluy hat dem Regenschirm eine kenntnisreiche und unterhaltsame Kulturgeschichte gewidmet.

Eine beliebte Frage in amerikanischen Kreuzworträtseln lautet: «Welches ist das am häufigsten in der U-Bahn von New York vergessene Einzelobjekt?» Antwort: der Regenschirm (u-m-b-r-e-l-l-a). So leicht geht er verloren. Aus den Augen, aus dem Sinn. Ein meist billiges Massenprodukt, das man zwar schmerzlich vermisst, wenn man ohne seine schützende Haut im Regen steht, aber doch auch leicht zu ersetzen. Nicht der Rede wert.

Nicht der Rede wert? Dieser Meinung mochte sich Autor Alexander Kluy nicht anschliessen, handelt es sich bei dieser Errungenschaft doch, wie er schreibt, um eine «Welterfolgsgeschichte». Und so hat er dem Regenschirm eine kleine, aber feine und vor allem kenntnisreiche Kulturgeschichte gewidmet. Mit zahlreichen Abbildungen und Illustrationen, die auch fürs Auge erfreulich viel bieten.

Wo der Ursprung des Regen- und Sonnenschirms, von Parapluie und Parasol, liegt, ist unklar. Unumstritten ist dagegen, dass der Schirm anfangs ein Hoheitssymbol war, stellvertretend für das Himmelsgewölbe und weltlichen und religiösen Obrigkeiten vorbehalten. Der Weg vom Luxusobjekt zum Massenprodukt war weit, nicht weniger weit auch der nach Europa. Zuerst vermutlich via Persien ins alte Griechenland und von dort nach Rom. In einer zweiten Welle zu Beginn des 17. Jahrhunderts aus China u.a. nach England. Doch bis die Menschen auf der britischen Insel zu klassischen Schirmträger*innen wurden, dauerte es noch etliche Jahre. Anfangs galt der Schirm in Europa als «exotisches Einhorn» oder als Zeichen der Verweiblichung. Echte Kerle trugen keinen Schirm! Und sich gegen die feuchte Gottesgabe zu schützen, galt gar als unchristlich.

Doch der Schirm setzte sich durch und wurde vieles: modisches Accessoire, Standessymbol, sogar Waffe und mitunter auch politisches Symbol, wie etwa Anfang des 20. Jahrhunderts bei den englischen Frauenrechtlerinnen, den Suffragetten, oder 2014 in Hongkong bei der sogenannten Regenschirmrevolution. Und vor allem fand der Regenschirm auch Eingang in die Künste, von Malerei über Literatur und Musik bis hin zu Film und TV. Nicht zuletzt dort finden sich regelrechte Ikonen des Parapluie. Man denke nur an die mit ihrem Schirm heranschwebende Mary Poppins oder an Gene Kellys Tanz mit dem Regenschirm in «Singing in the Rain». Dies und noch viel mehr findet sich in Kluys Kulturgeschichte, deren Lektüre vielleicht so manchen Schirm davor bewahrt, in der U-Bahn vergessen zu werden.

CHRISTOPHER ZIMMER

Alexander Kluy: Der Regenschirm. Eine Kulturgeschichte.

Edition Atelier 2023. CHF 37.90

Bern

«Tanz in Bern», Festival, Mi, 23. Okt. bis So, 10. Nov., Dampfzentrale Bern, Marzilistrasse 47. dampfzentrale.ch

Sámi und schafften ein öffentliches Bewusstsein für die koloniale Benachteiligung der indigenen Bevölkerung in Norwegen. DIF

In all den schrecklichen Dingen, die rundherum passieren, muss man sich fragen, was man bewegen kann, hier und jetzt, auf unserem sicheren Inselchen. Vielleicht die Menschlichkeit als Wert pflegen und das Miteinander gezielt als Ideal hochhalten. Am Festival »Tanz in Bern» gibt dieser Gedanke das diesjährige Thema vor: Dans le groupe, en groupe, ensemble – in der Gruppe, als Gruppe, gemeinsam. Drei Wochen lang. Im Oktober mit «M» der Compagnie Marie Chouinard – «M»: Die Performance zwischen delirierendem Soundtrack und rituellem Tanz ist eine Ode an das Leben zwischen Wahnsinn und Weisheit. Und in Mamela Nyamzas «Hatches Ensemble» brüten zehn Balletttänzer*innen, eine Opernsängerin und ein Musiker über klassischer westlicher Tanzgeschichte, afrikanischen Tanzstilen und Vokalpartituren und fragen sich, was Zugehörigkeit mit künstlerischem Ausdruck zu tun hat. Nicht im Kopf, natürlich, sondern als Ensemble-Choreografie. Am 1. November dann die Dauerperformance «Unearth» von Jefta van Dinther: Es geht um die menschliche Sehnsucht, Vergangenes wiederzubeleben und Neues zu erleben. Und auch Trajal Harrell, den manche vom Schauspielhaus Zürich kennen, zeigt hier am 9. und 10. Nov. sein Stück «Tambourines» nach dem Roman «The Scarlet Letter». DIF

Bern

«Arctic Voices», EventReihe, bis 22. Okt., diverse Veranstaltungsorte, Museum of Contemporary Circumpolar Art (MCCA), PROGR, Living Room u. a. arcticvoices.ch

Im Kornhausforum Bern ist noch ganz kurz, bis am So, 13. Okt., die Ausstellung «Polwärts – Tiefe Einsichten in den hohen Norden» zu sehen (letzter Tag, dafür mit kuratorischer Führung um 16 Uhr –und am gleichen Tag übrigens auch die letzte Führung von «Wie Strassenzeitungen Leben verändern», um 15 Uhr mit der wunderbaren Kuratorin Rebecka Domig). Was im Oktober aber noch weitergeht, ist die Event-Reihe «Arctic Voices», die in die KornhausAusstellung verwoben ist. Dazu

gehören gesellige Dinge wie ein Konzert mit Naturflöte und ein Joik-Workshop, aber auch Aktivistisches wie Offene Projektwerkstätten, in denen politische Fragen diskutiert werden (Welche Rolle spielen indigene Perspektiven in der Schweiz? Welche Geschichten, Bilder, Bücher und Filme prägen unsere Vorstellungen von indigenen Menschen?) und Filme über indigene Widerstandsbewegungen. Zum Beispiel «Ellos eatnu –La elva leve – Let the River Flow», der während des Konflikts im norwegischen Áltá spielt, in dem sich Ende der 1970er-Jahre Angehörige der Sámi zusammen mit Aktivist*innen und Umweltschützer*innen gegen den Bau eines Staudamms wehrten. Die zivilgesellschaftlichen Demonstrationen führten schliesslich zu einer Verbesserung der rechtlichen Lage der

Bur g dorf

«Louisiana Visits Franz Gertsch – Post-War and Contemporary Art in Dialogue», bis Sa, 2. März, Di bis Fr, 10 bis 18 Uhr, Sa/So 10 bis 17 Uhr, Museum Franz Gertsch, Platanenstrasse 3. museum-franzgertsch.ch Lichtenstein und Warhol, Rothko und Richter in Burgdorf: Das Museum Franz Gertsch realisiert eine Ausstellung mit insgesamt 73 Werken von grossen Namen aus der Sammlung des Louisiana Museum of Modern Art in Humlebæk, Dänemark, und weiterer Leihgeber*innen. Da reicht eigentlich einfach noch ein bisschen mehr Namedropping als Ankündigung: Rineke Dijkstra, Andreas Gursky, Asger Jorn, Per Kirkeby, Sigmar Polke, Mark Rothko, Cindy Sherman,

Frank Stella, Thomas Struth, Andy Warhol. Irgendwie sind die grossen Namen dann doch wieder mal viele Männer, aber eindrücklich ist die Ausstellung allemal. 24 Gemälde, Holzschnitte und Aquarelle von Franz Gertsch, die in Burgdorf noch nie, selten oder schon lange nicht mehr gezeigt wurden, verteilen sich durch die Schau und ermöglichen die Betrachtung des Hauskünstlers im Spiegel der Kunst seiner Zeit: Pop Art! Abstrakter Expressionismus! Hard Edge! Shaped Canvas! Und vieles mehr. DIF

Basel

«Müller und das letzte Gefecht», Premierenlesung von Raphael Zehnder, Do, 24. Okt., 19.30 bis 21 Uhr, QuBa Quartierzentrum Bachletten, Bachlettenstrasse 12. quba.ch

Im September machte uns der Autor Raphael Zehnder auf seinen neusten Krimi aufmerksam: «Müller und das letzte Gefecht». Wir schrieben zurück: «Vielen Dank, aber Krimis sind eher nicht so unser Genre im Surprise.» Er antwortete: «Vom Thema her dürfte er für Sie interessant sein, geht es doch

darin um Obdachlose und andere Ausgeschlossene.» Das stimmt. Und die Buchvernissage findet im QuBa Quartierzentrum Bachletten statt, das wir grundsätzlich als Ort der Begegnung und des lokalen Engagements sehr schätzen. DIF

Zürich

«Usgrächnet en Sächser», soziokulturelles Theater, Sa, 12. Okt., 19 Uhr; So, 13. Okt., 17 Uhr, Johanneum, Aemtlerstrasse 43a.

schraege-voegel.ch

Nicole Stehlis «Schräge Vögel» sind eine wilde Truppe. Der Theaterverein ist ein sicherer Hafen für Menschen, die andernorts vielleicht etwas aus dem Rahmen fallen, und eine Quelle der Inspiration für alle, die selber eher ein konventionell-bürgerliches Leben führen. Die Selbstbeschreibung lautet folgendermassen: «Wir ‹Schräge Vögel› sind eine Gruppe von Menschen vom Rande der Gesellschaft. Wir haben den Humor nicht verloren und unsere ganze Leidenschaft gehört dem Theater. Unsere Stücke entwickeln wir selber. Sie basieren auf dem wahren Leben und haben darum immer etwas mit uns und dir zu tun.» Die Vorstellungen finden schon am Wochenende des Erscheinens dieses Hefts statt. Wenn Sie sie verpassen, behalten Sie die «Schrägen Vögel» für das nächste Mal im Blick. DIF

Tour de Suisse

Surprise-Standort: Migros

Einwohner*innen: 5331

Sozialhilfequote in Prozent: 1,5

Anteil ausländische Bevölkerung in Prozent: 22 Wappen: Das Gemeindewappen stammt aus der Zeit der Französischen Revolution und versinnbildlicht die Aussage «Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit».

Der Surprise-Verkäufer steht vor dem Geschäft, die Strasse wird von Blockbauten dominiert, hin und wieder mit Giebel-, meist aber mit Flachdach. Vor dem Laden stehen Mountainbikes und Trottinetts, doch die meisten Leute sind mit dem Auto unterwegs, etwa über die Gewerbestrasse in die Gewerbezone.