Was ist FM 4 -Musik?

30, sucht junges Publikum

Was ist FM 4 -Musik?

30, sucht junges Publikum

Alexandra ist stolz auf ihren Job und ihren Beitrag zur Wiener Kultur. Durch ihre Arbeit sorgt sie dafür, dass das kulturelle Erbe für die Zukunft digitalisiert und den Bürger*innen zugänglich gemacht wird. Diese wichtige Aufgabe motiviert sie täglich aufs Neue.

Die Stadt Wien bietet ihr ein faszinierendes, vielfältiges und innovatives Arbeitsumfeld und das in einem krisensicheren Job mit Verantwortung und einer guten Work-Life-Balance.

Arbeite auch du an Wien und bewirb dich unter: jobs.wien.gv.at

#arbeitenanwien

Als ich auf dem Weg zum Interview mit Melissa Erhardt für die Coverstory dieser Ausgabe war, hörte ich – eh klar – FM4. Aufmerken musste ich, als direkt hintereinander »Good Luck, Babe!« von Chappell Roan, der »Guess«Remix von Charli XCX feat. Billie Eilish und dann das Talking-Heads-Cover »Girlfriend Is Better« von Girl in Red liefen. Mein erster Gedanke: sehr cool, dass drei aktuelle queere Songs von beziehungsweise mit queeren Frauen einfach so, mitten in der Kernzeit im Radio laufen. Zweiter Gedanke: Vor zwanzig Jahren hätte es vielleicht höchstens Girl in Red in die Rotation bei FM4 geschafft und vermutlich nicht mit diesem Lied. FM4-Musik hat sich verändert. Teilweise eindeutig zum Besseren: mehr FLINTA*, mehr österreichische Musik, insgesamt diverser. Teilweise aber auch in Richtungen, bei denen Fans der ersten Stunde oft schwer mitkönnen. Ich selbst hatte das Glück, mich musikalisch parallel mit FM4 zu öffnen. Vor zwanzig Jahren war Pop für mich ein Schimpfwort und Mainstream eine No-go-Area. Dieses Jahr belegen die Alben von Chappell Roan und Charli XCX Platz eins und zwei in meiner persönlichen Jahresplaylist.

Wie Melissa dann wenig später völlig richtig anmerkt, ist diese Abneigung gegenüber dem Mainstream ja nichts anderes als eine kulturelle Einstellung, die letzten Endes nur den persönlichen Horizont einengt. In unserer Coverstory haben wir uns angesehen, wie sich der musikalische Horizont von FM4 über 30 Jahre erweitert hat. Und was diese Erweiterung für all jene bedeutet, die sich bei FM4 »at home« fühlten, fühlen und fühlen sollen.

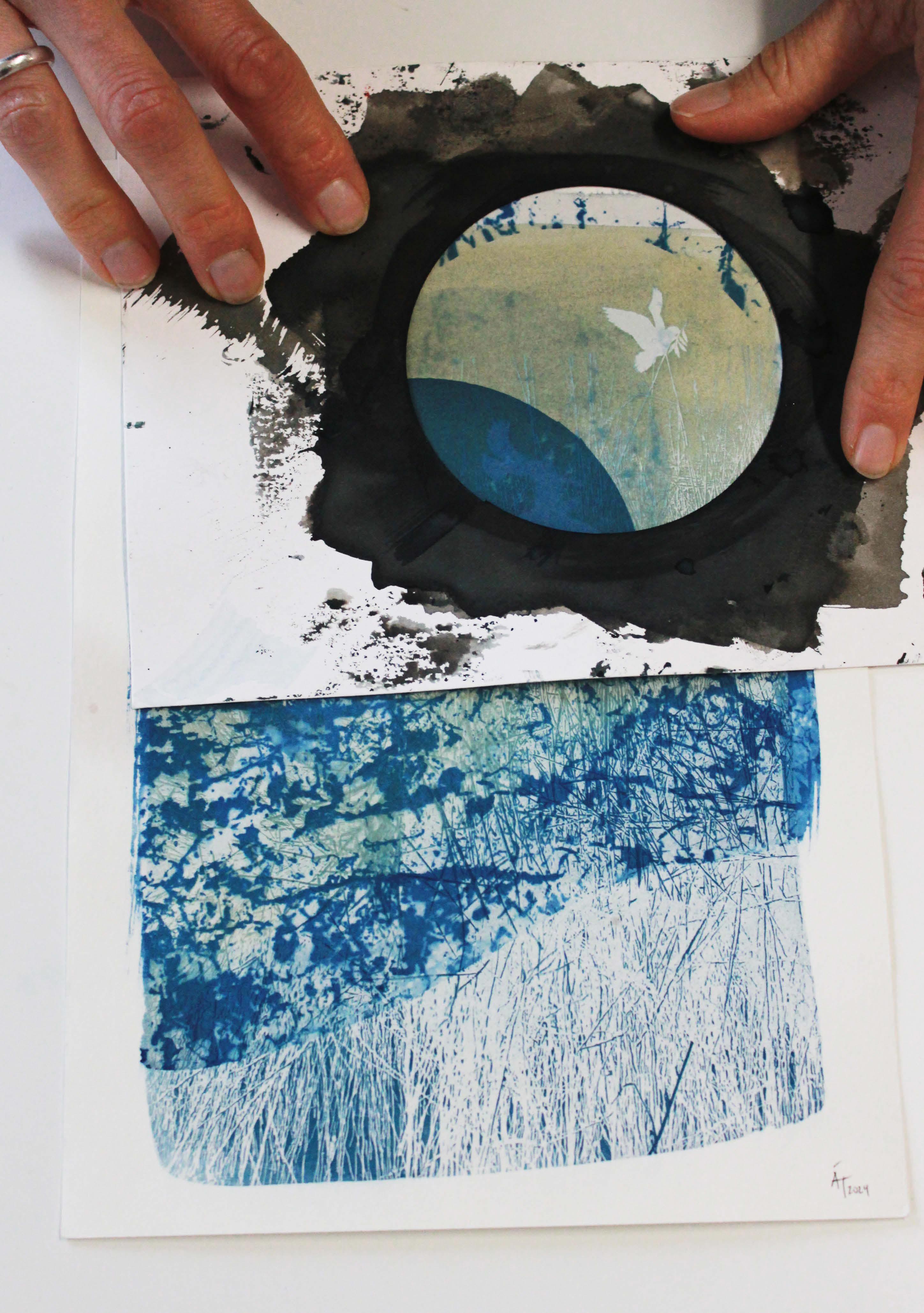

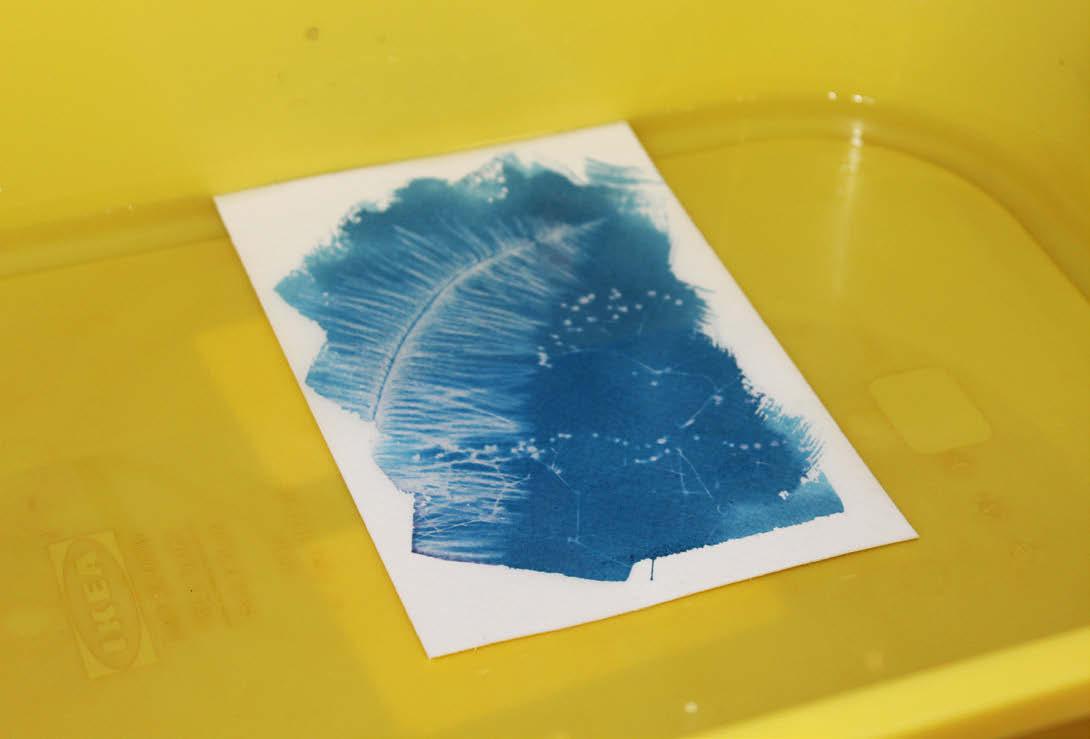

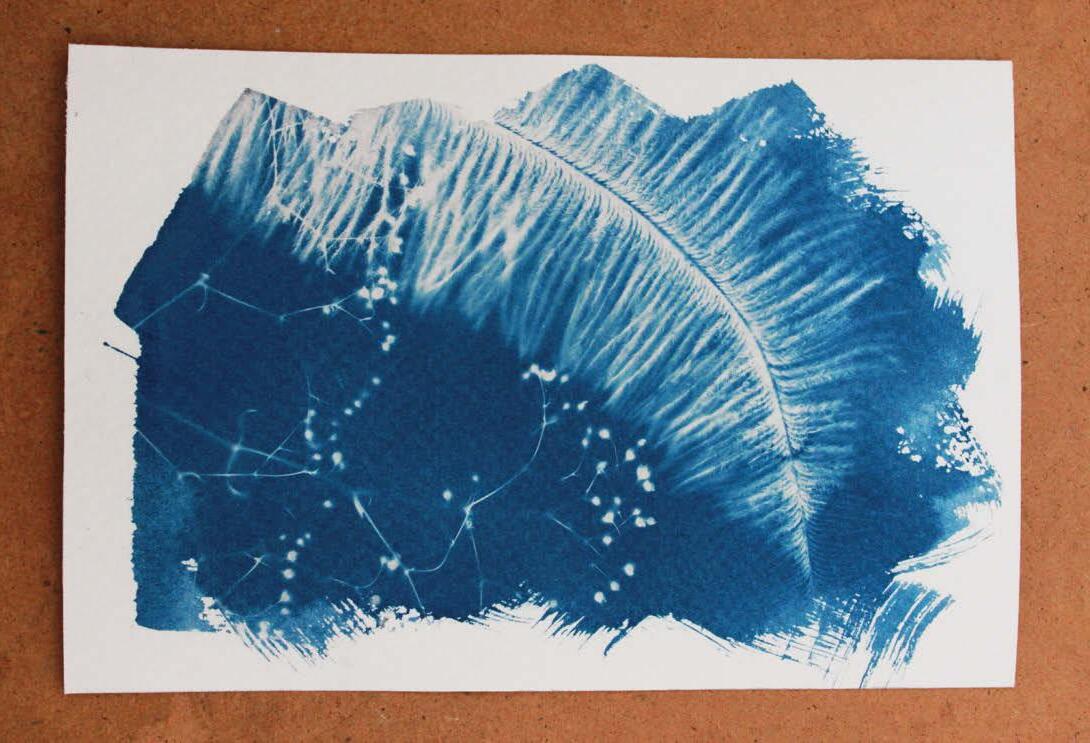

Darüber hinaus findet sich in diesem Heft ein ausgiebiges FotografieSpecial. Unsere Autorin Helene Slancar widmet sich dafür der Fotomeile Westbahnstraße und erklärt, warum sich gerade hier das Herz der Wiener Fotoszene entwickelt hat. Martin Zimmermann wiederum traf den »Esel« Lorenz Seidler zum Gespräch, um herauszufinden, was den Humor eines Esel-Fotos ausmacht. Einer fast schon in Vergessenheit geratenen Technik spürt Sandra Fleck nach: Zyanotypie ist vielen nur noch über alte Blaupausen für technische Pläne ein Begriff, kann aber einiges mehr und erlebt gerade einen Aufschwung in der DIY-Bewegung. Zu guter Letzt wirft Johanna T. Hellmich einen Blick in die schummrigen Ecken des Internets und berichtet, was Dark Academia mit Lernmotivation zu tun hat. Also rein in den karierten Sweater und ran ans Heft!

Bernhard Frena Chefredakteur • frena@thegap.at

Web www.thegap.at

Facebook www.facebook.com / thegapmagazin

Twitter @the_gap

Instagram thegapmag

Issuu the_gap

Herausgeber

Manuel Fronhofer, Thomas Heher

Chefredaktion

Bernhard Frena

Leitender Redakteur

Manfred Gram

Gestaltung

Markus Raffetseder

Autor*innen dieser Ausgabe

Luise Aymar, Victor Cos Ortega, Sandra Fleck, Barbara Fohringer, Johanna T. Hellmich, Kami Kleedorfer, Tobias Natter, Dominik Oswald, Helena Peter, Simon Pfeifer, Mira Schneidereit, Helene Slancar, Jana Wachtmann, Sarah Wetzlmayr, Martin Zimmermann

Kolumnist*innen

Josef Jöchl, Toni Patzak, Christoph Prenner

Fotograf*innen dieser Ausgabe

Sandra Fleck, Bernhard Frena, Manuel Fronhofer, Teresa Wagenhofer

Coverillustration

Lisa Arnberger / missfelidae.com

Lektorat

Jana Wachtmann

Anzeigenverkauf

Herwig Bauer, Manuel Fronhofer (Leitung), Thomas Heher, Martin Mühl

Distribution

Wolfgang Grob

Druck

Grafički Zavod Hrvatske d. o. o.

Mičevečka ulica 7, 10000 Zagreb, Kroatien

Geschäftsführung

Thomas Heher

Produktion & Medieninhaberin

Comrades GmbH, Hermanngasse 18/3, 1070 Wien

Kontakt

The Gap c/o Comrades GmbH

Hermanngasse 18/3, 1070 Wien office@thegap.at — www.thegap.at

Bankverbindung

Comrades GmbH, Erste Bank, IBAN: AT39 2011 1841 4485 6600, BIC: GIBAATWWXXX

Abonnement

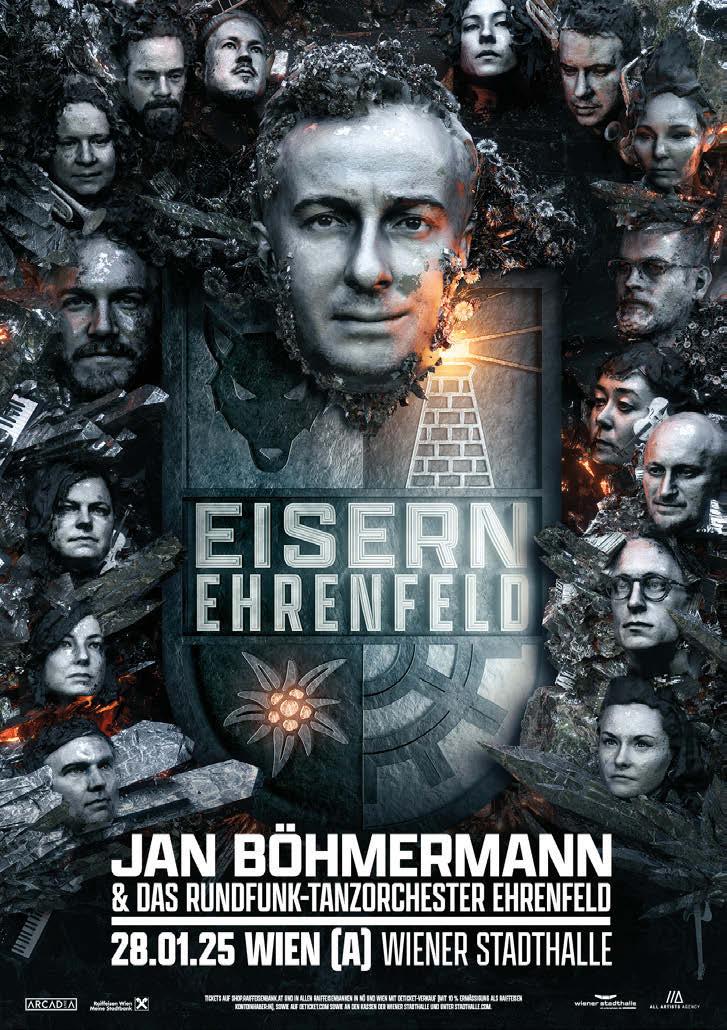

6 Ausgaben; € 19,97 abo.thegap.at

Heftpreis

€ 0,—

Erscheinungsweise

6 Ausgaben pro Jahr; Erscheinungsort Wien; Verlagspostamt 8000 Graz

Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz www.thegap.at/impressum

Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Herausgeber*innen wieder. Für den Inhalt von Inseraten haften ausschließlich die Inserierenden. Für unaufgefordert zugesandtes Bildund Textmaterial wird keine Haftung übernommen. Jegliche Reproduktion nur mit schriftlicher Genehmigung der Geschäftsführung.

Die Redaktion von The Gap ist dem Ehrenkodex des Österreichischen Presserates verpflichtet.

014 Was ist FM4-Musik?

024 Motivierende Ästhetik

Helfen Dark Academia & Co gegen Lernfrust?

028 »Ich kann nach wie vor so blöd sein, wie ich will« Ein Gespräch mit dem Esel aka Lorenz Seidler

032 Digitale Welt, analoges Herz Die Fotomeile Westbahnstraße

036 Wenn die Sonne blau macht Zyanotypie als neue DIY-Bewegung

Fotografie Vom Motiv, durch die Linse, auf den Film, zu Papier

Auf Seite 7 dieser Ausgabe zeigen wir euch einen Ausschnitt aus »Aller Anfang ist Klein«, dem ersten Comic aus dem Hause Almdudler, der mit viel Humor auf die Meilensteine des Unternehmens zurückblickt. ———— Er habe das große Bedürfnis gehabt, seine Geschichte für die Nachwelt festzuhalten, sagt Thomas Heribert Klein, der gemeinsam mit seiner Schwester Michaela Eigentümer des Familienunternehmens Almdudler ist. Und mit »Aller Anfang ist Klein« ist ihm das auf sehr augenzwinkernde Art und Weise gelungen. Illustriert von Jessica Veit, erzählt der Comic in sechs Kapiteln von den persönlichen Erlebnissen und Erfahrungen, den Schicksalsschlägen und Herausforderungen, die Thomas Heribert Klein geprägt haben. In der hochwertigen Printversion mit Hardcover ist der Comic im Almdudler-Webshop als »Comic-Box« um € 39,90 (mit drei Trachtenpärchen-Flaschen in spezieller »Comic-Edition«) sowie als »ComicBundle« um € 15,90 (mit Almdudler-Dose im Comicstil) erhältlich.

Almdudler ist seit 1957 das österreichische Original mit der einzigartigen Geheimrezeptur aus natürlichen Alpenkräutern. Und das ganz ohne Konservierungsstoffe und künstliche Aromen. www.almdudler.com

003 Editorial / Impressum

006 Comics aus Österreich: Kristian Ujhelji

009 Charts

022 Golden Frame

040 Prosa: Norbert Maria Kröll

042 Workstation

046 Gewinnen

047 Rezensionen

052 Termine

012 Gender Gap: Toni Patzak

060 Screen Lights: Christoph Prenner

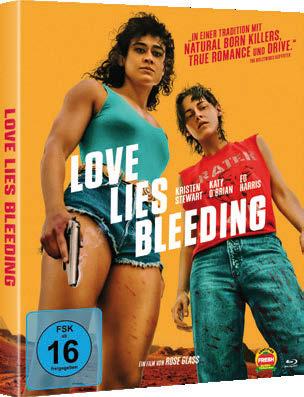

066 Sex and the Lugner City: Josef Jöchl

Auf unserer Seite 6 zeigen Comickünstler*innen aus Österreich, was sie können. Diesmal erforscht Kristian Ujhelji, wie abstrakt das Medium sein kann. ———— Wer bei Comics an bunte Bildchen denkt, die lustige Geschichten erzählen, wird von Kristian Ujheljis trippy Bildwelten gehörig vor den Kopf gestoßen. Auf den ersten Blick wirken diese nämlich nicht nur ziemlich non-narrativ, sondern sie erschließen sich selbst geübten Comicleser*innen nicht unmittelbar. Denn ja: Das Lesen von Comics will geübt sein. Wie alle medialen Formen hat es seine Konventionen und seine Regeln, die kennengelernt und verstanden werden wollen. Ujhelji spielt mit diesen Erwartungshaltungen, bricht sie, mischt sie neu, schafft es dabei aber, auf jenem schmalen Grat zu balancieren, der Betrachter*innen fortwährend glauben lässt, doch noch Reste von Erzählungen, von klassischer Comicstruktur, von einer inneren Logik zu erhaschen.

Kristian Ujhelji hat sich neben Comics auch auf Buchgestaltung und Illustration spezialisiert. Seine Arbeiten präsentiert er unter anderem regelmäßig auf europäischen Kunstbuchmessen.

Die Rubrik »Comics aus Österreich« entsteht in Kooperation mit der Österreichischen Gesellschaft für Comics. www.oegec.com

Sandra Fleck

Wenn sie nicht gerade auf die desaströsen Verhältnisse in Österreichs Journalismus aufmerksam macht, verbringt Sandra sehr viel Zeit mit ihren Lieblingsmenschen. Am ehesten trifft man sie dann bei Konzerten. Nach dem Tod der Wiener Zeitung nahm sie dieses Interesse zum Anstoß, nicht länger über Wiens Hochkultur zu schreiben, sondern kleineren musikalischen Angeboten eine Plattform zu geben. Randthemen interessieren sie generell – wie etwa in diesem Heft das in Vergessenheit geratene Verfahren der Zyanotypie.

Lisa Arnberger

Schon in der Schule bewies unsere Coverillustratorin guten Geschmack und stritt sich mit ihren Kolleg*innen um TheGapAusgaben und FM4Kalender. Ursprünglich kommt Lisa aus Attersee am Attersee, sie lebt allerdings seit vielen Jahren in Linz an der Donau – mit 150 Zimmerpflanzen und zwei MaineCoonKatzen. Letztere zeichnet sie mit Begeisterung, wenn sie nicht gerade Bandmerch, Konzertplakate und Plattencovers illustriert. Musikalisch lässt sie sich da kaum einschränken. Selbst hört sie alles – solange der Vibe passt.

6 Ausgaben um nur € 19,97

Ihr mögt uns und das, was wir schreiben?

Und ihr habt knapp € 20 übrig für unabhängigen Popkulturjournalismus, der seit 1997 Kulturschaffen aus und in Österreich begleitet?

Dann haben wir für euch das TheGapJahresabo im Angebot: Damit bekommt ihr uns ein ganzes Jahr, also sechs Ausgaben lang um nur € 19,97 nach Hause geliefert.

TOP 10

Ins Herz gehende Musiker*innen-Lächler in Musikvideos

01 Talk Talk »Such a Shame«

02 Small Faces »I’m Only Dreaming« (1967, correct lip synch)

03 Queen »These Are the Days of Our Lives«

04 Shakespears Sister »Stay«

05 Weezer »Buddy Holly«

06 David Bowie »When I’m Five«

07 The Cure »In Between Days«

08 Elvis Presley »Return to Sender«

09 The Beatles »Help!«

10 Wolfgang Ambros »Zwickt’s mi« (1975, »Spotlight«)

Wärmespender

01 Ein Lächeln zu bekommen

02 Mein Kater

03 Musik

Auch nicht schlecht: Rumkugeln in heiße Schokolade schmeißen

Sylvia Benedikter betreibt seit 20 Jahren das Geschäft Recordbag in Wien, in dem sowohl Platten als auch Mode angeboten werden.

TOP 10

Pilznamen, die auch als Schimpfwörter durchgehen würden

01 Stinkender Schleimkopf (Cortinarius mussivus)

02 Wildschweinkot-Zärtling (Psathyrella berolinensis)

03 Ästiger Stachelbart (Hericium coralloides)

04 Echter Knoblauchschwindling (Mycetinis scorodonius)

05 Blutroter Hautkopf (Cortinarius sanguineus)

06 Gemeine Stinkmorchel (Phallus impudicus)

07 Bocksdickfuß (Cortinarius camphoratus)

08 Schafeuterporling (Albatrellus ovinus)

09 Behangener Düngerling (Panaeolus papilionaceus)

10 Steifstieliger Kahlkopf (Psilocybe strictipes)

TOP 03

Darts-Check-out-Wege, die ich sehr schön finde

01 161: Triple 20 / Triple 17 / Bullseye

02 157: Triple 20 / Triple 19 / Double 20

03 122: Triple 18 / Triple 18 / Double 7 (Back-up Triple 18 / Single 18 / Bullseye)

Auch nicht schlecht www.thedictionaryofobscuresorrows.com

Seit 15 Jahren bringt Andreas Haslauer mit dem DIY-Label Epileptic Media Tapes heraus. Am 23. November wird das im Wiener Celeste gefeiert.

Dass der Haupteingang der Akademie der bildenden Künste in Wien nicht barrierefrei ist, möchte der Künstler, Student und Inklusionsaktivist Philipp Muerling ändern. Nun hat er einen Wettbewerb zu dessen Umgestaltung ausgerufen. ———— Mit seiner »StiegenPerformance« an der Prunkstiege des Akademiegebäudes am Schillerplatz hat Philipp Muerling in den letzten Jahren immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass der Weg zur Barrierefreiheit beim Hauptgebäude der Akademie der bildenden Künste über den Hintereingang führt: Er hievt sich dabei am Fuße der Treppe aus seinem Rollstuhl und probiert dann, sich mit der Kraft seiner Arme die Stiegen hochzuziehen. Dass die Versuche stets scheitern, beschreibt er als ein »absurdes Spektakel«, das der Situation aber angemessen sei. Muerling: »Diese Aktion verdeutlicht Ansätze der Qualen, die entstehen, wenn ein Teil der Gesellschaft ignoriert wird.«

Keine echte Inklusion

Für ihn als ersten und bislang einzigen Rollstuhlfahrer unter den an der Akademie Studierenden heißt das, dass er nicht wie alle anderen über den Haupteingang ins Gebäude gelangen kann. Aber ein barrierefreier Zutritt nur über den Hintereingang, so der Künstler, sei keine echte Inklusion, weil es deren Ziel sein müsse, Diskriminierung – etwa durch Ungleichbehandlung – zu verhindern und allen Menschen auf Augenhöhe zu begegnen.

Da Muerlings Performance und die angestoßene Diskussion noch zu keinen konkreten Maßnahmen geführt haben, hat er vor Kurzem einen Wettbewerb zur barrierefreien Erschließung des Haupteingangs ausgerufen. Unter dem Motto »Wo alle willkommen sind …« fragt dieser: »Wie kann der Haupteingang barrierefrei sein, ohne eine falsche Aufmerksamkeit zu schaffen, die Besucher*innen stigmatisiert?« Ideen können noch bis 31. Dezember 2024 eingereicht werden. Eine Jury entscheidet dann über das innovativste Projekt – mit dem Ziel, dieses im Jänner im Rahmen des »Rundgangs 2025« an der Akademie der bildenden Künste vorzustellen. Seine Umsetzung soll durch ein Crowdfunding ermöglicht werden. Manuel Fronhofer

Nähere Infos zum Wettbewerb finden sich auf Instagram (@woallewillkommensind) sowie unter www.philippmuerling.com.

Während der Herbst langsam, aber sicher in die Zielgerade einbiegt, wagen wir einen ersten Blick in den Frühling. Genauer gesagt: in den Kinofrühling – mit allem, was bisher zur nächsten Diagonale bekannt ist. ———— Seit 1998 verwandelt sich Graz dank der Diagonale alljährlich zur Filmhauptstadt Österreichs. Das »Festival des österreichischen Films« hat sich in dieser Zeit als wichtiger Treffpunkt für Branche und Publikum etabliert – mit rund 1.500 akkreditierten und mehr als 30.000 weiteren Besucher*innen. Auch 2025 wird sich die spezielle Diagonale-Atmosphäre über der steirischen Landeshauptstadt ausbreiten, zum 28. Mal. Und es gibt schon erste Details dazu.

Die Gesamtheit sozialer Verhältnisse

So ist etwa der Salzburger Dokumentarfilmemacherin Ivette Löcker eine Werkschau gewidmet. Die Diagonale-Intendant*innen Dominik Kamalzadeh und Claudia Slanar, die vergangenes Jahr ihren gelungenen Einstand feierten, beschreiben die 1970 in Bregenz geborene, im Lungau aufwachsende und nun in Berlin lebende Regisseurin »bei aller Dezenz ihrer Herangehensweise« als eine der »blickmächtigsten Filmemacher*innen des Landes«. In ihren Arbeiten stünden Paarwelten im Mittelpunkt, in deren Beziehungsfelder sich Löcker mit enormem Fingerspitzengefühl vorarbeite. »Der Fokus auf das Persönliche beschreibt bei ihr immer auch eine Gesamtheit sozialer Verhältnisse: In ihrem jüngsten Film ›Unsere Zeit wird kommen‹, den die Diagonale als Premiere präsentieren wird, erforscht sie die Hindernisse, die der Liebe eines österreichisch-gambischen Paares im Weg stehen«, heißt es in einer Aussendung. Im Rahmen von »Position: Ivette Löcker« werden erstmals alle Arbeiten der Filmemacherin in einer Personale gezeigt.

Ebenfalls fix ist, dass die Künstlerin Simona Obholzer – als aktuelle Gewinnerin des Diagonale-Preises für Innovatives Kino den Festivaltrailer für die Diagonale 2025 gestalten wird. Koproduziert wird dieser vom Kunsthaus Graz, das traditionellerweise auch eine Ausstellung der Künstlerin ausrichten wird.

Jana Wachtmann

Die nächste Diagonale findet von 27. März bis 1. April 2025 in Graz statt. Aktuelle Infos unter www.diagonale.at.

59Fifty mit Monogramm

der New York Yankees

»Es gibt nichts, was schöner ist als diese Mütze mit Schirm«, rappt Samy Deluxe in seinem »Cap Song«. Ja, es gibt einen eigenen »Cap Song«, und ja, die Schirmmütze ist heutzutage die mit Abstand beliebteste Kopfbedeckung und längst nicht mehr nur reiner Sonnenschutz für Sportler*innen. Aber wie kam es dazu und seit wann gibt es überhaupt Kappen?

Kopfbedeckungen sind fast so alt wie die Menschheit. Ursprünglich ein reiner Schutz gegen Wind und Wetter, wurden sie später auch Zeichen der Standeszugehörigkeit sowie Ausdruck der eigenen kulturellen Identität. Frühe Formen der Kappe lassen sich auf ungefähr 3.200 v. u. Z. datieren. Die Caps, wie wir sie heute kennen, wurden allerdings maßgeblich vom ab dem 19. Jahrhundert in den USA aufkommenden Baseballsport geprägt.

Die Strohhüte mit Visieren waren ein wichtiger Teil der Ausrüstung, um heranfliegende Bälle im Gegenlicht der Sonne nicht aus den Augen zu verlieren, und wurden erstmals 1849 von den New York Knickerbockers, besser bekannt als Knicks, getragen. Kurz darauf tauschte man das etwas unbequeme Material gegen Baumwolle und ein paar Jahre später führte das Team der Brooklyn Excelsiors schließlich den Vorläufer der heutigen Schirmkappe mit rundem Top ein, der als »Brooklyn Style Cap« bekannt wurde.

Monogramme, Maskottchen und mehr

Um 1900 kamen dann die ersten Verzierungen auf die bis dahin noch eher langweiligen Kappen: Das nach wie vor klassische Monogramm haben wir den Boston Braves zu verdanken, die Detroit Tigers stickten wiederum als erste Mannschaft ihr Maskottchen auf die Kopfbedeckung.

Im Laufe der Zeit wurde das Capdesign durch Details wie Luftlöcher, längere und stabilere Schirme sowie Latexgummieinsätze optimiert. Eine wichtige Rolle spielte dabei die 1920 von einem deutschen Auswanderer gegründete Firma New Era, die Mitte des letzten Jahrhunderts den 59FiftySchnitt erfand, der bis heute ein Standard ist. Rund um diese Zeit entwuchs die Schirmkappe auch dem Baseballfeld und fand Einzug in die Alltagsgarderobe der Menschen. Nicht mehr nur Sportteams bestickten von da an ihre Kappen,

sondern die unterschiedlichsten Brands, aber etwa auch politische Gruppierungen nutzten die kostbare Werbefläche. Anhänger*innen konnten damit einfach ihre Verbundenheit zeigen. Für Individualist*innen war die Kappe wiederum ein leicht zu personalisierendes Item.

Kultstatus einzementiert

Prominente Platzierungen wie in der TV-Serie »Magnum« mit Tom Selleck oder im Film »Top Gun« mit Tom Cruise zementierten den Kultstatus der Kappe in den 80ern. Um sich vor Paparazzi zu schützen, begannen Stars, auch abseits von Leinwand oder Bühne Caps zu tragen, was die Kappe noch stärker in den Zeitgeist einschrieb. Schlussendlich sprangen auch große Modezeitschriften auf diesen Trend auf und etablierten Schirmmützen als Unisex-Accessoire.

Seither haben Superstars wie Bruce Springsteen oder Jay-Z auf ihren Albumcovern genauso Caps getragen wie es Landwirt*innen auf ihren Traktoren tun. Für große Luxusmarken sind sie ein fixer Bestandteil jeder Kollektion und Plattformen wie Zalando verkaufen sie in allen erdenklichen Varianten. Caps sind aus unserem Alltag schlichtweg nicht mehr wegzudenken. Es gibt wenig, das so sehr für den American Way of Life und die damit verbundene Coolness steht wie eine dunkelblaue NewYork-Yankees-Strapback auf dem Kopf. Ein dauerhaftes Symbol für Sportlichkeit, Bodenständigkeit, Komfort und Style.

Auch du möchtest deinen Kopf lässig vor den Elementen schützen? Entdecke jetzt unter www.zalando.at Caps in allen Styles und von diversen Marken wie New Era, ’47, Nike, Adidas und mehr.

Toni Patzak

hakt dort nach, wo es wehtut

Aktuell befinde ich mich auf einem Austauschsemester in Südafrika und komme das erste Mal in meinem Leben in den Genuss, die Blasseste in einem Hörsaal zu sein. In Österreich habe ich das noch nie geschafft, weder in der Schule noch an der Uni noch auf Partys. Nicht, dass ich jetzt meine, dass daran jemand die Schuld trägt oder dass man das umgehend ändern sollte. Es ist einfach etwas, womit ich mich schon mein ganzes Leben beschäftigen muss. Sich nicht wiederfinden zu können in den Gesichtern der Lehrer*innen, Professor*innen und Mitmenschen – das macht etwas mit einem. Erst psychologisch, dann nach und nach auch körperlich.

Diskriminierung macht krank

Wie Publikationen aus den USA seit den 1990ern zeigen, leiden Minderheiten – ganz egal, ob sexuelle, ethnische oder religiöse – unter einem sogenannten Minority-Stress. Wenn man einer Minderheit angehört, die von der Hegemonie bewusst oder unbewusst ausgegrenzt beziehungsweise diskriminiert wird, bekommt das der Körper mit.

Psychologisch manifestiert sich das etwa durch eine Häufung von Depressionen, Angstzuständen und Burn-outs in diesen Gruppen. Dabei sind die Coping-Mechanismen, auf die zurückgegriffen wird, oft genauso schädlich wie die Leiden selbst. So zeigt sich insbesondere bei marginalisierten Jugendlichen eine höhere Rate an Missbrauch von Alkohol und Drogen.

Physiologisch sorgt der über längere Zeiträume anhaltende Stress dann dafür, dass hohe Mengen des Stresshormons Cortisol ausgeschüttet werden. Auch blöd vom Körper, als Reaktion auf andauernde institutionelle und zwischenmenschliche Diskriminierung so zu reagieren wie eine Gazelle, wenn sie einen Löwen sieht. Ein dysfunktionaler Cortisolspiegel kann nämlich anstatt zu lebensrettenden Sprüngen zu Blutdruck-, Kreislauf- und Schlaf-

problemen sowie zu einem geschwächten Immunsystem führen. Eine Minderheit zu sein, ist also tatsächlich ungesund.

Was passiert aber, wenn man mehreren Minderheiten gleichzeitig angehört? So wie ich, die queer und Schwarz ist? Schon stressig genug, das Ganze, aber dazu kommt noch, dass ich auch eine Frau bin. Das ist zwar nicht unbedingt eine Minderheit, führt aber dennoch zu Diskriminierung.

Also, was haben wir bis jetzt? Erstens queer, zweitens Schwarz und drittens Frau? In welcher Reihenfolge ich das aufzähle, hängt davon ab, was mir zum größten Problem gemacht wird oder – siehe oben – was mich am ehesten umbringt. In meiner Heimat Wien müsste es jedenfalls heißen: erstens Schwarz, zweitens Frau und drittens queer.

Sexist oder doch Rassist?

Es ist keine Überraschung, dass man in Österreich noch offenen Rassismus finden kann. So passiert es mir durchaus hin und wieder, dass ich in der Bim die außergewöhnliche Aufforderung zu Ohren bekomme, doch nach Afrika zurückzugehen. Oder dass mir unverhohlen dargelegt wird, das Hitler damals recht gehabt hätte. Wenn ich kleinere Diskriminierungen erlebe, ist es manchmal jedoch schwer einzuschätzen, weswegen man mich gerade so behandelt. Weil Frau oder weil Schwarz? So weiß ich nicht, ob der Thermenwart ein Sexist oder doch ein Rassist ist, wenn er meint: »Darum müssen Sie sich nicht kümmern. Sie sind dafür für was anderes gut.« Grundsätzlich nehme ich in Österreich eher an, dass es Rassismus ist, bevor ich Sexismus vermute. Das habe ich mir irgendwann so angewöhnt: erst mal vom für mich Gefährlichsten ausgehen und mich dann weiterarbeiten. Hat am Pausenhof halbwegs gut funktioniert, tut es heute noch immer. Hier in Südafrika oder in der Interaktion mit meinen Schwarzen Verwandten dreht sich

diese Standardannahme dann ziemlich schnell um. So frage ich mich nicht, ob alle meine Onkel internalisierte Rassisten sind, wenn man mich in einer Diskussion nicht zu Wort kommen lässt oder meine Meinung verniedlicht wird. Und egal ob das jetzt komisch klingt oder nicht: Das ist verdammt erfrischend! Ich gehe durch die Straßen Pretorias und mir wird etwas Ekliges hinterhergerufen – aufgrund meines Geschlechts und nicht meiner Hautfarbe. Dafür allein lohnt es sich zu reisen. So etwas kann man zu Hause einfach nicht bekommen, das ist ein ganz anderes Lebensgefühl. Ob ich eine Schwarze Frau bin oder eine Frau, die Schwarz ist, kommt eben darauf an, mit wem ich wo auf der Welt in Interaktion trete.

Das User*innenerlebnis einer intersektional diskriminierten Person ist komisch und nicht wirklich benutzer*innenfreundlich angelegt. Noch verwirrender ist es, wenn Sexualität dazukommt. Dann weiß man teilweise gar nicht mehr, wo die eine Diskriminierung aufhört und die andere anfängt. Was mich an der Sache aber wirklich ärgert, ist nicht, dass ich eine Reihe im Identity-Politics-Bingo ausfüllen kann, sondern dass es tatsächlich meiner Lebensqualität schadet. Dass ich und meine Mitmenschen – egal aus welcher Gruppe – tatsächlich gestresster und daher kränker sind, weil wir uns eine Welt aufgebaut haben, die davon profitiert, dass es eine In- und eine OutGroup gibt.

Natürlich hoffe ich, dass zu meinen Lebzeiten noch erhebliche Verbesserungen stattfinden werden, damit meine Kinder nicht das Gleiche mitmachen müssen wie ich. Oder zumindest, dass man mich auch in Österreich nicht mehr aufgrund meiner Hautfarbe diskriminiert. Sondern nur noch aufgrund meines Geschlechts.

patzak@thegap.at @tonilolasmile

Jetzt eigene

Spendenaktion starten!

Es ist so einfach, Freude zu schenken. Das wissen auch die Jungs von der Gesangskapelle Hermann , die nicht nur zu Spenden zugunsten der Kindernothilfe aufrufen, sondern sich dafür auch sportlich ordentlich ins Zeug legen.

Mehr als zehn Jahre ist es mittlerweile her, dass die Gesangskapelle Hermann erstmals aus ihrem Proberaum in der Wiener Hermanngasse ausgezogen ist, um die Welt mit ihrem betörenden Mundartgesang zu einem glücklicheren Ort zu machen. Hunderte von Konzerten hat die Gruppe seitdem absolviert – und während sich die Hermänner oftmals um Kopf und Kragen sangen, blieb im Publikum kaum ein Auge trocken. Mit geradezu stolz vor sich her getragener Schüchternheit trällerten sie ihre ganz und gar nicht harmlosen Texte, die längst legendär sind – man höre etwa Songs wie »Knedl«, »Wegana« oder »Elektroradl«.

Kunterbunt, goschert, cool »Sehr sogar«, ihr im Herbst erschienenes fünftes Album, markiert nun den nächsten Meilenstein in der Geschichte der Vokalrabauken. Die Musik darauf kommt so kunterbunt, goschert, liebevoll und cool daher wie die Gesangskapelle selbst. Sie ist mal Hip-Hop, mal Schlager und mal großer Pop, gewandet sich schrill und dann wieder ganz bescheiden, ist unglaublich unterschiedlich und doch wie aus einem Guss. »Sehr sogar« ist Lebensfreude, bedeutet, im Moment zu sein und das Schöne zu feiern, soll Mut machen und dabei helfen, alltägliche Sorgen zumindest ein bisschen ausblenden zu können.

All das passt bestens zum sozialen Engagement der A-cappella-Boyband: 2025 wird die Gesangskapelle Hermann nämlich bereits zum dritten Mal für den guten Zweck – konkret für Kinderrechte – beim Vienna City Marathon an den Start gehen: »Wir als Gesangskapelle verbringen sehr viel und gerne Zeit miteinander, hauptsächlich allerdings im beruflichen Kon-

text. Die Teilnahme beim Vienna City Marathon ist für uns etwas Besonderes, da wir selten gemeinsam etwas unternehmen, das nichts mit Musik zu tun hat. Umso schöner ist es, dass wir uns dabei auch noch für einen guten Zweck einsetzen können.«

Für Kinder in Not aktiv werden

»Da Kinder keine eigene Lobby haben«, lassen uns die Hermänner weiters wissen, »liegt es für uns auf der Hand, Engagement für deren Rechte zu zeigen.« Ihre Teilnahme am Halbmarathon soll nun dazu aufrufen, die Kindernothilfe in ihrem Einsatz für Kinderrechte mit Spenden zu unterstützen, – und soll Vorbild sein. Denn jede*r von uns kann auf der Website der Kindernothilfe seine eigene Spendenaktion starten und für Kinder in Not aktiv werden. Egal, ob man nun Geburtstag feiert, dafür Muffins bäckt oder eben einen Halbmarathon läuft. In diesem Sinne: Do it like the Gesangskapelle!

Aktuelle Infos zur Gesangskapelle Hermann unter www.gesangskapellehermann.at, zur Kindernothilfe unter www.kindernothilfe.at. Das Album »Sehr sogar« ist bei Omdrom Music erschienen. Die nächsten Konzerttermine der Gesangskapelle Hermann lauten: 25. und 26. November sowie 6. Dezember, Wien, Theater am Spittelberg — 7. Dezember, Freistadt, LocalBühne — 19. Dezember, Bruck an der Leitha, Stadttheater — 5. Jänner, Wien, Orpheum — 24. Jänner, Hall in Tirol, Stromboli — 25. Jänner, Klagenfurt, Kammerlichtspiele — 7. Februar, Braunau, Gugg — 15. Februar, Wien, Kulisse.

Kaum ein anderes Medium hat die österreichische Jugendkultur in den letzten drei Jahrzehnten so geprägt wie Radio FM4. Nicht zuletzt aufgrund einer musikalischen Linie, die stets unverkennbar war, eben FM4-Musik. Doch mit dem Alter kommen Veränderungen. Wir haben uns angeschaut, wer heute noch bei FM4 »at home« ist und welche Musik dort auf den Playlisten landet. ———— Schnell den Kaugummi aus dem Mund genommen und neben das Mischpult geklebt, während bereits die bis heute bekannte Kennmelodie ertönt. Dann begrüßt Angelika Lang die neuen Hörer*innen mit den Worten: »Willkommen zu Hause. Das Ding heißt FM4. Das Ding ist das Radio, das ihr euch verdient habt.« Das Datum ist der 16. Jänner 1995. Die Zeit 19 Uhr. Der erste Song, den Lang gleich darauf mit den Worten »So klingt’s, wenn das FM4-Herz zu schlagen beginnt« anmoderiert ist »Sabotage« von den Beastie Boys. Eine Nummer, die zu dem Zeitpunkt ein knappes Jahr alt ist. Irgendwo zwischen Punk, Hip-Hop und Alternative angesiedelt. Keine Chartplatzierung in Österreich. Sicher nicht Mainstream, aber immanent radiotauglich.

»Musik war damals das Grundnahrungsmittel eines jeden Fans im identitätsstiftenden Popkulturuniversum«, erinnert sich Angelika Lang heute, fast 30 Jahre später. »Und wir waren Fans. Mit journalistischem Zugang

Angelika Lang, Radiomoderatorin

zwar, aber das Fundament war Hingabe, insofern also bar jeglicher Objektivität. Und weil Fantum Spezialist*innentum ist und wir im Grunde ein Mikrokosmos der Fans da draußen waren – noch dazu mit sehr durchlässigen Grenzen zu ›draußen‹ –, war das Profil und die Bandbreite von ›FM4-Musik‹ von Anfang an klar. Wer Marketingbegriffe zur Einordnung braucht: independent.«

Von diesen Anfängen ausgehend hat sich FM4 schnell eine eigene Fangemeinde erarbeitet – und die Musik war dabei immer wesentlicher Faktor. Zwischen den diversen Spezialsendungen, die Genres von Trip-Hop bis Noisecore abdecken, den Samplerreihen

»FM4 Sound Selection« und »Sunny Side Up« sowie den diversen Konzert- und Festivalformaten – Geburtstagsfest, Überraschungskonzerte, Unlimited und natürlich die Medienpartnerschaft beim Frequency – hat sich der Sender seine eigene musikalische Nische, fast sein eigenes Genre geschaffen: FM4-Musik. Der Moderator Robert Rotifer hat dafür vor vielen Jahren den Begriff »Alternative Mainstream« geprägt. Doch trifft diese Bezeichnung heute noch zu? Wie hat sich der Sender im Laufe seiner drei Jahrzehnte musikalisch verändert? Spielt FM4 heute überhaupt noch FM4-Musik?

Marcus »Makossa« Wagner-Lapierre ist seit den Anfängen zuständig für die Musikauswahl des Senders. Der 59-jährige leitet die Musikredaktion, jenes Team, das das gesamte musikalische Programm von 1 bis 22 Uhr gestaltet. Neben Makossa sind dies Andreas Ederer, Michaela Pichler, Alica Ouschan und René Froschmayer. Aber wie seine Kollegin Lisa Schneider meint: »Das letzte Wort hat natürlich Makossa. Was Airplay bekommt, muss er absegnen. Aber alle Leute schlagen ihm Sachen vor.«

Und wie sieht der Entscheidungsträger die Linie des Senders? »FM4-Musik stand früher für die Musik, die man eigentlich nur exklusiv auf FM4 hören konnte. Ich denke, dass der Begriff in der Vergangenheit eine wesentlich wichtigere Bedeutung hatte als heut-

»Musik ist die Antwort. So wie immer im Radio.«

— Lisa Schneider

zutage. In 30 Jahren hat sich viel verändert – 1995 hatte FM4 ein Alleinstellungsmerkmal, was aufgrund der Digitalisierung, Spotify etc. jetzt nicht mehr der Fall ist.«

Ein Alleinstellungsmerkmal, das FM4 jedenfalls noch hat, ist die lang andauernde – und gerade in den letzten zehn Jahren vermehrte (siehe Infografik) – Unterstützung österreichischer Musik. »Ink Music würde es ohne FM4 nicht geben«, bringt es Hannes Tschürtz, Gründer des Indie-Labels, auf den Punkt. Die diversen Labels, die sich parallel zu FM4 entwickelt haben – Siluh, Seayou, Monkey, Wohnzimmer, Las Vegas, Problembär und eben Ink – sowie die Artists, die dort groß geworden sind – Nino aus Wien, Wanda, Voodoo Jürgens, Bilderbuch etc. – seien für ihn »die Ursuppe dessen, was heute in diesem Land an Popmusik vorhanden ist«.

Das »Maschin«-Jahr

Eine entscheidende Rolle in dieser Bedeutung von FM4 für die heimische Szene spielt der »Soundpark«. Bei seinem Start 2001 als Internetplattform konzipiert, auf der österreichische Acts Profile anlegen, Songs hochladen und so erste Aufmerksamkeit generieren konnten, war der begleitende Onair-Slot denkbar undankbar: Sonntagnacht von Mitternacht bis 6 Uhr in der Früh. Doch spätestens seit 2013, dem »Maschin«-Jahr, ist österreichische Musik im Kern des FM4-Programms angekommen. Mit dem Umzug des Senders auf den Küniglberg vor fünf Jahren wechselte der »Soundpark« dann in die Primetime: Donnerstag von 19 bis 22 Uhr.

Und gleichzeitig legte die neue »›Soundpark‹-Mama« Lisa Schneider den Fokus ganz bewusst auf die neuen, unbekannten Namen: »Mavi Phoenix kann jeden Tag in der Morningshow zu Gast sein. Der ›Soundpark‹ ist aus einer Zeit heraus geboren, wo das noch weniger möglich war. Es ist schön, dass er jetzt fast wieder so ein bisschen zum Spezifikum wird. Weil wir beim ›Soundpark‹ dann mehr Platz haben, alle Nicht-Mavi-Phoenixe einzuladen und ihnen Raum zu geben. Allen, die noch nicht so angekommen sind.« Sie lege Wert darauf, dass es im »Soundpark« (fast) nur Premieren gebe. Die neue Musik von den Artists ums Eck. Als exklusive Plattform für österreichische Musik habe sich der »Soundpark« mittlerweile überholt. Stattdessen sei er ein »Sammel- und Herzeigebecken«, eine erste Anlaufstelle.

Mit einem Anteil von knapp über 40 Prozent an österreichischen Artists hängt der Sender mittlerweile auch interne Vorgaben aus dem ORF ab. In der Musikcharta, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk 2009

erstmals mit der Plattform SOS-Musikland ausverhandelte, verpflichtete er seine Radioschiene dazu, mindestens 30 Prozent Musik von Menschen zu spielen, »die die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen/besaßen, die längere Zeit hindurch ihren Lebensmittelpunkt oder ihren Produktionsstandort in Österreich haben/hatten oder die aufgrund der bisherigen Karriere oder ihres Images als Österreicher betrachtet werden/wurden«. Das gilt allerdings über alle Sender der Flotte hinweg – Ö1, Ö3, Regionalradios und eben FM4. Was die etwas paradoxe Folge hat, dass der hohe Anteil an österreichischer Musik bei Letzterem es erlaubt, dass beispielsweise Ö3 in der Kernzeit mit nur etwa 15 Prozent österreichische Musik durchkommt.

All das sorgt dafür, dass FM4 wohl auch in absehbarer Zukunft, wie Makossa es ausdrückt, der einzige Sender sei, »der Musik aus Österreich wirklich wahrnimmt und fördert«. Auch Hannes Tschürtz betont die fortwährende Bedeutung für die Branche: »FM4 ist für die österreichische Musikszene immer noch so wichtig wie vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren. Wenn nicht sogar wichtiger.«

Das bestätigt auch die Geschichte von Eli Preiss. Zum Senderstart von FM4 war sie noch nicht geboren. Als sie dann selbst anfing Musik zu machen, war FM4 ihre erste mediale Anlaufstelle: »Mein allererstes Interview überhaupt war mit FM4«, erzählt sie. »Das war das erste Mal, dass ich mich im Radio gehört habe. Das erste Mal, dass ich generell irgendeine Art von Support von der österreichischen Medienlandschaft bekommen habe. Ich glaube, dass mich durch FM4 viele andere Möglichkeiten erreicht haben.« Vom Sender fühlt sie sich seit diesen Anfängen gut unterstützt, von anderen Musiker*innen in der Szene höre sie Ähnliches.

Wo ist der Nachwuchs?

Doch während die Bedeutung von FM4 für die österreichische Musikindustrie nicht abzureißen scheint, zeigt sich zunehmend eine Verschiebung bei der Hörer*innenschaft. Zum Start des Vollprogramms war diese im Schnitt nämlich 26,7 Jahre alt. Im aktuellen Radiotest lag das Mittel jedoch bei 39 Jahren. Das sind zwar noch immer vier Jahre weniger als bei Ö3, langsam, aber sicher altern die FM4-Hörer*innen aber mit ihrer Homebase mit. Was ein Problem für einen Sender darstellt, der sich selbst zwar nicht als Jugendsender, aber doch als Jugendkultursender versteht und für den, so Makossa, »die Vorgabe der Konzernführung ist, breiter und jünger zu werden«. Eine Debatte die in

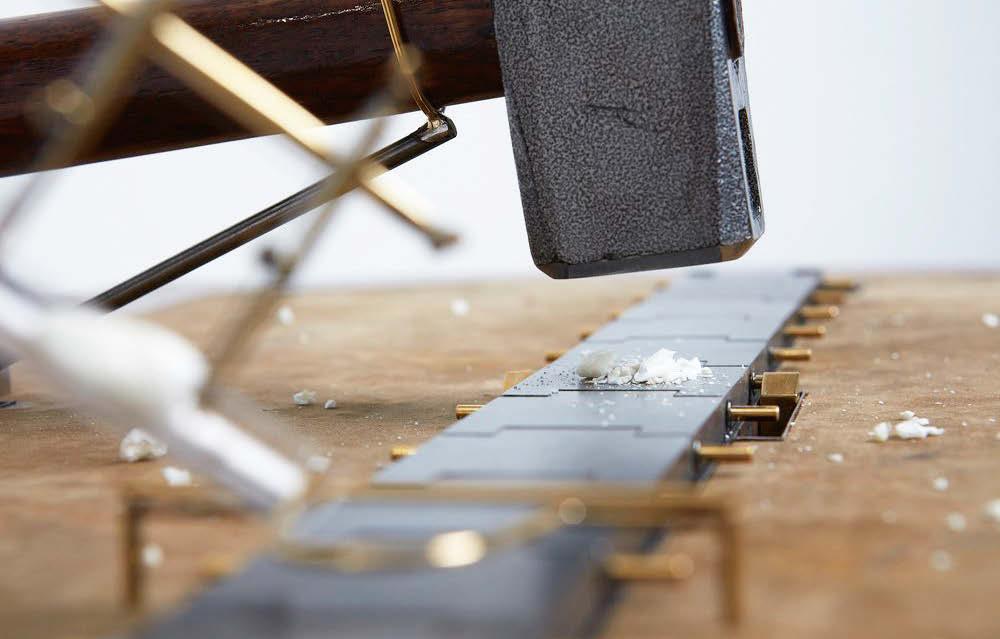

Wir haben uns angesehen, wie sich das Genderverhältnis in den Top 40 der FM4-Jahrescharts seit Sendestart verändert hat. Aufgefallen ist uns, dass es erst in den letzten paar Jahren größere Verschiebungen gegeben hat – diese sind dafür recht deutlich.

FLINTA* gemischt männlich

1 keine Aufzeichnungen vorhanden

2 Werte gewichtet, da nur Top 30 verfügbar

Weiters hat uns interessiert, wie viele österreichische Musiker*innen in den Top 40 der Jahrescharts vertreten waren. Hier setzt ein merklicher Trend nach oben schon früher ein und scheint sich nicht unweit der internen 40-Prozent-Quote einzupendeln – mit einem bisherigen Höchstwert von 20 Acts.

den letzten Jahren immer wieder aufgeblitzt ist. So hat der aktuelle Generaldirektor Roland Weißmann in einem Strategiepapier verlauten lassen: »In seiner Ausrichtung als Jugendradio verfehlt FM4 sein Mission Statement und ist in der erreichten Zielgruppe zu spitz positioniert.« Auch die Radiodirektorin des ORF, Ingrid Thurnher, verkündete bei ihrer ersten Pressekonferenz die Hörer*innenschaft von FM4 müsse wieder »in Richtung Jugend« erweitert werden.

»FM4 wird 30. Als Ö3 30 geworden ist, kam FM4.« — Hannes Tschürtz

Das FM4 in diesem Segment Nachholbedarf hat, zeigt sich auch bei Eli Preiss. Denn selbst für sie ist Radio – trotz aller Sympathie zu FM4 – längst kein Leitmedium mehr: »Radio im klassischen Sinne höre ich nicht wirklich. Eher nur, wenn ich speziell auf etwas hingewiesen werde«, erzählt sie. In ihrem Freund*innenkreis sei das ähnlich: »Meistens hört man Radio, wenn man im Auto ist.« Hannes Tschürtz sieht darin bis zu einem gewissen Grad eine unvermeidliche Entwicklung: »Das Publikum wächst mit, was eigentlich super ist. Du kriegst halt keine Jungen mehr nach. Das Problem haben alle Radiosender. Wie soll es auch gehen, die Klammer zwischen 20-Jährigen und 70-Jährigen zu schaffen? Die gängige Antwort ist Segmentierung. FM4 wird 30. Als Ö3 30 geworden ist, kam FM4.«

Notwendiges Gleichgewicht

Wenn es nach Melissa Erhardt geht, ist dieser Spagat aber sehr wohl zu schaffen. Die 28-Jährige ist eine der Moderator*innen der relativ neuen Sendung »FM4 Hot«, bei der über Popkultur-News und Mainstream-Releases berichtet wird, die im bisherigen Programm zu wenig Platz hatten. Aber, so Erhardt: »Das Schöne an FM4 ist, dass verschiedenste Sachen nebeneinander bestehen können. Und da ist ›FM4 Hot‹ halt der Platz, wo wir über Billie Eilish, Taylor Swift und Bad Bunny sprechen können. Aber im nächsten Moment gibt es drei Stunden österreichische Musik von Lisa Schneider.« Es brauche eben ein Gleichgewicht, dann gehe es sich auch aus, dass Charli XCX neben Verifiziert und Bibiza läuft.

»FM4 ist der einzige Sender, der Musik aus Österreich wirklich wahrnimmt und fördert.«

— Makossa

Die meistgespielten Songs aus 30 Jahren FM4

01 The Roots feat. Cody Chesnutt »The Seed (2.0)« (2002)

02 Modest Mouse »Float On« (2004)

03 M.I.A . »Paper Planes« (2007)

04 MGMT »Time to Pretend« (2007)

05 Queens of the Stone Age »Make It wit Chu« (2007)

06 Peter Bjorn and John »Young Folks« (2006)

07 Theophilus London »Wine & Chocolates (Andhim Remix)« (2012)

08 Woodkid »I Love You« (2013)

09 Alabama Shakes »Don’t Wanna Fight« (2015)

10 Snoop Lion feat. Angela Hunte »Here Comes the King« (2012)

01 Camo & Krooked »Loving You Is Easy« (2013)

02 D.Kay & Epsilon feat. Stamina MC »Barcelona« (2003)

03 Naked Lunch »Military of the Heart« (2006)

04 Leyya »Superego« (2015)

05 We Walk Walls »Curiosity Doesn’t Suit You Well« (2013)

06 Bilderbuch »Maschin« (2013)

07 Ja, Panik »Libertatia« (2014)

08 HVOB »Always Like This (Andhim Remix)« (2013)

09 Clara Luzia »Cosmic Bruise« (2015)

10 Mile Me Deaf »Digital Memory File« (2015)

Die meistgespielten Artists aus 30 Jahren FM4

001 Bilderbuch 002 Mavi Phoenix 003 Portugal. The Man 004 Wanda 005 Leyya 006 Arcade Fire 007 Alt-J 008 Jungle 009 Steaming Satellites 010 Santigold 011 James Hersey 012 Clara Luzia 013 Crystal Fighters 014 HVOB 015 Mile Me Deaf 016 Vampire Weekend 017 MGMT 018 Foals 019 Cari Cari 020 Avec 021 Caribou 022 Muse 023 Deichkind 024 Franz Ferdinand 025 Beirut 026 Farewell Dear Ghost 027 Two Door Cinema Club 028 Ogris Debris 029 Ja, Panik 030 Catastrophe & Cure 031 Roosevelt 032 Hot Chip 033 Arctic Monkeys 034 Jake Bugg 035 Tame Impala 036 K. Flay 037 Metronomy 038 Hearts Hearts 039 The Strokes 040 Florence and the Machine 041 Austra 042 M.I.A. 043 Justice 044 Beck 045 Der Nino aus Wien 046 Billie Eilish 047 Friedberg 048 Queens of the Stone Age 049 Editors 050 Tocotronic 051 Gorillaz 052 Gerard 053 Dives 054 Ezra Furman 055 Pressyes 056 Foster the People 057 Sohn 058 Kooks 059 Sharktank 060 Camo & Krooked 061 The XX 062 Get Well Soon 063 Kings of Leon 064 Miike Snow 065 Bloc Party 066 Little Dragon 067 Blur 068 Little Simz 069 My Ugly Clementine 070 Lykke Li 071 Wolf Alice 072 Left Boy 073 Feist 074 The Vaccines 075 Salute 076 Bibiza 077 Grimes 078 Interpol 079 Monsterheart 080 Kendrick Lamar 081 Phoenix 082 Chvrches 083 Giantree 084 Jamie XX 085 The Black Keys 086 Lou Asril 087 Shout Out Louds 088 TV on the Radio 089 Theophilus London 090 The National 091 Lizzo 092 Digitalism 093 Yukno 094 MP the Kid 095 M83 096 Depeche Mode 097 Bombay Bicycle Club 098 Seeed 099 Django Django 100 Beach House

Quelle: Radio FM4

Um die Zukunft des Radios bangt sie jedenfalls nicht. Vielmehr könne sie sich vorstellen, dass es bald wieder einen neuen Höhepunkt erlebt: »Es gibt da einen Tweet, in dem jemand schreibt: ›Stellt euch vor, es gäbe sowas wie Podcast und Musik, nur 24 Stunden durchgehend.‹ Und jemand antwortet darauf: ›Bro, that’s radio.‹ Ich glaube, es gibt eine Sehnsucht nach dem Medium.«

Neu ist »Hot«

Dass auch die Senderleitung ein Potenzial darin sieht, jüngeres Publikum anzusprechen, erkennt man unter anderem am sehr prominenten Sendeplatz von »FM4 Hot«: wochentags von 13 bis 14 Uhr. Vermutlich ein Zeichen dafür, dass der Sender in Richtung Popkultur-Mainstream in den letzten Jahren durchlässiger geworden ist. »›FM4 Hot‹ ist ein guter Platz, um Neues auszutesten. Um zu schauen, was funktioniert auf FM4, was funktioniert vielleicht nicht«, so Erhardt. Und wie sieht dieses Neue bei FM4 aus? Was ist heute FM4-Musik? Für die seit zwei Jahren amtierende Senderchefin Doroteja Gradištanac ist FM4 nach wie vor »eine selbstbewusste Alternative zum Mainstream«. Man müsse allerdings offen bleiben

Hannes Tschürtz, Labelchef Ink Music

für neue Leute und Ideen. Da klingt durchaus noch etwas von Rotifers »Alternative Mainstream« durch. Auch Eli Preiss würde FM4Musik als eher alternativ bezeichnen: »Bei allen anderen Radiosendern switcht man oft zwischen den Stationen und denkt sich: ›Hä? Habe ich jetzt überhaupt gewechselt?‹ FM4 ist fresh, neu und relativ jugendlich. Radio ist ein Space, wo man immer wieder auch Neues entdecken sollte.«

Für Erhardt hingegen habe sich dieses polarisierende Denken in Alternative und Mainstream längst aufgelöst. Stattdessen zeichne sich FM4 heute durch eine bewusste Diversität aus: »Österreich ist in den letzten Jahrzehnten eine diversere Gesellschaft geworden. Und das spiegelt sich halt auch in der Musik wider.« In der Tat ist nicht nur die Art der Musik diverser geworden, sondern auch, wessen Musik gespielt wird. So wiesen die Jahrescharts beispielsweise bis 2020 durchgehend einen deutlichen Männerüberhang auf (mit absolutem Tiefpunkt 1999: null Frauen in den Top 30). In den letzten drei Jahren hat sich das jedoch sogar umgedreht. Auf

Dass sich die Musik auf FM4 verändert hat, lässt sich kaum leugnen. »Die Positionierung für FM4 ist deutlich mehr in der Mitte«, meint auch Tschürtz. Das heißt aber nicht, dass FM4 jetzt nur noch Mainstream-Pop spielt. Vielmehr sind die Grenzen durchlässiger geworden, Genres haben keine so große Bedeutung mehr, Begriffe wie Guilty Pleasure sind passé. Lisa Schneider: »FM4Musik ist eine Art von Popmusik. Viele Leute würden da vielleicht abwehrend reagieren und sagen: ›FM4 und Pop?‹ Im Jahr 2024 ist Pop halt eine ganz andere Sache, als es das vor 20 Jahren war. Trotzdem schmeckst du natürlich nach wie vor die Farbe von FM4.

»Österreich ist in den letzten Jahrzehnten eine diversere Gesellschaft geworden. Und das spiegelt sich halt auch in der Musik wider.« — Melissa Erhardt

bewusste Bestrebungen wollten das unsere Gesprächspartner*innen nicht unbedingt zurückführen. Nichtsdestotrotz: Es scheint hier ein Umdenken stattgefunden zu haben.

Die FM4-DNA

Doch wo neue Wege beschritten werden, werden manche zurückgelassen. »Man wird nie alle glücklich machen«, bestätigt Melissa Erhardt. »Mir kommt vor, dass das für viele eine Art kultureller Ausverkauf ist, wenn wir als Indie- oder Alternative-Sender auf einmal Beyoncé oder Harry Styles spielen. Wenn wir den Anspruch haben, eben das widerzuspiegeln, was gerade in der Musikkultur passiert, was gerade aktuell ist, dann müssen wir natürlich irgendwo weggehen oder uns öffnen. Bestimmte Songs, bestimmte Bands, bestimmte Genres werden aber immer in der FM4-DNA bleiben.« Lisa Schneider sieht das ähnlich: »Die Früher-war-alles-besser-Menschen verstehen, glaube ich, die Intention nicht. Wir haben ein diverses Radiopublikum und wir würden gerne diverse Sachen spielen für Menschen vom Linzer Lehrling bis zur Journalistin, die in Wien studiert. Das abzudecken ist schwierig, aber das ist genau das, was wir machen.« Wie sich das ausgeht? »Musik ist die Antwort. So wie immer im Radio«, so Schneider.

Manchmal ist sie neongelb und manchmal ist sie fast orange. Aber am Ende des Tages bleibt sie gelb.«

Wenn also »Sabotage« jener Song war, der 1995 vorgab, was von FM4-Musik zu erwarten sein wird: Welcher Song würde diesen Platz einnehmen, wenn der Sender heute on air ginge? Lisa Schneider und Melissa Erhardt haben beide denselben klaren Favoriten: »Maschin« von Bilderbuch. Makossa gibt sich hingegen ziemlich selbstsicher für einen Sender, der in diesem hypothetischen Szenario noch keine 30 Jahre Goodwill in der österreichischen Szene aufgebaut hat: »Vermutlich würden wir einen exklusiven, extra dafür produzierten Song von Verifiziert, Bibiza, Wanda oder Bilderbuch spielen.« Um dann in einem Nachsatz doch noch hinzuzufügen: »Oder, falls wir das nicht bekommen, vielleicht ›Free Yourself‹ von Jessie Ware.« Die Nummer ist zwei Jahre alt. Keine Chartplatzierung in Österreich. Sicher nicht Mainstream, aber immanent radiotauglich. So viel hat sich also auch wieder nicht geändert. Bernhard Frena, Manuel Fronhofer

Am 16. Jänner 2025 wird Radio FM4 30 Jahre alt. Das alljährliche Geburtstagsfest findet am 25. Jänner 2025 in der Ottakringer Brauerei statt. Details zum Line-up folgen in Kürze.

Lisa Großkopf »Kontakte knüpfen«, Bronze, Textil, dreiteilig, 2024; Foto: Leni Deinhardstein

Networking, das wissen alle, ist wichtig. Sehr wichtig. Es ist, wie es so schön heißt, »Teil der Arbeit«. In Lisa Großkopfs textilbehangenem Bronzeguss »Kontakte knüpfen« wird der Ausdruck wörtlich genommen. ———— Das Wohl und Wehe der Menschheit hängt zum großen Teil an unserer aller Fähigkeit – oder Unfähigkeit –, Kontakte zu knüpfen. So interpretierte ich zumindest den Spiegel-Bestseller »Sapiens«, der mir vor nicht allzu langer Zeit ohne mein Zutun unterkam und den ich, mangels alternativer Lektüre, dann auch las. Anscheinend sind wir heute hier, weil sich unsere Vorfahren, im Gegensatz zu den Neandertaler*innen, zu größeren Gruppen organisieren und damit ihre körperliche Unterlegenheit mehr als ausgleichen konnten.

»Kontakte knüpfen« ist der Titel einer Serie bronzener Abgüsse von Unterarmen, um die Freundschaftsarmbänder drapiert sind, und er verweist sprichund wortwörtlich auf die zentrale Frage der Arbeit. Diese betrifft den Wert eines wichtigen Teils jeden künstlerischen Schaffens, nämlich den Aufbau und die Pflege von Beziehungen. Die handgeknüpften Armbänder zeigen die aktive Zuwendung oder gar Mühe an, die nötig ist, um Kontakte zu »knüpfen«.

Die Textilarbeiten erzählen von der Teilnahme an verschiedenen ArtistResidencies und den Bekanntschaften, die sich dabei ergaben. Das waren mal mehr, mal weniger, wie die unterschiedliche Menge an Bändern pro Bronzearm anzeigt. Auch die Länge der Abgüsse richtet sich nach dieser Zahl. Eine Hierarchie scheint zu entstehen. Mehr Armbänder, mehr Kontakte – ist gleich mehr Erfolg? Die emporgereckten Gliedmaßen ähneln Trophäen. Gleichzeitig wird die Technik des Bronzegießens völlig anders wertgeschätzt als jene des Knüpfens von Textilien, das traditionell eher dem Kunsthandwerk zugeschrieben wird. Das wirft zusätzlich die Frage nach dem Verhältnis von Kunst und Kunsthandwerk auf. Ist Knüpfen Kunst? Ist Networking Kunst?

Ihre Website eröffnet Lisa Großkopf mit den Worten des Kunstkritikers David Gibson: »Not having a website is like not having a phone number. You have to have it. At least get a blog and put some pictures up. Every artist needs a website.« Die Öffentlichkeitsarbeit ist eine notwendige Bedingung dafür, als Künstler*in wahrgenommen zu werden. Aber nicht nur bei Künstler*innen bekommen diese im Hintergrund anfallenden Pflichten kaum Aufmerksamkeit. In vielen Bereichen fällt solche Art Arbeit an, in den wenigsten wird sie als solche wahrgenommen.

Victor Cos Ortega

»Kontakte knüpfen« ist Teil der Gruppenausstellung »In aller Freundschaft«, die noch bis 24. August 2025 im Dom Museum Wien zu sehen ist. Weitere Arbeiten von Lisa Großkopf können derzeit im Museum der Moderne Salzburg und im Kunsthaus Graz besichtigt werden.

In den karierten Strickpulli geschlüpft, eine Kanne Tee aufgesetzt, ein ledergebundenes Notizbuch samt Vintagefüllfeder in Griffweite – so sieht für manche der ideale Start in ein produktives Lernwochenende aus. Ästhetisierung soll zur Arbeit motivieren, Romantisierung die Produktivität steigern. Doch was ist »Ästhetik« eigentlich und was sind mögliche Schattenseiten, wenn Studieren Instagram-ready sein muss? ———— Ohne eine ganz bestimmte Atmosphäre habe sich Elli irgendwann gar nicht mehr konzentrieren können. Noch während ihrer Schulzeit sei sie in »Studytube« hineingerutscht, jene informelle Community auf Googles Videoplattform Youtube, die sich – oft in ästhetisch höchst ansprechender Form – mit allen Themen rund ums Lernen beschäftigt. Von dort habe sie auch einige ihrer Lernstrategien mitgenommen. Mit Musik, duftenden Kerzen und Tee in einer schönen Tasse habe sie es sich gemütlich gemacht: »Lernen war für mich so ein richtiger Rückzugsort.« Das alles habe ihr in der Schulzeit geholfen, Lernen nicht so sehr mit Stress zu verbinden.

Vielen dürfte das ja bestens bekannt sein: Eine Arbeit ist zu schreiben, für eine Prüfung zu lernen, irgendeine Abgabe fristgerecht abzugeben; doch sich selbst aufzuraffen, erfordert teilweise enorme Anstrengung. Besonders, wenn die Option, stattdessen die nächste Netflix-Serie zu bingen, so viel verlockender erscheint. Und dann ist die Deadline auch schon da. Inwiefern kann eine Ästhetisierung also zur Motivation beitragen?

Oxford und Cambridge im (vor)letzten Jahrhundert, verwunschene alte Gebäude, die im Nebel verschwinden, sowie Anzugshemden unter Westen – das hat es Lara angetan. Um lernen zu können, brauche es spezifische Bilder, eine bestimmte Stimmung. Lara will in diesen Bildern drinnen sein. »Ich glaube, dass mir dieses Heraufbeschwören von bestimmten Stimmungen und Einstellungen hilft, die unangenehmen Aspekte am Lernen auszublenden beziehungsweise ins Positive umzukehren.«

Kleidung, Musik, Kerzen, Tee

Auch problematische Aspekte dieser idealisierten Periode werden dabei explizit ausgeblendet. Stattdessen liegt der Fokus auf anderem: auf einem spezifischen Kleidungsstil, auf Kerzen oder einer Tasse Tee. Das Gefühl einer Feder auf Pergament wird beschworen, indem händisch in – farblich abgestimmte – Notizbücher geschrieben wird. »Ich hypnotisiere mich fast, versetze mich in einen Zustand abseits des Alltags, damit der Fokus rein auf dem Lernen liegen kann.«

Neben Youtube-Videos und PinterestBoards tragen auch Filme, Serien und Bücher zum Entstehen der angestrebten Bilder bei. Dark Academia heißt das dann beispielsweise, wenn die Inspiration aus einer romantischen Betrachtung der klassischen Mode- und Einrichtungsstile englischer Eliteuniversitäten bezogen wird. Man will selbst Protagonist*in in diesen imaginierten Welten sein, dem Alltag Spannung einhauchen.

Die Tasse Tee hilft manchen nicht nur wegen des Teeins bei der Konzentration, sondern auch durch die Atmosphäre, die sie erzeugt.

Die Dark-Academia-Ästhetik hat im Internet ein großes Following – speziell auf Instagram, Pinterest und Tumblr.

Marie kuratiert sich ein Kostüm fürs eigene Leben: »Und die Protagonistin muss jetzt halt lernen.« Sich für etwas zu motivieren, was nicht komplett aus dem Selbst herauskommt, sei schwierig. Dann helfe es, ein Outfit anzuhaben, das dieses Selbst verkörpert: »Wenn ich mich nicht stark wie ich selbst fühle, dann habe ich das Gefühl, ich verliere mich in der Arbeit.« Marie ist ständig darum bemüht, sich selbst zu framen, und denkt dabei eine gewisse Funktionalität stets mit. Diese Funktionalität wird dann ästhetisiert. In manchen Situationen gehe das wie von selbst – wie zum Beispiel bei einem schönen Herbsttag. Für andere muss diese Ästhetisierung künstlich herbeigeführt werden. Die Extreme von Funktionalität und Ästhetik sind jedoch Stresspole, dazwischen gilt es, eine Balance zu finden.

Maximilian Jablonowski,

Kulturwissenschaftler

Der Kulturwissenschaftler Maximilian Jablonowski arbeitet am Institut für Europäische Ethnologie der Universität Wien und kennt sich mit (Alltags-)Ästhetik und Subkulturen aus. »Ästhetik ist ein Begriff, der aus der Philosophie stammt und in der ursprünglichen Bedeutung des Wortes jede Form der sinnlichen Wahrnehmung bezeichnet«, erklärt er. Dabei werde der Fokus auf verschiedene Sinne gelegt, bis hin zur allgemeinen Raumwahrnehmung in der atmosphärischen Ästhetik. Später, im 17. und 18. Jahrhundert, sei Ästhetik dann zu einem Begriff der bürgerlichen Kunst geworden, die sich nicht länger in einer dienenden Rolle gegenüber der Religion verstand. »Die beiden großen Begriffe, die mit Ästhetik verbunden waren, waren Schönheit und Erhabenheit«, führt Jablonowski aus. »Das bezog sich vor allem auf Kunst und das Naturerleben.« Immer unter Einhaltung strenger Regeln.

Mit Ende des 19. Jahrhunderts habe dann Design angefangen, ein Thema zu werden. Die Form von Alltagsgegenständen habe an Relevanz gewonnen, sie seien als kunstwürdig entdeckt worden. Jablanowski: »Bei Ästhetik geht es immer um die Frage, wie sich Form und Funktion zueinander verhalten.« Ab den 70erJahren sei schließlich auch in den Wissenschaften explizit von einer »Ästhetisierung des Alltags« gesprochen worden. »Mittlerweile ist es keine Frage mehr, dass ästhetische Praktiken und Formen des ästhetischen Kategorisierens fast jeden Aspekt unseres Alltags bestimmen«, meint der Kulturwissenschaftler. In der Alltagsästhetik würde die Grenze zwischen den scheinbaren Gegensätzen des Pragmatischen und des Ästhetischen verschwimmen.

Ob Ästhetik auf Social Media nicht als eine Art visueller Darstellung verwendet werde, um Teil einer gewissen Subkultur zu sein? »Kultu-

reller Stil hat zwar etwas mit Ästhetik zu tun, ist aber nicht das Gleiche«, erläutert Jablonowski. »Heute würde man für so etwas viel häufiger den Begriff Ästhetik verwenden, da gibt es eine Art Begriffswandel. Ich glaube, dass meine Generation die letzte war, die popkulturell noch mit einem harten Begriff von Subkultur sozialisiert wurde. Meine Annahme ist, dass die Subkultur bei Leuten, die ein paar Jahre jünger sind, schon viel weniger Bedeutung hat – nicht nur ästhetisch, sondern auch sozial.« Ästhetik oder Stil?

Jablonowski bezieht sich hier auf seine Schulzeit Anfang der Nullerjahre. Heute seien subkulturelle Markierungen dynamischer, Stile ließen sich kombinieren, Musikpräferenzen schlössen sich nicht gegenseitig aus. »Vielleicht hat das dazu beigetragen, dass man jetzt einen Begriff wie Ästhetik

verwendet, der weniger schubladenmäßig funktioniert. Die große These wäre, dass wir es heute weniger mit subkulturellen Stilen zu tun haben, sondern mit popkulturellen Mikroästhetiken.« Genau diese Flexibilität scheint der Begriff Ästhetik einzufangen. Eine Ästhetik durchdringt die eigene Identität nicht zwingenderweise bis in die letzte Falte.

Romantisiertes Leben

Auch die Regeln einer – hauptsächlich visuellen – Ästhetik sind weniger explizit. Ob und warum Kamala Harris »brat« ist, lässt sich schwer an klaren Regeln festmachen. Dabei wird das Wort Ästhetik ganz anders verwendet und Gen Z sowie Tiktok zugeschrieben – und es werden damit 3.000 Jahre Philosophiegeschichte außer Acht gelassen. Wenn, dann findet sich so etwas wie Richtlinien höchstens als Beispiele auf Pinterest-Boards. Wer hier etwa nach »Cottagecore« sucht, findet Bilder vom romantisierten Leben am Land, in der Natur, auf einem kleinen Hof. Gleichzeitig werden die Realitäten der Existenz auf einem Bauernhof ausgespart. Es

wenn man sich gezwungen sieht, nach dem Posten des schönen Arbeitsplatzes auch tatsächlich unmittelbar produktiv zu sein. Oder man stellt umgekehrt die Arbeit nur fürs Foto dar und danach werden Laptop und Buch schnell wieder weggeräumt – Arbeitsästhetik als Momentaufnahme. Und zuletzt wird der tägliche Kaffeehausbesuch fürs richtige Setting irgendwann eine Frage des Geldes – für manche früher als für andere.

Die sozialen Medien vermitteln gerne den Eindruck, dass so ein schönes, stilvolles, ästhetisches Lernen die einzig »richtige« Variante sei. Dabei liegt eine deutliche Gewichtung auf Konsum: Es werden bestimmte Stifte, Notizbücher, Planer gebraucht, um am effektivsten und effizientesten lernen zu können. Lara bemerkt das auch bei sich selbst: »Es wirkt fast so, als ob man durch den Konsum besser lernt. Obwohl das nicht stimmt.« Auch hier hat der Kapitalismus eben seine Krallen hineingeschlagen und lässt so schnell nicht wieder los.

Wer kann sich das »korrekte« ästhetische Arbeiten und Lernen also überhaupt leisten? Wird durch diese Ästhetisierung

»Ästhetische Praktiken und Formen des ästhetischen Kategorisierens bestimmen fast jeden Aspekt unseres Alltags.«

— Maximilian Jablonowski

geht darum, vor allem visuell und auf Fotos beziehungsweise in Videos eine gewünschte Atmosphäre zu erzeugen.

Laut Jordan Selous’ Artikel »What’s up with Our Obsession with ›Aesthetics‹?« habe es 2020 einen großen Zuwachs an verschiedenen Ästhetiken gegeben, vor allem im Bereich der Academia-Ästhetiken. In dieser Zeit des virtuellen Lernens seien Schulen, Unis und (physisches) Lernen nämlich zu etwas Begehrtem und Romantisiertem geworden. Dieses Erklärmodell leuchtet auch Maximilian Jablonowski ein. Er erinnert hier an die mitunter aufkommende Kritik an solchen Ästhetiken, eskapistisch zu sein. Wobei sich allerdings die Frage stellt: Was ist an Eskapismus so schlimm?

Die Ästhetisierung von Lernen und Arbeit trifft auch auf weitere Kritikpunkte. So kann zum Beispiel zusätzlicher Druck entstehen,

und Vermarktung von Lernen Bildung womöglich noch elitärer? Oder sind es doch nur harmlose Lernstrategien und Rituale, die Personen das Arbeiten erleichtern? Ist ein ästhetischeres Leben nicht einfach schöner? »Manchmal nervt mich diese total kuratierte Ästhetik auch. Weil ich mir dann denke, dass es doch in echt gar nicht so ist«, meint Marie. »Vielleicht wünsche ich mir, dass wir mehr Unästhetisches sehen. Aber da bin ich, glaube ich, nicht alleine.«

Johanna T. Hellmich

Fast jede Social-Media-Plattform hat mittlerweile ihre eigene Study-Community wie etwa Studytube (Youtube), Studygram (Instagram), Studytok (Tiktok) oder Studyblr (Tumblr). Einen Eindruck der beschriebenen Ästhetiken vermitteln Hashtags wie #studyaesthetic, #darkacademia und #cottagecore.

Lorenz Seidler aka Esel ist seit über 20 Jahren fixer Bestandteil der Wiener Kulturszene. Er fotografiert, dokumentiert und gilt als Schnittstelle zur doch manchmal recht elitären Kunstbubble. Ein Gespräch über Fotografie, den Kunstmarkt und die Frage, wie der Esel alle seine vielfältigen Projekte und Ambitionen unter einen Hut bringt. ———— Lorenz Seidler und sein Schaffen in Worte zu fassen, fällt schwer. Wir versuchen es hier trotzdem. Seit über 20 Jahren bewegt sich der gebürtige Wiener, vielen besser bekannt unter seinem Pseudonym Esel – Eigenschreibweise »eSeL« –, geschickt durch die Kunst- und Kulturszene der Stadt. Der Esel fotografiert und dokumentiert, was das Zeug hält. Seidler transportiert – mittlerweile mit einem Team um sich – all das nach außen, was im kunstaffinen Wien passiert. Und das ist so einiges, wie er im Gespräch mit The Gap erzählt: »Als ich 1998 mit meiner Radiosendung begann, gab es vielleicht zehn coole Termine pro Woche. Jetzt gibt es fünf pro Tag.«

Mittlerweile legendär ist das wöchentliche »Esel Mehl«, ein kuratierter E-MailNewsletter mit Tipps und Fotos aus der Wiener Kunstwelt. Der Esel gilt seit jeher als Schnittstelle zwischen Museen, Institutionen und all jenen, die sich für Kunst interessieren. Das Markenzeichen in seinem Schaffen ist ohne Zweifel der stets leicht ironische Unter-

ton – oder um es in Seidlers Wortlaut auszudrücken: »Ich glaub, ich bin ganz lustig.« Die Rolle des Kunstvermittlers möchte er dabei aber nicht einnehmen. »Meine Aufgabe ist es nicht, der Kunst zu dienen und irgendetwas rhetorisch aufzubereiten«, führt er aus. »Ich bin Schnittstelle, Kommunikation. Ich gebe Fakten weiter.«

»Ich weiß gar nichts«

Doch wie kam es dazu, dass Seidler mittlerweile ein Team – liebevoll »Eselschwarm« genannt – um sich geschart hat, mit eigenen Räumlichkeiten im Museumsquartier? Wenn er von der Vielzahl seiner Ausstellungen, Kunstprojekte, Initiativen und dergleichen erzählt, fällt es schwer, aus dem Staunen herauszukommen. Eine Frage drängt sich auf: Schläft der Mann jemals? Momentan ist jedenfalls kein Ende seines Schaffens in Sicht. Aber zurück an den Anfang: Lorenz Seidler wurde 1974 in Wien geboren. »Mein Vater stammt aus einer sehr bürgerlichen Familie«, erzählt er. »Es gab bei ihm immer einen Bezug auf einen Wissenskanon, viel intensiver noch als das zum Beispiel in der Kunstwelt der Fall ist. Das bleibt halt auch nicht ohne Folgen«, blickt Seidler zurück. Seine Mutter wiederum stammt aus einer Arbeiter*innenfamilie, insofern sieht sich der Esel als eine »wienerische Konfiguration«. Später folgte dann das

»Ich find’s okay, wenn jemand nur zum Saufen und Tschicken auf eine Vernissage geht.« — Lorenz Seidler

Lorenz Seidler: »Boomer-Perspektive auf Gen Z – hybrides Kuscheln justament entdeckt bei der Vernissage der Kreativarbeiten rund um die Band Bilderbuch.«

Studium der Kunstgeschichte sowie der Philosophie an der Uni Wien. Ein Medium hat es ihm dabei besonders angetan: »Ich habe dauernd fotografiert«, erinnert sich Seidler im Gespräch. Erst für Stadtzeitungen und dann für die eigenen Projekte.

Doch wie wurde aus dem Kunstgeschichte- und Philosophiestudenten der Esel? Das Pseudonym diene ihm oft auch als Schutzschild, so Seidler. Während der Kunstgeschichtestudent stets über alles informiert sein möchte, könne der Esel schon einmal von sich behaupten: »Ich bin der Esel, ich weiß gar nichts.« Doch der Esel ist auch neugierig und lernt gerne dazu. Erstmals in Szene gesetzt wurde die Figur dann in den frühen Nullerjahren beim freien Radiosender Orange 94.0. In seiner Sendung versuchte der Esel, die Co-Moderatorin Sarah Pichler aka »das Schaf«, »die sich nicht so wirklich für Kunst interessiert hat«, in der laufenden Sendung davon zu überzeugen, »dass das doch irgendwie cool ist«, erzählt Seidler. So sei der Esel bereits früh zur Tarnung für einen »Klugscheißer der Kunstwelt« geworden. Der Esel kann jedoch immer auch ein bisschen, naja, eben Esel sein, was Seidler durchaus recht ist: »Ich kann mit dem Esel nach wie vor so blöd sein, wie ich will«, erklärt er schmunzelnd.

Der kultige Newsletter entstand damals, um die Radiosendung anzukündigen – reingemogelt zwischen andere hochkarätige Kunst- und Kulturtipps. Das Konzept ging

auf. Das sei wohl rückblickend auch einer Zeit geschuldet, »in der die Leute sich noch gefreut haben, wenn sie E-Mails kriegen, und alles abonniert haben, was nicht bei drei auf den Bäumen war«, so Seidler. Der Newsletter ist innerhalb kürzester Zeit explodiert, das Projekt Esel wurde größer und größer. »Ich würde gerne sagen, dass ich mir das alles vorher urleiwand am Papier überlegt habe, aber rückblickend waren das fast alles reine Zufälle.« Auch, dass »Esel« im Grunde seine

»Mit Fotos kannst du relaten.«

— Lorenz Seidler

ausgesprochenen Initialen sind, habe er erst realisiert, als es den Spitznamen bereits gab. Seither schreibt er sich selbst eben mit großem S und großem L.

Eines zieht sich jedenfalls durch Seidlers Alltag und Werdegang: die ständige Konfrontation mit der Kunst. Die Arbeit am Esel-Kalender hat er mittlerweile teils an seinen »Eselschwarm« abgegeben, wie er im Gespräch berichtet. Anstatt tagtäglich den Kalender zu betreuen, beschränkt sich das nun auf zwei Tage in der Woche. Hinzu kommt das

Aufbereiten des wöchentlichen Newsletters. Im nächsten Leben würde der Tausendsassa lieber ein Projekt starten, »bei dem ich einmal im Quartal was mache und den Rest des Jahres blau«, wie er grinsend festhält. Aber, so viel Aufwand er sich damit auch antue: »Ich bin dazu gezwungen, mich ständig zu informieren, das ist eigentlich eh ganz cool.«

Der

Ein Fixpunkt im Newsletter ist die von Seidler kuratierte Fotostrecke. Mittwochnacht sitzt der Esel auf der Couch und – anstatt vielleicht einmal früher ins Bett zu gehen – schaut die Fotos der letzten Woche durch. Dabei werden auch Schmankerl für andere Projekte gefunden, etwa für das »Esel ABC«, das in Zusammenarbeit mit Künstler*innen wie Johannes Grenzfurthner, Jörg Piringer, Tex Rubinowitz und Sophia Süßmilch in der Esel Rezeption im Museumsquartier zu sehen war beziehungsweise ist. Denn Fotos gibt es auf den Speicherkarten von Lorenz Seidler mehr als genug. Immer begeisterter Fotograf gewesen, profitierte auch er von der Digitalisierung im Fotobereich. Während das früher mit relativ hohen Materialkosten verbunden war, »kannst du heute bei einem Shooting rausgehen und theoretisch 1.000 Bilder schießen«, so Seidler. Und bei der Vielzahl an geschossenen Bildern lernt man stets dazu. So stelle auch er durchaus fest, dass er fotografisch »viel besser« sei als vor 20 Jahren.

Dabei sieht er seine Arbeit trotz fortschreitender Automatisierung nicht als gefährdet an: »Alles, wo es nicht spezifisch mich braucht, um das zu machen, soll bitte wer anderer machen«, sagt er spitzbübisch. »Meine Fotos haben einen gewissen Witz. Das ist dann ein Esel-Foto« so Seidler. Die Witze in den Fotos – das stellt Seidler entschieden klar – würden allerdings nie auf Ko sten einer Person gehen. Ein Fotobuch über Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder etwa führte laut Seidler auch zu »wenig schmeichelhaften Bildern«. Doch selbst diese wurden für ihre Originalität gelobt. »Plötzlich hatte ich den Eindruck, dass er sich erstmals auch für mich interessiert«, erinnert sich Seidler amüsiert.

Von der Wiener Fotoszene

Den Esel kann man mit Sicherheit als eine der zentralen Figuren in der Wiener Fotoszene sehen. Was hat sich in dieser getan, seit Seidler mit seinen Projekten begonnen hat? »Vor zehn Jahren ist in Wien wieder der Fotohype ausgebrochen«, bestätigt er. Nach wie vor seien die Galerie Westlicht sowie die alte Ankerbrotfabrik wichtige Player. Und auch hier gebe es einen sozialen Faktor: »Leica (Sponsor der Galerie Westlicht, Anm. d. Red.) ist ja in Wahrheit ein super elitäres Ding«, stellt Seidler klar. Dadurch ermöglichte Ausstellungen wären dann aber für viele Besucher*innen ein ungezwungener Berührungspunkt mit dem Kunstmarkt. Und solche Punkte brauche es dringend. »Mit Fotos kannst du relaten«, meint Seidler. Einen niedrigschwelligen Zugang zur Kunstwelt, den möchte auch Seidler mit seinen Esel-Projekten schaffen. »Ich find’s nach wie vor okay, wenn jemand nur zum Saufen und Tschicken auf eine Vernissage geht.« Denn: »Vielleicht lernt man ja dort trotzdem die richtigen Leute kennen und ein Wissenstransfer passiert.« Der Kunstmarkt ist ein Thema, das Seidler in seiner Karriere schon oft beschäftigt hat. Im Gespräch denkt er etwa zurück an das Jahr 2012, an ein Projekt in den Geschäftslokalen der Gumpendorfer Straße. Für das »Kunstmarkt-Experiment« haben damals ausgewählte Künstler*innen Werkserien entwickelt, deren Preis mit steigender Anzahl an Reservierungen sank. Als Unikat gab es ein Werk für 1.600 Euro zu erwerben. Sobald eine zweite Person aber ebenfalls Interesse zeigte, sank der Preis

»Meine Fotos haben einen gewissen Witz. Das ist dann ein Esel-Foto.«

— Lorenz Seidler

pro Exemplar auf 850 Euro. »Am Schluss gab es dann teilweise Bilder um 80 Euro, das war wirklich super.« Die Aktion sieht Seidler heute nach wie vor als eines seiner besten Projekte an – »aber viel zu aufwendig«, resümiert er aus heutiger Sicht. Dennoch gestaltet sich seine Herangehensweise an Projekte nach wie vor ähnlich: »Es muss ein Thema geben, das mich interessiert, und das will ich dann ein bisschen durcheinanderwirbeln.«

Der Esel als kulturelles Erbe Als vielleicht bekanntestes Projekt gilt eine Schau im Essl Museum, die eher durch Zufall für viel Aufsehen sorgte. Die interaktive Ausstellung »Esel: Die Sammlung Esel« widmete sich mit einer Vielzahl von Fotos, Videos, gesammelten Flyern und Prospekten dem Kunstgeschehen der vergangenen Jahre. Eine beachtliche Sammlung. Seit diesem Jahr ist die Esel-Datenbank übrigens auch offiziell digitales Kulturerbe Europas. »Unsere Daten sind bald wissenschaftlich zugänglich und zitierbar«, freut sich Seidler. Die Aus-

stellung im Essl Museum war jedenfalls die letzte, die dort vor der Schließung des Museums stattfand. So sei es damals zu »einer Vielzahl von Katastrophentourist*innen« gekommen. Ob es sein bedeutendstes Projekt war? »Ich sehe es nicht als das Wichtigste, was ich je gemacht habe«, hält Seidler fest –und zitiert an dieser Stelle Edgar Allan Poe: Für ein gutes Leben sei es wichtig, einen Gegenstand steten Trachtens zu haben, den man jedoch ohne Ehrgeiz verfolge. Aber wie lässt sich diese Fülle an Lebensinhalten mit einem Privat- und Familienleben vereinbaren? Immerhin ist Seidler mittlerweile Vater zweier Kinder und im September 50 Jahre alt geworden. Die Arbeit empfinde er nach wie vor eher als Freizeit. Allerdings: »Ich schaue mittlerweile, dass ich nicht mehr jede Nacht unterwegs bin.«

Martin Zimmermann

Näheres zu Lorenz Seidlers Projekten sowie Neuigkeiten aus der Wiener Kunstwelt findet ihr unter www.esel.at

Lorenz Seidler: »Der Witz eines Fotos sollte halt nicht auf Kosten der abgebildeten Person gehen …«

Entlang der Straßenbahnlinie 49 häufen sich vom Gürtel bis zur Neubaugasse Fotogalerien, -börsen und -reparaturwerkstätten. Mittendrin befindet sich das Foto- sowie Kameramuseum Westlicht. Wir haben uns angesehen, wie die Fotomeile Westbahnstraße technische Entwicklungen mit den Wurzeln der Fotografie vereint und digitaler Übersättigung entgegenwirkt. ———— Ein Kosmos aus kleinen Betrieben, die ihren Fokus alle auf die Fotografie gerichtet haben. In Zeiten von Tiktok und Instagram eher ungewöhnlich: Neben digitalem Angebot wird dort auch der technische Ursprung großgeschrieben. In den Auslagen der Westbahnstraße stehen Analogkameras – von Vintage bis Antik –, Polaroidapparate, Filmrollen. Analog ist auch die Fotomeile an sich. Der persönliche Besuch ist einer Online-Bestellung vorzuziehen. Flaniert man vom Urban-LoritzPlatz in den siebten Bezirk, taucht man in ein Universum der Fotografie ein, das gleichsam ursprünglich wie traumhaft erscheint.

Geschichtsträchtige Gegend

Es ist kein Zufall, dass sich gerade in dieser Straße eine Vielzahl fotografieorientierter Betriebe aneinanderreiht. Man spürt sofort, dass die Fotomeile nicht von gestern auf heute entstanden sein kann. Ihre Geschichte haftet an Hausmauern und präsentiert sich in den Auslagen. Denn historisch betrachtet ist die

Das Westlicht versteckt sich zwar in einem Innenhof, hat aber trotzdem eine große Sichtbarkeit in der Stadt.

Westbahnstraße schon lange eine wichtige Ader der kreativen Szene Wiens: Im Haus mit der Nummer 25 befand sich bis 1967 die Höhere Graphische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt, kurz »die Graphische«. Auf dem Lehrplan standen auch damals schon Lichtbildapparate, Entwicklungsflüssigkeiten und fotografische Techniken. Nebenan beheimatete die Nummer 23 zunächst eine Drogerie, aus der allerdings bald das renommierte Kamerageschäft Orator werden sollte. Nach dessen Konkurs im Jahr 2003 befindet sich hier mittlerweile das Fachgeschäft United Camera. Und wo sich Expert*innen einmal angesiedelt haben, gehen sie so schnell nicht wieder weg: Viele der Geschäfte in der Umgebung sind im Besitz ehemaliger Mitarbeiter*innen der Firma Orator, die sich mit ihrem Spezialwissen selbstständig gemacht haben. Durch sie hat sich die Westbahnstraße nach und nach zu einem Hotspot für Fotoliebhaber*innen entwickelt.

»Ein echtes Geschäft«

Franz Gibiser, Sammler, Händler und Fachmann für Analogfilmkameras, ist seit 1985 ein fester Bestandteil der Westbahnstraße. Auch er war Teil der Firma Orator, bis er seinen Laden Camera 31 eröffnete. »Ein echtes Geschäft«, in dem man noch vom Experten selbst beraten wird – eines der vielen, die die Westbahnstraße so besonders machen.

Franz Gibiser, Besitzer Camera 31

»Es gibt ein Bedürfnis nach Entschleunigung.« — Franz Gibiser

Camera 31 ist Anlaufstelle für alle, die sich für analoge Kameras interessieren und auf der Suche nach einem eigenen Modell sind. Gibiser erhält seine Ware aus aufgelösten Sammlungen oder direkt von seinen Kund*innen. Wenn sie bei ihm eintrifft, schätzt er ihren Wert, reinigt sie, übernimmt anfällige kleine Reparaturen und bietet sie schließlich wieder zum Verkauf an.

Trotz einiger Versuche kann sich der Händler nicht von seinen Wurzeln trennen: Das Alte liegt Franz Gibiser seit seiner Zeit bei Orator am Herzen. Schon damals war er für gebrauchte und antike Modelle zuständig, bis dato sind sie sein Spezialgebiet. Denn Langlebigkeit, so der Fachmann, sei bei Neuware keine Priorität. Für digitale Kameras gebe es heute kaum Ersatzteile. Bei alten Geräten sei das anders, erklärt er. Analoge Technik könne man mit dem richtigen Wissen reparieren und noch lange weiterverwenden. Auch eine Patina sei bei einem Vintage-Modell gerne gesehen, im Gegensatz zu Verschleißerscheinungen bei Digitalkameras.

Mehr Charme als eine App

Sein ältester Kunde mag zwar an die 90 Jahre alt sein, doch vor allem Jüngere ziehe es mittlerweile in Gibisers Geschäft. Viele Besucher*innen zählen somit zu einer Generation, deren erste Kontakte mit analoger Fotografie online stattfinden. Das Internet habe laut dem Analogexperten einen größeren Einfluss auf den Kameramarkt, als man denken würde: Der Preis eines bestimmten, vielleicht sogar in Vergessenheit geratenen Modells könne mit einem einzelnen Posting der richtigen Person enorm steigen.

Auch Tourist*innen würden mitunter in sein Geschäft kommen, so Gibiser, auf der Suche nach einer Urlaubskamera für ihren Aufenthalt in der Stadt. Das habe mehr Charme als die I-Phone-App.

Analoge Fototechnik hat also trotz rapider Entwicklung im digitalen Bereich weiterhin ihren Platz. Das sieht auch Peter Coeln so. Der gelernte Fotograf gründete 2001 das Foto- und Kameramuseum Westlicht. Neben vielfältigen Ausstellungen gibt es hier auch eine Sammlung historischer Fotoapparate zu bestaunen. Eine Würdigung der analogen Kamerawelt, die der heutigen digitalen Technik zugrunde liegt.

Hierzulande sei das Verständnis für die Fotografie noch unterbelichtet, so Coeln. Da die Fotokunst bis zum Zweiten Weltkrieg hauptsächlich von jüdischen Fotograf*innen ausgeübt worden sei, habe diese nach dem Krieg ihren Stellenwert verloren. Seit seiner Gründung trägt das Westlicht kontinuierlich

dazu bei, die Fotografie wieder ins Spotlight zu rücken, und ist so ein einflussreicher Knotenpunkt der Fotomeile.

Seine Mission sieht Peter Coeln dabei nicht nur darin, ein Verständnis für die Technik und historischen Hintergründe der Fotografie zu schaffen, sondern auch ihren politischen Anspruch zu beleuchten. Das ehemalige Fabriksgebäude im Hinterhof der Westbahnstraße 40 zählt jährlich etwa 70.000 Besucher*innen, darunter auch 200 Schulklassen, bei der seit 23 Jahren gezeigten »World Press Photo«-Ausstellung.

»Politische Ausstellungen sind wichtig«: Trotz mancher Kritik ist Coeln davon überzeugt, dass die Pressefotoschau ein »Paradebeispiel« dafür sei, was Fotografie bewirken könne. Indem die ausgewählten Bilder dramatische Szenen von Verzweiflung, Krieg und Verwüstung zeigten, machten sie die mediale Flut an abstrakten Nachrichten greifbar. Ein Foto, das

Peter Coeln, Leiter

Westlicht

in einem Museum hänge, hinterlasse dabei einen viel persönlicheren Eindruck als eines, das einem beim Scrollen auf dem Handy unterkomme und schnell wieder vergessen sei. Sobald es in einem Rahmen gezeigt werde, der seiner Dringlichkeit gerecht wird, entstehe eine ganz andere, nachhaltigere Wirkung, so Coeln.

In der digitalen Entwicklung sieht Coeln durchaus Vorteile, sie sei »logisch«. Für die Pressefotografie sei sie sogar ein »Quantensprung«. Auch wenn er betont, dass er den Fortschritt nicht verdammen wolle, merkt man ihm – genau wie Franz Gibiser – an: Sein Herz schlägt analog. Obwohl das Smartpho -

Im Camera 31 berät Franz Gibiser mit Vorliebe zum Thema analoge Kameras.

ne heute die meistgenutzte Kamera ist – laut Coeln sei damit eine gewisse Romantik verloren gegangen: »Am Wertvollsten ist und bleibt die analoge Fotografie.« Ein analoges Foto habe eine stärkere Dreidimensionalität und selbst der scheinbare Nachteil der beschränkten Länge einer Filmrolle führe letztlich zu etwas Positivem: zu mehr Sorgfalt. »Das analoge Fotografieren ist mit Sicherheit wesentlich bewusster und damit besser im Ergebnis als das oft zufällige der digitalen Aufnahmetechnik.«

Insel und Anker