Untypisch österreichisch

Bernhard Wenger, sein Debütfilm »Pfau – Bin ich echt?« und ein Protagonist ohne Eigenschaften

Bernhard Wenger, sein Debütfilm »Pfau – Bin ich echt?« und ein Protagonist ohne Eigenschaften

Die Lage ist hoffnungslos. Da bin ich weder der Erste, der das denkt, noch der Erste, der es öffentlich kundtut. Die Klimakrise ist unvermeidlich. Das Leben wird immer unleistbarer. Die Lohnschere klafft. Überall rechte Demagog*innen an der Macht. Minderheiten werden angegriffen. Krieg in der Ukraine. Eskalation in Taiwan. Und Nahost-»Konflikt« ist ein Hilfsausdruck. Wohin der Blick auch schweift, türmen sich Katastrophen, Dystopien, gesellschaftliche Abgründe.

Was können wir tun, wenn nichts mehr getan werden kann? Zuallererst einmal – so paradox das klingen mag: auch in hoffnungslosen Zeiten die Hoffnung nicht aufgeben. Denn entgegen der gängigen Weisheit stirbt diese nicht zuletzt, sondern vielmehr zuerst. Die Hoffnung zu verlieren, ist nämlich der erste Schritt, uns tatsächlich handlungsunfähig zu machen. Wer nicht hofft, wer sich keine andere, keine bessere, keine gerechtere Welt vorstellen kann, wird auch keine weiteren Schritte setzen können, diese zu erreichen.

Manchmal scheint mir, dass weite Teile einer bürgerlich-linken Gesellschaft aktuell gerade zum ersten Mal etwas bemerken, das marginalisierte Menschen schon lange wissen: Die Gesellschaft ist scheiße und sie zu ändern, scheint unmöglich. Es trotzdem zu versuchen, trotzdem nicht die Lust am Leben zu verlieren, erfordert eine gewisse Übung und einen gewissen Trotz.

Es gibt ein schönes Zitat, das gerne der Anarchistin Emma Goldman zugeschrieben wird: »Wenn ich nicht tanzen kann, ist das nicht meine Revolution.« Tatsächlich stammt das so zwar nicht von ihr, gibt ihren Grundgedanken allerdings prägnant wieder. Wie kann der Versuch, eine schönere Welt herzustellen, gelingen, wenn wir nicht gewillt sind, diese schönere Welt hier und jetzt zu leben? Oder es zumindest zu versuchen. Denn gerade das kann die andere Seite ja nicht aushalten: das Leben zu feiern – in all seinen Facetten.

Also so hoffnungslos die Lage auch ist, müssen wir lernen, trotzdem zu hoffen, trotzdem an etwas zu arbeiten, das uns unerreichbar zu sein scheint. Denn die Alternative ist keine. Wir müssen auf die Straßen gehen – aber auch in ihnen tanzen.

Bernhard Frena Chefredakteur • frena@thegap.at

Web www.thegap.at

Facebook www.facebook.com / thegapmagazin

Twitter @the_gap

Instagram thegapmag

Issuu the_gap

Herausgeber

Manuel Fronhofer, Thomas Heher

Chefredaktion

Bernhard Frena

Leitender Redakteur

Manfred Gram

Gestaltung

Markus Raffetseder

Autor*innen dieser Ausgabe

Luise Aymar, Lara Cortellini, Victor Cos Ortega, Sandra Fleck, Barbara Fohringer, Susanne Gottlieb, Johanna T. Hellmich, Jannik Hiddeßen, Sandro Nicolussi, Dominik Oswald, Helena Peter, Barbara Pfeifer, Simon Pfeifer, Alexandra Isabel Reis, Mira Schneidereit, Katharina Serles, Jana Wachtmann, Sarah Wetzlmayr

Kolumnist*innen

Josef Jöchl, Toni Patzak, Christoph Prenner

Fotograf*innen dieser Ausgabe

Alexander Galler

Coverfoto

Alexander Galler

Lektorat

Jana Wachtmann

Anzeigenverkauf

Herwig Bauer, Manuel Fronhofer (Leitung), Thomas Heher, Martin Mühl

Distribution

Wolfgang Grob

Druck

Grafički Zavod Hrvatske d. o. o.

Mičevečka ulica 7, 10000 Zagreb, Kroatien

Geschäftsführung

Thomas Heher

Produktion & Medieninhaberin

Comrades GmbH, Hermanngasse 18/3, 1070 Wien

Kontakt

The Gap c/o Comrades GmbH

Hermanngasse 18/3, 1070 Wien office@thegap.at — www.thegap.at

Bankverbindung

Comrades GmbH, Erste Bank, IBAN: AT39 2011 1841 4485 6600, BIC: GIBAATWWXXX

Abonnement

6 Ausgaben; € 19,97 abo.thegap.at

Heftpreis

€ 0,—

Erscheinungsweise

6 Ausgaben pro Jahr; Erscheinungsort Wien; Verlagspostamt 8000 Graz

Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz www.thegap.at/impressum

Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Herausgeber*innen wieder. Für den Inhalt von Inseraten haften ausschließlich die Inserierenden. Für unaufgefordert zugesandtes Bildund Textmaterial wird keine Haftung übernommen. Jegliche Reproduktion nur mit schriftlicher Genehmigung der Geschäftsführung.

Die Redaktion von The Gap ist dem Ehrenkodex des Österreichischen Presserates verpflichtet.

010 »Es ist völlig legitim, nicht immer zu wissen, was man machen will« Bernhard Wenger und sein Langfilmdebüt »Pfau«

016 Wie ein Comic unsere Geschichte neu zeichnet

»Die Frau als Mensch« von Ulli Lust

020 »Schweben« zwischen den Rollen Amira Ben Saoud und ihr dystopischer Debütroman

022 Der Vorstadtcasanova Rainhard Fendrich wird 70

026 Play or Pay Wer verdient mit Streaming Geld?

028 Von Bild und Bildung Das Foto Arsenal Wien als neues Zentrum für Fotografie

030 Das Bildungssystem brennt aus Junge Lehrende im Berufsleben

034 Was soziale Medien uns schulen Tiktok & Co als neue Bildungskanäle

Bildung Von Medien, Menschen und Institutionen, die uns lehren

003 Editorial / Impressum

006 Comics aus Österreich: Jasmin Rehrmbacher

007 Charts

014 Golden Frame

038 Wortwechsel

040 Gewinnen

041 Rezensionen

046 Termine

008 Gender Gap: Toni Patzak

054 Screen Lights: Christoph Prenner

058 Sex and the Lugner City: Josef Jöchl

Zum ersten Mal dürfen wir eine Redakteurin auch als Winzerin vorstellen. Unter Sande-Serles Wein frönt Katharina dieser Leidenschaft nämlich seit ein paar Jahren. Aber nicht, dass sie sonst unterbeschäftigt wäre. Journalistisch schreibt sie immer wieder über Kulturpolitik, Fair Pay und Comics. Sonst ist sie noch Literatur- und Comicwissenschaftlerin, singt im Schmusechor, arbeitet im Vorstand der Österreichischen Gesellschaft für Comics, lebt mit einem Bein in Norwegen – und das alles mit mittlerweile zwei Kindern. Hut ab!

Für dieses Porträt hat Alex uns ein Wort beigebracht: Muttizettel. Diese – sicherlich fälschungssichere – Bestätigung der Erziehungsberechtigten kann man in Deutschland anscheinend abgeben, wenn man minderjährig nach Mitternacht in einem Club bleiben möchte. Das hat auch Alex zu Schulzeiten hin und wieder in Anspruch genommen. Mittlerweile wohnt sie in Wien, studiert Sprachkunst und geht immer noch gerne aus. Für uns hat sie sich diesmal angeschaut, wie soziale Medien für politische Bildung genutzt werden können.

Auf unserer Seite 6 zeigen Comickünstler*innen aus Österreich, was sie können. Diesmal begibt sich Jasmin Rehrmbacher an den Rand der Zivilisation. ———— Als »offene Arbeit« bezeichnet Rehrmbacher ihren Comic für The Gap. Das trifft gleich mehrfach ins Schwarze. Narrativ scheint der Comic nach vorne und hinten auszulaufen, er beginnt so unvermittelt wie er aufhört. Die Blitzlichtaufnahme einer Situation, deren Kontext wir für uns selbst herstellen müssen. Dieses Herstellen von Kontexten ist eine der fundamentalen Eigenheiten der Comicsprache. Was zwischen zwei Panels passiert, ist gewissermaßen immer unklar, muss immer hinzugedacht werden. Doch Rehrmbachers Comic ist auch in seiner Form offen. Es gibt keine klare Abgrenzung zwischen den Panels, Sprechblasen ragen aus ihnen heraus und in sie hinein. Wie ein nicht enden wollender Fluss, aus dem ein Stück herausgebrochen wurde – und der dennoch weiterfließt.

Das Portfolio von Jasmin Rehrmbacher ist breit: Wandgestaltungen, Plakatserien, botanische Illustrationen und eben Comics. Ihr neuester erscheint im Frühjahr.

Die Rubrik »Comics aus Österreich« entsteht in Kooperation mit der Österreichischen Gesellschaft für Comics. www.oegec.com

TOP 10

Literarische Lektüre, um das moderne Russland zu begreifen

01 »Die Reise nach Petuschki« – Wenedikt Jerofejew

02 »A Woman Walks into a Bank« – Roxy Cook

03 »Patriot« – Alexej Nawalny

04 »Im Inneren des Klaviers« – Mario Wurmitzer

05 »Reise in den siebenten Himmel« – Ljudmila Ulitzkaja

06 »Petrow hat Fieber« – Alexei Salnikow

07 »Trinken Sie Essig, meine Herren« – Daniil Charms

08 »Hundeherz« – Michail Bulgakow

09 »Der Idiot« – Fjodor Dostojewski

10 »Der Revisor« – Nikolai Gogol

TOP 03

Österreicherinnen, die mich inspirieren

01 Elizabeth T. Spira

02 Lotte Tobisch

03 Valie Export

Auch nicht schlecht:

Demokratie, Menschenrechte, Meinungsfreiheit und Nachhaltigkeit

Ira Süssenbach inszeniert »Worüber man lacht, wenn es nichts zu lachen gibt« von Mario Wurmitzer am 14. und 15. März beim Wortwiege Festival in den Kasematten Wiener Neustadt.

TOP 10

Diskussionsthemen für philo-soff-ische Abende

01 Wann ist eigentlich das Tote Meer gestorben?

02 Was genau findet man »Somewhere over the Rainbow«?

03 Wissen ist Macht. Was ist dann »unnützes Wissen«?

04 Kommt wirklich jede*r irgendwann nach Haus’?

05 Wenn man für die besten Dinge kein Geld bekommt, was gibt’s dann dafür?

06 What the hell is a »blam-blam«? (»Suffragette City« – David Bowie)

07 Wenn nur der Tod umsonst ist, warum werben dann alle mit »Jetzt! Neu! GRATIS!«?

08 Was muss man eigentlich hergeben, wenn laut Albert Einstein »die besten Dinge im Leben nicht die sind, die man für Geld bekommt«?

09 Warum heißt The Gap eigentlich The Gap?

10 Und werden die Mitarbeiter*innen von The Gap wirklich von Gap ausgestattet?

»Wien im Überblick«-Aussichtspunkte

01 Südturm des Stephansdoms (343 Stufen, kein Aufzug!)

02 Station 17E im Grünen Bettenturm des AKH (Thoraxchirurgie)

03 Kahlenberg mit Josefskirche (sogar Papst Johannes Paul II. war schon dort)

Auch nicht schlecht

Keith Richards – forever young; Sex, Drugs & Rock ’n’ Roll – ein Lifestyle wie keiner; »Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum« (Friedrich Nietzsche)

Till Philippi ist Werber aus Leidenschaft und machte 2015 seine zweite Passion zum Beruf: »Vinyl & Music«. Das gleichnamige Festival findet am 8. und 9. März in der Ottakringer Brauerei statt.

Toni Patzak

hakt dort nach, wo es wehtut

Mein kleiner Halbbruder hat zwei nigerianische Eltern, das heißt, dass er im Gegensatz zu mir, die nur ein nigerianisches Elternteil hat, doppelt so scharf essen kann, doppelt so viele Tanten hat und doppelt so dunkel ist. Als er noch kleiner war, habe ich ihm oft bei Hausaufgaben und schulischen Angelegenheiten geholfen. Seine Schule lag etwa 15 Minuten von meiner Wohnung entfernt. Nachdem ich eines Tages doch sehr lange auf ihn hatte warten müssen, kam er lachend an und meinte, dass sein Handy keinen Akku mehr und er sich verfahren habe, aber niemand stehen geblieben sei, um ihm zu helfen. »Die eine Frau hatte sogar Angst vor mir, glaube ich.«

Er habe über 20 Minuten warten und Passant*innen fragen müssen, ob sie ihm den Weg erklären könnten. Wenn ich daran denke, geht mir das immer noch unter die Haut, weil ich weiß, wie sich so etwas anfühlen kann. Aber mein Bruder lachte nur. Er lachte und lachte, als hätte er einen Witz gehört. Ich verstand seine Reaktion nicht, weil aus meiner Sicht der einzige Witz, der in der Situation gemacht worden war, auf seine Kosten ging.

Wie man in den Wald hineinruft

Nach diesem Tag hatte ich öfters Angst, dass ihm etwas passieren könnte oder dass er von unseren Engeln in Blau mehr Aufmerksamkeit bekommen würde als notwendig. Sein Glück war, dass er nie so viel Blödsinn gemacht hat wie ich damals. Er war früh recht groß für sein Alter, aber trotzdem eindeutig ein Kind, wenn er den Mund aufmachte. Heute ist er noch größer und redet genauso viel Blödsinn, nur mit einer tieferen Stimme. Und weil er eben ein großer Schwarzer Mann mit dunkler Stimme ist, sorge ich mich, wie das wahrgenommen wird.

Rassismus ist immer komisch und macht Angst, aber Rassismus ist nicht gleich Rassismus. Sprich: Jeden trifft das anders. Woher du kommst, welche Staatsbürger*innenschaft

du hast, wie du aussiehst, welches Geschlecht du hast und in welche soziale Schicht du geboren bist – all das spielt eine große Rolle und lässt das gleiche strukturelle Problem in vielen verschiedenen, hässlichen Farben erscheinen. So ist Diskriminierung für mich komplett anders als für ihn.

Er ist ein großer, böser, Schwarzer Mann, und ich bin eine kleine, dumme, Schwarze Frau. Er ist gefährlich, ich bin unfähig. Er wird von der Polizei angehalten, ich werde ungefragt angefasst – weil wir beide anders aussehen und deswegen entweder verdächtig oder ein Fetisch sind. Unsere Erfahrungen sind verwandt, stammen aus dem gleichen Sentiment, nur erleben wir den ganzen Spaß anders. Und weil wir unterschiedliche Erfahrungen gesammelt haben, gehen wir auch unterschiedlich damit um.

Das sage nicht nur ich, das sagen auch viele klügere Menschen, die Forschung zu Gendered Racism und differenzierte Coping-Mechanismen betreiben. Sie erklären, wieso ich damals nicht gelacht habe und wieso er sich nicht großartig für diese Kolumne interessieren wird. Ich möchte an dieser Stelle vermeiden, erst recht zu pauschalisieren und Schwarzen Menschen geschlechterspezifische Verhaltensweisen nachzusagen, aber: Wie man in den Wald hineinschreit, so kämpft er auch zurück. Allerdings sind viele der vorliegenden Studien sowohl in als auch mit der afroamerikanischen Community entstanden und daher nicht einfach auf den österreichischen Kontext zu übertragen, außerdem quantifizieren sie höchst individuelle Situationen und sind daher nie auf jeden spezifischen Menschen übertragbar.

Die Studie »Gender Differences in Coping with Racism« hat 2021 zum Beispiel feststellen können, dass Schwarze Männer, die Rassismus in Form von Angst oder Aggression erfahren, diesem oft mit Selbstzerstörung und aktiver Wut entgegenwirken. Das hat unterschiedliche Erscheinungsformen und kann von Überarbei-

tung und Burn-out bis zu Substanzmissbrauch und Selbstverletzung führen. Bei Frauen wurden hingegen häufiger Versuche der Assimilation beobachtet. Vermeidungsstrategien wie nicht aufzufallen oder herauszustechen, wie das Streben nach Stärkung durch religiöse und soziale Gruppierungen oder wie das Umgehen von Stressoren durch Minimierung und Leugnung der Erfahrungen. Aber wie gesagt, solche extrem persönlichen sozialen Verhaltensweisen wie Coping-Mechanismen sind immer schwer allgemein in Studien zusammenzufassen. Mich und meinen Bruder erkenne ich in diesen Beschreibungen etwa keineswegs wieder.

Schreiben oder lachen?

Nichtsdestotrotz ist es interessant und wichtig, die Verarbeitung und Bewältigung von Rassismus in verschiedenen Gendergruppen zu erforschen. Schon ohne strukturelles Trauma ist es meist schwer zu verstehen, wieso man manchmal auf Situationen auf gewisse Weise reagiert. Zu lernen, wie man seine Emotionen auf nicht destruktive Art regulieren kann, ist eine Lebensaufgabe und fällt in den Bereich unbezahlter Selbstarbeit. Besonders wenn man mit Unverständnis darüber allein gelassen wird, wie Wut von außen zu Wut von innen führen kann. Und mit der Frage, was man dagegen machen kann angesichts der Tatsache, dass man fortlaufend Traumata im Leben erfahren wird, die immer wieder in dieselbe Kerbe schlagen werden.

Ich als Schwarze Frau werde nie verstehen, wie es ist, das Leben als Schwarzer Mann zu durchlaufen, und Gleiches gilt im Umkehrschluss für meinen kleinen Bruder. Dennoch sind wir wenigstens nicht allein mit diesen Gedanken. Er hat eine Schwester, die halb gescheite Kolumnen schreibt, und ich habe einen Bruder, der auch einfach mal über das Ganze lachen kann. patzak@thegap.at @tonilolasmile

Das Filmarchiv Austria feiert Jubiläum und präsentiert unter anderem eine neue Onlineplattform. ———— Sieben Jahrzehnte, so lange sammelt das Filmarchiv Austria nun schon das österreichische Filmerbe. Neben der Zentrale im Augarten und dem Filmdepot in Laxenburg betreibt das Filmarchiv noch das Metro Kinokulturhaus im ersten Wiener Gemeindebezirk. An letzterem Standort finden neben dem eigenen Programm auch etliche Festivals regelmäßig eine Leinwand. Insgesamt umfasst die Sammlung des Filmarchivs mittlerweile über drei Millionen Fundstücke – von Werbespots für Milde Sorte über Newsfilme der »Austria Wochenschau« bis hin zu Castingaufnahmen von Romy Schneider (siehe Bild).

Archiv mit Kontext

KASEMATTEN

Bernhard Frena

Seit Kurzem sind diese und einige andere Kleinode der Sammlung auch online frei zugänglich. Unter dem Namen Filmarchiv On werden auf der Website wöchentlich neu restaurierte Filmdokumente veröffentlicht. Dies geschieht jedoch nicht ohne die nötige Aufarbeitung, denn jeder Einblick in die über 120 Jahre Lichtspielgeschichte wird anmoderiert und damit wissenschaftlich kontextualisiert. Doch auch wer eher an klassischen Kinofilmen interessiert ist, darf sich jede Woche über einen neuen freuen. Und ihn dann einen ganzen Monat lang gratis streamen. Neben dem Internetangebot wird das Jubiläum noch mit einem erweiterten monatlichen Programmheft gefeiert. Und auch das Metro Kinokulturhaus blieb nicht unbedacht: Dort eröffnete nämlich gerade ein zusätzliches »Pop-up-Kino«. Kinosalon heißt die neue Projektionsstätte, die mit 80 Sitzen die Lücke zwischen dem großen Historischen Saal (161) und dem kleinen Eric-Pleskow-Studiokino (49) schließt. Dafür, dass diese drei Säle in der Johannesgasse 4 nun auch ausgiebig bespielt werden, sorgt die ganzjährige Retrospektive »Landvermessung«. In einer Reihe von Schwerpunkten sind hier Filme aus der gesamten österreichischen Bewegtbildgeschichte zu sehen.

Filmarchiv On ist unter www.filmarchiv.at abrufbar. Der aktuelle zweite Schwerpunkt der Retrospektive »Landvermessung« mit dem Namen »Prater Kino Welt« läuft noch bis 4. März im Metro Kinokulturhaus.

FESTIVAL FÜR THEATERFORMEN

wortwiege.at 26. FEBRUAR –30. MÄRZ 2025

»Es ist völlig legitim, nicht immer zu wissen,

Nach frühen Erfolgen mit schwarzhumorigen, skurrilen Kurzfilmen erobert Regisseur Bernhard Wenger nun die Kinoleinwände mit seinem ersten abendfüllenden Spielfilm. ———— »Der Pfau kann weder gut fliegen noch singen. Selbst sein Schrei hat nichts Liebliches oder Schönes an sich, sondern ist unangenehm. Aber er präsentiert brav seine Federn und wird als eitles und edles Tier gesehen.« So erklärt Bernhard Wenger die Allegorie, die sich hinter dem Titel seines Spielfilmdebüts »Pfau – Bin ich echt?« verbirgt. Im Zentrum: ein junger Mann, gespielt vom deutschen Charaktermimen Albrecht Schuch, der für seinen Job in einer Renta-Friend-Agentur regelmäßig neue Persönlichkeiten annimmt; der häufig als protziges Begleitstück fungiert; der hinter der Fassade aber nur noch wenig an eigenem Charakter zu bieten hat.

Selbst wirkt Wenger nicht wie ein stolzer Pfau, als wir ihn an einem kühlen Jänner-Nachmittag im Filmcasino zum Gespräch treffen. Dieser junge Mann erweckt den Eindruck, ruhig und in sich gekehrt zu sein. Gelegentlich huscht ein süffisantes Lächeln über seine Lippen. Weniger wie der stets scherzende Ruben Östlund oder der von chaotischer Energie sprühende Ari Kaurismäki, sondern eher wie der zurückgezogen wirkende Giorgos Lanthimos. Alle drei sind Filmemacher, mit deren Werken »Pfau« nach der Weltpremiere bei den Filmfestspielen in Venedig verglichen wurde.

Wie er selbst den Vergleich zu den großen satirisch-humoristischen Stimmen der Gegenwart sieht? »Sicher ehrt mich das. Es sind wahnsinnig tolle Filmemacher, deren Werke ich sehr bewundere.« Besonders Kaurismäki habe es ihm angetan: »Er war der erste Regisseur, der mich wirklich begeistert hat, dessen Filme ich alle sehen wollte. So ist meine Liebe

»Mein Credo ist: Wenn ich es selbst lustig finde, dann sollte es funktionieren.« — Bernhard Wenger

zum skandinavischen Kino entstanden.« Trockener und schwarzer Humor sowie Understatement in der Handlung gepaart mit Absurdität und Surrealismus – dazu gelegentliche Situationskomik. Das sind klassische Charakteristika skandinavischer und britischer Komödien. Es sind auch Elemente, auf die Wenger in seinen Filmen immer wieder zurückgreift. Der Erfolg gibt ihm recht. »Pfau – Bin ich echt?« lief in Venedig in der unabhängigen Sektion »Settimana Internazionale della Cri-

tica« und wurde dort mit zwei Preisen ausgezeichnet. Beim Internationalen Filmfestival von Stockholm gewann er das Aluminium Horse für den besten Debütfilm. Und der gebürtige Salzburger Wenger konnte auch davor schon reüssieren – mit seinen Kurzfilmen: »Entschuldigung, ich suche den Tischtennisraum und meine Freundin« von 2018 gewann Preise bei der Alpinale, der Diagonale, beim Filmfestival Max Ophüls Preis, beim Filmfestival Kitzbühel und beim Österreichischen Filmpreis. »Guy Proposes to His Girlfriend on a Mountain« wurde bei den Vienna Shorts 2019 ausgezeichnet.

Untypisch österreichisch

Eine typisch österreichische Note merkt man Wengers Filmen dabei nicht wirklich an, wenn auch immer wieder typisch österreichische Originale durch den Raum stolzieren. Für Wenger ist das neben seiner Liebe für nördlicheren Humor auch ein Statement, dass Humor in einer Nische existieren kann und muss. »In Österreich haben wir zwar einen ausgeprägten Humor, aber es gibt wenige Filme mit Humor, die nicht kommerziell ist.« Soll heißen? »Das ist Humor, der hauptsächlich über Dialog, Slapstick und große Übertreibung funktioniert. Der Humor, mit dem ich arbeite, ist subtiler.« Er versuche stets, aus einem Realismus heraus zu arbeiten: »Die Übertreibung darf nie so groß sein, dass man sich denkt, dass das jetzt unrealistisch ist.«

Ebenso eine Seltenheit, die sich in seinen Filmen findet: ein internationaler Cast mit Darsteller*innen von außerhalb der deutschen Sprachinsel. »Selbst in einem kleinen Land wie Österreich kommen alle täglich mit Menschen in Berührung, die aus anderen Ländern sind und die andere Sprachen sprechen.« Daher finde er es interessanter, Projekte international aufzuziehen: »Weltoffenheit statt Nabelschau und anstatt nur innerhalb der eigenen Grenzen zu denken.«

Produktion, dann Regie

Seine Filmsprache perfektionierte Wenger vor allem in den letzten Jahren, doch die Liebe zum Film begleitet ihn seit seiner Jugend. »In der Stadtbibliothek Salzburg gibt es eine Filmsektion. Dort habe ich mir DVDs ausgeborgt und alles angeschaut.« Um diese Zeit herum begann er auch, Kurzfilme zu drehen, und mit 18 Jahren bewarb er sich für die Filmakademie in Wien. Für einen Studienplatz wurde er damals aber nicht genommen. »Im Nachhinein völlig nachvollziehbar bei dem, was ich da abgegeben hatte«, erinnert er sich schmunzelnd. Doch die Leidenschaft brannte weiter und als Filmemacher in spe sucht man daraufhin eben andere Wege, um in die Branche einzusteigen. Erste Set-Erfahrung sammelte Wenger bei diversen Produktionen und Kurzfilmen: »Egal ob Kabel tragen oder Brote schmieren – einfach dabei sein.«

Dann begann eine Reise der Umwege. »Ich wusste immer, dass ich Regie machen möchte«, erklärt er den damaligen Gedankengang. Doch die Erfahrung in der Produktion,

unter anderem bei seinen eigenen Kurzfilmen, habe ihn dazu getrieben, sich beim nächsten Versuch an der Filmakademie stattdessen für Produktion zu bewerben. »Für Regie hatte ich das Selbstbewusstsein noch nicht. Ich wusste, dass ich dafür noch viel lernen müsste.«

2014 klappte es dann. Die eineinhalbjährige Grundausbildung, die alle durchlaufen müssen, sowie seine Kurzfilme, mit denen er Erfolge bei Festivals feierte, gaben ihm letztlich das zuvor fehlende Selbstbewusstsein. »Ich habe in diesen eineinhalb Jahren so viel gelernt wie noch nie in meinem Leben«, erzählt Wenger. »Danach wusste ich, dass ich bereit bin, auch Regie zu studieren, und habe es als zweites Hauptfach dazugenommen.«

Bereut er die Zeit im Bereich Produktion? »Es hat mir sehr geholfen – beim Schreiben, beim Regieführen. Ich weiß dadurch, was alles möglich ist. Aber das Herz war halt bei der Regie.« Als Regisseur möchte er nun Arthouse mit Humor verbinden. Den nicht-kommerziellen Humor kultivieren. »Ich mag es, wenn man mit einem Film die Leute zum Lachen bringen kann, aber gleichzeitig tiefgründige Themen vermittelt.«

In Falle von »Pfau – Bin ich echt?«, in dem seine Hauptfigur zwischen Sein und Schein hin- und herstolpert, reflektiert Wenger die Bedeutung von Status und Prestige sowie die Selbstinszenierung in den Medien und die dahintersteckende Einsamkeit. Matthias ist zwar Weltmeister darin, seine Kund*innen gut dastehen zu lassen, doch wie steht es um sein eigenes Seelenleben? Wenger inszeniert ihn als unentschlossenen, fast schon widerwilligen

Helden, der seine Misere nicht versteht. Diese Passivität findet sich schon im Protagonisten von »Entschuldigung, ich suche den Tischtennisraum und meine Freundin«. Dort geistert ein junger Schwede unmotiviert durch ein österreichisches Wellnesshotel, während er nur halbherzig versucht, seine beleidigte, verschwundene Freundin wiederzufinden.

»Ich arbeite immer mit Figuren, die im Leben nach etwas oder sich selbst suchen«, reflektiert der Regisseur seinen Zugang. »Es ist für jüngere Generationen völlig legitim nicht immer zu wissen, was man machen will oder was klug wäre.« Diese Figur dann aus ihrer Passivität herauskommen zu lassen, ihre Ecken und Kanten durch kleinere Details zu zeigen, das ist die Herausforderung. Diese Entschleunigung, zuzuschauen wie seine Protagonist*innen durchs Leben stolpern, macht eines der Kernelemente von Wengers Erzählweise aus. »Humor funktioniert entweder durch Beschleunigung oder durch Entschleunigung«, meint er. »Bis jetzt finde ich die Entschleunigung das interessantere Mittel.«

Skurril wie das Leben

Die Inspirationen für seine Geschichten ergeben sich dabei durch ganz unterschiedliche Zusammenhänge. »Sehr viele dieser Skurrilitäten habe ich selbst erlebt oder beobachtet. Oft geht es auch um die Fortsetzung von Dingen, die ich im echten Leben erlebe. Bei denen denke ich dann: Was wäre, wenn jetzt noch das und das passieren würde.« So sammle er verschiedenste Ideen, bis sie dann plötz-

Entschleunigung ist für Bernhard Wenger ein essenzielles filmisches Mittel.

lich in einem Drehbuch Sinn ergeben. Aber grundsätzlich seien immer Grundidee und Ausgangsproblem einer Figur da.

Die Inspiration für Matthias und seine Agentur kam Wenger etwa zehn Jahre vor dem fertigen Film. »2014 las ich in einem Artikel im New Yorker über Rent-a-Friend-Agenturen und ich dachte mir schon damals, das wäre spannend für einen Kinofilm.« Zunächst war dies aber noch keine relevante Option, erst Jahre später sollte sich eine konkrete Idee kristallisieren: »Nachdem ich an der Filmakademie zu studieren begonnen hatte und 2018 den Erfolg mit ›Entschuldigung, ich suche den Tischtennisraum und meine Freundin‹ hatte, flog ich zur Recherche nach Japan.« Dort traf er sich mit Mitarbeiter*innen von derartigen Agenturen.

»Einer davon hat mir von seinem Problem erzählt, dass er gar nicht mehr wirklich wisse, wer er selbst sei. Er begebe sich ständig in neue Figuren und müsse sich dabei emotional verschließen, um keine Verbindungen aufzubauen.« In der Vorbereitung probten Wenger und Schuch dann, wie sich diese Verschlossenheit in Blicken ausdrücken kann. »Was bedeutet dieser Blick? Heißt das jetzt ›Ich bin ratlos‹ oder ›Ich bin hilflos‹ oder ›Ich weiß nicht, was jetzt gerade passiert‹ oder ›Ich weiß nicht, wie ich als nächstes reagieren will‹?« Humor mag im fertigen Film spontan wirken, aber er ist oft hart erarbeitet und bis ins Detail geplant. Wenger will hier kaum etwas dem Zufall überlassen: »Für mich ist Vorbereitung wahrscheinlich 70 Prozent des Filmemachens.«

Gute Vorbereitung bedeutet Üben. Für Wenger bedeutet das, den gesamten Film einmal vorab mit einer kleinen Kamera durchzudrehen. »Wir spielen dann quasi selbst vor der Kamera. So können wir den Ablauf, den wir geschrieben haben, testen, und auch schon in einem Testschnitt herausfinden, ob alles so funktioniert, wie wir es uns gedacht haben.« Nebenbei helfe es auch, ein Gefühl für die Figuren zu bekommen. Für den Rhythmus. Für das Timing. »Das sind wahnsinnig wichtige Dinge in einer Komödie. Ist es überhaupt realistisch, dass ein Schauspieler von dort nach dort geht? Oder würde er einen ganz anderen Weg wählen?«

Neben dem Proben sind es auch die jahrelangen Wegbegleiter*innen, die Wenger in der Produktion genaue Abläufe und Beständigkeit garantieren. Seit der frühesten Jugend in Salzburg steht ihm etwa Rupert

Höller zur Seite. »Wir haben in der Jugend begonnen, gemeinsam Kurzfilme zu machen, und sind diesen ganzen Weg inklusive Filmakademie gemeinsam gegangen«, erinnert sich Wenger. »Er hat immer schon meine Kurzfilme geschnitten und früher habe ich noch seine Kurzfilme produziert.« Zwar mache Höller inzwischen Musikvideos und Werbung, »aber die Zusammenarbeit, was den Schnitt betrifft, haben wir zum Glück trotzdem weitergeführt.«

Wenn man sich durch die jahrelange, gemeinsame Filmografie wühlt, fällt einem vor allem eines auf: Wenger stellt seine Figuren, so skurril und passiv sie auch sein mögen, nie bloß. Auch über Rent-a-FriendAgenturen macht er sich nicht lustig. »Diese Agenturen sind nicht aus einer schlechten Idee heraus gegründet worden«, meint er stattdessen. »Man ist dann nicht alleine oder kann damit soziale Kontakte üben, wenn man eine sehr introvertierte Person ist.« Das Problem sei, was die Gesellschaft daraus mache: ein Lügenkonstrukt, das die soziale Realität, in der sich Menschen bewegen, nach außen verzerre. »Deswegen gehe ich mit der Gesellschaft härter ins Gericht als mit diesen Agenturen.«

Sein Protagonist Matthias ist also nicht nur ein Mann ohne Eigenschaften. Er ist auch ein Opfer seiner Umstände. Wenger greift dafür auf seine Gespräche mit dem Agenturmitarbeiter in Japan zurück. »Dadurch, dass er sich in diesen Rollen so verschließt, braucht es auch Zeit, bis er sich wieder öffnen kann«, erklärt er. »Wenn er in einem Moment zu Hause bei der Familie ist und am Tag danach schon wieder die nächste Rolle einnehmen muss, hat er gar nicht die Möglichkeit, sich zu öffnen. Erst wenn er mal längere Zeit nicht vorgibt, jemand anderes zu sein, gelingt ihm das. Ich fand das wahnsinnig tragisch.«

Durch die jahrelange Arbeit an dem Buch, das er 2020 etwa bei der Cinéfondation Residence des Filmfestivals in Cannes weiterentwickelte, fand aber auch viel persönliche Bernhard-Wenger-Erfahrung Einzug in die Handlung. »In dieser Residency waren wir fünf, sechs internationale Filmschaffende, die dann wegen Corona plötzlich nach einer Woche in der Wohnung eingesperrt waren. Durch die Pandemie floss zum Beispiel ein paranoider Strang von Matthias in die Handlung.« Im Film äußert sich diese Paranoia angesichts des wütenden Ehemanns einer ehemaligen Kundin.

Hat er je Zweifel, dass sein Humor nicht ankommen könnte? »Mein Credo ist: Wenn ich es selbst lustig finde, dann sollte es funktionieren«, gibt sich Wenger selbstbewusst. Er sei auch sehr dankbar, dass der Film bisher so erfolgreich gelaufen ist. »Die Schwierigkeit ist natürlich«, meint er grinsend, »dass man nachlegen muss«. Der Wunsch nach einem Zweitfilm ist bereits da. »Ich habe mir jetzt noch Zeit genommen. Erst für das Marketing von ›Pfau‹. Und dann um dieses Projekt langsam wieder aus meinem Kopf rauszubekommen, weil es da sechs Jahre lang verankert war. Inzwischen juckt es mich schon wieder richtig in den Fingern, etwas Neues zu schreiben.«

Wird er in Zukunft bei seinen tragisch-passiven Figuren bleiben? Jenen Protagonist*innen, bei denen man schlussendlich nie weiß, ob sie aus ihrem sie knebelnden, skurrilen Umfeld ausbrechen können oder ob sie sich einfach weiter treiben lassen? »Ich glaube, dass es im Leben sehr oft nicht gut läuft«, antwortet Wenger auf Umwegen. »Aber das heißt nicht, dass man deswegen den Optimismus oder die Positivität verlieren muss.« Susanne Gottlieb

Der Film »Pfau – Bin ich echt?« von Bernhard Wenger startet am 20. Februar in den österreichischen Kinos.

Mit ihren auf mehreren sinnlichen Ebenen erfahrbaren Skulpturen und Installationen berührt Sophie Hirsch Fragen nach dem Verhältnis von Psyche und Physis einerseits sowie Individuum und Gesellschaft andererseits. ———— 1927 wurde in Stuttgart innerhalb weniger Monate die heute berühmte Weißenhofsiedlung gebaut. Dieser Stadtteil, damals im Zuge der Werkbund-Ausstellung »Die Wohnung« entwickelt, steht heute paradigmatisch für eine neue Art des Bauens und Gestaltens, die üblicherweise »modern« genannt wird. »Modern« bedeutete damals wie heute vor allem »funktional«.

Teil dieser Ausstellung war auch ein neuartiger Stuhltypus: der Freischwinger. Erste Modelle eines solchen gehen auf den niederländischen Designer Mart Stam zurück, aber heute werden vor allem Marcel Breuer, der für die Firma Thonet in den folgenden Jahren mehrere Freischwinger-Modelle entwarf, und Ludwig Mies van der Rohe, der im Jahr der Weißenhof-Ausstellung seinen MR20 vorstellte, für die Popularisierung des Freischwingers verantwortlich gesehen. Die Sitzund Lehnflächen waren in diesen Modellen allerdings nicht – wie im vorliegenden Fall – aus pieksigen Massagebällen gefertigt, sondern aus Leder oder Korbgeflecht.

Die Wiener Künstlerin Sophie Hirsch greift die Idee der Funktionalität in ihrer Adaption des Freischwingers auf. Ebenso lassen sich ihre Objekte auf die Vorstellung einer Wechselwirkung von (Wohn-) Design und psychischer Verfasstheit ein. Immerhin standen auch die Weißenhofsiedlung und das gesamte Projekt der Moderne unter dem Zeichen, einen »neuen Menschen« hervorbringen zu wollen.

Knappe 100 Jahre später durchdringt dieser Anspruch weite Teile unserer Lebensrealität, nur dass der »neue Mensch« mittlerweile vor allem als »neues Ich« gedacht wird. Nicht zufällig spricht die zeitgenössische Werbung für Fitness-, Wellness- und Self-Care-Programme ihre Zielgruppen oft mit einem direkten »Du« an. Für Sophie Hirsch liegt in dieser Ansprache, die ein bestimmtes Mindset propagiert, eine Gefahr. Denn im Umkehrschluss impliziert die Eigenverantwortung über physische und psychische Gesundheit auch eine »Selbst schuld!«-Haltung gegenüber dem Fall, dass die eigene Verfassung die kultivierten Normen nicht erfüllt. Und so spricht Hirschs Freischwinger gleichzeitig ein Versprechen und eine Drohung aus: Setzt du dich, wird es dir danach besser gehen. Aber setzt du dich nicht?

Victor Cos Ortega

Sophie Hirsch wurde 1986 in Wien geboren und beschäftigt sich in ihrer künstlerischen Praxis mit Spannungsfeldern zwischen dem Innen und Außen. Für die von 14. März bis 9. Juni im Kunstraum Dornbirn zu sehende Ausstellung der Künstlerin entsteht derzeit eine ortsspezifische Installation.

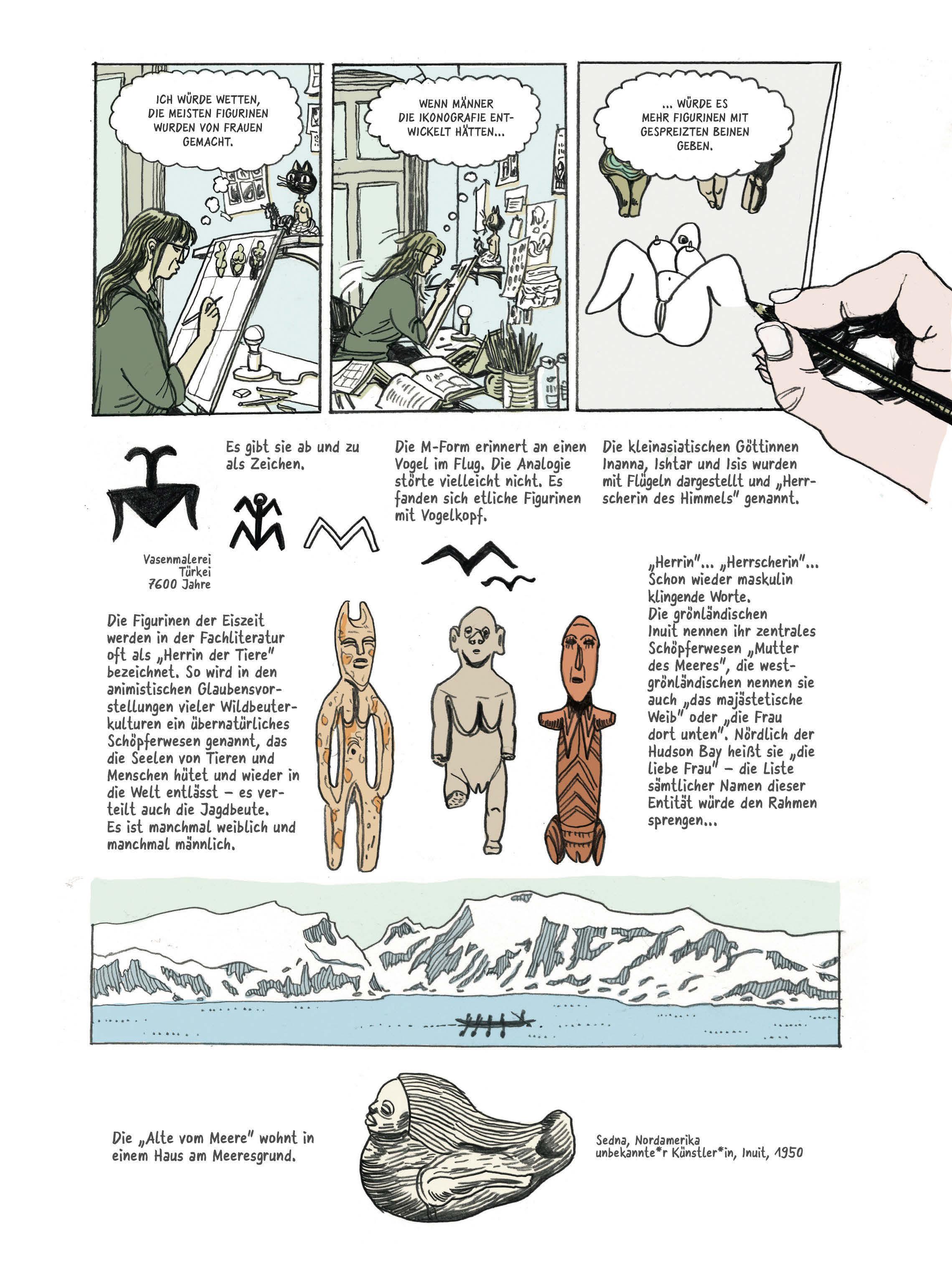

Mit ihrem aktuellen Buch überblickt die Comiczeichnerin Ulli Lust Zehntausende Jahre menschlicher, kultureller und gesellschaftlicher Entwicklung – und rückt Frauen ins Zentrum der Erzählung. ———— Statt um namhafte Protagonist*innen der Weltgeschichte dreht sich »Die Frau als Mensch« von Ulli Lust um ein sonst wenig beleuchtetes Thema: die Rolle der Frau in der Eiszeit. Dabei liest sie prähistorische Spuren auf ihre Weise und hinterfragt dominante Geschichtsschreibung. The Gap hat die Künstlerin zu ihrem Mammutprojekt (pun intended) interviewt.

Dein Buch denkt darüber nach, was Bilder einer Gesellschaft über ihre psychische Verfasstheit verraten. Du wirst darin zur Bildforscherin. Seit wann stellst du dir diese Frage und warum?

ulli lust: Das mache ich schon lange. Wenn einem einmal aufgefallen ist, dass wir von Männerbildern umzingelt sind – man muss nur in eine katholische Kirche gehen –, kommt man davon nicht mehr los. Im Kunstschatz aus der Eiszeit zeigten Menschendarstellungen dagegen über 28.000 Jahre lang zu 70 Prozent Frauen. Was war die Voraussetzung für diese souveränen und in sich ruhend wirkenden Frauenfiguren? Wie lebten die Menschen damals zusammen, um diese Kunst zu schaffen? Meine These ist, dass nur eine friedliche, egalitäre Kultur so selbstverständlich Frauenstatuetten produzieren kann.

Ulli Lust, Comickünstlerin

Was könnte das denn angesichts der weltpolitischen Lage für die Gegenwartskunst bedeuten?

Ich bin nicht wahnsinnig optimistisch, aber es ist auch gut zu wissen – das führe ich im Buch aus –, dass wir qua Geburt eine starke soziale Komponente haben. Weil der Mensch ein riesiges Gehirn hat, müssen Menschenbabys auf die Welt kommen, bevor sie fertig entwickelt sind. Tiere werden geboren und können laufen, Menschen liegen erst einmal ewig rum, können nichts und müssen alles voneinander lernen. Das widerlegt den Mythos vom Menschenwolf, von unserer Urwüchsigkeit

und Triebhaftigkeit, die gewalttätig und egozentrisch ist.

Dieses Mammutprojekt überblickt Jahrtausende, aus denen es keinen Text und kaum Bilder gibt. Wie packt man so etwas ausgerechnet in einen Comic?

Ich wollte dem Klischee widersprechen, dass Frauen eher klein-klein machen, und ich wusste, was ich erzählen möchte: Es gab Neujustierungen in der archäologischen Forschung, die ich zusammenfassen und chronologisch aufdröseln wollte. Während des Zeichnens habe ich viel über die Lebensweise dieser Menschen gelernt. Plötzlich konnte ich mich in diese Gesellschaften besser einfühlen. Sie waren keine abstrakte, primitive Masse mehr, die sehr alt ist und lange Zeit unverändert geblieben ist.

Wie kamst du zu deinem Material?

Vieles habe ich von Researchgate. Wenn möglich, habe ich mir Originale in Museen angeschaut, weil diese in Wirklichkeit oft kleiner sind, als sie auf Fotos aussehen. Landschaften musste ich mir im Kopf zusammensetzen: Ich recherchierte Bilder aus Sibirien, Skandinavien, Alaska – eiskalten Gegenden eben – und orientierte mich auch an Landschaften mit wenig Bäumen, aber einem diversen Pflanzenbestand, wie zum Beispiel modernen Alpenwiesen. Während eines Forschungssemesters konnte ich mich in Südfrankreich mit dem Kolorieren beschäf-

tigen. Ich studierte die Ockerfelsen dort, weil Rot und Ocker zentral waren für das eiszeitliche Alltagsleben. Man findet seit mindestens 70.000 Jahren Reste von menschengemachter roter Farbe. Das Rot, das die Leute in der Eiszeit gesehen haben, ist allerdings, wenn wir es mit einem Kirschrot aus dem Malkasten vergleichen, eher ein Braun. Die Aufgabe war, sich einzufühlen in eine Farbwelt, in der es keine künstlichen Farben gibt.

Diese Art der künstlerischen Forschung überzeugt. Ist das Medium Comic vielleicht sogar besonders geeignet für deine Arbeit?

Ich hatte den Vorteil, dass ich damit vergangene Szenarios wieder auferstehen lassen konnte – und zwar günstiger als jeder Film. Außerdem war es hilfreich, Text und Bild parallel zu führen. Normalerweise muss man sich Bilder in Textbüchern immer mühsam vorstellen. Im künstlerischen Tun ergaben sich auch neue Erkenntnisse, das hatte etwas mit Instinkt zu tun. Ich denke, unsere Vorfahren haben das genauso empfunden. Die haben Dinge gesehen und verstanden, dass diese auch als Gleichnis für etwas anderes, Größeres dienen. Unsere Fähigkeit zum symbolischen Denken wird in Comics stimuliert. Sie liefern einerseits ein Szenario, etwas, das man als Welt entziffern kann. Und andererseits auch etwas, das wir symbolisch lesen, instinktiv.

Was hast du beim Nachzeichnen der ältesten Bilder der Menschheit gelernt?

Es ist faszinierend, diese selbst nachzufahren. Kleine Details bemerkt man erst,

wenn man sie zeichnen muss. Ich glaube zum Beispiel, dass die Frauenfiguren von Frauen gemacht wurden, vielleicht sogar Selbstporträts waren. Wenn ich selbst etwa erotische Comics zeichne, zeichne ich auch lieber die Frau als den Mann. Und wenn Männer diese Figuren gemacht hätten, hätten sie sie häufiger mit gespreizten Beinen gezeigt, denke ich.

Im Comic kommentierst du die verschiedenen Funde und Beobachtungen nicht. Vereinzelt kommst du aber als Figur vor. Welche Funktion hat es, dass wir dich sehen, wie du Forscherinnen über prähistorische Menstruation befragst?

Es ist wichtig, dass klar ist, wer aus welcher Perspektive erzählt. Ich bin weiblich, ich bin weiß, ich wurde in einer patriarchalen Gesellschaft sozialisiert. Ab und zu mache ich ein paar Scherze, bringe eine gewisse Leichtigkeit hinein. Aber letzten Endes geht es nicht um mich. Es gibt Comicbücher, in denen ein Erzähler als Figur auftritt, Dinge erklärt und mit einem Zeigestab visualisiert. Das wäre mir zu verschult.

Bereits der Titel deutet an, was du im Buch eindrücklich zeigst: Die Setzung des Männlichen als Norm ist eine neuzeitliche Erfindung. Ist dein Buch ein feministisches Projekt – auch wenn das Wort nie darin vorkommt?

Ich halte es für ein humanitäres Projekt. Natürlich erzähle ich aus einer weiblichen Perspektive, aus der Fassungslosigkeit heraus, wie man Geschichte bislang interpretiert hat. Es gab etwa auch geschlechtsfluide Menschen

»Es geht mir um die Darstellung egalitärer Gesellschaftssysteme und um das Ausbalancieren eines Übergewichts, einer männlichen Omnipotenz.«

— Ulli Lust

in der Eiszeit – das hat man lange nicht richtig gelesen. Aber eigentlich geht es mir um die Darstellung egalitärer Gesellschaftssysteme und um das Ausbalancieren eines Übergewichts, einer männlichen Omnipotenz.

Damit musst du immer noch gegen mächtige Dogmen der Wissenschaft anschreiben. Mein Glück ist, bereits Teil der nächsten Generation zu sein. Die Archäologin Marija Gimbutas wurde massiv angegriffen, weil es undenkbar war, dass Frauen eine nicht völlig untergeordnete Rolle in jeglicher Frühgesellschaft gehabt haben könnten. Sie und andere Forscherinnen wurden als naive Feministinnen und Fantastinnen dargestellt. Ich habe versucht, diesen Diskurs gar nicht zu führen. Es interessiert mich eigentlich nicht, ob mir jemand glaubt oder nicht. Außerdem bin ich sowieso eine Laienforscherin, komme aus der Kunst und kann meine Expertise über meine künstlerische Form einbringen.

Das Projekt ist »to be continued« – was kannst beziehungsweise möchtest du über Fortsetzungen verraten?

Während sich Teil eins mit Biologie und Evolution beschäftigt, geht es in Teil zwei um Mythologie und orale Literatur. Zum Glück bin ich bereits mit dem zweiten Teil fertig. Das heißt: Ich kann jetzt ganz cool und relaxed Interviews geben, weil ich schon weiß, wie es ausgeht.

Katharina Serles

»Die Frau als Mensch. Am Anfang der Geschichte« von Ulli Lust ist am 12. Februar 2025 bei Reprodukt erschienen.

Nach langer Tätigkeit als Journalistin stellt Amira Ben Saoud nun mit »Schweben« ihren ersten Roman vor.

Mit ihrem Erstling »Schweben« liefert die ehemalige The-Gap-Chefredakteurin Amira Ben Saoud eine tiefgründige Auseinandersetzung mit Rollen und Identität in einer statischen Gesellschaft. Angesiedelt in einer dystopischen Zukunft, ist das Thema dennoch hochaktuell. ———— Im gesellschaftlichen Miteinander spielen wir alle unterschiedliche Rollen: als Tochter, als Mutter, als Arbeitskollegin. Rollen, die wiederum an Erwartungen geknüpft sind. Manchmal nehmen wir sie nicht einmal wahr, manchmal fallen sie uns regelrecht auf die Zehen. Oder wir werden uns ihrer erst bewusst, wenn uns jemand mit der Nase darauf stößt.

Zwei prägende Rollen im Leben von Amira Ben Saoud sind jene der Journalistin und jene der Autorin. Schon bevor sie meine Fragen kennt, trifft sie eine klare Unterscheidung: »Ich bin leider total mies bei spontanen Antworten – deswegen war ich auch so lange Journalistin, weil ich da nur Fragen stellen musste«, erklärt sie lachend. Dass sie durch diesen Rollenwechsel nun im direkten Blickpunkt steht und auch Verantwortung trägt, sei ihr bewusst.

Der Übergang von einer Rolle zur anderen fällt ihr jedoch nicht ganz so leicht, wie man vielleicht annehmen könnte – schließlich hätte ja beides irgendwie mit Schreiben zu tun, oder?

Doch Amira gesteht, dass es ihr manchmal noch schwerfalle, sich zu ihrem neuen Beruf zu bekennen: »Da sitze ich dann vier Stunden und überlege, ob ich lieber ›friemeln‹ oder ›nesteln‹ schreibe. Dass das auch eine Arbeit ist, geht noch nicht ganz in meinen Kopf rein.« Sie sei einfach mit einem anderen Bild von Arbeit sozialisiert worden, stellt sie abgeklärt fest. Damit gibt sie einen Einblick in eine Person, die nicht nur sich selbst, sondern auch die sozialen Strukturen um sich herum immer wieder hinterfragt. Weshalb es auch wenig überrascht, dass in ihrem Erstling Themen wie Rolle, Identität und Selbstwahrnehmung zentral sind –sowohl explizit als auch zwischen den Zeilen. Im Schwebezustand

Amira bezeichnet sich selbst gerne als »Autorin, die eigentlich nie geschrieben hat«. Doch wenn das Schmunzeln nicht deutlich mitgeklungen wäre, hätte sie sich kurz darauf selbst überführt. Viel eher mutet ihr Schreiben wie ein geheimnisvolles Projekt an, das schon früh seinen Anfang nahm. Denn nicht nur, dass sie schon als Kind gerne Welten erfand – sie habe auch immer etwas mit dem Schreiben machen wollen.

Nach dem Studium der klassischen Philologie führte sie ihr Interesse an Popkultur zu

The Gap, wo sie zunächst als Praktikantin begann und später zur Chefredakteurin aufstieg. »Es ist quasi einfach so passiert, ein bisschen.« Das Schulterzucken ist fast hörbar und lässt wie Zufall wirken, was dann doch viel mit Talent zu tun gehabt haben muss.

Nicht mehr Erklärbär

Sie sei immer gerne Journalistin gewesen, betont Amira, was unter anderem ihre fünf Jahre als Kulturredakteurin bei der Tageszeitung Der Standard belegen. Die Anforderungen dieses Berufs – geprägt von überbordendem Effizienzzwang, sich plötzlich ergebenden Fristen und ständigem Zeitdruck – hätten aber doch nicht ganz zu ihrem Naturell gepasst. »Schweben« habe dann ab 2019 als starker Kontrast zum beruflichen Alltag gedient und sei als »super ineffizientes« Projekt entstanden, bei dem sie sich »über alles

Lage, in der die Klimakatastrophe nicht mehr aufzuhalten sei. So viele Menschen würden tagtäglich so vieles hinnehmen oder sich gar nicht richtig bewusst sein, »wo wir da halt einfach hineinlaufen, sehenden Auges«.

Es überrascht daher wenig, dass in ihrem Roman ausgerechnet eine Frau für die Aufgabe, verlorene zwischenmenschliche Beziehungen zu ersetzen, »gekauft« werden kann. Und obwohl – oder gerade weil – die Hauptfigur einen eigenen Geschäftszweig entwickelt, indem sie Menschen nachahmt, werde sie zum Spiegelbild jener Frauen, die glauben, Handlungsmacht zu besitzen, dabei aber unbewusst patriarchalen Mustern folgen, wie die Autorin meint.

Während des Schreibens sei ihr zudem bewusst geworden, wie Projektionen auch in ihr selbst wirken. Insbesondere, als in diesem Film, der sich ständig in ihrem Kopf abspielte,

»Menschen sollen sich fragen: ›Woher kommen eigentlich diese Geschichten, die man sich über sich selbst erzählt?«

— Amira Ben Saoud

Tausende Gedanken gemacht« habe. Die Rolle der Autorin einzunehmen, bedeute für Amira ein bewusstes Heraustreten aus dem journalistischen »Erklärbär-Modus«, wie sie es selbst nennt. Sie erzählt dort atmosphärisch und dicht, manchmal plakativ, manchmal zwischen den Zeilen, oft auch gewollt offenbleibend.

»Schweben« ist eine Dystopie, die in einer abgeschotteten Siedlung spielt. Im Mittelpunkt steht eine Frau, die ihren eigenen Namen nicht kennt und sich darauf spezialisiert hat, gegen Geld verlorene Bezugspersonen zu ersetzen – eine surreal anmutende Aufgabe, eingebettet in eine Welt, die durchaus auch die unsere sein könnte. Denn nicht nur die dort bereits unkontrolliert eskalierte Klimakrise, sondern auch das Festhalten der Menschen an Gewohntem scheint eine Parallele zur heutigen Zeit zu sein.

Amira sieht unsere Gesellschaft als zu statisch. Mit ernstem Blick äußert sie Besorgnis und Unverständnis gegenüber der aktuellen

alle Figuren ihrer futuristischen Gesellschaft unerwartet weiß gewesen seien. »Dabei müssten sie das gar nicht sein«, betont Amira Ben Saoud nachdrücklich.

Als es dann darum geht, ob sie genau das – nämlich Impulse zur Reflexion – vermitteln möchte, kann sie endlich wieder schmunzeln. Obwohl sie das Wort »vermitteln« nicht besonders mag, sagt Amira, dass sie es »schon schön fände, wenn Menschen, die das lesen, sich vielleicht fragen: ›Woher kommen eigentlich diese Geschichten, die man sich über sich selbst erzählt?‹« Und so wird ihr Debütroman zu einer Einladung, über die eigenen Rollen und Strukturen im Alltag nachzudenken. Vielleicht auch über solche, die vermeintlich selbst gewählt wurden – oder vielleicht doch nicht ganz? Barbara Pfeifer

Der Roman »Schweben« von Amira Ben Saoud erscheint am 18. März 2025 im Zsolnay Verlag und wird noch am selben Tag im Wien Museum präsentiert.

Ende Februar feiert Rainhard Fendrich seinen 70. Geburtstag. Ob als prägende Figur der heimischen Musikszene, Moderator von »Herzblatt«, Schauspieler oder Person des öffentlichen Leb ens – seit den 1980er-Jahren ist er konstant präsent und bewegt sich dabei oft an der spannenden Schnittstelle zwischen nationalem Heldentum, Vereinnahmung und Polarisierung. Bei The Gap möchten wir dieses Jubiläum entsprechend würdigen und baten Kulturschaffende, zu Fendrich Stellung zu beziehen.

Musiker

Lieber Rainhard F., wir sind einander noch nie begegnet, und doch läufst du mir schon mein ganzes Leben lang über’n Weg. Erst letztens hat meine Mutter zu mir gesagt: »Weißt du eigentlich, dass du als Kleinkind durchgehend das Album ›Voller Mond‹ mit uns gehört hast? Das lief in Dauerschleife, und du hast immer bei ›Der Wind‹ mitgesummt.« Musikalische Früherziehung nennt man das vielleicht – und mit deinem schönsten Album zu beginnen, ist wohl ein guter erster Schritt in deine Welt. »Mit 15 ist die Zeit, wo’s alle ehrlich manen«, das stand mir damals alles noch bevor, ich war gerade zwei geworden.

In meiner Umgebung gibt es ein paar Leute, die behaupten, du hast nur zwei, drei gute Songs, und der Rest ist inhaltsarme Kommerzmusik. A Bledsinn … Wenn diese Leute dich zufällig im Radio hören, kommen sie dann doch nicht drum rum, deinen Kommerzsong

auswendig mitzusingen. Da kann man machen, was man will. Ich habe auch erst später herausgefunden, wie hintergründig vieles ist, wie poetisch, mit deinem ganz eigenen Blick auf das Leben und die Welt. Neben »Malibu« und »Tränen trocknen schnell«, die Wiener Welthits sind, beeindrucken mich immer wieder diese Songs von dir, die fast zu gut versteckt auf Alben schlummern. Die erst geweckt werden müssen. »Der Drachen« auf »Blond«; oder das Fußballlied auf »Brüder«; oder »A jeder is zum hab’n«. Leiwande Scheiben. Ich würde gerne »Zwischen eins und vier« covern, aber trau mich kaum. Auch wenn ich Wien schon bei Nacht gesehen hab. Dafür haben wir in der Schule immer »Razzia« gesungen. Gustav ans an Gustav zwa. Und »Strada del Sole« ist seit Jahren ein Fixpunkt bei meinen Soundchecks. Mein Lieblingslied bleibt aber seit etwa 35 Jahren »Der Wind«. Treibt mich an und passt in meine Welt. Wenn das kein Beweis ist.

Vielleicht lebst du auch in deiner Welt, und du nimmst offenbar viel wahr um dich herum and beyond. Stay focused! Ich wünsche dir, lieber R. Fendrich, alles Gute zum 70. Geburtstag. Das neue Album werde ich durchhören.

Respect, Nino (aus Wien)

PS: Ich habe in der Zeit gelesen, dass du in Favoriten wohnst. Wer weiß, vielleicht sind wir fast Nachbarn.

Der Nino aus Wien alias Nino Mandl ist einer der umtriebigsten Musikschaffenden des Landes. Zuletzt erschienen: »Endlich Wienerlieder« (2024).

Rahel

Musikerin

»Hallo Rahel, magst du einen Text zu Rainhard Fendrich schreiben?« – »Nein«, denke ich, denn meine Sozialisierung hatte mehr mit Trommelkreisen als mit der österreichischen Leitkultur zu tun. Doch dann will ich es wissen: Wer ist diese rätselhafte Feen-drichGestalt? So, gleich singt mir der Rainhard ins Ohr: »Vor mir is jede kniat, i hab’s bei ana jeden bracht, hab no aus alle Hofratstöchterl Schlampen g’macht.«

Mir wird klar, warum die zeitgenössischen Feen-driche und Falcos immer noch so viel Aufmerksamkeit genießen. Viele aktuelle Männerstars sind Teil einer langen österreichischen Macho-Macho-Tradition. Der Danzer sang: »I hob scho haufnweis de Hasn übas Glanda bogn. Da kenn i nix, und überhaupt, de woins jo so. Zerscht tuan sa se no ziern und mochn an auf zimperlich und nachher schreibns mein Namen do aufs Damenklo.«

Ein bisserl früher dichtete der Kreisler ein lustiges Femizidlied: »Lola mit den Engelsminen legt’ ich auf die D-Zugschienen. Lilli, Lene und Marianne starben in der Badewanne.« Und auch der Falco hatte seine »künstlerische« Mordfantasie.

Die breitentaugliche wienerische Männermusik kokettiert seit jeher mit dem Strizzi, der halt nicht anders kann: Der Strizzi liebt den Rausch und die Macht und benutzt die Frau entweder als Zeitvertreib oder als Vergewaltigungsobjekt. »Strizzi«, so nannte man in Wien Zuhälter (»strýc« aus dem Tschechischen: Onkel), und bis heute gilt das Wort als Bezeichnung für kleine Buben. Spreche ich hier am Ende also nur von (Fendrichs) Jugendsünden?! Macho Machos sterben jedenfalls ned aus.

Rahel macht Musik, die zwar nach Austropop, aber definitiv nicht nach Fendrich klingt. 2024 veröffentlichte sie ihr Debütalbum »Miniano«.

Stefan Niederwieser Musikjournalist

1989 weht ein »Wind of Change« durch Europa. Sogar durch Österreich. Die 80er-Jahre hatten es in sich: AKH-Skandal, Weinskandal, illegale Waffenlieferungen, Versicherungsbetrug inklusive Sechsfachmord und die Waldheim-Affäre. Kurt Waldheim wurde 1986 trotz seiner möglichen Beteiligung an Kriegsverbrechen der Wehrmacht zum Präsidenten von Österreich gewählt. Das Land steht etwas braun und in der Welt reichlich isoliert da. In dieser Atmosphäre schreibt Rainhard Fendrich in seinem Haus im fernen Florida »I Am from Austria«. Zweimal blitzt im Text Kritik an diesem Österreich auf, dann aber wird man von einem Sturzbach der Gefühle mitgenommen, dessen man sich nicht erwehren kann. Der Song wird politisch vereinnahmt.

Und Fendrich muss immer wieder klar machen, dass er für Toleranz und Menschlichkeit einsteht. In seinem Song ist Österreich nicht einfach nur eine Fahne, eine Hymne oder ein Punschkrapferl. Österreich ist auch eine Katastrophe. Aber die Sehnsucht bleibt unüberwindbar. In genau dieser Ambivalenz gibt es kaum eine bessere klandestine Bundeshymne.

Stefan Niederwieser war von 2011 bis 2016 Chefredakteur von The Gap. Er gestaltet den Podcast »100 Songs – Geschichte wird gemacht« für Ö1, Co-Host ist Robert Stadlober.

Barbara Kaufmann

Filmemacherin

Mein Jahr mit Andrea Depression ist Leben im Zwischenzustand. Man ist wach, kann aber nicht aufstehen. Man ist müde, schläft jedoch nicht. 2003 war so ein Jahr in meinem Leben. »Depressive Episode« klingt nach einer kurzen Zeit. Nach einer Serienfolge. Es wurde eine ganze Staffel. Ich lag viel. Am Sofa, im Bett, im Krankenhaus. Und ich las viele Promimagazine. Niemals wieder war mein Interesse am Leben anderer so groß wie damals, als ich selbst keines hatte.

Irgendwann war sie plötzlich da: Andrea Fendrich. Laut, direkt, wütend. Eine Frau, die von ihrem Mann verlassen worden war. Die sich offenbar jahrelang um seine Karriere und seine Kinder gekümmert hatte. Die alles im Griff zu haben schien. Und nun mit Fragen bombardiert wurde, die einfach unwürdig waren. Zu ihren angeblichen Affären. Dazu, »kalt und berechnend« zu sein. Ich gewöhnte mich an Andrea Fendrich. An die wöchentlichen Geschichten, an ihr lautes Lachen, an ihre Bestimmtheit.

Ich glaube heute, ich identifizierte mich mit ihr, diesem Gefühl, zur Seite geräumt zu werden, einfach so. Irgendwann nach diesem Jahr erholte ich mich von der Depression und mit ihr verschwand auch mein Interesse an Andrea Fendrich. So untreu ist die depressive Promimagazin-Leserin. Wenn sie wieder selbst ein Leben hat, braucht sie das der anderen nicht mehr.

Vor Kurzem habe ich sie gegoogelt. Es geht ihr gut und sie kann »den Rainhard jederzeit anrufen«. Wenn sie will. Es ist also auch für sie gut ausgegangen. Hoffentlich.

Barbara Kaufmann ist Filmemacherin und Autorin. 2023 veröffentlichte sie ihren ersten abendfüllenden Dokumentarfilm »Juli«, in dem sie sich der Geschichte ihrer Uroma annähert.

Drehli Robnik

Filmwissenschaftler

Ich sah ihn zum einzigen Mal live bei einer »Star-Gala« 1982 in der Wiener Stadthalle. Ich war wegen Blümchen Blau und vor allem Chuzpe dort (zu jung, um sie an hipperen Orten zu sehen).

Fendrich spielte, so erinnere ich mich, in Strickweste solo mit Klampfe, etwa »Kommune« oder »Razzia« mit der Hook »Gustav ans an Gustav zwa«. Von einer Kommune hatte ich vage Vorstellungen, aber Polizei-Schmählieder auf Deutsch waren mir vertraut, weil damals verbreitet, auch im Ö3-Zielgebiet: Falcos »Kommissar«, Extrabreits »Polizisten«, viel besser Drahdiwaberls »Supersheriff« und abseitiger »Scheiß Polizei« vom Hotel Morphila Orchester rund um Peter Weibel.

Die genannten Fendrich-Stücke im Protestsong-Nachgang variierten eine brachialironische Konstruktion: Die Intonation und der Jargon jeweils gedisster Personen(kreise) werden in direkter Rede performt – Empörung der Eltern, deren Kind in eine Kommune zieht; Ressentiment und Gewalt bei der Polizei; obsessiver Auto-Fetischismus (»Zweierbeziehung«). Das wird dabei auf- und vorgeführt.

Beim Debüthit »Strada del Sole« allerdings trat das Vorführen austro-xenophober Italienerklischees (»Katzelmacher«-Memes) in den Hintergrund zugunsten ihrer Klospruch-Reenactment- und Mitgröl-Potenziale: »Dem hau i die Zähnt ei’!« (aus maskuliner Potenzpanik), »Auf Italien pfeif’ i«. Biedere Ironie als Freibrief: Im Hitformat, im Lokalkulturkanon erlaubt sie das, lädt ein zum Schimpfen auf orientalisierte »Gfrieser«. Es folgte Heimatstolz-schmettern-Dürfen im Balladentarnmantel der Kleinbürgergrübelei, dienlich als polizeiliches Beschallungstool zu Pandemiebeginn. In so many words: nein.

Drehli Robnik lehrt nicht nur an der Uni und schreibt (wissenschaftliche) Bücher, er legt unter anderem auch regelmäßig bei der Sonntag’sdisco im Flucc auf.

Zum Fendrich fällt mir als Erstes ein, dass mir einmal eine Person, die kein Fan von meinen Queen-Austropop-Variationen gewesen sein dürfte, in mein früheres Homepage-Gästebuch geschrieben hat: »Shame on you, Austrofred, der Rainhard Fendrich würde sich im Grab umdrehen!« Darüber muss ich heute noch lachen.

Gott sei Dank ist der Fendrich nicht tot, auch wenn das seinem Leumund nicht schaden täte, wenn man dem alten In-Wienmusst-erst-sterben-et-cetera-Bonmot vom Falco Glauben schenken will, weil mir kommt vor, er hat in der jungen Pop-Generation kein rechtes Standing. Wieso, kann ich mir nicht wirklich erklären.

Klar, er war ein bisschen zu spät dran für die innovative erste Austropop-Phase und ist gleich in die uncoole eingestiegen, was aber die konkrete Qualität gerade seines Frühwerks keineswegs schmälert. Anfang der 90er war er dann ein bisschen gar allgegenwärtig, mit »Millionenshow« und »Herzblatt« und romantischen Komödien und weiß der Teufel was; so einem gönnen viele einen Dämpfer, den er sich kokstechnisch gleich selbst besorgt hat. Nüchtern betrachtet hat er aber sicherlich fünf oder mehr Nummern, für die ich persönlich mir einen Finger abhacken täte. Tu ich natürlich nicht, sonst halten mich alle für einen Tischler.

Besonders hervorheben möchte ich seine Gabe im Finden von exaltierten Reimwörtern und im gesanglichen Verschleifen derselben, sodass sie ganz nonchalant wirken. Eine Disziplin, in der ihm maximal der Spitzer von der EAV das Wasser reichen kann. Hörempfehlung dazu: »Ich bin ein Negerant, Madame«.

Der Austrofred ist für seine Austropop-Veredelungen von Queen-Hits bekannt. Außerdem hat er schon das eine oder andere Buch geschrieben. Zuletzt: »Gänsehaut – Unerklärliche Phänomene erklärt«.

Schwarz

Musikmanager

Mitte der 70er-Jahre begann ich, in der Musikbranche in unterschiedlichen Bereichen sowohl bei Plattenfirmen als auch bei Künstlern zu arbeiten, bis ich 1989 Verlag und Management von Georg Danzer übernahm.

Es war 1980, als ich Rainhard Fendrich erstmals getroffen habe. Er saß anlässlich der Promotion für sein Album »Ich wollte nie einer von denen sein« mit seinem Manager in der Kantine des Funkhauses in Wien und wartete auf einen Interviewtermin. Danach sahen wir uns viele Jahre lang nur gelegentlich bei diversen Branchenveranstaltungen.

Erst 1997, als Rainhard die Idee zu einem Benefizkonzert für Obdachlose in Wien hatte und daraus die legendäre Formation Austria 3 entstand, lernten wir uns näher kennen. Nach dem viel zu frühen Tod von Georg, der mir zuvor offenbar noch »die Rutsch’n« gelegt hatte, wurde ich Rainhards Tourmanager. In den fast 20 Jahren unserer Bekannt- und auch Freundschaft konnte ich ihn von unterschiedlichen Seiten kennenlernen.

Erstens: als den großartigen Songschreiber und humorvollen Interpreten, was besonders bei den zahlreichen Konzerten von Austria 3 zutage trat. Die spontanen Moderationen der drei Protagonisten riefen immer wieder Lachsalven des Publikums hervor.

Zweitens: als einen großzügigen Chef und Gastgeber. Nach erfolgreichen Tourneen lud Rainhard meistens alle seine Musiker und die Crew zu einem von ihm so genannten »Erntedankfest« ein. Auch während der Konzertreisen in den gemeinsamen sieben Jahren sorgte er immer wieder – sogar an spielfreien Tagen – für das Wohl seiner Mitstreiter. Die Zusammenarbeit war zwar nicht immer einfach, die entstandenen Konflikte konnten allerdings meistens rasch aus dem Weg geräumt werden.

Drittens: …

Franz Christian »Blacky« Schwarz ist seit 1977 in der Musikbranche tätig, unter anderem als Manager von Georg Danzer. 2021 gab er den Gedenkband »Georg Danzer. Sonne und Mond« mit heraus.

Erfand den Kapuzenpulli, wie wir ihn heute kennen: Champion

Hoodies sind ein zeitloser Alltagsgegenstand, über den man scheinbar nicht groß nachdenken muss. Ein simples Design, das jedoch einer Fülle von Verwendungszwecken dienen kann – von Sportswear über Workwear und Streetwear bis hin zu High Fashion.

Begonnen hat die Geschichte von Oberbekleidung mit Kapuze spätestens im antiken Rom, als Männer eine Falte ihrer Toga als temporäre Kopfbedeckung nutzten. Im Mittelalter erfreute sich dann die sogenannte Gugel großer Beliebtheit – ein kurzer Überwurf mit Kapuze. Der Name des Bettelordens Kapuziner aus dem 16. Jahrhundert leitet sich gar von der markanten Kapuze ihrer Kleidung ab. Und Aufzeichnungen aus dem 17. Jahrhundert legen nahe, dass feine Damen ihre Kapuzen auf dem Weg zu einer geheimen Liebschaft mitunter tief ins Gesicht zogen.

Der Kapuzenpullover, wie wir ihn heute kennen, tauchte allerdings erstmals in den 1930er-Jahren auf und wurde von der Knickerbocker Knitting Company hergestellt – bald darauf bekannt als Champion Knitting Mills aka Champion. Die wesentlichen Elemente des Hoodies haben sich seit damals kaum verändert: ein langärmliges Oberteil aus dickem Baumwolljersey, an dem eine Kopfbedeckung befestigt ist, die sich mit zwei Kordelzügen zusammenziehen lässt; optional mit Kängurutasche am Bauch und Bündchen an Ärmeln und der Taille.

Nicht mehr nur Sportswear

Ein praktisches wie komfortables Design, das ursprünglich dafür gedacht war Athlet*innen vor, während und nach Wettkämpfen warm zu halten. Wegen ebendieser Eigenschaft wurde der Hoodie auch rasch von Arbeiter*innen übernommen, war plötzlich nicht mehr nur Sports-, sondern auch Workwear. Immer mehr Hersteller*innen sprangen auf den Zug auf und produzierten eigene Hoodies.

In den 1960ern verbreitete sich das Kleidungsstück rasant, als Highschool-Schüler*innen und CollegeStudent*innen Kapuzenpullis als Uniform trugen und damit ihre Ausbildungsstätten repräsentierten. Bis heute sind klassische College-Designs eine der beliebtesten Varianten

von Hoodies. In den 70ern und 80ern wurden Hoodies dann von den neu aufkommenden Jugendkulturen entdeckt und durch Skater*innen, Breaker*innen und Graffitikünstler*innen zur das Stadtbild prägenden Streetwear. Als in den 90ern der Hype um Streetwear explodierte, wurde der Kapuzenpullover zum absoluten Must-have und Kultgegenstand – besonders mit überdimensioniertem Logoprint.

Fixplatz in der Modegeschichte

Das ikonische Flammenlogo auf Thrasher-Pullis oder die Full Zippers von A Bathing Ape wurden zu Designklassikern und sicherten sich ihren fixen Platz in der jüngeren Modegeschichte. Es dauerte nicht lange und Hoodies fanden Einzug in die Kollektionen von Luxusmarken wie Lanvin, Givenchy und Co. Seinen vorläufigen Höhepunkt erreichte diese Entwicklung, als Louis Vuitton mit Supreme kollaborierte und sie gemeinsam einen All-Over-Box-Logo-Sweater kreierten, der ursprünglich an die 1.000 Euro kostete, auf dem Zweitmarkt allerdings zeitweise über 10.000 Euro einbrachte. Hoodies sind fixe Bestandteile unserer Garderoben und zeigen dabei auch, wie stark sich die Konnotationen einzelner Kleidungsstücke verändern können: Heute tragen Bodyguards zweiteilige Anzüge, während die tatsächlich mächtige Person T-Shirt, Jeans und Hoodie trägt –siehe etwa Mark Zuckerberg.

Du hast deinen Lieblingshoodie noch nicht gefunden oder suchst einen weiteren? Entdecke jetzt unter www.zalando.at zahlreiche Modelle von Marken wie Champion, Fila, Vans, Billabong und mehr. presented by

01:38 00:33

Streaming hat nicht nur unseren Musikkonsum verändert, sondern beeinflusst auch maßgeblich das (Über-)Leben von Musiker*innen. So festgefahren diese neuen Strukturen bereits scheinen, möchten sie doch hinterfragt werden. Ganz nach dem britischen Songwriter und Producer James Blake: »Wollt ihr gute Musik oder das, wofür ihr bezahlt habt? Wenn wir hochwertige Musik wollen, muss jemand dafür bezahlen.« ———— Der Jahresrückblick der Streamingdienste – gleich ob Wrapped oder Replay – liegt schon wieder eine Zeit zurück. Bei mir trafen sich diesmal Charlie XCX, Mark Lanegan und Amyl and the Sniffers in den Top-Platzierungen. Ein kleines Fenster ins eigene Hörverhalten, das immer mit etwas Selbstüberwachung verbunden ist. Der Philosoph Michel Foucault hätte seine Freude mit diesen farbenfrohen Datenbündeln gehabt. Stichwort: Panoptikum.

Doch ungeachtet dieses jährlichen Rituals gab es zuletzt eine wichtige Neuerung

in der Streamingwelt – verbunden mit einem viel zu kleinen Aufbegehren: das Konzept der »Streamshares«. Davor konnten Künstler*innen nämlich mit einem Betrag irgendwo zwischen 0,002 und 0,01 Cent pro Play rechnen. Lächerlich wenig angesichts dreistelliger Millionenumsätze der Anbieter*innen sowie der Tatsache, dass die

Auszahlungen meistens noch mit Label und/ oder Produzent*innen geteilt werden müssen. Doch dank Streamshares fließt das Geld nun in einen großen Topf, aus dem nach dem Anteil an den Gesamtstreams ausgezahlt wird. Nicht nur für recherchierende Journalist*innen ist das nun schwieriger nachzuvollziehen.

Die aus Linz stammende Newcomerin Kleinabaoho hat 2023 ihren ersten Song veröffentlicht. Im Gespräch, erzählt sie, dass sie das Streaminggeld bisher gar nicht zähle: »Kleine Acts sind abhängig davon, eine Plattform zu haben, wo sie irgendwie gefunden werden können. Manchmal denke ich dann, dass ich meine Musik so wenigstens überhaupt präsentieren kann. Aber das ist eine unfaire Besser-als-nix-Mentalität.«

Unter 1.000 Streams innerhalb von einem Jahr gibt es bei Spotify übrigens gar kein Geld. Die Aussage, ob gewollt oder nicht: Deine Musik ist unter dieser Hörer*innenzahl nichts wert.

Die Non-Profit-Organisation Recording Fund bewog diese Neuerung zu einer dramatischen Aussage: »Spotify ist jetzt im Endeffekt Richter, Jury und Henker von Musik.« Was früher hauptsächlich Gatekeeper wie Radiosender und Redakteure (das gendere ich mal absichtlich nicht) waren, ist heute der ominöse Algorithmus der Streamingdienste, den anscheinend niemand wirklich versteht – egal, ob Künstler*in oder Hörer*in. Mit Absicht, so die Autor*innen des Buchs »Spotify Teardown«, denn dahinter stehe ein Eigeninteresse. Die uneinsichtige »Blackbox« halte Machtverhältnisse aufrecht: Wer nicht weiß, wie es funktioniert, tut sich auch schwer, es zu kritisieren.

Gleichzeitig wird durch einzelne Erfolgsgeschichten das Narrativ vom American Dream am Laufen gehalten. Wenn es immer wieder ein paar wenige Glückliche gibt, kann man sie als Beweis verkaufen, dass das gesamte System ja doch funktioniere. Damit spielt auch der Außenauftritt vieler Streamingservices, die sich gerne als wohlwollende Mäzen*innen präsentieren.

Leave Me Alone, Taylor!

Nicht nur das Leben von Künstler*innen hat sich durch Streaming verändert, auch wir haben unser Hörverhalten schon längst dem steigenden Angebot angepasst. Durch Apps wie Tiktok werden beliebte Songs kürzer, ver-

»Kleine Acts sind abhängig davon, eine Plattform zu haben, wo sie irgendwie gefunden werden können.« — Kleinabaoho

chenzeitung Der Freitag ähnliche Schlüsse: »Seltsamerweise erleben wir eine immer gleichförmigere Musiklandschaft, in der der Geschmack in einer Feedbackschleife gefangen ist, die der Algorithmus selbst geschaffen hat.« Bestätigt wird diese Annahme von der der Studie »Does Spotify Create Attachment?«. In dieser wurde festgestellt, dass Musik, die Menschen über algorithmisch generierte Playlists hören, bei ihnen kaum einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Selbst wenn diese bekennende Musikfans sind. Es fehle der Kontext zur Musik, Songs würden eher beiläufig konsumiert, als auf bedeutsame Weise wahrgenommen zu werden, lautet eine Schlussfolgerung. Was sich letztlich gerade auf Musiker*innen negativ auswirkt, die auf involvierte Fans angewiesen sind. Der Mythos, dass man über Playlists und Streaming entdeckt werden könne, scheint damit teilweise widerlegt.

Wer keine Lust auf unsichere Ergebnisse (und genug Budget) hat, kauft sich laut Recherchen von Investigativjournalist*innen des Y-Kollektivs sowieso einfach Plays. Ein anonymer Interviewpartner behauptet, die damals fünf erfolgreichsten Rapper so in die Charts gepusht zu haben. Das sei total verbreitet und einfach, erklärt er: »Auch wenn sie (Anm.: die Künstler*innen) selbst es nicht wissen, ihre Manager wissen es.« Das sei nicht nur unethisch und verzerre Charts, so das Resümee der Reportage, sondern es berge auch Gefahren wie Geldwäsche.

Warum aber Zahlen faken, wenn es ohnehin kaum Bezahlung dafür gibt? Kleinabaoho kennt das Phänomen und habe selbst schon fragwürdige Angebote ausgeschlagen. Dennoch verstehe sie die Motivation dahinter: »Auch wenn man es nicht wahrhaben will, sind Zahlen vor allem für den Industrieteil der Musik wichtig. Du hättest mich vielleicht nicht zum Interview eingeladen, wenn ich nur 300 Hörer*innen hätte. Man vergleicht sich leider auch untereinander anhand von Streamingzahlen. Dabei bringt das gar nichts, denn Fake Hörer*innen kommen zu keinem Konzert.«

Liebe zum Detail

zichten auf Intro und Outro, setzen dafür aber auf häufige Wiederholung. Letzteres gilt auch für die Empfehlungen des Algorithmus: Egal, wie oft ich Taylor Swift noch wegklicke, sie lässt mich einfach nicht in Ruhe.

Rebecca Nicholson zieht in ihrem Artikel »Haben wir langsam alle den gleichen Musikgeschmack?« in der deutschen Wo -

Dass wir heutzutage für wenige Euros im Monat uneingeschränkt Musik hören können, hat seine Vorteile. Und dennoch zerstört die Nachfrage nach diesem Angebot das Produkt selbst – vor allem Independent-Projekte, die auf langfristige Entwicklung setzen. Jamal Hachem von Affine Records wünscht sich im Interview mit der Organisation Music

Austria einen neuen Kollektivismus, um sich von großen Streamingmonopolen zu emanzipieren. Ein Lösungsvorschlag, der utopisch klingt, aber vielleicht nicht unmöglich wäre. In der Arte-Doku »Wie Streaming die Musik auffraß« heißt es, dass wir seit Erfindung des MP3-Formats und damit verbundener Musikdistribution (ob legal oder illegal) in einer »Ära des Überflusses« leben, im Kontrast zur vorherigen »Ära der Raritäten«. Selbst vergriffene alte Platten findet man oft digital auf Apple Music & Co. Dabei hätten doch vor allem wir Hipster so gerne wieder Raritäten – ob alte Designermöbel, Echtle -

»Fake-Hörer*innen kommen zu keinem Konzert.«

— Kleinabaoho

derboots oder eben eine Plattensammlung. Ein Vorschlag: gerne Lana-Del-Rey- oder Bilderbuch-Alben auf High-End-Vinyl kaufen, aber dann trotzdem auch mal ein wirklich rares Kunstwerk erstehen. Nämlich die Arbeit von kleinen lokalen Musiker*innen, deren Herz in diesen 500 Kopien steckt und deren Konzert letzte Woche doch eigentlich cool war. Dann kann ich auch versprechen, dass das eigene Wohnzimmerregal aussehen wird wie kein anderes. Und wenn das Geld dafür zu knapp ist, zählt ein Mixtape – notfalls auch digital – noch immer zu den romantischsten Gesten, die es gibt. Da sind Kleinabaoho und ich uns einig. Eine musikalische Reise, die ganz ohne Algorithmus auskommt. Lara Cortellini

Kleinabaoho hat letztes Jahr ihre DebütEP »Bilder« veröffentlicht. Kürzlich kam ihr neuester Song »Verlierer« heraus. Viele lokale Künstler*innen verkaufen physische Tonträger auf ihren Konzerten oder über Anbieter wie Bandcamp.

Dieser Text ist im Rahmen des The-GapNachwuchspreises für Musikjournalismus in Kooperation mit dem Festival Waves Vienna entstanden.

Dieses Rendering zeigt, wie das Foto Arsenal Wien einmal aussehen soll.

Am Gelände des Arsenals entsteht unter der Leitung von Felix Hoffmann das Foto Arsenal Wien – ein Ausstellungshaus für Fotografie und Lens-Based Media. Mit Eröffnungswochenende, Festivals und verschiedenen Bildungsangeboten scharrt so einiges in den Startlöchern. The Gap hat Felix Hoffmann, den künstlerischen Leiter des Hauses, getroffen. Ein Gespräch über Bildmanipulation, Fotografie als kulturelle Praxis und darüber, wie man Menschen ohne besondere Kunstaffinität erreicht. ———— Für unser Gespräch an einem Dienstagvormittag treffe ich Felix Hoffmann noch nicht in sei-

nen neuen Räumlichkeiten im dritten Bezirk, hinter dem Hauptbahnhof. Dort wird nämlich noch umgebaut. Stattdessen treffen wir uns in jenen Räumen im Museumsquartier, die das Foto Arsenal Wien für ein Jahr zu Übergangszwecken nutzte. Eine Wand im Büro ist mit Fotos und Zeitungsausschnitten beklebt. Mir fällt Che Guevara mit seiner übergroßen Zigarre auf, an einer anderen Stelle hängen Fotos von der Baustelle im Arsenal. Sobald diese im Frühjahr fertiggestellt ist, werden Hoffmann und sein Team die frisch renovierten rund 700 Quadratmeter beziehen.

Was ist das Foto Arsenal Wien und wie verortet es sich in der Wiener Fotografieszene?

felix hoffmann: Das Foto Arsenal Wien will Verstärker und Generator sein. Wir wollen Orte zugänglich machen, an die man nicht so leicht rankommt – wie mit unseren Pop-upEvents unter dem Titel »In Transition«. Und überdies institutionell Brücken zu anderen Einrichtungen, Galerien und Räumen bauen. Wir sind ein reines Wechselausstellungshaus, das heißt: Alles, was kommt, geht auch wieder. Keine eigene Sammlung zu haben, gibt

»Fotografie kann ein Trittbrett sein, das Leuten ermöglicht, in eine Welt der Kunst und Kultur einzusteigen.«

— Felix Hoffmann

uns leichteres Gepäck. Mein großer Wunsch ist es, Sachen sichtbar zu machen sowie zu Kooperationen und Interaktionen anzuregen.

Wie richtet sich das Foto Arsenal Wien programmatisch aus?

Wir wollen internationales Programm anbieten, das sich immer wieder lokal und national über verschiedene Ausstellungstätigkeiten rückbindet. Das sieht man vor allem an unseren Festivals: Gemeinsam mit der Kunsthalle Wien veranstalten wir Vienna Digital Cultures, das diesen Frühling stattfindet. Dort setzen wir uns mit gegenwärtigen Fragen der Fotografie auseinander und beleuchten die Schnittstelle von Medien und zeitgenössischer Kunst. Im Oktober veranstalten wir die Foto Wien, ein Festival, das sich auch mit traditionellen Fragen der Fotografie auseinandersetzt und dieses Jahr den Verbindungen von Fotografie und KI nachgeht. Das ist der Versuch, in einer Institution beides zu implementieren: die Welt der Fotografie und gleichzeitig digital immersive Welten.

In Wien konzentriert sich die Fotografieszene auf den siebten Bezirk rund um die Westbahnstraße. Das Foto Arsenal Wien zieht jetzt auf das zentrumsfernere Arsenalgelände. Wieso lokalisiert man sich so weit weg vom Schuss?

Man kann das mit einem Satz beantworten: Das war nicht meine Entscheidung. Ich kann aber die politische Wahl des Standorts gut nachvollziehen. Es geht darum, die Stadt dezentraler zu denken und die bestehenden Hotspots der Fotografie bewusst nicht noch mehr zu stärken. Zudem gibt es im Arsenal bereits verschiedene andere Player: das Heeresgeschichtliche Museum, das Belvedere 21 – und in unser Gebäude zieht das Filmmuseum Lab mit ein. Das Arsenal, eine ehemalige Kaserne mit viel Grünfläche, funktioniert wie ein kleines Dorf. Dort wollen wir neue Impulse setzen.

Wen wünscht sich das Foto Arsenal Wien als Zielpublikum?

Unser Zielpublikum ist tendenziell jung und divers. Jetzt kommen wir aber in Bezirke, in denen es andere bildungstechnische, historische oder kulturelle Strukturen gibt. Die Leute gehen vielleicht lieber zum Fußball statt in eine Ausstellung. Und da stellt sich die Frage: Wie kommt man an solche Gruppen, die nie ein Ausstellungshaus besuchen? Das ist eine der wesentlichen Herausforderungen. Das Medium Fotografie bietet hier viele Möglichkeiten, weil es nicht nur Kunstform,

sondern auch eine breite, gesellschaftliche, kulturelle Praxis ist. Fotografie gibt es in Fotoalben zu Hause, in unseren Computern, sie kommt in der Mode, in der Werbung, im Fotojournalismus vor und ist mit der täglichen Handyfotografie über Social-Media-Kanäle ständig präsent. Fotografie ist einfach eingängiger als andere Kunstformen und das ist eine große Chance.

Wie haben sich Social Media auf Fotografie ausgewirkt?

Ich weiß nicht, wie viele Fotos du auf deinem Handy hast, aber ich habe jetzt ungefähr 26.000 Bilder auf meinem. Über Social Media

Felix

erreichen uns tagtäglich Bilder von außen und das wirft die Frage nach Bildmanipulation auf. Seit der Erfindung der Fotografie gibt es den Glauben, die Fotografie würde die Wirklichkeit abbilden. Das hat sie noch nie. Sowohl der Ausschnitt als auch der Moment ist immer ein Framing. Dazu kommt, dass Bilder eingängiger sind als Text. Was wir als Gesellschaft aber nie gelernt haben, ist, Bilder zu lesen. Wenn wir uns Russland und den Krieg mit der Ukraine anschauen, dann sehen wir bestimmte Mechanismen im Umgang mit Bildern, die Einfluss auf unsere politischen Systeme und die Parteienlandschaft nehmen. Ich bekam beispielsweise noch nie so viel Social-MediaWerbung wie in den letzten Monaten von der FPÖ. Auf den ersten Blick fragte ich mich oft, ob das Berichterstattung ist. Erst im Header sah ich, dass es Wahlwerbung war. Dass

rechte Parteien Social Media besser für sich nutzen können, hat Tradition. Wenn man sich Deutschland in den 1930er-Jahren anschaut, sieht man, dass die Nutzung der damals zur Verfügung stehenden Medien auch richtig gut beherrscht wurde – vor 90 Jahren gab es also eine ganz ähnliche Situation.

Das ist beängstigend. Findest du Fotografie hat einen Bildungsauftrag?