4 minute read

Entstehung des Solling-Sandsteins

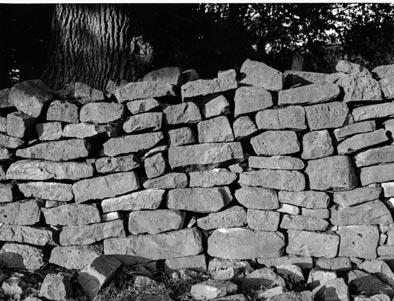

Nur wenige Sonnenstrahlen gelangen in den Pfad, der Sie in den ehemaligen Steinbruch führt. Eindrucksvoll ragen rechts und links bis zu mehrere Meter hohe Trockenmauern, von Farnpflanzen und Brombeeren überwuchert, aus gebrochenen Sandsteinen empor. Sie weisen den Weg in aufgelassene Steinbrüche, die den Blick auf über 200 Millionen Jahre Erdgeschichte freigeben. Die bis zu 30 Meter hohen, senkrechten Wände, die die Schichtung des Materials gut erkennen lassen, bieten einen überwältigenden Anblick. Insgesamt erreichen die im Untergrund des Sollings und Voglers anstehenden Gesteinsschichten eine Mächtigkeit von bis zu über 1000 Meter. Als Baustein für den Menschen sind jedoch nicht alle im Laufe des Erdmittelalters abgelagerten Schichten verwertbar. Doch wie entstanden diese riesigen Sandsteinablagerungen?

Vor etwa 225 Millionen Jahren, als ein von heftigen Regenfällen unterbrochenes Wüstenklima herrschte, und Saurier das Leben auf der Erde bestimmten, war diese Region Teil eines riesigen Sammelbeckens für Sand- und Schlammablagerungen. Vorher hatte sich die Erdkruste durch tektonische Bewegungen in unterschiedlichen Bereichen verschieden stark gesenkt. Von Meeren und Flüssen aus den umgebenden Hochgebieten wurden riesige Sandmengen und Sedimente herantransportiert, so dass das teilweise trockenliegende Becken wieder im gleichen Maße angefüllt wurde.

Advertisement

Im Laufe von Millionen Jahren entstanden unter der Last von über 1000 Meter hohen, jüngeren Deckschichten aus den abgelagerten Lockergesteinen die heute als Festgestein vorkommenden Buntsandsteinschichten. Von dem ehemals weichen Sand zeugen heute noch die Fußabdrücke der urzeitlichen Reptilien, die tief in den versteinerten Sedimenten versteckt, erhalten geblieben sind.

Nur wenige Schichten sind geeignet

Die in dieser Gegend anstehenden Bunt sandsteine werden in drei Schichten eingeteilt. Dem sogenannten „Unteren Buntsandstein“ mit etwa 300 bis 400 Meter Mächtigkeit folgt der „Mittlere Buntsandstein“ mit Schichtablagerungen von bis zu 780 Meter Stärke. Die oben aufliegende Schicht des „Oberen Buntsandsteins“, der auch „Röt“ genannt wird, ist im Wesergebiet am Ende des Erdmittelalters größtenteils vom Wind und Regen wieder abgetragen worden.

Ein großer Teil des abgelagerten Sandsteinstapels wurde infolge tektonischer Bewegungen vor 60 Millionen Jahren zu einem über 500 Meter hohen Mittelgebirge, dem Solling, aufgewölbt. Die jüngeren Deckschichten — wie der Röt

Gegenüberliegende Seite: Verwachsener Eingang zu einem ehemaligen Steinbruch im Hooptal

Wohnhaus in Arholzen: Die früher braunschweigischen Teile um die Ortschaften Negenborn, Arholzen, Deensen und Braak als Hochburgen und die Städte Holzminden, Stadtoldendorf und Dassel sind die Eckpunkte des Sandstein-Gewerbes

— wurden Anfang der Erdneuzeit flächenhaft wieder abgetragen, so dass die Buntsandsteinschichten freigelegt wurden. Die am höchsten herausgewölbten Gebiete waren am stärksten der Abtragung ausgesetzt. So finden Sie heute freigelegte tiefe Schichten des „Mittleren Buntsandsteins“ im Kerngebiet des Sollings. Nur in den Randbereichen stehen noch Restvorkommen der jüngeren Schichten des „Oberen Buntsandsteins“ an.

Der Bau-Sandstein

Die als Bau-Sandstein genutzten Schichten werden lediglich aus dem „Mittleren Buntsandstein“ gewonnen und auch hier sind nur an bestimmten Stellen vorkommende Steine verwertbar.

Durch den zwiebelschalen-förmigen Aufbau des aufgewölbten Sollings haben die Bau-Sandsteine oberflächlich gesehen eine räumlich begrenzte Verbreitung. Eingerahmt wird die Buntsandsteinverbreitung durch die kalkreichen Höhenzüge von Ith, Hils und Elfas im Norden und Osten und der Weser im Süden. Im westlichen Teil tritt der Buntsandstein auf der anderen Weserseite nur noch im Reinhardswald als schmales Band zutage. Das Kerngebiet des SollingSandsteingewerbes ist ein ziemlich eng begrenzter Raum am Nordrand des Sollings. Die früher braunschweigischen Teile um die Ortschaften Negenborn, Arholzen, Deensen und Braak als Hochburgen und die Städte Holzminden, Stadtoldendorf und Dassel sowie die ehemals hannoversche Exklave Bodenwerder am Vogler können als Eckpunkte des Sandstein-Gewerbes angesehen werden. Hunderte von Steinkuhlen und größeren Brüchen reihten sich bereits im 16. Jahrhundert an den flachen Hängen des Beverbachtales sowie im Hooptal dicht an dicht. Hier erreichen die zur Spaltbarkeit hervorragend geeigneten dickbankigen, mäßig festen Schichten des mittleren Bunt sandsteines eine besonders große Oberfläche.

Zwei Arten des Mittleren Buntsandsteins werden in unserer Region verwendet: Der Solling-Sandstein oder Rote Wesersandstein, der den überwiegenden Teil ausmacht, und der seltenere, ausschließlich im Randbereich des südwestlichen Sollings und auf der gegenüberliegenden Weserseite bei Karlshafen vorkommende Graue Wesersandstein. Der

erstgenannte violett- bis rötlichbraun gefärbte Stein, wird wegen seiner guten Spaltbarkeit oft verarbeitet. Der andere Stein, hellgrau mit vielen farblichen Nuancen zeigt eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen die Verwitterung.

Im allgemeinen hat der Mittlere Buntsandstein eine hohe Druckfestigkeit und eine gute bis sehr gute Wetterbeständigkeit. Aufgrund des feinkörnigen, weichen Materials ist er leicht zu bearbeiten und wird deshalb sehr geschätzt. Deswegen ist er in den vergangenen Jahrhunderten fast als einziges Baumaterial in dieser Region verwendet worden.

Die Spuren menschlicher Arbeit sind auch noch nach vielen Jahren in den stillgelegten Steinbrüchen zu erkennen

Die Trockenmauer an der Eichenallee, einem uralten Jägerpfad, aus der später ein Handelsweg wurde, der von Uslar über Neuhaus nach Holzminden führt