ZOOM ACTU

ÉDITO Les autres

Ancienne colonie française, le Vietnam a tissé de nombreux liens avec le Japon. Résultat : les Vietnamiens sont la deuxième communauté étrangère dans l'archipel, ce qui ne manque pas d'étonner. Pourtant, si l'on fait bien attention, on croise assez souvent des ressortissants de ce pays dans les supérettes aux côtés de Népalais ou de Sri Lankais. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons de nous intéresser à cette présence vietnamienne et à la relation qui s'est construite entre le Vietnam et le Japon. Celle-ci est évidemment très différente des rapports existants et qui ont existé entre l'archipel et Taïwan (voir Zoom Japon n°143 et n°144, septembre et octobre 2024), mais elle montre une facette finalement méconnue du Japon actuel. La rédaction courrier@zoomjapon.info

42

Tel est le nombre de pavillons construits par des pays pour l'Exposition universelle d'Ôsaka qui ouvre ses portes le 13 avril (voir Zoom Japon n°146, décembre 2024-janvier 2025).

La France en fait partie avec un bâtiment qui devrait attirer tous les regards. Avec sa thématique autour de l'amour – dans une période où l'on en a bien besoin –, le pavillon français promet de séduire les visiteurs.

L E REGARD D’ERIC RECHSTEINER

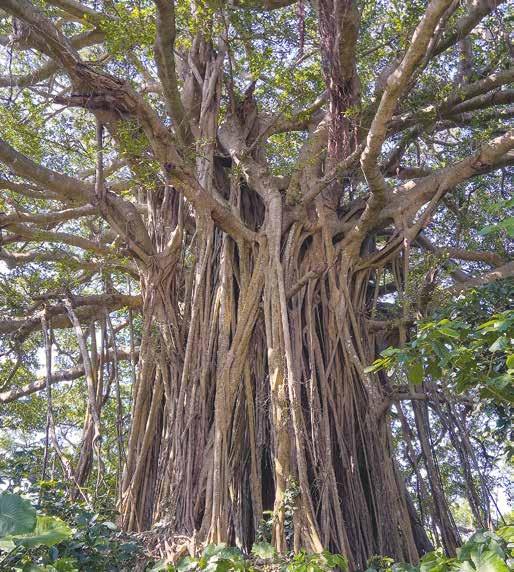

Ueno, arrondissement de Taitô, Tôkyô

Le 15 février, Shûkan Gendai a publié un dossier de 20 pages intitulé “Les immigrés à notre porte”. Utilisant le terme “imintachi” (les immigrés), l'hebdomadaire voulait provoquer ses lecteurs dans la mesure où il n'existe pas officiellement d'immigrés au Japon puisque le pays ne mène pas de politique d'immigration. La population y est majoritairement opposée. Pourtant, il existe une maind'œuvre étrangère, mais les différents statuts qui la concernent sont suffisamment opaques pour créer son mécontentement. En témoigne cette manifestation du 9 mars en faveur de ses droits.

SOCIÉTÉ Les Japonais, accros au jeu

Selon une étude de l'Agence nationale de police, plus de 3 millions de personnes au Japon auraient joué dans des casinos en ligne. Bien que cette pratique soit illégale, elle représente une dépense annuelle de 1 240 milliards de yens (7,7 milliards d'euros) par an. En effet, les casinos en ligne ne sont pas autorisés au Japon, où la réglementation est plus stricte que dans d'autres pays riverains.

TRAVAIL Face à la pénurie de main-d'œuvre

Le Japon va ouvrir plus largement ses portes aux travailleurs étrangers pour qu'ils puissent fournir des soins infirmiers à domicile et ainsi remédier à la pénurie de main-d'œuvre dans ce secteur. A compter d'avril, les soignants titulaires d'un visa de « travailleur qualifié spécifié », ainsi que les stagiaires techniques, pourront prodiguer des services à domicile sans supervision.

Avec les Vietnamiens du Japon

Deuxième communauté étrangère dans l'archipel après les Chinois, sa présence s'explique par de nombreux facteurs.

Les liens entre le Japon et le Vietnam sont assez anciens, mais leur histoire d’amour s’est considérablement développée au cours des 30 dernières années, même si elle s’apparente parfois davantage à un mariage motivé par des intérêts économiques. Au milieu des années 1990, par exemple, le Japon a rétabli son aide publique au développement (APD) au Vietnam, apportant son soutien dans des domaines tels que le développement des infrastructures, les soins de santé, l’éducation et le développement rural. Les Vietnamiens ouverts sur le monde ont, quant à eux,

choisi le Japon comme l’une de leurs destinations préférées, et leur communauté au Japon s’est considérablement développée au fil des ans. En juin 2024, on comptait plus de 600 000 résidents vietnamiens au Japon. Cela en fait la deuxième plus grande communauté étrangère au Japon, juste derrière les Chinois (844 000). Cependant, en ce qui concerne les travailleurs étrangers, les Vietnamiens constituent de loin la communauté la plus importante. Selon le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, en octobre 2023, 2 048 675 étrangers travaillaient au Japon, dont 518 364 Vietnamiens, soit environ 25 % de la main-d’œuvre étrangère (les Chinois venaient en deuxième position avec 19,4 %). Le Vietnam a dépassé la Chine en 2020, et l’écart en nombre n’a cessé de se creuser depuis. Sur les quelque 520 000 Vietnamiens travail-

lant au Japon, le groupe le plus important appartient au programme de stage technique en entreprise (209 300 personnes, voir pp. 9-11). Le deuxième groupe le plus important est celui des techniciens/spécialistes en sciences humaines/services internationaux. Il comprend les ingénieurs et les directeurs commerciaux à l’étranger (84 700) et a été multiplié par plus de 20 en 10 ans.

De nombreuses préfectures japonaises tentent de bénéficier des services de ressources humaines talentueuses du Vietnam et d’autres pays pour faire face à la pénurie de maind’œuvre causée par le déclin et le vieillissement de la population. La demande de travailleurs est forte dans un large éventail de secteurs industriels, notamment l’agriculture, les soins infirmiers, le tourisme, les technologies de l’information, la fabrication et la construction. En

février 2023, par exemple, 12 entreprises des préfectures de Shizuoka et de Yamanashi ont organisé une session conjointe d’entretiens de recrutement de personnel hautement qualifié dans un hôtel de Hanoï (les deux fois précédentes, en 2021 et 2022, elles s’étaient déroulées en ligne en raison de la crise sanitaire).

Les préfectures s’intéressent au Vietnam non seulement pour trouver de la main-d’œuvre pour l’économie locale, mais aussi pour soutenir l’expansion de leurs entreprises à l’étranger. Dans l’enquête de 2023 sur l’expansion des entreprises japonaises à l’étranger menée par l’Organisation Japonaise du Commerce Extérieur (JETRO), le Vietnam s’est classé deuxième pour la septième année consécutive en tant que future destination d’expansion commerciale. Les principales raisons pour lesquelles les entreprises aiment le Vietnam sont “la taille du marché et le potentiel de croissance” et “les faibles coûts de la main-d’œuvre et son abondance”. Bien que les travailleurs constituent le segment le plus important de la communauté vietnamienne au Japon, ils ne sont pas le seul groupe. La colonie la plus ancienne est composée de réfugiés de guerre et politiques. La guerre du Vietnam, qui s’est terminée en 1975, n’était pas seulement un conflit contre les Etats-Unis, mais aussi une guerre civile entre le Nord et le Sud. Lorsque le Nord a gagné, beaucoup de ceux qui avaient combattu aux côtés du gouvernement sud-vietnamien (et des Etats-Unis) ont été persécutés politiquement et ont commencé à quitter le pays, en particulier à la fin des années 1970. La plupart des réfugiés sont allés en Amérique, mais beaucoup ont également émigré en France, en Australie, au Canada et au Japon.

Le Vietnam et le Japon ont un lien historique profond et, de manière générale (voir pp. 6-8), de nombreux Vietnamiens sont pro-japonais. Ils admirent également le Japon en tant que premier pays asiatique à avoir réussi sa modernisation. Ce sont là quelques-unes des raisons qui ont encouragé certains réfugiés à émigrer au Japon. Selon les statistiques du ministère des Affaires étrangères, le Japon a accueilli plus de 11 000 réfugiés vietnamiens.

Cependant, le chaos de l’après-guerre et la persécution politique n’étaient pas les seules raisons de l’exode des réfugiés du Vietnam. En effet, de nombreuses personnes ont quitté leur pays en tant que “boat people”, en particulier durant la seconde moitié des années 1980. Il s’agissait souvent de réfugiés économiques, contrairement aux dissidents politiques de l’immédiat après-guerre. Après la guerre, le Nord vainqueur a imposé un régime socialiste, mais l’économie a alors souffert de stagnation ce qui a provoqué le départ du pays de per-

ZOOM DOSSIER

sonnes fuyant les difficultés économiques. De nombreux réfugiés venaient de villages de pêcheurs, particulièrement pauvres. On dit que les réfugiés vietnamiens et leurs familles vivent “au fond du baril” au Japon. Bien que les réfugiés de la première génération vivent dans l’archipel depuis longtemps, ils ont du mal à s’intégrer dans la société japonaise en raison de la barrière linguistique, de la culture et des différences de valeurs. Certains réfugiés de la deuxième génération poursuivent des études universitaires et trouvent un emploi, mais beaucoup ne parviennent pas à suivre leurs études, abandonnent le lycée et passent entre les mailles du filet. Les membres de leur famille venus du Vietnam sont également confrontés à des problèmes similaires.

Les personnes engagées dans le Programme de stage technique en entreprise (Technical Intern Training Program, TITP) constituent de loin le groupe le plus important au Japon. Comme indiqué sur le site web du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, “le but du TITP est de transférer des compétences, des technologies et des connaissances aux pays en développement et de coopérer au développement des ressources humaines qui mèneront à leur développement économique”. Ce système a été établi en 1993 sur la base d’un système de formation plus ancien datant des années 1960.

Les secteurs qui acceptent des stagiaires techniques sont variés, notamment l’agriculture, la pêche, la construction, l’agroalimentaire, la fabrication de textiles et de vêtements, la fabrication de machines et de métaux, les soins, etc. En termes de pays d’origine, les Chinois étaient autrefois les plus nombreux, mais aujourd’hui, les Vietnamiens sont les plus représentés. Le TITP a fait l’objet de plusieurs critiques au fil des ans. Pour commencer, alors que la loi sur la formation technique des stagiaires stipule que, par principe, “la formation technique des stagiaires ne doit pas être utilisée comme un moyen d’ajuster l’offre et la demande de maind’œuvre”, en réalité, les stagiaires techniques sont souvent utilisés pour pallier la pénurie de main-d’œuvre, qui s’est rapidement accrue ces dernières années.

De nombreux cas d’exploitation et d’abus ont également été signalés, les stagiaires ayant déclaré avoir travaillé de longues heures, ne pas avoir et avoir même subi des violences physiques. Certains rapports sont même allés jusqu’à qualifier le TITP de forme de travail forcé ou obligatoire.

Le programme empêche également les stagiaires de changer de lieu de travail, ce qui peut les conduire à rester dans des environnements abusifs ou d’exploitation.

Au Vietnam, le TITP est une grosse affaire im-

pliquant des politiciens corrompus, les agences d’envoi et la police. Il faut débourser environ un million de yens (6 100 euros) pour aller au Japon suivre une formation professionnelle. Cela pousse de nombreux jeunes vivant dans des zones rurales et souhaitant se rendre au Japon à s’endetter. On dit que venir au Japon avec une telle dette est l’une des raisons pour lesquelles certains stagiaires se tournent vers la criminalité.

Nguyen Thi Thanh Nhan, présidente du groupe AIC, a été impliquée dans plusieurs affaires très médiatisées liées à des violations de règles de passation des marchés et a fait l’objet de poursuites judiciaires. Malgré ces controverses, le gouvernement japonais lui a décerné l’Ordre du Soleil levant, décoration aux rayons d’or avec rosette, en 2018 pour sa contribution au renforcement des relations entre le Japon et le Vietnam. En 2022, elle a été reconnue coupable et condamnée à 30 ans de prison pour violation de la réglementation des marchés publics et corruption. Elle est en fuite depuis et est actuellement recherchée par les autorités. Ces dernières années, le nombre de Vietnamiens venant au Japon en tant qu’étudiants internationaux a rapidement augmenté (voir pp. 12-13). Selon une enquête de l’Organisation japonaise des services aux étudiants, en 2018, on comptait 72 000 étudiants vietnamiens, soit 24 % de tous les étudiants internationaux. Cependant, leur nombre a diminué après la pandémie, et en mai 2023, ils n’étaient plus que 36 339. Cela fait toutefois toujours du Vietnam la troisième source d’étudiants internationaux au Japon, après la Chine et le Népal. Certains étudiants vietnamiens viennent au Japon après avoir obtenu leur diplôme d’études secondaires ; d’autres sont transférés dans une université japonaise alors qu’ils sont inscrits dans une université de leur pays, ou entrent dans une école doctorale au Japon après avoir terminé l’université au Vietnam. De nombreux Vietnamiens viennent étudier la langue japonaise avant de s’inscrire à l’université.

Il n’existe pas de données précises sur les parcours professionnels que choisissent les étudiants internationaux vietnamiens après avoir obtenu leur diplôme dans des universités japonaises, mais il semblerait que beaucoup d’entre eux trouvent un emploi dans des entreprises japonaises au Japon. Certains retournent au Vietnam et travaillent pour des entreprises japonaises qui y ont des bureaux, et d’autres deviennent professeurs de japonais au Vietnam. Apparemment, si vous avez étudié au Japon et que vous pratiquez la langue japonaise, il ne serait pas difficile de trouver un emploi à votre retour au Vietnam.

Gianni Simone

RENCONTRE

Des liens qui se distendent

Malgré des relations historiques et une culture proche, le Japon semble se désintéresser du Vietnam.

En 2023, le Japon et le Vietnam ont célébré le 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques. Cependant, le lien entre les deux pays est bien plus profond. Nous avons évoqué leur histoire avec Kawashima Hiroyuki, un expert en développement économique qui travaille actuellement comme consultant pour le conglomérat vietnamien Vingroup. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur le Vietnam et l’Asie, dont Nihonjin no shiranai Betonamu no shinjitsu [La vérité sur le Vietnam que les Japonais ignorent, Futabasha Shisho, inédit en français].

Comment les relations entre le Japon et le Vietnam ont-elles évolué au fil du temps ?

Kawashima Hiroyuki : Historiquement, les premiers échanges semblent remonter à la période Edo (1603-1868), il y a plusieurs centaines d’années. Cependant, ils ne sont pas très importants et sont peu documentés. Plus important encore, le Japon a occupé le Vietnam pendant la Seconde Guerre mondiale, juste au moment où cette nation tentait d’obtenir son indépendance de la France. A cette époque, le Japon avait déjà envahi la Chine, et les Etats-Unis et le Royaume-Uni envoyaient du matériel de secours à Chongqing via le Vietnam pour soutenir le gouvernement nationaliste chinois de Tchang Kaï-chek. Pour empêcher cela, le Japon a occupé Hanoï et ses environs en 1940. Certains Vietnamiens s’en souviennent encore. Cependant, l’occupation japonaise n’a pas été aussi traumatisante que dans d’autres pays asiatiques, et comme elle s’est produite il y a près de cent ans, la plupart des Vietnamiens d’aujourd’hui s’en soucient peu. Une autre raison, bien sûr, est que la mémoire historique au Vietnam se concentre principalement sur la guerre du Vietnam ou la guerre américaine, comme on l’appelle là-bas. Je n’ai donc jamais rencontré de Vietnamien se plaignant de l’occupation japonaise. Il faut également tenir compte du fait que, si, le Japon a occupé le Vietnam de 1940 à 1945, à l’époque, la guerre contre la Chine, son principal ennemi, épuisait les finances et la logistique du pays. Le Japon ne pouvait donc pas se permettre d’occuper complètement le Vietnam. C’est pourquoi, finalement, il a fini par co-gouverner le pays avec le gouvernement de Vichy, dirigé par le maréchal Pétain. Concrètement,

le Japon n’a guère interféré dans les affaires intérieures du Vietnam. Par exemple, il n’a pas imposé l’éducation japonaise ou quoi que ce soit de ce genre, comme il l’a fait en Corée et à Taïwan (voir Zoom Japon n°143 et n°144, septembre et octobre 2024).

Pendant la guerre du Vietnam, le Japon a joué un rôle de soutien important, en fournissant une aide financière et des fournitures aux troupes américaines. Cependant, il n’a pas participé directement à la guerre, donc je ne pense pas que les Vietnamiens considèrent le Japon comme un agresseur. Au contraire, tout le monde sait que le Japon a utilisé l’aide publique au développement (APD) pour construire des ponts et des chemins de fer dans les années 1990 et aider financièrement leur pays, en particulier entre 2000 et 2010. Le Japon a même aidé le Vietnam à construire le tout nouveau métro de Hô-ChiMinh-Ville, et ils en sont très reconnaissants. En ce sens, les relations entre le Japon et le Vietnam sont bonnes. Je suis actuellement conseiller auprès d’une entreprise vietnamienne et je n’ai jamais eu l’impression de susciter des ressentiments du simple fait d’être Japonais. Au contraire, beaucoup de gens me respectent et font preuve d’une attitude positive en raison de ma nationalité.

Les Vietnamiens ne font généralement pas la différence entre les Japonais et les Coréens. Actuellement, il y a beaucoup de Coréens au Vietnam, et lorsque je vais au restaurant, le

personnel pense souvent que je suis Coréen. Cependant, lorsqu’ils se rendent compte que je suis Japonais, ils sont étonnamment gentils avec moi. Certaines personnes sont très directes et disent des choses comme : “Je déteste les Coréens, mais j’aime les Japonais”.

La raison de leur animosité envers les Coréens est que la Corée du Sud, contrairement au Japon, a participé à la guerre du Vietnam et a envoyé environ 300 000 soldats combattre au Sud-Vietnam. Il y a eu de nombreux cas où des soldats coréens ont massacré des Vietnamiens. La Corée du Sud ne s’est jamais officiellement excusée pour cela. Elle a plutôt maintenu une attitude consistant à nier cette réalité.

Comme vous le savez, dans les relations entre le Japon et la Corée (voir Zoom Japon n°47, février 2015), les femmes de réconfort et d’autres questions liées à l’occupation sont sources de problèmes, et la Corée du Sud exige souvent que le Japon présente davantage d’excuses et verse des indemnités. Le Vietnam, cependant, n’a jamais eu une telle attitude envers la Corée du Sud. Il y a eu des cas où des individus ont poursuivi l’armée coréenne, mais le gouvernement a adopté une attitude relativement calme. Je pense que c’est parce que la position actuelle du Vietnam sur la scène internationale n’est pas très forte et qu’il a besoin des investissements coréens. Comme je l’ai dit, le Vietnam a mené de nombreuses guerres et a été envahi par la Chine à plusieurs reprises. A chaque fois, ils ont fait de nombreux sacrifices. En ce sens, je pense qu’ils ont le sentiment que la guerre est une fatalité et qu’ils ne peuvent rien y faire. C’est l’impression générale que j’ai retirée de mes six années de travail pour des entreprises vietnamiennes.

Vous avez récemment déclaré que le Japon et le Vietnam étaient semblables, presque comme des frères. Faisiez-vous référence à leurs similitudes culturelles ?

K. H. : Oui. Tout d’abord, le Japon et le Vietnam sont proches de la Chine et leurs peuples utilisaient autrefois les caractères chinois. Actuellement, le Vietnam n’utilise plus de kanji (caractères chinois), mais par exemple, le président Hô Chi Minh écrivait dans le style chinois classique.

La religion est un autre point commun entre le Japon et le Vietnam. Tous deux ont reçu le bouddhisme mahayana par l’intermédiaire de la Chine et, par rapport aux chrétiens et aux musulmans, ont une attitude plus libre envers la religion. Par exemple, au Japon, les gens sont baptisés dans un sanctuaire shintoïste tandis

ZOOM DOSSIER

que les funérailles ont lieu dans des temples bouddhistes, et aujourd’hui, beaucoup de gens aiment célébrer leur mariage à la manière chrétienne. Il en va exactement de même pour les Vietnamiens. Ainsi, aucune des deux nations n’a un fort attachement à la religion. Leur attitude envers la vie est très similaire. Mais encore, fondamentalement, le Japon et le Vietnam sont tous deux des pays rizicoles. En Chine, la région située au sud du fleuve Yangtsé cultive du riz, tandis que Pékin et ses environs sont une région céréalière. Cela signifie que le tempérament et la façon de penser des habitants du nord et du sud de la Chine sont très différents. En ce sens, le Vietnam est comme le Japon puisque le riz est cultivé partout. Contrairement aux personnes qui mangent du blé, celles qui mangent du riz doivent arroser les rizières en permanence, et donc coopérer avec les autres villageois pour gérer les canaux d’irrigation. Cela crée un fort sentiment de solidarité et de collaboration au sein du village. D’une certaine manière, la mentalité du Japon et du Vietnam est celle d’une société villageoise. Ils sont fortement liés aux personnes qui vivent autour d’eux. Cela se reflète également dans le monde politique. J’ai l’impression qu’il est difficile pour un

dictateur de s’imposer dans une société basée sur la culture du riz en raison de la façon dont la vie du village est organisée. Dans l’histoire du Japon, il n’y a pas eu beaucoup de dictateurs. Le pouvoir est toujours détenu par quelques personnes, même si un dictateur fort voit le jour, à l’instar de Tokugawa Ieyasu (voir Zoom Japon n°130, mai 2023), qui a unifié le Japon par la force. Cependant, après sa mort, son régime fut perpétué par ses descendants tout en perdant progressivement le contrôle. Finalement, les Tokugawa sont devenus de simples symboles et figures d’autorité, tout comme l’empereur, ce sont des personnes comme les rôjû [littéralement les anciens, c’est-à-dire des conseillers expérimentés] qui ont mené la politique au jour le jour et pris toutes les décisions. Il y avait toujours un groupe de rôjû qui partageait le pouvoir. Je pense que cette forme de gouvernement est propre aux cultures rizicoles. D’un autre côté, la Chine de Pékin est une culture du blé, et parfois une personne forte apparaît et s’empare du pouvoir, comme Xi Jinping maintenant. Les Etats-Unis sont pareils ; regardez Donald Trump. Dans l’histoire européenne, vous avez des gens comme Napoléon. Cependant, le modèle japonais est repré-

senté par le Parti libéral démocrate (PLD). Il y a plusieurs chefs et factions, et les décisions sont prises par la discussion. Personne ne pense que l’actuel Premier ministre Ishiba Shigeru est fort. Du point de vue d’un étranger, ni Asô Tarô ni Suga Yoshihide ne sont des personnalités particulièrement puissantes. Il y a probablement une dizaine de personnes influentes, qui discutent et décident en quelque sorte de la direction que le pays doit prendre. C’est ainsi que fonctionne la politique japonaise. A cet égard, elle est extrêmement similaire à celle du Vietnam, où il y a actuellement quatre dirigeants. Eh bien, Tô Lâm pourrait être considéré comme le numéro un, mais ce n’est certainement pas quelqu’un qui décide de tout comme Trump. Au lieu de cela, plusieurs personnes discutent de questions importantes, de politiques nationales, etc. “sous la table”. C’est une sorte de mystère oriental du point de vue occidental. Surtout en Amérique, où il semblerait que tout soit discuté et décidé ouvertement. Cependant, dans les sociétés orientales, et en particulier au Japon, tout est décidé lors de réunions nocturnes dans des maisons de geishas ou quelque chose comme ça. Encore une fois, cela ressemble beaucoup au Vietnam. Lorsque je fais des allers-retours entre

ZOOM DOSSIER

le Vietnam et le Japon, je me demande parfois pourquoi nous sommes pareils. Au Vietnam, le Parti communiste (PCV) est au pouvoir depuis de nombreuses années, tout comme en Chine. En effet, ce sont tous deux des pays à parti unique, contrairement au Japon. Les Japonais pensent parfois que la société et la politique vietnamiennes doivent être comme en Chine communiste, très rigides. Cependant, je travaille pour une très grande entreprise vietnamienne et j’ai souvent l’occasion d’y rencontrer des hommes politiques. Leur comportement est identique à celui d’un représentant japonais du PLD. Ils ne disent pas toujours ce qu’ils pensent vraiment.

Cependant, si vous vous entendez bien avec eux pendant les repas, ils vous aideront de nombreuses façons. Ils ne font aucune promesse, mais si vous devenez amis et que vous avez un problème, ils diront : “Eh bien, je vais lui en parler”, et les choses se passeront bien. Le PCV entretient des liens étroits avec le Parti communiste japonais (PCJ). J’ai entendu une histoire intéressante. Tous les deux ou trois ans, une délégation du PCV se rend au Japon. Le premier jour, ils visitent le siège du PCJ à Yoyogi le matin, mais l’après-midi, ils se rendent au siège du PLD à Nagatachô. Puis, le soir, bien sûr, ils organisent une fête et invitent les conservateurs parce que ce sont eux qui détiennent le pouvoir et l’argent. Voilà le Parti communiste vietnamien.

Comment les Japonais et les Vietnamiens se perçoivent-ils ?

K. H. : J’aurai 72 ans cette année. Je suis né en 1953 et, pendant toutes mes années d’école, la guerre du Vietnam a toujours fait la une des journaux. Elle était à son paroxysme lorsque j’étais au lycée. C’est à ce moment-là que les Etats-Unis ont commencé à bombarder le Nord-Vietnam. Même au Japon, il y avait des manifestations contre la guerre (voir Zoom Japon n°79, avril 2018). Etant adolescent, je n’y ai pas participé, mais à l’époque, de nombreux Japonais étaient pro-Vietnam. C’était une époque où les forces de gauche avaient beaucoup de pouvoir. Puis, en 1975, alors que j’avais 22 ans et que je terminais mes études universitaires, la guerre prit fin et le Nord-Vietnam unifia le pays. Je me souviens avoir célébré cela avec mes amis. De nombreux jeunes Japonais étaient heureux que le Vietnam ait gagné, et j’étais l’un d’entre eux. Cependant, après cela, la guerre civile s’est poursuivie d’une manière ou d’une autre et le gouvernement vietnamien a expulsé de nombreux Chinois ou les a contraints à quitter le pays, ce qui a conduit à la crise dite des “boat people”. De nombreux Chinois se sont noyés. Cela a provoqué une crise humanitaire. Après

cela, le régime de Pol Pot a pris le pouvoir au Cambodge et le Vietnam a envahi le pays pour éliminer le dictateur. Ces deux événements ont amené de nombreux Japonais à changer d’avis sur le Vietnam. Alors que les Vietnamiens avaient été présentés comme des héros qui avaient combattu l’impérialisme américain, ils étaient désormais condamnés pour leur nationalisme. Tout à coup, les Vietnamiens euxmêmes étaient dépeints dans les médias comme des impérialistes et la popularité du Vietnam au Japon chuta de façon spectaculaire. De la fin des années 1970 aux années 1980 et 1990, alors que le Vietnam devenait un monde très fermé gouverné par le communisme, l’intérêt des Japonais pour le Vietnam déclina rapidement. Le grand changement s’est produit après 2000. Le Vietnam a mis en œuvre une nouvelle politique, assouplissant un peu son communisme et s’ouvrant davantage à la Chine. Il est également devenu plus facile de s’entendre avec eux, car ils ont suivi une voie similaire à celle de la Chine en matière de réforme et d’ouverture. Puis, dans les années 2000, le Japon a commencé à soutenir le Vietnam par le biais de l’APD, et nous avons constaté qu’il était très facile de s’entendre avec eux puisque, comme je l’ai dit, ils nous ressemblent beaucoup. Les Japonais ont donc recommencé à apprécier le Vietnam, et grâce aux investissements, nos relations avec ce pays sont devenues très bonnes.

De plus, de nombreux produits japonais sont très populaires au Vietnam en raison de leur qualité. Un grand nombre de produits chinois sont désormais exportés au Vietnam, mais ils sont de mauvaise qualité et se cassent facilement.

Les médicaments chinois sont également considérés comme un peu effrayants, on ne sait pas ce qu’ils contiennent. C’est pourquoi les produits fabriqués au Japon sont très recherchés. Lorsque mes partenaires vietnamiens viennent au Japon, je leur fais parfois visiter les lieux, et ils veulent tous aller dans une pharmacie. Ils disent qu’ils ont une longue liste de choses que leurs proches leur ont demandé d’acheter. Même de ce point de vue, il est facile de voir que le Japon est considéré par les Vietnamiens comme un pays digne de confiance, même si son économie n’est plus aussi bonne qu’avant.

Quelle est actuellement la position économique du Japon au Vietnam ?

K. H. : Le pays qui investit le plus au Vietnam est actuellement la Corée du Sud. Ils investissent beaucoup. Je ne suis pas sûr pour le deuxième, mais Singapour, Taïwan et Hong Kong sont très actifs, et on pense que la source de leurs investissements est constituée d’argent chinois, comme l’argent qui circule de la Chine vers Singapour et qui est ensuite investi au Vietnam. En termes d’argent, le Japon vient après la Chine et la Corée du Sud. Comme je l’ai mentionné précédemment, la présence du Japon en termes d’investissements a considérablement diminué. Si vous regardez les statistiques, vous pouvez voir que l’argent des investissements japonais est maintenant dirigé vers les EtatsUnis, en particulier vers les obligations d’État et les obligations d’entreprises américaines. L’une des raisons est que les taux d’intérêt sont élevés aux Etats-Unis. C’est pourquoi Trump ne se plaint pas beaucoup d’Ishiba (rires). La plupart des voitures Toyota et Honda vendues aux Etats-Unis sont produites en Amérique. Le retour sur ce type d’investissement est assez important. En revanche, les entreprises japonaises estiment que les affaires en Asie du Sud-Est sont quelque peu inefficaces. Par exemple, il y a une dizaine d’années, le Japon a beaucoup investi en Thaïlande. Mais avec le recul, cela ne semble pas avoir apporté un retour aussi important. Même chose au Vietnam.

Cependant, la principale raison de la diminution des investissements japonais au Vietnam est l’éclatement de sa bulle économique au début des années 1990, et l’impact de la récession s’est particulièrement fait sentir vers 2010. Jusqu’à il y a une quinzaine d’années, le Japon était le premier investisseur au Vietnam. Mais depuis 2010, notre aide économique a diminué et le Vietnam s’est trouvé de nouveaux amis. Aujourd’hui, les Vietnamiens disent que le Japon est un “vieux pays”. Ils veulent dire que le Japon n’est plus aussi riche qu’avant. En fin de compte, l’argent est roi.

ProPoS recueilliS Par G. S.

SHÔDOSHIMA

Des pierres et des hommes

Pour compenser le manque de maind'œuvre dans certains secteurs, le Japon fait appel à des “stagiaires techniques”.

Sur l’île de Shôdoshima (voir Zoom Japon n°125, novembre 2022) dans la mer Intérieure du Japon, les ateliers de l’entreprise de taille de pierre Nishiyama sont perchés dans la montagne, dans une ancienne carrière, au pied d’impressionnantes falaises de granite. Le site offre une vue splendide sur le petit port de Fukuda, à quelques kilomètres de distance en contrebas, d’où partent les ferry qui relient l’île à la ville de Himeji, sur l’île principale de Honshû. Shôdoshima est, depuis l’époque d’Edo, réputée pour sa production de granite de haute qualité. Ce granite, extrait dans la partie nord-est de l’île, est généralement appelé pierre de Shôdoshima. Elle est célèbre pour avoir été utilisée pour la construction du château d’Ôsaka mais également du château d’Edo et du pont Ishibashi de l’entrée principale du palais impérial de Tôkyô.

à coups de dynamite, s’occupe aujourd’hui essentiellement de la taille et du polissage de pierres de l’île et de certaines, les plus grandes, désormais importées de Chine. Mais dans un pays où le béton est roi, le travail de la pierre est un secteur en déclin, de plus ce métier aux conditions de travail éprouvantes n’attire pas la main-d’œuvre. Depuis une dizaine d’années, la compagnie, qui a du mal à recruter des employés japonais, fait donc appel à des travailleurs étrangers grâce au système des stagiaires techniques étrangers mis en place par le gouvernement. Le principe de cet apprentissage est d’offrir aux étrangers, qui peuvent travailler au Japon pendant une période de 3 ans, une formation qui leur sera bénéfique au retour dans leur pays d’origine.

C’est un dimanche matin que Zoom Japon est allé à la rencontre de quatre jeunes stagiaires techniques Vietnamiens, Phan Dang Tam et Le Van Huy, employés de l’entreprise Nishiyama Sekizai depuis bientôt 3 ans, et Nguyen Van Thanh et Nguyen Dang Tinh, arrivés au Japon il y a quelques mois seulement. Tous ont dû

pour Ôsaka. Puis à leur arrivée au Japon, ils ont séjourné dans un centre d’adaptation du gouvernement à Takamatsu, ville située à la pointe nord de Shikoku, afin de suivre un mois supplémentaire de cours de japonais en compagnie d’autres stagiaires, des Chinois, Indonésiens et Cambodgiens. Malgré ces efforts, leur niveau de japonais reste faible.

Ils travaillent du lundi au samedi dans l’ancienne carrière et sont logés par l’entreprise, au beau milieu des fabriques, dans des dortoirs équipés d’une cuisine. Leurs journées de travail sur de bruyantes machines de découpe et de polissage de pierres, sont rythmées par une sirène stridente qui annonce les pauses réglementaires de 15 minutes ; leurs jours de repos sont les dimanches ainsi que deux samedis par mois. Leur travail est typique de ceux que les Japonais appellent communément “les trois K” pour Kiken (dangereux), Kitsui (pénible), Kitanai (salissant). Dans leur cas, il s’agit de la poussière, du bruit des machines à découper, du danger des scies industrielles et du transport des grosses

ZOOM DOSSIER

sont employés les stagiaires étrangers. Phan Dang Tam, charpentier de métier de 39 ans et Le Van Huy, soudeur de 35 ans sont tous deux originaires de Hà Tinh, une petite ville du centre du Vietnam. Arrivés ensemble il y a bientôt trois ans, il ne leur reste donc plus que quelques mois de travail, pendant lesquels ils sont censés transmettre aux deux nouveaux venus, conformément à la hiérarchie fondée sur l’ancienneté, très ancrée au Japon, les rudiments de leur nouveau métier. Nguyen Van Thanh, 34 ans, chauffeur de poids

lourds, originaire de Lạng Sơn dans les montagnes du nord du Vietnam, et le plus jeune des quatre Nguyen Dang Tinh, 22 ans, qui vient tout juste de terminer son service militaire, sont donc en période de formation jusqu’à ce que leurs aînés leur cèdent la place. Pour tous les quatre, la raison première de leur venue au Japon est de pouvoir gagner plus d’argent qu’au Vietnam. Tam et Huy sont payés au salaire minimum de 1 020 yens (6,30 euros) de l’heure, quant à Thanh et Tinh, ils ne

gagnent pour l’instant que 970 yens (6 euros) de l’heure. Les heures supplémentaires sont payées avec une majoration de 1,25 %, les jours fériés avec une majoration de 1,35 %. Ils reçoivent par ailleurs chacun une prime de 50 000 yens euros) au printemps et en été. D’autres facteurs entrent parfois en compte, ainsi Huy explique qu’il s’est retrouvé sans travail pendant la pandémie, ce qui l’a motivé à aller chercher un emploi à l’étranger, et ce sont des amis, déjà au Japon, qui lui ont dit du bien du pays.

Pour une petite entreprise comme Nishiyama Sekizai, l’embauche de travailleurs étrangers est rendue possible grâce à l’aide constante d’un organisme d’Etat, dépendant de plusieurs ministères, la coopérative pour les échanges économiques internationaux (Kokusai keizai kôryû kyôdô kumiai, https://kokusai.fourbik.jp/) qui s’occupe de l’aspect pratique de la venue des stagiaires au Japon : visas, cours de langues, conversion des permis de conduire, et qui fait l’interface constante entre les entreprises et les jeunes internes.

Nishiyama Chisato, fille du patron, explique qu’en dix ans d’emploi de stagiaires étrangers, dans un premier temps des Chinois puis uniquement des Vietnamiens, un problème ne s’est produit qu’une seule fois dans l’entreprise. Un jeune homme, a qui l’on avait fait miroiter un salaire plus important, a disparu dans la nature. Mais à part cette mésaventure, l’expérience est positive et elle confie sa tristesse de voir partir Tam et Huy avec lesquels elle a développé des relations très cordiales.

Le nombre de stagiaires techniques étrangers au Japon s’élevait à environ 412 500 en

octobre 2023. Bien que l’intention officielle du programme soit de permettre un transfert de connaissances aux travailleurs d’autres pays, il a souvent été critiqué pour ses conditions de travail difficiles et l’absence de garantie des droits des travailleurs. Malgré ces critiques, le nombre de stagiaires a presque triplé entre 2014 et 2023. Pour ces Vietnamiens d’origine modeste débarqués de leur campagne, les premières sensations du Japon étaient fortes. La grandeur des bâtiments d’Ôsaka, la fréquence des trains, le grand nombre de voitures ou la rareté des scooters, les ont vivement impressionnés.

Une fois installés sur l’île, du fait qu’ils résident à l’intérieur de l’entreprise et dans un endroit relativement isolé, leurs contacts avec les Japonais est, en dehors de leurs collègues de travail, très limité. Comme ils n’ont pas de voiture, ils ne peuvent se déplacer qu’en transports publics ou à bicyclette. Ces jeunes pères de famille consacrent une bonne part de leur temps libre à appeler leurs enfants au Vietnam, ou bien à aller faire des courses alimentaires dans la ville voisine, ou dans le seul magasin vietnamien de Takamatsu. Ils organisent parfois des soirées le samedi où sont conviés d’autres travailleurs Vietnamiens employés sur l’île, il n’est pas rare que leurs collègues Japonais, et même le patron de l’entreprise, se joignent à la fête. Mais en près de trois ans de séjour, ils n’ont pas eu une seule fois l’occasion de visiter la région. Si le principe officiel de cet apprentissage est d’offrir aux stagiaires étrangers une formation technique qui leur sera bénéfique une fois de retour dans leur pays d’origine, les détracteurs du système n’y voient qu’un moyen déguisé de faire

venir au Japon une main-d’œuvre bon marché. Dans le cas de Tam et Huy, on est en droit de douter que les choses apprises au Japon leur bénéficieront au pays, puisqu’ils ont décidé de retourner à leur ancien métier. Tam a mis pendant trois ans de l’argent de côté dans l’espoir de pouvoir s’acheter une maison au Vietnam. Huy, envoie à sa femme, qui est employée dans un hôpital et s’occupe de leurs enfants, de l’argent chaque mois. “Et elle en est très contente !” précise-t-il.

Mais Sunai Naoko, universitaire spécialiste des travailleurs Vietnamiens au Japon, interrogée sur la question, rappelle qu’en moyenne les stagiaires techniques s’endettent d’un million de yens (6 335 euros) pour pouvoir venir au Japon, ce qui limite beaucoup leur capacité à faire des économies. Tam et Huy expliquent d’ailleurs qu’ils auraient bien aimé rester deux années supplémentaires au Japon afin de pouvoir mettre un peu plus d’argent de côté. eric rechSteiner

TÔKYÔ Travailler pour soutenir les siens

Pour Nhuong, une étudiante originaire du Sud Vietnam, l'important est de ne pas oublier sa famille.

Les konbini, ces supérettes présentes partout, offrent une gamme étonnamment large de produits et de services. S elon les dernières estimations, ils seraient aujourd’hui environ 55 000 à travers le pays. Leur fonctionnement repose sur un afflux permanent de main-d’œuvre, qui comprend désormais davantage de travailleurs étrangers. En effet, on y dénombre actuellement plus de 80 000 employés étrangers. Ils représentent 10 % de tous les travailleurs à temps partiel, et leur nombre est toujours en augmentation. 70 % sont des étudiants internationaux qui fréquentent des écoles de langue japonaise, des écoles professionnelles ou des universités.

7-Eleven, la plus grande chaîne konbini du Japon, compte également le plus grand nombre de travailleurs étrangers à temps partiel, avec plus de 40 000 employés. Selon le service des relations publiques de l’entreprise, les trois principales nationalités représentées sont la Chine, le Vietnam et le Népal.

En 1986, le gouvernement vietnamien a lancé une politique de réformes, promouvant des initiatives socio-économiques visant à mener le pays vers une économie de marché à orientation socialiste. Dans un contexte de développement rapide, la population a commencé à rechercher une vie plus confortable et des revenus plus élevés, et ces dernières années, ils se sont progressivement éloignés de l’agriculture, cherchant du travail dans les villes et même à l’étranger. L’un des pays étrangers vers lesquels de nombreux Vietnamiens ont choisi de s’installer est le Japon.

Depuis les années 1990, le Japon suscite l’admiration des Vietnamiens. Les chaînes de télévision nationales diffusent souvent des images de pays dits développés et de grandes villes plus riches, ainsi on chante souvent les louanges du Japon pour avoir su se relever après la Seconde Guerre mondiale et avoir connu le développement économique le plus rapide d’Asie. En d’autres termes, l’intérêt des Vietnamiens pour l’archipel est davantage lié à la richesse du pays qu’à sa culture traditionnelle et à ses liens culturels. En tant que pays doté d’un niveau de vie élevé et de capacités technologiques, il est rapidement devenu une sorte de terre promise. Cependant, le nombre d’étudiants vietnamiens venant au Japon a diminué de moitié par

On recense quelque 55 000 konbini où travaillent 80 000 salariés étrangers, principalement étudiants.

rapport à la période avant la Covid-19. En raison de la faiblesse du yen et des prix élevés, le Japon est devenu un pays où il est difficile de gagner de l’argent, et les restrictions sur les heures de travail à temps partiel autorisées pour les étudiants internationaux sont devenues plus strictes. En conséquence, de plus en plus de personnes se rendent en Corée du Sud, où elles peuvent gagner des salaires plus élevés même avec un visa étudiant.

Nhuong, 21 ans, fait partie de la communauté étudiante vietnamienne de plus en plus petite au Japon. “Je suis née dans une petite ville à environ 100 kilomètres de Hô-Chi-Minh-Ville”, dit-elle. “Je suis venue au Japon avec mon cousin après avoir obtenu mon diplôme d’études secondaires. J’ai travaillé à temps partiel chez Lawson à Tôkyô pendant plus de deux ans. Mon rêve pour l’avenir est de devenir interprète.”

Les magasins de proximité japonais sont bien connus au Vietnam. MiniStop y a ouvert son premier magasin en 2011, suivi par Family Mart en 2013, Lawson en 2016 et 7-Eleven en 2017. “J’ai choisi de travailler chez Lawson parce que je pense que leur nourriture est la plus savoureuse”, assure Nhuong. Parmi les personnes qui travaillent dans le magasin de Nhuong, il y a des Vietnamiens, des Népalais, des Mongols et même un Sri-Lankais. “Quand j’ai commencé, le plus difficile dans ce travail était d’apprendre de nouvelles tâches, comme faire fonctionner la caisse enregistreuse, vendre des tickets, remplir la machine à café, nettoyer, etc. Mais avec le soutien de mes collègues, y compris le gérant du magasin, j’ai

réussi à m’en sortir. Le nettoyage est particulièrement difficile, mais j’aime ça”, témoigne-t-elle. Elle note tous les nouveaux mots qu’elle rencontre dans un petit carnet qu’elle a acheté dans le magasin où elle travaille, parmi lesquels les ingrédients de l’oden [sorte de pot-au-feu] ou le yakitori “Au début, je ne savais pas que l’oden était un plat (rires).” Non seulement elle apprend des mots, mais aussi beaucoup de choses sur la culture et les coutumes japonaises. “Nous n’avons pas le mot ’bienvenue’ au Vietnam. Le personnel des magasins ne salue pas les clients, alors au début, j’étais gênée et je ne pouvais pas le dire à haute voix. J’ai aussi découvert l’ehômaki et la tradition du Setsubun en travaillant ici.” [L’ehômaki est un rouleau de sushi épais et long traditionnellement consommé pendant le festival de Setsubun début février.]

Pour Nhuong, s’adapter à la vie au Japon n’a pas été facile. “A Tôkyô, c’est difficile parce que personne ne vous aide. Par exemple, j’ai emménagé dans un appartement, mais quand je suis arrivée pour la première fois, il n’y avait ni électricité ni eau. Personne ne m’a dit que je devais contacter moi-même les entreprises pour obtenir l’électricité, le gaz et l’eau”, raconte-t-elle. Originaire du sud du Vietnam, Nhuong dit en riant qu’elle déteste les hivers froids de Tôkyô. “Au début, ne pas pouvoir communiquer était également une source de frustration sans fin. Avant de venir au Japon, j’avais étudié un peu le japonais, mais pas à un niveau suffisant pour le parler dans la vie quotidienne. Le japonais est une langue difficile, surtout les kanji [caractères chinois].

Cependant, après quelques mois d’études, j’ai pu apprendre les bases du japonais nécessaires pour ce travail. Aujourd’hui, après environ trois ans, mon japonais s’est considérablement amélioré. Je peux tenir des conversations quotidiennes en japonais presque sans problème et écrire des e-mails simples. J’ai aussi appris des chansons japonaises et je les chante parfois au karaoké.”

Pour la jeune femme, comme pour beaucoup d’autres Vietnamiens, le plus difficile en venant au Japon a été de se retrouver loin de sa famille. “La famille est quelque chose de spécial pour nous. Bien sûr, on pourrait dire que la famille est importante pour les gens du monde entier, mais les liens familiaux des Vietnamiens sont particulièrement forts. Cela tient aussi au fait qu’au Sud-Vietnam, les relations avec les personnes autres que la famille sont relativement superficielles”, note-t-elle.

Bien que les Vietnamiens semblent avoir des liens familiaux forts, ils ne forment pas des communautés très soudées. “Je suis en bons termes avec certains de mes camarades de classe, mais je n’ai pas d’amis particulièrement proches au Japon. Il y a des Vietnamiens dans mon quartier, mais je leur parle rarement et nous ne sommes pas proches. Il y a une association bouddhiste vietnamienne à Tôkyô, et j’assiste occasionnellement à leurs événements, mais je n’y vais pas très souvent”, ajoute-t-elle. L’un de ses objectifs est d’aider financièrement sa famille. “Au Vietnam, la famille est une valeur sur laquelle on peut compter. Cela signifie que nous sommes toujours prêts à nous entraider. Les parents élèvent leurs enfants et, lorsque ceux-ci deviennent adultes, ils prennent soin de leurs parents. Aujourd’hui, de nombreux jeunes quittent les petites villes et les villages ruraux pour les grandes villes et utilisent leurs revenus pour soutenir leur famille restée au pays. Dans mon pays, c’est considéré comme une chose naturelle. C’est quelque chose que nous tenons pour acquis. Mes parents ne sont pas riches. Ils ont dû travailler dur pour m’élever, alors j’ai l’intention de m’occuper d’eux quand ils seront vieux”, rappelle Nhuong. Elle travaille environ quatre ou cinq fois par semaine et gagne environ 160 000 yens par mois. “J’aimerais vraiment travailler tous les soirs, mais je ne peux pas parce que je serais trop fatiguée pour étudier”, dit-elle. La loi japonaise limite encore davantage le nombre d’heures de travail de Nhuong. Les étudiants étrangers titulaires d’un visa valide peuvent travailler jusqu’à 28 heures par semaine pendant la période scolaire et jusqu’à 40 heures par semaine pendant les vacances de longue durée (par exemple, les vacances d’été et d’hiver). Le dépassement de ces limites peut avoir de graves conséquences, notamment la révocation du visa ou l’expulsion.

ZOOM DOSSIER

De nombreux étudiants travaillent dans les supérettes, mais leur nombre d'heures est limité.

“J’aimerais avoir la vie facile comme ma cousine. Elle étudie à l’université Hôsei et travaille quelques heures au 7-Eleven, surtout pour rencontrer des gens et améliorer ses compétences linguistiques. Ses parents paient ses frais de scolarité et ses autres dépenses, donc elle n’a pas de difficultés financières. En général, les étudiants internationaux de pays comme le Vietnam ne disposent pas des mêmes moyens financiers”, explique-t-elle.

La vie au Japon en tant qu’étudiante internationale peut être difficile, mais Nhuong veut aider sa famille restée dans son pays d'origine. “Dès que je le peux, j’envoie un peu d’argent à mes parents avec ce que je gagne au Japon. C’est difficile parce que la vie à Tôkyô est chère, alors j’envoie juste ce que je peux. Chaque mois est différent. Mais c’est aussi quelque chose de naturel à faire pour un enfant.”

G. S.

ZOOM CULTURE

ESSAI Le Japon vu par Régis Arnaud

Comme ce fut le cas de Robert Guillain ou encore de Philippe Pons (voir Zoom Japon n°145, novembre 2024) du Monde, les journalistes des grands quotidiens, qui s'installent au Japon, y restent longtemps. Régis Arnaud, du Figaro, en est un autre exemple. Cela lui a permis de développer une connaissance fine de ce pays dont il nous dresse dans ce très beau recueil un portrait juste et sans concession. Le Tour du Japon en (presque) 80 histoires, de Régis Arnaud, Editions du Rocher, 2025, 21,90 €.

MANGA Pour en finir

avec

le harcèlement

Au Japon, le terme “ijime” (brimade) est depuis longtemps au cœur de l'actualité, notamment en milieu scolaire. Ce fait de société qui a fini par mobiliser les pouvoirs publics est au cœur de cet excellent manga inspiré de faits réels grâce auquel les lecteurs prennent conscience de l'importance de ce phénomène et apprennent à réagir en toute connaissance de cause.

Harcèlement scolaire (Ijime tantei), d'abe Hirotaka (scénario) et enoKiya Katsumasa (dessin), trad. par Fédoua Lamodière, Kurokawa, 2024, 7,95 € le volume.

MANGA Ames sensibles s'abstenir !

Primé au dernier festival d'Angoulême pour sa série Dementia 21 également publié par l'éditeur d'Occitanie Huber Editions, Kago Shintarô est un mangaka horsnorme qui a réussi à conquérir le cœur de nombreux amateurs de mangas d'horreur. Avec Dommage cérébral paru initialement en 2017 au Japon, il ne risque pas de les décevoir. Recueil de quatre histoires

totalement délirantes, ce nouvel opus du mangaka traduit en français réserve bien des surprises et des renversements de situation qui ne laissent personne indifférent. Le dessinateur possède un “talent” unique de créer des ambiances dérangeantes dont on ne parvient pas à se détacher. Dommage cérébral (Brain Damage), de Kago Shintarô, trad. par Guillaume Mistrot, Huber Editions, 2025, 20 €.

N IHONGOTHÈQUE

Komochi-sama

En 2024, un débat autour de komochi-sama, terme apparu il y a quelques années, a fait rage sur Internet chez les Japonais. Ko (enfant) et mochi (ayant) désignent, dans la plupart des cas, les mères de jeunes enfants, et l’ajout de sama est généralement une marque de respect, plus honorifique que san. Pourtant, dans le cas de komochi-sama, il n’y a rien d’honorifique. Le mot est employé ironiquement par des salariés excédés de devoir assumer les tâches laissées par les komochi, sans compensation. En effet, ces dernières bénéficient de nombreux aménagements au travail : elles peuvent s’absenter lorsque leurs enfants sont malades, partir plus tôt le soir, ne pas travailler le week-end et avoir la priorité pour les congés. D’où l’ajout de sama par certaines collègues pour souligner un privilège perçu comme un déséquilibre. Si je comprends ce sentiment, estce pour autant un signe de fermeture d'esprit ? Évidemment, ces mères doivent pouvoir exercer leurs droits dans un système social qui rend difficile de concilier travail et éducation des enfants. Mais pourquoi celles ou ceux qui travaillent davantage ne bénéficient-ils de rien en retour ? Devrait-on simplement l’accepter en se disant qu’un jour, on bénéficiera du même traitement ? Mais ce "un jour", arrivera-t-il vraiment ? Désormais, afin d’éviter les tensions entre employés, certaines entreprises accordent à tous des congés payés supplémentaires "pour prendre soin de ceux qui leur sont chers" – y compris les animaux de compagnie ! D’autres versent des primes à tous les employés lorsqu’un(e) collègue prend un congé maternité, histoire que tout le monde y trouve son compte. Une initiative rare, mais intéressante dans la société nippone ! Eh oui, quand le mode de vie évolue, les conditions de travail doivent suivre. Alors, pourquoi ne pas aller encore plus loin ? Moi, je veux une prime pour ma difficulté à négocier des augmentations auprès de mon patron français… et une autre pour mes collègues qui doivent me supporter au quotidien !

KoGa ritSuKo

CINÉMA Au plus près de l'histoire

Avec Le Joueur de go, son sixième film, Shiraishi Kazuya livre une œuvre cohérente et très bien ficelée.

Il y a films de samouraï et films de samouraï. Il y a ceux qui privilégient les combats spectaculaires de sabre, un peu comme certains westerns que l’on regarde pour leurs duels ; et il y a ceux qui tentent de se rapprocher de la vie de ces samouraïs dont même les Japonais ne savent pas grand-chose, en dehors de ce que la littérature et le cinéma ont pu véhiculer comme clichés. Le Joueur de go (Gobangiri) réalisé par Shiraishi Kazuya appartient à cette deuxième catégorie, ce qui lui donne tout son intérêt. Plutôt que de chercher à créer un long-métrage d’action, le cinéaste a voulu remettre ces “guerriers” à leur place telle que l’a bien racontée Pierre-François Souyri dans son livre Les Guerriers de la rizière, la grande épopée des samouraïs (Flammarion, coll. Au fil de l’histoire, 2017).

“A partir du XVIIe siècle et du retour à un régime stable et pacifié, (…) les samouraïs devinrent pour l’essentiel des urbains habitant les nouvelles villes “au pied du château”, qui bourgeonnèrent alors”, note l’historien.

“Leur condition n’était pourtant pas si aisée pour la plupart d’entre eux. Certains étaient fort appauvris”, ajoute-t-il. C’est exactement la situation de Yanagida Kakunoshin qui mène une vie modeste avec sa fille Okinu depuis qu’il a quitté son fief à la suite d’une sombre affaire de vol. Comme dans les romans de Fujisawa Shûhei, l’un des premiers auteurs à s’intéresser à la vie quotidienne des samouraïs, et à l’instar du réalisateur Yamada Yôji qui s’est attaché dans ses trois films – Le Samouraï du crépuscule (2002), La Servante et la samouraï (2004), et Love and Honor (2006) – à mettre en évidence la réalité

sociale de ces hommes, Shiraishi Kazuya a construit un film d’où se dégage une vérité historique. Cette dernière permet de sortir des clichés cinématographiques habituels qui entourent les films en costume (jidaigeki) japonais. On se plaît à suivre le quotidien du héros interprété avec brio par Kusanagi Tsuyoshi qui, pour subvenir à ses besoins, joue des parties de go. C’est ainsi qu’il fait la connaissance du marchand Genbei (Kunimura Jun) et entretient avec lui une relation à travers ce jeu jusqu’au jour où il est injustement accusé de vol. Homme d’honneur, il doit emprunter de l’argent à la tenancière d’un bordel du quartier des plaisirs de Yoshiwara et laisser sa fille comme gage. Bien décidé à obtenir réparation, il utilise ses compétences en tant que joueur de go, où il faut faire preuve de stratégie, et ses qualités de sabreur pour y parvenir. Sa quête l’amènera à renouer avec la

première affaire qui l’avait obligé à abandonner son fief pour devenir un samouraï sans maître. Shiraishi Kazuya mène son film d’une main de maître et entraîne le spectateur dans une aventure qui ne manque pas de rebondissements. Puisqu’il s’agit d’un film de samouraïs, on n’échappe pas à quelques scènes de combat, mais celles-ci ne tombent pas dans la caricature. On sent que le réalisateur a fait preuve de sobriété pour ne pas dénaturer l’ensemble du film. Il y a une cohérence dans la mise en scène, dans le jeu des acteurs et dans l’histoire. C’est ce qui en fait assurément un excellent film. odaira namihei

Informations pratiques

Le Joueur de go (Gobangiri), de shiraishi Kazuya. Avec Kusanagi Tsuyoshi, Kiyohara Kaya, Kunimura Jun. 2h09 - Couleur - Scope - 2024.

ZOOM CULTURE

TRADUCTION

Soutenir les passeurs de mots

Pour la 30ème édition du prix de la traduction, la Fondation Konishi met les petits plats dans les grands.

La Fondation Konishi pour les Échanges Internationaux qui soutient par son prix les traducteurs d’ouvrages français en japonais et japonais en français, fête sa 30ème édition avec plusieurs événements visant à attirer l’attention sur l’importance du travail de traduction dans les relations franco-japonaises. Ainsi, entre janvier et juin 2025, six ateliers pratiques de traduction du japonais vers le français et du français vers le japonais ont lieu à Tôkyô, avec le concours de l’Institut français de recherche sur le Japon (IFRJ) à la Maison franco-japonaise (MFJ). Tous les mois, une trentaine de participants (traducteurs ou étudiants japonais et français, amateurs ou spécialistes des littératures française et japonaise, intéressés par l’édition et la traduction) assistent à la conférence d’un lauréat du prix Konishi qui expose son expérience et ses méthodes de travail, puis participent à un exercice collectif de traduction, permettant, chacun à son niveau, d’expérimenter les difficultés mais aussi le plaisir de ce travail trop souvent perçu comme solitaire et laissé dans l’ombre. En janvier, Nozaki Kan, Prix spécial Konishi 2021, a parlé de son travail de traduction de romans contemporains (Jean-Philippe Toussaint en particulier), puis de la retraduction de textes plus anciens ; le travail collectif a porté sur sa nouvelle traduction de Vol de nuit et Terre des hommes d’Antoine de Saint-Exupéry et a ainsi donné lieu à une discussion à propos de la recherche d’équilibre entre fluidité de la langue d’arrivée - le japonais - et fidélité au texte original français : comment

Lors de l'atelier de traduction présenté par Yoshikawa Kazuyoshi à la Maison franco-japonaise.

l’idée de “littéralité” ne s’oppose pas à la “lisibilité” d’une traduction. En février, Yoshikawa Kazuyoshi, Prix spécial Konishi 2021, a parlé de sa longue expérience de chercheur et traducteur de l’œuvre de Marcel Proust, montrant comment la traduction est une méthode d’approfondissement de la compréhension d’une œuvre ; puis il a proposé une réflexion sur les choix d’écriture qui constituent le “style” d’un traducteur par le biais de la lecture comparative d’extraits de trois traductions de A la recherche du temps perdu : celle d’Inoue Kyûichirô (1909-1999) datant des années 1970, celle de Suzuki Michihiko (1929-2024) des années 1990, et la sienne des années 2010. En mars, Corinne Atlan, Prix Konishi 2003, a présenté son travail de traduction en relation avec la lecture et l’écriture (elle a elle-même publié des

romans et essais) puis proposé un travail sur des textes de Murakami Haruki et de Natsume Sôseki. Les intervenants seront ensuite, en avril, Catherine Ancelot, Prix Konishi 2015, à la fois traductrice et interprète, avec un exercice sur Le Tabac et le diable d’Akutagawa Ryûnosuke ; en mai, Myriam Dartois-Ako, Prix d’encouragement Konishi 2015, à présent directrice de l’agence littéraire Bureau des Copyrights Français à Tokyo avec un exercice sur des extraits de romans d’Ogawa Ito Le Restaurant de l’amour retrouvé (voir Zoom Japon n°34, octobre 2013) et La Papeterie Tsubaki (voir Zoom Japon n°83, septembre 2018) ; et enfin Hiraoka Atsushi Prix Konishi 2016, qui a souvent traduit des romans policiers.

Dans la bibliothèque de la MFJ à Tôkyô, se tiennent aussi régulièrement des “Rencontres

autour de la traduction franco-japonaise” avec des lauréats du Prix Konishi, sous la forme d’un exposé suivi de questions-réponses avec l’auditoire. (Suzuki Masao lauréat en 2011 pour L’inconnu sur la terre de Le Clézio, Mino Hiroshi en 2023 pour une nouvelle traduction de La Peste de Camus). Une place est également faite aux lauréats du Prix Konishi de la traduction du manga, créé en 2017, avec Sébastien Ludmann distingué en 2018 et Thibaud Desbief en 2019. Par ailleurs, seront organisés deux colloques. Les 1er et 2 novembre 2025 : L’évolution de la traduction littéraire franco-japonaise ; des classiques à la littérature moderne et aux mangas, avec le concours de la MFJ et de l’IFRJ, dans l’auditorium de la MFJ à Tôkyô, puis, le 7 février 2026 à la Maison de la Culture du Japon à Paris. Cette journée sera conclue par la cérémonie de remise du Prix d’encouragement 2025 à Jean-Baptiste Flamin pour sa traduction française du roman Le Gardien des souvenirs, de Hiiragi Sanaka (voir pp. 18-19) que le jury, composé de la romancière et universitaire Olivia Rosenthal, la traductrice et autrice Corinne Atlan et les professeurs et traducteurs Emmanuel Lozerand et Cécile Sakai, a choisi parmi 5 ouvrages traduits du japonais proposés par le comité de pré-sélection après examen d’une quarantaine de traductions parues entre le 1er janvier 2022 et le 31 mars 2024.

Le Prix Konishi de la traduction du français vers le japonais, pour cette 30ème édition, honore le travail d’un traducteur expérimenté, Chiba Fumio, professeur émérite de l’université Waseda, spécialiste de littérature française, pour sa traduction de Vies minuscules de Pierre Michon (Suiseisha 2023). Pour la première fois au Japon, un Prix d’encouragement est également décerné pour distinguer le défi audacieux relevé par Morisawa Yûichirô pour sa traduction de Guerre de Louis-Ferdinand Céline (Genki Shobô, 2023).

La traduction de Chiba Fumio réussit à rendre le souffle de l’œuvre originale par un décalage

C’est le momentd’apprendre le japonais

Tout pprendre japonais !

Disponible en librairie et sur issekinicho.fr

ZOOM CULTURE

subtil du sens des mots utilisés en japonais, travail stylistique devant sans doute beaucoup à l’expérience du traducteur de nombreux ouvrages, dont ceux de Michel Leiris, de Gérard Macé ou des essais sur la musique. Quant à Morisawa Yûichirô, c’est sans aucun doute son expérience théâtrale (il a découvert Céline en tant que comédien dans la troupe Kaitaisha, dans le cadre d’une série de spectacles basés sur cette œuvre) qui lui a permis de rendre en japonais l’expression souvent argotique, licencieuse, provocatrice du romancier français.

Malgré les limites de ce registre dans la langue japonaise, la manière dont il a créé des formulations nouvelles et surprenantes a été particulièrement appréciée. Ce jeune traducteur, dont la maîtrise rend difficile de croire qu’il s’agit d’une première traduction, démontre comment le travail basé sur “l’expérimentation” de la langue autorise l’invention audacieuse d’un style d’écriture unique qui, tout en surmontant les difficultés propres à la traduction de Céline, parvient à en rendre si bien l’univers. corinne Quentin

La traduction n’est pas une activité solitaire !

Ce n’est sans doute pas un hasard si les lauréats du Prix Konishi de la traduction du japonais vers le français, et notamment les lauréats du Prix d’encouragement font référence au travail qu’ils ont pu effectuer avec leur éditeur pour que leur traduction atteigne la qualité nécessaire. L’exigence rime le plus souvent avec lisibilité, accessibilité, résultat, au-delà du choix de textes japonais intéressants, d’une collaboration équilibrée entre éditeur et traducteur. Mais l’avis général du jury et du comité de pré-sélection du Prix Konishi est que les traductions proposées récemment n’atteignent pas, dans leur ensemble, le niveau de ce que l’on a pu lire dans les décennies précédentes. On peut se réjouir du nombre croissant de traductions du japonais proposées par des maisons, traditionnelles ou très récemment établies, qui offrent un large

éventail de genres aux lecteurs français, mais on ne peut que regretter que cela se fasse semble-t-il parfois au détriment de l’attention portée au travail des traducteurs, surtout quand ils ne sont pas encore très expérimentés : les échanges avec un éditeur, un relecteur, des délais de travail raisonnables, une rémunération décente, sont importants pour favoriser le meilleur résultat possible dans un travail qui semble a priori solitaire, mais qui gagne tant à la collaboration. Concernant les livres dits pour le “grand public”, on remarque une sorte d’uniformisation des textes français. Beaucoup de coupes, d’adaptations qui semblent inutiles, des glissements de sens, sont repérés, de même qu’un manque d’efforts pour tenter de rendre le style ou le rythme du texte japonais, le principal objectif étant de restituer le sens, dans un français

dont on ne peut que regretter la monotonie, voire, parfois, les maladresses et les incorrections grammaticales. Les traducteurs ne semblent hélas pas encouragés par les éditeurs à un travail plus approfondi. Or, les bénéfices d’une bonne collaboration entre traducteur et éditeur sont soulignés par le lauréat 2025 (voir pp.18-19) à propos de son travail avec les éditions Nami, qu’il faut également saluer ici, tout comme, par exemple, les lauréats du Grand Prix et du Prix d’encouragement 2023 (voir Zoom Japon n°129, avril 2023). C’est cette coopération fructueuse que vise aussi le Prix Konishi en attirant l’attention des éditeurs sur “l’importance d’accompagner de nouveaux traducteurs qui formeront, demain, la relève professionnelle de ces passeurs essentiels entre auteurs, éditeurs et lecteurs, entre le Japon et la France”.

C. Q.

pour lire, écrire et s’exprimer en japonais ut pour s’exprimer

Destinée aux débutant s et faux débutants désirant apprendre en autodidacte

へ Les bases de l’écriture et de la lecture

へ 7 leçons détaillées

へ Des exercices commentés

へ pour perfectionner sa prononciation

RENCONTRE

En quête de la bonne formule ZOOM CULTURE

Traducteur d'une cinquantaine de livres, Jean-Bapstiste Flamin obtient une première reconnaissance pour son travail.

C’est pour votre traduction du roman Le Gardien des souvenirs, de Hiiragi Sanaka, publié par les éditions Nami en 2024 que le jury du Prix Konishi de la traduction vient de vous décerner le Prix d’encouragement. Bravo ! La fluidité de votre traduction et l’aisance dans votre rendu des dialogues, au service d’un roman original, jouant avec les codes du fantastique et du suspense ont été hautement appréciées. Traducteur professionnel, diplômé de l’INALCO (Institut national des langues et civilisations orientales connu aussi sous l’appellation Langues’O), vous avez traduit plusieurs dizaines de light novels, romans policiers et mangas japonais. Par ce Prix d’encouragement, le jury reconnaît votre engagement dans le métier (vous avez déjà été nominé, ce qui témoigne de la qualité de vos traductions dans le temps) et vous invite à poursuivre dans cette voie en l’approfondissant et en l’enrichissant”

Quelle a été votre formation ?

Jean-Baptiste Flamin : J’ai suivi des études d’anglais (licence de Langues, Littératures et Civilisations Étrangères à Lyon II et master professionnel de traduction littéraire à Paris 7) et de japonais (licence puis master à l’INALCO). J’ai également étudié les sciences du langage à Lyon II et suivi le parcours Hautes Études Internationales, en licence à l’INALCO.

C’est une année d’échange universitaire en Angleterre, où j’ai suivi un cours de 4 heures hebdomadaires avec d’excellents professeurs qui m’a décidé à m’inscrire en licence de japonais parallèlement à mon master de traduction de

l’anglais. Le cursus était très exigeant, mais passionnant. J’ai eu la chance d’effectuer un séjour d’études d’un an et demi au Japon durant mon master, à l’issue duquel j’ai continué à me former en lisant de la littérature japonaise, avant de commencer à en traduire.

Quelle est votre expérience de la traduction jusqu’à présent ?

J.-B. F. : Une cinquantaine d’ouvrages traduits majoritairement du japonais (quelques-uns de l’anglais) dans de nombreux genres : romans contemporains, pour la jeunesse, policiers, albums jeunesse, mangas, essais et témoignages, vie pratique, artbooks et guides de jeux vidéo, articles de presse…

Pourquoi avoir traduit Le Gardien des souvenirs ?

J.-B. F. : Les éditions Nami recherchaient un traducteur ; la responsable, Camille Juré, m’a transmis un résumé très intéressant de l’intrigue et m’a parlé avec beaucoup d’enthousiasme des thèmes abordés. En lisant les premières pages de l’ouvrage, ma première impression, positive, s’est confirmée et j’ai accepté d’effectuer un essai de traduction.

Quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées ?

J.-B. F. : Je me rappelle tout d’abord avoir réfléchi à la façon de rendre la temporalité du récit, qui n’est pas tout à fait linéaire, et de traiter l’oralité des différentes voix. C’était un défi intéressant. Également, il s’agissait à un moment donné de ne pas divulguer immédiatement le sexe d’un personnage, ce que le japonais peut faire plus facilement que le français. Je devais donc ruser… Enfin, l’ouvrage comporte de nombreux passages sur la photographie, et, pour obtenir le vocabulaire exact en français, je me suis tourné vers un photographe professionnel.

Comment avez-vous abordé cette traduction ?

ZOOM CULTURE

J.-B. F. : Cette fois encore, j’ai produit un premier jet rapide de l’ensemble de l’ouvrage que j’ai ensuite révisé plusieurs fois. J’ai posé des questions sur des points de langue ou des références culturelles à une amie japonaise, ce qui m’a permis de confirmer ou d’infirmer ce que j’avais compris seul. Par ailleurs, j’ai eu la chance de pouvoir questionner l’autrice, afin de lever les doutes qui me restaient. Enfin, un ami traducteur a bien voulu relire une partie du texte pour m’aider à l’améliorer.

Pouvez-vous nous parler de votre travail avec la maison d’édition ?

J.-B. F. : L’éditrice m’a d’abord demandé un essai de traduction qu’elle a relu et corrigé, afin de nous mettre d’accord sur le ton général à adopter. Ensuite, elle m’a mis en contact avec une relectrice avec qui j’ai échangé. J’ai aussi travaillé un peu avec l’éditrice autour de la présentation de l’ouvrage. J’ai disposé de suffisamment de temps, sans trop de pression, et bénéficié de conseils bienveillants de la part de l’éditrice et de la relectrice.

Comment voyez-vous la situation de la traduction du japonais vers le français actuellement ?

J.-B. F. : Sur le plan économique, l’édition se porte relativement bien depuis la pandémie, mais tout le monde ne profite pas de cette situation : certaines maisons d’édition pratiquent des tarifs rédhibitoires, pour ne pas dire scandaleux. Si l’on ajoute le temps extrêmement réduit qui nous est souvent imparti pour traduire et la relative absence de considération de la part de certains interlocuteurs, le constat partagé par une partie de mes confrères et consœurs est que l’exercice de la profession est de plus en plus dur et précaire. A quoi s’ajoute depuis quelques années la menace de l’intelligence artificielle… Heureusement, des syndicats militent pour la création d’un régime d’intermittence.

ProPoS recueilliS Par c. Q.

Le Gardien des souvenirs, roman doux-amer

Entre notre monde et l’au-delà existe un étonnant studio photo où les défunts peuvent tourner une dernière fois les pages du livre de leur existence terrestre. Chacun peut se remémorer des moments précieux de son passé. Accompagnés par hirasaKa, le

mystérieux propriétaire du studio, une vieille femme, un yakuza et une enfant entre la vie et la mort vont traverser cette antichambre de l’au-delà. Entre nostalgie des choses perdues et célébration des petits bonheurs du quotidien, un roman doux-amer et universel sur

la place des souvenirs au moment où la vie s’éteint.

Le Gardien des souvenirs de Hiiragi Sanaka, éditions Nami, 2024 (Jinsei shashinkan no kiseki, Takarajima-sha, 2019), 19,90 €.

COURS DE JAPONAIS EN LIGNE

Modules de vocabulaires et de grammaires, révision des kanjis, examens blancs

TENDANCE Mais où est donc passé le riz ? ZOOM GOURMAND

Pénurie passagère ou appelée à durer ?

C'est la question que se posent de nombreux consommateurs.

Le Japon manque de riz. Cette phrase paraîtra étrange, mais c’est la réalité. L’année dernière, le manque s’est fait sentir avant la saison de la récolte, en été, et le prix du riz a subi une hausse. L’Etat a tenté de rassurer la population en affirmant que c’était une situation passagère, juste avant la moisson, mais le phénomène de pénurie perdure cet hiver encore, et le prix ne cesse d’augmenter. L’automne dernier, le tarif était déjà 158 % plus élevé que l’année précédente (27 euros/5 kg) à la même période, un pourcentage qui atteignit les 190 % en février, selon les statistiques du ministère de l’Agriculture. Et même à ce prix, il n’est pas évident d’en trouver dans tous les commerces, parfois les rayonnages sont vides.

Les médias et l’Etat tentent de trouver des explications : la consommation de riz se serait accrue du fait de la reprise du tourisme après la fin de la pandémie ; ce serait dû à de mauvaises récoltes, ou ce serait à cause des dérèglements climatiques, comme la grande chaleur, les pluies torrentielles de l’année dernière et la profusion d’insectes nuisibles. On peut également supposer que les commerces et les foyers individuels qui ont connu la pénurie de l’été 2024 ont fait plus de stock que d’habitude en prévision d'une situation identique, et c’est ce qui aurait causé ce manque. Mais comme c’est souvent le cas au Japon, avec le manque de beurre par exemple, le problème est plutôt structurel. En 1942, face à la pénurie de nourriture pendant la guerre, l’Etat a pris le contrôle de l’alimentation, et notamment du riz. L’Etat achetait le riz à un prix fixe et le vendait aux Japonais à un prix abordable. Mais avec

l’augmentation de la production, il s'est retrouvé avec un surstock et un budget considérable alloué uniquement au riz. Ce système a existé jusqu’aux années 1990. Ensuite, pour réguler le surplus de production, le gouvernement a demandé la réduction des surfaces de rizières (cette mesure a été abolie, mais la subvention pour les riziculteurs qui convertissent leurs rizières pour cultiver d’autres choses existent encore). De fait, la surface rizicole ne fait que diminuer depuis, et cette situation crée une fragilité ; il suffit qu’il y ait une légère augmentation de consommation, ou de mauvaises récoltes pour qu’il y ait pénurie de riz.

Cette situation frappe bien évidemment les foyers modestes. En ce moment, les consommateurs n’ont pas d’autres choix que d’aller d’un magasin à l’autre pour chercher du riz, et en

acheter au prix fort, sans pouvoir choisir leurs marques ou leurs provenances favorites (au Japon, le riz est le produit de terroir par excellence, chacun donc choisit son riz non seulement en fonction de son prix, mais aussi de son goût, sa texture, ou sa région).

Certains pessimistes s’alarment en disant que la hausse du prix ne va pas s’arrêter, même cette année, car en dehors du problème de stock, les agriculteurs souffrent à cause de la montée du prix mondial des machines agricoles, du gasoil et des engrais. Selon le quotidien Yomiuri Shimbun, les consommateurs remplacent le riz par les nouilles udon, soba, pasta et par du pain, sans pouvoir les troquer contre les légumes, dont les prix ont fait un bond, depuis l’année dernière, de 120 % à 270 %.…

SeKiGuchi ryôKo

ZOOM GOURMAND

L A RECETTE DE HARUYO

Wafû asari no fô (Pho aux palourdes à la japonaise)

PREPARATION

01 - Laver soigneusement le mizuna et le couper grossièrement.

02 - Faire cuire les nouilles de riz dans une grande quantité d’eau bouillante, les égoutter, puis les rincer à l’eau froide.

03 - Chauffer l’huile dans une casserole, ajouter les palourdes et les faire revenir rapidement.

04 - Ajouter le saké, couvrir et laisser cuire jusqu’à ce que les palourdes s’ouvrent.

05 - Incorporer les tiges de mizuna, mélanger avec le jus des palourdes, puis ajouter l’eau et la poudre de dashi. Porter à ébullition.

INGREDIENTS

• 300 g de palourdes

(pour 2 bols)

• 200 g de mizuna (ou de la roquette ou des jeunes pousses de moutarde)

• 100 g de nouilles de riz

• 1 cuillère à soupe d’huile

• 3 cuillères à soupe de saké

• 400 ml d’eau

• 1 cuillère à soupe de poudre de dashi

• 1 cuillère à soupe de nuoc-mâm

• 1 cuillère à soupe de sauce soja

• 1/4 de citron

06 - Ajouter le nuoc-mâm et la sauce soja.

07 - Plonger les nouilles préalablement blanchies dans le bouillon pour les réchauffer, puis les servir dans un bol en garnissant avec les feuilles de mizuna et des quartiers de citron.

Astuce

Les palourdes peuvent être remplacées par des huîtres, des crevettes ou du poulet émincé.

Posée sur l'océan Pacifique, à 11 heures de bateau du sud de Kyûshû, l'île de Kikai

surprises.

Kikai, l'île qui pique la curiosité

Située entre Kyûshû et Okinawa, l'archipel d'Amami ne manque pas de charme à l'instar de cette île.

Au visiteur étranger qui s’aventure sur cette petite île de l’archipel d’Amami, il est souvent demandé : “mais qu’êtesvous donc venu faire à Kikai, il n’y a rien ici !? Même les Japonais ne viennent pas !” Il est vrai que Kikai est une île qui se mérite. Le ferry qui la relie cinq fois par semaine à partir

de Kagoshima, quitte le grand port du sud de Kyûshû à 17h30 pour n’arriver que le lendemain à 4h30. Onze heures sur une mer souvent très agitée pour se retrouver au petit matin sur une île encore plongée dans le noir et endormie. L’archipel d’Amami est un groupe d’îles formant la partie nord des îles Ryûkyû, entre Kyûshû et Okinawa. L’île de Kikai a fait partie du royaume de Ryûkyû jusqu’en 1609, date à laquelle elle est passée sous domination du domaine de Satsuma. En 1871, après l’abolition du système des domaines féodaux, l’île a rejoint la préfecture de Kagoshima. Malgré de belles

falaises recouvertes d’une végétation dense, Kikai est une île corallienne relativement plate, en témoigne son point culminant situé à 214 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les îles de la chaîne d’Amami sont communément classées par leurs habitants en deux catégories : celles, majoritaires, où le redoutable habu, une grande vipère venimeuse, est endémique et celles qui, comme Kikai, n’ont pas à se soucier des serpents. Autrefois, les décès dus à une morsure de habu étaient fréquents. Son venin, actif en permanence, peut entraîner la perte d’un membre même plusieurs décennies

espaceja pon.com

après la morsure, et ce malgré les traitements. Le habu, qui peuple tout l’archipel des Ryûkyû, fut auparavant révéré comme un dieu de la forêt, symbole de la connexion sacrée des îles avec la nature. Mais de nos jours, la préfecture de Kagoshima encourage l’élimination des serpents, qui jouent pourtant un rôle important dans la chaîne alimentaire, en offrant 3 000 yens par prise. Les habu sont aussi considérés comme les protecteurs des forêts et de la nature dans le sens où ils ont longtemps empêché l’homme d’y pénétrer. Les îles où règnent les serpents ont conservé de grandes forêts primaires, d’une exceptionnelle diversité écologique. Au contraire, l’absence de habu à Kikai a permis à l’agriculture de se développer et l’île a été transformée au fil du temps par et pour les agriculteurs.