September 2020 GLOBALER WACHSTUMSAUSBLICK

Gefährdete Erholung Impulse für die Weltwirtschaft nötig

▪

Die Weltwirtschaft wird dieses Jahr kräftig schrumpfen, ein Einbruch um gut viereinhalb Prozent ist wahrscheinlich. Die Rückkehr zum Vorkrisenniveau wird bestenfalls anderthalb bis zweieinhalb Jahre benötigen; in einigen Schwellenländern sogar eher fünf. Das Risiko für hoch verschuldete, schlecht regierte oder anderweitig verwundbare Länder, in einen gefährlichen Mix aus Banken-, Finanz- und Währungskrisen abzurutschen, bleibt atypisch hoch.

▪

Deutschland kommt in diesem Jahr unter den 19 Eurostaaten laut Prognose der EU-Kommission vergleichsweise moderat durch die Krise. In 15 Volkswirtschaften sackt die Konjunktur stärker ab. Dafür rangiert das deutsche Wachstum 2021 nur auf Platz 17.

▪

Es zeichnet sich deutlich ab, dass Unsicherheit und Zurückhaltung bei Verbrauch und Investitionen noch anhalten, bis eine Impfung der Mehrheit der Bevölkerung erfolgt. Dies dürfte selbst in den optimistischsten Einschätzungen frühestens zum Jahresende 2021 in den ersten Ländern erreicht werden.

▪

Die Finanzpolitik muss von der Stützung von Unternehmen und Arbeitnehmern zur Ankurbelung von Investitionen umschalten. Die EU wird erstmals starke Impulse setzen, die aber erst im nächsten Jahr wirken (Next Generation EU).

▪

Der weltweite wirtschaftspolitische Auftakt im Kampf gegen die Pandemie war nicht übermäßig koordiniert, aber weitgehend zielgerichtet und adäquat. Der gesundheitspolitische Start blieb bislang viel schwerer. Die internationale Zusammenarbeit in Pandemiebekämpfung und Prävention muss deutlich besser werden. Wechselseitiges Lernen, wie Tests, Nachverfolgung, Identifikation und Isolation am besten funktionieren, ist nötig. Internationale Kooperation auf dem Weg zur Impfung der Bevölkerungen ist vordringlich.

Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020

Inhaltsverzeichnis Die Pandemie bringt die Weltwirtschaft auf die schiefe Bahn ....................................................... 3 Die Entwicklung der Pandemie .......................................................................................................... 5 Wirtschaftliche Folgen der Pandemie ............................................................................................... 7 Weltweite Industrieproduktion: Alle Regionen von Corona-Pandemie betroffen ...................... 13 Welthandel ......................................................................................................................................... 17 Ausländische Direktinvestitionen ................................................................................................... 17 Finanzpolitik auf Expansionskurs ................................................................................................... 18 Notenbanken flankieren die Konjunkturstimulierung ................................................................... 20 USA ..................................................................................................................................................... 21 China: Einbruch überwunden, nachhaltiges Wachstum gesucht ................................................ 26 Japan: kräftige Rezession bei milder Epidemie ............................................................................. 30 Europäische Union und Euroraum .................................................................................................. 31 Deutschland ....................................................................................................................................... 36 Vereinigtes Königreich ..................................................................................................................... 36 Regionaler Ausblick .......................................................................................................................... 37 Fazit .................................................................................................................................................... 41 BOX: Geldpolitik in der Pandemie ................................................................................................... 42 Quellenverzeichnis ............................................................................................................................ 45

2

Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020

Die Pandemie bringt die Weltwirtschaft auf die schiefe Bahn Die weltwirtschaftliche Entwicklung wird in diesem Jahr in einem einmaligen Ausmaß von der COVID19-Pandemie dominiert. Diese ist auf globaler Ebene durch weiterhin stark steigende Infektionen geprägt. Die akuten Herde des Infektionsgeschehen haben sich zwar von China über Europa nach Nordund Südamerika und Westasien verlagert, von einer erfolgreichen weltweiten Eindämmung kann jedoch noch keine Rede sein. Dies dürfte leider auch das weitere Geschehen in diesem Jahr bestimmen. Ob es im nächsten Jahr zu breiteren Eindämmungserfolgen und echten Vorbeugemaßnahmen durch massenweise Impfungen kommen kann, ist zudem weiterhin sehr unsicher. Unbestreitbar ist auch, dass die Vorbeugung und die internationale Zusammenarbeit zur Pandemiebekämpfung weltweit mangelhaft war und nahezu alle Regierungen die Warnungen und Empfehlungen der Wissenschaft nicht ausreichend berücksichtigt hatten (Osterholm und Olshaker 2020). Insofern traf die Pandemie die Welt unvorbereitet. Der wirtschaftliche Schaden liegt allein in diesem Jahr bei einfachster Betrachtung bei gut zehn Billionen US-Dollar (verlorener Output). Es ist bereits jetzt klar, welche grundsätzlichen Folgen diese Entwicklung für die Weltwirtschaft hat. Diese lassen sich in zehn zentrale Punkte fassen: 1. Die weltweite wirtschaftliche Aktivität erlebt einen drastischen Einbruch von ungeahntem Tempo und bislang unbekannter Tiefe. Im ersten Quartal belief sich der Rückgang auf gut dreieinhalb Prozent, im zweiten Quartal ist mit einem weiteren Einbruch um sieben bis acht Prozent zu rechnen. Im besten Fall wird es im dritten und vierten Quartal zu soliden Erholungen in den großen Volkswirtschaften kommen, in anderen Ländern kommt es erst dann zu den größten Schäden. 2. Die gesundheitspolitischen Maßnahmen der Regierungen haben sich in ebenso ungeahntem Tempo und bislang nicht erprobtem Ausmaß entwickelt. In Länder mit frühen stringenten Maßnahmen sind zwar wieder Lockerungen in Kraft getreten, in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern steigt der Restriktionsgrad jedoch noch oder bereits wieder an. 3. Die wirtschafts- und geldpolitischen Notfallmaßnahmen zum Schutz von Unternehmen, Arbeitnehmern, Gebietskörperschaften und Banken- und Finanzmärkten durch Regierungen und Notenbanken sind bereits jetzt größer als je zuvor, absolut und relativ. Diese sind jedoch nur für einen einfachen Verlauf einer raschen Kontrolle der Epidemie dimensioniert worden und müssen ggf. nachgesteuert werden. Die Maßnahmenpakete sind mit wenigen Ausnahmen durchaus angemessen dimensioniert worden. 4. Trotz all dieser Hilfsmaßnahmen verursachen die Pandemie selbst und die gesundheitlichen Gegenmaßnahmen enorm hohe wirtschaftliche Kosten und Risiken für Bürger und Unternehmen in der mittleren Frist. Die Hilfsmaßnahmen sind typischerweise auf die kurze Frist weniger Monate ausgerichtet, decken jedoch in der Regel noch keine absehbaren Strukturbrüche in der Nachfrage, dem Angebot, der Produktionsweise und den Konsumentenpräferenzen ab. Trotz des hohen Maßes an Ex-post-Versicherungsschutz durch Regierungen und Notenbanken bleibt ein hohes Maß an zusätzlicher Unsicherheit für Einkommen und Vermögen von Bürgern und Unternehmen für mindestens noch einige Quartale bestehen. 5. Teilweise Entwarnung in Entwicklungsländern. Die Pandemie hat bislang existierende wirtschaftliche Verwundbarkeiten von Volkswirtschaften noch nicht stark zum Vorschein gebracht.

3

Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020

Das Risiko für viele, zum Teil hoch extern verschuldete, schlecht regierte oder anderweitig verwundbare Länder, im Zuge der nächsten Quartale in den üblichen Mix aus Banken-, Finanz- und Währungskrisen abzurutschen, bleibt jedoch atypisch hoch, zumal bislang nur den ärmsten Ländern finanziell unter die Arme gegriffen wurde. Die reale Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaften ist de facto gesunken, und die finanziellen Verpflichtungen werden an diese angepasst werden müssen. 6. Mögliche Strukturbrüche, hohe Unsicherheit, hohe Kosten. Es muss damit gerechnet werden, dass in vielen hart getroffenen Branchen angelegte strukturelle Veränderungen der Nachfrage, der Konsumentenpräferenzen und der geschäftlichen Praktiken durch die Wucht der Gesundheitsvorsorgemaßnahmen, Kostenerwägungen und die Neubewertung von Entscheidungsfaktoren im Zeitraffertempo beschleunigt werden. Dies hat bereits signifikante Veränderungen in der Bewertung von Branchen, der Marktkapitalisierung von Unternehmen und der Beschäftigung hervorgerufen. Es ist zwar nicht ausgeschlossen, dass es partiell zu einer Rückkehr zu Vorkrisenmustern kommen kann, in vielen Fällen sind die Brüche aber hart und schnell und erlauben keine graduelle Anpassung. Insofern ist in vielen Branchen eine sehr hohe Unsicherheit über die Nachfragemuster und Geschäftsmodelle bei gleichzeitig extrem hohen Anpassungskosten vorzufinden. Daher bleibt eine aktive Arbeitsmarktpolitik zur Flankierung wichtig. 7. Die Pandemie ist möglicherweise nicht in wenigen Quartalen überwunden. Üblicherweise unterstellen die internationalen Organisationen und die meisten Marktteilnehmer, dass die Pandemie mit einer Spitze, schlimmstenfalls mit zwei Spitzen (im Winter 20/21), im Infektionsgeschehen und Gesundheitsschutz einhergeht und zweite Wellen mit deutlich kostengünstigeren Maßnahmen (testing, tracking, tracing, isolating) eingedämmt werden können. Zudem wird gemeinhin angenommen, dass massenweite Impfungen im Jahresverlauf 2021 erfolgen können. Aus heutiger Sicht sind beide Annahmen optimistisch. Leider kann es auch deutlich schlechter kommen, was an sich die Anzahl, Reichweite und Tiefe permanenter wirtschaftlicher Veränderungen deutlich wahrscheinlicher erscheinen lässt. Zudem sind die für dieses Szenarium notwendigen wirtschaftspolitischen Flankierungen deutlich schwieriger, teurer, strittiger und komplexer. Zudem werden einige Länder an echte Finanzierungsgrenzen stoßen. 8. Die Pandemie hat selbst im günstigsten Verlauf bereits jetzt erhebliche Wohlstandseinbußen hervorgerufen, die die Weltwirtschaft auf einen deutlich niedrigeren Stand des Outputs und des Pro-Kopf-Einkommens herabgeführt haben. Zudem beeinträchtigt die Pandemie die Investitionstätigkeit massiv, erzwingt ineffiziente Distanz- und Vorsorgeregeln in vielen Branchen und senkt damit die totale Faktorproduktivität über im Minimum mehrere Quartale ab und reduziert den Arbeitseinsatz massiv. Mit anderen Worten: die Pandemie senkt somit das Wachstumspotenzial zumindest über einige Jahre ab. Daran können auch die massiven – und überaus notwendigen – nachfrageseitigen Stützungsmaßnahmen nichts ändern, denn diese helfen nur, einen noch stärkeren Einbruch von Einkommen und Produktion abzufedern. Diese Eintrübung des Wachstumspotenzials ist genau das Gegenteil dessen, was die entwickelten Volkswirtschaften benötigt hätten, um besser mit der Sicherung des Lebensstandards in alternden Gesellschaften klar zu kommen. 9. Die langfristigen Folgen von sprunghaft angestiegenen fiskalischen Belastungen der Staaten und finanziellen Verwundbarkeiten bzw. bilanziellen Schieflagen von Unternehmen in der Real- und Finanzwirtschaft werden nach erfolgreicher Eindämmung zu mehrjährigen schmerz-

4

Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020

haften Anpassungen im staatlichen Leistungsangebot und in der privatwirtschaftlichen Produktion führen, bis die mittelfristige fiskalische Tragfähigkeit der öffentlichen Hand bzw. die nachhaltige Finanzierung von Unternehmen wieder hergestellt sein wird. Die graduelle Anpassung im öffentlichen Sektor sollte in den meisten Ländern angesichts relativ kommoder Finanzierungskonditionen leichter, dosierter und zeitlich gestreckter möglich sein als in den meisten durch Strukturbrüche, Konsolidierungen und Anpassungen geprägten Branchen der Privatwirtschaft. 10. Der politische Handlungsspielraum demokratischer Regierungen für die Bewältigung anderer Aufgaben wird durch die Pandemiebewältigung deutlich eingeschränkt. Da kurz- und möglicherweise auch mittelfristig kaum eine Alternative zur umfassenden Stützung von Einkommen und Produktion besteht, können fiskalische und politische Spielräume für andere große Aufgaben wie die Steigerung der Produktivität, die Verbesserung der Einkommens- und Vermögensgleichheit und den Klimaschutz nicht vollumfänglich verfolgt werden. Insbesondere in Europa und Japan wird derzeit der Versuch unternommen, Stützungs- und Transformationsaufgaben zu koppeln, in anderen Weltteilen könnte sich dies auch abzeichnen.

Die Entwicklung der Pandemie Sich verlagernde Herde Die Entwicklung der Covid-19-Pandemie ist im ersten Halbjahr durch eine große Dynamik geprägt gewesen. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen ist im August auf über 24 Millionen angestiegen,

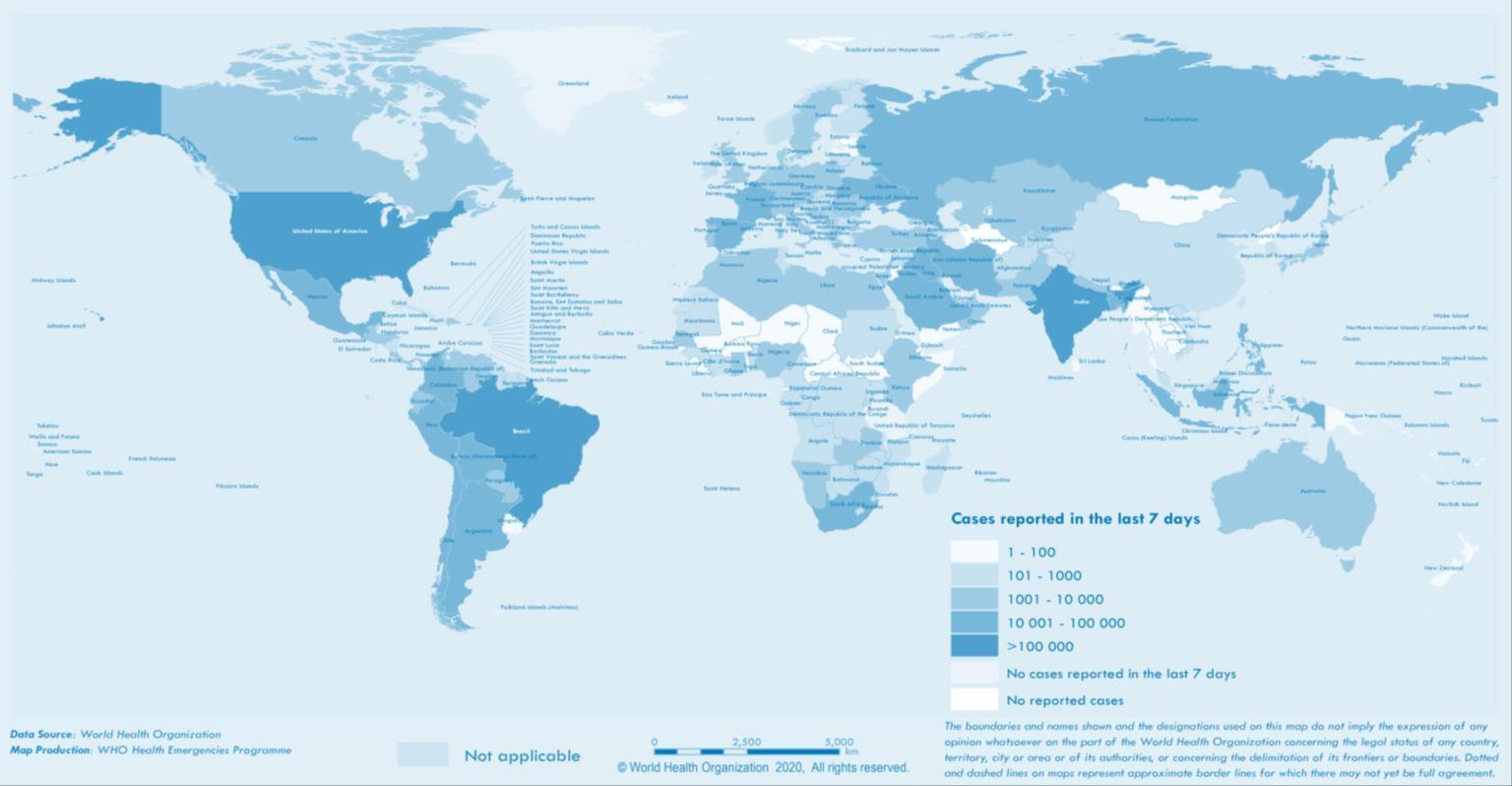

Ausbreitung der Covid-19-Infektionen weltweit*

*bestätigte Fälle. Stand 16. August 2020 Quelle: WHO

5

Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020

gut die Hälfte der Infektionen entfällt auf Nord- und Südamerika (53 Prozent), etwa 17 Prozent auf Europa. Mitte August war bislang die Spitze bei knapp 300 Tausend täglichen Neuinfektionen erreicht, seither sinkt der Wert leicht. Während China zum Jahresbeginn und Westeuropa in den Monaten März bis Mai im Zentrum des Infektionsgeschehens standen, sind die Vereinigten Staaten, Südamerika, v.a. Brasilien, Chile und Peru, sowie Südwestasien in den Sommermonaten am stärksten betroffen gewesen. Muster der Pandemiebekämpfung Die Regierungen fast aller betroffenen Länder haben mit einer Vielzahl von Maßnahmen auf die Pandemie reagiert; in Europa hat anfänglich das Vereinigte Königreich gezögert, und Schweden hat spät und mit geringerer Dosis reagiert. Es hat sich gezeigt, dass ein möglichst rasches Durchgreifen bei den Quarantänebestimmungen, ein gutes Management der Krise durch die Regierung und die Einhaltung restriktiver Verhaltensregeln durch die Bevölkerung wesentliche Erfolgsfaktoren sind. Derzeit sind insbesondere in Nord- und Südamerika, in großen Teilen Afrikas und Asiens noch besonders restriktive Bestimmungen in Kraft. Stringenz der gesundheitspolitischen Maßnahmen, September 2020

Quelle: Hale, Thomas, Sam Webster, Anna Petherick, Toby Phillips, and Beatriz Kira (2020). Oxford COVID-19 Government Response Tracker, Blavatnik School of Government.

Dabei haben sich mittlerweile drei Ländergruppen herauskristallisiert. Die erste Gruppe umfasst China, Südkorea, Japan, Westeuropa, Kanada und Australien. Dort sind die Quarantänemaßnahmen im ersten Schritt erfolgreich gewesen und haben zu einer drastischen Eindämmung der Pandemie geführt. Seither flackern zwar immer wieder lokale Infektionsherde auf, bislang jedoch ohne rasche Verbreitung. In der zweiten Gruppe befinden sind Länder, deren erste Welle noch nicht eingedämmt ist. Dazu zählen die Vereinigten Staaten, Brasilien, Chile, Mexiko, Indien, Russland und Süd-Afrika. In der dritten

6

Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020

Gruppe finden sich Länder, die bereits eine zweite Welle durchlaufen. Vor allem zählen dazu Israel und der Iran. In einigen Ländern in Europa sind die Infektionszahlen auch erneut stark angestiegen, so in Frankreich und Spanien. Die Lockerungen der Beschränkungen sind daher sehr unterschiedlich verlaufen. Eine Forschergruppe an der Universität Oxford hat einen Gesamtindikator für die Strenge der Maßnahmen gebildet, der dies gut abbildet. Stringenzwerte der Gesundheitspolitik in ausgewählten Ländern 120

120

100

100

80

80

60

60

40

40

20

20 0

0 China Japan Russland

USA Brasilien Indien

Deutschland Italien V. Königreich

Frankreich Spanien

Quelle: Hale, Thomas, Sam Webster, Anna Petherick, Toby Phillips, and Beatriz Kira (2020). Oxford COVID-19 Government Response Tracker, Blavatnik School of Government.

Es besteht ein lockerer umgekehrter Zusammenhang zwischen der Strenge der Quarantäne und Beschränkungen und der wirtschaftlichen Aktivität. Es hat sich zwar gezeigt, dass die Strenge der Maßnahmen allein nicht sehr viel über die wirtschaftlichen Schäden aussagt, da es auch sehr auf Verhaltensänderungen der privaten Haushalte, Veränderungen im Außenhandel und Transportwesen und andere Faktoren ankommt (IfW 2020). Gleichwohl spielt es natürlich für die breiteren gesellschaftlichen Folgen eine wichtige Rolle.

Wirtschaftliche Folgen der Pandemie Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie haben in der überwiegenden Anzahl der Industrieländer sehr ähnliche Muster des wirtschaftlichen Einbruchs erzeugt. Sektormuster der Einbrüche überall ähnlich Die OECD (2020: 62ff.) hat mittlerweile geschätzt, dass pro Monat umfassender Restriktionen für Bürger und Unternehmen durch direkte Effekte eine Wertschöpfung von 20 bis 30 Prozent (im OECDMedian 25 Prozent) verloren geht, was sich im Mittel auf eine Einbuße im BIP von zwei Prozent über das Jahr gerechnet beläuft. Weitere sechs bis acht Prozent an verlorener Produktion kommen typi-

7

Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020

scherweise durch indirekte Effekte hinzu. Mittlerweile wird deutlich, dass auch nach Aufhebung drastischer Beschränkungen kein normales Zurück auf Platz eins stattfindet, sondern Verhaltensänderungen und Nachfrageeinbrüche gegenüber der Vorkrisenzeit festzustellen sind. Hinter diesen Durchschnittswerten verbergen sich zudem erhebliche Sektor- und Branchenunterschiede. So sind naturgemäß der Luftverkehr, die Reisebranche und der Tourismus, das Hotel- und Gaststättengewerbe, die Kulturwirtschaft, Unternehmensdienstleistungen und personenbezogene Dienstleistungen besonders betroffen. Luftverkehr und Tourismus erleiden oft Einbrüche von in der Spitze mehr als zwei Drittel der normalen Aktivität. In manchen Ländern ist auch die Baubranche betroffen gewesen und musste die Aktivität zurückfahren. Das Verarbeitende Gewerbe erfährt im Schnitt mit gut 30 Prozent ebenfalls einen erheblichen Einbruch. Ähnliche Größenordnungen sind bei den Auswirkungen auf den privaten Verbrauch festzustellen, der in den meisten Ländern um gut 30 Prozent einbricht. Der stationäre Einzelhandel leidet ebenfalls stark unter Mobilitätsbeschränkungen und verändertem Kaufverhalten. Deutschland hatte in diesen Vergleichen Glück, dass nicht ganz so strenge Maßnahmen wie in anderen Ländern ergriffen worden sind und die Baubranche ohne Aktivitätsbeschränkungen blieb. Diese Muster haben naturgemäß für einzelne Ländergruppen ganz unterschiedliche Auswirkungen: insbesondere Volkswirtschaften mit ausgeprägter Spezialisierung im Tourismus und den relevanten Dienstleistungen haben unter den direkten Effekten stark gelitten. Generelles Problem: Unsicherheit und dauerhafte Effekte Bereits nach einem halben Jahr zeichnet sich zudem deutlich ab, dass Unsicherheit und Zurückhaltung bei Verbrauch und Investitionen zumindest noch solange anhalten dürften, bis eine Impfung des Löwenanteils der Bevölkerung erfolgt ist. Dies dürfte selbst in den optimistischsten Einschätzungen frühestens zum Jahresende 2021 in einzelnen Ländern, in der OECD-Welt wohl kaum vor 2022 erreicht werden. Dabei ist noch völlig offen, ob Impfstoffe gefunden werden, wie wirksam diese sein werden, wie rasch diese massenweise bereitgestellt werden können und mit welchen Prioritäten geimpft werden wird. Viele der Verhaltensänderungen und Beschränkungen werden erst dann wirklich aufgehoben werden, wenn de facto ein Großteil der Bevölkerung mit hochgradig wirksamen Stoffen geimpft ist. Insofern muss damit gerechnet werden, dass in den Quartalen bis zu diesem Zeitpunkt eine spürbare Vernichtung von Kapital und eine zumindest mittelfristig höhere Arbeitslosigkeit eintreten werden. Harte Strukturbrüche und hohe Kosten der Reallokation von Kapital und Arbeit sind in diesem Szenario kaum zu vermeiden. Insofern ist bei den Prognosen über die nächsten Quartale und Jahre ein hohes Maß an Unsicherheit unvermeidbar, da das zugrundliegende Pandemie- und Impfszenario nicht bekannt ist. Größte Rezession der Nachkriegsgeschichte Nach dem deutlichen Einbruch der weltwirtschaftlichen Aktivität im ersten Quartal um mehr als drei Prozent und dem erwarteten historisch schwachen zweiten Quartal – die OECD rechnet mit minus 12,5 Prozent – ist für das gesamte Jahr mit einem Einbruch der weltweiten Wirtschaftsleistung von gut viereinhalb Prozent zu rechnen, sollte es bei einem einmaligen Maßnahmenpaket zur Pandemiebekämpfung bleiben. Die Zahlen zum zweiten Quartal waren etwas besser als von IWF und OECD erwartet, aber natürlich weiterhin dramatisch schlecht. Die Industrieländer dürften nach Ansicht der internationalen Organisationen sogar kumuliert mit acht Prozent schrumpfen, während die Entwicklungs- und Schwellenländer mit drei Prozent zurückgehen

8

Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020

sollten (IWF 2020, OECD 2020). In vielen Volkswirtschaften ist mit zweistelligen Einbrüchen zu rechnen. Dies gilt vor allem für Deutschlands große europäische Partner: Frankreich, Italien, Spanien und das Vereinigte Königreich. Die OECD rechnet auch mit einer Verdopplung der durchschnittlichen Arbeitslosenquote in den OECD-Ländern auf zehn Prozent. Besonders problematisch ist die Tatsache, dass viele besonders betroffene Branchen durch einen hohen Anteil geringqualifizierter Jobs geprägt sind und die gesundheitspolitischen Maßnahmen daher besonders verwundbare Gruppen trafen. Die OECD geht zudem davon aus, dass im Fall einer zweiten Welle von Infektionen in Ländern mit bereits eingetretener Stabilisierung weitere wirtschaftliche Einbußen in der Größenordnung von etwa der Hälfte der in der ersten Welle erreichten Schäden zu erwarten wären. Die weltwirtschaftliche Leistung würde dann 2021 um weitere vier Prozent schrumpfen, bevor eine echte Erholung einsetzt. Die Rückkehr zum Vorkrisenniveau in der Produktion würde sich dann bis weit ins Jahr 2023 bzw. in manchen Ländern bis 2024 hinziehen. Der IWF schätzt dies ähnlich ein. Unterstellt wird dabei, dass Regierungen und Notenbanken weitere wirtschaftspolitische Maßnahmen ergreifen würden, um die Folgen einer zweiten Welle abzufedern und die gesundheitspolitischen Gegenmaßnahmen dann mit geringerer Stringenz, aber höherer Zielgenauigkeit erfolgen würden.

Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts 2020 gegenüber Vorjahr (in Prozent)

Weltwirtschaft

(-4 ½)

Eurogebiet

(-8,0)

Welthandel

(-12,0)

EU

(-7½)

USA

(-6¾)

Deutschland

(-6½)

VR China

2,0

Japan

(-6¼)

Quelle: BDI

Erholung wird Zeit benötigen Die mit erfolgreicher Bekämpfung der Pandemie einhergehende Besserung der wirtschaftlichen Lage wird sehr wahrscheinlich nur langsam erfolgen. Dies liegt vor allem an der wirtschaftlichen Schwächung von Unternehmen, insbesondere in den hart getroffenen Dienstleistungsbereichen, an zunächst durch Insolvenzen verringertem Produktionspotenzial und an der Schwierigkeit für Arbeitnehmer, rasch wieder in alte Arbeitsplätze zurückzukehren oder zu neuen Aktivitäten eingestellt zu werden. Insofern dürften einige Branchen noch mehrere Quartale unter normaler oder voller Auslastung zurückbleiben. So erwartet die OECD zwar ein Wachstum im Jahr 2021 für die Weltwirtschaft in Höhe von 5,2 Prozent bzw. für die OECD-Länder in Höhe von 4,8 Prozent gegenüber Vorjahr (im Szenario mit einer Spitze; im Szenario mit zwei Wellen wären es 2,8 und 3,1 Prozent) und der Währungsfonds 5,4 Prozent für die Welt und 4,8 Prozent für die Industrieländer. Die globale Wirtschaftsleistung wird erst zum Jahresende 2021 (IWF) oder im Laufe des Jahres 2022 (OECD) das Ausgangsniveau des vierten Quartals 2019 wieder erreichen; für die Industrieländer insgesamt wird es in jedem Fall bis 2022 dauern. Dies setzt in beiden Prognosen eine erfolgreiche Pandemiebekämpfung voraus. Die internationalen Wirtschaftsorganisation haben derzeit noch keine Berechnung vorgenommen, wie sich

9

Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020

ein mittleres Muster mit mehreren Phasen von Öffnung und Schließung über die nächsten zwei Jahre auswirken könnte. Zwar werden die Schließungen möglicherweise mithilfe von TTTI-Strategien (testing, tracking, tracing, isolating) moderater ausfallen können, gleichwohl könnten sich jedoch in stärkerem Maß Solvenzprobleme zeigen, die mit einer Entwertung des Kapitalstocks und erhöhter Arbeitslosigkeit einhergehen. Währungen und Ölmärkte stark betroffen Die Pandemie hat zunächst nur geringe Verwerfungen an den Devisenmärkten ausgelöst. Eher allmählich hat sich dagegen die reale effektive Abwertung des US-Dollars ergeben. Nach einer anfänglichen Flucht in die Leitwährung der Welt gab der Dollar in den letzten Monaten deutlich nach. So stieg der reale effektive Außenwert zunächst um acht Prozent von Januar bis April an, um dann um vier Prozent bis Juli zu sinken. Spiegelbildlich legte der Euro seit März um sechs Prozentpunkte zu. Ab Mai zog auch der Renminbi wieder deutlich gegenüber dem Dollar an und sank erneut unter die Schwelle von sieben Renminbi pro US-Dollar. Der weltweite Nachfrageeinbruch hat auch zu einem starken Rückgang der Ölpreise geführt. Der Preis dürfte dieses Jahr gut ein Viertel unter Vorjahresniveau liegen; der IWF erwartet einen Preis von 36 US-Dollar in diesem Jahr und von 37,5 US-Dollar im nächsten (einfacher Mittelwert der drei gängigsten Ölsorten). Dies trifft u.a. auch die Ölexportländer hart. So werden die Rezessionen in Russland, Saudi-Arabien und Nigeria alle über fünf Prozent hinausgehen. Rezession trifft privaten Verbrauch, Investitionen, Außenhandel und Arbeitsmarkt Generell gilt, dass diese Rezession von mehreren Quellen gespeist wird. Die Konsumausgaben werden durch Distanzregeln, Schließungen von Geschäften, Einkommensverlusten der privaten Haushalte und einem Vertrauenseinbruch angesichts hoher Unsicherheit über Arbeitsplätze und Löhne beeinträchtigt. Investitionen werden durch Nachfrageeinbrüche, Angebotsunterbrechungen und hohe Unsicherheit über die kurz- und mittelfristigen Absatzperspektiven beschädigt. Dort, wo bereits Lockerungen beschlossen wurden, ziehen die Mobilität, der Stromverbrauch und andere indirekte Indikatoren für die Normalisierung in der Regel nur langsam an.

Wirtschaftsklimaindikatoren*, OECD 101 100 99 98 97 96 95 94 93 Jan 2020

Feb 2020

Mrz 2020

Geschäftsvertrauen (Industrie)

Apr 2020

Mai 2020

Konsumentenvertrauen

Jun 2020

Jul 2020

Leading Indicator (Gesamtindikator)

*saisonbereinigt (Index=100) Quelle: Macrobond

10

Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020

Die Wirkungen der Pandemie auf die Verwendungskomponenten des BIP sind kurzfristig für dieses Jahr recht gut abzuschätzen. So rechnet die OECD mit einem Einbruch des privaten Verbrauchs in Höhe von 8,5 Prozent und der Ausrüstungsinvestitionen in Höhe von 10,5 Prozent. Der Staatsverbrauch wird dagegen überdurchschnittlich mit vier Prozent wachsen. Für das nächste Jahr ist eher mit einer Erholung des privaten Verbrauchs im Zuge einer zumindest partiellen Normalisierung des Konsumverhaltens als der Investitionstätigkeit zu rechnen, die noch etwas länger durch den kombinierten Angebots- und Nachfrageschock gedämpft bleiben dürfte. Die deutlichen Rückgänge beim Außenhandel wirken ebenfalls bremsend auf die Investitionen. Die Pandemie hat auch schmerzhafte Auswirkungen auf die Arbeitsmärkte. Im ersten Quartal fielen ILO-Angaben zufolge Arbeitsstunden, die 130 Millionen Vollzeit-Arbeitsplätzen entsprachen, weg; im zweiten Quartal weitere 300 Millionen. In Europa sind etwa 20-25 Prozent der Arbeitnehmer in Kurzarbeitssystemen vor der unmittelbaren Arbeitslosigkeit geschützt worden. Es bleibt abzuwarten, ob die Regierungen diese Regelungen fortführen werden. In den USA ist die Arbeitslosenquote im zweiten Quartal kurzfristig auf über 14 Prozent angestiegen, sinkt nun aber wieder leicht. Die OECD rechnet für dieses Jahr mit Arbeitslosenquoten in Spanien von mehr als 20 Prozent, in Brasilien von 15 Prozent und in den USA, Frankreich, Italien und dem Vereinigten Königreich von mehr als zehn Prozent. OECD-weit wird der Schnitt bei knapp zehn Prozent liegen. Tiefpunkt nach Frühindikatoren durchschritten In der Mehrzahl der entwickelten Volkswirtschaften dürfte der tiefste Punkt der wirtschaftlichen Aktivität im Mai oder Juni erreicht worden sein. Seither zeigen die monatlichen Indikatoren wieder leicht nach oben, da sich in einigen Branchen die Aktivität belebt. Daher haben sich die Vertrauensindikatoren der OECD für Verbraucher und Unternehmen auch in den Sommermonaten wieder stabilisiert. Dieser Trend spiegelt sich auch in den Einkaufsmanagerindizes wider. Die Werte für die Welt sind im Juni bereits wieder auf 48 für Industrie, Dienstleistungen und den Gesamtindex angestiegen und liegen damit nur noch knapp unter der Expansionsschwelle. In China wurde die Expansionsschwelle im Mai, in den USA im Juni und in Deutschland sowie im Euroraum im Juli überwunden. Japan liegt noch gut fünf Punkte darunter.

Einkaufsmanagerindex* Welt 55 50 45 40 35 30 25 20 Jan 2020

Feb 2020

Mrz 2020

PMI Verarbeitendes Gewerbe

Apr 2020

Mai 2020

PMI Dienstleistung

Jun 2020

Jul 2020

Aug 2020

PMI gesamt

*PMI Quelle: Market Quelle: Macrobond

11

Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020

Einkaufsmanagerindizes*

65

Deutschland

Euroraum

65 55

55

45

45

35 35

25

25

15

15

5 2020 PMI Verarbeitendes Gewerbe PMI Diensteistung PMI gesamt

60

USA

2020 PMI Verarbeitendes Gewerbe PMI Diensteistung PMI gesamt

55

55

50

50

45

45

40

40

35

35

30

30

25 2020 PMI Verarbeitendes Gewerbe PMI Diensteistung PMI gesamt *PMI Quelle: Market Quelle: Macrobond

China

60

25 2020 PMI Verarbeitendes Gewerbe PMI Diensteistung PMI gesamt

Die Auftragseingänge weisen jedoch noch eine ausgeprägte Schwäche auf. In den USA lagen die Auftragseingänge für die Industrie im Mai noch 17 Prozent unter dem Januarniveau, in Japan 25 Prozent und in Deutschland sowie im Euroraum je 30 Prozent. In China haben sich die Werte schon im Laufe des März wieder auf Vorkrisenniveau eingependelt. Die internationalen Wirtschaftsorganisationen sehen in ihren Prognosen für 2021 eine weltweit durchgängige Erholung mit relativ starken Wachstumsraten voraus. Dies ist naturgemäß stark getrieben durch die Annahme eines mittleren Szenarios mit entweder einer weiteren Welle Anfang 2021 (OECD) bzw. von der Annahme einer Vermeidung einer zweiten Welle mit stringenten lockdown-Maßnahmen. Die Prognosen für 2021 sind daher mit besonders großer Vorsicht zu genießen. Zwar dürfte sich in einigen hart betroffenen Branchen eine Belebung der wirtschaftlichen Aktivität einstellen. Ob es jedoch zur gesamtwirtschaftlichen Erholung in dem besagten Ausmaß kommen kann, hängt entscheidend von der Tragfähigkeit der Annahmen ab. Es ist ebenfalls gut vorstellbar, dass in einer Vielzahl von

12

Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020

Ländern eine längere Phase des Stop-and-go von Öffnung und Restriktion eintreten könnte, deren wirtschaftliche Folgen gravierend sein dürften. In diesem Szenario wird die staatliche Intervention zur Rettung von Unternehmen und zum Schutz der Einkommen der Bevölkerung unter viel höhere Anforderungen gestellt.

Prognoseübersicht: Wachstum der realen Wirtschaftsleistung 2019/20/21 in Prozent 2020

2021

EUKOM3

IWF1

-6,04

-8,7

5,4

5,24

6,1

-8,0

-7,3

-6,5*

4,5

4,1

4,9*

China

1,0

-2,6

1,0*

8,2

6,8

7,8*

Japan

-5,8

-6,0

-5,0*

2,4

2,1

2,7*

IWF1

OECD2

Welt

-4,9

USA

EU Euroraum

OECD2

-8,3

EUKOM3

5,8

-10,2

-9,1

-8,7

6,0

6,5

6,1

-7,8

-6,6

-6,3

5,4

5,8

5,3

Frankreich

-12,5

-11,4

10,6

7,3

7,7

7,6

Italien

-12,8

-11,3

-11,2

6,3

7,7

6,1

Spanien

-12,8

-11,1

-10,9

6,3

7,5

7,1

V. Königreich

-10,2

-11,5

-9,7

6,3

9,0

6,0

Indien

-4,55

-3,7

1,1*

6,05

7,9

6,7*

Brasilien

-9,1

-7,4

-5,2*

3,6

4,2

1,9*

Russland

-6,6

-5,0*

4,1

1,3*

1,6*

Deutschland

1,2*

1: IWF (2020). Stand Juni. 2: OECD (2020). Stand Juni (single-hit-scenario). *März. Daten für Deutschland ohne Arbeitstagbereinigung. 3: Europäische Kommission (2020). Stand Juli. *Mai. 4: Prognose auf Grundlage von 70 Prozent des Welt-BIP (in Kaufkraftparitäten von 2013) 5: Angaben zu Indien für das Fiskaljahr und in laufenden Preisen

Weltweite Industrieproduktion: Alle Regionen von Corona-Pandemie betroffen Erstmals seit der Finanzkrise im Jahr 2009 dürfte die weltweite Industrieproduktion im Jahr 2020 im Vorjahresvergleich zurückgehen. Anders als vor elf Jahren, als die Industrien in den entwickelten Volkswirtschaften einen zweistelligen Produktionseinbruch zu verkraften hatten und in den Schwellenländern dagegen nur stagnierten, beeinträchtigt die Corona-Pandemie dieses Mal beide Ländergruppen. Laut Angaben des Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB) sank die weltweite

13

Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020

Industrieproduktion im ersten Quartal 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,1 Prozent. Im Verlauf des zweiten Quartals haben die Aktivitäten nach Durchschreiten des Tiefpunktes im April zwar wieder zugenommen. Im Ergebnis war aber noch ein Produktionsrückgang von 10,6 Prozent zu verkraften. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für die Industrie weltweit ist seit dem Tief im April (39,6 Punkte) deutlich gestiegen. Mit 50,3 Indexpunkten im Juli bewegt er sich erstmals seit Januar 2020 wieder im Expansionsbereich. Wird bereits ab der zweiten Jahreshälfte das Produktionsniveau des Vorjahres erreicht, dürften die Produktionseinbußen für das gesamte Jahr drei Prozent betragen. Sollte die Erholung erst im vierten Quartal einsetzen, dürfte das Jahresergebnis mit minus sechs deutlich schlechter ausfallen. In den entwickelten Volkswirtschaften sinkt die Industrieproduktion bereits seit der zweiten Jahreshälfte 2019. Im ersten Quartal des laufenden Jahres hat sich der Produktionsrückgang mit minus drei Prozent nochmals beschleunigt. Mit dem Einsetzen der Maßnahmen zur Eindämmung der CoronaPandemie kam es im Frühjahr zu einer deutlichen Behinderung der Industrieproduktion, die im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 16,7 Prozent nachgab. Der Einkaufsmanagerindex für die Industrie hat sich zwar von seinem Tiefpunkt im April wieder erholt, lag aber im Juli noch immer unterhalb der Expansionsschwelle. Je nach Verlauf dürfte die Industrieproduktion in den entwickelten Volkswirtschaften im Jahr 2020 um minus vier bis minus acht Prozent sinken.

Welt: Industrieproduktion* Schwellenländer entwickelte Volkswirtschaften

6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 2016

2017

2018

2019

2020

*Produktionsindex: 2-Monatsdurchschnitt, kalender- und saisonbereinigt in Prozent zum Vorjahr Quellen: Macrobond, Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, eigene Berechnungen

Die Industrieproduktion in den Schwellenländern befand sich bis Jahresende 2019 noch auf Wachstumskurs bevor die Ausbreitung des Coronavirus in China ihren Anfang nahm. Gleich im ersten Quartal 2020 sank die Industrieproduktion in den Schwellenländern mit minus 5,3 Prozent im Vorjahresvergleich kräftig. Im zweiten Quartal sank die Produktion im Vorjahresvergleich erneut, mit minus 5,1 Prozent aber deutlich geringer als in den entwickelten Volkswirtschaften. Der Einkaufsmanagerindex für die Industrie in den Schwellenländern erholte sich nach seinen Double-Dips im Februar und April sehr schnell und erreichte mit 51,4 Indexpunkten im Juli den höchsten Wert seit 29 Monaten. Je

14

Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020

nach Verlauf der Erholung dürfte die Industrieproduktion in dieser Ländergruppe im Jahr 2020 um minus zwei bis minus vier Prozent sinken. Industrieproduktion in den entwickelten Volkswirtschaften Euroraum mit stärkstem Einbruch im ersten und zweiten Quartal Nach drei Jahren hat die US-Industrie Ende 2019 ihren Wachstumspfad verlassen und verzeichnete im ersten Quartal 2020 einen Produktionsrückgang um 1,9 Prozent im Vorjahresvergleich. Im zweiten Quartal sank die Industrieproduktion um 14,4 Prozent. Dies war der stärkste Einbruch seit dem Jahr 2009, als im zweiten Quartal ein Rückgang um 15,1 Prozent zu verzeichnen war. Sollte in der zweiten Jahreshälfte wieder auf Vorjahresniveau produziert werden, ist im Jahresergebnis ein Minus von drei Prozent zu erwarten, setzt die vollständige Erholung erst im vierten Quartal ein, ein Minus von sieben Prozent. Japans Industrie befand sich bereits seit dem Jahr 2019 in einer Rezession und ist mit einem Produktionsrückgang um 4,2 Prozent im ersten Quartal in das laufende Jahr gestartet. Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie hat sich der Abwärtstrend beschleunigt. Im zweiten Quartal brach die Produktion der japanischen Industrie mit minus 19,3 Prozent im Vorjahresvergleich regelrecht ein. Je nach Stärke und Verlauf der Erholung dürfte die Industrieproduktion im Jahr 2020 um fünf bis neun Prozent zurückgehen.

Entwickelte Volkswirtschaften: Industrieproduktion* restliche entw. Volkswirtschaften Euroraum Japan USA

5

0

-5

-10

-15

-20 2016

2017

2018

2019

2020

*Produktionsindex: 2-Monatsdurchschnitt, kalender- und saisonbereinigt in Prozent zum Vorjahr Quellen: Macrobond, Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB)

Im Euroraum nehmen die industriellen Aktivitäten bereits seit dem 4. Quartal 2018 ab. Der Ausbruch der Corona-Pandemie hat diesen Schrumpfungsprozess nicht nur verlängert, sondern auch noch beschleunigt. Der Rückgang um 5,9 Prozent im ersten Quartal 2020 und um 20,5 Prozent im zweiten Quartal war jeweils der stärkste innerhalb der entwickelten Volkswirtschaften. Am aktuellen Rand ist die Industrieproduktion zwar wieder kräftig gestiegen. Selbst wenn die Aktivitäten in der zweiten Jahreshälfte wieder auf Vorjahresniveau steigen, dürfte die Industrieproduktion im Euroraum im Vergleich

15

Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020

zum Vorjahr um sechs Prozent sinken. Wird erst im vierten Quartal wieder auf Vorjahresniveau produziert, liefe dies auf einen Rückgang um zwölf Prozent hinaus. In den restlichen entwickelten Volkswirtschaften ist die Industrieproduktion das erste Mal seit dem Jahr 2009 gesunken. Nach einem Minus von 0,3 Prozent im ersten Quartal gab die Industrieproduktion im zweiten Quartal mit 14,3 Prozent deutlich nach. Für das Gesamtjahr 2020 dürfte der Produktionsrückgang je nach Verlauf und Stärke der Erholung zwischen drei und sieben Prozent betragen. Industrieproduktion in den Schwellenländern Tiefer Einbruch und schnelle Erholung in China; Dauerkrise in Lateinamerika Der Ausbruch der Corona-Pandemie in China gleich zu Jahresbeginn 2020 hat zu einem deutlichen Einbruch der Industrieproduktion (minus neun Prozent) im ersten Quartal geführt. Da es sehr früh gelang, die Ausbreitung der Pandemie im Land einzudämmen und die Produktion wieder hochzufahren, konnte bereits im April das Produktionsniveau des Vorjahres überschritten werden. Im gesamten zweiten Quartal stieg die Produktion im Vorjahresvergleich um 4,3 Prozent. Sollte es im weiteren Jahresverlauf zu keinen weiteren pandemiebedingten Beschränkungen kommen, könnte im Jahresvergleich noch ein positives Ergebnis erreicht werden. In den Schwellenländern Asiens ohne China stieg die Industrieproduktion im ersten Quartal 2020 noch um 1,1 Prozent an. Aus dem kurzen und kräftigen Produktionseinbruch, vor allem im April und Mai, ergab sich für das zweite Quartal 2020 ein Produktionsrückgang von 12,3 Prozent (Vorjahrsvergleich). Sollte bereits in der zweiten Jahreshälfte das Produktionsniveau des Vorjahres erreicht werden, dürften die Produktionseinbußen für das gesamte Jahr drei Prozent betragen. Sofern die Rückkehr auf diesen Wachstumspfad erst im vierten Quartal erfolgt, resultierte hieraus im Jahresvergleich ein Rückgang um sechs Prozent. Neben den asiatischen Schwellenländern kamen im ersten Quartal 2020 auch positive Wachstumsimpulse aus den Ländern Zentral- und Osteuropas. Hier stieg die Industrieproduktion zu Jahresbeginn um ein Prozent. Der konjunkturelle Einbruch erfolgte im zweiten Quartal, er fiel aber mit minus 7,5 Prozent geringer aus als in allen anderen Ländergruppen. Im Jahresergebnis ist je nach Verlauf ein Rückgang um zwei bis drei Prozent zu erwarten. In den Industrien in Afrika und dem Mittleren Ostens sank die Industrieproduktion bereits seit mehr als einem Jahr. Im ersten Quartal 2020 hatte sich der Produktionsrückgang von über vier Prozent zum Jahresende 2019 auf 2,9 Prozent vermindert. Mit Ausbruch der Corona-Pandemie sank in dieser Ländergruppe die Industrieproduktion im zweiten Quartal dann um 13,7 Prozent, wobei der Rückgang im Verlauf des Quartals noch zugenommen hat. Dies hat zur Folge, dass der Erholungsprozess entsprechend später einsetzt. Im gesamten Jahr 2020 dürfte die Industrieproduktion dieser Ländergruppe im Vergleich zum Vorjahr in einer Größenordnung von drei bis fünf Prozent zurückgehen. Nahezu katastrophal sieht die Situation in Lateinamerika aus. In dieser Region ist seit dem Jahr 2014 in der Industrie ein kontinuierlicher Produktionsrückgang zu beobachten. Obwohl die Covid-19-Pandemie im ersten Quartal noch nicht ausgebrochen war, betrug der Rückgang bereits 4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im zweiten Quartal brach die Industrieproduktion mit minus 21,8 Prozent regelrecht ein. Der Produktionsindex sank auf den niedrigsten Wert seit 25 Jahren. Am aktuellen Rand deutet sich zwar eine Erholung an. Im Jahresergebnis dürften die industriellen Aktivitäten in Lateinamerika um sechs bis elf Prozent abnehmen.

16

Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020

Afrika/Mittlerer Osten Lateinamerika Zentral- und Osteuropa Asien (ohne China) China

Schwellenländer: Industrieproduktion* 6,0 4,0 2,0 0,0 -2,0 -4,0 -6,0 -8,0 -10,0 -12,0 2016

2017

2018

2019

2020

*Produktionsindex: 2-Monatsdurchschnitt, kalender- und saisonbereinigt in Prozent zum Vorjahr Quellen: Macrobond, Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB)

Welthandel Nach Einschätzung des IWF vom Juni ist der Welthandel schon im vergangenen Jahr nur sehr schwach um 0,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr gewachsen. Mit dem Jahreswechsel geriet der globale Warenverkehr dann in den Strudel der Corona-Pandemie. Schon im Schlussquartal 2019 ging das Volumen des Welthandels laut vorläufiger Angaben des Netherlands Bureau for Economic Policy gegenüber dem Vorquartal um 0,5 Prozent zurück. Im ersten Quartal 2020 ist der Welthandel dann um 2,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal eingebrochen. Von dem Einbruch der globalen Handelsströme waren bisher sowohl Industrie- als auch Schwellenländer in ähnlichem Ausmaß betroffen. Der RWI/ISL-Containerumschlag-Index, mit dem die Entwicklung des Welthandels auf Grundlage der Auslastung der weltweit wichtigsten Containerhäfen prognostiziert wird, ist nach einem erheblichen Einbruch zu Jahresbeginn mittlerweile wieder auf Wachstumskurs. Mit einem Wert von mittlerweile 111,5 liegt er aber immer noch um 4,3 Prozent unter dem Vorjahreswert. Für das Gesamtjahr geht der IWF von einem historischen Einbruch des Welthandels in Höhe von elf Prozent aus, schaut aber mit einer Wachstumsprognose von acht Prozent für das kommende Jahr vergleichsweise optimistisch in die Zukunft.

Ausländische Direktinvestitionen Die UNCTAD geht von einem dramatischen Rückgang der weltweiten Investitionsströme im Zuge der globalen Corona-Pandemie aus. Die weltweiten FDI-Ströme werden laut OECD World Investment Report vom Juni im Jahr 2020 um bis zu 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr einbrechen. Ausgehend von einem globalen Investitionsvolumen von 1,5 Billionen US-Dollar im Jahr 2019 würden die Investitionen damit auf unter eine Billionen US-Dollar fallen – so niedrig waren sie zuletzt im Jahr 2005. Ausschlaggebend für den Rückgang sind neben der krisenbedingten Investitionszurückhaltung der Unternehmen die zunehmende Zahl neuer regulatorischer und gesetzlicher Hürden für Auslandsinvestitionen. Der Trend zum Investitionsprotektionismus hat schon vor Corona eingesetzt, beschleunigte

17

Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020

sich aber durch die Pandemie erheblich. So haben viele Staaten, auch Deutschland (15. AWV-Novelle) und andere EU-Staaten, trotz weltweit einbrechender FDI-Ströme die staatlichen Kontrollen von Auslandsinvestitionen noch weiter verschärft. Für das Jahr 2021 geht die UNCTAD von einem weiteren Rückgang in Höhe von fünf bis zehn Prozent aus, bevor sich die Investitionen erst im Jahr 2022 wieder erholen können.

Finanzpolitik auf Expansionskurs Weltweit haben die Regierungen mit umfangreichen fiskalpolitischen Maßnahmen auf die Pandemiebedingten Einbrüche reagiert. Im Vordergrund standen zunächst Maßnahmen zur Existenzsicherung von Unternehmen und zur Einkommenssicherung von Arbeitnehmern, insbesondere durch Kurzarbeitsregeln und andere Arbeitsmarktmaßnahmen. Darüber hinaus haben viele Regierungen Unternehmensteuern und Sozialbeiträge gestundet, Kredite und Garantien vergeben und Zuschüsse und Eigenkapitalhilfen bereitgestellt. Zudem kamen die normalen Mechanismen der automatischen Stabilisatoren zum Tragen, also höhere Ausgaben in den Arbeitslosenversicherungen und niedrigere Ertrags- und Umsatzsteuereinnahmen. Mittlerweile haben einige Regierungen und Parlamente auch Konjunkturstimuli beschlossen, um die wirtschaftliche Aktivität im Zuge der Lockerung gesundheitspolitischer Maßnahmen zu flankieren. Japan hat Ende Mai mit einem Maßnahmenpaket die Hilfen sogar auf 40 Prozent der Wirtschaftsleistung erhöht. Auch Deutschland hat ein substanzielles Paket verabschiedet. In manchen Ländern sind diese Stimuli aber ausgeblieben oder sehr gering ausgefallen, etwa in Mexiko. Dies alles wird die öffentlichen Haushaltsdefizite in diesem Jahr stark erhöhen. Im Median werden die OECD-Länder einen Anstieg der Defizite um sieben Prozent verzeichnen. Der IWF rechnet weltweit sogar mit Haushaltsdefiziten in Höhe von 14 Prozent im Durchschnitt, 16,5 Prozent in den Industrieländern und 10,5 Prozent in den Schwellenländern. Einzelne Länder werden besonders hohe Defizite aufweisen, u.a. die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Japan, Spanien, Frankreich und Brasilien. Die erwarteten Defizite im Jahr 2021 dürften dabei für die USA noch über zehn Prozent und für das Vereinigte Königreich noch über acht Prozent liegen. Die Schuldenquoten dürften in den meisten Industrieländern in diesem Jahr zweistellig ansteigen und in Griechenland und Italien auf deutlich über 150 Prozent der Wirtschaftsleistung anwachsen. Auch Belgien, Japan, Portugal und Spanien werden sehr hohe Schuldenquoten verzeichnen. Der Schuldenstand wird – auf die Welt gerechnet – erstmal 100 Prozent überschreiten (plus 19 Prozentpunkte). Insgesamt belaufen sich die fiskalischen Programme auf ein Volumen von gut elf Billionen US-Dollar (bei einer weltwirtschaftlichen Leistung von gut 140 Billionen US-Dollar). IWF-Schätzungen zufolge entfällt etwa die Hälfte auf zusätzliche Ausgaben für Konjunktur und Gesundheitssysteme bzw. auf niedrigere staatliche Einnahmen, die andere Hälfte auf Programme zur Stützung von Liquidität und Solvenz, die im Verlustfall haushaltswirksam werden würden. In der G20 liegen die Programme im Schnitt bei sechs Prozent der Wirtschaftsleistung – ein historisch einmalig hoher Wert.

18

Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020

Prognose der Schuldenquote 2020/21*

Prognose des Haushaltssaldos 2020/21* 0

300 250

-5

200 -10 150 -15 100 -20

50

-25

0

2020

2021

2020

2021

*in Prozent des BIP Quelle: IWF

Stabilisierungsmaßnahmen der EU helfen einigen Länder sehr substanziell Die EU wird Kredite in Höhe von 750 Milliarden Euro aufnehmen, um Stimuli bereitzustellen und den Mittelfristigen Finanzrahmen temporär zu erhöhen. 390 Milliarden Euro können als Zuschüsse und 360 Milliarden Euro als Kredite an die Mitgliedstaaten ausgereicht werden. Deutliche Wachstumsimpulse erwarten wir vom Sonderprogramm Next Generation EU (NGEU). Die Einigung muss noch mit dem Europäischen Parlament verhandelt werden. Das EP wird versuchen, an der einen oder anderen Stelle Nachbesserungen an der Ratseinigung zum Mittelfristigen Finanzrahmen zu erwirken, insbesondere hinsichtlich der finanziellen Ausgestaltung verschiedener Zukunftsprogramme. Konjunkturell zentral ist das NGEU-Programm. Hauptbestandteil ist die sogenannte Aufbau- und Resilienzfazilität. Mit 672,5 Milliarden Euro stehen diesem Unterprogramm knapp 90 Prozent der Gesamtmittel zur Verfügung. Davon stellen 312,5 Milliarden Euro Zuschüsse dar, 350 Milliarden Euro entfallen auf Kredite. 70 Prozent der Mittel sollen in den nächsten beiden Jahren abfließen. Die übrigen zehn Prozent der NGEU-Mittel fließen als Aufstockung in bereits existierende Programme des Mittelfristigen Finanzrahmens. Die Mittel müssen bis 2023 verplant und bis 2026 ausgegeben sein; die ersten Mittel könnten im zweiten Halbjahr 2021 fließen. Dies wird es möglich machen, fiskalische Impulse für öffentliche Investitionen in Höhe von gut zwei Prozentpunkten der Wirtschaftsleistung pro Jahr über mindestens zwei Jahre für einige der am härtesten betroffenen Staaten bereitzustellen. Italien könnte zum Beispiel nach Regierungsangaben 81 Milliarden Euro an Zuschüssen erhalten; dies entspräche 4,5 Prozent des BIP im Jahr 2019. Sollte der Löwenanteil auf die Jahre 2021 bis 2023 entfallen, käme dies einem Impuls von anderthalb Prozent pro Jahr gleich. Spanien könnte knapp 73 Milliarden Euro an Zuschüssen erhalten, was 5,8 Prozent der Wirtschaftsleistung entspräche. Dies entspräche einem Impuls von durchschnittlich knapp zwei

19

Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020

Prozent pro Jahr. Für beide Länder könnten noch Kredite in etwas höherem Umfang aus dem Programm hinzukommen, was konjunkturell die Effekte verdoppeln könnte. Ganz generell gilt für alle Staaten, die Aufbau- und Resilienzprogramme vorlegen und umsetzen wollen, dass die Verwaltungsanforderungen an die rasche Erhöhung der öffentlichen Investitionsausgaben enorm sein werden und insofern eine rasche Aufstellung und Planung sowie nachfolgend eine konsequente Umsetzung der Maßnahmen nicht leicht werden wird, zumal man nicht über die eingeschliffenen Kanäle der Strukturförderung gehen kann. Bereits zuvor hatten die europäischen Institutionen beschlossen, neue finanzielle Mittel in Höhe von 450 Milliarden Euro über Kredite des ESM, Kreditprogramme der Europäischen Investitionsbank und über das Unionsprogramm SURE (Zuschüsse zu Kurzarbeitergeldzahlungen) anzubieten. Ob und inwiefern diese in Anspruch genommen werden, ist derzeit jedoch noch offen.

Notenbanken flankieren die Konjunkturstimulierung Die großen Notenbanken der Welt haben im ersten Quartal sehr rasch und umfassend auf die Konjunktur- und Deflationsrisiken der Pandemie reagiert. Dazu zählten Zinssenkungen, Wertpapierkaufprogramme, Swap-Abkommen der FED mit einem guten Dutzend anderen Notenbanken zur Sicherstellung von Dollarliquidität, „forward guidance“, also Aussagen zur mittelfristigen Geldpolitik, ggf. die Kontrolle der Zinsstrukturkurve und bankaufsichtsrechtliche Erleichterungen. In manchen Fällen hat die Notenbank auch Kreditrisiken von Gebietskörperschaften oder nicht-finanziellen Unternehmen durch entsprechende Wertpapierkäufe übernommen. Durch dieses aggressive Vorgehen wurde eine erste Verteidigungslinie etabliert, die eine massive Korrektur an den entsprechenden Finanzmarktsegmenten im Zuge von Panikreaktionen verhindert hat. Gleichwohl fielen die Aktienmärkte anfänglich sehr stark, erholten sich aber in der Folge stärker, als es Fundamentaldaten und Konjunkturaussichten nahelegen würden. Die Spreadentwicklung auf den Anleihemärkten verlief dagegen nach Einsatz der Notenbanken moderat.

Leitzinsen im internationalen Umfeld 3

2

1

0

-1

Europäische Zentralbank (Einlagefazilität)

Federal Reserve Bank

Bank of England

Bank of Japan

Quelle: Macrobond

20

Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020

Alle großen Notenbanken stellten von Beginn an klar, dass die Geldpolitik allein mit dem Ausmaß des wirtschaftlichen Einbruchs und der Konjunkturstabilisierung überfordert wäre. Insofern war das rasche fiskalpolitische Nachsteuern der Regierungen und der EU überaus notwendig und hat den Druck wieder etwas von den Notenbanken genommen. Erstaunlich ist insgesamt, wie wenige Verwerfungen an den Finanz- und Währungsmärkten angesichts des weltweiten Wirtschaftseinbruchs aufgetreten sind. Neue Entwicklungen sind vor allem von den beiden Prüfrunden für das geldpolitische Instrumentarium der FED und der EZB zu erwarten, in denen die Zielsetzung für die Geldpolitik und das Instrumentarium jeweils leicht angepasst werden dürften (zu den einzelnen geldpolitischen Maßnahmen siehe Box: Geldpolitik in der Pandemie S. 44). Ganz generell ist damit zu rechnen, dass die FED, die EZB, die japanische Notenbank und die Bank of England zumindest für die nächsten zwei Jahre einen klaren expansiven Kurs beibehalten, das Inflationsziel (und dessen Definition) leicht anpassen werden, die Zinsen niedrig halten und die Kaufprogramme durchführen werden. De jure oder de facto wird noch stärker mit forward guidance und dem Management der Zinsstrukturkurve gearbeitet werden. Offen ist, inwiefern speziell gestaltete Kreditprogramme fortgeführt werden. Während die EZB mit der dritten Serie gezielter längerfristiger Refinanzierungsgeschäfte derzeit gute Erfahrungen macht, können die Erfahrungen mit den neuartigen Kreditprogrammen der FED, z.B. dem mainstreet lending programme, noch nicht beurteilt werden (Bernanke und Yellen 2020). Zudem wird sich in den nächsten Quartalen das Augenmerk weltweit auch stärker auf den Anstieg notleidender Kredite in den Bankbilanzen richten. Derzeit ist kaum absehbar, inwieweit die implizite Haftungsübernahme für Unternehmenskredite durch die Liquiditätsprogramme der Regierungen wirken und in welchem Umfang darüber hinaus Bankkredite an Unternehmen notleidend werden. In einigen Mitgliedstaaten der EU sind die Liquiditätsprogramme zeitlich befristet worden und laufen im dritten Quartal aus. Die von der EZB befragten Banken erwarten daher eine deutliche Verschärfung der Kreditkonditionen im zweiten Halbjahr.

USA Konjunkturelle Entwicklung Die USA wurden von der Corona-Krise sowohl unter Gesundheitssichtpunkten als auch wirtschaftlich stark getroffen. Seit 2014 hatte die US-Wirtschaft ein stetiges BIP-Wachstum verzeichnet. Dieser Trend wurde im ersten Quartal dieses Jahres unterbrochen. Das US-BIP sank im ersten Quartal des Jahres um fünf Prozent annualisiert. Das Ausmaß der wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus in den USA wurde im zweiten Quartal überaus deutlich: Das BIP ging um 31,7 Prozent annualisiert zurück (BEA 2020a). In Anbetracht dieser ersten Zahlen fallen auch die Prognosen für das Jahr 2020 mager aus. Die OECD sieht für die USA einen BIP-Rückgang von 7,3 bis 8,5 Prozent, der IWF schätzt den Rückgang bei acht Prozent des BIP ein (OECD 2020, Internationaler Währungsfonds 2020b). Die Federal Reserve geht aufgrund einer starken Wachstumsprognose für das Jahresende von einem Ganzjahresrückgang von 6,5 Prozent des BIP aus (Federal Reserve 2020). Die US-Arbeitslosenzahlen stellen die Ernsthaftigkeit der wirtschaftlichen Lage in der Corona-Krise in besonderem Maße dar. Lag die Arbeitslosenquote im Februar noch bei 3,5 Prozent, nahe der Vollbeschäftigung, stieg sie im April um ganze 11,2 Prozentpunkte (der höchste bisher verzeichnete Anstieg) auf 14,7 Prozent an (U.S. Bureau of Labor Statistics 2020). Seither ist die Arbeitslosenquote wieder auf 8,4 Prozent im August zurückgegangen. Die Federal Reserve geht davon aus, dass die Arbeitslo-

21

Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020

senquote zum Jahresende 2020 bei 9,3 Prozent liegen wird. OECD-Schätzungen zufolge soll die Arbeitslosenquote zwischen 11,3 und 12,9 Prozent im Jahr 2020 liegen (OECD 2020a). Das Congressional Budget Office (CBO) stellt eine optimistischere Prognose mit einer Arbeitslosenquote von 10,6 Prozent im Jahresdurchschnitt 2020 auf (CBO 2020a). Von der Arbeitslosigkeit am härtesten betroffen sind in den USA Selbständige, Zeit- und Niedriglohnarbeiter, Jugendliche sowie Frauen (OECD 2020b). Private Konsumausgaben sind aufgrund der Corona-Krise im März und April um 6,7 Prozent beziehungsweise 12,9 Prozent zurückgegangen (BEA 2020c). Im Mai und Juni nahmen die privaten Ausgaben wieder etwas an Fahrt auf (Mai: plus 8,5 Prozent, Juni: plus 5,6 Prozent). Die OECD rechnet mit einem privaten Konsumrückgang von 7,8 bis 9,4 Prozent. Der Consumer Sentiment Index der University of Michigan, der sich auf Telefonbefragungen zur Einschätzung des gegenwärtigen und zukünftigen Konsumverhaltens stützt, ist ebenso seit Februar eingebrochen. Befand sich dieser Index noch im Februar bei 101,0 Indexpunkten, war er im März auf 89,1 Indexpunkte gesunken und im April auf 71,8 Indexpunkte eingebrochen. Im Mai und Juni gab es mäßige Anstiege mit jeweils 72,3 und 78,1 Indexpunkten (Federal Reserve Bank of Saint Louis 2020). U.S. Consumer Sentiment Index 105 100 95 90 85 80 75 70 2019

2020

Quelle: Federal Reserve Bank of St. Louis

Die Zurückhaltung bei persönlichen Anschaffungen war auch im Kreditverhalten der US-Bürger zu spüren: Die Kreditkartenguthaben sind im zweiten Quartal um 76 Milliarden US-Dollar auf 375 Milliarden US-Dollar zurückgegangen. Die Nicht-Immobilienkredite vermerkten im zweiten Quartal einen noch nie gesehenen Rückgang um 86 Milliarden US-Dollar (New York Federal Reserve 2020). Bis dato sind die Ausfälle und Verzüge von Darlehen und Krediten seit Anfang des Jahres zurückgegangen. Diese Entwicklung ist auf den CARES Act von März 2020 zurückzuführen. Dieser sieht nämlich vor, dass staatliche Studienkreditinhaber bis zum 30. September 2020 keine Zahlungen leisten müssen und dass Immobilienzwangsräumungen unter bestimmten Bedingungen bis Juli/August 2020 nicht erfolgen dürfen. In den USA betragen neben den Immobilienhypotheken (69 Prozent des Kreditwesens, Stand zweites Quartal 2020) auch Studienkredite einen wichtigen Anteil an den privaten Schuldtiteln (elf Prozent des Kreditwesens, Stand zweites Quartal 2020). Die Zahl der Zwangsräumungen war aufgrund des CARES Acts im zweiten Quartal 2020 auf dem niedrigsten Niveau seit 2003. Diese

22

Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020

Entwicklung lässt befürchten, dass – solange keine längerfristige Lösung für Hypotheken und Zwangsräumungen gefunden wird – sich in der Konsequenz höhere Kreditausfallraten sowie eine gestiegene Anzahl an Zwangsräumungen zu einem späteren Zeitpunkt materialisieren könnten. Außenhandel Der US-Außenhandel hatte in der Corona-Krise ebenfalls zu leiden. Im ersten Halbjahr 2020 sind die US-Exporte von Waren und Dienstleistungen um 15,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr eingebrochen. Die US-Importe verzeichneten in derselben Zeitspanne ein Minus von 14,2 Prozent (BEA 2020b). Der stärkste Einbruch sowohl bei Importen als auch bei Exporten wurde im Monat April registriert: 20,5 Prozent weniger US-Exporte sowie 13,6 Prozent weniger US-Importe, beides im Vergleich zum Vormonat März. Erst im Juni nahm das US-Außenhandelsgeschäft wieder im Vergleich zum Vormonat an Fahrt auf (plus 9,4 Prozent Exporte von Waren und Dienstleistungen, plus 4,7 Prozent Importe von Waren und Warendienstleistungen). Im Vergleich zum Vorjahresmonat, also Juni 2019, sind sowohl Importe als auch Exporte weiterhin gedämpft (Importe bei minus 24,4 Prozent, Exporte bei minus 19,9 Prozent). Die Aussichten für eine Erholung des Außenhandels bis Ende des Jahres sind entsprechend der Prognosen der OECD wenig vielversprechend. Die OECD schätzt einen Rückgang der USExporte von Waren und Dienstleistungen für das Jahr 2020 um 10,2 Prozent bis 11,1 Prozent. Für USImporte von Waren und Dienstleistungen erwartet die OECD einen Rückgang zwischen zehn Prozent und elf Prozent für dieses Jahr (OECD 2020a).

US-Außenhandel nach Monaten in Milliarden US-Dollar 280 260 240 220 200 180 160 140 2019 Exporte (Waren und Dienstleistungen)

2020 Importe (Waren und Dienstleistungen)

Quelle: Bureau of Economic Analysis

Die durch die US-Administration erhobenen Zölle gegen China und die entsprechenden Retorsionszölle belasten weiterhin den Außenhandel. Nach wie vor ist der US-Durchschnittszoll auf Importe aus China bei einem Rekordzollsatz von 19,3 Prozent sowie der chinesische Durchschnittszoll auf Importe aus den USA bei dem Rekordzollsatz von 20,3 Prozent (Peterson Institute for International Economics 2020). Eine Rücknahme der Zölle würde dem US-Außenhandel dringend benötigte Wachstumsimpulse in der Krise geben. Im jährlichen Bericht des Internationalen Währungsfonds wurde den USA

23

Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020

dazu geraten, die bestehenden Handelsbeschränkungen aufzuheben, da Zölle und Vergeltungsmaßnahmen die Offenheit und Stabilität des Welthandels untergraben und eine nie da gewesene Eskalationsspirale begünstigen (Internationaler Währungsfonds 2020c). Staatsschulden In Anbetracht der verschiedenen getroffenen fiskalischen Maßnahmen ist ein Anstieg des Haushaltsdefizits nicht überraschend. Das Congressional Budget Office (CBO) veröffentlichte im August eine vorläufige Einschätzung über die Staatsfinanzen im Fiskaljahr 2020 (Oktober 2019 bis September 2020), laut derer das tatsächliche Haushaltsdefizit in den ersten zehn Monaten bei 2,8 Billionen US-Dollar liegt und damit 1,9 Billionen US-Dollar mehr ausmacht als vor der Krisenzeit vorgesehen. Aufgrund der Corona-bedingten Stichtagverschiebung für die Einkommensteuer vom 15. April auf den 15. Juli sind die Einnahmen im Juli um 312 Milliarden US-Dollar höher als normal ausgefallen. Die Ausgaben stiegen im Juli 2020 um 253 Milliarden US-Dollar (also 68 Prozent) verglichen mit dem Vorjahresmonat im Zuge der wirtschaftlichen Maßnahmen für die Eindämmung der Corona-Krise. Die zusätzlichen Ausgaben ergaben sich hauptsächlich aus der Arbeitslosenunterstützung (107 Milliarden US-Dollar), den Corona-Krediten aus dem Paycheck Protection Program, PPE, (26 Milliarden US-Dollar) sowie zusätzlichen finanziellen Mitteln für die Unterstützung der Gesundheitsinfrastruktur (CBO 2020b). Der Anstieg des Haushaltsdefizits und der Staatsschulden wird ebenso von der OECD erwartet. Bezifferten sich die US-Staatsschulden 2019 noch auf 108,5 Prozent des BIP, sollen diese im Jahr 2020 um 23,3 Prozentpunkte bis auf 131,8 Prozent anschwellen (OECD 2020a). Fiskalische Maßnahmen in noch nie gesehenem Ausmaß Der US-Kongress und die Trump-Administration haben mehrere Notfallpakete Anfang des Jahres auf den Weg gebracht, um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie zu mildern: Paket I: Am 5. März 2020 verabschiedete der US-Kongress mit überparteilicher Unterstützung ein Notfallpaket in einem Volumen von acht Milliarden US-Dollar (Coronavirus Preparedness and Response Supplemental Appropriations Act, 2020). Schwerpunkt dieses Pakets waren Mittel für Forschung und Entwicklung eines Impfstoffes. Paket II: Am 18. März 2020 wurde ein weiteres Notfallpaket (Families First Coronavirus Response Act) vom US-Kongress verabschiedet. Hierzu gehören unter anderem die bezahlte Freistellung bei Krankheit, kostenlose Tests auf Corona, Lebensmittelversorgung, Arbeitslosenversicherung und die Möglichkeit, Steuerschulden später zu zahlen. Das Haushaltsbüro des US-Kongresses (CBO) schätzt das finanzielle Volumen des Pakets auf fast 200 Milliarden US-Dollar (CBO 2020c). Paket III: Am 27. März verabschiedete der US-Kongress ein drittes Notfallpaket (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act, CARES Act). Dieses Paket wird auf ein Volumen von 1,7 bis zwei Billionen US-Dollar (etwa 10 Prozent des BIP) (CBO 2020d) geschätzt und ist damit doppelt so umfangreich wie die Hilfspakete während der Wirtschafts- und Finanzkrise von 2008/2009. Das Paket beinhaltete: -

500 Milliarden US-Dollar für große Unternehmen in Form von Darlehen und Hilfestellungen für Unternehmen, darunter 58 Milliarden US-Dollar für Kredite an US-Fluggesellschaften;

24

Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020

-

350 Milliarden US-Dollar an Krediten für kleine Unternehmen (das so genannte Paycheck Protection Program);

-

150 Milliarden US-Dollar an Hilfestellungen für Krankenhäuser und andere Gesundheitsdienstleister;

-

250 Milliarden US-Dollar Zahlungen an Einzelpersonen mit Einkommen bis 75 Tausend USDollar pro Jahr in Höhe von 1.200 US-Dollar für jeden Erwachsenen sowie 500 US-Dollar für jedes Kind;

-

150 Milliarden US-Dollar an Nothilfezahlungen für Bundesstaaten und lokale Regierungen;

-

250 Milliarden US-Dollar für die Arbeitslosenversicherung. Die Bezugsdauer der Arbeitslosenversicherung wurde um 13 Wochen verlängert und um 600 US-Dollar pro Woche bis Ende Juli aufgestockt. Die Anspruchsberechtigung wurde ausgeweitet, um mehr Arbeitnehmer abzudecken.

Paket IV: Am 23. April 2020 verabschiedete der US-Kongress eine weitere Finanzierung unter dem Namen Paycheck Protection Program and Health Care Enhancement Act. Dieses Paket beinhaltete: -

Eine Aufstockung des bereits ausgeschöpften ursprünglich 350 Milliarden US-Dollar umfassenden Topfes für Hilfskredite an kleinere Unternehmen (Paycheck Protection Program) um weitere 310 Milliarden US-Dollar;

-

10 Milliarden US-Dollar für Emergency EIDL Grants (Katastrophenhilfe für Unternehmen)

-

50 Milliarden US-Dollar für den Disaster Loans Program Account (Katastrophenhilfe für Unternehmen)

-

75 Milliarden US-Dollar für Krankenhäuser und Praxen;

-

25 Milliarden US-Dollar für Corona-Tests;

-

2 Milliarden für die Small Business Administration;

-

1 Milliarde für die Seuchenschutzagentur CDC.

Das Paycheck Protection Program, unter dem Arbeitgeber Zuschüsse erhalten konnten, insofern sie ihre Arbeitnehmer weiter beschäftigten, wurde am 5. Juni mittels des Paycheck Protection Program Flexibility Act of 2020 bis zum 8. August verlängert. Trotz des Auslaufens der verschiedenen Corona-bedingten Maßnahmen im August konnten sich die Demokraten und Republikaner bis dato auf kein weiteres Fiskalpaket einigen. US-Präsident Trump erließ daraufhin am 8. August vier Dekrete/Memoranden, die juristisch umstritten sind, da er hiermit das ausschließliche Haushaltsrecht des US-Kongresses umgangen hat. Umstritten ist ebenso, ob diese Dekrete/Memoranden in der jetzigen Form von den US-Bundesstaaten und den jeweiligen US-Behörden erfüllt werden können. Die drei Presidential Memoranda und eine Executive Order sehen Folgendes vor:

25

Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020

-

Ein Arbeitslosengeld in Höhe von 400 US-Dollar wöchentlich soll zu 75 Prozent aus föderalen und zu 25 Prozent aus Mitteln der Bundesstaaten ausgezahlt werden. Hierfür werden Mittel aus einem föderalen Katastrophenfonds umgeschichtet. Die Finanzierung durch die Bundesstaaten ist jedoch nicht geklärt.

-

Die Federal Housing Finance Agency wird angewiesen, Ressourcen zu prüfen, um Zwangsräumungen und Zwangsversteigerungen von Mietern und Hausbesitzern zu verhindern.

-

Das US-Finanzministerium soll die Eintreibung der so genannten Payroll Tax vom 1. September auf den 31. Dezember verschieben.

-

Inhaber von staatlichen Studienkrediten sollen bis Ende der Corona-Krise keine Zahlungen (inklusive Zinsen) leisten müssen.

Sollte sich der US-Kongress im September doch auf ein neues Finanzmittelpaket einigen, könnten diese präsidentiellen Dekrete und Memoranden zurückgenommen werden. In Anbetracht der kommenden US-Präsidentschaftswahlen wäre eine längerfristige Lösung wichtig, um die Konjunktur und die Unternehmen zu stützen.

China: Einbruch überwunden, nachhaltiges Wachstum gesucht China wurde als erstes Land vom Covid-19-Strudel erfasst und schaffte als erste Volkswirtschaft die Rückkehr zum Wachstum. Nach dem Angebotsschock und dem massiven Einbruch um 6,8 Prozent im Zeitraum von Januar bis März – dem ersten Quartalsminus seit 1992 – schnellte das BIP im zweiten Quartal wieder um 3,2 nach oben. Die Erholung im zweiten Quartal spiegelt in erster Linie eine Stabilisierung und Stärkung der Angebotsseite durch staatliche Impulse wider. Die Nachfrage vor allem von privater Seite hinkt hinterher. Für das erste Halbjahr 2020 ergab sich ein – im internationalen Vergleich kleines – Minus von 1,6 Prozent. Der Primärsektor verzeichnete in diesem Zeitraum sogar ein leichtes Wachstum von 0,9 Prozent, Sekundär- und Tertiärsektor schrumpften um 1,9 bzw. 1,6 Prozent. Verschuldung engt Spielraum ein Die Weltbank hat in ihrem Update zu China Ende Juli die BIP-Prognose im Basisszenario von zuletzt einem Prozent auf 1,6 Prozent für 2020 angehoben. Wir gehen derzeit von einem BIP-Wachstum von zwei Prozent für das Gesamtjahr aus. Dieses auf den ersten Blick positive Szenario wird allerdings dadurch relativiert, dass China als Schwellenland für die Armutsbekämpfung und Schaffung von Arbeitsplätzen ein weitaus höheres Wachstum benötigt. Ein langfristiges Ziel der Parteiführung um XI Jinping war es, bis Ende 2020 die extreme Armut im Land zu besiegen. Dazu wäre aber wie in den vergangenen Jahren ein Wachstum in der Nähe von sechs Prozent notwendig. Doch die Spielräume sind für den Staat längst eng geworden. Ein vergleichbar massives staatliches Konjunkturprogramm wie nach der Finanzkrise ist angesichts der hohen Verschuldung nicht in Sicht. Nach offiziellen Angaben ist die Gesamtverschuldung von Staat, Unternehmen und Haushalten von 245 Prozent zu Jahresanfang auf 266 Prozent Ende Juni gestiegen. Angesichts der notorischen Intransparenz der Schuldensituation von Lokalregierungen erscheint eine tatsächliche Steigerung von 300 auf 330 Prozent realistischer. Die Weltbank schätzt, dass der bisher angekündigte und eingeleitete fiskalische Stimulus rund fünf Prozent des BIP ausmacht und damit weit unter dem Anteil in der EU, den USA oder Japan liegt.

26

Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020

Zu den staatlichen Stützungsmaßnahmen zählen Steuererleichterungen für die Unternehmen und eine zusätzliche Ausgabe von Staatsanleihen durch die Zentralregierung im Wert von einer Billion CNY (122 Milliarden Euro) sowie im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung der Anleiheplatzierung durch lokale Regierungen von 2,15 auf 3,75 Billionen CNY (458 Milliarden Euro). Letztere sollen vor allem der Finanzierung der „neuen Infrastruktur (u.a. 5G, industrielles Internet, KI, Verkehrssysteme, Batterieladestationen, Höchstspannungsnetze) dienen. In den Fokus zusätzlicher Kreditvergabe stellt die People’s Bank of China (PBoC) vor allem kleine und mittlere Unternehmen, die rund 80 Prozent der städtischen Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Von außerordentlichen Instrumenten der Geldpolitik sieht die PBoC nach wie vor ab. Überangebot versus Nachfrageschwäche Schon ab März drängte die Zentralregierung die Industrieunternehmen, möglichst rasch die Produktion wiederaufzunehmen. Die vor allem durch den Lockdown in Wuhan und der umliegenden Provinz Hubei bedingte Disruption der Lieferketten im Land wurde relativ schnell überwunden. Verstärkte Infrastrukturausgaben sorgten für zusätzliche Impulse und einen steigenden Bedarf an Grundstoffen für die Industrie. Am stärksten zog der Baubereich wieder an, als kurzfristig gestoppte Immobilienprojekte wieder aufgenommen wurden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnete die Branche nach einem Einbruch von 17,5 in den ersten drei Monaten ein deutliches Plus von 7,8 Prozent im zweiten Quartal. Dem Wiedererstarken der industriellen Angebotsseite steht aber nach wie vor eine schwache Nachfrage der Verbraucher gegenüber. Denn statt eines verstärkten Konsums nach dem Lockdown üben sich vor allem einkommensschwächere Schichten nach wie vor in Zurückhaltung. Im Durchschnitt schrumpften die Haushaltseinkommen im Zeitraum von Januar bis Juni real um 1,3 Prozent, die der ländlichen Haushalte sogar um zwei Prozent. Im Gegenzug stieg die Sparneigung der Haushalte deutlich an. Darin spiegeln sich in erster Linie die verschlechterten Arbeitsbedingungen und fallende Löhne der rund 280 Millionen Wanderarbeiter wider. Mittlere und ober Einkommensschichten sind dagegen weniger von Einkommenseinbußen betroffen. Die lückenhafte soziale Absicherung in China, insbesondere der nicht in den Städten registrierten Bevölkerung, stellt hier einen systemischen Nachteil dar und belastet eine breite und nachhaltige Erholung des Konsums. Ein weiterer struktureller Schwachpunkt ist der von privaten kleinen und mittleren Unternehmen geprägte Servicesektor. Dieser wurde von der Pandemie besonders stark gebeutelt. Gerade die Arbeitsplätze im einfachen Dienstleistungsbereich sind häufig prekär. Dagegen werden die vergleichsweise privilegierten Stellen in den großen staatlichen Industrieunternehmen notfalls auch durch administrative Interventionen gesichert. Die makroökonomische Schieflage in Form eines vorauseilenden industriellen Outputs in Kombination mit einer hinterherhinkenden Nachfrage übt dabei deflationären Druck aus. Angesichts des langsameren Wachstums und eines vergleichsweise hohen Zinsniveaus steigt damit das Risiko von Kredit- und Anleiheausfällen. Konjunkturdaten: Tempo der Erholung uneinheitlich Die statistisch erfasste Industrieproduktion (d.h. von Unternehmen mit mindestens 20 Millionen CNY Umsatz) fiel in den ersten sechs Monaten um 1,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, nachdem in den ersten drei Monaten ein Einbruch von 8,4 Prozent verzeichnet worden war. Der Trend zeigt aber mit einem Plus von 4,4 Prozent im zweiten Quartal und zuletzt 4,8 Prozent im Juli wieder nach oben. Die Privatunternehmen zeigten sich in der Coronakrise robuster als die Staatsunternehmen. Ihr

27

Gefährdete Erholung | Impulse für die Weltwirtschaft gesucht 08/09/2020